2026-02-21 Sat

■ #6144. 「混種語」で大喜利をしました [word_play][hybrid][word_formation][morphology][lexicology][japanese][twitter][loan_word][borrowing][contact][notice][kochushoho][kenkyusha][kochukoneta30][hel_ogiri]

先日ご紹介した「#6133. 日英語の「語彙の3層構造」で大喜利をしました」 ([2026-02-10-1]) に引き続き,2月8日(日)に私の X アカウント @chariderryu にて,おもしろい混種語 (hybrid) を寄せてくださいという趣旨のお題を立てて,呼びかけました.ちょうど『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』のカウントダウン企画「古中英語30連発」の No. 14 として「英語も日本語もちゃんぽん(雑種語)がお好き?」と投稿した直後のことでした.

中英語からの例として,英・語幹 + 仏・接尾辞 = goddess (女神),仏・語幹 + 英・接尾辞 = beautiful (美しい),仏・語幹 + 英・語幹 = court house (裁判所庁舎)を挙げつつ,このような混種語で,おもしろい例が,英語にも,そしてとりわけ日本語にもたくさんあるので,皆さんに出していただこうと考えた次第です.集まってきた例は,事実上すべて日本語からの例でしたが,唸らされるようなおもしろい例をたくさん挙げてくださいました.ありがとうございます.以下,独断と偏見で傑作選を掲載します.

【 食物・料理部門 】

・ カレー南蛮そば

・ ツナおろしキムチ和風パスタ

・ うにいくら濃厚クリームパスタ

・ 生バウムケーキショコラクリーム

・ 生チョコトリュフ芳醇ミルクティー(ブルボン)

・ タンドリーチキンブルゴーニュ風パイ包み焼き

【 場所の名前部門 】

・ 横浜アンパンマンこどもミュージアム

・ 白浜エネルギーランド海ゲート駐車場

【 その他,商品名等 】

・ カラオケ大会

・ 京都サンガF.C.

・ キッチン収納棚

・ ドモホルンリンクル

・ サマージャンボ宝くじ

・ スーパーエネルギー回収

・ 仲良しアベック専用シート

・ ルスツリゾートゴンドラリフト券

・ 反復学習ソフト付き正規表現書き方ドリル(技術評論社)

・ クライネ・ソプラニーノ・リコーダー・奏者

【 英語より特別部門:「希羅希羅ネーム」(ギリシア語とラテン語の混種語) 】

・ pseudo-science

・ finalize

・ television

・ sociology

【 大喜利に参加できなかった残念な語 】

・ バカ旦那

思ったよりも日常は混種語にあふれていますね.お寄せくださった皆さん,ありがとうございました.

本記事と同じ趣旨で,2月17日の heldio にて「#1724. 日英語「混種語大喜利」 --- 皆さんからの傑作選を発表」をお届けしました.ぜひそちらもお聴きいただければ.

・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』 研究社,2026年.

2024-08-03 Sat

■ #5577. まさかの「hellogる」! [conversion][japanese][voicy][heldio][kikuchi_shota][hybrid][furansu_rensai]

白水社の月刊誌『ふらんす』で連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書いています.最新号では「中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃」と題して記事を書きましたが,その最後で混成語 (hybrid) を取り上げました.oddity, murderous などのように英語本来語の基体にフランス借用語の接尾辞がついているような「ちゃんぽん語」のことです.日本語では洋・漢・和の「デパ地下めぐり」などがあります.

おもしろい話題なので Voicy heldio でも取り上げ,リスナーの皆さんに,主に日本語からの例を挙げてくれるように呼びかけました.たちどころに多くの例が集まりました.木・金曜日の配信回をお聴きください.

・ 「#1159. ハイブリッド語のおもしろい例をください --- 『ふらんす』8月号で英仏ハイブリッド語に触れています」

・ 「#1160. 早速リスナーさんから寄せられたハイブリッド語をご紹介」

この遊び企画にすかさず反応されたのが,菊地翔太さん(専修大学)です.ご自身の note にて「ハイブリッド語の例(語形成・語源の観点から)」と題する記事を公開されました.たくさんのハイブリッド語が挙げられており,形態論的に分析されています.この話題について理解を深めるのに必読です.

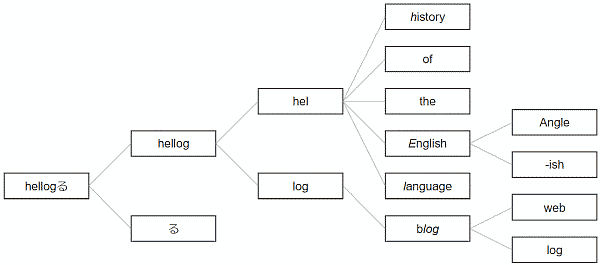

記事を拝読して驚いたのは,菊地ゼミの一部で,本ブログの名前にちなむ「hellogる」なる動詞が造語・使用されているとのこと.意味は「hellogで調べる」ということのようですが,これにはたまげました.この語がまさにハイブリッド語としてまともに分析されており,二度びっくり.

そちらの note 記事で「hellogる」の形態ツリーを描いていただきましたが,私としても詳細に分析しなければということで,以下に堀田版を示したいと思います.

「hellogる」についで「heldioる」も出てくることを期待しています(「heldioで調べる」「heldioを聴く」「heldioを収録する」「heldioで暴れる」など多義).

2024-07-23 Tue

■ #5566. 中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第5弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][borrowing][norman_french][doublet][hybrid][lexicology]

*

今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書いています.本日『ふらんす』8月号が刊行されました.連載としては第5回となります.

今回は前回の「フランス借用語の大流入」に引き続いての話題です.大流入の結果,英語語彙にどのような衝撃がもたらされたのか,に迫ります.以下の4つの小見出しのもとにエッセイを書いています.

1. 単語借用と語彙体系の変化

中英語期にフランス語からの大量の単語借用があり,英語の語彙体系に大きな影響を与えました.これにより,英語の語彙のあり方が大きく変化しました.

2. 死語となった本来の英単語

フランス語からの借用語により,既存の英単語が置き換えられ死語となるケースが多くありました.例えば「おじ」を意味する ēam が uncle に,「嫉妬」を意味する anda が envy に置き換えられるなどしました.

3. ノルマン・フランス語と中央フランス語

初期の借用語はノルマン方言から,後期はパリの中央フランス語から入りました.これにより,同じ語源を持つ単語が異なる形で英語に入り,2重語 (doublet) として共存するようになりました.

4. 英仏ハイブリッド語

フランス語の語形成に慣れた英語は,フランス語由来の接辞を英語本来の単語に付けて新しい単語を作り出しました.これらは英仏要素を含むハイブリッド語として英語に定着しました.

過去4回の連載記事も hellog で紹介してきましたので,以下よりお読みください.

・ 「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1])

・ 「#5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾」 ([2024-04-25-1])

・ 「#5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾」 ([2024-05-27-1])

・ 「#5538. フランス借用語の大流入 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第4弾」 ([2024-06-25-1])

・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第5回 中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃」『ふらんす』2024年8月号,白水社,2024年7月23日.52--53頁.

2024-07-04 Thu

■ #5547. father の語形について再び [phonetics][grimms_law][verners_law][analogy][etymology][relationship_noun][analogy][hybrid][contamination][sound_change][consonant][fricativisation]

father という単語は,比較言語学でよく引き合いにだされる語の代表格だ.ところがなのか,だからこそなのか,この語形を音韻論・形態論的に説明するとなるとかなり難しい.現在の語形は音変化の結果なのか,あるいは類推の結果なのか.おそらく両方が複雑に入り交じった,ハイブリッドの例なのか.基本語ほど,語源解説の難しいものはない.

ここでは Fertig (78) の contamination 説を引用しよう.ただし,これは1つの説にすぎない.

The d > ð change in English father (<OE fæder is a popular example of contamination). (The parallel case of mother is cited less often in this context, for reasons that are not entirely clear to me.) The claim is that, by regular sound change, this word should have -d- rather than -ð- both in Old English (as it apparently did) and in Modern English (as is clearly does not). The -ð- in Modern English is thus attributed to contaminating from the semantically related word brother, which has had -ð- throughout the history of English . . . .

father の第2子音を説明するというのは,英語史上最も難しい問題の1つといってよい.なぜ father が father なのか,その答えはまだ出ていない.以下,関連する記事を参照.

・ 「#480. father とヴェルネルの法則」 ([2010-08-20-1])

・ 「#481. father に起こった摩擦音化」 ([2010-08-21-1])

・ 「#698. father, mother, brother, sister, daughter の歯音 (1)」 ([2011-03-26-1])

・ 「#699. father, mother, brother, sister, daughter の歯音 (2)」 ([2011-03-27-1])

・ 「#703. 古英語の親族名詞の屈折表」 ([2011-03-31-1])

・ 「#2204. d と th の交替・変化」 ([2015-05-10-1])

・ 「#4230. なぜ father, mother, brother では -th- があるのに sister にはないのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-25-1])

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2023-03-02 Thu

■ #5057. because の語源と歴史的な用法 [conjunction][etymology][french][loan_word][phrase][hybrid][expletive][infinitive][syntax]

理由を表わす副詞節を導く because は英語学習の早い段階で学ぶ,きわめて日常的で高頻度の語である.しかし,身近すぎて特別な感情も湧いてこない表現にこそ,おもしろい歴史が隠れていることが少なくない.

because を分解すると by + cause となる.前者は古英語から続く古い前置詞であり,後者はフランス語からの借用語である.もともとは2語からなる前置詞句だったが,それが形式的にも機能的にも合一したのがこの単語である.その観点からすると,1種の混成語 (blend) とみてよい.

以下 OED を参照して,because の来歴を紹介しよう.この語の英語での初出は14世紀初めのことである.Bi cause whi (= "because why") のように用いられているのがおもしろい.

c1305 Deo Gratias 37 in Early Eng. Poems & Lives Saints (1862) 125 Þou hast herd al my deuyse, Bi cause whi, hit is clerkes wise.

ほかに because that のように that を接続詞マーカーとして余剰的に用いる例も,後期近代英語から初期近代英語にかけて数多くみられる(「#2314. 従属接続詞を作る虚辞としての that」 ([2015-08-28-1])).そもそも cause は名詞にすぎないので,節を導くためには同格の that の支えが必要なのである.because that の例を3つ挙げよう.

・ c1405 (c1395) G. Chaucer Franklin's Tale (Hengwrt) (2003) l. 253 By cause that he was hir neghebour.

・ 1611 Bible (King James) John vii. 39 The Holy Ghost was not yet giuen; because that Iesus was not yet glorified.

・ 1822 Ld. Byron Heaven & Earth i. iii, in Liberal 1 190 I abhor death, because that thou must die.

接続詞としての because は定義上後ろに節が続くが,現代にも残る because of として句を導く用法も早く14世紀半ばから文証される.初例は Wyclif からである.

1356 J. Wyclif Last Age Ch. (1840) 31 Þe synnes bi cause of whiche suche persecucioun schal be in Goddis Chirche.

もう1つ興味深いのは,because の後ろに to 不定詞が続く構造である.現代では残っていない構造だが,16世紀より2例が挙げられている.意味が「理由」ではなく「目的」だったというのもおもしろい.

・ 1523 Ld. Berners tr. J. Froissart Cronycles I. ccxxxix. 346 Bycause to gyue ensample to his subgettes..he caused the..erle of Auser to be putte in prison.

・ 1546 T. Langley tr. P. Vergil Abridgem. Notable Worke i. xv. 28 a Arithmetike was imagyned by the Phenicians, because to vtter theyr Merchaundyse.

because はさらに歴史的に深掘りしていけそうな単語である.これまでも以下の記事でこの単語に触れてきたので,ご参照を.

・ 「#1542. 接続詞としての for」 ([2013-07-17-1])

・ 「#1744. 2013年の英語流行語大賞」 ([2014-02-04-1])

・ 「#2314. 従属接続詞を作る虚辞的な that」 ([2015-08-28-1])

・ 「#3036. Lowth の禁じた語法・用法」 ([2017-08-19-1])

・ 「#4569. because が表わす3種の理由」 ([2021-10-30-1])

2021-07-04 Sun

■ #4451. フランス借用語のピークは本当に14世紀か? [french][loan_word][borrowing][statistics][lexicology][hybrid][personal_name][onomastics][link]

中英語期にフランス語からの借用語が大量に流入したことは,英語史ではよく知られている.とりわけ中期から後期にかけて,およそ1250--1400年の時期に,数としてピークに達したことも,英語史概説書では広く記述されてきた.本ブログでも以下の記事などで,幾度となく取り上げてきた話題である.

・ 「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1])

・ 「#1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか」 ([2012-08-14-1])

・ 「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1])

・ 「#1638. フランス語とラテン語からの大量語彙借用のタイミングの共通点」 ([2013-10-21-1])

・ 「#2349. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか (2)」 ([2015-10-02-1])

・ 「#2162. OED によるフランス語・ラテン語からの借用語の推移」 ([2015-03-29-1])

・ 「#2357. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計」 ([2015-10-10-1])

・ 「#2385. OED による古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計 (2)」 ([2015-11-07-1])

・ 「#4138. フランス借用語のうち中英語期に借りられたものは4割強でかつ重要語」 ([2020-08-25-1]),

フランス借用語の数についていえば,OED などを用いた客観的な調査に裏づけられた事実であり,上記の「定説」に異論はない.しかし,当然ながらすべて書き言葉に基づく調査結果であることに注意が必要である.もし話し言葉におけるフランス借用語のピークを推し量ろうとするならば,ピークはもっと早かった可能性が高い.Trotter (1789) が次のように論じている.

In charting the chronology of the process, we are again at the mercy of the documentary evidence. The key period of lexical transfer appears to be the 14th century; but that may be, as much as anything else, because of the explosion of available documentation in both Anglo-French and, more particularly, Middle English at that time. In other words, the real dates of the transfers may not be the dates at which they are documented. Some evidence that this is not so is available in the form of English surnames, of Anglo-French origin . . . , and indeed in the capacity of some early Middle English texts to generate hybrids from Anglo-French and Middle English (forpreiseð; propreliche; priveiliche from Ancrene Wisse . . .).

1つは,一般的にピークとされてきた14世紀は,たまたま書き言葉の記録が多く残された時代であり,そのためにフランス借用語の規模も大きく見えがちになるということだ.

もう1つは,書き言葉に初出した年代をもって,そのまま英語に初出した年代と理解することはできないということだ(cf. 「#2375. Anglo-French という補助線 (2)」 ([2015-10-28-1])).普通の語ではなく姓(人名)として借用されたフランス語要素を考え合わせるならば,より早い時期に入っていた証拠がある.また,初期中英語期に文証される混種語の存在は,通常のフランス借用語が当時までにそれだけ多く流通していたことを示唆する(cf. 「#96. 英語とフランス語の素材を活かした 混種語 ( hybrid )」 ([2009-08-01-1])).

英語史におけるフランス借用語のピークは,書き言葉の証拠から量的に調査した限りにおいては,従来通りに14世紀といってよいが,話し言葉を含めた実態としては,それより早い時期にあったものと推測されるのである.

・ Trotter, David. "English in Contact: Middle English Creolization." Chapter 114 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1781--93.

2020-09-10 Thu

■ #4154. 借用語要素どうしによる混種語 --- 日本語の例 [japanese][hybrid][shortening][borrowing][loan_word][etymology][word_formation][contact][purism][covid]

先日の記事「#4145. 借用語要素どうしによる混種語」 ([2020-09-01-1]) を受けて,日本語の事例を挙げたい.和語要素を含まない,漢語と外来語からなる混種語を考えてみよう.「オンライン授業」「コロナ禍」「電子レンジ」「テレビ電話」「牛カルビ」「豚カツ」などが思い浮かぶ.ローマ字を用いた「W杯」「IT革命」「PC講習」なども挙げられる.

『新版日本語教育事典』に興味深い指摘があった.

最近では,「どた(んば)キャン(セル)」「デパ(ート)地下(売り場)めぐり」のように,長くなりがちな混種語では,略語が非常に盛んである.略語の側面から多様な混種語の実態を捉えておくことは,日本語教育にとっても重要な課題である. (262)

なるほど混種語は基本的に複合語であるから,語形が長くなりがちである.ということは,略語化も生じやすい理屈だ.これは気づかなかったポイントである.英語でも多かれ少なかれ当てはまるはずだ.実際,英語における借用語要素どうしによる混種語の代表例である television も4音節と短くないから TV と略されるのだと考えることができる.

日本語では,借用語要素どうしによる混種語に限らず,一般に混種語への風当たりはさほど強くないように思われる.『新版日本語教育事典』でも,どちらかというと好意的に扱われている.

混種語の存在は,日本語がその固有要素である和語を基盤にして,外来要素である漢語,外来語を積極的に取り込みながら,さらにそれらを組み合わせることによって造語を行ない,語彙を豊富にしてきた経緯を物語っている. (262)

英語では「#4149. 不純視される現代の混種語」 ([2020-09-05-1]) で触れたように,ときに混種語に対する否定的な態度が見受けられるが,日本語ではその傾向は比較的弱いといえそうだ.

・ 『新版日本語教育事典』 日本語教育学会 編,大修館書店,2005年.

2020-09-05 Sat

■ #4149. 不純視される現代の混種語 [hybrid][etymology][word_formation][combining_form][contact][waseieigo][borrowing][loan_word][waseieigo][purism][complaint_tradition]

「#4145. 借用語要素どうしによる混種語」 ([2020-09-01-1]) で,混種語 (hybrid) の1タイプについてみた.このタイプに限らず混種語は一般に語形成が文字通り混種なため,「不純」な語であるとのレッテルを貼られやすい.とはいっても,フランス語・ラテン語要素と英語要素が結合した古くから存在するタイプ (ex. bemuse, besiege, genuineness, nobleness, readable, breakage, fishery, disbelieve) は十分に英語語彙に同化しているため,非難を受けにくい.

不純視されやすいのは,19,20世紀に形成された現代的な混種語である.たとえば amoral, automation, bi-weekly, bureaucracy, coastal, coloration, dandiacal, flotation, funniment, gullible, impedance, pacifist, speedometer などが,言語純粋主義者によって槍玉に挙げられることがある.この種の語形成はとりわけ20世紀に拡大し,genocide, hydrofoil, hypermarket, megastar, microwave, photo-journalism, Rototiller, Strip-a-gram, volcanology など枚挙にいとまがない (McArthur 490) .

Fowler の hybrid formations の項 (369) では,槍玉に挙げられることの多い混種語がいくつか列挙されているが,その後に続く議論の調子ははすこぶる寛容であり,なかなか読ませる評論となっている.

If such words had been submitted for approval to an absolute monarch of etymology, some perhaps would not have been admitted to the language. But our language is governed not by an absolute monarch, nor by an academy, far less by a European Court of Human Rights, but by a stern reception committee, the users of the language themselves. Homogeneity of language origin comes low in their ranking of priorities; euphony, analogy, a sense of appropriateness, an instinctive belief that a word will settle in if there is a need for it and will disappear if there is not---these are the factors that operate when hybrids (like any other new words) are brought into the language. If the coupling of mixed-language elements seems too gross, some standard speakers write (now fax) severe letters to the newspapers. Attitudes are struck. This is all as it should be in a democratic country. But amoral, bureaucracy, and the other mixed-blood formations persist, and the language has suffered only invisible dents.

なお,混種語は,借用要素を「節操もなく」組み合わせるという点では「和製英語」 (waseieigo) を始めとする「○製△語」に近いと考えられる.不純視される語形成の代表格である点でも,両者は似ている.そして,比較的長い言語接触の歴史をもつ言語においては,極めて自然で普通な語形成である点でも,やはり両者は似ていると思う.最後の点については「#3858. 「和製○語」も「英製△語」も言語として普通の現象」 ([2019-11-19-1]) を参照.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 1992.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

2020-09-01 Tue

■ #4145. 借用語要素どうしによる混種語 [hybrid][etymology][word_formation][combining_form][contact][waseieigo][borrowing][loan_word]

語源の異なる要素が組み合わさって形成された複合語や派生語などは混種語 (hybrid) と呼ばれる.その代表例として英語については「#96. 英語とフランス語の素材を活かした混種語 (hybrid)」 ([2009-08-01-1]) で,日本語については「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]) などで挙げてきた.他言語との接触の歴史が濃く長いと,単なる語の借用に飽き足りず,借用要素を用いて自由に造語する慣習が発達するというのは自然である.和製英語を含めた「○製△語」もしかり,今回話題の「混種語」もしかりだ.

混種語を話題にするときには,およそ借用要素と本来要素の組み合わせの例を考えることが多い.例えば,commonly や murderous では赤字斜体部分がフランス語要素,それ以外が英語本来語要素である.日本語の「を(男)餓鬼」においては「餓鬼」が漢語要素,「を」が日本語本来語要素である.

しかし,様々な言語からの借用を繰り返してきた言語にあっては,言語Aからの借用語要素と言語Bからの借用語要素が組み合わさった混種語,つまり本来語要素が含まれないタイプの混種語というのもあり得る.英単語でいえば,television はギリシア語要素の tele- とラテン語要素の vision が組み合わさった,本来語要素が含まれないタイプの混種語である.いずれの要素も借用語要素には違いなく,語源学者でない限りソース言語の違いなど通常は識別できないという事情もあるからだろうか,このタイプの混種語は相対的に注目度が低いように思われる.しかし,このタイプは実際には英語語彙のなかに相当数あるのではないか.ギリシア語やラテン語に由来する連結形 (combining_form)を用いた学術用語や専門用語の例がとりわけ多そうで,これが認知度を低めている要因かもしれない.

そんなことを思ったのは,先日,大学院生が -philia (?愛好症)と -phobia (?恐怖症)というギリシア語に由来する連結形を含む英単語を集め,前置されている第1要素の語種を調べて報告してくれたからだ.いずれの場合も,第1要素の大半は予想されるとおりギリシア語要素だったが,1/3ほどがラテン語要素だったという.「ラテン語要素+ギリシア語要素」となる例をいくつか挙げれば,Anglophilia (イングランド贔屓),canophilia (犬好き),claustrophobia (閉所恐怖症),verbophobia (単語恐怖症)などである.見過ごされやすいタイプの混種語に光が当てられ,とても勉強になった.

なお,『新英語学辞典』 (313) に,このタイプの混種語について次のように記述があったが,やはり扱いは素っ気なく,この程度にとどまっていた.

混種語は本来語と外来語の結合のみとは限らない.外来の語基・接辞についてもみられる: hypercorrect (= overly correct; Gk + L), visualize (< LL visuālis + Gk -ize) .

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2019-08-05 Mon

■ #3752. フランス語のケルト借用語 [french][celtic][loan_word][borrowing][lexicology][etymology][gaulish][hybrid][hfl]

連日英語におけるケルト諸語からの借用語を話題にしているが,観点をかえてフランス語におけるケルト借用語の状況を,Durkin (83--87) に依拠してみていこう.

ローマ時代のフランス(ガリア)では,ラテン語と並んで土着のゴール語 (Gaulish) も長いあいだ用いられていた.都市部ではラテン語や(ロマンス祖語というべき)フランス語の前身が主として話されていたが,地方ではゴール語も粘り強く残っていたようだ.この長期にわたる接触の結果として,後のフランス語には,英語の場合よりも多くのケルト借用語が取り込まれてきた.とはいっても,100語を越える程度ではある(見方によって50--500語までの開きがある).ただし,「#3749. ケルト諸語からの借用語に関連する語源学の難しさ」 ([2019-08-02-1]) で英語の場合について議論を展開したように,借用の時期やルートの特定は容易ではないようだ.この数には,ラテン語時代に借用されたものや,いくつもの言語の仲介を経て間接的に借用されたものなども含まれており,フランス語話者とゴール語話者の直接の接触に帰せられるべきものばかりではない.

上記の問題点に注意しつつ,以下に意味・分野別のケルト借用語リストの一部を挙げよう (Durkin 84) .

・ 動物:bièvre "beaver", blaireau "badger", bouc "billy goat", mouton "sheep", vautre "type of hunting dog"; chamois "chamois", palefroi "palfrey", truie "sow" (最後の3つは混種語)

・ 鳥:alouette "lark", chat-huant "tawny owl"

・ 魚:alose "shad", loche "loach", lotte "burbot", tanche "tench", vandoise "dace", brochet "pike"; limande "dab" (ケルト接頭辞を示す)

これらの「フランス単語」のうち,後に英語に借用されたものもある.mutton, palfrey, loach, tench, chamois などの英単語は,実はケルト語起源だったということだ.しかし,英単語 buck, beaver などは事情が異なり,フランス語の bièvre, bouc との類似は借用によるものではなく,ともに印欧祖語にさかのぼるからだろう.brasserie (ビール醸造)や cervoise (古代の大麦ビール)などは,ゴール人の得意分野を示しているようでおもしろい.

フランス語におけるケルト借用語のその他の候補をアルファベット順に挙げてみよう (Durkin 84) .

| arpent | 'measure of land' |

| bec | 'beak' |

| béret | 'beret' |

| borne | 'boundary (marker)' |

| boue | 'mud' |

| bouge | 'hovel, dive' (earlier 'bag') |

| bruyère | 'heather, briar-root' |

| changer | 'to change' |

| char | 'chariot' (reflecting a borrowing which had occurred already in classical Latin, whence also charrue 'plough') |

| charpente | 'framework' (originally the name of a type of chariot) |

| chemin | 'road, way' |

| chêne | 'oak' |

| craindre (partly) | 'to fear' |

| crème | 'cream' |

| drap | 'sheet, cloth' |

| javelot | 'javelin' |

| lieue | 'league (measure of distance)' |

| marne | 'marl' (earlier marle, hence English marl) |

| pièce | 'piece' |

| ruche | 'beehive' |

| sillon | 'furrow' |

| soc | 'ploughshare' |

| suie | 'soot' |

| vassal | 'vassal' |

| barre | 'bar' |

| jaillir | 'to gush, spring, shoot out' |

| quai | 'quay' |

英仏語におけるケルト借用語の傾向の差異という話題については,明日の記事で.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2015-12-18 Fri

■ #2426. York Memorandum Book にみられる英仏羅語の多種多様な混合 [code-switching][borrowing][loan_word][french][anglo-norman][latin][bilingualism][hybrid][lexicology]

後期中英語の code-switching や macaronic な文書について,「#1470. macaronic lyric」 ([2013-05-06-1]),「#1625. 中英語期の書き言葉における code-switching」 ([2013-10-08-1]),「#1941. macaronic code-switching としての語源的綴字?」 ([2014-08-20-1]),「#2271. 後期中英語の macaronic な会計文書」 ([2015-07-16-1]),「#2348. 英語史における code-switching 研究」 ([2015-10-01-1]) などで取り上げてきた.関連して,英仏羅語の混在する15世紀の経営・商業の記録文書を調査した Rothwell の論文を読んだので,その内容を紹介する.

調査対象となった文書は York Memorandum Book と呼ばれるもので,これは次のような文書である (Rothwell 213) .

The two substantial volumes of the York Memorandum Book provide some five hundred pages of records detailing the administrative and commercial life of the second city in England over the years between 1376 and 1493, setting down in full charters, ordinances of the various trade associations, legal cases involving citizens and so on.

York Memorandum Book には,英仏羅語の混在が見られるが,混在の種類も様々である.Rothwell の分類によれば,11種類の混在のさせ方がある.Rothwell (215--16) の文章より抜き出して,箇条書きで整理すると

(i) "English words inserted without modification into a Latin text"

(ii) "English words similarly introduced into a French text"

(iii) "French words used without modification into a Latin text"

(iv) "French words similarly used in an English text"

(v) "English words dressed up as Latin in a Latin text"

(vi) "English words dressed up as French in a French text"

(vii) "French words dressed up as Latin in a Latin text"

(viii) "French words are used in a specifically Anglo-French sense in a French text"

(ix) "French words may be found in a Latin text dressed up as Latin, but with an English meaning"

(x) "On occasion, a single word may be made up of parts taken from different languages . . . or a new word may be created by attaching a suffix to an existing word, either from the same language or from one language or another""

(xi) "Outside the area of word-formation there is also the question of grammatical endings to be considered"

3つもの言語が関わり,その上で "dressed up" の有無や意味の往来なども考慮すると,このようにきめ細かな分類が得られるということも頷ける.(x) はいわゆる混種語 (hybrid) に関わる問題である (see 「#96. 英語とフランス語の素材を活かした 混種語 ( hybrid )」 ([2009-08-01-1])) .このように見ると,語彙借用,その影響による新たな語形成の発達,意味の交換,code-switching などの諸過程がいかに互いに密接に関連しているか,切り分けがいかに困難かが察せられる.

Rothwell は結論として,当時のこの種の英仏羅語の混在は,無知な写字生による偶然の産物というよりは "recognised policy" (230) だったとみなすべきだと主張している.また,14--15世紀には,業種や交易の拡大により経営・商業の記録文書で扱う内容が多様化し,それに伴って専門的な語彙も拡大していた状況において,書き手は互いの言語の単語を貸し借りする必要に迫られたに違いないとも述べている.Rothwell (230) 曰く,

Before condemning the scribes of late medieval England for their ignorance, account must be taken of the situation in which they found themselves. On the one hand the recording of administrative documents steadily increasing in number and diversity called for an ever wider lexis, whilst on the other hand the conventions of the time demanded that such documents be couched in Latin or French. No one has ever remotely approached complete mastery of the lexis of his own language, let alone that of any other language, either in medieval or modern times.

Rothwell という研究者については「#1212. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり (2)」 ([2012-08-21-1]),「#2348. 英語史における code-switching 研究」 ([2015-10-01-1]),「#2349. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか (2)」 ([2015-10-02-1]),「#2350. Prioress の Anglo-French の地位はそれほど低くなかった」 ([2015-10-03-1]),「#2374. Anglo-French という補助線 (1)」 ([2015-10-27-1]),「#2375. Anglo-French という補助線 (2)」 ([2015-10-28-1]) でも触れてきたので,そちらも参照.

・ Rothwell, William. "Aspects of Lexical and Morphosyntactical Mixing in the Languages of Medieval England." Multilingualism in Later Medieval Britain. Ed. D. A. Trotter. D. S. Brewer, 2000. 213--32.

2015-10-08 Thu

■ #2355. フランス語の語彙以外への影響 --- 句,綴字,派生形態論,強勢 [french][contact][borrowing][derivation][stress][hybrid][rsr]

英語史では,フランス語は語彙の領域には多大な影響を及ぼしたが,それ以外では見るものが少ないと言われることがある.しかし,「#2351. フランス語からの句動詞の借用」 ([2015-10-04-1]) で見たように句の単位でも少なからぬ影響を及ぼしてきたし,綴字の領域にも大きな衝撃を与えてきた.

とはいえ,文法や音韻については,フランス語がたいした影響を与えて来なかったことは事実だろう.以下にリンクを張った記事で触れてきたように,影響が考えられ得る項目もいくつか指摘されているが,強い証拠のないものが多い.一方,ノルマン征服以後,フランス語は英語の社会的な地位をおとしめることにより,結果として下位言語としての英語の文法変化を促進させたという意味で,間接的な影響を及ぼしたと言うことはできるだろう.

・ 「#204. 非人称構文」 ([2009-11-17-1])

・ 「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1])

・ 「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1])

・ 「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1])

・ 「#1815. 不定代名詞 one の用法はフランス語の影響か?」 ([2014-04-16-1])

・ 「#1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか」 ([2014-06-24-1])

・ 「#1924. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか (2)」 ([2014-08-03-1])

・ 「#2047. ノルマン征服の英語史上の意義」 ([2014-12-04-1])

・ 「#2347. 句比較の発達におけるフランス語,ラテン語の影響について」 ([2015-09-30-1])

さて,連日,参照・引用している Denison and Hogg (17) は,フランス語の語彙以外への影響という問題に関して,全体的には僅少であることを前提としながらも,派生形態論と強勢の領域においては見るものがあると指摘する.

. . . we should . . . look at French influence outside the borrowing of vocabulary. It is best to start by saying that French influence is largely absent from inflectional morphology. The only possibilities concern the eventual domination of the plural inflection -s at the expense of -en (hence shoes rather than shoon) and the rise of the personal pronoun one. Although there are parallels in French, it is virtually certain that the English developments are entirely independent.

The strongest influence of French can be best seen in two other areas, apparently unrelated but in fact closely connected to each other. These are: (i) derivational morphology; (ii) stress.

フランス語の派生形態論への影響を確認するには,「#96. 英語とフランス語の素材を活かした 混種語 ( hybrid )」 ([2009-08-01-1]) に挙げたような混種語 (hybrid) の例を見れば十分だろう.強勢については,「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]) や rsr (= Romance Stress Rule) に関する各記事を参照されたい.派生形態論と強勢という2つの領域が "closely connected" であるというのは,現代英語の語形成規則と強勢規則の適用が,語根がゲルマン系かロマンス系かによって層別されている事実を指すものと理解できる.

まとめると,フランス語の語彙以外への影響として,ある程度注目すべきものといえば,句,綴字,派生形態論,強勢といったところだろうか.

・ Denison, David and Richard Hogg. "Overview." Chapter 1 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 1--42.

2012-03-01 Thu

■ #1039. 「心」と -ment [adverb][suffix][flat_adverb][hybrid][-ly]

[2012-02-27-1]の記事「#1036. 「姿形」と -ly」に対応させて,標題を掲げた.今日は,英語とも間接的に関係する,フランス語の副詞接尾辞についてである.

フランス語では,形容詞の女性形に接尾辞 -ment を付加すると副詞になる (ex. difficilement "difficultly", régulièrement "regularly", sûrement "surely" ) .これらの例は,いずれも基体が(若干変形して)英語へ借用されており,英語ではそれぞれ語尾が -ly に置きかえられている.機能や生産性の点で,フランス語の -ment と英語の -ly の対応は明らかである.フランス語との接触は,英語で -ly が副詞語尾として確立しつつあった時期だったために,副詞語尾としての -ment は,接尾辞単体としても派生語の部品としても,ついぞ英語へは借用されなかった.

さて,このフランス語の副詞接尾辞 -ment は,ラテン語 mens (心)の奪格 mente に由来する (島岡,pp. 68--69) .「姿形」により副詞を作る日英語と「心」により副詞を作るフランス語の対比がおもしろい.mens は女性名詞であるため,これを修飾する形容詞が女性形で前置され,全体として副詞的に用いられた.これは,オヴィディウスによるラテン語の placida mente (静かな心で)のような表現に対応するが,文学的な表現だったようで,東ロマニアには伝わらなかったものの西ロマニアでは広く行なわれるようになった.

上記のように,mens は本来名詞だったので,古仏語では『ローランの歌』にみられるように humle et dulcement (つつましく,穏やかに)のように,並列された最初の要素が形容詞のまま残されている例がある.現代フランス語ではこの用法は見られないが,現代スペイン語では amarga y cruelmente (苦々しく残忍な仕方で)と用いられる.また,背景は異なるが,表面的に似たような構造は英語にも見られる.以下は,岩本・田島 (39) より,Shakespeare から引いた例である.

And I, most jocund, apt and willingly, To do you rest, a thousand deaths would die (TN 5.1.132--3). / And here the smug and silver Trent shall run In a new channel, fair and evenly (1H4 3.1.102).

現代フランス語では -ment は完全に接尾辞化したので,表現に重みを加えるために d'une manière . . . や de façon . . . の迂言形が発達している.ラテン語の placida mente 構造の再来といっていいだろう.なお,英語にも in a . . . manner/way などとする平行的な表現がある.

副詞を作る接尾辞 -ment と同形にて非なるものが,名詞を作る接尾辞 -ment である.こちらはラテン語 -mentum に由来し,名詞接辞 -men と過去分詞接辞 -tum の合わさったものである.フランス語で -ment をもつ名詞は,基体の語源をラテン語にもつものが少ないことから,俗ラテン語や古仏語の段階になって本格的に現われたと考えられる (島岡,p. 60) .この接尾辞は,それによる多くの派生語とともに英語にも入った (ex. appointment, government, harassment, payment, statement ) .英語に入ってからは,本来語の基体をもつ amazement, onement, wonderment のような混種語 ( hybrid ) も形成されている.

・ 島岡 茂 『フランス語の歴史』第4版,大学書林,1993年.

・ 岩本弓子,田島松二 「シェイクスピアにおける単純形副詞 (Flat Adverb) について」『言語科学』第29巻,1994年,29--41頁.

2011-07-26 Tue

■ #820. 英仏同義語の並列 [french][loan_word][register][lexicology][hybrid][binomial][lexical_stratification]

中英語期にフランス借用語が大量に流入してきた事実についてはすでに多くの記事で扱ってきた([2009-08-22-1]の記事「フランス借用語の年代別分布」ほかを参照).これにより英語の表現の可能性が広がったが,注目すべき表現として,英語本来語と対応するフランス借用語を並列させる2項イディオム (binomial idiom) の表現がある(バケ,p. 60).my heart and my corage, wepe and crye, huntynge and venerye の如くである.この表現は,本来語とフランス借用語の間に使用域 ( register ) の差のあることを利用した修辞的な技法ともとらえることもできるが(「英語語彙の三層構造」については[2010-03-27-1]の記事を参照),目新しい借用語の理解を容易にするための訳語として本来語を添えたとも考えられる.後者は,説明を要する語に注解 ( gloss ) を施すという古英語以来の習慣の一端と言えるかもしれない.これはまた,17世紀の難語辞書 (see [2010-12-27-1], [2010-11-24-1]) の登場にもつらなる言語文化的習慣である.近代以降では lord and master, my last will and testament などが慣用表現となっている.

なお,並列表現といっても,必ずしも and のような等位接続詞で結ばれているとは限らない.例えば court-yard (中庭)や mansion-house (邸宅)は英仏対応要素の直接複合であり,冗語的といえる.

借用語の流入は,単に既存の語を置きかえたり,語の種類を増やしたりすだけではなく,既存の語彙と連携して当該言語の表現可能性を高めている側面もあることを評価すべきだろう.関連して,英仏両要素が1語内に混合している hybrid の各記事(特に[2009-08-01-1]の「英語とフランス語の素材を活かした 混種語 ( hybrid )」)も参照.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

2011-04-22 Fri

■ #725. use --- 最も頻度の高いフランス借用語 [french][loan_word][homonymic_clash][hybrid][lexical_stratification]

現代英語の語彙にフランス借用語の数はあまたあれど,use ほど頻度の高い語はない.Frequency Sorter より BNC のレンマ頻度表で調べると,use は動詞と名詞の頻度を合わせたときに最も頻度の高いフランス借用語となる.(その他の最高頻度フランス借用語としては people, state, very などがある.関連して[2010-03-02-1]の記事も参照.)

英語語彙の三層構造 ([2010-03-27-1]) の中層を担うフランス借用語彙は覆っている範囲が広く,実際には下層にも上層にも延長線がのびている.このように重要な語について借用語が本来語を置き換える例は多くないが,本来語と借用語の競合の勝敗があたかもランダムに決せられているようにみえるケースは確かにある.use のような庶民的な語が最頻語リストの上位に含まれていること自体は偶然にあり得たものとして理解できる.

しかし,use の英語の言語体系への同化の度合いは際立っている.本来語の接尾辞を伴う混種語 ( hybrid ) としての useful, useless はもとより,熟語 be used to や助動詞 used to などにも現われ,本来語語彙も顔負けの大活躍である.英語に入ってきた時期も13世紀より前であり,他の最高頻度フランス借用語と比べても相当の古株である.一般論として借用語と本来語の競合と勝敗にまつわるランダム性を認めるにしても,use の英語への同化には,部分的であれ他に何らかの事情が関与していると考えられないだろうか.

Menner (235--36) は,類義語の同音異義衝突 ( homonymic clash ) が関与していたのではないかと論じている.「使用する」を意味した本来語 note(n) ( < OE notian ) と,それと形態的に類似した「書き記す,気付く」を意味するフランス借用語 note(n) ( > PDE note ) が衝突を起こし,前者が衰退することによって生じた意味の間隙を,フランス借用語 use(n) が埋めたという筋書きである.「使用する」の意味で最も普通だった OE notian の中英語形は14世紀には -i を失い,「書き記す,気付く」と同形の note(n) になっていた.この同音異義衝突により「使用する」の意の note(n) は徐々に廃用となってゆき,代わりにすでに他の語義で存在感を示すようになっていた use(n) が,「使用する」を意味する最も普通の語として機能するようになったのではないかという.Menner は,同音異義衝突を言語変化の消極的な原理として積極的に評価する論者の1人である.

Although proof is hardly possible in such a case, the combination of circumstances makes one suspect that the homonymy of the native and foreign note was one of the factors in establishing use as one of the commonest words in our language. (236)

この説を検証するには,各語の関連する語義の盛衰の時期を細かく調べる必要がある.また,「使用する」を意味する brouken ( < OE brūcan ), nitten ( < OE nyttian ) など,他の類義語との関連にも注意する必要があるだろう.OED や MED の他に HTOED ( Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary ) が現われたことで,このような調査は格段に行ないやすくなってきている.同音異義衝突などは HTOED の恩恵を特に享受しやすい研究テーマにちがいない.言語変化における同音異義衝突の意義を主張した M. L. Samuels が,Historical Thesaurus of English のプロジェクトを立ち上げた人物であることは決して偶然でない.

・ Menner, Robert J. "The Conflict of Homonyms in English." Language 12 (1936): 229--44.

2010-12-15 Wed

■ #597. starve と starvation [euphemism][semantic_change][hybrid][suffix][etymology]

昨日の記事[2010-12-14-1]で古英語で「死ぬ」は steorfan ( > PDE starve ) だったことを話題にした.語源を探ると,案の定,この動詞自体が婉曲表現ともいえそうである.印欧祖語の語根 ( root ) としては *ster- "stiff" にさかのぼり,動詞としては「硬くなる」ほどの意味だったろうと想定される.

したがって,starve の意味変化は当初から比喩的,婉曲的な方向を指し示していたということになる.一方,古英語から中英語にかけての意味変化は,昨日述べた通り特殊化 ( specialisation ) として言及される.餓死という特殊な死に方へと意味が限定されてゆくからだ.意味の特殊化の萌芽は,12世紀の starve of [with] hunger といった表現の出現に見いだすことができる.さらに,現代までに餓死とは関係なく単に「腹が減る」「飢えている,渇望している」といった意味へと弱化してきた.

もう1つおもしろいのは,名詞形 starvation である.初出は1778年と新しいが,派生法がきわめて稀である.starve という本来語に,ロマンス語系の名詞接尾辞 -ation が付加している混種語 ( hybrid ) の例であり,実に珍しい.-ation では他に類例はあるだろうか? 基体の語源が不詳の(したがってもしかすると本来語かもしれない)例としては flirtation (1718年),botheration (1797年)がある.

2010-11-28 Sun

■ #580. island --- なぜこの綴字と発音か [etymology][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][hybrid][sobokunagimon]

昨日の記事[2010-11-27-1]で aisle の綴字と発音について述べたが,その背景には一足先に妙な綴字と発音の関係を確立していた isle や island の存在があった.island は一種の誤解に基づいた etymological respelling の典型例であり,その類例を例説した[2009-11-05-1], [2009-08-21-1]でも詳しく触れていなかったので,遅ればせながら由来を紹介したい.

「島」を表わす語は古英語で īegland あるいは ēaland といった.この複合語の前半部分 īeg- や ēa は「水,川」を表わす語で,これに land が組み合わさって「島」を意味した.「水の土地」が「島」を意味するというのはごく自然の発想であり,ゲルマン諸語にも対応する複合語が広く見られる.ちなみに,īeg- の印欧語の再建形は *akwā で,これはラテン語 aqua 「水」と同根である.

さて,古英語の īegland は中英語では iland や yland として伝わった.一方で,1300年頃に「島」を表わす類義語としてフランス語から ile, yle が入ってきた.ここで iland は ile + land と再分析されることとなった.この分析の仕方ではフランス語形態素と英語形態素の組み合わさった混種語 ( hybrid ) となるが,この組み合わせは[2009-08-01-1]の記事で触れたように必ずしも珍しくはない.

さらにもう一ひねりが加えられる.15世紀にフランス語側で ile が isle と綴られるようになった.これは,ラテン語の語源 insula 「島」を参照した etymological spelling だった.この <s> を含んだ etymological spelling の影響がフランス語から英語へも及び,英語でも15世紀から isle が現われだした.複合語でも16世紀から isle-land が現われ,17世紀中に island の綴字が定着した.こうした綴字の経緯を尻目に,発音のほうは /s/ を挿入するわけでもなく,第1音節の長母音 /iː/ が大母音推移を経て /aɪ/ へと推移した.

ところで,古英語 īeg- 「水」に相当する語は,Frisian や Old Norse では -land を伴わずとも単独で「島」を表わすというからおもしろい.フリジア諸島やアイスランド島の住民が「おれたちゃ水のなかに住んでいるようなもんさ」といっているかのようである.「水」と「島」ではまるで反意語だが,島民にとっては We live on the water と We live on the island とはそれほど異ならないのかもしれない.

2010-02-17 Wed

■ #296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響 [japanese][hybrid][loan_word][latin][christianity][alphabet][religion][buddhism][hebrew]

[2009-05-30-1]の記事で,6世紀にブリテン島にもたらされたキリスト教が,アングロサクソン人と英語に多大な影響を与えたことを見た.キリスト教は,布教の媒体であったラテン語とともに英語の語彙に深く入り込んだだけでなく,英語に alphabet という文字体系をもたらしもした.6世紀のキリスト教の伝来は,英語文化史的にも最重要の事件だったとみてよい.

興味深いことに,同じ頃,ユーラシア大陸の反対側でも似たような出来事が起こっていた.6世紀半ば,大陸から日本へ仏教という外来宗教がもたらされた.仏教文化を伝える媒体は漢語(漢字)だった.日本語は,漢字という文字体系を受け入れ,仏教関連語彙として「法師(ほふし)」「香(かう)」「餓鬼(がき)」「布施(ふせ)」「檀越(だにをち)」などを受容した.『万葉集』には漢語は上記のものなど少数しか見られないが,和歌が主に大和言葉を使って歌われるものであることを考えれば,実際にはより多くの漢語が奈良時代までに日本語に入っていたと考えられる.和語接辞と漢語基体を混在させた「を(男)餓鬼」「め(女)餓鬼」などの混種語 ( hybrid ) がみられることからも,相当程度に漢語が日本語語彙に組み込まれていたことが想像される.

丁寧に比較検討すれば,英語と日本語とでは文字や語彙の受容の仕方の詳細は異なっているだろう.しかし,大陸の宗教とそれに付随する文字文化を受け入れ,純度の高いネイティブな語彙体系に外来要素を持ち込み始めたのが,両言語においてほぼ同時期であることは注目に値する.その後,両言語の歴史で外来語が次々と受け入れられてゆくという共通点を考え合わせると,ますます比較する価値がありそうだ.

また,上に挙げた「餓鬼(がき)」「布施(ふせ)」「檀越(だにをち)」などの仏教用語が究極的には梵語 ( Sanskrit ) という印欧語族の言語にさかのぼるのもおもしろい.英語に借用されたキリスト教用語もラテン語 ( Latin ) やギリシャ語 ( Greek ) という印欧語族の言語の語彙であるから,根っことしては互いに近いことになる.(もっとも,究極的にはキリスト教用語の多くは非印欧語であるヘブライ語 ( Hebrew ) にさかのぼる).偶然の符合ではあるが,英語と日本語における外来宗教の言語的影響を比べてみるといろいろと発見がありそうだ.

・山口 仲美 『日本語の歴史』 岩波書店〈岩波新書〉,2006年. 40--42頁.

2009-08-10 Mon

■ #105. 日本語に入った「チック」語 [japanese_english][hybrid][suffix][metanalysis]

[2009-08-01-1], [2009-08-02-1]の記事で,日本語化した接尾辞「チック」について書いた.ギリシャ語から英語に借用された接尾辞はあくまで -ic であり,それを日本語で「チック」と切り出したのは異分析 ( metanalysis ) が働いたためだと述べた.また,なぜ分析を誤ったのかについては,drama 「ドラマ」: dramatic 「ドラマチック」などの,日本語としても英語としてもよく知られた語のペアがモデルになった可能性があると指摘した.

今回は,あらためて「チック」を含む日本語の単語がどれくらいあるか調べてみた.以下は,CD-ROM版『広辞苑』第六版で後方検索をかけ,得られたリストを整理したものである.「チック」「ティック」の他,英語で -s を付加して名詞化した「チックス」「ティックス」でも例を拾ってみた.大方は借用語なので,その場合には借用元言語(ほとんどが英語)での綴りも付しておいた.ギリシャ語の接尾辞に由来しない「チック(ティック)」語は省いてある ( ex. 「メモリースティック」「ブティック」 ).

「アクロバチック」 acrobatic, 「アスレチックス」 athletics, 「アタクチック」 atactic, 「アリストクラティック」 aristocratic, 「イソタクチック」 isotactic, 「エキゾチック」 exotic, 「エゴイスティック」 egoistic, 「エステティック」 Ästhetik (German), 「エラスティック」 elastic, 「エロチック」 erotic, 「オートマチック」 automatic, 「カイロプラクティック」 chiropractic, 「コスメチック」 cosmetic, 「ゴチック」 gothique (French), 「サイバネティックス」 cybernetics, 「システマチック」 systematic, 「シンジオタクチック」 syndiotactic, 「ジャーナリスティック」 journalistic, 「スケプチック」 sceptic, 「スタティック」 static, 「セマンティックス」 semantics, 「タクティックス」 tactics, 「デモクラティック」 democratic, 「ドグマチック」 dogmatic, 「ドメスティック」 domestic, 「ドラスティック」 drastic, 「ドラマチック」 dramatic, 「ニヒリスティック」 nihilistic, 「バイオミメチック」 biomimetic, 「パセティック」 pathetic, 「パワーポリティックス」 power politics, 「ヒューマニスティック」 humanistic, 「ヒューリスティックス」 heuristics, 「ファナティック」 fanatic, 「ファンタスティック」 fantastic, 「フィールドアスレチック」 field athletics, 「フォネティックス」 phonetics, 「プラスチック」 plastic, 「ペシミスティック」 pessimistic, 「ペダンチック」 pedantic, 「ホリスティック」 holistic, 「ポリティックス」 politics, 「マグネチック」 magnetic, 「漫画チック」, 「ミスティック」 mystic, 「メルヘンチック」, 「リアリスティック」 realistic, 「ロジスティックス」 logistics, 「ロマンチック」 romantic

『広辞苑』に掲載されているものだけでも49語ある.日本語の「チック」切り出しのモデルとなった可能性のある drama -- dramatic と同じタイプとしては,dogma -- dogmatic や mime -- mimetic がある.メルヘンチックについてはドイツ語と英語の混種語 ( hybrid ) であることは[2009-08-02-1]で触れた.日本語との hybrid としては,「乙女チック」をさしおいて,「漫画チック」が『広辞苑』に掲載されている唯一の例である.

和製の hybrid である「メルヘンチック」や「漫画チック」を除いて「チック」語が20個,「ティック」語が27個である.近年は日本語でも「ティック」の発音が自然になってきているので,今後,接尾辞「チック」あらため接尾辞「ティック」が日本語に定着する日も遠くないのかもしれない.

2009-08-02 Sun

■ #97. 借用接尾辞「チック」 [japanese_english][hybrid][suffix][metanalysis]

昨日の記事[2009-08-01-1]で hybrid を取りあげ,最近日本語ではやっている接尾辞「チック」に言及した.「乙女チック」あたりが口語では有名だが,まだ国語辞典には掲載されていない.しかし,語幹部に和語がきているので,歴とした hybrid の例である.

おもしろい例としては,語幹部にカタカナ語がきており「チック」をつけてできあがった語が英語には存在しない語となる例,つまり和製英語の例がある.「アダルトチック」は対応する *adult(t)ic なる英単語は存在しないし,「メルヘンチック」の「メルヘン」はそもそもドイツ単語 ( Märchen ) である.今後も少なくとも口語においては,「チック」を接尾辞としてもつ混種語や和製英語がどんどん生まれてくるのではないか.

さて,「チック」は英語から借用した接尾辞と考えられているが,究極の起源はギリシャ語である.だが,そもそもおかしいのは,ギリシャ語にも,そこから借用した英語にも,-tic なる接尾辞は存在しないことである.形容詞を派生させる接尾辞はあくまで -ic であり,厳密に語源を参照すれば t は先行する語の語幹の一部にすぎないことがわかる.例えば,dramatic を形態素に分析すると dramat + ic であり,drama + tic ではない.確かに,drama という単語が存在するので t は語幹の一部でないように見えるが,ギリシャ語の屈折を参照すれば drama(t) が語幹である.この場合,語幹の一部としての t は屈折によって現れたり隠れたりするだけである.

同様に,aromatic ( cf. aroma ), Asiatic ( cf. Asia ), cinematic ( cf. cinema ) などでも,対応する名詞の語幹に t が含まれていないので aroma + tic などと分析したくなるが,名詞形において t が語幹の末尾に現れていないだけである.それに対して,対応する名詞の語幹に t が最初から現れている次のような例は分析しやすい.acrobatic ( cf. acrobat ), poetic ( cf. poet ) , romantic ( cf. romaunt ) 等々.

-tic ではなく -ic が正しい接尾辞であることは,t 以外の音が -ic に先行する無数のギリシャ語起源の借用語で確認できる.eccentric, economic, encyclopedic, ethnic, music, pelvic, photographic, tragic 等々.

日本語の「チック」は,dramatic などの(ギリシャ語起源の)英単語を参照して異分析 ( metanalysis ) を施した結果として切り出された和製英語接尾辞だが,なぜ「ニック」や「リック」などではなく「チック」と切り出したのだろうか.やはり t が語幹の裏に隠れてしまっている drama や aroma などの例で惑わされたのかもしれない.

いずれにせよ,異分析の結果,新しい和製英語の道具が生じ,静かに普及してきた.今後,どんな新語・珍語が飛び出してくるか楽しみである.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow