hellog〜英語史ブログ / 2015-04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015-04-30 Thu

■ #2194. フランス語規範主義,英語敵視,国民的フランス語 [french][prescriptive_grammar][standardisation][academy][linguistic_imperialism][language_planning][language_myth][world_englishes]

フランス語は非常に規範的な言語であるとされる.規範主義の伝統は英語にもあるが,フランス語には英語を上回る強い規範の伝統がある.もしかすると世界一規範主義的な言語といえるかもしれない.このフランス語の規範主義の確立と,それに伴う言語の神話 (language_myth) については,以下の記事で扱ってきた.

・ 「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」 ([2011-01-13-1])

・ 「#1077. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (1)」 ([2012-04-08-1])

・ 「#1078. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (2)」 ([2012-04-09-1])

・ 「#1079. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (3)」 ([2012-04-10-1])

Perret (70--71) に従ってフランス語規範主義の発展の歴史を概説すると,以下のようになる.15--16世紀,フランス王たちはラテン語に代わってフランス語を公式の言語として重用した.これはフランス語の標準化の流れを促進させ,17世紀には Academie française の創立(1635年)及び規範的な文法書や辞書の出版が相次ぎ,18世紀のフランス語国際化の重要な布石となった.18世紀末の革命によりフランス語は新生国家のシンボルに仕立て上げられ,フランス語以外の言語や非標準的なフランス語変種は法的に排除されることになり,標準フランス語の絶対主義は20世紀まで続いた.20世紀以降は,英語敵視の潮流が色濃く,1994年の Toubon 法では,英語表現の公的な使用を制限しようとした経緯がある.一昨日,昨日と話題にした La Francophonie ([2015-04-28-1], [2015-04-29-1]) の20世紀後半における発展は,このような英語敵視の観点から位置づけることもできるだろう.一方,フランス語の世界的拡散と定着に伴い,標準的・規範的なフランス語が従来の権威を必ずしも維持できなくなってきたことも事実である.国・地域ごとの国民的フランス語諸変種 (français nationaux) が存在感を強めてきている.これは (World) Englishes (world_englishes) のフランス語版といえるだろう.

フランス語の規範主義の芽生えとフランス革命の関係については,田中の4章「フランス革命と言語」が読みやすく,示唆に富む.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

2015-04-29 Wed

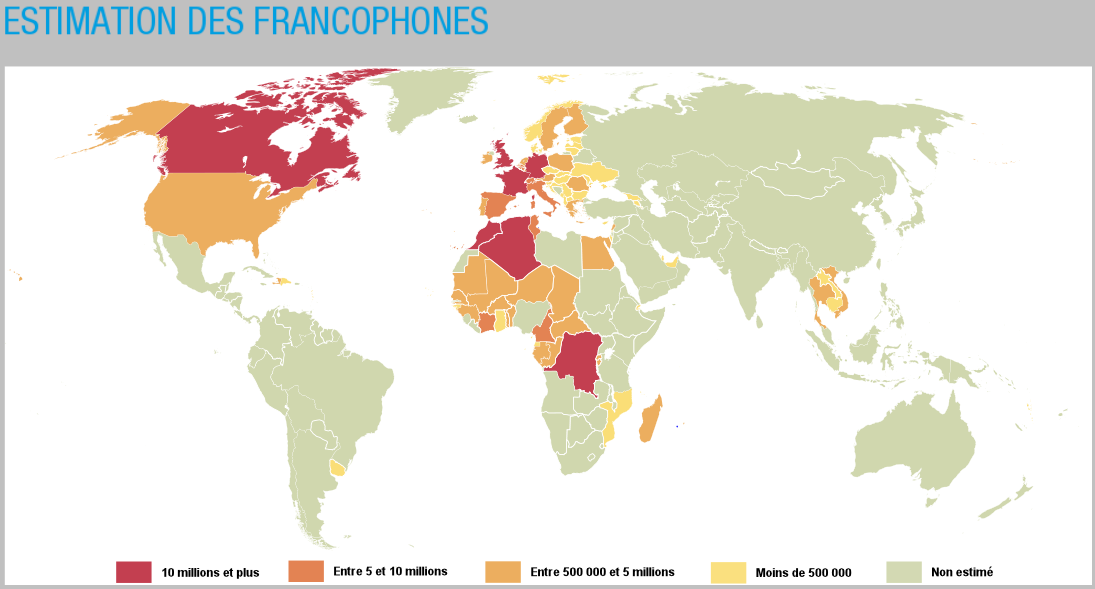

■ #2193. La Francophonie (2) [french][statistics][demography][francophonie][map]

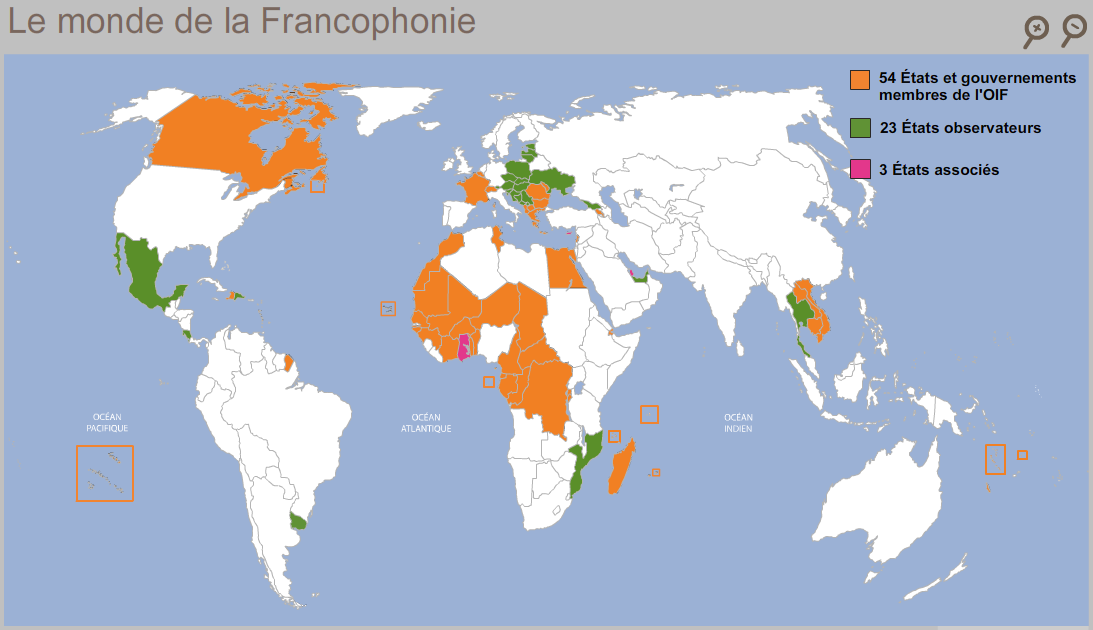

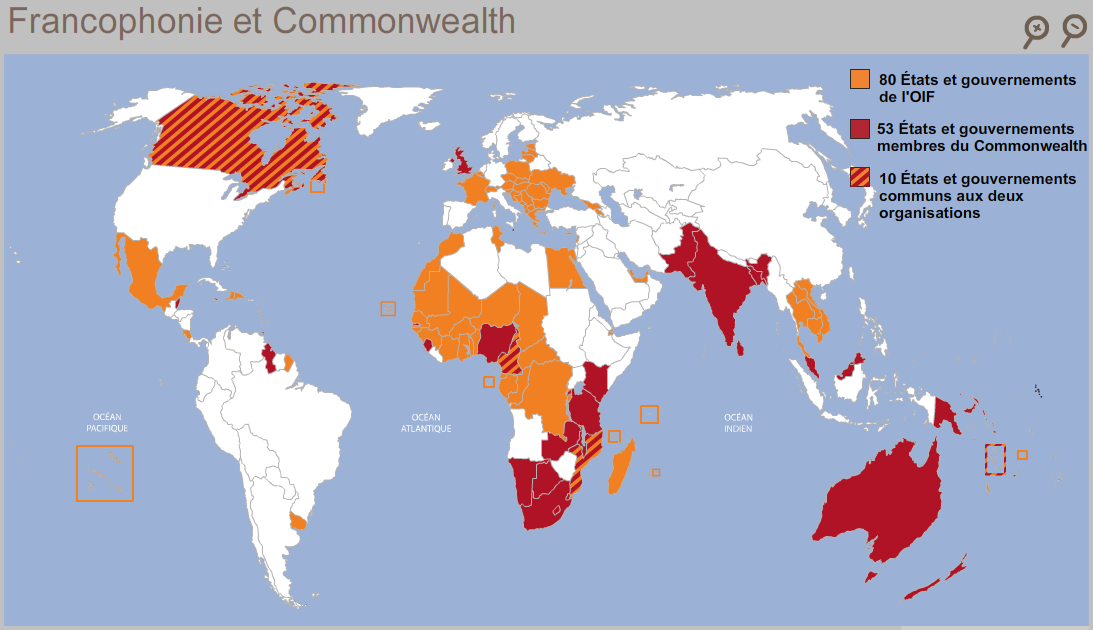

昨日に引き続き,La Francophonie について.La Francophonie の公式サイトの数で見るフランコフォニー に,フランス語に関する人口統計を含む様々な数字が掲載されている.これらの数字は,OIF (Organisation internationale de la Francophonie) による2014年の報告(4年ごとに更新される)に基づくものという.数字をいくつか示そう.

・ La Francophonie は80の国・地域が参加する連合(54の加盟国,23のオブザーバー,3の準加盟国)

・ フランス語は英語とともに5大陸で話されている言語である

・ 世界に2億7400万人のフランス語話者(うち5大陸で2億1200万人が日常言語として使用)

・ 世界で1億2500万人のフランス語学習者(7600万人が教育言語として,4900万人が外国語として学習)

・ ヨーロッパで7700万人の日常的なフランス語話者,及び5200万人のフランス語能力を有する者

・ 世界で5番目によく話される言語

・ 世界で3番目の業務用言語(ヨーロッパでは2番目)

・ 世界で4番目のインターネット用言語

・ 世界で2番目に国際機関で用いられている言語

上記のサイトにはフランス語に関連する世界地図もいくつか掲載されている.以下に貼り付けよう.

上の2つ目の地図にあるように,La Francophonie には54の加盟国 (États de gouvernements membres de l'OIF),23のオブザーバー (États observateurs), 3の準加盟国 (États associés) の計80の国・地域が参加している.地域ごとに名前を挙げよう.

Afrique de l'Ouest

- Bénin

- Burkina Faso

- Cap-Vert

- Côte d'Ivoire

- Ghana (État associé)

- Guinée

- Guinée Bissau

- Mali

- Niger

- Sénégal

- Togo

- Burundi

- Cameroun

- Centrafrique

- Congo

- Congo RD

- Gabon

- Guinée équatoriale

- Rwanda

- Sao Tomé et Principe

- Tchad

- Comores

- Djibouti

- Madagascar

- Maurice

- Mozanbique (État observateur)

- Seychelles

- Egypte

- Émirats arabes unis (État observateur)

- Liban

- Maroc

- Mauritanie

- Tunisie

- Quatar (État associé)

- Canada

- Canada Nouveau-Brunswick

- Canada Québec

- Costa Rica (État observateur)

- Mexique (État observateur)

- République dominicaine (État observateur)

- Dominique

- Haïti

- Sainte-Lucie

- Uruguay (État observateur)

- Cambodge

- Laos

- Thaïlande (État observateur)

- Vanuatu

- Vietnam

- Albanie

- Andorre

- Arménie

- Autriche (État observateur)

- Belgique

- Bosnie herzégovine (État observateur)

- Bulgarie

- Chypre (État associé)

- Estonie (État observateur)

- Croatie (État observateur)

- Ex-Rép. yougoslave de Macédoine

- France

- Géorgie (État observateur)

- Grèce

- Hongrie (État observateur)

- Kosovo (État observateur)

- Lettonie (État observateur)

- Lituanie (État observateur)

- Luxembourg

- Moldavie

- Monaco

- Montégnégro (État observateur)

- Pologne (État observateur)

- Réep. Tchèque (État observateur)

- Roumanie

- Serbie (État observateur)

- Slovaquie (État observateur)

- Slovénie (État observateur)

- Suisse

- Ukraine (État observateur)

- Fédération Wallonie-Bruxelles

2015-04-28 Tue

■ #2192. La Francophonie (1) [french][history][linguistic_imperialism][francophonie][hfl]

「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1]) のフランス(語)版と呼んでよいものに,La Francophonie (フランス語圏連邦)がある.雑誌「ふらんす」の4月号に,「世界に拡がるフランコフォニー Le Monde de la Francophonie」と題する記事をみかけた.その30頁に次のように説明がある. *

「フランス語の振興と文化的・言語的多様性の振興」「平和,民主主義,人権の推進」「教育と研究の支援」「持続的発展に繋がる協力の開発」を使命とする国際フランコニー機構 (OIF: Organisation internationale de la Francophonie) .世界80に及ぶ構成国と地域は5大陸すべてに分布するが,そのすべてがフランス語を公用語とする「フランス語圏」というわけではない.「フランコフォニー」とは,フランス語を共通の価値観として上記使命のもと2年ごとにサミットを行ない,さまざまな活動に取り組む国際的組織である.

言葉尻をとらえるようだが,上の引用内で「フランス語を共通の価値観として」というくだりが理解できない.個別言語に何らかの価値があるとか,個別言語にある価値観が付随しているとかいうことは理解できる.フランス語は素晴らしい言語である,論理的な言語である,平和の言語である等々の価値づけのことだ.フランス語に対するこれらの価値づけが妥当かどうかということではなく,個別言語には往々にしてこのような価値づけがなされるものだという意味で,言語に価値観が付随していることは理解できる.しかし,上の引用では,フランス語に価値観が付随していると述べているのではなく,フランス語という個別言語を「価値観とし」とある.しかも,「共通の価値観とし」とまで述べている.これは一体何を意味するのだろうか.個別言語を価値観とするという言い方は,その表現の奥で何かをすりかえているような気がして,うさんくささを感じざるを得ない.The Commonwealth of Nations も La Francophonie も,言語の求心力を利用して緩やかな国際クラブを作ろうという趣旨だと思われるが,そこに政治性が強く付与されるようになると,イギリスやフランスによる新植民地主義であるとの懸念が生じる.La Francophonie には反英語帝国主義の旗手という側面もあるが,一歩誤れば,それ自身が言語帝国主義 (linguistic_imperialism) の信奉者・実践者となる危うさも帯びているように思う.

国際政治体としての La Francophonie の淵源は1960年代にあるが,その後,いくつかの段階を経て発展してきた.最初の国際サミットは,1986年にミッテラン大統領の呼びかけによりヴェルサイユで開催された.以後,およそ2年に1度のペースでサミットが開かれている.La Francophonie と OIF の沿革について,Perret のフランス語史のコラム (71) を引用しよう.

La Francophonie et la francophonie La Francophonie (avec une majuscule), organisation plus politique que linguistique, est née au debut des années 1960 de la volonté de quelques dirigeants de nations francophones devenues indépendeantes, comme Hamani Diori, Habib Bourguiba, Norodom Shihanouk et Leopold Sédar Senghor, malgré les réticences de la France, alor peu désireuse de s'impliquer dans un «Commonwealth français». De Conférence des états francophones (1969) en Organisation commune africaine et malgache (1966) et en Agence de coopération culturelle et technique (1970), l'idée prit corps et le gouvernement canadien finit par accepter que le Québec et le Nouveau-Brunswick soient inclus dans l'organisation naissante. Les sommets francophones ont commencé à se réunir à partir de 1986; ils ne regroupent pas seulement des États dont l'une des langues officielle est le français, mais aussi des régions, des «États associés» et des «États observateur», si bien que cette Organisation internationale de la francophonie compte en son sein des pays non francophones comme l'Albanie, la Bulgarie, La Guinée-Bissau, la Guinée-Équatoriale, la Macédoine, la Moldavie, le Mozambique, la Pologne, la Roumanie, Saint-Thomas-et-Prince, la Serbie et l'Ukraine, pays qui ont choisi le français comme langue d'enseignement, première ou seconde, et/ou comme langue internationale. Aussi ne parle-t-on plus d'États francophones mais d'États ayant le français en partage.

より詳しい歴史については,La Francophonie の公式サイトより Une histoire de la francophonie - Organisation internationale de la Francophonie に詳しい.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2015-04-27 Mon

■ #2191. レトリックのまとめ [rhetoric][cognitive_linguistics][oxymoron]

レトリックは,古典的には (1) 発想,(2) 配置,(3) 修辞(文体),(4) 記憶,(5) 発表の5部門に分けられてきた.狭義のレトリックは (3) の修辞(文体)を指し,そこでは様々な技法が命名され,分類されてきた.近年,古典的レトリックは認知言語学の視点から見直されてきており,単なる技術を超えて,人間の認識を反映するもの,言語の機能について再考させるものとして注目を浴びてきている.

瀬戸の読みやすい『日本語のレトリック』では,数ある修辞的技法を30個に限定して丁寧な解説が加えられている.技法の名称,別名(英語名),説明,具体例について,瀬戸 (200--05) の「レトリック三〇早見表」を以下に再現したい.

| 名称 | 別名 | 説明 | 例 |

|---|---|---|---|

| 隠喩 | 暗喩,メタファー (metaphor) | 類似性にもとづく比喩である.「人生」を「旅」に喩えるように,典型的には抽象的な対象を具象的なものに見立てて表現する. | 人生は旅だ.彼女は氷の塊だ. |

| 直喩 | 明喩,シミリー (simile) | 「?のよう」などによって類似性を直接示す比喩.しばしばどの点で似ているのかも明示する. | ヤツはスッポンのようだ. |

| 擬人法 | パーソニフィケーション (personification) | 人間以外のものを人間に見立てて表現する比喩.隠喩の一種.ことばが人間中心に仕組まれていることを例証する. | 社会が病んでいる.母なる大地. |

| 共感覚法 | シネスシージア (synesthesia) | 触覚,味覚,嗅覚,視覚,聴覚の五感の間で表現をやりとりする表現法.表現を貸す側と借りる側との間で,一定の組み合わせがある. | 深い味.大きな音.暖かい色. |

| くびき法 | ジューグマ (zeugma) | 一本のくびきで二頭の牛をつなぐように,ひとつの表現を二つの意味で使う表現法.多義語の異なった意義を利用する. | バッターも痛いがピッチャーも痛かった. |

| 換喩 | メトニミー (metonymy) | 「赤ずきん」が「赤ずきんちゃん」を指すように,世界の中でのものとものの隣接関係にもとづいて指示を横すべりさせる表現法. | 鍋が煮える.春雨やものがたりゆく蓑と傘. |

| 提喩 | シネクドキ (synecdoche) | 「天気」で「いい天気」を意味する場合があるように,類と種の間の関係にもとづいて意味範囲を伸縮させる表現法. | 熱がある.焼き鳥.花見に行く. |

| 誇張法 | ハイパーバリー (hyperbole) | 事実以上に大げさな言いまわし.「猫の額」のように事実を過小に表現する場合もあるが,これも大げさな表現法の一種. | 一日千秋の思い.白髪三千丈.ノミの心臓. |

| 緩叙法 | マイオーシス (meiosis) | 表現の程度をひかえることによって,かえって強い意味を示す法.ひかえめなことばを使うか,「ちょっと」などを添える. | 好意をもっています.ちょつとうれしい. |

| 曲言法 | ライトティーズ (litotes) | 伝えたい意味の反対の表現を否定することによって,伝えたい意味をかえって強く表現する方法. | 悪くない.安い買い物ではなかった. |

| 同語反復法 | トートロジー (tautology) | まったく同じ表現を結びつけることによって,なおかつ意味をなす表現法.ことばの慣習的な意味を再確認させる. | 殺入は殺人だ.男の子は男の子だ. |

| 撞着法 | 対義結合,オクシモロン (oxymoron) | 正反対の意味を組み合わせて,なおかつ矛盾に陥らずに意味をなす表現法.「反対物の一致」を体現する. | 公然の秘密.暗黒の輝き.無知の知. |

| 婉曲法 | ユーフェミズム (euphemism) | 直接言いにくいことばを婉曲的に口当たりよく表現する方法.白魔術的な善意のものと黒魔術的な悪徳のものとがある. | 化粧室.生命保険.政治献金. |

| 逆言法 | パラレプシス (paralepsis) | 言わないといって実際には言う表現法.慣用的なものから滑稽なものまである.否定の逆説的な用い方. | 言うまでもなく.お礼の言葉もありません. |

| 修辞的疑問法 | レトリカル・クエスチョン (rhetorical questions) | 形は疑問文で意味は平叙文という表現法.文章に変化を与えるだけでなく,読者・聞き手に訴えかけるダイアローグ的特質をもつ. | いったい疑問の余地はあるのだろうか. |

| 含意法 | インプリケーション (implication) | 伝えたい意味を直接言うのではなく,ある表現から推論される意味によって間接的に伝える方法.会話のルールの意図的な違反によって含意が生じる. | 袖をぬらす.ちょっとこの部屋蒸すねえ. |

| 反復法 | リピティション (repetition) | 同じ表現を繰り返すことによって,意味の連続,リズム,強調を表す法.詩歌で用いられるものはリフレーンと呼ばれる. | えんやとっと,えんやとっと. |

| 挿入法 | パレンシシス (parenthesis) | カッコやダッシュなどの使用によって,文章の主流とは異なることばを挿入する表現法.ときに「脱線」ともなる. | 文は人なり(人は文なりというべきか). |

| 省略法 | エリプシス (ellipsis) | 文脈から復元できる要素を省略し,簡潔で余韻のある表現を生む方法.日本語ではこの技法が発達している. | これはどうも.それはそれは. |

| 黙説法 | レティセンス (reticence) | 途中で急に話を途絶することによって,内心のためらいや感動,相手への強い働きかけを表す.はじめから沈黙することもある. | 「……」.「――」. |

| 倒置法 | インヴァージョン (inversion) | 感情の起伏や力点の置き所を調整するために,通常の語順を逆転させる表現法.ふつう後置された要素に力点が置かれる. | うまいねえ,このコーヒーは. |

| 対句法 | アンティセシス (anthithesis) | 同じ構文形式のなかで意味的なコントラストを際だたせる表現法.対照的な意味が互いを照らしだす. | 春は曙.冬はつとめて. |

| 声喩 | オノマトペ (onomatopoeia) | 音が表現する意味に創意工夫を凝らす表現法一般を指す.擬音語・擬態語はその例のひとつ.頭韻や脚韻もここに含まれる. | かっぱらっぱかっぱらった. |

| 漸層法 | クライマックス (climax) | しだいに盛り上げてピークを形成する表現法.ひとつの文のなかでも,また,ひとつのテクスト全体のなかでも可能である. | 一度でも…,一度でも…,一度でも…. |

| 逆説法 | パラドクス (paradox) | 一般に真実だと想定されていることの逆を述べて,そこにも真実が含まれていることを伝える表現法. | アキレスは亀を追いぬくことはできない. |

| 諷喩 | アレゴリー (allegory) | 一貫したメタファーの連続からなる文章(テクスト).動物などを擬人化した寓話 (fable) は,その一種である. | 行く河の流れは絶えずして…. |

| 反語法 | 皮肉,アイロニー (irony) | 相手のことばを引用してそれとなく批判を加える表現法.また,意味を反転させて皮肉るのも反語である. | 〔0点に対して〕ほんといい点数ねえ. |

| 引喩 | アルージョン (allusion) | 有名な一節を暗に引用しながら独白の意味を加えることによって,重層的な意味をかもし出す法.本歌取りはその一例. | 盗めども盗めどもわが暮らし楽にならざる. |

| パロディー | もじり (parody) | 元の有名な文章や定型パタンを茶化しながら引用する法.内容を換骨奪胎して,批判・おかしみなどを伝える. | サラダ記念日.カラダ記念日. |

| 文体模写法 | パスティーシュ (pastiche) | 特定の作家・作者の文体をまねることによって,独.白の内容を盛り込む法.文体模写は文体のみを借用する. | (例文省略) |

・ 瀬戸 賢一 『日本語のレトリック』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2002年.

2015-04-26 Sun

■ #2190. 原義の弱まった強意語 [intensifier][semantic_change]

本ブログでは,強意語について intensifier の各記事で取り上げてきた.とりわけ,「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」 ([2012-01-14-1]) や「#1219. 強意語はなぜ種類が豊富か」 ([2012-08-28-1]) では,強意語が歴史的に次々と現われては累積してきた過程について論じた.英語史における強意語の発達の具体例は先の記事でも列挙したが,今回は,歴史的に累積してきた,現代英語でもある程度よく用いられる強意副詞の例を挙げたい.この種の語彙一覧を簡便かつ丁寧に与えてくれるのは,Williams (191--92) である.以下のそれぞれについて,本来の語義からいかにして強調の意味が発達したのか,その本来の語義は今ではどの程度感じられるかについて問うてみてほしい.

| Intensifier | Example Phrase | Earlier Meaning | |

|---|---|---|---|

| 1. | abominably | abominably tired | (excite disgust) |

| 2. | amazingly | amazingly dull | (cause to lose wits) |

| 3. | astonishingly | astonishingly minor | (stun with a blow) |

| 4. | awfully | awfully unimpressive | (cause dread or awe) |

| 5. | confounded | confounded happy | (bring to perdition) |

| 6. | damned | damned pleased | (doomed) |

| 7. | dreadfully | dreadfully small | (excite dread or awe) |

| 8. | enormously | enormously good | (abnormally evil) |

| 9. | excessively | excessively happy | (go beyond just limits) |

| 10. | extraordinarily | extraordinarily normal | (beyond the ordinary) |

| 11. | extravagantly | extravagantly unambitious | (wander beyond bounds) |

| 12. | extremely | extremely limited | (uttermost) |

| 13. | fabulously | fabulously cheap | (fabled) |

| 14. | fantastically | fantastically real | (exist in imagination) |

| 15. | full | full weary | (complete) |

| 16. | frightfully | frightfully boring | (full of horror) |

| 17. | grandly | grandly expensive | (great) |

| 18. | greatly | greatly exhausted | (great) |

| 19. | hideously | hideously expensive | (excite terror) |

| 20. | horribly | horribly expensive | (excite horror) |

| 21. | horridly | horridly embarrassed | (excite horror) |

| 22. | hugely | hugely amused | (immense) |

| 23. | immensely | immensely unimportant | (large beyond measure) |

| 24. | immoderately | immoderately hungry | (beyond limits) |

| 25. | incredibly | incredibly real | (not to be believed) |

| 26. | intensely | intensely tired | (stretched) |

| 27. | magnificently | magnificently pleased | (greatness of achievement) |

| 28. | marvelously | marvelously stupid | (miraculous) |

| 29. | might(il)y | mighty weak | (power) |

| 30. | monstrously | monstrously excited | (deviating from natural) |

| 31. | outrageously | outrageously ordinary | (exceeding limits) |

| 32. | perfectly | perfectly stupid | (complete in all senses) |

| 33. | pretty | pretty ugly | (firm, nice, proper) |

| 34. | powerful | powerful tired | (force,influence) |

| 35. | really | really imaginative | (objective existence) |

| 36. | right | right foolish | (what is good) |

| 37. | simply | simply confusing | (without complication) |

| 38. | sore(ly) | sore(ly) afraid | (cause pain) |

| 39. | stupendously | stupendously alert | (struck senseless) |

| 40. | tremendously | tremendously calm | (excite trembling) |

| 41. | terribly | terribly pleased | (excite terror) |

| 42. | terrifically | terrifically happy | (excite terror) |

| 43. | vastly | vastly insignificant | (of great dimensions) |

| 44. | very | very false | (true, real) |

| 45. | violently | violently opposed | (producing injury) |

| 46. | wonderfully | wonderfully boring | (causing astonishment) |

| 47. | wondrously | wondrously tedious | (causing astonishment) |

上掲語の多くは,強意に用いられるときには,原義が失われているか,少なくとも弱まってはいるだろう.リストにはないが,例えば f--king chaste という強意表現は f--king の原義を考えると意味的に矛盾しているが,実際に俗語で用いられ得るのは,その語がすでに原義をほとんど失っているからである.そこに宿っているのは,ショックを引き起こす力のみである.

・ Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975.

2015-04-25 Sat

■ #2189. 時・条件の副詞節における will の不使用 [auxiliary_verb][subjunctive][tense][future][sobokunagimon]

現代の規範文法には,時・条件の副詞節では未来のことであっても will を用いないという事項がある.例えば,If it rains tomorrow, we will stay home. のような文に見られるように,if の条件節では「明日」のことにもかかわらず動詞に現在形 rains が用いられている.主節に未来を表わす will が一度現われるのだから,従属節内でも再度 will を含めるのは余剰である,などと説明されることもあるが,そのような説明は歴史的には正当化されない.

近代英語以前には,時・条件の副詞節では,またその他の副詞節でも広く,動詞は直説法 (indicative) ではなく接続法(subjunctive; 現在の仮定法に相当)の形態を取った.上の例文でいえば,近代英語までは if 節内では直説法現在形で3単現の -s の付いた rains ではなく,接続法現在形(現代英語の用語では仮定法現在形)の rain が現われるのが普通だった.「もし明日が晴れならば」であれば,if it be fine tomorrow のように直説法の is ではなく接続法の be を用いたのである.

古くは未来のことを指示するのだから未来時制の will を用いるべしという発想はなく,むしろ条件を表わすのだから接続法の動詞形を用いるべしという意識が強かった.本来,英語の時制 (tense) のカテゴリーには未来という明確な項はなく,過去か非過去(現在と未来を含む)の2種類の区別しかなかったことも関係する.未来は現在形で代用していたのであり,接続法「現在」形を使いさえすれば,それは自動的に未来をも指示することができた.時・条件の副詞において強く意識されたのは,未来という時間の問題というよりも,頭のなかでの「明日雨が降る」可能性についてだった.現代の共時的な観点からは「未来の出来事として will が用いられるべき副詞節内であるにもかかわらず will が現われないのはなぜか」という問題意識が生じそうだが,通時的な観点からは,時・条件の副詞節と will との結びつきは最初から不在だったのである.

標題よりも重要な問題は,近代英語までは if it rain tomorrow や if it be fine tomorrow のように接続法現在形が用いられるのが普通だったにもかかわらず,現代英語ではなぜ直説法現在形を用いて if it rains tomorrow や if it is fine tomorrow というようになったか,である.この問題は英語史における接続法あるいは仮定法の衰退,そして直説法による置換という大きなテーマのなかで論じるべき問題であり,ここで軽々に扱うことはできない.ただ強調したいことは,標題の素朴な疑問の背後にこそ,真に問うべき英語史上の大きな問題が潜んでいるということである.接続法現在がなぜ,どのように近代英語期以降に衰退し,直説法現在に吸収されていったかという大きな課題が隠れている.

2015-04-24 Fri

■ #2188. spinster, youngster などにみられる接尾辞 -ster [suffix][affixation][word_formation][oe][etymology][gender]

古英語の -estre, -istre (< Gmc *-strjōn) は女性の行為者名詞を作る接尾辞 (agentive suffix) で,男性の行為者名詞を作る -ere に対立していた.西ゲルマン語群に散発的に見られる接尾辞で,MLG -(e)ster, (M)D and ModFrisian -ster が同根だが,HG, OS, OFrisian には文証されない.古英語からの語例としては hlēapestre (female dancer), hoppestre (female dancer), lǣrestre (female teacher), lybbestre (female poisoner, witch), miltestre (harlot), sangestre (songstress), sēamstre (seamstress, sempstress), webbestre (female weaver) などがある.この造語法にのっとり,中英語期にも spinnestre (spinster) などが作られている.しかし,中英語以降,まず北部方言で,さらに16世紀までには南部方言でも,女性に限らず一般的に行為者名詞を作る接尾辞として発達した.例えば,1300年以前に北部方言で書かれた Cursor Mundi では,demere ではなく demestre が性別に関係なく判事 (judge) の意味で用いられた.近代期には seamster や songster 単独では男女の区別がつかなくなり,区別をつけるべく新しく女性接尾辞 -ess を加えた seamstress や songstress が作られた.

-ster は,単なる動作主名詞を作る -er に対して,軽蔑的な含意をもって職業や習性を表わす傾向がある (ex. fraudster, gamester, gangster, jokester, mobster, punster, rhymester, speedster, slickster, tapster, teamster, tipster, trickster) .この軽蔑的な響きは,ラテン語由来ではあるが形態的に類似した行為者名詞を作る接尾辞 -aster のネガティヴな含意からの影響が考えられる (cf. criticaster, poetaster) .-ster を形容詞に付加した例としては,oldster, youngster がある.職業名であるから固有名詞となったものもあり,上記 Webster のほか,Baxter (baker) などもみられる.

ほかにも多くの -ster 語があるが,女性名詞を作るという古英語の伝統を今に伝えるのは,spinster のみとなってしまった.この語については,別の観点から「#1908. 女性を表わす語の意味の悪化 (1)」 ([2014-07-18-1]),「#1968. 語の意味の成分分析」 ([2014-09-16-1]) で触れたので,そちらも参照されたい.

2015-04-23 Thu

■ #2187. あらゆる語の意味がメタファーである [metaphor][synaesthesia][semantic_change][semantics][etymology][rhetoric][unidirectionality][terminology]

言葉のあや (figure of speech) のなかでも,王者といえるのが比喩 (metaphor) である.動物でもないのに椅子の「あし」というとき,星でもないのに人気歌手を指して「スター」というとき,なめてみたわけではないのに「甘い」声というとき,比喩が用いられている.比喩表現があまりに言い古されて常套語句となったときには,比喩の作用がほとんど感じられなくなり,死んだメタファー (dead metaphor) と呼ばれる.日本語にも英語にも死んだメタファーがあふれており,あらゆる語の意味がメタファーであるとまで言いたくなるほどだ.

metaphor においては,比較の基準となる source と比較が適用される target の2つが必要である.椅子の一部の例でいえば,source は人間や動物の脚であり,target は椅子の支えの部分である.かたや生き物の世界のもの,かたや家具の世界のものである点で,source と target は2つの異なるドメイン (domain) に属するといえる.この2つは互いに関係のない独立したドメインだが,「あし」すなわち「本体の下部にあって本体を支える棒状のもの」という外見上,機能上の共通項により,両ドメイン間に橋が架けられる.このように,metaphor には必ず何らかの類似性 (similarity) がある.

「#2102. 英語史における意味の拡大と縮小の例」 ([2015-01-28-1]) で例をたくさん提供してくれた Williams は,metaphor の例も豊富に与えてくれている (184--85) .以下の語彙は,いずれも一見するところ metaphor と意識されないものばかりだが,本来の語義から比喩的に発展した語義を含んでいる.それぞれについて,何が source で何が target なのか,2つのドメインはそれぞれ何か,橋渡しとなっている共通項は何かを探ってもらいたい.死んだメタファーに近いもの,原義が忘れ去られているとおぼしきものについては,本来の語義や比喩の語義がそれぞれ何かについてヒントが与えられている(かっこ内に f. とあるものは原義を表わす)ので,参照しながら考慮されたい.

1. abstract (f. draw away from)

2. advert (f. turn to)

3. affirm (f. make firm)

4. analysis (f. separate into parts)

5. animal (You animal!)

6. bright (a bright idea)

7. bitter (sharp to the taste: He is a bitter person)

8. brow (the brow of a hill)

9. bewitch (a bewitching aroma)

10. bat (You old bat!)

11. bread (I have no bread to spend)

12. blast (We had a blast at the party)

13. blow up (He blew up in anger)

14. cold (She was cold to me)

15. cool (Cool it,man)

16. conceive (f. to catch)

17. conclude (f. to enclose)

18. concrete (f. to grow together)

19. connect (f. to tie together)

20. cut (She cut me dead)

21. crane (the derrick that resembles the bird)

22. compose (f. to put together)

23. comprehend (f. seize)

24. cat (She's a cat)

25. dig (I dig that idea)

26. deep (deep thoughts)

27. dark (I'm in the dark on that)

28. define (f. place limits on)

29. depend (f. hang from)

30. dog (You dog!)

31. dirty (a dirty mind)

32. dough (money)

33. drip (He's a drip)

34. drag (This class is a drag)

35. eye (the eye of a hurricane)

36. exist (f. stand out)

37. explain (f. make flat)

38. enthrall (f. to make a slave of)

39. foot (foot of a mountain)

40. fuzzy (I'm fuzzy headed)

41. finger (a finger of land)

42. fascinate (f. enchant by witchcraft)

43. flat (a flat note)

44. get (I don't get it)

45. grasp (I grasped the concept)

46. guts (He has a lot of guts)

47. groove (I'm in the groove)

48. gas (It was a gasser)

49. grab (How does the idea grab you?)

50. high (He got high on dope)

51. hang (He's always hung up)

52. heavy (I had a heavy time)

53. hot (a hot idea)

54. heart (the heart of the problem)

55. head (head of the line)

56. hands (hands of the clock)

57. home (drive the point home)

58. jazz (f. sexual activity)

59. jive (I don't dig this jive)

60. intelligent (f. bring together)

61. keen (f. intelligent)

62. load (a load off my mind)

63. long (a long lime)

64. loud (a loud color)

65. lip (lip of the glass)

66. lamb (She's a lamb)

67. mouth (mouth of a cave)

68. mouse (You're a mouse)

69. milk (He milked the job dry)

70. pagan (f. civilian, in distinction to Christians, who called themselves soldiers of Christ)

71. pig (You pig)

72. quiet (a quiet color)

73. rip-off (It was a big rip-off)

74. rough (a rough voice)

75. ribs (the ribs of a ship)

76. report (f. to carry back)

77. result (f. to spring back)

78. shallow (shallow ideas)

79. soft (a soft wind)

80. sharp (a sharp dresser)

81. smooth (a smooth operator)

82. solve (f. to break up)

83. spirit (f. breath)

84. snake (You snake!)

85. straight (He's a straight guy)

86. square (He's a square)

87. split (Let's split)

88. turn on (He turns me on)

89. trip (It was a bad (drug) trip)

90. thick (a voice thick with anger)

91. thin (a thin sound)

92. tongue (a tongue of land)

93. translate (f. carry across)

94. warm (a warm color)

95. wrestle (I wrestled with the problem)

96. wild (a wild idea)

ラテン語由来の語が多く含まれているが,一般に多形態素からなるラテン借用語は,今日の英語では(古典ラテン語においてすら)原義として用いられるよりも,比喩的に発展した語義で用いられることのほうが多い.体の部位や動物を表わす語は比喩の source となることが多く,共感覚 (synaesthesia) の事例も多い.また,比喩的な語義が,俗語的な響きをもつ例も少なくない.

このように比喩にはある種の特徴が見られ,それは通言語的にも広く観察されることから,意味変化の一般的傾向を論じることが可能となる.これについては,「#1759. synaesthesia の方向性」 ([2014-02-19-1]),「#1955. 意味変化の一般的傾向と日常性」 ([2014-09-03-1]),「#2101. Williams の意味変化論」 ([2015-01-27-1]) などの記事を参照.

・ Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975.

2015-04-22 Wed

■ #2186. 研究社Webマガジンの記事「コーパスで探る英語の英米差 ―― 基礎編 ――」 [link][corpus][brown][ame_bre]

4月20日付けで,研究社WEBマガジン Lingua リンガのリレー連載 実践で学ぶコーパス活用術に,私の執筆した「コーパスで探る英語の英米差 ―― 基礎編 ――」の記事が掲載されました.今日は,このリレー連載と私の記事について紹介します. *

連載「実践で学ぶコーパス活用術」はコーパス利用初心者向けのオムニバス記事で,毎月様々な言語学研究者が登場し,易しくかつ実践的にコーパス活用の方法を解説してゆくシリーズです.すでに20の記事が掲載されており,コーパスの基本から始まり,各種のコーパスの紹介,利用のコツ,事例研究,言語統計入門に至るまで,コーパスに関連する様々な視点が丁寧に解説されています.以下に,各記事へのリンクを張っておきます.

1. なぜコーパスか? (赤須 薫)

2. 英語コーパス体験ツアー ― BNCweb を検索してみる ―(前編) (石井 康毅)

3. 英語コーパス体験ツアー ― BNCweb を検索してみる ―(後編) (石井 康毅)

4. Google をコーパスに見立てる (仁科 恭徳)

5. 言語統計の基礎(前編) ― 頻度差の検定 ― (小林 雄一郎 )

6. 言語統計の基礎(後編) ― 共起尺度 ― (小林 雄一郎)

7. コーパスを活用した古くて新しい学問領域:フレイジオロジー ― 理論編 ― (井上 亜依)

8. コーパスを活用した古くて新しい学問領域:フレイジオロジー ― 実践編 ― (井上 亜依)

9. 学習者コーパスとは何か? (鎌倉 義士)

10. 学習者コーパスで何ができるのか? (鎌倉 義士)

11. パラレルコーパスの可能性 (仁科 恭徳)

12. 日本語コーパスに見られる慣用句の用法 (石田 プリシラ)

13. 日本語コーパスに見られる慣用句の変化可能性 (石田 プリシラ)

14. COCA を使ったコロケーションの検索 (内田 諭)

15. COCA を使った類義語の検証 (内田 諭)

16. コーパスで話し言葉を探る ― 基礎編 ― (青木 理香)

17. コーパスで話し言葉を探る ― 実践編 ― (青木 理香)

18. 学習者の話し言葉コーパスを使った語用論分析 (1)談話標識 well, I mean, kind of, like の使い方 (三浦 愛香)

19. 学習者の話し言葉コーパスを使った語用論分析 (2)買い物での要求の表現 (三浦 愛香)

20. 認知言語学を用いてコーパスから意味を探る― 入門編 ― (大谷 直輝)(←2015/05/18(Mon)にリンクを追加)

21. 認知言語学を用いてコーパスから意味を探る― 前置詞・句動詞編 ― (大谷 直輝)(←2015/05/18(Mon)にリンクを追加)

22. コーパスで探る英語の英米差 ―― 基礎編 ―― (堀田 隆一)

23. コーパスで探る英語の英米差 ―― 実践編 ―― (堀田 隆一)(←2015/05/21(Thu)にリンクを追加)

今回私の書いた記事は,コーパスを用いて英語の英米差について考えようという趣旨で,みかけは現代イギリス英語と現代アメリカ英語の共時的比較ですが,2変種を比較対照するに当たっては歴史的な背景や通時的な視点も欠かせないということを強調しています.今回は「基礎編」と銘打って,英語の英米差を論じるに当たっての準備事項を説明し,英米差の調査に利用できるコーパスを紹介しています.

以下,今回のリレー連載の記事と合わせて読むと有用と思われる本ブログ内の記事にリンクを張ります.ほかにもコーパス利用については corpus の記事,英語の英米差については ame_bre の記事もご参照ください.

・ 「#1730. AmE-BrE 2006 Frequency Comparer」 ([2014-01-21-1])

・ 「#1739. AmE-BrE Diachronic Frequency Comparer」 ([2014-01-30-1])

・ 「#1743. ICE Frequency Comparer」 ([2014-02-03-1])

・ 「#428. The Brown family of corpora の利用上の注意」 ([2010-06-29-1])

・ 「#607. Google Books Ngram Viewer」 ([2010-12-25-1])

・ 「#517. ICE 提供の7種類の地域変種コーパス」 ([2010-09-26-1])

・ 「#1278. BNC を中心とするコーパス研究関連のリンク集」 ([2012-10-26-1])

・ 「#307. コーパス利用の注意点」 ([2010-02-28-1])

・ 「#367. コーパス利用の注意点 (2)」 ([2010-04-29-1])

・ 「#368. コーパスは研究の可能性を広げた」 ([2010-04-30-1])

・ 「#240. 綴字の英米差は大きいか小さいか?」 ([2009-12-23-1])

・ 「#244. 綴字の英米差のリスト」 ([2009-12-27-1])

・ 「#312. 文法の英米差」 ([2010-03-05-1])

・ 「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」 ([2010-03-08-1])

・ 「#357. American English or British English?」 ([2010-04-19-1])

・ 「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1])

・ 「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1])

・ 「#677. 現代英語における法助動詞の衰退」 ([2011-03-05-1])

・ 「#880. いかにもイギリス英語,いかにもアメリカ英語の単語」 ([2011-09-24-1])

・ 「#1010. 英語の英米差について Martinet からの一言」 ([2012-02-01-1])

・ 「#1221. 季節語の歴史」 ([2012-08-30-1])

・ 「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1])

・ 「#1331. 語彙の英米差を整理するための術語」 ([2012-12-18-1])

・ 「#1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙)」 ([2012-12-30-1])

今回のリレー連載記事は「基礎編」でしたが,来月号は「実践編」を掲載する予定です.

2015-04-21 Tue

■ #2185. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退 [reflexive_pronoun][verb][personal_pronoun][voice][middle_voice]

フランス語学習者から質問を受けた.フランス語には代名動詞というカテゴリーがあるが,英語にはないのはなぜかという疑問である.具体的には,Ma mere se lève tôt. (私の母は早く起きる)のような文における,se leve の部分が代名動詞といわれ,「再帰代名詞+動詞」という構造をなしている.英語風になおせば,My mother raises herself early. という表現である.普通の英語では rise や get up などの動詞を用いるところで,フランス語では代名動詞を使うことが確かに多い.また,ドイツ語でも Du hast dich gar nicht verändert. (You haven't changed at all) のように「再帰代名詞+動詞」をよく使用し,代名動詞的な表現が発達しているといえる.

このような表現は起源的には印欧祖語の中間態 (middle_voice) の用法に遡り,したがって印欧諸語には多かれ少なかれ対応物が存在する.実際,英語にも help oneself, behave oneself, pride oneself on など再帰代名詞と動詞が構造をなす慣用表現は多数ある.しかし,英語ではフランス語の代名動詞のように動詞の1カテゴリーとして設けるほどには発達していないというのは事実だろう.ここにあるのは,質の問題というよりも量の問題ということになる.英語で再帰代名詞を用いた動詞表現が目立たないのはなぜだろうか.

この疑問に正確に回答しようとすれば細かく調査する必要があるが,大雑把にいえば,英語でも古くは再帰代名詞を伴う動詞表現がもっと豊富にあったということである.「他動詞+再帰代名詞」のみならず「自動詞+再帰代名詞」の構造も古くはずっと多く,後者の例は「#578. go him」 ([2010-11-26-1]) や「#1392. 与格の再帰代名詞」 ([2013-02-17-1]) で見たとおりである.このような構造をなす動詞群には現代仏独語とも比較されるものが多く,運動や姿勢を表わす動詞 (ex. go, return, run, sit, stand, turn) ,心的状態を表わす動詞 (ex. doubt, dread, fear, remember) ,獲得を表わす動詞 (buy, choose, get, make, procure, seek, seize, steal) ,その他 (bear, bethink, rest, revenge, sport, stay) があった.ところが,このような表現は近代英語期以降に徐々に廃れ,再帰代名詞を脱落させるに至った.

現代英語でも再帰代名詞の脱落の潮流は着々と続いている.例えば,adjust (oneself) to, behave (oneself), dress (oneself), hide (oneself), identify (oneself) with, prepare (oneself) for, prove (oneself) (to be), wash (oneself), worry (oneself) などでは,再帰代名詞のない単純な構造が好まれる傾向がある.Quirk et al. (358) は,このような動詞を "semi-reflexive verb" と呼んでいる.

以上をまとめれば,英語も近代期までは印欧祖語に由来する中間態的な形態をある程度まで保持し,発展させてきたが,以降は非再帰的な形態に置換されてきたといえるだろう.英語においてこの衰退がなぜ生じたのか,とりわけなぜ近代英語期というタイミングで生じたのかについては,さらなる調査が必要である.再帰代名詞の形態が -self を常に要求するようになり,音韻形態的に重くなったということもあるかもしれない(英語史において再帰代名詞が -self を含む固有の形態を生み出したのは中英語以降であり,それ以前もそれ以後の近代英語期でも,-self を含まない一般の人称代名詞をもって再帰代名詞の代わりに用いてきたことに注意.「#1851. 再帰代名詞 oneself の由来についての諸説」 ([2014-05-22-1]) を参照).あるいは,単体の動詞に対する統語意味論的な再分析が生じたということもあろう.複合的な視点から迫るべき問題のように思われる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2015-04-20 Mon

■ #2184. 英単語とフランス単語の相違 (2) [french][norman_french][loan_word][borrowing][lexicology][norman_conquest][false_friend]

昨日の記事「#2183. 英単語とフランス単語の相違 (1)」 ([2015-04-19-1]) に引き続いての話題.昨日は,英仏語の対応語の形や意味のズレの謎を解くべく,(1) 語彙の借用過程 (borrowing) に起こりがちな現象に注目した.今回は,(2) フランス語彙の借用の時期とその後の言語変化,(3) 借用の対象となったフランス語の方言という2つの視点を導入する.

まずは (2) について.英語とフランス語の対応語を比較するときに抱く違和感の最大の原因は,時間差である.私たちが比較しているのは,通常,現代英語と現代フランス語の対応語である.しかし,フランス単語が英語へ借用されたのは,大多数が中英語期においてである (cf. 「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1])) .つまり,6--8世紀ほど前のフランス語彙が6--8世紀ほど前の英語に流れ込んだ.昨日の記事でみたように,当時の借用過程においてすら model となるフランス単語と loan となる英単語のあいだに多少のギャップの生じるのが普通だったのであるから,ましてや当時より数世紀を経た現代において両言語の対応語どうしが形や意味においてピタッと一致しないのは驚くことではない.この6--8世紀のあいだに,その語の形や意味は,フランス語側でも英語側でも独自に変化している可能性が高い.

例えば,英語 doubt はフランス語 douter に対応するが,綴字は異なる.英単語の綴字に <b> が挿入されているのは英語における革新であり,この綴字習慣はフランス語では定着しなかった (cf. 「#1187. etymological respelling の具体例」 ([2012-07-27-1])) .またフランス語 journée は「1日」の意味だが,対応する英語の journey は「旅行」である.英語でも中英語期には「1日」の語義があったが,後に「1日の移動距離」を経て「旅行」の語義が発展し,もともとの語義は廃れた.数世紀の時間があれば,ちょっとしたズレが生じるのはもちろんのこと,初見ではいかに対応するのかと疑わざるを得ないほど,互いにかけ離れた語へと発展する可能性がある.

次に,(3) 借用の対象となったフランス語の方言,という視点も非常に重要である.数十年前ではなく数世紀前に入ったという時代のギャップもさることながら,フランス語借用の源が必ずしもフランス語の中央方言(標準フランス語)ではないという事実がある.私たちが学習する現代フランス語は中世のフランス語の中央方言に由来しているが,とりわけ初期中英語期に英語が借用したフランス語彙の多くは実はフランス北西部に行われていたノルマン・フレンチ (norman_french) である (cf. 「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1])) .要するに,当時の「訛った」フランス単語が英単語として借用されて現在に至っているのであり,それと現代標準フランス語とを比較したときに,ズレが感じられるのは当然である.現代のフランス語母語話者の視点から現代英語の対応語を眺めると,「なぜ英語は大昔の,しかも訛ったフランス単語を用いているのだろうか」と首をかしげたくなる状況がある.具体的な事例については,「#76. Norman French vs Central French」 ([2009-07-13-1]),「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]),「#388. もっとある! Norman French と Central French の二重語」 ([2010-05-20-1]) などを参照されたい.

以上,2回にわたって英単語とフランス単語の相違の原因について解説してきた.両者のギャップは,(1) 借用過程そのものに起因するものもあれば,(2) 借用の生じた時代が数世紀も前のことであり,その後の両言語の歴史的発展の結果としてとらえられる場合もあるし,(3) 借用当時の借用ソースがフランス語の非標準方言だったという事実によるものもある.現代英単語と現代フランス単語とを平面的に眺めているだけでは見えてこない立体的な奥行を,英語史を通じて感じてもらいたい.

2015-04-19 Sun

■ #2183. 英単語とフランス単語の相違 (1) [french][loan_word][borrowing][lexicology][norman_conquest][false_friend]

英語史概説の授業などで,現代英語の語彙にいかに多くのフランス単語が含まれているかを話題にすると,初めて聞く学生は一様に驚く.大雑把にいって英語語彙の約1/3がフランス語あるいはその親言語であるラテン語からの借用語である.関連するいくつかの統計については,「#110. 現代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-15-1]) および,「#1645. 現代日本語の語種分布」 ([2013-10-28-1]) の冒頭に張ったリンクを参照されたい.

この事実を初めて聞くと,英語とフランス語に共通する語彙が数多く見られるのは,英単語がフランス語に大量に入り込んだからだと想像する学生が多いようだ.現在の英語の相対的な優位性,また日本語にも多くの英語語彙が流入している事実を考えれば,フランス語が多数の英単語を借用しているはずだという見方が生じるのも無理はない.

しかし,英語史を参照すれば実際には逆であることがわかる.歴史的に英語がフランス単語を大量に借用してきたゆえに,結果として両言語に共通の語彙が多く見られるのである.端的にいえば,1066年のノルマン征服 (norman_conquest) により,イングランドの威信ある言語が英語からフランス語へ移った後に,高位のフランス語から低位の英語へと語彙が大量に流れ込んだということである.(英語がフランス語に与えた影響という逆方向の事例は,歴史的には相対的に稀である.「#1026. 18世紀,英語からフランス語へ入った借用語」 ([2012-02-17-1]),「#1012. 古代における英語からフランス語への影響」 ([2012-02-03-1]) を参照.)

現代フランス語を少しでもかじったことのある者であれば,英仏語で共通する語は確かに多いけれど,形や意味が互いにずれているという例が少なくないことに気づくだろう.対応する語彙はあるのだが,厳密に「同じ」であるわけではない.これにより,false_friend (Fr. "faux amis") の問題が生じることになる (cf. 「#390. Cosmopolitan Vocabulary は Asset か? (2)」 ([2010-05-22-1])) .フランス語側の model と英語側の loan との間に,形や意味のずれが生じてしまうのは,いったいなぜだろうか(model と loan という用語については,「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) を参照).

この問いに答えるには,(1) 語彙の借用過程 (borrowing) に起こりがちな現象,(2) フランス語彙の借用の時期とその後の言語変化,(3) 借用の対象となったフランス語の方言,という3点について理解しておく必要がある.今回は,(1) に注目しよう.語彙の借用過程に起こりがちな現象とは,借用元言語における語の形や意味が,多少なりとも歪められて借用先言語へコピーされるのが普通であることだ.まず形に注目すれば,借用語は,もとの発音や綴字を,多かれ少なかれ借用先言語の体系に適合させて流入するのが通常である.例えば,フランス語の円心前舌高母音 /y/ や硬口蓋鼻音 /ɲ/ は,必ずしもそのままの形で英語に取り入れられたのではなく,多くの場合それぞれ /ɪʊ/, /nj/ として取り込まれた (cf. 「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]),「#1727. /ju:/ の起源」 ([2014-01-18-1])) .微妙な差異ではあるが,語の借用において model がそのまま綺麗にコピーされるわけではないことを示している.英語の /ʃəːt/ (shirt) が日本語の /shatsu/ (シャツ)として取り込まれる例など,話し言葉から入ったとおぼしきケースでは,このようなズレが生じるのは極めて普通である.

次に意味に注目しても,model と loan の間にはしばしばギャップが観察される.とりわけ借用においては model の語義の一部のみが採用されることが多く,意味の範囲としては model > loan の関係が成り立つことが多い.有名な動物と肉の例を挙げると,英語 beef は古フランス語 boef, buefから借用した語である.model には牛と牛肉の両方の語義が含まれるが,loan には牛肉の語義しか含まれない.ここではフランス単語が,意味を縮小した形で英語へ借用されている(ただし,「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]),「#332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話」 ([2010-03-25-1]) も参照).同様に,英語 room は「ルーム」として部屋の語義において日本語に入っているが,余地の語義は「ルーム」にはない.

上で挙げてきた諸例では,英単語とフランス単語の間の差異はあったとしても比較的小さいものだった.しかし,フランス語学習において出会う単語の英仏語間のズレと違和感は,しばしばもっと大きい.この謎を探るには,(2) と (3) の視点が是非とも必要である.これについては,明日の記事で.

2015-04-18 Sat

■ #2182. Baugh and Cable の英語史第6版 [review][hel_education][historiography][bibliography]

新年度なので,授業で英語史の概説書などを紹介する機会があるが,英語史の定番・名著といえば Baugh and Cable である(ほかには「#1445. 英語史概説書の書誌」 ([2013-04-11-1]) も参照).「#2089. Baugh and Cable の英語史概説書の目次」 ([2015-01-15-1]) で2013年に出版された第6版の目次を紹介した.では,第6版は先行する第5版からどのように変化したのだろうか.両版を比較した和田によると,次のような異同が認められるという.

(1) 新たに第12章として,21世紀に向けた英語やその他の国際的な言語に関する章が付け加えられ,様々な言語的アプローチや言語における相対的な複雑性といった観点を含んだ議論がなされている.(2) 音韻変化について,新しいアプローチが加えられ,第3章の古英語,第7章の中英語の各章で紹介されている.(3) ルネサンス期の英語について,コーパス言語学的なアプローチが加えられている.(4) accent と register に関するセクションが加えられている.(5) アフリカ系黒人英語の観点から creolists と neo-Anglicists に関する最新の議論が加えられている.(6) 書誌情報の更新がなされている.

さらに和田によると,中世英語の記述に的を絞ると,§38にて古英語期を中心としたその前後の時代に起こった音韻変化の解説が従来よりも詳しく書かれており,グリムの法則以後の主要な音韻変化の理解が縦につながるような工夫がなされているという.中英語を扱う第7章の冒頭セクション(§§111--12)でも,前の版にはみられなかった中英語の音韻変化が具体的に解説されており,音韻分野での最新の研究成果が反映されたものと考えられる.

21世紀の英語,あるいは英語の未来を扱うような章節の追加は,近年出された英語史概説書に共通する特徴である.社会的な視点が豊富に取り入れられているのも最近の傾向だろう.だが,コーパス言語学の知見については,もっと取り入れられてもよいのではないかと思う.それくらいにコーパスを用いた研究の進展は著しい.Baugh and Cable の書誌情報は相変わらず豊富で,貴重である.

英語史を志す大学生の皆さんには,早い段階での通読をお勧めします.

ほかに英語史概説書の目次シリーズより,以下の記事も参照.

・ 「#2007. Gramley の英語史概説書の目次」 ([2014-10-25-1])

・ 「#2038. Fennell の英語史概説書の目次」 ([2014-11-25-1])

・ 「#2050. Knowles の英語史概説書の目次」 ([2014-12-07-1])

・ 和田 忍 「新刊紹介 Albert C. BAUGH & Thomas CABLE, A History of the English Language, Sixth edition, Upper Saddle River, NJ, Pearson, 2013, 446+xviii p., $174.07」『西洋中世研究』第5号,2013年,159頁.

2015-04-17 Fri

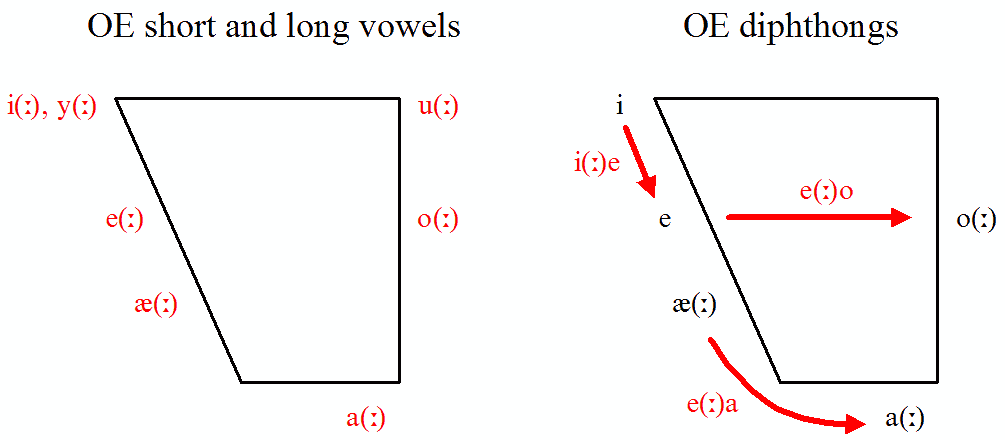

■ #2181. 古英語の母音体系 [oe][vowel][diphthong][phonetics][phoneme]

古英語の母音には,短母音 (short vowel),長母音 (long vowel),二重母音 (diphthong) の3種類が区別される.二重母音にも短いものと長いものがある.以下,左図が短・長母音を,右図が短・長の二重母音を表わす.

左図の短・長母音からみていくと,現代英語に比べれば,区別される母音分節音の種類(音素)は少ない (cf. 「#1601. 英語と日本語の母音の位置比較」 ([2013-09-14-1])).長母音は対応する短母音の量をそのまま増やしたものであり,音価の違いはないものと考えられている.前舌高母音には平唇の i(ː) と円唇の y(ː) が区別されるが,円唇 y(ː) は後期ウェストサクソン方言 (Late West-Saxon) では平唇化して i(ː) となった.

次に右図の二重母音をみると,音量を別にすれば,3種類の二重母音があることがわかる.i(ː)e, e(ː)o, æ(ː)a は,いずれも上から下あるいは前から後ろという方向をもっており,第1要素が第2要素よりも強い下降二重母音 (falling diphthong) と考えられる.ただし,i(ː)e については,二重母音ではなく i と e の中間的な母音を表わしていたとする見解もある.Mitchell and Robinson (15) の注によると,

The original pronunciation of ie and īe is not known with any certainty. It is simplest and most convenient for our purposes to assume that they represented diphthongs as explained above. But by King Alfred's time ie was pronounced as a simple vowel (monophthong), probably a vowel somewhere between i and e; ie is often replaced by i or y, and unstressed i is often replaced by ie, as in hiene for hine. Probably īe had a similar sound.

古英語期中の音変化も考慮するといくつかの但し書きは必要となるが,上の図に従えば,(7単音×短・長2系列)+(3二重母音×短・長2系列)ということで計20ほどの母音が区別されていたことになる.「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]) でみたように,現代英語の標準変種でも20の母音音素が区別されているから,数の点からいえば古英語の母音体系もおよそ同規模だったことになる.

・ Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English. 8th ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

2015-04-16 Thu

■ #2180. 現代英語の知識だけで読めてしまう古英語文 [oe][hel_education]

以下は,Mitchell and Robinson の A Guide to Old English (179) に掲載されている,現代英語としてほぼそのまま読める古英語の文章である.

Harold is swift. His hand is strong and his word grim. Late in līfe hē went tō his wīfe in Rōme.

Is his inn open? His cornbin is full and his song is writen.

Grind his corn for him and sing mē his song.

Hē is dēad. His bed is under him. His lamb is dēaf and blind. Hē sang for mē.

Hē swam west in storme and winde and froste.

Bring ūs gold. Stand ūp and find wīse men.

だが,年度の初めの授業で古英語を導入するつもりで上の文章を見せると,相当に誤解を招くことになるだろう.現代英語として理解できる語彙と文法で強引にでっちあげた文章であり,実際には,ほとんど違和感もなく読めてしまうこのような古英語文に出会う機会はまれと言わざるを得ない.しかし,古英語と現代英語が千年以上の時を隔てて連綿とつながっていることは,この文章からも明らかである.やはり,英語は英語である.

続いて,見た目は現代英語とかけ離れているが,多少の古英語の発音規則を学んだ後で発音してみると現代英語の響きにおよそ通じ,およそ理解可能という古英語文を見てみよう (Mitchell and Robinson 179--80) .

Is his þeġn hēr ġīet?

His līnen socc fēoll ofer bord in þæt wæter and scranc.

Hwǣr is his cȳþþ and cynn?

His hring is gold, his disc glæs, and his belt leðer.

Se fisc swam under þæt scip and ofer þone sciellfisc.

His ċicen ran from his horsweġe, ofer his pæð, and in his ġeard.

Se horn sang hlūde: hlysten wē!

Se cniht is on þǣre brycge.

Sēo cwēn went from þǣre ċiriċe.

Hēo siteþ on þǣre benċe.

God is gōd.

Þis trēow is æsc, ac þæt trēow is āc.

Hē wolde begān wiċċecræft, and hē began swā tō dōnne.

Fuhton ȝē manlīċe oþþe mānlīċe?

His smiððe is þām smiðe lēof.

新年度の古英語初学者のみなさん,恐れる必要はありません!

・ Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English. 8th ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

2015-04-15 Wed

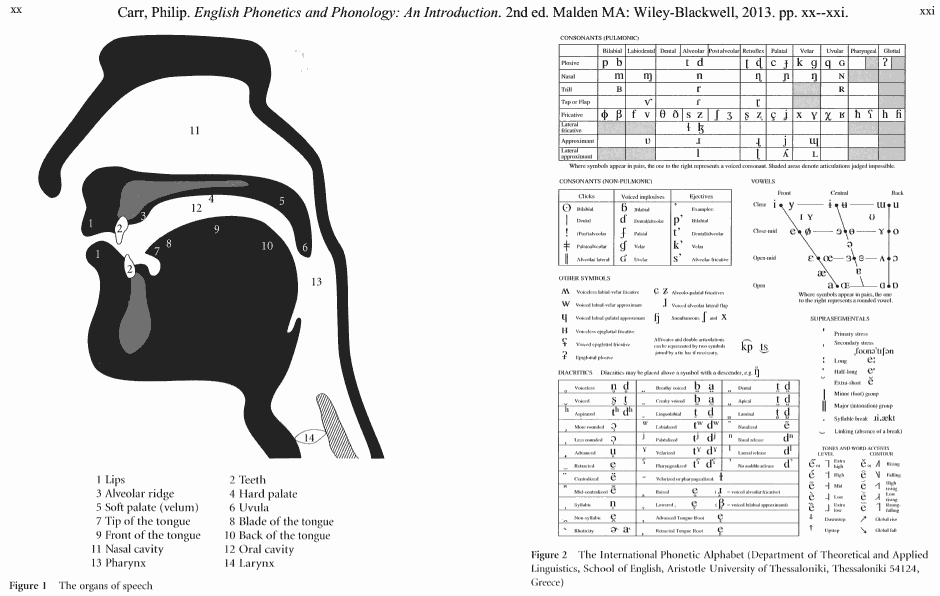

■ #2179. IPA の肺気流による子音の分類 (2) [phonetics][consonant][ipa][chart][hel_education][cgi][web_service]

「#1813. IPA の肺気流による子音の分類」 ([2014-04-14-1]) に引き続き,調音音声学に関する図表について.Carr (xx--xxi) の音声学の教科書に,調音器官の図とIPAの分節音の表が見開きページに印刷されているものを見つけたので,スキャンした(画像をクリックするとPDFが得られる).

特に右上にある肺気流による子音の分類表について,学習の一助になるようにと,表の穴埋め問題生成ツールを以下に作ってみた.調音音声学の学習の一助にどうぞ.

・ Carr, Philip. English Phonetics and Phonology: An Introduction. 2nd ed. Malden MA: Wiley-Blackwell, 2013.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2015-04-14 Tue

■ #2178. 新グライス学派語用論の立場からみる意味の一般化と特殊化 [semantic_change][pragmatics][cooperative_principle][implicature][zipfs_law][information_theory][hyponymy]

Grice の協調の原理 (cooperative_principle) と会話的含意 (implicature) について,「#1122. 協調の原理」 ([2012-05-23-1]),「#1133. 協調の原理の合理性」 ([2012-06-03-1]),「#1134. 協調の原理が破られるとき」 ([2012-06-04-1]),「#1976. 会話的含意とその他の様々な含意」 ([2014-09-24-1]),「#1984. 会話的含意と意味変化」 ([2014-10-02-1]) などの記事で話題にしてきた.Grice の理論は語用論に革命をもたらし,その後の研究の進展にも大きな影響を及ぼしたが,なかでも新グライス学派 (Neo-Gricean) による理論の発展は注目に値する.

新グライス学派を牽引した Laurence R. Horn は,Grice の挙げた4つの公理 (Quality, Quantity, Relation, Manner) を2つの原理へと再編成した.Q[uantity]-principle と R[elation]-principle とである.両原理の定式化は,以下の通りである (Huang 38 より).

Horn's Q- and R-principles

a. The Q-principle

Make your contribution sufficient;

Say as much as you can (given the R-principle)

b. The R-principle

Make your contribution necessary;

Say no more than you must (given the Q-principle)

Q-principle はより多くの情報を提供しようとする原理であり,R-principle はより少ない情報で済ませようとする原理である.この観点からは,会話の語用論とは両原理のせめぎ合いにほかならない.ここには言語使用における "most effective, least effort" の思想が反映されており,言語使用の経済的な原理であるジップの法則(Zipf's Law;cf. 「#1101. Zipf's law」 ([2012-05-02-1]))とも深く関係する.Huang (39--40) 曰く,

Viewing the Q- and R-principles as mere instantiations of Zipfian economy . . ., Horn explicitly identified the Q-principle ('a hearer-oriented economy for the maximization of informational content') with Zipf's Auditor's Economy (the Force of Diversification) and the R-principle ('a speaker-oriented economy for the minimization of linguistic form') with Zipf's Speaker's Economy (the Force of Unification).

さて,意味変化の代表的な種類として,一般化 (generalization) と特殊化 (specialization) がある.それぞれの具体例は,「#473. 意味変化の典型的なパターン」 ([2010-08-13-1]),「#2060. 意味論の用語集にみる意味変化の分類」 ([2014-12-17-1]),「#2102. 英語史における意味の拡大と縮小の例」 ([2015-01-28-1]) で挙げた通りであり,繰り返さない.ここでは,意味の一般化と特殊化が,新グライス学派の語用論の立場から,それぞれ R-principle と Q-principle に対応するものしてとらえることができる点に注目したい.

ある語が意味の一般化を経ると,それが使用される文脈は多くなるが,逆説的にその語の情報量は小さくなる.つまり,意味の一般化とは情報量が小さくなることである.すると,この過程は,必要最小限の情報を与えればよいとする R-principle,すなわち話し手の側の経済によって動機づけられているに違いない.

一方で,ある語が意味の特殊化を経ると,それが使用される文脈は少なくなるが,逆説的にその語の情報量は大きくなる.つまり,意味の特殊化とは情報量が大きくなることである.すると,この過程は,できるだけ多くの情報を与えようとする Q-principle,すなわち聞き手の側の経済によって動機づけられているに違いない (Luján 293--95) .

このようなとらえ方は,意味変化の類型について語用論の立場から議論できる可能性を示している.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

・ Luján, Eugenio R. "Semantic Change." Chapter 16 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum International, 2010. 286--310.

2015-04-13 Mon

■ #2177. 伝統的な意味変化の類型への批判 (2) [semantic_change][semantics][folk_etymology][prediction_of_language_change][onomasiology]

「#2175. 伝統的な意味変化の類型への批判」 ([2015-04-11-1]) の記事に補足したい.McMahon (184--86) は,意味変化を扱う章で,やはり伝統的な意味変化の類型を概説しながらも,それに対する批判を繰り広げている.前回の記事と重なる内容が多いが,McMahon の議論を聞いてみよう.

まず,伝統的な意味変化の類型においては,一般化 (generalization),特殊化 (specialization),悪化 (pejoration),良化 (amelioration) のほかメタファー (metaphor),メトニミー (metonymy),省略 (ellipsis),民間語源 (folk_etymology) などのタイプがしばしば区別されるが,最後の2つは厳密には意味変化の種類ではない.意味にも間接的に影響を及ぼす形態の変化というべきものであり,せいぜい二次的な意味における意味変化にすぎない.換言すれば,これらは semasiological というよりは onomasiological な観点に関するものである.この点については,「#2174. 民間語源と意味変化」 ([2015-04-10-1]) でも批判的に論じた.

次に,複数の意味変化の種類が共存しうることである.例えば,民間語源の例としてしばしば取り上げられる現代英語の belfry (bell-tower) では,鐘 (bell) によって鐘楼を代表する "pars pro toto" のメトニミー(あるいは提喩 (synecdoche))も作用している.この意味変化を分類しようとすれば,民間語源でもあり,かつメトニミーでもあるということになり,もともとの類型が水も漏らさぬ盤石な類型ではないことを露呈している.このことはまた,意味変化の原因やメカニズムが極めて複雑であること,そして予測不可能であることを示唆する.

最後に,従来挙げられてきた類型によりあらゆる意味変化の種類が挙げ尽くされたわけではなく,網羅性が欠けている.もっとも意味変化の種類をでたらめに増やしていけばよいというものでもないし,そもそも類型として整理しきることができるのかという問題はある.

結局のところ,類型の構築が難しいのは,(1) 意味変化が社会や文化を参照しなければ記述・説明ができないことが多く,(2) 不規則で予測不可能であり,(3) 共時的意味論の理論的基盤が(共時的音韻論などよりも)いまだ弱い点に帰せられるように思われる.

・ McMahon, April M. S. Understanding Language Change. Cambridge: CUP, 1994.

2015-04-12 Sun

■ #2176. 文法化・意味変化と頻度 [frequency][grammaticalisation][semantic_change][schedule_of_language_change][language_change]

言語変化と頻度の関係については,「#1239. Frequency Actuation Hypothesis」 ([2012-09-17-1]),「#1243. 語の頻度を考慮する通時的研究のために」 ([2012-09-21-1]),「#1265. 語の頻度と音韻変化の順序の関係に気づいていた Schuchardt」 ([2012-10-13-1]),「#1864. ら抜き言葉と頻度効果」 ([2014-06-04-1]) などで議論してきた.これらの記事では,高頻度語と低頻度語ではどちらが先に言語変化に巻き込まれるかなどの順序の問題,あるいはスケジュールの問題 (schedule_of_language_change) に主眼があった.だが,それとは別に,高頻度語あるいは低頻度語にしか生じない変化であるとか,むしろ生じやすい変化であるとか,そのようなことはあるのだろうか.

昨日引用した Fortson (659) は,文法化 (grammaticalisation) や意味変化 (semantic_change) と頻度の関係について論じているが,結論としては両者の間に相関関係はないと述べている.つまり,文法化や意味変化は高頻度語にも作用するし,低頻度語にも同じように作用する.これらの問題に,頻度という要因を導入する必要はないという.

We have seen, then, that both frequent and infrequent forms can be reanalyzed; both frequent and infrequent forms can be grammaticalized. If all these things happen, then frequency loses much or all of its force as an explanatory tool or condition of semantic change and grammaticalization. The reasons are not surprising, and underscore the sources of semantic change again. Frequent exposure to an irregular morpheme, for example (such as English is, are), can insure the acquisition of that morpheme because it is a discrete physical entity whose form is not in doubt to a child. By contrast, no matter how frequent a word is, its semantic representation always has to be inferred. Classical Chinese shì was a demonstrative pronoun that was subsequently reanalyzed as a copula; exposure to shì must have been very frequent to language learners, but so must have been the chances for reanalysis.

Fortson がこのように主張するのは,昨日の記事「#2175. 伝統的な意味変化の類型への批判」 ([2015-04-11-1]) でも触れたように,意味変化には,しばしば信じられているように連続性はなく,むしろ非連続的なものであると考えているからだ.その点では,文法化や意味変化も他の言語変化と性質が異なるわけではなく,高頻度語あるいは低頻度語だからどうこうという問題ではないという.頻度が関与しているかのように見えるとすれば,それは diffusion (or transition) の次元においてであって,implementation の次元における頻度の関与はない,と.これは「#1872. Constant Rate Hypothesis」 ([2014-06-12-1]) を想起させる言語変化観である.

・ Fortson IV, Benjamin W. "An Approach to Semantic Change." Chapter 21 of The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Blackwell, 2003. 648--66.

2015-04-11 Sat

■ #2175. 伝統的な意味変化の類型への批判 [semantic_change][semantics][reanalysis]

「#473. 意味変化の典型的なパターン」 ([2010-08-13-1]),「#2060. 意味論の用語集にみる意味変化の分類」 ([2014-12-17-1]),「#2102. 英語史における意味の拡大と縮小の例」 ([2015-01-28-1]) などで,伝統的な意味変化の類型をみてきた.とりわけどの概説書にも出てくる意味変化の4種は,[2010-08-13-1]で取り上げた,一般化 (generalization),特殊化 (specialization),悪化 (pejoration),良化 (amelioration) である.この伝統的な分類では,最初の2つが指示対象の範囲の拡大縮小という denotation の軸に関わり,後の2つが主観的評価の高低という connotation の軸に関わっている.2つの軸のみでスパッと切れる切れ味の良さが受けてきたのだろう,意味変化といえばこの4種が必ず言及される.

確かに非常に分かりやすい類型ではあるが,この4種のいずれにも当てはまらない意味変化は数多く確認されており,しばしば批判にさらされてきたのも事実である.例えば,著名な例である count one's beads における beads (cf. 「#1873. Stern による意味変化の7分類」 ([2014-06-13-1])) の経た意味変化は,4種のいずれにもあてはまらない.伝統的な類型は,まるで包括的でなく,漏れが非常に多いという批判は免れない.また,ある意味変化が特殊化でもあり悪化でもあるなどのように,2つの区分に同時にあてはまってしまう例も少なくない.これは,類型自体に問題があることを物語っている.

もう1つの批判として,一般化や悪化などの用語は,語の意味変化の前後における旧語義Aと新語義Bとの明示的意味あるいは含蓄的意味の対応関係を名付けた静的なラベルにとどまっている,というものがある.実際には意味変化そのものは動的な過程であり,真に知りたいのはその過程がどのようなものであるかであるはずだ.これについて上記のラベルは何も教えてくれない,と.(関連する議論として,「#2101. Williams の意味変化論」 ([2015-01-27-1]) を参照.)

この点を指摘する批判者の1人である Fortson (650) は,この動的な過程とは再分析 (reanalysis) にほかならないと断言する.再分析は言語使用者の心理的な過程であり,それ自身,所属する文化に依存するという点で社会的な性質も帯びている.したがって,変化の前後の意味を互いに関係づける様式は,4つほどの概念でまとめられるほど単純ではなく,むしろ著しく多様なはずである.この事実を見えなくさせてしまう点で,固定化した伝統的な類型は役に立たない.Fortson (652) の主張は次の通りである.

. . . a fundamental flaw of most categorizations of semantic change is that they rest upon the assumption that an old meaning becomes the new meaning, that there is some real connection between the two. As these and other examples show, however, this assumption is false; a connection between the new and old meanings is illusory. The set of meanings in a speaker's head is created afresh just like all the other components of the grammar. It may legitimately be asked how it is, then, that one can seem so often to find a connection between an old and a new meaning. In the case of metonymic change, the question makes little sense. Metonymic changes are so infinitely diverse precisely because . . . the connections are not linguistic; they are cultural. This has in some sense always been known, but when metonymic extension is defined in terms of an "association" of a word becoming the word's new meaning, we can easily forget that the "association" in question is not linguistic in nature.

Fortson は,意味変化のメカニズムにあるのは再分析という非連続的な過程であると断じており,伝統的に主張されてきた意味変化における意味の連続性を否定している.Fortson のこの見解は言語変化の子供基盤仮説に立脚しており,それがどこまで正しいのかはわからないが,伝統的な意味変化の類型に何か足りないものを感じるとき,それに対する議論の1つを提供してくれている.

・ Fortson IV, Benjamin W. "An Approach to Semantic Change." Chapter 21 of The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Blackwell, 2003. 648--66.

2015-04-10 Fri

■ #2174. 民間語源と意味変化 [folk_etymology][semantic_change][homonymy][polysemy]

昨日の記事「#2173. gospel から d が脱落した時期」 ([2015-04-09-1]) で,gospel が "good + spell" ではなく "God + spell" と「誤って」解釈されたとする説を紹介した.民間語源の一種である.民間語源については,これまでも folk_etymology の各記事で sand-blind, bikini/monokini, wedlock, bridegroom, bonfire などの例を挙げてきた.

民間語源では,同じあるいは類似した音形をもつ2つの形態素の間に意味的結びつきが生じることによって起こる.上の例でいえば,それぞれ sam- (半分の)と sand (砂),bi- (それ自身は無意味な非形態素)と bi- (2つの),-lāc (動作名詞の接尾辞)と lock (錠前),guma (人間)と groom (若者),bone (骨)と bon (良い)とが結びつき,結果として元来の前者の表す意味よりも後者の表わす意味が前面に出てきて,現在はその意味で理解されることが多い.ここで生じていることは,やや雑ぱくながらも別の言い方をすれば,2つの同音異義形態素 (homonymic morphemes) が,意味的につながりのあるもの,すなわち1つの多義形態素 (polysemic morpheme) として再解釈される過程である.つまり,多義化の一種といえるが,元来の語義が忘れ去られ,消失してしまえば,古い意味から新しい意味への意味変化が生じたことにもなる.この点で,民間語源は意味変化と密接な関係にある.

ただし注意したいのは,民間語源は,2つの形態素が厳密に同じ音形でなくとも,ある程度類似さえしていれば生じることができるという点である.実際,上に挙げた例の多くに見られるのは,同一ではなく類似した音形の対にすぎない.一方で,意味変化とは,同一の音形 (signifiant) に対応する意味 (signifié) が,あるものから他のものへと置き換わることである.したがって,民間語源と意味変化の関係はやや複雑だ.民間語源の生じる過程は,厳密に同じではないが類似する2つの音形という緩いつながりのもとに,意味の連関,多義化,意味変化が生じる過程である.民間語源が意味変化の例と呼びうるのは,このような間接的な意味においてのみだろう.

民間語源と意味変化の込み入った関係について,Luján (292) は次のように述べている.

Folk etymology plays an important role in morphological reshaping and in lexical modification, and it must be mentioned here in connection with semantic change---a synchronically unanalyzable word or expression is restructured, so that its form allows for a semantic connection with other lexical items in the same language. This is what has happened in well-known cases as English asparagus → sparrow-grass or chaise lounge (from chaise longue 'long chair').

この関係には,homonymy (同義)と polysemy (多義)の区別の問題も関わってくるに違いない.両者の区別の曖昧さについては,「#286. homonymy, homophony, homography, polysemy」 ([2010-02-07-1]),「#815. polysemic clash?」 ([2011-07-21-1]),「#1801. homonymy と polysemy の境」 ([2014-04-02-1]) を参照されたい.

・ Luján, Eugenio R. "Semantic Change." Chapter 16 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum International, 2010. 286--310.

2015-04-09 Thu

■ #2173. gospel から d が脱落した時期 [phonetics][consonant][etymology][loan_translation][folk_etymology][laeme]

福音(書)を意味する gospel の語源はよく知られている.この語は,ラテン語 evangelium (これ自体はギリシア語 euaggélion "good news" に由来する)からの翻訳借用 (loan_translation) であり,古英語期に取り入れられた.古英語 godspel (good news) の第1要素は gōd (good) に等しく,本来は長母音をもっていたが,god (God) との類推から短母音も早くから行われていたようだ.これは,一種の民間語源 (folk_etymology) といってよいだろう.OED や Jespersen (126) もこの民間語源説を支持している.しかし,もう1つの説明として,「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]) で触れたように,この短母音は3子音前位置短化という音韻過程の結果と考えることもできるかもしれない.中尾 (142) は,この過程がすでに初期古英語から始まっていたと述べている.

母音の量については上のような説明が与えられているが,古英語 godspel からの d の脱落についてはどうだろうか.中尾 (405) によれば,13世紀に,子音の後続する d の削除の過程がいくつかの語において観察されるという.例を挙げると,an (and), handeselle > hanselle (handsel), wenesday (Wednesday), godspell > gospel, andswerian > answerie (answer) である(cf. 「#1261. Wednesday の発音,綴字,語源」 ([2012-10-09-1])).

d の脱落という問題に関心をもったのは,Wordorigins.org の gospel に関する記事に,13世紀末に godspel から d が突如として消えたとの記述があったからである.突如としてということであれば,注目に値する.LAEME で簡単に調べてみた.

結果は,当該語の種々の異形を含む合計213例のうち,18例において問題の破裂音 (多数の d に加えて t の例も1つあった)の脱落が見られた(脱落率は8.45%).これらの例は6テキストに集中しており,方言は North, South-West Midland, Southwestern とばらばらだが,時期的には13世紀前半からの1例を除いてすべて13世紀後半から14世紀前半について,つまり1300年を挟む時期である.ただし,1300年以降にも d を示す例のほうが多数派ではあるし,d に関して揺れを示すテキストもある.全体として,Wordorigins.org の上の記事で述べられているように13世紀末に d が脱落したという形跡はなかったし,脱落が突如として生じたというわけでもなさそうだ.おそらくは中尾の言及にもある通り,13世紀中に d の削除が始まったが,その削除は突如として起こったわけではなく,14世紀以降に向けて徐々に進行したと考えるのが妥当だろう.MED の gospel (n) も参照されたい.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2015-04-08 Wed

■ #2172. 古英語の副詞節を導く接続詞 [oe][conjunction][preposition][syntax][case]

Mitchell and Robinson (83--86) より.副詞節を導く接続詞を列挙する.Non-prepositional conjunctions と Prepositional conjunctions に分けられる.まずは前者から.

[ Non-prepositional conjunctions ]

| ǣr | "before" |

| būtan | "but, except that, unless" |

| gif | "if" |

| hwonne | "when" |

| nefne, nemne | "unless" |

| nū | "now that" |

| oð | "until" |

| sam . . . sam | "whether . . . or" |

| siþþan | "after, since" |

| swā þæt | "so that" |

| swelce | "such as" |

| þā | "when" |

| þā hwīle þe | "as long as, while" |

| þanon | "whence" |

| þǣr | "where" |

| þæs | "after" |

| þæt | "that, so that" |

| þēah | "although" |

| þenden | "while'' |

| þider | "whither" |

| þonne | "whenever, when, then" |

| þȳlǣs (þe) | "lest" |

次に Prepositional conjunctions の一覧.これらは,前置詞の後に þæt の適切な格形が続いて(さらに不変化の subordinating particle þe あるいは不変化の þæt が続くこともある),句全体で接続詞として機能するものである.for を例にとれば,for þǣm, for þam, for þan, for þon, for þy, for þi, for þæm þe, forþan þæt など,諸形が用いられる.

[Prepositional conjunctions]

| æfter + dat., inst. | Adv. and conj. "after". |

| ǣr + dat., inst. | Adv. and conj. "before". |

| betweox + dat., inst. | Conj. "while". |

| for + dat., inst. | Adv. "therefore" and Conj. "because, for". For alone as a conj. is late. |

| mid + dat., inst. | Conj. "while, when". |

| oþ + acc. | Conj. "up to, until, as far as" defining the temporal or local limit. It appears as oþþe, oþþæt, and oð ðone fyrst ðe "up to the time at which". |

| tō + dat., inst. | Conj. "to this end, that" introducing clauses of purpose with subj. and of result with ind. |

| tō + gen. | Conj. "to the extent that, so that". |

| wiþ + dat., inst. | Conj. lit. "against this, that". It can be translated "so that", "provided that", or "on condition that". |

関連して,後続古英語の前置詞について「#30. 古英語の前置詞と格」 ([2009-05-28-1]) を参照.

・ Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English. 8th ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2015-04-07 Tue

■ #2171. gravity model の限界 [geolinguistics][geography][gravity_model][dialectology][sociolinguistics][social_network][weakly_tied][auxiliary_verb][merger]

昨日の記事で紹介した「#2170. gravity model」 ([2015-04-06-1]) は言語変化の地理的な伝播を説明する優れた仮説だが,限界もある.このモデルでは,伝播の様式は2地点間の距離と各々の人口規模によって定まると仮定されるが,実際にはこの2つのパラメータのほかにもいくつかの要因を考慮する必要がある.例えば,言語に限らず一般的な伝播の研究を行っている Rogers は,(1) the phenomenon itself,(2) communication networks, (3) distance, (4) time, (5) social structure の5変数を主要因として掲げているが,gravity model が扱っているのは (3) と,大雑把な意味においての (2) のみである.

では,Wolfram and Schilling-Estes (726--33) を参照しながら,他の要因を考えていこう.まず,地理境界がある場合の "barrier effect" が考慮されなければならないだろう.例えば,イングランドとスコットランドの境界は,そのまま重要な英語の方言境界ともなっている.スコットランドの境界内で生じた言語変化がスコットランド内部で波状に,あるいは都市伝いに伝播することがあっても,境界を越えてイングランドの境界内へ伝播するかどうかはわからないし,逆の場合も然りである.津軽藩と南部藩の境界を挟んだ両側の村で,方言が予想される以上に異なっていたという状況も,過去に起こった数々の言語変化が互いに境界を越えて伝播しなかったことを示唆する.

次に,gravity model はもともと物理学の理論の人文社会科学への応用であり,後者とて一般論で語ることはできない.例えば,文物の伝播の様式と言語の伝播の様式に関与する要因は異なるだろう (cf. 「#2064. 言語と文化の借用尺度 (1)」 ([2014-12-21-1]),「#2065. 言語と文化の借用尺度 (2)」 ([2014-12-22-1])).例えば,言語の伝播を論じる際には,言語体系への埋め込み (embedding) の側面も考慮する必要があるが,gravity model はそのようなパラメータを念頭に置いていない.言語体系に関するパラメータについては,「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1]),「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1]),「#2011. Moravcsik による借用の制約」 ([2014-10-29-1]),「#2067. Weinreich による言語干渉の決定要因」 ([2014-12-24-1]) を参照.ただし,言語体系間の類似性が,言語項の伝播や借用においてどの程度の効果をもつかについては否定的な議論も少なくないことを付け加えておきたい.

さらに,gravity model は地理的な伝播についての仮説であり,社会的な伝播を度外視しているという問題がある.1つの地域方言の内部には複数の社会的な方言が区別されるのが普通である.言語変化がある地域方言へ伝播するというとき,その地域方言内のすべての社会方言に同時に伝播するとは限らず,特定の社会方言にのみ伝播するということもありうる.gravity model は地理的な横の軸に沿った伝播しか考慮していないが,言語変化の伝播を考察する上では社会的な縦の軸も同じくらいに重要なのではないか.

social_network の理論によれば,弱い絆 (weakly_tied) をもつ個人や集団が,言語変化を伝播する張本人となるとされる.gravity model は人口規模の大きいところから小さいところへというマクロのネットワークこそ意識しているが,特定の個人や集団の関与するミクロのネットワークは考慮に入れていないという欠点がある.この欠点を補う視点として,「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1]),「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」 ([2012-07-19-1]),「#1352. コミュニケーション密度と通時態」 ([2013-01-08-1]) を参考にされたい.

最後に,人口規模の小さい地域から大きい地域へと「逆流」する "contra-hierarchical diffusion" の事例も報告されている.昨日の記事でも触れたように Oklahoma では,/ɔ/ -- /a/ の吸収が gravity model の予想するとおりに都市から田舎へと hierarchical に伝播しているが,同じ Oklahoma で準法助動詞 fixin' to (= going to) はむしろ田舎から都市へと contra-hierarchical に伝播していることが確認されている.Tennessee の鼻音の前の /ɪ/ と /ɛ/ の吸収も同様に contra-hierarchical に伝播しているという.日本語でも,「#2074. 世界英語変種の雨傘モデル」 ([2014-12-31-1]) で少し話題にしたように,方言形の東京への流入という現象は意外と多くみられ,contra-hierarchical な伝播が決して稀な事例ではないことを示唆している.

・ Wolfram, Walt and Natalie Schilling-Estes. "Dialectology and Linguistic Diffusion." The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Malden, MA: Blackwell, 2003. 713--35.

・ Rogers, Everett M. Diffusion of Innovations. 5th ed. New York: Free Press, 1995.

2015-04-06 Mon

■ #2170. gravity model [geolinguistics][geography][gravity_model][wave_theory][dialectology][terminology][h][merger]

言語変化の地理的な伝播の様式について,波状理論 (wave_theory) やその結果としての方言周圏論 (cf. 「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]))がよく知られている.池に投げ込まれた石の落ちた地点から同心円状に波紋が拡がるように,言語革新も発信地から同心円状に周囲へ伝播していくという考え方である.

しかし,言語変化は必ずしも同心円状に地続きに拡がるとは限らない.むしろ,飛び石伝いに点々と拡がっていくケースがあることも知られている.「#2034. 波状理論ならぬ飛び石理論」 ([2014-11-21-1]),「#2037. 言語革新の伝播と交通網」 ([2014-11-24-1]),「#2040. 北前船と飛び石理論」 ([2014-11-27-1]) などの記事で論じたように,飛び石理論のほうが説明として有効であるような言語変化の事例も散見される.この飛び石理論とほぼ同じ発想といってよいものに,社会言語学や方言学の文献で gravity model あるいは hierarchical model と呼ばれている言語変化の伝播に関するモデルがある.これは Trudgill が提起した仮説で,Wolfram and Schilling-Estes (724) が次のような説明を与えている.

According to this model, which is borrowed from the physical sciences, the diffusion of innovations is a function not only of the distance from one point to another, as with the wave model, but of the population density of areas which stand to be affected by a nearby change. Changes are most likely to begin in large, heavily populated cities which have historically been cultural centers. From there, they radiate outward, but not in a simple wave pattern. Rather, innovations first reach moderately sized cities, which fall under the area of influence of some large, focal city, leaving nearby sparsely populated areas unaffected. Gradually, innovations filter down from more populous areas to those of lesser population, affecting rural areas last, even if such areas are quite close to the original focal area of the change. The spread of change thus can be likened not so much to the effects of dropping a stone into a pond, as with the wave model, but, as . . . to skipping a stone across a pond.

gravity model の要点は,言語革新の伝播は,波状理論のように地点間の距離に依存するだけではなく,各地点の人口規模にも依存するということである.これは,2つの天体の引き合う力が距離と密度の関数であることに比較される.距離と人口規模の2つの変数のもとで伝播の様式が定まるという gravity model は,従来の波状理論をも取り込むことができる点で優れている.というのは,距離のみを有効な変数とし,人口規模の変数を無効とすれば,すなわち波状理論となるからである.

gravity model に沿った言語変化の事例報告は少なくない.Wolfram and Schilling-Estes (725) に挙げられている例のうち英語に関するものについていえば,London で開始された語頭の h-dropping が,中間の地域を飛び越えて直接 East Anglia の Norwich へと飛び火したという事例が報告されている.Chicago で生じた [æ] の二重母音化や [ɑ] の前舌化も,同様のパターンで Illinois 南部の諸都市へ伝播した.Oklahoma での /ɔ/ -- /a/ の吸収の伝播も然りである.

ただし,仮説の常として,gravity model も万能ではない.実際の伝播の事例を観察すると,距離と人口規模以外にもいくつかの変数を想定せざるを得ないからである.gravity model の限界については,明日の記事で取り上げる.

・ Wolfram, Walt and Natalie Schilling-Estes. "Dialectology and Linguistic Diffusion." The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Malden, MA: Blackwell, 2003. 713--35.

2015-04-05 Sun

■ #2169. 日本語における「女性語」 (3) [gender_difference][gender][japanese][discourse_analysis][historical_pragmatics][sociolinguistics][linguistic_ideology]

「#1905. 日本語における「女性語」」 ([2014-07-15-1]),「#1915. 日本語における「女性語」 (2)」 ([2014-07-25-1]) に引き続いての話題.先の2つの記事では,日本語の女ことばの起源と発展について,日本語史で伝統的に言われてきたことに基づいて記述した.しかし,中村はジェンダー論,歴史談話分析,歴史社会言語学の立場から,従来行われてきた女ことばの歴史記述に異議を唱え,女ことばは各時代に特有の言語イデオロギー(「#2163. 言語イデオロギー」 ([2015-03-30-1]))により形成されてきたと主張する.

例えば,室町時代の女房詞を女ことばの起源とする伝統的な見解について,中村は疑念を表明している.「女性たちが使ってきた言葉づかいは多様なので,多様な言葉づかいが自然にひとつの「女ことば」を形成することは考えにくい」 (50) とあるように,女房詞は後世の女ことばの数多くあるルーツの候補の1つではあるが,それが単独かつ直接に女ことばへ発展していったわけではないという.そもそも,女房詞の属性には,女性に使用されるということだけでなく,宮中で使用されるという社会階級に関する側面も含まれている.むしろ,後者に力点を置けば,女房詞は女ことばというよりは階級方言と呼ぶほうがふさわしい.もともと階級方言に近かった言葉遣いのいくつかを,後に女性一般の規範的な言葉遣いのなかへ意図的に取り込むことによって,徐々に女ことばが形成されてきたと考えられる.

中村は,時代ごとの女ことばの発展の背景にはいつも政治的・倫理的な側面があったと主張し,それに支えられ,それを支えている言語イデオロギーの正体を次々と暴いていく.明治期の標準語策定における女ことばの排除,言文一致運動と翻訳文学に駆動された女ことばの創出,女子教育の高まりとともに却って女ことばに付加されるようになったセクシュアリティの含蓄,戦中の礼賛されるべき美しき日本語の伝統としての女ことば,戦後の自然な女らしさを発露するものとして捉えられた女ことば,等々.

中村の提起する数々の言語イデオロギーを要領よくまとめることができないので,中村自身の結論を引用したい (227--29) .

本書では,女ことばという理念が,西洋やアジアとのグローバルな関係や,都市と地方,中流階級と労働者階級,近代と伝統,未来と過去などのさまざまに対立する社会過程の中で,「女らしさの規範」「西洋近代との親和性」「セクシュアリティ」「天皇制国家の伝統」「家父長制の家族制度」「日本文化の優位性」「日本語の伝統」などの意味づけを与えられることで形成されてきたことを見てきました.

鎌倉時代から続く規範の言説によって女性の発言を支配する傾向が,江戸時代の女訓書に列挙された女房詞という具体的な語彙によって強化され,「つつしみ」や「品」となって現代のマナー本にも見られるような女らしさとの結びつきが強調されるようになったこと.

明治の開国後,近代国家建設の過程で必要となった国語理念を,男性国民の言葉として純化させるために,そして,女子学生を西洋近代と日本を媒介する性的他者とするためにも,「てよ・だわ」など具体的な語と結びついた女学生ことばが広く普及したこと.

戦中期には,アジアの植民地の人々に日本語を教えることで皇国臣民にする同化政策や家父長的な家族的国家観に基づいて女性も戦争に動員する総動員体制を背景に,女ことばが天皇制国家の伝統とされ,家父長制の象徴である「性別のある国語」が強調されたこと.

戦後には,占領軍によって男女平等政策が推進され,天皇制や家父長制が否定される中で,女ことばを自然な女らしさの発露として再定義する言説が普及し,女ことばには,日本の伝統を象徴することが期待されるようになったこと.

その過程で,「女の言葉」は,近代国語を純化させる否定項として,帝国日本語の伝統として,常に「日本語」や「日本」との関係で語られ続けてきました.日本語に「女ことばがある」と信じられているのは,いつの時代にも女の言語行為について語る言説が可能になり,意味を持ち,普及するような政治経済状況があったからです.この意味で,女ことばの歴史を知ることは,女だけにかかわる事象というよりも,日本語がなぜ今ある形をしているのかを理解する上で,欠くことのできない作業だと言えるのです.

非常に手応えのある新書だった.

・ 中村 桃子 『女ことばと日本語』 岩波書店〈岩波新書〉,2012年.

2015-04-04 Sat

■ #2168. Neogrammarian hypothesis と lexical diffusion の融和 (2) [neogrammarian][lexical_diffusion][schedule_of_language_change][speed_of_change]

青年文法学派 (neogrammarian) による例外なき音韻変化のテーゼと,音韻変化は語彙の間を縫うようにしてS字曲線を描きながら進むとする語彙拡散のテーゼとは,伝統的に真っ向から対立するものとみなされてきた.しかし,Lass は,「#1641. Neogrammarian hypothesis と lexical diffusion の融和」 ([2013-10-24-1]) で紹介したように,この対立は視点の違いによるものにすぎず,本質的な問題ではないと考えている.すなわち,例外なき音韻変化は非歴史的な視点をもち,語彙拡散は歴史的な視点をもつという違いであると.

しかし,歴史的にみるとしても,両テーゼには矛盾せずに共存できる道がある.語彙曲線の典型的なS字曲線における急勾配の中間部分を青年文法学派流の規則的な音韻変化と解釈し,緩やかな初期及び末期の部分を語彙拡散と解釈する方法である.換言すれば,初期と末期には問題となっている変化に語彙的な関与が著しく,速度は緩やかであるが,半ばでは語彙的な関与が薄く,規則的な音韻変化として一気に進行する.この見解を採用すれば,歴史的な視点をとったとしても,2つのテーゼは共存できる.Wolfram (720) 曰く,

. . . we submit that part of the resolution of the ongoing controversy over regularity in phonological change may be related to the trajectory slope of the change. From this perspective, irregularity and lexical diffusion are maximized at the beginning and the end of the slope and phonological regularity is maximized during the rapid expansion in the application of the rule change during the mid-course of change.

この説を受け入れるとすると,音韻変化は,比較的語彙の関与の薄い規則的なステージと,比較的語彙の関与の強い不規則なステージとを交互に繰り返すということになる.しかし,なぜそのようなステージの区別が生じると考えられるのだろうか.理論的には「#1572. なぜ言語変化はS字曲線を描くと考えられるのか」 ([2013-08-16-1]) で説明したようなことが考え得るが,未解決の問いといってよいだろう.

・ Wolfram, Walt and Natalie Schilling-Estes. "Dialectology and Linguistic Diffusion." The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Malden, MA: Blackwell, 2003. 713--35.

2015-04-03 Fri

■ #2167. "orderly heterogeneity" と diffusion [lexical_diffusion][language_change][variation][diachrony]

「#1997. 言語変化の5つの側面」 ([2014-10-15-1]),「#1998. The Embedding Problem」 ([2014-10-16-1]),「#2012. 言語変化研究で前提とすべき一般原則7点」 ([2014-10-30-1]) で,Weinreich, Labov, and Herzog の言語変化理論を取り上げてきた.Weinreich et al. の中核となる視座に,"orderly heterogeneity" (秩序だった異質性)がある.これは体系的な変異可能性 (systematic variability) と呼んでもよいが,変異が一見ばらばらに存在しているようにみえるが,全体としては構造をなしているという見方だ.言語において "orderly heterogeneity" こそが常態であると同時に,それは言語が常に変化していることの現われである.

"orderly heterogeneity" は,言語変化が語彙の間を縫うかのように徐々に進行していくと主張する語彙拡散 (lexical_diffusion) の過程にも常に観察される.言語変化はある言語環境から別の言語環境へと体系の中をいわば渡り歩いていくのだが,その時間の各断面をみると,整然と組織だった変異の束が見られる.通時的な変化のパターンと共時的な変異の秩序とが互いに対応しあう様が観察されるのである.もっとも,上に述べたのは理想的な場合であり,実際には現実は混沌として見えることが多いだろう.それでも,理想的なモデルを示唆する証拠は数多くの研究で提出されている.

Wolfram and Schilling-Estes (716) は,Charles-James N. Bailey (Variation and Linguistic Theory. Washington, DC: Center for Applied Linguistics, 1973.) に依拠し,言語変化の最中において "orderly heterogeneity" がどのように現われるのかを示すモデルを与えている.変化前後の旧形と新形を X, Y とし,Y が拡がっていく2つの言語環境を E1, E2 とすると,変化は次の各段階を経て進行していく.

Variation model of change

| Stage of change | E1 | E2 | |

|---|---|---|---|

| 1 | Categorical status, before undergoing change | X | X |

| 2 | Early stage begins variably in restricted environment | X/Y | X |

| 3 | Change in full progress, greater use of new form in E1 where change first initiated | X/Y | X/Y |

| 4 | Change progresses toward completion with movement toward categoricality first in E1 where change initiated | Y | X/Y |

| 5 | Completed change, new variant | Y | Y |

通時的な拡散と共時的な変異が対応しあっていることについて,Wolfram and Schilling-Estes (716) は "the systematic variability of fluctuating forms will correlate synchronic relations of "more" and "less" to diachronic relations of "earlier" or "later" stages of the change" と述べている.

上記で扱ってきた問題は,言語変化の transition (移行)と embedding (埋め込み)に関わる問題である.ここでは視点としての通時態と共時態の区別はつけられるかもしれないが,現象としては通時的でも共時的でもなく,それらを融合させた言語変化と変異の力学そのものであることがわかる.この点について,「#2125. エルゴン,エネルゲイア,内部言語形式」 ([2015-02-20-1]),「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1]),「#2159. 共時態と通時態を結びつける diffusion」 ([2015-03-26-1]) も参照されたい.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

・ Wolfram, Walt and Natalie Schilling-Estes. "Dialectology and Linguistic Diffusion." The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Malden, MA: Blackwell, 2003. 713--35.

2015-04-02 Thu

■ #2166. argot (隠語)の他律性 [sociolinguistics][language_or_dialect][register][variety][terminology]

「#1522. autonomy と heteronomy」 ([2013-06-27-1]) で論じたように,独立した言語変種は autonomy (自律性)があるといわれ,それに依存する変種は heteronomous (他律的)と言われる.だが,ある変種が自律的あるいは他律的であるということは具体的にはどういうことなのだろうか.この区別は社会言語学的な含意をもってつけられるのが普通だが,言語的な側面はあるのだろうか.

自律性と他律性を考える際にはある言語の標準方言と地域方言を念頭に置くのが普通だが,ここではある言語の標準的な言葉遣いと隠語 (argot) とを,それぞれ自律的なコードと他律的なコードと考えてみよう.argot とは犯罪者の仲間うちで用いられる暗号的な言葉遣いであり,暗語や符牒とも呼ばれる.slang や jargon も特定の集団に用いられる言葉遣いであり,その点では似ているが,argot はとりわけ犯罪性と秘匿性が強い.しかし,なぜ argot のような言葉遣いが存在するのかを理解するには,この2特徴を指摘するだけでは不十分である.argot の語形成,意味場の構成,音韻過程は,対置される標準的な言葉遣いからの故意の逸脱を狙っているのであり,その意味においてかえって標準語に対して他律的,依存的であるという逆説が生じていることが重要である.これに関して,Irvine (253) が次のように指摘している.

. . . the codes' origin in counter-societies is reflected in many aspects of their linguistic form, for instance in their elaboration of lexicon and metaphor relevant to their special activities and their attitudes toward the normative society, and in their frequent use of formal inversions and reversals, such as metathesis. Also significant is their conspicuous avoidance and violation of forms recognized as "standard" . . . . These anti-languages are clearly not autonomous codes, then, although the normative codes on which they depend may be. The anti-language is not, and has never been, anyone's native tongue, nor are all its formal characteristics simply arbitrary. Both functionally and formally it is derived from the normative code, just as its speakers define their social role in opposition to the normative society.

引用にある "anti-language" は,Halliday の用語であり,argot などのコードを指すものととらえてよい.このような非規範的なコードを用いる話者が,規範的なコードを効果的に忌避したり破壊するためには,むしろ後者に精通している必要がある.規範を効果的に破ろうとすれば,それをよく理解していなければならないからだ.この意味において,argot を含む "anti-language" は他律的である.

日本語の隠語の例をみれば,音位転換の結果としての「ネタ」は当然ながら規範的な「種」が前提となっており,他律的である.「くノ一」は「女」の漢字に基づいいるから,「女」に対して他律的である,等々.

このように,自律性 (autonomy) と他律性 (heteronomy) の区別は,社会言語学的な側面からと同時に言語学的な側面から眺めることができる.

・ Irvine, Judith T. "When Talk Isn't Cheap: Language and Political Economy." American Ethnologist 16 (1989): 248--67.

2015-04-01 Wed

■ #2165. 20世紀後半の借用語ソース [loan_word][statistics][lexicology][french][japanese][borrowing]

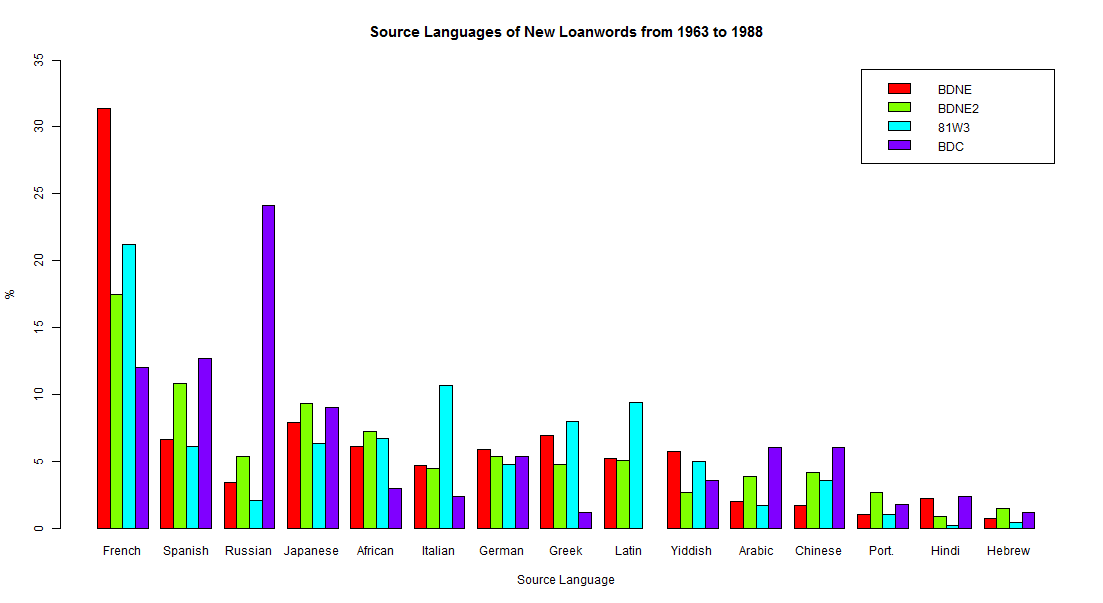

現代英語の新語の導入においては,複合 (compounding) や派生 (derivation) が主たる方法となってきており,借用 (borrowing) の貢献度は相対的に低い.ここ1世紀ほどの推移をみても,借用の割合は全体的に目減りしている (cf. 「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1]) や「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1]),「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」 ([2011-09-19-1]),「#878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較」([2011-09-22-1]),「#879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向」([2011-09-23-1])) .

だが,相対的に減ってきているとはいえ,語彙借用は現代英語でも続いている.#874 と Algeo の詳細な区分のなかでも示されているように,ソース言語は相変わらず多様である.「#45. 英語語彙にまつわる数値」 ([2009-06-12-1]),「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1]) では,現代英語への語彙提供者として案外日本語が有力であることに触れたが,日本語なども含めたソース言語別のより詳しい割合が知りたいところだ.

Algeo (78) は,Garland Cannon (Historical Change and English Word-Formation. New York: Peter Lang, 1987. pp. 69--97) の調査に基づいて,20世紀後半に入ってきた借用語彙のソース言語別割合を提示している.具体的には,およそ1963--88年の間に英語に入ってきた借用語を記録する4つの辞書を調査対象とし,ソース言語別に借用語を数え上げ,それぞれの割合を出した.その4つの辞書とは,(1) The Barnhart Dictionary of New English since 1963 (1973), (2) The Second Barnhart Dictionary of New English (1980), (3) Webster's Third (1961), (4) The Barnhart Dictionary Companion Index (1987) である.それぞれから407語, 332語, 523語, 166語を集めた1428語の小さい語彙集合ではあるが,それに基づいて以下の調査結果が得られた.

| (1) BDNE | (2) BENE2 | (3) 81W3 | (4) BDC | Rank | |

|---|---|---|---|---|---|

| French | 31.4% | 17.5 | 21.2 | 12.0 | 1 |

| Spanish | 6.6 | 10.8 | 6.1 | 12.7 | 2 |

| Russian | 3.4 | 5.4 | 2.1 | 24.1 | 3 |

| Japanese | 7.9 | 9.3 | 6.3 | 9.0 | 4 |

| African | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 3.0 | 5 |

| Italian | 4.7 | 4.5 | 10.7 | 2.4 | 6 |

| German | 5.9 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 7 |

| Greek | 6.9 | 4.8 | 8.0 | 1.2 | 8 |

| Latin | 5.2 | 5.1 | 9.4 | 9 | |

| Yiddish | 5.7 | 2.7 | 5.0 | 3.6 | 10 |

| Arabic | 2.0 | 3.9 | 1.7 | 6.0 | 11 |

| Chinese | 1.7 | 4.2 | 3.6 | 6.0 | 12 |

| Portuguese | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 1.8 | 13 |

| Hindi | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 14 |

| Hebrew | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 15 |

| Sanskrit | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 16 | |

| Persian | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 17 | |

| Afrikaans | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 18 | |

| Dutch | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 19 | |

| Indonesian | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 20 |

| Malayo-Polynesian | 2.1 | 0.2 | 21 | ||

| Norwegian | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 22 | |

| Swedish | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 23 | |

| Korean | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 24 | |

| Vietnamese | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 25 | |

| Amerindian | 1.2 | 0.6 | 26 | ||

| Bengali | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 27 | |

| Danish | 0.5 | 1.0 | 28 | ||

| Eskimo | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 29 |

表に記されていない30--56位の言語群は合わせても全体として1%にも満たないが,念のために次のような言語である.Amharic, Annamese, Basque, Bhutanese, Catalan, Czech, Hawaiian, Hungarian, Irish, Khmer, Mongolian, Papuan, Pashto, Pidgin English, Pilipino, Polish, Provençal, Punjabi, Samoan, Scots (Gaelic), Serbo-Croatian, Tahitian, Thai (and Lao), Turkish, Urdu, Welsh, West Indian.

BDC でロシア語が妙に高い割合を示しているが,これは編集上の偏りに起因する可能性がある.偏りの可能性を差し引いて考えると,ロシア語は順位としてはアラビア語と中国語の間の12位前後に付くと思われる.

15位までの言語についてグラフ化したのが,下図である.

このグラフは,「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1]) でみた Bauer の調査に基づくグラフの場合とソース言語の設定の仕方が異なるので,比較しにくいところがあるが,フランス語,ギリシア語,ラテン語,ドイツ語などが上位で健闘している様子はいずれのグラフからも見て取ることができる.スペイン語やイタリア語などのロマンス諸語も堅調といってよい.そのなかで,非印欧語として筆頭に立っているのが日本語である.アフリカ諸語,アラビア語,中国語も続いており,英語の cosmopolitan vocabulary 振りは現代においても健在といえるだろう.

・ Algeo, John. "Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Cambridge: CUP, 1998. 57--91.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow