2021-07-01 Thu

■ #4448. 中英語のイングランド海岸諸方言の人称代名詞 es はオランダ語からの借用か? [personal_pronoun][me_dialect][dutch][borrowing][clitic]

標題は,「#3701. 中英語の3人称複数対格代名詞 es はオランダ語からの借用か? (1)」 ([2019-06-15-1]) および「#3702. 中英語の3人称複数対格代名詞 es はオランダ語からの借用か? (2)」 ([2019-06-16-1]) で取り上げてきた話題である.

一般にオランダ語が英語に及ぼした文法的影響はほとんどないとされるが,その可能性が疑われる稀な言語項目として,中英語のイングランド海岸諸方言で行なわれていた人称代名詞の es が指摘されている(ほかに「#140. オランダ・フラマン語から借用した指小辞 -kin」 ([2009-09-14-1])も参照).

このオランダ語影響説について,Thomason and Kaufman (323) が興奮気味の口調で紹介し解説しているので,引用しよう.

[T]here was a striking grammatical influence of Low Dutch on ME that is little known, because though introduced sometime before 1150, it is found in certain dialects only and disappeared by the end of the fourteenth century . . . .

In the Lindsey (Grimsby?), Norfolk, Essex, Kent (Canterbury and Shoreham), East Wessex (Southampton?), and West Wessex (Bristol?) dialects of ME, attested from just before 1200 down to at least 1375, there occurs a pronoun form that serves as the enclitic/unstressed object form of SHE and THEY. Its normal written shape is <(h)is> or <(h)es>, presumably /əs/; one text occasionally spells <hise>. This pronoun has no origin in OE. It does have one in Low Dutch, where the unstressed object form for SHE and THEY is /sə/, spelled <se> (this is cognate with High German sie). If the ME <h> was ever pronounced it was no doubt on the analogy of all the other third person pronoun forms of English. We do not know whether Low Dutch speakers settled in sizable numbers in all of the dialect areas where this pronoun occurs, but there is one striking correlation: all these dialect areas abut on the sea . . ., and after 1070 the seas near Britain, along with their ports, were the stomping grounds of the Flemings, Hollanders, and Low German traders. These facts should remove all doubt as to whether this pronoun is foreign or indigenous (and just happened not to show up in any OE texts!).

引用の最後で述べられている通り,「疑いがない」というかなり強い立場が表明されている.p. 325 では "this clear instance of structural borrowing from Low Dutch into Middle English" とも述べられている.仮説としてはとてもおもしろいが,先の私の記事でも触れたように,もう少し慎重に論じる必要があると思われる.West Midland の内陸部でも事例が見つかっており,同説を簡単に支持することはできないからだ.連日引用してきた Hendriks (1668) も,Thomason and Kaufman のこの説には懐疑的な立場を取っており,論題として取り上げていないことを付言しておきたい.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

・ Hendriks, Jennifer. "English in Contact: German and Dutch." Chapter 105 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1659--70.

2020-11-22 Sun

■ #4227. なぜ否定を表わす語には n- で始まるものが多いのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][indo-european][etymology][negative][prefix][clitic]

英語の否定語には no を筆頭に not, none, nothing, no one, nobody, never, neither, nor など,n- で始まるものが非常に多く存在します.さらに周辺の諸言語を見渡せば,no に対応するフランス語は non ですし,ドイツ語では nein です.これは偶然ではありません.これらの諸言語の起源である印欧祖語においては否定が *ne で表わされ,それが子孫の言語にも受け継がれたということなのです(ただし,日本語の「ない」が n 音で始まるのは,まったくの偶然です).では,音声をお聴きください.

古英語で最も普通の否定副詞は,印欧祖語形と瓜二つの ne という形でした.これは接頭辞のようにも用いられたため,多くの n(e)- をもつ否定語が存在しました.語形成とともに例を挙げてみましょう.

・ ne + ought = nought, naught, not

・ ne + one = none, no

・ ne + ever = never

・ ne + either = neither

・ ne + or = nor

そのほか否定の接頭辞である un- (ゲルマン語系), in- (ラテン語系), non- (ラテン語系), a- (ギリシア語系)も,やはり印欧祖語 *ne に遡ります (ex. unhappy, unable, unimportant; inaccurate, incomplete, infinite; non-smoker, non-stop, non-rhotic; agnostic, asymmetry, amoral) .

今回の話題については,「#1904. 形容詞の no と副詞の no は異なる語源」 ([2014-07-14-1]) もご参照ください.

2020-10-28 Wed

■ #4202. なぜ Are you a student? に対して *Yes, I'm. ではダメなのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][sobokunagimon][interrogative][syntax][word_order][clitic][information_structure]

2週間ほど前に通常の hellog 記事「#4186. なぜ Are you a student? に対して *Yes, I'm. ではダメなのですか?」 ([2020-10-12-1]) で取り上げたばかりの素朴な疑問ですが,発音に関わる話題でもありますのでラジオ化し,説明もなるべく簡略化してみました.現役中学生からの質問でしたが,これを聴いて理解できるでしょうか.

ポイントは,単語のなかには弱形と強形という異なる発音をもつものがあるということです.問題の be 動詞をはじめ,冠詞,助動詞,前置詞,人称代名詞,接続詞,関係代名詞/副詞など文法的な役割を果たす語に多くみられます.これらの単語はデフォルトでは弱形で発音されますが,今回の Yes, I am. ように,後ろに何かが省略されていて,文末に来る等いくつかの特別な場合には強形が現われます(というよりも,現われなければなりません).頻出する文法的な語だからこその,ちょっと面倒な現象ではありますが,弱形と強形の2つがあるという点をぜひ覚えておいてください.

関連する話題については##4186,3713,3776の記事セットをご覧ください.

2020-10-12 Mon

■ #4186. なぜ Are you a student? に対して *Yes, I'm. ではダメなのですか? [sobokunagimon][interrogative][syntax][word_order][clitic][information_structure]

中学生から寄せられた素朴な疑問です.標題のような yes/no 疑問文への回答で,No, I'm not. は許容されますが,*Yes, I'm. は許容されず,Yes, I am. と完全形で答えなければなりません.英語学習の最初に I am の省略形は I'm であると習うわけですが,省略形が使えない場合があるのです.これはなぜなのでしょうか.

その答えは「文末に省略形を置くことはできない」という文法規則があるからです.もう少し正確にいえば,強形・弱形をもつ語に関しては,節末では強形で実現されなければならない,ということです.強形・弱形をもつ語というのは,今回問題となっている be 動詞をはじめ,冠詞,助動詞,前置詞,人称代名詞,接続詞,関係代名詞/副詞などが含まれます(cf. 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1]),「#3776. 機能語の強音と弱音 (2)」 ([2019-08-29-1])).主として文法的な機能を果たす語のことです.

これらの語は,通常の文脈では弱く発音され,省略形で生起することが多いのですが,節末に生起する場合や単独で発音される場合には「強形」となります.am でいえば,標題の回答のように節末(文末)に来る場合には,通常の弱形 /əm, m/ ではなく,特別な強形 /æm/ として実現されなければなりません.

では,なぜ節末で強形とならなければならないのでしょうか.通常,be 動詞にせよ助動詞にせよ前置詞にせよ,補語,動詞,目的語など別の要素が後続するため,それ自体が節末に生起することはありません.しかし,統語的な省略 (ellipsis) や移動 (movement) が関わる場合には,節末に起こることもあります.

・ Are you a student? --- Yes, I am (a student).

・ I am taller than you are (tall).

・ She doesn't know who the man is.

・ Sam kicked the ball harder than Dennis did (kick the ball hard).

・ They ran home as fast as they could (run fast).

・ What are you looking at?

・ This is the very book I was looking for.

このような特殊な統語条件のもとでは,節末にあって問題の機能語は強形で実現されます.これは,通常の場合よりも統語や情報構造の観点から重要な役割を果たしているため,音形としても卓越した実現が求められるからだと考えられます.Yes, I am (a student). のケースでいえば,be 動詞には,後ろに a student が省略されているということを標示する役割が付されており,通常の I'm a student. の be 動詞よりも「重責」を担っているといえるのです.

なお,No, I'm not. が許容されるのは,be 動詞が節末に生起するわけではないからだと考えています.あるいは,「be 動詞 + not」が合わさって後続要素の省略を標示する機能を担っているのではないかとも考えられます (cf. No, it isn't.) .

2020-08-19 Wed

■ #4132. なぜ定冠詞 the は母音の前では the apple のように「ズィ」と発音するのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][article][clitic][euphony][vowel][prescriptive_grammar][sociolinguistics]

hellog ラジオ版の第17回は,定冠詞 the の発音に関する話題です.一般に the の後に母音が続く場合には [ði ˈæpl] のように発音され,[ðə ˈæpl] とは発音されない,と習います.これは発音のしやすさということで説明されることが多いのですが,若干の疑問が生じます.後者は本当に発音しにくいのでしょうか.私としては特に問題ないように思われるのですが・・・.実際,調べてみると現代の英語母語話者でも [ðə ˈæpl] と発音するケースが珍しくないのです.

では,なぜ [ði ˈæpl] が規範的な発音とされているのでしょうか.以下,私の仮説も含めた解説をお聴きください.

自然の流れに任せていれば,初期近代英語期にごく普通だった th'apple, th'orange などの elision 発音が受け継がれていただろうと想像されますが,後に規範主義的な言語観のもとで the apple (しかもその発音は単語の境目がことさら明確になるように [ði ˈæpl])が「正式な形」として「人為的に復元された」のではないかと疑っています.発音にせよ何にせよ,一度自然の発達で簡略化・省略化されたものが,再びもとの複雑かつ長い形に戻るというのは,常識では考えにくいからです.そこには規範的,教育的,人為的等々と呼びうる非自然的な力が働いたと思われます.ただし,上記はあくまで仮説です.参考までに.

この問題と関連して,##906,907,2236の記事セットを是非お読みください.

2019-07-12 Fri

■ #3728. o'clock [etymology][preposition][clitic]

It's two o'clock. (今2時だ)のように用いる o'clock は,of the clock が約まったものとされる.「?時(ちょうど)」を意味し,「?時5分」など分の端数が出る場合には用いられない.

一般に元の句の前置詞は of であるとされるが,実際にはこの表現が後期中英語に初出した頃から様々な前置詞が用いられていた.OED の clock, n.1 の語義3によれば,前置詞を伴った句としての初例は "c1386 Chaucer Parson's Prol. 5 Ten of the clokke it was tho as I gesse." であり,ここでは確かに of が現われているが,他の例では a, o', at も用いられている.また MED clok(ke (n.) を参照すると "at (the) ~, atte ~, of (the) ~, on the ~, the ~" などと定冠詞の有無も含めてヴァリエーションは豊富なようだ.さらに MED では aclokke (adv.) の見出しで "(?1471) Stonor 1.121 : I must be with my lord by vij a kloke." の例を挙げており,後期中英語までに前置詞が後接辞 (proclitic) 化した形式も行なわれていたことがわかる.

なお最初期のケースといってよい Chaucer CT. ML. l. 14 の例では,Robinson 版では It was ten of the clokke となっているが,Hengwrt, Ellesmere の両写本に実際に見えるのは at the clokke である.

標題の表現に限らず of の後接辞化した形式が o' として綴られるのは初期近代では普通のことだったが,後に衰退して,jack-o'-lantern (カボチャのちょうちん), will-o'-the-wisp (鬼火) Tom o' Bedlam (狂人)などの固定表現に残るばかりとなってしまった.

2019-06-16 Sun

■ #3702. 中英語の3人称複数対格代名詞 es はオランダ語からの借用か? (2) [personal_pronoun][laeme][lalme][me_dialect][clitic][map][dutch]

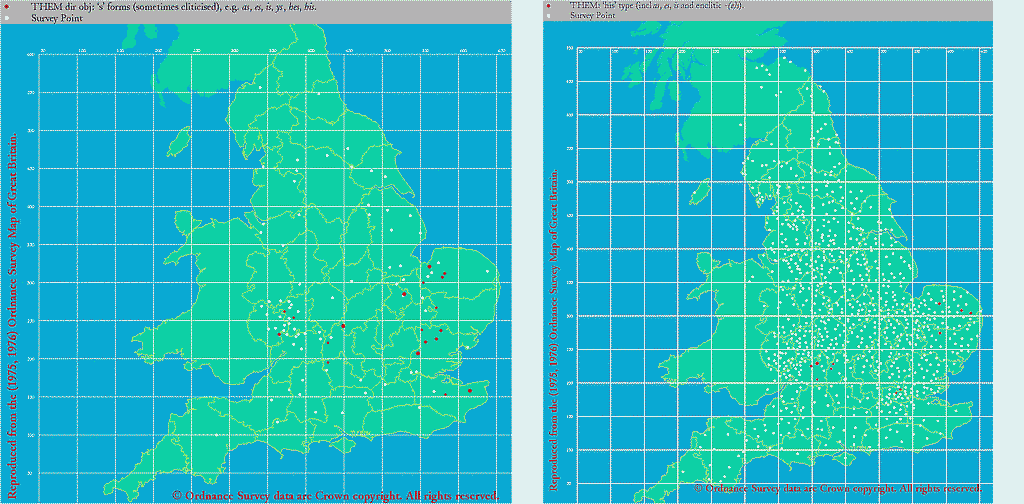

昨日の記事 ([2019-06-15-1]) に引き続き,中英語の them の代わりに用いられる es という人称代名詞形態について.Bennett and Smithers の注を引用して,およそ "SE or EMidl" に使用が偏っていると述べたが,LAEME と eLALME を用いて,初期・後期中英語における状況を確認しておこう.

LAEME では Map No. 00064420 として "THEM dir obj: 's' forms (sometimes cliticised), e.g. as, es, is, ys, hes, his." が挙げられており(下左図),eLALME では Item 8 として "THEM: 'his' type (incl as, es, is and enclitic -(e)s)." が挙げられている(下右図).ここでは縮小して掲げているので,詳しくはクリックして拡大を.

全体として例が多いわけではないが,中英語期を通じて East Midland と Southeastern を中心として,部分的には内陸の West Midland にも散見されるといった分布を示していることが分かる.

オランダ語との関連を議論するためには,当時のオランダ語話者集団のイングランドへの移民状況などの歴史社会言語学的な背景を調べる必要がある.一般的にいえば,「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1]) でみたように,14世紀辺りには毛織物貿易の発展によりフランドルと東イングランドの関係は緊密になったことから,East Midland における es や類似形態の分布に関しては,オランダ語影響説を論じ始めることができるかもしれない.しかし,West Midland の散発的な事例については,別に考えなければならないだろう.

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.

2019-06-15 Sat

■ #3701. 中英語の3人称複数対格代名詞 es はオランダ語からの借用か? (1) [personal_pronoun][me_dialect][dutch][borrowing][havelok][clitic]

Bennett and Smithers 版で14世紀初頭の作品といわれる Havelok を読んでいる.East Midland 方言で書かれており,古ノルド語からの借用語を多く含んでいることが知られているが,East Midland はオランダ語からの影響も取り沙汰される地域である.

Havelok より ll. 45--52 のくだりを引用しよう.

Þanne he com þenne he were bliþe,

For hom he brouthe fele siþe

Wastels, simenels with þe horn,

Hise pokes fulle of mele an korn,

Netes flesh, shepes, and swines,

And hemp to maken of gode lines,

And stronge ropes to hise netes

(In þe se-weres he ofte setes).

最後の行は he often set them in the sea-weir を意味し,setes の -es は前行の hise netes (= "his nets") を指示する接語化された3人称複数対格の代名詞と解釈できる.要するに "them" として用いられる -es というわけだが,この形態について Bennett and Smithers (293) は注で次のように解説している.

setes: i.e. sette es 'placed them'. Es, is (ys in Hav. 1174), hes, his, hise are first recorded in England c. 1200, as the acc.pl. or fem. sg. of the pronoun of the third person, and (apart from 'Robt. of Gloucester's' Chronicle are restricted to SE or EMidl texts. This pronoun is best explained as an adoption of the comparable MDu pronoun se, which is likewise used enclitically in the reduced form -s; for a pronoun (as an essential and prominent element in the grammatical machinery of a language) would hardly have escaped record till 1200 if it had been a native word.

つまり,問題の -es は中期オランダ語の対応する形態を借用したものだということである.この説を評価するに当たっては関連する事項を慎重に調査していく必要があるが,英語史においてオランダ語の影響が過小評価されてきたことを考えると,魅力的な問題ではある.

英語史とオランダ語の関わりについては,「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1]),「#3436. イングランドと低地帯との接触の歴史」 ([2018-09-23-1]),「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#2645. オランダ語から借用された馴染みのある英単語」 ([2016-07-24-1]),「#2646. オランダ借用語に関する統計」 ([2016-07-25-1]),「#140. オランダ・フラマン語から借用した指小辞 -kin」 ([2009-09-14-1]) を含め dutch の記事を参照

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.

2018-05-15 Tue

■ #3305. なぜ can の否定形は cannot と1語で綴られるのか? [sobokunagimon][negative][spelling][auxiliary_verb][clitic][punctuation][pronunciation]

標題の疑問が寄せられた.実際には,助動詞 can の否定形としては標題の cannot のほか,can't と can not の3種類がある.一般には1語であるかのように綴られる can't と cannot が圧倒的に多いが,分かち書きされた can not もあるにはある.ただし,後者が用いられるのは,形式的な文章か,あるいは強調・対照・修辞が意図されている場合のみである.

まず,主に Fowler's を参照し,can't と cannot について現代英語での事実を確認しておこう.can't の発音は,イギリス英語で /kɑːnt/, アメリカ英語で /kænt/ となるが,特に子音の前ではしばしば語末の t が落ちて,/kɑːn/, /kæn/ のようになる.肯定形の can とは異なり,否定形では弱形は存在しない.一方,cannot は英米音でそれぞれ /ˈkæn ɒt/, /ˈkæn ɑːt/ となるが,実際には can't として発音される場合もある.

can't と cannot の使い分けは特になく,いずれかを用いるかは個人の習慣によるところが大きいとされる.ただし,原則として cannot が使われるケースとして,「?せざるを得ない」を意味する cannot but do や cannot help doing の構文がある.逆に,口語で「努力してはみたが?することができないようだ」を意味する can't seem to do では,もっぱら can't が用いられる.

歴史的には cannot のほうが古く,後期中英語から使用例がある(OED では a1425 が初出).can't も後期中英語で使われていた可能性は残るが,まともに出現してくるのは17世紀からのようだ.can't は Shakespeare でも使われていない.

さて,標題の疑問に戻ろう.実際のところよく分からないのだが,1つ考えられそうなところを述べておく.can't は子音の前で t が落ちる傾向があると上述したが,とりわけ後続音が t, d, n のような歯茎音の場合には,その傾向が強いと推測される.すると,肯定形と否定形が同形となってしまい,アクセントによる弁別こそまだ利用可能かもしれないが,誤解を招きやすい.その点では,cannot の2音節発音は,少なくとも2音節目の母音の存在が否定形であることを保証しているために,有利である.また,完全形 can not とは形式的にも機能的にも区別されるべき省略形には違いないため,綴字上も省略形にふさわしく1語であるかのように書かれる,ということではないか.他の助動詞の否定形の音韻・形態とその歴史も比較してみる必要がありそうだ.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

2018-05-11 Fri

■ #3301. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (4) [sobokunagimon][genitive][plural][consonant][phonetics][fricative_voicing][analogy][number][inflection][paradigm][clitic]

3日間にわたり標題の話題を発展させてきた ([2018-05-08-1], [2018-05-09-1], [2018-05-10-1]) .今回は第4弾(最終回)として,この問題にもう一ひねりを加えたい.

wolves (および間接的に wives)の背景には,古英語の男性強変化名詞の屈折パターンにおいて,複数主格(・対格)形として -as が付加されるという事情があった.これにより古英語 wulf が wulfas となり,f は有声音に挟まれるために有声化するのだと説明してきた.wīf についても,本来は中性強変化という別のグループに属しており,自然には wives へと発達しえないが,後に wulf/wulfas タイプに影響され,類推作用 (analogy) により wives へと帰着したと説明すれば,それなりに納得がいく.

このように,-ves の複数形については説得力のある歴史的な説明が可能だが,今回は視点を変えて単数属格形に注目してみたい.機能的には現代英語の所有格の -'s に連なる屈折である.以下,単数属格形を強調しながら,古英語 wulf と wīf の屈折表をあらためて掲げよう.

|

|

両屈折パターンは,複数主格・対格でこそ異なる語尾をとっていたが,単数属格では共通して -es 語尾をとっている.そして,この単数属格 -es を付加すると,語幹末の f は両サイドを有声音に挟まれるため,発音上は /v/ となったはずだ.そうだとするならば,現代英語でも単数所有格は,それぞれ *wolve's, *wive's となっていてもよかったはずではないか.ところが,実際には wolf's, wife's なのである.複数形と単数属格形は,古英語以来,ほぼ同じ音韻形態的条件のもとで発展してきたはずと考えられるにもかかわらず,なぜ結果として wolves に対して wolf's,wives に対して wife's という区別が生じてしまったのだろうか.(なお,現代英語では所有格形に ' (apostrophe) を付すが,これは近代になってからの慣習であり,見た目上の改変にすぎないので,今回の議論にはまったく関与しないと考えてよい(「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1]) を参照).)

1つには,属格標識は複数標識と比べて基体との関係が疎となっていったことがある.中英語から近代英語にかけて,属格標識の -es は屈折語尾というよりは接語 (clitic) として解釈されるようになってきた(cf. 「#1417. 群属格の発達」 ([2013-03-14-1])).換言すれば,-es は形態的な単位というよりは統語的な単位となり,基体と切り離してとらえられるようになってきたのである.それにより,基体末尾子音の有声・無声を交替させる動機づけが弱くなっていったのだろう.こうして属格表現において基体末尾子音は固定されることとなった.

それでも中英語から近代英語にかけて,いまだ -ves の形態も完全に失われてはおらず,しばしば類推による無声の変異形とともに並存していた.Jespersen (§16.51, pp. 264--65) によれば,Chaucer はもちろん Shakespeare に至っても wiues などが規則的だったし,それは18世紀終わりまで存続したのだ.calues も Shakespeare で普通にみられた.特に複合語の第1要素に属格が用いられている場合には -ves が比較的残りやすく,wive's-jointure, staves-end, knives-point, calves-head などは近代でも用いられた.

しかし,これらとて現代英語までは残らなかった.属格の -ves は,標準語ではついえてしまったのである.いまや複数形の wolves など少数の語形のみが,古英語の音韻規則の伝統を引く最後の生き残りとして持ちこたえている.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2018-04-24 Tue

■ #3284. be 動詞の特殊性 [be][inflection][inflection][clitic][verb][auxiliary_verb][sobokunagimon]

be 動詞が特殊な動詞であることは,改めて言うまでもないように思われる.他の動詞にないような複雑な屈折を示す,共時的には実にへんてこな動詞だ.実際に,「#3279. 年度初めの「素朴な疑問」を3点」 ([2018-04-19-1]) の3点目にも挙げたように,be 動詞は多くの英語学習者に激しい「なぜ?」を引き起こす.

be 動詞に執拗にこだわった Crystal の著書 The Story of Be の序章 (p. xi--xii) では,be 動詞の特殊性が列挙されている.

(1) be 動詞は,英語の他のあらゆる動詞よりも多様な変化形をもつ.walk ならば walk, walks, walked, walked と4種類の異なる形を示し,go ならば go, goes, going, gone, went の5種類の異なる形を示すが,be では be, am, is, are, was, were, being, been の8種類が区別される.さらに歴史的にいえば,be 語形の多様性は目のくらむほどである.

(2) すべての他の動詞では,現在形において有標の形態をもつのは3人称単数の -s のみだが,be 動詞では上記のように1,2,3人称のそれぞれにおいて異なる形態を示す.

(3) be では,強勢のある発音 (be, been) と強勢のない発音 (bi, bin, bn) が区別される.

(4) (接語的)代名詞と接続して,twas (< it was), wast (< was it) のように融合する.また,you're, I'm, aren't, weren't などの縮約形を示す.同様の縮約を示すのは,ほかに have と do のみである (ex. hasn't, don't) .

(5) be 動詞は3つの非常に異なる文法機能をもつ.1つ目に「存在する」を意味する一般動詞として,2つ目に進行形や受動態を作る助動詞として,3つ目に連結詞 (copula) としてである.他の動詞でここまで多彩な機能を有するものはない.

Crystal の締めくくりは,次の如く.

It is thus hardly surprising to find that, over the past 1,500 years, be has developed a wide range of meanings and uses, and a wider range of variant forms than any other English verb. It is the second most frequent word in English, after the. If any verb deserves its own story, it is this one.

・ Crystal, David. The Story of Be. Oxford: OUP, 2017.

2017-08-13 Sun

■ #3030. on foot から afoot への文法化と重層化 [grammaticalisation][clitic]

表記の話題は,「#2723. 前置詞 on における n の脱落」 ([2016-10-10-1]) と「#2948. 連載第5回「alive の歴史言語学」」 ([2017-05-23-1]),および連載記事「alive の歴史言語学」で取り上げてきたが,これを文法化 (grammaticalisation) の1例としてとらえる視点があることを紹介したい.

Los (43) によれば,on foot から afoot への変化は,韻律,音韻,形態,統語,語彙のすべての側面において,文法化に典型的にみられる特徴を示す.

| on foot > afoot | |

| Prosody | stress is reduced |

| Phonology | [on] > [ə]: final -n is lost, vowel is reduced |

| Morphology | on is a free word, a- a bound morpheme |

| Syntax | on foot is a phrase (a PP), afoot is a head (an adverb) |

| Lexicon | on has a concrete spatial meaning, a- has a very abstract, almost aspectual meaning ('in progress'); afoot no longer refers to people being on their feet, i.e. active, but to things being in operation: the game is afoot |

文法化において興味深いことは,on foot が afoot へ文法化したと言えるとしても,on foot も消えずに残っていることだ.つまり,前置詞句 on foot が副詞 afoot に置換されたわけではなく,前置詞句から副詞が派生して独立したというべきであり,結果として両表現が役割を違えて共存しているのである.同じことは,表現全体についてだけではなく,小さい単位についてもいえる.前置詞 on は接語 (clitic) a- に置換されたわけではなく,前置詞から接語が派生して独立したということだ.前置詞 on 自体は無傷で残っている.

文法化の後で,もともとの表現と新しい表現が機能を違えて共存している状況は,文法化における重層化 (layering) の現象として知られている.ほかの例を挙げれば,「#2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達」 ([2016-02-20-1]) で紹介したように,完了形を作る助動詞としての have は,同形の動詞が文法化したものだが,結果として動詞と助動詞が2つの層をなして共存している.すべての文法化の事例が後に安定的な重層化をもたらすわけではなく,古い形式・機能が廃れてしまうケースも多々あることは確かだが,文法化を論じる上で重層化という現象には注意しておきたい.

・ Los, Bettelou. A Historical Syntax of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015.

2016-05-15 Sun

■ #2575. 言語変化の一方向性 [unidirectionality][language_change][grammaticalisation][bleaching][semantic_change][cognitive_linguistics][conversion][clitic]

標題については,主として文法化 (grammaticalisation) や駆流 (drift) との関係において unidirectionality の各記事で扱ってきた.今回は,辻(編) (227) を参照して,文法化と関連して議論されている言語変化の単一方向性について,基本的な点をおさらいしたい.辻によれば,次のようにある.

文法化 とは,語彙的要素が特定の環境で繰り返し使われ,文法的な機能を果たす要素へと変化し,その文法的な機能が統語論的なもの(例:後置詞)からさらに形態論的なもの(例:接辞)へ進むことを指す.この文法化のプロセスの方向(すなわち,語彙的要素 > 統語論的要素 > 形態論的要素)が逆へは進まないことを「単方向性」の仮説と言う.

例えば,means という名詞を含む by means of が手段を表わす文法的要素になることはあっても,すでに文法的要素である with が例えば "tool" の意の名詞に発展することはあり得ないことになる.しかし,ifs, ands, buts などは本来の接続詞が名詞化しているし,「飲み干す」の意味の動詞 down も前置詞由来であり,反例らしきもの,つまり脱文法化 (degrammaticalisation) の例も見られる.

一方向性を擁護する立場からの,このような「逆方向」の例に対する反論として,文法化とは特定の構文の中で考えられるべきものであるという主張がある.例えば,未来を表わす be going to は,go が単独で文法化したわけではなく,be と to を伴った,この特定の構文のなかで文法化したのだと考える.ifs, down などの例は,単発の品詞転換 (conversion) にすぎず,このような例をもって一方向性への反例とみなすことはできない,と論じる.また,変化のプロセスが漸次的であるか否かという点でも be going to と ifs は異なっており,同じ土俵では論じられないのだとも.

それでも,真正な反例と呼べそうな例は稀に存在する.属格を表わす屈折語尾だった -es が,-'s という接語 (clitic) へ変化した事例は,より形態論的な要素からより統語論的な要素への変化であり,一方向性仮説への反例となる (cf. 「#819. his 属格」 ([2011-07-25-1]),「#1417. 群属格の発達」 ([2013-03-14-1]),「#1479. his 属格の衰退」 ([2013-05-15-1])) .

一方向性の仮説は,言語変化理論のみならず,古い言語の再建を目指す比較言語学や,言語の原初の姿を明らかにしようとする言語起源の研究においても重大な含蓄をもつ.そのため,反例たる脱文法化の現象と合わせて,熱い議論が繰り広げられている.

・ 辻 幸夫(編) 『新編 認知言語学キーワード事典』 研究社.2013年.

2015-10-29 Thu

■ #2376. myself, thyself における my- と thy- [reflexive_pronoun][personal_pronoun][case][clitic]

再帰代名詞の oneself の前半要素に,人称代名詞の所有格形が当てられているか (ex. myself, thyself),目的格形が当てられているか (ex. himself, themselves) の問題は,英語史で長らく議論されてきた問題の1つである.本ブログでも,「#47. 所有格か目的格か:myself と himself」 ([2009-06-14-1]),「#1851. 再帰代名詞 oneself の由来についての諸説」 ([2014-05-22-1]) で扱ってきた.

myself, thyself で所有格が用いられることについて,先の記事では self が名詞と解釈されたとする説とケルト語からの影響とする説を紹介した.もう1つ有力なのは,Mustanoja (146) などのとる与格形の母音弱化説である.初期中英語では,1,2人称でも self に前置されるのは3人称の場合と同様に与格形であり,me self, þe self などと表わされていた.この me や þe が後接辞 (proclitic) のように機能し始めると音声的に弱化し,e で表わされる母音が i へと変化した.かくして13世紀末頃に miself, þiself となるに及び,mi, þi は所有格として,self は名詞としてとして再分析され,これを1,2人称複数に応用した our selve(n), your selve(n) も現われるようになったという.後接辞の音声弱化は,biforen, bitwene における be- > bi- などにしばしば観察される,よくある現象である.

Keenan (344) も,次のように述べて Mustanoja の音声弱化説を支持している.

I claim these forms [= mi + self and þi + self] are just phonologically reduced forms of the procliticized dative pronouns me and þe. The correspondence of Old English long close e to Middle English short i is well attested . . . . Me and þe are the only dative pronouns that consist of a single light syllable. The others are either closed (him, us, hem or disyllabic or diphthongal (hire, eow). So it is natural that phonological reduction takes place first in 1st and 2nd sg. Once reduced we may identify them with possessive adjectives, surely the basis of the Pattern Generalization to your + self and our + self in 1st and 2nd pl (modern spelling) in the mid-1300s, which facilitates interpreting self as a N.

この説は,me と þi のみが開いた単音節であるという指摘において,説得力があるように思われる.また,人称代名詞のような語類において,歴史上,何度も繰り返し音声の弱化と強化が生じてきたことは,「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1]),「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1]),「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1]) でも見てきたとおりである.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ Keenan, Edward. "Explaining the Creation of Reflexive Pronouns in English." Studies in the History of the English Language: A Millennial Perspective. Ed. D. Minkova and R. Stockwell. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2002. 325--54.

2014-12-02 Tue

■ #2045. なぜ mayn't が使われないのか? (2) [auxiliary_verb][negative][clitic][corpus][emode][lmode][eebo][clmet][sobokunagimon]

昨日の記事「#2044. なぜ mayn't が使われないのか? (1)」 ([2014-12-01-1]) に引き続き,標記の問題.今回は歴史的な事実を提示する.OED によると,短縮形 mayn't は16世紀から例がみられるというが,引用例として最も早いものは17世紀の Milton からのものだ.

1631 Milton On Univ. Carrier ii. 18 If I mayn't carry, sure I'll ne'er be fetched.

OED に基づくと,注目すべき時代は初期近代英語以後ということになる.そこで EEBO (Early English Books Online) ベースで個人的に作っている巨大テキスト・データベースにて然るべき検索を行ったところ,次のような結果が出た(mai や nat などの異形も含めて検索した).各時期のサブコーパスの規模が異なるので,100万語当たりの頻度 (wpm) で比較されたい.

| Period (subcorpus size) | mayn't | may not |

|---|---|---|

| 1451--1500 (244,602 words) | 0 wpm (0 times) | 474.24 wpm (116 times) |

| 1501--1550 (328,7691 words) | 0 (0) | 133.22 (438) |

| 1551--1600 (13,166,673 words) | 0 (0) | 107.01 (1,409) |

| 1601--1650 (48,784,537 words) | 0.020 (1) | 131.85 (6,432) |

| 1651--1700 (83,777,910 words) | 1.03 (86) | 131.54 (11,020) |

| 1701--1750 (90,945 words) | 0 (0) | 109.96 (10) |

短縮形 mayn't は非短縮形 may not に比べて,常に圧倒的少数派であったことは疑うべくもない.短縮形の16世紀からの例は見つからなかったが,17世紀に少しずつ現われ出す様子はつかむことができた.18世紀からの例がないのは,サブコーパスの規模が小さいからかもしれない.「#1948. Addison の clipping 批判」 ([2014-08-27-1]) で見たように,Addison が18世紀初頭に mayn't を含む短縮形を非難していたほどだから,口語ではよく行われていたのだろう.

続いて後期近代英語のコーパス CLMET3.0 で同様に調べてみた.18--19世紀中にも,mayn't は相対的に少ないながらも確かに使用されており,19世紀後半には頻度もやや高まっているようだ.mayn't と may not の間で揺れを示すテキストも少なくない.

| Period (subcorpus size) | mayn't | may not |

|---|---|---|

| 1710--1780 (10,480,431 words) | 33 | 859 |

| 1780--1850 (11,285,587) | 21 | 703 |

| 1850--1920 (12,620,207) | 68 | 601 |

19世紀後半に mayn't の使用が増えている様子は,近現代アメリカ英語コーパス COHA でも確認できる.

20世紀に入ってからの状況は未調査だが,「#677. 現代英語における法助動詞の衰退」 ([2011-03-05-1]) から示唆されるように,may 自体が徐々に衰退の運命をたどることになったわけだから,mayn't の運命も推して知るべしだろう.昨日の記事で触れたように特に現代アメリカ英語では shan't も shall とともに衰退したてきたことと考え合わせると,否定短縮形の衰退は助動詞本体(肯定形)の衰退と関連づけて理解する必要があるように思われる.may 自体が古く堅苦しい助動詞となれば,インフォーマルな響きをもつ否定接辞を付加した mayn't のぎこちなさは,それだけ著しく感じられるだろう.この辺りに,mayn't の不使用の1つの理由があるのではないか.もう1つ思いつきだが,mayn't の不使用は,非標準的で社会的に低い価値を与えられている ain't と押韻することと関連するかもしれない.いずれも仮説段階の提案にすぎないが,参考までに.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2014-08-27 Wed

■ #1948. Addison の clipping 批判 [clipping][shortening][slang][prescriptive_grammar][shortening][clipping][swift][genitive][clitic][complaint_tradition]

昨日の記事では「#1947. Swift の clipping 批判」([2014-08-26-1]) について見たが,Swift の同時代人である Joseph Addison (1672--1719) も,皮肉交じりにほぼ同じ言語論を繰り広げている.

Joseph Addison launched an attack on monosyllables in the Spectator (135, 4 August 1711):

The English Language . . . abound[s] in monosyllables, which gives an Opportunity of delivering our Thoughts in few Sounds. This indeed takes off from the Elegance of our Tongue, but at the same time expresses our Ideas in the readiest manner.

He observes that some past-tense forms --- e.g. drown'd, walk'd, arriv'd --- in which the -ed had formerly been pronounced as a separate syllable (as we still do in the adjectives blessed and aged) had become monosyllables. A similar situation is found in the case of drowns, walks, arrives, 'which in the Pronunciation of our Forefathers were drowneth, walketh, arriveth'. He objects to the genitive 's, which he incorrectly assumes to be a reduction of his and her, and for which he in any case gives no examples. He asserts that the contractions mayn't, can't, sha'n't, wo'n't have 'much untuned our Language, and clogged it with Consonants'. He dismisses abbreviations such as mob., rep., pos., incog. as ridiculous, and complains about the use of short nicknames such as Nick and Jack.

動詞の -ed 語尾に加えて -es 語尾の非音節化,所有格の 's,否定接辞 n't もやり玉に挙がっている.愛称 Nick や Jack にまで非難の矛先が及んでいるから,これはもはや正気の言語論といえるのかという問題になってくる.

Addison にとっては不幸なことに,ここで非難されている項目の多くは後に標準英語で確立されることになる.しかし,Addison にせよ Swift にせよ切株や単音節語化をどこまで本気で嫌っていたのかはわからない.むしろ,世にはびこる「英語の堕落」を防ぐべく,アカデミーを設立するための口実として,やり玉に挙げるのに単音節語化やその他の些細な項目を選んだということなのかもしれない.もしそうだとすると,言語上の問題ではあるものの,本質的な動機は政治的だったということになろう.規範主義的な言語論は,たいていあるところまでは理屈で押すが,あるところからその理屈は破綻する運命である.言語論は,論者当人が気づいているか否かは別として,より大きな目的のための手段として利用されることが多いように思われる (cf. 「#468. アメリカ語を作ろうとした Webster」 ([2010-08-08-1])) .

なお,所有格の 's が his の省略形であるという Addison の指摘については,英語史の立場からは興味深い.これに関して,「#819. his 属格」 ([2011-07-25-1]),「#1417. 群属格の発達」 ([2013-03-14-1]),「#1479. his 属格の衰退」 ([2013-05-15-1]) を参照されたい.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

2013-05-15 Wed

■ #1479. his 属格の衰退 [genitive][clitic][synthesis_to_analysis][syntax][metanalysis]

his 属格については「#819. his 属格」 ([2011-07-25-1]) で取り上げ,その英語史上の重要性を「#1417. 群属格の発達」 ([2013-03-14-1]) で論じた.

後者では,Janda と Allen の見解の違いに言及した.Janda は名詞句の前接語 (enclitic) としての -'s の発達を媒介した構造として,his 属格をおおいに評価したのに対して,Allen は歴史的な -es 属格の統語的な異分析 (metanalysis) により十分に説明されるとして,his 属格の関与を評価しない.両者の議論には一長一短あるが,his 属格が用いられるようになったある段階で異分析が生じたということは間違いない.

his 属格の出現と発達についてはさらに議論が必要だろうが,his 属格の衰退についてはあまり注目されない.his 属格は,古英語や中英語に萌芽が見られ,15世紀以降に盛んになり,17世紀まで存続したが,18世紀中頃までには廃れた.廃用となった背景には何があったのだろうか.

Janda (247--48) は,次のように論じている.

Though 'very rare in the North and infrequent in the rest of the country, [it] gains ground considerably in the 15th century and remains a popular means of expression right down to the 17th' (M:161). 'The use of his . . . as a sign of the genitive . . . had its widest currency in the sixteenth and seventeenth centuries' (P:196). Use of the construction declined gradually thereafter, so that it was virtually lost by the mid-eighteenth century. It has been conjectured that '[t]he pronoun form dropped out partly perhaps because of the antipathy of most stylists from the sixteenth century on to "pleonastic" or repetitive pronouns' (T:125)--and, in general, to any analyticity (periphrasis) in English where it diverged from Latin syntheticity. (247--48)

つまり,16世紀以降の文体論者が (1) his 属格のもつ冗長さを嫌い,(2) ラテン語のもつ総合性と対置される英語の分析性を嫌ったためではないかという.また,Janda は別の箇所 (250) で,-'s という表記上の慣例が確立すると,機能的にも,(h と母音の弱化による音節性の消失を通じて)音韻的にも等価な his 属格を分析的に解釈する契機が少なくなったのではないかという趣旨のことを述べている.文体的および音韻的な条件の組み合わせにより,his 属格よりも -'s のほうが圧倒的に好まれるようになったということだが,この仮説を受け入れるためには,いずれの条件についても詳細な検証が必要だろう.

・ Janda, Richard. "On the Decline of Declensional Systems: The Overall Loss of OE Nominal Case Inflections and the ME Reanalysis of -es as his." Papers from the Fourth International Conference on Historical Linguistics. Ed. Elizabeth C. Traugott, Rebecca Labrum, and Susan Shepherd. Amsterdam: John Benjamins, 1980. 243--52.

・ Allen, Cynthia L. "The Origins of the 'Group Genitive' in English." Transactions of the Philological Society 95 (1997): 111--31.

2013-03-14 Thu

■ #1417. 群属格の発達 [genitive][clitic][synthesis_to_analysis][metanalysis][corpus][ppcme2][syntax]

近代英語以降の apostrophe s は,名詞につく屈折接尾辞とみなすよりは,名詞句につく前接語 (enclitic) とみなすほうが正確である.というのは,the king of England's daughter のような群属格 (group genitive) としての用法が広く認められるからである.apostrophe s は,語に接続する純粋に形態的な単位というよりは,語群に接続する統語的な単位,すなわち接語 (clitic) とみなす必要がある.

しかし,apostrophe s の起源と考えられる -es 語尾は,中英語以前には,確かに名詞につく屈折語尾だった.それが名詞句へ前接し,群属格を作る用法を得たのはなぜか.その契機は何だったのか.英語史でも盛んに議論されてきた問題である.

一つの見方 (Janda) によれば,群属格への発展の途中段階で「#819. his 属格」 ([2011-07-25-1]) が媒介として作用したのではないかという.この説を単純化して示せば,(1) 属格語尾 -es と人称代名詞の男性単数属格 his とが無強勢で同音となる事実と,(2) 直前の名詞句を受ける代名詞としての his 属格の特性との2点が相俟って,次のような比例式が可能となったのではないかという.

king his doughter : king of England his doughter = kinges doughter : X

X = king of Englandes doughter

しかし,Allen はこの説に同意しない.PPCME2 やその他の中英語テキストを走査し,関与するあらゆる例を検討した結果,his 属格が媒介となって群属格が生じたとする見解には,証拠上,数々の無理があるとする.Allen は,とりわけ,"attached genitive" (歴史的な -es 属格)と "separated genitive" (his 属格)との間に,統語環境に応じての分布上の差がないことを根拠に,中英語の his 属格は "just an orthographical variant of the inflection" (118) であると結論する.

では,群属格の発達が his 属格を媒介としたものではなかったとすると,他にどのような契機がありえたのだろうか.Allen はその答えとして,"the gradual extension of the ending -es to all classes of nouns, making what used to be an inflection indistinguishable from a clitic" (120) を提案している.14世紀末までに属格語尾が一律に -(e)s を取り得るようになり,これがもはや屈折語尾としてではなく無変化の前接語と捉えられるに至ったのではないかという.また,最初期の群属格の例は,The grete god of Loves name (Chaucer, HF 1489) や þe kyng of Frances men (Trevisa's Polychronicon, VIII, 349.380) に見られるような,出自を示す of 句を伴った定型句であり,複合名詞とすら解釈できるような表現である.これが一塊と解され,その直後に所有を示す -(e)s がつくというのはまったく不思議ではない.

さらに Allen は,16世紀後半から現われる his 属格と平行的な her 属格や their 属格については,すでに-(e)s による群属格が確立した後の異分析 (metanalysis) の結果であり,周辺的な表現にすぎないと見ている.この異分析を,"spelling pronunciation" ならぬ "spelling syntax" (124) と言及しているのが興味深い.

Allen の結論部を引用しよう (124) .

A closer examination of the relationship between case-marking syncretism and the rise of the 'group genitive' than has previously been carried out provides evidence that the increase in syncretism led to the reanalysis of -es as a clitic. There is evidence that this change of status from inflection to clitic was not accomplished all at once; inflectional genitives coexisted with the clitic genitive in late ME and the clitic seems to have attached to conjoined nouns and appositives before it attached to NPs which did not end in a possessor noun. The evidence strongly suggests that the separated genitive of ME did not serve as the model for the introduction of the group genitive, and I have suggested that the separated genitive was an orthographic variant of the inflectional genitive, but that after the group genitive was firmly established there were attempts to treat it as a genitive pronoun.

Allen は Appendix I にて,Mustanoja (160) 等がhis 属格として挙げている古英語や中英語からの例([2011-07-25-1]で挙げた例)の多くが疑わしい例であると論じている.

なお,群属格については,Baugh and Cable (241) にも簡単な言及がある.

・ Janda , Richard. "On the Decline of Declensional Systems: The Overall Loss of OE Nominal Case Inflections and the ME Reanalysis of -es as his." Papers from the Fourth International Conference on Historical Linguistics. Ed. Elizabeth C. Traugott, Rebecca Labrum, and Susan Shepherd. Amsterdam: John Benjamins, 243--52.

・ Allen, Cynthia L. "The Origins of the 'Group Genitive' in English." Transactions of the Philological Society 95 (1997): 111--31.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2011-10-21 Fri

■ #907. 母音の前の the の規範的発音 [pronunciation][article][clitic][spelling_pronunciation][lmode]

昨日の記事「#906. the の異なる発音」 ([2011-10-20-1]) の続きとして,特に母音の前の規範的な発音 [ði] について付け加えたい.昨日の記事を書いているときにたまたま読んでいた Foster の著書に,母語話者の直感に基づく参考になる言及があった.

When the ensuing word begins with a vowel, as 'the apple'. (This seems to be something which has deliberately to be instilled into schoolchildren, who left to themselves will happily pronounce 'th' apple' in Shakespearean fashion.) . . . An odd belief of many naïve speakers is that 'thee' is somehow more easily understood than 'the', so that it is especially favoured when carefully enunciating a name or address, thus producing 'Thee Pines' or 'Thee Mount', to the bewilderment of at least one listener [the author himself]. (259)

中英語期から近代英語期までに母音の前の the が自身の母音を落として後接辞 (proclitic) として用いられていたことについては昨日も話題にしたが,これは自然な音発達のように思える.ところが,具体的にいつ頃からかは定かではないが,およそ近代英語後期から,自然に反するような [ði] が認められるようになってくる.自然に反するような流れといえば,綴られている通りに発音するという spelling pronunciation の潮流が真っ先に思い浮かぶ.「みなさん,綴字通りに音節を省略せずに発音しましょう.いいですか,<the apple> の発音は [ðæpl] ではなく [ði ˈæpl] ですよ」という(アメリカの?)小学校の教室風景が想像されるのだが,いわれなき偏見だろうか.もしこの空想にいわれがあるとすれば,現在の母音の前の the の発音も,多くの文法項目と同様に,近代英語後期における規範的な英語観の所産ということになるのかもしれない.

・ Foster, Brian. The Changing English Language. London: Macmillan, 1968. Harmondsworth: Penguin, 1970.

2011-10-20 Thu

■ #906. the の異なる発音 [pronunciation][article][clitic]

現代英語の規範的な発音では,the には3種類の発音が区別される.子音の前に現われる弱形として [ðə],母音の前に現われる弱形として [ði],環境とは無関係に強形としては [ðiː] である.なぜこのような分布になっているのだろうか.基本的な疑問であるほど説明は難しいが,歴史的に調査する価値がある.今回は,解決には至っていないが,調べられた範囲で経緯を報告したい.

Dobson (457) によると,the には初期近代英語から種々の発音が見られたようである.この頃,[ðe] が一般的な弱形だったが,強形としての [ðiː] はそれほど一般的ではなかった.前者を長化して作られた強形 [ðeː] や,後者を短化して作られた弱形 [ði] も現われていたが,音声環境による各形の分布については Dobson は言及していない.弱形としての [ðe] の母音が中舌化して現在の [ðə] が生じたと考えられるが,これがいつ頃のことだったのかはよく分からない.種々の弱強形が並立・競合するなかで,最終的に現在の分布へ落ち着いたということなのだろうか.

母音の前の [ði] についても詳しい経緯は不明である.ただし,初期近代英語で母音の前で the の母音が脱落 (elision) する傾向があったことは報告されている.これは,中英語にも普通に見られた proclitic な現象である([2011-06-22-1]の記事「#786. 前接語と後接語」を参照).Jespersen (187--88) より,関連する部分を引用しよう.

6.13 A final e was soon lost before a word beginning with a vowel . . . . A special case of this is the loss . . . in the, e.g. th' array, th' angel, th' engyn (Ch.), þarrke (Orrm). The elision in the was very frequent in early ModE; it occurs constantly in Hart's phonetically written prose texts (see H.'s Pron. p. 112, 122), and is shown on any page of Elizabethan poetry, where it is more frequently indicated in the original editions than in most modern ones. D 1640 speaks of the elision as used especially by lawyers. It is curious that Milton elided the chiefly before stressed vowels, and Pope chiefly before unstressed ones (Abbott, Concordance to Pope XIV); the reason lies perhaps in the growing tendency to a full pronunciation of the before a vowel in natural prose, though E 1765 recognizes th' Omnipotent as less stiff than 'thyomnipotent' used by some (thy = [ðj]). Now the elided form is sometimes used archaically in poetry, but not in colloquial language, except perhaps vulgarly; the Cockney stories "Thenks awf'ly" have th'air, th'ether (other), th'id (head), etc.

th' Omnipotent と 'thyomnipotent' を比較しているということは,母音の前での [ði] がある程度普通に聞かれていたことの証左となるだろう.実際には,母音 [i] ではなく半母音 [j] で発音されたとすれば,elision と同じ効果,すなわち句全体で1音節少なくするという効果が得られることになる.この効果は,[i] の高母音性から生じるのであり,中母音の [ðə] からは生じ得ない.この辺りに,母音の前で [ði] が好まれた理由があるのではないだろうか.

各音形の出現と発達,その分布については,歴史的には分からないことが多い.いかに現在の分布に落ち着くに至ったかという問題設定をしたわけだが,「現在の分布」とは「規範的な現在の分布」にすぎない.記述主義でゆくのであれば,初期近代英語の並立状態あるいは乱立状態は,現代英語にも受け継がれていると言える.LPD3 の記述を参照されたい.

The English as a foreign language learner is advised to use ðə before a consonant sound (the boy, the house), ði before a vowel sound (the egg, the hour). Native speakers, however, sometimes ignore this distribution, in particular by using ðə before a vowel (which in turn is usually reinforced by a preceding ʔ), or by using ðiː in any environment, though especially before a hesitation pause. Furthermore, some speakers use stressed ðə as a strong form, rather than the usual ðiː.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500-1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow