2025-07-30 Wed

■ #5938. but に関する用法上の注意は11点もある [but][conjunction][adverb][prescriptive_grammar][contamination]

多義語 but については,様々な用法上の注意点が指摘されている.Partridge の Usage and Abusage によれば,but やそれを含むフレーズに関連して,少なくとも11点の注意事項が見出しとして立てられている.多義語であり日常語であるがゆえに注目が集まるのだろう.

only を意味する副詞としての but の誤用については,only それ自体に寄せられている誤用事例に準ずる(cf. 「#1923. only の意味の but」 ([2014-08-02-1])).前置詞 but については,後続する語句の格が問題となる(cf. 「#5929. but の前置詞と接続詞の用法,および格支配の問題」 ([2025-07-21-1])).ほかにマイナーな用例に関する指摘も多々あるのだが,ここではメジャーな「しかし」を意味する通常の接続詞としての用法に関する誤用に注目したい.Partridge (56) を引用する.

but (conunction) is wrongly used in the following, quoted by C. C. Boyd (Grammar for Grown-Ups) from a newspaper: 'A gale swept the roads, and his (Mr Cobham's) machine was unprotected. At midnight he attached a second anchor, but the machine weatherd the gale undamaged.' This is what is called a non sequitur. But must be used instead of and; the sentence should read: '. . . his machine was unprotected, but weathered the gale . . . because he had attached a second anchor.'

The conjunction but is also incorrect in the following: 'He will certainly say of Mallet that as a detective he was remarkable not so much for the questions he put but for those he avoided putting' (John Ferguson); not so much . . . as is correct, but the sentence might also read: '. . . not for the questions he put, but for those . . .'.

J. B. Priestley, in English Humour, falls into the same error: 'He [Munden] was not so much a comic actor, consciously presenting an amusing part, but a real comedian . . .': here but should be as.

前半の例は,何が「逆接」なのかが厳密に検討されずに発出された文に関わる「誤用」で,逆接の but にはよくある部類だろう.日本語でも同様の例は後を絶たない.

後半の例は,not so much A as B と not A but B という類義の構文の混交 (contamination) である.

ちなみに,同書では順接の and については用法上の注意点が12点もある.さすがである.

・ Partridge, Eric. Usage and Abusage. 3rd ed. Rev. Janet Whitcut. London: Penguin Books, 1999.

2025-07-21 Mon

■ #5929. but の前置詞と接続詞の用法,および格支配の問題 [but][preposition][conjunction][case][german][danish][prescriptive_grammar]

昨日の記事「#5928. 多義語 but」 ([2025-07-20-1]) に続き,but の話題.but には「~を除いて」を意味する前置詞および接続詞の用法がある.前置詞であれば後続するのは常に目的格であり,接続詞であれば,それが導く節内での役割に応じて格が決定される,というのが理屈である.しかし,これはあくまで理屈にとどまり,必ずしも現実の事例に反映されているわけではない.例えば,文のなかで要求されている格が何であれ,no one but me もあれば no one but I もある.これは何の問題なのだろうか.

Jespersen に "Preposition and Conjunction" と題する詳しい記述がある (§6.3) .以下に,その記述の最初の部分に相当する1節を引用する.

6.31. A good deal of confusion arises from some words being both prepositions and conjunctions. A characteristic example is but; cf NED with examples, especially under the heads C. 3 and 4. It should, however, be noted that the confusion in the use of but is not, as said in NED, a consequence of the want of distinct case-endings in the nouns and the use of the obl. case instead of the nom. in other connexions. In my opinion, on the contrary, the existence of such two-sided words as but, etc, is one of the primary causes of mistakes of me for I or vice versa, and careless uses of the cases generally. Even in such a language as German, where the cases are generally kept neatly apart, we find such combinations as "niemand kommt mir entgegen ausser ein unverschämter" (Lessing); "wo ist ein gott ohne der herr" (Luther); "kein gott ist ohne ich," etc. See Pau, Principien4 372; In Danish similar examples abound (ingen uden jeg, etc).

If we use in one place the term preposition and in another conjunction in speaking of such words, the real meaning is that in one case the word concerned is definitely felt as part of the (main) sentence (no one but me),

引用後半にあるように,この問題と混乱は,英語史を通じて名詞(句)の格の区別が形態的に明示されないようになったために生じたという見解がある.しかし,Jespersen はむしろ逆の考え方を提案している.but が前置詞でもあり接続詞でもあるという2面的な性質を示すがゆえに,一般的な格の混同が助長されたのだというのだ.はたして鶏が先か,卵が先か?

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 7. Syntax. 1954. London: Routledge, 2007.

2025-06-06 Fri

■ #5884. YouTube 「文藝春秋PLUS」にて英語史の魅力を語りました(後編) --- なぜ英語は世界のコトバになったのか? [notice][youtube][word_order][article][plural][prescriptive_grammar][sociolinguistics][helkatsu][hel_education][sobokunagimon]

昨日の記事に引き続き,5月30日(金)に YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」で公開された英語史トークの後編(26分ほど)をご紹介します.タイトルは「【ややこしい英語が世界的言語になるまで】文法が確立したのはたった250年前|an appleのanは「発音しやすくするため」ではない|なぜ複数形はsばかりなのか|言語の"伝播"=権力」です.以下,動画を観る時間がない方のために,文章としても掲載します.

後編では,さらに踏み込んで,文法の変化や,英語が今日の「世界語」としての地位を築くに至った背景など,より大きなテーマについてお話ししています.

まず,文法の変化についてです.現代英語の大きな特徴の一つに,語順が厳格に定まっている点が挙げられます.「主語+動詞+目的語」 (SVO) という型が基本であり,これを崩すと文の意味が通じなくなったり,非文法的になったりします.しかし,1000年前の古英語の時代に遡ると,語順はもっと自由でした.名詞の格変化が豊かだったため,語順を入れ替えても文の骨格が崩れにくかったのです.この点では,現代日本語と比較できるタイプだったのです.

現代英語のような固定語順の文法が確立したのは,歴史的にみれば比較的最近のことです.18世紀半ば,いわゆる規範文法の時代に,ロバート・ラウス (Robert Lowth) などの文法学者が「正しい」英語のルールを定め,それが教育を通じて社会に広まっていきました.それ以前は,互いに意味が通じればそれでよい,というような,より自然発生的で流動的な文法が主流だったのです.

次に,名詞の複数形の歴史も興味深いテーマです.現代英語では,名詞の複数形は99%近くが語尾に -s をつけることで作られます.これは非常に規則的で,学習者にとってはありがたい点かもしれません.しかし,これもまた歴史の産物です.古英語では,複数形の作り方は一様ではなく,現代ドイツ語のように,名詞の性や格変化の種類によって様々なパターンがありました.

その名残が,現代英語に不規則複数形として生き残っている単語群です.例えば,ox/oxen のように -n で複数形を作るタイプ,foot/feet や man/men のように語幹の母音を変化させるタイプ,そして child/children のように古英語の名詞複数語尾 -ru に由来する -r- を含むタイプなどです.これらの単語がなぜ現代まで不規則なまま残っているのかというと,きわめて基本的な日常語彙であり,使用頻度が高かったために,-s をつけるという新しい規則の波に飲み込まれずに抵抗し得たからです.

トークでは,不定冠詞 a/an の使い分けについても,学校文法で習う説明とは逆の歴史を明らかにしました.私たちは「次にくる単語が母音で始まるときには,発音の便宜上 an を使う」と学びます.しかし,歴史の真実はその逆です.もともと不定冠詞は,数字の one が弱まった an という形しかありませんでした.つまり,an apple こそがデフォルトの形だったのです.そして,an book のように次に子音が続く場合に,/n/ と /b/ という子音が連続して発音しにくいために,n のほうが脱落して a book という形が生まれたのです.まさに目から鱗が落ちるような事実ではありませんか.

そして最後に,最も大きな問い「なぜ英語は世界語になったのか?」についてお話ししました.この問いに対する答えは,言語そのものの性質 --- たとえば文法が単純だからとか,語彙が豊富だからとか --- とは,ほとんど無関係です.ある言語が国際的な地位を得るかどうかは,ひとえに,その言語を話す人々の社会がもつつ「力」,すなわち政治力,軍事力,経済力,技術力といったパワーに依存します.

英語の場合,18世紀以降のイギリス帝国の世界展開と,20世紀以降のアメリカ合衆国の圧倒的な国力が,その言語を世界中へ押し広げる原動力となりました.これは歴史上,漢文を国際語たらしめた古代中国の力や,ラテン語をヨーロッパの公用語としたローマ帝国の力と,まったく同じ原理です.言語の影響力は,常に社会的な力の勾配に沿って,上から下へと流れるのです.

このように,英語の歴史を学ぶことは,単なる暗記ではなく,現代英語の姿の背後にあるダイナミックな変化の過程と,その背景にある人々の社会や文化を理解する営みです.「言葉の乱れ」を嘆く声も,長い歴史のスケールで見れば,言語が生きている証としての自然な変化の1コマに過ぎないことが見えてきます.

トーク前編と合わせてご覧いただくことで,英語という言語の立体的な姿を感じていただけることと思います.

2024-07-30 Tue

■ #5573. 分離不定詞への風当たりが強くなった19世紀 [split_infinitive][prescriptive_grammar][infinitive][syntax][word_order][complaint_tradition]

分離不定詞 (split_infinitive) の歴史については,以下の記事で取り上げてきた(あるいはこちらの記事セットを参照).

・ 「#2992. 中英語における不定詞補文の発達」 ([2017-07-06-1])

・ 「#4976. 「分離不定詞」事始め」 ([2022-12-11-1])

・ 「#4977. 分離不定詞は14世紀からあるも増加したのは19世紀半ば」 ([2022-12-12-1])

・ 「#4979. 不定詞の否定として to not do も歴史的にはあった」 ([2022-12-14-1])

・ 「#4981. Reginald Pecock --- 史上最強の "infinitive-splitter"」 ([2022-12-16-1])

分離不定詞は,近代英語期半ばに一度下火となっていたが,18世紀末から19世紀にかけて徐々に復活を果たしてきた.とはいえ,必ずしも高頻度で用いられるようになったわけではない.もしかしたら19--20世紀にかけて少しずつ頻度が増していく可能性もあったかもしれないが,その可能性は規範文法家の猛烈な批判により潰されてしまったのである.19世紀中の経緯について Visser (Vol. 2, 1936--37) の解説を引用しよう.

When, towards the end of the eighteenth century, the usage was resuscitated in the written language, it soon spread with a remarkable rapidity, and in the nineteenth century it was to be found in the works of writers of every standing including several of great name. The usage, however, was of an occasional character so that one had to read hundreds of pages before finding an example. It is worth notice that one type of splitting, common in Middle English, was not revived, namely that with a (pro)noun between to and the infinitive, e.g. 'to hine finde', 'to þee defend', 'to temple go'.

The usage might have become general and more habitual instead of occasional in the course of the nineteenth and twentieth centuries but for the adverse judgment on it by grammarians. According to 1882 Fitzedw. Hall (On the Separation by a Word and Words of 'to' and the Infinitive) the earliest objection to this usage appeared in print in 1840), when Richard Taylor expressed his dissatisfaction with the idiom in the following words: "Some writers of the present day have a disagreeable affectation of putting an adverb between to' and the infinitive." In 1864 Dean Alford (The Queen's English p. 171) observes: "'To scientifically illustrate'. But surely this is a practice entirely unknown to English speakers and writers. It seems to me, that we ever regard the to of the infinitive as inseparable from its verb." In 1867 the idiom is also categorically condemned by Mason (English Grammar p. 181): "The to of an infinitive mood should never be separated from its verb by an adverb. Such phrases as, 'To rightly use', 'To really understand' are improper." It is noticeable that these early censurers, and many others with them for that matter, did not know of (or ignored?) the occurrence of the idiom in earlier English. The result of the disapproval so strongly expressed was that splitting the infinitives became one of the favourite taboos of the school-teacher, and that minor writers, or those that yet had to win themselves a name, afraid of running the risk of being censured for being ignorant of linguistic conventions, avoided it. Newspaper tradition used to be strong against splitting and sub-editors and correctors of the press were seduously (sic) watching for trespasses of this kind.

引用後半に "one of the favourite taboos of the school-teacher" とある通り,分離不定詞は,19世紀以来,英語に関する「不平不満の伝統」 (complaint_tradition) を最も典型的に体現する文法項目となったのである.

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

2023-10-06 Fri

■ #5275. 19世紀のイングランド英語という時代区分とさらなる下位区分 [periodisation][lmode][prescriptivism][prescriptive_grammar][sociolinguistics][timeline][history]

昨日の記事「#5274. 19世紀のイングランド英語を研究する意義」 ([2023-10-05-1]) で取り上げた,英語史の大家 Görlach による19世紀イングランド英語の入門書の冒頭には,19世紀という英語史上の区切りには,特に社会的・言語的な根拠があるわけではないと述べられている.別の論者 (DeKeyser) によれば,規範主義の1つのピークである1795年の Murray による文法書と,もう1つのピークである1906年の Fowler による King's English に挟まれた時代として理屈づけられてはいるようだが牽強付会の気味はある (Görlach 5) .

とはいえ,Görlach 自身も,19世紀のイングランド英語を研究する際に念頭においておくべき下位区分を提示しているし,関連する社会文化的な出来事も指摘している.下位区分として「長い19世紀」を4期に分けている (6) .

1776--1800 William Pitt's coalitions; the beginnings of the Industrial Revolution; the separation of the United States; the colonization of Australia and occupation of Ceylon and Malta; the start of the Romantic Movement; th end of Irish independence; 1800--1830 The final phase of the Hanoverian reign, predating the great reforms; Napoleonic wars and the Regency; Romantic poetry; 1830--1870 The great reforms; the Chartist movements; the heyday of capitalist industrialism; the expansion of literacy and printed matter; increased mobility as a consequence of railways; 1870--1914 Late Victorian imperialism and the last phase of global 'stability'; general education; modern communication.

上記の下位区分とは別に,19世紀中に起こった,社会言語学的な含意のある出来事も略年表の形で示されている (6) .こちらも参考までに挙げておこう.

1824 the repeal of the Combination Acts; 1828 the emancipation of the Nonconformists; 1832 the First Reform Bill, which can be seen as a triumph of the middle class; 1833 the first important Factory Act restricting child work; 1834 the abolition of slavery; 1834 the Poor Law Amendment Act; 1838--48 the Chartist movement; publication of the People's Charter; 1846 the repeal of the Corn Laws; 1855 the final repeal of the Stamp Act of 1712 (making cheap newspapers available); 1867 the Second Reform Bill (1 million new voters) and Factory Acts; 1870 the Elementary Education Act (establishing compulsory education in the 1870s); 1884--5 the Third Reform Bill (2 million new voters)

このように略年表を眺めると19世紀イングランドは自由化の世紀だということが改めてよく分かる.この時代は,英語という言語が世界的に拡大していく時期であるとともに,イングランド内でも大衆化が進展していった時期ととらえてよいだろう.

・ Görlach, Manfred. English in Nineteenth-Century England: An Introduction. Cambridge: CUP, 1999.

2023-06-20 Tue

■ #5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか? [sobokunagimon][prescriptive_grammar][lmode][industrial_revolution][history][sociolinguistics][youtube][review][prescriptivism][hel_education]

昨日の記事「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1]) で,先日発売された本をご紹介しました.同書については,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回でも取り上げています.「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」です.どうぞご覧ください.

YouTube では,同書の第4章「18世紀の文法的・構文的変化」(山本史歩子さんが執筆された章)の後半の記述にインスピレーションを得て,なぜ規範文法 (prescriptive_grammar) ,ひいては規範主義 (prescriptivism)が,18世紀というタイミングで盛り上がったのかについてお話しています.実際には様々な要因があるのですが,同章に基づき,とりわけ産業革命 (industrial_revolution) とそれに伴う社会変化に注目しています.詳しくは,ぜひ本書を読んでいただければと思います.

第4章の執筆者である山本史歩子さん(青山学院大学)は,本書の出版を見る前にご逝去されました.英語史活動(hel活)の実践者にして,強力な理解者かつ応援者でもありました.昨年の春,2022年4月6日には,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にご出演いただきました.ぜひ「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」をお聴きください.山本史歩子さんの英語史研究へのご貢献に深く感謝しつつ,心よりご冥福をお祈りいたします.

・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.

2023-03-03 Fri

■ #5058. because の目的を表わす歴史的用法 [conjunction][expletive][auxiliary_verb][lowth][prescriptive_grammar]

昨日の記事「#5057. because の語源と歴史的な用法」 ([2023-03-02-1]) で,この日常的な接続詞を歴史的に掘り下げた.もともとは節を導くために that の支えが必要であり,because that として用いられたが,14世紀末までには that が省略され,現代風に because 単体で接続詞として用いられる例も出てきた.しかし,その後も近代英語期まで because that が並行していたことに注意を要する.

さて,because は意味機能としては「理由・原因」を表わすと解されているが,「目的」を表わす例も歴史的にはあった.昨日の記事の最後に「because + to 不定詞」の構造に触れたが,その意味機能は「目的」だった.理由・原因と目的は意味的に関連が深く,例えば前置詞 for は両方を表わすことができるわけなので,because に両用法があること自体はさほど驚くべきことではない.しかし,because の場合には,当初可能だった目的の用法が,歴史の過程で廃されたという点が興味深い(ただし方言には残っている).

OED によると,because, adv., conj., n. の接続詞としての第2語義の下に,(廃用となった)目的を表わす15--17世紀からの例文が4つ挙げられている.

†2. With the purpose that, to the end that, in order that, so that, that. Obsolete. (Common dialect.)

1485 W. Caxton tr. Paris & Vienne (1957) 31 Tolde to hys fader..by cause he shold..doo that, whyche he wold requyre hym.

1526 Bible (Tyndale) Matt. xii. f. xvv They axed hym..because [other versions 'that'] they myght acuse him.

1628 R. Burton Anat. Melancholy (ed. 3) iii. ii. iii. 482 Annointing the doores and hinges with oile, because they shall not creake.

1656 H. More Antidote Atheism (1712) ii. ix. 67 The reason why Birds are Oviparous is because there might be more plenty of them.

問題の because 節中にはいずれも法助動詞が用いられており,目的の読みを促していることが分かる.

現代に至る過程で because は理由・原因のみを表わすことになり,目的は他の方法,例えば (so) that などで表わされることが一般的となった.冒頭で述べたように,もともと形式としては because that から始まったとすると,that を取り除いた because が理由・原因に特化し,because を取り除いた that が目的に特化したとみることもできるかもしれない.

ちなみに18世紀の規範文法家 Lowth は目的用法の because の使用に注意を促している.「#3036. Lowth の禁じた語法・用法」 ([2017-08-19-1]) を参照.

2023-02-12 Sun

■ #5039. 多重否定の不使用は15--16世紀の法律文書から始まった [double_negative][construction][prescriptive_grammar][register][stigma]

従来,2重否定 (double_negative) を含む多重否定は,18世紀の規範主義の時代に stigma を付され,その強力な影響が現代まで続いていると言われてきた.しかし,近年の研究の進展により,実際にはもっと早い段階から非標準的になっており,18世紀の規範文法はすでに行き渡っていた言語慣習にお墨付きを与えたにすぎないと解釈されるようになってきた.これについては「#2999. 標準英語から二重否定が消えた理由」 ([2017-07-13-1]) で触れた.

多重否定構文が,意味として否定になるのか肯定になるのかが曖昧となり得るのであれば,コミュニケーション上支障を来たすだろう.一方,実際の対話においては文脈や韻律の助けもあり,それほど誤解が生じるわけでもない.しかし,なるべく曖昧さを排除したい「談話の場」で,かつ「書き言葉」だったら,どうだろうか.その典型が法律文書である.Rissanen (125) を引用する.

In the development of negative expressions legal texts may have offered an early model that resulted in the avoidance of multiple or universal negation in Late Middle and Early Modern English.

In Late Middle English, multiple negation was still accepted and universal negation was only gradually becoming obsolete, possibly with the loss of ne. In the fifteenth century, the not . . . no construction . . . was still the rule . . . , but in the Helsinki Corpus samples of legal texts this combination does not occur even once, while the combination not . . . any . . . , can be found no less than eight times. In other contexts . . . multiple negation occurs even in the statutes, but the user of any is more common than in the other genres.

. . . .

The same trend can be seen in sixteenth-century texts: the not . . . no type is avoided in the statutes while it is still an accepted minority variant in other text types. This is not surprising, since the tendency towards disambiguation and clarity of expression probably resulted in the avoidance of double negation in legal texts well before the normative grammarians started arguing about two negatives making one affirmative.

曖昧さを排除すべき法律文書において推奨された語法が,後に一般のレジスターにも拡張したという展開は,十分にありそうである.もし「言葉の法制化」というべき潮流が近代英語以降の言葉遣いを特徴づけているのだとすれば,社会が言語に与えた影響は思いのほか大きいということになりそうだ.

Rissanen の同じ論文より「#1276. hereby, hereof, thereto, therewith, etc.」 ([2012-10-24-1]) も参照.

・ Rissanen, Matti. "Standardisation and the Language of Early Statutes." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 117--30.

2022-12-14 Wed

■ #4979. 不定詞の否定として to not do も歴史的にはあった [split_infinitive][infinitive][syntax][negative][prescriptive_grammar][word_order]

「#4976. 「分離不定詞」事始め」 ([2022-12-11-1]),「#4977. 分離不定詞は14世紀からあるも増加したのは19世紀半ば」 ([2022-12-12-1]) と続けて分離不定詞 (split_infinitive) の話題を取り上げてきた.その関連で Jespersen を紐解いていて,to と動詞原形の間に否定の副詞 not や never が割って入るタイプの分離不定詞の事例が歴史的にあったことを知った.規範文法では not to do の語順が規則とされているが,必ずしもそうではなかったことになる.Jespersen より解説を引用する.

§20.48. Not and never are often placed before to: Wilde P 38 one of the things I shall have to teach myself is not to be ashamed of it (but to not be would have been clearer) | she wished never to see him again (here never belongs to the inf., but in she never wished . . . it would belong to wished; the sentences are parallel to wished not to . . . : did not wish to . . .) | Maugham MS 140 I trained myself never to show it | Hardy L 77 they thought it best to accept, so as not to needlessly provoke him (note the place of the second adverb) | Macaulay H 1.84 he bound himself never again to raise money without the consent of the Houses | Bromfield ModHero 154 long since she had come never to speak of her at all.

But the opposite word-order is also found: Lewis MS 140 having the sense to not go out | id B 137 I might uv expected you to not stand by me | Browning l.521 And make him swear to never kiss the girls (rhythm!).

数日前に分離不定詞の話題を持ち出したわけだが,この問題はもしかすると,不定詞に限らず準動詞の否定や副詞(句)修飾の語順まで広く見渡してみると,もっとおもしろくなるのではないか.さらにいえば,否定辞の置き場所という英語統語論史上の大きな問題にも,必然的に関わってくるに違いない.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 5. Copenhagen: Munksgaard, 1954.

2022-12-12 Mon

■ #4977. 分離不定詞は14世紀からあるも増加したのは19世紀半ば [split_infinitive][prescriptive_grammar][infinitive][syntax][terminology][word_order]

昨日の記事「#4976. 「分離不定詞」事始め」 ([2022-12-11-1]) で紹介した分離不定詞 (split_infinitive) について,Jespersen が次のような導入を与えている.本当は "split" ではないこと,20世紀前半の Jespersen の時代にあっては分離不定詞への風当たりは緩和されてきていること,用例は14世紀からみられるが増加したのは19世紀半ばからであることなどが触れられている.

§20.41. The term 'split infinitive' is generally accepted for the insertion of some word or words between to and an infinitive---which thus is not really 'split', but only separated from the particle that usually comes immediately before it.

While the phenomenon was formerly blamed by grammarians ("barbarous practice" Skeat in Ch MP 355) and rigorously persecuted in schools, it is now looked upon with more lenient eyes ("We will split infinitives sooner than be ambiguous or artificial" Fowler MEU 560), and even regarded as an improvement (Curme). It is as old as the 14th c. and is found sporadically in many writers of repute, especially after the middle of the 19th c.; examples abound in modern novels and in serious writings, not perhaps so often in newspapers, as journalists are warned against it by their editors in chief and are often under the influence of what they have learned as 'correct' at school. Curme is right in saying that it has never been characteristic of popular speech.

分離不定詞において to と動詞原形の間に割って入る要素は,ほとんどの場合,副詞(句)だが,中英語からの初期の例については,動詞の目的語となる名詞(句)が前置され「to + 目的語 + 動詞」となるものがあったことに注意したい.この用例を Jespersen よりいくつかみてみよう.この語順は近現代ではさすがにみられない.

§20.44. In ME we sometimes find an object between to and the infinitive: Ch MP 6.128 Wel lever is me lyken yow and deye Than for to any thing or thinke or seye That mighten yow offende in any tyme | Nut-Brown Maid in Specimens III. x. 180 Moche more ought they to god obey, and serue but hym alone.

This seems never to be found in ModE, but we sometimes find an apposition to the subject inserted: Aumonier Q 194 Then they seemed to all stop suddenly.

一口に分離不定詞といっても,英語史的にみると諸相があっておもしろそうだ.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 5. Copenhagen: Munksgaard, 1954.

2022-12-11 Sun

■ #4976. 「分離不定詞」事始め [split_infinitive][prescriptive_grammar][stigma][infinitive][latin][syntax][terminology][word_order]

「#301. 誤用とされる英語の語法 Top 10」 ([2010-02-22-1]) でも言及したように分離不定詞 (split_infinitive) は規範文法のなかでも注目度(悪名?)の高い語法である.これは,to boldly go のように,to 不定詞を構成する to と動詞の原形との間に副詞など他の要素が入り込んで,不定詞が「分離」してしまう用法のことだ."cleft infinitive" という別名もある.

歴史的には「#2992. 中英語における不定詞補文の発達」 ([2017-07-06-1]) でみたように中英語期から用例がみられ,名だたる文人墨客によって使用されてきた経緯があるが,近代の規範文法 (prescriptive_grammar) により誤用との烙印を押され,現在に至るまで日陰者として扱われている.OED によると,分離不定詞の使用には infinitive-splitting という罪名が付されており,その罪人は infinitive-splitter として後ろ指を指されることになっている(笑).

infinitive-splitting n.

1926 H. W. Fowler Dict. Mod. Eng. Usage 447/1 They were obsessed by fear of infinitive-splitting.

infinitive-splitter n.

1927 Glasgow Herald 1 Nov. 8/7 A competition..to discover the most distinguished infinitive-splitters.

なぜ規範文法家たちがダメ出しするのかというと,ラテン文法からの類推という(屁)理屈のためだ.ラテン語では不定詞は屈折により īre (to go) のように1語で表わされる.したがって,英語のように to と動詞の原形の2語からなるわけではないために,分離しようがない.このようにそもそも分離し得ないラテン文法を模範として,分離してはならないという規則を英語という異なる言語に当てはめようとしているのだから,理屈としては話にならない.しかし,近代に至るまでラテン文法の威信は絶大だったために,英文法はそこから自立することがなかなかできずにいたのである.そして,その余波は現代にも続いている.

しかし,現代では,分離不定詞を誤用とする規範主義的な圧力はどんどん弱まってきている.特に副詞を問題の箇所に挿入することが文意を明確にするのに有益な場合には,問題なく許容されるようになってきている.2--3世紀のあいだ分離不定詞に付されてきた傷痕 (stigma) が少しずつそぎ落とされているのを,私たちは目の当たりにしているのである.まさに英語史の一幕.

分離不定詞については,American Heritage Dictionary の Usage Notes より split infinitive に読みごたえのある解説があるので,そちらも参照.

2022-10-20 Thu

■ #4924. クジラ構文と斎藤秀三郎 [syntax][history_of_linguistics][prescriptive_grammar][comparison][adjective][adverb][english_in_japan]

つい先日,ゼミの学生と「クジラ構文」の発祥について議論になった.そのときは,調べてみる価値があるね,おもしろそうだね,と話していた.そもそも「クジラ構文」とは,いかにも日本の英語教育(受験英語業界)に特有の jargon ぽい.ある段階で不動の地位を得たのだろうなと思っていたのだが,導入したのは斎藤秀三郎先生の Practical English Grammar (1898--99) らしい.斎藤浩一著『日本の「英文法」ができるまで』の p. 112 に次のようにあった.前後の文脈も合わせて引用する.

つづく形容詞論,副詞論においても,従来の枠組みや形式規則群が踏襲されたうえで,これに含まれる個別表現の意味が重視された.例えば「不定」を表す certain や some, any の違いのほか,(a) few や (a) little の用法,さらには every, each, all, ever, always, since, ago, often, either, nearly, almost, still, same などの用法がその類義語と対比されるかたちで解説されたのである.

くわえて,例えば形容詞 other の用法と連動して,'one after the other' や 'one after another' などの表現が紹介されたことに象徴されるように,個々の表現に関連するイディオムや構文も大量に体系化されることになった.この結果,現代のわれわれにとってもなじみ深い 'would rather A than B' や 'no / not more /less than' をはじめ,'A whale is no more a fish than a horse is.', 'He saves what little money he earns.' といった定番の例文も導入された

日本の英文法史に燦然と輝くクジラ構文の登場である.

こうしたものを「定番構文」とくくってみると,改めてその具体性に驚く.暗記すべき1つの構文として目の前に現われるので,影響力が大きいのだ.「英語の規範文法」という概念こそ18世紀イングランドからの借り物だが,それ自体は大雑把で抽象的である.それを,斎藤秀三郎流の「イディオモモロジー」という装置に流し込むと,ミンチのように細かくされ,個々の具体的な「定番構文」となって出てくる.ここまで具体的な単位に落とし込まない限り,英語を母語としない学習者にとって「規範文法」などをまともに学ぶことはできないだろう.そんな日本人学習者の心理を汲み取って斎藤秀三郎が定式化した数々の「定番構文」の最も有名なものの1つ,それが「クジラ構文」なのではないか.

・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.

2022-10-17 Mon

■ #4921. Murray の英文法の9品詞論 [pos][lowth][prescriptive_grammar][history_of_linguistics][category]

一昨日の記事「#4919. Lowth の英文法の9品詞論」 ([2022-10-15-1]) を受けて,今回は Lindley Murray (1745--1826) の品詞論について.Murray といえば,「#2592. Lindley Murray, English Grammar」 ([2016-06-01-1]) でも取り上げた通り,Lowth などを下敷きにしつつ,18世紀規範英文法を集大成した「英文法の父」である.

1795年に English Grammar, adapted to the different classes of learners; With an Appendix, containing Rules and Observations for Promoting Perspicuity in Speaking and Writing を出版するや爆発的な人気を誇り,その売り上げは1850年までに150万部以上を記録したという.斎藤 (42) によると,English Grammar は「日本最初の本格的な英文法書」となる渋川敬直による『英文鑑(えいぶんかがみ)』 (1840--41) の底本ともなった.

Murray の英文法は Lowth などを引き継ぎ,9品詞論が基本となっている.斎藤 (45) より区分を示そう.

(1) 冠詞 (Article): Definite/Indefinite

(2) 名詞 (Substantive or Noun): Common/Proper

数 (Number): Singular/Plural

格 (Case): Nominative/Possessive/Objective

性 (Gender): Masculine/Feminine/Neuter

(3) 形容詞 (Adjective)

比較 (Comparison): Positive/Comparative/Superlative

(4) 代名詞 (Pronoun): Personal※1/Relative※2/Adjective※3

※1 人称 (Person): First/Second/Third

※2 Interrogative は,Relative pronoun の一部

※3 Adjective: Possessive/Distributive/Demonstrative/Indefinite

(5) 動詞 (Verb): Active (Transitive)/Passive/Neuter (Intransitive)

法 (Mood or Mode):

Indicative/Imperative/Potential/Subjunctive/Infinitive

時制 (Tense):

Present/Past (Imperfect)/Perfect(現在完了のこと)/Pluperfect(過去完了のこと)/First future(単純未来形のこと)/Second future(未来完了のこと)

分詞 (Participle),助動詞 (Auxiliary or helping Verbs)

能動態・受動態 (Active voice/Passive voice)

規則・不規則・欠如動詞 (Regular/Irregular/Defective)

(6) 副詞 (Adverb):

Number/Order/Place/Time/Quantity/Manner or quality/Doubt/Affirmation/Negation/Interrogation/Comparison

(7) 前置詞 (Preposition)

(8) 接続詞 (Conjunction): Copulative/Disjunctive

(9) 間投詞 (interjection)

同じ9品詞論でも Lowth の区分との間に若干の差異がある.例えば名詞の格のカテゴリーについて,Murray は Lowth の Nominative/Possessive に加えて Objective も含めている.また,分詞について Lowth は法のカテゴリーに含めているが,Murray は動詞の1形式とみている.

全体として Murray の9品詞論は,現代的な英文法観にまた一歩近づいているということができるだろう.

・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.

2022-10-15 Sat

■ #4919. Lowth の英文法の9品詞論 [pos][lowth][prescriptive_grammar][history_of_linguistics][category]

最も著名な18世紀の規範文法家 Robert Lowth (1710--87) とその著書 A Short Introduction to English Grammar (1762) について,hellog では「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1]) や lowth の各記事で取り上げてきた.昨日の記事「#4918. William Bullokar の8品詞論」 ([2022-10-14-1]) を受けて,Lowth の品詞論を確認しておこう.Lowth は9品詞を掲げている.以下,斎藤 (26--27) より.

(1) 冠詞 (Article): Definite/Indefinite

(2) 名詞 (Substantive, or Noun): Common/Proper

数 (Number): Singular/Plural

格 (Case): Nominative/Possessive

性 (Gender): Masculine/Feminine/Neuter

(3) 代名詞 (Pronoun):

Personal/Relative/Interrogative/Definitive/Distributive/Reciprocal

※ 人称 (Person): First/Second/Third

(4) 形容詞 (Adjective), (5) 副詞 (Adverb)

比較 (Comparison): Positive/Comparative/Superlative

(6) 動詞 (Verb): Active (Transitive)/Passive/Neuter (Intransitive)

法 (Mode): Indicative/Imperative/Subjunctive/Infinitive/Participle

時制 (Tense):

Present/Past/Future

Present Imperfect/Present Perfect/Past Imperfect

Past Perfect/Future Imperfect/Future Perfect

※ 'Imperfect' は,現代の「進行形」に相当

助動詞 (Auxiliary),規則・不規則動詞 (Regular/Irregular)

欠如動詞 (Defective)

(7) 前置詞 (Preposition)

(8) 接続詞 (Conjunction): Copulative/Disjunctive

(9) 間投詞 (interjection)

Bullokar の8品詞論と比べて Lowth の9品詞論について注目すべき点は,冠詞 (Article) が加えられていること,名詞から形容詞が分化し区別されるようになっていること,分詞が動詞の配下の1区分として格下げされていることである.斎藤 (27) も述べている通り「全体として見れば,現代のわれわれにとりなじみ深い概念の多くが成立していることも事実であり,これこそ16世紀以来続いた試行錯誤の一応の到達点だった」と理解することができる.

・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.

2022-10-13 Thu

■ #4917. 2500年に及ぶ「学習英文法」の水脈 --- 斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』より [prescriptive_grammar][lowth][history_of_linguistics][greek][latin][elt][review][english_in_japan]

今年5月に研究社より出版された斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』を読んだ.古代のギリシア語文法から始まり,ラテン語文法に受け継がれ,西洋諸言語に展開し,幕末・明治期に日本にやってきた,2500年に及ぶ(英)文法研究の流れを一望できる好著である.

本書第1章の最初のページに「日本の「学習英文法」には,じつに2500年余りにも及ぶ長大な言語分析の伝統が盛り込まれている」 (p. 8) とあり,次のような見取り図が示されている.あまりに適切で,核心を突いており,分かりやすくて感動してしまった.

【古代】ギリシア語文法

≪ローマ帝国,カトリック教会の興隆≫

【(古代~)中世】ラテン語文法

≪宗教改革≫

【16~18世紀】英文法

≪19世紀イギリスのアジア進出≫

【19~20世紀】日本の「学習英文法」

≪ ≫に囲まれている語句は,時代を動かした「媒介項」を表わしているという.英文法史のエッセンスを,ここまで端的に(7行で!)大づかみにした図はみたことがない.見事な要約力.

古代ギリシア語文法からラテン語文法を経て,初期近代のヴァナキュラーとしての英文法を模索する時代に至るまでの歴史(日本における「学習英文法」に注目する本書の観点からみると「前史」)については,hellog でも様々に記事を書いてきた.とりわけ古典語との関連では,次のような話題を提供してきたので,関心のある方はぜひ以下をどうぞ.

・ 「#664. littera, figura, potestas」 ([2011-02-20-1])

・ 「#892. 文法の父 Dionysius Thrax の形態論」 ([2011-10-06-1])

・ 「#1256. 西洋の品詞分類の歴史」 ([2012-10-04-1])

・ 「#1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか」 ([2012-10-05-1])

・ 「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1])

本書では,英語学史の奥深さを堪能することができる.昨今,近代英語期に関しては英語史と英語学史の研究の融合も起こってきているので,ぜひこのトレンドをつかみたいところ.

・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.

2022-07-19 Tue

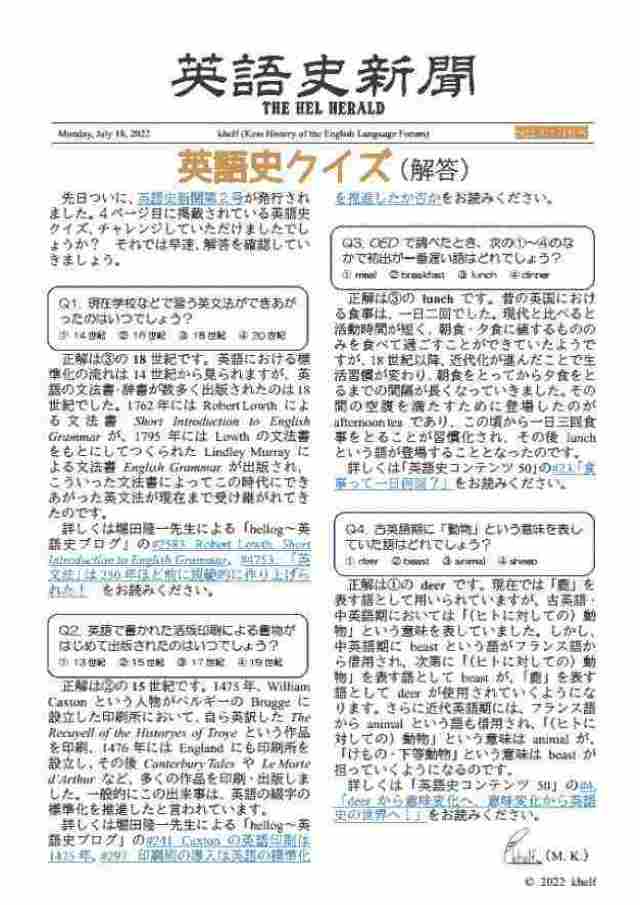

■ #4831. 『英語史新聞』2022年7月号外 --- クイズの解答です [khelf][hel_education][hel_contents_50_2022][link][hel_herald][sobokunagimon][notice][prescriptive_grammar][prescriptivism][caxton][printing][semantic_change][loan_word][french][latin]

7月11日に khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第2号が発行されたことは,「#4824. 『英語史新聞』第2号」 ([2022-07-12-1]) でお知らせしました.第2号の4面に4問の英語史クイズが出題されていましたが,昨日,担当者が答え合わせと解説を2022年7月号外として一般公開しました.どうぞご覧ください.

私自身も今回のクイズと関連する内容について記事や放送を公開してきましたので,以下にリンクを張っておきます.そちらも補足的にご参照ください.

[ Q1 で問われている規範文法の成立年代について ]

・ hellog 「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1])

・ hellog 「#2592. Lindley Murray, English Grammar」 ([2016-06-01-1])

・ hellog 「#4753. 「英文法」は250年ほど前に規範的に作り上げられた!」 ([2022-05-02-1])

・ YouTube 「英文法が苦手なみなさん!苦手にさせた犯人は18世紀の規範文法家たちです.【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 19 】」

・ heldio 「18世紀半ばに英文法を作り上げた Robert Lowth とはいったい何者?」

[ Q2 で問われている活版印刷の始まった年代について ]

・ hellog 「#241. Caxton の英語印刷は1475年」 ([2009-12-24-1])

・ hellog 「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1])

・ hellog 「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1])

・ hellog 「#1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2)」 ([2012-11-29-1])

・ hellog 「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1])

・ hellog 「#3243. Caxton は綴字標準化にどのように貢献したか?」 ([2018-03-14-1])

・ hellog 「#3120. 貴族に英語の印刷物を売ることにした Caxton」 ([2017-11-11-1])

・ hellog 「#3121. 「印刷術の発明と英語」のまとめ」 ([2017-11-12-1])

・ hellog 「#337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])

・ hellog 「#4600. egges or eyren:なぜ奥さんは egges をフランス語と勘違いしたのでしょうか?」 ([2021-11-30-1])

・ heldio 「#183. egges/eyren:卵を巡るキャクストンの有名な逸話」

[ Q3 で問われている食事の名前について ]

・ 「英語史コンテンツ50」より「#23. 食事って一日何回?」

・ hellog 「#85. It's time for the meal --- time と meal の関係」 ([2009-07-21-1])

・ hellog 「#221. dinner も不定詞」 ([2009-12-04-1])

[ Q4 で問われている「動物」を意味する単語の変遷について ]

・ 「英語史コンテンツ50」より「#4. deer から意味変化へ,意味変化から英語史の世界へ!」

・ hellog 「#127. deer, beast, and animal」 ([2009-09-01-1])

・ hellog 「#128. deer の「動物」の意味はいつまで残っていたか」 ([2009-09-02-1])

・ hellog 「#1462. animal の初出年について」 ([2013-04-28-1])

・ heldio 「#117. 「動物」を意味した deer, beast, animal」

今回の号外も含め『英語史新聞』第2号について,ご意見,ご感想,ご質問等がありましたら,khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio よりお寄せください.アカウントのフォローもよろしくお願いします!

2022-06-29 Wed

■ #4811. なぜどうでもよいほど小さな語法が問題となるのか? [complaint_tradition][sociolinguistics][linguistic_ideology][prescriptive_grammar][prescriptivism][language_myth]

「英語に関する不平不満の伝統」 (complaint_tradition) は,英語のお家芸ともいえる.hellog でも「#3239. 英語に関する不平不満の伝統」 ([2018-03-10-1]),「#4596. 「英語に関する不平不満の伝統」の歴史的変化」 ([2021-11-26-1]) などでこの伝統について考えてきた.英米では語法の正用・誤用への関心が一般に高く,「#301. 誤用とされる英語の語法 Top 10」 ([2010-02-22-1]) のような議論がよく受ける.間違えたところでコミュニケーション上の障害にはならない,取るに足りない語法がほとんどなのだが,このような小さな点にこだわる「文化」が育まれてきたといってよい.

Horobin は著書の最終章 "Why Do We Care?" にて,この「文化」の背景を探っている.論点はいくつかあるが,大きく3点あるように読める.

(1) 英語話者は,自身が英語の不条理と長年付き合ってきた結果,英語を使いこなせるに至ったという経験をもつため,いまさら語法の正用・誤用について中立的な視点をもつことができない.Horobin (153) の言葉を引けば,次の通り.

. . . as users of English, it is impossible for us to take an external stance from which to observe current usage. As we have all had to acquire the English language, negotiating its grammatical niceties, its fiendishly tricky spellings, and its unusual pronunciations, it is impossible for us to adopt a neutral position from which to observe debates concerning correct usage.

単純化していってしまえば「私はこんなにヘンテコな語法ばかりの英語を頑張って習得してきた.だから,他の皆にも同じ苦労を味わってもらわなければ不公平だ」という気持ちに近い.

(2) 語法に関する本,「良い文法」に関する本は市場価値があり,よく売れる.現代はあらゆるものの変化が早く,言葉に関して頼りになる不変の支柱があれば,人々は安心するものである.Horobin (155) 曰く,

Much of the success of style guides may be credited to society's tacit acceptance that there are rights and wrongs in all aspects of usage, and a desire to be saved from embarrassment. Rather than question the grounds for the prescription, we turn to usage pundits as we once turned to our schoolteachers, in search of guidance and certitude. In a fast-changing and uncertain world, there is something reassuring about knowing that the values of our schooldays continue to be upheld, and that the correct placement of an apostrophe still matters.

(3) ラテン語文法への信奉.ラテン語は屈折の豊富な「立派な」言語であり,文法も綴字も約2千年のあいだ不変だった.それに対して,英語は屈折を失った「堕落した」言語であり,文法も綴字もカオスである.英語もラテン語のような不変で盤石の言語的基盤をもつべきである,という言語観.Horobin (162--63) の解説を引こう.

Since Latin had not been a living language (one with native speakers) for centuries, it existed in a fixed form; by contrast, English was unstable and in decline. This view of Latin as a unified and fixed entity perseveres today, encouraged by the way modern textbooks present a single variety (usually that of Cicero), suppressing the wide variation attested in original Latin writings. Since the eighteenth century, efforts to outlaw variation and to introduce greater fixity in English have been driven by a desire to emulate the model of this prestigious classical forebear.

3点目については,言語変化を「堕落」と捉える見方と関連する.これについては「#432. 言語変化に対する三つの考え方」 ([2010-07-03-1]),「#2543. 言語変化に対する三つの考え方 (2)」 ([2016-04-13-1]),「#2544. 言語変化に対する三つの考え方 (3)」 ([2016-04-14-1]) を参照.「英語に関する不平不満の伝統」を支える言語観は,18世紀の規範主義の時代から,ほとんど変わっていないようだ.

・ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

2022-05-02 Mon

■ #4753. 「英文法」は250年ほど前に規範的に作り上げられた! [prescriptivism][prescriptive_grammar][lmode][lowth][priestley][youtube][voicy]

日本語なり英語なりの「文法」というものは,その話者集団が歴史のなかで暗黙裏に作り上げ,互いに従ってきた一種の慣習です.その意味では,日本語なり英語なりに歴史の当初から「文法」があったということはいうまでもありません.人間集団が作ったという点では厳密にいって人工的な文法であるには違いありませんが,さほど意識的にこしらえた文法ではなく,何となく慣習的に文法らしいものができあがってきたという点を考慮すれば,あくまで自然発生的な文法といえます.

しかし,言語に対して意識が高まってきた西洋近代においては,文字通り人工的に文法をこしらえるという動きが出てきました.イギリスでは他国よりも若干遅れましたが,18世紀がまさにその時代でした.守るべき規範として意識的に作られた文法という意味で規範文法 (prescriptive_grammar) と呼ばれます.この時代にできあがった「規範英文法」は圧倒的に支持されることになり,現代に至るまで「英文法」といえば,デフォルトでこの時代にできあがって後に受け継がれた英文法を指すということになっています.日本の受験英文法も TOEIC の英文法もこれです.

このような歴史的な事情があったことを踏まえ,私はあえて標題のように「『英文法』は250年ほど前に規範的に作り上げられた!」と述べることにしています.私たちがデフォルトで理解している「英文法」というものは,約250年ほど前にイギリスの知識人が有志で「英文法書」を上梓し,人々に受け入れられた瞬間に,生まれたといっても過言ではありません.つまり「英文法」とは,彼らが「英文法書」を書き上げた瞬間にできあがった代物ということになります.それ以前には「英文法」はなかったのです.

昨晩公開された YouTube 番組「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第19弾は「英文法が苦手なみなさん!苦手にさせた犯人は18世紀の規範文法家たちです.【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 19 】」というタイトルです.前回からの流れで関係代名詞の歴史から始め,18世紀の規範文法の時代に話が及びます.

そして,この YouTube の内容を受けて,話し足りなかった部分を補足すべく,私の今朝の Voicy でも「18世紀半ばに英文法を作り上げた Robert Lowth とはいったい何者?」と題して,関連することをお話ししました.この規範文法の時代における最重要人物が Robert Lowth という人でした.

詳しくは「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1]) を始めとして lowth あるいは prescriptive_grammar の各記事をご覧ください.

2022-03-01 Tue

■ #4691. 2重否定にダメだしする標準英語は意外と少数派である [prescriptivism][prescriptive_grammar][negative][double_negative][world_englishes][world_languages][typology]

2重否定 (double_negative) については,一昨日開設した YouTube の「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の初回となった「英語学」ってなに?--むずかしい「英語」を「学」ぶわけではありません!!でも少し話題に取り上げた.

具体的にいえば,I don't have any money. あるいは I have no money. の意味で,I don't have no money. と言ってはいけないという規則だ.ダメな理由は,同じ節に否定辞が2つ(以上)あるにもかかわらず全体の意味としては1回の否定に等しい,というのは論理的に矛盾しているからだ,ということになる.

しかし,本ブログの double_negative に関する記事においても,また同じく一昨日に私が Voicy の「英語の語源が身につくラジオ」で話した「井上逸兵先生と YouTube を開始,そして二重否定の話し」でも述べてきたように,2重否定は歴史的にも連綿と続いてきた当たり前の統語構造である.

現代英語でも,標準英語の世界から一歩外に出れば,2重否定や多重否定はいくらでも例が挙がってくる.例えば Siemund (619) が引用している例を2つほど挙げよう.

・ Yes, and no people didn't trouble about gas stoves then. (Southeast of England)

・ We didn't have no use for it noways. (Appalachian English)

また,歴史的にも中英語や近代英語ではごく普通の統語現象だった.初期近代英語からの例として,Siemund (620) が引いている例を1つ挙げる.

・ I thinke ye weare never yet in no grownd of mine, and I never say no man naye.

さらに世界の言語を見渡しても,2重否定はかなり普通のことのようだ.Siemund (620) は206の言語を調査した先行研究を参照し,そのうち170の言語でその事例が確認されたことを報告している.一方,現代標準英語のように2重否定がダメだしされるのは,わずか11言語のみだったという.類型論的には,標準英語タイプが稀なのだ.

では,なぜ現代標準英語はそれほどまでに頑なに2重否定を忌避するのだろうか.実際,これは重要な英語史上の問題であり,様々に議論されてきた経緯がある.2重否定がダメだしされるようになった歴史的背景としては「#2999. 標準英語から二重否定が消えた理由」 ([2017-07-13-1]),「#4275. 2重否定を非論理的と断罪した最初の規範文法家 Greenwood」 ([2021-01-09-1]) を参照されたい.

・ Siemund, Peter. "Regional Varieties of English: Non-Standard Grammatical Features." Chapter 28 of The Oxford Handbook of English Grammar. Ed. Bas Aarts, Jill Bowie and Gergana Popova. Oxford: OUP, 2020. 604--29.

2022-02-06 Sun

■ #4668. Lowth と Priestley --- 2人の規範文法家の本当の関係 [prescriptivism][prescriptive_grammar][lowth][priestley][history_of_linguistics][lmode]

今世紀に入ってから,従来の英語史では盤石な定説とされていた「18世紀=規範主義の時代」が相対化されるようになってきた.「18世紀=規範主義の時代」という全体的な理解は変わらないが,当時の規範文法家たちの態度は,部分的には記述的な側面がかなりあったし,お互いの間に温度差もあった,といった具合に再評価が進んできたのである.この傾向については「#2815. 18世紀の規範主義の再評価について (1)」 ([2017-01-10-1]),「#2816. 18世紀の規範主義の再評価について (2)」 ([2017-01-11-1]) で触れた.

伝統的には,Robert Lowth (1710--1787) は A Short Introduction to English Grammar (1762) で強い規範的な態度を示したのに対して,ライバル関係にあった Joseph Priestley (1733--1804) は The Rudiments of English Grammar; Adapted to the Use of Schools with Observations on Style (1761) で穏健で記述的な態度を示したとして対比されるのが常だった.

しかし,先行研究を参照した山本 (100) によると「記述文法家に近い言語観を有していたとされる Priestley も,初版では,prescriptive comment はわずか 22 comments だけであったが,第2版では,238 comments,10倍以上の増加が確認されている」という.Lowth の成功を目の当たりにして,焦った Priestley が強めの規範文法家に転身した,という風にも見える.一般に「ライバル関係」にあったと言われるが,実は Priestley が Lowth を勝手にライバル視していたということのようだ(山本,p. 98).

いくつかの文法項目を取り上げて Lowth と Priestley の扱いを比較対照した後,山本 (108) は次のように締めくくっている.

Lowth と Priestly が執筆した文法書は,ともに規範的であり,記述的であったことは言うまでもないが〔中略〕,規範的な姿勢については,相対的なものであることが確認された.彼らの文法書は,文法項目によって異なる規範が適用されていただけでなく,その規範は時に積極的に,時には消極的であったことを本稿では提示した.Lowth は,関係代名詞の省略について,明確性の欠如の観点から推奨されない,つまり強い規範的態度を示し,Priestley は関係代名詞 that の使用について,Lowth よりも更に強い規範的立場をとっていた.動名詞については,両者ともに積極的に規範的なコメントを発しているが,二重比較に対しては,Lowth は,規範的立場を,Priestley は,記述的立場をそれぞれとった.このように,Lowth と Priestley の文法書には,各文法項目に対して more proscriptive か more descriptive か,だけではなく,more proscriptive か less proscriptive といったより詳細な態度まで反映されていた.18世紀の規範文法書の研究の興味深さの1つは,各文法家の言語観の微妙な相違を探求することにあると言える.

・ 山本 史歩子 「2人の規範文法家:Robert Lowth と Joseph Priestley」『青山学院大学 教育人間科学部紀要』第10号,2019年,93--111頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow