hellog〜英語史ブログ / 2012-12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012-12-31 Mon

■ #1344. final -e の歴史 [final_e][mulcaster][spelling][graphemics][alphabet][orthography][pronunciation][phonetics][silent_letter][ilame]

英語史における最重要の問題の1つとして,final -e が挙げられる.本ブログでも,「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1]) や「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) などで扱ってきた話題だ.個人的な関心ゆえにひいき目に「最重要」と呼んでいる節もないではないが,「総合から分析へ」 (synthesis_to_analysis) という英語史の潮流,ひいては印欧語史の潮流を体現する問題として final -e のもつ意義は大きい.final -e は,発音の問題でもあり綴字の問題でもある.final -e は,古英語・中英語の問題でもあり,近代英語・現代英語の問題でもある.今回は,本年の最後の日の話題としてもふさわしいと思われる final -e の歴史を概観してみよう.概観といっても本来は一言では済ませられないところだが,Caon の論文に従って,無理矢理,要約する.

後期古英語までは,語尾に現われる様々な母音は互いに音価も綴字も区別されていた.ところが,後期古英語になると,強勢の落ちない語尾の環境では -a, -o, -u は -e へと融合してゆく.母音(字)の水平化 (levelling) と呼ばれる現象である.歴史的には明確に区別されていたこれらの母音は,まず schwa /ə/ へと曖昧化し,次に消失した (e.g., sune > sunə > sun) .しかし,この -e は,綴字上はずっと遅くまで保たれた.

final -e の脱落は次のような条件に左右された (Caon 297) .

- from North to South in all dialects in turn;

- first from written disyllabic forms with short stem vowel and then from those with a long stem vowel. In the latter forms, -e was generally retained to indicate that the previous vowel was long e.g. name;

- first from nouns and verbs and then from adjectives . . . .

一方,final -e の残存は次のような条件に左右された (Caon 297) .

- the kind of text: the ending occurred more frequently in poetry than in prose, in that it provided the poet with an extra syllable whenever he needed it;

- the presence of the ending in the dialect: if the writer spoke a southern dialect he probably still pronounced --- and therefore wrote --- all his final -e's;

- the author of the text: conservative writers like Chaucer and Gower preserved final -e in their spelling.

15世紀までには,発音としての final -e はほぼ消えていたと考えられる.16, 17世紀には,言語学者や綴字改革者が,正書法上,final -e の定式化を図った.この点で最も影響力があったとされるのが Richard Mulcaster (1530?--1611; see [2010-07-12-1]) である.Mulcaster は,著書 The First Part of the Elementarie (1582) において,-ld, -nd, -st, -ss, -ff の後位置,有声の c や g の後位置,長い語幹母音をもつ語において final -e の使用を定式化した(ただし,16世紀の印刷家 John Rastell (c. 1475--1536) が Mulcaster よりも先に先行母音の長さを標示する final -e の機能を発達させていたともいわれる).これは18世紀に再分析され,最後に挙げた機能のみが標準化した.

・ Caon, Louisella. "Final -e and Spelling Habits in the Fifteenth-Century Versions of the Wife of Bath's Prologue." English Studies (2002): 296--310.

2012-12-30 Sun

■ #1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙) [ame_bre][pronunciation][stress][-ate]

英語の英米差については ame_bre ほか,多くの記事で触れてきた.文法と綴字については「#312. 文法の英米差」 ([2010-03-05-1]) と「#244. 綴字の英米差のリスト」 ([2009-12-27-1]) で少しくまとめたが,今回は主として発音と語彙における変異について,Schmitt and Marsden (185--92) に従って一覧したい.言うまでもなく,英米差というときには,標準アメリカ英語と標準イギリス英語の変異を念頭に置いている.

1. Pronunciation

・ Words spelled with the vowel a: /æ/ for AmE and /ɑː/ for BrE as in bath, class, last, mask, past, rather.

・ Words spelled with -er: /əː/ for AmE and /ɑː/ for BrE as in clerk, Derby (see 「#211. spelling pronunciation」 ([2009-11-24-1]))

・ Words ending with -ile: /(ə)l/ for AmE and /aɪl/ for BrE as in agile, docile, fertile, missile

・ Words spelled alike but typically pronounced differently (z については「#964. z の文字の発音 (1)」 ([2011-12-17-1]) および「#965. z の文字の発音 (2)」 ([2011-12-18-1]) を参照)

| Word | AmE | BrE |

|---|---|---|

| asthma | /ˈæzma/ | /ˈæsma/ |

| clique | /klɪk/ | /kliːk/ |

| vase | /veɪs/ | /vɑːz/ |

| schedule | /ˈskɛʤəl/ | /ˈʃɛdjuːl/ |

| leisure | /ˈliːʒəː/ | /ˈlɛʒəː/ |

| lieutenant | /luːˈtɛnənt/ | /lɛfˈtɛnənt/ |

| z (the letter) | /ziː/ | /zɛd/ |

| tomato | /tʌˈmeɪtəʊ/ | /tʌˈmɑːtəʊ/ |

2. Word Stress

・ Words derived from French (garage については「#1318. 言語において保守的とは何か?」 ([2012-12-05-1]) を参照)

| AmE | BrE |

|---|---|

| balLET | BALlet |

| blaSÉ | BLAse |

| bufFET | BUFfet |

| garAGE | GARage |

| perFUME | PERfume |

| debuTANTE | DEButante |

| vaLET | VAlet |

・ Three- and four-syllable words

| AmE | BrE |

|---|---|

| comPOSite | COMposite |

| subALtern | SUBaltern |

| arIStocrat | ARistocrat |

| priMARily | PRImarily |

・ Words ending in -ary, -ery, -ory and -mony

| Word | AmE | BrE |

|---|---|---|

| military | /ˈmɪləˌtɛri/ | /ˈmɪlɪtri/ |

| arbitrary | /ˈərbəˌtrɛri/ | /ˈɑːbɪtri/ |

| cemetery | /ˈsɛməˌtɛri/ | /ˈsɛmətri/ |

| monastery | /ˈmɒnəsˌtɛri/ | /ˈmɒnəstri/ |

| mandatory | /ˈmændəˌtɔri/ | /ˈmændətri/ |

| category | /ˈkætəˌgɔri/ | /ˈkætəgri/ |

| testimony | /ˈtɛstəˌməʊni/ | /ˈtɛstəməni/ |

| matrimony | /ˈmætrəˌməʊni/ | /ˈmætrɪməni/ |

・ Days of the week

| Word | AmE | BrE |

|---|---|---|

| Sunday | /ˈsʌndɛɪ/ | /ˈsʌndi/ |

| Monday | /ˈmʌndɛɪ/ | /ˈmʌndi/ |

| Tuesday | /ˈˈtuːzdɛɪ/ | /ˈtjuːzdi/ |

| Thursday | /ˈθəːzdɛɪ/ | /ˈθəːzdi/ |

| Friday | /ˈfraɪdɛɪ/ | /ˈfraɪdi/ |

| Saturday | /ˈsætəːdɛɪ/ | /ˈsætəːdi/ |

・ Place-names

| Name | AmE | BrE |

|---|---|---|

| Lancaster | /ˈlæŋˌkæstər/ | /ˈlæŋkəstə/ |

| Rochester | /ˈrɒʧɛstər/ | /ˈrɒʧəstə/ |

| Worcester | /ˈwʊəsɛstər/ | /ˈwʊstə/ |

| Nottingham | /ˈnɒtɪŋˌhæm/ | /ˈnɒtɪŋəm/ |

| Birmingham | /ˈbəːmɪŋˌhæm/ | /ˈbəːmɪŋəm/ |

・ Verbs ending in -ate (「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]) を参照)

| AmE | BrE |

|---|---|

| DICtate | dicTATE |

| FIXate | fixATE |

| ROtate | roTATE |

| VIbrate | vibRATE |

・ Miscellaneous word-stress differences (「#321. controversy over controversy」 ([2010-03-14-1]) を参照)

| Word | AmE | BrE |

|---|---|---|

| advertisement | /ˈædvəːˌtaɪzmənt/ | /ædˈvəːtəzmənt/ |

| controversy | /ˈkɒntrəˌvəːsi/ | /kɒnˈtrɒvəsi/ |

| corollary | /ˈkʊrəˌlɛri/ | /kɒˈrɒləri/ |

| inquiry | /ˈɪnkwəri/ | /ɪnˈkwaɪri/ |

| laboratory | /ˈlæbrəˌtʊəri/ | /ləˈbɒrətri/ |

3. Vocabulary (「#1331. 語彙の英米差を整理するための術語」 ([2012-12-18-1]) を参照)

・ synonymic variables

| AmE | BrE |

|---|---|

| railroad | railway |

| engineer | driver |

| conductor | guard |

| baggage | luggage |

| truck | lorry |

| hood (car) | bonnet |

| trunk (car) | boot |

| fender (car) | bumper |

| gasoline | petrol |

| subway | underground |

| counterclockwise | anticlockwise |

| thumbtack | drawing pin |

| flashlight | torch |

| elevator | lift |

| apartment | flat |

| post | |

| vacation | holiday |

| garbage can | dustbin |

| bar | pub |

| druggist | chemist |

| French fries | chips |

| potato chips | crisps |

| cookie | biscuit |

| trailer | caravan |

| round-trip ticket | return ticket |

| one-way ticket | single ticket |

・ lexical classes of variables

| AmE | BrE |

|---|---|

| underwear | pants |

| pants | trousers |

| vest | waistcoat |

| diaper | nappy |

| first floor | ground floor |

| second floor | first floor |

| sidewalk | pavement |

| pavement | road |

4. Idioms

| AmE | BrE |

|---|---|

| a home away from home | a home from home |

| leave well enough alone | leave well alone |

| sweep under the rug | sweep under the carpet |

5. Grammar

・ Prepositions

| AmE | BrE |

|---|---|

| on a street | in a street |

| fill out a form | fill in a form |

| check out something | chuck up on something |

| on the weekend | at the weekend |

| of two minds | in two minds |

| to all tastes | for all tastes |

・ Definite article

| AmE | BrE |

|---|---|

| in the hospital | in hospital |

| in the future | in future |

| go to the university | go to university |

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-12-29 Sat

■ #1342. 基層言語影響説への批判 [substratum_theory][causation][celtic][contact][race][ethnic_group][celtic_hypothesis]

言語変化を説明する仮説の一つに,基層言語影響説 (substratum_theory) がある.被征服者が征服者の言語を受け入れる際に,もとの言語の特徴(特に発音上の特徴)を引き連れてゆくことで,征服した側の言語に言語変化が生じるという考え方である.英語史と間接的に関連するところでは,グリムの法則を含む First Germanic Consonant Shift や,Second Germanic Consonant Shift などを説明するのに,この仮説が持ち出されることが多い.「#416. Second Germanic Consonant Shift はなぜ起こったか」 ([2010-06-17-1]) ,「#650. アルメニア語とグリムの法則」 ([2011-02-06-1]) ,「#1121. Grimm's Law はなぜ生じたか?」 ([2012-05-22-1]) などで触れた通りである.

この仮説の最大の弱みは,多くの場合,基層をなしている言語についての知識が不足していることにある.特に古代の言語変化を相手にする場合には,この弱みが顕著に現われる.例えば,グリムの法則を例に取れば,影響を与えているとされる基層言語が何なのかという点ですら完全な一致を見ているわけではないし,もし仮にそれがケルト語だったと了解されても,その言語変化に直接に責任のある当時のケルト語変種の言語体系を完全に復元することは難しい.要するに,ある言語変化を及ぼしうると考えられる「基層言語」を,議論に都合の良いように仕立て上げることがいつでも可能なのである.母語の言語特徴が第二言語へ転移するという現象自体は言語習得の分野でも広く知られているが,これを過去の具体的な言語変化に直接当てはめることは難しい.

Jespersen と Bloomfield も,同仮説に懐疑的な立場を取っている.彼らの批判の基調は,問題とされている言語変化と,そこへの関与が想定されている民族の征服とが,時間的あるいは地理的に必ずしも符合していないのではないかという疑念である.民族の征服が起こり,結果として言語交替が進行しているまさにその時間と場所において,ある種の言語変化が起こったということであれば,基層言語影響説は少なくとも検証に値するだろう.しかし,言語変化が生じた時期が征服や言語交替の時期から隔たっていたり,言語変化を遂げた地理的分布が征服の地理的分布と一致しないのであれば,その分だけ基層言語影響説に訴えるメリットは少なくなる.むしろ,別の原因を探った方がよいのではないかということだ.

だが,基層言語影響説の論者には,アナクロニズムの可能性をものともせず,基層言語(例えばケルト語)の影響は様々な時代に顔を出して来うると主張する者もいる.Jespersen はこのような考え方に反論する.

I must content myself with taking exception to the principle that the effect of the ethnic substratum may show itself several generations after the speech substitution took place. If Keltic ever had 'a finger in the pie,' it must have been immediately on the taking over of the new language. An influence exerted in such a time of transition may have far-reaching after-effects, like anything else in history, but this is not the same thing as asserting that a similar modification of the language may take place after the lapse of some centuries as an effect of the same cause. (200)

Jespersen の主張は,基層言語影響説には隔世遺伝 (atavism) はあり得ないという主張だ (201) .同趣旨の批判が,Bloomfield でも繰り広げられている.

The substratum theory attributes sound-change to transference of language: a community which adopts a new language will speak it imperfectly and with the phonetics of its mother-tongue. . . . [I]t is important to see that the substratum theory can account for changes only during the time when the language is spoken by persons who have acquired it as a second language. There is no sense in the mystical version of the substratum theory, which attributes changes, say, in modern Germanic languages, to a "Celtic substratum" --- that is, to the fact that many centuries ago, some adult Celtic-speakers acquired Germanic speech. Moreover, the Celtic speech which preceded Germanic in southern Germany, the Netherlands, and England, was itself an invading language: the theory directs us back into time, from "race" to "race," to account for vague "tendencies" that manifest themselves in the actual historical occurrence of sound-change. (386)

近年,英語史で盛り上がってきているケルト語の英文法への影響という議論も,基層言語影響説の一形態と捉えられるかもしれない.そうであるとすれば,少なくとも間接的には,上記の批判が当てはまるだろう.「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) や「#1254. 中英語の話し言葉の言語変化は書き言葉の伝統に掻き消されているか?」 ([2012-10-02-1]) を参照.

基層言語影響説が唱えられている言語変化の例としては,Jespersen (192--98) を参照.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-12-28 Fri

■ #1341. 中英語方言を区分する8つの弁別的な形態 [me_dialect][isogloss][dialect][methodology][geography][3pp][3sp]

中英語の方言については,me_dialect の各記事で扱ってきた.方言どうしを区分する線は特定の弁別的な形態の分布により決められることが多く,例えば「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) のような方言地図が一案として提示されている.しかし,「#1317. 重要な等語線の選び方」 ([2012-12-04-1]) で話題にしたとおり,方言線を引くことに関しては様々な理論的な問題がある.中英語方言学は20世紀前半以来の長い研究史をもっており,近年では LALME や LAEME の登場により研究環境が著しく進歩したのは確かだが,いまだに多くの問題が残されている.

今回は,伝統的な Moore, Meech and Whitehall の後期中英語方言の研究に基づき,主要な弁別的形態とその分布を示そう.Moore, Meech and Whitehall は,1400--1450年に書かれた266の(公)文書および43の文学作品を主たる対象テキストとし,11の主要な弁別的な特徴によって方言線を引いた.これは MED 編纂の基盤ともなった方言線であり,MED の "Plan and Bibliography" にも反映されている.中尾 (96--106) が8つの弁別的な特徴について要約した表 (98) を与えており便利なので,それをまとめ直したものを下に示そう.

| Feature | Isogloss | N | NEM | SEM | WM | SW | SE |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OE /ā/ | A | /ɑː/ | /ɔː/ | /ɔː/ | /ɔː/ | /ɔː/ | /ɔː/ |

| OE /a/ + nasal | D | /a/ | /a/ | /a/ | /ɔ/ | /a/ | /a/ |

| OE /ȳ/, /y/, /ēo/, /eo/ | F | /iː, ɪ/, /eː, ɛ/ | /iː, ɪ/, /eː, ɛ/ | /iː, ɪ/, /eː, ɛ/ | /yː, y/, /øː, ø/ | /yː, y/, /øː, ø/ | /iː, ɪ/, /eː, ɛ/ |

| /f/ -- /v/ | I | /f/ | /f/ | /f/ | /f, v/ | /v/ | /v/ |

| /ʃ/ -- /s/ | C | /s/ | /s/ | /ʃ/ | /ʃ/ | /ʃ/ | /ʃ/ |

| 3rd pl. pronoun | E | them | them | hem | hem | hem | hem |

| 3rd sg. pres. verb | G | -es | -es | -eth | -es, -eth | -eth | -eth |

| 3rd pl. pres. verb | B, H | -es | -es, -e(n) | -e(n) | -e(n), -eth | -eth | -eth |

地図上に表わせばより便利なのだろうが,今回は省略する.3人称単・複現在動詞語尾については,「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) を参照.また,OE /ȳ/, /y/, /ēo/, /eo/ に対応する母音の分布については,「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]) を参照.

・ Moore, S., S. B. Meech and H. Whitehall. "Middle English Dialect Characteristics and Dialect Boundaries." Essays and Studies in English and Comparative Literature. 13 (1935): 1--60. Ann Arbor: U of Michigan Publication, Language and Literature.

・ 中尾 俊夫 『英語史 II』 英語学大系第9巻,大修館書店,1972年.

2012-12-27 Thu

■ #1340. Strang の英語史の遡及的記述 [historiography][teleology]

昨日の記事「#1339. インドヨーロッパ語族の系統図(上下反転版)」 ([2012-12-26-1]) および「#253. 英語史記述の二つの方法」 ([2010-01-05-1]) で,Strang による英語史の名著とそこで採用されている「遡行的記述」について簡単に触れた.私見によれば,歴史を現在から過去へ遡って記述する方法の利点の一つとして,「現代的な視点に基づく好奇心をくすぐる」ことができる点を指摘したが,本家 Strang の主張を聞いてみよう.少々長いが,Strang (20--21) を引用する.

The principle of chronological sequence once adopted still leaves a choice --- to move forward from the earliest records to the present day, or back from the present day to the earliest records. Most historians have preferred to move towards the present day. Yet this is an enterprise in which it is doubtfully wise to 'Begin at the beginning and go on till you come to the end: then stop.' The most important reasons for this are clear in the very formulation of the King's directive to the White Rabbit, in the implication that there is a beginning and an end. Something begins, of course; the documentation of the language. But, however carefully one hedges the early chapters about, it is difficult to avoid giving the impression that there is a beginning to the English language. At every point in history, each generation has been initiated into the language-community of its seniors; the form of the language is different every time, but process and situation are the same, wherever we make an incision into history. The English language does not have a beginning in the sense commonly understood --- a sense tied to the false belief that some languages are older than others. / At the other terminal it is almost impossible to free oneself from the teleological force of words like 'end'. The chronological narrative comes to an end because we do not know how to continue it beyond the present day; but the story is always 'to be continued'. Knowing this perfectly well, one is yet liable to bias the narrative in such a way as to subordinate the question 'How was it in such a period'? to the question 'How does the past explain the present?' Both are important question, but the first is more centrally historical. / In addition, the adoption of reverse chronological order imposes on us the discipline of asking the same questions of every period; this is salutary even where it does no more than force us to acknowledge our ignorance.

要約すれば,英語史を遡及的に記述する利点は3つある.

(1) 英語に "beginning" 「始まり」がないという事実を強調することができる.

(2) 英語に "end" 「終わり」(あるいは「目的」)がないという事実を強調することができる.

(3) 同じ質問を各時代の記述において繰り返すことを余儀なくさせ,現在の時点における我々の限界(無知)を思い起こさせてくれる.

これは,言語史記述の1つの方法論であるという以上に歴史哲学の世界へと一歩踏み込んだ議論だろう.遡及的記述のほうが "more centrally historical" であるという認識は,Strang が説明 (why の探究)よりも記述(how の探究)を重視した英語史家であることを物語っている.著書の英語史記述そのものは構造言語学に基づいた硬派路線なのだが,遡及的記述の採用によって,独特の歴史観が漂っていることは確かである.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2012-12-26 Wed

■ #1339. インドヨーロッパ語族の系統図(上下反転版) [indo-european][family_tree][historiography]

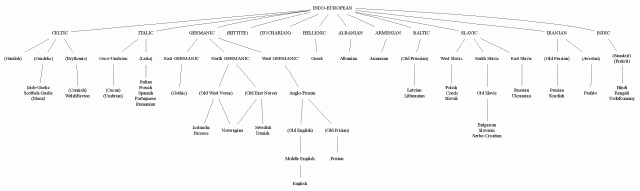

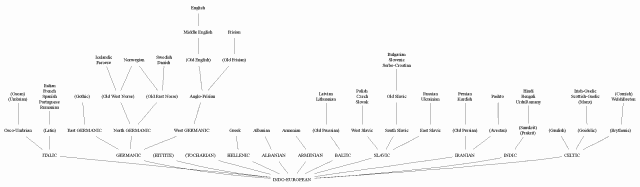

本ブログでは,印欧語族の系統図をいくつかの形で示してきた.

・ [2009-06-17-1]: 「#50. インドヨーロッパ語族の系統図をお遊びで」(Flash版)

・ [2010-07-26-1]: 「#455. インドヨーロッパ語族の系統図(日本語版)」(Flash版)

・ [2012-06-16-1]: 「#1146. インドヨーロッパ語族の系統図(Fortson版)」

今回は,寺澤・川崎 (2--3) の印欧語族系統図を参照した上で,2種類の版を作成してみた.いずれも横長の系統図だが,1つ目は印欧祖語が上に来る通常のタイプ,2つ目は印欧祖語が下に来る通常のタイプである(それぞれ下図をクリックすると拡大版を表示できる).

系統図は系統樹とも呼ばれるが,本来の木は,当然のことながら,下が根で上が梢である.しかし,系統関係を示す系統樹においては,ほとんどの場合,上下が反転しており,上が根で下が梢である.これは,上から下へ時間が流れて行くという我々の時間についての直感に合うために採用されているわけだが,ある意味では歴史的な見方に反している.歴史をみる場合,現在を起点にして過去へ遡って行くというのが自然な動機づけではないだろうか.現在の物事の起源は何かと問うて過去を振り返るのが,歴史に対する関心というものではないだろうか.また,このようにして過去へ遡及してゆくとき,ビッグバンのような宇宙史規模の時間の幅を念頭におくのでない限り,終着点は想定されず,さらなる過去へと常に開かれている.この歴史観や時間観は,現在を一応の終着点とみなす通常の系統図が前提とする歴史観や時間観とはおおいに異なる.

上に述べた系統図の上下を反転させるという発想と意義は,時間遡及的な英語史を著わした Strang に負っている.印欧語族の見え方も変わってくるのではないか.関連して,「#253. 英語史記述の二つの方法」 ([2010-01-05-1]) を参照.

・ 寺澤 芳雄,川崎 潔 編 『英語史総合年表?英語史・英語学史・英米文学史・外面史?』 研究社,1993年.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2012-12-25 Tue

■ #1338. タブーの逆説 [taboo][homonymic_clash][homonymy]

忌み言葉とも呼ばれる言語上のタブー・禁忌 (taboo) には,逆説的な性質がある.定義上,タブーは使用が避けられる表現なのだから,人々はそれを聞くこともないはずである.聞くことがなければ,忘れてしまい,いずれその言語から失われてゆくはずだ.しかし,そうはならない.これはなぜだろうか.

その理由は,タブーが実際にはむしろよく使用されているからである.タブーとは,規範として使用が避けられるべき表現にすぎず,現実には頻繁に使用されている.西江 (165) のいうように,「日常的に身近だからこそタブーになっている」のだ.タブーの対象とその表現が身近だからこそ,忘れられにくいし,失われにくいのである.逆にいえば,自分との関係の薄いもの,珍しいものはタブーにならないということだ.

タブーの生命力はかくもすさまじい.タブーの生命力を示すために,タブー語と,それと同じ発音をもつ語との関係を考察しよう.英語には「ウサギ」を表わす coney という語があるが,これは俗語で女性器を表わす語と同形である.これにより,「ウサギ」としての coney は避けられるようになった.同様に,cock, ass もタブーとして性的な含意をもつため,アメリカ英語では「雄鶏」「ロバ」の意味としては,rooster, donkey といった別の語が用いられるようになった.重要なのは,同音異義衝突 (homonymic clash) を解消するのに,タブー語が消えていったのではなく,ライバルの同音異義語が消えていったということである.Bloomfield (396) は,ここにタブー語の生命力を見いだす.

In such cases there is little real ambiguity, but some hearers react nevertheless to the powerful stimulus of the tabu-word; having called forth ridicule or embarrassment, the speaker avoids the innocent homonym. It is a remarkable fact that the tabu-word itself has a much tougher life than the harmless homonym.

タブーは,毒々しければ毒々しいほど,むしろ長く生き続けるのである.憎まれっ子世に憚る.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-12-24 Mon

■ #1337. 「一単語文化論に要注意」 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][language_myth][lexical_gap]

標題は,「#1326. 伝え合いの7つの要素」 ([2012-12-13-1]) , 「#1327. ヒトの言語に共通する7つの性質」 ([2012-12-14-1]) で参照した西江雅之先生の著書のなかの,1節 (pp. 91--96) につけられたタイトルである.単語に基づく文化論は巷にあふれているが,これは多くの場合,危険である.たいていの場合,言語と文化の密接な関係を指摘されるとおもしろく感じるし,関心をかきたてられるので,言語学関係の授業などでは単語に基づく文化論は話の種とされることも多いだろう.しかし,そこには様々な罠がひそんでいる.

罠の1つは,「#364. The Great Eskimo Vocabulary Hoax」 ([2010-04-26-1]) で見たように,議論のおおもととなる語に関する記述が,不正確である可能性があることだ.ある語の意味や用法を正確に記述するには,それなりの時間と労力を費やしての調査が必要である.とりわけ文化論という大きな議論につなげようとするのであれば,コーパスなどを駆使してその語の用例を詳しく調査する必要があるし,関連する語についても同様に調査することが必要だろう.あわせて語源や語史をひもとくことも重要である.要するに,その語について徹底的に文献学をやらなければならないはずである.この基盤が整って初めて次の議論へとステップアップしてゆくべきだが,そこまで踏み込んだ一単語文化論は稀である.

別の種類の罠は,ある単語だけを拾ってきて文化論を論じることがどこまで妥当なのかという点である.例えば,日本語では「深い」と「浅い」を単語として区別するが,フランス語では profond (深い)に対して peu profond (ほとんど深くない)として単語レベルでは区別しない.したがって,日本語のほうが世界を繊細に区分しているといえ,それゆえ日本人はより繊細だ(!)という結論になる.だが,別の意味の単語を拾ってくれば,むしろ状況は逆ということもあるわけであり,「深い」と「浅い」という語彙に限定して議論するのはアンフェアである.同じように,日本語は「稲」「米」「ごはん」「ライス」と様々な呼び方をするが,英語では rice のみである,したがって日本語は繊細である,という議論は言語文化論ではなく,荒っぽい日本文化礼賛にすぎない.一単語文化論は,文化独自論,文化優越論へと走りやすい.

一単語文化論のもう1つの罠は,profond と peu profond の議論で前提とされていたように,2語以上からなる分析的な表現は,1語での総合的な表現よりも,概念のコンテナとしては劣っている,あるいは粗雑だという考え方が前提にあることだ.しかし,これは妥当な前提だろうか.分析よりも総合のほうが表現として密度が濃いという直感はあるかもしれないが,これはどのように証明されるだろうか.また,それ以前に,ある表現が総合的な1語なのか分析的な2語以上なのかを区別することも,それほどたやすい作業ではない.「#911. 語の定義がなぜ難しいか (2)」 ([2011-10-25-1]) で見た flower pot ~ flower-pot ~ flowerpot の例のように,peu profond は正書法上は2語だが,2形態素からなる1つの複合語とみなすことも可能かもしれないのだ.日本語の「こなゆき」は,1語とみなせば雪の分類が細かいという議論へつなげられそうだが,「こな」+「ゆき」の2語とみなせばそのような議論はできない.英語の powder (こなゆき)は,辞書では powder snow を参照せよとある.要するに,これは語というものの定義という問題に関わってくるのであり,それは言語学でも未解決の問題なのである.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

2012-12-23 Sun

■ #1336. なぜ thou ではなく you が一般化したか? (2) [pragmatics][personal_pronoun][honorific][dutch][t/v_distinction][sobokunagimon]

標記の問題について,[2012-05-28-1]の記事に追加して述べたい.Bloomfield (401--02) で,親称が敬称によって駆逐されるという過程は,英語のみならずオランダ語にも見られ,オランダ語ではさらに次の段階に進んできたという.

There is an advantage, often, in applying well-favored terms to one's hearer. The habit of using the plural pronoun 'ye' instead of the singular 'thou,' spread over Europe during the Middle Ages. In English, you (the old dative-accusative case-form of ye) has crowded thou into archaic use; in Dutch, jij [jej] has led to the entire obsolescence of thou, and has in turn become the intimate form, under the encroachment of an originally still more honorific u [y:], representing Uwe Edelheid [ˈy:we ˈe:delhejt] 'Your Nobility.' (401--02)

オランダ語で生じたことは,「#185. 英語史とドイツ語史における T/V distinction」 ([2009-10-29-1]) で触れた「敬意逓減の法則」のもう一つの例といえるだろう.同族の言語でこのような過程が確認されるということは,英語における過程も平行的だったのではないかと疑いたくなるのも自然である.

敬意逓減の法則は,敬意を表わすはずの語から敬意が失われてゆくために,真正な敬意を表わすべく次なる語が導入されるということを述べているが,そこで前提とされているのは,何らかの語句よって相手に敬意を表わしたいという話者の意図である.敬意の語は下落してゆくのが常だが,それでも敬意を表わすこと自体はやめたくない,とでもいおうか.もしこの前提が普遍的だとすれば,thou と you の選択に迷った場合に,より安全に,より丁寧な you を選ぶことは理に適っているように思われる.もともと下落傾向があるなかで,あえて非敬称の thou を選ぶことは,不合理だろう.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-12-22 Sat

■ #1335. Bloomfield による青年文法学派の擁護 [neogrammarian][phonetics][borrowing][wave_theory][geography][methodology][dialect]

Bloomfield は,青年文法学派 (Neogrammarians) による音声変化の仮説(Ausnahmslose Lautgesetze "sound laws without exception")には様々な批判が浴びせられてきたが,畢竟,現代の言語学者はみな Neogrammarian であるとして,同学派の業績を高く評価している.批判の最たるものとして,音声変化に取り残された数々の residue の存在をどのように説明づけるのかという問題があるが,Bloomfield はむしろその問題に光を投げかけたのは,ほかならぬ同仮説であるとして,この批判に反論する.Language では関連する言及が散在しているが,そのうちの2カ所を引用しよう.

The occurrence of sound-change, as defined by the neo-grammarians, is not a fact of direct observation, but an assumption. The neo-grammarians believe that this assumption is correct, because it alone has enabled linguists to find order in the factual data, and because it alone has led to a plausible formulation of other factors of linguistic change. (364)

The neo-grammarians claim that the assumption of phonetic change leaves residues which show striking correlations and allow us to understand the factors of linguistic change other than sound-change. The opponents of the neo-grammarian hypothesis imply that a different assumption concerning sound-change will leave a more intelligible residue, but they have never tested this by re-classifying the data. (392--93)

青年文法学派の批判者は,同学派が借用 (borrowing) や類推 (analogy) を,自説によって説明できない事例を投げ込むゴミ箱として悪用していることをしばしば指摘するが,Bloomfield に言わせれば,むしろ青年文法学派は借用や類推に理論的な地位を与えることに貢献したのだということになる.

Bloomfield は,次の疑問に関しても,青年文法学派擁護論を展開する.ある音声変化が,地点Aにおいては一群の語にもれなく作用したが,すぐ隣の地点Bにおいてはある単語にだけ作用していないようなケースにおいて,青年文法学派はこの residue たる単語をどのように説明するのか.

[A]n irregular distribution shows that the new forms, in a part or in all of the area, are due not to sound-change, but to borrowing. The sound-change took place in some one center, and after this, forms which had undergone the change spread from this center by linguistic borrowing. In other cases, a community may have made a sound-change, but the changed forms may in part be superseded by unchanged forms which spread from a center which has not made the change. (362)

そして,上の引用にすぐに続けて,青年文法学派の批判者への手厳しい反論を繰り広げる.

Students of dialect geography make this inference and base on it their reconstruction of linguistic and cultural movements, but many of these students at the same profess to reject the assumption of regular phonetic change. If they stopped to examine the implications of this, they would soon see that their work is based on the supposition that sound-change is regular, for, if we admit the possibility of irregular sound-change, then the use of [hy:s] beside [mu:s] in a Dutch dialect, or of [ˈraðr] rather beside [ˈgɛðr] gather in standard English, would justify no deductions about linguistic borrowing. (362)

Bloomfield の議論を読みながら,青年文法学派の仮説が批判されやすいのは,むしろ仮説として手堅いからこそなのかもしれないと思えてきた.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-12-21 Fri

■ #1334. 中英語における名詞と動詞の数の不一致 [number][agreement][noun][inflection][syntax]

現代英語には,名詞と動詞のあいだの数の不一致という問題がある.「#312. 文法の英米差」 ([2010-03-05-1]) の (3) で示した通り,イギリス英語では team, audience, board, committee, government, the public のような集合名詞は,話者が一体として単数とみなせば対応する動詞も単数形で一致し,複数とみなせばで複数形で一致する.一方,アメリカ英語では名詞の形態のみに依存するといわれ,動詞は単数形で一致する.

現代英語の数の不一致の用例には,ほかにも,someone や everyone などの不定代名詞が複数で動詞に一致する例,配分単数の例,数が直近の語に影響される「牽引」の現象,There's 構文など,様々な種類ものが見られる.これらの一部については,武藤に拠って「#1144. 現代英語における数の不一致の例」 ([2012-06-14-1]) で概説した.

では,この数の不一致の問題の起源はどこにあるのか.少々,歴史を遡ってみたい.今回は,中英語における folk, people, host などの集合名詞の振る舞いを中心に見てみよう.Mustanoja (62--63) を要約すると以下のようになる.

古英語では,folk のような集合名詞は,従属節では複数動詞と一致するのが優勢だったが,独立節では単数動詞と一致するのが規則だった.後者に複数での一致が見られるようになるのは,11世紀以降である.中英語期に入ると,徐々に両用法が入り乱れてくるものの,一般的にいえば,初期は独立節ではいまだ単数での一致が多いが,後期中英語にかけていずれの種類の節でも複数での一致が規則となってゆく.folk, people などの本来的に指示対象が複数である集合名詞に比べれば,country, court などの比喩的に複数を表わす集合名詞は,この流れに乗るのが遅かった.

Mustanoja の概説は一般論であり,個々には例外もある.例えば,最近見つけた例では,Chaucer, CT. Pri. l. 626 で peple が単数形 was と一致している.

Unnethe myghte the peple that was theere

This newe Rachel brynge fro his beere.

冒頭で述べたように,名詞と動詞の数の不一致の問題には様々な種類があり,集合名詞に限っても people タイプと country タイプとを区別する必要がありそうだ.節の種類による場合分けも必須だろう.数の不一致の歴史的発展を追うといっても,一筋縄ではいかないようだ.

・ 武藤 光太 「英語の単数形対複数形について」『プール学院短期大学研究紀要』33,1993年,69--88頁.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2012-12-20 Thu

■ #1333. 中英語で受動態の動作主に用いられた前置詞 [preposition][passive][timeline]

中英語で動作主を示すのに用いられた前置詞には,by, from, mid, of, with があった.すべてが同じような頻度で用いられていたわけではなく,時代により盛衰が見られた.

古英語では,主として from が,またしばしば of が動作主を表わすのに用いられていた.このうち from は14世紀まで使用されたが,後に廃れていった.一方,of は古英語の終わりから中英語にかけて著しく伸張し,1600年辺りまでは最も広く用いられた.次に現代英語に連なる by をみてみると,動作主を示す用法は,古英語でもそれらしき例があったと指摘されてはいるが,はっきりしない(下の Mustanoja からの3番目の引用を参照).動作主の by が中英語で例証されるようになるのは14世紀終わりからであり,15--16世紀にかけて拡大し,of と肩を並べるほどになる.そのほか,動作主の前置詞としてはそれほど目立たないが,13世紀より文証される with や初期中英語で散見される mid の例もある.

それぞれが廃用になった時期や各時代の相対頻度などの詳細は未調査だが,大雑把に時系列に並べてみると次のようになるだろう.

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

from :************************************** - - -

of :*************************************************************** - - -

bi : - - - *******************************

with : - - *** - -

mid : - - *** - -

Mustanoja より,各前置詞の関連する記述箇所を引用しておこう.

From its function to indicate a person as a source of an action, first as a giver or sender, from develops into a preposition of agency in OE. In this function it occurs down to the 14th century: --- he wæs gehalgod to biscop fram þone ærcebiscop Willelm of Cantwarabyri (OE Chron. an. 1129); --- I . . . am sett king from hym upon Sion (Wyclif Ps. ii 6; am maad of hym a kyng, Purvey). (385--86)

To express agency of is used less frequently than from in OE, but it begins to gain ground towards the end of this period and becomes the most popular preposition expressing agency in connection with a passive verb down to c 1600. It is possible that this use of of has been promoted by the influence of OF de. Examples: --- ich wolde þet heo weren of alle alse heo beoþ of ou iholden (Ancr. 21); --- is alle biset of helle muchares (Ancr. 67); --- if he wolde be slayn of Symkyn (Ch. CT A Rv. 3959); --- enformed whan the kyng was of that knyght (Ch. CT F Sq. 335). (397)

Wülfing II, p. 338, quotes a doubtful OE instance of be denoting agency with a passive verb, and R. Gottweiss (Anglia XXVIII, 1905, 353--4) calls attention to what he calls 'signs of the use of be with the passive' in Ælfric's homilies. BTS, be 20, quotes an example from the OE Gospel of St Luke (þa þing þe be him wærun gewordene 'quae febant ab eo,' ix 7). Cf. active cases like þat was agan þære bi þan kaisere (Lawman A 27982). Unambiguous ME instances where by indicates the agent of a passive verb occur from the end of the 14th century on (I praye Jhesu shorte hir lyves That wol nat be governed by hir wyves, Ch. CT D WB 1262; --- ne hadde he ben holpen by the steede of brass, Ch. CT F Sq. 666). This use becomes increasingly common in the 15th and 16th centuries. In the Cloud (MSS of the early 15th---early 16th century) of is a little more frequently used to denote agency than by. It may be assumed that the use of by to indicate the agent of a passive expression is promoted by the influence of French par. (374--75)

With begins to occur as a preposition of agency in the 13th century: --- heder was þat mayde brouȝt With marchaundes þat hur had bouȝt (Flor. & Bl. 408); --- he was with þe prestes shrive (Havelok 2489); --- and with twenty knyghtes take, O persone allone, withouten mo (Ch. CT A Kn. 2724). (420)

. . . instrumental mid is occasionally used to express agency in early ME: --- a lefdi was þet was mid hire voan biset at abuten (Ancr. 177). (394)

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2012-12-19 Wed

■ #1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差 [spelling][grammatology][spelling_pronunciation_gap][orthography]

英語における綴字と発音の乖離については spelling_pronunciation_gap の記事を中心に多くの記事で触れてきたが,今まで木を見て森を見ずに論じてきたかもしれない.Jespersen (3) を読んでいて,はっとさせられた.

In the Middle Ages the general tendency was towards representing the same sound in the same way, wherever it was found, while the same word was not always spelt in the same manner. Nowadays greater importance is attached to representing the same word always in the same manner, while the same sound may be differently written in different words.

やや乱暴だが,この引用を一言でまとめれば,「中英語の綴字体系の拠り所と近代英語のそれとの間の本質的な差は,前者がより表音的 (phonographic) であるのに対して,後者はより表語的 (logographic) である」ということになる.現代英語に同音異綴 (homophony) が多い事実を根拠に,現代英語の綴字体系はアルファベットを使用していながらも実は logographic であるという主張はしばしば聞かれるが,文字論の観点と通時的な視点を組み合わせれば,英語の綴字体系の変化は,確かにこのようにまとめられるように思われる.Jespersen も "tendency" と穏やかな言葉遣いをしているとおり,あくまで各時代の英語の綴字体系が向いている方向が指摘されているにすぎないが,言い得て妙だろう.

中英語の綴字体系は,音を表わすのだと主張してうるさいが,実現された語形は多種多様で大雑把である.近代英語の綴字体系は,音は適当に表わせればよいと鷹揚だが,実現される語形は厳格に定まっている.一般に文字の発展の歴史において表意や表語から表音へ向かう流れが認められるが,英語史においてはその逆ともいえる表音から表語への流れが観察されるというのは興味深い.

関連して,「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]) も参照.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

2012-12-18 Tue

■ #1331. 語彙の英米差を整理するための術語 [terminology][ame_bre][lexicology][lexeme]

語彙の英米差には,様々な種類ものがある(例は,[2010-04-19-1]の記事「#357. American English or British English?」を参照).種々の語彙の英米差を区別,整理,言及するのに,一群の術語を導入すると便利だと考えた.以下で説明しよう.

英語には英米の変種が区別されると言われる.各変種をそれぞれ "the British variety of English", "the American variety of English" と呼ぶことにしよう(この短縮形が,それぞれ "British English" であり "American English" である).この2つの変種の間には多くの "lexical variation" (語彙的変異)が観察される.その変異の例の一つひとつを "a (lexical) variable" ((語彙的)変項)と呼ぶことにする.例えば,"a rest of time" (休暇)を意味するのに,典型的にイギリス英語では holiday を用いるが,アメリカ英語では vacation を用いる.このとき,この意味に関する英米変種間の variable は, "the British variant" (イギリス英語版の異形) holiday と,"the American variant" (アメリカ英語版の異形) vacation の2つの異形のあいだの揺れとして記述できる.これを次の1のような記法で表わすことにしよう.

1. ("a time of rest"): BrE holiday ~ AmE vacation

語彙的変項には別種のものもある.pants という語は,イギリス英語では "underpants" (下着)を意味するが,アメリカ英語では "trousers" (ズボン)を意味する.これは次の2のように記述できる.

2. (pants): BrE "underpants" ~ AmE "trousers"

いずれの場合も変項は ( ) で囲むこととし,斜体の文字列は "signifiant" を,引用符でくくった文字列は "signifié" を表わすものとする.あるいは,別の用語を導入すれば,斜体の文字列は "lexeme" (語彙素)を,引用符でくくった文字列は "sememe" (意義素)を表わすものとする.

語彙的変異のなかでも,1のタイプの変項は,同じ sememe に対して異なる lexeme が各変種で対応するので,"a synonymic variable" と呼ぶことができる.一方,2のタイプの変項は,同じ lexeme に対して異なる sememe が各変種で対応するので,"a homonymic variable" と呼ぶことができる.

ほかにも,underground と subway の関係のように,英米変種間でともに "synonymic variables" でもあり "homonymic variables" でもあるような語群があるが,このような語群は "a lexical class (field) of variables" を構成していると表現できるだろう.first floor, second floor, third floor 等々も,階数に関する "a lexical class of variables" と呼んでよい.

以上のように,"variation", "a (lexical) variable", "a variant", "a lexeme", "a sememe", "a synonymic variable", "a homonymic variable", "a lexical class of variables" という用語を導入することで,語彙の英米差の複雑な状況を整理することに役立つのではないか.なお,ここでの lexeme や sememe という術語の用法は,形態論や意味論で用いられる際の定義と厳密には異なっている可能性があるが,前者が問題の variant における signifiant を,後者が signifié を指すものとして前もって了解しておけば,対応語句として便利に使えるだろう.あえて "word" (語)という術語を用いず,"lexeme" などを持ち出したのは,必要であれば,「#22. イディオムと英語史」 ([2009-05-20-1]) で触れたようにイディオムのような単位にも対応させられるからである.

2012-12-17 Mon

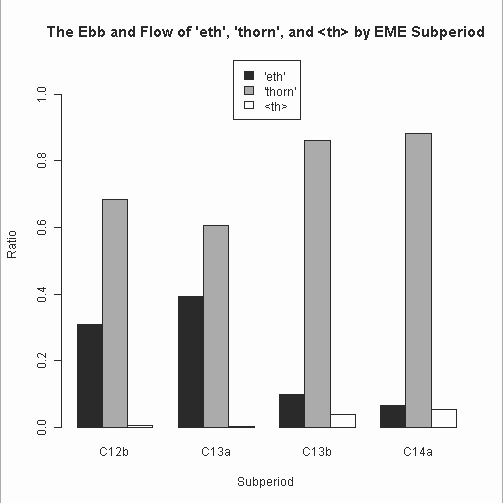

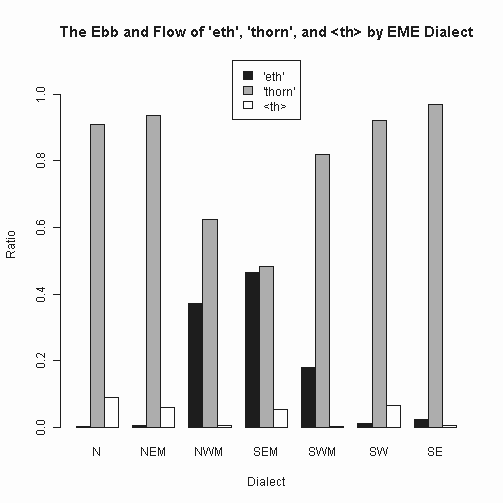

■ #1330. 初期中英語における eth, thorn, <th> の盛衰 [thorn][th][spelling][laeme][alphabet][graphemics]

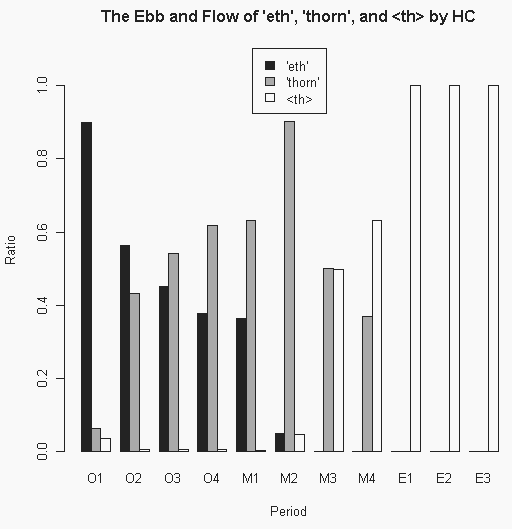

昨日の記事[2012-12-16-1]で,Helsinki Corpus を用いて「#1329. 英語史における eth, thorn, <th> の盛衰」を概観した.グラフによると,<þ> が <ð> を押しのけて著しく成長するのは,M1 (1150--1250) から M2 (1250--1350) にかけての時期であり,この時期について詳細に調査するには LAEME がうってつけである.方言による差異なども確認できるだろうと考え,早速,大雑把に調査してみた.大雑把というのは,例えば,1つの語形のなかに <þ> が2回以上現われたとしても1回と数えるなど,自動処理上の都合があるためである.

以下は,時代別(半世紀単位)および方言別の分布を示すグラフである(数値データは,HTMLソースを参照).なお,方言付与については,[2012-03-19-1]の記事「#1057. LAEME Index of Sources の検索ツール Ver. 2」で触れたように,仮のものである.COUNTY と DIALECT の仮の対応表はこちらを参照.

LAEME による時代別の調査結果は,昨日の Helsinki Corpus による調査結果と符合する.C13a と C13b の間に <ð> の減小と <þ> の増加が著しく観察される.以降,数十年間は <ð> 独走の時代といってよいだろう.一方,方言別にみると概ね <þ> が支配的だが,NWM を除く中部においては <ð> もある程度は健闘していることがわかる.方言別の分布は,より詳細な調査が必要かもしれない.

2012-12-16 Sun

■ #1329. 英語史における eth, thorn, <th> の盛衰 [thorn][th][spelling][hc][alphabet][graphemics]

古英語や中英語では,現代英語の <th> /θ, ð/ に相当する文字として,<þ> "thorn" と <ð> "eth" or "edh" が頻繁に用いられた.中英語期以降は <th> が両者を置き換えてゆくことになったが,ルーン文字に由来する前者は([2012-01-28-1]の記事「#1006. ルーン文字の変種」を参照),中英語期中,とりわけ北部方言でしぶとく生き残った.17世紀の印刷本に現われることすらあったという (Schmitt and Marsden 159) .

では,<þ>, <ð>, <th> に関する上の記述は,Helsinki Corpus によって裏付けられるだろうか.写本の時代区分(COCOA の <C で表される part of corpus)をキーにしておおまかに頻度を数え,各時代の内部比率でグラフ化した.数値データは,HTMLソースを参照.また,時代区分についてはマニュアルを参照.

近代英語での <þ> の使用は Helsinki Corpus では確認できなかったものの,上に概観した3種類の文字素の盛衰はおよそ裏付けられたといってよいだろう.古英語から M2 (1250--1350) にかけて,<ð> がひたすら減少する一方で,<þ> は分布を広げていた.しかし,絶頂もつかの間,次の時代以降,<þ> は <th> に急速に置き換えられてゆく.

中英語ではとりわけ北部で <þ> が持続したというが,こちらも確認したいところだ.Helsinki Corpus を用いた他の頻度調査の例としては,「#381. oft と often の分布の通時的変化」 ([2010-05-13-1]) も参照.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-12-15 Sat

■ #1328. サピア=ウォーフの仮説の検証不能性 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

サピア=ウォーフの仮説 (Sapir-Whorf hypothesis) あるいは言語的相対論 (linguistic relativism) は,言語に関する仮説のなかでもとりわけ有名であり,多くの論争を巻き起こしてきた.アメリカの言語学者 Benjamin Lee Whorf (1897--1943) は,同じくアメリカの言語学者 Edward Sapir (1884--1939) の言語と世界に関する思想を発展させ,言語が文化を規定ないし決定すると考えた.

Whorf の説く強い規定論には,熱狂的な信者もいれば,激しい反対論もある.しかし,服部によれば,そもそもこの仮説は科学的に検証することができない性質のものである.服部は,この点について主に3つの議論を展開している (103--26) .

第1に,文化人類学で広く受け入れられている文化の定義によれば,文化とは言語を含む社会的遺産である.服部 (109) は,C. クラックホーン(『文化人類学の世界』 講談社現代新書,1971年,pp. 34, 42)による文化の定義を引いている.

「文化」という語は,人類学では,一民族の生活様式の総体,個々の人間が集団から受け取る社会的遺産を意味する.いいかえれば,文化は環境のうちの人間のこしらえた部分であると考えてもよい.

文化とは,思考,感情,信仰についての方法である.いいかえると,集団が将来の利用にそなえて,記憶,書物,物品などに蓄積した知識である.われわれはこの精神の働きが生み出したものを研究しているのである.人間の行動,言語,身振り,活動,またその具体的結果である道具,家屋,とうもろこし畑などがそれである.

この定義に従えば言語は文化の一部なのであるから,相互が密接に関わるとか一方が他方を規定しているとかということは,定義上,自明である.言語と文化の相関関係は事実には違いないが,特におもしろい事実ではないということになる(服部,pp. 109--10).

第2に,第1の点と関わるが,通常,A と B の相関関係や因果関係を経験的に検証しようとする際には,A と B は独立して同定できなければならないが,今回の場合,A と B が独立していないのだから,経験的な検証に付すこともできないということになる(服部,p. 119).

第3に,かりに相関関係が検証できたとしても,相関関係がすなわち因果関係ではない.A と B が相関していたとしても,A が原因で B が結果なのか,あるいはその逆なのかは,別に検証しなければならない.通常,時間的に先立つものが原因とされるが,言語と文化の場合,どちらが時間的に先立つのかを知ることはできない(服部,pp. 123--24).

以上のように,Whorf の強い仮説は検証不能であるから,科学の立場からは興味深い仮説ではないということになる.ただし,同仮説を,科学的な検証に耐えるように適切に再定式化することは可能かもしれない.

なお,服部 (125) は,同仮説は,哲学的には興味深い仮説であり続けていると締めくくっている.それは,「私たちの文化的経験を可能ならしめるものは何かという哲学的な問いに対する哲学的答え」である,と.

・ 服部 裕幸 『言語哲学入門』 勁草書房,2003年.

2012-12-14 Fri

■ #1327. ヒトの言語に共通する7つの性質 [linguistics][double_articulation][arbitrariness]

動物が利用する種々のコミュニケーション手段と対比して,ヒトの言語のもつ特徴は何か.多くの言語学者が,この言語学の本質的な問題に挑んできた.本ブログ記事としては,最近では,「#1281. 口笛言語」 ([2012-10-29-1]) で,Crystal の指摘する3点 (reproductiveness, double_articulation, displacement) を紹介した.

西江 (139--52) によれば,世界の言語に共通する性質は7つある.ヒト以外の動物のなかには,これらの性質のいくつかをもっているものもあるが,7つすべてを満たしているものはない.逆からみれば,この7つすべてを満たしているならば,そのコミュニケーション手段は言語であるといえる.

(1) 二重分節性(「#767. 言語の二重分節」 ([2011-06-03-1]) 及び double_articulation を参照)

(2) 生産性

(3) 恣意性 (arbitrariness を参照)

(4) 異空間・異時間伝達性

(5) 老若男女共通性(動物にはオスとメス,子と親とで伝え合いの方法が異なるのが普通)

(6) 分離性(必ずしも額面通りには表現しないという性質)

(7) 後天性・文化性

言語の媒介 (medium) ,言語の機能 (function_of_language), 言語の起源 (origin_of_language) のような一般言語学の諸問題を考察する際にも,これらの性質の理解が不可欠になろう.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

2012-12-13 Thu

■ #1326. 伝え合いの7つの要素 [communication][linguistics][function_of_language][paralinguistics]

多才な言語学者・人類学者,西江雅之先生による「ことば」論を読んだ.西江先生の講義は学生時代に受けたことがあり,久しぶりに西江節を心地よく読むことができた.

著者は,コミュニケーションのことを「伝え合い」と呼んでおり,そこにことばが占める割合は驚くほど小さいと述べる.続けて,生の伝え合いにおいては7つの要素があり,人はそれらの7つの要素を同時に使い分けているのだと主張する.その7つの要素とは,以下の通り (116) .

(1) 「ことば」

(2) 当人たちの身体や性格面での「人物特徴」

(3) 顔の表情の変化や視線の動きを含む「体の動き」

(4) 伝え合いをしている人物がいる周辺環境としての「場」

(5) 直接的な接触によるものや顔色の変化などに見られる「生理的反応」

(6) お互いの距離,当人たちが占めているスペース,そのときの時刻,伝え合いの内容を表現するためにかかる時間などの「空間と時間」

(7) 当人たちの社会生活上の地位や立場といった「人物の社会的背景」

7つの要素を挙げた後,著者は,これらは「互いに溶け合っている」のであり,「その要素の中の一つだけを独立させて伝え合いを行なうことはあり得ない」のだと強調する.そして,これがなかなかわかってもらえないのだと嘆きすらする.

重要なことは,この「七つの要素」は溶け合っているということ.その中の一要素だけを取り出して伝え合いをすることは,決してできないということです.この説は,この四〇年余りわたしが言い続けてきたことなのですが,みんなが一番わからないところらしい.ことばの専門家ではない人は比較的簡単に納得してくれるのですが,言語や哲学の専門家となると,まったくと言っていいほど関心を示してくれません.それほど,ある種の人びとの頭の中は,言語が圧倒的な位置を占めているんですね. (118)

この説について考えているときに,「#1259. 「Jakobson による言語の6つの機能」への批判」 ([2012-10-07-1]) で引用したムーナンの議論を思い出した.Jakobson の言語の6機能と西江の伝え合いの7要素とは互いに性格が異なるので直接比較できないが,いずれも説明上いくつかの因子へと分解してみせるものの,実際にはすべてが融和しており,分解は不可能なのではないか,ということだった.

(1) が主流派の言語学で扱う対象だとすれば,(2) 以下の要素は,最近になって発展してきた語用論 (pragmatics) ,社会言語学 (sociolinguistics),パラ言語学 (paralinguistics) などの領域に属することになる.

西江先生は,私が学生だった頃より,このような「傍流」の要素の重要性を主張してきたのかと,今さらながらに気づいた.だが,これらの分野は今や傍流ではなくなってきている.西江先生の炯眼に敬意を表したい.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2012-12-12 Wed

■ #1325. 会話で否定形が多い理由 [corpus][negative][frequency]

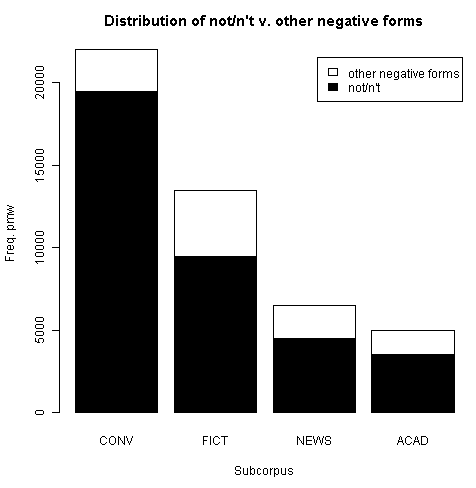

Cheshire (115) を読んでいて,現代英語に関する記述として,会話において否定形が多く使われるという言及に遭遇した.直感的には確かにそのように思われるが,客観的な裏付けはあるのだろうかと,LGSWE に当たってみた.すると,関連する記述が pp. 159--60 に見つかった.

否定形にも様々な種類があるが,4つの使用域のそれぞれについて,コーパスを用いて "Distribution of not/n't v. other negative forms" を調査した結果が示されていた.100万語当たりの生起数を,グラフと表で示そう.

| not/n't | other negative forms | |

|---|---|---|

| CONV | 19500 | 2500 |

| FICT | 9500 | 4000 |

| NEWS | 4500 | 2000 |

| ACAD | 3500 | 1500 |

会話で否定形が頻出する理由として,LGSWE は以下を挙げている.

(1) 会話では他のレジスターよりも動詞が多い.否定は動詞と最も強く結びつくので,会話で否定が多いのは当然予想される.

(2) 会話では他のレジスターよりも節が短く,多い.その分,否定の節も多くなることは当然予想される.

(3) 会話では表現の反復が多い.否定形の反復もそれに含まれる.

(4) 多重否定や付加疑問など,話しことばに典型的な否定構文というものがある.

(5) not と強く共起する動詞があり,それらはとりわけ会話において頻度が高い.例えば,forget, know, mind, remember, think, want, worry などの心理動詞など.

(6) 会話には相手がおり,意見の一致や不一致に関わる表現が多くなる.会話では,not のみならず no や他の否定辞も頻出する.

CONV の次に FICT に否定形が多いのは,おそらくフィクションにおける対話部分が貢献しているからだろう.また,(1) については,会話には全体として動詞が多く生起するという事情も関与しているだろう.

・ Cheshire, Jenny. "Double Negatives are Illogical." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 113--22.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2012-12-11 Tue

■ #1324. two の /w/ はいつ落ちたか [numeral][spelling][pronunciation][laeme][lalme]

「#184. two の /w/ が発音されないのはなぜか」 ([2009-10-28-1]) で,two の発音に含まれる半母音 /w/ が,いつどのように脱落したかについて簡単に触れた.15?16世紀に脱落したとされるが,綴字で確認する限りでは,方言によってはもっと早く中英語期に脱落していたことを示す証拠がある.

まず,後期中英語について.LALME の Dot Map 548--57 に two の異綴りの方言分布が示されている.主要な異綴りについて概説すれば,twa タイプ (Dot Map 548) は北部方言に限定されているのに対して,最も普通の two タイプ (Dot Map 550) は北部を含むイングランド全域にまんべんなく例証される.問題の <w> の綴字を含まない to(o) タイプ (Dot Map 557) は,広く南部に見られ,とりわけ East Anglia や South-West Midland に濃く分布している.このように,後期中英語では,すでに w の落ちた形態がイングランド南半で珍しくなかったことがわかる.

では,初期中英語ではどうだったろうか.LAEME で調べてみた.TO あるいは TO- の綴字をもつ "two" を取り出し,方言別,時代別に整理すると以下のようになった.

| C12b | C13a | C13b | C14a | |

|---|---|---|---|---|

| N | 1 | |||

| NEM | 1 | |||

| NWM | ||||

| SEM | 28 | 6 | ||

| SWM | 1 | 1 | ||

| SW | 4 | 20 | ||

| SE |

ちょうど LALME の Dot Map 557 で to(o) が比較的濃い分布を示していた地域に,TO(-) が集まっている.初期中英語から後期中英語への分布の連続性がよく表われている例といえるだろう.<w> をもたない綴字は,時代としてはおよそ13世紀後半以降に,南部諸方言を中心に始まったと考えてよさそうだ.対応する音声における /w/ の脱落も同様に考えるのが妥当だろう.

中英語におけるこの語の数々の異綴りについては,MEDを参照.

・ McIntosh, Angus, M. L. Samuels, and M. Benskin. A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English. 4 vols. Aberdeen: Aberdeen UP, 1986.

2012-12-10 Mon

■ #1323. Helsinki Corpus の COCOA 検索 [cgi][web_service][hc][corpus]

Helsinki Corpus (The Diachronic Part of the Helsinki Corpus of English Texts) は1991年に公開されて以来,英語歴史コーパスの元祖として重用されてきた.HC の役割は現在でも薄れておらず,本ブログでも「#381. oft と often の分布の通時的変化」 ([2010-05-13-1]) を始め,hc の各記事で言及してきた.

HC を本格的に使いこなすには,こちらのマニュアルを熟読する必要がある.とりわけ時代別サブコーパスの語数は押さえておく必要があるし,COCOA Format による参照コードの理解も重要だ.COCOA Format は,HC のソーステキスト内にそのテキストに関する種々の情報を付与するための形式である.各テキストについて,その年代,方言,著者の性別,韻文か散文かなどの情報が,この形式により付与されている.使用者は,この情報を利用することにより,特定の条件を満たすテキストを選び出すことができるというわけだ.

HC の COCOA 情報を利用した条件の絞り込みを簡便にするために,まず表形式にまとめ,それをデータベース化 (SQLite) した.

以下,使用法の説明.SQL対応で,テーブル名は "hccocoa" として固定.select 文のみ有効.フィールドは26項目:"ID", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z".各パラメータの意味は,以下の通り.また,各パラメータの取りうる値の詳細については,マニュアルを参照(あるいは,"select distinct C from hccocoa order by C" などと検索しても調べられる).

A = "author"

B = "name of text file"

C = "part of corpus"

D = "dialect"

E = "participant relationship"

F = "foreign original"

G = "relationship to foreign original"

H = "social rank of author"

I = "setting"

J = "interaction"

K = "contemporaneity"

M = "date of manuscript"

N = "name of text"

O = "date of original"

P = "page"

Q = "text identifier"

R = "record"

S = "sample"

T = "text type"

U = "audience description"

V = "verse" or "prose"

W = "relationship to spoken language"

X = "sex of author"

Y = "age of author"

Z = "prototypical text category"

典型的な検索式を例として挙げておく.

# 表全体を再現[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

select * from hccocoa

# 時代区分別のテキスト数

select C, count(*) from hccocoa group by C

# テキストタイプ別のテキスト数

select T, count(*) from hccocoa group by T

# ME に時代区分されているテキストの各種情報を一覧

select B, C, D, V from hccocoa where C like 'M%' order by C

2012-12-09 Sun

■ #1322. ANC Frequency Extractor [cgi][web_service][frequency][corpus][anc]

昨日の記事「#1321. BNC Frequency Extractor」 ([2012-12-08-1]) に引き続き,ANC (American National Corpus) に基づく頻度表がANC Second Release Frequency Data のページに公開されていたので,"ANC Frequency Extractor" を作成した.

仕様は,"BNC Frequency Extractor" と少々異なる.データベースは SQLite で,select 文のみ有効というのは同様.テーブルは "anc" (コーパス全体),"written" (書き言葉コーパス),"spoken" (話し言葉コーパス) ,"token" (語形ごとの頻度と生起率)の4種類.フィールドは,"anc", "written", "spoken" の各テーブルについては,"word", "lemma", "pos", "freq" の4つ,"token" のテーブルについては,"word", "freq", "ratio" の3つである.POS-tag については,Penn Treebank Tagset を参照.

以下に,検索式をいくつか挙げておこう.

# 書き言葉テキストで,英米差があるとされる "diarrhoea" vs. "diarrhea" の綴字の生起頻度を確認

select * from written where word like "diarrh%"

# 書き言葉テキストで,英米差があるとされる "judgement" vs. "judgment" の綴字の生起頻度を確認.(その他,[2009-12-27-1]の記事「#244. 綴字の英米差のリスト」の綴字を放り込んでゆくとおもしろい.)

select * from written where word like "judg%ment%"

# -ly で終わらない副詞を探す(flat adverb かもしれない例を探す)

select * from anc where lemma not like "%ly" and pos like "RB%"

# -s で終わる副詞を探す(adverbial genitive の名残かもしれない例を探す)

select * from anc where pos like "RB%" and word like "%s"

# 単数名詞と複数名詞の token 数の比較を written subcorpus と spoken subcorpus で([2011-06-07-1]の記事「#771. 名詞の単数形と複数形の頻度」を参照)

select pos, sum(freq) from written where pos in ("NN", "NNS") group by pos

select pos, sum(freq) from spoken where pos in ("NN", "NNS") group by pos

select pos, sum(freq) from anc where pos in ("NN", "NNS") group by pos

ANC は有料だが,そこから抜粋された OANC (Open American National Corpus) は無料.ANC 及び OANC については,「#708. Frequency Sorter CGI」 ([2011-04-05-1]) や「#509. Dracula に現れる whilst (2)」 ([2010-09-18-1]) を参照.

"BNC Frequency Extractor" と "ANC Frequency Extractor" を組み合わせて使えば,語彙の英米差について頻度の観点から簡単に調査できる.

2012-12-08 Sat

■ #1321. BNC Frequency Extractor [cgi][web_service][frequency][corpus][bnc]

Adam Kilgarriff が公開している BNC database and word frequency lists から,見出し語化されていない頻度表 (unlemmatised lists) をダウンロードし,検索できるようにデータベースをこしらえた.

仕様の説明.データベースには SQLite を用いており,SQL対応.select 文のみ有効.テーブルは "bnc" (コーパス全体),"written" (書き言葉コーパス),"demog" ('demographic' spoken material) ,"cg" ('context-governed' spoken material) ,"variances" (計算された分散その他の値を含む)の5種類.variances を除く4テーブルについては,フィールドは "freq" (頻度), "word" (語形), "pos" (品詞;BNC CLAWS POS-tags の一覧を参照), "files" (その語形が生起しているテキスト数)の4つ.variances のテーブルについては,上記4フィールドに加えて,"mean" (= freq / files) ,"variance" (分散),"variance_to_mean" (= variance / mean) の3つが設定されている.variances の計算基準となっているサブコーパスは,5000語以上を含む書き言葉テキストということで,全体としては約1千万語(BNC全体の約1割)である.具体的には,"select * from bnc limit 10" や "select * from variances limit 10" などとすれば,データの格納のされ方を確かめることができる.

以下に,典型的な検索式を挙げておこう.

# 書き言葉テキストで,英米差があるとされる "diarrhoea" vs. "diarrhea" の綴字の生起頻度を確認

select * from written where word like "diarrh%"

# s で始まる語形を分散の高い順に

select * from variances where word like "s%" order by variance desc limit 100

# 母音変異の複数形を示す語の単数形の頻度(cf. 「#708. Frequency Sorter CGI」([2011-04-05-1]) の例では lemma 検索だった)

select * from bnc where word in ("foot", "goose", "louse", "man", "mouse", "tooth", "woman") and pos = "nn1" order by freq desc

# 母音変異の複数形の頻度

select * from bnc where word in ("feet", "geese", "lice", "men", "mice", "teeth", "women") and pos = "nn2"

# POSでまとめて頻度の高い順に(話し言葉 'demog')

select pos, sum(freq) from demog group by pos order by sum(freq) desc

# 最も広く多く使われる名詞

select * from variances where pos like "n%" order by variance desc limit 100

# 最も広く多く使われる形容詞

select * from variances where pos like "aj%" order by variance desc limit 100

なお,見出し語化されている頻度表 (lemmatised list) については,頻度にして800回以上現われる,上位6318位までの見出し語のみに限定されており,その検索ツールは「#708. Frequency Sorter CGI」 ([2011-04-05-1]) として実装してある.関連して,「#956. COCA N-Gram Search」 ([2011-12-09-1]) も参照.

2012-12-07 Fri

■ #1320. LAEME で見る most の異形態の分布 [vowel][superlative][map][laeme][me_dialect][comparison]

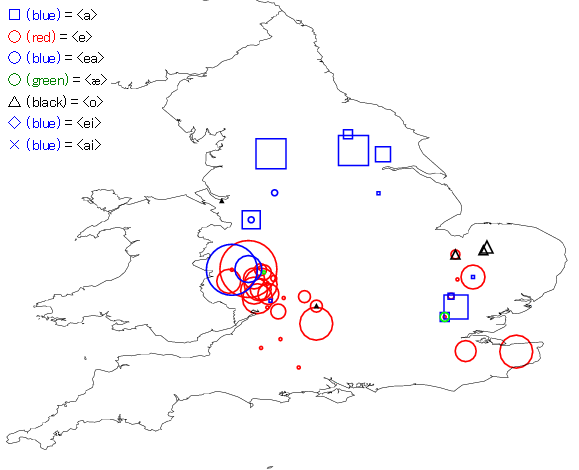

[2012-11-24-1]の記事「#1307. most と mest」で取り上げた中英語の最上級 most の異形態について,初期中英語における母音別の分布を LAEME を用いて調査した.地図上に位置づけられるテキストから取り出した most の異形態は全部で249例あり,これを語幹母音に従って分別したものを HelMapperUK に流し込んだ.読み込ませたデータファイルはこちら.マークの大きさは頻度に比例する.

<mast> など <a> を示すものは主として北部に分布し,<mest>, <meast>,

2012-12-06 Thu

■ #1319. 多数を表わす sixty [numeral][sir_orfeo]

Sir Orfeo の最初に,林檎の木の下で昼寝をして気の狂った Eurydice を連れ戻すために,多数の人々が駆けつけてくる場面がある.そこで,多数を表わすのに sexti という数が用いられている.Bliss 版,Auchinleck MS (ll. 89--90) より.

Kniȝtes vrn & leuedis also,

Damisels sexti & mo.

対応する Harley 3810 の行は "Knyȝtys out went & ladyes also, / & damsellis fyfty & mony mo;" (ll. 86--87) ,Ashmole 61 の行は "Sexty knyȝtys & ȝit mo, / And also fele ladys þer-to," (ll. 77--78) とあり,数は60と50で揺れている.現代の我々にとって50はキリがよいが,60というのは中途半端の気味がある."and more" と付け足されているからには,厳密な数ではなく多数を表わす表現であると理解してよいが,この60という数は一体どこから出てきたのだろうか.

中英語の詩ではこの種の適当な概数はよくあるように思われるので,それほど注目していなかったが,ちょうどこの箇所の "sixty" について,小論があるというので読んでみた.Tucker によると,中英語には多数を表わす "sixty" の用法の "plenty of evidence" (152) があるという.Tucker (153) は,Havelok, Sir Ferumbras, Otuel and Roland からの "sixty" およびその倍数の例を指摘しながら,次のように推測する.

'Fifty'---or 'half a hundred' would seem more natural to the modern reader: are these prevailing 'sixties' a relic of the old duodecimal reckoning familiar in the Scandinavian 'Long Hundred' of 120?

MED には特に関連する記述はなかったが,OED では sixty, adj. and n の項で,B. n. 1b として次の句が登録されている.初例は1848年である.

b. like sixty, with great force or vigour; at a great rate. colloq. or slang. (Cf. FORTY adj. b.)

そこに参照のある forty の項を見ると,"Used indefinitely to express a large number. like forty (U.S. colloq.): with immense force or vigour, 'like anything'. とあり,Shakespeare が初例となっている.

中英語の「多数」の "sixty" と近現代の like sixty に連続性があるかどうかは疑わしいが,古今東西,特定の数のもつ含意というのは様々であり,興味深い.関連して,「#84. once, twice, thrice」 ([2009-07-20-1]) の thrice- 複合語を参照.

・ Bliss, A. J., ed. Sir Orfeo. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1966.

・ Tucker, Susie I. "'Sixty' as an Indefinite Number in Middle English." The Review of English Studies 25 (1949): 152--53.

2012-12-05 Wed

■ #1318. 言語において保守的とは何か? [ame_bre][colonial_lag][pronunciation][rsr][gsr][prescriptive_grammar]

言語における保守 (conservative) と革新 (innovative) については,本ブログでも主として英語の英米差を扱った記事 (ame_bre) ,とりわけ最近の「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) や colonial_lag に関する記事で触れてきた.ほかに,本ブログ内を「保守 革新」で検索すると,いくつかの記事が挙がる.これらの記事を執筆しながら,言語の保守性とは一体何なのだろうかと考えてきた次第である.

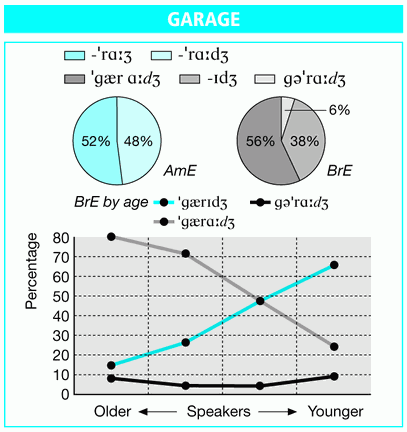

例として,garage の発音の英米差を考えてみよう.LPD によると,この語の発音の強勢位置は,アメリカ英語では専ら第2音節,イギリス英語では94%が第1音節に置かれる.

この分布について,どちらがより保守的でどちらがより革新的といえるだろうか.1つの見方(おそらく通常の見方)によれば,この語はフランス語 garer "shelter" に基づく派生語であり,フランス語的な第2音節への強勢が基本にあると考えられるので,その位置を保っているアメリカ英語発音こそが保守的であると議論できるかもしれない (cf. Romance Stress Rule) .しかし,別の見方によれば,強勢が第1音節に落ちるのは発音が英語化(ゲルマン語化)している証拠であり,イギリス英語発音こそが英語の伝統的な強勢位置の傾向を体現しているといえ,結果として保守的である,とも議論できるかもしれない (cf. Germanic Stress Rule) .

また別の見方によれば,より一般的に言語的な規範を遵守する傾向が強い場合に,保守的と表現されることもある.アメリカ英語は相対的に規範遵守の態度が強いと言われるが(例えば,[2011-10-11-1]の記事「#897. Web3 の出版から50年」を参照),その意味では保守的ともいえるのである.たとえ,規範の内容やでき方そのものは,歴史的に革新的だったとしてもである.

上に述べた3種類の保守性は,それぞれある意味では保守的ではあるが,互いにどこかずれている.この見かけの矛盾を解く鍵は,「基準点」の定め方にある.「保守」を「旧来の風習・伝統を重んじ,それを保存しようとすること」(『広辞苑第6版』)と理解する場合,基準点である「旧来の風習・伝統」が何を指すか明確にしなければ,保守そのものの指示内容も曖昧になる.基準点とは,ある時点において規範として守られている,あるいは少なくとも広く行なわれている語法を指し,その語法がその前段階の語法を引き継いだものであるのか,そこから変化したものであるのかは問わない.

基準点をフランス語的発音に置けば,garage の第2音節に強勢を置くアメリカ英語発音は保守的とみなせるが,基準点をゲルマン祖語に置けば,第1音節に強勢を置くイギリス英語発音は保守的である.また,言語規範は成立過程がどのようなものであれ,ある程度定着すれば基準点として機能しうるので,以後それを遵守する風潮が続けば,それはすべて保守的といえる.つまり,基準点をどこに置くかによって,保守の指示内容も大きく異なってくるのである.だが,基準点をどこに置くのが正しいかを判断する客観的な指標はない.

このように,保守(そしてその反意語である革新)とは相対的な用語にすぎない.言語において保守性を論じる場合には,少なくとも何を基準点として論じているのかを明示しなければ無意味だろう.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2012-12-04 Tue

■ #1317. 重要な等語線の選び方 [isogloss][dialect][methodology][me_dialect][geography]

方言を区分する等語線 (isogloss) は,考慮される語の数だけ引くことができるといっても過言ではない.これは,どの等語線を重視するかによって,方言区分の様子がらりと変わりうる危険があるということである.また,特定の等語線を意図的に選ぶことによって,望む方言区分を作り出せるということでもある.

では,重視すべき等語線の選定は恣意的とならざるを得ないのだろうか.何らかの客観的な基準によって,重要な等語線と重要でない等語線を区別することができるのだろうか.この方法論上の問題について,Bloomfield (341--42) は次のような意見を述べている.

An isogloss which cuts boldly across a whole area, dividing it into two nearly equal parts, or even an isogloss which nearly marks off some block of the total area, is more significant than a petty line enclosing a localism of a few villages. . . . The great isogloss shows a feature which has spread over a large domain; this spreading is a large event, simply as a fact in the history of language, and, may reflect, moreover, some non-linguistic cultural movement of comparable strength. As a criterion of description, too, the large division is, of course, more significant than small ones; in fact, the popular classification of dialects is evidently based upon the prevalence of certain peculiarities over large parts of an area. / Furthermore, a set of isoglosses running close together in much the same direction --- a so-called bundle of isoglosses --- evidences a larger historical process and offers a more suitable basis of classification than does a single isogloss that represents, perhaps, some unimportant feature. It appears, moreover, that these two characteristics, topographic importance and bundling, often go hand in hand.

要約すれば,(1) 広い地域を大きく按分する等語線を選べ,(2) 束をなしている太い等語線を選べ,ということになるだろう.

しかし,この基準自体が程度の問題を含む.どのくらい広ければ「広い地域」とみなせるのか,どのくらい「大きく」按分すべきかを明確に教えてくれる指標はない.どのくらい「太い」束であればよいのかも同様だ.例えば,イングランドの方言を南北へ大きく2分する等語線の価値はほとんどの人が認めるだろうが,方言学では通常さらに細かく分類してゆく.この場合,どの細かさまでを方言区分とみなしてよいかを客観的に示す指標はない.中英語方言にしても,中部方言を東と西に2分するだけでよいのか,あるいはそれぞれを南北に分けて全部で4方言とすべきなのか,一般的な正答はない.この辺りは,方言区分を用いて考察しようとしている言語項目の地理的分布やその他の背景を参照した上で,適切な区分を意識的に選ぶというのが,むしろ望ましいやり方と言えるのかもしれない.

それでも,Bloomfield の2つの基準は,複数の等語線のあいだの相対的な重要性を測るのに役立つ基準であることは認めてよいだろう.

Bloomfield の Language 10章 "DIALECT GEOGRAPHY" は,具体例が豊富で,実によく書けている.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-12-03 Mon

■ #1316. analogist and anomalist controversy (2) [history_of_linguistics][onomatopoeia][sound_symbolism][analogy]

昨日の記事に引き続き,古代ギリシアから続く標記の言語論争について.Colson (29--30) は,analogist と anomalist の議論にそれぞれ注意すべき点があるとして,次のように論評している.

基本的には,言語が規則から成っているという analogist の議論は受け入れられる.不規則な例はあるとはいえ,例えば屈折体系が表の形できれいにまとめられるという事実は,言語の背後にある規則の存在を歴然と示している.不規則性を個体による変異ととらえれば,理性に支配されている自然界にも同じ状況があるわけであり,不規則性を示す例があるからといって,すなわち analogist の議論が崩れるということにはならないはずである.

もう1つは,言語過程に見られる規則性を指向する類推作用 (analogy) はしばしば自然 (nature) の力と考えられているが,実際には類推作用自体が慣用 (usage) の産物ではないかという点だ.

このように,analogist と anomalist は二律背反の対立というよりは,論者の態度の方向を示すものであり,同じ論者でも個々の議題によっては揺れ動く可能性のある2つの方向ととらえたほうがよさそうである.

さて,類推作用が ratio ではなく,慣用に由来する exemplum に依存しているという Quintilianus (35?--95?) の見方(Colson 30) は,理論的に興味深い.いや,もとより理性の作用ではなく範例の模倣ということにすぎないのであれば,理論的には扱えないことになる.だが,類推作用には特定の語などに単発に作用する場合もあれば,広く言語体系に作用する場合もあるのも確かであり,後者は前者に比べれば ratio に近いと議論することはできるだろう.畢竟,ここでも程度の問題である.analogist and anomalist controversy は,論争ととらえるよりは,言語に存する2種類の本質としてとらえるほうがわかりやすい.

・ Colson, F. H. "The Analogist and Anomalist Controversy." Classical Quarterly 13 (1919): 24--36.

2012-12-02 Sun

■ #1315. analogist and anomalist controversy (1) [history_of_linguistics][onomatopoeia][sound_symbolism]

古代ギリシアの言語の本質を巡る有名な論争が2つある.1つは naturalist vs. conventionalist,もう1つは analogist vs. anomalist である.2つの論争は密接に関係しており,前者から後者が発展したと考えられている.

naturalist vs. conventionalist の論争は,言語が自然 (phúsis "nature") そのものを反映しているのか,あるいは社会的な慣習 (nōmos "convention") なのかという対立である.naturalist は,主として onomatopoeia を含む音象徴 (sound_symbolism) の例を根拠として,言語は自然から発したものであると主張した.一方,conventionalist は,言語は人間の作り出した慣習であると議論した.この論争は Plato の Cratylus の主題である.この論争では conventionalist がおよそ勝利したが,そこで論争の幕は閉じられずに,第2ラウンドが始まった.analogist vs. conventionalist 論争である.

ギリシア語の analogía "order, ratio", anōmalía "disorder, lawlessness" が示すとおり,analogist は言語が完全なる規則から成っていると考えていたのに対し,anomalist は言語を不規則なものとしてとらえていた.ただし,両論は必ずしも対極にあるわけではなく,排他的でもない.言語と世界に対する2つの異なる態度と考えてよい.analogist は言語を含む世界が理性によって司られていると考える傾向があり,anomalist は言語を含む世界には愛でるべき不規則,非対称,欠陥があるのだと考える傾向があった.それぞれを言語体系の問題,例えば英語の複数形の話題に適用すると次のようになる.analogist は cat : cats, desk : desks などの規則性を重視して,そこに言語の本質を見いだそうとするのに対し,anomalist は man : men, child : children などの不規則性を例に挙げ,そこに言語の本質を見いだそうとする.

2つの論争の軸は密接に関わってはいるものの,必ずしもきれいに重なるわけではない.analogist は自然の示す規則性を重視するので naturalist と重なり,anomalist は人間社会につきものの不規則性を評価するので conventionalist と重なるかと思われる一方で,自然の作り出した規則性が時間とともに歪められたと考える派閥などもあったからである.典型的な組み合わせは2種類あった.conventionalist = analogist の代表は Aristotle (384--322 B.C.) であり,その流れは後のアレクサンドリア学派に引き継がれた.naturalist = anomalist の代表はストア派 (the Stoics) の学者たちであり,ペルガモンと結びつけられた.歴史を振り返ってみれば,一連の言語論争は Aristotle とアレクサンドリア学派の勝利に終わったことがわかる.

しかし,この論争が本質的には収束しないだろうことは,想像できる.言語は慣習の産物ではあるが,部分的には音象徴のような自然の反映も確かにある.また,規則性もあれば不規則としか言いようのない例もある.現在でもこの哲学的な論争には明確な答えが出ていないことからも,議論の不毛感は否めない.しかし,言語学史的な意義はあった.analogist が規則性を探そうと躍起になってギリシア語を観察したことによって,ギリシア語文法の基礎が築かれることになったからである.analogist たるアレクサンドリア学派の流れを汲んだ Dionysius Thrax (c100BC) が登場し,西洋の文法の土台を作ったことについては,「#1256. 西洋の品詞分類の歴史」 ([2012-10-04-1]) で触れた通りである([2011-10-06-1]の記事「#892. 文法の父 Dionysius Thrax の形態論」 も参照).

以上,主として Robins (23--25) 及び Colson を参照して執筆した.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

・ Colson, F. H. "The Analogist and Anomalist Controversy." Classical Quarterly 13 (1919): 24--36.

2012-12-01 Sat

■ #1314. 言語圏 [linguistic_area][phonetics][borrowing][world_languages][geolinguistics]

昨日の記事「#1313. どのくらい古い時代まで言語を遡ることができるか」 ([2012-11-30-1]) で,言語圏 (linguistic area) という考え方を導入した.今日は,これについてもう少し説明を加えたい.

地理的に隣り合う言語どうしが長いあいだ接触し続けると,言語特徴が互いに似通ってくるのではないかと想像することができる.多くの言語特徴が束になって言語境界を越えて往来し,結果的に周辺の言語がまとまった類似性を示すということがあるだろう.このようにして生じたと想定される地理空間のことを,言語圏と呼んでいる."linguistic area" のほか,"Sprachbund", "diffusion area", "adstratum", "convergence area" などとも呼ばれることがある.言語圏という概念は,借用されやすい語彙よりも,とりわけ音声や文法において顕著な類似性が見られる場合に言及されることが多い.

よく知られている言語圏としては,昨日の記事で触れたインド諸語に関する South Asian (or Indian subcontinent) linguistic area のほか,Balkan linguistic area, Baltic linguistic area, Ethiopian linguistic area, Mesoamerican linguistic area, Northwest coast (of North America) linguistic area などが挙げられる.とりわけ Balkan linguistic area は有名である.バルカン半島には, いずれも印欧語族には属するが,Serbo-Croatian, Macedonian, Bulgarian (Slavic) ,Romanian (Italic),Greek (Hellenic), Albanian (Albanian) など異なる語派の諸言語がひしめき合っている.系統的には互いに遠いといってよいが,何世紀ものあいだ隣接して暮らしてきたことにより,いくつかの共通の特徴をもつにいたった.これらはバルカン的特徴 (Balkanisms) と呼ばれている.バルカン的特徴は,たとえ系統的には近い関係であっても圏外の諸言語には観察されない特徴である.その1つとして,Albanian, Bulgarian, Macedonian, Romanian に共通して見られる冠詞の後置を挙げておこう.他のヨーロッパ諸語で冠詞の後置をおこなうのは地理的に遠く離れた北欧諸語のみであるから,バルカン言語圏を想定しない限り,この特徴は説明できない.

もう1つ有名なのは,南アフリカで話されている Sotho, Zulu, Xhosa などの Bantu 諸語や,Bushman, Khoikhoi などの Khoisan 諸語にまたがって行なわれている舌打ち音 (click) である.世界の言語のなかでも非常に珍しい発音であり,これが1地域の諸言語に共通して用いられているのは偶然とは考えられない.[2012-03-17-1]の記事で取り上げた「#1055. uvular r の言語境界を越える拡大」も言語圏に関する話題である.

以上,主としてトラッドギル (188--93) を参考にして執筆した.

・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of Utah P, 2007.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-02-21 08:56

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow