hellog〜英語史ブログ / 2025-05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025-05-31 Sat

■ #5878. YouTube チャンネル「文藝春秋PLUS」にて英語史入門トークが配信されました [youtube][hel_education][helkatsu][notice][sobokunagimon]

昨日5月30日(金),YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」にて,前後編の2回にわたり,「英語に関する素朴な疑問」に答えながら英語史を導入するトークが公開されました.フリーアナウンサーの近藤さや香さんとともに,計60分ほどお話をしています.

前編は「【know の K はなぜ発音しない?「英語史」で英語のナゼがわかる】国内唯一慶應だけの必修科目|古代英語はもはや別言語|500通り以上の綴りがある英単語|"憧れ"と"威信"が英語を変化させた」と題して,35分ほどお話ししています.こちらの告知記事,および下記の分秒リストと合わせて,ご視聴いただければ.

00:00 オープニング

01:27 英語史とは何か

03:48 国内唯一 慶應だけの必修授業

04:27 英語史研究者になった理由

07:24 古英語,中英語とは

10:56 なぜ綴りと発音が違うのか

15:25 読まない b や p がある理由

19:25 なぜ綴りと発音を統一しないのか

22:53 読まない k や gh がある理由

28:15 through には500以上の綴りがあった

33:00 英語を変化させた憧れと威信

後編は26分ほどの「【ややこしい英語が世界的言語になるまで】文法が確立したのはたった250年前|an appleのanは「発音しやすくするため」ではない|なぜ複数形はsばかりなのか|言語の"伝播"=権力」です.こちら告知記事もどうぞ.

00:00 オープニング

01:18 child の複数形はなぜ children なのか

05:43 なぜ a apple ではなく an apple なのか

09:20 文法が決まるまでの過程

15:04 なぜ英語が世界的な言語になったのか

19:53 英語史を学んで見えてくるもの

今回の動画を通じて,1人でも多くの方に英語史のおもしろさや意義が伝わればと思います.

2025-05-30 Fri

■ #5877. 発音とアクセントはどう移ろうか --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より [yurugengogakuradio][notice][language_change][dialect][dialectology][stress][pronunciation][sound_change][japanese][phonetics][heldio]

今年度,興奮をもって追いかけている連載があります.言語学系 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんが,『中央公論』にて「ことばの変化をつかまえる」と題して執筆されているシリーズです.言語変化 (language_change) という,ともすれば専門的で敬遠されがちなテーマに光を当て,第一線の研究者へのインタビューを通じてその核心に迫ろうという,野心的な企画です.今年度は毎月本誌の発売を心待ちにするという習慣がついてしまいました.

連載第3回となる最新6月号では「発音とアクセントはどう移ろうか --- 歴史言語学者・平子達也さんに聞く」と題して,言語変化のなかでも特に根源的といえる音変化 (sound_change) が扱われています.私自身,英語史研究のなかで音韻や形態の変化を主たるフィールドとしてきただけに,今回のテーマにはとりわけ深い関心を抱きました.そして期待に違わず,今回の記事は心に深く刺さるものがありました.

音変化は言語変化における最大のミステリーである,と私は考えています.語彙や文法の変化も謎に満ちていておもしろいのですが,言語活動の基盤となる「音」が,なぜ,どのようにして変わるのかという問いは,最も捉えがたく,そして魅力的な謎なのです.専門家ですら説明に窮することの多いこの難題に,水野さんは南山大学の平子達也先生へのインタビューを通じてグイグイ迫っていきます.専門性の高いトピックをこれほど分かりやすく導入している文章を,私はあまり読んだことがありません.

記事は「なぜ発音は変わるのか」という素朴な疑問から始まります.平子先生は,その主要な動機の1つを「調音器官のスムーズな運動」への欲求,すなわち発音を楽にしたいという話者の都合に求めます.これは言語学で「最小努力の原則」 (The Principle of Least Effort) といわれているものです.私たちは無意識のうちに,発音を楽な方へと変化させている,というわけです.

しかし,もしこの原則だけが支配的ならば,すべての発音はどんどん簡略化され,例えば母音はすべて曖昧母音に収斂してしまうでしょう.すると,コミュニケーションの道具として機能不全に陥ってしまうはずです.しかし,現実はそうなっていなません.そこに「歯止め」となる力が働いているからです.

この点について,平子先生は次のように指摘されています (p. 171) .「言語というのは音だけで成るわけではありません.単語や文法など,ほかの体系と密接にかかわっていますから,それらとの兼ね合いで,一方向には進まないという事情があります.」

確かに音は語彙や文法といった言語体系の他の構成要素と固く結びついています.そして,平子先生は音変化の本質を次のように喝破します (p. 172) .「つまり発音の変化は,調音上の都合でラクしたいという動機と,その他の構成要素の制約のあいだで緊張関係を保ちながら起こるわけです.」

「緊張関係」という一言に,音変化のダイナミズムが凝縮されていますね.一方に引っ張る力と,それに抗うもう一方の力.その拮抗のなかで,言語は常に揺れ動き,姿を変えていきます.この記事は,その複雑なプロセスの存在を専門家でない読者にも実感させてくれます.ぜひ皆さんにこの記事を直接読んでいただければと思います.

今回ご紹介した記事は heldio でも「#1459. 音変化のミステリー --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」として紹介しています.お聴きいただければ.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:発音とアクセントはどう移ろうか --- 歴史言語学者・平子達也さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年6月号.2025年.168--75頁.

2025-05-29 Thu

■ #5876. 完了進行形の初例は後期中英語期 [tense][progressive][perfect][verb][aspect][eme][grammaticalisation]

Visser (§2148) によると,'He has been crying' や 'He had been crying' のタイプの完了進行形は,後期中英語期の Cursor Mundi に初例が確認される.

13.. Curs, M. 5256 he three dais had fastand bene. | Ibid. 10305, fastand had he lang noght bene. | Ibid. 14240, mari and martha had been wepand þar four dais. | Ibid. 26292, if þi parischen In sin lang has ligand bene. | Ibid. 28176, Oft haue i bene ouer mistrauand. | Ibid. 28941, þin almus agh þou for to bede, And namli til him þat has bene Hauand ..., And falles in-to state o nede plight-less.

この後も Chaucer を含めた後期中英語のテキストからの用例が続く.ただし,最も早い例が後期中英語期にいくつか確認されるからといって,必ずしも現代英語の水準で確立されているような1つの時制として,当時すでに頻繁に用いられていたということではない.実際,論者のなかには,その確立は近代英語期以降である,場合によっては後期近代英語期であると述べているものもある.Visser 自身は上記の同じ節にて,次のように説いている.

These types, traditionally called the 'perfect progressive' or 'expanded perfect' and the 'pluperfect progressive' or 'expanded pluperfect', are not represented in Old English. They appear for the first time on paper in the 14th century, and it took them about a century to develop into a well-established and not infrequently used idiom. In the subjoined list all the 14th, 15th, 16th and 17the century instances available are mentioned (and it is therefore not a selection like the rest), in order to show the erroneousness of various statements concerning date of earliest appearance and the incidence in earlier English (often called 'rare').. Thus Åkerlund (1911 p. 85) states: "These tenses do not occur in Old English, nor in the earlier part of the subsequent period. Later on, they creep slowly into existence---even as late as Shakespeare there are strikingly scarce; but they are not employed frequently enough." Kisbye (An Historical Outline of Eng. Syntax I 1971 p. 47) observes: "The expanded pluperfect was instance only once [italics added] in Northern ME ...---This compound tense ... being uncommon till the 19th century [italics added]." In Barbara Strang's The History of English (1970 pp. 207--8) it is averred that the periphrastic perfect did not become fully current till the 18th century, and that the periphrastic pluperfect showed its full maturity fro the time of the Restoration. (But see e.g. the quotations from Lord Berners below). As to her statement that a pluperfect progressive arose "a little earlier [than a perfect progressive] in the 14th century", see earliest examples of the perfect progressive is from Chaucer's Canterbury Tales (1386).

論者間によって捉え方に幅があったということは,用例収集の精度に差があり,事実が共有されていなかったということだろう.一方で,過去完了進行形の出現のほうが,現在完了進行形に先立っていたという事実は興味深い.

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

2025-05-28 Wed

■ #5875. ウェブ月刊誌 Helvillian の6月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][khelf][terasawashiho]

本日,有志ヘルメイトによる『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年6月号(第8号)がウェブ公開されました.hel活 (helkatsu) の熱気が,すさまじく高まっているのを感じます.質量ともに,遊びどころではなく本格的なウェブマガジンに成長してきました.

初夏号の表紙デザインは Grace さん,そして「表紙のことば」は Lilimi さんが担当.京都オフ会の静謐な庭園を切り取った一枚から,むしろヘルメイトによるhel活の熱さが伝わります.

巻頭特集は,khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんへのロング・インタビューの前・後編.続けて,寺澤さん本人による helwa オフ会潜入ルポ「helwa はまさに「英語史の輪」だった!」が掲載されます.大学院での研究生活のリアルから helwa コミュニティとの化学反応まで,読み応えたっぷりです.

そして,今号の2大特集が展開します.1つめの特集は,「京都オフ会」に参加された方々の寄稿記事群です.京都駅にほど近いお寺さんを会場にした4月13日のオフ会について,参加者それぞれの視点で紹介.堀田による振り返りから始まり,camin さん,ykagata さん,Lilimi さん,Galois/Misato さん,り〜みんさんによる多彩な筆致が並びます.オフ会前日の英語史研究会の裏話から,充実の収録会,美食ランチタイム,矢冨弘先生(熊本学園大学)の突然の参加,偽友達クイズ,夜の鍋パーティまで,オフ会の魅力が伝わってきます.

2つめの特集は「faux amis」(偽友達)についてです.英仏語の「紛らわしい語」をめぐり,金田拓さんと mozhi gengo さんに寄稿していただきました.camin さんによる新連載「英仏単語《FAUX-AMIS》クイズ」もスタート!

特集とは別に,レギュラー連載もますます充実してきています.川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信はPDF版とnote版の2本立て.lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」も順調に進んでいます.ari さんの『英語語源辞典』を使い倒すための「ゴラクエ」なるウェブアプリには驚かされました.Grace さんは「「きらびやかな書物の世界」展」の訪問記で写本の魅力をレポート.金田拓さんは目下 Bacon による Essays の精読に夢中です.

続けて,こじこじ先生は YouTube で生成AIを用いた英語史系動画3本を公開.みーさんは上記の「ゴラクエ」の体験記でゲーム実況さながらの熱量を披露.mozhi gengo さんは「ドナーと旦那は同語源か?」など語源コラムを連発しています.umisio さんは「国際交流にTさんも飛び入り参加!」など,上五島からのフィールド報告を続投.

雑誌の巻末にかけても,筆を執る手が緩まりません.Lilimi さんによる「helwa のあゆみ/活動報告(2025年6月)」では,新宿オフ会や皐月収録回@三田などのhel活最新動向をダイジェスト.「Helvillian 編集後記(2025年6月)」では,編集委員の Galois,umisio,Grace,Lilimi 各氏が座談会形式で舞台裏を語ります.

それにしても充実の最新号となっています.編集委員の方々,寄稿された皆さん,hel活へのご理解とご協力に感謝いたします.ありがとうございました.

Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa)や Discord 上の英語史コミュニティもますます活況を呈しています.近刊書『英語語源ハンドブック』の発売に向けた企画も水面下で進行中とのことです.

hellog 読者の皆さん,最新号の Helvillian をぜひ広めていただければと思います.そして,皆さんもhel活の輪に加わってみませんか? まずは helwa にお入りください!

2025-05-27 Tue

■ #5874. khelf 顧問の泉類尚貴さん(関東学院大学),note を始める [notice][khelf][heldio][voicy][helkatsu][elf][historical_pragmatics][hel_herald]

khelf(慶應英語史フォーラム)には,hel活 (helkatsu) こと英語史普及活動にいそしんでいるメンバーが多くいます.関連する最新ニュースとしては khelf 顧問の泉類尚貴さん(関東学院大学)が note を始められました.こちらからどうぞ.

泉類さんの「自己紹介」の記事を読むと,研究上の関心やhel活への思いがよく伝わってきます.社会言語学的な視点から英語史を捉えるアプローチや,ELF (English as a Lingua Franca; elf) に関する考察は,現代の英語のあり方を考える上で重要なトピックです.「呼びかけ語」という歴史語用論的なテーマも,英語史研究の潮流を意識したタイムリーな話題です.

泉類さんには,これまで Voicy heldio にも度々出演していただきました.上記 note の昨日公開の最新記事「「英語の語源が身につくラジオ(heldio)」出演まとめ」には,出演回の一覧がリンクとともに記されていますので,ぜひこの機会に過去回をお聴きください.最近の出演回は先日の土曜日,5月24日の「#1455. khelf 泉類さんとリンガ・フランカとしての英語をめぐって --- 皐月収録回@三田より」です.

泉類さんは,ほかにも khelf 発行の『英語史新聞』への寄稿など,khelf のhel活におおいに貢献してきてくれました.新たに開始された note でのhel活についても,今後の記事の更新がとても楽しみです.hellog 読者の皆さんもぜひ泉類さんの note をフォローしていただければ.hel活界隈,皆でますます盛り上げていきましょう!

2025-05-26 Mon

■ #5873. 共著者ら5名が語る『英語語源ハンドブック』(研究社)の魅力 [notice][hee][kenkyusha][heldio][helwa]

先週の5月20日(火)の夜,Voicy heldio にて近刊書『英語語源ハンドブック』をめぐり,共著者ら5名が全員集合して緊急生配信をお届けしました.その収録のアーカイヴ版が22日(木)に公開されています.「#1453. 緊急生配信企画(のアーカイヴ) 共著者と語る『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー」です(45分ほどの音声配信).ぜひお時間のあるときにお聴きください.

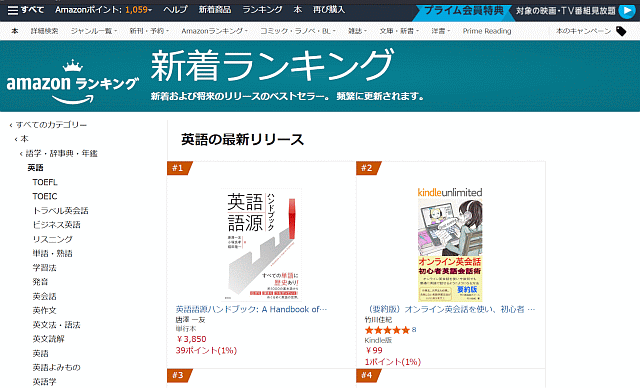

この緊急生配信と「予約爆撃アワー企画」を応援していただいた皆様の行動力が実を結び,その後 Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位,「語学・辞事典・年鑑」部門にて第2位を獲得することができました.ありがとうございました.

本書の発売予定日は22日後となる6月18日(水)です.それまでになるべく本書の認知度を広め,その価値が最大限に伝わるよう,努めていきたいと思います.引き続き応援のほど,よろしくお願いいたします.

なお,研究社の編集者さんに,上記生配信からの「発言まとめ」を作成していただきましたので以下に掲げます.

来たる2025年6月18日(水),唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力)『英語語源ハンドブック』(研究社)が発売される予定です.5月21日以来の歴代記録として,Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位,「語学・辞事典・年鑑」部門にて第2位を獲得しています.こちらの Amazon ページ(あるいは以下のQRコード)より,ぜひ予約注文をお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-05-25 Sun

■ #5872. 『英語語源ハンドブック』を初告知した heldio 緊急生配信の要旨 [voicy][heldio][notice][hee][kdee]

5月15日(水)の正午,研究社公式HPにて近刊『英語語源ハンドブック』の案内が掲載されました.これを受けて,同日18:20より Voicy heldio にて本書の共著者の1人として興奮の生配信をお届けしました.ライヴでお聴きいただいたリスナーの皆さんには感謝致します.その生配信は,翌日5月16日(木)の朝の heldio で「#1447. 緊急生配信(のアーカイヴ) --- 6月18日に『英語語源ハンドブック』(研究社)が出ます」として配信しました.30分ほどの熱いトークとなっています.以下は,その要旨となります.

本日(5月15日)正午,「緊急生配信」を行いました.聴いていただけましたでしょうか? なぜ「緊急」だったかというと,私たちの長年の夢がついに形になったからです! その興奮をいち早くお伝えすべく,急遽マイクの前に座った次第です.

新しい本が出ます.本日正午ついにその情報公開が解禁されました.その名も『英語語源ハンドブック』(唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力))です.英語のタイトルは Handbook of English Etymology,略して HEE と呼んでいこうと思っています.この本が,約1ヶ月後の6月18日 (水)に研究社より発売されることになりました.

この本は,英語史を専門とする5名の研究者が総力を結集して作り上げた,前代未聞の1冊です.JACETの基本語1000語を取り上げ,その意味・語形・発音の変化や,単語間に隠されたつながりを,英語史の視点から徹底的に解説しています.研究社の紹介文にもあるように「見慣れた単語から,英語が四次元的に見えてくる」はずです.

どのような方々に読んでいただきたいかといえば,答えは様々ですが,以下の5点を挙げておきましょう.

1. 英語の語源を純粋に楽しみたい方

2. 英語の授業で使える「ネタ」を探している先生方(これが企画の最初のコンセプトでした)

3. 本格的に語源でボキャビルしたい方

4. 英語の「なぜ?」の背景を知りたい方

5. そして何より英語史の基礎を学びたい方

巷には語源に関する本はたくさんありますが,本書の最大の特徴は,英語史研究者が専門的な知見に基づき,信頼できる情報をできる限りやさしく解説している点にあります.

同じ研究社からは,本格的な『英語語源辞典』 (kdee) も出版されていますが,今回のハンドブックは,その専門的な世界への親切な「つなぎ役」になってくれると信じています.ハンドブックで語源の考え方や英語史の基礎に触れれば,より詳しい『英語語源辞典』の世界も楽しんで味わうことができるようになるでしょう.

発売までの約1ヶ月間,この hellog はもちろん,heldio その他の媒体でも共著者の方々との対談なども交えながら,この本の魅力を次々に発信していく予定です.ぜひ,SNS などでハッシュタグ #英語語源ハンドブック を活用して一緒に盛り上げていただけると幸いです.

最後に,なぜ私がこれほど興奮しているかというと,この本こそが「英語史をお茶の間に」広めるための,最大のチャンスだと信じているからです.この1冊を通じて,英単語の魅力はもちろん,英語という言語のもつ壮大な歴史とロマンを感じていただきければ.

皆さん,ぜひこちらより予約注文をお願いいたします! ご自宅に1冊,職場や学校の図書館にももう1冊.この本が,日本の英語学習・英語教育に新しい風を吹き込むことを確信しています.

来たる2025年6月18日(水),唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力)『英語語源ハンドブック』(研究社)が発売される予定です.5月21日以来の歴代記録として,Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位,「語学・辞事典・年鑑」部門にて第2位を獲得しています.こちらの Amazon ページ(あるいは以下のQRコード)より,ぜひ予約注文をお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-05-24 Sat

■ #5871. 「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][youtube][hel_education][notice][ogawashun][terasawashiho][khelf][helkatsu]

去る5月10日(土)の午前10時30分過ぎより,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」をライヴでお届けしました.いつもの千本ノック (senbonknock) は1時間ほどの長尺でお届けすることが多いのですが,今回はサクッと22分ほどのプチ回となりました.生配信でお聴きいただいたリスナーの皆さん,ありがとうございました.

前回の「#5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました」 ([2025-05-04-1]) のときと同様に,今回も小河舜さん(上智大学)とともにノックを受けました.小河さんは,最近hel活のために X アカウント @scunogawa を開設され,活発に情報発信されていますので,ぜひフォローしていただければ.

また,khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんには,問題を選んで読み上げる係を務めてもらいました.寺澤さんも最近「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズという熱いhel活を始められているので,ぜひご訪問ください.

生配信の様子は音声のみならず動画としても収録していたので,このたび YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」より公開しました.上記スクリーン,あるいは「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」よりご覧ください.音声のみで聴きたいという方のために,後日 Voicy heldio でも配信すべく準備中ですので少々お待ちください.

今回取り上げた疑問は,いつものように慶應義塾大学文学部英米文学専攻の学生から寄せられたものです.今回はプチ回で,取り上げられたのは6問のみですが,おもしろいトークにはなっています.おおよその分秒とともに疑問を一覧します.

(1) 01:21 --- 「これ」は this,「あれ」は that なのに,「それ」は it になるのはなぜですか?

(2) 04:55 --- なぜ固有名詞(Tokyo や Japan など)の頭文字は大文字にしなければならないのですか?

(3) 08:57 --- なぜ -teen をもつ thirteen や fourteen とは異なり,eleven や twelve はこのような特別な形になるのですか? なぜ *twoteen や * threeteen ではないのですか?

(4) 12:52 --- 英語の方がおしゃれに感じるのは気のせいですか? 外国人もそう感じているのですか?

(5) 16:03 --- なぜ主節と従属節で時制を一致させる必要があるのですか?

(6) 19:15 --- なぜ相手の疑問文が肯定でも否定でも,答えが肯定なら Yes,否定なら No になるのですか?

今後も千本ノックのシリーズは続けていきます.過去の千本ノック企画については,本ブログの senbonknock 記事群よりアクセスしてください.

(以下,後記:2025/05/31(Sat))

今回の千本ノック生配信は heldio でも「#1462. 英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック with 小河舜さん --- 皐月収録回@三田より」として配信しています.

2025-05-23 Fri

■ #5870. 『英語語源ハンドブック』の最速レビュー第1号は mozhi gengo さんの note 記事 [notice][review][hee][helwa][helmate][kdee]

昨日の記事「#5869. ari さんによる『英語語源ハンドブック』の「試し読み」の熱烈レビューに感謝」 ([2025-05-22-1]) で,heldio/helwa のコアリスナー ari さんより,発売前の書籍のレビューをいただいた旨を報告しました.

なんと ari さんよりもさらに1日早く,5月16日のうちに最速レビューを投げていただいたコアリスナーがいらっしゃいました.mozhi gengo さんです.研究社からの公式な情報公開が5月15日の正午でしたので,とんでもないスピードで反応いただいたことになります.mozhi gengo さんに感謝! 「#210. 待望の書籍現る!英語語源ハンドブック」をお読みください.

mozhi gengo さんは,強い言語愛をお持ちで,とりわけヒンディー語を始めとするインド事情に詳しく,日々熱心に note 記事を公開されています.今回は,ご自身も愛用されている『英語語源辞典』(研究社)に触れつつ,近刊書『英語語源ハンドブック』(同じく研究社)とともに「親子本だと言ってよい」と表現されています.これはまさに的を射た評価です.この関係を念頭に,「子」に相当する『英語語源ハンドブック』がどのような役割を果たすのかについて,mozhi gengo さんは次のように記しています.

少し読んでみると,専門家が英語語源辞典を開いて,丁寧にその語にまつわるストーリーを分かりやすくコンパクトに話してくれているような印象を受ける.

これは,共著者が本書を通じて読者の皆様にお届けしたかった体験そのものです.専門的な知見を背景としつつも,それをいかに分かりやすく,そして魅力的なストーリーとして語るか.この意図を汲み取っていただけたことを,大変嬉しく思います.「まさに語源好きにとっての決定版!」そして「これはもう手に取るのが待ちきれない」とまで評価してくださったことは,何よりの励みとなります.

記事の最後では「著者の先生たちの対談も近日あるようなので,ぜひ heldio をチェックしよう」と,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」での本書の取り上げにも期待を寄せてくださっています.さすが heldio/helwa のコアリスナーさん! ご期待に沿えるよう,様々な企画を検討していきたいと思います.

『英語語源辞典』は,英語の歴史や英単語の語源を深く探求する上での頼もしい相棒であり続けることは間違いありません.その一方で,『英語語源ハンドブック』は,いわば経験豊富な案内人が基本英単語の魅力を語り聞かせてくれるような存在になれればと考えています.「親子本両方とも手に取っていただければ幸いです.

来たる2025年6月18日(水),唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力)『英語語源ハンドブック』(研究社)が発売される予定です.5月21日以来の歴代記録として,Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位,「語学・辞事典・年鑑」部門にて第2位を獲得しています.こちらの Amazon ページ(あるいは以下のQRコード)より,ぜひ予約注文をお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-05-22 Thu

■ #5869. ari さんによる『英語語源ハンドブック』の「試し読み」の熱烈レビューに感謝 [notice][review][hee][helwa][helmate]

数日前より本ブログでも頻繁に触れている近著『英語語源ハンドブック』(研究社,6月18日発売予定)について,heldio/helwa のリスナーとしてもお馴染みの ari さんが,「試し読み」で公開されている部分を参照して,熱烈なユーモアあふれるレビュー記事をご自身の note にて公開くださっています.5月17日公開の「#285【英語史クイズ】英語語源ハンドブックを読・・・めない!!」です.

,

,

「土曜日といえば,英語史クイズ!!でも今日は特別編である」との書き出しから始まるこの記事は,まさに ari さんならではのエンターテイメント性に富んだもので,『英語語源ハンドブック』制作に関わった者として,楽しく,かつ深く感謝しながら拝読しました.

ari さんの記事は,「ハンドバッグ」と「ハンドブック」を間違えるという ari さんお得意の古典的なボケを挟みつつ,研究社公式ページで公開されている「ちらみせ」こと「試し読み」の部分を詳細に分析しつつ,本書への期待感を表明してくださっています.

特に「ちらみせ」に掲載されている p で始まる語彙項目,具体的には parent, park, part/party などの記述に注目し,その内容の濃さ,おもしろさを熱っぽく語ってくださっているのが印象的です.parent の項目における関連語の広がりに驚き,part/party の項では「語源・由来」と「歴史」という記述の分け方について,「編集会議では,『この由来と歴史はどう違うんですかね.』『えーと,雰囲気で分けたけど,よく考えると難しいですね』『ま,次回までに考えてくるということで』などの会話もきっとなされたに違いない」などという鋭い推測を交えて紹介されています.首がもげるほど頷きました.

さらに秀逸なのは,この「ちらみせ」情報だけを基にオリジナルの「英語史クイズ」を作成し,読者を引き込んでいる点です.さすが heldio/helwa を代表する英語史クイズ職人のお一方です.サービス精神も相変わらず旺盛です.

ari さんのレビューは,本書の単なる紹介にとどまらず,読者と一緒に「ちらみせ」を楽しみ,本書の魅力をともに発見して行こうというような,インタラクティブな魅力に満ちています.特に,語源の解説だけでなく,そこから広がる歴史や関連語のネットワークにまで目を向けています.これは,本書が目指した「見慣れた単語から,英語が四次元的に見えてくる」というキャッチコピーとも響き合うものです.

この場を借りて,ari さんに改めて感謝を申し上げます.このような熱意ある読者の皆様に本書が届き,英語の語彙の世界をさらに深く楽しんでいただけることを願ってやみません.

『英語語源ハンドブック』,27日後に皆様のお手元に届きます.どうぞご期待ください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-05-21 Wed

■ #5868. 『英語語源ハンドブック』 Amazon 新着ランキングの「英語」部門で第1位! [heldio][helwa][hee][kenkyusha][notice]

標題の通り,本日付けで近刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)が,Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位を獲得しました!

また,より広い「語学・辞事典・年鑑」部門では第6位となりました.

情報公開後5日ほどで,かつ発売1ヶ月前という早いタイミングで,このような快挙を達成できたのは,ひとえに昨晩の「予約爆撃アワー企画」にご賛同いただいた皆様のおかげです.本ブログ読者の方々,heldio/helwa リスナーの皆様,研究者や学生の仲間たちに感謝いたします.ありがとうございました.

昨晩の「予約爆撃アワー企画」については,昨日の hellog 記事「#5867. 今晩7時,『英語語源ハンドブック』共著者たちが全員集合して heldio 生配信 --- そして「予約爆撃アワー企画」」 ([2025-05-20-1]) をご覧ください.

発売までまだ時間がありますが,研究社の公式サイトの研究社近刊『英語語源ハンドブック』より,数ページ分を試し読みすることができますので,ぜひ中身をお確かめください.

今後も頻繁に『英語語源ハンドブック』について様々な情報発信をしていく予定ですので,ご期待ください.

まずは,イベント翌朝の喜びの速報でした.引き続き,予約注文のほど,よろしくお願いいたします.

来たる2025年6月18日(水),唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力)『英語語源ハンドブック』(研究社)が発売される予定です.5月21日付けで,Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位,「語学・辞事典・年鑑」部門にて第6位となりました.こちらの Amazon ページ(あるいは以下のQRコード)より,ぜひ予約注文をお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-05-20 Tue

■ #5867. 今晩7時,『英語語源ハンドブック』共著者たちが全員集合して heldio 生配信 --- そして「予約爆撃アワー企画」 [heldio][helwa][hee][kenkyusha][notice]

本日2025年5月20日(火) 19:00~20:00 Amazon にて,1人でも多くの方に『英語語源ハンドブック』(6月18日発売予定)を予約注文していただければと思います.こちらの Amazon ページ(あるいは以下のQRコード)より予約注文をお願いいたします.

先週の土曜日の記事「#5864. 6月18日(水)に本が出ます! 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著)『英語語源ハンドブック』(研究社)」 ([2025-05-17-1]) でお知らせしたとおり,来月6月18日に研究社より『英語語源ハンドブック』] (A Handbook of English Etymology = HEE) が出版されます.これを記念し,また hellog 読者の皆さんへ本書の魅力をお伝えするべく,様々な企画を準備中です.

その重要な告知の場として,本日5月20日(日)19:00より,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「緊急企画 共著者と語る『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー」を生配信します.ぜひライヴでご参加ください.

今晩の生配信の目玉は,なんといっても『英語語源ハンドブック』の共著者3名(唐澤一友氏,小塚良孝氏,堀田隆一)および校閲協力者2名(福田一貴氏,小河舜氏)が,情報公開後はじめて全員集合し,トークを繰り広げる点です.英語史研究者5名が総出で本書をご紹介します.そして,さらに重要な爆弾級のお知らせがあります.

そのお知らせとは,生配信開始時から60分限定で敢行する「予約爆撃アワー企画」についてです.一昨日,Amazon での『英語語源ハンドブック』の予約注文が始まりました.多くの方々から早速の反響をいただいており感謝いたします.しかしながら,もし予約注文をご検討されている方がいらっしゃいましたら,ぜひ今回の「本気の遊び実験」にお付き合いいただけないでしょうか.

生配信直後の19:00から60分ほどの間に,集中的に予約注文していただきたいのです.

Amazon の新刊ランキングは1時間ごと,カテゴリーごとに更新されます.そのため特定の時間帯に予約注文が集中すると,瞬間的にではありますがランキングが上昇する仕様となっています.この「予約爆撃アワー企画」でランキング上位を狙い,発売までの約1ヶ月ほどの広報活動に弾みをつけたいと思っています.目的は,『英語語源ハンドブック』を1人でも多くの方に手に取っていただき,英語語源の魅力,ひいては英語史の魅力に気づいていただくことです.

生配信をライヴでお聴きになれない方も,ぜひ19時台に Amazon からの予約注文にご協力いただけますと幸いです.生配信中の5名もドキドキしながら,皆さんとランキングの動向を見守りたいと思います.

ちなみに,お1人で複数部をご注文いただいたとしても,「新着ランキング」の集計上,ランキングへの直接的な押し上げ効果は特にないようですので,この点をご承知おきください.

X をはじめとする SNS 上では,引き続き,ハッシュタグ#英語語源ハンドブック での応援を,よろしくお願いいたします.

それでは,今晩7時に Voicy heldio でお会いしましょう.

[ リンク集 ]

- 19:00からの heldio 生配信:「緊急企画 共著者と語る『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー」

- Amazon の本書の予約注文ページ

- Amazon 新着ランキング 「本」>「語学・辞事典・年鑑」>「英語」の最新リリース

- Amazon 新着ランキング 「本」>「語学・辞事典・年鑑」の最新リリース

- Amazon 新着ランキング 「本」の最新リリース

(以下は参考)

- Amazon 売れ筋ランキング 「本」>「語学・辞事典・年鑑」>「英語」

- Amazon 売れ筋ランキング 「本」>「語学・辞事典・年鑑」

- Amazon 売れ筋ランキング 「本」

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-05-19 Mon

■ #5866. 堀田隆一の自己紹介 --- 2025年5月19日版 [notice][hel_education][helkatsu]

本ブログの書き手である堀田隆一の自己紹介(最新版)です.

1. 名前は堀田隆一(ほったりゅういち)です.英語史・歴史言語学の研究者です.慶應義塾大学文学部英米文学専攻で英語史の研究・教育を行なっています.学術上の業績一覧はこちらよりどうぞ.

2. 「hellog~英語史ブログ」を運営しています.2009年5月1日から開始してほぼ16年ほど毎日,英語史に関する記事を更新しています.私の英語史の研究・教育・啓蒙活動のホームとなっています.何はともあれ,まずはこちらのブログをご覧ください.

3. 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を音声プラットフォーム Voicy にて運営しています.毎朝6時に英語史に関する放送をお届けしています.2021年6月2日から始めて4年近くが経ちますが,私の英語史の教育・啓蒙活動のもう1つのホームです.こちらの音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio) をどうぞ.

4. Voicy でプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) を,毎週火・木・土の午後6時に配信しています(月額800円の有料配信;初月無料).

5. YouTube 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)を慶應義塾大学文学部の井上逸兵氏(英語学・言語学専攻)と運営しています.2022年2月26日から始めています.水曜日と日曜日の午後6時に新作動画を公開しています.

6. 個人としても YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」を2022年7月より始めています.主に heldio の過去回を配信していますが,たまにオリジナルなコンテンツも公開しています.

7. stand.fm にて「英語史つぶやきチャンネル」を運営しています.主に heldio の過去回を配信していますが,たまにオリジナルなコンテンツも公開しています.

8. 知識共有サービス「Mond」を通じて,言語学系の質問に回答しています.こちらからどうぞ.

9. 以上の配信の更新情報は,逐次 X アカウント @chariderryu よりお届けしています.よろしくどうぞ.

10. インスタグラムも @chariderryu として始めています.主に heldio の最新回と関連過去回の案内などをお届けしています.

11. 英語史や歴史言語学に関する本の著者です.代表的なものを挙げます.

- 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』(中央大学出版部,2011年)

- 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年)(Kindle版はこちら)

- 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年)

- 家入 葉子・堀田 隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2022年)

- 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力)『英語語源ハンドブック』(研究社,2025年6月18日発売予定)

12. 翻訳書を出しています.

- サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳)『スペリングの英語史』(早川書房,2017年)(Kindle版はこちら)

13. 雑誌の連載記事を書いてきました.2024年度は月刊誌『ふらんす』(白水社)にて「英語にはフランス語風味がたくさん」のシリーズを連載していました.

14. 市民講座の講師をしています.朝日カルチャーセンター新宿教室にて,毎月英語史に関する講座を開講しています.2025年度はシリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」を展開しています.

15. khelf (慶應英語史フォーラム)の主催者として,ゼミ学生とともに英語史の研究・教育・啓蒙活動を展開しています.2022年4月より『英語史新聞』も発行しています.第11号まで刊行されています.khelf の X アカウント @khelf_keio およびインスタグラムアカウント @khelf_keio もよろしくお願いします.

16. 所属する慶應義塾大学の公式 YouTube チャンネル「慶應義塾 Keio University」の研究者紹介動画シリーズにて,「英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」慶應義塾大学文学部・堀田隆一教授が公開されています(4分22秒ほどの動画).

ほかに新しい順で,以下もご参照いただければ.

・ 比較的最新の自己紹介:note の「堀田隆一のプロフィール」

・ 9ヶ月前のものですが声で自己紹介:heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」

・ 本ブログの元祖自己紹介(16年前のもの):「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2025-05-18 Sun

■ #5865. 撥音「ん」の理論的解説 [japanese][phoneme][phonology][phonetics][consonant][nasal]

先日の記事「#5863. 撥音「ん」の歴史」 ([2025-05-16-1]) で,「撥音」の歴史的な記述を確認した.今回は同じ『日本語学研究事典』より,日本語に関する理論・一般言語学の観点からの「撥音」の記述 (p. 103--04) を読んでみたい.

【解説】仮名文字の「ン」に該当する音であり,はねる音ともいう.撥音に該当する音声と出現環境については,精密標記と簡略標記の設定水準により諸説あるが,概略,[ɴ]が語末,母音・半母音及び摩擦音 [s][ʃ]の直前,[ŋ]が軟口蓋音[ŋ][ɡ][k]の直前,[ɳ]が硬口蓋音[ɳ]の直前,[n]が歯茎音[n][d][dz][dʒ][t][ts][tʃ][ɾ]の直前,[m]が両唇音[m][b][p]の直前に位置し,相補分布をなしているといえる.そしてこれらの音声は,意味的対立に関与せず,鼻音という点で共通しており,直後の子音による環境同化を受けない[ɴ]以外,全てが直後の子音の環境同化により調音点を異にしていると解釈できることから,同一の音素に該当する異音であるとみることができる.これらの音声は,直後に母音を伴い共にモーラを構成する場合,互いに対立する別音素(例えば,[ŋ[n][m]は各/ŋ//n//m/)に該当する.その音声が子音の直前という環境で対立を失うことから,撥音音素は,中和音素であるということができる.中和音素は,慣例として,代表的異音にあたる音声記号のアルファベット上の大文字形を大文字〔ママ〕の大きさで記すことになっていることから,撥音の場合は,環境同化の影響を受けない[ɴ]を代表として,/N/で標記するのが一般的である.なお,モーラと音節の視点みると〔ママ〕,撥音は,促音と同様に,単独で独立したモーラを形成しながらも,単独では音節を構成できない音節副音であることから,単独で音声を構成できる自立モーラ(自立拍)に対して,特殊モーラ(特殊拍)と呼ばれ,該当する撥音音素/N/は,特殊音素と呼ばれる.

撥音を「中和音素」として解釈する視点は一見すると難しいのだが,これは日本語母語話者として認識している「ん」のあり方を,音韻論的に言いなおしたものだと考えると,何とも不思議な気がする.無意識に理解していることを明示的に説明しようとすると,こんなにも理論武装が必要なのか,と思うからである.言語学がオモシロ難しいのは,この辺りにポイントがあるのだろう.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2025-05-17 Sat

■ #5864. 6月18日(水)に本が出ます! 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著)『英語語源ハンドブック』(研究社) [notice][hee][kdee][hel_education][helkatsu][voicy][heldio][kenkyusha]

ほぼ一ヵ月後の2025年6月18日(水),上掲の本が出ます.英語史研究者3名と,同じく英語史研究者である校閲協力者2名による,英語の語源本です.タイトルは『英語語源ハンドブック』で,英語名は A Handbook of English Etymology です.略して「HEE」.

この近刊書については,一昨日,研究社のHPの近刊コーナーにて公式に情報公開されました.研究社近刊『英語語源ハンドブック』よりご確認ください.部分的に「試し読み by YONDEMILL」も可能となっています.ぜひ覗いてみて,いな,精読してみてください.

JACETの基本語1000語を中心に取り上げ,英語教員にとっての虎の巻となることを念頭に執筆しています.英語史概要や用語解説などもついており,全体で450ページのハンドブックとなっています.英語の学習や教育に携わるすべての方にとっての必携書となればと期待しています.

以下,公式の紹介文より引用します.

見慣れた単語から,英語が四次元的に見えてくる!

約1000の基本語について、意味・語形・発音の変化や、単語間の隠れた絆などを徹底解説。基本語の多くは、長い歴史の中で元の姿から大きく変わっており、だからこそ、その歴史を紐解くことで各語の本質に一気に迫ることができる。見出しの1000語以外にも、同じ語根に基づく語や類義語など、関連語を豊富に収録。なじみの単語が意外な原義をもっていたり、これまで結びつけたこともなかったような単語と単語が実は有機的に結びついていたり──知識は広がり、深まり、つながっていく!

こんな方にオススメ!

■英語の語源を楽しみたい

■英語の授業のネタを探したい

■本格的に語源でボキャビルがしたい

■英語の不規則性の背景を知りたい

■英語史の基礎を学びたい

情報公開日だった一昨日の18:20より,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,この近刊を告知する生配信を行ないました.そのアーカイヴ版を昨日の heldio で配信しましたので,「#1447. 緊急生配信(のアーカイヴ) --- 6月18日に『英語語源ハンドブック』(研究社)が出ます」よりお聴きいただければ(本編30分ほど).

当面,本ブログでも,その他のメディアでも,向こう一ヶ月は『英語語源ハンドブック』の話題が多くなってくると思います.ぜひご注目ください.SNS などではハッシュタグ #英語語源ハンドブック にて応援していただけますと幸いです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-05-16 Fri

■ #5863. 撥音「ん」の歴史 [japanese][phoneme][phonology][phonetics][consonant][nasal][romaji][hiragana]

日本語の「ん」で表記される撥音は,日本語史でも後発の音である.『日本語学研究事典』の「撥音」の項目 (p. 355) より,音韻論および音声学の観点から「ん」の特殊性を覗いてみよう.

【解説】「はねる音」ともいう.中古に新たに発生した日本語音韻の一つ.促音とともに子音要素のみでモーラを校正するという,本来の日本語音韻にはなかった性質を付け加えた.モーラ表記には /N/ を用いる.ドキ(ドキ:[doki]:/doki/)に対するドンキ(ドンキ:[doŋki]:/doNki/)のように,モーラ /N/ があるかないかにより,語の意味の識別(弁別的特徴)がなされるところで成り立つ.音声面では,「漢文 [kambuN]」「漢字 [kan(d)zi]」「漢語 [kaŋŋo]」のように後続の子音の性質により異なる音となるが,それらは相補分布をなし同一音と解されて,モーラ /N/ が成り立つ.「撥ねる」とは,撥音から受ける感じによるとも,ンの字形(片仮名ニの変形ととる)に基づくとも言われる.撥音には,撥音便と漢字音の三内撥音尾のうちの [m][n]([ŋ] は母音ウに置き換えられた)とがある.漢文訓読資料を見ると,撥音の表記は様々であり,特に漢字音の撥音尾において顕著である.m 韻尾には,無表記「探タ」,ム表記「含カム」,ウ表記「林檎利宇古宇」などが,n 韻尾には,無表記「難ナ」,ニ表記「丹タニ」,イ表記「頬ホイ」,ウ表記「冠カウ」,特殊表記「鮮セレ」などが用いられている.『土佐日記』にも,「天気」を「てけ」,また「ていけ」と記している例がある.一般的には,m 韻尾はム,n 韻尾は無表記となることが多い.撥音 m と n との混同は一一世紀に入ると現れ,撥音のン表記も一一世紀後半には見られるようになる.

さらに,次の研究上の課題が触れられている.

【課題】漢文訓読資料に見るように,撥音の表記は特に漢字音において複雑微妙な姿を呈し,表記の背後にある,その実質に迫ることを困難なものとしている.撥音が日本語音として定着していく課程についても,十分に明らかになったとは言いがたく,一層の考究が必要である.

「ん」を侮ることなかれ.かなり奥深い問題である.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2025-05-15 Thu

■ #5862. 撥音「ん」や促音「っ」は母音的? [japanese][phonetics][phonology][phoneme][consonant][vowel][hiragana][romaji][syllable][mora][nasal]

先日の記事「#5860. 「ん」の発音の実現形」 ([2025-05-13-1]) に続き,日本語の撥音「ん」にまつわる話題.合わせて促音「っ」についても考える.

『日本語百科大事典』に「日本語音節の特性」と題する節がある (pp. 251--52) .そこで,撥音と促音に関する興味深い考察がある.いずれもローマ字表記では子音字表記されるので子音的と解されることの多い音だが,むしろ母音的なのではないかという洞察だ.252頁より引用する.

なお撥音や促音は一見,子音だけの音節として不自然のようにも思われるが,しかしそれらは,ある意味で母音の1種と見ることもできる.少なくとも語末の撥音・促音は,持続音(閉鎖や狭窄の持続)である点,m・n・ŋ や p・t・k の如き瞬間音(破裂あるいはそれに準ずるもの)と異なり,むしろ母音(開放の持続)に似ている.「三(サン)度・一(イッ)旦」など語中音の撥音・促音は,持続に破裂が伴うようだが,その破裂は撥音や促音の属性でなく,後続子音(ドの d やタの t)の属性と言える.

これに対し,英語の "bat" などの t は,閉鎖と破裂の両者を含むゆえ,日本人には「バット」の如く聞こえる.そういう意味で撥音や促音は,子音の n・t などと区別し,それぞれ N・T(あるいは Q)の如く表記するのが妥当である〔…〕.

これは音声学の問題でもあり,音韻論の問題でもある.英語を含めた多くの言語の事情と比べると,日本語の「特殊音素」は確かに特殊ではある.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2025-05-14 Wed

■ #5861. khelf 寺澤志帆さんが「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズを開始しています [khelf][kdee][helkatsu][spelling_pronunciation_gap][terasawashiho][etymological_spelling][spelling][orthography]

月曜日に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんと対談し,寺澤さんが最近始められた「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」という企画を紹介していただきました.今回の記事でも,その企画について改めてご案内します.

寺澤さんが始められたのは,私が日頃「世界一の英語語源辞典」として言及している推薦書・愛読書で,研究社より出版されている『英語語源辞典』 (kdee) を通読しながら,英語綴字史的に興味深い項目をコンテンツ化して紹介していくというシリーズです.寺澤さんご自身のHPで,ブログ記事のような形で発信されています.

これに似た企画,どこかで聞いたことがありますよね.そう,heldio/helwa のリスナー lacolaco さんが,に1年以上前から「英語語源辞典通読ノート」の企画を始めており,hel活 (helkatsu) 界隈では評判となっています.寺澤さんの企画は,その流れを汲んでの第2弾といえます.

lacolaco さんが総合的な観点からおもしろい語源の話題をピックアップされているのに対し,寺澤さんはご自身の専門である英語綴字史の観点に絞って興味深いトピックを拾い出しています.綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) は英語史の定番の話題です.その点で,寺澤さんの通読シリーズは英語史の中心的テーマに迫ろうとする試みとなります.

寺澤さんは5月1日からこの企画を開始しており,今後はご自身のペースで定期的に続けていくとのことです.私も過去にこの『英語語源辞典』を通読してみようと試みたことがあるのですが,最初のページで深掘りしすぎてしまい,これは無理だと早々に諦めました.あの分厚い辞典を最初から最後まで読み通すというのは,まさに無謀とも思える試みです.だからこそ,それを実際に始められている寺澤さんや lacolaco さんの熱意には脱帽します.

さて,具体的にどのような記事が公開されているのでしょうか.例えば,この間の金曜日には ab(h)ominable の項目が紹介されていました.この語は現代英語では abominable と綴られますが,かつては abhominable のような h が入った形も存在しました.『英語語源辞典』では,この h があるものとないものが別々の項目として立てられており,その歴史的な変遷が示されています.これはまさに寺澤さんが専門的に研究している語源的綴字 (etymological_spelling) の話題です.寺澤さんは,『英語語源辞典』の記述をベースにしつつ,必要に応じて OED なども参照しながら,深掘り解説を加えています.

『英語語源辞典』を通読し,それをウェブ上で公開するというユニークな取り組みは,lacolaco さんに続き寺澤さんも始められたことで,ちょっとしたブーム(?)になりつつありますね.一般的に辞書は引くものであって通読するものではないと考えられていると思いますので,出版元の研究社さんも驚かれているのではないでしょうか.

本ブログ読者の皆さんも,ぜひ寺澤さんによる新企画「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」を末永く応援していただけますと幸いです.この企画を開始したきっかけの話題を含めた,寺澤さんとの heldio 対談について,「#1443. 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 by khelf 寺澤志帆さん」よりお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-05-13 Tue

■ #5860. 「ん」の発音の実現形 [japanese][phoneme][phonology][phonetics][consonant][nasal][romaji][hiragana]

日本語で「ん」と表記される音の実現形が多様であることは,よく知られている.音環境次第で,音声学的には必ずしも似ていない様々な音が,「ん」の実現のために用いられているのだ.方言や話者による個人差もあるものの,一般には次のように言われている.『日本語百科大事典』の「撥音」の項目 (pp. 246--47) より.

撥音「ん」は現れる位置によって音価が異なり,鼻子音になる場合と鼻母音になる場合とがある(以下に示す表記はかなり簡略なものである).

i) 鼻音・閉鎖音・流音の前

[m] 「3枚」 [sammai]

「3杯」 [sambai]

[n] 「女」 [onna]

「温度」 [ondo]

「本来」 [honrai]

[ŋ] 「金魚」 [kiŋŋjo]

ii) サ行子音・母音・半母音の前

[i᷈] 「単位」 [tai᷈i]([᷈] は [i] より少し広く鼻音化した音)

「電車」 [de᷈ʃa]

[ɯ᷈] 「困惑」 [koɯ᷈wakɯ]

「論争」 [roɯ᷈soː]

iii) 言い切り

たとえば「パン」と単独で発音した場合には [paɴ] と表記される.[ɴ] は口蓋垂の鼻音であるが,これは積極的な鼻子音であるというよりは,口蓋帆が下がり,口が若干閉じられることによって生じる音である(なお撥音を音韻表記では /ɴ/ と表わすが,この /ɴ/ と音声表記の /ɴ/ とは意味が異なる).

「ん」問題は音韻論の観点からも日本語史の観点からもおもしろい.また,「ん」はローマ字で表記するとどうなるのかという話題にかこつけて,英語綴字のトピックに関連づけてみるのもおもしろい.関連して,以下の記事群を参照.

・ 「#3852. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (1)」 ([2019-11-13-1])

・ 「#3853. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (2)」 ([2019-11-14-1])

・ 「#3854. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (3)」 ([2019-11-15-1])

・ 「#3855. なぜ「新小岩」(しんこいわ)のローマ字表記は *Shingkoiwa とならず Shinkoiwa となるのですか?」 ([2019-11-16-1])

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2025-05-12 Mon

■ #5859. 「AI古英語家庭教師」の衝撃 --- ぷりっつさんの古英語独学シリーズを読んで [heldio][helwa][oe][ai][hel_education]

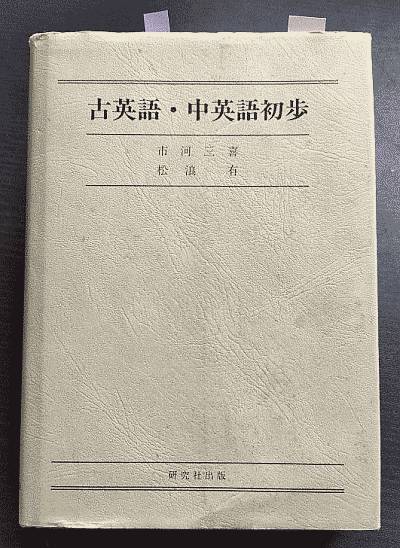

heldio/helwa のコアリスナーであるぷりっつさんが,1週間ほど前から note 上で公開されている「Gemini 君と古英語を読む」シリーズは,私にとって衝撃的でした.最新のAI技術(今回は Gemini)が,これまで人間の先生による手ほどきが不可欠と思われてきた古英語学習のあり方を根底から覆しつつある現実を,まざまざと見せつけられたからです.

記事を拝読し,まず驚かされたのは,AIの精度の高さです.画像として取り込まれた古英語のテキスト(『古英語・中英語初歩』第2版)に含まれる æ や þ といった特殊文字を,AIが難なくテキスト化し,それをもとに,ぷりっつさんが次々とAIに問いかけながら疑問を解消していく様子は,まさに圧巻でした.ぷりっつさんの「AIとなら読めるかも」という直感が的中しました.このようなことが,ここまで早い段階で現実のものとなるとは,正直なところ,思いも寄りませんでした.

ぷりっつさんの,新しい技術に対する開かれた姿勢にも感銘を受けました.未知の領域である古英語の世界に,AIを積極的に活用しながら飛び込んでいく探究心は,研究者の私にとっても大いに刺激となりました.AIとの対話を通じて名詞の格変化や動詞の活用といった古英語の厄介な文法事項の理解を深めていっている様子が,記事のあちらこちらから伝わってきました.特に複合語 ġedæġhwāmlīcan の構造をAIと共に解き明かしていく過程には,私も引き込まれました.

今回のぷりっつさんの note 記事は,英語史を専門とする私自身の立ち位置についても深く考えさせられました.これまで英語史や古英語の研究者は,その専門的な知識や経験を活かして,当該分野の奥深さや魅力を伝えてきたという自負がありました.しかし,AIがこれほどの精度で学習者の疑問に答え,理解を助けることができるのであれば,研究者の役割は今後どのようになっていくのでしょうか.

ぷりっつさんの古英語学習体験談を読むにつけ,AIはもはや単なるツールではなく,すでに学習者のペースに合わせて知識を提供できる優秀な家庭教師であるといっても過言ではありません.もちろん,歴史・文化的背景など,現在のAIの知識だけでは捉えきれない側面も存在するでしょう.しかし,基本的な文法事項の習得といった初歩的な段階に関する限り,AIがきわめて効果的な助っ人となり得ることが明らかになりました.

学習,教育,研究において,何らかの形でAIの力を借りずにいくという選択肢は,早晩なくなるでしょう.重要なのは,AIの潜在的な価値を最大限に引き出し,より深く効率的な学びを実現する方法を模索することだと考えます.

ぷりっつさんの「Gemini 君と古英語を読む」シリーズは,まさにその可能性を示唆するものであり,今後の英語史の学習・教育・研究のあり方を考える上で,非常に重要な気づきとなりました.私もまた,この技術革新の波に乗り遅れることなく,AIとの新たな協働の方法を探求していきたいと考えています.AIという新たな道具を手にした私たちが,これからどのような地平を切り開いていくのか,今から楽しみです.

(以下,後記:2025/05/29(Thu))

後日,同趣旨で heldio 配信回もお届けしました.ぷりっつさんにも出演していただいての対談回です.「「#1460. 『古英語・中英語初歩』をめぐる雑談対談 --- 皐月収録回@三田より」」よりお聴きください.

・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩』第2版 研究社,1986年.

2025-05-11 Sun

■ #5858. 言語において変わるものと変わらないもの --- 「いのほた言語学チャンネル」より [inohota][youtube][language_change][historical_linguistics][notice][christianity][oe][loan_word][borrowing]

同僚の井上逸兵さん(慶應義塾大学)と運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」は,原則として毎週水曜日と日曜日の午後6時に最新回が配信されています.多くの方にご覧いただいています.ありがとうございます.おかげさまで言語学系のチャンネルとして少しずつ知られるようになってきました(チャンネル登録者は目下1.42万人).

1週間前に配信された「#333. 変化したことより変化してないことの方がおもしろい!?新しい歴史言語学」が,思いのほかよく視聴されています.20分ほどの動画です.ぜひご視聴いただければ.

この回のテーマは,本ブログでも中心的に取り上げてきた言語変化 (language_change) です.言語は常に揺れ動き,時代とともにその姿を変えていきますが,その一方で,変化しない要素も存在します.今回の動画では,この言語変化のダイナミズムと,その陰に潜む不変性に焦点を当てました.

まず言語変化研究の現状を概観し,歴史言語学 (historical_linguistics) における伝統的な視点を紹介しています.一般的に,歴史言語学は,ある言語に注目し,その変遷の歴史を追う学問と捉えられています.しかし,言語の歴史を捉える上で重要なのは,変化した事象だけでなく,連綿と受け継がれてきた,つまり変わらなかった事象にも目を向けることであると論じました.

社会や文化が大きく変動する際に,言語もまた影響を受け,発音が変容したり,新しい語彙が生まれたり,既存の語の意味が変わったり,あるいは文法が変化したりします.しかし,その一方で,社会の変化にもかかわらず,従来の形式を保持し続ける言語項目も存在します.動画では,この「不変化」の重要性について,具体的な例を挙げながら議論を展開しました.

特に興味深い例として簡単に触れたのが,英語における God という単語です.古英語期,イングランドにキリスト教が浸透する過程で,多くのキリスト教関連用語がラテン語から導入されました.しかし,「神」という最も根源的な概念を表わす単語は,対応するラテン語の deus を借りるなどではなく,ゲルマン語起源の god が生き残りました.なぜ,他の多くの用語がラテン語によって置き換えられたにもかかわらず,この単語については現代に至るまでその形を保ち続けているのでしょうか.この問いを探ることは,単なる語源研究にとどまりません.言語共同体の文化や歴史に迫ろうとする試みでもあります.以下に関連する過去記事を挙げておきます.

・ 「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1])

・ 「#865. 借用語を受容しにくい語彙領域は何か」 ([2011-09-09-1])

・ 「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]),

・ 「#2663. 「オープン借用」と「むっつり借用」 (1)」 ([2016-08-11-1])

・ 「#3382. 神様を「大日」,マリアを「観音」,パライソを「極楽」と訳したアンジロー」 ([2018-07-31-1])

動画では,この他にも,言語(不)変化の背後にある力学について触れています.言語は,川の流れのように常に変化していきます.しかし,その川底には,時を超えて変わらない岩盤のような要素も存在しているのです.言語変化という現象を多角的に捉える視点を提供できたのであれば幸いです.

2025-05-10 Sat

■ #5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][she][personal_pronoun][link]

4月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の初回として「she --- 語源論争の絶えない代名詞」が,新宿教室にて開講されました.予告記事として「#5829. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」が4月26日より月一で始まります」 ([2025-04-12-1]) でお知らせした通りです.

この第1回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

この朝カル講座の春期クールの5月分と6月分についても日程が以下のように確定しています.関心のある方は,ぜひ公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みください.

・ 第2回:5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

・ 第3回:6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

2025-05-09 Fri

■ #5856. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2025年5月9日版 [notice][kdee][youtube][link][etymology][review][voicy][heldio][lexicography][asacul]

たまに振り返ってみるシリーズです.これまでの『英語語源辞典』推し活履歴は,以下の記事をご参照ください.

・ 「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1])

・ 「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1])

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

・ 「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1])

今回は2024年7月11日以降の推し活履歴を時系列に一覧します.2024年度の朝カル講座「語源辞典でたどる英語史」の関連が多いので,これについては特にこちらの記事群ご覧ください.ほかには kdee タグのついた記事群も参照.

・ 2024年07月26日 heldio で「#1153. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (8) --- khelf 藤原くんと king の項を精読する」が公開される.

・ 2024年07月27日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」が開講される.

・ 2024年08月24日 heldio で「#1182. 【緊急のご報告】研究社『英語語源辞典』新装版が重版決定!」が公開される.

・ 2024年08月24日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第5回「英語,ラテン語と出会う」が開講される.

・ 2024年09月28日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」が開講される.

・ 2024年09月08日 khelf 主催の「英語史ライヴ2024」の英語史クイズにて,研究社のご提供により『英語語源辞典』が景品とされる.

・ 2024年09月08日 khelf の『英語史新聞』第10号と号外にて,『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソードが紹介される.

・ 2024年09月20日 『はじめての英語史』と『英語語源辞典』が読売新聞朝刊のサンヤツ広告に掲載される.

・ 2024年09月23日 heldio で「#1212. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 --- 「英語史ライヴ2024」より」が公開される.

・ 2024年10月21日 heldio で「#1240. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 (2) --- KDEE の編集方針を理解しよう」が公開される.

・ 2024年10月26日 heldio で「#1236. mine を『英語語源辞典』で読み解く」が公開される.

・ 2024年10月26日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第7回「英語,フランス語に侵される」が開講される.

・ 2024年11月14日 heldio で「#1264. 『英語語源辞典』通読はキツい,無理!」が公開される.

・ 2024年11月16日 heldio で「#1266. chair と sit --- 『英語語源辞典』精読会 with lacolaco さんたち」が公開される.

・ 2024年11月30日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第8回「英語,オランダ語と交流する」が開講される.

・ 2024年12月21日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」が開講される.

・ 2024年12月26日 heldio で「#1306. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 (3) --- 印欧語比較言語学の学史をたどる」が公開される.

・ 2025年01月25日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」が開講される.

・ 2025年02月08日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第11回「英語史からみる現代の新語」が開講される.

・ 2025年03月15日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第12回「勘違いから生まれた英単語」が開講される.

・ 2025年04月25日 heldio で「#1426. 『英語語源辞典』をランダム読み --- khelf メンバーとの思いつき企画」が公開される.

・ 2025年04月27日 heldio/helwa リスナーの ari さんが『英語語源辞典』で一人遊びするアプリを開発し,note 上で公表する:「#264 【KQ1】Voicy の KDEE の単語遊びを ChatGPT で体験してみた!」.アプリの改訂版は2日後のこちら:「#266【KQ2】ゴラクエを update して遊ぶ!!」.

・ 2025年05月01日 khelf の寺澤志帆さんが,連載「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」を開始する.

・ 2025年05月04日 heldio/helwa リスナーの lacolaco さんによる note 上の「英語語源辞典通読ノート」が順調に継続しており,crash まで達している.

khelf メンバーやヘルメイトさんとも力を合わせ,ものすごい活動になってきました.皆さんも,どのような形であれ,ぜひ KDEE 推し活にご参加いただければ!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2025-05-08 Thu

■ #5855. ギリシア語由来の否定の接頭辞 a(n)- と英語の不定冠詞 a(n) の平行性 [senbonknock][sobokunagimon][heldio][article][greek][prefix][consonant][ogawashun][khelf][negative][oe]

5月28日に,khelf(慶應英語史フォーラム)の協賛のもと,heldio にて小河舜さん(上智大学;X アカウント @scunogawa)とともに「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」をライヴでお届けしました.その様子をアーカイヴとしてすでに YouTube 版で公開していることは,先日の記事「#5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました」 ([2025-05-04-1]) でお伝えした通りですが,数日遅れで heldio のアーカイヴとしても配信しました.音声だけで十分という方,ながら聴きしたいという方は,「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」よりご聴取ください.本編は65分ほどの長さです.

今回の千本ノックで取り上げた素朴な疑問は15件ありましたが,その5件目(本編の26分18秒辺りから)に注目します.質問の趣旨としては「不定冠詞 an/a の使い分け(an apple vs. a pen)の現象は,ギリシア語由来の否定の接頭辞 an-/a- の現象と同じですか?」というものでした.質問者からのこの高度な指摘にむしろ勉強になった旨,小河さんとライヴでも触れた通りです.

調べてみると,確かに両者において,an- が歴史的には本来の形態素ですが,後ろに母音(あるいは h)で始まる要素が後続する場合には,音便により当該形態素より n が脱落し,a- という異形態が用いられています.きれいに平行的といえます.

Webster の辞書の第3版に所収の A Dictionary of Prefixes, Suffixes, and Combining Forms によると,ギリシア語由来の否定の接頭辞 a-, an- について次のように記述があります.

2a- or an- prefix [L & Gk; L a-, an-, fr. Gk --- more at UN-]: not: without <achromatic> <asexual> --- used chiefly with words of Gk or L origin; a- before consonants other than h and sometimes even before h, an- before vowels and usu. before h <ahistorical> <anesthesia> <anhydrous>

このなかで示唆されている通り,このギリシア語由来の否定の接頭辞は,英語本来の否定の接頭辞 un- とも同根である.ついでに同辞典より un- の項目も覗いておこう.

1un- prefix [ME, fr. OE; akin to OHG un- un-, ON ō, ū-, Goth un-, L in-, Gk a-, an-, Skt a-, an- un-, OE ne not]

古英語の否定辞 ne もこれらと同根であるから,つまるところ not, never, no などとも通じることになる.

寄せていただいた素朴な疑問からの展開でした.たいへん勉強になりました!

2025-05-07 Wed

■ #5854. 「hellog-radio」全62回の YouTube 版シリーズ再配信が完結しました [hellog-radio][radio_broadcast][sobokunagimon][youtube][notice][link]

コロナ禍の始まった2020年の6月から翌2021年の2月にかけて不定期に,英語史の話題,とりわけ一級の「英語に関する素朴な疑問」を取り上げる音声配信シリーズ「hellog-radio」をお届けしていました.全62回のシリーズです.当時は大学のオンライン授業の補足資料というつもりで,こちらの音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio)の下部のリンク集のとおり,HPに音声ファイル (MP3) を置いておくだけの内輪向けシリーズでした.

その後,hellog-radio シリーズがきっかけとなり,Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を始めたという経緯があり,後から振り返ると hellog-radio はいわば heldio の前身という位置づけのような存在になりました.このまま hellog-radio を眠らせておくのはもったいないと思い,「#5806. heldio の前身「hellog-radio」で一軍級の素朴な疑問を取り上げています」 ([2025-03-20-1]) や「#5833. YouTube で「英語史をお茶の間に」 --- 3つの再生リストをご紹介」 ([2025-04-16-1]) でも触れたとおり,今年の3月6日より YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」で再配信を始めました.

1日1回を公開していき,昨日をもって全62回の再配信が完結しました.2ヶ月余,日々お付き合いいただいた方々に感謝を申し上げます.hellog-radio の YouTube版再配信の再生リストは「【再配信】 hellog-radio --- 英語史小ネタ」として公開していますので,折に触れて本シリーズを聴き直していただければと思います.以下,全62回のタイトル一覧とリンクも示しておきます.

1. なぜ大文字と小文字があるのですか?

2. 疑問詞は「5W1H」といいますが,なぜ how だけ h で始まるのでしょうか?

3. なぜ q の後には必ず u がくるのですか?

4. なぜ現在完了形は過去を表わす副詞と共起できないのですか?

5. なぜ put は put--put--put と無変化活用なのですか?

6. なぜ go の過去形は went になるのですか?

7. なぜ英語は左から右に書くのですか?

8. 現存する最古の英文は何か?

9. なぜ He is to blame. は He is to be blamed. とならないのですか?

10. なぜ hour の h は発音されないのですか?

11. なぜ careless の反対は *caremore ではなく careful なのですか?

12. なぜ「the 比較級,the 比較級」で「?すればするほど?」の意味になるのですか?

13. once や twice の -ce とは何ですか?

14. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?

15. なぜ women は「ウィミン」と発音するのですか?

16. なぜ英語では「兄」も「弟」も brother と同じ語になるのですか?

17. なぜ定冠詞 the は母音の前では the apple のように「ズィ」と発音するのですか?

18. なぜ数詞 one は「ワン」と発音するのですか?

19. なぜ数詞 two は「トゥー」と発音するのですか?

20. guest と host は,なんと同語源

21. なぜ often は「オフトゥン」と発音されることがあるのですか?

22. なぜ will の否定形は won't になるのですか?

23. なぜ w の文字は v が2つなのに "double-u" なのですか?

24. なぜ英語には s と微妙に異なる th のような発音しにくい音があるのですか?

25. なぜ th には「ス」の「ズ」の2つの発音があるのですか?

26. なぜ know の綴字には発音されない k があるのですか?

27. なぜ英語では l と r が区別されるのですか?

28. なぜ英語では v と b が区別されるのですか?

29. なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのですか?

30. なぜ仮定法では If I WERE a bird のように WERE を使うのですか?

31. なぜ child の複数形は children なのですか?

32. なぜ number の省略表記は no. となるのですか?

33. なぜ sheep の複数形は sheep なのですか?

34. 形容詞 able と接尾辞 -able は別語源だった!

35. なぜ船や国名は女性代名詞 she で受けられることがあるのですか?

36. なぜ last には「最後の」と「継続する」の意味があるのですか?

37. なぜ Are you a student? に対して *Yes, I'm. ではダメなのですか?

38. なぜ as にはあんなに多くの用法があるのですか?

39. なぜ minister は mini- なのに「大臣」なのですか?

40. なぜ input は *imput と綴らないのですか?

41. なぜ形容詞 friendly には副詞語尾のはずの -ly が付いているのですか?

42. <x> の不思議あれこれ

43. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか?

44. なぜ否定を表わす語には n- で始まるものが多いのですか?

45. なぜ father, mother, brother では -th- があるのに sister にはないのですか?

46. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか?

47. なぜ3単現なのに *He cans swim. とはならず He can swim. となるのですか?

48. なぜ語頭や語末に en をつけると動詞になるのですか?

49. タコの「足」は英語で何といいますか?

50. なぜ three と thirteen では r の位置が異なるのですか?

51. 英語の人名 Johnson, Jackson, Dickson などに現われる -son とは何ですか?

52. なぜ名詞の複数形も動詞の3単現も同じ s なのですか?

53. harassment の強勢はどこに置きますか?

54. なぜ have, has, had はこのような発音と綴字なのですか?

55. なぜアメリカでは英語が主たる言語として話されているのですか?

56. なぜ digital transformation を略すと DX となるのですか?

57. 世界に言語はいくつあるのですか?

58. なぜ say の過去形,3単現形は「セイド」「セイズ」ではなく「セッド」「セズ」と発音されるのですか?

59. なぜ英語は世界語となっているのですか?

60. many years ago などの過去の時間表現に用いられる ago とは何ですか?

61. なぜ island の綴字には s が入っているのですか?

62. なぜ foot の複数形は feet なのですか?

また,本再配信シリーズには YouTube 版のほか Spotify (Video) Podcast 版や stand.fm 版もありますので,お好きなプラットフォームでお聴きください.

hellog-radio の再配信シリーズはこれにて完結ですが,別途 hellog の再配信シリーズは日々継続中です.その再生リストは「【再配信】 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」となります.引き続きご聴取ください.

2025-05-06 Tue

■ #5853. wange (cheek) --- 古英語のもう1つの中性弱変化名詞 [oe][neuter][noun][inflection]

昨日紹介した古い英語の入門書として名高い『古英語・中英語初歩』(第2版)の p. 12 に「弱変化の中性名詞は ēage 'eye' と ēare 'ear' の2語だけである」と触れられており,ēage の屈折表が次のように挙げられている.

| ēage (n.) 'eye' | ||

| 単数 | 複数 | |

| 主・対格 | ēage (-e) | ēagan (-an) |

| 属格 | ēagan (-an) | ēagena (-ena) |

| 与格 | ēagan (-an) | ēagum (-um) |

確かに古英語の中性弱変化名詞は一般にはこの2語のみとされる.しかし,細かく見れば,もう1つ顔の部位「頬」を表わす名詞 wange もこのタイプである.ただし,wange については強変化名詞としての側面もある,というのが先の2語とは異なるところだ.Campbell (§618) に次のようにある.

The only invariably weak neuters are ēage eye, ēare ear; wange, cheek (also þunwange), can be weak, but has also strong forms partly masc., partly fem.: g.s. wonges, d.s. -wange, n.p. wangas, -wonge, -wonga, g.p. -wonga; so (þun)wenġe, a strong form, has weak inflexion, d.s. -wenġan.

古英語の中性弱変化名詞は,正確には「目」と「耳」と「片頬」の3語といったところか.

・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩』第2版 研究社,1986年.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

2025-05-05 Mon

■ #5852. 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年) [review][oe][me][hel_education][heldio][toc]

日本語で書かれた古英語・中英語の教本として伝説的に著名な本です.本ブログでもたびたび本書を参照・引用してきました.絶版となっていますので古書店や図書館でしか入手できません.初版は1955年ですが,上の写真は第2版の1986年のものです.

1955年の「はしがき」 (vi) で,市河先生は次のように書かれています.

わたくしは日本人としてはどこまでも現代英語の研究に重きを置くべきであり,古代及び中世英語の研究は労多くして効少ないものであると信ずる者であるが,しかし学問的立場においては古い時代の英語の正確な基礎的研究は必要なものであるから,出來るだけ一般の英語研究者にも参考になるように書いたつもりである.

本当に関心のある人だけ手に取って欲しい,というようなメッセージと読めます.なお,大先生の「労多くして効少ない」とのお言葉については,僭越ながら「効少ない」ことはないと,私は考えています(「労多くして」は同意)!

古い英語の入門書としていまだに読み継がれている本と思われるので,以下に目次を記しておきます (vii--viii) .

はしがき

はしがき(第2版)

古英語初歩

I. 綴りと発音

II. 語形

II. 統語法

IV. 古英詩について

TEXTS

I. From the Gospels of St. Matthew

II. Early Britain

III. The Coming of the English

IV. Alfred's War with the Danes

V. Orpheus and Eurydice

VI. Pope Gregory

VII. Apollonius of tyre

VIII. Beowulf

XI. The Riddles

X. Deor

中英語初歩

I. 中英語の方言

II. 中英語の音韻

II. 語形変化

TEXTS

I. Peterborough Chronicle

II. The Ormulum

III. Ancrene Wisse

IV. The Owl and the Nightingale

V. Havelok the Dane

VI. Richard Rolle of Hampole

VII. The Bruce

VIII. The Pearl

XI. Piers the Plowman

X. Geoffrey Chaucer

SELECT BIBLIOGRAPHY

GLOSSARY TO THE TEXTS

(1) OE

(2) OE

ちなみに,なぜこのタイミングで本書を紹介することになったのか? これについては1週間前の heldio 配信回「#1429. 古英語・中英語を学びたくなりますよね? --- 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」をお聴きいただければ.

・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩』第2版 研究社,1986年.

2025-05-04 Sun

■ #5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][youtube][hel_education][khelf][notice][ogawashun]

先日,5月28日(水)の午後1時30分過ぎより,khelf(慶應英語史フォーラム)の協賛のもと,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「千本ノックGW回 with 小河舜さん」の生配信をお届けしました.平日昼間の65分にわたるライヴでしたが,ご聴取くださった皆さん,ありがとうございました.

その生配信の様子は音声のみならず動画としても収録していたので,このたび YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」より公開しました.上記スクリーン,あるいは「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」よりご覧ください.(音声のみで十分という方は,後日 Voicy heldio のアーカイヴとしても配信する予定ですので,しばらくお待ちください.)

今回の千本ノックは,前回の「#5843. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」のアーカイヴを YouTube で配信しています」 ([2025-04-26-1]) とは異なり,私1人ではなく,小河舜さん(上智大学)にも久しぶりにご登場いただき,2人体制で千本ノックを受けるという形式をとりました.前回は孤独に大量の質問の矢面に立ちましたが,今回は強力な助っ人を得て,心強く千本ノックに臨むことができました.小河さん,ありがとうございました! 小河さんは,最近hel活のために X アカウント @scunogawa を開設されましたので,hellog 読者の皆さんは,ぜひフォローをお願い致します.

さて,今回の千本ノックの質問も,慶應義塾大学文学部英米文学専攻や通信教育課程で「英語史」を受講している学生の皆さんから事前に募ったものがほとんどです.鋭い質問や興味深い観点からの疑問が多く寄せられました.生配信では時間の制約もあり,取り上げられた質問は15件にとどまりますが,英語史の多様な側面が垣間見えたのではないでしょうか.

今回の15の疑問について,おおよその分秒とともに一覧します.

(1) 08:09 --- 肯定の平叙文で some + 名詞を含む文を疑問文や否定文にするとき,なぜ some が any にひっくり返るのか?

(2) 12:48 --- freedom と liberty は重なる部分が多いが,ニュアンスの違いもある.このように基本的に同義でも特定の解釈で慎重さが求められる語が生まれた理由は?

(3) 17:40 --- なぜ(文法書もなかったような)古い時代の英語で屈折に富んだ文法が使えたのか?

(4) 21:55 --- 数が 0 の場合,それを受ける可算名詞がなぜ複数形になるのか? (実際には単数形もあり得ます)

(5) 26:18 --- 不定冠詞 an/a の使い分け(an apple vs. a pen)の現象は,ギリシア語由来の接頭辞 an/a の現象と同じですか?

(6) 28:05 --- なぜ Monday など曜日の最初の文字は大文字なのか? なぜ固有名詞扱いなのか?

(7) 32:19 --- なぜ be 動詞は現在形では am, are, is の3種類なのに,過去形では was, were の2種類になるのか?

(8) 36:35 --- 英語が世界言語として広まったのは,他言語と似ていて習得しやすいからか?

(9) 39:39 --- なぜ英語では親指は finger ではなく thumb というのか?

(10) 43:19 --- なぜ関係代名詞で「前置詞 + that」の形はないのか? なぜ that は非制限用法で使えないのか?

(11) 46:47 --- 日本人の名字の長音(例:「大下」)のローマ字表記は,Ohshita, Ōshita, Oshita のどれが適切か?

(12) 50:02 --- なぜ昔の文章ほど難解に感じられるのか?

(13) 53:28 --- knight や knife の語頭の k は発音しないが,昔は発音されていたのか?

(14) 55:30 --- コンマ (,) の歴史的変遷は? 感嘆符 (!) や疑問符 (?) はどのようにして生まれたのか? なぜ文末にピリオド (.) を打つのか?

(15) 58:28 --- 倒置は強調したい要素を文頭に出す場合に起こるが,仮定法(例:Were it not for ...)では何を強調しているのか?

まだまだ未回答の疑問はたくさん残っていますので,別の機会に取り上げていきたいと考えています.過去の千本ノック企画については,本ブログの senbonknock 記事群よりアクセスしてみてください.引き続き,英語史の学びを楽しんでいきましょう!

(以下,後記:2025/05/08(Thu))

今回の千本ノック生配信は heldio でも「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」として配信しています.

2025-05-03 Sat

■ #5850. 英語語彙史概論の講義内容を NotebookLM でポッドキャスト対談に仕立て上げました [ai][notebooklm][hel_education][vocabulary][lexicology][borrowing][loan_word][word_formation][derivation][compound][shortening][notice][youtube]

昨日の記事「#5849. Helvillian 5月号について語るAI音声対談」 ([2025-05-02-1]) で,Google NotebookLM の最新の音声対談化サービスを紹介した.あまりに革新的で便利,かつ応用可能性も広そうなので,いろいろといじって遊んでいるところである.

以前,英語語彙史概論の講義を行なったときの講義資料を Google NotebookLM に投げ込み,雑なプロンプトで音声対談生成を依頼した.待つこと数分.出力された音声ファイルを確認すると,改めて驚いたが,ほぼこのまま外に出せる出来映えだ.6分42秒ほどの対談に,90分講義のエッセンスが詰まっていた.

この驚きの対談とそれを紹介する音声配信を,本日 stand.fm の「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」より「英語語彙史概論 by NotebookLM」として公開した.さらにそこから YouTube 化(静止画像付き)でも配信したが,それが上掲の動画である(感激のコメント等を含めて11分29秒).

詳細な情報を対談という形式に落とし込める生成AIの技術は,情報の収集や理解にとどまらず一般の学びにも大きく貢献する可能性がある.日々英語史の音声配信をしている者として,脅威でもあるが大きな希望でもある.活用法と注意点を本格的に探っていきたい.

2025-05-02 Fri

■ #5849. Helvillian 5月号について語るAI音声対談 [ai][heldio][helvillian][helwa][helkatsu][helmate][notice][notebooklm]

昨日の記事「#5848. ウェブ月刊誌 Helvillian の5月号が公開されました」 ([2025-05-01-1]) ですでに紹介しましたが,Helvillian の最新号を今朝の Voicy heldio のほうでもご案内しました.「#1433. Helvillian 5月号が公開! --- NotebookLM で生成した対談入り」です.

この heldio でのご案内は,昨日の hellog 記事の単なる口頭版ではありません.最新AIサービスを利用してスパイス加えています.ここ数日,生成AI界隈では話題となっているのですが,Google NotebookLM より,Podcast 風の対談音声を日本語で手軽に出力できるサービスが公開されました.そこで,機能確認の意味も込めて Helvillian 5月号の宣伝用の対談を生成させてみた,という次第です.heldio 配信の第1, 3, 4チャプターは私の語りですが,第2チャプターに AI で生成された対談音声を掲載しています(6分37秒).ぜひお聴きください.

昨今のAI技術の発展には目覚ましいものがありますが,今回もおおいに驚きました.内容の的確さや語りの自然さには舌を巻きます.100点満点とはいわずとも,95点くらいには達しているのではないでしょうか.男性と女性の2人の会話も調子よいほどに流ちょうです.Helvillian 最新号の主要なコンテンツを幅広く魅力的に紹介してくれているばかりか,helwa のコミュニティ活動の意義についても突っ込んだ会話を展開しています.特に「専門知識がこういうコミュニティ活動という触媒を通してより豊かになって,より身近なものになっている」との指摘は,まさに helwa や Helvillian が目指しているところを言い当てています.

正直なところ,AI がこれほどまで上手に具体的な情報を抽出し,自然な対話の中に組み込んで音声配信1回分を生成してしまうとは,まったく予想していませんでした.期せずして Helvillian 最新号の優れたガイドとなったことに,(脅威を感じつつも)満足しました.hel活もついに AI 時代に突入したようです.

2025-05-01 Thu

■ #5848. ウェブ月刊誌 Helvillian の5月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

4月28日(月)に,有志ヘルメイトによる『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年5月号(第7号)がウェブ公開されました.ヘルメイトによるhel活 (helkatsu) の勢いが止まりません.

今号の「表紙のことば」は,制作・編集にもご尽力いただいている Galois さんによるメッセージです.高崎(および伊香保温泉)オフ会に参加し,初の群馬県上陸の興奮が綴られています.

今号の特集テーマは,まさにその「高崎オフ会」です.3月29日,30日の両日の泊まりがけオフ会でしたが,大いに盛り上がりました.私もそのルポを寄稿させていただきましたが,参加された多くの方々も独自の視点からルポをお書きです.ぷりっつさん,川上さん,lacolaco さん,金田拓さん,みーさん,Galois さん,Lilimi さん,まさにゃんなどの,個性的なメンバーによる記事をお楽しみください.

レギュラーの連載記事も健在です.健在どころか,それぞれが成長し進化しているといってよいでしょう.川上さんが新連載をラインナップに加えられたほか,lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」も順調です.みーさん,umisio さんの記事も堅調.ari さんは,最近エンジンを吹かしてきている様子です.Grace さんの落ち着いた連載も継続しています.こじこじ先生による英語史系 YouTube 動画も着実に本数が増えてきています.mozhi gengo さんの安定した継続力には,hellog 筆者も驚きを隠せません.ぷりっつさん,しーさん,そして金田拓さんの note 記事も要注目です.

Grace さんによる「helwaのあゆみ/活動報告(2025年5月)」は,後に振り返ったときにhel活の貴重な記録資料となること間違いなしです.最後は「Helvillian 編集後記(2025年5月) 編集委員」の歓談で締められています.それにしても充実の雑誌です.編集委員の方々,寄稿された皆さん,hel活へのご理解とご協力に感謝致します.ありがとうございました.

この勢いのあるhel活に参加されたい方は(あるいは静かに見守りたい方も),ぜひ Voicy プレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」(毎週火木土の午後6時配信;月額800円,ただし初月無料)にお入りください.また,helwa の裏側では Discord による英語史コミュニティも開かれています.5月は東京でのオフ会/収録会も企画されつつあり,ヘルメイトどうしの懇親の機会も用意されていますので,ぜひ helwa へ!

hellog 読者の皆さんには,今回ご紹介した Helvillian 最新号をぜひ広めていただければ.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-19 11:07

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow