2026-02-02 Mon

■ #6125. heldio/helwa リスナー sorami さんによる『英語語源ハンドブック』のクイズ・シリーズが開始 --- 中高生のための英語史 [note][hee][helkatsu][hel_education][quiz][helwa]

1月28日,heldio/helwa リスナーの sorami さんが note 上で「授業で使える!中学生向け英語語源クイズ」と題するシリーズを開始されました.昨年6月に出版された『英語語源ハンドブック』(研究社)に基づいた英単語の語源に関するクイズです.「授業で使える!中学生向け英語語源クイズ#1~『英語語源ハンドブック』より~」をご覧ください.

訪れてみればお分かりになると思いますが,すばらしい教材です.まず,出題のラインナップが絶妙です.animal から○○○への展開,business のなかに隠れている別の単語を探させるという発想,さらには percent, centimeter, century に共通する cent という部品への注目など,中学生が日々接している英単語が,実は深い歴史的な根っこでつながっていることを発見させる構成になっています.

ほかに cultivate(耕す)と culture(文化)のつながりは,英語語源の定番の話題ではありますが,それを「土を耕す」から「人の心を耕す」への意味変化として提示することで,中学生の知的好奇心がおおいに刺激されることと思います.解答では日本語の「培う」の語源にも触れている点など,比較語源学的な視点も盛り込まれており,言語への感度を高める工夫が随所に凝らされています.

私は常々,英語史という分野は英語教育との相性が抜群であると感じています.文法規則の丸暗記に疲れ果てた学習者にとって,語源的な背景を知ることは,単なる暗記の負担を軽減するだけでなく,言語そのものに対する愛着を育むきっかけとなるからです.sorami さんのこの試みは,まさにその理念を具現化した「授業で使える小ネタ」の宝庫です.

全国の小中高のお英語教員の皆さんにも,ぜひこの記事を訪れていただければと思います.そして,記事の最後に「授業の小ネタやウォームアップなど自由に使っていただければ幸いです」とある通りですので,ぜひご活用ください.また,sorami さんのように,『英語語源ハンドブック』をもとに自らクイズを作成したり,あるいはハンドブックを片手に授業の導入を工夫したりといった,独自の試みを始めてみてはいかがでしょうか.「英単語って,実はこんなに繋がっているんだ!」という生徒の驚きは,教える側にとっても大きな喜びとなるはずです.

sorami さんの note シリーズの今後の展開を楽しみにするとともに,読者の皆さんもぜひこの「語源で学ぶ,語源で教える」の輪に加わっていただければ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2026-01-24 Sat

■ #6116. 1月31日(土),朝カル講座の冬期クール第1回「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」が開講されます [asacul][notice][intensifier][adverb][semantic_change][lexicology][onomasiology][kdee][hee][etymology][french][loan_word][borrowing][hel_education][helkatsu][conversion][synonym]

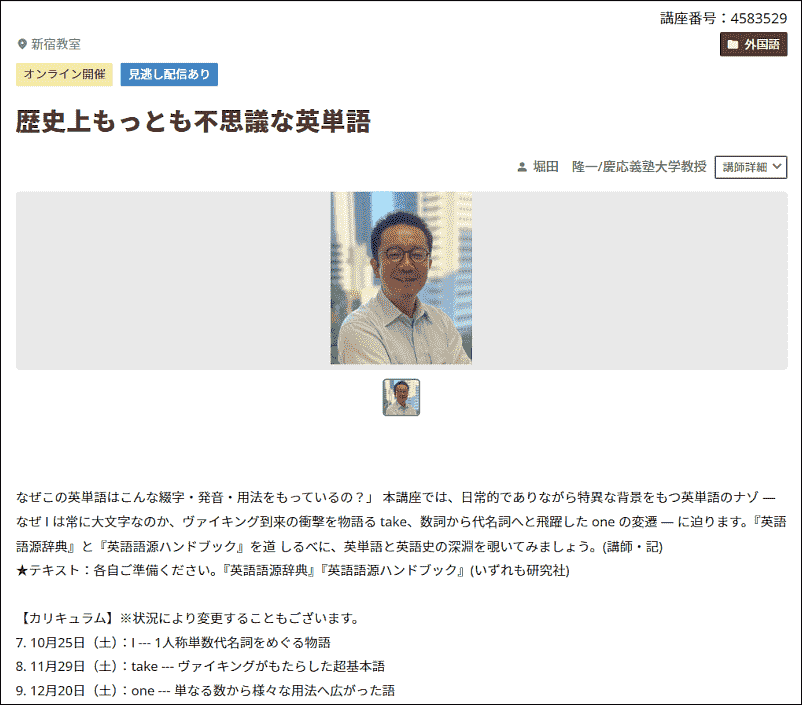

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.シリーズタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

1週間後,1月31日(土)の講座は冬期クールの初回となります.今回取り上げるのは,英語学習者にとって(そして多くの英語話者にとっても)最も馴染み深い副詞の1つでありながら,その来歴に驚くべき変遷を隠し持っている very です.

私たちは普段,何気なく「とても,非常に」という意味で very を使っています.機能語に近い役割を果たす,ごくありふれた単語です.しかし,英語史の観点からこの語を眺めると,そこには「強調」という人間心理につきまとう,激しい生存競争の歴史が見えてきます.以下,very をめぐって取り上げたい論点をいくつか挙げてみます.

・ 高頻度語の very は,実は英語本来語ではなく,フランス語からの借用語です.なぜこのような基礎的な単語が借用されるに至ったのでしょうか.

・ フランス語ではもともと「真実の」を意味する形容詞 (cf. Fr. vrai) であり,英語に入ってきた当初も形容詞として用いられていました.the very man 「まさにその男」などの用法にその痕跡が残っています.これがいかなるきっかけで強意の副詞となり,しかもここまで高頻度になったのでしょうか.

・ 強意語には「強意逓減の法則」という語彙論・意味論上の宿命があります.強調表現は使われすぎると手垢がつき,強調の度合いがすり減ってしまうのです.

・ 英語史を通じて,おびただしい強意語が現われては消えていきました.古英語や中英語で使われていた代表的な強意語を覗いてみます.

・ 多くの強意語が消えゆく(あるいは陳腐化する)なかで,なぜ very は生き残り,さらに現代英語においてこれほどの安定感を示しているのでしょうか.大きな謎です.

・ 一般的に「強調」とは何か,「強意語」とは言語においてどのような位置づけにあるのかについても考えてみたいと思います.

このように,very という一見単純な単語の背後に,形容詞から副詞への品詞転換,意味の漂白化,そして類義語との競合といった,英語語彙史上ののエッセンスが詰まっています.このエキサイティングな歴史を90分でお話しします.

講座への参加方法は,今期もオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.開講時間は 15:30--17:00 となっています.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,冬期クールのラインナップは以下の通りです.2026年の幕開けも,皆さんで英語史を楽しく学んでいきましょう!

- 第10回:1月31日(土) 15:30?17:00 「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」

- 第11回:2月28日(土) 15:30?17:00 「that --- 指示詞から多機能語への大出世」

- 第12回:3月28日(土) 15:30?17:00 「be --- 英語の「存在」を支える超不規則動詞」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2026-01-23 Fri

■ #6115. 『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)への書評をいただきました [review][bunkengaku][link][notice][voicy][heldio][youtube][history_of_linguistics][hel_education]

日本英文学会の編集する学術誌『英文学研究』の第103巻(2026年)に,拙著(家入葉子・堀田隆一共著)『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)の書評が『英文学研究』に掲載されました.評者は愛知教育大学の小塚良孝氏です.

4ページ分の丁寧な書評を賜りました.小塚氏には,本書の刊行直後にも関連する研究発表会で司会をしていただくなど,お世話になりました.この場を借りて,改めて感謝申し上げます.

書評では,本書が意図した「文献学と英語史研究の融合」という視点や,近年の研究動向の整理について,評価していただきました.特に,伝統的な英語史研究における「古英語・中英語・近代英語という時代区分」「形態論・音韻論等の分野区分」「共時性と通時性という視点の区分」といった境界線を,絶対視せずに柔軟に乗り越えることの必要性を本書が説いている点について,的確に言及していただきました.これから英語史を志す学生や若手研究者にとっても,またすでに第一線で活躍されている研究者にとっても,本書が提示する見取り図が有用であることを認めていただいた形です.『英文学研究』がお手元にある方は,ぜひ pp. 226--30 の書評をご一読いただければ幸いです.

さて,ここで改めて,本書『文献学と英語史研究』について紹介しておきたいと思います.本書は,2023年1月に開拓社の最新英語学・言語学シリーズの第21巻として出版されました.

本書の最大の目的は,1980年代以降の約40年間にわたる英語史研究の動向を整理し,今後の展望を示すことにあります.英語史研究は,コーパス言語学の発達や隣接分野との連携により,この数十年で大きく変貌を遂げました.かつての「文献学」 (philology) の伝統と,現代的な「言語学」 (linguistics) の手法がいかに融合し,新しい知見を生み出しているのか.その最前線を,音韻論,綴字,形態論,統語論といった主要な分野ごとに詳説しています.本書の構成は以下の通りです.

・ 第1章 英語史研究の潮流

・ 第2章 英語史研究の資料とデータ

・ 第3章 音韻論・綴字

・ 第4章 形態論

・ 第5章 統語論

・ 第6章 英語史研究における今後の展望にかえて

・ 参考文献

・ 索引

本書に関連しては,hellog でも過去に多くの記事を書いてきました.以下に関連記事へのリンクを掲載しますので,あわせてご参照ください.

・ 「#4985. 新著が出ます --- 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.」 ([2022-12-20-1])

・ 「#5023. 新著『文献学と英語史研究』で示されている英語綴字史研究の動向と展望」 ([2023-01-27-1])

・ 「#5024. 「通史としての英語史」とは? --- 新著『文献学と英語史研究』より」 ([2023-01-28-1])

・ 「#5158. 家入葉子・堀田隆一著『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)を改めて紹介します」 ([2023-06-11-1])

また,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」や,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」でも,関連する話題をいくつかお届けしています.共著者の家入葉子先生(京都大学)との対談回もあります.本書の舞台裏や,英語史研究への熱い思いが語られていますので,未聴の方はぜひチェックしてみてください.

・ Voicy heldio: 「#609. 家入葉子先生との対談:新著『文献学と英語史研究』(開拓社)を紹介します」

・ Voicy heldio: 「#611. 家入葉子先生との対談の第2弾:新著『文献学と英語史研究』より英語史コーパスについて語ります」

・ Voicy heldio: 「#582. 「境界を意識し,境界を越える」 --- 新著『文献学と英語史研究』が伝えたいこと」

・ YouTube: 「家入葉子・堀田隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)のご紹介 --- 言語学も同期する中心から周辺へ?」

今回の小塚氏による書評を機に,再び本書が英語史に関心を寄せる方々の目に留まり,新たな研究の種が蒔かれることを願っています.

・ 小塚 良孝 「書評:家入葉子・堀田隆一著 『文献学と英語史研究』 開拓社 2023年 xii + 251pp.」 『英文学研究』 第103巻,2026年.226--30頁.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2023年.

2026-01-22 Thu

■ #6114. 『英語語源ハンドブック』通読系コンテンツの広がり [notice][hee][review][link][hel_education][helkatsu][khelf]

昨年の6月に『英語語源ハンドブック』が研究社より刊行されてから,早いもので7ヶ月ほどが経ちます.おかげさまで多くの方に手に取っていただき,好意的な反響をいただいております.さて,本書は「ハンドブック」と銘打ってはいますが,辞書のように引くだけでなく,通読していただくことも想定した作りになっています.この「通読」に挑戦する読者が増えているようです.

さらにありがたいことに,この「通読」のプロセスや成果を,ブログや SNS などで発信してくださる方々がいらっしゃり,少しずつ増えてきています.ウェブ上に展開するこれらのコンテンツは,これから本書を手に取る方,あるいは現在通読中の方にとって,よい伴走者となると思います.今回は,それぞれのコンテンツ作成者の方々への感謝の気持ちも込めて,現在ウェブ上で確認できる関連コンテンツをいくつか紹介したいと思います.

まず,教育的な視点からの通読シリーズです.

・ 「研究社の英語語源ハンドブックの Word of the Day」 (ari さん blogspot)

・ 「小学生と学ぶ英語史」 (みーさん note)

ari さんの記事は英語教員向けの「大人のための」通読シリーズとなっており,現場の先生方にとっても有益な情報が満載です.一方,みーさんは「小学生のための」通読シリーズという,これまで誰も足を踏み入れたことのない領域に挑戦されています.英語史の裾野が広がっていることを実感し,感銘を受けています.

続いて,ゲルマン語比較言語学的な観点から本書を読み解くという,硬派かつユニークな試みを紹介します.

・ 「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」 (ykagata さん Hatena Blog)

・ 「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」に便乗して眺めるスウェーデン語」 (り~みんさん note)

ykagata さんはドイツ語の観点から,そしてそれに呼応する形で,り~みんさんはスウェーデン語の観点から英語語源を眺めるという新機軸を展開されています.英語,ドイツ語,スウェーデン語は同じゲルマン語派 (Germanic) の姉妹言語なので,これらを比較対照することは語源学習において非常に有効です.

プロフェッショナルな視点からの感想や書評も見逃せません.

・ 「#翻訳者英語語源ハンドブック1日1語感想」 (天野優未さん X)

・ 「【2025年のベスト本】『英語語源ハンドブック』について,思ったことを語り尽くす.」 (やるせな語学さん)

翻訳者である天野さんからは,常に日英語を対照している翻訳のプロとしての鋭いコメントをいただいています.また,やるせな語学さんには,大変丁寧な書評を執筆していただきました.著者が意図した細部まで読み込んでいただいていることに感謝いたします.

それから,身内ではありますが khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバーによる活動も紹介させてください.

・ 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 (khelf 寺澤志帆さん)

こちらは『英語語源辞典』が主テキストではありますが,『英語語源ハンドブック』への言及も頻繁になされています.綴字の歴史という観点から語源を深掘りする際に非常に参考になります.

最後に,版元である研究社による公式コンテンツです.

・ 「英語語源クイズ」 (研究社 note)

本書の編集者によるクイズ形式の記事です.英語史や語源の授業,あるいは英語学習のちょっとした余興などに,大いに活用できる内容となっています.

私としては『英語語源ハンドブック』を通読するというムーヴメントを作りたいと密かに(公に?)願っています.上記の方々はその先駆者たちです.語源の学習は,1語1語の背景にある歴史や文化を紐解く旅のようなものです.1人で黙々と進むのも楽しいものですが,こうしてウェブ上で自身の学びや発見を共有することで,その旅はより豊かなものになるはずです.

これらに続く通読挑戦者が現われ,少しでも多くの方が関連コンテンツを発信してくれるようになれば,英語史の楽しみもさらに広がっていくことと思います.皆さんも,ぜひこの「通読ムーヴメント」に参加してみませんか?

2026-01-12 Mon

■ #6104. やるせな語学さんによる『英語語源ハンドブック』の書評のご紹介 [hee][review][link][hel_education]

1月3日付けで,やるせな語学さんによる書評記事「【2025年のベスト本】『英語語源ハンドブック』について,思ったことを語り尽くす.」が公開されています.

昨年の6月に刊行された『英語語源ハンドブック』 (hee) について,年明け早々,身の引き締まるような書評をいただきました.評者の「やるせな語学」さんは.英語学習や語源に関する記事を精力的に発信されていますが,今回の書評は単なる紹介にとどまらず,本書の意義を英語教育・学習の広い文脈に位置づけて論じてくださっています.

書評では,まず昨今の「語源本」ブームに触れつつ,学術的裏付けに乏しい「語源の無免許運転」状態の教材が散見される現状を憂いています(ただし,そのなかで学習と研究の目的が異なる件についても触れながらフェアな議論がなされており,私も深く同意しました).その上で,専門家によって書かれた本書が,正しい知識へのアクセスを提供しつつ,「言語の体系」としての語源を学ぶ機会を与えていると評価していただきました.『ハンドブック』の著者たちが目指したのは,単なる暗記の道具としての語源ではなく,音変化や意味変化といった「言語変化」のダイナミズムを読者に感じてもらうことでしたので,この評は本当にありがたく思います

評者が特に注目してくださったのが,「基本1000語」という本書のコンセプトです.本書は JACET8000 に基づく基本語を徹底的に掘り下げるアプローチを採っています.「この1000語の威力がすごい」という趣旨の評者の指摘は,まさにその通りでして,著者陣も後から驚いたほどでした.基本語だからこそ,そこには英語史の根幹に関わる音変化,意味変化,借用などの歴史が凝縮されています.一見無味乾燥に見える基本語彙の背後に,4次元的な歴史の広がりを見出していただいたたことに感謝します.

また,書評の後半で述べられている「注意したいこと」にも共感を覚えました.語源はあくまで再建された理論的構築物に依存するものであり,語源不詳のケースも多々あるので,決して「神様」などではないということです.そして,古典語学習のハードルの高さと重要性.これらは,英語史を学ぶ者が常に心に留めておくべき事柄だと思いました.「語源を鞘に収める選択」という表現に,評者の並々ならぬ見識を感じました.

最後に,本書への要望として「全単語の索引(書籍版)」や「接辞のまとめ」を挙げられています.こちらは本書制作関係者の間で情報共有したいと思います.DL版の索引は昨年末に公開されましたが,やはり紙の書籍として完結していることの価値は大きいという指摘は確かにその通りだと思います.

ともあれ,『英語語源ハンドブック』が,このように熱量のある読者に届き,深く読み込まれていることは,この上ない喜びです.本書の親本ともいえる『英語語源辞典』 (kdee) と合わせて,ぜひこの「やるせな語学」さんの書評も熟読していただければと思います.

そして,評者も推している『英語語源ハンドブック』通読,皆さんもぜひ始めてみてください!

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2026-01-06 Tue

■ #6098. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第9回「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][one][numeral][article][link][hel_education][one]

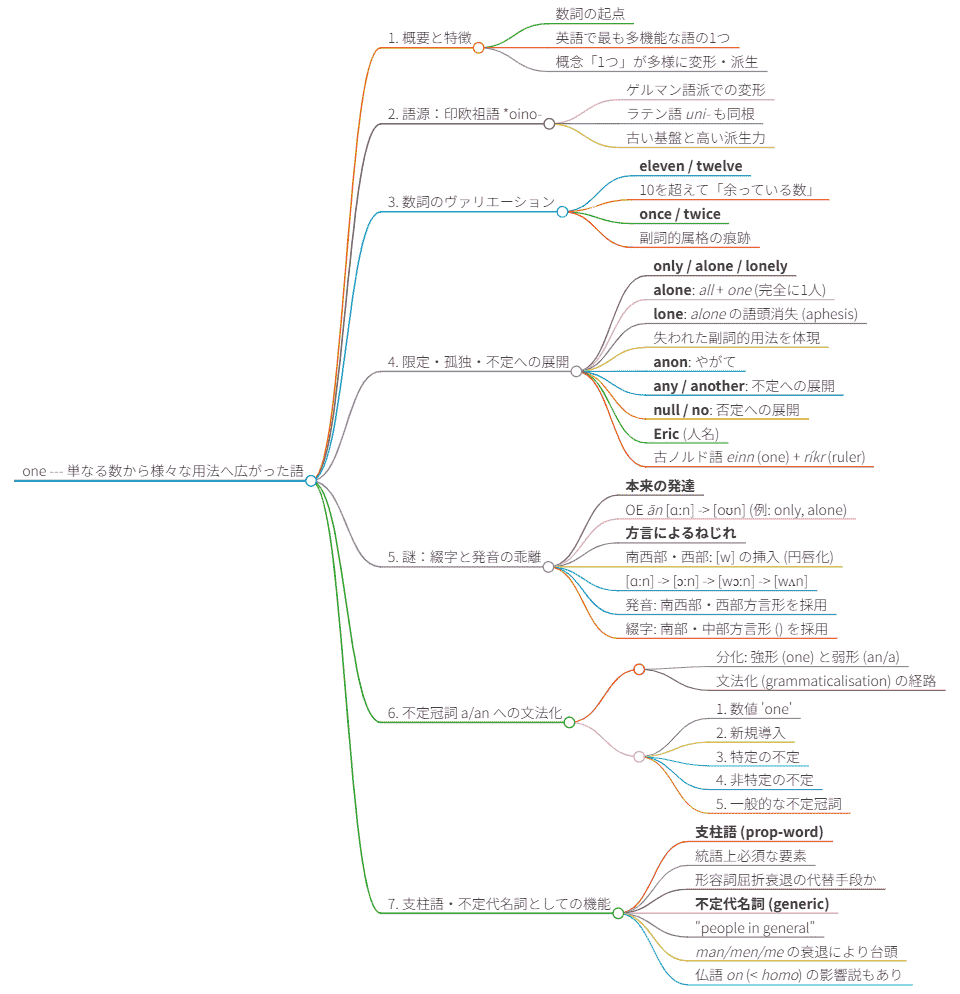

12月20日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第9回が,秋期クールの第3回として開講されました.テーマは「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」でした.

あまりに当たり前の単語ですが,英語史的には実に奥の深い語彙項目で,じっくり鑑賞するに値する対象です.いかにして基本的な数詞の役割から,文法化を経て不定冠詞となり,不定代名詞となり,支柱語となったのでしょうか.基本語だけに,そこから語形成を経て生じた関連語も多く,その1つひとつもやはり興味深い歴史をたどっています.実際,講義の90分では語りきれないほどでした.それほど one の世界は深くて広くて深いのです.

この朝カル講座第9回の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました.復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第8回についてもマインドマップを作成してるので,そちらもご参照ください.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

・ 「#6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-11-10-1])

・ 「#6076. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第8回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-12-15-1])

シリーズは次回より冬期クールに入ります.次回の第10回は新年1月31日(土)に「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」と題して開講されます.開講形式は引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2026-01-01 Thu

■ #6093. 2025年 hellog でよく読まれた記事ベスト50 [notice][ranking][hel_education][link]

明けましておめでとうございます.2026年の幕開けです.本年も「英語史をお茶の間に」をモットーに,皆様の知的好奇心を刺激する「hel活」 (helkatsu) を力強く推進していきます.

日々の更新を続けるこの「hellog~英語史ブログ」に加え,音声メディアの Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」,heldio のプレミアム版でディープなhel活コミュニティでもある「英語史の輪 (helwa)」,そして YouTube 「いのほた言語学チャンネル」もあわせてよろしくお願いいたします.

さて,新年の恒例行事として,昨年1年間に執筆・公開された hellog 記事のなかから,アクセスの多かった上位50件を振り返ります.過年度の振り返りについては,「#5728. 2024年 hellog でよく読まれた記事ベスト50」 ([2025-01-01-1]) ほか,過去の元日記事にリンクをまとめてあります.

以下が,2025年に公開された記事のランキング(1位から50位まで)です.

・ 「#5738. 516番目の through を見つけました」 ([2025-01-11-1]) (963回閲覧)

・ 「#5762. 品詞とは何か? --- 日本語の「品詞」を辞典・事典で調べる」 ([2025-02-04-1]) (800回閲覧)

・ 「#5745. アルファベットの文字頻度」 ([2025-01-18-1]) ([2025-01-18-1]) (558回閲覧)

・ 「#5831. 2025年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目」 ([2025-04-14-1]) (442回閲覧)

・ 「#5736. アイルランド語 (Irish) とアイルランド英語 (Irish English) はまったく異なる言語である」 ([2025-01-09-1]) (349回閲覧)

・ 「#5860. 「ん」の発音の実現形」 ([2025-05-13-1]) (250回閲覧)

・ 「#5832. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか? --- 語順の2つの原理から考える」 ([2025-04-15-1]) (234回閲覧)

・ 「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1]) (228回閲覧)

・ 「#5959. 2025年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2025-08-20-1]) (214回閲覧)

・ 「#5935. 現代英語の等位接続詞一覧」 ([2025-07-27-1]) (197回閲覧)

・ 「#5841. クリストファー・バーナード(著)『英語句動詞分類辞典』(研究社,2025年)」 ([2025-04-24-1]) (175回閲覧)

・ 「#5836. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900回 --- matter や count が「重要である」を意味する動詞であるのが妙な件」 ([2025-04-19-1]) (174回閲覧)

・ 「#5728. 2024年 hellog でよく読まれた記事ベスト50」 ([2025-01-01-1]) (173回閲覧)

・ 「#5748. egg の英語史」 ([2025-01-21-1]) (171回閲覧)

・ 「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025年度版)」 ([2025-04-13-1]) (154回閲覧)

・ 「#5778. connection か connexion か?」 ([2025-02-20-1]) (143回閲覧)

・ 「#5936. 現代英語の従位接続詞一覧」 ([2025-07-28-1]) (136回閲覧)

・ 「#5905. ローマ字表記,ヘボン式を基本に --- 70年ぶりの方針転換へ」 ([2025-06-27-1]) (135回閲覧)

・ 「#5863. 撥音「ん」の歴史」 ([2025-05-16-1]) (131回閲覧)

・ 「#6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達」 ([2025-11-28-1]) (129回閲覧)

・ 「#5865. 撥音「ん」の理論的解説」 ([2025-05-18-1]) (129回閲覧)

・ 「#5840. 「類音牽引」 --- クワノミ,*クワツマメ,クワツバメ,ツバメ」 ([2025-04-23-1]) (123回閲覧)

・ 「#5735. 19世紀,英語がフランス語に及ぼした影響」 ([2025-01-08-1]) (119回閲覧)

・ 「#5846. 言語地理学」 ([2025-04-29-1]) (118回閲覧)

・ 「#5768. 2024年度に提出された卒業論文と修士論文の題目」 ([2025-02-10-1]) (116回閲覧)

・ 「#5864. 6月18日(水)に本が出ます! 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著)『英語語源ハンドブック』(研究社)」 ([2025-05-17-1]) (116回閲覧)

・ 「#5852. 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」 ([2025-05-05-1]) (115回閲覧)

・ 「#5928. 多義語 but」 ([2025-07-20-1]) (112回閲覧)

・ 「#5879. 時制の一致を考える」 ([2025-06-01-1]) (110回閲覧)

・ 「#5819. 開かれたクラス,閉じたクラス,品詞」 ([2025-04-02-1]) (106回閲覧)

・ 「#5792. 「言語変化の要因とそのメカニズム」 --- 『言語の事典』の1節より」 ([2025-03-06-1]) (105回閲覧)

・ 「#5803. corpse, corse, corpus, corps の4重語」 ([2025-03-17-1]) (105回閲覧)

・ 「#5855. ギリシア語由来の否定の接頭辞 a(n)- と英語の不定冠詞 a(n) の平行性」 ([2025-05-08-1]) (103回閲覧)

・ 「#5786. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか? --- いのほた YouTube 版」 ([2025-02-28-1]) (101回閲覧)

・ 「#5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年)」 ([2025-03-29-1]) (96回閲覧)

・ 「#5920. 「財産」となった一日の記録 --- ひつまぶしのタレより濃かった名古屋オフ会」 ([2025-07-12-1]) (92回閲覧)

・ 「#5777. 形容詞から名詞への品詞転換」 ([2025-02-19-1]) (91回閲覧)

・ 「#6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響」 ([2025-12-01-1]) (91回閲覧)

・ 「#5754. divers vs diverse」 ([2025-01-27-1]) (90回閲覧)

・ 「#5859. 「AI古英語家庭教師」の衝撃 --- ぷりっつさんの古英語独学シリーズを読んで」 ([2025-05-12-1]) (89回閲覧)

・ 「#5923. could の <l> は発音されたか? --- 『英語語源ハンドブック』の記述をめぐって」 ([2025-07-15-1]) (89回閲覧)

・ 「#5996. khelf の疋田海夢さんが Growth and Structure 連載を始めています」 ([2025-09-26-1]) (89回閲覧)

・ 「#5868. 『英語語源ハンドブック』 Amazon 新着ランキングの「英語」部門で第1位!」 ([2025-05-21-1]) (88回閲覧)

・ 「#5823. helito --- カードゲーム ito を用いた英語史の遊び」 ([2025-04-06-1]) (87回閲覧)

・ 「#5954. 「子供」を意味する古英語 bearn,現代スコットランド方言の bairn について --- ykagata さんのブログ記事より」 ([2025-08-15-1]) (86回閲覧)

・ 「#5838. 方言はこう生まれる --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より」 ([2025-04-21-1]) (85回閲覧)

・ 「#5997. 「ゆる言語学ラジオ」で『英語語源ハンドブック』が紹介されました --- 人気シリーズ「ターゲット1900」回に再出演」 ([2025-09-27-1]) (85回閲覧)

・ 「#5785. フランス語に入った英単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第12弾(最終回)」 ([2025-02-27-1]) (85回閲覧)

・ 「#5747. egg の綴字の歴史」 ([2025-01-20-1]) (84回閲覧)

・ 「#5808. 英語の母音変化の傾向」 ([2025-03-22-1]) (84回閲覧)

ランキングを眺めてみますと,ある傾向が見て取れます.まず第1位の「through の 516 番目の異綴字」 ([2025-01-11-1]) は,単一の語をめぐる話題でありながら,英語史における「綴字の多様性」という現象が読者の皆さんの知的好奇心を強く惹きつけた結果といえそうです.

次に目立つのは,日本語の音声に関する記事です.「ん」の発音やその歴史に関する一連の記事が高順位に食い込んでいます.これは,英語史を相対化するために日本語を見つめ直す,という視点が読者の皆さんの間に定着してきたことを示すものかもしれません.

また,2025年は書籍出版が相次いだ年でもありました.唐澤一友・小塚良孝両氏との共著『英語語源ハンドブック』,井上逸兵氏との共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』に関係する話題が,よく読まれています.これらは heldio や YouTube 「いのほた言語学チャンネル」,さらには『ゆる言語学ラジオ』との連動企画も関連しており,メディアミックス展開が効果的だったのではないかと考えています.

学術的なトピックとしては,「品詞とは何か」や「語順」といった,基本的でありながらも歴史的に掘り下げると非常に深いテーマが,上位に含まれています.これも hellog らしいところです.「AI古英語家庭教師」のような最新技術と英語史学習を組み合わせた話題も,今の時代を反映しています.

本年も,これらの記事を入り口として,より多くの方が英語史の深淵な世界に足を踏み入れてくださることを願っています.まずは新年の学び始めとして,上記の一覧から気になる記事を読んでみてはいかがでしょうか.2026年も,hel活へのご注目とご協力のほど,よろしくお願い申し上げます.

2025-12-21 Sun

■ #6082. おかげさまで『はじめての英語史』が10刷となりました [notice][voicy][heldio][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][hel_education]

本日は1つご報告させていただきます.2016年に研究社より刊行された拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』が,このたび増刷され,第10刷となりました.刊行から10年近くが経過しようとしていますが,長く読み継がれていることに,著者として深く感謝申し上げます.本書は,英語学習者や大学生・大学院生はもちろん,言葉の歴史に関心を持つ一般の方々にも広く読んでいただきたいという思いで執筆したものです.英語という言語が抱える数々の「なぜ」 --- 綴字と発音の不規則な関係,文法の謎など --- を,歴史的な視点から解き明かす入門書として,これまで多くの大学の授業などでも採用していただきました.

今回の増刷を機に,改めて本書の「コンパニオン・サイト」についてご紹介したいと思います.実はこの本には,紙面の都合で載せきれなかった情報を補完するための特設ページが研究社公式サイト上に存在します.ここには本書の各章に関連するリンク集や正誤表などが置かれています.

ただし,このコンパニオン・サイトは,単なるリンク集にとどまりません.実は,刊行当時,本書と関連づけた連載「現代英語を英語史の視点から考える」を月に1度のペースで執筆し,同サイト上で公開していました(今もアーカイヴとして残っているので,お読みになれます).この連載記事は,私が当時かなりの熱量を込めて執筆したもので,書籍本体に勝るとも劣らない密度と情報量をもっていると思います.『はじめての英語史』が入門編であるとすれば,こちらの連載記事は,より深く英語史の森へと踏み込むための応用編ともいえます.

もともと『はじめての英語史』自体が,今お読みいただいているこの hellog の記事をベースに再構成された部分が多いのですが,紙幅の制約上,泣く泣くカットした話題や,より専門的な議論が,その連載記事(や hellog 記事群)に残されています.したがって,本書を読み進めながら,該当する箇所のコンパニオン・サイトを参照し,さらにそこからリンクされているブログ記事や,上記の連載記事へと飛ぶことで,立体的かつ重層的に英語史を学ぶことができます.この連載記事は現在でも無料で公開されていますので,まだご覧になったことがない方は,ぜひ一度訪れてみてください.

英語史の裾野を広げる出版活動としては,本書の第10刷のほかにも,今年の6月18日には英語史研究者仲間との共著になる『英語語源ハンドブック』(研究社)を,そして10月15日には同僚の井上逸兵さんとの共著になる『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)を上梓しました.後者は,YouTube 「いのほた言語学チャンネル」から生まれた書籍であり,電子書籍版もリリースされたばかりです.まさにメディアミックス! これらの新しい書籍と合わせて,10刷までたどり着いたロングセラー『はじめての英語史』も,ご愛顧いただければ幸いです.

昨朝の heldio でも,この第10刷のニュースとコンパニオン・サイトについてご案内しました.「#1665. 拙著『はじめての英語史』の10刷が出ています --- コンパニオンサイトもどうぞ」を,ぜひお聴きください.

英語史の面白さをより多くの方に伝え,知的好奇心を刺激する「英語史をお茶の間に」の活動を,ブログ,ラジオ,YouTube,書籍等を通じて,これからも続けていきたいと思います.今後ともご協力と応援のほど,どうぞよろしくお願いいたします.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2025-12-15 Mon

■ #6076. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第8回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][old_norse][loan_word][borrowing][link][hel_education]

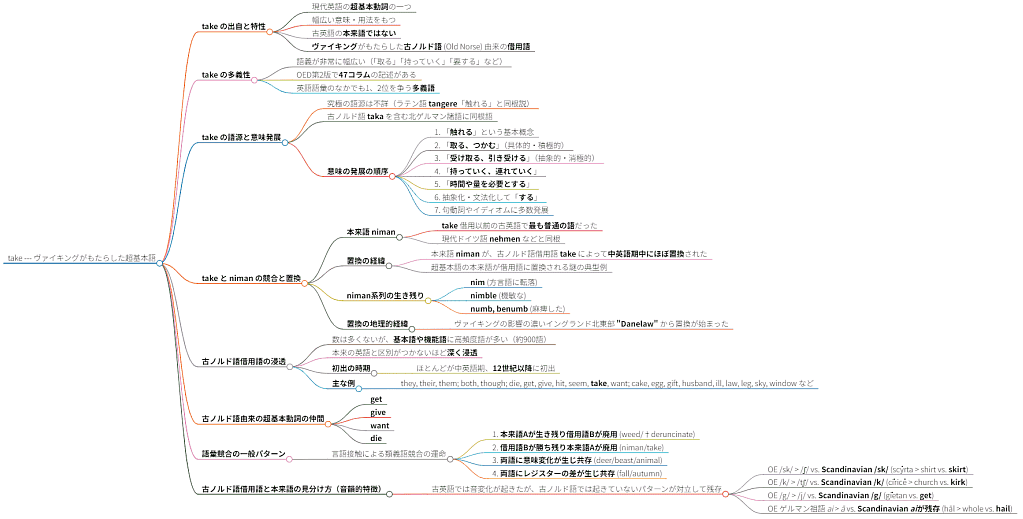

11月29日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第8回が,秋期クールの第2回として開講されました.テーマは「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」です.

英語学習の初期段階で出会う超基本語でありながら,あまりに多義で使いこなすのが難しい動詞 take.前回の朝カル講座では,この単語に注目し,その驚くべき歴史を紹介しました.英語本来語ではなく古ノルド語からの借用語であるという事実だけでも驚きですが,古英語で「取る」を意味した niman がいかにして置き換えられていったのか,またその化石的な生き残りの単語についてもたっぷり語りました.

この講座の前後に,take をめぐる様々な話題が hellog/heldio で取り上げられましたので,一覧しておきます.

・ hellog 「#6053. 11月29日(土),朝カル講座の秋期クール第2回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」が開講されます」 ([2025-11-22-1])

・ hellog 「#6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達」 ([2025-11-28-1])

・ hellog 「#6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響」 ([2025-12-01-1])

・ hellog 「#6065. Take an umbrella with you. の with you に見られる空間関係明示機能」 ([2025-12-04-1])

・ hellog 「#6066.take の多義性」 ([2025-12-05-1])

・ heldio 「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」 (2025/11/25)

・ heldio 「#1648. Take an umbrella with you. の wity you ってなぜ必要なんですか? --- 中学生からの素朴な疑問」 (2025/12/03)

・ heldio 「#1651. numb と nimble --- take に駆逐された niman の化石的生き残り」 (2025/12/06)

・ heldio 「#1652. 「Take an umbrella with you. の with you の謎」への反応をご紹介」 (2025/12/07)

・ heldio 「#1653. Take an umbrella with you. の with you のもう1つの役割」 (2025/12/08)

・ mond 「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」]]

さて,この朝カル講座第8回の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第7回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

・ 「#6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-11-10-1])

シリーズの次回,第9回は,12月20日(土)に「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」と題して開講されます.開講形式は引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-12-11 Thu

■ #6072. 12月20日(土),朝カル講座の秋期クール第3回「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」が開講されます [asacul][notice][one][numeral][indefinite_pronoun][kdee][hee][etymology][lexicology][spelling_pronunciation_gap][hel_education][helkatsu][prop_word][pronoun]

今年度,毎月1度の朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座「歴史上もっとも不思議な英単語」シリーズも,これまで順調に進んでいます.来週末の12月20日(土),年内では最後となる,秋期クールの第3回(今年度通算第9回)が開講される予定です.今回は,一見すると何の変哲もない one という単語に注目します.

ただの数詞にすぎない,といえばそうなのですが,実はただものではありません.

・ one の綴字と発音の乖離

・ 不定冠詞 a/an への発達

・ 語源的関連語 any, alone, atone, only, other, none, no

・ 複合語 someone, anyone no one

・ 1つなのに複数形 ones がある?

・ 「屈折形」の one's, oneself

・ 代名詞としての one

・ 支柱語としての one

・ one of . . . の語法

one が数詞から尋常ならざる発達を遂げ,問題がありすぎる語へと変質してきたらしいことが見て取れるのではないでしょうか.むしろ卑近で高頻度で当たり前の単語だからこそ,様々な用法を生み出してきたといえます.講座では,この小さくも大きな語彙項目に,英語史の観点から90分じっくり向き合います.

講座への参加方法は,前回同様にオンライン参加のみとなっています.リアルタイムでのご参加のほか,2週間の見逃し配信サービスもありますので,ご都合のよい方法でご受講ください.開講時間は 15:30--17:00 です.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

(以下,後記:2025/12/13(Sat)))

本講座の予告については heldio にて「「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-11-30 Sun

■ #6061. 一昨日の mond 回答へ多くの反響をいただいたので過去の人気回答5選をば [mond][twitter][sobokunagimon][helkatsu][hel_education]

一昨日,知識共有サービス mond に寄せられた,ある質問に回答しました.それがX投稿を経由してバズっています.今朝の時点で,X投稿が320万インプを示しており,驚いています.私のhel活X投稿の歴史では最多です.

以前,中学生に英語を教えたとき,こーゆう質問されました.「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」確かに,Take an umbrella. だけでも通じるので,with NP は別にいらないんじゃないかと思ってしまいます.

ちょうど take という単語について調べたり考えたりしていたところだったこともあり,この質問を何気なくピックアップして回答した次第ですが,このような反響をいただいたことに驚いています.

そもそも質問が良質でした.多くの英語学習者の共感を呼ぶ「英語に関する素朴な疑問」だったと思います.

私は本ブログや mond やその他の様々な媒体で日々「hel活」 (helkatsu) を展開していますが,とりわけ中高生が抱くような「英語に関する素朴な疑問」を重視しています.それに答えようとする営みは,英語史や英語学の最も実践的な形だと考えているからです.回答を試みたとしても,必ずしも解決する問題ばかりではなく,むしろさらに難解な問題を招いてしまうことも多々あるのですが,少なくともコトバについて考える貴重な機会となります.

これまでに mond で100問以上の「英語に関する素朴な疑問」に回答してきましたが,とりわけ多くの反響をいただいた過去回答を5つピックアップしてみます.日曜日の読み物としてどうぞ.

・ mond 「なぜ形容詞は代名詞 (she, it, mine…) を修飾できないんですか?」への回答

・ mond 「英語では単数形,複数形の区別がありますが,なぜ「1とそれ以外」なのでしょうか.」

・ mond 「that に接続詞としての用法が生じたのに対し,this にそれが生じなかったのはなぜでしょうか.」

・ mond 「どうして英語には冠詞がいるのでしょうか? なくても意味が通じるような気がします」

英語学習者の皆さんにおかれましては,ぜひ「英語に関する素朴な疑問」を大切にしていただければと思います.Take an umbrella with you. に関するおおもとの質問を提供してくれた中学生,それを mond に投稿された質問者の方,X上で感想コメントをいただいて拡散してくださった皆さん,ありがとうございます.そして,新たな「英語に関する素朴な疑問」の良問を mond にてお待ちしております!

2025-11-25 Tue

■ #6056. 英語史研究と英語教育の接点を求めて --- 長崎県上五島にて [notice][hee][hel_education][lexicology][cosmopolitan_vocabulary][elt][lexical_stratification][vocabulary]

先日,長崎県の五島列島に位置する新上五島町の小・中・高の英語教員を対象とした研修会にて,お話しする機会をいただきました.私自身は目下海外滞在中ということで,Zoom でつないでのリモート研修会となりましたが,画面越しの交流を通じて,主催の先生をはじめとする参加された先生方お一人お一人の英語教育への熱意が伝わってきて,大変実り多い時間となりました.

研修会のテーマは「『英語語源ハンドブック』で学ぶ英語語彙史と授業への応用」でした.私の研究分野である英語史,とりわけ語彙史の知見を,小・中・高の英語授業でいかに活かせるか,という問題について,『英語語源ハンドブック』の記述を参照しつつ,具体的な単語に注目してアイディアを出してみました.研修会後半のディスカッションでは,参加された先生方からも具体的な発展案などのアイディアやコメントもいただきました.結果として,英語史研究と英語教育が交差する貴重な機会となったと感じています.

研修会では,特に英語語彙の世界性 (cosmopolitan_vocabulary) に注目しました.英語は語彙でみるかぎり決して "pure" な言語ではなく,歴史的に他言語から語彙を大量に借用してきた "hybrid" な言語です.その最たる例が,ノルマン征服 (norman_conquest) 以降にフランス語から大量に入ってきた語彙です.たとえば,calf (生きた子牛)と veal (子牛の肉),deer (生きた鹿)と venison (鹿の肉)のように,動物とその肉を表わす語が,英語本来語系列とフランス借用語系列に分裂している例は,英語史における鉄板ネタです.

このような言語の歴史的背景を学校の英語の授業で伝えることには,大きな意義があります.1つには,英語が純粋で「偉い」言語だという思い込みから,教員も生徒も解放されることです.現代世界において英語は「絶対的王者」の地位にあるとはいえ,歴史を紐解いてみれば,紆余曲折を経てきた言語であり,語彙的には "hybrid" な言語でもあり,「偉い」という形容詞とは相容れない性格を多々もっている言語なのです.歴史を知ると,英語とて実はさほど身構えるほどの相手ではない,と肩の力が抜けていくはずです.

また,上記の「動物と肉の単語」の例1つをとってみても,歴史・文化の学びにつながることはもちろん,さらには国語科の話題としての「語彙の3層構造」,すなわち日本語の和語・漢語・外来語の区分の問題にもシームレスに接続していきます.英語史は,英語科という1科目にとどまらず,歴史科や国語科とも連携していくハブとなり得るのです.

今回の研修会は,英語史研究が小中高の教育現場と結びつき,互いに学び合い,高め合うことができる「接点」が存在することを確信する機会となりました.この知的な刺激を糧に,今後も英語史の知見を様々な形で社会へ還元していく活動(=hel活)を続けていきたいと思っています.改めまして,主催者の先生,参加された先生方に心より感謝申し上げます.

2025-11-22 Sat

■ #6053. 11月29日(土),朝カル講座の秋期クール第2回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」が開講されます [asacul][notice][verb][old_norse][kdee][hee][etymology][lexicology][synonym][hel_education][helkatsu][loan_word][borrowing][contact]

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座「歴史上もっとも不思議な英単語」シリーズを開講しています.その秋期クールの第2回(今年度通算第8回)が,1週間後の11月29日(土)に迫ってきました.今回取り上げるのは,現代英語のなかでも最も基本的な動詞の1つ take です.

take は,その幅広い意味や用法から,英語話者にとってきわめて日常的な語となっています.しかし,この単語は古英語から使われていた「本来語」 (native word) ではなく,実は,8世紀半ばから11世紀にかけてブリテン島を侵略・定住したヴァイキングたちがもたらした古ノルド語 (old_norse) 由来の「借用語」 (loan_word) なのです.

古ノルド語が英語史にもたらした影響は計り知れず,私自身,古ノルド語は英語言語接触史上もっとも重要な言語の1つと考えています(cf. 「#4820. 古ノルド語は英語史上もっとも重要な言語」 ([2022-07-08-1])).今回の講座では take を窓口として,古ノルド語が英語の語彙体系に与えた衝撃に迫ります.

以下,講座で掘り下げていきたいと思っている話題を,いくつかご紹介します.

・ 古ノルド語の語彙的影響の大きさ:古ノルド語からの借用語は,数こそラテン語やフランス語に及ばないものの,egg, leg, sky のように日常に欠かせない語ばかりです(cf. 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])).take はそのなかでもトップクラスの基本語といえます.

・ 借用語 take と本来語 niman の競合:古ノルド語由来の take が流入する以前,古英語では niman が「取る」を意味する最も普通の語として用いられていました.この2語の競合の後,結果的には take が勝利を収めました.なぜ借用語が本来語を駆逐し得たのでしょうか.

・ 古ノルド語由来の他の超基本動詞:take のほかにも,get,give,want といった,英語の骨格をなす少なからぬ動詞が古ノルド語にルーツをもちます.

・ タブー語 die の謎:日常語であると同時に,タブー的な側面をもつ die も古ノルド語由来の基本的な動詞です.古英語本来語の「死ぬ」を表す動詞 steorfan が,現代英語で starve (飢える)へと意味を狭めてしまった経緯は,言語接触と意味変化の好例となります.

・ she や they は本当に古ノルド語由来か?:古ノルド語の影響は,人称代名詞 she や they のような機能語にまで及んでいるといわれます.しかし,この2語についてはほかの語源説もあり,ミステリアスです.

・ 古ノルド語借用語と古英語本来語の見分け方:音韻的な違いがあるので,識別できる場合があります.

形態音韻論的には単音節にすぎないtake という小さな単語の背後には,ヴァイキングの歴史や言語接触のダイナミズムが潜んでいます.今回も英語史の醍醐味をたっぷりと味わいましょう.

講座への参加方法は,前回同様にオンライン参加のみとなっています.リアルタイムでのご参加のほか,2週間の見逃し配信サービスもありますので,ご都合のよい方法でご受講ください.開講時間は 15:30--17:00 です.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,次々回は12月20日(土)で,これも英語史的に実に奥深い単語 one を取り上げる予定です.

(以下,後記:2025/11/25(Tue)))

本講座の予告については heldio にて「「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-11-10 Mon

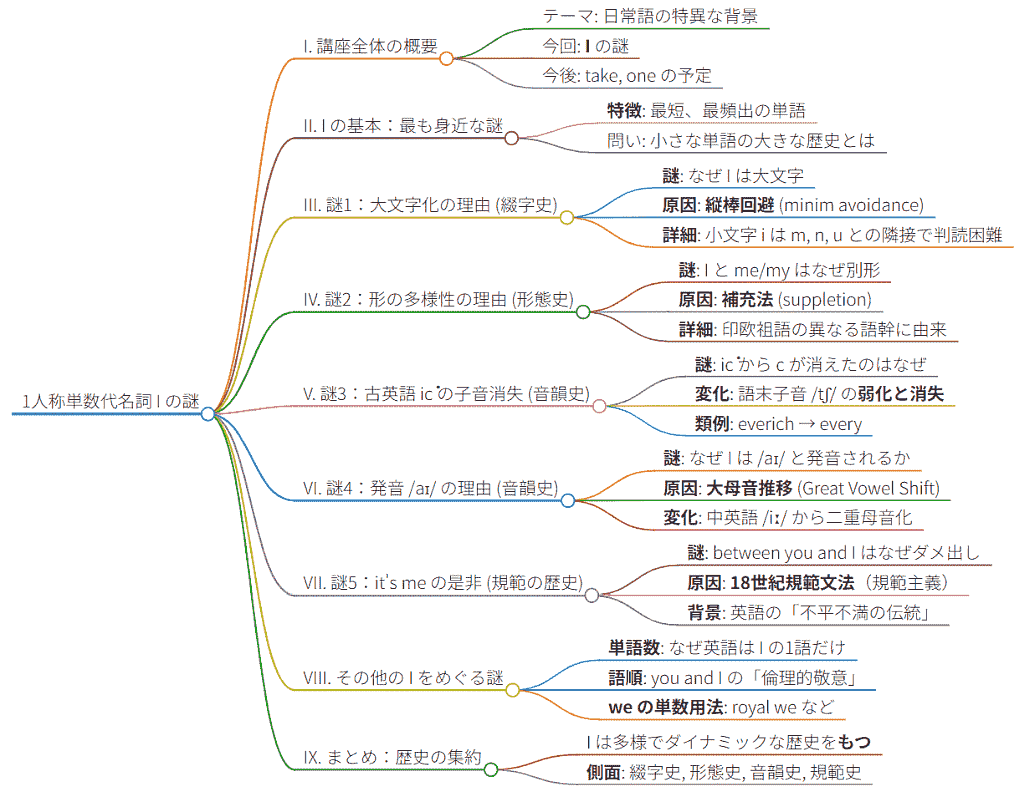

■ #6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][personal_pronoun][case][oe][indo-european][link][hel_education][sound_change][gvs]

10月25日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第7回が,秋期クールの第1回として開講されました.テーマは「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」です.誰もが知る超基本語でありながら,英語史の観点から見ると,この小さな単語 I は,その短い生涯に多くのドラマを凝縮させていることが分かります.

今回の講座より,開講時間は 15:30--17:00 へと変更となり,また開講方式はオンラインのみとなりました.新しい形でのスタートとなりましたが,多数の方にご参加いただき,感謝申し上げます.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」を配信し,また hellog にて「#6021. 10月25日(土),朝カル講座の秋期クール第1回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」が開講されます」 ([2025-10-21-1]) を投稿していました.

1人称単数代名詞 I の歴史は,まさに英語史上の音変化の縮図といえます.古英語,この単語は ic という形をとっていましたが,中英語期から近代英語期にかけて数々の音変化が起こり,現代の形に繋がっていきました.

この第7回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第6回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

シリーズの次回,第8回は,11月29日(土)に「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」と題して開講されます.秋期クールは引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-11-09 Sun

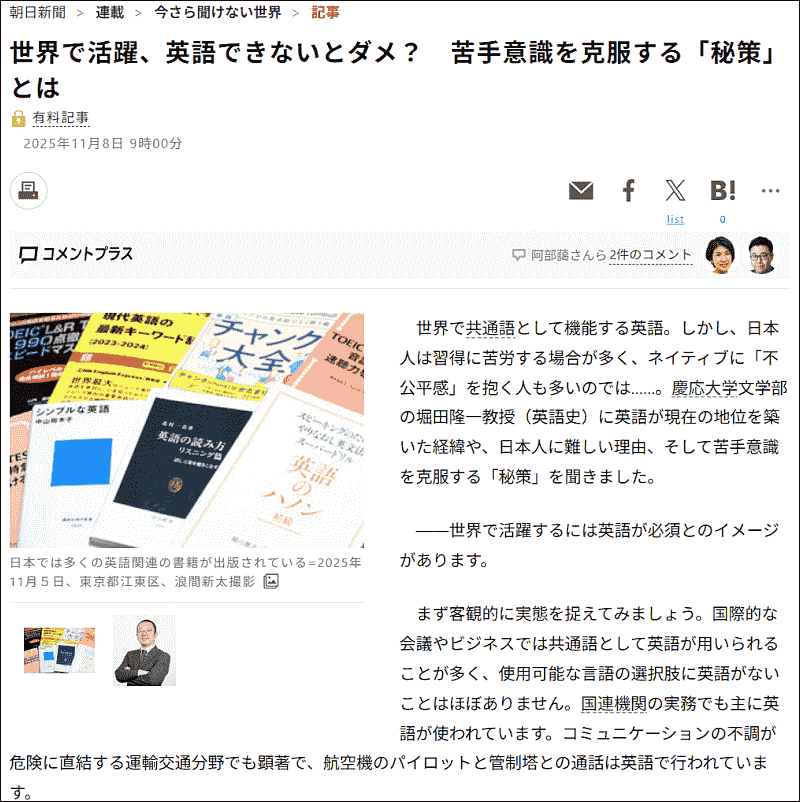

■ #6040. 今朝の朝日新聞朝刊に「英語帝国主義」をめぐるインタビュー記事が掲載されています [notice][sociolinguistics][helkatsu][linguistic_imperialism][world_englishes][elf][elt][hel_education][demography][voicy][heldio]

昨日11月8日(土),朝日新聞デジタル版にインタビュー記事「世界で活躍,英語できないとダメ? 苦手意識を克服する「秘策」とは」が公開されました.この記事は,同紙の連載企画「今さら聞けない世界」の一環として,各分野の専門家へのインタビューを基にして,編集されたものです.

先日,連載の担当者の方より,「英語帝国主義」を念頭に,世界における英語の位置づけと,その英語に対して私たちはどのように臨めばよいかについて伺いたいとのご連絡をいただき,このインタビューを実施した次第です.貴重な機会をいただき,朝日新聞の関係者の方々に感謝申し上げます.

昨日公開されたデジタル版は有料記事となっておりますが,フルバージョンでお読みいただけます.また,紙面では本日11月9日(日)の朝刊に,同記事の短縮版が掲載される予定です.

さて,インタビュー(記事)の内容ですが,英語史研究者の立場から,英語が歴史を通じて築き上げてきた世界的な地位,日本語母語話者が英語学習で難しさを感じる構造的な要因,そして,苦手意識を乗り越えて自信をもって英語を使うための「秘策」についてお話ししました.

まず,国際的な舞台で英語が共通語 (lingua_franca) として機能しているという客観的事実をを確認しました.その上で,英語が世界的な地位を得た背景には,過去のギリシア語やラテン語など,かつての有力言語がたどった道筋と質的には同じ構造があることを指摘しています.特定の国家の政治的・経済的な力が,その言語の拡散を支えてきたという歴史的事実は,言語の力学を理解する上で重要です.この議論は,英語史における大きな論点の1つである「英語帝国主義批判」とも関わってきます.

次に,日本人にとって英語習得が難しいとされる構造的な理由についても触れました.日本語と英語は,発音や文法体系,語彙などの点で共通点が非常に少なく,言語の距離が遠いという事実があります.(数千年レベルで見れば)互いに方言といってよい関係にあるヨーロッパ諸語の母語話者と比べると,日本人が英語の習得に長い時間を要するのは,むしろ自然なことです.

さらに,単なる言語知識の問題を超えて,英米人と日本人の間には,コミュニケーションの土台となる宗教,歴史,文化,習慣の面での共通項も少なく,英語での会話における「作法」を知らないことが,習得のもう1つの大きな壁になっていることも指摘しました.欧州諸国の人々が英語での会話にあまり抵抗感がないのと比べると,日本人はいざ話そうとしたときに「そもそもどのように会話を始めたらよいのか」という戸惑いを感じやすいようです.

そして,記事のなかで最も注目していただきたいのが,苦手意識を克服し自信をもって話すための「秘策」です.具体的な内容はここでは伏せておきますが,英語史や社会言語学の知見に基づき,現在の世界の英語使用の実態に鑑みた,実践的なアドバイスとなっていると思います.鍵となるのは,世界の英語話者20億人のうち,英米人などの母語話者はマイノリティであるという事実です.

「英語帝国主義」については,本ブログでも linguistic_imperialism のタグの着いた記事をはじめとして,様々に議論してきました.ここでは Voicy heldio の関連回をご案内しておきたいと思います.ぜひお聴きいただければ.

・ 「#1607. 英語帝国主義から世界英語へ」

・ 「#145. 3段階で拡張してきた英語帝国」

改めて,紙面では本日11月9日(日)の朝刊に短縮版が掲載される予定ですので,そちらからもご一読いただければ幸いです.

2025-11-02 Sun

■ #6033. 「なぜ英語を学ばなければならないの?」を動画にしてみました by Google NotebookLM [hel_education][voicy][heldio][elt][notice][youtube][heltube][ai][helkatsu]

昨日の記事「#6032. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて」 ([2025-11-01-1]) は,2023年5月30日の heldio 配信回「#729. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生のための英語史」に基づいた文章である旨を述べました.話し言葉は書き言葉とは異なり,独特の勢いがありますので,ぜひ音声でもお聴きいただければ.

さらに,この同じコンテンツを動画化できないかと思案していたところ,Google NobebookLM で簡単にできることを知り,生成AIの力でアニメ+ナレーションの形に仕立て上げることにしました.細かいチューニングはできなかったので,出来上がりにはツッコミどころがいくつもありますが,初めての試みとして公開してみます.YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」に上げました.動画「なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて」(6分49秒)をご覧ください.

どんなものでしょうか? 今後も「hel活×生成AI」はいろいろと試していきたいと思っています.

2025-11-01 Sat

■ #6032. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて [hel_education][voicy][heldio][elt][notice]

中高生に向けて英語と英語史について話すセミナーがあり,何をどう語ろうかと考えていました.2年半ほど前の2023年5月30日に Voicy heldio で「#729. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生のための英語史」と題する回を配信し,反響が大きかったことを思い出したので,そのときの内容を,さらにかみ砕いて話したらどうだろうかと思いつきました.そのためにも一度その概要を(自分のために)文章化しておこうということで,以下の文章となりました.議論の順番を多少組み替えたり,2025年時点での生成AIの発展などを意識して議論に組み込んだりしてありますが,主張したいことは変わっていません.

小中高で英語を学んでいる生徒たちや,ビジネスの現場で奮闘する大人たちまで,多くの日本人が抱く共通の疑問があります.それは「なぜ英語を学ばなければならないの?」という純粋な問いです.

特に生成AIによる翻訳・通訳の技術が目覚ましい進化を遂げ,瞬時に,そしてかなり正確に言語の壁を取り払ってくれるようになった現代において,この問いはかつてないほど切実な重みを増しています.膨大な時間とエネルギーを投じる語学学習は,はたして「コスパが悪い」と言わざるを得ないのだろうか,と.

長らく英語史という分野を専攻してきた研究者の視点から,この疑問に対し,絶対的な「答え」ではなく,中高生の皆さんが自ら考えるための3つの「英語史・言語学的ヒント」を提供したいと思います.

1.英語の世界的な地位は「たまたま」である --- 400年前はわずか600万人の言語

まず,英語の世界語としての地位を相対化する必要があります.今でこそ,英語は世界最強の lingua_franca と見なされていますが,この地位は,英語が言語として本質的に優れていたから得られたものではありません.単に,歴史的な「たまたま」の結果です.驚くべきことに,今から400年ほど前の近代英語期,すなわちシェイクスピアが活躍していた頃の英語話者は,イングランドの人口とほぼ同じ,わずか600万人程度でした.これが,後のイギリス帝国による世界的な植民地拡大と,その後のアメリカ合衆国の台頭という,一連の出来事によって,今日の20億人規模へと爆発的に増加したのです.

この歴史的事実は,英語が絶対不変の覇権言語ではないことを示唆しています.将来,中国語やスペイン語,あるいは今ではまだ目立っていない言語が,この地位を脅かすことは十分にあり得ます.英語学習を考える際,まずはその地位が歴史上の偶然の産物であるという冷静な視点をもつことが大事です.

2.世界「4分の1」のリアル --- 万能ではないが,人類史上最大の言語

では,現在の英語の実力はどのくらいなのでしょうか.「英語ができれば世界中の人と話せる」という言説は,残念ながら過大な期待を含んでいます.現在の世界人口約80億人のうち,母語話者と非母語話者を含め英語でコミュニケーションが取れる人は,せいぜい約20億人.つまり,世界の4分の1ほどにすぎません.私自身,学生時代に世界を旅し,観光地から一歩離れると英語が全く通じないという現実には何度となく直面しました.今でも英語は決して万能ではありません.

しかし,この4分の1という割合は,人類史上,単一の言語が達成した最も高いシェアであることは間違いありません.ギリシア語,ラテン語,アラビア語,中国語など,歴史上「世界語」と呼ばれ得る立場にあった他の言語と比較しても,現代世界における英語の通用度は群を抜いています.

過大評価も過小評価もせず,この「80億分の20億」というリアルな実力を知ること.そして,1つの外国語を選ぶとすれば,史上最大のリーチを持つ英語こそが,最大限の実益を伴う選択肢であることもまた事実なのです.

3.英語(外国語)学習から得られる「発想の転換」

生成AIによる言語技術が発達した現代,労力に見合う英語学習の真の価値はどこにあるのでしょうか.それは,コミュニケーションの便にあるというよりも,むしろ私たちの思考生活を豊かにしてくれる点にあるのではないでしょうか.英語を学ぶことは,私たちが普段,無意識のうちに縛られている日本語の「思考の枠組み」から一時的に解放される機会を与えてくれます.

例えば,日本語では親族を「兄,弟,姉,妹」と年齢の上下関係で厳密に区別するのに対し,英語では brother, sister と性別でしか区別しません.また,日本語では「米,稲,ご飯」などと状況に応じて語彙を使い分けるものを,英語では基本的に rice 一語で表現します.こうした言葉の構造的な違いに触れるとき,「なぜ?」という驚きやショックが生じます.この驚きこそが,日本語という非常に強い束縛から抜け出し,もう1つの視点,つまり英語的な思考法を手に入れるということに他なりません.これは単なる翻訳知識では得られない,世界認識の転換です.

日本語と英語は構造的に非常に隔たりが大きい言語です.だからこそ,発想の転換の恩恵を最大限に受けることができるのです.日本語母語話者にとって,状況はむしろ「ラッキー」であると言えます.得られる知的な恩恵の大きさを考えれば,英語学習のコスパは決して悪くありません.

4. 答えは,あなた自身の中に

英語を学ぶべきか否か.その答えは,大人や先生や大人が与える単純なものではなく,学習者1人ひとりが自らの価値観と目標に基づき,主体的に見つけ出す必要があります.歴史的偶然性,リアルな通用度,そして思考を転換する力.これらの多角的な視点から英語と向き合い,中高生の皆さん自身が答えを見つけてください.最後に,この問いを投げかけたいと思います.生成AIが言葉の壁を取り払うかもしれない未来に向けて,あなたはなぜ,あるいは何を求めて英語(やその他の外国語)を学びますか?

関連して,中高生に向けた heldio 配信回として,以下もお聴きください.

・ 「#510. 中高生に向けて モヤり続けることが何よりも大事です」(2022年10月23日)

・ 「#633. 答えを出すより問いを立てよ」(2023年2月23日)

・ 「#1577. helwa メンバー発信!中高生のあなたへ,私は今こうやって英語(外国語)とつきあっています --- 「英語史ライヴ2025」より」

2025-10-28 Tue

■ #6028. hel活の新たな基地が完成 --- ポータルサイト「The HEL Hub」 [helhub][helkatsu][notice][hel_education][hellog]

ここ数日,集中的に取り組んでいたことが一段落し,hellog 読者の皆さんにご報告できる運びとなりました.私の英語史を広める諸々の活動,すなわち「hel活」 (helkatsu) のポータルサイトとして構想していた「The HEL Hub」がおおよそ完成し,先日ウェブ上で公開されました.

これまでのhel活の「基地」といえば,今お読みいただいている「hellog~英語史ブログ」がその役割を果たしていました.16年半ほど毎日更新し,英語史関連の情報を発信してきました.その hellog から派生した音声ヴァージョンが毎日更新の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,こちらもおかげさまで4年と5ヶ月ほど継続しています.この2つの媒体が,私の日々のhel活の両輪となっています.

しかし,昨今,私の発信のプラットフォームやメディアが多様化してきており,hellog と heldio に加えて,heldio のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」(有料チャンネル),YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」での heldio 再放送,同僚の井上逸兵さんとともに週2回お届けしている YouTube 「いのほた言語学チャンネル」,そして X(旧 Twitter),Instagram,知識共有サービス Mond といった各種のSNS媒体,さらには講演,インタビュー,雑誌記事,書籍に至るまで,種類も量も随分と増えてきました(おかげさまです).読者やリスナーの皆さんが,これらの英語史コンテンツに容易にアクセスできるように,また私自身にとっても情報発信の整理という意味合いもあり,新たなhel活の基地を作りたいという希望をずっと抱いていました.

そこで今回,突貫工事的な集中作業を経て作ったのが The HEL Hub です.お察しの通り,ここにも私の活動のキーワードである HEL (= History of the English Language)が組み込まれています.英語史をめぐるあらゆる活動の「ハブ」となれば,という願いを込めての名付けです.

この「ヘルハブ」 (helhub) は,今のところトップページ1枚のみの構成です.このシンプルなページから,上に挙げたすべてのhel活の新着コンテンツや新着情報にアクセスすることができます.ページを訪れていただければお分かりになるかと思いますが,helhub はhel活関連情報の最新の「フロー」を重視した作りになっています.「お知らせ」「新着コンテンツ」「hel活メディア一覧」の各セクションでは,生成AIの助けを借りて半自動化されたシステムにより,数時間おきに更新がなされ,常に最新の情報が流れるようになっています.

一方,これまでのようにhel活情報を「ストック」として記録していく役割は,引き続き hellog が担っていくことになります.様々な媒体からの英語史コンテンツのなかでも特に重要な話題は,hellog 記事としても公開・記録し,これまで通りにストック情報を充実させていく方針に変わりはありません.

つまり,日々の最新情報をざっと確認したいという場合には helhub へ,じっくりと英語史の話題を掘り下げたい場合には hellog を訪れていただければと思います.ぜひ hellog とともに helhub も,皆さんの「お気に入り」に登録していただければ幸いです.今後 helhub が皆さんにとって有益な存在となるよう,機能改善や発信方法の工夫などに努めていきます.ぜひ The HEL Hub をよろしくお願いします!

2025-10-27 Mon

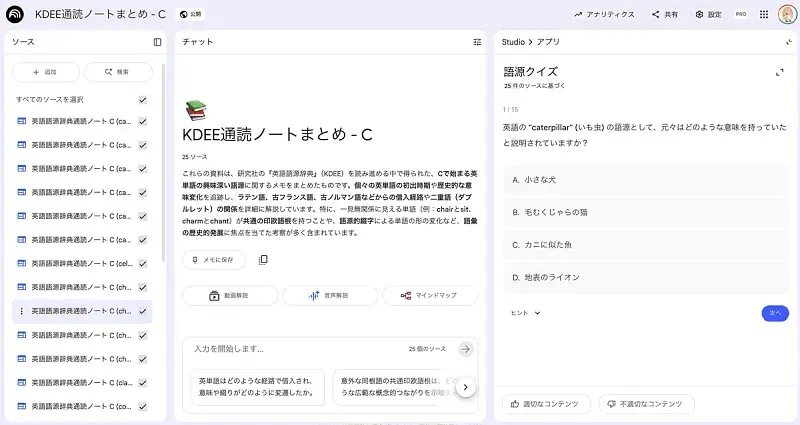

■ #6027. lacolaco さん×NotebookLM による英語語源クイズに唸る [heldio][helwa][helmate][helkatsu][kdee][ai][notebooklm][hel_education][etymology][notice][helquiz][kenkyusha]

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんが,1年9ヶ月ほど前に始められた「英語語源辞典通読ノート」を順調に継続されています.この試みは開始当初に hel活 (helkatsu) 界隈で話題を呼びました.lacolaco さんの挑戦に焚き付けられて,英語史関連の各種辞典を「通読」するシリーズを始められたり,定期的な発信を開始される方々が複数現われてきたのです.

その火付け役の lacolaco さんが,昨日,レギュラーシリーズとしての最新回となる「英語語源辞典通読ノート C (cuckoo-cynical)」を公開され,ついに C の項目をコンプリートされました.おめでとうございます! 一昨日開かれた helwa 北千住オフ会(私はリモートで参加)で,lacolaco さんより記事公開に先立って C 完走の報告を受けたため,皆でお祝いと労いと励ましの言葉を掛けました.

そして,lacolaco さんは,ご自身の C コンプリートの機会に,驚くべき企画を打ち出されました.これまでの記事を Google NotebookLM に読み込ませ,「KDEE通読ノートまとめ-C」と題して,それを「語源クイズ」に仕立て上げてしまったのです.学術的な知識を生成AIという最新のツールに渡し,遊び心に満ちたコンテンツに変える.これは,まさに現代におけるhel活の新しい形を示す,素晴らしい試みです(NotebookLM を利用した別の試みについては,「#5850. 英語語彙史概論の講義内容を NotebookLM でポッドキャスト対談に仕立て上げました」 ([2025-05-03-1]) を参照).

私も早速この C の項目をめぐる語源クイズに挑戦してみましたが,出題の妙に唸らされました.4択問題で出題されるのですが,難易度はかなり高めです.34問中22点,正解率は65%という結果です.中には当てずっぽうで正解したものもあったので,私の実力はもっと低かったということになります.英語史研究者や英語語源愛好家を標榜している者としては,心もとない点数でしたが,1つひとつの問いがたいへん勉強になりました.出題ソースが『英語語源辞典』(研究社)に基づいているので,安心して遊び,学ぶことができます.

このクイズは,単に語源の知識を問うだけでなく,知的好奇心をも刺激してくれます.生成AIが,遊びにも学びにも,これほどまでに有効活用できるとは思いもよりませんでした.現代ならでは語源の楽しみ方ですね.

lacolaco さんのアイディアそのものが秀逸なのですが,それ以前に「英語語源辞典通読ノート」の継続という「仕込み」があったからこそ可能になった試みである点が重要だと考えています.もちろん A と B の項目に関するクイズもすでに作られていますので,lacolaco さんの特別記事「英語語源辞典通読ノートまとめ NotebookLM」経由で訪れていただければ.

lacolaco さん,改めて C の項目の完走,おめでとうございます.そして,今後 D の項目に入っていくとのことですが,引き続き応援いたします!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-10-21 Tue

■ #6021. 10月25日(土),朝カル講座の秋期クール第1回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」が開講されます [asacul][notice][personal_pronoun][person][case][indo-european][kdee][hee][etymology][sound_change][gvs][spelling][hel_education][helkatsu]

月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.今年度のシリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の参考図書の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

来週末の10月25日(土)の講座は秋期クールの初回となります.今回は,英語において,最も短く身近な単語の1つでありながら,その歴史に壮大な物語を秘めた1人称単数代名詞 I に注目します.誰もが当たり前のように使っているこの単語ですが,少し立ち止まって考えてみると,実に多くの謎に満ちていることに気づかされます.以下,I について思いついた謎をいくつか挙げてみます.

・ 古英語では ic 「イッチ」と発音されていました.これが,いかにして現代の「アイ」という発音に変化したのでしょうか.そもそも語末にあった c の子音はどこへ消えてしまったのでしょう.

・ なぜ I は,文中でも常に大文字で書かれるのでしょうか.

・ なぜ主語は I なのに,目的語にはまったく形の異なる me を用いるのでしょうか.

・ It's me. と It's I. は,どちらが「正しい」のでしょうか.規範文法と実用の観点から考えてみたいと思います.

・ 近年耳にすることも増えた between you and I という表現は文法的にどう説明できるのでしょうか.

・ 翻って日本語には「私」「僕」「俺」など,なぜこれほど多くの1人称代名詞があるのでしょう.英語の歴史と比較することで見えてくるものがありそうです.

このように,たった1文字の単語 I の背後には,音声変化,綴字の慣習,文法規則の変遷,そして語用論的な使い分けといった,英語史u上の重要テーマが凝縮されています.講座では,時間の許す限りなるべく多くの謎に迫っていきたいと思います.

講座への参加方法は,今期よりオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.また,開講時間がこれまでと異なり 15:30--17:00 となっていますので,ご注意ください.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

今度の講座のご紹介は,先日の heldio でも「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」としてお話ししましたので,そちらもお聴きください.

なお,秋期クールのラインナップは以下の通りです.皆さんで「英語史の秋」を楽しみましょう!

- 第7回:10月25日(土) 15:30?17:00 「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」

- 第8回:11月29日(土) 15:30?17:00 「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」

- 第9回:12月20日(土) 15:30?17:00 「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow