hellog〜英語史ブログ / 2011-08

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011-08-31 Wed

■ #856. LAEME text database のデータ点とテキスト規模 [map][laeme][lalme]

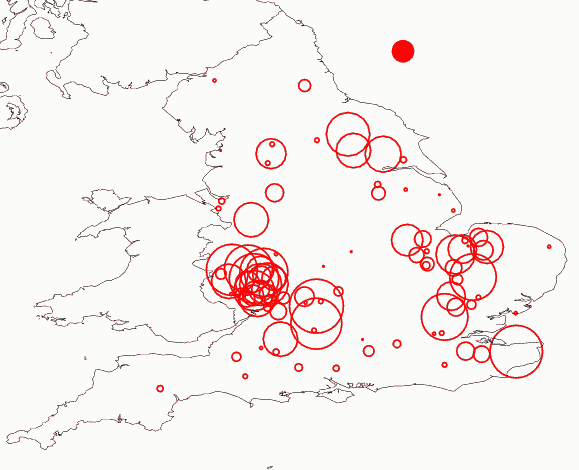

LAEME text database で扱われている scribal texts の数は,LAEME Index of Sources (PDF) によると,ざっと168個だが,そのなかで地図上の位置が特定されているものは121個(約72%)である.位置情報は Ordinance Survey National Grid Reference として得られるし,各テキストについてタグ付けされている語数も得られるので,組み合わせれば,データ点ごとにどの程度の規模のテキストがコーパスとして利用できるか,地図上に表現することができることになる.この作業を,[2011-08-21-1]の記事「HelMapperUK --- hellog 仕様の英国地図作成 CGI」で公開した地図作成ツールを用いて行なった.以下が結果である.

異なるデータ点は96を数え,データ点と関連づけられるテキスト(群)を構成する語数の平均値は6307語ほどである(タグ付けされた語数はこれより若干下回る).凡例として地図の右上に示した赤塗りの円の面積がこの平均語数に相当し,この面積を基準として,各データ点が,語数に相当する面積をもつ白抜きの赤丸として描かれている(参考までに,HelMapperUK に読み込ませたデータはこちら).

地図を眺めて直感的にわかることは,データ点にせよ収録語数にせよ,South-West Midland と South-East Midland に随分と集中しているということである.これは,LAEME の編者の1人である Laing が自らの論文 "Never the twain shall meet" で注意を喚起している通りである.LAEME のテキストの位置特定は,LALME が編み出した "fit technique" という理論的手法に負っているが,この手法の成否の鍵は "anchor texts" と呼ばれる確実な出発点が多く手に入るかどうかという点にある.だが,残念なことに,後期中英語と異なり初期中英語では "anchor texts" が格段に少ない."anchor texts" は,後の理論的な位置特定に際して磁石のように機能するため,出発点が東や西に離れて分布していると,これから "fit" させようと思っているテキストも相対的に東西のどちらか側に引きつけられてしまうという結果になることが多い.Midland の中央にデータ点がまばらなのは,このような事情にも帰せられる.

地図作成ツール HelMapperUK は,半ば LAEME の活用のために作ったようなものだが,LAEME 自体を分析するのにも利用できそうだ.

なお,LAEME Index of Sources は先に貼り付けたリンク より PDF で入手できるが,その他にもLAEME のトップページ から Auxiliary Data Sets -> Index of Sources とたどると,様々なパラメータによりソーステキストの情報検索ができる.

・ Laing, Margaret. "Never the twain shall meet: Early Middle English --- The East-West Divide." Placing Middle English in Context. Ed. I. Taavitsainen et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. 97--124.

・ McIntosh, Angus, M. L. Samuels, and M. Benskin. A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English. 4 vols. Aberdeen: Aberdeen UP, 1986.

2011-08-30 Tue

■ #855. lexical diffusion と critical mass [lexical_diffusion]

語彙拡散 (lexical diffusion) のS字曲線では,値が急激に増加し始める点,"take-off" と呼ばれる点がある.別の用語では,critical mass (臨界質量)とも呼ばれる.LDOCE5 で critical mass の定義をみてみよう.

1. the amount of a substance that is necessary for a nuclear chain reaction to start

2. the smallest number of people or things that are needed in order for something to happen or be possible

語義1にあるように,もともとは物理学の用語で,核分裂性物質が連鎖反応を一定の割合で続けるのに必要な物質量を指す.ここから意味の一般化が起こり,物理学に限らず一般に,この点を超えるとさらなる連鎖反応を止めることが難しくなるという「局面を左右する重大な点」を意味するようになった.

言語変化の lexical diffusion に長らく関心を寄せてきたが,"S-curve", "take-off", "critical mass" というようなキーワードが有効なのは何も言語変化に限らない.拡散という現象は日常生活にも頻繁にみられるし,むしろ言語変化の拡散などは拡散の研究全般において極めて周辺的である.拡散研究は言語変化以外の領域では非常に盛んであり,そこで得られる知見を言語変化に戻してやることが重要と考えられる.

そこで,diffusion 研究の大家 Rogers の Diffusion of Innovations を読んだ.本文だけで471頁という嵩のある本だが,言語についての言及は,注意して読んだ限りなんと一カ所のみである.しかも,他の研究者からの引用文のなかで触れられているにすぎない.以下は,critical mass の議論のなかで,著者が Schelling という研究者から引用している箇所である(赤字は本ブログ記事執筆者).

The notion of critical mass originated in physics, where it was defined as the amount of radioactive material necessary to produce a nuclear reaction. "An atomic pile 'goes critical' when a chain reaction of nuclear fission becomes elf-sustaining" (Schelling, 1978, p. 89). Various illustrations of critical mass situations, in which a process becomes self-sustaining after some threshold point has been reached, abound in everyday life. A single log must be present so that each log reflects its heat onto the other. When the ignition point is reached, the fire takes off, and the two logs burn to ashes. / The critical mass bears on the relationship between the behavior of individuals and the larger system of which they are part. It thus centers on a crucial cross-level analysis that is "characteristic of a large part of the social sciences, especially the more theoretical part" (Schelling, 1978, p. 13). "The principle of 'critical mass' is so simple that it is no wonder that it shows up in epidemiology, fashion, survival and extinction of species, language systems, racial integration, jaywalking, panic behavior, and political movements" (Schelling, 1978, p. 89). / The concept of the critical mass is fundamental to understanding a wide range of human behavior because an individual's actions often depend on a perception of how many other individuals are behaving in a particular way (Schelling, 1978). (Rogers 349)

この箇所が本書で唯一の言語への言及だからといって失望したわけでなく,むしろ言語変化への拡散論の応用は始まったばかりなのだなとインスパイアされた.拡散研究は非常に学際的であり,言語変化の方面からも積極的に参入できる環境が整っているようだ.lexical diffusion などと呼ぶとなにやら厳めしいが,畢竟,言語変化も他の多くの物事と同じように当たり前の拡がり方を示すのだ.特別なことは何もない.

多くの一般の拡散の事例では,拡散の割合が人口の5--20%に達するとさらなる拡散を止めることは難しくなるという (Rogers 12, 274, 360).要するに,この付近に critical mass があると考えてよい.これは言語変化の場合にもそのまま当てはまるのだろうか.検証する必要がある.

・ Rogers, Everett M. Diffusion of Innovations. 5th ed. New York: Free Press, 1995.

・ Schelling, Thomas C. Micromotives and Macrobehavior. New York: Norton, 1978.

2011-08-29 Mon

■ #854. 船や国名を受ける代名詞 she (3) [personal_pronoun][she][gender][personification][political_correctness][corpus][statistics][lexical_diffusion]

標題について[2011-08-27-1], [2011-08-28-1]の記事で話題にしてきたが,現代英語でこの用法の she が《古風》となってきている,あるいは少なくともその register が狭まってきているのはなぜだろうか.

これには,1960年代以降,とりわけアメリカ英語で高まってきた言語の gender 論,男女平等という観点からの political correctness (PC) への関心がかかわっている.この観点から,人間の総称としての man(kind),女性接尾辞 -ess,職業人を表わす複合語要素 -man,一般人称代名詞としての he の使用などが疑問視され,数々の代替表現が提案されてきた.(関連する話題は,[2009-08-20-1]「男の人魚はいないのか?」, [2010-01-27-1]「現代英語の三人称単数共性代名詞」, [2011-04-17-1]「レトリック的トポスとしての語源」などの記事を参照.)

この観点から she の特殊用法を見ると,船や国名を取り立てて女性代名詞で受ける理由はないではないかという議論が生じる.船乗りや国の為政者が主として男性だったという英語国の歴史を反映していることは確かだろうが,現在も旧来の慣習を受け継ぐべき合理性はないという考え方である.

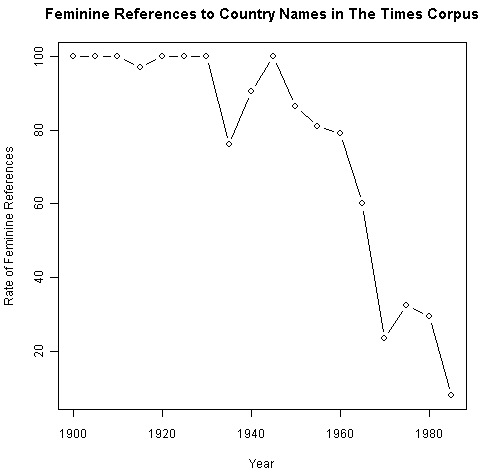

特に国名を受ける she の用法は,形式張った書き言葉という register に限ると,1960年代以降,激減してきていることが実証される.The Times corpus を用いてこれを検証した Bauer (148--49) によると,1930年までは国を指示する she の用法は標準的だった.実際,1900年から1930年の間で,国を指示する it の用例は3例のみだったという.ところが,1935年以降,it の例が断続的に現われだし,1970年にはshe を圧迫して一気に標準となった.she の用例が減少してきた過程は逆S字曲線を描いているかのようであり,語彙拡散 (lexical diffusion) を思わせる.以下のグラフは Bauer (149) のグラフに基づいて概数から再作成したものである.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-08-28 Sun

■ #853. 船や国名を受ける代名詞 she (2) [personal_pronoun][she][personification][gender]

昨日の記事[2011-08-27-1]で,現代英語の船や国名を受ける代名詞 she の起源は,古英語の文法性ではなく,中英語の慣習的な擬人法にあることを解説した.今回は現代英語での用法について,例文を挙げながら見ていきたい.

船や車などの乗り物を指す she は,特に男性が用いるとされる.これは,乗り物を愛情の対象としてとらえているからと言われる.

・ Look at my sports car. Isn't she a beauty?

・ What a lovely ship! What is she called?

・ Hundreds of small boats clustered round the yacht as she sailed into Southampton docks.

・ There were over two thousand people aboard the Titanic when she left England.

国名を受ける she は,国を政治・文化・経済的な観点からとらえる場合に用いられるが.地理的に見る場合には it が用いられる.

・ Iraq has made it plain that she will reject the proposal by the United Nations.

・ France increased her exports by 10 per cent.

・ Britain needs new leadership if she is to help shape Europe's future.

・ After India became independent, she chose to be a member of the Commonwealth.

口語表現や Australian English では,通例は擬人化しないものでも it の代わりに she が用いられることがある.この場合,愛情や嫌悪などの感情が一層こめられる (Quirk et al. 318) .

・ Remember that battle? Yeah, she was a doozie.

・ She's an absolute bastard, this truck.

このように,辞書を引けば例文は出てくるが,現在ではいずれも古風な用法になってきていることに注意すべきである.主要な学習者用英英辞書を引いてみると,OALD8 ではこの用法の記述がなく,LDOCE5 では "old-fashioned" のレーベル,Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, 2nd ed. では "mainly literary" のレーベル,Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary では "somewhat old-fashioned" のレーベル,COBUILD English Dictionary と Cambridge Advanced Learner's Dictionary ではレーベルなしだった.辞書によってレーベルに差があるが,全体としてこの用法の register が限定されてきているらしいことが分かる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2011-08-27 Sat

■ #852. 船や国名を受ける代名詞 she (1) [personal_pronoun][she][gender][personification]

古英語には文法性があったが,中英語にかけて文法性がなくなり,代わりに自然性 (natural gender) が取って代わった,という言語変化は,英語史において非常に重要な話題である ([2009-05-23-1], [2009-05-26-1]) .英語史の授業で文法性や自然性の話しをすると,決まって寄せられるリアクション・ペーパーの問いがある.それは,船などの乗り物や国名を受ける代名詞として she を用いるという現代英語の慣習についてである.これが古英語に文法範疇として存在した文法性と何らかの関係があるのか? 今日の記事では,この問題について考えてみたい.

結論を言うと,船や国名を she で受けるという慣習は,古英語の文法性の規則とはまったく関係ない.そもそも古英語で「船」 (scip) は中性名詞であり,女性名詞ではなかった.OED によると(以下に引用),船を受ける代名詞としての she の初例は1375年である.14--15世紀の数例については文法性をもつフランス語からの翻訳として解釈し得るものもあるが,慣習的な擬人法 (personification) と見るべきだろう.

2. Used (instead of it) of things to which female sex is conventionally attributed. a. Of a ship or boat. Also (now chiefly in colloquial and dialect use), often said of a carriage, a cannon or gun, a tool or utensil of any kind; occas. of other things.

船などの乗り物や道具のほかに,魂,都市名,教会,国名,軍隊,月やその他の天体なども she で受けられてきた歴史があるが,いずれも古英語の文法性の残存とは考えられない.中英語からの豊富な例は,MED entry for "she" (pron.) 2(c) を参照.

慣習的な擬人法というと,いつからどのように慣習化してきたかということが問題となる.西洋文学の伝統の一環として中世英語文学でも寓意的擬人化 (allegorical personification) が行なわれていた.上述したように,フランス語の慣習や文法性をそのまま英語へ翻訳したと解釈すべき例もあるが,性別付与が逆転している例もあり,慣習として一般化できないのも事実である.その辺りの事情は Mustanoja (49--50) に概説されているが,同じ名詞でも作品によって擬人化の性別付与が異なるなど,慣習とはいえ,かなりの自由度があったようだ.中英語の擬人的 she の用法については,語学的に迫るよりも文学的に迫ることが必要のようだ.現代英語での用法については,明日の記事で.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2011-08-26 Fri

■ #851. イギリス英語に対するアメリカ英語の影響は第2次世界大戦から [americanisation][ame_bre]

イギリス英語を含めた世界中の英語変種が,近年アメリカ英語化 (Americanisation) してきていることはいろいろと話題にされる.本ブログでも americanisation の各記事で取り上げてきたが,イギリス英語 (BrE) の Americanisation に話題を絞ると,それはいつ頃から本格的に始まったのだろうか.

[2009-10-02-1]の記事「アメリカ英語の時代区分」でアメリカ英語の歴史を概観したように,アメリカ英語 (AmE) がイギリス英語 (BrE) から区別される変種として発展してきたのはアメリカ独立以降のことである.しかし,独立以降も英米両国は緊密な関係を保ってきており,言語的な相互乗り入れはあった.Mencken によると,全体として BrE から AmE への流れは書きことばを通じてなされたのに対し,AmE から BrE への流れは俗語が中心だった.

Americanisms get into English use on the lower levels and then work their way upward, but nearly all the Briticisms that reach the United States first appear on the levels of cultural pretension, and most of them stay there, for the common people will have none of them. (Mencken 272)

しかし,現在では影響の方向は圧倒的に AmE から BrE への方向である.本格的な BrE の Americanisation が始まったのは,意外と遅く,第2次世界大戦中からである.Bauer (65--66) を引用する.

Many American servicemen were stationed in Britain during the Second World War, and from that period on there was considerable influence from films and, later, television. Before 1939, very few people could afford to cross the Atlantic. At the start of the war, the 'talkies' were only about ten years old. While the printed word and popular music clearly did have an effect in terms of vocabulary before that time, reactions to the speech of American servicemen in Britain during the war suggests that the effect had not been all that great in other areas, and even in the area of vocabulary had not been all-pervasive.

アメリカ語法 (Americanism) の本格的流入のきっかけが,マスメディアではなく在英米軍との直接の接触であったという点が興味深い.これに対して,現在の世界中の英語変種の Americanisation は主としてインターネット,映画,テレビなどのマスメディア,映画やポップスなどの大衆娯楽を通じてだろう.

・ Mencken, H. L. The American Language. Abridged ed. New York: Knopf, 1963.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-08-25 Thu

■ #850. 書き言葉の発生と論理的思考の関係 [writing][medium][alphabet][grammatology][buddhism][literacy]

昨日の記事「話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1]) の項目 (3) で,典型的にいって,書き言葉は話し言葉より分析的で論理的であると説明した.日本語であれ英語であれ標準的な書き言葉を身につけている者にとって,これは常識的に受け入れられるだろう.書き言葉のほうが正しく権威があるという文字文明のにおける直感は,論理的な思考を体現するとされる書籍,新聞,論文,契約書,法文書などへの信頼によっても表わされている.

文字の発明が人間の思考様式を変えたというのは結果としては事実だが,その因果関係,特に書き言葉の発展と論理的思考の発展の因果関係がどのくらい直接的であるかについては熱い議論が戦わされている.Kramsch (40--41) から引用する.

. . . as has been hotly debated in recent years, the cognitive skills associated with literacy are not intrinsic to the technology of writing. Although the written medium does have its own physical parameters, there is nothing in alphabet and script that would make them more suited, say, for logical and analytic thinking than the spoken medium. To understand why literacy has become associated with logic and analysis, one needs to understand the historical association of the invention of the Greek alphabet with Plato's philosophy, and the influence of Plato's dichotomy between ideas and language on the whole of Western thought. It is cultural and historical contingency, not technology per se, that determines the way we think, but technology serves to enhance and give power to one way of thinking over another. Technology is always linked to power, as power is linked to dominant cultures.

確かに,書き言葉のおかげで論理的思考が可能になったというのは全面的に間違いだとはいわないが,直接の因果関係を示すものではなさそうだ.書き言葉と論理的思考は互いに相性がよいことは確かだろうが,一方が必然的に他方を生み出したという関係にはないように思われる.両者のあいだに歴史的偶然のステップが何段階か入ってくる.引用にあるギリシア・アルファベットとプラトンの例で考えると,以下のようなステップが想定される.

(1) 紀元前1000年頃,ギリシア語に書き言葉(アルファベット)が伝えられた ([2010-06-24-1])

(2) 論理を重視するプラトン (427?--347?BC) の哲学がギリシアに現われた

(3) こうして偶然にギリシアで書き言葉と論理性が結びついた

(4) 両者は一旦結びつきさえすれば相性はよいので,その後はあたかも必然的な関係であるかのように見えるようになった

人類にとっての文字の発明 ([2009-06-08-1]) や,ある文化への書き言葉の導入は,歴史上常に革命的であると評価されてきた.例えば,[2010-02-17-1]の記事「外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」で取り上げたように,英語へはキリスト教伝来を背景にラテン語経由でローマン・アルファベットが,日本語へは仏教伝来を背景に中国語経由で漢字がそれぞれ導入され,両言語のその後の知的発展を方向づけた.しかし,文字の導入という技術移転そのものがその後の知的発展の直接の推進力だったわけではなく,アルファベットや漢字という文字が体現していた先行の知的文明を学び取ったことが直接の原動力だったはずである.文字はあくまで(しかし非常に強力な)媒体であり手段だったということだろう.「文字の導入はその後の知的発展にとって革命的だった」という謂いは,比喩として捉えておくのがよいのかもしれない.

このように考えると,昨日の記事の対立項 (3) の内容は,あくまで傾向を示すものであり,特定の時代や文化に依存する相対的なものであると考えるべきなのだろうか.

・ Kramsch, Clair. Language and Culture. Oxford: OUP, 1998.

2011-08-24 Wed

■ #849. 話し言葉と書き言葉 (2) [writing][register][medium]

話し言葉 (speech) と書き言葉 (writing) の対立についての話題は,[2011-05-15-1]の記事「話し言葉と書き言葉」などで取り上げた.また,両者の境は絶対的なものではなく,orality と literacy の特徴はある程度互いに乗り入れ可能であることについて,[2009-12-13-1]の記事「話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」で論じた.

しかし,話し言葉 (以降 S) と書き言葉 (以降 W) の対置は,W を習得している者にとっては,言語媒体の違いとして自明であるように思える.典型的な S (会話)と W (説明文章)のあいだにどのような特徴の差異があるのかについては,一度ゆっくり考えてみないとすぐには答えが出ないかもしれない.Kramsch (37--41) を参考に,7点の対立項を取り上げよう.

(1) S は一時的 (transient) だが,W は永続的 (permanent) である.

W のこの特徴により,W は S よりも大きな権威を帯びる.時空を超えて情報を蓄積・伝達することができるし,書かれている内容そのものも同様に永続的であるという幻想を抱かせるからである.

(2) S は追加的で感情的 (additive and rhapsodic) だが,W は整然と結束 (ordered and cohesive) している.

S では対話が交互の発話により積み上げ式に展開するが,対話という形式をもたない W でははじめから高度な結束をもった情報構造が求められる.S はその場で即興で,W はあらかじめ準備して,という差異とも関連する.

(3) S は社会性が強く交感的 (aggregative and phatic) だが,W は分析的で論理的 (analytic and logical) である.

S では話者間の雰囲気作りを目的とする表現が多くなるが,W では内容について分析し思考することに集中する表現が多い.

(4) S は余剰的 (redundant) だが,W は非余剰的 (non-redundant) である.

(1) の特徴ゆえに,S は話し手と聞き手に短期記憶を強いらざるをえず,誤解を避けるために繰り返しや言い換えが多用される.一方で,W はそのような短期記憶に配慮する必要がないので,むしろ余剰的であることを避ける傾向がある.

(5) S は文法的に緩んでおり語彙的に希薄 (grammatically loose and lexically sparse) だが,W は文法的に引き締まっており語彙的に凝縮されて (grammatically compact and lexically dense) いる.

S の「その場で即興で」という性質に対応して,S では後の修正を前提として文法的にも語彙的にも隙を作っておくのが適切である.一方で,W の「あらかじめ準備して」という性質に対応して,W では最初から隙を作らない密度の高い文章を作っておくのが適切である.

(6) S は人中心 (people-centered) だが,W は話題中心 (topic-centered) である.

S では話題そのものだけでなく聞き手の感情などにも配慮する必要があるが,W では話題を正確に伝達することに集中できる.

(7) S は文脈依存的 (context dependent) だが,W は文脈減少的 (context-reduced) である.

S では文脈がすぐ手近にあるので,それに頼る傾向がある.一方で,W は書いている時点での文脈が読むときには失われている(文脈の鍵が減少している)ことが多いため,文脈に依存しにくい.

対立項をブレストすれば,この7項目以外にもいろいろと出てくるだろう.実際に授業で何度かブレストしてみたが,おもしろかった.

・ Kramsch, Clair. Language and Culture. Oxford: OUP, 1998.

2011-08-23 Tue

■ #848. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別 (2) [french][latin][loan_word][etymology]

[2011-02-09-1]の記事「中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」の議論の続き.[2011-08-20-1]の記事「現代英語の語彙の起源と割合」でも触れた Philip Durkin 氏の最近の講演 "Some neglected aspects of Middle English lexical borrowing from (Anglo-)French" で,標記の問題も議論されていた.講演とそのハンドアウトをもとに,議論の一端を紹介したい.

・ ある語がフランス借用語かラテン借用語かは,フランス語史の知見に基づき,主に語形から判断されるが,大多数はいずれとも決めがたい.そのようなケースでは,いずれか一方からの借用であるという可能性は否定できないが,それを積極的に証明することもできない.つまり,両言語からの multiple input という可能性を常に念頭に置いておく必要がある.

・ 源がいずれの言語であるかにかかわらず,相当数のフランス・ラテン借用語は多義であり,一方の言語を借用元と仮定した場合に想定される語義よりも多くの語義を含んでいる.

・ Helsinki Corpus に基づく調査によると,フランス・ラテン借用語で現在頻度の高い語は,借用当初から高頻度だったわけではない.初期近代英語期に高頻度となってきたフランス・ラテン借用語は,主として13--14世紀に借用された語である.

・ 1380年より前には,大陸フランス語のみが起源であると証明される借用語は存在しない.そのような借用語が現われ始めるのは,14世紀後半から15世紀にかけてである.

フランス・ラテン語借用の従来のモデルでは,以下のような暗黙の前提があった.(1) 英語はいずれかの言語(いずれかが判明できないとしても)から語を借用したが,(2) 後に,同言語同語の発展形,他方の言語の同根語,あるいはその派生語や関連語から意味借用を行なうことによって語義を追加していくことがあった.

しかし,Durkin 氏は,自らの調査結果に基づき,フランス・ラテン語借用について新たなモデルを提案している.その内容は次のように要約できるだろう.中英語から初期近代英語にかけての時代,特に英語が記録の言語として復権を果たした後の時期でも,イングランドにおいてフランス語とラテン語は多くの分野で権威の言語であり続け,当時のイングランド人は日常的に両言語との新たな接触を繰り返していた.このような多言語社会において,イングランド人は,所属する社会集団に応じて程度の差はあれ,英語,フランス語,ラテン語のあいだで互いに対応する語の形態と意味を知っていたと考えられる.数世紀にわたる "multiple input" の結果として,借用語の形態と意味が累積し,複雑化してきたのではないか.

新モデルでは,いずれの言語が借用元かという起源の議論よりは,中世から初期近代のイングランド多言語社会において借用語の形態と意味がどのように多元化してきたかという過程の議論に焦点が当てられている.形態や語義の直線的な発達というよりは,相互の複合的な影響の可能性が重視されている.[2010-08-06-1]の記事「語源学は技芸か科学か」で,語源には内的語源と外的語源があることを紹介したが,Durkins 氏の新モデルは内的語源のみならず外的語源にも目を向けさせるバランス型のモデルと評することができるかもしれない.

2011-08-22 Mon

■ #847. Oxford Learner's Thesaurus [lexicography][dictionary][thesaurus][lexicology][synonym][semantic_prosody]

英語には数多くの類義語辞典 (thesaurus) があり,[2010-08-11-1]の記事「toilet の豊富な婉曲表現を WordNet と Visuwords でみる」で示したようにオンライン版辞書や類義語の視覚化ツールも少なからず存在する.歴史的類義語辞典としても,近年 HTOED (Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary) や TOE (A Thesaurus of Old English) が公開されており,活況を呈している.

共時的にも通時的にも英語語彙の研究環境は著しく整ってきているが,外国語としての英語の学習環境という観点からは類義語辞典の役割はこれまであまり目立ってこなかった.学習の観点からの類義語の解説については,OALD や LDOCE などの老舗学習者用英英辞書も力を入れてきており,発信用の英語学習にも役立つおもしろい解説が増えてきたが,類義語の列挙と解説に特化した学習者用類義語辞典というものはあまり出版されていなかった.唯一,American Heritage Thesaurus for Learners of English (2002) があったくらいだが,2008年になって標題の Oxford Learner's Thesaurus (OLT) が出版された.この辞書は私の手元にもあったが,これまで特に強い関心はなく,意識的に開いたことはほとんどなかった.だが,最近 Komuro and Ichikawa による OLT の辞書分析を読んで,学習者用類義語辞典に興味がわいてきた.辞書は特徴を知っておくことが重要なので,以下に OLT について知っておいてよい点を,Komuro and Ichikawa を参照しながらいくつか挙げておきたい.

・ OLT は,Oxford Thesaurus of English (2000, 2004) からの派生物ではなく,むしろ OALD7 (2005) との関係が強い (12) .実際に,OALD7 の類義語解説が多く OLT に反映されている.(つまり,最初から学習者向けにチューニングされており,平易でかゆいところに手が届く記述が期待され,実際にそのようになっている.)

・ OLT に限らないが,学習者用類義語辞典の主たる機能は,"(1) make users aware of different connotations or shades of meaning synonyms have and to (2) enable users to choose and use the most appropriate word, which may not be part of their (active) vocabulary, in order to express their idea" (14) .

・ 見出し語数は学習者向けに選ばれた1973個で,単語だけでなく複合語や句が見出し語となっている場合もある (16) .

・ 1つの見出し語に与えられている類義語の数は,最頻値をとると5--6個 (26) .多すぎず,少なすぎず,学習者にとって適切.

・ 挙げられている例文はおおむね適切で,CD-ROM版では各類義語に対して平均3.7個ほどの例文が挙げられている (29) .

・ 類義語間の区別にとりわけ重要な register のレーベルや解説が質量ともに充実している (35--45) .特に解説は読み物としておもしろく書かれている (45, 49) .

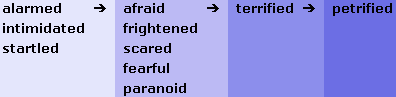

・ 意味の強度によって区別される類義語群について,視覚的な "synonym scales" なる提示法が導入されており,学習上,非常に効果的である (49--52) .

全体として Komuro and Ichikawa は "a groundbreaking learner's thesaurus (55) と高い評価を与えており,特に最後の "synonym scales" の評価については,私も実際に見てみたが同感.例えば,afraid の類義語の synonym scale は以下の通り.このように一覧されると,頭が整理される.

レビュー論文を読んでこれから積極的に OLT を利用してみたいと思った.また,英語学習に役に立ちそうであることは言うに及ばず,語彙論や意味論の研究に際しても,本格的な類義語辞典やその他の辞書を用いる前の見当づけやテーマ探しにも使えそうだという印象をもった.例えば,synonym scale を与えられている以下の126語の見出し語から適当な類義語群を選び出し,コーパスを用いて semantic_prosody の研究をするというのもおもしろそうだ.

admiration [n], afraid [a], anger [n], anger [v], angry [a], annoy [v], approval [n], bad [a], beautiful [a], cheap [a], childhood [n], close [a], cold [a], concern [n], convincing [a], crazy [a], crisis [n], defeat [v], delicious [a], delight [v], determine [v], dictate to sb [pv], disappoint [v], disapprove [v], disgusting [a], distress [n], embarrass [v], emotion [n], exciting [a], expose [v], fast [a], fat [a], fear [n], flush [v], frequent [a], friendship [n], frighten [v], frightening [a], frown [v], funny [a], gap [n], glad [a], happy [a], hate [v], hatred [n], high [av], hill [n], hot [a], hungry [a], hurt [v], hysterical [a], immediate [a], impress [v], inspire [v], interest [v], interested [a], interesting [a], ironic [a], like [v], likely [a], lonely [a], lose your temper [idiom], love [n], love [v], mad [a], magnificent [a], mean [a], mentally ill [a], minute [n], modern [a], negative [a], nice [a], odour [n], pain [n], painful [a], plain [a], please [v], pleasure [n], poor [a], possibility [n], praise [v], press [v], pressure [n], probably [adv], quite [adv], radical [a], rain [v], rape [v], recession [n], recommend [v], remarkable [a], respect [v], revenge [n], ridiculous [a], rough [a], rude [a], ruin [v], run [v], ruthless [a], sad [a], serious [a], shock [n], shock [v], show [v], small [a], smile [v], soak [v], sorry [a], star [n], strict [a], suppress [v], sure [a], surprise [v], take advantage of sb/sth [v], taste [n], tear [v], temper [n], tight [a], tired [a], ugly [a], unhappy [a], upset [a], violent [a], well [a], wet [a], worry [v]

・ American Heritage Thesaurus for Learners of English. Boston & New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2002.

・ Oxford Learner's Thesaurus: A Dictionary of Synonyms. Oxford: OUP, 2008.

・ Komuro, Yuri and Yasuo Ichikawa. "An Analysis of the Oxford Learner's Thesaurus: A Dictionary of Synonyms." Lexicon 41 (2011): 11--59.

・ Oxford Advanced Learner's Dictionary. 7th ed. Oxford: OUP, 2005.

2011-08-21 Sun

■ #846. HelMapperUK --- hellog 仕様の英国地図作成 CGI [cgi][web_service][map][lalme][laeme][bre]

中英語の方言を研究していると,LALME の Dot Map 風のイングランド地図を描けると便利だと思う機会がある.LALME の地図を用いるのであればコピーしたりスキャンしたりすればよいし,オンラインの LAEME であれば "Mapping" 機能から "Feature Maps" で特に注目すべき言語項目に関する地図はデジタル画像で得られる.後者では,"Create a Feature Map" なるユーザーによる地図作成機能もおいおい追加されるとのことで,中英語方言学のヴィジュアル化は今後も進展して行くと思われる.

しかし,それでも様々な困難や不便はある.例えば,LAEME でも,自分の関心のある言語項目が LAEME 自体で扱われていなければ地図作成機能は役に立たないし(例えば,私の中英語名詞複数の研究では名詞の歴史的な文法性が重要だが,LAEME text database では性がタグ付けされていないのでフルには活用できなかった),LALME についてはそもそも地図がデジタル化されていず応用しにくい(地図のデジタル化,少なくともテキスト情報や座標情報のデジタル化が一刻も早く望まれる).

それでも,手をこまねいて待っているわけには行かない.既存のツールと自分の関心は大概ずれているものであり,自ら研究環境を作る必要に迫られるのが常だからだ.中英語の方言地図に関する限り,LALME や LAEME からテキストの方言付与情報さえ得られれば,自ら集めた言語項目に関するデータを地図上にプロットすることは十分に可能である.(需要は少ないと思われるが)その作業を少しでも簡便化するために,HelMapperUK なる CGI を作成してみた.英国のベースマップ上にデータポイントをプロットするという単機能に特化しており,凡例をつけるなどの付加機能はないが,ヴィジュアル化して概観をつかむという用途には十分と思われる.

以下で使い方の説明をするが,その前に,まずこちらのデータファイルの内容を上のテキストボックスに上書きコピペして出力結果の確認をどうぞ.これは,拙著の複数形研究で分析した初期中英語テキストの分布で,赤丸が手作業で分析したもの,青四角が LAEME text database を援用して分析したもの,それぞれの形で小さいものはテキストの全体ではなく部分を分析したものを表わす.(実際,Hotta (55) の地図はおよそこのようにして描かれた.)

では,使い方の説明(基本的に作者個人仕様のものを公開しているだけなのでインターフェースは洗練されていません,あしからず).テキストボックスにあらかじめ入力されているとおり,入力データは設定部 (Configuration) で始まる.以下が設定可能な変数.

・ 「map」変数には "England" か "UK" が入る.これで,出力される地図の範囲を決定.

・ 「scale」変数は,X方向とY方向への拡大率を指定.拡大なし (scale=1 1) だと,出力画像は 386 * 313 Pixels (England) ,529 * 557 Pixels (UK) の大きさ.

・ 「pattern + 数字」変数は,プロットに用いる記号を定義する.イコールの後にはスペース区切りで (1) 形 ("box", "circle", "cross", "diamond", "invertedtriangle", "plus", or "triangle") ,(2) その形を塗りつぶすか否か (ex. "fill" or "stroke") ,(3) 色 (ex. "aqua", "black", "blue", "cyan", "green", "lime", "magenta", "red"; 他の大抵の色名にも対応しているはずだが出力される画像に反映されない色もある) ,(4) 大きさ(線の長さや円の直径に相当する Pixels)の4項目の値を与える.パターンは好きなだけユーザー定義可能.

その後にデータ部 (Data points) が続く.1行に1データポイントで,各行はタブ区切りで (1) X座標,(2) Y座標,(3) 上で定義されたパターン名のいずれか ("pattern1" など)の3項目の値を与える(実際にはパターン名は省略可能.その場合,自動的に "pattern1" が用いられる.).座標系については,LALME や LAEME で採用されている Ordinance Survey National Grid Reference の3桁ずつの座標系 (ex. "372 244") ,あるいは一般の経度・緯度 (ex. -2.408752393 52.09322081) のいずれも可能(自動で判定される).

空行,あるいは "#" で始まるコメント行はデータとして無視される.

出力結果は GIF 形式の画像として表われる.別途,EPS 形式のベクター画像としてもダウンロードできるようにした(こちらのファイルをいじれるのであれば,各種の設定を含めた細かいチューニングが可能).

英国ベースマップの作成には,CIA World DataBank II や DCW Map Interface for Europe のデータを参照した.

(後記 2011/08/31(Wed):[2011-08-31-1]の記事「LAEME text database のデータ点とテキスト規模」で,HelMapperUK で作製した地図の実例を示した.)

・ McIntosh, Angus, M. L. Samuels, and M. Benskin. A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English. 4 vols. Aberdeen: Aberdeen UP, 1986.

・ Laing, Margaret and Roger Lass, eds. A Linguistic Atlas of Early Middle English, 1150--1325. http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/laeme1.html . Online. Edinburgh: U of Edinburgh, 2007.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

2011-08-20 Sat

■ #845. 現代英語の語彙の起源と割合 [lexicology][loan_word][statistics][bnc][corpus]

現代英語の語彙における本来語と借用語の比率については,本ブログでも何度か取り上げてきた.いくつかリンクを張っておこう.

・ [2010-12-31-1]: #613. Academic Word List に含まれる本来語の割合

・ [2010-06-30-1]: #429. 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合

・ [2010-05-16-1]: #384. 語彙数とゲルマン語彙比率で古英語と現代英語の語彙を比較する

・ [2010-03-02-1]: #309. 現代英語の基本語彙100語の起源と割合

・ [2009-11-15-1]: #202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合

・ [2009-11-14-1]: #201. 現代英語の借用語の起源と割合 (2)

・ [2009-08-15-1]: #110. 現代英語の借用語の起源と割合

語種の数量的な調査には,数え挙げる際のソースを何にするか,type-count か token-count か,どのくらいの語彙規模を扱うか,語源にまつわる不正確さをどのように処理するか,などの考慮すべき事項が様々あり,研究者によって結果がまちまちとなることがある.しかし,複数の調査を比べれば,およその平均値や全体像が見えてくるのも確かである.

先日参加してきた ICOME7 (The Seventh International Conference on Middle English) で,8月4日,OED3 の主幹語源学者 Philip Durkin 氏が "Some neglected aspects of Middle English lexical borrowing from (Anglo-)French" と題する講演で関連する話題について触れていたので,要点をメモしておく.

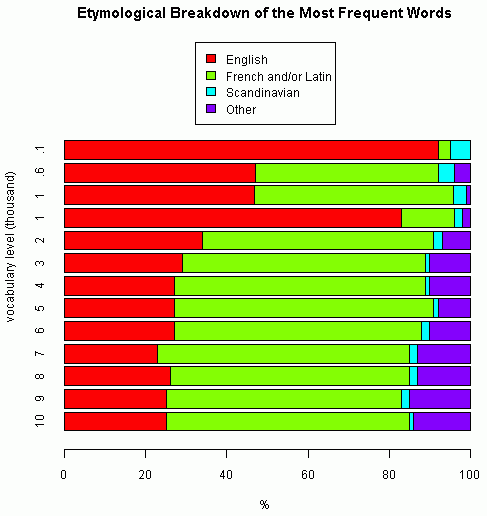

Durkin 氏は BNC から最頻1000語のリストを取り出し,語源分析した.その結果,英語本来語が489語,フランス・ラテン語が489語,ノルド語が32語,それ以外の言語が10語という数値が得られた.大規模コーパスの頻度リスト (see [2010-03-01-1]) を利用した語源調査はいつか自分でやろうと思っていたが,Durkin 氏のおかげでその労力を省くことができた(ありがとうございます!).

これにより,上記のリンクで示した諸調査と合わせて,type-count に基づく最頻100語,600語,1000語,2000語,3000語,4000語,5000語,6000語,7000語,8000語,9000語,10000語という12段階の語彙規模での語種別比率が得られたことになる.母体となる現代英語語彙の情報ソース,数え方,語種区分はそれぞれ異なっているのかもしれないが,一応の目安として以下で全体像を示したい.語種区分は English, French and/or Latin, Scandinavian, Other として4種類に統一した.

|

|

上から3つ目と4つ目の棒グラフは,同じ最頻1000語レベルでの比較だが,3つ目は上述の Durkin の BNC 調査によるもの,4つ目は[2010-06-30-1]の記事で示した Williams のものである.著しい差異が生じたが,これも調査方法が異なるがゆえだろうか.注意して解釈する必要があるが,この点を除けば全体としてなだらかに推移し,最終的には本来語25%,ラテン・フランス語60%,それ以外が15%という数値におよそ落ち着くようだ.

2011-08-19 Fri

■ #844. 言語変化を予想することは危険か否か [prediction_of_language_change][language_change]

昨日の記事「言語変化の予言の根拠」 ([2011-08-18-1]) でも触れたように,言語変化を予想するという営みについては,歴史言語学者のあいだでも様々な意見がある.Bauer は,言語変化の予想は "hazardous" で "risky" であるとして,警鐘を鳴らしている.関連箇所を引用しよう.

Dealing with on-going changes is a very hazardous undertaking. It is tempting to conclude that, because we can see the beginning of a change, it follows that the change will continue. This is not true. It may even reverse itself. Consequently, predictions based on current trends mean very little. 'If current trends continue, then we may expect to find people saying xyz in the year 2050' is about as risky as predicting the value of the pound or the rate of inflation. (21)

Not only can we not predict the speed of a change, but we cannot predict whether it will be followed through to the end, or even whether it might be reversed. Diachronic linguistics is not a predictive science. (25)

昨日の記事で引用した中尾 (2) も述べている通り,言語変化は自然科学の法則と異なり,傾向を示すにすぎない.これは確かである.そうだとすれば,予想をすることに何の価値があるのか,空虚な予想屋を演じているだけではないか,という意見が出るのは当然である.予想がいずれ当たるか当たらないかという次元の話しで終わるのであれば,学問的意味はないだろう.

しかし,予想の学問的意味を疑う以前に,予想という行為に先だって存在するはずの,未来への関心や言語変化の理解を深めたいという好奇心は尊重されてよいように思う.まず,言語変化を研究していれば未来の姿を予想したくなる気持ちは当然である.この自然な関心を押し殺すというのは,教育においても研究においても精神衛生上好ましくない.また,過去から現在へと言語変化の道筋を追い,言語変化の理論を追究してきた者にとって,その視線を未来に延長しないというのはあまりに禁欲的である.

そもそも,言語変化の理論は,現在まで続いてきた変化が逆流するかもしれないというような現実的な可能性を意識的に捨象することで組み立てられてきた.この作業は暗黙の了解だったのではないだろうか.中尾 (2) の言うように,予想は言語変化の要因を解明する努力そのものではないが,努力へ通じる営みであると,積極的に評価したい.

実際のところ,Bauer も同書のなかで予想に近いことをしている.Bauer の警鐘は,予想があまりに "tempting" だからこそ,現実的には厳密な予想は不可能なのだという要点を強調しておきたかったものとして理解しておく.現時点で未確認だが,Bauer と同趣旨の議論が Lass (Phonology, 328--29) と Lass (Shape, 131) でなされているというので,いずれ確認したい.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ 中尾 俊夫 著,児馬 修・寺島 迪子 編 『変化する英語』 ひつじ書房,2003年.

・ Lass, Roger. Phonology. Cambridge: CUP, 1984.

・ Lass, Roger. The Shape of English. London and Melbourne: J. M. Dent, 1987.

2011-08-18 Thu

■ #843. 言語変化の予言の根拠 [prediction_of_language_change][language_change][drift][acquisition]

中尾 (2) では,言語変化の予言とその根拠について次のように述べられている.

一般にことばの変化についての予言は,

(i) 現在進行中の変化および方向,

(ii) 過去において実際に起こった歴史的変化および方向,

(iii) 同系言語にみられる変化,

(iv) 幼児の言語習得,

などに基づいて行われる.

(i) から (iv) にかけて,具体から抽象へ,特殊から一般へと基準の普遍性が高くなっている点が注目に値する.(i) は当該言語の現在における変化の事実,(ii) は当該言語の過去に生じた変化の事実,(iii) は同系言語の現在と過去の変化の事実( drift の議論などが関与する),(iv) は言語そのものではなくヒトの言語習得 (language acquisition) の示す特性(過去も現在も未来も不変との仮定で)にそれぞれ相当する.

しかし,(iii) の後に,同系・非同系言語の全体,つまり人類言語の総体において現在および過去に生じた変化の事実という参照点を加えてもよいのではないか.端的にいえば,通言語的な言語変化の類型論 (typology of language change) という視点である.「言語変化の予言の根拠」の改訂版を図示すると以下のようになるだろうか.

具体・特殊 | | (1) 当該言語の言語変化(現在) | | (2) 当該言語の言語変化(過去) | | (3) 同系言語の言語変化(現在・過去) | | (4) 人類言語の言語変化(現在・過去) | | (5) 言語習得と言語変化(現在・過去) ↓ 抽象・一般

これらの手がかりを参考に,当該言語が今後どのように変化して行くのか,その未来の姿はどのようなものになるだろうかについて予言がなされることになる.ただし,言語変化を予言するという行為については,言語学者の間にも様々な考え方がある.例えば,Sapir (Chapters 7--8) は積極的に言語変化の予言をしているが,一方で Bauer (21, 25) は予言がいかに危険であるかを説いている.

上で引用した中尾 (2) は,次のように述べている.

ことばの変化は,まったく同じ条件が整ったからといって必ず生起するとは限らない.その意味で,ことばの変化は自然科学の法則 (law) とはちがい,傾向 (trend, tendency) を示すにすぎない.

結局,変化についての予言,記述などは,「ことばの変化を引き起こす要因は何か」という基本的な問題を解明する努力へ通じるものである.

この文章から,著者は言語変化を予言するという行為の価値は,それが当たるかどうかという予言としての精度にあるのではなく,言語変化の原因を明らかにしようとする営みである点にあると考えていることが分かる.Bauer の批判的態度もよく分かるのだが,基本的には中尾の立場に同意したい.

・ 中尾 俊夫 著,児馬 修・寺島 迪子 編 『変化する英語』 ひつじ書房,2003年.

・ Sapir, Edward. Language. New York: Hartcourt, 1921.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-08-17 Wed

■ #842. th-sound はまれな発音か [phonetics][phonology][phoneme][typology][airspeak][th]

一般に th-sound ([θ], [ð]) は言語音としてはまれであり,多くの非母語話者にとって習得しにくいと言われている.実際に [θ] を [t] や [s] で代用する非母語話者が多く,その点を考慮して国際的な航空管制英語 Airspeak では three を tree として発音することになっているほどだ.th-sound はこのように世界で悪名高い発音としてみなされており,英語の liability の1つとして言及されることもある.

しかし,実際のところ,問題の歯摩擦音は,英語のほかにもスペイン語やギリシア語など比較的よく知られた言語にも音素として現われる.同僚の音声学者と,この音は本当にまれな音なのだろうかという話しをしていたときに,UPSID (The UCLA Phonological Segment Inventory Database) なるサイトの存在を教えてもらった.451言語の音韻体系のデータベースへアクセスできるサイトで,Simple UPSID interface のインターフェースを通じて,言語ごとの音韻目録を閲覧したり,分節音ごとの類型論的な統計情報を得ることができる.

早速,歯摩擦音について調べてみた.UPSID Segment Frequency によると,0D と表記される [θ] と,6D と表記される [ð] を音韻目録に含む言語はそれぞれ以下のとおりである.

・ [θ] or "0d" (voiceless dental fricative) occurs in 18 languages (3.99% of the 451 languages): Albanian, Amahuaca, Araucanian, Bashkir, Berta, Burmese, Chipewyan, Greek, Huasteco, Iai, Karen, Lakkia, Mursi, Rukai, Spanish, Tabi, Wintu, Yay.

・ [ð] or "6D" (voiced dental fricative) occurs in 22 languages (4.88% of the 451 languages): Albanian, Aleut, Burmese, Chipewyan, Cubeo, Dahalo, Fijian, Greek, Guarani, Iai, Koiari, Mari, Mazatec, Mixtec, Moro, Nenets, Nganasan, Quechua, Rukai, Spanish, Tabi, Tacana.

調査対象の451言語から収集された異なる分節音は全部で919個あるが,頻度順位としては [θ] が126位,[ð] が113位である.順位で考えれば言われるほどまれな音ではないのかもしれないが,451言語のうちの4--5%ほどにしか現われない音であると示されれば,確かにまれと言えるのかもしれない.ただし,収集された異なる919の分節音の8割以上に当たる748の分節音が10を超える言語には現われないことを考えると,[θ], [ð] は,世界の言語にみられる数多くのまれな分節音の2つにすぎない.

ちなみに,通言語的に頻度の高い分節音トップ10は,[m, k, i, a, j, p, u, w, b, h] の順という.

2011-08-16 Tue

■ #841. yod-dropping [phonetics][lexical_diffusion][implicational_scale][yod-dropping]

[2010-08-02-1]の記事「BNC から取り出した発音されない語頭の <h>」で h-dropping について触れたが,今回は現代英語で生じている別の音声脱落 yod-dropping を取り上げる.yod とは /j/ で表わされる半母音を指すが,現代英語の主要な変種において,強勢のある /juː/ から /j/ が脱落していることが報告されている.語中の <u(e)> や <ew> の綴字はその部分の発音が歴史的に /juː/ であったことを示すが,この綴字を含む多くの語が現在までに /j/ を失っている.

Bauer (103--10) によると,英米豪の標準発音では blue, rule は総じて /j/ を失った発音が行なわれているが,dew, enthuse, lewd, new, suit, tune では変種によって /j/ の有無の揺れを示すという.一方,どの変種でも安定的に /j/ を保っている beautiful, cute, ewe, fume, huge, mute のような語も少なくない.

Bauer の調査により,yod-dropping はある変種に限ったとしても語彙に一様に作用しているわけではなく,語彙を縫うように徐々に進行していることが明らかにされた.現在進行中の 語彙拡散 (lexical diffusion) の好例といえるだろう.さらに興味深いのは,変種を問わず,拡散の順序がおよそ一定であるらしいということである.Bauer (106) は,yod-dropping の過程に次のような "implicational scale" を提案している.

/s/ > /θ/ > /l/ > /n, d, t/

この scaleは,yod-dropping を被る語彙の時間的順序が /j/ の直前の子音によって決まってくることを表わすが( /s/ が最初で /n, d, t/ が最後),それと同時に,scale のある段階で yod-dropping が完了していることが分かれば,その左側のすべての段階ですでに yod-dropping が完了しているはずだという予測を可能にする.

ここで浮かんだ疑問は,この順序には音声的な根拠があるのだろうか,ということである.子音の摩擦性が高いものから低いものへと拡大していっているように見えるが.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-08-15 Mon

■ #840. 植物の新種報告が英語でも可に [scientific_name][elf]

8月2日付けの asahi.dom で,次の記事を見つけた.

植物の新種報告,英語でも可 ラテン語の壁崩し規約改訂

76年間,ラテン語に限られていた植物の新種の発見報告が英語でもできるようになった.オーストラリア・メルボルンで開かれた国際植物学会議が30日,規約を改訂した.また,報告は紙媒体だけでなく,電子出版の論文も認めることにした.

植物学では1935年に国際ルールができ,新種の報告は「ラテン語のみ」で,紙媒体に掲載されたものに限ってきた.今回の改訂で論文の発表が加速され,検索も容易になると期待される.

命名規約委員会委員長のサンドラ・ナップ博士(英国自然史博物館)は「植物科学にとって大きな一歩.大量絶滅に直面している今,新種がいち早く登録され,探しやすくなるのは保全活動に大いに役立つはずだ」と談話を発表した.

2005年のウィーン会議で改正された国際植物命名規約 (ICBN) の第36条によれば,非化石植物の新分類群の命名にはラテン語による記載が義務づけられていた.ICBN の改正案は6年に一度開催される国際植物会議で議決されるが,今回のメルボルン会議(2011年7月23日?30日)では,過去に幾度も提案されては否決されてきた「ラテン語義務の撤廃」がついに議決された.XVIII International Botanical Congress に掲載されている Congress Resolutions で,正式な報告がなされている.以下,関連する部分を転載(赤字は引用者).

Resolution 5

The XVIII International Botanical Congress, in Melbourne, Australia, resolves that the decisions of its Nomenclature Section with respect to the International Code of Botanical Nomenclature (now to be the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants), noting with interest that specified types of electronic publication are now effective for nomenclatural purposes, that descriptions of new taxa may now appear in English or Latin, that, for valid publication, new names of fungi must include citation of an identifier issued by a recognized repository that will register the name, and that the Code will henceforth provide for a single name for all fungi and for all fossils falling under its provisions, as well as the appointment of officers and members of the nomenclature committees, made by that section during its meetings on 18-22 July, be accepted.

門外漢なので植物学と分類群の命名の慣例については詳しく知らないが,今回の議決は,現代世界におけるラテン語の役割の大幅な衰退を明示する事例だろう.ラテン語擁護派は,植物学の古典がラテン語で書かれていること,ラテン語の厳格なフォーマットゆえに安直な新分類群記載が避けられること,ラテン語が安定的な言語であること,などを理由に挙げているが,これらの理由では押し切れないほどにラテン語の役割が減じてきたということだろう.また,この議決は英語がかつてのラテン語と同等の機能を担うようになってきている証拠でもある.

ラテン語にしても英語にしても,恒久的に安定的な言語というものが存在し得るのかどうかは疑わしい.たとえある言語に厳格な規範が定められたとしても,規範自体が時とともに変化することはあり得る.また,その言語が威信を保ち続けられるかどうかは社会の要求に依存するが,社会の要求とは時代とともに変わるものである.社会的機能において英語がかつてのラテン語に取って代わってきているということは間違いないだろうが,英語が今後,かつてのラテン語を超えて恒久的に安定的な言語となるだろうという予測は議論の余地があろう.

関連して,学名 (scientific name) について,[2010-09-21-1]の記事「学名」を参照.

2011-08-14 Sun

■ #839. register [register][terminology]

本ブログの各所で register (言語使用域)という用語を使ってきた.これは便利ではあるが,実際には複雑な概念である.以下,『新英語学辞典』の "register" の項目を参照して執筆する.

register は言語の変種の1タイプである.地域方言や階級方言などの言語変種は,原則として話者に備わっているもので,話者が意図的に使い分けることをしない恒久的なタイプの変種 (user variety) であるのに対して,register は話者が場面によって使い分ける一時的なタイプの変種 (use variety) である.[2009-12-10-1]の記事「英語変種のモデル」の variety classes に対応させれば,(1), (2) は user variety ,(3), (4), (5) は use variety (register) といえるだろう.register はあくまで一時的な変種ではあるが,言語の変異性を考える上で,重要な概念である.

Halliday の言語学 (Hallidayan linguistics) によれば,register は以下のように下位区分される.

(1) field of discourse (談話の場).場には,大きく分けて言語の認知使用 (cognitive use) にかかわるものと,交感的使用 (phatic use) にかかわるものがある.後者は話し手と聞き手の心理的なつながりを構築するための言語使用で,儀礼的常套句や挨拶がその典型例である ( phatic function については[2010-10-02-1]の記事「言語の機能と言語の変化」を参照).場が言語使用に影響を与えるのは,主に内容語や各種の文法項目である.日常的口語,公式なアナウンス,講義,怪談の語り,科学論文,法律文書,小説,電子メールなどでは,それぞれに特有の表現や文法項目がある.ジャンルや主題といった概念に近い.

(2) mode of discourse (談話の媒体).大きく話しことば(音声言語)と書きことば(文字言語)に分かれる.両者は言語使用においてしばしば対置されるが,実際には両者の関係は入り組んでいる.この問題については,[2011-05-15-1]の記事「話し言葉と書き言葉」や[2009-12-13-1]の記事「話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」を参照.

(3) style (tenor) of discourse (談話のスタイル).話し手と聞き手の関係に応じた形式張りの度合いに対応し,形式度の高いものから順に frozen, formal, consultative (unmarked), casual, intimate などと,明確には区分できない連続体を形成する.

register は一応このように分解して考えることができるが,3つの下位区分はいずれも連続体であり,その相互関係も依存している面と独立している面があり,複雑である.register は1970年代以降に広まった用語と概念であり,主題としては比較的新しい.学者間で関連する術語に差異が見られるなどの問題があるのも歴史の浅さゆえだろう.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2011-08-13 Sat

■ #838. 言語体系とエントロピー [entropy][functionalism][information_theory][functional_load]

昨日の記事「言語変化における therapy or pathogeny」 ([2011-08-12-1]) を書きながら,言語における「全快」状態あるいは「罹病」状態とは何かを考えていた.言語学の常識として「個別言語はそれが供する言語共同体の要求をほぼ完全に満たすものであり,その話者にとってはほぼ完璧な記号体系である」という考え方がある.これは,各言語がその話者にとっては常に「全快」に近い状態にあるということを意味する.この考え方でいけば,完全無欠とは言わずとも「罹病」状態にある言語は存在しないということになる.ここでは「その話者にとって」という視点が重要であり,あくまで相対的な基準で「全快」に近いということである (相対的な言語観については,[2011-06-06-1]の記事「Martinet にとって言語とは?」を参照).また,外部の者が複数の言語を絶対的な基準で比べて,A言語のほうがB言語よりも「健全」であるなどと決めることはできないということにもなる.そもそも,言語的にどのような状態であれば「健全」であるかについて客観的な基準を決めることは難しいだろう.

しかし,主観的評価の込もりがちな「健全」や「全快」という表現を避け,絶対的な基準で量化できる項目に着目してその尺度でA言語とB言語を比較評価するということは可能かもしれない.例えば,体系の対称性 (symmetry) ,均衡性 (balancedness) ,経済性 (economy) というものが量化できるのであれば,それらの指標をもって,仮に部分的に言語体系のの「健全性」を論じるということはできるかもしれない.[2010-02-14-1]の記事「言語の難易度は測れるか」の議論とも関係するが,音韻論や形態論など部門別に考えるということであれば,さらに量化はしやすいだろう.[2011-08-11-1]の記事「機能負担量」で説明した functional load の考え方は音韻論から生み出された量的な概念だが,書記素論や形態論など他の部門にも応用することは可能かもしれない(もっとも音韻論のように高度に構造化された部門ではないと実践は難しそうだが).

言語体系の「健全性」を評価する観点として,上で対称性,均衡性,経済性といった特性を挙げてみたが,もう1つの特性として,現代世界のキーワードでもあるエントロピー (entropy) を考えてみるのもおもしろい.エントロピーとは体系としての乱雑さの度合いを指し,値が低いほど体系が秩序だっていることを示す.もともとは熱力学の用語だが,情報理論に広く応用されており,言語理論への応用の道も開かれているといえる.言語体系のエントロピーの測定法を編み出すことは容易ではないだろうが,単純にいって,体系としての規則性が増せばエントロピーが減少し,不規則性が増せばエントロピーが増大すると表現することはできる.

例えば,言語変化には「音声変化は規則的に生じるが形態論に不規則性をもたらし,類推に基づく形態変化は不規則に生じるが形態論の規則性をもたらす」傾向が見られるが,エントロピーの用語を用いれば「形態論において,規則的な音声変化はエントロピーを増大させ,不規則的な類推作用はエントロピーを減少させる」と換言できる(関連して,[2011-03-19-1]の記事「語尾音消失と形態クラス」で取り上げた語尾音の消失と保持の例や,[2010-11-03-1]の記事「2種類の analogy」の議論を参照).

私は詳しくないが,生成文法に基盤を置く音韻論や natural morphology などの分野では,言語変化を記述・説明するのに,その過程の自然さの度合いが考慮される.「自然さ」という特性も,エントロピー,対称性,均衡性,経済性などと同様に,体系の「健全性」を匂わす特性の1つである."natural", "balanced", "economical", "simple", "therapy" などという表現には否応なしに価値観や評価が含まれてしまうが,"entropy" には熱力学の法則とだけあって科学的な響きがあるし,時代のキーワードとはいえ,いまだ手垢がついていないように思える.

熱力学の第2法則によれば,「物質とエネルギーは一つの方向のみに,すなわち使用可能なものから使用不可能なものへ,あるいは利用可能なものから利用不可能なものへ,あるいはまた,秩序化されたものから,無秩序化されたものへと変化する」(リフキン,p. 45).つまり,ある領域でエントロピーが減少しているように見えても,必ず他の領域でそれ以上にエントロピーが増大しており,全体として宇宙のエントロピーは増大の一途をたどるということである.現代物理学が絶対的な真理として認めているのはこの法則だけだと言われるほどの強い法則だ.では,宇宙の体系と言語の体系は類似しているのだろうか.もしそうだと仮定すると,昨日の記事「言語変化における therapy or pathogeny」 ([2011-08-12-1]) で問題になった Schendl (69) の "therapeutic changes in one part of the grammar may create imbalance in another part" の may は must と読みなおさなければならないことになる.だが,幸いなことに,エントロピーの法則は形而下の世界のみに適用されるという.言語変化の議論では may ほどの解釈でよいのかもしれない.

・ ジェレミー・リフキン 著,竹内 均 訳 『改訂新版 エントロピーの法則』 祥伝社,1990年.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

2011-08-12 Fri

■ #837. 言語変化における therapy or pathogeny [functionalism][language_change][systemic_regulation][phoneme][phonemicisation][minimal_pair][functional_load][teleology]

過去2日間の記事「機能主義的な言語変化観への批判」 ([2011-08-10-1]) と「機能負担量と言語変化」 ([2011-08-11-1]) で,Schendl を引き合いに出しながら,機能主義 (functionalism) ,自己調整機能 (systemic regulation) ,治癒力 (therapeutic power) ,機能負担量 (functional load) などの用語を用いてきた.昨日これに関連して次のような質問が寄せられた.

Schendl (69)からの引用についてひとつ質問をさせてください.

'therapeutic changes in one part of the grammar may create imbalance in another part'

とありますが,どのような例があるのか思い浮かびません.治癒力のせいで生じてしまう不均衡とはどのようなものなのか,とても気になりますので御回答お願いします.

Schendl は同著で具体的に例を挙げているわけではないので,読者としては該当しうる例を考えてみるしかない.ある部門(例えば音韻論)に生じた言語変化が,他の部門(例えば形態論や統語論)に別の言語変化を連鎖的に引き起こすというような例や議論は英語史でも多く見られるが,より限定的に,ある治癒的な (therapeutic) 言語変化が別のところでは病因となるような (pathogenic) 言語変化の連鎖の例というのはあったろうかと,確かに考えさせられた.

なぜすぐに例が思い浮かばないのだろうかと考えてみると,"therapeutic" という用語が具体的に何を指すか,客観的に決めがたいという背景があるからではないかと思い当たった.一般の用語では「治癒」の目指す最終目標は「全快」状態だが,言語体系において「全快」とはいかなる状態を指すのか.機能主義の立場に立った一般的な理解としては,治癒とは "a symmetrical, balanced, simple, economical system" を指向しているとみなすことができるだろう(いずれの形容詞も Schendl の説明に現われる).しかし,言語体系は複数の下位体系の複雑な組み合わせによって成る有機体であり,その一部に生じる言語変化が,ある下位体系の観点から見れば therapeutic だとしても,別の下位体系の観点から見れば pathogenic であることもあり得る.では,言語体系全体の観点からすると,この言語変化はどの程度 therapeutic なのか,あるいは pathogenic なのか.これを決定することは非常に難しい.

具体例として思いついたのは,昨日の記事でも取り上げた /θ/ と /ð/ の対立の発生,別の言い方をすれば /ð/ の音素化 (phonemicisation) という言語変化である.古英語では,

[θ] と [ð] は1つの音素 (phoneme) の2つの異音 (allomorphs) という位置づけにすぎなかった.しかし,後に主として機能語において専ら有声音 [ð] が行なわれるようになり (ex. that, the, then, there, they, thou, though, with; cf. verners_law) ,thy vs. thigh のような最小対 (minimal pair) が生じた.こうして /θ/ と /ð/ は別々の音素へと分裂していった.

この /ð/ の音素化の動機づけを機能主義的な観点から説明すると,昨日も述べたように次のようになる.英語の阻害音 (obstruent) 系列では有声と無声の対立が大きな機能負担量を担っており,歯摩擦音での声の対立の欠如は阻害音系列の対称性を損なう「病因」と考えられる./θ/ と /ð/ の音素化はこの非対称性を減じる方向で作用し,問題の病因を「治癒」していると解釈される.実際には thy vs. thigh 型の最小対の例は少ないので,声の有無の対立はたいして利用されているわけではないのだが,それでも /θ/ と /ð/ の音素的な対立が堅持されているのは,英語音韻論全体として声の有無という対立が極めて機能的だからである.以上の説明が受け入れられるとすれば,この議論はまさに therapeutic な考え方を代表していると言えるだろう.

しかし,同じ言語変化を書記素論 (graphemics) の立場から見ると,むしろ体系的な非対称性が増しているとも考えられる.言語において,1音素に1文字が対応しているのが最も対称的で,均衡が取れており,単純で,経済的であることは疑いを容れない.現代英語はこの点で非常に悪名高いことはよく知られている.さて,より対称的で,均衡が取れており,単純で,経済的な音素と書記素の関係を追求するような言語変化が生じたとすれば,それは書記素論の観点からは therapeutic な変化ということができるだろう.ところが,上述の /ð/ の音素化に合わせて書記素体系も同様に変化したわけではないので,結果として <th> という二重字 (digraph) で表わされる1つの書記素が2つの異なる音素に対応することになってしまった.これは,書記素論の立場からすると,therapeutic ではなく,むしろ pathogenic な変化と言える.

まとめると,/ð/ の音素化という言語変化は,音韻論の観点からは therapeutic な変化だったが,書記素論の観点からは pathogenic な変化だったということになる.では,音韻論や書記素論やその他の部門をすべて考え合わせて,英語という言語体系全体への影響という視点で見ると,この変化ははたしてプラスだったのかマイナスだったのか.影響の質も量も客観的に計測することが難しいので,この判断はおぼつかないことになる(その意味では,機能負担量とは影響を客観的に計測しようとする営みの現われであり,その方法の1つなのかもしれないが).

言語において,何をもって「治癒」とし,何をもって「罹病」とするかはよくわからない.動物の場合ですら,敢えて軽く罹病させて予防・治癒効果を狙う予防接種の考え方がある.ちなみに,上で用いてきた pathogenic (発病させる)という形容詞は therapeutic の対義語として今回便宜的に用いたまでで,用語として定着しているわけではない.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

2011-08-11 Thu

■ #836. 機能負担量と言語変化 [functionalism][language_change][systemic_regulation][terminology][phonology][drift][minimal_pair][functional_load]

昨日の記事「機能主義的な言語変化観への批判」([2011-08-10-1]) で触れた,機能負担量 (functional load or functional yield) について.機能負担量とはある音韻特徴がもつ弁別機能の高さのことで,多くの弁別に役立っているほど機能負担量が高いとみなされる.

例えば,英語では音素 /p/ と /b/ の対立は,非常に多くの語の弁別に用いられる.別の言い方をすれば,多くの最小対 (minimal pair) を産する (ex. pay--bay, rip--rib ) .したがって,/p/ と /b/ の対立の機能負担量は大きい.しかし,/ʃ/ と /ʒ/ の対立は,mesher--measure などの最小対を生み出してはいるが,それほど多くの語の弁別には役立っていない.同様に,/θ/ と /ð/ の対立も,thigh--thy などの最小対を説明するが,機能負担量は小さいと考えられる.

機能負担量という概念は,上記のような個別音素の対立ばかりではなく,より抽象的な弁別特徴の有無の対立についても考えることができる.例えば,英語において声の有無 (voicing) という対立は,すべての破裂音と /h/ 以外の摩擦音について見られる対立であり,頻繁に使い回されているので,その機能負担量は大きい.

では,機能負担量と言語変化がどのように結び着くというのだろうか.機能主義的な考え方によると,多くの語の弁別に貢献している声の有無のような機能負担量の大きい対立が,もし解消されてしまうとすると,体系に及ぼす影響が大きい.したがって,機能負担量の大きい対立は変化しにくい,という議論が成り立つ.反対に,機能負担量の小さい対立は,他の要因によって変化を迫られれば,それほどの抵抗を示さない.この論でゆくと,/θ/ と /ð/ の対立は,機能負担量が小さいため,ややもすれば失われないとも限らない不安定な対立ではあるが,一方でより抽象的な次元で声の有無という盤石な,機能負担量の大きい対立によって支えられているために,それほど容易には解消されないということになろうか.機能主義論者の主張する,言語体系に内在するとされる「対称性 (symmetry) の指向」とも密接に関わることが分かるだろう.

体系的な対立を守るために,あるいは対立の解消を避けるために変化が抑制されるという「予防」の考え方は,すぐれて機能主義的な視点である.しかし,話者(集団)は体系の崩壊を避ける「予防」についてどのように意識しうるのか.話者(集団)は日常の言語行動で無意識に「予防」行為を行なっていると考えるべきなのか.これは,[2011-03-13-1]の記事「なぜ言語変化には drift があるのか (1)」で見たものと同類の議論である.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

2011-08-10 Wed

■ #835. 機能主義的な言語変化観への批判 [homonymic_clash][functionalism][systemic_regulation][language_change][functional_load]

言語変化における機能主義 (functionalism) の考え方は,一方では広く受け入れられているが,他方では厳しい批判がある.言語変化の機能主義的な説明の最たるものとして,このブログでも何度も扱ってきた同音異義衝突 ( homonymic clash ) がある.homonymic_clash に関する一連の記事のなかでも言及してきたが,この機能主義的な言語変化観に対する風当たりは強い.

一言でいえば,機能主義的な言語変化観とは,言語には systemic regulation という自己調整機能が備わっており,崩れた体系をより対称的で均衡の取れた体系へと治癒する (therapeutic) 力があるとする考え方である.具体例としては,上に触れた homonymic clash のほか,対称性への指向を仮定する「不安定な子音 /h/」([2009-11-27-1]) や人称代名詞体系の非対称性 ([2009-11-09-1], [2009-10-24-1]) の問題,また機能負担量 (functional load) の問題がある.

言語が話者(の社会)から独立して自己調整能力をもっているという考え方は「言語=生物」という考え方([2011-07-13-1]の記事「言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」を参照)にもつながり,議論が巻き起こりそうだということは予想される.実際に,機能主義を支持する者も多数いれば,批判する者も多数いる.Schendl (69) に批判の要点がまとめられていたので,引用しよう.

A basic problem with such functional explanations is how the individual speakers or the speech community as a whole could know about the actual or threatening asymmetry of systems and act accordingly. Another problem with the notion of 'therapeutic change' is that therapeutic changes in one part of the grammar may create imbalance in another part; finally, if this was the main driving force behind change then we would expect all linguistic systems to have become balanced by now, which they clearly are not. (69)

. . . though linguistic factors such as functional load undoubtedly can contribute to linguistic change, there is no empirical proof of their coming into play in specific cases. (69)

批判的意見から読み取れるのは,「言語変化をもたらす主はあくまで話者たる人間であり言語体系自身ではない」,「言語体系に自己調整機能があるとしても,それは強い自己調整機能ではない」,「理論上の仮説としては機能主義も認められるが,経験的に実証できない」という主張だろうか.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

2011-08-09 Tue

■ #834. ウクライナ語からの借用語 [loan_word][ukrainian]

ウクライナ (Ukraine) 西部の都市リヴィフ (Lviv) で開催された ICOME7 (The Seventh International Conference on Middle English) に参加した.歴史地区が世界遺産に登録されている,美しい街である.

国内の公用語は東スラヴ語群のウクライナ語 (Ukrainian) である.同語群に属する大言語たるロシア語の勢力に押されて,その母語率が低下してきていると言われるが,スラブ語派 (Slavic) のなかではウクライナ語人口はロシア語人口に次ぐ勢力を有している(国内で約3100万人; see Ethnologue: Ukrainian ).Ukrainian, Russian, Belarusian は互いに部分的に理解可能といわれる.(スラヴ語派の分布地図は,[2011-04-12-1]の記事で紹介した Distribution of the Slavic languages in Europe を参照.ウクライナ国内の言語地図は,Ethnologue: Languages of Ukraine を参照.)

ウクライナは一般の日本人にとって縁遠い国で,国名から連想されるものも多くないと思われる.英語にとっても状況は同じのようで,OED で語源検索をすると,ウクライナ語起源と思われる普通名詞が3語ほどヒットするにすぎなかった.

1つ目は palygorskite [ˌpæləˈgɔːskaɪt] (【鉱物】山コルク,パリゴルスカイト;石綿の一種)で,これが発見されたウラル山中の鉱山の名前にちなむ.1868年初出.

2つ目は gley [gleɪ] (【地質】グライ《湿地に見られる青みがかった灰白で目の詰った粘着性のある土》).英語本来語の clay と同根語 (cognate) で,ラテン語由来の glue とも関連する.初出は1927年.

3つ目は gopak [ˈgoʊˌpæk] (ゴパーク《高い跳躍を特徴とするウクライナ地方の民族舞踊》).hopak とも.舞踏の合間に発せられる間投詞 "gop" や "hop" に基づく造語といわれる.アクロバティックな要素を含む非常に速い2拍子の舞踏で,本来は男性の踊りだが,現在では女性も参加する.初出は1929年.

ウクライナの全般的な情報については以下を参照.

・ Ukraine -- CIA: The World Factbook

・ Ukraine -- Britannica Online Encyclopedia

2011-08-08 Mon

■ #833. 語彙力診断テスト [lexicology]

Test Your Vocab というサイトで,英語の語彙力診断テストが公開されていた.3分くらいで診断できるので,試してみた.見たことのある語でも語義がなかなか出てこないことを思い知らされた.結果として,私の語彙力は19,300語.この数値は,18歳以上の母語話者の下から10%の範囲に落ちる.15歳の英語母語話者の平均値でも23,303語というから,非母語学習者であるとはいえ,己の英語語彙力の乏しさに情けなさを感じた.地道に語彙力を増やさねばと感じた次第である.

ただ,点数以上に興味があるのは,この語彙力診断テストがどのような基準で作られており,内部でどのように計算されているのか,である.内部事情はまったく公開されていないが,研究プロジェクトの実験として設けられているサイトのようだから,事後であってもぜひ公開してもらいたいところである.というのは,Crystal (34--39) が示唆しているように,語彙力の計測は,何をもって語彙力とみなすか,何をもって語彙とみなすか,その定義にすべてがかかっているためである.特に「語彙」の覆う範囲を定めることが難しい.それは以下の問題があるからである.

(1) 語彙の基本単位である語 (word) の定義が,まずもって不明である (see [2011-03-28-1]) .複合語 (ex. flower pot, flower-pot or flowerpot?) ,句動詞 (ex. get at, get by, get in) ,idiom (ex. kick the bucket, go West ) は意味としてはひとまとまりだが,語としては1語と数えるのか否か,などの問題がある.

(2) ある語が多義語である場合,その語を見て語義を1つでも知っていればその語を知っているとみなすことができるのか,あるいはすべての語義を知っている必要があるのか.high tea, high priest, high season の high はそれぞれ異なる語義を表わすが,同じ1つの語とみなすべきか否か.

(3) ある地域変種,社会変種に特有の語彙は,語彙力診断にカウントされるべきか否か.口語,俗語,最新流行語,借用語,古語についてはどうか.「中心的な英語の語彙」に限るとしても,「中心的」の基準とは何か ([2010-12-29-1]の記事「Murray の語彙星雲」を参照).

(4) flu, hi-fi, AIDS, FBI, UFO などの各種の略語はどうか.

(5) 地名,人名などの固有名詞はどうか.固有名詞は英語に特有のものではないという理由でカウントする語彙に含まないとしても,例えばロンドンの官庁街 Whitehall は固有名詞であるばかりではなく「英国政府」を表わす普通名詞としても用いられる.

(6) 無数にある動植物名を含めた各種の専門用語はどうか.

Test Your Vocab がこれらの問題にどのような態度をとって診断テストを作成しているのかは,診断用に挙げられている単語リストからある程度推し量ることができるかもしれない.しかし,診断テスト作成の方針は,上記の理由により作成者によって互いに異なると思われ,別の診断テストがあれば別の基準で別の点数結果が出るだろう.

などと,自分の点数の言い訳をしても始まらない.まずは,20歳の平均値である25,337語を目指そう・・・.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2011-08-07 Sun

■ #832. every と each [etymology][compound][i-mutation][disguised_compound]

every は「あらゆる,ことごとくの,どの…も」を表わす形容詞で,単数名詞が後続することは英文法でもよく知られている.多くのものについて個々にみてこれを総括するという点で,all よりも意味が強いといわれる.every を強調するときに single が付くことからも,個別に数えての「すべて」であることが分かる.

単数名詞を従え,個別化の機能を担う形容詞といえば「各々の,めいめいの」を表わす each が思い出される.every と each は統語や意味の点で語法が似ているが,それもそのはず,語源的には前者は後者の強めに過ぎない.each は古英語の ǣlc に遡り,語形成上は ā "aye, always" + ġelīc "alike" と分析される.「いつも似ている(各々の)」ほどの原義である.個別的でありながら総括的な each の含意は,「いつも」にかかっていると考えられる.

ā ġelīc が融合し,語頭母音が i-mutation ([2009-10-01-1]) により変化し,偽装合成語 (disguised compound; [2010-01-12-1]) ともいえる ǣlc が生じると,ā の担当していた「いつも」の原義が稀薄となったため,改めて「いつも」を強調する必要が生じた.この目的で前置されたのが ǣfre "ever" である.古英語では ǣfre ǣlc は2語で分かち書きされていたが,10世紀頃よりすでに複合語として認識されていたようで,中英語期には ev(e)rilc, æv(e)ric, everi などの形態が現われ始めた.

現代英語の every はいわば2段階の偽装合成語ともいえる.every の最後の文字 <y> に each が詰め込まれており,その音価 [i] は「いつも」を意味する ā "aye, always" の i-mutation 形である.つまるところ,every の原義は "ever always" ということになる.

every と each はその個別的総括という性質ゆえに,不定冠詞 a(n) を従えることのできた時代がある.MED entry for "everi" (pron.) の 3 や MED entry for "ech" (pron.) の 3 に例があるが,OED によれば前者は14--15世紀,後者は12--15世紀に文証される.この用法は,many a(n) と比較されるだろう.[2010-11-12-1]の記事「Many a little makes a mickle」を参照.

2011-08-06 Sat

■ #831. Why "an apple"? [article][diachrony][sobokunagimon]

昨日の記事「sandhi」 ([2011-08-05-1]) で,英語の不定冠詞に a と an の2形態があり,後者の使用は sandhi の一種であると解説した.この機会に,多くの英語学習者が抱く(あるいは抱いたことのある)素朴な疑問「なぜ *a apple ではなく an apple なのか」について,通時的な立場から考えてみたい.

解説にはPDFのスライドを用意したので,そちらをご覧ください(下の画像をクリック).

この例は,共時的な記述と通時的な記述が大きく異なる例として珍重している.どちらの説明が「より正しい」かは決められないし,そもそも問うべきことではない.両方の視点から1つの現象を眺められることが重要であり,たまたま両方の解釈が相反する結果になっているからこそ価値がある.

関連して,[2009-07-22-1]の記事「one の発音」も参照.

2011-08-05 Fri

■ #830. sandhi [assimilation][euphony][phonetics][terminology][sanskrit][article]

[2011-08-02-1]の記事「she の語源説」の (3) で,"sandhi-theory" に言及した.sandhi (サンディー)とはサンスクリット語 (Sanskrit) に由来する文法用語で,我が国では連声(れんじょう)と訳されることもある.原語では,「(彼は)まとめる,つなげる」を表わす saṃ-dadhāti の名詞形で「連結」を意味する.ある語の語末と後続する語の語頭のあいだに見られる音便 (euphony) を指し,その現われは言語によって様々だが,多くは母音や子音の同化 (assimilation) を含む.

Sanskrit には sandhi が音韻形態規則として深く埋め込まれており,その音形が文字にも反映されるので非常に重要な音韻過程である.語と語のあいだ,あるいは複合語の構成要素のあいだに見られる連声は外連声 (external sandhi) と呼ばれ,語中の語幹と派生接辞・屈折接辞のあいだに見られる連声は内連声 (internal sandhi) と呼ばれる.

英語に見られる(外)連声の例としては以下のようなものがある.

・ did you が [did juː] ではなく [diʤuː] となる子音の同化.

・ far 単独では [fɑː] のように non-rhotic だが,far away では [ˈfɑːrəˈweɪ] のように rhotic になる linking r の現象.

・ 不定冠詞 a が母音(ときに無強勢の h )で始まる語の前に置かれる場合に an となる現象 (see [2010-07-30-1], [2010-08-01-1]) .上記の2例と異なり,sandhi の有無を示す異形態が正書法上も区別されている点で,英語では珍しい例である.

「連声」の概念は,「音便」という術語において日本語にも応用されており,アンオン(安穏)がアンノンに,オンヨウジ(陰陽師)がオンミョウジに,セツイン(雪隠)がセッチン,サンイ(三位)がサンミになるように,ン,チ,ツ音にア行・ワ行・ヤ行音が後続する環境で主として漢語の内部に生じる例が多数ある.12世紀を中心とする院政期までには特に仏典の読誦で頻発していたようだが,あくまで中世の現象であり,現在までに生産性を失って語彙的に固定化している.

フランス語の vous aimez [vuzeme] や est-il [ɛtil] などに見られるリエゾン (liaison) も sandhi の一種だが,英語や日本語のそれよりも体系的である.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2011-08-04 Thu

■ #829. she の語源説の書誌 [personal_pronoun][she][etymology][bibliography]

一昨日の記事「she の語源説」 ([2011-08-02-1]) で概説したように,she の語源は諸説紛々としている.関連研究も累々と積み重ねられてきており,その書誌をまとめるだけでも意味があるかもしれない.まったく網羅的ではないが,昨日挙げた参考文献に載っていたものを中心にいくつかを示しておきたい.

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968. xxxvi--xxxviii.

・ Clark, Cecily, ed. The Peterborough Chronicle 1070-1154. London: OUP, 1958. lxvi--lxvii.

・ Dieth, E. "Hips: A Geographical Contribution to the 'She' Puzzle." ES 36 (1955): 209--17.

・ Flom, G. T. "The Origin of the Pronoun 'She'." JEGP 7 (1908): 115--25.

・ Lindkvist, H. "On the Origin and History of the English Pronoun she." Anglia 45 (1921): 1--50.

・ Luick, K. Historische Grammatik der englischen Sprache. Stuttgart: Tauchnitz, 1964. Section 705.

・ Ruud, M. B. "A Conjecture concerning the Origin of Modern English She." MLN 25 (1920): 222--25.

・ Ruud, M. B. "'She' Once More." RES 2 (1926): 201--04.

・ Samuels, M. L. "The Role of Functional Selection in the History of English." Transactions of the Philological Society. 1965. 21--23.

・ Sarrazin, G. "Der Ursprung von NE. 'She'." Englische Studien 20 (1895--96): 330--31.

・ Smith, A. H. "Some Place-Names and the Etymology of 'She'." RES 2 (1925): 437--40.

・ Stevick, R. D. "The Morphemic Evolution of Middle English She." ES 65 (1964): 381--88.

・ Vachek, J. "Notes on the Phonological Development of the NE Pronoun she." Sborník Praci Filosfické Faculty Brnenské University 3 (1954): 67--80.

・ Vachek, J. "On Peripheral Phonemes of Modern English." Brno Studies in English 4 (1964): 21--29.

・ 尾碕 一志 「人称代名詞 she の起源について: enclitic *-se 介在説」『雲雀野 : 豊橋技術科学大学人文科学系紀要』第12巻,1990年,43--48頁.

・ 佐藤 哲三 「 Havelok the Dane の三人称代名詞(女性・主格・単数) SHE に関して」『第一福祉大学紀要』第2巻,2005年,27--45頁.( CiNii より PDF で入手可能.pp. 28--29 に諸説がまとまっている.)

ほとんどが Bennett and Smithers から芋づる式に書誌を調べたので,最も新しくて1960年代の論である.それ以降も調べれば,いろいろと出てくるだろう.気付いたら,後記としてここに加えてゆきたい.

2011-08-03 Wed

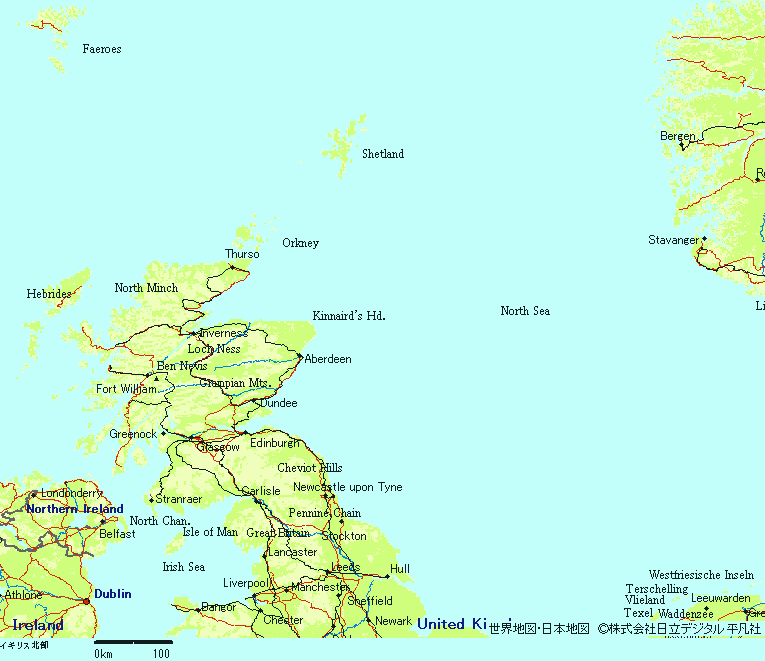

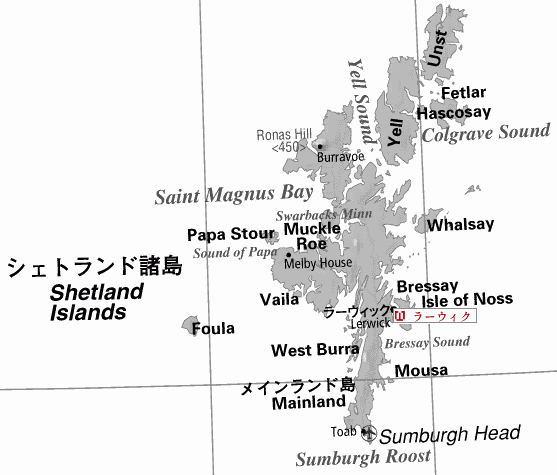

■ #828. Shetland [personal_pronoun][she][etymology][old_norse][map][phonetics]

昨日の記事「she の語源説」 ([2011-08-02-1]) の (4) の語源説,いわゆる "Shetland-theory" について少しだけ触れておきたい.これは [hj] ( > [ç] ) > [ʃ] の音発達を想定する説で,OED によると同じ音発達がノルウェー語の方言に見られるといわれる.英語に関係するところでは,古ノルド語の地名 Hjaltland, Hjalpandisøy がそれぞれ英語の Shetland, Shapinshay に対応するという例が挙げられる.イングランド北部方言に,古英語 hēope "hip" に対応する shoop なる形態が確認されるのも,古ノルド語形 *hjúpa からの発達として同様にみなせるかもしれない.

さて,英語の Shetland は古ノルド語 Hjaltland に由来するということだが,後者は hjalt "hilt" + land "land" の複合語である.これは,島の形が「(柄のある)剣」に似ていることによるものと考えられている.シェトランド諸島 (the Shetland Islands) と北海の周辺図を示そう.(スコットランド地図は Encyclopaedia Britannica: Scotland を参照.シェトランド諸島の詳細地図は Shetland Map を参照.)

地図で見る限り,北西端のデンマーク領フェロー諸島 (the Faeroe Islands) と並んで,北海に浮かぶ絶海の孤島という印象である.シェトランド諸島はイギリス領でスコットランドの最北州を構成しており,大小約100の島から成るが,8割以上が無人島である.北緯60度付近に位置しており,緯度としては世界ではオスロ,ヘルシンキ,サンクトペテルブルク,ヤクーツク,アンカレジなどと並ぶ.1974年までは公式に Zetland と呼ばれていた.

シェトランド諸島と結びつけられる物産や産業としては,頑強な子馬 Shetland pony, シェトランド羊毛の毛糸編み製品 Shetland(関連して Shetland sheep や Shetland sheepdog も知られている.後者の愛称 sheltie に <l> が残っていることに注意),タラ漁,観光業がある.1970年代以降は,諸島の中心都市 Lerwick がブレント北海油田の原油基地として重要となっている.

先史時代にはピクト人が環状列石の文化を開いていたが,7--8世紀にアイルランドや西スコットランドから宣教団が送られるようになった.8--9世紀にはノルウェー・ヴァイキングが入植し,15世紀までシェトランドを統治した.1469年,スコットランドの James III (1451--88) とデンマーク王女 Margaret が結婚したことによりシェトランドはスコットランド領となったが,18世紀に至るまで古ノルド語から派生したノルン語 (Norn; from ON Norrœnn "Norwegian" ) と呼ばれる言語が行なわれていた.このようにスコットランド史の主流から外れた独自の歴史を歩んできたため,現在でも島民には北欧系の言語や慣習が見られる.

シェトランド関連の情報は Shetland Heritage や VISIT.SHETLAND.ORG が有益.シェトランド方言のサイト Shetland Forwirds ,特にシェトランド方言の歴史のページがおもしろい.

2011-08-02 Tue

■ #827. she の語源説 [personal_pronoun][she][etymology][demonstrative][blend][sandhi][old_norse]

[2011-06-28-1]の記事「she --- 最も頻度の高い語源不詳の語」で触れた通り,現代英語の標準的な3人称女性単数代名詞形の起源は謎に包まれている.[2011-06-29-1]の記事「she --- 現代イングランド方言における異形の分布」で見たように,現代でもイングランド方言では様々な形態が用いられているが,she はそのような異形の1つにすぎなかった.しかし,そもそも she (あるいは初例形でいえば scæ )が異形として現われた経緯が不詳なのである.

she の起源には数々の説が提案されている.主要なものをまとめよう.

(1) 古英語の指示代名詞 se ([2009-09-28-1]の記事にあるパラダイムを参照)の女性単数主格形 sēo あるいは sīo と,人称代名詞([2009-09-29-1]の記事にあるパラダイムを参照)の女性単数主格形 hēo の混成語 (blend) とする説.

(2) 上述の sēo が強勢の移動により siō を経て,shō へ発展した.

(3) wæs hēo など -s で終わる動詞屈折形が前置されたときに,連声 (sandhi) が生じて,sēo となったとする説 ("sandhi-theory") .あるいは,hēo には,強勢が移動し,かつ語頭の h が脱落した yo という異形が確認されることから, wæs yo から直接 sjo ,さらには sho が生じたとする考え方もある.

(4) hēo の強勢が移動して [hjoː] > [çoː] > [ʃoː] と音変化したとする説 ("Shetland-theory") .この変化は方言に確認される.

(5) 古ノルド語の指示代名詞の女性形 sú, sjá が借用され,人称代名詞として用いられたとする説.(これとは別に,上述 (2) の強勢の移動に古ノルド語の影響があったのではないかという説もある.)

(2), (3), (4) は出力された母音が ē ではなく ō であることに注意したい.ここから she に近い形態に至るには,母音の問題が残っていることになる.母音の問題には,2つの解決案が出されている.1つは,男性代名詞 hē や2人称複数代名詞 ȝē に基づく類推により,後舌母音が ē によって置換されたとするものである (cf. [2009-12-25-1], [2011-07-06-1]) .もう1つは,古英語の女性単数主格形 hēo ではなく女性単数対格形 hīe に基づいて後の標準形が発達したとする説である.

母音の音価のみならず,子音の音価が [ʃ] へ発展した経緯ももう一つの大きな問題である.(2), (4) のように,自然の音声変化として発達したとする説,(3) のように sandhi を説明原理とする説,あるいは [ç] までは音声変化とした発展したが /ç/ の音素としての地位が周辺的であるために最も近い /ʃ/ で置換されたとする説などが提起されている.

母音と子音の両方で必ずしも自明ではない説明が必要とされるところに,she 問題の難しさがある.おそらくは,絶対的な1つの答えはないのだろう.各種の方言形が音声変化,置換,類推,混成などにより生まれ,そのなかから偶然に she のもととなる形態が最終的に選択されたということではないだろうか.

以上の記述には,OED, 『英語語源辞典』,Bennett and Smithers (xxxvi--xxxviii), Clark (lxvi--lxvii) を参照した.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.

・ Clark, Cecily, ed. The Peterborough Chronicle 1070-1154. London: OUP, 1958.

2011-08-01 Mon

■ #826. that と同機能の名詞節を導く疑問詞 how [conjunction][grammaticalisation]

疑問詞は間接疑問を表わす名詞節を導くことができるが,how に導かれた名詞節が事実上 that 節と同等の機能を果たす例がある.say や tell などの伝達動詞に後続する例が多いほか,it is strange [funny, odd] などの叙述用法の形容詞の後で用いられる例が見られる.

- He told us how she had arrived at the end of the party.

- She told me how she had read it in the magazine.

- It is strange how he could persuade her.

これらの how は,本来の手段や様態の意味を表わしているとも解釈できるが,単に that の代用とも読める.少なくとも聞き手にとっては曖昧であり,how の本来の意味が弱められていると見なすのが自然だろう.辞書によると how のこの用法は「英略式」とも「文語的または非標準的」ともされるが,起源を探るとかなり古いことがわかる.例えば,OED ではこの用法が "how, adv.", 10 に挙がっており,初例は古英語後期の Ælfric となっている.

10. With weakened meaning, introducing an indirect statement, after verbs of saying, perceiving, and the like: = That. Formerly freq. how that, and in mod. dialect speech as how . . . see how still more or less calls attention to the manner.

中英語では how that のような複合接続詞の形でよく用いられ,その例は MED entry for "hou" (conjunctive adv.), 4. で豊富に見つけられる.

how の本来の意味が希薄化し,接続詞へと近づいている点で,文法化 ( grammaticalisation ) の例とも捉えられるかもしれない.理屈としては when や where など他の疑問副詞でも似たようなことが起こりうるが,how は手段や様態に限らず広く状況や背景を表わすのにも用いられ,最も潰しが効きそうである.How are you? や How do you do? などの表現における how の意味の弱さを参照.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow