hellog〜英語史ブログ / 2018-02

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018-02-28 Wed

■ #3229. 2月,February,如月 [calendar][etymology][mythology][latin][dissimilation]

末日になってしまったが,月名シリーズの締めくくりとして「2月」をお届けする.

英語 February の究極の語源は不詳だが,ラテン語で「清めの祭り」を指した februa (pl.) に由来するとされる.この祭りの起源はイタリア半島を縦走するアペニン山脈地方の原住民サビニ人にあるとされ,祭りは2月15日に行なわれたという.この februa に接尾辞を付加して februārius (mēnsis) と月名を作り,それが俗ラテン語形 *fabrāriu(m) を経由して,ロマンス諸語へと伝わった.古フランス語では feverier (現代フランス語 février)となり,これが中英語期に fever(y)er, feverel などの形で入ってきた.英語での初例は1200年頃とされる.

fever(y)er には第2子音に b ではなくフランス語形にならった v がみられるが,これは15世紀まで用いられた.なお,feverel の語末の l は異化 (dissimilation) によるものである(cf. laurel, marble, purple; 「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1]) も参照) .現在のラテン語的な b をもつ形は,英語では februarie などの綴字で14世紀末から見られ,近代にかけて v を示す綴字を置き換えていった.ただし,ラテン語形そのもの形 februārius は,実は後期古英語に取り込まれていたことを付言しておく.

現代の February の発音については,揺れのあることが知られている.規範的には /ˈfɛbruəri/ と発音されるが, 最初の r が消えた /ˈfɛbjuəri/ もよく聞かれる.LDP3 の Preference Poll によると,若い世代のアメリカ英語では後者の発音がすでに64%に達している.イギリス英語での対応する数値は39%だが,これも決して低くない.高い世代では英米いずれでも相対的に低い値となっており,まさにこの単語における発音変化が着々と進行しているものとみてよいだろう.

古英語本来語では solmōnaþ "mud-month" 「ぬかるみの月」と表現していた.また,日本語で陰暦2月の異称「如月(きさらぎ)」は,寒いので更に上着を着る月とも,草木の更生する「生更ぎ」の月の意ともいう.

さて,これで月名シリーズが完成したので,以下にシリーズの各記事へのリンクを張っておこう.

・ 「#2910. 月名の由来」 ([2017-04-15-1])

・ 「#3187. 1月,January,睦月」 ([2018-01-17-1])

・ 「#3229. 2月,February,如月 ([2018-02-28-1])

・ 「#2890. 3月,March,弥生」 ([2017-03-26-1])

・ 「#2896. 4月,April,卯月」 ([2017-04-01-1])

・ 「#2939. 5月,May,皐月」 ([2017-05-14-1])

・ 「#2983. 6月,June,水無月」 ([2017-06-27-1])

・ 「#3000. 7月,July,文月」 ([2017-07-14-1])

・ 「#3046. 8月,August,葉月」 ([2017-08-29-1])

・ 「#3073. 9月,September,長月」 ([2017-09-25-1])

・ 「#3103. 10月,October,神無月」 ([2017-10-25-1])

・ 「#3167. 11月,November,霜月」 ([2017-12-28-1])

・ 「#3168. 12月,December,師走」 ([2017-12-29-1])

2018-02-27 Tue

■ #3228. enough と enow [inflection][spelling][pronunciation][adjective][johnson][ilame]

enough の語幹は印欧祖語に遡り,ゲルマン諸語に同根語が認められる.ゲルマン祖語 *ȝanōȝaz から派生した各言語の語形は,オランダ語 genoeg, ドイツ語 genug, 古ノルド語 gnógr,ゴート語 ganōhs,そして古英語 ġenōh, ġenōg などである.

古英語後期には,語末の g は長母音の後で無声音化することが多く,/x/ と発音されるようになったと考えられる.その後,16世紀までに唇音化して /f/ となったものが,現在の enough の標準発音に連なる発音である.

一方,(語末ではなく)語中の g は上記の経路をたどらなかった.この点は重要である.というのは,形容詞としてこの語が用いられるとき,古英語と中英語においては,性・数・格に応じた屈折語尾を付加する必要があり,問題の g はたいてい語末ではなく語中に生起することになるからだ.例えば,古英語において,複数主格・対格では -e 語尾が付加されて,ġenōge という形態を取った.この形態にあっては,問題の子音は後の時代に半母音化し,さらに上げや大母音推移などの音変化を経て,近代英語までに現在の /ɪˈnaʊ/ に近い発音になっていた.enow の綴字は,こちらの発音を反映するものである.

このように,enough と enow の区別は歴史的には単数形と複数形の違いと考えることができるが,単数に enow,複数に enough を用いるような両者の混乱はすでに中英語期からあったようである.enow を退けての enough の一般化は,歴史的な区別を明確につけていた Milton のような書き手もいたものの,17世紀には確立していたとみられる (Jespersen §2.75) .

ところが,おもしろいことに1755年に出版された Johnson の辞書では,enow が enough と別の見出しで挙げられており,"The plural of enough. In a sufficient number." とある.ただし,例文として与えられているのは Sydney, Milton, Dryden, Addison などのやや古めの文献からであり,辞書出版当時に enow と enought が日常的に区別されていた証拠とするわけにはいかないだろう.

現在の辞書では,enow は《古風》というレーベルを貼られて enough の代用とされているが,上記のように,歴史的には enough の複数形に起源をもつという事実は押さえておきたい.なお,現代英語でも方言を見渡せば,enow のほうを一般化させて日常的に使用しているケースも多いことを付言しておこう.

ちなみに,enough/enow の問題と平行的に論じられる例として,plough/plow を挙げることができる.こちらについては「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1]) を参照.関連して,blond/blonde に見られる性による「屈折」を取りあげた「#504. 現代英語に存在する唯一の屈折する形容詞」 ([2010-09-13-1]) もどうぞ.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 2. Vol. 1. 2nd ed. Heidelberg: C. Winter's Universitätsbuchhandlung, 1922.

2018-02-26 Mon

■ #3227. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第4回「doubt の <b>--- 近代英語のスペリング」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][emode][renaissance][standardisation][orthography][lexicography][hel_education][link][asacul]

朝日カルチャーセンター新宿教室の講座「スペリングでたどる英語の歴史」(全5回)の第4回が,2月24日(土)に開かれました.今回は「doubt の <b>--- 近代英語のスペリング」と題して,近代英語期(1500--1900年)のスペリング事情を概説しました.講座で用いたスライド資料をこちらにアップしておきます.

今回の要点は以下の3つです.

・ ルネサンス期にラテン語かぶれしたスペリングが多く出現

・ スペリング標準化は14世紀末から18世紀半ばにかけての息の長い営みだった

・ 近代英語期の辞書においても,スペリング標準化は完全には達成されていない

とりわけ語源的スペリングについては,本ブログでも数多くの記事で取り上げてきたので,etymological_respelling の話題をご覧ください.以下,スライドのページごとにリンクを張っておきます.各スライドは,ブログ記事へのリンク集としても使えます.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第4回 doubt の <b>--- 近代英語のスペリング

2. 要点

3. (1) 語源的スペリング (etymological spelling)

4. debt の場合

5. 語源的スペリングの例

6. island は「非語源的」スペリング?

7. 語源的スペリングの礼賛者 Holofernes

8. その後の発音の「追随」:fault の場合

9. フランス語でも語源的スペリングが・・・

10. スペリングの機能は表語

11. (2) 緩慢なスペリング標準化

12. 印刷はスペリングの標準化を促したか?

13. (3) 近代英語期の辞書にみるスペリング

14. Robert Cawdrey's A Table Alphabeticall (1603)

15. Samuel Johnson's Dictionary of the English Language (1755)

16. まとめ

17. 参考文献

2018-02-25 Sun

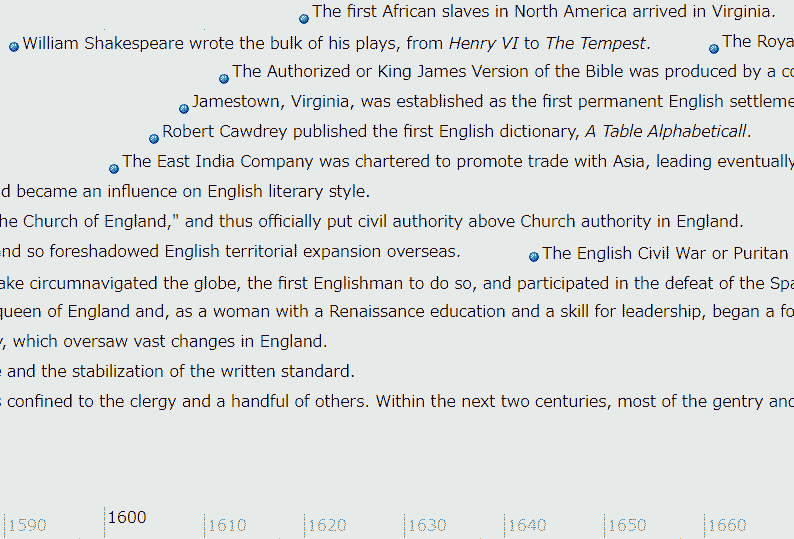

■ #3226. イギリス文学関連略年表 [literature][timeline][history]

年表シリーズ (cf. timeline) .今回は,イギリス文学史より略年表を示す.川崎による英文学史概説書の巻末に挙げられているものである (175--80) .イギリス史と日本史との関連付けもあり,眺めて楽しめる.

| 西暦 | イギリス(文学)関係 | 参考事項 |

|---|---|---|

| 410 | ローマの Britain 島支配終わる | |

| 1000 | (日)清少納言『枕草子』,紫式部『源氏物語』この頃起稿 | |

| 1066 | ノーマン征服.ウィリアム一世即位 (--1087) | |

| 1154 | プランタジネット朝始まる (--1399) | |

| 1167 | Oxford 大学の基礎成る | |

| 1313 | (イ)ダンテ『神曲』この頃,イタリア人文主義思潮起こる | |

| 1337 | 英仏百年戦争始まる (--1453) | |

| 1349 | (イ)ボッカチオ『デカメロン』 | |

| 1380 | Wyclif が聖書の翻訳を始める | |

| 1382 | Chaucer, Troilus and Criseyde (--1385. 出版 1484) | |

| 1387 | Chaucer, The Canterbury Tales 執筆開始(出版 1478) | |

| 1455 | ばら戦争 (--1485) | |

| 1469 | Malory, Le Morte d'Arthur (出版 1485) | |

| 1475 | W. Caxton, 最初の英語による印刷物出版 | |

| 1485 | ヘンリー七世即位 (--1509) | |

| 1492 | (ス)コロンブス,新大陸へ航海 | |

| 1513 | (イ)マキャベルリ『君主論』この頃成る | |

| 1516 | More, Utopia | |

| 1517 | ルターの宗教改革始まる | |

| 1519 | マゼランの世界周航 (--1522) | |

| 1534 | The Church of England (or Anglican Church) 成立し,England の宗教改革成る | |

| 1535 | Sir Thomas More (1478--) 処刑さる | |

| 1543 | (日)ポルトガル人,種子島に来る | |

| 1557 | England で the Stationers' Company (書籍出版業組合)誕生 | |

| 1558 | Elizabeth I 即位 (--1603) | |

| 1576 | 最初の常設公開劇場 The Theatre を建設 | |

| 1579 | Spenser, E., The Shepheardes Calendar | |

| 1587 | Scotland 女王 Mary 処刑さる | |

| 1588 | Drake, Hawkins ら,スペイン無敵艦隊 (The Armada) を破る | |

| 1589 | Spenser, E., The Faerie Queene, I?ス曵II | |

| 1593 | ペスト流行のためロンドンの劇場が2月から年末まで閉鎖 | (日)最初の木版活字本印刷される |

| 1595 | Shakespeare, Romeo and Juliet | |

| 1596 | Shakespeare, A Midsummer Night's Dream; Spenser, E., The Faerie Queene, IV?ス朷I | |

| 1597 | Shakespeare, The Merchant of Venice | |

| 1599 | グローブ劇場開場 | |

| 1600 | Shakespeare, As You Like It | |

| 1601 | Shakespeare, Hamlet | |

| 1603 | ジェイムス一世即位 (--1625) | |

| 1605 | Shakespeare, Othello | (ス)セルバンテス『ドン・キホーテ』 |

| 1606 | Shakespeare, King Lear; Macbeth | |

| 1618 | (ド)三十年戦争(宗教戦争) (--1648) | |

| 1620 | Pilgrim Fathers が Mayflower 号でアメリカに渡航 | |

| 1634 | Milton, Comus | |

| 1642 | 清教徒革命始まる | |

| 1649 | チャールズ一世処刑され,王制が廃止され,イギリスは「共和国にして自由国」となる (--1660) | |

| 1666 | ロンドンの大火 | |

| 1667 | Milton, Paradise Lost (初版10巻本) | |

| 1684 | Bunyan, The Pilgrim's Progress, Pt. ii (Pt. i は1678) | |

| 1687 | ニュートン,万有引力の法則を発表 | |

| 1688 | 名誉革命 (Glorious Revolution) 起こる | |

| 1702 | The Daily Courant 創刊(イギリス最初の日刊新聞) | |

| 1707 | England, Scotland を併合,Great Britain 成立 | |

| 1711 | Addison と Steele が The Spectator を創刊 | |

| 1714 | ジョージ一世即位 (--1727) ハノーヴァー朝始まる | |

| 1719 | Defoe, Robinson Crusoe | |

| 1721 | R. ウォールポールが組閣し,イギリス最初の首相となる | |

| 1724 | (日)近松門左衛門 (1635--)歿 | |

| 1726 | Swift, Gulliveris Travel | |

| 1731 | イギリス,公用語としてのラテン語全廃 | |

| 1739 | イギリスとスペインが開戦 | |

| 1740 | Richardson, Pamela | |

| 1742 | Fielding, Joseph Andreas | |

| 1748 | (仏)モンテスキュ『法の精神』 | |

| 1749 | Fielding, Tom Jones | |

| 1755 | Johnson の『英語辞典』成る | |

| 1756 | 英仏間に七年戦争始まる | |

| 1760 | Sterne, Tristram Shandy | |

| 1767 | この頃イギリス産業革命 | |

| 1774 | (日)杉田玄白『解体新書』;(ド)ゲーテ『若きヴェルテルの悩み』 | |

| 1776 | アメリカ,独立宣言 | |

| 1789 | フランス革命起こる | |

| 1791 | The Observer 創刊 | |

| 1798 | Wordsworth & Coleridge, Lyrical Ballads | |

| 1801 | イギリスがアイルランドを併合,the Union of Great Britain and Ireland が成立 | |

| 1805 | Wordsworth, The Prelude | |

| 1807 | イギリスが奴隷売買を禁止 | |

| 1812 | Byron, Childe Harold's Pilgrimage;英米戦争始まる (--1814) | |

| 1813 | Austen, Pride and Prejudice | |

| 1817 | Byron, Manfred | (日)イギリス船,浦賀に来航 |

| 1819 | Keats, 'Ode to a Nightingale'; Scott, Ivanhoe | |

| 1820 | Shelley, Prometheus Unbound; 'To a Skylark' | |

| 1823 | Lamb, The Essays of Elia | |

| 1836 | Dickens, Pickwick Papers (出版は1837);イギリス経済恐慌始まる | |

| 1837 | Dickens, Oliver Twist;ヴィクトリア女王即位 (--1901) | |

| 1840 | イギリスが New Zealand を併合;アヘン戦争始まる (--42) | |

| 1847 | C. Brontë, Jane Eyre; E. Brontë, Wuthering Heights; Thackeray, Vanity Fair | |

| 1848 | マルクス=エンゲルス『共産党宣言』をロンドンで発表 | |

| 1849 | Dickens, David Copperfield | |

| 1850 | Tennyson, In Memoriam | |

| 1851 | ロンドンで万国博覧会開催 | |

| 1854 | クリミア戦争起きる (--1856);(日)ペリー,浦賀に来航.日米和親条約 | |

| 1856 | イギリス国王,インドを直轄 | 日本,英米修好通商条約締結 |

| 1859 | Darwin, On the Origin of Species; G. Eliot, Adam Bede | |

| 1865 | Carroll, Alice's Adventures in Wonderland | |

| 1868 | (日)明治と改元,江戸を東京と改める | |

| 1871 | G. Eliot, Middlemarch | (日)津田梅子らアメリカ留学 |

| 1872 | Butler, Erewhon | (日)福沢諭吉『学問のすすめ』 |

| 1877 | (日)東京大学創立 | |

| 1883 | Stevenson, Treasure Island | |

| 1891 | Hardy, Tess | |

| 1893 | Wilde, Salomé (仏語版,英訳版は1894) | |

| 1894 | Shaw, Arms and the Man; Kipling, The Jungle Book | 日清戦争 |

| 1895 | Wells, The Time Machine | |

| 1896 | アテネで近代オリンピック第一回大会 | |

| 1899 | ボーア戦争 (--1902) | |

| 1900 | Conrad, Lord Jim | (日)津田梅子,女子英学塾(津田塾大学)創立.夏目漱石,イギリス留学 |

| 1901 | ヴィクトリア女王歿.エドワード七世即位 | |

| 1902 | The Times Literary Supplement 創刊 | 日英同盟成立 |

| 1907 | (日)英語研究社(のち研究社)創業 | |

| 1909 | (日)坪内逍遙訳『ハムレット』(以後次々に翻訳) | |

| 1913 | Lawrence, Sons and Lovers | |

| 1914 | Joyce, Dubliners | 第一次世界大戦始まる (--18) |

| 1917 | ロシア革命 | |

| 1920 | 国際連盟成立 | |

| 1922 | T. S. Eliot, The Waste Land; Galsworthy, The Forsyte Saga; Joyce, Ulysses (パリで出版); Ireland 自由国,正式に成立 | |

| 1924 | Forster, A Passage to India | |

| 1925 | Woolf, Mrs. Dalloway | |

| 1927 | Woolf, To the Lighthouse | |

| 1928 | Lawrence, Lady Chatterley's Lover; Huxley, Brave New World | |

| 1929 | (日)日本英文学会結成 | |

| 1936 | エドワード八世,シンプソン夫人との結婚を選び王位放棄.ジョージ六世即位 (--52) | スペイン内乱 (--39) |

| 1937 | Ireland 自由国,国名をエール (Eire) と改める | |

| 1936 | Joyce, Finnegans Wake | 第二次世界大戦始まる |

| 1940 | Greene, The Power and Glory | |

| 1941 | 日本,米英に宣戦布告 | |

| 1945 | Orwell, Animal Farm | 第二次世界大戦終結 |

| 1948 | Greene, The Heart of the Matter | |

| 1949 | Orwell, Nineteen Eighty-Four; Eire 共和国,Ireland 共和国として独立 | |

| 1950 | (日)ロレンス著,伊藤整訳『チャタレー夫人の恋人』発禁 | |

| 1951 | 日米安保条約調印 | |

| 1952 | Beckett, En Attendant Godot(『ゴドーを待ちながら』);エリザベス二世即位宣言 | |

| 1954 | Golding, Lord of the Flies; Murdock, Under the Net | |

| 1956 | Osborne, Look Back in Anger | |

| 1957 | Braine, Room at the Top | |

| 1958 | Weaker, Chicken Soup with Barley | |

| 1959 | Sillitoe, The Loneliness of the Long-Distance Runner | |

| 1960 | Pinter, The Caretaker | 日米新安保条約成立 |

| 1963 | (日)実用英検始まる | |

| 1964 | オリンピック東京大会 | |

| 1965 | Pinter, The Homecoming | (日)大学生数百万人突破 |

| 1970 | 大阪で万国博覧会開催 | |

| 1971 | 貨幣制度を十進法に切り替え | |

| 1975 | ベトナム戦争終結 | |

| 1979 | サッチャー,イギリス初の女性首相となる | 東京サミット |

| 1980 | レーガン,アメリカ大統領に就任;オリンピックモスクワ大会 | |

| 1981 | チャールズ皇太子,ダイアナ・スペンサーと結婚 | |

| 1982 | ローマ法王が訪英,英国国教会と和解成る | |

| 1984 | T. Hughes, J. Betjeman のあとの桂冠詩人となる | オリンピックロサアンゼルス大会 |

・ 川崎 寿彦 『イギリス文学史入門』 研究社,1986年.

2018-02-24 Sat

■ #3225. ランカスター朝の英語国語化のもくろみと Chancery Standard [standardisation][politics][monarch][hundred_years_war][chancery_standard][lancastrian]

現代に連なる英語の書き言葉における標準化の動きは,1400年頃に始まると考えてよい.すでに14世紀からその前段階というべき動きが見られたが,15世紀に入った辺りから,おそらく政治的な動機づけも加わって顕在化してきた.政治的な動機づけとは,英仏百年戦争 (hundred_years_war) の最中にあって,ランカスター朝が「英語=イングランドの国語」の等式を意識しだしたことである.国語ともなれば,当然ながら変異を極めていたスペリングの標準化が目指されるべきだろう.そこで,前代から種の蒔かれていた標準化の動きに,体制側からの一押しが加えられることになった.ランカスター朝の開祖 Henry IV から王位を受け継いだ Henry V は,1415年,アジャンクールの戦いにおける勝利でおおいに国威を発揚し,その機会を捉えて英語の権威をも高めようと運動したのである.Chancery Standard は,このような経緯で生まれたものと考えられる

この一連の流れについて,Blake (11) は次のようにみている.

Some scholars believe that the Lancastrians actively promoted the cause of English in order to increase their appeal to merchants and commoners against the aristocrats who were the leaders of the rebellions against them. Even if this is true, it is not likely that the kings would actively promote a standard as such. At best they would encourage the use of English as the national language, but this in turn would enhance the prospects of a standardised variety of London English being adopted as the variety to be used nationally. In order to follow this policy, the kings would have to rely on the forms of language most accessible to them, and that meant using one of the standardised forms of English used in the Chancery or some other government agency. From 1400 onwards the idea that there should be a single form of 'English' based upon the language of London and its environs became predominant.

ここで展開されている議論は,ランカスター朝は,英語を標準化しようと努めたというよりは,あくまで国威発揚という政治的目的のために英語を国語としようと努めたにすぎないということだ.おそらく,その後に英語が標準化されていったのは,体制側の目的ではなく,むしろ結果とみるべきだろう.

関連して,「#3214. 1410年代から30年代にかけての Chancery English の萌芽」 ([2018-02-13-1]),「#1207. 英語の書き言葉の復権」 ([2012-08-16-1]) も参照.

・Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

2018-02-23 Fri

■ #3224. Thomas Harman, A Caveat or Warening for Common Cursetors (1567) [dictionary][slang][lexicology][lexicography][renaissance][register]

昨日の記事「#3223. George Andrews, A Dictionary of the Slang and Cant language (1809)」 ([2018-02-22-1]) で,英語史上初の俗語・隠語の用語集,Thomas Harman の A Caveat or Warening for Common Cursetors (1567) に言及した.英語史上初の英英辞書,Robert Cawdrey の A Table Alphabeticall に30年以上も先駆けて出版されたというのは驚くべきことに思われるかもしれない.普通の英英辞書よりも,裏世界の用語集のほうが早いというのは,何だかおもしろい.

しかし,ルネサンス期以前のイングランドにおける辞書編纂の経緯を振り返ってみると,むしろこの流れは自然である.まず,ある言語について最初に作られる辞書・用語集は,ほぼ間違いなく外国語辞書,つまり bilingual dictionaries/glossaries である.実際,羅英辞書,仏英辞書,伊英辞書などが英語史上,先に現われている.このことは,考えてみれば当然である.何といっても,理解できない言語の単語を母語の単語で教えてくれるのが,辞書の第1の役割である.すでによく知っている母語の単語を母語で言い換えたり説明したりする monolingual dictionaries/glossaries は,現代でこそ価値あるものと了解されているが,近代初期にあっては,いまだその意義は人々にピンとこなかったろう.

そして,外国語辞書に準ずるものとして,次に裏世界の俗語・隠語 (canting language) の用語集が編まれることになった.善良な一般市民にとって,canting language は外国語も同然である.したがって,A Caviat もある種の bilingual glossary だったと言ってよいのである.

続けて,1604年に英語史上初の「普通の英英辞書」と先ほど言及した A Table Alphabeticall が出版されたが,実際には「普通」の英単語を集めたものではなく,主としてラテン借用語などからなる「難語」を集めたものだった.これも見方によっては bilingual dictionary とも言えるものである.その後,17世紀を通じて英語に関する辞書がたくさん出版されたが,いずれも難語辞書であり,bilingual dictionaries の域を出てはいなかったとも考えられる(cf. 「#609. 難語辞書の17世紀」 ([2010-12-27-1])).

上記の経緯を勘案すると,いたずらぽい見方をして,英語史上初の英英辞書・用語集は A Caviat であると宣言することもできるかもしれないのだ.この点について,Blank (231) を引用したい.

In fact the original English-English dictionaries, long preceding those produced in the seventeenth century, were glossaries of the canting language. As Thomas Harman and his followers often noted, cant was otherwise known in the period as 'pedlar's French', a term which again reinforced notions of its 'foreign' nature. Harman's popular pamphlet A Caveat or Warening for Common Cursetors (1567) describes the underworld language as a 'leud, lousey language of these lewtering Luskes and lasy Lorrels . . . a vnknowen toung onely, but to these bold, beastly, bawdy Beggers, and vaine Vacabondes'. As a measure of social precaution, he included a glossary intended to expose the 'vnknowen toung', thereby translating the 'leud, lousey' language into 'common' English:

Nab, a pratling chete, quaromes, a head. a tounge. a body. Nabchet, Crashing chetes, prat, a hat or cap. teeth. a buttocke.

and so on through a list that includes 120 terms.

・ Blank, Paula. "The Babel of Renaissance English." Chapter 8 of The Oxford History of English. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2006. 212--39.

2018-02-22 Thu

■ #3223. George Andrews, A Dictionary of the Slang and Cant language (1809) [lexicology][lexicography][slang][register]

19世紀前半には数十の俗語辞書が編纂されたが,その目的の1つに,ハイカルチャーな語彙しか収録しなかった Johnson の辞書を補完するという狙いがあったろう.しかし,今回取り上げる George Andrews による A Dictionary of the Slang and Cant language (1809) には,もっと「啓蒙的」な役割があった.それは,泥棒の俗語・隠語を世に広く知らしめることにより,犯罪抑止を狙うというものだった.ある種の社会正義を目指した書といってよいかもしれない.Crystal (68) によると,この辞書の売り文句として,次のような宣伝が書かれていたという.

One great misfortune to which the Public are liable, is, that Thieves have a Language of their own; by which means they associate together in the streets, without fear of being over-heard or understood.

The principal end I had in view in publishing this DICTIONARY, was, to expose the Cant Terms of their Language, in order to the more easy detection of their crimes; and I flatter myself, by the perusal of this Work, the Public will become acquainted with their mysterious Phrases; and be better able to frustrate their designs.

Crystal (68) に再掲されている,いくつかの見出し語と定義を以下に挙げよう.19世紀初頭の泥棒の隠語だが,おそらく現在の泥棒には通じないのだろうなあ・・・.

| Adam Tylers | pickpockets' accomplices |

| badgers | hawkers |

| bullies, bully-huffs, bully-rooks | hired ruffians |

| bloods | roisterers |

| buffers | horse killers (for the skins) |

| beau-traps | well-dressed sharpers |

| cloak-twitchers | cloak-snatchers (from off people's shoulders) |

| clapperdogeons (also spelled clapperdudgeon) | beggars |

| coiners | counterfeiters |

| cadgers | beggars |

| duffers | hawkers |

| divers | pickpockets |

| dragsmen | vehicle thieves |

| filers | coin-filers |

| fencers | receivers of stolen goods |

| footpads | highwaymen who rob on foot |

| gammoners | pickpockets' accomplices |

| ginglers (also jinglers) | horse-dealers |

| kencrackers | housebreakers |

| knackers | tricksters |

| lully-priggers | linen-thieves |

| millers | housebreakers |

| priggers | thieves |

| rum-padders | highwaymen |

| strollers | pedlars |

| sweeteners | cheats, decoys |

| spicers | footpads |

| smashers | counterfeiters |

| swadlers (also swadders) | pedlars |

| whidlers (also whiddlers) | informers |

| water-pads | robbers of ships |

なお,英語史上の俗語・隠語辞書の走りは,1567年の Thomas Harman による用語集 A Caveat or Warening for Common Cursetors とされる.通常の英語辞書の嚆矢が Robert Cawdrey による1604年の「#603. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (1)」 ([2010-12-21-1]) であることを考えると,辞書編纂業においても暗黒世界は先進的(?)だったのかと感じ入る次第である.

slang, cant, argot, jargon などの用語については「#2410. slang, cant, argot, jargon, antilanguage」 ([2015-12-02-1]) を参照.また,隠語の性質については「#2166. argot (隠語)の他律性」 ([2015-04-02-1]),「#3076. 隠語,タブー,暗号」 ([2017-09-28-1]) もどうぞ.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

2018-02-21 Wed

■ #3222. 第2回 HiSoPra* 研究会で英語史における標準化について話します [notice][academic_conference][historical_pragmatics][sociolinguistics][standardisation][hisopra]

昨年の3月14日に立ち上げられ,学習院大学で開催された歴史社会言語学・歴史語用論の研究会 HiSoPra* (= HIstorical SOciolinguistics and PRAgmatics) の第2回が,来る3月13日に同じく学習院大学にて開かれる予定です.プログラム等の詳細はこちらの案内 (PDF)をご覧ください.

昨年の第1回研究会については,私も討論に参加させていただいた経緯から,本ブログ上で「#2883. HiSoPra* に参加して (1)」 ([2017-03-19-1]),「#2884. HiSoPra* に参加して (2)」 ([2017-03-20-1]) にて会の様子を報告しました.今度の第2回でも,「スタンダードの形成 ―個別言語の歴史を対照して見えてくるもの☆」と題するシンポジウムで,英語の標準化の過程に関して少しお話しさせていただくことになりました.諸言語のスタンダード形成の歴史を比較対照して,フロアの方々と議論しながら知見を深め合うという趣旨です.議論に先立って,日本語について東京大学名誉教授の野村剛史先生に講演していただき,その後を受ける形で堀田が英語について,そして学習院大学の高田博行先生がドイツ語について,話題を提供するという構成になっています.3言語(プラスα)における標準化の過程を,いわば歴史対照言語学的にみるという試みですが,企画の話し合いの段階から,実に興味深い言語間の異同ポイントが複数あると判明し,本番が楽しみです.その他,研究発表や研究報告も予定されています.

英語の標準化に関する話題は,本ブログでも standardisation の諸記事で書きためてきました.今回の企画を契機に,改めて考えて行く予定です.

2018-02-20 Tue

■ #3221. 意味変化の不可避性 [semantic_change][semantics][esperanto][artificial_language][onomasiology]

Algeo and Pyles は,語の意味の変化を論じた章の最後で,意味変化の不可避性を再確認している.そこで印象的なのは,Esperanto などの人工言語の話題を持ち出しながら,そのような言語的理想郷と意味変化の不可避性が相容れないことを熱く語っている点だ.少々長いが,"SEMANTIC CHANGE IS INEVITABLE" と題する問題の節を引用しよう (243--44) .

It is a great pity that language cannot be the exact, finely attuned instrument that deep thinkers wish it to be. But the facts are, as we have seen, that the meaning of practically any word is susceptible to change of one sort or another, and some words have so many individual meanings that we cannot really hope to be absolutely certain of the sum of these meanings. But it is probably quite safe to predict that the members of the human race, homines sapientes more or less, will go on making absurd noises with their mouths at one another in what idealists among them will go on considering a deplorably sloppy and inadequate manner, and yet manage to understand one another well enough for their own purposes.

The idealists may, if they wish, settle upon Esperanto, Ido, Ro, Volapük, or any other of the excellent scientific languages that have been laboriously constructed. The game of construction such languages is still going on. Some naively suppose that, should one of these ever become generally used, there would be an end to misunderstanding, followed by an age of universal brotherhood---the assumption being that we always agree with and love those whom we understand, though the fact is that we frequently disagree violently with those whom we understand very well. (Cain doubtless understood Abel well enough.)

But be that as it may, it should be obvious, if such an artificial language were by some miracle ever to be accepted and generally used, it would be susceptible to precisely the kind of changes in meaning that have been our concern in this chapter as well as to such change in structure as have been our concern throughout---the kind of changes undergone by those natural languages that have evolved over the eons. And most of the manifold phenomena of life---hatred, disease, famine, birth, death, sex, war, atoms, isms, and people, to name only a few---would remain as messy and hence as unsatisfactory to those unwilling to accept them as they have always been, no matter what words we use in referring to them.

私の好きなタイプの文章である.なお,引用の最後で "no matter what words we use in referring to them" と述べているのは,onomasiological change/variation に関することだろう.Algeo and Pyles は,semasiological change と onomasiological change を合わせて,広く「意味変化」ととらえていることがわかる.

人工言語の抱える意味論上の問題点については,「#961. 人工言語の抱える問題」 ([2011-12-14-1]) の (4) を参照.関連して「#963. 英語史と人工言語」 ([2011-12-16-1]) もどうぞ.また,「#1955. 意味変化の一般的傾向と日常性」 ([2014-09-03-1]) もご覧ください.

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2018-02-19 Mon

■ #3220. イングランド史上初の英語アカデミーもどきと Dryden の英語史上の評価 [academy][double_comparative][preposition_stranding][dryden][complaint_tradition]

初期近代の西欧では,アカデミーを設立して国語を統制すべきという考え方が広まり,大陸諸国ではいち早くアカデミーが設立された.1582年にイタリアで Accademia della Crusca が設けられ,1612年にはそこで編纂されたイタリア語辞書の出版をみた.フランスでは,1635年に Richelieu により Académie Française が成り,1660年には Grammaire de Port-Royal が,1694年にはフランス語辞書が出版された.ドイツでも17世紀中にアカデミーの趣旨に近いいくつかの言語に関する協会が立ち上がっていた.

一方,イングランドでは,1712年の Jonathan Swift によるアカデミー設立の提案がなされ,それが半ば政治的な理由で成就しなかった経緯について「#2759. Swift によるアカデミー設立案が通らなかった理由」 ([2016-11-15-1]) でみた通りだが,大陸に比べて動きが遅かったように思われるかもしれない.しかし,イングランドでも英語を統制するアカデミー設立の発想の萌芽はエリザベス朝の1570年代からみられた.その後,1617年に Edmund Bolton が王立アカデミーの設立を提案し,文学への干渉を図ろうとしていた.この試みも頓挫はしたものの,イングランドでも大陸諸国と同様に16世紀後半以降にアカデミー設立の要望があったことは銘記すべきである.

そして,1660年に王政復古が成ると,その後,本格的な英語改善アカデミーの候補となるべき機関 (The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge) が設立された.22名の会員からなり,なかには John Dryden, John Evelyn, Thomas Sprat, Edmund Waller, John Aubrey の名が連なっていた.しかし,ほとんどの会員は英語そのものに直接関心があるというよりは,政治的な立場のために,そして名売りのために,英語問題を,そしてアカデミーを利用しようとしたのである.

とりわけ Dryden は,自らの文豪としての名を高めるべく単音節語使用を非難したり,2重比較級や前置詞懸垂 (preposition_stranding) の構造を断罪したりした (Knowles 113--14) .Knowles (114) は,Dryden の英語語法に関する独断的な見解に対し,皮肉たっぷりに次のような歴史的評価を与えている.

In making these attacks Dryden is possibly the first person to select examples of the language usage of others and arbitrarily assert that they are intrinsically incorrect. To prove his points, Dryden attempted to find observable evidence in his opponents' texts. The problem was that he did not know enough about language to do this properly, and consequently from a linguistic point of view his remarks are ill founded. Nevertheless he did successfully establish the convention whereby people without any special knowledge of language feel entitled to assert that some other people have failed in the acquisition of their mother tongue.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

2018-02-18 Sun

■ #3219. 中英語に関する歴史語用論の話題 [me][pragmatics][historical_pragmatics][syntax][passive][grammaticalisation][invited_inference][implicature][subjunctive][auxiliary_verb][standardisation]

古英語に関する歴史語用論の話題として,最近の2つの記事で触れた(cf. 「#3208. ポライトネスが稀薄だった古英語」 ([2018-02-07-1]),「#3211. 統語と談話構造」 ([2018-02-10-1])).およそ speech_act, politeness, discourse_analysis, information_structure に関する問題だった.今回は Traugott の概説にしたがって,中英語に関する歴史語用論の話題として,どのようなものがあるかを覗いてみたい.

Traugott は,ハンドブックの冒頭で3つを指摘している (466) .

(1) "the shift from information-structure-oriented word order in Old English to 'syntacticized' order in Middle English; this in tern led, at the end of the period, to new strategies for marking topic and focus in special ways."

(2) "the development of auxiliary verbs in contexts where implied abstract temporal, modal, or aspectual meanings of certain concrete verbs became salient"

(3) "the appearance of a large set of new discourse types, from romances to drama, scientific writings, and letters"

(1) は語用論と統語論のインターフェースに関わる精緻な問題といってよい.古英語から中英語にかけて屈折が衰退し,語順が固定化していったことにより,以前は比較的自由な語順を利用して情報構造を整えるという方略をもっていたものが,今や語順に頼ることができなくなったために,別の手段に訴えかけなければならなくなったということである.例えば,後期中英語に,行為者を標示する by 句を伴う受動態の構文が発達してきたことは,このような情報構造上の要請に起因する部分があるかもしれない.もしこの仮説が受け入れられるのであれば,語用論的な要因こそがくだんの統語変化の引き金となったと言えることになろう.

(2) も統語的な含みをもち,(1) と間接的に関連すると思われるが,主に本動詞から助動詞への発達(いわゆる典型的な文法化 (grammaticalisation) の事例)を説明するのに,文脈に助けられた含意 (implicature) や誘導推論 (invited_inference) などの道具立てをもってする研究を指す.中英語期には屈折の衰退による接続法・仮定法の衰退により,統語的な代替手段として法助動詞が発達するが,この発達にも語用論的なメカニズムが関与している可能性がある.

(3) は新種の談話の出現である.時代が下るにつれ,以前の時代にはなかったジャンルやテキスト・タイプが現われてくることは中英語期に限った現象ではないが,中英語でも確かに新種が生み出された.Traugott はロマンス,演劇,科学的文章,手紙といったジャンルを指摘しているが,その他にもフランス語(およびラテン語)の影響を受けた,あるいは混合した多言語使用の散文や韻文なども挙げられるだろう.

ほかに中英語後期には英語の書き言葉の標準化 (standardisation) も起こり始めており,誰がいつどこで標準変種を用いたのか,用いなかったのかといった社会語用論的な問題も議論の対象となるだろう.

・ Traugott, Elizabeth Closs. "Middle English: Pragmatics and Discourse" Chapter 30 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 466--80.

2018-02-17 Sat

■ #3218. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第3回「515通りの through --- 中英語のスペリング」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][norman_conquest][chaucer][manuscript][reestablishment_of_english][timeline][me_dialect][minim][orthography][standardisation][digraph][hel_education][link][asacul]

朝日カルチャーセンター新宿教室で開講している講座「スペリングでたどる英語の歴史」も,全5回中の3回を終えました.2月10日(土)に開かれた第3回「515通りの through --- 中英語のスペリング」で用いたスライド資料を,こちらにアップしておきました.

今回は,中英語の乱立する方言スペリングの話題を中心に据え,なぜそのような乱立状態が生じ,どのようにそれが後の時代にかけて解消されていくことになったかを議論しました.ポイントとして以下の3点を指摘しました.

・ ノルマン征服による標準綴字の崩壊 → 方言スペリングの繁栄

・ 主として実用性に基づくスペリングの様々な改変

・ 中英語後期,スペリング再標準化の兆しが

全体として,標準的スペリングや正書法という発想が,きわめて近現代的なものであることが確認できるのではないかと思います.以下,スライドのページごとにリンクを張っておきました.その先からのジャンプも含めて,リンク集としてどうぞ.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第3回 515通りの through--- 中英語のスペリング

2. 要点

3. (1) ノルマン征服と方言スペリング

4. ノルマン征服から英語の復権までの略史

5. 515通りの through (#53, #54), 134通りの such

6. 6単語でみる中英語の方言スペリング

7. busy, bury, merry

8. Chaucer, The Canterbury Tales の冒頭より

9. 第7行目の写本間比較 (#2788)

10. (2) スペリングの様々な改変

11. (3) スペリングの再標準化の兆し

12. まとめ

13. 参考文献

2018-02-16 Fri

■ #3217. ドーキンスと言語変化論 (3) [evolution][biology][language_change][semantic_change][bleaching][meme][lexicology]

この2日間の記事 ([2018-02-14-1], [2018-02-15-1]) に続き,ドーキンスの『盲目の時計職人』より,生物進化と言語変化の類似点や相違点について考える.同著には,時間とともに強意語から強意が失われていき,それを埋め合わせる新たな強意語が生まれる現象,すなわち「強意逓減の法則」と呼ぶべき話題を取りあげている箇所がある (349--50) .「花形役者」を意味する英単語 star にまつわる強意逓減に触れている.

〔言語には〕純粋に抽象的で価値観に縛られない意味あいで前進的な,進化のような傾向を探り当てることができる.そして,意味のエスカレーションというかたちで(あるいは別の角度からそれを見れば,退化ということになる)正のフィードバックの証拠が見いだされさえするだろう.たとえば,「スター」という単語は,まったく類まれな名声を得た映画俳優を意味するものとして使われていた.それからその単語は,ある映画で主要登場人物の一人を演じるくいらいの普通の俳優を意味するように退化した.したがって,類まれな名声というもとの意味を取り戻すために,その単語は「スーパースター」にエスカレートしなければならなかった.そのうち映画スタジオの宣伝が「スーパースター」という単語をみんなの聞いたこともないような俳優にまで使いだしたので,「メガスター」へのさらなるエスカレーションがあった.さていまでは,多くの売出し中の「メガスター」がいるが,少なくとも私がこれまで聞いたこともない人物なので,たぶんそろそろ次のエスカレーションがあるだろう.われわれはもうじき「ハイパースター」の噂を聞くことになるのだろうか? それと似たような正のフィードバックは,「シェフ」という単語の価値をおとしめてしまった.むろん,この単語はフランス語のシェフ・ド・キュイジーヌから来ており,厨房のチーフあるいは長を意味している.これはオックスフォード辞典に載っている意味である.つまり定義上は厨房あたり一人のシェフしかいないはずだ.ところが,おそらく対面を保つためだろう,通常の(男の)コックが,いやかけだしのハンバーガー番でさえもが,自分たちのことを「シェフ」と呼び出した.その結果,いまでは「シェフ長」なる同義反復的な言いまわしがしばしば聞かれるようになっている.

ドーキンスは,ここで「スター」や「シェフ」のもともとの意味をミーム (meme) としてとらえているのかもしれない(関連して,「#3188. ミームとしての言語 (1)」 ([2018-01-18-1]),「#3189. ミームとしての言語 (2)」 ([2018-01-19-1])).いずれにせよ,変化の方向性に価値観を含めないという点で,ドーキンスは徹頭徹尾ダーウィニストである.

強意の逓減に関する話題としては,「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」 ([2012-01-14-1]) や「#1219. 強意語はなぜ種類が豊富か」 ([2012-08-28-1]),「#2190. 原義の弱まった強意語」 ([2015-04-26-1]) などを参照されたい.

・ ドーキンス,リチャード(著),中嶋 康裕・遠藤 彰・遠藤 知二・疋田 努(訳),日高 敏隆(監修) 『盲目の時計職人 自然淘汰は偶然か?』 早川書房,2004年.

2018-02-15 Thu

■ #3216. ドーキンスと言語変化論 (2) [glottochronology][evolution][biology][language_change][comparative_linguistics][history_of_linguistics][speed_of_change][statistics]

昨日の記事 ([2018-02-14-1]) に引き続き,ドーキンスの『盲目の時計職人』で言語について言及している箇所に注目する.今回は,ドーキンスが,言語の分岐と分類について,生物の場合との異同を指摘しながら論じている部分を取りあげよう (348--49) .

言語は何らかの傾向を示し,分岐し,そして分岐してから何世紀か経つにつれて,だんだんと相互に理解できなくなってしまうので,あきらかに進化すると言える.太平洋に浮かぶ多くの島々は,言語進化の研究のための格好の材料を提供している.異なる島の言語はあきらかに似通っており,島のあいだで違っている単語の数によってそれらがどれだけ違っているかを正確に測ることができよう.この物差しは,〔中略〕分子分類学の物差しとたいへんよく似ている.分岐した単語の数で測られる言語間の違いは,マイル数で測られる島間の距離に対してグラフ上のプロットされうる.グラフ上にプロットされた点はある曲線を描き,その曲線が数学的にどんな形をしているかによって,島から島へ(単語)が拡散していく速度について何ごとかがわかるはずだ.単語はカヌーによって移動し,当の島と島とがどの程度離れているかによってそれに比例した間隔で島に跳び移っていくだろう.一つの島のなかでは,遺伝子がときおり突然変異を起こすのとほとんと同じようにして,単語は一定の速度で変化する.もしある島が完全に隔離されていれば,その島の言語は時間が経つにつれて何らかの進化的な変化を示し,したがって他の島の言語からなにがしか分岐していくだろう.近くにある島どうしは,遠くにある島どうしに比べて,カヌーによる単語の交流速度があきらかに速い.またそれらの島の言語は,遠く離れた島の言語よりも新しい共通の祖先をもっている.こうした現象は,あちこちの島のあいだで観察される類似性のパターンを説明するものであり,もとはと言えばチャールズ・ダーウィンにインスピレーションを与えた,ガラパゴス諸島の異なった島にいるフィンチに関する事実と密接なアナロジーが成り立つ.ちょうど単語がカヌーによって島から島へ跳び移っていくように,遺伝子は鳥の体によって島から島へ跳び移っていく.

実際,太平洋の島々の諸言語間の関係を探るのに,統計的な手法を用いる研究は盛んである.太平洋から離れて印欧語族の研究を覗いても,ときに数学的な手法が適用されてきた(「#1129. 印欧祖語の分岐は紀元前5800--7800年?」 ([2012-05-30-1]) を参照).Swadesh による言語年代学も,おおいに批判を受けてきたものの,その洞察の魅力は完全には失われていないように見受けられる(「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1]) や glottochronology の各記事を参照).近年のコーパス言語学の発展やコンピュータの計算力の向上により,語彙統計学 (lexicostatistics) という分野も育ってきている.生物学の方法論を言語学にも応用するというドーキンスの発想は,素直でもあるし,実際にいくつかの方法で応用されてきてもいるのである.

関連して,もう1箇所,ドーキンスが同著内で言語の分岐を生物の分岐になぞらえている箇所がある.しかしそこでは,言語は分岐するだけではなく混合することもあるという点で,生物と著しく相違すると指摘している (412) .

言語は分岐するだけではなく,混じり合ってしまうこともある.英語は,はるか以前に分岐したゲルマン語とロマンス語の雑種であり,したがってどのような階層的な入れ子の図式にもきっちり収まってくれない.英語を囲む輪はどこかで交差したり,部分的に重複したりすることがわかるだろう.生物学的分類の輪の方は,絶対にそのように交差したりしない.主のレベル以上の生物進化はつねに分岐する一方だからである.

生物には混合はあり得ないという主張だが,生物進化において,もともと原核細胞だったミトコンドリアや葉緑体が共生化して真核細胞が生じたとする共生説が唱えられていることに注意しておきたい.これは諸言語の混合に比較される現象かもしれない.

・ ドーキンス,リチャード(著),中嶋 康裕・遠藤 彰・遠藤 知二・疋田 努(訳),日高 敏隆(監修) 『盲目の時計職人 自然淘汰は偶然か?』 早川書房,2004年.

2018-02-14 Wed

■ #3215. ドーキンスと言語変化論 (1) [teleology][evolution][biology][language_change]

ドーキンスの名著『盲目の時計職人』(原題 The Blind Watchmaker (1986))は,(ネオ)ダーウィニズムの最右翼の書である.言語変化論にとって生物の進化と言語の進化・変化の比喩がどこまで有効かという問題は決定的な重要性をもっており,私も興味津々なのだが,比喩の有用性と限界の境目を見定めるのは難しい.

ドーキンスの上掲書を通読するかぎり,言語に直接・間接に応用可能な箇所を指摘すれば,3点あるように思われる.(1) 非目的論 (teleology) の原理,(2) 言語の分岐と分類,(3) 意味の漂白化と語彙的充填だ.今回は (1) の非目的論について考えてみたい.

ドーキンス (24--25) は,生物進化の無目的性,すなわち「盲目の時計職人」性について次のように明言している.言語の進化・変化についても,そのまま当てはまると考える.

自然界の唯一の時計職人は,きわめて特別なはたらき方ではあるものの,盲目の物理的な諸力なのだ.本物の時計職人の方は先の見通しをもっている.心の内なる眼で将来の目的を見すえて歯車やバネをデザインし,それらを相互にどう組み合わせるかを思い描く.ところが,あらゆる生命がなぜ存在するか,それがなぜ見かけ上目的をもっているように見えるかを説明するものとして,ダーウィンが発見しいまや周知の自然淘汰は,盲目の,意識をもたない自動的過程であり,何の目的ももっていないのだ.自然淘汰には心もなければ心の内なる眼もありはしない.将来計画もなければ,視野も,見通しも,展望も何もない.もし自然淘汰が自然界の時計職人の役割を演じていると言ってよいなら,それは盲目の時計職人なのだ.

言語変化も,その言語の話者が担っているには違いないが,その話者の演じるところはあくまで無目的の「盲目の時計職人」であると考えられる.確かに,話者はその時々の最善のコミュニケーションのために思考し,言葉を選び,それを実際に発しているかもしれない.それはその通りなのだが,後にそれが帰結するかもしれない言語変化について,すでにその段階で話者が何かを目論んでいるとは思えない.言語変化はそのように予定されているものではなく,その意味において無目的であり,盲目なのである.本当は,個々の話者は「盲目の時計職人」すら演じているわけではなく,結果的に「時計職人」ぽく,しかも「盲目の時計職人」ぽく見えるにすぎないのだろう.

言語変化における目的論に関わる諸問題については,teleology の各記事を参照されたい.

・ ドーキンス,リチャード(著),中嶋 康裕・遠藤 彰・遠藤 知二・疋田 努(訳),日高 敏隆(監修) 『盲目の時計職人 自然淘汰は偶然か?』 早川書房,2004年.

2018-02-13 Tue

■ #3214. 1410年代から30年代にかけての Chancery English の萌芽 [standardisation][chancery_standard][reestablishment_of_english][monarch][hundred_years_war][spelling][koine]

1410年代から30年代にかけて,標準英語に直接つながっていくとされる Chancery English の萌芽が見出される.標準英語の形成を考える上で,無視することのできない重要な時期である.

英語の完全な復権と新しい標準変種の形成の潮流は,1413年に Henry IV がイングランド君主として初めて英語で遺書を残したことから始まる.1417年には玉璽局 (Signet Office) が Henry V の手紙を英語で発行し始めた.一方,1422年に,巷ではロンドンの醸造組合が会計上の言語として英語を採用するようになった.国会の議事録が英語で書かれるようになるのも,ほぼ同時期の1423年である.そして,1430年に,大法官庁が玉璽局の英語変種の流れを汲んで,East Midland 方言に基盤をもつコイネー (koine) を公的な書き言葉に採用したのである(Lancaster 朝の君主の英語使用については,「#1207. 英語の書き言葉の復権」 ([2012-08-16-1]) も参照).

この時代の潮流において,後に Chancery Standard と呼ばれることになる変種(の卵)を採用したのが,社会的影響力をもつ君主自身やその周辺であった点が大きい.Nevalainen and Tieken-Boon van Ostade (274) も次のように述べている.

Chancery English has a precursor in the form of English used by Henry V's Signet Office, the king's private secretariat which travelled with him on his foreign campaigns. It is significant that the selection of the variety which was to develop into what is generally referred to as the Chancery Standard originated with the king and his secretariat: the implementation of a standard variety can only be successful when it has institutional support.

もう1つ,Henry V が積極的に英語を使用した背景に,政治的な目論見があったのではないかという見解に注目すべきである (Nevalainen and Tieken-Boon van Ostade 274) .

. . . the case of Henry V possibly reflects not so much a decision made by an enlightened monarch and his council as political and practical motives: by writing in English, Henry first and foremost identified himself as an Englishman at war with France, while at the same time seeking to curry favour with the the English-speaking merchants, who might be prevailed upon to finance his campaigns.

1410年代から1430年代にかけての英語の公用化,さらには標準英語形成の背景には,社会的な力を巡る動きがおそらく関与していたと思われる.後の時代に標準的なものとして採用されていくことになる多くの綴字や形態が,上記のような政治性に彩られていた可能性があるということは知っておく必要があるだろう.

綴字からの例を挙げれば,light や knight にみられる <gh> の2重字 (digraph),過去(分詞)形の語尾として <t> ではなく <d> を用いる習慣,1人称単数代名詞にみられる I の大文字使用,その他 which, should, such, much, but, ask などは Chancery English の特徴を保持している.形態については,2人称単数代名詞としての ye/you,3人称複数代名詞としての they, them, their,再帰代名詞語尾としての self/selves,指示代名詞の複数形 those(tho の代わりに),副詞語尾の -ly(-liche の代わりに),過去分詞語尾の -n の使用や,動詞の現在複数の無語尾(-n 語尾の代わりに)など,多数挙げることができる.

・ Nevalainen, Terttu and Ingrid Tieken-Boon van Ostade. "Standardisation." Chapter 5 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 271--311.

2018-02-12 Mon

■ #3213. 「言語と人間」研究会 (HLC) の春期セミナーで標準英語の発達について話します [notice][academic_conference][standardisation]

来る3月3日(土)と4日(日)に桜美林大学四谷キャンパスにて開催される「言語と人間」研究会 (HLC)の春期セミナーにおいて,「『良い英語』としての標準英語の発達―語彙,綴字,文法を通時的・複線的に追う―」と題するお話しをさせていただくことになりました.プログラム (PDF) はこちらです.

標準英語の発達を一般的に概説するというよりは,後期中英語から近代英語にかけての語彙,綴字,文法に関する個別で具体的な事例を取り上げ,現代標準英語で定着している形式が,いかなる歴史的過程を経て「良い」ものとして選ばれ,採用されてきたかを覗き見するという趣旨です.今回のセミナーのメイン・テーマが「ことばにとって『良さ』 とは何か」ということで,かっこ付きの「良さ」を具現するといえる標準(英)語のメイキングに光を当てようと考えた次第です.また,通時的な研究への導入という点も意識して,話しを構成するつもりです.

要旨として作成した文章を,以下に掲載しておきます.まだ少々時間があるので,関連する調査を進めていく予定です・・・.

私たちが英語について語るとき,暗黙の前提として「標準英語」を念頭においているのが普通だろう.標準英語は「良い英語」でもあるから,対象として最もふさわしい変種であるにちがいないはずだと.しかし,標準英語とは何かと具体的に考えていくと,明快な答えを出すことは難しい.標準英語は非標準英語との対比により規定されるといってよく,その非標準英語は過去から現在に至るまで常に変化と変異を繰り返しつつ様々な形で存在してきたのである.また,標準英語自身も,そのような複数の変種のなかから現われてきた歴史上の産物だった.標準英語=「良い英語」という暗黙の前提の根拠を探るには,通時的で複線的な視点をとる必要がある.

本講義の序論では,標準英語を相対化する視点の概略を,20世紀以降の言語学史に照らして示す.20世紀半ばまでの言語学は共時的理論が主であり,考察の対象となる言語変種はほぼ常に標準変種だった.しかし,20世紀後半から21世紀にかけて,社会言語学や語用論といった諸変種の存在を前提とする言語学が徐々に盛んとなり,多種多様な言語資料を扱うことのできる電子コーパスとその技術の普及も追い風となって,variationism と呼ばれる複線的な言語観が立ち現れてきた.英語学・英語史においても標準英語が相対化される契機が生じたのである.近年,英語史の分野では現代に近い(後期)近代英語期の研究が著しく活気を帯びてきているが,それはこのような過去数十年間の言語学の様々な潮流が合流した結果とみることができる.

近年,標準英語を相対化できるようになってきたということは,裏を返せば,それまで標準英語が絶対視される風潮があったということである.では,そのような絶大な威信をもつ標準英語は,いつ,どこで,どのように,なぜ出現したのだろうか.標準英語の起源・形成・発達の歴史はひどく曲がりくねっており,記述も一筋縄ではいかないが,後期古英語のウェストサクソン方言に基づく緩い書き言葉標準の形成から,初期中英語における標準英語の完全なる崩壊と後期中英語における新たな標準英語の形成への胎動を経由して,近代英語期に数々の問題を抱えながらも,私たちの知る標準英語が発達してきた歴史を概観する.

続いて,語彙,綴字,文法の各部門から英語の標準化に関わる具体的な事例を,主として近代英語期より取り上げ,標準英語の歴史がいかに込み入っており,複線的な視点で読み解く必要があるかを示す.語彙については,イギリス英語とアメリカ英語においてそれぞれ「秋」を表わす標準的な語となった autumn と fall の「物別れ」の経緯を追う.綴字の問題としては,doubt の <b> のような「黙字」の挿入を取り上げ,当時の歴史社会言語学上の舞台裏について考察する.文法の話題としては,標準英語における3単現の -s の定着に関わる諸問題を検討し,非標準変種における発達と比較しながら,この文法問題に新たな視点を提供したい.

最後に,以上の議論を踏まえ,現代の標準英語が言語学的な産物である以上に歴史社会言語学的な産物であること,そして後者の意味においてのみ「良い英語」であることを確認する.全体として,標準英語やそれを構成する個々の言語項を眺める際に,通時的・複線的な視点をとることで新たな発見が得られる可能性を示したい.

2018-02-11 Sun

■ #3212. 黒死病,死の舞踏,memento mori [literature][black_death]

英語死における黒死病 (black_death) の意義について,「#119. 英語を世界語にしたのはクマネズミか!?」 ([2009-08-24-1]),「#138. 黒死病と英語復権の関係について再考」 ([2009-09-12-1]),「#139. 黒死病と英語復権の関係について再々考」 ([2009-09-13-1]),「#3058. 「英語史における黒死病の意義」のまとめスライド」 ([2017-09-10-1]) をはじめとする諸記事で考えてきた.

14世紀半ばの黒死病の到来は中世ヨーロッパの死生観を変え,「死の舞踏」 (dance of death, danse macabre) のモチーフの流行をもたらすなど,文化史や社会史において甚大な影響を及ぼしたとも言われるが,松田の近著『煉獄と地獄』によれば,正確には「死の普遍性を再認識する契機となった」と捉えるべきだろうという.死の普遍性という捉え方は,古今東西,それこそ普遍的であり,特に中世のヨーロッパに特有のはずはない.むしろ,黒死病はその普遍的な言説のなかに取り込まれていったとみるべきではないか.松田 (19--20) を引用する.

こうした〔黒死病の〕光景は一四世紀のヨーロッパの多くの都市に共通して見られ,死の普遍性を再認識する契機となったことだろう.一五―一六世紀に「死の舞踏」の壁画がシチリアからイングランド北部に至るまで広く人気を博した背景には,この悲惨な共通体験があったとヨハン・ホイジングは『中世の秋』(一九一九年)で指摘した.両者を直接の因果関係で結びつけることは短絡的だとしても,「死の舞踏」にはドリュモーが指摘した「神罰の様相,死の攻撃の凶暴さ,貧富老若を問わぬ死の平等性」というペストの三つの特徴がそのままあてはまると感じられたことは想像に難くない.

ペストという共通体験は,死の文学における地域性を見えにくくしていると言えるかもしれない.しかし,本書で扱う中世後期のポピュラーな死の文学ジャンルやモチーフ――現世蔑視,三人の生者と三人の死者,往生術,死語世界探訪譚,死の舞踏など――は,いずれも特定の地域に限定されたものではなく,少なくとも西ヨーロッパの複数の言語で同時的に見られるものばかりである.文学史的な見方をするならば,死の文学に関しては聖書にまで遡るモチーフや比喩の伝統が確立していて,ペストといえどもその受け継がれてきた表現形態や機能を大きく変革することはなかったと考えることができる.実際,ペストが神に対する絶望のような神学的問題を引き起こすことは稀で,むしろ原因追及の矛先は,中世の天変地異の解釈がしばしばそうであったように,人間の道徳的堕落へと向けられた.ペストは死神を介して与えられた神罰であり,その衝撃は最終的に教化という死の文学の機能のなかに吸収されて,予定調和的に処理されたと言えるだろう.

上でみたように,黒死病と「死の舞踏」のモチーフの流行の間に直接の因果関係があるかどうかは別として,後者は中世から近代にかけてのヨーロッパの死生観をヴィジュアルに示したものとして際立っている.松田 (223) によれば,

この死の遍在性を端的に視覚化したモチーフとして,中世の終わりから近代初期にかけて流行した「死の舞踏」がある.「死の舞踏」とは,腐乱あるいは白骨化した屍がさまざまな階級や職業,年齢の生者の手を取って,ときに踊るようなステップであの世へと誘う姿を描いたもので,屍と生者が一組となって通常三〇組ほどの列を成す.パリのイノサン墓地の四方を取り囲む納骨堂の回廊に一四二四年に描かれた一連の壁画を嚆矢とするとされ,一五世紀から一六世紀にかけてヨーロッパ各地で製作された.現在でもフランス,イタリア,ドイツの教会を中心にかなりの数が保存されている.

黒死病以降の人々にとって,死はこれまで以上に身近になり,いまわの際にのみ恐れおののく対象ではなく,日頃から意識すべき対象,つまり memento mori そのものとなった.これを松田は,終章の副題として「薄く引き延ばされた死」と表現している.

死は人間にとって普遍的ではあるが,その扱い方は文化によっても時代によっても変異するし,変化もする.中英語期から初期近代英語期の各世紀のコーパスで,「死」,「死」の類義語,「死」と関連するキーワード等を分析し,通時比較してみると,死のモチーフの流行度の推移が測れたりするかもしれない.文化研究を念頭においた語彙調査の対象としておもしろそうだ.

・ 松田 隆美 『煉獄と地獄 ヨーロッパ中世文学と一般信徒の死生観』 ぷねうま舎,2017年.

2018-02-10 Sat

■ #3211. 統語と談話構造 [syntax][discourse_analysis][oe][information_structure][pragmatics][tense][aspect][word_order][historical_pragmatics]

近年,統語と談話構造の関係を探る研究が増えてきている.一般的にいって,統語論と語用論のインターフェースが注目されてきているようだ.英語史でいえば,例えば古英語に関して,時制・相と談話構造の関係を探ったり,語順と情報構造の相関を追求する研究が現われている.

もう少し具体的に述べよう.古英語で,時制 (tense) と相 (aspect) は形態統語的に標示され,従来はもっぱら文法的な問題として扱われてきた.しかし,テキストの語りの中でそれらの表現が用いられる分布を調べてみると,完了相は情報の前景化を担い,未完了相は情報の背景化を担うという傾向が明らかになる.換言すれば,単一,動的,瞬時,有界の性質をもつ出来事は完了相で表わされ,持続,反復,習慣,無界の性質をもつ出来事は未完了相で表わされるという.以上は,Hopper による Anglo-Saxon Chronicle を対象とした分析結果であり,古英語一般に当てはまるかどうかは別問題だが,形態統語的な形式が談話構造の操作に利用される可能性を示すものとして興味深い.

同じように,比較的自由とされる古英語の語順も情報構造の操作に一役買っていたとみなせる事例が指摘されている.現代英語の "then" に相当する副詞 þa, þonne は,談話のつなぎとして作用することが知られている.同時に,これらの副詞が置かれることにより,その他の文要素の統語的位置が影響を受けることもよく知られている.どうやら問題の副詞の出現,語順の変異,談話構造の3者は,複雑かつ密接に関連し合っているようなのだ.例えば,これらの副詞で文が始まり,その直後に onginnan (to begin) の定動詞形が置かれると,談話の継続が含意されることが多いという.一方,副詞が欠如していれば,談話の非継続が含意されるという.

また,þa, þonne はときに "focus particles" とも称されるように,情報の焦点化にも関わっているとされる.文中に現われるとき,それより前の部分が話題 (topic) となり,後ろの部分が焦点 (focus) となる.

通時的な視点から興味深いのは,古英語から中英語にかけて,形態的統語なヴァリエーションが減少し,語順も固定化していくにつれて,それらが担っていた談話構造を操作する機能も衰退していったはずであるということだ.では,談話構造を操作する機能は,他のいかなる手段によって補われたのか,あるいは補われなかったのか.統語論と語用論のインターフェースそのものに,ダイナミックな変化が生じた可能性がある.

・ Lenker, Ursula. "Old English: Pragmatics and Discourse" Chapter 21 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 325--340.

2018-02-09 Fri

■ #3210. 時代が下るにつれ,書き言葉の記録から当時の日常的な話し言葉を取り出すことは難しくなるか否か [standardisation][evolution][writing][methodology][genbunicchi]

標題はふと抱いた疑問なのだが,歴史言語学の evidence を巡る問題として考えてみるとおもしろいのではないか.念頭に置いているのは英語であり,すべての言語に当てはまるわけではないだろうが,似たようなことは少なからぬ言語の研究において当てはまるのではないか.

通常,現存する最初期の文献の多くは韻文であることが多い.たいてい韻文とは,書き記されたその時代においてすら古風とされる文学語であり,当時の話し言葉をそのまま反映しているものと解釈することはできない.しかし,時代が下るにつれ,とりわけ近代にかけて西洋のように言文一致風の散文が発達した場合には,つまり書き言葉と話し言葉の差が比較的縮まってくるような文化にあっては,書き記された記録から話し言葉の実体を取り出すことが,もっと容易になってくる.全体として,時間とともに,話し言葉の evidence へのアクセスが保証されるようになってきたようにみえる.

しかし,一方で近代にかけて,標準語というものが発達してきた事実がある.書き手は,発達してきた散文において,自らの母語や母方言とは言語的に隔たりのある標準語で書くことを余儀なくされる.すると,現代の研究者が目にしている彼らのものした散文は,確かに韻文と比べれば日常の話し言葉を反映している可能性が高いとはいえ,彼らの自然の母語が反映されているわけではなく,教育によって矯正された言語変種,ある種の不自然な話し言葉変種が反映されているにすぎないともいえる.その意味では,そのような証拠から彼らの「素の」日常的な話し言葉を取り出すことは難しくなっていると言えるのでないか.全体として,時間とともに,素の話し言葉の evidence へのアクセスが妨げられるようになってきたと考えられる.

さらに議論を続ければ,散文の文体としても,時代が下るにつれ pragmatic mode あるいは informal discourse から syntactic mode あるいは formal discourse へと推移する "syntacticization" の傾向を指摘する Givón のような論者もある (Schaefer 1277) .話し言葉の気取らない pragmatic/informal な性質は,syntactic/formal を指向する近現代の書き言葉とは相容れないという見方も説得力がある.

上記のプラスとマイナスを印象的に総合すると,日常的な話し言葉へのアクセシビリティは,たとえば3歩進んで2歩下がるというくらいのペースで進んできたとは言えないだろうか.通言語的にこのような一般論が語れるかどうかは怪しいかもしれないが,歴史言語学の evidence を巡る問題として一般的に論じるに値するテーマではないだろうか.

・ Schaefer, Ursula. "Interdisciplinarity and Historiography: Spoken and Written English --- Orality and Literacy." Chapter 81 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1274--88.

2018-02-08 Thu

■ #3209. 言語標準化の7つの側面 [standardisation][sociolinguistics][terminology][language_planning][reestablishment_of_english][spelling_reform][genbunicchi]

言語の標準化の問題を考えるに当たって,1つ枠組みを紹介しておきたい.Milroy and Milroy (27) にとって,standardisation とは言語において任意の変異可能性が抑制されることにほかならず,その過程には7つの段階が認められるという.selection, acceptance, diffusion, maintenance, elaboration of function, codification, prescription である.これは古典的な「#2745. Haugen の言語標準化の4段階 (2)」 ([2016-11-01-1]) に基づいて,さらに精密化したものとみることができる.Haugen は,selection, codification, elaboration, acceptance の4段階を区別していた.

Milroy and Milroy の7段階という枠組みを用いて標準英語の形成を歴史的に分析・解説したものとしては,Nevalainen and Tieken-Boon van Ostade の論考が優れている.そこではもっぱら現代標準英語の発達の歴史が扱われているが,同じ方法で英語史における大小様々な「標準化」を切ることができるだろうと述べている.かぎ括弧つきの「標準化」は,何らかの意味で個人や集団による人為的な要素が認められる言語改革風の営みを指している.具体的には,10世紀のアルフレッド大王による土着語たる古英語の公的な採用(ラテン語に代わって)や,Chaucer 以降の書き言葉としての英語の採用(フランス語やラテン語に代わって)や,12世紀末の Orm の綴字改革や,19世紀の William Barnes による母方言たる Dorset dialect を重用する試みや,アメリカ独立革命期以降の Noah Webster による「アメリカ語」普及の努力などを含む (Nevalainen and Tieken-Boon van Ostade 273) .互いに質や規模は異なるものの,これらのちょっとした言語計画 (language_planning) というべきものを,「標準化」の試みの事例として Milroy and Milroy 流の枠組みで切ってしまおうという発想は,斬新である.

日本語史でいえば,現代標準語の形成という中心的な話題のみならず,仮名遣いの変遷,言文一致運動,常用漢字問題,ローマ字問題などの様々な事例も,広い意味での標準化の問題としてカテゴライズされ得るということになろう.

・ Milroy, Lesley and James Milroy. Authority in Language: Investigating Language Prescription and Standardisation. 2nd ed. London and New York: Routledge, 1991.

・ Nevalainen, Terttu and Ingrid Tieken-Boon van Ostade. "Standardisation." Chapter 5 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 271--311.

2018-02-07 Wed

■ #3208. ポライトネスが稀薄だった古英語 [speech_act][politeness][solidarity][anglo-saxon][oe][face][pragmatics][historical_pragmatics]

英語歴史語用論の研究者で,古英語の発話行為 (speech_act) を専門としている Thomas Kohnen によれば,アングロサクソン文化においては現代的な意味での negative politeness はほとんど存在しなかったという.特に命令や指令の発話行為において,古英語では現代的なポライトネス戦略は用いられず,直接的な Ic bidde eow þæt . . . (I ask you to . . . ) や þu scealt . . . (thou shalt . . .) が専ら用いられたという.アングロサクソン文化では,negative politeness は事実上確認されないようだ.

一方,solidarity に訴えかける positive politeness の戦略は,uton (let us) などの表現がキリスト教的な文脈などである程度認められるが,それとて目立って使用されるわけではなかった.どうやらアングロサクソン文化や古英語では,いずれの様式のポライトネスであれ現代に比べて影が薄かったということだ.通言語的にある程度は普遍的だろうと想定されていたポライトネスが,英語の古い段階において事実上不在だったということは,ある意味でショッキングな発見である.Lenker (328) がこれについて,次のように述べている.

Politeness as face work may thus not have played a major role in Anglo-Saxon society. This highlights the intrinsically culture-specific nature of phenomena like politeness and suggests in accordance with other cross-cultural studies that the universal validity or significance of politeness theory --- as devised by Brown and Levinson . . . --- is a gross mistake. Negative politeness in particular is fundamentally culture-specific, reflecting the typical patterns of today's Western, or even more particular, Anglo-American, politeness culture . . . . The study of Anglo-Saxon pragmatics thus does not only affect our understanding of the historicity of verbal interaction but also challenges issues of universality.

・ Lenker, Ursula. "Old English: Pragmatics and Discourse" Chapter 21 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 325--340.

2018-02-06 Tue

■ #3207. 標準英語と言語の標準化に関するいくつかの術語 [terminology][sociolinguistics][standardisation][koine][dialect_levelling][language_planning][variety]

このところ,英語の標準化 (standardisation) の歴史のみならず,言語の標準化について一般的に考える機会を多くもっている.この問題に関連する術語と概念を整理しようと,社会言語学の用語集 (Trudgill) を開いてみた.そこから集めたいくつかの術語とその定義・説明を,備忘のために記しておきたい.

まずは,英語に関してずばり "Standard English" という用語から(「#1396. "Standard English" とは何か」 ([2013-02-21-1]),「#2116. 「英語」の虚構性と曖昧性」 ([2015-02-11-1]) も参照).

Standard English The dialect of English which is normally used in writing, is spoken by educated native speakers, and is taught to non-native speakers studying the language. There is no single accent associated with this dialect, but the lexicon and grammar of the dialect have been subject to codification in numerous dictionaries and grammars of the English language. Standard English is a polycentric standard variety, with English, Scottish, American, Australian and other standard varieties differing somewhat from one another. All other dialects can be referred to collectively as nonstandard English.

ここで使われている "polycentric" という用語については,「#2384. polycentric language」 ([2015-11-06-1]) と「#2402. polycentric language (2)」 ([2015-11-24-1]) も参照.

次に,"standardisation" という用語から芋づる式にいくつかの用語をたどってみた.

standardisation The process by which a particular variety of a language is subject to language determination, codification and stabilisation. These processes, which lead to the development of a standard language, may be the result of deliberate language planning activities, as with the standardisation of Indonesia, or not, as with the standardisation of English.

status planning [≒language determination] In language planning, status planning refers to decisions which have to be taken concerning the selection of particular languages or varieties of language for particular purposes in the society or nation in question. Decisions about which language or languages are to be the national or official languages of particular nation-states are among the more important of status planning issues. Status planning is often contrasted with corpus planning or language development. In the use of most writers, status planning is not significantly different from language determination.

codification The process whereby a variety of a language, often as part of a standardisation process, acquires a publicly recognised and fixed form in which norms are laid down for 'correct' usage as far as grammar, vocabulary, spelling and perhaps pronunciation are concerned. This codification can take place over time without involvement of official bodies, as happened with Standard English, or it can take place quite rapidly, as a result of conscious decisions by governmental or other official planning agencies, as happened with Swahili in Tanzania. The results of codification are usually enshrined in dictionaries and grammar books, as well as, sometimes, in government publications.

stabilisation A process whereby a formerly diffuse language variety that has been in a state of flux undergoes focusing . . . and takes on a more fixed and stable form that is shared by all its speakers. Pidginised jargons become pidgins through the process of stabilisation. Dialect mixtures may become koinés as a result of stabilisation. Stabilisation is also a component of language standardisation.

focused According to a typology of language varieties developed by the British sociolinguist Robert B. LePage, some language communities and thus language varieties are relatively more diffuse, while others are relatively more focused. Any speech act performed by an individual constitutes an act of identity. If only a narrow range of identities is available for enactment in a speech community, that community can be regarded as focused. Focused linguistic communities tend to be those where considerable standardisation and codification have taken place, where there is a high degree of agreement about norms of usage, where speakers tend to show concern for 'purity' and marking their language variety off from other varieties, and where everyone agrees about what the language is called. European language communities tend to be heavily focused. LePage points out that notions such as admixture, code-mixing, code-switching, semilingualism and multilingualism depend on a focused-language-centred point of view of the separate status of language varieties.

diffuse According to a typology of language varieties developed by the British sociolinguist Robert B. LePage, a characteristic of certain language communities, and thus language varieties. Some communities are relatively more diffuse, while others are relatively more focused. Any speech act performed by an individual constitutes an act of identity. If a wide range of identities is available for enactment in a speech community, that community can be regarded as diffuse. Diffuse linguistic communities tend to be those where little standardisation or codification have taken place, where there is relatively little agreement about norms of usage, where speakers show little concern for marking off their language variety from other varieties, and where they may accord relatively little importance even to what their language is called.

最後に挙げた2つ "focused" と "diffuse" は言語共同体や言語変種について用いられる対義の形容詞で,実に便利な概念だと感心した.光の反射の比喩だろうか,集中と散乱という直感的な表現で,標準化の程度の高低を指している.英語史の文脈でいえば,中英語は a diffuse variety であり,(近)現代英語や後期古英語は focused varieties であると概ね表現できる."focused" のなかでも程度があり,程度の高いものを "fixed",低いものを狭い意味での "focused" とするならば,(近)現代英語は前者,後期古英語は後者と表現できるだろう.fixed と focused の区別については,「#929. 中英語後期,イングランド中部方言が標準語の基盤となった理由」 ([2011-11-12-1]) も参照.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

2018-02-05 Mon

■ #3206. 宗教改革は識字率の向上にそれほど寄与しなかったか? [literacy][reformation]

初期近代のイングランドにおいて,聖書を読むことを重んじる宗教改革 (reformation) の後押しにより,識字率が高まったという見方について,「#3066. 宗教改革と識字率」 ([2017-09-18-1]) で紹介した.もちろん宗教改革だけが識字率向上の要因となったわけではなく,それと二人三脚で進んだ印刷術 (printing) の普及も大きな要因だったろう(「#2927. 宗教改革,印刷術,英語の地位の向上」 ([2017-05-02-1]),「#2937. 宗教改革,印刷術,英語の地位の向上 (2)」 ([2017-05-12-1]) を参照).

しばしば宗教改革の貢献が喧伝されるが,否,それは言われるほど大きな要因ではなかったとする説も出てきている.むしろ宗教改革以前からあった教育への需要こそが,初期近代の識字率を押し上げたのだという.素直といえば素直な見方だ.他の文献からの引用を通じてだが,Schaefer (1284) がその説を紹介している.

. . . counter to what may be expected from the new Christian denomination with its sola scriptura doctrine, the "Reformation, which laid so much emphasis upon the written word, did not provide for everyone to read it" (Orme 2006: 335). And in that respect there is yet another perception which has been recently corrected, namely that, in contrast to previous views, it was much less Protestantism that fostered literacy in England and elsewhere in (Northern) Europe. As Charlton and Spufford (2004: 19) state, "commercial needs for education overrode all others, both before and after the Protestant Reformation", an observation which also accounts for the yet increasing literacy in the following centuries.

この説を受け入れるならば,識字率の向上の原動力は,宗教的・政治的な情熱というよりも商業的・実利的な需要だったということになろうか.上記の引用元の書誌も挙げておこう.

・ Charlton, Kenneth and Margaret Spufford. "Literacy, Society and Education." The Cambridge History of Early Modern English Literature. Ed. David Lowenstein and Janel Mueller. Cambridge: CUP, 2004.

・ Orme, Nicholas. Medieval Schools: From Roman Britain to Renaissance England. New Haven, CN: Yale UP, 2006.

・ Schaefer, Ursula. "Interdisciplinarity and Historiography: Spoken and Written English --- Orality and Literacy." Chapter 81 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1274--88.

2018-02-04 Sun

■ #3205. スライドできる英語史年表 (3) [timeline][web_service][hel_education]

「#2358. スライドできる英語史年表」 ([2015-10-11-1]),「#2871. 古英語期のスライド年表」 ([2017-03-07-1]),「#3164. スライドできる英語史年表 (2)」 ([2017-12-25-1]) に引き続き,もう1つのスライド英語史年表を提示する.

最近の記事で,Algeo and Pyles の英語史概説書に基づく年表を掲載した (see 「#3193. 古英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-23-1]),「#3196. 中英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-26-1]),「#3197. 初期近代英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-27-1]),「#3200. 後期近代英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-30-1])).今回のスライドは,この Algeo and Pyles 版をもとに作成した.項目数は比較的少いながらも,説明書きが長いので,読みながら学習できるだろう.

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2018-02-03 Sat

■ #3204. 歴史社会言語学と歴史語用論の合流 [sociolinguistics][history_of_linguistics][historical_pragmatics][history_of_linguistics][hisopra]

「#3198. 語用論の2潮流としての Anglo-American 対 European Continental」 ([2018-01-28-1]),「#3203. 文献学と歴史語用論は何が異なるか?」 ([2018-02-02-1]) の記事で,言語学史的な観点から,近年発展の著しい歴史語用論 (historical_pragmatics) について考えた.関連の深い学問分野として歴史社会言語学 (historical sociolinguistics) も同様に成長してきており,扱う問題の種類によっては,事実上,2つの分野は合流しているといってよい.名前はその分長くなるが,歴史社会語用論 (historical sociopragmatics) という分野が育ってきているということだ.略して "HiSoPra" ということで,1年ほど前に日本でもこの名前の研究会が開かれた(「#2883. HiSoPra* に参加して (1)」 ([2017-03-19-1]),「#2884. HiSoPra* に参加して (2)」 ([2017-03-20-1]) を参照).

この20--30年ほどの間の「歴史社会言語学+歴史語用論=歴史社会語用論」という学問領域の進展について,Taavitsainen (1469) が鮮やかに記述している1節があるので,引用しよう.

Historical sociolinguistics was launched more than a decade earlier than historical pragmatics . . . . The focus is on the extent to which change in language is conditioned by the social factors identified as characterizing the dataset. In recent years, historical pragmatics and historical sociolinguistics have converged. If for example a recent definition of pragmatics by Mey . . . is taken as the point of departure, "[p]ragmatics studies the use of language in human communication as determined by the conditions of society", the difference between historical sociolinguistics and pragmatics disappears altogether, and pragmatics is always "socio-" in the European broad view of pragmatics. This reflects the European tradition; in the Anglo-American the difference is still valid. The convergence is also acknowledged by the other side as "sociolinguistics has also been enriched by developments in discourse analysis, pragmatics and ethnography" . . . . The overlap is clear and some subfields of pragmatics, such as politeness and power, are also counted as subfields of sociolinguistics. A recent trend is to deal with politeness (and impoliteness) through speech acts in the history of English . . ., but it is equally possible to take a more sociolinguistic view . . . . The two disciplines have very similar topics, and titles of talks in conference programs are often very close. Further evidence of the tendency to converge is the emerging new field of historical sociopragmatics, which deals with interaction between specific aspects of social context and particular historical language use that leads to pragmatic meanings in understanding the rich dynamics of particular situations, often combining both macro- and microlevel analysis.

英語学の文脈でいえば,歴史語用論は1980年代にその兆しを見せつつ,Jucker 編の Historical Pragmatics (1995) で本格的に旗揚げされたといってよい.それから20年余の間に,著しく活発な分野へと成長してきた.結果的には,独立して発生してきた歴史社会言語学との二人三脚が成立し,融合分野としての歴史社会語用論が注目を浴びつつある.そんな状況に,いま私たちはいる.

・ Taavitsainen, Irma. "New Perspectives, Theories and Methods: Historical Pragmatics." Chapter 93 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1457--74.

・ Jucker, Andreas H., ed. Historical Pragmatics: Pragmatic Developments in the History of English. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1995.

2018-02-02 Fri

■ #3203. 文献学と歴史語用論は何が異なるか? [philology][historical_pragmatics][methodology][linguistics][history_of_linguistics]

「#3198. 語用論の2潮流としての Anglo-American 対 European Continental」 ([2018-01-28-1]) で触れたように,特に European Continental 流の歴史語用論は,伝統的な文献学と親和性が高い.また,「#2884. HiSoPra* に参加して (2)」 ([2017-03-20-1]) で述べたとおり,昨今英語歴史語用論の名のもとに研究されている課題の多くは,従来の英語史の文献学的研究で「とっくにやっている」課題が多い.文献学と歴史語用論は,何を強調するかというポイントや研究者の受けてきた訓練の種類に違いこそあれ,互いに近い位置にいることは確かである.では,両者の間で何が共通しており,何が異なっているのだろうか.Taavitsainen がこの点について考察している.

文献学の強みは,なんといっても個別の言語変種について詳しい知識をもっていることだろう.英語文献学者についていえば,古英語や中英語を精読する訓練をしっかり受けており,原文を読み解く基盤がしっかりしている (Taavitsainen 1463) .

文献学者はまた,同時代の歴史や文化の文脈 (context) にも精通している(ことが期待されている).歴史語用論も広い意味での文脈を重視するわけであるから,両学問分野が結びつくのは当然ともいえる.ただし,歴史語用論では文脈の重視が分野の存立基盤ともいえ,その扱いがすぐれて体系的である点に特徴がある.歴史語用論者としての Taavitsainen (1464) 曰く,"We need to go beyond the text and consider linguistic, non-linguistic, and situation factors that might reveal communicative functions in a systematic and principled fashion. This is a task not addressed by traditional philology or historical linguistics."

文献学者と歴史語用論者のあいだには,研究対象としてどのようなテキストを選ぶかという点でも差がある.文献学者は得てして文学的価値のあるテキストに偏る傾向がある.その意味では,文学史にも近接する.一方,歴史語用論者は,むしろ日常的で「他愛もない」テキストを選ぶ傾向がある.Taavitsainen (1467) は次のように述べている.

In the times of traditional philology, literary, and religious texts, or texts with curiosity value, were considered worthy of study. These choices had consequences for historical linguistics as early studies of the language of past periods were based on these editions. The paradigm has shifted to more everyday and ephemeral materials like the interest in private correspondence, notes, (auto)biographies and handbooks. With contextual assessments, the approaches to data have become more refined, and it is interesting that literary texts are gaining an important position in historical pragmatics . . . .

細かな相違点をとらえればキリがないが,結局のところ,文献学者でもあり歴史語用論者でもある研究者は少なくない.歴史語用論は文献学で培われた伝統を尊重しつつさらに発展していく一方で,文献学は歴史語用論という新しいラベルのもとに活気づいていけばよいのではないか.

・ Taavitsainen, Irma. "New Perspectives, Theories and Methods: Historical Pragmatics." Chapter 93 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1457--74.

2018-02-01 Thu

■ #3202. 英語歴史語用論における有望な分野 [pragmatics][historical_pragmatics][speech_act][discourse_analysis][corpus]

英語歴史語用論の第1人者である Jucker が,ハンドブックの1節で,この分野において前途が明るいと考える話題を3つ挙げている.発話行為 (speech_act) の歴史的変化,対話 (dialogue) の形式の発展,談話の領域の発展である.研究課題を選ぶ際の参考となるよう,関連する箇所を引用しておきたい.

At present, three areas of research appear to be particularly promising. First, the research on the history of speech act has only just started to attract more than just occasional research efforts. . . .

Second, the research of the evolution of forms of dialogue is still in its infancy. . . . Culpeper and Kytö (2010: 2) [= Culpeper, Jonathan and Merja Kytö:. Early Modern English Dialogues: Spoken Interaction as Writing. Cambridge: CUP, 2010.] ask: "what was the spoken face-to-face interaction of past periods like?" in a systematic way and approach this question from various angles. In particular they look at the structure of conversations, at what they call "pragmatic noise", i.e. pragmatic interjections or discourse markers, and social roles and gender in interaction.

And third, the evolution of domains of discourse appears to be a very promising field of research. The existing work on courtroom discourse, the discourse of science and news discourse needs to be continued, and other domains should be tackled.

特に今世紀に入ってから,英語歴史語用論の研究を念頭においた,あるいはその目的で利用できるコーパスの編纂も多く行なわれるようになってきた.例えば,Corpora of Early English Correspondence (CEEC), Corpus of Early English Medical Writing (CEEM), Corpus of English Dialogues 1560-1760 (CED), Corpus of English Religious Prose (COERP), Old Bailey Corpus (OBC), The Corpus of Early English Recipes (CoER) などを挙げておこう.ほかにも Corpus Resource Database (CoRD) を探索されたい.

・ Jucker, Andreas H. "Linguistic Levels: Pragmatics and Discourse." Chapter 13 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 197--212.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow