2025-07-09 Wed

■ #5917. 『英語史新聞』第12号が公開されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][helkatsu][etymological_respelling][relative_pronoun][loan_word][borrowing][lexicology][statistics][negative_cycle][syntax][helvillian]

7月7日の七夕,khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』シリーズの第12号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFで自由に閲覧・ダウンロードできます.

数ヶ月前から,七夕の日を公開日と定め,執筆陣や編集陣が協力して準備を進めてきました.例によって公開前夜はぎりぎりまで最終調整に追われていましたが,できあがった紙面については,どうぞご安心ください.珠玉のコンテンツが満載です.企画,執筆,編集と今号の制作に関わったすべての khelf メンバーに,まずは労いと感謝の言葉を述べたいと思います.よく頑張ってくれました,ありがとうございます!

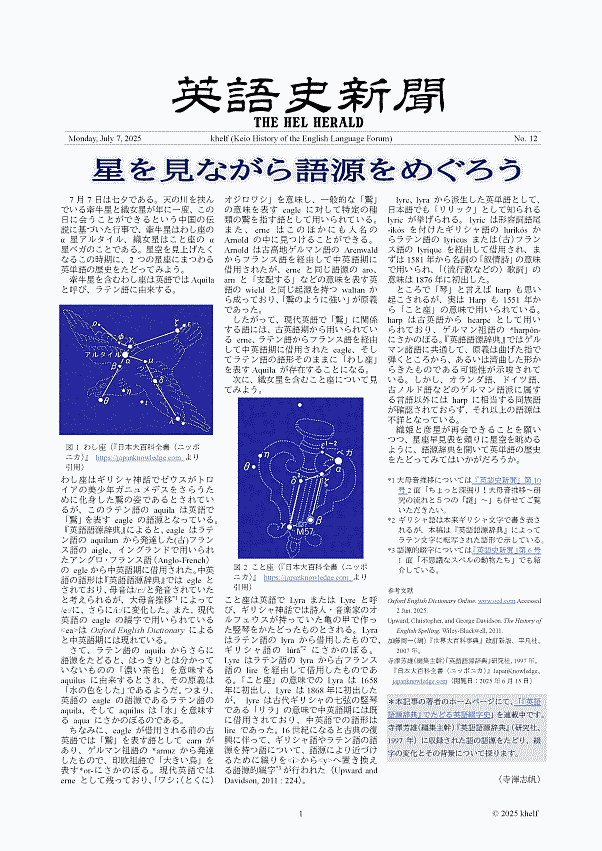

さて,今号も4面構成となっています.どのような記事が掲載されているか,具体的に紹介していきましょう.まず第1面は,七夕の公開日に合わせ「星を見ながら語源をめぐろう」と題するロマンチックな巻頭記事です.執筆者は,本ブログや heldio でも語源的綴字 (etymological_respelling) に関する研究でお馴染みの,khelf の寺澤志帆さんです.彦星(わし座のアルタイル)と織姫(こと座のベガ)にちなみ,2つの星座にまつわる単語の歴史をたどります.「こと座」 (Lyra) に関しては,lyre の綴りが中英語期の lire から,語源のギリシャ語に近づけるために16世紀に y を用いる形へ変更されたという語源的綴字の実例にも触れられており,執筆者の専門知識が活かされた記事となっています.

続く第2面の記事は,「wh から始まる関係代名詞の歴史」です.こちらは学部4年生の Y. T. さんによる本格的な英語史コンテンツです.私たちが当然のように使っている who や which は,古英語の時代には,「誰」「どれ」を意味する疑問詞でしかありませんでした.関係代名詞としては指示詞に由来する that の祖先などが用いられていましたが,中英語期以降,which を皮切りに wh 疑問詞が,関係代名詞の用法を獲得してきました.ただし,who については,関係代名詞として定着するのは意外にも17世紀に入ってからと,比較的遅いのです.その過渡期には,Shakespeare の作品で,人を先行詞にとる場合に which が感情的な文脈で用いられていました.関係代名詞をめぐる歴史には,単なる文法規則の変化にとどまらない,社会言語学的にダイナミックな変化の過程が関わっていたのです.

第3面の上部にみえるのは「英語史ラウンジ by khelf」の連載コーナーです.今回は,青山学院大学の寺澤盾先生へのインタビューの後編をお届けします.記事執筆者は khelf 会長の青木輝さんです.寺澤先生の「推し本」として,中島文雄『英語発達史』や H. Bradley 『英語発達小史』など,英語史研究における古典的名著が複数紹介されます.また,英語史を学ぶ魅力について,「面白い」で終わらず「なぜ」と問い続けることの重要性が説かれており,研究者を志す学生には特に示唆に富む内容となっています.

そして,3面の下部では,第2面でちらっと出題されている「英語史クイズ BASIC」の答えと詳しい解説を読むことができます.現代英語の語彙における借用語の割合に関するクイズですが,問いも答えも,ぜひ記事を熟読していただければ.記事執筆者は,大学院生の小田耕平さんです.

最後の第4面には,大学院生の疋田海夢さんによる本格的な英語史の記事「Not は否定の「強調」!? ~Jespersen's Cycle と「古都」としての言語観~」が掲載されています.これは,英語の否定文の発達を説明する "Jespersen's Cycle" に関する解説と論考です.ここで紹介される「否定辞の弱化→強調語の追加→強調語の否定辞化」というサイクルはフランス語やドイツ語でも見られる現象ですが,記事ではさらに,現代アメリカ英語のスラング squat (例: Claudia saw squat.) の事例を取り上げ,このサイクルが現代,そして未来へと続いている可能性を示唆しています.

このように,今号もすべての記事が khelf メンバーの熱意と探究心の結晶です.英語史を研究する学生たちが本気で作り上げた『英語史新聞』第12号を,ぜひじっくりとお読みいただければ幸いです.

最後に,hellog 読者の皆さんへ1点お伝えします.もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にて『英語史新聞』を利用される場合には,ぜひ上記 heldio 配信回のコメント欄より,あるいはこちらのフォームを通じてご一報くださいますと幸いです.khelf の活動実績となるほか,編集委員にとっても励みともなりますので,ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,ここに明記いたします.フィードバックを通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)

・ 『英語史新聞』第8号(2024年3月4日)

・ 『英語史新聞』第9号(2024年5月12日)

・ 『英語史新聞』第10号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』号外第3号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』第11号(2024年12月30日)

2022-12-07 Wed

■ #4972. 統語的な橋渡しとしての I not say. (2) [negative][syntax][word_order][negative_cycle][shakespeare][eebo]

「#2233. 統語的な橋渡しとしての I not say.」 ([2015-06-08-1]) で一度取り上げた,英語史上目立たない否定の語順に関する話題に再び注目したい.

古英語から中英語にかけて,否定辞として ne が用いられる場合には「S + ne + V」の語順が規則的だった.しかし,否定辞として not が用いられるようになると「S + V + not」の語順が規則となり,「S + not + V」は非常にまれな構造となった."Jespersen's cycle" と称される否定構造の通時的変化のなかでも「S + not + V」はうまく位置づけられておらず,よくても周辺的な扱いにとどまる.

しかし,Visser (III, §1440) は,Type 'He not spoke (those words)' の構造についてもう少し丁寧にコメントしており,例文も50件以上集めている.コメントを引用しよう.

Before 1500 this type is only sporadically met with, but after 1500 its currency increases and it becomes pretty common in Shakespeare's time. After c1700 a decline sets in and in Present-day English, where the type 'he did not command' is the rule, the idiom is chiefly restricted to poetry. . . . According to Smith (Mod. Språ 27, 1933) it is still used in Modern literary English in order to contrast a verb with a preceding one, e.g. 'The wise mother suggests the duty, not commands it'. The frequency of the use of this type in the 16th and 17th centuries seems to have escaped the attention of grammarians. Thus 1951 Söderlind (p. 218) calls a quotation from Dryden's prose containing this construction "a unique instance of not preceding the finite verb", and 1953 (Ellegård (p. 198) states: "not hardly ever occurred before the finite verb." Poutsma's earliest example (1928 I, i p. 102) is a quotation from Shakespeare. The following statement is interesting, ignoring as it does the occurrence of the idiom between "O.E." (=?perhaps: Middle English) and modern poetry: 1876 Ernest Adams, The Elements of the English Language p. 217: "Frequently in O.E. and, rarely, in modern poetry, do and the infinitive are not employed in negative propositions: I not repent my courtesies---Ford; I not dislike the course.---Ibid.; I swear it would not ruffle me so much As you that not obey me---Tennyson."

このコメントの後に1400年頃から20世紀に至るまでの例文が数多く列挙されている.とりわけ初期近代英語期に注目して EEBO などの巨大コーパスで調査すれば,かなりの例文が集められるのではないだろうか.

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

2015-06-08 Mon

■ #2233. 統語的な橋渡しとしての I not say. [negative][syntax][word_order][do-periphrasis][negative_cycle][numeral]

英語史では,否定の統語的変化が時代とともに以下のように移り変わってきたことがよく知られている.Jespersen が示した有名な経路を,Ukaji (453) から引こう.

(1) ic ne secge.

(2) I ne seye not.

(3) I say not.

(4) I do not say.

(5) I don't say.

(1) 古英語では,否定副詞 ne を定動詞の前に置いた.(2) 中英語では定動詞の後に補助的な not を加え,2つの否定辞で挟み込むようにして否定文を形成するのが典型的だった.(3) 15--17世紀の間に ne が弱化・消失した.この段階は動詞によっては18世紀まで存続した.(4) 別途,15世紀前半に do-periphrasis による否定が始まった (cf. 「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]),「#1596. 分極の仮説」 ([2013-09-09-1])) .(5) 1600年頃に,縮約形 don't が生じた.

(2) 以下の段階では,いずれも否定副詞が定動詞の後に置かれてきたという共通点がある.ところが,稀ではあるが,後期中英語から近代英語にかけて,この伝統的な特徴を逸脱した I not say. のような構文が生起した.Ukaji (454) の引いている例をいくつか挙げよう.

・ I Not holde agaynes luste al vttirly. (circa 1412 Hoccleve The Regement of Princes) [Visser]

・ I seyd I cowde not tellyn that I not herd, (Paston Letters (705.51--52)

・ There is no need of any such redress, Or if there were, it not belongs to you. (Sh. 2H4 IV.i.95--96)

・ I not repent me of my late disguise. (Jonson Volp. II.iv.27)

・ They ... possessed the island, but not enjoyed it. (1740 Johnson Life Drake; Wks. IV.419) [OED]

従来,この奇妙な否定の語順は,古英語以来の韻文の伝統を反映したものであるとか,強調であるとか,(1) の段階の継続であるとか,様々に説明されてきたが,Ukaji は (3) と (4) の段階をつなぐ "bridge phenomenon" として生じたものと論じた.(3) と (4) の間に,(3') として I not say を挟み込むというアイディアだ.

これは,いかにも自然といえば自然である.(3') I not say は,do を伴わない点で (3) I say not と共通しており,一方,not が意味を担う動詞(この場合 say)の前に置かれている点で (4) I do not say と共通している.(3) と (4) のあいだに統語上の大きな飛躍があるように感じられるが,(3') を仮定すれば,橋渡しはスムーズだ.

しかし,Ukaji 論文をよく読んでみると,この橋渡しという考え方は,時系列に (3) → (3') → (4) と段階が直線的に発展したことを意味するわけではないようだ.Ukaji は,(3) から (4) への移行は,やはりひとっ飛びに生じたと考えている.しかし,事後的に,それを橋渡しするような,飛躍のショックを和らげるようなかたちで,(3') が発生したという考えだ.したがって,発生の時間的順序としては,むしろ (3) → (4) → (3') を想定している.このように解釈する根拠として,Ukaji (456) は,(4) の段階に達していない have や be などの動詞は (3') も示さないことなどを挙げている.(3) から (4) への移行が完了すれば,橋渡しとしての (3') も不要となり,消えていくことになった.と.

英語史における橋渡しのもう1つの例として,Ukaji (456--59) は "compound numeral" の例を挙げている.(1) 古英語から初期近代英語まで一般的だった twa 7 twentig のような表現が,(2) 16世紀初頭に一般化した twenty-three などの表現に移行したとき,橋渡しと想定される (1') twenty and nine が15世紀末を中心にそれなりの頻度で用いられていたという.(1) から (2) への移行が完了したとき,橋渡しとしての (1') も不要となり,消えていった.と.

2つの例から一般化するのは早急かもしれないが,Ukaji (459) は統語変化の興味深い仮説を提案しながら,次のように論文を結んでいる.

I conclude with the hypothesis that syntactic change tends to be facilitated via a bridge sharing in part the properties of the two chronological constructions involved in the change. The bridge characteristically falls into disuse once the transition from the old to the new construction is completed.

・ Ukaji, Masatomo. "'I not say': Bridge Phenomenon in Syntactic Change." History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. Matti Rissanen, Ossi Ihalainen, Terttu Nevalainen, and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 453--62.

2014-08-02 Sat

■ #1923. only の意味の but [adverb][shortening][negative][negative_cycle][semantic_change][reanalysis][metanalysis][terminology][clipping][but]

現代英語で but は多義語の1つである.用法が非常に多く,品詞だけみても接続詞,前置詞,代名詞,副詞,名詞,動詞までと範囲が広い.このなかで副詞としての用法に注目したい.文語において only の意味で用いられる but がある.例文を挙げよう.

・ He is but a child.

・ There is but one answer to your question.

・ There were a lot of famous people there: Tom Hanks and Julia Roberts, to name but two.

・ I heard it but now.

・ I don't think we'll manage it. Still, we can but try.

but のこの意味・用法は歴史的にはどこから来たのだろうか.考えてみれば,He is but a child. という文は He is nothing but a child. とも言い換えられる.後者では but は「?を除いて」の意の前置詞と分析され全体としては否定構造となるが,前者の肯定構造と事実上同義となるのは一見すると不思議である.しかし,歴史的には only の意味の but は,まさに nothing but のような否定構造から否定辞が脱落することによって生じたのである.短縮あるいは省略の事例である.Stern (264) は次のように述べている.

In English, an original ne--butan has been shortened to but: we nabbað her buton fif hlafas and twegen fiscas > we have here but five loafs and two fishes (Horn, Sprachkörper 90), he nis but a child > he is but a child (NED but 6). The immediate cause of the omission of the negation is not quite certain. It is not impossible that influence from other uses of but may have intervened.

OED の but, prep., adv., conj., n.3, adj., and pron. の語義6aにも同趣旨の記述が見られる.

By the omission of the negative accompanying the preceding verb . . ., but passes into the adverbial sense of: Nought but, no more than, only, merely. (Thus the earlier 'he nis but a child' is now 'he is but a child'; here north. dialects use nobbut prep., conj., and adv. = nought but, not but, 'he is nobbut a child'.)

なお,OED ではLangland (1393) がこの用法の初例となっているが,MED の but (conj. (also quasi adj., adv., and prep.)) 2a によれば,13世紀の The Owl and the Nightingale より例が見られる.

短縮・省略現象としては,ne butan > but の変化は,"negative cycle" として有名なフランス語の ne . . . pas > pas の変化とも類似する.pas は本来「一歩」 (pace) ほどの意味で,直接に否定の意味を担当していた ne と共起して否定を強める働きをしていたが,ne が弱まって失われた結果,pas それ自体が否定の意味を獲得してしまったものである(口語における Ce n'est pas possible. > C'est pas possible. の変化を参照).この pas の経た変化は,本来の意味を失い,否定の意味を獲得したという変化であるから,「#1586. 再分析の下位区分」 ([2013-08-30-1]) で示した Croft の術語でいえば "metanalysis" の例といえそうだ.

確かに,いずれももともと共起していた否定辞が脱落する過程で,否定の意味を獲得したという点では共通しており,統語的な短縮・省略の例であると当時に,意味の観点からは意味の転送 (meaning transfer) とか感染 (contagion) の例とも呼ぶことができそうだ.しかし,but と pas のケースでは,細部において違いがある.前田 (115) から引用しよう(原文の圏点は,ここでは太字にしてある).

ne + pas では,否定辞 ne の意味が pas の本来の意味〈一歩〉と完全に置き換えられたのに対して,この but の発達では,butan の意味はそのまま保持され,そのうえに ne の意味が重畳されている.この例に関して興味深いのは,否定辞 ne は音声的に消えてしまったのに,意味だけがなおも亡霊のように残っている点である.つまり,この but の用法では,省略された要素の意味が重畳されているぶん,but の他の用法に比べて意味が複雑になっている.

したがって,but の経た変化は,Croft のいう "metanalysis" には厳密に当てはまらないように見える.前田は,but の経た変化を,感染 (contagion) ではなく短縮的感染 (contractive contagion) と表現し,pas の変化とは区別している.なお,Stern はいずれのケースも意味変化の類型のなかの Shortening (より細かくは Clipping)の例として挙げている(「#1873. Stern による意味変化の7分類」 ([2014-06-13-1]) を参照).

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

・ 前田 満 「意味変化」『意味論』(中野弘三(編)) 朝倉書店,2012年,106--33頁.

2013-08-30 Fri

■ #1586. 再分析の下位区分 [reanalysis][metanalysis][exaptation][analogy][terminology][do-periphrasis][negative_cycle]

過去の記事で,再分析 (reanalysis) と異分析 (metanalysis) という用語をとりわけ区別せずに用いてきたが,Croft (82--86) は後者を前者の1種であると考えている.つまり,再分析は異分析の上位概念であるとしている.Croft によれば,"form-function reanalysis" は連辞的 (syntagmatic) な4種類の再分析と範列的 (paradigmatic) な1種類の再分析へ区別される.以下,各々を例とともに示す.

(1) hyperanalysis: "[A] speaker ananlyzes out a semantic component from a syntactic element, typically a semantic component that overlaps with that of another element. Hyperanalysis accounts for semantic bleaching and eventually the loss of syntactic element" (82) .例えば,古英語には属格を従える動詞があり,動作を被る程度が対格よりも弱いという点で対格とは意味的な差異があったと考えられるが,受動者を示す点では多かれ少なかれ同じ機能を有していたために,中英語において属格構造はより優勢な対格構造に取って代わられた.この変化は,本来の属格の含意が薄められ,統語的に余剰となり,属格構造が対格構造に吸収されるという過程をたどっており,hyperanalysis の1例と考えられる.

(2) hypoanalysis: "[A] semantic component is added to a syntactic element, typically one whose distribution has no discriminatory semantic value. Hypoanalysis is the same as exaptation . . . or regrammaticalization . . ." (83) .Somerset/Dorset の伝統方言では,3単現に由来する -s と do-periphrasis の発展が組み合わさることにより,標準変種には見られない相の区別が新たに生じた."I sees the doctor tomorrow." は特定の1度きりの出来事を表わし,"I do see him every day." は繰り返しの習慣的な出来事を表わす.ここでは,-s や do が歴史的に受け継がれた機能とは異なる機能を担わされるようになったと考えられる.

(3) metanalysis: "[A] contextual semantic feature becomes inherent in a syntactic element while an inherent feature is analyzed out; in other words, it is simultaneous hyperanalysis/hypoanalysis. Metanalysis typically takes place when there is a unidirectional correlation of semantic features (one feature frequently occurs with another, but the second often does not occur with the first)." (83) .接続詞 since について,本来の時間的な意味から原因を示す意味が生み出された例が挙げられる."negative cycle" も別の例である.

(4) cryptanalysis: "[A] covertly marked semantic feature is reanalyzed as not grammatically marked, and a grammatical marker is inserted. Cryptanalysis typically occurs when there is an obligatory transparent grammatical marker available for the covertly marked semantic feature. Cryptanalysis accounts for pleonasm (for example, pleonastic and paratactic negation) and reinforcement." (84) .例えば,"I really miss having a phonologist around the house." と "I really miss not having a phonologist around the house." は not の有無の違いがあるにもかかわらず同義である.not の挿入は,miss に暗に含まれている否定性を明示的に not によって顕在化させたいと望む話者による,cryptanalysis の結果であるとみなすことができる.

(5) intraference: 同一言語体系内での機能の類似によって,ある形態が別の形態から影響を受ける例.Croft に詳しい説明と例はなかったが,範列的な類推作用 (analogy) に近いものと考えられる.interference が別の言語体系からの類推としてとらえられるのに対して,intraference は同じ言語体系のなかでの類推としてとらえられる.

このような再分析の区分は,機能主義の立場から統語形態論の変化を説明しようとする際の1つのモデルとして参考になる.

・ Croft, William. "Evolutionary Models and Functional-Typological Theories of Language Change." Chapter 4 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 68--91.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow