hellog〜英語史ブログ / 2016-08

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016-08-31 Wed

■ #2683. Huang の語用論概説書の目次 [toc][pragmatics]

概説書の目次シリーズ (toc) に,語用論のテキストとして定評のある Huang を加えたい.主として英語の語用論を扱っているものの,諸言語への言及も多く,丁寧で読みやすいテキストである.以下の目次では省いているが,各章末に "Key concepts", "Exercises and essay questions", "Further readings" が付されており,役立つことを付け加えておく.

1. Introduction

1.1. What is pragmatics?

1.1.1. A definition

1.1.2. A brief history of pragmatics

1.1.3. Two main schools of thought in pragmatics: Anglo-American versus European Continental

1.2. Why pragmatics?

1.2.1. Linguistic underdeterminacy

1.2.2. Simplification of semantics and syntax

1.3 Some basic notions in semantics and pragmatics

1.3.1 Sentence, utterance, proposition

1.3.2. Context

1.3.3. Truth value, truth condition, entailment

1.4 Organization of the book

Part I Central topics in pragmatics

2. Implicature

2.1. Classical Gricean theory of conversational implicature

2.1.1. The co-operative principle and the maxims of conversation

2.1.2. Relationship between the speaker and the maxims

2.1.3. Conversational implicatureO versus conversational implicatureF

2.1.4. Generalized versus particularized conversational implicature

2.1.5. Properties of conversational implicature

2.2. Two neo-Gricean pragmatic theories of conversational implicature

2.2.1. The Hornian system

2.2.2. The Levinsonian system

2.3. Conventional implicature

2.3.1. What is conventional implicature?

2.3.2. Properties of conventional implicature

2.4. Summary

3. Presupposition

3.1. What is presupposition?

3.2. Properties of presupposition

3.2.1. Constancy under negation

3.2.2. Defeasibility

3.2.3. The projection problem

3.3. Analyses

3.3.1. The filtering-satisfaction analysis

3.3.2. The cancellation analysis

3.3.3. The accommodation analysis

3.4. Summary

4. Speech acts

4.1. Performatives versus constatives

4.1.1. The performative/constative dichotomy

4.1.2. The performative hypothesis

4.2. Austin's felicity conditions on performatives

4.3. Locutionary, illocutionary, and perlocutionary speech acts

4.4. Searle's felicity conditions on speech acts

4.5. Searle's typology of speech acts

4.6. Indirect speech acts

4.6.1. What is an indirect speech act?

4.6.2. How is an indirect speech act analysed?

4.6.3. Why is an indirect speech act used? Some remarks on politeness

4.7. Speech acts and culture

4.7.1. Cross-cultural variation

4.7.2. Interlanguage variation

4.8. Summary

5. Deixis

5.1. Preliminaries

5.1.1. Deictic versus non-deictic expression

5.1.2. Gestural versus symbolic use of a deictic expression

5.1.3. Deictic centre and deictic projection

5.2. Basic categories of deixis

5.2.1 Person deixis

5.2.2. Time deixis

5.2.3. Space deixis

5.3. Other categories of deixis

5.3.1. Social deixis

5.3.2. Discourse deixis

5.4. Summary

Part II Pragmatics and its interfaces

6. Pragmatics and cognition: relevance theory

6.1. Relevance

6.1.1. The cognitive principle of relevance

6.1.2. The communicative principle of relevance

6.2. Explicature, implicature, and conceptual versus procedural meaning

6.2.1. Grice: what is said versus what is implicated

6.2.2. Explicature

6.2.3. Implicature

6.2.4. Conceptual versus procedural meaning

6.3. From Fodorian 'central process' to submodule of 'theory of mind'

6.3.1. Fodorian theory of cognitive modularity

6.3.2. Sperber and Wilson's earlier position: pragmatics as Fodorian 'central process'

6.3.3. Sperber and Wilson's current position: pragmatics as submodule of 'theory of mind'

6.4. Relevance theory compared with classical/neo-Gricean theory

6.5. Summary

7. Pragmatics and semantics

7.1. Reductionism versus complementarism

7.2. Drawing the semantics-pragmatics distinction

7.2.1. Truth-conditional versus non-truth-conditional meaning

7.2.2. Conventional versus non-conventional meaning

7.2.3. Context independence versus context dependence

7.3. Pragmatic intrusion into what is said and the semantics-pragmatics interface

7.3.1. Grice: what is said versus what is implicated revisited

7.3.2. Relevance theorists: explicature

7.3.3. Recanati: the pragmatically enriched said

7.3.4. Bach: conversational implicature

7.3.5. Can explicature/the pragmatically enriched said/implicature be distinguished from implicature?

7.3.6. Levinson: conversational implicature

7.3.7. The five analyses compared

7.4. Summary

8. Pragmatics and syntax

8.1. Chomsky's views about language and linguistics

8.2. Chomsky's binding theory

8.3. Problems for Chomsky's binding theory

8.3.1. Binding condition A

8.3.2. Binding condition B

8.3.3. Complementarity between anaphors and pronominals

8.3.4. Binding condition C

8.4. A revised neo-Gricean pragmatic theory of anaphora

8.4.1. The general pattern of anaphora

8.4.2. A revised neo-Gricean pragmatic apparatus for anaphora

8.4.3. The binding patterns

8.4.4. Beyond the binding patterns

8.4.5. Logophoricity and emphaticness/contrastiveness

8.5. Theoretical implications

8.6. Summary

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

2016-08-30 Tue

■ #2682. 3人称代名詞を欠く言語 [japanese][personal_pronoun][person][deixis][category][cognitive_linguistics][pragmatics]

「#2680. deixis」 ([2016-08-28-1]) に関わる文法範疇 (category) の1つに,人称 (person) がある.ただし,直接 deixis に関係するのは,1人称(話し手)と2人称(聞き手)のみであり,いわゆる3人称とはそれ以外の一切の事物として否定的に定義されるものである.「私」と「あなた」の指示対象は,会話の参与者が変わればそれに応じて当然変わるものであり,コミュニケーションにとって,このように相対的な指示機能を果たす1・2人称代名詞が是非とも必要だが,3人称については,絶対的にそれを指し示す名詞(句)だけを使っても用を足すことはできる.例えば代名詞「彼」や「彼女」を用いる代わりに,「鈴木」や「山田」と名前を繰り返し用いて済ませることも可能である.したがって,諸言語の人称代名詞体系において最も本質的なものは1,2人称であり,3人称は場合によってなしでも可である.

Huang (137) は,3人称代名詞を欠く言語がありうる理由について,次のように述べている.

Third person is the grammaticalization of reference to persons or entities which are neither speakers nor addressees in the situation of utterance, that is, the 'participant-role' with speaker and addressee exclusion [-S, -A] . . . . Notice that third person is unlike first or second person in that it does not necessarily refer to any specific participant-role in the speech event . . . . Therefore, it can be regarded as the grammatical form of a residual non-deictic category, given that it is closer to non-person than either first or second person . . . . This is why all of the world's languages seem to have first- and second-person pronouns, but some appear to have no third-person pronouns.

具体的に Huang が3人称代名詞を欠く言語として言及しているのは,Dyirbal, Hopi, Yéli Dnye, Yidiɲ, 及びコーカサス諸語である.

実は,日本語にしても,人称代名詞をどのように考えるかという議論はあるが,3人称代名詞については古来指示代名詞の転用が一般的であり,独自のものはなかったといってよい.1人称はア・アレ,ワ・ワレ,2人称ではナ・ナレが固有の語幹としてあったのに対し,3人称は少なくとも独自の語幹をもつほどには発達していなかったからだ.

ところで,日本語でも英語でも小さい子供が自分のことを1人称代名詞ではなく固有名詞で呼ぶ現象があるが,あれは相対的なものの見方や自我の発達と関係があるのだろうか.deixis は,その時々の立ち位置を定めた上での相対的な指示機能であるから,認知能力の発達と関係しそうではある.これは絶対敬語の問題とも関係し,広い意味で語用論の話題,deixis の話題といえる.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

2016-08-29 Mon

■ #2681. 人工言語の支持はカルト的か? [artificial_language][language_myth][standardisation][esperanto][language_planning]

「#2675. 人工言語と言語変化研究」 ([2016-08-23-1]) で,Jones and Singh の社会言語学的,言語変化理論的な観点からの人工言語への関心について考えた.Esperanto のような人工言語の話題を持ち出すと,強烈な信奉者もあれば,鼻で笑う向きもあれば,人口の共通言語だなんて何となくおもしろそうだと関心を示す者もある.いずれにせよ,極端な反応が示されるケースが多いように思われる.

私個人としては,少なくとも近い将来,人々に受け入れられる現実性はないと思っているし,実用性の観点からは強い関心をもっているわけではないが,Jones and Singh の議論を追うなかで,なぜ(ある種の)人々は人工言語を真剣に提案するに至るのだろうかという問題に関心が湧いてきた.過去から現在にかけて,人類は常に人工言語に対して常に憧れを抱いてきたからである (cf. 「#958. 19世紀後半から続々と出現した人工言語」 ([2011-12-11-1])) .Jones and Singh (154--55) は,Eco を引き合いに出しながら,少なくともヨーロッパにおけるこの関心について分析しようとしている.

[F]or many, deliberate creation still smacks of the quasi-academic and the 'geeky'; a fringe and fantasy-based pastime that produces 'eccentricities' such as Klingon and Esperanto. . . .

Yet while deliberate invention has long been nothing more than a game for many, it has also been seriously considered as an ideal solution to what have been characterised by some as (linked) linguistic and social 'problems'. Eco (1995: 1) [= Eco, U. The Search for the Perfect Language. Oxford: Blackwell, 1995.], for example, argues that the perception of linguistic diversity and difference has long been current in practically every culture, as has been the notion that this 'Babel' can be redeemed through 'the rediscovery or invention of a language common to all humanity'. In European thought, this has prompted various linguistic projects throughout the centuries, such as those listed in 7.2.a (adapted from Eco 1995: 2--3):

7.2.a Typology of 'language projects' in European scholarship

1. The rediscovery of languages postulated as original or as mystically perfect, such as Hebrew, Egyptian or Chinese.

2. The reconstruction of languages postulated, either fancifully or not, as original or mother tongues.

3. Languages constructed artificially for one of thee ends:

(a) Perfection in terms of either function or structure, such as the a-priori philosophical languages of the seventeenth century, designed to express ideas perfectly.

(b) Perfection in terms of universality, such as the a-posteriori international languages of the nineteenth century.

(c) Perfection in terms of practicality, if only presumed, such as the so-called polygraphies.

4. Magic languages, discovered or invented, whose perfection is extolled on account of either their mystic effability or their initiatic secrecy.

ここでは,ヨーロッパでの広い意味での「言語計画」 (language_planning) の試案が話題になっているが,この Eco のリストにもう1つ加えたいものがある.それは,近代以降,西洋諸国(及び日本)での標準的国語の制定である.19世紀以降の人工言語の提案は世界規模での「国際的」共通語を志向するものであるのに対し,初期近代の各国における国語の標準化と規範化はあくまで「国内的」共通語の策定を目指しているにすぎない.しかし,両者の発想は根本的には大きく異なっていない.国内の諸変種の多様性を1つの変種で置き換えることと,世界の諸言語の多様性を1つの言語で置き換えることは,規模の問題にすぎないともいえるからだ.確かに,前者には人工言語が関わるが,後者は自然言語のなかでの話であるという大きな違いがある.だが,後者の標準変種の制定にも少なからぬ人為性が混じっていることに注意すべきである.近代以降,国内における標準変種を必死に策定した知識人とその活動は,歴史的に概ね評価されているといってよいが,その国際版である Esperanto や Volapük を真剣に提案したり信奉したりする者たちとその活動は "geeky" とみられるのは,不思議といえば不思議である.人工言語の称揚が "geeky" でカルト的であるとすれば,標準語の制定の歴史を肯定的に受け取り,今なお標準語を遵守している事態も,等しく "geeky" でカルト的といえるのかもしれない.

・ Jones, Mari C. and Ishtla Singh. Exploring Language Change. Abingdon: Routledge, 2005.

2016-08-28 Sun

■ #2680. deixis [pragmatics][deixis][demonstrative][personal_pronoun][tense][adverb]

語用論の基本的な話題の1つに deixis (ダイクシス,直示性)がある.この用語は,ギリシア語で「示す,指し示す」を意味する deikunúnai に由来する.Huang (132) の定義によれば,deixis とは "the phenomenon whereby features of context of utterance or speech event are encoded by lexical and/or grammatical means in a language" である.直示表現 (deictic (expression)) には,指示詞 (demonstrative),1・2人称代名詞 (1st and 2nd personal_pronoun),時制標識 (tense marker),時や場所の副詞 (adverb of time and place),移動動詞 (motion verb) が含まれる.

何らかの deixis をもたない言語は存在しない.それは,deixis を標示する手段がないと,人間の通常のコミュニケーション上の要求を満たすことができないからだ.確かに「私」「ここ」「今」のような直示的概念なしでは,いかなる言語も役に立たないだろう.海辺で拾った瓶のメモに "Meet me here a month from now with a magic wand about this long." と書かれていても,誰に,どこで,いつ,どのくらいの長さの杖をもって会えばよいのか不明である.これは読み手が書き手の意図した deixis を解決できないために生じるコミュニケーション障害である.

英語の直示表現の典型例として you を挙げよう.通常,話し相手を指して you が用いられ,時と場合によって you の指示対象は変わるものであるから,これは典型的な直示表現といえる.しかし,If you travel on a train without a valid ticket, you will be liable to pay a penalty fare. のように一般人称として用いられる you では,本来の直示的な性質はなりをひそめており,2人称代名詞 you の非直示的用法の例というべきだろう.

直示表現のもう1つの典型例として,this を挙げよう.指さしや視線などの物理的なジェスチャーを伴って this table と言うとき,この this はすぐれて直示的な用法といえるが,物理的な行動を伴わずに this town と言うときには,この this は直示的ではあるがより象徴的な用法といえる.後者は前者からの発展的,派生的用法と考えられ,実際,ジェスチャー用法 (gestural) でしか用いられず,象徴的 (symbolic) な用法を欠いているフランス語の voici, voilà のような直示表現もある.言い換えれば,象徴的用法のみをもつ直示表現というのはありそうにない.

以上より,直示表現の用法は以下のように分類される (Huang 135 の図を改変).

┌─── Gestural

│

┌─── Deictic use ───┤

│ │

Deictic expression ───┤ └─── Symbolic

│

└─── Non-deictic use

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

2016-08-27 Sat

■ #2679. Yiddish English における談話機能の借用 [pragmatics][borrowing][contact][semantic_borrowing][yiddish]

言語接触に伴う借用 (borrowing) は,音韻,語彙,形態,統語,意味の各部門で生じており,様々に研究されてきた.しかし,「#1988. 借用語研究の to-do list (2)」 ([2014-10-06-1]) で触れたように語用論的借用についてはいまだ研究が蓄積されていない.「#1989. 機能的な観点からみる借用の尺度」 ([2014-10-07-1]) で論じたように,談話標識 (discourse_marker) や態度を表わす小辞の借用などはあり得るし,むしろ生じやすくすらあるかもしれないと言われるが,具体的な研究事例は少ない.

少ないケーススタディの1つとして,Prince の論文を読んだ.Yiddish の背景をもつ英語変種 (Yiddish English) において,目的語や補語などを文頭にもってくる 語順が標準英語における焦点化の機能とは異なる機能で利用されている事実があり,それは Yiddish において対応する語順のもつ談話機能が借用されたものではないかという.

標準英語では,目的語や補語を頭に出す Focus-Movement は文法的である.例えば,

(1) Let's assume there's a device which can do it --- a parser let's call it.

では,let's call it の部分が旧情報として前提とされており,情報構造の観点から新情報 a parser が文頭に移動されて,焦点を得ている.

Yiddish English でみられる対応する移動 (Yiddish-Movement) でも,似たような前提と焦点化は確認されるが,少し様子が異なっている.例えば,Yiddish English から次のような例文を挙げてみよう.

(2) "Look who's here,' his wife shouted at him the moment he entered the door, the day's dirt still under his fingernails. "Sol's boy." The soldier popped up from his chair and extended his hand. "How do you do, Uncle Louis?" "A Gregory Peck," Epstein's wife said, "a Montgomery Clift your brother has. He's been here only 3 hours, already he has a date."

ここで a Montgomery Clift your brother has と移動が起こっているが,標準英語の (1) の場合と異なるところがある.両例文ともに,程度の差はあれ前提や焦点化の機能が働いていると解釈できるが,(1) では前提部分が聞き手の意識の中にある,すなわち顕著 (salient) であるのに対して,(2) では前提部分が顕著でない.したがって,標準英語の使い手にとって,(2) は語順文法として違反はしていないが,なぜ顕著でない文脈において目的語をわざわざ頭に出すのだろうと,話者の意図を理解しにくいのである.標準的な Focus-Movement と Yiddish English に特有の Yiddish-Movement では,その談話機能が若干異なっているのである.

Yiddish-Movement の談話機能の特徴は,前提部分が salient でなくても,とにかく焦点化として用いられる点にある.では,この Yiddish-Movement の談話機能はどこから来ているのかといえば,いうまでもなく Yiddish であるという.Prince (515) 曰く,". . . Yiddish-English bilinguals presumably found English Focus-Movement to be syntactically analogous to Yiddish Focus-Movement and associated with the former the discourse function of the latter."

このような談話機能の借用を定式化すると,次のようになるだろう (Prince 517) .

Given S1, a syntactic construction in one language, L1, and S2, a syntactic construction in another language, L2, the discourse function DF1 associated with S1 may be borrowed into L2 and associated with S2, just in case S1 and S2 can be construed as syntactically 'analogous' in terms of string order.

これは統語・語用的な借用とでもいうべきものだが,単語における意味借用 (semantic_borrowing) と似ていなくもない.言語において後者が広く観察されるように,前者の例も少なくないのかもしれない.

・ Prince, E. F. "On Pragmatic Change: The Borrowing of Discourse Functions." Journal of Pragmatics 12 (1988): 505--18.

2016-08-26 Fri

■ #2678. Beowulf から kenning の例を追加 [kenning][oe][compounding][metonymy][metaphor]

昨日の記事「#2677. Beowulf にみられる「王」を表わす数々の類義語」 ([2016-08-25-1]) で,古英詩の文体的技巧としての kenning に触れた.kenning の具体例は「#472. kenning」 ([2010-08-12-1]) で挙げたが,今回は Beowulf と少なくとももう1つの詩に現われる kenning の例をいくつか追加したい (Baker 136) .伏せ字をクリックすると意味が現われる.

| kenning | literal sense | meaning |

|---|---|---|

| bāncofa, masc. | "bone-chamber" | body |

| bānfæt, neut. | "bone-container" | body |

| bānhūs, neut. | "bone-house" | body |

| bānloca, neut. | "locked bone-enclosure" | body |

| brēosthord, neut. | "breast-hoard" | feeling, thought, character |

| frumgār, masc. | "first spear" | chieftain |

| hronrād, fem. | "whale-road" | sea |

| merestrǣt, fem. | "sea-street" | the way over the sea |

| nihthelm, masc. | "night-helmet" | cover of night |

| sāwoldrēor, masc. or neut. | "soul-blood" | life-blood |

| sundwudu, masc. | "sea-wood" | ship |

| wordhord, neut. | "word-hoard" | capacity for speech |

これらの kenning は現代人にとって新鮮でロマンチックに響くが,古英語ではすでに慣用表現として定着していたものもある.しかし,詩人が独自の kenning を自由に作り出し,用いることができたことも事実であり,Beowulf 詩人も確かに独創的な表現を生み出してきたのである.

なお,kenning には,メタファー (metaphor) が関与するものと,メトニミー (metonymy) が関与するものがある.例えば,bāncofa ほか bān- の複合語はメタファーであり,sundwudu はメトニミーの例である.また,hronrād ではメタファーとメトニミーの両方が関与しており,意味論的には複雑な kenning の例といえるだろう (cf. 「#472. kenning」 ([2010-08-12-1])) .

・ Baker, Peter S. Introduction to Old English. 3rd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

2016-08-25 Thu

■ #2677. Beowulf にみられる「王」を表わす数々の類義語 [synonym][oe][lexicology][compounding][kenning][beowulf][metonymy]

古英語は複合 (compounding) による語形成が非常に得意な言語だった.これは「#1148. 古英語の豊かな語形成力」 ([2012-06-18-1]) でも確認済みだが,複合語はとりわけ韻文において最大限に活用された.実際 Beowulf に代表される古英詩においては「王」「勇士」「戦い」「海」などの頻出する概念に対して,様々な類義語 (synonym) が用いられた.これは,単調さを避けるためでもあったし,昨日の記事「#2676. 古英詩の頭韻」 ([2016-08-24-1]) で取り上げた頭韻の規則に沿うために種々の表現が必要だったからでもあった.

以下,Baker (137) より,Beowulf (及びその他の詩)に現われる「王,主君」を表わす類義語を列挙しよう(複合語が多いが,単形態素の語も含まれている).

bēagġyfa, masc. ring-giver.

bealdor, masc. lord.

brego, masc. lord.

folcāgend, masc. possessor of the people.

folccyning, masc. king of the people.

folctoga, masc. leader of the people.

frēa, masc. lord.

frēadrihten, masc. lord-lord.

frumgār, masc. first spear.

godlgġyfa, masc. gold-giver.

goldwine, masc. gold-friend.

gūðcyning, masc. war-king.

herewīsa, masc. leader of an army.

hildfruma, masc. battle-first.

hlēo, masc. cover, shelter.

lēodfruma, masc. first of a people.

lēodġebyrġea, masc. protector of a people.

mondryhten, masc. lord of men.

rǣswa, masc. counsellor.

siġedryhten, masc. lord of victory.

sincġifa, masc. treasure giver.

sinfrēa, masc. great lord.

þenġel, masc. prince.

þēodcyning, masc. people-king.

þēoden, masc. chief, lord.

wilġeofa, masc. joy-giver.

wine, masc. friend.

winedryhten, masc. friend-lord.

wīsa, masc. guide.

woroldcyning, masc. worldly king.

ここには詩にしか現われない複合語も多く含まれており,詩的複合語 (poetic compound) と呼ばれている.第1要素が第2要素を修飾する folccyning (people-king) のような例もあれば,両要素がほぼ同義で冗長な frēadrihten (lord-lord) のような例もある.さらに,メトニミーを用いた謎かけ・言葉遊び風の bēagġyfa (ring-giver) もある.最後に挙げた類いの比喩的複合語は kenning と呼ばれ,古英詩における大きな特徴となっている(「#472. kenning」 ([2010-08-12-1]) を参照).

・ Baker, Peter S. Introduction to Old English. 3rd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

2016-08-24 Wed

■ #2676. 古英詩の頭韻 [alliteration][oe][consonant][stress][prosody][germanic]

英語には,主に語頭の子音を合わせて調子を作り出す頭韻 (alliteration) の伝統がある.本ブログでは,「#943. 頭韻の歴史と役割」 ([2011-11-26-1]) をはじめ,alliteration の各記事で,主に現代英語に残る頭韻の現象を扱ってきた.

しかし,英語史で「頭韻」といえば,なによりも古英詩における韻律規則としての頭韻が思い出される.頭韻は,古英語のみならず,古アイスランド語,古サクソン語,古高地ドイツ語などゲルマン諸語の韻文を特徴づける韻律上の手段であり,ラテン語・ロマンス諸語の脚韻 (rhyme) と際立った対比をなす.すぐれてゲルマン的なこの韻律手段について,古英詩においていかに使用されたかを,Baker (124--26) に拠って概説したい.

古英詩の1行 (line) は2つの半行 (verse) からなっており,前半行を on-verse (or a-verse),後半行を off-verse (or b-verse) と呼ぶ.その間には統語上の行間休止 (caesura) が挟まっており,現代の印刷では長めの空白で表わされるのが慣例である.各半行には2つの強勢音節(それぞれを lift と呼ぶ)が含まれており,その周囲には弱音節 (drop) が配置される.このように構成される詩行において,on-verse の2つの lifts の片方あるいは両方の語頭音と,off-verse の最初の lift の語頭音は,同じものとなる.これが古英詩の頭韻である.

頭韻の基本は語頭子音によるものだが,実際には語頭母音によるものもある.母音による頭韻では母音の音価は問わないので,例えば e と i でも押韻できる.また,子音による頭韻については,sc, sp, st の子音群に限って,その子音群自身と押韻しなければならず,例えば stān と sāriġ は押韻できない (see 「#2080. /sp/, /st/, /sk/ 子音群の特異性」 ([2015-01-06-1])) .一方,g と ġ,c と ċ は音価こそ異なれ,通常,互いに韻を踏むことができる.

頭韻が行に配置されるパターンには,いくつかのヴァリエーションがある.基本は以下の3種類である.

・ xa|ay: þæt biþ in eorle indryhten þēaw

・ ax|ay: þæt hē his ferðlocan fæste binde.

・ aa|ax: ne se hrēo hyġe helpe ġefremman

時々,以下のような ab|ab の型 (transverse alliteration) や ab|ba の型 (crossed alliteration) も見られるが,特別に修辞的な響きをもっていたと考えられる.

・ ab|ab: Þær æt hȳðe stōd hringedestefna

・ ab|ba: brūnfāgne helm, hringde byrnan

古英語頭韻詩の詩行は,上記の構造を基本として,その上で様々な細則に沿って構成されている.関連して,「#1897. "futhorc" の acrostic」 ([2014-07-07-1]),「#1560. Chaucer における頭韻の伝統」 ([2013-08-04-1]) も参照.

・ Baker, Peter S. Introduction to Old English. 3rd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

2016-08-23 Tue

■ #2675. 人工言語と言語変化研究 [language_change][artificial_language][esperanto][linguistics][sociolinguistics][language_planning]

Esperanto に代表される人工言語 (artificial_language) が,主流派の言語学において真剣に議論されることはほとんどない.それもそのはずである.近代言語学の関心は,自然言語の特徴の体系(Saussure の "langue" あるいは Chomsky の "competence")を明らかにすることにあり,人為的にでっちあげた言語にそれを求めることはできないからだ.言語変化研究の立場からも,人工言語は少なくとも造り出された当初には母語話者もいないし,自然言語に通常みられるはずの言語変化にも乏しいと想像されるため,まともに扱うべき理由がない,と一蹴される.

しかし,主に社会言語学的な観点から言語変化を論じた Johns and Singh は,その著書の1章を割いて Language invention に関して論考している.その理由に耳を傾けよう.

We have . . . included select discussion of such [invented] systems here primarily because invention constitutes part of the natural and normal spectrum of human linguistic ability and behaviour and, as such, merits acknowledgement in our general discussion of language use and language change. At the most obvious level, linguistic inventions are, despite their tag of artificiality, ultimately products of the human linguistic competence and, indeed, creativity, that produces their natural counterparts. In many cases, they are also often born of the arguably human impulse to influence and change linguistic behaviour, an impulse which . . . fundamentally underlies strategies of natural language planning. Thus . . . languages may be invented to reflect particular world views, promote and foster solidarity among certain groups or even potentially for the purpose of preserving natural linguistic obsolescence as a result of the domination of one particular language. It is in such real-life purposes that our interest in linguistic invention lies . . . .

引用中には言語能力への言及もあるが,主として社会言語学的な関心による問題意識といってよいだろう.人工言語の発明,使用,体系を観察し,その動機づけを考察することで,人々が言語というものに何を求めているのか,自然言語のどの部分に問題を感じているのか,なぜ言語(行動)を変えようとするものなのか,という一般的な言語問題に対するヒントが得られるかもしれない,というわけだ.言語変化研究との関連では,なぜ言語計画や言語政策といった人為的な言語変化が試みられてきたのか,という問題にもつながる.つまるところ,人工言語の話題は,言語の機能とは何か,なぜ人々は言語を変化・変異させるのかという究極の問題について考察する際に,1つの材料を貢献できるということだ.言語変化研究にも資するところありだろう.

Jones and Singh (182) は,その章末で "as a linguistic exercise, the processes of invention, as well as its concomitant problems and issues, have the potential to complement our general understanding of how human language functions as successfully as it does" と言及している.一見遠回りのように思われる(し実際に遠回りかもしれない)が,周辺的な話題から始めて中核的な疑問に迫ってゆく手順がおもしろい.関連して「#963. 英語史と人工言語」 ([2011-12-16-1]) も参照されたい.

ほかに,人工言語の話題としては「#958. 19世紀後半から続々と出現した人工言語」 ([2011-12-11-1]),「#959. 理想的な国際人工言語が備えるべき条件」 ([2011-12-12-1]),「#961. 人工言語の抱える問題」 ([2011-12-14-1]) も参照.

・ Jones, Mari C. and Ishtla Singh. Exploring Language Change. Abingdon: Routledge, 2005.

2016-08-22 Mon

■ #2674. 明示的遂行文の3つの特徴 [pragmatics][speech_act][performative]

Austin の発話行為 (speech_act) の理論によれば,文には,ある主張を言明する陳述文 (constative) と,その上に行為も伴う遂行文 (performative) とが区別される.例えば,My daughter is called Elizabeth. は陳述文だが,I name this ship the Princess Elizabeth. は遂行文と理解される.

遂行文には,その行為を表わす動詞を明示的に含む明示的遂行文 (explicit performative) と,含まない暗示的遂行文 (implicit performative) がある.例えば,I command you to surrender immediately. は明示的遂行文だが,Surrender immediately. は暗示的遂行文である.明示的遂行文におおける行為を表わす動詞(先の例文の場合には command)を遂行動詞 (performative verb) という.

Austin は,英語における明示的遂行文の統語意味的な特徴として,次の3点を挙げている.(1) 遂行動詞を含んでいる(これは特徴というよりは定義というべきか),(2) 副詞 hereby を付け加えることで遂行文たることを強調することができる,(3) 1人称単数の主語が立ち,能動態で直説法の単純現在形の動詞が用いられる.3つの特徴を合わせもつ典型的な遂行文をいくつか挙げておこう.

・ I hereby christen this ship the Princess Elizabeth

・ I now pronounce you husband and wife.

・ I sentence you to ten years in prison.

・ I promise to come to your talk tomorrow afternoon.

・ I apologize for being late.

しかし,Austin 自身も認めているように,(3) の特徴を有しない明示的遂行文もある.Huang (97) から取った以下の例文にみられるように,1人称複数の主語が立つ場合もあるし,それ以外の人称の主語が立つことも可能である.遂行動詞が非人称であることもありうるし,現在進行形や受動態の遂行文もありうる.

・ We suggest that you go to the embassy

・ You are hereby warned that legal action will be taken.

・ Passengers are hereby requested to wear a seat belt.

・ Notice is hereby given that the Annual General Meeting of O2 plc will be held at The Hexagon, Queens Walk, Reading, Berkshire RG1 7UA on Wednesday, 27 July 2005 at 11.00 am for the following purposes: . . . .

・ The management hereby warns customers that mistakes in charge cannot be rectified once the customer has left the counter.

・ It is herewith disclosed that the value of the estate left by Marcus T. Bloomingdale was 4,785,758 dollars.

・ Are you denying that the government has interfered? --- I am denying that.

・ You are being discharged on the grounds of severe temperamental unsuitability for service in the Royal Navy.

だが,さすがに過去時制の遂行文はないようだ.もし I christened this ship the Princess Elizabeth last Sunday. と言ったとしても,これは陳述文であり,遂行文とはなりえない.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

2016-08-21 Sun

■ #2673. 「現代世界における英語の重要性は世界中の人々にとっての有用性にこそある」 [language_myth][sociolinguistics][world_englishes]

本ブログでは何度目かの話題である.現代世界における英語の重要性と「華々しい成功」は,決して英語という個別言語のもつ言語的な特質に帰せられるべきものではない.そうではなく,単に社会的に役立つからこそ重要なのである.このことは,何度でも繰り返し述べておく必要がある.というのは,英語万能主義の神話が,世界のあちらこちらで,そして日本ではとりわけ広く深く,信じられているからである.英語が「偉い」とすれば,それは言語的にではなく社会的に「偉い」というにすぎない.

Algeo and Pyles (224) から同趣旨の主張を引用しよう.世界の英語変種を見渡した後,締めくくりの段落で次のように述べている.

What, then, it may be asked, is the English language? Is it the speech of London, of Boston, of New York, of Atlanta, of Melbourne, of Montreal, of Calcutta? Is it the English of the metropolitan daily newspaper, of the bureaucratic memo, of the contemporary poet, of religious ritual, of football sportscasts, of political harangues, of loving whispers? A possible answer might be, none of these, but rather the sum of them all, along with all other blendings and developments that have taken place wherever what is thought of as the English language is spoken by those who have learned it as their mother tongue or as an additional language. However, the most important variety happens to be the standard English written by British and American authors---and it should be clear by now that the importance of that language is due not to any inherent virtues it may possess, but wholly to its usefulness to people around the world, whatever their native language.

英語は,複雑な屈折や文法性がなく,語順も固定していて学びやすいという理由で世界語として採用されているわけではない.英語は,発音体系や語彙体系が優れているという理由で世界的に受け入れられているわけでもない.英語は,言語的には他の無数の言語に比べて,とりわけ優れているわけでも劣っているわけでもない.ただの1つの言語である.しかし,英語は,特に近代期以降の歴史を通じて,世界中に拡散してきた.それにより,世界の多くの人がコミュニケーションの道具として採用し,社会的な有用性を高めてきた.だから,現代世界において英語は「偉い」ことになっているのである.

この主張は以下の記事で繰り返してきたので,是非そちらも参照されたい.「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]),「#1082. なぜ英語は世界語となったか (1)」 ([2012-04-13-1]),「#1083. なぜ英語は世界語となったか (2)」 ([2012-04-14-1]),「#1607. 英語教育の政治的側面」 ([2013-09-20-1]),「#1788. 超民族語の出現と拡大に関与する状況と要因」 ([2014-03-20-1]),「#2487. ある言語の重要性とは,その社会的な力のことである」 ([2016-02-17-1]) .

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2016-08-20 Sat

■ #2672. イギリス英語は発音に,アメリカ英語は文法に社会言語学的な価値を置く? [ame_bre][sociolinguistics][prescriptivism][prescriptive_grammar]

アメリカ英語母語話者はイギリス英語母語話者よりも規範的な文法や語法を重視する傾向が強いといわれる.アメリカ英語に蔓延する規範主義的な性格は,「#897. Web3 の出版から50年」 ([2011-10-11-1]) や「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) でも述べたように,伝統といえるものである.これには様々な歴史的理由があると思われるが,古典的英語史書の著者 Algeo and Pyles (209--10) が,英米を対比しながら社会言語学な価値の在処という観点から1つの見解を示している.

Perhaps because pronunciation is less important in America than it is in Britain as a mark of social status, American attitudes toward language put somewhat greater stress on grammatical "correctness," based on such matters as the supposed "proper" position of only and other shibboleths.

Algeo and Pyles は何気なくこの見解を述べたのかもしれないが,この発言の背後には「いずれの共同体においても何らかの社会言語学的な区別はあるものだ」という前提があるように思われる.イギリスには主として階級を標示するものとしての発音の差異があり,アメリカには主として教養や道徳の有無を標示するものとしての文法の差異があるのだ,と.社会言語学的な区別の種類と手段こそ両国のあいだで異なるが,いずれにせよ存在はする,という主張だ.

議論のためにこの見解を受け入れるとしても,なぜその手段がイギリスでは発音であり,アメリカでは文法であるのかという問題は残る.これは英語歴史社会言語学の興味深いトピックになりそうだが,ここでは歴史を離れて通言語的な観点から示唆に富む見解を1つ提示してみよう.それは,「#1503. 統語,語彙,発音の社会言語学的役割」 ([2013-06-08-1]) で紹介した Hudson の遠大な仮説に関係する.

Hudson (45) は,文法,語彙,発音の典型的な社会言語学的役割に,それぞれ「団結を表わす」「相違を表わす」「アイデンティティを表わす」機能があるのではないかと考えている.もしこの仮説を信じるならば,発音の差異が重要な社会的意味をもつイギリスでは,話者が自らの属する階級を標示することを重視する傾向があるということが示唆され,一方,文法の差異が意味をもつアメリカでは,話者が社会的結束の標示を重視する傾向があるということが示唆される.単純化して解釈すれば,イギリスでは所属する階級への帰属意識が重視され,アメリカでは国家への帰順が重視される,ということになろうか.

もちろん Hudson の仮説は純然たる仮説であり,このように議論を進めることは短絡的だろう.しかし,speculation としては実におもしろい.

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2016-08-19 Fri

■ #2671. 現代英語方言における flat adverb の使用 [adverb][flat_adverb][dialect][pidgin][creole][estuary_english][ame]

現代英語における形容詞と同形の flat_adverb (単純副詞)の使用について,「#982. アメリカ英語の口語に頻出する flat adverb」 ([2012-01-04-1]),「#983. flat adverb の種類」 ([2012-01-05-1]),「#993. flat adverb についてあれこれ」 ([2012-01-15-1]),「#996. flat adverb のきびきびした性格」 ([2012-01-18-1]),「#997. real bad と「すごいヤバい」」 ([2012-01-19-1]) などで触れてきたが,主としてアメリカ英語の口語・俗語で力強い表現として用いられる傾向があると述べた.

標準英語では flat adverb はそれほど目立たないとされるが,標準英語の外に目をやれば,その使用は20世紀後半においても広く報告されている (Tagliamonte 73--74) .しばしば「非標準的」「口語的」「教養のない」「大衆的」などのレーベルが貼られるが,一方で韻律の都合で「詩的」にも使用される.さらにピジン語,クレオール語,アメリカ南部英語(特に Appalachian and Ozark English)でも聞かれるし,Tristan da Cunha や Channel Islands の英語など世界の諸変種で確認されている.イギリス国内でも,以下に見るように諸方言でごく普通に使用されているし,Estuary English でも典型的に聞かれる.つまり,世界の多くの英語変種で flat adverb は通用されているのだ.このすべてが1つの歴史的起源に遡るとは言い切れないが,歴史的な flat adverb の継続として説明されるケースは少なくないだろうと思われる.

Tagliamonte は,"Roots Archive" と呼ばれるイギリス諸島の方言による会話コーパスにより,Cumnock (south-west Scotland), Cullybackey (Northern Ireland), Maryport (Cumbria) の3方言での flat adverb の使用率を調査した.flat adverb の生起頻度と,対応する -ly 副詞の生起頻度とを合わせて100%(全761例)としたときの前者の比率は,Cumnock で49%,Cullybackey で47%,Maryport で18%だった (Tagliamonte 77) .方言によって flat adverb の使用率にバラツキはあるし,好まれる副詞自体も異なるようだが,いずれにおいても決して頻度が低くないこと,また flat adverb は具体的で非比喩的な意味で用いられることが多いことが分かったという(最後の点については「#1174. 現代英語の単純副詞と -ly 副詞のペア」 ([2012-07-14-1]) を参照).このように非標準変種に目をやれば,flat adverb は現在も健在といってよさそうだ.

flat adverb の歴史については,上にリンクを張った記事のほか,「#984. flat adverb はラテン系の形容詞が道を開いたか?」 ([2012-01-06-1]),「#998. 中英語の flat adverb と -ly adverb」 ([2012-01-20-1]),「#1172. 初期近代英語期のラテン系単純副詞」 ([2012-07-12-1]),「#1190. 初期近代英語における副詞の発達」 ([2012-07-30-1]) なども参照.

・ Tagliamonte, Sali A. Roots of English: Exploring the History of Dialects. Cambridge: CUP, 2013.

2016-08-18 Thu

■ #2670. 書き言葉の保守性について [writing][medium]

標題の問題に関して「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]) や「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1]) をはじめ,本ブログでも多く話題にしてきた.文字体系の保守性はいうまでもなく,文字を用いた言語行為,すなわち書き言葉の全体が,話し言葉に比して保守的であることは確かな事実である.だが,なぜそうなのだろうか.答えは様々あるだろうが,本質的な答えを知りたい.

昨日の記事「#2669. 英語と日本語の文法史の潮流」 ([2016-08-17-1]) で参照した森重 (86) に,書き言葉が当該の時代より前の時代の話し言葉を含む傾向が多い理由を論じているくだりがあり,標題を考察する上でおおいにヒントになる.(原文の旧字体は新字体になおしてある.また,太字による強調は引用者によるもの.)

筆録体の口語文は勿論すでに純粋の口頭語そのままではないがなほいはば発音式仮名遣に似て口頭語に近い.これに対して勝義の口語文も一層口頭語そのままではありえず,すでに文字言語としてあるもの,すなはちその口頭語乃至は筆録体の口語文の前時期乃至は前時代の文字言語に近づく.それは,その言語内容の客観的社会的論理的歴史的な対話性が,前時期語前時代語のもつ時期時代を超えた古典的客観性に必然的に結びつくからである.ここに一層客観的社会的論理的歴史的な対話性をもつ言語内容の文語,勝義の文語が成立する.したがってそれは,決してその時期時代の筆録体の口語文乃至は口頭語と著しい懸隔のあるものでは本来ありえない,と同時に,かならず前時期前時代的な古典語をも含む意味において,決してそれらと同一であることができない.たとへば,勝義の口語文において成立し,さらに勝義の文語において成熟する文字文芸や論説がそれである.その優れた作品とせられるものは,筆録体の口語文乃至は口語的な俗と古典的時期時代語的な雅との混淆,乃至は原文の一致においてしばしば完成せられた.それは個々の一個人としての聞手とともに,聴手一般としてのその集合全体者をも満足せしめる言語内容をもち,個人的にして社会的,主観的にして客観的な基盤に立つ.これらこそ本来の優れた意味において歴史にのこるものである.

強調した部分が言わんとしていることは,私の理解によれば以下の通りである.書き言葉は話し言葉と比べて「客観的社会的論理的歴史的」な性質をもつべきものであり,その性質を保ち続けるためには,すでにそのような性質を有することが実践を通じて証明されている既存の書き言葉に範を求めるのが妥当だ,ということである.話し言葉は常に変化を続けているものであるから,前時代から続く範例を重んじる傾向のある書き言葉は,相対的に古く,保守的ということになる.換言すれば,人々は,書き言葉として既に成功しているものを使い続ける傾向があるのだ.このように,書き言葉が保守的である理由は,それが本質的に「客観的社会的論理的歴史的」であるという原点に立ち戻ることにより,よく理解できる.

・ 森重 敏 「文法史の時代区分」『国語学』第22巻,1955年,79--87頁.

2016-08-17 Wed

■ #2669. 英語と日本語の文法史の潮流 [japanese][periodisation][inflection][synthesis_to_analysis][syntax]

言語史における時代区分については,periodisation の各記事で取り上げてきたが,英語史に関していえば,古英語,中英語,近代英語(現代を含む)と3分する方法が長らく行なわれてきた.文法史という観点から英語史のこの3分法を正当化しようとするならば,1つには印欧祖語由来の屈折がどのくらい保持されているか,あるいは消失しているかという尺度がある.それにより,古英語 = full inflection, 中英語 = levelled inflection, 近代英語 = lost inflection の区分が得られる.2つ目に,それと連動するかたちで,形態統語論的には総合性から分析性 (synthesis_to_analysis) への潮流も観察され,その尺度にしたがって,古英語 = synthetic,中英語 = synthetic/analytic,近代英語 = analytic という区分が得られる.いずれの場合も,中英語は過渡期として中間的な位置づけとなる.

さて,日本語の文法史については,英語の文法史に見られるような大きな潮流や,その内部を区分する何らかの基準はあるのだろうか.森重 (81--83) によれば,日本語文法史には断続から論理への大きな流れが確認され,その尺度にしたがって,断続優勢の古代,断続・論理の不整たる中世,論理優勢の近代と3分されるという.この観点から各々の時代の特徴を概説すると次のようになる.

| 古代 | 推古天皇の頃から南北朝期末まで | 文における断続の関係が卓越的に表面に出ており,論理的関係は裏面に退いている.断続の関係は,奈良朝期以前から特に係り結びによって表わされており,平安朝中期までに多様化し,成熟した. |

| 中世 | 室町期初頭から徳川期明和年間まで | 文における断続の関係と論理的関係がいずれも不整に乱れている.断と続が不明瞭で,論理的にも格のねじれた曲流文が成立した.この特徴の成熟は西鶴や近松に顕著にみられる. |

| 近代 | 徳川期安永年間から現在まで | 文における論理的関係が卓越的に表面に出ており,断続の関係は裏面に退いている. |

森重 (85) の言葉で日本語文法史の大きな潮流をまとめれば,「古代は断続の関係が卓越して論理的関係が裏面化し,中世は過渡的に両者が相俟って乱れ,近代は古代と逆の関係になった」(原文の旧字体は新字体になおしてある).もっと言えば,係り結びの衰退を軸として描ける文法史ということになろう.

以上から,英語文法史は屈折の衰退を軸とした総合から分析への潮流を成し,日本語文法史は係り結びの衰退を軸とした断続関係から論理関係への潮流を成す,と大づかみできる.

・ 森重 敏 「文法史の時代区分」『国語学』第22巻,1955年,79--87頁.

2016-08-16 Tue

■ #2668. 現代世界の英語変種を理解するための英語方言史と英語比較社会言語学 [dialectology][dialect][world_englishes][variety][aave][ame_bre][language_change]

現在,世界中に様々な英語変種 (world_englishes) が分布している.各々の言語特徴は独特であり,互いの異なり方も多種多様で,「英語」として一括りにしようとしても難しいほどだ.標準的なイギリス英語とアメリカ英語どうしを比べても,言語項によってその違いが何によるものなのかを同定するのは,たやすくない(「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1]),「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1]) を参照).

Tagliamonte は,世界の英語変種間の関係をつなぎ合わせるミッシング・リンクは,イギリス諸島の周辺部の諸変種とその歴史にあると主張し,序章 (p. 3) で次のように述べている.

It is fascinating to consider why the many varieties of English around the world are so different. Part of the answer to this question is their varying local circumstances, the other languages that they have come into contact with and the unique cultures and ecologies in which they subsequently evolved. However, another is the historically embedded explanation that comes from tracing their roots back to their origins in the British Isles. Indeed, leading scholars have argued that the study of British dialects is critical to disentangling the history and development of varieties of English everywhere in the world . . . .

Tagliamonte が言わんとしていることは,例えば次のようなことだろう.イギリスの主流派変種とアメリカの主流派変種を並べて互いの言語的差異を取り出し,それを各変種の歴史の知識により説明しようとしても,すべてを説明しきれるわけではない.しかし,視点を変えてイギリスあるいはアメリカの非主流派変種もいくつか含めて横並びに整理し,その歴史の知識とともに言語的異同を取れば,互いの変種を結びつけるミッシング・リンクが補われる可能性がある.例えば,現在のロンドンの英語をいくら探しても見つからないヒントが,スコットランドの英語とその歴史を視野に入れれば見つかることもあるのではないか.

Tagliamonte が上で述べているのは,この希望である.この希望をもって,方言の歴史を比較しあう方法論として "comparative sociolinguistics" を提案しているのだ.この「比較社会言語学」に,元祖の比較言語学 (comparative_linguistics) のもつ学術的厳密さを求めることはほぼ不可能といってよいが,1つの野心的な提案として歓迎したい.英語の英米差のような主要な話題ばかりでなく,ピジン英語,クレオール英語,AAVE など世界中の変種の問題にも明るい光を投げかけてくれるだろう.

本書の最後で,Tagliamonte (213) は英語方言史を称揚し,その明るい未来を謳い上げている.

Dialects are a tremendous resource for understanding the grammatical mechanisms of linguistic change. Dialects are also the storehouse of the heart and soul of culture, history and identity. Delving deep into the nuts and bolts of language, deeper than words and phrases and expressions, down into the grammar, we discover a treasure trove. Beneath the anecdotes and nonce tales are hidden patterns and constraints that are a system unto themselves, reflecting the legacy of regional factions, social groups and human relationships. As language evolves through history, its inner mechanisms are evolving, but not in the same way in every place nor at the same rate in all circumstances --- it will always mirror its own ecology.

・ Tagliamonte, Sali A. Roots of English: Exploring the History of Dialects. Cambridge: CUP, 2013.

2016-08-15 Mon

■ #2667. Chaucer の用いた語彙の10--15%がフランス借用語 [chaucer][french][loan_word][statistics][popular_passage][me_text]

Algeo and Pyles (280--81) に,Chaucer の The Canterbury Tales (Ellesmere 写本)から General Prologue の冒頭の27行について,フランス借用語にイタリック体を施して提示したものがある.以下に再現しよう,

Whan that Aprille with hise shoures soote

The droghte of March hath perced to the roote

And bathed every veyne in swich licour

Of which vertu engendred is the flour;

Whan Zephirus eek with his sweete breeth

Inspired hath in every hold and heeth

The tendre croppes, and the yonge sonne

Hath in the Ram his half[e] cours yronne,

And smale foweles maken melodye,

That slepen al the nyght with open eye---

So priketh hem nature in hir corages---

Thanne longen folk to goon on pilgrimages,

And Palmeres for to seken straunge strondes,

To ferne halwes kowthe in sondry londes

And specially fram every shires ende

Of Engelond to Caunterbury they wende

The hooly blisful martir for to seke

That hem hath holpen when þt they were seeke.

Bifil that in that seson on a day,

In southwerk at the Tabard as I lay

Redy to wenden on my pilgrymage

To Caunterbury with ful devout corage,

At nyght were come in to that hostelrye

Wel nyne and twenty in a compaignye

Of soundry folk by aventure yfalle

In felaweshipe, and pilgrimes were they alle

That toward Caunterbury wolden ryde.

27行で合計189語が用いられているが,2度現われる pilgrimage と corage を各1語と数え,異なり語数で計算すると,24語 (12.70%) までがフランス借用語である.この数字は,フランス語に堪能だった Chaucer ならではというわけではなく,おそらく14世紀後半の教養あるロンドンの英語に典型的な値といってよいだろう.Serjeantson (151) によれば,Chaucer の用いた語の10--15%はフランス借用語だったということだが,General Prologue の冒頭27行は Chaucer としても典型的,平均的な値を示しているといえる.

現代英語ではフランス借用語比率はどれくらいなのだろうか.当然ながら使用域によって異なるだろうが,標準的な文章語を対象に調査し,後期中英語の状況と比べるとおもしろそうだ.

General Prologue の冒頭については,「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1]),「#2275. 後期中英語の音素体系と The General Prologue」 ([2015-07-20-1]) を参照.

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

・ Serjeantson, Mary S. A History of Foreign Words in English. London: Routledge and Kegan Paul, 1935.

2016-08-14 Sun

■ #2666. 初期近代英語の不安定な句読法 [punctuation][emode][printing][manuscript][shakespeare][writing][orthography][standardisation][apostrophe][hyphen]

15世紀後半に印刷術 (printing) がもたらされた後,続く16世紀の間に標準的な正書法への模索が始まったが,その際の懸案事項は綴字にとどまらず句読法 (punctuation) にも及ぶことになった.

先立つ中世の手書き写本の時代には,各種の句読記号が,統語意味的な目的というよりは音読のためのガイドとして様々に用いられていた.多くは印刷の時代以降に消えてしまったが,その数は30種類を超えた.現在使われているのと同形の句読記号もあったが,中世の写本ではその機能は必ずしも現代のものと同じではなかった.この中世の奔放な状況が,印刷時代の到来を経て徐々に整理へと向かい出したが,その過程は緩慢としており,初期近代英語期中にもいまだ安定を示さなかった.

初期の印刷業者は基本的には写本にあった句読記号を再現しようとしたが,対応する活字がないものもあり,選択を迫られることも多かった.一般的には,</> (virgule) や <.> (point) は広く認められた(</> の機能は現在の <,> (comma) に相当し,1520年代から現在のような <,> に置き換えられるようになったが,印刷業者によっては両者ともに用いるものもあった).

初期の印刷では,ほかに <:> (colon), <¶> (paragraph mark), <//> (double virgule) なども用いられ,新しい句読記号としては <( )> (parentheses), <;> (semicolon), <?> (question mark) なども導入されたが,定着には時間を要した.例えば,<;> などは,Coverdales による1538年の新約聖書の献題に現われこそするが,イングランドで用いられるようになるのは1570年代以降といってよい.

17世紀に入っても,いまだ句読法の不安定は続いた.例えば,Shakespeare の First Folio (1623) でも,疑問符と感嘆符,コロンとセミコロンの使い分けは一貫していなかったし,アポストロフィ (apostrophe) やハイフン (hyphen) も予期しないところに現われた (ex. advan'st (= advanced), cast-him (= cast him)) .この不安定さは現代の Shakespeare の校訂にも反映しており,異なる版が異なる句読点を採用するという事態になっている.

アポストロフィについて一言加えておこう.この句読記号は近代の新機軸であり,省略を示すために用いられ出したのは1559年からである.なお,現在のアポストロフィの用法として所有格を表わす <'s> での使用があるが,この発達はずっと遅れて18世紀のことである.

このように,現代では正書法の一環として用法が定まっている種々の句読記号も,初期近代英語ではいまだ定着していなかった.このことは,印刷術導入の衝撃がいかに革命的だったか,印刷業者が新時代に適応するのにいかに試行錯誤したのかを示す1つの指標とみなすことができるのではないか.以上,Crystal (261) を参照して執筆した.

関連して,「#574. punctuation の4つの機能」 ([2010-11-22-1]),「#575. 現代的な punctuation の歴史は500年ほど」 ([2010-11-23-1]),「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1]) も参照されたい.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2016-08-13 Sat

■ #2665. 発話行為の適切性条件 [pragmatics][speech_act]

Austin や Searle の語用論では,発話行為 (speech_act) が適切に遂行されるためにいくつかの条件,適切性条件 (felicity conditions) があると論じられる.発話行為はそのような条件が事前に満たされた上ではじめて実現されるものであり,さらに Searle によれば,そのような条件は発話行為を作り出す規則 (constitutive rules) そのものでもある,とも言われる (Huang 104;塩田, pp. 101--02) .

具体的には,ある発話行為の適切性条件は,(i) 命題 (propositional content), (ii) 事前条件 (preparatory condition), (iii) 誠実性条件 (sincerity condition), (iv) 本質条件 (essential condition) の4種類からなる.話し手を S,聞き手を H,行為を A,言語表現を e とするとき,例えば「約束」 (promising) という発話行為に対する適切性条件は,以下のようになる (Huang 105) .

Searle's felicity conditions for promising

(i) Propositional content: future act A of S

(ii) Preparatory:

(a) H would prefer S's doing A to his not doing A, and S so believes

(b) It is not obvious to both S and H that S will do A in the normal course of events

(iii) Sincerity: S intends to do A

(iv) Essential: the utterance of e counts as an undertaking to do A

(i) の命題は,発話の中核をなす命題内容のことであり,発話行為に関する部分を取り除いたあとに残る発言の本体を指す.約束の場合には「S が A を行なうこと」になる.(ii) の事前条件は,現実的な必須条件のことであり,H が A の遂行を望んでいるということや,放っておいても A が起こらないということを S も H も知っていることなどに相当する.(iii) の誠実性条件は,S が A を遂行する意志があることである.(iv) の本質条件は,e が S の遂行の意志が伝わるものとして発言されているか否かという条件に相当する.これらの条件のすべてが満たされなければ,適切な約束の行為とはならない.

同様に,依頼 (requesting) という発話行為の適切性条件も挙げてみよう (Huang 105) .

Searle's felicity conditions for requesting

(i) Propositional content: future act A of S

(ii) Preparatory:

(a) S believes H can do A

(b) It is not obvious that H would do A without being asked

(iii) Sincerity: S wants H to do A

(iv) Essential: the utterance of e counts as an attempt to get H to do A

例えば Can you drive me home? という依頼の発話行為が適切に成立するためには,「あなたが私を車で家まで送る」という命題について,「私」が「あなた」が運転できる状態にあり,頼まなければ送ってくれないだろうということを知っており,本当に送ってもらいたいとも思っており,かつその発話によりその意図が相手に伝わるはずだと信じている,などの諸条件が満たされなければならない.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

・ 塩田 英子 「発話行為」 『語用論』(中島信夫(編)) 朝倉書店,2012年,93--107頁.

2016-08-12 Fri

■ #2664. 「オープン借用」と「むっつり借用」 (2) [borrowing][loan_word][semantic_borrowing][loan_translation][contact][purism]

昨日の記事 ([2016-08-11-1]) で導入した「オープン借用」と「むっつり借用」の対立は,Haugen の用語である importation と substitution の対立に換言される.「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) でみたように,importation とは借用元の形式をおよそそのまま自言語に取り込むことであり,substitution とは借用元の形式に対応する自言語の形式を代用することである.しかし,借用 (borrowing) と呼ばれるからには,必ず相手言語の記号の意味は得ている.その点では,オープン借用もむっつり借用も異なるところがない.

さて,この2種類の借用方法の対立を念頭に,語彙借用の比較的多いといわれる英語や日本語などの言語と,比較的少ないといわれるアイスランド語やチェコ語などの言語の差について考えてみよう.これらの言語の語彙を比較すると,なるほど,例えば英語には形態的に他言語に由来するものが多く,アイスランド語にはそのようなものが少ないことは確かである.オープン借用の多寡という点に限れば,英語は借用が多く,アイスランド語は借用が少ないという結論になる.しかし,むっつり借用を調査するとどうだろうか.もしかすると,アイスランド語は案外多く(むっつり)借用している可能性があるのではないか.むっつり借用は,表面上,借用であることが分かりにくいという特徴があるため,詳しく語源調査してみないとはっきりしたことが言えないが,その可能性は十分にある.「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]) で触れたように,「例えば借用の多いと言われる英語と少ないと言われるアイスランド語の差は,実のところ,借用の多寡そのものの差ではなく,2つの借用の方法 (importation and substitution) の比率の差である可能性があることにな」り,「両方法による借用を加え合わせたものをその言語の借用の量と考えるのであれば,一般に言われているほど諸言語間に著しい借用の多寡はないのかもしれない」とも言えるかもしれない.ひょっとすると,あらゆる言語が,スケベの種類こそ異なれ,結局のところ結構スケベ(借用好き)なのではないか.言語間にスケベ(借用好き)の程度の差がまったくないとまでは言わないが.

さらに,2種類の借用方法という観点から,他言語からの借用を嫌う言語的純粋主義 (purism) について考えてみたい.英語史にも日本語史にも,純粋主義者が他言語からの語彙借用を声高に批判する時代があった.「古き良き英語を守れ」「美しい本来の日本語を復活させよ」などと叫びながら,洪水にように迫り来る外来語に抵抗することが,歴史のなかで1度となく繰り返された.しかし,そのような純粋主義者が抵抗していたのはオープン借用に対してであり,実は彼ら自身が往々にしてむっつり借用を実践していた.現代日本語の状況で喩えれば,純粋主義の立場から「ワーキンググループ」と言わずに「作業部会」と言うべしという人がいたとすると,その人は英語の working group という記号の signifiant の借り入れにこそ抵抗しているものの,signifié については無批判に受け入れていることになる.同じスケベなら目に見えるスケベがよいという意見もあれば,同じスケベでも節度を保った目立たない立居振舞が肝要であるという意見もあろう.言語上の借用とスケベとはつくづく似ていると思う.

純粋主義と語彙借用については,「#1408. インク壺語論争」 ([2013-03-05-1]) ,「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1]),「#1545. "lexical cleansing"」 ([2013-07-20-1]),「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1]),「#1999. Chuo Online の記事「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」」 ([2014-10-17-1])),「#2068. 言語への忠誠」 ([2014-12-25-1]),「#2069. 言語への忠誠,言語交替,借用方法」 ([2014-12-26-1]),「#2147. 中英語期のフランス借用語批判」 ([2015-03-14-1]),「#2479. 初期近代英語の語彙借用に対する反動としての言語純粋主義はどこまで本気だったか?」 ([2016-02-09-1]) などを参照.

・ Haugen, Einar. "The Analysis of Linguistic Borrowing." Language 26 (1950): 210--31.

2016-08-11 Thu

■ #2663. 「オープン借用」と「むっつり借用」 (1) [borrowing][loan_word][semantic_borrowing][loan_translation][terminology][contact][sign]

標題は私の勝手に作った用語だが,言語項(特に語彙項目)の借用には大きく分けて「オープン借用」と「むっつり借用」の2種類があると考えている.

議論を簡単にするために,言語接触に際して最もよく観察される単語レベルの借用に限定して考えよう.通常,他言語から単語を借りてくるというときに起こることは,供給側の言語の単語という記号 (sign) が,多少の変更はあるにせよ,およそそのまま自言語にコピーされ,語彙項目として定着することである.記号とは,端的に言えば語義 (signifié) と語形 (signifiant) のセットであるから,このセットがそのままコピーされてくるということになる (「記号」については「#2213. ソシュールの記号,シニフィエ,シニフィアン」 ([2015-05-19-1]) を参照) .例えば,中英語はフランス語から uncle =「おじ」という語義と語形のセットを借りたし,中世後期の日本語はポルトガル語から tabaco (タバコ)=「煙草」のセットを借りた.

確かに,記号を語義と語形のセットで借り入れるのが最も普通の借用と考えられるが,語形は借りずに語義のみ借りてくる意味借用 (semantic_borrowing) や翻訳借用 (loan_translation) という過程もしばしば見受けられる.例えば,古英語 god は元来「ゲルマンの神」を意味したが,キリスト教に触れるに及び,対応するラテン語 deus のもっていた「キリスト教の神」の意味を借り入れ,自らに新たな語義を付け加えた.deus というラテン語の記号から借りたのは,語義のみであり,語形は本来語の god を用い続けたわけである(「#2149. 意味借用」 ([2015-03-16-1]),「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]) を参照).これは意味借用の例といえる.また,古英語がラテン語 trinitas を本来語要素からなる Þrines "three-ness" へと「翻訳」して取り入れたときも,ラテン語からは語義だけを拝借し,語形としてはラテン語をまるで感じさせないような具合に受け入れたのである.

ごく普通の借用と意味借用や翻訳借用などのやや特殊な借用との間で共通しているのは,少なくとも語義は相手言語から借り入れているということである.見栄えは相手言語風かもしれないし自言語風かもしれないが,いずれにせよ内容は相手言語から借りているのである.「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) でも注意を喚起した通り,この点は重要である.いずれにせよ内容は他人から借りているという点で,等しくスケベである.ただ違うのは,相手言語の語形を伴う借用(通常の借用)では借用(スケベ)であることが一目瞭然だが,相手言語の語形を伴わない借用(意味借用や翻訳借用)では借用(スケベ)であることが表面的には分からないことである.ここから,前者を「オープン借用」,後者を「むっつり借用」と呼ぶ.

はたして,どちらがよりスケベでしょうか.そして皆さんはどちらのタイプのスケベがお好みでしょうか.

2016-08-10 Wed

■ #2662. ソシュールによる言語の共時態と通時態 (2) [diachrony][linguistics][saussure]

言語を観察する際の共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) という2つの見方は,ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) がその峻別を説いて以来,言語学の基本概念として定着してきた.本ブログでも,ときにその前提を疑い乗り越えようとしつつも,基本的にはこの2分法を受け入れてきた.

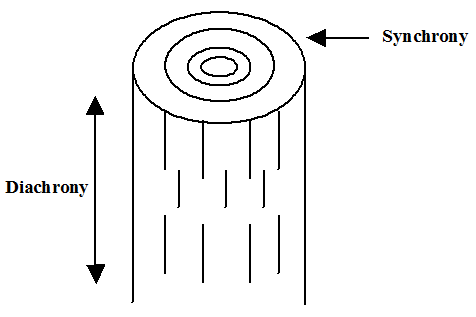

2つの態の区別については「#2555. ソシュールによる言語の共時態と通時態」 ([2016-04-25-1]) で解説した.今回は,Saussure 自身の「木の幹の比喩」により,この2分法について補足を加えたい.

「近代言語学の父」と称されるソシュールは,言語変化を研究する「通時的な」言語学と,ある時点における言語の状態を研究する「共時的な」言語学を峻別することを主張した.ソシュールによれば,この2つの観点はまったく相容れず,完全に対立するものである.それは,ちょうど木の幹を切る2つの方法に相当する.1つは幹を水平に切り,年輪の刻まれた断面図を観察すること.もう1つは,垂直に切り,時間軸に沿った木の成長を観察することである.Aitchison (38) の図示を再現しよう.

「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) の記事で触れた「走る新幹線」の比喩で言い直せば,共時態はスチール写真撮影に相当し,通時態はビデオカメラ撮影に相当するだろう.静と動の関係といってもよい.

共時態と通時態を巡る様々な問題については,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]),「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]),「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]),「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1]),「#1426. 通時的変化と共時的変異 (2)」 ([2013-03-23-1]),「#2197. ソシュールの共時態と通時態の認識論」 ([2015-05-03-1]),「#2563. 通時言語学,共時言語学という用語を巡って」 ([2016-05-03-1]) をはじめとして,diachrony の各記事で扱ってきたので,ご参照を.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2016-08-09 Tue

■ #2661. Swadesh (1952) の選んだ言語年代学用の200語 [glottochronology][lexicology][frequency][statistics]

「基本語彙」 (basic vocabulary) という用語は,言語の調査や議論において様々な機会に出くわす.しかし,昨日の記事「#2660. glottochronology と基本語彙」 ([2016-08-08-1]) でも触れたように,個別言語においても,言語一般においても,基本語彙とは何なのか,どこまでの範囲を含むのかを客観的に定めることは難しい.

glottochronology に携わる人類言語学者は,独自の通言語的,通時的な観点から,基本語彙リストに相当するものを編集し,改訂してきた.例えば,この分野の草分けである Swadesh (456--57) は,完璧なリストは作り得ないということを認めつつ,次の200語からなる一覧を挙げている.その一覧を,Hymes ("Lexicostatistics" 6) 経由で掲げよう.

all, and, animal, ashes, at, back, bad, bark, because, belly, big, bird, bite, black, blood, blow, bone, breathe, burn, child, cloud, cold, come take, count, cut, day, die, dig, dirty, dog, drink, dry, dull, dust, ear, earth, eat, egg, eye, fall, far, fat-grease, father, fear, feather, few, fight, fire, fish, five, float, flow, flower, fly, fog, foot, four, freeze, fruit, give, good, grass, green, guts, hair, hand, he, head, hear, heart, heavy, here, hit, hold-take, how, hunt, husband, I, ice, if, in, kill, know, lake, laugh, leaf, leftside, leg, lie, live, liver, long, louse, man-male, many, meat-flesh, mother, mountain, mouth, name, narrow, near, neck, new, night, nose, not, old, one, other, person, play, pull, push, rain, red, right-correct, rightside, river, road, root, rope, rotten, rub, salt, sand, say, scratch, sea, see, seed, sew, sharp, short, sing, sit, skin, sky, sleep, small, smell, smoke, smooth, snake, snow, some, spit, split, squeeze, stab-pierce, stand, star, stick, stone, straight, suck, sun, swell, swim, tail, that, there, they, thick, thin, think, this, thou, three, throw, tie, tongue, tooth, tree, turn, two, vomit, walk, warm, wash, water, we, wet, what, when, where, white, who, wide, wife, wind, wing, wipe, with, woman, woods, worm, ye, year, yellow

この一覧は理論と実践を組み合わせたものであり,その後も数々の改訂を経ることになった.だが,もとより完璧な基本語彙リストは作り得ないのだから,何らかの言語調査を行なう場合に,この一覧を拠り所にするというのは,1つの便法ではある.なお,Swadesh が言語年代測定の診断のために用いたのは,別途厳選された100語のリストであり,それは「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1]) で掲載した通りである(100語リストのほうが言語年代学的に有用性が高いという意見もある (Hymes, "More" 341)).

基本語彙の問題については,「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]),「#1101. Zipf's law」 ([2012-05-02-1]),「#1961. 基本レベル範疇」 ([2014-09-09-1]),「#1965. 普遍的な語彙素」 ([2014-09-13-1]),「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1]) などの記事も要参照.

・ Swadesh, Morris. "Lexico-Statistic Dating of Prehistoric Ethnic Contacts: With Special Reference to North American Indians and Eskimos." Proceedings of the American Philosophical Society 96 (1952): 452--63.

・ Hymes, D. H. "Lexicostatistics So Far." Current Anthropology 1 (1960): 3--44.

・ Hymes, D. H. "More on Lexicostatistics." Current Anthropology 1 (1960): 338--45.

2016-08-08 Mon

■ #2660. glottochronology と基本語彙 [glottochronology][lexicology][statistics][history_of_linguistics][frequency][anthropology]

glottochronology の方法論を批評した Hymes (11) は,もう1人の人類言語学者 Gleason による1950年代の論著を参照しながら,語彙変化確率に関する3つの前提について解説している.

(1) Every lexical item at every given time has a certain probability of change.

(2) This probability of change is variable, and is influenced by both linguistic and non-linguistic factors.

(3) There exist certain sets of largely independent vocabulary items in which the probability of change within the group is large relative to the variability of that probability of change.

glottochronology では,(1) と (2) は当初から前提とされてきた.Hymes が特に重要だと指摘するのは (3) の仮定である.これによれば,語彙にはある種の閉じた語群がいくつかあり,ある語群は比較的安定し,その安定の度合いの揺れも比較的小さいが,別の語群は比較的不安定であり,その不安定の度合いの揺れも比較的大きいという.具体的にはいわゆる "basic vocabulary" と "non-basic vocabulary" などの区別を念頭においていることは間違いないが,必ずしも定義の明らかでない "(non-)basic" という用語を使わずに,集合論的,統計学的な手法で,それらに相当する語彙の部分集合を取り出せる可能性を示している.実際の検証には,多くの言語の語彙について調査し,それぞれについて長期間にわたる通時的な語彙変化確率を求め,それらを比較するという地道な作業が必要であり,すぐに結論が出るというものではないだろう.しかし,検証可能性は確保されているという点が重要である.

言語一般,あるいは個別言語において,基本語彙 (basic vocabulary) とは何かという問題は,客観的に答えるのが案外難しい.母語話者にとっては直感的に分かるものではあるが,その範囲を客観的に定めるのは難しい.昨日の記事「#2659. glottochronology と lexicostatistics」 ([2016-08-07-1]) でも触れたように,基本語彙の同定に関与する属性として (1) 共時的な commonness (or frequency), (2) 通言語的な universality (of semantic reference), (3) 通時的な (historical) persistence の3種が提案されており,これらが互いにおよその相関関係にあることも知られている.しかし,この3つの属性の各々にどの程度の重みをつけ最終的に基本語彙を決定すべきかについて,特に合意はない.

glottochronology にとっては,基本語彙とはあくまで言語の年代を測定するための材料ではあるが,むしろその材料探しの過程で,基本語彙とは何かという肝心な問題に,実践と理論の両側面から迫ることになったのではないかとも思われる.glottochronology という分野の前提と成果については多くの批判がなされてきたが,その過程で繰り広げられてきた議論はしばしば本質的であり,(人類)言語学史的な貢献は大きいといえるだろう.

glottochronology と基本語彙を巡る問題については,Hymes (32--33) が詳しく議論しているので,そちらを参照.

・ Hymes, D. H. "Lexicostatistics So Far." Current Anthropology 1 (1960): 3--44.

2016-08-07 Sun

■ #2659. glottochronology と lexicostatistics [glottochronology][lexicology][statistics][terminology][speed_of_change][frequency]

言語学の分野としての言語年代学 (glottochronology) と語彙統計学 (lexicostatistics) は,しばしば同義に用いられてきた.だが,glottochronology の創始者である Swadesh は,両用語を使い分けている.私自身も「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1]) の記事で,両者は異なるとの前提に立ち,「glottochronology (言語年代学)は,アメリカの言語学者 Morris Swadesh (1909--67) および Robert Lees (1922--65) によって1940年代に開かれた通時言語学の1分野である.その手法は lexicostatistics (語彙統計学)と呼ばれる.」と述べた.今回は,この用語の問題について考えてみたい.

人類言語学者・社会言語学者の Hymes (4) は Swadesh に依拠しながら,両用語の区別を次のように理解している.

The terms "glottochronology" and "lexicostatistics" have often been used interchangeably. Recently several writers have proposed some sort of distinction between them . . . . I shall now distinguish them according to a suggestion by Swadesh.

Glottochronology is the study of rate of change in language, and the use of the rate for historical inference, especially for the estimation of time depths and the use of such time depths to provide a pattern of internal relationships within a language family. Lexicostatistics is the study of vocabulary statistically for historical inference. The contribution that has given rise to both terms is a glottochronologic method which is also lexicostatistic. Glottochronology based on rate of change in sectors of language other than vocabulary is conceivable, and lexicostatistic methods that do not involve rates of change or time exist . . . .

Lexicostatistics and glottochronology are thus best conceived as intersecting fields.

つまり,glottochronology と lexicostatistics は本来別物だが,両者の重なる部分,すなわち語彙統計により言語の年代を測定する部門が,いずれの分野にとっても最もよく知られた部分であるから,両者が事実上同義となっているということだ.ただし,Swadesh から80年近く経った現在では,lexicostatistics は,電子コーパスの発展により言語の年代測定とは無関係の諸問題をも扱う分野となっており,その守備範囲は広がっているといえるだろう.

上で引用した Hymes の論文は,言語における "basic vocabulary" とは何か,という根源的かつ物議を醸す問題について深く検討を加えており,一読の価値がある."basic vocabulary" は,commonness (or frequency), universality (of semantic reference), (historical) persistence のいずれかの属性,あるいはその組み合わせに基づくものと概ね受け取られているが,同論文はこの辺りの議論についても詳しい.基本語彙の問題については,「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1]) や「#1965. 普遍的な語彙素」 ([2014-09-13-1]) の記事で直接に扱ったほか,「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]),「#1089. 情報理論と言語の余剰性」 ([2012-04-20-1]),「#1091. 言語の余剰性,頻度,費用」 ([2012-04-22-1]),「#1101. Zipf's law」 ([2012-05-02-1]),「#1497. taboo が言語学的な話題となる理由 (2)」 ([2013-06-02-1]),「#1874. 高頻度語の語義の保守性」 ([2014-06-14-1]),「#1961. 基本レベル範疇」 ([2014-09-09-1]),「#1970. 多義性と頻度の相関関係」 ([2014-09-18-1]) なの記事で関与する問題に触れてきたので,そちらも参照されたい.

・ Hymes, D. H. "Lexicostatistics So Far." Current Anthropology 1 (1960): 3--44.

2016-08-06 Sat

■ #2658. the big table と the table that is big の関係 [generative_grammar][syntax][adjective][semantics]

一昔前の変形文法などでは,形容詞が限定用法 (attributive use) として用いられている the big table という句は,叙述用法 (predicative use) として用いられている the table that is big という句から統語的に派生したものと考えられていた.後者の関係詞と連結詞 be を削除し,残った形容詞を名詞の前に移動するという規則だ.確かに多くの実例がそのように説明されるようにも思われるが,この統語的派生による説明は必ずしもうまくいかない.Bolinger が,その理由をいくつか挙げている.

1つ目に,限定用法としてしか用いられない形容詞が多数ある.例えば,the main reason とは言えても *The reason is main. とは言えない.fond, runaway, total ほか,同種の形容詞はたくさんある (see 「#643. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞」 ([2011-01-30-1]),「#712. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 (2)」 ([2011-04-09-1]),「#1916. 限定用法と叙述用法で異なる形態をもつ形容詞」 ([2014-07-26-1])) .反対に,The man is asleep. に対して *the asleep man とは言えないように,叙述用法としてしか用いられない形容詞もある.先の派生関係を想定するならば,なぜ *The reason is main. が非文でありながら,the main reason は適格であり得るのかが説明されないし,もう1つの例については,なぜ The man is asleep. から *the asleep man への派生がうまくいかないのかを別途説明しなければならないだろう.

2つ目に,変形文法の長所は統語上の両義性を解消できる点にあるはずだが,先の派生関係を想定することで,むしろ両義性を作り出してしまっているということだ.The jewels are stolen. と the stolen jewels の例を挙げよう.The jewels are stolen. は,「その宝石は盗まれる」という行為の読みと「その宝石は盗品である」という性質の読みがあり,両義的である.しかし,そこから派生したと想定される the stolen jewels は性質の読みしかなく,両義的ではない.ところで,派生の途中段階にあると考えられる the jewels stolen は性質の読みはありえず,行為の読みとなり,両義的ではない.すると,派生の出発点と途中点と到達点の読みは,それぞれ「±性質」「?性質」「+性質」となり,この順番で派生したとなると,非論理的である.

Bolinger は上記2つ以外にも,派生を前提とする説を受け入れられない理由をほかにも挙げているが,これらの議論を通じて主張しているのは,限定用法が "reference modification" であり,叙述用法が "referent modification" であるということだ.The lawyer is criminal. 「その弁護士は犯罪者だ」において,形容詞 criminal は主語の指示対象である「その弁護士」を修飾している.しかし,the criminal lawyer 「刑事専門弁護士」において,criminal はその弁護士がどのような弁護士なのかという種別を示している.換言すれば,What kind of lawyer? の答えとしての criminal (lawyer) ということだ.

標題の2つの句に戻れば,the big table と the table that is big は,互いに統語操作の派生元と派生先という関係にあるというよりは,意味論的に異なる表現ととらえるべきである.前者はそのテーブルの種類を言い表そうとしているのに対して,後者はそのテーブルを描写している.

実際にはこれほど単純な議論ではないのだが,限定用法と叙述用法の差を考える上で重要なポイントである.

・ Bolinger, Dwight. "Adjectives in English: Attribution and Predication." Lingua 19 (1967): 1--34.

2016-08-05 Fri

■ #2657. 英語史上の Lydgate の役割 [chaucer][literature][lexicology][style][latin][lydgate][aureate_diction]

文学史的には,John Lydgate (c1370--1449) は Chaucer の追随者にすぎず,独創性という点では見劣りがするものと評価されることが多い(「#2503. 中英語文学」 ([2016-03-04-1]) を参照).15世紀イングランドの宮廷のパトロンとして政治的な詩人とも言われ,その長大な著作は,彼の置かれていた環境によって,書いたというよりは書かされたともいえるものである.文体的には,「#292. aureate diction」 ([2010-02-13-1]) で触れたように,ラテン語を散りばめた華麗語法の使い手としても知られている.

Pearsall は,"Lydgate as Innovator" という意外な題のもとに論考を著わし,Lydgate の英文学史上の再評価を試みている.結論としては,Lydgate は Chaucer が生み出した数々の作詩上の新機軸を模倣し,強調し,拡大することによって,それが後世に伝統として受け継がれていく礎を築いた,ということである.Pearsall の主張点をいくつか抜き出そう.

. . . Lydgate's career, poem by poem, was a determined effort not just to emulate Chaucer but to surpass him in each of the major poetic genres he had attempted. (7)

. . . Lydgate's ambitious attempt to build an English poetic tradition by "fortifying" (in Dryden's sense) preliminary structures thrown up by Chaucer . . . . (7)

. . . Lydgate did on a large scale what Chaucer had first hinted at on a small scale and in so doing introduced change by sheer reiteration. (8)

. . . Lydgate found himself extending the outbuildings of the mansion of English poetry that Chaucer had established. All he knew was how to lay one line beside another, but somehow, accidentally, he invented the English poetic tradition. (22)

では,Lydgate の英語史上に果たした役割は何だろうか.Pearsall によると,Lydgate は,英語がラテン語やフランス語に比肩する文学語として機能し得ることを示した Chaucer の路線を決定的にし,さらに拡張するという役割を果たしたのだという.とりわけ新語彙導入に,Lydgate は大きく貢献したようだ.Pearsall (8--9) 曰く,"Someone . . . had to do the work of introducing the many new words that English needed to cope with the vast new range of responsibilities it was taking over from Latin and French, and in an extraordinarily large number of cases it was Lydgate."

OED によると,Lydgate が初例となっている単語は少なくない.例えば abuse (vb.), adjacent, capacity, circumspect, combine (vb.), credulity, delude, depend, disappear, equivalent, excel などの通用単語が含まれる.Lydgate はこれらの単語を単に導入しただけではなく,繰り返し用いて定着に貢献したという点も見逃してはならない.同様に,Lydgate 自身が導入者ではなくとも,例えば Chaucer が導入したものの1度しか用いなかったような単語を,繰り返し人々の目に触れるようにした功績も看過できない.MED による調査では,casual, circular, continuation, credible, dishonest, examination, existence, femininity, finally, foundation, ignorant, influence, intelligence, introduction, modify, onward, opposition, perverse, refuge, remorse, rigour, seriously などが,そのような単語として挙げられる.逆にいえば,現代の私たちが Chaucer の言語に何らかの親しみを感じるとすれば,それは Lydgate が間に入って結びつけてくれているからとも言えるのである (Pearsall 9) .

今ひとつ Lydgate の英語史上の役割をあげれば,華麗語法を導入することで「権威ある英語変種とはこれのことだ」と公的に宣言し,Henry V を筆頭とする体制側からはいかがわしく見えた Lollard などの用いる他の変種との差別化を図ったということがあろう.体制側からの「正しい」変種の喧伝である.Pearsall (20) は,Lydgate の aureate diction をそのように位置づけている.

[T]he writing that [Henry V] encouraged, and the writing that Lydgate did . . . in the aureate and Latinate style, demonstrates, one may assume, a policy of reasserting a kind of English as remote as possible from the vernacular promulgated in Lollard writings and biblical translation. English had replaced French as the literary language of England and was increasingly taking over roles traditionally reserved for Latin, but there were kinds of English more appropriate than the language of the people to the preservation of the clerical monopoly and its state sponsors. "Aureation" in Lydgate may be seen in this light as a political choice as well as a stylistic one.

関連して,Lydgate の先輩文学者について「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2)」 ([2010-02-19-1]) も参照されたい.

・ Pearsall, Derek. "Lydgate as Innovator." Modern Language Quarterly 53 (1992): 5--22.

2016-08-04 Thu

■ #2656. 歴代アメリカ大統領と任期の一覧 [timeline][history][language_planning]

「#2547. 歴代イングランド君主と統治年代の一覧」 ([2016-04-17-1]),「#2649. 歴代イギリス総理大臣と任期の一覧」 ([2016-07-28-1]) に引き続き,米大統領の一覧を示す.とりわけ最初期の大統領たちは,独立前後の知識人にしばしば見られたように,American English の British English からの独り立ちや,関連する言語改革に関心を寄せていた.したがって,英語史においても話題にのぼる名前がいくつかある.

歴代アメリカ大統領について,より詳しくは TheUSAonline.com --- All Presidents of the United States, whitehouse.gov --- The Presidents や Presidents of the United States (POTUS) を参照.

| 代 | 名前(生年--歿年) | 出身州 | 所属党名 | 任期 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | George Washington (1732--99) | Virginia | Federalist | 1789--97 |

| 2 | John Adams (1735--1826) | Massachusetts | Federalist | 1797--1801 |

| 3 | Thomas Jefferson (1743--1826) | Virginia | Republican | 1801--09 |

| 4 | James Madison (1751--1836) | Virginia | Republican | 1809--17 |

| 5 | James Monroe (1758--1831) | Virginia | Republican | 1817--25 |

| 6 | John Quincy Adams (1767--1848) | Massachusetts | Republican | 1825--29 |

| 7 | Andrew Jackson (1767--1845) | South Carolina | Democrat | 1829--37 |

| 8 | Martin Van Buren (1782--1862) | New York | Democrat | 1837--41 |

| 9 | William Henry Harrison (1773--1841) (在任中に死亡) | Virginia | Whig | 1841 |

| 10 | John Tyler (1790--1862) (副大統領から昇格) | Virginia | Whig | 1841--45 |

| 11 | James Knox Polk (1795--1849) | North Carolina | Democrat | 1845--49 |

| 12 | Zachary Taylor (1784--1850) (在任中に死亡) | Virginia | Whig | 1849--50 |

| 13 | Millard Fillmore (1800--74) (副大統領から昇格) | New York | Whig | 1850--53 |

| 14 | Franklin Pierce (1804--69) | New Hampshire | Democrat | 1853--57 |

| 15 | James Buchanan (1791--1868) | Pennsylvania | Democrat | 1857--61 |

| 16 | Abraham Lincoln (1809--65) (在任中に死亡) | Kentucky | Republican | 1861--65 |

| 17 | Andrew Johnson (1808--75) (副大統領から昇格;本来 Democrat であったが Republican から指名されて Lincoln の副大統領候補となった) | North Carolina | Republican | 1865--69 |

| 18 | Ulysses Simpson Grant (1822--85) | Ohio | Republican | 1869--77 |

| 19 | Rutherford Birchard Hayes (1822--93) | Ohio | Republican | 1877--81 |

| 20 | James Abram Garfield (1831--81) (在任中に暗殺) | Ohio | Republican | 1881 |

| 21 | Chester Alan Arthur (1830--86) (副大統領から昇格) | Vermont | Republican | 1881--85 |

| 22 | Grover Cleveland (1837--1908) | New Jersey | Democrat | 1885--89 |

| 23 | Benjamin Harrison (1833--1901) | Ohio | Republican | 1889--93 |

| 24 | Grover Cleveland (1837--1908) | New Jersey | Democrat | 1893--97 |

| 25 | William McKinley (1843--1901) (在任中に暗殺) | Ohio | Republican | 1897--1901 |

| 26 | Theodore Roosevelt (1858--1919) (副大統領から昇格) | New York | Republican | 1901--09 |

| 27 | William Howard Taft (18S7-1930) | Ohio | Republican | 1909--13 |

| 28 | (Thomas) Woodrow Wilson (1856--1924) (在任中に死亡) | Virginia | Democrat | 1913--21 |

| 29 | Warren Gamaliel Harding (1865--1923) (副大統領から昇格) | Ohio | Republican | 1921--23 |

| 30 | Calvin Coolidge (1872--1933) | Vermont | Republican | 1923--29 |

| 31 | Herbert Clark Hoover (1874--1964) | Iowa | Republican | 1929--33 |

| 32 | Franklin Delano Roosevelt (1882--1945) (1940年11月5日と1944年11月7日に再選;在任中に死亡) | New York | Democrat | 1933--45 |

| 33 | Harry S. Truman (1884--1972) (副大統領から昇格) | Missouri | Democrat | 1945--53 |

| 34 | Dwight David Eisenhower (1890--1969) | Texas | Republican | 1953--61 |

| 35 | John Fitzgerald Kennedy (1917--63) (在任中に暗殺) | Massachusetts | Democrat | 1961--63 |

| 36 | Lyndon Baines Johnson (1908--73) (副大統領から昇格) | Texas | Democrat | 1963--69 |

| 37 | Richard Milhous Nixon (1913--94) (在任中に辞任) | California | Republican | 1969--74 |

| 38 | Gerald Rudolph Ford (1913--2006) (憲法修正第25条により副大統領から昇格) | Nebraska | Republican | 1974--77 |

| 39 | James Earl Carter ("Jimmy") (1924--) | Georgia | Democrat | 1977--81 |

| 40 | Ronald Wilson Reagan (1911--2004) | Illinois | Republican | 1981--89 |

| 41 | George Herbert Walker Bush (1924--) | Massachusetts | Republican | 1989--93 |

| 42 | William Jefferson Clinton (1946--) | Arkansas | Democrat | 1993--2001 |

| 43 | George Walker Bush (1946--) | Connecticut | Republican | 2001--09 |

| 44 | Barack Hussein Obama (1961--) | Hawaii | Democrat | 2009--16 |

| 45 | Donald John Trump (1946--) | New York | Republican | 2016-- |

2016-08-03 Wed

■ #2655. PC言語改革の失敗と成功 [political_correctness][language_change][prescriptivism][gender_difference][semantic_change][language_planning][speed_of_change]

政治的に公正な言語改革 ("politically correct" language reform) は,1970年代以降,英語の世界で様々な議論を呼び,実際に人々の言葉遣いを変えてきた.その過程で "political_correctness" という表現に手垢がついてきて,21世紀に入ってからは,かぎ括弧つきで表わさないと誤解されるほどまでになってきている."PC" という用語は意味の悪化 (semantic pejoration) を経たということであり,当初の言語改革への努力を指示するものとしてではなく,あまりに神経質で無用な言葉遣いを指すものとしてとらえられるようになってしまった.代わりの用語としては,性の問題に関する限り,"nonsexist language reform" という表現を用いておくのが妥当かもしれない.

"PC" が嘲りの対象にまで矮小化されたのは,多くの人々がその改革の「公正さ」に胡散臭さを感じたためであり,その検閲官風の態度に自由を脅かされる危機感を感じたためだろう.Curzan (114) は,現在PC言語改革が低く評価されていることに関して,その背景を次のように指摘している.

Politically correct language and the efforts to promote it are regularly ridiculed in the public arena. Fabricated language reforms such as personhole cover for manhole cover and vertically challenged for short are held up as symptomatic of the movement's excesses. I call these fabricated because I have never actually heard any advocate of nonsexist language reform seriously propose personhole cover or anyone proposing any kind of language reform make a serious case for vertically challenged. Yet they can show up side by side with more common, even at this point mainstream reforms such as Native American for Indian, African American for Black. If Urban Dictionary provides a snapshot of attitudes about the term political correctness, the term's negative connotations have gone beyond silly and unnecessary and now include manipulative, harmful, and silencing. The first definition in Urban Dictionary in Fall 2012 (which means it had the best ratio of thumbs up to thumbs down) read: "Organized Orwellian intolerance and stupidity, disguised as compassionate liberalism." It goes on to note: "Political correctness is most well known as an institutional excuse for the harassment and exclusion of people with differing political views." Subsequent definitions link politically correct language to censorship and "the death of comedy."

PC言語改革の高まりによって言葉遣いに関して何が変わったかといえば,新たな語句が生まれたということ以上に,個人がそのような言葉遣いを選ぶという行為そのものに政治的色彩がにじまざるを得なくなったということが挙げられる.一々の言語使用において,PC term と non-PC term の選択肢のいずれを採用するかという圧力を感じざるを得ない状況になってしまった.個人は中立を示す方法を失ってしまったといってもよい.Curzan (115) 曰く,"Politically correct language efforts force speakers to confront the fact that words are not neutral conveyors of intended meaning; words in and of themselves carry information about speaker attitudes and much more. Politically correct language asks speakers to use care in avoiding bias in their language choices and to respect the preferences of underrepresented groups in terms of the language used to refer to them."

以上の経緯でPC言語改革の社会的な評価が下がってきたのは事実だが,言語変化,あるいは言語使用の変化という観点からいえば,きわめて人為的な変化にもかかわらず,この数十年のあいだに著しい成功を収めてきた稀な事例といえる.一般に,正書法の改革や語彙の改革など言語に関する意図的な介入が成功する例は,きわめて稀である.数少ない成功例では,およそ人々の間に改革を支持する雰囲気が醸成されている.それを権力側が何らかの形でバックアップしたり追随することで,改革が進んでいくのである.非性差別的言語改革は,少なくとも公的な書き言葉というレジスターにおいて部分的ではあるといえ奏功し,非常に短い期間で人々の言葉遣いを変えてきた.このこと自体は,目を見張る結果と評価してもよいのかもしれない.Curzan (116) もこの速度について,"The speed with which some politically responsive language efforts have changed Modern English usage is remarkable." と評価している.

・ Curzan, Anne. Fixing English: Prescriptivism and Language History. Cambridge: CUP, 2014.

2016-08-02 Tue

■ #2654. a six-foot man や a ten-mile drive に残る(残っていない?)古英語の複数属格形 [inflection][genitive][plural][case][adjective][oe][dative]

現代英語には,標題のように数詞と単位が結ばれて複合形容詞となる表現がある.「#1766. a three-hour(s)-and-a-half flight」 ([2014-02-26-1]) でみたように,典型的には単位に相当する名詞は複数形をとらない.例外もあるが,普通には *a six-feet man や *a ten-miles drive とならない.なぜ複数形にならないのだろうか.

実は,この形は歴史的には複数属格の名残である.したがって,元来,当然ながら複数形だった.ところが,後に音韻形態変化が生じ,結果的に単数と同じ形に落ち着いてしまったというのが,事の次第である.

古英語では,このような表現において単位を表わす名詞は複数属格に屈折し,それが主要部を構成する名詞を修飾していた.fōt と mīl の場合には,このままの単数主格の形態ではなく,複数属格の形態に屈折させて fōta, mīla とした.ところが,中英語にかけて複数属格を表わす語尾 -a は /ə/ へと水平化し,さらに後には完全に消失した.結果として,形態としては何も痕跡を残すことなく立ち消えたのだが,複数属格の機能を帯びた語法そのものは型として受け継がれ,現在に至っている.現代英語で予想される複数形 *six-feet や *ten-miles になっておらず,一見すると不規則な文法にみえるが,これは古英語の文法項目の生き霊なのである.

古英語の名詞の格屈折の形態が,このように生き霊となって現代英語に残っている例は,著しく少ない.例えば,「#380. often の <t> ではなく <n> こそがおもしろい」 ([2010-05-12-1]) で触れた whilom, seldom, often の語末の「母音+鼻音」の韻に,かつての複数与格語尾 -um の変形したものを見ることができる.また,alive などには,古英語の前置詞句 on līfe に規則的にみられた単数与格語尾の -e が,少なくとも綴字上に生き残っている.ほかには,Lady Chapel や ladybird の第1要素 lady は無語尾のようにみえるが,かつては単数属格語尾 -e が付されていた.それが後に水平化・消失したために,形態的には痕跡を残していないだけである.

以上,Algeo and Pyles (105) を参考にして執筆した.

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2016-08-01 Mon

■ #2653. 形態論を構成する部門 [terminology][morphology][morpheme][compound][derivation][inflection]

形態論 (morphology) という部門は,屈折形態論 (inflectional morphology) と派生形態論 (derivational morphology) に分けられるのが慣例である.この2分法は,「#456. 比較の -er, -est は屈折か否か」 ([2010-07-27-1]),「#1761. 屈折形態論と派生形態論の枠を取っ払う「高さ」と「高み」」 ([2014-02-21-1]) で触れたように,理論的な問題もなしではないが,現代言語学では広く前提とされている.

この2分法を基準にさらに細分化してゆくことができるが,Bauer (33) が基本的な用語群を導入しつつ形態論を構成する部門や区分を概説してくれているので,それを引用しよう.ここには,昨日の記事「#2652. 複合名詞の意味的分類」 ([2016-07-31-1]) で紹介した区分も盛り込まれている.

Morphology deals with the internal structure of word-forms. In morphology, the analyst divides word-forms into their component formatives (most of which are morphs realizing roots or affixes), and attempts to account for the occurrence of each formative. Morphology can be divided into two main branches, inflectional morphology and word-formation (also called lexical morphology). Inflectional morphology deals with the various forms of lexemes, while word-formation deals with the formation of new lexemes from given bases. Word-formation can, in turn, be subdivided into derivation and compounding (or composition). Derivation is concerned with the formation of new lexemes by affixation, compounding with the formation of new lexemes from two (or more) potential stems. Derivation is sometimes also subdivided into class-maintaining derivation and class-changing derivation. Class-maintaining derivation is the derivation of new lexemes which are of the same form class ('part of speech') as the base from which they are formed, whereas class-changing derivation produces lexemes which belong to different form classes from their bases. Compounding is usually subdivided according to the form class of the resultant compound: that is, into compound nouns, compound adjectives, etc. It may also be subdivided according to the semantic criteria . . . into exocentric, endocentric, appositional and dvandva compounds.

上の文章で説明されている形態論の分類のうち,主要な諸部門について図示しよう(Bauer (34) を少々改変して示した).

[ The Basic Divisions of Morphology ]

┌─── INFLECTIONAL

│ (deals with forms ┌─── CLASS-MAINTAINING

│ of individual lexemes) │

MORPHOLOGY ───┤ ┌─── DERIVATION ───┤

│ │ (affixation) │

│ │ └─── CLASS-CHANGING

└─── WORD-FORMATION ─────┤

(deals with │ ┌─── COMPOUND NOUNS

formation of │ │

new lexemes) └─── COMPOUNDING ───┼─── COMPOUND VERBS

(more than one │

root) └─── COMPOUND ADJECTIVES

形態論に関連する重要な術語については,「#700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体」 ([2011-03-28-1]) も参照.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow