hellog〜英語史ブログ / 2020-05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020-05-31 Sun

■ #4052. 「今日の素朴な疑問」コーナーを設けました [notice][sobokunagimon][hel_education]

「#4045. 英語に関する素朴な疑問を1385件集めました」 ([2020-05-24-1]) で紹介した通り,この年度初めに大学の英語史関連の授業を通じて,非常に多くの「英語に関する素朴な疑問」を寄せてもらいました.学生のみなさん,改めて協力に感謝します.改めて一覧はこちらです.

これだけ集まったからには,皆さん回答を期待するでしょうし,私も回答する義務を感じています.ですが,さすがの数ではあります.なかには英語史にお任せという質問もあれば,逃げたくなるほどストレートで手強い質問もあります.今後は,限界はあるものの,授業を通じて,あるいは hellog を通じて,ゆっくりと回答していきたいと思っています.むしろ知的好奇心をそそるこれらの「素朴な疑問」を通じて,皆さんも私も一緒に学んでいきましょう,というのが疑問収集のそもそもの趣旨でした.(我慢できない方は,少なからぬ素朴な疑問に対して hellog ですでに回答していますのでこちらをご覧ください.)

「回答する」というと偉そうな言い方ですが,実際にはそこで提案する「回答」らしきものは,すべて英語史・英語学の知見に基づこそすれ私の仮説にすぎません.比較的説得力のある仮説もあれば,根拠の弱い仮説もあるでしょう.私がここかしこでオープンにするのは,あくまでそのような意味での「回答」です.言葉の問題に関しては絶対的な正解などない,というのが私の考え方です.いつしかもっと良い視点や洞察が出ることを期待しての,当面の「回答」です.

読者の皆さんにも私自身にも英語史思考を促すために,本ブログ右欄上部に「今日の素朴な疑問」コーナーを設けました.先の1385件からランダムに選び出された疑問が,毎日ここに掲載されます.ぜひ日々の英語(史)学習のインスピレーションに役立ててもらえればと思います.

2020-05-30 Sat

■ #4051. 中英語方言における bury の綴字の方言地図 --- LAEME より [laeme][me_dialect][dialectology][vowel][map][isogloss][eme][lalme]

中英語方言学でよく知られている方言間の母音変異の事例として,北部・東部方言の <i> = [i(ː)],中西部方言の <u> = [y(ː)],南東部方言の <e> = [e(ː)] というものがある.これは,古英語ウェストサクソン方言において典型的に <y> で綴られた母音(初期には [y(ː)],後期には [i(ː)] だったとされる)が,中英語の諸方言でどのような対応形を示しているかを図式的に整理したものである.

現代英語の単語でいえば busy, merry などが典型的に上記の方言分布と関連している. 関連する話題は以下の記事で扱ってきた.

・ 「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1])

・ 「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1])

・ 「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1])

・ 「#1341. 中英語方言を区分する8つの弁別的な形態」 ([2012-12-28-1])

・ 「#1434. left および hemlock は Kentish 方言形か」 ([2013-03-31-1])

・ 「#4048. much, shut, such, trust の母音と中英語方言学」 ([2020-05-27-1])

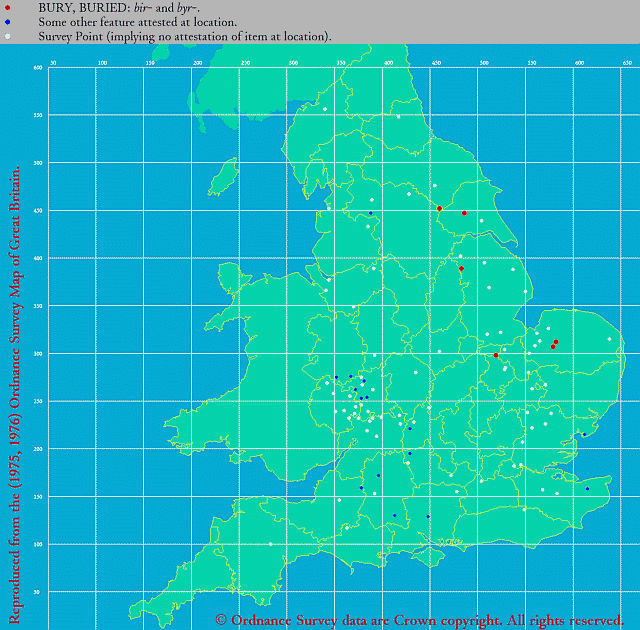

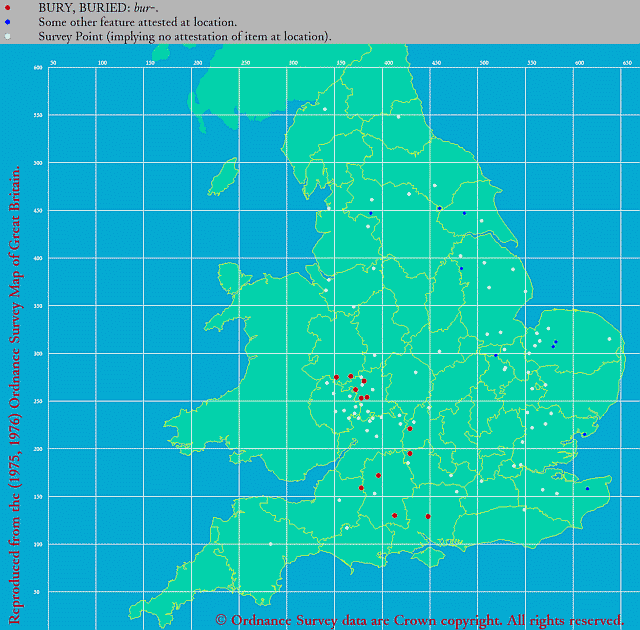

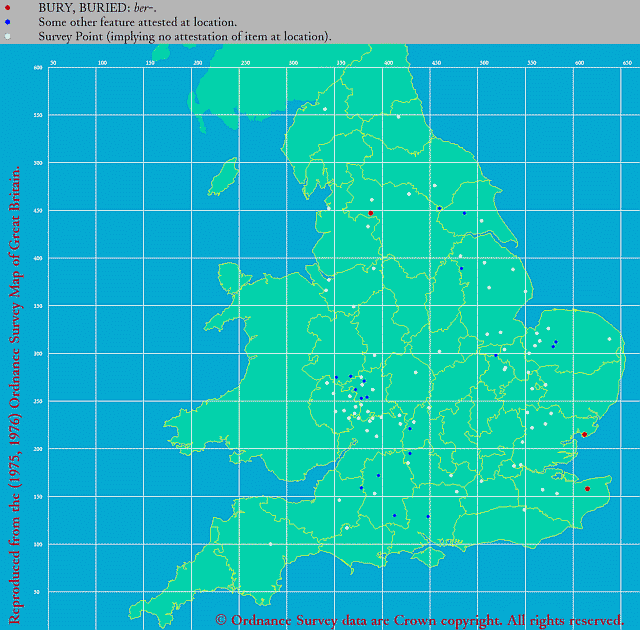

今回はとりわけ bury に焦点を当て,初期中英語の諸方言における第1母音(字)の変異を LAEME の Dot Map により示したい.この問題は,上の 「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]) や「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1]) でも扱ってきたが,今回は専門的なツールを用いて信頼に足る証拠を示すことに重点を置く.以下,当該母音(字)として <i, y> を用いる分布図の Dot Map を最初に挙げ,続いて2つ目に <u>,3つ目に <e> に関する Dot Map を示す.

(1) BURY, BURIED: bir- and byr-. (Map No. 16255502)

(2) BURY, BURIED: bur-. (Map No. 16255503)

(3) BURY, BURIED: ber-. (Map No. 16255501)

「#1262. The LAEME Corpus の代表性 (1)」 ([2012-10-10-1]),「#1263. The LAEME Corpus の代表性 (2)」 ([2012-10-11-1]) でみたように,LAEME の扱う(および初期中英語期一般についていえる)テキスト分布の事情により,全体として調査点 (dots) の数は多くはないものの,本記事の冒頭に示した伝統的な図式は,上の3つの地図により概ね支持されているといえよう.

なお,続く後期中英語における状況は,LAEME の姉妹版 LALME の Dot Map で確認できるが,後期には諸方言形が互いに激しく「乗り入れ」しており,初期ほど明確な分布は現われない.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-05-29 Fri

■ #4050. 言語における記述主義と規範主義 [terminology][prescriptivism][linguistics][hellog_entry_set][prescriptive_grammar][link]

先日,Merriam-Webster のサイトで "A Word on 'Descriptive' and 'Prescriptive' Defining" と題する記事を読んだ.言語に関する記述主義 (descriptivism) と規範主義 (prescriptivism) の定義が,対比的に分かりやすく示されていた.日本語にせよ英語にせよ,このように的確に要点を押さえ,易しく,レトリカルな言葉使いを心がけたいものだと思わせる,すぐれた定義だと思う.原文に少しだけ手を加え,かつ対比点を目立たせると,次の通りである.

・ Descriptivism reflects how words are actually used.

・ Prescriptivism dictates how words ought to be used.

大学生などに言語学や英語学の分野を導入する際に,いつも難しく感じるのだが,その難しさは,まさにこの記述主義と規範主義の区別をいかに伝えるかという点に存する.何年間も英文法を学んできて,国語でも現代文や古文の文法を学んできた学生(のみならず一般の人々)にとって,言語を規範主義の視点からみるということは自然であり,慣れ親しんでもいる.もっといえば,入試の英語でも資格試験の英語でも,言葉使いには,数学の答えと同様に,明確な正誤があるのだと信じ込んでいる.ある文法なり発音なりに出会うと,どうしてもそれが正しいか誤りかという目線で見てしまうのだ.このように規範主義的な見方にどっぷり浸かってしまっているために,それが邪魔となって,記述主義の視点から言葉をみるという,現代言語学が原則として採っている立場をすんなりと理解することが難しいのかもしれない.現代言語学は規範主義ではなく記述主義の立場に立っている.まずは,これをしっかり理解することが重要である.

一方,近年の英語史のように,歴史社会言語学的な発想を積極的に取り込む言語学の分野においては,言葉に対する規範主義の発達や意義そのものを考察対象にするという傾向も目立ってきている.いわば規範主義そのものを記述していこうという試みだ.また,記述主義と規範主義とは実は連続体であり,程度の問題にすぎないという洞察も出されるようになってきた.

記述主義と規範主義を巡る問題は,以下の記事でも考えてきた.以下の各々,あるいはこちらの記事セット経由で,改めて考察してもらいたい.

・ 「#747. 記述と規範」 ([2011-05-14-1])

・ 「#1684. 規範文法と記述文法」 ([2013-12-06-1])

・ 「#1929. 言語学の立場から規範主義的言語観をどう見るべきか」 ([2014-08-08-1])

・ 「#2630. 規範主義を英語史(記述)に統合することについて」 ([2016-07-09-1])

・ 「#2631. Curzan 曰く「言語は川であり,規範主義は堤防である」」 ([2016-07-10-1])

・ 「#3047. 言語学者と規範主義者の対話が必要」 ([2017-08-30-1])

・ 「#3323. 「ことばの規範意識は,変動相場制です」」 ([2018-06-02-1])

2020-05-28 Thu

■ #4049. 科学誌 Nature に掲載された The Canterbury Tales の系統学 [chaucer][reconstruction][manuscript][textual_transmission][family_tree][linguistics][philology]

言語学や文献学には,生物の系統図を思わせる樹 (tree) が様々なところに生えている.統語論の句構造樹,比較言語学の系統樹,写本の系統樹などである.3つめに挙げた写本の系統樹 (stemma) は,現存する写本間の世代,伝達,改変などに関する詳細な分析に基づいて,それらの関係を視覚化したものである(cf. 「#730. 写本文化の textual transmission」 ([2011-04-27-1]) ).主として特定のテキストの源泉を突き止めることを目的に stemma を作り上げていく写本系統学 (stemmatology) は,かつての英語文献学研究の花形だったといってよい.

写本系統学は現在ではさほど盛んではないが,新しい科学技術に支えられた革新的な取り組みもないわけではない.新しいといっても1998年の論文だが,科学誌 Nature に,進化生物学に用いられる技術を用いた,Chaucer のThe Canterbury Tales の写本に関する研究が掲載された.中世英語の記念碑的作品といってよい The Canterbury Tales は約80ほどの写本で現存している.そのうちの15世紀に書かれた58写本について,"The Wife of Bath's Prologue" のテキスト(850行)のデータをもとに計算処理を行ない,写本の系統関係を明らかにしようという試みだ.作業の過程で,複数の写本からのコピーである可能性があるなどの判断で14写本が外され,最終的には44写本に関する系統図の作成が試みられた.コンピュータによりはじき出された系統図に基づき,次のような結論が導き出されたという.

From this analysis and other evidence, we deduce that the ancestor of the whole tradition, Chaucer's own copy, was not a finished or fair copy, but a working draft containing (for example) Chaucer's own notes of passages to be deleted or added, and alternative drafts of sections. In time, this may lead editors to produce a radically different text of The Canterbury Tales. (Barbrook et. al 839)

まさか Chaucer も自分の作品(の批評)が科学誌に掲載されるとは夢にも思わなかったろう,と想像すると愉快である.

・ Barbrook, Adrian C., Chirstopher J. Howe, Norman Blake, and Peter Robinson. "The Phylogeny of The Canterbury Tales." Nature 394 (1998): 839.

2020-05-27 Wed

■ #4048. much, shut, such, trust の母音と中英語方言学 [vowel][me_dialect][dialectology][centralisation]

中英語方言学では,よく知られた母音の変異がある.古英語ウェストサクソン方言で <y> と綴られた母音(古英語初期では [y(ː)],後期では [i(ː)] とされる)の中英語での対応形が,典型的に北部・東部方言では <i> = [i(ː)] として,中西部方言では <u> = [y(ː)] として,南東部方言では <e> = [e(ː)] として現われるというものである.これについては,以下の記事で話題にしてきた.

・ 「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1])

・ 「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1])

・ 「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1])

・ 「#1341. 中英語方言を区分する8つの弁別的な形態」 ([2012-12-28-1])

・ 「#1434. left および hemlock は Kentish 方言形か」 ([2013-03-31-1])

この母音変異は,中英語方言を大きく3区分してくれる分かりやすい指標として重宝されてきたが,中西部における <u> = [y(ː)] (特に短母音)については,関係する語群のすべてが,その伝統的な区分法できれいに説明できるわけではないということが指摘されている.Lass and Laing の研究を参照した Minkova (194--95) によれば,中西部の <u> = [y] は必ずしも水を漏らさぬ公式というわけではないようだ.

中西部方言の [y] は,従来の解釈によれば,やがて非円唇化して北部・東部方言と同様に [i] へ発達したとされる.しかし,実際には非円唇化せず,むしろ後舌化して [u] となったとおぼしき語が一定数観察される.この後舌化した [u] は,さらに後の近代英語期に中舌化を経て現代標準英語の [ʌ] になったため,現代標準英語の <u> = [ʌ] の対応で考えると分かりやすい.具体的にいえば,blush, church, churn, clutch, crutch, cudgel, dung, furze, hurdle, much, shut, shuttle, such, sundry, thrush, thud, trust 等である.これらの語における [ʌ] 音は,古英語や中英語の中西部方言の [y] を入力とし,おそらく中英語期中に後舌化して [u] となったものが,さらに近代英語期に中舌化したものと考えるほかない.

ただし,上で想定されている中英語期の後舌化は短母音 [y] に起こりこそすれ,原則として長母音 [y(ː)] には起こっていないのである.少なくとも中英語から近現代英語にかけて予想される [yː] → [uː] → [əʊ] の発達を示す語は存在しない.

標題の語はいずれも日常語だが,歴史的には謎の多い方言に由来する謎の母音を含んでいるのである.

母音の中舌化については,「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) と「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1]) の記事を参照.

・ Lass, Roger and Margaret Laing. "Are Front Rounded Vowels Retained in West Midlands Middle English?" Rethinking Middle English: Linguistic and Literary Approaches. Ed. Nikolaus Ritt and Herbert Schendl. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. 280--90.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-05-26 Tue

■ #4047. 「英語の英米差」のまとめ --- hellog 記事リンク集 [ame_bre][link][hel_education][ame][bre][webster]

何年も英語史のレポートや卒論を見てきましたが,英語の英米差に関する話題は常に人気のあるテーマです.英語史の授業でも,英米差の話題となると学生の反応が明らかに異なります.多くの英語学習者にとって,英語の英米差はそれくらい身近で興味を引かれるトピックなのだろうと思います.

本ブログでも英語の英米差に注目した多数の記事を書いてきました.以下にサブテーマごとに記事をグループ化し整理しましたので,順に読んでいけば英語の英米差を巡る様々な視点を体系的に学習することができます.そこから,ぜひ英語の英米差についての新しい問題を提起し,調査していってもらえればと思います.なお筆者一押しの記事は,英語史連載企画の一環として執筆した「イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall --- 複線的思考のすすめ」です.

その他,アメリカ英語やイギリス英語の個別の話題について,ame や bre の多くの記事もご参照ください.

[まず英語の英米差クイズで腕試し]

・ 「#357. American English or British English?」

・ 「#359. American English or British English? の解答」

[英語の英米差の概論]

・ 「#1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙)」

・ 「#3948. 『英語教育』の連載第12回「なぜアメリカ英語はイギリス英語と異なっているのか」」

・ 「#3472. 慶友会講演 (1) --- 「歴史上の大事件と英語」」

[発音の英米差]

・ 「#211. spelling pronunciation」

・ 「#406. Labov の New York City /r/」

・ 「#419. A Mid-Atlantic variety of English」

・ 「#945. either の2つの発音」

・ 「#964. z の文字の発音 (1)」

・ 「#965. z の文字の発音 (2)」

・ 「#3573. accomplish と one の強勢母音の変異」

[スペリング・表記の英米差]

・ 「#240. 綴字の英米差は大きいか小さいか?」

・ 「#244. 綴字の英米差のリスト」

・ 「#305. -ise か -ize か」

・ 「#1097. quotation marks」

・ 「#2093. <gauge> vs <gage>」

・ 「#2437. 3文字規則に屈したイギリス英語の <axe>」

・ 「#3182. ARCHER で colour と color の通時的英米差を調査」

・ 「#3247. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第5回「color か colour か? --- アメリカのスペリング」」

・ 「#3934. イギリスの er とアメリカの uh」

[文法の英米差]

・ 「#312. 文法の英米差」

・ 「#325. mandative subjunctive と should」

・ 「#3351. アメリカ英語での "mandative subjunctive" の使用は "colonial lag" ではなく「復活」か?」

[語彙・語法の英米差]

・ 「#510. アメリカ英語における whilst の消失」

・ 「#880. いかにもイギリス英語,いかにもアメリカ英語の単語」

・ 「#1754. queue」

・ 「#2916. 連載第4回「イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall --- 複線的思考のすすめ」」

・ 「#2925. autumn vs fall, zed vs zee」

・ 「#3448. autumn vs fall --- Johnson と Pickering より」

・ 「#982. アメリカ英語の口語に頻出する flat adverb」

・ 「#1346. 付加疑問はどのくらいよく使われるか?」

・ 「#4036. stay at home か stay home か --- コーパス調査」

[英語の英米差の類型]

・ 「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」

・ 「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」

・ 「#1331. 語彙の英米差を整理するための術語」

・ 「#2268. 「なまり」の異なり方に関する共時的な類型論」

[英語の英米差に関する歴史的背景]

・ 「#3087. Noah Webster」

・ 「#468. アメリカ語を作ろうとした Webster」

・ 「#3086. アメリカの独立とアメリカ英語への思い」

・ 「#851. イギリス英語に対するアメリカ英語の影響は第2次世界大戦から」

・ 「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」

・ 「#2261. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (1)」

・ 「#2262. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (2)」

・ 「#2270. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (3)」

・ 「#3089. 「アメリカ独立戦争と英語」のまとめスライド」

・ 「#3953. アメリカ英語の non-rhotic 変種の起源を巡る問題」

[英語の英米差を巡る社会言語学とイデオロギー問題]

・ 「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」

・ 「#1266. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (1)」

・ 「#1267. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (2)」

・ 「#1268. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (3)」

・ 「#1304. アメリカ英語の「保守性」」

・ 「#1318. 言語において保守的とは何か?」

・ 「#2926. アメリカとアメリカ英語の「保守性」」

・ 「#3201. アメリカ英語の「保守性」について --- Algeo and Pyles の見解」

・ 「#2672. イギリス英語は発音に,アメリカ英語は文法に社会言語学的な価値を置く?」

・ 「#3280. アメリカにおける民族・言語的不寛容さの歴史的背景」

・ 「#1010. 英語の英米差について Martinet からの一言」

[英語の英米差を調査するためのツールやその他の情報]

・ 「#428. The Brown family of corpora の利用上の注意」

・ 「#607. Google Books Ngram Viewer」

・ 「#1305. 統語タグのついた Google Books Ngram Corpus」

・ 「#1730. AmE-BrE 2006 Frequency Comparer」

・ 「#1739. AmE-BrE Diachronic Frequency Comparer」

・ 「#2186. 研究社Webマガジンの記事「コーパスで探る英語の英米差 ―― 基礎編 ――」」

・ 「#2216. 研究社Webマガジンの記事「コーパスで探る英語の英米差 ―― 実践編 ――」」

・ 「#1321. BNC Frequency Extractor」

・ 「#1322. ANC Frequency Extractor」

・ 「#773. PPCMBE と COHA の比較」

[英語の英米差を超えた諸変種間の比較]

・ 「#2388. 世界の主要な英語変種の音韻的分類」

・ 「#2668. 現代世界の英語変種を理解するための英語方言史と英語比較社会言語学」

・ 「#1743. ICE Frequency Comparer」

2020-05-25 Mon

■ #4046. 歴史的に妙な ten の短母音 [vowel][numeral][compensatory_lengthening][analysis]

数詞 ten は /tɛn/ のように短母音を示す.発音と綴字の関係もストレートだし,その発音に慣れてしまっているので疑問すら抱かないが,歴史的にはこの短母音は妙である.

この語はゲルマン祖語 *teχɑn, *teχun に遡る.この語中の摩擦音が失われ,代償長化 (compensatory_lengthening) を経たことにより,後のゲルマン諸語では長母音を示すことが多い.古ノルド語 tíu,ドイツ語 zehn のごとくである.実際,古英語でもウェストサクソン方言で tīen(e),アングリア方言で tēne といずれも長母音を示し,そこから予想される現代の発達形は *teen */tiːn/ などとなるはずだった.しかし,実際には歴史の途中で問題の母音に短化が生じ /tɛn/ となった.

ドイツ語では10の zehn はもとより,複合語となる13?19でも dreizehn, vierzehn, fünfzehn のように長母音で一貫している.ところが,英語では10は ten で短母音を示すものの,thirteen, fourteen, fifteen などの複合語では語源的な長母音を示す.むしろ複合語の一部要素が短化するということであれば,古今東西の言語において日常茶飯であり驚きもしないが,どういうわけか英語では分布が逆なのである.

ten にみられる歴史的な母音の短化は説明が難しいようで,Jespersen (243; §8.412) も "The difference between ten and thirteen, etc., is not easily accounted for." と匙を投げている.

数詞は閉じた体系的な語彙を形成しているので,内部で種々の類推作用が働くものなのかもしれない.綴字上 ten は seven, eleven と eye rhyme を踏んでおり,後者からの影響があったということも考えてみた.また,nine, ninth はともに長母音を示すが,後者の綴字は典型的に短母音を想起させ,ten の短母音化とも関係があるかもしれない,とも考えてみた(cf. 「#3104. なぜ「ninth(ナインス)に e はないんす」かね?」 ([2017-10-26-1])).

数詞は閉じた体系的な語彙であるとともに,特に小さい数や切りのよい数については頻度が高いという特徴もある.類推による形態的秩序化の方向と高頻度による形態的無秩序化の方向が共存する,独自の世界を作り上げているといえるかもしれない.

ten と関連して「#3105. tithe と tenth」 ([2017-10-27-1]) も参照.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-05-24 Sun

■ #4045. 英語に関する素朴な疑問を1385件集めました [sobokunagimon][hel_education]

年度初めに,大学の英語史関係のいくつかの授業で,履修者に「英語に関する素朴な疑問」を思いつく限り挙げてもらいました.毎年度行なっている恒例のアンケートなのですが,本年度はオンライン授業だったために回答も打ち込みで,手書きよりも楽だからか,驚くほど多くの素朴な疑問(1385件)を回収することができました.このような素朴な疑問は,英語学習・教育上おおいに参考になりますし,英語史研究の刺激剤ともなります.もちろん hellog のネタにもなります.学生のみなさん,ご協力ありがとうございました.この記事でずらっと並べるわけにもいかない数なので,次のページよりご覧ください.

・ 英語に関する素朴な疑問(2020年5月版)の一覧

多人数からの回答をフラットに並べたため,実際には内容的に重なる問いも多くあります.素朴な疑問は広く共有されるものだ,ということかと思います.多くの疑問が英語史・英語学の観点から大まじめに論じられるお題です.

「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]) でも書きましたし,授業などでも常日頃述べていることですが,英語史や英語学は難しい英文法上の問題を扱うだけではなく,むしろ英語にまつわる当たり前で,他愛もない素朴な問題を真剣に論じる分野でもあります.しかし,何年も英語を学んでいると,初学時に抱いていたような素朴な疑問もたいてい忘れ去られてしまいます.あるいは,そもそも前提として受け入れており,よく考えてみれば不思議であるにもかかわらず疑問を抱きもしなかったという問題も多々あるでしょう.しかし,このような素朴な疑問を改めて思い起こし,あえて引っかかってゆき,大まじめに考察するのが英語史や英語学のおもしろさです.たいてい素朴な疑問であればあるほど答えるのは難しく,それだけ良い問いといえます.英語史や英語学の世界へは,素朴な疑問から入っていくのがお薦めです.(以上の私的な英語史観について「#4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答」 ([2020-04-30-1]) もご一読ください).

それにしても,読み物としておもしろい一覧です.みんな英語についてこんなことを考えているのかあと,眺めているだけで脳が活性化されます.

なお,hellog でも数々の素朴な疑問を取り上げてきました.sobokunagimon や「#3677. 英語に関する「素朴な疑問」を集めてみました」 ([2019-05-22-1]) などを覗いてみてください.

2020-05-23 Sat

■ #4044. なぜ活字体とブロック体の小文字 <a> の字形は違うのですか? [sobokunagimon][alphabet][writing][calligraphy][a][g]

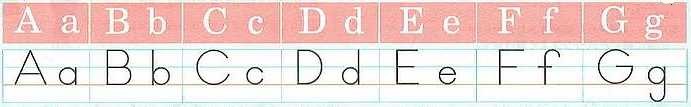

本年度より英語の教員となったゼミの卒業生から,標記の素朴な疑問をもらっていました.中学1年生にアルファベットの書き方を教えるに当たって,第1文字から早速ハテナが飛ぶ敏感な生徒もいるのではないか,という問題意識からだと思います.私も深く考えたことはありませんでしたが,以下のような書き方練習のドリルを見てみると,確かに,とうなずける問いです.上段が(印刷用の)活字体,下段が(手書き用の)ブロック体です.

小文字 <a> の字形について,活字体では上部に左向きの閉じていない半ループがみえる <<a>> ("open a") が,ブロック体では円の形に近い <<ɑ>> ("closed a") がそれぞれ用いられます.

ついでにいえば,右端にみえる小文字 <g> についても2つの異なる字形が確認されます.活字体では下のループが閉じた <<g>> ("closed g") となり,ブロック体では下のループの開いている <<ɡ>> ("open g") となります.

他の24文字の小文字については活字体とブロック体の字形にさほど大きな違いはありませんが,この <a> と <g> に関しては看過できない差がみられます.なぜこの2文字には妙な差異が観察されるのでしょうか.

端的に答えれば,それはもととなった書体が異なるからです.活字体の <<a>> は,Roman uncial と呼ばれる書体に端を発し,8世紀のシャルルマーニュの教育改革に際して生み出された Carolingian minuscule と呼ばれる書体を経由して現代に受け継がれた字体です.一方,ブロック体の <<ɑ>> は italic と呼ばれる,中世から近代にかけて生じた別の書体における字形に由来します.

では,活字体はすべて Carolingian minuscule の流れを,ブロック体はすべて italic の流れを汲んでいるかといえば,そうでもありません.<g> についていえば,今度は活字体の <<g>> のほうがむしろ italic の系列に連なり,ブロック体の <<ɡ>> のほうが Carolingian minuscule の字形に近いのです.

活字体,ブロック体,筆記体やコンピュータ上のフォントなど,現代のアルファベットには様々な書体があります.それぞれの書体のたどってきた歴史は非常に複雑で,複数の書体が混じったものや,複数の書体の中間的なものなど,その系譜をまとめようとするとなかなか家系図のように綺麗にはいきません.本格的に作図しようとすれば,ある文字の字形はこっちから,別の文字の字形はあっちから,というような複雑なネットワーク図になるでしょう.活字体やブロック体についても,全体としておおまかな系統はたどれるにせよ,英語アルファベットを構成する26文字の個々の字形については,ときに個別に系統を探る必要が生じるのです.

上記は「#3668. なぜ大文字と小文字の字形で異なるものがあるのですか?」 ([2019-05-13-1]) で展開した議論とほとんど同じです.大文字と小文字で字形の異なる文字がいくつかありますが,これももととなった書体の差異に由来します.歴史的にみれば <<A>>, <<a>> , <<ɑ>> は3つの異なる書体に由来し,<<G>>, <<g>>, <<ɡ>> も同様に3つの異なる書体に由来するということになります(特に <g> のたどった歴史は複雑です.g の記事を参照).

漢字に喩えると分かりやすいでしょうか.「令和」の最初の文字「令」は,楷書体などの主として活字用の書体では最終画が真下に伸びますが,国語の授業で習う手書き用の書体では最終画は斜めとなり,片仮名の「マ」のようになります.属する書体が異なり,辿ってきた歴史が異なるからこそ,字形が多少なりとも異なっているということです.

だとすれば,当初の発問を逆転させて,「なぜ他の24文字については活字体とブロック体の字形が似ているのか」と問い直すほうが,もしかしたらベターなのかもしれません.漢字などに比べればローマ字は単純な幾何学的な字形を示すため,歴史上数々の書体が生み出されてきた過程において字形に何らかの「ひねり」や「変形」が加えられたとしても,認識できないほど異なる字形に変化してしまうことは少なかったのでしょう.異なる書体でも結果としておよそ似ている文字が多いのは,このような事情があったためではないでしょうか.

関連して次の記事もご参照ください.

・ 「#1309. 大文字と小文字」 ([2012-11-26-1])

・ 「#3714. 活字体(ブロック体)と筆記体」 ([2019-06-28-1])

・ 「#3674. Harris のカリグラフィ本の目次」 ([2019-05-19-1])

・ 「#1824. <C> と <G> の分化」 ([2014-04-25-1])

・ 「#1914. <g> の仲間たち」 ([2014-07-24-1])

・ 「#2498. yogh の文字」 ([2016-02-28-1])

2020-05-22 Fri

■ #4043. 2種類の区別すべき anti --- 形態音韻論の観点から [prefix][stress][productivity][loan_translation][combining_form][morpheme]

昨日の記事「#4042. anti- は「アンティ」か「アンタイ」か --- 英語史掲示板での質問」 ([2020-05-21-1]) を受けて,接頭辞 anti- についてもう少し話しを続けたい.

機能の点からいえば,接頭辞 anti- は典型的に新たな形容詞を作るのに生産的に用いられます.名詞から派生した形容詞とともに新たな形容詞を作ったり (ex. anti-social, anti-clerical, anti-clockwise) ,別の名詞を修飾する形容詞用法の名詞を作ったりします (ex. anti-missile, anti-war) .形態音韻論の点からいえば,上記に挙げたように,たいていの語において接頭辞 anti- それ自体は第1音節に第2強勢をもち,第1強勢は基体のもともと落ちていた音節に落ちます.そこで,この接頭辞は基体にあった強勢位置を保持するため "stress-neutral prefix" であると言われます.

一方,antimony, antinomy, antiphony などでは, 形式的にも語源的にも確かに接頭辞 anti- を認めることができますが,第2音節(母音 /ɪ/)に強勢が落ち,後半部分には落ちません.つまり,この接頭辞は強勢位置を自らに引き寄せ,本質的な意味を担う後半部分から奪い取るという点で,"stress-shifting prefix" と言われます.ちなみに antibody は接頭辞が自らの第1音節(第2音節ではなく)に強勢を引き寄せており,例外的といえます(20世紀前期のドイツ語 Antikörper の翻訳借用 (loan_translation) という語形成が関与しているかもしれません).後半部分が,独立した語として立てない拘束形態素(あるいは連結形 (combining_form))であることが多いのもこのタイプの特徴です.また,接頭辞 anti- が含まれてはいるものの,分析的には意識されておらず,全体として語と認識されている感じが強いのも特徴です.語としての定着感もあります

上記のように,anti- は「?に抗する,反する」を意味する接頭辞として語形成に広く用いられてきましたが,そこから派生して成立した単語は言語学的な観点から2つのグループに分けられそうです.antibiotics と antibody は,同じ anti- 語とはいっても,言語学的振る舞いが異なるのです.

anti- の対義の接頭辞といってよい pro- もパラレルに考えることができます.pro-communist, pro-American, pro-student などの生産的に作られる語(典型的に綴字上はハイフンが付される)においては,接頭辞それ自身は第2強勢を伴って /ˌprəʊ/ と発音され,stress-neutral prefix として機能します.しかし,proceed, profession, provide などのように英語に長らく同化して定着感のある語においては,接頭辞は弱く /prə/ と発音され,「?の側の,味方の」という強い意味も分析されておらず,語全体として1つの独立した単位と解釈されています(以上,Quirk et al. (1543) を参照).

(後記 2020/05/22(Fri):antimony は第2音節に強勢が落ちると記しましたが,実際にはこの語は第1音節に強勢が落ちるとの指摘をいただきました.その通りでしたので上記のように訂正しました.また antíphony と関連して ántiphon では強勢位置が変わるという指摘もいただきました.接頭辞にだけ注目していては解決しない問題だということがよく分かりました.ありがとうございます.)

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2020-05-21 Thu

■ #4042. anti- は「アンティ」か「アンタイ」か --- 英語史掲示板での質問 [sobokunagimon][pronunciation][prefix]

大学の英語史の授業のためにオープンしている電子掲示板に,次の質問が書き込まれました.

抗〇〇をあらわす接頭辞の発音

抗生物質,抗体など,抗〇〇をあらわす "anti" -という接頭辞の発音ですが,アンタイ…の場合とアンティ…の場合があります.

例1)抗生物質 antibiotics アンタイバイオティックス

抗生物質の場合,アンタイバイオティックスという発音が多いように思います.

例2)抗体 antibody アンティボディ

昨今の新型コロナウイルスに関する海外メディアの報道でよく耳にする抗体を意味する antibody は,アンティボディーと発音されており,アンタイボディという発音は聞いたことがない気がします.

地域差でもなさそうな気がします.その後に続く単語に引きずられるなどの法則があるのでしょうか.

その後,自分でも調べてみました.一説にはアンタイは米国英語でアンティは英国英語などという主張もあるようですが,CNN の一つのニュースの中でキャスターがアンティバイオティックと発音し,医者がアンタイバイオティックと発音したりしています.究極どっちでもいいということなのでしょうが,気になります.

これについて,必ずしも深く調べたわけではないのですが,次のような回答で返事したので,こちらにも繰り返しておきます.

接頭辞 anti- の異なる発音についての質問をいただきました.

実態はどうなのかその道の専門家に尋ねてみたいところですが,指摘できる大きな傾向としては,イギリス英語では「アンティ」が原則であり,アメリカ英語では「アンティ」も「アンタイ」もあり得るということです.アメリカ英語話者がいずれの発音を取るかは,話者によって,さらにはレジスター(TPO)によっても異なる場合があるのではないかと想像されます.また,個々の単語によっても傾向が異なると思います.言語学の金言の1つに "Every word has its own history." というものがありますが,今回のケースもまさにそれでしょう.

また,世界的にアメリカ英語化の潮流が進んでおり,イギリス英語も例外ではなくそこに巻き込まれているので,イギリス英語話者の口から「アンタイ」が聞こえてきても驚きません.

なお,antinomy, antiphony など接尾辞の第2音節に強勢が落ちる語については,その部分は常に「イ」となります.

本格的に調査するならば,英語諸変種の各々について1つひとつの anti- 語がいかに発音されるか,特に両発音の揺れの分布を調べていくことが必要となりますが,そうなるとなかなか手のかかるプロジェクトです.しかし,素朴な疑問として非常におもしろい問いだと思います.

2020-05-20 Wed

■ #4041. 「言語におけるタブー」の記事セット [hellog_entry_set][taboo][euphemism][kotodama][language_myth][sociolinguistics]

英語学(社会言語学)のオンライン授業に向けた準備の副産物として,今回は言語におけるタブー (taboo) に関する hellog 記事セットを紹介する.

・ 「言語におけるタブー」の記事セット

本ブログではタブーについても様々な記事を書いてきた.今回の講義で主に注目したのは,以下の点である.

(1) 言語におけるタブー表現は古今東西に例がみられ普遍的であること

(2) タブー化しやすい指示対象や領域が偏っていること

(3) すぐれて(社会)言語学的なトピックであること

(4) タブー表現に代わる婉曲表現の生み出し方にパターンがあること

(5) タブー表現には驚くべき負のパワーが宿っていること

(6) その負のパワーは,話者個人の集合からなる言語共同体がタブー表現に宿らせているものであること

タブー表現は,定義上使ってはいけない言葉ということだが,ではなぜ使われないにもかかわらず失われていかないのだろうか.そもそもなぜ存在するのだろうか.暗号 (cryptology) ,隠語 (slang),記号論 (semiotics),ポリティカル・コレクトネス (political_correctness) など言語学全域からのトピックと接点をもつ点に置いても,最も興味深い(社会)言語学のトピックの1つといって間違いない.

2020-05-19 Tue

■ #4040. 「言語に反映されている人間の分類フェチ」の記事セット [fetishism][gender][category][taxonomy][hellog_entry_set]

昨日の記事「#4039. 言語における性とはフェチである」 ([2020-05-18-1]) で,言語における性 (gender) とは,かつての言語共同体の抱いていた独自の世界観(=物の見方のフェチ)を反映した名詞の分類法であるという趣旨で議論を展開した.実は,性に限らず文法カテゴリー (category) というものは,およそそのような人間の分類フェチの現われたものではないかと考えている.文法から離れても,語彙の分類などはまさにフェチのたまものだ.

本ブログでは,この観点から様々な記事を書いてきたので,この辺りで記事セットをまとめておきたい.

・ 「言語に反映されている人間の分類フェチ」の記事セット

なお,日本語のフェチとはフェティシズムの略で,手元にあった『広辞苑第六版』を引くと「呪物崇拝」「物神崇拝」「異性の衣類・装身具などに対して,異常に愛着を示すこと.性的倒錯の一種.」とある.英語の fetishism のもととなる fetish (n.) については,OALD8 によると以下の通り.

1 (usually disapproving) the fact that a person spends too much time doing or thinking about a particular thing

・ She has a fetish about cleanliness.

・ He makes a fetish of his work.

2 the fact of getting sexual pleasure from a particular object

・ to have a leather fetish

3 an object that some people worship because they believe that it has magic powers

言語のカテゴリーについて私がインフォーマルに用いている「フェチ」という表現は,「ある言語共同体の特有の思考法や分類法が言語上に反映されたもの」ほどの意である.

2020-05-18 Mon

■ #4039. 言語における性とはフェチである [fetishism][gender][category][sobokunagimon][cognate][sociolinguistics][cognitive_linguistics][sapir-whorf_hypothesis][hellog_entry_set]

言語における文法上の性 (grammatical gender) は,それをもたない日本語や英語の話者にとっては実に不可解な現象に映る.しかし,印欧語族ではフランス語,スペイン語,ドイツ語,ロシア語,ラテン語などには当たり前のように見られるし,英語についても古英語までは文法性が機能していた.世界を見渡しても,性をもつ言語は多々あり,4つ以上の性をもつ言語も少なくない.

古英語の例で考えてみよう.古英語では個々の名詞が原則として男性 (masculine),女性 (feminine),中性 (neuter) のいずれかに振り分けられているが,その区分は必ずしも生物学的な性,すなわち自然性 (natural gender) とは一致しない.女性を意味する wīf (形態的には現代の wife に連なる)は中性名詞ということになっているし,同じく「女性」を意味する wīfmann (現代の woman に連なる)はなんと男性名詞である.「女主人」を意味する hlǣfdiġe (現代の lady に連なる)は女性名詞なので安堵するが,無生物であるはずの stān (現代の stone)は男性名詞であり,lufu (現代の love)は女性名詞である.分類基準がよく分からない(cf. 「#3293. 古英語の名詞の性の例」 ([2018-05-03-1])).

古英語の話者を捕まえて,いったいなぜなのかと尋ねることができたとしても,返ってくる答えは「わからない,そういうことになっているから」にとどまるだろう.現代のフランス語話者にも尋ねてみるとよい.なぜ太陽 soleil は男性名詞で,月 lune は女性名詞なのかと.そして,ドイツ語話者にも尋ねてみよう.なぜ逆に太陽 Sonne が女性名詞で,月 Mund が男性名詞なのかと.いずれの話者も納得のいく答えを返せないだろうし,言語学者にも答えられない.

言語の性とは何なのか.私は常々標題のように考えてきた.言語における性とはフェチなのである.もう少し正確にいえば,言語における性とは人間の分類フェチが言語上に表わされた1形態である.

人間には物事を分類したがる習性がある.しかし,その分類の仕方については個人ごとに異なるし,典型的には集団ごとに,とりわけ言語共同体ごとに異なるものである.それぞれの分類の原理はその個人や集団が抱いていた世界観,宗教観,人生観などに基づくものと推測されるが,それらの当初の原理を現在になってから復元することはきわめて困難である.現在にまで文法性が受け継がれてきたとしても,かつての分類原理それ自体はすでに忘れ去られており,あくまで形骸化した形で,この語は男性名詞,あの語は女性名詞といった文法的な決まりとして存続しているにすぎないからだ.

世界観,宗教観,人生観というと何やら深遠なものを想起させるが,そのような真面目な分類だけでなく,ユーモアやダジャレなどに基づくお遊びの分類も相当に混じっていただろう.そのような可能性を勘案すれば,性とはフェティシズム (fetishism),すなわちその言語集団がもっていた物の見方の癖くらいに理解しておくのが妥当だろう.いずれにせよ現在では真には理解できず,復元もできないような代物なのだ.自分のフェチを他人が理解しにくく,他人のフェチを自分が理解しにくいのと同じようなものだ.

言語学用語としての gender を「性」と訳してきたことは,ある意味で不幸だった.英単語 gender は,ラテン語 genus が古フランス語 gendre を経て中英語期にまさに文法用語として入ってきた単語である.genus の原義は「種族,種類」ほどであり,現代フランス語で対応する genre は「ジャンル,様式」である.英語本来語である kind 「種類」も,実はこれらと同根である.確かに人類にとって決して無関心ではいられない人類自身の2分法は男女の区別だろう.最たる gender がとりわけ男女という sex の区別に適用されたこと自体は自然である.しかし,こと言語の議論について,これを「性」と解釈し翻訳してしまったのは問題だった.gender, genre, kind は,もともと男女の区別に限らず,あらゆる観点からの物事の区別に用いられるはずであり,いってみれば単なる「種類」を意味する普通名詞なのである.これを男性と女性(およびそのいずれでもない中性)という sex に基づく種類に限ってしまったために,なぜ「石」が男性名詞なのか,なぜ「愛」が女性名詞なのか,なぜ「女性」が中性名詞や男性名詞なのかという混乱した疑問が噴出することになってしまった.

この問題への解決法は「gender = 男女(中)性の区別」というとらえ方から解放され,A, B, C でもよいし,イ,ロ,ハでもよいし,甲,乙,丙でも何でもよいので,さして意味もない単なる種類としてとらえることだ.古英語では「石」はAの箱に入っている,「愛」はBの箱に入っている等々.なまじ意味のある「男」や「女」などのラベルを各々の箱に貼り付けてしまうから,話しがややこしくなる.

このとらえ方には異論もあろう.上では極端な例外を挙げたものの,多くの文法性をもつ言語で,男性(的なもの)を指示する名詞は男性名詞に,女性(的なもの)を指示する名詞は女性名詞に属することが多いことは明らかだからだ.だからこそ「gender = 男女(中)性の区別」の解釈が助長されてきたのだろう.しかし,それではすべてを説明できないからこそ,一度「gender = 男女(中)性の区別」の見方から解放されてみようと主張しているのである.男女の違いは確かに人間にとって関心のある区別だろう.しかし,過去に生きてきた無数の人間集団は,それ以外にも現在では推し量ることもできないような変わった関心,独自のフェティシズムをもって物事を分類してきたのではないか.それが形骸化したなれの果てが,フランス語,ドイツ語,あるいは古英語に残っている gender ということではないか.

私は gender に限らず言語における文法カテゴリー (category) というものは,基本的にはフェティシズムの産物だと考えている.人類言語学 (anthropological linguistics),社会言語学 (sociolinguistics),認知言語学 (cognitive_linguistics),「サピア=ウォーフの仮説」 (sapir-whorf_hypothesis) などの領域にまたがる,きわめて広大な言語学上のトピックである.

gender の話題ついては,gender の記事群のほか,改めて「言語における性の問題」の記事セットも作ってみた.こちらも合わせてどうぞ.

2020-05-17 Sun

■ #4038. 年度初めに「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット [hellog_entry_set][alphabet][hel_education][writing][orthography][grammatology][romaji][spelling][elt]

本ブログでは,英語のアルファベット (alphabet) に関する記事を多く書きためてきました.今年度はようやく年度が始まっているという学校が多いはずですので,先生方も児童・生徒たちに英語のアルファベットを教え始めている頃かと思います.算数のかけ算九九と同じで,アルファベットの学習も基礎の基礎としてドリルのように練習させるのが普通かと思います.しかし,先生方には,ぜひとも英語アルファベットの成立や発展について背景知識をもっておいてもらえればと思います.その知識を直接子供たちに教えはせずとも,1文字1文字に歴史的な深みがあることを知っているだけで,教えるに当たって気持ちの余裕が得られるのではないでしょうか.以下に,そのための記事セットをまとめました.

・ 「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット

この記事セットは,実際には何年も英語を学び続けてきた上級者に対しても十分に楽しめる読み物となっていると思います.アルファベットに関するネタ集としてもどうぞ.

2020-05-16 Sat

■ #4037. stay home の初例 --- EEBO corpus より [sobokunagimon][eebo][emode]

連日の記事 ([2020-05-14-1], [2020-05-15-1]) で,stay at home か stay home かの問題を取り上げている.stay home は歴史的には比較的新しい表現だと分かったが,初例がいつなのかは未調査だった.いくつかのコーパスでざっと調査してみた結果,おそらく近代英語期,それも場合によっては後期近代英語期ではないかと当たりをつけてみたが,実際のところはどうなるのだろうか.

今回は初期近代英語を代表する超巨大コーパス Early English Books Online corpus のインターフェースを用いて検索してみた(cf. 「#3117. EEBO corpus がリリース」 ([2017-11-08-1]),「#3431. 各種の EEBO 検索インターフェース」 ([2018-09-18-1])) .stay home の初例を求めて,各種の屈折形態や異綴りやも考慮して検索した.

幸運なことに,stay home の用例を1つだけ見つけることができた.Thomas Rawlins (1620?--70) なる人物が1640年に著わした The rebellion a tragedy: as it was acted nine dayes together, and divers times since with good applause, by his Majesties Company of Revells のなかで現われる唯一例である.以下の赤字斜体で示した部分に注目.

old: # we must to the wars my boyes: [.] [.] [.] virm: # how master, to the warres? [.] [.] [.] old: # i to the warres virmine, what sayst thou to that? [.] [.] [.] virm: # nothing, but that i had rather stay home: o the good penny bread at breakfasts that i shall lose! master, good master let me alone, to live with honest Iohn, noble john Blacke:

これは,今まで私が調べた限りにおいての英語史上の初例ということになる.初出はもしかしたら後期近代英語期だったかもしれないという予想は読み違えたことになるが,それでも意外と新しい表現とはいってはよいだろう.なお,stay at home も検索したが,こちらは初期近代英語期を通じて常に用いられており,合計で1108例もあるから,両表現の相対的な分布は明らかだ.

次は,さらなる源流を求めて中英語にまで遡ってみようか.しかし,動詞 stay 自体が15世紀半ばのフランス借用語なので,あまり見込みはなさそうか・・・.

2020-05-15 Fri

■ #4036. stay at home か stay home か --- コーパス調査 [sobokunagimon][phraseology][preposition][bnc][coca][coha][clmet][ame_bre]

昨日の記事 ([2020-05-14-1]) で,目下世界のキーフレーズとなっている stay at home と stay home について英語史の観点から考察した.今回はいくつかのコーパスでざっと調査した結果を報告する.以下,細かい文脈調査や統計処理はしていないのであしからず.

まずは現代のイギリス英語とアメリカ英語について,それぞれ BNCweb と COCA (Corpus of Contemporary American English) から stay (at) home をレンマ検索で拾い出してみた.結果は,イギリス英語では stay at home が86.9%で優勢,逆にアメリカ英語では stay home が74.6%で優勢と出た.英米差が分かりやすく現われていることになる.

次に,通時的な分布の推移をみてみよう.イギリス英語については後期近代英語コーパス CLMET3.0 を利用し,アメリカ英語には1810年以降のテキストを収めた COHA (Corpus of Historical American English) を利用した.

CLMET では第1期 (1710--1780),第2期 (1780--1850),第3期 (1850--1920) のサブコーパスごとに stay (at) home をレンマ検索してみたところ,どの時期においても stay at home が事実上唯一の表現だった.第2期 (1780--1850) に staying home が1例現われるのみで,19世紀までは stay home はほとんど知られていなかったといってよさそうだ.上でみた BNCweb から分かった現代イギリス英語の状況を勘案すると,おそらく20世紀中に stay home が少し増えてきたということになろう.

一方,アメリカ英語での分布の推移がおもしろい.アメリカ英語でも,もともと stay at home が事実上唯一の表現だったが,19世紀中に stay home もちらほら現われてくる.20世紀に入ると stay home は急速に伸び始め,1940年代には従来の stay at home を頻度の上で逆転するに至った.そして,現在にかけて圧倒的な優位を確立してきたということになる.

簡単な調査なので証拠の穴はところどころに残っているものの,以上より両表現の分布の推移についておよその見当がつけられる.まとめると次のようになる.19世紀までは,英米両変種ともに歴史的により古い stay at home がデフォルトで,stay home はほとんど知られていなかった.ところが,20世紀にかけて stay home が少しずつ増えてきた.とりわけアメリカ英語では20世紀後半に古株の stay at home を抑えて躍進し,現在までに一気に普及してきた.

残る問題は stay home が英語史のどの段階で姿を現わしてきたかである.OED の home, adv. の 1e では,移動動詞を伴わない副詞 home の初出こそc1580年となっているが,stay home という句自体の初出がいつかは教えてくれない(keep home や be home などの表現は1600年前後に出ているようである.「#2237. I'm home.」 ([2015-06-12-1]) も参照).

さらに調べる必要があるが,場合によってはずっと遅れて後期近代英語期のことである可能性もある.stay home は実はかなり新しい表現なのではないか.

2020-05-14 Thu

■ #4035. stay at home か stay home か --- 英語史の観点から [sobokunagimon][phraseology][preposition][ame_bre]

英語史の授業でタイムリーな質問をもらいました.ありがとうございます.

日本では,ステイホームと呼びかけていますが,トランプ大統領が Facebook で,Stay at home! と呼びかけていたので気になりました.なんとなく,Stay at your home!→Stay at home!→Stay home! と省略されてきたように思ったのですが,テキスト『はじめての英語史』70頁には,home は,名詞 home の対格にすぎず,後には純然たる副詞として解釈されるようになったとあります.そうすると,むしろ,Stay home! が先で,後になって前置詞 at が添えられる用法も出てきたと考えるべきなのでしょうか.

これについて歴史的に少し調べた上で回答しましたので,本ブログでも共有します.

タイムリーな質問,ありがとうございます.話題の表現なので,両者の違い(の有無)についてウェブ上でもいろいろと情報が掲載されているようですね.英語の英米差であるとか,結局はどちらも用いられるなどと,様々な見解があるようです.現代英語のコーパスで各表現が用いられる分布や文脈を調べてみるとおもしろいかもしれません.英語学のレポートや卒論などにも向いているテーマではないかと思います.

しかし,ここでは英語史の観点から迫ることにします.ご質問の前提には,stay home と stay at home のどちらが歴史的に先に現われたのか,どちらが由緒正しい表現なのか,という問題意識があるかと思います.その点を念頭に置きながら,簡単に調べて考えた結果を以下に記します.本格的な議論のためには,本当はもっと時間とエネルギーを割かなければなりませんが.

まず,現代英語の副詞 home について見てみましょう.『はじめての英語史』に言及して指摘していただいた通り,古英語 hām の方向を示す名詞の副詞的対格の用法がもととなり,単独で「家へ(行く)」という動的な語義を獲得し,純然たる副詞へと発達したという経緯があります (cf. 「#783. 副詞 home は名詞の副詞的対格から」 ([2011-06-19-1])) .実際,この副詞化はすでに古英語期までに達成されていたと考えられます.

しかし,本来の名詞が副詞化したといっても,あくまで動的・方向的な「家へ(行く)」という語義において副詞化したにとどまり,古英語期はおろか続く中英語期にあっても「家に(いる)」という(今回の stay home が該当する)静的・位置的な語義での副詞化には至っていませんでした.現代英語の be home や stay home 等の表現に体現されている静的・位置的な「家に(いる)」の語義の発達は,近代英語期になってからの新しい革新です (cf. 「#2237. I'm home.」 ([2015-06-12-1])) .つまり,stay home というコロケーションについていえば,近代英語期(詳しく調べていませんが,場合によっては後期近代英語期ですら)に生まれた新しい表現ということになります.

一方,at home という静的・位置的な語義の前置詞句は古英語より確認されます.ということは,stay at home のような表現も,このコロケーションの具体的な初出の時期はおいておくにせよ,相当古くから用いられたはずだということになります.以上より,時系列としていえば,stay at home が先にあり,ずっと遅く近代英語期になって stay home が現われたということは間違いありません.

現代英語を「共時的」にみれば stay at home がベースにあり,そこから前置詞が省略されて stay home となったとみることもできますし,逆に stay home がベースにあり,そこに前置詞 at を加えて慎重かつ丁寧に表現したとみることもできます.ある意味では,自由に解釈してよいと思います.

しかし,「通時的」にみるならば,因果関係としてどちらが先手でどちらが後手かという問い自体が,もしかすると不毛なのかもしれません.時間的には確かに stay at home が先です.しかし,だからといって,そこから at が省略されて stay home という表現が生まれたのだと,その成立過程を説明づけてよいかどうかは分かりません.この議論を仮に「統語的縮約」説と呼んでおきましょう.一方,home は先立つ時代に動的・方向的な語義を獲得していましたので,それが近代英語期になって,メトニミーにより,ある意味では対義ともいえる静的・位置的な語義をも獲得したと考えることもできます.この議論が成り立つならば,それは「意味的拡張」説と呼べるでしょう.通時的にはどちらが真実なのかは分かりません.両方が合わさったというのが真実かもしれません.

いろいろ議論してきましたが,まとめに入りましょう.時系列でみるならば,stay at home が先で,stay home が後です.しかし,英語史の観点からすると,stay at home から at が省略されて stay home という表現が成立したという単純かつストレートな過程があったとみることには慎重であるべきだと考えます.後者の表現は半ば独立し,半ば前者の影響を受けて発達してきたのだろうと思います.そして,それがいったん確立してからは両者は同義の variants として,時には韻律の要請(3音節か2音節かの違い)に従って使い分けられ,時には社会言語学的価値付け(アメリカ英語かイギリス英語かなど)を与えられながら,ともに現役で用い続けられてきたということかと思います.

両表現の並存は,どちらが先でどちらが後か,どちらが由緒正しいかという問題と見るよりは,それぞれが独立した資格で鎬を削っているかのように見えて仕方がないのです.

あくまで浅い調査に基づいたコメントです.なかなかおもしろそうなテーマですので,明日以降もう少し調べてみたいと思います.

2020-05-13 Wed

■ #4034. 3重字 <tch> の綴字に貢献した Caxton [caxton][spelling][orthography][consonant][trigraph][romaji][grahotactics]

昨日の記事「#4033. 3重字 <tch> の分布と歴史」 ([2020-05-12-1]) に引き続き,無声後部歯茎破擦音 [ʧ] に対応する <tch> という3重字 (trigraph) について.昨日も述べたように,中英語ではこの子音を表わす綴字には様々なものがあり,<cc>, <cch>, <hch>, <tch> のほか <chch> など大仰な組み合わせもあった.このように子音字をいくつか重ね合わせるのは,直前の母音が短いことを示す英語の綴字に特徴的な重複 (doubling) の慣習によるものである.理屈上は <chch> のような綴字が最も忠実な重複の形式だったのだろうと思われるが,さすがに大袈裟に過ぎるという意識が働いたのか,やがて他の綴字に席を明け渡していくことになった.その際に影響力を行使した可能性があるのが,後期中英語の印刷家 William Caxton (1422?--91) である.Carney (121) は,<tch> の綴字慣習を Caxton に帰し,評価している.

We owe the <tch> spelling to Caxton. The literally 'doubled' spelling <chch> was in use in Middle English, though it was often simplified to <cch> . . . . The <t> of Caxton's spelling has some phonetic appropriateness and the longer *<chch> would exceed the general limits on the size of consonant spellings. There is a clear graphotactic constraint on doubling a digraph: *<thth>, *<shsh>, *<ngng>.

Caxton について <tch> に注目して調査したことはないので,Caxton のテキスト間での分布や,その後の後世への影響が直接的だったのか,どの程度大きかったのか等に関してここでは判断できない.しかし,<tch> という現代英語の正書法のなかでも割と異端的な部類に属すると思われる3重字の普及に,かの印刷家が一枚噛んでいたとするならば愉快な話しである.昨日の記事で取り立てた matcha (抹茶)の陰に,Caxton が隠れていたかもしれないのだ.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2020-05-12 Tue

■ #4033. 3重字 <tch> の分布と歴史 [spelling][orthography][consonant][phonotactics][digraph][norman_french][digraph][trigraph][romaji]

中学1年生の英語教科書に,英語綴字の世界に徐々に誘うためにヘボン式ローマ字を経由するという試みがあるようだ.そこで「抹茶」は matcha と綴られるとの記述がある.案の定それ以上の詳しい説明はなく,ヘボン式ローマ字(そして含意として英語の正書法の一部)では,そのように綴られるのだとさらっと提示されているだけである.今回は,この無声後部歯茎破擦音 [ʧ] に対応する <tch> という3重字 (trigraph) が,英語の正書法において,そしてその歴史において,どのように位置づけられてきたかを考えてみたい.

現代英語の正書法では,[ʧ] の発音に対しては <ch> という2重字 (digraph) の対応が最も普通である (ex. chance, child, choose, crunchy, duchess, luncheon, bench, such, which) .しかし,主に語末において問題の <tch> への対応例も少なくない.例えば,「#49. /k/ の口蓋化で生じたペア」 ([2009-06-16-1]) でみたように古英語の口蓋化 (palatalisation) で生じた語形に由来する batch, ditch, match (相手), watch, wretch などがすぐに挙げられるし,「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]) でみたように catch といった Norman French 由来の借用語や,その他フランス語からの借用語の例として crotch, match (マッチ棒),butcher, hatchet, hutch などもある.

Upward and Davidson (159) によれば,<tch> の事例の7割ほどは,ゲルマン系の語の語末において起こっているという.語中に現われる例は,上にいくつか示したもののほか,重要な語として古英語から文証される kitchen を挙げておこう.

また,相対的に目立たないが,上述の通りフランス借用語の例も確かにある.それらの語は,中英語期の借用時にこそ boucher, hachet, huche などと <ch> で綴られたが,後に <tch> をもつ本来語に引きつけられたのか,butcher, hatchet, hutch という綴字へ鞍替えした.鞍替えといえば逆のパターンもあり,初期近代英語では atchieve, batcheler, dutchess, toutch などと綴られていた語が,後に <ch> で綴られるようになっている (Upward and Davidson 159) .

語の内部での位置についていえば,「#3882. 綴字と発音の「対応規則」とは別に存在する「正書法規則」」 ([2019-12-13-1]) で触れたように,<tch> が語頭に立つことは原則としてない.

音素配列論の観点からは,<tch> に先行する母音は原則として短母音であるという特徴がある.しかし,aitch (= H) だけは例外で2重母音が先行している.これは,オリジナルの ache の綴字が「痛み」を意味する語と同綴りになってしまうことを嫌った19世紀の刷新とされる (Upward and Davidson 159) .

改めて中英語にまで話しを戻すと,当時の綴字の多様性はよく知られている通りだが,問題の無声後部歯茎破擦音についても <cc>, <cch>, <chch>, <hch>, <tch> などの異綴りがあった.現代英語の <tch> をもつ語群が,その安定的な綴字を示すようになるのは1600年頃だという (Upward and Davidson 38) .

最後に世界の諸言語からの借用語にみられる,多少なりともエキゾチックな <tch> を挙げておこう.apparatchik, datcha, etch, ketchup, kvetch, litchi, patchouli, potlatch, sketch. そして興味深い固有名の例も.Aitchison, Batchelor, Bletchley, Cesarewitch, Craitchit, Dutch, Hitchin, Hutchinson, Kitchener, Mitchell, Redditch, Ritchie, Saskatchewan, Thatcher.

このような複雑な歴史を経てどうにかこうにか定着した英語正書法の <tch> が,ヘボン式ローマ字による matcha (抹茶)の綴字に引き継がれていることになる.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2020-05-11 Mon

■ #4032. 「サピア=ウォーフの仮説」の記事セット [hellog_entry_set][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][fetishism][language_myth][sociolinguistics]

昨日の記事「#4031. 「言語か方言か」の記事セット」 ([2020-05-10-1]) に引き続き,英語学(社会言語学)のオンライン授業に向けた準備の副産物として hellog 記事セットを紹介する(授業用には解説付き音声ファイルを付しているが,ここでは無し).

・ 「サピア=ウォーフの仮説」の記事セット

サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) は,最も注目されてきた言語学上の論点の1つである.本ブログでも折に触れて取り上げてきた話題だが,今回の授業用としては,主に語彙の問題に焦点を絞って記事を集め,構成してみた.

大多数の人々にとって,言語と文化が互いに関わりがあるということは自明だろう.しかし,具体的にどの点においてどの程度の関わりがあるのか.場合によっては,まったく関係のない部分もあるのではないか.今回の議論では,言語と文化の関係が一見すると自明のようでいて,よく考えてみると,実はさほどの関係がないかもしれないと思われるような現象にも注目し,同仮説に対するバランスを取った見方を提示したつもりである.

いまだに決着のついていない仮説であるし,「#1328. サピア=ウォーフの仮説の検証不能性」 ([2012-12-15-1]) にあるように,そもそも決着をつけられないタイプの問題かもしれないのだが,言語,認知,世界観,文化といった項目がいかなる相互関係にあるのかに関する哲学的思索を促す壮大な論点として,今も人々に魅力を放ち続けている.一度じっくり考えてもらいたい.

2020-05-10 Sun

■ #4031. 「言語か方言か」の記事セット [hellog_entry_set][language_or_dialect][variety][language_continuum][dialectology][geography][isogloss][sociolinguistics]

先週の英語学(社会言語学)のオンライン授業で社会言語学の古典的問題である「言語か方言か」について議論した.ある言語変種 (variety) が "language" なのか "dialect" なのかは何によって決まるのか,という問題だ.これについて hellog 記事セットをまとめてみた.

・ 「言語か方言か」の記事セット

琉球の言葉は琉球語なのか琉球方言なのか.前者では日本語とは(関連するが)独立した1つの言語としてとらえていることになり,後者では日本語のなかの1方言という位置づけとなる.一般には琉球方言として解釈されていると思われるが,その根拠はいったい何か.

相互理解(不)可能性という基準がまず思い浮かぶ.しかし,互いに理解可能かどうかは,個々人の言語能力や言語慣習の問題である.聞き慣れてコツをつかめば理解できるようになってくるという側面もある.つまり,客観的な基準としては頼りないように思われる.中国の広い国土で話されている中国語の諸変種は,互いにほとんど理解不可能なほどかけ離れているものもあるが,いずれも中国語の方言として扱われている.一方,ノルウェー語とスウェーデン語は互いにおよそ通じるといわれるが,北欧語のノルウェー方言,スウェーデン方言などと呼ばれることはなく,あくまでノルウェー語でありスウェーデン語である.

言語学的な構造の違いが歴然としていれば,別々の言語だとすることは妥当だろう.前段落で比較した諸変種は,理解(不)可能性の問題はあるにせよ,互いに比較言語学的に同族であり,言語構造はかなりの程度パラレルである.しかし,日本語とアイヌ語などを比べると,言語構造的にあまりにかけ離れていることは明らかであり,たとえば後者を前者の方言と位置づけるには無理がある.したがって,言語構造上の基準は間違いなく存在する.

また,ノルウェー語とスウェーデン語の例からは,ある変種が言語か方言かは,国家という社会秩序がバックについているかどうかで決まり得るということも分かってくるだろう.セルビア語とクロアチア語も互いに通じ,言語構造も似通っているが,異なる国家がバックについているがゆえに,異なる言語(方言ではなく)と呼ばれるのである.社会言語学の金言として知られているように,"Language is a dialect with an army and a navy" なのである.

一方,イギリス英語とアメリカ英語もほぼ100%互いに通じ,言語構造もほぼ同型といってよい点では,上の2例と同じはずだが,普通はイギリス語やアメリカ語とは呼ばない.あくまで英語という1つの言語のなかの2つの方言という位置づけでとらえられている.

ほかに民族や宗教などの基準に拠るという意見もあるだろうし,標準語の存在を中心に据える議論もあるだろう.しかし,いずれにせよ,考え始めると「言語か方言か」の問題が実に厄介であることが分かってくる.

上の記事セットと一部重なるが,language_or_dialect の各記事もどうぞ.

2020-05-09 Sat

■ #4030. -ant か -ent か (3) [spelling][suffix][phoneme][statistics]

2日間の記事 ([2020-05-07-1], [2020-05-08-1]) で標題について考えてきた.両接尾辞の分布を説明することは,共時的にも通時的にも完全にはできないようだ.しかし,Upward and Davidson (423) は,関与する754語に基づいた調査を通じ,ある種の傾向を見出した.どちらの接尾辞を取るか,接尾辞の直前の音素によっておよそ予想できるという.あくまで確率論的な指摘だが,実際的に役立ちそうだ.

| Phonemes | /p/ | /b/ | /t/ | /d/ | /k/ | /g/ | /ʧ/ | /ʤ/ | /m/ | /n/ | /l/ | /r/ | /f/ | /v/ | /s/ | /z/ | /ʃ/ | /w/ | /eɪ/ | /aɪ/ | /ɔɪ/ | /aʊ/ | /ɪ/ | /ʊ/ |

| Letters | <p | b | t | d | c | g | ch | g(e) | m | n | l | r | f | v | s/c | s | ti | (q)u | a | i | oy | ow | i | u> |

| <-ant/ce> | 4 | 1 | 62 | 26 | 13 | 9 | 2 | 4 | 6 | 40 | 24 | 62 | 4 | 14 | 10 | 13 | - | - | 2 | 11 | 6 | 1 | 16 | 6 |

| <-ent/ce> | 8 | 5 | 33 | 62 | - | - | - | 42 | 1 | 24 | 48 | 27 | - | 4 | 66 | 4 | 15 | 17 | - | - | - | - | 49 | 13 |

この確率表を実用的に解釈すれば,Upward and Davidson (423) が以下に述べる通りとなる.

Positive cues for <a> spellings are accordingly a stem-final /k, g, ʧ, f/ or any of the diphthongs /eɪ, aɪ, ɔɪ, aʊ/. The only positive cue for <e> spellings is a previous /kw/. Stems ending in <-ul-> tend to have <-ent>: corpulent, flatulent, flocculent, fraudulent, opulent, succulent, truculent, turbulent, virulent. Exceptions are: ambulance, petulant, stimulant.

The spelling is therefore predictable in words such as: significance, elegance, trenchant, infant, abeyance, reliance, annoyance, allowance, eloquent, consequent.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2020-05-08 Fri

■ #4029. -ant か -ent か (2) [spelling][suffix]

昨日の記事「#4028. -ant か -ent か」 ([2020-05-07-1]) で,接尾辞 -ant と -ent の分布がきれいに説明づけられない問題に触れた.この問題は,そのまま -ance か -ence か,あるいは -ancy か -dency かという問題にも飛び火する.いずれも互いに関連するラテン語の接尾辞に由来するからだ.

Web3 を参照した Upward and Davidson (422) による報告をみてみると,母音字の揺れに関してどちらも同じくらいよく使われる例として,ascendancy/ascendency, dependant/dependent (n.), pendant/pendent (adj.) が挙げられている.個人の綴り方の好みの問題ということなのだろうか.

また,通常は一方の母音字での綴字が用いられるが,他方の綴字もないわけではないという例もある.expellant, propellant は通常 <a> で綴られるが,<e> もないではないといい,impellent, repellent は通常 <e> で綴られるが,<a> もあり得るという.

しかし,大半は原則として片方の綴字しかダメというものである.ascendant, attendance, descendant, intendant, pendant (n.) は <a> で,dependency, dependent (adj.), tendency, transcendent, superintendent は <e> で綴らなければならない等々.

とにかく英語語彙を通じて一貫性がないというのが悩ましい.dependent も dependant も可だが,否定の接頭辞をつけた場合には independent しかダメというのも理屈では説明できない.

方言事情で綴字が混沌としていた中英語はおいておくにせよ,近代英語辺りからの揺れの様子を各単語について追ってみるとおもしろいかもしれない.しかし,気が狂いそうなほどデタラメな分布が明らかになるのではないかと怯えて,なかなか手が出ない.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2020-05-07 Thu

■ #4028. -ant か -ent か (1) [spelling][suffix][latin][french][participle][etymological_respelling][sobokunagimon]

英語には語尾に -ant, -ent をもつ語が多く存在します.abundant, constant, important, attendant, descendant, servant; apparent, convenient, diligent, correspondent, president, solvent 等々.典型的には行為・性質・状態などを表わす形容詞として用いられますが,そこから派生して,関係する人・物を表わす名詞として用いられることもしばしばです.形容詞や名詞として用いられるのは,これらの接尾辞がラテン語の現在分詞語尾に由来するからです.attendant とは,いわば "(an/the) attending (one)" に等しいわけです.

-ant と -ent はラテン語の現在分詞語尾に由来すると述べましたが,正確にはそれぞれ -ans と -ens という形態でした.これらはラテン語で主格単数の屈折形なのですが,それ以外の屈折形では子音に s の代わりに t が現われ,たとえば単数対格男・女性形では -antem, -entem となります.この t が現代英語における -ant と -ent の t の祖先ということになります.

さて,問題は母音字です.a と e は何が違うのかということです.端的にいえば,ラテン語の動詞にはいくつかの活用パターンがあり,基体となっている動詞の活用パターンに応じて現在分詞形が -ans となるか -ens となるかが決まっていました.具体的には第1活用として分類されている動詞が -ans で,第2,3,4活用として分類されているものが -ens でした.英語に借用されてきた語では,もとのラテン語の現在分詞形に由来する母音字が継承されているというわけです.

しかし,そう単純な話しでもありません.というのは,ラテン語で区別されていた2種の現在分詞接尾辞は,フランス語では早期に -ant へと集約されてしまっていたからです.もしそのフランス単語が英語へ借用されてきたとすれば,究極のラテン語の語源形に照らせば -ent となるはずのところが,代わりにフランス語化した -ant として英語に取り込まれたことになるからです.例えばラテン語の crescent はそのまま英語に crescent として入ってきましたが,一方でフランス語化した croissant という形でも入ってきています.ラテン語形とフランス語形の混乱は,persistent と resistant,superintendent と attendant 等にもみられます.実にややこしい状況になってしまいました (Upward and Davidson 88--89) .

結論としては,建前上ラテン語の基体の動詞の活用パターンに応じて -ant か -ent かが決まっているといえますが,実際のところは -ant へ集約させたフランス語形の干渉により,両接尾辞の間に混同と混乱が生じ,必ずしもきれいに説明できない分布となってしまったということです.

英単語の発音としては,これらの接尾辞には強勢が置かれることはないので,発音上はともに /-ənt/ となり,区別できません.それなのに綴字上は区別しなければならないわけですから学習者泣かせです.この困難は,先に発音を習得する英語母語話者の綴字学習者にとってむしろ深刻です.例えば,ネイティブが relevant (正)ではなく relevent (誤)と綴り間違えることなど日常茶飯です(cf. 「#3889. ネイティブがよく間違えるスペリング」 ([2019-12-20-1])).ただし,さらに語尾がつくなどして長くなった派生語で,問題の接尾辞に強勢が置かれる場合には,本来の母音の音色が明確に現われます(cf. confident /ˈkɑnfɪdənt/ と confidential /ˌkɑnfɪˈdɛnʃl/ を参照).

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2020-05-06 Wed

■ #4027. 接尾辞 -ese の起源 [suffix][etymology][latin][french]

素朴な疑問「なぜ Japanese や Chinese などは単複同形なのですか?」を取り上げてきた連日の記事 ([2020-05-03-1], [2020-05-04-1], [2020-05-05-1]) と関連して,接尾辞 -ese の起源について少し詳しく触れたい.

現代英語では -ese 語の語義は多様である.Japanese を例にとると,形容詞としての「日本(人[語])の」という基本的語義に加え,名詞としての「日本人[語]」もある.特に「日本人」の語義について,one Japanese, two Japanese などと単複同形で用いられることは先に取り上げた通りだが,the Japanese (people) と定冠詞を付けると集合名詞「日本国民全体」となる.一方,無冠詞で Japanese (people) とすると「日本人一般」となるからややこしい.また,-ese は言語名を表わすことを出発点として,非難や軽蔑をこめて特殊な言葉使い・文体を表わす機能を獲得した.Johnsonese (ジョンソン博士流の文体),journalese (新聞・雑誌の文体), officialese (官庁用語)のごとくである.

これらの語義の源泉は,ラテン語の形容詞を作る接尾辞 -ensis である.「?に属する,?に由来する」を意味する,汎用的で生産的な接尾辞だ.例えば化石人類にはラテン語の学名がついているが,ネアンデルタール人は Homo sapiens neanderthalensis であり,サヘラントロプス・チャデンシスは Sahelanthropus tchadensis である.地名などの固有名と相性がよいことが分かるだろう.

さて,ラテン語 -ensis はロマンス諸語にも受け継がれ,古フランス語では -eis という反映形が認められる.さらに現代フランス語では -ois, -ais として継承されている (ex. français, François) .そして,古フランス語の -eis が中英語へ若干変化しつつ入ったのが -ese というわけである.

かくして,ネアンデルターレンシス,ジャパニーズ,フランソワ(1世),そしてシロガネーゼ(?)に至るまで,各々接尾辞の部分に各言語の訛りが反映されているものの,究極的には同一の接尾辞を共有していることになる.

参考までに,OED の -ese, suffix より語源の解説を引用しておこう.

Forming adjectives, < Old French -eis (modern French -ois, -ais):---Common Romanic -ese (Italian -ese, Provençal, Spanish -es, Portuguese -ez):---Latin ēnsem. The Latin suffix had the sense 'belonging to, originating in (a place)', as in hortēnsis, prātēnsis, < hortus garden, prātum meadow, and in many adjectives < local names, as Carthāginiēnsis Carthaginian, Athēniēnsis Athenian. Its representatives in the Romanic languages are still the ordinary means of forming adjectives upon names of countries or places. In English -ese forms derivatives from names of countries (chiefly after Romanic prototypes), as Chinese, Portuguese, Japanese, and from some names of foreign (never English) towns, as Milanese, Viennese, Pekinese, Cantonese. These adjs. may usually be employed as nouns, either as names of languages, or as designations of persons; in the latter use they formerly had plurals in -s, but the plural has now the same form as the singular, the words being taken rather as adjectives used absol. than as proper nouns. (From words in -ese used as plural have arisen in illiterate speech such singular forms as Chinee, Maltee, Portugee.) A frequent modern application of the suffix is to form words designating the diction of certain authors who are accused of writing in a dialect of their own invention; e.g. Johnsonese, Carlylese. On the model of derivatives from authors' names were formed Americanese, cablese, headlinese, journalese, newspaperese, novelese, officialese, etc.

2020-05-05 Tue

■ #4026. なぜ Japanese や Chinese などは単複同形なのですか? (3) [plural][number][adjective][etymology][suffix][metanalysis][sobokunagimon]

標記の素朴な疑問について2日間の記事 ([2020-05-03-1], [2020-05-04-1]) で論じてきました.今日もその続きです.

Japanese や Chinese は本来形容詞であるから名詞として用いる場合でも複数形の -s がつかないのだという説に対して,いや初期近代英語期には Japaneses や Chineses のような通常の -s を示す複数形が普通に使われていたのだから,そのような形容詞起源に帰する説は受け入れられない,というところまで議論をみてきました.ここで問うべきは,なぜ Japaneses や Chineses という複数形が現代までに廃用になってしまったのかです.

考えられる答えの1つは,これまでの論旨と矛盾するようではありますが,やはり起源的に形容詞であるという意識が根底にあり続け,最終的にはそれが効いた,という見方です.例えば Those students over there are Japanese. と聞いたとき,この Japanese は複数名詞として「日本人たち」とも解釈できますが,形容詞として「日本(人)の」とも解釈できます.つまり両義的です.起源的にも形容詞であり,使用頻度としても形容詞として用いられることが多いとすれば,たとえ話し手が名詞のつもりでこの文を発したとしても,聞き手は形容詞として理解するかもしれません.歴とした名詞として Japaneses が聞かれた時期もあったとはいえ,長い時間の末に,やはり本来の Japanese の形容詞性が勝利した,とみなすことは不可能ではありません.

もう1つの観点は,やはり上の議論と関わってきますが,the English, the French, the Scottish, the Welsh, など,接尾辞 -ish (やその異形)をもつ形容詞に由来する「?人」が -(e)s を取らず,集合的に用いられることとの平行性があるのではないかとも疑われます(cf. 「#165. 民族形容詞と i-mutation」 ([2009-10-09-1])).

さらにもう1つの観点を示すならば,発音に関する事情もあるかもしれません.Japaneses や Chineses では語末が歯摩擦音続きの /-zɪz/ となり,発音が不可能とはいわずとも困難になります.これを避けるために複数形語尾の -s を切り落としたという可能性があります.関連して所有格の -s の事情を参照してみますと,/s/ や /z/ で終わる固有名詞の所有格は Socrates' death, Moses' prophecy, Columbus's discovery などと綴りますが,発音としては所有格に相当する部分の /-ɪz/ は実現されないのが普通です.歯摩擦音が続いて発音しにくくなるためと考えられます.Japanese, Chineses にも同じような発音上の要因が作用したのかもしれません.

音韻的な要因をもう1つ加えるならば,Japanese や Chinese の語末音 /z/ 自体が複数形の語尾を体現するものとして勘違いされたケースが,歴史的に観察されたという点も指摘しておきましょう.OED では,勘違いの結果としての単数形としての Chinee や Portugee の事例が報告されています.もちろんこのような勘違い(専門的には「異分析」 (metanalysis) といいます)が一般化したという歴史的事実はありませんが,少なくとも Japaneses のような歯摩擦音の連続が不自然であるという上記の説に間接的に関わっていく可能性を匂わす事例ではあります.

以上,仮説レベルの議論であり解決には至っていませんが,英語史・英語学の観点から標題の素朴な疑問に迫ってみました.英語史のポテンシャルと魅力に気づいてもらえれば幸いです.

2020-05-04 Mon

■ #4025. なぜ Japanese や Chinese などは単複同形なのですか? (2) [plural][number][adjective][etymology][suffix][sobokunagimon]

昨日の記事 ([2020-05-03-1]) に引き続き,英語史の授業で寄せられた標題の素朴な疑問について.

昨日の議論では,-ese 語は起源的に形容詞であり,だからこそ名詞という品詞に特有の「複数形」などはとらないのだという説明を見ました.しかし,英語には形容詞起源の名詞はごまんとあり,それらは通例しっかり複数形の -s をとっているのです (ex. Americans, blacks, females, gays, natives) .この説明だけでは満足がいきません.

さらにこの説明にとって都合の悪いことに,初期近代英語には,なんと Japaneses という名詞複数形が用いられていたのです.OED の Japanese, adj. and n. より,該当する語義の項目と例文を挙げてみましょう.

B. n

1. A native of Japan.

Formerly as true noun with plural in -es; now only as an adjective used absolute and unchanged for plural: a Japanese, two Japanese, the Japanese.

. . . .

1655 E. Terry Voy. E.-India 129 I have taken speciall notice of divers Chinesaas, and Japanesaas there.

1693 T. P. Blount Nat. Hist. 105 The Iapponeses prepare [tea]..quite otherwise than is done in Europe.

. . . .

スペリングこそまだ現代風ではありませんが Japanesaas や Iapponeses という語形がみえます.つまり,名詞としての複数形 Americans, blacks, females, gays, natives が当たり前に用いられるのと同じように,Japaneses も当たり前のように用いられていたのです.上の1655年の例文には Chinesaas も用いられており,17世紀にはこれが一般的だったのです.実際,ピューリタン詩人ミルトンも名作『失楽園』にて "1667 J. Milton Paradise Lost iii. 438 Sericana, where Chineses drive With Sails and Wind thir canie Waggons light." のように Chineses を用いています.問題は,なぜ名詞複数形の Japaneses, Chineses が後に廃用となり,単複同形となったのかです.

引き続き,明日の記事で考えていきたいと思います.

2020-05-03 Sun

■ #4024. なぜ Japanese や Chinese などは単複同形なのですか? (1) [plural][number][adjective][etymology][suffix][latin][french][sobokunagimon]

英語史の授業で寄せられた素朴な疑問です.-ese の接尾辞 (suffix) をもつ「?人」を意味する国民名は,複数形でも -s を付けず,単複同形となります.There are one/three Japanese in the class. のように使います.なぜ複数形なのに -s を付けないのでしょうか.これは,なかなか難しいですが良問だと思います.

現代英語には sheep, hundred, fish など,少数ながらも単複同形の名詞があります.その多くは「#12. How many carp!」 ([2009-05-11-1]) でみたように古英語の屈折事情にさかのぼり,その古い慣習が現代英語まで化石的に残ったものとして歴史的には容易に説明できます.しかし,-ese は事情が異なります.この接尾辞はフランス語からの借用であり,早くとも中英語期,主として近代英語期以降に現われてくる新顔です.古英語の文法にさかのぼって単複同形を説明づけることはできないのです.

-ese の語源から考えていきましょう.-ese という接尾辞は,まずもって固有名からその形容詞を作る接尾辞です.ラテン語の形容詞を作る接尾辞 -ensis に由来し,その古フランス語における反映形 -eis が中英語に -ese として取り込まれました.つまり,起源的に Japanese, Chinese は第一義的に形容詞として「日本の」「中国の」を意味したのです.

一方,形容詞が名詞として用いられるようになるのは英語に限らず言語の日常茶飯です.Japanese が単独で「日本の言語」 "the Japanese language" や「日本の人(々)」 "(the) Japanese person/people" ほどを意味する名詞となるのも自然の成り行きでした.しかし,現在に至るまで,原点は名詞ではなく形容詞であるという意識が強いのがポイントです.複数名詞「日本人たち」として用いられるときですら原点としての形容詞の意識が強く残っており,形容詞には(単数形と区別される)複数形がないという事実も相俟って,Japanese という形態のままなのだと考えられます.要するに,Japanese が起源的には形容詞だから,名詞だけにみられる複数形の -s が付かないのだ,という説明です.

しかし,この説明には少々問題があります.起源的には形容詞でありながらも後に名詞化した単語は,英語にごまんとあります.そして,その多くは名詞化した以上,名詞としてのルールに従って複数形では -s をとるのが通例です.例えば American, black, female, gay, native は起源的には形容詞ですが,名詞としても頻用されており,その場合,複数形に -s をとります.だとすれば Japanese もこれらと同じ立ち位置にあるはずですが,なぜか -s を取らないのです.起源的な説明だけでは Japanese の単複同形の問題は満足に解決できません.

この問題については,明日の記事で続けて論じていきます.

2020-05-02 Sat

■ #4023. 英語史の「総合から分析へ」を相対化する [synthesis_to_analysis][inflection][word_order][syntax][morphology][typology]

昨日の記事「#4022. 英語史における文法変化の潮流を一言でいえば「総合から分析へ」」 ([2020-04-27-1]) について一言補足しておきたい.

形態論ベースの類型論という理論的観点からみると確かに「総合」 (synthesis) と「分析」 (analysis) は対置されるが,実際的には100%総合的な言語や100%分析的な言語というものは存在しない.どの言語も,総合と分析を両極とする数直線のどこかしらの中間点にプロットされる.古英語は数直線の総合側の極点にプロットされるわけではなく,あくまでそこに近いところにプロットされるにすぎない.古英語も,それより前の時代からみれば十分に水平化が進んでいるからだ.同様に,現代英語は分析側の極点ではなく,そこに近いところにプロットされるということである.現代英語にも動詞や代名詞の屈折などはそこそこ残っているからだ.

したがって,古英語から現代英語への文法変化の潮流を特徴づける「総合から分析へ」は,数直線の0から100への大飛躍ではないということに注意しなければならない.印象的にいえば,数直線の30くらいから80くらいへの中程度の飛躍だということである.もちろん,これでも十分に劇的なシフトだとは思う.

「#191. 古英語,中英語,近代英語は互いにどれくらい異なるか」 ([2009-11-04-1]) や「#1816. drift 再訪」 ([2014-04-17-1]) で挙げた数直線らしき図からは,0から100への大飛躍が表現されているかのように読み取れるが,これも誇張である.これらの図はいずれもゲルマン語派に限定した諸言語間の相対的な位置を示したものであり,より広い類型論的な視点から作られた図ではない.世界の諸言語を考慮するならば,古英語から現代英語へのシフトの幅はいくぶん狭めてとらえておく必要があるだろう.

Smith (41) が「総合から分析へ」の相対化について次のように述べている.

Traditionally, the history of English grammar has been described in terms of the shift from synthesis to analysis, i.e. from a language which expresses the relationship between words by means of inflexional endings joined to lexical stems to one which maps such relationships by means of function-words such as prepositions. This broad characterization, of course, needs considerable nuancing, and can better be expressed as a comparatively short shift along a cline. Old English, in comparison with Present-day English, is comparatively synthetic, but nowhere near as synthetic as (say) non-Indo-European languages such as Present-day Finnish or Zulu, older Indo-European languages such as classical Latin --- or even earlier manifestations of Germanic such as 4th-century Gothic, which, unlike OE, regularly distinguished nominative and accusative plural forms of the noun; cf. OE hlāfas 'loaves' (both NOM and ACC), Go. hláibōs (NOM), hláibans (ACC). Present-day English is comparatively analytic, but not as analytic as (say) Present-day Mandarin Chinese; a 21st-century English-speaker still marks person, number and case, and sustains grammatical cohesion, with concord between verbal and pronominal inflexions, for instance, e.g. I love bananas beside she hates bananas.

「総合から分析へ」はキャッチフレーズとしてはとても良いが,上記の点に注意しつつ相対的に理解しておく必要がある.

・ Smith, Jeremy J. "Periods: Middle English." Chapter 3 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 32--48.

2020-05-01 Fri

■ #4022. 英語史における文法変化の潮流を一言でいえば「総合から分析へ」 [synthesis_to_analysis][inflection][morphology][unidirectionality][drift][terminology][typology]

英語の歴史は1500年以上にわたりますが,その間の文法変化の潮流を一言で表現するならば「総合から分析へ」に尽きます.もしテストで英語史の文法変化を概説しなさいという問いが出されたならば,このフレーズを一言書いておけば100点満点中及第点の60点は取れます(←本当のテストではそう簡単な話しではないですが,それくらい重要だという比喩として解釈してください).もう少し丁寧に答えるならば「英語は総合的な言語から分析的な言語へとシフトしてきた」となります.

英語は,古英語から中英語を経て近(現)代英語に至る歴史のなかで,言語の類型を逆転させてきました.古英語は総合的な (synthetic) 言語といわれ,近現代英語は分析的な (analytic) 言語といわれます.変化の方向は「総合から分析へ」 (synthesis to analysis) への一方向ということになります.

ですが,言語において「総合」や「分析」とはそもそも何のことでしょうか.あまり良い術語ではないと常々思っているのですが,長らく確立してしまっているので仕方なく使っています.ざっと説明しましょう.

言語における「総合」とは,語の内部構成に関する形態論的な指標のことです.総合的な言語では,語は典型的に語彙的な意味を表わす部品(語幹)と文法的な機能を担う部品(屈折語尾など)の組み合わせからなっており,後者には複数の文法機能が押し込められていることが多いです.それ以上分割できない1つの小さな屈折語尾に,複数の文法機能が「総合的」に詰め込められているというわけです(英単語の synthesis は,異なるものを1つの箱に詰め込んで統合するイメージです).

一方,「総合」に対して「分析」があります.分析的な言語では,語を構成するパーツの各々が典型的に1つの機能に対応しており,形態と機能の紐付けが一対一で単純です(英単語の analysis は,もつれ合った糸を一本一本解きほぐすイメージです).

例えば,古英語で「家々の」を意味した hūsa (hūs + -a) を考えてみましょう.語幹の hūs が語彙的意味「家」を担い,屈折語尾 -a が複数・所有格の文法機能を担っています.-a は形態的にはこれ以上分解できない最小単位ですが,そこに数と格に関する2つの情報が詰め込まれているわけですから,この語形は総合的な性質を示しているといえます.一方,現代英語で「家々の」に対応する表現は of houses となり,house- が語彙的意味「家」を担っている点は古英語と比較できますが,複数は -s 語尾によって,属格(所有格)は of によって表わされています.数と格の各々の機能が別々のパーツで表わされているわけですから,この語形は分析的といえます.

もちろん現代英語にも総合的な性質はそこかしこに観察されます.動詞の3単現の -s などは,その呼び名の通り,この1音からなる小さい部品のなかに3人称・単数・現在(・直説法)という複数の文法情報が詰め込まれており,すぐれて総合的です.また,人称代名詞でも I, my, me などのように語形を変化させることで異なる格を標示しているのも,総合的な性質を示すものといえます.しかし,名詞,代名詞,形容詞,動詞などの主要語類の語形について古英語と現代英語を比較してみるならば,英語が屈折語尾の衰退という過程を通じて,現代にかけて総合性を減じ,分析性を高めてきたことは疑いようのない事実です.

このように英語史には一般に「総合から分析」への流れが見られ,この流れの進み具合にしたがって時代を大きく3区分する方法が伝統的に採られてきました.古英語は屈折語尾の区別がよく保持されている「完全な屈折の時代」 (period of full inflection),中英語は屈折語尾は残っているものの1つの語尾に収斂して互いに区別されなくなってきた「水平化した屈折の時代」 (period of levelled inflection),そして近代英語は屈折語尾が概ね消失した「失われた屈折の時代」 (period of lost inflection) とされます.各々,総合的な時代,総合から分析への過渡期的様相を示す時代,分析的な時代と呼んでもよいでしょう.英語史にみられるこの潮流は,実はゲルマン語史や,ひいては印欧語史という時間幅においても等しく認められる遠大な潮流でもあります.

印欧諸語の歴史に広くみられる,屈折語尾の衰退によって引き起こされた総合的な性質の弱まりは「潮流」というにとどまらず,しばしば「偏流」 (drift) とみなされてきました.drift とは,アメリカの言語学者 Edward Sapir (150) が "Language moves down time in a current of its own making. It has a drift." と述べたのが最初とされます.そしてゲルマン語派の諸言語,とりわけ英語は,この偏流におおいに流されてきた言語の1つと評されてきました.

そもそもなぜ英語を筆頭として印欧諸語にこのような偏流が見られるのでしょうか.これは長らく議論されてきてきた問題ですが,いまだに未解決です.言語変化における偏流はランダムな方向の流れではなく,一定方向の流れを示します.しかも,短期間の流れではなく,数十世代の長きに渡って持続する流れです.不思議なのは,言語変化の主体であるはずの話者の各々が,言語を用いる際に過去からの言語変化の流れなど意識していないにもかかわらず,一定方向の言語変化の流れを推し進め,さらに同じ流れを次の世代へと引き継いでゆくことです.言語変化の偏流とは,話者の意識を超えたところで作用している,言語に内在する力なのでしょうか.それとも,原動力は別のところにあるのでしょうか.謎です.

偏流の原因はさておき,英語の文法が「総合から分析へ」変化してきたことは確かです.英文法の歴史の研究は,単純化していえば「総合から分析へ」という一貫した背骨に,様々な角度から整骨治療を施したり肉付けしたりしてきたものといっても過言ではないでしょう.

最後に,今回の話題に関連する過去のブログ記事のうち重要なものを以下に挙げておきます.是非お読みください.

・ 「#2669. 英語と日本語の文法史の潮流」 ([2016-08-17-1])

・ 「#522. 形態論による言語類型」 ([2010-10-01-1])

・ 「#685. なぜ言語変化には drift があるのか (1)」 ([2011-03-13-1])

・ 「#1816. drift 再訪」 ([2014-04-17-1])

・ 「#656. "English is the most drifty Indo-European language."」 ([2011-02-12-1])

・ 「#2626. 古英語から中英語にかけての屈折語尾の衰退」 ([2016-07-05-1])

・ Sapir, Edward. Language. New York: Hartcourt, 1921.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow