hellog〜英語史ブログ / 2009-10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009-10-31 Sat

■ #187. 第1音節にアクセントのない古英語の単語 [stress][oe]

[2009-10-26-1]の (4) で見たように,ゲルマン語の特徴の一つに「語のアクセントは第1音節に固定」というものがある.印欧祖語ではアクセントの位置は語の中で自由だったが,ゲルマン諸語へ分かれてゆく過程で固定化したと考えられている.古英語はこのゲルマン語の特徴をほぼ完全な形で受け継いでいるので,古英語の単語のアクセントについては原則として迷うことはない.

しかし,例外がある.[2009-10-26-1]でも何気なく触れていたように,より正確には「接辞を除いた語幹の第1音節」にアクセントが落ちる.古英語の語形成の特徴の一つは,接頭辞などによる派生 ( derivation ) が多用されることである.be-, ge-, to- などの接頭辞が語幹の頭に付加されてできた語では,アクセントはもとの語幹の第1音節に残り,派生語全体としては第2音節にアクセントが来ることになる.例を挙げる.

geˈfeoht "fight", forˈbod "prohibition", beˈbod "command", toˈdæg "today", onˈweg "away", beˈhindan "behind", aˈþencan "devise", wiþˈsacan "deny"

ただし,「接辞を除いた語幹の第1音節」という但し書きも,まだ完全に正確ではない.接頭辞には強形と弱形があり,強形として付加されると派生語であってもその接頭辞にアクセントが落ちるのである.次の例は,強形の接頭辞により派生された語である.いずれもアクセントは接頭辞にある.

ˈǣwielm "fountain", ˈæfþunca "source of offence", ˈætspyrning "offence", ˈandsaca "apostate", ˈbīgenga "inhabitant", ˈorþanc "mind", ˈwiþersaca "adversary"

接頭辞の強形と弱形は綴りの上では区別されないこともあるので,結局は,接頭辞による派生語では,綴り字だけを頼りにアクセントを見分けることはできないということになる.

強形と弱形の区別については[2009-07-22-1], [2009-06-22-1]も参照.

・Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959. 30--31.

2009-10-30 Fri

■ #186. clerk と cleric [doublet][triplet][semantic_change][etymology]

[2009-10-23-1], [2009-10-27-1]に続き二重語 ( doublet ) の話題.

現代英語では clerk は「事務員,店員」,cleric は「聖職者」という意味が主だが,綴りを並べてみると明らかに似ているし,発音も似ている.指摘されれば根っこが同じらしいということは納得できる.だが,意味はどのように分化してきたのだろうか.

両単語は,ギリシャ語の klērikós 「聖職者の」にさかのぼり,後期ラテン語の clēricus を経由して,cleric として後期古英語に「聖職者」の意味で入った.中世では聖職者は学者でもあったため,早くから「学者」の意味でも用いられた.16世紀くらいからは,「学者=書く人」という連想から「書記」「事務員」の意味が生じ,さらに転じて「店員」の意味にたどりついた.綴りと発音の方は,第二母音(字)が中英語期から脱落し,現代の clerk につらなる形態がおこなわれた.現代英語の clerk では,本来の「聖職者」の意味は希薄化している.

一方,現代英語の cleric は本来の「聖職者」の意味を保っているが,こちらは17世紀にラテン語から改めて英語に借用された新参者である.タイミングとしては,clerk が「聖職者」の意味を希薄化させ,主に「事務員」などの意味を担うようになってから cleric が「聖職者」の意味で借用されてきたことになり,連係プレーが作用していると考えられる.同じラテン単語が英語史上で二度,古英語期と近代英語期に繰り返し借用された例である.

さて,話しはこれで終わらない.clerk のアメリカ発音は予想通りに /klə:rk/ だが,イギリス発音ではあたかも Clark であるかのごとく /klɑ:k/ という発音である.[2009-10-23-1]でみた person と parson の関係と同じで,近代においては <er> と <ar> は交替することがあった.clerk は綴りでは <er> が残ったが,イギリス発音では /ɑ:/ が採用されたのである.そして,発音が同じであるとして引き合いに出した Clark は,まさしく clerk の異形態に他ならない.クラークさんとは聖職者だったのである!

二重語 ( doublet ) ならぬ三重語 ( triplet ) の話題でした.

2009-10-29 Thu

■ #185. 英語史とドイツ語史における T/V distinction [pragmatics][personal_pronoun][typology][german][taboo][t/v_distinction]

[2009-10-11-1]で世界の言語における T/V distinction の類型を簡単に紹介した.

英語では,中英語期に thou (親称)と you (敬称)により相手との社会的関係を標示する手段が存在したが,後に you に一本化されてからは区別する手段がなくなっている.thou でなく you の方に一本化したということは,相手との距離を大きく取る方向へ舵を切ったということになるだろう.

比較しておもしろいのは,ドイツ語の T/V distinction の通時的変遷である.現代ドイツ語では,二人称親称代名詞は du,二人称敬称代名詞は Sie として区別しているが,かつてはそうではなかったという.最初は二人称敬称代名詞として二人称複数形 Ihr を転用していたらしい.つまり,英語で本来的に二人称複数形であった you を敬称として転用したのと同じ状況があったことになる.

ところが,次に三人称単数男性形 Er が二人称敬称代名詞として使われるようになった.そして,さらに三人称複数形 Sie がその役割を担うようになり,現在に至っている.英語でたとえれば,二人称敬称代名詞が you → he → they と変遷してきたということになる.ドイツ語では,二人称敬称代名詞を表す形態こそ変化してきたが,その機能は失わずに保ってきたということになろう.

上記のように,英語とドイツ語とでは,二人称敬称代名詞に関して異なる歴史を歩んできたわけだが,T/V distinction という語用論的機能は,いずれの言語でも,どうやら扱いづらいもののようだ.二人称単数(=相手)を名指しするやり方は,日本語ならずとも,やはり神経を使うものなのだろう.

ドイツ語で,Ihr と複数形によって「あなた」を間接的に指していたはずが,使われ続けるうちにその間接性が薄まり,結局は直接的に指しているのと同じくらい生々しい効果を生んだ.そこで再び新しい間接的で丁寧な「あなた」として Er を使い出したが,これもそのうちに手垢がついて,直接性が感じられるようになる.そこで,次に Sie を持ってくる・・・.これは「敬意逓減の法則」と呼ばれるが,この調子でいくと,永遠に新しい語が現れては滅ぶということを繰り返すことになりそうだ.英語では,この輪廻を断ち切って,いわば涅槃の境地に達したということになるのかもしれない.

文化人類学的には,「人を呼ぶ」(=相手の名指し)は「相手に触れる」のと同様のタブー性を有しているとされ,多くの言語文化で敬避的呼称が発達しているという.[2009-10-11-1]の結論の追認することになるが,涅槃の境地に達した英語と,煩悩を抱き続けている日本語を含めた多くの言語とでは,呼称に対する言語文化の差は実に大きいのだなと改めて感じさせられる.

・滝浦 真人 「呼称のポライトネス」 『月刊言語』38巻12号,2009年,32--39頁.

2009-10-28 Wed

■ #184. two の /w/ が発音されないのはなぜか [numeral][etymology][pronunciation][vowel][phonetics][inflection][oe][sobokunagimon]

[2009-07-22-1], [2009-07-25-1]で one の綴りには <w> がないのになぜ /w/ が発音されるかを見たが,今回は逆に two の綴りに <w> があるのになぜ /w/ が発音されないかを考えてみたい.

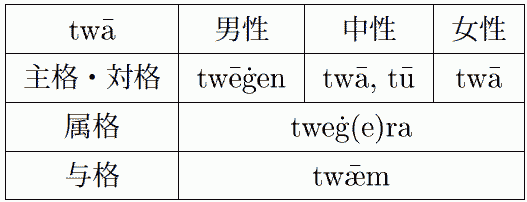

数詞は形容詞の一種であり,古英語では two も以下のように性と格で屈折した(数については定義上,常に複数である).

古英語では独立して「2」を表す場合には女性・中性形の twā が使われ,現在の two につらなっているが,男性形も twain として現代英語に残っている.

さて,/w/ 音は,母音 /u/ が子音化したものであるから,調音的性質は同じである.母音四辺形[2009-05-17-1]をみると,

高・後舌・円唇という調音的性質をもつことがわかる./w/ や /u/ は口の奥深くという極端な位置での調音となるため,周辺の音にも影響を及ぼすことが多い.twā でいうと,後続する母音 /a:/ が /w/ 音に引っ張られ,後舌・円唇化した結果,/ɔ:/ となった.後にこの /ɔ:/ は /o:/ へ上昇し,そして最終的には /u:/ へと押し上げられた.そして,/w/ 音はここにきて役割を終えたかのごとく,/u:/ に吸収されつつ消えてゆく.まとめれば,次のような音変化の過程を経たことになる.

/twa:/ → /twɔ:/ → /two:/ → /twu:/ → /tu:/

最後の /w/ 音の消失は15?16世紀のことで,この単語のみならず,子音と後舌・円唇母音にはさまれた環境で,同じように /w/ が消失した.who や sword においても,綴りでは <w> が入っているものの /w/ が発音されないのはこのためである./w/ の消失は「子音と後舌・円唇母音にはさまれた環境」が条件であり,「子音と前舌母音にはさまれた環境」では起こらなかったため,twain, twelve, twenty, twin などでは /w/ 音はしっかり保たれている.

swollen 「膨れた」や swore 「誓った」などでも,上の条件に合致したために /w/ 音が一度は消失したのだが,それぞれの動詞の原形である swell や swear で /w/ 音が保持されていることから,類推作用 ( analogy ) により後に /w/ が復活した.多くの語で /w/ 音がこのように復活したので,むしろ two, who, sword が例外的に見えてしまうわけである.

2009-10-27 Tue

■ #183. flower と flour [doublet][semantic_change][etymology]

[2009-10-23-1]に引き続き,二重語 ( doublet ) の話題.flower 「花」と flour 「小麦粉」は標準英語では発音はまったく同じであるが,これは本来は一つの語だったことによる.

この語は,ラテン語の flōrem ( flōs 「花」の単数対格形)に由来し,13世紀にフランス語 flo(u)r を経由して英語に入った.本来「花」を意味したが,13世紀の早い段階ですでに「小麦粉」の意味ももっていた.「花」は,きらびやかで美しく「最良のもの」の象徴であることから,「粉末の花」 ( F fleur de farine ) といえば粉の王者たる「小麦粉」を意味した.英語でいえば,"the 'flower' or finest quality of meal" ということになる.実際に,西洋では数ある穀物の粉の中でも,小麦の粉がもっとも良質で価値があるとされてきた.ちなみに,日本語でも「花・華」はきらびやかで美しいものの象徴であり,「花の都」や「人生の花」という表現において比喩的に「最良」を意味している.

このように「花」と「小麦粉(=粉末の花)」は,元来,同一の語の関連する二つの意味だった.綴りも,ともに flour だったり flower だったりして,意味を基準として綴りが区別されていたわけではなかった.これで長らく不便もなかったようだが,18世紀ころになって綴りの上でも区別をつけるようになった.両者の間にもともとあった意味の関連がつかみにくくなったことが関連しているのだろうが,なぜとりわけこの時期に二つの異なる語へと分化していったのかはよくわからない.

2009-10-26 Mon

■ #182. ゲルマン語派の特徴 [germanic][indo-european][family_tree]

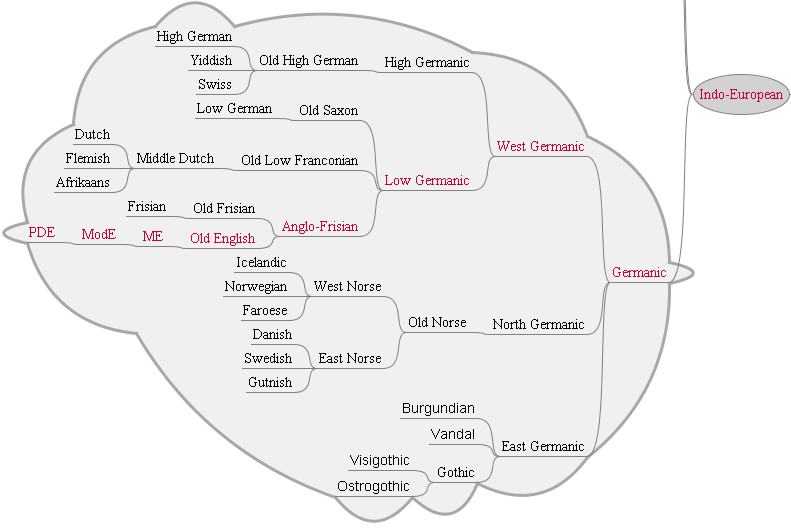

今日は,印欧語族のなかで,ゲルマン語派を他の語派と区別する特徴について教科書的な説明を施す.印欧語族の系統図については[2009-06-17-1]で示したが,ゲルマン語派の部分を拡大したものを下図に示そう.

ゲルマン語派の特徴として5点を挙げる.

(1) 形容詞に強変化 ( strong declension ) と弱変化 ( weak declension ) の二種類の屈折がある

強変化型の屈折は印欧祖語から継承したものだが,ゲルマン語派では新たに弱変化型の屈折を独自に発達させた.弱変化型の屈折は /n/ 音を示すのが特徴で,主に決定詞([2009-09-30-1], [2009-09-28-1])に先行される統語環境で用いられた.

・強変化: gōde menn "good men"

・弱変化: þā gōdan menn "the good men"

(2) 動詞に現在と過去の二種類の時制がある

ゲルマン語派は,印欧祖語の複雑な時制体系から現在時制と過去時制の二種類だけを継承した.現代英語における「未来」は,形態上は時制とはいえず,後に will などの助動詞を用いて作られる迂言的な疑似時制である.また,現在時制で未来のことを現すことができるため,過去時制と非過去時制の二種類が存在すると想定するほうが適切かもしれない.

(3) 動詞に強変化 ( strong conjugation ) と弱変化 ( weak conjugation ) の二種類の活用がある (see [2009-10-22-1])

強変化型の活用は印欧祖語から継承したものだが,ゲルマン語派では新たに弱変化型の活用を独自に発達させた.強変化型では,過去形・過去分詞形が母音交替 ( Ablaut or gradation ) によって形成され,過去分詞形には -en 語尾が付加されるが,弱変化型では,過去形・過去分詞形に歯音接尾辞 ( dental suffix ) である /d/ や /t/ が付加されるのが特徴である.

(4) 語幹の第1音節に強勢がおかれる

印欧祖語では語には高低アクセント ( pitch accent ) がおかれたが,ゲルマン語派では強勢アクセント ( stress accent ) がおかれるようになった.その際,印欧祖語ではアクセントの位置は語の内部で移動し得たが,ゲルマン語派ではアクセントは接辞を除いた語幹の第1音節に固定化した.この固定アクセントは活用や派生によっても揺るがされることはない.

・ゲルマン語由来の語群: lóve, lóves, lóved, lóving, lóver, lóvely, lóveliness, lóvable, lóvelessness, unlóveliness

・ロマンス語由来の語群: compáre, cómparable, comparabílity

(5) 第一次ゲルマン子音推移を経た (see [2009-08-08-1], [2009-08-09-1])

ゲルマン語派は,印欧祖語から First Germanic Consonant Shift と呼ばれる規則的な子音推移を経た.そのなかでグリムの法則 ( Grimm's Law ) が特に有名だが,この一連の子音推移は,紀元前4世紀以降に起こったと推定されている.

・宇賀治 正朋著 『英語史』 開拓社,2000年. 7--16頁.

2009-10-25 Sun

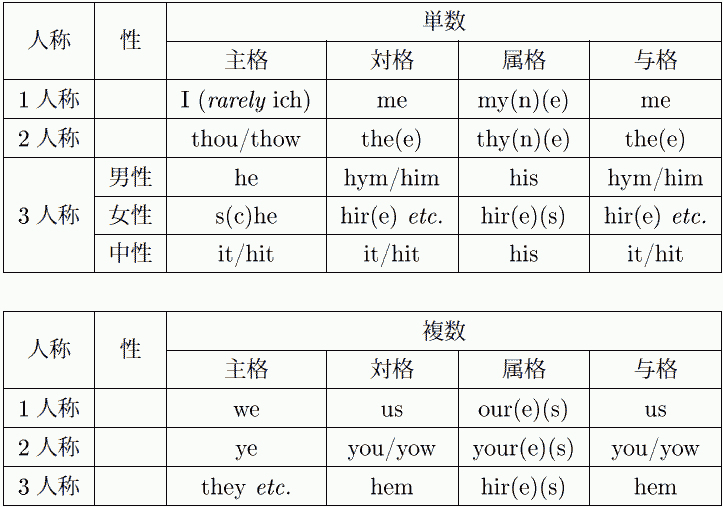

■ #181. Chaucer の人称代名詞体系 [chaucer][personal_pronoun][paradigm]

[2009-09-29-1]や[2009-10-24-1]で古英語の人称代名詞体系について見た.では,中英語では人称代名詞はどのような体系だったろうか.中英語といっても初期と後期では異なるし,方言によっても相当の差があるが,後期中英語の代表として Geoffrey Chaucer が作品の中で用いていた体系を掲げよう.

多くは古英語からの自然発達形だが,古英語との最大の違いは,三人称単数女性主格の s(c)he と三人称複数主格の they だろう.古英語ではそれぞれ hēo と hīe だったから,Chaucer の体系が現代英語の体系へ一歩近づいていることがわかる.だが,三人称複数の主格以外の格,すなわち斜格 ( oblique cases ) では,Chaucer でもまだ <h> で始まる古英語由来の形態を用いていることに注意.

2009-10-24 Sat

■ #180. 古英語の人称代名詞の非対称性 [personal_pronoun][oe][inflection][paradigm]

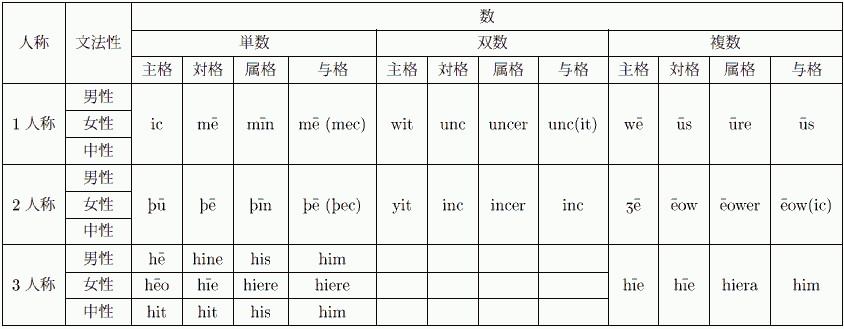

[2009-09-29-1]で古英語の人称代名詞の屈折表(三人称のみ)を掲げた.複雑に見えるが,この語類だけは loss of inflection の時代と呼ばれる近代英語期に至っても多くの屈折を残している.今日は,古英語の人称代名詞について,もう少し詳しく述べる.

古英語の人称代名詞体系は,数 ( number ),格 ( case ),人称 ( person ),性 ( gender ) の四つのカテゴリーによって屈折した.以下,各カテゴリーの中身.

数:単数,双数,複数

格:主格,対格,属格,与格

人称:一人称,二人称,三人称

性:男性,女性,中性

[2009-09-29-1]の表では「双数」 ( dual ) には触れなかったが,古英語では単数と複数の中間として,特別に「二人」を示す代名詞が存在した.だが,実際には古英語でもすでに廃れつつあった.双数を含めた人称代名詞体系の拡大版を掲げる.

この表から,古英語から現代英語にかけて人称代名詞体系にどんな変化が起こったかが読み取れようが,ここでは,一つ一つの具体的な変化を考えるよりも,そもそも古英語の段階から人称代名詞体系が非対称だったという事実に注目してみたい.

本来,数,格,人称,性でフルに屈折するのであれば,3 x 4 x 3 x 3 = 108 のセルからなる表ができあがるはずだが,実際には40セルしか埋まっていない.これだけ見ても体系が不完全であることがよくわかる.各カテゴリーについて非対称的・非機能的な点を指摘しよう.

・双数が1人称と2人称にしか存在しない

・1人称と2人称では,対格と与格の形態的区別がない(かっこ内は古い形態を示す)

・3人称で,his, him, hiere, hit が異なる複数の機能を果たしている

・2人称と3人称でいう(双数と)複数は,対応する単数が複数集まったものと考えられるが,1人称の双数と複数は,対応する単数である「私」が複数集まったものではない.あくまで,私とそれ以外のものの集合である.

・性が区別されるのは,三人称単数のみである.

「体系」と呼びうるためには,それなりの対称性が必要である.欠陥がありつつも一応は表の形で表すことができるので,そこそこの対称性はあるということは間違いないが,期待されるほど綺麗な体系ではない.非対称性に満ちているといってよい.

しかし,なぜそのような非対称が生じるのか.なぜカテゴリーによって区別の目が粗かったり細かかったりするのか.言語には体系を指向する力と体系を乱す力がともに働いており,その力関係は刻一刻と変化している.一定にとどまっていることがない以上,たとえある段階でより対称的になったとしても,次の段階ですぐに非対称へと逆行する.言語における体系は,ある程度の非対称をもっていることが常態なのかもしれない.

・Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997. 64--66.

2009-10-23 Fri

■ #179. person と parson [doublet][semantic_change][etymology]

person 「人」と parson 「牧師」は綴字も発音も似ているが,それもそのはず,両語は単一の語源に由来する二重語 ( doublet ) どうしの関係である.このように,本来は一つの単語だが,ある時から形態と意味を分化させて別々の単語として機能するようになったペアは少なくない.

この語は古フランス語 perso(u)ne からの借用語で,その元をたどるとラテン語の persōnam,さらにはギリシャ語の prósōpon 「仮面」(原義「顔の前にあるもの」)にたどり着く.すでにラテン語の段階で「仮面」→「登場人物,役割」→「人」と意味が発展し,フランス語経由で12世紀後半に英語へ借用された.英語では「仮面」の意味は持ち込まれなかったが,「登場人物,役割」「人」の意味が持ち込まれ,後に「(その人)自身」「身体」「人称」などの意味を派生させた.熟語 in the person of 「?という人として,?の形で,?の名を借りて」や in person 「本人みずから」では,それぞれ「登場人物」や「自身」の意味が確認される.

一方,中世ラテン語では同じ語が,「教会におけるある役割を果たす登場人物」から「教区司祭」の意味を発展させていた.英語では,借用の初期の段階からこの意味も含めて person という綴りが用いられていたが,後に母音変化を経た parson も用いられるようになった.このように「人」系列の意味と「教区司祭」系列の意味が形態上はしばらくのあいだ合流していたが,やがて前者の意味では person というラテン語綴りへ回帰した形態を用い,後者の意味では parson という形態を用いるという棲み分けが起こり,現在に至っている.

Chaucer でもまだ棲み分けははっきりしておらず,person の綴字で "parson" を意味する例が The Reeve's Tale の3943行にも出てくる.

The person of the toun hir fader was.

2009-10-22 Thu

■ #178. 動詞の規則活用化の略歴 [verb][conjugation][analogy][oe][statistics][sobokunagimon]

現代英語の動詞は,規則動詞 ( regular verb ) と不規則動詞 ( irregular verb ) に大別される.

規則動詞は原則として動詞の原形に -ed という語尾を付加して過去形・過去分詞形を作る.発音は語幹末の音にしたがって /d/, /ɪd/, /t/ のいずれかとなるが,いずれも歯音接尾辞 ( dental suffix ) を含んでいる( ex. played, wanted, looked ).これはゲルマン諸語に共通する過去形・過去分詞形の形成である.

一方,不規則動詞 はいろいろと下位区分ができるが,多くは母音交替 ( ablaut or gradation ) によって過去形・過去分詞形を作る.swim -- swam -- swum, give -- gave -- given, come -- came -- come の類である.

不規則動詞には基本動詞が多いために,相当数の不規則動詞があるかのように錯覚しがちだが,実際には70個ほどしかない.それ以外の無数の動詞は -ed で過去形・過去分詞形を作る規則動詞である.

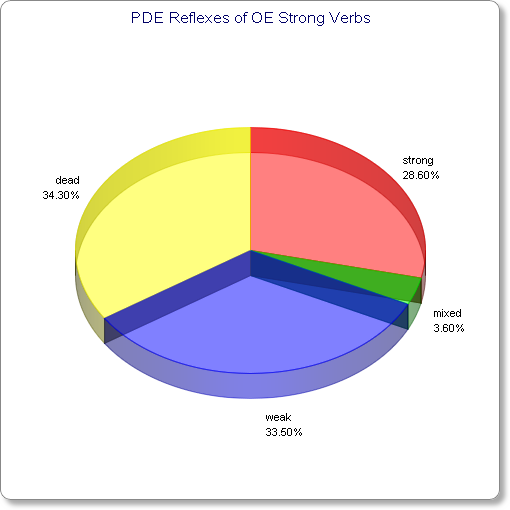

だが,昔からこのような分布だったわけではない.古英語では,およそ規則動詞に相当するものを弱変化動詞 ( weak verb ) と呼び,およそ不規則動詞に相当するものを強変化動詞 ( strong verb ) と呼んだが,後者は270語ほど存在したのである.だが,以降1000年の間に不規則動詞は激減した.この約270語がたどったパターンは以下のいずれかである.

(1) 不規則動詞(強変化動詞)としてとどまった

(2) 不規則動詞(強変化動詞)と規則動詞(弱変化動詞)の間で現在も揺れている

(3) 規則動詞化(弱変化動詞化)した

(4) 廃語として英語から消えた

それぞれの内訳は以下の通りである.おおまかにいって,古英語の強変化動詞の1/3は廃れ,1/3は規則動詞化し,1/3は不規則動詞にとどまったといえる.

以下に簡単に具体例を挙げるが,定義上,(1) は現代英語に残っている不規則動詞であり,(4) は現代英語に残っていない語なので省略する.

(3) のパターンには,help がある.この動詞は古英語では helpan -- healp / hulpon -- holpen と母音交替によって活用していたが,現代英語では規則動詞となっている.その他,shave, step, yield などもかつては不規則動詞だった.

(2) のパターンには,mow -- mowed -- mowed / mown, show -- showed -- showed / shown, prove -- proved -- proved / proven などがある.傾向としては,-ed の付いた規則形が優勢である.このパターンに属する動詞では,不規則形が廃れていくのも時間の問題かもしれない.

・Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997. 69--75.

2009-10-21 Wed

■ #177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト [elf][esl][enl]

[2009-10-17-1]で,英語話者人口の内訳を ENL, ESL, EFL の三区分で見た.今日は,各区分の話者人口ではなく,各区分を体現する世界の地域の数に注目してみたい.

以下の地域名リストは,主に ENL 人口を擁する地域を (1),主に ESL 人口を擁する地域を (2),主に EFL 人口を擁する地域を (3) として分類したものである.(1) については,事実上ライバル言語のない地域を (1a),主要なライバル言語が一つあるいは二つ以上存在する地域を (2a) としてある.また,(3) については,英語を教育のなかで外国語として習得されているものの,社会における英語の使われ方が広まってきており,事実上 ESL 地域とみなしてもよい地域を (3a) として,それ以外の通常の EFL 地域を (3b) としてある.いずれも1998年出版の McArthur のリストに拠っているため,必ずしも最新の情報ではないことを断っておく.リストをこうして電子化しておけば再利用が可能かと思っての掲載.

(1a) The ENL territories without major competition (30 territories)

Anguilla, Antigua and Barbuda, Ascension (Island), Australia, Bahamas, Barbados, Bermuda, British Indian Ocean Territory (BIOT), the Cayman Islands, Dominica, England (UK), the Falkland Islands, Grenada, Guyana, Hawaii, Liberia, Jamaica, the Irish Republic, the Isle of Man, Montserrat, New Zealand, Northern Ireland (UK), Saint Christopher and Nevis, Saint Helena, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Scotland (UK), the Turks and Caicos Islands, Trinidad and Tobago, Tristan da Cunha, the United States, the Virgin Islands (US), the Virgin Islands (British)

(1b) The ENL territories with one or more other major languages (6 territories)

Belize (also Spanish), Canada (also French), the Channel Islands (also French), Gibraltar (also Spanish), South Africa (also Afrikaans, Xhosa, Zulu, and other major local languages), Wales (UK: also Welsh)

(2) The ESL territories (57 territories)

Bahrain, Bangladesh, Belau, Bhutan, Botswana, Brunei, Cameroon, the Cook Islands, Costa Rica, Egypt, the Federated States of Micronesia (FSM), Fiji, Gambia, Ghana, Hong Kong, India, Israel, Jordan, Kenya, Kiribati, Lebanon, Lesotho, Malaysia, Malawi, the Maldives, Malta, the Marshall Islands, Mauritius, Namibia, Nauru, Nepal, Nigeria, the Northern Marianas, Oman, Panama, Puerto Rico, Pakistan, Papua New Guinea, the Philippines, Qatar, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, the Solomon Islands, Sri Lanka, Surinam, Swaziland, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, American Samoa, Western Samoa, Zambia, Zimbabwe

(3a) The EFL territories with English a virtual second language (17 territories)

Argentina, Belgium, Burma/Myanmar, Denmark, Ethiopia, the Faeroe Islands, Honduras, Kuwait, the Netherlands, the Netherlands Antilles, Nicaragua, Norway, Somalia, Sudan, Sweden, Switzerland, the United Arab Emirates

(3b) The EFL territories with English learned as the global lingua franca (the rest of the world) (122 territories)

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, the Azores, the Balearic Islands, Belarus, Benin, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, the Canary Islands, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, the Comoros Islands, Congo, Croatia, Cuba, Cyprus, the Czech Republic, Djibouti, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Estonia, Finland, France, French Guiana, French Polynesia, Gabon, Georgia, Germany, Goa, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Hungary, Iceland, Indonesia, Iran, Iraq, Italy, the Ivory Coast, Japan, Kazakhstan, Kirghizia, Korea (North), Korea (South), Laos, Latvia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritania, Mexico, Moldavia, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, New Caledonia, Niger, Paraguay, Peru, Poland, Pondicherry, Portugal, Réunion, Romania, Russia, Saint Pierre et Miquelon, San Marino, Sao Tomé and Principé, Saudi Arabia, Senegal, Slovakia, Slovenia, Spain, Syria, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Timor, Togo, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, the Vatican City, Venezuela, Vietnam, the Wallis and Futuna Islands, Yemen, Yugoslavia, Zaire

以上,合計232地域.

・ McArthur, Tom. The English Languages. Cambridge: CUP, 1998. 53--54.

2009-10-20 Tue

■ #176. アメリカで借用されたヨーロッパ語の語彙 [loan_word][ame]

アメリカ英語に特有の借用語というと,借用元言語はアメリカ・インディアンの言語に違いないと勘ぐってしまうかもしれない.しかし,イギリスよりも先にアメリカに植民していたヨーロッパ諸国の言語からも,意外と多くの語彙が借用されている.オランダ語,フランス語,スペイン語などの例がある.

現在の New York は,オランダの植民地であった New Amsterdam を1664年にイギリスが奪取して改称した都市であり,こうしたコネクションからいくつかのオランダ語借用語がアメリカ英語に入った.boss, coleslaw, cookie, Santa Claus, sleigh, waffle などがある.( waffle については[2009-07-12-1]の記事を参照.)

1803年のフランス領ルイジアナの購入 ( Louisiana Purchase ) は,アメリカ合衆国の国土を倍増させた.このフレンチ・コネクションにより,またカナダにおけるフランスの影響力を反映して,18世紀以降にいくつかの借用語が入った.bateau, chowder, prairie など.

スペイン語からの借用語は,植民地時代に由来するものとしては avocado, coyote など少数に過ぎないが,19世紀になってからは,アメリカ英語の語彙に大きく貢献した.これは,1819年の Florida 購入,1845年の Texas 併合,1848年の California と New Mexico の獲得に見られるように,19世紀に次々とスペイン領がアメリカの手に渡ったことと関連が深い.すでにスペイン風文化が浸透していた地に英語が入り込んだわけである.この頃の借用語の例としては,ranch, rodeo などの牧場用語や,cafeteria, canyon, mustang, patio などがある.

関連する話題として,[2009-09-24-1]を参照.

・松浪 有 編,秋元 実治,河井 迪男,外池 滋生,松浪 有,水鳥 喜喬,村上 隆太,山内 一芳 著 『英語史』 英語学コース[1],1986年,大修館書店.157--58頁.

・松浪 有 編,小川 浩,小倉 美知子,児馬 修,浦田 和幸,本名 信行 著 『英語の歴史』 テイクオフ英語学シリーズ1,1995年,大修館書店.139--40頁.

2009-10-19 Mon

■ #175. soothe の意味変化 [semantic_change]

Chaucer の中英語などを読んでいると,やたらと soth という語が出てくる.これは現代英語の sooth /su:θ/ 「真実(の)」に相当する語である.古英語の昔から存在した基本語で,in sooth, by my sooth, for sooth などという句で特によく現れ,「誓って」「心から」「本当に」といった誓いや強めの意味で頻繁に用いられた.現代英語にも残るsoothsayer とは「真実を述べる人」の原義から,現在では「占い師,予言者」を意味する.

現代英語では類義語の true や truth などが幅をきかせており,sooth はその古めかしい響きゆえに影が薄いが,その動詞形である soothe /su:ð/ 「なだめる,やわらげる」は基本語5000語程度に入る重要な動詞である.語源としては,古英語の形容詞 sōþ に動詞語尾 -ian を付加した sōþian にさかのぼるが,現在の動詞としての意味は sooth 「真実の」とは無関係のように見える.どのような意味変化を経て,「なだめる,やわらげる」の意味になったのだろうか.

OED で soothe の意味の変遷を確認してみると,次のような一連の流れが見てくる.

(1) to prove to be true; verify

(2) to declare to be true; to corroborate, support

(3) to encourage by expressing assent

(4) to please or flatter by assent

(5) to render less offensive

(6) to render calm; to appease

(7) to render less violent; to allay

意味の流れを要約すると,

「真実のことを真実のこととして実証する」

→「真実でないかもしれないことを真実であると述べる」

→「真実でないことを真実であるかのようにかばってあげる」

→「悪いことをやわらげてあげる」

→「なだめる」

となろうか.すべてつながっているようで,いつのまにか意味が原義から逆転してしまっている.しかし,「良きものを良きものとして示す」あるいは「悪いものをそれほど悪いものでないかのように示す」の両者には,一貫して,「良きものとして示す」という意味の核 が感じられる.

(1) の語義は古英語から16世紀までに確認されるが,その後は廃れ,(2) 以下の様々な語義が派生してくることになる.現在では,1700年前後に現れた (6) と (7) の語義のみが生き残っている.

OED に,1645年辺りからの次のような例文があった.

I am of the number of those that had rather commend the Virtue of an Enemy, than sooth the Vices of a Friend.

ここでは commend は良い意味,sooth は悪い意味として対比されているが,かつては commend と類義だったことを考えると,この時期にすでに意味変化が起こっていたのだとよく分かる.

2009-10-18 Sun

■ #174. 古英語のもう一つの指示代名詞の屈折 [determiner][article][oe][inflection][demonstrative][paradigm]

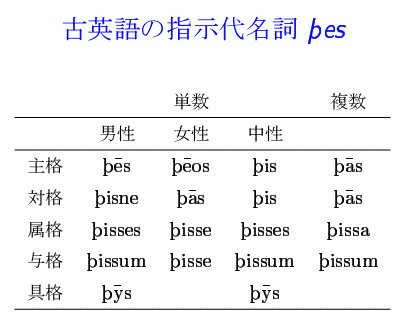

[2009-09-30-1]の記事で触れた se とは別の系列の指示代名詞 þēs "this" の屈折表を掲げる.

現代英語の this は,表中の単数中性主格の形態が生き残ったものである.また,表中の複数主格の þās は,現代英語の those の形態に影響を与えた.では,現代英語の these の起源は? 現代英語の that の起源は? この辺の話題は,実に深くて複雑な歴史が絡んでくるので,日を改めて.

2009-10-17 Sat

■ #173. ENL, ESL, EFL の話者人口 [demography][elf][model_of_englishes]

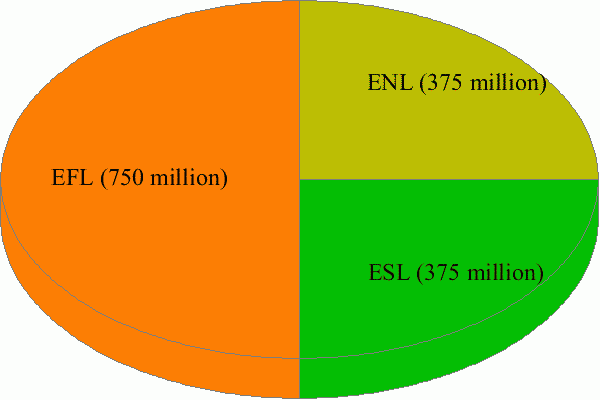

世界語として最有力候補となった英語は,年々その話者を増やし続けている.英語の話者人口のモデル化はいくつか提案されているが,もっとも古典的なモデルは,話者層を三区分する方法である.

・ENL ( English as a Native Language )

・ESL ( English as a Second Language )

・EFL ( English as a Foreign Language )

ENL は英語を母語とする話者で,人口としては米国や英国がその筆頭に挙がるが,国・地域数でいうと30は優に越える.ある意味では英語留学できる国・地域ということになるが,いくつ挙げられるだろうか?

ESL は第二言語 ( second language ) として英語を話す人を指す.second language を厳密に定義することは難しいが,歴史的・政治的な背景で,事実上,英語が公用語(の一つ)として機能しているような地域で,母語の次に習得する言語としておきたい.単純に母語の次の2番目に習得する言語という意味での second language ではなく,上記のような歴史的・政治的な背景を有する場合に習得した,母語以外の言語ということで理解しておきたい.まとまった ESL 人口を擁する典型的な国・地域として,インド,ナイジェリア,デンマーク[2009-06-23-1],サモアなどが挙がる.

EFL は,主に教育機関を通じて外国語として英語を学ぶ人を指し,国・地域でいえば,日本,中国,フランス,ロシアなど世界の大部分がここに属する.

実際には区分間の境目が明確でない事例もあるが,何しろわかりやすいモデルなので広く受け入れられている.以下の人口統計は数年前の情報であり,現在の総計と分布は少なからず異なっている可能性はあるが,約15億人の英語話者人口の内訳はこの pie chart により容易に頭に入るだろう.see [2009-09-21-1]

2009-10-16 Fri

■ #172. 呼びかけ語としての Mr, *Mrs, Miss [lexical_blocking][title][address_term]

英語では,特に名前を知らない相手の注意を引くとき,通常は名前に冠する Miss などの敬称を独立に使うことがある.だが,各々の許容可能性と丁寧さはまちまちである.

Miss は丁寧だが,Mr はむしろ軽蔑的であり,Mrs はそもそも呼びかけには使えない.比較的新しい Ms も呼びかけには用いられない.この不統一はいったいどういうことだろうか.

この問題は,三つ(あるいは四つ)の同列語を横並びで考えているだけでは解決せず,それぞれの代替語を考慮する必要がある.まず,男性に呼びかける丁寧な表現としては Sir がある.Sir はフランス語起源だが初出は1300年頃と古く,男性への丁寧な呼称としての役割を早々と占めていたので,後発の Mr は「丁寧」の地位を占められず,「非丁寧」の地位に甘んじるしかなかった.

次に,Mrs には Madam という代替語が存在した.女性を丁寧でなく呼ぶのは常に不適切ということからか,男性の「丁寧」対「非丁寧」といった対立はなく,女性には Madam だけで用が足りる.したがって,Mrs が呼びかけとして用いられる余地はついぞなかった.

最後に Miss には,呼びかけ語としての代替表現がない.したがって,Miss は自由に「丁寧」の呼びかけ表現として用いることができる.

ある意味領域が先にある語によって占められていると,後発の語はそこから閉め出されてしまう --- この原理は lexical blocking と呼ばれ([2009-05-27-1]),最近では意味論や語用論などでよく論じられているようである.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007. 143.

2009-10-15 Thu

■ #171. guest と host (2) [semantic_change][indo-european]

昨日の記事[2009-10-14-1]で,guest と host が形態的には印欧祖語の同語根にさかのぼることを示した.だが,現代英語での意味はそれぞれ「客人」と「主人」であり,まさに反義である.今日は,本来は同じ語である guest と host が,なぜ意味の違いを生じさせたのかを考えてみたい.

印欧祖語における *ghostis の意味を再建するのは形態を再建するよりも難しいことだが,ラテン語に伝わった hostis という語の意味が参考になる.ラテン語の hostis の意味は "a stranger, foreigner; an enemy, foe, public enemy" であり,「見知らぬ人」を原義としてもつと考えていいだろう.「見知らぬ人」からは,見方によって様々な意味が派生してくる.まずは,「見知らぬ人」=「怪しい人」という発想がある.この発想により「敵」の意味が生まれ,そこから派生した hostage, hostile, hostility などの語は英語へも借用された.

一方,「見知らぬ人」=「異国人」という発想がある.ある人が自分にとって「異国人」である場合,自分自身もその人からみれば「異国人」である.古代・中世ヨーロッパには,外国からやってきた旅人をもてなす習慣があった.逆に,自分が旅人となって外国を訪れるときには,もてなされる立場となった.こうした客人接待制度においては,同一人物が,あるときには host 「主人」に,あるときには guest 「客人」になりえた.両者に共通しているのは,客人接待制度の会員として,互いに「もてなし」合うという関係である.この発想から *ghostis を定義すると,"someone with whom one has reciprocal duties of hospitality" ということになる.この語義に基づき,ラテン語では「もてなし」を軸とした意味の発展と語の派生がおこなわれることとなった.その結果,hospice, hospitality, hospital, hostel, hotel などの語が生じ,のちに英語へも借用された.

以上の観点からすると,「主人」も「客人」も,客人接待制度の会員である点では変わらない.場合によって役割を交代することがあるだけである.印欧祖語でもともと単一だった語が,英語では,グリムの法則や借用を通じて,異なった意味をもつ別々の語として併存することとなった.guest と host の語源をひもとくと,単語が歴史を背負って成長してきたことが,あらためてよく分かる.

2009-10-14 Wed

■ #170. guest と host [grimms_law][indo-european][palatalisation][old_norse][loan_word]

現代英語では,guest 「客人」と host 「主人」は反義 ( antonym ),特に関係的反義 ( converse ) の関係にある.しかし,驚くことに,印欧祖語までさかのぼると両単語は同根である.同根ならば,(1) なぜ形態の違いが生じたのか,(2) なぜ意味の違いが生じたのか,が問題になる.今日は,形態の違いに注目したい.

印欧祖語での形は *ghosti- として再建される.これがゲルマン祖語では,グリムの法則 ( Grimm's Law ) に従って *gastiz へと発達した([2009-08-09-1]).ここから古英語へは,[2009-10-12-1]で取り上げた palatalisation を経て,giest として伝わった.古英語での発音は /jiest/ であるから,これが現代英語 guest /gɛst/ の直接の起源とは考えられない.むしろ,昨日の記事 [2009-10-13-1]で見た get や give の例と同様に,palatalisation を経ていない /g/ 音を保っていた古ノルド語の対応形 gestr が英語へ借用され,本来語の giest を置き換えたと考えるべきである.

一方,印欧祖語の *ghosti- は,非ゲルマン系であるラテン語へは hostis として伝わった.この hostis が古仏語 hoste を経由し,host として英語へ借用された.こうして,印欧祖語までさかのぼれば同一の語にすぎないものが,いったん二手に分かれ,のちに英語のなかで guest と host として再び合流したのである.両語ともに,嫡流の本来語を脇目に英語に入り込んだ,傍流の借用語ということになる.

2009-10-13 Tue

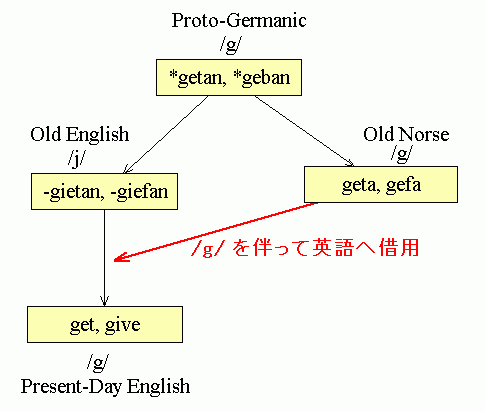

■ #169. get と give はなぜ /g/ 音をもっているのか [phonetics][consonant][palatalisation][old_norse][loan_word][sobokunagimon]

昨日の記事[2009-10-12-1]で,palatalisation により,<g> は <e, i> の直前で原則として /dʒ/ 音を表すと述べたが,例外を探せばたくさんあることに気づく.たとえば,標題の get と give はこの規則に照らせばそれぞれ /dʒɛt/ と /dʒɪv/ になるはずだが,実際には語頭子音は /g/ である.これはどういうことだろうか.

まず,両単語の古英語の形態をみてみよう.それぞれ -gietan と giefan という綴りで,語頭の <g> の発音はすでに古英語期までに palatalisation を経ており,半母音 /j/ になっていた.したがって,古英語の時点での発音は /jietan/ と /jievan/ だった.これがこのまま現代英語に伝わっても,/dʒɛt/ と /dʒɪv/ にならないことは明らかである.では,この現代英語の発音はどこから来たのか.

実は,この /g/ の発音は古ノルド語 ( Old Norse ) から来たのである.古英語と古ノルド語はゲルマン語派内の親戚どうしであり([2009-06-17-1]),ほとんどの語根を共有していた.get や give といった基本語であれば,なおさら両言語に同根語 ( cognate ) が見つかるはずである.だが,親戚どうしとはいえ,別々の言語には違いなく,古英語の時期までにはそれぞれ別々の言語変化を経ていた.古英語では,すでに /k/ や /g/ に palatalisation が起こっていたが,古ノルド語では起こっていなかった.つまり,古ノルド語では <e, i> などの前舌母音の前でも /g/ 音がしっかり残っていたのである.英語は,この /g/ 音の残っていた古ノルド語の形態 geta, gefa を借用し,/j/ をもつ本来語の -gietan, giefan を置き換えたことになる.

2009-10-12 Mon

■ #168. <c> と <g> の音価 [phonetics][consonant][palatalisation]

現代英語では,一つの綴字に対して一つの音のみが対応するという理想的な文字は皆無といってよい.この点,母音字でも子音字でも事情は同じである.例えば,<c> という綴字で考えると,cat, cell, civil, come, cute において,発音は /k/ の場合と /s/ の場合の二通りがある.同様に,<g> という綴字で考えると,gap, gentle, gin, go, gum において,発音は /g/ の場合と /dʒ/ の場合の二通りがありうる.

<c> と <g> の例で分布を調べてみると,それぞれどちらの発音になるかは決してでたらめではなく,直後にくる母音の性質によって自動的に決まっていることが分かる.原則として,後舌母音が続くときには /k/, /g/ の発音になり,前舌母音が続くときには /s/, /dʒ/ の発音になる.

このような原則が存在するのはなぜだろうか.これを理解するには音声学の知識が必要である./k/ と /g/ の子音は,無声か有声かという違いはあるが,いずれも軟口蓋閉鎖音である([2009-05-29-1]の子音体系を参照).舌を軟口蓋と接触させて呼気の流れを一度せきとめ,それを破裂させたときに出る音である.

だが,直後にくる母音が前寄りか後寄りかによって,舌の接する位置がだいぶん変わるし,/k/ や /g/ の音価もだいぶん変わる.具体的には,/k/ 音は,前舌母音の /i/ が後に続くときには,それを先に予想して前寄りの閉鎖となるが,後舌母音の /u/ が続くときには,後寄りの閉鎖となる.直後にくる母音の位置を予想して閉鎖の位置を変化させるので,これは同化 ( assimilation ) の一種である(同化については,[2009-08-28-1]を参照).特に,軟口蓋から前方の硬口蓋へ向けて同化が起こる場合,これを口蓋化 ( palatalisation ) と呼ぶ.

/k/ や /g/ が前寄りに調音されると,/tʃ/ や /dʒ/ に近い音となる.それがさらに変化すると,/ʃ や /ʒ/,ついには /s/ や /j/ などの音へ変化する.これは英語のみならずフランス語など他の言語でも広く起こった現象である.

英語は,自前でこの音声変化を経たほか,別途この音声変化を経たフランス語から多くの借用語を取り込んだために,綴字と発音の関係はさらに複雑になっているが,結果として次のような正書法が習慣化した.すなわち,<c> は後舌母音字 <a, o, u> の直前では /k/ 音を表し,前舌母音字 <i, e> の直前では /s/ 音を表すことになった.同様に,<g> は <a, o, u> の直前では /g/ 音,<i, e> の直前では /dʒ/ となった.

2009-10-11 Sun

■ #167. 世界の言語の T/V distinction [pragmatics][personal_pronoun][japanese][typology][deixis][t/v_distinction]

日本語に呼びかけや指示のために用いる適切な二人称単数代名詞が欠けていることは,多くの日本語話者が,意識するにせよしないにせよ,日常的に体験していることである.「あなた」ではよそよそしく,「君」ではきざっぽく,「おまえ」では角が立つ,「そちら」や「お宅」もどうもふさわしくない.日本語話者は,日々,判断の難しいケースに遭遇し,何とか乗り切るということを繰り返している.多くの場合にとる戦略は,二人称代単数名詞を使わないですませる,という逃げの手である.その点,現代英語は,you 一語でことが足りる.なので,この問題に関する限り,日本語母語話者にとって英語は楽だな,便利だなと感じる.

だが,英語も中英語にさかのぼると,二種類の二人称単数代名詞があった.自分より下位・同位の者に対して用いる thou と,自分よりも上位の者に対して用いる you である.もっとさかのぼって古英語では,両者の使い分けは単純に数の問題であり,前者は二人称単数(あなた一人),後者は二人称複数(あなたがた複数)を指した.しかし,中英語になって,二人称代名詞には話し手と聞き手の社会的直示性 ( social deixis ) の情報が埋め込まれることになった.その後,近代英語では thou がほぼなくなってしまい,社会的直示性の対立も解消され,現代英語に至っている.

中英語の時代にあった thou と you に相当する社会的直示性の対立は,現代の多くのヨーロッパ語に見られ,フランス語の tu / vous の例から,一般に T/V distinction と呼ばれる.T が下位,V が上位の二人称代名詞を指す.

さて,二人称表現における日本語と現代英語の差は,世界の言語の類型から考えても,確かに大きいようである.Helmbrecht によると,世界の言語は二人称単数代名詞の社会的直示性の観点から大きく4タイプに分けられる.

(1) 現代英語のような T/V distinction のない言語

(2) フランス語や中英語のような T/V distinction の二分法をもつ言語

(3) ヒンディー語のような T と V の間に複数の段階が認められる多分法をもつ言語

(4) 日本語のような,二人称単数代名詞の使用をできるだけ避けようとする言語

(1)?(3) は social deixis の区別が粗いか細かいかという程度の問題だが,(4) は (3) のように多分法のリソースをもっているにもかかわらず,その区別を利用しないようにするという超越的なカテゴリーである.類型論的にみても,現代英語と日本語の差は相当に大きいといえる.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007. 166--68.

・ Helmbrecht, Johannes. "Politeness Distinctions in Second Person Pronouns." Deictic Conceptualisation of Space, Time and Person. Ed. Friedrich Lenz. 2003. 185--221.

2009-10-10 Sat

■ #166. cyclone とグリムの法則 [etymology][grimms_law]

日本列島を襲った先日の台風18号は,各地に被害を及ぼしたようだ(大学の授業も臨時休講になった).熱帯で発生した低気圧は世界中の熱帯から温帯へしばしば甚大な被害をもたらす気象現象だが,呼び方は地域ごとにまちまちである.およそ,太平洋北東部と南シナ海では typhoon,太平洋北西部からアメリカを経て大西洋までは hurricane,インド洋や南太平洋では cyclone と呼ぶようである.これらが生成される原理やもたらす影響はどこも変わりなく,気象学上は同じと考えてよいようだ.

今日は cyclone の語源について見てみたい.この語はギリシャ語 kúklos "circle" あるいは kyklôn "moving in a circle, whirling round" に由来するとされ,熱帯低気圧の渦にちなんで名付けられたものである.名付け親は Henry Paddington という気象学者で,1848年に英語に初登場した.OED に引用されている Paddington の説明によると:

Class II. (Hurricane Storms .. Whirlwinds .. African Tornado .. Water Spouts .. Samiel, Simoom), I suggest .. that we might, for all this last class of circular or highly curved winds, adopt the term 'Cyclone' from the Greek κυκλως (which signifies amongst other things the coil of a snake) as .. expressing sufficiently the tendency to circular motion in these meteors.

同根語として思いつくものには,bicycle, cycle, Cyclops, encyclopaedia などがある.

さて,ギリシャ語からさかのぼって印欧祖語の再建形をみてみよう.印欧祖語では *kwelo-s という形態だったと想定されている.ギリシャ語の kúklos では,語頭の音節が reduplication ([2009-07-02-1]) により繰り返されているために /k/ 音が二度現れているが,ここでのポイントは印欧祖語から /k/ を受け継いでいるということだ.

ここで,グリムの法則を思い出してみよう([2009-08-09-1]).印欧祖語(とそこから派生したギリシャ語などの言語)の *kw は,ゲルマン諸語ではグリムの法則により *xw あるいは *hw へ変化したはずである.それでは,印欧祖語の *kwelo-s あるいはギリシャ語の cyclos に対応する英語の本来語は何だろうか? 答えは,

wheel 「車輪」

(←クリック)である.

古英語では語頭の子音字が逆であり hwēol という綴りだったので,グリムの法則の効果がより鮮明である.

グリムの法則については,[2009-08-08-1],[2009-08-07-1]も要参照.

2009-10-09 Fri

■ #165. 民族形容詞と i-mutation [i-mutation][suffix][analogy]

[2009-10-01-1]の記事で i-mutation について解説した.いろいろと具体例を挙げたが,挙げ忘れていた語類として民族形容詞がある.民族名や言語名を表す語には,-ish の語尾をもつものがあるが,この接尾辞中の /i/ 音が引き金となって,基体の母音が前寄りか上寄りになっている.いくつか代表的なものを挙げてみよう.

| 古英語名詞 | 古英語形容詞 | 現代英語形容詞 |

|---|---|---|

| Angle (pl.) | Englisc | "English" |

| Franca | Frencisc | "French" |

| wealh | wīelisc | "Welsh" |

| Scottas (pl.) | Scyttisc | "Scottish" |

このように,古英語では名詞の語幹母音と派生形容詞の語幹母音が i-mutation の影響で異なっていた.

だが,最後の形容詞については,現代英語では i-mutation が起こらなかったかのような母音に「逆戻り」している.これは,この語に,12世紀くらいの時期に,言語の宿命ともいうべき analogy 「類推」が働いたためである.元の名詞が Scot ならば,派生形容詞だってわざわざ母音を変化させずにストレートに Scottish とすればいいではないか,という理屈である.これによって名詞と形容詞の関係がより透明になるばかりでなく,話者の脳ミソへの負担も軽減する,というわけだ.

i-mutation などの音声変化は,たいてい体系や規則を乱す方向に作用する.一方,analogy は体系や規則を回復する方向に作用する.単純化していえば,言語変化とは,この相反する二つの力の永遠の綱引きである.どちらかが完全に勝利することはあり得ない.だからこそ言語変化は永遠に繰り返されるのだろう.

2009-10-08 Thu

■ #164. インターネットの非英語化 [internet][elf]

近年,インターネットで使用される言語として英語のシェアが相対的に落ちてきている.ネット上のコンテンツがどの言語で記されているかについての統計を集めるのは難しいようだが,英語の使用が少なくなってきている傾向は間違いないようだ.

本来,インターネットは世界をつなぐのが売りだったはずだが,そこで有力な世界語たる英語が以前より使われなくなっているというのは,一見すると矛盾のように思える.だが,この下降傾向には根拠がある.

Graddol によると,以下のような要因があるという.

・インターネット人口では,非英語母語話者が増えてきている

・多くの言語をサポートするソフトウェアが増えてきている

・インターネットは世界のコミュニケーションではなく地域のコミュニケーションに使われている

・eコマースの対象は主に国内である

・多くの人が,インターネットを友人や家族とのコミュニケーションのために用いている

・インターネットは離散した言語共同体をつなぐ役割を果たしている

・ワンクリックで機械翻訳の機能を得られるようになってきた

・インターネットは,世界的には目立たない言語を学ぶ人にとって有益な情報源となっている

以上を眺めると,全体として,世界英語へ収斂してゆく英語化の方向ではなく,個別言語化や多言語化の方向を示しているように思われる.

インターネットの世界から現実の社会に目を移すと,生じていることは実は同じである.世界中の言語共同体において,英語学習熱こそ高いかもしれないが,英語が地元言語を置き換えるということは頻繁には起こっていないし,むしろ相変わらず個別言語を使い続けようとする方向や,英語を含めた多言語社会へ転換しようという方向のほうが目立つ.

世界における英語の社会言語学では,virtual と real の差はそれほど大きくないようだ.

・Graddol, David. English Next. British Council, 2006. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-englishnext.htm.44--45.

2009-10-07 Wed

■ #163. インドの英語のっとり構想!? [elf][native_speaker_problem]

英語母語話者にとってはショッキングな話題かもしれないが,"The native speaker problem" という問題がある.Graddol に詳しいが,世界英語の発展にとって英語母語話者は厄介な存在になりうるという可能性が指摘されている.

英語が lingua franca として世界中で教えられ,学ばれ,使われるようになってきているということは,英語母語話者がいないところでも英語は役割を果たしているということである.日本人と中国人が英語で話す風景,イギリス以外のヨーロッパの国の出身者が互いに英語で話す風景などは,今では珍しくないどころか,日常茶飯事といっていい.非英語母語話者どうしの英語によるコミュニケーションがこのように活発になってくると,「実用的な英語学習」の意味合いも代わってくる.コミュニケーションの相手として英語母語話者ではなく非英語母語話者を想定して学習するほうが,ずっと現実味があるということになる.

世界では,この現実感を反映した英語の教育・学習が現れてきている.例えば,中国は1990年代に英語教師を養成する教師としてベルギー人を雇用した.英語母語話者よりも,二言語使用の経験のあるベルギー人の教師を採用するほうが,外国語としての英語を教育するには適切だと判断したからである.また,アジアの国々のなかには,英語母語話者としてインド人やシンガポール人を認めるところもある.アジア地域は,英語教育の供給源を,従来の英語国以外のところに見いだそうと動き出しているのである.

アジアのそうした動きを象徴するのが,2005年12月に Kuala Lumpur で開かれた ASEAN 会議でのインドの提案である.議長の声明の第13項に以下の記述がある.

We also welcomed the announcement of India to set up permanent Centres for English Language Training (CELT) in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam, which would equip students, civil servants, professional and businessmen with adequate English language proficiency and communication skills imparted in small classrooms equipped with modern teaching aid.

インドがアジア地域に自前で英語教育センターを作ろうと提案し,周辺国はこれを "welcome" したのである.「英語母語話者はずし」の英語教育の潮流は,今後,インドや中国などの巨大マーケットを軸に広がってゆくものと思われる.英語母語話者にとってショッキングな近未来像だろうが,英語母語話者中心の英語教育に肩入れしてきた国々にとっても方針を考え直す時期がきているのかもしれない.

・Graddol, David. English Next. British Council, 2006. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-englishnext.htm.115--16.

2009-10-06 Tue

■ #162. 英語史は英語になってゆく過程を学ぶ分野 [historiography]

少し前の話になるが,今年度前期の最後の授業で,英語史の授業への感想を募った.一人の学生の所見にいたく感銘を受けたので,紹介したい.

最初は"英語史"というものが漠然.としていて,なんとなく英語のたどってきた道をやるのかなー思っていましたが,実際に回を重ねるごとに,"英語"がたどってきた道ではなく,"英語"になってゆく過程を学ぶ分野だとわかるようになったし,同時に興味を持ちました.

この発想,この英語史観には感激した.ものごとの見方には何らかの前提が含まれているもので,その前提の差を考えてみるとおもしろい.

「英語がたどってきた道」というと,今現在,英語という完成された華々しい世界言語があり,そのサクセスストーリーを鑑賞しましょう,という含みがある.いや,それは読み込みすぎかもしれないが,歴史を語るに値する言語としての現代英語の世界における地位が強調されているように感じる.また,昔から英語は英語であったといった前提も含まれているように思える.

それに対して,「英語になってゆく過程」というと,そもそも英語は英語ではなかったという発想が前提にある.そして,それは正しい.言語発達のどの段階から英語と呼ぶかは,言語的には決定できないからである.英語史における大問題がさらっと前提として含まれているのが,この発想のにくい点である.

もう一つ,含みとしておもしろいのは,今もまだ英語は英語になっていないかもしれない,そもそも英語とは何なのだという究極の問いをも誘う点である.必然的に,英語の過去のみならず,英語の未来をも射程に含めた表現になっている.

こんな比喩はどうだろうか.英語史は,フィルムに収められた過去の事実が,現在という名の映写機を通じて,未来というスクリーンに投射される,いわば映画館のようなものである.この比喩でいうと,英語という言語は,映写される光そのものであり,本来それ自身は決まった形も色も明度もない,可変的なものである.それを決めるのは,映写機を操作する人の位置であり角度でありレンズの絞り具合のみである.そして,映画が映されるカラクリを知ることが英語史を学ぶことに相当し,カラクリを知ったうえで映写機を上手に操作できるようになることが,自分なりの英語(史)観を持つということにほかならない.

「英語になってゆく過程」に感銘を受けたため,いささか深読みしすぎたかもしれないが,実際にはもっと過激に,「まだ英語は英語になっていないかもしれない」あるいは「英語はいつまでだっても英語にならないかもしれない」という発想だってありうる.こうなると英語とは何なのかよく分からなくなるが,結局は現在における視点(=映写機操作手の立ち位置)がすべてを決めるということになるのではないだろうか.

2009-10-05 Mon

■ #161. rhinoceros の複数形 [plural][etymology][bnc][corpus][clipping][drift]

[2009-08-26-1]で octopus の複数形は何かという話題を扱ったが,今回は rhinoceros /raɪnˈɑsərəs/ 「犀」の複数形は何かという問題に分け入りたい.

この語はギリシャ語にさかのぼり,rhīno- "nose" + -kerōs "horned" の複合語である.英語には1300年頃に借用された.

この語は,私が知っている英単語のなかで,取り得る複数形態の種類が最も多い語である.まずは OED で調べてみると,8種類の複数形があり得ると分かる.

rhinoceros, rhinocerons, rhinocerontes, rhinoceroes, rhinocero's, rhinoceri, rhinoceroses, rhinocerotes

とてつもない語なので,Jespersen の文法などでも取りあげられているし,『英語青年』にも記事がある.これには,さすがに犀もびっくりしていることだろう.

須貝氏の記事によれば,1905年に Sir Charles Eliot なる人物がこの問題に頭を悩ませていたという記録がある.rhinocerotes は衒学的であり,かといって rhinoceroses は口調が良くない.口語での省略形の rhinos では威厳がなく,単複同形の rhinoceros では問題を回避しているに過ぎないとも言う.

また,1938年には Julian Huxley なる生物学者が,rhinoceri は誤用であり,rhinoceroses がもっとも抵抗が少ないだろうが,それですら衒学的な響きを禁じ得ないとも述べている.結論としては rhinos を正規の複数形とするよう提案している.

この二人の記録と洞察を忠実に受け入れて考えてみよう.1905年の時点で rhinocerotes にはすでに衒学的な響きがあったということだが,「規則複数」の rhinoceroses には特に衒学的な響きがあったとは触れられていない.だが,1938年には rhinoceroses ですら衒学的になっていたということが述べられている.だからこそ,rhinos を提案したわけである.

とすると,1938年までの推移の順序は以下のように推論できるのではないか.まず,rhinocerotes を含めた多くの「不規則複数」が20世紀初頭にはすでに衒学的だった.そこで,「規則複数」たる rhinoceroses がより一般的になりかけた.だが,口調上の理由でこれも最終的には好まれず,やや口語ぽい響きが気にはなるものの,省略形に規則的な -s を付け足した rhinos が一般化し出した.

須貝氏のいうように,この30年余の期間における「犀」の複数形の推移は,Jespersen のいう simplification と monosyllabism という英語の通時的傾向を表す好例のように思われる( rhinos の場合,厳密には monosyllabism への変化とはいえないが,音節数の減少であることは確かである).まず不規則を規則化し,それでも飽き足りずに切り株 ( clipping ) にした.

さて,現在に話しを移そう.須貝氏の記事は1938年のものであり,それから現在までに「犀」の複数形はどのように変化したか.BNC ( The British National Corpus ) の単純検索によると,「不規則複数」のヒットは皆無だった(タグ付き検索ではないため,単複同形の rhinoceros の複数形としてのヒット数については未確認).規則形については,ヒット数は以下の通り.

| rhinoceroses | 13 |

| rhinos | 100 |

複数の学習者英英辞書で,rhino には今でも「口語」というレーベルがついているものの,全体の頻度としては rhinoceroses を突き放している.須貝氏の記事から約70年,どうやら結論はすでに出たといってもよさそうである.

・Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 2nd Rev. ed. Leipzig: Teubner, 1912. 143 fn.

・Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 2. Vol. 1. 2nd ed. Heidelberg: C. Winter's Universitätsbuchhandlung, 1922. 39.

・須貝 清一 「Rhinoceros の複数」 『英語青年』80巻3号,1938年,81頁.

2009-10-04 Sun

■ #160. Ardi はまだ言語を話さないけれど [anthropology][speech_organ][evolution][origin_of_language]

東京大学やカリフォルニア大学などの国際チームが,エチオピアで440万年前とされる最古の人類の全身骨格を化石から復元した.この最古の人類は Ardipithecus ramidus 「ラミダス猿人」という種類の人類で,この化石の女性は Ardi と愛称で呼ばれる.人類がチンパンジーから分かれたのは約700万年前とされ,分かれた後の人類の最初の証拠がアルディということになる.人類の起源の研究が新しい段階に入ったとして,米科学誌『サイエンス』が異例の特集を組んでいる.

[2009-06-08-1]の記事で見たとおり,人類の起源から人類の言語の起源までには,相当な時間的な隔たりがある.言語は長く見積もっても数十万年の歴史をもつに過ぎない.人類は長い間「無言」だったわけだが,進化の過程では言語を獲得するための準備を着々と進めていったことも事実である.

その準備の一つに,脳の発達がある.言語を操るためには相応の脳の発達が必要だったことは間違いない.ちなみに,アルディの脳は300ccくらいで,まだチンパンジーと同じくらいだったという.

脳の発達以外にも言語の起源につながるもう一つの重要な準備があった.喉頭 ( larynx ) の発達である.アルディはすでに直立歩行していたようだが,直立することにより喉の空間が縦に長くなり,声帯 ( glottis ) で発せられた音が喉頭で共鳴することができるようになった.これにより,ヒトは音の高さや大きさを調整することができるようになり,そこに感情を載せるなど精妙な表現の手段を獲得したのである.さらに,共鳴器で響いた音が,舌や歯などのより上部の器官で調音され,複雑多岐な子音や母音が発せられるようになった.

いくら脳が発達して言語能力が高まったとしても,それを表現する手段である声や音の調整が不可能であれば,言語行動 ( speech ) は成り立たなかっただろう.

現代でも,脳(=表現する内容)と喉頭(=表現する手段)がセットになっていないと言語コミュニケーションは成り立たない.英語という手段だけ身につけようと頑張っても,伝える内容がお粗末ではしかたがない.自戒を込めて,アルディからの教訓.

2009-10-03 Sat

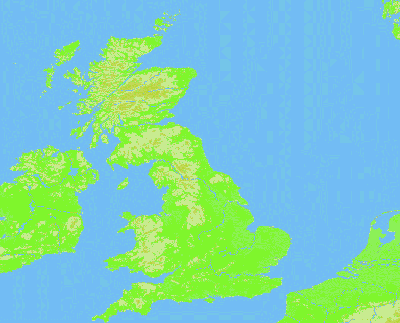

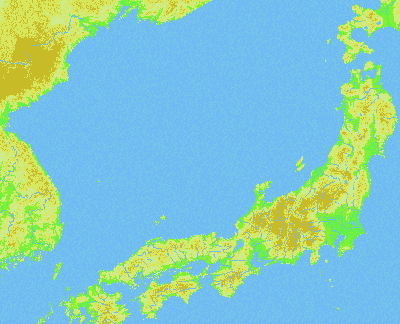

■ #159. 島国であって島国でないイギリス [geography][history][map]

日本人にとってイギリスという国は,明治時代より親近感をもって見られてきた.

日本の皇室とイギリスの王室という類似点,明治以来の両国の交流,日英同盟の経験が,その親近感を醸成してきたといってよい.さらには,地理的な共通点,すなわち日本とイギリスはともにユーラシア大陸の両端に位置する島国という点で共通している,ということが言われる.

しかし,特に最後に挙げた共通点には注意しなければならない.ともにユーラシア大陸の両端にある島国であることは,純粋に地理的な観点からは確かにその通りなのだが,歴史的にみると,イギリスには島国らしからぬ特徴がある.

イギリスはその歴史においてブリテン島のみにとどまっていた期間は驚くほど短い.中世以来,イギリスがブリテン島の外側に領土を有していなかった経験は,16世紀のElizabeth朝の短期間に過ぎない.それ以前も以降も,イギリスは海外のどこかしらに領土をもっていたのである.つまり,内から外へ展開していた.また,イギリスはそもそも海外からの移住・征服によって形成されてきた国であることからして,外から内へも開かれていた.このように,あたかも地続きの国であるかのように内外の移動が自然だった.大陸と海で隔てられていることを感じさせない「島国」である.この点,同じ「島国」でも,日本は,外からの大規模な移住・征服を経ていないし,海外に領土をもつようになったのは近代期のみである.

なぜ同じ島国もでこのように異なるか.その大きな要因は地勢にある.以下の地勢図を比べてみれば,ブリテン島は,西部や北部に高地(黄色い部分)が広がっているが,大陸に向かう南東部は低地(緑の部分)である.海峡を越えたフランス側も低地であるから,ブリテン島がまさに大陸に向かって開かれていることがわかる.山から一気に低地に駆け下りて,海峡をひとまたぎ,といったふうである.

それと対照的に,日本は国土のほとんどが山間部である.対馬海峡をまたいで朝鮮半島側も山間部であるから,勢いをつけて一またぎというわけにはいかない.地勢からして,大陸に向かって開かれていないのである.

そんな日本ですら,文化的にも言語的にも大陸の影響を相当に受けてきた.ましてや,ブリテン島の文化や言語が大陸の影響を受けずにすまされるわけはない.英語史を考える上でも,ブリテン島の地勢の特徴を念頭においておく必要があるだろう.

2009-10-02 Fri

■ #158. アメリカ英語の時代区分 [ame][periodisation]

アメリカ英語の歴史は,当然のことながらイギリス英語の歴史よりもずっと短い.

英国人によるアメリカへの最初の本格的な植民は,1607年に南部の Virginia において始まった.その町は,当時の国王の名にちなんで Jamestown と名付けられた.1607年という年は,英語史的には英語がアメリカへ持ち込まれた年ということになり,新たな時代の幕開けとして重要なポイントである.

以降,約400年にわたって,アメリカ英語はイギリス英語に対して,ときには寄り添い,ときには距離をおきながら,言語的な発展を遂げてきた.アメリカ英語400年の歴史は,およそ以下のように時代区分できる.

(1) 第一期 ( 1607 -- 1790 )

アメリカ英語の形成期.イギリス英語の諸方言が大西洋岸の諸州に持ち込まれ,アメリカ英語の基盤が作られた.植民者の出身地,植民のパターン,人的混交により,おおまかにいって,大西洋岸に沿って南部,北部,中部の三方言が区分される.1776年の独立宣言が最終的に全州に批准された1790年をもって,植民地時代の英語は終了する.

(2) 第二期 ( 1790 -- 1920 )

アメリカ英語の成長期.1861--65年の南北戦争を境に前期と後期に分けられる.この時期は,アメリカの独立意識の高まり,領土の拡大,西部開拓,大量の移民の流入などによって特徴づけられ,アメリカ英語が以前よりも明確に独自路線を歩み出した時期である.前期にはドイツやアイルランドからの移民が,後期には北欧,中欧,南欧からの移民が大量にアメリカに押し寄せた.こうした多民族の混交により,中部方言を基盤とした混合英語が,アメリカ内に広がっていった.また,独立による自国意識の高まりから,イギリス英語と一線を画する変種としてアメリカ英語が存在感を示すようになった.

(3) 第三期 ( 1920 -- 現在 )

アメリカ英語の拡大期.第一次大戦後のアメリカは,本国イギリスを抑え,超大国となった.政治,経済,文化など多くの分野で世界をリードする役割を担うようになり,それに伴ってアメリカ英語が世界に拡散した.現在では,イギリス英語にも影響を及ぼす強大な変種となっている.

(イギリス)英語の時代区分を思い出してみると,449年から始まった古英語期,1100年頃から始まった中英語期,1500年以降の近代英語期と,大きく三つの時期が設定されるのが慣習である.(1900年以降を特に現代英語と分ける場合には四つの時期となる.)

興味深いのは,アメリカ英語の歴史は400年ほどに過ぎないわけだが,同じように三期に分割されていることである.古代,中世,近世(そして現代)という分け方もそうであるが,言語史家を含め,歴史家は三区分するのが好きなようである.イギリス英語史なり,アメリカ英語史なり,三区分の内容をみてみると,いかにも hop, step, jump のパターンに従っているように見え,意味深長である.言語の進化を強く意識した19世紀のモダニズム的発想といえるだろう.

・松浪 有 編,小川 浩,小倉 美知子,児馬 修,浦田 和幸,本名 信行 著 『英語の歴史』 テイクオフ英語学シリーズ1,1995年,大修館書店.134--38頁.

2009-10-01 Thu

■ #157. foot の複数はなぜ feet か [plural][i-mutation][vowel][flash][sobokunagimon]

後期の授業が始まり,初回のガイダンスで使った小ネタです.全画面モードのほうが見やすいと思います.あるいは,PDFのスライドとして落としたい方はこちらからどうぞ.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-19 11:07

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow