hellog〜英語史ブログ / 2009-09

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009-09-30 Wed

■ #156. 古英語の se の品詞は何か [determiner][article][oe][demonstrative]

[2009-09-28-1]で,現代英語の定冠詞 the に対応するものとして古英語の se の屈折表を掲げた.そのときの書き込みで,se はなぜ definite article 「定冠詞」ではなく determiner 「決定詞」(「限定詞」とも)呼ばれるのかという質問があった.記事内では,古英語の se は現代英語の the と機能や用法が異なるからと述べたが,自分の頭のなかでも整理されていなかったので,あらためて調べてみた.

現代英語でいう 限定詞とは,名詞を前から修飾する語類のうち,定冠詞 ( definite article ),不定冠詞 ( indefinite article ),所有代名詞 ( possessive pronoun ),指示代名詞 ( demonstrative pronoun ) ,一部の数量詞 ( quantifier ) を指す.具体的には,the, a, my, this, all などを含む.したがって,現代英文法では,the は「限定詞」という語類の下位区分である「冠詞」のさらに下位区分である「定冠詞」であるという位置づけになる.その意味では,the も広い意味では名詞を限定する「限定詞」の一種であることは間違いない.

一方,古英語では,名詞の定性を標示する「定冠詞」の機能は現代英語ほど明確には確立していなかった.ただ,後に定冠詞として確立することになる se という語は存在しており,これは本来,現代英語でいう "that" に近い「指示代名詞」として機能していた.「指示代名詞」としての用法の他に,この段階では確立していなかったとはいうものの「定冠詞」に相当する用法の萌芽も確かに見られるので,まとめると,se には「指示代名詞+定冠詞」の機能,つまり「"that"+"the"」の機能があったことになる.ここで注意すべきは,古英語には se "that" とは別系統の指示代名詞 þēs "this" も並列的に存在したことである.

さて,ここで se を何と呼ぶべきかという問題が生じる.「定冠詞」と呼ばないのは,その機能が確立していないことに加え,本来の「指示代名詞」としての用法が無視されてしまうからである.一方,本来の機能を重視し「指示代名詞」とする案は妥当だろうが,se の系列のほかに þēs の系列もあるので区別を意識するする必要がある.したがって,「þēs-type の指示代名詞」と区別して「se-type の指示代名詞」と呼ぶのがもっとも正確なのかもしれない.

前回の記事で,se を「決定詞」(=限定詞)と呼んだのは,何というラベルをつければよいのか判然としなかったために,包括的なラベルを使ってしまったということになる.犬を指して具体的に「犬だ」と言うべきところを,抽象的に「動物だ」と言ったようなものだ.間違いではないが,もっと適切な用語を用いるべきだった.

現代英語の the が「限定詞」であるならば,古英語の se も「限定詞」である.だが,より適切には,the は「限定詞」のなかでも特に「定冠詞」であると言うべきであり,se は「限定詞」のなかでも特に「se-type の指示代名詞」であると言うべきだった.上記の事情に無自覚だったゆえの,誤解を招く表現だった.反省.

一つの語でも複数の機能をもっていたりすると,ネーミングは難しい.This is a beautiful life の this は「指示代名詞」とラベルづけされるが,This life is beautiful の場合には「指示限定詞」とでも呼ぶべき機能を果たす.文法家によってもこれらの機能の呼び方はまちまちだし,文法用語のネーミング問題は一筋縄ではいかない.

2009-09-29 Tue

■ #155. 古英語の人称代名詞の屈折 [personal_pronoun][oe][inflection][paradigm]

昨日の古英語の決定詞の屈折表[2009-09-28-1]に続き,今日は古英語の人称代名詞 ( personal pronoun ) の屈折表を掲げる.

現代英語でも人称代名詞は古い屈折の痕跡をかなり多く残している語類であり,屈折型言語であった時代の生きた化石と言える.例外なくすべて <h> で始まっている点や,今はなき hine, hēo, hīe, hiera といった形態に注意.

ちなみに,古英語の疑問代名詞の屈折については,[2009-06-18-1]を参照.

2009-09-28 Mon

■ #154. 古英語の決定詞 se の屈折 [determiner][article][oe][inflection][german][paradigm]

現代英語の定冠詞 the の起源である古英語の se は,「定冠詞」 ( definite article ) ではなく「決定詞」 ( determiner ) と呼ばれるのが普通である.これは,機能や用法が現代英語の the とは相当に異なっていたためである.

現代英語の定冠詞のように名詞に前置して定性 ( definiteness ) を標示するという用法は確かにあったが,現代のように義務的に課される文法事項ではなかった.また,名詞をともなわずに単独で he, she, it, they など人称代名詞に相当する用法もあった.さらに,関係代名詞としても用いられることがあった.古英語の決定詞は,現代英語の定冠詞 the よりも守備範囲がずっと広かったのである.

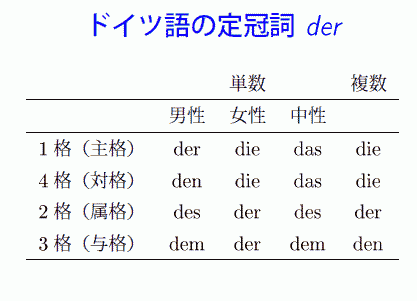

形態的にも,古英語の se は現代英語の the と大きく異なっていた.現代英語の the はいつどこで使っても the という形態に変わりないが,古英語の se は性・数・格によって激しく屈折したのである.現代ドイツ語を学んでいる人は,屈折表を比較されたい.同じゲルマン系だけに,比べてみると,よく似ている.

2009-09-27 Sun

■ #153. Cosmopolitan Vocabulary は Asset か? [pde_characteristic][romancisation]

[2009-09-25-1], [2009-09-26-1]と現代英語の5特徴について述べてきた.実は,Baugh and Cable は例の5特徴を長所と短所 ( Assets and Liabilities ) に分けて提示している.

Asset 1: Cosmopolitan Vocabulary

Asset 2: Inflectional Simplicity

Asset 3: Natural Gender

Liability 1: Idiomatic Expressions

Liability 2: Spelling-Pronunciation Gap

これについて,昨日の記事[2009-09-26-1]のコメントに鋭い疑問が寄せられた.

Cosmopolitan Vocabulary が Assets の一つということが不思議です.学習者にとっては語彙が少ないほうが学びやすいだろうから,むしろ Liabilities の一つであるべきだと前期から思っていました.

Baugh and Cable のいう Cosmpolitan Vocabulary は,語彙の数が多いということだけでなく,語彙の種類が豊富だということを特に強調していることに注意したい.それでもこの疑問が鋭いと思うのは,私もこの点について実はあまり納得していなかったからだ.現代英語の「特徴」であることは間違いないが「長所」であるかどうかは疑問に思っていた.今日はこの問題について考えてみたい.

そもそも言語の長所と短所というのは,どのように決められうるのだろうか.ある言語の長所と短所を言語学的に同定することは意外と難しい.判断する言語学者の母語や理論的立場によって多分にバイアスがかかると思われるからだ.Baugh and Cable の判断基準は「非母語話者にとっての学びやすさ」である.

How readily can English be learned by the non-native speaker? Does it possess characteristics of vocabulary and grammar that render it easy or difficult to acquire? (10)

Baugh and Cable 自身も,学びやすさという基準で Assets か Liabilities かを客観的に判断することの難しさは認めているし,学習者の母語との相対的な問題であることも承知している.しかし,そうした前置きにもかかわらず,Cosmopolitan Vocabulary については "an undoubted asset" であると断言しているのである.その根拠はというと:

Studies of vocabulary acquisition in second language learning support the impression that many students have had in studying a foreign language: Despite problems with faux amis---those words that have different meanings in two different languages---cognates generally are learned more rapidly and retained longer than words that are unrelated to words in the native language lexion. The cosmopolitan vocabulary of English with its cognates in many languages is an undoubted asset. (12)

Baugh and Cable の理屈を単純化して言えば,英語の語彙には主にロマンス系諸語からの借用語が多く含まれており,こうした言語の母語話者にとって,英語は学習しやすいということである.この理屈でいくと,ロマンス系諸語の母語話者でなくとも,例えば日本語の母語話者にもメリットがあることになる.なぜならば,英語にはすでに日本語からそれなりの量の借用語が入っており ( see [2009-09-16-1] ),日本語母語話者にとって英単語としての fujiyama や tsunami は覚えやすいからである.だが,この論法はばかげていないだろうか.日本語の借用語の数は近年多くなってきているとはいえ,ロマンス系諸語からの借用語の数とは比べるべくもない.

もっと具体的にいえば,フランス語母語話者にとっては一般的に英語語彙が学習しやすいということは恐らくあるだろうが,日本語話者にとってはそのような一般論は通用しないはずである.もちろん,すでに日本語のなかにも英語からの借用語が豊富にあり,英単語は一般的になじみ深いという印象は,日本語母語話者のあいだにも多かれ少なかれあることは確かだろう.しかし,Baugh and Cable は,フランス語や北欧語など,英語に大きな語彙的影響を与えてきたヨーロッパ諸語とのコネクションを主に念頭に置いているのであり,そこから導き出された結論「Cosmpolitan Vocabulary = an undoubted asset」は,昨日の記事[2009-09-26-1]でも論じたとおり,やはり印欧語(主にヨーロッパ諸語)の視点に偏りすぎた解釈ではないだろうか.

結論として,日本語を母語話者とする英語学習者の視点からは,Cosmopolitan Vocabulary は現代英語の「特徴」ではあるとしても,必ずしも「長所」ではないと考えておきたい.

・Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002. 10--15.

2009-09-26 Sat

■ #152. 現代英語の5特徴に対する異論 [pde_characteristic][japanese]

昨日の記事[2009-09-25-1]では,広く受け入れられている現代英語の5特徴を挙げた.

(1) Cosmopolitan Vocabulary

(2) Inflectional Simplicity

(3) Natural Gender

(4) Idiomatic Expressions

(5) Spelling-Pronunciation Gap

見事にえり抜かれた五つの特徴だと評価したばかりだが,あえて異論を唱えてみたい.この現代英語の5特徴は,いったい何と比較して浮かび上がってくる特徴なのだろうか.特徴とは,比較によってしか得られない.とすると,比較対象があるはずである.

その比較対象は昔の英語か大陸のヨーロッパ諸語ではないかと推測される.例として,古英語と現代標準ドイツ語を想定してみよう.

(1) いずれの言語も,現代英語に比較すれば,その語彙は借用語にそれほど依存していない.(2) いずれの言語も,現代英語より屈折がずっと発達している.(3) いずれの言語も,文法性 ( Grammatical Gender ) を有している.(4) いずれの言語も,程度の問題ではあるが,現代英語に比較して慣用表現が少ないように思われる.(ただ,この点は何らかの方法で比較計測する必要はあるだろう.)(5) いずれの言語も,現代英語に比べれば,ずっと綴字と発音の関係は密接であり,安定している.

このように,仮に比較対象を古英語やドイツ語にとると,確かに現代英語の5特徴が浮き彫りになる.

だが,現代英語や英語史を日本語母語話者という立場で学んでいる者にとっては,この現代英語の5特徴はあまりに印欧語中心の発想に基づいてはいまいか,という疑念が生じる.この5特徴は,現代日本語を比較対象にとると,たちどころに無特徴になってしまう.

(1) 日本語は英語に負けず劣らず借用語によって成り立っている.中国語に由来する漢字や漢熟語がその最たる例だが,現代日本語では,350もの言語から語彙を借用している英語から多くの語彙を借用しているので,結果的に現代英語と同じくらい Cosmopolitan Vocabulary を有しているということもできる.

(2) 日本語にはそもそも印欧語でいう「屈折」に相当するものはない.動詞や形容詞などの活用を「屈折」とみなすのであれば確かにそれは存在するが,例えば古英語の屈折と比べてみると,その複雑さはしれている.

(3) 日本語には過去にも現在にも文法性 ( Grammatical Gender ) は存在しない.なので,Natural Gender が現代英語の特徴だといったところで,それは日本語にも当てはまるので,強い主張とはなりえない.

(4) 日本語母語話者の印象としては,現代英語に比べて日本語の慣用表現が貧弱だとは,とうてい思えない.もっとも,この点については,ある言語の慣用表現の豊富さを計るにはどうすればよいのかを考える必要はある.

(5) 綴字と発音の乖離については,日本語の漢字を思い浮かべれば,英語の不規則性などかわいいものである.例えば,「日本」「初日」「他日」「朝日」「旗日」「春日」において「日」はすべて異なる音に対応する.これを考えれば,psychology の <p> をなぜ読まないかなどという問題は,かわいすぎて問題にならない.

以上,Baugh and Cable などで喧伝されている現代英語の5特徴は,あくまで印欧語の視点から述べたものであって,日本語など世界の諸言語の視点から述べれば「特徴」でも何でもないということになる可能性があることを示した.

2009-09-25 Fri

■ #151. 現代英語の5特徴 [pde_characteristic]

英語史的な観点からすると,現代英語には次のような特徴があると言われている.

(1) Cosmopolitan Vocabulary

(2) Inflectional Simplicity

(3) Natural Gender

(4) Idiomatic Expressions

(5) Spelling-Pronunciation Gap

これは,英語史概説の名著を著した Baugh and Cable によって広められたポイントであり,確かに要点はついている.

(1) 1500年にわたる歴史のなかで,英語は350もの言語と接触し,たえず語を借用してきた.英語に対して影響を及ぼしていない言語を挙げるほうが難しいとも言える.

(2) 古英語の複雑な屈折と比較すると,現代英語の屈折は,名詞であれば複数形や所有格,動詞であれば三単現の s や過去形・過去分詞形などに限られており,実に貧弱である.

(3) 性については,古英語期の文法性 ( Grammatical Gender ) は久しく失われており,現在では指示対象の生物学的な性 ( Natural Gender ) だけを考慮すればよい単純な性体系になっている.

(4) 慣用表現 ( idiomatic expression ) が多いという特徴については,give up, take part in, instead of など,外国語として英語を学習する者にはおなじみの熟語の数々が,その動かぬ証拠である.

(5) 現代英語では,綴字と発音の関係は,一対一とはほど遠い.psychology の <p> はなぜ読まないのか,A はなぜ /a/ ではなく /eɪ/ と読むのか,women の <o> はなぜ /ɪ/ と発音するのか,等々.このように綴字と発音の関係が不規則な例を挙げていけば,きりがない.

現代英語の特徴として,以上の5点はよく選ばれていると思う.他に顕著な特徴はないだろうかと考えてみて大体思いつくことは,究極敵には上の5点のいずれかに行き着いてしまう.なので,私も英語史の授業などでは,素直にこの5点を取りあげている.

・Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2009-09-24 Thu

■ #150. アメリカ英語へのドイツ語の貢献 [german][ame][prefix]

[2009-09-22-1]の記事で,オランダ語 (そこでは Netherlandic language と呼んだ) から派生した,南アフリカ共和国で公用語の一つとして話されている Afrikaans という言語に言及した.南アでは英語も公用語の一つであり,両言語は互いに影響を及ぼしあっている.その記事へ,以下のようなコメントがあった.

印欧語から一度は分かれた(?)英語とオランダ語が,遠い南アフリカの地で出会って,今お互いに影響し合っているっていうのは不思議な感じです….

印欧諸語の発達のある段階において一度は別れた言語どうしが,歴史の偶然により,後に遠い地で「よりを戻す」というルートは確かに興味深い.南アをはじめ旧植民地では,複数のヨーロッパ列強の言語が並存しているということは十分にあり得たことで,その最たる例はアメリカだろう.現在のアメリカの一部はかつてはスペイン領やフランス領だったわけであり,こうした地域では,英語を含めたヨーロッパ諸語が影響を与え合ってきた.言語接触の舞台がヨーロッパではなくアメリカだったというところがおもしろいのだが,各国の共通の狙いが植民地奪取であったことを考えれば,本国近辺ではなく,むしろ遠く離れた地でこそ接触が起こったということは自然なのかもしれない.

アメリカでの英語とヨーロッパ諸語の言語接触については,Mencken に興味深い話題があったことを記憶していたので,探してみた.米語には ker- の接頭辞をもつ単語がいくつかある.重いものがドシンと落ちる感じをあらわす接頭辞だというが,例えば ker-flop, ker-smash, ker-thump などがある.Mencken によると,これはドイツ語の接頭辞 ge- に遡り得るのではないかという.( Mencken には Dorpalen と Horwill の参考文献が挙げられているが,筆者は未確認.)

また,ドイツ移民の多かった Pennsylvania や Wisconsin では興味深いドイツ語の影響が見られるようだ.例えば,接続詞 that が単独で so that の意味を表せるという.

この二つの例に共通しているのは,古英語では,現代ドイツ語に対応する接頭辞や語法がもともとあったという点だ.そして,それらは英語では後に失われてしまったが,同じ Germanic に属するドイツ語と何百年後かにアメリカの地で出会うことにより,復活したという点だ.復活したといっても英語の側にその自覚はないわけだが,この事情を客観的に眺めてみると,「二つの言語の血がまたつながった」かのようである.

言語変化と言語接触の一期一会というべきか.

・Mencken, H. L. The American Language. Abridged ed. New York: Knopf, 1963. 194.

・Dorpalen, Andreas. "German Influences on the American language." American-German Review (1941). 14.

・Horwill, H. W. American Variations. London: Clarendon, 1936. 176.

2009-09-23 Wed

■ #149. フラマン語と英語史 [flemish][dutch][loan_word]

昨日の記事[2009-09-22-1]でフラマン語(あるいは Netherlandic language )の沿革を概観したが,今回は特に英語史との関連について考えてみたい.言語文化的には,二つのポイントがあると考えられる.

一つ目は,昨日も述べたが,そもそも比較言語学的にフラマン語と英語の関係は相当に近いということである.当然そこから予想されるように,両言語の言語類型は相当に近い.

二つ目は,[2009-08-31-1], [2009-09-02-1], [2009-09-14-1]で話題にしたように,中英語期以降,フラマン語から英語に入った借用語が意外と多く存在する点である.中世を通じて,フランドル,オランダ,ドイツ北部のいわゆる the Low Countries とイギリスとの交流は非常に盛んだった.活気ある交流をもたらしたのは,羊毛産業の発展である.イギリスに産する羊毛が毛織物産業の盛んなフランドルへ輸出されると同時に,毛織物の織元も大量にイギリスへ移住してきた.13世紀末には,Edward I の政策として,イギリスが直々に毛織物産業の管理に乗りだし,国内では London など,オランダやフランドルでは Dordrecht, Louvain, Antwerp, Bruges などにステープルと呼ばれる羊毛取引指定市場が設けられ,国際的な交易が繁栄した.こうした物的・人的交流を背景に,中世以降,多くの語がオランダ語・フラマン語から英語へと流れ込んだのである.

一説によると,現在までにオランダ語・フラマン語から借用された語の数は2500語にのぼるという.ここではその一握りを挙げるにとどめよう.同地方の歴史を反映し,航海,商業,芸術関係の用語が多い.

bluff, bowsprit, cruise, deck, dock, easel, freight, groat, guilder, knapsack, landscape, lighter, mart, nap, poppycock, roster, rover

・Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 4th ed. London: Routledge, 1993. 183--84.

・Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 126.

2009-09-22 Tue

■ #148. フラマン語とオランダ語 [flemish][dutch][germanic][map]

[2009-08-31-1], [2009-09-02-1], [2009-09-14-1]などでフラマン語 ( Flemish ) について触れたが,そもそもフラマン語とは何かについて触れていなかった.英語史でもちらほらと顔を出してくる言語なので,簡単に紹介する.

言語的にいえば,「フラマン語=オランダ語」とイコールでつなげて差し支えない.英語でも Flemish と Dutch と呼称を分けるが,事実上は同じ言語と考えてよい.なぜ呼称を分けるかといえば,それぞれの背後に控えている国家が異なるからである.オランダ ( The Netherlands ) という国で使用されるオランダ語のことを「オランダ語」 ( Dutch ) と呼び,ベルギー ( Belgium ) という国で使用されるオランダ語のことを「フラマン語」 ( Flemish ) と呼び分けているだけの話しである.

ただ,ベルギーで話されている地方変種に Vlaams と呼ばれる言語があり,これに Flemish という英単語を当てる場合があるので注意を要する.この場合には,Flemish はいわゆるオランダ語の一方言という意味になる.Flemish という語にこのように二つの用法があることが混乱のもとのわけだが,いずれにせよ,同じ言語のわずかばかり異なる変種ととらえておけばよい.詳細な情報は,Ethnologue のベルギーの項とEthnologue のベネルクス言語地図を参照.

さて,Dutch とか Flemish とか,異なる呼称を用いることは混乱を招くので,分けずに Netherlandic language と呼ばれることがある.確かにこのほうがすっきりする.名前を改め Netherlandic language は,現在,以下のような国・地域で使用されている.

・オランダ(公用語として)

・ベルギー北部のフランドル地方(英語名 Flanders 「フランダース」)(フランス語とともに国の公用語として)

・フランス北西部のベルギー国境地域(8万人ほどの話者がいる)

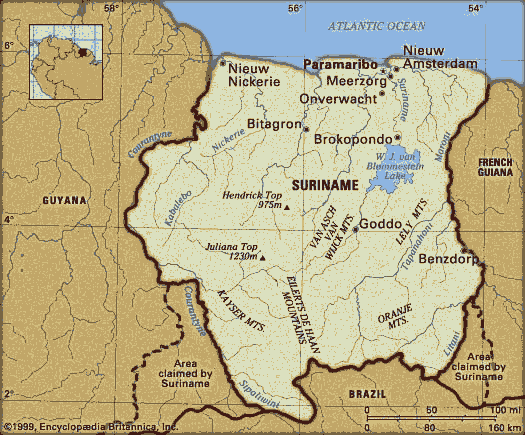

・スリナム(行政の言語として.地図を参照.)

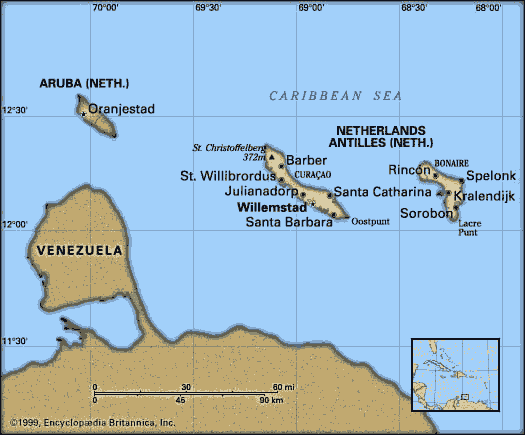

・オランダ領アンティル諸島 ( the Netherlands Antilles )(行政の言語として.地図を参照.)

これとは別に17世紀に南アフリカの植民地に Netherlandic language が持ち込まれ,そこから独自に発展した言語がある.これは現在 Afrikaans と呼ばれている言語で,南アフリカ共和国で広く話されている同国の公用語の一つである.

さて,この Netherlandic language (とそこから派生した Afrikaans )は,印欧比較言語学によると,英語と同じ西ゲルマン語派に属しており,そもそも英語との関係はかなり近い(印欧語の系統図[2009-06-17-1]を参照).西フランク族の話していた Old Low Franconian なる言語が,紀元700年頃に周辺のゲルマン諸語との言語接触を経て「生まれ変わった」のが Netherlandic language と考えられている.この新生言語で書かれた現存する最も古い文献は,12世紀末のものとされる.ちなみに英語の最古の文献は700年頃とされるので,文献学的には Netherlandic language は「新しい言語」に見える.

2009-09-21 Mon

■ #147. 英語の市場価値 [elf]

現代の資本主義世界では,言語も市場のメカニズムに取り込まれている.市場においては,実用的なもの,役に立つものが評価されるが,これは言語も同じである.言語の多様性が重んじられる時代ではあるが,実用的な言語に高い価値が付くことは厳然たる事実である.そして,21世紀初頭の現時点で最も市価の高い言語は何かといえば,英語である.

ドイツ-日本研究所のフロリアン・クルマス氏によると,言語の実用的な価値は次の四つの要因の総和で決定されるという.

(1) その言語を母語とする発話者の数

(2) 第二言語とする発話者の数

(3) 機能領域の規模

(4) その言語共同体のもつ経済的・政治的影響力など

厳密に数値化することは難しいが,少なくとも概算して複数の言語間で比較できるくらいのファクターではある.英語で考えてみると,(1) の ENL 話者 ( English as Native Language ) は概数で4億人,(2) は ESL ( English as Second Language ) と EFL ( English as Foreign language ) の話者の合計と考えて約12億人という数字が出る.(3) は相対的な価値で計らざるを得ないが,[2009-06-15-1]で見たように,カバーする domain の広さでいえば,英語は世界の諸言語のなかでも際だっていると言える.(4) は,アメリカの国力だけを想定しても相対的な価値は推し計れるし,ESL や EFL 話者を多く擁する,経済発展の著しい国々を含めれば,やはり英語はダントツだろう.(ここでは具体的な数値は用意していないが,Graddol などに掲載されている各種統計が参考になる.)

世界語を巡る議論ではすでに常識といってよいが,言語に内在する特徴が言語の市場価値を決める要因となることはありえない.例えば,「響きの美しい言語」「語彙の豊富な言語」「論理的な表現形式を多くもつ言語」「比較的易しい文法をもつ言語」「文法的な性のない言語」などは,その言語の市場での人気を上げたり下げたりする要因とはなり得ない.決定因子は,あくまで言語に外在する要因である.

(4) の「経済的・政治的影響」に「など」がついているので補足してみると,軍事的,宗教的,文化的な影響力もあり得るだろう.少なくとも過去においては,ある言語の市場価値を飛躍的に高めた最初の一撃は,特に軍事的な成功だった.古代ギリシャ語,ラテン語,アラビア語,スペイン語,ポルトガル語,フランス語,そして英語も然り ( Crystal 9 ).

様々な言語観,世界語観があろうが,現代における世界語としての英語も,言語外的な歴史の遺産のうえに成り立っているということを認識しておくことは必要だろう.

・フロリアン・クルマス 「公共財としての言語」 『月刊言語』38巻10号,2009年,6--7頁.

・Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

・Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2009-09-20 Sun

■ #146. child の複数形が children なわけ [plural][oe][double_plural][analogy][homorganic_lengthening]

昨日[2009-09-19-1]に引き続き,children の話題.children は,英語学習の初期に出会う超不規則複数の代表選手だが,なぜこのような形態を取っているのだろうか.-ren を付加して複数形を形成する例は,英語の語彙広しといえど,この語だけである.

[2009-05-11-1]で関連事項に触れたが,現代英語の不規則複数の起源は古英語にさかのぼる.現代英語で規則複数を作る -s 語尾は確かに古英語でも圧倒的に優勢ではあったが,他にも -en,ゼロ語尾(無変化),i-mutation などによる複数形成が普通に見られた.現在では影の薄いこれらの複数形成も,古英語では十分に「規則的」と呼びうる形態論的な役割を担っていた.

さて,そんな古英語においてすら影の薄い複数形成語尾として -ru という語尾が存在した.これは,印欧語比較言語学でs音幹と呼ばれる一部の中性名詞においては規則的な屈折語尾だった.そして cild "child" はまさにこの語類に属していたのである.その他の例としては,ǣg "egg", cealf "calf", lamb "lamb" などがあり,いずれも -ru を付加して複数形を作ったが,後に,圧倒的な -s 語尾による規則複数への類推作用 ( analogy ) の圧力に屈して,現在では方言形を除いて規則複数化してしまった.名詞の複数形に限らず,高頻度語は不規則性を貫く傾向があるように,cildru のみが古英語の面影を残すものとして現代に残っている.

ちなみに,同じゲルマン語の仲間であるドイツ語では,s音幹の中性名詞に付く -r は中期高地ドイツ語の時代より異常な発達を遂げた ( Prokosch 183 ).本来はs音幹に属していなかった中性名詞に広がったばかりか,一部の男性名詞にまで入り込み,現在では100以上の名詞に付加される,主要な複数語尾の一つとなっている.children にしか残らなかった英語とはずいぶん異なった歴史を歩んだものである.

だが,話しはまだ終わらない.古英語の複数形 cildru は,順当に現代英語に伝わっていれば,*childre や *childer という形態になっていそうなものだが,実際には children と -n 語尾が付加されている.これは,古英語から中英語にかけて -s 語尾複数に次ぐ勢力を有した -n 語尾複数が付加したためである.本来は -r(u) だけで複数を標示できたわけであり,その上にさらに複数語尾の -n を付加するのは理屈からすると余計だが,結果としてこのような二重複数 ( double plural ) の形態が定着してしまった.-r(u) 語尾の複数標示機能は,中英語期にはすでに影が薄くなっていたからだろうと考えられる.

おもしろいことに,日本語の「子供たち」も二重複数である.複数の「子」が集まって「子供」となったはずだが,さらに「子供たち」という表現が生まれている.

普段は深く考えずに使っている child や children という語にも,Homorganic Lengthening やら double plural やら,種々の言語変化がつまっている.英語史は,ここがおもしろい.

・Prokosch, E. The Sounds and History of the German Language. New York: Holt, 1916.

2009-09-19 Sat

■ #145. child と children の母音の長さ [phonetics][consonant][vowel][plural][homorganic_lengthening]

音韻変化は言語の宿命であり,英語もその歴史のなかで数多くの音韻変化を経てきた.特に母音の変化は,大母音推移 ( Great Vowel Shift ) に代表されるように激しく頻繁に起こっており,量の変化,すなわち長母音化や短母音化などの変化は,歴史の中では日常茶飯事といっても過言ではない.今回は,10世紀までに起こり始めていたとされる Homorganic Lengthening 「同器音長化」を取り上げる.

調音音声学で同器性 ( homoorganic ) とは,調音点が同じだ(または類似する)が,調音様式が異なる音どうしの関係をいう.子音表[2009-05-29-1]を見ながら考えると,例えば /l/ と /d/ は,調音する場所はともに歯茎だが,調音様式は側音と閉鎖音とで異なっているので,同器性の子音である.同器性子音が二つ連なる組み合わせはいろいろありうるが,sonorant 「自鳴音」+ obstruent 「阻害音」という順序の組み合わせがあった場合,その直前の短母音が長くなるという変化が起こった.これが,Homorganic Lengthening と呼ばれる音韻変化である.具体的には,/ld/, /rd/, /rð/, /rl/, /rn/, /rz/, /mb/, /nd/, /ŋg/ といった連鎖の前で母音が長化した.

例えば,古英語の grund /grʊnd/ は,この音声環境を満たすので母音が長化して /gru:nd/ となり,それが後に大母音推移によって /graʊnd/ ground となった.同じように,古英語の cild /tʃɪld/ も母音が長化して /tʃi:ld/ となり,大母音推移により現在の /tʃaɪld/ child となった.

しかし,同器性子音の2音結合の後にもう一つ別の子音が来ると,Homorganic Lengthening はブロックされ,直前母音の予想される長化は起こらなかった.古英語の複数形の cildru ( > PDE children ) はこのブロックされる条件に合致してしまうので,母音長化は起こらず,短母音が残ったまま現在に伝わっている.二重母音をもつ単数形 /tʃaɪld/ に対して,複数形 /tʃɪldrən/ で短母音を示すのはこのためである.

と,きれいに説明できるのだが,長化したものが後の歴史でまた短化したり,あれこれ特別な音韻環境だと長化がブロックされたり,いろいろと複雑な事情があるようで,child -- children のようにうまくいく例は多くない.最近では Homorganic Lengthening の統一性を問題視する説も出てきているようで ( Minkova and Stockwell ),音韻変化の奥深さと難しさを改めて感じさせる.

・中尾 俊夫,寺島 廸子 『英語史入門』 大修館書店,1988年,71頁.

・Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994. 249.

・Minkova, D. and Stockwell, R. P. "Homorganic Clusters as Moric Busters in the History of English: The Case of -ld, -nd, -mb. History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. M. Rissanen, O. Ihalainen, T. Nevalainen, and I. Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 191--206.

2009-09-18 Fri

■ #144. 隔離は40日 [etymology][black_death][epidemic][numeral]

黒死病が英語の復興に一役買ったことについては,本ブログで何度か記事にしたが,黒死病に関連して直接の言語的な影響もいくつかあった.その一例として quarantine 「隔離,隔離期間,隔離所,検疫,検疫所」が挙げられる.

語源はラテン語の quadrāgintā 「40」にさかのぼり,「隔離」としてはイタリア語から quarantine という形態で英語に入ってきた.もとは,疫病を運んでいると疑われる船から乗客を上陸させずに差し止める期間が40日間だったことにちなむが,後に日数にかかわらず「隔離,検疫」という一般的な意味で用いられるようになった.OED によると英語での初例は1663年で,その例文がこの意味変化を裏付けている.

Making of all ships coming from thence . . . to perform their 'quarantine for thirty days', as Sir Richard Browne expressed it . . . contrary to the import of the word (though, in the general acceptation, it signifies now the thing, not the time spent in doing it). ( Pepys Diary, 26 Nov. )

英語での初例こそ17世紀だが,船を係留する慣習自体は1377年にペスト予防のためにレバントやエジプトからイタリアへ入港してくる船を差し止めたことから始まった.シチリア島のラグーサ市評議会が感染地区からやってきた人々に30日間の隔離を命じたのが始まりで,期間がのちに40日に延びたというから,場合によってはイタリア語で「30」を意味する *trentina が代わりに用いられることになっていたかもしれない.

1348年以降にヨーロッパを席巻した黒死病の産みだした,歴史を背負った語である.

・クラウズリー=トンプソン 『歴史を変えた昆虫たち』増補新装版 小西正泰訳,思索社,1990年,129頁.

2009-09-17 Thu

■ #143. Thomas Jefferson の造語 [americanism][suffix]

造語能力の高さはアメリカ英語の主な特徴の一つだが,そうしてできたアメリカ語法 ( Americanism ) はときにアメリカ内外の英語話者から非難されることがある.「アメリカかぶれだ」とか「品位がない」とか主観的な理由であることが多く,時とともにそれが浸透し,知らず知らずのうちに皆が日常的に使っているということも多々ある.

このような Americanism の一つとして,後にアメリカの第3代大統領となる Thomas Jefferson が1782年に造語した belittle 「?を小さくする;?の価値を下げる」の例を紹介しよう.彼がこの語を初めて用いたとき,政敵から激しい非難があった.この非難は,このような語を作り出してしまう Jefferson の自由主義思想に対する非難であって,純粋に言語的な根拠に基づいた非難ではなかった.

例えば,Americanism を研究した Robley Dunglison は,アメリカ語法 ( Americanism ) ではなく個人語法 ( indivisualism ) だといって,まじめに取り扱っていない.また,The American Dictionary of the English Language を著した Noah Webster も,本来は Americanism びいきであるはずだが,1828年出版の辞書のなかで,"rare in America, not used in England" と言っており,Jefferson の造語を評価してないようだ.しかし,Mencken によれば,実際にはその頃すでに belittle はアメリカでは一般的な語となっていたようである.そればかりか,その語はイギリスにも渡りつつあったという.

現在では,この動詞は広く一般に受け入れられており,当時の非難は一体なんだったのかと思わせるほどである.新語の運命というのは,現れた当初には正しく評価できないもののようだ.

形容詞に接尾辞 be- がついて動詞を作る例は多くはないが,他には befoul 「汚す;けなす」や benumb 「しびれさせる」がある.例が少ないということは一般的な造語法ではなかったということだが,それではなぜ Jefferson が be- という接頭辞で造語したのか.この辺りは個人の造語のセンスということになるのだろう.確かに indivisualism と呼びたくなる気もわからないではない.

・Mencken, H. L. The American Language. Abridged ed. New York: Knopf, 1963. Pages 5 and 50.

2009-09-16 Wed

■ #142. 英語に借用された日本語の分布 [japanese][loan_word][loan_translation][waseieigo]

英語に借用された日本語の数は意外と多いことは,[2009-08-31-1], [2009-06-12-1]で少しだけ触れた.英語に入った日本語だけを収集した辞書があり,眺めているとおもしろい.特に意味が歪んで英語化しているものなどは,どうしてそうなったのかと首をかしげざるを得ない.

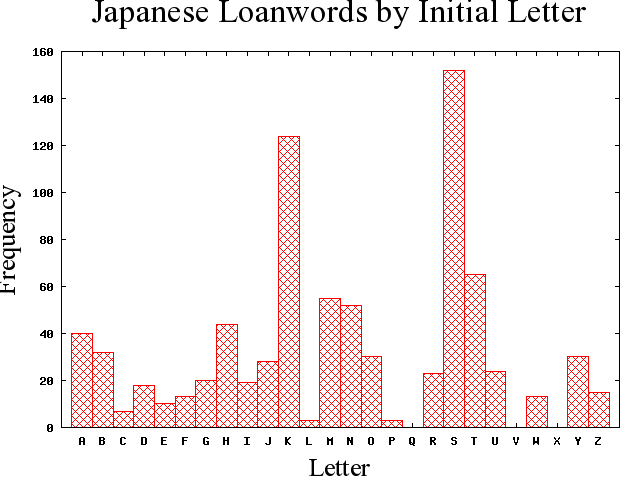

この辞書には,全体の語数が明記されていなかったので,手作業で数えてみた.見出し行にある異綴りや異表現は抜き,全部で820語が確認された.アルファベット順に数えたものをグラフ化してみた.(数値データはこのページのHTMLソースを参照.)

このなかで,"L" で始まる単語が気になった.もともとは日本語の単語だったのだから,"L" で始まるとはどういうことか.調べてみると,"L" で始まる3例のうちの一つは,love hotel だった.なるほど,和製英語が英語へ逆輸入されたケースである.

他の2例は linked verse 「連歌」と low profile 「低姿勢の,控えめな」だが,これらはそれぞれ日本語表現の翻訳借用 ( loan translation or calque ) であって,普通にいうところの借用とは異なる.だが,日本語の表現の発想が英語に借用されたというのは,まさに言語接触のたまものである.

・ Toshie M. Evans, ed. A Dictionary of Japanese Loanwords. Westport, Conn.: Greenwood, 1997.

2009-09-15 Tue

■ #141. 18世紀の規範は理性か慣用か [prescriptive_grammar][academy][swift][lowth][priestley]

[2009-08-29-1]や[2009-09-08-1]の記事で,18世紀の規範文法の出現を話題にした.イギリスでは,近代英語期に入り宗教改革や国家主義の台頭により,ラテン語に代わって vernacular 「土着的国語」(=英語)が重用されるようになった.自国語意識が高まると,人々は自国語の美しさを高く評価するようになるが,同時に自国語の乱れにも敏感になってくる.

言葉の乱れを批判する者は,何らかの規範の存在を前提としているものである.言葉の「あるべき姿」を思い描き,世の中の語法はそこから逸脱しているというやり方で,批判を加える.言葉の乱れは現在でも多くの言語共同体で取り上げられるポピュラーな話題だが,そもそも言葉について「あるべき姿」とは何か,誰もが納得できる「規範」は存在するのか,といった問題が生じる.イギリスでは,この問題は18世紀に特に熱く論じられた.

「規範」の拠り所は何か.考え方は,大きく二つに分けられる.一つは「理性」( reason ) である.18世紀は the Age of Reason 「理性の時代」とも呼ばれように,理性への信頼と傾倒が顕著だった.フランスの思弁的な Port-Royal の文法に学んだ Jonathan Swift ( 1667--1745 ) などのアカデミー論者が拠ったのはこの「理性」である.現在の規範英文法に大きな影響を与えた Robert Lowth も理性主義者である.

一方で,Samuel Johnson ( 1709--84 ) などの非アカデミー論者は,「慣用」( usage ) を拠り所にした.かれらは,品位のある王侯貴族や文人墨客に使われ続けてきた言葉こそが守るべき規範であると考えた.Lowth と文法の出版競争をして負けに回った Joseph Priestley ( 1733--1804 ) も慣用を重視した.おもしろいことに,この「慣用主義」は,イギリスのアカデミー論者が大いに影響を受けたお隣フランスのアカデミー ( l'Academie française ) の取っていた立場なのである.つまり,イギリスのアカデミー論者は,アカデミー設立の思想こそ l'Academie française から学んだが,アカデミー運営の方針たる「慣用主義」には反対していたことになる.

これには理由があった.フランスでは,品位のある王侯貴族や文人墨客の言葉があった,あるいは少なくともそれに値するものがあったとアカデミー設立者は考えていた.ところがイギリスではどうか.1066年のノルマン人の征服以来,フランス系の王朝が続き,さらにウェールズ系の Tudor 朝,スコットランド系の Stuart 朝と,いわば外国王朝が続いた.1688年の名誉革命後,王位についたのはオランダ人 William I やドイツ人 George I である.18世紀前半まで,規範とすべき品位の言葉を話しうる人々のトップに立つはずの国王が,場合によっては英語もろくに話せない外国人だったわけで,時の知識人の多くが慣用に頼ることはできないと判断したのは無理からぬことだった.このような状況で,かれらにとって取るべき立場は一つ.「理性」を選ばざるを得なかった.

だが,「慣用」にこだわる論者も粘り強く著作によって世の人々にアピールを続け,18世紀後半は両陣営の出版合戦となった.その競争の中から生まれてきたのが,いわば理性と慣用の折衷案だった.

現在,英語を母語として話す社会においては,言語の「規範」は文法書や辞書に記されているという「規範ありき」という考え方が一般的である.しかし,この現代的な規範観は,上に述べたような長く熱い議論が繰り広げられた過程で生み出されたものであって,最初から規範があったわけではない.一筋縄ではいかない現代英文法のもつおもしろさと不合理は,こうした18世紀の長い議論で醸成された「うまみ」といえるだろう.

・渡部 昇一 「英語アカデミーと18世紀」 『英語青年』157巻8号,1971年,13--14頁.

2009-09-14 Mon

■ #140. オランダ・フラマン語から借用した指小辞 -kin [dutch][flemish][suffix][onomastics]

[2009-08-30-1]の記事で,-ot という 指小辞 ( diminutive ) を紹介した.もう一つ,オランダ語 ( Dutch ) あるいはフラマン語 ( Flemish ) から借用された興味深い指小辞がある.中世に流行した,人名に付加される -kin という接尾辞である.

この接尾辞は,大陸の西ゲルマン諸語には同根語 ( cognate ) がある.例えば,現代ドイツ語では -chen が対応する接尾辞で,Kindchen 「小さな子供」,Haüschen 「小さな家」,Mädchen 「少女」などに見られる.ところが,古英語には cognate が見あたらない.(ただ,MED では古英語に帰せられるとする説が唱えられている.)

英語では洗礼名に付加される例が12世紀末に現れ始めるが,そのほとんどがオランダ語・フラマン語から名前ごと借りてきたもののようで,-kin を英語の側で生産的に使いこなした例はほとんどない.以下のような名前がある.

Dawkin, Haukyn, Janekin, Melekin, Perkin, Piperkin, Potekin, Simkin, Tymkin, Watekin, Wilekin

1400年以降,-kin 付きの名前は洗礼名としては流行らなくなったが,姓としては -s や -son を付け加えた形で現在にも残っている ( e.g. Dickens, Dickinson, Jenkins, Perkins, Watkins, Wilkinson ).

人名からスタートしたあと,中英語後期以降は一般名詞にも -kin が付くようになったが,借用語なのか,英語の側での語形成なのか,起源が不明のケースも少なくない.

一般名詞の例としては,napkin, lambkin などがある.

2009-09-13 Sun

■ #139. 黒死病と英語復権の関係について再々考 [historiography][black_death][epidemic][history][reestablishment_of_english]

昨日[2009-09-12-1]に続き,黒死病と英語復権の話題.ただ,今回はより一般的に,ある事件(例えば黒死病)が歴史上にもつ意義を論じる際の問題点を考えてみる.

本ブログでも,これまでに「○○の英語史上の意義」というような話題をいくつか扱ってきた([2009-08-24-1], [2009-07-24-1], [2009-06-26-1]).私は,歴史記述は,あらゆる事実を年代的に羅列することではなく,現代にとって意義を有する事実をピックアップしてそれを時間順にストーリーとして組み立てることだと考えている.これは英語の歴史にも当てはめられるはずである.

では,どの事実が「意義を有する」のかというと,その答えは記述者の見方ひとつで決まる類のものであり,客観的に決められるものではない.黒死病と英語復権の例をとっても,直接的な因果関係があると結論づける論者もいるかもしれないし,すでに存在していた英語復権の傾向に拍車をかけただけというとらえ方もできる.

『歴史を変えた昆虫たち』を著したクラウズリー=トンプソンや『ペスト大流行』を著した村上陽一郎氏は,ともに「拍車論」を採っている.この点は,私も同意する.村上氏は歴史記述について参考になる意見を述べているので,ここに引用したい.

その意味で,多くの史家の指摘するとおり,黒死病そのものは,時代の担っていた趨勢のなかから,次代へ繋がるものをアンダーラインした上でそれを加速させ,その時代に取り残されるものに引導を渡すという働きをしたにせよ,次代を作り出す何ものかを積極的に生み出したわけではなかった.

たしかに黒死病は,流行病としては人類の歴史上,おそらく最悪のものの一つであった.しかし,その異常事態の上に映し出されたものは,良かれ悪しかれその時代そのものであって,その時代の要素が,いささか拡大されて見えるにとどまる.逆に見れば,あれほど未曾有の異常な時間も,歴史のなかに呑み込まれてしまえば,一つのエピソードにすぎないのでもある.

そしてこのことは,ある歴史的時代や事態を見るに当たって,ともすれば,それが次代に対してもつ影響力,次代を導くことになる要素にのみ光を当てがちなわれわれにとって,噛みしめるべき良き教訓である.( 176--77 )

あとがきで触れているように,著者は歴史研究を志した当初から「私の心の片隅に巣食って離れなかったのは,その歴史に刻まれた死としての黒死病への思いであった」.そこに歴史上の意義を見いだしたからこそ『ペスト大流行』という書を著したのだろうが,その本人が「一つのエピソード」としているのは,非常な謙遜である.

黒死病と英語復権という英語史の話題を考える際にも,黒死病だけにスポットを当てて,その英語復権との因果関係を探るというよりは,英語復権という大きな時代の流れをアンダーラインする一事件として黒死病を捉えるという謙虚な態度が必要なのだろう.

・村上 陽一郎 『ペスト大流行 --- ヨーロッパ中世の崩壊 ---』 岩波書店〈岩波新書〉,1983年.

・クラウズリー=トンプソン 『歴史を変えた昆虫たち』増補新装版 小西正泰訳,思索社,1990年.

2009-09-12 Sat

■ #138. 黒死病と英語復権の関係について再考 [black_death][epidemic][history][reestablishment_of_english]

[2009-08-24-1]の記事で黒死病と英語の復権との関連について論じた.この件について,先日,村上陽一郎著の『ペスト大流行』を読んで得られた知見を付け加えておこうと思う.

[2009-08-24-1]では,下層階級と中産階級が,黒死病の試練を経ることで社会的に勢力を伸ばすこととなり,それに伴ってかれらの母語,すなわち英語も実力をつけてきたと論じた.別の見方をすれば,上流階級の言語であったフランス語や,学者・聖職者の言語であったラテン語が相対的に力を弱めてきたといってもよい.だが,もう一つ別の観点から,黒死病と英語の復権の関係が論じられてもよいかもしれない.

村上氏 (164--67) によれば,『歴史を変えた昆虫たち』の著者クラウズリー=トンプソンは,英語の重用という思想が黒死病の直接的な影響の産物だと考えているという.黒死病によって年配のフランス語教師たちがいなくなったために,フランス語やラテン語を知らない人びとが英語で発言する機会が増えたというのである.また,年配の知識人層が激減したことで,ヨーロッパの大学は打撃を受け,実際につぶれる大学も出てきた.こうした知の危機的な状況の中で,若い知識人層が知の現場に登場する機会が増え,フランス語に代えて英語を使用する傾向が強まったという.

要約すれば,古典語を尊重する長老から母語を重用する若手への世代交代がおこなわれた,ということになろう.だが,注意すべきは,英語重用の風向きは黒死病が起こる以前からすでに始まっていたということである([2009-09-05-1]).黒死病は,その流れを加速させたに過ぎない.英語復権の最初の契機を作ったわけではなく,流れを加速させる引き金となったと理解すべきだろう.

「黒死病→長老教師の死→フランス語・ラテン語の相対的な衰退→英語の復権」という流れはおもしろいと思うが,一つ疑問を抱いた.ペストは特に若い男性を襲うことが多く,老人は被害から免れるケースが多かったということがいくつかの記述から知られているが,それとの関連はどうなのだろう?

・村上 陽一郎 『ペスト大流行 --- ヨーロッパ中世の崩壊 ---』 岩波書店〈岩波新書〉,1983年.

・クラウズリー=トンプソン 『歴史を変えた昆虫たち』増補新装版 小西正泰訳,思索社,1990年.116--17頁.

2009-09-11 Fri

■ #137. 世界の言語の基本語順 [word_order][syntax][typology]

[2009-09-06-1]の記事で,英語の語順が古くから SVO で固まっていたわけではないことを示した.SOV の語順に慣れきった日本語母語話者が外国語として英語を学び始めるときに,文法上とりわけ大きな違和感を感じる項目は語順だと思われるが,古い英語では日本語と同じ SOV もごく普通にあり得たことを知ると,英語の見方が変わるかもしれない.

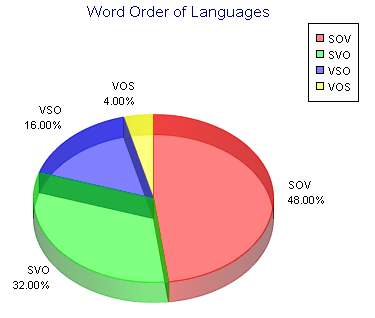

主語 (S),目的語 (O),動詞 (V) という3要素の組み合わせに限定して考えると,論理的には6種類の語順がありうることになる.SOV, SVO, OSV, OVS, VSO, VOS である.「私は妻を愛する」と「妻を私は愛する」,"I love my wife" と "My wife I love" など,同じ言語内でも二つ以上の語順があり得るが,いずれのペアも後者は強調的な意味合いを含む有標 ( marked ) の語順であり,前者の無標 ( unmarked ) の語順とは区別されるべきである.無標の語順は基本語順とも呼ばれ,これによって世界の多くの言語を分類すると,およそ次のグラフのような分布となる.(ここに含まれていない残りの二つの基本語順は,皆無ではないがほぼないと考えてよい.)

| Word Order | Rate | Languages |

|---|---|---|

| SOV | 48% | Japanese, Korean, Turkish |

| SVO | 32% | English, French, Spanish |

| VSO | 16% | Hebrew, Icelandic, Tahitian |

| VOS | 4% | Tagalog |

日本語母語話者になじみの深い英語その他のヨーロッパ語や中国語が SVO の語順なので,よく思い違いされるのだが,実は日本語型の SOV の基本語順がもっとも多い.この点については,類型論,生成文法,認知科学などの方面からいろいろと研究されているようだが,筆者は詳しく知らない.

しかし,基本語順の問題は,歴史言語学や英語史の立場からも注目すべき話題であることは間違いない.果たして,英語のように歴史のなかで基本語順が変化の傾向を示してきた言語を集めて調べてみたら,SVO → SOV の例が多いとか,意外と逆の例も少なくないとか,何らかの傾向が出るものなのだろうか.また,調査はまず不可能だと思われるが,1000年前,あるいは2000年前という設定で,世界の諸言語について上記のようなグラフを作成したとすると,果たしてどのような分布を示すのだろうか.現在の分布と同じであっても異なっていても,いずれにせよ興味深いことだろう.

・中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年,71頁.

2009-09-10 Thu

■ #136. 中東・アジアの民族名称の接尾辞 -i (2) [suffix][lexicology][prototype][map]

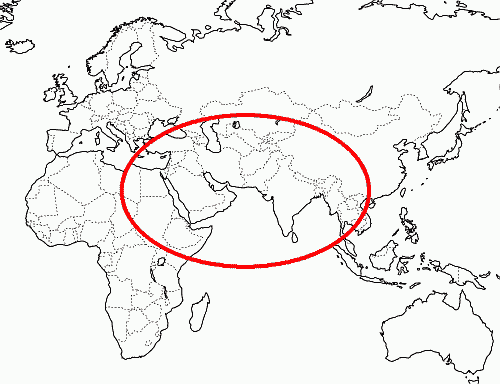

昨日[2009-09-09-1]に引き続き,民族名称接尾辞 -i の話題.-i を英語の語彙項目として扱ってよいか不明という話をしたが,もし扱ってよいことにしても,やはり相当に珍しい接尾辞となる.

接尾辞は,たいてい基体のもつ何らかの条件にしたがって付加される.典型的には基体の音韻・形態の条件や語彙的な条件である.例えば,別の民族名称接尾辞の -ese でいえば,基体に /n/ 音が含まれていることが多い ( ex. Cantonese, Chinese, Japanese, Milanese, Pekinese, Taiwanese, Viennese ) .この場合,条件というと言い過ぎかもしれないが,このような傾向があることは間違いない.

語彙的な条件の例としては,[2009-09-07-1]で話題にしたように,接尾辞 -ish は色彩語や数詞という語類に付加する傾向が顕著である.また,例外があるとはいえ,-ish は名詞や形容詞に付くのが原則である.ここにも語類という語彙的な制限がかかっている.

ところが,民族名称の接尾辞 -i の場合は,条件がさらに複雑かつ特異である.確かに,国・地域の名称に付加されるという語彙的な条件はある.さらに,例証はされないものの,おそらくは *Lebanoni, *Libyai, *Moroccoi などという語は音韻的な条件にブロックされて生じないだろうと推測される ( Bauer 253 ).だが,条件はそれだけではない.「中東・アジア」という地理が関わってくるのである.音韻や語彙の条件が言語内で発生する条件であるのに対し,地理の条件はあくまで言語外の条件である.この点が特異である.

地理的な条件というのは,既存の例から判断する限りこのような条件が設定されているようだという類のもので,今後この条件を乗り越える派生語が誕生する可能性を否定するものではない.だが,大雑把にいって下の地図の円内が,接尾辞 -i にとって prototype たる地域であると言える.円から外れる可能性はあるが,遠く外れれば外れるほど -i が適用される可能性は低くなると考えられる.

以上,Bauer (254) に示されている見解を解説して視覚化してみたが,prototype 理論を -i が付加されうる地理的領域へ適用したという発想がおもしろいと思った.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983. 253--55.

2009-09-09 Wed

■ #135. 中東・アジアの民族名称の接尾辞 -i [suffix][lexicology][analogy][productivity]

英語の語形成では,民族名の基体からその人々や言語を表す名詞や形容詞を派生させるということは普通に行われてきた.American, English, Japanese など,事実上,国・地域の数だけ存在するといってもよい.その派生語尾には様々あり,民族名ごとにどれが付くかは決まっているが,一般に明確なルールはない.基体の音韻形態によって予想が付く場合も少なくないが,ルールとしてまとめることはできない.

そんな民族名称接尾辞の一つに -i がある.この接尾辞は比較的最近のもので,中東やアジアの国・地域の名称に付加されて派生語を作るのが特徴である.OED では次のように定義が与えられている.

a termination used in the names of certain Near-Eastern and Eastern peoples, as Iraqi, Israeli, Pakistani.

他に例を挙げると,以下のようなものがある.

Adeni, Afghanistani, Bahraini, Bangladeshi, Bengali, Bhutani, Bihari, Iraqi, Israeli, Kashmiri, Kuwaiti, Pakistani, Punjabi, Yemeni, Zanzibari

ところが,語彙論上この接尾辞の扱いは難しい.そもそも OED では語源が与えられていない.他の辞書によると -i はアラビア語などセム諸語の形容詞語尾とあり,基体とともに借用語として英語に入ってきたという.だが,すべての例がこのように -i 付きで借用されたわけではなく,例えば Kashmiri などは OED では,Kashmir という基体に対して英語が主体的に -i を付加した語であるとしている.とすると,英語は,すでに -i 語尾のついた形で借用された語から -i を改めて英語の接尾辞として切り出し,それを生産的に用いるようになったことになる.

だが,本当に英語の接尾辞として生産的に活動を開始したと考えてよいのだろうか.そうではなく,いくつかある借用語の例をモデルとした,単純な類推 ( analogy ) が働いただけだと考えることはできないだろうか.別の言い方をすれば,-i は接尾辞として英語化したとは言い切れないのではないか.この問題が生じるのは,-i を含む語の例がいくらもなく,英語の接尾辞としてどれだけ生産性があるのかを計ることができないためである.

今後 -i の派生語が増えてゆく過程を観察してゆけばこの問題は解決されるかもしれないが,そのような機会はそれほど期待できない.既存の国・地域にはすでに名称が与えられているので ( ex. Egyptian, Iranian, Lebanese ) ,新しい -i 語を見るには,新しい国・地域が生じなければならないが,近い将来,中東やアジアに絞るとしても,それほど多くの機会があるとは考えにくい.

-i の英語接尾辞としての生産性は,潜在的にはあるかもしれない.しかし,それが試される機会がないということは,事実上,生産性がないのと同じことである.生産性がないのであれば,英語の語彙項目として立てる必要はなく,辞書にも載せる必要がない.

以上の理由で,-i は英語語彙論上,扱いが難しい項目なのである.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983. 253--55.

2009-09-08 Tue

■ #134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由 [academy][history][swift]

世界語としての英語を主題とする本などを読んでいると,英語を民主的な言語ととらえる英語観に出くわすことがある.その考え方の根底には,民主主義礼賛,世界語としての英語礼賛という政治的な立場があるように思われるが,その是非に関する議論はおいておき,どのような根拠をもって民主的と呼ばれ得るのか,英語史の立場から考えてみたい.

まず第一に,「世界的な語彙」 ( cosmopolitan vocabulary ) という点が挙げられる.これは,Baugh and Cable などによって英語の最大の特徴の一つとして数えられている特徴である.英語はその歴史において常に他言語と接触してきており,結果として豊富な語種を獲得するに至った.近代に入ってからは大英帝国の世界的展開,アメリカ合衆国の覇権により英語はますます世界化し,語彙を増大させ続けているばかりか,多言語への語彙の提供源にもなった.語彙の借用の歴史に象徴される懐の深さや自由奔放さが,英語という言語の民主的な性格を物語っている.

第二に,英語は,中英語期の前半にフランス語のくびきのもとで下層民の言語として「冷や飯を食う」ことを余儀なくされたが,中英語期の後半には一人前の言語へと復活し,近代英語期にかけて国際語の地位を得るに至った.お上に虐げられてきた下層階級の言語が徐々に市民権を獲得してゆく過程こそが,英語の民衆主導の歴史を物語っている.(もっとも,英語は,5世紀にその話者がブリテン島の先住民を征服したところに端を発するのであり,当時は抑圧する側だったという点を忘れてはならないだろう.これを考えると,当然,民主的とは言いにくくなる.)

第三は,民主的な英語という英語観との関連ではあまり議論されてこなかった点だと思われるが,近代英語期にフランスやイタリアで設立されたような,言語を統制する公的機関としてのアカデミーがついに創設されなかったことである.「言語の乱れ」を取り締まるお上が存在しない代わりに,民衆の間で慣用を重んじる伝統が確立された.この伝統を築いたのは,政府の偉い人々ではなく,ジェントルマン的な文人・知識人 ( literati ) たちだった.彼らは,慣用を重視する自らの言語観を世に問い,人気を勝ち取ることによってそれを定着させようとしてきた.現代の英語の綴り字や文法の慣用は,かれらの不断の努力のたまものであり,アカデミーによる押しつけの成果ではない.(とはいっても,文豪 Jonathan Swift の熱心な運動で,アカデミーの役割を果たす機関が設立される一歩手前までいったことも事実である.もし設立していたら,後の英語の進む方向はどれくらい影響を受けていただろうか.)

・Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2009-09-07 Mon

■ #133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路 [suffix][language_change][productivity]

現代英語で -ish を語尾にもつ形容詞といえばいろいろと思い浮かべることができるだろう.English, foolish, boyish, selfish, feverish, yellowish, oldish 等々.これらの基体をみてみると,名詞か形容詞である.名詞に -ish が付加されると,その所属や性質を表す形容詞が派生され,形容詞に付加されると,「やや」とか「ぽい」の意味が添えられる.口語を含めれば,somewhat の意味を添えて,事実上すべての形容詞に付加されるといっても過言ではない.

このように -ish 生産性の高い接尾辞だが,対応する古英語の -isc は,民族を表す名詞についてその形容詞形をつくるという機能に限定されていた.例えば,English は Angle 「アングル人」に -isc を付加し,それに伴う i-mutation という母音変化を経た Englisc という語にさかのぼる.British, Scottish, Welsh, Jewish なども同様の形成である.

だが,民族名詞から形容詞を作るという単機能の接尾辞だった -ish が,あるときからその機能を拡大させ,民族に限らず人を表す名詞へ広く付加されるようになった.childish, foolish, womanish などである.これらの形容詞は,基体の名詞の指示対象のもつ性質にフォーカスを当て,付加的な意味を生じさせている点が興味深い.childish は単に「子供の」ではなく「子供っぽい」である.この辺りの意味変化の事情は,民族形容詞がたいてい元の民族名の単純な形容詞形であるばかりでなく,軽蔑的な意味合いなど感情的な connotation をもつことにも関連しているように思われる.

-ish の付加によって「性質」の意味が生じるというパターンが定着すると,人を表す名詞だけでなく,一般の名詞にも応用されるようになってくる.bookish や feverish などである.また,色彩名詞について「?味がかった」を意味する語も生まれたし ( bluish, reddish, etc. ) ,数詞について「?時くらい」を表す表現などは,現代英語でも多用される ( ex. "I get up about sevenish in the morning" ) .

ここまで来ると,勢力拡大の勢いは止まらない.色彩名詞などはそのまま形容詞にもなることが貢献しているのかもしれないが,名詞ではなく形容詞にも付加され,「やや」「?ぽい」「?がかった」などの意を表すようになった.brightish, coldish, narrowish 等々.さらには,前置詞に付加された uppish などの例もある.

極めつけは,独立して文末に添えられ,文意に不確かさの mood を込める副詞としての用法が,口語で認められる.ex. "I've finished preparing the food. Ish. I just need to make the sauce."

以上,-ish の守備範囲の拡大を追ってみたが,拡大経路はランダムではないことがわかる.

民族名詞→人名詞→一般名詞→名詞・形容詞の兼用語→形容詞→前置詞など形容詞的な意味をもちうる他の品詞→法の副詞

意味と機能において,発展の経路に脈絡なり接点なりがあることがよく分かるだろう.一般に機能が拡大してゆく言語変化を扱う場合には,変化のある段階と次の段階を結ぶ脈絡・接点が何であるのかをこのように同定することが課題となる.

・Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. 95. New York: Macmillan, 1904.

2009-09-06 Sun

■ #132. 古英語から中英語への語順の発達過程 [word_order][syntax][lexical_diffusion][statistics]

古英語はで屈折により格が標示されたため,現代英語に比べて語順が自由だったことはよく知られている.例えば,SVO の構文は,特殊な倒置を除いて現代英語では揺るぎない規則といってよいが,古英語ではあくまでよくある傾向に過ぎなかった.従属節では SOV の語順が多かったし,主節でも目的語が代名詞であったり and で始まる文では SOV が多かった.つまり,古英語の語順は,緩やかな傾向をもった上で,比較的自由だったといえる.

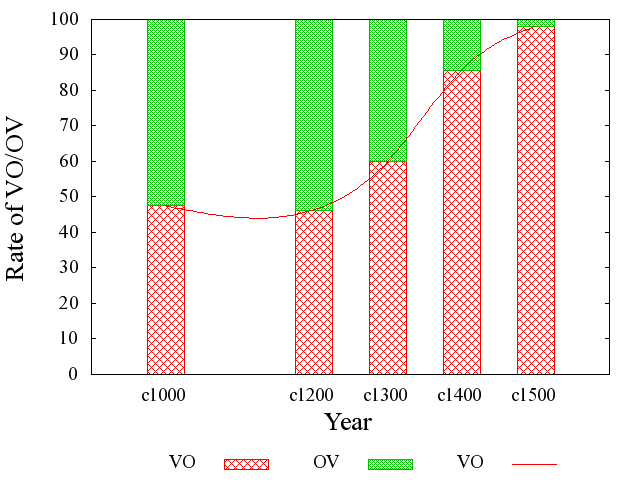

だが,この状況が中英語期になって変化してくる.SVO の語順がにわかに発達してくるのである.以下は橋本先生の著書で引かれている Fries の調査結果に基づいた語順の推移である.およそ1000年から1500年までの英語を対象として,OV と VO の語順の比率を示したものである.(c1100のデータはなし.数値データはこのページのHTMLソースを参照.)

ここでは主節と従属節の区別をしていないこともあり,単純に結論づけることはできないものの,14世紀中に一気に SVO が成長したことは確かなようだ.発達曲線は slow-quick-quick-slow を示しており,典型的な 語彙拡散 ( Lexical Diffusion ) の発達過程を経ているように見える.

・Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

・橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年. 176頁.

2009-09-05 Sat

■ #131. 英語の復権 [me][history][reestablishment_of_english][timeline][monarch]

ノルマン人の征服 ( Norman Conquest ) 以降,中英語の前半は,イングランドはフランス語の支配に屈していた.庶民の言語である英語はいわば地下に潜っていたが,13世紀辺りから徐々に英語の復活劇が始まる.だが,フランス語支配の時代に蓄えられた多くの遺産をすべてひっくり返すには,相当な時間とエネルギーが必要だった.例えば,法的文書の英語義務化は18世紀になってようやく施行された.英語の復権は,実に長い道のりだったわけである.

以下の年表は,英語の復権に関連する出来事に絞ってまとめた年表である.

| 1066年 | ノルマン人の征服 |

| 12--13世紀 | 英語の文学作品などが現れ始める( Layamon's Brut, The Owl and the Nightingale, Ancrene Wisse, etc. ) |

| 1258年 | Simon de Monfort の反乱(政府機関へのフランス人の登用に対する抗議.英語の回復も強く要求される.その結果,Henry III は布行政改革の宣言書をラテン語,フランス語だけでなく英語でも出すこととなった.) |

| 1272年 | Edward I がイングランド王として初めて英語を使用する |

| 1337年 | Edward III,フランスの王位継承権を主張し百年戦争が始まる( ? 1453年 ) |

| 1348--50年 | 最初のペストの流行( 1361--62, 1369, 1375年にも流行.黒死病については[2009-08-24-1]を参照.) |

| 1350年代 | Higden's Polychronicon で,上流貴族の子弟にとってもすでに英語が母語となっていたことが示唆される |

| 1356年 | 地方裁判所の記録が英語になる |

| 1362年 | 議会の開会が英語で宣言される |

| 1363年 | 法廷での使用言語が英語となる (ただし,記録はラテン語) |

| 1380年代 | ロンドンのギルドが記録に英語を使い始める |

| 1381年 | Peasants' Revolt |

| 1384年 | ロンドンのシティーが英語で布告を出す |

| 1399年 | 英語を母語とする最初の王 Henry IV 即位 |

| 1414年 | Henry V がイングランド王として初めて英語で手紙を書く(政府内でも英語の使用が奨励される) |

| 1422年 | ロンドンの醸造業者が手続きをラテン語から英語にする |

| 1453年 | 百年戦争の終結 |

| 1488年 | 英語が法的文書の書き言葉として認められる |

| 1539年 | Great Bible が王により初めて公認される(保守的な宗教の世界でも英語の使用が認められるようになる) |

| 1628年 | 英語で書かれた最初の法典が編纂される |

| 1731年 | 法的文書が英語でなければならなくなる |

2009-09-04 Fri

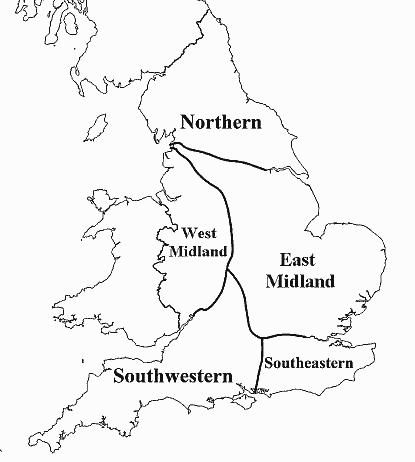

■ #130. 中英語の方言区分 [me_dialect][dialect][standardisation][map][isogloss]

現在の言語学では,通時的な研究にしろ共時的な研究にしろ,方言が重視されている.とりわけ中英語に関しては方言研究が盛んである.その現れの一つとして,このブログでも何度か紹介してきたが,初期中英語期の方言地図 LAEME がオンラインで公表されたことが挙げられる.

とりわけ中英語研究が方言学と相性がよいのには理由がある.古英語や現代英語では,標準語なるものが存在する.ここでは 標準変種 ( standard variety ) と呼んでおくことにしよう.古英語では書き言葉に限定すれば West-Saxon 方言が標準変種であったし,現代英語では英国に限定すれば BBC English や Estuary English などが標準変種とされる.このように社会的に広く認められた標準変種が存在すると,そうでない変種,特に地方方言は,標準から逸脱した変種,堕落した変種としてとらえられることが,従来は多かった.このような従来の風潮では,方言研究は亜流であるとのステレオタイプから免れることは難しかった.

ところが,中英語にはそもそも標準変種と呼ばれるものがない.確かに中英語の末期には書き言葉標準の萌芽が見られるようになるが,確立された標準変種は,中英語期を通じてほぼなかったといってよい.政治・経済・文化の中心地たるロンドンで話されていた言葉ですら,特別視されるような変種ではなく,あくまで「ロンドン方言」であった.したがって,中英語には標準変種もなければ,方言間の社会的な上下差もなく,まさに各方言が百花繚乱に咲き乱れた時代といえる.

その百花繚乱の中英語方言を地理的に区分する試みは古くからなされているが,どんな言語特徴を基準に区分するかによって諸説ある.下に掲げたのは,現在,比較的ひろく受け入れられている区分である.

区分線は,およそ注目する語(群)の等語線 ( isogloss ) によるが,その選択は恣意的である.また,特に West Midland と East Midland を分ける線などは,実際にはこれほど明確ではなく,かなり曖昧であった.地図上の区分はあくまで目安までに.

・ Laing, Margaret and Roger Lass, eds. A Linguistic Atlas of Early Middle English, 1150--1325. http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/laeme1.html . Online. Edinburgh: U of Edinburgh, 2007.

2009-09-03 Thu

■ #129. Albion --- Great Britain の雅名 [history][etymology]

先日,山口県岩国に出かけた.岩国市には昔から世界でも珍しいシロヘビの種が生息しているという.1738年の『岩邑年代記』という文献にシロヘビの存在が記されており,古くからの野生種らしい.「岩国のシロヘビ」として天然記念物に指定されており,地元では幸福の神として崇められているということで,観覧所にて面会してみた.

このシロヘビの正体は,日本固有のアオダイショウ ( Elaphe climacophora ) の白色変種で,いわゆるアルビノ ( albino ) である.albino 「白子,白色変種」は,ラテン語 albus 「白い」からスペイン語・ポルトガル語の albino 「白みがかった」を経て18世紀に英語に入った借用語である.ちなみに album はラテン語 albus の中性形で,「白いもの」が原義である.こちらは17世紀の借用語.

さて,本題は同じく albus から派生した Albion という語である.ブリテン島の南部海岸は白亜質の絶壁が続く.そこから Albion は古代においてブリテン島を指す名称として使われた(Google Imageよりこちらの画像を参照).紀元前4世紀あるいはそれ以前に古代ギリシャの地理学者が用いたとされ,ブリテン島の呼び名として知られているなかでもっとも古い語である.

英語での初例は古英語の Bede である.現代英語にもブリテン島の雅名として残っている.

2009-09-02 Wed

■ #128. deer の「動物」の意味はいつまで残っていたか [caxton][semantic_change][flemish]

昨日の記事[2009-09-01-1]で,deer が「動物」から「鹿」へと意味の特殊化を経たこ過程をとりあげた.今回は,本来の「動物」の意味がいつごろ消えたのかに焦点を当てたい.

まず OED で調べてみると,1481年の William Caxton ( c1422--91 ) の The historye of reynart the foxe での例が最終例となっている.

The rybaud and the felle diere here I se hym comen.

(I see him coming here, the scoundrrel and the trecherous beast.)

だが,この例を除いた最終例は1340年頃となっており,ずいぶんと断絶があるように思われる.

15世紀からのもう一つの例として Bevis of Hampton からの例があるが,後にも定着した small deer というフレーズとしてであり,文脈から意味が補われ得るものであるから,別扱いしたほうがいいかもしれない.

Ratons & myse and soche smale dere . . . was hys mete.

(Rats and mice and such small animals . . . was his food.)

Bradley (140) は Caxton 以前の使用例の断絶を重視し,事実上,「動物」の意味は Caxton よりずっと早くに失われていたのではないかと推察している .興味深いのは,Caxton の例外的な使用は,彼の Brugge 滞在が長かったゆえに,そこで話されていた Flemish における対応語に慣れ親しんでいたからではないかと推察している点である.確かに Caxton は羊毛貿易の要地である Brugge に30年近く住み,商人の棟梁として活躍した人物であるから,この指摘は興味深い.

他にも,当時の Flemish では現役だったが英語ではほぼ廃れてしまっていた語や意味が Caxton によって「復活」されたとおぼしき例はあるのだろうか.そうだとすると,英語語彙の延命治療医としての Caxton の姿が浮き上がってきておもしろそうだ.

・Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2009-09-01 Tue

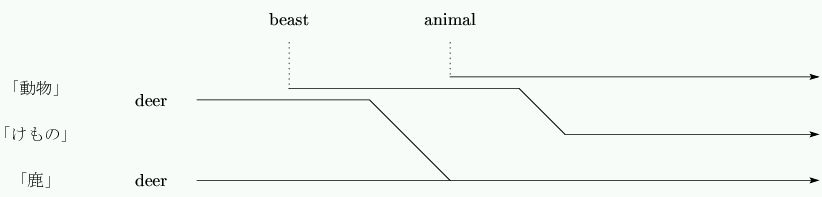

■ #127. deer, beast, and animal [etymology][french][contact][semantic_change][push_chain][synonym]

英語の意味変化を取りあげるときに必ずといってよいほど引き合いに出される例として,deer がある.現在「鹿」を意味するこの語は,古英語や中英語では普通には「(ヒトに対しての)動物」を意味した.古英語でも「鹿」の意味がまったくなかったいわけではないが,この語の本来的な意味が「動物」であることは,他のゲルマン諸語からも確認できる.たとえばドイツ語の同語根語 ( cognate ) は Tier であり,現在でも「動物」を意味する.

ところが,中英語期になり「鹿」の意味が目立ってくるようになる.その一方で,「動物」の意味は徐々に衰えていった.動物一般を表していた語が,ある特定の種類の動物を表すように変化してきたわけで,このような意味変化のことを意味の特殊化 ( specialisation ) とよぶ.

deer に意味の特殊化が起こった背景には,中英語期のフランス語との言語接触がある.1200年頃の Ancrene Riwle という作品に,フランス語から借用された beast 「(ヒトに対しての)動物」という語が初めて用いられているが,以降,中英語期には「動物」の意味ではこちらの beast が優勢になってゆく.deer は「動物」の意味を beast に明け渡し,「鹿」の意味に限定することで自らを生き延びさせたといえる.

さらに,近代英語期に入り,animal という別の語がフランス語から入ってきた.「(ヒトに対しての)動物」という意味では,初例は Shakespeare である.これによって,それまで活躍してきた beast は「(ヒトに対しての)動物」の意味から追い出され,これまた意味の特殊化を経て,「けもの,下等動物」の意味へと限定された.

フランス語との言語接触によるショックと,それを契機に回り出した押し出しの連鎖 ( push chain ) により,語と意味が変遷していったわけだが,ポイントは,deer も beast も廃語とはならず,意味を特化させることによってしぶとく生き残ったことである.こうしたしぶとさによって類義語 ( synonym ) が累々と蓄積されてゆき,英語の語彙と意味の世界は豊かに成長してきたといえる.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-20 11:55

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow