hellog〜英語史ブログ / 2009-11

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009-11-30 Mon

■ #217. 英語話者の同心円モデル [elf][model_of_englishes]

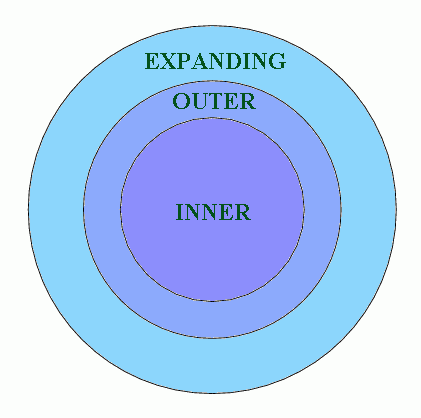

[2009-10-17-1]で,現代世界における英語話者を,英語の習得様式に応じて ENL, ESL, EFL と三区分した.結果的にこの区分とほぼ重なるが,英語の拡大の歴史的な過程を考慮した別の三区分法がある.

(1) 英語を母語としている国・地域

(2) 英米の旧植民地に代表される,英語に(準)公用語としての特別な地位を与えている国・地域

(3) 英語国との歴史文化的なつながりは強くないが,英語を教育上の主要な外国語として位置づけている国・地域

この区分では,英語国を宗主国として,過去に植民地支配を被ってきたかどうかという歴史的な観点が強調される.(1) という源から (2) が派生し,さらにその外郭として (3) が出現してきたという歴史的過程を説明するのに都合のよい区分である.中心から外郭へと英語が拡大してきたとする発想は,Kachru の提案した,英語話者の同心円モデルに明確に見て取れる.以下は,各部分の面積を ENL, ESL, EFL の人口([2009-10-17-1])の比に対応させて作った同心円モデルの図である.

この同心円モデルでは,(1) が Inner Circle, (2) が Outer Circle または Expanded Circle, (3) が Expanding Circle と呼ばれている.このモデルの長所は,宇宙のビッグバンのように,中央の英語母語国から始まった英語の歴史的拡張が現在も続いており,これからも続いてゆくことを暗示していることである.また,これから特に膨張してゆくのが Expanding Circle であることも暗示している,

しかし,短所もある.Graddol (10) が指摘しているように,この同心円モデルでは,英語母語国が中央の Inner Circle に配されており,あたかも英語世界の王座に居座っているかのようである.もっといえば,周辺の Outer Circle や Expanding Circle の部分には権威がないかのような印象を与える.しかし,21世紀の人口増加率を考える限り,英語の進む方向に決定的な影響力をもつのは,ほかならぬ Outer Circle や Expanding Circle に属する国・地域であるはずである([2009-10-07-1]).同心円モデルでは,「英語の未来についての読みが甘い」ということになる.

とはいえ,直感的なモデルとして確かに有用である.

・ Kachru, B. B. "Standards, Codification and Sociolinguistic Realism: The English Language in the Outer Circle." English in the World. Ed. R. Quirk and H. G. Widdowson. Cambridge: CUP, 1985. 11--30.

・ Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

2009-11-29 Sun

■ #216. 人名から形容詞を派生させる -esque の特徴 [suffix][orthography]

Bauer を参照していて興味深いと思った接尾辞があるので,今日はその話を.接尾辞 -esque についてである.この接尾辞は,主に人名(特に姓)の語尾に付加され,対応する形容詞を派生させる機能をもつ.

・Caravagg(i)esque

・Cassanovesque

・Chandleresque

・Chaplinesque

・Dickensesque

・Disneyesque

・Garboesque

・Hemingwayesque

・Shawesque

Bauer (266--68) によるとこの接尾辞の特徴は:

(1) 「?に特徴的な様式をもった」の意味の形容詞を作る

(2) 接尾辞自身にアクセントが落ちる

(3) 基体の人名が単音節のものにはつきにくい( Shaw-esque の例外はあるが)

(4) 母音字で終わる基体の人名に付加する場合には,もとの人名が判別されうる限りにおいてその母音は消える

この最後の特徴(というよりも条件)は一考に値する.というのは,基体が発音上の「母音」で終わる場合ではなく,正書法上の「母音字」で終わる場合に適用される規則だというところが特異だからである.

綴字がどうなっているかを参照して派生の仕方が決まるというのは,書き言葉が話し言葉に対して何らかの拘束力・影響力をもっている証拠だが,通常,影響力の方向は逆である.このブログでも何度か取り上げた spelling_pronunciation も,書き言葉が主導となる言語プロセスだが,こうしたケースはあくまで例外的である.

-esque の付加される正書法の条件である (4) について詳しくみてみよう.Casanova に -esque を付加すると Cassanovesque となり,確かに基体語尾の <a> で表される母音 /ə/ が消える.だが,Disney の派生形容詞においては,<ey> で表される母音 /i/ が消えない.Chandler や Shaw も音としては母音で終わっているが,いずれも派生形容詞からその母音は消えていない.母音が消えていない人名に共通しているのは,発音としては母音で終わっているが,綴字としては母音字で終わっていないということである.この観察から,なぜ (4) で「母音」ではなく「母音字」の条件が必要なのかがわかる.

しかし,これだけでは不十分である.Caravaggio は母音字で終わっているので規則通りに母音が消えて Caravagg(i)esque となるが,Garbo は母音が消えずに Garboesque となるからである.そこで,「もとの人名が判別されうる限りにおいて」という条件を付け加えることにしたのだろう.Caravagg(i)esque をみてもとの人名が Caravaggio であることは容易に想像がつくが,もし *Garbesque をみたとしたら,もとの名前が Garbo であることはそれほど自明ではないように思われる.

しかし,もとの名前が復元できるかどうかというのは,話者の知識に依存することが多いと思われ,規則として定式化するのは難しそうである.綴字を参照する必要があったり,復元可能度を考慮する必要があったりするので,形態論や正書法の立場からは,-esque の付加規則というのは結構な難問ではないだろうか.

ちなみに,(3) と (4) の条件は,互いに関連するのではないかと思った.単音節の人名につくと,基体部分に強勢が落ちないことになり,人名そのものが目立たなくなってしまう恐れがある.その点,基体が2音節以上あれば,基体のどこかに第2アクセントが置かれうるので,人名が判別しやすくなる.Caravagg(i)esque と Carboesque の場合にも,前者は多音節であり,もとの人名を復元するための clue が多いので基体語尾の母音が消えても問題ないが,後者は2音節で clue が少ないゆえにもとの形を保っているという考え方もできるように思う.

「人名 + -esque 」は,定着しているものもあるが,会話の中でその場の間に合わせとして一回限り用いられるような事例もあるだろう.そのような nonce usage では,人名と接尾辞があまり密接に融合していず,人名が判別できるように保たれているほうが便利だろう.たとえば「堀田流の」は,*Hottesqueよりも *Hotta-esque と切れ目がはっきりしたほうが良さそうだ.定式化はしにくいが,やはり「もとの人名の復元可能度」がポイントなのではなかろうか.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

2009-11-28 Sat

■ #215. ENL, ESL 地域の英語化した年代 [elf]

[2009-10-17-1], [2009-10-21-1]で ENS, ESL, EFL という英語話者の三区分と,世界におけるそれぞれの分布を話題にした.歴史的な観点からは,現在 ENS と ESL である国・地域について,いつ英語が根付いたのかというが気にかかる.この点について McArthur が便利な一覧を作成しているので,再利用が可能なように本記事に掲載しておく.各国・地域において英語が最初に使われた年代,あるいは各国・地域が形成・植民された年代に基づいて,5期に分けて示す.アメリカとカナダについては州レベルで示す.

(1) 5 -- 16世紀

What later became England (c. AD 450 onward); what later became Scotland (c. 600 onward); Ireland (1171 onward, especially during the Plantations in 1560-1620); Wales (1282 onward, especially on union with England in 1536/1542); Newfoundland (settlement of St John's, 1504, formalized as England's first North American colony, 1583).

(2) 17世紀

Jamestown, Virginia (1607); Bermuda (1612); Surat (1612: first trading station in India); Plymouth Plantation, Massachusetts (1620); Barbados (1627); Madras (1640); the Bahamas (1647); Jamaica (1655); Saint Helena (1659); Hudson's Bay (1670); Bombay, from Portugal (1674); Calcutta (1690)

(3) 18世紀

Quebec (1759); the East India Company uniting its territories under Calcutta (1774); Declaration of Independence of the American colonies (1776); Botany Bay penal colony, Australia (1786); Upper and Lower Canada (1791: now Ontario and Quebec); New Zealand (1792).

(4) 19世紀

Ceylon, Trinidad (1802); Lousiana Purchase (1803); Cape Colony, South Africa (1806, 1814); Sierra Leone (1808); Malta, Mauritius, Saint Lucia, Tobago (1814); Gambia (1816); Singapore (1819); US purchase of Florida from Spain (1819); US settlers in Mexican territory of Texas (1821: independence 1836, US state 1845); Australia at large (1829); British Guiana (1831: now Guyana); Hong Kong (1842: returned to China, 1997); Natal, South Africa (1846); Mexico cedes California, etc., to the US (1848); Bay Islands (1850: ceded to Honduras, 1858); Lagos (1861: now Nigeria); British Honduras (1862: now Belize); British North America officially named Canada, Alaska purchased from Russia by US (1867); Basutoland (1869: now Lesotho); the Gold Coast (1874: now Ghana); South East New Guinea (1884: now Papua); Bechuanaland (1885: now Botswana); Burma (1886); Kenya, Uganda, Zanzibar (1888-94); US annexes Hawaii, Spain cedes Philippines and Puerto Rico to US (1898); Sudan becomes a condominium of Britain and Egypt (1899).

(5) 20世紀

South Africa (1910); Britain and France invade German colony of Kamerun (1914: formally ceded in 1919, now Cameroon); Germans cede Tanganyika and New Guinea (1919); Germans cede German West Africa, administered for the UN by South Africa as South West Africa (1920: now Namibia); British India is partitioned into India and Pakistan (1947); Bangladesh secedes from Pakistan (1971).

・McArthur, Tom. The English Languages. Cambridge: CUP, 1998. 54--55.

2009-11-27 Fri

■ #214. 不安定な子音 /h/ [consonant][paradigm][h]

昨日の記事[2009-11-26-1]で,「え゛ー」の子音は有声声門摩擦音ではないかとの意見を示した.非公式の意見とはいえ,複数の言語学者の出した共通見解ということで,ぜひ認めていただきたい.・・・という冗談は別として,発音記号で [ɦ] と表記されるこの子音と,その無声の片割れである [h] との関係を考えてみたい.

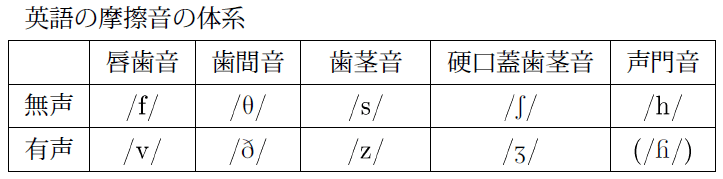

[h] と [ɦ] は,無声と有声の違いこそあれ,調音点と調音様式が同一のよく似た子音である.ところが,英語や日本語を含め多数の言語において,無声の /h/ は音素として存在しても,有声の [ɦ] は音素として存在しないことが多い.これは音素体系としては欠陥ともいえる.現代英語の摩擦音と閉鎖音の無声・有声の対立を表で示そう.

声門摩擦音以外は,きれいに無声と有声でペアをなしている.体系のなかで /h/ だけが孤立していることになる.この欠陥がなぜなのかはよくわからないが,有声の [ɦ] が比較的珍しい音だということははっきりしているので,/h/ が音韻論的に孤立する傾向にあることは確かである.

さて,[ɦ] が音素として欠けている事実は受け入れるよりほかないが,[2009-10-24-1]で触れたとおり,言語が体系や対称性を指向するものであるとするならば,この欠陥を解消しようという力は働いていないのだろうか.欠陥を解消するということになると,その方法は論理的には二種類ありうる.一つは,有声の [ɦ] を音素として取り入れるということである.だが,この音は先にも述べたとおり音声的には珍しい音であるし,その音素化 ( phonemicisation ) の傾向は現代英語に見受けられない.もう一つは,音素として存在する /h/ を消失させてしまい,無声・有声の対立の問題そのものをなくしてしまうことである.

現代英語に限らず英語の歴史において長らく採用されてきたのは,まさに後者の手段だった./h/ が失われれば問題が解消されるはずである.しかし,そう簡単には失われないのが現実である.欠陥がなかなか解消されず,結果として /h/ という音素は歴史的に常に不安定な音素であり続けてきた.heir, honest, honour, hour などの語頭の /h/ が発音されない問題,a historiy と並んで an history も可能であるという事実,ロンドンのコックニー訛り ( Cockney ) における /h/ の脱落,中世ラテン語やフランス語における /h/ の脱落 --- こうした問題は,頼りない音素 /h/ に起因するといえるだろう.

詳しくは,寺澤先生の著書を参照.

・寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年. 110--14頁.

(後記 2010/08/01(Sun):a history と並んで an history が可能というのは誤りで,a historical study と並んで an historical study が可能と書くべきところだった.history は第1音節にアクセントがあり,an を取りにくい.)

2009-11-26 Thu

■ #213. 「え゛ー」の発音 [pronunciation][interjection][phoneme][origin_of_language]

マンガなどで叫び声ともうめき声ともつかない「え゛ー」や「あ゛ー」という表記を見ることがある.日本語としては非標準的な表記ではあるが,非標準としてはじわじわと認知度を広げてきている.こうした表記は通常は目で見るだけだが,あえて発音してみなさいと言われたら,どのように発音すればいいのだろうか.

こんな他愛のない話題で,先日,同僚の英語学の先生方と盛り上がった.そこで各々の意見を述べあったが,結論は一致した.「え゛」や「あ゛」に含まれる子音は「有声声門摩擦音」ではないか.発音記号としては [ɦ] と表記される子音である.

音声学の基礎を修めていれば,この子音の調音は理解できる.一言でいえば [h] の有声音である.しかし,これは言語音としては比較的珍しい音の一つで,正規の音素としては日本語にも英語にも存在しない.ただし,音節間を明確に切らずに「はは(母)」と発音するときに,二つ目の「は」の子音の異音として現れる場合がある.

「え゛ー」のような感情を表現する語は間投詞 ( interjection ) と呼ばれ,この語類ではその言語の標準的な音素体系から外れた音が現れることがある.言語化される以前の感情を反射的に発する際に出される音であるから,当該言語の標準的な音素体系から独立しているということは不思議ではない.

英語に話を移すと,不快を表す ugh [ʌx] や,軽い後悔・非難を表す tut-tut [

] のような間投詞がある.[x] は無声軟口蓋摩擦音,[

] のような間投詞がある.[x] は無声軟口蓋摩擦音,[ ] は無声歯吸着音であり,標準英語の音素体系には含まれていない子音である.

] は無声歯吸着音であり,標準英語の音素体系には含まれていない子音である.

ここで注目したいのは,日本語でも英語でも,間投詞の表す音を強引に綴字として表記しようとした場合,従来の綴字で表すことが難しいために,無理をせざるをえないという点である.「え゛ー」も強引な表記だし,ugh も強引な表記である.だが,この表記が慣習として定着してくると,逆にこの表記に基づいた新しい発音が生まれることになる.例えば,ugh は [ʌg] として,tut-tut は [tʌt tʌt] として発音されるようになってくる.もともとは感情の発露であった表記しにくい音を強引に表記することによって,今度はその表記に基づいた発音,すなわち綴り字発音 ( spelling pronunciation ) を生み出していることになる.

仮に感情の発露としての最初の発音を「第一次発音」と呼び,その後に綴り字発音として生じた発音を「第二次発音」と呼ぼう.感情の発露としての第一次発音に対して,第二次発音は何段かの言語化プロセスを経て現れた「不自然」で「人工的」な発音である.第二字発音は,その長いプロセスを経る過程で,「皮肉」という connotation を獲得したのではないか.Quirk et al. (853 ft. [c]) によると,ugh [ʌg] や tut-tut [tʌt tʌt] のような第二次発音は,常に皮肉的な響きを有するという.別の例として,ha ha [hɑ: hɑ:] などを挙げている.

感情の発露である第一次発音と綴り字発音などのプロセスを経た第二次発音との間に,「皮肉」などのより人間的な複雑な感情が connotation として付加されるということは,言語発生の議論にも示唆を与えるのではないか.

気がついたら,「え゛ー」の話から言語発生論にまで発展していた・・・.

・Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2009-11-25 Wed

■ #212. 教育の普及とspelling pronunciation [spelling_pronunciation]

昨日[2009-11-24-1]に引き続きの話題.今日は,教育の普及と綴り字発音の発生との関係を考えてみたい.

英語にしろ日本語にしろ,現代の言語文化では,話し言葉 ( spoken language ) よりも書き言葉 ( written language ) が重視される傾向がある.口約束よりも文書の契約が重んじられ,耳学問よりも書物を通じた学問が推奨される.話し言葉はその場限りの不安定な存在であり,書き言葉は永続する安定的な存在であるという前提が,無意識のうちに共有されている.綴り字発音は,書き言葉を重視する現代の傾向の一つの現れとして位置づけられるだろう.

英語における綴り字発音は,英語国における19世紀末の教育の普及が大きく関わっているとされる.国民の多くが文字に親しむようになり,書き言葉,書かれたもの,綴り字に対してこれまで以上に権威を認め,信頼を寄せるようになった.識字率の低い時代には,幼児の言語習得と同様に,人々は新しい単語を「耳」から覚えるのを常としたが,文字を読めるようになると,書物のなかで見たことも聞いたこともない語に出くわす機会が増えた.こうして新しい単語を「目」から覚える機会が増し,書き言葉を重視する傾向と相俟って,綴り字を頼りに発音する綴り字発音が行われるようになった.

綴り字発音が広まったのは教育の普及ゆえであると述べたが,よりピンポイントに責任者をつきとめると,それは(英語)教師だろう.『現代英語学辞典』の "Spelling pronunciation" の項にこのような記述がある.

概して,綴り字発音は,無学者,あるいは(発音と綴り字との関係を知っている)学者の行うものではなくて,衒学的な人たち(たとえば教師など)によって始められることが多い.

さらに,Bloomfield (487) の指摘も辛辣である.ある語の標準的な発音を知らないが,立場上,知っているふりをしなければ権威を保てない教師,特に下層階級出身の教師こそが,綴り字発音を広めたのだとする.

Especially, it would seem, in the last centuries, with the spread of literacy and the great influx of dialect-speakers and sub-standard speakers into the ranks of standard-speakers, the influence of the written form has grown --- for these speakers, unsure of themselves in what is, after all, a foreign dialect, look to the written convention for guidance. The school-teacher, coming usually from a humble class and unfamiliar with the actual upper-class style, is forced to the pretense of knowing it, and exerts authority over a rising generation of new standard-speakers. A great deal of spelling-pronunciation that has become prevalent in English and in French, is due to this source.

時代が変わって21世紀の現在.いま起きている綴り字発音の首謀者もかつてと同様,衒学的な人たちなのだろうか?

・石橋 幸太郎 編 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・Bloomfield, Leonard. Language. New York: Henry Holt, 1933.

2009-11-24 Tue

■ #211. spelling pronunciation [spelling_pronunciation][ame_bre]

spelling pronunciation 「綴り字発音」については本ブログでも何度か触れてきた.

綴り字発音は「綴字に合わせて,歴史的,伝統的,標準的な様式とは異なる様式でなされる発音」として定義される.現代英語で often の発音に起きている変化が代表的な例である.この語は従来 [ˈɔ:fn] と発音されてきたが,近年では [ˈɔ:ftən] と <t> を発音する方向へ変化しつつある.「書かれているのだから読もう」という素直な発想に基づく発音変化である.

他には,accomplish がある.これは従来 [əˈkʌmplɪʃ] と発音されてきたが,近年の米語では [əˈkɑ:mplɪʃ] と発音されるようになってきている.<om, on> という綴字における母音は,some や company にみられるように,歴史的には [ʌ] と発音されてきたが,stop や Tom などの [ɑ:] の発音からの類推で,このように変化してきている.

上記のように,綴り字発音には二つの種類が区別される.種類ごとにいくつかの例を挙げよう.

(1) 黙字 ( mute letter ) が発音されるようになるタイプ.often の新発音の例.

| 単語 | 従来の発音 | 綴り字発音 |

|---|---|---|

| clothes | [ˈkləʊz] | [ˈkləʊðz] |

| forehead | [ˈfɒrɪd] | [ˈfɔ:hɛd] |

| often | [ˈɔ:fn] | [ˈɔ:ftən] |

| suggest | [səˈdʒɛst] | [səgˈdʒɛst] |

| towards | [ˈtɔ:dz] | [təˈwɔ:dz] |

(2) 類似した綴字をもつ他の語からの類推 ( analogy ) によって発音が変化するタイプ.accomplish の新発音の例.

| 単語 | 従来の発音 | 綴り字発音 |

|---|---|---|

| assume | [əˈʃu:m] | [əˈsju:m] |

| ate | [ˈɛt] | [ˈeɪt] |

| clerk | [ˈklɑ:k] | [ˈclə:rk] |

| constable | [ˈkʌnstəbl] | [ˈkɑ:nstəbl] |

| nephew | [ˈnevju:] | [ˈnefju:] |

上に挙げた表は,従来の発音から綴り字発音へと発音が変化しつつあるという通時的な過程を示唆しているが,一方で地域変種間の差異を示唆しているという側面もある.従来の発音がイギリス発音で,綴り字発音がアメリカ発音であることが多い.Mencken は,綴字と発音の差を縮める方向に作用する綴り字発音の合理性を指摘し,イギリス英語に勝るアメリカ英語の特質として力説している ( 483--88 ).イギリス英語とアメリカ英語のこの対比は,特に地名によく現れている.両国に同じ綴字の地名がある場合,イギリス英語では歴史と伝統によってはぐくまれた不規則な発音が,アメリカ語ではストレートな綴り字発音が行われることが多い.

| 単語 | イギリス発音 | アメリカ発音 |

|---|---|---|

| Derby | [ˈdɑ:bi] | [ˈdə:rbi] |

| Eltham | [ˈɛltəm] | [ˈɛlθəm] |

| Greenwich | [ˈgrɪnɪdʒ] | [ˈgri:nwɪtʃ] |

| Thames | [ˈtɛmz] | [ˈθeɪmz] |

とはいえ,近年ではイギリス英語もアメリカ英語の影響を受けることが多くなってきており,全体として綴り字発音の傾向は続くことが予想される.

・Mencken, H. L. The American Language. Abridged ed. New York: Knopf, 1963.

2009-11-23 Mon

■ #210. 綴字と発音の乖離をだしにした詩 [spelling_pronunciation_gap][youtube][gh]

現代英語の綴字と発音の乖離は,英語史上の主要な問題であり,本ブログでも定番の話題となってきた(関連記事を参照→spelling_pronunciation_gap).

今日はこの乖離をだしにした詩を紹介する.Gelderen (14) が掲載しているもので,"unknown source" とされている.couplet で脚韻を踏んでいるが,ほぼすべての組で綴字が異なっているのがミソ.綴字と発音の乖離を逆手に取ったことば遊びとして実によくできている.

I take it you already know

Of tough and bough and cough and dough?

Some may stumble but not you,

On hiccough, thorough, slough, and through?

So now you are ready perhaps

to learn of less familiar traps?

Beware of heard, a dreadful word

that looks like beard and sounds like bird,

and dead is said like bed, not bead or deed.

Watch out for meat, great, and threat that

rhyme with suite, straight, and debt.

より長い完全なバージョンがあるようで,Web で探したらこんな動画(スクリプト付き)があった(YouTube版もあり).発音記号つきのスクリプトを参照したい方は,こちらのPDFもどうぞ.

特に前半の <ough> の発音の多様性が印象的である.through の綴字については,[2009-06-20-1]他参照.

・Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006. 163.

2009-11-22 Sun

■ #209. near の正体 [double_comparative][comparison]

[2009-11-08-1]で Shakespeare の二重比較級 ( double comparative ) の使用について触れた.近代英語期の文法を語るときに,worser などの二重比較級 がよく話題に取りあげられる.しかし Nevalainen に触れられている Kytö and Romaine の研究によると,実際のところ二重比較級の頻度は比較級全体の 1% にすぎないという.現代標準英語の視点からすると珍しい現象であるがゆえに,実際以上に評価されてしまう例だろう.

現代標準英語では,二重比較級はなおさら少ない---というよりも,誤用である.だが,注記すべき例外が二つある.一つは[2009-11-08-1]でも触れた lesser である.もう一つは,lesser よりも気づきにくいものの,頻度はいくぶん高いと思われる nearer である.near はそれ自体が歴史的には比較級であり,-er 語尾を付加した nearer は,すなわち二重比較級ということになる.

古英語では,対応する形容詞・副詞の原級は nēah だった.そして,比較級が nēara,最上級が nīehsta だった.これらは,それぞれ形態的には現代英語の nigh, near, next に対応している.

near は,このように本来は比較級だったが,中英語初期から原級として解釈されるケースが出てきた.この解釈は,例えば現代英語でも come near と come nearer が語用論的にほぼ同義となり得ることから理解できよう.同様の発達は,中期オランダ語の naer にも観察されるという.

16世紀には,本来の比較級としての near の用法もいまだ見られたが,新しい比較級として nearer が現れ出し,以降,比較級としての near は徐々に衰退していった.こうして,near は原級として生まれ変わった.

結果として,現代英語には,古英語の形容詞・副詞 nēah に由来する二系列の比較級・最上級が併存することとなった.旧式の系列では,原級の nigh は古風であり,比較級の near は廃用となっており,最上級の next は「最も近い」から「次の」へと意味が限定されている.意味的,語法的に有標 ( marked ) の系列といっていいだろう.

一方,新式は味も素っ気もない無標 ( unmarked ) の系列である.生まれ変わった原級としての near に規則的に -er, -est が付加され,規則的な比較級と最上級の意味「より近い」「もっとも近い」を表すのみである.

まとめると以下のようになる.

| 旧式(有標) | nigh (古風) | near (廃用) | next (「次の」) |

| 新式(無標) | near | nearer | nearest |

・Kytö, Merja and Suzanne Romaine. "Competing Forms of Adjective Comparison in Modern English." To Explain the Present: Studies in the Changing English Language in Honour of Matti Rissanen. Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki. 52. Ed. Terttu Nevalainen and Leena Kahlas-Tarkka. Helsinki: Société Néophilologique, 329--52.

・Nevalainen, Terttu. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006. 99.

2009-11-21 Sat

■ #208. 産業革命・農業革命と英語史 [history][rp]

18世紀後半に始まった産業革命と,続いて起こった農業革命は,ヨーロッパの社会構造を大きく変質させた.これほど画期的な出来事が,英語にも影響を及ぼさずにすむはずはない.英語の語彙への影響など,言語体系への影響はもちろんあるが,今回は,特に現代標準発音の形成との関連で両革命を位置づけてみたい.

農業革命は,華々しい産業革命の陰で存在が薄いが,社会構造の変化,さらには英語の標準化に,間接的ながらも著しく貢献した.産業革命により生み出された農業機械による効率の改善,大規模な農地経営の実践により,人々は人類史上初めて農業を制する力をもつに至った.その証拠に,1840年代の大飢饉を最後に,ヨーロッパに本格的な飢饉は訪れていない.

大規模農地経営の進展により,これまでの農村社会の存立基盤であった地主と小作人の関係が崩れ,農村の階級差が解消されるとともに,多くの農民は働く土地を失った.農村に余った人々は,産業革命の落とし子である巨大化した都市へと流入し,都市労働者となった.このように,産業革命と農業革命は,農村から都市へと人々を大量に動かした.

とりわけロンドンには,国中のあらゆる地方から人々が流入した.言語的には,あまたの方言の入り交じる多様性を呈した.一方で,多様性の裏返しとして,異なる方言をもつ人々が意志疎通をはかるための標準語,特に標準発音が発達してきた.こうして発達してきた標準的な英語の発音のうち,社会的なステータスと結びつけられるようになった発音がある.後に RP ( = Received Pronunciation ) 「容認発音」と呼ばれることになる発音である.19世紀末以来 RP は学校教育や BBC でも推奨されてきており,現在に至っている.

RP は現代の英国では多分に "posh" とされるものの,英国外の英語世界ではいまだに権威ある発音とみなされている.アメリカ人も,多くが RP に一目をおいているという.アメリカ発音のプレゼンスに押されながらも,RP は現代の英語世界に一定の影響を及ぼし続けている.そして,その淵源はというと,200年ほど前に生じた産業革命と農業革命にあった.社会変革は,言語の歴史にも影響を与えずにおかない.

・Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001. 170--72, 185--87.

2009-11-20 Fri

■ #207. Yea, Reagan and Yeats break a great steak. (2) [gvs][phonaesthesia][sound_symbolism]

昨日の記事[2009-11-19-1]の続編.great や steak がGVS で一段しか上昇しなかったのはなぜか.決定的なことはよく分からないが,気になる説が一つある.

Samuels (152) によれば,/ɛ:/ から二段上昇した /i:/ は "smallness, daitiness, politeness, dexterity" を示唆するのに対し,一段しか上昇しなかった /e:/ は "size, expanse, tangibility, grossness" を示唆するという.この場合の「示唆」とは,音から連想されるイメージのことを指し,専門的には phonaesthesia と呼ばれる.この連想は人類普遍的なものというよりは,特定の言語における慣習的なものととらえるべきだろう.phonaesthesia は次のように定義される.

a phenomenon whereby the presence of a particular phonological component seems to correspond regularly --- though not consistently --- to one particular semantic component (Smith 9)

Samuels が /i:/ の音と "smallness, daitiness, politeness, dexterity" のイメージを phonaesthesia として重ね合わせているのは,例えば次のような語群に支えられるがゆえである.

cleat, feat, fleet "nimble", greet, meet "fitting", neat, pleat, sweet, teat, treat

同様に,/e:/ (後の /eɪ/ )の音と "size, expanse, tangibility, grossness" のイメージを phonaesthesia として重ね合わせているのは,例えば次のような語群に支えられるがゆえである.

bait, bate "strife", crate, eight, fate, freight, gate, grate, hate, pate, plate, prate, rate, sate, skate, slate, state, straight, weight

もちろん,上記の対になった二種類の phonaesthesia に例外の少なくないことは Samuels も認めている.しかし,後者の phonaesthesia により great の発音に一つの説明が与えられることは魅力的である./i:/ の「小さくて繊細な」イメージに対して /e:/ の「大きくて粗野な」イメージは,great のみならず break や steak をも説明しうるのではないか.

Samuels の説は確かに珍説かもしれないが,そのお弟子さんである Smith (12) は熱烈に支持している.そして,その Smith 先生に教えを受けた筆者も・・・やはり支持したい.

・Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

・Smith, Jeremy J. "Phonaesthesia, Ablaut and the History of the English Demonstratives." Medieval English and its Heritage. Ed. Nikolaus Ritt, Herbert Schendl, Christiane Dalton-Puffer, and Dieter Kastovsky. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006. 1--17.

2009-11-19 Thu

■ #206. Yea, Reagan and Yeats break a great steak. [gvs][lexical_diffusion]

昨日の記事[2009-11-18-1]で大母音推移 ( Great Vowel Shift ) の概要を説明した際に,eat は /ɛ:t/ -> /e:t/ -> /i:t/ と二段階上昇したと述べた.一般に,GVS の前の時代に <ea> という綴りで示されていた音は /ɛ:/ であり,GVS の過程では一段ずつ時間をかけて上昇していったとされている.結果として,現代英語の <ea> は原則として /i:/ に対応することとなった.

beat, clean, deal, eat, feat, heal, jeans, leave, mean, neat, pea, seam, teach, veal, weak, yeast, zeal

ところが,多数ある <ea> をもつ語群のなかには,GVS の過程で一段階しか上昇しなかった少数の変わり者が存在する./ɛ:/ -> /e:/ で止まり,のちに /eɪ/ となったものである.

break, great, steak, yea; Reagan, Yeats

英語史の大きな謎である GVS においては,このような例外が契機となり,次々と疑問が生じてくる.そもそも,なぜ前舌母音の /ɛ:t/ だけが二段階上昇したのだろうか? そして,なぜ一段階しか上昇しない語群があるのだろうか?

疑問は単純には解けないが,一つ前提として理解しておくべきことがある.GVS などの音声変化を含め,多くの言語変化は,語彙の全体にわたって一気に進行するものではなく,語彙を縫うようにして徐々に進行する傾向があることである.言語変化は徐々に進行するという説は語彙拡散 ( Lexical Diffusion ) と呼ばれ,近年,研究が盛んになってきている.この語彙拡散によれば,言語変化の過程のある時点を考えるとき,すでに言語変化を経た語群と,まだ経ていない語群とが混在していることは当然のごとく予想される.短期間のうちに台風のように過ぎ去る言語変化ならともかく,優に300年もかかった GVS などの息の長い言語変化においては,変化を経ていない語群の一部が,変化の規定のレールから逸脱して「妙な行動を起こす」可能性が高まる.かかる時間が長ければ長いほど,言語変化が芸術的な美しさをもって完了する可能性は低い.

また,GVS が起こっていた1400?1700年という時期は,地方からロンドンへの人口流入が著しく,標準英語揺籃の首都は方言のるつぼだった.方言ごとに GVS の進行度合いはまちまちであり,そうした方言を引き下げて人々はロンドンに集結し,言語的にも激しく混交したのであるから,「ある時点におけるロンドンの標準英語の GVS の進行度合い」を正しく判定することがいかに困難であるか,想像できるだろう.

上記のような理由で,GVS に break や great のような例外的な語類が散見されるとしても不思議はない.いまもって決定的なことはよくわからないが,一つ示唆的なのは Reagan /reɪgən/ や Yeats /jeɪts/ など,人名にこの例外が見出されることである.Beatty という名前にも,/bi:ti/ のほか /beɪti/ という発音がありうる.二段上昇した /i:/ よりも一段しか上昇しなかった /e:/ のほうが "polite" な発音だったという知見もあり ( Gelderen 163 ),少数の人名に例外が見られるという事実と考え合わせて意味深長ではある.

ちなみに,great については18世紀には /gri:t/ と二段上昇した発音のほうが一般的だったというから,歴史は余計に複雑である.やはり GVS は英語史の大きな謎である.

・Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006. 163.

2009-11-18 Wed

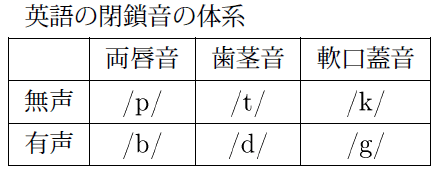

■ #205. 大母音推移 [gvs][vowel][language_change]

英語史のなかで最も著名なトピックと思われる大母音推移 ( Great Vowel Shift ) について.GVS はこれまで何十年にもわたって注目され,研究され続けているテーマだが,いまだにその過程や原因について不明な点が多く,英語史最大の謎といってよいかもしれない.大きなトピックなので,今日はひとまず標準的な説明を.

GVS とは,英語の強勢のある長母音に対して体系的に生じたとされる音声変化である.5W1H で要点をまとめると以下のようになる.

| What | 大母音推移 |

| When | およそ1400年?1700年 |

| Where | 当時英語の話されていたブリテン島内全域で,異なるタイミング,スピード,一貫性で生じた |

| Who | 各方言話者 |

| How | 強勢のある長母音が一段あるいは二段,上昇した |

| Why | push chain? drag chain? 社会言語学的な動機付け? |

GVS の過程を母音四辺形[2009-05-17-1]で理解すると,「体系的に生じた」ことがよくわかる.

次に,単語のなかで GVS をみてみよう.

| 語 | GVS 前の発音 | GVS 後の発音 | PDE の発音 |

|---|---|---|---|

| find | /fi:nd/ | /fəɪnd/ | /faɪnd/ |

| keep | /ke:p/ | /ki:p/ | /ki:p/ |

| eat | /ɛ:t/ | /e:t/ -> /i:t/ | /i:t/ |

| name | /na:m/ | /nɛ:m/ | /neɪm/ |

| goal | /gɔ:l/ | /go:l/ | /goʊl/ |

| food | /fo:d/ | /fu:d/ | /fu:d/ |

| house | /hu:s/ | /həʊs/ | /haʊs/ |

GVS 後,現在に至るまでの期間にも別の音声変化が起きているため,現代英語の発音の知識だけを頼りにすると GVS の前後の過程がぼやけてくるので,あくまで GVS 直前と直後とで比較されたい.

注目すべきは,eat のケースである.ここでは,一段ではなく二段の上昇が生じている.もちろん,一段ずつ時間をかけて上がっていったものである.

2009-11-17 Tue

■ #204. 非人称構文 [impersonal_verb][french][methinks]

非人称構文 ( impersonal construction ) とは一言でいえば,論理的主語のない構文である.主語があるはずなのに省略されている構文ではなく,最初から主語をとらない構文のことである.非人称構文の柱となる,論理的主語を要求しない動詞のことを非人称動詞 ( impersonal verb ) と呼ぶ.

非人称動詞は,形態上は三人称単数語尾をとった.論理上の主語はないが,意味上の主語を明示する場合には,与格や対格が用いられた.また,一部の非人称動詞では,古くから形式主語 it を伴うことがあった.

非人称動詞は,古英語では約40個あり,中英語ではフランス語からの借用語が加えられて倍増した.非人称構文は,近代英語以降に衰退し,形式主語 it を用いる構文や人称構文に置換され,現代に至っている.

古英語や中英語からの例をいくつか挙げよう.(参考のため,各例文の下に対応する現代語の gloss をつけたが,多くの場合,そのままでは現代英語として非文法的である.)

(1) 天候動詞

・ þa rinde hit, and þær comon flod (OE)

"then rained it, and there came the floods"

・ norþan sniwde (OE)

"from the north snowed" ( = "it snowed from the north" )

(2) 心理動詞

・ siððen him hingrode (OE)

"afterward hungered to-him" ( = "afterward he became hungry" )

・ me ðyncð betre (OE)

"to-me thinks better" ( = "it seems better to me" )

・ me lyst rædan (OE)

"to-me pleases to-read" ( = "it pleases me to read" )

・ Hir thoughte that a lady sholde hire spare (ME)

"to-her thought that a lady should spare herself" ( = "it seemed to her that a lady should spare herself" )

(3) その他

・ me wære betra gan (OE)

"to-me were better to-go" ( = "it would be better for me to go" )

・ Hym boes serve himselve that has na swayn (ME)

"to-him behooves to-serve himself that has no servant" ( = "it behooves one that has no servant to serve himself" )

なお,現代英語にも,形式上の主語を欠いた非人称構文として化石的に残っている表現がいくつかある.

・ The opening hours are as follows: . . . .

・ As regards the point you've just made, . . . .

・ I will act as seems best.

・ Methinks you're changed so much.

・安藤 貞雄 『英語史入門 現代英文法のルーツを探る』 開拓社,2002年.106--08頁.

・橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年. 171--73頁.

2009-11-16 Mon

■ #203. 1500--1900年における英語語彙の増加 [lexicology][statistics][soed]

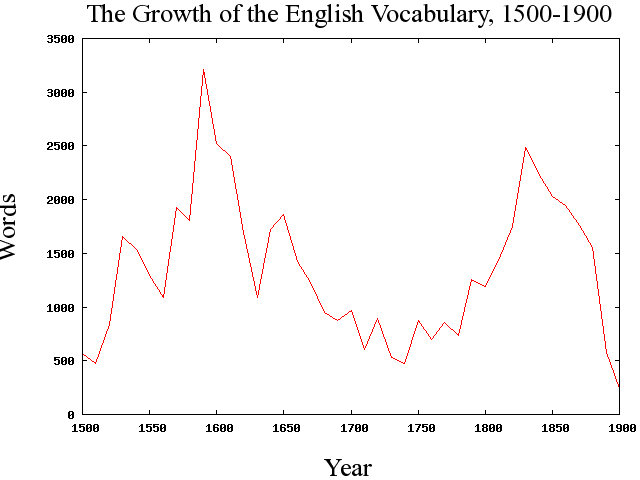

近代英語期の英語語彙の増加について,(連日だが)Hughes の調査を参考にしつつ紹介.Hughes は,Shorter Oxford English Dictionary (1933 ed.) に基づいて編集された Chronological English Dictionary を利用して,1500年から1900年のあいだに英語に加わった語を10年ごとに集計してグラフを作成した (404).

以下のグラフは,Hughes のグラフを本ブログ用に改変したものである.Hughes にはグラフ作成のもとになる数値データは与えられていないので,グラフから目検討で数値を読み出し,それを頼りに再びグラフを作成した.したがって,ここに示されているものはあくまで参考までに.

グラフには二つのピークがある.一つ目のピークは約1550?1630年の時期で,およそエリザベス朝の時代 ( Elizabethan Period ) を中心とする.二つ目のピークは約1790?1880年の時期で,およそロマン主義の時代 ( Romantic Period ) に相当する.間にはさまれた王政復古期 ( Restoration Period ) と新古典主義時代 ( Augustan Period ) は比較的,保守的だったとわかる.1450?1950年に加わった語彙の総数は6万語を超え,平均すると年に約120語ということになる.

なお,Hughes によると,年単位でみると1598年(590語)と1611年(844語)がもっとも際だっているという.

・Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000. 403--04.

・Finkenstaedt, Thomas, E. Leisi, and D. Wolf. eds. A Choronological English Dictionary. Heidelberg: Carl Winter, 1970.

2009-11-15 Sun

■ #202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合 [loan_word][lexicology][statistics][pde][romancisation]

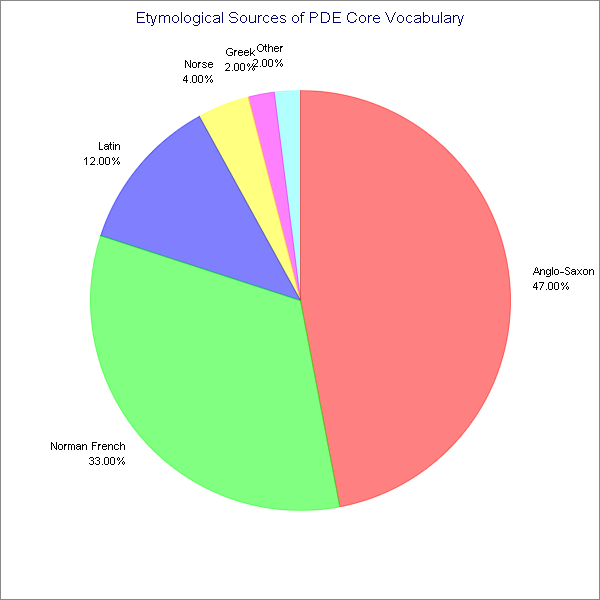

昨日の記事[2009-11-14-1]に引き続き,現代英語の語彙に関する統計値の話題.昨日は,借用語に限定し,そのソース言語の相対的割合を示すグラフを掲げた.今日は,本来語も借用語も含めた現代英語の語彙全体から基本語600語を取り出し,その語源をソース言語ごとに数え上げるという切り口による統計を紹介する.以下の数値と議論の出典は,昨日と同じく Hughes による.

数値をみる前に,基本語彙 ( core vocabulary ) を客観的に定義するのは難しいという問題に触れておきたい.話し言葉で考えるのか,書き言葉で考えるのか.個々の話し手,書き手によって基本語彙とは異なるものではないのか.世界英語のどの変種 ( variety ) を対象に考えるのか,イギリス英語か,アメリカ英語か,それ以外か.この問題に対して,Hughes は,LDOCE3 の頻度ラベルが S1 かつ W1 であるもの,すなわち話し言葉でも書き言葉でも最頻1000語に入っている語だけを選び出すことにした.この総数が600語であり,これを "the kernel of the core" (392) として調査対象にした.以下は,ソース言語別の割合をグラフ化したものである.

従来の類似調査や伝統的な英語史観からは,Anglo-Saxon 由来の本来語の割合はもっと高いはずではないか(6割?7割)と予想されるところだが,意外にも5割を切っている.話し言葉の記述に力を入れている LDOCE3 に基づく結果であるだけに,なおさらこの結果は意外である.

もう一つ興味深いのは,Anglo-Saxon と Norse を合わせた Germanic 連合軍と,Norman French と Latin と Greek を合わせた Latinate-Classic 連合軍とが,およそ半々に釣り合っていることだ.語彙に関しては,中英語以降,英語はゲルマン系からロマンス系へと舵を切っているということが英語史ではよくいわれる.現代において,語彙のロマンス化の傾向は維持されているのみならず,むしろ強まってきているということを,このデータは示唆するのではないか.

・ Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000. 391--94.

・ Longman Dictionary of Contemporary English. 3rd ed. Harlow: Longman, 1995.

2009-11-14 Sat

■ #201. 現代英語の借用語の起源と割合 (2) [loan_word][lexicology][statistics][pde]

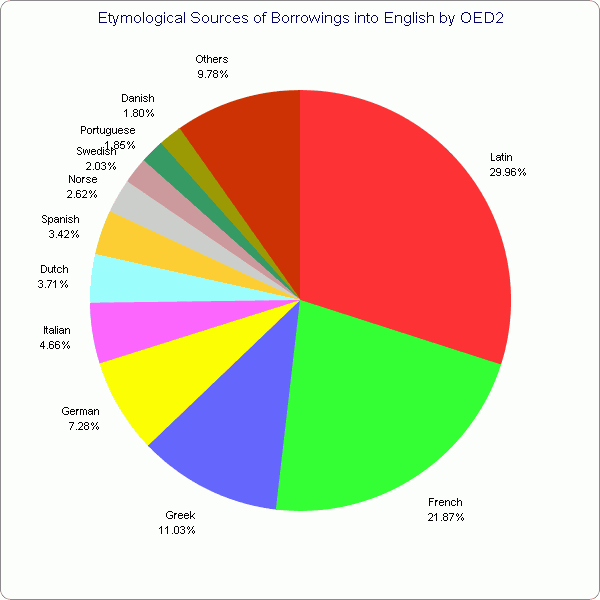

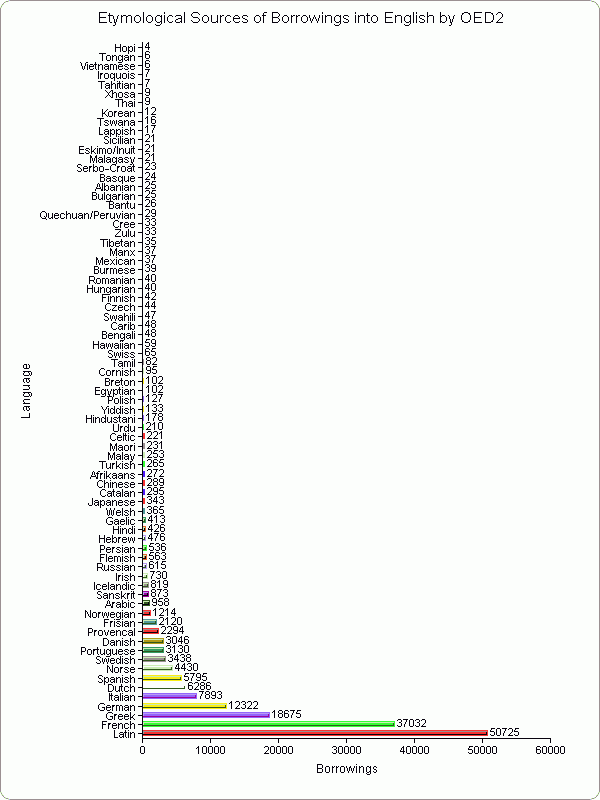

標題について[2009-08-15-1]で円グラフを示したが,そのときにグラフ作成に用いた数値は孫引きのデータだった.今回は OED (2nd ed.) で語彙調査をした Hughes の原典から直接データを取り込み,より精確なグラフを作成してみた.カウントの対象とされたソース言語は75言語,借用語総数は169327語である.

一つ目は円グラフで,現代英語の借用語全体を100としたときのソース言語の相対比率を示したものである.[2009-08-15-1]で示したグラフをより精確にしたものと理解されたい.

二つ目は棒グラフで,比率ではなく借用語数で,ソース言語別にプロットしたものである.

少数のソース言語が借用語の大多数を供給している実態がよくわかる.もとの数値データはこのページのHTMLソースを参照.

・Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000. 370.

2009-11-13 Fri

■ #200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か [stress][orthoepy][romancisation][prosody][gsr][rsr]

[2009-10-26-1]の (4) で見たように,ゲルマン系の言語として,本来,英語のアクセントは語の第1音節に落ちるはずである.ところが,古英語後期より,ラテン語やフランス語からおびただしい数の借用語が英語に流入し,「第1音節にアクセントあり」の原則が崩れてきた.というのは,ラテン語やフランス語などのロマンス系の言語では,むしろ後方の音節にアクセントが落ちるのが原則だからである.より具体的には,ロマンス語には,後方の音節の重さに応じて,最終音節 ( ultima ),語尾から二番目の音節 ( paenultima ),語尾から三番目の音節 ( antepaenultima ) のいずれかにアクセントが落ちるといる規則がある.英語は,ロマンス系諸語との長い言語接触の歴史から,GSR ( Germanic Stress Rule ) と RSR ( Romance Stress Rule ) を複雑に合わせもつ言語へと発展してきたのである ( Lass 125 ).

ロマンス諸語からの借用語は,英語に入ってからも,もとの言語のとおりに RSR に即した後方アクセントを示してきただろうと予想されるが,必ずしもそうではない.例えば,近代英語期には,次の語群で GSR に即したかのような語頭アクセントがおこなわれたことが確認されている (Lass 128--29).かっこ内は Lass が参考にした資料の出版年である.

abbreviation (1764), academy (1665, 1687), acceptable (1746), accessory (1687, 1746), accommodate (1764), adjacent (1665, 1710), allegorical (1764), complacency (1665), contribute (1570), controversy (1665), conuenient (1570), corruptible (1746), defectiue (1570), delectable (1570), distribute (1570), diuert (1570), excusable (1570), mischance (1570), obseruance (1570), perspectiue (1570), phlegmatic (1784), proclamation (1570), quintessence (1710), refractory (1687), sequester (1570), splenetic (1784), suggestion (1570), unawares (1710)

現代標準英語では,上記のいずれの単語においてもアクセントは第1音節にないことに注意したい.Lass によれば,1780年代に GSR が衰退し始め,RSR が優勢になってきたという.また,詳しい根拠は示していないものの,Nevalainen によれば,近代英語期の「比較的教育程度の低い人々」が特に GSR を好んだという.

現代でもアクセントの位置に決着のついていない語は存在する.上に挙げた controversy は,現在 cóntroversy とも contróversy とも発音されうるが,ラテン語起源であることからの予想に反して,GSR に従った前者が「正しい」と見なされている.近年まさに「論争」を呼んだ語である.

古英語後期に始まり,近代英語期にも多くの正音学者 ( orthoepist ) を論争へ駆り立てたゲルマン対ロマンスのアクセント対決は,いまだに完全な決着をみないまま,英語母語話者のみならず英語学習者を悩ませ続けている.

・Lass, Roger. "Phonology and Morphology." 1476--1776. Vol. 3 of The Cambridge History of the English Language. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

・Nevalainen, Terttu. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006. 130.

2009-11-12 Thu

■ #199. <U> はなぜ /ju:/ と発音されるか [phonetics][gvs][french][alphabet][sobokunagimon]

アルファベットの第21文字 <U> は /yu:/ と発音され,しばしば電子メールなどで二人称代名詞 you の省略として用いられる.だが,多くの大陸ヨーロッパ諸語を参照すればわかるとおり,本来の発音は /u:/ である.古英語でも /u:/ と発音された.それが,現代英語で /yu:/ と発音されるようになったのはなぜだろうか.

説明を始める前に,前提として押さえておきたいことが一つある.綴字と発音はそれぞれ別個の存在であり,独立して発展し得るということである.両者のあいだには確かに緩い結びつきはあるが,絶対的なものではない.綴字も発音も,時にタッグを組む相手を変えることがある.この前提を踏まえた上で,< > で表記される綴字と / / で表記される発音を区別して考えてゆく.

古英語では語の中で <u> という綴字は /u:/ という長母音を表した(本記事では話しを単純化するために短母音については触れないこととする).例えば,hus "house" や mus "mouse" と綴って /hu:s/ や /mu:s/ と発音された.ここで,対応する現代英単語をみてみると,発音は /u:/ → /aʊ/ と変化しており,綴字は <u> → <ou> と変化していることに気づく.

まずは,発音の変化をみてみよう.これは初期近代英語期を中心に起こった大母音推移 ( Great Vowel Shift ) に起因する./u:/ の発音はこの体系的な母音変化により,最終的に軒並み /aʊ/ へと二重母音化した.古英語の /hu:/ は現代の /haʊ/ "how" へ,/ku:/ は /kaʊ/ "cow" へ,/u:t/ は /aʊt/ "out" へと,それぞれ変化した.

次に,綴字の変化をみてみよう.こちらの変化は中英語期にもたらされた.古英語で /u:/ の発音は,<u> の綴字と結びつけられていたが,中英語期にフランス語の綴字習慣に影響を受けて,/u:/ の発音は <ou> の綴りと結びつけられるようになった.いわばフランスのファッションに飛びついて,/u:/ がタッグを組む相手を <u> から <ou> へと変えたのである.<u> という綴字にしてみれば,/u:/ に捨てられたわけで,いまや新しい伴侶を探す必要に迫られた.だが,この問題は,再度フランス語の綴字習慣のおかげですぐに解決された.フランス語では <u> は /y:/ の発音に対応しており,英語はこの発音を含む大量のフランス語をそのまま借用したので,フランス語の綴字習慣をそのまま受け継げばよかったのである.フランス語の /y:/ の発音は,英語に入ってから /ju:/ へと変化して現代に伝わり,huge, mute, future, cure などのフランス借用語にて確認できる.このようにして,中英語期に「<ou> = /u:/」「<u> = /y:/」という二つの新しいマッチングがフランス語の影響のもとに確立したのである.

さて,本題のアルファベットの文字としての <U> の話しに戻ろう.古英語では <u> は /u:/ とタッグを組んでいたが,上述のとおり,中英語期に /u:/ はタッグを組む相手を <ou> に変えてしまい,取り残された <u> は新しく /y:/ に対応することになった.しかし,あくまでこれは単語の中での <u> の話しであり,ひとかどのアルファベットの文字たる <U> が,フランス語の流行という理由だけで,発音すらも従来の /u:/ から /y:/ へと変えたわけではない.アルファベットの文字としての <U> の発音は,あくまで従来の /u:/ が続いていたはずである.そもそも音としての /u:/ が /aʊ/ へと変化したのは先にも述べたように初期近代英語になってからの話しで,一般に中英語では古英語の /u:/ は変わらずに残っている.

とはいえ,中英語期にフランス語の影響によってもたらされた「<ou> = /u:/」「<u> = /y:/」という新しいマッチングが根付いてくると,<U> と書いて /u:/ と読み続けることに違和感がつきまとうようになる.マッチングの変更を余儀なくされる場合,綴字は固定で発音が変化するパターンと,発音が固定で綴字が変化するパターンがあり得るが,問題になっているのは他ならぬアルファベットの文字(綴字)である.綴字を変えるという選択肢はあり得ない.よって,発音の方を変えるということになるが,その候補は,やはりフランス語から渡来した /y:/ の伝統を引く /ju:/ だった.こうして,「<U> = /ju:/」のマッチングが16世紀以降に定着し,現代に至った.

フランス語の影響がなければ,今頃 <U> は /aʊ/ と発音されていたことだろう.アルファベットの一文字にも,フランス語が英語史に落とした深い影をうかがうことができる.

2009-11-11 Wed

■ #198. its の起源 [spelling][personal_pronoun][punctuation][gender][genitive]

昨日の記事[2009-11-10-1]で,人称代名詞 its の用法について触れた.そこに挙げた Shakespeare (First Folio ed.) からの引用では,its ではなく it's という綴字が用いられていることに気づいただろうか.First Folio 版を全体としてみると,apostrophe ありの it's が9例,なしの its が1例,確認される.当時は it's のほうが頻度が高かったことになる.

apostrophe の有無は別として,そもそも its が所有代名詞として使われるようになったこと自体が,比較的あたらしい.its の初例は16世紀末であり,それ以前の古英語・中英語の時期は,his が用いられていた.この his は,[2009-09-29-1],[2009-10-25-1]でみたように,由緒正しい三人称単数中性の形態であり,三人称単数男性 his の転用というわけではない.同様に,歴史的には him は三人称単数男性の与格形であるとともに三人称単数中性の与格形でもあった.

だが,中英語期に,文法性 ( grammatical gender ) が廃れて自然性 ( natural gender ) が名詞・代名詞のカテゴリーとして確立してくると,男性(人)と中性(非人)のものとで同じ代名詞の形態が共有されていることに違和感が生じてくる.実際に,Chaucer の代名詞体系 [2009-10-25-1] では,古英語で中性与格形だった him は姿を消している.そして,近代英語期にずれこみはしたが,違和感解消の圧力は,中性属格形だった his にも及んだ.中性の his を置き換えたのは,it という主格形に名詞の所有格語尾として定着していた -s を付けようという単純な発想に基づいて作られた its だった.

中性としての him や his の消失・置換のほかにも,人と非人の区別を明確にしようという圧力は,先行詞に応じて関係代名詞 who と which を使い分けるようになった過程にもみられる.これも,近代英語期に生じた過程である.

以上の背景で its は16世紀末に現れ,17世紀中にはほぼ確立した.しかし,初期の綴字である it's も19世紀初まで散発的にみられたし,誤用として現在にまで根強く残っている.it is や it has の省略形としての it's と,代名詞の所有格の its は,発音が同じこともあり,現在でも英語母語話者にとって最もよく間違えられる綴字の一つである.このよくある間違いについてはこちらの記事も要参照.

2009-11-10 Tue

■ #197. its に独立用法があった! [personal_pronoun]

昨日の記事[2009-11-09-1]で,現代英語の人称代名詞体系において,it に対応する所有代名詞の独立用法が欠けていると指摘した.「それのもの」という表現は確かに他の性や人称に比べれば使用頻度が少ないように思われるが,its という限定用法がありながら,独立用法が欠けているのは,体系として欠陥であるといわざるを得ない.

しかし,驚くなかれ,この its には非常にまれながら独立用法が存在するのである.あまりに稀少なので屈折表のなかに取り込まれていないだけで,「あり得ない」わけではないということを示しておきたい.ただし,its が独立用法として使用されるのは,対比表現に限られるようである.以下の3例のうち,最初の2例は Quirk et al. の CGEL の例を再掲したもので,最後の例は OED より Shakespeare, Henry VIII 1.1.18 (First Folio ed.) からの引用である(こちらを参照).

・History has ITS lessons and fiction has ITS.

・She knew the accident was either her husband's fault or the car's: it turned out to be not HIS but ITS.

・Each following day Became the next dayes master, till the last Made former Wonders, it's.

対比としてでなければ使用できないのでは,やはり屈折体系に納めることはできないということか.

・Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985. 362 (fn. [a]).

2009-11-09 Mon

■ #196. 現代英語の人称代名詞体系 [personal_pronoun][gender][paradigm]

[2009-09-29-1], [2009-10-24-1]で古英語の人称代名詞の屈折表を,[2009-10-25-1]で Chaucer に代表させて中英語の人称代名詞の屈折表を示した.対比のために,現代英語の人称代名詞の屈折表も示しておこうと思ったので,以下に掲げる.

伝統的な英語教育では,学習者は I -- my -- me -- mine などと唱えて覚えるが,形態論的に体系づけるとこのような配列となる.

現代英語の人称代名詞を分類するカテゴリーには「人称」「性」「数」「格」があり,名詞よりもはるかに複雑である.「性」は,古英語にあったような文法性 ( grammatical gender ) ではなく,指示対象の生物学的な性によって定まる自然性 ( natural gender ) である.「男性」「女性」に対して「非人」というのは妙な用語だが,英語の non-personal をうまく訳せなかっただけである.

[2009-10-24-1]では古英語の人称代名詞体系の非対称性に言及したが,現代英語の体系も多くの点で非対称的である.すぐに気づくのは,it に対応する所有代名詞の独立用法の形態が存在しないことだろう.また,二人称で単数と複数のあいだに形態的な区別がない ( you ) のは,現代英語の泣き所ともいえる.三人称女性単数で,目的格と所有格(限定用法)にも区別がない ( her ).

このように細かいところを指摘すればきりがない.時とともに変化する宿命にある言語において,体系とは,きれいにまとまらないものなのだろう.

・Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985. 346.

2009-11-08 Sun

■ #195. Shakespeare に関する Web resources [shakespeare][double_comparative][comparison][link]

私は Shakespeare を専門とする者ではないが,英語史を研究していると Shakespeare にはいろいろなところでお世話になる.Shakespeare ともなればウェブ上の情報源はそれこそ無限に等しいものと思われるので,参照に便利なようにコメント付きで少数のリンクにまとめてみた.

・Open Source Shakespeare: http://www.opensourceshakespeare.org/

テキスト参照と検索に便利.advanced search も可能.検索結果の出力も見やすい.全体的に使いやすいインターフェース.

・The Complete Works of William Shakespeare: http://shakespeare.mit.edu/

HTML版の標準的 Shakespeare 全集.Title, Act, Scene がわかっている場合に参照しやすい.

・The Collected Works of Shakespeare: http://www.it.usyd.edu.au/~matty/Shakespeare/

HTML版の標準的 Shakespeare 全集.特にこちらの検索機能が有用.

・Mr. William Shakespeare and the Internet: http://shakespeare.palomar.edu/sitemap.htm

ハブサイト.ここを中心として,Shakespeare の世界へ飛べる.膨大なサイトなのであえてサイトマップへのリンク.

・Links to HTML Complete Works Sites: http://shakespeare.palomar.edu/works.htm#Collected

その他の HTML 化されたテキストへのリンク集.

・Shakespeare Search Tools: http://shakespeare.palomar.edu/searching.htm#Shsearch

その他の検索ツールへのリンク集.glossary へのリンクもあり.

試みに,上記の Open Source Shakespeare の検索により,worse と worser の使用頻度を調べてみた.worser はいわゆる二重比較級 ( double comparative ) の形態で,16?17世紀に特によく用いられたとされている.

検索の結果,worse が178例,worser が21例.例文をみてみると,worser は Our worser thoughts や the worser part of it などのように限定的用法の形容詞として用いられる傾向が強い一方で,worse は単独で用いられる傾向があるとわかる.これは,現代英語に標準用法として存在する二重比較級である lesser がもっぱら限定的用法で用いられるのに対応している.

などなど,ちょっとした発見が得られる.

(後記 2014/02/08(Sat):追加的に有用なサイトを以下に挙げておく.)

・ Shakespeare's Words: David Crystal による Shakespeare の言語への導入的サイト

・ Shakespeare Authorship

・ Stratford-upon-Avon - Shakespeare Birthplace Trust

・ Royal Shakespeare Company (RSC)

2009-11-07 Sat

■ #194. shadow と shade [doublet][etymology][register][inflection][oe]

英語には二重語が数多く存在するので,この話題には事欠かない.今回は,綴りも発音も意味もよく似ていることが直感的にわかる shadow 「影」と shade 「陰」の関係について.

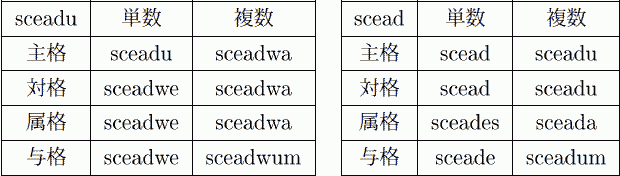

両単語はゲルマン系の語であり,元来は一つの語だったと思われる.だが,古英語の時点ではすでに二つの形態に分化して存在していた.一つは女性強変化名詞の sċeadu,もう一つは中性強変化名詞の sċead である.両方の屈折表を掲げよう.

形態的には,現代英語の shade は,古英語の sċeadu の単数主格形(あるいは sċead の母音語尾をもつ屈折形)に由来する.一方,現代英語の shadow は,古英語の sċeadu の屈折形のうち <w> の現れる形態に由来する.

形態としてはこのように二語が区別されていたが,意味のほうは必ずしも「影」と「陰」で厳密に区別されていたわけではないようである.互いに混同しながら徐々に意味の分化が起こってきたと考えるべきだろう.

同一語の主格形と斜格形がそれぞれ生き残って現代に伝わった興味深い例だが,類例としては mead と meadow 「牧草地」が挙げられる.ただ,このペアの場合には意味の違いはない.後者が一般的な語であり,前者が詩的な響きを有するというレジスター ( register ) の差があるのみである.

2009-11-06 Fri

■ #193. 15世紀 Chancery Standard の through の異綴りは14通り [spelling][me][chancery_standard][ame][me_dialect][standardisation][through]

[2009-06-21-1], [2009-06-20-1]で中英語における through の異綴りが515通りあったことを話題に取り上げた.中英語は方言の時代であり,綴字にも方言が顕著に反映された結果,とんでもない数の異綴りがおこなわれた.しかし,中英語も末期になると,徐々に書き言葉標準が現れてきた.いまだ現代的な意味での「標準」ではないが,後の標準化への下敷きとなる「参照点」を提供してくれる変種である.それはロンドンの公文書に用いられた変種で,Chancery Standard として知られている.15世紀の Chancery Standard のコーパスを調査した Fisher et al. によると,through の異綴りはこの時点で14種類にまで絞られていた.複数の異綴りがある時点で現代的な意味での「標準」ではないことは知られるが,515通りもあった直近の時代に比べれば格段の進歩である.以下,コーパス内の頻度数とともに異綴りを挙げる.

through (1), thurgh (4), þurgh (3), thorugh (2), thourgh (1), throu (1), thorogh (1), throgh (1), thorwe (1), thorwgh (1), thorw (1), thorow (1), þorow (1), þorowe (1)

Chancery English 以外のコーパスを参照すれば,他の異綴りもいまだ豊富に存在していたと推測されるが,15世紀の英語の書き言葉が標準化への道を歩み始めたことは間違いない.

ちなみに,昨今,米語で見られる thru の綴りは,中英語からの異綴りの歴史とは切り離して考えるべきである.実際に,中英語の515通りのなかに thru は存在しない.近代英語期に through としてようやく標準化された綴りが,近年,米語で thru なる異綴りを見ているということは,歴史を逆行しているようでおもしろい.

・Fisher, John H., Malcolm Richardson, and Jane L. Fisher, comps. An Anthology of Chancery English. Knoxville: U of Tennessee P, 1984. 392.

・Nevalainen, Terttu. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006. 30.

・Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996. 68, 76.

2009-11-05 Thu

■ #192. etymological respelling (2) [spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][doublet][emode][spelling_pronunciation][silent_letter]

[2009-08-21-1]で取りあげた etymological respelling の続編.英国におけるルネッサンス時代はおよそ初期中英語期に相当する.ルネッサンスは古典復興運動であり,その媒体となったのが古典語,とりわけラテン語とギリシャ語だった.したがって,この時期に両古典語からの借用が多かったのはごく自然のことだった([2009-08-19-1]).しかし,ラテン語重視の時代の風潮は,なにも語の借用にとどまっていたわけではない.例えば,英文法書はラテン語文法をお手本に書かれた.そして,もう一つのラテン語重視の現れは,綴字に見られた.

[2009-08-25-1], [2009-05-30-1]で見たように,近代英語期以前にもラテン語からの借用語はたくさんあった.そのなかでも特に中英語期にフランス語を経由して英語に入ってきたラテン語は,形態が崩れていることが多かった.伝言ゲームではないが,英語に入ってくる過程でフランス語などを経ると,どうしても原形が崩れてしまうのである.

ルネッサンス期の学者たちはこれを嘆かわしいと思った.かれらは,権威のある古典ラテン語の「原形」を知っているので,英語で根付いていた「崩れた形」に我慢がならなかったのである.そこで,「原形」(=語源)を参照して,すでに英語に定着していた綴りを一方的に直した.この学者たちの営みを etymological respelling と呼ぶ.

[2009-08-21-1]では debt 「債務」という語を例に etymological respelling のプロセスを解説したので,今回はいろいろと他の例を挙げることにする.以下の現代英単語はすべて etymological respelling の産物だが,各語についてどの文字が学者によって挿入・置換されたかわかるだろうか.

altar, Anthony, assault, author, comptroller, debt, delight, doubt, falcon, fault, indict, island, language, perfect, phantom, psalm, realm, receipt, salmon, salvation, scholar, school, scissors, soldier, subject, subtle, throne, victual

学者たちは,ラテン借用語の綴字こそ改革したが,庶民の発音までをも改革し得たわけではない.多くの場合,庶民は相変わらず中世以来の「崩れた形」の発音を使い続けたのである.学者がいくら騒ごうが民衆にとって関心がないのは,いつの時代でも同じである.だが,せっかく綴字を改革したのだからそれにあわせて発音も変えようという殊勝な態度も一部にはあったようで,いくつかの単語では,挿入された文字に対応する発音もおこなわれるようになった.綴字にあわせて発音しようというこの考え方は,spelling pronunciation と呼ばれる.

現代英語において綴字と発音の乖離は大きな問題であり,etymological spelling はこの問題に一役買っている([2009-06-28-2]).また,それを是正しようとする spelling pronunciation の作用も中途半端であり,かえって混乱を招いているともいえる.この問題の根が深いのは,上述のとおり深い歴史があるからである.「ルネッサンス期の学者の知識のひけらかし」といえば確かにそうだろう.しかし,当時の学者に罪を着せるという考え方よりは,当時の時代精神の産物と捉える方が,英語史をポジティブに味わえるように思われる.ときにはラテン語由来の英単語のかもすハイレベルな文体を味わうもよし,ときには island の <s> の不合理を嘆くもよし.人間と同じで,言語も一癖も二癖もあるからこそおもしろいのではないか.

上記の語群でどの文字が挿入・置換されたか,その答えは以下をクリック.

altar, Anthony, assault, author, comptroller, debt, delight, doubt, falcon, fault, indict, island, language, perfect, phantom, psalm, realm, receipt, salmon, salvation, scholar, school, scissors, soldier, subject, subtle, throne, victual

2009-11-04 Wed

■ #191. 古英語,中英語,近代英語は互いにどれくらい異なるか [typology][germanic][inflection][morphology]

授業で古英語,中英語の順にテキストを読み進めていくと,ほとんどの学生が,古英語から中英語に移ったときに現代英語にぐんと近づいたと感じる,と口にする.古英語を初めて読むとまるで英語とは思えないが,中英語は初めて読んでも現代英語とのつながりが感覚として感じられる,ということもよく聞かれる.では,主観的な感覚ではなく客観的な基準で,古英語,中英語,近代英語の異なり具合を評価できないだろうか.いいかえれば,言語類型論的に,英語の各段階はどのくらい似ていてどのくらい異なっているのだろうか.

誰しもが認める「客観的な基準」を設けるのは不可能であり,どこまでも主観がついて回るという限界を前提としつつ,Lass の評価を紹介する.Lass (30) は,10の言語特徴を選び出し,それを基準にして,主要なゲルマン語の「古さ」 ( archaism ) を数値化した.その結果,以下のようなランキング表が得られた( Nevalainen に要約されている図表より).

| Rank | Language(s) |

|---|---|

| 1.00 | Gothic, Old Icelandic |

| 0.95 | Old English |

| 0.90 | Old High German, Modern Icelandic |

| 0.85 | |

| 0.80 | |

| 0.75 | |

| 0.70 | |

| 0.65 | |

| 0.60 | Middle High German, Modern German, Middle Dutch |

| 0.55 | |

| 0.50 | |

| 0.45 | |

| 0.40 | |

| 0.35 | Middle English, Modern Swedish, Modern Dutch |

| 0.30 | |

| 0.25 | |

| 0.20 | |

| 0.15 | Afrikaans |

| 0.10 | |

| 0.05 | |

| 0.00 | Modern English |

これによると,近代英語と中英語の差は 0.35 で,中英語と古英語の差は 0.6 であるから,多くの学生の感覚が客観的に裏付けられたことになる.

・Nevalainen, Terttu. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006. 2, 9--10.

・Lass, Roger. "Language Periodization and the Concept of 'middle'." Placing Middle English in Context. Eds. Irma Taavitsainen, Terttu Nevalainen, Päivi Pahta and Matti Rissanen. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 7--41.

2009-11-03 Tue

■ #190. 品詞転換 [conversion][shakespeare][word_formation]

今日は[2009-11-01-1]で軽く触れた品詞転換 ( conversion ) についてもう少し詳しく説明する.

品詞転換は「接辞を付加せずに,ある項目を新しい語類に加えること,ないし転じること」と定義づけられる.別の呼び方としては,機能転換 ( functional conversion ),機能交替 ( functional shift ),ゼロ派生 ( zero derivation ) がある.品詞転換は主に近代英語期に大増殖し,以来,英語の語形成と意味拡張に大きな影響を及ぼしてきた.現代英語の主たる特徴の一つといってよい.

現代英語に慣れた母語話者や学習者は,I'm in love with you と I love you がほぼ言い換え可能であることを知っているが,love という同じ形態でありながら場合によって名詞にも動詞にもなるということは,驚くべきことである.日本語では名詞ならば「愛」と,動詞ならば「愛する」と,確かに同一の語幹を用いてはいるが,動詞には動詞語尾「する」が付加されており,すぐに品詞を判別できる.多くの言語では,このように動詞であれば特定の語尾がつくなど,何らかの機能標示があるものだが,英語にはそれがない.言語としては非常に希有の現象といってよい.

英語もかつては機能標示があった.love でみると,古英語では名詞は lufu, 動詞は lufian という別々の形態だった.語源はやはり同一で,語幹こそ共通しているが,-u 語尾は典型的な女性強変化名詞の単数主格を標示しているし,-ian 語尾は典型的な弱変化動詞の不定詞を標示している.もちろん,名詞も動詞もそれぞれ複雑な屈折形を取り得て,偶然に形態が一致することはあり得るが,原則として形態を見れば名詞が動詞かはたちどころに判別できた.(例えば,lufa は名詞としては複数主格形などとなりうるし,動詞としては二人称単数命令形ともなり得た.)

ところが,後期古英語から初期中英語にかけて起こった語尾の水平化とそれに続く消失により,名詞も動詞も love という形態に落ち着いてしまったのである.これにより,中英語以降,必然的に品詞転換が活性化した.この手段をとりわけ意図的に活用したのは,近代英語期の劇作家たちだった.以下に Shakespeare からの例を挙げてみる.イタリック体の語に注目.

・Season your admiration for a while. . .

・It out-herods Herod . . .

・Grace me no grace, nor uncle me no uncle. . .

・Julius Caesar, / Who at Phillipi the good Brutus ghosted. . .

・Destruction straight shall dog them at the heels. . .

・I am proverbed with a grandsire phrase. . .

英語のもつこの自由さには圧倒される.

・松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦 編 『大修館英語学辞典』 大修館,1983年.

2009-11-02 Mon

■ #189. 名前動後の起源 (2) [stress][diatone][germanic][oe][prosody]

昨日[2009-11-01-1]に引き続き「名前動後」の話題.昨日は「名前動後」のモデルがすでに古英語に存在していたことを確認した.派生名詞には接頭辞の強形が付加され,派生動詞には弱形が付加されたということだった.だが,この体系的な分布そのものは,どのように説明されうるだろうか.

Campbell によれば,接頭辞が付加されるタイミングが,名詞と動詞とで異なっていたのではないかという.of-, be- などの接頭辞は,本来は副詞・前置詞として語幹と独立して機能していたと考えられる.後に意味的関連の強さから,その副詞・前置詞が接頭辞として語幹に付加され,一語へ統合された.ところが,一語へ統合されるタイミングが名詞と動詞とでは異なっていた.名詞の派生は一足早かったので,ゲルマン語の第1音節アクセントの原則の適用に間に合ったが,動詞の派生は遅く,語幹そのものの第1音節アクセントがしっかりと固まってしまった後に,ちょろっと弱い接頭辞が付加されて派生動詞ができあがったのである.

ただ,この仮説を採用するにしても,なぜ名詞の派生が動詞の派生よりも一足早かったのかという次なる疑問が生じる.タイミングという切り口で説明を一歩だけ高い次元に持ち上げることができたとしても,究極的な説明を突き止めることは難しそうだ.

タイミングが早いか遅いかによって,ある言語変化の適用を受けるか免れるかが決まるという他の例としては,[2009-06-14-1]を参照.

・Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959. 30--31.

2009-11-01 Sun

■ #188. 名前動後の起源 [stress][diatone][oe][conversion][prosody]

受験英語業界で「名前動後」と呼ばれる現象がある.現代英語では,綴りは同じだが品詞の異なる語が存在する.特に名詞と動詞のペアの場合,名詞ではアクセントが前の音節に,動詞ではアクセントが後ろの音節に落ちることがあり,こうしたペアを「名前動後」と呼んでいる.英語では「名前動後」に相当する便利な名称はなく,次のように説明的になってしまう.

diatonic homograph pairs that exhibit the alternating stress pattern between noun (paroxytonic) and verb (oxytonic)

例を挙げるとキリがない.

absent, accent, addict, annex, combat, combine, concert, contract, contrast, convert, discard, discount, discourse, dismount, export, finance, implant, import, intercept, interchange, misprint, object, overturn, permit, protest, reject, research, retract, transplant, transport, etc.

英語は,初期中英語期に起こった屈折語尾の消失により,容易に品詞転換 ( conversion ) の可能な言語となった.これは言語としては希有の現象であり,特に近代英語期以降,語を派生させるのにフル活用されてきた.名詞と動詞で綴りが同じであることはこれで分かるとしても,両者のあいだでアクセントの位置に区別がつけられたのはどうしてだろうか.

その淵源は古英語,いやそれ以前にある.

昨日の記事[2009-10-31-1]で見たように,古英語の単語では原則として第1音節にアクセントが落ちたが,接頭辞による派生語では,その接頭辞が強形として使われているか弱形として使われているかによって,アクセントの位置が変わった.接頭辞が強形として用いられている場合にはその接頭辞にアクセントが落ち,弱形として用いられている場合には語幹の第1音節にアクセントが落ちたのである.興味深いのは,派生名詞の接頭辞には強形が,派生動詞の接頭辞には弱形が,体系的に付加されている点である.以下,対応する派生名詞と派生動詞のペアを,アクセントの位置に注目して比べてみよう.

| 名詞 | 動詞 |

|---|---|

| ˈǣwielm "fountain" | aˈweallan "to well up" |

| ˈæfþunca "source of offence" | ofˈþyncan "to displease" |

| ˈætspyrning "offence" | otˈspurnan "to stumble" |

| ˈandsaca "apostate" | onˈsacan "to deny" |

| ˈbīgenga "inhabitant" | beˈgān "to occupy" |

| ˈorþanc "mind" | aˈþencan "to devise" |

| ˈwiþersaca "adversary" | wiþˈsacan "to refuse" |

「名前動後」のモデルの起源は,すでに古英語に存在したのである.

・Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959. 30--31.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow