hellog〜英語史ブログ / 2012-04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012-04-30 Mon

■ #1099. 記述の形容詞と評価の形容詞 [adjective][loan_word][lexicology][lexical_stratification]

[2011-12-21-1]の記事「#968. 中英語におけるフランス借用語の質的形容詞」で触れたように,形容詞を意味の上で大きく二分すると,評価を表わす qualitative adjective (QA) と関係を示す relational adjective (RA) とが区別される.QA と RA の意味,形態,統語における特徴の違いにも興味があったが,それ以上に語種(本来語か借用語か)との関係が気になっていた.というのは,「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) やその他の三層構造の記事で言及してきた通り,本来語は評価的,主観的で,(Greco-Latin 系)借用語は記述的,客観的であるのが英語語彙の典型とされているからだ.形容詞はその区別がとりわけ表出しやすい語類であるように思われる.

この問題に関連して Farsi の論文を読んでみた.Farsi は,QA や RA という用語こそ使っていないが,"descriptive adjective" として Class A を,"evaluative adjective" として Class B の区分を設けた.さらに,両方の性質(より正確には両方の語義と語法)を兼ね備えた Class C をも設けて,英語の形容詞を鮮やかに分類した.理解しやすく,説得力があり,形容詞に関連する諸問題に示唆を与える卓論と評価したい.Class A, B, C の例を示そう.

| Class A | Class B | Class C |

|---|---|---|

| affective | affectionate | academic |

| appositive | apposite | aesthetic |

| behavioural | mannerly | American |

| bibliographic | bookish | artistic |

| cardiac | hearty | British |

| causal | effectual | Christian |

| ceremonial | ceremonious | cinematic |

| commemorative | memorable | civil |

| conceptual | thoughtful | constitutional |

| connective | coherent | conventional |

| consonantal | consonant | critical |

| continental | continent | demonstrative |

| corrective | correct | diplomatic |

| cultural | cultured | dramatic |

| deductive | seductive | emotional |

| dental | toothsome | English |

| devotional | devout | ethical |

| doctrinal | docile | formal |

| durative | durable | French |

| elective | eligible | grammatical |

| entrepreneurial | enterprising | historical |

| evaluative | valid | human |

| experiential | experienced | legal |

| factual | accurate | literary |

| fiduciary | faithful | logical |

| financial | lucrative | Marxian |

| genealogical | genteel | moral |

| generative | degenerate | musical |

| generic | generous | parliamentary |

| governmental | ruly | philosophical |

| gustatory | tasteful | poetic |

| inflexional | flexible | professional |

| interrogative | inquisitive | rational |

| intonational | tuneful | religious |

| juridical | just | royal |

| legislative | legitimate | sanitary |

| manual | handy | scientific |

| mental | sane | social |

| methodological | methodical | spiritual |

| modal | modish | theatrical |

| morphological | shapely | |

| nutritional | nutritious | |

| observational | observant | |

| olfactory | savoury | |

| optical | sightly | |

| ostensive | ostentatious | |

| palatal | palatable | |

| pecuniary | pecunious | |

| pedagogic | pedantic | |

| penitential | penitent | |

| perceptual | perceptive | |

| pictorial | picturesque | |

| residential | homely | |

| retributive | rewarding | |

| semantic | significant | |

| sensory | sensitive | |

| sociological | sociable | |

| stylistic | stylish | |

| supervisory | watchful | |

| syntactic | orderly | |

| tactile | tactful | |

| temporal | timely | |

| theological | godly | |

| urban | urbane | |

| verbal | verbose | |

| verificatory | veracious | |

| visual | conspicuous | |

| vocalic | equivocal | |

| vocative | provocative | |

| volitional | willing |

Class A と B には,意味的あるいは語源的に関連する語がペアで並んでいる.Class A は記述的,客観的,Class B は評価的,主観的であることがよくわかるだろう.Class C は,Class A, B とは独立した形容詞のリストであり,語法に応じて Class A のように記述的意味を帯びることもあるし,Class B のように評価的意味を帯びることもある.

この区分は意味による区分だが,形態論や統語論にも関与している (51) .否定接辞がつく場合には,典型的に,Class A は non- を,Class B は un-, in-, dis- をとる.Class A は very で修飾されないが,Class B は修飾される.形容詞が等位接続されるときには,Class A の形容詞は Class A あるいは Class C の形容詞としか接続されず,Class B の形容詞は Class B あるいは Class C の形容詞としか接続されない.複数の形容詞が順列に並んで名詞を修飾する all the ten fine old stone houses のような場合,Class A 形容詞は stone の位置に,Class B は fine の位置に置かれる.

上の最後に触れた統語的性質は,2点において興味深い.1つ目は,Class A 形容詞が,stone のような修飾語としての名詞と同列に置かれるということである.これは,Class A 形容詞が Class B 形容詞よりも一歩名詞に近い性質をもっているということを示唆する.2つ目は,Class A と Class B の両方の性質(語義)をもつ Class C の形容詞は,形容詞の順列において2つの異なる位置で生起できるという事実である.a not very Christian Christian priest, Milton's hardly dramatic dramatic poems, the lady novelist's far from historical historical romances, Eliot's not invariably poetic poetic drama, a highly professional professional writer などの例がある (56) .

Class A と B の区分は,このように鮮やかに見える.しかし,Class C のような中間的な形容詞が多数存在することは,この区分が必ずしも画然としていないことを物語る.また,特定の形容詞接尾辞とクラスとが対応している事実はないということにも注意したい.つまり,この区分は overt ではなく covert な区分である (56) .

論文の最後では,この区分に基づいた,形容詞の新しい定義が披露される.

A word which can occupy the position between an article and a noun and the position after a linking verb and which cannot be transposed with the noun it modifies is an adjective if it contains a typical adjective-forming suffix or takes the comparative and superlative suffixes or adds the suffix -ly to form an adverb.

では,この区分のもつ通時的な implication は何か,語種との関係はどうなっているか.この問題は明日の記事で考える.

・ Farsi, A. A. "Classification of Adjectives." Language Learning 18 (1968): 45--60.

2012-04-29 Sun

■ #1098. 情報理論が言語学に与えてくれる示唆を2点 [information_theory][redundancy][corpus]

##1089,1090,1091 の記事で,言語学が情報理論 (information theory) から得られる知見について,特に言語の余剰性 (redundancy) に注目しながら紹介した.今回は,Jakobson による "Linguistics and Communication Theory" と題する論文にしたがって,情報理論が言語学に与えてくれるヒントを考えてみたい.

Jakobson は,彼の提示した二進法的な音素の示差的特徴 (distinctive feature) と,情報理論における基本単位である "digit" あるいは "bit" との親和性に気づき,(構造)言語学と情報理論の接点に注目した.Jakobson は両分野の共通点と相違点を洗い出し,言語学が情報言語から学べることは何か,両者の間で同一視してはいけないことは何かということを論じている.その中で特に2点が私の関心に引っかかったので,紹介したい.

(1) 情報理論は,もっぱら物理的な情報伝達の効率や情報体系の仕組み (code) に関心があり,その発信者,受信者,文脈,意味は考慮しない.言語体系も code ではあるが,それは言語行動が必要とする諸側面の1つにすぎず,code のみに注目する態度は避けるべきである.code が1側面にすぎないことは「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]) で見たとおりである.

There is a similar danger when interpreting human inter-communication in terms of physical information. Attempts to construct a model of language without any relation either to the speaker or to the hearer and thus to hypostasize a code detached from actual communication threaten to make a scholastic fiction from language. (250)

(2) 言語学が (1) の注意点を意識した上で,情報理論の手法を用いて言語体系の効率を測ろうとするとき,二項対立の体系としての理論的な効率と,言語項目の頻度を考慮した実際上の効率との両方を視野に入れておかなければならない.前者は type 的,langue 的な意味での効率,後者は token 的,parole 的な意味での効率といえばわかりやすいだろうか.Jakobson は,音素の示唆的特徴だけでなく形態カテゴリーも二項対立で記述でき,最終的には統語をも "bit" によって記述できると考えており,それにより言語Aと言語Bの文法情報の効率なども比較できるだろうとしているが,これは抽象化された言語体系としての code の効率のことを指している.一方で,言語使用の実際における情報伝達の効率を測ろうとすれば,言語項目の出現頻度を加味した情報の重みづけという作業が必要である.理論と実際のバランスが肝要ということである.

The amount of grammatical information which is potentially contained in the paradigms of a given language (statistics of the code) must be further confronted with a similar amount in the tokens, in the actual occurrences of the various grammatical forms within a corpus of messages. Any attempt to ignore this duality and to confine linguistic analysis and calculation only to the code or only to the corpus impoverishes the research. The crucial question of relationship between the patterning of the constituents of the verbal code and their relative frequency both in the code and in its use cannot be passed over. (251)

(2) の教訓を現代の言語研究に引きつけて解釈すると,構造言語学とコーパス言語学の連携というような課題につながってくるのではないか.コーパスによって得られた統計値をもとに各言語項目に重みづけを行ない,それを対立の集合として記述された言語体系のパラメータとして含めてやる.そうすることによって,Martinet の主張する言語の経済性の原理 ([2012-03-24-1], [2012-04-21-1]) なども検証可能となるのではないか.

・ Jakobson, Roman. "Linguistics and Communication Theory." Structure of Language and Its Mathematical Aspects. Providence: American Mathematical Society, 1961. 245--52.

2012-04-28 Sat

■ #1097. quotation marks [punctuation][ame_bre][writing][manuscript][printing]

英語の引用符は,quotation marks, inverted commas, quotes, speech marks などと様々に呼ばれるが,その典型的な機能の1つは直接話法における発話部分の標示である.‘abc’ のような single quotation marks と,“abc” のような double quotation marks の2種類がある.印刷上(ディスプレイ上),開きと閉じの引用符の形態は異なるが,手書きやタイピングではそれぞれ 'abc' や "abc" などと同じ形態になる.

一般に,アメリカ式では double quotations が普通であり,イギリス式では single quotations が普通であるとされ,引用符の中に含める引用符ではその分布が逆になるというように,英米差が認められるとされる.概ねこの傾向は認められるが,実際には印刷所によりばらつきはあるようだ.

先日,ある授業で quotation marks の使用の英米差について触れたところ,なぜこの英米差が生じたかという質問があった.英米はしばしば互いに逆のことをするのでその1例だろうと軽く思っていたくらいで,歴史的に問うことを忘れており,盲点を突かれた感じだった.そこで,調べてみた.規範的な使用法の記述は,Quirk et al. (Section III. 21) や Fowler's や The Chicago Manual of Style など,多くの参考図書で確認できるが,歴史的な発展の経緯については触れているものが少ない.その中で,McArthur (838) が手がかりを与えてくれた.

QUOTATION MARKS [1880s]. . . . Double marks are traditionally associated with American printing practice (as in the Chicago style) and single marks with British practice (as in the Oxford and Cambridge styles), but there is much variation in practice; double marks are more often found in British texts before the 1950s, and are usual in handwriting. Quotation marks are a relatively recent invention and were not common before the 19c. . . . Single quotation marks are tidier, less obtrusive, and less space-consuming than double marks, and for this reason are increasingly preferred in Britain and elsewhere in printing styles, especially in newspapers.

また,Crystal (283) は,quotation marks について,中世からの発展の経路を略述している.

Derive from the use of a special sign (the diple) in the margin of manuscripts to draw attention to part of the text (such as a biblical quotation); printers represented the marks by raised and inverted commas, and eventually placed them within the line; came to indicate quotations and passages of direct speech (hence the alternative names); choice of single vs double quotes is variable; latter are more common in handwritten and typed material, and in US printing . . . .

ここまで調べてわかったことは,quotation marks は,中世の写本で注を挿入するなどの種々の用途に用いられた "diple" と呼ばれる特殊記号から発達したものであり,どうやら近現代にかけて double quotation marks として固まりつつあったようだ.それは,手書きやタイピングで受け継がれ,主としてアメリカ式として定着した.一方,1950年代よりイギリスでは印刷上の都合で簡略版ともいえる single quotation が好まれるようになり,概ね定着した.

diple から quotation marks への発展の経路を詳しく知りたいところだが,それには中世から近代の写本や手書き資料に当たる必要があるだろう.

英語の punctuation (句読法)の歴史については,[2010-11-23-1]の記事「#575. 現代的な punctuation の歴史は500年ほど」を参照.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2012-04-27 Fri

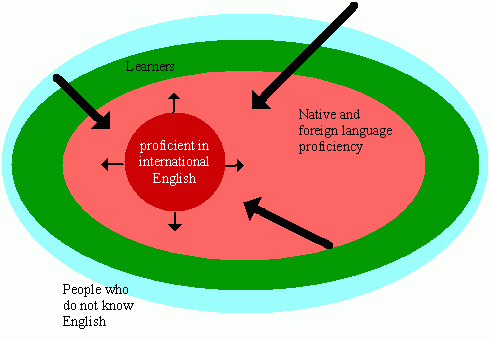

■ #1096. Modiano の同心円モデル [elf][model_of_englishes][wsse]

[2009-11-30-1]の記事「#217. 英語話者の同心円モデル」で示した Kachru の同心円モデルは,20世紀後半の世界における英語使用を表わす図式として広く受け入れられてきたが,同時に様々な批判にもさらされてきた.例えば,21世紀を目前にした1999年の論文で,Modiano (24) は次のような点を指摘しながら,Kachru モデルを乗り越える必要性を訴えた.

・ 同心円モデルは,イギリスを中心として世界の外側へ英語が拡がっていったという,地理的な位置を基礎としたモデルである.しかし,英語使用が世界の特定の地域に限定されているわけでもない21世紀の現在,地理を基礎としたモデルは有効ではない.

・ このような地理的基準を据えてしまうと,Inner Circle の変種の話者ではあるが,Inner Circle の示す地域内に住んでいない話者を適切に位置づけることができなくなる.しかし,例えば英語を母語とする英米人が英米国以外に在住し,仕事をしている例など日常茶飯事なのだから,このモデルは現実に則したモデルとはいえない.

・ 同様に,Inner Circle の示す地域内に住んでいるが,Inner Circle の含意する特権的な変種を話しているわけではない人々(例えば,イギリス英語の方言話者)もたくさんいる.このような話者も,このモデルではうまく位置づけられない.

・ 同心円モデルは,英語が英米的価値観,キリスト教的価値観と強く結びついているという考え方を支持している.

Modiano の主張を要約すれば,「通時的には英語がイギリスという地を基盤として世界の各国へ拡がっていたことは否定しえないが,共時的には英語使用は特定の地域に限定されているわけでもなく,特定の地域が優遇されるべき根拠はない」ということになろう.Kachru モデルは,英語拡大の歴史と地理の側面を強調しすぎるきらいがあり,英語使用の現状を適切に表わす図式ではない,という評価である.

その Modiano が代案として提出したのは,国際的に広く理解される英語変種を流暢に話すことのできる能力を重視した共時的な実用主義のモデルだ.Kachru と同じ同心円の図だが,Modiano は "The centripetal circles of international English" と呼んでいる.

英語の価値は国際的な通用度の高さにあるという徹底的なプラグマティズムに基づいたモデルであり,歴史や文化を捨象した思い切りの良さが切り開いた図式だろう.ただし,本質的な問題として,EIL (English as an International Language) がどのような変種を指すのか,具体的な変種として存在するのかといった疑問が生じる.

Modiano の論文のすぐ後には,6名の批評家による即座の反応が掲載されており (28--34) ,合わせて読むと理解が深まる.そこでは賛否両論のコメントが寄せられており,EIL の定義の問題についても的確な指摘があった.例えば,Kaye (32) は "It is much easier, I think, to say what IE is not than what it is." として,international English の指示対象のとらえどころのなさを指摘しており,さらに Modiano の "a general term which includes all of the varieties which function well in cross-cultural communication" という定義に対して,"But what is meant by 'function well'?" と疑問を呈している.Crystal の WSSE (World Standard Spoken English) におよそ相当する変種を指すと思われるが,それが何なのかを限定することは難しい.Jenkins (21--22) にも Modiano モデルの批評がある.

・ Modiano, Marko. "International English in the Global Village." English Today 15.2 (1999): 22--28.

・ Jenkins, Jennifer. World Englishes: A Resource Book for Students. 2nd ed. London: Routledge, 2009.

2012-04-26 Thu

■ #1095. acknowledge では <kn> が /kn/ として発音される [spelling_pronunciation_gap][blend][contamination][metanalysis][etymology]

「#122. /kn/ で始まる単語」 ([2009-08-27-1]) の記事で,形態素の頭の /kn/ が歴史的に /k/ を弱化・消失させてきたために,現在,綴字 <kn> に対して発音 /n/ が対応する結果となっていることを説明した.ただし,形態素をまたいで /k-n/ が連続する場合には,/k/ は失われなかった.この例として acknowledge ( ac- + knowledge ) を挙げたが,この語には混成 (blend or contamination) や異分析 (metanalysis) という興味深い現象が関わっている.今日はこの点について触れたい.

現代英語の綴字 <acknowledge> から判断するに,この語は ac + know + ledge へと形態素分析できるようにみえる.know が語根であり,そこへ接頭辞 ac- と接尾辞 -ledge が付加したかのような体裁をしている.だが,これが全体として動詞として機能しているというのは意外である.というのは,ledge (< OE -lāc) は,knowledge や wedlock ([2011-05-12-1]の記事「#745. 結婚の誓いと wedlock」を参照)などに見られる通り,名詞を派生する接尾辞だからだ(ただし,これには音韻的な対応が認められておらず,他説も提案されている).一方,接頭辞 ac- のほうは,前置詞 on に相当する接頭辞が変形したものである.古英語には,oncnāwan (認める;承認する)という語があり,acknowledge との意味上の連続性は疑いえない.

諸事情をまとめると,acknowledge は次のような語形成を経たのではないかと推測される.まず,古英語に "know" を語根とする oncnāwan という派生動詞が存在した.一方,"know" を語根とする派生名詞として,knoulech(e) が中英語期の早い段階の12世紀に現われた.この名詞は,品詞転換によりそのまま動詞としても用いられており,この語形と動詞としての役割は,意外にも早くから関連づけられていたのかもしれない.oncnāwan に由来する語と knoulech(e) とが中英語後期に混成し,aknowleche という語が生まれた.

生まれた当初より,語根の頭の /k/ が接頭辞の末尾へ引きつけられたような異分析的綴字 <ack-> が用いられており,すでに接頭辞は,本来語の on- に由来するものではなく,ロマンス的な a(c)- (ex. accept, acquire) として再解釈されていたことがうかがわれる.結果として,/k/ は接頭辞側の音として認識されるようになり,17世紀末から18世紀にかけて know(ledge) などの語で語頭の /k/ が消失した際にも,acknowledge の /k/ は消失を免れたのである.

語源学的な観点に立てば,acknowledge(ment) は,英語語根 know の派生語のなかで唯一 /k/ 音を保った語ということができるが,混成や異分析という共時的・心理的観点に立てば,保たれた /k/ は,語根に属する音ではなく接頭辞に属する音と考えるべきだろう.

2012-04-25 Wed

■ #1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][phonetics][scribe][paleography][centralisation][minim]

英語の綴字と発音の関係には1対1ならぬ多対多の対応例が無数にあるが,<o> の綴字で [u] の母音を表わす例はないのかという質問が院生より出された.その場ですぐに思いつく例はなかったが,これは思いつきを待つというよりは,考えるべき,調べるべき問題である.考えるべきというのは,絞り込みをかける方法がいくつかありそうだからだ.まず,現代英語で奥舌高母音 /ʊ/ は最も頻度が低い短母音である([2012-02-13-1]の記事を参照).これで,例となる単語の絶対数は少なそうだという予測が立つ.

次に,この母音をもつ単語を思い浮かべてみる.すぐに挙がってくるのは push, put, pull などの <u> をもつグループと,book, foot, look などの <oo> をもつグループである.前者は古英語 /ʊ/ = <u> の関係が現代英語まで連綿と継承されてきた例である.この母音は一般的には1600年くらいまでに中舌化を経て,現代英語へ続く /ʌ/ を出力したが,主に唇音と /l/ や /ʃ/ に挟まれた環境では,上の例のように中舌化を経なかった.「唇音に後続する環境」をヒントに,標題の質問に対応するような例外がないだろうかと考えてみると,1つ思いつくことができた.古英語 wulf に由来する wolf の母音(字)である.前者は,綴字で縦棒 (minim) の連続する環境を避けるために <u> を <o> へ書き換えたという中英語の一般的な綴字習慣でうまく説明される例である.w を <uu> と綴る書記習慣では,wolf は <uuulf> として実現されてしまい,ひどく読みにくい.そこで,せめて <uuolf> として紛らわしさを減じた,ということである (Upward and Davidson 59) .この <u> を <o> で代用する習慣については,[2009-12-06-1]の記事「#223. woman の発音と綴字」や[2009-07-27-1]の記事「#91. なぜ一人称単数代名詞 I は大文字で書くか」でも取り上げた.とここまで書いて,woman の第1母音(字)も標題の質問に対するもう1つの答えであることに気づいた.

続いて,<oo> をもつグループを考えてみよう.このグループが示唆する音韻史は,/oː/ → (大母音推移) → /uː/ → (短化) → /ʊ/ という変化である.この音韻変化をたどりながらも綴字のほうは典型的な <oo> に落ち着かず,<o> を取っているような例を探せばよいことになるが,古英語 bōsm に由来する bosom の第1母音(字)がこれに相当する(中尾,p. 111).第2音節の母音は挿入によるものだが,第1音節の母音の変化は <oo> のグループと歴史をともにしている.

他には,to の弱化した発音の1つとして /tʊ/ がある.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2012-04-24 Tue

■ #1093. 英語に関する素朴な疑問を募集 [hel_education][notice][sobokunagimon][2022_summer_schooling_english_linguistics]

新年度が始まったところなので,本ブログの宣伝も兼ねて「英語に関する素朴な疑問」を改めて募集します.大学の授業のリアクションペーパーを通じて,あるいは個人的に質問してもらってもかまいませんが,素朴な疑問というのはたいてい多くの人が共有しているので,こちらの入力画面で投稿したり,こちらの掲示板 (hellog Board)で議論を始めてもらうのもよいかと思います.疑問の種類や数によりますが,できる限り何らかの形でフィードバックしたいと考えています.以下は,宣伝文.

英語学は,込み入った英文法上の問題を扱うだけではなく,むしろ英語にまつわる当たり前で,他愛もなく,素朴な問題を真剣に論じる分野でもあります.

何年も英語を学んでいると,学び始めの頃に抱いていたような素朴な疑問が忘れ去られてしまうことが多いものです.あるいは,最初から前提として受け入れており,本来は不思議であるにもかかわらず疑問すら抱かないような事項も多々あります.

しかし,このような素朴な疑問を改めて思い起こし,あえて引っかかってゆき,大まじめに考察するのが,英語学のおもしろさです.たいてい,素朴な疑問であればあるほど答えるのは難しく,よい問いと言えます.

以下のリストは,「素朴な疑問」の一部です.いくつかの疑問の末尾に,関連するブログ記事の番号を付しましたので,ご一読ください.同じ内容の配布用PDFはこちらからどうぞ.

1. 現代世界における英語話者の人口はどのくらいか (#933)

2. 英語は何カ国で使われているのか (#177, #376)

3. なぜ英語は世界語となったのか

4. 英文法は誰が定めたのか (#124)

5. なぜ日本ではアメリカ英語がイギリス英語よりも主流なのか

6. 英語にも方言があるのか (#458)

7. なぜイギリス英語とアメリカ英語では発音や語法の異なるものがあるのか (#244, #312, #357)

8. 英語はラテン語とどのような関係にあるか (#455)

9. 英語はドイツ語とどのような関係にあるか (#455)

10. なぜフランス語には英語と似たような単語がたくさんあるのか (#845)

11. なぜ give up = surrender のような類義語や代替表現が多いのか (#334)

12. なぜ A を「ア」ではなく「エイ」と発音するのか (#205)

13. なぜ knight に読まない <k> や <gh> があるのか (#122)

14. なぜ busy と <u> で綴るのに [ɪ] で発音するのか (#562)

15. なぜ women は「ウィミン」と発音するのか (#223, #224)

16. なぜ one には <w> の綴字がないのに /w/ で発音するのか (#86, #89)

17. <th> の綴字で表わされる発音はいつ [θ] になり,いつ [ð] になるのか (#842)

18. なぜ品詞によってアクセントの位置が交替する単語があるのか (ex. increase, record) (#844, #805)

19. なぜ日本人は /r/ と /l/ や,/b/ と /v/ の発音が下手なのか (#72, #74)

20. 世界の英語話者は発音記号を読めるのか

21. なぜ動詞の3単現に -s がつくのか

22. なぜ不定冠詞は a と an を区別するのか (#831)

23. なぜ sheep の複数形は無変化なのか (#12)

24. なぜ foot の複数形は feet なのか (#157)

25. なぜ二本足で歩くのに on foot と単数形を用いるのか

26. なぜ go の過去形は went なのか (#43)

27. なぜ will の否定形は won't なのか (#89)

28. なぜ5W1Hにおいて,how だけ <h> で始まるのか (#51)

29. なぜ序数詞は first, second, third のみ -th でないのか (#67)

30. なぜ you は単数と複数を区別しないのか (#167, #529)

31. なぜ be 動詞は妙な活用をするのか (#798)

32. なぜ1つの単語が異なる品詞として用いられるのか (cf. love) (#190, #264, #394)

33. なぜ比較級には -er を付加するものと more を用いるものがあるのか (#403, #456)

34. なぜフランス語などのように名詞に文法上の性がないのか (#25, #151)

35. なぜ疑問文を作るときに主語と動詞を倒置するのか

36. なぜ疑問文や否定文に do が出るのか (#486)

37. なぜ主語を省略することができないのか

38. なぜ SVO など語順が厳しく決まっているのか (#132, #137)

39. なぜ天候や時間の表現で it を主語に立てるのか

40. なぜ時・条件の副詞節では未来のことも現在形で表わすのか

41. なぜ仮定法では過去形を用いるのか (ex. if I were a bird)

42. なぜ丁寧な依頼に過去(仮定法過去)の形を用いるのか

43. なぜ His jokes made me laugh を受け身にすると,I was made to laugh by his jokes のように to 不定詞へ変える必要があるのか

44. 付加疑問で,amn't I? ではなくaren't I? となるのはなぜか

45. なぜ可算名詞と不可算名詞を区別するのか

46. 不定詞が前置詞の目的語にならないのはなぜか

47. なぜ1つの単語に様々な意味があるのか (ex. bank, light)

48. なぜ英語には敬語がないのか

49. なぜ1人称単数代名詞の I は大文字で書くのか (#91)

50. なぜ文頭や固有名詞は大文字で書き始めるのか (#583)

51. なぜ studies では <y> を <i> に代えるのか

52. なぜアルファベットは26文字なのか (#423)

53. 英語の句読点の起源は何か (#575, #582)

54. なぜ縦書きではなく横書きで,右から左ではなく左から右へ綴るのか

いずれも,れっきとした英語学の研究テーマです.皆さんの「英語に関する素朴な疑問」(=英語学の研究テーマ)を募集します.

2012-04-23 Mon

■ #1092. 2重の品詞転換と名前動後 [diatone][conversion][productivity][word_formation]

英語の品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) としては,名詞と動詞のあいだの例が多いが,この過程が2度繰り返される例がある.[2011-07-30-1]の記事「#824. smoke --- 2重の品詞転換」で, smoke が「煙」→「煙を吸う」→「喫煙」という過程を経たのではないかという説を紹介したが,2音節語において強勢の移動を伴う種類の過程をも品詞転換とみなすことにするのであれば,abstráct (抽象する),ábstract (抽象;要約),ábstract (要約する),の相互関係も類例に加えられる([2011-11-08-1]の記事「#925. conversion の方向は共時的に同定できるか?」の (3) を参照).

強勢の移動により品詞が交替するという現象は,現代英語では「名前動後」として知られており,本ブログでも diatone の各記事で話題にしてきた.abstract の例は,初期近代英語期に発達した conversion と diatone という2つの過程を最大限に活用した語形成ということができ,すぐれて効率的である.私が diatone の研究中に調べた類例としては以下の語がある.それぞれの転換の方向や順序は未確認だが,3者の関係は smoke や abstract と似ている.

・ discóunt (考慮に入れない),díscount (割引き),díscount (割引する)

・ éxtract (抽出物),éxtract (抽出する),extráct (抜粋する)

・ combíne (結合する),cómbine (コンバイン),cómbine (コンバインで収穫する)

・ concréte (凝結させる),cóncrete (コンクリート),cóncrete (コンクリートで固める)

・ contráct (病気にかかる;縮ませる),cóntract (契約),cóntract (契約する)

・ contról (制御する),contról (制御),cóntrol (制御装置)

・ retárd (遅らせる),retárd (遅れ),rétard (知恵遅れの人)

このような例は数こそ多くないが,今後も活用される可能性があるのではないか.英語史の流れのなかで,静かに生産的となってきた語形成法といえそうだ.関連して,大石 (169--70) 及び Hotta (59) を参照.

・ 大石 強 『形態論』 開拓社,1988年.

・ Hotta, Ryuichi. "Noun-Verb Stress Alternation: An Example of Continuing Lexical Diffusion in Present-Day English." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 110 (2012): 36--63.

2012-04-22 Sun

■ #1091. 言語の余剰性,頻度,費用 [redundancy][information_theory][frequency][shortening][grammaticalisation][idiom][intensifier][language_change]

本ブログでも度々取り上げている André Martinet (1908--99) は,情報理論の知見を言語学に応用し,独自の地平を開いた構造言語学者である.[2012-04-20-1], [2012-04-21-1]の記事で,言語の余剰性 (redundancy) の問題に触れてきたが,Martinet は余剰性と関連させて確率 (probability) ,情報 (information) ,頻度 (frequency) ,費用 (cost) といった概念をも導入し,これらの関係のなかに言語変化の原因を探ろうとした.以下は,これらの用語を導入した後の一節である(拙訳つきで).

Ce qu'il convient de retenir de tout ceci pour comprendre la dynamique linguistique se ramène aux constatations suivantes : il existe un rapport constant et inverse entre la fréquence d'une unité et l'information qu'elle apporte, c'est-à-dire, en un certain sens, son efficacité ; il tend à s'établir un rapport constant et inverse entre la fréquence d'une unité et son coût, c'est-à-dire que représente d'énergie consommée chaque utilisation de cette unité. Un corollaire de ces deux constatations est que toute modification de la fréquence d'une unité entraîne une variation de son efficacité et laisse prévoir une modification de sa forme. Cette dernière pourra ne se produire qu'à longe échéance, car les condition réelles du fonctionnement des langues tendent à freiner les évolutions. (189--90)

言語の力学を理解するために,このこと全体について理解すべきことは,次の確認事項である.ある単位の頻度とそれがもつ情報(すなわちある意味ではその効果)のあいだには一定にして反比例の関係がある;それは,ある単位の頻度とその費用(すなわちその単位を使用することで消費されるエネルギー)のあいだの一定にして反比例の関係となる傾向がある.この2つの確認事項の当然の帰結として,ある単位の頻度が変わればその効果も変化するし,その形態の変化も予想されることになる.この後者の変化はあくまで長期間をかけて生じるものである.というのは,言語作用の現実の状況は発達を抑制する傾向があるからだ.

Martinet は,引用した節よりも前の箇所で,余剰性が高いということは予測可能性が高いということであり,それは言語要素の出現確率あるいは頻度とも密接に関連するということを論じている.一般に,言語要素は頻度が高ければ余剰性も高く,情報価値は低い: "plus une unité (mot, monème, phonème) est fréquente, moins elle est informative" (188) .そして,ここに費用という要素を持ち込むことによって,新たな洞察が得られた.話者にとって,頻度が高ければ高いほど,その1回の発音に必要とされるエネルギーの量は少ないほうが都合がよい.多くのエネルギーを要する発音を何度も繰り返すのは不経済だからだ.逆に,頻度の低い表現は,たとえ発音に大きなエネルギーが必要だとしてもあまり困らない.いずれにせよ,発音する機会が稀だからだ.

このように,「費用」を発音にかかるエネルギー量と解釈する場合,厳密には個々の音の発音がどのくらいの費用を要するかを知る必要があるが,その計測は難しい.しかし,仮にすべての単音の発音が同じ程度の費用を要すると仮定すれば,特定の表現に要する費用はその音形の長さに依存するはずである.費用を単純に音形の長さと同値とすれば,次の関係が想定できる:「言語要素は,頻度が高ければ音形が短い」.これを言語変化に当てはめれば「言語要素は,頻度が高くなれば音形が短くなる」となろう.

頻度と費用の反比例の関係は,経験的によく理解できる.よく使われる語句は発音においても表記においても短縮・省略される傾向がある.場合によっては,短縮・省略の究極の結末として,無に帰すことすらある.文法的な慣用表現が短縮した上で固定化する例もよく見られ,これは文法化 (grammaticalisation) として扱われる話題にほかならない.また,[2012-01-14-1]の記事で取り上げた「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」も,頻度と費用の関係という観点からとらえなおすことができるだろう.

ただし,上の引用の最後にある通り,頻度と費用の関係から言語変化を説明しようとする際には,時間差を考慮する必要がある.ある語の頻度が増してきてからその語形が短縮されるまでには,当然,ある程度の時間が必要だからだ.また,頻度と費用の負の相関関係は,あくまで緩やかなものであることにも注意しておく必要がある.上の一節に先行する標題が "Laxité du rapport entre fréquence et coût" (頻度と費用の関係の緩やかさ)であることを付け加えておこう.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

2012-04-21 Sat

■ #1090. 言語の余剰性 [redundancy][linguistics][entropy][information_theory][paralinguistics]

ヒトの言語の著しい特徴として,以前の記事で「#766. 言語の線状性」 ([2011-06-02-1]) と「#767. 言語の二重分節」 ([2011-06-03-1]) を取り上げてきたが,もう1つの注目すべき特徴としての余剰性 (redundancy) については,明示的に取り上げたことがなかった.今日は,昨日の記事「#1089. 情報理論と言語の余剰性」 ([2012-04-20-1]) を受けて,この特徴について説明したい.

言語による意味の伝達に最小限に必要とされる以上の記号的要素が用いられるとき,そこに余剰性が含まれているといわれる.言語の余剰性は一見すると無駄で非効率に思われるが,昨日の記事で述べたように,言語使用に伴う種々の雑音 (noise) に対する強力な武器を提供している.急ハンドルの危険を防止するハンドルの遊びと言い換えてもよいし,無用の用と考えてもよい.また,言語の余剰性は,言語習得にも欠かせない.言語構造上また言語使用上の余剰性が十分にあれば未知の言語要素でも意味の予測が可能であり,実際に言語習得者はこの機構を利用して,言語内的・外的な文脈からヒントを得ながら,意味の見当をつけてゆくのである.

余剰性という観点から言語を見始めると,それは言語のあらゆる側面に関わってくる要素だということがわかる.まず,昨日の記事で触れたように,音声と音素の情報量の差に基づく余剰性がある.言語の伝達には数十個の分節された音素を区別すれば事足りるが,その実現は音声の連続体という形を取らざるを得ず,そこには必要とされるよりも約千倍も多くの音声信号が否応なしに含まれてしまう.

音韻体系にみられる対立 (opposition) に関係する余剰性もある.英語において,音素 /n/ は有声歯茎鼻音だが,鼻音である以上は有声であることは予測可能であり,/n/ の記述に声の有無という対立を設定する必要はない.これは,余剰規則 (redundancy rule) と呼ばれる.

音素配列にも余剰性がある.語頭の [s] の直後に来る無声破裂音は必ず無気となるので,無気であることをあえて記述する必要はない([2011-02-18-1]の記事「#662. sp-, st-, sk- が無気音になる理由」を参照).予測可能であるにもかかわらず精密に記述することは不経済だからである.しかし,言語使用の現場で,語頭の [s] は何らかの雑音で聞こえなかったが,直後の [t] は無気として聞こえた場合,直前に [s] があったに違いないと判断し,補うことができるかもしれない.このように,余剰性は安全装置として機能する.

音素配列に似た余剰性は,綴字規則にも見られる.例えば,英語では頭字語などの稀な例外を除いて,<q> の文字の後には必ず <u> が来る.<u> はほぼ完全に予測可能であり,情報量はゼロである.

形態論や統語論における余剰性の例として,These books are . . . . というとき,主語が複数であることが3語すべてによって示されている.It rained yesterday. では,過去であることが2度示されている.英語史上の話題である二重複数 (double_plural),二重比較級 (double_comparative),二重否定 ([2010-10-28-1], [2012-01-10-1]) なども,余剰性の問題としてみることができる.

そのほか,類義語を重ねる with might and main, without let or hindrance や,電話などでアルファベットの文字を伝える際の C as in Charley などの表現も余剰的であるし,Yes と言いながら首を縦に振るといった paralinguistic な余剰性もある.

余剰性と予測可能性 (predictability) は相関関係にあり,また予測可能性は構造の存在を前提とする.したがって,言語に余剰性があるということは,言語に構造があるということである.ここから,余剰性を前提とする情報理論と,構造を前提とする構造言語学とが結びつくことになった.構造言語学の大家 Martinet の主張した言語の経済性の原理でも,余剰性の重要性が指摘されている (183--85) .

情報理論と言語の余剰性の関係については,Hockett (76--89) を参照.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

・ Hockett, Charles F. "Review of The Mathematical Theory of Communication by Claude L. Shannon; Warren Weaver." Language 29.1 (1953): 69--93.

2012-04-20 Fri

■ #1089. 情報理論と言語の余剰性 [information_theory][linguistics][redundancy][entropy][history_of_linguistics]

情報理論 (information theory) は戦後に発達した比較的新しい科学研究だが,言語学はその成果を様々な形で享受してきた.情報の送り手と受け手の問題,コード化の問題,予測可能性 (predictability) の問題,そして何よりも言語の顕著な特徴の1つである余剰性 (redundancy) の問題について,言語学が情報理論から学べることは多い.

情報理論と人工頭脳工学 (cybernetics) の基礎理論は Shannon and Weaver の著作によって固まったとされ,これは言語学史においても有意義な位置を占めている(イヴィッチ,pp. 164--71).しかし,この著作は高度に数学的であり,一般の言語学者が読んで,その成果を言語学へ還元するということは至難の業のようだ.このような場合には,言語学者による書評が役に立つ.アメリカの言語学者 Hockett の書いているレビューを読んでみた.

Shannon and Weaver 自体が難解なのだから,その理論のレビューもある程度は難解とならざるをえない.評者の Hockett が情報理論の考え方を言語学へ応用する可能性について論じている部分では,言語学としても非常に高度な内容となっている.書評を完全に理解できたとは言い難いが,言語の余剰性およびエントロピー (entropy) についての議論はよく理解できた.

Hockett はたいへん大まかな試算であるとしながらも,ある発話の音韻的な情報量と音声的な情報量の比は1:1000ほどの開きがあり,仮に音韻論的単位のみを意思疎通に不可欠な単位とみなすのであれば,言語音の余剰性は99.9%にのぼるとしている (85) .情報理論でいうエントロピー (entropy) は,"1 - redundancy" と定義されるので,言語音のエントロピーは0.1%である.言語は,ある言い方をすれば非効率,別の言い方をすれば予測可能性の高い種類の情報体系ということができるだろう.

情報が物理的に伝達される際には,多かれ少なかれ必ず雑音 (noise) が含まれてしまう.したがって,情報伝達が意図された通りに遂行されるためには,雑音による影響に耐えられるだけの安全策が必要となる.言語にとって,余剰性こそがその安全策である.Hockett 曰く,"channel noise is never completely eliminable, and redundancy is the weapon with which it can be combatted" (75) .このように考えると,言語音の余剰性99.9%(あるいはこれに近似する高い値)は,いかに言語が慎重に雑音対策を施された安全設計の情報体系であるかを示す指標といえるだろう.

The high linguistically relevant redundancy of the speech signal can be interpreted not as a sign of low efficiency, but as an indication of tremendous flexibility of the system to accommodate to the widest imaginable variety of noise conditions. (Hockett 85)

情報理論の立場から,特に余剰性という観点から言語を見始めると,それは言語のあらゆる側面に関わってくる要素だということがわかってくる.言語の余剰性について,明日の記事で詳しく見ることにする.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

・ Hockett, Charles F. "Review of The Mathematical Theory of Communication by Claude L. Shannon; Warren Weaver." Language 29.1 (1953): 69--93.

・ Shannon, Claude L. and Warren Weaver. The Mathematical Theory of Communication. Urbana: U of Illinois P, 1949.

2012-04-19 Thu

■ #1088. lingua franca (3) [elf][model_of_englishes][global_language][bnc]

この2日間の記事[2012-04-17-1], [2012-04-18-1]に引き続き,lingua franca という語の意味と用法についての話題.昨日は主に辞書の定義を参考にしたが,今日はコーパスに現われる用例から lingua franca の現行の意味に迫りたい.

BNCWeb で "lingua franca" を単純検索すると,34例がヒットした.KWIC出力を眺めてみると,英語が主題となっている例文は予想されるほど多くない.ピジン英語などを含めると英語のシェアが相対的に高いことは認めるにせよ,ラテン語,ギリシア語,フランス語,スワヒリ語などの諸言語に関する例文も決して少なくない.昨日は学習者用英英辞書が,lingua franca の例文において英語びいきであることを見たが,現行の lingua franca の使用では,そのような英語へのバイアスは特にないことが,コーパスの例から明らかだろう.また,lingua franca に対して「世界語」という訳をつけることが不適切であることも,改めて理解できるだろう.

コーパス検索からは,次のように比喩的で広義の「意思伝達の役割を果たすもの」の用例も見られた.

・ Mr Tsurumaki was successful at 315 million francs, generally translated into lingua franca dollars at $51.4 million.

・ . . . the user has to resort to good old ASCII, the lingua franca of all computer systems . . . .

このように専門語から一般語への転身も着実に進んでいるようである.語の意味が広く一般的になるということは,それが本来もっていた意味上の区別を失うということである.この種の意味変化は日常茶飯事であり,言語学的には非難の対象とも推奨の対象ともならない.しかし,専門用語としての lingua franca のもつ繊細な含蓄は保つ価値があるように思う.それは,昨日も指摘した,lingua franca の「母語話者のイメージを喚起しない」性質である.ELF (English as a Lingua Franca) に,母語話者は関わってこない.一方で,母語話者の参加の有無にかわかわらず国際的に用いられる共通語としての英語を話題にするには EIL (English as an International Language) という用語がより適切だろうし,これらすべてを超越する用語として (English as a) Global Language という用語も頻繁に聞かれるようになってきた.

厳密さを要しない一般的な文脈で現在の英語の地位に言及する場合には,lingua franca も global language も大差なく使われているように思われるが,上記のように,両者の区別はつけておくのがよいと考える.母語話者の不関与を押し出す lingua franca と,母語話者の関与・不関与を超越する global language ―――この対立には,単なる定義上の区別のみならず,背景にある英語観の違い,英語の役割のどの側面に力点を置くかの違いが反映されているように思われる.

2012-04-18 Wed

■ #1087. lingua franca (2) [elf][model_of_englishes][global_language][koine]

昨日の記事[2012-04-17-1]を受けて,lingua franca という用語について詳しく調べてゆくことにする.まずは,学習要英英辞書の定義と例文を眺めてみよう.

・ OALD8: a shared language of communication used between people whose main languages are different: English has become a lingua franca in many parts of the world.

・ LDOCE5: a language used between people whose main languages are different: English is the lingua franca in many countries.

・ LAAD2: a language used between people whose main languages are different: Swahili is the lingua franca of East Africa.

・ COBUILD English Dictionary: A lingua franca is a language or way of communicating which is used between people who do not speak one another's native language: English is rapidly becoming the lingua franca of Asia.

・ CALD3: a language which is used for communication between groups of people who speak different languages but which is not used between members of the same group: The international business community sees English as a lingua franca.

・ MED2: a language that people use to communicate when they have different first languages: German is a useful lingua franca for tourists in the Czech Republic.

・ MWALED: a language that is used among people who speak various different languages: English is used as a lingua franca among many airline pilots.

いずれも似たり寄ったりで「母語や主要言語が互いに異なる者どうしの間でコミュニケーション手段として用いられる言語」ほどの意味である.学習者英英辞書だけに,例文では圧倒的に英語を主題とするものが多いが,LAAD2 や MED2 では Swahili や German が主語である.英語だけを念頭に置いてしまうと,場合によっては lingua franca を汎用国際語といったイメージで捉えてしまいがちだが,このように英語以外の言語が主題とされている例文を見ると,その語義を理解する上でバランスがとれる.次に,一般の英英辞書等の記述を見てみよう.

・ OED2: 2b. lingua franca [It., = 'Frankish tongue']: a mixed language or jargon used in the Levant, consisting largely of Italian words deprived of their inflexions. Also transf. any mixed jargon formed as a medium of intercourse between people speaking different languages.

・ Web3: 2. any of various hybrid or other languages that are used over a wide area as common or commercial tongues among peoples of diverse speech (as Hindustani, Swahili).

・ AHD4: 1. A medium of communication between peoples of different languages.

・ WordNet 2.0: a common language used by speakers of different languages: Koine is a dialect of ancient Greek that was the lingua franca of the empire of Alexander the Great and was widely spoken throughout the eastern Mediterranean area in Roman times.

ここでは,必ずしも英語びいきではなく,言語学的に精密な定義が目立つ.しかし,OED の定義の後半で一般的に転用された語義として "any mixed jargon . . ." と与えているのは,現行の用法を反映していない古い記述というべきだろう.Web3 の趣旨に添って,"any language or (mixed) jargon . . ." 辺りが適当のように思われる.

さて,lingua franca の意味が少しずつ浮き彫りになってきた.最も重要な点は,lingua franca の話者には,それを母語とする話者が含まれていないということである.つまり,英語がリンガフランカとして言及される文脈では,英語母語話者のイメージが喚起されない.この意味では,ELF (English as a Lingua Franca) とは ENL (English as a Native Language) に対する用語となる.そして,現代の英語使用を ELF の観点から見ると,lingua franca は「英語母語話者外し」という様相すら帯びることになる.私が適切と評価した「仲介語」や「補助言語」という訳語は響きこそ穏やかだが,lingua franca は,辞書の定義を丁寧に追って行くと,このような強い主張にもつながりうる.英語母語話者外しの潮流については,[2009-10-07-1]の記事「#163. インドの英語のっとり構想!?」や[2010-01-24-1]の記事「#272. 国際語としての英語の話者を区分する新しいモデル」を参照されたい.

2012-04-17 Tue

■ #1086. lingua franca (1) [elf][etymology][model_of_englishes]

英語が lingua franca (リンガ・フランカ)であるとして ELF (English as a Lingua Franca) という表現が頻繁に聞かれるようになったのは,[2011-09-11-1]の記事「#867. Barber 版,現代英語の言語変化にみられる傾向」で触れたように,1990年代の半ば以降のことである(その他,elf の各記事や lingua franca を含む各記事を参照).EIL (English as an International Language) という表現も聞かれることがあったが,最近ではあまり聞かない."international language" であるという側面よりも,"lingua franca" であるという側面が強調されてきたからだろう.そして,最近ではより野心的な "global language" の使用も増えてきている.

世界における現代英語の役割を考える上で,lingua franca という用語は不可欠だが,これには適切な和訳がない.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解』では,p. 12 で lingua franca を説明するのに「混成語」や「共通語」という訳語を使っている.

lingua franca は17世紀にイタリア語を借用した英語表現で,本来は「フランク族の言語」の意である.この言語はイタリア語,フランス語,ギリシア語,スペイン語,アラビア語からなる混成語で,かつて地中海沿岸地域の共通語として機能したために「リンガフランカ」は後に一般的に共通語を指す呼称となった.リンガフランカはそれを母語としない者どうしが交易などの実用的な目的に使用することが多いが,現在,英語は世界各地でまさにそのような目的で用いられているのであり,現代世界で最も影響力のあるリンガフランカと呼んで差し支えないだろう.

他書でも「リンガ・フランカ」「リングア・フランカ」「リングワ・フランカ」などとカタカナ語で訳出されることが多いが,英和辞書から漢熟語を取り出すと「共通語」「世界語」「(混成)通商語」「混成語」「仲介語」「混成国際語」「補助言語」などと訳語は濫立している.私は,あえて単独で訳すのであれば「仲介語」「補助言語」辺りが適切な訳ではないかと考えているが,現在 ELF が広く論じられている文脈では「共通語」あるいは場合によっては「世界語」とほぼ同義に解釈されているのではないだろうか.「共通語」は必ずしも不適切ではないが,日本語では諸方言を代表する「日本語の共通語」という用語および概念が定着していることや,lingua franca には「共通語」が必ずしももっていない含みがあるということから,最善ではない.また,「世界語」はあくまで "global language" や "world language" の訳語と捉えるべきだろう.

なお,lingua franca の語源である「フランク族の言語」について一言.19世紀まで地中海沿岸地域で話されていた Lingua Franca なる仲介語はイタリア語などヨーロッパの言語を基礎としていたため,アラビア人などにとってはヨーロッパ的な言語にほかならなかった.おそらく,彼らにとっては,この franca という語はゲルマン民族の一派としてのフランク族を狭く指す語ではなく,ヨーロッパ諸語を話す民族を広く指す語だったのではないか.

明日の記事では lingua franca の意味と用例を探り,この用語の理解を深めてゆく.

2012-04-16 Mon

■ #1085. 日本語の国際的重要性の低さについての Baugh and Cable の見解 [elf][history_of_japanese]

Baugh and Cable は,古典的名著である英語史(第5版)の第1章で,英語の国際的拡大とその "econo-technical superiority" の密接な関係を説いている.英語が国際語となった背景についての著者たちの考え方は,ひとえに言語外の社会的要因ゆえであるとしており,この点では[2012-04-13-1]の記事「#1082. なぜ英語は世界語となったか (1)」で解説した Crystal 等の解釈と一致している (Baugh and Cable, pp. 3, 11) .ただし,Baugh and Cable は,"econo-technical superiority" のみがその言語を国際語へと至らしめる決定的な要因であるわけではなく,ある程度の長期にわたる下積みの歴史も重要な要素だとしている.ここで英語と対比されているのは "econo-technical superiority" をもつとされる日本語である.

If "econo-technical superiority" is what counts, we might wonder about the relative status of English and Japanese. Although spoken by 125 million people in Japan, a country that has risen to economic and technical dominance since World War II, the Japanese language has yet few of the roles in international affairs that are played by English or French. The reasons are rooted in the histories of these languages. Natural languages are not like programming languages such as Fortran or LISP, which have gained or lost international currency over a period of a decade or two. Japan went through a two-century period of isolation from the West (between 1640 and 1854) during which time several European languages were establishing the base of their subsequent expansion. (5)

国際語として根付くためには,ある程度の長期にわたって世界の諸地域に影響力を行使し,保持し,発展させてゆく必要があるという議論は,確かにその通りだと思う.コンピュータ言語の覇権の盛衰が短期間で起こるのに対して,人間の言語の覇権がもっとゆっくりしたものであるという指摘も興味深い.人間の言語は,コンピュータ言語のように,実用的なプログラムの作成という1つの目的に特化しているわけではなく,多種多様な機能をもっているし([2012-04-02-1]及び function_of_language の諸記事を参照),話者共同体の社会的特性や歴史をも色濃く反映している.そのような人間の言語は,たとえ国際コミュニケーションという実用的な目的のために用いられるとしても,短期間でくるくると取り替えることは難しい.もし国際関係の流れが現在よりももっと激しくなり,主導権がめまぐるしく展開するような社会状況になれば,発展著しいコンピュータとその言語のように,人間の言語の国際的な覇権も,短期間でくるくると交替する可能性はある.しかし,常識的には,人間の言語が国際的に根付いてゆくためには,基盤作りの時間と受容の時間が必要であることは認めてよい.

しかし,Baugh and Cable の上の議論は,いくつかの点で疑問がある.日本(語)が戦後に econo-technical superiority を獲得したことを前提として,それと英語の国際的拡大とを比較しているのにもかかわらず,日本語がそれを獲得する以前の鎖国時代までに話しを遡らせている理由がわからない.英語や西洋の主要言語が数世紀もの時間をかけて国際的に展開を経てきたのに対して,日本語は戦後のたかだか約60年しか時間がなかった,というのであれば,下積みの歴史の長さという観点から議論が一貫しているといえるだろう.しかし,ここでは著者たちは17世紀における西洋諸言語の国際的立場と日本語の架空の国際的立場と比較してしまっている.

また,Baugh and Cable は日本の "a two-century period of isolation from the West" が日本語の国際化にとって負の要因だったと考えているようだが,西洋との関係を断絶したことがすなわち日本語の国際化の道を閉ざしたのだという論理は必ずしも受け入れられない.いや,一面ではその通りかもしれない.鎖国前後の時代に世界史の主導権を担っていたのは確かに西洋諸国であり,彼らと何らかの関係を結ばないかぎり世界展開は不可能だったように思える.世界展開を文字通りに捉えるのであれば西洋との関係は必須だったにちがいないが,ここで問題になっているのは国際的な通用度であり,必ずしも全世界を対象としているわけではない(現代の英語ですら全世界を覆いつくしているとは決して言えない).東アジア圏という狭い世界に限れば,鎖国直前の時代,明を中心とした交易通商秩序が崩壊するなかで,日本はむしろ地域の交易の主導権を握ろうと画策しており,東アジア圏での国際化は視野に入れていたのである.鎖国時代に入ってからも,西洋の通商の国としてはオランダに限ったものの,中国とは交易し続けたし,韓国や琉球とも通信していた.それでも鎖国時代には全体として限定された通商であったことは,もちろん,否定しようもない.しかし,西洋との関係の断絶がすなわち日本語の国際化の道を閉ざしたかのような議論は,西洋中心主義的な見方である.

もう1点.Baugh and Cable は鎖国時代を1640--1854年としているが,鎖国の完成は,オランダ商館が平戸から出島に強制移転され,すべての外国船貿易が長崎に集中された1641年とするのが,日本史の定説である.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-04-15 Sun

■ #1084. 英語の重要性を示す項目の一覧 [elf][statistics][internet][airspeak]

現代世界における英語の重要性を示す事実や統計については,elf の各記事や,とりわけ statistics elf の各記事で取り上げてきた.英語の世界化は現在進行中であり,英語に関する事実と統計も常に変化の最中にあるために,最新の情報を正確に捉えることは難しい.いきおい数年遅れ,場合によっては数十年遅れの情報をもとに現状を推し量るということになりがちである.また,多くの研究者や機関が事実や統計を調査しているものの,個別の情報を個別に公表するにとどまることが多く,全体像を得ることが難しい.

以下の一覧は,2006年に出版された Schmitt and Marsden (2--3) に挙げられている英語の重要性を示す事実と統計の諸項目だが,著者もいうように "In many cases, the most current information available dates from the 1990s, or even the 1980s." (2) である.あくまで参考資料だが,このように一覧されていると便利ではある.なお,原文では,各項目に典拠が注記されており,必要に応じて参照することができる.

・ English is the principal language of intercontinental telephone communication.

・ Perhaps as much as 75 percent of mail around the world is written in English.

・ About half of the world's newspapers are published in English.

・ Twenty-eight percent of the books published annually are in English.

・ The majority of academic journals with international readership are in English.

・ The majority, and perhaps even more than two-thirds, of international scientists write in English. For example, nearly two-thirds of the publications produced by French scientists were in English in the early 1980s. Likewise, English was the major working language for German academics surveyed in the early 1990s. In 13 out of 20 disciplines, at least 40 percent claimed to work in English, and for psychology, biology, chemistry, and physics, the figures ranged from 81 to 98 percent. One can only suspect that these figures are even higher today.

・ Ninety percent of Internet hosts were based in English-speaking countries in the mid-1998s.

・ Close to 80 percent of the world's computer data available on the Internet was stored in English in the 1990s, which is not surprising considering that English-speaking countries took the lead in developing the Internet. However, as other countries rapidly increase their use of the Internet, the use of non-English languages is rising. Still, English sites on the Internet continue to attract a disproportionately high percentage of hits.

・ Forty percent of the people online on the Internet speak English (228 million people), though this may eventually drop to around 30 percent. The next highest language is Chinese at 9.8 percent (55.5 million people).

・ The most influential software company, Microsoft, is based in an English-speaking country: the United States.

・ Most of the largest advertising agencies are based in the United States.

・ Eighty-five percent of world institutions use English as their language, or as one of their languages; for example, it is the official language of the Olympics and the World Council of Churches.

・ The official international language for both aviation and maritime use is English.

・ English is the dominant language of international trade, with about 40 percent of the business deals made in English.

・ The most influential movies and modern music come from English-speaking countries.

・ In 1994, 80 percent of all feature films that were shown in cinemas worldwide were in English.

・ About 85 percent of the global movie market was controlled by the United States in 1995.

・ The fact that large numbers of people are learning English as a second language is reflected by the large number of people taking the TOEFL® Test (about 689,000 people in 215 countries) and University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) tests (more than 1 million people in more than 130 countries) every year.

1997年に出版の Graddol や2003年に出版の Crystal も(いずれもやはり古いが)この種の統計情報に満ちている.関連して,「#48. 国際的に英語が使用される主要な分野」 ([2009-06-15-1]) や「#716. 英語史のイントロクイズ(2011年度版)とその解答」 ([2011-04-13-1]) も参照.

本当は個別に情報をアップデートできればよいのだが,日に日に状況が変わるので,情報更新だけでもフルタイム専任の仕事になってしまう.このような項目一覧は,古いことを認めつつ,便利に使ってゆくのがよい.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2012-04-14 Sat

■ #1083. なぜ英語は世界語となったか (2) [linguistics][language_myth][sobokunagimon]

昨日の記事[2012-04-13-1]に引き続き,英語が世界語となった原因について.昨日は,Schmitt and Marsden 及び Crystal を引用しながら,英語そのものの言語的な特質ゆえではなく,あくまでその話者集団の社会的な影響力(軍事力,経済力,技術力など)ゆえであることを説いた.

しかし,言語に一家言ある知識人のなかには,これに反対する意見もある.例えば,「#881. 古ノルド語要素を南下させた人々」 ([2011-09-25-1]) で参照した,ポピュラーな英語史を執筆した Bragg が挙げられる.Bragg は歴史に造詣の深いイギリスのアマチュア知識人で,この著書の出版や,それに先立つ BBC Radio 4 の番組 The Routes of English の制作により英語史を普及させた功績はあるが,専門的に言語学に通じているわけではないようだ.端的にいえば,Bragg は,英語が世界語たるにふさわしい内在的な特質を有していると考えている.その主張は著書の各所に読み取ることができるが,特に p. 277 には Crystal の議論に直接に反論している箇所があり,わかりやすい.例えば,そこでは Crystal が p. 8 で引用して批判している,1848年にロンドンの学術雑誌 Athenaeum に寄せられた次の評を,Bragg (275) は改めて引用し,"He was right in that last phrase." と評価しているのである.

In its easiness of grammatical construction, in its paucity of inflection, in its almost total disregard of the distinctions of gender excepting those of nature, in the simplicity and precision of its terminations and auxiliary verbs, not less than in the majesty, vigour and copiousness of its expression, our mother-tongue seems well adapted by organization to become the language of the world.

ここでは,organization とは言語体系そのもののことである.Bragg は言語学のいろはに通じていないというよりは,母語たる英語への愛情が強すぎて,よく言えばロマンチスト,普通に言えば勝利主義的な現状肯定論者,悪く言えば英語帝国主義者になってしまっているというべきだろう.もっとも,著者もこのことは多少なりとも自認しているようだ.

Although English only exists in the mouths, minds, and pens of its many individual users, I came to feel that English had a character and presence of its own. This is not how professional linguists see it, but just as some historians see "England" with a life of its own at certain times, so the language itself, in my view, can be seen as a living organism. (ix)

また,デーン人の侵入の後にも英語が英語としてのアイデンティティを失わずに存続した理由として,"the profoundly self-preserving nature of the language which had so slowly and doggedly alchemised into English" (19) を挙げたり,ノルマン人の侵入の後の存続についても "the result of this obstinacy, in my opinion, made it so powerfully earthed that later, when the Normans came with far more devastating consequences, it could still feed off its deep taproots" (20) と述べている.これは,19世紀の比較言語学の時代に Schleicher などによって抱かれた言語有機体説とも響き合う考え方であり,受け入れがたい.

以上,Bragg 批判となったが,著者の英語史の populariser としての役割は認めている.著者は言語よりも歴史に強く,学問的な縛りがなく(著書自身,これは "academic text" ではないと述べている [xi])想像力も自在なために,その観点からの英語史として読めばおもしろい.英語の個別の知識も豊富である.

・ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2012-04-13 Fri

■ #1082. なぜ英語は世界語となったか (1) [linguistics][language_myth][sobokunagimon]

標記の問いについては,拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解』の第9章で論じているが,その答えは端的に言って「英語が歴史のよいタイミングでよい位置につけていたから」である.決して,英語が言語として他の言語よりもすぐれているからではない.この点については,[2012-04-03-1]の記事「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」でも論じたが,改めて別の引用により論を補強したい.以下は,Schmitt and Marsden の "How English Became a Global Language" と題する節からの抜粋である.

One can ask how English achieved its prominent place. It almost surely was not because English was intrinsically better than any other language. . . . Rather, a language usually rises in prestige and power in response to external factors. Languages are closely and unmistakably tied to the people who speak them, and when those people rise in power and begin spreading their influence, their language becomes involved in the process. . . . It has been said that "language is a dialect with a (sic) army and a navy." . . . Britain's naval and financial power allowed the British to become masters of both the Industrial Revolution and the largest empire the world has ever known. Another English-speaking giant, the United States, succeeded Britain. But it was not only military and industrial strength that bolstered the position of English. During this time, the most influential financial and investment centers (especially after Germany's defeat in 1918) were English speaking: New York and London. Likewise, English has been spread worldwide by popular Western culture, much of it in English---for example, Hollywood movies and pop music. Thus, English rose to prominence on the strength of centuries of unbroken dominance over large parts of the world by its speakers. (9)

現在におけるこの議論の目立った擁護者は Crystal だろう.著書の pp. 7--10 で熱く主張している.長めではあるが,特に重要な部分を2カ所抜粋しよう.

Without a strong power-base, of whatever kind, no language can make progress as an international medium of communication. Language has no independent existence, living in some sort of mystical space apart from the people who speak it. Language exists only in the brains and mouths and ears and hands and eyes of its users. When they succeed, on the international stage, their language succeeds. When then fail, their language fails. (7)

A language has traditionally become an international language for one chief reason: the power of its people --- especially their political and military power. The explanation is the same throughout history. Why did Greek become a language of international communication in the Middle East over 2,000 years ago? Not because of the intellects of Plato and Aristotle: the answer lies in the swords and spears wielded by the armies of Alexander the Great. Why did Latin become known throughout Europe? Ask the legions of the Roman Empire. Why did Arabic come to be spoken so widely across northern Africa and the Middle East? Follow the spread of Islam, carried along by the force of the Moorish armies from the eight century. Why did Spanish, Portuguese, and French find their way into the Americas, Africa and the Far East? Study the colonial policies of the Renaissance kings and queens, and the way these policies were ruthlessly implemented by armies and navies all over the known world. The history of a global language can be tranced through the successful expeditions of its soldier/sailor speakers. . . . (9)

2つ目の引用で,Crystal は言語の力を生み出すのはひとえに軍事力だとしているが,原文ですぐ次の段落では,生み出された力を維持するのは経済力や技術力であるといっている.いずれにせよ,言語の特質ではなく話者集団の社会的な立場こそが決定的な要素なのだという考え方に揺るぎはない.私はこの意見に賛成である.

一方で,そうではないという意見も出ている.これについては明日の記事で.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2012-04-12 Thu

■ #1081. 社会言語学の発展の背景と社会言語学の分野 [sociolinguistics][history_of_linguistics][linguistic_relativism][geography][wave_theory][contact]

[2012-03-18-1]の記事「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」の冒頭,よび[2012-03-22-1]の記事「#1060. 世界の言語の数を数えるということ」の後半で触れたが,1960年代から社会言語学という分野が発展してきた.その言語学史的な背景について,トラッドギルは1974年の著書のなかで次のように指摘している.

言語学はこれまで言語と社会との関係をまったく無視して来たと言ってしまってはあまりに大ざっぱすぎるかもしれないが,しかしまずまず当たっていると言えよう.もっともなぜそうであったかについては,多くの場合それなりに正当な理由がある.「個人語(idiolect)」,つまり一時点における一つのスタイルによる一個人のことば遣いの研究に限ることによって,複雑な現象を研究する際には不可欠な単純化をはかり,単純化したことによって,理論的にも進歩したのである.しかしすでに指摘した通り,言語というのは社会的な現象なのである.社会という場面をまったく無視して言語を研究したのでは,言語のより複雑な,しかし興味あるいくつかの面が必然的に脱落することになるし,また言語理論をさらに発展させる機会を失わせることにもなろう.言語というのは非常に変異しやすい現象であって,この変異性は言語と同時に社会とも密接に関係があるのだという事実の重要性に気づいたことが,社会言語学的な研究を発達させるに至らしめた主な要因の一つなのである.言語とは,いかなる場面でもすべての人によって同じように使われる簡単な単一の記号体系なのではない.そして言語学はこの複雑な現象に取り組み始めることが可能でもあるし有利でもあるという段階に,今やっと到達したところなのだ.(24--25)

このようにして発展してきた社会言語学の扱う範囲は広い.現在でもその範囲は拡大しているが,社会言語学の注目を大雑把に分けると,人類学的な関心,社会学的な関心,地理学的な関心の3種が認められる.それぞれ,人類学,社会学,地理学の方法論や研究成果を援用して言語をとらえなおすという基本姿勢である.人類学的な観点としては,民族や文化によって,親族名称を表わす語彙体系が異なったり,顕点(興味を示す事物・現象)が異なるといった,言語的相対論 (linguistic relativism) にかかわる諸問題がある.社会学的な観点としては,Labov の研究([2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」を参照)や Milroy (and Milroy) の研究([2011-09-26-1]の記事「#882. Belfast の女性店員」を参照)がその代表例で,社会統計学の方法を利用した都市方言学が展開している.地理学的な観点は,古くから方言学で採用されてきたが,波状説 (the wave theory) に代表される言語地理学 (linguistic geography) や言語接触 (language contact) の方面から新たな生命を吹き込まれている.

このほか,種々のアプローチの上位に立つ(あるいは横断する)純社会言語学とでも呼ぶべき領域を考えることもできる.これは,トラッドギル (27) によれば「言語の本質についての理論をどうすれば改善することができるかとか,言語はなぜ,そしてどのように変化するのか,といったような興味ある問題に対して,主に言語学者に解答を与えようとするもの」である.また,言語と国家,言語と教育といった政治的,教育的な側面を対象とする分野もあり,これは言語の社会学とでも呼ぶほうが適切かもしれない.

言語学史的には,社会言語学の発展は理論言語学からの脱却であるという側面が強調されるが,勢いに乗ってきた現在,そして将来にむけて,野心的な「純社会言語学」の目指す,社会的な観点を取り入れた理論言語学というものが具体的に構想されてゆくことになるのではないか.特に言語の変異と変化についての知識は,社会言語学の発展によって著しく豊かになった.言語史や歴史言語学にも大きな影響を及ぼしてきた社会言語学に,今後ますます注目したい.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

2012-04-11 Wed

■ #1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか? [numeral][adjective][inflection][oe][phonetics][assimilation][analogy][sobokunagimon][shocc]

標題は,先日素朴な疑問への投稿に寄せられた質問.基数詞 five に対して序数詞 fifth であるのはなぜか.基数詞 twelve に対して序数詞 twelfth であるのはなぜか,というのも同じ問題である.

今回の疑問のように「基本形 A に対して,関連する A' が不規則形を帯びているのはなぜか」というタイプの問題は少なくないが,問題提起を逆さに見るほうが歴史的事実に対して忠実であるということが,しばしばある.今回のケースで言えば,「 /v/ をもつ基数詞 five に対して,関連する序数詞が不規則な /f/ をもつ fifth となっているのはなぜか」ではなく「 /f/ をもつ序数詞 fifth に対して,関連する基数詞が不規則な /v/ をもつ five となっているのはなぜか」と考えるべき問題である.歴史的には fifth の /f/ は自然であり,five の /v/ こそが説明を要する問題なの である.

古英語に遡ると,基数詞「5」は fīf であり,基数詞「12」は twelf だった.綴字に示されている通り,語尾は無声音の [f] である(cf. 現代ドイツ語の fünf, zwölf).古英語で序数詞を作る接尾辞は -(o)þa だったが,この摩擦子音は [f] の後では破裂音 [t] として実現され,古英語での対応する序数詞は fīfta, twelfta として現われた.中英語以降に,他の序数詞との類推 (analogy) により t が th に置き換えられ,現代英語の fifth, twelfth が生まれた.

もう1つ説明を加えるべきは,古英語で「5番目の」は fīfta と長母音を示したが,現在では短母音を示すことだ.これは,語末に2子音が後続する環境で直前の長母音が短化するという,中英語にかけて生じた一般的な音韻変化の結果である.同じ音韻変化を経た語を含むペアをいくつか示そう.現代英語ではたいてい母音の音価が交替する.([2009-05-14-1]の記事「#16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は?」も参照.)

・ feel -- felt

・ keep -- kept

・ sleep -- slept

・ broad -- breadth

・ deep -- depth

・ foul -- filth

・ weal -- wealth

・ wide -- width

fifth については,このように接尾辞の子音の声や語幹の母音の量に関して多少の変化があったが,語幹の第2子音としては古英語以来一貫して無声の /f/ が継承されてきており,古英語の基数詞 fīf からの直系の子孫といってよいだろう.

では,次に本質的な問題.古英語の基数詞 fīf の語末子音が有声の /v/ となったのはなぜか.現代英語でもそうだが,基数詞は「5」のように単独で名詞的に用いられる場合と「5つの」のように形容詞的に用いられる場合がある.古英語では,形容詞としての基数詞は,他の通常の形容詞と同様に,関係する名詞の性・数・格・定不定などの文法カテゴリーに従って特定の屈折語尾をとった.fīf は,当然ながら,数のカテゴリーに関して複数としての屈折語尾をとったが,それは典型的には -e 語尾だった(他の語尾も,結局,中英語までには -e へ収斂した).古英語では,原則として有声音に挟まれた無声摩擦音は声の同化 (assimilation) により有声化したので,fīfeの第2子音は <f> と綴られていても [v] と発音された.そして,やがてこの有声音をもつ形態が,無声音をもつ形態を置き換え,基本形とみなされるようになった.twelve についても同様の事情である.実際には,基数詞の屈折の条件は一般の形容詞よりも複雑であり,なぜ [v] をもつ屈折形のほうが優勢となり,基本形と認識されるようになったのかは,別に説明すべき問題として残る.

数詞のなかでは,たまたま five / fifth と twelve / twelfth のみが上記の音韻変化の条件に合致したために,結果として「不規則」に見え,変わり者として目立っている.しかし,共時的には不規則と見られる現象も,通時的には,かなりの程度規則的な変化の結果であることがわかってくる.規則的な音韻変化が不規則な出力を与えるというのは矛盾しているようだが,言語にはしばしば観察されることである.また,不規則な形態変化が規則的な出力を与える(例えば類推作用)というのもまた,言語にはしばしば観察されるのである.

2012-04-10 Tue

■ #1079. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (3) [french][language_myth][word_order][syntax][inflection]

##626,1077,1078 に引き続き,Rivarol のフランス語優勢説の話題.昨日の記事[2012-04-09-1]の (3) で,Rivarol によると,フランス語の「明晰さ」とは,屈折の欠如と関連するSVOの固定した語順そのものであることを紹介した.また,明晰さの根拠をこの点に求めるのであれば,むしろ英語のほうがより明晰であるということを指摘した.今日はこの観点から,Rivarol の説を批評したい.

まず,屈折ということでいえば,名詞,代名詞,動詞,形容詞のいずれの語類においても,英語よりフランス語のほうが屈折の種類は多い.フランス語を屈折語と呼ぶには抵抗があるかもしれないが,英語に比べれば屈折的であるとはいってよい.関連して,諸言語にフランス単語が借用されても語形は比較的よく保たれているという指摘については,近代語の単語が近代に借用される場合には概ね当てはまることであり,フランス語に限った話しではない.

次に,SVOの固定した語順,とりわけ主語の第1の位置についても,これはフランス語の専売特許ではなく,むしろ英語にこそよく当てはまる統語規則である.実際,昨日の Rivarol からの引用部分だけをみても,Lodge (24) の指摘するように, "C'est de là que résulte cette admirable clarté" の que 節内では主語と動詞が倒置されている.同様に,形式張った文体では,"aussi furent-elles merveilleuses pour les oracles" に見られるように,主語と動詞の倒置はごく普通に見られる (Lodge 26--27) .これらの例は,"on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe" 「最も変化に富んだ移動やあらゆる語法の手段を用いてこの語順を隠そうとしても無駄であり,この語順は常に存在する定めなのである」という Rivarol の主張とは完全に反することになる.

このように Rivarol の説を言語学的に批判することはたやすく,実際に批判はなされてきたようだが,それでも一旦根づいてしまうと,ちょっとやそっとの反論ではくつがえされないのが神話というものである.不思議なのは,フランス語を母語として愛する人々のみがこの神話を抱いているということであればまだ理解できるのだが,英語話者ですら同じ神話を抱いている者が少なくないし,場合によっては言語学者ですら神話に呑まれてしまっているということだ (Lodge 25--26) .Rivarol の神話の言語学的批判はたやすくとも,なぜその神話が広く受け入れられるようになったのかという問いに答えるには,別途,言語と国家という社会言語学的なアプローチが必要になってくるだろう.言語の研究としては,このような話題までを射程に入れる必要があると思う.

・ Rivarol. Discours sur l'universalité de la langue française. Ed. Hubert Juin. Paris: P. Belfond, 1966.

・ Lodge, Anthony. "French is a Logical Language." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 23--31.

2012-04-09 Mon

■ #1078. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (2) [french][language_myth][word_order][syntax][inflection]

昨日の記事[2012-04-08-1](及び[2011-01-13-1]の記事「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」)に引き続き,Rivarol の名(迷)文句 Ce qui n'est pas clair n'est pas français 「明晰ならざるものフランス語にあらず」の背景についての話題.Rivarol は,他言語(主に英語やラテン語)や他方言と比べて,フランス語のどのような言語特徴を優れていると考えていたのだろうか.発音,語形,統語よりそれぞれ1点ずつ取り上げよう.

(1) フランス語の発音は,南フランスの方言よりも母音が多種でよく鳴り響き,北フランスの方言よりも滑らかである.無音の e は,声帯の最後の振動と比較され,わずかな調和を生み出す (119) .

(2) 現代の諸言語に伝わるラテン語の語形は往々にして崩れており,原形を復元することが困難だが,諸言語に借用されているフランス語の語形は,少なくとも綴字上はよく判別できる (102) .Rivarol は,特に英語に借用されていながらも綴字上の自律性を失っていないフランス単語を念頭に論じている.屈折接尾辞の豊富だったラテン語の語形が屈折の崩壊とともに崩壊していったのに対して,フランス語は屈折に依存しておらず,語形=語幹という明晰な関係を保っているからだという考えのようである.ラテン語に見られるような激しい屈折の作用はむしろ明晰さを損なうという議論は,次の (3) にも関係してくる.

(3) フランス語の明晰さは,何よりもSVOの語順の厳守によって確保されている.SVOの語順は,「直接的で必然的に明晰で」あり,「自然の論理」にかなっており,人間の「常識」と「理性」にも沿っているという.目的語を前置する統語法は理性ではなく感情や情熱を優先させる手段であり,フランス語以外の多くの言語がこの悪弊に陥っている.屈折の発達したラテン語などは,語順が固定していないために,むしろこの悪弊に陥りやすい.

原文を読んで初めて知り驚いたのだが,くだんの名文句にある "clair" とは実のところSVOの語順のことにほかならないのである.だが,(2) にも (3) にも関連する屈折の欠如と語順の固定ということでいえば,皮肉にも,英語のほうがフランス語よりも上手である.いや,英語はこの方面では印欧語族中,最先端をいっている([2011-02-12-1]の記事「#656. "English is the most drifty Indo-European language."」を参照).Rivarol が英語の形態論と統語論に完全に無知だったとは思えないだけに,この発言には首をかしげざるを得ない.

明日も議論を続けるが,ここで Rivarol の名文句を,前後の文脈も合わせて引用しておきたい.文脈を知ると理解の仕方も変わるものである.

Ce qui distingue notre langue des langues anciennes et modernes, c'est l'ordre de la construction de la phrase. Cet ordre doit toujours être direct et nécessairement clair. Le français nomme d'abord le sujet du discours, ensuite le verbe qui est l'action, et enfin l'objet de cette action : voilà la logique naturelle à tous les hommes; voilà ce qui constitue le sens commun. Or cet ordre, si favorable, si nécessaire au raisonnement, est presque toujours contraire aux sensations, qui nomment le premier l'objet qui frappe le premier. C'est pourquoi tous les peuples, abandonnant l'ordre direct, ont eu recours aux tournures plus ou moins hardies, selon que leurs sensations ou l'harmonie des mots l'exigeaient; et l'inversion a prévalu sur la terre, parce que l'homme est plus impérieusement gouverné par les passions que par la raison.

Le français, par un privilège unique, est seul resté fidèle à l'ordre direct, comme s'il était tout raison, et on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe; et c'est en vain que les passions nous bouleversent et nous sollicitent de suivre l'ordre des sensations : la syntaxe française est incorruptible. C'est de là que résulte cette admirable clarté, base éternelle de notre langue. Ce qui n'est pas clair n'est pas français; ce qui n'est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin. Pour apprendre les langues à inversion, il suffit de connaître les mots et leurs régimes; pour apprendre la langue française, il faut encore retenir l'arrangement des mots. On dirait que c'est d'une géométrie tout élémentaire, de la simple ligne droite, que s'est formée la langue française, et que ce sont les courbes et leurs variétés infinies qui ont présidé aux langues grecque et latine. La nôtre règle et conduit la pensée; celles-là se précipitent et s'égarent avec elle dans le labyrinthe des sensations et suivent tous les caprices de l'harmonie : aussi furent-elles merveilleuses pour les oracles, et la nôtre les eût absolument décriés. (112--13)

・ Rivarol. Discours sur l'universalité de la langue française. Ed. Hubert Juin. Paris: P. Belfond, 1966.

2012-04-08 Sun

■ #1077. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (1) [french][language_myth]

[2011-01-13-1]の記事「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」で,Rivarol (1753--1801) が,著書 Discours sur l'universalité de la langue française (1784) で述べた有名な台詞 Ce qui n'est pas clair n'est pas français 「明晰ならざるものフランス語にあらず」の歴史的な背景を概説した.この台詞は,言語学の関心からいえば,当時のフランスとフランス語を取り巻くヨーロッパの情勢という問題,英語とのライバル関係の問題,ある民族が自言語を称揚するという社会言語学的な問題,言語にまつわる誤解や神話の起源と流布の問題,言語の優劣の有無の問題などとしてとらえることができ,今なお問題としてのおもしろさを失っていない.

Rivarol は,自称伯爵だが,実際には南フランスの宿屋の息子として生まれたとされる.標準フランス語を習得してパリに上京し,その文筆力をたのんでベルリン・アカデミーの懸賞論文に応募した.そのときに当選したのが,この Discours だった.本来フランス語の方言話者だった者が自ら標準フランス語の旗手として立ち上がったという経歴が興味深い.

今回,Rivarol の原文を読んでみたが,当然のごとく,主張のほとんどは言語学的にいって支離滅裂である.Rivarol によると,言語には話者や国家の気質と分かちがたく結びついたいた特性 (la génie) があり,それは歴史によって形成されてきたものではあるが,気候の影響を受けているかもしれない (89--90) .フランスには "la politesse et la grâce" (94) が備わっており,フランス語にもこれが備わっている(ただし,英語には備わっていない).このような言語観は言語学的には受け入れがたいが,当時としては珍しくなかったし,現在でもこの種の言語にまつわる神話は解消されているとは言いがたい.

Rivarol のフランス語(とフランス)の称揚の仕方は,他のヨーロッパの主要言語と比較しながらフランス語がもつ美点を主張するという方法である.ラテン語,ギリシア語,英語,イタリア語,ドイツ語,スペイン語などを比較対象に持ち出しているが,予想されるとおり,最もライバル視しているのは英語とラテン語である.上に引用した名文句には,セミコロンでつながった後半部分がある.Ce qui n'est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin. 「明晰ならざるものといえば,英語,イタリア語,ギリシア語,あるいはラテン語である」 (113) .ちなみに,ここにドイツ語が含まれていないのは,田中 (99) のいうように,懸賞論文の応募先がベルリン・アカデミーであることに配慮したからだろうと思われるが,もう1つの理由はドイツ語をあえて取り上げる必要を認めなかったということではないか.Rivarol はドイツ語(とスペイン語)については論文の最初の方で簡単に言及しているくらいで,そもそもフランス語に対するライバルとはみなしていなかった節がある.

では,Rivarol は英語やラテン語と比較してフランス語のどのような点を優れているとみなしたのだろうか.各言語の特徴を国民性,政治,文学,文体に引きつけて議論している箇所が少なくないが,言語そのものに注目した箇所もあり,その根拠は言語神話の真骨頂ともいえる.具体的には,明日の記事で.

・ Rivarol. Discours sur l'universalité de la langue française. Ed. Hubert Juin. Paris: P. Belfond, 1966.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

2012-04-07 Sat

■ #1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由 [saussure][diachrony][history_of_linguistics]

共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) の問題は,言語学において永遠のテーマである.ことに英語史や歴史言語学を研究する者にとって,両者の関係をどう理解するかは本質的な問題であり,悩みの根源でもある.この問題については,本ブログでも「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) ,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) などで取り上げてきた.

この悩みの発端はといえば,近代言語学の祖とも言われる ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) が,言語研究においては共時態を通時態に優先させなければならないと主張したことに遡る.今回は,問題の原点に立ち戻って,ソシュールがなぜ共時態を優先すべきと考えたのか,町田 (55--59) に従って考えてみたい.

ソシュールは個別言語の言語現象全体としてのランガージュ (langage) をラング (langue) とパロール (parole) に分け,言語学の研究対象は,意味を伝達するというコトバの本質に関わるラングに限るべきだと主張した.ただし,ラングそのものが通時態を排除するというわけではなく,むしろラングには本質的に時間性が備わっているということが認められている.その証拠の1つとして,ある語の意味には過去から引き継がれてきたものがあるし,文法の不規則性も過去からの遺産として引き継がれているものが多い.これらを解明するのが個別言語の歴史であり,英語の場合には英語史である.別の証拠としては,ラングは常に変化にさらされている.今この瞬間にも英語や日本語は変化を遂げており,ラングは一瞬たりとも静的ではない.ラングにとって時間と変化は本質的な要素である.時間におけるラングの変化の型や原因を解明するのが歴史言語学であり言語変化論である.

このようにラングそのものが時間を含む概念であるから,ラングを研究対象とするソシュール言語学も通時態を排除しているわけではない.ソシュールの主張は,あくまで共時態を優先させようということであり,通時態は横に置いておこうという提案なのである.では,なぜ共時態が優先されるべきなのか.

理由の1つは,話者の意識には通時的な視点は原則として存在しないからというものである.「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) でその反例には触れたが,一般的にいって,話者はその言語の過去の状態などを知らずに言語行動を営んでいる.ある語の発音や意味がかつてはどうだったこうだったという語史的な知識は,意味の伝達というコトバの本質的な役割を果たすためには,特に必要とされない.話者にとって必要なのは,現時点での当該言語にかかわる言語知識であり,その過去(あるいは未来)はどうでもよい.話者の脳に納まっている言語知識の全体像を明らかにすることこそが言語学の使命なのだとすれば,言語学は共時態に徹する必要がある.

2つ目の理由は,話者が知識としてもっている語の意味を明らかにしようとするならば,時間を止めて語彙や意味の分析をする必要がある.ある語の意味は,他の関連する語の意味との関係,すなわち語彙ネットワークのなかにおける位置によって決まってくるのだから,各語の昔の意味などを考慮してネットワーク内に時間差を導入してしまうと,うまく分析できない.

上記2つの理由は,意味の伝達というコトバの本質的な役割を果たすために話者がもっている言語知識を解明することこそが言語学の使命なのだという信念に基づいた理由であるのに対して,次の3つ目の理由は方法論上の理由である.上述の通り,ラングには本質的に時間性が備わっているのだから,ラングの全体的な解明は共時態としてだけでなく通時態としても目指されなければならない.しかし,あるラングの通時的な全体像の解明は,所詮,現実的には無理な話である.何よりも,過去の言語状態を知るためには不足のない証拠資料が必要とされるが,現存する文献は常に質量ともに不十分である.また,最古の文献よりも古い言語状態は,実証的には復元不可能である.したがって,ラングの全体像の解明にこだわるのであれば,通時態の側面によって課される限界は避けられない.であれば,せめて全体像の解明の可能性のある共時態研究に精力を集中させるのが現実的な対応ではないか.

言語学における共時態優先の原則は,このように共時態への信念と通時態の方法論上の限界に支えられて唱えられてきた.しかし,ラングが時間性をもっている以上は通時態の完全排除は不当であるし,また,共時態であれば全体像の解明が叶うというのは本当に信じてよいのかという疑問も生じる.実際,ソシュール以降にも,通時的な視点の研究は連綿と続いているのである.この状況を指して,言語学史を著わしたイヴィッチ (51) が鋭い評価を下している.

言語史は一時,大部分の構造主義言語学者の等閑に付するところとなった.そのため十分な知識のない人は,19世紀と20世紀の言語学の最も顕著な相違は次の事実にあるという印象を受けることになった――19世紀の言語学は歴史主義に重点を置き,同時代の言語状態の記述の持つ学問的価値を過小評価した;一方,20世紀の言語学はその正反対で,言語史が等閑に付され,現在の言語状況の研究に努力が集中されている,と.たとえ19世紀の言語学の姿勢についてのそのような解釈が正しいとしても,構造主義の発展の初期を別とすれば,20世紀の言語学について上のように言うことはできないことである.共時的記述の存在権を主張する戦いの間だけ言語史は背後に退けられていたのであり,その後でこれは学問的関心領域内にしかるべき位置を占めたのである.

・ 町田 健 『ソシュールと言語学』 講談社〈講談社現代新書〉,2004年.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

2012-04-06 Fri

■ #1075. 記号と掛詞 [sign][function_of_language][semantics][semiotics][homonymy][polysemy]

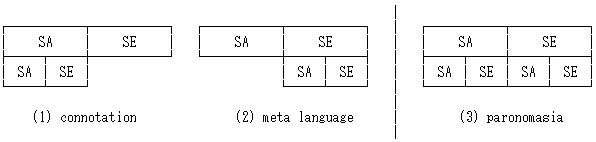

フランスの記号学者 Rolan Barthes (1915--80) は,記号 (sign) の2次利用のもたらす作用に注目し,connotation (含蓄的意味,共示)と meta language (メタ言語)という,一見すると関係のなさそうな言語の作用と機能の関係を鮮やかに示した.加賀野井 (165) の図から再現しよう.

これは,昨日の記事「#1074. Hjelmslev の言理学」 ([2012-04-05-1]) で紹介した言理学の創始者 Hjelmslev から着想を得たものといわれる.SA は signifiant を,SE は signifié をそれぞれ表わす.

(1) に示した connotation (含蓄的意味,共示)とは,denotation (明示的意味,外示)に対する概念であり,日常的に表現すれば「言外の意味」である.[2012-03-09-1]の記事「#1047. nice の意味変化」で触れたが,You're a nice fellow. の文字通りの意味 (denotation) は「あなたは親切な人ですね」だが,言外に皮肉を含めれば (connotation) 「おまえはなんて不親切な奴なんだ」の意味ともなりうる.この場合,「あなたは親切な人ですね」という signifiant と signifié の結びついた記号の全体が signifiant へと昇格し,新たに対応する signifié,皮肉のこもった意味「おまえはなんて不親切な奴なんだ」と結合している.connotation とは,このような2段構えの記号作用の結果としてとらえることができる.

次に,図 (2) は,図 (1) の下部を移動しただけのようにみえるが,記号のあり方は大きく異なる.これは meta language (メタ言語)の構造を示したものだ.meta language とは,「#523. 言語の機能と言語の変化」 ([2010-10-02-1]) や「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」 ([2012-04-02-1]) で触れたように,言語について語るという言語の機能のことである.例えば,「connotation って何のこと?」という文では "connotation" という術語の意味を問うており,言語についての疑問を言語を用いて表現しているので,メタ言語機能を利用していることになる."connotation" という語はそれ自体が /ˌkɑnəˈteɪʃən/ という音形と「含蓄的意味」という意味を備えた1つの記号だが,この記号全体が signifié となって,意味が空っぽである対応する音形 /ˌkɑnəˈteɪʃən/ と結びつき,図 (2) 全体で表わされる2次的な記号の構造を得る.

connotation と meta language という一見すると関係のなさそうな言語の作用と機能が,2段構えの記号の構造として関連づけられるというのはおもしろい.では,図 (1) と図 (2) をもじって,図 (3) を作ってみると,これはどのような言語作用・機能を表わしていると考えられるだろうか.ある独立した記号それ自体が signifiant となり外部の signifié と結びつくという点では図 (1) の connotation と似ているが,ここでは新たに結びついた signifié それ自体が,内部に signifiant と signifié を有する別の記号でもあるという点が異なっている.

あれこれ考えを巡らせてみたが,掛詞 (paronomasia) のような言葉遊びが相当するのではないかと思い当たった.掛詞が慣習化されている和歌を考えてみよう.百人一首より,在原行平の「立ち別れいなばの山の峰に生ふるまつとし聞かば今帰り来む」では,「往なば」と「因幡」,「待つ」と「松」が掛詞となっている.特に後者は,和歌において完全に慣習化された関係である.「待つ」と「松」は同じ音形をもっているからこそ掛詞と言われるのだが,それ以上に重要なのは「松」と聞けば待つ行為や感情がすぐに想起されるし,「待つ」と聞けば松の映像がすぐに喚起されるという記号と記号の関係が確立していることである.

これらの図は,homonymy や polysemy の問題とも関わってきそうだ.また,メタ言語,想像的創造,詩的言語などのキーワードが想起されることから,言語の機能とも深い関係にあるのではないか([2010-10-02-1]の記事「#523. 言語の機能と言語の変化」を参照).

・ 加賀野井 秀一 『20世紀言語学入門』 講談社〈講談社現代新書〉,1995年.

2012-04-05 Thu

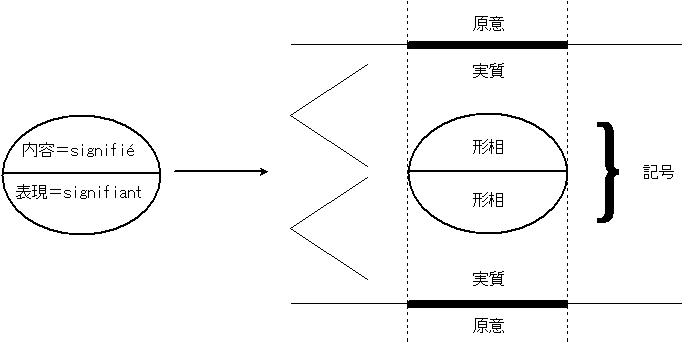

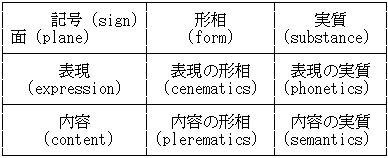

■ #1074. Hjelmslev の言理学 [glossematics][linguistics][saussure][history_of_linguistics][arbitrariness][sign][semiotics]

ソシュール言語学の正統の後継者とも言われるコペンハーゲン学派の領袖 Louis Hjelmslev (1899--1965) の打ち立てた glossematics は,言語学史において独特な地位を占める.glossematics は言理学あるいは言語素論と訳さるが,これがソシュール言語学を受け継いでいるといわれるのは,1つには,ソシュールの唱えた表現 (expression) と内容 (content) との面 (plane) の対立と,形相(あるいは形式) (form) と実質 (substance) との記号 (sign) の対立をとりわけ重視し,形相どうしの関係を定式化しようと追究したからである.記号論理学の方法を大いに取り入れており,見た目は論理学や数学そのもの,狙いは記号論といったほうが適切である.きわめて抽象的な記述に満ちており,具体的な個別言語への応用は Hjelmslev 自身もついに行なわなかった.

加賀野井 (85) にある Hjelmslev の理論図式を再現しよう.

左側はよく知られたソシュールの記号 (sign) の図である.Hjelmslev の理論では,signifié は「内容の形相」に相当し,signifiant は「表現の形相」に相当する.いずれも現実そのものではなく,話者の心的表象である.次に,上下両側にある原意 (meaning or purport) とは言語外の現実のことであり,無定形な実質の連続体である.これに言語の形相が恣意的に投影されて,個別化された実質が成立する.内容側(上側)の実質とは思考内容であり,表現側(下側)の実質とは音声である.Hjelmslev にとって,表現と内容は正確に対称的とされた.

Hjelmslev は面と記号の2種類の対立の組み合わせに応じて,言語学に次のような分野を想定した.

Hjelmslev が目指したのは形相の言語学だったので,彼の用語でいうところの cenematics と plerematics を重視したことになる.ソシュール も形相を重視したが,あくまで単語レベルの形相にとどまっていたために,統語論の考察は浅かった.しかし,Hjelmslev は文やテキストという大きな単位にも語と同じくらいに注意を払い,それら大きな単位の意味をも考慮した.どのレベルにおいても,表現の形相 (signifiant) と内容の形相 (signifié) とを記号として不可分に扱った点でも,ソシュールの考え方に忠実だったといえる.内要素の提案や homonymy と polysemy の区別の方法など,構造的意味論の発展に大いに貢献した功績も評価すべきだろう.

言理学は,きわめて難解で,独特な術語も多く,言語学史において主流をなすことはなかったが,その野心的なプログラムは言語を考察する上で数々の示唆を与えてきた.機械翻訳の分野で価値が見いだされているという事実も,言理学の特徴を浮き彫りにしている.

言理学についての読みやすい解説として,町田 (107--40) やイヴィッチ (127--34) を挙げておこう.

・ 加賀野井 秀一 『20世紀言語学入門』 講談社〈講談社現代新書〉,1995年.

・ 町田 健 『ソシュールと言語学』 講談社〈講談社現代新書〉,2004年.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

2012-04-04 Wed

■ #1073. 英語が他言語を侵略してきたパターン [linguistic_imperialism][history]

昨日の記事「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]) で引用した中村著『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』に再び拠って,「英語による他言語侵略の背景的状況ときっかけとなった要因」 (136--37) を一覧してみたい.

(1) 歴史的大状況として,14・15世紀頃から,ヨーロッパ人の目を海外に向けさせた社会的・経済的な状況.(例えば,香辛料確保のためのオランダのインド航路発見など.)

(2) 歴史的中状況として,イギリスがヨーロッパの列強に対抗する力をつけなければならなかった状況.

(3) 歴史的小状況として,英語が社会的地位を約束し,金を生み出す言語となった状況.

(4) 侵略を正当化した有色人種蔑視の民族観と,有色人種言語蔑視の言語観.それを支えた神学上のイデオロギー.

(5) 英語による他言語侵略の戦略として.

1. 軍事侵略

2. 経済侵略(貿易の拡大)

3. 宣教師による教化活動

4. 「併合法」などの法律による英語の公用語化

5. イングランドの(司法・行政・立法上の)社会システムの持ち込み

6. 英語の教育用語化

7. 現地語(民族語)の蔑視

(6) 戦略を支える現代的状況

1. 都市化により,都市への人口流入(民族語を維持してきたコミュニティーの解体)

2. (テレビなどの)マスメディアの発達

一覧には英語そのものの言語的な特徴は一切含まれておらず,いずれも軍事,経済,宗教,法律,教育,思想,通信,都市化といったマクロで社会的な要因である.いずれの点も,英語が他言語を侵略しながら自らの勢力を伸長させてきた間接的な要因であり,相互に複雑に関係している.

上記の (5) を,別の形でまとめたのが次の一覧である (17) .これは英語が英国内の他言語 (Welsh や Scottish Gaelic) を侵略してきた典型的なパターンだが,基本的には世界中の他言語の侵略についても当てはまるとしている.

1. 軍事征服と英語の共通語化

2. 法律の施行とケルト語の蔑視

3. 教育政策と英語の共通語化

4. 工業化と英語の共通語化

中村の論は,英語帝国主義に断固として反対する立場なので,このような一覧は英語の発展を全体としてネガティブにとらえたもののように映る.英語の発展の光と影でいえば,影の部分にのみ焦点を当てている歴史観といえるだろう.もちろん光の部分も正当に評価する必要がある.しかし,光はとかく見えやすい.影は意識的に見ようとしないと見えてこないものである.読者としては,光と影を正当に評価する必要があろう.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2012-04-03 Tue

■ #1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない [linguistic_imperialism][linguistics][language_myth]

言語学の分野で常識とされている知識が,一般には必ずしも受け入れられていないことが多々ある.そのような常識の1つに,諸言語のあいだには言語そのものとしての優劣はないというものがある.しかし,往々にして,場合によっては信じられないことに言語を論じる人々の間にさえ,言語間の優劣を前提としているものがある.特に「英語は言語的にすぐれているから世界共通語となった」という見解が巷にはよく聞かれる.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解』でも随所で(特に第9章第3節で)この見解の誤謬を指摘しているが,ことに日本では,英語を絶対とする価値観は根強いようだ.

念のために確認しておくが,ある言語(例えば英語)が他の言語とくらべて「言語的に」優勢でありうるという見方が誤解だと主張しているのであって,「社会的に」優勢でありうるということを否定しているわけではない.実のところ,現代世界において英語が社会的に優勢であることはどんな論者でも否定することができないだろう.だからといって,英語という言語そのものが―――発音,文法,語彙,意味,語用などの言語的な構造が―――例えば日本語よりもすぐれているということにはならない.英語が社会的に優勢なのは,その言語的特質とは関係がなく,その話者集団が社会的に影響力のある立場に立ってきた歴史の結果にすぎない.

このことは数々の根拠を挙げて議論することができるが,ここでは中村からの引用を2点示そう.

社会的に優位に立つ言語と接触しながら,英語が数世紀を生き延びて,今日「国際語」あるいは「世界語」としての地位を獲得したのは,Peter Strevens のような学者たちが主張するように英語が言語的に国際語としての特性を備えているからではなく,英語の背後にある政治的・文化的・経済的力が,接触した相手の言語のそれと対等かあるいは優位に立っていたからである.(60)

ある言語が社会的に優勢になるのには,背後にある政治・経済の力が大きな役割を果たしていて,言語そのものが〔言語学的に〕より優れているからではない.困ったことに〈社会的〉に優勢な言語の使い手はしばしばこの事実に気がつかないで,言語そのものが優秀であり,したがって,文化的にも優秀だという錯覚を起こす.その結果,「劣等なる」言語の消滅は当然のように思うようになる.異なる二言語が併存する場合,そのどちらかをよりプラクティカルだからといってその言語に優位性を与えるのは,いわば〈力の論理〉であって,そのような言語観は「帝国主義」的ですらある,といえるだろう.(82)

中村の著書は,[2012-03-29-1]の記事「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」でも触れた通り,英語帝国主義に抗する理念をもって書かれた近代の英語史であり,世界に(ことに日本に)はびこる英語絶対観を痛烈に攻撃している.論じ方はラディカルだが,基本的な考え方は言語学の基礎そのもの「言語のあいだに優劣はない」である.一方で,中村は,次の引用のようにバランスの取れた見方も示している.

今日英語の通用度は抜群に高い.その意味で,英語は,国と国,民族と民族を結ぶ役割を果たしているし,英語は〈共通語〉ないしは〈族際語〉なのである.しかし,同時に,世界的レベルでの英語文化浸透の役割を果たしているという意味では,文化帝国主義の言語である.民族と民族を結びつける言語なら「平和の言語」といえるが,その言語が同時に「帝国主義の言語」というのは明らかな矛盾である.しかし,こうした二面性が英語の社会的特性である以上,その一面だけを見て,英語万能主義に走ったり,あるいは英語を全面的に否定するのも共に学問的態度とはいえない.要は,英語を社会的・経済的にかつ歴史的に,言い換えればマクロ的に捉えることである.それができないままの英語教育や英語そのものの研究,英語を媒体とする文学研究などは極めて危険な営為となる可能性を持つ.その意味においても,英語の社会的二面性はきちんと捉え直しておく必要があるだろう.(175)

ここで述べられている英語の社会的な二面性とは,一言でいえば,通用性と侵略性 (183) と考えてよいだろう.なお,引用中の「族際語」とは,「国際語」という表現が政治的国家 (nation) による言語区分を前提としており,その枠組みには納まらない民族という単位を見えなくさせるという点で適切でないとして,田中克彦氏の用語を借りたものだという.

さて,言語それ自体に優劣がないことを言語学の基礎,言語学の常識などと呼んできたが,実際には,この知識が言語学に根付くまでには長い格闘の歴史があったし,現在もなお格闘しているといってよい.ある意味では,この格闘は言語学の歴史そのものと呼ぶことすらできるのである.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2012-04-02 Mon

■ #1071. Jakobson による言語の6つの機能 [linguistics][function_of_language][phatic_communion]

昨日の記事「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]) の最後に触れたように,Jakobson によると,言語行動の6つの構成要素はそれぞれ言語の機能に緩やかに対応する.鈴木 (69--78) の要約に従って説明を加えたい.

(1) 表出.第1の構成要素である話し手に対応する言語の機能は,思考や感情などの表出である.話し手は,自己の内部の変化を外部へと押し出し (express) て,発話する.「アッ」「イテッ」等の間投詞は純粋に表出的である.突然「やめろ!」と叫ぶときにも感情は表出しているが,聞き手に対する具体的な働きかけも兼ねているので,次の (2) との複合と考えられる.

(2) 他動.第2の構成要素である聞き手に対応するのは,聞き手への働きかけという機能である.聞き手の反応は,ことばによる返答かもしれないし,行動による応答かもしれないし,外からは判別できない微妙な心理変化かもしれない.これらの反応を広義の行動ととらえれば,話し手の発言は,聞き手に訴えかけ,何らかの行動を促していることになる.命令,挑発,皮肉,お世辞,感動のスピーチなどは,言語の他動の機能と密接に関わる.

(3) 描写.第3の構成要素である事物・現象に対応する.話し手は,言語を通じて外の世界で生じていることを解釈,記述,叙述,言及,記録する.描写は,通常,言語の最たる機能とみなされており,ことさら説明を要しないだろう.

(4) 詩的機能.第4の構成要素であることばそのものに注目した機能である.この機能が活躍する典型的な場として詩を考えよう.詩には,描写や表出に力点を置く叙事詩や叙情詩などもある.しかし,鈴木 (73--74) の言葉を借りれば,「おしなべて詩が他の形式の文学,さらには一般の散文と異なるところは,リズム,韻律,反復繰り返しといった独特の手法で,ことばという音声素材のもつ美しさを,極限まで引き出す努力がなされる点にある」.詩ではなく通常の言語使用の場でさえ,私たちは調子や語呂を尊ぶし,冗談やしゃれも大好きである.詩的機能とは,何を言うかではなくどのように言うかを重視する,言語の自己実現の機能ということができるだろう.

(5) 交話.第5の構成要素である接触に関わるのが交話 (phatic) の機能である.言語行動の構成要素としての接触とは,話し手と聞き手の双方が,意思疎通において「波長」を合わせている状態である.交話とは,この波長合わせの機能にほかならない.挨拶や各種の社交辞令は,その伝達内容が重要なのではなく,それを取り交わす行為そのものが波長合わせのために重要なのである.しばしば無駄話しとみなされる,雑談,おしゃべり,井戸端会議も,共同体の一体感を高める波長合わせの働きをもっている.波長合わせの会話は,むしろ内容が希薄であるほうが,交話機能に特化させられ,その目的にとっては都合がよい.small talk に,天気や当たり障りのない話題が選ばれやすいのはそのためだろう.

(6) メタ言語.第6の構成要素である言語体系に関連するのは,言語について語るという言語の機能である.(3) の描写が言語の外の世界を語ることであるのに対して,メタ言語の機能は言語そのものを語ることである.「この単語の意味は何?」「お名前のヨウコさんってどういう漢字?」「この文の主語を指摘しなさい」「あの人の言葉遣いが気にくわない」など,言語を語るのに言語を用いる機会はことのほか多い.

以上が,よく知られている言語の6機能だが,これで言語の機能が尽くされているというわけではない.言語には,話し手の聞き手への配慮を示す待遇表現や,自らの置かれている帰属,立場,状況を含意する表現が豊富に備わっている.これらの社会言語学的・語用論的な表現のもつ機能は,(1), (3), (5) の機能を組み合わせたものとも考えられるが,独立した機能として別項を立てることもできるのではないか.

なお,言語の機能を Jakobson より細分化して8機能とする説もある.[2010-10-02-1]の記事「#523. 言語の機能と言語の変化」を参照.

・ 鈴木 孝夫 『教養としての言語学』 岩波書店,1996年.

2012-04-01 Sun

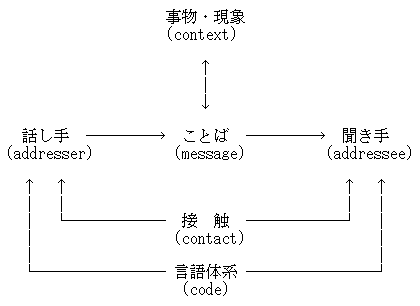

■ #1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素 [linguistics][function_of_language]

プラーグ学派 (The Prague School) の領袖 Roman Jakobson (1896--1982) は,コミュニケーション論の広い視野から言語理論を唱えた学者である.Jakobson は,言語行動に不可欠な構成要素として6つを認め,その関係を以下のようにとらえた(鈴木,p. 68 の図をもとに作成).

(1) 話し手 (addresser) .いうまでもなく発信者がいなければ言語行動は始まらない.

(2) 聞き手 (addressee) .話し手に対し,聞き手の存在も言語行動には欠かせない要素である.しかし,聞き手が存在しない言語行動もあることには注意したい.例えば,通常,独り言には聞き手がいない.この場合,話し手の発することばを話し手自身が聞くことにもなるという点では,「話し手=聞き手」と解釈することもできる.ただし,聞き手としての役割が限りなく希薄であるような,無意識のボソッとした独り言というものもあるように思われる.このような稀な機会は,聞き手の存在という条件に照らせば,厳密にいって言語行動ではないということになろうか.

(3) 事物・現象 (context) .ことばで表現しようとする現実のモノやコトで,ことばの外側にある存在.

(4) ことば (message) .(3) の事物・現象に対応する言語表現.当然,これがなければ言語行動と呼べない.

(5) 接触 (contact) .話し手と聞き手の双方が,意思疎通に際して,物理的および心理的にスイッチ・オンの状態にあるという条件.例えば,音声による言語行動において,話し手と聞き手は音声をやりとりできる物理的状況(音が聞こえるほどに距離が近い,電話などの機器が利用できる等々)になければならない.あるいは,互いに意思疎通を図る心理的な準備ができている(一方が他方の働きかけを無視しない,両者が話し合う心のゆとりがある,互いに起きていて意識がある等々)必要がある.この条件に照らすと,親の小言が子の右の耳から左の耳へと抜けてゆく場合には「接触」がないことになり,厳密には言語行動が起こっていないということになる.

(6) 言語体系 (code) .話し手と聞き手のあいだに共通のコードがなければ,当然ながら意思疎通は成功しないので,有意味な言語行動とはならない.端的にいえば,互いに通じない言語で会話していても,意思疎通は図れない.

以上の6要素はいずれも原則として言語行動に不可欠な構成要素だが,重要なのは,それぞれが言語の機能に対応していることだ.それについては明日の記事で.

・ 鈴木 孝夫 『教養としての言語学』 岩波書店,1996年.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow