2026-01-20 Tue

■ #6112. OED の12月アップデートで日本語からの借用語が11語追加! [oed][borrowing][loan_word][japanese][lexicology][maltese][notice][tufs][world_englishes][maltese_english][world_englishes]

OED Online は,3ヶ月に一度アップデートされます.最新のアップデートは昨年12月のもので,西アフリカ,マルタ,日本,韓国という4つの地域からの借用語に焦点が当てられています.日本語からの借用語も11語含まれていました.

英語史や語彙論の観点から,それぞれのセクションを要約しつつ,コメントを加えたいと思います.まずは "From abeg to yassa: New words from West Africa" です.ナイジェリア,ガーナ,ガンビア,リベリア,シエラレオネといった国々からの借用語が紹介されています.例えば,ガーナの伝統的なダンス Adowa (1928) や,ナイジェリア英語の bend down (and) select (古着,または古着市場)などがエントリーされることになったとのことです.正直なところ私にとっては縁遠い語彙という印象が拭えません.しかし,これらの国々では英語が公用語やそれに準ずる言語として機能しており,独自の英語変種 (World Englishes) が豊かに育っているという事実を,再認識させられました.

次に "From aljotta to pastizz: New words from Malta" です.地中海の島国マルタの英語変種(Maltese English)からの語彙です.マルタ語 (Maltese) は,EU の公用語の中で唯一,セム語派 (Semitic) に属しながらラテン文字で表記される言語です.記事内に,次の記述があります.

Maltese is the only Semitic language written in the Latin alphabet and is the only Semitic and Afroasiatic language among the official languages of the European Union.

今回追加された pastizz (リコッタチーズや豆の入ったパイ)や aljotta (魚のスープ)などは,イタリア語やシチリア語の影響も色濃く反映しており,言語混交の歴史を感じさせます.マルタの言語事情については,「#2228. マルタの英語事情 (1)」 ([2015-06-03-1]) や「#2229. マルタの英語事情 (2)」 ([2015-06-04-1]) をご覧ください.

さて,hellog として最も注目すべきは,もちろん "From Ekiden to White Day: New words from Japan" のセクションです.今回 OED に追加された日本語由来の英単語は以下の11語です.

・ brush pen (筆ペン)

・ Ekiden (駅伝)

・ love hotel (ラブホテル)

・ mottainai (もったいない)

・ Naginata (なぎなた)

・ PechaKucha (ペチャクチャ)

・ senbei (煎餅)

・ senpai (先輩)

・ Washlet (ウォシュレット)

・ White Day (ホワイトデー)

・ yokai (妖怪)

まず love hotel ですが,日本の独特な文化的空間を表す語として,もっと早く OED に取り入れられもよかったのではないかと思っていますが,今回晴れて(?)の収録となりました.関連して「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1]) もご覧ください.商標である Washlet も同様に,日本のトイレ文化の象徴として世界に認知された証でしょう.

興味深いのは mottainai の品詞分類です.日本語では形容詞ですが,OED では間投詞(および名詞)として登録されています.環境問題の文脈で「なんてことだ,もったいない!」という文脈で使われることが多いのだと思われます.

煎餅大好き人間としては,個人的に senbei の追加には拍手を送りたいと思います.定義の中で "usually . . . served with green tea" (たいてい緑茶とともに出される)と,日本の茶の間文化まで記述されているのがナイスです.

一方,PechaKucha については,私は寡聞にして無知でした.どうやら,20枚のスライドを各20秒でプレゼンする形式を指すそうです.Naginata や Ekiden は正統派の借用語と言えますが,senpai はサブカルチャー経由の借用語として存在感を示しているようです.海外のアニメファンの間では「自分に気づいてほしい憧れの対象」という文脈で notice me, senpai のようなミームで使われています.意味・語用の変容が生じていますね.

最後に "From ajumma to sunbae: New words from South Korea" です.ここには ajumma が入りました.日本語の「おばちゃん」に相当する語ですが,パーマヘアやサンバイザーといったステレオタイプな特徴とともに記述されているのがユニークです.

世界各地から英語へと流れ込む語彙の流入はとどまることを知りません.次回の OED アップデートも楽しみです.

2025-12-31 Wed

■ #6092. 「英語に仮名はないのか?」論争 --- mond での問答にまた注目が集まりました [mond][spelling_pronunciation_gap][spelling][orthography][japanese][hiragana][katakana][romaji][writing][grammatology]

12月28日のお昼に,知識共有プラットフォーム mond に投稿したある回答が,X 上で大きな反響を呼んでいます.一晩でインプレッションが100万を超え,本日の朝までに358万に達しています.日英語の文字遣いの差に関する文字論の話題で,一見すると地味なテーマですが,おおいに盛り上がっています.驚きとともに,この分野への潜在的な関心の高さを改めて実感しています.

話題となっているのは,mond に寄せられた1つの質問です.「日本語では,聞いて音が分かったが漢字の表記が分からない場合,とりあえず仮名で書くという方法をとることができますが,英語では綴りが分からないとそもそも書いて残すことができません.音は分かるが綴りが分からないときは,どう対処しているのですか.」という問いです.

これに対する回答で,私は「アルファベットを仮名のように使えばいい」という視点と,「英語のスペリングは漢字のようなものだ」という論を展開しました.

この回答に対し,主に X のリプライを通じて非常に活発な議論が交わされています.しかし,皆さんの反応を見ていて気づかされたのは,この「問い」自体が非常に広く,多義的であるという点です.質問の文言だけでは,具体的にどの場面を想定しているのかが1点に定まりません.だからこそ,皆さんから「自分ならこう答える」という多様な意見が出されているわけです.

この「英語に仮名はないのか?」論争をめぐり論点がやや錯綜してきたので,ここで交通整理したいと思います.質問の意図をなるべく一意に定めるために,少なくとも以下の6つほどのパラメータを考慮する必要があると現時点では考えています.

1. 誰の対処法を尋ねているのか?

A. 英語母語話者(はどう対処していますか?)

B. 日本語母語話者で英語学習者の皆さん(はどう対処していますか?)

2. その綴字の用途は?

A. 後に他人と共有しない前提でのインフォーマルなメモのために

B. 後に他人と共有する前提でのフォーマルな文書のために

3. どこまで正書法にこだわるか? 規範に従うことが重要か,あるいはとりあえず伝達できれば十分か?

A. 原則としてこだわる(単語テスト,学校のレポート,公式文書など)

B. それほどこだわらない(メモ,親しい仲間内での伝言など)

4. 綴字を知りたい当該の単語の種類は?

A. 一般語や地名

B. 人名

5. 単語の発音から正しい綴字にたどり着く方法は?

6. 単語の意味が分かっている,あるいはある程度推測できるか?

文字とは何か,正しさとは何か.この議論の熱を絶やさず,引き続き議論を深めていければと思います.

関連して,29日の午後に,紛糾する議論を受けて heldio にて特別配信回「【152万インプ超え】mond の「英語に仮名はないのか?」論争を交通整理します」を公開しました.

また,30日のお昼には,続編となる mond への回答も投稿しているので,そちらもご覧ください.

2025-08-08 Fri

■ #5947. 日本語において接続詞とは? (3) --- 語形成 [japanese][conjunction][terminology][word_formation][morphology][etymology][greek][pos][adverb]

一昨日,昨日と,日本語の接続詞 (subjunctive) について『日本語文法大辞典』を参照してきた.今回は,同文献より日本語の接続詞の語形成について概観する (387--88) .

接続詞を語構成的に見ると,他の品詞から転成したもの(動詞=及び,副詞=また・なお,助詞=が・けれども),動詞や名詞や指示語に助詞が下接して慣用的に固定したもの(すると・しかるに・しかし・さて・ゆえに・ところで)などである.古代語でも,本来的な接続詞といえる語はほとんどない.つまり,もともと日本語では接続詞が発達しなかったけれども,時代がさがるにつれて,事柄相互を情緒的に続ける表現を避けて,分析的に対象化した素材を論理的に関連づけようとす傾向が生まれ,この過程で,種々の後の転成や連語化によって接続詞をつくり出したと考えられる.

日本語の接続詞には,もともとの純然たる接続詞はなく,あくまで他品詞語から派生したものが多いということだ.この事情は,英語の接続詞においても同じである.最も基本的な接続詞といってよい and ですら,印欧祖語で "in" を意味する *en に由来するというのだから,示唆に富む.

西洋の伝統において,接続詞は古典ギリシア語文法において独立した品詞として認められており,歴史を通じて最も盤石な品詞の1つといってよい.しかし,その起源となると,意外と他の品詞の語などから派生的に生じてきたものにすぎないことも分かってくる.改めて接続詞は不思議でおもしろい.

日本語文法の話題に戻るが,接続詞を認めずに,それを副詞の一種としてとらえる文法論もあったことは銘記しておきたい.例えば,山田孝雄や松下大三郎は,接続詞という品詞を認めていない.しかし,学校文法では,接続詞は「それ自体の意味内容が稀薄で,先行する表現の意味を受けて後行する表現に関係づけるという,副詞に無い機能が認められる」等の理由から,独立した品詞として認めている(同著,p. 387).

・ 山口 明穂・秋本 守英(編) 『日本語文法大辞典』 明治書院,2001年.

2025-08-07 Thu

■ #5946. 日本語において接続詞とは? (2) --- 種類と分類 [japanese][conjunction][terminology][pos][semantics]

昨日の記事 ([2025-08-06-1]) では,日本語における接続詞 (conjunction) について統語論的,形式的な観点から見たが,今回は同じ『日本語文法大辞典』 (387) に依拠して,意味論的な観点から考えてみよう.

意味上から見た接続詞の機能,つまり先行表現の内容をどのようなものとして受けて,後行する表現にどのように関係づけながら接続するかについては,種々の説が出されているが,次のように類別するのが穏当であろう.

まず,前件を条件としその帰結として後件が成立すると関係づける「条件接続」と,条件と帰結の関係がなく,単に前件に加えて後件を接続する「列叙接続」とに大別する.「条件接続」は,前件の論理的必然としての帰結,つまり前件の事柄の自然な脈略に沿うありようが後件であることを示す「順態接続」(順接)と,前件の論理的必然としての帰結に矛盾して,つまり自然な脈略のありように逆らって後件が成立することを表す「逆態接続」(逆接)と,前件の成立したことが前提となって後件の成立することを表す「前提接続」とに分けられる.そして,これらのそれぞれは,前件の事態を既に成立したとして受けることを表す「確定条件」と,前件の事態が仮に成立したとして後件に続ける「仮定条件」とに分けられる.「列叙接続」には,二つ以上の事柄を,空間的に並べて述べる「並列的接続」と時間的順序にならべれ述べる「累加」,二つ以上の事柄の中から一つを選択することを示す「選択」,先行する事柄を別のことばで述べる「同列」,先行する事柄の理由などを述べる「解説」,先行する事柄とは視点を変えて述べることを示す「転換」がある.これらをまとめて示し,語例と文例とあげると,次のようである.

〔A〕条件接続

(1)順態接続(順接)

(ア)確定条件 だから,それで,従って,ゆえに

(イ)仮定条件 それなら,さらば,だとしたら

(2)逆態接続(逆接)

(ア)確定条件 しかし,けれども,だが,しかるに,されど,されども,ところが

(イ)仮定条件 だとしても

(3)前提接続

(ア)確定条件 そこで,すると

(イ)仮定条件 だとすると

〔B〕列叙接続

(1)順態接続(順接) 従って,ゆえに

(2)逆態接続(逆接) ところが,でも,そのくせ,にもかかわらず

(3)前提接続 と,で

(4)並列 及び,並びに,また,かつ

(5)累加 そして,ついで,それから,更に

(6)選択 それとも,あるいは,もしくは,又は

(7)同列 つまり,すなわち,例えば,要するに,要は

(8)解説 なぜなら,というのは,但し,もっとも

(9)転換 さて,ところで,では

以上は日本語の接続詞の意味論的分類になるが,これをそのまま英語の接続詞に応用するとどのようになるだろうか.効果的な分類につながるのか,あるいは事情が異なるのか.やや異なるようにも思われるが,参考にはなるだろう.

・ 山口 明穂・秋本 守英(編) 『日本語文法大辞典』 明治書院,2001年.

2025-08-06 Wed

■ #5945. 日本語において接続詞とは? (1) --- 定義 [japanese][conjunction][terminology][pos][syntax]

ここのところ接続詞 (conjunction) に関心を寄せている.通言語的に接続詞を定義することがどこまで可能なのかは分からないのだが,少なくとも個別言語において「接続詞」に相当する品詞や語類を定義しようという試みはなされてきた.

とはいえ,例えば日本語における接続詞をどのように扱うかについてすら,理論的な課題を含み,問題含みである.それほど扱いにくい話題でもあるのだが,今回はひとまず『日本語文法大辞典』 (387) より記述の一部を引用し,議論の出発点としたい.

接続詞 (せつぞくし) 品詞の一つ.自立語で活用がなく,単独で接続語となる.先行する表現(前件)の内容を受けて後行する表現(後件)に関係づけながら接続する.接続詞が接続するのは,文中に位置する場合,単語と単語,文節(又は連文節)と文節(又は連文節),文頭に位置する場合,文と文,段落と段落が基本である.例①単語と単語「山またを越える」②文節と文節「筆であるいはペンで書く」③文と文「風はやんだ.けれども雨はまだ降っている」④段落と段落とを接続する場合,接続詞は後の段落の冒頭に用いられる.これらを基本的な用法として,前文全体を受けて後文全体に続けたり,前文を受けて後の段落に続けたりするなど,種々のヴァリエーションがある.なお,これらのうち,接続詞によって続けられる文は,接続詞の前でも後でも,一文からなる段落と考えるべきかもしれない.

接続詞が何を接続するかという点について,語(あるいは,ここに記されてはいないが接辞などの語未満の形態素であることもあり得るだろう)という小さな形態素的単位から,段落という大きな談話的単位にまで及ぶということは,意外と盲点だった.接続詞は,どんな単位でも接続できるという特徴があるらしいのだ.

日本語にせよ,英語を含む西洋語にせよ,伝統的な品詞区分というものがあるが,そのなかでも接続詞はかなり特殊な部類に入るように思えてきた.2つ以上の言語要素をつなぐ機能語であるだけに「隅に置けない」品詞だと再認識しつつある.

・ 山口 明穂・秋本 守英(編) 『日本語文法大辞典』 明治書院,2001年.

2025-06-27 Fri

■ #5905. ローマ字表記,ヘボン式を基本に --- 70年ぶりの方針転換へ [japanese][romaji][spelling][language_planning][writing][standardisation][through][link]

1週間前の6月20日の読売新聞朝刊にて「ローマ字はヘボン式提示 きょう文化庁「できるだけ統一」」という記事が掲載されていた,記事によると,文化庁は,日本語のローマ字表記について従来の「訓令式」から英語の発音に近い「ヘボン式」を基本とする方針に転換する答申素案をまとめた.1954年の内閣告示以来,約70年ぶりの大きな言語政策の見直しとなる.

この方針転換の背景には,社会におけるヘボン式の広範な浸透という実態がある.パスポートや駅名,道路標識など,国際的な場面や日常生活においてヘボン式が広く用いられている一方で,学校教育では内閣告示に基づき訓令式が主に指導されており,この「ねじれ」が長年の課題となっていた.

両者の主な違いは,訓令式が「し」を si,「ち」を ti,「つ」を tu,「ふ」を hu と表記するのに対し,ヘボン式ではそれぞれ shi, chi, tsu, fu と,日本語話者ではなく英語(等の他言語の)話者にとって発音しやすい綴字を採用している点にある.今回の素案は,この社会的実態を追認し,表記の統一性を高めることを目的としているという.

一方,長らく両方式が併存していたという状況について改めて思いをめぐらせておくのもよいだろう.というのは,ここで英語史における綴字の標準化 (standardisation) の長い過程が思い出されるからだ.中英語期には,方言の多様性や書記の慣習の違いから,1つの単語に多数の綴字があり得た.through に516通りの異綴字があったことは,本ブログでもしばしば取り上げてきた通りである(cf. through) .その後,印刷術の普及や辞書・文法書の編纂を経て,徐々に綴字が固定化・標準化されていったが,その過程では,語源を重視する立場と発音を重視する立場の間で緊張関係があった.今回のローマ字表記の見直しも,日本語の音韻体系に忠実な訓令式と,国際的な通用性を重視するヘボン式との間の,長年にわたる緊張関係の1つの帰結と見ることができるだろう.

なお,答申素案では,個人や団体が長年使用してきた表記は尊重され,直ちに変更を強制するものではない,とも明記されている.言語政策が漸進的に進められている点にも注目したい.

hellog では,これまでもローマ字表記をめぐる問題は繰り返し取り上げてきた(cf. romaji)) .今回の文化庁の方針転換を理解する上で,以下の過去記事も参考にされたい.

・ 「#1612. 道路案内標識,ローマ字から英語表記へ」 ([2013-09-25-1])

・ 「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1])

・ 「#1892. 「ローマ字のつづり方」」 ([2014-07-02-1])

・ 「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1])

・ 「#3427. 訓令式・日本式・ヘボン式のローマ字つづり対照表」 ([2018-09-14-1])

・ 「#4905. 「愛知」は Aichi か Aiti か?」 ([2022-10-01-1])

・ 「#4925. ローマ字表記の揺れと英語スペリング慣れ」 ([2022-10-21-1])

・ 「#5034. ヘボン式ローマ字表記は本当に英語に毒されている?」 ([2023-02-07-1])

2025-05-30 Fri

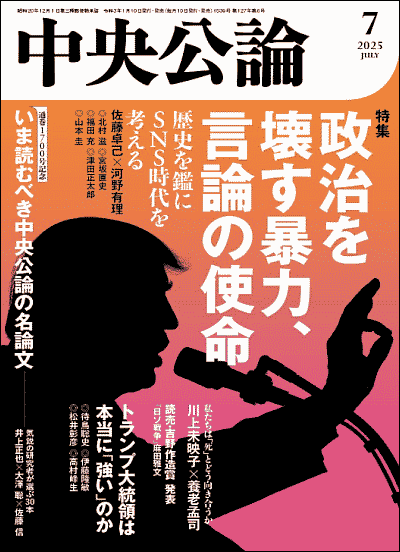

■ #5877. 発音とアクセントはどう移ろうか --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より [yurugengogakuradio][notice][language_change][dialect][dialectology][stress][pronunciation][sound_change][japanese][phonetics][heldio]

今年度,興奮をもって追いかけている連載があります.言語学系 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんが,『中央公論』にて「ことばの変化をつかまえる」と題して執筆されているシリーズです.言語変化 (language_change) という,ともすれば専門的で敬遠されがちなテーマに光を当て,第一線の研究者へのインタビューを通じてその核心に迫ろうという,野心的な企画です.今年度は毎月本誌の発売を心待ちにするという習慣がついてしまいました.

連載第3回となる最新6月号では「発音とアクセントはどう移ろうか --- 歴史言語学者・平子達也さんに聞く」と題して,言語変化のなかでも特に根源的といえる音変化 (sound_change) が扱われています.私自身,英語史研究のなかで音韻や形態の変化を主たるフィールドとしてきただけに,今回のテーマにはとりわけ深い関心を抱きました.そして期待に違わず,今回の記事は心に深く刺さるものがありました.

音変化は言語変化における最大のミステリーである,と私は考えています.語彙や文法の変化も謎に満ちていておもしろいのですが,言語活動の基盤となる「音」が,なぜ,どのようにして変わるのかという問いは,最も捉えがたく,そして魅力的な謎なのです.専門家ですら説明に窮することの多いこの難題に,水野さんは南山大学の平子達也先生へのインタビューを通じてグイグイ迫っていきます.専門性の高いトピックをこれほど分かりやすく導入している文章を,私はあまり読んだことがありません.

記事は「なぜ発音は変わるのか」という素朴な疑問から始まります.平子先生は,その主要な動機の1つを「調音器官のスムーズな運動」への欲求,すなわち発音を楽にしたいという話者の都合に求めます.これは言語学で「最小努力の原則」 (The Principle of Least Effort) といわれているものです.私たちは無意識のうちに,発音を楽な方へと変化させている,というわけです.

しかし,もしこの原則だけが支配的ならば,すべての発音はどんどん簡略化され,例えば母音はすべて曖昧母音に収斂してしまうでしょう.すると,コミュニケーションの道具として機能不全に陥ってしまうはずです.しかし,現実はそうなっていなません.そこに「歯止め」となる力が働いているからです.

この点について,平子先生は次のように指摘されています (p. 171) .「言語というのは音だけで成るわけではありません.単語や文法など,ほかの体系と密接にかかわっていますから,それらとの兼ね合いで,一方向には進まないという事情があります.」

確かに音は語彙や文法といった言語体系の他の構成要素と固く結びついています.そして,平子先生は音変化の本質を次のように喝破します (p. 172) .「つまり発音の変化は,調音上の都合でラクしたいという動機と,その他の構成要素の制約のあいだで緊張関係を保ちながら起こるわけです.」

「緊張関係」という一言に,音変化のダイナミズムが凝縮されていますね.一方に引っ張る力と,それに抗うもう一方の力.その拮抗のなかで,言語は常に揺れ動き,姿を変えていきます.この記事は,その複雑なプロセスの存在を専門家でない読者にも実感させてくれます.ぜひ皆さんにこの記事を直接読んでいただければと思います.

今回ご紹介した記事は heldio でも「#1459. 音変化のミステリー --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」として紹介しています.お聴きいただければ.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:発音とアクセントはどう移ろうか --- 歴史言語学者・平子達也さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年6月号.2025年.168--75頁.

2025-05-18 Sun

■ #5865. 撥音「ん」の理論的解説 [japanese][phoneme][phonology][phonetics][consonant][nasal]

先日の記事「#5863. 撥音「ん」の歴史」 ([2025-05-16-1]) で,「撥音」の歴史的な記述を確認した.今回は同じ『日本語学研究事典』より,日本語に関する理論・一般言語学の観点からの「撥音」の記述 (p. 103--04) を読んでみたい.

【解説】仮名文字の「ン」に該当する音であり,はねる音ともいう.撥音に該当する音声と出現環境については,精密標記と簡略標記の設定水準により諸説あるが,概略,[ɴ]が語末,母音・半母音及び摩擦音 [s][ʃ]の直前,[ŋ]が軟口蓋音[ŋ][ɡ][k]の直前,[ɳ]が硬口蓋音[ɳ]の直前,[n]が歯茎音[n][d][dz][dʒ][t][ts][tʃ][ɾ]の直前,[m]が両唇音[m][b][p]の直前に位置し,相補分布をなしているといえる.そしてこれらの音声は,意味的対立に関与せず,鼻音という点で共通しており,直後の子音による環境同化を受けない[ɴ]以外,全てが直後の子音の環境同化により調音点を異にしていると解釈できることから,同一の音素に該当する異音であるとみることができる.これらの音声は,直後に母音を伴い共にモーラを構成する場合,互いに対立する別音素(例えば,[ŋ[n][m]は各/ŋ//n//m/)に該当する.その音声が子音の直前という環境で対立を失うことから,撥音音素は,中和音素であるということができる.中和音素は,慣例として,代表的異音にあたる音声記号のアルファベット上の大文字形を大文字〔ママ〕の大きさで記すことになっていることから,撥音の場合は,環境同化の影響を受けない[ɴ]を代表として,/N/で標記するのが一般的である.なお,モーラと音節の視点みると〔ママ〕,撥音は,促音と同様に,単独で独立したモーラを形成しながらも,単独では音節を構成できない音節副音であることから,単独で音声を構成できる自立モーラ(自立拍)に対して,特殊モーラ(特殊拍)と呼ばれ,該当する撥音音素/N/は,特殊音素と呼ばれる.

撥音を「中和音素」として解釈する視点は一見すると難しいのだが,これは日本語母語話者として認識している「ん」のあり方を,音韻論的に言いなおしたものだと考えると,何とも不思議な気がする.無意識に理解していることを明示的に説明しようとすると,こんなにも理論武装が必要なのか,と思うからである.言語学がオモシロ難しいのは,この辺りにポイントがあるのだろう.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2025-05-16 Fri

■ #5863. 撥音「ん」の歴史 [japanese][phoneme][phonology][phonetics][consonant][nasal][romaji][hiragana]

日本語の「ん」で表記される撥音は,日本語史でも後発の音である.『日本語学研究事典』の「撥音」の項目 (p. 355) より,音韻論および音声学の観点から「ん」の特殊性を覗いてみよう.

【解説】「はねる音」ともいう.中古に新たに発生した日本語音韻の一つ.促音とともに子音要素のみでモーラを校正するという,本来の日本語音韻にはなかった性質を付け加えた.モーラ表記には /N/ を用いる.ドキ(ドキ:[doki]:/doki/)に対するドンキ(ドンキ:[doŋki]:/doNki/)のように,モーラ /N/ があるかないかにより,語の意味の識別(弁別的特徴)がなされるところで成り立つ.音声面では,「漢文 [kambuN]」「漢字 [kan(d)zi]」「漢語 [kaŋŋo]」のように後続の子音の性質により異なる音となるが,それらは相補分布をなし同一音と解されて,モーラ /N/ が成り立つ.「撥ねる」とは,撥音から受ける感じによるとも,ンの字形(片仮名ニの変形ととる)に基づくとも言われる.撥音には,撥音便と漢字音の三内撥音尾のうちの [m][n]([ŋ] は母音ウに置き換えられた)とがある.漢文訓読資料を見ると,撥音の表記は様々であり,特に漢字音の撥音尾において顕著である.m 韻尾には,無表記「探タ」,ム表記「含カム」,ウ表記「林檎利宇古宇」などが,n 韻尾には,無表記「難ナ」,ニ表記「丹タニ」,イ表記「頬ホイ」,ウ表記「冠カウ」,特殊表記「鮮セレ」などが用いられている.『土佐日記』にも,「天気」を「てけ」,また「ていけ」と記している例がある.一般的には,m 韻尾はム,n 韻尾は無表記となることが多い.撥音 m と n との混同は一一世紀に入ると現れ,撥音のン表記も一一世紀後半には見られるようになる.

さらに,次の研究上の課題が触れられている.

【課題】漢文訓読資料に見るように,撥音の表記は特に漢字音において複雑微妙な姿を呈し,表記の背後にある,その実質に迫ることを困難なものとしている.撥音が日本語音として定着していく課程についても,十分に明らかになったとは言いがたく,一層の考究が必要である.

「ん」を侮ることなかれ.かなり奥深い問題である.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2025-05-15 Thu

■ #5862. 撥音「ん」や促音「っ」は母音的? [japanese][phonetics][phonology][phoneme][consonant][vowel][hiragana][romaji][syllable][mora][nasal]

先日の記事「#5860. 「ん」の発音の実現形」 ([2025-05-13-1]) に続き,日本語の撥音「ん」にまつわる話題.合わせて促音「っ」についても考える.

『日本語百科大事典』に「日本語音節の特性」と題する節がある (pp. 251--52) .そこで,撥音と促音に関する興味深い考察がある.いずれもローマ字表記では子音字表記されるので子音的と解されることの多い音だが,むしろ母音的なのではないかという洞察だ.252頁より引用する.

なお撥音や促音は一見,子音だけの音節として不自然のようにも思われるが,しかしそれらは,ある意味で母音の1種と見ることもできる.少なくとも語末の撥音・促音は,持続音(閉鎖や狭窄の持続)である点,m・n・ŋ や p・t・k の如き瞬間音(破裂あるいはそれに準ずるもの)と異なり,むしろ母音(開放の持続)に似ている.「三(サン)度・一(イッ)旦」など語中音の撥音・促音は,持続に破裂が伴うようだが,その破裂は撥音や促音の属性でなく,後続子音(ドの d やタの t)の属性と言える.

これに対し,英語の "bat" などの t は,閉鎖と破裂の両者を含むゆえ,日本人には「バット」の如く聞こえる.そういう意味で撥音や促音は,子音の n・t などと区別し,それぞれ N・T(あるいは Q)の如く表記するのが妥当である〔…〕.

これは音声学の問題でもあり,音韻論の問題でもある.英語を含めた多くの言語の事情と比べると,日本語の「特殊音素」は確かに特殊ではある.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2025-05-13 Tue

■ #5860. 「ん」の発音の実現形 [japanese][phoneme][phonology][phonetics][consonant][nasal][romaji][hiragana]

日本語で「ん」と表記される音の実現形が多様であることは,よく知られている.音環境次第で,音声学的には必ずしも似ていない様々な音が,「ん」の実現のために用いられているのだ.方言や話者による個人差もあるものの,一般には次のように言われている.『日本語百科大事典』の「撥音」の項目 (pp. 246--47) より.

撥音「ん」は現れる位置によって音価が異なり,鼻子音になる場合と鼻母音になる場合とがある(以下に示す表記はかなり簡略なものである).

i) 鼻音・閉鎖音・流音の前

[m] 「3枚」 [sammai]

「3杯」 [sambai]

[n] 「女」 [onna]

「温度」 [ondo]

「本来」 [honrai]

[ŋ] 「金魚」 [kiŋŋjo]

ii) サ行子音・母音・半母音の前

[i᷈] 「単位」 [tai᷈i]([᷈] は [i] より少し広く鼻音化した音)

「電車」 [de᷈ʃa]

[ɯ᷈] 「困惑」 [koɯ᷈wakɯ]

「論争」 [roɯ᷈soː]

iii) 言い切り

たとえば「パン」と単独で発音した場合には [paɴ] と表記される.[ɴ] は口蓋垂の鼻音であるが,これは積極的な鼻子音であるというよりは,口蓋帆が下がり,口が若干閉じられることによって生じる音である(なお撥音を音韻表記では /ɴ/ と表わすが,この /ɴ/ と音声表記の /ɴ/ とは意味が異なる).

「ん」問題は音韻論の観点からも日本語史の観点からもおもしろい.また,「ん」はローマ字で表記するとどうなるのかという話題にかこつけて,英語綴字のトピックに関連づけてみるのもおもしろい.関連して,以下の記事群を参照.

・ 「#3852. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (1)」 ([2019-11-13-1])

・ 「#3853. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (2)」 ([2019-11-14-1])

・ 「#3854. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (3)」 ([2019-11-15-1])

・ 「#3855. なぜ「新小岩」(しんこいわ)のローマ字表記は *Shingkoiwa とならず Shinkoiwa となるのですか?」 ([2019-11-16-1])

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2025-04-25 Fri

■ #5842. 日本語の同音異義衝突(回避)は英語などのケースと異なる? [homonymic_clash][contrastive_language_history][contrastive_linguistics][homonymy][homophony][writing][kanji][japanese][word_play]

同音異義衝突 (homonymic_clash) とその回避に関する問題ついて改めて考えてみる機会があり,周辺を調べている.英語を含む西洋語と比べ,日本語の同音異義語をめぐる事情は大きく異なるのではないかという感覚がある.『日本語学研究事典』で「同音異義語」を引いてみると,この観点から興味深い解説があった (143) .

固有の日本語では,音節の種類が少ない上に,一語の音節数がほとんど三音節以内であるために,語の数がはなはだしく制限され,また日本語として用いられる漢語がほとんど二字漢語で,それも限られた数の音節で発音していることなどから,同音異義語が日本語の中に必然的に多くなっている.しかし,まぎれやすい同音異義語の区別を,文脈・位相・使用度,また読み手・聞き手の知識などによって行っているのが一般であるが,使用後が高く,かつ近似した語義を持つ同音異義語の区別は容易ではない.話しことばでは,アクセントで区別できる場合は,例えば「市立」「私立」を区別するために,「ワタクシリツ」「イチリツ」と言い分け,「化学」「科学」では「バケガクのカガク」などと言って区別している.しかし,耳で聞いたことばを文字化する場合には接近した語義をもつ語(「学界ー学会」「洋品ー用品」「辞典ー事典」「婦人ー夫人」など)は話し手の意図に反した感じで書かれる危険性が多い.西欧語では,このような誤解やあいまいさが生じやすくなった場合には,ついには一方の語が廃用になることがあり,これを同音衝突による廃用と称している.しかし,日本語ではこのような衝突が避けられているとみられる.それは,表記も言語の一部と受け取られるため,発音が同じでも文字が違えば衝突しないとみられ,誤記される可能性がありながら共存している.すなわち,語源的に同一であったものが書きことばでは異なった漢字を当てることによって区別が行われている.例えば,「アツイ」は,本来同一の語であるが,今は主として,「暑い」は「寒い」に対して用い,「熱い」は「冷たい」に対して用いる.漢語でも漢字音が同じ「ケイカン」でも「警官・桂冠・渓間・景観」のように,漢字の違いによって,識別が可能になっている.一方,このような同音異義語の多さを積極的に利用して,和歌・落語・漫才または日常会話などで語呂合わせによるしゃれ・地口や掛詞が行われ,表現技術の一つとして利用されている.

日本語では「表記も言語の一部と受け取られ」という部分が腑に落ちた.英語などでも,近現代期に関する限り,表記が言語の一部という感覚は皆無ではないだろう.しかし,その意識は,日本語と比べるのであればずっと低いように思われる.また,日本語は「このような同音異義語の多さを積極的に利用して」いるとの指摘にも納得がいった.

日本語においては同音異義衝突はむしろ日常茶飯事であり,とりたてて頑張って回避しようという動機づけが弱いように思われる.それに困るというよりは,むしろしばしば積極的に楽しがっている風すらある.この点は,英語などにおける同音異義衝突(回避策)を論じる上で,鏡のようなものとして意識しておきたい.

関連して「#285. 英語の綴字と漢字の共通点 (2)」 ([2010-02-06-1]) や「#2919. 日本語の同音語の問題」 ([2017-04-24-1]) を参照.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2025-04-23 Wed

■ #5840. 「類音牽引」 --- クワノミ,*クワツマメ,クワツバメ,ツバメ [folk_etymology][contamination][dialectology][analogy][language_change][terminology][japanese]

一昨日の記事「#5838. 方言はこう生まれる --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より」 ([2025-04-21-1]) で紹介した記事で「類音牽引」という用語を知った.言語地理学者・大西拓一郎氏によると,類音牽引とは「ある語が既存の語の音に引きずられて変化する現象」 (p. 175) である.

類音牽引の具体例を示すために挙げられているのが,富山県西部を南北に貫く庄川流域で「桑の実」を意味する語の方言地図だ.この地方では,「クワノミ」に対応する方言語としてもともと「クワツマメ」があっただろうと想定されている.ここから燕(ツバメ)という既存の語の発音に引きずられて,すなわち類音牽引により「クワツバメ」が生じ,これがある地域に実際に分布している.そこから省略により桑の実を意味する「ツバメ」が生まれ,これも別の地域に実際に分布している (pp. 174--75) .

類音牽引は,民間語源 (folk_etymology) や混成 (contamination) にも通じる.英語史からも多くの例が挙げられそうだが,類音牽引に直接対応する英語の用語は寡聞にして知らない.日本語方言学の土壌で日本語で作り出された用語だと思われるが,とても便利である.

手近にあった英語で書かれた専門書等に当たってみた結果,最も近いと思われる英語の表現は,Fertig (61--62) の "confusion of similar-sounding words" である.用語というよりは,4語からなる説明的な句といったほうがよいのだが.

Confusion of similar-sounding words

Folk etymology is usually understood to involve the identification of historically distinct elements in a particular context, such as within a (perceived) compound or an idiomatic expression. It also happens, however, that speakers simply confuse similar-sounding words independent of context. Whether or not this should be regarded as a type of analogical change is perhaps debatable --- to some extent it depends on whether we look at the developments from an onomasiological or a semasiological perspective --- but it bears some resemblance to both folk etymology and contamination, and when textbooks discuss it at all, they usually do so in this context . . . .

あらためて,日本語方言学における「類音牽引」は,すばらしい用語だと思う.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:方言はこう生まれる --- 言語地理学者・大西拓一郎さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年5月号.2025年.172--79頁.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2025-04-21 Mon

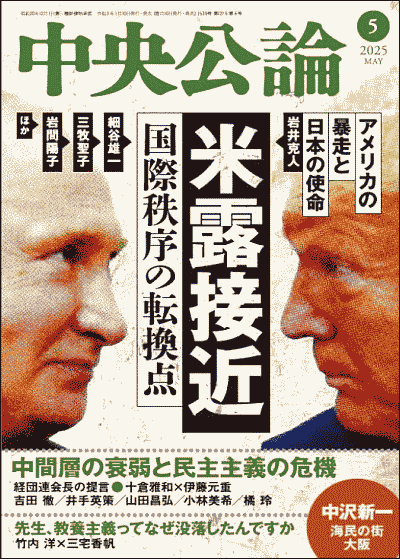

■ #5838. 方言はこう生まれる --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より [yurugengogakuradio][notice][language_change][geolinguistics][geography][dialect][dialectology][homonymic_clash][japanese][heldio]

今年度,言語学系 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんが,『中央公論』にて「ことばの変化をつかまえる」を連載しています.研究者へのインタビューを通じて,水野さんが言語変化 (language_change) について思索を深めていく趣向の企画です.「言語変化×水野さん」だなんて,私にとって垂涎もの.「言語変化」がここまでフィーチャーされる文芸誌など,あり得るでしょうか.それが,どういうわけか,ここにあるのです! 毎月の楽しみができ,今年度は幸先の良いスタートです.

連載の初回となる前回4月号は「「差異化」こそが原動力 --- 社会言語学者・井上逸兵さんに聞く」と題して言語のヴァリエーションが扱われましたが,今回紹介する最新5月号では「方言はこう生まれる --- 言語地理学者・大西拓一郎さんに聞く」と題して,言語変化と言語地理学の話題が取り上げられています.

言語地理学! なんと寄り添いたくなる用語なのでしょう.英語では "geography of language" とも "geolinguistics" とも呼ばれますが,私自身が研究キャリアとして英語史のなかでも中英語の方言学 (dialectology) に親しんできており,この領域に片足(以上)を突っ込んできた経緯があるので,言語地理学という響きには懐かしさを禁じ得ません.

今回の8ページにわたる記事を拝読し,コメントしたいことは山ほどあるのですが,熱(苦し)くなりそうなので控えめに行きたいと思います.抑制的に,まずは小見出しを掲げます.

・ ことばの地域差はなぜ生まれるのか

・ 「東西対立」を生んだ境界

・ 類音牽引

・ 同音衝突

・ 語彙の変化,文法の変化

・ ら抜き言葉の合理性

・ ラ行五段化ブーム

・ 世界で最高水準,日本語の言語地図

今回水野さんが訪ねられた研究者は日本語学の大西拓一郎先生です.日本語の方言地理学の話題が展開していきます.富山県西部の「桑の実」語をめぐる方言地図などが提示され,方言の動態が語られています.

取り上げるべき話題が豊富すぎるので,今日の hellog 記事はこの程度でとどめておきたいと思います.こちらの連載,言語変化に関心のある皆さんに強くお勧めします.

(以下,後記:2025/05/05(Mon))

今回ご紹介した記事は heldio でも「#1436. 言語地理学とは? --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」として紹介しています.ぜひお聴きください.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:方言はこう生まれる --- 言語地理学者・大西拓一郎さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年5月号.2025年.172--79頁.

2025-04-15 Tue

■ #5832. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか? --- 語順の2つの原理から考える [word_order][oe][pde][japanese][linearity][syntax][information_structure][article][cleft_sentence][passive][voice][discourse]

1週間前の火曜日に heldio にて「#1413. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか?(年度初めの生配信のアーカイヴ)」を生配信し,土曜日にそれをアーカイヴとして配信しました.語順 (word_order) という,言語において一般的な話題なので,関心をもたれたのでしょうか,おかげさまでこの回は平均よりも多く聴取されています.ありがとうございます.

英語史の分野で「語順」といえば,現代英語では語順規則が厳しいのに,古英語では語順が比較的緩かったという対比が話題になります.当然ながら「それはなぜ?」という素朴な疑問が湧いてくるのではないでしょうか.今回の話題は,この疑問に直接答えるものではなく斜めからのアプローチではありますが,語順とは何かという根本的な問題には真正面から取り組んでいると思います.

以下に文章で要旨を示しますが,ぜひ臨場感のあるオリジナルの音声配信にてお聴きいただければと思います.

1. そもそも「語順」とは何か? --- 言語の線状性 (linearity)

私たちは,外国語学習,特に英語学習を通じて,語順の重要性を学びます.現代英語は SVO が基本であり,これを崩すと意味が変わったり,非文法的になったりすると教わってきました.例えば I eat a banana. が標準的であり,*Eat I a banana. や *A banana I eat. は通常許容されません(強調などの特殊な文脈は除きます).

一方,日本語では「私はバナナを食べる」 (SOV) が自然ですが,「バナナを私は食べる」 (OSV) や「食べる,私はバナナを」 (VSO) なども,不自然さはあるにせよ,文法的に間違いとは言い切れません.

では,なぜ言語には語順というものが存在するのでしょうか.それは,言語が音声(あるいは文字)を時間軸に沿って直線的に並べることによって成立しているからです.これを言語の線状性と呼びます.私たちの発音器官(とりわけ声帯)は基本的に1つしかないので,複数の単語を同時に発することはできません.したがって,単語を順番に並べるしかないのです.これは言語における避けられない制約であり,物理学における重力に相当するものと捉えることができます.

While the dog is running in the yard, the cat is sleeping on the hot carpet. (犬が庭で走っている間,猫はホットカーペットの上で寝ている)という文は,本来同時に起こっている出来事を表わしていますが,言語の線状性の制約から,どちらかの節を先に言わざるを得ません.もし仮に人間が2つの声帯をもち,同時に2つの単語を発することができたなら,言語の構造は全く異なっていたことでしょう.

2. 語順規則の2つの原理

単語を順番に並べなければならないという,語順の存在理由は分かりました.しかし,問題は「どのように並べるか」という語順規則です.世界の言語を見渡すと,この語順規則の背後には,大きく分けて2つの異なる原理が存在するように思われます.

(1) 文法上の語順規則

・ 文(センテンス)内部の要素(主語,動詞,目的語など)の配置を固定する原理

・ 要素の文法的な機能(主語なのか目的語なのか)を語順によって示す傾向が強い

・ 典型例:現代英語 (SVO),中国語 (SVO) など

・ 文法的な関係性が語順によって明確になる反面,語順の自由度は低い

(2) 文脈上の語順規則

・ 文(センテンス)よりも広い文脈(談話)における情報の流れを重視する原理.

・ 多くの場合,主題・テーマ・旧情報を先に提示し,それに続く形で叙述・レーマ・新情報を配置する傾向がある

・ 典型例:日本語,古英語

・ 情報の流れが自然になる一方,文内部の語順は比較的自由で「緩い」と見なされやすい.

日本語の「昔々あるところに,おじいさんとおばあさんがいました.おじいさんは山へ芝刈りに・・・」という語り出しを考えてみましょう.最初の文では,舞台設定の後,新情報である「おじいさんとおばあさん」が「が」を伴って現れます.次の文では,既知となった「おじいさん」が「は」(主題)を伴って文頭に来て,新しい情報(山へ芝刈りに行ったこと)が続きます.このように,日本語は文脈上の情報の流れ(主題→叙述,テーマ→レーマ,旧情報→新情報)を語順や助詞によって表現することを好む言語なのです.

3. 古英語は日本語型だった?

さて,ここで古英語に注目してみましょう.なぜ古英語の語順規則は緩かったのか? 答えは,古英語が現代英語のような「文法上の語順規則」を第1原理とする言語ではなく,むしろ日本語に近い「文脈上の語順規則」を重視する言語だったからです.

古英語では,文脈に応じて,主題や旧情報と見なされる要素を文頭に置き,新情報を後に続けるという語順が好まれました.そのため,文の内部構造だけを見ると,SVO も SOV も VSO も可能であり,現代英語話者の視点から見ると,語順が固定されておらず緩い,と感じられるわけです.しかし,それは「規則がない」わけではなく,異なる種類の原理に基づいているものと理解すべきものなのです.

4. 語順原理の転換と英語史上の変化

英語の歴史は,この「文脈上の語順規則」を重視するタイプから「文法上の語順規則」を重視するタイプへと,言語の基本的な性格が大きく転換した歴史であると捉えることができます.この転換は,中英語期に顕著になり,近代英語期にかけて固定化していきます.この大きな原理の転換は,単に語順だけでなく,英語の他の様々な文法項目にも連鎖的な影響を及ぼしました.

・ 冠詞 (article) の発達:古英語にも冠詞の萌芽はありましたが,現代英語ほど体系的なカテゴリーではありませんでした.旧情報を示す定冠詞 the や,新情報を示す不定冠詞 a/an が発達してきたのは,まさに情報構造 (information_structure) を語順以外の方法で示す必要性が高まったことと関連していると考えられます.

・ 強調構文 (cleft_sentence) の発達:古英語では,強調したい要素を比較的自由に文頭に移動させることが可能でした.しかし,語順が固定化されると,そのような移動が制限されます.その代わりとして,It is ... that ... のような強調構文が発達し,特定の要素を際立たせる機能をもつようになりました.

・ 受動態 (passive) の多用:古英語にも受動態は存在しましたが,使用頻度は現代英語ほど高くありませんでした.語順が固定化される中で,本来目的語となる要素(新情報になりやすい要素)を主題として文頭に置きたい場合に,受動態が便利な装置として頻繁に用いられるようになってきたものと考えられます.例えば,目的語を文頭に置く OSV の語順が使いにくくなった代わりに,目的語を主語にして文頭に置く受動態が好まれるようになった,という見方です.

5. まとめ

古英語の語順が現代英語から見て「緩い」のは,語順規則がなかったからではなく,現代英語とは異なる「文脈上の語順規則」という原理をより重視していたためです.この原理は,くしくも日本語と共通する部分が多くあります.英語の歴史は,この基本原理が大きく転換したダイナミックな過程であり,その影響は英文法の様々な側面に及んでいるのです.

古英語を学ぶ際には,現代英語の固定的な語順観から一旦離れ,「情報の流れ」という視点をもつことが,かえって理解の助けになるかもしれません.日本語母語話者にとっては,むしろ馴染みやすい側面もあるといえるでしょう.語順という切り口から,英語の奥深い歴史を探求してみるのも,おもしろいのではないでしょうか.

2025-02-22 Sat

■ #5780. 古典語に由来する連結形は日本語の被覆形に似ている [morphology][compound][latin][greek][japanese][word_formation][combining_form][terminology][derivation][affixation][morpheme]

昨日の記事「#5779. 連結形は語に対応する拘束形態素である」 ([2025-02-21-1]) で,連結形 (combining_form) に注目した.今回も引き続き注目していくが,『新英語学辞典』の解説を読んでみよう.

combining form 〔文〕(連結形) 複合語,時に派生語を造るときに用いられる拘束的な異形態をいう.英語の本来語では語基 (BASE) と区別がないが,ギリシア語・ラテン語に由来する形態の場合は連結形が独自に存在するのがふつうである.連結上の特徴から見ると前部連結形(例えば philo-)と後部連結形(例えば -sophy)とに分けることができる.接頭辞,接尾辞のような純粋な拘束形式と異なり,連結形は互いにそれら同士で結合したり,あるいは接辞をとることもできる.

おおよそ昨日の記述と重なるが,「英語の本来語では語基 (BASE) と区別がない」の指摘は比較言語学的にも対照言語学的にも興味深い.英語では,古い段階の古英語ですら,語 (word) の単位がかなり明確で,語とは別に語幹 (stem) や語根 (root) を切り出す共時的な動機づけは比較的弱い.

それに対して,ギリシア語やラテン語などの古典語では,英語に比べて屈折がよく残っており,これを反映して,形態的に独立した語とは異なる非独立的な連結形が存在する.

西洋古典語の連結形と関連して思い出されるのは,古代日本語の非独立形あるいは被覆形と呼ばれる形態だ.「#3390. 日本語の i-mutation というべき母音交替」 ([2018-08-08-1]) で導入した通り,例えば「かぜ」(風)と「かざ」(風見),「ふね」(船)と「ふな」(船乗り),「あめ」(雨)と「あま」(雨ごもり)のように,独立形と,複合語を作る際に用いられる非独立形の2系列があった.歴史的には音韻形態論的な変化の結果,2系列が生じたのだが,西洋古典語の連結形についても同じことがいえるかもしれない.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2025-02-01 Sat

■ #5759. 辻幸夫先生より教えていただいた日本語の書き言葉に関して考察された論文 [japanese][writing][kanji][hiragana][katakana][grammatology][youtube][inohota][heldio]

昨年12月より,YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて辻幸夫先生(慶應義塾大学名誉教授)をゲストにお招きして,4回にわたる「言語学バル」を配信してきました.

・ 「#292. 実は、認知言語学やってると思ってない! --- 辻幸夫さん(元日本認知言語学会会長)」 (2024/12/11)

・ 「#294. 辻幸夫さん(慶應義塾大学名誉教授)の広く深い知識と関心が生み出したお仕事たち」 (2025/12/18)

・ 「#294. 言語を研究している人口は,言語学より自然言語処理や工学系の方がはるかに多い --- 辻幸夫さん第三回」 (2024/12/25)

・ 「#295. 言語学の隣接領域を突破口に --- ことばの認知科学を牽引 --- 辻幸夫さん(慶應義塾大学名誉教授)」 (2025/1/1)

この収録の際に辻先生より,ご自身の書かれた「漢字仮名交じり表記法の認知科学」というご論考を紹介していただきました.日本語の漢字仮名交じり文の読み書きについて,認知科学の観点から考察された,たいへん示唆的な論文でした.冒頭に近い重要な記述を引用します (102--03) .

これまで日本語の書きことばにまつわる学問的な議論は国語学・日本語学・日本語教育学などの領域で重要な考察が多くなされてきている.同時に,漢字制限や漢字廃止論あるいは日本語の平仮名化というような言語政策的な議論もある.文字の標準化は政治経済や文化社会活動のかなめであるため,いろいろな議論があるのはうなずける.他方で,日本では戦前から漢字仮名の神経心理学的研究が積み重ねられてきており,当該領域では漢字仮名を使用する側から世界を先導してきた歴史がある.また20世紀半ばから活発になった認知科学の発展に伴い,漢字仮名使用について新しい視点から領域横断的な学際研究が行われるようになった.実際,文字の認知科学においては世界の研究者の興味を惹きつけている.そこでは漢字仮名交じりの合理性が明らかにされつつあり,日本語の文字研究は興味深い時代に入ったといえる.言語研究は人間が進化の中でつくりあげた認知機能研究の切り口として意義がある.漢字仮名が併存する現代日本語はその意味で非常に価値のあるサンプルだ.それぞれの言語には,その言語文化が積み重ねてきた文化・歴史の独自性とは切っても切れない価値があるが,それにとどまらず言語は人間という生物種の知的機能を解き明かす重要な端緒となる.本論ではこれまでの興味深い研究を瞥見し,文字および日本語の漢字仮名交じり表記法についての新たな視点や学際的観点からの意義について述べたい.

この力強い書き出しから,論文の終わりまで一気に読み込んでしまいました.まさに我が意を得たり.関連して,ぜひ heldio より「#745. 日本人よ,文字論に目覚めよ」 (2023/06/15) もお聴きいただければ.

・ 辻 幸夫 「漢字仮名交じり表記法の認知科学」『ことばと文字』第14号,日本のローマ字社,2021年4月.102--13頁.

2025-01-26 Sun

■ #5753. 直近半世紀間に英語に入った日本語 [oed][japanese][loan_word][notice][borrowing][lexicology][heldio][inohota][youtube][link]

OED より1975年以降に英語に入った日本語由来の単語を取り出してみた.ただし,厳密に日本語由来の単語のみならず,何らかの形で日本語を経由していたり日本語と関係をもったしている単語ということで,緩めの設定で拾い出したものも含めるので,あしからず. *

合計73語が収集された.まず,10年刻みで単語を挙げてみよう.

【1970年代(25語)】 Betamax, gaman, money politics, reiki, sashiko, shishito, tsutsumu, katsu, katsu curry, mechatronics, shosha, kanban, karaoke, tamari, tonkotsu, butoh, Ginsu, hamachi, Midori, shuriken, uncanny valley, washi, mokume gane, nikkeijin, omakase

【1980年代(22語)】 omotenashi, shojo, Pac-Man, okadaic, shonen, skin lady, softnomics, ankimo, bukkake, kaiju eiga, Kumon, anime, kaizen, tokkin, mecha, zaitech, izakaya, Nintendo, omurice, karoshi, manhwa, functional food

【1990年代(17語)】 hentai, chindogu, otaku, cosplay, santoku, fan service, mangaka, compensated dating, enjo kosai, bokeh, emoji, Tamagotchi, cosplayer, hikikomori, keitai, visual kei, Tabata

【2000年代(5語)】 Sudoku, hallyu, tokusatsu, amigurumi, kintsugi

【2010年代(4語)】 washi tape, chimaek, mukbang, isekai

年代ごとの傾向は必ずしも明確ではないが,技術や伝統文化から始まり,食文化,ポップカルチャー,サブカルチャー,ビジネス,ゲーム関連,インターネット関連へと流れていっているようにみえる.全体として広い領域をカバーしているが,とりわけ多いのは食文化関連で,10語ほどが関与している.

品詞としては,予想される通り,ほぼすべてが名詞だが,gaman 「我慢する」は動詞として,okadaic 「オカダ(酸)の」は形容詞として入ってきている(この酸が最初に単離された海綿動物クロイソカイメンの学名 Halichondria okadai に由来するという).使用頻度については最高頻度帯の5をつけているのは emoji のみだが,頻度帯3と2を合わせて52語を数え,それなりに英語語彙に定着しているともいえる.

日本語単語の英語への流入の現代におけるピークはいつかという問いについては,OED の採録に関する方針も関与してくるので一概には言えないが,今回の調査で得られた数値のみを判断材料とするならば,1970年代から1990年代にかけてといってよい.

関連する話題については,ぜひ以下のコンテンツもご参照ください.

・ hellog 「#5467. OED の3月アップデートで日本語からの借用語が23語加わった!」 (2024/04/15)

・ inohota 「OED(Oxford English Dictionary)の今年3月のアップデートのテーマは日本語由来の英語!」 (2024/05/26)

・ heldio 「#60. 英語に入った日本語たち」 (2021/07/31)

・ heldio 「#1331. 土曜日の朝カルでは英語に入った日本語も取り上げます --- この50年で英語に入ったオモシロ借用語をいくつか紹介」 (2025/01/20)

2024-11-23 Sat

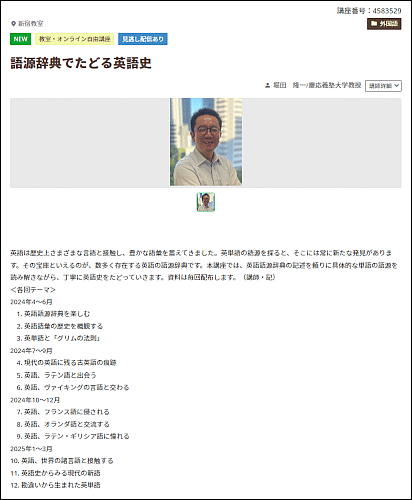

■ #5689. 11月30日(土)の朝カルのシリーズ講座第8回「英語,オランダ語と交流する」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][dutch][afrikaans][flemish][borrowing][loan_word][contact][germanic][japanese][historiography][voicy][heldio]

・ 日時:11月30日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度の朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が,月に一度のペースで順調に進んでいます.主に『英語語源辞典』(研究社)を参照しながら,英語語彙史をたどっていくシリーズです.

1週間後に開講される第8回ではオランダ語と英語の言語接触に迫ります.後期中英語期には,イングランドはオランダを含む低地帯 (the Low Countries) との商業的な交流が盛んで,言語的にも濃い接触があったと考えられています.しかし,伝統的な英語史記述においては,オランダ語との言語接触は,ラテン語,フランス語,古ノルド語などとの言語接触に比べて注目度が低く,大々的に話題にされることはほとんどありません.重要なオランダ借用語をいくつか挙げて終わり,ということが一般的です.しかし,オランダ語の英語への影響は潜在的には一般に考えられている以上に大きく,講座1回分の議論の価値は十分にあると思われます.

今回の講座では,ゲルマン語派におけるオランダ語(および関連諸言語・方言)の位置づけを確認しつつ,同言語が英語の語彙やその他の部門に与えた影響について議論します.また,背景としての英蘭関係史にも注目します.さらに,オランダ単語が日本語語彙に多く入り込んでいる事実にも注目したいと思います.

本シリーズ講座の各回は独立していますので,過去回への参加・不参加にかかわらず,今回からご参加いただくこともできます.過去7回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので,辞典がなくとも受講には問題ありません).

(以下,後記:2024/11/27(Wed))

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-11-12 Tue

■ #5678. 日本語に入ったオランダ語の単語 (2) [dutch][japanese][loan_word][lexicology][contrastive_language_history][contact]

「#5675. 日本語に入ったオランダ語の単語」 ([2024-11-09-1]) の続編.オランダ語から日本語へ借用された語はまだまだある.前回と重複する単語もあるが,以下,2つの文献より例を加えたい.まず,沖森 (548) より.

【医科学関係】アルコール,エキス,オブラート,ガス,カテーテル,カリ,カルキ,コレラ,チフス,ハトロン,メス,レトルト,レンズ

【物品名ほか】インキ,ガラス,コーヒー,コック,コップ,ゴム,スコップ,ブリキ,ビール,ピント,ペンキ,ホース,ポンプ,マドロス

続けて,佐藤 (179--80) からも追加する.

【医学・薬学関係】エーテル (ether)・オブラート (oblaat)・エキス (extract)・カルシウム (calcium)・カンフル (kamfer, kampher)・コレラ (cholera)・ペスト (pest)・メス (mes)・モルヒネ (morphine)

【化学・物理・天文】テレスコープ (telescoop)・レンズ (lens)・ピント (brandpunt)・コンパス (kompas)・アルカリ (alkali)・アルコール (alcohol)・ソーダ (soda)・エレキテル (eletriciteit)

【生活関係】コーヒ (kofij)・ビール (bier)・シロップ (siroop)・コップ (kop)・ギヤマン (diamant)・ゴム (gom)・ブリキ (blik)・ペン (pen)・ペンキ (pek)・ポンプ (pomp)・ランプ (lamp)・ズック (doek)・チョッキ (jak)・ホック (hoek)

【軍事関係】サーベル (sabel)・ピストル (pistool)・ランドセル (ransel)

主に明治時代以降に日本語に借用された英単語と事実上同形のものも散見されるが,以上のものはオランダ語からの借用であることに留意したい.

・ 沖森 卓也 『日本語全史』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2017年.

・ 佐藤 武義(編著) 『展望 現代の日本語』 白帝社,1996年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow