2023-12-12 Tue

■ #5342. 切り取り (clipping) による語形成の類型論 [word_formation][shortening][abbreviation][clipping][terminology][polysemy][homonymy][morphology][typology][apostrophe][hypocorism][name_project][onomastics][personal_name][australian_english][new_zealand_english][emode][ame_bre]

語形成としての切り取り (clipping) については,多くの記事で取り上げてきた.とりわけ形態論の立場から「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1]) で詳しく紹介した.

先日12月8日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) の配信回にて「#921. 2023年の英単語はコレ --- rizz」と題して,clipping による造語とおぼしき最新の事例を取り上げた.

この配信回では,2023年の Oxford Word of the Year が rizz に決定したというニュースを受け,これが charisma の clipping による短縮形であることを前提として charisma の語源を紹介した.

rizz が charisma の clipping による語形成であることを受け入れるとして,もとの単語の語頭でも語末でもなく真ん中部分が切り出された短縮語である点は特筆に値する.このような語形成は,それほど多くないと見込まれるからだ.「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1]) の "Mesonym" で取り上げたように,例がないわけではないが,やはり珍しいには違いない.以下の解説によると "fore-and-aft clipping" と呼んでもよい.

heldio のリスナーからも関連するコメント・質問が寄せられたので,この問題と関連して McArthur の英語学用語辞典より "clipping" を引用しておきたい (223--24) .

CLIPPING [1930s in this sense]. Also clipped form, clipped word, shortening. An abbreviation formed by the loss of word elements, usually syllabic: pro from professional, tec from detective. The process is attested from the 16c (coz from cousin 1559, gent from gentleman 1564); in the early 18c, Swift objected to the reduction of Latin mobile vulgus (the fickle throng) to mob. Clippings can be either selective, relating to one sense of a word only (condo is short for condominium when it refers to accommodation, not to joint sovereignty), or polysemic (rev stands for either revenue or revision, and revs for the revolutions of wheels). There are three kinds of clipping:

(1) Back-clippings, in which an element or elements are taken from the end of a word: ad(vertisement), chimp(anzee), deli(catessen), hippo(potamus), lab(oratory), piano(forte), reg(ulation)s. Back-clipping is common with diminutives formed from personal names Cath(erine) Will(iam). Clippings of names often undergo adaptations: Catherine to the pet forms Cathie, Kate, Katie, William to Willie, Bill, Billy. Sometimes, a clipped name can develop a new sense: willie a euphemism for penis, billy a club or a male goat. Occasionally, the process can be humorously reversed: for example, offering in a British restaurant to pay the william.

(2) Fore-clippings, in which an element or elements are taken from the beginning of a word: ham(burger), omni(bus), violon(cello), heli(copter), alli(gator), tele(phone), earth(quake). They also occur with personal names, sometimes with adaptations: Becky for Rebecca, Drew for Andrew, Ginny for Virginia. At the turn of the century, a fore-clipped word was usually given an opening apostrophe, to mark the loss: 'phone, 'cello, 'gator. This practice is now rare.

(3) Fore-and-aft clippings, in which elements are taken from the beginning and end of a word: in(flu)enza, de(tec)tive. This is commonest with longer personal names: Lex from Alexander, Liz from Elizabeth. Such names often demonstrate the versatility of hypocoristic clippings: Alex, Alec, Lex, Sandy, Zander; Eliza, Liz, Liza, Lizzie, Bess, Betsy, Beth, Betty.

Clippings are not necessarily uniform throughout a language: mathematics becomes maths in BrE and math in AmE. Reverend as a title is usually shortened to Rev or Rev., but is Revd in the house style of Oxford University Press. Back-clippings with -ie and -o are common in AusE and NZE: arvo afternoon, journo journalist. Sometimes clippings become distinct words far removed from the applications of the original full forms: fan in fan club is from fanatic; BrE navvy, a general labourer, is from a 19c use of navigator, the digger of a 'navigation' or canal. . . .

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2022-08-06 Sat

■ #4849. 所有格 -'s についての些事 [youtube][voicy][heldio][apostrophe][orthography][euphony][sobokunagimon]

8月3日に更新された YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回,第46弾は「Macy's は -'s なのに Harrods にはアポストロフィがないわけ」です.' (apostrophe) の使用をめぐる共時的・通時的混乱に焦点を当てました.

アポストロフィつながりで緩く関連する話題として,今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では「#432. なぜ短縮形 that's はあるのに *this's はないの?」という素朴な疑問を取り上げました.こちらもお聴きください.

さらに,所有格の 's に関するとりとめのない話題を,『徹底例解ロイヤル英文法』を参照しつつ,ここに追加したいと思います.s を付けずにアポストロフィだけを単語の末尾に付けて所有格を表わすケースがいくつかあるのです.1つは複数形の -s がすでに付いているケースです.a girls' school や birds' nests のような例です.

次に,複数形ではなくとも綴字上 -s で終わる単語(典型的には固有名詞)を所有格にする場合には, -'s ではなく -' のみを付けることが多いです.Socrates' death, Achilles' tendon, Moses' prophecy のような例です.Columbus' discovery, Dickens' novels, Venus' flower basket なども類例なのですが,こちらは -'s ヴァージョンも可能ということで,ややこしい.

また,for ---'s sake のフレーズでは,当該の名詞が [s] の発音で終わっているときには -'s の代わりに -' が好まれます.for convenience' sake, for goodness' sake, for appearance' sake のごとくです.

アポストロフィの些事というよりも混乱の極みといったほうがよいですね.アポストロフィについては以下の記事もご参照ください.

・ 「#198. its の起源」 ([2009-11-11-1])

・ 「#3889. ネイティブがよく間違えるスペリング」 ([2019-12-20-1])

・ 「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1])

・ 「#3869. ヨーロッパ諸言語が初期近代英語の書き言葉に及ぼした影響」 ([2019-11-30-1])

・ 「#1772. greengrocer's apostrophe」 ([2014-03-04-1])

・ 「#3892. greengrocer's apostrophe (2)」 ([2019-12-23-1])

・ 「#3656. kings' のような複数所有格のアポストロフィの後には何が省略されているのですか?」 ([2019-05-01-1])

・ 「#3661. 複数所有格のアポストロフィの後に何かが省略されているかのように感じるのは自然」 ([2019-05-06-1])

・ 「#4755. アポストロフィはいずれ使われなくなる?」 ([2022-05-04-1])

・ 綿貫 陽(改訂・著);宮川幸久, 須貝猛敏, 高松尚弘(共著) 『徹底例解ロイヤル英文法』 旺文社,2000年.

2022-05-04 Wed

■ #4755. アポストロフィはいずれ使われなくなる? [apostrophe][punctuation][orthography][netspeak][speed_of_change]

英語史の授業の受講生からのおもしろい質問を紹介させていただきます.

アポストロフィー (apostrophe) は将来的に使われなくなる可能性はあると思いますか?

ネイティブでも誤用が多いようで,なければタイピングも楽になると思います.

"I'm" は "Im" となると見た目なんとなく気持ちが悪いですが,"dont", "Whats", "Whos" などはなくてもよいかなと思ってしまいます.所有格 's はないと紛らわしい場合があるかもしれませんが.

* 参考記事:"Have we murdered the apostrophe?" By Hélène Schumacher, 24th February 2020

私は英語の歴史を研究していますが,将来の英語がどうなっていくかに答える英語の予言者ではありませんので(笑),アポストロフィ (apostrophe) の行く末は分かりません.しかし,この数世紀間の英語の句読法 (punctuation) の流れを踏まえつつ,近年の Netspeak における動向を眺めていると,これからは次のようなことが起こるのかもしれないなぁと感じることはあります.

興味深い記事の紹介,ありがとうございます.アポストロフィ問題については,私もいろいろと考えてきましたが,記事中程で Laurel MacKenzie が述べている通り,"the apostrophe is subject to whims of fashion, just like other things in culture and society are" だと考えています.現在の規範的な用法は歴史的には半ばアドホックに定まってきたもので,私も英語を書くときには原則としてそれに従って書いています.しかし,今後も英語の書き手の慣用は時代とともに変わっていきますし,それに応じて規範も変わっていくものだということを,英語史研究を通じて繰り返しみてきました.言語に対しては,ある種の無常観を抱いています.

中世から現代までの英語の句読法 (punctuation) の歴史を眺めると,句読記号の種類は整理されて減ってきているという流れがあります.近代から現代にかけても,句読記号の使用は確かに減ってきています.20世紀後半からデジタル時代に入り,この流れは続くばかりか,多少なりとも加速しているという可能性は十分にあります.ただし,SNS を始めとする比較的「インフォーマル」なメディアと,新聞や本などの比較的「フォーマル」なメディアとでは,変化のスピードに差があります.前者の影響を受けながら,後者はあくまでゆっくりと変化していくということになるだろうと予想しています.

アポストロフィについてはいろいろと hellog 記事を書いてきました.アポストロフィの各種の用法が,ある種のカオスとして生まれてきた経緯と結果については,とりわけ「#3656. kings' のような複数所有格のアポストロフィの後には何が省略されているのですか?」 ([2019-05-01-1])を読んでみてください.

関心があれば,サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.もどうぞ.アポストロフィについても突っ込んだ議論があります.

質問者の予想通り,アポストロフィは,おそらくゆっくりとしたペースだとは思いますが,だんだん失われてはいくのかなと思っています.

2021-03-19 Fri

■ #4344. -in' は -ing の省略形ではない [consonant][phonetics][suffix][apostrophe][punctuation][participle][orthography][spelling][gerund][infinitive]

洋楽の歌詞を含め英語の詩を読んでいると,現在分詞語尾 -ing の代わりに -in' を見かけることがある.口語的,俗語的な発音を表記する際にも,しばしば -in' に出会う.アポストロフィ (apostrophe) が用いられていることもあり,直感的にいえばインフォーマルな発音で -ing から g が脱落した一種の省略形のように思われるかもしれない.しかし,このとらえ方は2つの点で誤りである.

第1に,発音上は脱落も省略も起こっていないからである.-ing の発音は /-ɪŋ/ で,-in' の発音は /-ɪn/ である.最後の子音を比べてみれば明らかなように,前者は有声軟口蓋鼻音 /ŋ/ で,後者は有声歯茎鼻音 /n/ である.両者は脱落や省略の関係ではなく,交代あるいは置換の関係であることがわかる.

後者を表記する際にアポストロフィの用いられるのが勘違いのもとなわけだが,ここには正書法上やむを得ない事情がある.有声軟口蓋鼻音 /ŋ/ は1音でありながらも典型的に <ng> と2文字で綴られる一方,有声歯茎鼻音 /n/ は単純に <n> 1文字で綴られるのが通例だからだ.両綴字を比べれば,-ing から <g> が脱落・省略して -in' が生じたようにみえる.「堕落」した発音では語形の一部の「脱落」が起こりやすいという直感も働き,-in' が省略形として解釈されやすいのだろう.表記上は確かに脱落や省略が起こっているようにみえるが,発音上はそのようなことは起こっていない.

第2に,歴史的にいっても -in' は -ing から派生したというよりは,おそらく現在分詞の異形態である -inde の語尾が弱まって成立したと考えるほうが自然である.もっとも,この辺りの音声的類似の問題は込み入っており,簡単に結論づけられないことは記しておく.

現在分詞語尾 -ing の歴史は実に複雑である.古英語から中英語を通じて,現在分詞語尾は本来的に -inde, -ende, -ande などの形態をとっていた.これらの異形態の分布は「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) で示したとおり,およそ方言区分と連動していた.一方,中英語期に,純粋な名詞語尾から動名詞語尾へと発達していた -ing が,音韻上の類似から -inde などの現在分詞語尾とも結びつけられるようになった(cf. 「#2421. 現在分詞と動名詞の協働的発達」 ([2015-12-13-1])).さらに,これらと不定詞語尾 -en も音韻上類似していたために三つ巴の混同が生じ,事態は複雑化した(cf. 「#2422. 初期中英語における動名詞,現在分詞,不定詞の語尾の音韻形態的混同」 ([2015-12-14-1])).

いずれにせよ,「-in' は -inde の省略形である」という言い方は歴史的に許容されるかもしれないが,「-in' は -ing の省略形である」とは言いにくい.

関連して,「#1764. -ing と -in' の社会的価値の逆転」 ([2014-02-24-1]) も参照されたい.

2019-12-23 Mon

■ #3892. greengrocer's apostrophe (2) [punctuation][apostrophe][spelling][orthography]

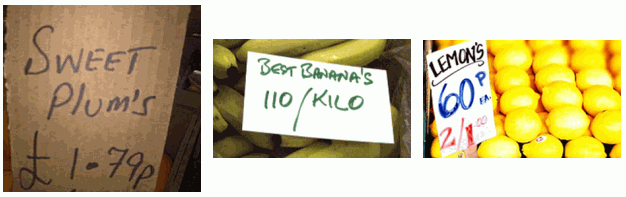

「#1772. greengrocer's apostrophe」 ([2014-03-04-1]) の続編.-s として綴るべきところで apostrophe を付して -'s と綴る非標準的な事例が跡を絶たない.典型的に八百屋の値札にみられる(誤)用法なので,冗談交じりに "greengrocer's apostrophe" と称される.

その実例を収集した The Golden Apostrophe Awards なるサイトがある.トップページに掲げられているのは,"Trump's First Campaign Event Had It's 4th Anniversary" と書き込まれた写真である.所有格代名詞の its を,apostrophe を入れて it's と綴ってしまう非常によくある事例の1つだ (cf. 「#198. its の起源」 ([2009-11-11-1])) .

時節柄クリスマス絡みの例を挙げるのがふさわしいだろう.こちらのページ に掲載されている諸礼を眺めてみると,apostrophe がないべきところにあったり,逆にあるべきところになかったりと様々に楽しめる.

・ To our Valued Gowings Customer's Merry Christmas & Happy New Year

・ Camera's follow Vatican insiders to reveal the intrigue and manoeuvring behind the election of a new pope.

・ Your invited to join us for our Family Service each Sunday at 9.30am.

・ 16 DELUXE CHRISTMAS CARDS IN ASSORTED DESIGN'S

現代英語の正書法としては確かに「誤用」とされるのだが,歴史的にみれば apostrophe がいつ付き,いつ付かないかについては長い混用の時代があった.以下の記事で関連する話題を取り上げているので,ご一読あれ.

・ 「#3661. 複数所有格のアポストロフィの後に何かが省略されているかのように感じるのは自然」 ([2019-05-06-1])

・ 「#3656. kings' のような複数所有格のアポストロフィの後には何が省略されているのですか?」 ([2019-05-01-1])

2019-11-30 Sat

■ #3869. ヨーロッパ諸言語が初期近代英語の書き言葉に及ぼした影響 [spelling][j][v][punctuation][standardisation][apostrophe][capitalisation][punctuation]

ラテン語が初期近代英語(ひいては後の現代英語)の書き言葉に及ぼした影響については,語源的綴字 (etymological_respelling) がよく知られている.ラテン語は,威信のある言語としてルネサンス期に英語の標準化の第一のお手本になったことは確かだろう.しかし,同時代のヨーロッパの土着語であるフランス語,スペイン語,イタリア語も,英語の書き言葉に少なからぬ影響を与えてきた.英語史でもあまり強調されることはないが,地味に重要な事実である.

Scholfield (158) によれば,次の点が指摘されている.

・ <i> と <j>,<u> と <v> の区別は,ラテン語ではなくスペイン語やイタリア語にあった区別により促された(cf. 「#1650. 文字素としての j の独立」 ([2013-11-02-1]), 「#2415. 急進的表音主義の綴字改革者 John Hart による重要な提案」 ([2015-12-07-1]))

・ long <s> の衰退は,おそらく大陸からの影響である(cf. 「#584. long <s> と graphemics」 ([2010-12-02-1]),「#2997. 1800年を境に印刷から消えた long <s>」 ([2017-07-11-1]))

・ アポストロフィ (apostrophe) の導入も大陸から

・ 大文字化 (capitalisation) が広く行なわれるようになった習慣も大陸から

・ 大陸の言語から語を借用したときに,借用元言語での綴字を英語化せずに取り入れる傾向も,上記の諸傾向と同じ方向性を示す

・ 初期の印刷字体もイタリアやフランスなど大陸から来たものだった

Scholfield (158) の以下の指摘は,「ラテン語が英語に及ぼした影響」以上に「ヨーロッパ諸言語が英語に及ぼした影響」へと目を向けさせてくれる.

. . . those with influence over how English writing developed were at least in the sixteenth/seventeenth centuries motivated to locate English as a modern European national language perhaps rather more than as another classical language.

初期近代英語は,理想のモデルとしてこそラテン語を念頭においていたが,現実的な敵対者かつ協力者として注視していたのは,同時代のヨーロッパの諸言語だったということになりそうだ.

・ Scholfield, Phil. "Modernization and Standardization since the Seventeenth Century." Chapter 9 of The Routledge Handbook of the English Writing System. Ed. Vivian Cook and Des Ryan. Abingdon: Routledge, 2016. 143--61.

2019-05-06 Mon

■ #3661. 複数所有格のアポストロフィの後に何かが省略されているかのように感じるのは自然 [apostrophe][genitive][plural][punctuation][haplology][folk_etymology][sobokunagimon]

先日「#3656. kings' のような複数所有格のアポストロフィの後には何が省略されているのですか?」 ([2019-05-01-1]) と題する素朴な疑問を取り上げた.歴史的な観点からの回答として,端的に「何も省略されていない」と答えた.共時的に想像を膨らませれば,kings という複数形に,さらに所有格の 's を付したが,綴字上,末尾が s's とうるさくなりそうなので,簡略表記したのではないか,とみることもできそうだ (cf. haplology) .実際,そのような発想のもとで近代英語期に現行の句読法 (punctuation) が定まっていた可能性は高いのではないかと思われる.もしそうだったとしたら,歴史的な事実に基づくというよりは,共時的な想像に基づく正書法の確立だったということになる.これを非難するつもりもないし,先の記事で述べたように複数形 kings,単数所有格形 king's,複数所有格形 kings' の3つが,せめて表記上は区別されることになったわけだから,結果として便利になったと考えている.ただし,歴史的にはそういうわけではなかった,ということをここでは主張しておきたい.

この辺りの問題については,Jespersen (272) がまさに取り上げている.それを引用するのが手っ取り早いだろう.

16.86. These forms [genitive plurals with -es] (in which e was still pronounced) show that the origin of the ModE gen pl is the old gen pl in -a (which in ME became e) + the ending s from the gen sg, which was added analogically for the sake of greater distinctiveness. The s' in kings' thus is not to be considered a haplological pronunciation of -ses, though some of the early grammarians look upon it as an abbreviation: Bullokar Æsop 225 writes the gen pl ravenzz and crowzz with his two z-letters, which do not denote two different sounds, but are purely grammatical signs, one for the plural and the other for the genitive.---Wallis 1653 writes "the Lord's [sic] House, the House of Lords . . pro the Lords's House", with the remark "duo s in unum coincident." Lane, Key to the Art of Lettters 1700 p. 27: "Es Possessive is often omitted for easiness of pronunciation as . . . the Horses bridles, for the Horsesses bridles."

In dialects and in vg speech the ending -ses is found: Franklin 152 (vg) before gentle folkses doors | GE M 1.10 other folks's children; thus also 1.293, 1.325, 2.7 | id A 251 gentlefolks's servants; ib 403; all in dialect | London schoolboy, in Orig. English 25: I wish my head was same as other boyses. Cf Murray D 164 the bairns's cleose, the færmers's kye, the doags's lugs; Elworthy, Somers. 155 voaksez (not other words, cf GE)

このような解説を読んでいると,標準語の「正史」としては -s's がうるさいから -s' にしたという理屈は採用できないものの,非標準語の歴史という観点からみると,それもあながち間違っているとは言い切れないのかなと思い直したりする.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2019-05-01 Wed

■ #3656. kings' のような複数所有格のアポストロフィの後には何が省略されているのですか? [sobokunagimon][apostrophe][genitive][plural][punctuation]

令和時代の第1号の記事は,素朴な疑問シリーズより.鋭くも素朴な疑問です.

現代英語では表記上 kings (王たち), king's (王の),kings' (王たちの)と,意味に応じて3種類の書き方が区別されます.発音上はすべて /kɪŋz/ で同じなのですが,綴字・句読法上はしっかりと区別することになっているのです.この表記上の区別は何に由来するのでしょうか.

アポストロフィ (apostrophe) は,典型的に省略を表わすために用いられます.it's は it is の省略ですし,I'm は I am の省略,you're は you are の省略です.しかし,アポストロフィは省略のために用いられるとは限りません.「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1]),「#1772. greengrocer's apostrophe」 ([2014-03-04-1]) でみたように,第一義的には省略を表わすために用いられますが,その他の目的にも使われます.標題の疑問も,この観点からみる必要がありそうです.kings, king's, kings' の各々の成り立ちを紹介していきましょう.

古英語で「王たち」を表わす「王」の複数形(主格・対格)は cyningas でした.これが後の複数形 kings になるわけですが,これは古英語 cyningas → 中英語 kinges → 近代英語 kings という音変化の過程を経た結果です.語尾に注目すると,-as や -es という古い複数語尾が母音を消失させ,-s となったわけです.このように通時的には複数語尾の曖昧母音 /ə/ が「消失」したととらえますが,共時的には母音が「省略」されたようにもみえます.複数形の綴字 kings は実はこのように「省略」が絡んでいるにもかかわらず,それを示唆するアポストロフィは用いずに済ませているというわけです.

次に,「王の」を表わす単数所有格形の綴字 king's について考えましょう.古英語では,単数属格(所有格のことを古英語ではこう呼びます)形は cyninges と綴られ,これが中英語にそのまま kinges として受け継がれました.近代英語期にかけて,先の複数形の場合とパラレルに語尾の曖昧母音が消えたため,同じく kings と綴られていました.そのままでもよさそうなものでしたが,後にせめて綴字上は区別しようということなのか,単数所有格形のほうは king's と表記することになりました.今回は曖昧母音 /ə/ が「省略」されているのだから,それを標示するために king's というアポストロフィ付きの書き方になったのだ,と理屈をつけることができます.

最後に「王たちの」を表わす複数属格形の kings' ですが,これにはやや詳しい歴史的な説明が必要です.古英語では複数属格形は cyninga のように -a 語尾をもっていました.しかし,中英語にかけてこの -a が脱落し,代わって単数属格語尾 -es (後に母音消失を経て -s)が複数属格語尾としても用いられるようになったのです.つまり,king(e)s という形態で「王の」と「王たちの」(と「王たち」)を同時に表わしうる状況が出現したのです.そして,近代以降,いずれにせよ発音上は区別できないのですが,せめて書き言葉においては区別しようと,単数所有格形は king's,複数所有格は kings' という書き分けが発達したのでした.

以上をまとめれば次のようになります.複数(主格)の kings は中英語の kinges に由来し,屈折語尾の e が「省略」されたとみることができますが,その省略を表わすのにアポストロフィを付けることをしませんでした.これは理に適っていないようにみえます.一方,単数所有格形の king's は,先の複数形と同じく中英語の kinges に由来し,屈折語尾の e が「省略」された結果の形態ですので,アポストロフィを付けた綴字は理に適っているといえそうです.最後に複数所有格形の kings' は,単数所有格形と合一した形態にすぎず,その意味では問題のアポストロフィの後に何かが省略されているわけではありません.

(1) 何かが省略されているのにアポストロフィが付いていない複数形 kings

(2) 何かが省略されているから(という理由で)アポストロフィが付いている(と解せる)単数所有格形 king's

(3) 何も省略されていないのにアポストロフィが付いている複数所有格形 kings'

何だかメチャクチャという感じなのですが,せめて表記上は3者を区別したいという方針だったのでしょう,その意図は理解できます.いずれにせよ,これが英語の正書法なのです.

2016-08-14 Sun

■ #2666. 初期近代英語の不安定な句読法 [punctuation][emode][printing][manuscript][shakespeare][writing][orthography][standardisation][apostrophe][hyphen]

15世紀後半に印刷術 (printing) がもたらされた後,続く16世紀の間に標準的な正書法への模索が始まったが,その際の懸案事項は綴字にとどまらず句読法 (punctuation) にも及ぶことになった.

先立つ中世の手書き写本の時代には,各種の句読記号が,統語意味的な目的というよりは音読のためのガイドとして様々に用いられていた.多くは印刷の時代以降に消えてしまったが,その数は30種類を超えた.現在使われているのと同形の句読記号もあったが,中世の写本ではその機能は必ずしも現代のものと同じではなかった.この中世の奔放な状況が,印刷時代の到来を経て徐々に整理へと向かい出したが,その過程は緩慢としており,初期近代英語期中にもいまだ安定を示さなかった.

初期の印刷業者は基本的には写本にあった句読記号を再現しようとしたが,対応する活字がないものもあり,選択を迫られることも多かった.一般的には,</> (virgule) や <.> (point) は広く認められた(</> の機能は現在の <,> (comma) に相当し,1520年代から現在のような <,> に置き換えられるようになったが,印刷業者によっては両者ともに用いるものもあった).

初期の印刷では,ほかに <:> (colon), <¶> (paragraph mark), <//> (double virgule) なども用いられ,新しい句読記号としては <( )> (parentheses), <;> (semicolon), <?> (question mark) なども導入されたが,定着には時間を要した.例えば,<;> などは,Coverdales による1538年の新約聖書の献題に現われこそするが,イングランドで用いられるようになるのは1570年代以降といってよい.

17世紀に入っても,いまだ句読法の不安定は続いた.例えば,Shakespeare の First Folio (1623) でも,疑問符と感嘆符,コロンとセミコロンの使い分けは一貫していなかったし,アポストロフィ (apostrophe) やハイフン (hyphen) も予期しないところに現われた (ex. advan'st (= advanced), cast-him (= cast him)) .この不安定さは現代の Shakespeare の校訂にも反映しており,異なる版が異なる句読点を採用するという事態になっている.

アポストロフィについて一言加えておこう.この句読記号は近代の新機軸であり,省略を示すために用いられ出したのは1559年からである.なお,現在のアポストロフィの用法として所有格を表わす <'s> での使用があるが,この発達はずっと遅れて18世紀のことである.

このように,現代では正書法の一環として用法が定まっている種々の句読記号も,初期近代英語ではいまだ定着していなかった.このことは,印刷術導入の衝撃がいかに革命的だったか,印刷業者が新時代に適応するのにいかに試行錯誤したのかを示す1つの指標とみなすことができるのではないか.以上,Crystal (261) を参照して執筆した.

関連して,「#574. punctuation の4つの機能」 ([2010-11-22-1]),「#575. 現代的な punctuation の歴史は500年ほど」 ([2010-11-23-1]),「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1]) も参照されたい.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2015-09-21 Mon

■ #2338. 16世紀,hem, 'em 不在の謎 (2) [personal_pronoun][emode][corpus][eebo][punctuation][apostrophe]

昨日の記事 ([2015-09-20-1]) に引き続いての話題.16世紀に hem, 'em が不在,あるいは非常に低頻度という件について,EEBO (Early English Books Online) のテキストデータベースを利用して,簡易検索してみた.検索結果は,動詞 hem を含め,相当の雑音が混じっており,丁寧に除去する手間は取っていないものの,16世紀からの例は確かに極端に少ないことがわかった.

16世紀前半からの明確な例は,Andrew Boorde, The pryncyples of astronamye (1547) に現われる "doth geue influence to hem the which be borne vnder this signe" の1例のみである.16世紀前半の300万語ほどのサブコーパスのなかで,極めて珍しい.'em に至っては,16世紀後半のサブコーパスも含めても例がない.

16世紀後半のサブコーパスでも,hem の例は少々現われるとはいえ,さして状況は変わらない.F. T., The debate betweene Pride and Lowlines (1577) なるテキストにおいて "for they doon hem blame", "For which hem thinketh they should been aboue" などと生起したり,Joseph Hall, Certaine worthye manuscript poems of great antiquitie reserued long in the studie of a Northfolke gentleman (1597) という当時においても古めかしい詩のなかで何度か現われたりする程度である.

一方,17世紀サブコーパスの検索結果一覧をざっと眺めると,hem の頻度が著しく増えたという印象はないが,'em が見られ始め,ある程度拡張している様子である.後者の 'em の出現は,アポストロフィという句読記号自体の拡大が17世紀にかけて進行したことと関係するだろう (see 「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1])) .

hem, 'em の歴史的継続性という議論については,問題の16世紀にもかろうじて用例が文証されるということから,継続性を認めてよいだろうとは考える.口語ではもっと頻繁に用いられていただろうという推測も,おそらく正しいだろう.しかし,なぜ文章の上にほとんど反映されなかったのかという疑問は残るし,17世紀以降に復活してきた際に,すでに共時的には them の省略形と解釈されていた可能性についてどう考えるかという問題も残る.この話題は,いまだ謎といってよい.

2015-09-20 Sun

■ #2337. 16世紀,hem, 'em 不在の謎 (1) [personal_pronoun][emode][apostrophe]

「#2331. 後期中英語における3人称複数代名詞の段階的な th- 化」 ([2015-09-14-1]) の最後で触れたように,古い3人称複数代名詞の与格に由来する hem あるいはその弱形 'em は,標準英語では1500年頃までに them によりほぼ置換された.しかし,16世紀末以降,口語的な響きをもって再び文献に現われ出す.'em は,現在の口語の I got 'em. にみられるように,いまだその痕跡を残しているといわれるが,古英語や中英語から現代英語にいたる歴史的継続性を主張するためには,16世紀中の証拠の不在が問題となりそうだ.Wyld (327--28) がこの問題に触れている.

The history of hem is rather curious. It survives in constant use among nearly all writers during the fifteenth century, often alongside the th- form. I have not noted any sixteenth-century example of it in the comparatively numerous documents I have examined, until quite at the end of the century. It reappears, however, in Marston and Chapman early in the seventeenth century, and in the form 'em occurs, though sparingly, in the Verney Mem. towards the end of the seventeenth century, where the apostrophe shows that already it was thought to be a weakened form of them. During the eighteenth century 'em becomes fairly frequent in printed books, and it is in common use to-day as [əm]. It is rather difficult to explain the absence of such forms as hem or em in the sixteenth century, since the frequency at a later period seems to show that, at any rate, the weak form without the aspirate must have survived throughout. The explanation must be that em, though commonly used, was felt, as now, to be merely a form of them.

Wyld は,16世紀中も hem, 'em は口語として続いていたはずだが,すでに them の(崩れた)略形として理解されており,文章の上に反映される機会がなかったのだろうという意見だ.

この仮説を裏付ける証拠はある.Wyld は16世紀からの用例が世紀末を除けば皆無としているが,OED の 'em, pron. の歴史的な例文を眺めると,語幹母音の揺れを無視すれば,hem や 'em の類いは,確かに少ないものの,いくつかは文証される.

・ a1525 (a1500) Sc. Troy Bk. (Douce) 143 in C. Horstmann Barbour's Legendensammlung (1882) II. 233 A ferlyfule sowne sodeynly Among heme maide was hydwisly.

・ a1525 Eng. Conquest Ireland (Trin. Dublin) (1896) 28 He bad ham well þorwe that thay sholden yn al manere senden after more of har kyn.

・ c1540 (?a1400) Gest Historiale Destr. Troy (2002) f. 66, Sotly hyt semys not surfetus harde No vnpossibill thys pupull perfourme in dede That fyuetymes fewer before home has done.

・ 1579 Spenser Shepheardes Cal. May 27 Tho to the greene Wood they speeden hem all.

・ 1589 'M. Marprelate' Hay any Worke for Cooper 48 Ile befie em that will say so of me.

しかし,歴史的連続性を主張するのに首の皮が一枚つながったという程度で,16世紀からの用例は確かに著しく少ないようである.口語的な語形として文章に反映される機会がなかったという点についても,もう少し掘り下げて考える必要がありそうだ.

なお,18世紀初めに,Swift が 'em をだらしない語法として非難していることを付け加えておこう.Wyld (329) 曰く,

Note that this form ['em] became so widespread in the early eighteenth-century speech that Swift complains that 'young readers in our churches in the prayer for the Royal Family, say endue'um, enrich'um, prosper'um, and bring'um. Tatler, No. 230 (1710).

・ Wyld, Henry Cecil. A History of Modern Colloquial English. 3rd ed. Oxford: Basil Blackwell, 1936.

2014-03-04 Tue

■ #1772. greengrocer's apostrophe [punctuation][plural][writing][register][apostrophe]

現代英語では,原則として複数形の s に対して書記上 apostrophe を前置することはない.ただし,例外はあり,規範的には dot your i's など文字そのものの複数形,1890's などの年代,PhD's などの略語の複数形の場合には apostrophe が付されことになっている([2010-11-30-1]の記事「#582. apostrophe」を参照).しかし,最近では,後者2つでは apostrophe を省いて 1890s や PhDs とすることが多くなってきている.かつては一般の名詞の複数形にも -'s の綴字が見られたが,現在ではほぼ死に絶えた正書法といっていいだろう.

しかし,規範から逸れた非標準的な場面で,複数形の -'s が使用されることがある.いや,むしろそこでは生き生きと使用されているのだ.これは "greengrocer's apostrophe" と言われる.Horobin (12) によれば,

. . . the apostrophe is used before a plural -s ending; so-called because it is thought to be particularly prevalent in greengrocers' signs advertising apple's, pear's, and orange's. As Keith Waterhouse notes in his book English our English (1991): 'Greengrocers, for some reason, are extremely generous with their apostrophes---banana's, tomatoe's (or tom's), orange's, etc. Perhaps these come over in crates of fruit, like exotic spiders' (p. 43).

言われてみれば,なるほど確かに八百屋の値札によく見かける表記だ.例えば,以下のように.

だが,この greengrocer's apostrophe が果たしている役割は何なのだろうか.単なる誤用という解釈もあるようだが,そればかりとは言い切れない.1つ考えられることとして,greengrocer's apostrophe は,八百屋(に限らないが)と結びつけられるものとして,「八百屋」的な使用域 (register) あるいは文体 (style) を表わしているのではないか.「八百屋」的とは何か的確に述べるのは難しいが,日常の食べ物を売る店として,形式的な社会的規範から離れた,庶民性や世俗性のようなものを体現しているのではないか.もっと一般化して言えば,標準的で規範的な表記法から逸脱することで,親しみやすさを演出しているということかもしれない.青物の値札には印刷ではなく手書きがよく似合うが,greengrocer's apostrophe は手書きの気取らなさを一層強める働きをしているとも考えられる.

もし仮に上記の文体的効果(あるいは社会言語学的効果と言ってもよい)があるのだとすれば,その効果は「#574. punctuation の4つの機能」 ([2010-11-22-1]) のいずれの機能にも該当しないものであるから,punctuation の第5の機能ということになる.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2010-11-30 Tue

■ #582. apostrophe [punctuation][plural][apostrophe]

[2010-11-23-1]の記事で概説したように,現代的な punctuation の使用の歴史は古くない.「'」で表わされる記号 apostrophe の歴史も比較的新しい.この記号は16世紀にフランス語から借用され,17世紀に広まった.以来,apostrophe には3つの用法が発展してきた.

(1) 文字・数字の省略: cannot → can't, government → gov't, I am → I'm, never → ne'er, 1999 → '99

(2) 所有格: boy's, boys', Jusus'

(3) 文字や数字の複数形: two l's, three 7's, four MP's

元来は (2) と (3) の用法も,(1) の文字の省略の用法に起源をもつとされる.所有格語尾や複数形語尾の -s は中英語の -es (さらには古英語 -es や -as)に由来し,<e> で表わされる母音を伴っていた.この e を省略した表記として用いられたのが -'s だった.したがって,この省略表記は所有格にも複数形にも同様に適用され得たが,複数形では (3) に挙げた特殊な場合を除いては徐々に使用されなくなった.所有格でも,やがて e の省略という本来の役割から独立し,歴史的に e を欠いていた men's などにも付加され,現在の純粋に所有格を表わす用法へと発展していった.現在の apostrophe の規範は18世紀になってようやく確立したもので,それ以前はいまだ体系的に用いられていなかった.いや,それ以降も現在に至るまで,合理的な規範は完全には確立していないといってよく,英語使用者のあいだに混乱が続いている.

例えば[2009-11-11-1]の記事でみたように its と it's に見られる apostrophe の使用に関する混乱は日常茶飯事である.its, hers, ours, yours, theirs など代名詞の所有格や所有代名詞では apostrophe をつけないという特例があるし,one's のような不定代名詞の場合はやはり apostrophe をつけるというさらなる特例もある.銀行や店の屋号などでは Harrods, Lloyds には apostrophe を付加しないが,Macy's には付加するといった混乱振りである.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 203

2010-11-22 Mon

■ #574. punctuation の4つの機能 [punctuation][apostrophe][hyphen][exclamation_mark]

現代英語の書き言葉では punctuation 「句読法」の果たす役割は非常に大きい.period, comma, colon, semicolon, hyphen, apostrophe, question mark, exclamation mark, quotation marks をはじめ,asterisk, italics, bold type, capitalisation, indentation なども広く punctuation の構成要素と考えてよい.MLA Handbook for Writers of Research Papers や The Chicago Manual of Style などでは句読法の規範が細かく示されており,実際に物書きは句読法にたいそうこだわるのが通例である.そこまで厳しくせずとも,一般の書き手や読み手も,句読法が書きやすさや読みやすさに関係することを知っており,それなりの役割を果たしていることを認識している.

Crystal (278) によれば,punctuation には少なくとも4つの機能がある.

(1) grammatical: "to enable stretches of written language to be read coherently, by displaying their grammatical structure"

(2) prosodic: "representing the intonation and emphasis of spoken language"

(3) semantic/rhetorical: "highlight semantic units or contrasts present in the text but not directly related to its grammatical structure"

(4) semantic/graphic: "add a semantic dimension, unique to the graphic medium, which it would be difficult or impossible to read aloud"

punctuation といってすぐに思いつくのは,(1) の grammatical な用途だろう.文という統語的な単位を区切るのに period を用いる,等位関係を示したり語句を列挙するのに comma を用いる,語と語を区別するのに space を用いるなどが punctuation の典型的な用法だろう.

(2) の prosodic な機能とは,question mark で上昇調を示すであるとか,exclamation mark で語気を表現するなどである.

(3) の semantic/rhetorical は広い意味で文体的な機能と考えてもよいかもしれない.semicolon で節を列挙することによって演説調を表現したり,韻文で行分割や stanza 形式の表示法を利用するなどがこれに当たる.

(4) は話し言葉に対応するものがないが意味に貢献する機能で,「いわゆる」を表わす scare quotes や,強調を示すために *VERY IMPORTANT* などとアステリスクで挟んだり大文字化する技法などが例となる.

電子メール文化が徐々に熟してきて punctuation にも様々な新しい慣用が出現しつつある.言語の変化は,言語を構成する主要な components ( see [2010-05-09-1] ) のみならず,punctuation のような周辺的な component でも確実に生じている.では,過去にはどうだったか.もちろん,英語史においても punctuation は常に変化してきた.その概要は明日の記事で.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow