2025-11-18 Tue

■ #6049. タスマン海をまたいでアチコチ移動する等語線 [dialectology][dialect][isogloss][new_zealand_english][australian_english][variety][geography][dialect_continuum]

ニュージーランド英語とオーストラリア英語の関係については,通時的に共時的にも様々な議論があり,考察すべき問題が多い.特にニュージーランド英語のほうは,オーストラリア英語にどれほど依存しているのか,あるいはむしろ独立しているのかという論点において,アイデンティティ問題と関わってくるので,議論が熱くなりやすいのだろう.両国の間に横たわるタスマン海 (the Tasman Sea) は,両サイドの英語変種を結びつけている橋のか,あるいは隔てている壁なのか.

この議論と関連して,興味深い事実がある.通常,海や川や山などの自然の障壁は人々の往来を阻みやすいため,そこが言語境界や方言境界となることが多い.とりわけ単語・語法の分布で考えるならば,等語線 (isogloss) が自然の障壁を越えていくことはあまりない,と言ってよい.タスマン海のような地理的に明らかに大きな断絶は,オーストラリア英語とニュージーランド英語を隔てる自然の障壁となるはずだ.

ところが,おもしろいことに,個々の単語・語法によって様相は異なるものの,両変種においては等語線が自然の障壁を越えている例がある.ニュージーランド側から見れば,等語線が国内にはなくタスマン海を西に渡ったオーストラリア側にある,という奇妙な現象が起こっている.

Bauer の挙げている例を見てみよう (413) .

Interestingly enough, some of the isoglosses distinguishing New Zealand English regional dialects cross the Tasman into Australia. Turner . . . comments that the construction boy of O'Brien is also found in Newcastle, New South Wales. Crib is also found meaning 'lunch' in Australia. Small red-skinned sausages are called cheerios in New Zealand, as they are in Queensland, but not elsewhere in Australia . . . . Polony, mentioned above as an Auckland word, is also found in Western Australia . . . . Slater, which is a widespread New Zealand English word, though originally from the South Island, is also found in New South Wales . . . . Blood nose 'nose bleed' is normal in New Zealand, but restricted to Victoria and South Australia in Australia . . . . New Zealand can thus be seen as part of a larger Australasian dialect area in more ways than just sharing vocabulary with Australia.

ちなみに引用内にある polony は「香辛料をたっぷりきかせた豚肉の燻製ソーセージ」,slater は「フナムシ,ワラジムシ」を意味する.食物や動物などの日常語は一般に方言差が出やすく,その点で上記の例も方言学の一般的な傾向を示しているといえるだけに,等語線が海を飛び越えている様が興味深い.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

2025-10-26 Sun

■ #6026. OED にみる1人称代名詞 I の異形 [personal_pronoun][spelling][variation][oed][dialect][punctuation][through][orthography]

本ブログでは,英語史における綴字の多様性について折に触れて取り上げてきた.特に「#53. 後期中英語期の through の綴りは515通り」 ([2009-06-20-1]),「#5738. 516番目の through を見つけました」 ([2025-01-11-1]) で取り上げた through の例は,現代の標準化された正書法に慣れた私たちにとって衝撃的ですらある.

さて,今回は through に勝るとも劣らないであろう,身近な単語の歴史的異形の多さをご紹介したい.1人称単数主格代名詞の I である.現代英語ではアルファベット1文字で表わされるこの代名詞が,歴史上,あるいは方言において,どれほど豊かな姿を見せてきたことか.OED の I (PRONOUN & NOUN2) の項目に掲載されている variant forms のセクションの1部を覗いてみることにしよう.

以下に,時代や地域を考慮せずに集められた I の異形を一覧で示す.その圧倒的な数に驚かれるかもしれない.

α.

(a)

ich (Northumbrian), ih (Northumbrian)

ig (rare)

ic

hic, icc

yc

Hic, Hit (transmission error), hyc, Ic, Icc, ick (northern), Iic, Ik (east midlands and northern), it (transmission error), yg

ik (chiefly east midlands and northern), ike (east midlands and northern), yk

(b) Scottish

ic, ik

β.

(a)

i

Hi, hi, Hy, ij, yi, yj

y

I

a (Yorkshire and Norfolk), e, hij, hy, j, Y

a (regional)

ah (regional), oi (regional)

(b) U.S. regional (chiefly south Midland and southern)

ah, uh

Ah, Hi, Oy, oy, u

(c) English regional

a (chiefly northern and north midlands)

ai (Devon), au (northern and north midlands), aye (Yorkshire), ee (northern), eh (Lancashire), eigh (Yorkshire), ha (Yorkshire), O (Yorkshire)

Aa (northern), aa (northern), Ah (northern and north midlands), ah (northern and north midlands), aw (northern and north midlands), hah (Yorkshire), Oi, oi

A (chiefly northern and north midlands), hi (Worcestershire)

(d) Scottish

i, y

a, I

Aw, aw

A, Aa, Ah, ah, Eh (Dundee), eh (Dundee), ey (Dundee)

(e) Also Irish English

a' (northern)

a (northern), Oi (southern), oi (southern)

A (northern), Ah (northern), ah (northern)

(f) Also Australian

Oi, O'i, oi

γ.

(a)

ich

ch (probably transmission error), Hich, hich, icche, ichc, ichs, icht, ics, Ih, ih, Ihc, ihc, ihic (probably transmission error), iho (transmission error), Iich, iich, yh

ych

Ich, jch, yche

iche

(b) English regional (south-western)

ich

iche (Somerset), ichy (Dorset), ish (Devon), uch, utch, utchy (Somerset)

(c) Irish English (Wexford)

ich

δ.

(a)

his, is

(b) English regional (south-western)

ees (Devon), es, Iss (Devon)

ise, us (Somerset)

Ice (Somerset), is (Cornwall), ize

ε. Chiefly English regional (south-western)

chee

che

しめて以下の98種類の綴字が得られた:A, a, a', Aa, aa, ah, Ah, ai, au, aw, Aw, aye, ch, che, chee, e, ee, ees, eh, Eh, eigh, es, ey, ha, hah, hi, Hi, Hic, hic, Hich, hich, hij, his, Hit, hy, Hy, hyc, i, I, ic, Ic, icc, Icc, icche, Ice, Ich, ich, ichc, iche, ichs, icht, ichy, ick, ics, ig, Ih, ih, Ihc, ihc, ihic, iho, Iic, Iich, iich, ij, ik, Ik, ike, is, ise, ish, Iss, it, ize, j, jch, O, O'i, Oi, oi, Oy, oy, u, uch, uh, us, utch, utchy, y, Y, yc, ych, yche, yg, yh, yi, yj, yk

なお,OED では,この一覧の直前に次の但し書きがついている."(Capitalization in Middle English examples frequently reflects the editorial choices of modern editors of texts, rather than the practice of the manuscripts.)"

写本における実際の大文字・小文字の使い分けまで考慮に入れれば,異形の数はさらに増えるだろう.先に触れた through の516通りには及ばないかもしれないが,それでも,たった1つの機能語が示してきた多様性に驚きを禁じ得ない.人称代名詞 (personal_pronoun) のような基本語ですら,いや基本語だからこそ,その歴史は豊かである.

2025-05-30 Fri

■ #5877. 発音とアクセントはどう移ろうか --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より [yurugengogakuradio][notice][language_change][dialect][dialectology][stress][pronunciation][sound_change][japanese][phonetics][heldio]

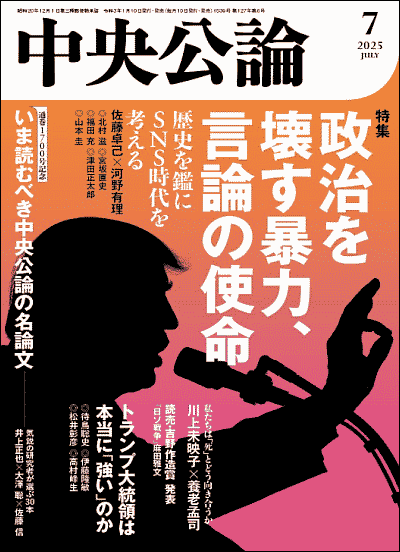

今年度,興奮をもって追いかけている連載があります.言語学系 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんが,『中央公論』にて「ことばの変化をつかまえる」と題して執筆されているシリーズです.言語変化 (language_change) という,ともすれば専門的で敬遠されがちなテーマに光を当て,第一線の研究者へのインタビューを通じてその核心に迫ろうという,野心的な企画です.今年度は毎月本誌の発売を心待ちにするという習慣がついてしまいました.

連載第3回となる最新6月号では「発音とアクセントはどう移ろうか --- 歴史言語学者・平子達也さんに聞く」と題して,言語変化のなかでも特に根源的といえる音変化 (sound_change) が扱われています.私自身,英語史研究のなかで音韻や形態の変化を主たるフィールドとしてきただけに,今回のテーマにはとりわけ深い関心を抱きました.そして期待に違わず,今回の記事は心に深く刺さるものがありました.

音変化は言語変化における最大のミステリーである,と私は考えています.語彙や文法の変化も謎に満ちていておもしろいのですが,言語活動の基盤となる「音」が,なぜ,どのようにして変わるのかという問いは,最も捉えがたく,そして魅力的な謎なのです.専門家ですら説明に窮することの多いこの難題に,水野さんは南山大学の平子達也先生へのインタビューを通じてグイグイ迫っていきます.専門性の高いトピックをこれほど分かりやすく導入している文章を,私はあまり読んだことがありません.

記事は「なぜ発音は変わるのか」という素朴な疑問から始まります.平子先生は,その主要な動機の1つを「調音器官のスムーズな運動」への欲求,すなわち発音を楽にしたいという話者の都合に求めます.これは言語学で「最小努力の原則」 (The Principle of Least Effort) といわれているものです.私たちは無意識のうちに,発音を楽な方へと変化させている,というわけです.

しかし,もしこの原則だけが支配的ならば,すべての発音はどんどん簡略化され,例えば母音はすべて曖昧母音に収斂してしまうでしょう.すると,コミュニケーションの道具として機能不全に陥ってしまうはずです.しかし,現実はそうなっていなません.そこに「歯止め」となる力が働いているからです.

この点について,平子先生は次のように指摘されています (p. 171) .「言語というのは音だけで成るわけではありません.単語や文法など,ほかの体系と密接にかかわっていますから,それらとの兼ね合いで,一方向には進まないという事情があります.」

確かに音は語彙や文法といった言語体系の他の構成要素と固く結びついています.そして,平子先生は音変化の本質を次のように喝破します (p. 172) .「つまり発音の変化は,調音上の都合でラクしたいという動機と,その他の構成要素の制約のあいだで緊張関係を保ちながら起こるわけです.」

「緊張関係」という一言に,音変化のダイナミズムが凝縮されていますね.一方に引っ張る力と,それに抗うもう一方の力.その拮抗のなかで,言語は常に揺れ動き,姿を変えていきます.この記事は,その複雑なプロセスの存在を専門家でない読者にも実感させてくれます.ぜひ皆さんにこの記事を直接読んでいただければと思います.

今回ご紹介した記事は heldio でも「#1459. 音変化のミステリー --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」として紹介しています.お聴きいただければ.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:発音とアクセントはどう移ろうか --- 歴史言語学者・平子達也さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年6月号.2025年.168--75頁.

2025-04-29 Tue

■ #5846. 言語地理学 [geolinguistics][geography][terminology][linguistics][dialectology][dialect][language_change][terminology]

本ブログでもいくつかの記事で言及してきたが,言語地理学 (linguistic geography or geolinguistics) という分野がある.「言語学×地理学」といえば真っ先に「方言学」 (dialectology) が思い浮かぶが,言語地理学はそれとは異なる.もちろん両分野は関連が深く,関心領域も重なるのは事実ではある.『日本語学研究事典』より「言語地理学」の説明を読んでみよう.

言語地理学(げんごちりがく) 【解説】方言地理学ともいう.言語と自然・人文地理的環境との関連を考察し,言語変化をあとづけ,その要因を究明し,一方,言語の地理的分布構造を明らかにする科学.言語現象を個別的なものに分解し,それぞれの地理的変異相についての考察から出発する.基礎として次のような想定がある.(1) ある特定の言語現象 A が連続した一定の地理的領域を持つ場合,領域内の各地点の言語現象には,歴史的な関連があったと考える(A分布).(2) 対立する言語現象 AB の領域が地理的に接している場合には,接触点に闘争があり,歴史的に一方が他方を圧迫してきた場合が多いと考える(AB分布).(3) A の二領域の間に,A の領域を分断して B の領域が認められる場合は,例外を除いて,言語記号の音形と意味の結びつきの無拘束性・恣意性の原理によって,B の領域の両端で,無関係に同じ A が生じたとは考えられないとし,歴史的に,古くからの広い A の領域を新しく発生した B が分断して現状が作られたと考える(ABA分布).文化の中心で新しい表現が生じ,それが勢力を得ると,これまでの用語が外側に押しやられる.この種の改新が何度か起こると,新語を使う都市を中心に,距離に応じて幾つかのふるい後を使う地域の輪ができ,古い語ほど中心から遠くに見いだされる.こういう現象を説明するために柳田国男は「方言周圏論」という述語〔ママ〕を用いた.(3) の幾重にも重なった場合のことである.以上は,換言すればことばの歴史的変遷が地理的分布に投影しているという想定である.対象地域は全国域のものから地方・県・郡などを単位とするものまで,いろいろあり得る.言語対象は,語彙的現象を選ぶことが多いが,言うまでもなく,音声・文法現象その他にも及ぶ.地理的な文法状況を材料にすることから,「言語地図の作成」を第一工程とする.地図上である特定言語現象の分布領域の外周を囲む線を「等語線」という.ただし,等語線で囲まれた地域内に,対立する別現象が存在しないというのではない.混在地域があり得るからである.方言を対象とすることから,方言地理学即方言学とする考えがあるが,東条操は,方言学と言語地理学を区別した.藤原与一は,その方言学の体系の一部に方言地理学を位置づける.金田一春彦は個別的現象からはいる「言語地理学」に対して,方言に対する「比較方法」の適用を提唱する.

言語地理学の要諦は,上の文章から引き抜くのであれば,「ことばの歴史的変遷が地理的分布に投影している」に尽きるのではないか.つまり,通時的視点で見る方言学,あるいは方言の動態の観察こそが,言語地理学の本質だと,私はみている.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2025-04-21 Mon

■ #5838. 方言はこう生まれる --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より [yurugengogakuradio][notice][language_change][geolinguistics][geography][dialect][dialectology][homonymic_clash][japanese][heldio]

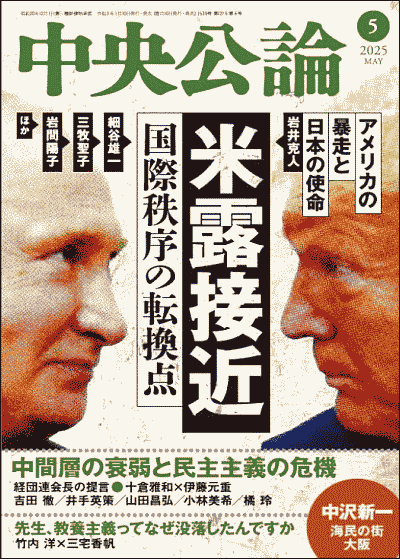

今年度,言語学系 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんが,『中央公論』にて「ことばの変化をつかまえる」を連載しています.研究者へのインタビューを通じて,水野さんが言語変化 (language_change) について思索を深めていく趣向の企画です.「言語変化×水野さん」だなんて,私にとって垂涎もの.「言語変化」がここまでフィーチャーされる文芸誌など,あり得るでしょうか.それが,どういうわけか,ここにあるのです! 毎月の楽しみができ,今年度は幸先の良いスタートです.

連載の初回となる前回4月号は「「差異化」こそが原動力 --- 社会言語学者・井上逸兵さんに聞く」と題して言語のヴァリエーションが扱われましたが,今回紹介する最新5月号では「方言はこう生まれる --- 言語地理学者・大西拓一郎さんに聞く」と題して,言語変化と言語地理学の話題が取り上げられています.

言語地理学! なんと寄り添いたくなる用語なのでしょう.英語では "geography of language" とも "geolinguistics" とも呼ばれますが,私自身が研究キャリアとして英語史のなかでも中英語の方言学 (dialectology) に親しんできており,この領域に片足(以上)を突っ込んできた経緯があるので,言語地理学という響きには懐かしさを禁じ得ません.

今回の8ページにわたる記事を拝読し,コメントしたいことは山ほどあるのですが,熱(苦し)くなりそうなので控えめに行きたいと思います.抑制的に,まずは小見出しを掲げます.

・ ことばの地域差はなぜ生まれるのか

・ 「東西対立」を生んだ境界

・ 類音牽引

・ 同音衝突

・ 語彙の変化,文法の変化

・ ら抜き言葉の合理性

・ ラ行五段化ブーム

・ 世界で最高水準,日本語の言語地図

今回水野さんが訪ねられた研究者は日本語学の大西拓一郎先生です.日本語の方言地理学の話題が展開していきます.富山県西部の「桑の実」語をめぐる方言地図などが提示され,方言の動態が語られています.

取り上げるべき話題が豊富すぎるので,今日の hellog 記事はこの程度でとどめておきたいと思います.こちらの連載,言語変化に関心のある皆さんに強くお勧めします.

(以下,後記:2025/05/05(Mon))

今回ご紹介した記事は heldio でも「#1436. 言語地理学とは? --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」として紹介しています.ぜひお聴きください.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:方言はこう生まれる --- 言語地理学者・大西拓一郎さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年5月号.2025年.172--79頁.

2024-08-02 Fri

■ #5576. 標準語の変遷と方言差を考える --- 日本語史と英語史の共通点 [historiography][japanese][hel][dialect][variety][diachrony][standardisation][oe][review]

今年4月に出版された日本語史の新著です.Voicy heldio の先日の配信回「#1158. 今野 真二 『日本語と漢字 --- 正書法がない言葉の歴史』 岩波書店〈岩波新書〉,2024年.」で簡単に紹介しました.

序章から重要な議論が様々に展開しているのですが,ここでは pp. 9--10 より1段落を引用します.

これまでは,奈良時代の日本語について「音声・音韻」「語彙」「統語(文法)」「文字・表記」のように,分野を分けて記述し,平安時代,鎌倉時代も同様に記述していくというやりかたがとられてきた.奈良時代,平安時代はたしかにある時間幅をもっているので,それぞれを別の「共時態」とみることはできる.しかしそれをつなげてとらえていいかどうかはわからないともいえる.なぜならば,奈良と京都では,空間が異なるからだ.つまり奈良時代の日本語と思っている日本語はいわば「奈良方言」であり,平安時代の日本語と思っている日本語はいわば「京都方言」であり,異なる方言なのだから違うのは当たり前という可能性が完全には排除されていないからだ.こうした語り方が不都合とまではいえないかもしれないが,そうしたことにも目を配る必要がある.しかし,あまりそうした配慮はなされてきていないと思われる.

この指摘は日本語史のみならず英語史にもそのまま当てはまる点で,注目に値します.英語史でも,古英語期の「標準語」はイングランド南西部のウェストサクソン方言でしたが,後期中英語期以降のそれは,イングランド南東部を基盤としつつ他の方言特徴も取り込んだロンドン方言となりました.

古英語と後期中英語の言語的差異を説明する際に,通時的な変化を思い浮かべるのが普通だと思います.しかし,比べているのが古英語のウェストサクソン方言と後期中英語のロンドン方言だということに注意する必要があります.問題の差異は,通時的変化ではなく方言差を反映している可能性があるのです.もちろん通時的変化と方言差の両方が関わっているケースも多いでしょう.ポイントは,時間軸だけではなく空間軸をも考慮しなければならないということです.これは○○語史を読む際に常に注意したい点です.

・ 今野 真二 『日本語と漢字 --- 正書法がないことばの歴史』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2024年.

2024-05-23 Thu

■ #5505. 古代ギリシアの方言観 [greek][dialect][dialectology][hellenic][koine][lingua_franca]

よく知られているように,古代ギリシア人はギリシア語以外の言語・民族については「バルバロイ」と蔑視する姿勢を示したが,ギリシア語諸方言についてはどのように見ていたのだろうか.Robins (15) に,古代ギリシアの他言語に対する態度やギリシア語内部の諸方言への眼差しを解説している箇所がある.特に後者を扱っている箇所を引用しよう.

. . . . the Greek designation of alien speakers as bárbaroi (βάρβαροι, whence our word barbarian), i.e. people who speak a language other than Greek, is probably indicative of their attitude.

Quite different was the Greek awareness of their own dialectal divisions. The Greek language in Antiquity was more markedly divided into fairly sharply differentiated dialects than many other languages were. This was due both to the settlement of the Greek-speaking areas by successive waves of invaders, and to the separation into relatively small and independent communities that the mountainous configuration of much of the Greek mainland and the scattered islands of the adjoining seas forced on them. But that these dialects were dialects of a single language and that the possession of this language united the Greeks as a whole people, despite the almost incessant wars waged between the different 'city states' of the Greek world, is attested by at least one historian: Herodotus, in his account of the major achievement of a temporarily united Greece against the invading Persians at the beginning of the fifth century B.C., puts into the mouths of the Greek delegates a statement that among the bonds of unity among the Greeks in resisting the barbarians was 'the whole Greek community, being of one blood and one tongue'.

引用最後のヘロドトス (8.114.2) への言及が興味深い.おそらく古代ギリシア人たちは明確に分かれていたギリシア語諸方言の存在を互いに認識していた.そして,それらを異なる方言とこそ捉えてはいたが,異なる言語とは捉えていなかった.諸方言からなるギリシア語は,ギリシア民族を(ペルシアに対抗して)まとめ上げる役割を果たしていたということだ.

考えてみれば,ギリシア語は dialect という単語を生み出した母体であり,諸方言間を平準化した共通語 (koine) を誇った言語でもあった.関連して,以下の記事も参照されたい.

・ 「#1454. ギリシャ語派(印欧語族)」 ([2013-04-20-1])

・ 「#2752. dialect という用語について」 ([2016-11-08-1])

・ 「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1])

・ 「#1391. lingua franca (4)」 ([2013-02-16-1])

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2023-08-03 Thu

■ #5211. Innsbruck EDD Online 4.0 [dialect][web_service][corpus][lmode][lexicography][edd][dictionary][notice]

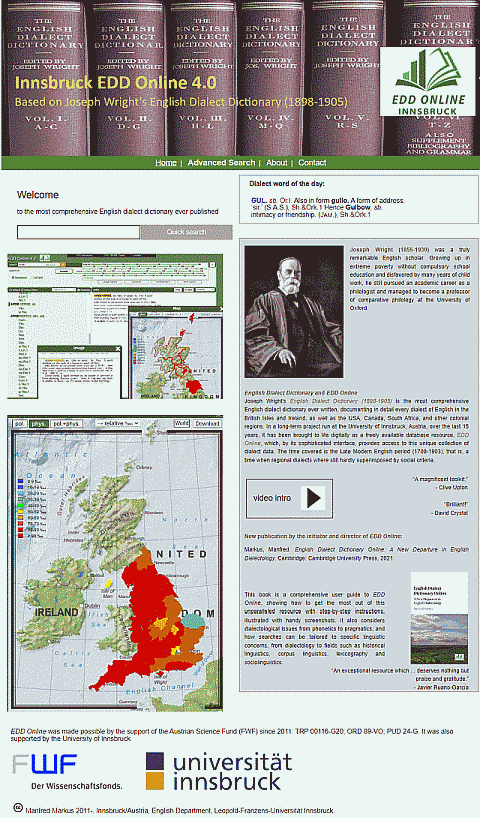

Joseph Wright による English Dialect Dictionary のオンライン版である EDD Online について,Manfred Markus が率いる Innsbruck 大学のチームがオンライン化プロジェクトの最終段階の成果として Version 4.0 を公表した,との情報を得ました.Innsbruck EDD Online 4.0 Based on Joseph Wright's English Dialect Dictionary (1898--1905) です.

私はまだ EDD Online の豊富な機能を使いこなせていないのですが,辞書の画像イメージを確認できたり,地図上に示してくれたり等,視覚化の機能が充実している印象です.

Markus 教授による使い方のイントロ動画(5分)もありますので視聴をお勧めします(辞書とは関係ありませんが,動画の最後のインスブルックの景色に心奪われて今すぐオーストリアに行きたい,などと妄想).

EDD については,hellog では以下の記事で取り上げてきましたので,そちらもご参照下さい.

・ 「#869. Wright's English Dialect Dictionary」 ([2011-09-13-1])

・ 「#868. EDD Online」 ([2011-09-12-1])

・ 「#2694. EDD Online (2)」 ([2016-09-11-1]) を参照.

2023-06-28 Wed

■ #5175. 言語の標準化と方言の死の関係 [standardisation][dialect][dialectology][prestige][language_death]

言語の標準化 (standardisation) は,1つの変種(方言)が社会的に威信のある変種とみなされて,その言語社会に広く受け入れられていく過程である.すると,他のすべての変種は,相対的に社会的価値が低くなり,使用範囲が狭まっていくことになりがちだ.結果として,それらの非標準変種は死に至ることもあるだろう.

ただし,上記の言語の標準化と方言の死の関係は必然的なものではない.標準化が進行しても方言が生き残り続けることはあり得るし,実際に英語史や日本語史からも分かる通り,方言は生き残っている.また,言語の標準化とは独立して,方言が死んでいくというケースもあるかもしれない.

とはいえ,言語の標準化と方言の死の間に何らかの因果関係があるケースも多いに違いない.Jones and Singh (100) が,両者の精妙な関係について次のように議論している.

It should be pointed out, of course, that the standardisation of a language does not automatically entail the loss of its associated dialects: English dialects are still spoken today, many centuries after the emergence of standard English. However, we will see that the rise of a standard is mainly the result of sociopolitical and cultural factors and that its purpose is to unite the speech community, through knowledge of a codified, uniform variety. The rise of a standard is therefore likely to have a hand in dialect death for although the elevation on one variety to the standard leaves the other dialects intact, the fact that the standard language is the only one deemed appropriate for 'official' functions such as the media, education and government and is ultimately regarded as a symbol of loyalty for the whole community means that its associated dialects are often felt to be 'inferior' by their speakers and come to be reserved for non-official functions, such as for use with family and friends. As upward mobility comes to be attached to the standard language, dialects cease to be transmitted to the next generation and eventually stop being spoken.

関連して次の記事も参照されたい.

・ 「#1786. 言語権と言語の死,方言権と方言の死」 ([2014-03-18-1])

・ 「#3457. 日本の消滅危機言語・方言」 ([2018-10-14-1])

・ 「#3666. 方言を捨てて標準語を採用するのは美容整形するのと同じか?」 ([2019-05-11-1])

・ 「#4256. 「言語の死」の記事セット」 ([2020-12-21-1])

・ Jones, Mari C. and Ishtla Singh. Exploring Language Change. Abingdon: Routledge, 2005.

2023-06-14 Wed

■ #5161. ハリポタの社会言語学 --- 「英語史」の人気コンテンツより [hel_contents_50_2023][khelf][harry_potter][sociolinguistics][dialect]

4月半ばより khelf(慶應英語史フォーラム)の年度始め企画として展開してきた「英語史コンテンツ50」が,ついに完走しました.伴走いただいた hellog 講読者の皆様には,御礼申し上げます.完了してホッとしたような,寂しいような気持ちです.

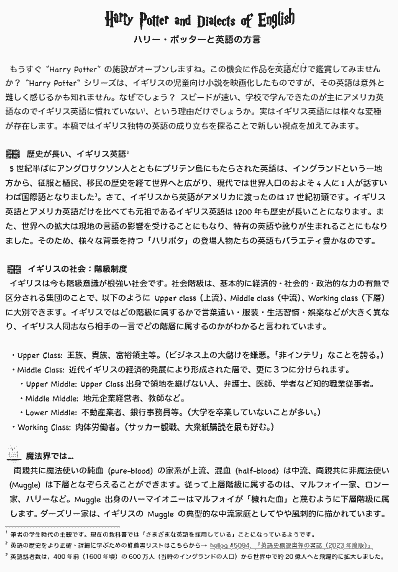

振り返りの時期ということで,昨日の「#5160. 4体液説 --- 「英語史コンテンツ50」の人気コンテンツより」 ([2023-06-13-1]) に引き続き,終盤戦にとりわけ閲覧されている人気コンテンツを紹介します.通信教育部の学生による6月6日のコンテンツ「#44. ハリー・ポッターと英語の方言」です.

階級社会イギリスの縮図としてのハリポタ世界に,現実の方言事情(地域・社会)が反映している,という趣旨の力作コンテンツです.構成もとてもよく練られており,歴史→社会(階級)→方言の順にイギリスの方言事情が紹介されています.現実と魔法界の比較対照が見事で,ハリポタ同様に引き込まれます.形式的にも地図あり画像あり,さらに注やウェブリソースへのリンクも充実しています.1つの学術コンテンツとして充実しており,長く読み継がれることになるのではないでしょうか.皆さん,ぜひご一読を.

2023-06-10 Sat

■ #5157. なぜ dialect という語が16世紀になって現われたのか [terminology][dialect][standardisation][stigma][prestige][vernacular][voicy][heldio]

dialect という用語について,今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で取り上げた.「#740. dialect 「方言」の語源」をお聴きください.

この用語をめぐっては hellog でも「#2752. dialect という用語について」 ([2016-11-08-1]) や「#2753. dialect に対する language という用語について」 ([2016-11-09-1]) で考えてきた.

英語史の観点からおもしろいのは,1つの言語の様々な現われである諸「方言」の概念そのものは中世から当たり前のように知られていたものの,それに対応する dialect という用語は,初期近代の16世紀半ばになってようやく現われ,しかもそれが(究極的にはギリシア語に遡るが)フランス語・ラテン語からの借用語であるという点だ.既存のものと思われる中世的な概念に対して,近代的かつ外来の皮を被った専門用語ぽい dialect が当てられたというのが興味深い.

16世紀半ばといえば,英国ルネサンス期のまっただなかである.言葉についても,ラテン語やギリシア語などの古典語を規範として仰ぎ見ていた時代である.一方,同世紀後半にかけて,国語意識が高まり,ヴァナキュラーである英語を古典語の高みへ少しでも近づけたいという思いが昂じてきた.英語の標準化 (standardisation) の模索である.

威信 (prestige) のある英語の標準語を生み出そうとする過程においては,対比的に数々の威信のない非標準的な英語に対して傷痕 (stigma) のレッテルが付されることになる.こうしてやがて「偉い標準語」と「卑しい諸方言」という対立的な構図が生じてくる.

実はこの構図自体は,中世より馴染み深かった.「偉いラテン語・ギリシア語」対「卑しいヴァナキュラーたち」である.ところが,英語やフランス語などの各ヴァナキュラーが国語として持ち上げられ,その標準語が整備されていくに及び,対立構図は「偉い標準語」対「卑しい諸方言」へとスライドしたのである.ここで,対立構図の原理はそのままであることに注意したい.そして,新しい対立の後者「卑しい諸方言」に当てられた用語が dialect(s) だった,ということではないか.新しい対立に新しい用語をあてがいたかったのかもしれない.

諸「方言」は中世からあった.しかし,それに dialect という新しい名前を与えようという動機づけが生じたのは,あくまでヴァナキュラーの国語意識の高まった初期近代になってから,ということではないかと考えている.

関連して「#2580. 初期近代英語の国語意識の段階」 ([2016-05-20-1]) および vernacular の各記事を参照.

2023-06-08 Thu

■ #5155. イギリスの方言蔑視は後期中英語期に萌芽がみられ後期近代英語期に本格化した [dialect][history]

標題に関連する話題は「#2030. イギリスの方言差別と方言コンプレックスの歴史」 ([2014-11-17-1]) で取り上げたが,方言蔑視が生じ,昂じたタイミングについて補足したい.

Horobin (105--06) は,方言蔑視が生じたのは15--16世紀,それが昂じたのは18世紀とみている.

It is in the fifteenth and sixteenth centuries that we witness the beginnings of dialect prejudice; an early instance can be tranced in the writings of a chronicler named John Trevisa, who complained that the Northumbrian dialect was so 'scharp, slitting [biting] and frottynge [grating] and unshape [unshapely]' that sotherners like himself were unable to understand it. In the early seventeenth century, Alexander Gill, writing in Latin, labelled 'Occidentalium' (or Western dialect) the 'greatest barbarity' and claimed that the English spoken by a Somerset farmer could easily be mistaken for a foreign language.

Despite such remarks, the social stigmatization of dialect was not fully articulated before the eighteenth century, when a provincial accent became a badge of social and intellectual inferiority. In his Tour Thro' the Whole Island of Great Britain (1724--27), Daniel Defoe reported his encounter with the 'boorish country speech' of Devon---known to the locals as jouring---which was barely comprehensible to ousiders. Having heard a schoolboy read the following lesson from Scripture: 'Chav a doffed me cooat, how shall I don't, chav a wash'd my veet, how shall I moil'em?' (Song of Solomon 5:3), Defoe records his astonishment at finding that the 'dexterous dunce' was reading from a copy of the standard text: 'I have put off my coat, how shall I put it on, I have wash'd my feet, how shall I defile them?' In this brief anecdote we witness many of the same assumptions and prejudices that are associated with dialect speech in English today.

引用で触れられている John Trevisa は1326--1402年に生きた聖職者・翻訳家なので,厳密にいえば方言蔑視の淵源は14世紀末ということができそうだ.意外と早いという印象である.ただし,これは方言蔑視がイングランド社会において一般的な慣行だったということは必ずしも意味しない.あくまで後世の慣行につながる淵源とみられる例が,この早い時期に観察されるということだろう.

以降,17世紀前半の Alexander Gill を含め,方言蔑視を示す証拠はあがってくるが,蔑視の風潮が明らかに色濃くなってくるのは18世紀のことだという.現代に直接つながるイギリスの方言蔑視の慣習は,18世紀におおよそ定着したといってよい.

・ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

2022-07-30 Sat

■ #4842. 英語は歴史の始まりからすでに混種言語だった? [variety][dialect][germanic][oe][jute][history][oe_dialect][anglo-saxon][dialect_contact][dialect_mixture]

1860年代に出版された Marsh による英語史講義録をパラパラめくっている.Marsh によれば,アングロサクソン語,すなわち古英語は,大陸からブリテン島に持ち込まれた諸方言の混合体であり,その意味においてブリテン島に "aboriginal" な言語とは言えないものの "indigenous" な言語ではあると述べている.言語としては混合体ならではの "diversity" を示し,"obscure", "confused", "imperfect", "anomalous", "irregular" であるという.以下,関連する箇所を引用する.

§15. It has been already shown that the Anglo-Saxon conquerors consisted of several tribes. The border land of the Scandinavian and Teutonic races, whence the Anglo-Saxon invaders emigrated, has always been remarkable for the number of its local dialects. The Friesian, which bears a closer resemblance than any other linguistic group to the English, differs so much in different localities, that the dialects of Friesian parishes, separated only by a narrow arm of the sea, are often quite unintelligible to the inhabitants of each other. Moreover, the Anglo-Saxon language itself supplies internal evidence that there was a great commingling of nations in the invaders of our island. This language, in its obscure etymology, its confused and imperfect inflexions, and its anomalous and irregular syntax, appears to me to furnish abundant proof of a diversity, not of a unity, of origin. It has not what is considered the distinctive character of a modern, so much as of a mixed and ill-assimilated speech, and its relations to the various ingredients of which it is composed are just those of the present English to its own heterogeneous sources. It borrowed roots, and dropped endings, appropriated syntactical combinations without the inflexions which made them logical, and had not yet acquired a consistent and harmonious structure when the Norman conquest arrested its development, and imposed upon it, or, perhaps we should say, gave a new stimulus to, the tendencies which have resulted in the formation of modern English. There is no proof that Anglo-Saxon was ever spoken anywhere but on the soil of Great Britain; for the 'Heliand,' and other remains of old Saxon, are not Anglo-Saxon, and I think it must be regarded, not as a language which the colonists, or any of them, brought with them from the Continent, but as a new speech resulting from the fusion of many separate elements. It is, therefore, indigenous, if not aboriginal, and as exclusively local and national in its character as English itself.

古英語の生成に関する Marsh のこの洞察は優れていると思う.しかし,評価するにあたり,この講義録がイギリス帝国の絶頂期に出版されたという時代背景は念頭に置いておくべきだろう.引用の最後にある "exclusively local and national in its character as English itself" も,その文脈で解釈する必要があるように思われる.

古英語の生成については「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1]),「#2868. いかにして古英語諸方言が生まれたか」 ([2017-03-04-1]),「#4439. 古英語は混合方言として始まった?」 ([2021-06-22-1]) の記事も参照.

・ Marsh, George Perkins. Lectures on the English Language: Edited with Additional Lectures and Notes. Ed. William Smith. 4th ed. London: John Murray, 1866. Rpt. HardPress, 2012.

2022-03-03 Thu

■ #4693. YouTube 第2弾,複数形→3単現→英方言→米方言→Ebonics [youtube][notice][plural][3sp][aave][sociolinguistics][dialect][ame_bre][link][hellog_entry_set]

2月27日に開設した「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第2弾が公開されました.「標準英語」がイギリスの○○方言だったら,日本人,楽だったのにー!!・英語学への入り口(堀田編)です.

堀田が英語学・英語史に関心を持ったきっかけが「英語の複数形とは何ぞや?」であったことから始まり,同じ -s つながりで動詞の3単現の話しに移り,3単現でも -s のつかないイギリス方言があるぞという話題に及びました.さらに,今度はアメリカ方言にまで飛び火し,最後には黒人英語の話題,とりわけ Ebonics 論争に到達しました.10分間の英語学のお散歩を楽しんでいただければ.

今回の話題と関連する本ブログからの記事を以下に紹介しておきます.一括して読みたい方はこちらからどうぞ.

・ 「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1])

・ 「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1])

・ 「#2310. 3単現のゼロ」 ([2015-08-24-1])

・ 「#2566. 「3単現の -s の問題とは何か」」 ([2016-05-06-1])

・ 「#4255. なぜ名詞の複数形も動詞の3単現も同じ s なのですか?」 ([2020-12-20-1])

・ 「#591. アメリカ英語が一様である理由」 ([2010-12-09-1])

・ 「#3653. Ebonics 論争」 ([2019-04-28-1])

・ 「#2672. イギリス英語は発音に,アメリカ英語は文法に社会言語学的な価値を置く?」 ([2016-08-20-1])

2021-09-08 Wed

■ #4517. World Englishes の研究は方言学の一種か? [world_englishes][dialectology][dialect][variety]

連日 World Englishes (英語諸変種)の記事を書いているが,世界で用いられている様々な英語の諸変種とは一般の用語でいえば英語の諸方言にほかならない.「方言」 (dialect) のことを「変種」 (variety) と呼び替えているのは,多少なりとも神経質で臆病な社会言語学の慣習というべきもので,学術的な言い分があることは理解しつつ私も常用しているが,たいていの場合は「方言」のほうが分かりやすいと本当は思っている.

では,World Englishes の研究は英語の「方言学」 (dialectology) とみてよいのかというと,理屈上は Yes だが,慣習上は No というところだろう.学術用語の常で "dialectology" という用語も,歴史を背負って手垢がついている."English dialectology" という場合には,イギリスやアメリカの内部の諸方言の研究を指すのが典型的であり,たとえばインド英語やジャマイカ英語の研究を指して "English dialectology" とは言わない.学術の伝統もあってやむを得ないところもあるのだが,英米中心主義の用語といってよい.

一方,そのような手垢を取り除いて「地域によって変異する様々な英語」のことを "dialect(s)" とみなす純粋な立場を取れば,インド英語やジャマイカ英語も各々1つの "dialect" に違いなく,それを研究することは "English dialectology" に貢献することになろう.しかし,現在,どうやらそのような見解は希薄である.インド英語やジャマイカ英語の研究は "World Englishes" の研究として言及されるのである.このような呼び替えに,英語学の伝統の「闇」が垣間見える,といってもよいかもしれない.ただし,ENL 変種と ESL 変種は様々な点で異なるのだということも,やはり一面の真実を含んでいるようにも思われるので,この問題についてこれ以上の議論は控えておく.

上記を踏まえつつも私は,伝統的な "English dialectology" と,昨今とみに注目度を増している "World Englishes" の研究は,もっと接近すべきだと考えている.現代のイギリスやアメリカの内部で細分化されている諸方言や,イギリスにおいて古英語から現代英語まで多様に存在してきた歴史的な諸方言にみられる豊富な変異が,World Englishes 間にみられる豊富な変異と比べて,質においても量においても劣っているとは思わないからである.空間的な規模でいえば,世界の一角にすぎないイギリスやアメリカの英語と世界の隅々に分布する英語とを比べることは「格違い」のように思われるかもしれないが,否,英語が世界化する以前から,例えばブリテン諸島内部だけを念頭においても,言語的変異は思いのほか豊かだったのである.

上記の私の考え方とおよそ同趣旨の Anderwald (265) の見解を引用する.

Perhaps most importantly, the recent dialectological and sociolinguistic study of non-standard varieties has shown the enormous breadth of variation that English in Britain and the United States already demonstrates. Whenever we find patterns in World Englishes that diverge from standard British or American English, it is of the utmost importance to take this internal variability into consideration. Bearing in mind Chambers's idea of vernacular universals, comparing constructions in Englishes worldwide with just the codified standard(s) is comparing apples with oranges, or, worse, with just one orange. We might find that what looks like an exotic feature of a variety of English in the southern, eastern or other hemisphere, is perhaps mirrored in an isolated dialect area in the Scottish Highlands, in a village in Ireland, or in an undocumented variety of the English Midlands. The call thus is for researchers of World Englishes to take note of the extensive dialectological work that is currently underway on varieties in non-standard 'homeland' varieties, to avoid this kind of mismatch, and ultimately misanalysis.

私の英語史研究における中心的なテーマは中英語方言学にあるのだが,一見するとかけ離れているようにみえる現代の World Englishes に関心を寄せているのは,このような理由からである.

・ Anderwald, Lieselotte. "World Englishes and Dialectology." Chapter 13 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 252--71.

2021-06-22 Tue

■ #4439. 古英語は混合方言として始まった? [dialectology][dialect][oe_dialect][anglo-saxon][dialect_contact][dialect_mixture][numeral][superlative][be][suppletion]

一般的な英語史記述によると,古英語は,5世紀半ばにアングル人,サクソン人,ジュート人など西ゲルマンの近親諸民族が,互いに少々異なった方言を携えてブリテン島に渡ってきたところから始まる.当初の「英語」は,これらの民族ごとの諸方言をひっくるめて総称したものと理解してよい.その後,古英語期中に各方言はそれぞれの土地に根付きつつ発展し,ある意味では現代にまで続くイングランド諸方言の土台を築いた.

上記の見方は,諸方言が5世紀半ば以来,互いに(まったくとはいわずとも)それほど交わってこなかったことを前提としている.しかし,「#2868. いかにして古英語諸方言が生まれたか」 ([2017-03-04-1]) で紹介したように,古英語はそもそも方言接触 (dialect_contact) と方言混合 (dialect_mixture) の産物ではないかという議論もある.8世紀頃の古英語にはまだかなりの言語的多様性が観察されるが,これは古い諸方言が相互接触を通じて新しい諸方言へと生まれ変わる際に典型的にみられる現象といえるのではないか.

Trudgill (2045--46) は Nielsen を参照しつつ,方言混合に起因するとみられる古英語の言語的多様性の具体例を3点挙げている.

1) Old English had a remarkable number of different, alternative forms corresponding to Modern English 'first', and, crucially, more than any other continental Germanic language. This variability, moreover, would appear to be linked, although in some way that is not entirely clear, to variability and differentiation on the European mainland: ærest (cf. Old High German eristo); forma (cf. Old Frisian forma); formest (cf. Gothic frumists); and fyrst (cf. Old Norse fyrst).

2) Similarly, OE had two different paradigms for the present tense of the verb to be, one derived from Indo-European *-es- and apparently related to Old Norse and Gothic; and the other deriving from Indo-European *bheu and relating to Old Saxon and Old High German. The relevant singular forms in Table 130.1

Table 130.1: Singular forms of the present tense of the verb to be (Nielsen 1998: 80)

Gothic Old Norse Old English I Old English II Old Saxon Old High German 1SG im em eom beom bium bim 2SG is es eart bist bist bist 3SG ist es is bið is(t) ist

3) Old English also exhibited variability, in all regions, in the form of the interrogative pronoun meaning 'which of two'. This alternated between hwæðer which relates to Gothic hvaóar and W. Norse hvaðarr, on the other hand, and hweder which corresponds to O. Saxon hweðar, on the other.

上記 1) の "first" に相当する序数詞の形態的多様性については,中英語の話題ではあるが「#1307. most と mest」 ([2012-11-24-1]) も関係する.2) の be 動詞が示す共時的な補充法 (suppletion) については,その起源が方言混合にあるかもしれないという洞察は鋭い.一般に補充法の事例を考察する際のヒントになるだろう.

古英語における言語上の問題は,文献的にそれ以上遡れないという理由で積極的に話題にするのが難しく,所与のものとして受け入れてしまうことが多い.しかし,文献に先立つ時代に,思いのほか多くの方言接触や方言混合があった可能性を想定してみると,新たな視野が開けてくるように思われる.

方言接触や方言混合の一般的な解説は「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) をどうぞ.

・ Trudgill, Peter. "Varieties of English: Dialect Contact." Chapter 130 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2044--59.

・ Nielsen, Hans Frede. The Continental Backgrounds of English and its Insular Development until 1154. Odense: Odense UP, 1998.

2020-12-25 Fri

■ #4260. 言葉使いの正しさとは? --- ことばの正誤について [purism][register][dialect][language_change][prescriptivism]

言葉使いに関して「正しい」「正しくない」と評価することは日常茶飯である.ら抜き言葉は正しくない.雰囲気の発音は「ふいんき」ではなく「ふんいき」が正しい.こんにち「わ」ではなく,こんにち「は」の書き方が正しい,等々.一般に言葉使いには規範的に正しい答えがあると信じられており,それに照らして正誤を判断するわけだ.

しかし,言語学的にいえば --- 記述主義的にいえば --- 言葉使いに「正誤」の問題は存在しない.「正しくない」とおぼしきケースがあったとしても,それは「正しくない」というよりは,むしろ「通じない」や「ふさわしくない」に近いことが多い.

Hughes et al. (16) は言葉使いの "correctness" について,3種類を区別している.

The first type is elements which are new to the language. Resistance to these by many speakers seems inevitable, but almost as inevitable, as long as these elements prove useful, is their eventual acceptance into the language. The learner needs to recognize these and understand them. It is interesting to note that resistance seems weakest to change in pronunciation. There are linguistic reasons for this but, in the case of the RP accent, the fact that innovation is introduced by the social elite must play a part.

The second type is features of informal speech. This, we have argued, is a matter of style, not correctness. It is like wearing clothes. Most people reading this book will see nothing wrong in wearing a bikini, but such an outfit would seem a little out of place in an office (no more out of place, however, than a business suit would be for lying on the beach). In the same way, there are words one would not normally use when making a speech at a conference which would be perfectly acceptable in bed, and vice versa.

The third type is features of regional speech. We have said little about correctness in relation to these, because we think that once they are recognized for what they are, and not thought debased or deviant forms of the prestige dialect or accent, the irrelevance of the notion of correctness will be obvious.

第1のものは,言語変化によってもたらされた新表現の類いである.純粋主義者を含めた言語について保守的な陣営から,しばしば「正しくない」とレッテルを貼られる語法などである.多くは時間とともに言語共同体のなかで広く受け入れられ,「正しい」語法へと格上げされていく.

第2のものは,語法そのものの正誤の問題というよりは,用いる場面を間違えてしまうという,register の観点からの「ふさわしさ」の問題といえば分かりやすいだろうか.ビキニを着ることそれ自体は問題ないが,会社で着るのは問題だ,という比喩がとても分かりやすい.

第3のものは,地域方言に関する誤解である.標準語使用が予期される文脈で地域方言の語法が用いられるとき誤解が生じることがあるが,後に単に地域方言の語法だったと分かり,誤解が解けさえすれば,言葉使いの正誤の問題とはみなさなくなるだろう.

日常生活である言葉使いが「正しくない」と思ったとき,それが記述主義的な立場からどのように解釈できるか,冷静に考えてみるとおもしろい.

・ Hughes, Arthur, Peter Trudgill, and Dominic Watt. English Accents and Dialects: An Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles. 4th ed. London: Hodder Education, 2005.

2020-12-21 Mon

■ #4256. 「言語の死」の記事セット [hellog_entry_set][language_death][statistics][world_languages][linguistic_right][language_shift][dialect][linguistic_imperialism][ecolinguistics][sociolinguistics]

社会言語学の授業等で「言語の死」 (language_death) の話題に触れると,関心をもつ学生が多い.目下,世界中で12日に1言語というハイペースで言語が失われているという事実を知ると,当然ながらショックを受けるのだろう.今のところ安泰な立場にある日本語という大言語を常用しており,さらに世界第一の通用度を誇る超大言語である英語を義務教育のなかで学習してきた者にとって,絶滅危機に瀕した言語が世界にそれほど多く存在するということは,容易に想像もできないにちがいない.平均的日本人にとって「言語の死」とはある意味で遠い国の話しだろう.

しかし,日本国内にも危機に瀕する言語は複数ある.また,言語を方言と言い換えれば,方言の死,少なくとも方言の衰退という話題は聞いたことがあるだろう.

英語を筆頭とする世界的な影響力をもつ超強大な言語は,多くの弱小言語の死を招いているのか否か,という問題もある.もしそうだとすれば,英語のような言語は殺人的な言語であり,悪者とみなすべきなのか.もし弱小言語を救うというのであれば,誰がどのように救うのか.そもそも救う必要があるのか,ないのか.一方,自らが用いる言語を選ぶ「権利」(言語権)を個人に認めるとするならば,その個人に課せられる「義務」は何になるだろうか.

このように「言語の死」を考え始めると,議論すべき点が続々と挙がってくる.社会言語学の論点として第一級のテーマである.議論に資する参考記事として「言語の死」の記事セットをどうぞ.

2020-08-10 Mon

■ #4123. 等語線と方言領域は方言学上の主観的な構築物である [dialectology][dialect][isogloss]

標題は方言学上の重要な洞察である.現代の方言学では,方言領域 (dialect area) を区分するのに等語線 (isogloss) を地図上に描くことが多いが,この等語線も,それによって区分された方言領域も,学術上のフィクションにすぎない.

この問題とその周辺については「#1317. 重要な等語線の選び方」 ([2012-12-04-1]),「#4114. 方言(特に中英語の方言)をどうとらえるか」 ([2020-08-01-1]),「#4119. isogloss ならぬ heterogloss」 ([2020-08-06-1]),「#4120. isogloss と heterogloss の関係」 ([2020-08-07-1]) などの記事でも示唆してきた.

今回は,関連してアメリカ英語の方言について考察した Kretzschmer の論文を読んでみた.その趣旨は実に明快である.等語線や方言領域の描き方は,結局のところ方言学者の主観的な判断に基づいているにすぎないということだ.

. . . through most of the twentieth century maps also commonly employed the interpretive device of the "isogloss," which added a theoretical dimension to the models underlying them which actually (in my view) undercut the validity of the maps. As I have written elsewhere . . . , an isogloss is supposed to be the "limit of occurrence" for a given linguistic feature, but there are problems in deciding what that means. Most often, isogloss users have drawn lines where they thought they ought to go, often when there were "isolated occurrences" of the feature on the wrong side of the line, or even when there was just a change in frequency of occurrence across the line, or when the line was generalized or smoothed in other ways.

Kretzschmer によれば,等語線や方言領域は実体として存在するものではなく,あくまで方言学上の構築物だということになる.しかし,Kretzschmer も等語線や方言領域の価値を完全に否定しているわけではない.そのような概念を利用している方言学者が現実を客観的に "describe" しているのではなく主観的に "interpret" しているのだと理解しておきさえすれば,特に問題はないという.

今回取り上げた洞察は地域方言についての謂いだが,その他の言語変種についても一般的に当てはまるだろう.すべての言語変種はフィクションなのである.これについては「#415. All linguistic varieties are fictions」 ([2010-06-16-1]),「#1373. variety とは何か」 ([2013-01-29-1]) を参照.

・ Kretzschmer, William A., Jr. "Mapping Southern English," American Speech 2 (2003): 130--49.

2020-08-07 Fri

■ #4120. isogloss と heterogloss の関係 [isogloss][dialectology][dialect][variety][terminology]

昨日の記事「#4119. isogloss ならぬ heterogloss」 ([2020-08-06-1]) で,isogloss に対する heterogloss という方言学上の概念・用語を導入した.この対となるキーワードについては,理論的に考えておくべき点がいろいろとありそうだ.

Chambers and Trudgill (104--05) によると,両者は互いに翻訳可能であり,方言区分に関する観点こそ異なれど,いずれがより優れた見方かという問題ではないと議論している.その趣旨を解説すると,次のようになる.

注目している言語項に2つの異形があり,一方を△として,他方を○として地図上にプロットすることを考える.現実の分布を目の前にして,方言学者は方言区分のために境界線を引こうとするが,その際に2通りの引き方が可能である.1つは,下の左図のように異形を示す2領域の間の空間(「中途空間」と呼んでおく)に1本線を引くやり方.もう1つは,各々の異形の領域の下限と上限の観察点を結んでいき,計2本の線を引くやり方である.前者が isogloss,後者が heterogloss の考え方ということになる.

△ △ △ △ △ | △ △ △ △ △ | △ △ △ △ | △ △ △ △ | △ △ △ △ △ | ──△─△─△─△─△── ←heterogloss isogloss→ ───────────── | ○ ○ ○ ○ ○ | ──○─○─○─○─○── ←heterogloss | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○

Chambers and Trudgill (105) は,中途空間に新たな○か△かの観察点が加えられたり,あるいは右上隅などに新たな○の観察点が発見されたりすれば,いずれの方法にせよ,線を引き直さなければならないのは同じであるとして,両方法の優劣には差がないという立場だ.つまり,両者の違いにこだわりすぎてはいけないと説く.

確かに,上記のような架空の分布を例に取れば,そのように考えることはできるだろう.しかし,実際によくある分布は,○が優勢な下方の領域に△も多少食い込んでいたり,その逆もあるような分布である.つまり,○と△の混在エリアが存在する.そのような場合には,○と△の各々の限界線を heterogloss として引くことは意味があるだろう.これは,混在エリアを太い isogloss で引くということと同じことではない.

・ Chambers, J. K. and Peter Trudgill. Dialectology. 1st ed. Cambridge: CUP, 1980.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow