2025-02-06 Thu

■ #5764. 2月8日(土)の朝カルのシリーズ講座第11回「英語史からみる現代の新語」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][contact][borrowing][word_formation][compounding][derivation][shortening][loan_word][voicy][heldio]

・ 日時:2月8日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

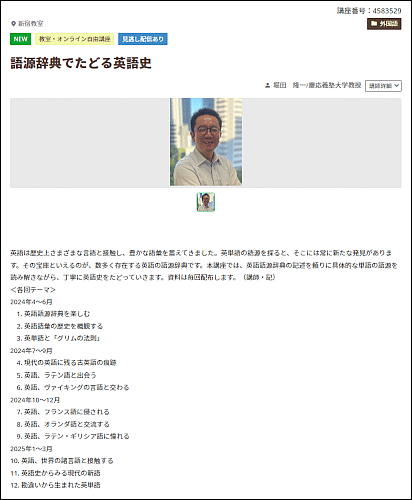

今年度の朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が,月に一度のペースで順調に進んでいます.主に『英語語源辞典』(研究社)を参照しながら,英語語彙史をたどっていくシリーズです.

明後日2月8日(土)の夕刻に開講される第11回は,「英語史からみる現代の新語」と題して,いよいよ現代英語,すなわち20--21世紀の英語の語彙に焦点を当てます.

現代英語は,新語の洪水とも言える語彙の爆発的増加の時代を迎えています.デジタル技術の発展や社会の急速な変化に伴い,新たな単語や表現が次々と誕生していますが,その背後には歴史的に一貫した語形成の型が存在します.接頭辞や接尾辞の追加による「派生」,複数の単語を組み合わせる「複合」,既存の単語の「短縮」,フレーズの頭文字を取る「頭字語」などです.

今回の講座では,英語史の各時代の傾向にも注意を払いながら,現代英語における新語導入の特徴を浮き彫りにしていきます.特に上述のような語形成の多様な方法に注目し,それらどのように現代社会の変化や文化的潮流を反映しているのかを探ります.これらの語形成のプロセスを理解することは,現代英語の語彙のダイナミズムを読み解く鍵となるはずです.いつものように『英語語源辞典』などを参照しながら進めていきます.

本シリーズ講座の各回は独立していますので,過去回への参加・不参加にかかわらず,今回からご参加いただくこともできます.過去10回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので,辞典がなくとも受講には問題ありません).

第11回については,Voicy heldio でも「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」としてご案内していますので,ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-12-23 Mon

■ #5719. ギリシア語が英語に影響を与えた3つの型 [greek][latin][borrowing][loan_word][lexicology][word_formation][derivation][compounding][oe][prestige][combining_form][morphology][scientific_name][scientific_english][link]

ギリシア語が英語に与えた語彙的影響は,ラテン語やフランス語のそれに比べると見劣りするように思われるかもしれないが,実際にはきわめて大きい.語彙そのものというより,むしろ語形成 (word_formation) に与えた影響が大きい,といったほうが適切かもしれない.とりわけ連結形 (combining_form) を用いた科学系の複合語の形成は,ギリシア語の偉大な貢献である.

Durkin (231) は,英語史におけるギリシア語の影響について,広い視野から次のように述べている.

Between C5 and C8-9, the Greek liberal arts education was revived, first by the Ostrogoths, later by the Carolingians, and Greek gained special prestige. Writers liberally sprinkled their woks with Greek words, many of which found their way into other languages of Europe, including Old English. Particularly noteworthy are the glossarial poems from Canterbury with words like apoplexis, liturgia, spasmus. Since then, Greek medical doctrine and the terms associated with it became the major part of English medical lexis . . . . More general scientific vocabulary from Greek has mushroomed since C18 . . . .

. . . .

Greek influence on English, then, is restricted to the lexicon, (limited) derivation, and compounding. Words entered English initially through Roman borrowings, then through direct borrowing from Ancient Greek writers, more recently through word formation (combining roots and affixes) in English.

ギリシア語の英語への影響には,3パターンあるいは3段階があったとまとめてよいだろう.

(1) ラテン語を経由して(中世から)

(2) 直接ギリシア語から(近代以降)

(3) ギリシア語「要素」を用いた英語内での造語(近代以降,特に18世紀以降;「科学用語新古典主義的複合語」 (neo-classical compounds) あるいは「英製希語」と呼んでもよいか)

いずれのパターンについても,ギリシア語に付された威信 (prestige) を反映して学術用語の造語が圧倒的である.関連する話題として,以下の hellog 記事も参照.

・ 「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1])

・ 「#552. combining form」 ([2010-10-31-1])

・ 「#616. 近代英語期の科学語彙の爆発」 ([2011-01-03-1])

・ 「#617. 近代英語期以前の専門5分野の語彙の通時分布」 ([2011-01-04-1])

・ 「#1694. 科学語彙においてギリシア語要素が繁栄した理由」 ([2013-12-16-1])

・ 「#3014. 英語史におけるギリシア語の真の存在感は19世紀から」 ([2017-07-28-1])

・ 「#3013. 19世紀に非難された新古典主義的複合語」 ([2017-07-27-1])

・ 「#3166. 英製希羅語としての科学用語」 ([2017-12-27-1])

・ 「#3179. 「新古典主義的複合語」か「英製羅語」か」 ([2018-01-09-1])

・ 「#3368. 「ラテン語系」語彙借用の時代と経路」 ([2018-07-17-1])

・ 「#4191. 科学用語の意味の諸言語への伝播について」 ([2020-10-17-1])

・ 「#4449. ギリシア語の英語語形成へのインパクト」 ([2021-07-02-1])

・ 「#5718. ギリシア語由来の主な接尾辞,接頭辞,連結形」 ([2024-12-22-1])

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2024-07-28 Sun

■ #5571. 朝カル講座「現代の英語に残る古英語の痕跡」のまとめ [asacul][notice][lexicology][vocabulary][oe][kenning][beowulf][compounding][derivation][word_formation][celtic][contact][borrowing][etymology][kdee]

先日の記事「#5560. 7月27日(土)の朝カル新シリーズ講座第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」のご案内」 ([2024-07-17-1]) でお知らせした通り,昨日朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」を開講しました.今回も教室およびオンラインにて多くの方々にご参加いただき,ありがとうございました.

古英語と現代英語の語彙を比べつつ,とりわけ古英語のゲルマン的特徴に注目した回となっています.古英語期の歴史的背景をさらった後,古英語には借用語は比較的少なく,むしろ自前の要素を組み合わせた派生語や複合語が豊かであることを強調しました.とりわけ複合 (compounding) からは kenning (隠喩的複合語)と呼ばれる詩情豊かな表現が多く生じました.ケルト語との言語接触に触れた後,「#1124. 「はじめての古英語」第9弾 with 小河舜さん&まさにゃん&村岡宗一郎さん」で注目された Beowulf からの1文を取り上げ,古英語単語の語源を1つひとつ『英語語源辞典』で確認していきました.

以下,インフォグラフィックで講座の内容を要約しておきます.

2024-05-12 Sun

■ #5494. 中英語期には同じ職業を表わすにも様々な名前があった [onomastics][personal_name][name_project][by-name][occupational_term][morphology][word_formation][compound][compounding][derivation][suffix]

中英語期の職業名を帯びた姓 (by-name) について調べている.Fransson や Thuresson の一覧を眺めていると,同一の職業とおぼしきものに,様々な呼称があったことがよく分かってくる.とりわけ呼び方の種類の多いものを,ピックアップしてみた.確認された初出年代と当時の語形を一覧してみよう.

・ チーズを作る(売る)人 (Fransson 66--67): Cheseman (1263), Cheser (1332), Chesemakere (1275), Chesewright (1293), Chesemonger (1186), Furmager (1198), Chesewryngere (1281), Wringer (1327)

・ 織り手,織工 (Fransson 87--88): Webbe (1243), Webbester (1275), Webbere (1340), Weuere (1296)

・ 小袋を作る人 (Fransson 95--96): Pouchemaker (1349), Poucher (1317), Pocheler, Poker (1314)

・ 金細工職人 (Fransson 133--34): Goldsmyth/Gildsmith (125), Gilder/Golder (1281), Goldbeter (1252), Goldehoper (1327)

・ 車(輪)大工 (Fransson 161--62): Whelere (1249), Whelster (1327), Whelwright (1274), Whelsmyth (1319), Whelemonger (1332)

・ ブタ飼い (Thuresson 65--67): Swynherde (1327), Swyneman (1275), Swyner (1257), Swyndriuere (1317), Swon (c1240)

・ 猟師 (Thuresson 75--76): Hunte (1203), Hunter (1301), Hunteman (1235)

このような異形態は,とりわけ語彙論,意味論,形態論の観点から興味をそそられる.しかしそれ以上に,当時の職業の多様性や,人々の自称・他称へのこだわりが感じられ,何かしら感動すら覚える.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

・ Thuresson, Bertil. Middle English Occupational Terms. Lund Studies in English 19. Lund: Gleerup, 1968.

2023-12-21 Thu

■ #5351. OED の解説でみる併置総合 parasynthesis と parasynthetic [terminology][morphology][word_formation][compound][compounding][derivation][suffix][parasynthesis][adjective][participle][noun][oed]

「#5348. the green-eyed monster にみられる名詞を形容詞化する接尾辞 -ed」 ([2023-12-18-1]) の記事で,併置総合 (parasynthesis) という術語を導入した.

OED の定義によると "Derivation from a compound; word-formation involving both compounding and derivation." とある.対応する形容詞 parasynthetic とともに,ギリシア語の強勢に関する本のなかで1862年に初出している.OED では形容詞 parasynthetic の項目のほうが解説が詳しいので,そちらから定義,解説,例文を引用する.

Formed from a combination or compound of two or more elements; formed by a process of both compounding and derivation.

In English grammar applied to compounds one of whose elements includes an affix which relates in meaning to the whole compound; e.g. black-eyed 'having black eyes' where the suffix of the second element, -ed (denoting 'having'), applies to the whole, not merely to the second element. In French grammar applied to derived verbs formed by the addition of both a prefix and a suffix.

1862 It is said that synthesis does, and parasynthesis does not affect the accent; which is really tantamount to saying, that when the accent of a word is known..we shall be able to judge whether a Greek grammarian regarded that word as a synthetic or parasynthetic compound. (H. W. Chandler, Greek Accentuation Preface xii)

1884 That species of word-creation commonly designated as parasynthetic covers an extensive part of the Romance field. (A. M. Elliot in American Journal of Philology July 187)

1934 Twenty-three..of the compound words present..are parasynthetic formations such as 'black-haired', 'hard-hearted'. (Review of English Studies vol. 10 279)

1951 Such verbs are very commonly parasynthetic, taking one of the prefixes ad-, ex-, in-. (Language vol. 27 137)

1999 Though broad-based is two centuries old, zero-based took off around 1970 and missile lingo gave us land-based, sea-based and space-based. A discussion of this particular parasynthetic derivative is based-based. (New York Times (Nexis) 27 June vi. 16/2)

研究対象となる言語に応じて parasynthetic/parasynthesis の指す語形成過程が異なるという事情があるようで,その点では要注意の術語である.英語では接尾辞 -ed が参与する parasynthesis が,その典型例として挙げられることが多いようだ.ただし,-ed parasynthesis に限定して考察するにせよ,いろいろなパターンがありそうで,形態論的にはさらに細分化する必要があるだろう.

2023-12-20 Wed

■ #5350. the green-eyed monster にみられる名詞を形容詞化する接尾辞 -ed (3) [morphology][word_formation][compound][compounding][derivation][suffix][parasynthesis][adjective][participle][oed][conversion][johnson][coleridge]

一昨日と昨日に引き続き,green-eyed のタイプの併置総合 (parasynthesis) にみられる名詞に付く -ed について (cf. [2023-12-18-1], [2023-12-19-1]) .

OED の -ed, suffix2 より意味・用法欄の解説を引用したい.

Appended to nouns in order to form adjectives connoting the possession or the presence of the attribute or thing expressed by the noun. In modern English, and even in Middle English, the form affords no means of distinguishing between the genuine examples of this suffix and those participial adjectives in -ed, suffix1 which are ultimately < nouns through unrecorded verbs. Examples that have come down from Old English are ringed:--Old English hringede, hooked: --Old English hócede, etc. The suffix is now added without restriction to any noun from which it is desired to form an adjective with the sense 'possessing, provided with, characterized by' (something); e.g. in toothed, booted, wooded, moneyed, cultured, diseased, jaundiced, etc., and in parasynthetic derivatives, as dark-eyed, seven-hilled, leather-aproned, etc. In bigoted, crabbed, dogged, the suffix has a vaguer meaning. (Groundless objections have been made to the use of such words by writers unfamiliar with the history of the language: see quots.)

基本義としては「~をもつ,~に特徴付けられた」辺りだが,名詞をとりあえず形容詞化する緩い用法もあるとのことだ.名詞に -ed が付加される点については,本当に名詞に付加されているのか,あるいは名詞がいったん動詞に品詞転換 (conversion) した上で,その動詞に過去分詞の接尾辞 -ed が付加されているのかが判然としないことにも触れられている.品詞転換した動詞が独立して文証されない場合にも,たまたま文証されていないだけだとも議論し得るし,あるいは理論上そのように考えることは可能だという立場もあるかもしれない.確かに難しい問題ではある.

上の引用の最後に「名詞 + -ed」語の使用に反対する面々についての言及があるが,OED が直後に挙げているのは具体的には次の方々である.

1779 There has of late arisen a practice of giving to adjectives derived from substantives, the termination of participles: such as the 'cultured' plain..but I was sorry to see in the lines of a scholar like Gray, the 'honied' spring. (S. Johnson, Gray in Works vol. IV. 302)

1832 I regret to see that vile and barbarous vocable talented..The formation of a participle passive from a noun is a licence that nothing but a very peculiar felicity can excuse. (S. T. Coleridge, Table-talk (1836) 171)

Johnson と Coleridge を捕まえて "writers unfamiliar with the history of the language" や "Groundless objections" と述べる辺り,OED はなかなか手厳しい.

2023-12-19 Tue

■ #5349. the green-eyed monster にみられる名詞を形容詞化する接尾辞 -ed (2) [morphology][word_formation][compound][compounding][derivation][suffix][parasynthesis][adjective][participle][oed][germanic][old_saxon][old_norse][latin]

昨日の記事 ([2023-12-18-1]) の続編で,green-eyed のタイプの併置総合 (parasynthesis) による合成語について.今回は OED を参照して問題の接尾辞 -ed そのものに迫る.

OED では動詞の過去分詞の接尾辞としての -ed, suffix1 と,今回のような名詞につく接尾辞としての -ed, suffix2 を別見出しで立てている.後者の語源欄を引用する.

Cognate with Old Saxon -ôdi (not represented elsewhere in Germanic, though Old Norse had adjectives similarly < nouns, with participial form and i-umlaut, as eygðr eyed, hynrdr horned); appended to nouns in order to form adjectives connoting the possession or the presence of the attribute or thing expressed by the noun. The function of the suffix is thus identical with that of the Latin past participial suffix -tus as used in caudātus tailed, aurītus eared, etc.; and it is possible that the Germanic base may originally have been related to that of -ed, suffix1, the suffix of past participles of verbs formed upon nouns.

この記述によると,ゲルマン語派内部でも(狭い分布ではあるが)対応する接尾辞があり,さらに同語派外のラテン語などにも対応する要素があるということになる.共通の祖形はどこまで遡れるのか,あるいは各言語(派)での独立平行発達なのか,あるいは一方から他方への借用が考えられるのかなど,たやすく解決しそうにない問題のようだ.

もう1つ考慮すべき点として,この接尾辞 -ed が単純な名詞に付く場合 (ex. dogged) と複合名詞に付く場合 (ex. green-eyed) とを,語形成の形態論の観点から同じものとみてよいのか,あるいは異なるものと捉えるべきなのか.歴史的にも形態理論的にも,確かに興味深い話題である.

2023-12-18 Mon

■ #5348. the green-eyed monster にみられる名詞を形容詞化する接尾辞 -ed [terminology][morphology][word_formation][compound][compounding][derivation][suffix][shakespeare][personification][metaphor][conversion][parasynthesis][adjective][participle][noun]

khelf(慶應英語史フォーラム)内で運営している Discord コミュニティにて,標題に掲げた the green-eyed monster (緑の目をした怪物)のような句における -ed について疑問が寄せられた.動詞の過去分詞の -ed のようにみえるが,名詞についているというのはどういうことか.おもしろい話題で何件かコメントも付されていたので,私自身も調べ始めているところである.

論点はいろいろあるが,まず問題の表現に関連して最初に押さえておきたい形態論上の用語を紹介したい.併置総合 (parasynthesis) である.『新英語学辞典』より解説を読んでみよう.

parasynthesis 〔言〕(併置総合) 語形成に当たって(合成と派生・転換というように)二つの造語手法が一度に行なわれること.例えば,extraterritorial は extra-territorial とも,(extra-territory)-al とも分析できない.分析すれば extra+territory+-al である.同様に intramuscular も intra+muscle+-ar である.合成語 baby-sitter (= one who sits with the baby) も baby+sit+-er の同時結合と考え,併置総合合成語 (parasynthetic compound) ということができる.また blockhead (ばか),pickpocket (すり)も,もし主要語 -head, pick- が転換によって「人」を示すとすれば,これも併置総合合成語ということができある.

上記では green-eyed のタイプは例示されていないが,これも併置総合合成語の1例といってよい.a double-edged sword (両刃の剣), a four-footed animal (四つ脚の動物), middle-aged spread (中年太り)など用例には事欠かない.

なお the green-eyed monster は言わずと知れた Shakespeare の Othello (3.3.166) からの句である.green-eyed も the green-eyed monster もいずれも Shakespeare が生み出した表現で,以降「嫉妬」の擬人化の表現として広く用いられるようになった.

今後もこのタイプの併置総合について考えていきたい.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2022-08-16 Tue

■ #4859. 1次複合名詞を構成する2要素の意味関係 [compound][compounding][semantics][morphology][word_formation][word]

複合語のうち,中に動詞的な要素を含まず,名詞と名詞,あるいは名詞と形容詞の要素からなるものを1次複合名詞と呼ぶ.竝木 (56--57) より,英語と日本語からの例を挙げてみよう.とりわけ2要素間の意味関係に注目されたい.

a. 2番目の名詞が最初の名詞に似ているもの

catfish (ナマズ),eggplant (ナス);こうもり傘,ほうき星

b. 2番目の名詞が最初の名詞の用途を表すもの

ashtray (灰皿),birdcage (鳥かご);目薬,歯ブラシ

c. 2番目の名詞が最初の名詞の一部であるもの

doorknob (ドアの取っ手),pianokey (ピアノの鍵盤);目頭,矢じり

d. 2番目の名詞が最初の名詞を作り出すもの

honeybee (ミツバチ),silkworm (カイコ);サトウカエデ

e. 最初の単語が形容詞で2番目が名詞であるもの

darkroom (暗室),blackboard (黒板);青信号,赤辛抱

第1要素を○,第2要素を△とすると,次のようにまとめられるだろうか.

a. ○のような△

b. ○のための△

c. ○の△

d. ○を作る△

e. ○な△

ただし,これは典型的な2要素間の意味関係を例示したものにすぎない.複合語にはその他の様々な意味関係があり得る.例えば「#4856. 長い複合語 --- farm produce delivery truck repair shop」 ([2022-08-13-1]) より student film society committee scandal や「一人親方組合」などの例はどうだろうか.要素間の意味関係はきれいに整理できないくらい多様である.

・ 竝木 崇康 「第2章 形態論」『日英対照 英語学の基礎』(三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著)) くろしお出版,2013年.

2022-08-13 Sat

■ #4856. 長い複合語 --- farm produce delivery truck repair shop [word][compounding][compound][word_formation][morphology]

昨日の記事「#4855. 複合語の認定基準 --- blackboard は複合語で black board は句」 ([2022-08-12-1]) に続き,複合語 (compound) の話題.現代英語期に存在感を増してきた語形成の1つに長い名詞連鎖の複合がある.多くの情報を狭いスペースに詰め込みたいという情報化社会のニーズを反映しているのだろう,World Heath Organization, Trades union congress centenary, New York City Ballet School instructor, railway station waiting room murder inquiry verdict など枚挙にいとまがない.新聞などを漁れば,いくらでも例を集めることができそうだ(cf. 「#399. 現代英語に起こっている言語変化」 ([2010-05-31-1]),「#629. 英語の新語サイト Word Spy」 ([2011-01-16-1]),「#860. 現代英語の変化と変異の一覧」 ([2011-09-04-1])).

竝木 (52--53) は,英語と日本語より長い複合語の例を挙げながら,その「繰り返し可能」 (recursive) な性質に注目している.

・ farm produce delivery truck repair shop (農場で採れた成果物配達用トラックの修理店)

・ student film society committee scandal inquiry (学生映画協会委員会のスキャンダルの調査)

・ bathroom towel rack designer training (浴室用タオル掛けのデザイナー養成)

・ bathroom towel rack designer training program committee (浴室用タオル掛けのデザイナー養成計画委員会)

・ 一人親方組合作り

・ 地方公務員制度調査研究会報告

・ 中高年労働移動支援特別助成金

・ 南関東地区震災応急対策活動要領

両言語とも,このように要素を数珠つなぎにしていくらでも長い複合語を作り出していくことができる.これが "recursive" の意味である.原則として最後に現われる要素(下線部)が意味的な主要部となり,複合語の性質を定めることになる.

戯れに,上記の最後の例で,さらにどこまで長くつなげられるか挑戦してみた.「南関東地区震災応急対策活動要領執筆作業部会副会長失踪事件担当刑事宛書簡集編纂事業支援募金口座解約騒動」というのはいかがでしょう(recursive なのでキリがなく50文字で止めました).

・ 竝木 崇康 「第2章 形態論」『日英対照 英語学の基礎』(三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本孝司・吉村 あき子(著)) くろしお出版,2013年.

2022-08-12 Fri

■ #4855. 複合語の認定基準 --- blackboard は複合語で black board は句 [word][compounding][compound][word_formation][phrase][morphology][syntax][terminology]

独立した語を複数組み合わせて,新たな1つの語を作り出す語形成を複合 (compounding) といい,そのようにして形成されたものを複合語 (compound) という.複合(語)の分類については「#924. 複合語の分類」 ([2011-11-07-1]),「#2652. 複合名詞の意味的分類」 ([2016-07-31-1]) を参照されたい.

今回は,複合語と句 (phrase) がどのように区別されるのかという問題を取り上げる.両者とも独立した語を複数組み合わせて作るという点では同じだが,一般に複合語は形態的な単位であり,句は統語的な単位であると区別してとらえられる.例えば,black board (黒い板)は句で blackboard (黒板)は複合語と判断されるが,どのように区別されるのだろうか.なお,綴字上2要素間にスペースが置かれているかどうかは慣習的な正書法の問題にすぎず,本質的な決め手とはならないことを先に述べておく.

複合語の認定基準について,竝木 (39) より3点を示そう.

a. 意味に関する基準(普遍的なもの)

2つ(またはそれ以上)の単語がまとまりをなすとき,全体の意味が部分の意味から合成的に得られない場合,そのまとまりは複合語である.(意味の非合成性)

b. 形態に関する基準(普遍的なもの)

2つの単語がまとまりをなすとき,両者の間に他の要素を入れられない場合や,最初の単語のみを修飾する単語が付けられない場合,そのまとまりは複合語である.(形態的な緊密性)

c. 音韻的な基準(個別言語に特有で,ここでは英語の場合)

2つの単語がまとまりをなすとき,第1強勢が最初の単語に置かれる場合,そのまとまりは複合語である.

black board と blackboard の具体的なペアで上記の基準を確認してみよう.black (黒い)と board (板)という2つの独立した単語とその意味を知っていれば,意味の足し算により black board の意味「黒い板」を容易に割り出すことができる.しかし,blackboard は一般的な黒い板ではなく,学校教室での授業など特定の用途のために使われるモノにつけられた名前である.だから,実際には緑色に近かったとしても blackboard ということができる.blackboard は単純な意味の足し算によって予想することができない特殊な意味をもつのである(意味の非合成性).

次に,句である black board については very black board や blacker board のように black の意味を強調・比較させることができるが,複合語である blackboard については *very blackboard や *blackerboard のようにすることは許されない.複合語を構成する2要素の関係があまりに緊密だからである(形態的な緊密性).

最後に,句の blàck bóard と複合語の bláckbòard とでは,強勢の置かれる部分が異なる.前者は一般的な句の強勢パターンに従い,後者は一般的な語の強勢パターンに従っている.

上記の複合語の認定基準は,当然ながら語 (word) そのものの認定基準と重なるところが多い.この関連する問題については「#910. 語の定義がなぜ難しいか (1)」 ([2011-10-24-1]),「#911. 語の定義がなぜ難しいか (2)」 ([2011-10-25-1]),「#912. 語の定義がなぜ難しいか (3)」 ([2011-10-26-1]),「#921. 語の定義がなぜ難しいか (4)」 ([2011-11-04-1]),「#922. 語の定義がなぜ難しいか (5)」 ([2011-11-05-1]) を要参照.

・ 竝木 崇康 「第2章 形態論」『日英対照 英語学の基礎』(三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著)) くろしお出版,2013年.

2021-07-02 Fri

■ #4449. ギリシア語の英語語形成へのインパクト [greek][loan_word][borrowing][compounding][compound][word_formation][register][combining_form]

英語語彙史におけるギリシア語 (greek) の役割は,ラテン語,フランス語,古ノルド語のそれに比べると一般的には目立たないが,とりわけ医学や化学などの学術レジスターに限定すれば,著しく大きい.本ブログでも様々に取り上げてきたが,以下に挙げる記事などを参照されたい.

・ 「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1])

・ 「#552. combining form」 ([2010-10-31-1])

・ 「#616. 近代英語期の科学語彙の爆発」 ([2011-01-03-1])

・ 「#617. 近代英語期以前の専門5分野の語彙の通時分布」 ([2011-01-04-1])

・ 「#1694. 科学語彙においてギリシア語要素が繁栄した理由」 ([2013-12-16-1])

・ 「#3014. 英語史におけるギリシア語の真の存在感は19世紀から」 ([2017-07-28-1])

・ 「#3013. 19世紀に非難された新古典主義的複合語」 ([2017-07-27-1])

・ 「#3166. 英製希羅語としての科学用語」 ([2017-12-27-1])

・ 「#4191. 科学用語の意味の諸言語への伝播について」 ([2020-10-17-1])

Joseph (1720) が,英語とギリシア語の歴史的な関係について次のように総論的にまとめている.

English and Greek share some affinity in that both are members of the Indo-European language family, but within Indo-European, they are not particularly closely related. Nor is it the case that at any point in their respective prehistories were speakers of Greek and speakers of English in close contact with one another, and such is the case throughout most of historical times as well. Thus the story of language contact involving English and Greek is actually a relatively brief one.

However, the languages have not been inert over the centuries with respect to one another and some contact effects can be discerned. For the most part, these involve loanwords, as there are essentially no structural effects . . . and in many, if not most, instances, as the following discussion shows, the loans are either learned borrowings that do not even necessarily involve overt speaker-to-speaker contact, or ones that only indirectly involve Greek, being ultimately of Greek origin but entering English through a different source.

近代英語期以降に,ギリシア語とその豊かな語形成が本格的に英語に入ってきたとき,確かにそれは専門的なレジスターにおける限定的な現象だったといえばそうではあるが,やはり英語の語形成に大きなインパクトを与えたといってよいだろう.極端な例として encephalograph (脳造影図)を取り上げると,これはギリシア語に由来する encephalon (脳) + graph (図)という2つの連結形 (combining_form) から構成される.これを基に encephalography, electroencephalography, electroencephalographologist などの関連語を「英語側で」簡単に生み出すことができたのである.

化学用語においても然りで,1,3-dimethylamino-3,5-propylhexedrine といった(私の理解を超えるが)そのまま化学記号に相当する「複合語」を生み出すこともできる.ちなみに,完全にギリシア語要素のみからなる化学物質の名称として bromochloroiodomethane なる語がある (Joseph (1722)) .

さらに,もう少し専門的な形態論の立場からいえば,ギリシア語要素による語形成は,本来の英語の語形成としては比較的まれだった並列複合語 (dvandva/copulative/appositional compound) の形成を広めたという点でも英語史的に意義がある.例えば otorhinolaryngologist (耳鼻咽喉科医)は,文字通り「鼻・耳・咽喉・科・医(者)」の意である.

dvandva compound については,「#2652. 複合名詞の意味的分類」 ([2016-07-31-1]),「#2653. 形態論を構成する部門」 ([2016-08-01-1]) を参照.

・ Joseph, Brian D. "English in Contact: Greek." Chapter 109 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1719--24.

2020-07-19 Sun

■ #4101. 「和製英語を含む○製△語」の記事セット [hellog_entry_set][waseieigo][word_formation][neologism][compounding]

先日,大学の英語学の授業で議論が盛り上がった標題について,hellog 記事セットを公開しておきたい.

・ 「和製英語を含む○製△語」の記事セット

しばしば話題として取り上げられる現代日本語の「和製英語」は,歴史的にも通言語的にもまったく珍しい現象ではない.豊かな語彙借用の歴史をもつ日本語や英語などにおいては,むしろきわめて普通の過程なのではないか.日本語には明治期に「和製漢語」があった.英語史を振り返っても,近代英語期には「英製羅語」「英製希語」「英製仏語」などがあった.

このように時代も言語も異なれど似たような過程が起こっており,しかもその過程の周辺には比較できる点が認められる.1つは,受け入れ言語が,ソース言語に威信を認めており,かつ十分に馴染んでいること(逆に,ある程度馴染んでいなければ「○製△語」の造語は起こらないだろう).もう1つは,「○製△語」が後にソース言語に逆輸入しているケースがあること.

一方,現代日本語の「和製英語」に特有とおぼしき点もある.たとえば,他の「○製△語」は作り出した主体はソース言語に精通した同時代の知識人といってよいが,「和製英語」については作り出した主体は必ずしも英語を駆使する知識人ではなく,英語を完全には習得していない普通の人々のように思われる.むしろ,英語を操る知識人は,そのように造語された「和製英語」を否定的に見ているケースも少なくなさそうだ.実は,これは授業での議論を通じて学生から指摘を受けた点である.現代日本語事情についての鋭い批評になっていると思う.授業というのは本当に勉強になる.

今ひとつ付け加えておくべきは,そもそも英語には「英製羅語」のような的確な表現がないことだ.せいぜい「新古典主義的複合語」 (neo-classical compounds) のように,専門的かつ説明的に表現される程度である.それに比べると日本語の「和製英語」とは非常によくできた熟語だと感心する.一方,なぜ日本語には「和製英語」のような熟語がずばり存在し,人口に膾炙しているのかという別の興味深い疑問が湧いてくる.

2020-06-03 Wed

■ #4055. parasynthesis [parasynthesis][compounding][compound][derivation][derivative][word_formation][morphology][terminology][back_formation][conversion]

parasynthesis(並置総合)は語形成 (word_formation) の1種で,複合 (compounding) と派生 (derivation) を一度に行なうものである.この語形成によって作られた語は,"parasynthetic compound" あるいは "parasyntheton" (並置総合語)と呼ばれる.その具体例を挙げれば,warm-hearted, demoralize, getatable, baby-sitter, extraterritorial などがある.

extraterritorial で考えてみると,この語は extra-(territori-al) とも (extra-territory)-al とも分析するよりも,extra-, territory, -al の3つの形態素が同時に結合したものと考えるのが妥当である.結合の論理的順序についてどれが先でどれが後かということを決めるのが難しいということだ.この点では,「#418. bracketing paradox」 ([2010-06-19-1]),「#498. bracketing paradox の日本語からの例」 ([2010-09-07-1]),「#499. bracketing paradox の英語からの例をもっと」 ([2010-09-08-1]) の議論を参照されたい.そこで挙げた数々の例はいずれも並置総合語である.

品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) を派生の1種と考えるならば,pickpocket や blockhead のような (subordinative) exocentric compound も,複合と派生が同時に起こっているという点で並置総合語といってよいだろう.

石橋(編)『現代英語学辞典』 (p. 630) では並置総合語を要素別に5種類に分類しているので,参考までに挙げておこう.

(1) 「形容詞+名詞+接尾辞」 hot-tempered, old-maidish. (2) 「名詞+名詞+接尾辞」 house-wifely, newspaperdom. (3) 「副詞+動詞+接尾辞」 oncoming, half-boiled. (4) 「名詞+動詞+接尾辞」 shopkeeper, typewriting. (5) そのほか,matter-of-factness, come-at-able (近づきやすい)など.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

2020-01-17 Fri

■ #3917. 『英語教育』の連載第11回「なぜ英語には省略語が多いのか」 [rensai][notice][sobokunagimon][shortening][abbreviation][blend][acronym][compound][compounding][derivation][derivative][conversion][disguised_compound][word_formation][lexicology][borrowing][link]

1月14日に,『英語教育』(大修館書店)の2月号が発売されました.英語史連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第11回となる今回は「なぜ英語には省略語が多いのか」という話題です.

今回の連載記事は,タイトルとしては省略語に焦点を当てているようにみえますが,実際には英語の語形成史の概観を目指しています.複合 (compounding) や派生 (derivation) などを多用した古英語.他言語から語を借用 (borrowing) することに目覚めた中英語.品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) と呼ばれる玄人的な技を覚えた後期中英語.そして,近現代英語にかけて台頭してきた省略 (abbreviation) や短縮 (shortening) です.

英語史を通じて様々に発展してきたこれらの語形成 (word_formation) の流れを,四則計算になぞらえて大雑把にまとめると,(1) 足し算・掛け算の古英語,(2) ゼロの後期中英語,(3) 引き算・割り算の近現代英語となります.現代は省略や短縮が繁栄している引き算・割り算の時代ということになります.

英語の語形成史を上記のように四則計算になぞらえて大づかみして示したのは,今回の連載記事が初めてです.荒削りではありますが,少なくとも英語史の流れを頭に入れる方法の1つとしては有効だろうと思っています.ぜひ原文をお読みいただければと思います.

省略や短縮について,連載記事と関連するブログ記事へリンクを集めてみました.あわせてご一読ください.

・ 「#631. blending の拡大」 ([2011-01-18-1])

・ 「#876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか?」 ([2011-09-20-1])

・ 「#887. acronym の分類」 ([2011-10-01-1])

・ 「#889. acronym の20世紀」 ([2011-10-03-1])

・ 「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1])

・ 「#894. shortening の分類 (2)」 ([2011-10-08-1])

・ 「#1946. 機能的な観点からみる短化」 ([2014-08-25-1])

・ 「#2624. Brexit, Breget, Regrexit」 ([2016-07-03-1])

・ 「#2982. 現代日本語に溢れるアルファベット頭字語」 ([2017-06-26-1])

・ 「#3075. 略語と暗号」 ([2017-09-27-1])

・ 「#3329. なぜ現代は省略(語)が多いのか?」 ([2018-06-08-1])

・ 「#3708. 省略・短縮は形態上のみならず機能上の問題解決法である」 ([2019-06-22-1])

・ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第11回 なぜ英語には省略語が多いのか」『英語教育』2020年2月号,大修館書店,2020年1月14日.62--63頁.

2018-01-09 Tue

■ #3179. 「新古典主義的複合語」か「英製羅語」か [neo-latin][latin][greek][word_formation][lexicology][loan_word][compounding][derivation][lmode][scientific_english][scientific_name][neologism][waseieigo][terminology][register]

新古典主義的複合語 (neoclassical compounds) とは,aerobiosis, biomorphism, cryogen, nematocide, ophthalmopathy, plasmocyte, proctoscope, rheophyte, technocracy のような語(しばしば科学用語)を指す.Durkin (346--37) によれば,この類いの語彙は早くは1600年前後から確認され,例えば polycracy (1581), pantometer (1597), multinomial (1608) がみられる.しかし,爆発的に量産されるようになったのは,科学が急速に発展した後期近代英語期,とりわけ19世紀になってからのことである(「#616. 近代英語期の科学語彙の爆発」 ([2011-01-03-1]),「#3013. 19世紀に非難された新古典主義的複合語」 ([2017-07-27-1]),「#3014. 英語史におけるギリシア語の真の存在感は19世紀から」 ([2017-07-28-1]),「#3166. 英製希羅語としての科学用語」 ([2017-12-27-1]) を参照).

新古典主義的複合語について強調しておくべきは,それが借用語ではなく,あくまで英語(を始めとするヨーロッパの諸言語)において形成された語であるという点だ.確かにラテン語やギリシア語などの古典語をモデルとしてはいるが,決してそこから借用されたわけではない.その意味では英単語ぽい体裁をしていながらも英単語ではない「和製英語」と比較することができる.新古典主義的複合語の舞台は英語であるから,つまり「英製羅語」といってよい.しかし,英製羅語と和製英語とのきわだった相違点は,前者が主として国際的で科学的な文脈で用いられるが,後者はそうではないという事実にある.すなわち,両者のあいだには使用域において著しい偏向がみられる.Durkin は,新古典主義的複合語について次のように述べている.

. . . these formations typically belong to the international language of science and move freely, often with little or no morphological adaptation, between English, French, German, and other languages of scientific discourse. They are often treated in very different ways in different traditions of lexicography and lexicology; however, those terms that are coined in modern vernacular languages are certainly not loanwords from Latin or Greek, even though they may be formed from elements that originated in such loanwords. (347)

. . . Latin words and word elements have become ubiquitous in modern technical discourse, but frequently in new compound or derivative formations or with new meanings that have seldom if ever been employed in contextual use in actual Latin sentences. (349)

これらの造語を指して「新古典主義的複合語」と呼ぶか「英製羅語」と呼ぶかは,たいした問題ではない.しかし,和製英語の場合には「英語主義的複合語」と呼ばないのはなぜだろうか.この違いは何に起因するのだろうか.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2017-12-27 Wed

■ #3166. 英製希羅語としての科学用語 [waseieigo][latin][greek][scientific_name][compounding][compound][lmode][neo-latin][combining_form][neologism][lexicology][word_formation]

昨日の記事「#3165. 英製羅語としての conspicuous と external」 ([2017-12-26-1]) と関連して,再び「英製羅語」の周辺の話題.後期近代英語期には,科学の発展に伴いおびただしい科学用語が生まれたが,そのほとんどがギリシア語やラテン語に由来する要素 (combining_form) を利用した合成 (compounding) による造語である(「#552. combining form」 ([2010-10-31-1]),「#1694. 科学語彙においてギリシア語要素が繁栄した理由」 ([2013-12-16-1]),「#3013. 19世紀に非難された新古典主義的複合語」 ([2017-07-27-1]) を参照).

Kay and Allan (20--21) が,次のようにコメントしている.

While borrowing continues to reflect contact with other cultures, many scientific words are not strictly speaking loanwords. Rather, they are constructed from roots adopted from the classical languages. This has the advantage of a degree of semantic transparency: if you know that tele, graph and phone come from Greek roots meaning respectively 'afar', 'writing' and 'sound', and vision from a Latin root meaning 'see, look', you can begin to understand telegraph, telephone and television. You can also coin other words using similar patterns, and possibly elements from other sources, as in telebanking.

"neo-Hellenic compounds" や "neo-Latin compounds" とも呼ばれる上記のような語彙は,ある意味ではラテン語やギリシア語からの借用語ともみなしうるかもしれないが,より適切に「英製希語」あるいは「英製羅語」とみなすのがよいのではないか.ただし,いくつかの単語が単発で造語されたわけではなく,造語に体系的に利用された方法であるから「パターン化された英製希羅語」と呼ぶのがさらに適切かもしれない.

・ Kay, Christian and Kathryn Allan. English Historical Semantics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015.

2017-09-15 Fri

■ #3063. Sir John Cheke の英語贔屓 [purism][bible][compounding][wycliffe][inkhorn_term]

Sir John Cheke (1514--57) はケンブリッジ大学の欽定ギリシア語講座の初代教授だった.当時は聖書の英訳が様々に試みられた時代であり,Cheke も1550年頃に「マタイ伝」および「マルコ伝」の最初の一部を英訳した.その際,「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1]) で見たとおり,Cheke は言語的純粋主義 (purism) の立場を取り,訳語にむりやり感のある本来語(しばしば複合語)を採用した.Cheke 訳は,The Authorised Version (1611) に比べて純粋主義的としばしば言われる Tyndale 訳 (1525) よりもさらに純粋主義的であり,遡って14世紀後半の Wycliffe 訳と比較してすら古風な趣がある.以下に,「マタイ伝」よりいくつかの訳語について比較しよう(渡部,p. 239).

| Cheke | Wycliffe (1380) | Tyndale (1525) | Authorized Version (1611) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| (バビロンへ)移す | outpeopling | transmygracioun | captivate | carrying away | chap. i. 17 |

| 予言者 | wiseards | astromyens | wyse men | wise men | chap. ii. 16 |

| てんかん | mooned | lunatik | lunatyke | lunaticke | chap. iv. 24 |

| みつぎ取り | tollers | pupplicans | publicans | publicans | chap. v. 46 |

| 百夫長 | hundreder | centurien | centurion | centurion | chap. viii. 5 |

| 使徒 | frosent | apostlis | apostles | apostles | chap. x. 2 |

| たとえ話 | biwordes | parablis | similitudes | parables | chap. xiii. 3 |

| 改宗者 | freschman | prosilite | 動詞構文 | proselyte | chap. xxiii. 15 |

| 十字架にかけられた | crossed | crucified | crucified | crucified | chap. xxvii. 22 |

Cheke がひときわ目立って本来語(しばしば複合語)を用いているのがわかるだろう.複合語のむりやり感は,古英語さながらである.

ラテン語やギリシア語からの小難しい借用語,すなわちインク壺語 (inkhorn_term) の全盛の時代において,これらの古典語を熟知した人文学者 Cheke が,母国語たる英語を贔屓したというのがおもしろい.彼が Henry VIII を継ぐ Edward VI をプロテスタント王として育てたほどのプロテスタントだったことも,この英語贔屓と関わっているだろう.Cheke は人文主義と宗教改革が同時に走っていた16世紀イングランドの両側面を1人で体現したような人物だったのである.渡部 (240) 曰く,「Cheke の例はわが国の明治の頃に留学して西洋の学問の先駆者となりながら,同時に国粋主義になった人と比較することもできよう」.

ただし,Cheke の語法に関しては別の評価もありうる.「#2479. 初期近代英語の語彙借用に対する反動としての言語純粋主義はどこまで本気だったか?」 ([2016-02-09-1]) も参照されたい.Cheke については,「#1408. インク壺語論争」 ([2013-03-05-1]) と「#1709. 主要英訳聖書年表」 ([2013-12-31-1]) でも触れている.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

2017-07-28 Fri

■ #3014. 英語史におけるギリシア語の真の存在感は19世紀から [greek][compound][compounding][combining_form][lexicology][scientific_name][word_formation][lmode][neologism]

昨日の記事「#3013. 19世紀に非難された新古典主義的複合語」 ([2017-07-27-1]) でも触れたように,19世紀は専門用語の造語のために,古典語に由来する要素が連結形 (combining_form) としておおいに利用された時代である.古典語とはラテン語とギリシア語を指す.前者は英語史を通じて多大な影響を及ぼしてきたものの,後者の存在感は中英語まではほとんど感じられない.ようやく初期近代英語期に入って,直接の語彙借用がなされるようになってきたにすぎず,その後もしばらく特に目立つところもなかった (cf. 「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1]),「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1])) .

しかし,「#2385. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計 (2)」 ([2015-11-07-1]) のグラフや「#2357. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計」 ([2015-10-10-1]) の要約からわかるとおり,19世紀にギリシア語要素が著しく存在感を増した.通時的にみると,ギリシア語由来の英単語の圧倒的過半数が,19世紀以降の導入である.Beal (26) のコメントを参照しよう.

Whilst Greek had been recognized as a language of learning for centuries, it was not until the nineteenth century that large numbers of neologisms were formed from etymologically Greek words and elements. Indeed, Bailey (1996: 144 [= Bailey, R. W. Nineteenth-Century English. Ann Arbor: U of Michigan P, 1996]) points out that 70 per cent of the Greek words in the 80,000-word core vocabulary of English appeared after 1800.

具体例としては当時の専門用語が多いが,現在までに一般化したものも含まれている.cyclosis (細胞質環流), creosote (防腐用・医療用クレオソート), eclecticism (折衷技法), ideograph (表意文字), phonograph (蓄音機), telephone (電話機)などだ.

なお,これらの単語の多くは,厳密にいえばギリシア語からの借用語というよりもギリシア語に由来する要素による造語とみなすのが適切だろう.「#1694. 科学語彙においてギリシア語要素が繁栄した理由」 ([2013-12-16-1]) も参照されたい.

・ Beal, Joan C. English in Modern Times: 1700--1945. Arnold: OUP, 2004.

2017-07-27 Thu

■ #3013. 19世紀に非難された新古典主義的複合語 [compounding][greek][latin][neo-latin][inkhorn_term][lexicology][combining_form][scientific_name][lmode][word_formation][neologism]

英語の豊かな語彙史について「#756. 世界からの借用語」 ([2011-05-23-1]), 「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1]),「#2966. 英語語彙の世界性 (2)」 ([2017-06-10-1]),「#2977. 連載第6回「なぜ英語語彙に3層構造があるのか? --- ルネサンス期のラテン語かぶれとインク壺語論争」」 ([2017-06-21-1]) などで取り上げてきた.しかし,豊かであるがゆえに,歴史上,むやみに借りすぎだ,作りすぎだという批判が繰り返されてきた.

最も有名なのは16世紀後半の「インク壺語」 (inkhorn_term) 論争であり,「#576. inkhorn term と英語辞書」 ([2010-11-24-1]) などで紹介してきた.しかし,ほかにも「#2147. 中英語期のフランス借用語批判」 ([2015-03-14-1]),「#2813. Bokenham の純粋主義」 ([2017-01-08-1]),「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]) のように,あまり目立たないところで語彙批判は繰り返されてきた.

もう1つ付け加えるべきは,後期近代英語期の造語法の特徴ともいえる新古典主義的複合語 (neo-classical compounds) に向けられた批判である.主にラテン語やギリシア語の連結形 (combining_form) を用いて造語するもので,neo-Latin compounds や neo-Hellenic compounds とも呼ばれる.この造語法は,19世紀に科学用語などの専門用語が大量に必要となった際に利用された方法である (cf. 「#1694. 科学語彙においてギリシア語要素が繁栄した理由」 ([2013-12-16-1])) .

Beal (22--23) は19世紀の新古典主義的複合語への批判と,かつての「インク壺語」の論争がよく似ている点を指摘している.

If we look at comments on language in the nineteenth century, we find a range of opinions remarkably similar to those expressed during the 'inkhorn' controversy of the late sixteenth/early seventeenth centuries. On the one hand, there were complaints about the number of new words coined from Latin and Greek. Richard Grant White writes:

In no way is our language more wronged than by a weak readiness with which many of those who, having neither a hearty love nor a ready mastery of it, or lacking both, fly readily to the Latin tongue or to the Greek for help in naming a new thought or thing, or the partial concealment of an old one . . . By doing so they help to deface the characteristic traits of our mother tongue, and to mar and stunt its kindly growth (1872; 22, cited in Bailey, 1996: 141--2 [= Bailey, R. W. Nineteenth-Century English. Ann Arbor: U of Michigan P, 1996]).

Others objected to the profusion of technical and scientific vocabulary, again mainly from Greek and Latin sources. R. Chenevix Trench wrote (1860: 57--8) that these were 'not, for the most part, except by an abuse of language, words at all, but signs: having been deliberately invented as the nomenclature and, so to speak, the algebraic notation of some special art or science'.

新古典主義的複合語は,数と質の両方の点において(少なくとも一部の論者にとって)批判の対象となっていたことがわかる.

ついでながら,日本語の明治期における「チンプン漢語」批判や現在の「カタカナ語」の氾濫問題も,英語史からの上記のケースとよく似ている.これについては,「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1]),「#1999. Chuo Online の記事「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」」 ([2014-10-17-1]),「#2977. 連載第6回「なぜ英語語彙に3層構造があるのか? --- ルネサンス期のラテン語かぶれとインク壺語論争」」 ([2017-06-21-1]) で解説・論評しているので是非ご参照を.

・ Beal, Joan C. English in Modern Times: 1700--1945. Arnold: OUP, 2004.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow