hellog〜英語史ブログ / 2011-03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011-03-31 Thu

■ #703. 古英語の親族名詞の屈折表 [inflection][oe][relationship_noun][plural][double_plural][i-mutation][analogy]

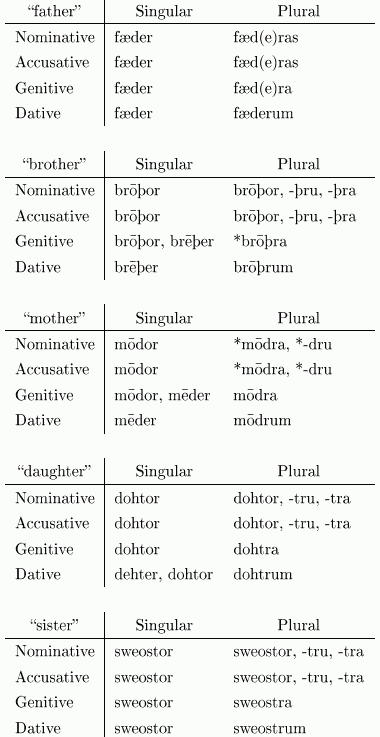

[2011-03-26-1], [2011-03-27-1]の記事で,歯音をもつ5つの親族名詞 father, mother, brother, sister, daughter の形態について論じた.親族名詞はきわめて基本的な語彙であり,形態的にも複雑な歴史を背負っているために,話題に取り上げることが多い.一度,古英語の形態を整理しておきたい.以下は,West-Saxon 方言での主な屈折形を示した表である( Campbell, pp. 255--56; Davis, p. 15 ) .

5語のあいだで互いに類推作用が生じ,屈折形が部分的に似通っていることが観察される.相互に密接な語群なので,何が語源的な形態であるかがすでによく分からなくなっている.

古英語でも初期と後期,方言の差を考慮に入れれば,この他にも異形がある.例えば brother の複数形として Anglian 方言には i-mutation([2009-10-01-1]) を経た brōēþre が行なわれた.この母音は現代英語の brethren に痕跡を残している.brethren の語尾の -en は,children に見られるものと同じで,古英語,中英語で広く行なわれた複数語尾に由来する.この形態は i-mutation と -en 語尾が同時に見られる二重複数 ( double plural; see [2009-12-01-1] ) の例である.brethren は「信者仲間;(プロテスタントの福音教会派の)牧師;同一組合員;《米》 (男子大学生)友愛会会員」の語義で用いられる brother の特殊な複数形で,古風ではあるが現役である.近代以降に brothers が優勢になるまでは,brethren は「兄弟」の語義でも普通の複数形であり,広く使われていた.中英語では MED に述べられているように,-s 複数形は稀だったのである.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

・ Davis, Norman. Sweet's Anglo-Saxon Primer. 9th ed. Oxford: Clarendon, 1953.

2011-03-30 Wed

■ #702. -ths の発音 [pronunciation][plural][th]

近代英語期には,-th で終わる語は,無声と有声のあいだで揺れていた.例えば,seventh, ninth, tenth などでは /ð/ も行なわれていたという(中尾, p. 383 ).それに伴って複数形の -s を付加した発音も /θs/ と /ðz/ のあいだで揺れていたようだが(中尾,p. 372 ),その揺れは現代英語でも解消されていない.Quirk et al. では,"There is considerable indeterminacy between voicing and nonvoicing in many nouns ending in -th." (305) とある.

現代英語で -th をもつ名詞に複数形の -s を付加した -ths の発音を調べてみた.参照したのは,主にイギリス英語について規範的な言及のある Longman Pronunciation Dictionary ( LPD ) , Fowler's Modern English Usage ( MEU, p. 770 ) , A Comprehensive Grammar of the English Language ( CGEL, pp. 305--06 ) の3点である.今回は,複数形で現われる可能性の十分にある名詞に限った.表中で,"Ts" は /θs/ を,"Dz" は /ðz/ をそれぞれ表わす.セミコロンの後はアメリカ発音.LPD と MEU では,相対的に規範性の低いものを ( ) でくくり,非容認発音のものを (( )) でくくった.

| LPD | MEU | CGEL | |

|---|---|---|---|

| baths | Dz ((Ts)) | Dz (Ts) | |

| berths | Ts (Dz); Ts | Ts | Ts |

| births | Ts | Ts | Ts |

| breaths | Ts | Ts | |

| broths | Ts (Dz); Ts | ||

| cloths | Ts (Dz); Dz (Ts) | Ts (Dz) | Ts |

| deaths | Ts | Ts | Ts |

| faiths | Ts | Ts | |

| fourths | Ts | Ts | |

| girths | Ts | Ts | |

| growths | Ts | Ts | |

| hearths | Ts (Dz); Ts | Ts (Dz) | |

| heaths | Ts | Ts (Dz) | Ts |

| laths | Ts (Dz); Dz (Ts) | Ts (Dz) | |

| lengths | Ts | Ts | |

| moths | Ts; Dz (Ts) | Ts; Dz (Ts) | Ts |

| mouths | Dz ((Ts)) | Dz | |

| myths | Ts | Ts | |

| oaths | Dz (Ts) | Dz | Ts, Dz |

| paths | Dz (Ts) | Dz | Dz |

| sheaths | Dz (Ts) | Dz (Ts) | Ts, Dz |

| smiths | Ts | Ts | |

| truths | Dz (Ts) | Dz (Ts) | Ts, Dz |

| wraiths | Ts | Ts (Dz) | |

| wreaths | Dz (Ts) | Ts, Dz | |

| youths | Dz (Ts); Ts (Dz) | Dz | Ts, Dz |

問題の子音群の直前が子音の場合には /θs/ が原則だが,母音の場合には揺れが激しい.( ) でくくられた発音は規範性のより低いとされているものだが,それは必ずしも頻度が低いことを意味しない.LPD の発音傾向調査によると,baths は英米いずれの変種においても /ðz/ と /θs/ が同比率だったという.伝統的な有声発音が相対的に衰えてきているということだろうか.「入浴」の意味では /θs/ を,「バスタブ」の意味では /ðz/ を用いるという人もあるようだ.youths については,有声の /ðz/ は BrE で82%,AmE で39% である.母音に先行される -ths については,今後の振る舞いに注意してゆきたい.もっとも,少なくとも近代英語期から続いている揺れであることを考えると,今後数十年である明確な傾向が観察されるという可能性は低いだろう.

関連して,上記の名詞から派生した動詞や動名詞の多くは /ðz/ をもっていることに注意したい( ex. bathe, breathe, clothe, mouthing, sheathe, teething, wreathe ) .有声音に挟まれた無声摩擦音の有声化は,古英語に普通に見られた現象である ([2009-05-15-1]).

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

2011-03-29 Tue

■ #701. 接頭辞 sur- [prefix][etymology]

国立新美術館のシュルレアリスム展―パリ,ポンピドゥセンター所蔵作品による―を見に行った.surrealism ( Fr. surréalisme ) は1920年代にフランスの詩人 André Breton (1896--1966) を中心に起こった20世紀最大の芸術運動で,思考の原初的な姿へ回帰すべく,夢の世界など意識の底に潜むイメージを重視した.

接頭辞 sur はラテン語 super / suprā ([2010-04-12-1], [2010-04-14-1]) に対応し,「超えて,上に」を意味する(古仏語形 so(u)r から後の sur への発展は,類義の副詞 sus との contamination によるものとされる [ Perret, p. 156 ] ).和訳として「超現実主義」が当てられているが,一般には「シュルレアリスム」で通っている.日本語の「シュールな」はこの語が起源.「シュルレアリスム」という日本語発音・表記はフランス語の原音 /syrrealism/ に基づいたもので,英語の /səˈrɪəlɪzm/ に基づいているものではない.JReK で6種類のカタカナ表記の揺れを調べてみたところ,ヒット数の多い順に「シュルレアリスム」 (49500),「シュールレアリズム」 (7970),「シュールレアリスム」 (7340),「シュルレアリズム」 (3390),「シュールリアリズム」 (2060),「シュルリアリズム」 (18) だった.Breton (1924) の Manifeste de surréalisme 『シュルレアリスム宣言』を邦訳した巖谷國士は「シュールな」という省略表現が現われたときには憤慨したという.また,「レアリズム」と英語風に「ズ」と濁らせるのも素人ぽいようで,やはり「シュルレアリスム」が日本語としての模範的な発音と考えてよさそうだ.(フランス語と英語をごたまぜにして「シュールレアリズム」と発音していた私などは,素人もいいところだ.)

さて,「超」を意味するフランス語の接頭辞 sur- は,前述のようにラテン語 super / suprā の中間子音 /p/ が弱化して消失した形である.ある意味でそのまま日本語にまで入ってきた接頭辞として珍しいが,英語ではこれを接頭辞にもつフランス語彙の借用は珍しくない.列挙しよう.

surcharge, surface, surfeit, surge, surmaster, surmise, surmount, surname, surpass, surplice, surplus, surprise, surrender, surround, surtax, surtout, surveillance, survey, survive

surge (ラテン語 sur- + regere "to rule" に由来)を基体とすれば,insurgency, insurgent, insurrection, resource, resurge, resurgence, resurgent, resurrect, resurrection, source, surgy など,さらに word family が広がる ( see スペースアルクの語源辞典 ) .注意すべきは,surreptitious 「秘密の」である.これは接頭辞 sub- の /b/ が直後の音に同化して /r/ となったもので,むしろ「下に」を意味するので要注意だ.surrogate も同様に sub- に由来する.

現代英語の語形成では,[2010-06-21-1]で見たとおり,先祖返りしたというべき super- の生産性のほうが高いが,sur- の遺産はなかなか大きい.

英語の surrealism の初出は1927年.世界中に旋風を巻き起こした芸術運動は,21世紀の感性と創作にも大きく影響を与え続けている.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2011-03-28 Mon

■ #700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体 [morphology][word_formation][terminology]

形態論では,「語」 ( word ) 以下の形態的単位に様々な用語が与えられている.このブログでも語源の形態などを多く扱っているので,一度よく使う用語をまとめておきたい.以下,主に大石 (pp. 7, 11--12) を引用・参照する.

「語」 ( word ) .語とは何かという問題は形態論の古典的難問であり,いまだに解決していない.以下の用語の定義はすべて「語」の定義に依存しているので,これは本質的な問題なのだが,今回は次の緩やかな定義で済ませておきたい.「語とは文中のいろいろな場所に生じることができる自由形で,他の自由形によっては中断不可能な (uninterruptable) 単位」である.

「形態素」 ( morpheme ) .文法形式の最小単位.しばしば「有意味な」最小単位と定義されるが,必ずしも有意味でない場合もある ([2010-11-02-1]) .語として独立して用いられる形態素は「自由形態素」 ( free morpheme ) ,語として独立して用いられない形態素は「拘束形態素」 ( bound morpheme ) と呼ばれる.

「接辞」 ( affix ) .「語から自由形を除いた拘束形として認定できる」単位.機能の観点から「屈折接辞」 ( inflectional affix ) と「派生接辞」 ( derivational affix ) が区別され,位置の観点から「接頭辞」 ( prefix ) と「接尾辞」 ( suffix ) が区別される.

「語根」 ( root ) .「語からすべての屈折形態素 ( inflectional morpheme ) と派生形態素 ( derivational morpheme ) を取り除いたあとに残る要素」.singers では sing が語根となる.複合語では各自由形態素が語根とされ,例えば wheelchair は wheel と chair がそれぞれ語根となる.しかし,拘束形態素でありながら語根とみなされる「連結形」 ( combining form ) という要素もある ([2010-10-31-1]) .

「語幹」 ( stem ) .「語から屈折接辞を取り除いたあとに残る要素」.singers では singer が,wheelchair では wheelchair が語幹となる.

「複合語」 ( compound ) .2つ以上の語根からなる語.

「基体」 ( base ) .「どのような接辞であれ,接辞付加を受ける形式」.語根や語幹とは異なる相対的な単位.基体 sing に派生接辞 -er が付加すると singer となり,新しい基体 singer に屈折接辞 -s が付加すると singers となる,など.

上の定義には互いに依存する循環的なものもあるし,漏れもある.形態論は形と意味の接点であり簡単にはいかないが,とりあえずの定義ということで.

・ 大石 強 『形態論』 開拓社,1988年.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002.

2011-03-27 Sun

■ #699. father, mother, brother, sister, daughter の歯音 (2) [phonetics][grimms_law][analogy][etymology][relationship_noun]

昨日の記事[2011-03-26-1]に引き続き,親族名詞に含まれる歯音について.昨日示した問題 (2) は次の通り.「sister が仲間はずれとして <t> を示すのはどのように説明されるか.また,daughter も <t> を示すが,sister の事情と関係があるのか.」

先に,daughter がなぜ印欧祖語の親族名詞群に見られる語尾 *-ter を現在まで保っているのかについて述べよう.印欧祖語の再建形は *dhughəter であり,一見すると問題の t は brother の例にならい,グリムの法則 ( Grimms's Law ) を経て þ へ変化しそうだが,そうはならなかった.これは,摩擦音 gh (現代でも綴字に痕跡が残る)の後位置ではグリムの法則が適用されなかったからである ( Skeat, pp. 246--47 ) .(関連して s の前でグリムの法則がブロックされたことについては[2011-01-28-1], [2011-02-18-1]の記事で扱った.)こうして daughter では,IE t が無傷のままに現在まで継承された.

そうすると sister の t も,s が先行するがゆえにグリムの法則をすり抜けたのでは,と考えられそうだが,ここにはまた別の事情がある.sister は,意外なことに印欧祖語の *-ter をもつ親族名詞群とは語源が異なる.印欧祖語の再建形 *swesor は,*swe- "one's own" と *ser "woman" の異形の合成語で,"the woman belonging to on's own kindred" ほどの原義だったと考えられている(梅田,pp. 323--24).このように sister は本来 t をもっていなかったのだが,ゲルマン語の段階で *-ter に由来する他の親族名詞に基づく類推作用 ( analogy ) が働き,*swestr- のように語幹に t が含まれることになった.したがって,sister の t は非語源的である.

現代英語の観点からは,sister は daughter とともに 非 th 系の仲間はずれのように見える.しかし,daughter は最も純粋な印欧祖語歯音の継承者であり,father, mother, brother を代表する立場にあると言えるだろう.一方で, sister はあくまで類推の産物であり,印欧祖語歯音を非語源的に標榜しているにすぎない.当初の質問からぐるっと一回転して,sister はやはり真の仲間はずれと言えるのかもしれない.

この記事を執筆するにあたり,主に Skeat (pp. 108, 147--49, 246--47, 369) を参照した.

・ 梅田 修 『英語の語源事典』 大修館,1990年.

・ Skeat, Walter W. Principles of English Etymology. 1st ser. 2nd Rev. ed. Oxford: Clarendon, 1892.

2011-03-26 Sat

■ #698. father, mother, brother, sister, daughter の歯音 (1) [phonetics][grimms_law][verners_law][analogy][etymology][relationship_noun]

先日,本ブログに寄せられた「どうしてsisterだけbrother,mother,fatherみたいにtherで終わってないの?」という素朴な質問について,返信のコメントで次のように回答した.

father, mother, brother は <th> をもっているのに,sister はなぜ <t> なのか.これは素朴で非常におもしろい疑問ですが,調べてみると背景にいろいろと込み入った事情があります.一言では説明しにくいので改めて記事にできればと思っていますが,取り急ぎ要点のみ述べます.

語源的に関連する daughter も合わせて親族名詞5語の音韻形態の歴史を調べてみると,問題の子音の起源と発展は見事なほどに各者各様です.印欧祖語の再建形から同じ振る舞いをして現代標準英語形に至ったのは father と mother のみで,brother, daughter, sister はそれぞれ各様の発展を経て現在に至っています.father と mother の2語が brother と同じ <th> を示すようになったのは,中英語後期より後の話しで(#480 の記事を参照),それまでは fader, moder などと <d> をもっていました.sister に至っては,okamoto さんの調べられたとおり,そもそも印欧祖語では <t> にしろ <th> にしろ問題の子音はなかったわけで,ゲルマン語の段階で類推により <t> が挿入されたものです.

事情は複雑ですが,印欧祖語の段階では( sister を除いて) *-ter の語尾で統一していたと考えられる問題の親族名詞群が,後の歴史で各者各様に音声変化を経てきた結果,現代標準英語として見ると,たまたま father, mother, brother, sister, daughter という形で分布しているということです.

最初の素朴な疑問に戻りますと,sister が仲間はずれであるという以前に,father, mother, brother の <th> の一致自体が(ある意味では確かに語源的なのですが)偶然なわけです.具体的な形態を示さずに要点だけ説明したのでわかりにくいかもしれません.機会があれば記事にします.

その後,もう少し詳しく調べたので,以下に整理してみる(主な参照は Skeat, pp. 108, 147--49, 246--47, 369).まず,質問を2つの問題に分解してみよう.

(1) sister が仲間はずれであると考える前提として father, mother, brother が共通して <th> をもっているという事実があるが,これは語源的にどのように説明されるか.

(2) sister が仲間はずれとして <t> を示すのはどのように説明されるか.また,daughter も <t> を示すが,sister の事情と関係があるのか.

(1) から考察する.father, mother, brother の印欧祖語の再建形はそれぞれ  である.問題の子音について説明が最も単純なのは brother だ.印欧祖語の t (無声破裂音)はグリムの法則 ( Grimm's Law ) によりゲルマン祖語では þ (無声摩擦音)となった.この子音は古英語では母音間で有声化し,ð となった.以来,現代まで有声摩擦音を保っている.

である.問題の子音について説明が最も単純なのは brother だ.印欧祖語の t (無声破裂音)はグリムの法則 ( Grimm's Law ) によりゲルマン祖語では þ (無声摩擦音)となった.この子音は古英語では母音間で有声化し,ð となった.以来,現代まで有声摩擦音を保っている.

father と mother については,印欧祖語で第2音節に強勢が落ちたために,グリムの法則に加えてヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) が適用された.[2010-08-20-1]の記事で father を例にとって経緯を説明したので,そちらを参照されたい.mother もこれと同じ経路をたどった.すなわち,IE t が両法則により ð となり,古英語では脱摩擦音化して mōdor のように d として現われた.この d は,[2010-08-21-1]で見たように中英語後期の1400年以降に脱摩擦音化して ð へと回帰し,現在に至っている.father と mother の脱摩擦音化については,brother の子音に基づく類推作用 ( analogy ) によって促進されたと考えることも十分に可能だろう.結局のところ,親族名詞群としての統一感は潜在的には失われることはないと考えられるからだ(今回の質問もこの統一感が前提となっている).

上記の経緯により,現代英語では結果として father, mother, brother が揃って ð をもつに至っているが,古英語,中英語では異なる子音をもっていたことが分かる.(1) で示した前提は,近代英語期以降に当てはまるにすぎない.

一見まとまりのあるこの3語の子音すら歴史的には統一していなかったことを考えれば,<t> をもつ sister も当初思われていたほど仲間はずれでないように思えてくるかもしれない.しかし,実のところ sister はやはり独自なのである.(2) の問題については,daughter の事情にも触れつつ明日の記事で.

・ Skeat, Walter W. Principles of English Etymology. 1st ser. 2nd Rev. ed. Oxford: Clarendon, 1892.

2011-03-25 Fri

■ #697. Log-Likelihood Tester CGI [corpus][bnc][statistics][web_service][cgi][lltest][sociolinguistics]

昨日の記事[2011-03-24-1]で Log-Likelihood Test を話題にした.計算には Rayson 氏の Log-likelihood calculator を利用すればよいと述べたが,実際の検定の際に作業をもう少し自動化したいと思ったので CGI を自作してみた.細かい不備はあると思うが,とりあえず公開.

上のテキストボックスに入力すべきデータは,タブ区切りの表の形式.1行目(省略可)はコーパス名,2行目以降はキーワードと観察頻度数(ヒット数),最終行は各コーパスのサイズ(語数)."#" で始まる行はコメント行として無視される.1列目のキーワード列は省略可.

以下のテキストが入力サンプル.[2010-09-11-1]の記事で取り上げたテレビ広告で頻用される形容詞(比較級と最上級を含む)トップ20の頻度を,BNCweb の話し言葉サブコーパスから話者の性別に整理した表である.このままコピーして入力ボックスに貼り付けると,出力結果が確認できる.

BNC_Male_Speakers BNC_Female_Speakers new 149 91 good 408 310 free 173 75 fresh 84 118 delicious 12 34 full 210 107 sure 532 328 clean 197 223 wonderful 270 258 special 177 82 crisp 10 16 fine 347 215 big 470 415 great 203 96 real 163 80 easy 326 157 bright 113 110 extra 347 203 safe 182 92 rich 120 45 #-------- corpus_size 4949938 3290569

男女間で有意差の特に大きいのは,対応行が赤で塗りつぶされた fresh, delicious, clean, wonderful, big で,いずれも期待度数に基づいて計算された Diff_Co ( "Difference Coefficient" 「差異係数」 ) がマイナスであることから,女性に特徴的な形容詞ということになる.big は意外な気がしたが,おもしろい結果である.一方,男性に偏って有意差を示すのは黄色で示した easy や rich である.この結果はいろいろと読み込むことができそうだし,より詳細に調べることもできる.広告の形容詞という観点からは,話者ではなく聞き手の性別,年齢,社会階級などを軸に調査してもおもしろそうだ.いろいろと応用できる.

2011-03-24 Thu

■ #696. Log-Likelihood Test [corpus][bnc][statistics][lltest]

[2010-03-04-1]の記事で触れたが,コーパス言語学では各種の統計手法が用いられる.いくつかある手法のなかでも,ある表現のコーパス間の頻度を比較したり,collocation の度合いを測るのに広く用いられているのが Log-Likelihood Test ( LL Test, G Test, G2 Test などとも)呼ばれる検定である.コーパスサイズを考慮に入れた検定なのでサイズの異なるコーパス間での比較が可能であり,同じ目的で以前によく用いられていたカイ2乗検定 ( Chi-Squared Test ) よりもいくつかの点ですぐれた手法と評価されており,最近のコーパス研究では広く用いられている.(例えば,カイ2乗検定は期待頻度が5回より少ないとき,高頻度語を扱うとき,コーパスサイズが大きいものと小さいものを比較するときに信頼性が低くなるが,Log-Likelihood Test はこれらの影響を受けにくい [ Rayson and Garside 2 ] .)

Log-Likelihood Test の基本的な考え方は,コーパスサイズをもとにある表現の期待される出現頻度(期待頻度)を割り出し,その値と実際に出現する頻度(観察頻度)の差が単純な誤差と考えられるほどに近似しているかどうかを判定するというものである.例として,次のようなケース・スタディを試す.BNC ( The British National Corpus ) から話し言葉サブコーパスと書き言葉サブコーパスを区別し,両サブコーパス間で f*ck という four-letter word の頻度を比較する.BNCweb よりこのキーワードを検索すると,次のような結果が得られた.

| Category | No. of words | No. of hits | Dispersion (over files) | Frequency per million words |

|---|---|---|---|---|

| Spoken | 10,409,858 | 579 | 63/908 | 55.62 |

| Written | 87,903,571 | 743 | 172/3,140 | 8.45 |

| total | 98,313,429 | 1,322 | 235/4,048 | 13.45 |

統計処理をほどこすまでもなく最右列 "Frequency per million words" を見れば,f*ck が圧倒的に話し言葉で多く用いられることが分かるが,今回はこれを統計的に裏付ける.まず,帰無仮説として「話し言葉サブコーパスと書き言葉サブコーパスの間での f*ck の頻度差は誤差の範囲内であり,この語に関して両者に意味のある差はない」を設定する.その対立仮説は「話し言葉サブコーパスと書き言葉サブコーパスの間での f*ck の頻度差は誤差の範囲内でなく,この語に関して両者の差は意味がある」となる.帰無仮説が支持されるかどうかを決めるのが,検定の目的である.

| Corpus 1 | Corpus 2 | Total | |

|---|---|---|---|

| Frequency of word | a | b | a+b |

| Frequency of other words | c-a | d-b | c+d-a-b |

| Total | c | d | c+d |

Log-Likelihood Test に用いる Log-Likelihood ratio 「対数尤度比」は,上の表の要領で各サブコーパスの総語数 ( c, d ) と,各サブコーパスでの f*ck の頻度数 ( a, b ) を分割表にまとめた上で,それぞれの期待頻度 E1 と E2 を下の (1) の式で求め,その値を (2) の式に代入して求める.

(1) E1 = c*(a+b)/(c+d); E2 = d*(a+b)/(c+d)

(2) LL = 2*((a*log(a/E1))+(b*log(b/E2)))

f*ck の数値で計算すると,以下のようになる.

E1 = 10409858*(579+743)/(10409858+87903571) = 139.979170861796

E2 = 87903571*(579+743)/(10409858+87903571) = 1182.0208291382

LL = 2*((579*log(579/139.979170861796))+(743*log(743/1182.0208291382))) = 954.2115

Log-likelihood ratio として 954.2115 という値が算出される.次にこの値を,適切な有意水準(通常は 5%, 1%, 0.1%)に対応するカイ二乗値と比較する.2 * 2 の分割表に対する計算では自由度1のカイ二乗値を用いることになっており,その値は有意水準 5%, 1%, 0.1% の順にそれぞれ 3.84, 6.63, 10.83 である.954.2115 の Log-Likelihood ratio は有意水準 0.1% に対応する 10.83 よりもずっと高いので,0.1% の有意水準で帰無仮説は棄却される.言い換えれば,統計的には帰無仮説が真である確率は 0.1% にも満たず,まず偽と考えてよいということである.このようにして対立仮説「話し言葉サブコーパスと書き言葉サブコーパスの間での f*ck の頻度差は誤差の範囲内でなく,この語に関して両者の差は意味がある」が採択されることになる.

Log-Likelihood Test は以上のように進められるが,この検定を行なうにあたっての前提条件を知っておく必要がある.一般には,計算される期待頻度が 5 を下回るセルが1つでもある場合には,検定の精度は落ちるとされる.これは the Cochran rule と呼ばれているが,よりきめ細かなルールを提起した Rayson, Berridge, and Francis (8) によれば,期待頻度が満たすべき最低値は有意水準 5% で13 回,1% で 11 回,0.1% で 8 回だという.有意水準を 0.01% に設定すれば期待頻度 1 回にも耐える精度を得られるので,Rayson et al. はコーパス言語学で慣習的に用いられている3つの水準に加えて,0.01% の水準(対応するカイ二乗値は 15.13 )までの検定を推奨している.

統計には詳しくないが,ある表現の 2(サブ)コーパス間での頻度比較というシーンで簡単に用いることができる検定として,Log-Likelihood Test の応用範囲は広そうだ.計算自体は Rayson 氏の Log-likelihood calculator などに任せればよい(本記事はこのページの記述とリンク先の論文を参考にした).

BNC を用いた f*ck 関連語の分布の研究は,McEnery et al. (264--86) のケース・スタディに詳しい.

関連して,検定は行なわなかったが,かつて本ブログで扱った gorgeous の調査 ([2010-08-16-1], [2010-08-17-1],[2010-12-25-1]) なども参照.

・ Rayson, P., D. Berridge , and B. Francis. "Extending the Cochran Rule for the Comparison of Word Frequencies between Corpora." Le poids des mots: Proceedings of the 7th International Conference on Statistical Analysis of Textual Data (JADT 2004), Louvain-la-Neuve, Belgium, March 10-12, 2004. Ed. Purnelle G., Fairon C., and Dister A. Louvain: Presses universitaires de Louvain, 2004. 926--36. Available online at http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/users/paul/publications/rbf04_jadt.pdf .

・ Rayson, P. and R. Garside. "Comparing Corpora Using Frequency Profiling". Proceedings of the Workshop on Comparing Corpora, Held in Conjunction with the 38th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2000), 1-8 October 2000, Hong Kong. 2000. 1--6. Available online at http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/users/paul/phd/phd2003.pdf .

・ McEnery, Tony, Richard Xiao, and Yukio Tono. Corpus-Based Language Studies: An Advanced Resource Book. London: Routledge, 2006.

2011-03-23 Wed

■ #695. 語根 fer [etymology][loan_word][latin][grimms_law][morphology][cognate][word_family]

先日,fer という語根についてブログ上で質問があった.「ferという語根は印欧語のpor(前),bher(宿す)から由来するとのことなのですが,これら2つの『fer』はどのように異なるのでしょうか?」

ここで英語の語根として言及されている fer は,実際には2種類が区別される.1つはラテン・フランス語語由来(より広くロマンス系)のもの,もう1つは英語本来語由来(より広くゲルマン系)のもの.2つはまったく別ものとして考える必要がある.

まずは前者から.fer を語根に含む語はフランス語経由ではあっても原則としてラテン語由来と考えてよく,その数はおびただしい.『英語派生語語源辞典』 (413--19) やスペースアルクの語源辞典を参照してまとめると,派生語を含めてざっと64語が挙がった.

afferent, circumference, circumferential, confer, conference, defer, deference, deferential, deferment, differ, difference, different, differential, differentially, differentiate, differently, efferent, fertile, fertility, fertilization, fertilize, fertilizer, indifference, indifferency, indifferent, indifferently, infer, inferable, inference, inferential, infertile, infertility, insufferable, insufferably, interfere, interference, interferon, offer, offering, prefer, preferable, preferably, preference, preferential, preferentially, preferment, proffer, refer, referee, reference, referendary, referendum, referent, referential, suffer, sufferable, sufferance, suffering, transfer, transferable, transferee, transference, transferor, vociferous

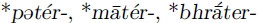

英語語彙にこの派生語群が存在するのは,歴史的にラテン借用が多かったからという以前に,語根であるラテン語の fer (動詞形 ferre )が「運ぶ,産む」という一般的な意味を担っていたことが大きい.ラテン語 ferre は印欧祖語 *bher- 「運ぶ,産む」へと再建される.*bh はラテン語では摩擦音 /f/ へと変化したが,ゲルマン語ではグリムの法則 ( Grimm's Law ) によって /b/ へと変化した ([2009-08-07-1], [2009-08-08-1]) .対応する古英語の beran は「運ぶ」の意味をいまだ濃厚に残していたが,現代英語の bear では「運ぶ」の語義よりも「産む,(実を)結ぶ」の語義が中心となっており,前者の語義の頻度はかつてほど高くない.

本来語 bear とラテン借用語 offer などの関係を図式化すると以下のようになる.

次に,ラテン語根としての fer とは別に,よく似た英語本来の要素 fVr がある( V は母音).(ゲルマン祖語の語根としては *fura のような後舌母音をもつ形態が再建されており,現代標準英語でも語根 fer として明確に切り出せる例はないので,fer を英語本来の語根と呼ぶのは適切ではないだろう.)この語根を起源にもつ語としては before, far, first, for, forth, from などが挙げられる.ゲルマン語の /f/ はグリムの法則を逆にたどってゆくと印欧祖語では *p であり,この子音を保持しているラテン語の対応形が pro や per ということになる.この接頭辞を伴ったラテン派生語も多くが英語に借用されている ( ex. produce, profess; perform, persuade ) .

まとめると,fer と関連付けられる語根には2種類あり,その区別はゲルマン語とロマンス語,本来語と借用語,グリムの法則の適用と不適用といった対立軸に基づいている.英語の語彙や語形成は,あらためてややこしい.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

2011-03-22 Tue

■ #694. 高頻度語と不規則複数 [plural][analogy][kyng_alisaunder][frequency][animal]

英語に限らず言語において頻度の高い語は妙な振る舞いをする ([2009-09-20-1]) .現代英語では,動詞の過去・過去分詞,名詞の複数,形容詞・副詞の比較級・最上級で不規則な振る舞いをするものには,高頻度語が確かに多い.名詞の複数形に話を絞ると,借用語は別にして本来語で考えると men, children, feet, teeth などがすぐに思い浮かぶ.しかし,geese, mice, oxen, sheep などははたしてそれほど高頻度語といえるだろうか.[2010-03-01-1]で紹介した高頻度語リストから BNC lemma を眺めた限り,goose や ox などは上位6318語に入っていない.( oxen については[2010-08-22-1]を参照.)

しかし,geese や oxen もかつては現代よりも身近な動物であり,使用頻度も高かったと思われる.それが,身近でなくなってからも一種の惰性により不規則形を保持してきたものと考えられるだろう.もちろん,現代あるいは過去における高頻度だけを根拠に,不規則な現象を体系的に説明することはできない.しかし,頻度と規則性の関係が無視しえないことは確かである.関連する議論を McMahon (73) より引用する.

It has been suggested that residual words are often the most frequently occurring, which will be heard and learned earliest by the child and which are furthermore most susceptible to correction if the child does produce a regularised form like **foots. Some objections can be raised; for instance, ox is not a particularly common noun in modern English - although it probably occurred rather frequently in Middle English. Ox might have been expected to regularise as it became less common, but this decrease in frequency probably overlapped with the rise of literacy, which tends to slow down analogical change. In general, the connection of resistance to analogy with frequency seems to hold.

名詞複数形の研究をしていると,古い英語(特に中英語)のテキストに現われる動物名詞の羅列に敏感に反応してしまう.先日も Kyng Alisaunder を読んでいて,次のような文章に出くわした.マケドニア王が,Alisaunder と Philippe のうち荒馬 Bulcifal を操れる者を世継ぎとすることを決め,その競技の前に神に捧げ物をするという場面である.昨日の記事[2011-03-21-1]と同様,Smithers 版から B (MS. Laud Misc. 622 of the Bodleian Library, Oxford) と L (MS. 150 of the Library of Lincoln's Inn, London) の2バージョンを比較しながら引用する(動物複数名詞を赤字とした).

Oxen, sheep, and ek ken, many on he dude slen, And after he bad his goddes feyre He most wyte of his eyre, Of Alisaunder and Philippoun, Who shulde haue þe regioun. (B 759--64) Oxen schep and eke kuyn

Monyon he dude slen

And after he bad his godus faire

He moste y witen of his aire

Of Alisaundre or of Philipoun

Whiche schold haue þe regioun (L 756--61)

もう1つは,Alexander 軍が Darius 軍と戦うために準備をしている場面.

Hij charged many a selcouþe beeste

Of olifauntz, and ek camayles,

Wiþ armure and ek vitayles,

Longe cartes wiþ pauylounes,

Hors and oxen wiþ venisounes,

Assen and mulen wiþ her stouers; (B 1860--65)

Y chargid mony a selcouþ beste

Olifauns and eke camailes

Wiþ armure and eke vitailes

Long cartes wiþ pauelouns

Hors and oxen wiþ vensounes

Assen and muylyn wiþ heore stoueris (L 1854--59)

さらにもう1つ,Darius 軍の進軍の場面より.

Ycharged olifauntz and camaile,

Dromedarien, and ek oxen,

Mo þan ȝe connen asken. (B 3402--04)

And charged olifans and camailes

Dromedaries assen and oxen

Mo þan ȝe can askyn (L 3385--87)

このように動物名詞が列挙されると,中英語期にはこうした動物が(少なくとも物語の設定において)いかに身近であったかを確認できるとともに,当時の規則複数化の攻勢と不規則複数保持の守勢を具体的に把握することができる.

・ McMahon, April M. S. Understanding Language Change. Cambridge: CUP, 1994.

・ Smithers, G. V. ed. Kyng Alisaunder. 2 vols. EETS os 227 and 237. 1952--57.

2011-03-21 Mon

■ #693. as, so, also [etymology][kyng_alisaunder]

現代英語の as は多機能で,副詞,前置詞,接続詞,関係代名詞,また複合語の一部として幅広く用いられる.この多機能は語源をひもとけば理解できる.as は,so を副詞 all で強めた also の縮約形である.汎用の副詞 so から派生した語であるだけに,多機能となっていると考えられる.

so は古英語で swā という語形だった.これに強意の副詞を加えた (e)alswā は "just so" ほどの意味で指示詞的に用いられていたが,先行詞・関係詞的用法としてはしばしばその縮約形が使われるようになった.縮約形は中英語にかけて様々な途中段階の形態を示している ( ex. alswa, alsa, alse, als, as ) .

現代英語の as . . . as の相関構文は古英語の swā . . . swā に起源をもつが,後者から前者への移行は北部方言から徐々に始まった.ここでも,so . . . so, als . . . als, alse . . . ase, als . . . as などの様々な途中段階が例証される.中英語期には,as, so, also の間にみられる機能の分化は現代英語ほど明確ではなかったといえるだろう.LAEME の初期中英語コーパスでは,形態ではなく意味に基づいて so と as がタグ ( lexel ) 付けされているという (Laing and Lass 85) .語形は as でも機能が現代英語の so 的であれば "so" としてタグ付けされているということであり,少々ややこしい.

The adverbs found most frequently in coordinating constructions are $as and $so. As with $in/pr and $on/pr (see §4.4.7.2 below) these words are not historically distinct. They represent disassemblies of OE eall-swā. We have therefore assign forms to the lexels $as and $so, not on an orthographic but on a semantic basis . . . . (Laing and Lass 85)

目下読み進めている14世紀の中英語ロマンス Kyng Alisaunder から,as, so, also の用例を3つ挙げてみよう.Smithers 版から B (MS. Laud Misc. 622 of the Bodleian Library, Oxford) と L (MS. 150 of the Library of Lincoln's Inn, London) の2バージョンを比較しながら引用する(赤字は引用者).方言はそれぞれ Essex, North-West Midland に位置づけられている.

B 2558: Also Ich tofore ȝou saide.

L 2546: So Y haue to fore sayd

B 2617: Als sone as hij beeþ alle ycome,

L 2605: So sone so þey buþ alle ycome

B 2622: Þere stood a spere, so men telle---

L 2610: Þer stod aspere so men telliÞ

形態素の強形と弱形の区別については,[2009-06-22-1],[2009-07-22-1],[2009-10-31-1]の記事も参照.

・ Laing, Margaret and Roger Lass. "Tagging." Chapter 4 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction." Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap4.pdf .

・ Smithers, G. V. ed. Kyng Alisaunder. 2 vols. EETS os 227 and 237. 1952--57.

2011-03-20 Sun

■ #692. semantic prosody の特徴 [semantic_prosody]

最近,何件かの記事で semantic prosody を取り上げてきた ([2011-03-02-1], [2011-03-03-1], [2011-03-04-1], [2011-03-11-1], [2011-03-12-1]) .先に挙げたもののほかにどのような semantic prosody の事例が指摘されているのかと思い,Hunston に当たってみた.Hunston (60--62) では,句動詞 sit through が「(長々と不愉快でつまらないこと)を聞く」という否定的な評価を伴って使われることをコーパスからの例で明らかにした.LDOCE5 では定義が "to attend a meeting, performance etc, and stay until the end, even if it is very long and boring" として与えられており,次のような例文が挙げられている.

I wasn't the least bit interested in all the speeches I had to sit through.

Hunston で言及されている他の事例としては,in vain 「(努力と意図を伴った行動が)無駄に(終わる)」,in the sticks 「(都会から)離れて(田舎に)」,off the beaten track 「常道を外れて,慣習を破って(新境地を開いて)」がある.それぞれかっこ内に示した "hidden meaning" が含意されることが多いという.

Hunston (142) は semantic prosody の特徴を5点にまとめているので,以下に要約して示す.

(1) semantic prosody は,個々の語に属するものではなく句全体に属するものである.

(2) semantic prosody は,典型的な用法に従うものであるから(コーパスなどを利用して)多くの例を見なければ把握できない.

(3) semantic prosody は,評価に関する connotation である.通常 negative,まれに positive な評価を帯びる.

(4) semantic prosody を示す語句を典型的でない方法で用いることによって,皮肉などを含意することができる.

(5) semantic prosody は,しばしば話者の意識に上らない.しかし,指摘されれば直感に適合することが多い.

もう2つ特徴を付け足すとすれば,

(6) semantic prosody を示す語句が,典型的な hidden meaning と矛盾する文脈に現われた場合には,文脈の力が勝つこともある.Hunston は,sit through が明らかに肯定的な評価をもって使われている例文を挙げ,"In this case, it has to be said that the suggested 'hidden meaning' of SIT through can be overridden by the rest of the context. The connotation applies only in cases where the context does not contradict it." (61--62) と述べている.

(7) semantic prosody は,[2011-03-12-1]の記事で触れたように,意味論だけでなく文法カテゴリーなど言語の他部門とも深く関わる現象である.

最後の点に関連して,semantic prosody は語用論とも結び付きそうだ.語句ではなく節の単位での semantic prosody が指摘されており,例えば . . . may not be . . ., but . . . . という譲歩表現では前半部分に話者の理想が含意されているという (Hunston 142--43) .次の文では,話者は科学者であることが理想だと含意していることになる.

Carey may not be a scientist but he is a doyen of the literary world . . .

語用論の presupposition とつながってくる観点である.

・ Hunston, S. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge UP, 2002.

2011-03-19 Sat

■ #691. 語尾音消失と形態クラス [morphology][phonetics][lexical_diffusion][ilame][plural][adjective][speed_of_change][neogrammarian]

音声変化のなかでも語尾音の消失はとりわけ普遍的な現象である.語尾では生理的に調音のエネルギーが落ちるので,弱い発音となりがちである.有声音は無声音になる.母音であれば曖昧母音 schwa [ə] を経由して消失し,破裂子音であれば摩擦音化して消失する.人間の生理に基づく自然の現象である.

しかし,語尾音消失を含む「自然の」音声変化だからといって,円滑に進行するとは限らない.19世紀ドイツの青年文法学派 ( Neogrammarians ) が確信をもって主張していたものの,実際には,音声変化は当該言語の語彙に対して一律に生じるとは限らない.むしろ,最近の語彙拡散 ( lexical diffusion ) が前提としているように,音声変化には語彙を縫うようにして徐々に進行する例も少なくない.語尾音消失についていえば,語彙に対して一律に作用し始めたかのように見えて,時間が経過するにしたがって形態クラス間で消失の浸透率や速度に差が出てくる事例がある.ある形態クラスでは短期間で消失が完了するが,別の形態クラスでは消失が抑制されて遅延したり,また別の形態クラスでは消失が抑制されるどころか問題の語尾音が復活するなどということもありうる.このような音声変化では,言語外的な(生理的な)要因により開始された音声変化が,形態クラスの区別という言語内的な(機能的な)要因によって調整を受けるということになる.

英語史からの事例としては,互いに関連する2つの語尾音消失が挙げられる.

(1) 後期古英語から初期中英語に始まった語尾音 -n の消失.一律に始まったように見えて,中英語期中には形態クラスごとに進行の仕方が異なっていた.弱変化名詞の単数形や形容詞では -n 語尾の消失が速やかだったが,弱変化名詞の複数形では遅れた (Moore, "Loss").初期中英語期の南部諸方言では,名詞の複数形語尾としての -n は消失が遅れたばかりか,むしろ拡張したほどである (Hotta 218).

(2) 同じく後期古英語から初期中英語に始まった語尾母音(綴字では通常 <e> で綴られ,[ə] で発音された)の消失.これも一律に始まったように見えて,中英語期中の進行の仕方は形態クラスごとに異なっていた.名詞の屈折では語尾母音はよく消失したが,[2010-10-11-1]の記事で見たように形容詞の屈折語尾(複数形と弱変化単数形)として,またおそらくは動詞の不定詞形においても,14世紀まで比較的よく保たれた (Minkova, "Forms" 166; 関連して Moore, "Earliest" も参照).

(1), (2) の両方で,名詞・形容詞の複数形を標示するという語尾の役割が共通しているのがおもしろい.(2) に関して,Minkova (186) が述べている.

The analysis proposed here assumes that the status of the final -e as a grammatical marker is stable in the plural, for both diachronic inflexional types. Yet in maintaining the syntactically based strong - weak distinction in the singular, -e is no longer independently viable. As a plural signal it is still salient, possibly because of the morphological stability of the category of number in all nouns, so that there is phrase-internal number concord within the adjectival noun phrases. Another argument supporting the survival of plural -e comes from the continuing number agreement between subject noun phrases and the predicate, in other words a morphologically explicit opposition between the singular and the plural continues to be realized across the system.

性と格は中英語期にほぼ捨て去ったが,数のカテゴリーは現在まで堅持し続けてきた英語の歴史を考えるとき,この語尾音消失と形態クラスの関連は興味深い.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Minkova, Donka. "The Forms of Speech" A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 159--75.

・ Minkova, Donka. The History of Final Vowels in English: The Sound of Muting. Berlin: Mouton de Gruyter, 1991.

・ Moore, Samuel. "Loss of Final n in Inflectional Syllables of Middle English." Language 3 (1927): 232--59.

・ Moore, Samuel. "Earliest Morphological Changes in Middle English." Language 4 (1928): 238--66.

2011-03-18 Fri

■ #690. Northern Personal Pronoun Rule を LAEME で検証 [laeme][me_dialect][personal_pronoun][verb][nptr]

昨日の記事[2011-03-17-1]で記事で取り上げた The Northern Personal Pronoun Rule (NPPR) は北部イングランドで中英語期に行なわれた統語規則とされる.初期中英語で実際に文証されるかどうかを,LAEME で確認してみたい.

Laing and Lass (26--27) によれば,LAEME のコーパスでは NPPR が 動詞にタグ付けされているということなので,簡単に拾い出すことができる.Tasks ページから以下のようにメニューをたどり,検索表現として "(-)vps2%apn(%)" (代名詞の直後に現われる動詞の現在形複数)と "(-)vps2%bpn(%)" (代名詞の直前に現われる動詞の現在形複数)でそれぞれ検索してみた.検索表現をより細かく工夫することはできるが,これで当面の用は足せる.

[LISTS] -> [Make an Item List] -> [Inflections] and [Search by TAG] -> ( [(-)vps2%apn(%)] or [(-)vps2%bpn(%)] ) and Frequency Counts

出力された情報を読み解くにも少々の知識と経験がいるが,各行は「検索対象となったテキスト番号」「そのテキストの言語が位置づけられている州の略名」「問題の語尾の種類と頻度」からなっている.NPPR では,複数人称代名詞の前後で動詞の現在形が( -e や -en もありうるが)ゼロ語尾を取るというのが最も顕著な特徴なので,語尾として "0" が含まれている行を探し出せばよい.その行を以下に抜き出す.

[for "(-)vps2%apn(%)"]

| 188 | DUR | +E [2] 0 [2] |

| 285 | NFK | +E [7] +En [4] +ETH [3] +N [2] 0 [2] +EN [1] |

| 295 | YWR | +>I>Ey [17] 0 [9] |

| 296 | YCT | +E [16] 0 [14] +E [2] |

| 297 | YER | 0 [36] +E [10] +IEy [2] |

| 298 | YNR | +E [43] 0 [31] |

| 300 | NFK | 0 [31] |

[for "(-)vps2%bpn(%)"]

| 119 | [-] | 0 [2] |

| 173 | WOR | +Ay [1] +E [1] +Ey [1] 0 [1] |

| 247 | HRF | +E [2] +ET [1] +T [1] 0 [1] |

| 295 | YWR | 0 [4] |

| 296 | YCT | 0 [5] +E [3] |

| 297 | YER | 0 [8] +E [4] |

| 298 | YNR | 0 [22] +E [10] 0+ [2] |

| 2000 | WOR | +E [6] 0 [3] +Ed [1] +IE [1] |

| 2001 | WOR | 0 [3] |

州名を一覧すると,Durham, Yorkshire, Hereford, Worcester, Norfolk など北部から中部にかけて分布していることが分かる.特にテキスト番号295--298は Cursor Mundi という長大な詩を指し,14世紀前半の北部方言を代表するテキストとして知られている.

テキスト298 (Edinburgh, Royal College of Physicians, MS of Cursor Mundi, hand B, fols. 16r-36v: Extracts from the Northern Homily Collection) から例を抜き出すと,例えば次のような NPPR を示す行が得られる.問題の動詞は赤字で記した.

- Yef þai lef her rihtwislie

- For in hali bok find we

- For if we schrif us clen of sinne

- Ye wen ful wel nou euerilkan

- Þan sau þai in vs goddes sede

- Of his offering today spec we

Tasks ページから CONCORDANCING 機能により用例のコンコーダンス・ラインを出力することもできるが,検索の敷居はさらに高い.TAGGED TEXTS からテキストファイルを取り出して自分で検索したほうが容易かもしれない.

・ Laing, Margaret and Roger Lass. "Tagging." Chapter 4 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction." Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap4.pdf .

2011-03-17 Thu

■ #689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響 [me_dialect][personal_pronoun][verb][celtic][contact][nptr][do-periphrasis][celtic_hypothesis]

The Northern Personal Pronoun Rule (NPPR) は,中英語期に Scotland との国境付近からイングランド南部へ広がったとされる統語形態規則である.これは,Laing and Lass (26--27) により The Northern Present Tense Rule と呼ばれているものと同一である.3人称複数代名詞 "they" に隣接する現在形の動詞語尾(方言によって異なるが通常は -s や -eth )が抑制され,代わりに -en, -e, -ø の語尾が現われるという規則である.この規則は,中英語後期には The Wash 以北のイングランド方言でおよそ確立しており,同時期の終わりまでには,義務的な規則ではないものの選択肢の1つとしてロンドンへも到達していた ( Wright 147 ) .

Wright には,14世紀の後期の Rosarium theologie からの例として次の例が挙げられている.

whiche is giffen to al sentis or holy men, þat cleueþ togeder in charite, weyþer þei knowe þam bodily or noȝt (qtd in Wright 147 as from Rosarium theologie)

赤字で示した最初の cleueþ は通常の3人称複数形を示すが,次の knowe は þei のすぐ次に続いているために NPPR が適用され -e 語尾をとっている.

さて,現代のイングランド北部方言で動詞の現在形はどのように屈折するかといえば,主語の数・人称にかかわらず -s 語尾を取るのが規則である ( ex. I walks, you walks, Betty walks, we walks, Betty and Shirley walks ) .しかし,3人称複数形については,代名詞 they が用いられるときにのみ they walk と無語尾になるのが特徴だ.まさに中英語期の NPPR の遺産である.

NPPR に関して興味深いのは,この統語形態規則がケルト語との接触に起因するものと疑われていることである.ケルト語影響説を強く主張する著名人に McWhorter がいる.McWhorter (48--51) は,北部方言の NPPR (彼の呼称では Northern Subject Rule )は,Welsh や Cornish といったケルト諸語の動詞屈折規則と平行的な関係にあると指摘する.Welsh では,"she learned" と "Betty and Shirley learned" はそれぞれ dysgodd hi, dysgodd Betty a Shirley となり共通の -odd 語尾をとるが,"they learned" は dysgon nhw のように異なる語尾 -on をとるという.(1) 広くゲルマン諸語を見渡してもイングランド北部の NPPR のように奇妙な規則をもっている言語や方言は他に見あたらないこと,(2) イングランドの基層にあるケルト諸語に平行的な統語形態規則が認められること.この2点を考え合わせると NPPR は偶然の産物とは考えられず,ケルト語との言語接触による結果と認めざるを得ない,という議論である.McWhorter は他にも英語史における do-periphrasis や進行形構文の発達をケルト語の影響と見ている.

私はケルト語を知らないので具体的に論じることはできないが,英語では現在形に関する規則であるにもかかわらず,McWhorter が Welsh から過去形の例をもってきて比較しているのが引っかかった.また,一読すれば著者の書き方が一般向けでトンデモ本的な調子であることはすぐに分かるが,それをどこまで学術的に評価できるかは疑問である.ただし,現代英文法のいくつかの特徴の背景には,一般に英語史研究者が論じている以上に周辺諸言語との接触が関与しているに違いないという一貫した信念は,私自身の考えと一致しており,おもしろく読むことはできた.著者の言語変化の "why" にこだわる姿勢も最初はややうるさく聞こえたが,これは "why" を控えめにしか論じない英語史研究の現状への批判なのだろうと捉えたら,かえって痛快に読めた.

[2009-08-31-1]の記事で少し触れたように,基層言語としてのケルト語が英文法に与えた影響については,近年,少しずつ議論されるようになってきたようである.

・ Wright, Laura. "The Languages of Medieval Britain." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 143--58.

・ McWhorter, John. Our Magnificent Bastard Tongue: The Untold History of English. New York: Penguin, 2008.

2011-03-16 Wed

■ #688. 中英語の形容詞屈折体系の水平化 [adjective][inflection][lexical_diffusion][ilame][bibliography]

目下の関心の1つに,中英語の形容詞屈折体系の水平化(自称 "Inflectional Levelling of Adjectives in Middle English" )がある.本ブログでも関連する記事は何点か書いてきた ([2010-09-13-1], [2010-10-11-1], [2011-03-15-1]) .多くの場合,中英語のテキストにおいて形容詞に -e 語尾がつくのかどうかという実に小さな点に注目するのだが,実のところ,この問題は英語史的,ゲルマン語史的な幅での含蓄をもっており,言語変化理論の観点からのアプローチにも耐えるトピックだと考えている.その理由は2つ.

(1) 英語史上の重要な話題である中英語期の屈折の水平化 ( levelling of inflection ) については,名詞,動詞,冠詞に注目が集まりがちだが,形容詞も目立たないながら着実に水平化を経ていた.形容詞屈折体系は,修飾する名詞の性・数・格に依存していただけでなく,統語的な環境に応じて強変化と弱変化をも区別しており ([2010-10-11-1], [2011-03-15-1]),極めて複雑な体系だった.ある意味で最も複雑だった形容詞屈折体系の水平化を跡づけることは,印欧語族のなかで最も分析化の進んだ言語といわれる英語 ([2011-02-12-1], [2011-02-13-1]) の歴史の解明には欠かすことができない.

(2) 形容詞屈折体系の水平化は,他の語類における水平化(そして多くの言語変化)と同じように,時間をかけてゆっくりと進行した.屈折の水平化の過程は裏返したS字曲線として記述される可能性があり,lexical diffusion の理論にとって示唆的である (lexical_diffusion) .一方で,過程の途中には,水平化の勢いが弱まり,退化した形で屈折の下位体系 ( subsystem ) が確立し持続する段階も観察され,単純な裏S字曲線として進行したわけではないことが示唆される.徐々に進行する言語変化では,徐々に何が生じているのだろうか.

以下に,この問題を追究するにあたっての文献をメモ(今後もここに追加してゆき,書誌を充実させる予定).

・ Burrow, J. A. and Thorlac Turville-Petre, eds. A Book of Middle English. 3rd ed. Malden, MA: Blackwell, 2005. (esp. pp. 27--29.)

・ Burnley, David. "Inflection in Chaucer's Adjectives." Neuphilologische Mitteilungen 83 (1982): 169--77.

・ Burnley, David. The Language of Chaucer. Basingstoke: Macmillan Education, 1983. (esp. pp. 13--15.)

・ Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. (esp. pp. 105--07.)

・ Laing, Margaret and Roger Lass. "Tagging." Chapter 4 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction." Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap4.pdf . (esp. pp. 19--22.)

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Cambridge: CUP, 1992. 23--154. (esp. pp. 23--154.)

・ Minkova, Donka. The History of Final Vowels in English: The Sound of Muting. Berlin: Mouton de Gruyter, 1991. (esp. pp. 171--91.)

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics, Cambridge, 6--9 April 1987. Ed. Sylvia Adamson, Vivien Law, Nigel Vincent, and Susan Wright. Amsterdam: John Benjamins, 1990. 313--36.

・ Mossé, Fernand. A Handbook of Middle English. Trans. James A. Walker. Baltimore: Johns Hopkins, 1952. (esp. pp. 64--65.)

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960. (esp. pp. 233, 275--77.)

・ Pearsall, Derek. "The Weak Declension of the Adjective and Its Importance in Chaucerian Metre." Chaucer in Perspective: Middle English Essays in Honour of Norman Blake. Ed. Geoffrey Lester. Sheffield: Sheffield Academic P, 1999. 178--93.

・ Samuels, M. L. "Chaucerian Final -E." Notes and Queries 217 (1972): 445--48.

・ Topliff, Delores E. "Analysis of Singular Weak Adjective Inflexion in Chaucer's Works." Journal of English Linguistics 4 (1970): 78--89.

・ 中尾 俊夫 『英語史 II』 英語学大系第9巻,大修館書店,1972年.(esp. pp. 144--47.)

2011-03-15 Tue

■ #687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化 [adjective][inflection][germanic][indo-european][oe][demonstrative][ilame]

[2009-10-26-1]の記事の (1) で触れたように,ゲルマン語派の特徴の1つに,形容詞が強変化 ( strong or indefinite declension ) と弱変化 ( weak or definite declension ) の2種類の屈折を示すというものがある.この区別は現代英語では失われているが,古英語や現代ドイツ語では明確に認められる.両屈折の使い分けは原則として統語的に決められ,形容詞が指示詞 ( demonstrative ) の後で用いられる場合には弱変化屈折を,それ以外の場合には強変化屈折を示す.(古英語の例で強変化屈折と弱変化屈折のパラダイムを参照.また,中英語の形容詞屈折との関連で[2010-10-11-1]を参照.)

ゲルマン語派の特徴ということから分かるように,印欧祖語ではこの区別はなかった.印欧祖語では,形容詞は特有の屈折をもたず,名詞に準じる形で性・数・格によって屈折していた.形容詞は名詞の仲間と考えられていたのである.ところが,ゲルマン祖語の段階で形容詞は形態的に名詞から離れ,独立した屈折体系を保持していた指示詞と親和を示すようになる.これが,古英語などに見られる強変化屈折の起源である.実際に古英語で屈折表を見比べると,形容詞の強変化屈折と þes に代表される指示詞の屈折は語尾がよく似ている.

しかし,指示詞と形容詞が同じような屈折を示すということは,「指示詞+形容詞+名詞」のように両者が続けて現われる場合には同じ屈折語尾が連続することになり,少々うるさい.例えば,"to this good man" に対応する古英語表現は *þissum gōdum men として現われることになったかもしれない(実際の古英語の文法に則した形は þissum gōdan men ).Meillet (183) によれば,ゲルマン語はこの「重苦しさ」 ( "lourd" or "choquant" ) を嫌い,指示詞に後続する形容詞のために,あまり重苦しくない屈折として,よく発達していた名詞の弱変化屈折を借りてきた.こうして,統語的条件によって区別される2種類の形容詞屈折が,ゲルマン語派に固有の特徴として発達したのである.( Meillet の「重苦しさ」回避説の他にも複数の要因があっただろうと考えられるが,未調査.)

古英語の主要な品詞の簡易屈折表については,[2010-01-02-1]でリンクを張った OE Inflection Magic Sheet も参照.

・ Meillet, A. Caracteres generaux des langues germaniques. 2nd ed. Paris: Hachette, 1922.

2011-03-14 Mon

■ #686. なぜ言語変化には drift があるのか (2) [drift][synthesis_to_analysis]

昨日の記事[2011-03-13-1]の続きで,言語変化の drift の不可解な性質について.drift という用語は明らかに通時的な次元の用語だが,生成文法家をはじめとする共時言語学者はあくまで共時的な観点から drift の謎を解決しようとしてきた.印欧諸語のたどってきた synthesis から analysis への言語変化の drift は紛れもない事実であり ([2011-02-12-1]) ,現在も同じ流れが続いていると考えられる以上,それを動機づける共時的な規則を見いだすことが言語学者の務めである.しかし,今のところ共時的な立場から説得力のある説明は出されていない.もし共時的な説明を諦めるとすれば,言語は "of its own accord" 「それ自身の力によって」 (Sapir 154) 話者の意識を超えたところで変化を生じさせるという説を受け入れざるを得ない.しかし,言語が話者から独立した有機体であるとする説は,筋金入りの通時言語学者であっても(かつての苦い経験も手伝って)受け入れるのに抵抗が伴うのではないか.『新英語学辞典』でも「今のところ,このドリフトも一つの有力な仮説とみておくほかはない」 (348) ともどかしい口調でこの問題を評している.

drift に関して Lakoff の論文を読んだ.ラテン語からロマンス諸語への言語変化を中心に,印欧諸語の synthesis から analysis への drift を生成文法の立場から共時的に論じることができるかどうかについて論じている論文である.具体的には,主語代名詞の使用の義務化,定冠詞・不定冠詞の出現,格屈折から前置詞使用への転換,動詞における迂言形の時制・相の発達,助動詞の発達,副詞や比較表現の発達という個別の漂流的変化が,印欧諸語に共通して生じている事実を取りあげている.Lakoff はこれらの変化を synthesis から analysis への変化としてまとめる代わりに,"segmentalisation" (104) として言及している.では,これらの segmentalisation を示す drift をどう解釈すればよいのだろうか.Lakoff は以下のような諸仮説を提示しては排除してゆく.

(1) synthesis から analysis への変化を言語に普遍的な規則として設定する universal rule 説.しかし,世界の言語を見渡せば逆方向の変化はいくらでもある (104) .印欧語族内ですら,共通ロマンス語時代には迂言的に表現されていた動詞の未来形が後に屈折語尾で表現されるようになったという反例があり,この説は受け入れられない (112) .同様に,人間の心理傾向に基づく同様の universal な仮説も排除される.

(2) では,少なくとも印欧諸語という限られた範囲においては segmentation は universal rule あるいは "métacondition" と考えることができるのではないか.しかし,そのような metacondition を特徴づけ,動機づけているものが何であるかは依然として不明であり,説得力のある説明とはなりえない.

(3) 印欧諸語に共通してみられる segmentalisation 傾向は,実はそれぞれ独立して生じたとする説.この場合,不可解な drift を想定する必要はない.しかし,現実的には偶然の一致の可能性はきわめて少ない.

(4) 不可解であれ何であれ,drift という通時的な力を認めるしかないという説.(結局 drift は謎のままということになる.)

(5) 現在の共時言語理論ではいまだ扱えない現象だが,理論の発展によりいつかは解決できるはずだと考える説.

Lakoff の結論の1節を拙訳とともに引用する.Lakoff は (4) と (5) の狭間で揺れているようだ.

Dans cet article j'ai présenté un certain nombre d'exemple de changements qui ne peuvent pas être compris par l'examen des seules règles de la grammaire synchronique. Puisqu'ils ne sont probablement pas universels, on ne peut pas non plus les expliquer en ayant recours à des concepts de meilleure compréhension, ou à d'autres notions pertinentes de psychologie. A quel niveau se situe cette métacondition n'est pas clair du tout : ce n'est ni comme partie de la grammaire ni comme condition universelle des formes des grammaires. Comment une contrainte de changement à l'intérieur d'une famille de langues, une contrainte qui n'est pas absolue mais qui néanmoins est influente, doit-elle être considérée? Le problème n'est pas clair. Mais it n'y a pas d'autre façon de concevoir les choses : ou bien une telle métacondition existe, quelle qu'elle soit, ou bien toutes les langues indo-européennes ont été soumises à une serie extraordinaire de coïncidences. Rien dans l'état actuel de la théorie transformationnelle ne nous permet de caractériser la métacondition ou de la justifier. Si l'on accepte les faits tels qu'ils sont donneés, ou bien une autre explication doit être postulée, ce qui paraît tout à fait improbable, ou bien nous devons accepte l'idée que pour comprendre les changements syntaxiques nous devons arriver à une meilleure compréhension de la théorie syntaxique du point de vue synchronique. (113)

この論文では,共時的な文法の規則のみを調べても理解するのことができない変化の例をいくつか提示した.これらの変化はおそらく普遍的ではないから,理解が容易になるという考え方や他の関連する心理的な概念に訴えかけて説明するとことはもはやできないだろう.この共通条件がどの次元にあるのかは全く不明である.文法の一部としてあるわけではないし,文法形態の普遍的条件としてあるわけでもない.語族内部での変化の制約,絶対的ではないが影響力のある制約とはどのように考えればよいのだろうか.問題は明瞭ではない.しかし,事態を理解するには次のいずれかしか方法はない.それが何であれ,そのような共通条件が存在するのだということ,あるいは,すべての印欧諸語は偶然の異常なまでの連鎖に従っているのだということである.変形理論の現状では,その共通条件を特徴づけたり正当化することはできない.もし所与の事実を認めるということであれば,(まったくありそうにないが)別の説明を提示するしなければならない.あるいは,統語変化を理解するのに共時的な観点から統語理論をよりよく理解しなければならない.

・ Sapir, Edward. Language. New York: Hartcourt, 1921.

・ Lakoff, Robin. "Regard nouveau sur la <<dérive>>." Langages 32 (1973): 98--114.

2011-03-13 Sun

■ #685. なぜ言語変化には drift があるのか (1) [drift][synthesis_to_analysis][grammaticalisation][unidirectionality][teleology]

言語変化の drift 「ドリフト,駆流,偏流,定向変化」について,本ブログの数カ所で取り上げてきた (see drift) .英語の drift はゲルマン語派の drift を継承しており,後者は印欧語族の drift を継承している.英語史と関連して指摘される最も顕著な drift は,analysis から synthesis への言語類型の変化だろう.これについては,Meillet を参照して[2011-02-12-1], [2011-02-13-1]などで取り上げた.

なぜ言語に drift というものがあるのか.これは長らく議論されてきているが,いまだに未解決の問題である.言語変化における drift はランダムな方向の流れではなく,一定の方向の流れを指す.しかも,短期間の流れではなく,何世代にもわたって持続する流れである.不思議なのは,言語変化の主体である話者は,言語を用いる際に過去からの言語変化の流れなど意識も理解もしていないはずにもかかわらず,一定方向の言語変化の流れを次の世代へ継いでゆくことである.言語変化の drift とは,話者の意識を超えたところで作用している言語に内在する力なのだろうか.もしそうだとすると,言語は話者から独立した有機体ということになる.論争が巻き起こるのは必至だ.

drift という用語は,アメリカの言語学者 Edward Sapir (1884--1939) が最初に使ったものである."Language moves down time in a current of its own making. It has a drift." (150) と言っており,あたかも言語それ自体が原動力となって流れを生み出しているかのような記述である.しかし,この言語有機体論に対して Sapir 自身が疑問を呈している箇所がある.

Are we not giving language a power to change of its own accord over and above the involuntary tendency of individuals to vary the norm? And if this drift of language is not merely the familiar set of individual variations seen in vertical perspective, that is historically, instead of horizontally, that is in daily experience, what is it? (154)

もちろん Sapir は,言語変化がそれ自身の力によってではなく,話者による言語的変異の無意識的な選択によって生じるということを認識してはいる.

The drift of a language is constituted by the unconscious selection on the part of its speakers of those individual variations that are cumulative in some special direction. (155)

しかし,話者がなぜ後に drift と分かるような具合に,世代をまたいである方向へ言語変化を推し進めてゆくのかは,相変わらず未知のままである.結局のところ,Sapir は drift とは mystical で impressive な現象であるという結論のようである.

Our very uncertainty as to the impending details of change makes the eventual consistency of their direction all the more impressive. (155)

付け加えれば,Sapir は英語が語彙を他言語から借用する傾向も drift であると考えている.

I do not think it likely, however, that the borrowings in English have been as mechanical and external a process as they are generally represented to have been. There was something about the English drift as early as the period following the Norman Conquest that welcomed the new words. They were a compensation for something that was weakening within. (170)

最後の "something" とは何なのか.

言語変化の方向の一定性という問題は,ここ30年の間に grammaticalisation の研究が進んだことによって新たな生命を吹き込まれた.grammaticalisation は言語変化の unidirectionality に焦点を当てているからである.Lightfoot は,これに激しく異を唱えている.もし言語に一定方向の drift が見られると仮定すると,一般に言語史にアクセスできないはずの話者にその原動力を帰すことはできない.とすると,何の力なのか.mystery 以外のなにものでもないではないか,と (International Encyclopedia of Linguistics, p. 399) .

Sapir 以来,drift の謎はいまだに解かれていない.

・ Sapir, Edward. Language. New York: Hartcourt, 1921.

・ Frawley, William J., ed. International Encyclopedia of Linguistics. 2nd ed. 2nd Vol. Oxford: Oxford UP, 2003.

2011-03-12 Sat

■ #684. semantic prosody と文法カテゴリー [semantic_prosody][grammar][corpus][intensifier]

昨日起こった東北地方太平洋沖地震につきまして,被災者の方々に心よりお見舞い申し上げます.

[2011-03-03-1]の記事で,semantic prosody と文法カテゴリーとの間に関連があるという可能性に言及した.これは,happen の類義語,utterly を含む強意語の semantic prosody をコーパスによって調査した Partington の論文で指摘されていることである.

Partington は happen, set in, occur, come about, take place を調査し,この語群には程度の差はあれ,確かに unfavourable な semantic prosody が付随しているという証拠を挙げた(最も unfavourable なのは set in だという)(144) .同様に,utterly, absolutely, perfectly, totally, completely, entirely, thoroughly を調査し,それぞれの semantic prosody あるいは semantic preference を抽出した (148) .そして,いくつかの語句に付随している音色には,favourable vs. unfavourable という単純な価値基準の対立ではなく,一般には文法カテゴリーとして言及されるような特徴の対立が関与しているということがわかった.

具体的に言えば,happen は non-factuality を示す傾向が強い.法,疑問,条件といった文法カテゴリーとの関与が認められ,it is unclear why や to see what などの表現とともに用いられることが多い (140--41) .一方で,take place はむしろ factuality を示す傾向が強く,生じると予定されていることが実際に生じるという含意で用いられることが多い (143) .

強意語では,utterly は unfavourable semantic prosody を示すだけでなく,特徴の不在や状態変化を表わす語を修飾する傾向がある ( ex. utterly helpless / unable /forgotten / changed / different / destroyed ) .同じ傾向は,totally, completely, entirely にも見られる.entirely には (in)dependency というカテゴリーも関与しており,entirely dependent / self-sufficient / isolated などと用いられることが多い.absolutely は superlative を含意する語を修飾する ( ex. absolutely delighted / splendid / appalling ) .

factuality, absence, change, dependence, superlative というキーワードは,通常,文法カテゴリーに関連して言及されるラベルだが,語の意味,特に semantic prosody や semantic preference として言及される意味と深く関わっていることがわかる.

考えてみれば,語彙と文法の結びつきという視点は,新しくもなければ珍しくもない.例えば,ある動詞は受け身でしか用いられないとか,否定で用いられることが多いなどという事実は当たり前のように指摘されてきたし,学習者用辞書に広く反映されている.ある種の意味領域を表わす語が,後続する that 節内の動詞に subjunctive を要求するという文法項目も長い間論じられてきた ([2010-04-07-1]) .語彙と文法の関係は英語学ではよく知られていた事実だが,コーパス言語学という新しい角度からも同じ事実にたどり着いたということだろう.ただし,コーパス言語学の貢献は,factuality や absence などのカテゴリーを 0 か 1 かの binary な問題としてではなく,probabilistic な問題として取り扱うことができる点にあるように思われる.

英語史あるいは通時言語学の観点からは,ある語が文法カテゴリーと結びつきが認められる場合に,いつ,どのようにその結びつきが生じたのかに興味がある.例えば happen は英語史のいつ頃から unfavourable で non-factual な含蓄を得たのか.もしある時期にそのような含蓄を帯び始めたのであれば,その意味の場 ( semantic field ) を構成する他の類義語との関係も合わせて考える必要がある.そして,類義語との関係ということになれば,occur など借用語の圧力も考慮に入れなければならない.借用語による意味の場の再編成 → semantic prosody の滲出 → 文法カテゴリーへの結びつき,という流れがあるとすれば,おもしろい.speculation にすぎないが,例えば[2009-08-17-1]の記事で触れた語種と仮定法現在との関係にこの流れが見られないだろうか.

・ Partington, A. "'Utterly content in each other's company': Semantic Prosody and Semantic Preference." International Journal of Corpus Linguistics 9.1 (2004): 131--56.

2011-03-11 Fri

■ #683. semantic prosody と性悪説 [semantic_prosody][semantic_change][suffix]

孟子の性善説と荀子の性悪説は性論の根本的な問題を提供しているが,言語学の立場からすると,おそるおそるながら性悪説に軍配が上がるのではないかと考えている.

これには,最近,主に名詞から形容詞をつくる接尾辞 -ish の通時的研究をしたことが関係している.その研究の詳細は割愛するが,[2009-09-07-1]の記事で取り上げた -ish の機能的拡大を,OED により通時的に跡づけようとした研究である.本来 -ish は,国名・地名を表わす名詞からその形容詞を作り出す派生接尾辞として,意味的には中立だった ( ex. Angle > English; Kent > Kentish ) .しかし,-ish の接続する対象が人間や動物やを表わす名詞へ拡大するに及んで,徐々に軽蔑的な意味を帯びるようになった ( ex. child > childish; dog > doggish ) .結論として,-ish は基体が表わす存在のもつ悪い特徴を引き出して,軽蔑的な connotation をもつ形容詞を派生させる機能を発展させてきたと締めくくった.その研究では semantic prosody や semantic preference という用語こそ使わなかったが,関連する話題であることは明らかである.最近の semantic prosody の議論では語以上の単位が前提となっているようだが,-ish という語より小さい形態素にも応用できるものと思われる.

-ish の機能的拡大は,基体の表わす存在の悪い特徴を引き出すという点に多くを負っており,性悪説に基づいていると言いたいわけだが,-ish の1例のみを証拠に挙げて英語(あるいは言語一般)は性悪説に基づいていると主張するのは,もちろん性急である.しかし,少なくとも英語の意味論を見渡すと,-ish 以外にも英語の negative 志向を示唆する諸例が見つけられる.

例えば,[2010-08-13-1]の記事で見たように,意味変化の分類に意味の良化 ( amelioration ) と悪化 ( pejoration ) が区別されるが,英語史からの事例としては悪化の例のほうが多い ([2010-09-14-1]) .

また,semantic prosody を論じた[2011-03-04-1], [2011-03-02-1]の記事で述べたように,utterly, happen, set in など,unfavourable な音色を帯びる例のほうが逆の例よりも多い.Partington は "It may be the case, one suspects, that humans have a greater tendency or need to communicate to each other the 'bad things' which happen in life and this could be reflected in texts" (133) と述べているし,Louw も同じ趣旨で "there seem, prima facie, to be more 'bad' prosodies than 'good' ones" (qtd in Partington, p. 133 as from Louw, p. 171) と言っている.

一般化は慎むべきとは思いつつ,-ish に関する拙著論文 (forthcoming) では言語性悪説を以下のように述べた.

Since in the nature of human beings it is arguably easier to criticise, rather than praise, others particularly in everyday, colloquial, or vulgar context, it is small wonder why -ish should tend to extract a negative rather than a positive aspect out of people's close neighbours.

今後も言語にみられる negative 志向の例を収集してゆきたい.それだけだと暗いので,positive 志向の性善説の例(見込み少数)も忘れずに・・・ (see [2010-09-11-1]) .

・ Partington, A. "'Utterly content in each other's company': Semantic Prosody and Semantic Preference." International Journal of Corpus Linguistics 9.1 (2004): 131--56.

・ Louw, B. "Irony in the Text or Insincerity in the Writer? The Diagnostic Potential of Semantic Prosodies." Text and Technology: In Honour of John Sinclair. Eds. M. Baker, G. Francis and E. Tognini-Bonelli. Amsterdam: John Benjamins, 1993. 157--76.

2011-03-10 Thu

■ #682. ファクシミリでなく写本を参照すべき5つの理由 [manuscript][evidence]

昨日の記事[2011-03-09-1]に引き続き「写本へ回帰せよ」の話題.昨日の記事で挙げた Lass and Laing (7--8) による写本回帰の6つめの理由のなかに,ファクシミリでも不十分な場合があるという指摘があった.この件に関しても,Lass and Laing (9--10) が転写の現場から具体的に論じているので紹介しよう.5つの点を挙げている.

(1) 読み取りにくい文字でも別の角度から眺めることによって判読性の高まることがある.実物写本を前にしていれば別の角度から眺めることができるが,1つの角度から撮影された写真ではその手段は使えない.

(2) 多くのファクシミリは白黒だが,写本では色つき文字も少なくない.文字の色の変化は訂正箇所や写字生の交替を明らかにしてくれることがあるが,白黒では区別がつかないことがあり得る.

(3) 後世の製本作業などにより,写本が開きにくかったり,テキストの端が切り落とされたりする場合,写真では影になってしまい判読性が著しく減じる.

(4) 写本が損傷している場合,写真ではその損傷が拡大して表現されることが多い.

(5) 暗い写真やピントの合っていない写真もある.

実に現場らしい具体的な指摘でおもしろい.私自身のごく浅い経験から言っても,実物写本を参照する意味は大きい.写本の物理的形状や字形 ( figura ) の記述を文章で解説されてもよく分からないが,写本を見れば言わんとしていることが一目瞭然ということがある.写真では句読点のように見えても,写本でみたら物理的な小さな穴だったということもある.また,編者が判読しにくいと記述している字形を写本で参照してみたら,実は判読しにくくなかったということもあった.

一方で,Lass and Laing (9) は,写真のほうが判読しやすい場合もあるということは述べている.スタジアム観戦よりもテレビ観戦のほうが試合の状況がよく分かる,ということに似ているかもしれない.

・ Lass, Roger and Margaret Laing. "Overview." Chapter 3 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction.'' Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap3.pdf .

2011-03-09 Wed

■ #681. 刊本でなく写本を参照すべき6つの理由 [manuscript][evidence]

中世英語の言語研究では,しばしば「写本へ回帰せよ」が唱えられる.刊本を利用する場合でも写本に最大限に忠実な「 diplomatic edition を参照せよ」と言われる ( diplomatic の語源については[2011-02-07-1]を参照).EETSシリーズを初めとする歴史英語テキストのエディションの多くは,そのテキストと言語に精通した文献学者による校訂を経て刊行されたものであり一般的には信頼性が高いと考えられるが,それでも言語研究には写本テキストの参照が基本とされる.

私自身は部分的に写本を参照することはあっても,写本に基づく研究をしたといえるほどの経験はなく,写本回帰と聞くと耳が痛いのだが,刊本でなく写本を参照すべき理由は何だろうか.様々な理由があるだろうが,写本から刊本へと書き起こしている ( transcribe ) 現場から上がってくる声が最も参考になるだろう.そこで,LAEME の書き起こし作業の現場から上がってきた声を聞いてみることにする.LAEME は初期中英語の写本テキストをできる限り忠実に書き起こすことを原則として,同時代テキストの電子コーパス化を試みているが,言語研究のためには刊本に頼るのではなく是非とも写本を参照しなければならない理由が6つあるという.以下に Lass and Laing (7--8) の要点を概説する.

(1) 多くの刊本編者は写本の省略文字等を無言で "expand" して提示する.expand の仕方に複数の可能性がある場合にも,主要なものを採用して済ませる傾向がある.厳密にいえば,これは expand された形態の頻度や分布に影響を与えかねない.

(2) 刊本では編者の "normalising" や "modernising" の過程で,写本にあった littera ([2011-02-20-1]) の区別が失われることがある.'þ' ( "thorn" ) や 'ð' ( "eth" ) を <th> として転写する編者は今では少ないが,'ƿ' ( "wynn" ) を <w> として転写することは当たり前の慣習となっている.'ƿ' と 'w' は異なる littera であり,異なる歴史をもっていることを忘れてはならない.

(3) 複数の版により本文校訂されたテキスト ( critical edition or "best text" ) では,現実には存在しなかった想像上の形態が「復元」されており,言語研究には利用できない.

(4) 校訂により「写字生の意図していたであろう正しい形態」が復元されるが,写字生が常に何かを意図して書いていたという前提が怪しい.写字生が単純に間違えたという可能性が常にある.その可能性が少しでもある以上,校訂による置き換えは常に現実からの逸脱である.

(5) 以上の4点は綴字に関わる問題であり統語には関係しないという議論があるかもしれないが,多くの編者は句読点の校訂や modernisation を実践している.これは写本テキストに現代的な言語観を反映させることになり,統語上の解釈にも影響を及ぼし得る.

(6) LAEME は,各写字生が自立的に当時の言語を代表する存在であるとの前提に立っており,各写字生による本文テキストだけでなく行間訂正を含めた些細な貢献をも尊重する.写字生による削除や挿入などの些細な証拠を正確に見抜くには,ファクシミリ(写真)でも不十分な場合があり,やはり実物写本に当たる必要がある.

テキストの言語を研究する際には写本に回帰することが重要であるという点は理解できるが,実際上は写本を参照できる環境にないのが現実である.「写本へ回帰せよ」を少し緩めて「ファクシミリ版を参照するように心がけよ」「刊本を参照する際には上記の点に注意せよ」くらいに理解するのがよいかもしれない.

・ Lass, Roger and Margaret Laing. "Overview." Chapter 3 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction.'' Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap3.pdf .

2011-03-08 Tue

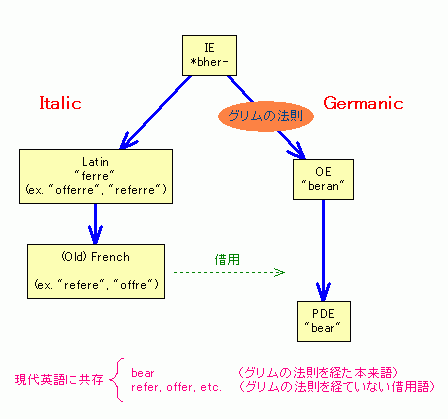

■ #680. assertion and nonassertion (2) [syntax][negative][assertion]

昨日の記事[2011-03-07-1]に引き続き,肯定平叙文 ( assertion ) と,否定文および疑問文 ( nonassertion ) の対立について.nonassertion には,否定平叙文 ( "He isn't honest." ) ,肯定疑問文 ( "Is he honest?" ) ,否定疑問文 ( "Isn't he honest?" ) の3種類の統語的な現われ方があるが,これらの関係はどのようになっているのだろうか.言い換えれば,nonassertion の内部はどのような体系をなしているのだろうか.3者の関係には3通りが考えられそうである.

(1) nonassertion = negative-statement and positive-question and negative-question

(2) nonassertion = ( ( negative and positive ) -question ) and negative-statement

(3) nonassertion = ( negative- ( statement and question ) ) and positive-question

どの選択肢がもっともスマートな答えかを考えるに当たって,昨日列挙した some / any や sometimes / ever などの assertive form と nonassertive form のペア語句を思い出したい.例えば somebody と anybody を考えると分かるが,関連語として nobody が思い浮かぶはずである.同様に sometimes / ever からは never が想起される.これらの語句は,2語からなる対立ではなく,3語からなる関係を示唆するのである.表で示すと以下のようになる.

| assertive forms | some | somebody | something | sometimes |

| nonassertive forms | any | anybody | anything | ever |

| negative forms | no | nobody | nothing | never |

ここで新しく登場した3行目の nobody や never のような negative form は,否定平叙文に現われるだけでなく否定疑問文にも現われ得る ( ex. "Have you never been to London?" ) が,当然ながら肯定疑問文には現われない.この分布を考慮すると,先の3種類の選択肢のうち (3) を採用するのがもっともスマートだということになる.(3) を採用している Quirk et al. (1975, p. 84) の与えている図式を改変したものを示す.(参考までに Quirk et al. (1972, p. 54) では (2) が示唆されていた.)

昨日の記事の最初に示した 2 x 2 の単純な表に比べて随分と複雑になったが,assertion という切り口によって,some, any, no の分布など,多くの現象が説明できるようになった.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Grammar of Contemporary English. London: Longman, 1972.

2011-03-07 Mon

■ #679. assertion and nonassertion (1) [syntax][negative][assertion]

英語の文 ( sentence ) には,肯定文 ( positive ) と否定文 ( negative ) ,平叙文 ( statement ) と疑問文 ( question ) という2組の基本的な対立がある."He is honest." という肯定平叙文を例にとると,そこから次のような 2 x 2 の派生文が得られる.

| statement | question | |

| positive | He is honest. | Is he honest? |

| negative | He isn't honest. | Isn't he honest? |

この分類は,2組の対立によりきれいにまとめられ,疑問を差し挟む余地はないように見える.しかし,この4つの文を分類する方法は他にもあり,そちらの分類を用いると新たな知見が得られる.大げさにいえば英語の世界観の一端を垣間見ることができる.

それは,assertion 対 nonassertion という別の対立軸の導入によって可能になる (Quirk et al. 53--54) .この対立によると,基本文 "He is honest." が assertive となり,そこから派生する3つの文はいずれも nonassertive となる.肯定平叙文では 'He is honest' という命題が断定されているが,否定文や疑問文ではその命題が否定されるか疑問に付されるかで,いずれにしても断定はされていない.assertion という観点によって,肯定平叙文とそれ以外とで大きく二分されることになる.そこで,上記の 2 x 2 の表に替わって次のような図式が得られる.

+----- assertion ( "He is honest." )

|

sentence -----+ +----- negative ( "He isn't honest." )

| |

+----- nonassertion -----+

|

+----- question ( "Isn't he honest?" )

nonassertion の文は assertion の文と命題論理の観点から対置されるだけでなく,統語的にも operator (この文の場合には be 動詞の is )の振る舞いが変化するという点でも対置される.さらに,assertion / nonassertion の対立は,以下の一連の対応語句の分布を説明する.some / any, somebody / anybody, something / anything, sometimes / ever, already / yet .各ペアの語句で,前者 ( assertive form ) はもっぱら肯定平叙文に現われ,否定文や疑問文にはもっぱら後者 ( nonassertive form ) が用いられる.

このように,assertion という観点を導入することで,英語の構文に関する新たな知見が得られることが分かるが,ここに1つ問題が残されている.否定疑問文 "Isn't he honest?" が上の図のどこに収まるのかという問題である.否定疑問文が nonassertion に含まれることは,統語的にも,論理的にも,また nonassertive form が出現可能である点でも,間違いない.では,図で示した negative や question と同列に置かれるのがよいのだろうか.あるいは,negative か question のいずれかに強く結びついており,それに応じて階層化を工夫する必要があるのだろうか.これについては明日の記事で.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Grammar of Contemporary English. London: Longman, 1972.

2011-03-06 Sun

■ #678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語 [loan_word][french][history]

英語のフランス語彙借用は,中英語期だけではなく近代英語期以降にも継続していたことは,[2010-12-12-1]の記事などで触れてきた.[2009-08-22-1]のグラフで見ると,近代英語期のフランス語借用は数としては大したことがないように見える.18世紀にはグラフの谷に達しており,14世紀の威光は見る影もないかのようだ.しかし,英語史のみならずヨーロッパの言語史を考えると,18世紀のフランス借用語は重要な役割を担っている.当時のフランス語借用は,汎ヨーロッパ的な現象だったからだ.

フランスでは,1598年に出されたナントの勅令 ( L'Édit de Nante ) が1685年に太陽王ルイ14世 (Louis XIV; le Rois Soleil; 1643--1715) によって廃止されるに及び,新教徒が国外へ亡命してきた.[2010-12-12-1]で見たように,英語では,それ以降のフランス語借用は形態が英語化しておらず,フランス語の形態がよく保たれているのが特徴である.フランス語は中世よりイギリス,ドイツ,ノルウェー,イタリアなどヨーロッパ各国で文学語として一目置かれてきており,16世紀のドイツの大学ではフランス語教育が定着したほどである.17世紀にはルイ14世の絶対王権の国際的な威勢より,フランス語は外交の言語としてヨーロッパに幅を利かせることになる.18世紀には,フランス語はラテン語に匹敵する,いや多くの場合にはラテン語をしのぐほどの国際的通用度を得て,ヨーロッパの知的な共通語となった.やがて各国の国家意識が強まり,ヨーロッパにおけるフランス語の国際的な地位はそれほど長続きはしなかったが,ヨーロッパ言語史上,フランス語を仰ぐ1つの特徴的な時代が認められることは確かである ( Perret 69 ) .この時代にフランス語借用がイギリスのみならず汎ヨーロッパ的な現象であったことは,上記の背景から理解できるだろう.

18世紀に英語に入ったフランス借用語の例を Perret (70) から挙げると,流行に関する語として chic, à la mode, blouse, brassière, négligé.情事を飾る coquette, beau, femme fatale, gallant.車に関する automobile, garage, chauffeur, chauffeuse.軍事用語として general, lieutenant-colonel, regiment .フランス革命によって刷新された度量衡から,metre, litre, gramme.

ここに挙げた英語語彙は,汎ヨーロッパ的なフランス語借用の一角にすぎない.レストラン・料理という分野もフランスが得意とする分野だが,イタリア語に入ったフランス単語を挙げてみれば,その多くが英語にも入っていることに気づく.ristorante, menu, croissant, marron glacé, charlotte.借用語彙というよりは国際語彙と呼ぶほうがふさわしいかもしれない.料理,流行,恋愛といった分野は現在でもフランスと強く結びついているが,その関連語は18世紀以来,ヨーロッパの諸言語を豊かに飾っているのである.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2011-03-05 Sat

■ #677. 現代英語における法助動詞の衰退 [auxiliary_verb][corpus][brown]

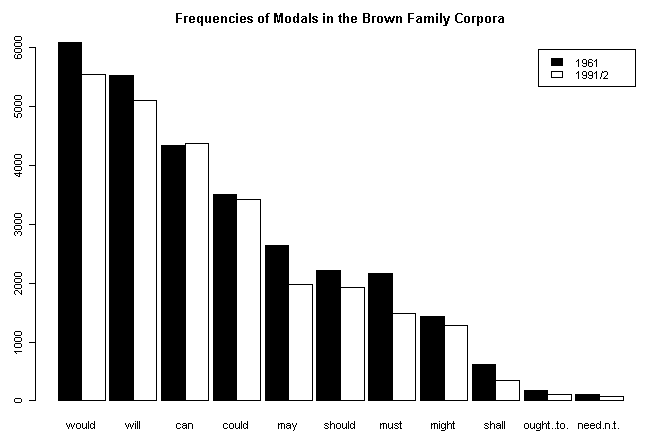

現代英語の法助動詞 ( modal auxiliary ) の体系が複雑なことについては,[2010-07-22-1], [2010-01-20-1], [2009-07-01-1], [2009-06-25-1]の記事で触れた.法助動詞は一般動詞と比較して統語形態上の振る舞いが特異であり,意味も多様化してきたので英語史を通じて不安定な語類であった.現代英語でも体系的な安定は得られておらず,再編成が進行中と考えられるが,再編成の様相それ自体が複雑である.現代英語の法助動詞の研究は数多いが,体系の変化の傾向を記述した研究として,The Brown family of corpora ([2010-06-29-1]) を利用した Leech et al. (Chapters 3--5) の研究がある.特に4章 (pp. 71--90) では,主要な11の法助動詞の頻度の変化が詳述されている.以下は,1961年の米英書き言葉を代表する Brown と LOB,そして1991/92年の米英書き言葉を代表する Frown と F-LOB により,約30年間にわたる法助動詞の頻度の通時変化を表わしたグラフである(Leech et al., p. 283 の数値表をもとに作成).数値データはこのページのHTMLソースを参照.will には 'll や won't などの省略形・否定形も含む.need は肯定形と否定形を両方含む.

全体として30年の間に法助動詞の頻度が下がっていることが分かる.頻度の減少は,would, will, may, should, must, shall, ought (to) で p < 0.001 の非常に強い有意差を示し,might, need(n't) で p < 0.01 の強い有意差を示す.これは英米両変種をひっくるめた結果だが,変種で分けて調査すると,AmE のほうが BrE よりも減少の度合いが強く,BrE がその傾向を遅れて追いかけているかのような分布を示す (73) .

興味深いのは,もともと頻度の低い法助動詞ほど減少率も大きい "bottom-weighting" (73) の傾向が観察されることだ.減少率の全体平均は18.9%だが,上位4助動詞でみると4.7%,下位7助動詞でみると22.7%である.特に,shall の43.5%,ought (to) の37.5%,need(n't) の31.6%という減少率は著しい.

bottom-weighting の背景には,"paradigmatic atrophy" 「体系的な退化」(80--81) があるのではないかと指摘されている.上述のように,法助動詞は一般動詞と比べて多くの点で不完全であり変則的である.人称や数による屈折を欠いており,不定形が存在せず,時制変化もきわめて不規則である.shall は2人称代名詞を主語として現われることはほとんどなく,mayn't という否定形はきわめてまれである.法助動詞が全体的に "defective" な語類であることを考えれば,とりわけ頻度の低い法助動詞がいっそう機能不全に陥り,ますます低頻度になってゆくということは不思議ではない.法助動詞の再編成はグラフに見られるほど単純な現象ではないが,コーパスを用いた量的調査によって大きな潮流が明らかにされたと言えるだろう.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

2011-03-04 Fri

■ #676. コーパス研究の知見はどこまで解釈に役立つか? [semantics][corpus][semantic_prosody][passive]

[2011-03-02-1], [2011-03-03-1]の記事で semantic prosody を取りあげた.ある共起表現が(主に否定的な)評価を帯びる現象である.semantic prosody は単なる語句のレベルにとどまらず,統語的なレベルにも見られる.例えば,Stubbs (163--68) では be-passive に対する get-passive の意味特性に関するコーパス利用研究が紹介されており,get を用いた受動態は主語が不利益を被るという文脈(さらに場合によっては主語がその不利益に自ら責任があるという文脈)で頻繁に見られるという結果が報告されている.

get-passive が否定的な semantic prosody を帯びやすいということは,従来から文法書等で指摘されてきたことだが,コーパス研究の長所は具体的な数字を提供してくれる点にある.Stubbs の調査では,be-passive の約25%が "unpleasant" な結果を含意し,"pleasant" を含意するものも多いという.一方,get-passive では60%以上が "unpleasant" な結果を含意し,"pleasant" を含意するものはほんのわずかである.別のコーパスを用いた別の研究者による調査では,get-passage の "unpleasant" 含意率が話し言葉コーパスで約9割に達したという報告もあり,get-passive が否定的な semantic prosody をもっていることは明らかである.このような客観的な数値による裏付けが,corpus semantics の重要な特長であり役割である.

しかし,コーパス研究によって得られた get-passive に関するこの知見は,get-passive を含む具体的な文の解釈にどのくらい役立つのだろうか.コーパスから得られたという次の文を考えよう.

I got praised for having a clean plate.

一見したところ特に "unpleasant" を含意する語句は含まれていない.しかし,get-passive が用いられているということは,ここでは "unpleasant" を含意する解釈,おそらくは皮肉的な読みが要求されているということなのだろうか.コーパスによる知見から言えることは,「否定的な semantic prosody を伴っている get-passive が用いられている以上,高い確率で "unpleasant" の読みがふさわしいだろうが,"pleasant or neutral" な例も皆無ではなかったのだからここでは例外的に "pleasant or neutral" な読みかもしれない」ほどだろうか.しかし,これでは常識的に知っていることと差がない.コーパスの知見がほとんど活かされていない.コーパス研究のジレンマは,大量の用例から傾向を探り出すことは得意だが,個々の用例の解釈を保証してはくれないということである.英文解釈のためにコーパスで注目表現の有無や頻度を調べるということは日常的に行なっているが,そこでいつも思うのが,その表現があったから,高頻度だったからといって,それが必ずしも正しい英文解釈へ導いてくれるとは限らないということである.「参考までに」で止まってしまうことが多く,じれったい.「参考までに」では参考にならないことが多いのだ.

この問題を semantic prosody の観点からとらえなおすと,ある共起表現において semantic prosody の含意する否定性がどの程度の強度,安定感,感染力をもっていれば,一見したところ中立的,肯定的な文脈が皮肉などの否定的な音色を帯びると考えられるのだろうか.それは probability の値として算出できるものなのだろうか.

個々の文脈で判断すべしと言ってしまえばそれまでだが,コーパス研究の成果が英文解釈という現実的な問題に貢献し得ないとなると,その価値は大幅に制限されてしまうのではないか.Stubbs の論文は,コーパス研究と解釈の関係について上記の問題を提起しているが,解決策については無言である.

・ Stubbs, M. "Texts, Corpora, and Problems of Interpretation: A Response to Widdowson." Applied Linguistics 22.2 (2001): 149--72.

2011-03-03 Thu

■ #675. collocation, colligation, semantic preference, semantic prosody [semantics][corpus][collocation][semantic_prosody]

昨日の記事[2011-03-02-1]で取りあげた semantic prosody に関連する話題.語と語の共起関係には4つの種類が区別される.以下,McEnery et al. (84--85, 149--52) を参照して,抽象度の低いものから高いものへと並べ,それぞれの概要を記す.

(1) collocation: 語彙項目と語彙項目との関係

(2) colligation: 語彙項目と文法カテゴリーとの関係.

(3) semantic preference: 語彙項目と,意味的に関連する語群との関係

(4) semantic prosody: 感情的意味を生み出す語彙項目の共起関係

(1) collocation は単純に語と語が共起するという関係を指し,基本的には統計的な概念と考えられている.しかし,どの程度の頻度をもって共起すれば "collocate" していると見なすことができるのかに関して,論者のあいだで統計的な基準は異なる( see [2010-03-23-1], [2010-03-04-1] ) .通常は,常識的に「高頻度」であれば collocation と呼んでいるようだ.

(2) 名詞 house と最も高頻度で共起する語に the や a などの冠詞があるが,これは collocation を研究する上であまり有意味でない.名詞であれば冠詞と共起するのは自明であり,house に限定された話しではないからだ.collocation を有意味な術語として保つためには,house と冠詞のような,語と文法カテゴリーの関係を表わす術語が必要となる.これが colligation である.

(3) semantic preference は,ある意味的特性を共有する,高頻度で共起する語の集合に関わる関係である.例えば,large は数量・規模を表わす語群 ( ex. number(s), scale, part, quantities, amount(s) ) と共起し,utterly は特徴の欠如や状態の変化を表わす語群 ( ex. helpless, useless, unable, forgotten; changed, different ) と共起する.large や utterly は共起する語句の意味範囲を選んでいる.

(4) semantic prosody の定義は昨日の記事[2011-03-02-1]で記した通りで,態度や評価といった感情的な意味を生み出す共起関係を指す.母語話者の意識に上らない,隠された含意であることが多い.semantic preference の特殊な現われと見ることもでき,その境目は必ずしも明確ではない.

いずれの種類の共起であれ,共起に関する詳細な研究は電子コーパスで一度に多数の例文を集められるようになったことにより発展してきた.semantic prosody の研究は,意味論の発展に貢献することはいうまでもないが,類義語間の区別を明らかにするのに役立つことが見込まれるので語学教育や辞書学の分野にも貢献することになるだろう.また,この種の研究は語彙論や意味論と強く結びつけられる研究ではあるが,先に utterly との関連で示した「特徴の欠如や状態の変化」という意味特性の関与を考えると,polarity や modality といった文法カテゴリーとの関連も示唆され,統語論との接点も見いだせそうだ.そして,繰り返し共起することにより特定の意味が定着してゆくという過程に焦点を当てれば,当然,通時的な研究対象にもなり得る.

semantic prosody は,このように広範な応用が期待できそうな話題である.McEnery et al. (84) に最近の研究の書誌があるので,参考までに以下に整理しておく.

・ Hunston, S. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge UP, 2002.

・ Louw, B. "Irony in the Text or Insincerity in the Writer? The Diagnostic Potential of Semantic Prosodies." Text and Technology: In Honour of John Sinclair. Eds. M. Baker, G. Francis and E. Tognini-Bonelli. Amsterdam: John Benjamins, 1993. 157--76.

・ Louw, B. 2000. "Contextual Prosodic Theory: Bringing Semantic Prosodies to Life." Words in Context: A Tribute to John Sinclair on his Retirement. Eds. C. Heffer, H. Sauntson and G. Fox. Birmingham: U of Birmingham, 2000.

・ Partington, A. Patterns and Meanings. Amsterdam: John Benjamins, 1998.

・ Partington, A. "'Utterly content in each other's company': Semantic Prosody and Semantic Preference." International Journal of Corpus Linguistics 9.1 (2004): 131--56.

・ Schmitt, N. and R. Carter "Formulaic Sequences in Action: An Introduction." Formulaic Sequences. Ed. N. Schmitt. Amsterdam: John Benjamins, 2004. 1--22.

・ Stubbs, M. "Collocations and Semantic Profiles: On the Cause of the Trouble with Quantitative Methods." Function of Language 2.1 (1995): 1--33.

・ Stubbs, M. "Texts, Corpora, and Problems of Interpretation: A Response to Widdowson." Applied Linguistics 22.2 (2001): 149--72.

・ McEnery, Tony, Richard Xiao, and Yukio Tono. Corpus-Based Language Studies: An Advanced Resource Book. London: Routledge, 2006.

2011-03-02 Wed

■ #674. semantic prosody [semantics][corpus][collocation][semantic_prosody][terminology]

semantic prosody は,近年のコーパス言語学の興隆によって生み出された概念であり,研究課題としても注目されるようになってきた.同じくコーパス言語学によって注目を集めるようになった collocation とも深く関連している.Louw (57) によれば,semantic prosody の定義は "a form of meaning which is established through the proximity of a consistent series of collocates" である.もう少し分かりやすい定義として Crystal からも引用しよう.

A term sometimes used in corpus-based lexicology to describe a word which typically co-occurs with other words that belong to a particular semantic set. For example, utterly co-occurs regularly with words of negative evaluation (e.g. utterly appalling). (428)

例として utterly appalling が挙げられているように,utterly という強意の副詞は常に,否定的な性質を表わす語を強調する.他に,happen や set in という(句)動詞も不快な出来事を表わす名詞と共起することが多い.semantic prosody とは,共起によって強く顕現するこのような「意味上の音色」のことを指し,その主たる機能は話者の態度や評価を表わすことである.多くは否定的な評価に関するものであり,肯定的な評価の例は少ない(後者の例としては,否定的な強意副詞 utterly に対して肯定的な強意副詞 perfectly が挙げられよう).semantic prosody が collocation と強く結びつていることは,McEnery et al. (83) の挙げている personal price の例から明らかである.personal も price も単独ではその評価は中立的だが,共起すると通常否定的な意味上の音色を伴う.

特定の共起によって特定の semantic prosody が生じ,それが十分に定着してくると,その共起を故意に逸脱させることによって皮肉,偽善,ユーモアなどの特殊な効果を表わすことができるようにもなる.例えば,Cobuild written corpus に次のような例文がある.

Their relationship in fact was so complete that they were utterly content in each other's company.

semantic prosody に関して避けることのできない議論は,語と語の共起によってなぜ特定の音色(主に否定的な音色)が顕現するのか,あるいは歴史的に獲得されてきたのか,という問題である.utterly はなぜ否定的な音色を帯びるのか.この問いに対して,否定的な語と共起することが多かったから utterly 自体も否定の音色を帯びるようになったという答えがあるかもしれない.しかし,そもそも否定的な語と共起することが多かったのはなぜなのか.それは utterly 自体が本来的に否定的な音色を帯びていたからではないか.まさに鶏が先か卵が先かの問題に陥ってしまう.このような場合の常として,(1) 本来的に否定的な性質と (2) 特定の否定的な語との頻繁な共起,という2つの要因が相互に作用した結果だろうという説明がもっとも穏健かもしれない.しかし,比較的最近,接尾辞 -ish の否定的な含意の獲得について歴史的な研究を行なった私にとっては,この問題は悩ましい問題である.McEnery et al. (84) もこの問題に触れている.

It might be argued that the negative (or less frequently positive) prosody that belongs to an item is the result of the interplay between the item and its typical collocates. On the one hand, the item does not appear to have an affective meaning until it is in the context of its typical collocates. On the other hand, if a word has typical collocates with an affective meaning, it may take on that affective meaning even when used with atypical collocates. As the Chinese saying goes, 'he who stays near vermilion gets stained red, and he who stays near ink gets stained black' --- one takes on the colour of one's company --- the consequence of a word frequently keeping 'bad company' is that the use of the word alone may become enough to indicate something unfavourable . . . .

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ Louw, B. 2000. "Contextual Prosodic Theory: Bringing Semantic Prosodies to Life." Words in Context: A Tribute to John Sinclair on his Retirement. Eds. C. Heffer, H. Sauntson and G. Fox. Birmingham: U of Birmingham, 2000.

・ McEnery, Tony, Richard Xiao, and Yukio Tono. Corpus-Based Language Studies: An Advanced Resource Book. London: Routledge, 2006.

2011-03-01 Tue

■ #673. Burnley's you and thou [personal_pronoun][pragmatics][honorific]

英語史における ye と thou の使い分けと,それに関連する2人称代名詞の話題は,[2009-10-11-1], [2009-10-29-1], [2010-02-12-1], [2010-03-26-1], [2010-07-11-1], [2010-10-08-1]の記事で扱ってきた.

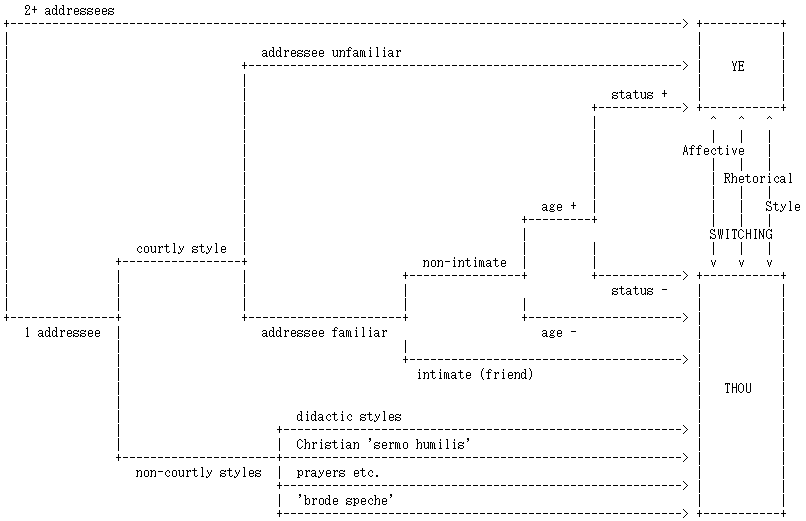

古英語では,[2009-10-24-1]の人称代名詞屈折表に見られるように,þū は2人称単数,ȝē は2人称複数というように,数 ( number ) という文法カテゴリーによって使い分けが明確に区別されていた.しかし,中英語になると両者の使い分けは数によって区別される ([2009-10-25-1]) のとは別に,様々な文体的,語用論的な要素の関数として決まってくるようになった.

では,例えば Chaucer の英語を例に取ると,ye と thou の使い分けを区別する要素にはどのようなものがあったのだろうか.そして,各々どの程度の重みをもって使い分けの区別に関与していたのだろうか.これは Chaucer 研究,英語史研究における積年の問題であるが,完全な答えは出ていないといってよい.日本語の敬語体系にまつわる問題に喩えれば,問題の難しさが想像できるかもしれない.

しかし,一般的な提案はなされてきている.以下に,Burnley (21) のフローチャートを,少々改変した形で示そう.

中央から右上にかけての "addressee familiar", "non-intimate", "age +", "status +" の分岐については,特にその項目が焦点でなければ上の道筋をたどり,より丁寧な YE に近づくのが原則である.また,YE と THOU にはさまれた各種の "SWITCHING" は,最終的には感情,態度,文体といった要素が決め手になるということを表わしている.例えば "affective switching" によれば,ye の使用は detachment, distancing, formality, objectivity, rejection, repudiation などと結びつけられ,thou の使用は intimacy, solidarity, engagement, rapprochement, joking, patronising, cajolery, conspiracy などと結びつけられる ( Burnley 21 ) .

・ Burnley, David. The Language of Chaucer. Basingstoke: Macmillan Education, 1983.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-30 10:44

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow