hellog〜英語史ブログ / 2010-10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010-10-31 Sun

■ #552. combining form [morphology][compound][latin][greek][word_formation][combining_form][terminology][morpheme][connective]

現代英語の複合語の形態論を論じる際に取り扱いの難しいタイプの形態素 ( morpheme ) がある.それは combining form 「連結形」と呼ばれているもので,Carstairs-McCarthy によると次のように定義づけられる.

bound morpheme, more root-like than affix-like, usually of Greek or Latin origin, that occurs only in compounds, usually with other combining forms. Examples are poly- and -gamy in polygamy. (142)

複数の combining form からなる複合語は科学用語などの専門用語が圧倒的である.例を挙げればきりがない.ex. anthropology, sociology, cardiogram, electrocardiogram, retrograde, retrospect, plantigrade.

combining form が形態理論上やっかいなのは,いくつかの要因による.

(1) 通常,拘束形態素 ( bound morpheme ) は接辞として機能し,自由形態素 ( free morpheme ) は語根として機能する.しかし,combining form は拘束形態素でありながら語根的に機能するので分類上扱いにくい.

(2) 共時的な視点からの理論化を目指す形態論にとって,古典語に由来するといった歴史的事情に触れざるを得ない点で,combining form の位置づけが難しい.

(3) 例えば anthropology は anthrop- と -logy の combining form からなるが,間にはさまっている連結母音 -o- は明確にどちらに属するとはいえず,扱いが難しい.

(4) 通常の複合名詞では第1要素に強勢が置かれるが,combining form を含む複合名詞では必ずしもそうとは限らない.anthropology では,連結母音 -o に強勢が落ちる.他に monogamy, philosophy, aristocracy も同様.

上記の combining form の諸特徴を「現代英語の形態論にねじり込まれた Greco-Latin 語借用の爪痕」と呼びたい.英語がラテン語,ギリシャ語,そしてフランス語から大量の借用語を受容してきた歴史についてはこのブログでもいろいろな形で触れてきたが,関連する主立った記事としては [2010-08-18-1], [2010-05-24-1], [2009-11-14-1], [2009-08-25-1], [2009-08-19-1] 辺りを参照されたい.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002.

2010-10-30 Sat

■ #551. 有標・無標と不規則・規則 [markedness][verb][conjugation]

昨日の記事[2010-10-29-1]で有標性を話題にした.それは,学生から次のような質問があったことを受けて有標性について改めて調べる必要があったからである.その質問とは「有標・無標という対立と不規則・規則という対立は同じものと考えてよいのか.もし同じものであるのならば,有標・無標という術語を持ち出す意味がないのではないか」というものである.学生の質問の背景には現代英語の不規則動詞と規則動詞の対立の問題があり,ここに有標性の視点を持ち込むということは妥当なのか否かという疑問があった.

確かに有標・無標と不規則・規則という概念は互いに関係があるように思える.しかし,結論からいえば (1) 有標・無標と不規則・規則の対立は互いに注目する観点が異なる,(2) 有標・無標の対立は通言語的な普遍性を意識した対立で,より一般的に用いられる傾向がある,ということではないか.

(1) 現代英語の不規則動詞 ( ex. sing ) と規則動詞 ( ex. walk ) について markedness に従ってフラグを立てるとすれば,不規則動詞が有標で,規則動詞が無標となりそうなことは容易に理解されるだろう.直感的にいって,規則動詞のほうが「普通」で「自然」だからである.しかし,不規則動詞と規則動詞の対立は,通常 markedness の観点から語られるような対立とは異なっている.昨日の記事でみたように,有標・無標はある言語項目の対立するペアを取りあげて,その一方を有標,他方を無標とすることである.sing と walk の例でいえば前者が不規則動詞,後者が規則動詞だが,両語を有標性の観点で「対立するペア」ととらえることはできない.形態論において有標性を語るときの「対立するペア」とは,dog 対 dogs,prince 対 princess, sing 対 sang, walk 対 walked のようなペアのことであり,sing 対 walk あるいは sang 対 walked のようなペアのことではないように思われる.

不規則・規則という対立が注目しているのは,原形から過去・過去分詞形を作るときに形態的な予測可能性 ( predictability ) があるか否かである.一方で,有標・無標という対立が注目しているのは,原形のスロットと過去・過去分詞形のスロットを比べたときにどちらがより普通で自然かということである.私も最初は違和感なく聞いていたが,「不規則動詞が有標で,規則動詞が無標」というのは二つの異なる物差しを用いた妙な表現なのではないか.

(2) 不規則・規則という対立は個別言語の形態規則に関していわれる対立だが,有標・無標という対立は,どちらかというと naturalness や universality などという通言語的な概念と結びつきやすいように思われる.これは昨日の記事で見たように有標性の概念が発展してきた経緯とも関連しているようである.英語という個別言語の動詞の活用の規則性を問題にする場合には,有標・無標という用語使いはなじまないのではないか.

有標・無標と不規則・規則という2つの対立はともに「普通さ」や「自然さ」に注目するという点で共通しているが,観点がずれていることを示してきた.術語には定義とは別に慣用というものもあるので,正確に使いこなすというのはなかなか難しいものである.

2010-10-29 Fri

■ #550. markedness [markedness][phonology][semantics]

言語学ではしばしば有標性 ( markedness ) という概念が用いられる.ある言語項目について,特定の性質が認められる場合には有標 ( marked ) ,認められない場合には無標 ( unmarked ) とされる.性質の有無に応じてフラグが立ったり下りたりするイメージだ.

元来,markedness の概念は,プラハ学派の音韻論 ( Prague School phonology ) で弁別素性 ( distinctive feature ) の有無を論じるための道具立てとして生じた.例えば /t/ と /d/ という音素を声 ( voicing ) という観点からみると,前者が無標,後者が有標となる.生成音韻論では markedness の概念はさらに重要な意義をもつに至る.そこでは,生起頻度,歴史的な変化,言語獲得における順序などが参照され,unmarked が "natural" や "universal" とほぼ同義となる.対立する性質のうち,通言語的にありやすいものが無標,ありにくいものが有標と呼ばれることになる.

音韻論で発生した有標性の概念は,後に形態論や意味論など他の部門でも応用されることになった.形態論の例でいえば,数で対立するペア dog と dogs では前者が無標で後者が有標である.これは直感的にも受け入れられるし,数の区別を考慮しないときに dog が代表として用いられることや派生の順序からしても,dog がより基本的であることは明らかだからである.

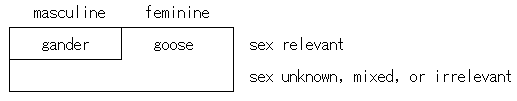

意味論では,語彙的に対立するペアにおいて "usual, common, typical" な方が無標となり,"unusual, uncommon, atypical" なほうが有標となる.例えば goose と gander のペアにおいて前者が無標,後者が有標である.goose はガチョウの雌鳥を,gander はガチョウの雄鳥を表わすが,特に性別を意識しない文脈で一般にガチョウを表わしたいときには goose を用いる(下図参照).後者のように雄雌にかかわらず一般的にガチョウを指す場合,goose は性に関して無標であるといわれる.ところが,gander はどんな文脈でも雄鳥であることを必ず明示するので,性に関してフラグが立っていると考える ( Hofmann, pp. 21, 29--30 ) .(類例は[2009-05-27-1]を参照.)

そのほか,old と young のように程度を表わす形容詞の対立ペアにおいて,前者が無標,後者が有標とされる.というのは,年齢を尋ねるのに通常 How old are you? と言い,How young are you? とは言わないからである.後者の疑問文は,すでに「あなたが若い」ことが前提であり,その上でどのくらい若いのかといった特殊な文脈での疑問文となるからである.

まとめれば,音韻論では専門的な使われ方をするが,形態論や意味論では直感的な「ありやすさ」「普通さ」「自然さ」の点での対立を標示するための道具として使われる.有標・無標の対立はこのように言語学では幅広く用いられている.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ Hofmann, Th. R. Realms of Meaning. Harlow: Longman, 1993.

2010-10-28 Thu

■ #549. 多重否定の効用 [negative][prescriptive_grammar][chaucer]

[2009-08-29-1], [2010-02-22-1]で触れたように,現代英語では(歴史的には18世紀の規範文法成立以来)二重否定あるいは多重否定は,規範文法の名の下に最も厳しく非難される「誤用」の1つである.厳しく非難されるのは,逆にいえば実際にはよく用いられるからであり,非標準変種では世界中でごく普通に聞かれる.

多重否定に対する論説はそれ自体に長い歴史があり,批判であれ擁護であれ,論説そのものがおもしろい.典型的な批判としては,マイナスにマイナスを掛けたらプラスになってしまうから否定の強調としての二重否定は論理的に誤謬だというものがある.Cheshire (114--15) は論理学に訴えるこのような批判を逆手に取り,量化の概念を含んだ論理学はもっと精緻であり,それによればマイナス×マイナス=プラスという単純な帰結にはならないと反駁する.

ここでは,多重否定の効用を2点指摘したい.論じるに当たって,最近 Chaucer を読みながら出会った "The Physician's Tale" (ll. 133--34) の多重否定の例文を示そう(引用は The Riverside Chaucer より).当時は多重否定は日常茶飯事であり,現在のように「誤用」として非難されることはなかった.

For certes, by no force ne by no meede,

Hym thoughte, he was nat able for to speede;

悪徳判事 Apius が美貌と美徳の娘 Virginia を見初め,何とかこの娘を手に入れられないかと思案する場面である.ここでは,Apius は力ずくでも賄賂によっても成功しないだろうと考えている.no, ne, no, nat と4つの否定辞が立て続けに現われており,典型的な多重否定の構文である.

さて,この場面での多重否定の2つの効用とは何だろうか.1つ目は,否定辞を複数用いることによって否定が強調されていることである.この構文の表わす意味が論理的に否定か肯定かということとは別次元で,繰り返し否定辞が使われているのだからそれだけ否定が強調されているのだという文体的な効用を評価することができる.

2つめの効用は,否定辞を特定の箇所にちりばめることで,否定の作用域 ( scope ) が明確になることである.上の例文でいえば,no が force と meede の両方に前置されているので,ちょうど現代英語の neither ... nor ... の構文と同等で,「力ずく」でもだめだし「賄賂」でもだめだということがはっきりする.もし否定辞を用いずに by force or by meede などとなっていたら,現代英語の either ... or ... の構文と同等で,「力ずく」か「賄賂」かのどちらかでは成功しない,どちらかうまくいく方を慎重に選ばなければならない,という読みが文法的に可能になり,解釈に曖昧さを与えかねない.通常は文脈によって曖昧さは回避されるだろうが,構文として両義性を回避できる術があるならばそれに越したことはない.上で論理に訴える典型的な多重否定への非難を見たが,皮肉なことに多重否定を用いることでむしろ論理的な関係が明示されることがあるという例である.

否定の論理ではなく,否定の強調と結束を全面に打ち出しているのが中英語や現代非標準変種の多重否定の特徴と言えよう.Burnley が次のようにまとめている.

If we consider this duplication of negators from the point of view of the addressee of an utterance, this apparently redundant repetition can be seen as 'negative support', since each negating item is mutually supportive of the others in clarifying the total negative character of the clause. ( 60 )

上記の2つの効用にもう1つ付け加えるのであれば,l. 133 は否定辞を配することによって弱強五歩格 ( iambic pentameter ) の韻律を整えているという点も指摘できよう.

多重否定が非難され続けて数世紀.それにもかかわらず非標準変種でいまだに一般的であるということは,規範を押しつけることの限界のみならず,多重否定の効用をもひそかに物語っているのかもしれない.

・ Cheshire, Jenny. "Double Negatives are Illogical." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 113--22.

・ Burnley, David. The Language of Chaucer. Basingstoke: Macmillan Education, 1983. 13--15.

2010-10-27 Wed

■ #548. example, ensample, sample は3重語 [doublet][triplet][etymological_respelling][etymology][aphaeresis]

現代英語に残る標題の3語は,語源を一にする3重語 ( triplet ) である.ラテン語の emere "take" に接頭辞 ex- "out" が付加された派生語 eximere がもととなり,exemplum "something taken out" が生じた.意味は「多数の中から取り出されたもの」から「手本,模範;見本,標本」へと変化した.

ラテン語 exemplum は後に子音変化し essample としてフランス語へ入った.このフランス語の essample,あるいはさらに子音変化したアングロ・フレンチの ensample などの形態が1290年頃に英語へ借用され,後者は中英語期中に特に広く使われた.ensample は古風な響きはあるが,現在でも用いられている.

一方,1384年頃に大本のラテン語形を参照した example も別途英語に入ってきた ( cf. etymological_respelling ) .ensample と example は特に意味の相違なく用いられていたが,後者の方が早くから頻度としては優勢になったようである.

さらにその一方で,1325年以前という早い段階から語頭音消失 ( aphaeresis ) による sample も英語で現われ出す.こうして,中英語後期からは3重語が併存する状況となった.

関連語としては,exempt 「免除する」がある.これはラテン語 eximere の過去分詞 exemptus が英語に入ったもので,「取り出す」→「外へ排除する」→「免除する」という意味のつながりを示す.

2010-10-26 Tue

■ #547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音 [gvs][vowel][spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][centralisation]

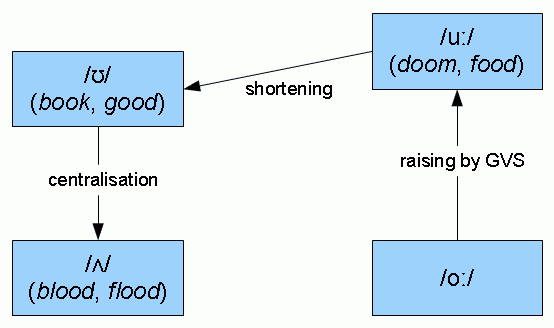

現代英語で <oo> の綴字で表わされる発音には,3種類があることが知られている.

・ /uː/: doom, food, pool, tooth, soot

・ /ʊ/: book, good, hood, look, stood

・ /ʌ/: blood, flood

綴字と発音が一対多である典型的な例だが,この3通りの発音が生じたのは,中英語後期から異なる複数の音声変化が順次 <oo> の表わす音に対して作用したためである.まずは,15世紀以降に生じた大母音推移 ( Great Vowel Shift ) である ( see [2009-11-18-1] ) .中英語期には <oo> は /oː/ という発音に対応したが,大母音推移により一律に上げ ( raising ) を経て /uː/ へ変化した.

次に,/uː/ となった <oo> の一部(歯音 /k, t, d/ が後続するものの一部)(← 後記:/k/ は歯音ではありませんでした.2010/10/26(Tue))が16?17世紀に短化 ( shortening ) を起こし /ʊ/ となった.こうして /ʊ/ へと変化した語群のさらに小さな部分集合が,今度は16世紀半ば以降に中舌化 ( centralisation ) を起こし /ʌ/ となった(以上をまとめた下図を参照).

このように,異なる音声変化が <oo> をもつ語の部分集合,さらにその部分集合に対して働いたために,現代英語の共時的な視点からみれば <oo> に対して3種類の発音が対応することになった.

<oo> と <oa> の関係については[2010-07-06-1]の記事を参照.

・中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年,174頁.

2010-10-25 Mon

■ #546. 言語変化は個人の希望通りに進まない [systemic_regulation][functionalism]

[2010-10-18-1]の記事で「荒天」と「好天」の同音異義衝突 ( homonymic clash ) を取り上げたときに,今後どちらかが徐々に廃れてゆき衝突が避けられるようになるかもしれないとの予測を述べた.この予測は過去の同音異義衝突の事例を参照しての漠然とした予測にすぎず,実際にこのペアがどのように振る舞ってゆくかについての確実な予測を表わしているわけではない.逆に,特に書き言葉では漢字の区別があるのだから,同音異義のまま残ってゆくとしてもまったく不思議はない.また,「荒天」が廃れてゆけばその分日本語が貧しくなってゆくという悲観的な考え方もあり,この同音異義は是非とも残ってほしいと思う者もいるかもしれない.私も,個人的にはどちらかといえばそのような立場だ.

だが,言語変化の数々の事例を見ると,言語変化は決して個人の希望通りに進むものではない.言語は自己調整機能 ( systemic regulation ) を有する自立的な体系 ( self-regulating system ) である.言語変化は,個人の希望する方向ではなく,個人の集合体でありながら個人の力の及ばない共同体の自立的作用が指し示す方向へと変化してゆくものである.次の一節は,語の意味変化に不平をもらす言語変化反対派の主張に反論する Trudgill の発言である.

Words do not mean what we as individuals might wish them to mean, but what speakers of the language in general want them to mean. These meanings can and do change as they are modified and negotiated in millions of everyday exchanges over the years between one speaker and another. Language change cannot be halted. . . Languages are self-regulating systems which can be left to take care of themselves. They are self-regulating because their speakers want to understand each other and be understood. If there is any danger of misunderstanding, speakers and writers will appreciate this possibility and guard against it by avoiding synonyms, or by giving extra context . . . . (8)

1つだけ注意しておきたいのは「言語は自己調整機能を有する自立的な体系である」というときに,言語を話者から超越した独立した生物のような有機体であると考えているわけではないことだ.あくまで言語は話者と結びついており,話者不在では存在しえないが,それにもかかわらず話者個人の制御が直接には及ばない体系だということである.では何が言語を制御しているかといえば,話者個人を超越した話者集団の意思である.「荒天」と「好天」の併存も,最終的には日本語話者集団の意思に従って解消するなり存続するなりが決まってゆくのだろう.

話者個人と話者集団の差異とその不思議な関係については,[2009-05-07-1]を参照.

・ Trudgill, Peter. "The Meaning of Words Should Not be Allowed to Vary or Change." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 1--8.

2010-10-24 Sun

■ #545. 歴史語用論 [pragmatics][historical_pragmatics]

歴史語用論 ( historical pragmatics ) は1990年代半ばに興った今をときめく言語学の学際的な領域である.歴史言語学,語用論はもちろんのこと,コーパス言語学,談話分析,文学とも切り離せない.2000年には Journal of Historical Pragmatics の刊行が開始され,順調に研究が積み重ねられてきている.

歴史語用論の定義は,Taavitsainen and Fitzmaurice によれば,以下の通りである.

A provisional and fairly neutral definition of historical pragmatics could be that historical pragmatics focuses on language use in past contexts and examines how meaning is made. It is an empirical branch of linguistic study, with focus on authentic language use in the past. (13)

歴史言語学 ( historical linguistics ) と語用論の出会いは,両者の発展の必然的な帰結である.歴史言語学は,言語変化の理由を問うなかで言語の variation の重要性に気付いてきた.variation は実際の言語使用の事例のなかに観察されるものであるから,経験主義的な研究,近年ではコーパス言語学的研究が主流となってきている.一方で,語用論 ( pragmatics ) は,話し言葉とそれを取り巻くコンテクスト ( context ) の経験主義的な観察を重視してきたが,分野の発展とともにコンテクストの範囲を話し言葉のそれからから書き言葉のそれへと広げてきた.その範囲はついに歴史的な書き言葉へも広がり,ここに経験主義的な方法論で一致する歴史言語学と語用論の出会いが果たされることとなった.

・ Taavitsainen, Irma and Susan Fitzmaurice. "Historical Pragmatics: What It Is and How to Do It." Methods in Historical Pragmatics. Ed. Susan Fitzmaurice and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 2007. 11--36.

2010-10-23 Sat

■ #544. ヒトの発音器官の進化と前適応理論 [speech_organ][evolution][origin_of_language]

よく知られているように,ヒトの言語の発音器官 ( speech organ ) は言語のために進化してきたわけではない.いずれも主たる機能は生存のための生理的機能である.調音機能はあくまで副次的なものであり,だからこそヒトの言語の獲得は余計に不思議に思われるのである.

以下は O'Grady (2) より,発音器官の2重機能(生理機能と発音機能)を示す表である.

| Organ | Survival function | Speech function |

|---|---|---|

| Lungs | to exchange CO2 and oxygen | to supply air for speech |

| Vocal cords | to create seal over passage to lungs | to produce vibrations for speech sounds |

| Tongue | to move food to teeth and back into throat | to articulate vowels and consonants |

| Teeth | to break up food | to provide place of articulation for consonants |

| Lips | to seal oral cavity | to articulate vowels and consonants |

| Nose | to assist in breathing | to provide nasal resonance during speech |

2重機能や機能転換は生物の進化においては珍しくない.鳥の羽が体温調整という本来の機能から飛翔の機能を派生させた例,魚の浮き袋が浮揚の機能から呼吸の機能を派生させた例などがある.上記のヒトの諸器官において本来の生理的機能から発話という言語的機能が派生したのと同様に,ヒトの言語能力それ自身も脳の本来的な機能から副次的に派生したものと考えられている.

言語能力の発現については大きく2つの考え方がある(池内,pp. 93--100).1つは,脳が進化して計算能力をもてあますようになり,複雑な計算処理を要求する言語が発現し得る状況が生じたとする説である.言語は脳の増大の副産物として突如として生じたとするこの説はスパンドレル理論と呼ばれ,Chomsky などが抱いているとされる.ここでは機能上の飛躍や非連続性が強調される.

もう1つは,言語能力に先立つ準言語能力が「前駆体」として存在しており,そこからさらに進化することによって真性の言語能力が発現したとする説である.この説は前適応理論と呼ばれている.ここでも飛躍や非連続性は想定されているが,スパンドレル理論のような突如さはない.

喧々囂々の議論があるが,池内氏によるとスパンドレル理論には難があるという (99).脳が進化して能力をもてあましたからといって,それが言語の能力につながる必然性がない.とてつもなく複雑な計算処理を要する言語以外の機能が生じる可能性もあり得たところに,なぜ結果的にはそれが言語だったのかを論理的に説明できない.一方で,前適応理論は言語の前駆体を仮定しており,(もちろんそれが何であるかは大問題だが)そこからの言語の発現には論理的な飛躍はないという.

上に挙げた発音器官に話しを戻そう.ここでも,進化してみたらたまたま発音に都合よくできていたから言語の発音の機能を担うようになった(スパンドレル理論)というよりは,言語の発音の前駆体(一般の動物にもある鳴き,吠え,叫びの類か?)が先に存在しており,そこからの進化によって言語の発音の機能が発現するに至った(前適応理論),と考える方が無理はないのかもしれない.

関連する記事として[2009-10-04-1]も参照.

・ O'Grady, William, John Archibald, Mark Aronoff, Janie Rees-Miller. Contemporary Linguistics: An Introduction. 6th ed. Boston: Bedford/St. Martin's, 2010. (Companion Site based on the 5th edition available here.)

・ 池内 正幸 『ひとのことばの起源と進化』 〈開拓社 言語・文化選書19〉,2010年.

2010-10-22 Fri

■ #543. says や said はなぜ短母音で発音されるか (2) [pronunciation][spelling_pronunciation][sobokunagimon][shocc]

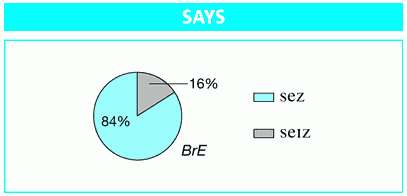

[2010-10-20-1]の話題の継続.says, said の発音について Jespersen に当たってみると,次のような記述があった.

The shortening of /ɛi/ to [e] in said, says, saith [sed, sez, seþ] is probably due to the frequent unstressed use in "said ˈhe," etc. It is mentioned by D1640 [Daines, Orthoepia Anglicana] and C1685 [Cooper, Grammatica Linguæ Anglicanæ] (facilitatis causa dicitur sez sed). In the North [ei] is still heard, and in the attributive use of the ptc. (the said witness, etc.) [seid] is sometimes heard instead of [sed] even in the South. (11.35: 324--25)

頻度の高い動詞が主格代名詞と倒置される環境で,両語が融合し,弱い短い発音になることは一般的なので,said ˈhe による説明は説得力がある.類例として,主格ではないが目的格の代名詞と動詞が融合したものに prithee 「願わくば」がある.これは pray thee の短縮である.

says, said の場合には主格代名詞との融合による弱化・短化という説明が可能だが,[2010-10-20-1]でも触れた against ( /əgeɪnst/ or /əgɛnst/ ), again ( /əgeɪn/ or /əgɛn/ ) の場合にはその説明は当てはまらない.ここで再び Jespersen を参照すると,against の弱化・短化は語末に /-nst/ という子音群をもっている点に起因するのだろうという.子音群に先行する母音の短化は確かに頻繁に起こっており,その典型は弱変化動詞の過去・過去分詞形に見られる ( ex. dream -- dreamt, keep -- kept, mean -- meant ) (4.312: 120--21) .また,again の発音は against の発音からの類推.

これらの弱化・短化発音は,"ease of articulation" または "facilitatis causa" の産物といえる.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007. 324--25.

2010-10-21 Thu

■ #542. 文学,言語学,文献学 [philology][pragmatics][linguistics][literature]

文学 ( literature ) と言語学 ( linguistics ) のあいだの距離が開いてきたということは,すでに言われるようになって久しい.また,文献学 ( philology ) が20世紀後半より衰退してきていることも,随所で聞かれる.この2点は,広く世界的にも英語の領域に限っても等しく認められるのではないか.もちろん両者は互いに深く関係している.

Fitzmaurice (267--70) がこの状況を簡潔に記しているので,まとめておきたい.

(1) 20世紀後半より,言語学は文学テクストを不自然な言葉として避けるようになった.

(2) 一方で文学は理論的な方法論を追究し,言葉そのものへの関心からは離れる傾向にあった.例えば現在の英文学の主流に新歴史主義 ( new historicism ) があるが,その基礎は英語史の知見にあるというよりは人類学の発展にある.

(3) 言語学は,逸話よりも数値を重視する方向で進んできた.

(4) 一方で文学は,数値よりも逸話を重視する方向で進んできた.

このように文学と言語学が両極化の道を歩んできたことは,当然その間に位置づけられる文献学の衰退にもつながってくる.文学と言語学の方法論をバランスよく取り入れた文献学的な研究というものが一つの目指すべき理想なのだろうが,それが難しくなってきている.もっとも,この10年くらいは上記の認識が各所で危惧をもって表明されるようになり,文学と言語学を近づけ,文献学に新たな息を吹き込むような新たな試みが出始めてきている.近年の歴史語用論 ( historical pragmatics ) の盛り上がりも,その新たな試みの一つの現われと考えられるだろう.

・ Fitzmaurice, James. "Historical Linguistics, Literary Interpretation, and the Romances of Margaret Cavendish." Methods in Historical Pragmatics. Ed. Susan Fitzmaurice and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 2007. 267--84.

2010-10-20 Wed

■ #541. says や said はなぜ短母音で発音されるか [pronunciation][spelling_pronunciation][sobokunagimon]

きわめて基本的な語で発音が不規則なものに says が挙げられる.予想される /seɪz/ ではなく /sɛz/ と発音されることが知られているが,実は前者の発音も皆無ではない.Longman Pronunciation Dictionary の発音傾向調査 ( Pronunciation Preference Polls ) によると,イギリス英語で16%の割合で /seɪz/ が聞かれるという.ただし,非RP発音としてである.過去形 said についてもおよそ同様の状況と考えられる.

では,RP を含めて一般的に /sɛz/ と発音されるのはなぜか.現代英語の say に対応する中英語の seye, seyn, sayn などに含まれる /aɪ/ に近い二重母音は,17世紀までに /ɛː/ へと滑化していた.これが後に /eː/,さらに /eɪ/ へと発展し,現在に至っている.しかし,一部の語では滑化した /ɛː/ が短化し,/ɛ/ となる場合があった.このような変化と変異の結果として,近代英語期にはこれらの語は複数の発音のあいだで揺れを示すこととなった.後に標準変種として say は第1の道を,says や said は第2の道をたどったことになる.現代の非標準発音 /seɪz/ や /seɪd/ は第1の道をたどって現代にたどりついた日陰者なのか,あるいは比較的近年の綴り字発音 ( spelling pronunciation ) の例なのか,よく分からない.

関連する例としては,again と against が挙げられる.現在では両語ともに /ɛ/ あるいは /eɪ/ の発音が聞かれるが,これは中英語の形態 agayn, ageyn などからそれぞれ上記の第1の道筋と第2の道筋で発展してきたものである.ちなみに,again については英米変種ともに /əˈgɛn/ のほうが優勢である.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.290頁.

2010-10-19 Tue

■ #540. Ralph の発音 [pronunciation][etymology][personal_name][spelling_pronunciation_gap]

授業で学生から,男性の名前 Ralph がなぜ /reɪf/ と発音されるのかという質問があった.なるほど,Ralph には綴字から予想される /rælf/ の発音もあるが,/reɪf/ という発音もある.後者は伝統的な発音で,特にイギリスで多く聞かれる人名である.例えば,アメリカ人作家 Ralph Waldo Emerson やアメリカ人ファッション・デザイナー Ralph Lauren では前者の発音が,イギリス人作曲家 Ralph Vaughan Williams では後者の発音が聞かれる.

この名前は,Old Norse の Raðulfr が Radulf として Old Norman French に入り,その短縮形 Raulf が英語に入ってきたものである.Old Norse の形態は古英語の Rǣdwulf ( rǣd "counsel" + wulf "wolf" ) に対応し「助言する狼」ほどの意である.現在の綴字は18世紀に一般化した.<ph> の綴字はラテン語あるいはギリシア語の綴字習慣を摸した一種の格好つけだろう.wulf はもともとこれら古典語に由来するわけではないので etymological respelling ( see [2009-08-21-1], [2009-11-05-1] ) とは呼べないが,効果としては同類と考えられる.

<ph> の綴字をもつようになった別の例としては,古英語の rand "shield" + wulf "wolf" に由来する Randolph がある.Bēowulf ( bēo "bee" + wulf "wolf" ) も現代に伝わっていたら,*Beewolph とか *Beelph のような名前になっていたかもしれない.

さて,/reɪf/ という発音についてはどうだろうか./rælf/ から /reɪf/ への発音変化の道筋については,調べてみたが詳細は分からなかった.しかし,次のような道筋が想定されるだろう./reɪf/ が大母音推移の出力結果だとすると,入力は /raːf/ である.後者の発音は,Raulf などの初期形態から子音 l の脱落あるいは先行母音との融合によって容易に到達しうる.実際に,Rauf, Rafe などの中間形態を表わす綴字が歴史的に例証される.発音と綴字がそれぞれつかず離れずに発展し,最終的にはちぐはぐな対応関係 <Ralph> = /reɪf/ に至ったというのが真相ではないか.人名や地名などの固有名詞,特にイギリスのものには,このような「ちぐはぐ」が多く見られる ( see [2010-07-18-1] ) .

2010-10-18 Mon

■ #539. 同音異義衝突 [homonymy][antonymy][semantic_change][homonymic_clash][teleology][systemic_regulation]

10月は運動会やイベントの月である.公的なイベントが雨で流れたりすると,我が家の付近では案内アナウンスが町中にこだまする.先日の朝も「本日はコウテンのため○○祭りは中止となります」と流れた.ここですかさず突っ込んだのは「荒天」か「好天」かどっちだ? 文脈と語用論的な判断から実際には誤解が生じることはないが,口頭のアナウンスには適さない漢熟語だなと思った.かつては「好天」がカウテン,「荒天」がクワウテンと仮名遣いの上では異なっていたが,発音上は同じなので同音反意語といえる.

ところが数分後に,なんと修正版アナウンスが流れたのである.「本日は悪天候のため○○祭りは中止となります.」そして,さらに数分後には「本日は長雨による悪天候のため○○祭りは中止となります」と再び変化した.おお,どんどん分かりやすくなっているではないか! 役所に苦情の電話が入ったか,あるいは原稿を読み上げていて我ながら分かりにくいと思ったのか.いずれにせよ,これで祭りに参加する予定だった小学生にもよく分かるメッセージとなった.

さて,他に誤解を招きやすい同音の漢熟語としては「偏在」と「遍在」を思いついた.漢字変換の際に注意を要する熟語だ.『明鏡国語辞典』によると,

へん‐ざい【偏在】名・自サ変 ある所にかたよって存在すること.「都市部に―する人口」「富の―」

へん‐ざい【遍在】名・自サ変 広くゆきわたって存在すること.「日本各地に―する伝説」

日本語は難しいなと思わせるが,同音異義衝突 ( homonymic clash ) と呼ばれる現象は英語にも見られる.英語史からの著名な例は,queen 「女王」 ( < OE cwēn ) と quean 「あばずれ女,淫売婦」 ( < OE cwene ) である.両者は本来は形態的にも意味的にも区別されていたが,近代英語期に母音が融合した結果,形態的に区別がつかなくなった.意味的には反意語とも考えられ誤解を招く可能性が高いからだろう,結局,後者は18世紀半ばに衰退した.

gate 「門扉」 ( < OE geat ) と gait 「道」 ( < ME gate < ON gata ) も同様で,反意語とまでは言わないが文脈によっては誤解を招く可能性が十分にあるペアなので,後者の「道路」の語義は衰退した.しかし,この場合には gait という語自体が消えてしまうことはなく「歩き方」という語義に特化することによって生き残った.

日本語でも英語でも同音異義語が共存する例が認められるとはいえ,多くはない.ある程度の時間はかかるが,最終的にペアのどちらかが「折れる」方向で言語変化が進むということが多いからだろう.同音異義衝突の回避を言語変化の原動力と考える機能主義的な見方 ( functionalism ) は,時に目的論的 ( teleological ) であると非難されることはあるが,今回の「荒天」のアナウンスを聞いていると,さもありなんと同意したくなる.

「荒天」が避けられるようになってゆくことを,日本語の堕落や表現力の貧弱化と考える向きもあれば,コミュニケーション上の改善だとみる向きもあるだろう.ただし,言語史(といっても私は英語史しか参照できないのだが)上の事例から判断すると,長い目で見れば,少なくとも話し言葉において「荒天」か「好天」のどちらかが徐々に用いられなくなってゆく可能性が高いのではないか.

2010-10-17 Sun

■ #538. monokini と trikini [etymology][folk_etymology][metanalysis][analogy][prefix]

昨日の記事[2010-10-16-1]で bikini の語源について調べたが,語形成上おもしろい関連語がある.monokini と trikini だ.

詳しい解説は野暮だが,一応,簡単に説明を.まず,bikini の bi をラテン語で「2」を意味する接頭辞と分析し「2ピースの水着」と解釈する.これに引っかけて「1ピースの水着」を表現するのにギリシア語の「1」を意味する接頭辞 mono- を用いたということである.同様に「3ピースの水着」にはラテン語・ギリシア語の「3」を意味する接頭辞 tri- を当てた.

それぞれの水着のサンプル画像(モデル付き)をぜひ見たいという方は以下を参照.

・ monokini

・ bikini

・ trikini

昨日の記事でみたように,bikini は本来はマーシャル諸島の現地語の固有名詞に由来するので,語源的にラテン語やギリシア語接頭辞とは関係ない.したがって,monokini も trikini も一種の遊びによる造語である.おもしろいのは,この語形成に対する各辞書の説明・解釈の相違だ.例えば monokini について,研究社『新英和辞典第6版』は「戯言的造語」と説明しているが,老舗の OALD8 は "the first syllable misinterpreted as bi- 'two'" としている.後者のお堅さが伝わってくる.これはお遊びでしょう,と言いたい.

詳しい解説は野暮とはいったものの,OALD8 の路線でお堅く語形成を解説するとどうなるだろうか.改めて順を追って解説する.

(1) bikini を bi + kini へ異分析 ( metanalysis ) する

(2) bi- を「2」を意味するラテン語接頭辞として,kini を "piece(s)" くらいの意味に解釈し,ここに民間語源 ( folk etymology ) が誕生する

(3) bi-, mono-, tri- という古典語に基づく数接頭辞の体系を類推 ( analogy ) 的に応用し,新派生語 monokini と trikini が生まれる

この語形成がお遊びであれ勘違いであれ,結果として3語に含まれることになった kini は英語において一人前の形態素として独立したといってもいいかもしれない.

2010-10-16 Sat

■ #537. bikini [etymology]

大学が後期に入ってから,同僚の先生方と夏は何をしていたかという話しになった.旅行→リゾート→海水浴→水着→ビキニと話題が移り,bikini の語源の話しになった.

アメリカによる1946年の水爆実験地として知られる,太平洋中部に浮かぶマーシャル諸島 ( the Marshal Islands ) のビキニ環礁 ( Bikini Atoll ) と結びつくはずだということは分かっても,なぜそれが水着に関係するのかはよく分からなかった.後日いろいろ調べてみても,諸説紛々としてどれが真の語源かがはっきりしない.OED によれば英語での初例は1948年であり,前年にフランス語で用いられたものが英語に借用されたというから,時間的にはビキニ環礁での実験と確かに符合している.現段階では語源不詳というべきだが,それらしい諸説を4つ,以下に挙げてみる.

(1) 1946年にビキニ水着が初めてパリのショーで現われたときの衝撃と,同年のビキニ環礁での水爆実験の衝撃とを引っかけて

(2) ビキニ水着の特許を取得したフランスの技術者,ルイ・ルオール ( Louis Ruault ) が名付けた(何にちなんでかは不明)

(3) ビキニ水着はルイ・ルオールとジャック・エイムが同時に発表し,エイムは最初「アトム」と呼んだが,原水爆実験に引っかけて後に「ビキニ」と名付け直された

(4) ビキニ環礁の原住民のあらわな着衣にちなんで

(5) 原水爆実験によるきのこ雲との形状の類似から

もし (1) の仮説が正しいとすると,1954年の実験で被爆した第五福竜丸の事件を思うとき,日本人にとって不謹慎な語源だなと思わざるをえない(実家のそばに第五福竜丸展示館があるのです.ちなみにニュースになりましたが,今年の8月1日にビキニ環礁がユネスコの(負の?)世界遺産に登録されました.).

ウェブ上の調査ではほとんどが (1) を採用しているようで,他の説が紹介されていないばかりか,語源不詳ということすらがぼやけてくるような検索結果ばかりだった.ちょっと危ない.

2010-10-15 Fri

■ #536. OED の引用データをコーパスとして使えるか (3) [oed][corpus][statistics]

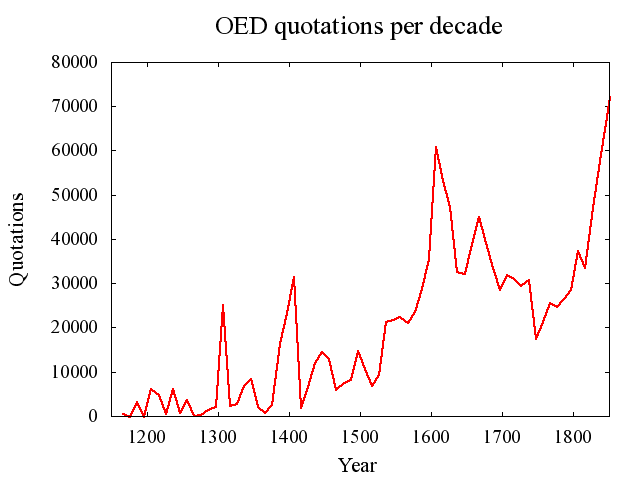

[2010-10-10-1], [2010-10-14-1]に引き続き,OED の引用データの話題.今回は,特に昨日の記事[2010-10-14-1]の (2), (3) で取り上げた年代別引用数の浮き沈みの問題を意識する上で,数値をグラフに視覚化しておくと便利だと考えた.

Brewer は10年ごとに OED の引用数の推移を調べており,実際にグラフ化もしている (48--49) .しかし,論文内に提示されているグラフは1470年を境に二分されており,目盛り尺度も互いに異なっているので比較するにはやや不便である.そこで,以下に目盛り尺度を揃えたグラフを改めて作成してみた.Brewer にはグラフ作成のもとになる数値データは与えられていないので,グラフから目検討で数値を読み出し,それを頼りに作成した(← 本当は自ら OED で改めて数字を出せばいいのだけれど).したがって,ここに示されているものはあくまで傾向をとらえるためのものとして参考までに.

OED を通時コーパスとして用いる場合には,特に引用数が周囲より劇的に低かったり高かったりする時期からの引用に当たる際に注意が必要である.このグラフは,その際のお供として参照されたい.

・ Brewer, Charlotte. "OED Sources." Lexicography and the OED: Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 40--58.

2010-10-14 Thu

■ #535. OED の引用データをコーパスとして使えるか (2) [oed][corpus]

[2010-10-10-1]の記事では,Hoffmann の論文を参照して,OED の引用データは若干の注意は必要だが十分にコーパスとなりうるのではないかという説を見た.一方で,OED の引用は若干ではなく相当の注意を払わないと危ないという厳しい説がある.Brewer によれば,OED の引用データを,各時代を代表するコーパスとみなすことには慎重であるべきだという.Brewer は先行論文を参照しつつ様々な証拠を挙げて議論しているが,主なものを下にまとめてみる.

(1) 特定の文学作家,文学作品の引用が不釣り合いに多い.被引用数トップ5の作家は,Shakespeare, Walter Scott, Milton, Wycliffe, Chaucer.Shakespeare のカバー率は100%に近いと言われ,引用数は33304例を数える.第5位の Chaucer からの引用は11902例.被引用数トップの作品は,予想通りに聖書.第2位は1300年頃に書かれた長詩 Cursor Mundi で12772例を数える.有名な作家・作品についてはコンコーダンスが手に入りやすいために,引用が採用されやすいという事情があるという (45--47) .引用は言語を代表しているというよりも,編纂者の選択を表わしているというべきである.

Any inferences drawn from the OED coverage about the significance of these writers for the development and illustration of the English lexicon are flawed ones: the exceptionally full representation of their language in the dictionary is due at least as much to the lexicographers' consultation of the concordances as to the intrinsic qualities of these writers' diction. (51)

(2) 引用数を年代別にプロットすると c1581--1610 に引用が急激に増えている.また,19世紀前半も引用がうなぎ登りに増えている.この点については[2010-10-10-1]の (4) でも触れた.前者の時期については Shakespeare の引用が多いことと深く関連しており,必ずしもその時代の言語を代表しているということにはならないのではないか (47, 58) .後者の時期については,OED 制作のすぐ前の時代であり,必然的に容易に手に入る典拠の数が多いからである.

(3) 15世紀以前では 1291--1300, 1391--1400 の時期に引用のピークがあるが,1つには年代が不明確な作品については区切りのよい世紀の変わり目に切り上げたり切り下げたりすることがあり,それが反映された結果だという.別の理由としては,1300年頃に Robert of Gloucester (3222例)や Cursor Mundi (10771例)が,1400年頃に Trevisa (6750例)が集中したせいである (57--58) .

(4) OED に採用される見出し語は英語国のボランティア読者による単語収集とそのメモが元になっているが,ボランティアは普通でない語や普通でない意味を特に注意して集めるように指示されていた.". . . this resulted in partial reading and uneven representation of sources" (50).

(5) OED には初期近代英語期の辞書等から直接引用している見出し語が多くあるが,その辞書等の見出し語がすべて収録されているわけでなく,見出し語が取捨選択されている形跡がある.ある調査によると,1/5ほどが OED には収録されずに切り捨てられたという.ここでは,編纂者の恣意的な判断,おそらくは19世紀の進化観に裏打ちされた規範主義的な判断が入っていると考えられる (52--52) .

[2010-10-10-1]とあわせて OED の引用データをコーパスとしてみなしてよいかどうかについて賛否両論を見たが,1000年の歴史英語をカバーする扱いやすい通時コーパスが他に公開されていない以上,上に挙げたような点を意識したうえで OED を注意して用いる,ということ以外に答えはないように思える.

・ Brewer, Charlette. "OED Sources." Lexicography and the OED: Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 40--58.

2010-10-13 Wed

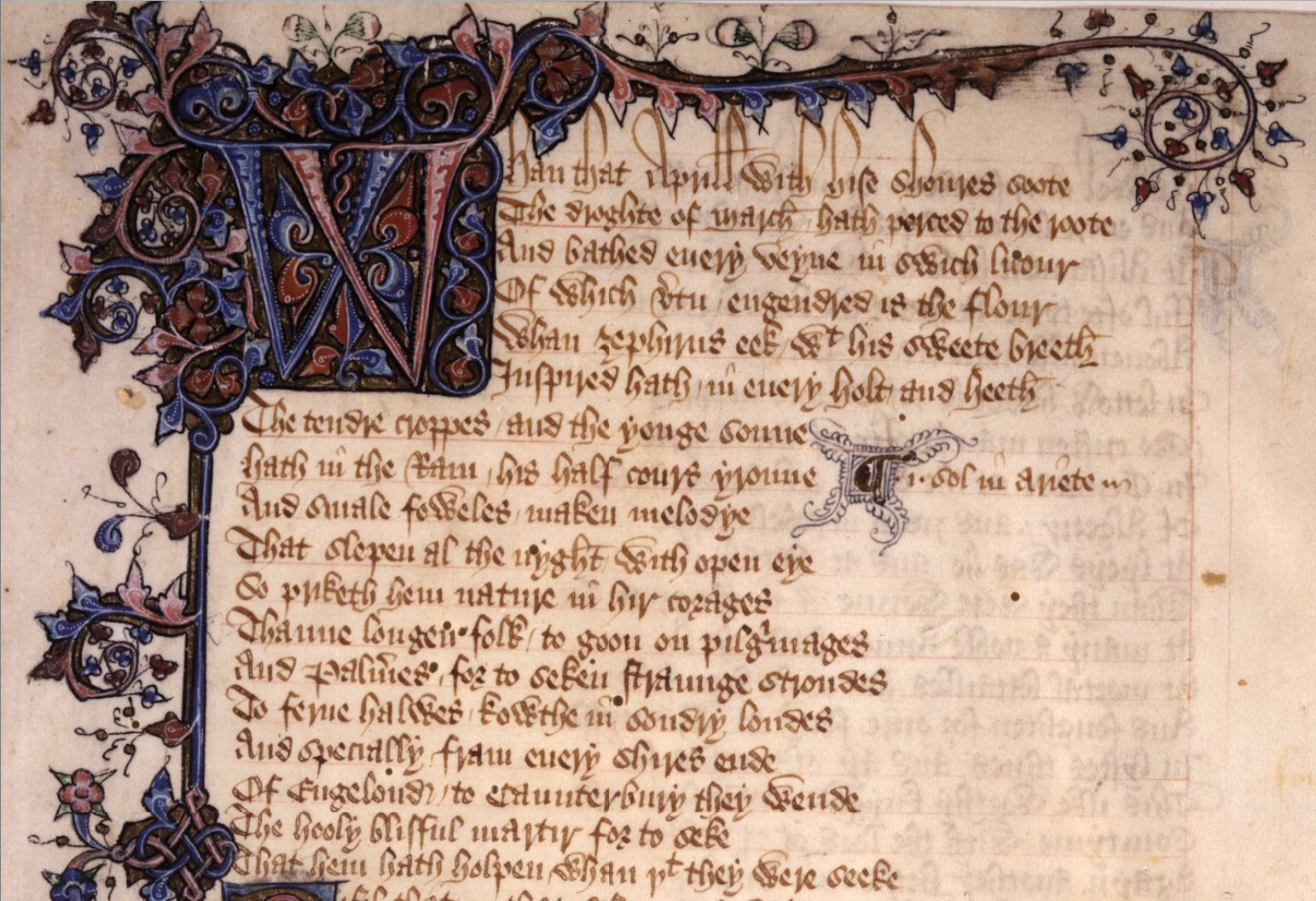

■ #534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形 [chaucer][tense][aspect][popular_passage][perfect][voicy]

Chaucer の The Canterbury Tales の "The General Prologue" から,あまりにも有名な冒頭の1文を引く( ll. 1--18 from The Riverside Chaucer )

Whan that Aprill with his shoures soote

The droghte of March hath perced to the roote,

And bathed every veyne in swich licour

Of which vertu engendred is the flour;

Whan Zephirus eek with his sweete breeth

Inspired hath in every holt and heeth

The tendre croppes, and the yonge sonne

Hath in the Ram his half cours yronne,

And smale foweles maken melodye,

That slepen al the nyght with open ye

(So priketh hem nature in hir corages),

Thanne longen folk to goon on pilgrimages,

And palmeres for to seken straunge strondes,

To ferne halwes, kowthe in sondry londes;

And specially from every shires ende

Of Engelond to Caunterbury they wende,

The hooly blisful martir for to seke,

That hem hath holpen whan that they were seeke.

初めて読んだ中英語の文章がこの文だったという人も多いのではないだろうか.格調の高い長い書き出しだが,基本的な文の構造としては Whan . . . Thanne の相関構文であり明快だ.この文の味わい方は読者の数だけあるのかもしれないが,今回は Burnley (46--47) に従って時制 ( tense ) と相 ( aspect ) に注目した読み方を紹介したい.

まず,用いられている動詞の時制はほぼ現在で統一されている(唯一の例外は最後の行の were のみ).語りの前提のない書き出しでの現在形使用は,普遍性を感じさせる.4月が訪れ,自然が目覚め出すと同時に,人もやむにやまれずカンタベリーへの巡礼を思い立つ,ということが毎年のように繰り返されていることが暗示される.自然の循環,季節の回帰を想起させる,高らかな謳いだしである.

相 ( aspect ) に目を移すと,Whan 節の内部では主として完了形が用いられている.これは Whan 節とそれに続く Thanne 節の内容が時間的に間をおかずに継起していることを示すとともに,単に時間的継起のみならず因果関係をも示唆している.人々が巡礼を思い立つのは,他ならぬ4月の自然の引き金によるものなのだ.長い文でありながら,Whan 節と That 節の内容が緊密に結びついているのは,完了形の力ゆえである.

まとめれば,この冒頭の文では「自然の目覚め→人々の目覚め」という因果関係が毎年のように繰り返されるという普遍性を謳っていることになる.この文の後には "Bifil that in that seson on a day," と過去形での語りが始まるので,対照的に冒頭の現在時制とそれが含意する普遍性が際立つことになる.以上,有名な冒頭を時制と相によって読んでみた.

(後記 2022/05/03(Tue):Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,この1節を中英語の発音で読み上げていますのでご参照ください.「中英語をちょっとだけ音読 チョーサーの『カンタベリ物語』の冒頭より」です.)

(後記 2023/10/10(Tue):Ellesmere MS の冒頭部分の画像は です.)

です.)

・ Burnley, David. The Language of Chaucer. Basingstoke: Macmillan Education, 1983. 13--15.

2010-10-12 Tue

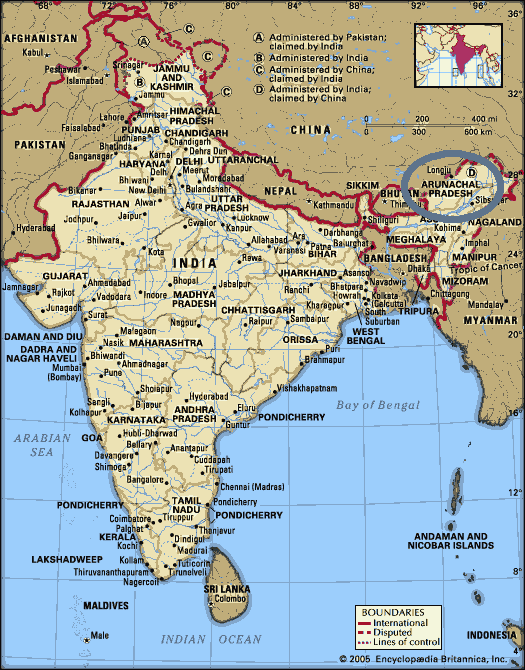

■ #533. 未知の言語 Koro がインド北西部で発見される [language_death][world_languages][map]

10月5日付けの CNN.com より Previously unknown language emerges in India という記事を読んだ.インド北西部の Arunachal Pradesh 州で約800人の話者によって話される言語が発見されたという記事だ.National Geographic の資金援助を受けた the Living Tongues Institute for Endangered Languages の言語学者が,Enduring Voices Project の現地調査によって明らかにした(調査自体は2008年のこと).

この言語は Sino-Tibetan 語族の Tibeto-Burman 語派に属するとされる.Tibet-Burman 語派にはアジアの400ほどの言語が含まれ,インドだけでも同語族から150ほどの言語が確認されている.Koro 族の言語については真の意味で未知なわけではなかったが,これまでは Hruso-Aka 語と方言関係にあると(当の言語の話者の間ですら!)信じられており,別個の言語として認識されていなかった.それが調査員による Koro 族の戸別訪問により,明らかに周囲の言語とは異なる言語であることが確認されたのである.Ethnologue report for Hruso を見てみると,Koro が Hruso とは別個の言語らしいという示唆はあり,この点を調査員は明らかにしたということだろう.予期せぬ発見だったわけではないようだ.

この地は "the black hole of the linguistic world" あるいは "a language hotspot where there is room to study rich, diverse languages, many unwritten or documented" とみなされており,今後も未調査の言語が掘り出される可能性が高い.インドは[2010-06-02-1]の記事でみた言語多様性指数でいえば,0.940で世界第9位である.また,国内の言語数でいえば,445言語で第4位.この国には今後も言語数が加算されてゆくポテンシャルは十分にある.

今回の調査で Ethnologue の主張する世界の言語数6909に1が足されることになるのだろうが ( see [2010-01-22-1] ) ,Koro 語は約800人の話者しか有しておらず,しかも20歳以下の話者がほとんどいないことから,皮肉にも「発見」された瞬間から危機言語の仲間入りを果たすことになった ( see [2010-01-28-1] ) .記事の題名だけを見るとポジティブな話題に思えるが,実態は [2010-02-09-1]で紹介した Bo 語の消滅などの言語の死と紙一重の差しかない.

奇しくも昨日から名古屋で COP10 (国連生物多様性条約第10回締約国会議)が開催されている.紙面では関連する話題が掲載されているが,実際のところ日本では一部の企業などを除き,関心度はそれほど高くないようである.生物多様性ですら人々の関心を集められないのだから,いわんや言語多様性をや,である.

National Geographic の関連記事やビデオクリップはこちらのリンクからどうぞ.

2010-10-11 Mon

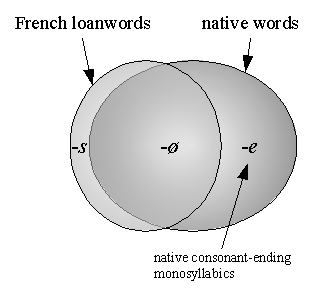

■ #532. Chaucer の形容詞の屈折 [inflection][chaucer][adjective][ilame][french]

英語史では屈折形態論の観点から,古英語,中英語,近代英語はそれぞれ次のように記述される.

・ Old English: full inflection

・ Middle English: levelled inflection

・ Modern English: lost inflection

屈折というとまず最初に名詞,代名詞,動詞が思い浮かぶが,古英語では形容詞も複雑に屈折した.形容詞はそれ自体が何らかの形態クラスに分類されるわけではなく,一致する名詞とともに形態統語的に屈折するので,むしろ1つの形容詞が取りうる屈折語尾の variation は名詞などよりも幅広い.統語的な基準で弱変化屈折と強変化屈折に分かれ,性・数・格のパラメータによってのべ40種類の屈折形を示す.古英語期が full inflection の時代と呼ばれる所以である.

近代英語以降は,この多様な屈折語尾がすべて消失した ( lost inflection ) .その中間段階に levelled inflection の時代があるのだが,例えば中英語後期の Chaucer の形容詞屈折をみると,中間とはいっても限りなく lost inflection に近い.Chaucer から形容詞 good を例に挙げると,強変化単数でゼロ屈折だが,それ以外では -e をとるのみの高度に水平化されたパラダイムである.

| Weak | Strong | |

|---|---|---|

| Singular | goode | good |

| Plural | goode | goode |

しかも,このようにゼロ屈折か -e 屈折かの区別をつける形容詞は「単音節で語尾が子音で終わる英語本来語」という条件つきであり,その他はすべて無屈折である.付け加えるべきは,本来語に対してフランス借用語の形容詞は原則として無屈折だが,フランス語の句を借りてきた場合などで原語の複数屈折語尾 -s が見られる例がまれにある ( ex. weyes espirituels, places delitables ) .

形態論の歴史では中英語は過渡期の時代とみなされる傾向があり,関心や扱いも levelled になりがちである.しかし,Chaucer の形容詞の屈折体系を概観して分かるとおり,古英語に比べて遙かに levelled ではあるが,屈折が体系をなしていることは間違いない.-e や -s といった屈折語尾の存在感の薄さは否めないが,中英語における形態論の再編成という観点からみると,このような下位体系 ( subsystem ) がいかにして生み出されたかは興味深い問題を提供してくれる.

・ Old English Grammar by Murray McGillivray, University of Calgary

・ Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 105--06.

・ Burnley, David. The Language of Chaucer. Basingstoke: Macmillan Education, 1983. 13--15.

2010-10-10 Sun

■ #531. OED の引用データをコーパスとして使えるか [oed][corpus][representativeness]

OED (2nd ed. CD-ROM) を歴史英語コーパスとして用いるという発想は特に電子版が出版されてから広く共有されてきた.実際に多くの研究で OED がコーパスとして活用されている.しかし,そもそもがコーパスとして編まれたわけではない OED 中の用例の集合をコーパスとみなして研究することは,どれくらい妥当なのだろうか.研究の道具について知ることは研究自身と同じくらい重要だと思われるので,このテーマに関連する Hoffmann の論文から要点をまとめてみたい.(私自身が道具としての OED の特徴をよく理解せずに研究に使っていたきらいがあるので,自分のための備忘録というつもりです.田辺春美先生の書かれた論文を参考にしています.)

Hoffmann は OED の用例の集合をコーパスとして用いることができるかという疑問に対して,4つの観点からアプローチしている.各観点と,対応する Hoffmann の結論を要約する.

(1) Selection criteria for the quotations

"a collection of pieces of language that are selected and ordered according to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of the language" (19; cited from Sinclair) という厳密なコーパスの定義に照らせば,OED の用例の集合をコーパスと見なすことはできない.確かに,個々の見出し語下に納められている用例群が,その見出し語に注目した場合の適切なコーパスにならないということは言えるだろう.その語の特殊で低頻度の形態や意味がクローズアップされる傾向があるからである.しかし,特にある見出し語に注目するのでなければ,全体として OED の用例は各時代の英語を代表していると考えられ,コーパスとして活用することは妥当である.

(2) Representativeness and balance of the quotations

OED の用例は実際に何らかの典拠から引いてきた "true quotations" (20) である.編者によって作られた用例もないではないが,数はきわめて少ない.また,典拠のジャンルは多岐にわたり,極端に文学作品に限るなどの偏向がないので,ジャンルに関しては "representative" と言ってよい.ただし,各ジャンルが言語研究にとって適切な割合で分布しているわけではないので,"balanced" とは言えない.例えば Shakespeare が1人で33,000の用例を提供している事例などが挙げられる.OED をコーパスとして見立てる場合には,"balance" の点で注意を要する.

(3) Reliability of the data format

文中の一部が省略されているような用例が,平均して20?25%ほどある.ほとんどの省略では文の構造がいじられていないが,中には不適切な省略で文の構造が変化してしまっている例文もある.節以上の構造を調べるために OED を利用する場合には,注意が必要である.

(4) Quantification of the results

1年当たりの用例数をグラフにプロットすると,17世紀頃に4000例を越える小ピークが,19世紀に10000例を越える大ピークが認められるが,20世紀には激減する.一方で,用例を構成する語の数は時代にかかわらずおおむね13語程度と一定で,20世紀の用例がやや長めなのが目に留まる程度である.用例数が240万例を越える(初版は180万例ほどだった)ことと上記の平均語数から計算して,OED に含まれる用例の総語数は3300?3500万語と推定される.OED をコーパスとして用いる場合には,19世紀の用例数が特に多いことなどに注意して検索結果を解釈すべきだろう.

最後に Hoffmann の結論部を引用する (26) .OED の用例の集合は言語変化の傾向を大雑把に量的に表わすコーパスとして言語変化研究にとって有用である,という常識的な結論だが,具体的な数字が出されていて参考になった.

Although the OED quotations database is not a completely balanced and representative corpus, it can nevertheless provide the linguist with a wealth of useful information. The data it contains chiefly represents naturally occurring language, and the time-span covered is unmatched by any other source of computerized data. Even though over 20 per cent of all its quotations have been shortened, the large majority of these deletions is unlikely to distort the results of many diachronic studies of linguistic features. Given the nature of the data, normalized frequency counts might suggest an inappropriate level of precision, but tendencies in the development over time can nevertheless be expressed in quantitative terms. (26)

・ The Oxford English Dictionary. 2nd ed. CD-ROM. Version 3.1. Oxford: OUP, 2004.

・ Hoffmann, Sebastian. "Using the OED quotations database as a Corpus --- A Linguistic Appraisal." ICAME Journal 28 (April 2004): 17--30. Available online at http://icame.uib.no/ij28/index.html .

・ Tanabe, Harumi. "The Rivalry of give up and its Synonymous Verbs in Modern English." Language Change and Variation from Old English and Late Modern English: A Festschrift for Minoji Akimoto. Ed. Merja Kytö, John Scahill, and Harumi Tanabe. Bern: Peter Lang, 2010. 253--75.

2010-10-09 Sat

■ #530. アメリカ英語と conversion / diversion [ame][americanisation][language_change]

10月6日(水),7日(木)と大東文化大学と駒澤大学で,ケルン大学名誉教授 Manfred Görlach 氏の講演会が開かれた.駒澤大学での題目は "English in America: the US, Canada and the Caribbean" で,AmE に関する diversion と conversion が語られた.

このブログでも主に BrE と対比して AmE について様々に書いてきたが,およそ現代の世界を取り巻く英語事情の潮流は Americanisation であるという趣旨で意見を述べてきた(例えば[2010-04-21-1]の記事を参照).Görlach教授にこの点について質問してみたら,西ヨーロッパではまだまだ BrE が主流であるとの回答だった.確かに,ヨーロッパを始めとしてイギリス植民地の歴史的背景を背負った世界中の多くの地域が新イギリス英語派であることは間違いないだろう.しかし,歴史的な背景の異なる他の多くの国々,特に日本を含めた EFL 国と呼ばれる国々では,英語といえばアメリカ英語という発想が若い人々の間には当たり前のように存在する.英語の Americanisation がじわじわと世界にしみわたってきているのは疑いようがない.

Americanisation という表現は,アメリカ英語という1つの方向への完全な収束を意味するものではない.あくまで,大勢として AmE が世界の英語変種に影響を及ぼしているということである.それでも,一応 conversion を語ってよいだろう.一方で,世界の英語変種は diversion をも示している.今後も地域レベルでの ESL 変種や EFL 変種が次々と現われてくるものと思われる.conversion と diversion が同時に起こっているというのは一見すると矛盾しているようだが,必ずしもそうではない.これにはいくつかの説明がありうるが,Görlach 教授が講演内で示した見方によると,語彙と発音とでは「向き」が異なるということである.多数の変種間で,語彙は収束し ( conversion ) ,発音は発散する ( diversion ) ものだという.確かに,例えば BrE で語彙が Americanise されてきていることは大いにあっても,発音までもが同程度に AmE に影響を受けることはない.アクセントの位置などへの影響は controversy や harass などに見られはするが,BrE の音素体系が全体的に揺るがされるわけではないとは言えるだろう.英語でも日本語でも,語彙や文法はほぼ標準変種に従っていながら,どうしてもお国訛りが抜けない話者はいる.発音は地が出やすいということだろう.

さて,精力的なGörlach先生は,今週末から来週にかけて関西方面で講演会とセミナーの予定である(詳細はこちら).残念ながら私は追っかけできないのだが,本ブログでもたびたび参照・引用させてもらっている大先生なので今後も注目してゆきたい.

2010-10-08 Fri

■ #529. 現代非標準変種の2人称複数代名詞 [personal_pronoun][ame][dialect][t/v_distinction]

人称代名詞体系の変遷については,古英語 ([2009-10-24-1]),中英語 (Chaucer) ([2009-10-25-1]),現代英語 ([2009-11-09-1]) で屈折表を掲げてきた.2人称代名詞に焦点を当てると,古英語では þū 「あなた」(単数)と ȝē 「あなたがた」(複数)が形態上,完全に区別されていた.中英語でも同様に thou / ye と単複の区別がつけられていたが,その上に [2009-10-11-1], [2009-10-29-1]で触れたような T/V distinction (親称と敬称)の区別も覆いかぶさり,語用論的に複雑な使い分けの様相を呈した.しかし,近代英語以降は数の区別も語用論上の区別も一気に解消され,標準語では you が唯一の2人称代名詞となった.便利なのか不便なのかよく分からないが,現在では単複の区別も敬称・親称の区別もつけない you 一辺倒である.

ただ,これは標準英語に限った話しである.非標準変種を考慮に入れれば,現代英語でも規則的に単複の区別をつけるような代名詞体系が発達している.[2010-03-05-1], [2010-03-06-1]で言及したように,単数の you に対して複数の諸形態が頻用される頻用される変種がある.以下のような形態が確認されている.

・ yous(e): many parts of North America (esp. New York City and Boston), Ireland, parts of Britain (e.g. Liverpool, Glasgow), Australia, New Zealand

・ you-uns: upper Southern USA (western Pennsylvania and the Appalachians)

・ you-all, y'all: Southern US

・ you guys, youse guys: in a spoken variety (newer innovations than the other dialectal forms)

・ you folks, you people: in a more formal variety

American Heritage Dictionary of the English Dictionary のコラムがこの辺の事情をコンパクトにまとめてくれている.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 210.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 168--69.

・ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年. 125頁.

2010-10-07 Thu

■ #528. 次に規則化する動詞は wed !? [verb][conjugation]

昨日の記事[2010-10-06-1]で紹介した Lieberman et al. の論文で疑問点がもう1つあった.計算に基づく予測によると,今後最も近い未来に規則化する動詞は頻度指標からいって wed である可能性が高いという.理論上のこととはいえ言語変化を予測できる可能性があるというのは実に興味深い.

What will be the next irregular verb to regularize? It is likely to be wed/wed/wed. The frequency of 'wed' is only 4.2 uses per million verbs, ranking at the very bottom of the modern irregular verbs. Indeed, it is already being replaced in many contexts by wed/wedded/wedded. Now is your last chance to be a 'newly wed'. The married couples of the future can only hope for 'wedded' bliss. (715)

予測自体はよいとして,誤解を招く表現があるので指摘しておきたい.そもそも wed は古英語の弱変化動詞(規則変化動詞) weddian に由来し,以来 dental suffix を伴った wedded やその異形態が通常の過去・過去分詞形だった.中英語では北部方言で wede が起こるが稀で,不規則動詞として活用すること「も」あったというのが正確である.この場合も,厳密には不規則動詞化したというよりは weded などからの母音中略および単子音化の過程を経た結果と考えるのが妥当かもしれない.

不規則変化 wed はその後,英国方言やアメリカで一般的になったが,wedded などの規則的な形態は連綿として続いていたのであり,wed が wedded へ regularize するだろうという予測は,この語の形態の歴史を直線的,一面的にしか捉えていないことになる.ただし,the modern irregular verbs と表現していること,調査対象とした177の古英語の強変化動詞に wed が入っていないことから,Lieberman et. al が以上の事実をまったく知らなかったということではないと思われる.また,この予測は論文の最後のほうで示されており,明らかに論文を印象深く終えようとした意図がうかがわれ,ちょっとした付け足し情報のつもりなのだろうとも思う.だが,(1) 動詞の形態の変化が必ずしも一方向ではないこと,(2) 規則形と不規則形の共存している期間を正しく評価する必要があることは,指摘しておきたい.

・ Lieberman, Erez, Jean-Baptiste Michel, Joe Jackson, Tina Tang, and Martin A. Nowak. "Quantifying the Evolutionary Dynamics of Language." Nature 449 (2007): 713--16.

2010-10-06 Wed

■ #527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する? [verb][conjugation][statistics][lexical_diffusion][speed_of_change][frequency]

言語進化論の立場からの驚くべき論文を読んだ.古英語の強変化動詞(不規則変化動詞)が時間とともに現在・未来に向かって規則化してゆく速度は,その動詞の頻度指標の2乗に反比例するというのである.不規則形の規則化と頻度に相関関係があることは多くの関連研究で明らかにされてきているが,この研究で驚かされるのは具体的な数式を挙げてきたことである.

古英語から取り出した177の不規則動詞(現在にまで廃語となっていないもののみ)のうち,中英語でも不規則のまま残ったのは145個,近代英語でも不規則のままなのは98個だという.また,未来に計算式を当てはめると西暦2500年までに不規則のまま残っているのは83個であると予測している.

この論文には計算に関わる数々の前提が説明されているが,細かくみればいろいろと疑問点がわき出てくる.

・ 現代英語における各動詞の頻度をコーパスで求めているのはよいとして,古英語と中英語における頻度の求め方は適切か.著者たちは中英語に関しては The Penn-Helsinki Parsed Corpus of Middle English を利用したと述べているが,現代英語の頻度を流用して計算している箇所もあった.もっとも,この流用による値の乱れは大きくないという議論は論文内で展開されてはいるが.

・ 現代英語については標準変種を想定して動詞を数えているが,過去の英語についてはどの変種を選んでいるのかが不明.おそらくは雑多な変種を含めたコーパスを対象としているのだろう.

・ 古英語から現代英語にかけておよそ一定の速度で規則化が起こっているという結果だが,近代期以降は「自然な」言語変化に干渉を加える規範文法の成立や教育の普及という社会的な出来事があった.こうした事情を考え合わせたうえで一定の速度であるということは何を意味するのか.

・ 規則形が現われだした時点ではなく,不規則形が最後に現われた(のちにもう現われないことになる)時点をカウントの基準にしているが,両形が共存している時期の長さについては何か言えることはあるのか.

ただ,非常に大きな視点からの研究なので,あまり細かい点を持ち出して評するのもどうかとは思う.そこで,細かいことは抜きにしてこのマクロな研究結果を好意的に受け入れてみることにして,次にこの研究の後に生じるはずの大きな課題を考えてみたい(論文中には特に further studies が示されていないかったので).

「規則化の速度が動詞の頻度指標の2乗に反比例する」という結果が出たが,この公式は英語の動詞の規則化だけに適用される単発の公式と考えてよいのだろうか.他のいくつかの(望むらくは多くの)言語的規則化にも一般的に適用できるのであればとても有意義だが,おそらくそれほどうまくは行かないだろう.そうすると,今回のように綺麗に公式が導き出される「理想的な」規則化の例は,逆に言うとどのような条件を備えているのだろうか.この条件を一般化することはできるのだろうか,また意味があるのだろうか.

私も「理想的な言語変化の推移」には関心があり,言語変化は slow-quick-quick-slow のパターンのS字曲線を描くとする語彙拡散 ( lexical diffusion ) という理論に注目しているが,上記と同じ課題を抱えている.現実には,理想的な言語変化の推移の起こることは稀だからである.この問題については今後もじっくり考えていきたい.

・ Lieberman, Erez, Jean-Baptiste Michel, Joe Jackson, Tina Tang, and Martin A. Nowak. "Quantifying the Evolutionary Dynamics of Language." Nature 449 (2007): 713--16.

2010-10-05 Tue

■ #526. Chaucer の用いた英語本来語 --- 接頭辞 for- をもつ動詞 [chaucer][lexicology][prefix]

[2010-10-03-1], [2010-10-04-1]に引き続き,フランス借用語の使用で注目されがちな Chaucer が,英語本来語をいかに用いていたかを考えてみたい.今回注目したいのは,接頭辞 for- を含む派生語である ( Horobin 75--76 ) .この接頭辞は語根の意味を強めたり,悪い意味を添えたりする機能がある.現代英語の例(古めかしいものもあるが)では forbear 「自粛する」, fordo 「滅ぼす」, forfend 「予防する」, forget 「忘れる」, forbid 「禁じる」, forsake 「見捨てる」, forswear 「誓って否認する」などがある.

以下の3語は,OED でも MED でも Chaucer が初例として挙げられている(以下,引用は The Riverside Chaucer より).

・ forbrused "severely bruised" (MkT: 2613--14)

But in a chayer men aboute hym bar,

Al forbrused, bothe bak and syde.

・ forcracchen "scratched severely" (RRose: 322--23)

Nor she hadde nothyng slowe be

For to forcracchen al hir face,

・ forsongen "exhausted with singing" (RRose: 663--64)

Chalaundres fele sawe I there,

That wery, nygh forsongen were;

・ forwelked "withered, shriveled up" (RRose: 361-62)

A foul, forwelked thyng was she,

That whylom round and softe had be.

・ forwrapped "wrapped up, covered" (PardT: 718; ParsT: 320)

Why artow al forwrapped save thy face?

Al moot be seyd, and no thyng excused ne hyd ne forwrapped,

他に fordronke "completely drunk", forlost "disgraced", forpampred "spoiled by indulgence", forpassing "surpassing", fortroden "trampled upon", forwaked "tired by lack of sleep", forweped "worn out by weeping" なども,Chaucer が(初例ではなくとも)利用した for- 派生語である.

昨日の記事[2010-10-04-1]で触れた drasty の「下品さ」とも関連するかもしれないが,感情のこもりやすい「強調」という機能は本来語要素を用いる方がふさわしいとも考えられる.「感情に訴えかけるための本来語の開拓」という視点でとらえると,Chaucer の語彙の違った側面が見えてくるのではないか.

本来語意の感情に訴えかける性質については,[2010-03-27-1]を参照.

・Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

2010-10-04 Mon

■ #525. Chaucer の用いた英語本来語 --- drasty [chaucer][lexicology]

昨日の記事[2010-10-03-1]に引き続き,Chaucer の英語本来語の話題.今回も Horobin より例を取り上げる.drasty 「くずのような;下手な,へぼい」 (p. 75) という語の使い方をみてみよう.この語は古英語の dræstig に由来し,dærst 「(液体の)おり,かす」の形容詞である.古英語以来しばらく文献からは姿を消していた語だが,Chaucer が中英語期で初めて復活させた語である.Horobin (74) 曰く,

According to the MED, Chaucer is the first ME writer to use a number of words that appeared in Old English but were not used by earlier ME authors.

しかし,Chaucer にせよその後の著者にせよ,この語の使用は中英語では稀である.おもしろいことに,Chaucer での2例は,いずれも宿屋(居酒屋)の主人の口から発せられている.いずれも Chaucer による "The Tale of Sir Thopas" の途中で主人が語りを遮るという場面で,「へぼ話し」「へぼ詩」ほどの意味で使われている(以下,引用は The Riverside Chaucer より).

Myne eres aken of thy drasty speche. (l. 923)

Thy drasty rymyng is nat worth a toord! (l. 930)

酒を造るときに生じる「おり」を表わす一種の専門用語であるから,一般的には頻度の低い語である.だが,宿屋(居酒屋)の主人の口から出たというのは合点がゆく.本来語ならではの「下品さ」のようなものも伝わって来るかのようでもある.「へぼい」の類義語は他にもあったろうが,ここでの drasty の使用は十分に動機づけられているということが分かる.

・Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

2010-10-03 Sun

■ #524. Chaucer の用いた英語本来語 --- stevene [chaucer][lexicology]

[2010-01-09-1], [2010-02-19-1]の記事で,Chaucer の英語史上に果たした役割について触れた.従来,語彙については,Chaucer がフランス借用語の初例を多く提供しているとして,その英語史上の意義が喧伝されたが,最近ではそれは言い過ぎであるとの評が出てきている.Chaucer が文体や韻律のためにフランス借用語を大いに活用したことは事実だが,それは必ずしも Chaucer がもたらした革新ではなく,あくまで既存の言語資源を「最大限に」活用した点に Chaucer の特徴があるということだろう.

フランス借用語を最大限に活用するためには,当然ながらそれと対比される英語本来語や他の言語からの借用語(主として古ノルド語やラテン語)をも最大限に活用していなければならないはずだ.今回は,Chaucer の語彙についてフランス借用語の陰であまり注目されることのない語類の1つ,英語本来語に注目してみたい.具体例として,Horobin に挙げられている stevene 「声」 (pp. 72--73) の例を取り上げる.

Chaucer の時代には「声」を表わす語には英語本来語の stevene ( < OE stefn ) とフランス借用語の voice の2つがあったが,両者の分布は一様ではない.コーパスを The Canterbury Tales に絞ると,前者が6例,後者が28例現われる(この件数調査は A Glossarial DataBase of Middle English: Canterbury Tales の検索に基づく).圧倒的に後者のほうが普通である.しかも,前者の6例のうち5例までが行末に現われ,明らかに脚韻の要請に動機づけられている.特に興味深いのは "The Knight's Tale" ll. 2561--62 の次の例である(以下,引用は The Riverside Chaucer より).

The voys of peple touchede the hevene, (l. 2561)

So loude cride they with murie stevene, (l. 2562)

voys と stevene の両方が用いられており,英仏語彙の variation が文体的に活用されている.一方で,stevene の使用によって hevene 「天国」との脚韻が成立しており,韻律上も見事にまとまっている.しかも,声が天に届く様子が生き生きと伝わって来る.stevene の使われている他の例でも4例までに hevene との脚韻が見られることから,この古英語由来の語はほぼ脚韻専門の語と考えてよさそうだ.stevene は Chaucer の頃にはもはや一般的でなくなっていたのかもしれないが,それでも死語にはなっていないという状況を Chaucer は最大限に利用してこれだけの文体的効果を生み出しているのである.

・Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

2010-10-02 Sat

■ #523. 言語の機能と言語の変化 [function_of_language][language_change][phatic_communion]

ヒトの言語には様々な機能がある.言語学概論で習うことだが,言語はコミュニケーションのためだけにあるわけではない.Hinzen (128) より,言語の機能を列挙してみよう.

(1) 何かを指し示すこと ( reference )

(2) 自然現象(事実)の記録 ( the recording of natural phenomena (facts) )

(3) 思考の表現 ( the expression of one's thoughts )

(4) 創造的想像 ( creative imagination )

(5) 他人を操作すること ( the manipulation of others )

(6) メタ言語的機能 ( the metalinguistic function (using language to talk about language itself ) )

(7) 交感的機能 ( the phatic function (establishing and maintaining contact) )

(8) 詩的機能 ( the poetic function )

(7) の "phatic" については,9月26日の Merriam-Webster's Word of the Day でこの語を取り上げていたので,そちらを参照すると次のようにある.

adjective : of, relating to, or being speech used for social or emotive purposes rather than for communicating information

要するに,相手との関係を構築・維持するための発話で,実質的な情報交換は伴わない.How are you? --- Fine, thank you. And you? --- Fine, thank you. の類が典型である.言葉に詰まったときの「今日も暑いですねえ」も同様だ.

言語にこれだけの機能があると,言語はコミュニケーションのためというよりも,むしろ別の目的で使われていることのほうが多いのではないかという疑問が生じる.言語の起源と進化に関する近年の研究によれば,そもそもコミュニケーションを言語の機能の1つとして認めてよいかどうかすら怪しいという.上記のリストでも,ずばり「コミュニケーション」という項目は含まれていない.

Whether communication is a distinct function additional to all these, or simply an abstraction denoting one joint overall effect of several of them on certain occasions, is unclear. It is certainly true that we continuously use language without quite literally 'communicating our thoughts' or wanting to do so in talking to others, let alone in talking to ourselves. We may be just talking for social reasons, for purposes of manipulation, or for fun. (Hinzen 128)

言語がコミュニケーションのためにあるのかないのかという議論は「コミュニケーション」をどのように定義するかにかかっている.例えば,池内 (144) による次の定義を仮定してみよう.

話し手と聞き手との間でことばによる情報や意思の伝達・交換が行われ,それによって相互理解・共通理解がなされる,あるいは,図られること.

この定義を受け入れるとすると,上記 (1) から (8) の言語の機能のなかでコミュニケーションを果たすことができるものは (1), (2), (3) くらいで,それも部分的にだろう.定義上,一方向の会話や文章はすべて非コミュニケーションになるから,このブログの文章も大学の講義もコミュニケーションではないことになる.

言語の機能が何であるかを探り理解することは,言語の進化や変化を論じる上でも決定的な意味をもつ.というのは,言語変化は言語の機能を大きく損なわない範囲で生じるということが仮定できるからだ.あるいは,もし言語の機能を損なうような言語変化があるのであれば,ヒトにとって言語とは何なのかを改めて考える契機となる.

確かにコミュニケーションを阻害する方向への言語変化というのは多々ある.音素の融合だとか同音異義語の形成などがそうだ.もし言語が真にコミュニケーションのために存在するのであれば,このような言語変化は起こらないはずだ.

言語はコミュニケーションのためにあるという常識は一体どのくらい妥当なのだろうか.

・ Hinzen, Wolfram. Mind Design and Minimal Syntax. Oxford: OUP, 2006.

・ 池内 正幸 『ひとのことばの起源と進化』 〈開拓社 言語・文化選書19〉,2010年.

2010-10-01 Fri

■ #522. 形態論による言語類型 [typology][morphology]

世界の諸言語を語族へと系統的に分類する方法が最も古典的な言語類型論であるとすれば,2番目に古典的な言語類型論は語の形態論による分類である.語が単一形態素から成っているか複数形態素から成っているか,後者であれば形態素どうしが独立しているか融合しているかによって下位区分されてゆく.

このように,形態論による言語類型には密接に関連する2つの視点がある.1つは融合 ( fusion ) の度合,もう1つは総合 ( synthesis ) の度合である.後者は,1語に含まれる形態素の数と考えてよい.

(1) 融合 ( fusion ) の度合に基づく分類

・ 孤立言語 ( isolating language ) :1語が1形態素から成る.文法関係を表わすのに接辞などを用いず,語順に頼る傾向が強い.事実上,(2) の分析的言語 ( analytic language ) と同値.典型的な言語はベトナム語や中国語.

・ 膠着言語 ( agglutinating language ) :1語が複数形態素から成る.文法関係を表わすのに接辞を多用する.典型的な言語はトルコ語や日本語.

・ 融合言語 ( fusional language ) :1語が複数形態素から成る.文法関係を表わすのに融合した形態素を用いる.典型的な言語はラテン語,ギリシア語,サンスクリット語.

(2) 総合 ( synthesis ) の度合(あるいは1語中の形態素の数)に基づく分類

・ 分析的言語 ( analytic language ) :1語が1形態素から成る.事実上,(1) の孤立言語 ( isolating language ) と同値.ベトナム語では,平均して1語につき1.06個の形態素があるとされる.

・ 総合的言語 ( synthetic language ) :1語が複数形態素から成る.サンスクリット語では,平均して1語につき2.59個の形態素があるとされる.

・屈折的言語 ( inflectional language ) : 総合的言語の一種で,接尾辞付加や母音変異などによって文法関係を表わすタイプの言語.典型的な言語はラテン語,ギリシア語,サンスクリット語.

・ 多総合的(抱合的)言語 ( polysynthetic language ) :1語が非常に多くの形態素から成る.ときに1語が1文に相当する場合もある.典型的な言語は Inuit で ( see [2010-04-27-1] ) ,平均して1語につき3.72個の形態素があるとされる.

(1) と (2) の視点は互いに密接であり,そのために論者の間で用語や用語の守備範囲について若干の混乱もあるようだ.形態論による言語類型は19世紀以来の長い伝統があり,指標としては確かに便利だが,注意したいのはある言語を完全に1つのカテゴリーに当てはめることは不可能だという点である.カテゴリーは連続体をなしており「A言語はどちらかといえば fusional だが agglutinating あるいは isolating な性質もある程度は見られる」あるいは「B言語はおおむね analytic といってよいが synthetic な語形成を示す語も少なくない」などというように程度問題であることが普通である.

例えば,英語史では「英語は総合的言語から分析的言語へと変化した」と言われるが,分析的言語として想定されている現代英語でも人称代名詞の屈折,不規則変化動詞の活用,3単現の -s などに見られるように総合的な特徴は残っている.現代英語では平均して1語につき1.68個の形態素があるとされ,分析的と総合的の中間ともいえる.ただし,古英語と比べれば明らかに分析的といえるので,上の表現が不適切なわけではない.

現代英語の単語の具体例でみても,dog や asparagus は孤立的だが,ungentlemanly や unfriendliness は膠着語的である.sang や were は総合的(あるいは屈折的)であり,out-ranked や fox-hunting は多総合的ですらある.

英語史における「総合から分析」の話題を含む hellog 内の記事は「総合 分析」からどうぞ.

・McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992. 610--11.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-19 11:07

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow