hellog〜英語史ブログ / 2014-11

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014-11-30 Sun

■ #2043. 英語綴字の表「形態素」性 [spelling][grammatology][spelling_pronunciation_gap][orthography][morphology][centralisation]

「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1]),「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]),「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]) でみたように,近現代英語の綴字体系はいくぶん表語的 (logographic) である.もちろん表音文字を標榜するアルファベットを利用している以上,完全に表語的ということはありえないが,先立つ中英語のすぐれて表音的な綴字体系と比較すれば,より表語的な性格を示しているということはできる.

表「語」的と述べてきたが,正確にいえば表「形態素」的 ("morphographic"?) と表現すべきだろう.1つの形態素にある決まった文字列をあてがい,その関係をいつでもどこでも保持するというのが,表「形態素」性の本質である.これは,生成文法の枠組で形態論を研究する者にとってはありがたい状況だろう.理論的で抽象的な基底形が,一般に使用されている具体的な正書法の綴字とおよそ一致するからだ.

Carney (18) は,英語綴字の表「形態素」性について,母音と子音それぞれ例を挙げながら的確に説明を与えている.

2.4 LEXICAL SPELLING

Keeping the spelling of a morpheme constant

The English writing system is not simply concerned with mapping phonemes on to letters. To a large extent it tries to offer the reader a constant spelling for a morpheme in spite of the varying pronunciation of the morpheme in different contexts. Children are taught both a long and a short phonemic value for the simple vowel letters. In spite of the very considerable present-day phonetic differences in pronunciation, the pairs /eɪ/ -- /æ/ (sane, sanity), /aɪ/ -- /ɪ/ (mime, mimic), /əʊ/ -- /ɒ/ (cone, conical, /iː/ -- /e/ (diabetes, diabetic) have a constant vowel letter. Only in the pair /aʊ/ -- /ʌ/ (pronounce, pronunciation) do the vowel letters used in the spelling (<ou> -- <u>) sometimes vary to reflect the surface difference. But even here there are long-short differences such as South, Southern where the morpheme keeps its spelling identity. Similarly the different correspondences /s/ ≡ <c>, /k/ ≡ <c>, and /ʃ/ ≡ <c> allow a constant morphemic spelling in words such as electricity, electrical, electrician. The past tense and participle morpheme {-ed} in regular verbs (ignoring forms such as spelt, spent, dreamt) has a constant <-ed> spelling in spite of the phonemic variation /ɪd/ (waited), /d/ (warned) and /t/ (watched).

上の引用で注目したいのは,<pronounce> と <pronunciation> が表「形態素」性の例外として挙げられていることだ.先日,ある授業で学生からなぜこの動詞と名詞のペアにおいては母音字が異なっているのかという質問を受けていたからだ.歴史的に調べてみる価値はあるだろうが,当面 Carney に基づいて答えることができそうだ.<south> /saʊθ/ と <southern> /sʌðən/ では,母音は異なるが,同じ形態素を一定の綴字で表わそうとする表「形態素」性の原則により,共通して <ou> で綴られる.これが英語綴字の全体としての方針である.しかし,/aʊ/ と /ʌ/ の交替に関しては,例外的に表音主義を採用する <pronounce> vs <pronunciation> のようなものがある.Carney はこのペアが唯一例のように述べているが,<denounce> vs <denunciation>, <renounce> vs <renunciation>, <abound> vs <abundance>, <redound> vs <redundancy> のような例もある.

このような質問が出るということは,<pronounce> vs <pronunciation> に示される表音主義が現代英語の綴字としては例外という直感があるということだ.逆にいえば,<south> vs <southern> の示す表語主義のほうが原則という直感が働いているのだろう.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2014-11-29 Sat

■ #2042. 方言周圏論の反対 [wave_theory][japanese][dialect][dialectology][geography][geolinguistics][stress][prosody][map][prescriptive_grammar][speed_of_change]

「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]),「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]),方言周圏論を含む他の記事で,言語革新の典型的な伝播経路とその歴史的な側面に言及してきた.中心的な地域はしばしば革新的な地域でもあり,そこで生じた言語革新が周囲に波状に伝播していくが,徐々に波の勢いが弱まるため周辺部には伝わりにくい.その結果,中心は新しく周辺は古いという分布を示すに至る.互いに遠く離れた周辺部が類似した形態をもつという現象は,一見すると不思議だが,方言周圏論によりきれいに説明がつく.

以上が典型的な方言周圏論だが,むしろまったく逆に中心が古く周辺が新しいという分布を示唆する例がある.日本語のアクセント分布だ.日本の方言では様々なアクセントが行われており,京阪式アクセント,東京式アクセント,特殊アクセント,一型アクセント,無アクセントが区別される.興味深いことに,これらのアクセントの複雑さと地理分布はおよそ相関していることが知られている.例えば2音節名詞で4つの型が区別される最も複雑な京阪式アクセントは,その名が示すとおり,京阪を中心として近畿周縁,さらに波状に北陸や四国にまで分布している.その外側には2音節名詞で3つの型が区別される次に複雑な東京式アクセントが分布する.東京を含む関東一円から,東は(後で述べる無アクセント地域は除き)東北や北海道まで拡がっており,西は近畿を飛び越えて中国地方と九州北部にまで分布している.つまり,東京式アクセントは,近畿に分断されている部分を除き,広く本州に分布している.

続いて2音節名詞で2つの型を区別する特殊アクセントは,埼玉東部や九州南西部に飛び地としてわずかに分布するにとどまる.1つの型しかもたない一型アクセントは,全国で鹿児島県都城にのみ認められる.最後に型を区別しない無アクセントは,茨城県,栃木県,福島県,そして九州中央部の広い地域に分布している.このように互いに遠く離れた周辺部に類似したアクセントがみられることは,方言周圏論を想起させる.

しかし,ここで典型的な方言周圏論と著しく異なるのは,歴史的にはより古い京阪アクセントが本州中央部に残っており,より新しい東京アクセントその他が周辺部に展開していることだ.また,平安時代の京都方言では2音節名詞は5つの型を区別していたことが知られている.すると,平安時代の京都方言のアクセントのもつ複雑さを現代において最もよく保っているのが京阪式アクセントで,そこから順次単純化されたアクセントが波状に分布していると解釈できる.中心が複雑で古く,周辺が単純で新しいという図式に整理できるが,これは方言周圏論の主張とはむしろ逆である.日本の方言を分かりやすく紹介した彦坂 (77) は,次のように述べている.

内輪にあたる中央の文化的な地方では,教育や伝統がよく伝えられ,ことばもふるい型がたもたれやすかったのです.その外側の中輪の地方になるとこれが弱まり,さらに外輪の地方ではもっと弱まります.近畿を中心に円をえがくようにして,中心がアクセントの型をたもち外側がくずれているのは,そのためです.これは,方言の歴史的な変化のようすを語るものです.

――きみはこれを聞いて,前に話した「方言周圏論」=“文化が活発な中央で新しい語が生まれてひろがり,地方にはふるい語がのこる”というのと反対だと,思うかもしれません.この考え方は方言単語のひろがり方によく当てはまります.

でも,アクセントを中心にして考えられたこうした解しゃくは,「アクセントなどのふくざつな型をもつものは地方のほうが変化を起こしやすい」という,ことばのもうひとつの変化の仕方を語っています.

構造的に比較的単純な語と複雑なアクセントは,変化や伝播の仕方に関して,別に扱う必要があるということだろうか.構造的複雑さと変化速度との間に何らかの関連があるかもしれないことを示唆する興味深い現象かもしれない.と同時に,上の引用にもあるように,規範や教育という社会的な力が作用しているとも考えられる.

なお,最も周縁部に分布する無アクセントが最新ということであれば,それは今後の日本語アクセントの姿を予言するものであるとも解釈できる.事実,彦坂 (75) は,「将来の日本語はこういうアクセントになるかもしれません.いゃ,なるでしょう.」と確信的である. *

・ 彦坂 佳宣 『方言はまほうのことば!』 アリス館,1997年.

2014-11-28 Fri

■ #2041. 談話標識,間投詞,挿入詞 [pragmatics][discourse_marker][interjection][terminology][prototype]

歴史語用論では,従来の主流派言語学からは周辺的とみなされるような話題が表舞台に立つ.談話標識 (discourse marker),間投詞 (interjection),挿入詞 (insert) と呼ばれる語句も,近年,にわかに脚光を浴びるようになった.英語史研究でも,well や please や um 等がようやくまともに扱われるようになった.

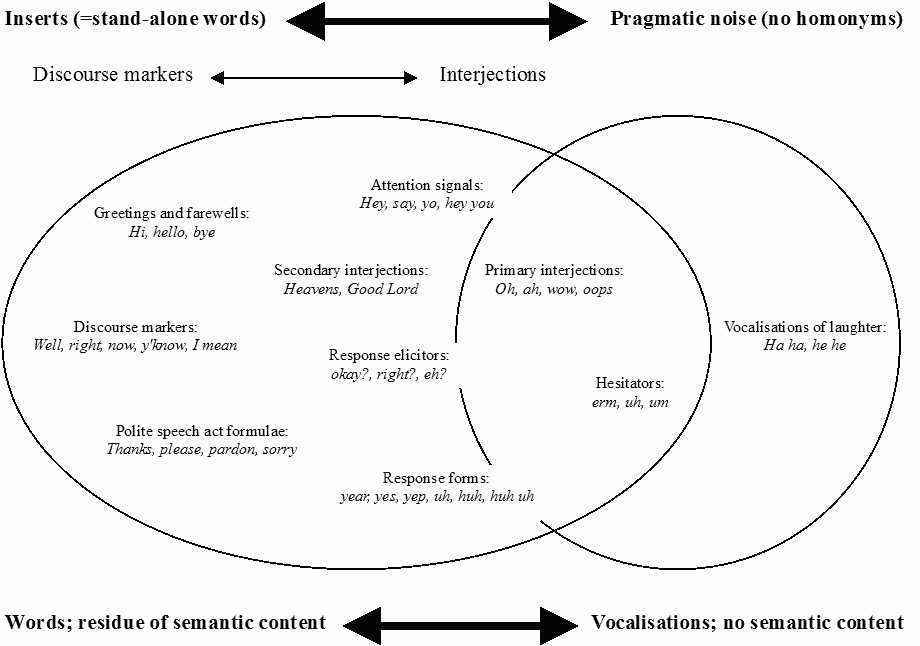

これらの語句には様々な分類の仕方があり,統一した呼称もない.ためしに参考書で使われている用語を列挙してみると,"discourse marker" や "interjection" のほかにも "discourse particle", "mystery particle", "implicit anchoring device" など様々である (Jucker and Taavitsainen 55) .しかし,これらの語句を体系化しようとする試みの一つに Jucker and Taavitsainen (56) による "Inserts and pragmatic noise" の図がある.説明の都合で少々改変したものを以下に示そう.

この図には "Inserts", "Pragmatic noise", "Discourse markers", "Primary interjections", "Secondary interjections", "Words", "Vocalisations" などの用語がちりばめられており,それぞれの境目があえて曖昧に示されているが,これは Jucker and Taavitsainen がこれらの語用的な諸機能をプロトタイプ的にみているからである.

まず,図は大きく左右に二分される.図のおよそ左側を占める Inserts は,他の品詞の機能を共有しているものが多く,実質的な意味内容を有している.対する右側の Pragmatic noise は,他の品詞の機能をもたず,実質的な意味も希薄で,もっぱら語用的,対人的な役割に特化した語句といえる.さて,左側の Inserts の内部でもよりプロトタイプ的な Inserts である左端の Discourse markers と,より周辺的な右寄りの Interjections に分けられる.その Interjections も,同音語として他の品詞にも供するか否かによって Secondary interjections と Primary interjections に分かれる.図全体として左右へのグラデーションを描く語句の集合体を表現しているのがわかるだろう.なお,右端には Ha ha や he he などの Vocalisations としか言いようのない役割の限定された表現がみられる.

さらに interjections の3分類を見ておこう.Yuk! や ouch! などの感情的 (emotive) なもの,aha!, Oh!, Well! などの認知的 (cognitive) なものは合わせて表現的 (expressive) な間投詞と呼ばれる.次に,聞き手に強く働きかけ,指示したり,注意を促したり,返答を求める動能的 (conative) な間投詞として shh!, eh?, hey!, ho!, Look! がある.最後に交感的 (phatic) な間投詞として,相づちを打つための mhm!, uh-huh! などが区別される (Jucker and Taavitsainen 57--58) .

これらは現代英語における区分ではあるが,英語歴史語用論にもおよそそのまま当てはまる汎用的な区分だろう.

・ Jucker, Andreas H. and Irma Taavitsainen. English Historical Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2014-11-27 Thu

■ #2040. 北前船と飛び石理論 [geolinguistics][geography][dialect][japanese][map][gravity_model]

「#2034. 波状理論ならぬ飛び石理論」 ([2014-11-21-1]) 及び「#2037. 言語革新の伝播と交通網」 ([2014-11-24-1]) で話題にしたように,言語革新は,その他の文化的革新と同様に,交通網に沿って伝播することが多かった.現代はテレビやインターネットなど各種のメディアが発達し,物理的な障害をいともたやすく飛び越えていく時代だが,近代までは物理的な交通こそが,あらゆる文化的伝播の基礎にあった.

ある一地方で始まった言語革新や,ある一地方に限定されていた方言形が,交通網に沿って伝播する例は,近世の日本にもみられる.明治期までの日本の物流の幹線は,内陸の街道ではなく,沿海の航路である.江戸初期の寛永年間 (1624--44) に河村瑞賢 (1618--99) により本州を巡る廻船航路が開かれると,廻米船が本州の沿岸を頻繁に巡るようになった.大阪,瀬戸内海,日本海岸,酒田を巡る西廻り航路と,江戸,太平洋岸,日本海岸,酒田を巡る東廻り航路と,大阪,太平洋岸,江戸を巡る南海路があった.特に日本海岸を往来した西廻り航路の北前船の活躍がよく知られている.廻船は佐渡,酒田,松前,宮古,銚子などに寄港し,これらの港町に上方の物品,文化,そして方言を伝えた.いわば途中の中小の港町や内陸部を飛び越えて,遠く離れた大きな港町へ飛び石風に上方方言を伝えることとなったのである. *

具体例を挙げれば,西廻り航路の要衝だった佐渡には京都風の敬称「?はん」(共通語の「?さん」に相当)が行われているほか,「行かない」の意の近畿方言形「いきゃせん」,「いとおしむ」の意の東北方言形「かなじゅむ」,「だけど」の意の九州方言形「ばってん」などが聞かれる(井上,p. 44).また,宮古など岩手県の沿岸部や千葉県の銚子では「ありがとう」の意味での「おおきに」が聞かれる.ほかに銚子方言では「煮る」ことを「たく」と表現するが,これも上方の方言に倣ったものである.周囲にそのような方言形が行われている地域がなく,孤立した分布を示しているため,これらは当時の廻船航路という交通網に沿っての飛び石現象と解釈するよりほかない.また,八丈島の「おじゃる」は古い京都の方言で,黒潮に乗って流れ着いたと言われており,広い意味で交通網に沿った方言形の伝播の例といってよい(井上,pp. 8--9).

北前船の活躍は幕末から明治初期が最盛期だったが,その後に汽船や内陸鉄道網の発達で衰退していった.それとともに方言伝播のルートも変わっていったものと思われる.

・ 井上 史雄(監修) 『方言と地図』 フレーベル館,2009年.

2014-11-26 Wed

■ #2039. 言葉に関する俗説・神話と言語学的介入主義 [language_myth][sociolinguistics]

人々の言葉に関する俗説や神話の類いは非常に根強く,言語学系の概説的な授業では,これらを一つひとつ解きほぐしていくことが課題となる.言語学の概説書にも,そのような趣旨のものが少なくない.例えば,お勧めの読み物としては西江,黒田,ヤグェーロの著書,英語では Bauer and Trudgill が読みやすい.ヤグェーロ(3) によると,発話者の言語に対する態度には3種類が認められるという.

言語に対して発話者がもつ態度は,次の3つに分類できる.

1) 『説明的』態度――合理化とか,理論化の試みにつながるもので,たとえば文法的性と自然の性の一致とか,単語や限語の起源とかについて,そういった試みが向けられる.

2) 『鑑定的』態度――あれこれの言語の美しさ,論理性,明晰さ,単純さなどに対する判断の形で示される.

3) 『規範的』態度――どんな形にしろ言語の「退廃」にはすべて反対という形で示される.

こういった話者と言語の関係の様々のあり方を明らかにしてくれる,既成概念のカタログを,本書でこれからお見せしようというのである.

こういう素朴な概念に対し,科学性という名のもとに対決しても,効果はない.話者は誰でも,結局は自分の幻想を育む権利をもっているのである.

言語学者である私から見ると,このような「自然発生的言語学」は,そこに見られる偏見,単純化,謬見などが,イデオロギー的な危険を示したり,他者の理解を妨げたり,あらゆる形の人種差別に論拠を与えたり,反啓蒙主義に肩入れしたりする場合に限り,うちこわすべきものである.

実は,言語学者は,原則として上の3種類の態度のいずれでもない態度――『記述的』態度――を採用している.言語に対する記述的な態度は,先の3つとは対置されるものであり,むしろその3つの態度から生じるあらゆる種類の俗説や神話を矯正しようとする傾向がある.俗説や神話にはある言語や方言の社会的評価に関わるものが少なくないため,とりわけ社会言語学者は記述主義的な立場からそれらを是正しようとする向きが強い.しかし,「記述的」は「客観的」を含意するようにみえるものの,実際には(社会)言語学者といえども一個の言語使用者であり,完全に客観的な記述性を確保することは難しい.気をつけていないとミイラ取りがミイラになってしまう可能性が常にあるのだ.

ヤグェーロからの上の引用には感心させられる点がある.なるほど伝統的に言語学者の伝道者としての立場はあるかもしれないが,言語使用者の一人ひとりに「幻想を育む権利」があるというのは,確かにそうである.その上で言語学者が意識的に声を上げるべきは「イデオロギー的な危険を示したり,他者の理解を妨げたり,あらゆる形の人種差別に論拠を与えたり,反啓蒙主義に肩入れしたりする場合に限」ってであると,ヤグェーロは主張する.

しかし,である.その「場合」の特定が難しい.特にイデオロギー,他者の理解,反啓蒙主義というのは,それ自体が多分に私的な信念であり,それが犯されているか否かの判断もまた私的なものである.「解放の学」としての社会言語学を実践するある社会言語学者が正義のために立ち上がる場合,問題によっては,その社会言語学者にとっての正義にすぎないのではないかと疑われるような微妙なケースがあるかもしれない.他の社会言語学者から行き過ぎと判断されれば "interventionist" と刻印を押されるだろうし,よりいっそう活動的な社会言語学者からは手ぬるいと評価されるかもしれない.

ヤグェーロは言語学者によるいわば限定的な介入主義を説いているのだが,限定的とは具体的にどこからどこまでのことなのかが明確にされない以上,介入のしすぎ,あるいはしなさすぎという問題が繰り返し生じてしまうのではないか.私は,(社会)言語学(者)は多かれ少なかれ介入主義的なものとならざるを得ないものと考えている.それ自体が良い,あるいは悪いということではなく,言語がその本質として社会的なものである以上,必然的にそうならざるを得ないと考えている.

関連する議論として「#1381. "interventionist" sociolinguistics」 ([2013-02-06-1]) も参照されたい.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

・ 黒田 龍之助 『はじめての言語学』 講談社〈講談社現代新書〉,2004年.

・ マリナ・ヤグェーロ(著),伊藤 晃・田辺 保子(訳) 『間違いだらけの言語論―言語偏見カタログ―』 エディシヨン・フランセーズ,1994年.

・ Bauer, Laurie and Peter Trudgill, eds. Language Myths. London: Penguin, 1998.

2014-11-25 Tue

■ #2038. Fennell の英語史概説書の目次 [historiography][hel_education][toc][flash]

「#2007. Gramley の英語史概説書の目次」 ([2014-10-25-1]) に続き,英語史概説書の目次を挙げて,英語史 (a history of English) を数分で俯瞰するというシリーズの第2弾.Fennell (2001) は,本ブログでもたびたび参照してきた英語史概説書であり,歴史社会言語学的なアプローチに特徴がある.ある書評を読むと,"A Sociolinguistic Approach" という副題の割には,とりわけ古い時代における社会言語学的な扱いは弱く,体系的でもないという.一方で,最後の3章,後期近代英語以降の各章では社会言語学的な洞察が光っており,読むに値するという評価がある.私もおよそこの評価に同意する.新しい洞察がどれだけあるかといえば必ずしも多くはないかもしれないが,近代以前の時代についても社会言語学的に興味深い話題をいくつか提供しており,社会言語学的に英語史を眺めるとどうなるかという試みとしてはよいのではないかと好意的に見ている.社会言語学寄りとはいえ伝統的な構造言語学的な記述も多いので,その他の定評のある英語史概説書を1, 2冊読んだ上で読むのに適するのではないか.ノードの開閉もできる Flash 版ももどうぞ.

1 Introduction

1.1 The Time Periods of English

1.2 Language Change

1.3 Sources of Information on Language Change

1.4 Linguistic Preliminaries

1.5 The Sounds of English, and Symbols Used to Describe Them

1.5.1 Consonants

1.5.2 Vowels

1.5.2.1 Monophthongs

1.5.2.2 Diphthongs

1.6 Structure of the Book

2 The Pre-history of English

Timeline: The Indo-European Period

2.1 The Indo-European Languages and Linguistic Relatedness

2.1.1 The Beginnings

2.1.2 The Development of Historical Linguistics

2.1.3 Genetic Relatedness

2.2 Linguistic Developments: The Indo-European Language Family

2.2.1 Family-Tree Relationships

2.2.2 The Indo-European Family

2.2.2.1 Indo-Iranian

2.2.2.2 Armenian

2.2.2.3 Albanian

2.2.2.4 Balto-Slavonic

2.2.2.5 Hellenic

2.2.2.6 Italic

2.2.2.7 Celtic

2.2.2.8 Germanic

2.3 From Indo-European to Germanic

2.3.1 Prosody

2.3.2 The Consonant System: Sound Shifts

2.3.2.1 Grimm's Law

2.3.2.2 Verner's Law

2.3.2.3 The Second Consonant Shift

2.3.3 The Vowel System

2.3.4 Morphology

2.3.5 Syntax

2.3.6 Lexicon

2.3.7 Semantics

2.3.8 Indo-European/Germanic Texts

2.3.9 Neogrammarians, Structuralists and Contemporary Linguistic Models

2.4 Typological Classification

2.4.1 Universals

2.4.1.1 Syntactic Universals

2.4.2 Morphological Typology

2.5 Sociolinguistic Focus. The Indo-European Tribes and the Spread of Language. Language Contact and Language Change. Archaeological Linguistics

2.5.1 Language Contact

2.5.2 Archaeological Linguistics

2.6 Conclusion

3 Old English

Timeline: The Old English Period

3.1 Social and Political History

3.1.1 Britain before the English

3.1.2 The Anglo-Saxon Invasions

3.1.3 Anglo-Saxon Influence

3.1.4 Scandinavian Influence

3.2 Linguistic Developments: The Sounds, Structure and Typology of Old English

3.2.1 The Structure of Old English

3.2.1.1 OE Consonants

3.2.1.2 Vowels: from Germanic to Old English

3.2.1.3 Old English Gender

3.2.1.4 Inflection in Old English

3.2.1.5 Old English Syntax

3.2.1.6 Old English Vocabulary

3.3 Linguistic and Literary Achievements

3.3.1 Texts

3.3.1.1 Prose

3.3.1.2 Poetry

3.4 The Dialects of Old English

3.5 Sociolinguistic Focus

3.5.1 Language Contact

3.5.1.1 Latin and Celtic

3.5.1.2 The Scandinavians

4 Middle English

Timeline: The Middle English Period

4.1 Social and Political History

4.1.1 Political History: The Norman Conquest to Edward I

4.1.2 Social History

4.1.2.1 The Establishment of Towns and Burghs and the Beginnings of Social Stratification

4.2 Linguistic Developments: Middle English Sounds and Structure, with Particular Emphasis on the Breakdown of the Inflectional System and its Linguistic Typological Implications

4.2.1 Major Changes in the Sound System

4.2.1.1 The Consonants

4.2.1.2 Consonant Changes from Old to Middle English

4.2.1.3 Vowels in Stressed Syllables

4.2.1.4 Vowels in Unstressed Syllables

4.2.1.5 Lengthening and Shortening

4.2.1.6 Summary Table of Vowel Changes from Old to Middle English

4.2.1.7 The Formation of Middle English Diphthongs

4.2.2 Major Morphological Changes from Old to Middle English

4.2.2.1 Loss of Inflections

4.2.2.2 Other Changes in the Morphological System

4.2.2.3 Verbs

4.2.3 Middle English Syntax

4.2.3.1 Word Order

4.2.4 The Lexicon: Loan Words from French

4.2.4.1 Numbers and Parts of the Body

4.2.4.2 Two French Sources

4.3 Middle English Dialects

4.3.1 Linguistic and Literary Achievements

4.3.1.1 Middle English Literature

4.3.2 Language

4.3.3 Genre

4.4 Sociolinguistic Focus: Social Stratification, Multilingualism and Dialect Variation. Language Contact: The Myth of Middle English Creolization

4.4.1 English Re-established

4.4.1.1 Language and the Rise of the Middle Class

4.4.2 The Development of Standard English

4.4.2.1 The Evolution of ME 'Standard' English

4.4.3 Middle English Creolization: Myth?

4.4.3.1 Definitions

4.4.3.2 Pidgins and Creoles in England?

4.5 Conclusion

5 Early Modern English

Timeline: The Early Modern English Period

5.1 Social and Political History

5.1.1 Historical and Political Background

5.1.1.1 Internal Instability and colonial Expansion

5.2 Linguistic Developments: The Variable Character of Early Modern English

5.2.1 Phonology

5.2.1.1 Consonants

5.2.1.2 Vowels

5.2.1.3 The Great Vowel Shift

5.2.2 Morphology

5.2.2.1 Nouns

5.2.2.2 Pronouns

5.2.2.3 Adjectives and Adverbs

5.2.2.4 Verbs

5.2.2.5 The Spread of Northern Forms

5.2.3 Syntax

5.2.3.1 Periphrastic do

5.2.3.2 Progressive Verb Forms

5.2.3.3 Passives

5.2.4 Sample Text

5.2.5 Vocabulary

5.2.6 The Anxious State of English: The Search for Authority

5.2.6.1 Dictionaries and the Question of Linguistic Authority: Swift's and Johnson's View of Language

5.3 Linguistic and Literary Achievement

5.4 Sociolinguistic Focus

5.4.1 Variation in Early Modern English

5.4.2 Standardization

5.4.2.1 The Printing Press

5.4.2.2 The Renaissance and the Protestant Reformation

5.4.2.3 English Established

5.4.3 The Great Vowel Shift

5.4.3.1 Phonological Change

5.4.4 Case Study: Power and Solidarity Relations in Early Modern English

5.5 Conclusion

6 Present-Day English

Timeline: Present-Day English

Introduction

6.1 Social and Political History

6.1.1 The Age of Revolutions, Wars and Imperialism

6.1.2 Urbanization, Industrialization and Social Stratification

6.2 Linguistic Developments

6.2.1 Morphology and Syntax

6.2.1.1 Morphology

6.2.1.2 Syntax

6.2.2 The Lexicon

6.2.2.1 Colonialism, Contact and Borrowings

6.2.2.2 Neologisms

6.2.2.3 Illustrative Texts

6.3 Modern English Dialects

6.3.1 Traditional Dialects

6.3.2 Modern Dialects

6.3.3 Received Pronunciation (RP): The Social Background

6.3.3.1 Characteristics of RP

6.3.4 RP, Estuary English and 'the Queen's English'

6.4 Sociolinguistic Focus: English in Scotland, Ireland and Wales --- Multilingualism in Britain

6.4.1 English in the British Isles

6.4.1.1 English in Scotland

6.4.1.2 English in Wales

6.4.1.3 English in Ireland

6.4.2 Immigrant Varieties of English in Britain

6.4.2.1 Immigration to Britain in the PDE Period

6.4.2.2 Colonial Immigration and Language

7 English in the United States

Timeline: America in the Modern Period

7.1 Social and Political History

7.1.1 Settlement and Language

7.1.2 Settlement by Region

7.1.2.1 The Original Thirteen Colonies

7.1.2.2 The Middle West

7.1.2.3 The South and West

7.2 The Development of American English

7.2.1 The Strength and maintenance of Dialect Boundaries

7.2.2 How, Why and When American English Began to Diverge from British English

7.2.2.1 Physical Separation

7.2.2.2 The Different Physical Conditions Encountered by the Settlers

7.2.2.3 Contact with Immigrant Non-Native Speakers of English

7.2.2.4 Developing Political Differences and the Growing American Sense of National Identity

7.3 Language Variation in the United States

7.3.1 Uniformity and Diversity in Early American English

7.3.2 Regional Dialect Divisions in American English

7.3.2.1 The Lexicon

7.3.2.2 Phonology: Consonants

7.3.2.3 Phonology: Vowels

7.3.3 Social and Ethnic Dialects

7.3.3.1 Social Class and Language Change

7.3.3.2 Ethnicity

7.3.3.3 African-American Vernacular English

7.3.3.4 Traditional Dialects and the Resistance to Change

8 World-Wide English

Timeline: World-Wide English

8.1 Social and Political History: The Spread of English across the Globe

8.1.1 British Colonialism

8.1.1.1 Canada

8.1.1.2 The Caribbean

8.1.1.3 Australia

8.1.1.4 New Zealand

8.1.1.5 South Africa

8.1.1.6 South Asia

8.1.1.7 Former Colonial Africa: West Africa

8.1.1.8 East Africa

8.1.1.9 South-East Asia and South Pacific

8.1.2 An Overview of the Use of English throughout the World

8.2 English as a Global language

8.2.1 The Industrial Revolution

8.2.2 American Economic Superiority and Political Leadership

8.2.3 American Technological Domination

8.2.4 The Boom in English language Teaching

8.2.5 The Need for a Global Language

8.2.6 Structural Considerations

8.2.7 Global and at the Same Time Local

8.3 English as a Killer Language

8.3.1 Language Death

8.3.2 Language and Communication Technology

8.4 The Future of English

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2014-11-24 Mon

■ #2037. 言語革新の伝播と交通網 [wave_theory][geolinguistics][geography][dialect][sociolinguistics][map][gravity_model]

「#2034. 波状理論ならぬ飛び石理論」 ([2014-11-21-1]) で,都市から都市への言語革新の伝播に触れた.交通が未発達の社会では,人々の行動半径は大きくなく,移動は近隣の地域に限られる.その場合には,言語革新の伝播の様式は,波状理論 (wave_theory) で予想されるとおりの波紋状になるだろう.しかし,交通が発達した社会では,言語革新は例えば道路網や鉄道網に沿うなどして,互いに遠く離れた都市から都市へと飛び石のように伝播するだろう.このように波状理論と飛び石理論は互いに矛盾するものではなく,むしろその社会の交通の発達度を変数とする,より一般的な理論へと止揚できるように思われる.

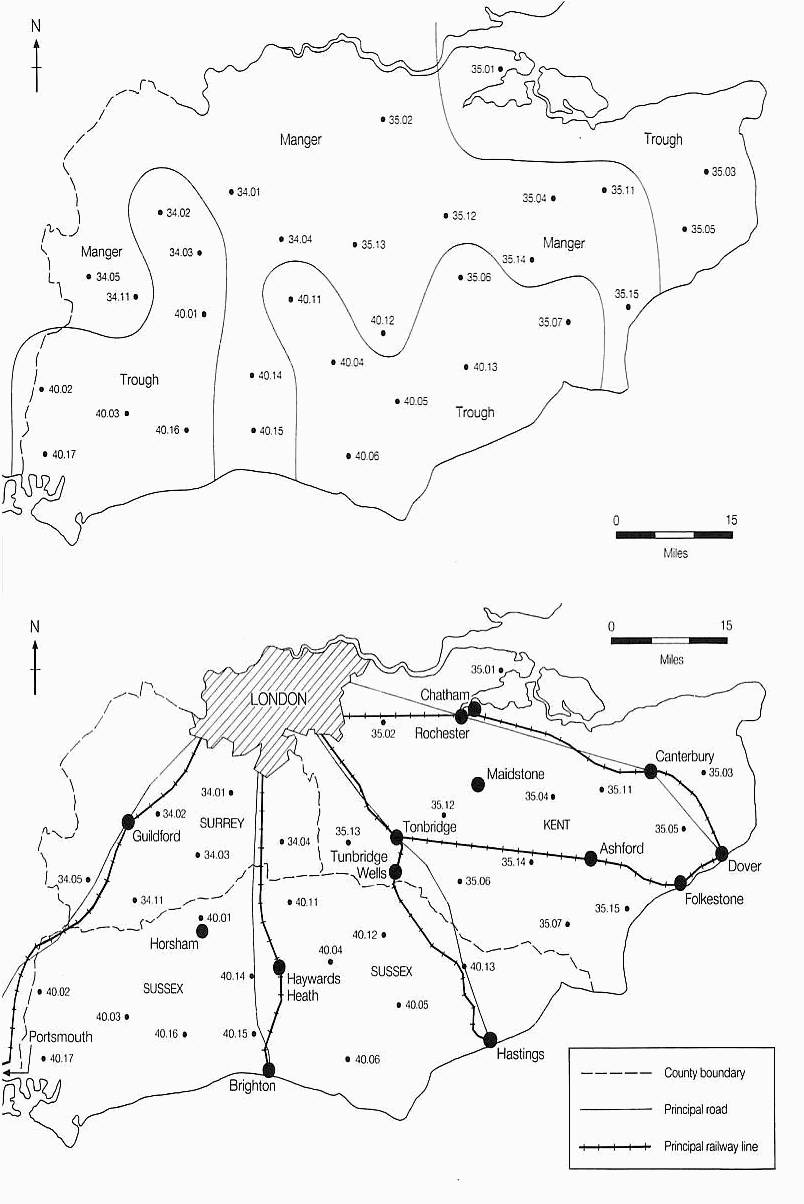

刷新形の伝播と交通網とがいかに連動しているかを知るには,イングランド南部で「かいばおけ」を表わす標準形 manger が伝統方言形 trough を置換していく過程と分布を眺めるのがよい.Survey of English Dialects のための調査が進められていた20世紀半ばには,この地域では伝統方言形 trough が行われていたが,北から標準形 manger が着実に浸透しつつあった.その侵入の経路を詳しくみてみると,ロンドンから南西,南,南東へ延びる幹線道路と鉄道網にぴったりと沿いながら浸透していることがわかったのである.結果として,交通網に沿った地域では新形 manger が早く根付いたが,交通網から外れた地域では古形 trough が持続しているという状況が示された.以下,Trudgill (130--31) より,方言地図と交通地図を示す(両地図がいかに重なるかを見るには,こちらのGIFアニメーションをどうぞ.)

It can be seen that each of the three southward-encroaching prongs of the manger area, two of which actually reach the coast, coincide with the main London to Dover road and rail route, the main London to Brighton route, and the main route from London to Portsmouth. The spread of the incoming form is clearly accelerated in areas with good communications links, and is retarded in more isolated areas. (Trudgill 132)

言語革新に限らず,モノにせよウィルスにせよ情報にせよ,あらゆるものが交通網に沿って,より一般的にはコミュニケーション・ネットワークに沿って移動し伝播する.考えてみれば当然のことだが,南イングランドにおける「かいばおけ」の例のように地図で示されると,そのことが具体的に理解でき,納得できる.方言地理学がいかにダイナミックであるかを味わわせてくれる好例だろう.「#1543. 言語の地理学」 ([2013-07-18-1]) の分野からの研究例としても評価できる.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-11-23 Sun

■ #2036. イングランド方言にみられる方言周圏論の典型例 [wave_theory][dialect][geography][isogloss][map][geolinguistics]

方言周圏論といえば,「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]) でみた「蝸牛」の例がよく知られている.ほかにも,「とんぼ(蜻蛉)」を指すアキヅに類似する形が,福島から岩手にかけての東北地方と宮崎南部という遠く離れた地域に分布する例,「退屈」を意味するトゼンの訛語がやはり東北と九州に独立して分布する例などが知られている.南西ヨーロッパの albus に由来する古形が周辺に残存している例も,「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) でみた.では,英語における方言周圏論の例として,何が挙げられるだろうか.

1つは「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) の地図である.r 脱落という革新がイングランド南東部に発し,北部や東部へ拡がっている.現在も拡大中だが,波紋の及んでいない最北部や西部などの周辺的な地域では,r を保持する古形が残存している.このように方言周圏論の典型例では,ある形態が互いに遠く離れた周縁部 (relic area) に現われる.

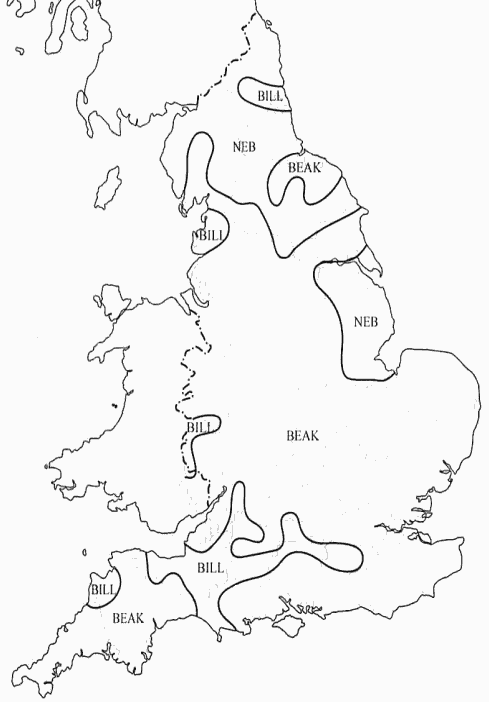

Upton and Widdowson のイングランド方言地図をパラパラ眺めていて,もう1つ典型的な例を見つけることができた.以下は,Upton and Widdowson (140) に掲載されている「(ワシ・タカの)くちばし」を意味する beak の方言語の分布である.

標準語形である beak がイングランドの大半を覆っているが,南西部,西部,北部の辺境に bill の小島が細々と分布している.これほど互いに離れた地域で独立して bill が発生したとは考えにくいので,代わりに,かつて全土を覆っていた bill が革新的で勢いのある beak に詰め寄られ,かろうじてその侵入を免れた小区画が辺境に点々と分布しているものと解釈する.ただし,北西部に第3の方言形 neb もある程度の分布を占めており,若干複雑な様相を呈する.

beak は古フランス語 bec からの借用語で13世紀半ばに入ってきた比較的新しい語である.一方,bill は古英語 bile に遡る本来語で,その起源は古い.neb も同様に古英語 neb(b) に遡る本来語である.現在はイングランド北西部のほかスコットランドにも方言として使用されているが,この北寄りに偏った分布は,英語史的には古ノルド語の同根語 nef の存在によって補強されたのではないかと考えたくなる.

英語史の知見を交えながらこの方言地図と読み解くと,通時的には次のような過程があったのではないかと想像される.まず,古英語期には bill がイングランド中に広く分布していた.それと並んで neb もそれなりの分布を示していた可能性があるが,とりわけ古ノルド語との接触以来,北部方言で勢力を強めていった.続く中英語期にフランス語からの新参者 beak がおそらく南部に導入され,波状にイングランド全土へ伝播していった.大半の地域では beak が従来の語を置き換えつつ定着していったが,周縁部には本来語の bill や neb がしぶとく生き延びる小区画が点々と残ることとなった.以上は1つの歴史のシナリオにすぎないが,少なくとも方言地図の示す分布と矛盾しないシナリオである.方言地図の読み解き方の1つの指南として,「#2019. 地理言語学における6つの原則」 ([2014-11-06-1]) も参照されたい.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006.

2014-11-22 Sat

■ #2035. 可算名詞は he,不可算名詞は it で受けるイングランド南西方言 [dialect][personal_pronoun][gender][countability]

Trudgill (94--95) によると,イングランド南西部の伝統方言 (Traditional Dialects),具体的には「#1029. England の現代英語方言区分 (1)」 ([2012-02-20-1]) で示した Western Southwest, Northern Southwest, Eastern Southwest では,他の変種にはみられない独特な人称代名詞の用法がある.無生物を指示するのに標準変種では人称代名詞 it を用いるが,この方言ではその無生物を表わすのが可算名詞 (countable noun) であれば he を,不可算名詞 (uncountable noun or mass noun) であれば it を用いるのが規則となっている.可算・不可算という文法カテゴリーに基づいて人称代名詞を使い分けるという点では,一種の文法性 (grammatical gender) を構成しているとも考えられるかもしれない.

例えば,この方言で "He's a good hammer." というとき,he はある男性を指すのではなく,あくまで可算名詞である無生物を指す(標準変種では it を用いるところ).また,loaf は可算名詞であるから,"Pass the loaf --- he's over there." のように he で受けられる.一方,bread は不可算名詞であるから,"I likes this bread --- it's very tasty." のように it を用いる.次の Dorset 方言詩において,he は直前の可算名詞 dress を指す (Trudgill 95 より再掲) .

Zo I 'ad me 'air done, Lor' what a game!

I thought me 'ead were on vire.

But 'twas worth it, mind, I looked quite zmart ---

I even got a glance vrom the Squire.

I got out me best dress, but he were tight,

Zo I bought meself a corset.

Lor', I never thought I'd breathe agin,

But I looked zo zlim 'twas worth it.

可算名詞と不可算名詞の区別は標準変種でも認められる文法カテゴリーだが,そこでは冠詞の選択(不定冠詞が付きうるか),形態的な制約(複数形の語尾が付きうるか),共起制限(数量の大きさを表わすのに many か much か)などにおいて具現化していた.南西部方言で特異なのは,同じ文法カテゴリーがそれに加えて人称代名詞の選択にも関与するという点においてである.この方言では,同カテゴリーの文法への埋め込みの度合いが他の変種よりもいっそう強いということになる.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-11-21 Fri

■ #2034. 波状理論ならぬ飛び石理論 [wave_theory][geolinguistics][geography][dialect][map][gravity_model]

言語革新がある地点から波状に伝播していくという波状理論 wave_theory について,その具体例を「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]),「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]),「#1055. uvular r の言語境界を越える拡大」 ([2012-03-17-1]),「#1505. オランダ語方言における "mouse"-line と "house"-line」 ([2013-06-10-1]),「#1506. The Rhenish fan」 ([2013-06-11-1]) などでみてきた.波状理論の最も純粋な解釈によれば,言語革新はある地点から文字通り同心円の波紋を描きながら拡がっていくとされる.これを現実的な地理空間の用語で言い換えると,言語革新は中心地となる町や村から,東西南北あらゆる方向へ,隣り合う町や村に順次伝播していくということになる.

しかし,この純粋な波状理論には当てはまらない伝播の事例も数多く例証される.言語革新のみならず文化的流行にせよ疫病にせよ,必ずしも隣り合う町伝い,村伝いに伝播するとは限らず,遠く離れた地点へ飛び火するということがありうる.とりわけ交通網の発達した社会では,周辺の村邑を素通りして,大都市間で革新が共有されるタイミングのほうが早いことが多い.例えば,東京発信の革新は,関東外縁へ波状に広まるよりも,東海道新幹線に沿って飛び飛びに横浜,名古屋,京都,大阪へ伝わるほうが早いかもしれない.この場合,波状理論というよりは飛び石理論を想定したくなる.しかし,両理論は排他的な関係ではない.飛び石の各着地点(上の例では横浜,名古屋,京都,大阪)からは,着地の刺激によりそこを中心にやはり新しい波紋が広がりだす.したがって,波状理論のほうがより基本的なモデルであるらしいことがわかる.

飛び石理論は Chambers and Trudgill による提案だが,拙著で関連する以下の文章を書いたことがあるので引用しておきたい.

As for dialect-to-dialect change, the wave model was first proposed to describe the geographical diffusion of linguistic innovation. Then some geographically aware linguists developed an extended theory on linguistic diffusion over space. Chambers and Trudgill, for example, advanced the gravity model against the wave model to account for the path along which innovation diffuses in space (166). In this model, a linguistic innovation is likened to a stone skipping across a pond because it spreads not necessarily from a speaker or place to the immediate next but jumps from a speaker or place to another which may be geographically apart but socially connected. For example, linguistic innovation can spread from a big city to another, skipping through small towns in between. (Hotta 173)

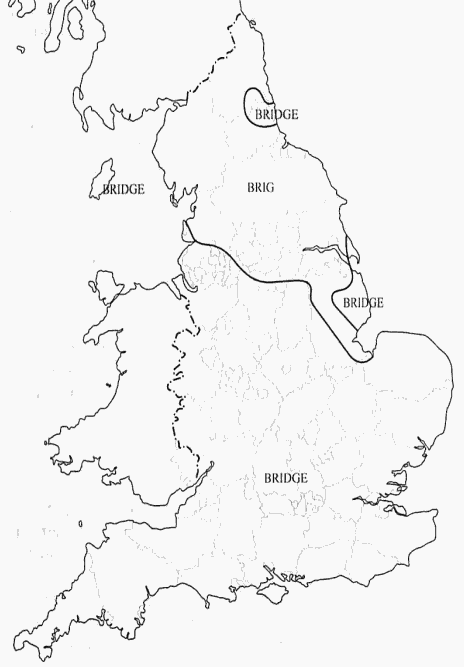

言語革新の伝播に関する飛び石理論の具体例としては,イングランド伝統方言における「橋」を表わす bridge (標準語形)と brig の方言分布が挙げられる(以下,地図は Upton and Widdowson 154 より).前者は古英語の本来的な形態 (brycg) を継承する語形であり,後者は古ノルド語の同根語の形態 (bryggja) より影響を受けたとされる語形である.基本的な方言形の分布としては,イングランド南部の大半で bridge が,北部では brig が行われているが,北部の東岸に2箇所,それぞれ離れたエリアに,bridge が用いられている小区画がある.1つは最北の Newcastle, Sunderland, Durham を含むエリア,もう1つはより南の Humber 河口の Grimsby を含むエリアである.周囲がすべて brig である地域に,2つの小区画がポツポツと小島のように浮かんでいる印象だ.これは,南から勢力を拡げる標準語形 bridge が,波状でじわじわと北部に詰め寄っているというよりは,北部東海岸の都市から都市へと飛び石風に分布を拡げているという伝播の仕方を示唆する.そして,その北部東海岸の各都市から近郊へと,今度はおよそ波状に分布を拡げていったという具合だ.

Trudgill (129, 132) はイングランドの都市化の潮流と関連づけて,この方言形の分布を読み解いている.

The geographical patterning of the occurrence of the two words suggests that the southern and Standard English word is beginning to spread north, and in a rather interesting way. In its spread northwards, bridge has first invaded the coastal city areas of Sunderland and Grimsby, and then spread outwards again from these centres. This is just one example of the importance of urban centres in the spreading of new forms in language . . ., and of the way in which the increasing urbanization of England has contributed in this century to the loss of Traditional Dialects.

・ Hotta, Ryuichi. "The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English." PhD thesis, University of Glasgow. Glasgow, November 2005.

・ Chambers, J. K. and Peter Trudgill. Dialectology. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1998.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006. *

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-11-20 Thu

■ #2033. 日本とイングランドの方言地図 [hel_education][historiography][map][dialectology][history_of_linguistics][geolinguistics][geography][dialect]

様々な方言地図を眺めながら日本語とイングランド英語の方言について概要を学ぼうと思い,以下の4冊をざっと読んだ.いずれも概説的で読みやすく,気軽に方言地図のおもしろさを味わえるのがよい.

・ 柴田 武 『日本の方言』 岩波書店〈岩波新書〉,1958年.

・ 徳川 宗賢(編) 『日本の方言地図』33版,中央公論新社〈中公新書〉,2013年. *

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006. *

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

方言地理学と言語史は密接な関係にある.現代方言はいわば生きた言語史の素材を提供してくれ,言語史の知識は方言地図の解釈を助けてくれる.両者の連携を意識すれば,そこは通時態と共時態の交差点となるし,汎時的 (panchronic) な平面ともなる.英語史の記述や教育にも,現代方言の知見を盛り込むことにより,新たな可能性が開かれるのではないかと感じている.

さて,日本における方言地図作成の歴史は,世界のなかでも最も古い類いに属する.徳川 (ii) によると,明治期に文部省の国語調査委員会が標準語制定の参考とするために音韻と口語法に関する方言調査を行い,その成果として刊行された29面の『音韻分布図』 (1905) と37面の『口語法分布図』 (1906) が日本の方言地理学の出発点である.Gilliéron らによる画期的なフランス方言地図 (Atlas linguistique de la France) の出版が1902--10年であることを考えると,日本の方言研究も相当早い時期に発展してたかのように思われる.しかし,当時の国語調査委員会の目的は標準語制定や方言区画論といった実用的な色彩が強く,学問としての方言地理学のその後の発展に大きく貢献することはなかった.

日本の方言地理学にとって次の重要な契機となったは,柳田国男の『蝸牛考』 (1930) (cf. 「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1])) である.しかし,柳田が作り出した潮流は戦争により頓挫し,その発展は戦後を待たなければならなかった.戦後,国立国語研究所(文部省・文化庁)による大規模な全国調査の結果として,300面に及ぶ『日本言語地図』 (1966--74) が刊行された.その目的は方言地理学と日本語史の研究に資する材料を提供することであり,明治期と異なり,明らかに科学的な方向を示していた.日本語方言地理学の本格的な歩みはここに始まるといってよい.手に取りやすい新書『日本の方言地図』(徳川宗賢(編))は,『日本言語地図』の300面から50面を選び出して丁寧に解説した方言学の入門書である.

一方,英語の方言地図作成は,日本や他のヨーロッパ諸国に比べて,出遅れていた.イングランド英語の最初の本格的な方言地図は,Harold Orton と Eugen Dieth が企図し,Leeds 大学を基点として行われた大規模な全国調査に基づく Survey of English Dialects (A in 1962; B in 1962--71) である.これは,現地調査員が1948--61年のあいだに全国313地点において伝統方言 (Traditional Dialects) を調査した成果であり,イングランドの方言地理学の基礎をなすものである.

日本においてもイングランドにおいても,大規模調査に基づいて作成された方言地図が,現在の各言語の方言地理学の基礎となっている.それぞれすでに半世紀以上前の伝統方言の調査結果であり,古めかしくなっていることは否定できないが,方言地図の1枚1枚がそれぞれの言語項と話者の歴史を物語っており,言語資料であるとともに貴重な民俗資料ともなっている.

2014-11-19 Wed

■ #2032. 形容詞語尾 -ive [etymology][suffix][french][loan_word][spelling][pronunciation][verners_law][consonant][stress][gsr][adjective]

フランス語を学習中の学生から,こんな質問を受けた.フランス語では actif, effectif など語尾に -if をもつ語(本来的に形容詞)が数多くあり,男性形では見出し語のとおり -if を示すが,女性形では -ive を示す.しかし,これらの語をフランス語から借用した英語では -ive が原則である.なぜ英語はフランス語からこれらの語を女性形で借用したのだろうか.

結論からいえば,この -ive はフランス語の対応する女性形語尾 -ive を直接に反映したものではない.英語は主として中英語期にフランス語からあくまで見出し語形(男性形)の -if の形で借用したのであり,後に英語内部での音声変化により無声の [f] が [v] へ有声化し,その発音に合わせて -<ive> という綴字が一般化したということである.

中英語ではこれらのフランス借用語に対する優勢な綴字は -<if> である.すでに有声化した -<ive> も決して少なくなく,個々の単語によって両者の間での揺れ方も異なると思われるが,基本的には -<if> が主流であると考えられる.試しに「#1178. MED Spelling Search」 ([2012-07-18-1]) で,"if\b.*adj\." そして "ive\b.*adj\." などと見出し語検索をかけてみると,数としては -<if> が勝っている.現代英語で頻度の高い effective, positive, active, extensive, attractive, relative, massive, negative, alternative, conservative で調べてみると,MED では -<if> が見出し語として最初に挙がっている.

しかし,すでに後期中英語にはこの綴字で表わされる接尾辞の発音 [ɪf] において,子音 [f] は [v] へ有声化しつつあった.ここには強勢位置の問題が関与する.まずフランス語では問題の接尾辞そのもに強勢が落ちており,英語でも借用当初は同様に接尾辞に強勢があった.ところが,英語では強勢位置が語幹へ移動する傾向があった (cf. 「#200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か」 ([2009-11-13-1]),「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]),「#861. 現代英語の語強勢の位置に関する3種類の類推基盤」 ([2011-09-05-1]),「#1473. Germanic Stress Rule」 ([2013-05-09-1])) .接尾辞に強勢が落ちなくなると,末尾の [f] は Verner's Law (の一般化ヴァージョン)に従い,有声化して [v] となった.verners_law と子音の有声化については,特に「#104. hundred とヴェルネルの法則」 ([2009-08-09-1]) と「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) を参照されたい.

上記の音韻環境において [f] を含む摩擦音に有声化が生じたのは,中尾 (378) によれば,「14世紀後半から(Nではこれよりやや早く)」とある.およそ同時期に,[s] > [z], [θ] > [ð] の有声化も起こった (ex. is, was, has, washes; with) .

上に述べた経緯で,フランス借用語の -if は後に軒並み -ive へと変化したのだが,一部例外的に -if にとどまったものがある.bailiff (執行吏), caitiff (卑怯者), mastiff (マスチフ), plaintiff (原告)などだ.これらは,古くは [f] と [v] の間で揺れを示していたが,最終的に [f] の音形で標準化した少数の例である.

以上を,Jespersen (200--01) に要約してもらおう.

The F ending -if was in ME -if, but is in Mod -ive: active, captive, etc. Caxton still has pensyf, etc. The sound-change was here aided by the F fem. in -ive and by the Latin form, but these could not prevail after a strong vowel: brief. The law-term plaintiff has kept /f/, while the ordinary adj. has become plaintive. The earlier forms in -ive of bailiff, caitif, and mastiff, have now disappeared.

冒頭の質問に改めて答えれば,英語 -ive は直接フランス語の(あるいはラテン語に由来する)女性形接尾辞 -ive を借りたものではなく,フランス語から借用した男性形接尾辞 -if の子音が英語内部の音韻変化により有声化したものを表わす.当時の英語話者がフランス語の女性形接尾辞 -ive にある程度見慣れていたことの影響も幾分かはあるかもしれないが,あくまでその関与は間接的とみなしておくのが妥当だろう.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

2014-11-18 Tue

■ #2031. follow, shadow, sorrow の <ow> 語尾 [spelling][pronunciation][phonetics][vowel][diphthong]

標記の語のように現代英語で -<ow> をもつ語は,中英語では -<we> で綴られるのが普通である.古英語では見出し語形は folgian, sceadu, sorg のように様々だが,中英語にかけて語幹末に半子音 /w/ が発達した (cf. 「#194. shadow と shade」 ([2009-11-07-1])) .中英語の -<we> 以降の綴字と発音の発達について関心があったので,調べてみた.

まず Jespersen (192) によると,問題の -<we> に表わされる半子音 /w/ が /u/ へと母音化する音韻変化を経た.この /u/ はときに長音化して /uː/ となり,長短の間でしばらく揺れを示した.おそらく,この長音化した音を表わすのに <ow> の綴字が採用されたのではないかという.一方で,/o/ や /oʊ/ をもつ異形も現われていたようで,<ow> はこの後者を直接したものとも考えられる.同時に,問題の母音が弱化した /ə/ も現われ,現代英語の非標準的な発音としては引き継がれている.

. . . /wə/ became syllabic /w/, that is /u/, thus ME folwe, shadwe, sorwe, medwe, etc. became /folu, ʃadu/, etc. This pronunciation is often found in the old orthoepists; thus H 1569 has /felu/ and /feluˑ/ by the side of /felo/, /folu/ by the side of /folo/, and /halu/, for fellow, follow, hallow.

M 1582 says that -ow in the ending of bellow, mellow, yallow is = "u quick". H 1662 likewise -ow = u: hollow hollu, tallow tallu, etc.; J 1701 has "oo" in follow. This pronunciation is continued in vg [ə]:[fɔlə, gæləs], and the spelling -ow adopted in all these words was probably at first intended for the sound /u/ or possibly /uˑ/. But we soon find another pronunciation cropping up; H 1569, besides /u/ as mentioned, has also /boro/ and /borou/ borrow. G 1621 does not seem to know /u/, but has /oˑu/ in follow, shadow, bellow, hollow. J 1764 says that -ow in follow, etc. = "o", but if another vowel follows, it is "ow". Now [o(ˑ)u] is the established pronunciation.

Dobson Vol. 2 (866--67) に当たってみると,問題の /w/ の前にわたり音 (glide) として /o/ が発達したのではないかという見解だ.だが,Dobson は Jespersen よりも複雑な変異を想定しているようだ.半子音 /w/ が関与する音節には,いかに多くの variants が発達しうるかを示す好例ではないだろうか.

(2) Variation between late ME ou and ŭ from ME -we

則295. In words such as folwe(n) 'follow' there were variant developments in ME: either a glide-vowel o developed before the w, which then vocalized to [u], giving the diphthong ou; or the w, after final ĕ had become silent in late ME, vocalized to [u], which was identified with ME ŭ. PresE has regularly [o(:)] < ME ou, but formerly [ʊ] (or, by reduction, [ə]) < ME ŭ was common in follow, narrow, sparrow, borrow, morrow, yellow, &c. ME ou (or sounds developed from it) is shown by Hart (who has boro, &c. with [o] < [o:] < ou and felō with [o:] < ou; in all six forms < ME ou, against more than twice as many < ME ŭ), Laneham (folo, &c., but also ŭ), Bullokar, Robinson, Gil (who has both [ou] and [o:] < ME ou), Butler, Hodges, Newton, Lye, Lodwick, Cocker, Brown, and the shorthand-writers T. Shelton, Everardt, Bridges, Heath, and Hopkins. The pronunciations [ʊ] and [u:] (by lengthening of [ʊ]) < ME ŭ are shown by Salesbury, Hart (commonly), Laneham (yelloo 'yellow'), Mulcaster, Jonson (apparently; he says o loses its sound in willow and billow), Howell (1662), Price, Richardson, and WSC-RS. Gil gives fula, in which the a must represent [ə] (probably < ME ŭ) as a Northern form of follow. In the seventeenth century these words also had pronunciations with [ə] and perhaps with [ɪ] . . ., which are likely to be derived from the ME ŭ rather than the ME ou variant.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

2014-11-17 Mon

■ #2030. イギリスの方言差別と方言コンプレックスの歴史 [dialect][standardisation][history][popular_passage][language_myth]

昨日の記事「#2029. 日本の方言差別と方言コンプレックスの歴史」 ([2014-11-16-1]) に引き続き,今日はイギリス版を.昨日も述べたように,方言の抑圧はおよそ国語の標準化と軌を一にしている.標準化の圧力が強くなればなるほど,方言の弾圧も強くなるという構図だ.イギリスでは,英語標準化の動きは初期近代英語期に始まり,およそ連動して方言を蔑視する風潮が1600年頃までに生じていた.George Puttenham (1530?--90) によるものとされる The Arte of English Poesie (1589) は,ロンドンの宮廷で話される英語を標準語として推奨し,それ以外の方言は避けるべきであるとしている.

neither shall he take termes of Northernmen, such as they vse in dayly talke, whether they be noble men or gentlemen, or of their best clerkes all is a matter: nor in effect any speach vsed beyond the river of Trent, though no man can deny but that theirs is the purer English Saxon at this day, yet it is not so Courtly nor yet so currant as our Southerne English is, no more is the far Westerne mans speach: ye shall therfore take the vsuall speach of the Court, and that of London and the shires lying about London within lx myles, and not much above. (cited in Upton and Widdowson 6)

17世紀後半の王政復古時代には方言使用は嘲笑の的となり,18世紀には Swift, Dryden, Johnson などの標準化推進派の文人が精力的に活動するに及んで,方言使用は嫌悪の対象にすらなった.18世紀後半から19世紀にかけては規範主義の名のもとに,方言の地位はますます下落した.そして,1881年の教育法,1921年の BBC の設立により標準語教育がさらに推し進められ,方言使用は恥ずべきものという負のイメージが固定化した.

初期近代英語期は,近代国家として生まれ変わったイギリスが対外的な緊張のなかで,国内的な規範を強く求めた時代だった.実際の標準語の制定にはその前後を含めて3--4世紀ほどの時間が費やされ,その普及にはさらなる時間を要したが,標準語を追求するその長い過程のなかで,方言は嘲笑,嫌悪,抑圧の対象とされ,差別意識とコンプレックスを生み出してきた.その歴史の傷跡は,21世紀の現在も癒えることなく人々の心に残っている.昨日の記事と合わせて,日本とイギリスの方言差別と方言コンプレックスの歴史を比較されたい.

なお,上で引用したのは Upton and Widdowson の序章の "A Language of Dialect" と題する節 (2--7) からだが,この節は英語の方言史を簡潔に記述したものとして,たいへんすぐれていると思う.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006.

2014-11-16 Sun

■ #2029. 日本の方言差別と方言コンプレックスの歴史 [dialect][japanese][standardisation][history][glaswegian]

地方方言の話し手が共通語や標準語に対して抱く方言コンプレックスは,個人の問題ではなく社会の問題である.というのは,その背景には方言差別という問題があるからだ.イギリスでは少しずつ緩和してきている徴候はあるとはいえ,方言差別は根強く残っている.私の留学していたスコットランドのグラスゴーは Glaswegian という悪名高い訛りを伴う英語方言が話されており,それを母方言としてもつグラスゴー市民のなかには相当な方言コンプレックスをもつ者もいる.イギリスに比べれば,現代の日本の状況は劣悪ではない.しかし,日本でも2--3世代前のごく最近まで方言差別は現実問題だったし,現在でも,表だって話題にされることは少なくなったとはいえ,その余韻は強く残っている.方言話者個人の性格や出身地によるところも大きいが,方言コンプレックスを何らかの形で抱えている個人は少なくないように思われる.

母語と同じように母方言も自ら選ぶことができない.事実上,生まれたときに決まってしまうものである.言語そのものは後天的に獲得されるとはいえ,母語や母方言は自ら選ぶことができないという点で,肌の色や髪質などの形質的な特徴と同じように「もって生まれたもの」である.それで差別が生じるということは,本来あってはならない.だが,形質的な特徴とは異なり,方言は努力次第で「矯正できる」という議論が可能かもしれない.だが,ここで何へ「矯正」すべきなのかが問題である.想定されているのは,通常当該言語の共通語や標準語といわれる威信のある方言だろう.とすると,共通語や標準語が制定されていなければ,「矯正」という概念もありえないだろうし,方言差別も方言コンプレックスもないだろう.方言差別と方言コンプレックスの根源には,標準語に付された強い威信と,それに準拠すべしという大きな社会の圧力がある.話者個人の問題ではなく,社会の問題と考えざるをえない.

日本における方言差別と方言コンプレックスの起源は,明治以降の標準語の制定とそれを推進する教育政策に求められる.明治前期はまだ方言に対して鷹揚な雰囲気があり,目に見える標準語の押しつけは行われなかったが,日清戦争辺りから民族意識の高まりとともに国家統一の手段として標準語への準拠が叫ばれるようになった.対外的な緊張を受けて国内に規範が強く求められるようになるというのは,歴史の定型パターンである.このように明治中期から標準語教育が強力に推進され,その裏返しとして方言撲滅も推し進められた(cf. 「#1741. 言語政策としての罰札制度 (1)」 ([2014-02-01-1]),「#1784. 沖縄の方言札」 ([2014-03-16-1])).この過程で方言は恥ずかしいもの,悪いものという印象が国民の意識に深く刻み込まれ,戦後,現在に至るまでその傷痕は癒えることなく残っている(以上,柴田,pp. 110--18 を参照).

イギリスにおける状況は,上述のとおり,日本のものよりも苛烈である.それは,近代的な方言差別と方言コンプレックスの歴史が日本ではたかだか100年ほどであるのに対し,イギリスでは300--400年ほどもあるからだ.これについては,明日の記事で.

・ 柴田 武 『日本の方言』 岩波書店〈岩波新書〉,1958年.

2014-11-15 Sat

■ #2028. 日本とイングランドにおける方言の将来 [dialect][japanese][dialectology]

日本でもイングランドでも,方言の水平化 (dialect levelling) が起こっているといわれる (cf. 「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1])) .教育の普及,交通や交流の円滑化,メディアの発達などにより,伝統的な方言の共通語化や標準語化が急速に進んでいるとされる.このような状況下で,方言の縮小を憂える向きがある一方で,いやむしろ方言は以前と同じように活況を呈しているとする見解もある.伝統的な方言は確かに衰退してきているが,一方,新方言や Modern Dialects などと呼ばれる新種の方言が各地で現われており,方言の再編成が進んでいるといわれるからだ.方言学者の見解によれば,日本でもイングランドでも方言は何らかの形で生き続けており,活力をもって次世代へ存続してゆくことは確かであり,近い将来に消滅するおそれはない.

『日本の方言』を著わした柴田 (72--73) は1958年の時点で,日本の方言の未来について的確な予想を示した.

語源意識・語の借用・同音衝突・混線といった内的な理由で,語が新しくできたり,消えたりする.これらは,結局,人間の心理的な働きによるものである.方言のちがいは,このような,外的・内的な理由によってできた単語(およびそれの使い方)の集積である.だから,すべての単語は,ある一つの文化的中心地に生まれて,それが集へと広まる,といった公式では成り立たない.たしかに,ある単語はそうであった.しかし,ある単語はそうではない.だから,すべての単語は,全国各地で,バラバラにつくられた,という公式も,もちろん成り立たない.やはり,地方にも中心地があって,そこで生まれた単語がまわりの地域へ広がったということもある.中心地は全国に一つではなく,いくつも小さな中心地があった.

将来コミュニケーションの濃さが全国一様になり,語源意識や同音衝突などが全国一律に行われる時代が来れば別であるが,それまでは,ある面でなくなり,ある面で発生するという形をとって,方言のちがいは残るものと思われる.

もちろん,いわば「外国語」としての共通語が広まり,それが方言の平均化をうながすことはある.あるどころか,現に,うながしつつある.しかし,それも,方言のある面だけであって,地域社会の生活に深く根ざす部分や,宇宙観の骨組みを支える部分はなかなか影響を受けないだろうと思う.

イングランドの方言についても,Trudgill (84) が同趣旨のコメントを述べている.イングランドの現代方言がある面で共通語化の方向を示しているのは確かだが,方言そのものがなくなることはないだろうと予言している.

Happily, however, it is certain that, whatever the exact form of future developments will be, there will never be total uniformity across the country, because innovations will always continue to spread and recede and thus continue to produce the rich mosaic of regional variation in pronunciation which has characterized England ever since English first became its language.

21世紀前半の現在,日本でもイングランドでも,方言が縮小しているという言い方よりも方言が再編成されていると表現するのが適切かもしれない.そして,それと平行して全国的に共通語化・標準語化という潮流も,急ピッチに進行しているのである.

・ 柴田 武 『日本の方言』 岩波書店〈岩波新書〉,1958年.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-11-14 Fri

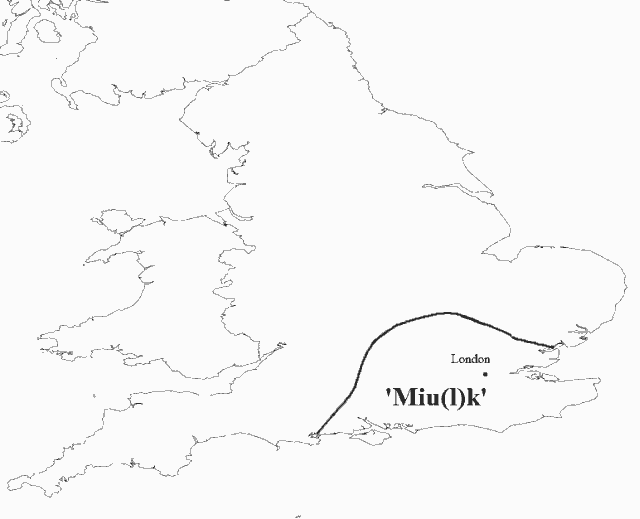

■ #2027. イングランドで拡がる miuk の発音 [bre][dialect][phonetics][assimilation][map][rhotic][vowel][l]

昨日の記事「#2026. intrusive r (2)」 ([2014-11-13-1]) で現代イングランドで分布を拡大させている現象の1つに注目したが,もう1つの急速に分布を拡げている音韻変化である [l] の母音化を紹介しよう.ある音韻環境において [l] が母音の音色を帯びる傾向がイングランド南東方言で顕著となってきており,拡大している (Trudgill 63--66; 地図は Trudgill 64 をもとに作成したもの) .

その代表例として挙げられるのが,milk の発音である.従来の [mɪlk] の発音が,[mɪʊlk] を経て [mɪʊk] へと変化してきている.[l] (特に dark l; cf. 「#1817. 英語の /l/ と /r/ (2)」 ([2014-04-18-1])) のもつ後舌性が直前の母音に影響を与えて,[ɪ] を [ɪʊ] に変え,さらに [l] 自らは消えて行くという過程である.母音の後に [l] が続く環境で広く起こっており,hill, roll, ball などでも同じ現象が確認される.音声学的には同化 (assimilation) の1例であり,さほど珍しいことでもないが,ロンドンで特に顕著に起こっており,南東イングランドを中心に影響力をもち始めているという点が興味深い.そこでは,fill と feel がともに [fɪʊ ? fɪʊl] に合一しており,doll と dole は [dʌʊ] へ収斂し,pull と Paul も [pʌʊ] へ融合してしまっている.

250年ほど前に non-prevocalic /r/ の脱落がロンドン周辺で起こり,勢力を拡大してきたことを考えると,現在 non-prevocalic /l/ の脱落がロンドンを中心に始まっているということは示唆的である.今後,イングランドのより広い地域の方言へ拡大し,イングランド現代方言における標準と目されるようになる可能性がある.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-11-13 Thu

■ #2026. intrusive r (2) [rhotic][rp][phonetics][phonotactics][euphony][analogy]

「#500. intrusive r」 ([2010-09-09-1]) で見た "The idea(r) is . . . ." などに現われる r について.この現象は,RP を含む現代英語の諸方言で分布を広げている,現在進行中の言語変化である.単体であるいは子音が後続するときには /aɪˈdɪə/,母音が後続する環境では /aɪˈdɪər/ と変異する共時的現象だが,時間とともに分布を広げているという点では通時的現象でもある.

先の記事で述べたように,intrusive r が挿入されるのは,典型的に /ɔː/, /ɑː/, /ɜː/, /ə/ のいずれかの母音で終わる語末においてである.この変異を示す話者にとっては,これらの語の基底音形の末尾には /r/ が含まれており,母音が後続する環境では /r/ がそのまま実現されるが,それ以外の環境では /r/ が脱落した形で,すなわちゼロとして実現されるという規則が内在していると考えられる.

この変異あるいは変化の背景で作用しているカラクリを考えてみよう.伝統的な標準イギリス英語変種では,例えば ear の基底音形は /ɪər/,idea の基底音形は /aɪˈdɪə/ であり,/r/ の有無に関して明確に区別されていた.しかし,いずれの単語も母音が後続する環境以外では /ɪə/ という語尾で実現されるために,それぞれの基底音形における /r/ の有無について,表面的なヒントを得る機会が少ない.語彙全体を見渡せば,基底音形が /ə/ で終わる語よりも /ər/ で終わる語のほうが圧倒的に多いという事情もあり,類推作用 (analogy) の効果で idea などの基底音形の末尾に /r/ が挿入されることとなった.これにより,ear と idea が表面的には同じ語末音で実現される機会が多いにもかかわらず異なる基底音形をもたなければならないという,記憶の負担となる事態が解消されたことになる.

このカラクリの要点は「表面的なヒント」の欠如である.母音が後続する環境以外,とりわけ単体で実現される際に,ear と idea とで語末音の区別がないことにより,互いの基底音形のあいだにも区別がないはずだという推論が可能となる.逆に言えば,実現される音形が常に区別される場合,すなわちそれぞれを常に /ɪər/, /aɪˈdɪə/ と発音する変種においては,このカラクリが作動するきっかけがないために,intrusive r は生じないだろうと予測される.そして,実際にこの予測は正しいことがわかっている.non-prevocalic /r/ を示す諸変種では intrusive r が生じておらず,そのような変種の話者は,他の変種での intrusive r を妙な現象ととらえているようだ.Trudgill (58) のコメントが興味深い.

. . . of course it [intrusive r] is a process which occurs only in the r-less accents. R-ful accents (as they are sometimes called), in places like the southwest, USA and Scotland, do not have this feature, because they have not undergone the loss of 'r' which started the whole process off in the first place. Speakers of r-ful accents therefore often comment on the intrusive-'r' phenomenon as a peculiar aspect of the accents of England. One can, for example, hear Scots ask 'Why do English people say "Canadarr"?'. English people of course do not say 'Canadarr', but those of them who have r-less accents do mostly say 'Canadarr and England' /kænədər ən ɪŋglənd/.

r の発音の有無については,「#406. Labov の New York City /r/」 ([2010-06-07-1]),「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]),「#453. アメリカ英語の諸方言における r」 ([2010-07-24-1]),「#1050. postvocalic r のイングランド方言地図について補足」 ([2012-03-12-1]),「#1371. New York City における non-prevocalic /r/ の文体的変異の調査」 ([2013-01-27-1]),「#1535. non-prevocalic /r/ の社会的な価値」 ([2013-07-10-1]) ほか,rhotic を参照.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-11-12 Wed

■ #2025. イングランドは常に多言語国だった [history][bilingualism][sign_language]

「#1494. multilingualism は世界の常態である」 ([2013-05-30-1]),「#1608. multilingualism は世界の常態である (2)」 ([2013-09-21-1]),「#1374. ヨーロッパ各国は多言語使用国である」 ([2013-01-30-1]) で見てきたように,現代世界のほぼすべての地域で複数の言語が使用されている.このことは多かれ少なかれ歴史的にも当てはまる.

英国でも英語のほかケルト諸語が話されてきたし,とりわけ近現代では世界各地からの移民集団がそれぞれの言語を用いて生活してきた.さらに地域を絞ってイングランドに限っても,5世紀以来英語が優勢であることは疑いないとはいえ,やはり歴史的には多くの他の言語が行われてきたし,今も行われている.例えば,現在ロンドンのみならず様々な町で,Panjabi, Gujerati, Bengali, Italian, Greek, Maltese, Chinese, Turkish を含む多数の言語が広く話されている.また,British Sign Language のような手話言語もイングランドの言語多様性に貢献している.

現代にとどまらず古代から中世を経て近代に至るまでのイングランドの言語史を振り返ってみると,この国がいかに多言語使用国であったかがわかる.ケルト諸語が話されていたイングランドの地に言語多様性を歴史上初めて本格的に導入したのは,ローマ人だった.彼らはイングランドにラテン語をもたらし,そこに2言語使用状況が生まれた.次に,5世紀半ば,英語がもたらされた.8世紀半ばからはヴァイキングにより古ノルド語が持ち込まれ,11世紀半ばにはノルマン征服を受けて,イングランドでは当初はノルマン・フランス語が,継いで中央フランス語が話されるようになる.

しかし,中世や近代には,このような歴史の表舞台に顔を出すような主流派の言語にとどまらず,中小の言語もまたイングランド領内で用いられていた.例えば12世紀の Norwich には,相当の規模の外国人社会が確立しており,英語と並んでフランス語,デンマーク語,オランダ語,また Ladino と呼ばれるユダヤ人の用いたスペイン語変種が行われていた.特に16世紀の Norwich では人口の1/3がオランダ語話者であり,その状況が200年以上も持続したという.

また,中世後期にはロマニー語 (Romany) を話すいわゆるジプシー (the Gypsies) が流入した.現在,イングランドにおけるその影響は Anglo-Romany と呼ばれる英語変種に見られるにすぎないが,ウェールズやヨーロッパ諸国や北米では Romany はいまだ生き残っている.

近代に入ると,宗教的難民としてオランダ語話者やフランス語話者がイングランドに大量に流入し,後に言語的に徐々に同化していったものの,しばらくの間は多くの町に住み込んだ.Cornwall ではケルト系の Cornish が古来話されていたが,16世紀以来,英語の浸透により衰微し,18世紀後半には消滅した.20世紀初めのロンドンの East End には非常に多くのユダヤ系 Yiddish 話者が集住していたが,この言語は現在でもイングランドで健在である.

以上,Trudgill (18--19) を参考に記述した.現代イギリスの多言語状況については,Britain 編の論文集が本格的である.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

・ Britain, David, ed. Language in the British Isles. Cambridge: CUP, 2007.

2014-11-11 Tue

■ #2024. 異分析による naunt と nuncle [metanalysis][article][personal_pronoun][dialect]

語境界の n が関与する異分析 metanalysis の英語史からの例を,「#4. 最近は日本でも英語風の単語や発音が普及している?」 ([2009-05-03-1]),「#27. 異分析の例を集めるにはどうすればよいか?」 ([2009-05-25-1]),「#475. That's a whole nother story.」 ([2010-08-15-1]),「#1306. for the nonce」 ([2012-11-23-1]),「#1951. 英語の愛称」 ([2014-08-30-1]) などで取り上げてきた.不定冠詞 an が関わることが多く,数の異分析 (numerical metanalysis) とも称されるが (cf. 「#344. cherry の異分析」 ([2010-04-06-1])) ,所有代名詞の mine, thine が関与する例も少なくない.

今回は,現代英語では方言などに残るにすぎない非標準的な naunt (aunt) と nuncle (uncle) にみられる異分析を取り上げる.MED aunte (n.) や OED naunt, n. によれば,この親族語の n で始まる異形は,a1400 (1325) Cursor Mundi (Vesp.) に þi naunt として初出する.ほかにも þy naunt, my nawnte など所有代名詞とともに現われる例が見られ,異分析の過程を想像することができる.naunt は後に標準語として採用されることはなかったが,Wright の English Dialect Dictionary (cf. EDD Online) によれば,少なくとも19世紀中には n.Cy., Wm., Yks., Lan., Chs., Stf., Der., Wor., Shr., Glo., Oxf., Som. など主としてイングランド西部で行われていた.

同じように nuncle について調べてみると,MED uncle (n.) や OED nuncle, n. に,異分析による n を示す þi nunkle のような例が15世紀に現われる.なお,人名としての Nuncle は1314年に初出するので,異分析の過程そのものは早く生じていたようだ.後期近代英語には,これから分化したと思われる nunky, nunks などの語形も OED に記録されている.EDD によれば,naunt と同じく n.Cy., Yks., Lan., Chs., Der., Lei., Wor., Shr., Glo., Hmp., Wil., Dor., Som., Dev. などの諸方言で広く観察される.

所有代名詞の mine や thine に先行される異分析の例は,OED N, n. に詳述されているが,多くは14--16世紀に生じている.後の標準語として定着しなかったものも多いことと合わせて,これらの異分析形が後期中英語期にいかに受容されていたか,そして当時およびその後の方言分布はどのようなものだったかを明らかにする必要があるだろう.現代標準語に残っている異分析の例に加えて,必ずしも分布を広げなかったこのような「周辺的な」異分析の例を合わせて考慮することで,興味深い記述が可能となるかもしれない.

なお,英語 aunt は,ラテン語 amita から古フランス語 aunte を経由して1300年頃に英語に入ってきたものだが,フランス語ではその後語頭に t を付加した tante が標準化した.『英語語源辞典』はこの t の挿入について,「幼児の使う papa 式の加重形 antante あるいは t'ante thy aunt に由来するなど諸説がある」としている.もし t'ante 説を取るのであれば,フランス語 tante と英語 naunt は音こそ異なれ,同様に異分析の例ということになる.

2014-11-10 Mon

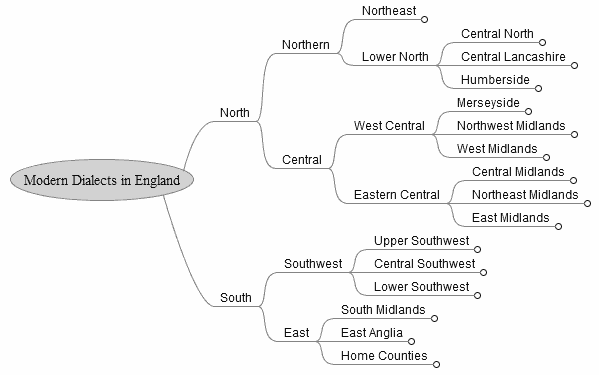

■ #2023. England の現代英語方言区分 (3) --- Modern Dialects [dialect][bre][flash][family_tree][map]

「#1029. England の現代英語方言区分 (1)」 ([2012-02-20-1]) 及び「#1030. England の現代英語方言区分 (2)」 ([2012-02-21-1]) で現代イングランドの英語区分を示した.そこで示したのはいわゆる伝統方言 (Traditional Dialects) である.伝統方言は20世紀半ばにはすでに減退しており,21世紀の現在ではその減退が続き,消滅しかかっているといっても過言ではない.一方で,新しいタイプの方言,いわゆる現代方言 (Modern Dialects) が取って代わって若い世代に影響力を及ぼしており,方言としては主流のタイプとなっている.このイングランドの Modern Dialects は,日本語方言学者の井上史雄先生が日本語の伝統方言を置換しつつあるものとして提起した「新方言」に,いくつかの点で比較され,興味深い.

Trudgill (5--6) は,Traditional Dialects に対置するものとしての Modern Dialects あるいは Mainstream Dialects という新種の方言に注目し,その区別を次のように表現している(伝統方言の定義については,[2012-02-20-1]の記事の引用を参照).

Mainstream Dialects, on the other hand, include both the Standard English Dialect and the Modern Nonstandard Dialects. Most native English speakers speak some variety of Mainstream Dialect. These dialects are associated with native speakers outside the British Isles, especially in recently settled areas which speak mixed colonial dialects, such as Australia and most of America and Canada. In Britain, they are particularly associated with those areas of the country from which Standard English originally came --- the southeast of England; with most urban areas; with places which have become English-speaking only relatively recently, such as the Scottish Highlands, much of Wales, and western Cornwall; with the speech of most younger people; and with middle- and upper-class speakers everywhere. The mainstream Modern Nonstandard Dialects differ much less from Standard English and from each other, and are often distinguished much more by the pronunciation --- their accent --- than by their grammar.

以下に示すのは,Trudgill (66--67) による Modern Dialects の区分である.ノードの開閉もできる Flash 版も作成しみたのでこちらもどうぞ.

*

*

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Blackwell: Malden, MA: 2000.

2014-11-09 Sun

■ #2022. 言語変化における個人の影響 [neolinguistics][geolinguistics][dialectology][idiolect][chaucer][shakespeare][bible][literature][neolinguistics][language_change][causation]

「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]),「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]),「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]),「#2020. 新言語学派曰く,言語変化の源泉は "expressivity" である」 ([2014-11-07-1]) の記事で,連日イタリア新言語学を取り上げてきた.新言語学では,言語変化における個人の役割が前面に押し出される.新言語学派は各種の方言形とその分布に強い関心をもった一派でもあるが,ときに村単位で異なる方言形が用いられるという方言量の豊かさに驚嘆し,方言細分化の論理的な帰結である個人語 (idiolect) への関心に行き着いたものと思われる.言語変化の源泉を個人の表現力のなかに見いだそうとしたのは,彼らにとって必然であった.

しかし,英語史のように個別言語の歴史を大きくとらえる立場からは,言語変化における話者個人の影響力はそれほど大きくないということがいわれる.例えば,「#257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは?」 ([2010-01-09-1]) や「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2) 」 ([2010-02-19-1]) の記事でみたように,従来 Chaucer の英語史上の役割が過大評価されてきたきらいがあることが指摘されている.文学史上の役割と言語史上の役割は,確かに別個に考えるべきだろう.

それでも,「#1412. 16世紀前半に語彙的貢献をした2人の Thomas」 ([2013-03-09-1]) や「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]) などの記事でみたように,ある特定の個人が,言語のある部門(ほとんどの場合は語彙)において限定的ながらも目に見える貢献をしたという事実は残る.多くの句や諺を残した Shakespeare をはじめ,文学史に残るような文人は英語に何らかの影響を残しているものである.

英語史の名著を書いた Bradley は,言語変化における個人の影響という点について,新言語学派的といえる態度をとっている.

It is a truth often overlooked, but not unimportant, that every addition to the resources of a language must in the first instance have been due to an act (though not necessarily a voluntary or conscious act) of some one person. A complete history of the Making of English would therefore include the names of the Makers, and would tell us what particular circumstances suggested the introduction of each new word or grammatical form, and of each new sense or construction of a word. (150)

Now there are two ways in which an author may contribute to the enrichment of the language in which he writes. He may do so directly by the introduction of new words or new applications of words, or indirectly by the effect of his popularity in giving to existing forms of expression a wider currency and a new value. (151)

Bradley は,このあと Wyclif, Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton などの名前を連ねて,具体例を挙げてゆく.

しかし,である.全体としてみれば,これらの個人の役割は限定的といわざるを得ないのではないかと,私は考えている.圧倒的に多くの場合,個人の役割はせいぜい上の引用でいうところの "indirectly" なものにとどまり,それとて英語という言語の歴史全体のなかで占める割合は大海の一滴にすぎない.ただし,特定の個人が一滴を占めるというのは実は驚くべきことであるから,その限りにおいてその個人の影響力を評価することは妥当だろう.言語変化における個人の影響は,マクロな視点からは過大評価しないように注意し,ミクロな視点からは過小評価しないように注意するというのが穏当な立場だろうか.

・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2014-11-08 Sat

■ #2021. イタリア新言語学 (3) [history_of_linguistics][neolinguistics][neogrammarian][geolinguistics]

言語学史における新言語学派について,「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]),「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]),「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]),「#2020. 新言語学派曰く,言語変化の源泉は "expressivity" である」 ([2014-11-07-1]) で取り上げてきた.言語学史を著わした Robins (214) が,新言語学派が言語学に与えた貢献と示した限界を非常に適切に評価しているので,紹介したい.以下の引用では,新言語学派へ連なる学派を "idealists" (観念論者)として言及している.

Language is primarily personal self-expression, the idealists maintained, and linguistic change is the conscious work of individuals perhaps also reflecting national feelings; aesthetic considerations are dominant in the stimulation of innovations. Certain individuals, through their social position or literary reputation, are better placed to initiate changes that others will take up and diffuse through a language, and the importance of great authors in the development of a language, like Dante in Italian, must not be underestimated. In this regard the idealists reproached the neogrammarians for their excessive concentration on the mechanical and pedestrian aspects of language, a charge that L. Spitzer himself very much in sympathy with Vossler, was later to make against the descriptive linguistics of the Bloomfieldian era. But the idealists in themselves concentrating on literate languages, overstressed the literary and aesthetic element in the development of languages, and the element of conscious choice in what is for most speakers most of the time simply unreflective social activity learned in childhood and subsequently taken for granted. And in no part of language is its structure and working taken more for granted than in its actual pronunciation, just that aspect on which the neogrammarians focused their attention. Nevertheless the idealistic school did well to remind us of the creative and conscious factors in some areas of linguistic change and of the part the individual can sometimes deliberately play therein.

新言語学派は,青年文法学派 (neogrammarian) による音韻変化の機械的な説明を嫌ったが,嫌うあまり,音韻変化が多分に機械的であるらしいという事実を認めることすら避けてしまった.この点は失策だったろう.しかし,青年文法学派の機械的な言語観への反論として,言語変化における個人の影響力を言語論の場に連れ戻したことの功績は認められる.個人の影響力を認めることは,必然的にその個人の始めた言語革新がいかに社会へ拡散してゆくかへの関心を促し,地域言語学 (areal linguistics) や地理言語学 (geolinguistics) の発展を将来することになったからだ.ただし,新言語学派が影響力のある個性の力を過大評価しているきらいがあることは,念頭においておくほうがよいだろう(cf. 「#1412. 16世紀前半に語彙的貢献をした2人の Thomas」 ([2013-03-09-1])).

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2014-11-07 Fri

■ #2020. 新言語学派曰く,言語変化の源泉は "expressivity" である [neolinguistics][hypercorrection][accommodation_theory][language_change][causation][stylistics][history_of_linguistics]

「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]),「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]),「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]),「#2019. 地理言語学における6つの原則」 ([2014-11-06-1]) に引き続き,目下関心を注いでいる言語学史上の1派閥,イタリア新言語学派について話題を提供する.Leo Spitzer は,新言語学におおいに共感していた学者の1人だが,学術誌上でアメリカ構造主義言語学の領袖 Leonard Bloomfield に論争をふっかけたことがある.Bloomfield は翌年にさらりと応酬し,一枚も二枚も上手の議論で Spitzer をいなしたという顛末なのだが,2人の論争は興味深く読むことができる.

Spitzer は,言語変化の源泉として "expressivity" (表現力)への欲求があるとし,新言語学の主張を代弁した.とりわけ「民族の自己表現としての文体」という概念を前面に押し出す新言語学派の議論は,言語学の科学性を標榜する Bloomfield にとっては受け入れがたい主張だったが,Spitzer はあくまでその議論にこだわる.例えば,ラテン語からロマンス諸語へ至る過程での音韻変化 e -- ei -- oi -- ué -- uá は,ラテン語 e をより表現力豊かに実現するために各民族が各段階で経てきた発展の軌跡であると議論される.この過程において,León や Aragon では揺れの時期が長く続いたのに対し,Castile では比較的早くに ué の段階で固定化したが,これは前者が後者よりも言語的に "chaotic" であり, より "restlessness" と "anarchy" に特徴づけられていたからであると結論される (Spitzer 422) .別の議論では,Hitler の Deutche Volksgenossen の発音における2つの o が a に近い低舌母音として実現されていたことを取り上げ,そこには Hitler が自らのオーストリア訛りを嫌い,標準的な「良き」ドイツ語方言を志向したという背景があったのではないかと論じている.つまり,ドイツ民族主義に裏打ちされた過剰修正 (hypercorrection) という主張だ (Spitzer 422--23) .

確かに,非常に民族主義的でロマン主義的な言語論のように聞こえる.しかし,近年の社会言語学では同類の現象は accommodation (特に負の accommodation といわれる diversion; cf. 「#1935. accommodation theory」 ([2014-08-14-1]))などの用語でしばしば言及される話題であり,それが生じる単位が個人なのか,あるいは民族のような集団なのかの違いはあるとしても,現在ではそれほどショッキングな議論ではないようにも思われる.新言語学派は,後の社会言語学や地理言語学の重要な話題をいくつか先取りしていたといえる.

Spitzer は,音韻変化のみならず意味変化においても(いや,意味変化にこそ),"expressivity" の役割の重要性を認めている.より具体的には,言語革新は,"expressivity" に始まり,"standardization" を経た後に,再び次の革新へと続いてゆくサイクルであると考えている.

Moreover in the field of semantics as in that of phonology the same cycle may be noted: first there is the period of creativity in which an individual innovation develops in expressivity, and expands; this period is followed in turn by one of standardization and petrification---which again brings about innovation and expressivity. Historical semantics offers us many parallels of the endless spiral movement in which words that have ceased to be expressive give way to others. (Spitzer 425)

この議論は,言語に広く見られる「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」 ([2012-01-14-1]) や「#1219. 強意語はなぜ種類が豊富か」 ([2012-08-28-1]) で見たような言語変化の反復と累積の事例を想起させる.このような点にも,いくつかの種類の言語変化を1つの言語観のもとに統一的に説明しようとした新言語学の狙いが垣間見える.

話者(集団)の "expressivity" への欲求を言語変化の根本原理として据えている以上,新言語学派が音韻よりも語彙,意味,文体に強い関心を寄せたことは自然の成り行きだった.実際,Spitzer (428) は,言語学の課題は重要な順に,文体論,統語論(=文法化された文体論),意味論,形態論,音韻論であると説いている.

・ Spitzer, Leo. "Why Does Language Change?" Modern Language Quarterly 4 (1943): 413--31.

・ Bloomfield, Leonard. "Secondary and Tertiary Responses to Language." Language 20 (1944): 45--55.

2014-11-06 Thu

■ #2019. 地理言語学における6つの原則 [geolinguistics][geography][dialectology][wave_theory][neolinguistics]

「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]) 及び「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]) で,地理言語学を推進した学派について紹介した.イタリア新言語学派 (neolinguistics) は,言語項の地理的な伝播の過程について理論的考察を行い,その結果としての各項の地理的な分布を解釈するための作業上の方針を策定した.要するに,地図上に共時的に示された方言形の分布から,過去に生じた変化の順序や伝播の経路を読み取るための手続きや指針を明文化しようとしたのである.例えば,「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) というような原則のようなものである.

新言語学の領袖 Matteo Giulio Bàrtoli が1925年に著わした Introduzione alla neolinguistica の第1章に,6つの原則が提示されている.残念ながらイタリア語の原書は読めないので,Hall (274) の要約より引用して示す(ただし,Hall は新言語学に非常に批判的な立場を取っていることに注意).

1. Of two stages of linguistic development, the one attested earlier (quella ch'é documentata prima) is usually the older (3).

2. The earlier stage (fase anteriore) is usually preserved in the more isolated of two areas (area isolata) (3--6).

3. The stage attested in marginal areas (aree laterali) is usually the earlier stage, provided the central area (area di mezzo) is not the more isolated area (6--10).

4. The greater of two areas (area maggiore) usually preserves the earlier stage of development, provided the lesser area (area minore) is not the more isolated and does not consist of marginal areas (10--12).

5. The earlier stage of development is usually preserved in a 'later area' (area seriore) (13--15).

6. If one of two stages of development is obsolete or on its way out, it is usually the obsolete stage (fase sparita) which is the earlier (15--17).

Hall の批判に応酬した Bonfante (368) によれば,上記の方針3と4で触れられている "marginal areas" はイタリア語の "aree laterali" の不正確な英訳であるとしているので,ここに付言しておく."laterali" は,純粋に地理空間的な用語であり,例えば Castile の観点からすると Catalonia と Porgual は "literali" であると言われる.

また "laterali" (marginal) に限らず "isolata" (isolated), "seriore" (later) という用語も相対的なものであることに注意したい.例えば,イタリアはある言語変化に関しては側面的な位置にあったとしても,別の言語変化に関しては中心的な位置にあると言いうる.同じように,同一地域が,考察対象となっている言語変化によって孤立的あるいは非孤立的のいずれともみなされうるし,後発的あるいは非後発的のいずれとも解されうる.

いずれの原則にも "usually" とあるように,これらの原則はむしろ例外の存在を積極的に認めた上での原則である.地理言語学者自身が最もよく知っているように,個々の言語項は個々の地理的分布を示すものであり,個別に取り扱うべきものである.その分布の解釈は,さしあたって6つの原則に基づいて開始してみるが,原則の予想に反する事実が現われれば,当然,事実を優先して再解釈を試みるというのが前提である.Bàrtoli による上記の原則は,新言語学派=言語地理学者の経験則から生まれた作業上の仮説としてとらえるのが妥当だろう.

関連して,「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]),「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]),「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]),「#1053. 波状説の波及効果」 ([2012-03-15-1]),「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]) も参照されたい.

・ Hall, Robert A. "Bartoli's 'Neolinguistica'." Language 22 (1946): 273--83.

2014-11-05 Wed

■ #2018. <nacio(u)n> → <nation> の綴字変化 [spelling][latin][etymological_respelling][corpus][hc][eebo]

近現代英語で <nation> と綴られる語は,中英語では主として <nacio(u)n> と綴られていた.<nacio(u)> → <nation> の変化は,具体的にはなぜ,いつ,どのように生じたのだろうか.ここでは母音字 <ou> → <o> の変化と,子音字 <c> → <t> の変化を分けて考える必要がある.

まず母音字の変化について考えよう.中尾 (331) によると,俗ラテン語において /o/ + 鼻音で終わる閉音節は,対応する Norman French の形態では鼻母音化した短母音 /ʊ/ あるいは長母音 /uː/ を示した.この音をもつ語が中英語へ借用されると,round, troumpe, count, nombre, countrefeten, countour, cuntree, counseil, commissioun, condicioun, nacioun, resoun, sesoun, religioun などと綴られた.-<sioun> や -<tioun> の発音は,対応する現代の -<sion> や -<tion> の発音 /ʃ(ə)n/ とは異なり,いまだ同化も弱化もしておらず,完全な音価 /siuːn/ を保っていたと考えられる.後期中英語から初期近代英語にかけてこの音節に強勢が落ちなくなってくると,同化や弱化が始まり,現在の /ʃ(ə)n/ に近づいていったろう.この過程で長母音を示唆する綴字 -<ioun> はふさわしくないと感じられ,1文字を落として -<ion> とするのが一般化したと想像される.

しかし,<ou> → <o> の変化が単に発音と綴字を一致させるべく生じたものであるという説明が妥当かどうかは検証の余地がある.そこには多少なりとも語源的綴字 (etymological_respelling) の作用があったのではないか.というのは,ME nacioun が後に nation へ変化したとき,変化したのは問題の母音字だけではなく,先行する子音字の <c> から <t> への変化もろともだったからである.Upward and Davidson (97) によると,

The letter C with the value /s/ before E and I in OFr had two main sources. One was Lat C: Lat certanus > certain. The other was Lat T, which before unstressed E, I acquired the same value, /ts/, as C had in LLat. Medieval Lat commonly alternated T and C in such cases: nacionem or nationem, whence the widespread use of forms such as nacion in OFr and ME. The C adopted in LLat, OFr and ME for classical Lat T has sometimes survived into ModE: Lat spatium > space; platea > place. Elsewhere, a later preference for classical Lat etymology has led to the restoration of T in place of C, as in the -TION endings: ModE nation.

つまり,<nacio(u)n> → <nation> における母音字の変化も子音字の変化も,古典ラテン語の綴字に一致させるべく生じたものではないか.

この綴字変化がいつ,どのように生じたかについて,歴史コーパスを用いて調査してみた.まずは Helsinki Corpus に当たって,次の結果を得た(以下の検索では,いずれも複数語尾のついた綴字なども一緒に拾ってある).件数は少ないものの,16世紀が変化の時期だったことがうかがわれる.

| <nacion> (<nacioon>) | <nation> | |

|---|---|---|

| M2 (1250--1350) | 0 (1) | 0 |

| M3 (1350--1420) | 7 (1) | 0 |

| M4 (1420--1500) | 2 (0) | 0 |

| E1 (1500--1569) | 2 (0) | 2 |

| E2 (1570--1639) | 0 (0) | 13 |

| E3 (1640--1710) | 0 (0) | 14 |

前回と同様,初期近代英語期 (1418--1680) の約45万語からなる書簡コーパスのサンプル CEECS (The Corpus of Early English Correspondence でも検索してみたが,大雑把な年代区分で仕分けした限り,明確な結果の解釈は難しい.

| <nacion> | <nation> | |

|---|---|---|

| CEECS1 (1418--1638) | 2 | 12 |

| CEECS2 (1580--1680) | 1 | 27 |

有用な結果を得ることができたのは,EEBO (Early English Books Online) からのテキストを蓄積して個人的に作っている巨大なデータベースの検索によってである.半世紀ごとに区分した各サブコーパスの規模はそれぞれ異なるので,通時的な数値の単純比較はできないが,それぞれの時代における異綴字の相対的な分布は一目瞭然だろう.

| <nacion> | <nacioun> | <nation> | <natioun> | |

|---|---|---|---|---|

| 1451--1500 (123,537 words) | 4 | 0 | 0 | 0 |

| 1501--1550 (1,825,565 words) | 90 | 0 | 82 | 0 |

| 1551--1600 (6,648,588 words) | 64 | 0 | 947 | 13 |

| 1601--1650 (21,296,378 words) | 18 | 0 | 6,451 | 0 |

| 1651--1700 (38,545,254 words) | 11 | 0 | 22,350 | 1 |

| 1701--1750 (33,741 words) | 0 | 0 | 12 | 0 |

母音字については,初期近代英語期の入り口までにすでに <-ioun> 形はほぼ廃れていたようである.そして,子音字については,16世紀中に一気に <t> が <c> を置き換えていった様子がわかる.少なくともこの子音字の変化のタイミングについては,一般に語源的綴字の最盛期といわれる16世紀に一致していることは指摘しておいてよいだろう.一方,母音字の変化については,語源的綴字による説明を排除するわけではないが,生じた時期が相対的に早かったことから,先述のとおり発音と綴字を一致させようという動機づけに基づいていた可能性が高いのではないか.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2014-11-04 Tue

■ #2017. foot の複数はなぜ feet か (2) [plural][i-mutation][verners_law][phonetics][high_vowel_deletion][sobokunagimon]

「#157. foot の複数はなぜ feet か」 ([2009-10-01-1]) で,不規則複数形 feet の形態について,i-mutation を含む一連の音韻変化の結果として説明した.原則として同じ説明が feet に限らず他の不規則複数形 geese, lice, men, mice, teeth, women にも当てはまるが,復習すると,概略以下のような経緯だったと考えられている.

(1) ゲルマン祖語: *fōt- (sg.) / *fōt-iz- (pl.)

(2) 複数形で i-mutation が起こる: *fōt- (sg.) / *fēt-iz- (pl.)

(3) 古英語期までに *-iz が消失: fōt- (sg.) / fēt- (pl.)

しかし,この過程をより正確に理解するには,音韻変化の詳細にまで踏み込む必要がある.特に (3) の *-iz が消失するというくだりは,掘り下げる必要がある.というのは,*-iz の消失により,本来は音韻的な意義しかなかった ō と ē の対立が,形態的な役割を担うようになったからである.

語尾 *-iz の消失は,2つの音が一気に消失したのではなく,先に *z が,次に *i が消失したと考えられている.ゲルマン祖語では,foot は語幹と屈折語尾の間に母音のないことを特徴とする athematic の屈折タイプに属し,複数主格として *-iz 語尾(無強勢)を取った.末尾の *z は,印欧祖語の *s が強勢を伴わない音節の末尾で有声化した,いわゆる Verner's Law の出力である (Campbell §398.2) .この *z は,同じ弱音節の環境で後に消失した.なお,ゲルマン祖語における a-stem の男性強変化屈折における複数主格語尾は強勢をもつ *-ôs であったため,*s は失われることなく,現在に至るまで複数標示の機能を担い続けている (Campbell §571) .つまり,feet と例えば stones のたどった形態上の歴史は,複数主格語尾に強勢がなかったか,あったかの違い(究極的には,印欧祖語で属していた屈折タイプの違い)に帰せられることになる.

さて,*z が脱落すると,次は語末の *i も消失にさらされることになった.古英語以前の時期に,語末の弱音節における高母音 *i と *u は,直前に強勢のある長い音節がある環境で脱落した.いわゆる,High Vowel Deletion と呼ばれる音韻変化である.*fēti の *i はこの条件に合致していたために脱落することになった (Campbell §345) .

(3) では一言で *-iz が脱落したと述べたが,実際には条件づけられた一連の音韻変化の連鎖によって順繰りに脱落していったのである.標題のような現代英語の「素朴な疑問」に対してできる限り満足のいく回答を得るためには,どこまでも歴史を遡らなければならない.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

2014-11-03 Mon

■ #2016. 公的な綴字と私的な綴字 [spelling][standardisation][orthography][johnson][printing][writing]

書き言葉には,formality のレベルが存在する.日本語を書くときにも,それが最終的に公的な印刷物に付される予定であれば,例えば漢字に間違いのないよう気をつけるなど,格段の注意を払うのが普通である.一方,電子メールの文章などでは,印刷物よりは格式度が下がることが多く,ビジネスなど比較的公的な性格の強い文章であっても誤字脱字などは決して少なくない.私的なメール文章であれば,なおさら誤字脱字などが目立つことは,誰しも経験しているところである.さらに,自分しか読むことのない備忘録などでは,文法も乱れており,漢字や句読点も適当に使ったりする.もしそれを人に見られ,書き方が誤っていると指摘されたとしても,私たちはそれは誤りではなく,略式な書き方にすぎないと反論したくなるだろう.書き言葉には,正書法の観点からの正誤とは別の軸として,formality の観点からの格式・略式という軸がある.これは現代英語でも同じである.

英語において綴字の標準化と固定化が着々と進行していた17--18世紀にも,状況は同じだった.綴字には,正誤とは別の軸として formality の軸が存在していた.Addison, Dryden, Swift, Johnson など当時の文人は,1つの固定した正しい綴字で英語を書くことを主張し,正書法の規範を確立しようとしたが,それはあくまで公的な文章を書く場合に限定されていた.というのは,彼らも私信などでは,揺れた綴字を頻繁に用いていたからである.Swift は他人の手紙における綴字には厳しかったにもかかわらず,自らも jail/gaol, hear/here/heer, college/colledge などと揺れていたし,Johnson は自ら書いた辞書でこそ綴字の固定化にこだわったが,私的な書き物では complete/compleet, pamphlet/pamflet, dos/do's/does と変異を示した.Johnson ですら,私信においては特に厳しく正書法を守る必要を感じていなかったのである.Horobin (157) は,17--18世紀におけるこの状況について,以下のように述べている.

Rather being a marker of literacy or education, non-standard spellings in private letters seem to have been considered a marker of relative formality. These private spellings do not appear in printed works, which follow the accepted standard spelling conventions.

この状況は,多かれ少なかれ19世紀以降,現在まで続いているといっても過言ではない.書き言葉については,正書法の問題と formality の問題,あるいは公私の問題とを混同してはならないということだろう.

公私ということでいえば,コンピュータ上でものを書くことが多くなってきた昨今,私的なメモを書いているときですら,半ば自動的にスペルチェッカー,漢字変換,文書校正などのチェック機能が作動するようになってきた.かつては植字工や出版・印刷業者が請けおってきた公的なチェック機能が,現在,コンピュータによって私的な書き物の領域にも侵入してきているといえるだろう.正書法を絶対視する規範主義的な立場の人にとっては,このような自動チェック機能の存在は望ましくすら思われるのかもしれないが,正書法の権化ともいえるかの Swift や Johnson ですら,現代のこの規範の押しつけには辟易するのではないだろうか.「正しさ」が是非とも必要になるのは公的な文脈においてであり,私的な文脈でいちいち「正しさ」を説教されるのは息苦しく感じる.半自動で作動するスペルチェッカーや漢字変換の背後に控えている辞書が一体何なのか,規範の正体が半ばブラックボックスとなっている状況で,常に「正しさ」を強要されているということは,考えてみると息苦しいばかりか,危うさすら感じさせる.Swift と Johnson の見せた公私の区別は,案外,常識的な線をいっていたのかもしれない.

書き言葉への植字工の介入という話題については,「#1844. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった (2)」 ([2014-05-15-1]) を参照されたい.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-11-02 Sun

■ #2015. seek と beseech の語尾子音 [consonant][phonetics][inflection][palatalisation]

「#49. /k/ の口蓋化で生じたペア」 ([2009-06-16-1]) で触れたように,speak / speech, wake / watch, match / make などのペアには /k/ と /ʧ/ の交替がみられる.後者は前者の口蓋化 (palatalisation) した音であり,古英語では両音は語彙項目間のみならず屈折形態間においても規則的な対応を示した.

例えば,現代英語の動詞 seek の古英語における直説法現在の屈折を示すと,ic sēċe, þū sēcst, hē/hēo/hit sēcþ, wē/ġē/hīe sēcaþ となり,不定詞は sēċan だった.屈折形によって,<ċ> /ʧ/ と <c> /k/ が交替していることに注意されたい.すると,現代英語 seek の語尾子音 /k/ は,2人称単数,3人称単数,複数の屈折における子音を受け継いだようにみえる.一方,接頭辞を付した関連語 beseech (< OE besēċan) では,1人称単数や不定詞の屈折における子音を受け継いだようにみえる.

ここで,seek と beseech に関して,いかにして異なる語尾子音が選ばれ標準化したのかという問題が生じる.古英語で似たような音韻構成と屈折を示した teach (< OE tǣċan; cf. token for OE tācn) においては,後に /ʧ/ が選ばれたことを考えると,とりわけ seek の /k/ が説明を要するように思われる.実際,自然の音韻発達を前提とすれば *seech となるはずだった(現在 Lancashire, Cheshire, Derbyshire 方言などでこの形態がみられる).中英語では,MED sēchen (v.) によれば,sechen と seken の両系列が併存しており,いまだ形態は揺れていたが,近代英語になって seek が一般化したようだ.この背景には,/k/ をもつ古ノルド語の形態 sœkja の存在があったのではないかと疑われるが,確かなことはわからない.

なお,活用に関しては seek も beseech も共通して母音交替を伴う弱変化の活用を示し,過去・過去分詞形ともに (be)sought となる.

2014-11-01 Sat

■ #2014. イタリア新言語学 (2) [history_of_linguistics][neolinguistics][neogrammarian][wave_theory][substratum_theory][historiography][loan_translation][language_death][origin_of_language]

昨日の記事「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]) に引き続き,この学派の紹介.新言語学が1910年に登場してから30余年も経過した後のことだが,学術雑誌 Language に,青年文法学派 (neogrammarian) を擁護する Hall による新言語学への猛烈な批判論文が掲載された.これに対して,翌年,3倍もの分量の文章により,新言語学派の論客 Bonfante が応酬した.言語学史的にはやや時代錯誤のタイミングでの論争だったが,言語の本質をどうとらえるえるかという問題に関する一級の論戦となっており,一読に値する.この対立は,19世紀の Schleicher と Schmidt の対立を彷彿とさせるし,現在の言語学と社会言語学の対立にもなぞらえることができる.

それにしても,Hall はなぜそこまで強く批判するのかと思わざるを得ないくらい猛烈に新言語学をこき下ろしている.批判論文の最終段落では,"We have, in short, missed nothing by not knowing or heeding Bàrtoli's principles, theories, or conclusions to date, and we shall miss nothing if we disregard them in the future." (283) とにべもない.

しかし,新言語学が拠って立つ基盤とその言語観の本質は,むしろ批判者である Hall (277) こそが適切に指摘している.昨日の記事の内容と合わせて味読されたい.

In a reaction against 19th-century positivism, Croce and his followers consider 'spirit' and 'spiritual activity' (assumed axiomatically, without objective definition) as separate from and superior to other elements of human behavior. Human thought is held to be a direct expression of spiritual activity; language is considered identical with thought; and hence linguistic activity derives directly from spiritual activity. As a corollary of this assumption, when linguistic change takes place, it is held to reflect change in spiritual activity, which must be the reflection of 'spiritual needs', 'creativity', and 'advance of the human spirit'. The most 'spiritual' part of language is syntax and style, and the least spiritual is phonology. Hence phonetic change must not be allowed to have any weight as a determining factor in linguistic change as a whole; it must be considered subordinate to and dependent on other, more 'spiritual' types of linguistic change.

Bonfante による応酬も,同じくらいに徹底的である.Bonfante は,新言語学の立場を(英語で)詳述しており,とりわけ青年文法学派との違いを逐一指摘しながらその特徴を解説してくれているので,結果的におそらく最もアクセスしやすい新言語学の概説の1つとなっているのではないか.Hall の主張を要領よくまとめることは難しいので,いくつかの引用をもってそれに代えたい.(「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) の記述も参照されたい.)

The neolinguists claim . . . that every linguistic change---not only phonetic change---is a spiritual human process, not a physiological process. Physiology cannot EXPLAIN anything in linguistics; it can present only the conditions of a given phenomenon, never the causes. (346)

It is man who creates language, every moment, by his will and with his imagination; language is not imposed upon man like an exterior, ready-made product of mysterious origin. (346)

Every linguistic change, the neolinguists claim, is . . . of individual origin: in its beginnings it is the free creation of one man, which is imitated, assimilated (not copied!) by another man, and then by another, until it spreads over a more-or-less vast area. This creation will be more or less powerful, will have more or less chance of surviving and spreading, according to the creative power of the individual, his social influence, his literary reputation, and so on. (347)

For the neolinguists, who follow Vico's and Croce's philosophy, language is essentially expression---esthetic creation; the creation and the spread of linguistic innovations are quite comparable to the creation and the spread of feminine fashions, of art, of literature: they are based on esthetic choice. (347)

The neolinguists, tho stressing the esthetic nature of language, know that language, like every human phenomenon, is produced under certain special historical conditions, and that therefore the history of the French language cannot be written without taking into account the whole history of France---Christianity, the Germanic invasions, Feudalism, the Italian influence, the Court, the Academy, the French Revolution, Romanticism, and so on---nay, that the French language is an expression, an essential part of French culture and French spirit. (348)

The neolinguists think, like Leonardo, Humboldt, and Àscoli, that languages change in most cases because of ethnic mixture, by which they understand, of course, not racial mixture but cultural, i.e. spiritual. In this spiritual sense, and only in this sense, the terms 'substratum', 'adstratum', and 'superstratum' can be admitted. (352)

Without a deep understanding of English mentality, politics, religion, and folklore, all of which the English language expresses, a real history of English cannot be written---only a shadow or a caricature thereof. (354)

The neogrammarians have shown, of course, even greater aversion to so-called loan-translations, which the neolinguists freely admit. For the neogrammarians, a word like German Gewissen or Barmherzigkeit is a perfectly good German formation, because all the phonetic and morphological elements are German---even tho the spirit is Latin. (356)

. . . even after the death of that 'last speaker', each of these languages [Prussian, Cornish, Dalmatian, etc.]---allegedly dead, like rabbits---goes on living in a hundred devious, hidden, and subtle ways in other languages now living . . . . (357)

It follows logically that because of their isolationistic conception of language, the neogrammarians, when they are confronted with two similar innovations in two different languages, will be inclined to the theory of polygenesis---even if the languages are contiguous and historically related, like German and French, or Greek and Latin. The neolinguists, on the other hand, without making a dogma of it, incline strongly toward monogenesis. (361)

最後の引用にあるように,青年文法学派と新言語学派の対立は言語起源論にまで及んでおり,言語思想のあらゆる面で徹底的に反目していたことがわかる.

・ Hall, Robert A. "Bartoli's 'Neolinguistica'." Language 22 (1946): 273--83.

・ Bonfante, Giuliano. "The Neolinguistic Position (A Reply to Hall's Criticism of Neolinguistics)." Language 23 (1947): 344--75.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow