hellog〜英語史ブログ / 2012-11

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012-11-30 Fri

■ #1313. どのくらい古い時代まで言語を遡ることができるか [family_tree][comparative_linguistics][typology][origin_of_language][reconstruction][linguistic_area][indo-european][world_languages]

言語学では,言語の過去の姿を復元する営みを続けてきた.かつての言語がどのような姿だったのか,諸言語はどのように関係していたか.過去の言語資料が残っている場合には,直接その段階にまで遡ることができるが,そうでない場合には理論的な方法で推測するよりほかない.

これまでに3つの理論的な手法が提案されてきた.(1) 19世紀に発展した比較言語学 (comparative_linguistics) による再建 (reconstruction),(2) 言語圏 (linguistic area) における言語的類似性の同定,(3) 一般的な類似性に基づく推測,である.(1), (2), (3) の順に,遡ることができるとされる時間の幅は大きくなってゆくが,理論的な基盤は弱い.Aitchison (166) より,関連する言及を引用しよう.

Comparing relatives --- comparing languages which are descended from a common 'parent' --- is the oldest and most reliable method, but it cannot go back very far: 10,000 years is usually considered its maximum useful range. Comparing areas --- comparing similar constructions across geographical space --- is a newer method which may potentially lead back 30,000 years or more. Comparing resemblances --- comparing words which resemble one another --- is a highly controversial new method: according to its advocates, it leads back to the origin of language.

比較言語学の系統樹モデルでたどり着き得る極限はせいぜい1万年だというが,これすら過大評価かもしれない.印欧語族でいえば,仮により古くまで遡らせる Renfrew の説([2012-05-18-1]の記事「#1117. 印欧祖語の故地は Anatolia か?」を参照)を採るとしても,8500年程度だ(Nostratic 大語族という構想はあるが疑問視する向きも多い;nostratic の記事を参照).再建の手法は,理論的に研ぎすまされてきた2世紀近くの歴史があり,信頼をおける.

2つ目,言語圏の考え方は地理的に言語間の類似性をとらえる観点であり,言語項目の借用の分布を利用する方法である.例えば,インドの諸言語では,語族をまたいでそり舌音 (retroflex) が行なわれている.比較的借用されにくい特徴や珍しい特徴が地理的に偏在している場合には,言語圏を想定することは理に適っている.系統樹モデルに対抗する波状モデル (wave_theory) に基づく観点といってよいだろう.

最近,Johanna Nicholas が "population typology" という名のもとに,新しい言語圏の理論を提起している.人類の歴史的な人口移動はアフリカを基点として主に西から東への移動だったが,それと呼応するかのように一群の言語項目が西から東にかけて特徴的な分布を示すことがわかってきた.例えば,inclusive we と exclusive we の対立,名詞複数標識の中和,所有物の譲渡の可否による所有表現の差異などは,東へ行けば行くほど,それらを示す言語の割合は高まるという.もし Nicholas の理論が示唆するように,人類の移動と特定の言語項目の分布とが本当に関連づけられるのだとすれば,人類の移動の歴史に匹敵する古さまで言語を遡ることができることになる.そうすれば,数万年という幅が視野に入ってくる.予想されるとおり,この理論は広く受け入れられているわけではないが,大きく言語の歴史を遡るための1つの新機軸ではある.この理論に関する興味深い案内としては,Aitchison (169--72) を参照.

3つ目は,まったく異なる諸言語間に偶然の一致を多く見いだすという手法(というよりは幸運)である.例えば,原義として「指」を意味していたと想定される tik という形態素が,一見すると関連のない多くの言語に現われるという事実が指摘されている.そして,この起源は10万年前に遡り得るというのである.しかし,これは単なる偶然として片付けるべきもので,歴史言語学の理論としてはほとんど受け入れられていない.

比較言語学で最もよく研究されている印欧語族においてすら,正確な再建の作業は困難を伴う.population typology も,うまくいったとしても,特定の言語項目の大まかな再建にとどまらざるをえないだろう.現時点の持ち駒では,遡れる時間の幅は,大目に見て1万年弱というところではないか.

・ Aitchison, Jean. The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution. Cambridge: CUP, 1996.

2012-11-29 Thu

■ #1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2) [spelling][standardisation][printing][orthography][caxton]

昨日の記事「#1311. 綴字の標準化はなぜ必要か」 ([2012-11-28-1]) と関連して,綴字の標準化と印刷術の関係について再考したい.以前,「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1]) と「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1]) の記事で,両者の相関が正か負かを話題にした.この問題について,Schmitt and Marsden (160--61) は印刷術の貢献を支持する意見に対して慎重論を述べている.

[A]lthough the new technology offered the opportunity for rapid standardization of orthography, in practice there is little evidence during the first hundred years of its use that printers were much concerned with such matters. As his own translations and the prefaces to his works show, Caxton himself was wildly inconsistent in his spellings. Within a few sentences in his prologue to Caton (c. 1484), for instance, we find boke, booke, and book, and lytel, lytell, and lytyl (and from another contemporary work of his we may add lityl and lityll). . . . The formative period of English spelling in fact lasted some 200 years; not until 1700 was the standard that we recognize today, with all its familiar conventions, just about in place.

Salmon (24) も同様に,Caxton に始まり,Wynkyn de Worde, Robert Pynson, Robert Copland などの印刷工へと引き継がれた印刷術の初期の時代には,一貫した綴字への関心は薄かったとしている.

In general . . . printers of the early sixteenth century demonstrate little obvious interest in working towards a standardised orthography. Their lack of concern has been well illustrated in a comparison . . . of five editions of Reynard the fox (1481, 1489, 1500, 1515 and 1550) in which it is difficult to discern any consistent progress towards a standard orthography . . . .

16世紀は,中世から近代への過渡期である.この時期に特有の問題の1つとして綴字の標準化へのもがきの問題があると認識していたが,もがきが欠如していたことが問題だったのかもしれない.最終的な問題の解決は1755年を待たなければならなかったが,第1次解決にしてもそこからもう100年ほど,17世紀半ばまで待たなければならなかったのである.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Salmon, Vivian. "Orthography and Punctuation." The Cambridge History of the English Language: Vol. 3 1476--1776. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 13--55.

2012-11-28 Wed

■ #1311. 綴字の標準化はなぜ必要か [spelling][standardisation][me_dialect][writing][medium][spelling_reform][academy][johnson]

中英語の綴字の奔放さとその後世への負の影響については,##53,219,193,562を始めとする記事でいろいろと扱ってきた.現代英語学習者にとって,[2009-06-20-1]の記事「#53. 後期中英語期の through の綴りは515通り」でみた異綴りは,嫌気という以上に,狂気を思わせ,同時に驚嘆の念をも催すだろう.綴字というものも,現代のように管理下に置かれていないかぎり,際限なく方言化してゆくのだということを示す好例である.だが,実際に中英語のテキストを読んでいると,異綴りというものに少しずつ慣れてゆくのも事実で,標準がなくとも書き言葉は何とかなるものだという感覚にもなってくる.方言を聞いているうちに耳が慣れてくるのと同じで,異綴りはいわば目で見る方言であるから,目が慣れればそれはそれで案外と機能するのだ.

とはいっても,不便は大きい.例えば,中英語のテキストを読む現代人は,辞書である語を引くのに,登録されている綴字の当たりをつけてから引かなければならない.テキストに現われる綴字のままで辞書に登録されている保証はないからである.何度も試行錯誤し,結局,登録されていないのだと諦めることもしばしばである.ここには,辞書使用者は標準綴字を求めているにもかかわらず,実際の綴字には標準形がないという涙ぐましい問題がある.

綴字の標準化が望ましい理由,必要とされる理由は,現代人の都合以外にもある.Schmitt and Marsden (156--57) は3点を挙げている.

(1) 書き言葉は,時間と空間を越えて無数の相手に情報を伝えるための手段である.この手段を最大限に用いようとすれば,高度な一貫性と普遍性が要求されるはずである.

(2) 書き言葉には,話し言葉に備わっている身振りや抑揚などの情報伝達に関わる多くの手段が欠けている.したがって,書き言葉において明晰さを確保するためには,語,文法,綴字などの正確さが要求される.

(3) 書き言葉は,話し言葉とは異なり,意図的な教育により獲得されるものである.教育のために,一貫した綴字体系を定めることは重要である.

(1) と (2) については writing medium の各記事を参照.興味深いのは,(1) と (3) は綴字の標準化が必要である理由であると同時に,綴字改革が試みられる理由でもあり,またそれがほぼ常に失敗する理由ともなっていることだ(spelling_reform) の各記事を参照).ある程度の体系がすでにある場合,それを変えようとすることは一貫性や普遍性に抵触する恐れがあるからだ.

実際に,綴字の標準化は近代国家の重要な事業であった.例えば,国家が直接に事業に参与するか否かは別として,西欧諸国は例外なくこの事業に精を出した.イタリア,フランス,スペインはそれぞれ1582年,1634年,1713年にアカデミーを作り,標準的な綴字を統制した.ドイツでは1901年に,オランダ語圏では1883年と1947年に,それぞれ政府による統制があった.イギリスでは,Jonathan Swift (1667--1745) が1712年に提案したアカデミー設立こそ実現しなかったが,Johnson の辞書の出版 (1755) を頂点とする辞書編纂活動の努力により,綴字の標準化が完成した.いずれの近代国家も,上記の理由で,綴字の標準化を強く求めたのである.加えて,国家の威信を求めたことも理由の1つだったろう.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-11-27 Tue

■ #1310. 現代英語の大文字使用の慣例 [punctuation][prescriptive_grammar][capitalisation]

昨日の記事「#1309. 大文字と小文字」 ([2012-11-26-1]) で,大文字が句読法的な機能に特化してきたことに触れたが,現代英語において,大文字の用途 (capitalisation) にはどのようなものがあるだろうか.Schmitt and Marsden (156) に要約されていたもの箇条書きで記そう.(a)--(c) は頭文字に必ず大文字を用いるべき場合,(d)--(g) はたいてい大文字が使用されるが,揺れのある場合である.

(a) the opening word of a sentence;

(b) proper names;

(c) names of the days of the week and months;

(d) names of the deity and religious celebrations (God, the Lord, Mass);

(e) key temporal events or epochs (the New Year, the Middle Ages);

(f) abstract nouns to which we may want to draw attention (Liberty, Education), along with scholarly or medical disciplines (Mathematics, Psychotherapy, Gerontology) and institutional labels (the State, Government);

(g) the main words in titles and other words to which we may want to give emphasis;

ここに含まれていないものも少なくない.『現代英語語法辞典』 (242--45) からいくつか抜き出せば,一人称単数代名詞 I,間投詞 O,詩の各行の最初の文字,小説の巻頭の1語あるいは数語,頭字語 (acronym),くだけた書き言葉で強勢を表わす部分の文字,掲示・新聞見出し・広告,電報文などでも大文字が使用される.上記の多くの大文字使用には,注意喚起,固有性,何らかの強調,装飾性といった効果が共通して感じられる.ただし,一人称単数代名詞 I や電報文の大文字使用については,歴史的に育まれてきた慣行という側面が強いかもしれない.かつてはデフォルトの文字だった大文字が,中世の小文字の台頭によって役割を限定させていった歴史を思うと,I とともに孤軍奮闘の間投詞 O も今までよく持ちこたえている.

関連して,「#91. なぜ一人称単数代名詞 I は大文字で書くか」 ([2009-07-27-1]) や「#583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった」 ([2010-12-01-1]) を参照.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ 小西 友七 編 『現代英語語法辞典』 三省堂,2006年.

2012-11-26 Mon

■ #1309. 大文字と小文字 [punctuation][alphabet][writing][hiragana][calligraphy][capitalisation]

なぜアルファベットには大文字 (capital letters, uppercase letters) と小文字 (small letters, lowercase letters) があるのか.

まず,アルファベットは大文字書体 (majuscule) として発達してきたという歴史がある.これは2本の平行線の間に納まる書体で,古代ローマでは,石に彫るのに用いられた荘重な square capital や,本に用いるより滑らかな rustic capital などが行なわれた.しかし,これらの書体は7世紀後半には廃れる.一方,4世紀より現われていた,より書きやすい各種の筆記体 (cursive) 版の大文字書体が隆盛してきた.このなかで最もよく用いられたのが円みのある手写体であるアンシャル書体 (uncial) だ.ここから,イギリス諸島でよく用いられることになる half-uncial が発達した.上記はいずれも大文字書体ではあるが,特に最後に挙げたアンシャル書体の変種から,中世の小文字書体 (minuscule) が発達することになった.

小文字書体は,2本の平行線の上下にはみだす文字があるのが特徴である.アンシャル書体から生まれたカロリング書体は,781--90年のシャルルマーニュの教育改革に際してヨーク出身の Alcuin (c732--804) が聖書の書写のために発達させたものであり,その美しさと読みやすさは好評を博した.その後継として10--15世紀に広く用いられた小文字書体が,北欧で起こったゴシック書体 (Gothic) である.

小文字書体が発達してからは,大文字書体は文頭に用いるなどの句読法的な機能や装飾的な機能へと特化してゆく.しかし,現代のような大文字使用の慣用が一般的になるのは中世後半になってからであり,規範として確立するのは1800年くらいである.

小文字発生の歴史は,文字の書きやすさと読みやすさの追究の歴史だったといえる.真仮名(漢字)を草書化して草仮名を発展させ,さらに仮名を生み出した日本語書体の歴史とも比較されよう.

関連して,「#583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった」 ([2010-12-01-1]) を参照.

2012-11-25 Sun

■ #1308. learn の「教える」の語義 [antonymy][polysemy][etymology][sir_orfeo][ormulum][contronym]

learn には,《古・非標準的》という限定された使用域ながらも「教える,わからせる」の語義がある.He learned me how to skate. や I'll learn you. (思い知らせてやるぞ)などの例文が挙げられる.[2011-09-12-1]の記事で紹介した EDD Online の beta-version によれば,learn の語義4として "To teach, instruct; freq. used ironically as a threat of punishment." とあり,他の語義よりも豊富に例文が挙がっている.

「学ぶ」と「教える」は視点が180度異なり,一種の反意ともみなせるが,それが learn という語のなかに共存している.[2010-11-14-1]の記事で紹介した「#566. contronym」のもう一つの例だろう.興味深いことに,両語義を合わせもつ語は,オランダ語 leren やフランス語 apprendre にもみられる.

語源をたどると,印欧語幹は *leis- "track, furrow" に遡る.語形成を経て *laisjan から,Gmc *liznōjan に至り,ここから OE leornian "to learn" が発展した.Gmc *liznōjan とは OE (ġe)lǣran "to teach" も別に関係しており,lore (教え,指導,知識)もその派生語である."track, furrow" が語幹の原義であるということは,learn の意味の根源は「歩む道を導く」辺りにありそうだ.

古英語では,leornian "learn" と (ġe)lǣran "to teach" が区別されていた.しかし,中英語になり,lernen が "teach" の語義も帯びるようになった.OED および MED によると,初例は,1200年くらいの Ormulum である.

Uss birþþ itt [the Gospel] þurth sekenn, To lokenn watt itt lernet uss Off sawle nede. (19613)

「教える」の語義で再帰代名詞とともに用いれば,現代英語の teach oneself と同様に,「学ぶ,自学する」の意味となる.Sir Orfeo (Bliss版,Auchinleck MS, ll. 30--33)の l. 31 の例では,再帰代名詞は強意ではなく文字通り再帰だろう.一方,l. 33 の lerned は「学ぶ」である.

Him-self he lerned for-to harp,

& leyd þer-on his wittes scharp;

He lerned so, þer no-þing was

A better harpour in no plas.

関連して,形容詞 learned (学識のある,博学な)は1300年くらいが初出だが,その本来の意味は「教わった,教育を受けた」であり,learn の「教える」の語義の過去分詞である.12世紀以来用いられている lered およびドイツ語 gelehrt も同義である.

・ Bliss, A. J., ed. Sir Orfeo. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1966.

2012-11-24 Sat

■ #1307. most と mest [analogy][superlative][vowel][me_dialect][corpus][hc][ppcme2][comparison]

中英語には,最上級 most が mest という前舌母音字を伴って現われることが少なくない.近代英語以降,後者は廃れていったが,両形の起源と分岐はどこにあるのだろうか.

most は Proto-Germanic *maistaz に遡ることができ,ゲルマン諸語では Du. meest, G meist, ON mestr, Goth. maists などで文証される.音韻規則に従えば,古英語形は māst となるはずであり,実際にこの形態は Northumbrian 方言で確認されるものの,南部方言では確認されない.南部では,前舌母音を伴う West-Saxon mǣst や Kentish mēst が用いられた.OED によれば,前舌母音形は,lǣst "least" との類推とされる.この前舌母音の系統が,主として mest(e) という形態で中英語の南部方言へも継承され,そこでは15世紀まで使われた.

一方,北部方言に起源をもつ形態は,中英語では後舌母音の系統を発達させ,主として most(e) という形態が多用された.じきに中部,南部でも一般化したが,北部方言形の南下というこの時期の一般的な趨勢に加え,比較級 mo, more の母音との類推も一役買ったのではないかと想像される.

結果的に,近代英語以降にはゲルマン祖語からの規則的な発達形 most が標準的となってゆき,古英語から中英語にかけて用いられた mest は標準からは失われていった.「一番先の」を意味する中英語 formest (cf. 比較級 former) が,15世紀に foremost として再分析された背景には,上述の most による mest の置換が関与しているかもしれない.もっとも,古英語より,最上級語尾の -est 自体が -ost とよく混同されたのであり,最上級に関わる形態論において,両母音の交替は常にあり得たことなのかもしれない.

なお,PPCME2 でざっと後舌母音系統 (ex. most) と前舌母音系統 (ex. mest) の分布を調べてみると,前者が354例,後者が168例ヒットした.Helsinki Corpus でも簡単に調査したが,中英語でも現代標準英語と同様に most 系統が主流だったことは間違いないようだ.

2012-11-23 Fri

■ #1306. for the nonce [etymology][inflection][metanalysis][terminology][sir_orfeo][oed][dative][genitive][ormulum]

for the nonce (さしあたって,当座は;当分)という句がある.The team is called "the Lions," at least for the nonce. のように使われる.この表現には,定冠詞 the のかつての屈折形の名残がみられ,語源的に興味深い.

現在の形態に直接につながる初例は,1200年くらいの作とされる Ormulum において forr þe naness として現われる.第3語の語頭の n は,直前の定冠詞の初期中英語での単数与格屈折形 þen の語末の n が異分析 (metanalysis) されたものであり,語幹の一部と再解釈されて現在に至っている.かつての単数与格屈折語尾が意外なところで化石的に生き残っている例である.

この句は,形態的にも意味的にも現代英語でいう *for the once に対応するかのように見えるが,歴史的には第3語を once あるいは one's ([2009-07-18-1]の記事「#81. once や twice の -ce とは何か」を参照)に相当する初期中英語の属格に基づく表現に直接由来すると解するには難点がある.OED によれば,属格形は確かに間接的には関与するだろうが,この句は,むしろ古英語に見られる to þam anum や その初期中英語版 to þan ane などと比較されるべき,one の与格を含む表現として始まったのではないかという.後に定着した属格形は,与格形が置換されたものと考えられる.置換の理由としては,「一度」を意味するのに属格に由来する anes, ones と並んで,与格に由来する ane, ene も用いられたことから,両者の交替が自然だったのではないか.

中英語では,異分析が生じる前の形態と生じた後の形態が共存しており,MED には ōnes (adv.) の語義5と nōnes (n.(1)) の語義1の両方に,この句が登録されている.後者によれば,現在に伝わる「臨時に」と「当座は」の語義のほかに,強意語として "indeed" ほどの語義や,韻律的な埋め草としての意味の希薄な用法があると記載されている.強意あるいは埋め草としての例を,Bliss 版 Sir Orfeo (Auchinleck MS, ll. 51--56) から引こう.

Þe king hadde a quen of priis Þat was y-cleped Dame Heurodis, Þe fairest leuedi, for þe nones, Þat miȝt gon on bodi & bones, Ful of loue & of godenisse; Ac no man may telle hir fairnise.

句として以外にも,nonce には「臨時の」という形容詞としての用法がある.名詞とともに一種の複合語を形成して,言語学の術語として nonce-word (臨時語),nonce-form (臨時形)などと使う.この用法の初例は,OED の編纂者 James Murray が1884年に OED 初版の説明書きに用いたときである.

1884 N.E.D. Fasc. 1, p. x, Words apparently employed only for the nonce, are, when inserted in the Dictionary, marked nonce-wd.

OED にこの旨が詳しく記載されているのだから,OED による自作自演の用法といってよいだろう.

・ Bliss, A. J., ed. Sir Orfeo. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1966.

2012-11-22 Thu

■ #1305. 統語タグのついた Google Books Ngram Corpus [corpus][google_books][ame_bre]

[2010-12-25-1]の記事「#607. Google Books Ngram Viewer」で紹介した Google 提供のコーパスツールに,統語タグが付けられた.インターフェースである Google Books Ngram Viewer の見かけは変わらないが,検索欄へ統語標識つきの検索式を入力できるようになった.その紹介と利用法は,Syntactic Annotations for the Google Books Ngram Corpus で参照できる.

現在,Google Books Ngram Corpus は English, Spanish, French, German, Russian, Italian, Chinese, Hebrew の8言語のコーパスを含むが,英語コーパスに関する限り,4,541,627冊分,468,491,999,492 tokens からなる超巨大テキスト・データベースとなっている.データセットはこちらから入手可能.

実装された統語タグは,具体的にいえば,品詞 (POS) と修飾関係 (head-modifier) である.標識付けは統計学的に自動で行なわれている.品詞は以下の12種類が区別される.

NOUN (nouns), VERB (verbs), ADJ (adjectives), ADV (adverbs), PRON (pronouns), DET (determiners and articles), ADP (prepositions and postpositions), NUM (numerals), CONJ (conjunctions), PRT (particles), '.' (punctuation marks), X (a catch-all for other categories such as abbreviations or foreign words)

入力式としては,例えば "burnt" のように語形を入れることもできるし,"burnt_VERB" のように品詞を指定して入れることもできる.さらに 3-grams 以内の統語連鎖であれば "_ADJ_" のような一括指定も利用できる.以上のパターンを合わせて,"the _ADJ_ girl_NOUN" なども可能だ.修飾関係の指定では,"hair=>black", "read=>book" などと入力でき,冠詞やその他のノイズとなる要素をはじくことが可能となっている.

名詞と動詞の用法を共有している語について,品詞別に頻度変化をみたい場合を考えよう.travel は名詞でも動詞でもあるが,英語コーパス全体を対象とした検索によれば,20世紀に入って名詞用法が動詞用法を追い抜いたことがわかる.ただし,対象コーパスをアメリカ英語とイギリス英語に切り替えて比較すると,後者で名詞が動詞を頻度の上で追い抜くのは1960年代とずっと遅い.

ほかに,have a look 及び take a look という表現の拡大を調べようとする場合に,不定冠詞の後に形容詞などが挿入される可能性も考慮し,"have>=look, take>=look" などと検索してみた.アメリカ英語では take を用いた表現が1970年に追い抜いているが,イギリス英語では20世紀中に徐々に拡大こそしているが,いまだ have を用いた表現に追いついていない.

2012-11-21 Wed

■ #1304. アメリカ英語の「保守性」 [prescriptive_grammar][ame][ame_bre][colonial_lag]

アメリカ英語に "colonial lag" はあるかという問題について,[2012-10-14-1], [2012-10-15-1], [2012-10-16-1] の3回にわたって,Görlach の論文に従って考察した.Görlach の主張は,アメリカ英語は必ずしもよく言われるほど保守的ではないということだった.だが,英語の英米差に関する議論においては,アメリカ英語の保守性というステレオタイプは確かに根付いている.それを象徴するのが,American Speech の記念すべき第1巻を飾る最初の論文,McKnight の "Conservatism in American Speech" である.

だが,McKnight を読みながら,言語の保守性というときに2種類を区別する必要があるのではないかと気付いた.1つは古い語法が残りやすい,あるいは新しい語法が出現しにくい,採用されにくいといった,言語的革新の量の問題にかかわる保守性.もう1つは,規範遵守の態度が強いという意味での保守性だ.両者は互いに関係することもあるかもしれないが,本質的には別個のものではないか.

前者の意味では,アメリカ英語は,Görlach のいう通り,必ずしも保守的ではないとも議論できる.例えば,「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」 ([2010-03-08-1]) ,「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1]) ,「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1]) の記事で触れた通りだ.一方で,後者の意味では,アメリカ英語は少なくともイギリス英語と比較して保守的であると議論できるかもしれない.「#897. Web3 の出版から50年」 ([2011-10-11-1]) でも触れた通り,アメリカ英語の規範重視の態度はしばしば指摘されている.McKnight は特に後者の意味での保守性を話題にしているようだ.

18世紀に規範主義の嵐が吹き荒れたのは,アメリカにおいてではなくイギリスにおいてだった.だが,それはアメリカへもすぐに飛び火した.したがって,規範主義の潮流という点では,英米間に大きな差はないと考えられる.しかし,規範主義の潮流そのものの強さ,規範が拠って立つ基盤,その遵守の程度の3点はそれぞれ区別しておく必要がある.規範主義の潮流は英米で同じくらい強いかもしれないが,規範が拠って立つ基盤は,対比的にいえばアメリカは理性,イギリスは慣用であり,遵守の程度はアメリカのほうが強い.この最後の意味において,アメリカ英語は「保守的」といえるかもしれない.McKnight (11---16) は発音,語法,文法における英米差を挙げ,アメリカ英語の規範遵守性を主張している.

アメリカ英語にとっての規範の拠り所について付言すれば,透明性,規則性,類似性といった理性 (reason) であり,また発音問題に関しては書き言葉(綴字)である.

The natural order of things was inverted. The living colloquial idiom which should determine the written form was itself governed by the artificial forms of literary use. The writing governed the pronunciation. Sometimes English names such as Warwick, Chatham, Harwich, Lancaster, in American use are pronounced as spelled. At other times, as in Wooster, Warrick, an English pronunciation is provided with a new American spelling. In the same way idiomatic phrasal combinations in which the grammatical relations of the words are not apparent in parsing are replaced by artificial combinations in which the grammatical relations are regular. (McKnight 10)

ほかに規範主義の拠り所としての理性と慣用の対立については,「#141. 18世紀の規範は理性か慣用か」 ([2009-09-15-1]) を参照.

言語の「保守性」 (conservatism) はしばしば話題になるが,異なるレベルでの保守性を区別しておかないと,議論が錯綜するのではないか.

・ Görlach, Manfred. "Colonial Lag? The Alleged Conservative Character of American English and Other 'Colonial' Varieties." English World-Wide 8 (1987): 41--60.

・ McKnight, George H. "Conservatism in American Speech." American Speech 1 (1925): 1--17.

2012-11-20 Tue

■ #1303. なぜ方言が存在するのか --- 波状モデルによる説明 [dialect][family_tree][wave_theory][geography][isogloss][dialect_continuum][sobokunagimon]

昨日の記事「#1302. なぜ方言が存在するのか --- 系統樹モデルによる説明」 ([2012-11-19-1]) に引き続き,なぜ方言が存在するのか,なぜ方言が生まれるのかという素朴な疑問に迫る.昨日述べた系統樹モデル (family_tree) による説明の欠陥を補いうるのが,波状モデル (wave_theory) だ.

Bloomfield (317) の記述を借りて,波状モデルによる方言分化の説明としよう.

Different linguistic changes may spread, like waves, over a speech-area, and each change may be carried out over a part of the area that does not coincide with the part covered by an earlier change. The result of successive waves will be a network of isoglosses . . . . Adjacent districts will resemble each other most; in whatever direction one travels, differences will increase with distance, as one crosses more and more isogloss-lines. This, indeed, is the picture presented by the local dialects in the areas we can observe.

ここで前提とされているのは,(1) 言語変化(言語的革新)が次々と生じ,波状に拡散することと,(2) 個々の言語変化によって波の到達範囲が異なることだ.この2点により,方言地理のカンバスには,複雑に入り組んだ等語線 (isogloss) が引かれることになる.任意の2地点をとると,互いに近ければ近いほど,過去の言語変化を多く共有しているので,全体として言語的な共通点が多く,近い方言を話すことになる.逆に遠ければ遠いほど,歴史的に共有してきた言語変化は少ないので,全体として違いの大きい方言を話すことになる.後者のケースでは,時間が経てば経つほど,言語的な共通点が少なくなり,最終的には互いに通じない異なる言語へと分化してゆく.

このように,波状モデルは,時間軸に沿った分岐と独自変化よりも,地理的な距離に基づく類似と相違という点を強調する.方言の分化を説明するのにより優れたモデルとされているが,系統樹モデルに基づく比較言語学も相当の成功を収めてきたのは事実であり,両モデルを相補い合うものとしてとらえるのが妥当だろう.いずれのモデルにおいても,言語変化の普遍性,遍在性が前提とされていることは銘記しておきたい.

Bloomfield (317--18) は上の引用に続けて,波状モデルによる方言分化について,より突っ込んだ理論的な視点から解説を与えている.こちらも引用しておこう.

Now, let us suppose that among a series of adjacent dialects, which, to consider only one dimension, we shall designate as A, B, C, D, E, F, G, . . . X, one dialect, say F, gains a political, commercial, or other predominance of some sort, so that its neighbors in either direction, first E and G, then D and H, and then even C and I, J, K, give up their peculiarities and in time come to speak only the central dialect F. When this has happened, F borders on B and L, dialects from which it differs sharply enough to produce clear-cut language boundaries; yet the resemblance between F and B will be greater than that between F and A, and, similarly, among L, M, N, . . . X, the dialects nearest to F will show a greater resemblance to F, in spite of the clearly marked boundary, than will the more distant dialects. The presentation of these factors became known as the wave-theory, in contradistinction to the older family-tree theory of linguistic relationship. Today we view the wave process and the splitting process merely as two types --- perhaps the principal types --- of historical processes that lead to linguistic differentiation.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-11-19 Mon

■ #1302. なぜ方言が存在するのか --- 系統樹モデルによる説明 [dialect][family_tree][wave_theory][sobokunagimon]

学生から,標記の素朴な疑問が出された.直球の質問で,答えるのがなかなか難しい.

単純にいえば,異なる言語共同体は異なる言語使用の慣習を発達させるものだから,とは答えることができる.隣接する共同体でも,狩猟方法,土器の形態,食生活,埋葬法などの文化的営みが少しずつ異なっているように,言語も文化の1つである以上,やはり共同体ごとに少しずつ異なっていることは驚くべきことではない.しかし,これは「文化の差はなぜ存在するのか」という問題へすり替えただけで,標記の質問に対して本質的な答えを与えたことにはならない.

理論的には,二通りの答え方がある.系統樹モデル (family_tree) に依拠する説明と,波状モデル (wave_theory) に依拠する説明だ.これらのモデルは,なぜ言語が分化してゆき,差異が生まれてゆくのかという質問に答えるべく提起された理論であるとも言え,標記の素朴な疑問を解くための仮説を提供してくれている.各モデルについて,あるいは両モデルの対立について,これまでの記事でも多く扱ってきたが,「なぜ方言が存在するのか」という疑問に焦点を当てながら,改めて考えてみたい.

系統樹モデルによれば,ある言語Aを話す共同体aは,移住,征服・被征服,民族混交などの営みにより,時間とともに共同体b, cへと分岐する.分かれた共同体b, cの言語は母体となる言語Aの特徴を引き継ぐが,時間とともにそれぞれが独自の言語変化(言語的革新)を遂げ,母体となる言語Aとは少しずつ異なる言語B, Cが生まれる.ただし,B, Cの言語的差異は当初は微々たるものであり,異なる言語というよりは同一言語の2つの方言と呼ぶほうが適切だろう.しかし,さらに時間が経ち,b, cそれぞれにおいて移住などの活動が繰り返し行なわれると,共同体bは新たな区別される新共同体d, eへと,同じくcは新共同体f, gへと分岐してゆく.それに伴い,方言Bはさらに分化された方言D, Eへと,方言Cは新方言F, Gへと分化してゆく.一般的にいって,末端のD, E, F, Gの各方言は,いまだ母体となる言語Aの言語特徴を多く残しているだろうが,互いの差異はいくぶん大きくなっているだろう.これが何代も繰り返されてゆくと,末端の各方言は互いに離れてゆき,ついには互いに理解不能となる.この段階では,もはや異なる言語と呼ぶほうが適切だろう.

系統樹モデルの観点から標記の疑問に答えるとすれば,(1) 言語共同体は移住,征服・被征服,民族混交などの社会活動により分岐し,(2) 分岐したそれぞれの言語共同体は独自の言語変化を遂げるからである,と言える.

しかし,系統樹モデルによる説明には重大な欠点がある.現実の方言を調べてみると,「分岐+独自変化」では説明できない複雑な言語特徴の分布が観察されるからだ.例えば,DとEのあいだに共通する言語特徴が多く見られることは,共通のBを母体とする以上,自然のことである.しかし,実際には,DとFのあいだに同仮説から予想される以上の割合で共通する言語特徴が見られたり,HとOのあいだに同様の関係が見いだされることもありうるのである.共同体が分岐するといっても,地理的に隔絶していない限り,分岐した後もある程度の交流の続くのが普通であり,絶交するということはあまりない.系統樹モデルではD, E, F, Gのあいだなどの横のつながりが完全に無視されているという欠陥があるのだ.

では,波状モデルでの説明はどうだろうか.それは明日の記事で.

2012-11-18 Sun

■ #1301. Gramley の英語史概説書のコンパニオンサイト [link][review][hel_education]

今年出版された Gramley の英語史概説書のコンパニオンサイトが充実している.特に Timeline とそこからアクセスできる資料の豊富さが魅力だ.

概説書をめくってみると,ページの至る所に,ウェブ上に説明書きのある項目が青字で示されている.多くは用語説明だが,なかには便利な表や一覧を含んでいるものもあり,相当の情報量だ.PDFで資料をダウンロードする必要があり,ウェブ上でシームレスにとはいかないが,探ってみる価値はある.

こちらのページからは,古い英語のグロッサリー付きテキスト(91頁分)が手に入り,講読用教材としておおいに利用できそうだ.

また,様々な英語変種で発音された音声ファイルがこちらから手に入る.諸変種のサンプル音源については,以下の記事に張ったリンクからもアクセスできるので参考までに.

・ 「#517. ICE 提供の7種類の地域変種コーパス」 ([2010-09-26-1])

・ 「#303. 世界で話される英語の発音のサンプル音源」 ([2010-02-24-1])

本書自体は未読だが,目次を見る限り,社会言語学的な観点を打ち出しており,外面史への傾斜が強いようだ.昨今の英語史の潮流を反映して,近代以降の諸変種の誕生にも力点が置かれている.438頁の分厚い本だが,いずれ目を通したい.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2012-11-17 Sat

■ #1300. hypostasis [hypostasis][sign][function_of_language][semiotics][phrase][rhetoric]

Bloomfield (148) の用語で,言語形式をあたかも名詞であるかのように扱うこと.実体化,hypostatization とも呼ばれる.以下に,例を挙げよう.

・ That is only an if.

・ There is always a but

・ The word normalcy

・ The name Smith

・ the suffix -ish in boyish ([2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」を参照)

最後の -ish は,独立して Ish. 「みたいな.」のように一種の副詞として独立して用いられるようになっており,接辞の実体化の例といえるだろう.ほかにも,isms (諸諸の主義), ologies (諸学問)などの例がある.

ほかに,成句を字義通りにとらえる realization (現実化)という種類の hypostasis もある.kick the bucket は成句で「死ぬ」の意だが,あえて字義通りに「バケツを蹴る」と解するとき,hypostasis が生じている.他者の発言を繰り返す引用 (quotation) も,機能的には hypostasis にきわめて近いと考えられる.よく知られた例としては,Lewis Carroll の Through the Looking-Glass の次の一節における nobody の実体化が挙げられる.「言葉じり」にも通ずる概念だろう.

"I see nobody on the road," said Alice. "I only wish I had such eyes," the king remarked in a fretful tone. "To be able to see Nobody! And at that distance too! Why, it's as much as I can do to see real people, by this light!"

hypostasis はメタ言語的用法の1つととらえてよいが,これが言語学的な関心の対象となるのは,結果として生じた実詞が普通名詞なのか,形容詞になれるのか,どの性に属することになるのかなどの問題が生じるからである.また,日常のなかに豊富に例があり,意味変化や造語などの創造的な言語活動にも広く関わってくる過程として重要だ.修辞法とも関わりが深い.

hypostasis と関連して,メタ言語の機能については,「#1075. 記号と掛詞」 ([2012-04-06-1]) で取り上げた Barthes の記号の2次使用としての meta language や,「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」 ([2012-04-02-1]) を参照.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

・ 寺澤 芳雄(編)『英語学要語辞典』,研究社,2002年.298--99頁.

2012-11-16 Fri

■ #1299. 英語で「みかん」のことを satsuma というのはなぜか? [etymology][history][sobokunagimon]

日本人が日ごろ見慣れている「みかん」は温州みかん(ウンシュウミカン)を指し,欧米でも広く知られている.英語では satsuma (orange) /sæˈʦuːmə, ˈsæʦʊmə/ と呼ばれているが,どのような経緯で「サツマ」と呼ばれるようになったのだろうか.

ある説によると,温州みかんの原産地は古くから中国と交流があった天草の南にある島,鹿児島県長島と推定されており,この推定される原産地にちなんで satsuma と呼ばれているということである.

興味深い別の説によると,原産地が薩摩(鹿児島)であるかどうかは関係なく,在日アメリカ大使館職員の家族が同地方からみかんをアメリカに持ち帰って紹介したことにちなむともされる.

OED によると,1882年の文献で初めてこの語が使われている.1943年の例として挙げられている文献 Webber and Batchelor (551) に当たってみると,次のような記述があった.

The Satsuma was first introduced into the United States in 1876 by Dr. George R. Hall; and in 1878 General Van Valkenburg, then United States minister to Japan, brought in other trees. The name Satsuma was given to the variety by Mrs. Van Valkenburg.

ここに言及されている Van Valkenburg という人物について調べてみると,こちらの方のブログに,次のような記述を見つけることができた.

1878年頃,当時横浜に駐在していたアメリカの高官,Robert Van Valkenburg が,奥方と九州を旅行した時,薩摩ミカンのあまりにも甘くて美味しい味に感激し,奥方の故郷であるフロリダへ土産として送り出したという記録が残っているらしい.それと相前後して,フロリダからテキサス一帯にこの薩摩ミカンが紹介され,一気に薩摩ミカンの栽培が広がったようだ.アラバマのイチジクを栽培していた地域が,薩摩ミカンの栽培拡大と共に,1915年に薩摩ミカンに因んで名前を変えて今日に至っている.

さらに,Louisiana でミカン畑を営む Simon Citrus Farm には,次のような記述も見られる.

The Satsuma mandarin may have originated in China but is was first reported in Japan more than 700 years ago. The first recorded introduction into the United States was in Florida by George R. Hall in 1876. The name "Satsuma" is credited to the wife of a U.S. Minister to Japan, General Van Valkenburg, who sent trees home in 1878 from Satsuma, the name of a former province, now Kagoshima Prefecture, on the southern tip of Kyushu Island.

上のをまとめれば,まず1876年に Dr. George R. Hall なる人物によって温州ミカンがアメリカに持ち込まれた.その後,別途,1878年に駐日高官 Van Valkenburg 夫妻により温州ミカンがアメリカに導入され,それが satsuma と呼ばれることになったということだ.

なお,Alabama には Satsuma と呼ばれる地名がある.同市のHPによると,確かに1878年に同州にみかんが紹介されたとある.同町は,以降30年くらいの間にみかんの栽培で知られるようになり,1915年に Satsuma と命名された.ほかにも似たような背景で,Florida, Texas, Louisiana にも Satsuma という地名がある.

・ Webber, Herbert John and Leon Dexter Batchelor, eds. The Citrus Industry. Vol. 1. History, Botany, and Breeding. Berkeley and Los Angeles: U of California P, 1943.

2012-11-15 Thu

■ #1298. won't から l が消えた理由 [phonetics][consonant][pronunciation]

助動詞 will の否定短縮形 won't が,肯定形と異なる母音を示すことについては,「#89. one の発音は訛った発音」 ([2009-07-25-1]) で取り上げた.否定形は,中英語の中・南部の後舌母音を示す方言形 wol などに由来するとされる.否定短縮形は woln't などとなったはずだが,後に l がこの環境で消失し,結果として現在までに /woʊnt/ が出力された.

Jespersen (10.452) によれば,l に n が後続する環境で l が消失した例はほかにもある.shall の否定形 shan't もその例だ.walnut の l も18世紀には無音だった記録がある.現在の l の発音は,綴り字発音による復活だろう.Lancashire の地名 Colne /koʊn/ も参照.

母音の変化については,中尾 (262) が次のような見解を示している.

PE won't は一般に ME *wolnt (Pt wolde に基づく推定形)からの発達形とされるが,wol は [ɔ] でなく w_l の文脈における後退過程 /ɪ/ > /ʊ/ を示す.したがって LME *wulnt > ɔ > ɔʊ > PE wount の発達経路を取ったと解するのが妥当であろう.

なお,Bloomfield (183) によると,/oʊnt/ の発音を示すのは,現代英語では won't と don't の2語のみである.もともと2語からなる句が縮約することによって生じた新種の音素配列ということができるだろう.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-11-14 Wed

■ #1297. does, done の母音 [phonetics][gvs][vowel][pronunciation][map][dialect][centralisation][trish][centralisation]

do /duː/ の円唇長母音に対して,does /dʌz/, done /dʌn/ が非円唇短母音を示すのはなぜか.

do とその屈折形は中英語ではいずれも長母音 /oː/ をもっていたと考えられるが,これが大母音推移により /uː/ へと変化した.do ではこの長母音が保たれたが,屈折語尾のつく does, doest, doth, done では短化が生じ,/uː/ とともに /u/ も行なわれだす.この短化した発音が,/u/ > [ʌ] の変化(中舌化)に合流し,現在の /dʌz, dʌst, dʌθ, dʌn/ が出力された.基底形 do を除けば,全体的な音韻変化の流れは,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]) で取り上げた blood, flood と同じということになる.ほかには,OE mōste > PDE must, OE ōþer > PDE other, OE mōdor > PDE mother, OE brōþor > PDE brother, OE mōnandæg > PDE Monday などの母音変化も同様である.nothing, none の母音も然り.

この中舌化は17世紀に生じたとされる.Jespersen による記述を引用しよう.

The change /u/ > [ʌ], by which /u/ was perhaps first unrounded into the high-back-wide vowel and then lowered, must have taken place in the 17th c. (11.61)

The change /u/ > [ʌ] affects . . . all short /u/s existing in the 17th c. . . . (11.64)

中舌化の過程については,Jespersen の主張する平行移動→垂直移動ではなく,垂直移動→平行移動だったのではないかという説もある(中尾,p. 300).

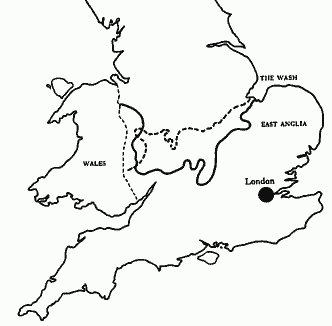

この中舌化は The Wash より北側(イングランド北部)の方言では生じず,そこでは現在でも伝統的な方言発音として /ʊ/ が聞かれる(中尾, p. 299) .以下に Chambers and Trudgill (128) の現代英語方言地図を掲げよう.some における円唇母音 [ʊ] の南限が実線で示されている.なお,波線は chaff における短母音 [a] の南限を示す.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Chambers, J. K. and Peter Trudgill. Dialectology. Cambridge: CUP, 1980.

2012-11-13 Tue

■ #1296. 三層構造の例を追加 [lexicology][loan_word][french][latin][greek][lexical_stratification]

英語語彙の三層構造について,「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) を始めとする各記事で触れてきた.今回は,様々な典拠から Schmitt and Marsden (89) が集めた,英語(下層あるいは "general"),フランス語(中層あるいは "formal"),ラテン・ギリシア語(上層あるいは "intellectual")の三層構造をなす例を追加して,表の形で示す.

| Old English (general) | French (formal) | Latin or Greek (intellectual) |

|---|---|---|

| ask | question | interrogate |

| book | volume | text |

| fair | beautiful | attractive |

| fast | firm | secure |

| fear | terror | trepidation |

| fire | flame | conflagration |

| foe | enemy | adversary |

| gift | present | donation |

| goodness | virtue | probity |

| hearty | cordial | cardiac |

| help | aid | assistance |

| holy | sacred | consecrated |

| kingly | royal | regal |

| lively | vivacious | animated |

| rise | mount | ascend |

| time | age | epoch |

| word | term | lexeme |

表を眺めてみると,確かに各行に並んだ3種類の語はそれぞれ使用域 (register) が異なっているように思われる.意味の広がり,共起語の選択,使用頻度においても差があるだろう.

さて,このような三層構造を英語語彙の際立った特徴として取り上げることは一般論としては有効だろう.しかし,細かくいえば問題がないわけではない.まず,三層をなす3語1組をほかに集めようとしても難しい.英語語彙の特徴であるからには,例を次々と思いついてもおかしくなさそうだが,意外と難しい.上記の例は,三層構造を例証する選ばれし語群なのだ.

次に,類義語 (synonym) の範囲の曖昧さがある.各行の3種類の語は意味を共有する類義語だが,類義性をどこまで認めるかの判断は解釈者しだいである.例えば,hearty と cordial は「真心の」でつながるとしても,cardiac は別物ではないか.book -- volume -- text もどうか,等々.類義語辞典によっても収録する類義語の種類や数は異なっており,類義性の判断に絶対的な基準を設けることはできない.すると,上記の例は選んで探してきた例である,ということにならないか.

最後に,ゼミ生が類義語辞典から探し当てた例だが,stealthy -- secret -- confidential という三層構造では,本来語の stealthy は予想される general の層に属するとはいえないだろうし,むしろフランス語の secret のほうがずっと general である.三層構造という一般論に対してこのような個々の例外はほかにも多くあるだろうが,あくまで一般的な特徴づけであることを思い出させてくれる点で,このような例外の指摘は価値がある.

(後記 2014/08/20(Wed): Hughes (15) を参照して,以下の3例を追加する.)

| Old English (general) | French (formal) | Latin or Greek (intellectual) |

|---|---|---|

| folk | people | population |

| go | depart | exit |

| guts | entrails | intestines |

| word-hoard | vocabulary | lexicon |

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000.

2012-11-12 Mon

■ #1295. フランス語とラテン語の2重語 [doublet][french][latin][etymology][loan_word][syllable]

「#944. ration と reason」 ([2011-11-27-1]) で,フランス語とラテン語から借用された2重語 (doublet) の例をいくつか見た.reason -- ration, treason -- tradition, poison -- potion, lesson -- lection といったペアである.Schmitt and Marsden (87) に他の例が挙がっていたので,下に示したい.左列は中英語期に先に入っていたものでフランス語,右列は初期近代英語期に改めて借用されたラテン語である.

| French (in ME) | Latin (in EModE) |

|---|---|

| armor | armature |

| chamber | camera |

| choir | chorus |

| frail | fragile |

| gender | genus |

| jealous | zealous |

| prove | probe |

| strait | strict |

| strange | extraneous |

| treasure | thesaurus |

フランス語形をラテン語形と比べてみると,いかに子音が消失あるいは変化したり,音節が失われているかがわかる.概してラテン語形は音節数が多い.英語はこれらの異なる語形を豊富に取り入れることによって,語彙そのものを増やしてきたことはもちろん,語彙の音節数別の分布をも変化させてきたのだろう.英語語彙と音節数については,syllable statistics の各記事を参照.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-11-11 Sun

■ #1294. 英語語源分析ツールの夢 [etymology][lexicology][statistics][web_service]

英文を投げ込むと,各単語(あるいは形態素)が語源別に色づけされて返ってくるような語源分析ツールがあるとよいなと思っている.しかも,各単語に語源辞書のエントリーへのリンクが張られているような.語彙研究や英語教育にも活かせるだろうし,出力を眺めているだけでもおもしろそうだ.このようなツールを作成するには精度の高い形態素分析プログラムと語源データベースの完備が欠かせないが,完璧を求めてしまうと実現は不可能だろう.

同じことを考える人はいるようだ.例えば,Visualizing English Word Origins はツールを公開こそしていないが,Douglas Harper による Online Etymology Dictionary に基づく自作のツールで,いくつかの短い英文一節を色づけ語源分析している.テキストの分野別に本来語やラテン語の割合が何パーセントであるかなどを示しており,およそ予想通りの結果が出されたとはいえ,実におもしろい.この分析に関して,The Economist に記事があった.

また,今は残念ながらリンク切れとなっているが,かつて http://huco.artsrn.ualberta.ca/~mburden/project/message.php?thread=Shakspere&id=174 に簡易的な語源分析ツールが公開されていた.こちらの紹介記事 にあるとおりで,なかなか有望なツールだった.私も少し利用した記憶があるのだが,どこへ消えてしまったのだろうか.

英語語源関連のオンライン・コンテンツも増えてきた.以下にいくつかをまとめておく.

・ 「#485. 語源を知るためのオンライン辞書」: [2010-08-25-1]

・ Etymology 関連の外部リンク集

・ 「#361. 英語語源情報ぬきだしCGI(一括版)」: [2010-04-23-1]

・ Behind the Name: The Etymology and History of First Names

・ Behind the Name: The Etymology and History of Surnames

・ 語源別語彙統計に関する本ブログ内の記事: lexicology loan_word statistics

・ Etymologic! The Toughest Word Game on the Web: 英語語源クイズ.

2012-11-10 Sat

■ #1293. Sir Orfeo の関連サイト [link][romance][sir_orfeo][literature][auchinleck]

大学院の授業で,"Breton lay" と呼ばれるジャンルに属する中英語ロマンス Sir Orfeo を,Burrow and Turville-Petre 版に基づいて読み始める.比較として,Bliss, Sisam, Treharne による版を使用.

・ Bliss, A. J., ed. Sir Orfeo. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1966.

・ Burrow, J. A. and Thorlac Turville-Petre, eds. A Book of Middle English. 3rd ed. Malden, MA: Blackwell, 2005.

・ Sisam, Kenneth, ed. Fourteenth Century Verse and Prose. Oxford: OUP, 1921.

・ Treharne, Elaine, ed. Old and Middle English c. 890--c. 1450: An Anthology. 3rd ed. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2010.

Web上で関連するリソースを探したので,以下にまとめておく.

・ Page from the Online Database of the Middle English Verse Romances: 中英語ロマンスの総合サイトより粗筋と刊本の情報.

・ Page from Middle English Compendium HyperBibliography: MED よりテキスト情報.

・ Page from Wikipedia

・ Text and Manuscript from the Auchinleck Manuscript: Auchinleck 版のテキストと写本画像.研究書誌はこちら.

・ Text: Laskaya and Salisbury's edition (based on Auchinleck): イントロや研究書誌はこちら.Auchinleck MS については,「#744. Auchinleck MS の重要性」 ([2011-05-11-1]) も参照.

・ Text: Shuffleton's edition (based on Ashmole): イントロはこちら.

・ Introduction and Text: Hostetter's edition

・ Modern English translation in the Hannah Scot Manuscripts

・ Modern English translation by Hunt

2012-11-09 Fri

■ #1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ [h][prescriptive_grammar][standardisation][orthoepy][french][spelling_pronunciation][stigma]

中英語以降,h は常に不安定な発音であり,綴字と発音との関係において解決しがたい問題を呈してきた.h の不安定性については,「#214. 不安定な子音 /h/」 ([2009-11-27-1]) ,「#459. 不安定な子音 /h/ (2)」 ([2010-07-30-1]) ,「#494. hypercorrection による h の挿入」 ([2010-09-03-1]) を始めとする h の各記事で取り上げてきた通りである.しかし,中英語から近代英語にかけての h の位置づけについては,不安定だったことこそ知られているが,詳細はわかっていない.ある種の証拠をもとに,推測してゆくしかない.中英語以降における h の発音と綴字の関係について,Schmitt and Marsden (140) の記述に沿って説明しよう.

古英語では h は規則的に発音されていたが,ノルマン征服以降,フランス借用語が大量に流入するにいたって h を巡る状況は大きく変化した.Anglo-Norman 方言のフランス語では /h/ はすでに脱落しており,綴字上でも erbe (= herbe) や ost (= host) のように <h> が落ちることがあった.しかし,語源となるラテン語の形態 herba, hostem に h が含まれていたことから <h> が改めて綴られることとなった.後に初期近代英語で盛んになる etymological_respelling の先駆けである.この効果が歴史的に h をもつフランス借用語全体に及び,/h/ で発音されないが <h> で綴る多数の英単語が生み出された.実際には,発音における /h/ のオンとオフの交替がどの程度の割合で起こっていたのかを確かめるのは困難だが,脱落が頻繁だったことを示す証拠はあるという.例えば,18世紀末より前に,そもそも h を文字とみなしてよいのかという論評すらあったという (Marsden 140--41) .

しかし,この不安定な状況は,規範主義の嵐が吹き荒れた18世紀末に急展開を見せる./h/ の脱落は,階級の低い,無教育な話者の特徴であるとして,社会的な烙印 (stigmatisation) を押されたのである.劇作家 Thomas Sheridan (1719--88) は Course of Lectures on Elocution (1762) で,h-dropping を "defect" と呼んだ初めての評者だった.なぜこれほどまでに急速に stigmatisation が生じたのかはわかっていないが,以降,標準英語においては <h> = /h/ の関係が正しいものとして定着した.ただし,どういうわけか heir, honest, honour, hour の4語(アメリカ英語では herb を加えて5語)においては,/h/ の響かない中英語以来の発音が受け継がれた.一方,非標準変種,特にイギリス英語の諸変種では,現在に至るまで h を巡る混乱は連綿と続いている.極端な例として,Hi'm hextremely 'appy to be'ere. を挙げておこう.

Schmitt and Marsden の記述を読んでいると,h について謎が深まるばかりだ.発音としてはいつ消滅してもおかしくなかった /h/ が,標準英語においては,綴字と規範主義の力でほぼ完全復活を果たしたということになる.h のたどった歴史は,ある意味では英語史上最大規模かつ体系的な etymological respelling の例であり,spelling pronunciation の例でもある.Hope の主張する「#1247. 標準英語は言語類型論的にありそうにない変種である」 ([2012-09-25-1]) をもう一歩進めて,「標準英語は自然の言語変化の類型からは想像できないような言語変化を経た変種である」とも言えそうだ.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-11-08 Thu

■ #1291. フランス借用語の借用時期の差 [french][loan_word][gsr][rsr][stress][doublet]

フランス借用語については,french loan_word の多くの記事で取り上げてきた.標題に関連する話題としては,「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]) ,「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]) ,Norman French と Central French のそれぞれから借用された2重語 (norman_french doublet) などについて述べた.今回は,標題と関係するがこれまでに触れる機会のなかった例や話題を,Schmitt and Marsden (135--36) より,3点ほど取り上げる.

まずは,Norman French と Central French からの2重語を1対追加.スコットランド英語で聞かれる leal /liːl/ "faithful, loyal, true" は13世紀に Anglo-Norman French より入った.一方,Central French より,同根語 loyal が16世紀に入った.

同じフランス語でも時代を違えて Old French と French からの2重語としては,feast (C13) と fete (C18) ,hostel (C13) と hotel (C17) がある.それぞれの後者の語には,/st/ という音韻環境において /s/ が脱落するというフランス語での音韻変化が反映されている.

hostel と hotel に関連してもう1つ興味深い点は,早くに借用された前者では,強勢位置が第1音節へと英語化しているが,遅くに借用された後者では,強勢はいまだに原語通りに第2音節に置かれていることだ.これは,適用されている強勢規則が Germanic Stress Rule (GSR) か Romans Stress Rule (RSR) かの違いであると説明できる.GSR と RSR については,「#200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か」 ([2009-11-13-1]) や「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]) で論じたように,理論的に難しい問題が含まれているが,フランス借用語について大雑把にいえば,中世以前に入った語は GSR に従い,近代以降に入った語は RSR に従う傾向が強い([2010-12-12-1]の記事「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」を参照).以下に例を示す.

| Earlier borrowings (--C14) | Later borrowings (C15--) |

|---|---|

| mústard | duét |

| léttuce | panáche |

| cárriage | brunétte |

| cólor | elíte |

| cóurage | ensémble |

| lánguage | prestíge |

| sávage | rappórt |

| víllage | velóur |

| fígure | vignétte |

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-11-07 Wed

■ #1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][orthography][silent_letter][etymological_respelling]

昨日の記事「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) に引き続き,綴字と発音の話題.現代英語の綴字と発音の乖離のなかでも,特に黙字 (silent_letter) と呼ばれる種類のものがある.綴字が無音に対応するケースだ.debt の <b> や island の <s> は,語源(後者は誤った語源)を参照して挿入された黙字の例 (etymological_respelling) だが,多くの黙字は,標準的な綴字が定まりかけていた時期,あるいは定まった後に,対応する音韻が消失したことにより生じたものである.Schmitt and Marsden (137) に,主として音韻消失により生じた黙字が便利に一覧されているので,以下にまとめたい.

| Silent letter | Examples | Reason |

|---|---|---|

| k before n | knight, knee | k ceased to be pronounced during C17 (17th century); see [2009-08-27-1], [2012-04-26-1]. |

| g before n | gnat, gnaw | g ceased to be pronounced during C16 |

| m before n | mnemonic | Greek spelling; m never pronounced in English |

| p before n | pneumonia | Greek spelling; p never pronounced in English |

| p before s | psyche, psychology | Greek spelling; p pronounced by learned people probably until C18 |

| w before r | wrist, wrong | w probably no longer pronounced after C16m (mid-16th century) |

| w after s | sword | w probably no longer pronounced after C17m |

| l after a and before f or v | calf, half | l probably not pronounced after ME |

| l after a and before k | talk, chalk | l probably not pronounced after ME |

| l after a and before m | calm, palm | l probably not pronounced after ME |

| l in modal verbs | should, could | l ceased to be pronounced soon after ME in should; never pronounced in could (added to spelling by analogy with should) |

| g after a vowel and before m or n | sign, paradigm | g reflects French/Latin original spellings but was probably never pronounced in English |

| word-final b after m | bomb, thumb | b in some words never pronounced (crumb), in others it ceased to be pronounced quite early (thumb), in still others in EModE (dumb); see [2009-06-01-1], [2011-04-21-1]. |

| word-final n after m | autumn, column | n reflects original French spelling but never pronounced in English |

| t after s or f and before -en | listen, soften | t ceased to be pronounced in EModE; see [2010-05-11-1]. |

| word-initial h | honest, hour | The loanwords are French, where h not pronounced; English usually follows this, but sometimes not (e.g., host) |

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-11-06 Tue

■ #1289. magic <e> [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][phonetics][orthography][meosl][gvs][silent_letter][final_e][diacritical_mark]

英語史の授業などで大母音推移 (Great Vowel Shift) の話題を扱うと,次のような質問が寄せられることがある.name や lake などの <a> が大母音推移により /eɪ/ となったことは分かったが,語末の <e> を発音しないのはなぜか.

これは,いわゆる "magic <e>" と呼ばれる正書法の問題に直結する."magic <e>" については「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1]) の (4) で取り上げたが,最も典型的には <母音字+子音字+e> の綴字連続において最初の母音字が「長い母音」で発音され,<e> そのものは無音となるという規則である.例えば,take, mete, side, rose, cube においてそれぞれの第1母音字は,/æ/, /ɛ/, /ɪ/, /ɔ/, /ʌ/ のような「短い母音」ではなく,/eɪ/, /iː/, /aɪ/, /oʊ/, /juː/ のような「長い母音」で発音される.

上記の "magic <e>" の特徴は,ある母音の音価や長さの違いを標示するのに,次の子音字を越えたところにある <e> の有無(しかも <e> 自体は無音)という一見すると不自然な手段を用いている点にある.通常の発想であれば,当該母音字そのものを変化させたり,そこに発音区別符(号) (diacritical mark) を付したりするのが自然だろう(フランス語のアクサンやドイツ語のウムラウトなどがそれに当たる).なぜ英語では「黙字 <e> による遠隔操作」という間接的な,回りくどい方式で先行母音を示すようになっているのだろうか.

実は,この綴字規則は,最初からこのように回りくどかったわけではない.もともとはひねりなどなかったのであり,<e> も黙字ではなく,主として曖昧母音 /ə/ ではあったが母音としての音価を保持していたのである.この問いに歴史的に答えるには,少なくとも古英語にまで遡らなければならない.「#1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則」 ([2012-11-01-1]) と同様に,説明は簡単ではないが,以下で略説を試みよう.

古英語では語末に現われる種々の母音はそれぞれ完全な音価を保っており,対応する母音字で表記されていた.しかし,初期中英語にかけて,語末母音は次第に曖昧母音 /ə/ へと水平化していった.この水平化した母音に対応する文字としては,概ね <e> が使用されていた.だが,この水平化に引き続き,水平化した語末母音の脱落という音韻変化が生じ,語末の /ə/ が徐々に消えていった.一方,綴字としては語末の <e> は保たれることになった.

さて,語末の /ə/ の有無は音韻的には些細なことのように思われるが,音節構造の観点からは大問題である.例として,"name" を表わす古英語 nama /nama/ と "take" を表わす動詞 niman の第1過去形 nam /nam/ を考えよう.両者の違いは語尾母音の有無のみではあるが,後の音韻発達を考えると,これが天と地ほどの違いを生み出す.nama は語尾母音を水平化させた段階までは,2音節語に留まっており,語幹を表わす第1音節 na は母音で終わる開音節である.ところが,語末母音が脱落すると,この語は1音節語となり,子音 m で終わる閉音節となる.一方,nam はこの期間中ずっと閉音節の1音節語のままである.このままでは,両語は音韻的に融合してしまうかのようだが,実際にはそうならなかった.というのも,別途,初期中英語には Middle English Open Syllable Lengthening (MEOSL) という音韻変化が生じていたからである.方言によっても進行の具合が異なっていたが,一般的にいって,この音韻変化により開音節の母音が長化した.

上記の初期中英語以降の一連の音韻変化により,古英語 nama /nama/ は次のような発達を遂げた.まず語尾母音の水平化により /namə/ へと変化した.次に,MEOSL により /naːmə/ へ,そして語尾母音の脱落により /naːm/ へと変化した(相互の関連については諸説ある).そして,これが数世紀の後に開始される大母音推移の入力となり,近代英語の /nɛːm/ ,そして現代英語の /neɪm/ が出力されることとなった.

以上をまとめれば,現代英語の <e> に相当する語末母音が古英語において存在したからこそ,中英語で MEOSL が作用しえて語幹母音が長化したのであり,長化したからこそ大母音推移へと突入できたのである.別の見方をすれば,現代英語の綴字で語末に <e> があるということは,子音をまたいで戻ったところにある母音が大母音推移を経たという証拠なのである."magic <e>" は,少々の回りくどさはあるが,長い歴史の間に複雑化してきた綴字と発音の関係を共時的な正書法として公式化した便法といえるだろう.

2012-11-05 Mon

■ #1288. 言語学史という分野が1960年代に勃興した理由 [history_of_linguistics][generative_grammar]

言語学史という分野が独立した区分として認めらるようになったのは,1960年代のことである.それ以前にも,Jespersen の Language (1922) や Bloomfield の Language (1933) などの一般言語学概説書で言語学史が取り上げられることはあったが,関心の高まったのはようやく1950年代に入ってからだった.そして,1960年代には,今や古典的著作といってよい Robins の A Short History of Linguistics (1967) が著わされるなど,本格的な論著が現われてくる.

では,なぜ1960年代なのか.Ayres-Bennett (114--15) のまとめるところによると,背景に4つの要因があったのではないかという.1つは,1966年に Chomsky が Cartesian Linguistics を著わし,論争を巻き起こしたことである.この著作のなかで,Chomsky は自らの打ち立てた変形生成文法を,Port-Royal の文法家や Herder, Schlegel, Humboldt などによる思弁的な言語観の延長上に位置づけてみせた.多くの評者は,Chomsky が自らを言語学史の伝統のなかに置くことによって,権威づけを狙ったものと解釈した.生成文法家ならずとも,言語学者は言語研究の歴史を学ぶことを迫られたのである.言語学史を学ぶことによって,"to guard against some of the more excessive claims to originality made by theoretical linguists" (115) が可能になる,という理屈だ.

2つ目に,1960年代は,言語学に限らず科学全般が自らの学史に関心を寄せる時代だったということがある.3つ目に,1960年代は言語学が学問分野として成熟してきた時期であり,過去の伝統を振り返ることによって地位を固めようとする潮流がおのずから生じてきたという事情もあった.4つ目の要因として,この時期は言語学が理論,実践,応用において急変化を示していた時期でもあり,その動乱のなかで言語学者は変わらぬ過去に精神安定剤を求めたのではないかという興味深い視点が示されている.

こうして1960年代に勃興した言語学史という学問分野は,1970年代に入り,T. A. Sebeok 編の2巻本 Historiography of Linguistics (1975) を始めとする重要な著作が現われるに及び,本格的に発展し始めた.1994年からは,G. Lepschy の5巻本 History of Linguistics も出版され始めている.

Robins (3) によれば,定期刊行物としては以下のものがある.

・ Studies in the History of Linguistics (Vols. 1--15)

・ Studies in the History of the Language Sciences (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science) III (1973--)

・ Historiographia linguistica (1974--)

・ Histoire, épistémologie, langage (1979--)

・ Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft (1991--)

学会もいくつかある (Robins 2) .

・ International Conference on the History of the Language Sciences (1978--)

・ La Société d'Histoire et d'Epistémologie des Sciences du langage (1978--)

・ The Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas (1984--)

・ The North American Association for the History of the Language Sciences (1987--)

・ Studienkreis: Geschichte der Sprachwissenschaft (1990--)

・ Ayres-Bennett, W. "Linguistic Historiography." Linguistics Abstracts 3 (1987): 113--25.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-11-04 Sun

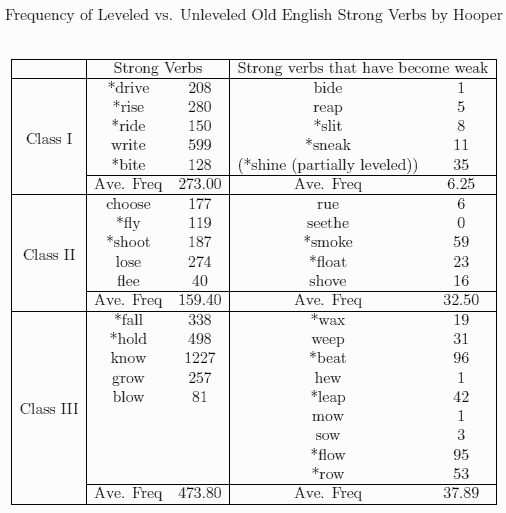

■ #1287. 動詞の強弱移行と頻度 [frequency][analogy][verb][conjugation][lexical_diffusion][statistics]

昨日の記事「#1286. 形態音韻変化の異なる2種類の動機づけ」 ([2012-11-03-1]) で紹介した Hooper の論文では,調査の1つとして動詞の強弱移行(強変化動詞の弱変化化)が取り上げられていた.Hooper の議論は単純明快である.強弱移行は類推による水平化 (analogical leveling) の典型例であり,頻度の低い動詞から順に移行を遂げてきたのだという.

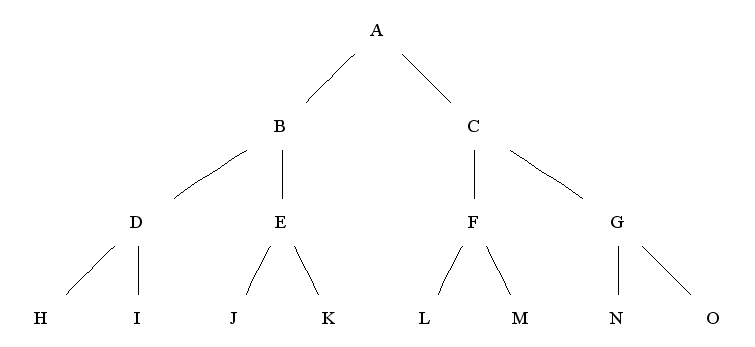

Hooper が調査対象とした動詞は古英語の強変化I, II, III類に由来する動詞のみであり,その現代英語における頻度情報については Kučera and Francis の頻度表が参照されている.頻度計算は lemma 単位での綴字のみを基準とした拾い出しであり,drive, ride などの語(下表で * の付いているもの)について品詞の区別を考慮していない荒削りなものだ.また,過去千年以上にわたる言語変化を話題にしているときに,現代英語における頻度のみを参照してよいのかという問題([2012-09-21-1]の記事「#1243. 語の頻度を考慮する通時的研究のために」)についても楽観的である (99) .全体として,解釈するのに参考までにという但し書きが必要だが,以下に Hooper (100) の表を見やすく改変したものを掲げよう.

確かにこのように見ると,強弱移行を経た動詞は全体として頻度が相対的にずっと低いことがわかる.関連して,keep, *leave, *sleep や *creep, *leap, weep について,前者3語が伝統的な過去形を保持しているのに対して,後者3語には周辺的に creeped, leaped, weeped の異形も確認されるという.前者の頻度はそれぞれ 531, 792, 132 に対して後者はそれぞれ 37, 42, 31 だという (Hooper 100) .参考までにとはいっても,傾向としては明らかのように思われる.

動詞の強弱移行は英語史において基本的な話題であり,本ブログでも「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]) ,「#527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する?」 ([2010-10-06-1]) ,「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1]) などで触れてきたが,案外とわかっていないことも多い.今後の詳細な研究が俟たれる.

・ Hooper, Joan. "Word Frequency in Lexical Diffusion and the Source of Morphophonological Change." Current Progress in Historical Linguistics. Ed. William M. Christie Jr. Amsterdam: North-Holland, 1976. 95--105.

2012-11-03 Sat

■ #1286. 形態音韻変化の異なる源 [phonetics][frequency][causation][neogrammarian][analogy][verb][conjugation][lexical_diffusion]

音韻変化と語の頻度との関係については,Phillips の研究を紹介しながら,「#1239. Frequency Actuation Hypothesis」 ([2012-09-17-1]) や「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]) で取り上げてきた.「#1265. 語の頻度と音韻変化の順序の関係に気づいていた Schuchardt」 ([2012-10-13-1]) で触れたように,純粋に音声学的な変化は高頻度語から始まるということは早くも19世紀から指摘されていたが,逆に類推作用 (analogy) の関わる形態音韻的な変化は低頻度語から始まるということも,ほぼ同時期に Herman Paul によって指摘されていた(Hooper 95) .

Hooper は,1984年の論文で,語の頻度という観点から,純然たる音声変化と考えられる現代英語における schwa-deletion (memory などの第2母音)と類推による水平化と考えられる動詞の弱変化化を調査し,この2項対立 "phonetic change tends to affect frequent words first, while analogical leveling tends to affect infrequent words first" (101) を支持した.Phillips はこの単純な2項対立によっては説明できない例のあることを示しているが,この対立を議論の出発点とすることは今でも妥当だろう.

このように頻度と音韻変化の関係にこだわっているように見える Hooper だが,実のところ,話者は語の頻度情報にアクセスできないはずだと考えている (102) .

I do not think the relative frequency of words is a part of native speaker competence, so I would not propose to make the rule sensitive to word frequency.

それでも語の頻度と音韻変化の進行順序に相関関係があることを認め続けるのであれば,両者の接点は,話者の言語能力ではなく言語運用のなかにあるということになるのだろうか.Hooper は子供の言語獲得に答えを見つけようとしているようだ.

語の頻度と音韻変化の順序に関する議論のもつ理論的な意義は,(形態)音韻変化には源の異なる複数の種類があり得ることが示唆される点にある.変化の順序が異なるということは,おそらく変化のメカニズムが異なるということであり,変化の源が異なるということではないか.そうだとすれば,変化の順序がわかれば,変化の動機づけもわかることになる.従来はそのような源の異なる変化に「純然たる音声変化」や「類推的な形態音韻変化」というラベルを貼り付けてきたが,今後はより細かい分類が必要だろう.Hooper (103) の結語を引いておきたい.

. . . if it turned out that vowel shifts and some other phonetic changes affect infrequent forms before frequent forms, then we would have an interesting indication that phonetic changes arise from different sources, and furthermore, if my hypotheses are correct, a way of determining which types of changes are traceable to which source. Thus it appears that lexical diffusion, studied in terms of word frequency, may turn up some interesting evidence concerning the source of morpho-phonological change. (103)

・ Hooper, Joan. "Word Frequency in Lexical Diffusion and the Source of Morphophonological Change." Current Progress in Historical Linguistics. Ed. William M. Christie Jr. Amsterdam: North-Holland, 1976. 95--105.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and the Actuation of Sound Change." Language 60 (1984): 320--42.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and Lexical Diffusion in English Stress Shifts." Germanic Linguistics. Ed. Richard Hogg and Linda van Bergen. Amsterdam: John Benjamins, 1998. 223--32.

2012-11-02 Fri

■ #1285. FLASHで英語史略年表 [timeline][history][flash][web_service][world_languages][loan_word][link]

マンチェスター大学の発信する,子供向け教育コンテンツを用意しているこちらのサイトのなかに,Timeline of English Language なるFLASHコンテンツを発見した.粗い英語史年表で,あくまで導入的な目的での使用を念頭に置いたものだが,話の種には使えるかもしれないので紹介しておく.

言語に関する他のコンテンツへのリンクは,こちらにある.次のものなどは,結構おもしろい.

・ World Language Map

・ Borrowing Game

簡易年表ということでいえば,A brief chronology of English なるものを見つけた.本ブログ内では,timeline を参照.

2012-11-01 Thu

■ #1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則 [spelling][pronunciation][phonetics][orthography][meosl][spelling_pronunciation_gap][degemination][sobokunagimon]

基礎英文法で綴字規則として必ず学ぶ事項の1つに,標題の綴字規則がある.dig → digging, hop → hopping, run → running, swim → swimming の類だ.これはなぜかという素朴な疑問が寄せられたので,略説する.

先に注意しておきたいのは,これらの -ing 形において,綴字でこそ子音字を重ねるものの,発音においては子音重複 (geminate) となるわけではないことだ.日本語としては「ランニング」と /n/ を重ねて発音するが,英語ではあくまで基体の発音に -ing の発音を加えた /rʌnɪng/ である.現代英語の屈折形態論においては,発音としての子音重複は存在しないと考えてよい.古英語では単子音と重子音の対立,すなわち子音の量(長さ)の対立が音韻論的に存在したが,初期中英語期に非重子音化 (degemination) が進行し,以降,子音の量の対立が解消されたからである.もっとも,penknife /pɛnnaɪf/ などの複合語などでは形態素間をまたがっての子音重複はあるので,現代英語に子音重複が皆無というわけではない.

では,現代英語には音韻論的に単子音と重子音の対立がないにもかかわらず,正書法上 <running> のように綴ることになっているのはなぜだろうか.共時的には,このような重子音字は,子音そのものの長さではなく,直前の母音の音価を示す機能を果たしているといわれる.<running> のように <n> を重ねることによって,*/nn/ を表わしているのではなく,直前の音が長母音 /uː/ ではなく短母音 /ʌ/ であることを明示しているというのである.もし長母音を表わしたいのであれば,逆に <n> を重ねずに *<runing> とすればよい(実例として,<hoping> と <hopping> の対立などがあるが,これはいわゆる Magic <e> の綴字規則とも関連が深い).このように,現代英語の正書法では,子音字を重ねるか否かによって,直前の母音の音価が(完璧ではないが)およそ決定されるという仕組みになっている.

この仕組み自体がどのように発生したのかを歴史的に探ろうとすれば,上に述べた非重子音化の生じた前後の時代における音韻体系,音節構造,綴字習慣の知識が必要となる.とりわけ Middle English Open Syllable Lengthening (MEOSL), loss of schwa, degemination など,相互に関連する一連の音韻変化の理解が欠かせない.この一連の音韻過程には理論的な問題も多く,話しは込み入っている.簡単に踏み込めない領域なので,別の機会に臨むことにし,ここでは関連する最近の論文として Britton を挙げるにとどめておく.

・ Britton, Derek. "Degemination in English, with Special Reference to the Middle English Period." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 232--43.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow