hellog〜英語史ブログ / 2021-06

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021-06-30 Wed

■ #4447. 英語史であまり目立たないドイツ語 [german][germanic][borrowing][loan_word]

英語史において高地ドイツ語 (german) が登場する機会は非常に少ない.これは,ある意味では驚くべきことかもしれない.英語もドイツ語も同じゲルマン語派に属する姉妹言語だし,地理的にもイギリスとドイツはさほど隔たっているわけでもないのだから,もっと歴史的な交流があったとしもおかしくないのではないか,という疑問は理解できる.

しかし,英語史においてドイツ語との接触が話題となってくるのは,せいぜい近代に入ってからのことである.英語とドイツ語の間には,確かにゲルマン語派の仲間としての「系統関係」こそあれ,「影響関係」は薄かったといってよい.(系統と影響の区別および German と Germanic の区別の重要性については「#369. 言語における系統と影響」 ([2010-05-01-1]),「#4380. 英語のルーツはラテン語でもドイツ語でもない」 ([2021-04-24-1]),「#4411. German と Germanic の違い --- ややこしすぎる言語名の問題」 ([2021-05-25-1]) を参照.)

上記の事情で,本ブログでもドイツ語の存在感は薄く,「#2164. 英語史であまり目立たないドイツ語からの借用」 ([2015-03-31-1]),「#2621. ドイツ語の英語への本格的貢献は19世紀から」 ([2016-06-30-1]),「#150. アメリカ英語へのドイツ語の貢献」 ([2009-09-24-1]) などで取り上げてきた程度である.

連日引用している Hendriks の論文のタイトルは "English in Contact: German and Dutch" であり,German が Dutch よりも先に立っているわけだが,High German の扱いは,1/3ページにも満たない1段落のみ,以下にすべてを引用してしまえる程度の分量である.(ただし,Hendriks (1660) も本論の最初に明言している通り,焦点は11世紀から17世紀までの言語接触であり,18世紀以降の近現代史は考慮から外していることに注意が必要である.)

4.3 Influence from High German

The 16th century is frequently noted as the starting point for lexical influence from High German (Serjeantson 1961: 179; Viereck 1993: 70; Nielsen 2005: 182). During this period, German miners were brought to England to develop the mineral resources industry; it has been suggested (Luu 2005: 31) that the necessary contacts required to recruit southern German miners were established in the late 15th/early 16th century in the commercial center of Antwerp. Some of the words having entered the language as a result of this connection are zinc, cobalt, shale, and quartz. Regarding German influence on English dialects, Wakelin (1977: 23) states: "There has been contact with Germany since the Middle Ages, but from the dialectal point of view it is not until the seventeenth century that there is much to note". Again, this is a reference to mineralogy. A detailed, OED-based study of High German lexical influence on English is Carr (1934). Briefly noting loans prior to 1600, the study focuses primarily on cultural loans in English from the 17th-19th centuries. The words identified are frequently technical scientific terms or are from other domains of influence such as religion, the military, philosophy and music.

16世紀にドイツの鉱夫が鉱山技術を伝えるべくイングランドにやってきたということ,またそのための商業上の拠点がアントワープにできていたということは初めて知った.

だが,いずれにせよ英語史においては,近代,実質的には後期近代を待たなければ,ドイツ語はまともに現われてこないといってよさそうだ.

・ Hendriks, Jennifer. "English in Contact: German and Dutch." Chapter 105 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1659--70.

2021-06-29 Tue

■ #4446. 低地諸語が英語に及ぼした語彙以外の影響 --- 南部方言の TH-stopping と東中部方言の3単現のゼロ [th][phonetics][dutch][flemish][low_german][contact][me_dialect][dialect_levelling][3sp][aave]

オランダ語を中心とする低地諸語の英語への影響について,連日「#4444. オランダ借用語の絶頂期は15世紀」 ([2021-06-27-1]) と「#4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか?」 ([2021-06-28-1]) で取り上げてきた.今回は語彙以外への影響について Hendriks の指摘している2点を取り上げよう.

まず1点目は,中英語期,Flemish 話者の影響により,英語の歯摩擦音 [ð] が,対応する閉鎖音 [d] に置き換えられたのではないかという説について.この説の出所である Samuels を参照した Hendriks (1668) によれば,中英語の Kent, East Sussex, East Surrey の方言より,"the" が de として,thick が dykke として,"this" が dis として文証されるという.Samuels の報告によれば,この "TH-stopping" は上記の地域で15世紀初頭までに起こっており,現在でも指示詞に限られるものの,その効果が残っているという.

2点目は,Trudgill の研究で知られるようになった East Midland 方言における3単現のゼロである (cf. 「#2310. 3単現のゼロ」 ([2015-08-24-1])).Trudgill は,この地域で英語と低地諸語が言語接触し,動詞屈折が多様化・複雑化しすぎた結果,最終的に水平化する方向で解決をみた,という議論により現在の3単現のゼロを説明しようとしている.Hendriks (1668) の説明により,この議論のニュアンスをもう少し丁寧に追ってみよう.

In an article first published in 1997, Trudgill (2002) seeks to understand why the present-tense, third person singular verb forms lack -s in the East Anglian dialects. Surviving evidence suggests that from the 11th to the 15th century, Est Anglian dialects had the original -th form, but by 1700, the zero form had become a typical feature of these dialects. Noting a number of zero forms in the early 17th letters of Katherine Paston, he situates the emergence of the zero forms in the 16th century. This time-frame corresponds to massive migration into East Anglia from the Low countries and France as a result of the Dutch Revolt in the southern Netherlands and civil wars in France. Trudgill concludes that the zero from is due to contact at a time when the East Anglian system itself was in flux and this is the key to his argument. There is evidence of variation between the native southern -th forms and the northern -s forms at the same time that this region experience[d] a massive influx of immigrants who would have found the typologically highly marked third person singular verb forms difficult to acquire. In this situation of dialect contact, Trudgill (2002: 185) asserts, "natural forms tend to win out over non-natural ones".

特に後者の「3単現のゼロ」問題は aave の起源論においても鍵となるトピックであり,英語史上きわめて重要な論題である.

・ Hendriks, Jennifer. "English in Contact: German and Dutch." Chapter 105 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1659--70.

・ Samuels, Michael L. "Kent and the Low countries: Some Linguistic Evidence." Edinburgh Studies in English and Scots. Ed. A. J. Aitken, Angus McIntosh, and Hermann Pálsson. London: Longman, 1971. 3--19.

・ Trudgill, Peter. "Third-Person Singular Zero: African-American English, Anglian Dialects and Spanish Persecution in the Low Countries." East Anglian English. Ed. Jacek Fisiak and Peter Trudgill. Cambridge: D. S. Brewer, 2002. 179--86.

2021-06-28 Mon

■ #4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか? [historiography][dutch][flemish][low_german][contact][loan_word][borrowing][purism][register][oed]

昨日の記事「#4444. オランダ借用語の絶頂期は15世紀」 ([2021-06-27-1]) でも触れたように,英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきたきらいがある (cf. 「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1])).これは英語史記述に関する小さからぬ問題と考えているが,なぜそうだったのだろうか.

Hendriks (1660) によれば,過小評価されてきた理由の1つとして,オランダ語を代表とする低地諸語がいずれも英語と近縁言語であり,個々の単語の語源確定が困難である点を指摘している.積極的にオランダ語由来であると判定できない限り,英語本来語であるという保守的な判断が優先されるのも無理からぬことだ.英語史はまずもって英語の存在を前提とする学問である以上,この点において強気の議論を展開することは難しい.明らかに英語とは異質の語源であると判明しやすいフランス語(そして,ある程度そうである古ノルド語)と比べれば,この点は確かに理解できる.

[C]ontributions from the Scandinavian and French languages to the lexicon of English, for example, are discussed in terms of certainty, whereas contributions from the closely related varieties of "Low Dutch" or "Low German" are couched in terms of "probably" or "possibly" or are simply not discussed.

しかし,それ以上に Hendriks が強調しているのは,従来の英語史の標準的参考書の背景に横たわる "purist language ideologies" (1659) である.Hendriks はさほど過激な物腰で論じていてるわけではないのだが,効果としては伝統的な英語史記述に対する強烈で辛辣な批判となっているといってよい.非常に注目すべき論考だと思う.

Hendriks は議論を2点に絞っている.1つめは,OED の文学テキスト偏重への批判である.OED は伝統的に,中英語における複数言語の混交した "macaronic" なテキストをソースとして除外してきた.実際には,このような実用的で現実的なテキストこそが,まさにオランダ語などからの新語導入の契機を提供していたかもしれないという視点が,OED には認められなかったということである(ただし,目下編纂中の第3版においてはこの点で改善が見られるということは Hendriks (1669) 自身も言及している).

もう1つは上記とも関連するが,OED は現代の標準英語に連なる英語変種にしか焦点を当ててこなかったという指摘だ.オランダ語からの借用語は,むしろ標準英語から逸脱したレジスター,例えば商業分野や通商分野の "macaronic" なレジスターでこそ活躍していたと想定されるが,OED なり英語史の標準的参考書では,そのような非標準的なレジスターはまともに扱われてこなかった.Hendriks (1662) 曰く,

Non-literary sources such as macaronic business writings, however, may be more likely to reflect the vernacular of London than the more pure literary texts selected to compile the atlas. Given the literary emphasis in the OED and the LALME, the range of topics which appear in these sources may be considerably restricted. The consequence of this is that entire semantic fields --- such as those pertaining to industrial or commercial relations, that is, fields where the significant contribution of Low Dutch to the English lexicon would be observed --- remain undocumented.

さらに,近代英語期以降に限れば,OED は "Standard English" 以外のソースを軽視してきたという事実も指摘せざるを得ない.

要するに,オランダ借用語が存在感を示してきたはずのレジスターが,OED を筆頭とする標準的レファレンスのソースには含まれてこなかったということなのだ.これは,英語史の historiography における本質的な問題と言わざるを得ない.

・ Hendriks, Jennifer. "English in Contact: German and Dutch." Chapter 105 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1659--70.

2021-06-27 Sun

■ #4444. オランダ借用語の絶頂期は15世紀 [dutch][flemish][low_german][contact][loan_word][borrowing]

たいていの英語史概説書では,Dutch, Flemish, Afrikaans, Low German などの低地帯 (the Low Countries) の諸言語からの借用語について,多少の記述がある.しかし,ラテン語,古ノルド語,フランス語からの借用語と比べれば規模も影響もずっと小さいため,あくまでオマケ的な位置づけにとどまる.

ところが,昨今の英語史研究では,このように過小評価されてきた事実を受けて,低地諸語との言語接触をより積極的に評価しようという気運が高まってきている.

本ブログでは,関連する記事として以下を書いてきた.

・ 「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1])

・ 「#140. オランダ・フラマン語から借用した指小辞 -kin」 ([2009-09-14-1])

・ 「#149. フラマン語と英語史」 ([2009-09-23-1])

・ 「#2645. オランダ語から借用された馴染みのある英単語」 ([2016-07-24-1])

・ 「#2646. オランダ借用語に関する統計」 ([2016-07-25-1])

・ 「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1])

・ 「#3436. イングランドと低地帯との接触の歴史」 ([2018-09-23-1])

今回は,OED を用いて低地諸言語からの借用語("once-Dutch words" と称されている)を調査した den Otter に依拠した Hendriks (1667) より,13--17世紀に英語に入ってきた借用語のサンプルを示そう.

13th century:

asquint, bouse, gewgaw, muster, pack, scour, scum, slight, slip, slop, welter, wiggle

14th century:

bale, bundle, clamp, clock, fraught, grim, groove, keel, kit, mate, miller, north-north-east, north-north-west, rack, rover, school, scoop, slipper, slap, sled, spike, splint, splinter, tear, wainscot, wig, wind

15th century:

brake, cabbage, cooper, cope, cramer, dapper, deck, excise, freight, gold, graft, hackle, hop, leak, lighter, luck, marline, mart, meerkat, misdeal, mud, nappy, pace, peg, pickle, pink, pip, rack, rumple, rutter, scout, scuttle, slip, sod, stripe, stuff, tattle, warble, whirl

16th century:

aloof, anker, beleaguer, boor, boss, bumpkin, burgomaster, bush, cashier, clump, cramp, dike-grave, dock, dollar, domineer, drawl, ensconce, filibuster, flute, foist, forlorn hope, free-booter, frolic, gripe, gruff, jerkin, kermis, landscape, lazy, manikin, mesh, pad, pickle-herring, pram, push, rant, rash, reef, safflower, sconce, scone, scrabble, scrub, shoal, slap, snap, sniff, snuff, snuffle, span, spatter, stake, steady, stump, stutter, tattoo, uproar, wagon, wagoner, yacht

17th century:

back, balk, beer, blaze, boom, brandy, clank, cruise, cruiser, decoy, drill, duck, easel, enlist, etch, furlogh, gas, gherkin, hovel, hustle, kill, kink, knapsack, masterpiece, morass, outlander, plug, polder, skate, sketch, slim, slurp, smack, smuggle, smuggler, snow, snuff, speck, still life, stink-pot, stoker, tea, trigger (den Otter 1990: 265--266)

den Otter の調査によると,集まった "once Dutch words" の数は1254語であり,その影響の絶頂期は15世紀だったという(続いて,16世紀,18世紀,17世紀という順番) (Hendriks 1667) .オランダ借用語というと16--17世紀の海事用語が多そうなイメージだが,実際には日常的な名詞,動詞,形容詞も多数含まれていることがわかる.

・ den Otter, Alice G. "Lekker Scrabbling: Discovery and Exploration of Once-Dutch Words in the Online Oxford English Dictionary." English Studies 71.3 (1990): 261--71.

・ Hendriks, Jennifer. "English in Contact: German and Dutch." Chapter 105 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1659--70.

2021-06-26 Sat

■ #4443. 法助動詞の発達と構文文法 [auxiliary_verb][grammaticalisation][construction_grammar][preterite-present_verb][language_change][generative_grammar]

英語史や言語変化の研究において,法助動詞 (modal verb) の発達の問題は,とりわけ生成文法 (generative_grammar) や文法化 (grammaticalisation) などの理論的な観点から注目されてきた.古英語期やそれ以前から存在した過去現在動詞 (preterite-present_verb) に端を発し,中英語期には文法化を通じて各種の法助動詞が生まれ,そして近現代英語期に至っても準助動詞と称される仲間たちが続々と誕生している.主として注目される時期は文法化が進行していた後期中英語から初期近代英語にかけてだが,その前後を含めれば相当に息の長い言語変化である.本ブログでは以下の記事などで取り上げてきた.

・ 「#1670. 法助動詞の発達と V-to-I movement」 ([2013-11-22-1])

・ 「#1406. 束となって急速に生じる文法変化」 ([2013-03-03-1])

・ 「#3528. 法助動詞を重ねられた時代」 ([2018-12-24-1])

・ 「#64. 法助動詞の代用品が続々と」 ([2009-07-01-1])

最初の2つの記事で触れたように,Lightfoot によると,多くの法助動詞は短期間に生じ,その過程は16世紀初期までに完了していたという.しかし,この見方には異論がある.Bergs (1640--41) によれば,むしろ各法助動詞は時期的にバラバラに発達しているし,法助動詞的な諸特徴が一斉に獲得されたわけでもなかった,というのだ.

時期的にバラバラに発達した件について,Bergs は次のように述べる.法助動詞化の嚆矢となったのは,おそらく motan, magan である.両者ともにすでに古英語期に法助動詞的な特徴を示していた.次に,初期中英語で cunnan が,後期中英語で willan が発達した.過去形の should, would, could, might も各々バラバラの時期に法助動詞化しており,対応する現在形より早かったケースもある.さらに,法助動詞化の過程において新旧の形態が共存していた "layering" の事実も確認されている.つまり,すべてが徐々にゆっくり進行していたというわけだ.

また,法助動詞的な諸特徴が一斉に獲得されたわけではないという件についても,Bergs は次のように述べる.直接目的語を取らないという法助動詞の特徴は,あるとき一夜にして生じたものではなく,あくまで徐々に獲得されてきたものである.また,形態的無屈折という特徴についても同様.

Bergs は,法助動詞化の問題を,構文文法 (construction_grammar) の枠組みでとらえようとしている.構文文法は,言語体系を構文間のネットワークととらえ,言語変化をそのネットワークの変化ととらえる.したがって,法助動詞化という言語変化は,問題の動詞の形式・機能的特徴が,それまでの他の構文との関わり方を変化させ,ネットワークの組み替えを行なったということにほかならない.そして,そのネットワークの組み替えは,あくまで徐々にゆっくりと起こったものであると説く.

法助動詞の発達は,文法化の典型例として紹介されることが多いが,構文文法の枠組みにあっては上記のように構文化 (constructionalization) の典型例として解釈されるのである.

・ Lightfoot, David W. "Cuing a New Grammar." Chapter 2 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 24--44.

・ Bergs, Alexander. "New Perspectives, Theories and Methods: Construction Grammar." Chapter 103 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1631--46.

2021-06-25 Fri

■ #4442. 2音節の形容詞の比較級は -er か more か [comparison][sobokunagimon][adjective][adverb][suffix][periphrasis][-ly]

形容詞・副詞の比較 (comparison) の話題は,本ブログでも様々に扱ってきた.現代英語でも明確に決着のついていない,比較級が -er (屈折比較)か more (句比較)かという問題の歴史的背景については,「#2346. more, most を用いた句比較の発達」 ([2015-09-29-1]),「#2347. 句比較の発達におけるフランス語,ラテン語の影響について」 ([2015-09-30-1]),「#3032. 屈折比較と句比較の競合の略史」 ([2017-08-15-1]),「#3617. -er/-est か more/most か? --- 比較級・最上級の作り方」 ([2019-03-23-1]),「#3703.『英語教育』の連載第4回「なぜ比較級の作り方に -er と more の2種類があるのか」」 ([2019-06-17-1]),「#4234. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-29-1]) などで取り上げてきた.

短い語には -er 語尾をつけ,長い語には more を前置きするというのが原則である.しかし,短くもあり長くもある2音節語については,揺れが激しくてきれいに定式化できない.実際,辞書や文法書をいろいろ繰ってみると,単語ごとにどちらの比較級の形式を取るのか普通なのかについて記述が微妙に異なるのである.今回は,ひとまず LGSWE の §7.7.2 を参照して,2音節の形容詞について考えてみたい.

2音節の形容詞がいずれの比較級の形式を採用するかは,その音韻形態的構成に大きく依存することが知られている.-y で終わるものについては,-er が普通のようだ.例を挙げると,

angry, bloody, busy, crazy, dirty, easy, empty, funny, gloomy, happy, healthy, heavy, hungry, lengthy, lucky, nasty, pretty, ready, sexy, silly, tidy, tiny

-y で終わる形容詞ということでいえば,何らかの接頭辞がついて3音節になっても,比較級に -er をとる傾向がある (ex. unhappier) .英語史の観点からは,250年ほど前には状況が異なっていたらしいことが注目に値する (cf. 「#3618. Johnson による比較級・最上級の作り方の規則」 ([2019-03-24-1])) .

一方 -ly で終わる形容詞は揺れが激しいようで,例えば early の比較級は earlier が普通だが,likely については more likely のほうが普通である.ほかに揺れを示す例としては,

costly, deadly, friendly, lively, lonely, lovely, lowly, ugly

などが挙げられる.同じく揺れを示し得るものとして,以下のように弱音節で終わる2音節の形容詞も挙げておこう.

mellow, narrow, shallow, yellow; bitter, clever, slender, tender; able, cruel, feeble, gentle, humble, little, noble, simple, subtle; sever, sincere; secure, obscure

両方の形式で揺れを示しているということは,一方から他方へと乗り換えが進んでいるということ,つまり変化の最中であることを(確証するわけではないが,少なくとも)示唆する.両形式の競合・併存はかれこれ1000年ほど続いているわけだが,いまだに結論が見えない.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

2021-06-24 Thu

■ #4441. 人名の綴字にみられる埋め草 [spelling][personal_name][onomastics][silent_letter][three-letter_rule][orthography]

標題の意味するところは,Ann か Anne か,Smith か Smythe か,Kid か Kidd か等の例を挙げれば一目瞭然だろう.通常の英単語の綴字規則に照らせば余分とみなされる文字が,人名の綴字にしばしば現われるという現象だ.人名 (personal_name) は,その人物のアイデンティティや存在感を示すための言語要素であり,とりわけ視覚に訴える綴字において,しばしば「盛る」ということがあっても不思議はない.Carney (454) は,これについて次のように考察している.

Personal names gain advantage by having a certain written bulk since a totem impresses partly by its size. Consequently, names which are phonetically quite short are often padded out with empty letters. The name /leg/ never seems to appear as *Leg --- the usual spelling is Legge. Here we see the two most common types of padding: <C>-doubling and a superfluous <-e> in a context where neither is warranted by modern spelling conventions. Such spellings were common in both names and non-names before conventions settled down in the eighteenth century, but archaism is not the only reason for their continued use in names. Since such spellings are most frequently found in monosyllables and since the unpadded spellings are much less common, their written bulk is obviously seen as an advantage. They also reinforce the initial capital letter as a marker of names and help them to stand out from the non-names in written text. In some cases the padding may help to distance the name from an unfortunate homophone, as in Thynne.

綴字上の埋め草には,(1) 人名を印象づける,(2) 特に1音節語の人名を際立たせる,(3) 非人名の同音語と区別する,といった機能があるということだ.埋め草の主な方法としては,子音字の2重化と -e の付加が指摘されている.以下に <t> の2重化と <-e> の付加について,埋め草の有無の揺れを示す例をいくつか挙げてみよう (Carney (454--57)) .

Abbot(t), Arnot(t), Barnet(t), Barrat(t), Basset(t), Becket(t), Bennet(t), Calcot(t), Elliot(t), Garnet(t), Garret(t), Nesbit(t), Plunket(t), Prescot(t), Wilmot(t), Wyat(t)

Ann(e), Ask(e), Beck(e), Bewick(e), Brook(e), Cook(e), Crook(e), Cross(e), Dunn(e), Esmond(e), Fagg(e), Fisk(e), Foot(e), Glynn(e), Goff(e), Good(e), Gwynn(e), Harding(e), Hardwick(e), Holbrook(e), Hook(e), Keating(e), Lock(e), Plumb(e), Webb(e), Wolf(e), Wynn(e)

Carney (457) は,この現象を人名における事実上の「4文字規則」 ("a minimum four-letter rule") と述べており興味深い.もちろんこれは一般語の正書法における「#2235. 3文字規則」 ([2015-06-10-1]) をもじったものである.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2021-06-23 Wed

■ #4440. 14世紀から18世紀まで,方言混合と標準化の長い時代 [standardisation][dialect_contact][dialect_mixture][dialect_levelling][emode]

英語の歴史では,英語の標準化は長期間にわたりゆっくりと進行したことが知られている.長い標準化の過程の始まりと終わりをどこに置くか,ピンポイントで指摘することは難しいが,14世紀後半の Chaucer の時代に萌芽がみられ,18世紀の規範主義の時代におよそ成し遂げられたとしておこう.

標準化とは,言語形式の観点からいえば,多様性が減るということである.綴字でいえば,同一の単語に対して複数の綴り方があるよりも唯一の綴り方があるほうが,より標準的ということだ.14世紀後半から18世紀まで英語が標準化の途上にあったということは,すなわちその時期には多かれ少なかれ形式上の多様性があったということである.

Trudgill (2047--48) が,英語の標準化の途上にみられた言語的多様性について,数名の著名な研究者より次のような発言を次々と引用している.

・ "the precise regional dialect constituents of London English were not finally fixed in their present proportion and distribution during the 15th century, nor indeed for some time after the beginning of the following century" (Wyld)

・ "in London circles during the 16 c and 17 c many different usages [...] were jostled together" (Strang)

・ "the modern standard has a heterogeneous dialect base" (Lass)

・ "coexisting subsystems" (Samuels)

・ "rival pronunciations" (Wells)

・ "it is tempting to ask what dialects were not present in this Londonish-East Midlandish-Northernish-Southernish 'single ancestor' of Standard English" (Hope)

では,この多様性は何に由来するのか.様々な答え方があるだろうが,Trudgill によれば,方言混合 (dialect_mixture) とのことである.この長期間,イングランド全土からロンドンに多くの人々が移住し続けていた.ロンドンで生まれ育った人はむしろ少数派であり,言語について言えばロンドンはまさに方言のるつぼだったのである.このような状況下では,方言の混合が常態であり,方言が水平化 (dialect_levelling) するにも時間を要したということだ.

この長引いた方言混合と標準化は,近現代英語における言語的不規則性と規則性のまだら模様を説明してくれるように思われる.現代英語のある部分が規則的で,別の部分が不規則的なのは,多く上記の事情に起因するといってよいだろう.

・ Trudgill, Peter. "Varieties of English: Dialect Contact." Chapter 130 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2044--59.

2021-06-22 Tue

■ #4439. 古英語は混合方言として始まった? [dialectology][dialect][oe_dialect][anglo-saxon][dialect_contact][dialect_mixture][numeral][superlative][be][suppletion]

一般的な英語史記述によると,古英語は,5世紀半ばにアングル人,サクソン人,ジュート人など西ゲルマンの近親諸民族が,互いに少々異なった方言を携えてブリテン島に渡ってきたところから始まる.当初の「英語」は,これらの民族ごとの諸方言をひっくるめて総称したものと理解してよい.その後,古英語期中に各方言はそれぞれの土地に根付きつつ発展し,ある意味では現代にまで続くイングランド諸方言の土台を築いた.

上記の見方は,諸方言が5世紀半ば以来,互いに(まったくとはいわずとも)それほど交わってこなかったことを前提としている.しかし,「#2868. いかにして古英語諸方言が生まれたか」 ([2017-03-04-1]) で紹介したように,古英語はそもそも方言接触 (dialect_contact) と方言混合 (dialect_mixture) の産物ではないかという議論もある.8世紀頃の古英語にはまだかなりの言語的多様性が観察されるが,これは古い諸方言が相互接触を通じて新しい諸方言へと生まれ変わる際に典型的にみられる現象といえるのではないか.

Trudgill (2045--46) は Nielsen を参照しつつ,方言混合に起因するとみられる古英語の言語的多様性の具体例を3点挙げている.

1) Old English had a remarkable number of different, alternative forms corresponding to Modern English 'first', and, crucially, more than any other continental Germanic language. This variability, moreover, would appear to be linked, although in some way that is not entirely clear, to variability and differentiation on the European mainland: ærest (cf. Old High German eristo); forma (cf. Old Frisian forma); formest (cf. Gothic frumists); and fyrst (cf. Old Norse fyrst).

2) Similarly, OE had two different paradigms for the present tense of the verb to be, one derived from Indo-European *-es- and apparently related to Old Norse and Gothic; and the other deriving from Indo-European *bheu and relating to Old Saxon and Old High German. The relevant singular forms in Table 130.1

Table 130.1: Singular forms of the present tense of the verb to be (Nielsen 1998: 80)

Gothic Old Norse Old English I Old English II Old Saxon Old High German 1SG im em eom beom bium bim 2SG is es eart bist bist bist 3SG ist es is bið is(t) ist

3) Old English also exhibited variability, in all regions, in the form of the interrogative pronoun meaning 'which of two'. This alternated between hwæðer which relates to Gothic hvaóar and W. Norse hvaðarr, on the other hand, and hweder which corresponds to O. Saxon hweðar, on the other.

上記 1) の "first" に相当する序数詞の形態的多様性については,中英語の話題ではあるが「#1307. most と mest」 ([2012-11-24-1]) も関係する.2) の be 動詞が示す共時的な補充法 (suppletion) については,その起源が方言混合にあるかもしれないという洞察は鋭い.一般に補充法の事例を考察する際のヒントになるだろう.

古英語における言語上の問題は,文献的にそれ以上遡れないという理由で積極的に話題にするのが難しく,所与のものとして受け入れてしまうことが多い.しかし,文献に先立つ時代に,思いのほか多くの方言接触や方言混合があった可能性を想定してみると,新たな視野が開けてくるように思われる.

方言接触や方言混合の一般的な解説は「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) をどうぞ.

・ Trudgill, Peter. "Varieties of English: Dialect Contact." Chapter 130 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2044--59.

・ Nielsen, Hans Frede. The Continental Backgrounds of English and its Insular Development until 1154. Odense: Odense UP, 1998.

2021-06-21 Mon

■ #4438. 古英語の母音体系 [oe][vowel][monophthong][diphthong][phonetics][phonology][phoneme]

古英語の母音は複雑な体系をなしていた.短母音,長母音,短2重母音,長2重母音の系列があり,古英語の前後半の時期によっても方言によっても母音の種類と数は異なっていたため,古英語の母音(音素)一覧を作ろうとすると厄介である.また,長2重母音の系列が本当にあったかどうかを巡って「#3955. 古英語の "digraph controversy"」 ([2020-02-24-1]),「#3964. 古英語の "digraph controversy" (2)」 ([2020-03-04-1]) でみたような激しい論争もあり,一筋縄ではいかない.

ここでは Prins (51--52) に依拠して,古英語の後期ウェストサクソン方言の母音体系を示すことにする.

| Short Vowels | ||||||

| i | ü | u | ||||

| e | ö ( → e ) | o | ||||

| æ, a | ||||||

| Long Vowels | ||||||

| i: | ü: | u: | ||||

| e: | ö: ( → e: ) | o: | ||||

| æ: | ||||||

| ɑ: | ||||||

| Short Diphthongs | ||||||

| ie | ( → i ) | |||||

| eo | ||||||

| ea | ||||||

| Long Diphthongs | ||||||

| i:e | ( → ü ) | |||||

| e:o | ||||||

| e:a | ||||||

注記しておくべき点は,

(1) 短母音 ö と長母音 ö は,後に非円唇化した

(2) 短母音 æ と a は同一音素の位置異音だが,長母音 æ: と ɑ: は異なる音素である

(3) 短2重母音 ie は,後に i へ変化した

(4) 長2重母音 i:e は,後に ü: へ変化した

となる.

各種の変化後の母音体系において系列ごとに音素を数えると,短母音系列6音素,長母音系列7音素,短2重母音系列2音素,長2重母音系列2音素となり,少なく見積もっても17個の母音音素があったことになる.現代英語の母音音素は20個ほどあり相当に複雑だが,古英語も負けていない(cf. 「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]),「#1601. 英語と日本語の母音の位置比較」 ([2013-09-14-1])).後の中英語では複雑さが少し緩和されたのだが,全体としてみれば歴史を通じて英語の母音体系は込み入っていたといってよいだろう.

・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-06-20 Sun

■ #4437. 「名詞+分詞」からなる複合形容詞 [adjective][participle][compound][word_formation][syntax][semantics][morphology]

標題は breath-taking や man-made の類いの複合形容詞を指す.第2要素として現在分詞をとる「N + V-ing 型」と過去分詞をとる「N + V-ed 型」の2種類がある.名詞と分詞になっている動詞との統語意味論的関係にはどのようなものがあるのだろうか.大石 (100--01) を参照し,各々の型について例を挙げる.合わせて,OED より初出年を括弧内に付す.

[ N + V-ing 型 ]

(1) N が V の目的語となる例

breath-taking (1840), man-eating (1607), fact-finding (1833), habit-forming (1899), time-consuming (1600), English-speaking (1798); self-defeating (1812), self-sacrificing (1654), self-respecting (1597)

(2) N が表面化していない前置詞の目的語となる例(以下では関与する前置詞を補う)

ocean-going [across] (1854), fist-fighting [with] (1950), law-abiding [by] (1839)

[ N + V-ed 型 ]

(3) "V-ed by [at, in, with] N" とパラフレーズできる関係(以下では関与する前置詞を補う)

moth-eaten [by] (c1400), self-taught [by] (1586), man-made [by] (1845), home-made [at] (1547), country-bred [in] (1620), star-spangled [with] (1600)

例を眺めてみると,複合形容詞の要素となる名詞と動詞(分詞)の統語的関係は,緩く多様であることが分かる.換言すれば,複合形容詞は,統語的に展開されたフレーズと比べると,要素間の意味関係が明示的でないともいえよう.もちろん,そのような明示性を多少犠牲にしつつ形式としてのコンパクトさを獲得していることこそが,複合形容詞の存在意義なのだろうとは思う.

今回取り上げたタイプの複合形容詞の歴史的な発生に関しては,上記例の初出年を眺める限り,近代英語のものがほとんどである.より早い中英語期から用いられている類例はどれだけあるのだろうか,探してみたくなった.

・ 大石 強 『形態論』 開拓社,1988年.

2021-06-19 Sat

■ #4436. 形容詞のプロトタイプ [comparison][adjective][adverb][category][prototype][pos][comparison]

品詞 (part of speech = pos) というものは,最もよく知られている文法範疇 (category) の1つである.たいていの言語学用語なり英文法用語なりは,文法範疇につけられたラベルである.主語,時制,数,格,比較,(不)可算,否定などの用語が出てきたら,文法範疇について語っているのだと考えてよい.

英語の形容詞(および副詞)という品詞について考える場合,比較 (comparison) という文法範疇が話題の1つとなる.日本語などでは「比較」を文法範疇として特別扱いする慣習はなく,せいぜい格助詞「より」の用法の1つとして論じられる程度だが,印欧語族においては言語体系に深く埋め込まれた文法範疇として,特別視されることになっている.私はいまだにこの感覚がつかめていないのだが,英語学において比較という文法範疇が通時的にも共時的にも重要視されてきたことは確かである.

比較はまずもって形容詞(および副詞)の文法範疇ということだが,ある語が形容詞であるからといって,必ずしもこの範疇が関与するわけではない.本当に形容詞らしい形容詞は比較の範疇に適合するが,さほど形容詞らしくない形容詞は比較とは相容れない.逆に見れば,ある形容詞を取り上げたとき,比較の範疇に適合するかどうかで,形容詞らしい形容詞か,そうでもない形容詞かが判明する.これは,とりもなおさず形容詞に関するプロトタイプ (prototype) の問題である.

Crystal (92) が,形容詞のプロトタイプについて分かりやすい説明を与えてくれている.

The movement from a central core of stable grammatical behaviour to a more irregular periphery has been called gradience. Adjectives display this phenomenon very clearly. Five main criteria are usually used to identify the central class of English adjectives:

(A) they occur after forms of to be, e.g. he's sad;

(B) they occur after articles and before nouns, e.g. the big car;

(C) they occur after very, e.g. very nice;

(D) they occur in the comparative or superlative form e.g. sadder/saddest, more/most impressive; and

(E) they occur before -ly to form adverbs, e.g. quickly.

We can now use these criteria to test how much like an adjective a word is. In the matrix below, candidate words are listed on the left, and the five criteria are along the top. If a word meets a criterion, it is given a +; sad, for example, is clearly an adjective (he's sad, the sad girl, very sad, sadder/saddest, sadly). If a word fails the criterion, it is given a - (as in the case of want, which is nothing like an adjective: *he's want, *the want girl, *very want, *wanter/wantest, *wantly).

A B C D E happy + + + + + old + + + + - top + + + - - two + + - - - asleep + - - - - want - - - - -

The pattern in the diagram is of course wholly artificial because it depends on the way in which the criteria are placed in sequence; but it does help to show the gradual nature of the changes as one moves away from the central class, represented by happy. Some adjectives, it seems, are more adjective-like than others.

形容詞という文法範疇について,特にその比較という文法範疇については,以下の記事を参照.

・ 「#3533. 名詞 -- 形容詞 -- 動詞の連続性と範疇化」 ([2018-12-29-1])

・ 「#3835. 形容詞などの「比較」や「級」という範疇について」 ([2019-10-27-1])

・ 「#3843. なぜ形容詞・副詞の「原級」が "positive degree" と呼ばれるのか?」 ([2019-11-04-1])

・ 「#3844. 比較級の4用法」 ([2019-11-05-1])

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003. 3rd ed. 2019.

2021-06-18 Fri

■ #4435. 言語変化の地理的な伝播に関する諸説の問題点 [wave_theory][geography][geolinguistics][sociolinguistics]

昨日の記事「#4434. 言語変化の地理的な伝播に関する諸説」 ([2021-06-17-1]) で,様々なモデルをみてきた.それら既存の諸説を鋭く批判している論者に地理学者の Gregory がいる.以下,Gregory 批判の内容について,Britain (2037--39) の説明を介してではあるが,紹介しコメントしたい.

Gregory の批判は,端的にいえば,いずれの伝播説も社会の成員(集団)間の交流のあり方の機微を考慮していないということだ.言語変化の伝播についていえば,波状説にせよそこから派生した諸説にせよ,言語的革新が途中で性質を変えることなく地理的に自動的に広がっていき,旧来の形式を置き換えるものと想定されている.そこでは,(1) 言語的革新そのものが,伝播していく中で形式や機能を変化させていく可能性について考慮されておらず,(2) 社会の成員(集団)が新形式を意識的に受け入れる,あるいは拒むといった「主体的選択」の概念が欠けており,(3) さらに,言語接触の帰結には様々なタイプがあるにもかかわらず,新形式が旧形式を置き換えるという単純な1つの帰結しか前提とされていない.要するに,言語接触 (contact) の条件,過程,結果に関するきめ細かな考察がなされていないというわけだ.

特に (2) の指摘について,Gregory (1985: 322--23) の次の1節を引用しよう.

In even the most developed version [of Hägerstrand's diffusion theory --- DB] it is axiomatic that 'resistance levels' will eventually diminish, and these are supposed to be a function of insufficient information --- of ignorance --- rather than of conscious collective action. There is a strong presumption that innovations are pro bono publico, therefore, and that their adoption is as uncontentious as it is unproblematic. (qtd. in Britain (2037))

この議論から強く想起されるのは「言語変化は人間による積極的な採用である」という言語変化観である.言語変化が地理的に伝播していくと表現するよりも,地理的に異なる話者(集団)がその言語変化を意識的に受け入れていくと表現するほうがふさわしい.主役はその新しい言語形式ではなく,それを受け入れる話者である.伝播説は,話者の顔がみえる伝播説ではなければならない.そのような議論として解釈できる.

Britain (2039) は,Gregory の議論を受け,既存の伝播説について次のようにまとめている.

In general, then, the weaknesses of contemporary spatial diffusion models can be seen to result from their failure to adopt a richly socialized and interactional perspective on the spaces across which features diffuse. Society in diffusion models, Gregory (1985: 328--329) argues, needs to be conceived as a "multidimensional structure and not 'squashed into a flat surface, pock-marked only by the space-time incidence of events'".

言語変化の伝播の研究も,問題が山積みのようだ.

なお,上で触れた「言語変化は人間による積極的な採用である」という言語変化観については,以下の記事を参照されたい.

・ 「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1])

・ 「#2139. 言語変化は人間による積極的な採用である (2)」 ([2015-03-06-1])

・ 「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1])

・ 「#3367. 種類,選択,変化 --- 社会言語学の3つの前提」 ([2018-07-16-1])

・ 「#1502. 波状理論ならぬ種子拡散理論」 ([2013-06-07-1])

・ Britain, David. "Varieties of English: Diffusion." Chapter 129 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2031--43.

・ Gregory, Derek. "Suspended Animation: The Stasis of Diffusion Theory." Social Relations and Spatial Structures. Ed. Derek Gregory and John Urry. London: Macmillan, 1985. 296--336.

・ Gregory, Derek. "Diffusion." The Dictionary of Human Geography. 4th ed. Ed. Ron Johnston, Derek Gregory, Geraldine Pratt, and Michael Watts. Oxford: Blackwell, 2000. 175--78.

・ Hägerstrand, Torsten. "Aspects of the Spatial Structure of Social Communication and the Diffusion of Information." Papers and Proceedings of the Regional Science Association 16 (1966): 27--42.

2021-06-17 Thu

■ #4434. 言語変化の地理的な伝播に関する諸説 [wave_theory][geography][geolinguistics][sociolinguistics][history_of_linguistics]

言語変化は地理的にどのように伝播するのか.言語地理学 (linguistic geography or geolinguistics) の問題として,様々な説が唱えられてきた.最も古く最もよく知られているのは波状説 (the wave theory; Wellentheorie) だろう.変化の生じた中心地から,同心円状に波のように広がっていくというものだ.日本語研究において「方言周圏論」として知られるものも,この一種と考えてよい.関連して「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) ,「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) ,「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]) や wave_theory の各記事を参照.

波状説に都市階層や人口規模というパラメータを組み込んだ "Urban Hierarchy Model" あるいは "cascade diffusion" と称される説もある (Britain 2035) .これは大都市で始まった変化が中都市,そして小都市,村,田舎へと,階層・規模に沿った順序で伝播していくというものだ.

この "Urban Hierarchy Model" の延長線上に "gravity model" という説がある.都市間の相対的な影響関係を考慮するモデルだ(cf. 「#2170. gravity model」 ([2015-04-06-1])).言語変化がある都市から別の都市へとジャンプしながら伝播していく様子から,私が「飛び石理論」と呼んできたものにも近い(cf.「#2034. 波状理論ならぬ飛び石理論」 ([2014-11-21-1]),「#2040. 北前船と飛び石理論」 ([2014-11-27-1])).

さらにこれらの説の1変種として "Cultural Hearth model" (Britain 2036) というものもある.ある都市から別の都市に伝播するよりも早く,まず都市周辺部に広がっていくという事例が報告されている.「#2037. 言語革新の伝播と交通網」 ([2014-11-24-1]) で紹介した例なども,これに近いかもしれない.

たいてい言語変化の伝播は都市から田舎へという方向性をもつものと認識されているが,逆に田舎から都市へ伝播するタイプの事例も確認されている.これは "counterhierarchical diffusion" と呼ばれる (Britain 2037) .関連して「#2171. gravity model の限界」 ([2015-04-07-1]) を参照されたい.

単純な波状説を除いた上記の諸説は,それぞれ力点の置き方こそ異なっているが,およそ地理的距離,都市階層,人口規模などのパラメータを設定している点では共通している.パラメータの種類を増やして新たなモデルを提示していくことも可能かもしれないが,そのようなパラメータの束の本質は何なのだろうか.これについて,言語地理学の第一人者である Hägerstrand は "the diffusion of innovation is by definition a function of communication" (27) と喝破している.複数のパラメータを単一の "communication" にまとめあげただけ,といえばそうなのだが,すべての言語変化の伝播を1つのモデルで説明しようとしても無理だということを分かりやすく述べた謂いだと思う.ある種の一般的な傾向は見出せるとしても,伝播の個々の事例は独自のものであり,したがって独自に設定されたパラメータで説明されるべきものなのだろう.

・ Britain, David. "Varieties of English: Diffusion." Chapter 129 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2031--43.

・ Hägerstrand, Torsten. "Aspects of the Spatial Structure of Social Communication and the Diffusion of Information." Papers and Proceedings of the Regional Science Association 16 (1966): 27--42.

2021-06-16 Wed

■ #4433. J. Milroy の「弱い絆」理論と W. Labov の「強い絆」理論 [social_network][weakly_tied][language_change][sociolinguistics]

社会言語学の social_network の理論によれば,ある集団に強固には組み込まれておらず,他集団と弱く結びついている (weakly_tied) 個人こそが,言語的革新を拡散させるのに重要な役割を果たすという.James Milroy の研究によって広く知られるようになった理論であり,本ブログでも「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1]),「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」 ([2012-07-19-1]),「#1352. コミュニケーション密度と通時態」 ([2013-01-08-1]) などで取り上げてきた.

この理論について,もう少し詳しく説明しよう.結束の固いネットワークは,外部からもたらされる革新の受容を拒む保守的な傾向を示す一方,そのようなネットワークと弱いつながりをもつにすぎない個人は,外部からの革新を受容しやすく,そのネットワーク内部にその革新を染み込ませていく入口になり得るという洞察だ.別の見方をすれば,「弱い絆」に特徴づけられる個人は,内部の「強い絆」に特徴づけられる個々のネットワーク間の橋渡しの役割を演じることがあるということだ.もちろん「弱い絆」をもつ個人が常に革新の橋渡しに貢献するということではなく,革新の橋渡しがなされているのであれば,そこにそのような個人が関わっているはずだという理屈だ (Milroy 176--79) .

一方で,William Labov (351, 360, 364) は,これに対して真っ向から対立する立場を取っている.言語的革新を拡散させるのは,内部にも外部にも「強い絆」をもっている指導者たちであるという.内部からも外部からも社会的に一目を置かれる「参照点」となる指導者こそが,革新の拡散に貢献するだろう.これに対して,Milroy は Labov の想定するような内部にあっても外部にあっても中心的な指導者など存在し得ないと反論している.

実際のところ,各々の理論を支持する事例が見つかっており,どちらが絶対的に正しいということではなさそうである.Britain (2034) は,Raumolin-Brunberg (2006) を参照しながら,両理論を止揚する見解を紹介している.

[D]rawing on evidence from the Helsinki Corpus of Early English Correspondence, Raumolin-Brunberg (2006) was able to suggest that both the Labovian and Milroyian approaches to finding the social locus of the diffusers of change may be accurate, sometimes. For a number of different features, she examined the rates of change at different stages of progress, and was, thereby, able to shed light on the strength of innovators' network ties at those different stages. When changes were in their infancy, she found that it was those individuals who were highly mobile and who had social profiles characterized by many weak social networks that were leading the change. When the changes were somewhat more advanced, however, it was individuals who were influential central "pillars" of their communities, with strong multiplex social ties, that were leading. She was able to conclude, therefore, that the two positions are perhaps not mutually exclusive, but simply reflect the position at different points along the life-cycle of a change.

また,Britain (2035) は,両理論の同意している点が1つあると述べている.言語変化をリードするのは,中ほどの階層 ("the upper working and lower middle classes") であるということだ (cf. 「#1371. New York City における non-prevocalic /r/ の文体的変異の調査」 ([2013-01-27-1])) .

論争を通じて理解が深まっている感がある.

・ Milroy, James. Linguistic Variation and Change: On the Historical Sociolinguistics of English. Oxford: Blackwell, 1992.

・ Labov, William. Principles of Linguistic Change: Social Factors. Oxford: Blackwell, 2001.

・ Raumolin-Brunberg, Helena. "Leaders of Linguistic Change in Early Modern England." Corpus-Based Studies of Diachronic English Ed. Roberta Facchinetti and Matti Rissanen. Bern: Peter Lang, 115--34.

・ Britain, David. "Varieties of English: Diffusion." Chapter 129 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2031--43.

2021-06-15 Tue

■ #4432. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第4回「なぜ疑問文に do が現われるの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][auxiliary_verb][do-periphrasis][syntax][word_order]

NHKラジオ講座「中高生の基礎英語 in English」のテキストにて「英語のソボクな疑問」を連載しています.7月号のテキストが発刊されました.第4回となる今回の話題は「なぜ疑問文に do が現われるの?」です.

be 動詞および助動詞を用いる文は,疑問文を作るのに主語とその(助)動詞をひっくり返して Are you Japanese? とか Can you cook? とかすればよいのですが,その他の一般動詞を用いる文の場合には do (あるいは適宜 does, did)が幽霊のごとく急に現われます.英語初学者であれば,これは何なのだと言いたくなるところですね.

驚くことに,古くは一般動詞も,主語とひっくり返すことにより疑問文を作っていたのです.つまり Do you speak English? ではなく Speak you English? だったわけです.動詞の種類にかかわらず1つのルールで一貫していたので,ある意味で簡単だったことになります.ところが,16世紀以降,初期近代英語期に,一般動詞に関しては do を用いるというややこしい方法が広まっていきます.なぜそのような面倒くさいことが起きたのか,今回の連載記事ではその謎に迫ります.

本ブログでも関連記事を書いてきました.以下の記事,さらにより専門的には do-periphrasis の記事群をお読みください.

・ 「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1])

・ 「#491. Stuart 朝に衰退した肯定平叙文における迂言的 do」 ([2010-08-31-1])

2021-06-14 Mon

■ #4431. cockney にみられる「冠詞 + 声門閉鎖音 + 母音で始まる語」 [article][glottal_stop][phonetics][cockney][euphony]

不定冠詞にせよ定冠詞にせよ,母音の前位置にあっては,通常の [ə], [ðə] ではなく [ən], [ði] と発音されるのが規範的とされる.実際には「#907. 母音の前の the の規範的発音」 ([2011-10-21-1]) で触れた通り,必ずしも規範通りの発音が行なわれているわけではないのだが,一般的な傾向として認められることは事実である.関連する歴史的経緯や理論的側面は,以下の記事で取り上げてきた.

・ 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1])

・ 「#906. the の異なる発音」 ([2011-10-20-1])

・ 「#907. 母音の前の the の規範的発音」 ([2011-10-21-1])

・ 「#2236. 母音の前の the の発音について再考」 ([2015-06-11-1])

・ 「#2814. 母音連続回避と声門閉鎖音」 ([2017-01-09-1])

とりわけ最後の記事「#2814. 母音連続回避と声門閉鎖音」 ([2017-01-09-1]) に注目してもらいたい.昨日の記事「#4430. cockney の現在」 ([2021-06-13-1]) で引用・参照した Fox が,cockney の発音の特徴の1つとして「冠詞 + 声門閉鎖音 + 母音で始まる語」を取り上げている.母音連続を回避するために声門閉鎖音を挿入するという実例が,cockney にあったことになる.しかも,比較的最近の革新だというので,ますますおもしろい.

cockney の若者の多くは,そもそも上記の冠詞の発音に関する規範的な区別を実践しておらず,母音の前でも [ə], [ðə] を用いるという.しかし,母音の前では母音連続 (hiatus) を避けるように,声門閉鎖音 [ʔ] を挟み込む傾向がみられるという.Fox (2025) の説明を引用する.

In an investigation of young speakers of Bangladeshi and white British origin, Fox . . . found high frequency of the use of a [ə] and the [ðə] before vowel-initial words among Bangladeshi male adolescents in Tower Hamlets, London, and to a lesser extent in the speech of their white Anglo male peers. All speakers used glottal stop to resolve hiatus in the V#V context. Multi-ethnic friendship networks were shown to play a key role in the diffusion of these features.

音韻理論的に十分おもしろい問題だが,さらに社会言語学的にも考察できる問題ということでエキサイティングだ.

・ Fox, Sue. "Varieties of English: Cockney." Chapter 128 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2013--31.

2021-06-13 Sun

■ #4430. cockney の現在 [cockney][h][variety][sociolinguistics]

cockney は,ロンドンの下町 East End に住む労働者階級の俗語的な英語変種として知られているが,これほどステレオタイプとしてみられてきた英語変種はないだろう.初期近代英語期以来続いてきた「伝統ある」ステレオタイプである(cf. 「#1458. cockney」 ([2013-04-24-1])).

言語的には,標準英語と比較して様々な差異がみられる.Fox (2016--29) に拠っていくつか挙げてみよう.

・ happy の語末母音が [ɪ] ではなく [i] で発音される,いわゆる "happy tensing"

・ 閉鎖音 /p, t, k/ が声門閉鎖音 [ʔ] で発音される

・ 歯摩擦音 /θ/, /ð/ がそれぞれ唇歯摩擦音 /f/, /v/ で発音される,いわゆる "th-fronting"

・ /h/ が発音されない,いわゆる h-dropping (cf. 「#3936. h-dropping 批判とギリシア借用語」 ([2020-02-05-1]))

・ be と have の否定形としての ain't の使用

・ She can't say nothing. のような多重否定

・ 付加疑問文の不変の innit (< isn't it) の使用

・ Cockney rhyming slang の使用 (cf. 「#1459. Cockney rhyming slang」 ([2013-04-25-1]))

これらの言語特徴は確かに現在の cockney にも認められ,現実からかけ離れたステレオタイプというわけではない.しかし,「cockney 話者」と認められる人々皆が,例えば生活の中で Cockney rhyming slang を頻用しているかといえば,それは実態からかけ離れている.実態の記述が精密になされていないことが,ステレオタイプを存続させているのだろう.

cockney 話者の分布についても,伝統的な見方には少々の修正が必要となってきているようだ.Fox (2015) 曰く,

Cockney is therefore no longer confined to the traditional dialect area with which it has been associated but has come to represent the working class dialect of a much wider geographical southeastern region of England. It is probably also accurate to say that Cockney has become synonymous with white working class speakers and is not generally a term applied to speakers of minority ethnic backgrounds even if they have been born within the traditional Cockney area.

Fox の cockney の現在に関する解説は,簡にして要を得る.以下に引用する梗概 (2013) を読むだけでも,相対化した視点から cockney を理解することができるだろう.

There is no homogeneous speech form to which Cockney refers. There have always been slight regional differences as well as specific local variants used by some speakers and of course there have also always been social and stylistic differences among individuals. Nevertheless, Cockney is a term which has a long history and, even if its application has been rather vague, has traditionally been associated with the speech of the lower social groups in London, particularly in the "East End". However, like any variety, it has been subject to change over time and recent sociolinguistic research shows that socio-economic and demographic changes to the area may render the term Cockney irrelevant to the majority of people now living in the traditional homeland of the variety. This chapter will give an overview of the traditional aspects of the London dialect while at the same time taking into account some of the recent changes described as Multicultural London English.

・ Fox, Sue. "Varieties of English: Cockney." Chapter 128 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2013--31.

2021-06-12 Sat

■ #4429. 序数詞 third の d と fourth の th の関係 [indo-european][germanic][numeral][grimms_law][verners_law][suffix][metathesis]

6月2日より,音声配信プラットフォーム Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ」と題するチャンネルをオープンしています.日々10分弱の英語史の話題を配信していますが,昨日は「third は three + the の変形なので準規則的」という話題を取り上げました(cf. 「#92. third の音位転換はいつ起こったか」 ([2009-07-28-1]),「#93. third の音位転換はいつ起こったか (2)」 ([2009-07-29-1]),「#60. 音位転換 ( metathesis )」 ([2009-06-27-1])).この話題について専門的な補足を加えたいと思います.

third の末尾の -d は fourth など4以上の序数詞の末尾に現われる -th と起源的に同一物であり,それが変形したものであるという趣旨で話しました.大雑把にいえば上記の通りに理解しておいてよいのですが,厳密に議論すればそれなりに込み入った事情があります.

印欧語族の序数詞の語尾にはいくつかの種類があり,英語の -th に連なる語尾が唯一のものではありませんでした.3の序数詞についていえば,再建された形態としては,-th に連なる語尾を含む *tri-to- もあれば,別に *triy-o という形態もありましたし,さらにこれらの複雑な混成形と考えられる *t(e)r(e)tiyo- もありました.この最後のものが,現代英語の third (< OE þridda) を出力することになります.したがって,third の d は -th の起源である *-to- と直系の関係にはなく,あくまで「混成」を経由しての間接的な関係というのが正確なところです.典拠として,Mallory and Adams (311) を引用しておきます.

The number 'three', *tréyes (neuter: triha), is also marked by different forms for the different genders and was declined as an -i-stem plural (e.g. OIr trī, Lat trēs, NE three, Lith trỹs, OCS trije [m.], tri [f./nt.], Alb tre [m.], tri [f.], Grk treîs, Arm erek ̔, Hit tēri-, Av θrayō [m./f.], θri [nt.], Skr tráyas [m./f.], trī [nt.], Toch B trai [m.], tarya ([f.]). In some languages we have reflections of a very unusual feminine form, *t(r)is(o)res, i.e. OIr teōir, Av tišrō, Skt tisrás. The underlying derivation of *tréyes is generally sought in either *ter 'further', i.e. the number beyond 'two', or from a *ter- 'middle, top, protruding', i.e. the middle finger, assuming one counted on one's fingers in Proto-Indo-European. Again, the probability that either suggestion is correct is very low. The ordinal number is indicated by a variety of forms similar to *triy-o (e.g. Arm eri 'third', Hit teriyan 'third', tariyanalli- '賊 third officer'), or *tri-to- (e.g. Alb tretê, Grk trítos, Skt tritá-, Toch B trite), or finally *t(e)r(e)tiyo- (e.g. NWels tryddyd, Lat teritius, NE third, Lith trẽčias, Rus trétij, Av θritiya-, Skt tr̥tíya-) which is presumably a conflation of sorts, in various ways, of the previous two while *tris supplies the multiplicative (e.g. Lat ter, Grk trís, Av θriš, Skt tríṣ; despite its apparent phonetic similarity, NE thrice is of a different origin.

上記の通り,現代英語 third そして古英語 tridda の祖形は *t(e)r(e)tiyo- にあったと想定され,問題の語尾の子音は t だったことになります.この子音は順当に発達すればグリムの法則 (grimms_law) により θ に発達していたはずと想定されますが,強勢が後続していたために同発達がブロックされ,ヴェルネルの法則 (verners_law) に従って有声化して ð となり,これが後に脱摩擦音化して d となりました.この一連の流れは,古英語 fæder (> PDE father) に d が確認されるのとまったく同じ流れです(cf. 「#480. father とヴェルネルの法則」 ([2010-08-20-1])).この点については Lass (214) より引用しておきましょう.

3rd. Go þridja, OE þridda, OIc þriþe. This is not entirely suppletive, as it still obviously contains the root for '3'. But the formation is different from that of the other ordinals, involving a suffix */-tjo:-/ (cf. L ter-ti-us). The E, WGmc forms must go back to a variant with an accented suffix, hence the voiced dental from Verner's Law. ModE third is metathesized from þridda (cf. bird < OE bridd, dirt < Osc drit).

なお,印欧祖語レベルでは,英語の -th 語尾に連なる */-to-/ は4,5,6の序数詞のみに当てはまり,ゲルマン語において7以上の序数詞にも付されるようになったのは,後の類推 (analogy) によるものです (Lass 215) .現代英語では4以上の序数詞は -th できれいに揃っているように見えますが,もともとはそうではなかったことになります.

・ Mallory, J. P. and D. Q. Adams. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford: OUP, 2006.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2021-06-11 Fri

■ #4428. hedge と prototype の関係 [hedge][prototype][semantics][pragmatics][logic]

連日「#4426. hedge」 ([2021-06-09-1]) と「#4427. 様々な hedge および関連表現」 ([2021-06-10-1]) のように hedge の話題を取り上げている.今回も Lakoff の論文を参照して考察を続けたい.

論文を読んで hedge の理解が変わってきた.昨日の記事の最後でも述べたが,単なる「ぼかし言葉」ではなく「ある命題を真たらしめる条件を緩く指定・制限する方略」と理解すべきだろう.少なくとも Lakoff の考える hedge はそのようなものらしい.そうすると,議論は必然的に意味論から語用論の方面に広がっていくことになるだろうし,意味に関する検証主義という言語哲学の問題にもつながっていきそうだ.

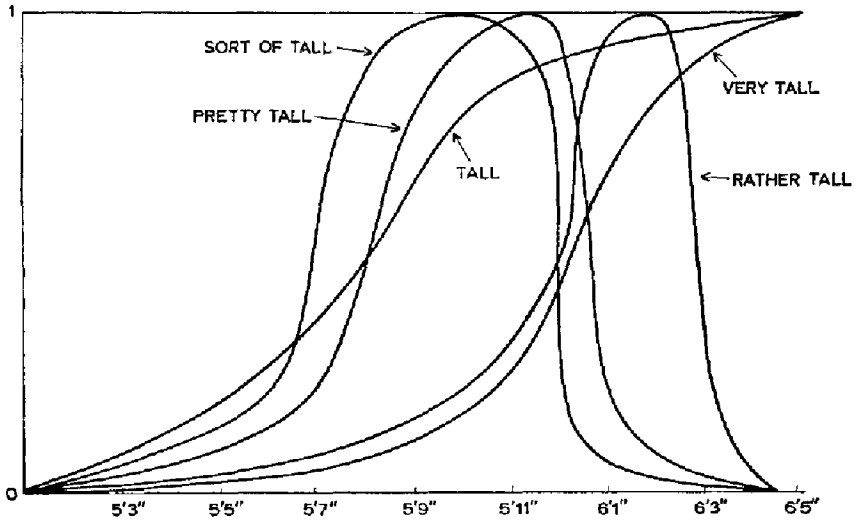

hedge と prototype の深い関係も明らかになった.例えば,sort of という hedge は,プロトタイプから少々逸脱したものを許容する方向に作用する意味論・語用論上の「関数」とみることができる.実際,Lakoff はファジー集合を提唱した Lofti Zadeh の研究よりインスピレーションを受け,論理学・代数学的な関数を利用して tall, very tall, sort of tall, pretty tall, rather tall の意味分析を行なっている.Lakoff 論文 (482) より,以下の図を見てもらいたい.

この図の見方は次の通りだ.「ある人が tall, very tall, sort of tall, pretty tall, rather tall である」という命題がある場合,実際にどれくらいの背の高さであれば,その命題は真であると考えられるかについて多数の人にアンケートを取った結果のサマリーと読める.つまり,5'3" (5フィート3インチ≒160cm)で tall とみなす回答者はほぼ0%だろうが,6'3" (6フィート3インチ≒190cm)であればほぼ100%の回答者が tall を妥当な形容詞とみなすだろう.6'3" であれば,very tall ですら100%に近い高い値を示すだろう.しかし,rather tall は 6'3" に対しては,大方かえって不適切な表現と判断されるだろう,等々.

要するに,5種類の表現に対して描かれた各曲線の形状が,その表現の hedge としての効果である,と解釈できる.これらは曲線であるから,代数的には関数として表現できることになる.もちろん Lakoff とて何らかの定数を与えた厳密な意味での関数の立式を目指しているわけではないのだが,hedge と prototype の関係がよく分かる考え方ではある.

この点について Lakoff 自身の要約 (492--93) を引用しておこう.

6.5. Algebraic Functions Play a Role in the Semantics of Certain Hedges

Hedges like SORT OF, RATHER, PRETTY, and VERY change distribution curves in a regular way. Zadeh has proposed that such changes can be described by simple combinations of a small number of algebraic functions. Whether or not Zadeh's proposals are correct in all detail, it seems like something of the sort is necessary. . . .

6.6. Perceptual Finiteness Depends on an Underlying Continuum of Values

Since people can perceive, for each category, only a finite number of gradations in any given context, one might be tempted to suggest that fuzzy logic be limited to a relatively small finite number of values. But the study of hedges like SORT OF, VERY, PRETTY, and RATHER, whose effect seems to be characterizable at least in part by algebraic functions, indicates that the number and distribution of perceived values is a surface matter, determined by the shape of underlying continuous functions. For this reason, it seems best not to restrict fuzzy logic to any fixed finite number of values. Instead, it seems preferable to attempt to account for the perceptual phenomena by trying to figure out how, in a perceptual model, the shape of underlying continuous functions determines the number and distribution of perceived values.

いつの間にかファジー集合という抜き差しならない領域にまで到達してしまったが,そもそも hedge =「ぼかし(言葉)」という認識から始まったわけなので,遠く離れていないようにも思えてきた.

・ Lakoff, G. "Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts." Journal of Philosophical Logic 2 (1973): 458--508.

2021-06-10 Thu

■ #4427. 様々な hedge および関連表現 [hedge][prototype][semantics][pragmatics][intensifier]

昨日の記事で「#4426. hedge」 ([2021-06-09-1]) を取り上げた.英語についていえば sort of が hedge の代表例として挙げられることが多いが,実際のところ hedge の種類は多様である.

昨日の引用文で触れた Lakoff の論文を読んだ.p. 472 に "SOME HEDGES AND RELATED PHENOMENA" と題する表が掲げられている.英語の hedge (関連)表現の具体例として,以下に掲載しておこう.

sort of

kind of

loosely speaking

more or less

on the _____ side (tall, fat, etc.)

roughly

pretty (much)

relatively

somewhat

rather

mostly

technically

strictly speaking

essentially

in essence

basically

principally

particularly

par excellence

largely

for the most part

very

especially

exceptionally

quintessential(ly)

literally

often

more of a _____ than anything else

almost

typically/typical

as it were

in a sense

in one sense

in a real sense

in an important sense

in a way

mutatis mutandis

in a manner of speaking

details aside

so to say

a veritable

a true

a real

a regular

virtually

all but technically

practically

all but a

anything but a

a self-styled

nominally

he calls himself a ...

in name only

actually

really

(he as much as ...

-like

-ish

can be looked upon as

can be viewed as

pseudo-

crypto-

(he's) another (Caruso/Lincoln/ Babe Ruth/...)

_____ is the _____ of _____ (e,g., America is the Roman Empire of the modern world. Chomsky is the DeGaulle of Linguistics. etc.)

一覧して分かるように,「#4236. intensifier の分類」 ([2020-12-01-1]) で挙げた広い意味での強意語 (intensifier) は,いずれも hedge の一種とみなすことができる.これまで hedge を単純に「ぼかし言葉」くらいに認識していたが,そうでもないことが分かってきた.ある命題を真たらしめる条件を緩く指定・制限する方略と理解しておくのがよさそうだ.

・ Lakoff, G. "Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts." Journal of Philosophical Logic 2 (1973): 458--508.

2021-06-09 Wed

■ #4426. hedge [hedge][pragmatics][terminology][cooperative_principle][prototype][sociolinguistics][cognitive_linguistics][semantics]

hedge (hedge) は,語用論の用語・概念として広く知られている.一般用語としては「垣根」を意味する単語だが,そこから転じて「ぼかし言葉」を意味する.日本語の得意技のことだと言ったほうが分かりやすいだろうか.

『ジーニアス英和辞典』によると「(言質をとられないための)はぐらかし発言,ぼかし語句;〔言語〕語調を和らげる言葉,ヘッジ《◆I wonder, sort of など》.」とある.

また,Cruse の意味論・語用論の用語集を引いてみると,たいへん分かりやすい説明が与えられていた.

hedge An expression which weakens a speaker's commitment to some aspect of an assertion:

She was wearing a sort of turban.

To all intents and purposes, the matter was decided yesterday.

I've more or less finished the job.

As far as I can see, the plan will never succeed.

She's quite shy, in a way.

述べられている命題に関して,それが真となるのはある条件の下においてである,と条件付けをしておき,後に批判されるのを予防するための言語戦略といってよい.一般には「#1122. 協調の原理」 ([2012-05-23-1]) を破ってウソを述べるわけにもいかない.そこで言葉を濁すことによって,言質を与えない言い方で穏便に済ませておくという方略である.これは私たちが日常的に行なっていることであり,日本語に限らずどの言語においてもそのための手段が様々に用意されている.

私も hedge という用語を上記のような語用論的な意味で理解していたが,言語学用語としての hedge はもともと認知意味論の文脈,とりわけ prototype 理論の文脈で用いられたものらしい.Bussmann の用語集から引こう (205) .

hedge

Term introduced by Lakoff (1973). Hedges provide a means for indicating in what sense a member belongs to its particular category. The need for hedges is based on the fact that certain members are considered to be better or more typical examples of the category, depending on the given cultural background (→ prototype). For example, in the central European language area, sparrows are certainly more typical examples of birds than penguins. For that reason, of these two actually true sentences, A sparrow is a bird and A penguin is a bird, only the former can be modified by the hedge typical or par excellence, while the latter can be modified only by the hedges in the strictest sense or technically speaking.

この言語学用語自体が,この半世紀の間,意味合いを変えながら発展してきたということのようだ.ところで,個人的には hedge という用語はどうもしっくりこない.なぜ「垣根」?

・ Cruse, Alan. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

・ Lakoff, G. "Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts." Journal of Philosophical Logic 2 (1973): 458--508.

2021-06-08 Tue

■ #4425. 意志未来ではなく単純未来を表わすための未来進行形 [aspect][tense][future][progressive][semantics][verb][functionalism][bleaching][grammaticalisation][auxiliary_verb]

will be doing の形式で表わされる未来進行形 (future progressive) の用法について.最も普通の使い方は,未来のある時点において進行中の出来事を表現するというものである.現在進行形の参照点が現在時点であり,過去進行形の参照点が過去時点であるのとまったく平行的に,参照点が未来時点の場合に用いるのが未来進行形ということだ.We'll be waiting for you at 9 o'clock tomorrow morning. や When you reach the end of the bridge, I'll be waiting there to show you the way. のような文である.この用法は大きな問題を呈しないだろう.

未来進行形のもう1つの用法は,確定的な単純未来(「成り行きの未来」)を明示する用法である.単純未来は will do の形式の未来時制によっても表現できるが,これだと意志未来の読みと区別がつかなくなるというケースが生じる.例えば I'll talk to him soon. では,話者の意志のこもった「近いうちに彼に話しかけるつもりだ」の意味か,単なる成り行きの「近いうちに彼に話しかけることになるだろう」ほどの意味か,文脈の支えがない限り両義的となる.このような場合に I'll be talking to him soon. と未来進行形にすることにより,成り行きの読みを明示的に示すことができる.

同様に Will you come to the party tonight? は「あなた今晩パーティに来ない?」という勧誘の意味なのか,「あなた今晩パーティに来ることになっている人?」ほどの純粋な疑問あるいは確認の意味なのかで両義的となりうる.後者の意味を明示的に表わしたい場合には,Will you be coming to the party tonight? を用いることができる.

歴史的には will do の未来表現は,願望・意志を表わした本動詞がその意味を漂白 (bleaching) させ,時制を表わすための助動詞へと文法化 (grammaticalisation) したものとされる(cf. 「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]),「#2317. 英語における未来時制の発達」 ([2015-08-31-1])).しかし,現代の助動詞 will とてすっかり「単純未来」へ漂白したわけではなく,原義をある程度残した「意志未来」も平行して行なわれている.これは文法化にしばしば生じる重層化 (layering) の事例である.重層化の結果,両義的となってしまったわけなので,いずれの意味かを明示したいケースも生じてくるだろう.そこで,本来「未来時点を参照点とする進行形」として発達してきた will be doing の形式を,「単純未来」を明示するのにも流用するという発想が生まれた.文法化の玉突きのようなことが起こっているようで興味深い.

上記のような事情があるため,通常は現在・過去進行形をとらない動詞が,未来進行形としては用いられる可能性が出てくる.He'll be owning his own house next year. のような例文を参照.

以上,主として Quirk et al. (§4.46) を参照して執筆した.なお,未来進行形の発達は19世紀以降の比較的新しい現象である.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2021-06-07 Mon

■ #4424. 英語新聞記事見出しの通時的変化 [newspaper][syntax][genre][pragmatics]

英語新聞に関する言語学的研究の歴史について,Fries の概説を読んだ.コンパクトながらも要点がまとまっており,この分野に本格的な関心を寄せたことはなかったものの,改めておもしろそうな分野だと認識することができた.特に関心をもったのは見出し (headline) の通時的変化である.以下に,Fries (1070--71) の内容を紹介したい.

新聞の見出し研究は70年を超える歴史を有する.「見出し」といっても,日々私たちが見慣れているタイプの見出し (headline proper) のほかにもいくつかの種類がある.17世紀から18世紀初頭にかけては,記事の出所と日時 (dateline) をもって見出しとする慣習がごく普通だった.

また,国名・都市名・話題名などを1, 2語で端的に表現する項見出し (section heading) も一般的だった (ex. "LONDON", "AUSTRIA", "BIRTHS", "SHIP NEWS") .現代の新聞でいえば,ページの上部に1語で印刷されているテーマに相当するものと考えられる.

20世紀の初めからは,続く段落を際立たせる中見出し (crosshead) も現われてきた.

私たちが見慣れている通常の見出し (headline proper) は,実は古くから当然のようにあったわけではない.18世紀までは上記のように見出しといえば dateline が原則であり,headline proper が広く使われるようになってきたのは19世紀に入ってからである.その後,着実に分布が広がっていき,平均語数も1,2語程度から7語の長さにまで成長した.

headline proper は,統語的にいえば名詞的見出しと動詞的見出しに分けられる.名詞的見出しとは The earthquakes, The Russian epidemic, Surrender of General Johnston, Brazil and Portugal, Russian and India のようなタイプを指す.

一方,動詞的見出しには,To cease fire, Normal life returning to Krefeld, Recall suggested のように非定形動詞を用いるものもあれば,German Cabinet resigns のように定形動詞を用いるものもある.いずれも19世紀まではほとんど現われず,動詞的見出しはすぐれて現代的な特徴といってよい.

統語的というよりは意味的な観点から見出しを分類すると,Arrival of the La Plata, Destructive Fires, Prices up のような "relational" なタイプと,A Scotch Ghost のような純粋に場所に関する(名詞的な)"regional" なタイプに分けられる.

新聞は,メディアとしての発展とともに,その言語的特徴をも大きく変化させてきた.近代英語期の重要なジャンルとして,新聞英語の歴史的研究には大きな可能性がありそうだ.

・ Fries, Udo. "English and the Media: Newspapers." Chapter 68 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1063--75.

2021-06-06 Sun

■ #4423. 講座「英語の歴史と語源」の第10回「大航海時代と活版印刷術」を終えました [asacul][notice][history][link][slide][age_of_discovery][spanish][printing][caxton][cawdrey][dictionary][standardisation][age_of_discovery]

去る5月29日(土)の15:30?18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と語源・10 大航海時代と活版印刷術」を開講しました.全12回のシリーズですが,いよいよ終盤に入ってきました.今回も不自由の多い状況のなか参加していただいた皆さんに感謝致します.いつも通り,質問やコメントも多くいただきました.

今回のお話しの趣旨は以下の通りです.

15世紀後半?16世紀前半のイングランドは,ヨーロッパで始まっていた大航海時代と活版印刷術の発明という歴史上の大事件を背景に,近代国家として,しかしあくまで二流国家として,必死に生き残りを模索していた時代でした.この頃までに,英語はイングランドの国語として復活を遂げていたものの,対外的にいえば,当時の世界語たるラテン語の威光を前に,いまだ誇れる言語とはいえませんでした.英語史では比較的目立たない同時期に注目し,来たるべき飛躍の時代への足がかりを捕らえます.

今回の講座で用いたスライドをこちらに公開します.以下にスライドの各ページへのリンクも張っておきます.

1. 英語の歴史と語源・10「大航海時代と活版印刷術」

2. 第10回 大航海時代と活版印刷術

3. 目次

4. 1. 大航海時代

5. 新航路開拓の略年表

6. 大航海時代がもたらしたもの --- 英語史の観点から

7. 1492年,スペインの栄光

8. 2. 活版印刷術

9. 印刷術の略年表

10. グーテンベルク (1400?--68)

11. ウィリアム・キャクストン (1422?--91)

12. 印刷術と近代国語としての英語の誕生

13. 印刷術の綴字標準化への貢献

14. 「印刷術の導入が綴字標準化を推進した」説への疑義

15. 綴字標準化はあくまで緩慢に進行した

16. 3. 当時の印刷された英語を読む

17. Table Alphabeticall (1604) by Robert Cawdrey

18. まとめ

19. 参考文献

次回のシリーズ第11回は「ルネサンスと宗教改革」です.2021年7月31日(土)の15:30?18:45に開講予定です.英語にとって,ラテン語を仰ぎ見つつも国語として自立していこうともがいていた葛藤の時代です.講座の詳細はこちらからどうぞ.

2021-06-05 Sat

■ #4422. code-switching が起こりうる状況に関する 2 x 2 の分類 [code-switching][contact][typology][sociolinguistics][bilingualism]

code-switching の研究と聞いてまず思い浮かぶのは,例えば日本語と英語を流ちょうに使いこなす話者どうしが,会話のなかでどのように使用言語を切り替えているかを観察し考察する,という類いの研究だろう.しかし code-switching という現象を広くとらえると,借用 (borrowing) との境目はぼやけてくるし,言語接触による干渉にも接近してくる.以下の記事でも扱ってきたように,code-switching は言語接触 (contact) 一般の話題に及ぶ大きなテーマである.

・ 「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1])

・ 「#1985. 借用と接触による干渉の狭間」 ([2014-10-03-1])

・ 「#2009. 言語学における接触,干渉,2言語使用,借用」 ([2014-10-27-1])

冒頭に述べたような流ちょうな2言語話者どうしの会話に限らず,1言語話者どうしの会話のなかですら code-switching が生じることはある.例えば基本的に日本語のみを話す2人が英単語を散りばめて会話していれば,そこにはある種の code-switching が生じているともいえるのだ.

Winford (102) は,Lüdi を参照して,(1) 関与する話者が同じ言語レパートリーを持っているか否か,(2) 2言語使用状況か1言語使用状況か,という2つの軸によって,code-switching が起こりうる状況を4種に分類した.

| Bilingual | Unilingual | |

| Exolingual | Interaction among speakers with different languages | Interaction between native and non-native speakers of the same language |

| Endolingual | Interaction among bilinguals | Interaction among monolinguals |

"code-stitching" の一般的なイメージは,マトリックスの左下の "Endolingual Bilingual" だろうが,この類型論に基づいて考えると,それは4種の状況の1つにすぎないことになる.通常は code-switching など関わらないと思われがちな "Exolingual Unilingual" や "Endolingual Unilingual" も,code-switching 研究の射程に入り得ることがわかる.

類型論の役割は,このように洞察に富む視点を与えてくれる点にある.「#2348. 英語史における code-switching 研究」 ([2015-10-01-1]) でみたように英語史においても code-switching は重要なテーマとなるが,今回の類型論に照らして再考してみれば,新たな視点と課題が浮き上がってくるのではないか.

・ Winford, Donald. An Introduction to Contact Linguistics. Malden, MA: Blackwell, 2003.

・ Lüdi, G. "Les marques transcodiques: regards nouveaux sur le bilinguisme." Devenir bilingue --- parler bilingue. Actes du 2e colloque sur le bilinguisme, Université de Neuchâtel, 20--22 Septembre, 1984. Ed. G. Lüdi. Tübingen: Max Niemeyer, 1987. 1--21.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-06-04 Fri

■ #4421. 「英語の語源が身につくラジオ」をオープンしました [heldio][hellog-radio][sobokunagimon][notice][hel_education][voicy]

一昨日,音声配信プラットフォーム Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ」と題するチャンネルをオープンしました.本ブログとも部分的に連携しつつ,英語史に関するコンテンツを広くお届けする試みとして始めました.一昨日,昨日と,10分弱の音声コンテンツを2本配信していますので,そちらをご案内します.

1. 「なぜ A pen なのに AN apple なの?」

2. 「flower (花)と flour (小麦粉)は同語源!」

チャンネル設立の趣旨は,Voicy 公式ページに掲載していますが,以下の通りです.

英語の歴史を研究しています,慶應義塾大学の堀田隆一(ほったりゅういち)です.このチャンネルでは,英語に関する素朴な疑問を入口として,リスナーの皆さんを広く深い英語史の世界に招待します.とりわけ語源の話題が満載です.

英語史と聞くと難しそう!と思うかもしれませんが,心配いりません.実は皆さんが英語に対して日常的に抱いているナゼに易しく答えてくれる頼もしい味方なのです.

なぜアルファベットは26文字なの? なぜ man の複数形は men なの? なぜ3単現の s なんてあるの? なぜ go の過去形は went なの? なぜ英語はこんなに世界中で使われているの?

英語の先生もネイティブスピーカーも辞書も教えてくれなかった数々の謎が,スルスルと解決していく快感を味わってください.ついでに,英語の豆知識を得るにとどまらず,言葉の新しい見方にも気づくことになると思います.

本チャンネルと同じような趣旨で,毎日「hellog?英語史ブログ」を更新しています.合わせてご覧ください.なおハッシュタグの #heldio は,"The History of the English Language Radio" にちなみます.

基本的には,これまで私が本ブログ,著書,雑誌記事,大学教育,公開講座などで一貫して行なってきた「英語史の魅力を伝える」という活動の延長です.メディア,オーディエンス,スタイルは変わるかもしれませんが,この方針は変わりません.

チャンネル設立の背景について,もう少し述べておきたいと思います.昨年度,大学などでオンライン初年度となったことと関連して,通常の文章によるブログ記事の配信に加えて,音声版記事を「hellog ラジオ版」として配信する試みを始めました.主として英語に関する素朴な疑問に答えるという趣旨で,学期中は定期的に,学期外はやや不定期ですが継続してきました.結果として,数分から10分程度の長さの音声コンテンツが62本蓄積されました.

学生などから様々なフィードバックをもらって分かったことは,発音に関するトピックは音声コンテンツのほうが伝わりやすいということです.当たり前といえば当たり前の話しですが,私はナルホドと深くうなずきました.私自身は英語の綴字と発音の関係に大きな関心を寄せており,音声の話題はよく取り上げるのですが,文章ブログでは発音を発音記号で表現しなければならず,実際に口で発音すればすぐに伝わるものが容易に伝わらないもどかしさを,どこかで感じていました.そのような折に,試しに音声コンテンツを作ってみたら,発音の話題と相性が良いという当たり前のことに改めて気づいた次第です.逆に音声メディアでは綴字については語りにくいという側面もあり,一長一短ではあるのですが,従来の文章ベースの本ブログと平行して,音声ベースのブログがあるとよいと考えました.

昨年度は手弁当で「hellog ラジオ版」を作ってきましたが,昨今ウェブ上で音声配信プラットフォームが充実してきているという流れを受け,収録・配信の便を念頭に Voicy を通じて配信することに致しました.

本「hellog?英語史ブログ」では,高度に専門的な話題から中学生も読める話題まで,日々気の向くままに様々なレベルで書いているのですが,音声コンテンツとなると「素朴な疑問」系の話題や単語の語源に関する話題が多くなるかと思います.今後具体的にどのような感じになっていくのかは私も分からないのですが,基本方針としては「英語史に関する話題を広く長く提供し続ける」趣旨で,本ブログの姉妹版のような位置づけとなっていけばよいなと思っています.通称/ハッシュタグを「#heldio」 (= "The History of the English Language Radio") としたのも,本ブログとの連携を念頭に置いた上での命名です.

今後とも,本「hellog?英語史ブログ」と合わせて,「英語の語源が身につくラジオ」のほうもよろしくお願い申し上げます.

2021-06-03 Thu

■ #4420. 統語借用というよりも語彙語用的なぞり? [borrowing][contact][suffix][french][loan_translation][false_friend]

言語接触 (contact) の概説書を書いている Winford は,文法項目の借用可能性を否定はしていないものの,従来指摘されてきた文法借用の事例の多くは,通常の語彙借用をベースとしたものであり,その発展版という程度のものではないかという考え方を示している.

例えば,一般に中英語期にはフランス語から多くの派生接辞が借用されたといわれる.接尾辞 (suffix) に限っても -acioun, -age, -aunce, -erie, -ment, -ite; -ant, -ard, -esse, -our; -able, -al, -iv, -ous, -ate, -ify, -ize などが挙げられる (Winford 57) .しかし,英語話者は,これらの接尾辞をフランス語語彙からピンポイントで切り取って受容したわけではない.あくまでこれらの接尾辞をもつ単語を大量に受容し,その後に接尾辞を切り出して,英語内部の語形成に適用したのだろう.結果的にフランス語から派生接辞を借用したかのように見えるが,実際のプロセスは,語彙借用の後に接辞を切り出し適用したということなのだろう.

同様に,一見すると統語的な借用に見える事例も,問題の統語構造を構成する語彙項目の借用がまず生じ,それと連動する形で結果的に統語構造そのものもコピーされた結果とみなすことができるかもしれない.

例えば,Winford (66) は Silva-Corvalán の1994年の研究を参照して,標準スペイン語と,英語と濃厚接触しているロサンゼルス・スペイン語の構文を比較している.英語でいえば they broke my jaw に相当する統語構造が,前者では与格 me を伴う y me quebraron la mandibula となるものの,後者では英語風に属格 mi を伴う y quebraron mi, mi jaw となるという.ロサンゼルス・スペイン語の構文において英語からの統語借用が生じているようにみえるが,厳密にいえば「借用」というよりは,英語の統語構造を参照した上でのロサンゼルス・スペイン語としての統語用法の拡張というべきかもしれない.というのは,標準スペイン語でも,後者の構造は不自然ではあるが,影響を受ける対象が「あご」のような身体の部位ではなく,身体から切り離せる一般の所有物の場合には,普通に用いられるからだ.つまり,もともとのスペイン語にあった語用・統語的な制限が,対応する英語構造に触発されて,緩まっただけのように思われる.これを「借用」と呼ぶことができるのか,と.この問題に対する Winford の結論を引こう (68) .

Silva-Corvalán (1998) discusses several other examples like these, and argues that the changes involved are not the outcome of direct borrowing of a syntactic structures or rules from one language into another (1998: 225). Rather, what is involved is a kind of "lexico-syntactic calquing" (ibid.) triggered by partial congruence between Spanish and English words. This results in Spanish words assuming the semantic and/or subcategorization properties of the apparent English equivalents (faux amis). Her findings lead her to the conclusion that "what is borrowed across languages is not syntax, but lexicon and pragmatics" (1998: 226) This claim certainly seems to hold for cases of language maintenance with bilingualism such as that in LA.

「統語借用」を "lexico-syntactic calquing" (cf. loan_translation) として,あるいは統語的 "faux amis" (cf. false_friend) としてとらえる視点はこれまでになかった.目が開かれた.

・ Winford, Donald. An Introduction to Contact Linguistics. Malden, MA: Blackwell, 2003.

・ Silva-Corvalán, Carmen. Language Contact and Change: Spanish in Los Angeles. Oxford: Clarendon, 1994.

・ Silva-Corvalán, Carmen. "On Borrowing as a Mechanism of Syntactic Change." Romance Linguistics: Theoretical Perspectives. Ed. Shwegler, Armin, Bernard Tranel, and Myriam Uribe-Etxebarria. Amsterdam: Benjamins, 1998. 225--46.

2021-06-02 Wed

■ #4419. 形態借用に課せられる制限,4種 [borrowing][contact][morphology][morpheme]

語彙項目の借用はしばしば生じるが,文法項目の借用はまれである.このことは,借用 (borrowing) や言語接触 (contact) の議論で一般的に認められていることだ.ただし,文法項目といっても様々である.例えば,統語的借用は確かに稀のようだが,形態的借用は例に事欠かない.後者のなかでも派生形態素は屈折形態素よりも語彙項目に近いだけに借用事例は多いとされる.あくまで相対的な話しである.

文法借用はどのような条件のもとで生じ得るのか,そこにはどのような言語学的制限が課せられているのか.言語接触論でもたびたび論じられてきた話題で,本ブログでは以下の記事で言及してきた.

・ 「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1])

・ 「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1])

・ 「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1])

・ 「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1])

・ 「#2011. Moravcsik による借用の制約」 ([2014-10-29-1])

・ 「#2113. 文法借用の証明」 ([2015-02-08-1])

・ 「#2067. Weinreich による言語干渉の決定要因」 ([2014-12-24-1])

・ 「#4410. 言語接触の結果に関する大きな見取り図」 ([2021-05-24-1])

Winford (93--96) は,Weinreich, Heath, Thomason and Kaufman などの先行研究を参照しながら,形態借用に課せられる制限として4点を挙げている.

Morphological constraint 1 (borrowing):

The greater the congruence between morphological structures across languages in contact, the greater the ease of borrowing.

. . . .

Morphological constraint 2 (borrowing):

The greater the degree of transparency of a morpheme, the greater the likelihood of its diffusion. By contrast, the more opaque (complex, bound, phonologically reduced) a morpheme is, the less likely it is to be borrowed.

. . . .

Morphological constraint 3 (borrowing):

The existence of gaps in the morphemic inventory of a recipient language facilitates the importation of new morphemes and functional categories from a source language.

. . . .

Morphological constraint 4 (borrowing):

The lack of a functional category in a source language may lead to loss of a similar category in a recipient language

先行研究ですでに指摘されていた諸点を4点に整理したという点で,見通しはよくなっている.これをさらに2点にまで要約すれば「2言語間の構造的類似性」と「言語上の naturalness」に行き着くだろう.

・ Winford, Donald. An Introduction to Contact Linguistics. Malden, MA: Blackwell, 2003.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

・ Heath, Jeffrey. Linguistic Diffusion in Arnhem Land. Australian Aboriginal Studies: Research and Regional Studies 13. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies, 1978.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

2021-06-01 Tue

■ #4418. 併合,Subassembly Strategy,自己家畜化 --- 進化言語学による統語的併合の起源説 [syntax][biology][evolution][exaptation]

日本歴史言語学会の2019年のシンポジウム「進化言語学への招待」での基調講演に基づいた論文が,『歴史言語学』の最新号に掲載されている.進化言語学という分野について私自身は門外漢だが,藤田論文「階層的シンタクスと(自己)家畜化」を読み,このような議論がなされているのかと興味を覚えた.同論文の狙いは,冒頭 (p. 69) で次のように述べられている.

特に,人間言語の大きな特徴となっている回帰的・階層的シンタクスについて,これが物体の組み合わせ操作からの外適応的進化によるとする「運動制御起源仮説」 (Fujita 2009, 2017, 藤田 2012 他)を振り返り,そこで残されていた問題を「(自己)家畜化) ((self-)-domestication)」の観点から解決する可能性について考察してみたい.

進化言語学や生成文法において,併合 (merger) は「2つの統語体(語彙項目および語彙項目からなる集合)を組み合わせて1つの無順序集合 (unordered set) を形成する回帰的演算操作」(藤田,p. 71)を指す.定式化すると,Merge(α, β) → {α, β} ということだ.2つの統語体であれば組み合わせ方は単純に1種類しかない(これは "Pairing Strategy" と呼ばれる).しかし,3つの統語体となると「戦略」はもっと複雑になる.

A (小), B (中), C (大)の3つのカップを想定しよう.3つのカップをすっぽりはめるやり方は2通りある.B を C にはめ,最後に最小の A を合わせてはめるというやり方が1つ ("Pot Strategy") .もう1つは,先に A を B にはめておき,その一体化したものを最大の C にはめるというやり方だ ("Subassembly Strategy") .

藤田の仮説によれば,戦略の進化は,"Pairing Strategy" → "Pot Strategy" → "Subassembly Strategy" の順で起こってきたのではないかという.このような「行動文法」の進化と連動する形で,言語上の統語体の併合も進化してきたのではないかと.そして,この仮説のことを「運動制御起源仮説」と呼んでいる.

"Subassembly Strategy" の最大の特徴は「先に形成した集合を記憶に蓄えておき,それ全体を部分部品として再利用する点」(藤田,p. 76)にある.反応を遅延させる能力,将来に備えた準備,平たくいえば今したいことを我慢する力ととらえてもよいかもしれない.これは人間が自らを制御する能力に関わるので,「自己家畜化」という見方が出てくるという理屈だ.

門外漢として狐につままれた感があるが,進化言語学の議論の雰囲気を知ることができた.

・ 藤田 耕司 「階層的シンタクスと(自己)家畜化」『歴史言語学』第9号(日本歴史言語学会編),2020年.69--85頁.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow