hellog〜英語史ブログ / 2009-06

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009-06-30 Tue

■ #63. 塵肺症は英語で最も重い病気? [spelling]

「塵肺症」という病気がある.日本語として知っている人は少ないだろうが,英語ではちょっと有名である.ただ,有名というのはその病気自体ではなく,それを表す英単語が,である.英語で最も長い単語と言われている.

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

実に45文字からなり,このままでは何が何だか分からないが,分解してみると次のようになる.

pneumono 「肺の」

ultra 「超」

microscopic 「微細な」

silico 「ケイ素の,珪酸の」

volcano 「火山性の」

coniosis 「塵肺病」

「超微小な珪酸の火山塵が肺につまる病気」と考えればよさそうである.coniosis だけでも「塵肺病」を指せるので,まるで寿限無のようだが,確かに長い.膠着的とも抱合的ともいえる,英語としては相当に強引な語形成である.さらに細かく形態素分解すれば,次のようになる.語源は古代ギリシャ語かラテン語のいずれかに遡る.

pneumono 「肺の」 (Greek)

ultra 「超」 (Latin)

micro 「微」 (Greek)

scop 「視野」 (Greek)

ic 「?の」 (Greek)

silico 「ケイ素の,珪酸の」 (Latin)

volcano 「火山(灰)の」 (Latin)

coni 「塵」 (Greek)

osis 「症状」 (Greek)

念のため,発音も記しておこう.

[nju:ˌmɑnoʊʌltrəmaɪkrəˈskɑpɪkˌsɪlkoʊvɑlkeɪnoʊkoʊnɪˈoʊsɪs]

英単語としては,以下の4部門で金賞受賞と言っていいかもしれない.

・45文字

・19音節

・42音素(長母音と二重母音は1音素として数えた)

・9形態素(もっと細分化も可能?)

英語史の観点からは,この単語の初出がいつかに関心がある.OED によると,初出は1936年となっている(ただし綴りが若干異なる).OED の説明は以下の通り.

a factitious word alleged to mean 'lung disease caused by the inhalation of very fine silica dust' but occurring chiefly as an instance of a very long word

この単語は何かと有名な単語なので,Googleでpneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosisを検索するともっと面白い記事があるかもしれない.

最後に疑問を二点.

(1) 複数形は,やはり -osis を -oses にするのだろうか? (答:多分そうだろう)

(2) 1936年より前には英語で最も長い単語は何だったのだろうか? (答:なぞである)

2009-06-28 Sun

■ #62. なぜ綴りと発音は乖離してゆくのか [spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling]

綴りと発音の関係は,言語によって程度の差こそあれ,時間とともに崩れてゆくのが原則のようだ.日本語の仮名は原則として表音的だが,助詞として用いられる「は」「へ」は「わ」「え」と同音となるので,「綴り=発音」の関係は100%ではない.現代英語の場合,もし「綴り=発音」というつもりで読んだら,全くといって良いほど通じないのではないか.綴りと発音のギャップについては,これまでも何度か触れてきた.(spellingカテゴリーの記事を参照.)

ここで当然,疑問が生じる.なぜ綴りと発音の関係は崩れてゆくものなのか.

一般論を論じるよりも,英語に限って理由を考えるのがいいだろう.Culpeper (32--33) によると,英語において綴りと発音の差が歴史的に開いてきた(そして開いたままになっている)理由は,主に次の6点に要約される.

(1) A basic problem is that there are not enough letters to represent phonemes on a one-to-one basis

(2) A number of oddities in spelling were introduced by ME scribes, sometimes influenced by French, and later by the early printers

(3) Etymological respellings have added to the number of 'silent letters'

(4) English spelling is complicated by the fact that it contains the spelling conventions of other languages

(5) Beginning in the fifteenth century, a standard spelling system had fully evolved by the eighteenth century But spellings were fixed when great changes were occurring in pronunciation, notably the Great Vowel Shift

(6) Much social prestige is now attached to conforming with the standard

この6点でよくまとまっていると思う.(1)から(4)の各点については,綴りと発音の乖離の問題には,およそ他言語との接触が関与していることがわかる.

(1) は,英語がラテン語からローマ字を借用したことに端を発する問題である.約35個あった古英語の音素に対して,ローマ字は23字しかなかった([2009-05-29-1], [2009-05-15-1]).(2) は,フランス語の綴り字習慣を強引に英語に当てはめたことを含む.(3) は,主にラテン語や古代ギリシャ語の語源を参照しての,衒学的な子音挿入の問題である.(4) は,多くの言語から単語を借用したときに,元言語の綴り方を英語風にアレンジせずにそのまま受け入れたことを指す.

外国語との接触が英語の語彙を豊富にし,英語の表現力を高めたことは,多くの人が認めるところである.だが,その負の結果として,綴りと発音の関係が犠牲となってしまった.言語接触は,清濁併せ呑みながら言語を変化させてゆくもののようだ.

先ほど触れなかったが,実は日本語には英語とは比べものにならないくらいゆゆしき綴りと発音の乖離がある.漢字である.考えてみれば,これも日本語が歴史上,中国語と接触してきたがゆえの負の遺産だ.だが,同時に,漢字が日本語表現に無限の可能性をもたらしたことは疑うべくもない.英語にしても日本語にしても,言語接触のダイナミズムを感じさせられる.

・Culpeper, Jonathan. History of English. 2nd ed. London: Routledge, 2005.

■ #61. porridge は愛情をこめて煮込むべし [etymology]

スコットランドの伝統的な朝食に porridge がある.水や牛乳で煮込んであるオート麦などの粥である.

もう10数年前になるが,スコットランドのスカイ島 (The Isle of Skye) へ旅したときのこと.島のB&Bに泊まり,翌朝出された朝食がこのポリッジだった.初体験だったが,まことにおいしい.米のお粥とは風味は異なるが,暖かみと腹にたまる点は同じだ.

そのときに驚いたのは,調味料として塩と砂糖が出てきたことだ.米の粥に砂糖というのは考えただけでも気持ち悪いが,当地ではポリッジに砂糖というのがあり得る.塩派と砂糖派がいるようだが,やはり砂糖はいただけない気がする.断然,塩の方がおいしい(と思う).ちなみに,当地ではお粥に近いどろどろの米に甘味調味料をこれでもかと入れたデザートが rice pudding という名で一般に売られている.書いているそばから,想像して気分が悪い.

さて,スカイ島でのポリッジ初体験が印象に残っていたが,その旅行の数年後に縁あってスコットランドに留学することになった.過去のポリッジ体験を思い出して,留学中の一時期,毎朝,自分でポリッジを煮て食べていた.調理が簡単だし,原料は安いし,牛乳も一緒に摂れるし,とりあえず腹にたまる.だが,何かが違う.スカイ島のB&Bで食べたポリッジと全然違う.おいしくない.どちらかというとまずい.だが,安いし腹にたまるしいいか,ということで惰性的に食べ続けた.さすがにそのうちに飽きてきて,米を炊いて食べるようになった.ポリッジのイメージは,もはやスカイ島のそれではなく,学生寮で毎朝口にしていた,あの特においしいとも思えないものへ変容してしまったのだった.

さて,porridge は16世紀に初めて英語に現れた語だが,その頃の原義は「野菜・肉の煮込みスープ」だった.この語は,13世紀から英語にあった pottage という語の第二子音が変化したものである.この pottage も「野菜・肉の煮込みスープ」の意であり,potage というフランス借用語のアクセントが後方から前方へ移動した変異形である.アクセントが後ろにあるフランス語本来の形は,16世紀に改めて「(フランス料理の)ポタージュ」という意味で英語に入ってきた.いずれも,pot 「なべ」で煮込んだ料理である.porridge は「野菜・肉の煮込みスープ」の原義から,17世紀に現在の「オート麦などの粥」の意味へ変化した.

この語源は後で知ったわけだが,もし留学中に porridge とは鍋でじっくり煮込んで始めて味わえる煮込みスープに由来するのだと知っていれば,もう少し料理の仕方が変わっていたかもしれない.スカイ島のB&Bのポリッジがおいしかったのは,おそらく出汁をとってじっくり煮込んであったからなのだろう.家庭の温かさを感じさせるのは,日本の粥もスコットランドのポリッジも同じである.一方で,留学中に自炊したポリッジは,スーパーで買った安物の原料をポイと鍋に入れて出汁もなしに数分煮ただけである.これではおいしいはずがない.次に機会があるときには,煮込みスープ煮込みスープ煮込みスープと念じながらじっくり愛情をこめてポリッジを煮込んでみたい.語源も料理も実に深い・・・.

2009-06-27 Sat

■ #60. 音位転換 ( metathesis ) [metathesis][phonetics][etymology]

metathesis は,through の語源のところ[2009-06-22-1]で簡単に紹介したが,今日はもう少し例を挙げつつ解説してみる.音位転換は一種の言い間違いであり,どの言語の話者にも起こりうる.だが,多くの場合は単発の言い間違いで終わり,正規の語彙として定着することはまれである.

我が家の子供の口から出た例で言うと,「ぼんおどり」が「どんぼり」になり,「マスク」が「マクス」となっている.直そうとしても本人は「どんぼり」「マクス」と言ってはばからないので,そのうちにこちらも影響され,言い間違いの形が我が家の標準形(方言形?)となってしまった.たまに外でも使いそうになるが,大体抑えられる.言い間違いが一般化するということはほとんどないのではないか.

だが,まれなケースで,一般化するということもある.日本語では「あらたに」と「あたらしい」とでは,音位転換が起こっている.前者がより古い,由緒正しい形を残している.新井さんは,由緒正しい発音を残している名ということになる.また,「ふんいき」が「ふいんき」と発音されることが多いのも,音位転換である.

英語史においても音位転換はよく起こっており,一般に定着した「言い間違い」も存在する.これは古英語と現代英語の形態を比べてみるとわかる.著名な例を挙げてみよう.母音と子音(特に <r> )の音位転換が多いようである.

・OE brid > PDE bird

・OE gærs > PDE grass (cf. Gmc *ȝrasam )

・OE hros > PDE horse (cf. Gmc *χursam )

・OE iernan > PDE run (cf. Gmc *renan )

・OE wæps > PDE wasp

grass, horse, run については,ゲルマン祖語の再建形を仮定するのであれば,音位転換が二度おこって現代に至っていることがわかる.

その他,音位転換を経た形態と経ていない形態が,関連語として現代英語に共存しているペアもある.現代英語の観点からは,こちらのほうが俄然おもしろい.

・brand : burn

・nutrition : nurture

・tax : task

・three, thrice : third, thirteen, thirty

brand は「焼印」から「商標」へと意味を拡張させつつ現代に至っている.

音位転換は,発音ミスにつけ込む話題ということだからなのか,あるいは皆それぞれ身に覚えがあることだからなのか,言語変化のなかでも,特に人気のある話題である.

2009-06-26 Fri

■ #59. 英語史における古ノルド語の意義を教わった! [old_norse][history][teleology]

英語史における古ノルド語の意義は,およそ固まっているように思う.古くは Bradley 以来,無数の英語史の通史で語られてきたことである.要約すると次のようなことになるだろうか.

古ノルド語と古英語のあいだでは単語の語幹はほぼ共通だが,屈折語尾は大きく異なっていた.屈折語尾こそが両言語間のコミュニケーションの阻害要因だったのであり,それを簡略化することは,互いにとって利があった.古英語後期にすでに言語内的に始まっていた屈折語尾の消失傾向が中英語初期にかけて加速化したのは,他ならぬ古ノルド語との言語接触とそこで生じたコミュニケーション上の必要性ゆえである.英語史を総合的な言語から分析的な言語への移行の歴史と捉えるのであれば,英語史上に古ノルド語が果たした役割の大きさは計りしれない.

私もこの認識でいる.

英語史上の意義ということでもう一つ付け加えるのであれば,古ノルド語から1,000語近くの単語を借用したすぐ後の中英語の時代に,フランス語から10,000語近くの単語を借用したという事実を考えれば,古ノルド語との接触は,借用語から構成されているといっても過言ではない現代英語の語彙の特質が,後に顕著になっていくその前段階おいて,借用の「練習台」を提供したともいえる.もちろん「練習台」とは比喩的な言い方であり,後の歴史を予言しているかのような teleological なその響きは誤解を招くおそれがあることは承知している.しかし,英語史は歴史記述である以上,このような読み込みも一方では重要だし必要だと思っている.

英語史における古ノルド語といえば,上記の二点を常に想起していた.

ところが,先日,古ノルド語の英語への影響について授業で話しをしたときに,ある学生からこんな趣旨の反応があり,考えさせられた.

現代英語の学習者にとって学習を非常に容易にしてくれる「屈折の少なさ」が,古英語話者と古ノルド語話者のコミュニケーション上の要求の結果として,つまり共通語を確立しようとする営みの結果として生まれたことは,後に世界の共通語になってゆく英語の未来を暗示しているかのようだ.実際に,現代英語の「屈折の少なさ」はリンガ・フランカとしての英語の地位をかなり優位にしており,古ノルド語との接触に運命的なものを感じざるをえない.

現在,世界共通語の地位へ接近している英語と,約千年前に古ノルド語と融合し,両言語話者の共通語として簡略化しつつあった英語.千年の時をまたいで,英語の簡略化傾向という平行関係を指摘し,それを「運命的な」共通点であると見抜いた洞察に感銘を受けた.

この意見に問題点があることは確かだ.例えば,現代英語の「屈折の少なさ」が本当に英語のリンガ・フランカとしての地位を優位にしているのかどうかは,検証無しには受け入れられない.また,英語の言語変化を科学的に記述・説明する立場からすれば,「運命」という表現はあまりに teleological である.

しかし,先ほども述べたように,英語史という物語の語りにおいては,そこに通底する何らかのテーマを読み込むことは重要だし必要だと思う.そのテーマの一つの可能性として「異言語間コミュニケーションを可能にすべく発展してきた言語」という英語史観がありうるかもしれないなと思った.その立場を積極的に取るかどうかは別として,この学生の意見は,英語の未来が議論され始めてきた昨今にふさわしい非常に現代的な洞察だなと思った.

刺激的な意見をありがとう!

・Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2009-06-25 Thu

■ #58. 助動詞の現在形と過去形 [auxiliary_verb][preterite-present_verb][cycle]

昨日の記事で,must に過去形が欠けているのは,もともと古英語で過去形だったからだと述べた.また,もともと過去の意味を表したものが徐々に現在の意味を表すようになるというのは,must だけでなく,現代英語の主要な助動詞 could, might, should, would においても,現在まさに起こっていることを示した.どうやら助動詞には,過去→現在という意味変化が起こりやすいようだ.

それがなぜかは措いておくとして,過去→現在の意味変化を示す別の衝撃的な例を挙げてみよう.

これまで現在形という前提で話を進めてきた can, may, shall は,なんとこれ自体が形態的には過去形なのである.つまり,古英語よりもっと古い段階で,過去→現在の意味変化を経ていたのである.古英語では,このような(助)動詞を過去現在動詞 ( preterite-present verb ) と呼んでいる.

そうだとすると,could, might, should という形態は過去形の過去形,いわば二重過去形とでも呼ぶべき形態だということになる.そして,現代英語では,その二重過去形までもが現在を表す意味を獲得しつつある・・・.

過去→現在の意味変化が歴史の中でこれほどまでに繰り返されてきたことを考えると,当然,次のサイクルが予期される.実際に,"I should have studied harder for the exam" や "Don't worry---they could've just forgotten to call" などの「過去形助動詞 + have + 過去分詞」が,いわば三重過去形として新たなサイクルを始めている.

このサイクルは永遠に繰り返されるのだろうか?言語の変化は不思議である.

2009-06-24 Wed

■ #57. 過去形が欠けている助動詞 [auxiliary_verb]

現代英語の代表的な助動詞には現在形と過去形のペアがある.

| 現在形 | 過去形 |

|---|---|

| can | could |

| may | might |

| shall | should |

| will | would |

注意したいのは,「過去形」とは形態が過去形だということであり,意味・用法としてはむしろ現在のことを表すほうが普通である.以下の用例では,過去の意味は認められない.

・I could do it now, if you like.

・Might I use your phone?

・You should stop worrying about it.

・Would you mind leaving us alone for a few minutes?

確かに could の「過去の可能性」,would の「過去の習慣」など,過去用法も存在するのだが,いずれも周辺的な用法にすぎない.

過去形のもう一つの重要な用法は,間接話法における時制の一致である.

・The teacher said to her, "You can answer the question."

・The teacher told her that she could answer the question.

直接話法の may, shall, will も過去の文脈での間接話法ではそれぞれ might, should, would となる.

だが,ここに問題ありの助動詞がある.must である.この must には過去形が欠けている.したがって,過去の文脈での間接話法に言い換えるとき,must をそのまま残すか,must = have to という関係から had to を代用するかということになる.

・Father said to me, "You must work hard."

・Father told me that I must [had to] work hard.

なぜ must は過去形を欠いているのだろうか.答えは古英語にある.実は古英語の対応する形態 mōste はすでにこれ自体が過去形なのである.その現在形は mōtan といったが,これは中英語期辺りに廃れた.could や would などの過去形が,用法としては現在を表すことが多いように,本来は過去形である mōste も現在を表す用法を歴史的に発達させてきた.後に mōtan が廃れるに及び,must が現在のことを表す現在形として解釈され,現代に至っているが,形態的にはもともと過去形であるだけにそこからさらに過去形が作られるということは起こらなかった.

must が過去形を欠いているのには,このような深い歴史があったのである.

2009-06-23 Tue

■ #56. 英語の位置づけが変わりつつある国 [esl][efl][denmark][language_shift][future_of_english]

以下の国名リストから何が連想されるだろうか.

・Argentina

・Belgium

・Costa Rica

・Denmark

・Ethiopia

・Honduras

・Lebanon

・Myanmar

・Nepal

・Netherlands

・Nicaragua

・Norway

・Panama

・Somalia

・Sudan

・Suriname

・Sweden

・Switzerland

・United Arab Emirates

これは国内での英語の位置づけが EFL ( English as a Foreign Language ) から ESL ( English as a Second Language ) の地位へと変化しつつある国のリストである ( Graddol 11 ).こうした国では,専門職や高等教育といった領域を中心に,国内コミュニケーションのために英語が用いられる機会が増えているという.

北欧人の英語が上手なことはよく知られているが,私がデンマークを訪れたときに,ある印象的な出来事があった.Shakespeare の Hamlet の舞台となった Kronborg Castle の観光ツアーに参加したときのこと.10名以上いた参加者のうち,私が唯一の外国人であり,残りは皆デンマーク人だった.そこでツアー開始時にツアーガイドから自然に発せられた一言,「これからの観光案内は英語でいたします」.参加者の一人で中学生くらいとおぼしき若者がジェスチャーで「英語は苦手だよ」と冗談めかしていたが,その後ツアーはごく自然に英語で進行した.英語が国内でも広く受け入れられている証拠だろう.

英語が ESL の地位を得つつあるデンマークのような国が増えてきていることは,英語の未来を考える上で重要な意味をもつだろう.

・Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

2009-06-22 Mon

■ #55. through の語源 [etymology][metathesis][through]

二日間 through の話題が続いたが,今日も引き続き同じ単語について.

この語は古英語では þurh という語形だった.現代英語での綴り字と比較してわかるのは,母音と <r> の位置がひっくり返っていることである.これは音位転換 ( metathesis ) とよばれる現象で,簡単にいえば言い間違いの類であるが,through のように標準形として定着した語も少なくない.

先日見た後期中英語の515通りの綴り方を眺めていると,音位転換の起こっているものと起こっていないものが混在していることが分かる.

through を英語史の話題として取り上げる場合,metathesis と並んでもう一つ「強形と弱形の分化」について触れたておきたい.この語は通常は強勢なしの「弱形」として発音されたが,副詞として「完全」の意味を強調したいときには強勢ありの「強形」として発音された.そして,強形として母音が余計に挿入されたものが,後に thorough として定着した.515通りの異綴りのなかには,確かに thorough やそれに類似する形態が確認される.

したがって,本来 through と thorough は一つの単語の弱形と強形にすぎなかったわけだが,後に品詞や意味が分化し,別の語として定着したわけである.強弱の差によって互いに別の語となっている他の例としては,one / a(n) や off / of などがある.

2009-06-21 Sun

■ #54. through 異綴りベスト10(ワースト10?) [spelling][lalme][laeme][oed][me_dialect][through]

昨日[2009-06-20-1]の記事で through の綴りが後期中英語期だけでも515通りあったことを紹介した.そこで書き忘れたのだが,どこからこのような情報が得られるかということである.まさか,丹念に中英語のテキストをしらみつぶしに読んで,一つ一つ through とおぼしき形態をせっせと収集したというわけではない.また,電子コーパスとして全テキストが検索可能になっていたとしても,lemmatise(見出し語化)されていなければ,そもそも検索欄にどの綴り字を入力すればいいのかが不明である.

方法の一つとして Oxford English Dictionary ( OED ) の利用がある.この究極の英英辞書は,古英語から現代英語までの各単語の異綴りを数多く掲載している.確かに汎用的に使える方法だが,OED でthrough を引いてみると,せいぜい数十の異綴りしか得られない.

もう一つの方法は,A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English ( LALME ) の利用である.これは,選ばれた基本語の異綴りがブリテン島の地図の上にプロットされている「方言地図」である.時代は後期中英語に限られているものの,異綴り研究にとっては究極のツールである.今回の through の異綴りも LALME ですでにまとめられているリストを打ち込んだだけである.LALME の初期中英語期の姉妹編として LAEME なるものもあり,こちらはオンラインで利用可能なので,ぜひ試されたい(URLは末尾).

さて,515通りの列挙を眺めていると目がチカチカしてくるが,その中で私の独断と偏見で選ぶベスト10(ワースト10ともいえる)を,突っ込みを入れながら挙げてみよう.

1. yhurght (←ほぼ yoghurt)

2. trghug (←ほぼ発音不可能)

3. thrwght (←母音字なし,その一)

4. thwrw (←母音字なし,その二)

5. thrvoo (←vって・・・)

6. throw (←違う単語になってる)

7. threw (←その過去形まである)

8. yora (←どうしてこうなるの?)

9. ȝour (←なぜ?)

10. through (←ちゃんとあるじゃない!)

・McIntosh, Angus, Michael Louis Samuels, Michael Benskin, eds. A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English. Aberdeen: Aberdeen UP, 1986.

・Laing, Margaret and Roger Lass, eds. A Linguistic Atlas of Early Middle English, 1150--1325. http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/laeme1.html . Online. Edinburgh: U of Edinburgh, 2007.

2009-06-20 Sat

■ #53. 後期中英語期の through の綴りは515通り [spelling][lme][scribe][me_dialect][through]

現代英語の学習者が,初めて中英語で書かれたテキストを読もうとするときに驚くのは,スペリングの多様さである.例えば,後期中英語期には through という単語はなんと515通りもの異なるスペリングがあり得た.

doruȝ-, dorw, dorwe, dorwgh, dourȝh, drowgȝ, durghe, durwe, -thogh, thorch, thorew, thorewe, thorffe, thorg, Thorgh, thorgh, -thorgh, thorgh, thorghe, thorght, thorghw, thorghwe, thorgth, thorh, thoro, thorogh, thoroghe, thoroght, -thoroght, thorohe, thoroo, thorou, Thorough, thorough, thorough-, thoroughe, thorought, Thorouh, thorouȝ, thorouȝh, Thorow, thorow, thorow-, Thorowe, thorowe, thorowg, thorowgh, thorowghe, thorowght, thorowh, thorowth, thorowut, thorowȝ, thorowȝt, thorrou, thorrow, thorth, thorthe, thoru, thoru-, thorue, thorugh, -thorugh, thorughe, thorught, -thorught, Thoruh, thoruh, thoruh-, thorur, thoruth, Thoruȝ, thoruȝ, thoruȝh, thorv, Thorw, thorw, -thorw, thorw, Thorwe, thorwe, thorwgh, thorwh, thorwȝ, -thorwȝ, thorwȝ, thorwȝe, Thorȝ, thorȝ, Thorȝe, thorȝe, thorȝh, thorȝoh, thorȝt, thorȝw, thorȝwe, thour, thour, thoure, thourgh, -thourgh, thourghe, thourght-, thourh, thourhe, thourow, thourr, thourth, thourw, thourw, thourwg, thourȝ, thourȝ, thourȝe, thow, thowe, thowffe, thowr, thowrgh, thowrow, thowur, thrawth, threw, thro, thro-, -thro, throch, throcht, throgh, throghe, throghet, throght, throght, throghte, throighe, throu, throuche, throue, throug, through, through-, throughe, throught, throuh, throuȝ, throuȝe, throuȝht, throve, throw, throw-, throw, throwe, throwe, throwe, throwg, throwgh, throwght, throwh, throwr, throwth, throwȝ, throwȝe, throȝ, -throȝe, throȝe, throȝgh, throȝghe, throȝh, throȝhe, throȝt, thruch, thrue-, thrug-, Thrugh, thrugh, thrughe, thrught, thrughte, thruh, thruth, thruȝ, thruȝe, thruȝhe, thrvoo, thrw, thrwe, thrwgh, thrwght, thrygh, thuht, thur, thurch, thurew, thurg, thurge, thurge-, thurgeh, Thurgh, thurgh, thurgh-, -thurgh, thurgh, thurghe, thurght, thurghte, thurgth, thurgwe, Thurh, thurh, thurhe, thurhge, thurhgh, thuro, thurow, thurowe, thurth, thurthe, thuru, thurv, thurw, -thurw, thurwe, Thurȝ, thurȝ, thurȝe, Thurȝh, thurȝh, Thurȝhg, thurȝt, thurȝth, thwrgh, thwrw, torgh, torghe, torw, -torwe, trghug, trogh, troght, trough, trow, trowe, trowffe, trowgh, trowght, trugh, trughe, trught, twrw, yerowe, yhorh, yhoru, yhrow, yhurgh, yhurght, yora, yorch, yorgh, yorghe, yorh, yoro, yorou, yoroue, yorough, yorour, yorow, yorow-, yorowe, yorowe, yoru, yorugh, yoruh, yoruȝ, yorw, yorwe, yorȝ, your, yourch, yourgh, yourghe, yourh, yourw-, yourȝ, yowr, yowrw, yoȝou, yrogh, yrou-, yrow, yrugh, yruȝ, yurch, yurg-, yurgh, yurghe, yurght, yurh, yurhg, yurht, yurowe, yurth, yurthe, yuru, yurw, yurwh, yurȝ, yurȝe, ðoru, þarȝ, þerew, þerew, þerow, þerue-, þhorow, þhurȝ, þor, þorch, þore, þoreu, þorew, þorewe, þorewȝ, þoreȝ, þorg, -þorgh, þorgh, þorghe, þorght, þorghȝ, þorguh, þorgȝ, þorh, þoro, þorogh, þoroghe, þorou, þorou, þoroue, þorough, þorought, þorouh, þorour, -þorouȝ, þorouȝ, þorouȝe, þorouȝh, þorouȝt, þorow, -þorow, þorow, þorow, þorowe, þorowgh, þorowghe, þorowh, þorowth, þorowþ, þorouwȝ, þoroȝ, þorrow, þorrughe, þorth, þoru, -þoru, þorue, þorug, þorugh, þorught, þorugȝ, þoruh, þoruhg, þoruth, þoruþ, þoruȝ, -þoruȝ, þoruȝe, þoruȝh, þoruȝt, þorv, þorw, þorw-, -þorw, þorwe, þorwgh, þorwgȝ, þorwh, -þorwh, þorwhe, þorwth, þorwtȝ, þorwȝ, þorwȝe, þorþ, þorȝ, þorȝe, þorȝh, þorȝhȝ, þorȝt, þough, þour, þour, þour, þourg, þourgh, þourght, þourgȝ, þourh, þourh, þourow, þourt, þourth, þouruȝ, þourw, þourw-, -þourw, þourwe, þourþ, þourȝ, t-þourȝ, þourȝ, þourȝe, þourȝh, þourȝt, þourȝw, þouȝ, þouȝt, þowr, þowre, þro, þrogh, þroghe, þrorow, þrorowe, þroth, þrou, þrough, þrought, þroughte-, þrouh, þrouhe, þrouht, þrouȝ, þrouȝe, þrouȝh, þrouȝt, þrouȝte, þrouȝth, þrow, þrow, þrowe, þrowgh, þrowghe, þrowh, -þrowþ, þrowȝ, þrowȝe, þroȝ, þroȝe, þroȝgh, þroȝh, þroȝt, þroȝth, þrugh, -þruh, þruȝ, þruȝe, þur, þurch, þureh, þureȝ, þurf, þurg, þurgh, -þurgh, þurghe, þurght, þurghȝ, þurgȝh, þurh, þurh, þurhg, þurht, þuro, þurow, þurru, þurth, þurthe, þuru, þuruch, þurugh, þurughe, þurut, þuruȝ, þurw, þurw-, þurwe, þurwȝ, þurwȝ, þurþ, þurȝ, þurȝe, þurȝg, þurȝh, þurȝhg, þurȝt, þurȝth, þwrgh, ȝorgh, ȝoru, ȝoruȝ, ȝoruȝt, ȝorw, ȝour, ȝowr, ȝurch

壮観である.だが,なぜこんな状況になっていたのだろうか.

一言でいえば,標準スペリングというものがなかったということである.当時は規範となる辞書もなければ,スペリング・マスターのような人物もいない.写字生 ( scribe ) と呼ばれる書き手の各々が,およそ自分の発音に即して綴り字をあてたのである.例えば,イングランド北部・南部の出身の写字生では,方言がまるで違うわけであり,発音も相当異なったろう.そこで,同じ単語でもかなり異なった綴り字が用いられたはずである.さらには,同じ写字生でも,一つの単語が,数行後に異なるスペリングで書かれるということも珍しいことではない.スペリングがきちんと定まっている現代英語から見ると,信じがたい状況である.

英語のスペリングがおよそ現在のような形に落ち着いたのは,近代英語以降である.それも比較的ゆっくりと固まっていった.英語の試験で一字でも間違えたらバツということを我々は当たり前のように受け入れているが,中世の写字生がこの厳しい英語教育の現状を見たらなんというだろうか?

中英語のほうが余裕と遊びがあるようにも思えるが,さすがに515通りは行き過ぎか・・・.そもそも <trghug> なんてどう発音されたのだろうか?

(以下,後記:2025/01/15(Wed))

hellog 「#5738. 516番目の through を見つけました」 ([2025-01-11-1]) および heldio 「#1326. through の綴字,516通り目を発見!」 で紹介したとおり,久しぶりに新たな異綴りを見出しました.

2009-06-19 Fri

■ #52. 複数形の「ズ」は日本語の一部か? [plural][japanese_english][bilingualism]

先日,街を歩いていて見かけた不動産の広告.

開発が進み人気の高まる臨海副都心だが,江東区出身の人間としては驚くばかりである.一昔前は,目立たない街だった・・・.

さて,この広告が興味深いのは「シティタワーズ豊洲」と「シティタワー有明」の「ズ」の有無である.前者はツインビルで,後者は一つのビルのようである.問題は,複数形の「ズ」が,すでに日本語システムのなかにどう取り込まれているか,あるいは取り込まれる可能性があるかという点である.

「シティタワーズ豊洲」を名付けた人が日本語母語話者であると想定したとき,その人は英語の city towers を参照したということは間違いない.その名前を採用した背景には,(1) 広告の対象たる一般の日本人(日本語母語話者)が複数としての意味を理解してくれるだろうとの想定,(2) 英語の数の意識にとらわれ,複数の建物ならば「タワーズ」としなければ論理的でないという発想,の両方またはいずれかあったに違いない.

(1)(2)のいずれにせよ,(おそらく日本語母語話者である)この名付け親は,英語の文法を知っているという意味で bilingual である.(ここでいう bilingual は広い意味であり,実際に英語を実用的に使いこなせるかどうかは問わない.)

以上の点をふまえつつ,なぜ「シティタワーズ」と名付けたかを順を追って考えてみよう.まず,「シティ」も「タワー」も日本語に定着している借用語であり,それを複合させた「シティタワー」も名前として使えそうだと判断する.次に,ツインタワーであることを強調するために,元言語である英語では city towers というわけだから,その文法にかなうように日本語としても「シティタワーズ」とするほうがよいのではないか.ざっと,このような過程だったと思われる.

「英語を参照する」という手続きが介入しているという点で,複数形の「ズ」はまだ日本語のシステムの中には取り込まれていないと考えられる.起こっていることは,あくまで bilingual による元言語の文法参照である.

しかし,このような「ズ」を含む名付けが多くなり,「英語を参照する」途中手続きが省略される日が来たらどうなるだろうか.その場合,「ズ」が複数を示す形態素として日本語システムに取り込まれ,日本語の単語に自由に付加されるようになるのだろう.和語や漢語に「ズ」が付加される例は寡聞にして知らないが,日本語の語彙に取り込まれた英語ベースの借用語に「ズ」が付加される例はある.例えば「レストランズ」などは,英語の restaurants を経由しているとは思えず,日本語表現とみなすべきだろう.また,バンド名やグループ名などの「ズ」は,基体が和語だろうが漢語だろうが,おそらく付加してもおかしくないのではないか.

いつしか「ズ」が歴とした日本語の形態素として確立するかもしれない.数年あるいは数十年のスパンで見守っていきたい.

2009-06-18 Thu

■ #51. 「5W1H」ならぬ「6H」 [interrogative_pronoun][case][oe][paradigm][sobokunagimon]

現代英語で 5W1H といえば代表的な疑問詞の通称として知られている.who, what, why, when, where, how の六つを指すが,疑問詞としては他にも whose, whom, which, whence,whither があるし,古くは whether も疑問詞だった.

wh- が「疑問」を表す形態素であることはわかるが,その後に続く部分はそれぞれ何を意味するのだろうか.また,how だけが h- で始まっているのはどういうわけだろうか.

まず最初の問題.疑問詞のうち what, whose, whom, why に関しては,実は who の屈折形にすぎない.古英語 hwā の屈折表を参照.

| 男・女性 | 中性 | |

|---|---|---|

| 主格 | hwā | hwæt |

| 対格 | hwone | hwæt |

| 属格 | hwæs | hwæs |

| 与格 | hwǣm | hwǣm |

| 具格 | --- | hwȳ |

現代にまで生き残っていないのは,男・女性対格の hwone だけである.

その他の疑問詞についても,wh- に後続する部分は特定の意味をもつ.which は 「who + like ("body")」の縮まった形態,when は「?のとき」(cf. then ),where は「?の場所で」(cf. there, here ),whence は「?の場所から」(cf. thence, hence, once ),whither は「?の場所へ」(cf. thither, hither ),whether は「二つのいずれか」(cf. either ) である.

次に how だけが h- で始まるという問題について考えよう.古英語の屈折表を見てわかるとおり,古英語では疑問詞は wh- ではなく hw- で始まった.しかし,中英語期になって,<wh> というフランス語の綴り字習慣が英語にも取り入れられ,古英語に由来する <hw> は軒並み <wh> とひっくり返して綴られるようになった.

一方,how は本来 hwū という形態だったが,古英語ではすでに /w/ が失われつつあり,hū となっていた.ここではひっくり返されるべき <hw> の綴りがそもそも存在しなかったわけであり,中英語期のフランス語の影響によって *whow などととなることはなかったのである.

以上からわかるとおり,本来,疑問詞はすべて h(w)- で始まっていたのであるから,「5W1H」ではなく「6H」と呼ぶべきかもしれない.あるいは,how のほうがある意味で由緒正しい綴り字を保っているということで敬意を表して(?),「1H5W」としてあげるのも一案かもしれない.

2009-06-17 Wed

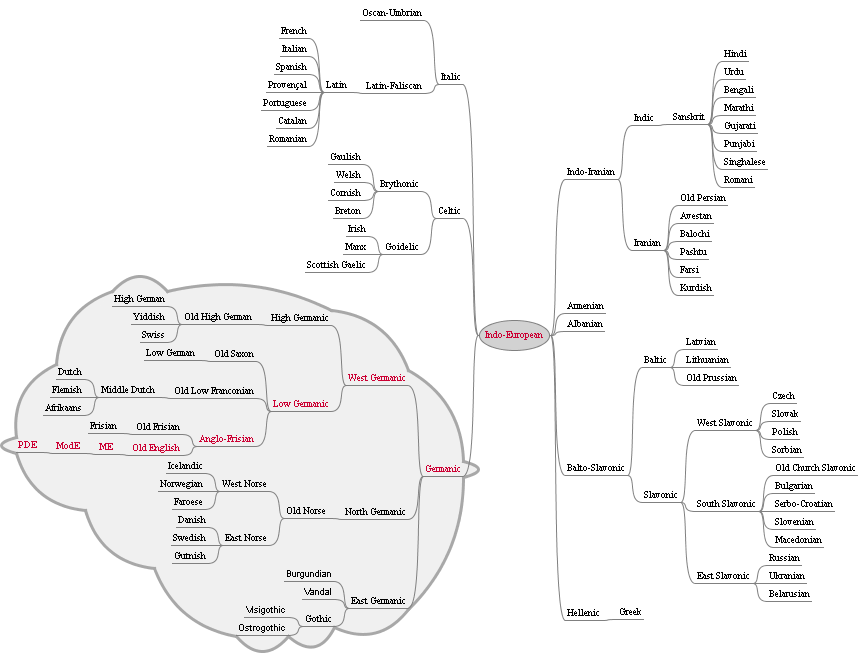

■ #50. インドヨーロッパ語族の系統図をお遊びで [indo-european][family_tree][flash][mindmap]

英語史のどの概説書でも見つけられる類のインドヨーロッパ語族(印欧語族)の系統図だが,マインドマップ風にアレンジしてみた.また,絵だけでは芸がないと思ったので,今回はこちらのページに Flash で遊べるものも作ってみた.クリックしてゆくと枝葉が展開するという仕掛け.

(図をクリックすると拡大)

2009-06-16 Tue

■ #49. /k/ の口蓋化で生じたペア [oe][phonetics][phoneme][consonant][palatalisation]

二つの子音 /k/ と /tʃ/ は音声学的にはそれほど遠くない.前者は無声軟口蓋閉鎖音,後者は無声歯茎硬口蓋破擦音である([2009-05-29-1])./k/ を調音する際に,調音点を前方にずらせば,/tʃ/ に近い音が出る.

/k/ と /tʃ/ は現代英語では別々の音素だが,古英語では一つの音素の異音にすぎなかった./k/ の前後に /i/ などの前舌母音がにくると,それにつられて調音点が前寄りとなり /tʃ/ となる.調音点が前寄りになるこの音韻過程を口蓋化 ( palatalisation ) という.

英語には,口蓋化の有無により,名詞と動詞が交替する例がいくつか存在する.

bake / batch

break / breach

speak / speech

stick / stitch

wake / watch

match / make

これらのペアのうち,左側の語は動詞で,口蓋化を受けていず,現在でも本来の /k/ を保っている.一方,右側の語は名詞で,口蓋化を受けており,現在でも /tʃ/ の発音をもっている.最後のペアについては口蓋化音をもつ match が動詞で,make が名詞(「連れ」の意)である.

これらのペアを動詞と名詞のペアとして把握していた学習者はあまりいないと思うが,palatalisation という音韻過程を一つ介在させることで,急に関連性が見えてくるのが興味深い.英語(史)を学ぶ上で,音声学の知識が必要であることがよくわかるだろう.

2009-06-15 Mon

■ #48. 国際的に英語が使用される主要な分野 [elf][indian_english]

現代社会において英語は国際的に幅広く使われている.そんなことは分かりきっていると言われそうだが,ここでいう「幅広く」をもっと正確に定義してみたい.英語は一体どんな分野 (domain) において国際的に使われているのだろうか.以下は,Graddol (8) からの引用である: Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

(1) Working language of international organisations and conferences

(2) Scientific publication

(3) International banking, economic affairs and trade

(4) Advertising for global brands

(5) Audio-visual cultural products (e.g. film, TV, popular music)

(6) International tourism

(7) Tertiary education

(8) International safety (e.g. 'airspeak', 'seaspeak')

(9) International law

(10) As a 'relay language' in interpretation and translation

(11) Technology transfer

(12) Internet communication

主要な分野ということでいえば,上記12点で大体カバーしていると思われるが,いくつか漏れていると思われる分野を補足する.

(13) International personal conversation (言語の異なる個人どうしの会話.当たり前すぎて上記から漏れていたか.)

(14) Computer programming

(15) Postal communication

(16) Political declaration (e.g. speech, demonstration)

他に何があり得るだろうか.逆に,英語の影響力の及ばない国際的な分野というものはあるのだろうか.あるとしたら,何だろうか.英語の未来を考える上で,現在の時点での英語の強い分野と弱い分野を見極めておくことは重要だろう.

2009-06-14 Sun

■ #47. 所有格か目的格か:myself と himself [reflexive_pronoun][personal_pronoun][case][reanalysis][inflection][paradigm][sobokunagimon]

現代英語の再帰代名詞の系列を眺めていると,オヤと思うことがある.

| ?????? | 茲???? | |

|---|---|---|

| 1篋榊О | myself | ourselves |

| 2篋榊О | yourself | yourselves |

| 3篋榊О | himself | themselves |

| herself | ||

| itself |

1人称と2人称では「所有格+ self 」という構成だが,3人称では「目的格+ self 」という構成である.この違いはどういうことだろうか.

結論から述べると,これは再帰代名詞の系列が二段階で整理されていったことによる.そして,その二段階の間に self の品詞の再分析 ( reanalysis ) が行われたことによる.

そもそも,古英語では再帰代名詞という語類はなく,一般の人称代名詞が代わりに用いられていた.例えば he kills him という文は,現代英語であれば主語の he と目的語の him は同一人物ではありえないが,古英語では文脈に応じて同一人物という読みも可能である.つまり殺人の読みと自殺の読みが可能なわけで,このような解釈の曖昧性を回避するために,再帰代名詞という新しい語類が,古英語後期以降に発達したと考えられる.

だが,上記のような解釈上の曖昧さを生むのは,もっぱら3人称においてである.1人称,2人称では問題は起こらない.なぜならば,*I kill me,*you kill you などは,現代英語では非文法的ではあるものの,主語と目的語が同一人物であることは自明だからである.再帰代名詞がまず最初に3人称において発達したことは,自然なことだろう.

再帰的に用いられる3人称代名詞は,古英語では主に与格(現代英語の目的格へ発達した格)で現れた.ここで重要なことは,元来 self が形容詞であることである.名詞の後ろに置かれる形容詞だったため,与格代名詞とともに him self や her self のように使われた.これが,後に一語へまとまった.

次に,中英語期になって1人称と2人称でも再帰代名詞が発達することになった.上で見たように,これは必要性からというよりも,3人称再帰代名詞が確立するに伴って,再帰代名詞系列の体系的な整理を指向した結果だろう.ここで重要なことは,この時代までに self は形容詞ではなく名詞であるという品詞の再分析が起こっていたことである.self が(代)名詞の後ろに置かれるという特殊な性質があったこと,また,屈折語尾の衰退によって直前の(代)名詞にかかるという認識が徐々に失われていったことが,この再分析に寄与していると思われる.

self が名詞として認識されるようになると,その直前にくる語は名詞 self を修飾する語でなければならない.代名詞でいえば,所有格の形態,つまり my や your などがこなければならない.こうして,1人称と2人称の再帰代名詞は「所有格+ self 」という形態に確定した.

以上をまとめると,特に次の二点が重要である.

(1) 1・2人称と3人称のあいだで再帰代名詞の必要性に差があり,発生に時間差があった

(2) この時間差の間に self の品詞の再分析が起こった

歴史の偶然と呼ぶべきか,歴史の必然と呼ぶべきか,おそらくは偶然と必然がタイムリーにかみあわさって,再帰代名詞の系列が英語の中に定着したのだろう.言語変化の不思議を考えさせられる例である.

2009-06-13 Sat

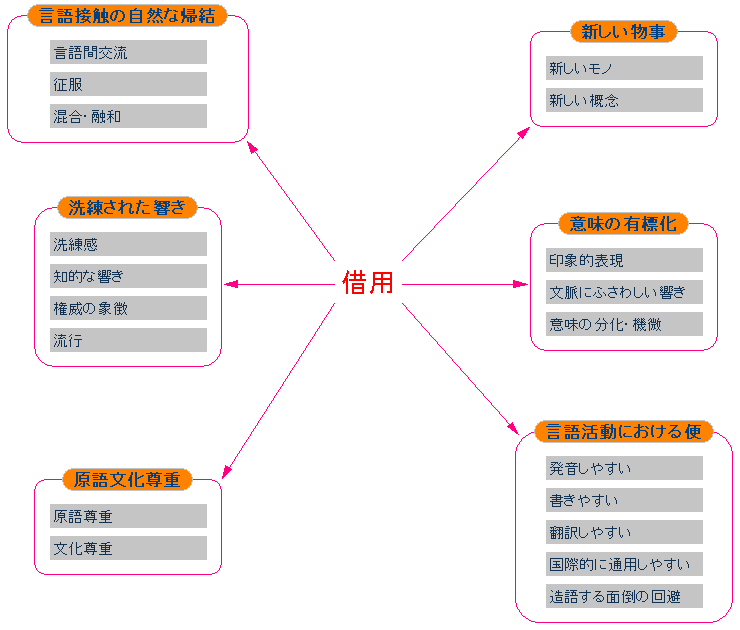

■ #46. 借用はなぜ起こるか [borrowing][loan_word][brainstorm]

先日,ゼミで「なぜ他言語から語を借用するのか?」について皆でブレインストームしてみた.主に英語の日本語への借用を念頭においたブレストだったが,様々な理由が考えられ,実にいろいろな意見が出た.結果を整理して提示してみる.

一番さきに思いつく理由は,「新しいモノが舶来してきたときに,そのモノの名前も一緒に取り入れる」ということであろう.実際にブレインストーミングでも,最初にそれが出た(図の右上).モノだけでなく名前も一緒に取り込むことが必要だからという「必要説」は確かに重要な説だが,借用の理由のすべてではない.新しいモノが入ってきたときに,元の言語からその名前を借用するのではなく,自前で単語を作り出したり,既存の単語を流用するというやりかただってあるはずである.

また,コメ,ご飯,白米,稲など,日本の主食をさす単語はすでに十分にあるところへ,追加的に英語の「ライス」が借用されている事態を見れば,「名前が必要だから」という説がすべてでないことはすぐに分かる.洋食屋では「ご飯」ではなく「ライス」と呼ぶのがふさわしいという理由で借用語が用いられるのである(図の右中).

他にどんな理由があるだろうか.この図に付け加えてみて欲しい.

2009-06-12 Fri

■ #45. 英語語彙にまつわる数値 [lexicology][statistics]

語彙の歴史を論じるとき,ある時代における本来語と借用語の分布であるとか,どの時代にいくつの新語が造られたかなど,数字の話になることが多い.英語の語彙にまつわる統計的調査はいろいろとなされているが,概説書間で異なる数値が引用されていたりして,全体として語彙に関する統計情報はまとまりを欠いているように思われる.そこで,中期的な計画として,様々な文献から数値を集めてはこのブログ上にメモとして蓄積してゆき,ときどき整理してゆくということを試みたい.

以下に何点かを箇条書きで挙げるが,まとめていないのであしからず.

・古英語の語彙は約30000語 (Gelderen 73)

・古英語の語彙における借用語の比率は約3% (Culpeper 36)

・古英語の借用語の過半数はラテン語で,約450語を数える (Culpeper 36)

・北欧語からの借用語は約1000語 (Gelderen 97)

・北欧語からの借用語で,現代英語にまで残っているものは約1800語 (Culpeper 36)

・中英語期に借用されたフランス語単語は約10000語を越える (Culpeper 37)

・1066--1250年のフランス語借用は,1000語に満たない (Gelderen 99)

・16世紀だけで13000語ほどが借用されたが,そのうち7000語ほどがラテン語からである (Culpeper 37)

・ラテン語からの借用は,大陸時代に約170語,410年までのローマン・ブリテン時代に100語強,キリスト教伝来以降に150語,そしてルネサンス期に数千語が入った (Gelderen 93)

・現代英語の語彙における借用語の比率は約70% (Culpeper 36)

・過去50年で,英語への借用語の約8%が日本語からであり,約6%がアフリカ諸語である (Culpeper 38)

・現代において英語に加わる新語のうち,借用語は約4%にすぎず,他は既存の要素による造語である (Culpeper 38)

今回の整理項目の典拠は以下の二冊:

・Culpeper, Jonathan. History of English. 2nd ed. London: Routledge, 2005.

・Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

(後記 2010/05/09(Sun):古英語以来,本来語の80%が失われた可能性がある (Gelderen 73))

2009-06-11 Thu

■ #44. 「借用」にみる言語の性質 [borrowing][loan_word][contact][terminology]

英語史や言語学の入門書で 借用 ( borrowing ) が取り上げられるときに,セレモニーのように繰り返される但し書きがある:「言語における借用は一般のモノの借用とは異なり,借りた後に返す必要はない.だが,借用という概念は理解しやすいし,広く受け入れられているので,本書ではこの用語を使い続けることにする.」

もっともなことである.みな,確かにそうだとうなずくだろう.だが,一般のモノの借用と言語の借用の差異について,それ以上つっこんで議論されることはほとんどない.今回の記事では,この問題をもう少し掘り下げてみたい.

モノの借用と語の借用の違いを挙げてみよう.

(1) モノを借りるときにはたいてい許可を求めるが,語を借りるときには許可を求めない.好きなものを好きなだけ好きなときに勝手に「借りる」ことができる.

(2) モノの場合,貸し手は貸したという認識があるが,語の場合,貸し手は貸したという認識がない.

(3) モノを貸したらそれは貸し手の手元からなくなるが,語を貸したとしても,依然としてそれは貸し手の手元に残っている.つまり,語の場合には移動ではなくコピーが起こっている.

(4) 貸し手は(2)(3)のとおり,貸した後に喪失感がない.なので,借り手は特に返す必要もない.たとえ返したところで,貸し手の手元には同じものがすでにあるのだ.一方,モノの場合には,貸し手には喪失感が生じるかもしれない.

上記のポイントは,言語の性質を論じる上で重要な点である.他言語から語を借用するという過程は,誰にも迷惑をかけずに,しかもノーコストで自言語に新たな項目を付加するという過程である.語の借用過程の本質が移動ではなくコピーであることが,これを可能にしている.移動の場合には,その前後でモノの量は不変だが,コピーの場合には,その前後でモノの量が一つ増える.

物質世界では,他を変化させずに1を2にすることは不可能である.もし2になったとしたら,必ずよそから1を奪っているはずである.それに対して,言語世界ではいとも簡単に1を2にすることができる.その際,誰にも喪失感はなく,常に純増である.

このことは,言語が,あるいは言語をつかさどる人の精神が,無限の可能性を秘めていることを示唆しているのではないだろうか.

2009-06-10 Wed

■ #43. なぜ go の過去形が went になるか [preterite][verb][suppletion][sobokunagimon]

現代英語には不規則変化動詞が250以上あるといわれるが,そのなかでも特に不規則性が激しい動詞に go がある.go -- went -- gone と活用する.過去分詞の gone はまだ分かるが,過去の went は go との関連がまったくもって見えない.他の不規則動詞は,make -- made -- made にしろ,昨日([2009-06-09-1])取り上げた drive -- drove -- driven にしろ,原形との関連が見える.teach -- taught -- taught ですら,go に比べれば関連がありそうだということは見抜ける.

実際,went は語源的に go とはまったく関係がない.went は本来 wend 「向ける,向かう」という別の動詞の過去形である.「行く」という意味に近いことはわかるが,だからといって go の過去形のスロットによそから went が入ってきたというのはどういうことだろうか.

動詞の活用における「現在,過去,過去分詞」のように一定のパラダイムがあるとき,そのいずれかのスロットに,まったく語源の異なる形態が入り込むことがある.これを補充法 ( suppletion ) と呼ぶ.go の過去形としての went は現代英語に見られる補充法の一例である.

補充法の他の例としては,形容詞の比較変化がある:good -- better -- best,bad -- worse -- worst.また,規則的な形容詞と副詞のペアは quick -- quickly のように副詞のほうに -ly をつけるのが通常だが([2009-06-07-1]),good -- well のように別語幹を用いる例もある.この場合も,well は補充された副詞と考えられる.

現代英語において最もきわだった補充法の例は,be 動詞である.I am,you are,she is など,すべて異なる語幹をとっている.

なぜ went が補充されたかという特定の問題に答えを与えることは難しい.ただ言えることは,補充法は高頻度語のパラダイムに起こることが多いということである.「高頻度語は妙なことをする」一例といえよう.

2009-06-09 Tue

■ #42. 古英語には過去形の語幹が二種類あった [oe][inflection][conjugation][verb]

現代英語の不規則動詞を覚えるとき,「現在形 -- 過去形 -- 過去分詞形」の三つを唱えるのが通例である.drive -- drove -- driven といった具合にだ.

ところが,古英語の強変化動詞(現代英語の不規則変化動詞に相当)では四つの形態を暗記する必要がある.その四つとは「不定形 -- 第一過去形 -- 第二過去形 -- 過去分詞形」であり,上と同じ動詞でみると drīfan -- drāf -- drifon -- drifen となる.

現代英語の過去形 drove は,古英語の第一過去形 drāf に由来し,第二過去形の drifon は失われてしまった.

そもそも第一過去形と第二過去形とはどう使い分けられていたのだろうか.そえぞれ別名を過去単数と過去複数ということからもわかるとおり,主語が単数か複数かによってどちらの語幹が選ばれるかが決まった.語幹とは別に,語尾も数と人称で屈折することに留意しつつ,直説法過去の屈折表をみてみよう.

| Preterite Indicative of drīfan | ||

| Person | Sg. | Pl. |

| 1st | drāf | drifon |

| 2nd | drife | |

| 3rd | drāf | |

表をみると,複数の屈折と二人称単数の屈折において第一過去形の語幹が現れ,一人称単数と三人称単数の屈折において第二過去形の語幹が現れていることがわかる.二人称単数が複数と同じ語幹をもつので,厳密にいえば「過去単数」と「過去複数」という区別の仕方は誤解を招く.それで仕方なく「第一過去形」と「第二過去形」と呼んでいるのである.だが,二人称単数の例外を念頭に置いておく限りは,「過去単数」「過去複数」という呼び方は理解しやすいので,よく用いられる.

中英語の時代に,現代英語のように過去形の形態が一つにまとまっていったが,その際に第一,第二のどちらの過去形が採用されたかは,動詞によって異なる.ランダムに決まったといっていいが,過渡期には両形態が共存・競争した様子がうかがえる.

結果的に,現代英語では過去形は原則として一つしかありえないこととなったが,古き時代の名残が,ある動詞に化石的に残存している.be 動詞である.第一過去形(過去単数)が was で,第二過去形(過去複数)が were である.また,古英語の分布を直接に反映しているわけではなく,別の歴史的経緯ではあるのだが,二人称単数 you 「あなた一人」は第二過去形(過去複数)の were をとるのがおもしろい.結果的に古英語の両過去形の分布と同じ分布となっている.

古英語の強変化動詞では,一般動詞でも現在の be 動詞のように二つの過去形態を持っていたということを記憶にとどめておきたい.

2009-06-08 Mon

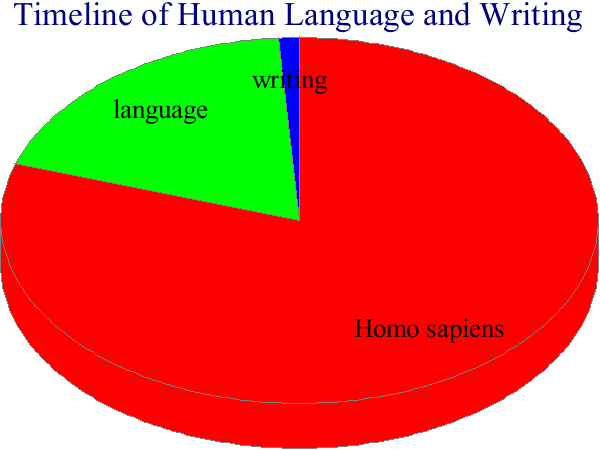

■ #41. 言語と文字の歴史は浅い [timeline][writing][homo_sapiens][anthropology][origin_of_language][grammatology]

数百万年に及ぶ人類の歴史の中では,言語の発生はかなり最近のことであるし,文字の発生はさらに最近である.

約50万年前に Homo erectus から Homo sapiens が分かれたが,頭蓋骨の形状から,彼らは言語を話さなかったようだ.約10万年前から,頭蓋骨の形状が現代の我々のものに類似してきたようで,恐らく言語の発生もこのくらいだろうと考えられる.一方,文字の発生は,現在確認されている最も古いもので,ようやく5500年ほどを遡れるくらいである.

上記の人類史の観点から,主だった古代文字の年代を時系列に整理してみよう.

| 出来事 | 約?年前 |

|---|---|

| 人類の発生 | 5,000,000? |

| Homo erectus の発生 | 2,000,000 |

| Homo sapiens の発生 | 500,000 |

| 言語の発生 | 100,000 |

| インダス文字の起源 | 5,500 |

| エジプト文字の起源 | 5,300 |

| メソポタミア文字の起源 | 5,100 |

| 漢字の起源 | 3,500 |

| ヒッタイト文字の起源 | 3,500 |

| マヤ文字の起源 | 2,500 |

| 古代ペルシャ文字の起源 | 2,500 |

| 古代インド文字の起源 | 2,250 |

以下の円グラフは,Homo sapiens の歴史50万年における言語と文字の歴史の長さの割合を示したものである.文字の歴史は何とも浅い.

2009-06-07 Sun

■ #40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か? [suffix][adverb][adjective][old_norse][-ly]

現代英語では, -ly が形容詞から副詞を作る典型的な接尾辞であることはよく知られている.nice - nicely,quick - quickly,terrible - terribly の類である.非常に生産的であり,原則としてどの形容詞にも付きうる.

ところが,-ly は実際には名詞から形容詞を作る接尾辞として機能することもある.例えば,beastly,cowardly,fatherly,friendly,knightly,rascally,scholarly,womanly など.時間を表す,daily,hourly,weekly,yearly も同様である.副詞接辞にも形容詞接辞にもなりうるこの -ly とはいったい何なのだろうか.語源を探ってみよう.

古英語の対応する接尾辞は -līċ である.līċ は単体としては「形,体」を意味する名詞である.これは現代英語の like 「?のような,?に似た」の語源でもある.-līċ が接尾辞として他の名詞に付くと,「(名詞)の形態をした,(名詞)のような」という形容詞的意味が生じた.現代英語では,-like の付く形容詞も存在するが,成り立ちとしては -ly とまったく同じだということがわかるだろう(例:businesslike,childlike,lifelike).実際,形容詞語尾としての -like は -ly 以上に生産的であり,事実上どんな名詞にも付き得て,形容詞を作ることができる(例:doglike,jerry-like,sphinxlike).

以上で,-ly ( < OE -līċ ) がまず最初に形容詞語尾であることが分かっただろう.それでは,副詞語尾としての -ly はどこから来たのか.古英語では,形容詞は与格に屈折させると副詞機能を果たすことができた(see [2009-06-06-1]).-līċ の付く形容詞の与格形は,語尾に <e> を付加するだけの -līċe であった.ところが,中英語期にかけて起こった語尾音の消失により,与格語尾の <e> が落ち,結果的に形容詞語尾の -līċ と同形になってしまった.さらに,恐らく古ノルド語の対応する形態 -lig- の影響により,中英語後期までに -līċ の最後の子音が弱化・消失し,現在のような -ly の形に落ち着いた.

以上みてきたように,現代英語の -ly という接尾辞は,語源的には古英語の形容詞接辞 -līċ と副詞接辞 -līċe の両方に対応する形態である.中英語期にこの形態が確立してからは,形容詞接辞としてよりも副詞接辞としての役割のほうが大きくなり,大量の -ly 副詞が生まれた.そのような事情で 現代英語の -ly は典型的な副詞語尾とみなされることが多いわけだが,順序としては,まず形容詞語尾としての役割が先にあったことを押さえておく必要があるだろう.

2009-06-06 Sat

■ #39. 複数与格語尾 -um の生きた化石 [inflection][etymology]

[2009-05-24-1]でみたように古英語の名詞の屈折タイプはいろいろあるが,不変の屈折語尾がある.複数与格の -um である.名詞の性や屈折タイプにかかわらず,複数与格といえば -um をとる.中英語以降,屈折語尾が衰退するに及んで -um も失われてゆく運命だったわけだが,その死すべき運命を現代まで生き延びた猛者が存在する.whilom である.

whilom 「以前に,昔」は,名詞 while 「とき,時間」の複数与格形に遡る( while の接続詞用法はこの名詞用法からの転用).古英語の形で挙げれば,女性名詞 hwīl の複数与格形が hwīlum となる.名詞の与格は副詞的な役割も果たすため,複数与格形 hwīlum は文字通り「時々に」の意味だった.それが後に「以前に,昔」の意味へと転じた.語尾の綴り字も -um から -om へと変化し,現在の形に落ち着いた.

2009-06-05 Fri

■ #38. 「たそがれ」の比較語源学 [etymology]

以前,「虹」の語源を取り上げた[2009-05-10-1].そのとき,複数の言語で対応する語の語源を比べると,様々な発想があって興味深いという話をした.この「比較語源学」について多少の反響があったので,今回はその第二弾として「たそがれ」を取り上げたい.

まず英語から見てみよう.夕刻の暗くなり始める時間帯のことを,英語では twilight という.この語の成り立ちは単純で,two + light である.夕焼けの赤と夕闇の黒,この二色の光が解け合う時間帯がまさにたそがれ時である.

two の部分は,あるいは between と解釈するほうがイメージがつかみやすいかもしれない.between は本来 by two である.「二つの点のそば」が原義であり,すなわち「二つの点の間」ということになる.このイメージでいけば twilight は光から闇へ移り変わる中間の刻ということになる.

次に中国語での発想を教えてくれるものとして漢字を取り上げよう.たそがれは漢字では「黄昏」と書く.「黄」は明るい光の意であり,「昏」は暗い光の意である(「昏睡状態」とは意識が真っ暗な状態のことである).こうしてみると,発想は英語と同じ「二つの光」が混ざりあう視覚的なイメージである.英語にしても漢字にしても,たそがれ時のイメージが彷彿としてくる,なかなかに映像的な語源である.

だが,虹の記事で触れたとおり,語源というものにはもっとドラマ性が欲しい.そして,ドラマ性という観点から味わい深いのは,圧倒的に日本語(和語)の「たそがれ」である.

「たそがれ」とはすなわち「誰そ彼」である.辺りが暗くなりだし,それまで判別できた人々の顔が薄暗くなってくる.そこで「あの人はどなたでしょう」と尋ねたい気分になる.街灯もないその昔,向かいからやってくる人が誰であるか判然としないとき,ふと口をついて「誰そ彼」とつぶやいたことだろう.夕刻となり,家路を急ぐ人々が行き交い「誰そ彼」とつぶやく,そんな時間帯がたそがれ時なのである.

ちなみに,日本語には「たそがれ時」の別の言い方として「かわたれ時」という表現もある.「かわたれ」とは「彼は誰」であり,「誰そ彼」とまったく同じ発想である.

前回の「虹」については,英語や日本語よりも中国語(漢字)のほうがドラマ性があり,発想が豊かであると論じた.今回の「たそがれ」はどうだろうか.twilight や「黄昏」の映像性もいいかもしれないが,人の生活感の感じられる日本語の語源に,私は強く惹かれる.読者のご意見はいかに?

2009-06-04 Thu

■ #37. ブリテン島へ侵入した5民族の言語とその英語への影響 [contact]

古英語の終わりまでに,ブリテン島は少なくとも5民族による侵入を受けた.各民族が話していた言語は,様々な形で英語史に足跡を残してきた.各言語の英語史における意義を概説してみる.

(1) Celtic

ケルト語派.紀元前6000年頃より,大陸よりブリテン島に移住.ブリテン島ではケルト語派のうち Brythonic グループに属する言語が話されていた.英語への影響としては,特にブリテン島内の地名に顕著な痕跡を残す.

(2) Latin

イタリック語派.アングロサクソン人がブリテン島に渡る以前,大陸にいた時代より,すでにローマ人との接触を通じてゲルマン語にはラテン語が入っていた.さらに,ブリテン島がローマの支配下にあった時代にブリテン島のケルト人に根付いたラテン単語が,のちに英語にも受け継がれた.古英語時代には,キリスト教の伝来とともに多くのキリスト教関係の単語が借用されたし,中世以降,特にルネサンス期には大量のラテン語が英語に借用された.

(3) English

ゲルマン語派.そのなかでも西ゲルマン語派に属する.大陸のアングロサクソン人(実際にはアングル人,サクソン人,ジュート人の少なくとも3民族を含む[2009-05-31-1])が5世紀にブリテン島に持ち込んだ言語であり,英語史上の意義ははかりしれない.というよりも,英語史の開始そのものである.

(4) Old Norse

ゲルマン語派.そのなかでも北ゲルマン語派に属する.現代の北欧諸語の祖であり,古ノルド語と呼ばれる.8世紀以降,ブリテン島へ侵攻したヴァイキングが島の北東部に定住するに伴い,古ノルド語と英語の混交が進んだ.地名や人名のほか,本来語の基本語彙や機能語を置き換えるなど,英語に多大な影響を与えた.古ノルド語の英語史上の意義は特異である.

(5) French

イタリック語派.ラテン語から生じた言語の一つ.1066年のノルマン人の征服以来,フランス語の単語や表現が大量に英語に流れ込んだ.フランス語(とラテン語)の単語の大流入により,語彙の観点から見る限り,英語はもはや純粋なゲルマン系の言語とは呼ぶことができないと言ってよい.

以上がブリテン島への5民族の侵入と,各民族の言語が英語に与えた影響であるが,もう一つ触れておきたい言語がある.ヘレニック語派に属する古典ギリシャ語である.近代英語期以降,文献を通じて古典ギリシャ語由来の単語が大量に英語に入った.学問用語,専門用語が多く,現在でも古典ギリシャ語に由来する bio-,eco-,-logy などの接辞は生産的である.また,ラテン語自体が古典ギリシャ語から多くの単語を借用しており,それらを英語はラテン語から直接,あるいはフランス語経由で,あらためて借用しているので,想像以上に英語の中にはギリシャ語起源の単語が多い.

上に挙げたのは,英語に及ぼした影響が特に大きい言語のみである.英語はほかにも数百もの言語から大小の影響を受けてきたのであり,この事実は忘れてはならない.

2009-06-03 Wed

■ #36. rhotacism [rhotacism][phonetics][verners_law]

音声学的に [z] は [r] に近い音である.前者は有声歯茎摩擦音,後者は有声(後)歯茎接近音と呼ばれる.[z] から [r] への音声変化は歴史的に多くの言語で起こっており,ゲルマン語にも起こっている.この [z] から [r] への変化は,rhotacism と呼ばれる(ギリシャ語で "r" を表す <ρ> "rho" に由来).

現代英語でも,語源的に関連の深い二つの形態において <s> と <r> の綴りが交替する例が散見される.その代表例が was と were である.古英語では,それぞれ wæs と wæron という語形だった.前者は単数主語に対応する形態であり,これに -on 語尾の付いたものが,後者の複数主語に対応する形態だった.-on 語尾が付くことによって,[s] は母音に挟まれる環境となり,[z] へと有声化した.そして,この有声化した [z] が rhotacism により [r] となったのである.後に wæron の語尾の n は消失し,母音も曖昧化し,現代の were となった.

したがって,was と were の関係は不規則であるどころか,以上の音韻過程を考慮に入れれば,むしろ規則的とすら言える.

現代英語で交替を示す他の例としては:

・us / our ( OE ūs / OE ūre )

・lose / lorn ( OE -lēosan / OE loren )

・raise / rear ( ME reise / OE rǣran )

究極的には,is と are の子音の対応も rhotacism が関与していると考えられる.

2009-06-02 Tue

■ #35. finger の語源 [etymology][grimms_law]

finger という語は,語源を遡ると five と同根である.[2009-05-27-1]で考察したとおり,発想としてはやはり「5本指」なのである.同根の語に fist 「握りこぶし」があることからも分かるとおり,「手,指」と「5」は関連が深いようである.

さて,five はインドヨーロッパ語の再建形 *penkwe に遡る.一般にインドヨーロッパ語の /p/ はゲルマン語では /f/ へ変化した(グリムの法則).関連語としては,pentagon 「五角形」( the Pentagon 「(五角形の)米国国防総省」)がギリシャ語から英語に入った.punch 「パンチ」(もともと5種類の成分を混ぜ合わせた飲料)は,日本では,小学校の給食のデザートの定番(?)「フルーツポンチ」で知られる.

2009-06-01 Mon

■ #34. thumb の綴りと発音 [spelling_pronunciation_gap][reverse_spelling][silent_letter][assimilation]

[2009-05-27-1]で thumb の意味について考察したが,今回は同単語のスペリングについて.現代英語には <mb> で終わる単語がいくつかあるが,文字通りの /mb/ ではなく /m/ のみで発音される.つまり,<b> は黙字 ( silent letter ) である.<mb> で終わる単語群はその成立の経緯により三つに分かれる.

(1) climb, comb, dumb, lamb, tomb, womb: かつては /mb/ と発音されていたもの.語源的.

(2) crumb, limb, numb, thumb: 主に近代英語期に,おそらく(1)をモデルとして生み出された reverse spelling.非語源的.

(3) bomb: 借用元の言語での形態を参照して語尾に <b> を付加したもの.借用元参照.

(1) は古英語に存在した本来語であり,もともと <mb> の綴りと /mb/ の発音をもっていた( tomb のみ中英語期にフランス語より入った借用語).後期中英語より次第に /b/ が先行する /m/ に同化(調音方式に関する逆行同化)され,近代英語には完全に消失した.このように発音は変化したが,綴りは固定されたため,現在の両者の乖離が生じた.

(2) はもともとは綴りも発音も b をもたなかったが,おそらくは(1)のグループの影響で,16-17世紀に <b> の綴りが語末付加された.これを reverse spelling と呼ぶ.ただし発音は従来の通りに保たれたので,このタイプの単語では歴史上 /b/ が発音されたためしがないことになる.thumb については,<b> は13世紀末の添加.(後記 2011/04/21(Thu):この (2) の記述は訂正を要する.[2011-04-21-1]の記事を参照.)

(3) bomb は16世紀にスペイン語より <bome> として入ったが,17世紀にフランス語の <bombe> を参照して <b> が語尾付加されたもの.語源を一にする語の異なる言語からの再借用とみなすこともできる.

上記のリストは網羅的ではない.一度大きな辞書から網羅してみて各語の歴史を探ると面白いかもしれない.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-19 11:07

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow