2026-01-24 Sat

■ #6116. 1月31日(土),朝カル講座の冬期クール第1回「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」が開講されます [asacul][notice][intensifier][adverb][semantic_change][lexicology][onomasiology][kdee][hee][etymology][french][loan_word][borrowing][hel_education][helkatsu][conversion][synonym]

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.シリーズタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

1週間後,1月31日(土)の講座は冬期クールの初回となります.今回取り上げるのは,英語学習者にとって(そして多くの英語話者にとっても)最も馴染み深い副詞の1つでありながら,その来歴に驚くべき変遷を隠し持っている very です.

私たちは普段,何気なく「とても,非常に」という意味で very を使っています.機能語に近い役割を果たす,ごくありふれた単語です.しかし,英語史の観点からこの語を眺めると,そこには「強調」という人間心理につきまとう,激しい生存競争の歴史が見えてきます.以下,very をめぐって取り上げたい論点をいくつか挙げてみます.

・ 高頻度語の very は,実は英語本来語ではなく,フランス語からの借用語です.なぜこのような基礎的な単語が借用されるに至ったのでしょうか.

・ フランス語ではもともと「真実の」を意味する形容詞 (cf. Fr. vrai) であり,英語に入ってきた当初も形容詞として用いられていました.the very man 「まさにその男」などの用法にその痕跡が残っています.これがいかなるきっかけで強意の副詞となり,しかもここまで高頻度になったのでしょうか.

・ 強意語には「強意逓減の法則」という語彙論・意味論上の宿命があります.強調表現は使われすぎると手垢がつき,強調の度合いがすり減ってしまうのです.

・ 英語史を通じて,おびただしい強意語が現われては消えていきました.古英語や中英語で使われていた代表的な強意語を覗いてみます.

・ 多くの強意語が消えゆく(あるいは陳腐化する)なかで,なぜ very は生き残り,さらに現代英語においてこれほどの安定感を示しているのでしょうか.大きな謎です.

・ 一般的に「強調」とは何か,「強意語」とは言語においてどのような位置づけにあるのかについても考えてみたいと思います.

このように,very という一見単純な単語の背後に,形容詞から副詞への品詞転換,意味の漂白化,そして類義語との競合といった,英語語彙史上ののエッセンスが詰まっています.このエキサイティングな歴史を90分でお話しします.

講座への参加方法は,今期もオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.開講時間は 15:30--17:00 となっています.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,冬期クールのラインナップは以下の通りです.2026年の幕開けも,皆さんで英語史を楽しく学んでいきましょう!

- 第10回:1月31日(土) 15:30?17:00 「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」

- 第11回:2月28日(土) 15:30?17:00 「that --- 指示詞から多機能語への大出世」

- 第12回:3月28日(土) 15:30?17:00 「be --- 英語の「存在」を支える超不規則動詞」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2026-01-20 Tue

■ #6112. OED の12月アップデートで日本語からの借用語が11語追加! [oed][borrowing][loan_word][japanese][lexicology][maltese][notice][tufs][world_englishes][maltese_english][world_englishes]

OED Online は,3ヶ月に一度アップデートされます.最新のアップデートは昨年12月のもので,西アフリカ,マルタ,日本,韓国という4つの地域からの借用語に焦点が当てられています.日本語からの借用語も11語含まれていました.

英語史や語彙論の観点から,それぞれのセクションを要約しつつ,コメントを加えたいと思います.まずは "From abeg to yassa: New words from West Africa" です.ナイジェリア,ガーナ,ガンビア,リベリア,シエラレオネといった国々からの借用語が紹介されています.例えば,ガーナの伝統的なダンス Adowa (1928) や,ナイジェリア英語の bend down (and) select (古着,または古着市場)などがエントリーされることになったとのことです.正直なところ私にとっては縁遠い語彙という印象が拭えません.しかし,これらの国々では英語が公用語やそれに準ずる言語として機能しており,独自の英語変種 (World Englishes) が豊かに育っているという事実を,再認識させられました.

次に "From aljotta to pastizz: New words from Malta" です.地中海の島国マルタの英語変種(Maltese English)からの語彙です.マルタ語 (Maltese) は,EU の公用語の中で唯一,セム語派 (Semitic) に属しながらラテン文字で表記される言語です.記事内に,次の記述があります.

Maltese is the only Semitic language written in the Latin alphabet and is the only Semitic and Afroasiatic language among the official languages of the European Union.

今回追加された pastizz (リコッタチーズや豆の入ったパイ)や aljotta (魚のスープ)などは,イタリア語やシチリア語の影響も色濃く反映しており,言語混交の歴史を感じさせます.マルタの言語事情については,「#2228. マルタの英語事情 (1)」 ([2015-06-03-1]) や「#2229. マルタの英語事情 (2)」 ([2015-06-04-1]) をご覧ください.

さて,hellog として最も注目すべきは,もちろん "From Ekiden to White Day: New words from Japan" のセクションです.今回 OED に追加された日本語由来の英単語は以下の11語です.

・ brush pen (筆ペン)

・ Ekiden (駅伝)

・ love hotel (ラブホテル)

・ mottainai (もったいない)

・ Naginata (なぎなた)

・ PechaKucha (ペチャクチャ)

・ senbei (煎餅)

・ senpai (先輩)

・ Washlet (ウォシュレット)

・ White Day (ホワイトデー)

・ yokai (妖怪)

まず love hotel ですが,日本の独特な文化的空間を表す語として,もっと早く OED に取り入れられもよかったのではないかと思っていますが,今回晴れて(?)の収録となりました.関連して「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1]) もご覧ください.商標である Washlet も同様に,日本のトイレ文化の象徴として世界に認知された証でしょう.

興味深いのは mottainai の品詞分類です.日本語では形容詞ですが,OED では間投詞(および名詞)として登録されています.環境問題の文脈で「なんてことだ,もったいない!」という文脈で使われることが多いのだと思われます.

煎餅大好き人間としては,個人的に senbei の追加には拍手を送りたいと思います.定義の中で "usually . . . served with green tea" (たいてい緑茶とともに出される)と,日本の茶の間文化まで記述されているのがナイスです.

一方,PechaKucha については,私は寡聞にして無知でした.どうやら,20枚のスライドを各20秒でプレゼンする形式を指すそうです.Naginata や Ekiden は正統派の借用語と言えますが,senpai はサブカルチャー経由の借用語として存在感を示しているようです.海外のアニメファンの間では「自分に気づいてほしい憧れの対象」という文脈で notice me, senpai のようなミームで使われています.意味・語用の変容が生じていますね.

最後に "From ajumma to sunbae: New words from South Korea" です.ここには ajumma が入りました.日本語の「おばちゃん」に相当する語ですが,パーマヘアやサンバイザーといったステレオタイプな特徴とともに記述されているのがユニークです.

世界各地から英語へと流れ込む語彙の流入はとどまることを知りません.次回の OED アップデートも楽しみです.

2026-01-19 Mon

■ #6111. Morris の Austral English の序文より [australian_english][dictionary][lexicography][lexicology][oed][melbourne][new_zealand_english]

昨日の記事「#6110. Edward Ellis Morris --- オーストラリア英語辞書の父」 ([2026-01-18-1]) に引き続き,Morris と彼が編纂した辞書 Austral English (1898年刊行)について.この辞書の序文に当たる "ORIGIN OF THE WORK" というセクションに,後に完成する OED との関係が明記されている.

. . . the noblest monument of English scholarship is The New English Dictionary on Historical Principles, founded mainly on the materials collected by the Philological Society, edited by Dr. James Murray, and published at the cost of the University of Oxford. The name New will, however, be unsuitable long before the Dictionary is out of date. Its right name is the Oxford English Dictionary ('O.E.D.'). That great dictionary is built up out of quotations specially gathered for it from English books of all kinds and all periods; and Dr. Murray several years ago invited assistance from this end of the world for words and uses of words peculiar to Australasia, or to parts of it. In answer to his call I began to collect; but instances of words must be noted as one comes across them, and of course they do not occur in alphabetical order. The work took time, and when my parcel of quotations had grown into a considerable heap, it occurred to me that the collection, if a little further trouble were expended upon it, might first enjoy an independent existence. Various friends kindly contributed more quotations: and this Book is the result.

このような事情で,このオーストラリア・ニュージーランド英語の辞書は OED と連動して生み出された点でユニークである.以下,Kel (92--100) の記述を参考に,Austral English をめぐる注目すべき事柄をいくつか示そう.

・ Morris が主に収集したのは (1) 既存の英単語だが意味・用法が異なる "altered words",そして (2) アボリジニー諸言語からの借用語である.

・ オーストラリアのイギリス植民地としての歴史は当時まだ120年ほどの短いものだったが,それでも約2000の見出し語を含む500ページに及ぶ辞書が編纂されたというのは,対蹠地における造語の豊かさ物語っている.

・ 編纂方法が OED と同じ「歴史的原則」に基づいていたというのも辞書編纂史上,特筆すべき出来事である.OED の完成は Austral English の30年後の1928年だったことを考えると,ある意味では,歴史的原則に基づいた学術的な英語辞書の一番乗りだったともいえる.

・ kangaroo の項目は7ページに及ぶ.

・ この辞書には批判もあった.Morris は本質的にイギリス出身のエリート学者であり,オーストラリア英語を最も顕著に特徴づける話し言葉や俗語には注意を払っていない,という批判だ.Morris の選語は書き言葉に偏っており,網羅性に欠けていた,と.確かにその通りだが,それは OED とておおよそ同じ状況だったことは考え合わせておいてよいだろう.

・ Morris, Edward Ellis, ed. Austral English: A Dictionary of Australasian Words, Phrases and Usages. London: Macmillan, 1898.

・ Richards, Kel. The Story of Australian English. Sydney: U of New South Wales, 2015.

2026-01-18 Sun

■ #6110. Edward Ellis Morris --- オーストラリア英語辞書の父 [australian_english][dictionary][lexicography][lexicology][oed][link][biography][melbourne][new_zealand_english]

(Photograph of Edward Morris, by Johnstone, O'Shannessy & Co, c1900, State Library of Victoria, H4705)

オーストラリアの Melbourne と英語史を掛け合わせると,Edward Ellis Morris (1843--1902) の名前が浮かび上がってくる.1898年に Austral English: A dictionary of Australasian words, phrases and usages with those aboriginal-Australian and Maori words which have become incorporated in the language, and the commoner scientific words that have had their origin in Australasia と題するオーストラリア英語・ニュージーランド英語の語彙を集め,初めて本格的に辞書を編纂した人物である.

当時 Oxford にて New English Dictionary (後の Oxford English Dictionary)を編纂していた James Murray (1837--1915) は,世界中の有志に呼びかけ,英単語の引用文例を収集していた.オーストラリア英語からの素材を提供していた有志こそが,メルボルン大学の現代語・文学の教授 Morris その人だった.後にその素材を独立させて辞書として編んだのが,Austral English である.

Morris は,1843年,英領インドで会計課長を務めていた父のもと Madras で生まれた.教育はイギリスで受け,ラグビー学校やオックスフォード大学でエリートとして育ち,古典,法律,近代史を学び,フランス語やドイツ語を習得した.1875年,メルボルン英国教会グラマースクールの校長に任命されてオーストラリアに渡り,生涯をその地で過ごした.1884年にはメルボルン大学の教授として招かれ,現代語・文学で教鞭を執った.1902年,滞在中のイングランドで他界し,ロンドンの Kensal Green Cemetery に眠っている.

Morris は敬虔なクリスチャン,慈善家,教育家だった.1884--88年には Melbourne Shakespeare Society を創設し初代会長となっている.このように多分野で活動した Morris の多くの著作のうち最も著名なものが,オーストラリア英語研究の記念碑というべき Austral English である.Morris はこの著作により,1899年に同大学最初の文学博士号を授与されている.現代まで続くオーストラリア英語辞書の系譜の祖といってよい.

・ Biography by Australian Dictionary of Biography

・ Biography by Dictionary of Australian Biography

・ Biography by People Australia

・ Wikipedia

・ Austral English: A Dictionary of Australasian Words, Phrases and Usages by Project Gutenberg

・ Morris, Edward Ellis, ed. Austral English: A Dictionary of Australasian Words, Phrases and Usages. London: Macmillan, 1898.

2025-12-11 Thu

■ #6072. 12月20日(土),朝カル講座の秋期クール第3回「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」が開講されます [asacul][notice][one][numeral][indefinite_pronoun][kdee][hee][etymology][lexicology][spelling_pronunciation_gap][hel_education][helkatsu][prop_word][pronoun]

今年度,毎月1度の朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座「歴史上もっとも不思議な英単語」シリーズも,これまで順調に進んでいます.来週末の12月20日(土),年内では最後となる,秋期クールの第3回(今年度通算第9回)が開講される予定です.今回は,一見すると何の変哲もない one という単語に注目します.

ただの数詞にすぎない,といえばそうなのですが,実はただものではありません.

・ one の綴字と発音の乖離

・ 不定冠詞 a/an への発達

・ 語源的関連語 any, alone, atone, only, other, none, no

・ 複合語 someone, anyone no one

・ 1つなのに複数形 ones がある?

・ 「屈折形」の one's, oneself

・ 代名詞としての one

・ 支柱語としての one

・ one of . . . の語法

one が数詞から尋常ならざる発達を遂げ,問題がありすぎる語へと変質してきたらしいことが見て取れるのではないでしょうか.むしろ卑近で高頻度で当たり前の単語だからこそ,様々な用法を生み出してきたといえます.講座では,この小さくも大きな語彙項目に,英語史の観点から90分じっくり向き合います.

講座への参加方法は,前回同様にオンライン参加のみとなっています.リアルタイムでのご参加のほか,2週間の見逃し配信サービスもありますので,ご都合のよい方法でご受講ください.開講時間は 15:30--17:00 です.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

(以下,後記:2025/12/13(Sat)))

本講座の予告については heldio にて「「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-11-28 Fri

■ #6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達 [etymology][loan_word][lexicology][grammaticalisation][phrasal_verb][asacul][polysemy][collocation][particle][idiom][old_norse][french][contact][borrowing]

明日29日(土)の朝日カルチャーセンター新宿教室での講座では,take という英単語に注目し,その驚くべき起源と発達をたどる予定でいる.この単語は,英語語彙のなかでも最も多義的な単語のひとつである.その意味の広がりと,しかも古ノルド語からの借用語であるという事実に,改めて驚かざるを得ない.

OED 第2版(冊子体)で調べると,動詞 take の項目だけで第17巻の pp. 557--72 を占める.あの OED の小さな文字まで,47コラムほどの分量である.日本語では一般に「取る」と訳されることが多いが,この「取る」という動作概念があまりにも一般的で抽象的であるがゆえに,そこから無数の意味的な発展や共起表現が派生してきた.まさに,英語語彙のなかでも有数の "big word"と言って差し支えないだろう.

この多義的な動詞の歴史をたどると,まず根源にあるのは積極的な行動としての「取る」という意味だ.場所や土地を目的語として「占拠する」といった軍事的な含みをもつ語義だ.ここから派生して,モノを「取る」ことは,それを「自分のものにする」こと,すなわち「所有権を得る」という意味が展開してくる.さらに,モノや人を目的語にとって,何かを「もっていく」,誰かを「連れて行く」へも発展する.

この「積極的に取りにいく」という性質が希薄化していくと,むしろ意味は反対の方向へと向かう.すなわち,「受け取る」「引き受ける」といった,比較的消極的な意味が生まれてくるのだ.

さらに興味深いのは,意味がより希薄化し,いわば文法化 (grammaticalisation) へと進むケースである.例えば,take a walk や take a bath のように,単に特定の動作を行うことを示す,あたかも do に近い補助動詞的な役割を帯び始めるのだ.ここでは「取る」や「受け取る」といった具体的な意味はもはや感じられず,文法的な機能を果たす道具として用いられているにすぎない.この現象は,動詞の語彙的意味が薄れていく過程を示している.

また,take の語彙的価値を高めているのは,句動詞 (phrasal_verb) を生み出す母体としての役割である.take away, take in, take off, take out など,後ろに小辞 (particle) を伴うことで,数限りない表現が生み出されている.これらは1つひとつが独立した意味を持つため,英語学習者にとっては厄介な暗記項目となるが,その豊かさが,英語という言語の表現力を支えている.

加えて,take effect, take place, take part in のように特定の名詞と結びついてイディオム (idiom) を形成する用法も,現代英語では多数存在する.この背景には,中英語期にフランス語の対応する動詞 prendre という単語がどのような目的語をとるのか,という文法的・語彙的な情報を,英語が積極的に参照し,取り入れてきた歴史が関わっていると考えられている.

しかし,この多義的で,これほどまでに英語の語彙体系に深く食い込み,核をなしている動詞 take が,実は英語本来語ではない,という点こそが最も驚くべき事実だ.古英語の本来の「取る」を意味する動詞は niman として存在したにもかかわらず,古英語後期以降に take が古ノルド語から借用されてきたのである.なぜ,古ノルド語からの借用語が,土着の日常的な動詞を駆逐し,英語のなかで最も多義的で強力な "big word" の地位を獲得するに至ったのか.

この現象は,単に語彙の取捨選択の問題にとどまらず,言語接触のメカニズムの複雑さと不思議さを私たちに教えてくれる.この謎について,明日の朝カル講座で考察していきたい.

2025-11-25 Tue

■ #6056. 英語史研究と英語教育の接点を求めて --- 長崎県上五島にて [notice][hee][hel_education][lexicology][cosmopolitan_vocabulary][elt][lexical_stratification][vocabulary]

先日,長崎県の五島列島に位置する新上五島町の小・中・高の英語教員を対象とした研修会にて,お話しする機会をいただきました.私自身は目下海外滞在中ということで,Zoom でつないでのリモート研修会となりましたが,画面越しの交流を通じて,主催の先生をはじめとする参加された先生方お一人お一人の英語教育への熱意が伝わってきて,大変実り多い時間となりました.

研修会のテーマは「『英語語源ハンドブック』で学ぶ英語語彙史と授業への応用」でした.私の研究分野である英語史,とりわけ語彙史の知見を,小・中・高の英語授業でいかに活かせるか,という問題について,『英語語源ハンドブック』の記述を参照しつつ,具体的な単語に注目してアイディアを出してみました.研修会後半のディスカッションでは,参加された先生方からも具体的な発展案などのアイディアやコメントもいただきました.結果として,英語史研究と英語教育が交差する貴重な機会となったと感じています.

研修会では,特に英語語彙の世界性 (cosmopolitan_vocabulary) に注目しました.英語は語彙でみるかぎり決して "pure" な言語ではなく,歴史的に他言語から語彙を大量に借用してきた "hybrid" な言語です.その最たる例が,ノルマン征服 (norman_conquest) 以降にフランス語から大量に入ってきた語彙です.たとえば,calf (生きた子牛)と veal (子牛の肉),deer (生きた鹿)と venison (鹿の肉)のように,動物とその肉を表わす語が,英語本来語系列とフランス借用語系列に分裂している例は,英語史における鉄板ネタです.

このような言語の歴史的背景を学校の英語の授業で伝えることには,大きな意義があります.1つには,英語が純粋で「偉い」言語だという思い込みから,教員も生徒も解放されることです.現代世界において英語は「絶対的王者」の地位にあるとはいえ,歴史を紐解いてみれば,紆余曲折を経てきた言語であり,語彙的には "hybrid" な言語でもあり,「偉い」という形容詞とは相容れない性格を多々もっている言語なのです.歴史を知ると,英語とて実はさほど身構えるほどの相手ではない,と肩の力が抜けていくはずです.

また,上記の「動物と肉の単語」の例1つをとってみても,歴史・文化の学びにつながることはもちろん,さらには国語科の話題としての「語彙の3層構造」,すなわち日本語の和語・漢語・外来語の区分の問題にもシームレスに接続していきます.英語史は,英語科という1科目にとどまらず,歴史科や国語科とも連携していくハブとなり得るのです.

今回の研修会は,英語史研究が小中高の教育現場と結びつき,互いに学び合い,高め合うことができる「接点」が存在することを確信する機会となりました.この知的な刺激を糧に,今後も英語史の知見を様々な形で社会へ還元していく活動(=hel活)を続けていきたいと思っています.改めまして,主催者の先生,参加された先生方に心より感謝申し上げます.

2025-11-22 Sat

■ #6053. 11月29日(土),朝カル講座の秋期クール第2回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」が開講されます [asacul][notice][verb][old_norse][kdee][hee][etymology][lexicology][synonym][hel_education][helkatsu][loan_word][borrowing][contact]

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座「歴史上もっとも不思議な英単語」シリーズを開講しています.その秋期クールの第2回(今年度通算第8回)が,1週間後の11月29日(土)に迫ってきました.今回取り上げるのは,現代英語のなかでも最も基本的な動詞の1つ take です.

take は,その幅広い意味や用法から,英語話者にとってきわめて日常的な語となっています.しかし,この単語は古英語から使われていた「本来語」 (native word) ではなく,実は,8世紀半ばから11世紀にかけてブリテン島を侵略・定住したヴァイキングたちがもたらした古ノルド語 (old_norse) 由来の「借用語」 (loan_word) なのです.

古ノルド語が英語史にもたらした影響は計り知れず,私自身,古ノルド語は英語言語接触史上もっとも重要な言語の1つと考えています(cf. 「#4820. 古ノルド語は英語史上もっとも重要な言語」 ([2022-07-08-1])).今回の講座では take を窓口として,古ノルド語が英語の語彙体系に与えた衝撃に迫ります.

以下,講座で掘り下げていきたいと思っている話題を,いくつかご紹介します.

・ 古ノルド語の語彙的影響の大きさ:古ノルド語からの借用語は,数こそラテン語やフランス語に及ばないものの,egg, leg, sky のように日常に欠かせない語ばかりです(cf. 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])).take はそのなかでもトップクラスの基本語といえます.

・ 借用語 take と本来語 niman の競合:古ノルド語由来の take が流入する以前,古英語では niman が「取る」を意味する最も普通の語として用いられていました.この2語の競合の後,結果的には take が勝利を収めました.なぜ借用語が本来語を駆逐し得たのでしょうか.

・ 古ノルド語由来の他の超基本動詞:take のほかにも,get,give,want といった,英語の骨格をなす少なからぬ動詞が古ノルド語にルーツをもちます.

・ タブー語 die の謎:日常語であると同時に,タブー的な側面をもつ die も古ノルド語由来の基本的な動詞です.古英語本来語の「死ぬ」を表す動詞 steorfan が,現代英語で starve (飢える)へと意味を狭めてしまった経緯は,言語接触と意味変化の好例となります.

・ she や they は本当に古ノルド語由来か?:古ノルド語の影響は,人称代名詞 she や they のような機能語にまで及んでいるといわれます.しかし,この2語についてはほかの語源説もあり,ミステリアスです.

・ 古ノルド語借用語と古英語本来語の見分け方:音韻的な違いがあるので,識別できる場合があります.

形態音韻論的には単音節にすぎないtake という小さな単語の背後には,ヴァイキングの歴史や言語接触のダイナミズムが潜んでいます.今回も英語史の醍醐味をたっぷりと味わいましょう.

講座への参加方法は,前回同様にオンライン参加のみとなっています.リアルタイムでのご参加のほか,2週間の見逃し配信サービスもありますので,ご都合のよい方法でご受講ください.開講時間は 15:30--17:00 です.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,次々回は12月20日(土)で,これも英語史的に実に奥深い単語 one を取り上げる予定です.

(以下,後記:2025/11/25(Tue)))

本講座の予告については heldio にて「「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-10-04 Sat

■ #6004. slang の役割について凝縮した読ませる文章で教えてくれる章 --- HEL in 100 Places より [100_places][helgrim][helkatsu][slang][dictionary][lexicology][lexicography]

目下,New Zealand に来ている.持参した書籍の1つが,本ブログでも最近たびたび取り上げている A History of the English Language in 100 Places である.

NZ 関係の記述としては「#5974. New Zealand English のメイキング」 ([2025-09-04-1]) で紹介した第52節があったが,意外なところにもう1節あった.それは第66節 "GISBORNE --- English slang (1894)" である.

Gisborne は NZ 北島東岸の港町である.この町で英語辞書編纂界の巨人 Eric Partridge (1894--1979) が生まれたという理由で,この節にて英語の slang の話しが展開されることになるのだ.Partridge の業績のなかでもとりわけ名高いのが,A Dictionary of Slang and Unconventional English (1937) である.この初版以来,現在まで改版が続いている影響力のある英語俗語辞書だ.

1ページ半ほどの短い節だが,ここに slang の捉えどころのなさ,怪しさ,魅力が詰め込まれている.slang の役割についての記述も,さりげなくではありながらも本質を突いている.ここでは最後の1節を引こう.

The aim of people using and creating slang is to make up words that are not in the dictionary in order to shock, delight, amaze, intrigue and mystify. Friends and enemies alike can be the objects of this verbal gaming, but slang users have to contend with the online glossaries that are being constantly updated. The best of these is Urban Dictionary; it boasts over 6 million definitions. Hard copy slang dictionaries are far behind; the Oxford Dictionary of Slang (2003) can boast no more than 10,000 slang words and phrases. Moreover, as a word moves from speech to print and from print to dictionary, its slanginess must steadily decrease.

今後,英語の slang 辞書編纂は,一般の辞書編纂に比べても,はるかに早く紙から遠ざかっていくだろうことが確信される.紙の辞書に捕捉された時点で,slang はその本質的な性質を半ば失っているということになるからだ.語彙変化や意味変化の領域における slang の影響力は思いのほか大きい.slang は言語変化の現場である.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-08-10 Sun

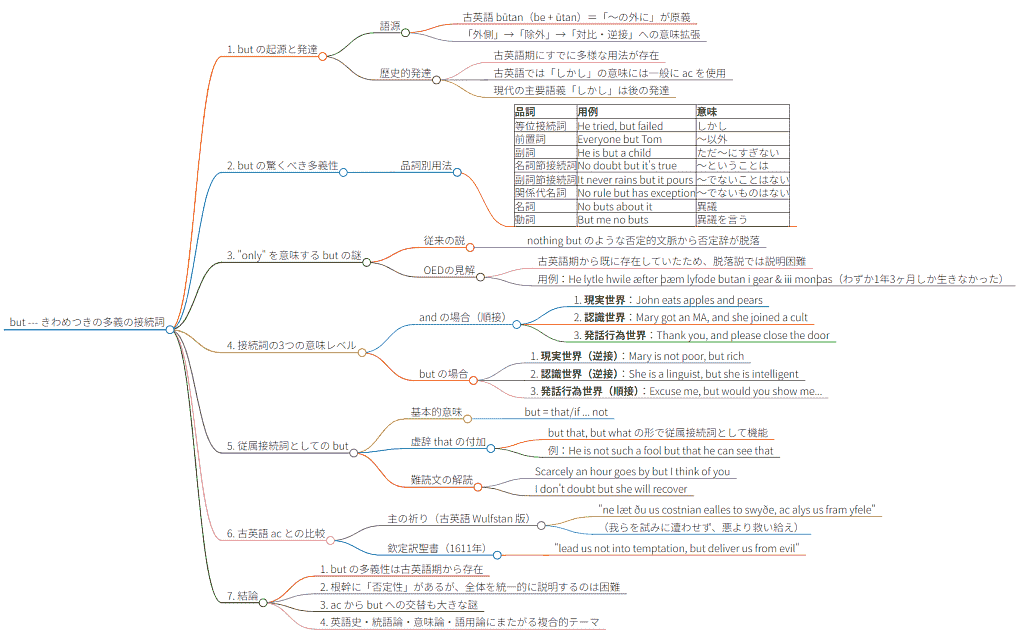

■ #5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][but][conjunction][adverb][preposition][conversion][pragmatics][link]

7月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第4回(夏期クールとしては第1回)となる「but --- きわめつきの多義の接続詞」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」と「#1518. 現代英語の but,古英語の ac」を配信しました.

この第4回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

シリーズの次回,第5回は,8月23日(土)に「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-07-09 Wed

■ #5917. 『英語史新聞』第12号が公開されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][helkatsu][etymological_respelling][relative_pronoun][loan_word][borrowing][lexicology][statistics][negative_cycle][syntax][helvillian]

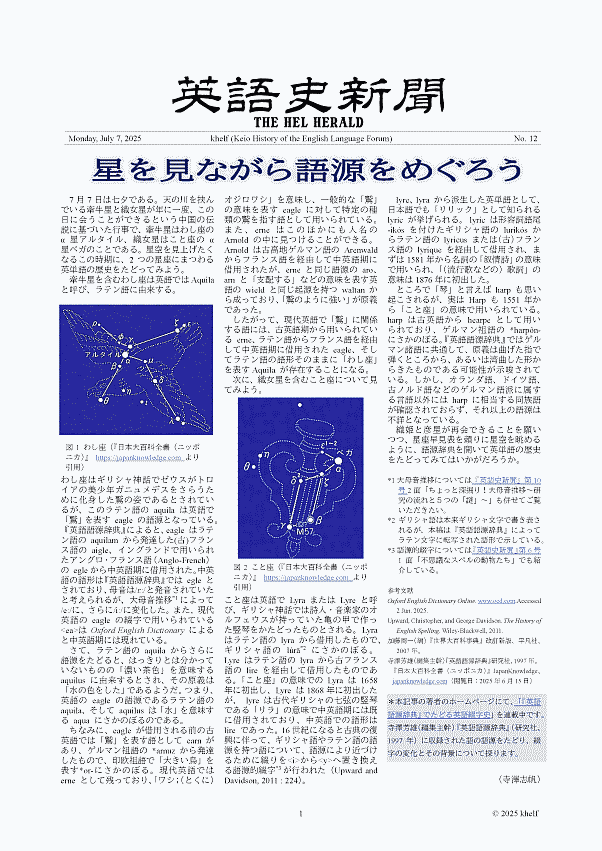

7月7日の七夕,khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』シリーズの第12号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFで自由に閲覧・ダウンロードできます.

数ヶ月前から,七夕の日を公開日と定め,執筆陣や編集陣が協力して準備を進めてきました.例によって公開前夜はぎりぎりまで最終調整に追われていましたが,できあがった紙面については,どうぞご安心ください.珠玉のコンテンツが満載です.企画,執筆,編集と今号の制作に関わったすべての khelf メンバーに,まずは労いと感謝の言葉を述べたいと思います.よく頑張ってくれました,ありがとうございます!

さて,今号も4面構成となっています.どのような記事が掲載されているか,具体的に紹介していきましょう.まず第1面は,七夕の公開日に合わせ「星を見ながら語源をめぐろう」と題するロマンチックな巻頭記事です.執筆者は,本ブログや heldio でも語源的綴字 (etymological_respelling) に関する研究でお馴染みの,khelf の寺澤志帆さんです.彦星(わし座のアルタイル)と織姫(こと座のベガ)にちなみ,2つの星座にまつわる単語の歴史をたどります.「こと座」 (Lyra) に関しては,lyre の綴りが中英語期の lire から,語源のギリシャ語に近づけるために16世紀に y を用いる形へ変更されたという語源的綴字の実例にも触れられており,執筆者の専門知識が活かされた記事となっています.

続く第2面の記事は,「wh から始まる関係代名詞の歴史」です.こちらは学部4年生の Y. T. さんによる本格的な英語史コンテンツです.私たちが当然のように使っている who や which は,古英語の時代には,「誰」「どれ」を意味する疑問詞でしかありませんでした.関係代名詞としては指示詞に由来する that の祖先などが用いられていましたが,中英語期以降,which を皮切りに wh 疑問詞が,関係代名詞の用法を獲得してきました.ただし,who については,関係代名詞として定着するのは意外にも17世紀に入ってからと,比較的遅いのです.その過渡期には,Shakespeare の作品で,人を先行詞にとる場合に which が感情的な文脈で用いられていました.関係代名詞をめぐる歴史には,単なる文法規則の変化にとどまらない,社会言語学的にダイナミックな変化の過程が関わっていたのです.

第3面の上部にみえるのは「英語史ラウンジ by khelf」の連載コーナーです.今回は,青山学院大学の寺澤盾先生へのインタビューの後編をお届けします.記事執筆者は khelf 会長の青木輝さんです.寺澤先生の「推し本」として,中島文雄『英語発達史』や H. Bradley 『英語発達小史』など,英語史研究における古典的名著が複数紹介されます.また,英語史を学ぶ魅力について,「面白い」で終わらず「なぜ」と問い続けることの重要性が説かれており,研究者を志す学生には特に示唆に富む内容となっています.

そして,3面の下部では,第2面でちらっと出題されている「英語史クイズ BASIC」の答えと詳しい解説を読むことができます.現代英語の語彙における借用語の割合に関するクイズですが,問いも答えも,ぜひ記事を熟読していただければ.記事執筆者は,大学院生の小田耕平さんです.

最後の第4面には,大学院生の疋田海夢さんによる本格的な英語史の記事「Not は否定の「強調」!? ~Jespersen's Cycle と「古都」としての言語観~」が掲載されています.これは,英語の否定文の発達を説明する "Jespersen's Cycle" に関する解説と論考です.ここで紹介される「否定辞の弱化→強調語の追加→強調語の否定辞化」というサイクルはフランス語やドイツ語でも見られる現象ですが,記事ではさらに,現代アメリカ英語のスラング squat (例: Claudia saw squat.) の事例を取り上げ,このサイクルが現代,そして未来へと続いている可能性を示唆しています.

このように,今号もすべての記事が khelf メンバーの熱意と探究心の結晶です.英語史を研究する学生たちが本気で作り上げた『英語史新聞』第12号を,ぜひじっくりとお読みいただければ幸いです.

最後に,hellog 読者の皆さんへ1点お伝えします.もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にて『英語史新聞』を利用される場合には,ぜひ上記 heldio 配信回のコメント欄より,あるいはこちらのフォームを通じてご一報くださいますと幸いです.khelf の活動実績となるほか,編集委員にとっても励みともなりますので,ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,ここに明記いたします.フィードバックを通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)

・ 『英語史新聞』第8号(2024年3月4日)

・ 『英語史新聞』第9号(2024年5月12日)

・ 『英語史新聞』第10号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』号外第3号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』第11号(2024年12月30日)

2025-07-07 Mon

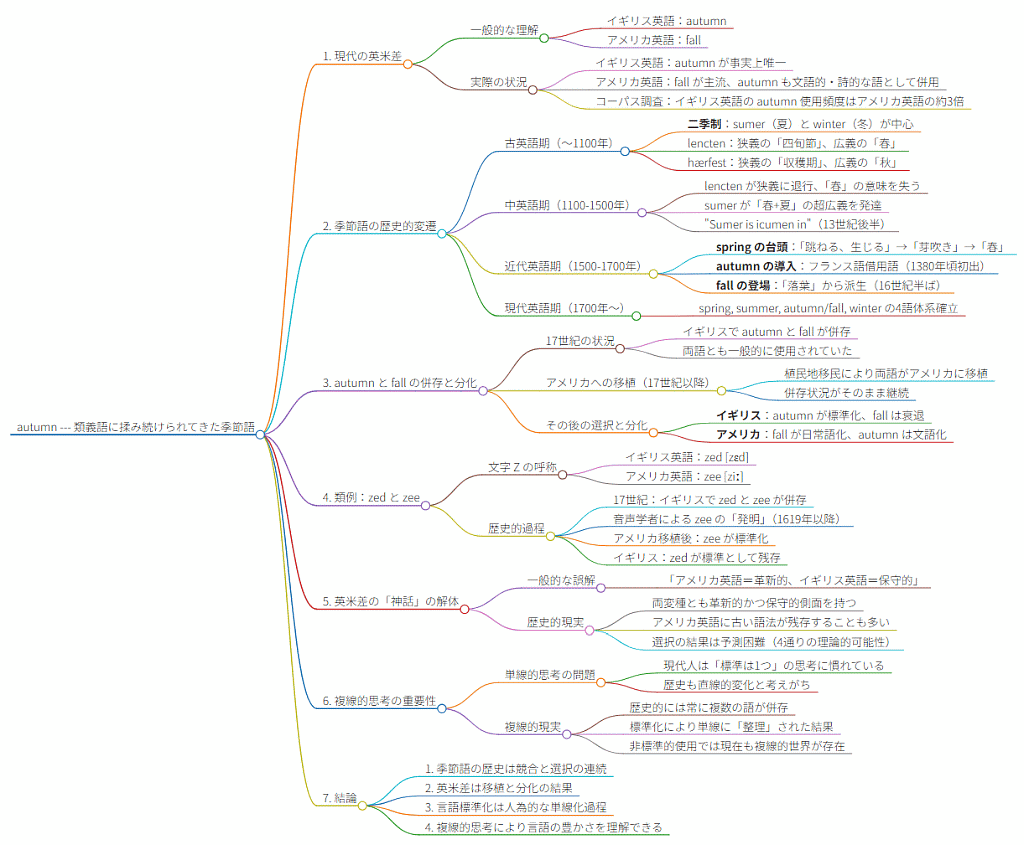

■ #5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][ame_bre][french][synonym][loan_word][borrowing][link]

6月21日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第3回として「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」が,新宿教室にて開講されました.Voicy heldio にて「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」で予告した通りです.

この第3回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました.復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回,第2回についてもマインドマップを作成しています.「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1]) および「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1]) の記事をご覧ください.

シリーズの第4回は,7月26日(土)に「but --- きわめつきの多義の接続詞」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-06-21 Sat

■ #5899. 「クレイフィッシュ語」? --- ヘルメイトさんたちによる用語開発 [folk_etymology][disguised_compound][contamination][analogy][language_change][lexicology][paramorphonic_attraction][haplology][terminology][helmate][helvillian][helville][helkatsu]

heldio/helwa のコアリスナーでヘルメイトの mozhi gengo さんが,今朝ご自身の note で「#233. 跳ねてウィンクする鳥? lapwing」を公開されている.そこで crayfish 「ザリガニ」や lapwing 「ケリ(鳥)」という英単語のメイキングに隠されている語形変化を指摘しつつ,このような語を「クレイフィッシュ語」と名付けている.民間語源 (folk_etymology) や偽装複合語 (disguised_compound) の1種といってよい形態音韻変化だが,その結果として生まれた語を「クレイフィッシュ語」と名づけているのが,とても親しみやすい.

mozhi gengo さんによる今回の記事と提案は,同じくヘルメイトの lacolaco さんによる最新の note 記事「英語語源辞典通読ノート C (crayfish-creature)」から洞察を得たものと想像される.crayfish の cray とは何か,と思うかもしれない.しかし,この語に関しては,cray が意味不明なだけでなく,fish も魚とは無関係なのだ.この語は古フランス語の crevice に由来し,中英語で crevise として借用されたが,語幹の一部である vise の方言的異形 vish が契機となって,最終的に fish と誤って解釈されるに至ったということだ.音形の似た別の既存語に引っ張られて,crevice が crayfish にまで化けてしまったということになる.ちなみに,究極的には語源が crab 「カニ」にも関わるというからおもしろい.

何よりも lacolaco さんの話題提供,そして mozhi gengo さんの洞察という流れがたまらない.ヘルメイトさんたちが話題をつなげて,「クレイフィッシュ語」というタームの創出に至ったわけだ.

改めてお2人の着眼点の鋭さに注目したい.ここで議論されている現象は,私が以前 hellog で取り上げた「#5840. 「類音牽引」 --- クワノミ,*クワツマメ,クワツバメ,ツバメ」 ([2025-04-23-1]) と同じものである.そこでは,日本語学における「類音牽引」という用語を使ったのだった.これは「ある語が既存の語の音に引きずられて変化する現象」を指す.先の記事では,富山県の方言における「桑の実」を表す語が,「ツバメ」という既存の語に引っ張られて「クワツバメ」へ,さらには「ツバメ」へと変化していく過程を紹介した.

この「類音牽引」は,英語の専門用語としては直接対応するものがなく,先の記事では Fertig より confusion of similar-sounding words (61) といった説明的な句を引用するにとどまった.英語の用語不足には不満が残っていたのである.そんな折に,別のヘルメイトのり~みんさんが,note にて 「類音牽引って例えば paromophonic attraction みたいな造語は可能なのだろうか?」〔ママ〕とつぶやかれたのである.これまた見事なタームの造語である."paramorphophonic attraction" から pho の重音脱落 (haplology) を経て,"paramorphonic attraction" と持ってきたわけだ.

ヘルメイトの皆さんは,異能集団である.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2025-06-09 Mon

■ #5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][through][standardisation][link]

5月24日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第2回として「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」が,新宿教室にて開講されました.Voicy heldio にて「#1448. 5月24日の朝カル講座では through に注目します」で予告した通りです.

この第2回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回についてもマインドマップを作成しています.「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1]) の記事をご覧ください.

シリーズの第3回は,来週末6月21日(土)に「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-05-10 Sat

■ #5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][she][personal_pronoun][link]

4月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の初回として「she --- 語源論争の絶えない代名詞」が,新宿教室にて開講されました.予告記事として「#5829. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」が4月26日より月一で始まります」 ([2025-04-12-1]) でお知らせした通りです.

この第1回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

この朝カル講座の春期クールの5月分と6月分についても日程が以下のように確定しています.関心のある方は,ぜひ公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みください.

・ 第2回:5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

・ 第3回:6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

2025-05-03 Sat

■ #5850. 英語語彙史概論の講義内容を NotebookLM でポッドキャスト対談に仕立て上げました [ai][notebooklm][hel_education][vocabulary][lexicology][borrowing][loan_word][word_formation][derivation][compound][shortening][notice][youtube]

昨日の記事「#5849. Helvillian 5月号について語るAI音声対談」 ([2025-05-02-1]) で,Google NotebookLM の最新の音声対談化サービスを紹介した.あまりに革新的で便利,かつ応用可能性も広そうなので,いろいろといじって遊んでいるところである.

以前,英語語彙史概論の講義を行なったときの講義資料を Google NotebookLM に投げ込み,雑なプロンプトで音声対談生成を依頼した.待つこと数分.出力された音声ファイルを確認すると,改めて驚いたが,ほぼこのまま外に出せる出来映えだ.6分42秒ほどの対談に,90分講義のエッセンスが詰まっていた.

この驚きの対談とそれを紹介する音声配信を,本日 stand.fm の「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」より「英語語彙史概論 by NotebookLM」として公開した.さらにそこから YouTube 化(静止画像付き)でも配信したが,それが上掲の動画である(感激のコメント等を含めて11分29秒).

詳細な情報を対談という形式に落とし込める生成AIの技術は,情報の収集や理解にとどまらず一般の学びにも大きく貢献する可能性がある.日々英語史の音声配信をしている者として,脅威でもあるが大きな希望でもある.活用法と注意点を本格的に探っていきたい.

2025-04-30 Wed

■ #5847.英語史におけるギリシア借用語の位置づけ --- 近刊『ことばと文字』18号の特集より [greek][lexicology][neologism][scientific_name][scientific_english][word_formation][emode][contrastive_language_history][inkhorn_term][combining_form][compound][prefix][suffix]

上掲の雑誌が4月25日に刊行された.この雑誌と,そのなかでの特集企画については,「#5824. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」 ([2025-04-07-1]) および「#5845. 『ことばと文字』特集「対照言語史から見た語彙と文字の近代化」の各論考の概要をご紹介」 ([2025-04-28-1]) で紹介した通りである.私も特集へ1編の論考を寄稿しており,そのタイトルは「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」である.以下に粗々の要約を示す.

1. はじめに

本稿では英語語彙史におけるギリシア語の影響を論じる.英語語彙は長い歴史の中で多くの言語から影響を受けてきたが,なかでもギリシア語からの借用は特異な位置を占めている.特に学術用語や科学技術用語において,ギリシア語の影響は現代に至るまで続いている.

2. 英語のギリシア語との出会い

英語とギリシア語の本格的な出会いは15世紀に遡る.それまでもラテン語を介した間接的な借用はあったが,直接的な借用は極めて限られていた.15世紀になると,ルネサンスの影響で古典への関心が高まり,イングランドでもギリシア語の学習が広まった.

1453年のコンスタンティノープル陥落後,多くのギリシア語学者が西欧に亡命し,ギリシア語との接触機会が増加したことも背景にある.この時期の借用語には,哲学,医学,文法などの分野の専門用語が多く含まれていた.

3. 初期近代英語期のギリシア語からの借用後

16世紀から18世紀にかけての初期近代英語期は,英語の語彙が大きく拡大した時期である.この時期,ギリシア語からの借用も飛躍的に増加した.

特徴的なのは,「インク壺語」(inkhorn_term) と呼ばれる過度に学術的で難解な語彙の出現である.これらは主に学者や文人によって使用され,一般の人々には理解が困難であった.たとえば,adjuvate (援助する), deruncinate (除草する)などの語は現代英語には残っていないが,confidence (信頼), education (教育), encyclopedia (百科事典)などの重要な単語もこの時期に導入された.

また,ギリシア語由来の接頭辞(anti-, hyper-, proto- など)や接尾辞(-ism, -ize など)が英語の語形成のために取り入れられたことも重要である.これらの接辞は,近現代にかけて新しい概念を表現するための強力な道具となった.

4. 学術用語と新古典主義複合語

19世紀に入ると,科学技術の発展に伴い,ギリシア語要素を用いた新語の語形成が活発化した.

学問分野を表す -ic/-ics/-logy 接尾辞(例:rhetoric, economics, philology など)が普及し,多くの新しい学問分野の名称に採用された.また,連結形(combining_form)を活用した造語法も確立された.例えば,tele- (遠い)+ -phone (音)→ telephone, micro- (小さい)+ -scope (見る)→ microscope など,当時の最先端技術を表す用語がこの方法で作られた.

動詞を作る -ize/-ise 接尾辞(例:internationalize, modernize など)や,思想や主義を表す -ism 接尾辞(例:capitalism, socialism など)も広く用いられるようになった.

このギリシア語要素を用いた造語法は,国際的にも受け入れられ,科学の国際化に大きく貢献した.その理由としては,語形成の柔軟さ,国際性,中立性,伝統,精密性,体系性などが挙げられる.

5. 近現代語の共有財産として

現代では,ギリシア語由来の語彙や語形成は英語のみならず多くの言語に共有される国際的な資源となっている.例えば,cardiology (心臓学), neurology (神経学), psychology (心理学)などの用語は世界中で共通して使用されている.

近年のコンピュータ科学や情報技術の分野でも,cyber- (サイバー), tele- (遠隔), crypto- (暗号)などのギリシア語由来の連結形は重要な役割を果たしている.

また,日常語彙にも anti- (反), hyper- (超), mega- (巨大), -phobia (恐怖症), -mania (熱狂)などのギリシア語由来の接頭辞や接尾辞が深く浸透している.

このように,ギリシア語の影響は英語の歴史を通じて継続的に見られるが,特に近代以降,科学技術の発展と国際化の中で重要性を増してきた.今後も,新しい概念や技術の出現に伴い,ギリシア語要素を用いた造語は続くことであろう.

6. おわりに

英語語彙の近代化におけるギリシア語の役割は,言語学的にも文化史的にも重要な研究テーマであり続けるだろう.

論文では,より多くの単語例と図を組み込みながら論じている.脚注では日中独仏語(史)を専門とする他の執筆者からの対照言語史的な「ツッコミ」も計12件入っており,執筆者自身にとっても学べることが多かった.ぜひお読みいただければ.

・ 堀田 隆一「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」 特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」(田中 牧郎・高田 博行・堀田 隆一(編)) 『ことばと文字18号:地球時代の日本語と文字を考える』(日本のローマ字社(編)) くろしお出版,2024年4月25日.62--73頁.

2025-04-20 Sun

■ #5837. ito で英語史 --- helito のお題案 [helito][helgame][hel_education][helkatsu][lexicology][loan_word][borrowing][lexical_stratification][french][latin][greek][germanic][etymology][borrowing]

「#5826. 大学院授業で helito をプレイしました --- お題は「英語史用語」」 ([2025-04-09-1]) で紹介したカードゲーム ito (イト)が,hel活界隈で流行ってきています.

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんが note 記事「英語史×ボードゲーム "helito" やってみた ー helwa 高崎オフ会」でこのゲームを紹介された後,私が上記の hellog 記事を書き,さらにリスナーの川上さんが note で「高校生の「英語のなぜ」やってます通信【番外編1 ito】を公表しました.裏情報ですが,寺澤志帆さんも英語の授業で使用し,みーさんや umisio さんも ito を購入してスタンバイができている状態であると漏れ聞いています.そして,私ももう1つの別の授業で helito を投入しようと思案中です.

ito は,プレイヤー各自が配られた数字カード (1--100) をお題に沿って表現し合い,価値観を共有する助け合いゲームです.言語学用語でいえば「プロトタイプ」 (prototype) を確認しあうことそのものを楽しむゲームとも表現できるかもしれません.英語史で helito するには,どのようなお題がふさわしいか.AIの力も借りながら,いくつかお題案を考えてみました.

(1) 古英語っぽさ・現代英語っぽさ

単語のもつ雰囲気,発音,綴字などから,古英語寄り(1に近い数)か現代英語寄り(100に近い数)かを判断します.例えば,(ge)wyrd (運命)は古英語らしさ(1点)を,globalization (グローバル化)は現代英語らしさ(100点)を感じさせるかもしれません.古英語や中英語の知識が試されます.

(2) 借用語が借用された時期

英語に入った借用語 (loan_word) について,その借入時期の古さ・新しさを判定します.例えば,ラテン語由来の street や古ノルド語由来の sky は古く(1に近い),日本語由来の sushi や anime は非常に新しい(100に近い)借用といえます.英単語の語源の知識が試されます.

(3) 語種

英語の語彙を,主要な系統(すなわち語種)に基づき分類します.ゲルマン語派 (germanic),フランス語 (french),ラテン語 (latin),ギリシア語 (greek)などをひとまず想定しましょう.man のようなゲルマン系の基本語であれば1点に近く,justice のようなフランス借用語は50点付近,philosophy のような学術語は100点に近づく,などの尺度が考えられます.英語語彙の「3層構造」を理解している必要があります.ただ,必ずしも綺麗な連続体にならないので,ゲームとしては少々苦しいかもしれません.

(4) 「食」に関する語彙

(3) の応用編ともいえますが,語彙のテーマを「食」に絞った応用編です.ゲルマン系の素朴な食材を表わす語(bread など)と,フランス語由来の洗練された食文化を体現する語(cuisine など)を対比させます.著名な cow (動物・ゲルマン系) vs. beef (食肉・フランス系) のような対立もこのお題で扱えそうです.このようなテーマ別の語彙に基づく helito では,語彙と語源の豊富な知識が必要であり,難易度はかなり高いかもしれません.

その他,helito にはどのようなお題が考えられるでしょうか.

2025-04-10 Thu

■ #5827. 英語史におけるギリシア借用語の位置づけ --- 拙論をマインドマップ化 [greek][lexicology][neologism][scientific_name][scientific_english][word_formation][emode][contrastive_language_history][inkhorn_term][combining_form][compound][mindmap]

4月7日の記事「#5824. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」 ([2025-04-07-1]) で紹介した特集へ,私も一編の論考を寄稿しています.テーマは「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」です.以下に内容をマインドマップ化したものを示します(画像としてはこちらをどうぞ).

英語史におけるギリシア語の位置づけは,ラテン語,フランス語,古ノルド語などに比べるとマイナー感のある話題かもしれませんが,掘り下げてみるとおもしろいです.ぜひご注目ください.

・ 堀田 隆一「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」 特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」(田中 牧郎・高田 博行・堀田 隆一(編)) 『ことばと文字18号:地球時代の日本語と文字を考える』(日本のローマ字社(編)) くろしお出版,2024年4月25日.62--73頁.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-04-02 Wed

■ #5819. 開かれたクラス,閉じたクラス,品詞 [pos][terminology][linguistics][category][word_class][prototype][noun][verb][adjective][adverb][lexicology]

pos のタグの着いたいくつかの記事で,品詞とは何かを論じてきた.今回も言語学辞典に拠って,品詞について理解を深めていきたい.International Encyclopedia of Linguistics の pp. 250--51 より,8段落からなる PARTS OF SPEECH の項を段落ごとに引用しよう.

PARTS OF SPEECH. Languages may vary significantly in the number and type of distinct classes, or parts of speech, into which their lexicons are divisible. However, all languages make a distinction between open and closed lexical classes, although there may be relatively few of the latter in languages favoring morphologically complex words. Open classes are those whose membership is in principle unlimited, and may differ from speaker to speaker. Closed classes are those which contain a fixed, usually small number of words, and which are essentially the same for all speakers.

品詞論を始める前に,まず語彙を「開かれたクラス」 (open class) と「閉じたクラス」 (closed class) に大きく2分している.この2分法は普遍的であることが説かれる.

The open lexical classes are nouns, verbs, adjectives, and adverbs. Not all these classes are found in all languages; and it is not always clear whether two sets of words, having some shared and some unshared properties, should be identified as belonging to distinct open classes, or to subclasses of a single class. Criteria for determining which open classes are distinguished in a given language are syntactic and/or morphological, but the names used to identify the classes are generally based on semantic criteria.

「開かれたクラス」についての説明が始まる.言語にもよるが,概ね名詞,動詞,形容詞,副詞が主に意味的な基準により区別されるという.

The noun/verb distinction is apparently universal. Although the existence of this distinction in certain languages has been questioned, close scrutiny of the facts has invariably shown clear, if sometimes subtle, grammatical differences between two major classes of words, one of which has typically noun-like semantics (e.g. denoting persons, places, or things), the other typically verb-like semantics (e.g. denoting actions, processes, or states).

とりわけ名詞と動詞の2つの品詞については,ほぼ普遍的に区別されるといってよい.

Nouns most commonly function as arguments or heads of arguments, but they may also function as predicates, either with or without a copula such as English be. Categories for which nouns are often morphologically or syntactically specified include case, number, gender, and definiteness.

名詞の典型的な機能や保有する範疇が紹介される.

Verbs most commonly function as predicates, but in some languages may also occur as arguments. Categories for which they are often specified include tense, aspect, mood, voice, and positive/negative polarity.

次に,動詞の典型的な機能や保有する範疇について.

Adjectives are usually identified grammatically as modifiers of nouns, but also commonly occur as predicates. Semantically, they often denote attributes. A characteristic specification is for positive, comparative, or superlative degree. Some languages do not have a distinct class of adjectives, but instead express all typically adjectival meanings with nouns and/or verbs. Other languages have a small, closed class that may be identified as adjectives --- commonly including a few words denoting size, color, age, and value --- while nouns and/or verbs are used to express the remainder of adjectival meanings.

続けて形容詞の典型的な機能が論じられる.言語によっては形容詞という語類を明確にもたないものもある.

Adverbs, often a less than homogeneous class, may be identified grammatically as modifiers of constituents other than nouns, e.g. verbs, adjectives, or sentences. Their semantics typically varies with what they modify. As modifiers of verbs they may denote manner (e.g. slowly); of adjectives, degree (extremely); and of sentences, attitude (unfortunately). Many languages have no open class of adverbs, and express adverbial meanings with nouns, verbs, adjectives窶俳r, in some heavily affixing languages, affixes.

さらに副詞が比較的まとまりのない品詞として紹介される.名詞以外を修飾する語として,意味特性は多様である.

Some commonly attested closed classes are articles, auxiliaries, clitics, copulas, interjections, negators, particles, politeness markers, prepositions and postpositions, pro-forms, and quantifiers. A survey of these and other closed classes, as well as a detailed account of open classes, is given by Schachter 1985.

最後に「閉じたクラス」が簡単に触れられる.

全体的に英語ベースの品詞論となっている感はあるが,理解しやすい解説である.この項の執筆者であり,最後に言及もある Schachter には本格的な品詞論の論考があるようだ.

・ Frawley, William J., ed. International Encyclopedia of Linguistics. 2nd ed. Vol. 3. Oxford: Oxford UP, 2003.

・ Schachter, Paul. "Parts-of-Speech Systems." Language Typology and Syntactic Description. Vol. 1. Clause Structure. Ed. Timothy Shopen. p. 3?61. Cambridge and New York: CUP, 1985. 3--61.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow