hellog〜英語史ブログ / 2025-03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025-03-31 Mon

■ #5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio で「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」を配信しました.週末に開催された helwa の高崎・伊香保温泉オフ会活動の一環として,昨朝,伊香保温泉の宿で収録した超精読会の前半部分をお届けしています.

今回も前回に引き続き Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に司会をお願いしています.7名のヘルメイトの方々と温泉宿で超精読会を開くというのは,これ以上なく豊かな時間でした.読書会は90分の長丁場となったので,収録音源も3回ほどに分けてお届けしていこうと思います.今回は第1弾で,45分ほどの配信となりますす.

第61節の内容は,7世紀後半から8世紀のアングロサクソンの学者列伝というべきもので,いかにキリスト教神学を筆頭とする諸学問がこの時期のイングランドに花咲き,大陸の知的活動に影響を与えるまでに至ったかが語られています.英文そのものも読み応えがあり,深い解釈を促してくれますが,何よりも同志とともに議論できるのが喜びでした.

今朝の配信回で対象とした部分のテキスト(Baugh and Cable, p. 80) を以下に掲載しますので,ぜひ超精読にお付き合いください.

61. Effects of Christianity on English Civilization.

The introduction of Christianity meant the building of churches and the establishment of monasteries. Latin, the language of the services and of ecclesiastical learning, was once more heard in England. Schools were established in most of the monasteries and larger churches. Some of these became famous through their great teachers, and from them trained men went out to set up other schools at other centers. The beginning of this movement was in 669, when a Greek bishop, Theodore of Tarsus, was made archbishop of Canterbury. He was accompanied by Hadrian, an African by birth, a man described by Bede as "of the greatest skill in both the Greek and Latin tongues." They devoted considerable time and energy to teaching. "And because," says Bede, "they were abundantly learned in sacred and profane literature, they gathered a crowd of disciples ... and together with the books of Holy Writ, they also taught the arts of poetry, astronomy, and computation of the church calendar; a testimony of which is that there are still living at this day some of their scholars, who are as well versed in the Greek and Latin tongues as in their own, in which they were born."

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-03-30 Sun

■ #5816. ヴォイニッチ写本に関する有用なウェブサイト [link][voynich]

昨日の記事「#5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年)」 ([2025-03-29-1]) で紹介したヴォイニッチ写本について,同書の巻末にかけて「謎に立ち向かいたい方のために:有用な情報源の紹介」と題する1節がある.そこで挙げられている主要なウェブサイトのリンクを挙げておきたい.

・ Cipher manuscript --- Yale University Library: 所蔵館 Yale 大学 Beinecke 図書館よりヴォイニッチ写本の全ページの画像を閲覧できる.

・ The Voynich Manuscript: 著名なヴォイニッチ写本研究者 René Zandbergen 氏のウェブサイト.主要な翻字データへのリンクもあり.

・ International Conference on the Voynich Manuscript 2022: 2022年にマルタ大学で開催された国際会議の論文集を読むことができる.

・ The Most Mysterious Manuscript in the World: 日本のヴォイニッチ写本研究者である高橋健氏のサイト.日本語で読むことができる.

また,著者の1人,安形麻理氏が,3月15日に『三田評論 ONLINE』にて本書に関する執筆ノートを寄稿されている.

・ 安形 麻理・安形 輝 『ヴォイニッチ写本』 星海社〈星海社新書〉,2024年.

2025-03-29 Sat

■ #5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年) [review][toc][manuscript][voynich][cryptology][cryptography]

昨年末,「世界で最も謎に満ちた写本」といわれるヴォイニッチ写本 (The Voynich Manuscript) についての,待望の新書が出版された.200頁弱の薄めの新書のなかに,未解読のヴォイニッチ写本(研究)の魅力が濃厚に詰め込まれている.本書後半では,著者らによる最新の研究の成果が示されており,ヴォイニッチ手稿がでたらめな文字列ではなく,背後に何らかの言語が隠されている,つまり解読に値するテキストであることが主張される.巻末には,著者らと博物学者・荒俣宏氏との鼎談の様子も収められており,最後までワクワクしながら読み続けることができる.

以下,本書の目次を示そう.

第1章 謎めいたヴォイニッチ写本

1. ヴォイニッチ写本とは

外観

文字と挿絵

2. ヴォイニッチ写本の魅力

解読へのチャレンジ精神

真贋論争:中世の写本か20世紀の捏造か

ヴォイニッチ写本研究の楽しみ

3. ヴォイニッチ写本発見の経緯

発見者ヴォイニッチ

発見から現在まで

発見されるまでの所在

4. 中世ヨーロッパにおける写本の作り方

第2章 これまでのヴォイニッチ写本研究

1. 来歴を明らかにする

ジョン・ディー

ルドルフ2世

ヤコブズ・デ・テペネチ

ゲオルグ・バレシュ

マルクス・マルチ

アタナシウス・キルヒャー

2. 年代を測定する

3. 文字を分析する

4. 解読を試みる

5. 言語学的に分析する

6. 似た文書を再現する

7. テキストの解読可能性を判定する

第3章 データサイエンスと古い本

1. データサイエンス

データサイエンスとビッグデータ

データサイエンスを学ぶことができる大学

2. 本を研究する

書誌学とデジタル化

データに基づく著者推定

難読化文字や隠された文字の解読

暗号の解読

第4章 クラスタリングによる分析:解読の可能性そのものを判定する

1. 解読の可能性の判定

クラスタリング

2. 実験の手順

全体の流れ

テキストデータの類似度

トークン化

トークンに対する重み付け

ベージ同士の類似度算出

クラスタリング分析手法

ページ順に基づく分析法

クラスタリングの評価

3. 実験の結果

ページ同士の内容の類似度

挿絵によるセクション構造との比較

ページのクラスタリング結果

4. クラスタリング結果の評価と比較

比較対象

クラスタリングの評価と比較結果

ページ順の比較

第5章 ヴォイニッチ写本研究の意義と広がり

1. 分析手法を発展させる

2. シチズンサイエンス

3. ヴォイニッチ写本の影響の広がり

4. 謎に立ち向かいたい方のために:有用な情報源の紹介

第6章 ヴォイニッチ写本の可能性とこれからの研究

特別鼎談 荒俣宏 × 安形麻理 × 安形輝

最後の方に「シチズンサイエンス」への言及がありますが,多くの読者の皆さんも,ぜひヴォイニッチ写本解読に貢献してみてはいかがでしょうか?

・ 安形 麻理・安形 輝 『ヴォイニッチ写本』 星海社〈星海社新書〉,2024年.

2025-03-28 Fri

■ #5814. 目次ととも再び紹介,嶋田珠巳『英語という選択 アイルランドの今』(岩波書店,2016年) [irish][irish_english][ireland][language_shift][contact][review][invisible_hand][toc][language_planning]

嶋田珠巳先生(明海大学)による,アイルランドの言語事情に関する書籍『英語という選択 アイルランドの今』(岩波書店,2016年)について,「#2798. 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.」 ([2016-12-24-1]),「#2803. アイルランド語の話者人口と使用地域」 ([2016-12-29-1]),「#2804. アイルランドにみえる母語と母国語のねじれ現象」 ([2016-12-30-1]) で参照してきた.

今回は,同著の概要をつかむために目次を挙げておきたい.

第一章 アイルランドというフィールド

I 地点

民族のことばが英語に取って替わられる

アイルランドは遠くて近い

緑のアイルランド

ほんのすこしの,国,案内

パブで耳を傾けて

その土地で感じる文化

II 自分たちのことば

アイルランドの二つの言語

アイルランド語を話しますか

母語になれない母なることば --- 言語能力と気持ちのねじれ

アイルランド語でつながる祖先

英語を手に入れた幸せと不幸せ

自分たちのことばはアイルランド語

アイルランド的なありかたのようなもの

ケルト的悲哀

III 可能性

そとに開かれるアイルランド

フィールドをもつということ

本書のたて糸,よこ糸

第二章 ことばを引き継がないという選択

I ことばを取り替えるということ

アイルランド語を捨てて英語を選んだのか

個人,コミュニティ,国レベルでの言語政策

順位づけされる言語

II 過去から現在

アイルランドに起こった言語交替

言語交替の要因

使用領域への着目

世代への着目と言語交替の社会心理

III 現在から未来

アイルランド語を守る取り組み --- 上からの政策

いま起こっている言語交替

親のものとは違う,第二言語としてのアイルランド語

アイルランド語もさまざまで

変容するアイルランド語の価値

アイルランド使用地域の存在

第三章 アイルランド語への思い,英語への思い

なまの声をきく

言語交替への思い

アイルランド語をどう見ているのか

英語をどう見ているのか

「英語」それとも「アイルランド英語」?

英語をどう見ているのか

第四章 話者の言語意識にせまる

はじめての言語調査

コミュニティに入る

フィールドで気づくこと

言語使用の背後にある話者の意識

do be 形式の言語外意味

正しさへの意識

アイルランドらしさへの意識

文法形式や語彙に対する意識

第五章 ことばのなかのアイルランドらしさ

I アイルランド英語のかたち

特有の語彙

現地の英語に溶け込むアイルランド語からの借用語

アイルランド英語に特有の表現

言語の理

文法のしくみに「個性」をみる

アイルランド目線の英語

II 時の表現

間違った英語?

独自の体系

How long are you here? の意味

独自の体系

独特の意味をもつ be after 完了

be after 完了と have 完了の使い分け

II 情報構造の表現

強調構文を手がかりに

'tis 文は分裂文か

ことばの内部で働いているしくみ

アイランド語をみれば合点がいく

見た目と中身の問題

第六章 ことばが変わること,替わること

I 言語接触

接触言語学にとってのアイルランド英語の魅力

形成と変化をどのようにみるか

文法のイノベーション

II ことばの変化と人々の気持ち

英語と自分たちのことばとの間でゆれるアイデンティティ

二言語主義の先にみえるものは

言語の必然? --- 言語の危機と英語の多様性とそれぞれの選択

????????????

参考文献

索引

言語交替 (language_shift) ,言語接触 (contact),言語政策 (language_planning) など,社会言語学の多くの話題の交差点をなすアイルランド(英)(語)に,ぜひ注目を.

・ 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-03-27 Thu

■ #5813. 水野太貴さんによる『中央公論』の連載「ことばの変化をつかまえる」 [youtube][inohota][yurugengogakuradio][notice][language_change][voicy][heldio]

人気 YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんが『中央公論』にて新連載「ことばの変化をつかまえる」を開始しています.言語の研究者にインタビューしながら,様々な角度から言語変化 (language_change) を考えていこうという連載です.

連載初回のタイトルは「「差異化」こそが原動力 --- 社会言語学者・井上逸兵さんに聞く」.インタビューのお相手は,なんと私の同僚で社会言語学者の井上逸兵さんでした.社会言語学の観点から,ことばの変化の裏側には社会的な差異化が働いているという趣旨で語られています.記事の小見出しを取り出すと,以下の通りとなります.

・ 言語の恣意性と社会的な取り決め

・ 解明したい謎

・ 「自分は他人とは違う」という意識

・ 連帯機能

・ お上が定めるスタンダード

・ ことばの変化は予測できるのか

とりわけ水野さんが「解明したい謎」として挙げられている6点に要注目です.いずれも言語変化論において重要な論点です.

1. なぜことばは変化するのか? (要因)

2. ことばの変化にはどんなパターンがあるか? (法則)

3. 「変化に伴うコスト」を上回るほどのリターンはあるのか? (便益)

4. ことばの変化は予測できるのか? (再現性)

5. 日本語の中で,歴史上類を見ないことばの変化はあったか? (歴史)

6. 世界の言語も,日本語と同じような変化をしているのか? (国際比較)

井上逸兵さんがインタビューを受けたということで,すかさず我々の「いのほた言語学チャンネル」でも,この新連載記事を紹介しました.「#319. ゆる言語学ラジオ水野太貴さん『中央公論』誌連載「ことばの変化をつかまえる」に注目!第1回は井上登場!「差異化」が原動力、そして、水野さんが言語学の原動力!」をご覧ください.

さらに,私自身も先日 heldio にて「#1389. ゆる言語学ラジオの水野太貴さんが『中央公論』の連載「ことばの変化をつかまえる」を開始 --- 初回のお相手は井上逸兵さん」として紹介していますので,そちらもぜひお聴きください.

いろいろな意味で私が聴きてみたかった特別なお2人のインタビューが,実現しました.水野さんの言語変化をめぐる新連載,2025年度は毎月号が待ち遠しくなりそうです.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:「差異化」こそが原動力 --- 社会言語学者・井上逸兵さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年4月号.2025年.168--75頁.

2025-03-26 Wed

■ #5812. 516通り目の through を「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました [through][ormulum][spelling][voicy][heldio][helwa][youtube][yurugengogakuradio][inohota][link][notice][inoueippei]

3月23日(日)に YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の最新回が公開されました.「#321. 中世の through の綴りは515通りと思っていたが」です.おかげさまでご好評いただいています(目下,視聴回数が5000に届きそうです).

through の探究に関するこれまでの経緯は,「#5738. 516番目の through を見つけました」 ([2025-01-11-1]) の記事に,過去の関連コンテンツへのリンク集を作っていますので,そちらからご覧ください.

through の異綴字をめぐる探究がながらく515通り停滞していたところ,久しぶりに新しい516通り目が見つかったということで,研究者の奇矯な生態(?)を眺めるかのようにおもしろがっていただいているのかと想像しますが,当人はいたって真面目です.関心のある方は多くはないかと思いますが,この発見の意義について heldio 有料配信「「516通りの through」の教訓とは?」で語っていますので,よろしければ.

2025-03-25 Tue

■ #5811. なぜ wind は短母音を示すのか? (3) [sobokunagimon][vowel][gvs][emode][variation][emode][orthoepy][orthography][variation]

標記の問題について,「#5808. なぜ wind は短母音を示すのか?」 ([2025-03-22-1]) と「#5810. なぜ wind は短母音を示すのか? (2)」 ([2025-03-24-1]) で考えてきた.前者の記事で引いた OED の説明書きで Dobson が言及されていたので,そちらに当たってみた.Dobson (Vol. 2, §12) は,初期近代英語期における前舌高母音の長短の変異について,wind や関連する単語の事例を挙げながら論じている.議論の一部を引用しよう.

The variation occurs chiefly before OE lengthening groups. The most important class of word is those in -ind, which are normally recorded with ME ī; but there is some evidence of variation. Smith gives 'uīnd or uind' for wind sb. Mulcaster has ĭ in wind and bind against ī in kind, find, mind, and hind. Bullokar transcribes find with ī but rhymes it on ĭ. Coote says that some pronounce blind, find, and behind short, while others pronounce them long; Young's 'homophone' list shows variation in find. Hodges says that 'som men cal the winde, the wind'. It is clear that the variation was most common in wind, which has now come to have the short vowel; but in the sexteenth and seventeenth centuries it was more usually pronounced with ME ī given by Levins, Bullokar, Robinson, Gil, Willis, Wharton, Poole, J. Smith, Cooper, and Brown. Short ĭ (due to the separation of the n and d by the syllable-division) is apparently shown for winder by Fox and Hookes, who put it with window in their homophone list; but Bullokar has ī. (479)

16--17世紀における -ind 語には,母音の長短の揺れがあったことがわかる.とりわけ問題の wind については揺れが激しかったようだ.個々の話者によっても,また時代や使用域によっても,揺れがあったにちがいない.当時の両発音の複雑な競合が,現代標準英語では「不規則」に思われる短母音に帰結してしまったということで,言語変異・変化の不思議さを思わずにはいられない.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. 2 vols. Oxford: OUP, 1968.

2025-03-24 Mon

■ #5810. なぜ wind は短母音を示すのか? (2) [sobokunagimon][vowel][diphthong][gvs][homorganic_lengthening][homonymy][homonymic_clash][homophony]

一昨日の記事「#5808. なぜ wind は短母音を示すのか?」 ([2025-03-22-1]) で取り上げた話題の続編.

英語音韻史の専門家 Minkova (168--69) は,同器性長化 (homorganic_lengthening) について解説する文脈で,問題の wind /wɪnd/ に触れており,短母音実現の特殊性を指摘している.

The third cluster associated with Homorganic Cluster Lengthening is [-nd]. The long-term effect of this cluster is limited. It applies systematically only to the high vowels [i] and [u].

(7) OE <-ind> and <und> lengthening:

Early OE ME blind [blind] blind [bliːnd] 'blind' grindan [grindən] grind(en) [griːndən] 'grind' (be)hindan [-hindən] bihinde [-hiːnd(ə)] 'behind' grund [grund] ground [gruːnd] 'ground' hund [hund] hound [huːnd] 'hound' pund [pund] pound [puːnd] 'pound'

The pair wind, n. - wind, v. is a special case, probably best explained on the grounds of homophony avoidance. Rhyme evidence suggests that the forms were actually homophonous into the late seventeenth century. The restriction of the lengthening effect to the high vowels leaves a whole set of common OE lexemes such as band, hand, land, sand, bend, blend, end, rend, send, spend, tender, wend with short vowels in PDE.

Minkova は,同音異義衝突 (homonymic_clash) による説明を示唆しているものの,強く主張しているわけではない.しかし,高母音について体系的に作用した同器性長化の事例を多数見るにつけ,その集団から逸脱しているかのような wind /wɪnd/ の特殊性が浮き彫りになり,この解説の有意義さが改めて確認される.

高母音として i のみならず u も平行的に考えるとすると,例えば「なぜ fund は短母音を示すのか?」も同様に問われてよいことになろう.調べ始めると視野が広がってくる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2025-03-23 Sun

■ #5809. 朝カルシリーズ講座の第12回「勘違いから生まれた英単語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][metanalysis][folk_etymology][ghost_word][link]

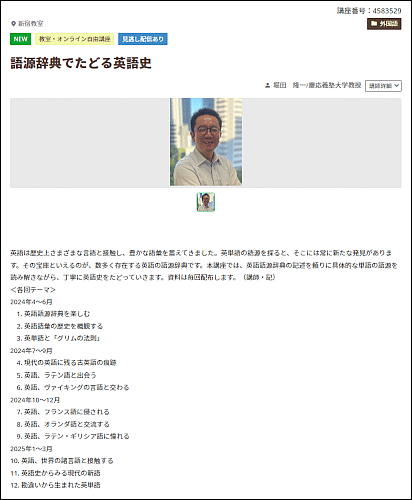

3月15日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の最終回となる第12回が開講されました.今回は「勘違いから生まれた英単語」と題して,「事故」によって生じた単語の具体例を挙げ,いつものように『英語語源辞典』やその他の資料を通じて,語源とは何か,単語とは何かという究極の問いに迫りました.

この第12回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

今回のシリーズ第12回の話題に直接・間接に関わるコンテンツを,hellog と heldio の過去回で取り上げてきましたので,以下をご参照ください.

・ hellog 「#5799. 3月15日(土)の朝カルのシリーズ講座第12回「勘違いから生まれた英単語」のご案内」 ([2025-03-13-1])

・ heldio 「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」

・ heldio 「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

・ 「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1])

さて,今年度のシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」はこれにて終了です.1年間にわたりご参加いただいた方々には,御礼申し上げます.来年度も月に一度のペースで英語史に関連する講座を続けていきますが,今年度のテーマの流れを汲みながらも,特定の単語に注目しつつ,英語史を描いていく予定です.シリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.4月からの春期クール3回分については,題目と日程が次のように決定しています.朝カルの公式HPより詳細をご確認し,ぜひお申し込みください.

1. 4月26日(土):she --- 語源論争の絶えない代名詞

2. 5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

3. 6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

来年度も朝カル英語史講座,どうぞよろしくお願いいたします.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-03-22 Sat

■ #5808. なぜ wind は短母音を示すのか? [sobokunagimon][vowel][diphthong][gvs][homorganic_lengthening][homonymy][homonymic_clash][oed][homophony]

先日,ヘルメイトの ari さんが note で「#227【深掘り】-ind と -ing の発音の違い,あるいは wind の発音について」と題する記事を書かれていた.いくつかの問題が取り上げられているが,とりわけ wind (風)が /wɪnd/ と短母音で発音されるのはなぜか,という問いが興味深かった.確かに歴史的に予想される形は2重母音をもつ */waɪnd/ となりそうなものだし,実際に同綴異義語の wind (曲がりくねる)は /waɪnd/ の発音なので,不思議である.

ari さんも部分的に引用されているが,OED の wind (n1) の発音の歴史に関する注をフルで引用しよう.

Pronunciation

The phonological development of this word differs from that of nouns with a similar phonological shape in Middle English, such as hind n.1 and rind n.1, and similarly the verb wind v.1 These show the result of lengthening of the vowel before the homorganic consonant cluster -nd in Old English. The evidence of the early modern orthoepists shows that there was considerable variation in early modern English between pronunciations with a short vowel or a long vowel (or its diphthongal reflex after the operation of the Great Vowel Shift); this variation appears to have been unusually persistent in the case of the present word (compare discussion in E. J. Dobson Eng. Pronunc. 1500--1700 (ed. 2, 1968) vol. II. §12), for which the pronunciation with a short vowel is the one that became usual in later standard English. Until the 18th cent. the diphthongal pronunciation appears to have been more usual, but by the end of the century had been largely supplanted in ordinary speech by the short-vowel pronunciation. Walker (1791), while listing both, puts the pronunciation with short vowel first, and notes: 'These two modes of pronunciation have been long contending for superiority, till at last the former seems to have gained a compleat victory, except in the territories of rhyme.' The poetic convention allowing rhyming use of the diphthongal pronunciation continued well into the 19th cent. (compare e.g. quot. 1811 at Phrases P.1n.ii, quot. 1820 at spring n.1 III.17a).

The preservation of the short vowel in this particular word is difficult to account for; it may have been aided by the large number of occurrences in compounds and derivatives, in which failure of vowel lengthening would have been more likely; it may also partly reflect a functional pressure to distinguish this word from wind v.1, which would otherwise have been homophonous. Frequent collocation with winter n.1 (with short vowel) could also have played a part.

Pronunciation with a diphthong (reflecting a Middle English long vowel) survives in some regional varieties and is occasionally reflected in forms such as wine and weind at α forms.

この問題を理解するには,上記の OED の解説を正確に読み解く必要があり,そのためには英語の音韻史や語彙史の概要を知っていなければならない.とりわけ同器性長化 (Homorganic Lengthening; homorganic_lengthening),大母音推移 (Great Vowel Shift: gvs),同音異義衝突 (homonymic_clash) に関する理解が欠かせない.

OED でも明確な答えは出ていないので,このブログでももう少し調べていきたい.(ari さん,話題提供ありがとうございました.)

2025-03-21 Fri

■ #5807. 「英語の語形成と語彙史を知ろう」 --- 大修館書店『英語教育』4月号の拙記事を紹介 [notice][vocabulary][lexicology][word_formation][morphology][hel_education][asacul][voicy][heldio][hel_education]

3月14日に発売された『英語教育』(大修館書店)の4月号に,第1特集として「新年度に見直したい英語語彙指導」が取り上げられています.その特集のなかで「英語の語形成と語彙史を知ろう」と題する見開き2頁の記事を執筆しました.記事は以下の4節からなっています.

1. 英語語彙の3分の2が借用語

2. 新語導入の「四則計算」

3. 英語史の各時代で好まれた方法

4. 英語史の知見を語彙学習に

実はこの節立ては,先日最終回を終えたばかりの朝日カルチャーセンター新宿教室のシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の大雑把な要約となっています.朝カルシリーズの締めくくりの時期と本記事の原稿締切が近かったので,英語語彙史について考えてきた今年度を大きく振り返ってみたいという事情もあり,このような記事となりました.

とりわけ第2節の新語導入に関する「四則計算」は,英語(のみながら言語一般)の語形成をうまくまとめられているのではないかと考えています.ぜひ注目していただければ.「四則計算」の比喩については,最近では「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1]) で触れていますし,実は同雑誌『英語教育』の2020年2月号でも関連記事を書かせていただいています.「#3917. 『英語教育』の連載第11回「なぜ英語には省略語が多いのか」」 ([2020-01-17-1]) をご参照ください.

さて,今回の雑誌記事は最新号の第1特集「新年度に見直したい英語語彙指導」の1部として執筆しましたが,特集内の記事を一覧してみましょう.

1. 教室でできる語彙指導 4つのポイント

2. 英語定型表現の指導 --- You shall know a word by the company it keeps!

3. 高校での語彙指導 --- 「論理・表現」での実践例

4. 中学校の教室場面で行う語彙指導の工夫

5. 児童に教えるべき語彙知識とその指導方法とは

6. Teaching Assistant としての生成AIを語彙指導に活かす

7. Web アプリでデザインする語彙学習アクティビティ

8. 英語の語形成と語彙史を知ろう

本特集は英語教育者・学習者にとって実践的なヒントが満載です.新年度を迎えるにあたって,ぜひ見直してみてください.

今回ご紹介した拙記事「英語の語形成と語彙史を知ろう」については,heldio でも「#1387. 大修館書店『英語教育』4月号で「英語の語形成と語彙史を知ろう」を書かせていただきました」としてお話ししています.ぜひお聴きいただければ.

・ 堀田 隆一 「第1特集 新年度に見直したい英語語彙指導 --- 英語の語形成と語彙史を知ろう」 『英語教育』(大修館) 2025年4月号,2025年.30--31頁.

2025-03-20 Thu

■ #5806. heldio の前身「hellog-radio」で一軍級の素朴な疑問を取り上げています [sobokunagimon][helkatsu][hellog-radio][heldio][heltalk][heltube]

本ブログの姉妹版・音声版として,毎朝6時に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を配信しています.heldio は2021年6月2日に開始したチャンネルですが,実はその前身として「hellog-radio」という個人的な音声シリーズを前年の2020年6月23日より不定期で公開していました.その一覧はこちらのページの下部からご覧になれます.ただし,当時は特別な音声配信プラットフォームを利用しておらず,HP上に音声ファイルを直置きしていただけなので,聴かれる機会は多くありませんでした.

「hellog-radio」は62件の英語史小ネタからなる音声配信のシリーズで,選りすぐりの一軍級の「英語に関する素朴な疑問」が集まっています.そのまま寝かせておいてはもったいないと思い,2週間前の3月6日から毎朝6時前後に1つずつ,再放送の体で公開し始めています.いくつかのプラットフォームよりアクセス可能ですので,お好きなところからどうぞ.

・ YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」の再生リスト「【再配信】 hellog-radio --- 英語史小ネタ」

・ stand.fm 「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」内で配信回タイトルに「hellog-radio」がついているもの

・ 上記の Spotify (Video) Podcast 版

「hellog-radio」再放送については,heldio の一昨日の回「#1388. heldio の前身「hellog-radio」なるものを YouTube で再放送しています」でもお話ししているので,ぜひお聴きください.この配信回のインフォグラフィックも掲載しておきます.

2025-03-19 Wed

■ #5805. Skeat の発見した幽霊語の一覧 [ghost_word][minim][spelling][alphabet][manuscript][palaeography][thorn][th][graphemics][editing]

昨日の記事「#5804. 中世写本で読み間違えられやすい文字(列) --- 幽霊語を生み出す元凶」 ([2025-03-18-1]) で,Skeat がまとめた読み違いしやすい文字(列)の一覧を示した.現代の中世写本の校訂者は原則として文献学のプロではあるが,そのプロですらはまってしまう文字の罠が多々あるということだ.Skeat は,そのような罠にはまった校訂者が,図らずも生み出してしまった幽霊語 (ghost_word) の数々を,自身の論文の最後で列挙している (373--74) .括弧のなかの綴字が,Skeat の考えるところによれば幽霊的でない正しい綴字である.

abacot (a bicocket)

abofted (abosted)

allryn (alkyn)

belene (beleue)

beuen (benen)

bewunus (bewunne)

bolueden (bolneden)

bouchen (bonchen)

char (thar)

chek yn a tyde (chek-matyde),

chesse (chese)

chichingis (thithingis, error for tithingis)

clamupe (claurnpe)

cleue (clene)

conise (comse)

conisyng (comspg)

coppin (croppin)

corves (cornes)

couuen (coxmen)

cronde (croude)

culde (tulde)

culpis (cuupis ? for coupis ?),

degontit (degoutit)

desouled (defouled)

dimnede (diuinede)

dolf (douf)

dolp (doup)

drinen (driuen)

dymnede (dyuinede)

eftures (esteres, estres)

enchausyt (enchaufyt)

encortif (encorcif)

flocced (flotted)

folloke (wilfolloker)

forbusur (forbusne)

forgalbed (forgabbed)

fonngit (foriugit)

fouk (fonk)

founed (fonned)

galbert (gabbert)

golk (gouk)

gramity (graunty)

havin (harm)

hetheued (heued)

holk (houk)

howen, howne (howue)

kimes (knives)

lath (lay)

lessyt (leffyt)

lohe (lome)

maused (mansed)

monelich (menelich)

morse (nurse)

moyt (mo þat)

nalle (ualle)

nolt (nout)

onen (ouen)

ouershuppe (ouerhuppe)

owery (dwerþ)

palke (pakke)

palpis (paupis)

panfray (paufray)

pantener (pautener)

pavade (panade)

polien (þolien)

polk (pouk)

porcours (portours)

punniten (permuten)

rendit (vondit)

rentful (reuful)

renthe (reuthe)

reuk (renk)

rolkis (rokkis)

roned (roued)

sangtle (saughtle)

satoure (fatoure)

scharpe (schappe)

sharter (Charter)

skowurand (skownrand)

slalk (slakk)

soket (Coket)

sordid (fordid)

spelk (spekk)

stone (schon)

succh (sutth)

suten (sitten)

Syvewarm (Fysewarin)

talbart (tabbart)

tavart (tabart)

thame (tharne)

treryn (temp)

tyre (cyre)

ulode (correct; u=v)

ullorxa (?)

vyt (rycht)

walk (wakk, later wauk)

walkrif (wakkrif, later waukrif)

walknit (wakknit, later wauknit)

watte (waite)

wayne (wayue)

wok (woux)

ytoped (ycoped)

yvete (ybete)

Skeat は,校訂者のミスによって生じるこのような幽霊語が,後に定着し,辞書に採録までされてしまう可能性に強い危機感を抱いていた.文献学のプロとしての矜持なのだろう.

・ Skeat, Walter W. "Report upon 'Ghost-words,' or Words which Have no Real Existence." in the President's Address for 1886. Transactions of the Philological Society for 1885--87. Vol. 2. 350--80.

2025-03-18 Tue

■ #5804. 中世写本で読み間違えられやすい文字(列) --- 幽霊語を生み出す元凶 [minim][spelling][alphabet][manuscript][ghost_word][palaeography][thorn][th][graphemics][punctuation]

最近いくつかの記事で,幽霊語 (ghost_word) の話題を取り上げてきた.この用語の生みの親である Skeat は,「幽霊語」論文のなかで,幽霊語の出現の背後にある写本上の文字(列)の読み違いを詳細に論じている.とりわけ読み間違えられやすい文字(列)のリストが示されているので,その部分を引用しよう (372) .

I now proceed to make a list of the symbols which, in the foregoing examples, have been misread and confused. The following groups denote the confused symbols: b, v; c, t; d, o; e, o, s; f, s; k, lr; m, ui, in; n, u; o, d, e; p, þ (th); r, v; s, C, e, f; y, þ (th). Also mi, un; mu, um; ni, in; rp, pp; tt, it; ur, ne; unn, erm; vin, rm. Also lb, bb; lk, kk. Very few of these mistakes result from the misreading of marks of contraction. If I were to add examples of this character, the number of ghost-words would be very largely increased.

少なからぬ例が,縦棒 (minim) で構成される文字(列)を含んでいる.minim の害悪(?)に関心をもった方は,「#4134. unmummied --- 縦棒で綴っていたら大変なことになっていた単語の王者」 ([2020-08-21-1]) や「#5215. 句動詞から品詞転換した(ようにみえる)名詞・形容詞の一覧」 ([2023-08-07-1]) などからどうぞ.

また,<th> に相当する古英語・中英語の文字 <þ> (thorn) については,「#1428. ye = the」 ([2013-03-25-1]) などを参照ください.

・ Skeat, Walter W. "Report upon 'Ghost-words,' or Words which Have no Real Existence." in the President's Address for 1886. Transactions of the Philological Society for 1885--87. Vol. 2. 350--80.

2025-03-17 Mon

■ #5803. corpse, corse, corpus, corps の4重語 [doublet][latin][french][loan_word][lexicology][lexicography][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][synonym][kdee][helmate][helkatsu][voicy][heldio]

標記の4語は,いずれもラテン語で「体」を意味する corpus に遡る単語である.「#4096. 3重語,4重語,5重語の例をいくつか」 ([2020-07-14-1]) でも取り上げた堂々たる4重語 (quadruplet) の事例だ.

corpus /ˈkɔɚpəs/ (集大成;言語資料)は,中英語期に直接ラテン語から入ってきた語形で,現代では専門的なレジスターとして用いられるのが普通である.

corpse /kɔɚps/ (死体),およびその古形・詩形として残っている corse /kɔɚs/ は,ラテン語 corpus がフランス語を経由しつつ変形して英語に入ってきた単語だ.フランス語では当初 cors のように綴字から <p> が脱落していたが,ラテン語形を参照して <p> が復活した.英語でも,この語源的綴字 (etymological_respelling) の原理が同様に作用し,<p> が加えられたが,<p> のない語形も並行して続いた.

corps /kɔɚ/ (複数形は同綴字で発音は /kɔɚz/)(軍隊)は "a body of troops" ほどの語義で,フランス語から後期近代英語期に入ってきた単語である.綴字に関する限り,上記 corpse の異形といってよい.

<p> が綴られるか否か,/p/ が発音されるか否か,さらに /s/ が発音されるか否かなど,4語の関係は複雑だ.この問題に対処するには,各々の単語の綴字,発音,語義,初出年代,各時代での用法や頻度の実際を丹念に調査する必要があるだろう.また,それぞれの英単語としての語誌 (word-lore) を明らかにするにとどまらず,借用元であるラテン語形やフランス語形についても考慮する必要がある.特にフランス語形についてはフランス語史側での発音と綴字の関係,およびその変化と変異も参照することが求められる.

さらに本質的に問うならば,この4語は,中英語や近代英語の話者たちの頭の中では,そもそも異なる4語として認識されていたのだろうか.現代の私たちは,綴字が異なれば辞書で別々に立項する,という辞書編纂上の姿勢を当然視しているが,中世・近代の実態を理解しようとするにあたって,その姿勢を持ち込むことは妥当ではないかもしれない.

疑問が次々に湧いてくる.いずれにせよ,非常に込み入った問題であることは間違いない.

今回の記事は,ヘルメイトによる2件のhel活コンテンツにインスピレーションを受け,『英語語源辞典』と OED を参照しつつ執筆した.

・ lacolaco さんが「英語語源辞典通読ノート」の最新回で取り上げている corporate, corpse, corpus に関する考察

・ 上記 lacolaco さんの記事を受け,ari さんがこの問題について Deep Research を初利用し,その使用報告をかねて考察した note 記事「#224【深掘り】corsはどう変化したか。ChatGPTに調べてもらう。」

私自身も,一昨日の heldio 配信回「#1385. corpus と data をめぐる諸問題 --- コーパスデータについて語る回ではありません」で lacolaco さんの記事と corpus 問題について取り上げている.ぜひお聴きいただければ.

2025-03-16 Sun

■ #5802. ghost word --- 造語者 Skeat による定義 [ghost_word][terminology][oed][lexicography][lexicology][metanalysis]

幽霊語について ghost_word のタグで記事をいくつか書いてきた.一昨日の記事「#5800. ghost word --- Skeat 曰く「辞書に採録してはいけない語」」 ([2025-03-14-1]) で触れたように,ghost word なる用語を造り出したのは,文献学者 Walter W. Skeat (1835--1912) である.

先の記事で触れたように,abacot なる単語が bycocket の崩れた形(誤記や異分析が関わっているか?)として幽霊のように生じたと考えられている.Skeat は,このような語を典型的な幽霊語と考えた.Skeat はまた,幽霊語は既存の単語の単なる誤用と混同すべきではないとも説く.ghost word の定義に相当する1節 (p. 352) を Skeat より引用しよう.

I propose, therefore, to bring under your notice a few more words of the abacot type; words which will come under our Editor's notice in course of time, and which I have little doubt that he will reject. As it is convenient to have a short name for words of this character, I shall take leave to call them "ghost-words." Like ghosts, we may seem to see them, or may fancy that they exist; but they have no real entity. We cannot grasp them; when we would do so, they disappear. Such forms are quite different, I would remark, from such as are produced by misuse of words that are well known. When, according to the story, a newspaper intended to say that Sir Robert Peel had been out with a party of friends shooting pheasants, and the compositor turned this harmless piece of intelligence into the alarming statement that "Sir Robert Peel had been out with a party of fiends shooting peasants," we have mere instances of misuse. The words fiends and peasants, though unintended in such a context, are real enough in themselves. I only allow the title of ghost-words to such words, or rather forms, as have no meaning whatever. (352)

この主張の後,Skeat は主に中英語期の文字の読み違いによって生じた幽霊語の例を挙げていく.単発の読み違いが,その後,誤ったまま連綿と受け継がれていき,いつしか幽霊語と気づかれることのない本当に恐ろしい幽霊語へと発展していくものだ,と警鐘を鳴らしている.Skeat はいったい何を恐れていたのだろうか(筆者は,このような単語はそれ自体が歴史をもっており,おもしろくて好きである).

・ Skeat, Walter W. "Report upon 'Ghost-words,' or Words which Have no Real Existence." in the President's Address for 1886. Transactions of the Philological Society for 1885--87. Vol. 2. 350--80.

2025-03-15 Sat

■ #5801. 英語史研究会,4月12日(土)に京都大学にて開催 [academic_conference][contrastive_language_history][voicy][heldio][video_podcast][spotify]

英語史研究会第34回大会が,ほぼ1ヶ月後の4月12日(土)の午後,京都大学にて開催されます.公式HPの「お知らせ」より,プログラムや発表要旨をご覧になれます.参加はフォームによる登録制で,締切は3月20日(土)となっています.

第34回では,4件の研究発表,および1件のラウンドテーブルが予定されています.ラウンドテーブルの題目は「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の観点から ---」となっており,日独仏英の4言語を専門とする方々が登壇予定です.敬称略にて,田中牧郎(明治大学);高田博行(学習院大学);片山幹生(大阪公立大学),西山教行(京都大学);家入葉子(京都大学),中山匡美(神奈川大学)の6名に加え,私,堀田隆一(慶應義塾大学)も司会として参加いたします.

異なる言語史を比較対照する対照言語史 (contrastive_language_history) という新しいアプローチで,各言語の語彙と文字の近代化を論じます.このアプローチは,2022年に出版された『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館)で提唱されたもので,今回のラウンドテーブルにはその編者3名も参加します.肩の凝らない座談会となる予定です.

英語史研究会の開催については,3日前に Voicy heldio でも「#1382. 英語史研究会のご案内 --- 4月12日(土)に京都大学にて開催」としてお知らせしました(20分ほどの長さ).その回は,私が Spotify のビデオポッドキャストに初挑戦した配信回でもありまして,よろしければそちらからもご覧いただければ(そしてフォローしてしただければ)と思います.

4月12日に,英語史を学んでいる(あるいは学んでみたい)多くの方々のご参加をお待ちしています.

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著) 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

2025-03-14 Fri

■ #5800. ghost word --- Skeat 曰く「辞書に採録してはいけない語」 [ghost_word][terminology][oed][lexicography][lexicology][voicy][heldio][video_podcast][spotify]

幽霊語 (ghost_word) という興味深い対象について,hellog で何度か取り上げてきた.

・ 「#2725. ghost word」 ([2016-10-12-1])

・ 「#5795. ghost word 再訪」 ([2025-03-09-1])

・ 「#5796. ghost word を OED で引いてみた」 ([2025-03-10-1])

すでに過去の記事で触れたが,この用語を造ったのは高名な文献学者 Walter W. Skeat (1835--1912) である.1886年5月2日,Skeat がロンドン言語学会にて記念講演を行なった.その講演のなかで,"Report upon 'Ghost-words,' or Words which Have no Real Existence" と題する報告がなされている.

以下に引用するのは,辞書編纂者でもある Skeat が,幽霊語を OED などの辞書に採録してはならないことを力説している箇所である.幽霊語の具体例として abacot (= by-cocket) を挙げている.

Of all the work which the Society has at various times undertaken, none has ever had so much interest for us, collectively, as the New English Dictionary. Dr. Murray, as you will remember, wrote on one occasion a most able article, in order to justify himself in omitting from the Dictionary the word abacot, defined by Webster as "the cap of state formerly used by English kings, wrought into the figure of two crowns." It was rightly and wisely rejected by our Editor on the ground that there is no such word, the alleged form being due to a complete mistake. There can be no doubt that words of this character ought to be excluded; and not only so, but we should jealously guard against all chances of giving any undeserved record of words which had never any real existence, being mere coinages due to the blunders of printers or scribes, or to the perfervid imaginations of ignorant or blundering editors. We may well allow that Ogilvie's Imperial Dictionary is an excellent book of its class, and that the latest editor, Mr. Annandale, has very greatly improved it; but I cannot think that he was was (sic) well-advised in devoting to Abacot twenty-seven lines of type, merely in order to quote Dr. Murray's reasons for rejecting it. Still less can I approve of his introduction of a small picture intended to represent an "Abacot," copied from the great seal of Henry VII.; it would have been much better to insert the picture under the correct form by-cocket. (351--52)

ちなみに,皮肉なことに最新の OED Online では abacot が立項されている.もとの †bycocket については,次のような定義が与えられている.

A kind of cap or headdress (peaked before and behind): (a) as a military headdress, a casque; (b) as an ornamental cap or headdress, worn by men and women.

The two crowns [? of England and France] with which the bycocket of Henry VI was 'garnished' or 'embroidered', were, of course, no part of the ordinary bycocket.

Skeat の引用の半ば "we should jealously guard against all chances of giving any undeserved record of words which had never any real existence, . . ." にみえる副詞 jealously の解釈について,昨日の heldio 配信回「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」で取り上げた.Spotify のビデオポッドキャストとしても配信しているので,ぜひそちらからもどうぞ.

・ Skeat, Walter W. "Report upon 'Ghost-words,' or Words which Have no Real Existence." in the President's Address for 1886. Transactions of the Philological Society for 1885--87. Vol. 2. 350--80.

2025-03-13 Thu

■ #5799. 3月15日(土)の朝カルのシリーズ講座第12回「勘違いから生まれた英単語」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][analogy][metanalysis][folk_etymology][voicy][heldio]

・ 日時:3月15日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度月に一度のペースで,『英語語源辞典』(研究社)を参照しつつ英語語彙史をたどる朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を続けてきました.明後日3月15日(土)に開講される第12回は,シリーズ最終回となります.前回までに英語語彙史はおおよそ描ききったので,最終回は遊び心満載の「勘違いから生まれた英単語」で締めたいと思います.

他の言語も同様ですが,英語には本来なかった語,あり得なかった語が,勘違いを含む何らかの「事故」により,存在し始めるということがあります.単に語源不詳というわけではなく,広い意味でのエラーにより生じてしまった語,といえばよいでしょうか.既存の語からの類推 (analogy) によって生まれた語,解釈語源あるいは民間語源 (folk_etymology) に基づく語,幽霊語 (ghost_word) など「事故」のタイプは様々ですが,このように不規則な出自をもつ単語たちも,英語語彙に独特な貢献をなしてきたのです.今回の講座では,いつものように『英語語源辞典』やその他の辞書を参照しつつ,変わり者の単語たちと戯れたいと思います.

過去11回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

・ 「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので辞典がなくとも受講には問題ありません).

今度のシリーズ最終回については,heldio でも「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」でもご案内しています.ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-03-12 Wed

■ #5798. 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の Video Podcast 版を開始しました [voicy][heldio][video_podcast][spotify][radio_broadcast][academic_conference][helkatsu][heltalk][link][ewlr]

Voicy でお届けしている「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の Video Podcast 版を開始しました.音声配信プラットフォーム Spotify より,同名の Podcast チャンネル「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」として視聴できます.

冒頭の動画は,今朝公開した heldio 最新回「#1382. 英語史研究会のご案内 --- 4月12日(土)に京都大学にて開催」です(20分11秒).基本的にはラジオ収録風景を撮影しただけですので(暗めの部屋ですみません),内容は耳でお聴きいただければ十分なのですが,Video Podcast が流行ってきているということで試してみた次第です.この Video Podcast 版 heldio は,必ずしも毎日更新していけるかどうかは分かりませんが,「英語史をお茶の間に」広げるべく,適宜活用していきたいと思います.ぜひフォローのほど,よろしくお願いいたします.なお,耳だけで十分という方は,これまで通りに Voicy にてこちらよりお聴きいただければ.

Spotify では,姉妹 Podcast チャンネルとして「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」も毎日配信しています.heltalk では,heldio の過去回の再放送,「hel活単語リレー」 (ewlr),その他のカジュアルな英語史小ネタを配信しており,heldio よりも更新頻度が高いです.いつでも英語史に触れていたいという方は,こちらもフォローしていただければ.以下は,昨日公開した「hel活単語リレー: rickshaw, Shaw, alphabet」です(9分29秒).

2025-03-11 Tue

■ #5797. 言語年代学は後世の言語学に何を残したか? --- いのほた最新回 [glottochronology][history_of_linguistics][statistics][inohota][youtube][voicy][heldio][helwa][linguistics][link]

YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の最新回が公開されています.お題は「#317. 言語年代学は後世の言語学に何を残したか?」です.

本ブログでも言語年代学 (glottochronology) について様々な記事を書いてきました.いくつかピックアップしてみます.

・ 「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1])

・ 「#1729. glottochronology 再訪」 ([2014-01-20-1])

・ 「#2659. glottochronology と lexicostatistics」 ([2016-08-07-1])

・ 「#2660. glottochronology と基本語彙」 ([2016-08-08-1])

・ 「#4685. Campbell による glottochronology 批判」 ([2022-02-23-1])

音声配信 heldio/helwa でも,以下の回で言語年代学についてお話ししています.

・ helwa 「【英語史の輪 #91】否定された「言語年代学」」 (2024/02/08)

・ heldio 「#1339. 言語年代学 --- 言語学史の一幕」 (2025/01/28)

・ heldio 「#1340. 言語年代学への批判から学べること」 (2025/01/29)

この言語学の分野は,今では言語学史の一コマとして見られることが多いですが,アイディア自体は斬新だったと私は考えています.批判の多い学説でしたが,その鋭い批判のなかから数々のインスピレーションが飛び出し,言語学の一角に若い種が蒔かれたのでした.印欧語比較言語学が新たな刺激を獲得し,語彙統計学 (lexicostatistics) が発展し,基本語彙とは何かという問いが生じ,意味素に関する議論も見直されました.批判される学説にも中長期的にはポジティヴな意義があることを教えてくれる好例です.

歴史的な学説の掘り起こし,ポジティヴな再解釈,現代的応用は,有益な試みですね.

2025-03-10 Mon

■ #5796. ghost word を OED で引いてみた [lexicography][word_formation][folk_etymology][ghost_word][terminology]

昨日の記事「#5795. ghost word 再訪」 ([2025-03-09-1]) で取り上げた興味深い語彙的現象について,もう少し追いかけたい.OED に ghost word (NOUN) が立項されているので引用しよう.

A word or word form that has come into existence by error rather than established usage, e.g. as a result of a typographical error, the incorrect transcription of a manuscript, an incorrect definition in a dictionary, etc.

1887 Report upon 'Ghost-words', or Words which have no real Existence... We should jealously guard against all chances of giving any undeserved record of words which had never any real existence, being mere coinages due to the blunders of printers or scribes, or to the perfervid imaginations of ignorant or blundering editors. (W. W. Skeat in Transactions of Philological Society 1885--7 vol. 20 350)

1888 The word meant is estures, bad spelling of estres; and eftures is a ghost-word. (W. W. Skeat in Notes & Queries 30 June 504/1)

1977 He [sc. Murray] found a special class of ‘ghost words’, misspelled or ill-defined items that had been admitted to some previous dictionary, thus undergoing an illegitimate birth. (Time 26 December 54/2)

2019 The project will uncover previously unrecorded words, excise ghost words and suggest new or revised definitions. (TendersInfo (Nexis) 21 May)

ghost word の栄えある初例は1887年の Skeat のもので,これは「#2725. ghost word」 ([2016-10-12-1]) でも引用した通りである.いずれにしても緩い定義なので緩く付き合っていくのがよさそうな用語だが,あまりに魅力的な響きで気になってしまうのは仕方ないのだろうか.このように緩くとった「幽霊語」は,少なくとも英語において(そして推測するに日本語など他の言語においても)思いのほか多いのではないだろうか.

2025-03-09 Sun

■ #5795. ghost word 再訪 [lexicography][word_formation][folk_etymology][ghost_word][terminology]

「#2725. ghost word」 ([2016-10-12-1]) や「#912. 語の定義がなぜ難しいか (3)」 ([2011-10-26-1]) で,この用語に触れてきた.今回は『新英語学辞典』の解説を読んでみよう.

ghost word〔言〕(幽霊語)

Skeat (TPS, 1885--87, II. 350--51) の用語 (OED, s.v. ghost).誤植,書写の誤り,編集者・表現者の思い違いから生じた語で,本来はあるべからざる語のこと.そのありうべからざる語が現実に現われた場合,この語を幽霊語または幽霊形 (ghost form) という.つまり,語源的には不要な字が入るなどして,あるべからざる語形をとっている語(例:aghast, sprightly, island, ye (= the)) も幽霊語であるが,誤解から,本来はないはずの意味を与えられた語も幽霊語である.1) acre (= duel). 'fight an acre' のことを「(イングランドとスコットランド辺境地区で)決闘をする」という意味に解し,acre に duel の意味を与えること.本来は中世ラテン語 acram (= duel) committre の英訳の誤りから生じたもの. 2) in derring do (= in daring to do). Chaucer, Troilus and Criseyde 837 から Spenser が誤解して, derring-do を「勇敢な行動」の意味で用いている.3) bourne (= realm). Shakespeare, Hamlet 3:1:79--80 の The undiscovered country, from whose bourne (= limit) No traveller returns から誤解して fiery realm and airy bourne (= realm)--Keats というとき,この bourne は本来なかった意味で用いられていることになる(Bloomfield, 1933, p. 487).これもまた幽霊語の一種である.

一言でいえば,諸々の事情で「あるべからざる語」が現に存在するようになったものが ghost word(幽霊語)ということになる.日常用語としてはこれで済むかもしれないが,学術的には「あるべからざる語」の定義が必要だろう.どのような条件が成立すれば「あるべき語」なのか,あるいは「あるべからざる語」なのか.

上記の引用では「誤植,書写の誤り,編集者・表現者の思い違い」の3点が挙げられているが,これだけで十分なのだろうか.また,真に「誤り」や「思い違い」が関わっているのどうかを歴史的に確かめることは,どこまで可能なのだろうか.幽霊形,幽霊語義,幽霊綴字などと様々に発展させられそうな概念なだけに,基本的な定義を固めておくことが重要のように考える.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2025-03-08 Sat

■ #5794. 英文法用語としての準動詞 [verb][verbid][participle][gerund][infinitive][terminology][sobokunagimon][jespersen][voicy][heldio][pos]

昨日と今朝の heldio にて,「#1377. 思い出の英文法用語 --- リスナーの皆さんからお寄せいただきました(前半)」と「#1378. 思い出の英文法用語 --- リスナーの皆さんからお寄せいただきました(後半)」を配信しました.これは,2月24日にリスナー参加型企画として公開した「#1366. あなたの思い出の英文法用語を教えてください」のフォローアップ回でした.heldio リスナーの皆さんには,多くのコメントを寄せていただきましてありがとうございました.

英文法用語といってもピンからキリまであります.基本的な用語から言語学の術語というべきものまで多々あります.レベルを気にせずに,とにかく思い出の/気になる/推しの/嫌いな用語を挙げてくださいという趣旨で,コメントを募りました.その結果を読み上げたのが,上掲の2つの配信回です.

そのなかで準動詞という用語が何度か言及されていました.英語では verbal や verbid と呼ばれますが,これはいったい何のことでしょうか.『新英語学辞典』の verbal を引いてみると,(1) として「準動詞」の解説があります.

(1) (準動詞) 不定詞 (infinitive),分詞 (participle),動名詞 (gerund) の総称.verbid ともいう.また非定形 (non-finite form),不定形 (infinite form),非定形動詞 (non-finite verb) ともいう.なお,準動詞が名詞的に用いられたものを名詞的準動詞 (noun verbal) または動詞的名詞 (verbal noun) といい,形容詞的用法のものを形容詞的準動詞 (adjective verbal) または動詞的形容詞 (verbal adjective) ということがある.I'm thinking of going./I wish to go. 〔名詞的準動詞〕//melting snow 〔形容詞的準動詞〕.

言い換え表現や,さらに細かい区分の用語もあり,ややこしいですね.次に,OED の verbid (NOUN) を引いてみましょう.

Grammar. Somewhat rare.

A word, such as an infinitive, gerund, or participle, which has some characteristics of a verb but cannot form the head of a predicate on its own. Also: (with reference to certain West African languages) a bound verb with in a serial verb construction.

1914 We shall..restrict the name of verb to those forms that have the eminently verbal power of forming sentences, and..apply the name of verbid to participles and infinitives. (O. Jespersen, Modern English Grammar vol. II. 7)

. . . .

OED での初例から,これが Jespersen の造語であることを初めて知りました.「#5782. 品詞とは何か? --- 厳密に形態を基準にして分類するとどうなるか」 ([2025-02-24-1]) で紹介した Jespersen の品詞論との関連からも,興味深い事実です.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2025-03-07 Fri

■ #5793. 「ゆる言語学ラジオ」で pronounce/pronunciation の綴字問題が取り上げられました [youtube][yurugengogakuradio][voicy][heldio][sobokunagimon][spelling][spelling_pronunciation_gap][sound_change][u][vowel][diphthong]

たびたびお世話になっている人気 YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最近の回で,「説明動画で満足しちゃダメ? なぜ原典を読むべきなのか?【おたより回】#394」が配信されました.

視聴者からの質問を受けて水野さんと堀元さんがトークを繰り広げる回でしたが,その14:39辺りから,悪児戯罹(おにぎり)さんによる質問が披露されました.pronounce と pronunciation のペアで,なぜ第2音節部分の綴字が <ou> と <u> で異なるのか,という素朴な疑問でした.

悪児戯罹さんは,本ブログの「#2046. <pronunciation> vs <pronounciation>」 ([2014-12-03-1]) を見つけて読まれたようなのですが,難しくて分からなかったということで,水野さんが記事の内容をかみ砕いて説明するという構成となっていました.水野さんから,この回についてご連絡をいただきまして,私がいちばん驚きました(笑).

問題の記事の内容については,水野さんがしっかりかみ砕いて説明してくださいまいした.関連して「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1]) にも言及していただきました.結果としては pronounce/pronunciation の綴字問題は例外的な現象なのだという趣旨の解説です.

ここまでは私もリラックスしながら視聴していることができました.ところが,20:36辺りからの2人のやりとりを聞き,戦慄が走りました.

- 堀元さん:なぜその例外が生まれたんですか?

- 水野さん:ていうのの回答はここには書かれていない.

- 堀元さん:気持ち悪いなあ,教えて欲しいな・・・

まさにこの点が分からないからこそ記事では無言だったわけです.「ゆる言語学ラジオ」は痛いところを突いてきます.

こうして10年ぶりに,この問題に再び頭を悩ますことになりました.丸一日いろいろと考えをめぐらせた後,必ずしも自信があったわけではないのですが,1つの仮説を立ててみました.それを Voicy heldio で配信したのが「#1370. 「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた pronounce vs. pronunciation の綴字問題」です.26分ほどの配信回ですが,お時間のある方はぜひお聞きください.少なくとも言語変化の複雑さだけは分かるのではないかと思います.

この heldio の配信後,水野さんから,聴きましたとのコメントをいただきました.どうしても難しめの話しとなってしまい,悪児戯罹さんには届かないかもしれなのですが,これをまた水野さんにかみ砕いて解説していただければと(笑).

2025-03-06 Thu

■ #5792. 「言語変化の要因とそのメカニズム」 --- 『言語の事典』の1節より [language_change][saussure][synchrony][diachrony][sociolinguistics][acquisition][linguistics][writing][grammatology][medium][spelling_pronunciation_gap][contact][ranuki][causation][how_and_why][multiple_causation]

『言語の事典』を眺めていたところ,言語変化 (language_change) という私の関心分野に関する様々な記事が目に飛び込んできた.言語変化については私も本ブログその他で様々に考えてきたが,研究者が10人いれば10通りの言語変化観がある.今回は『言語の事典』の pp. 560--62 に記載されている,乾秀行氏による「言語変化の要因とそのメカニズム」と題する1節を引用する.

*言語変化の要因とそのメカニズム

ことばは時の流れの中で変化し続けるものであり,仮に共時レベルでその変化に気づいた場合にはたいてい「ことばの乱れ」として捉えられ,非難の対象となる.しかし,たとえば平安時代の文学作品や,英単語の文字と発音のずれなどを見れば,言語変化は誰の目にも明らかである.したがって,まずことばは変化するのがあたりまえであるという出発点に立って言語現象を見ていくことが肝要である.かつてソシュール(Ferdinand de Saussure, 185--1913)が『一般言語学講義 (Cours de linguistique générale)』の中で通時言語学 (diachronic linguistics) と共時言語学 (synchronic linguistics) は別々に研究すべきであると述べたのは,あくまで当時の青年文法学派の徹底した音法則の探求に警鐘を鳴らすためであったと思われるが,どんな言語でもさまざまなレベルで常に変化の進行段階にあるので,共時的研究を行なう場合でも常に通時的な視点を持ち続けることが大切である.

ではなぜことばは変化するのであろうか.内的要因としては子供の言語習得の過程,社会的変異,外的要因としては言語接触が考えられる.子供は大人の教少ない発話を聞きながら短期間のうちに言語の文法体系を獲得するが,大人になってからはそれほど簡単には変化しない.つまり子供の言語習得の過程に言語変化の要因が潜んでいると思われる.また日常の言語現象の中に潜むさまざまな社会的変異や揺れが,次の世代にどのような形で採用されていくのか予断を許さないけれども,たとえば東京語の「ガ行鼻濁音」がいずれは「ガ行音」との合流へと向かい,「見れる」「食べれる」などの「ら抜き言葉」は定着していくのかもしれない.この分野の解明には「言語習得」や「社会言語学」の研究成果が不可欠といえる.一方,言語接触による言語変化は,地理的に隣接する言語間などで発生し,二言語使用あるいは多言語使用におけるコード間の干渉によって誘発される.詳細については後述する.

さて共時レベルで言語変化の過程に気づくこともあるけれども,言語変化は百年,千年単位で見た場合によりいっそうはっきりと認識される.その時代差を観察するためには過去の文献資料が不可欠である.つまりそのような文献資料があって初めて言語変化の要因とそのメカニズムの解明が可能になるといえる.言語の史的研究が印欧語において大きく発展したのも,他の語族に比類ない文献記録が数多く存在したからである.ただし文字言語は音声言語に比べて保守的であるなど,必ずしも当時の日語がそのまま記録されているわけでない点に留意することも必要である.

この短い文章のなかに,言語変化論の最も重要な点が濃密に詰め込まれている.最重要な点のすべてを網羅しているわけではないものの,この密度は驚くべきだ.私が最も価値あると判断する5点を抜き出そう.

(1) 「ことばは変化するのがあたりまえであるという出発点に立って言語現象を見ていくことが肝要である」

(2) 「共時的研究を行なう場合でも常に通時的な視点を持ち続けることが大切である」

(3) 「なぜことばは変化するのであろうか.内的要因としては子供の言語習得の過程,社会的変異,外的要因としては言語接触が考えられる」

(4) 「この分野の解明には「言語習得」や「社会言語学」の研究成果が不可欠といえる

(5) 「文字言語は音声言語に比べて保守的であるなど,必ずしも当時の日語がそのまま記録されているわけでない点に留意することも必要である」

・ 乾 秀行 「言語変化」『言語の事典』 中島 平三(編),朝倉書店,2005年.560--82頁.

2025-03-05 Wed

■ #5791. "word class" (語類)は OED によると1882年初出 [oed][pos][terminology][linguistics][category][morphology][inflection][word_class][loan_translation][german]

昨日の記事「#5790. 品詞とは何か? --- OED の "part of speech" を読む」 ([2025-03-04-1]) などで触れてきたが,品詞 (pos) と重なりつつも,もっと緩い括りである語類 (word_class) について OED を引いてみた.

A category of words of similar form or syntactic characteristics; esp. a part of speech.

1882 A root is an abstraction of all word-classes and their differences. (E. Channing, translation of A. F. Pott in translation of B. Delbrück, Introd. Study Language v. 74.

1914 Other word classes which are not expressed by formational similarity. (L. Bloomfield, Introduction to Study of Language iv. 109)

1924 We have a great many words which can belong to one word-class only: admiration, society, life can only be substantives [etc.]. (O. Jespersen, Philosophy of Grammar iv. 61)

1953 The so-called parts of speech (still more inappropriately word-classes) are classes of stem-morpheme. (C. E. Bazell, Linguistic Form vi. 76)

1998 All of the general properties shared by whole word classes..are assumed to be within the competence of the grammar rather than of the lexicon. (Euralex '98 Proceedings vol. I. ii. 261)

初出は1882年で,歴史的には新しい.語源欄にはドイツ語 Wortklasse (1817) のなぞりとの示唆もある.

狭い意味では品詞と同様に用いることができるものの,語類は単語はをいかようにでも分類でき,随意の分類について語ることができるために,言語学的にはきわめて有用な用語である.

2025-03-04 Tue

■ #5790. 品詞とは何か? --- OED の "part of speech" を読む [oed][pos][terminology][linguistics][category][morphology][inflection][loan_translation][latin][oe][aelfric]

英語で「品詞」を表わす語句 part of speech (pos) は,どのように定義されているのか,そしていつ初出したのか.OED では part (NOUN1) の I.1.c. に part of speech が立項されている.それを引用しよう.

I.1.c. part of speech noun

Each of the categories to which words are traditionally assigned according to their grammatical and semantic functions. Cf. part of reason n. at sense I.1b.

In English there are traditionally considered to be eight parts of speech, i.e. noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection; sometimes nine, the article being distinguished from the adjective, or, formerly, the participle often being considered a distinct part of speech. Modern grammars often distinguish lexical and grammatical classes, the lexical including in particular nouns, adjectives, full verbs, and adverbs; the grammatical variously subdivided, often distinguishing classes such as auxiliary verbs, coordinators and subordinators, determiners, numerals, etc. See also word class n.

In quot. c1450 showing similar use of party of speech (compare party n. I).

[c1450 Aduerbe: A party of spech þat ys vndeclynyt, þe wych ys cast to a verbe to declare and fulfyll þe sygnificion [read sygnificacion] of þe verbe. (in D. Thomson, Middle English Grammatical Texts (1984) 6 (Middle English Dictionary))

c1475 How many partes of spech be ther? (in D. Thomson, Middle English Grammatical Texts (1984) 61 (Middle English Dictionary))

1517 For as moche as there be Viii. partes of speche, I wolde knowe ryght fayne What a nowne substantyue, is in his degre. (S. Hawes, Pastime of Pleasure (1928) v. 27)

. . . .

ここでは,品詞が文法的・意味的な機能によって分類されていること,英語では伝統的に8つ(場合によっては9つ)の品詞が認められてきたこと,品詞分類に準じて語類 (word class) という区分法があり語彙的クラスと文法的クラスなどに分けられることなどが記述されている.

最初例の例文は1450年頃からのものとなっているが,そこでは party of spech の語形であることに注意すべきである.さらにそれと関連して party of reason や part of reason という類義語も OED に採録されており,いずれも上に見える1450年頃の同じソース D. Thomson, Middle English Grammatical Texts より例文がとられていることも指摘しておこう.

また,part 単体として「品詞」を意味する用法があり,ラテン語表現のなぞりという色彩が濃いが,なんと早くも古英語期に文証されている(Ælfric の文法書).

OE Þry eacan synd met, pte, ce, þe man eacnað on ledenspræce to sumum casum þises partes. (Ælfric, Grammar (St. John's Oxford MS.) 107)

OE Þes part mæg beon gehaten dælnimend. (Ælfric, Grammar (St. John's Oxford MS.) 242)

part of speech という英語の語句は,古英語期に確認されるラテン文法の伝統的な用語遣いにあやかりつつ,中英語末期に現われ,その後盛んに用いられるようになったタームということになる.

品詞考については pos の関連記事,とりわけ以下の記事群を参照.

・ 「#5762. 品詞とは何か? --- 日本語の「品詞」を辞典・事典で調べる」 ([2025-02-04-1])

・ 「#5763. 品詞とは何か? --- ただの「語類」と呼んではダメか」 ([2025-02-05-1])

・ 「#5765. 品詞とは何か? --- Bloomfield の見解」 ([2025-02-07-1])

・ 「#5771. 品詞とは何か? --- 分類基準の問題」 ([2025-02-13-1])

・ 「#5772. 品詞とは何か? --- 厳密に意味を基準にした分類は可能か」 ([2025-02-14-1])

・ 「#5773. 品詞とは何か? --- 厳密に機能を基準にした分類の試み」 ([2025-02-15-1])

・ 「#5782. 品詞とは何か? --- 厳密に形態を基準にして分類するとどうなるか」 ([2025-02-24-1])

2025-03-03 Mon

■ #5789. ウェブ月刊誌 Helvillian の3月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][word_play][radio_broadcast][link]

本ブログをお読みの英語史ファンの皆さん,お待たせしました.昨日2月28日(金)に『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の最新号となる2025年3月号(第5号)がウェブ公開されました.今号も英語史の魅力が詰まった充実の内容となっています.

この月刊ウェブマガジンは,helwa のリスナーからなる有志ヘルメイトによる制作で,毎月28日に,直近1ヶ月のヘルメイトによる様々な英語史活動「hel活」(helkatsu) を,note 上でリンクを張りつつ紹介していこうという,hel活応援企画です.ぜひウェブマガジンの基地となっているこちらの note アカウントをフォローしていただければと思います.あわせて本ブログの helvillian の記事群もお読みいただければ.

今号の「表紙のことば」を飾るのは,コアリスナー Lilimi さんによる記事と写真です.センス溢れる表紙デザインは,私も毎号楽しみにしています.

今号の目玉は何といっても「音声配信」特集です.この1ヶ月で多くのヘルメイトが stand.fm(スタエフ)を通じて音声によるhel活を始めています.それぞれ個性的なチャンネルとなっており,英語史の魅力を伝えています.heldio のパーソナリティを務めている私としては,hel活の音声配信仲間が増えていることを心強く感じています.特に盛り上がっているシリーズが「hel活単語リレー」 (ewlr) です.この英語史遊びについては,本ブログの記事「#5781. 「hel活単語リレー」が順調に続いています」 ([2025-02-23-1]) もご覧ください.

ほかにも新しいタイプのhel活が登場しています.こじこじ先生による YouTube 動画「AIが作ったオリジナル架空アニメ『不規則動詞戦争 - LEGACY NEVER FADES』OP」です.不規則動詞という英語学習者の悩みの種を題材にした架空アニメのオープニングという設定です.いやはや,このようなhel活が誕生してしまうとは!

音声・動画配信が注目を集める一方で,従来の note 記事などのテキストコンテンツも堅調です.英語語源辞典通読ノート,教室日誌,コメント大賞,英語史クイズなど,定番の連載も継続しています.

編集委員による雑感的記事も見どころです.「helwa のあゆみ/活動報告」と「Helvillian 編集後記」は編集委員による雑感・雑談的記事ですが,私も毎回楽しみにしているコーナーです.コミュニティの動向や裏話なども含まれています.

月刊 Helvillian 第5号を通じて,様々な形で展開されるhel活の世界をお楽しみください.最新3月号の紹介は,heldio でも「#1371. Helvillian 3月号が公開!」で配信しているので,そちらもお聴きいただければ.

2025-03-02 Sun

■ #5788. 思考と現実 --- 意味論および言語哲学の問題 [thought_and_reality][semantics][philosophy_of_language][terminology]

Saeed の意味論の概説書に "Thought and reality" と題する節がある.これは意味論 (semantics) と言語哲学 (philosophy_of_language) の接点というべき問題だ.英語の原文 (p. 45) を引用しながら,この方面のいくつかの用語を確認しておこう.

We can ask: must we as aspiring semanticists adopt for ourselves a position on traditional questions of ontology, the branch of philosophy that deals with the nature of being and the structure of reality, and epistemology, the branch of philosophy concerned with the nature of knowledge? For example, do we believe that reality exists independently of the workings of human minds? If not, we are adherents of idealism. If we do believe in an independent reality, can we perceive the world as it really is? One response is to say yes. We might assert that knowledge of reality is attainable and comes from correctly conceptualizing and categorizing the world. We could call this position objectivism. On the other hand we might believe that we can never perceive the world as it really is: that reality is only graspable through the conceptual filters derived from our biological and cultural evolution. We could explain the fact that we successfully interact with reality (run away from lions, shrink from fire, etc.) because of a notion of ecological viability. Crudely: that those with very inefficient conceptual systems (not afraid of lions or fire) died out and weren't our ancestors. We could call this position mental constructivism: we can't get to a God's eye view of reality because of the way we are made.

意味論,ひいては言語学を学ぶ前提として,思考と現実の関係について言語哲学上の立場が複数あることは知っておきたい.

・ Saeed, John I. Semantics. 3rd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009.(比較的新しい意味論の概説書です)

2025-03-01 Sat

■ #5787. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」 --- 慶應義塾研究者紹介動画より [notice][helkatsu][youtube][hellog][inohota][hel_herald][khelf]

私の所属する慶應義塾大学の公式 YouTube チャンネル「慶應義塾 Keio University」には「研究者紹介動画」というシリーズがあります.昨日,そのシリーズの1回として「英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」慶應義塾大学文学部・堀田隆一教授が公開されました.4分22秒ほどの動画です.

公式動画としてきわめて真面目に撮影しているのですが,その割にはサムネで through Tシャツ(=「ゆる言語学ラジオ」公式グッズ)を着た姿でポーズをとっています(cf. 「#5679. through Tシャツ」 ([2024-11-13-1])).(いろいろなポーズと装いで写真撮影をしたのですが,最終的に採用されたのが,これでした.周囲の研究者動画サムネと見比べると浮いているのが分かります.)

動画内では,本ブログについても,大学公式サイト内で運営していることもあり,触れています,また,同じ文学部の英米文学専攻の同僚で,英語学研究者の井上逸兵教授とコラボして制作している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にも言及しています.さらに,khelf(慶應英語史フォーラム)発行の『英語史新聞』も紹介しています.

動画のキャッチフレーズは標題に掲げた通り「英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」です.これについては,本ブログでも「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]) で取り上げたので,そちらもご覧いただければ.

「慶應義塾 Keio University」には,他の所属研究者の紹介動画も多く収められていますし,多種多様なコンテンツが公開されています.ぜひチャンネル登録していただければ.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow