hellog〜英語史ブログ / 2009-05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009-05-31 Sun

■ #33. ジュート人の名誉のために [jute][map][anglo-saxon][history]

5世紀,ブリトン人(ケルトの一派)が北方のピクト人・スコット人に対抗するために,大陸のゲルマン人に援助を求めた.そこで,アングル人 (Angles),サクソン人 (Saxons),ジュート人 (Jutes) が後に英語と呼ばれる言語を携えてブリテン島へやってきた.彼らは招待主であるブリトン人を排除し,自らの王国をブリテン島に樹立した.以上が,英語の始まりを告げる出来事である.

アングル人とサクソン人は "Anglo-Saxon" という語を通じ広く知られている.特にアングル人などは "England" や "English" という語そのものに貢献している.それに比べて,ジュート人は非常に影が薄い.彼らは,現在のデンマークのユトランドからやってきたとされる.ユトランドは,英語では "Jutland" 「ジュート人の地」と表記する(地図参照).

ジュート人は,ブリテン島では Kent,the Isle of Wight, そして一部 Hampshire に住み着いたようだ.

さて,比較的かげの薄いジュート人の名誉のために,彼らの果たした歴史的役割を紹介しておこう.古英語期に活躍した歴史家・神学者の Bede によれば,ブリトン人の王 Vortigern が援助を求めて大陸から呼び寄せたゲルマン人を統括していたのは Hengist と Horsa という名の兄弟であった.彼らの子孫が後にケント王国を治める王となったことから,この家系はジュート人だった可能性が高い.つまり,ブリテン島に英語が根付く最初の契機に関わったのは,ジュート人の首領だったというわけである.彼らがブリテン島への定住の先鞭をつけ,その後で,大陸に残っていたアングル人やサクソン人を含む親戚を,追加的にブリテン島へ呼び寄せたのである.

ジュート人の英語史上の意義,つまりブリテン島で英語を開始したという功績,は念頭に置いておきたい.

2009-05-30 Sat

■ #32. 古英語期に借用されたラテン語 [loan_word][latin][oe][christianity]

英語にはラテン語からの借用語が大量に存在する.歴史的に見ると,これらのラテン借用語の流入にはいくつかの波がある.古英語期以前だけに限ってもその波は三つある.

(1) アングル人,サクソン人,ジュート人がまだ大陸にいた時代にラテン語と接したときの借用

(2) ブリテン島がローマ人に支配されていたときにケルト人が借用したラテン語を,後にアングル人,サクソン人,ジュート人がブリテン島において借用したもの

(3) ブリテン島に入ったアングル人,サクソン人,ジュート人が6世紀以降にキリスト教に改宗した際に借用したもの

(3)に属する借用語は,その歴史的経緯からキリスト教関係の用語が多い.現代英語にも豊富に残っているこれらの用語の例を挙げよう.

abbot 「修道院長」, altar 「祭壇」, angel 「天使」, anthem 「聖歌」, candle 「ろうそく」, canon 「法規」, cleric 「聖職者」, deacon 「助祭」, demon 「悪魔」, disciple 「使徒」, gloss 「注解」, grammar 「文法」, hymn 「賛美歌」, martyr 「殉教者」, mass 「ミサ」, master 「先生」, minster 「大寺院,大聖堂」, monk 「修道士」, noon 「九つの時(の礼拝)」, nun 「修道女」, palm 「しゅろ」, pope 「ローマ教皇」, priest 「司祭」, prophet 「預言者」, psalm 「賛美歌」, psalter 「詩篇」, school 「学校」, shrive 「告解する」, temple 「神殿」, verse 「韻文」

キリスト教の伝来が英語に及ぼした影響の大きさが垣間見える.

2009-05-29 Fri

■ #31. 現代英語の子音の音素 [phonology][phonetics][consonant][pde]

現代英語の子音音素体系は下の表の通りである.24音素あるが,子音字母は次のように21文字しかないことに注意: <b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z>

このことから,文字と音素が一対一で対応しているわけではないことが分かる.現代英語における綴りと発音のギャップは,そもそもの出発点である文字と音素との関係が非対応である点にあることが明らかだろう.

2009-05-28 Thu

■ #30. 古英語の前置詞と格 [oe][preposition][case]

古英語では,前置詞のあとに来る名詞は格変化をする.どの格が来るかは前置詞によって決まっており,与格となることが多いが,中には対格や属格を要求する前置詞もある.現代英語とは異なる意味で使われる前置詞も多いので,要求される格と古英語での意味を以下にまとめる (Mitchell 110) .

複数の格が示されているものはいずれもあり得るということを示し,かっこが付されているもの頻度が比較的ひくいとことを示す.

| PREPOSITION | CASE | MEANING |

|---|---|---|

| æfter | dat. (acc.) | after, along, according to |

| ǣr | dat. (acc.) | before |

| æt | dat. | at, from, by |

| æt | acc. | as far as, until |

| be | dat. (acc.) | by, along, alongside, about |

| beforan | dat. acc. | before, in front of |

| betweox | dat. acc. | among, between |

| binnan | * dat./acc. | within, into |

| bufan | * dat./acc. | above, upon |

| būtan | dat. acc. | except, outside, without |

| ēac | dat. | besides, in addition to |

| for | dat. acc. | before (of place), in front of, because of |

| fram | dat. | from, by (of agent) |

| ġeond | acc. (dat.) | throughout |

| in | * dat./acc. | in, into |

| innan | * dat./acc. (occasinally gen.) | in, within |

| mid | dat. acc. | among, with, by means of |

| of | dat. | from, of |

| ofer | * dat./acc. | above, over, on |

| on | * dat./acc. | in, into, on |

| on-ġēan | dat. acc. | agaianst, towards |

| oþ | acc. (dat.) | up to, until |

| tō | gen. | at, for, to such an extent, so |

| tō | dat. | towards, to, at, near |

| tō | acc. | towards |

| tō-ġēanes | dat. | against, towards |

| þurh | acc. (dat. gen.) | through, throughout, by means of |

| under | * dat./acc. | under, beneath |

| wiþ | acc. gen. dat. | towards, opposite, against, along, in exchange for |

| ymb(e) | acc. (dat.) | after, about or concerning |

注意を要するのは,格支配が "* dat./acc" となっている7の前置詞である.これらの前置詞の後に来る名詞は,与格と対格のいずれかが来るが,いつもどちらでも可能だというわけではない.どちらを使うかで意味が異なるのである.与格が来る場合は「静的」な意,対格が来る場合は「動的」な意である.具体例を挙げよう.

(1) dat: hē wæs in þǣm hūse "he was in the house"

(2) acc: hē ēode in þæt hūs "he went into the house"

現代英語における "in" と "into" の違いを念頭におくとよい.in の後に与格が来るときは動きのない "in" の意であり,対格が来るときは動きを伴う "into" の意である.現代ドイツ語でも同様の区別があることを付け加えておく.

・ Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English. 8th ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

2009-05-27 Wed

■ #29. thumb と finger [semantics][lexical_blocking]

英語では手の指は,親指 thumb とそれ以外の指 finger との間に明確な区別が存在するといわれる.例えば,Longman Dictionary of Contemporary English (3rd ed) の finger の定義は以下の通りである.

one of the four long thin parts on your hand, not including your thumb

日本語では,5本の指はすべて同等に「指」であり,親指に特別な語が割り当てられているわけではない.なので,thumb と finger を単語レベルで区別する英語の発想が奇異に思える.

親指が特別に重要な指であることは理解はできる.他の4本に対向する指であり,もっとも強い指でもある.実際,thumb の語源は「強い」に由来し,ラテン語などでも同じように「強い」に由来する語が「親指」を意味する語を生み出している.

英語で thumb と finger が明確に区別されるということを理解した上で,それでは thumb は絶対に finger とは呼び得ないのだろうか.例えば,「手には指が5本ある」を英訳すると以下のどちらになるだろうか.

(1) A hand has a thumb and four fingers.

(2) A hand has five fingers.

今までの説明だと(1)が正しいかと予想されるかもしれないが,普通は(2)でよい.つまり,ここでは thumb も finger に含まれている.

このことは,英語では finger と thumb は明確に区別されるという上記の説明と矛盾するようにも思える.この問題への解決法は,finger には二つの意義が存在するのだと考えることである.一つは「親指を除いた4本指のいずれか」,もう一つは「親指を含む5本指のいずれか」である.この二つの意義が文脈によって使い分けられるという考え方である.この立場を取っているように思われるのは,Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (6th ed) である.そこでの finger の定義を見てみよう.

one of the four long thin parts that stick out from the hand (or five, if the thumb is included)

この解決法を発展させると lexical blocking という考え方に通じる.この考え方によると,finger は曖昧な二つの意義を有するのではなく,「親指を含む5本指のいずれか」の一つの意義のみを有する.つまり,日本語の「指」と同義であると考える.だが,英語では「親指」をさすのに特別な語 thumb が存在するので,明示的に「親指」を指したい場合には finger よりも thumb を優先的に使いなさいというルールが適用される.なので,通常は親指をさすのに finger は用いられない.finger で親指をさす用法は,thumb の存在によって通常は「語彙的にブロック」されるというわけである.

これによると,finger の本来の意味は「親指を含む5本指のいずれか」なのであるから,特に親指か他の指かという区別にこだわらないような文脈においては,finger は thumb をもさすことができるということになる.そして,(2)の例文が許容されるのはそのためである.

lexical blocking の考え方をまとめよう.英語 finger と日本語「指」は基本的に同義と考えてよい.ただ,英語には thumb という特別の語が存在するために,通常,親指の意味での finger の使用がブロックされるという違いがあるのみである.通常の文脈でなければ,ブロックは解除され,本来通り親指を含む5本のどの指でもさすことができる.lexical blocking はいろいろと応用の利きそうな意味論の理論である.下図参照.

親指 他の指 ┌────┬────┐ │ thumb │ │ 区別が必要な場合 ├────┘ │ │ finger │ 区別が必要でない場合 │ │ └─────────┘

2009-05-26 Tue

■ #28. 古英語に自然性はなかったか? [oe][gender]

古英語における性は「文法性」( grammatical gender ) であり現代英語における「自然性」( natural gender ) と対比されるものである,というのが英語史の一般的な理解だろう.古英語では個々の名詞に男性,女性,中性のいずれかの文法性が付与され,その性に応じて修飾する形容詞が屈折変化するし,対応する代名詞も決定される.

だが,やっかいなことに名詞の性は,必ずしもその指示対象 ( referent ) の生物学的な性とは一致しない.確かに,指示対象が男性であれば男性名詞であることが普通で,女性であれば女性名詞であることが普通だ.だが,これには例外がある.特に,男性でも女性でもない,つまり生物ではないモノや概念であれば中性だろうと予想すると,たいてい外れる.以下は,文法性の不可解なことを示す例である.

・指示対象は女性なのに中性名詞: wīf ( > PDE wife "woman" )

・指示対象は女性なのに男性名詞: wīfmann ( > PDE woman )

・指示対象は男性か女性なのに中性名詞: cild ( > PDF child )

・指示対象はモノなのに男性名詞: stān ( > PDE stone )

・指示対象は概念なのに女性名詞: lufu ( > PDE love )

これらの名詞を冠詞や形容詞で修飾する場合,その冠詞や形容詞は名詞の性と一致することになる.例えば,古英語で "the woman" をいう場合,女性形の冠詞を使って sēo wīfmann というのではなく,男性形の冠詞を使って se wīfmann という.また,代名詞で後からこの名詞句を受ける場合,se wīfmann は「女性」を意味するが文法的には男性名詞であるという理由で,"she" ではなく "he" で受けることができる.これは,指示対象の生物学的性を考慮するだけで済む現代英語の自然性の感覚からすると,異常である.

だが実際のところ,古英語でも,代名詞受けに関しては文法性だけでなく自然性での一致もあり得た.否,自然性での一致のほうが多かったのである.つまり,se wīfmann という名詞句を後から代名詞で受ける場合,現代英語のように "she" と女性代名詞が用いられることはあり得たし,実際そのほうが多かったのである.

以上を考えると,古英語で自然性はなかったというのは言い過ぎということになる.主として文法性が機能していたが,代名詞受けについては自然性が生きて機能していた.とすると,性に関する英語の歴史は,単に文法性がよそから来た自然性に劇的に置き換えられた歴史ではないということになる.最初から文法性とともに共存していた自然性が文法性を徐々に呑み込んでいった,あるいは文法性が消えた後でも自然性は生き残った,と考える必要がありそうである.

最後に,この話題についての関連する論文を挙げておく.Moore, S. "Grammatical and Natural Gender in Middle English." PMLA 36 (1921): 79--103.

(後記 2012/07/30(Mon):Baugh and Cable (166) に関連する引用あり.

The recognition of sex that lies a the root of natural gender is shown in Old English by the noticeable tendency to use the personal pronouns in accordance with natural gender, even when such use involves a clear conflict with the grammatical gender of the antecedent. For example, the pronoun it in Etað þisne hlāf (masculine), hit is mīn līchama (Ælfric's Homilies) is exactly in accordance with modern usage when we say, Eat this bread, it is my body. Such a use of the personal pronouns is clearly indicative of the feeling for natural gender even while grammatical gender was in full force. With the disappearance of grammatical gender sex became the only factor in determining the gender of English nouns.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

)

2009-05-25 Mon

■ #27. 異分析の例を集めるにはどうすればよいか? [metanalysis][methodology]

研究や調査を行うとき,どうしたら効率よく例を集めることができるかを徹底的に考えることは重要である.以前 異分析 ( metanalysis ) について書いた記事[2009-05-03-1]で,いろいろな異分析の例を収集したいと書いたが,具体的にはどのような調べ方をすればいいだろうか.

例えば,思いついた限りでは,次のような方法がありそうだ.

(1) 複数の英語史概説書や英語学辞典などから異分析についての解説箇所を探しだし,挙げられている例を丹念に拾い出す

(2) 電子検索が可能な大型辞書で,語源欄を対象に "metanalysis" のキーワード検索をかける.異分析によって生じた単語の語源欄には,"metanalysis" というキーワードが含まれているという前提である.気合いさえあれば,紙の辞書でひたすら人力スキャンという手もあるが,あまりやりたくない.

(3) ずばり異分析について書かれた学術論文を探す.いい論文が見つかれば,準網羅的に,かなり多数の例がリスト化されているだろう.効率が良すぎて,他にやることはないかも(ということはないと思うが).

(4) hellog の読者に個々に知っている例を挙げてもらい,集約する."wisdom of crowds" 的な発想.

さて,これらの手段で例が集まったと仮定しよう.次は何をすべきだろうか.集めるだけでは研究にならないので,次の一歩が必要である.多数の例を分析して,どんな種類の異分析が多いのか,どの時代に多いのか,日本語や他言語からの例も集めて比較できないかなど,問題は広がるはずである.興味を持った人は是非トライしてみて,hellogにフィードバックを!

2009-05-24 Sun

■ #26. 古英語の名詞屈折(2) [oe][inflection][case][number][gender][noun]

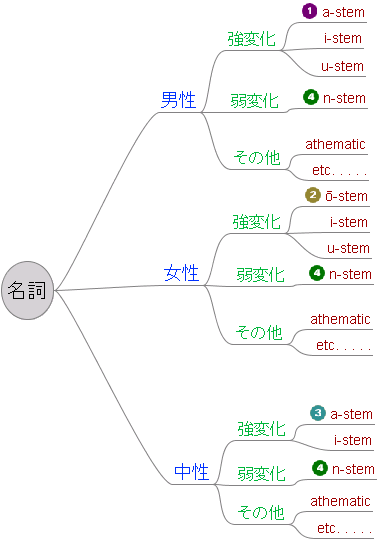

昨日の記事[2009-05-23-1]で,古英語の名詞屈折における性・数・格の三点を概説した.今回の記事では,昨日の最後に触れた第四のポイント「屈折タイプ」について概説する.

各名詞が特定の性に属しているのと同じように,各名詞は特定の屈折タイプに属している.ある名詞がどの屈折タイプに属するかは,名詞の基本形を見ただけでは判断がつかないことが多い.つまり,原則として一つひとつ覚えていく必要がある.この点は,性の場合と同じである.性は男性,女性,中性と三種類あったが,屈折タイプはいったい何種類あるのだろうか.以下の図は屈折タイプの概略図である(実際にはさらに細かく枝分かれする).

各性ともに,大きく強変化タイプと弱変化タイプに分かれる.強変化は屈折変化が比較的激しいタイプで,弱変化は屈折変化が比較的少ないタイプである.強変化はさらに細分化される.

古英語の初級文法では,この複雑なタイプのすべてを覚えるのは困難なため,男性・女性・中性それぞれの代表的な強変化タイプの一つと,三性の間でほぼ共通の屈折変化を示す弱変化タイプ,計四つを最初に覚えることが重要である.図中に番号を振った(1)?(4)の四つである.

(1) 男性強変化屈折 (a-stem) : stān "stone" に代表される,古英語の名詞の中で最も頻度の高い屈折タイプ.古英語名詞全体の36%を占める.屈折表はこちら.

(2) 女性強変化屈折 (ō-stem) : lār "teaching" に代表される,女性名詞の中で最も頻度の高い屈折タイプ.古英語名詞全体の25%を占める.屈折表はこちら.

(3) 中性強変化屈折 (a-stem) : scip "ship" に代表される,中性名詞の中で最も頻度の高い屈折タイプ.古英語名詞全体の25%を占める.屈折表はこちら.

(4) 弱変化屈折 (n-stem) : nama "name" に代表される屈折タイプ.三性でほぼ同じ屈折を示す.三性まとめて古英語名詞全体の10%ほどを占める.屈折表はこちら.

この基本4つの屈折タイプを覚えれば,古英語名詞のほとんどがカバーされることがわかるだろう.その他の屈折タイプは,基本4タイプのマイナーヴァリエーションと捉えておけばよい.(以上のパーセンテージの出典: Quirk, Randolph. and C. L. Wrenn. An Old English Grammar. 2nd ed. London: Methuen, 1957. 20.)

2009-05-23 Sat

■ #25. 古英語の名詞屈折(1) [oe][inflection][case][number][gender][noun]

古英語の名詞の屈折について解説する.現代英語に比べ,古英語は屈折が複雑である.名詞一つを取り上げても,正しく屈折させるためには,その名詞に付与されている「性」,単数か複数かの「数」の区別,文中の他の語との文法関係を示す「格」がすべて分かっていなければならない.名詞屈折の全容を一度に解説するのは不可能なので,今回は,性・数・格の概要のみを扱う.

1. 性 ( gender )

性は,古英語には男性 ( masculine ),女性 ( feminine ),中性 ( neuter ) の三性が区別された.どの名詞がどの性を付与されるかはほとんどランダムとも言えるほどだが,「性」という名称が示すとおり,男性を表す名詞は男性名詞,女性を表す名詞は女性名詞,モノを表す名詞は中性名詞という傾向はある.だが,wīf ( > PDE "wife" ) 「女性」は中性名詞だし,wīfmann ( > PDE "woman" ) 「女性」は男性名詞だし,多くの抽象名詞が女性名詞であるなど,理解を超える例は多い.性の見分け方はまったくないわけではないが,原則としてランダムに決まっていると理解しておくのがいいだろう.

2. 数 ( number )

数は,現代英語にも残っているので理解しやすい.現代英語では,およそ-s語尾があるかないかで複数と単数を区別するが,sheep -- sheep (see [2009-05-11-1]), ox -- oxen, child -- children, man -- men など不規則なペアも存在する.不規則なものも含め,多くの名詞の複数形の屈折は古英語に遡る.

3. 格 ( case )

格は,現代英語では主格,所有格,目的格の三格が区別されている.一人称代名詞でいえば,それぞれ I -- my -- me のことである.一方,古英語では,主格 ( nominative ),対格 ( accusative ),属格 ( genitive ),与格 ( dative ) の四格が区別された.現代英語の所有格は古英語の属格に,現代英語の目的格は古英語の対格と与格にそれぞれ対応する.だが,古英語の格には,現代英語の対応する格の果たした機能よりも多くの機能があり,注意を要する.

・主格は,現代英語と同様に,名詞が主語の働きをする場合に置かれる格である:「?が」「?は」

・対格は,名詞が現代英語でいう動詞の直接目的語の働きをする場合に置かれる格である:「?を」

ただし,動詞だけでなく一部の前置詞の後位置においても対格に置かれる.

・属格は,名詞が現代英語でいう所有の意味を表す場合に置かれる格である:「?の」

ただし,一部の前置詞の後位置においても対格に置かれる.

・与格は,名詞が現代英語でいう動詞の間接目的語の働きをする場合に,あるいは多くの前置詞の後位置において,置かれる格である.:「?に」

古英語の名詞の語形は,以上の三点が分かって初めて確定する.だが,実際にはもう一つ重要なポイントがある.それは「屈折タイプ」と呼ぶべきものである.各名詞に最初から性が付与されているのと同様に,各名詞にはどの「屈折タイプ」で屈折するかが最初から決まっている.男性名詞ならこの屈折表を覚えればよく,女性名詞ならあの屈折表を覚えればよいという単純な話ではなく,男性名詞の中でも,このタイプの屈折,あのタイプの屈折と幾種類かの屈折タイプがある.したがって,名詞を正しく使いこなすには,個々の名詞がどの屈折タイプに属するかを知っている必要がある.そして,屈折タイプも性の場合と同様に,原則として一発で見分ける方法はないと考えてよい.この四つ目のポイントである「屈折タイプ」については,後に改めて解説する.

2009-05-22 Fri

■ #24. なぜ英語史を学ぶか [hel_education]

多くの現代人にとって,なぜ英語を学ぶのかという問いは自明であって,改めて問う必要はないかのように聞こえるだろう.私はこの問いの答えは必ずしも自明ではなく,各学習者が真剣に考えるべき問題だと思っているが,ひとまずその議論はおいておき,ここでは英語学習の自明性をひとまず認めておくことにしよう.

では,なぜ英語史を学ぶのかという問いはどうだろうか.多くの英語学習者にとってこの答えは自明ではないかもしれないが,一度じっくり考えてみてほしい.ある人は,自分の学んでいる言語がたどってきた歴史文化を学ぶことは,学習上きっと大事なことにちがいない,という漠然とした関心を抱いているかもしれない.ある人は,なぜ英語がここまで世界で広く使用される言語になったのか,その理由を歴史の中に探りたい,という明確な問題意識を抱いているかもしれない.

児馬修(『ファンダメンタル英語史』 ひつじ書房,1996年,ii--iii頁)は英語史を学ぶ意義について述べているが,私の解釈を含めてまとめると次の3点になろう.

・現代英語を深く理解することができる

・歴史に基づいた英語観を形成することができる(特に英語を教える立場にある者には必要)

・英語の言語変化を考える際の材料を得ることができる

私なりに整理した「英語史を学ぶ意義」は次の5点である.

(1) 現代英語の文法や語彙が学びやすくなる.(今まで関連の見えなかった現象につながりが見えてくる.不合理・不規則に見える現象の根拠を知ることができる.)

(2) 英語の過去を通じて英語の未来を意識することで,能動的・戦略的に英語を学ぶ姿勢が身につけられる.(未来における英語の立場を予想できれば,英語学習が本当に必要かどうかを自分で判断できるようになる.英語学習の動機も高められる.)

(3) 言語は変わるものであり,多様なものであるという許容的な言語観が形成され,おおらかに英語を学べる,あるいは教えられるようになる.

(4) 英語史は一つの物語であるから,おはなしとして面白い.

(5) 研究分野として純粋に面白い.(学問研究は世の役に立つからという理由で存在しているのではない.あくまで対象が美しいがゆえにそれに惹かれるということが学問研究の出発点である.結果として役に立つこともあるし,そうでないこともある.)

英語史は,英語を学ぶ者すべてにとって大きな意義があると確信している.特に英語を教える立場にある人にとっては(2)や(3)のポイントは重要なのではないか.

2009-05-21 Thu

■ #23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い? [etymology][semantic_change]

"ladies and gentlemen"はパーティなどで司会者が男女へ呼びかける際の決まり文句だが,英語史的にはどうにも収まりの悪い表現である. lady は本来語, gentle はフランス語からの借用語, men は本来語である.これらを本来語 and で並列させると,フランス語からの gentle だけがなんとも浮いているように私には思える.もちろん現代英語では異なる語種の混在はごく自然のことであり,この表現がバランスが悪いなどとは普通だれも気づかないだろう.バランスが悪く感じるのは,古英語では lady に対応する男性語は lord だったと知っているからである.だから,現代英語でも"ladies and lords"と言いたくなる.

この lady と lord は語源的にも非常に密接な関係だった.以下では,主に lady を取り上げ,最後に lord と関連づけて両単語の歴史的背景を見てみよう.

1. 要点

現代英語の lady は,古英語の時代には hlǣfdiġe というスペリングで存在した.これは, hlāf + dǣġe という二つの要素から成る合成語であると考えられる(合成語となる際に多少の音声変化が起こるため,単純に hlāfdǣġe とはならず, hlǣfdiġe となる).

前半要素 hlāf は,古英語で「パン」を意味する単語で,現代英語で「一塊のパン」を意味する loaf の祖先である.古英語では, bread に相当する単語は「パン」の意味では使われなかったため,普通に「パン」といえば, hlāf が用いられた.

一方,後半要素 dǣġe は「こねる女性」を意味した.この語は現代英語には直接残っていないが,関連語として dough 「練り粉,パン生地」や doughnut 「ドーナッツ」(ナット形の練り粉)がある.したがって, lady の語源的な原義は「パンをこねる女性」であった.

2. 意味の変遷

原義が「パンをこねる女性」だったということは上述の通りだが,現代英語で lady は「淑女」や「女性(丁寧な呼称)」という意味が主である.現代の意味にたどり着くまでに,どのような意味の変遷を経たのだろうか.すでに古英語の時代より,(1) 「パンをこねる女性」の原義から,意味はとうに広がっていた.実際,古英語では(2)「家庭で食事の準備を支配する女性=女主人」という意味が主だった.そこから,家庭や食事との関連が希薄化し,一般に(3)「支配する女性」という意味が発展した.古英語で「女王」(現世的な支配者)や「聖母マリア」(精神的な支配者)を意味しえたのは,(3)の派生と考えられる.

次に,女王とまではいかなくとも,(4)「高貴な生まれの女性」「身分の高い女性」も一般に lady と呼ばれるようになった.さらに意味の一般化が進み,高貴な生まれでなくとも,(5)「上品な女性=淑女」であれば誰でも lady と呼べるようになった.最後に,特別上品でなくとも話し手の側で(6)「女性」を丁寧に表現したいときにも lady が使えるようになった.意味の変遷をまとめると次のようになる.

(1) パンをこねる女性

(2) 女主人,家庭で食事の準備を支配する女性

(3) 支配する女性(「女王」や「聖母マリア」も)

(4) 高貴な生まれの女性

(5) 淑女,上品な女性

(6) 女性(一般的に丁寧な表現として)

このように,(1)?(3)の変化は,指し示す対象の女性の身分が順次上がっていくという点で「意味の良化」といえる.一方,(4)?(6)の変化は,指し示す対象の女性の条件が緩くなっていくという点で「意味の一般化」といえる.後者は,「意味の民衆化」と言い換えてもいいかもしれない.社会が時代とともに民衆化してきた様子が lady の語史に反映されていると考えることもできそうである.

3. 綴りと発音の変遷

古英語の hlǣfdiġe /hlæ:fdije/と現代英語の lady /leɪdi/は綴りも発音もまるで違うが, lady にたどり着くまでに次の三つの大きな音声変化を経たと考えられる.

・語尾の/dije/の/i/への短縮(1100年頃)

・語頭の/h/の消失(1200年頃)

・語中の/f/の消失(1400年頃)

上の年代はおよそのものであるが,古英語の hlǣfdiġe から現在の lady の形に近づいたのは大方1400年頃と見ていいだろう.

4. lord との関係

古英語で, hlǣfdiġe に対応する男性版は hlāford という単語であった.これは, hlāf + weard の二つの要素から成る合成語で,現代英語の lord 「君主」「主人」の祖先である.古英語では基本的には「一家の主人」を意味した.前半要素は lady の場合と同じように「パン」を,後半要素は「守護者」「番人」を意味した(現代英語の ward や guard などと語源的につながる).したがって, lord の原義は「パンを守る者」である.綴りと発音が著しく短縮化されたのは, lady の場合と同じような事情による.

古代アングロサクソンの社会においては,家庭を営む夫婦にはパンをこねる者とそれを守る者というイメージがあったのだろう.こう考えるにつけ,やはり"ladies and gentlemen"よりも"ladies and lords"のほうが,夫婦が寄り添って集う夜の宴にはふさわしいイメージだと思うが,どうだろうか.

2009-05-20 Wed

■ #22. イディオムと英語史 [idiom][pde_characteristic][lexeme]

現代英語の特徴の一つとして,慣用表現 (idiomatic expression,イディオム) の多さが挙げられることがある.英語史概説の老舗である Baugh, Albert C. and Thomas Cable. ( A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.) で言及されているので,広く知られている.

イディオムのない言語は存在しないので程度の問題だと思うのだが,果たして本当に英語は他言語に比べてイディオムが多いのだろうか.このテーマでの比較研究についてはよく知らないので,何とも言えない.直感的には他のヨーロッパ語に比べれば多いのかなという印象はあるが,実際のところはどうなのだろうか.また「イディオム」をどのように定義するかによっても,数え方は変わってくるように思える.今回はイディオムの性質について考え,英語史に結びつけてみたい.

典型的なイディオムの例として,現代英語の put up with を挙げよう.このイディオムを構成する3単語 put, up, with についてそれぞれの意味は分かるが,それが組み合わさってできる put up with ( = endure ) の意味は,3語の意味の和ではない.このゲシュタルト的な性質こそが,イディオムの最大の特徴である.

このことを,語 ( word ),形態素 ( morpheme ),語彙素 ( lexeme ) という異なる三つの観点から考えてみる.put up with を例に取ると,このイディオムは3語から成っている.各単語はそれぞれ1形態素から成っているので全体として形態素の数も3である.また,put up with は全体で一つの意味をなすので語彙素としては1と数える.したがって,このイディオムは三つの観点から記述すると,「3単語,3形態素,1語彙素」となる.

語彙素 ( lexeme ) という単位はあまり聞き慣れないかもしれないが,辞書に載っていないと困る単位と考えればよい.put up with の意味を知りたいときに,辞書で put や up や with を辞書でひいたとしても望む意味にはたどりつかない.是非とも,辞書には put up with 全体として見出しを立てて意味を記してもらいたいわけである.

この語彙素という視点からイディオムを定義すれば,「複数の語が集まって,全体として一つの語彙素に対応する形態」ということになる.

ここで注意したいのは,語と形態素は別物だということだ.put,up,withの場合,語がそのまま形態素に一対一で対応しているが,語が複数の形態素から成るケースもある.例えば,understand は明らかに一語だが,under + stand という二つの形態素から成っている.そして,語としての意味は,二つの形態素の意味の和ではない.語全体として「理解する」という意味に対応する.ここで,understand を三つの観点から記述すると,「1単語,2形態素,1語彙素」ということになる.

上に述べたイディオムの定義を拡張して,「複数の形態素が集まって,全体として一つの語彙素に対応する形態」とすれば,understand もイディオム,いわば「小さなイディオム」ということができる.一般的な理解では understand はイディオムと言わないだろうが,ここで指摘したいことは,put up with も understand も,その意味が,分解される複数の部分の意味の和とはなっていない点で共通する.前者は,複数の語から成り,後者は複数の形態素から成るという違いがあるだけである.

以上の考察を英語史の話題へと結びつけてみよう.古英語では,understand 型の派生語が活躍した.いわば「小さなイディオム」全盛の時代である.中英語になり,put up with 型の表現が多く生み出された.いわば「大きなイディオム」全盛の時代である.現代英語では,その境目こそ曖昧になっているが,両タイプのイディオムが隆盛である.英語の歴史(に限らないが)をイディオムを生み出してきた歴史と捉えるのであれば,全体的な方向は一貫していたといえよう.ただ,イディオムを生み出してきたパターンは,古英語,中英語,現代英語を通じて発展してきたことがわかる.

・Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2009-05-19 Tue

■ #21. 古英語の文法などをオンラインで学習できるサイト [link][oe][glasgow]

グラスゴー大学の英語学科のサイトには,英語史学習に最適な教材が置かれている.以下に,コメントをつけつつリンクを張る.

・Essentials of Old English: オンラインで古英語を勉強するならここ.古英語の歴史的背景や文法などが学べる.特に,A short grammar of Old Englishは手軽で必見.

・Readings in Early English: 古英語,中英語,初期近代英語のテキストとそれを読み上げたオーディオファイルが入手できる.

・ Essentials of Early English のリソース集: 古英語の屈折表などがPDFで手に入る.中世の写本へのリンクも張られている.本書はこちら

・The Basics of English Metre: 英語の韻律について学べる.英語史の理解にも,韻律や音節の学習は必要.

2009-05-18 Mon

■ #20. 接尾辞-dom をもつ名詞 [etymology][suffix]

[2009-05-14-1][2009-05-12-1]の接尾辞-th の話題に引き続き,今回は-dom の話題.先日の授業で,古英語の語形成の一方法として派生( derivation )を解説した. wisdom は wise + dom だと一つ例を挙げたが,他の例がすぐに挙がらなかった.情けないことである.後で例を挙げてくれた学生もいたので,今日は反省しつつ,接尾辞-dom について知識をまとめておきたい.

-dom は名詞・形容詞について新しい名詞を作る接尾辞で,二つの意味がある.

(1) ?たる地位(位階),?権,?の勢力範囲,?領,?界: cuckoldom 「不貞な妻をもった夫の身分」, Christendom 「キリスト教世界」, dukedom 「公爵の爵位」, earldom 「伯爵の爵位」, kingdom 「王国」, martyrdom 「殉教」, popedom 「教皇職」, sheriffdom 「シェリフ職」

(2) 状態: boredom 「退屈」, freedom 「自由」, wisdom 「知恵」, thraldom 「隷属状態」

(3) 集団,または(その集団社会の)流儀,気質など(しばしば軽蔑のニュアンスを伴う): filmdom 「映画界」, officialdom 「官界」, squiredom 「地主階級風」

この接尾辞は語源的としては doom と同一である(究極的には動詞 do と関係する).もともとは「位置,状態,権力」という意味だった.対応する古英語の dōm は 「法令」「判決」を意味する語として使われたが,後に現在のような「運命」の意味が展開された.-dom は現在でも生きた接尾辞として,臨時語の形成に使われるという.

日本語で思い出したのは「マンダム」と「ガンダム」である.かつて一世を風靡した流行語「う?ん,マンダム」は,男性用化粧品を製造・販売する株式会社マンダムの製品CMが出所である.ウェブで調べた限り,「マンダム」は,もともと "man" + "domain" の略だったが,のちに女性化粧品事業へも参入するに伴って "human & freedom" の略へ変わったのだという.機動戦士「ガンダム」のほうは,一説によると "gunboy" + "freedom (fighter)" の省略らしい.

マンダムもガンダムももちろん和製英語だが,接尾辞-dom の例として再解釈してみると新しい含蓄を楽しめるかもしれない.「男状態を保つ化粧品」とか「銃使いに特有の気質」とか.

ところで,マンダムもガンダムも男の世界である.おもしろいことに,古英語の dōm は男性名詞だった(-dōm のついた派生語もすべて男性名詞).偶然だろうが,結果として良いネーミングセンスをしていたということになる.う?ん,マンダム.

2009-05-17 Sun

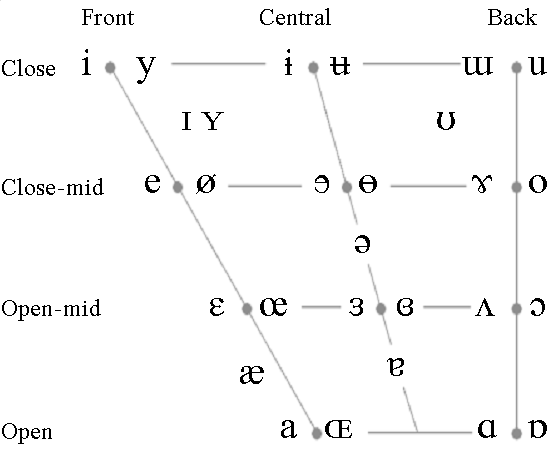

■ #19. 母音四辺形 [vowel][ipa][phonetics]

[2009-05-15-1]で古英語の発音を説明したときに,前舌母音や後舌母音という用語を使った.母音体系は「母音四辺形」として整然と記述され,すべての母音は,以下の三つの基準によって同定される.

(1) 口の開き(舌の高さ): close, close-mid, open-mid, open

(2) 舌の前後の位置(舌の最も高くなる位置がどこか): front, central, back

(3) 唇の丸め: rounded, unrounded

母音四辺形は,口の中の舌の位置を表していると考えるとよい.向かって左が口先,右が喉というイメージである.例えば,/i/を発音するときには,口の開きはほとんどなく (close),舌が前寄りになり (front),唇は平たい (unrounded) はずである.

一つの箇所に左右のペアがあるのは,同じ舌の位置でも,唇は独立して丸めたり平たくしたりできるからである.ペアのうち,左が非円唇で,右が円唇となる.通常は前舌母音では非円唇,後舌母音では円唇となるが,そうでない母音もありうる.例えば,古英語やフランス語やドイツ語にある/ʏ/は前舌だが円唇であるし,日本語の「ウ」は後舌だが非円唇の/ɯ/である.

IPA (International Phonetic Alphabet) をタイプするには,こちらのサイトが便利である.母体となる団体としての IPA (International Phonetic Association) のサイトはこちら.

2009-05-16 Sat

■ #18. 英語史をオンラインで学習できるサイト [link][timeline][hel_education]

今回はちょっとしたサイトの紹介だけ.BBC の Ages of English Timeline は,FLASH により遊び感覚で英語史の要点を学べる.

2009-05-15 Fri

■ #17. 注意すべき古英語の綴りと発音 [oe][spelling][pronunciation][alphabet]

古英語は,原則としてローマ字通りに音読すればよいが,現代英語に存在しない文字や音が存在したので注意を要する.以下に,要点を記す.

(1) 古英語のアルファベット

小文字: a, b, c, d, e, f, ȝ, h, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, x, y, z, þ, ð, ƿ, æ

大文字: A, B, C, D, E, F, Ȝ, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, X, Y, Z, Þ, Ð, Ƿ, Æ

(2) 注意を要する文字と発音

以下,綴りは<>で,発音は//で囲む.

<c>

・前舌母音が続くとき,/tʃ/: bēce "beech", cild "child"

・語末で<ic>となるとき,/tʃ/: dic "ditch", ic "I"

・それ以外は,/k/: æcer "acre", weorc "work"

<f, s, þ, ð>

・有声音に挟まれるとき,/v, z, ð/: hūsian "to house", ofer "over", sūþerne "southern"

・それ以外は,/f, s, ð/: hūs "house", of "of", þanc "thank"

<g>

・前舌母音が前後にあるとき,/j/: dæg "day", geong "young"

・<l, r>が続くとき,/j/: byrgan "bury", fylgan "follow"

・後舌母音に挟まれるとき,/ɣ/: āgan "own", fugol "fowl"

・それ以外は,/g/: glæd "glad", gōs "goose"

<h>

・語頭で,/h/: hand "hand", hlāf "loaf"

・前舌母音が前にあるとき,/ç/; cniht "knight", riht "right"

・口舌母音が続くとき,/x/: nāht "naught", seah "saw"

<y>

・/y/: lȳtel "little", yfle "evilly"

<sc>

・多くは,/ʃ/: asce "ashes", scild "shield"

・その他は,/ks/: āscaþ "(he) asks", tusc "tusk"

<cg>

・/dʒ/: bricg "bridge", secgan "say"

2009-05-14 Thu

■ #16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は? [etymology][suffix][i-mutation]

[2009-05-12-1]で-th の接尾辞をもつ派生語を取り上げたが,派生の基体となった動詞や形容詞は何だろうかと問うたままだったので,ここで解答を示す.左列が派生語,右列が基体だが,基体については古英語(あるいはそれ以前)の形ではなく,現代英語の対応する形を挙げてある.現代英語に残っていないものについてはcf.として関連語を挙げる.

(1) 動詞からの派生(-th )

| bath | cf. bake |

| birth | bear |

| death | die |

| math | mow; cf. aftermath |

| oath | cf. 対応する現存の語はなし |

| growth | grow |

| tilth | till |

| stealth | steal |

(2) 形容詞からの派生(-th )

| filth | foul |

| health | whole |

| length | long |

| mirth | merry |

| strength | strong |

| truth | true |

| dearth | dear |

| depth | deep |

| breadth | broad |

| sloth | slow |

| wealth | well |

(3) 動詞からの派生(-t )

| draught | draw |

| drift | drive |

| flight | fly |

| frost | freeze |

| gift | give |

| haft | heave |

| heft | heave |

| might | may |

| plight | pledge |

| shaft | cf. scape |

| shrift | cf. script |

| thirst | cf. dry |

| thought | think |

| thrift | thrive |

| weft | weave |

| sight | see |

(4) 形容詞からの派生(-t )

| height | high |

| sleight | sly |

| drought | dry |

形容詞から派生された名詞について,後に形容詞語尾-y が付加されたものがいくつかある(ex. filthy , healthy , lengthy , wealthy ).これらは「形容詞→名詞→形容詞」という派生経路を経たことになるので,「生まれ変わった形容詞」とでも呼びたくなるところだ.

2009-05-13 Wed

■ #15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ? [spelling_pronunciation_gap][spelling_reform][webster][shaw][gh]

現代英語の綴りと発音の乖離が甚だしいことはつとに知られているが,その点を一般に向けて強烈に印象づけた例が "ghoti" である.その「こじつけ」は.

・<gh> reads /f/ as in "tou gh "

・<o> reads /ɪ/ as in "w o men"

・<ti> reads /ʃ/ as in "na ti on"

この例は,アイルランド出身の作家・批評家・綴り字改革者である George Bernard Shaw (1856-1950) が挙げたものとして広く知られており各所で引用されるが,Shaw が言ったのではないという説もある.Shaw の伝記作家 Holroyd によると,ある熱心な綴り字改革者が "ghoti" の例を取り上げたときに,保守的な人々に嘲笑されたので,Shaw がその改革者を擁護したということらしい.

But when an enthusiastic convert suggested that 'ghoti' would be a reasonable way to spell 'fish' under the old system ( gh as in 'tough', o as in 'women' and ti as in 'nation'), the subject seemed about to be engulfed in the ridicule from which Shaw was determined to save it. (Holroyd, Michael. 1918-1950: The Lure of Fantasy . Vol. 3 of Bernard Shaw . London: Chatto & Windus, 1991. 501.)

これが事実だとすると,Shaw は "ghoti" の発案者ではなく,あくまでそれを擁護した人にすぎないということになる.それでも,英語の綴り字の混乱ぶりを広く世に知らしめた功績は,やはり Shaw に帰せられてよいだろう.

綴り字と発音は一対一の関係,つまり「綴り字=発音記号」が理想的である.時間の中で言語が常に変化するものであることを前提とすると,この理想的な状態は次のような図で表される.(綴り字を "written mode" ,発音を "spoken mode" としている.)

spoken mode ───────────────────────────────→

↑ ↑

│ │

│ │

│ │

↓ ↓

written mode ───────────────────────────────→

time ───────────────────────────────→

時間の中で発音が変化すればそれに伴って綴り字も即座に適応するし,逆に綴り字が変化すればそれに伴って発音が即座に適応する,そのような理想的な状態が上の図である.だが,現実にはそのような関係はほとんど見られないといってよい.それは,発音と綴り字とでは,変化するスピードや適応するタイミングにずれがあるからである.典型的に見られる関係は,むしろ下の図で示される関係である.

spoken mode ─────────────────────B─────────→

↑

│

┌──────────┘

│

↓

written mode ──────────A────────────────────→

time ───────────────────────────────→

典型的には,発音が先に変化するが,綴り字がそれに追いつかない.つまり,発音は新しくなっていてもそれに対応する綴り字は古い時代のままという関係が生じる.このねじれ状態を是正すべく,綴り字を発音とまっすぐの関係になるように意図的に「追いつかせる」動きが,綴り字改革ということになる.Shaw がしようとしたことはまさしくこれである.

だが,一般的には,後れを取った綴り字を発音に一気に追いつかせようとする綴り字改革は失敗に終わることが多い.Shaw の綴り字改革の試みもその一例である.理由としては,綴り字はあくまで保守的であるからということがよく言われるが,もう一歩踏み込んで理由を考える必要がある.

保守的なのは,綴り字システムそのものではなく,あくまでそれに対する言語使用者の態度であるはずだ.綴り字改革は,遅れを取った綴り字がもたらしたねじれ関係を一気に修復するというポジティブな側面を押し出すわけだが,一方でBの時点において,Aの時点より以前に培われてきた長い綴り字の伝統とすぱっと決別するということをも意味する.綴り字は過去の歴史を記す手段であるとすると,言語共同体にとって伝統的な綴り字との決別は,過去の歴史との決別を意味する.そして,それは歴史をもつ言語共同体にとっては,通常恐ろしいものであろう.

綴り字改革(特に急進的なもの)が一般に成功しにくいのは,このような背景があるからではないか.逆にいえば,まれな成功例を見ると,そこには過去と決別したいという思いが垣間見られる.Noah Websterによるアメリカ英語の綴り字におけるイギリス英語との差別化が一例である.Shawの綴り字改革についても,アメリカ人作家 Jacques Barzun はこう述べている.

What did he want to do? Simply to get rid of the past, to give a part of mankind a fresh start by isolating it from its own history and from the ancestral bad habits of the other nations . . . (qtd in Holroyd 504)

2009-05-12 Tue

■ #14. 抽象名詞の接尾辞-th [etymology][suffix][i-mutation]

現代英語で-th という接尾辞をもつ抽象名詞をいくつ挙げられるだろうか.この語尾は起源は印欧祖語に遡り,動詞や形容詞から対応する名詞を派生させてきたが,現代英語では非生産的である.語源的には,動詞につく場合と形容詞につく場合は区別すべきである.現代英語に残る例を列挙してみる.(セミコロンの区切りは,派生された時代の区別を示す.)

(1) 動詞からの派生(-th )

bath , birth , death , math , oath ; growth , tilth ; stealth

(2) 形容詞からの派生(-th )

filth , health , length , mirth , strength , truth ; dearth , depth ; breadth , sloth , wealth

-th の異形に-t という接尾辞もあり,同様に派生機能をもつ.どちらの接尾辞になるかは,音声環境による.以下に例を挙げる.

(3) 動詞からの派生(-t )

draught , drift , flight , frost , gift , haft , heft , might , plight , shaft , shrift , thirst , thought , thrift , weft ; sight

(4) 形容詞からの派生(-t )

height , sleight ; drought

その他,例外的に名詞から theft も派生されている.

(2)と(4)の形容詞からの派生については,派生語の母音と対応する形容詞の母音が異なっていることが多い.これは,当該の接尾辞がゲルマン祖語の-iþô に由来することと関係する.接尾辞に/i/音があることで,i-mutation という音韻過程が引き起こされたためである.

上記の各例について,もととなった動詞や形容詞を推測してみて欲しい.

2009-05-11 Mon

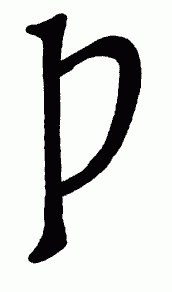

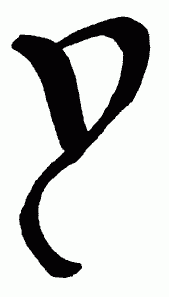

■ #13. 英国のパブから ye が消えていくゆゆしき問題 [palaeography][spelling][spelling_pronunciation][thorn][th][pub]

英国のパブがどんどん潰れているという新聞記事を読んだ.スーパーに出される格安のビール,経済不況,アルコール増税が原因らしい.1日平均6件が潰れているという.窮状はこちらの記事に詳しい.パブなしでは過ごせなかった留学時代を思い出すと,このゆゆしき事態に嘆かざるをえない.

パブは "public house" の略語であり,英国の伝統的な酒場のことである.屋号や建物に歴史が刻まれているパブも多い.例えば,ロンドンで最古のパブとして知られているのが1528年創業の "Ye Olde Cheshire Cheese" である.

今日の話題は,屋号に現れる最初の単語である.店の看板の画像をご覧ください.古いパブ,あるいは古さを装っているパブには,この Ye で始まるものが多い.発音は/ji:/として読まれるが,実はこれは定冠詞 the の異形である.これには歴史的背景がある.

古英語には,現代英語にないアルファベット文字がいくつか存在した.そのうちの一つに,<þ> "thorn" という文字があった.これは,現代英語でいえば<th>という二文字に相当し,歯摩擦音の /θ/ や /ð/ を表した.<þ> は古英語以降も使われはしたが,フランス語から入った<th>に徐々に取って代わられていった.したがって,中英語の the に対しては,新形として <the> が,古形として <þe> が併存することとなった.

|  |  |

| thorn | thorn | y |

さて,<þ> があまり使われなくなり,歯摩擦音を表す文字として忘れ去られようとしたとき,古風を装った書き手は,<þ> と形の似た <y> の文字を代用した.<ye> と綴って the を表すことで,<þ> の文字の伝統がかろうじて保たれたわけである.だが,<þ> 自体は最終的には忘れられ,その事情を何も知らない後世の人々は,<ye> の綴りを見て当然のごとく /ji:/ と発音した ( spelling pronunciation ).その慣習が現在に続いている.

古風を売りにするパブが <ye> を使い続けている背景には,文字の消失と spelling pronunciation という英語史上の過程があったのである.

■ #12. How many carp! [plural][analogy][number]

時期は過ぎてしまったが,鯉のぼりの話題.先日,墨田区にある都立東白鬚公園のすみだ鯉のぼりフェアに行ってきた.大小約350匹の鯉が泳いでいて壮観.

もし英語話者がこの鯉のぼり群を見たらなんと叫ぶだろうか. How many carp! と感嘆するかもしれない."carps"ではない"carp"とs無しである. carp は sheep などと同様,単複同形の単語なのである.「読売ジャイアンツ」,「阪神タイガース」,しかし「広島東洋カープ」である.

英語で名詞の複数形といえば s語尾がつくのが原則である.しかし,少数の例外があることは,よく知られている.例外にもいくつかタイプがあり,大雑把にいうと次の通りだ.

(1) -en語尾: ox / oxen , child / children

(2) 無変化: carp / carp , sheep / sheep , fish / fish , hundred / hundred

(3) i-mutation: man / men , foot / feet

(4) 借用語: phenomenon / phenomena , alumnus / alumni

このうち(2)の無変化(単複同形)が今回の話題だが,背後には長い歴史がある.古英語では,長音節を持つ中性名詞は原則としてすべて単複同形だった.例えば,今でこそs複数になっているが, horse , house , land , thing , wife はすべてs無しの複数形を作ったのである.これらがすべて後にs複数になったのは,簡単にいえば,他の多くのs複数からの圧力による「 類推作用 」の結果である.実際の歴史はもっと複雑なので詳しく知りたい方は,拙著 The Development of the Nomiral Plurals in Early Middle English をご一読ください.

現代英語でも単複同形として残っている語のうち, sheep や hundred は古英語では実際に中性名詞だった.これらについては,古英語からの生き残りと考えていいだろう.だが, fish は男性名詞だったし,問題の carp については中英語期にフランス語から入った借用語なので英語として性が付与されたことはない.どういった経緯だろうか.

中英語では,古英語の性にかかわらず,「単位」や「狩猟対象」を表す名詞が単複同形となる傾向があった.これらは意味的に複数として用いられるのが通常であり,さらに多くの場合に数詞を伴うために,語尾変化がなくとも複数であることが当然と意識されたからだという.

Mustanoja によれば:

The unchanged plural after an expression of number or quantity is in fact a linguistic phenomenon of universal occurrence. It has primarily a psychological background if the idea of plurality is obvious from the attributive numeral or adjective, no plural ending or other sign is needed to indicate the number of the governing noun. (58)

中英語からの例を挙げれば,以下の語が単複同形だった.「単位」としては, couple , score , hundred , thousand , year , winter , month , night , foot , fathom , mile , pound .「狩猟対象物」としては, carp , eel , fish , fowl , goat .

鯉は,現在の日本では主として観賞魚とみなされるが,アジアやヨーロッパでは広く食用魚とされる.普通は池で飼われるとはいえ「狩猟対象」には違いない.

最後に一言. carp については,少なくとも18世紀までは,単複同形とともに,予想されるs複数形も併存していたことを付け加えておく.歴史の一時期,一つの語に二つ以上の異なった複数形が存在するということは,英語史的にはごくごく普通の現象なのである.

・Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2009-05-10 Sun

■ #11. 「虹」の比較語源学 [etymology]

一昨日のことだが,雨上がりの夕方6時頃,西の空に虹が架かった.しかも二重橋だった.家のベランダより眺めていたが,やがて消えてしまい,後からデジカメ撮影をすればよかったと悔やんだ.翌朝の読売新聞にこの虹の写真が載っていたので,気になる方はYOMIURI ONLINEで検索を.

虹は英語で rainbow である.読んで字のごとく"rain"+"bow"の複合語であり,「雨の弓」の意である.発想としては単純である.同じ発想は,英語のみならずゲルマン諸語にもある.古英語 rēnboga ,現代ドイツ語 Regenbogen ,現代デンマーク語 regnbue 等々.

フランス語を見てみると arc-en-ciel つまり"arch in the sky"「空の弓」である.発想としてはいっそう単純である.ラテン語の arcus caelestis も同様.

次に,東洋に視点を移してみよう.日本語の「にじ」の語源は諸説あるようだが,一説によると,古形「ぬじ」「のじ」は長虫を意味する「なじ」「なが」と通じているという.

虹を長虫や蛇の類と関連づける発想は珍しくないようで,中国語(漢字)の「虹」も一例である.「虫」は昆虫というよりも蛇や蝮の類を表し,「工」は左右への反りを表すという.古代中国では,「虹」は空に住む龍の一種と考えられていた.川の水を飲むために地上に降りてくる姿が空の虹となって現れるというのである.今回ベランダから見た二重の虹は「虹霓」(こうげい)と呼ばれ,それぞれの字は龍のオスとメスを表すという.語源(字源)に豊かな発想が埋め込まれている例だろう.

他に,オーストラリアの土着言語にも虹を蛇の類と見る伝統があるようだ.以下は, OED からの引用である.

1965 R. & D. Morris Men & Snakes i. 19 By far the most spectacular snakes in Australian aboriginal art are the mythical rainbow serpents. These usually live deep in waterholes during the dry season, but take to the thunder clouds when the rains come, sometimes appearing in the sky as rainbows.

最後に,これは未確認だがハワイ語では ao akua 「神聖な雲」と呼ぶらしい.もし他の言語での意味や語源を知っている人がいたら,教えていただきたい.

以上,虹の語源を複数言語で比較してみたが,個人的には中国語(漢字)の背後にあるドラマ性がやはり好きである.普段はオス一人で現れるがまれに夫婦一対で現れる「虹霓」など,豊かな想像力の産物だ.語源が面白いのは,こうしたドラマ性と発想の豊かさを発見できる喜びがあるからだろう.ドラマ性ある「虹」や「虹霓」に比べ, rainbow の想像力がなんと乏しいことか.二重の虹を double rainbow としてしか表現できない悲しさ・・・(日本語も一緒か!).しかし,英語の名誉のために, crock of gold at the end of the rainbow 「決して得られることのない報い」という熟語を挙げておこう.ここには,虹の根本に宝物が隠されているという迷信が関わっており,少しだけドラマ性があるような気がする.

英語学者の渡部昇一氏は2009年3月に出版された著書『語源力』で,語源を「イメージの考古学」と呼んでいる.この表現の背後には,ある語の語構成や語源をひもとくことによってその語を生み出した古代人の発想を垣間見ることができるとする考えがある.私はこの考え方に大賛成である.

古代人の発想はたいてい現代人には失われている種類の発想であり,語源を調査するだけで,手軽に新たな発想を手に入れることができるのである.現在忘れ去られている過去の発想を語源調査という手段でそっと蘇らせ,さも新しい発想であるかのように提示すれば,発想力の豊かさを印象づけられるかもしれない.あらゆる仕事において新たな発想が求められる現代だからこそ,過去を振り返って発想を「再発掘」することが必要なのではないか.過去の知恵こそが未来を切り開く.語源学の醍醐味である.温故知新.

虹の語源については,是非こちらの記事も参照されたい.

2009-05-09 Sat

■ #10. 言語は人工か自然か? [esperanto][language_change][invisible_hand][artificial_language][causation]

エスペラント ( Esperanto )という言語がある.1887年にポーランドの医師ザメンホフ(Zamenhof)によって国際補助語となるべく考案された言語である.この時代には,Esperantoを含め複数の国際補助語が続々と考案されたが,その中で最も成功した人工語であり,現在10万人以上の話者がいるといわれる.文法や語彙はヨーロッパの言語,特にロマンス語を模しているが,非常に単純化されており,私もかつてかじったことがあるのだが,習得は容易そうである(←まだ習得していないということを示す).日本では日本エスペラント学会という代表機関があるので,関心のある方は参照されたい.

Esperantoが「人工言語」(artificial language)と呼ばれることに異論はないだろうが,それでは日本語や英語などの通常の言語は「自然言語」(natural language)と呼んでよいのだろうか.学生時代に人類言語学の講義を受けたとき,先生がこのように言っていたのを思い出す.「人間が作り出したものである以上,自然言語などというものはありえない.言語はすべて人工である.」

だが,Esperantoと英語を「人工言語」として一緒くたにするには,やはり抵抗がある.何が問題なのだろうか.

ここで,[2009-05-07-1]に「交通渋滞と言語変化」として取り上げたKellerを再び引き合いに出す.モノには自然物と人工物があるが,後者には人工的人工物と自然的人工物の二種類があるという.これを,具体例とともに図式化してみる.

things │ ┌─────────┴─────┐ │ │ natural artificial(?) │ ┌─────┴───┐ │ │ artificial natural the Alps Esperanto English flowers paper flowers traffic jam waterfalls euro 'grown' towns bee language satellite cities the Latin alphabet the Morse alphabet Buddhism

こう見ると,モノは二分法ではなく三分法で考える必要があることがわかる.だが,日常語では,artificial(?) の下位区分としての artificial と natural を呼び分ける用語がない.英語や日本語などは,一番右の「 artificial(?) かつ natural 」の部類に属し,人工でもあり自然でもあるという不思議な性質を帯びているのである.この部類に属する現象は,適当な用語がないので, phenomena of the third kind ( 第三の現象 )と呼ばれている.

交通渋滞も英語も言語変化も,個々の参加者がその成立を意図しているわけではないものの,個々の行動が集まると見えざる手 ( invisible hand ) に導かれて全体として成立の方向に向かう.Esperantoなどの少数の例外を除いて,歴史言語学の話題は原則として第三の現象を取り扱っていると考えてよい.言語の発生や言語の変化は,特定の誰かによってもたらされるものではなく,個々の人間の意図しない集合的な営みの結果として,ある意味で「自然に」生じるものなのだろう.

人間社会における「第三の現象」の例を他にも探してみてください.

2009-05-08 Fri

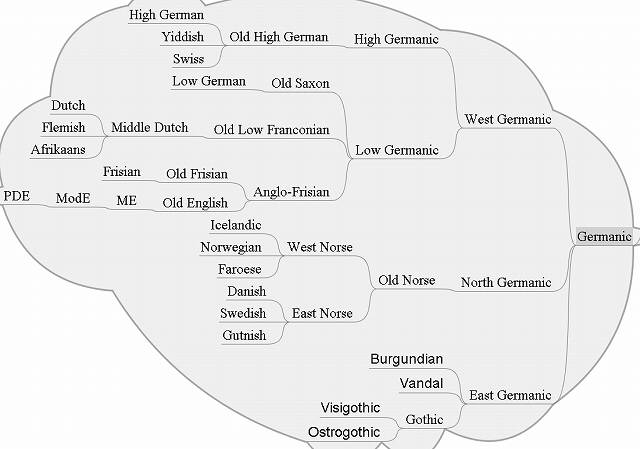

■ #9. ゴート語(Gothic)と英語史 [germanic][gothic][bible][map][family_tree]

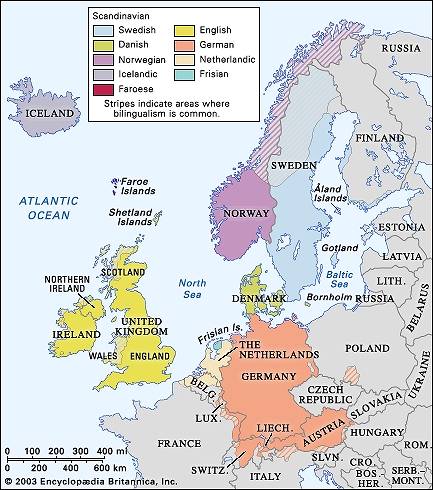

授業で英語を含むゲルマン語派の系統図を学んだ.下の地図は,ヨーロッパにおける現在のゲルマン諸語の分布である.

ゲルマン語派の3区分のなかで東ゲルマン語派はいずれも死語となっており影が薄いように思われるが,そのなかのゴート語は英語史的には次の二つの観点から非常に重要な言語である.

(1) ゲルマン諸語のなかで最も古い文献が現存する.具体的には,4世紀に Wulfila によって西ゴート族のために翻訳された聖書の写本が現在に伝わっている.古英語やその他のゲルマン諸語の文献が現れるのが700年頃からなので,ゴート語はそれに先立つこと実に4世紀ほどという早い段階のゲルマン語の姿を見せてくれる.実際に言語的にはウムラウトを示さないなど非常に古く,最もゲルマン祖語 (Proto-Germanic) に近いとされるので,古英語や古英語以前の歴史を知るのに重要なヒントを与えてくれる.

(2) ゴート語の担い手であったゴート族は,フン族などの異民族とともに,4世紀にローマ帝国を崩壊させた.ローマ帝国の弱体化により,ローマのブリテン支配も410年に終焉した.そして,このブリテン島の無政府状態につけ込む形で侵入したのが,後に英語と呼ばれる言語を話していたAngles,Saxons,Jutesといった西ゲルマンの部族だったのである.つまり,大陸ヨーロッパにおけるゴート族の活躍がなければ,ブリテン島に英語は根付かなかった(かも?)

ちなみに,「ゴシック様式」「ゴシック建築」などと用いられる形容詞としての「ゴシック」は,ゴート人が用いた様式のことを直接的に指すわけではない.ローマ帝国を滅ぼしたゴート族を「野蛮で洗練されていない」部族と評価したルネサンス期のヒューマニストたちが,中世に流行った様式を同様に「野蛮で洗練されていない」と蔑視したことに由来する.

2009-05-07 Thu

■ #8. 交通渋滞と言語変化 [traffic_jam][language_change][invisible_hand]

この大型連休では「千円高速」効果で,道路が一部60kmを超える異常な渋滞となったようだ.私は家でのんびり組だったので被害を免れたが,ひどい目にあった読者もいるのではないだろうか.

さて,交通渋滞という現象について考えたことがあるだろうか.そもそも,なぜ交通渋滞は起こるのか.今回の「千円高速」という特殊なケースは別にしても,特別な理由がなさそうな場合に渋滞が起こることもよくある.業界ではこれを "traffic jam out of nowhere" というらしい.実はこの "traffic jam out of nowhere" の原理が,言語変化をはじめ,社会制度や社会慣習の生成一般にも同様に見られることが指摘されている.以下の説明にはKellerを参照した.(Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language . Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.)

"traffic jam out of nowhere" 型の交通渋滞は次のように起こる.時速100kmで走っている先頭車Aが何らかの理由でブレーキを軽く踏み(例えば,景色を脇見したり,缶ジュースの栓を開けたり,エアコンを調整したり),時速95kmとなる.やはり時速100kmで走っていた後続車Bは,Aが速度を落としたのを見て,時速90kmまで落とす.Bは実際には時速95kmまで落とすだけで安全なのだが,Aがどれくらい減速するのか分からないので,用心して余計にブレーキを踏んでおくのである.同様に後続車C,D,E・・・も用心して余分にブレーキを踏む.そして,Sに至って完全にストップする.こうして,S以降は渋滞にはまってしまうことになる.

この現象の要点は,Aを含め,誰も渋滞を作り出そうという意図を持っていないことだ.ただ,B以降の個々の車の運転手の意図と行動は共通している.先行車に当たらないよう用心して必要以上にブレーキを踏んだということだ.個々人としては渋滞を作り出そうという意図はないものの,全体としては渋滞に貢献してしまっている.つまり,ミクロの意図とマクロの結果の間に,個々の視点を超越したブラックボックス的な力が働いているのである.このブラックボックス的な力は 見えざる手 ( invisible hand )と呼ばれており,経済学などでよく知られている.

Kellerによると,言語変化の原理もこの invisible hand に従うという.個々の話者は言語変化を引き起こそうという意図は毛頭ないが,ちょうど運転手が安全のために余分にブレーキを踏んでおこうと考えるのと同じように,皆に共通した関心に基づいた行動が集団として起こるとき, 見えざる手 により,言語変化が結果として生み出されるというわけだ.それでは,言語変化の場合,「皆に共通した関心に基づいた行動」とは何だろうか?言語変化のケースによって異なるだろうが,例えば長い単語を省略して発音したいとか,本来語に代えてファッショナブルな外来語のほうを好んで用いたいといった,話者間で広く共有されうる欲求が考えられる.

invisible hand theory は言語変化を考える上でも非常に重要な理論なので,この話題にはいずれまた触れたい.

・ Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language. Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.

2009-05-06 Wed

■ #7. 豚インフルエンザの拡散曲線(メキシコとアメリカ) [lexical_diffusion][epidemic][swine_flu]

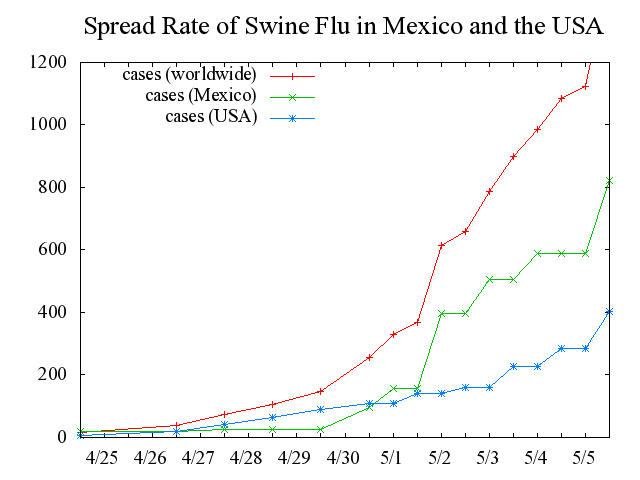

[2009-05-05-1]の続き.世界全体として確認された症例数をプロットしたらS曲線が観察されたことは述べたが,それでは国ごとの拡大パターンはどうなっているだろうか.WHOによる近況から本日の最新のデータを付け加えて,世界全体,メキシコ,アメリカと三つのグラフを比較してみた.

ここから分かるのは,メキシコにおいて,やはり予想されたS曲線が描かれていることだ.5/1辺りが"take-off"ポイントだろうか.世界全体のS曲線は,多分にメキシコにおけるS曲線が効いている結果だということが観察される.一方,アメリカの状況は漸増であり,今のところ明確なS曲線とはなっていないように思われる.このことは,影響を受けているある特定のカテゴリー(この場合メキシコという国)においてS曲線が観察されると,他のカテゴリーではそうでなくとも,全体としてはS曲線が描かれるということを示唆する.

言語変化のケースでも,全体としてS曲線が描かれるときには,カテゴリー毎に別々のグラフも作成してみる必要があるかも知れない.その中で全体のS曲線に特に貢献しているカテゴリーが見つけられれば,それこそが当該の言語変化の震源だと同定することができる.言語変化を過度に豚インフルエンザと比較することは注意すべきだが, Lexical Diffusion の理論化に際して示唆深い.

参考までに,これまでの豚インフルエンザの数値データを掲げておく.

| date | cases | countries | USA | Mexico |

| 4/24_pm | 15 | 2 | 7 | 18 |

| 4/25_am | ||||

| 4/25_pm | ||||

| 4/26_am | ||||

| 4/26_pm | 38 | 2 | 20 | 18 |

| 4/27_am | ||||

| 4/27_pm | 73 | 4 | 40 | 26 |

| 4/28_am | ||||

| 4/28_pm | 105 | 7 | 64 | 26 |

| 4/29_am | ||||

| 4/29_pm | 148 | 9 | 91 | 26 |

| 4/30_am | ||||

| 4/30_pm | 257 | 11 | 109 | 97 |

| 5/01_am | 331 | 12 | 109 | 156 |

| 5/01_pm | 367 | 13 | 141 | 156 |

| 5/02_am | 615 | 15 | 141 | 397 |

| 5/02_pm | 658 | 16 | 160 | 397 |

| 5/03_am | 787 | 17 | 160 | 506 |

| 5/03_pm | 898 | 18 | 226 | 506 |

| 5/04_am | 985 | 20 | 226 | 590 |

| 5/04_pm | 1085 | 21 | 286 | 590 |

| 5/05_am | 1124 | 21 | 286 | 590 |

| 5/05_pm | 1490 | 21 | 403 | 822 |

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2009-05-05 Tue

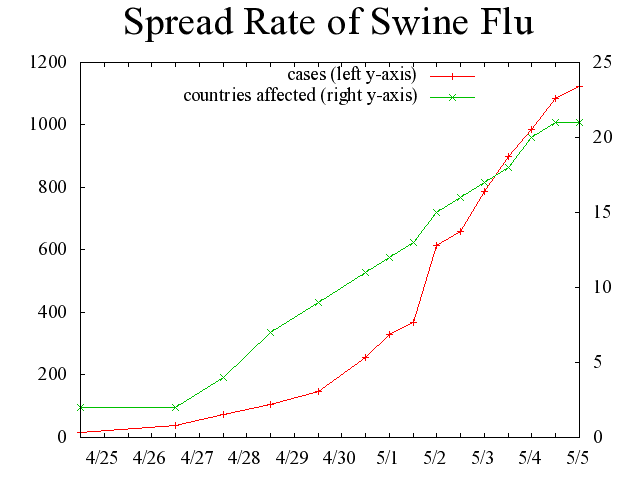

■ #6. 豚インフルエンザの拡散曲線 [lexical_diffusion][epidemic]

先日の[2009-05-04-1]に引き続き豚インフルエンザの拡大の話題. 語彙拡散 ( Lexical Diffusion )との関連で感染が拡大するパターンに注目しているが,まだ日が浅いからか,推移をグラフ化したものが見つからない.そこでWHOによる近況から公式なデータを入手して,ここ10日間ほどの状況を自分でプロットしてみた.

赤線が世界全体での確認された症例数で,緑線が感染の確認された国の数である.今後も拡大することが懸念され,現段階で判断するのは早急かもしれないということを断った上でグラフを解釈してみるが,症例数に関しては見事に予想されたS曲線が描かれている! 4/30 辺りから 5/3 にかけて一気に症例が増加しており,いわば"take-off"の時期といえるだろう.一方,感染の確認された国の数の増え方は,S曲線ではなくむしろ直線に近いといえる.

各国の内部での症例の増え方については別途グラフを作る必要がありそうだが,そこで予想されるのはどんな曲線だろうか.やはり,それ自身もS曲線なのだろうか.調べる必要がありそうだ.

英語史の研究者としてまさか豚インフルエンザの感染者数をプロットすることになるとは夢にも思わなかったが,どうやら言語変化と病気感染には,思った通り興味深い相似性がありそうだ.

2009-05-04 Mon

■ #5. 豚インフルエンザの二次感染と語彙拡散の"take-off" [lexical_diffusion][epidemic][swine_flu][speed_of_change]

[2009-05-02-1]の記事「pandemicと英語史」で,語彙拡散という考え方を紹介した.流行病が伝播するパターンと言語変化のパターンは似ており,ともに時間軸に対してS曲線を描くというものである.

拡大が懸念されている豚インフルエンザは,2008/05/04(Mon) 現在,日本では疑われる例はないが,16カ国・地域に広がっており,WHOは警戒水準を最高のフェーズ6へ引き上げる可能性を示唆している.韓国では二次感染の疑いが生じているという.

二次感染とはまさに拡大が拡大を呼ぶ契機であり,S曲線でいえば変化のスピードが急勾配になる "take-off" の引き金となりうるものである.そこで,WHOや各国政府は,水際作戦や患者の隔離などあらゆる手段を講じて,この "take-off" を防ごうとしているわけである.

ひるがえって,言語変化のS曲線を考えてみる.言語変化の実際の事例を見てみると,実はS曲線が描かれることは必ずしも多くない.語彙拡散のS曲線はあくまで言語変化の進行パターンの理想的なモデルであり,そこから逸脱する例はいくらでも存在する.むしろ理想的な例は少ないかもしれない.現実には,多くの例で "take-off" が妨げられるのである.それでは,言語の場合,その妨害要因とは一体何なのだろうか.

ある言語変化が理想的なS曲線を描かない場合,大きく分けて四つの考え方があるのではないだろうか.

(1) そもそもその言語変化は語彙拡散流に進行しているのではなく,別のパターンに従っている,あるいはどんなパターンにも当てはめられない

(2) その言語変化は途中で勢いを失い,止まってしまった

(3) ある時点では失速あるいは中止したように見えるだけで,もっと長期的なスパンで見ると,全体としてはS曲線を描く

(4) 進行途中で,逆方向の言語変化や干渉する言語変化が同時に起こったため,本来のパターンが崩される

ほかに可能性があるだろうか(考えがある人は教えてください!).

例えば,中英語において名詞の複数形語尾として-sが拡大する過程は,およそ語彙拡散流のS曲線を描くことがわかっている.しかし,イングランドの South-West Midland 方言などでは,いったん "take-off" したかに思われた曲線ががくっと下がる時代があり,そのあと再び上昇した.つまり,S曲線ならぬN曲線である.

このirregularな変化の背景にあったのは,-s語尾とライバル関係にあった-n語尾(現代英語の oxen や children に見られる)の拡大である.-s語尾だけでなく-n語尾も同時に拡大していたため,互いに競合しあって,理想的なS曲線が現れなかったということになる.つまり,上に挙げたタイプでいえば(4)である.

このような事例をできるだけたくさん集めて,どのタイプが多いのか,あるタイプが起こるときに背後にどのような条件や環境があるのか,を研究する必要がありそうだ.

豚インフルエンザは,人為的な努力で(2)のタイプに落ち着いてほしい・・・.

2009-05-03 Sun

■ #4. 最近は日本でも英語風の単語や発音が普及している? [japanese_english][metanalysis][article]

先日,ドラッグストアの店頭の売り出しで「トイレットティシュー」や「エイプロン」という表記があった.私の日本語では「トイレットペーパー」と「エプロン」が通常である.前者は英語では確かに toilet tissue が普通であるし,後者の英語発音は確かに/ˈeɪprən/だ.

これは,この店の担当者が英語を意識してカタカナ書きしたという個人的なことなのか,あるいは日本語に一般的に普及しつつあることなのか.読者の方,この表現をカタカナ語として普通に見かけたことはありますか?(まあ,写真の商品には確かに toilet tissue とある.)

さて, apron といえば,英語史入門ではおなじみの単語である. 異分析 ( metanalysis )の代表例として必ず出される例である.異分析とは,語と語の区切りなどを誤って分析してしまい,結果として間違いに基づいた新単語が生み出されるような現象である.

apron は語源的には本来 napron だが,不定冠詞をつけた a napron が誤って an apron と異分析されてしまった結果, apron が正しい語形として定着してしまったというのである.

他の代表例としては, nickname (本来は ickname で"ick"「またの」+"name"「名」)や orange (cf. スペイン語の naranja )がある.他に, pea は本来 peas(e) だったが,s(e)が語幹の一部ではなく複数形のsと誤って解釈された結果,sのない形が正規形として定着したものである.

ほとんどの英語史入門書で異分析には同じ例しか挙げられていないことを不満に思っている.これでは新しさがないので,いずれマイナーな例を含め,収集してみたいと思っている.

読者の方も一緒に例を集めてみてください.そして,是非,hellog に貢献してください.

2009-05-02 Sat

■ #3. pandemicと英語史 [lexical_diffusion][epidemic][swine_flu]

豚インフルエンザが拡大の兆しを示している.連日新聞などの報道を見ていて,epidemicやpandemicといった流行病は,実は英語史といくつかの点で関連があることを密かに思っていた.

(1) pandemic はギリシャ語の接辞からなる合成語

(2) 中世ヨーロッパの黒死病と英語の復権の関係

(3) 感染病の伝播のパターンは言語変化の進行パターンと似ている点

以上についてこんなPDFスライドを作ってみた.

(3)で示したのは 語彙拡散 ( Lexical Diffusion )という言語変化理論である.疫病学,社会学,経済学,生物学,言語学などで共有しうる新しいモデルで,私が目下とりわけ注目している話題である.今後もこの話題に触れる機会はいろいろとありそう.

2009-05-01 Fri

■ #2. 自己紹介 [notice][bibliography]

この英語史ブログ("hellog")の書き手は,堀田隆一(ほったりゅういち).2023年の3月現在,慶應義塾大学文学部で英語史を中心とした授業を開講している.

専門分野は中英語期の名詞形態論で,特に -s 語尾を含む複数形の形態の発達を通時的に研究している.博士論文のタイトルは "The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English".同名の著書が2009年2月にひつじ書房より出版された.

より広くは,英語の言語変化全般に関心がある.個々の言語変化の歴史的背景から,なぜ言語は変化するのかといった根源的問題まで,言語変化の5W1Hを問い続ける.

また,英語史の知恵が,現代英語や英語の未来を考える上でどのような視点を提供しうるか,英語史の切り口から現代の問題をどう論じられるか,その可能性を探っていきたいと考えている.

その他,研究者としての情報は,ReaD研究者情報でも公開されている.

堀田隆一の著書・訳書のページもご覧ください.

以下は,2025/10/16(Thu) 付の Ryuichi Hotta の List of Publications.

■ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

■ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

There is one review of the book published:

- 黒澤 隆司 「書評:唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著)『英語語源ハンドブック』(研究社)」『英語教育』(大修館) 2025年9月号,2025年.68頁. *

■ インタビュー記事「"Getting to know the back story of the English language" --- 英語の「ふしぎ」を読み解く,慶応義塾義塾大学・堀田隆一教授」『The Japan Times Alpha J』7月11日号,第12面.

■ 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」『ていくおふ』第179号(2025年夏号),ANAホールディングズ.2025年5月.33--40頁. *

■ 「素朴な疑問を大事に,英語史」『Argument』2025年第1号(2025年春夏号),旺文社.2025年5月.1頁. *

■ 「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」 特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」(田中 牧郎・高田 博行・堀田 隆一(編)) 『ことばと文字18号:地球時代の日本語と文字を考える』(日本のローマ字社(編)) くろしお出版,2024年4月25日.62--73頁. *

■ 田中 牧郎・高田 博行・堀田 隆一(編) 特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」『ことばと文字18号:地球時代の日本語と文字を考える』(日本のローマ字社(編)) くろしお出版,2024年4月25日.4--136頁. *

■ 「第1特集 新年度に見直したい英語語彙指導 --- 英語の語形成と語彙史を知ろう」 『英語教育』(大修館) 2025年4月号,2025年.30--31頁. *

■ 「英語史で眺めるフランス語 第12回 フランス語に入った英単語」『ふらんす』2025年3月号,白水社,2025年2月20日.52--53頁. *

■ 「英語史で眺めるフランス語 第11回 近代のフランス借用語」『ふらんす』2025年2月号,白水社,2025年1月25日.52--53頁. *

■ 「英語史で眺めるフランス語 第10回 英語綴字におけるフランス語の影響」『ふらんす』2025年1月号,白水社,2024年12月23日.52--53頁. *

■ 「英語史で眺めるフランス語 第9回 英文法におけるフランス語の影響」『ふらんす』2024年12月号,白水社,2024年11月25日.52--53頁. *

■ 「英語史で眺めるフランス語 第8回 英語の慣用表現にみるフランス語の影」『ふらんす』2024年11月号,白水社,2024年10月25日.52--53頁. *

■ 堀田 隆一・安形 麻理・(司会)峯島 宏次 「本と文字は時空を超える」 『越境する文学部』(極東証券株式会社寄附講座 慶應義塾大学文学部公開講座2023) 慶應義塾大学文学部,2024年3月29日.65--95頁. *

■ 「英語史で眺めるフランス語 第7回 フランス語は英語の音韻感覚を激変させた」『ふらんす』2024年10月号,白水社,2024年9月25日.54--55頁. *

■ 「英語史で眺めるフランス語 第6回 フランス語慣れしてきた英語」『ふらんす』2024年9月号,白水社,2024年8月23日.52--53頁. *

■ 「なぜ,日本語と英語では語順が違うのですか? --- 古今東西,言語にはさまざまな語順があります」『子供の科学』2024年9月号,誠文堂新光社,2024年8月10日.44頁. *

■ 「英語史で眺めるフランス語 第5回 中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃」『ふらんす』2024年8月号,白水社,2024年7月23日.52--53頁. *

■ 「英語史で眺めるフランス語 第4回 フランス借用語の大流入」『ふらんす』2024年7月号,白水社,2024年6月24日.52--53頁. *

■ 「英語史で眺めるフランス語 第3回 英語に借用された最初期の仏単語」『ふらんす』2024年6月号,白水社,2024年5月23日.52--53頁. *

■ 「英語史で眺めるフランス語 第2回 なぜ仏英語には似ている単語があるの?」『ふらんす』2024年5月号,白水社,2024年4月23日.62--63頁. *

■ 高田 博行・田中 牧郎・彭 国躍・堀田 隆一・西山 教行 「日中英独仏・対照言語史ー語彙の近代化をめぐってー」『歴史言語学』第12号(日本歴史言語学会編),2023年.89--182頁. *

■ 「英語史で眺めるフランス語 第1回 英語にはフランス語風味がたくさん」『ふらんす』2024年4月号,白水社,2024年3月23日.62--63頁. *

■ 「you の総称的用法はどこから来たのか?」 日本英語学会第41回大会 シンポジウム「語を味わい尽くすー「多面的な理解」の実践ー」報告.''JELS'' 41 (2024): 218--09.

■ 「社中交歓 三月と行進の語源」『三田評論』 2023年4月号,2023年.91頁. *

■ 「書評:安藤 聡(著)『英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話』(平凡社)」『英語教育』(大修館) 2023年4月号,2023年.69頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第24回 「アルファベット最後の文字 Z のミステリー」『中高生の基礎英語 in English』2023年3月号,NHK出版,2023年2月14日.246--51頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第23回 「なぜ現在分詞と動名詞は同じ -ing で表されるの?」『中高生の基礎英語 in English』2023年2月号,NHK出版,2023年1月14日.248--53頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第22回 「なぜヨーロッパの人は英語が上手なの?」『中高生の基礎英語 in English』2023年1月号,NHK出版,2022年12月14日.248--53頁. *

■ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2023年.

There is one review of the book published:

- 「書評:石川 慎一郎 『最新英語学・言語学シリーズ21 文献学と英語史研究』 家入葉子・堀田隆一 著」 『英語教育』(大修館) 2023年5月号,2023年.74頁. *

- 書評:小塚 良孝 家入葉子・堀田隆一著 『文献学と英語史研究』 開拓社 2023年 xii + 251pp.」 『英文学研究』 第103巻,2026年.226--30頁.

■ 「中英語方言と世界英語 --- 方言多様性をめぐる中世と現代の往還」『藝文研究』第123巻,第3号,2022年.19--30頁. *

■ コラム「英語史Q&A」『ジーニアス英和辞典』第6版(南出 康世・中邑 光男(編集主幹)),大修館書店,2023年.

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第21回 「マジック e」って何?」『中高生の基礎英語 in English』2022年12月号,NHK出版,2022年11月14日.248--53頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第20回 「なぜ英語の文には主語が必要なの?」『中高生の基礎英語 in English』2022年11月号,NHK出版,2022年10月14日.248--53頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第19回 「なぜ単語ごとにアクセントの位置が決まっているの?」『中高生の基礎英語 in English』2022年10月号,NHK出版,2022年9月14日.248--53頁. *

■ 池上 昌・堀田 隆一・狩野 晃一 「チョーサーの英語」 『チョーサー巡礼 古典の遺産と中世の新しい息吹に導かれて』(池上 忠弘(企画),狩野 晃一(編)) 悠書館,2022年.93--124頁.

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第18回 「なぜ英語には類義語が多いの?」『中高生の基礎英語 in English』2022年9月号,NHK出版,2022年8月14日.252--57頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第17回 「なぜ「時・条件を表す副詞節」では未来のことも現在形?」『中高生の基礎英語 in English』2022年8月号,NHK出版,2022年7月14日.252--57頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第16回 「なぜ仮定法では if I were a bird となるの?」『中高生の基礎英語 in English』2022年7月号,NHK出版,2022年6月14日.248--53頁. *

■ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著) 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

There are three reviews of the book published:

- 清沢 紫織 「書評:高田博行・田中牧郎・堀田隆一(編著) 『言語の標準化を考える:日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館書店,2022」 『社会言語科学』第26巻第2号(社会言語科学会編),2024年.73--78頁. *

- 片山 幹生 「書評:高田博行他編著 (2022) 『言語の標準化を考えるー日中英仏語「対照言語史」の試み』,東京:大修館書店,248 p.」 Revue japonaise de didactique du français 18.1--2 (2023): 134--37. *

- 家入 葉子 「書評:高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著) 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館書店2022年6月刊,viii+247pp.)」 『歴史言語学』第11号(日本歴史言語学会編),2022年.47--54頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第15回 「なぜ I は大文字で書くの?」『中高生の基礎英語 in English』2022年6月号,NHK出版,2022年5月13日.248--53頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第14回 「なぜ child の複数形は children になるの?」『中高生の基礎英語 in English』2022年5月号,NHK出版,2022年4月14日.248--53頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第13回 「なぜ one, two はこの綴字でこの発音なの?」『中高生の基礎英語 in English』2022年4月号,NHK出版,2022年3月14日.252--57頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第12回 「単数の they って何?」『中高生の基礎英語 in English』2022年3月号,NHK出版,2022年2月14日.126--31頁. *

■ Hotta, Ryuichi and Iyeiri Yoko. "The Taking Off and Catching On of Etymological Spellings in Early Modern English: Evidence from the EEBO Corpus." Chapter 8 of ''English Historical Linguistics: Historical English in Contact''. Ed. Bettelou Los, Chris Cummins, Lisa Gotthard, Alpo Honkapohja, and Benjamin Molineaux. Amsterdam: Benjamins, 2022. 143--63. https://doi.org/10.1075/cilt.359.08hot. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第11回 「なぜ eleven, twelve というの?」『中高生の基礎英語 in English』2022年2月号,NHK出版,2022年1月14日.128--33頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第10回 「なぜ英語には省略語が多いの?」『中高生の基礎英語 in English』2022年1月号,NHK出版,2021年12月14日.128--33頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第9回 「なぜ英語の語順は SVO なの?」『中高生の基礎英語 in English』2021年12月号,NHK出版,2021年11月14日.128--33頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第8回 「なぜ A の読みは「アー」ではなく「エイ」なの?」『中高生の基礎英語 in English』2021年11月号,NHK出版,2021年10月14日.128--33頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第7回 「なぜ know や high には発音されない文字があるの?」『中高生の基礎英語 in English』2021年10月号,NHK出版,2021年9月14日.128--33頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第6回 「なぜ形容詞の比較級には -er と more があるの?」『中高生の基礎英語 in English』2021年9月号,NHK出版,2021年8月14日.132--37頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第5回 「なぜ未来には will を使うの?」『中高生の基礎英語 in English』2021年8月号,NHK出版,2021年7月14日.134--39頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第4回 なぜ疑問文に do が現われるの?」『中高生の基礎英語 in English』2021年7月号,NHK出版,2021年6月14日.128--33頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第3回 なぜ go の過去形は went になるの?」『中高生の基礎英語 in English』2021年6月号,NHK出版,2021年5月14日.128--33頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第2回 なぜ foot の複数形は feet になるの?」『中高生の基礎英語 in English』2021年5月号,NHK出版,2021年4月14日.128--33頁. *

■ 「英語の米英差の起源と発達 --- color と colour 問題再訪」『藝文研究』第119巻,第1号,2020年.50--63頁. *

■ 「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問 第1回 なぜ3単現の s をつけるの?」『中高生の基礎英語 in English』2021年4月号,NHK出版,2021年3月14日.132--37頁. *

■ 「英語の歴史にみられる3つの潮流」『言語研究の扉を開く』(河西良治教授退職記念論文集刊行会編) 開拓社,2021年.178--91頁. *

■ 「書評:高橋 英光 『英語史を学び英語を学ぶ --- 英語の現在と過去の対話』(開拓社)」 『英語教育』(大修館) 2020年9月号,2020年.93--94頁. *

■ 「英語における may 祈願文の発生と発達」『歴史言語学』第8号(日本歴史言語学会編),2020年.67--80頁. *

■ 「英語史教育における日英対照言語史の視点」 Asterisk 第28巻,2020年.153--67頁. *

■ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第12回 なぜアメリカ英語はイギリス英語と異なっているのか」『英語教育』2020年3月号,大修館書店,2020年2月14日.62--63頁. *

■ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第11回 なぜ英語には省略語が多いのか」『英語教育』2020年2月号,大修館書店,2020年1月14日.62--63頁. *

■ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第10回 なぜ英語には類義語が多いのか」『英語教育』2020年1月号,大修館書店,2019年12月13日.62--63頁. *

■ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第9回 なぜ英語のスペリングには黙字が多いのか」『英語教育』2019年12月号,大修館書店,2019年11月14日.62--63頁. *

■ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第8回 なぜ bus, bull, busy, bury の母音はそれぞれ異なるのか」『英語教育』2019年11月号,大修館書店,2019年10月12日.62--63頁. *

■ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第7回 なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるのか」『英語教育』2019年10月号,大修館書店,2019年9月14日.62--63頁. *

■ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第6回 なぜ一般動詞の疑問文・否定文には do が現われるのか」『英語教育』2019年9月号,大修館書店,2019年8月14日.62--63頁. *

■ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第5回 なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」『英語教育』2019年8月号,大修館書店,2019年7月14日.62--63頁. *

■ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第4回 なぜ比較級の作り方に -er と more の2種類があるのか」『英語教育』2019年7月号,大修館書店,2019年6月14日.62--63頁. *

■ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第3回 なぜ不規則な動詞活用があるのか」『英語教育』2019年6月号,大修館書店,2019年5月13日.62--63頁. *

■ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第2回 なぜ不規則な複数形があるのか」『英語教育』2019年5月号,大修館書店,2019年4月12日.62--63頁. *

■ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第1回 なぜ3単現に -s をつけるのか」『英語教育』2019年4月号,大修館書店,2019年3月14日.62--63頁. *

■ 「歴史を知れば納得! 英語の「あるある大疑問」」『CNN English Express』2019年2月号,朝日出版社,2019年.41--49頁. *

■ 「素朴な疑問に答えるための英語史のツボ」 『英語教育』2018年9月号,大修館書店,2018年8月10日.12--13頁. *

■ "Betwixt, amongst, and amidst: The Diachronic Development of Function Words with Final /st/." Sociocultural Dimensions of Lexis and Text in the History of English. Ed. Peter Petré, Hubert Cuyckens, and Frauke D'hoedt. Amsterdam: Benjamins, 2018. 201--25.

■ "Spacing in Three Manuscript Texts of Sawles Warde: Its Synchronic, Historical and Theoretical Implications." Linguistic Variation in the Ancrene Wisse, Katherine Group and Wooing Group. Ed. Harumi Tanabe, Koichi Kano and John Scahill. Berlin: Peter Lang, 2018. 57--77. *

■ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 「第5章 書記体系の変遷」および「第8章 意味変化・語用論の変化」 朝倉書店,2018年.89--105, 151--69頁. *

■ "Telling a Lie vs Lying: Exaptation of the Spelling <y> in the History of English." 『藝文研究』第113巻,第2号,2017年.17--28頁. *

■ 「Late Modern English 研究の潮流」 『ヴィクトリア朝文化研究』 第15号,2017年.207--16頁. *

■ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.(Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.) *

■ 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

There are three reviews of the book published:

- 寺澤 盾 「書評:堀田隆一著 『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』 研究社 2016年 x + 196pp.」 『英文学研究』 第96巻,2019年.176--82頁.

- 鈴木 亨 「書評:『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』(研究社)」 『英語教育』(大修館) 第66回第6号 2017年10月増刊号,2017年.81頁.(「英語学/言語学・今年のベスト3」として)

- 亘理 陽一 「書評:『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』(研究社)」 『英語教育』(大修館) 第66回第6号 2017年10月増刊号,2017年.78頁.(「応用言語学・今年のベスト3」として)

- 石崎 陽一 「書評:『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』堀田隆一 著」 『英語教育』(大修館) 第66巻第1号,2017年.90--91頁.

■ 「中英語における形容詞屈折の衰退とその言語学的余波」『コーパスからわかる言語変化・変異と言語理論』小川 芳樹,長野 明子,菊池 朗(編),開拓社,2016年.144--62頁. *

■ 「3単現の -s の問題とは何か――英語教育に寄与する英語史的視点――」『これからの英語教育――英語史研究との対話――』 (Can Knowing the History of English Help in the Teaching of English?). Studies in the History of English Language 5. 家入葉子(編),大阪洋書,2016年.105--31頁. *

■ 「英語書記体系の非表音性――理論および歴史的発達――」『文法記述の諸相II』中央大学人文科学研究所(編),2016年.183--216頁. *

■ "Etymological Respellings on the Eve of Spelling Standardisation." Studies in Medieval English Language and Literature 30 (2015): 41--58. (with 30周年記念シンポジウム関連論文 "'Does Spelling Matter in Pre-Standardised Middle English?': Introduction to the Articles Derived from the 2014 Symposium." 15--16.) *

■ 「書評:安井稔・久保田正人著 『知っておきたい英語の歴史』(開拓社叢書24,開拓社,2014年9月,xii+253pp.)」 『歴史言語学』第4号(日本歴史言語学会編),2015年.41--52頁. *

■ 「言語変化研究の多様な視点 --- 5W1H による整理」『人文研紀要』第81号,中央大学人文科学研究所,2015年.293--319頁. *

■ "A Phonological Motivation behind the Diatonic Stress Shift in Modern English." Historical Linguistics 2013. Selected Papers from the 21st International Conference on Historical Linguistics, Oslo, 5--9 August 2013. Ed. Dag T. T. Haug. Amsterdam: John Benjamins, 2015. 3--18. *

■ "s-Pluralisation in Early Middle English and Word Frequency." Approaches to Middle English: Variation, Contact and Change. Ed. Juan Camilo Conde-Silvestre and Javier Calle-Martín. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. 164--78. *

■ 「和製英語の自然さ・不自然さ」『日本語言文化研究』第5輯(宋協毅・林東常(編)),大連理工大学出版社,2014年.460--64頁. *

■ "The Decreasing Relevance of Number, Case, and Definiteness to Adjectival Inflection in Early Middle English: A Diachronic and Dialectal Study with the LAEME Corpus." 『チョーサーと中世を眺めて』チョーサー研究会20周年記念論文集 狩野晃一(編),麻生出版,2014年,273--99頁. *

■ "Textual Characteristics of the Poema Morale, M Version." Studies in Middle English: Words, Forms, Senses and Texts. Ed. Michael Bilynsky. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014. 185--98. *

■ 「初期近代英語以降の名前動後の拡大とS字曲線」 『日本英文学会第86回大会Proceedings』 2014年.99--100頁. *

■ "Betwixt and Between: The Ebb and Flow of Their Historical Variants." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 114 (2014): 17--36. *

■ "Review of David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore, eds. Analysing Older English. Cambridge: Cambridge UP, 2012." Studies in Medieval English Language and Literature 28 (2013): 91--101. *

■ "Frequency and Other Effects on Diatonic Stress Shift." Journal of the Institute of Cultural Science 75 (2013): 121--44. *

■ "The Diatonic Stress Shift in Modern English." Studies in Modern English 29 (2013): 1--20.(2013年,近代英語協会優秀学術奨励賞受賞) *

■ "Representativeness, Word Frequency, and Keywords in the LAEME Corpus." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 112 (2013): 67--84. *

■ "The Order and Schedule of Nominal Plural Formation Transfer in Three Southern Dialects of Early Middle English." English Historical Linguistics 2010: Selected Papers from the Sixteenth International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 16), Pécs, 22--27 August 2010. Ed. Irén Hegedüs and Alexandra Fodor. Amsterdam: John Benjamins, 2012. 94--113. *

■ "The Levelling of Adjectival Inflection in Early Middle English: A Diachronic and Dialectal Study with the LAEME Corpus." Journal of the Institute of Cultural Science 73 (2012): 255--73. *

■ "Noun-Verb Stress Alternation: Its Nineteenth-Century Development and Its Earlier Historical Backgrounds." Lexicon 42 (2012): 79--94. *

■ "Noun-Verb Stress Alternation: An Example of Continuing Lexical Diffusion in Present-Day English." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 110 (2012): 39--63. *

■ 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年. *

There is a review of the book published:

- 米倉 よう子 「書評:堀田隆一著 『英語史で解きほぐす英語の誤解――納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.」 『英文学研究』 第92巻,2015年.184--89頁.

■ 「Auchinleck MS のロマンスと中英語方言 個別化の視点から」 『日本英文学会第83回大会Proceedings』 2011年.117--19頁. *

■ "The Suffix -ish and Its Derogatory Connotation: An OED Based Historical Study." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 108 (2011): 107--32. *

■ "Review of The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English." Studies in Medieval English Language and Literature 25 (2010): 95--112. *

■ (Review) 「Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech & Jan Svartvik. A Grammar of Contemporary English. London: Longman. 1972.」 宇賀治正朋編 『文法I』 研究社英語学文献解題 第4巻.研究社.2010年.120--22頁. *

■ (Review) 「Randolph Quirk & Sidney Greenbaum. A University Grammar of English. Harlow: Longman. 1973.」 宇賀治正朋編 『文法I』 研究社英語学文献解題 第4巻.研究社.2010年.122--23頁. *

■ (Review) 「Geoffrey Leech & Jan Svartvik. A Communicative Grammar of English. London: Longman. 1975.」 宇賀治正朋編 『文法I』 研究社英語学文献解題 第4巻.研究社.2010年.124--26頁. *

■ "Leaders and Laggers of Language Change: Nominal Plural Forms in -s in Early Middle English." Journal of the Institute of Cultural Science (The 30th Anniversary Issue II) 68 (2010): 1--17. *

■ "Thesauri or Thesauruses? A Diachronic Distribution of Plural Forms for Latin-Derived Nouns Ending in -us." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 106 (2010): 117--36. *

■ "Variation in Nominal Plural Formation in the Southern Dialects of Early Middle English." Studies in English Literature. Regional Branches Combined Issue. Vol. 2 (2009): 285--304. (As Kanto Review of English Literature 2 (2009): 49--68.) *

■ The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.(2010年,日本中世英語英文学会松浪奨励賞(佳作)受賞)

There are three reviews of the monograph published:

- Yonekura, Hiroshi. "Review of Ryuichi Hotta's The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English." Studies in English Literature 87 (December 2010): 126--33. (CiNii: http://ci.nii.ac.jp/naid/40017430543)

- Dance, Richard. "Review of Ryuichi Hotta's The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English." Medium Ævum 79.2 (2010): 319--20. (The electronic text available here.)

- 児馬 修 「書評:Ryuichi Hotta's The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English」 Studies in Medieval English Language and Literature 第26号.2011年.95--102頁.

■ "Language Changes Walking Hand in Hand: The Spread of the s-Plural and Case Syncretism in Early Middle English." Individual Languages and Language Universals. Special Issue of Kanagawa University Studies in Language. Kanagawa University Center for Language Studies, 2008. 95--124. *

■ (Review) "Christian J. Kay and Jeremy J. Smith (eds.), Categorization in the History of English (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2004)." Studies in English Literature English Number 48 (2007): 132--40. *

■ (Review) 「George Philip Krapp, The English Language in America. 2 vols. (New York: Century, 1925)」 寺澤芳雄編 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.170--71頁. *

■ (Review) 「Henry Louis Mencken, The American Language: An Inquiry into the Development of English in the United States (New York: Alfred A. Knopf, 1936)」 寺澤芳雄編 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.168--70頁. *

■ "The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English." PhD thesis, University of Glasgow. Glasgow, November 2005.

■ "A Historical Study on 'eyes' in English from a Panchronic Point of View." Studies in Medieval English Language and Literature 20 (2005): 75--100. *

■ "The Spread of the s-Plural in Early Middle English: Its Origin and Development." Studies in English Literature 79.2 (2002): 123--42.(2002年,日本英文学会第25回新人賞佳作受賞) *

■ (共著) Akasu, Karoru, Hiroko Saito, Akihiko Kawamura, Takahiro Kokawa, Ryuichi Hotta. "An Analysis of the Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Sixth Edition." Lexicon 31 (2001): 1--51. *

■ The Spread of the ''s''-Plural in Early Middle English: Its Origin and Development. Master's thesis, University of Tokyo. Tokyo, March 2000.

以下は,口頭発表,講演の記録.

■ 2025年4月12日 「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」 英語史研究会第34回大会 ラウンドテーブル「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の観点から」(京都大学).

■ 2024年6月22日 「数詞のスペリングの揺れと標準化 --- 後期中英語から初期近代英語へ」 近代英語協会第41回大会 ラウンドテーブル「初期近代英語期におけるスペリング」(日本大学).

■ 2023年11月4日 「you の総称的用法はどこから来たのか?」 日本英語学会第41回大会 シンポジウム「語を味わい尽くすー「多面的な理解」の実践ー」(東京大学).

■ 2023年3月11日 「英語教育と英語史研究の擦り合わせ」 JACET中部支部2022年度第2回定例研究会講演(オンライン).

■ 2022年12月15日,12月22日 『英語史にみられる4つの潮流』 日本大学大学院文学研究科英文学専攻大学院特別講義(日本大学)

- ■ 2022年12月15日 「第1回 なぜ英語の文法は著しく変化してきたのか --- 総合から分析へ」

- ■ 2022年12月15日 「第2回 どのように英語は新語を導入してきたのか --- 語形成と借用」

- ■ 2022年12月22日 「第3回 いつ英語の綴字は定まったのか --- 綴字と発音の乖離をめぐって」

- ■ 2022年12月22日 「第4回 誰が英語の標準語を定めたのか --- 世界英語の時代へ」

■ 2022年10月17日 「英語にはたらく求心力と遠心力 --- 世界英語 (World Englishes) のルーツを探る」 東洋大学文学部グローバルプロジェクト講演会(東洋大学).

■ 2022年3月6日 「「大母音推移」の英語教育上の役割を再検討する(近年の研究動向を踏まえて)」 言語教育エキスポ2022のシンポジウム「英語史を英語教育に生かす」(Zoom 開催).

■ 2022年1月22 「初期近代英語期における語彙拡充の試み」 ひと・ことばフォーラム シンポジウム「言語史と言語的コンプレックス ー 「対照言語史」の視点から」(Zoom 開催).

■ 2021年11月23日 「英語史科目の現状・課題・提案」 第2回英語教員養成コアカリキュラム・研究フォーラムのシンポジウム「コアカリのこれから?10年後を見据えて?」(Zoom 開催).

■ 2021年11月20日 「世界の "English" から "Englishes" の世界へ」 立命館大学国際言語文化研究所主催講演会「国際英語文化の多様性に関する学際研究」(立命館大学).

■ 2021年8月21 「語源的綴字の英語史上の意義を再検討する --- 初期中英語から現代英語まで」 近代英語協会 シンポジウム「周辺表現はどのように英語標準化時代を生き抜いたのか --- 3つの事例から考える」(Zoom 開催).

■ 2018年11月24 "Language-Internal and External Factors in the Growth of the ''s''-Plural Formation in the History of English." 日本英語学会第36回大会 シンポジウム "Language Contact and English Functional Items"(横浜国立大学).

■ 2018年8月30日 Hotta, Ryuichi and Yoko Iyeiri. "The Taking Off and Catching On of Etymological Spellings in Early Modern English: Evidence from the EEBO Corpus" The 20th International Conference of English Historical Linguistics (University of Edinburgh).

■ 2018年3月13 HiSoPra*(歴史社会言語学・歴史語用論)第2回研究会 シンポジウム「スタンダードの形成―― 個別言語の歴史を対照して見えてくるもの☆ ――英語史の場合――」(学習院大学).

■ 2018年3月4日 「『良い英語』としての標準英語の発達―語彙,綴字,文法を通時的・複線的に追う―」 「言語と人間」研究会 (HLC) 春期セミナー(桜美林大学四谷キャンパス).

■ 2017年6月24日 「英語史における音・書記の相互作用 --- 中英語から近代英語にかけての事例から ---」近代英語協会第34回大会 シンポジウム「英語音変化研究の課題と展望」(青山学院大学).

■ 2017年6月2日 "Spacing between Words in Early Middle English: Its Synchronic Description and Historical Implications." The 10th Studies in the History of the English Language Conference (University of Kansas).

■ 2017年3月14 HiSoPra*(歴史社会言語学・歴史語用論)第1回研究会 大討論会「社会と場面のコンテクストから言語の歴史を見ると何が見えるか?―歴史社会言語学・歴史語用論の現在そして未来」(学習院大学).

■ 2016年9月7日 「AB言語写本テキストに垣間みられる初期中英語写字生の形態感覚」 東北大学大学院情報科学研究科「言語変化・変異研究ユニット」主催 第3回ワークショップ 「内省判断では得られない言語変化・変異の事実と言語理論」(東北大学).

■ 2016年8月23日 "Etymological Spelling Before and After the Sixteenth-Century" The 19th International Conference of English Historical Linguistics (University of Duisburg-Essen).

■ 2015年10月17日 「中英語における形容詞屈折の衰退とその(社会)言語学的余波」 日本英文学会中部支部第67回支部大会 「英語形容詞の形態・統語・意味」シンポジアム(名古屋工業大学).

■ 2015年6月5日 "The Emergence and Diffusion of the Diatonic Stress Pattern in Modern English: A Synchronic and Diachronic Approach." The 9th Studies in the History of the English Language Conference (University of British Columbia).

■ 2015年5月1日 "From Paragogic Segments to a Stylistic Morpheme: A Functional Shift of Final /st/ in Function Words such as betwixt and amongst." The 9th International Conference on Middle English (Philological School of Higher Education, Wrocław).

■ 2015年3月6日 「英語史の問題としての三単現の -s」 大東文化大学大学院英文専攻特別講義(大東文化大学).

■ 2015年2月18日 「言語変化の切り口」 学習院大学文学部高田博行研究室ゲストスピーチ(学習院大学).

■ 2014年12月6日 "Etymological Respellings on the Eve of Spelling Standardisation." In the symposium "Does Spelling Matter in Pre-Standardised Middle English?" 日本中世英語英文学会第30回全国大会(同志社大学).

■ 2014年9月8日 「言語変化研究における歴史コーパス―その可能性と課題―」 東北大学大学院情報科学研究科「言語変化・変異研究ユニット」主催 第1回ワークショップ 「コーパスからわかる言語変化と言語理論」(東北大学).

■ 2014年7月15日 "The Ebb and Flow of Historical Variants of Betwixt and Between." The 18th International Conference of English Historical Linguistics (Catholic University of Leuven).

■ 2014年5月24日 「初期近代英語以降の名前動後の拡大とS字曲線」 日本英文学会第86回大会 「英語史における言語変化のスケジュール」シンポジアム(北海道大学).

■ 2013年9月22日 「和製英語の自然さ・不自然さ」 第五回『中・日・韓日本言語文化研究国際フォーラム』 (大連大学日本言語文化学院).

■ 2013年8月9日 "The Diffusion of Diatones and Frequency Effects" ICHL 21: International Conference on Historical Linguistics (University of Oslo).

■ 2013年5月3日 "The Representativeness of LAEME Corpus and Word Frequency in Early Middle English with Special Reference to the Lexical Diffusion of s-Pluralisation" The 8th International Conference on Middle English (University of Murcia).

■ 2012年8月23日 "A LAEME-Based Study on the Levelling of Adjectival Inflections in Early Middle English" The 17th International Conference of English Historical Linguistics (University of Zurich).

■ 2012年5月25日 「近代英語初期から21世紀にかけての「名前動後」の拡大」 近代英語協会第29回大会(青山学院大学).

■ 2012年4月14日 「初期中英語の形容詞屈折語尾の水平化―LAEME による概観―」 英語史研究会第22回大会(上智大学).

■ 2011年8月3日 "Textual Peculiarities and Textual Transmission of the Poema Morale, MS M" The 7th International Conference on Middle English (University of Lviv).

■ 2011年5月21日 「Auchinleck MS のロマンスと中英語方言 個別化の視点から」 日本英文学会第83回大会 「中世ロマンスと<個>の多様性」シンポジアム(北九州大学).

■ 2010年12月15日 「The Poema Morale, MS M の言語特徴」 日本中世英語英文学会第26回全国大会(大阪学院大学).

■ 2010年8月24日 "What Determined the Schedule of the s-Plural Diffusion in Southern Dialects of Early Middle English?" The 16th International Conference of English Historical Linguistics (University of Pécs).

■ 2010年3月27日 "The Suffix -ish and Its Derogatory Connotation: A Historical Study" 英語史研究会第20回大会(京都大学).

■ 2007年7月2日 「通時的視点でみる複数形 -s の発達」 立教大学文学部招請講演(立教大学).

■ 2006年12月10日 「初期中英語南部方言における名詞複数形態の分布と発展」 日本中世英語英文学会第26回全国大会(京都産業大学).

■ 2006年6月24日 「同時進行した初期中英語の形態変化:S複数拡張と格融合」日本中世英語英文学会東支部第22回研究発表会(関東学院大学).

■ 2002年5月26日 「指示詞形態の選択に見る Peterborough Chronicle, Copied Annals」 日本英文学会第74回全国大会(北星学園大学).

■ 2000年12月9日 「初期中英語における -es 複数拡張の起源と発達」 日本中世英語英文学会第16回全国大会(関西大学).

以下は,科研費の報告書等.

■ 2014--19年度 科学研究費基盤研究 (C) 「近代英語における言語変化の内的・外的要因 ― 現代英語へとつながる動態の研究」 研究課題番号:26370575.

■ 2009--12年度 「英語史における語彙拡散」 科学研究費若手研究 (B) 研究課題番号:21720178.

■ 2007--08年度 「英語の名詞複数形態の発展」 (The Development of the Nominal Plural Forms in English) 科学研究費若手研究(スタートアップ) 研究課題番号:19820038.

その他.

■ 「堀田隆一の『この一冊』 A History of the English Language (Baugh, Albert C. / Thomas Cable 著)」『週刊読書人』第3290号(2019年5月24日),5頁. * *

■ (7章「英語史・歴史言語学」の一部を執筆)中野 弘三・服部 義弘・小野 隆啓・西原 哲雄(監修) 『最新英語学・言語学用語辞典』 開拓社,2015年. *

■ 「コーパスで探る英語の英米差 ―― 実践編 ――」 研究社WEBマガジン Lingua 5月号第2巻第11号(総合23号) リレー連載 実践で学ぶコーパス活用術,2015年5月20日.

■ 「コーパスで探る英語の英米差 ―― 基礎編 ――」 研究社WEBマガジン Lingua 4月号第2巻第10号(総合22号) リレー連載 実践で学ぶコーパス活用術,2015年4月20日.

■ 「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」 Chuo Online,2014年10月16日.

■ #1. 英語史ブログを開始 [notice]

本日より,英語史に関する話題を広く提供するブログを開始する."History of the English Language Blog" ということで,略して "hellog" .

英語史だけでなく,英語史と関連する英語学・言語学一般の話題も扱う.扱う話題は雑多で,質量ともに比較的軽いものから重いものまで,思いつきのアイデアからまとまった論考まで,あまり縛りを設けずに書き連ねていく予定.現時点では,扱う話題のカテゴリーは次のようなものになるのではないかと想像している.

・英語史の豆知識

・英語史の研究テーマとなりうる素材

・英語史関連の書籍やウェブサイトの紹介や書評

・英語史関連の授業の補足

・授業等で出された質問への回答

・英語史研究に役立つノウハウ

・語源の話

・その他,雑談や備忘録

記事の内容そのもの以上に,話題を提供し続けていく継続性を重視したい.

hellogの楽しみ方としては,最初から時間順に読んだり,カテゴリーごとに読んだり,キーワード検索をかけてヒットした記事を読んだり,「ランダム検索」でランダムに読んだり,いろいろありうると思う.

読者のみなさんの反響に期待しています!感想や疑問や関連情報の補足など,すべてのリアクションは へ.

へ.

__END__

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-20 11:55

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow