hellog〜英語史ブログ / 2019-05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019-05-31 Fri

■ #3686. -ate 語尾,-ment 語尾をもつ動詞と名詞・形容詞の発音の違い [gvs][vowel][spelling][spelling_pronunciation_gap][stress][suffix][latin][diatone][-ate]

昨日の記事「#3685. -ate 語尾をもつ動詞と名詞・形容詞の発音の違い」 ([2019-05-30-1]) に引き続き,-ate 語尾をもつ語の発音が,動詞では /eɪt/ となり名詞・形容詞では /ɪt/ となる件について.

Carney でもこの問題が各所で扱われており,特に p. 398 にこの現象を示す単語リストが挙げられている.以下に再現しておこう.網羅的ではないと思われるが,便利な一覧である.

aggregate, animate, appropriate, approximate, articulate, associate, certificate, co-ordinate, correlate, degenerate, delegate, deliberate, duplicate, elaborate, emasculate, estimate, expatriate, graduate, importunate, incorporate, initiate, intimate, moderate, postulate, precipitate, predicate, separate, subordinate, syndicate

Carney がこのリストを挙げているのは,品詞によって発音を替える類いの単語があるという議論においてである.他の種類としては,強勢音節を替える名前動後 (diatone) も挙げられているし,接尾辞 -ment をもつ語も話題にされている.名前動後という現象とその歴史的背景についてについては,すでに本ブログでも diatone の各記事で本格的に紹介してきたが,「品詞によって発音を替える」というポイントで -ate 語とつながってくるというのは,今回の発見だった.

-ment 語については,動詞であれば明確な母音で /-mɛnt/ となるが,名詞・形容詞であれば曖昧母音化した /-mənt/ となる.Carney (398) より該当する単語のリストを挙げておこう.complement, compliment, document, implement, increment, ornament, supplement.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2019-05-30 Thu

■ #3685. -ate 語尾をもつ動詞と名詞・形容詞の発音の違い [gvs][vowel][spelling][spelling_pronunciation_gap][stress][analogy][suffix][latin][sobokunagimon][-ate]

標記について質問が寄せられました.たとえば appropriate は動詞としては「私用に供する」,形容詞としては「適切な」ですが,各々の発音は /əˈproʊpriˌeɪt/, /əˈproʊpriˌɪt/ となります.語末音節の母音が,完全な /eɪt/ が縮減した /ɪt/ かで異なっています.これはなぜでしょうか.

動詞の /eɪt/ 発音は,綴字と照らし合わせればわかるように,大母音推移 (gvs) の効果が現われています.<-ate> という綴字で表わされる本来の発音 /-aːt(ə)/ が,初期近代英語期に生じた大母音推移により /eɪt/ へと変化したと説明できます.しかし,同綴字で名詞・形容詞の -ate 語では,そのような発音の変化は起こっていません.そこで生じた変化は,むしろ母音の弱化であり,/ɪt/ へと帰結しています.

この違いは,大母音推移以前の強勢音節のあり方の違いに起因します.一般的にいえば,appropriate のような長い音節の単語の場合,動詞においては後方の音節に第2強勢が置かれますが,形容詞・名詞においては置かれないという傾向があります.appropriate について具体的にいえば,動詞としては第4音節の -ate に(第2)強勢が置かれますが,名詞・形容詞としてはそれが置かれないということになります.

ここで思い出すべきは,大母音推移は「強勢のある長母音」において作用する音過程であるということです.つまり,-ate 語の動詞用法においては,(第2強勢ではありますが)強勢が置かれるので,この条件に合致して /-aːt(ə)/ → /eɪt/ が起こりましたが,名詞・形容詞用法においては,強勢が置かれないので大母音推移とは無関係の歴史を歩むことになりました.名詞・形容詞用法では,本来の /-aːt(ə)/ が,綴字としては <-ate> を保ちながらも,音としては強勢を失うとともに /-at/ へと短化し,さらに /-ət/ や /-ɪt/ へと曖昧母音化したのです.

このような経緯で,-ate 語は品詞によって発音を違える語となりました.いったんこの傾向が定まり,パターンができあがると,その後は実際の発音や強勢位置にかかわらず,とにかく確立したパターンが類推的に適用されるようになりました.こうして,-ate 語の発音ルールが確立したのです.

関連して,「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]),「#2731. -ate 動詞はどのように生じたか?」 ([2016-10-18-1]) もご参照ください.-age 語などに関しても,ほぼ同じ説明が当てはまると思います.中尾 (310, 313) も要参照.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2019-05-29 Wed

■ #3684. l と r はやっぱり近い音 [phonetics][phonology][dissimilation][l][r][japanese]

日本語母語話者は英語その他の言語で区別される音素 /l/ と /r/ の区別が苦手である.日本語では異なる音素ではなく,あくまでラ行子音音素 /r/ の2つの異音という位置づけであるから,無理もない.英語を学ぶ以上,発音し分け,聴解し分ける一定の必要があることは認めるが,区別の苦手そのものを無条件に咎められるとすれば,それは心外である.生得的な苦手とはいわずとも準生得的な苦手だからである.どうしようもない.日本語母語話者が両音の区別が苦手なのは,音声学的な英語耳ができていないからというよりも,あくまで音韻論的な英語耳ができていないからというべきであり,能力の問題というよりは構造の問題として理解する必要がある.

しかし,一方で音声学的な観点からいっても,l と r は,やはり近い音であることは事実である.このことはもっと強調されるべきだろう.ともに流音 (liquid) と称され,聴覚的には母音に近い,流れるような子音と位置づけられる.調音的にいえば l と r が異なるのは確かだが,特に r でくくられる音素の実際的な調音は実に様々である(「#2198. ヨーロッパ諸語の様々な r」 ([2015-05-04-1]) を参照).そのなかには [l] と紙一重というべき r の調音もあるだろう.実際,日本語母語話者でも,ラ行子音を伝統的な歯茎弾き音 [ɾ] としてでなく,歯茎側音 [l] として発音する話者もいる.l と r は,調音的にも聴覚的にもやはり類似した音なのである.

実は,/l/ と /r/ を区別すべき異なる音素と標榜してきた英語においても,歴史的には両音が交替しているような現象,あるいは両者がパラレルに発達しているような現象がみられる.よく知られている例としては,同根に遡る pilgrim (巡礼者)と peregrine (外国の)の l と r の対立である.語源的には後者の r が正統であり,前者の l は,単語内に2つ r があることを嫌っての異化 (dissimilation) とされる.同様に,フランス語 marbre を英語が借用して marble としたのも異化の作用とされる.異化とは,簡単にいえば「同じ」発音の連続を嫌って「類似した」発音に切り替えるということである.

したがって,上記のようなペアから,英語でも l と r は確かに「同じ」音ではないが,少なくとも「類似した」音であることが例証される.英語の文脈ですら,l と r は歴史的にやはり近かったし,今でも近い.

関連して,以下の記事も参照.

・ 「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1])

・ 「#1618. 英語の /l/ と /r/」 ([2013-10-01-1])

・ 「#1817. 英語の /l/ と /r/ (2)」 ([2014-04-18-1])

・ 「#1818. 日本語の /r/」 ([2014-04-19-1])

・ 「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1])

・ 「#1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか?」 ([2013-09-27-1])

2019-05-28 Tue

■ #3683. 自動詞 lie と他動詞 lay を混同したらダメ (2) [verb][prescriptive_grammar][conjugation][preterite][participle][lowth]

昨日の記事 ([2019-05-27-1]) に引き続き,自動詞 lie と他動詞 lay の問題について.現代の標準英語の世界において,両者の混同がタブー的といっていいほど白眼視されるようになったのは,規範文法家が活躍した18世紀の後,19世紀以降のことだろう.18世紀にそのような種を蒔いた規範文法家の代表選手が Robert Lowth (1710--87) である.

Lowth (56) は「#3036. Lowth の禁じた語法・用法」 ([2017-08-19-1]) で触れたように,直接にこの2つの動詞の混同について言及している(cf. 「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1])).次のように Pope からの「誤用」例を示しつつ,明らかに読者に注意喚起をしている.

This Neuter Verb is frequently confounded with the Verb Active to lay, [that is, to put or place;] which is Regular, and in the Past Time and Participle layed or laid.

"For him, thro' hostile camps I bent my way,

For him, thus prostrate at thy feet I lay;

Large gifts proportion'd to thy wrath I bear." Pope, Iliad xxiv. 622.

Here lay is evidently used for the present time, instead of lie.

Lowth が両動詞の混用にダメ出ししたことは英語史上よく知られているが,意外と指摘されていないことがある.上の引用からも分かる通り,両動詞の自・他の区別と時制の使い分けについては注意喚起しているが,layed と laid の間の形態・綴字の揺れについては特に問題視している様子はないことだ.

関連して Lowth は自動詞 lie を議論のために初めて登場させている箇所で,"Lie, lay, lien, or lain" と活用を示している.過去分詞形に揺れが見られるばかりか,lien という,標準的には今は亡き形態のほうをむしろ先に挙げているのが驚きだ.Lowth がこの揺れを意に介している様子はまったく感じられない.規範文法の目指すところが「唯一の正しい答え」であるとするならば,lie を巡る Lowth の議論はいかにも自家撞着に陥っているようにみえる.

ここから判断するに,規範文法家 Lowth の目指すところは「唯一の正しい答え」ではなかったととらえるべきだろう.18世紀の規範文法家は,しばしば言われるようにそれほどガチガチだったわけではなく,相当な寛容さを示していたのである.現代の文法家たちが,彼らをどのように評価してきたか,あるいは利用してきたか,という点のほうが,ずっと重要な問題なのかもしれない.

実際,近年,18世紀の規範文法家について再評価の気運が生じてきている.「#3035. Lowth はそこまで独断と偏見に満ちていなかった?」 ([2017-08-18-1]),「#2815. 18世紀の規範主義の再評価について (1)」 ([2017-01-10-1]) も参照されたい.

・ Lowth, Robert. A Short Introduction to English Grammar. 1762. New ed. 1769. (英語文献翻刻シリーズ第13巻,南雲堂,1968年.9--113頁.)

2019-05-27 Mon

■ #3682. 自動詞 lie と他動詞 lay を混同したらダメ (1) [verb][prescriptive_grammar][conjugation][preterite][participle][taboo][complaint_tradition][lowth]

自動詞 lie (横たわる)と他動詞 lay (横たえる)の区別をつけるべし,という規範文法上の注意は,日本の受験英語界でも有名である(「#124. 受験英語の文法問題の起源」 ([2009-08-29-1]) を参照).自動詞は lie -- lay -- lain と活用し,他動詞は lay -- laid -- laid と活用する.前者のの過去形と後者の原形が同じ形になるので,混乱を招くのは必至である.私もこれを暗記してきた英語学習者の1人だが,英語使用においてこの知識を活用する機会に恵まれたことは,あまりない.

だが,英語圏でも両者の混同に対する風当たりは非常に強く,正しく使い分けられないと「無教養」とのレッテルを貼られるほどなので,抜き差しならない.たとえ間違えても文脈の支えによりほとんど誤解は生じないと思われるが,それをやってしまったらアウトというNGワードに選ばれてしまっているのである.他にもっと誤解を誘うペアも多々あるはずだが,見せしめのようにして,このペアが選ばれているように思われる.この区別が,英語共同体において教養の有無を分けるリトマス試験紙となっているのだ.lie と lay のペアは,後期近代以降,そのような見せしめのために選ばれてきた語法の代表選手といってよい.

現在でもリトマス試験紙として作用するということは,今でも混同する者が跡を絶たないということである.歴史的にいえば17, 18世紀にも混用は日常茶飯であり,当時は特に破格とみなされていたわけではなかったが,現代にかけて規範主義の風潮が強まるにつれて,忌むべき誤用とされてきた,という経緯がある.

Fowler (445) に,ずばり lay and lie という項目が立てられているので,そこから引用しておこう.

Verbs. In intransitive uses, coinciding with or resembling those of lie, except in certain nautical expressions, lay 'is only dialectal or an illiterate substitute for lie' (OED). Its identity of form with the past tense of lie no doubt largely accounts for the confusion. In the 17c. and 18c. the alternation of lay and lie seems not to have been regarded as a solecism. Nowadays confusion of the two is taken to be certain evidence of imperfect education or is accepted in regional speech as being a deep-rooted survival from an earlier period. . . .

The paradigm is merciless, admitting no exceptions in standard English. Incorrect uses: She layed hands on people and everybody layed hands on each other and everybody spoke in tongues---T. Parks, 1985 (read laid); Laying back some distance from the road . . . it was built in 1770 in the Italian style---Fulham Times, 1987 (read lying); Where's the glory in . . . leaving people out with their medals all brushed up laying under the rubble, dying for the glory of the revolution?--New Musical Express, 1988 (read lying); We are going to lay under the stars by the sea---Sun, 1990 (read lie); They may have lost the last fight [sc. the final of a ruby tournament], but how narrow it was, and they can still be proud of all the battle honours that will lay for ever in their cathedral in Twickenham--(sport column in) Observer, 1991 (read lie).

両動詞の混同がいかにタブー的であるかは,"The paradigm is merciless, admitting no exceptions in standard English." という1文によって鮮やかに示されている.現代に至るまで,その「誤用」は跡を絶たないようだ.

このタブーの伝統を創始したのは,Robert Lowth (1710--87) を始めとする18世紀の規範主義文法家といわれる(cf. 「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1]),「#3036. Lowth の禁じた語法・用法」 ([2017-08-19-1])).しかし,彼らが創始したとしても,それが受け継がれていかなければ「伝統」とはならない.この伝統を受け継いできた人々,そして今も受け継いでいる人々の総体が,このタブーを維持してきたのである.昨日の記事「#3681. 言語の価値づけの主体は話者である」 ([2019-05-26-1]) や「#3672. オーストラリア50ドル札に responsibility のスペリングミス (2)」 ([2019-05-17-1]) の議論に従えば,私もその1人かもしれないし,あなたもその1人かもしれない.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

2019-05-26 Sun

■ #3681. 言語の価値づけの主体は話者である [sociolinguistics][gender_difference][sapir-whorf_hypothesis][stigma]

「#3672. オーストラリア50ドル札に responsibility のスペリングミス (2)」 ([2019-05-17-1]) で触れたように,スペリングを始めとする特定の言語項にまとわりつく威信 (prestige) や傷痕 (stigma) は,最初からそこに存在するものではなく,あるときに社会によって付与されたものである.その評価はいったん確立してしまうと,その後は強化されながら受け継がれていくことが多い.言語に関する良いイメージ,悪いイメージの拡大再生産である.これは個人個人が必ずしも意識していないところで生じているプロセスであり,それゆえに恐い.平賀 (77) は,英語学の概説書において英語の言語使用における性差について議論した後で,この件について次のようにまとめている.

これらの差異は言語学的には優劣とは無縁であるのですが,人々は社会生活の中でさまざまに価値付けを行い,威信や傷痕を付与してきました.つまり,英語ということばの実践によって,その社会の支配的イデオロギーを正当化し,再生産してきたのだとも言えます.ことばが社会や個人の生活に深く根をおろしていることは誰しも認める事ですが,それは単に社会構造を反映しているというだけでなく,逆にことばの実践によって社会構造の構築に働きかけてもいるのだということを認識すべきでしょう.

引用の最後のくだりは,サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) に関連する重要な点である.言語と社会の関係の双方向を示唆するポイントである.価値づけの主体は社会であり,集団であり,究極的には個々の話者であるということを銘記しておきたい.

・ 平賀 正子 『ベーシック新しい英語学概論』 ひつじ書房,2016年.

2019-05-25 Sat

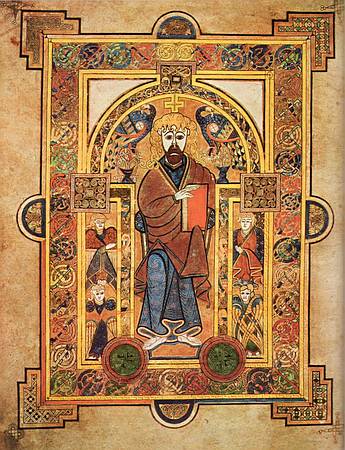

■ #3680. 『ケルズの書』がオンラインに [manuscript][celtic][literature][link][book_of_kells][bible][manuscript][literature][ireland][latin]

アイルランドとアングロサクソンがみごとに融合した装飾写本の傑作『ケルズの書』 (The Book of Kells) が,オンライン化した.こちらより,写本の精密画像が閲覧できる.この情報は "The Medieval Masterpiece, the Book of Kells, Is Now Digitized & Put Online" という記事で知った.

『ケルズの書』は,insular half-uncial 書体のラテン語で書かれた4福音書である.680ページからなる大部のところどころに極めて緻密な装飾が施されており,至高の芸術的価値を誇る.7世紀後半から9世紀にかけて,おそらくアイオナ島のアイルランド修道院で,時間をかけて編纂され装飾されたものだろう.西洋中世の写本といえば,まずこの写本の名前が挙がるというほどのダントツの逸品である.Encyclopaedia Britannica によると,次のように解説がある.

Illuminated gospel book (MS. A.I. 6; Trinity College Library, Dublin) that is a masterpiece of the ornate Hiberno-Saxon style. It is probable that the illumination was begun in the late 8th century at the Irish monastery on the Scottish island of Iona and that after a Viking raid the book was taken to the monastery of Kells in County Meath, where it may have been completed in the early 9th century. A facsimile was published in 1974.

ダブリンに行かずとも,いながらにしてこの傑作を眺められるようになった.すごい時代になったなぁ・・・.

・ Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica 2008 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2008.

2019-05-24 Fri

■ #3679. 1, 2人称代名詞では区別されない性が3人称代名詞では区別される理由 [gender][person][personal_pronoun][category][sobokunagimon][fetishism]

英語の人称代名詞体系においては,単複ともに1, 2人称では性が区別されない (I, you) が,3人称単数では区別される (he, she, it) .状況は古英語でも同じであり,性の形式上の区別は1, 2人称ではつけられないが,3人称ではつけられた.これはなぜだろうか.18世紀半ばの影響力のある文法家 Lowth (29) は次のように説明している.

The Persons speaking and spoken to, being at the same time the Subjects of the discourse, are supposed to be present; from which and other circumstances their Sex is commonly known, and needs not to be marked by distinction of Gender in their Pronouns; but the third Person or thing spoken of being absent and in many respects unknown, it is necessary that it should be marked by distinction of Gender; at least when some particular Person or thing is spoken of, which ought to be more distinctly marked: accordingly the Pronoun Singular of the Third Person hath the Three Genders, He, She, It.

1, 2人称は会話の現場にいるわけだから性別は見ればわかる.しかし,3人称はたいてい現場にいないわけなので,性別に関する情報を形式に載せるのが理に適っている,という理屈だ.3人称複数で性差がつけられない点については直接言及されていないが,3人称単数のほうが "some particular Person or thing" として性の区別をより強く要求すると言うことだろうか.

Lowth の理屈は分からないでもないが,必ずしも説得力があるわけではない.少なくとも日本語やその他の言語の状況をも説明する普遍的な説明とはなっていない.日本語では,ある意味ではむしろ1, 2人称でこそ性の区別がつけられる傾向があるともいえるからだ.

しかし,日本語と異なり,英語には明確に人称 (person) という文法範疇が認められてきた.1人称=オレ,2人称=オマエ,3人称=その他の一切合切,という1つの世界観のことだ(cf. 「#3463. 人称とは何か?」 ([2018-10-20-1]),「#3468. 人称とは何か? (2)」 ([2018-10-25-1]),「#3480. 人称とは何か? (3)」 ([2018-11-06-1])).この世界観のもとでは,ある人称の場合には,例えば性というような第2の文法範疇がより強く意識される・されないといった傾向が出てくるのは自然といえば自然だろう.そこに何か重要な区別が表わされていると感じられるからこそ,人称という文法範疇が存在しているはずだからだ.

ただし,人称にせよ性にせよ,文法範疇というものは人間の分類フェチの一種にすぎないことに注意する必要がある.フェチに,あまり合理的な説明を求めることはできないのではないかと考えている.「文法範疇=フェチ」という持論については,「#2853. 言語における性と人間の分類フェチ」 ([2017-02-17-1]),「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]),「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1]) などを参照.

・ Lowth, Robert. A Short Introduction to English Grammar. 1762. New ed. 1769. (英語文献翻刻シリーズ第13巻,南雲堂,1968年.9--113頁.)

2019-05-23 Thu

■ #3678. 英語は文法的性がないからこそ擬人法が生きてくる [gender][personification][lowth][rhetoric][style]

英語以外の印欧諸語はほとんど文法的性をもっているが,英語にはそれがない.古英語にはあったのだが,中英語以降に完全に消失してしまった.しがって,現代英語には文法的性 (grammatical gender) はなく,あるのは,それに取って代った自然的性 (natural gender) にすぎない.

歴史的な文法的性の消失により,現代英語は言語習得上のメリットを得たといわれるが,それによって印欧語やゲルマン語のプロトタイプから大きく逸脱した「変わった言語」となったこともまた事実である.英語が歴史的に獲得したこの特徴について,規範文法の権化ともいえる Robert Lowth (1710--87) がその重要著書 A Short Introduction to English Grammar において,たいへんおもしろい見解を述べている.すっかり感心してしまったので,すべて引用しておきたい (27--28) .

The English Language, with singular propriety, following nature alone, applies the distinction of Masculine and Feminine only to the names of Animals; all the rest are Neuter: except when, by a Poetical or Rhetorical fiction, things inanimate and Qualities are exhibited as Person, and consequently become either Male or Female. And this gives the English an advantage above most other languages in the Poetical and Rhetorical Style: for when Nouns naturally Neuter are converted into Masculine and Feminine [3], the Personification is more distinctly and forcibly marked.

英語は文法的性がないゆえに,たまに擬人的に名詞に性を与えると,その擬人法がひときわ浮き立つ.一方,最初からすべての名詞に文法的に性があてがわれているような言語では,モノと性との関わりが日常的すぎて,たまに擬人法で効果を出したいと思っても,それを浮き立たせることが難しい.これは,そのような言語のもつ文学・修辞学上の弱みといってよい.

これには指摘されるまで気付かなかった,目から鱗の落ちるような指摘だ.まさに逆転の発想.

Lowth (27--28) は,上に引用した箇所で [3] として注を与えており,そこで具体例を出しながら,このことを丁寧に説明している.

[3] "At his command th'uprooted hills retir'd

Each to his place: they heard his voice and went

(18) Obsequious: Heaven his wonted face renew'd,

And with fresh flowrets hill and valley smil'd." Milton, P. L. B. vi.

"Was I deceiv'd or did a sable cloud

Turn forth her silver lining on the Night?" Milton, Comus.

"Of Law no less can be acknowledged, than that her seat is the bosom of God; her voice, the harmony of the world. All things in heaven and earth do her homage; the very least, as feeling her care; and the greatest, as not exempted from her power." Hooker, B. i. 16. "Go to your Natural Religion: lay before her Mahomet and his disciples, arrayed in armour and in blood:---shew her the cities which he set in flames; the countries which he ravaged:---when she has viewed him in this scene, carry her into his retirements; shew her the Prophet's chamber, his concubines and his wives:---when she is tired with this prospect, then shew her the Blessed Jesus---" See the whole passage in the conclusion of Bp. Sherlock's 9th Sermon, vol. i.

Of these beautiful passages we may observe, that as in the English if you put it and its instead of his, she, her, you confound and destroy the images, and reduce, what was before highly Poetical and Rhetorical, to mere prose and common discourse; so if you render them into another language, Greek, Latin, French, Italian, or German; in which Hill, Heave, Cloud, Law, Religion, are constantly Masculine, or Feminine, or Neuter, respectively; you make the images obscure and doubtful, and in proportion diminish their beauty. This excellent remark is Mr. Harris's , HERMES, p. 58.

上記は,このたび Lowth を漫然と読みながら気付いたポイントなのだが,やはり一家言ある文法家のセンスというのは,ときにまばゆく鋭い.言語における文法的性と自然的性の議論に,新鮮な光を投げかけてくれた.

・ Lowth, Robert. A Short Introduction to English Grammar. 1762. New ed. 1769. (英語文献翻刻シリーズ第13巻,南雲堂,1968年.9--113頁.)

2019-05-22 Wed

■ #3677. 英語に関する「素朴な疑問」を集めてみました [link][sobokunagimon]

本ブログでは10年にわたり,英語史の観点から英語に関する「素朴な疑問」や「高度な(?)疑問」を取り上げてきましたが,今回過去の記事をざっと見直して,あらたに「素朴な疑問」のタグを貼りなおしてみました(本当はもっとあると思います).cat:sobokunagimon をクリックすると,記事の一覧が得られます.その中でもアクセス件数が多いものを中心に,以下にもいくつか列挙しておきます.勉強にも,ネタ仕込みにも,暇つぶしにもなるはずです.

・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1])

・ 「#68. first は何の最上級か」 ([2009-07-05-1])

・ 「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1])

・ 「#157. foot の複数はなぜ feet か」 ([2009-10-01-1])

・ 「#169. get と give はなぜ /g/ 音をもっているのか」 ([2009-10-13-1])

・ 「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1])

・ 「#184. two の /w/ が発音されないのはなぜか」 ([2009-10-28-1])

・ 「#199. <U> はなぜ /ju:/ と発音されるか」 ([2009-11-12-1])

・ 「#299. explain になぜ <i> があるのか」 ([2010-02-20-1])

・ 「#437. いかにして古音を推定するか」 ([2010-07-08-1])

・ 「#439. come -- came -- come なのに welcome -- welcomed -- welcomed なのはなぜか」 ([2010-07-10-1])

・ 「#541. says や said はなぜ短母音で発音されるか」 ([2010-10-20-1])

・ 「#579. aisle --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-27-1])

・ 「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1])

・ 「#581. ache --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-29-1])

・ 「#750. number の省略表記がなぜ no. になるか」 ([2011-05-17-1])

・ 「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1])

・ 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1])

・ 「#895. Miss は何の省略か?」 ([2011-10-09-1])

・ 「#1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか」 ([2012-02-19-1])

・ 「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1])

・ 「#1082. なぜ英語は世界語となったか 」 (1)」 ([2012-04-13-1])

・ 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1])

・ 「#1153. 名詞 advice,動詞 advise」 ([2012-06-23-1])

・ 「#1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか」 ([2012-10-05-1])

・ 「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1])

・ 「#1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則」 ([2012-11-01-1])

・ 「#1299. 英語で「みかん」のことを satsuma というのはなぜか?」 ([2012-11-16-1])

・ 「#1302. なぜ方言が存在するのか --- 系統樹モデルによる説明」 ([2012-11-19-1])

・ 「#1303. なぜ方言が存在するのか --- 波状モデルによる説明」 ([2012-11-20-1])

・ 「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1])

・ 「#1361. なぜ言語には男女差があるのか --- 征服説」 ([2013-01-17-1])

・ 「#1362. なぜ言語には男女差があるのか --- タブー説」 ([2013-01-18-1])

・ 「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1])

・ 「#1442. (英語)社会言語学に関する素朴な疑問を募集」 ([2013-04-08-1])

・ 「#1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか」 ([2013-06-25-1])

・ 「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1])

・ 「#1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか?」 ([2013-09-27-1])

・ 「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1])

・ 「#1865. 神に対して thou を用いるのはなぜか」 ([2014-06-05-1])

・ 「#1950. なぜ Bill が William の愛称になるのか?」 ([2014-08-29-1])

・ 「#2044. なぜ mayn't が使われないのか? 」 (1)」 ([2014-12-01-1])

・ 「#2084. drink--drank--drunk と win--won--won」 ([2015-01-10-1])

・ 「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1])

・ 「#2189. 時・条件の副詞節における will の不使用」 ([2015-04-25-1])

・ 「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1])

・ 「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1])

・ 「#2210. think -- thought -- thought の活用」 ([2015-05-16-1])

・ 「#2225. hear -- heard -- heard」 ([2015-05-31-1])

・ 「#2227. なぜ <u> で終わる単語がないのか」 ([2015-06-02-1])

・ 「#2243. カナダ英語とは何か?」 ([2015-06-18-1])

・ 「#2248. 不定人称代名詞としての you」 ([2015-06-23-1])

・ 「#2366. なぜ英語人名の順序は「名+姓」なのか」 ([2015-10-19-1])

・ 「#2444. something good の語順」 ([2016-01-05-1])

・ 「#2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか」 ([2016-02-05-1])

・ 「#2481. Help yourself to some cake. における前置詞 to」 ([2016-02-11-1])

・ 「#2502. なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるのか?」 ([2016-03-03-1])

・ 「#2566. 「3単現の -s の問題とは何か」」 ([2016-05-06-1])

・ 「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1])

・ 「#2633. なぜ現在完了形は過去を表わす副詞と共起できないのか --- Present Perfect Puzzle」 ([2016-07-12-1])

・ 「#2784. なぜアメリカでは英語が唯一の主たる言語となったのか?」 ([2016-12-10-1])

・ 「#2826. 連載記事「現代英語を英語史の視点から考える」を始めました」 ([2017-01-21-1])

・ 「#2857. 連載第2回「なぜ3単現に -s を付けるのか? ――変種という視点から」」 ([2017-02-21-1])

・ 「#2887. 連載第3回「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」」 ([2017-03-23-1])

・ 「#2891. フランス語 bleu に対して英語 blue なのはなぜか」 ([2017-03-27-1])

・ 「#2916. 連載第4回「イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall --- 複線的思考のすすめ」」 ([2017-04-21-1])

・ 「#2924. 「カステラ」の語源」 ([2017-04-29-1])

・ 「#2977. 連載第6回「なぜ英語語彙に3層構造があるのか? --- ルネサンス期のラテン語かぶれとインク壺語論争」」 ([2017-06-21-1])

・ 「#3106. なぜ -ed の付け方と - (e)s の付け方が綴字において異なるのか?」 ([2017-10-28-1])

・ 「#3037. <ee>, <oo> はあるのに <aa>, <ii>, <uu> はないのはなぜか?」 ([2017-08-20-1])

・ 「#3069. 連載第9回「なぜ try が tried となり,die が dying となるのか?」」 ([2017-09-21-1])

・ 「#3099. 連載第10回「なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのか?」」 ([2017-10-21-1])

・ 「#3104. なぜ「ninth(ナインス)に e はないんす」かね?」 ([2017-10-26-1])

・ 「#3109. なぜ - (e)s の付け方と -ing の付け方が綴字において異なるのか?」 ([2017-10-31-1])

・ 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1])

・ 「#3135. -ed の起源」 ([2017-11-26-1])

・ 「#3139. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」のお知らせ」 ([2017-11-30-1])

・ 「#3149. なぜ言語を遺伝的に分類するのか?」 ([2017-12-10-1])

・ 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1])

・ 「#3251. <chi> は「チ」か「シ」か「キ」か「ヒ」か?」 ([2018-03-22-1])

・ 「#3263. なぜ古ノルド語からの借用語の多くが中英語期に初出するのか?」 ([2018-04-03-1])

・ 「#3279. 年度初めの「素朴な疑問」を3点」 ([2018-04-19-1])

・ 「#3284. be 動詞の特殊性」 ([2018-04-24-1])

・ 「#3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? 」 (1)」 ([2018-05-08-1])

・ 「#3305. なぜ can の否定形は cannot と1語で綴られるのか?」 ([2018-05-15-1])

・ 「#3307. 文法用語としての participle 「分詞」」 ([2018-05-17-1])

・ 「#3309. なぜ input は *imput と綴らないのか?」 ([2018-05-19-1])

・ 「#3329. なぜ現代は省略(語)が多いのか?」 ([2018-06-08-1])

・ 「#3333. なぜ doubt の綴字には発音しない b があるのか?」 ([2018-06-12-1])

・ 「#3396. 『英語教育』9月号に「素朴な疑問に答えるための英語史のツボ」が掲載されました」 ([2018-08-14-1])

・ 「#3463. 人称とは何か?」 ([2018-10-20-1])

・ 「#3492. address の <dd> について 」 (1)」 ([2018-11-18-1])

・ 「#3604. なぜ The house is building. で「家は建築中である」という意味になるのか?」 ([2019-03-10-1])

・ 「#3609. 『英語教育』の連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」が始まりました」 ([2019-03-15-1])

・ 「#3611. なぜ He is to blame. は He is to be blamed. とならないのか?」 ([2019-03-17-1])

・ 「#3630. なぜ who はこの綴字でこの発音なのか?」 ([2019-04-05-1])

・ 「#3631. なぜ「?に行ったことがある」は have gone to . . . ではなく have been to . . . なのか?」 ([2019-04-06-1])

・ 「#3638.『英語教育』の連載第2回「なぜ不規則な複数形があるのか」」 ([2019-04-13-1])

・ 「#3643. many years ago の ago とは何か?」 ([2019-04-18-1])

・ 「#3647. 船や国名を受ける she は古英語にあった文法性の名残ですか?」 ([2019-04-22-1])

・ 「#3648. なんで *He cans swim. のように助動詞には3単現の -s がつかないのですか?」 ([2019-04-23-1])

・ 「#3649. q の後には必ず u が来ますが,これはどういうわけですか?」 ([2019-04-24-1])

・ 「#3652. nature と mature は1文字違いですが,なんで発音がこんなに異なるのですか?」 ([2019-04-27-1])

・ 「#3654. x で始まる英単語が少ないのはなぜですか?」 ([2019-04-29-1])

・ 「#3656. kings' のような複数所有格のアポストロフィの後には何が省略されているのですか?」 ([2019-05-01-1])

・ 「#3660. 変なスペリングの queue」 ([2019-05-05-1])

・ 「#3661. 複数所有格のアポストロフィの後に何かが省略されているかのように感じるのは自然」 ([2019-05-06-1])

・ 「#3668. なぜ大文字と小文字の字形で異なるものがあるのですか?」 ([2019-05-13-1])

・ 「#3670.『英語教育』の連載第3回「なぜ不規則な動詞活用があるのか」」 ([2019-05-15-1])

2019-05-21 Tue

■ #3676. 英語コーパスの使い方 [corpus][hel_education][link][methodology]

たいそうな題名の記事ですが,これまでにコーパス利用について書いてきたブログ記事その他へのリンク集にすぎません.

まず英語学でコーパスを利用しようと思ったら,様々な参考図書があるものの,まずは研究社のウェブサイトより「リレー連載 実践で学ぶ コーパス活用術」の連載記事(全37本)に目を通すのがよいと思います.筆者の堀田も影は薄いですが寄稿しています (cf. 「#2186. 研究社Webマガジンの記事「コーパスで探る英語の英米差 ―― 基礎編 ――」」 ([2015-04-22-1]) と「#2216. 研究社Webマガジンの記事「コーパスで探る英語の英米差 ―― 実践編」 ([2015-05-22-1])).

本ブログからは corpus の各記事をご覧いただきたいのですが,その中から特に重要な記事を選んでおきます.

・ 「#568. コーパスの定義と英語コーパス入門」 ([2010-11-16-1])

・ 「#307. コーパス利用の注意点」 ([2010-02-28-1])

・ 「#367. コーパス利用の注意点 (2)」 ([2010-04-29-1])

・ 「#2779. コーパスは英語史研究に使えるけれども」 ([2016-12-05-1])

・ 「#363. 英語コーパス発展の3軸」 ([2010-04-25-1])

・ 「#368. コーパスは研究の可能性を広げた」 ([2010-04-30-1])

・ 「#1165. 英国でコーパス研究が盛んになった背景」 ([2012-07-05-1])

・ 「#1280. コーパスの代表性」 ([2012-10-28-1])

・ 「#2584. 歴史英語コーパスの代表性」 ([2016-05-24-1])

・ 「#428. The Brown family of corpora の利用上の注意」 ([2010-06-29-1])

・ 「#517. ICE 提供の7種類の地域変種コーパス」 ([2010-09-26-1])

・ 「#271. 語彙研究ツールとしての辞書とコーパス」 ([2010-01-23-1])

歴史英語コーパスのハブというべきサイトといえば,「#506. CoRD --- 英語歴史コーパスの情報センター」 ([2010-09-15-1]) を挙げないわけにはいきません.現時点で最も有用な歴史英語の情報集積サイトです.

BNC, COCA, ICE, Brown Family, COHA, HC (= Helsinki Corpus), LAEME, EEBO, CLMET など個別の(歴史)コーパスについては,それぞれのタグをつけた bnc, coca, ice, brown, coha, hc, laeme, eebo, clmet もご参照ください.

その他,リンク集としては「コーパスで探る英語の英米差 ―― 基礎編 ――」」 ([2015-04-22-1]) の記事も参照.

2019-05-20 Mon

■ #3675. kn から k が脱落する音変化の過程 [pronunciation][phonetics][sound_change][consonant][phonotactics][assimilation][dissimilation][silent_letter]

knead, knee, knell, knife, knight, knob, knock, knot, know などに見られる <kn> のスペリングは,発音としては [n] に対応する.これは,17世紀末から18世紀にかけて [kn] → [n] の音変化が生じたからである.この話題については,本ブログでも以下の記事で扱ってきた.

・ 「#122. /kn/ で始まる単語」 ([2009-08-27-1])

・ 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1])

・ 「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1])

・ 「#3482. 語頭・語末の子音連鎖が単純化してきた歴史」 ([2018-11-08-1])

・ 「#3386. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1])

この音変化は,数世代の時間をかけて [kn] → [xn] → [hn] → [n] という段階を経ながら進行したと考えられている.Dobson (Vol. 2, §417) より,解説箇所を引用する.

In OE and ME [k] in the initial group kn- in, for example, knife had the same pronunciation as before the other consonants (e.g. [l] in cliff), and is retained as [k] by all sixteenth- and most seventeenth-century orthoepists. The process of loss was that, in order to facilitate transition to the [n] (which is articulated with the point of the tongue, not the back as for [k]), the stop was imperfectly made, so that [k] became the fricative [χ], which in turn passed into [h]; the resulting group [hn] then, by assimilation, became voiceless [n̥], which was finally re-voiced under the influence of the following vowel.

この音変化の時期については,Dobson は次のように考えている.

[T]he entry of this pronunciation into educated StE clearly belongs to the eighteenth century. The normal seventeenth-century pronunciation was still [kn], but the intermediate stages [hn] and/or [n̥] were also in (perhaps rare) use.

この音変化のタイミングは,「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1]) で示唆したとおり方言によって早い遅いの差があったので,いずれにせよ幅をもって理解する必要がある.

関連して,gnarr, gnash, gnat, gnaw, gnome における [gn] → [n] の音変化についてもみておこう.一見すると両変化はパラレルに生じたのではないかと疑われるところだが,実際には「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]) で記したように両者のタイミングは異なる.[gn] → [n] のほうが少し早いのである.

しかし,Dobson (Vol. 2, §418) は精妙な音変化の過程を想定して,両変化はやはり部分的には関連していると考えているようだ.

Initial [gn] had two developments which affected educated speech in the sixteenth and seventeenth centuries. In the first the [g] was lost by a direct process of assimilation to [n]; too early opening of the nasal passage would tend to produce [ŋn], which would forthwith become [n]. In the second [gn] by dissimilation becomes [kn], the vibration of the vocal chords being delayed fractionally and coinciding, not with the making of the stop, but with the opening of the nasal passage; thereafter it develops with original kn- through [χn] and [hn] to [n̥] and [n].

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1957.

2019-05-19 Sun

■ #3674. Harris のカリグラフィ本の目次 [toc][review][calligraphy][alphabet][writing][history]

Harris 著,ローマン・アルファベットの書体に関するイラスト本 The Art of Calligraphy は眺めていて飽きない.歴史上の様々な書体が,豊富な写本写真や筆による実例をもって紹介される.文字や筆記用具に関する蘊蓄も満載.

本書の目次がそのままローマン・アルファベットの書体の歴史となっているので,以下に再現しておこう.

Introduction

The Development of Western Script

Script Timeline

Getting Started

Roman & Late Roman Scripts

Rustic Capitals

Square Capitals

Uncial & Artificial Uncial

Insular & National Scripts

Insular Majuscule

Insular Minuscule

Caroline & Early Gothic Scripts

Caroline Minuscule

Foundational Hand

Early Gothic

Gothic Scripts

Textura Quadrata

Textura Prescisus

Gothic Capitals & Versals

Lombardic Capitals

Bastard Secretary

Bâtarde

Fraktur & Schwabacher

Bastard Capitals

Cadels

Italian & Humanist Scripts

Rotunda

Rotunda Capitals

Humanist Minuscule

Italic

Humanist & Italic Capitals

Italic Swash Capitals

Post-Renaissance Scripts

Copperplate

Copperplate Capitals

Roman & Late Roman Scripts

Imperial Capitals

Script Reference Chart

Glossary

Bibliography

Index & Acknowledgments

・ Harris, David. The Art of Calligraphy. London: Dorling Kindersley, 1995.

2019-05-18 Sat

■ #3673. responsibility はゆるゆるのスペリング [spelling][orthography][haplology]

[2019-05-16-1], [2019-05-17-1] の記事で,オーストラリアの新札で responsibility が responsibilty と誤って綴られていたという話題を取り上げてきた.今回はこの語の綴字そのものについてコメントしておきたい.

この語の規範的な発音は,長い6音節の /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ である.スペリングミスと指摘された最後の <i> に対応するのは,後ろから2音節目の /ə/ である.規範的な発音ですら弱音節の曖昧母音なのだから,カジュアルな発音では脱落することもあろう.その場合には,1音節減の /-bɪlti/ となり,今回のミススペリングはまさにこの発音に忠実な表記となる(だからといって,そのスペリングを特に擁護するわけではないが).

また,<i> の文字が3音節に連続して現われるというのも,うるさいといえばうるさい.最後の <i> の脱落は,haplography (重字脱落)といっては言い過ぎだろうが,その動機づけは分からないでもないのも事実だ (cf. 「#2362. haplology」 ([2015-10-15-1])) .中世の写本などでは,この種の脱落は十分にあり得たろう(だからといって,今回のミススペリングを特に擁護するわけではないが).

次に,問題の <i> の1つ前の音節 bil に注目してみよう.ここにも <i> の文字がみえるが,対応する母音 /ə/ も考えてみれば妙だ.この語の接尾辞 -ibility は -ability の変種だが,この接尾辞の基体というべき形容詞版は -able であり,b と l の間には文字としても発音としても i は存在しない.ability (n.) -- able (adj.) では,正規のスペリングにおいても発音においても,i の有無の対立が見られるのである.さらにおもしろいことに中英語までさかのぼると,able は <able>, <abil>, <abill> などと綴られたし,ability も <abilite>, <abilte>, <ablete> などと綴られた.いずれの語でも <i> がオン・オフしている.今回のミススペリングに直接関係する音節ではないとはいえ,そこでの <i> も,共時的あるいは通時的にみて実に緩い存在なのだ (cf. MED より āble adj., abilitē n.) .

さらに1音節前の si /sə/ をみてみよう.この語の接尾辞は -ability ではなく -ibility となっているが,対応するフランス語をみると responsabilité である(形容詞も responsable).語源はラテン語の第1変化動詞 respōnsāre に由来し,母音は a が正統なのだが,英語では英語にありがちな混同を経て i となったものである.この点でも,やはり何だか緩い.

以上をまとめれば,今回の新札で問題となった最後の <i> のみならず,その前の <i> も,さらにその前の <i> も,揃いも揃って歴史的には揺れてきたのである.全体として responsibility は英語の正書法を代表する「ゆるゆるのスペリング」といってよい.このように見てくると,新札の「誤った」 responsibilty も,ある意味でかわいく思えてくる.

2019-05-17 Fri

■ #3672. オーストラリア50ドル札に responsibility のスペリングミス (2) [spelling][orthography][sociolinguistics][stigma]

昨日の記事 ([2019-05-16-1]) に引き続き,標記の話題.responsibility を responsibilty と綴ったところで,何の誤解も生じるはずがない,とすれば世間は何を騒いでいるのか,という向きもあるにちがいない.しかし,現実的には世界中の英語文化に直接・間接に関与する多数の人々(日本人の英語学習者も含む)にとって,<i> を含む「正しい綴字」には威信 (prestige) があり,<i> が抜けている「誤った綴字」には傷痕 (stigma) が付されているという評価が広く共有されている.今回のスペリングミスについてどの程度積極的に非難するかは別として,少なくとも「オーストラリア,やっちゃったな」とチラとでも思っているようであれば,それは「正しい綴字」の威信を感じていることの証左である.

しかし,そのように感じている人(私も含め)は,なぜ <i> の1文字の有無に左右される「正しい綴字」に威信を認めているのだろうか.今回の「正しい綴字」に積極的・消極的に威信を認めるという行為そのものによって,responsibility という綴字の威信はいやましに高まり,responsibilty を含む正しくない綴字はますます負のレッテルを貼られるようになる.それは英語の正書法全般にもインパクトを与え,ますます「正しい綴字」の威信を高め,「誤った綴字」の傷痕を増す方向へ圧力を加えることになる.威信・傷痕の拡大再生産である.

この加圧の主体は,英語を使う社会全体である.社会とは集団のことだが,集団とは個人の集まりである.究極的には,この圧力を加えているのは,それぞれ意識はせずとも一人一人の個人である.英語を非母語として学んでいる私たちの各々も,その集団の(はしくれかもしれないが)一員である以上,0.00000001%以下の貢献度ではあるが,無意識的にこの加圧の主体となっているのである.英語母語話者でもないのにそんな言い方はバカバカしいと思われるかもしれないが,これは事実である.とある綴字にもとから自然に威信があるとか,傷痕があるとか理解してはいけない.社会が,そして究極的には個人が(=あなたや私が),その綴字に威信や傷痕を付しているのである.

発音,文法,語彙,綴字などの言語項それ自体に,おのずからプラスやマイナスの力があるわけはない.それを使う人間が,それらにプラスやマイナスの社会的価値を付しているだけである.responsibility や responsibilty という綴字そのものに内在的な力があるとは考えられない.一方の綴字にプラスの力を,他方にマイナスの力を付しているのは,一人一人の人間なのである.みなが1字の違いで騒ぐのはアホらしいという意見で一致すれば,ニュースにもスキャンダルにもならないだろう.みなが1字の違いが重要だと思っているからこそ,ニュースになりスキャンダルにもなっているのである.つまり,これは明らかに英語に関与するすべての人々が共同で作り上げたニュースであり,スキャンダルなのだ.

2019-05-16 Thu

■ #3671. オーストラリア50ドル札に responsibility のスペリングミス (1) [spelling][orthography][sociolinguistics][stigma]

先週世界を駆け巡ったニュースだが,オーストラリアの最新技術を駆使した新50ドル札に3つめの <i> の抜けた responsibilty (正しくは responsibility)というスペリングミスのあることが発覚した.英語正書法上の大スキャンダル,"spelling blunder" と騒がれている(BBC News の記事 Australia's A$50 note misspells responsibility などを参照).

Reserved Bank of Australia が昨年発行した50ドル紙幣には,オーストラリア議会初の女性議員 Edith Cowan の肖像画が描かれているが,その左隣にみえる芝生の絵の部分は,実は非常に小さな文字列からなっており,そこに Cowan の議会での初演説からの一節が引用されている.具体的には "It is a great responsibility to be the only woman here, and I want to emphasise the necessity which exists for other women being here." という文が何度も繰り返し印刷されているのだが,いずれの文においても responsibility が responsibilty と <i> 抜きで綴られていた.虫眼鏡でなければ読めない小さな文字で書かれているので,発行から半年のあいだ誰にも気付かれずにきたらしい.すでに4600万部が印刷されてしまっており回収不可能なので,RBA は「次回の印刷で正します」とのこと.

オーストラリア人はもとより世界中の多くの人々が,RBA やオーストラリアに対して声高には非難せずとも「やってしまったなぁ」と内心つぶやいていることだろう.私も素直に感想を述べれば「ヘマをやらかしてしまったなあ」である.一方,このようなニュースで世間が騒いでいるのをみて,<i> が抜けた程度でこの単語が誤解されることはない,何を騒ぐのか,という向きもあるだろう.確かに意思疎通という観点からいえば,誤った responsibilty も正しい responsibility と同じように十分な用を足す.

しかし,言語のその他の要素と同様に,スペリングには言及指示的機能 (referential function) と社会指標的機能 (socio-indexical function) の2つの機能がある (cf. 「#2922. 他の社会的差別のすりかえとしての言語差別」 ([2017-04-27-1])) .今回のミススペリングは,「責任」を意味する語の言及指示的機能を損ねるものではないが,スペリングの社会指標的機能について再考を促すものではある.具体的にいえば,<i> 込みの responsibility には威信 (prestige) があり,<i> 抜きの responsibilty には傷痕 (stigma) が付着しているということだ.それぞれのスペリングに,プラスとマイナスの社会的な価値づけがなされているのである.

では,なぜそのような価値づけがなされているのか.誰が価値づけしていて,私たちはなぜそれを受け入れているのか.これは正書法を巡る社会言語学上の大問題である.

さらにいえば,これは歴史的な問題でもある.というのは,1500年を超える英語の歴史のなかで,スペリングの規範を含む厳格な正書法が現代的な意味で確立し,遵守されるようになったのは,たかだか最近の250年ほどのことだからだ.その他の時代には,スペリングに対する寛容さがもっとあった.なぜ後期近代以降,そのような寛容さが英語社会から失われ,<i> 1文字で騒ぎ立てるほどギスギスしてきたのか.

responsibilty 問題は,英語書記体系そのものに対する関心を呼び起こしてくれるばかりか,正書法の歴史や,言語項への社会的価値づけという深遠な話題への入り口を提供してくれる.向こう数週間の授業で使っていけそうな一級のトピックだ.本ブログでも,続編記事を書いていくつもりである.

世界的に有名な他の "spelling blunder" としては,アメリカ元副大統領 Dan Quayle の「potato 事件」がある.これについては,Horobin (2--3) あるいはその拙訳 (16--17) を参照.たかが1文字,されど1文字なのである.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

2019-05-15 Wed

■ #3670.『英語教育』の連載第3回「なぜ不規則な動詞活用があるのか」 [notice][hel_education][elt][sobokunagimon][verb][conjugation][tense][preterite][participle][rensai][link]

『英語教育』の6月号が発売されました.英語史連載記事「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第3回目となる「なぜ不規則な動詞活用があるのか」が掲載されています.是非ご一読ください.

日常的な単語ほど不規則な振る舞いを示すというのは,言語にみられる普遍的な性質です.これは英語の動詞の過去・過去分詞形についてもいえます.大多数の動詞は規則的な語尾 -ed を付して過去・過去分詞形を作りますが,日常的な少数の動詞は,buy -- bought -- bought, cut -- cut -- cut, go -- went -- gone, sing -- sang -- sung, write -- wrote -- written などのように個別に暗記しなければならない不規則な変化を示します.今回の連載記事では,これら不規則な動詞活用の歴史をたどります.そして,「不規則」動詞の多くは歴史的には「規則」動詞であり,その逆もまた真なり,という驚くべき真実が明らかになります.

動詞の不規則変化については,本ブログでも関連記事を書きためてきましたので,以下をご参照ください.

・ 「#3339. 現代英語の基本的な不規則動詞一覧」 ([2018-06-18-1])

・ 「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1])

・ 「#527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する?」 ([2010-10-06-1])

・ 「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1])

・ 「#1287. 動詞の強弱移行と頻度」 ([2012-11-04-1])

・ 「#3135. -ed の起源」 ([2017-11-26-1])

・ 「#3345. 弱変化動詞の導入は類型論上の革命である」 ([2018-06-24-1])

・ 「#3385. 中英語に弱強移行した動詞」 ([2018-08-03-1])

・ 「#492. 近代英語期の強変化動詞過去形の揺れ」 ([2010-09-01-1])

・ 「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1])

・ 「#1858. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc. (2)」 ([2014-05-29-1])

・ 「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1])

・ 「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1])

・ 「#2084. drink--drank--drunk と win--won--won」 ([2015-01-10-1])

・ 「#2210. think -- thought -- thought の活用」 ([2015-05-16-1])

・ 「#2225. hear -- heard -- heard」 ([2015-05-31-1])

・ 「#3490. dreamt から dreamed へ」 ([2018-11-16-1])

・ 「#439. come -- came -- come なのに welcome -- welcomed -- welcomed なのはなぜか」 ([2010-07-10-1])

・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1])

・ 「#1482. なぜ go の過去形が went になるか (2)」 ([2013-05-18-1])

・ 「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1])

連載のバックナンバーとして,第1回記事「なぜ3単現に -s をつけるのか」と第2回記事「なぜ不規則な複数形があるのか」の案内もご覧ください.

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第3回 なぜ不規則な動詞活用があるのか」『英語教育』2019年6月号,大修館書店,2019年5月13日.62--63頁.

2019-05-14 Tue

■ #3669. ゼミのグループ研究のための取っ掛かり書誌 [hel_education][bibliography][seminar][agentive_suffix]

大学の英語史ゼミでは,今期も数名でミニ調査を行なう「グループ研究」を開始しています.5つのグループ研究テーマを設けていますが,各研究の取っ掛かりとして,いくつかの参考資料や文献を提示します.今後も随時ここに書誌を加えていこうかと思っていますので,ゼミ学生はたまに覗いてください.ミニ書誌ではありますが,せっかくなのでブログ上でオープンにしておきます.強調しておきますが,あくまで「取っ掛かり」のための書誌です.ここから研究を育てていってください.

0. 全般

- 英語史(英語学)の基本文献リスト (PDF)

- 各種オンラインコーパス (e.g. BNCweb, COCA, COHA, EEBO, ICE)

- コーパスの利用について,特に ##1278,506,307,367 を参照

- 各種辞書 (e.g. OED, MED, HTOED)

1. be 完了の歴史

- hellog より "perfect be" のタグのついた記事すべて

- Rissanen, Matti. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 187--331. 215ff.

- Sorace, A. "Gradients in Auxiliary Selection with Intransitive Verbs." Language 76 (2000): 859--90.

- Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973. 2043ff.

- 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.423頁他.

- 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

- 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2. 行為者接尾辞の歴史

- hellog より "suffix agent" のタグのついた記事すべて

- Barker, Chris. "Episodic -ee in English: A Thematic Role Constraint on New Word Formation." Language 74 (1998): 695--727.

- Bolinger. "Visual Morphemes." Language 22 (1946): 333--40.

- Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

- Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

- Isozaki, Satoko. "520 -ee Words in English." Lexicon 36 (2006): 3--23.

- Marchand, Hans. The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation: A Synchronic-Diachronic Approach. 2nd. ed. München: Beck, 1969.

- McDavid, Raven I., Jr. "Adviser and Advisor: Orthography and Semantic Differentiation." Studies in Linguistics 1 (1942).

- Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

- 大石 強 『形態論』 開拓社,1988年.

- 太田 聡 「「?する人[もの]」を表す接尾辞 -or について」『近代英語研究』 第25号,2009年,127--33頁.

- 西川 盛雄 『英語接辞研究』 開拓者,2006年.

3. 強意語のサイクル

- hellog より "intensifier" のタグのついた記事すべて

- Peters, Hans. "Degree Adverbs in Early Modern English." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 269--88.

- Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

- Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

- Ullmann, Stephen. The Principles of Semantics. 2nd ed. Glasgow: Jackson, 1957.

- Waldron, R. A. Sense and Sense Development. New York: OUP, 1967.

- Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975. 191ff.

4. 聖書の英語の通時的比較

- hellog より "bible" のタグのついた記事すべて

- 特に「#1848. 英訳聖書のウェブ・リソース」

- 特に「#2953. 「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を近現代8ヴァージョンで読み比べ」

- Crystal, David. BEGAT: The King James Bible and the English Language. Oxford: Oxford UP, 2010.

- Nevalainen, T. "Change from Above. A Morphosyntactic Comparison of Two Early Modern English Editions of The Book of Common Prayer." A Reader in Early Modern English. Ed. M. Rydé, I. Tieken-Boon van Ostade, and M. Kytó. Frankfurt: Lang, 165--86.

- 寺澤 盾 『聖書でたどる英語の歴史』 大修館書店,2013年.

- 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年. 205頁他.

5. 英語帝国主義批判

- hellog より "linguistic_imperialism" のタグのついた記事すべて

- Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at https://www.teachingenglish.org.uk/article/future-english.

- Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

- Graddol, David. English Next. British Council, 2006. Digital version available at https://www.teachingenglish.org.uk/article/english-next.

- Phillipson, Robert. Linguistic Imperialism. Oxford: OUP, 1992.

- 施 光恒 『英語化は愚民化 日本の国力が地に落ちる』 集英社〈集英社新書〉,2015年.

- 津田 幸男 『英語支配とことばの平等』 慶應義塾大学出版会,2006年.

- 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

- 中村 敬 『なぜ,「英語」が問題なのか? 英語の政治・社会論』 三元社,2004年.

- 水村美苗 『日本語が亡びるとき』 筑摩書房,2008年.

2019-05-13 Mon

■ #3668. なぜ大文字と小文字の字形で異なるものがあるのですか? [sobokunagimon][alphabet][writing][calligraphy][capitalisation]

標題は非常によく出される素朴な疑問です.ローマン・アルファベットの大文字・小文字の字形には,<C, c>, <K, k>, <O, o>, <P, p>, <S, s>, <U, u>, <V, v>, <W, w>, <X, x>, <Z, z> のようにほぼ相似形のものがあります.これらは分かりやすく学習も容易です.しかし,一方で <A, a>, <B, b>, <D, d>, <E, e>, <F, f>, <G, g>, <H, h>, <I, i>, <J, j>, <L, l>, <M, m>, <N, n>, <Q, q>, <R, r>, <T, t>, <Y, y> のように相似形でないものもあります.相似形でないばかりか,相当かけ離れているペアもあります.たとえば <D, d> などはループの向きが左右逆です.なぜこのような似ていない大文字・小文字のペアがあるのでしょうか.

「#1309. 大文字と小文字」 ([2012-11-26-1]) で大文字と小文字の略史を記しましたが,ざっくりまとめれば次のようになります.まず,ローマ時代には大文字のみが存在しました.碑文として彫られた格調高い Imperial capitals が,その代表的な書体です.その後,ローマ帝国が崩壊し,時代が中世に移り変わると,各国で様々な草書体が生み出されました.早書きに耐える実用的な書体が求められたためです.実用的な書体の字は,いきおい小型化します.これが小文字の起源です.

漢字の楷書体,行書体,草書体を思い浮かべてみればわかると思いますが,草書体化が進むと,元の字形から著しくかけ離れていくのが普通であり,相似していることはむしろ稀です.ローマン・アルファベットでもそれは同じことで,各国・各時代において草書体化や書体の派生が重なり,結果としてしばしば元の大文字とは見映えが異なる小文字が成立することになりました.中世の代表的な小文字の書体は,781--90年のシャルルマーニュの教育改革に際して生み出された Carolingian minuscule という書体です.

さて,時代がルネサンスに入ると,イタリアで新時代にふさわしい書体を採用しようという動きが起こります.古典にあこがれていたルネサンス期の人々は,大文字には古代ローマの威厳を体現する Imperial capitals を採用しました.しかし,小文字については,ローマ時代には前述のとおりそれが存在しなかったため,中世の代表的な小文字書体である Carolingian minuscule を採用することにしました.Carolingian minuscule も,いってみれば Imperial capitals からの派生書体の1つといえますが,数世紀にわたる草書体化を繰り返した果ての姿ですから,当然ながら Imperial capitals の字形とはそれなりに異なったものになってしまっていました.この Imperial capitals (大文字)と Carolingian minuscule (小文字)のペアが,初期近代期にイタリア以外にも広がり,現代のローマン・アルファベットの標準的な書体となったのです.

標題の素朴な疑問に立ち戻りましょう.上記のような経緯で現在の大文字と小文字のセットが定まってきたことを考えれば,両者の字形がきれいな相似形となることは,むしろ稀なことだとわかります(冒頭に挙げたように,実際に相似字形のペアは少数派です).ただし,漢字に比べればローマン・アルファベットは単純な幾何学的字形なので,形が崩れたとしても,そこそこ相似的にとどまる傾向もあるのだろうとは思います.

標題の疑問は,「なぜ大文字と小文字の字体で同じものがあるのですか?」と問い直すほうが妥当かもしれません.

2019-05-12 Sun

■ #3667. 消えゆく「ヴ」 [katakana][japanese][romaji][pronunciation][consonant]

昨日(5月11日)の朝日新聞朝刊の「ことばサプリ」欄に「消えゆく『ヴ』 発音 バ行とほぼ区別なく」と題する記事が掲載されていた.今年の3月末に,外務省が使う国名に関する「在外公館名称位置給与法」が改正され,「ヴ」の表記がなくなったことを受けての記事である.これについては,本ブログでも4月3日に「#3628. 外国名表記「ヴ」消える」 ([2019-04-03-1]) で取り上げた.今回の「ことばサプリ」の記事から,議論するとおもしろそうな点をいくつか拾っておこう.

「ベートーベン」を「ベートーヴェン」と表記しても,通常は「ヴェ」の発音を1拍目の「ベ」とことさらに区別しないはずです.これは,日本語の「音韻」に v がなく,b で置き換えられるためです.

論点1:日本語の文脈で「ヴ」を [v] で発音している人はいるか,あるいは発音する場合があるか.関連して,「#3325. 「ヴ」は日本語版の語源的綴字といえるかも?」 ([2018-06-04-1]) も参照.

逆の例から見てみましょう.「新聞」は,ヘボン式ローマ字で「shimbun」とつづります.2拍目の「ん」を「m」,4拍目の「ん」を「n」と表記するのは,英語などでは両者を別々の音韻と捉えるため.しかし日本語話者は「ん」という一つの音韻と考えるので,日本語では「しんぶん」と書きます.

論点2:ヘボン式では <shimbun>,訓令式では <sinbun> となるが,それぞれの立場が拠ってたつ基盤は何か.「#3427. 訓令式・日本式・ヘボン式のローマ字つづり対照表」 ([2018-09-14-1]),「#1892. 「ローマ字のつづり方」」 ([2014-07-02-1]),「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1]) も参照.

朝日新聞社は,国名表記に限らず基本的に「ヴ」を使いません.〔中略〕どう発音するかということと併せて,独自に決めているケースも多いのです.人名や地名の表記もメディア各者で様々.読み比べてみると面白いかもしれません.

論点3:みなさん個人は「ヴ」に関連して,どのような表記習慣をもっているか.新聞に限らず,辞書,教科書,雑誌などで調査してもおもしろそうな話題.

2019-05-11 Sat

■ #3666. 方言を捨てて標準語を採用するのは美容整形するのと同じか? [sociolinguistics][face][language_equality]

先日,社会言語学の講義で,標準語と方言という言語変種にみられる社会言語学的「ランク」の話しをした.どの方言も言語も,(伝統的な)言語学の見解によれば互いに平等である.しかし,社会言語学的な観点から実態をみると,古今東西,諸言語・方言間に序列が歴然と存在するのが常態である.その回の講義では,なぜ標準語が偉く,非標準語(いわゆる方言)がその下に位置づけられる傾向があるのかという議論を経た後で,日本語や英語による方言差別や方言撲滅運動の歴史を概観した(cf. 「#1786. 言語権と言語の死,方言権と方言の死」 ([2014-03-18-1]),「#2029. 日本の方言差別と方言コンプレックスの歴史」 ([2014-11-16-1]),「#2030. イギリスの方言差別と方言コンプレックスの歴史」 ([2014-11-17-1])).

現代の日本でも,母方言を捨て(あるいは「忘れる」というほうが適切か),標準語をピックアップするということは,少なからぬ個人が行なっていることと思われるが,母方言はアイデンティティの手形であるという考えのもとで,そのような態度は薦められるものではないという向きもあるだろう.そんなディスカッションをした後で,リアクションペーパーを書いてもらったのだが,ある学生から次のようなコメントが飛び出した.

方言を矯正すべきなのか?という問いに対し,私はそれは違うと思った.方言は,うまれもった個性であるため,それを変えるのは,極端な話,整形をするのと同じだと思う.

このコメントを読んだときの私の反応は「すごい比喩,なんだこの感性は!」というものだった.この衝撃というか感心は,たぶん学期に一度のレベルのものではなかろうか.

標準語という存在をポジティヴに捉えるかネガティヴに捉えるかという問題と,容貌を大きく変えてしまう美容整形の是非という問題は,そこそこパラレルではないかという趣旨のコメントである.このパラレリズムについて考えを巡らせてみたが,1つ大きく異なるのは,整形については一旦手術をしてしまうと,元の容貌に戻すのは不可能(少なくとも簡単にはできない)が,言語については母方言と標準語の間で(両方の能力を保持できている限りにおいて)自由意志のもとで切り替えができることだ.したがって,整形の場合には,その是非が白黒つけられるべき絶対的な問題となりがちだが,言語の場合には,あるときは母方言で,別のときは標準語でとスルスル切り抜けていけばよいという選択肢もあるので,必ずしも絶対的な議論へと発展しないのかもしれない.

切り替えられるか否かという点でいえば,整形の比喩よりも仮面の比喩のほうが適切かもしれない.すると,それはまさに社会言語学でいう face 理論そのものの発想だ(cf. 「#1564. face」 ([2013-08-08-1])).私がこの学生(おそらく face という概念は未習ではないかと思われる)のセンスの素晴らしさに反応したのは,学生が言語(方言)選択における face の作用(に近いもの)に半ば直観的に気づいてしまっていたからかもしれない.

2019-05-10 Fri

■ #3665. 『新日本文学史』の目次 [toc][literature][japanese]

日本文学史の概説を学ぶのであれば,『原色シグマ新日本文学史』の目次 (4--9) がよくできている.帯に「わずか630円(税込み)」と書いてあるとおり,これだけ安価にオールカラーのビジュアル解説で,しかもよく整理された文学史が読めるというのは,すごいことだと思う.目次シリーズで是非とも取りあげておきたい好著.日本語史との突き合わせには「#3389. 沖森卓也『日本語史大全』の目次」 ([2018-08-07-1]) を参照.さらに,イギリス文学史ともクロスさせようと思ったら「#3556. 『コンプトン 英国史・英文学史』の「英文学史」の目次」 ([2019-01-21-1]),「#3567. 『イギリス文学史入門』の目次」 ([2019-02-01-1]) もご覧ください.

上代の文学

概観

時代区分

文学の誕生

口承から記載へ

古代国家の文学

神話の世界

口承から記載へ

神話

神話の体系化

『古事記』

『日本書紀』

「風土記」

氏族の伝承と仏教説話

『日本霊異記』

祭りの文学

言霊信仰

霊力が宿る言葉

祝詞

宣命

詩歌

古代歌謡

歌垣・宮廷歌謡

記紀歌謡

仏足石歌

『琴歌譜』

和歌の発達

歌集の編集

『万葉集』

漢詩文

漢詩文の作者

『懐風藻』

歌学の誕生

『歌経標式』

中古の文学

概観

時代区分

平安京と漢文学の隆盛

かな文字の発明と和歌

かな散文の展開

女流文学の開花

平安末期の文学

詩歌

漢詩文

初期――公的地位の確立

勅撰漢詩集・主な作者

中期以降――衰退

和歌

和歌の復興

かな文字の普及

公的地位の復活

『古今和歌集』

勅撰和歌集の展開 (1) ――三代集

勅撰和歌集の展開 (2) ――八代集

『古今集』後の歌人と私家集

歌合と歌論

物語

物語の誕生

作り物語りと歌物語

『竹取物語』

『宇津保物語』

『落窪物語』

『伊勢物語』

『大和物語』

『源氏物語』の世界

『源氏物語』

『源氏物語』以後の物語

『堤中納言物語』

歴史物語

『栄花物語』

『大鏡』

『今鏡』

日記・随筆

日記

『土佐日記』

『蜻蛉日記』

『和泉式部日記』

『紫式部日記』

『更級日記』

その他の日記

随筆

『枕草子』

説話・歌謡

説話

『今昔物語集』

歌謡

『和漢朗詠集』

『梁塵秘抄』

中世の文学

概観

時代区分・背景

王朝文化への憧憬

思想・美意識の深化

文芸の地方化・庶民化

<語り>の影響

和歌・連歌

和歌

『新古今和歌集』

『百人一首』

『金槐和歌集』

十三代集

南北朝・室町時代の和歌

歌論

連歌

無心連歌と有心連歌

『菟玖波集』

連歌の完成

『水無瀬三吟百韻』

俳諧連歌

物語・説話

物語

【擬古物語】

【軍記物語】

『保元物語』・『平治物語』

『平家物語』

『太平記』

『義経記』・『曾我物語』

【歴史物語】

『増鏡』

『愚管抄』・『神皇正統記』

説話

『宇治拾遺物語』

仏教説話

御伽草子

キリシタン文学

日記・随筆

日記・紀行

『建礼門院右京大夫集』

その他の日記・紀行

『とわずがたり』

随筆・法語

『方丈記』

『徒然草』

法語

芸能・歌謡

芸能

観阿弥・世阿弥

能

狂言

幸若舞・説経節

歌謡

小歌

近世の文学

概観

時代区分・背景

文学の大衆化

町人の文学と武士の文学

時期区分

小説

仮名草子

主な作品

作者

浮世草子

西鶴の作品

好色物

町人物

武家物・雑話物

表現・文体

西鶴以後――八文字屋本

読本

前期読本

上田秋成

後期読本

曲亭馬琴

洒落本

滑稽本

前期滑稽本

後期滑稽本

一九と三馬

人情本

草双紙

黄表紙

合巻

俳諧

貞門

談林

芭蕉

蕉風

漂泊と紀行文

表現・文体

蕉門の俳人

天明の俳諧

蕪村

幕末の俳諧

小林一茶

川柳・狂歌

川柳

狂歌

上方狂歌

天明狂歌

芸能

浄瑠璃

古浄瑠璃

義太夫節

近松門左衛門

《時代物》

《世話物》

《表現・文体》

全盛と不振

歌舞伎

出雲の阿国

元禄歌舞伎

浄瑠璃との交流

江戸歌舞伎

鶴屋南北

河竹黙阿弥

歌謡

話芸

笑話

講釈

和歌・漢詩文

和歌と国学

元禄の和歌革新と古典研究

国学の成立

本居宣長

蘆庵と景樹

幕末の歌人

漢詩文と儒学

初期の漢詩文と朱子学

古学の流行と文人の登場

清新の詩の大衆化

個性的な詩人たち

狂詩の流行

近代の文学

概説

時代区分

近世から近代へ

近代の出発

近代の成立

大正の文学

近代から現代へ

戦争と文学

戦後の文学

小説・評論

近世から近代へ --- 明治初年?十年代

移行期の文学

政治小説

仮名垣魯文

『小説神髄』

意義

近代の出発 --- 明治二十年代

文芸批評の成立

二葉亭四迷

『浮雲』

初期の鷗外

紅露の時代

北村透谷と『文学界』

「社会」と「自然」 --- 日清?日露戦争

社会矛盾の追求

自然描写の系譜

樋口一葉

泉鏡花

社会小説

自然主義 --- 近代の成立 1 --- 明治から大正へ (1)

日本自然主義の出発

日本自然主義の性質

島崎藤村

『破戒』

『破戒』以後

田山花袋

『蒲団』

徳田秋声

島村抱月

漱石と鷗外 --- 近代の成立 2 --- 明治から大正へ (2)

特質と共通点

夏目漱石

初期の作品

前期三部作

後期三部作

森鷗外

豊熟の時代

歴史小説から史伝へ

耽美派 --- 近代の成立 3 --- 明治から大正へ (3)

永井荷風

《「江戸」賛美の美学》

谷崎潤一郎

白樺派 --- 大正前期

武者小路実篤

「新しき村」の運動

志賀直哉

前期短編群

『暗夜行路』

有島武郎

全盛期 --- 『或る女』

晩年 --- 自殺に至る過程

新現実主義 --- 大正後期

新思潮派

芥川龍之介

《前期の作品》

《後期の作品》

《『鼻』》

《『羅生門』》

《『河童』》

《『歯車』》

菊池寛

久米正雄

佐藤春夫・室生犀星

新早稲田派

広津和郎

葛西善蔵

宇野浩二

プロレタリア文学 --- 大正末?昭和初期

葉山嘉樹

小林多喜二

徳永直

芸術派 --- 昭和初期

新感覚派

横光利一

《『機械』》

川端康成

《『伊豆の踊子』》

新興芸術派

井伏鱒二

新心理主義

堀辰雄

昭和十年代の文学

転向文学

既成作家の活躍

『文学界』と『日本浪曼派』

戦時下の文学

昭和十年代の作家

〔中島敦〕

その他の作家と作品

評論

戦後の文学

老大家の復活

《『細雪』》

《『山の音』》

新戯作派

太宰治

《『斜陽』》

風俗小説

新日本文学会

戦後派文学

《『真空地帯』》

《『金閣寺』》

第三の新人

昭和三十年代

現代の文学

昭和四十年代の作家

評論

現代文学の動向

評論

詩歌

近代詩 --- 明治?大正時代

新体詩

浪漫詩

象徴詩(一)

口語自由詩

象徴詩(二)

耽美派

理想主義の詩

民衆詩

近代詩の達成

現代詩 --- 大正末期?現代

現代詩の始まり

プロレタリア詩

モダニズム

戦時体制下の詩

〔『四季』派〕

〔『歴程』派〕

〔戦時下の詩〕

戦後の詩

現代の詩

近代短歌

和歌の革新

明星派

根岸短歌会

自然主義短歌

耽美派

アララギ派

《アララギ派の歌論》

反アララギ短歌

昭和の短歌

戦後の短歌

現代の短歌

近代俳句

俳句の革新

正岡子規

《子規の門人達》

新傾向俳句

ホトトギス派

昭和の俳句

戦後の俳句

劇文学

演劇の改良と創始

歌舞伎の改良

〔新歌舞伎〕

新派

新劇運動

戯曲作品

発展と分裂

「築地小劇場」

プロレタリア演劇

芸術派

新派の動向

前進座の出発

昭和の戯曲

戦後

演劇界の動向

戦後の戯曲

現代の演劇

現代の戯曲

テレビのシナリオ

・ 秋山 虔,三好 行雄(編著) 『原色シグマ新日本文学史』 文英堂,2000年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2019-05-09 Thu

■ #3664. 主な英語の資格・検定試験の概要 [elt]

猪浦(著)『TOEIC亡国論』を読んだ.著者は,TOEICそのものが問題というよりも,TOEICは「英語力」の限定された側面を測定するためのものであり,総合的な力の指標ではないにもかかわらず,そのようなものとして広く認知されてしまっている点が問題であると主張する.英語力の一面しか測定できないという点では,TOEICに限らず他の資格・検定試験も同じ問題を抱えているわけであり,結局のところすべての英語学習者のすべての側面の英語力を一律に測るということは不可能なのだ.個人の学習目的に応じて必要とされる英語力の側面や水準は異なるはずなのに,ある1つの試験によって評価しようとするのがそもそも間違いなのだ,という論旨だ.

著者が「主な英語の資格・検定試験の概要」 (48--49) をまとめてくれている(文部科学省「平成28年度全国学力・学習状況調査による中学校の英語の実施に関する最終報告(案)基礎資料」に基づいて作成されている).私自身が受験経験のあるものもないものも,確かにいろいろ出てきているなあ,という印象だ.

| 試験名 | 実施団体 | 受験人数 | 年間実施回数 | 成績表示方法 | 出題形式:実施方式 (*1) | 受験料 |

| ケンブリッジ英語検定 (Cambridge English) | ケンブリッジ大学英語検定機構 | 国内人数非公開(※全世界では約500万人) | 2--3回 | 上初級から特上級(5つ) 合否はスコア (80--230), 及びグレード | L, R, W:紙 S:ペア面接 | PET 11,800円? KET 9,720円? (*5) |

| 実用英語技能検定 | 日本英語検定協会 | 約339万人(H28実績) | 3回 | 1級?5級 合否による表示 H27よりスコアと英検バンドを併記 | L, R:紙/CBT (W):紙 (S):面接/CBT (*2) | 1級:8,400円 5級:2,500円など |

| GTEC CBT | ベネッセコーポレーション Berlitz Corporation ELS Educational Services ※一般財団法人進学基準研究機構 (CEES) と共催 | 非公表 | 3回(H27) | 0--1400点 | L, S, R, W:CBT | 9,720円 |

| GTEC for STUDENTS | ベネッセコーポレーション Berlitz Corporation ELS Educational Services | 約73万人(H26実績) | 2回 | 0--810点 | L, R, W:紙 (S):タブレット (*3) | 3,080円 (5,040円 L R, W, S) |

| IELTS | ブリティッシュ・カウンシル ケンブリッジ大学英語検定機構 日本英語検定協会等 | 約3万人(H26実績) ※全世界では240万人 | 約35回 | 1.0--90 (0.5刻み) | L, R, W:紙 S:面接 | 25,380円 |

| TEAP | 日本英語検定協会 | 約1万人(H26実績) | 3回 | 80--400点 | L, R, W:紙 S:面接 (*4) | 6,000円?15,000円 |

| TOEFL iBT | Educational Testing Service (日本事務局:CIEE) | 非公表 | 40--45回 | 0--120点 (4技能を各0--30点で評価) | L, S, R, W:CBT | 235USドル |

| TOEFL Junior Comprehensive | Educational Testing Service (日本事務局:GC&T) | 非公表 | 2--3回 | 0--352点 | L, S, R, W:CBT | 9,500円 |

| TOEIC L&R | Educational Testing Service (日本事務局:IIBC) | 約262.9万人(H26実績) ※TOEICプログラム全体 全世界700万人 | 10回 | 10--990点 (L, R各5--495点) | L, R:紙 | 5,725円 |

| TOEIC S&W | Educational Testing Service (日本事務局:IIBC) | 約1.5万人(H25実績) | 24回 | 0--400点 (S, W各0--200点) | S, W:CBT | 10,260円 |

*1?シ哭=Listening, S=Speaking, R=Reading, W=Writing

*2:W は1級・準1級,Sは3級以上

*3:S はオプション

*4:L/R, L/R/W でも受験可能

*5:試験会場により異なることあり

英語のの資格・検定試験が1つの産業となっていることがよく分かる.

・ 猪浦 道夫 『TOEIC亡国論』 集英社〈集英社新書〉,2018年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2019-05-08 Wed

■ #3663. 細江逸記『英文法汎論』 --- 歴史的な観点からの現代英文法書 [review][link]

英語史の知見を詰め込んだ我が国における現代英文法書といえば,ほぼ唯一のものであり,古典的名著というべき細江逸記著の『英文法汎論』を挙げないわけにはいかない.国立国会図書館デジタルコレクションより,細江 逸記 『英文法汎論 第1巻』8版 泰文堂,1949年.がオンラインで閲覧できるようになっている.

英語史に精通した学者ならではの現代英文法の記述が特徴で,主として近代英語期からの豊富な例文とともに,注などで与えられる正確かつ独創的な歴史的解説が最大の魅力である.とりわけ統語論に強い.本ブログでも,すでに幾多の記事で同文法書(ただし手持ちの3版)を参照・引用してきた.

以下の記事を眺めるだけでも,細江英文法の深さを感じることができるはずです.英語史の研究者にとって必読であるばかりか,現代英文法の歴史的背景に関心のある方は是非ご一読を.

・ 「#740. 熟語における形容詞の名詞用法 --- go from bad to worse」 ([2011-05-07-1])

・ 「#752. 他動詞と自動詞の特殊な過去分詞形容詞」 ([2011-05-19-1])

・ 「#806. what with A and what with B」 ([2011-07-12-1])

・ 「#980. ethical dative」 ([2012-01-02-1])

・ 「#981. 副詞と形容詞の近似」 ([2012-01-03-1])

・ 「#984. flat adverb はラテン系の形容詞が道を開いたか?」 ([2012-01-06-1])

・ 「#988. Don't drink more pints of beer than you can help. (2)」 ([2012-01-10-1])

・ 「#1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか」 ([2012-02-19-1])

・ 「#1035. 列挙された人称代名詞の順序」 ([2012-02-26-1])

・ 「#1037. 前置詞 save」 ([2012-02-28-1])

・ 「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1])

・ 「#1172. 初期近代英語期のラテン系単純副詞」 ([2012-07-12-1])

・ 「#1347. a lawyer turned teacher」 ([2013-01-03-1])

・ 「#1350. 受動態の動作主に用いられる of」 ([2013-01-06-1])

・ 「#1392. 与格の再帰代名詞」 ([2013-02-17-1])

・ 「#1541. Mind you の語順」 ([2013-07-16-1])

・ 「#1570. all over the world と all the world over」 ([2013-08-14-1])

・ 「#1682. Young as he is, he is rich. の構文」 ([2013-12-04-1])

・ 「#1691. than の代用としての as」 ([2013-12-13-1])

・ 「#1762. as it were」 ([2014-02-22-1])

・ 「#2128. "than" としての nor と or」 ([2015-02-23-1])

・ 「#2130. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle."」 ([2015-02-25-1])

・ 「#2315. 前出の接続詞が繰り返される際に代用される that」 ([2015-08-29-1])

・ 「#2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ」 ([2016-01-03-1])

・ 「#2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか」 ([2016-02-05-1])

・ 「#2647. びっくり should」 ([2016-07-26-1])

・ 細江 逸記 『英文法汎論 第1巻』8版 泰文堂,1949年.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2019-05-07 Tue

■ #3662. "Recency Illusion" と "Frequency Illusion" [language_myth][language_change][frequency]

現在進行中の言語変化を語るときに,よく「新しい変化」「最近の変化」と呼ぶことがある.日本語でいえば「ら抜き言葉」が典型例だが,この言語変化は決して新しくはない.「#2132. ら抜き言葉,ar 抜き言葉,eru 付け言葉」 ([2015-02-27-1]) で触れたように,東京では昭和初期から記録があり,おそらく大正期から起こり始めていた.英語に関しても,たとえば often の /t/ が発音されるようになってきたことが現在進行中の変化として注目されるが,/t/ 入りの発音そのものは中世以来連綿と続いてきたのであり,厳密にいえば「新しい変化」とは呼びにくい.いずれの例も,現在も進行中の変化ではあるには違いないが,現代に始まった変化ではない.数十年以上,場合によっては数世紀以上前から継続している変化ともいえ,前史をもっているのである(cf. 「#860. 現代英語の変化と変異の一覧」 ([2011-09-04-1])).

一般的にいえば,多くの人々が新しい変化とみなしているものは,たいていすでにそれなりの歴史のある古い変化である.言語変化に常にアンテナを張っている言語学者ですら,しばしばこの罠の餌食になる.Arnold Zwicky はこの罠を "the Recency Illusion" と呼んだ.実に言い得て妙だ.Denison (158) が Zwicky による"Just Between Dr. Language and I" と題する記事から次の一節を引いている.

[...] the Recency Illusion, the belief that things YOU have noticed only recently are in fact recent. This is a selective attention effect. Your impressions are simply not to be trusted; you have to check the facts. Again and again---retro not, double is, speaker-oriented hopefully, split infinitives, etc.---the phenomena turn out to have been around, with some frequency, for very much longer than you think. It's not just Kids These Days. Professional linguists can be as subject to the Recency Illusion as anyone else.

関連して,Zwicky は "Frequency Illusion" にも言及している.

[...] Another selective attention effect, which tends to accompany the Recency Illusion, is the Frequency Illusion: once you've noticed a phenomenon, you think it happens a whole lot, even "all the time." Your estimates of frequency are likely to be skewed by your noticing nearly every occurrence that comes past you. People who are reflective about language---professional linguists, people who set themselves up as authorities on language, and ordinary people who are simply interested in language---are especially prone to the Frequency Illusion.

言語においてはしばしば「新しい変化は思ったより古い変化」であり,「頻繁な現象は思ったより稀な現象」(これについては,逆もまた真なり)であることを銘記しておきたい.

・ Denison, David. "Word Classes in the History of English" Chapter 13 of Approaches to Teaching the History of the English Language: Pedagogy in Practice. Introduction. Ed. Mary Heyes and Allison Burkette. Oxford: OUP, 2017. 157--71.

・ Zwicky, Arnold. "Just between Dr. Language and I." Language Log. 2005. Accessed May 4, 2006, http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/002386.html .

2019-05-06 Mon

■ #3661. 複数所有格のアポストロフィの後に何かが省略されているかのように感じるのは自然 [apostrophe][genitive][plural][punctuation][haplology][folk_etymology][sobokunagimon]

先日「#3656. kings' のような複数所有格のアポストロフィの後には何が省略されているのですか?」 ([2019-05-01-1]) と題する素朴な疑問を取り上げた.歴史的な観点からの回答として,端的に「何も省略されていない」と答えた.共時的に想像を膨らませれば,kings という複数形に,さらに所有格の 's を付したが,綴字上,末尾が s's とうるさくなりそうなので,簡略表記したのではないか,とみることもできそうだ (cf. haplology) .実際,そのような発想のもとで近代英語期に現行の句読法 (punctuation) が定まっていた可能性は高いのではないかと思われる.もしそうだったとしたら,歴史的な事実に基づくというよりは,共時的な想像に基づく正書法の確立だったということになる.これを非難するつもりもないし,先の記事で述べたように複数形 kings,単数所有格形 king's,複数所有格形 kings' の3つが,せめて表記上は区別されることになったわけだから,結果として便利になったと考えている.ただし,歴史的にはそういうわけではなかった,ということをここでは主張しておきたい.

この辺りの問題については,Jespersen (272) がまさに取り上げている.それを引用するのが手っ取り早いだろう.

16.86. These forms [genitive plurals with -es] (in which e was still pronounced) show that the origin of the ModE gen pl is the old gen pl in -a (which in ME became e) + the ending s from the gen sg, which was added analogically for the sake of greater distinctiveness. The s' in kings' thus is not to be considered a haplological pronunciation of -ses, though some of the early grammarians look upon it as an abbreviation: Bullokar Æsop 225 writes the gen pl ravenzz and crowzz with his two z-letters, which do not denote two different sounds, but are purely grammatical signs, one for the plural and the other for the genitive.---Wallis 1653 writes "the Lord's [sic] House, the House of Lords . . pro the Lords's House", with the remark "duo s in unum coincident." Lane, Key to the Art of Lettters 1700 p. 27: "Es Possessive is often omitted for easiness of pronunciation as . . . the Horses bridles, for the Horsesses bridles."

In dialects and in vg speech the ending -ses is found: Franklin 152 (vg) before gentle folkses doors | GE M 1.10 other folks's children; thus also 1.293, 1.325, 2.7 | id A 251 gentlefolks's servants; ib 403; all in dialect | London schoolboy, in Orig. English 25: I wish my head was same as other boyses. Cf Murray D 164 the bairns's cleose, the færmers's kye, the doags's lugs; Elworthy, Somers. 155 voaksez (not other words, cf GE)

このような解説を読んでいると,標準語の「正史」としては -s's がうるさいから -s' にしたという理屈は採用できないものの,非標準語の歴史という観点からみると,それもあながち間違っているとは言い切れないのかなと思い直したりする.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2019-05-05 Sun

■ #3660. 変なスペリングの queue [spelling][french][loan_word][doublet][q][vowel][digraph][sobokunagimon]

先日,素朴な疑問として「#3649. q の後には必ず u が来ますが,これはどういうわけですか?」 ([2019-04-24-1]) を本ブログで取り上げたところ,読者の方より,queue (列)という妙なスペリングの単語があることを指摘してもらった.<ueue> と母音字が4つも続くのは,英語のスペリングとしては破格だからだ.フランスからの借用語であるこの語については,意味的な観点および英語の英米差という観点から,かつて「#1754. queue」 ([2014-02-14-1]) で話題にしたが,スペリングについては考えたことはなかったので,ここにコメントを加えておきたい.

先日の記事 ([2019-04-24-1]) では,<qu> ≡ /kw/ と単純にとらえたが,実は <qu> ≡ /k/ であることも少なくない.critique, technique, unique などの語末に現われるケースはもとより,quay, conquer, liquor など語頭や語頭に現われても /kw/ ではなく /k/ となる例は,そこそこ見られる(cf. 「#383. 「ノルマン・コンケスト」でなく「ノルマン・コンクェスト」」 ([2010-05-15-1])).今回注目している queue /kjuː/ もこれらの仲間だ.

queue の母音部分のスペリングをみると <eu> ≡ /juː/ となっており,これは一応英語のスペリング規則に沿ってはいる.neurotic, leukaemia; feudal, neuter; adieu, deuce, lieu など (Upward and Davidson 163) に確認される対応だが,これらは純粋な英語のスペリング規則というよりは,それぞれギリシア語,ラテン語,フランス語からの借用語として原語のスペリング習慣を引き継いだものとみるほうが妥当かもしれない(しかも,これらのいくつかの単語では (yod-dropping) の結果 <eu> ≡ /uː/ となっている).語末の <e> は,借用元のフランス語にもあるからあるのだと説明してもよいが,同時に英語のスペリング規則では <u> で単語を終えることができないからと説くこともできそうだ(「#2227. なぜ <u> で終わる単語がないのか」 ([2015-06-02-1]) を参照).

ちなみに,先の記事 ([2014-02-14-1]) でも触れたように,queue と cue (突き棒;弁髪)とは同根語,換言すればスペリングを違えただけの2重語 (doublet) である(ちょうど「#183. flower と flour」 ([2009-10-27-1]) のようなもの).いずれも同一のフランス単語に由来するが,スペリングを違えることで異なる語であるかのようにみなすようになったのは,英語における独自の発達である.

いずれにせよ queue のスペリングは, <ueue> と母音字が4つ続く点で,きわめて破格的であることは間違いない.ご指摘ありがとうございました.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2019-05-04 Sat

■ #3659. 大母音推移の5つの問題 (2) [gvs][history_of_linguistics][phonology][sound_change][teleology]

大母音推移 gvs を扱った最近の本格的な研究書として,Stenbrenden の Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling (2016) がある.従来の大母音推移観に修正を迫る野心的な研究だ.もっとも,著者にいわせれば大母音推移の研究ではなく,長母音推移の研究だと主張するだろう.大母音推移と見ないところに,著者のポイントがあるからだ.

Stenbrenden は,「#3552. 大母音推移の5つの問題」 ([2019-01-17-1]) で挙げた「大母音推移」論の問題点とは部分的に重複するかたちでありながらも,独自の視点から5つの方法論上の問題点を指摘している (1--3) .

1つ目は,"functional explanations seem to be teleological, suggesting that languages in a sense know where they are heading and hence resort to chain-shifts to avoid mergers" (2) という,構造言語学的な発想に基づく連鎖的推移 (chain shift) の目的論 (teleology) に対する本質的な批判である.

2つ目は,"push chain", "drag chain", あるいは同時変化といった,推移の順番に関わる従来の説は,各音素の異音変異の広さを軽視してきたという指摘である.音素と異音の関係はもっと複雑なものであり,従来の見方では単純すぎるというわけだ.

3つ目は,"push chain" や "drag chain" という名付けは,あくまで現象を記述しているにすぎず,その現象を説明しているものではない.それにもかかわらず,名付けによってあたかも説明がなされたかのように錯覚してしまっているという問題がある.ラベルが貼り付けられると満足してしまい,一種の思考停止に陥ってしまうという批判だ.

4つ目は,当該の問題は,音声学的な基盤はそっちのけで,ひとえに音韻論(の類型論)の問題としてとらえられてきたという点である.調音,聴覚,韻律,生理といった音声学的なアプローチが欠如していたのではないか.

5つ目は,最適性理論 (Optimality Theory; ot) を始めとする理論的なアプローチは,勘違いしていることが多いのではないかという批判だ.ある理論によって当該の現象をうまく説明できない場合,常識的には理論側に問題があると考えるのが普通だが,しばしば現象のほうがおかしいのではないかという議論に発展することがあるという.これでは本末転倒である.

なかなか手厳しい批判だ.ここで指摘されているのは,「大母音推移の5つの問題」というよりも「大母音推移論の5つの問題」といったほうがよいだろう.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2019-05-03 Fri

■ #3658. 歴史語用論の分類と課題 (2) [pragmatics][historical_pragmatics][hisopra][methodology][corpus]

「#2000. 歴史語用論の分類と課題」 ([2014-10-18-1]) に引き続いて.歴史語用論 (historical_pragmatics) は,ここ数年の間に国際的にも国内的にも知名度をあげてきた.国内では私も HiSoPra* (= HIstorical SOciolinguistics and PRAgmatics) 研究会に参加させてもらっているし,周囲の学生や研究者をみてみても確実に関心が広まってきているのを感じる.

歴史語用論の扱う領域は広く,従来の主流派言語学では取りこぼされてきた「雑多な」話題をカバーすることが多い.歴史語用論の研究領域を整理しようとする試みは,前の記事 ([2014-10-18-1]) でも紹介したように,いくつかある.今回は,Arnovick (96) が英語歴史語用論を念頭に置きつつ挙げている3分法を紹介しよう.

Pragmatic forms: discourse markers, terms of address, connectives, and interjections;

Interactional pragmatics: speech acts, politeness, impoliteness;

Discursive domains: scientific and medical discourse, journalism, religious and political discourse, courtroom discourse, literary discourse, public and private correspondence.

Arnovick の同じ論文では,英語歴史語用論とコーパス利用の親和性についても説かれている.導入的な文章となっているので,英語歴史語用論に初めて関心をもったら,ぜひ読んでもらいたい.

・ Arnovick, Leslie K. "Historical Pragmatics in the Teaching of the History of English." Chapter 9 of Approaches to Teaching the History of the English Language: Pedagogy in Practice. Introduction. Ed. Mary Heyes and Allison Burkette. Oxford: OUP, 2017. 93--105.

2019-05-02 Thu

■ #3657. mountain, mount, Mt. [etymology][latin][french][loan_word][abbreviation]

Mt. Fuji is the highest mountain in Japan. には,Mt. (= mount) と mountain という「山」を意味する2つの単語が現われる.固有名詞とともに現われる場合には mount (表記上はたいてい省略して Mt.)を用い,一般名詞としては mountain を用いる.

古英語で普通に「山」を意味する語は本来語の beorg (ドイツ語 Berg)だった.しかし,すでに古英語期から,ラテン語で「山」を意味する mōns, mont- が借用語 munt として入っており,用いられることはあった.さらに中英語期になると,同語源で古フランス語の語形 mont にも強められるかたちで通用されるようになった(MED の mount n.(1) を参照).現代英語では,一般名詞としては文語・古語としての響きを有し,上記のように Mt. として固有名詞の一部として用いられるのが普通である.

一方,mountain は13世紀後半に初出する.語源は先にもあげたラテン語 mōns, mont- の形容詞形ともいうべきもので,俗ラテン語の *montānea(m) (regiōnem) (= "mountainous region") から古フランス語形 montagne を経て,英語に mountain(e n. として入ってきたものである.現在までに最も普通の「山」を表わす一般名詞として発展してきた.(考えてみると,mountainous という形容詞は,語源的には形容詞の,そのまた形容詞ということになっておもしろい.)

実は Mt. という省略表記の使用の歴史について知りたいと思い,いくつかの歴史辞書でこれらの語を引いてみたのだが,ほとんど情報がない.別の資料にあたって調べてみる必要がありそうだ.ちなみに,関連するかもしれないと思って調べてみた Mr や Mrs などの表記については,およそ初期近代に遡るという(cf. 「#895. Miss は何の省略か?」 ([2011-10-09-1])).

2019-05-01 Wed

■ #3656. kings' のような複数所有格のアポストロフィの後には何が省略されているのですか? [sobokunagimon][apostrophe][genitive][plural][punctuation]

令和時代の第1号の記事は,素朴な疑問シリーズより.鋭くも素朴な疑問です.

現代英語では表記上 kings (王たち), king's (王の),kings' (王たちの)と,意味に応じて3種類の書き方が区別されます.発音上はすべて /kɪŋz/ で同じなのですが,綴字・句読法上はしっかりと区別することになっているのです.この表記上の区別は何に由来するのでしょうか.

アポストロフィ (apostrophe) は,典型的に省略を表わすために用いられます.it's は it is の省略ですし,I'm は I am の省略,you're は you are の省略です.しかし,アポストロフィは省略のために用いられるとは限りません.「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1]),「#1772. greengrocer's apostrophe」 ([2014-03-04-1]) でみたように,第一義的には省略を表わすために用いられますが,その他の目的にも使われます.標題の疑問も,この観点からみる必要がありそうです.kings, king's, kings' の各々の成り立ちを紹介していきましょう.

古英語で「王たち」を表わす「王」の複数形(主格・対格)は cyningas でした.これが後の複数形 kings になるわけですが,これは古英語 cyningas → 中英語 kinges → 近代英語 kings という音変化の過程を経た結果です.語尾に注目すると,-as や -es という古い複数語尾が母音を消失させ,-s となったわけです.このように通時的には複数語尾の曖昧母音 /ə/ が「消失」したととらえますが,共時的には母音が「省略」されたようにもみえます.複数形の綴字 kings は実はこのように「省略」が絡んでいるにもかかわらず,それを示唆するアポストロフィは用いずに済ませているというわけです.

次に,「王の」を表わす単数所有格形の綴字 king's について考えましょう.古英語では,単数属格(所有格のことを古英語ではこう呼びます)形は cyninges と綴られ,これが中英語にそのまま kinges として受け継がれました.近代英語期にかけて,先の複数形の場合とパラレルに語尾の曖昧母音が消えたため,同じく kings と綴られていました.そのままでもよさそうなものでしたが,後にせめて綴字上は区別しようということなのか,単数所有格形のほうは king's と表記することになりました.今回は曖昧母音 /ə/ が「省略」されているのだから,それを標示するために king's というアポストロフィ付きの書き方になったのだ,と理屈をつけることができます.

最後に「王たちの」を表わす複数属格形の kings' ですが,これにはやや詳しい歴史的な説明が必要です.古英語では複数属格形は cyninga のように -a 語尾をもっていました.しかし,中英語にかけてこの -a が脱落し,代わって単数属格語尾 -es (後に母音消失を経て -s)が複数属格語尾としても用いられるようになったのです.つまり,king(e)s という形態で「王の」と「王たちの」(と「王たち」)を同時に表わしうる状況が出現したのです.そして,近代以降,いずれにせよ発音上は区別できないのですが,せめて書き言葉においては区別しようと,単数所有格形は king's,複数所有格は kings' という書き分けが発達したのでした.

以上をまとめれば次のようになります.複数(主格)の kings は中英語の kinges に由来し,屈折語尾の e が「省略」されたとみることができますが,その省略を表わすのにアポストロフィを付けることをしませんでした.これは理に適っていないようにみえます.一方,単数所有格形の king's は,先の複数形と同じく中英語の kinges に由来し,屈折語尾の e が「省略」された結果の形態ですので,アポストロフィを付けた綴字は理に適っているといえそうです.最後に複数所有格形の kings' は,単数所有格形と合一した形態にすぎず,その意味では問題のアポストロフィの後に何かが省略されているわけではありません.

(1) 何かが省略されているのにアポストロフィが付いていない複数形 kings

(2) 何かが省略されているから(という理由で)アポストロフィが付いている(と解せる)単数所有格形 king's

(3) 何も省略されていないのにアポストロフィが付いている複数所有格形 kings'

何だかメチャクチャという感じなのですが,せめて表記上は3者を区別したいという方針だったのでしょう,その意図は理解できます.いずれにせよ,これが英語の正書法なのです.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow