2026-01-27 Tue

■ #6119. falcon の l は発音されるかされないか [sobokunagimon][notice][l][silent_letter][etymological_respelling][emode][renaissance][french][latin][spelling_pronunciation_gap][eebo][pronunciation]

昨日の記事「#6118. salmon の l はなぜ発音されないのですか? --- mond の質問」 ([2026-01-26-1]) では,salmon (鮭)の黙字 l の背景にある語源的綴字 (etymological_respelling) の問題を取り上げました.今回は,その関連で,よく似た経緯をたどりながらも現代では異なる結果となっている falcon (ハヤブサ)について話しをしましょう.

falcon も salmon と同様,ラテン語 (falcōnem) に由来し,古フランス語 (faucon) の諸形態を経て中英語に入ってきました.したがって,当初は英語でも l の文字も発音もありませんでした.ところが,16世紀にラテン語綴字を参照して <l> の綴字が人為的に挿入されました.ここまでは salmon とまったく同じ道筋です.

しかし,現代英語の標準的な発音において,salmon の <l> が黙字であるのに対し,falcon の l は /ˈfælkən/ や /ˈfɔːlkən/ のように,綴字通りに /l/ と発音されるのが普通です.これは,綴字の発音が引力となって発音そのものを変化させた事例となります.

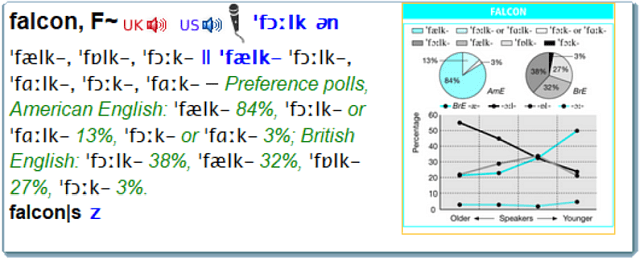

ところが,事態はそう単純ではありません.現代の発音実態を詳しく調べてみると,興味深い事実が浮かび上がってきます.LPD3 に掲載されている,英米の一般話者を対象とした Preference Poll の結果を見てみましょう.

圧倒的多数が /l/ を発音していますが,英米ともに3%ほどの話者は,現在でも /l/ を響かせない /ˈfɔːkən/ などの古いタイプの発音を使用していることが確認されます.この場合の <l> は黙字となります.さらに興味深いのは,CEPD17 の記述です.この辞書には,特定のコミュニティにおける慣用についての注釈があります.

Note: /ˈfɔː-/ is the usual British pronunciation among people who practise the sport of falconry, with /ˈfɔː-/ and /ˈfɔːl-/ most usual among them in the US.

鷹匠の間では,イギリスでは /l/ を発音しない形が普通であり,アメリカでもその傾向が見られるというのです.専門家の間では,数世紀前の伝統的な発音が「業界用語」のように化石化して残っているというのは興味深い現象です.

では,歴史的に見てこの <l> の綴字はいつ頃定着したのでしょうか.Hotta and Iyeiri では,EEBO corpus (Early English Books Online) を用いて,初期近代英語期における falcon の綴字変異を詳細に調査しました.その調査によれば,単数形・複数形を含めて,以下のような37通りもの異形が確認されました (147) .<l> の有無に注目してご覧ください.

falcon, falcons, faulcon, faucon, fawcons, faucons, fawcon, faulcons, falkon, falcone, faukon, faulcone, faukons, falkons, faulcones, faulkon, faulkons, falcones, faulken, fawlcon, fawkon, faucoun, fauken, fawcoun, fawken, falken, fawkons, fawlkon, falcoun, faucone, faulcens, faulkens, faulkone, fawcones, fawkone, fawlcons, fawlkons

まさに百花繚乱の様相ですが,時系列で分析すると明確な傾向が見えてきます.論文では次のようにまとめています (152) .

FALCON is one of the most helpful items for us in that it occurs frequently enough both in non-etymological spellings without <l> and etymological spellings with <l>. The critical point in time for the item was apparently the middle of the sixteenth century. Until the 1550s and 1560s, the non-etymological type (e.g., <faucon> and <fawcon>) was by far the more common form, whereas in the following decades the etymological type (e.g., <faulcon> and <falcon>) displaced its non-etymological counterpart so quickly that it would be the only spelling in effect at the end of the century.

つまり,16世紀半ば(1550年代~1560年代)が転換点でした.それまでは faucon のような伝統的な綴字が優勢でしたが,その後,急速に falcon などの語源的綴字が取って代わり,世紀末にはほぼ完全に置き換わったのです.

salmon と falcon.同じ時期に同じような動機で l が挿入されながら,一方は黙字となり,他方は(専門家を除けば,ほぼ)発音されるようになった.英語の歴史は,こうした予測不可能な個々の単語のドラマに満ちています.

falcon について触れている他の記事もご参照ください.

・ 「#192. etymological respelling (2)」 ([2009-11-05-1])

・ 「#488. 発音の揺れを示す語の一覧」 ([2010-08-28-1])

・ 「#2099. fault の l」 ([2015-01-25-1])

・ 「#5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」 ([2025-09-11-1])

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Roach, Peter, James Hartman, and Jane Setter, eds. Cambridge English Pronouncing Dictionary. 17th ed. Cambridge: CUP, 2006.

・ Hotta, Ryuichi and Iyeiri Yoko. "The Taking Off and Catching On of Etymological Spellings in Early Modern English: Evidence from the EEBO Corpus." Chapter 8 of English Historical Linguistics: Historical English in Contact. Ed. Bettelou Los, Chris Cummins, Lisa Gotthard, Alpo Honkapohja, and Benjamin Molineaux. Amsterdam: Benjamins, 2022. 143--63.

2026-01-26 Mon

■ #6118. salmon の l はなぜ発音されないのですか? --- mond の質問 [mond][sobokunagimon][notice][l][silent_letter][etymological_respelling][emode][renaissance][french][latin][spelling_pronunciation_gap][eebo][pronunciation]

salmon はつづりに l があるのに l を発音しないことからして,16~17世紀あたりのつづりと発音の混乱が影響している臭いがします.salmonの発音と表記の歴史について教えてください.

知識共有プラットフォーム mond にて,上記の質問をいただきました.日常的な英単語に潜む綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) に関する疑問です.

結論から言えば,質問者さんの推察は当たっています.salmon の l は,いわゆる語源的綴字 (etymological_respelling) の典型例であり,英国ルネサンス期の学者たちの古典回帰への憧れが具現化したものです.

hellog でもたびたび取り上げてきましたが,英語の語彙の多くはフランス語を経由して入ってきました.ラテン語の salmō (acc. salmōnem) は,古フランス語で l が脱落し saumon などの形になりました.中英語期にこの単語が借用されたとき,当然ながら英語でも l は綴られず,発音もされませんでした.当時の文献を見れば,samon や samoun といった綴字が一般的だったのです.

ところが,16世紀を中心とする初期近代英語期に入ると,ラテン語やギリシア語の素養を持つ知識人たちが,英語の綴字も由緒正しいラテン語の形に戻すべきだ,と考え始めました.彼らはフランス語化して「訛った」綴字を嫌い,語源であるラテン語の形を参照して,人為的に文字を挿入したのです.

debt や doubt の b,receipt の p,そして salmon の l などは,すべてこの時代の産物です.これらの源的綴字は,現代英語に多くの黙字 (silent_letter) を残すことになりました.

しかし,ここで英語史のおもしろい(そして厄介な)問題が生じます.綴字が変わったとして,発音はどうなるのか,という問題です.綴字に引きずられて発音も変化した単語(fault や assault など)もあれば,綴字だけが変わり発音は古いまま取り残された単語(debt や doubt など)もあります.salmon は後者のグループに属しますが,この綴字と発音のねじれた対応関係が定着したのは,いつ頃のことだったのでしょうか.

回答では,EEBO corpus (Early English Books Online) のコーパスデータを駆使して,salmon の綴字に l が定着していく具体的な時期(10年刻みの推移)をグラフで示しました.調査の結果,1530年代から1590年代にかけてが変化の中心期だったことが分かりました.1590年代以降,現代の対応関係が確立したといってよいでしょう.

回答では,1635年の文献に見られる,あるダジャレの例も紹介しています.また,話のオチとして「鮭」そのものではありませんが,この単語に関連するある細菌(食中毒の原因として有名なアレです)の名前についても触れています.

なぜ salmon は l を発音しないままなのか.その背後にある歴史ドラマと具体的なデータについては,ぜひ以下のリンク先の回答をご覧ください.

・ Hotta, Ryuichi and Iyeiri Yoko. "The Taking Off and Catching On of Etymological Spellings in Early Modern English: Evidence from the EEBO Corpus." Chapter 8 of English Historical Linguistics: Historical English in Contact. Ed. Bettelou Los, Chris Cummins, Lisa Gotthard, Alpo Honkapohja, and Benjamin Molineaux. Amsterdam: Benjamins, 2022. 143--63.

2026-01-24 Sat

■ #6116. 1月31日(土),朝カル講座の冬期クール第1回「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」が開講されます [asacul][notice][intensifier][adverb][semantic_change][lexicology][onomasiology][kdee][hee][etymology][french][loan_word][borrowing][hel_education][helkatsu][conversion][synonym]

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.シリーズタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

1週間後,1月31日(土)の講座は冬期クールの初回となります.今回取り上げるのは,英語学習者にとって(そして多くの英語話者にとっても)最も馴染み深い副詞の1つでありながら,その来歴に驚くべき変遷を隠し持っている very です.

私たちは普段,何気なく「とても,非常に」という意味で very を使っています.機能語に近い役割を果たす,ごくありふれた単語です.しかし,英語史の観点からこの語を眺めると,そこには「強調」という人間心理につきまとう,激しい生存競争の歴史が見えてきます.以下,very をめぐって取り上げたい論点をいくつか挙げてみます.

・ 高頻度語の very は,実は英語本来語ではなく,フランス語からの借用語です.なぜこのような基礎的な単語が借用されるに至ったのでしょうか.

・ フランス語ではもともと「真実の」を意味する形容詞 (cf. Fr. vrai) であり,英語に入ってきた当初も形容詞として用いられていました.the very man 「まさにその男」などの用法にその痕跡が残っています.これがいかなるきっかけで強意の副詞となり,しかもここまで高頻度になったのでしょうか.

・ 強意語には「強意逓減の法則」という語彙論・意味論上の宿命があります.強調表現は使われすぎると手垢がつき,強調の度合いがすり減ってしまうのです.

・ 英語史を通じて,おびただしい強意語が現われては消えていきました.古英語や中英語で使われていた代表的な強意語を覗いてみます.

・ 多くの強意語が消えゆく(あるいは陳腐化する)なかで,なぜ very は生き残り,さらに現代英語においてこれほどの安定感を示しているのでしょうか.大きな謎です.

・ 一般的に「強調」とは何か,「強意語」とは言語においてどのような位置づけにあるのかについても考えてみたいと思います.

このように,very という一見単純な単語の背後に,形容詞から副詞への品詞転換,意味の漂白化,そして類義語との競合といった,英語語彙史上ののエッセンスが詰まっています.このエキサイティングな歴史を90分でお話しします.

講座への参加方法は,今期もオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.開講時間は 15:30--17:00 となっています.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,冬期クールのラインナップは以下の通りです.2026年の幕開けも,皆さんで英語史を楽しく学んでいきましょう!

- 第10回:1月31日(土) 15:30?17:00 「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」

- 第11回:2月28日(土) 15:30?17:00 「that --- 指示詞から多機能語への大出世」

- 第12回:3月28日(土) 15:30?17:00 「be --- 英語の「存在」を支える超不規則動詞」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2026-01-08 Thu

■ #6100. ラテン語やフランス語の命令形に由来する英単語 [latin][french][borrowing][loan_word][imperative]

英語語彙にはラテン語やフランス語からの借用語が多く含まれているが,元言語の動詞の命令形がそのまま英語に入ってきたという変わり種がいくつか存在する.

よく知られているのは,tennis だろう.フランス語で「取って」を意味する tenez や tenetz などの語形が中英語期に借用されたものである.球技での掛け声がそのままゲームの名前になっている.

以下,気づいた範囲内でいくつか紹介したい.

・ recipe (調理法;処方箋): ラテン語で「受け取れ」「服用せよ」ほどを意味する動詞の命令形に由来する.14世紀以降の英語で,薬の処方箋の冒頭に Recipe と書かれるようになったことから.これについては,mond のこちらの回答記事で紹介している.

・ permit (許可(証)):『英語語源辞典』によれば「名詞用法は本来は動詞の命令形で,公認書の最初の語に由来する (cf. F Iaissez-passer a permit) 」とのこと.

・ ave (アベマリアの祈り;歓迎・別れの挨拶):ラテン語の「元気でいる」を意味する avēre の命令形 avē に由来するとされる.

・ occupy (占有する): 『英語語源辞典』によれば「語尾 -y (ME -ie(n)) は非語源的.この種の動詞としては,bandy (<- F bander, levy (<- lever), parry (<- parer) などがあるが,これらは過去分詞または命令形の借用と考えられている」とある.OED はこれらの語形の説明は難しいとしている.

借用語ではなく本来語の語句ではあるが,riddlemeree (くだらない話し)が Riddle me a riddle! (私のかけた謎を解いてごらん)という命令文に由来するとも知った.こちらは Addison (1719) に初出.

このような単語は意外と多く存在するのかもしれない.よい集め方はあるだろうか.

(以下,後記:2026/01/09(Fri))

本記事公開後,読者の方々より X を通じてmemento, facsimile, Audi の事例を教えていただきました.ありがとうございます.

2025-11-28 Fri

■ #6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達 [etymology][loan_word][lexicology][grammaticalisation][phrasal_verb][asacul][polysemy][collocation][particle][idiom][old_norse][french][contact][borrowing]

明日29日(土)の朝日カルチャーセンター新宿教室での講座では,take という英単語に注目し,その驚くべき起源と発達をたどる予定でいる.この単語は,英語語彙のなかでも最も多義的な単語のひとつである.その意味の広がりと,しかも古ノルド語からの借用語であるという事実に,改めて驚かざるを得ない.

OED 第2版(冊子体)で調べると,動詞 take の項目だけで第17巻の pp. 557--72 を占める.あの OED の小さな文字まで,47コラムほどの分量である.日本語では一般に「取る」と訳されることが多いが,この「取る」という動作概念があまりにも一般的で抽象的であるがゆえに,そこから無数の意味的な発展や共起表現が派生してきた.まさに,英語語彙のなかでも有数の "big word"と言って差し支えないだろう.

この多義的な動詞の歴史をたどると,まず根源にあるのは積極的な行動としての「取る」という意味だ.場所や土地を目的語として「占拠する」といった軍事的な含みをもつ語義だ.ここから派生して,モノを「取る」ことは,それを「自分のものにする」こと,すなわち「所有権を得る」という意味が展開してくる.さらに,モノや人を目的語にとって,何かを「もっていく」,誰かを「連れて行く」へも発展する.

この「積極的に取りにいく」という性質が希薄化していくと,むしろ意味は反対の方向へと向かう.すなわち,「受け取る」「引き受ける」といった,比較的消極的な意味が生まれてくるのだ.

さらに興味深いのは,意味がより希薄化し,いわば文法化 (grammaticalisation) へと進むケースである.例えば,take a walk や take a bath のように,単に特定の動作を行うことを示す,あたかも do に近い補助動詞的な役割を帯び始めるのだ.ここでは「取る」や「受け取る」といった具体的な意味はもはや感じられず,文法的な機能を果たす道具として用いられているにすぎない.この現象は,動詞の語彙的意味が薄れていく過程を示している.

また,take の語彙的価値を高めているのは,句動詞 (phrasal_verb) を生み出す母体としての役割である.take away, take in, take off, take out など,後ろに小辞 (particle) を伴うことで,数限りない表現が生み出されている.これらは1つひとつが独立した意味を持つため,英語学習者にとっては厄介な暗記項目となるが,その豊かさが,英語という言語の表現力を支えている.

加えて,take effect, take place, take part in のように特定の名詞と結びついてイディオム (idiom) を形成する用法も,現代英語では多数存在する.この背景には,中英語期にフランス語の対応する動詞 prendre という単語がどのような目的語をとるのか,という文法的・語彙的な情報を,英語が積極的に参照し,取り入れてきた歴史が関わっていると考えられている.

しかし,この多義的で,これほどまでに英語の語彙体系に深く食い込み,核をなしている動詞 take が,実は英語本来語ではない,という点こそが最も驚くべき事実だ.古英語の本来の「取る」を意味する動詞は niman として存在したにもかかわらず,古英語後期以降に take が古ノルド語から借用されてきたのである.なぜ,古ノルド語からの借用語が,土着の日常的な動詞を駆逐し,英語のなかで最も多義的で強力な "big word" の地位を獲得するに至ったのか.

この現象は,単に語彙の取捨選択の問題にとどまらず,言語接触のメカニズムの複雑さと不思議さを私たちに教えてくれる.この謎について,明日の朝カル講座で考察していきたい.

2025-10-22 Wed

■ #6022. date の食レポ from NZ [etymology][french][loan_word][folk_etymology][food]

滞在中のニュージーランドのスーパーの果物コーナーで dates 「デーツ」を発見した.名前だけは聞いたことがあったが,意識して食べたことはなかったので,何粒か買ってみた.写真のようにばら売りでドライフルーツ風になっている.

帰ってきて1粒目を食べてみると,これがやたらと甘い.シロップ漬けのように口の中にまとわりつく甘さ.食感はグミのような歯ごたえで,キャラメルのように粘っこい.洋菓子を作るときに粒を入れたりするという食べ方ならば分かるが,これを単体で食べるものではなかったと1粒目から早くも後悔.それでも余らせるわけにはいかないので,アマいアマすぎるとつぶやきながら何とか食べきった.柿の種のような堅い種が残った.

調べてみると,シリア原産のヤシ科ナツメヤシ属の高木になる実で,日本語では「ナツメヤシの実」や,そのまま「デーツ」と呼ばれている.「日付」や「デート」の date(s) とたまたま同音同綴語だが,語源は異なるようだ.

OED を繰ってみると,1300年頃に古仏語(の方言)から入ってきた語ということで,外来産の果物のわりには意外と早めの初出だ.なお date には「ナツメヤシの実」のほかに「ナツメヤシの木」の語義もあるが,実のほうが先に出ている.フランス語以前の借用経路を遡ってたどると古オクシタン語,ラテン語,ギリシア語,そしておそらくセム諸語,さらにはアラム語に行き着く.アラム語では diqlā という語形だが,これがギリシア語に借用される際に,民間語源 (folk_etymology) が入り込み daktulos に変形した.このギリシア単語は,英語にも dactyl 「(脊椎動物の)指」として関連語が入ってきている通り,「指」を意味した.くだんの果物が太く細長い形をしているので,親指にでもなぞらえたのだろうか.いずれにせよ,ギリシア語の「指」が,その後に音形を著しく短化させながら,中英語の半ばに date として入ってきたことになる.ちなみに,食べ終えた後,指がこれ以上なくベタベタになった.

MED の dāte n.(1) より,実の意味での最初例5つを挙げてみよう.

・ c1300 SLeg.(LdMisc 108) 380/115: A ȝeord of palm cam in is hond..Þe ȝeord was ful of Dates.

・ c1330(?c1300) Reinbrun (Auch) p.632: Fykes, reisyn, dates.

・ (1384-5) Acc.R.Dur. in Sur.Soc.103 594: Clous, Grenginger..Dates.

・ (1391) Acc.Exped.Der. in Camd.n.s.52 70/18: Fyges, dates, et sugre.

・ (a1398) * Trev. Barth.(Add 27944) 282a/a: Dromedarius..eteþ hey and ryndes and loueþ wel þe stones of dates.

興味深い例文が含まれている.dates と並記されている他の果物や食材やその記述とともに読み解けば,どんな果物なのか雰囲気が分かってくるだろう.中英語人の食レポを聞いてみたい.

2025-08-13 Wed

■ #5952. crocodile の英語史 --- MED で綴字を確認する [spelling][etymological_respelling][french][loan_word][borrowing][metathesis][me][animal][med]

昨日の記事 ([2025-08-12-1]) に続き crocodile を考える記事.今回は,同語の初出が中英語期なので MED を引いてみることにする.MED では cocodril (n.) として見出しが立てられている(crocodile ではないことに注意).以下,挙げられているすべての用例を再現する.

(a1387) Trev.Higd.(StJ-C H.1)3.109 : A cokedrille..is comounliche twenty cubite long.

(a1398) *Trev.Barth.(Add 27944)154b/a : Emdros is a litil beste..yif þis litil beste fynde a cocodrill slepyng, he..comeþ in atte þe mowthe in to þe cocodrill and in his wombe, and alto renteþ his guttes inward and sleeþ him, and dyeþ so.

(a1398) *Trev.Barth.(Add 27944)179a/a : In Egipt ben ful many cokedrilles.

(a1398) *Trev.Barth.(Add 27944)281a/b : Cocodrillus haþ þat name of ȝolow colour, as ysidir seiþ..and woneþ boþe in water and in londe..and is y armed wiþ grete teeþ and clawes..and resteþ in water by night and by day in londe, and leiþ eyren..among bestes oonliche þe cocodrille moeueþ þe ouer iowe.

(a1398) *Trev.Barth.(Add 27944)324a/b : The Cokodrille eiren beþ more þan gees eiren, and þe male and female sitteþ þeron on broode..now þe male and now þe female..and þese eiren beþ venemous..and beþ horrible bothe to smelle and to taste.

c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)5711 : Two heuedes it had..To a cokedrille þat on was liche.

c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)6544 : He sleþ ypotames and kokedrille.

?a1425(c1400) Mandev.(1) (Tit C.16)131/11 : Þat lond..is full of serpentes, of dragouns & of Cokadrilles.

?a1425(c1400) Mandev.(1) (Tit C.16)131/12 : Cocodrilles ben serpentes ȝalowe & rayed abouen, & han iiij feet & schorte thyes..þere ben somme þat han v fadme in lengthe & summe..of x.

?a1425(c1400) Mandev.(1) (Tit C.16)192/17 : Cokodrilles..slen men & þei eten hem wepynge.

(?a1390) Daniel *Herbal (Add 27329)f.87ra : In þe lond of Egipt also groweth bene, but it is ful of prikelles & therfore cocodrilles shonye it, for dred of prikelyng her eyne.

?a1425 Mandev.(2) (Eg 1982)142/13 : Thurgh oute all Inde es grete plentee of cocodrilles.

(?1440) Palladius (DukeH d.2)1.960 : A cocodrillis hide.

c1440 PLAlex.(Thrn)70/28 : Þaire bakkes ware harder þan cocadrillez.

これらの例に関する限り,すべての綴字が cocodril 系であり,crocodile 系は現われていない.

語形と綴字にもっぱら注目しているとはいえ,こうして中英語からの例文を眺めていると,当時のワニ観も合わせて味わうことができてなかなか楽しい.

2025-08-12 Tue

■ #5951. crocodile の英語史 --- OED で語源と綴字を確認する [spelling][etymological_respelling][french][latin][greek][italian][spanish][loan_word][borrowing][metathesis][me][animal][oed]

「#5948. crocodile の英語史 --- lacolaco さんからのインスピレーション」 ([2025-08-09-1]) に続き,crocodile の語形と綴字の問題に注目する.まず OED を引いて crocodile (n.)の語源欄をのぞいてみる.

Middle English cocodrille, cokadrill, etc. < Old French cocodrille (13--17th cent.) = Provençal cocodrilh, Spanish cocodrilo, Italian coccodrillo, medieval Latin cocodrillus, corruption of Latin crocodīlus (also corcodilus), < Greek κροκόδειλος, found from Herodotus downward. The original form after Greek and Latin was restored in most of the modern languages in the 16--17th cent.: French crocodile (in Paré), Italian crocodillo (in Florio), Spanish crocodilo (in Percival).

古典期のギリシア語やラテン語においては crocodīlus 系の語形だったが,中世ラテン語において語形が崩れて cocodrillus 系となり,これがロマンス諸語においても定着し,中英語へもフランス語を経由してこの系列の語形で入ってきた.ところが,これらの近代諸言語の大半において,16--17世紀の語源的綴字 (etymological_respelling) の慣習により,crocodile 系へ回帰した.というのがおおまかな流れである.

英単語としての crocodile の出現は,直接にはフランス語 cocodrille を中英語期に借用したときに遡る.OED の初例は1300年頃となっている.中英語期からの4例を示そう.

c1300 What best is the cokadrille. (Kyng Alisaunder 6597)

1382 A cokedril..that is a beest of foure feete, hauynge the nether cheke lap vnmeuable, and meuynge the ouere. (Bible (Wycliffite, early version) Leviticus xi. 29)

c1400 In that contre..ben gret plentee of Cokadrilles..Theise Serpentes slen men, and thei eten hem wepynge. (Mandeville's Travels (1839) xxviii. 288)

1483 The cockadrylle is so stronge and so grete a serpent. (W. Caxton, translation of Caton E viii b)

その後,16世紀後半以降からの例では,すべて crocodile 系列の綴字が用いられている

2025-07-07 Mon

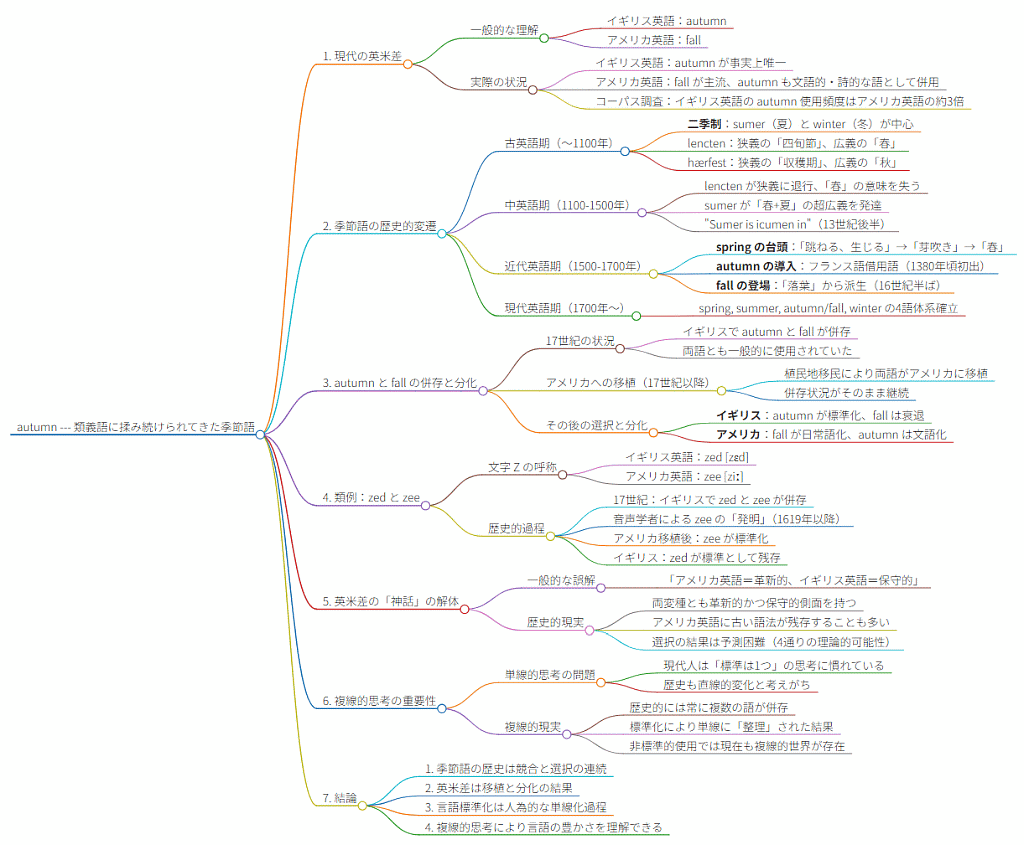

■ #5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][ame_bre][french][synonym][loan_word][borrowing][link]

6月21日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第3回として「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」が,新宿教室にて開講されました.Voicy heldio にて「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」で予告した通りです.

この第3回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました.復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回,第2回についてもマインドマップを作成しています.「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1]) および「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1]) の記事をご覧ください.

シリーズの第4回は,7月26日(土)に「but --- きわめつきの多義の接続詞」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-04-20 Sun

■ #5837. ito で英語史 --- helito のお題案 [helito][helgame][hel_education][helkatsu][lexicology][loan_word][borrowing][lexical_stratification][french][latin][greek][germanic][etymology][borrowing]

「#5826. 大学院授業で helito をプレイしました --- お題は「英語史用語」」 ([2025-04-09-1]) で紹介したカードゲーム ito (イト)が,hel活界隈で流行ってきています.

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんが note 記事「英語史×ボードゲーム "helito" やってみた ー helwa 高崎オフ会」でこのゲームを紹介された後,私が上記の hellog 記事を書き,さらにリスナーの川上さんが note で「高校生の「英語のなぜ」やってます通信【番外編1 ito】を公表しました.裏情報ですが,寺澤志帆さんも英語の授業で使用し,みーさんや umisio さんも ito を購入してスタンバイができている状態であると漏れ聞いています.そして,私ももう1つの別の授業で helito を投入しようと思案中です.

ito は,プレイヤー各自が配られた数字カード (1--100) をお題に沿って表現し合い,価値観を共有する助け合いゲームです.言語学用語でいえば「プロトタイプ」 (prototype) を確認しあうことそのものを楽しむゲームとも表現できるかもしれません.英語史で helito するには,どのようなお題がふさわしいか.AIの力も借りながら,いくつかお題案を考えてみました.

(1) 古英語っぽさ・現代英語っぽさ

単語のもつ雰囲気,発音,綴字などから,古英語寄り(1に近い数)か現代英語寄り(100に近い数)かを判断します.例えば,(ge)wyrd (運命)は古英語らしさ(1点)を,globalization (グローバル化)は現代英語らしさ(100点)を感じさせるかもしれません.古英語や中英語の知識が試されます.

(2) 借用語が借用された時期

英語に入った借用語 (loan_word) について,その借入時期の古さ・新しさを判定します.例えば,ラテン語由来の street や古ノルド語由来の sky は古く(1に近い),日本語由来の sushi や anime は非常に新しい(100に近い)借用といえます.英単語の語源の知識が試されます.

(3) 語種

英語の語彙を,主要な系統(すなわち語種)に基づき分類します.ゲルマン語派 (germanic),フランス語 (french),ラテン語 (latin),ギリシア語 (greek)などをひとまず想定しましょう.man のようなゲルマン系の基本語であれば1点に近く,justice のようなフランス借用語は50点付近,philosophy のような学術語は100点に近づく,などの尺度が考えられます.英語語彙の「3層構造」を理解している必要があります.ただ,必ずしも綺麗な連続体にならないので,ゲームとしては少々苦しいかもしれません.

(4) 「食」に関する語彙

(3) の応用編ともいえますが,語彙のテーマを「食」に絞った応用編です.ゲルマン系の素朴な食材を表わす語(bread など)と,フランス語由来の洗練された食文化を体現する語(cuisine など)を対比させます.著名な cow (動物・ゲルマン系) vs. beef (食肉・フランス系) のような対立もこのお題で扱えそうです.このようなテーマ別の語彙に基づく helito では,語彙と語源の豊富な知識が必要であり,難易度はかなり高いかもしれません.

その他,helito にはどのようなお題が考えられるでしょうか.

2025-03-17 Mon

■ #5803. corpse, corse, corpus, corps の4重語 [doublet][latin][french][loan_word][lexicology][lexicography][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][synonym][kdee][helmate][helkatsu][voicy][heldio]

標記の4語は,いずれもラテン語で「体」を意味する corpus に遡る単語である.「#4096. 3重語,4重語,5重語の例をいくつか」 ([2020-07-14-1]) でも取り上げた堂々たる4重語 (quadruplet) の事例だ.

corpus /ˈkɔɚpəs/ (集大成;言語資料)は,中英語期に直接ラテン語から入ってきた語形で,現代では専門的なレジスターとして用いられるのが普通である.

corpse /kɔɚps/ (死体),およびその古形・詩形として残っている corse /kɔɚs/ は,ラテン語 corpus がフランス語を経由しつつ変形して英語に入ってきた単語だ.フランス語では当初 cors のように綴字から <p> が脱落していたが,ラテン語形を参照して <p> が復活した.英語でも,この語源的綴字 (etymological_respelling) の原理が同様に作用し,<p> が加えられたが,<p> のない語形も並行して続いた.

corps /kɔɚ/ (複数形は同綴字で発音は /kɔɚz/)(軍隊)は "a body of troops" ほどの語義で,フランス語から後期近代英語期に入ってきた単語である.綴字に関する限り,上記 corpse の異形といってよい.

<p> が綴られるか否か,/p/ が発音されるか否か,さらに /s/ が発音されるか否かなど,4語の関係は複雑だ.この問題に対処するには,各々の単語の綴字,発音,語義,初出年代,各時代での用法や頻度の実際を丹念に調査する必要があるだろう.また,それぞれの英単語としての語誌 (word-lore) を明らかにするにとどまらず,借用元であるラテン語形やフランス語形についても考慮する必要がある.特にフランス語形についてはフランス語史側での発音と綴字の関係,およびその変化と変異も参照することが求められる.

さらに本質的に問うならば,この4語は,中英語や近代英語の話者たちの頭の中では,そもそも異なる4語として認識されていたのだろうか.現代の私たちは,綴字が異なれば辞書で別々に立項する,という辞書編纂上の姿勢を当然視しているが,中世・近代の実態を理解しようとするにあたって,その姿勢を持ち込むことは妥当ではないかもしれない.

疑問が次々に湧いてくる.いずれにせよ,非常に込み入った問題であることは間違いない.

今回の記事は,ヘルメイトによる2件のhel活コンテンツにインスピレーションを受け,『英語語源辞典』と OED を参照しつつ執筆した.

・ lacolaco さんが「英語語源辞典通読ノート」の最新回で取り上げている corporate, corpse, corpus に関する考察

・ 上記 lacolaco さんの記事を受け,ari さんがこの問題について Deep Research を初利用し,その使用報告をかねて考察した note 記事「#224【深掘り】corsはどう変化したか。ChatGPTに調べてもらう。」

私自身も,一昨日の heldio 配信回「#1385. corpus と data をめぐる諸問題 --- コーパスデータについて語る回ではありません」で lacolaco さんの記事と corpus 問題について取り上げている.ぜひお聴きいただければ.

2025-02-27 Thu

■ #5785. フランス語に入った英単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第12弾(最終回) [hakusuisha][french][rensai][furansu_rensai][contact][loan_word][borrowing]

*

2月20日,白水社の月刊誌『ふらんす』2025年3月号が刊行されました.今年度,毎月,同誌で連載記事「英語史で眺めるフランス語」を寄稿してきましたが,今回が最終回となります.過去号ではフランス語から英語への影響に注目してきましたが,最後は英語からフランス語への影響という逆流現象に光を当てて締めたいと思います.タイトルは「フランス語に入った英単語」です.以下に各節の概要を示します.

1. 英語からフランス語への語彙借用

英語からフランス語への語彙の流入は,18世紀以降に顕著になってきます.当時の社会的・文化的背景と照らし合わせて,語彙借用を見ていきましょう.政治・経済・スポーツ・技術といった分野の単語が英語からフランス語へ借用され,定着しました.

2. 18世紀のイギリスへの関心

フランスでは18世紀にイギリスの政治・商業・運輸・生活様式に対する関心が高まりました.その影響で bill, committee, jockey などの英単語がフランス語に取り入れられました.budget という借用語にとりわけ注目します.

3. 19世紀の英語からの影響

19世紀になると,フランス語は英語からの影響に警戒感を示す一方で,政治・商業・ジャーナリズム・スポーツの分野の語彙を英語から多く借用し,日常に定着させました.例えば interview や ticket といった単語がフランス語に流入しています.

4. 21世紀,腐れ縁は続いていくのか?

英仏語の関係は千年以上にわたる腐れ縁です.グローバル化が進む現代では,英語の影響がさらに拡大し,インターネットやソーシャルメディアを通じてフランス語に浸透し続けています.今後も英語からの語彙借用は継続していくのではないでしょうか.

最後に触れたように,英仏語の言語交流,とりわけ語彙交流は今後も続いていく可能性が高いと考えています.そこには苦い歴史もありましたが,良くも悪くも強い靱帯で結ばれた仲間です.両言語の今後の関係にもアンテナを張っていきたいと思います.連載記事をお読みいただいた皆さんも,ぜひご一緒に見守っていきましょう!

過去号についての hellog 記事は furansu_rensai にまとまっていますので,1年間にわたる英語とフランス語の歴史の旅を,ぜひ振り返っていただければ.1年間のお付き合い,ありがとうございました.

(以下,後記:2025/02/01(Sat))

今号と関連して,heldio でも「#1375. フランス語に入った英単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第12弾」と題してお話ししていますので,こちらもお聴きください.

・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第12回 近代のフランス借用語」『ふらんす』2025年3月号,白水社,2025年2月20日.52--53頁.

2025-02-20 Thu

■ #5778. connection か connexion か? [x][webster][latin][french][spelling][orthography][ame_bre][voicy][heldio]

5日ほど前に Voicy heldio にて,リスナー lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」の最新回に基づいて「#1357. 接頭辞 con- の単語はまだ続く --- lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」と題する音声配信をお届けした.

そこで話題の1つとして,「コネクション」に対応する英単語の綴字が connection と connexion の間で揺れを示す件が触れられた.前者の綴字が一般的だがイギリス式では後者の綴字も見られるという.deflection, inflection, reflection についても同様に,メジャーな <-ction> に対してマイナーな <-xion> も辞書に登録されている.一方,complexion については,むしろこちらの綴字のほうが一般的で complection は稀である.

上記の heldio の配信後,この問題に関心を抱かれたリスナーのり~みんさんが,「-ction v.s. -xion」と題して Google Ngram での調査と合わせて記事を書かれている.

私もこの問題が気になって,少し調べてみた.というのも,私自身の研究テーマが英語の屈折 (inflection) の歴史にあり,先行研究の文献内で inflexion の綴字をよく目にしてきたからだ.

Upward and Davidson (167--68) によれば,英語では本来的には <-xion> も普通に見られたが,アメリカの辞書編纂家かつ綴字改革者の Noah Webster (1758--1843) が <-ction> のほうを推奨したのだという.19世紀から現代にかけての <-ction> の一般化に,Webster の影響があったらしい.

-XION and -CTION

Complexion, crucifixion, fluxion are standard ModE forms, and connexion, deflexion, inflexion exist as alternatives to connection, etc.

・ Complexion derives from the past participle plexum from the Lat verb plectere; although ME and EModE used such alternatives as complection, complection, ModE is firm on the x-spelling.

・ Crucifixion derives from the participle fixum of figere 'to fix'; the form crucifixion has been consistently used in the Christian tradition, and *crucifiction is not attested.

・ Fluxion is similarly determined by the Lat participle fluxum; the verb fluere offers no -CT- alternative.

・ Uncertainty has arisen in the case of connexion, deflexion, inflexion because, despite the Lat participles nexum, flexum with x, the corresponding infinitives, nectere, flectere have given rise to the Eng verbs connect, deflect, inflect.

・ In his American Dictionary of the English Language (1828), the American lexicographer Noah Webster . . . recommended the -CT- forms, which (despite ModFr connexion, deflexion, inflexion are today found much more frequently.

単純化していえば <-xion> はラテン語の過去分詞に基づき,かつそれを採用したフランス語的な綴字であり,<-ction> はラテン語の不定詞に基づき,それを推奨したアメリカ英語的な綴字ということになる.crucifixion が <-xion> としか綴られないのは,十字架の表象たる <X> と関係があるのだろうか,謎である.

今回の問題と関連して「#2280. <x> の話」 ([2015-07-25-1]) も参照.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2025-02-18 Tue

■ #5776. 続,passers-by のような中途半端な位置に -s がつく妙な複数形 [plural][compound][morphology][inflection][phrasal_verb][french][syntax][noun][suffix]

昨日の記事「#5775. passers-by のような中途半端な位置に -s がつく妙な複数形」 ([2025-02-17-1]) に続き,複数形の -s が語中に紛れ込んでいる例について.今日も Poutsma を参照する (142--43) .

フランス語の慣用句に由来する複合名詞(句)の多くは,英語に入ってからもフランス語の統語論を反映して「名詞要素+形容詞要素」の順にとどまる.英語としては,これらの語句の複数形を作るにあたって,名詞要素に -s をつけるのが一般的である.attorneys general, cousins-german, book-prices current, battlesroyal, Governors-General, damsels-errant, heirs-apparent, knights-errant のようにだ(ただし,attorney generals, letters-patents 等もあり得る).

今回の話題の発端である passer(s)-by のタイプ,すなわち名詞要素の後ろに前置詞句・副詞が付く複合語も,名詞要素に -s を付して複数形を作るのが一般的だ.commanders-in-chef, fathers-in-law, heirs-at-law, quarters-of-an-hour, bills of fare; blowings-up, callings-over, hangers-n, knockers-up, lookers-on, lyings-in, standars-by, whippers-in, goers-in, comers-out, breakings-up, droppings asleep, fallings forward など (cf. men-at-arms) .

ただし,表記上ハイフンの有無などについてしばしば揺れが見られる通り,各々の表現について歴史や慣用があるものと思われ,一般化した規則を設けることは難しそうだ.形態論と統語論の交差点にある問題といえる.

・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, 1A. Groningen: P. Noordhoff, 1914.

2025-01-31 Fri

■ #5758. buriel, marquee, riddle の異分析 [metanalysis][back_formation][plural][french][etymology]

「#344. cherry の異分析」 ([2010-04-06-1]) の記事で,数の異分析 (numerical metanalysis) の典型例として cherry, pea, sherry を見た.Poutsma (138) より,標題の3語が同現象の他の例であることを知ったので,ここに記しておきたい.

burial, from Mid. English buriels. When the e was changed to a in Mod. English, burials seemed to be a plural like victuals, vitals, espousals, etc.

marquee, from Mod. English marquees, a modified spelling of French marquise.

riddle, from Mid. English redels.

burial と riddle に関しては,歴史的には語幹末に -els という要素を示していたが,これがラテン語由来の名詞化語尾 -al (ex. arrival, denial) と複数語尾 -s に再分析されたという共通点がある.また,marquee と以前に取り上げた cherry については,いずれもフランス語で語幹を構成していた -ise が再分析された結果である.

数の異分析の事例を検討すると,対象となる語には語源的・形態的な特徴があることがわかる.

・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, 1A. Groningen: P. Noordhoff, 1914.

2025-01-27 Mon

■ #5754. divers vs diverse [variant][pronunciation][latin][french][doublet][stress][spelling][adjective][polysemy][pronoun][doublet]

米国ではトランプ2.0が発足し,世界も予測不能のステージに入ってきている.この新政権では,DEI (= diversity, equity, and inclusion) の理念からの離脱が図られているとされる.この1つめの diversity は「多様性;相違」を意味するキーワードであり,英語にはラテン語からフランス語を経て14世紀半ばに借用されてきた.

この名詞の基体はラテン語の形容詞 dīversum であり,これ自体は動詞 dīvertere (わきへそらす,転換する)に遡る.それて転じた結果,「別種の;多様な;数個の」へ展開したことになる.

ところで,現代英語辞書には divers /ˈdaɪvəz/ と diverse /daɪˈvəːs/ とが別々に立項されている.綴字上は語尾に <e> があるかないかの違いがあり,発音上は強勢の落ちる音節および語末子音の有声・無声の相違がある.意味・語法としては,前者は古風・文学的な響きをもって「別種の;数個の」で用いられ,後者は主に「多様な」の語義で通用される.もともとは両者は互いに異形にすぎず,中英語期以降いずれの語義にも用いられてきたが,1700年頃に語形・意味において分化してきた.

divers /ˈdaɪvəz/ は「数個;数人」を意味する名詞・代名詞としても用いられるようになったためか,その語末子音は,名詞複数形の -s を反映するかのように /z/ へと転じた.また,diverse /daɪˈvəːs/ の発音と綴字は,ラテン語由来の adverse, inverse などと関連づけられて定着したものと思われる.

OED でも両語は別々に立項されているが,Diverse, Adj. & Adv. の項にて両語の形態と発音の歴史が詳細に解説されている.

Form and pronunciation history

The stress was originally on the second syllable, but was at an early date shifted to the first, although both pronunciations long coexisted, especially in verse. In early modern English divers (with stress on the first syllable) is the dominant form (overwhelmingly so in the 17th cent.), especially in the very common sense 'several, sundry, various' (see divers adj.) in which the word always occurs with a plural noun (the final -s coming to be pronounced /z/ after the plural ending -s, making the word homophonous with the plural of diver n.).

By the 18th cent. the senses of the word had come to be distinguished in form, with divers typically used to express the notions of variety and (especially) indefinite number (see divers adj. & n.) and diverse (probably by more immediate association with Latin diversus) the notion of difference (as in senses A.1 and A.3); thus Johnson (1755), Sheridan (1780), and Walker (1791), all of whom have two parallel entries. Both forms were typically stressed on the first syllable, and differed only in the pronunciation of the final consonant (respectively /z/ and /s/ ). The same formal and semantic distinction is reflected in 19th-cent. dictionaries, including Smart (1836), Worcester (1846), Knowles (1851), Stormonth (1877), Cent. Dict. (1889), and New English Dictionary (OED first edition) (1897). The latter notes at divers adj. (in sense 'various, sundry, several') that it is 'now somewhat archaic, but well known in legal and scriptural phraseology'; in this form the word is now chiefly archaic and used mainly in literary or legal contexts.

In the second half of the 19th cent. (as divers adj. was gradually becoming more restricted in use), the dictionaries begin to note an alternative pronunciation for diverse adj. with stress on the second syllable. This pronunciation probably continues the original one that had never entirely disappeared for this form, as is shown by examples from verse (compare e.g. quots. a1618, 1837 at sense A.1a, 1754 at sense A.3a). Knowles (1851) is one of the first dictionaries to note this pronunciation of diverse adj. (which, interestingly, he gives as the sole pronunciation); more commonly the two alternatives are given, as e.g. Craig (1882), who puts the pronunciation with initial stress first, and Stormonth (1877), Cent. Dict. (1889), New English Dictionary (OED first edition) (1897), who give priority to the pronunciation with stress on the second syllable; this has since become by far the more common pronunciation of the word.

2025-01-25 Sat

■ #5752. 近代のフランス借用語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第11弾 [hakusuisha][french][rensai][furansu_rensai][contact][loan_word][borrowing][mode]

*

1月23日,白水社の月刊誌『ふらんす』2025年2月号が刊行されました.今年度,同誌で連載記事「英語史で眺めるフランス語」を寄稿していますが,今回は第11回「近代のフランス借用語」です.

1. 近代にフランス単語が借用された背景

フランス語からの借用は中英語期以降も継続的に行われ,特に17--18世紀にはフランス語がヨーロッパの知的共通語としての地位を確立した.この時期,イングランドではフランス借用語への反感も一部で示されたものの,受け入れの大きな阻害要因とはならなかった.

2. フランス語らしさをとどめる近代の借用語

近代の借用語は原語の形をほぼ保持したまま定着し,多くは貴族的・知的な印象を持つ単語群だった.また,借用時期の違いは単語の強勢パターンにも反映され,中世以前は第1音節,近代以降はフランス語本来の位置に強勢が置かれる傾向があった.

3. ロマンス諸語からの借用の窓口としてのフランス語

フランス語は直接の借用元としてだけでなく,イタリア語やスペイン語など他のロマンス諸語からの語彙を英語に導入する窓口としても機能した.ただし,ロマンス諸語は語形が似ているため,借用語の由来を特定することが難しい場合もある.近代英語期のフランス語借用は,18世紀以降,特に料理やファッション,文化・芸術分野で顕著となり,これらの借用語は既存の英語の語彙に新たなニュアンスを加えた.

4. 20世紀以降のフランス借用語

20世紀以降も garage や montage など多くの語が借用され続けており,21世紀に入ってからも parkour のような新しい借用語が登場している.約千年にわたるフランス語と英語の語彙的な関係は,今後も継続していくと予想される.

さらに詳しくは,直接『ふらんす』2月号を手に取ってお読みいただければと思います.過去10回の連載記事は hellog 記事群 furansu_rensai で紹介してきましたので,そちらもご参照ください.

これまで11回にわたって,千年以上にわたる英語の仏語との言語接触の歴史を眺めてきました.次号はいよいよ最終回となります.お楽しみに!

(以下,後記:2025/02/01(Sat))

今号と関連して,heldio でも「#1343. 近代のフランス借用語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第11弾」と題してお話ししていますので,こちらもお聴きください.

-->

・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第11回 近代のフランス借用語」『ふらんす』2025年2月号,白水社,2025年1月23日.52--53頁.

2025-01-08 Wed

■ #5735. 19世紀,英語がフランス語に及ぼした影響 [french][loan_word][purism][history_of_french]

18世紀のフランス語における英語の影響については,「#1026. 18世紀,英語からフランス語へ入った借用語」 ([2012-02-17-1]) でみた.そこでも参照したホームズ・シュッツ (167--68)が,19世紀の英語の言語的影響について1節を割いている.

94. 英語の影響

19世紀を通じて英語はフランスで,大きな影響を商業,政治,ジャーナリズムと特にスポーツに与えた.新しく加えられた語の中のいくつかは実際は昔,フランス語であった語の逆輸入で,外国で使われているうちに新しい性格を身につけたフランス語であった.中世フランス語の bougette [小さな革袋]はイギリスに渡って budget [予算]となり,故国に戻って来た.中世フランス語の desport, disport も同様で,英語で sport となって戻ってきた.entrevue > interview, étiquette > ticket.だが多くの語は,事実は大部分だが,採用されるまではフランスの土を踏んだことのない語である.フランスのある人びとは新しい英語マニアを毛嫌いした.ミュッセ Alfred de Musset (1810--1857) は自作の戯曲 Il ne faut jurer de rien の中の Van Buck という登場人物の口を借りて珍な発音の単語について痛烈な皮肉を十分に言っている.すぐれた批評家で作家でもあったレミ・ド・グールモン Rémy de Gourmont (1958--1915) は自分の母国語の精髄に対して脅威となると信じたこの英語の侵入について自著 Esthétique de la langue française の多くのページをさいている.彼によれば,単語を借用すべきというのは正しく,ガストン・パリス Gaston Paris (1839--1903) を先頭にする言語学研究の歴史をみてもそれは解るという.彼はガストン・パリスを師とすることに誇りを感じている.しかし,英語はフランス語が単語を借りる自然の泉ではないという.英語はしばしば耳に不快である.話す時に多くの外国語的言い廻しを使うのは当世の écoliet limousin 〔「パンタグリュエル」中の人物〔中略〕〕である.時には英語からの借用語は滑稽である.たとえば Harry Cower という名のバラは,まるで haricot vert [さや隠元]と書いてあるような発音になるではないか〔原註:この例は R. de Gourmont のような趣味豊かな人でも反感を持つとこのような極端なことを言うに至るというよい例である〕.この批評家も英語の侵入をとめることは出来なかった.

引用の最後のほうの原注部分が興味深い.言葉遣いに関する流行やそのアンチというものは常に存在し,その世代の内部にあっては,完全に客観的な批評家になることが難しいことを示している.

逆にいえば,時代を代表する批評家ですら当時の英語の影響力に待ったをかけることができなかった,ということかもしれない.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

2024-12-28 Sat

■ #5724. 英語綴字におけるフランス語の影響 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第10弾 [hakusuisha][french][rensai][furansu_rensai][contact][spelling][orthography][diacritical_mark][h][consonant][hypercorrection][heldio]

*

12月23日,白水社の月刊誌『ふらんす』2025年1月号が刊行されました.今年度,同誌で連載記事「英語史で眺めるフランス語」を寄稿していますが,今回は第10回「英語綴字におけるフランス語の影響」です.

なんと今号は『ふらんす』の100周年号という記念すべき号でした."Revue France, 100 ans!" と表紙にあり,特集企画「ふらんす100年!」も掲載されています.そのような記念号の一画に,フランス語史ならぬ英語史の連載記事を載せていただくのは恐縮でもあり,喜びでもあります.稀な瞬間に立ち会わせていただき,白水社さんにも感謝いたします.

1. 英語の綴字は意外とフランス語風

ノルマン征服の影響で,その後の英語の綴字にはフランス語の綴字習慣が多分に反映されています.英単語の綴字が実はフランス語的であることはあまり知られていません.

2. 「氷」が īs から ice へ

英語の綴字は,フランス語の影響のもと中英語期にかけて大きく変容しました.「過剰修正」の結果,例えば現代英語の ice にみられるような -ce の綴字が広く採用されました.

3. チャ行子音の綴字が c から ch へ

フランス語の影響により,古英語では c で表記されたチャ行子音が中英語期に ch へと置換されました.これにより英単語 child や church などの綴字が確立しました.

4. 消えた古英語の文字

古英語で常用された文字 (æ, ƿ, þ, ð)は,フランス語に存在しなかったこともあり,中英語以降に衰退していき,最終的には消滅しました.

5. なぜ英語綴字はフランス語かぶれしたのか?

英語綴字は,簡素化や合理化の方向を目指すのではなく,むしろ威信あるフランス語の綴字習慣を受け入れることにより,若干複雑化しました.フランス語は権力と教養と洗練の言語だったのです.

英語の綴字におけるフランス語の影響は,中英語期の綴字変化や古英語文字の廃用に顕著に見られます.これにより古英語的な綴字は影を潜め,代わって現代的な見栄えの綴字が拡がることになりました.

さらに詳しくは,直接『ふらんす』1月号を手に取ってお読みいただければ.過去9回の連載記事は hellog 記事群 furansu_rensai で紹介してきましたので,そちらもご参照ください.

今号と関連して,heldio でも「#1305. 英語綴字におけるフランス語の影響 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第10弾」と題してお話ししていますので,こちらもお聴きください.

・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第10回 英語綴字におけるフランス語の影響」『ふらんす』2025年1月号,白水社,2024年12月23日.52--53頁.

2024-12-22 Sun

■ #5718. ギリシア語由来の主な接尾辞,接頭辞,連結形 [greek][suffix][prefix][lexicology][word_formation][combining_form][morphology][latin][french][loan_word][borrowing]

Durkin (216--19) にかけて,英語に入ったギリシア語由来の要素が列挙されている.接尾辞 (suffix),接頭辞 (prefix),連結形 (combining_form) に分けて,主たるものを列挙しよう.ラテン語やフランス語からの借用語のなかに混じっている要素もあり,究極的にはギリシア語由来であることが気づかれていないものも含まれているのではないか.

[ 接尾辞 ]

-on (plural -a), -ter, -terion, -ma/-mat- (adj. -matic), the family of -ize/-ise (-ist/-ast, -ism, -asm), -ite, -ess, -oid, -isk, -(t)ic, -istic(al), -astic(al)

[ 接頭辞 ]

a(n)-, amph(i)-, an(a)-, anti-, ap(o)-, cat(a)-/kat(a)-, di(a)-, dys-, a(n)-, end(o)-, exo-, ep(i)-, hyper-, hyp(o)-, met(a)-, par(a)-, peri-, pro-, pros-, syn-/sys-

[ 連結形 ]

acro- "high; of the extremities", agath(o)- "good", all(o)- "other, alternate, distinct", arch- "chief; original", argyr(o)- "silver", aut(o)- "self(-induced); spontaneous", bary-/bar(o)- "heavy; low; internal", brachy- "short", brady- "slow", cac(o)- "bad", chlor(o)- "green; chlorine", chrys(o)- "gold; golden-yellow", cry(o)- "freezing; low-temperature", crypt(o)- "secret; concealed", cyan(o)- "blue", dipl(o)- "twofold, double", dolich(o)- "long", erythr(o)- "red", eu- "good, well", glauc(o)- "bluish-green, grey", gluc(o)- "glucose"/glyc(o)- "sugar; glycerol"/glycy- "sweet", gymn(o)- "naked, bare", heter(o)- "other, different", hol(o)- "whole, entire", homeo- "similar; equal", hom(o)- "same", leuc/k(o)- "white", macro- "(abnormally) large", mega- "huge; very large", megal(o)- "large; grandiose" and -megaly "abnormal enlargement", melan(o)- "black; dark-colored; pigmented", mes(o)- "middle", micr(o)- "(very) small", nano- "one thousand-millionth; extremely small", necr(o)- "dead; death", ne(o)- "new; modified; follower", olig(o)- "few; diminished; retardation", orth(o)- "upright; straight; correct", oxy- "sharp, pointed; keen", pachy- "thick", pan(to)- "all", picr(o)- "bitter", platy- "broad, flat", poikil(o)- "variegated; variable", poly- "much, many", proto- "first", pseud(o)- "false", scler(o)- "hard", soph(o)- and -sophy "skilled; wise", tachy- "swift", tel(e)- "(operating) at a distance", tele(o)- "complete; completely developed", therm(o)- "warm, hot", trachy- "rough"

英語ボキャビルのおともにどうぞ.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow