hellog〜英語史ブログ / 2016-09

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016-09-30 Fri

■ #2713. 「言語変化のスケジュール」に関する書誌情報 [schedule_of_language_change][lexical_diffusion][speed_of_change]

数年来,「言語変化のスケジュール」 (schedule_of_language_change) と自分で名付けた問題に関心をもち続けている.「スケジュール」には,言語変化の速度,経路,拡散の順序,始まるタイミング,終わるタイミングなどの諸相が含まれており,時間軸に沿って観察される言語変化の種々のパターンを広くとらえようとする意図がこめられている.

語彙拡散 (lexical_diffusion) にまつわる理論的な問題を考え出したことが,言語変化のスケジュールへの関心の出発点だったが,その後,少しずつ文献を集めるなどして理解を深めてきたので,この辺りでいったん書誌情報をまとめておきたい.今後も,これに付け加えていく予定.

・ Aitchison, Jean. The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution. Cambridge: CUP, 1996.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Briscoe, Ted. "Evolutionary Perspectives on Diachronic Syntax." Diachronic Syntax: Models and Mechanisms. Ed. Susan Pintzuk, George Tsoulas, and Anthony Warner. Oxford: OUP, 2000. 75--105.

・ Britain, Dave. "Geolinguistics and Linguistic Diffusion." Sociolinguistics: International Handbook of the Science of Language and Society. Ed. U. Ammon et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2004.

・ Croft, William. Explaining Language Change: An Evolutionary Approach. Harlow: Pearson Education, 2000.

・ Denison, David. "Slow, Slow, Quick, Quick, Slow: The Dance of Language Change?" Woonderous Æ#nglissce: SELIM Studies in Medieval English Language. Ed. Ana Bringas López et al. Vigo: Universidade de Vigo (Servicio de Publicacións), 1999. 51--64.

・ Denison, David. "Log(ist)ic and Simplistic S-Curves." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 54--70.

・ Ellegård, A. The Auxiliary Do. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1953.

・ Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

・ Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.

・ Hooper, Joan. "Word Frequency in Lexical Diffusion and the Source of Morphophonological Change." Current Progress in Historical Linguistics. Ed. William M. Christie Jr. Amsterdam: North-Holland, 1976. 95--105.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Hotta, Ryuichi. "Leaders and Laggers of Language Change: Nominal Plural Forms in -s in Early Middle English." Journal of the Institute of Cultural Science (The 30th Anniversary Issue II) 68 (2010): 1--17.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

・ Kroch, Anthony S. "Function and Grammar in the History of English: Periphrastic Do." Language Change and Variation. Ed. Ralph Fasold and Deborah Schiffrin. Current Issues in Linguistic Theory 52. John Benjamins, 1989. 132--72.

・ Kroch, Anthony S. "Reflexes of Grammar in Patterns of Language Change." Language Variation and Change 1 (1989): 199--244.

・ Labov, William. Principles of Linguistic Change: Internal Factors. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1994.

・ Lass, Roger. Phonology. Cambridge: CUP, 1983.

・ Lass, Roger. Historical Linguistics and Language Change. Cambridge: CUP, 1997.

・ Lieberman, Erez, Jean-Baptiste Michel, Joe Jackson, Tina Tang, and Martin A. Nowak. "Quantifying the Evolutionary Dynamics of Language." Nature 449 (2007): 713--16.

・ Lightfoot, David W. Principles of Diachronic Syntax. Cambridge: CUP, 1979.

・ Lightfoot, David W. "Cuing a New Grammar." Chapter 2 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 24--44.

・ Matsuda, K. "Dissecting Analogical Leveling Quantitatively: The Case of the Innovative Potential Suffix in Tokyo Japanese." Language Variation and Change 5 (1993): 1--34.

・ McMahon, April M. S. Understanding Language Change. Cambridge: CUP, 1994.

・ Nevalainen, T. and H. Raumolin-Brunberg. Historical Sociolinguistics. Harlow: Longman, 2003.

・ Niyogi, Partha and Robert C. Berwick. "A Dynamical Systems Model of Language Change." Linguistics and Philosophy 20 (1997): 697--719.

・ Ogura, Mieko. "The Development of Periphrastic Do in English: A Case of Lexical Diffusion in Syntax." Diachronica 10 (1993): 51--85.

・ Ogura, Mieko and William S-Y. Wang. "Snowball Effect in Lexical Diffusion: The Development of -s in the Third Person Singular Present Indicative in English." English Historical Linguistics 1994. Papers from the 8th International Conference on English Historical Linguistics. Ed. Derek Britton. Amsterdam: John Benjamins, 1994. 119--41.

・ Ogura, Mieko and William S-Y. Wang. "Evolution Theory and Lexical Diffusion." Advances in English Historical Linguistics. Ed. Jacek Fisiak and Marcin Krygier. Berlin: Mouton de Gruyter, 1998. 315--43.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and the Actuation of Sound Change." Language 60 (1984): 320--42.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and Lexical Diffusion in English Stress Shifts." Germanic Linguistics. Ed. Richard Hogg and Linda van Bergen. Amsterdam: John Benjamins, 1998. 223--32.

・ Ritt, Nikolaus. "How to Weaken one's Consonants, Strengthen one's Vowels and Remain English at the Same Time." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 213--31.

・ Rogers, Everett M. Diffusion of Innovations. 5th ed. New York: Free Press, 1995.

・ 真田 治子 「言語変化のS字カーブの計量的研究――解析手法と分析事例の比較」 日本言語学会第137回大会公開シンポジウム「言語変化のモデル」ハンドアウト 金沢大学,2008年11月30日.

・ Sapir, Edward. Language: An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt, Brace and Company, 1921.

・ Schlüter, Julia. "Weak Segments and Syllable Structure in ME." Phonological Weakness in English: From Old to Present-Day English. Ed. Donka Minkova. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 199--236.

・ Schuchardt, Hugo. Über die Lautgesetze: Gegen die Junggrammatiker. 1885. Trans. in Shuchardt, the Neogrammarians, and the Transformational Theory of Phonological Change. Ed. Theo Vennemann and Terence Wilbur. Frankfurt: Altenäum, 1972. 39--72.

・ Sherman, D. "Noun-Verb Stress Alternation: An Example of the Lexical Diffusion of Sound Change in English." Linguistics 159 (1975): 43--71.

・ 園田 勝英 「分極の仮説と助動詞doの発達の一側面」『The Northern Review (北海道大学)』,第12巻,1984年,47--57頁.

・ Swadesh, Morris. "Lexico-Statistic Dating of Prehistoric Ethnic Contacts: With Special Reference to North American Indians and Eskimos." Proceedings of the American Philosophical Society 96 (1952): 452--63.

・ Wang, William S-Y. "Competing Changes as a Cause of Residue." Language 45 (1969): 9--25. Rpt. in Readings in Historical Phonology: Chapters in the Theory of Sound Change. Ed. Philip Baldi and Ronald N. Werth. Pennsylvania: Pennsylvania State UP, 1977. 236--57.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2016-09-29 Thu

■ #2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち [eme][me_dialect][manuscript][orthography][spelling][standardisation][scribe][ormulum][ab_language][spelling_reform]

英語の綴字標準化の歴史は,後期ウェストサクソン方言で標準的なものが現われるが,ノルマン征服後の初期中英語にはそれが無に帰し,後期中英語になって徐々に再標準化の兆しが芽生え,初期近代英語期中に標準化が進み,17--18世紀に標準綴字が確立した,と大雑把に要約できる.この概観によれば,初期中英語期は綴字の標準がまるでなかった時代ということになる.それはそれで間違ってはいないが,綴字標準とはいわずとも,ある程度一貫した綴字慣習ということであれば,この時代にも個人や小集団のレベルで実践されていた形跡が少数見つかる.よく知られているのは,(1) "AB language" の綴字, (2) Ormulum の作者 Orm の綴字,(3) ブリテン史 Brut をアングロ・フレンチ版から翻訳した Laȝamon の綴字である.

(1) "AB language" の名前は,修道女のための指南書 Ancrene Wisse を含む Cambridge, Corpus Christi College 402 という写本 (= A) と,関連する聖女伝や宗教論を含む Oxford, Bodleian Library, Bodley 34 の写本 (=B) に由来する.この2写本(及び関連するいくつかの写本)には,かなり一貫した綴字体系が採用されており,しかも複数の写字生によってそれが用いられていることから,おそらく13世紀前半に,ある南西中部の修道院か写本室が中心となって,標準綴字を作り上げる試みがなされていたのだろうと推測されている.

(2) Orm は,Lincolnshire のアウグスティノ修道士で,1200年頃に,聖書を分かりやすく言い換えた書物 Ormulum を著わした.現存する唯一のテキストは2万行を超す韻文の大作であり,それが驚くほど一貫した綴字で書かれている.Orm は,母音の量にしたがって後続する子音を重ねるなどの合理性を追究した独特な綴字体系を編みだし,それを自分の作品で実践したのである.この Orm の綴字は,他の写本にも類するものが発見されておらず,きわめて個人的な綴字標準化の事例だが,これは後の16世紀の個性的な綴字改革論者の先駆けといってよい.

(3) Laȝamon は,Worcestershire の司祭で,13世紀初頭に韻文の年代記を韻文で英語へ翻訳した.当時すでに古めかしくなっていたとおぼしき頭韻 (alliteration) や,古風な語彙・綴字を復活させ,ノスタルジックな雰囲気をかもすことに成功した.Laȝamon は,実際に古英語にあった綴字かどうかは別として,いかにも古英語風な綴字を意識的に用いた点で特異であり,これをある種の個人的な綴字標準化の試みとみることも可能だろう.

以上,Horobin (98--102) を参照して執筆した.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2016-09-28 Wed

■ #2711. 文化と言語の関係に関するおもしろい例をいくつか [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][bct][category][semantics]

日本語には「雨」の種類を細かく区分して指し示す語彙が豊富にあり,英語には「群れ」を表わす語がその群れているモノの種類に応じて使い分けられる(「#1894. 英語の様々な「群れ」,日本語の様々な「雨」」 ([2014-07-04-1]),「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]) を参照).このような話しは,サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) に関する話題として,広く興味をもたれる.実際には,このような事例が,どの程度同仮説の主張する文化と言語の密接な関係を支持するものなのか,正確に判断することは難しい.このことは,「#364. The Great Eskimo Vocabulary Hoax」 ([2010-04-26-1]),「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) などの記事で注意喚起してきた.

それでも,この種の話題は聞けば聞くほどおもしろいというのも事実であり,いくつか良い例を集めておきたいと思っていた.Wardhaugh (234--35) に,古今東西の言語からの事例が列挙されていたので,以下に引用しておきたい.

If language A has a word for a particular concept, then that word makes it easier for speakers of language A to refer to that concept than speakers of language B who lack such a word and are forced to use a circumlocution. Moreover, it is actually easier for speakers of language A to perceive instances of the concept. If a language requires certain distinctions to be made because of its grammatical system, then the speakers of that language become conscious of the kinds of distinctions that must be referred to: for example, gender, time, number, and animacy. These kinds of distinctions may also have an effect on how speakers learn to deal with the world, i.e., they can have consequences for both cognitive and cultural development.

Data such as the following are sometimes cited in support of such claims. The Garo of Assam, India, have dozens of words for different types of baskets, rice, and ants. These are important items in their culture. However, they have no single-word equivalent to the English word ant. Ants are just too important to them to be referred to so casually. German has words like Gemütlichkeit, Weltanschauung, and Weihnachtsbaum; English has no exact equivalent of any one of them, Christmas tree being fairly close in the last case but still lacking the 'magical' German connotations. Both people and bulls have legs in English, but Spanish requires people to have piernas and bulls to have patas. Both people and horse eat in English but in German people essen and horses fressen. Bedouin Arabic has many words for different kinds of camels, just as the Trobriand Islanders of the Pacific have many words for different kinds of yams. Mithun . . . explains how in Yup'ik there is a rich vocabulary for kinds of seals. There are not only distinct words for different species of seals, such as maklak 'bearded seal,' but also terms for particular species at different times of life, such as amirkaq 'young bearded seal,' maklaaq 'bearded seal in its first year,' maklassuk 'bearded seal in its second year,' and qalriq 'large male bearded seal giving its mating call.' There are also terms for seals in different circumstances, such as ugtaq 'seal on an ice-floe' and puga 'surfaced seal.' The Navaho of the Southwest United States, the Shona of Zimbabwe, and the Hanunóo of the Philippines divide the color spectrum differently from each other in the distinctions they make, and English speakers divide it differently again. English has a general cover term animal for various kinds of creatures, but it lacks a term to cover both fruit and nuts; however, Chinese does have such a cover term. French conscience is both English conscience and consciousness. Both German and French have two pronouns corresponding to you, a singular and a plural. Japanese, on the other hand, has an extensive system of honorifics. The equivalent of English stone has a gender in French and German, and the various words must always be either singular or plural in French, German, and English. In Chinese, however, number is expressed only if it is somehow relevant. The Kwakiutl of British Columbia must also indicate whether the stone is visible or not to the speaker at the time of speaking, as well as its position relative to one or another of the speaker, the listener, or possible third party.

諸言語間で語の意味区分の精粗や方法が異なっている例から始まり,人称や数などの文法範疇 (category) の差異の例,そして敬語体系のような社会語用論的な項目に関する例まで挙げられている.サピア=ウォーフの仮説を再考する上での,話しの種になるだろう.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2016-09-27 Tue

■ #2710. yesterday [etymology][back_formation][word_formation]

この2日間の記事「#2708. morn, morning, morrow, tomorrow」 ([2016-09-25-1]),「#2709. tomorrow, today」 ([2016-09-26-1]) で,tomorrow と today の語源を扱ったので,今回は関連して yesterday を取り上げたい.

tomorrow, today が「前置詞+名詞」の句から発達したのとは異なり,yesterday は,それ自体が「昨日(の)」の意味をもつ古英語の連結形 ġeostran (< Gmc *ȝestra; cf. G gestern, Du. gisteren) に名詞 dæġ の付いた複合語的な ġeostran dæġ に由来する.yesterday は古英語より副詞・名詞兼用だった.

他のゲルマン諸語でも類似した語形成が見られるが,古ノルド語やゴート語では同類の表現が「昨日」ではなく「明日」を意味する例もあり,部分的には,前後の方向にかかわらず「今日から1日ずれている日」ほどを指す表現として発達していた可能性もある.OED によれば,英語でも yesterday が「明日」を意味する例が,以下のように1つだけ確認されるという.不思議な例である.

1533 T. More Apologye 201, I geue them all playn peremptory warnynge now, that they dreue yt of no lenger. For yf they tarye tyll yesterday..I purpose to purchace suche a proteccyon for them [etc.].

yester(n) が「昨…」の意味をもつ接頭辞として生産的に用いられると,yestereve, yestermorning, yesternight, yesternoon, yesteryear のような語が生まれることになった.さらに,これらの語から yester の部分が独立して形容詞として逆成 (back_formation) され,16世紀以降「昨日の」の意味で用いられるようになった.

tomorrow, today, yesterday は基本単語といってよいが,各々がたどってきた歴史はそれほど単純ではないことが分かる.

2016-09-26 Mon

■ #2709. tomorrow, today [etymology][punctuation][conversion][spelling][word_formation][distinctiones]

昨日の記事「morn, morning, morrow, tomorrow」 ([2016-09-25-1]) で tomorrow の語源に触れたが,今回はこの語と,もう1つ語形成上関連する today について探ってみよう.

tomorrow の語形成としては,前置詞 to に「(翌)朝」を表わす名詞 morrow の与格形が付加したものと考えられ,すでに古英語でも tō morgenne という句として用いられていた.その意味は,昨日の記事で解説したとおり,すでに「明日に」を発展させていた.中英語では,morrow のたどった様々な形態的発達にしたがって to morwen や to morn が生じたが,現在にかけて,前者が標準的な tomorrow に,後者が北部方言などに残る tomorn に連なった.本来,前置詞句であるから,まず副詞「明日に」として発達したが,15世紀からは品詞転換により,名詞としても用いられるようになった.

「#2698. hyphen」 ([2016-09-15-1]) で簡単に触れたように,元来は to morrow と分かち書きされたが,近代英語期に入ると to-morrow とハイフンで結合され,1語として綴られるようになった(それでも近代英語の最初期には『欽定訳聖書』や Shakespeare の First Folio などで,まだ分かち書きのほうが普通だった).ハイフンでつなぐ綴字は20世紀初頭まで続いたが,その後,ハイフンが脱落し現在の標準的な綴字 tomorrow が確立した.

today についても,おそらく同様の事情があったと思われる.古英語の前置詞句 tō dæġ (on the day; today) が起源であり,16世紀までは分かち書きされたが,その後は20世紀初頭まで to-day とハイフン付きで綴られた.名詞としての用法は,tomorrow と同様に16世紀からである.

tomorrow と today は発展の経緯が似ている点が多く,互いに関連づけ,ペアで考える必要があるだろう.

2016-09-25 Sun

■ #2708. morn, morning, morrow, tomorrow [etymology][phonetics][metonymy][semantic_change][japanese]

「#2698. hyphen」 ([2016-09-15-1]) の記事で tomorrow の話題に触れたことを受け,9月16日付けの掲示板で,morrow という語についての質問が寄せられた.互いに関連する,morn, morning などとともに,これらの語源を追ってみたい.

古英語で「朝」を表わす語は,morgen である.ゲルマン祖語の *murȝanaz に由来し,ドイツ語 Morgen, オランダ語 morgen と同根である.現代英語の morn は,この古英語 morgen の斜格形 morne や mornes などの短縮形,あるいは中英語で発展した morwen, morun, moren などの短縮形に由来すると考えられる.morn は現在では《詩》で「朝,暁」を表わすほか,スコットランド方言で「明日」も表わす.

一方,現代英語で最も普通の morning は,上の morn に -ing 語尾がついたもので,初期中英語に「朝」の意味で初出する.この -ing 語尾は,対になる evening からの類推により付加されたとされる.evening の場合には,単独で「晩」を表わす古英語名詞 ēfen, æfen から派生した動詞形 æfnian (晩になる)が,さらに -ing 語尾により名詞化したという複雑な経緯を辿っているが,morning はそのような途中の経緯をスキップして,とにかく表面的に -ing を付してみた,ということになる.

さて,古英語 morgen のその後の音韻形態的発展も様々だったが,とりわけ第2音節の母音や子音 n が変化にさらされた.n の脱落した morwe などの形から,「#2031. follow, shadow, sorrow の <ow> 語尾」 ([2014-11-18-1]) に述べた変化を経て,morrow が生じた.現在,morrow も使用域は限定されているが,《詩》で「朝;翌日」を意味する.なお,語尾の n の脱落は,対語 even にも生じており,ここから eve (晩;前夜;前日)も初期中英語期に生じている.

さて,本来「朝」を表わしたこれらの語は,同時に「明日」という意味を合わせもっていることが多い.前の晩の眠りに就いた頃の時間帯を基準として考えると,「朝」といえば通常「翌朝」を指す.そこから,指示対象がメトニミー (metonymy) の原理で「翌日の午前中」や「翌日全体」へと広がっていったと考えられる.tomorrow も,「前置詞 to +名詞 morrow」という語形成であり,「(翌)朝にかけて」ほどが原義だったが,これも同様に転じて「翌日に」を意味するようになった.なお,日本語でも,古くは「あした」(漢字表記としては <朝>)で「翌朝」を意味したが,英語の場合と同様の意味拡張を経て「翌日」を意味するようになったことはよく知られている.

なお,上で触れた eve (晩)は,今度は朝起きた頃の時間帯を基準とすると,「昨晩」を指すことが多いだろう.そこから指示対象が「昨日全体」へと広がり,結局「前日」を意味するようにもなった.

2016-09-24 Sat

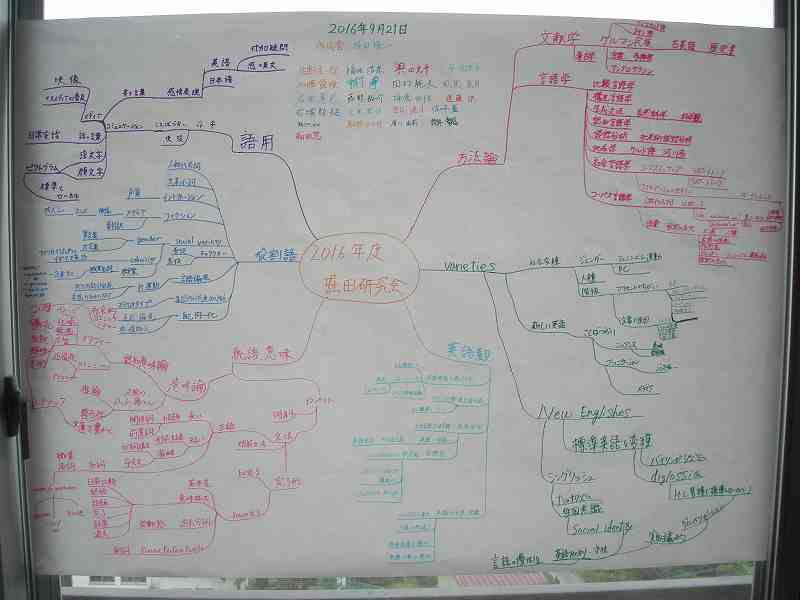

■ #2707. ゼミ合宿でグループ・マインドマップを作成 [hel_education][mindmap]

本年度も,9月20日?22日の2泊3日でゼミ合宿に行ってきた.今回の目標は,各ゼミ生の個人研究のテーマや関心を有機的に結びつけて,模造紙1枚のマインドマップに融合するというものだった.初の試みだったが,個人および集団の作業を通じて,誰がどのようなテーマに関心をもっているのかがよくわかったし,これまで関係なさそうだった個人どうしがあるキーワードで結びつくという発見があり,たいへん有意義だった.個人と集団での下書きと推敲を何度か繰り返した上でディスカッションをし,最後に清書したので,完成度は高いと思う.

*

*

収束の段階が進むにつれ,キーワードが一般化・抽象化されてゆき,当然ながら捨て去らなければならない個人のキーワードも多く出てくるのは仕方ないが,そのような高次の段階で初めて個人間の関心が結びついていくこともある.いかに最初に多く発散させ,いかにその後のグループ・ディスカッションで上手に収束させるかが成功の鍵だと感じた.また,最終版のマインドマップで,中央から伸びるメインブランチのキーワード数個を何に設定するかというのも,高度なセンスを要する.

いずれにせよ,なかなかおもしろかったので,他の機会にも試してみたいと思う.

2016-09-23 Fri

■ #2706. 接辞の生産性 [productivity][word_formation][affixation][hapax_legomenon][lexicology][morphology][neologism][academic_conference]

先日,東北大学大学院情報科学研究科「言語変化・変異研究ユニット」主催の第3回ワークショップ「内省判断では得られない言語変化・変異の事実と言語理論」に参加してきた(主催の先生方,大変お世話になりました!).形態論がご専門の東北大学の長野明子先生の発表「英語の接頭辞 a- の生産性の変化について」では,接辞の生産性 (productivity) の諸問題や測定法について非常に分かりやすく説明していただいた.今回の記事では,長野先生の許可を得て,そのときのハンドアウトから「生産性に関する仮説」を要約したい.

接辞の生産性には availability と profitability が区別される.前者は,その接辞を用いた語形成規則が存在することを指し,それにより形成される潜在的な語がある状態をいう.それに対して後者は,その語形成規則が実際に使用され,単語として具現化している状態をいう.つまり,接辞の生産性を考える際には,新語を作る潜在能力と実際に新語を作った顕在能力を区別しておく必要がある.

接辞の生産性の測定ということになると,潜在能力たる availability の測定は難しい.実際の単語として具現化されていないのだから,客観的に測りようがないのである.したがって,せめて顕在能力である profitability を測り,そこから availability を推し量ってみよう,ということになる.profitability の主要な測定法として3つほどが提案されている.いずれも,コーパスや辞書を用いることが前提となっている.

(1) その接辞をもつ派生語のタイプ数.端的には辞書に登録されていたり,コーパスで文証される単語の語彙素 (lexeme) レベルで数えた個数.

(2) 特定期間での,その接辞をもつ新語の数.

(3) その接辞の派生語が hapax_legomenon である確率.ある程度の規模のコーパスにある派生語が1度しか現われないということと,その語形成の生産性の高さとは相関関係にあるとされている(see 「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1])).

(1), (2), (3) の測定法には一長一短あり,どれが最も優れているかを決めることはたやすくない.また,これらで測定できる profitability と最終的に求めたい availability との間にいかなる関係があるのかもよく分かっていない.例えば,(1) の値が高くとも availability は高くないとみなせる例がある.例えば,接尾辞 -th, -ment をもつ単語のタイプ数は多いが,現在,生産性のある接辞とはみなすことができないだろう (cf. 「#1787. coolth」 ([2014-03-19-1])) .逆に,(2) の値が低かったとしても,それをもってすぐに availability も低いだろうと予測するのは早計と考えられるケースもある(名詞+動詞の複合など).また,(3) で高い値を示すとしても,母語話者の直観的な生産性とは矛盾するケースがあるようだ.

母語話者の直観として,生産性なるものがあるらしいことは確かだろう.しかし,それを客観的に測定するにはどうすればよいのか,理論的にも実践的にも問題は残されている.

生産性の問題については,本ブログでも以下の記事その他で扱ってきたので要参照.「#935. 語形成の生産性 (1)」 ([2011-11-18-1]),「#936. 語形成の生産性 (2)」 ([2011-11-19-1]),「#937. 語形成の生産性 (3)」 ([2011-11-20-1]),「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1]),「#876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか?」 ([2011-09-20-1]),「#940. 語形成の生産性と創造性」 ([2011-11-23-1]),「#2363. hapax legomenon」 ([2015-10-16-1]) .

2016-09-22 Thu

■ #2705. カエサル暗号機(hellog 版) [cryptology][grammatology][cgi][web_service][statistics]

「#2704. カエサル暗号」 ([2016-09-21-1]) と関連して,文字遊びのために「カエサル暗号機」を作ってみた.まずは,最も単純な n 文字シフトの方針により,入力文字列を符号化 (encipher) あるいは復号化 (decipher) するだけの機能.バックエンドに Perl の Text::Cipher::KeywordAlphabet モジュールを利用している.

次に,下の暗号機は復号機能のみを実装しているが,英語の各文字の出現頻度に基づいた統計を利用して,n の値が不明でもカエサル暗号を解読してしまうことができる.

このカエサル暗号とその発展形は,西洋の古代・中世を通じて1500年以上ものあいだ最も普通に用いられたが,原理は驚くほど単純である.現在では暗号学者ならずとも普通の人にもコンピュータを使って簡単に解読できてしまい,暗号とは呼べないほどに安全性は低いが,メッセージを隠したいという人間の欲求の生み出した,本格的な暗号文化の幕開きを代表する手法だった.歴史的意義は大きい.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2016-09-21 Wed

■ #2704. カエサル暗号 [cryptology][grammatology]

種々の暗号のなかで最も古く単純なものの1つにカエサル暗号がある.この名は,Julius Caesar が軍事的に用いていたことが『ガリア戦記』から知られることによる.カエサル式単アルファベット換字法ともシフト・シファーとも言われる.平文のアルファベットの各文字を n 文字分ずらすことによって暗号文を作るもので,カエサルはローマ字をギリシア文字に変換した上でこの暗号方式を n = 3 で運用していた.現代英語の26文字アルファベットで,鍵が n = 3 であるカエサル暗号の対応表を示そう.慣習により,平文では小文字が,暗号文では大文字が用いられる.

| 平アルファベット | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| 暗号アルファベット | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |

これで有名な "veni, vidi, vici" を暗号化すると,"YHQL, YLGL, YLFL" となる.きわめて単純な原理であり,鍵の n = 3 を知らずとも,解読者は n = 1 から n = 25 に至る25通りの可能性をすべて試してみれば,いずれ解読に至るだろう.

このままでは強度が足りないので,その後,様々な攪乱法が発達した.例えば,平文の綴字を崩しておいたり,単語を区切る空白を消去したり,何にも相当しない無意味な「冗字」 (null) をところどろこに挿入したり,複数の平アルファベットを単一の暗号アルファベットに対応させたり (homophonic),キーワードを暗号アルファベットの先頭に挿入してからシフトする方法などが編み出された.この最後の方法によると,例えばキーワードが "JULIUS CAESAR" だとすると,空白を詰めたり文字重複を避けたりして,次のような対応表が得られる.

| 平アルファベット | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| 暗号アルファベット | J | U | L | I | S | C | A | E | R | T | V | W | X | Y | Z | B | D | F | G | H | K | M | N | O | P | Q |

これにより,"veni, vidi, vici" は "MSYS, MRIR, MRLR" となる.キーワードを知らない解読者にとって,格段に解読が難しくなる.

しかし,アルファベットを単にシフトさせるのではなく,ランダムに対応付けることをすれば,作り上げられる対応表の数は 400,000,000,000,000,000,000,000,000 通りを上回り,はるかに安全な暗号システムとなる.この原理の単純さが受け,ヨーロッパではなんと15世紀に至るまで,カエサル暗号の系列が最も頻繁に用いられたのである.以上,サイモン・シン(著書の上巻第1章)およびフレッド・B・リクソン (136--40) を参照して執筆した.

なお,シーザー暗号は言葉遊びとして用いられることもあり,VMS を1つ後ろにずらして(性能においてそれを越したいという意図から) WNT (= Windows NT) と命名した例,IBM を1つ前にずらして HAL(『2001年宇宙の旅』のコンピュータにつけられた名前)とした例がある.

・ サイモン・シン(著),青木 薫(訳) 『暗号解読 上下巻』 新潮社,2017年.

・ フレッド・B・リクソン(著),松田 和也(訳) 『暗号解読事典』 創元社,2013年.

2016-09-20 Tue

■ #2703. 非対称鍵暗号の革命 [cryptology][language][semiotics][communication]

「#2700. 暗号によるコミュニケーションの特性」 ([2016-09-17-1]) で,暗号と通常の言語を比較対照した.現代の暗号が通常の言語と最も異なっている側面の1つに,コードの非対称性がある.だが,これは直感に反するため,もし言語に同じような非対称性が備わっていたら一体どのような言語コミュニケーションが展開するのか,想像するのも難しい.

20世紀後半に非対称鍵暗号が生まれるまで,人類の用いてきた暗号はすべて対称鍵暗号だった.対称鍵暗号では,送り手と受け手が同じ鍵のコピーをもっている.送り手はその鍵で平文をスクランブルして暗号文を作って送り,受け手はその鍵のコピーで解錠して平文を取り戻す.両者ともに共通の鍵(とアルゴリズム)があるからこそ,最終的にコミュニケーションが成り立つのである.この対称性は,言語にもみられる基本的な特性である.例えば日本語の文法を鍵(およびアルゴリズム)とすれば,日本語の話し手はその鍵で伝えたい内容を符号化して文を産出して送り,日本語の聞き手はその鍵のコピーで復号化して内容を取り戻す.符号化と復号化の過程では,文法の諸規則の適用順序こそ逆になるが,同じ一つの文法である.このように対称鍵暗号は通常の言語と根本的な特性を共有しているため,その原理を理解しやすい.

しかし,20世紀後半に非対称鍵暗号なるものが生まれた.非対称鍵暗号によるコミュニケーションでは,送り手と受け手の用いる鍵が,数学的に非常に精妙な方法で関連づけられてはいるものの,事実上異なっているのである.あたかも,送り手は英語で話しをしているが,受け手は日本語で聞き取っているかのようだ.このように表現すると英語から日本語への自動翻訳機が介在しているかのようなシチュエーションにも聞こえるが,この比喩は必ずしもうまくいかない.というのは,受け手側の鍵(この例では日本語文法)は,受け手が独自に作成し,他人に明かさずに保管していたものであり,さらに,受け手がそれを鋳型として送り手側の鍵(この例では英語文法)をも先に作りあげていたという状況があるからだ.つまり,受け手はコミュニケーションに先立って,ある人工言語の文法を作り上げ,それを鋳型として第2の人工言語の文法まで作り上げておく.その上で,第2の文法書を公開しつつメッセージの送り手に与え,送り手はその文法を用いて平文を暗号化し,受け手へ送信する.そして,受け手は,この暗号文を,(第2ではなく)第1の文法書に従って読み解く.この暗号文は,第2の文法で符号化されているにもかかわらず,決して第2の文法によっては復号化できないという奇妙な性質をもっているのである.

通常の言語コミュニケーションの感覚に慣れていると,この非対称鍵暗号によるコミュニケーションの仕組みは実に奇妙だ.しかし,まさに通常の言語の常識を破ったからこそ,非対称鍵の発明は暗号学史上の快挙としてみなされているのだろう.

2016-09-19 Mon

■ #2702. Jane does nothing but watch TV. の watch は原形不定詞か? [infinitive][preposition][conjunction][contamination][syntax][but]

9月13日付けで掲示板に標題の質問が寄せられた,Jane does nothing but watch TV. や He does something more than just put things together. のような文に現われる2つ目の動詞 watch や put は原形を取っているが,これは原形不定詞と考えるべきなのか,という疑問である.

現代英語では,原形不定詞 (bare infinitive) は大きく分けて4種類の環境で現われる.1つは,使役動詞や知覚動詞などの目的語に後続するもので,They made her pay for the damage. や The crow saw Gray score two magnificent goals. の類いである.今ひとつは,疑似分裂構文やそれに準ずる構文において What the plan does is ensure a fair pension for all. や Turn off the tap was all I did. などの文に見られる.さらに,I had said he would come down and come down he did. のような繰り返し文などにも見られる.最後に,除外を表わす前置詞 (but, except) に後続する形で She did everything but make her bed. のように用いられる (Quirk et al. §15.15; Biber et al. §11.2.2.3) .

標題の質問に関連するのは,この最後の用法のことである.but, except は前置詞兼接続詞として他にも特殊な振る舞いを示し,どのように分析すべきかは重要な問題だが,当面,共時的には原形不定詞が後続しうる特殊な前置詞として理解しておきたい.もう1つの (more) than を用いた例文についても,意味こそ「除外」ではないが,but, except と平行的にとらえ,原形不定詞が後続する前置詞に近いものと考えておく(I would rather [sooner] die than disgrace myself. のような文も参照).さらに,関連して I intend to build the boat as well as plan it. なども合わせて考慮したい.

だが but, except については,一方で通常の前置詞のように振る舞うこともでき,例えば He does everything in the house but [except] putting the children to bed. のように後ろに動名詞を従えることもできる.あまつさえ,to 不定詞を従える場合もあり,Nothing remains but to die. や I have no choice [alternative] but to agree. などもあるので,ややこしい.

これらの語句に関する振る舞いの特殊性や不安定性は,but, except が前置詞的にも接続詞にも用いられることと関連するに違いない.歴史的にはどのような経緯でこのような構造が生じてきたのか詳しく調べていないが,構文上の contamination が生じているのではないかと想像される.「#737. 構文の contamination」 ([2011-05-04-1]) に挙げた (4) の例なども参照.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

2016-09-18 Sun

■ #2701. 暗号としての文字 [grammatology][cryptology]

「#2699. 暗号学と言語学」 ([2016-09-16-1]) で論じたように,暗号学 (cryptology) と文字論 (grammatology) の関係は深い.1点目に,未解読文字の解読と暗号の解読は,方法や作業が類似している.2点目に,暗号化・復号化の対象となるのは,ほとんどの場合,書記言語,すなわち文字である.3点目に,暗号解読に利用される手法は,多くの場合,書記言語の文字論的な特性に基づく高度な数学や統計学の手法である.したがって,文字論は暗号学へ理論的な基礎を与え,暗号学は実用性を背景に数学的,統計的な観点から文字論へ成果をフィードバックするという関係が成り立っている.

しかし,それ以前の問題として,そもそも原始・古代においては文字(体系)それ自体が暗号だったと考えることもできるのではないか.文字を利用できるのは,権力者と知識人に限られ,大多数の一般庶民にとって,それは無意味な記号の羅列にしか見えなかった.昨日の記事「#2700. 暗号によるコミュニケーションの特性」 ([2016-09-17-1]) で議論した暗号コミュニケーションの本質に照らすと,当時の文字はまさに「排他的なコードにより排他的な接触の関係を作り上げて排他的なコミュニケーション回路を作る」のに貢献していたのである.実際,権力者や知識人は,文字体系のカラクリたるコードを一般庶民から秘匿し(一般庶民はそれを魔法と信じていた),情報戦における優位と権益を保持できるように努めた.これは,近現代の戦争において国家が軍事的暗号を厳密に管理しようとした動機やその実態にも,そのまま当てはまる.

以前に「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1]) と題する記事を書いたが,暗号(学)の歴史を概観した後でその記事を読み返すと,文字と暗号の性質の類似性がよく理解できる.暗号が秘匿性をもっているというのはトートロジーだとしても,暗号が保守性を有するという見解は一面の真実を含んでいる.例えば,暗号はいったんその強度に関して信頼を得ると,有用な方法として広く用いられ,制度として定着する傾向がある.敵の暗号解読者に破られて有用性を失う瞬間までは,新たな暗号開発が本格的になされることはない(既存暗号の安全性を高める工夫は常に行なわれていたが).暗号の歴史は,その軍事的実用性に駆り立てられて,新暗号の発明→解読の成功→新暗号の発明→解読の成功→・・・を繰り返してきたという点で,全体としてはむしろ革新の歴史とも理解できるかもしれないが,解読成功というやんごとなき理由が発生するまでは,あくまで保守的にとどまると見ることもできるのである.

2016-09-17 Sat

■ #2700. 暗号によるコミュニケーションの特性 [cryptology][communication][phatic_communion][function_of_language][semiotics]

昨日の記事「#2699. 暗号学と言語学」 ([2016-09-16-1]) の最後に触れたように,言語はメッセージを伝えたいという欲求とともに発達してきたと考えられるにもかかわらず,一方で人類はメッセージを秘匿したいという欲求を抱き,暗号技術を発達させてきた.これは,言語によるコミュニケーションに関する一種の矛盾と考えられるかもしれない.しかし,よく考えてみると,暗号は言語コミュニケーションの本質と矛盾するというよりも,むしろそのある側面を究極に推し進めたものとみなせるのではないか.というのは,暗号コミュニケーションにおいては,ある特定の相手にだけ,という強い限定はあるものの,むしろメッセージを伝えたいという欲求はことさらに強いからである.

実際「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]) の図において,中央の「ことば (message)」を「暗号」と読み替えても,この図はそのまま通用しそうである.しかし,異なるところもある.暗号コミュニケーションでは話し手と聞き手を直接つなぐ「接触 (contact)」の回路が意図的に強く限定されており,排他的であることだ.たしかに,通常の言語コミュニケーションにおいても,ある程度の排他性が想定される機会はある.例えば,ひそひそ話し,陰口,私信などでは,物理的な方法で接触が制限されている.ところが,暗号コミュニケーションでは,物理的な方法で接触を制限することも含みはするが,それ以上に重要な制限方法として「言語体系 (code) 」にひねりを加えるという手段を用いる.特定の話し手と聞き手にしか共有されない排他的なコードを用いることにより,記号論的に他者が接触できない状況を作り出しているのである.

このように,通常の言語コミュニケーションと対比すると,暗号コミュニケーションの本質が浮き彫りになる.話し手と聞き手が,排他的なコードにより排他的な接触の関係を作り上げて排他的なコミュニケーション回路を作るというのが,暗号コミュニケーションの前提のようだ.「山」に対して「川」という合い言葉は,原始的な暗号の一種だが,これは暗号コミュニケーションにおける phatic_communion を体現するものである (see 「#1771. 言語の本質的な機能の1つとしての phatic communion」 ([2014-03-03-1]),「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」 ([2012-04-02-1])) .暗号を記号論的に論じてみるのもおもしろそうだ.

2016-09-16 Fri

■ #2699. 暗号学と言語学 [cryptology][linguistics][statistics][grammatology]

サイモン・シンの『暗号解読』を読んだ.暗号学 (cryptology) は言語学の1分野として言及されることもあるが,最も原始的な転置式暗号や,語や文字を置き換える換字式暗号を除けば,それ以降の暗号作成と解読は数学,統計学,物理学の応用そのものであり,言語学の扱う範囲から大きく逸脱しているように思われる.近代以降に開発されたヴィジュネル暗号,エニグマの暗号,公開鍵方式,量子暗号などは,高度な数学・物理学を利用した暗号であり,もはや言語学の出る幕ではないかのようだ.

しかし,いくつかの点で暗号学は言語学と密接な連係を保っているのは事実である.『暗号解読』により暗号の歴史を概観したところで,両分野の顕著な接点について考えてみた.1つ目は,当然といえば当然だが,暗号化して秘匿したいもとの材料はほぼ常に言語であるということだ.数字やその他の記号を秘匿したいという機会もあるだろうが,基本的には何らかの言語で書かれた文章が暗号化の対象であり,それゆえに「平文」と呼ばれる.暗号作成者は,この平文に何らかのスクランブル(暗号化するための演算)を施して無意味な文字列を得るわけだが,ここで行なっていることは,有意味で言語らしいテキストを無意味で言語らしからぬ文字列へ変換するという作業である.つまり,暗号作成者はなるべく平文のもつ言語らしさを取り除こうと努力する人にほかならず,暗号の成否は,その人が言語らしいとは何を指し,言語らしからぬとは何を指すのかについて,いかに深く理解しているかにかかっている.言語(とりわけ書き言葉)における文字の出現率などの統計的な事情に精通していればいるほど,暗号作成者は言語らしからぬ出力を得られるし,逆に暗号解読者はもとの平文を取り戻すことができる.隠したい元のものが言語テキストである以上,その後,いかに複雑な演算を加えようとも,何らかの言語的性質は着いて回らざるをえない.

2つ目に,暗号化や復号化に用いられる鍵もまた,暗号の歴史の大部分において,単語やその他の表現など言語的な単位だったという事実がある.現代の最も進んだ暗号においては鍵が数字であることが多いが,少なくとも鍵交換の問題が解決される以前の暗号においては,鍵は意味をなすキーワードやキーフレーズであり,ある言語の語彙に登録された単語やその他の表現であることが普通だった.それは,鍵が暗号者と復号者に共有されていなければならず,互いにとって既知である単語を鍵とし,それを暗記しておくのが,管理上もっとも便利だったからだ.数字や記号の羅列は暗記しにくいし,メモに書き留めておくという手はセキュリティ上問題がある.したがって,2人が最初から知っているもの,すなわち共通言語の何らかの単位を鍵とするのが自然である.逆にいえば,暗号解読者にとっては,鍵を突き止めるために,言語の語彙や表現のリストのなかから候補を絞り込むという戦略が妥当となる.このように,平文のみならず,暗号の鍵そのものも多くの場合,言語である.

3つ目に,諸言語は言語としての特性を共有しつつも互いに異なる恣意的な記号体系であるから,自言語と他言語の間の翻訳の作業は,暗号・復号の作業に近い.実際,第2次世界大戦では,アメリカは先住民ナヴァホ族の言語を用いたナヴァホ暗号なるものを生み出した.英語も話せるナヴァホ族が媒介となって,暗号化したい英語の平文をナヴァホ語へ変換し,そのナヴァホ語テキストを伝達したい相手に届ける.その相手は,お付きのナヴァホ族の人に頼んでそのテキストを英語へなおしてもらう.当時,敵国ドイツには,ナヴァホ語に関する研究は一切なく,ドイツ人の解読者がナヴァホ語から翻訳する術はなかった.既存のあまり知られていない自然言語は,それ自体が暗号のアルゴリズムになりうるという例だ.

最後に,未解読文字との関連もある.「#2427. 未解読文字」 ([2015-12-19-1]) で述べたように,いまだ解読されていない文字体系は少なくない.「#2486. 文字解読の歴史」 ([2016-02-16-1]) で触れたが,文字解読の歴史をひもとくと,そこで使われてきた手法は,現代に近づくほど,主として文字論を基礎とする統計学や数学を駆使する科学的な手法へと進化してきており,一般の暗号解読の手法ときわめてよく似ている.このことは,いずれも「平文」が何らかの言語で書かれたテキストであるということを前提としているのだから,不思議ではないだろう.暗号学の成果は,文字の解読におおいに貢献することができる.

さらに本質的で興味深い問いとして,人間はいつ,どこで,なぜ言語を暗号化する必要があるのだろうか.言語がコミュニケーションのために発達してきたことを前提とすると,メッセージを秘匿したいという行動や欲求は一種の矛盾ともいえる.言語と秘匿というテーマは,暗号学の哲学ともいうべきものになるだろう.

・ サイモン・シン(著),青木 薫(訳) 『暗号解読 上下巻』 新潮社,2017年.

2016-09-15 Thu

■ #2698. hyphen [punctuation][writing][hyphen]

現代英語の書記にみられる句読法 (punctuation) の発達と定着は,一般に近代以降の出来事といってよい (see 「#574. punctuation の4つの機能」 ([2010-11-22-1]),「#575. 現代的な punctuation の歴史は500年ほど」 ([2010-11-23-1]),「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1]),「#2666. 初期近代英語の不安定な句読法」 ([2016-08-14-1])) .ハイフン (hyphen) にしても例外ではなく,広く用いられるようになり,一般化したのは1570年代以降である.実際,hyphen という呼び名が英語に現われるのは1620年辺りになってからであり,案外遅い.この語は,"together" を意味するギリシア語 huphén (hupó "under" + hén "one") がラテン語経由で英語に入ったものである.それ以前にも,この句読記号自体は用いられており,様々に呼ばれていたが,例えばその使用を重視した John Hart (c. 1501--74) は joiner と呼んでいた.

実際,ハイフン記号の使用は写本時代の最初期から一貫して確認される.その役割も様々だったが,基本的な機能は,現代に伝わるものと同様であり,語やその一部の境目に関する種々の関係を明示することにあった.単語の内部で行またぎをする必要が生じたときには「分割記号」 (divider) の役割を果たし,複数の形態素の関連が密であり1語にまとめたい場合には「連係記号」 (linker) の役割を果たした.いずれにせよ,語の単位を明示する目的で用いられる符号である (Crystal 260--61) .

しかし,ハイフンの正書法は,現代ですら定着したものがない.その使用には,相当程度,揺れが見られる.例えば,変種間というレベルの揺れとしても見られ,イギリス英語ではアメリカ英語よりもハイフンを多用する傾向がある.カナダ英語などでは,英米変種の中間的な振る舞いを示すともいわれる.また,個人差もあり,e-mail vs email, ice-cream vs ice cream や,flowerpot vs flower-pot vs flower pot など,揺れが激しい.通時的にも,以前は2語で書かれていたものが,後にハイフンを付され,さらに後にハイフンを省いて1語として綴られるような変化を遂げた語がいくつか確認される.例えば,type writer > type-writer > typewriter がその例であり,ほかに today, tomorrow, tonight などの to- 接頭辞をもつ語も to day > to-day > today のように,似たような経路を辿っている (Crystal 266) .

・ Crystal, David. Making a Point: The Pernickety Story of English Punctuation. London: Profile Books, 2015.

2016-09-14 Wed

■ #2697. few と a few の意味の差 [semantics][antonymy][article][countability]

9月8日付けで掲示板に標題に関する質問が寄せられた.一般には,不定冠詞のない裸の few は可算名詞について「ほとんどない」と否定的な含意をもって用いられ,不定冠詞付の a few は「少しある」と肯定的な意味を有するとされる.この理解が誤りというわけではないが,日本語になおして理解するよりも,英英辞典における定義を参考にすると理解が深まるように思われる.例えば OALD8 によれば,few は "used with plural nouns and a plural verb to mean 'not many'" とあり, a few は "used with plural nouns and a plural verb to mean 'a small number', 'some'" とある.つまり,few は many の否定・対義としての位置づけ,a few は some と同義としての位置づけである.ここから few が否定的に傾き,a few は肯定的に傾くという傾向が発するのだろうと考えられる.

歴史を遡ってみよう.few という語は,古英語より fēawa, fēawe, fēa などの形で,原則として複数形の形容詞として(また不定代名詞的にも)普通に用いられていた.当時の意味はまさしく many (多い; OE maniġ)の対義語としての「少ない」であり,現代英語の不定冠詞なしの few と同等である.

一方,a few に相当する表現については,古英語では不定冠詞は未発達だったために,そもそも確立していなかった.つまり,現代のような few と a few の対立はまだ存在していなかったのである.中英語に入り,不定冠詞が徐々に発達してくると,ようやく "a small number of" ほどの意味で a few が現われてくる.OED での初例は1297年の "1297 R. Gloucester's Chron. (1724) 18 Þe kyng with a fewe men hym~self flew at þe laste." が挙げられている.

問題は,なぜこのような意味上の区別が生じたかということである.裸の few については,古英語より many の対義語として,つまり "not many" としての位置づけが,以降,現在まで連綿と受け継がれたと考えればよいだろう.一方,a few については,不定冠詞の本来的な「(肯定的)存在」の含意が few に付け加えられたと考えられるのではないか.「#86. one の発音」 ([2009-07-22-1]) でみたように,不定冠詞 a(n) の起源は数詞の ān (one) である.そして,この語に否定辞 ne を付加して否定語を作ったものが,nān (< ne + ān) であり,これが none さらには no へと発達する.つまり,不定冠詞 a(n) は,数詞としての1を積極的に示すというよりは,否定の no に対置されるという点で,肯定や存在の含意が強い.

以上をまとめると,few そのものは many の否定として位置づけられ,もとより否定的な含意をもっているが,a の付加された a few は不定冠詞のもつ肯定・存在の含意を帯びることになった,ということではないか.同じことは,不可算名詞の量を表わす little と a little についても言える.前者は much の否定として,後者はそれに a が付くことで肯定的な含意をもつことになったと考えられる.

参考までに OED の few, adj. の第1語義の定義を挙げておきたい.

1. Not many; amounting to a small number. Often preceded by but, †full, so, too, very, †well.

Without prefixed word, few usually implies antithesis with 'many', while in a few, some few the antithesis is with 'none at all'. Cf. 'few, or perhaps none', 'a few, or perhaps many'.

2016-09-13 Tue

■ #2696. 分かち書き,黙読習慣,キリスト教のテキスト解釈へのこだわり [punctuation][medium][writing][scribe][distinctiones]

昨日の記事「#2695. 中世英語における分かち書きの空白の量」 ([2016-09-12-1]) に引き続き,分かち書きに関連する話題.

「#1903. 分かち書きの歴史」 ([2014-07-13-1]) でみたように,分かち書きの慣習の発生には,ラテン語を非母語とするアイルランドの修道僧の語学学習テクニックが関与していた.しかし,分かち書きが定着に貢献した要因は,そればかりではない.Crystal (10--13) によれば,7世紀までに発達していた黙読習慣や,St Augustine によるキリスト教教義の正しい伝授法という文化的・社会的な要因も関与していた.

黙読習慣が発達するということは,書き言葉が話し言葉とは区別される媒体として機能するようになったということであり,読み手に優しい書き方が模索される契機が生じたということである.別の観点からいえば,続け書きが本来もつ「読みにくさ」への寛容さが失われてきた.このことは,語間空白のみならず句読法 (punctuation) 一般の発達にも関係するだろう.

By the seventh century in England, word-spacing had become standard practice, reflecting a radical change that had taken place in reading habits. Silent reading was now the norm. Written texts were being seen not as aids to reading aloud, but as self-contained entities, to be used as a separate source of information and reflection from whatever could be gained from listening and speaking. It is the beginning of a view of language, widely recognized today, in which writing and speech are seen as distinct mediums of expression, with different communicative aims and using different processes of composition. And this view is apparent in the efforts scribes made to make the task of reading easier, with the role of spacing and other methods of punctuation becoming increasingly appreciated. (Crystal 10)

次に,キリスト教との関係でいえば,St Augustine などの初期キリスト教の教父が神学的解釈をめぐってテキストの微妙な差異にこだわりを示したことが,後の分かち書きを含む句読法を重視する傾向を生み出したという.

The origins of the change are not simply to do with the development of new habits of reading. They are bound up with the emergence of Christianity in the West, and the influential views of writers such as St Augustine. Book 3 of his (Latin) work On Christian Doctrine, published in the end of the fourth century AD, is entitled: 'On interpretation required by the ambiguity of signs', and in its second chapter we are given a 'rule for removing ambiguity by attending to punctuation'. Augustine gives a series of Latin examples where the placing of a punctuation mark in an unpunctuated text makes all the difference between two meanings. The examples are of the kind used today when people want to draw attention to the importance of punctuation, as in the now infamous example of the panda who eats, shoots and leaves vs eats shoots and leaves. But for Augustine, this is no joke, as the location of a mark can distinguish important points of theological interpretation, and in the worst case can make all the difference between orthodoxy and heresy. (Crystal 12--13)

また,上記2点とも間接的に関わるが,語間空白なしではとても読むに堪えないジャンルのテキストが現われるようになったことも,分かち書きの慣習を促進することになったろう.例えば,いわゆる文章ではなく,単語集というべき glossary の類いである.この種の単語一覧はそもそも備忘録用,参照用であり,声を出して読み上げるというよりは,見て確認する用途で使われることが多く,語と語の境界を明示することが特に要求されるテキストといってよい (Crystal 10--11) .

このように互いに関連するいくつかの文化的・社会的水脈が前期古英語の7世紀までに合流し,分かち書きの慣習が,いまだ現代風の完璧さは認められないものの,およそ一般化する契機を獲得したと考えられる,

・ Crystal, David. Making a Point: The Pernickety Story of English Punctuation. London: Profile Books, 2015.

2016-09-12 Mon

■ #2695. 中世英語における分かち書きの空白の量 [punctuation][manuscript][writing][scribe][word][prosody][oe][inscription][distinctiones]

現代の英語の書記では当然視されている分かち書き (distinctiones) が,古い時代には当然ではなく,むしろ続け書き (scriptio continua) が普通だったことについて,「#1903. 分かち書きの歴史」 ([2014-07-13-1]) で述べた.実際,古英語の碑文などでは語の区切りが明示されないものが多いし,古英語や中英語の写本においても現代風の一貫した分かち書きはいまだ達成されていない.

だが,分かち書きという現象そのものがなかったわけではない.「#572. 現存する最古の英文」 ([2010-11-20-1]) でみた最初期のルーン文字碑文ですら,語と語の間に空白ではなくとも小丸が置かれており,一種の分かち書きが行なわれていたことがわかるし,7世紀くらいまでには写本に記された英語にしても,語間の空白挿入は広く行なわれていた.ポイントは,「広く行なわれていた」ことと「現代風に一貫して行なわれていた」こととは異なるということだ.分かち書きへの移行は,古い続け書きの伝統の上に新しい分かち書きの方法が徐々にかぶさってきた過程であり,両方の書き方が共存・混在した期間は長かったのである.英語の句読法 (punctuation) の歴史について一般に言えるように,語間空白の規範は中世期中に定められることはなく,あくまで書き手個人の意志で自由にコントロールしてよい代物だった.

書き手には空白を置く置かないの自由が与えられていただけではなく,空白を置く場合に,どれだけの長さのスペースを取るかという自由も与えられていた.ちょうど現代英語の複合語において,2要素間を離さないで綴るか (flowerpot),ハイフンを挿入するか (flower-pot),離して綴るか (flower pot) が,書き手の判断に委ねられているのと似たような状況である.いや,現代の場合にはこの3つの選択肢しかないが,中世の場合には空白の微妙な量による調整というアナログ的な自由すら与えられていたのである.例えば,語より大きな統語的単位や意味的単位をまとめあげるために長めの空白が置かれたり,形態素レベルの小単位の境を表わすのに僅かな空白が置かれるなど,書き手の言語感覚が写本上に精妙に反映された.

Crystal (11-12) はこの状況を,Ælfric の説教からの例を挙げて説明している.

Very often, some spaces are larger than others, probably reflecting a scribe's sense of the way words relate in meaning to each other. A major sense-break might have a larger space. Words that belong closely together might have a small one. It's difficult to show this in modern print, where word-spaces tend to be the same width, but scribes often seemed to think like this:

we bought a cup of tea in the cafe

The 'little' words, such as prepositions, pronouns, and the definite article, are felt to 'belong' to the following content words. Indeed, so close is this sense of binding that many scribes echo earlier practice and show them with no separation at all. Here's a transcription of two lines from one of Ælfric's sermons, dated around 990.

þærwæronðagesewene twegenenglas onhwitumgẏrelū;

þær wæron ða gesewene twegen englas on hwitum gẏrelū;

'there were then seen two angels in white garments'

Eacswilc onhisacennednẏsse wæronenglasgesewene'.

Eacswilc on his acennednẏsse wæron englas gesewene'.

'similarly at his birth were angels seen'

The word-strings, separated by spaces, reflect the grammatical structure and units of sense within the sentence.

話し言葉では,休止 (pause) や抑揚 (intonation) の調整などを含む各種の韻律的な手段でこれと似たような機能を果たすことが可能だが,書き言葉でその方法が与えられていたというのは,むしろ現代には見られない中世の特徴というべきである.関連して「#1910. 休止」 ([2014-07-20-1]) も参照.

・ Crystal, David. Making a Point: The Pernickety Story of English Punctuation. London: Profile Books, 2015.

2016-09-11 Sun

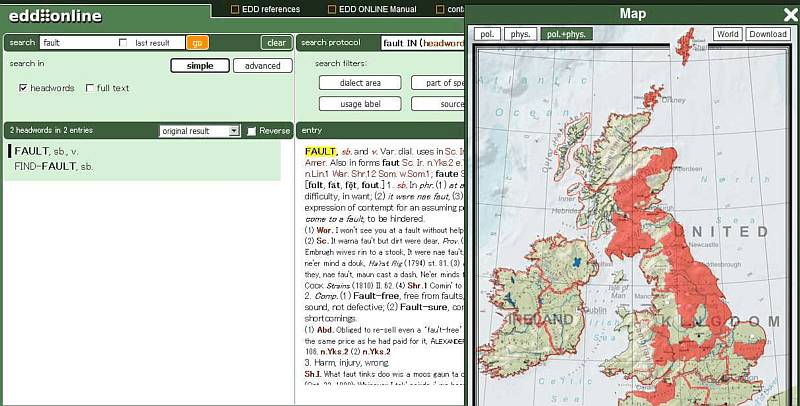

■ #2694. EDD Online (2) [dialect][web_service][corpus][lmode][lexicography][edd][dictionary]

「#868. EDD Online」 ([2011-09-12-1]) で紹介したように,Joseph Wright による The English Dialect Dictionary の電子化プロジェクトが Innsbruck 大学で進められていたが,つい最近完成したとの知らせを受けた.これまでウェブ上のサービスではアカウント取得が必要だったが,これで直接自由にアクセスできるようになった.こちらの EDD Online からどうぞ.

機能も充実しており,例えば上のスクリーンショットのように,検索語と関連して辞書内に言及されている方言地域を地図上で確認できる機能がある.ちょうど語源的綴字 (etymological_respelling) に関する調査の関係で,言及されている方言地域が地図上で確認できれば便利だろうと思っていた矢先だったので,嬉しい.

また,紙媒体の元祖 The English Dialect Dictionary のページをイメージとして確認することもできる.検索については,dialect area, part of speech, phonetic, etymology, usage label, source, morphemic, time span など各種カテゴリーによるサーチが可能.

利用マニュアルも閲覧できるので,参照しながらあれこれといじってみることをお薦めする.

・ Wright, Joseph, ed. The English Dialect Dictionary. 6 vols. Henry Frowde, 1898--1905.

2016-09-10 Sat

■ #2693. 古ノルド語借用語の統計 [lexicology][statistics][old_norse][french][loan_word][contact]

昨日の記事「#2692. 古ノルド語借用語に関する Gersum Project」 ([2016-09-09-1]) 紹介した Gersum Project の Norse Terms in English: A (basic!) Introduction に,フランス語からの借用語と対比しながら古ノルド語からの借用語に関する数値などが言及されていた.

When it comes to numbers, French influence, mainly as a result of the Norman Conquest, is much more significant: approximately 10,000 words were borrowed from French during the Middle English period (of which around 7,000 are still used), whereas there are about 2,000 Norse-derived terms recorded in medieval English texts. Of them, about 700 are still in use in Standard English, although many more can be found in dialects from areas such as the East Midlands, Yorkshire, Lancashire, and Cheshire. The significance of the Norse impact on (Standard) English lies instead in the fact that most of the Norse-derived terms do not have a technical character (consider, for instance, skirt, leg, window, ugly, ill, happy, scare, bask, die) and even include a number of grammatical terms, the most notable being the third person plural pronouns they, them and their (because personal pronouns are not easily borrowed between languages). The presence of these terms was probably facilitated by the similarity between Old English and Old Norse, both of which were Germanic languages. In fact, it seems very likely that the speakers of the two languages were able to understand each other by speaking their own language, of course with some careful lexical choices and a good deal of pointing and, when appropriate, smiling.

借用語彙の統計は,語源の不確かさの問題などが絡み,いきおい概数にならざるを得ないが,与えられていれば参考になる.ここに挙げられている数値も,他書のものと大きく異なっていない.中英語期の借用語に限定して数えると,フランス語からはおよそ1万語(うち約7千語が現在まで残る)が入り,古ノルド語からはおよそ2千語(うち約700語が現代標準英語に残る)が入ったとしている.古ノルド語からの借用語は絶対数も現在までの残存率も相対的に低いといえるが,英語語彙のコアにまで浸透しているという意味で,質的な深さはある.また,イングランド北部・東部の諸方言を考慮に入れれば,現在使われている古ノルド語借用語の数は著しく増えるということも銘記しておきたい.古英語話者と古ノルド語話者がある程度通じ合えたとの積極的な指摘も注目に値する.

その他,借用語に関する統計は cat:loan_word statistics の各記事を参照.

2016-09-09 Fri

■ #2692. 古ノルド語借用語に関する Gersum Project [old_norse][contact][loan_word][lexicology][etymology][semantic_borrowing][gersum_project]

先日参加した ICEHL19 (see 「#2686. ICEHL19 に参加して気づいた学界の潮流など」 ([2016-09-03-1])) の学会で目を引いた研究発表に,Cambridge 大学の Richard Dance や Cardiff 大学の Sara M. Pons-Sanz による Gersum Project の経過報告があった.古英語から中英語にかけて生じた典型的な意味借用 (semantic_borrowing) の例といわれる bread と,その従来の類義語 loaf との関係について語史を詳しく調査した結果,Jespersen の唱えた従来の意味借用説を支持する証拠はない,という衝撃的な結論が導かれた(この従来の説については,本ブログでも「#2149. 意味借用」 ([2015-03-16-1]),「#23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い?」 ([2009-05-21-1]),「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1]) で触れている).

Gersum Project は,従来の古ノルド語の英語に対する影響は過大評価されてきたきらいがあり(おそらくはデンマーク人の偉大な英語学者 Jespersen の愛国主義的な英語史観ゆえ?),その評価を正す必要があるとの立場を取っているようだ(関連して「#1183. 古ノルド語の影響の正当な評価を目指して」 ([2012-07-23-1]) を参照).プロジェクトのHPによると(←成蹊大学の田辺先生,教えていただき,ありがとうございます),プロジェクトの狙いは "The Gersum project aims to understand this Scandinavian influence on English vocabulary by examining the origins of up to 1,600 words in a corpus of Middle English poems from the North of England, including renowned works of literature like Sir Gawain and the Green Knight, Pearl, and the Alliterative Morte Arthure." だという.主たる成果は,総計3万行を越えるこれらのテキストにおける古ノルド語由来の単語のデータベースとして,いずれ公開されることになるようだ.

古ノルド語の借用語とその歴史的背景に関する基礎知識を得るには,同HP内の Norse Terms in English: A (basic!) Introduction が有用.

2016-09-08 Thu

■ #2691. 英語の諺の受容の歴史 [literature][proverb][rhetoric]

Simpson の英語諺辞典のイントロ (x) に,その受容の歴史が概説されていた.簡潔にまとまっているので,以下に引用する.

It is sometimes said that the proverb is going out of fashion, or that it has degenerated into the cliché. Such views overlook the fact that while the role of the proverb in English literature has changed, its popular currency has remained constant. In medieval times, and even as late as the seventeenth century, proverbs often had the status of universal truths and were used to confirm or refute an argument. Lengthy lists of proverbs were compiled to assist the scholar in debate; and many sayings from Latin, Greek, and the continental languages were drafted into English for this purpose. By the eighteenth century, however, the popularity of the proverb had declined in the work of educated writers, who began to ridicule it as a vehicle for trite, conventional wisdom. In Richardson's Clarissa Harlowe (1748), the hero, Robert Lovelace, is congratulated on his approaching marriage and advised to men his foolish ways. His uncle writes: 'It is a long lane that has no turning.---Do not despise me for my proverbs.' Swift, in the introduction to his Polite Conversation (1738), remarks: 'The Reader must learn by all means to distinguish between Proverbs, and those polite Speeches which beautify Conversation: . . As to the former, I utterly reject them out of all ingenious Discourse.' It is easy to see how proverbs came into disrepute. Seemingly contradictory proverbs can be paired---Too many cooks spoil the broth with Many hands make light work: Absence makes the heart grow fonder with its opposite Out of sight, out of mind. Proverbs could thus become an easy butt for satire in learned circles, and are still sometimes frowned upon by the polished stylist. The proverb has none the less retained its popularity as a homely commentary on life and as a reminder that the wisdom of our ancestors may still be useful to use today.

中世から初期近代までは,諺は議論などでも用いられる賢き知恵として尊ばれていた.実際,16--17世紀には,諺は文学や雄弁術の華だった.John Heywood (1497?--1580?) が1546年に諺で戯曲を著わし,Michael Drayton (1563--1631) がソネットを書き,16世紀の下院では諺による演説もなされたほどだ.ところが,18世紀以降,諺は知識人の間で使い古された表現として軽蔑されるようになった.とはいえ,一般民衆の間では諺は生活の知恵として連綿と口にされてきたのであり,諺文化が廃れたわけではない.諺が用いられる register こそ変化してきたが,諺そのものが衰えたわけではないのである.

なお,最古の英語諺集は,宗教的,道徳的な教訓を納めた,いわゆる "Proverbs of Alfred" (c. 1150--80) である.初学者にラテン語を教える修道院,修辞学の学校,説教などで言及されることにより,諺は広められ,写本にも保存されるようになった.

・ Simpson, J. A., ed. The Concise Oxford Dictionary of Proverbs. Oxford: OUP, 1892.

・ Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica 2008 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2008.

2016-09-07 Wed

■ #2690. N-gram Tool [cgi][n-gram][statistics][corpus][web_service][frequency][cgi]

n-gram は,言語統計やコーパス言語学の世界における基本的な概念・手段である(「#2324. n-gram」 ([2015-09-07-1]), 「#956. COCA N-Gram Search」 ([2011-12-09-1]) を参照).テキストを指定してその n-gram を得るツールはネットその他にも遍在しているが,あえて簡易ツールをCGIで実装してみた.バックエンドに Perl モジュールの Text::Ngrams を用いている.

使い方はおよそ自明だろう.適当な長さの英文テキストを投げ込めば,デフォルトでは単語ベースの 3-gram (およびそれ以下の 2-gram と 1-gram も含む)の一覧が絶対頻度の高い順に返される(出力行の制限はなし).オプションにより単語ベースではなく文字ベースにも変更でき,n-gram のサイズも変えられる.出力については,頻度順ではなくアルファベット順にすること,出力行に制限を設けること,絶対頻度ではなく相対頻度(各 n-gram 内で合計すると1.0となる)で返すことも可能.

なお,1-gram は入力テキストを構成する単語の頻度表となるので,その用途にも利用できる.簡易的な n-gram ツールとしてどうぞ.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2016-09-06 Tue

■ #2689. Saeed の意味論概説書の目次 [toc][semantics]

先日の「#2683. Huang の語用論概説書の目次」 ([2016-08-31-1]) に引き続き,今回は,Saeed の意味論のテキストの目次を挙げる.定評のある意味論の概説書で,共時的意味論の広い分野を網羅しており,理論的な基礎を学ぶのに適している.ただし,通時的な意味論の話題はほとんど扱っていない.

Part I Preliminaries

1 Semantics in Linguistics

1.1 Introduction

1.2 Semantics and Semiotics

1.3 Three Challenges in Doing Semantics

1.4 Meeting the Challenges

1.5 Semantics in a Model of Grammar

1.6 Some Important Assumptions

1.7 Summary

2 Meaning, Thought and Reality

2.1 Introduction

2.2 Reference

2.3 Reference as a Theory of Meaning

2.4 Mental Representations

2.5 Words, Concepts and Thinking

2.6 Summary

Part II Semantic Description

3 Word Meaning

3.1 Introduction

3.2 Words and Grammatical Categories

3.3 Words and Lexical Items

3.4 Problems with Pinning Down Word Meaning

3.5 Lexical Relations

3.6 Derivational Relations

3.7 Lexical Universals

3.8 Summary

4 Sentence Relations and Truth

4.1 Introduction

4.2 Logic and Truth

4.3 Necessary Truth, A Priori Truth and Analyticity

4.4 Entailment

4.5 Presupposition

4.6 Summary

5 Sentence Semantics 1: Situations

5.1 Introduction

5.2 Classifying Situations

5.3 Modality and Evidentiality

5.4 Summary

6 Sentence Semantics 2: Participants

6.1 Introduction: Classifying Participants

6.2 Thematic Roles

6.3 Grammatical Relations and Thematic Roles

6.4 Verbs and Thematic Role Grids

6.5 Problems with Thematic Roles

6.6 The Motivation for Identifying Thematic Roles

6.7 Voice

6.8 Classifiers and Noun Classes

6.9 Summary

7 Context and Inference

7.1 Introduction

7.2 Deixis

7.3 Reference and Context

7.4 Knowledge as Context

7.5 Information Structure

7.6 Inference

7.7 Conversational Implicature

7.8 Summary

8 Functions of Language: Speech as Action

8.1 Introduction

8.2 Austin's Speech Act Theory

8.3 Categorizing Speech Acts

8.4 Indirect Speech Acts

8.5 Sentence Types

8.6 Summary

Part III Theoretical Approaches

9 Meaning Components

9.1 Introduction

9.2 Lexical Relations in CA

9.3 Katz's Semantic Theory

9.4 Grammatical Rules and Semantic Components

9.5 Components and Conflation Patterns

9.6 Jackendoff's Conceptual Structure

9.7 Pustejovsky's Generative Lexicon

9.8 Problems with Components of Meaning

9.9 Summary

10 Formal Semantics

10.1 Introduction

10.2 Model-Theoretical Semantics

10.3 Translating English into a Logical Metalanguage

10.4 The Semantics of the Logical Metalanguage

10.5 Checking the Truth-Value of Sentences

10.6 Word Meaning: Meaning Postulates

10.7 Natural Language Quantifiers and Higher Order Logic

10.8 Intensionality

10.9 Dynamic Approaches to Discourse

10.10 Summary

11 Cognitive Semantics

11.1 Introduction

11.2 Metaphor

11.3 Metonymy

11.4 Image Schemas

11.5 Polysemy

11.6 Mental Spaces

11.7 Langacker's Cognitive Grammar

11.8 Summary

・ Saeed, John I. Semantics. 3rd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009.

2016-09-05 Mon

■ #2688. 戦中と右横書き [writing][grammatology][direction_of_writing][history][sociolinguistics][language_myth]

8月15日の読売新聞朝刊に,83歳の女性からの投書が掲載されていた.先の戦争中に学校で右横書きを習ったという世代の方である.「学校では横書きをする場合,右から書くよう指導された.敵国の英語のまねにならないよう,とのことだった.今でも,右から書かれた言葉を見ると,当時を思い出して悲しい気持ちになる」とあった.

文字を書く書字方向 (direction_of_writing) の話題については ##2448,2449,2482,2483 で扱ってきた.文字論,特に統字論の問題として見れば,近代日本語の右横書きか左横書きか,あるいは右縦書きかという書字方向の変異や変化は,世界の書記体系の取り得る類型の枠内で論じられるものの,実際にその選択に際して作用していた力は,極めて社会的なものだった.戦中は欧米イメージのまとわりついた左横書きが忌避され,日本古来のイメージと重ね合わされた右横書きがよしとされた.戦後は右横書きは消えたが,くだんのイメージの対立は戦中の書字方向の記憶とともに現在でも語り継がれている.

しかし,これは語り継がれた記憶という以上に,神話に近いものであるという.屋名池 (169--70) は,戦前・戦中・戦後の日本語書字方向の変化について,次のようにまとめている.

右横書きは,左横書きと同じく,本来欧米語の影響によって生まれたものであるにもかかわらず,早くから縦書きと併用されてきたこともあって,大正末・昭和初期までには「右横書き=日本固有・伝統的」,「左横書き=欧米模倣・モダン」というイメージが成立・定着していたことはすでにたびたびふれた.このイメージはその語の社会の有為転変にかかわらず,戦後まで一貫して変わらなかった.一方,このイメージに対する評価・価値付けは激動の時代を反映して激しく変転し,横書きはそれに大きく翻弄されたのである.

西欧化イコール近代化・進歩として高い評価を与える明治以来の傾向は,日中戦争下にも続き,一九四〇(昭和一五)年になっても,レコードや洋菓子のような洋風・モダンなイメージの商品では,従来右横書きだった表示が新たに左横書き化していることは先に述べた.

しかし,欧米列強を的にまわして太平洋戦争が勃発するや,価値付けは大きく逆転し,日本在来の伝統的なものが国粋主義の立場から強力に支持されるようになる.それに支えられて左横書きの右横書き化という動きがあらわれ,これまでの左横書き化の流れと対立することになった.

太平洋戦争が敗戦に終わり,「鬼畜米兵」から「四等国」自認へと,価値が三転すると,国粋主義の支えを失って右横書き化の動きは失速し,一方,ふたたび芽生えた欧米のモダンで豊かな生活文化への憧れに押されて,左横書きの評価は急上昇する.左横書き化が一挙に進み,右横書きは駆逐されて,ついに横書きは左横書きへ統一されることになるのである.

実際,1946--48年の新聞広告の調査によれば,この3年間という短期間のあいだに,なだれを打って右横書きから左横書きへと移行したことが分かっている(屋名池,p. 171).ただし,注意すべきは,上の引用内でも述べられている通り,左横書きは戦前から一般的な趨勢だったことである.確かに従来戦前から右横書きも並存していたし,終戦直前には特に右横書きが目立ってきたという状況はあったが,それ以前から左横書きの傾向は既定路線だった.戦後になって,その既定路線が改めて日本人に自然に確認され,受け入れられたということだろう.屋名池 (177) 曰く,「左横書きへの統一は戦後の日本語表記の変革のうち,唯一,草の根が生み出し成就させたものなのだ」.つまり,戦前・戦中=右横書き,戦後=左横書きという構図は広く流布しているものの,一種の神話というべきものである.

だが,人々がその神話を生み出すに至ったのも,終戦前後のほんの数年間で左右転換を遂げたという強烈な印象と記憶があったからだろう.この神話は,当事者たちが自ら作り上げた神話といえるのではないか.

・ 屋名池 誠 『横書き登場―日本語表記の近代』 岩波書店〈岩波新書〉,2003年.

2016-09-04 Sun

■ #2687. 言語音の周波数と音圧レベル [phonetics][acoustics][communication]

言語音は音の一種である.音は弾性体の中を伝わる縦波であり,典型的には空気などの媒質が進行方向に沿って往復運動し,伝搬されてゆく.人間を含め多くの動物が音を利用してコミュニケーションを取っている.言語音に関して,音響学的な基礎をさらっておこう.以下,数値の出典は,Crystal (34) および戸井 (26--28, 34) .

音(波)の振動の属性には,周波数と音圧レベルがある.周波数とは,1秒間の音波の振動数,すなわち音の高さを表わす.単位には Hz (ヘルツ)を用いる.20Hzより低い音は超低周波 (infrasonics) と呼ばれ,人間は揺れとして感じることはあるが,耳では感じ取れない.また,20000Hzより高い音は超音波 (supersonics) といい,やはり耳では感じ取ることができない.人間が音として感知できるのは20--20000Hzということになる.また,老化とともに聞き取れる音の範囲が狭くなり,特に周波数の高い音が聞き取りにくくなるとされる.

だが,言語としては,人間の聞き取れるこの広い帯域の隅から隅までを使いこなしているわけではない.発音する側の制約もあり,通常の発話では100--4000Hzが用いられる.通常,成人男性の発声は90--130Hzであり成人女性の発声は250--330Hzである.生まれたばかりの赤ちゃんの泣き声は400Hzと高い.NHKの時報は440--880Hz,救急車のサイレンは770--960Hzである.

ちなみに,動物が聞き取れる音の範囲は人間と異なっている.鳥類は200--8000Hz,ゾウは10--12000Hz,イヌは15--50000Hz,ネコは60--65000Hz,イルカは150--150000Hz,コウモリは1000--120000Hzとまちまちである.それぞれが聞き取り能力を活用して種独自のコミュニケーションに役立てていることはよく知られている.

次に,音圧レベルに移ろう.こちらは音波の振幅に関する属性であり,音の大きさを表わす.単位には dB (デシベル)を用いる.人間の通常の会話は60dBほどであり,ささやき声は30dB,聞き取れる最も小さな音は0dBである.比較として,近くで聞く蝉の鳴き声は70dB,近くで聞く救急車のサイレンは80dB,ガード下で聞く列車の音は100dB,近くで聞く飛行機のエンジン音は120dBである.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

・ 戸井 武司(監修) 『音の大研究 性質・役割から意外な活用法まで』 2016年.

2016-09-03 Sat

■ #2686. ICEHL19 に参加して気づいた学界の潮流など [academic_conference][icehl][etymological_respelling][map]

2016年8月22--26日にドイツの University of Duisburg-Essen で開催された ICEHL19 (19th International Conference on English Historical Linguistics) に参加した.

私は,ここ2年間ほど研究している etymological_respelling について "Etymological Spelling Before and After the Sixteenth-Century" という題で発表してきたが,この英語史分野における最大の国際学会に参加することにより,学界の潮流がよく把握できることを改めて認識した.ICEHL19の学会参加と学界の潮流について,東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻の駒場英語史研究会で報告する機会があったので,報告内容の概略を本ブログにも載せておきたい(前回のICEHL18の報告については,「#2004. ICEHL18 に参加して気づいた学界の潮流など」 ([2014-10-22-1]) を参照).以下にICEHL19の研究発表等に関するPDFを挙げておく.

・ プログラム

・ 研究発表一覧

・ ワークショップ一覧

・ 発表要旨の小冊子

(1) 学会の沿革

・ ICEHL-1 (1979)

・ ICEHL-2 (1981, Odense)

・ ICEHL-3 (1983, Sheffield)

・ ICEHL-4 (1985, Amsterdam)

・ ICEHL-5 (1987, Cambridge)

・ ICEHL-6 (1990, Helsinki)

・ ICEHL-7 (1992, Valencia)

・ ICEHL-8 (1994, Edinburgh)

・ ICEHL-9 (1996, Poznan)

・ ICEHL-10 (1998, Manchester)

・ ICEHL-11 (2000, Santiago De Compostela)

・ ICEHL-12 (2002, Glasgow)

・ ICEHL-13 (2004, Vienna)

・ ICEHL-14 (2006, Bergamo)

・ ICEHL-15 (2008, Munich)

・ ICEHL-16 (2010, Pécs)

・ ICEHL-17 (2012, Zurich)

・ ICEHL-18 (2014, Leuven)

・ ICEHL-19 (2016, Essen)

・ ICEHL-20 to come (2018, Edinburgh)

・ ICEHL-21 to come (2020, Leiden)

(2) 基調講演

・ Gabriella Mazzon (University of Innsbruck) --- Shift in politeness values of English Discourse markers: a cyclical tendency?

・ Simon Horobin (University of Oxford) --- 'No gentleman goes on a bus': H. C. Wyld and the historical study of English

・ Erik Smitterberg (University of Uppsala) --- Late Modern English: Demographics, Prescriptivism, and Myths of Stability

・ Ingrid Tieken-Boon van Ostade (University of Leiden) --- Usage guides and the Age of Prescriptivism

・ Daniel Schreier (University of Zurich) --- Reconstructing variation and change in English: the importance of dialect isolates

(3) 研究発表の部屋

・ Phonology

・ Stress

・ Metrical matters

・ Inflectional Morphology

・ Morphosyntax

・ Word-formation

・ Lexicon

・ Syntax

・ Modals/modality

・ Semantics

・ Pragmatics

・ Discourse

・ Orthography

・ Style

・ Texts

・ Variation

・ Dialects

・ Relationships

・ Multilingual Texts

・ Glosses/Glossaries

・ Visual Text

・ Grammar and Usage books

・ Usage and errors

・ Identity

・ Types of Change

(4) ワークショップ

・ The Dynamics of Speech Representation in the History of English (Peter J. Grund and Terry Walker)

・ Intersubjectivity and the Emergence of Grammatical Patterns in the History of English (Silvie Hancil and Alexander Haselow)

・ Diachronic Approaches to the Typology of Language Contact (Olga Timofeeva and Richard Ingham)

・ Early American Englishes (Merja Kytó and Lucia Sievers)

(5) 学界の潮流など気づいた点

・ 前回の ICEHL-18 に見られた「historical sociopragmatics の研究を corpus で行う」という際だった潮流がさらに推し進められている(基調講演とワークショップのメニューを参照).

・ 文法化や認知言語学のアプローチも盤石.

・ 「周辺的な」変種への関心が一層強化している.

・ 「初期の学会では,"Standard English", "phonology", "morphology", "syntax" などがキーワードであり,"corpus", "xxx English", "pragmatics" などは出ていなかった」 (R. Hickey)

・ 伝統的でコアな分野である phonology, morphology, syntax なども健在(研究者の出身地や出身大学などとの関連あり?).

・ 一方,生成文法は目立たなくなっている.

・ 前回に引き続きワークショップが4つ用意されており,充実していた.

・ 時代としては,古英語と後期近代英語の話題は多かったが,その間の中英語と初期近代英語は比較的少なかった.

・ 言語接触の話題と関連して語源(語彙・意味)の発表が非常に多かった.例えば,

- "Food for thought: Bread vs Loaf in Old and Early Middle English texts" (Sara M. Pons-Sanz)

- "Buried Treasure: In Search of the Old Norse Influence on Middle English Lexis" (Richard Dance and Brittany Schorn)

- "The Penetration of French Lexis in Middle English Occupational Domains" (Louise Sylvester, Richard Ingham and Imogen Marcus)

・ 研究チームがプロジェクトを進める場としての学会,という位置づけ.

- 国際的なメンバーを組んでのワークショップ(後に論文集を出版?).

- プロジェクトの企画,経過報告,宣伝など.

・ 古い問題や「定説」を新しく見直す傾向(例えば,上記の Bread vs Loaf など).

・ 日本人による発表が4人と残念ながら少なかった・・・

国際学会の参加については,「#2327. 国際学会に参加する長所と短所」 ([2015-09-10-1]),「#2326. SHEL-9 に参加して気づいた学界の潮流など」 ([2015-09-09-1]),「#2325. ICOME9 に参加して気づいた学界の潮流など」 ([2015-09-08-1]) なども参照.

2016-09-02 Fri

■ #2685. イングランドとノルマンディの関係はノルマン征服以前から [norman_conquest][french][oe][monarch][history][family_tree]

「#302. 古英語のフランス借用語」 ([2010-02-23-1]) で触れたように,イングランドとノルマンディの接触は,ノルマン人の征服 (norman_conquest) 以前にも存在したことはあまり知られていない.このことは,英語とフランス語の接触もそれ以前から少ないながらも存在したということであり,英語史上の意味がある.

エゼルレッド無策王 (Ethelred the Unready) の妻はノルマンディ人のエマ (Emma) であり,彼女はヴァイキング系の初代ノルマンディ公ロロ (Rollo) の血を引く.エゼルレッドの義兄弟の孫が,実にギヨーム2世 (Guillaume II),後のウィリアム征服王 (William the Conqueror) その人である.別の観点からいうと,ウィリアム征服王は,エゼルレッドとエマから生まれた後のエドワード聖証王 (Edward the Confessor) にとって,従兄弟の息子という立場である.

今一度ロロの時代にまで遡ろう.ロロ (860?--932?) は,後にノルマン人と呼ばれるようになったデーン人の首領であり,一族ともに9世紀末までに北フランスのセーヌ川河口付近に定住し,911年にはキリスト教化した.このときに,ロロは初代ノルマンディ公として西フランク王シャルル3世 (Charles III) に臣下として受けいれられた.それ以降,歴代ノルマンディ公は婚姻を通じてフランス,イングランドの王家と結びつき,一大勢力として台頭した.

さて,その3代目リシャール1世 (Richard I) の娘エマは「ノルマンの宝石」と呼ばれるほどの美女であり,エゼルレッド無策王 (968--1016) と結婚することになった.2人から生まれたエドワードは,母エマの後の再婚相手カヌート (Canute) を嫌って母の郷里ノルマンディに引き下がり,そこで教育を受けたために,すっかりノルマン好みになっていた.そして,イングランドでデーン王朝が崩壊すると,このエドワードがノルマンディから戻ってきてエドワード聖証王として即位したのである.

このような背景により,イングランドとノルマンディのつながりは,案外早く1000年前後から見られたのである.

ロロに端を発するノルマン人の系統を中心に家系図を描いておこう.関連して,アングロサクソン王朝の系図については「#2620. アングロサクソン王朝の系図」 ([2016-06-29-1]) と「#2547. 歴代イングランド君主と統治年代の一覧」 ([2016-04-17-1]) で確認できる.

ロロ

│

│

ギヨームI世(長剣公)

│

│

リシャールI世(豪胆公)

│

│

┌─────────┴──────────┐

│ │

│ │

クヌート===エマ===エゼルレッド無策王 リシャールII世

│ │

│ │

┌────┴────┐ │

│ │ │

│ │ │

エドワード聖証王 アルフレッド │

│

┌──────────────────┘

│

┌────┴────┐

│ │

│ │

リシャールIII世 ロベールI世(悪魔公)===アルレヴァ

│

│

ギヨームII世(ウィリアム征服王)

2016-09-01 Thu

■ #2684. 「嘘」のプロトタイプ意味論 [prototype][semantics]

プロトタイプ (prototype) に基づく意味論では,ある語の意味を,複数の意味特徴の有無を束ねた集合として定義する伝統的な意味論の発想から脱し,各意味特徴に程度の差を認め,意味の定義というよりは意味の典型を与えようと試みる.プロトタイプ理論は,色彩語をはじめ感覚的,物理的な意味をもつ語彙へ適用され,成果をあげてきたが,では心理的,社会的な要素をもつ語彙へも適用できるのだろうか.この問題意識から,Coleman and Kay は,英語の lie (嘘)にプロトタイプ意味論の分析を加えた.

Coleman and Kay (43) の調査の手順と議論の展開は単純かつ明解である.論文の結論部によくまとめられているので,それを引用する.

We have argued that many words, and the word lie in particular, have as their meanings not a list of necessary and sufficient conditions that a thing or event must satisfy to count as a member of the category denoted by the word, but rather a psychological object or process which we have called a PROTOTYPE. In some cases, a prototype can be represented by a list of conditions; but these are not necessary conditions, and the evaluative logic according to which these conditions are found to be satisfied, or not, is in general one of degree rather than of simple truth and falsity. . . .

In particular, we formulated (on the basis of the sort of introspection usual in semantic and syntactic research) a prototype for the word lie, consisting of three elements: falsity, intent to speak falsely, and intent to deceive. Stories were then constructed which described speech acts embodying each of the eight possible combinations of these three elements; these were presented to subjects, to be judged on the extent to which the relevant character in the story could be said to have lied. The pattern of responses confirmed the theory. The stories containing and lacking all three elements received by far the highest and lowest scores respectively. Further, in comparing each pair of stories in which the first contained all the prototype elements of the second plus at least one more, the majority of informants always gave the higher lie-score to the first. Of the nineteen comparisons of this type, each of which turned out as predicted, eighteen produced proportions significant at the .01 level. We then compared each pair of stories which differed in the presence of exactly two elements, to see if these comparisons yielded a consistent pattern with respect to the relative importance of the prototype elements. A consistent pattern was found: falsity of belief is the most important element of the prototype of lie, intended deception is the next most important element, and factual falsity is the least important.

鮮やかに結論が出た.lie が lie であるための最も重要なパラメータ(プロトタイプ要素)は「話者が発話内容を偽と信じている」ことであり,次に「話者が相手を欺こうとしている」ことであり,最後に「発話内容が実際に偽である」ことと続く.この順で点数が加算され,総合得点が高いものほど嘘らしい嘘であり,低いほど嘘っぽくないということになる.どこからが嘘であり,どこからが嘘でないのかの判断は個人によっても場合によっても揺れ動くが,プロトタイプ的な嘘が何であるかの認識と,そこからの逸脱の度合いに関しては,母語話者の間でおよそ感覚が一致するということが突き止められた.

プロトタイプ意味論のエッセンスの詰まった,かつ分かりやすい研究である.

・ Coleman, L. and P. Kay. "Prototype Semantics: The English Word lie." Language 22 (1980): 26--44.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow