hellog〜英語史ブログ / 2015-05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015-05-31 Sun

■ #2225. hear -- heard -- heard [verb][conjugation][inflection][high_vowel_deletion][i-mutation][analogy][sobokunagimon]

標題の活用は現代英語では不規則とされるが,過去・過去分詞形で歯音接尾辞 (dental suffix) が現われることから,不規則性の程度は低いとみてよさそうである.この動詞は古英語では弱変化第1類に属するまさに規則的な動詞であり,不定詞 hīeran,過去(単数)形 hīerde,過去分詞形 (ge)hīered と活用した.

古英語の動詞の屈折体系という観点から注意すべき点は,弱変化第1類の動詞のなかで hīeran タイプのものは過去形の歯音接尾辞の直前に母音が欠けていることである.同じ第1類に属する fremman (to perform) は fremede と母音を伴うし,nerian (to save) も nerede と母音を伴う.これは,古英語に先立つ時代に hīeran タイプが fremman タイプや nerian タイプとは異なる音韻過程を経てきたからである.現代英語の *heared ならぬ heard の過去・過去分詞の語形を説明するには,古英語に遡るだけでは十分でなく,さらに古い時代まで戻らなければならない.

弱変化第1類の動詞に共通する歴史的背景は,いずれもかつて過去・過去分詞形を作るのに *-ida のように i をもつ接尾辞を付加したことである.この i が引き金となって,語幹母音は i-mutation を受けることとなった.この i は,詳細は省略するが,不定詞 fremman に対して過去形 fremede のように m が単子音字となっていること,不定詞 nerian に対して過去形 nerede のように i が消失していることとも関係する.

今回の話題にとって重要なのは,hīeran タイプが fremman や nerian タイプと異なり,長い母音に子音が続く語幹音節をもっていたことだ.強勢のある長い音節に無強勢の高母音 (/i/ や /u/) が後続する場合には,この高母音が脱落するという音韻過程 "High Vowel Deletion" (high_vowel_deletion) が,古英語より前の時代に生じていた.すなわち,*hauzida > *hīridæ > hīerde という発達が仮定されている (Hogg, Vol. 1 222--23) .High Vowel Deletion の効果については,「#1674. 音韻変化と屈折語尾の水平化についての理論的考察」 ([2013-11-26-1]),「#2017. foot の複数はなぜ feet か (2)」 ([2014-11-04-1]) でも別の例を挙げながら触れているので,参照されたい.

こうして古英語の過去形 hīerde が出力されたが,本来,同じ経路をたどるはずだった過去分詞形は,予想される *(ge)hīerd ではなく,文証されるのは母音の挿入された (ge)hīered である.これは,fremman や nerian タイプからの類推の結果と考えられる (Hogg, Vol. 2 263) .

さて,古英語後期から中英語初期にかけて,過去形(そして過去分詞形)においては「長母音+2子音」という重い音節をもっていたことから,「#1751. 派生語や複合語の第1要素の音韻短縮」 ([2014-02-11-1]) でみたように,長母音の短化が生じた.不定詞や主たる現在屈折形では,歯音接尾辞の d が欠けているために音節は重くならず,短化は生じていない.これにより,現在の hear と heard の母音の相違が説明される.

なお,同じ音節構造をもつ hīeran タイプの他の動詞が,古英語以降,hīeran と同じように振る舞ってきたかというと,そうではない.dēman は同じタイプではあるが,現代における過去・過去分詞形は deemed であり,共時的に完全に規則的である.これは,類推作用が働いた結果である.

弱変化第1類の活用の話題については,「#2210. think -- thought -- thought の活用」 ([2015-05-16-1]) も参照.

・ Hogg, Richard M. A Grammar of Old English. Vol. 1. 1992. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-05-30 Sat

■ #2224. ソシュールによる言語の恣意性と線状性 [saussure][popular_passage][arbitrariness][linearity][linguistics][terminology]

言語のもつ諸々の性質について「#1327. ヒトの言語に共通する7つの性質」 ([2012-12-14-1]) などで取り上げてきたが,ソシュールがとりわけ重要な性質として,いな「二大原理」として挙げたのは,恣意性 (arbitrariness) と線状性 (linearity) である.今回は,この2つの性質について,直接ソシュールから原文を引用して味わいたい.

言語の恣意性については,「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」 ([2012-05-09-1]) ほかで簡単に触れた程度だったが,Saussure (100) では,次のように紹介されている.

PREMIER PRINCIPE : L'ARBITRAIRE DU SIGNE.

Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, ou encore, puisque nous entendons par signe le total résultant de l'association d'un signifiant à un signifié, nous pouvons dire plus simplement: -le signe linguistique est arbitraire-.

Ansi l'idée de «sœur» n'est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de sons s-ö-r qui lui sert de signifiant ; il pourrait être aussi bien représenté par n'importe quelle autre : à preuve les différences entre les langues et l'existence même de langues différentes : le signifié «bœf» a pour signifiant b-ö-f d'un côté de la frontière, et o-k-s (Ochs) de l'autre.

言語の線状性については,「#766. 言語の線状性」 ([2011-06-02-1]),「#2114. 言語の線状性の力」 ([2015-02-09-1]) ほか,linearity の各記事で考察したが,Saussure (103) 自身の言葉によれば,次の通りである.

SECOND PRINCIPE ; CARACTÈRE LINÉAIRE DU SIGNIFIANT.

Le signifiant, étant de nature auditive, se déroule dans le temps seul et a les caractères qu'il emprunte au temps : a) il représente une étendue, et b) cette étendue est mesurable dans une seule dimension : c'est une ligne.

・ Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. Ed. Tullio de Mauro. Paris: Payot & Rivages, 2005.

2015-05-29 Fri

■ #2223. 派生語対における子音の無声と有声 [phonetics][oe][consonant][analogy][diatone][derivation][word_formation][conversion][homonymic_clash]

大名 (53--54) が述べているように,「派生関係にある語で,語末子音が一方が有声音で他方が無声音ならば,有声音は動詞のほうである」という規則がある.以下がその例だが,いずれも摩擦音が関与しており,ほとんどが動詞と名詞の対である.

・ [f] <f> vs [v] <v>: life--live, proof--prove, safe--save, belief--believe, relief-relieve, thief--thieve, grief--grieve, half--halve, calf--calve, shelf--shelve

・ [s] <s> vs [z] <s>: close--close, use--use, excuse--excuse, house--house, mouse--mouse, loss--lose

・ [s] <s> vs [z] <z>: grass--graze, glass--glaze, brass--braze

・ [c] <s> vs [z] <s>: advice--advise, device--devise, choice--choose

・ [θ] <th> vs [ð] <th>: bath--bathe, breath--breathe, cloth--clothe, kith--kithe, loath--loathe, mouth--mouth, sheath-sheathe, sooth--soothe, tooth--teethe, wreath--wreathe

close--close のように問題の子音の綴字が同じものもあれば,advice--advise のように異なるものもある (cf. 「#1153. 名詞 advice,動詞 advise」 ([2012-06-23-1])) .また,動詞は語尾に e をもつものも少なくない (cf. 「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1])) .<th> に関わるものについては,先行する母音の音価も異なるものが多い.

これらの対の語末子音の声 (voicing) の対立には,多くの場合,歴史的な音韻過程が関与している.しかし,ある程度「名詞は無声,動詞は有声」のパターンが確立すると,これが基盤となって類推作用 (analogy) により類例が増えたということもあるだろう.それぞれの対の成立年代などを調査する必要がある.

互いに派生関係にある名詞と動詞のあいだの音韻形態が極めて類似している場合に,同音衝突 (homonymic_clash) を避けるために声の対立を利用したのではないかと考えている.同じ動機づけは,強勢位置を違える récord vs recórd のような「名前動後」のペア (diatone) にも観察されるように思われる.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

2015-05-28 Thu

■ #2222. 言語学における音象徴の位置づけ (2) [sound_symbolism][onomatopoeia][phonaesthesia][arbitrariness][history_of_linguistics]

オノマトペ (onomatopoeia) や音感覚性 (phonaesthesia) といった音象徴 (sound_symbolism) の例は,言語記号の恣意性 (arbitrariness) の反例としてしばしば言及される.言語記号がしばしば恣意的でなく,自然の動機づけをもっているらしいことは,古くから議論されてきたし,信じられてもきた.古代ギリシアでは「#1315. analogist and anomalist controversy (1)」 ([2012-12-02-1]) と「#1316. analogist and anomalist controversy (2)」 ([2012-12-03-1]) でみたように,大きな論争となったし,古代日本では「#1876. 言霊信仰」 ([2014-06-16-1]) として信じられた.

音象徴を擁護する言語学者は,現在でも跡を絶たない.本ブログでも,これまで「#242. phonaesthesia と 遠近大小」 ([2009-12-25-1]),「#243. phonaesthesia と 現在・過去」 ([2009-12-26-1]),「#800. you による ye の置換と phonaesthesia」 ([2011-07-06-1]),「#1269. 言語学における音象徴の位置づけ」 ([2012-10-17-1]) で事例を紹介したり,議論してきた通りである.一方で,このような議論に反対する者も少なくない.

擁護派は常に分が悪い.たやすく例外がみつかるからだ.反対派は,頑張らずとも攻める材料が手に入る.しかし,事はそれほど単純ではないはずだ.現代の音象徴の擁護派は,言語のすべてが音象徴で説明できるなどとは主張しておらず,音象徴の事例が(たいてい思いのほか多く)あると主張するにとどまるからである.擁護派は最初から「例外」が大量にあることは暗黙裏に認めているのであり,反対派がそのような「例外」を持ち出してきたところであまり応えていないのである.かくして論争は平行線をたどり,生産的な議論に発展せず,尻すぼみで閉じることになる.古代ギリシアから続くパターンだ.

この状況については,Ullmann (87) が妥当な見解を示している.

The principle of harmony between sound and sense explains some apparent anomalies which have often perplexed students of onomatopoeia. It is, for instance, generally agreed that the vowel |i| is admirably adapted to convey an idea of smallness and is frequently found in adjectives and nouns of that meaning: little, wee, French petit, Hungarian kicsi; bit, tit, whit, jiffy and many more. Yet this tendency seems to be contradicted by the adjectives big and small, and also by such examples as German Riese 'giant' and Hungarian apró 'tiny'. The explanation is quite simple: where a sound happens to occur with a meaning to which it is naturally attuned, it will become onomatopoeic and will add its own expressive force to the sense by a kind of 'resonance' effect. Where there is no intrinsic harmony the sound will remain neutral, there will be no resonance, the word will be opaque and inexpressive.

It has often been suggested that the vitality of words may be affected, among other things, by phonetic motivation The Latin word for 'small', parvus, for example, was ill fitted by its form to convey that meaning and was therefore replaced by more expressive rivals such as French petit, Italian piccolo, Rumanian mic, etc. This sounds plausible enough, but the undiminished vitality of English small, which must have suffered from the same handicap and has yet withstood the pressure of its more expressive synonym little, is a warning that too much importance should not be attached to such factors.

音象徴の議論のもう1つの難しさは,ある音が自然に何らかの意味を喚起するか否かの感受性が個人によって異なるものであり,同じ個人でも環境や文脈によって異なるものであることだ.要するに,主観が入らざるを得ない.Ullmann (88--89) 曰く,

More than half a century ago, Maurice Grammont enunciated an important principle concerning onomatopoeia: 'Un mot n'est une onomatopée qu'à condition d'être senti comme tel.' This introduces a subjective element into the study of phonetic motivation. While there would be a fair measure of agreement on the more obvious types of onomatopoeia, such as imitative interjections, the more subtle and more interesting cases will often be a matter of personal opinion; their evaluation will depend on the speaker's sensitivity, his imagination, his cultural background, and other imponderables. It might be possible to devise some statistical method . . . to establish a kind of average reaction to specific words, but there would still be the influence of context to reckon with, and one may wonder whether the statistical net would be fine enough to catch these delicate and elusive phenomena.

・ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. 1962. Barns & Noble, 1979.

2015-05-27 Wed

■ #2221. vixen の女性語尾 [suffix][gender][i-mutation][germanic][etymology]

「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1]) と「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1]) で,vixen (雌ギツネ)という語に触れた.現代標準英語の語彙のなかで,語頭の有声摩擦音が歴史的に特異であると述べてきたが,この語にはもう1つ歴史的に特異な点がある.それは,古いゲルマン語の女性名詞語尾に由来する -en をとどめている点だ.

現在,男性名詞から対応する女性名詞を作る主たる接尾辞として -ess がある.これは,ギリシア語 -issa を後期ラテン語が借用した -issa が,フランス語経由で -esse として英語に入ってきたものであり,外来である.ゲルマン系のものとしては「#2188. spinster, youngster などにみられる接尾辞 -ster」 ([2015-04-24-1]) で触れた西ゲルマン語群にみられる -estre があるが,純粋に女性を表わすものとして現代に伝わるのは spinster のみである.今回問題にしている -en もゲルマン語派にみられる女性接尾辞であり,ゲルマン祖語の *-inī, *-injō が古英語の -en, -in へ発展したものである.古英語の類例としては,god (god) に対する gyden (goddess),munuc (monk) に対する mynecen (nun), wulf (wolf) に対する wylfen (she-wolf) がある(いずれも接尾辞に歴史的に含まれていた i による i-mutation の効果に注意).

vixen に関していえば,雌ギツネを意味する名詞としては,古英語には斜格としての fyxan が1例のみ文証されるにすぎない.MED の fixen (n.) によると,初期中英語では fixen が現われるが,fixen hyd (fox hide) として用いられていることから,この形態は古英語の女性形名詞ではなく形容詞 fyxen (of the fox) に由来するとも考えられるかもしれない.しかし,後期中英語では名詞としての ffixen が確かに文証され,『英語語源辞典』によれば,さらに16世紀末以降には語頭の有声摩擦音を示す現在の vyxen に連なる形態が現われるようになる(OED によれば15世紀にも).

現代ドイツ語では女性語尾としての -in は現役であり,Fuchs vs Füchsin のみならず,Student vs Studentin, Sänger vs Sängerin など一般的に用いられる.英語では女性語尾の痕跡は vixen に残るのみとなってしまったが,ゲルマン語の語形成の伝統をかろうじて伝える語として,英語史に話題を提供してくれる貴重な例である.語頭の v と合わせて,英語史的に堪能したい.

2015-05-26 Tue

■ #2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由 [old_norse][consonant][me_dialect][causation][language_change][methodology]

昨日の記事「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1]) で,中英語の南部方言における語頭摩擦音の有声化という音変化を紹介した.中部・北部方言ではこの有声化は生じなかったため,これらの方言が基盤となって後に発達した標準英語にも,その効果は反映されていない.それだけに,南部方言から標準英語へ入った vane, vat, vixen が歴史的には異質なのである.

ある方言では生じたが別の方言では生じなかった変化というのは,音変化に限らず,非常に多く存在する.むしろ,そのような変化の有無を事後的に整理して,方言区分を設けているといったほうが,研究の手順の記述としては正確だろう.したがって,なぜ語頭摩擦音の有声化が南部にだけ生じて,中部・北部には生じなかったのかという問いは,そもそも思いつきもしなかった.あえて問うとしても,通常は,なぜ無声摩擦音が南部で有声化したのかという問題に意識が向くものであり,なぜそれが中部・北部で起こらなかったのかという疑問は生じにくい.

Knowles (41--42) は,後者のありそうにないほうの疑問を抱き,自ら "speculative" としながらも,その理由の候補として,古ノルド語における語頭の有声摩擦音の不在を挙げている.

Danish may also have influenced the pronunciation of an initial <s> or <f> in words such as fox and sing. In the Danelaw, as in North Germanic, these remain unchanged [s, f], but there is widespread evidence of the pronunciation [z, v] in the area controlled by Wessex (Poussa, 1995). The distribution is confirmed by placename evidence (Fisiak, 1994). Similar forms are found on the European mainland: for example, the <s> of German singen is pronounced [z], and the <v> of Dutch viif ('five') is more like an English [v] than [f]. Some [v]-forms have become part of Standard English: for example, vat (cf. German Faß), and vixen alongside fox, but otherwise the [s, f] forms have become general, and [z, v] survive only in isolated pockets.

参考すべき研究として以下のものが挙げられていた.

・ Poussa, P. "Ellis's 'Land of Wee': A Historico-Structural Revaluation." Neuphilologische Mitteilungen 1 (1995: 295--307).

・ Fisiak,J. "The Place-Name Evidence for the Distribution of Early Modern English Dialect Features: The Voicing of Initial /f/." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Berlin: Mouton de Gruyter, 1994. 97--110.

当該の変化が中部・北部で起こらなかったことに関する古ノルド語の関与という可能性と,この説の妥当性は,今ここでは評価できない.しかし,この提案は,言語変化研究において理論上重要なメッセージを含んでいると考える.「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]) で Milroy の言語変化論を紹介したが,なぜ変化したのかと同様になぜ変化しなかったのかという疑問は,もっと問われて然るべきだろう.中英語の中部・北部方言では語頭摩擦音に関して古英語以来の現状が維持されたにすぎず,何も問うことがなさそうに見えるが,なぜ現状が維持されたのかを問う必要があるというのが Milroy 的な発想なのであり,Knowles もそのような問題に光を当てたということになる.もちろん,説の妥当性は別途検討していなければならないが,言語変化に対する逆転の発想がおもしろい.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

2015-05-25 Mon

■ #2219. vane, vat, vixen [phonetics][phonemicisation][consonant][me_dialect][cornish][map][etymology]

標記の3語は,歴史的に非常に稀な経路を通じて標準英語に入り,定着した語である.vane (風見,風向計),vat (醸造用などの桶),vixen (雌ギツネ)は,いずれも語頭に有声摩擦音 v をもっている.語頭に v があるだけでは稀でも何でもないのだが,(雄)キツネを表わす fox に対して雌ギツネ vixen を比べてみて想像されるように,この3語においては語源的に無声摩擦音 f が予想されるところに有声摩擦音が現われる点が特異なのである (cf. OE fana, fæt, fyxen) .歴史的には,中英語期に特定の方言でのみ語頭の無声摩擦音が一律に有声化し,その分布は地理的に限られていたが,この3語についてはどういうわけか後に標準英語へと発展する変種に取り込まれ,一般化したのである.今となってはほとんど気づかれないが,この3語は子音の「訛った」発音に由来するのである (cf. vixen については,American Heritage Dictionary による vixen の注も参照).

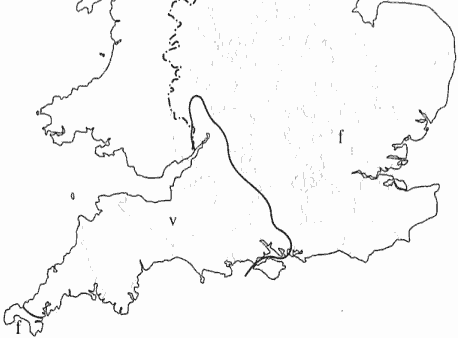

この「訛り」は,現代のイングランドでは南西部に存続している.南西部方言では語頭に [f] のあるべきところで [v] が現われるのみならず,[s], [ʃ], [θ] のあるべきところで各々 [z], [ʒ], [ð] が現われるといったように,摩擦音系列全体に対応がみられる.Upton and Widdowson (52) の方言地図より,finger の語頭音について方言分布を示そう.

イングランドの最南西端,Cornwall の末端では標準的な [f] が行われているが,これは Cornwall 方言が南西部方言の英語の流れを汲むものではなく,近代期に従来のケルト系言語 Cornish を置き換えた標準英語にルーツをもつものだからである (cf. 「#779. Cornish と Manx」 ([2011-06-15-1]),「#2025. イングランドは常に多言語国だった」 ([2014-11-12-1])).

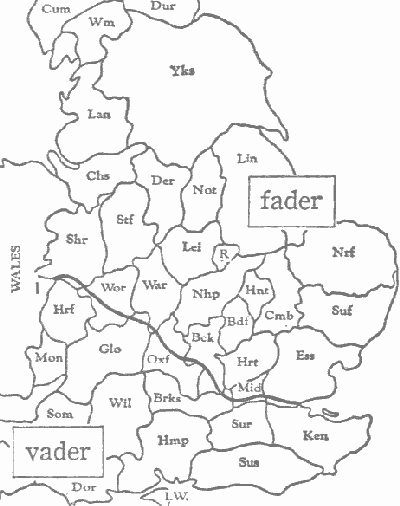

さて,現在では語頭の [f] に代わる [v] の分布は南西方言に限られているが,中英語期にはイングランド南部に広がっていた.この広い範囲で,おそらくすでに古英語期から語頭の摩擦音の有声化が始まっていたものと思われる.中英語での fader と vader の分布を Plan and Bibliography (9) に基づいた中尾 (101) の地図でみてみよう.

古英語では,南部諸方言で件の変化が生じるまでは,方言にかかわらず [v] と [z] は語頭に生じることはなかった.ところが,中英語では,この変化の生じた方言のみならず広く一般に両音が語頭に生じることが可能となった.Lass (58--59) は,この語頭音としての [v], [z] の一般的な許容の理由の1つは,まさに南部諸方言に生じた摩擦音有声化にあるとみている (cf. 「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1])) .

A third factor, perhaps the most likely, was the existence in Middle English of varieties that had in Old English times undergone voicing of initial fricatives. Many southern dialects had voiced at least initial /f s/ --- a development whose relics survive still in the rural West Country ('Zummerzet'). This parallels, and may well stem from, the same process in continental West Germanic: the <v> in G Vater 'father', now pronounced with /f/, and Du. initial <v> and <z> in vader and zon 'sun' (/f s/ in more innovating dialects, still /v z/ in conservative ones) reflect this. While the voicing in England was mainly southern, it did extend well up into the midlands in Early Middle English, and the standard still has a number of forms with voiced initials like vat, vixen, vane (OE fæt, fyxen, fana). Contact between speakers of these dialects and others without voicing may have facilitated borrowing of French /v z/, making them less 'outlandish'.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Cambridge: CUP, 1992. 23--154.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006.

・ Kurath, Hans, Margaret S. Ogden, Charles E. Palmer, and Richard L. McKelvery. Plan and Bibliography. U of Michigan P, 1954.

・ 中尾 俊夫 『英語史 II』 英語学大系第9巻,大修館書店,1972年.38頁.

2015-05-24 Sun

■ #2218. concrete vs abstract word [word][morphology][inflection][terminology][generative_grammar]

Ullmann (43--44) に,語 (word) をみる視点として,標記の対立が挙げられている.一見すると,この対立は語の意味が具体的か抽象的か,名詞でいえば具体名詞か抽象名詞かという対立のことかと想像されるが,実際には Ullmann は形態的な観点から concrete と abstract という形容詞を用いている.Ullmann (43--44) の "the contrast between 'concrete' and 'abstract' word-structure" に関する説明をみてみよう.

In Latin and other highly inflected languages it often happens that a word does not exist in an abstract state, as a pure designation of the thing it stands for: there is annus, nominative singular, annum, accusative singular, annorum, genitive plural, etc., but no single form denoting the idea of 'year' as such, without specifying its function in the sentence. In this sense, the Latin word is concrete, i.e. grammatically determined, whereas the French an or the English year are abstract, grammatically neutral until they are embedded in a specific utterance.

この観点からすると,ラテン語に比較される形態論を有する古英語の語はたいてい concrete であり,対する現代英語の語はたいてい abstract ということになる.現代英語の stone は形態論的に抽象的に「石」(日本語の語もたいてい抽象的なのでそのままパラレルに訳を当てることができる)を表わすことができるが,古英語の stān は「石」を表わすのみならず,統語的な情報,すなわち主格(あるいは対格)であることを同時に示している.むしろ,統語的な情報を示すことなく,単に抽象的に「石」を表わす方法がないと言ってもよい.常により具体的な多くの情報をも含まざるを得ないという点で,古英語の stān なり,その屈折形である stānes, stāne, stānas, stāna, stānum なりは,具体的な語であるといえる.

このような具体的な語は,抽象的に参照したいとき,例えば辞書やグロッサリーを編纂するときには,少々悩ましい問題を提示する.どの形を見出し語として選べばよいかを決めなければならないからだ.多くの人にとって主格の形態を選ぶのが通常の感覚かもしれないが,これは語学学習を通じて主格形態が代表形であると慣らされているだけかもしれない.確かに理論的にも主格が他の格に比して卓越している,したがって代表形として選ばれて然るべきである,ということは議論できるのかもしれないが,最も適切であるかどうかはどのように決めればよいのか.例えば,日常的には困るかもしれないが,生成文法における抽象的な基底形,つまり実際に発話において生じるのことのない形態を,辞書の見出しに立てるということも理論上はありうる.また,古英語の動詞は,現代のフランス語やドイツ語などと同様に,不定詞形を見出しに立てるのが慣習だが,例えば直説法1人称単数現在の形態で掲げて悪い理由はないように思える.

考えてみれば,現代英語の語も古英語と比較すれば抽象的であるというだけで,名詞には複数屈折もあるし,動詞には各種の屈折形がある.したがって,見出しの形には,やはりある程度具体的な語が選ばれているとも考えられる.例えば,stone は,単数の非所有格を示している限りにおいて,具体的である.この点では,完璧に抽象的な語というのは得がたいのかもしれない.生成文法家であれば,言語にかかわらず concrete word とは surface form のことであり,abstract word とは underlying form のことであると一般的に理解するのだろう.

・ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. 1962. Barns & Noble, 1979.

2015-05-23 Sat

■ #2217. 古英語強変化動詞の類型のまとめ [oe][verb][inflection][paradigm]

古英語の強変化動詞は伝統的に7類に区分される.Mitchell and Robinson (37, 40) の表や,その前後の説明を参照して,まとめの表を2種類作ってみた.まずは大雑把な区分の表で,代表的な動詞を取り上げて活用主要形 (principal parts) を示したもの.

| Class | Inf. | 1st Pret. | 2nd Pret. | Past Ptc. |

|---|---|---|---|---|

| I | scīnan 'shine' | scān | scinon | scinen |

| II | crēopan 'creep' | crēap | crupon | cropen |

| brūcan 'enjoy' | brēac | brucon | brocen | |

| III | breġdan 'pull' | bræġd | brugdon | brogden |

| IV | beran 'bear' | bær | bǣron | boren |

| V | tredan 'tread' | træd | trǣdon | treden |

| VI | faran 'go' | fōr | fōron | faren |

| VII | (a) healdan 'hold' | hēold | hēoldon | healden |

| (b) hātan | hēt | hēton | hāten |

次に,語幹の母音と子音の組み合わせに応じて決まる gradation (Ablaut) のパターンを示そう.抽象的ではあるが,その分汎用性は高い.

| Class | Example | Consonant Structure | Inf. | 1st Pret. | 2nd Pret. | Past Ptc. |

|---|---|---|---|---|---|---|

| I | scīnan | ī + one cons. | ī | ā | i | i |

| II | crēopan | ēo + one cons. | ēo | ēa | u | o |

| brūcan | ū + one cons. | ū | ēa | u | o | |

| III | breġdan | e + two cons. | e | æ | u | o |

| weorpan | eo + r + cons. | eo | ea | u | o | |

| feohtan | eo + h + cons. | eo | ea | u | o | |

| helpan | e + l + cons. | e | ea | u | o | |

| ġieldan | palatal + ie + 2 cons. | ie | ea | u | o | |

| drincan | i + nasal + cons. | i | a | u | u | |

| IV | beran | e + one cons. (usu. a liquid) | e | æ | ǣ | o |

| V | tredan | e + one cons. (usu. an obstruent) | e | æ | ǣ | e |

| VI | faran | a + one cons. | a | ō | ō | a |

| VII | healdan | V1 | ēo | ēo | V1 | |

| hātan | V2 | ē | ē | V2 |

汎用性が高いといっても,強変化動詞にはここに挙げた基本パターンから逸脱する「不規則」のものも少なくない.古英語に至るまでの段階にも多くの音変化があったし,しばしば形態的な類推も働いてきた.

・ Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English. 8th ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

2015-05-22 Fri

■ #2216. 研究社Webマガジンの記事「コーパスで探る英語の英米差 ―― 実践編 ――」 [link][corpus][bnc][coca][ame_bre][sociolinguistics][language_change][gender_difference][link]

一ヶ月前の「#2186. 研究社Webマガジンの記事「コーパスで探る英語の英米差 ―― 基礎編 ――」」 ([2015-04-22-1]) に引き続き,5月20日付で「実践編」が公開されました.研究社WEBマガジン Lingua リンガより,こちらをご覧ください. *

今回は,複数のコーパスを用いることの利点やおもしろさを押し出しました.また,英語の英米差という一見すると静的な話題にも,動的あるいは通時的に迫ることにより,新たな見方が得られる点も強調しました.

記事のなかでも触れましたが,実際には今回の「実践編」で述べた結論に至るには,もっと詳しく調査しなければなりません.しかし,コーパスを用いて,例えばこのような言語変化の徴候をとらえることができるかもしれないという可能性を感じ取ってもらえれば,という気持ちで執筆しました.基礎編,実践編で私の執筆担当は完結ですが,来月以降も引き続き研究社WEBマガジン Lingua リンガの記事にご注目ください.バックナンバーも非常に有用です.以下,改めて研究社WEBマガジン Lingua リンガの各記事へのリンク(最新版)を張っておきます.

1. なぜコーパスか? (赤須 薫)

2. 英語コーパス体験ツアー ― BNCweb を検索してみる ―(前編) (石井 康毅)

3. 英語コーパス体験ツアー ― BNCweb を検索してみる ―(後編) (石井 康毅)

4. Google をコーパスに見立てる (仁科 恭徳)

5. 言語統計の基礎(前編) ― 頻度差の検定 ― (小林 雄一郎 )

6. 言語統計の基礎(後編) ― 共起尺度 ― (小林 雄一郎)

7. コーパスを活用した古くて新しい学問領域:フレイジオロジー ― 理論編 ― (井上 亜依)

8. コーパスを活用した古くて新しい学問領域:フレイジオロジー ― 実践編 ― (井上 亜依)

9. 学習者コーパスとは何か? (鎌倉 義士)

10. 学習者コーパスで何ができるのか? (鎌倉 義士)

11. パラレルコーパスの可能性 (仁科 恭徳)

12. 日本語コーパスに見られる慣用句の用法 (石田 プリシラ)

13. 日本語コーパスに見られる慣用句の変化可能性 (石田 プリシラ)

14. COCA を使ったコロケーションの検索 (内田 諭)

15. COCA を使った類義語の検証 (内田 諭)

16. コーパスで話し言葉を探る ― 基礎編 ― (青木 理香)

17. コーパスで話し言葉を探る ― 実践編 ― (青木 理香)

18. 学習者の話し言葉コーパスを使った語用論分析 (1)談話標識 well, I mean, kind of, like の使い方 (三浦 愛香)

19. 学習者の話し言葉コーパスを使った語用論分析 (2)買い物での要求の表現 (三浦 愛香)

20. 認知言語学を用いてコーパスから意味を探る― 入門編 ― (大谷 直輝)

21. 認知言語学を用いてコーパスから意味を探る― 前置詞・句動詞編 ― (大谷 直輝)

22. コーパスで探る英語の英米差 ―― 基礎編 ―― (堀田 隆一)

23. コーパスで探る英語の英米差 ―― 実践編 ―― (堀田 隆一)

なお,今回の実践編で注目した gorgeous に関しては,本ブログでも以下の記事で扱ってきましたのでご参照ください.

・ 「#476. That's gorgeous!」 ([2010-08-16-1])

・ 「#477. That's gorgeous! (2)」 ([2010-08-17-1])

・ 「#607. Google Books Ngram Viewer」 ([2010-12-25-1])

また,英語(言語)の男女差についても gender_difference の各記事で扱ってきました.特に言語の男女差とコーパス利用を絡めた記事として,「#913. BNC による語彙の男女差の調査」 ([2011-10-27-1]) をご覧ください.

2015-05-21 Thu

■ #2215. Niue,英語を公用語としてもつ最小の国(最新版) [map][austronesian][esl][demography][statistics]

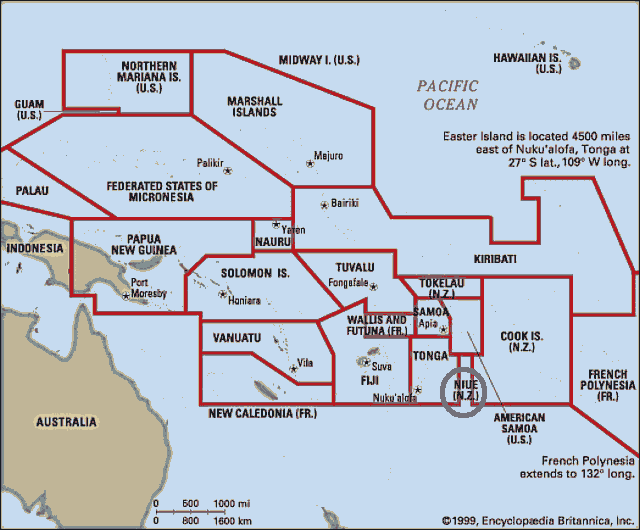

明日5月22日(金)と23日(土)に,福島県いわき市で「いわき太平洋・島サミット2015」が開かれる.日本,オーストラリアを含め,太平洋諸国が参加するサミットで,太平洋地域の相互外交を強化することを狙いとする.ホスト国である日本は,サミット開催に合わせ,一週間前の5月15日に駆け込みでニュージーランド自治領のニウエ (Niue /niˈuːeɪ/; 国民名と形容詞は Niuean /n(j)uːˈ(w)eɪən/) を国家承認することを決定した.日本が承認する国家はこれで195カ国となる.ニュージーランド,中国,インドなどは先だって国家承認しているが,国連には加盟していない.

ニウエは,ニュージーランドの北東約2400kmに位置し,面積は約259平方km(鹿児島県徳之島とほぼ同じ),人口は約1,500人の島国である.首都は Alofi.以下に,地図と国旗を示す.

この島国の略史を記そう.Captain James Cook が1774年に上陸し,島民の示した敵意にちなんで "Savage Island" と命名.1830年代に宣教団が来島し,1852年に島民がキリスト教化.1900年に英国がサモア分割の一部としてニウエを併合した.翌1901年には,ニュージーランドがクック諸島の一部として同島を併合したが,1904年には島は分離して自治体となった.1974年にニュージーランドと自由連合を組む自治政府が樹立した.内政的にはこのときに事実上独立したいってよいが,島民はニュージーランド市民であり,防衛・外交はニュージーランドに任意で依存してきた.ニュージーランドへの移住者も多い.

用いられている言語についていえば,Ethnologue の Niue の項によれば,ニウエ語 (Niuean) と英語が公用語となっている.国民のほとんどがニウエ語を話すが,英語も広く通用する.ニウエ語は,オーストロネシア語族ポリネシア語派に属し,隣接するトンガ語やサモア語に類似する.

英語史の観点から話題にできることが1つある.ニウエがより広く国際的に国家承認されるのは今後のことになるのかもしれないが,正式に承認されることで,ニウエは「英語を公用語としてもつ最小の国」のタイトルをナウルより奪うことになる.「#1747. 英語を公用語としてもつ最小の国」 ([2014-02-07-1]) で取り上げたナウルは,面積ではニウエよりもずっと小さく,その意味ではいまだ「最小」だが,人口についていえばナウルは約1万人いるのに対し,ニウエは千数百人という規模であるから「最小」と呼ぶことができる.英語とその分布に関連する統計その他の情報を更新する必要が生じてくるだろう.

関連して,直接ニウエの話題こそ含まれていないが,「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1]),「#1591. Crystal による英語話者の人口」 ([2013-09-04-1]),「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1]),「#1700. イギリス発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-22-1]) などを参照されたい.英語の拡散との関連では,「#1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings」 ([2014-07-29-1]) を参照.

ニウエに関する外部リンクとしては,以下のものがある.

・ 外務省によるニウエ基礎データ

・ CIA: The World Factbook による Niue のデータ

・ Wikipedia による Niue の記事

2015-05-20 Wed

■ #2214. this, that が単独で人を指しにくい歴史的理由 [gender][deixis][gender][demonstrative][personal_pronoun][semantics]

現代英語では,指示代名詞である this, that, these, those は各々単独で,人を指示することができる.しかし,単数系列にはある特徴がある.単数の this, that が単独で人を指す場合には,原則として軽蔑的な含意がこめられるというのだ(本記事では,This is John. のような人を紹介する文脈での用法は除くものとする).この用法に関心を示した Poussa (401) は,that のこの用法の初例として OED から1905年の例文を引いている.

'Would you like to marry Malcolm?' I asked. 'Fancy being owned by that! Fancy seeing it every day!' (Eleanor Glynn, Vicissitudes of Evangeline: 127).

Poussa は,このような that(や this)の用法を,英語史上,比較的最近になって現われたものとし,社会的直示性を示す "comic-dishonourific" な用法と呼んだ.20世紀初頭ではこの用法はまだほとんど気づかれていなかったようで,例えば Jespersen (406) は,this と that がそもそも単独で人を表わす用法はないと述べている.

While in the adjunctal function the plural forms these and those correspond exactly to the singulars this and that, the same cannot be said with regard to the same forms used as principals, for here this and that can no longer be used in speaking of persons, while these and those can. The sg of those who is not that who (which is not used), but he who (she who); similarly there is no sg that present corresponding to the pl those present

元来 this, that が単独で人を指示することができなかったことと,新しい用法として人を指せるようにはなったものの,そこに否定的な社会的直示性が含意されていることとは,無関係ではないだろう.this, that が単独で人を指すのには,いまだ何らかの抵抗感があるものと思われる.

しかし,さらに古く歴史を遡ると,古英語でも中英語でも,this, that は,確かに頻繁ではないものの,複数形の these, those とともに単独で人を指すことができたのである (Jespersen 409--10) .ここで,単独で人を指す this, that のかつての用法が,なぜ現代英語の直前期までに一旦消えることになったのかという,別の問題が持ち上がることになる.

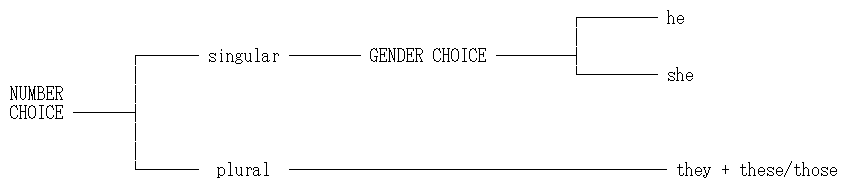

Poussa は,gender という意外な観点を持ち出して,この問題に迫った.3人称代名詞が単数系列では he, she と男女を区別し,複数系列では区別せずに共通して they を用いる事実と,指示代名詞の分布を関係づけたのである.

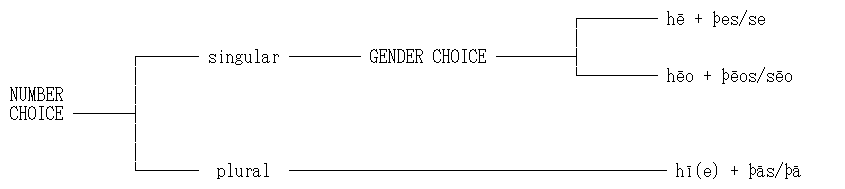

上の図 (Poussa 405) に示したように,もとより性を区別しない複数系列では,人称代名詞の they はもちろん,指示代名詞 these, those も単独で人を指すことができるが,単数系列では性を区別できる人称代名詞 he, she のみが可能で,性を区別できない指示代名詞 this, that を用いることはできない.単数系列では,this, that は性を区別することができないがゆえに,その生起がブロックされるというわけだ.このことは,文法性として男性と女性を区別していた古英語の分布図 (Poussa 407) と比較すると,より明らかになる.

古英語では,単数系列で指示代名詞が男性と女性を区別しえたために,単独で人を指すことも問題なく許容されたと解釈できる.後世の観点からすると,いまだ [-HUMAN] の意味特性を獲得していないということができる.

Poussa は,近現代英語につらなる "HUMAN" という意味特性の発生は,古英語から中英語にかけての文法性の体系の崩壊と関連して生じたものであり,指示体系の新たな原理の創出の反映であるとみている.初期近代英語における his に代わる its の発展や,関係代名詞 which と who の先行詞選択の発達も,同じ新しい原理に依拠しているといえるだろう (cf. 「#198. its の起源」 ([2009-11-11-1]),「#1418. 17世紀中の its の受容」 ([2013-03-15-1])) .

Poussa の議論を受け入れるとすれば,後期古英語からの音声変化によって文法性の体系が崩れ,中英語期に形態論と統語論を劇的に変化させることとなったが,さらに近代英語期以降に,その余波が意味論や語用論にも及んできたということになる.英語史の壮大なドラマを感じざるを得ない.

・ Poussa, Patricia. "Pragmatics of this and that." History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. Matti Rissanen, Ossi Ihalainen, Terttu Nevalainen, and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 401--17.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 2. Vol. 1. 2nd ed. Heidelberg: C. Winter's Universitätsbuchhandlung, 1922.

2015-05-19 Tue

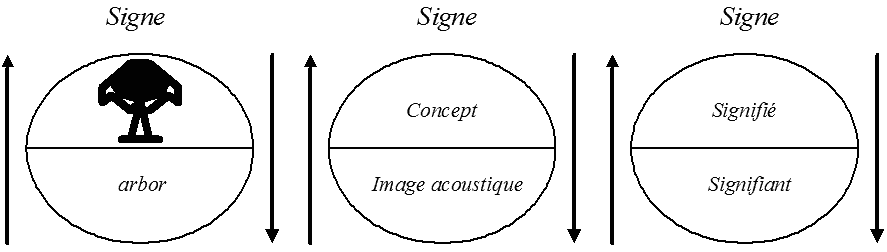

■ #2213. ソシュールの記号,シニフィエ,シニフィアン [sign][semiotics][linguistics][saussure][terminology]

昨日の記事「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]) でも,その他の多くの記事でも,ソシュールの記号 (signe) のとらえ方を前提としてきた.ソシュールによる記号論的,言語学的な用語としての,「記号」 (signe) と,その構成要素である「シニフィエ」 (signifié) とシニフィアン (signifiant) について,簡単に解説しておきたい.

日常用語において「記号」とは,名前あるいは音声のことであると理解されており,それがある「事物」を指示したり「概念」を意味したりするととらえられている.しかし,ソシュールの用語では,記号 (signe) とは概念 (concept) と聴覚映像 (image acoustique) の組み合わさったセットのことを指す.両者が不可分に結びついた全体が,記号なのである.

ソシュールがその2つを「事物」と「名前」とは呼ばずに,「概念」と「聴覚映像」と呼ぶのは,いずれも心理的な単位であり,外界に存在する物理的な単位ではないからである.とりわけ「音声」と呼ばずに「聴覚映像」と呼ぶのは,発せられた音声のことではなく心理的にイメージされた音声,心の中でつぶやくときのような音声イメージのことを指しているからである.

ソシュールは,この「概念」と「聴覚映像」に別名として「シニフィエ」 (signifié) と「シニフィアン」 (signifiant) を与えた.この用語法を採用することにより,signifier (意味する)という動詞を中心にして,その名詞語幹 signe, 過去分詞 signifié,現在分詞 signifiant の3者の関係が明示されることになり都合がよいからだ.ソシュール自身は,新用語の導入を次のように説明している (99--100) .

Nous proposons de conserver le mot signe pour désigner le total, et de remplacer concept et image acoustique respectivement par signifié et signifiant ; ces derniers termes ont l'avantage de marquer l'opposition qui les sépare soit entre eux, soit du total dont ils font partie. Quant à signe, si nous nous en contentons, c'est que nous ne savons par qui le remplacer, la langue usuelle n'en suggérant aucun autre.

・ Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. Ed. Tullio de Mauro. Paris: Payot & Rivages, 2005.

2015-05-18 Mon

■ #2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである [onomastics][personal_name][sign][semantic_change][semantics][semiotics][arbitrariness][saussure]

固有名詞の本質的な機能は,個物や個人を特定することにある.このことに異論はないだろう.確かに世の中には John Smith や鈴木一郎はたくさんいるかもしれないが,その場その場では,ある人物を特定するのに John Smith や鈴木一郎という名前で十分なことがほとんどである.固有名詞の最たる役割は,identification である.

固有名詞には,その機能を果たす目的と関連の深い,付随した特徴がいくつかある.立川・山田 (100--08) は,言語論において固有名詞がいかに扱われてきたか,その歴史を概観しながら,固有名詞の特徴として以下の4点ほどに触れている.

(1) 固有名詞は一般概念としてのシニフィエをもたず,個物や個人を直接的に指示する.すなわち,シニフィエ (signifié) なきシニフィアン (signifiant),空虚なシニフィアンである.

(2) 固有名詞は翻訳不可能である.

(3) 固有名詞は言語のなかにおける外部性を体現している.

(4) 固有名詞は意味生成の拠点である.

(1) は,端的に言えば固有名詞には意味がないということだ.普通名詞のもっているような象徴化機能を欠いているということもできる.一方で,指示対象は明確である.指示対象を特定するのが固有名詞の役割であるから,明確なのは当然である.意味あるいはシニフィエをもたずに,指示対象を直接に指すことができるというのが固有名詞の最も際立った特徴といえるだろう.「#1769. Ogden and Richards の semiotic triangle」 ([2014-03-01-1]) の図でいえば,底辺が直接に矢印で結ばれるようなイメージだ.

(2) 以下の特徴も,(1) から流れ出たものである.(2) の固有名詞の翻訳不可能性は,固有名詞にもともと意味(シニフィエ)がないからである.翻訳というのは,シニフィエは(ほとんど)同一だが,シニフィアンが言語によって異なるような2つの記号どうしの関連づけである.したがって,シニフィエがない固有名詞には,翻訳という過程は無縁である.人名の Smith は「鍛冶屋」,鈴木は「鈴の木」であるから,意味があると議論することもできそうだが,人名として用いるときに意味は意識されることはないし,他言語への翻訳にあたって,通常,意味を取って訳すことはしない.

(3) は,固有名詞が紛れもなく言語を構成する一部であるにもかかわらず,ソシュールの唱えるような差異の体系としての言語体系にはうまく位置づけられないことを述べたものである.言語が差違の体系であるということは,語彙でいえば,ある語は他の語との主として意味的な関係において相対的に存在するにすぎないということである.例えば,「男」という名詞は「女」という名詞との意味の対比において語彙体系内に特定の位置を占めているのであり,逆もまた然りである.語彙体系は,主として意味における対立を基本原理としているのだ.ところが,固有名詞は意味をもたないのであるから,主として意味に立脚する語彙体系には組み込まれえない.固有名詞は,言語内的な意味を経由せずに,直接に外界の指示対象を示すという点で,内部にありながらも外部との連絡が強いのである.固有名詞という語類は,ソシュール的な言語体系のなかに明確な位置づけをもたない.コトバとモノの狭間にある特異な存在である.

(4) は逆説的で興味深い指摘である.固有名詞は,確かにシニフィエはもたないが,シニフィアンをもっている以上,外面的に記号の体裁は保っている.半記号とでも呼ぶべきものであり,少なくとも記号の候補ではあろう.そのようにみると,固有名詞には一人前の記号となるべく何らかのシニフィエを獲得しようとする力が働くものなのではないか,とも疑われてくる.固有名詞のシニフィアンに対応するシニフィエは無であるからこそ,その穴を埋めるべく何らかのシニフィエが外から押し寄せてくる,という考え方である.これは,意味生成 (signifiance) の過程にほかならない.立川・山田 (104--05) は,固有名詞の意味生成について次のように述べる(原文の傍点は下線に替えてある).

さらに興味深いのは,語る主体にたいする固有名詞の効果である.通常の語がすでに意味によって充満しているのにたいして,意味をもたない〈空虚なシニフィアン〉である固有名詞は,その空虚=シニフィエ・ゼロをめざして押し寄せてくる主体のさまざまな情念や想像にとらえられ,ディスクールのレベルでは逆に多義性を獲得してしまう.つまり,固有名詞はラングのレベルでシニフィエをもたないがゆえに,語る主体たちのファンタスムを迎えいれ,それと同時にみずから核となってファンタスムを増殖させていくのである.

「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」 ([2012-05-09-1]),「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]),「#1185. 固有名詞化 (2)」 ([2012-07-25-1]) などで,普通名詞の固有名詞化は意味の無縁化としてとらえることができると示唆したが,一旦固有名詞になると,今度は意味を充填しようとして有縁化に向けた過程が始動するということか.有縁化と無縁化のあいだの永遠のサイクルを思わずにいられない.

立川・山田 (100) は「固有名詞という品詞をいかに定義するか.それは,それぞれの言語理論の特性を浮かびあがらせてしまう試金石であるといってもよい.」と述べている.

・ 立川 健二・山田 広昭 『現代言語論』 新曜社,1990年.

2015-05-17 Sun

■ #2211. 古英語 engel における g の子音 [oe][phonetics][consonant][pronunciation][g][j]

現代英語 angel は,古英語 engel に遡り,これ自体は後期ラテン語 angelus の借用語である.さらに,angelus はギリシア語 ággelos (one that announces) からの借用である.現代英語での発音は [eɪnʤəl] であり,<g> に相当する第2音節の最初の子音は破擦音となるが,古英語ではどのように発音されたのだろうか.古英語入門書のあるものでは,<g> が与えられており,他のものでは <ġ> が与えられている.前者では破裂音 [g] であり,後者ではそれが口蓋化した何らかの子音(しばしば接近音 [j] )であると想定される.また,Hogg (37) によれば,<n> に後続する <g> が,現代英語と同じように破擦音 [ʤ] として実現された例 (ex. OE singe (> PDE singe [sɪnʤ])) がいくつか挙げられているので,現代の発音に引かれて [ʤ] と調音したくもなる.この破擦音も,少なくとも口蓋化音とされるものの1候補ではあるだろう.

具体的な典拠に当たってみよう.『英語語源辞典』によれば,「OE 音 /-g-/ は13Cまで残るが,ME 初期から OF angele, angel (F ange) (▭ LL) の影響を受けて /ʤ/ となった」とある.また,古英語音韻論の専門書 Lass and Anderson (136) によれば,古英語 ġimm (gem; < L. gemma) と対比して古英語 engel を与えているところから,[g] を想定していることがわかる.

もう1つの古英語音韻論の専門書 Hogg (223) は,enġel と表記しており,口蓋化音を想定している.その実現が接近音 [j] なのか,破裂音 [ɟ] なのか,はたまた破擦音 [ʤ] なのかは判然としない.

一方,小野・中野の『英語史 I』 (100) によれば,古英語では en- や yn- の後位置で破裂音 [ɟ] が生じ,これが古英語期中に破擦音 [ʤ] へ変化したという.この例として,まさに enġel (angel) が,lenġr (longer), hynġran (be hungry) とともに挙げられている.

一般に古英語の音声的実現については様々な議論があり,わからないことも多いのだが,今回の件については,上にも触れた Lass and Anderson (136) が歯切れがよいので引用しておこう.古英語 <g> の音価について現代英語のそれとも関連づけながら解説している箇所で,古英語 engel の問題の子音が破擦音 [ʤ] だったはずはないことを示唆している(赤字の部分を参照).

. . . the 'normal' developments:

(a) [j] before original front vowels: ġeolu 'yellow', ġieldan 'yield'.

(b) [g] before original back vowels: gōs 'goose', gāst 'ghost'.

(c) [g] before umlauted back vowels: gēs 'geese', gyrdels 'girdle'.

Some of the major anomalies are these:

(a) [g] before original front vowels: give, get, gate, gallows, OE ġ(i)efan, ġ(i)etan, ġeat, ġealga. The simplest answer here is the traditional one of 'Scandinavian influence'---however that may have operated. The most likely way would seem to be by direct borrowing of forms, i.e. ON gefa, geta, gata, galgi. Since Old Norse did not at that time have a palatal softening rule, these foms, if they were borrowed as is, would be 'synchronically foreign' in OE dialects that had palatal softening: an OE form beginning with the 'impermissible' sequence [ge] would then be the equivalent of a form like Dvořak, or Vladimir in Modern English. That the OE forms did indeed have [j] is borne out by survivals like yett in place names from OE ġeat, and by the Middle English spelling distributions: basically non-northern forms like yeve, yive, as against northern ones like gyve, give, gyff.

(b) [ʤ] before original front vowels: gem, OE ġimm < L. gemma. The answer here, as in angel (OE engel) is undoubtedly reborrowing from French after the Conquest.

(c) [j] before original back vowels. We know of only one clear case of this type, which is yawn. The vowel suggests OE gānian 'gape, yawn', rather than the apparently synonomous (sic) verb ginian (gynian, gionian). The consonantism, however, suggests the latter. The OED (s.v. yawn) proposes, perhaps correctly, a sort of 'conflation': [j]-forms 'influenced by' (whatever that means) the vowel of now obsolete [g]-forms.

このようにいくつかの典拠に当たってはみたが,結局のところ,諸説紛々としており,いかなる子音だったかを確定することは難しい.

関連して,「#1651. j と g」 ([2013-11-03-1]),「#1914. <g> の仲間たち」 ([2014-07-24-1]),「#1828. j の文字と音価の対応について再訪」 ([2014-04-29-1]) も参照.

・ Hogg, Richard M. A Grammar of Old English. Vol. 1. 1992. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Lass, Roger and John M. Anderson. Old English Phonology. Cambridge: CUP, 1975.

・ 小野 茂,中尾 俊夫 『英語史 I』 英語学大系第8巻,大修館書店,1980年.

2015-05-16 Sat

■ #2210. think -- thought -- thought の活用 [verb][inflection][i-mutation][oe][morphology][phonetics][compensatory_lengthening][sobokunagimon]

標題の think の活用のみならず,bring, buy, seek, teach などの活用では,過去(分詞)形に原形とは異なる母音が現われる.異なる母音に加えて,綴字の上で ght なる子音字連続が現われ,「不規則」との印象は決定的である.しかし,歴史的には規則的な動詞であり,-ed を付して過去(分詞)形を作る大多数の動詞の仲間である.ただ,大多数のものよりも多くの音変化を歴史的に経験してきたために,結果として,不規則きわまりない見栄えのする活用を示すことになっている.

Mitchell and Robinson (48--49) に従って,歴史的経緯を解説しよう.まず,think 型の動詞の古英語での形を表に示す.現在までに廃語となったもの,純粋な規則変化へと移行したものも含まれている.

| Inf. | Pret. Sg. | Past Ptc. |

|---|---|---|

| brenġan 'bring' | brōhte | brōht |

| bycgan 'buy' | bohte | boht |

| cwellan 'kill' | cwealde | cweald |

| reċċan 'tell' | rōhte | rōht |

| sēċan 'seek' | sōhte | sōht |

| sellan 'give' | sealde | seald |

| streċċan 'stretch' | strōhte | strōht |

| tǣċan 'teach' | tǣhte, tāhte | tǣt, tāht |

| þenċan 'think' | þōhte | þōht |

| þynċan 'seem' | þūhte | þūht |

| wyrċan 'work' | worhte | worht |

これらの動詞は,古英語の分類によれば弱変化第1類に属する.このクラスの動詞の特徴は,先立つゲルマン祖語の時代に,接尾辞の前位置に前舌高半母音 j をもっていたことである.これにより語幹母音は i-mutation の作用を被り,一段前寄りあるいは高い母音へと変化した.i-mutation を引き起こした j は,その後,消失したり,母音 i として引き継がれたりした.

弱変化第1類の大部分の動詞においては,上記 i-mutation の作用が現在,過去,過去分詞を含む屈折パラダイムの全体に見られたが,語幹末に l あるいは歴史的な軟口蓋子音をもつ,上に一覧した一部の動詞においては現在形の屈折にのみ作用した.この一部の動詞では,過去や過去分詞において i-mutation を引き起こす問題の半母音 j が欠けていたのである.結果として,古英語における現在幹と過去(分詞)幹を比較すると,後者は前者よりも一段後ろ寄りあるいは低い母音,少なくともその痕跡を示すことになった.上表で e vs o や y vs u の対立を確認されたい.

cwellann, sellan について,現在と過去(分詞)では e vs ea の対立を示すが,これは本来的には e vs æ の規則的な対立とみてよい.æ が,過去(分詞)形にのみ生じた子音結合 ld の前で割れ (breaking) を起こし,ea と変化したにすぎない.

また,þenċċan, þynċan, brenġan に関して,過去(分詞)形で ht の子音結合を示すが,これは *nċt の結合が規則的に発達したものである.破擦音的な ċ は t の前で摩擦音 h へと変化し,n は消失するとともに代償延長 (compensatory_lengthening) により先行する母音を長化させた.

bycgan, wyrċan については,予想される y vs u の対立を示さず,y vs o となっている.過去(分詞)形に o が現われるのは,本来の u が特定の音環境において下げを経たからだ.下げの生じる前に i-mutation が起こったために,現在形では予想される y が現われているが,過去(分詞)形においては下げの結果である u がみられるというわけだ.

このように先立つ時代に様々な音変化が生じたために,古英語の共時態としては,あたかも強変化動詞のごとく母音の gradation (Ablaut) を示すようにみえるが,結果としてそのようにみえているにすぎず,起源をたどれば歯音接尾辞 (dental suffix) を付して過去(分詞)形を作る通常の弱変化動詞にすぎないといえる.

これらの動詞の詳しい歴史については,Hogg and Fulk (273--75) も参照.seek については,「#2015. seek と beseech の語尾子音」 ([2014-11-02-1]) でも触れた.

・ Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English. 8th ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-05-15 Fri

■ #2209. 印欧祖語における動詞の未来屈折 [indo-european][tense][reconstruction][comparative_linguistics][future]

昨日の記事「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]) と関連して,印欧祖語における動詞の未来屈折についての話題を取り上げる.

Fortson (81) によれば,印欧祖語に確実にあったと認められるる時制は,present, imperfect, aorist の3種である.伝統的にはそのほかに perfect も認められているが,本来的というよりは派生的な時制とみなされる.さらに pluperfect や future の存在を主張する論者もいる.同様に,Szemerényi (231) は,"three to six tenses" と幅をもたせた上で,"present, aorist, perfect; perhaps also future, imperfect, pluperfect" を認めている.いずれにせよ,未来時制の存在は「おそらく」程度に認められているにすぎない.

印欧祖語に未来時制があったと主張する論者は,未来接辞として *-s- や *-sy- を再建している.*-s- は Greek, Latin, Celtic に反映がみられ,本来 "aorist subjunctive" を表わしたものという.同じ接辞は Old Irish にもみられ,起源的には "desiderative" の機能を有したものだろうとされる.一方,*-sy- は Old Indic, Lithuanian, Slavic などの satem 系諸言語にみられ,*-s- とは独立の起源をもつ "desiderative" の標示に端を発するものと考えられる.

*-s- と *-sy- はおそらく互いに独立しているが,いずれにせよ本質的な機能は未来時制を表わすというよりも,subjunctive や desiderative を表わすことにあり,それが未来時制へ二次的に転用されたものと考えられる (Fortson 91; Szemerényi 287) .本来的に意志,願望,義務などを表わす法助動詞が未来を表わす時制助動詞へと転用される例は,昨日の記事で述べたように,まさに英語史内でもみられたことであり,同じことが印欧祖語(そして多くの印欧諸語)についても言える可能性があるということは示唆的である.印欧祖語にも本質的,一次的な意味での未来時制を求めることは難しいのかもしれない.

・ Fortson IV, Benjamin W. "An Approach to Semantic Change." Chapter 21 of The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Blackwell, 2003. 648--66.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Trans. from Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990. Oxford: OUP, 1996.

2015-05-14 Thu

■ #2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか? [verb][conjugation][tense][auxiliary_verb][indo-european][grammaticalisation][category][language_change][causation][future][sobokunagimon]

標題の趣旨の質問が寄せられたので,この問題について歴史的な観点から考えてみたい.現代英語の動詞には,過去の出来事を表わすのに典型的に用いられる過去形がある.同様に,現在(あるいは普遍)の習慣的出来事を表わすには,動詞は典型的に現在形で活用する.しかし,未来の出来事に関しては,動詞を未来形として屈折させるような方法は存在しない.代わりに will, shall, be going to などの(準)助動詞を用いるという統語的な方法がとられている.つまり,現代英語には統語的な未来形はあるにせよ,形態的な未来形はないといってよい.単に「未来形」という用語では,統語,形態のいずれのレベルにおける「形」かについて誤解を招く可能性があることから,現代英語の文法書ではこの用語が避けられる傾向があるのではないか.

(準)助動詞を用いる統語的,あるいは迂言的な未来表現は,おそらく後期古英語以降に will や shall などの本来的に法的な機能をもつ助動詞が,意志や義務の意味を弱め,単純に時間としての未来を表わす用法へと文法化 (grammaticalisation) したことにより生じた.それ以前の時代には,単純未来を表わすのに特化した表現は,統語的にも形態的にもなく,法的な意味を伴わずに未来を表現する手段は欠けていたといってよい.古英語では,形態的には現在形(あるいは正確には非過去形)を用いることで現在のみならず未来のことを表わすこともできたのであり,時制カテゴリーにおいて,過去や現在と区別すべき区分としての未来という発想は希薄だった.その後 will などを用いた未来表現が出現した後でも,前代からの時制カテゴリーのとらえ方が大きく変容したわけではなく,現代英語でも未来という時制区分は浮いている感がある.ただし,現代英語に未来という概念は存在しないと言い切るのは,共時的には言い過ぎのきらいがあるように思う.

上記のように,古英語の時制カテゴリーは,形式的にいえば,過去と非過去(しばしば「現在」と呼称される)の2区分よりなっていた.ここで現代英語の観点から生じる疑問(そして実際に寄せられた疑問)は,なぜ古英語では未来時制がなかったのか,なぜ動詞に未来形の屈折が発達しなかったのかという問いである.この質問に直接答えるのはたやすくないが,間接的な角度から4点を指摘しておきたい.

まず,この質問の前提に,過去・現在・未来の3分法という近現代的な時間の観念があると思われるが,時間のとらえ方,あるいはその言語への反映である時制カテゴリーを論じる上で,必ずしもこれを前提としてよい根拠はない.日本人を含めた多くの現代人にとって,3分法の時間感覚は極めて自然に思えるが,これが人類にとっての唯一無二の時間観であるとみなすことはできない.また,仮に件の3分法の時間観が採用されたとしても,その3分法がきれいにそのまま言語の上に,時制カテゴリーとして反映するものなのかどうかも不明である.これはサピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) に関わる問題であり,当面未解決の問題であると述べるにとどめておく.

2点目に,他の印欧諸語にも,そして日本語にもみられるように,未来表現は,たいてい意志や義務などの法的な機能をもつ形式が文法化することにより発生することが多い.上述の通り,これは英語史においても観察された過程であり,どうやら通言語的にみられるもののようである.過去・現在・未来の3分法では,過去と未来は等しい重みをもって両極に対置されているかのようにみえるが,もしかすると言語化する上での両者の重みは,しばしば異なるのかもしれない.少なくともいくつかの主要言語の歴史を参照する限り,未来時制は過去時制と比して後発的であり,派生的であることが多い.

3点目に,「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) でみたように,過去・非過去という時制の2分法は(古)英語に限らずゲルマン諸語に共通する重要な特徴の1つである.また,同じ印欧語族からは古いヒッタイト語も同じ時制の2分法をもっており,印欧祖語における時制カテゴリーを再建するに当たって難題を呈している.果たして印欧祖語に未来時制と呼びうるものがあったのか,なかったのか.あるいは,あったとして,それは本来的なものなのか,二次的に派生したものなのか.つまり,上記の質問は,古英語に対して問われるべき問題にとどまらず,印欧祖語に対しても問われるべき問題でもある.印欧祖語当初からきれいな過去・現在・未来の3分法の時制をもっていたのかどうか,諸家の間で論争がある.

最後に,ある言語革新がなぜあるときに生じたかを説明することすらがチャレンジングな課題であるところで,ある言語革新がなぜあるときに生じなかったかを説明することは極めて難しい.その意味で,古英語においてなぜ未来形が発達しなかったのかを示すことは,絶望的な困難を伴う.ただし,言語変化の理論的立場からは,本当はこれも重要な問題ではある.「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]) で Milroy の言語変化論に言及しながら提起したように,なぜ変化したのかと同様になぜ変化しなかったのかという質問も,もっと問われるべきだろう.

2015-05-13 Wed

■ #2207. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退 (3) [reflexive_pronoun][verb][personal_pronoun][passive][voice]

「#2185. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退」 ([2015-04-21-1]) と「#2206. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退 (2)」 ([2015-05-12-1]) に引き続いての話題.近代英語期以降,再帰代名詞を伴う動詞の表現が衰退してきている.この現象を関連表現との競合という観点から調査した研究に,秋元 (118--48) がある.秋元は,content oneself with などの「動詞+再帰代名詞+前置詞」というパターンとその関連表現に的を絞って,OED から1700年以降の用例を収集し,それぞれの分布を取った.

content oneself with でいえば,このパターンは現代英語では減少してきており,代わって各種の競合形,とりわけ be content to V や be content with NP が増えてきているという.be contented with NP や be contented to V という競合形も低頻度ながら用いられており,全体として再帰代名詞を用いた表現は各種の競合形に抑えこまれる形で目立たなくなってきているという.content oneself with のほかにもいくつかの表現が扱われており,例えば apply oneself to もやはり着実に減少してきており,代わって自動詞用法の apply to NP や受動態の be applied to NP が増えてきているようだ.8種類の動詞について用例数を数え挙げた結果は,以下の通りである(秋元,p. 134) .時代別ではなくひっくるめた数値だが,再帰表現ではない競合形が相対的に優勢であることがよくわかる.

| reflexive | passive | intransitive | other rival forms | ||

|---|---|---|---|---|---|

| (1) | content oneself with | 108 | 30 | 136 | |

| (2) | avail oneself of | 14 | 4 | ||

| (3) | devote oneself to | 70 | 191 | ||

| (4) | apply oneself to | 42 | 653 | 548 | |

| (5) | attach oneself to | 93 | 100 | 171 | |

| (6) | address oneself to | 62 | 207 | 11 | |

| (7) | confine oneself to | 69 | 592 | ||

| (8) | concern oneself with/about/in | 69 | 822 |

概して再帰代名詞を用いた表現は確かに頻度が低くなってきているが,その背後には受動態その他の競合形の躍進というもう一つの言語変化が関与しているということだろう.

・ 秋元 実治 『増補 文法化とイディオム化』 ひつじ書房,2014年.

2015-05-12 Tue

■ #2206. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退 (2) [reflexive_pronoun][verb][personal_pronoun][voice]

「#2185. 再帰代名詞を用いた動詞表現の衰退」 ([2015-04-21-1]) を受けて,少し調べてみたことを報告する.Jespersen に当たってみたが,前回の記事を書いたときにおぼろげに考えていたことが,Jespersen の発言に裏付けられたような気がした.-self 形の再帰代名詞の音韻形態的な重さという問題に加え,me や him などの単純形再帰代名詞の意味的な軽さ,あるいは "dative of interest" の用法 (cf. 「#980. ethical dative」 ([2012-01-02-1])) としての異分析が関与しているのではないかという説だ.少々長いが,分かりやすい説明なので引用しよう (Jespersen 325) .

Omission of Reflexive Pronouns

16.21. In a great many cases the verb as used intransitively represents an older reflexive verb. The change of construction may have been brought about in two ways. In the older stages of the language the ordinary personal pronoun was used in a reflexive sense, but me in I rest me, originally in the accusative (he hine reste), might easily be felt as representing a 'dative of interest' (cf I buy me a hat, etc.) and thus be discarded as really superfluous. In the second place, after the self-pronouns had come to be generally used, the reflexive object in I dress myself might be taken to be the empathic pronoun in apposition to the nominative (the difference in stress not being always strictly maintained) and thus might easily appear superfluous. The tendency is towards getting rid of the cumbersome self-pronoun whenever no ambiguity is to be feared; thus a modern Englishman or American will say I wash, dress, and shave, where his ancestor would add (me, or) myself in each case. One of the reasons for this evolution is evidently the heaviness of the forms myself, ourselves, etc., while there is not the same inducement in other languages to get rid of the short me, se, mich, sich, migh, sig, sja, etc. Hence also the development of the activo-passive use . . . in many cases where other languages have either the reflexive or the passive forms that have arisen out of the reflexive (Scand. -s, Russian -sja, -s.)

この引用の後で,Jespersen は目的語としての再帰代名詞が省略された動詞表現の用例を近代英語期から数多く挙げていくが,例を眺めていると,いかに多くの動詞が現代英語にかけて「自動詞化」してきたかを確認できる.逆にいえば,現代の感覚からは,この表現もあの表現もかつては再帰代名詞を伴っていたのかと驚くばかりだ.ランダムに再帰代名詞を用いた例を抜き出してみる.

・ we bowed our selves towards him (Bacon A 4.34)

・ may I complain my selfe (Sh R 2 I 2.42)

・ they drew themselves more westerly towards the Red sea (Raleigh)

・ I dress my selfe handsome, till thy returne (Sh H 4 B II.4.302)

・ I though it would make me feel myself a boy again, but . . . I never felt so old as I do to-day (Barrie T 65)

・ Both I do repent me and repent it (Sh)

・ [he] retyr'd himselfe To Italy (Sh R 2 IV 1.96)

・ He . . . hath solne him home to bed (Sh Ro II 1.4)

・ Jesus turned him about (AV Matth. 9.22)

・ yeeld thee, coward (Sh Mcb V 8.23)

再帰代名詞の省略と関連して,相互代名詞 (each other, one another) の省略もパラレルな傾向としてみることができる (Jespersen 332) .現在 we meet, we kiss, we marry のように相互的な意味において自動詞として使われ得るが,元来は目的語として each other を伴っていた.embrace, greet, hug などもこの部類に入る.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part III. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1954.

2015-05-11 Mon

■ #2205. proceed vs recede [spelling][latin][french][spelling_pronunciation_gap][orthography]

標題の語は,語源的には共通の語幹をもち,接頭辞が異なるだけなのだが,現代英語ではそれぞれ <proceed>, <recede> と異なる綴字を用いる.これは一体なぜなのかと,学生からの鋭い質問が寄せられた.

なるほど語幹はラテン語 -cedere (go, proceed) あるいはそのフランス語形 -céder に由来するので,語源的には <cede> の綴字がふさわしいところだろうが,語によって <ceed> か <cede> かが決まっている.Upward and Davidson (103) は,次の10語を挙げている.

・ -<ceed>: exceed, proceed, succeed

・ -<cede>: cede, accede, concede, intercede, precede, recede, secede

いずれの語も,中英語期や初期近代英語に最初に現われたときの綴字は -<cede> だったのだが,混乱期を経て,上の状況に収まったという.初期近代英語では interceed, preceed, recead/receed なども行われていたが,標準的にはならなかった.振り返ってみると -<cede> が優勢だったように見えるが,類推と逆類推の繰り返しにより,各々がほとんどランダムに決まったといってよいのではないか.綴字と発音の一対多の関係をよく表わす例だろう.

このような混乱に乗じて,同一単語が2語に分かれた例がある.discrete と discreet だ.いずれもラテン語 discretus に遡るが,綴字の混乱を逆手に取るかのようにして,2つの異なる語へ分裂した.しかし,だからといって何かが分かりやすくなったわけでもないが・・・.

近代英語では <e>, <ee>, <ea> の三つ巴の混乱も珍しくなく,complete, compleat, compleet などと目まぐるしく代わった.この混乱の落とし子ともいうべきものが,speak vs speech のような対立に残存している (Upward and Davidson 104; cf. 「#49. /k/ の口蓋化で生じたペア」 ([2009-06-16-1])) .関連して,「#436. <ea> の綴りの起源」 ([2010-07-07-1]) も要参照.

-<cede> vs -<ceed> の例に限らず,長母音 /iː/ に対応する綴字の選択肢の多さは目を見張る.いくつか挙げてみよう.

・ <ae>: Caeser, mediaeval

・ <ay>: quay

・ <e>: be, he, mete

・ <ea>: lead, meat, sea

・ <ee>: feet, meet, see

・ <ei>: either, receive, seize,

・ <eigh>: Leigh

・ <eip>: receipt

・ <eo>: feoff, people

・ <ey>: key

・ <i>: chic, machine, Philippines

・ <ie>: believe, chief, piece

・ <oe>: amoeba, Oedipus

探せば,ほかにもあると思われる.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-05-10 Sun

■ #2204. d と th の交替・変化 [consonant][verners_law][phonetics][me]

標記の話題は,「#481. father に起こった摩擦音化」 ([2010-08-21-1]) で部分的に取り上げた.英語史では,ð > d あるいはその逆の d > th を経た語が散見されるが,神山 (157) は関連する22語を収集して示している.有益なリストなので,以下に記しておこう(先の記事で挙げた例も参照).

| OE ð [ð] | ModE. d [d] | OE d [d] | ModE. th [ð] |

| byrðen | burden | fæder | father |

| cūðe | could | gad(e)rian | gather |

| Cūð(wi)nes dūn | Cuddesdon | ġeard | garth[θ] (? yard) |

| fiðele | fiddle | hider | hither |

| ġeforðian | afford | hwider | whither |

| morðor | murder | mōdor | mother |

| nǣðl | needle | sweard | swarth [θ] (? sward) |

| rōðor | rudder | ME teder | tether |

| spīðra | spider | tōgæd(e)re | together |

| staðol | staddle | þider | thither |

| swæðel | swaddle | weder | weather |

Skeat による従来の説によれば,このような d と ð の間の揺れは,かつての verners_law の結果としてもたらされた共時的混乱であるとされた.しかし,神山は,上記の変化が中英語以降に生じた現象であることから,その千年以上前に生じた Verner's Law (とその余波)が関与していると考えることには無理があるし,もし Verner's Law の潜伏的な関与があったとするならば, (PIE *t >) d/ð のみならず,(PIE *p >) [v]/[b], (PIE *k >) [x]/[ɣ], (PIE *s >) [z]/[r] にも揺れが見られるはずだが実際には見られないことを指摘して,Skeat 説は受け入れることができないとしている.神山は,中英語期の d と ð を巡る一連の状況は,むしろ特定の音環境における音変化として説明できると論じる.特定の音環境のもとでの音変化であるという考え方は,Jespersen や Jordan によって唱えられてはいたが,神山 (161) は彼らの規定した音環境が精確さを欠いているとし,その改訂版を提示する形で論文を結んでいる.具体的には,以下の通り.

・ 12世紀頃,鳴音が隣接する場合に [ð] は [d] に転じる傾向を示した

・ 15世紀頃,成節の流音と鼻音に先行する [d] は [ð] に転じる傾向を示した

上記のように音環境を規定すると,ほとんどすべての関与する例がうまく説明できるという.この2つの過程は時代も異なっており,互いに関与しない独立した音変化である,と.

・ 神山 孝夫 「OE byrðen "burden" vs. fæder "father" ―英語史に散発的に見られる [d] と [ð] の交替について―」 『言葉のしんそう(深層・真相) ―大庭幸男教授退職記念論文集―』 英宝社,2015年,155--66頁.

2015-05-09 Sat

■ #2203. twentieth の綴字と発音 [suffix][numeral][shakespeare]

序数詞を作る接尾辞に -th がある.最初の3つの序数詞 first, second, third は「#67. 序数詞における補充法」 ([2009-07-04-1]) でみたように語尾が特殊であり,fifth, twelfth も「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1]) でみたように基数詞の語幹末子音が無声化している点で例外的にみえるが,その他は基本的には基数詞に -th をつければよい.fourth, tenth, hundredth, millionth のごとく規則的である.

しかし,規則のなかの不規則と呼びうるものに,twentieth から ninetieth までの8つの -ieth 語尾がある.twentieth でいえば,発音は */ˈtwentiθ/ ならぬ /ˈtwentiəθ/ であり,序数詞語尾の e が発音されるために,全体として3音節となることに注意したい.なぜ素直に twenty + th の綴字および発音にならないのだろうか.

古英語では,20, 30, 40 . . . の基数詞は twēntiġ, þrītiġ, fēowertiġ のように,半子音 ġ で終わっていた.これらの基数詞を序数詞にするには,つなぎ母音を頭にもつ接尾辞の異形態 -oða, -oðe を付加し,twēntiġoða, þrītiġoða, fēowertiġoða のようにした.基数詞においては,後にこの半子音は先行する母音 /i/ に吸収されて消失したが,序数詞においては,この半子音と接尾辞のつなぎ母音の連鎖が曖昧母音 /ə/ として生き残ったものと考えられる.つまり,twentieth のやや不規則な綴字と発音は,歴史的には,10の倍数を表わす基数詞が,語尾にある種の子音的な ġ を保持していたことに部分的に起因するといえる.

しかし,実際の歴史的発展は,古英語から現代英語にかけて上の説明にあるように直線的だったわけではないようだ.というのは,古英語でもつなぎ母音のない twentigþa のような綴字はあったし,中英語では twentiþe, twentythe などの素直な綴字も普通にみられたからだ (cf. MED twentīeth (num.)) .むしろ,現在の形態は,16世紀になってから顕著になってきた.例えば,Shakespeare では,Quarto 版では twentith,1st Folio 版では twentieth (MV 4.1.329, Ham 3.4.97) と綴られており,通時的変化を示唆している.おそらくは,時代によって,方言によって,つなぎ母音の有無はしばしば交替したと思われ,初期近代英語期における語形の標準化の流れのなかで,つなぎ母音のある形態が選択されたということなのではないか.

以下,参考までに OED による序数詞接尾辞 -th, suffix2 の解説を貼りつけておく.

Forming ordinal numbers; in modern literary English used with all simple numbers from fourth onward; representing Old English -þa, -þe, or -oða, -oðe, used with all ordinals except fífta, sixta, ellefta, twelfta, which had the ending -ta, -te; in Sc., north. English, and many midland dialects the latter, in form -t, is used with all simple numerals after third (fourt, fift, sixt, sevent, tent, hundert, etc.). In Kentish and Old Northumbrian those from seventh to tenth had formerly the ending -da, -de. All these variations, -th, -t, -d, represent an original Indo-European -tos (cf. Greek πέμπ-τος, Latin quin-tus), understood to be identical with one of the suffixes of the superlative degree. In Old English fífta, sixta, the original t was retained, being protected by the preceding consonant; the -þa and -da were due to the position of the stress accent, according to Verner's Law. The ordinals from twentieth to ninetieth have -eth, Old English -oða, -oðe. In compound numerals -th is added only to the last, as 1/1345, the one thousand three hundred and forty-fifth part; in his one-and-twentieth year.[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2015-05-08 Fri

■ #2202. langue と parole の対比 [saussure][linguistics][idiolect]

広く知られているように,ソシュールは langage を langue と parole の2種類の認識論的対象へと区分し,互いに対置させた.英語にはフランス語の langage に対応する語は存在しないが,langue と parole については Ullmann はそれぞれ language, speech と訳した.Ullmann (21) に,それぞれの特徴が対比的に示されている表があるので,それを掲げよう.

| Language | Speech |

|---|---|

| Code | Encoding of a message |

| Potential | Actualized |

| Social | Individual |

| Fixed | Free |

| Slow-moving | Ephemeral |

| Psychological | Psycho-physical |

それぞれの対比について簡単にコメントすると次のようになる.1点目は,コードそのものとその使用という対立だ.langue (language) は静的な体系だが,parole (speech) は動的な過程である.後者においては話し手が encode し,聞き手が decode するという関係が成り立つ.

2点目に,langue は潜在的な状態であり,それは parole によってはじめて実現化される.音でいえば,前者は音のイメージであり,後者は実現される音である.これは,音韻論と音声学の考察対象の差異に相当する.

3点目に,langue は社会の共有財産だが,parole は個人の一回きりのその場限りの現象である.

4点目に,parole は個人に属するものであるから,個人こそがその支配者である.個人の話し手がいつ何と言おうが,どのように言おうが,他人にはおかまいなしである.他人に理解不能な言葉を使う自由すらある.しかし,langue に対しては,個人は受動的であり,無力に等しい.どの個人も,物心ついたときにはすでに母語の langue に縛られているのであり,普通はそれを独力で変化させることもできない.その意味で langue は固定的である.

5点目に,parole は発せられたその瞬間に流れ消え去るという点で,つかの間の現象であるのに対し,langue は変化するとしても緩慢であり,事実上止まっているかのようである.

6点目は,langue はイメージであるからあくまで心理的であるが,parole は具体的実現であるから物理的でもある.もっとも,言語には意味という側面があり,これは parole においても langue においても心理的にしかありえないため,parole は「心理・物理的」という特徴を備えることになる.

上の6点のうち,特に2点目と3点目が鍵である.社会と個人,潜在と実現という対立が,ソシュールの2分法のキモだろう.ただし,ソシュールの網をかいくぐるような,「個人」の「潜在」的言語能力としての個人語 (idiolect) という概念を考えることもでき,この2分法が決して水を漏らさぬ区分ではないことも確かである.

・ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. 1962. Barns & Noble, 1979.

2015-05-07 Thu

■ #2201. 誕生おめでとう! Princess Charlotte [onomastics][french][loan_word][pronunciation][consonant][personal_name][title][palatalisation][fricativisation]

先週末から英国王室のロイヤルベビー Princess Charlotte 誕生の話題が,英国や日本で沸いている.Prince William と Kate Middleton 夫妻の選んだファーストネームは Charlotte.ミドルネームは,よく考え抜かれ,世間にも好評の Elizabeth Diana である.一般には,称号を付して Her Royal Highness Princess Charlotte of Cambridge と呼ばれることになる (cf. 「#440. 現代に残る敬称の you」 ([2010-07-11-1]), 「#1952. 「陛下」と Your Majesty にみられる敬意」 ([2014-08-31-1])) .

Charlotte は,Charles の語根に女性接辞かつ指小辞 (diminutive) を付した形態に由来し,「小さくてかわいい Charles お嬢ちゃん」ほどが原義である.この語根は究極的にはゲルマン祖語 *karlaz (man) に由来し,これがラテン語に Carolus として借用され,後に古フランス語へ発展する過程で語頭子音が [k] → [ʧ] と口蓋化 (palatalisation) した.この口蓋化子音をもった古フランス語の音形が英語へ借用され,現在の [ʧɑːlz] に連なっている.

フランス語に話を戻そう.フランス語では13世紀中に破擦音 [ʧ] が [ʃ] へと摩擦音化 (fricativisation) し,元来は男性主格語尾だった s も発音を失い,現在,同名前は [ʃaʁl] と発音されている.同様に,Charlotte も現代フランス語での発音は摩擦音で始まる [ʃaʁlɔt] である.今回の英語のロイヤルベビー名も,摩擦音で始まる [ʃɑːlət] だから,現代フランス語的な発音ということになる.上記をまとめると,現代英語の男性名 Charles は破擦音をもって古フランス語的な響きを伝え,女性名 Charlotte は摩擦音をもって現代フランス語的な響きを伝えるものといえる.

現代英語におけるフランス借用語で <ch> と綴られるものが,破擦音 [ʧ] を示すか摩擦音 [ʃ] を示すかという基準は,しばしば借用時期を見極めるのに用いられる.例えば chance, charge, chief, check, chair, charm, chase, cheer, chant はいずれも中英語期に借用されたものであり,champagne, chef, chic, chute, chaise, chicanery, charade, chasseur, chassis はいずれも近代英語期に入ったものである.しかし,時期を違えての再借用が関与するなど,必ずしもこの規則にあてはまらない例もあるので,目安にとどめておきたい.Charles と Charlotte の子音の差異については歴史的に詳しく調べたわけではないが,時代の違いというよりは,固有名詞に随伴しやすい流行や嗜好の反映ではないかと疑っている.

なお,ゲルマン祖語 *karlas (man) からは,直接あるいは間接に現代英語の churl と carl が生まれている.いずれも意味が本来の「男」から「身分の低い男」へと下落しているのがおもしろい.逆に,人名 Charles と Charlotte は,英国王室の人気により,むしろ価値が高まっているといえる(?).

フランス借用語の年代に関しては,「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]),「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]),「#1291. フランス借用語の借用時期の差」 ([2012-11-08-1]),「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]),「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]),「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」 ([2011-03-06-1]),「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1]), 「#2183. 英単語とフランス単語の相違 (1)」 ([2015-04-19-1]), 「#2184. 英単語とフランス単語の相違 (2)」 ([2015-04-20-1]) を参照されたい.

2015-05-06 Wed

■ #2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか [phonetics][consonant][assimilation][conjugation][inflection][3sp][verb][paradigm][oe][suffix][sobokunagimon][have][v]

標記のように,現代英語の have は不規則変化動詞である.しかし,has に -s があるし, had に -d もあるから,完全に不規則というよりは若干不規則という程度だ.だが,なぜ *haves や *haved ではないのだろうか.

歴史的にみれば,現在では許容されない形態 haves や haved は存在した.古英語形態論に照らしてみると,この動詞は純粋に規則的な屈折をする動詞ではなかったが,相当程度に規則的であり,当面は事実上の規則変化動詞と考えておいて差し支えない.古英語や,とりわけ中英語では,haves や haved に相当する「規則的」な諸形態が確かに行われていたのである.

古英語 habban (have) の屈折表は,「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1]) で掲げたが,以下に異形態を含めた表を改めて掲げよう.

| habban (have) | Present Indicative | Present Subjunctive | Preterite Indicative | Preterite Subjunctive | Imperative |

|---|---|---|---|---|---|

| 1st sg. | hæbbe | hæbbe | hæfde | hæfde | |

| 2nd sg. | hæfst, hafast | hafa | |||

| 3rd sg. | hæfþ, hafaþ | ||||

| pl. | habbaþ | hæbben | hæfdon | hæfden | habbaþ |

Pres. Ind. 3rd Sg. の箇所をみると,古英語で has に相当する形態として,hæfþ, hafaþ の2系列があったことがわかる.fþ のように2子音が隣接する前者の系列では,中英語期に最初の子音 f が脱落し,hath などの形態を生んだ.この hath は近代英語期まで続いた.

3単現の語尾が -(e)th から -(e)s へ変化した経緯について「#2141. 3単現の -th → -s の変化の概要」 ([2015-03-08-1]) を始め,「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]),「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]),「#1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力」 ([2014-05-28-1]),「#2156. C16b--C17a の3単現の -th → -s の変化」 ([2015-03-23-1]) などの記事で取り上げてきたが,目下の関心である現代英語の has という形態の直接の起源は,hath の屈折語尾の置換に求めるよりは,古英語の Northumbria 方言に確認される hæfis, haefes などに求めるべきだろう.この -s 語尾をもつ古英語の諸形態は,中英語期にはさらに多くの形態を発達させたが,f が母音に挟まれた環境で脱落したり,fs のように2子音が隣接する環境で脱落するなどして,結果的に has のような形態が出力された.hath と has から唇歯音が脱落した過程は,このようにほぼ平行的に説明できる.関連して,have と of について,後続語が子音で始まるときに唇歯音が脱落することが後期中英語においてみられた.ye ha seyn (you have seen) や o þat light (of that light) などの例を参照されたい (中尾,p. 411).

なお,過去形 had についてだが,こちらは「#1348. 13世紀以降に生じた v 削除」 ([2013-01-04-1]) で取り上げたように,多くの語に生じた v 削除の出力として説明できる.「#23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い?」 ([2009-05-21-1]) も合わせて参照されたい.

MED の hāven (v.) の壮観な異綴字リストで,has や had に相当する諸形態を確かめてもらいたい.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2015-05-05 Tue

■ #2199. Bloomfield にとっての意味の意味 [semantics][semiotics]

言語学史的にみれば,アメリカ構造言語学は明らかに形態重視の言語学だった.言語における意味に関しては,行動主義の観点から理解したものの,本格的に考察して理論化することはなかった.意味を軽視していたと言わざるをえない.しかし,アメリカ構造言語学の領袖 Bloomfield 自身は,彼に続く門下生ほど,意味を軽視していたわけではない.むしろ,よく考えていたからこそ,その難しさをも理解していた.意味を彼の創始した言語科学に持ち込むのに慎重だったのである.

立川・山田 (58) も Bloomfield をそのように評価しながら,「いままでのどの言語理論家にもまして,〈意味〉の本質をつく明解な定義を提出したのが,ほかならぬこのブルームフィールドだった」とまで述べている.その定義とは,以下のくだりである.

When anything apparently unimportant turns out to be closely connected with more important things, we say that it has, after all, a "meaning"; namely, it "means" these more important things. Accordingly, we say that speech-utterance, trivial and unimportant itself, is important because it has a meaning: the meaning consists of the important things with which the speech-utterance . . . is connected, namely the practical events . . . . (Bloomfield 27)

話者にとってより重要でないことを通じてより重要であることを表わす作用,その両者の関係こそが意味であると,Bloomfield は考えた.例えば,[ai] という音のつながりは,それ自体は物理的な音波にすぎず,些末なものである.しかし,それは日本語では「愛」,英語では I という,より重要とみなされるであろう事物や概念に結びつけられている.この結びつきこそが [ai] の意味であると考えられる.

立川・山田 (58--59) の説明を聞いてみよう.

だから,〈意味〉というのは,主体がある現象を,なんであれそれよりも「重要」だと彼がみなす,ほかの物質的ないし心的な事物に結びつける際の関係のことだ,ということになるだろう.「ヨリ重要な物事」が言及対象であるか概念であるか行動であるか,そのことはここでは問題ではない(ちなみに,ブルームフィールド自身は,〈意味=行動説〉に立っている).問題なのは,主体が現に聴いている音,見ている形や色などに満足することなく,それを不在の「ヨリ重要な物事」に関係づけるという,そのプロセスである.

このように,意味とは価値の階層的な関係を構成している.何がより重要でなく,何がより重要かは,文化によっても異なるものであるから,その限りにおいて意味(作用)とは相対的なものとならざるをえない,ということにもなる.Bloomfield は,意味の相対性を知っていたゆえに,音韻や形態と同列に意味を理論化することの困難にも気づいていたのだろう.

意味の意味については,「#1782. 意味の意味」 ([2014-03-14-1]),「#1863. Stern による語の意味を決定づける3要素」 ([2014-06-03-1]),「#1769. Ogden and Richards の semiotic triangle」 ([2014-03-01-1]) も参照されたい.

・ 立川 健二・山田 広昭 『現代言語論』 新曜社,1990年.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2015-05-04 Mon

■ #2198. ヨーロッパ諸語の様々な r [phonetics][consonant][rhotic][rhotacism][wave_theory]

古今東西の大半の印欧諸語において,r 音の実現は,歯茎ふるえ音 (alveolar trill) の [r] としてなされる.しかし,よく知られているように r の変異は著しく,とりわけ主要な印欧語における標準的な実現が [r] ではないことが注目に値する.英語では歯茎接近音 (alveolar approximant) [ɹ] やそり舌接近音 (retroflex approximant) [ɻ] が典型的な実現であり,フランス語では口蓋垂摩擦音 (uvular fricative) [ʁ],ドイツ語では口蓋垂ふるえ音 (uvular trill) [ʀ] が標準的である.これらの変異的 r も,もともとの [r] から歴史的に発展したものと考えられており,具体的には次のような過程が定説として受け入れられている(神山,p. 34 より引用).

(1) 英語において,母音が後続しない r [r] が17世紀までに歯茎接近音 [ɹ] に弱まり,その後,後者が徐々に一般化して,母音に先行する r までもが [ɹ] と発音されるに至った.

(2) フランスにおいては,17世紀中葉にパリの文学サロンに集い,当時の流行の先端にあった「才女たち」 (les précieuses) が舌先の代わりに口蓋垂をふるわせる,新たな r 音 [ʀ] を流行させた.この流行が徐々にフランス語圏全域に広まり,次いでドイツ語圏とデンマーク,さらに部分的にオランダ,スカンディナヴィア半島南部と西部,イタリア北部に波及した.

(3) (2) の過程が生じた後,r 音たる口蓋垂ふるえ音 [ʀ] が徐々に口蓋垂摩擦音 [ʁ] に簡素化し,無声音に接する場合や語末においては,その無声の異音 [χ] も用いられるに至った.

(2) については,本ブログでも「#1055. uvular r の言語境界を越える拡大」 ([2012-03-17-1]) で触れた.また,英語方言における口蓋垂の r については,「#1817. 英語の /l/ と /r/ (2)」 ([2014-04-18-1]) も参照されたい.

上記の定説では,(2) と (3) は時間的に連続しているものの,(1) はそれとは独立した音変化として提示されている.このように,印欧諸語の r の異音の分布と歴史的発展は,これまで部分的に関連づけられることはあっても,全体として結びつけようとする試みはなかった.しかし,神山はこれらすべてを1つの r 音の発展の流れのなかに位置づけようとしている.結論を先取りすれば,神山 (60) は次のような発展を想定している.論文では,この発展が調音音声学的に可能であることが論じられている.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [r] | > | [z̺] | > | [ɹ] | > | [ɻ] | > | [ʁ̙] | > | [ʁ] | > | [ʀ]/[χ] |

この仮説によれば,現代英語の標準的な r は3?4の発展段階にあり,アメリカ英語に特徴的な r の音色を帯びた母音は5への発展との関連でとらえられるという.また,現代ドイツ語は6の段階,現代フランス語は7の段階に達しているとして,全体を統一的に説明できるという.

r についての調音音声学的な話題として,「#1818. 日本語の /r/」 ([2014-04-19-1]) と「#36. rhotacism」 ([2009-06-03-1]) も参照されたい.

(後記 2015/05/11(Mon):5月10日付で,論文の筆者じきじきに,上の結論に示した音的発達の指摘は本来イェスペルセンのものであるとご指摘頂きました.正確には,神山氏は,論考の p. 48以降でイェスペルセン説を再検討,再評価しているということです.言葉足らずの紹介ですみませんでした.以下コメントでのやりとりもご参照ください.)

・ 神山 孝夫 「ヨーロッパ諸語における様々な r 音について ―起源と印欧語学への示唆―」 『待兼山論叢』第48号文化動態論篇,2014年,33--71頁.

2015-05-03 Sun

■ #2197. ソシュールの共時態と通時態の認識論 [saussure][diachrony][methodology]

ソシュールによる共時態と通時態の区別と対立については,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]),「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) と「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]),「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]),「#1426. 通時的変化と共時的変異 (2)」 ([2013-03-23-1]),「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1]) などの記事で話題にしてきた.「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1]) の記事でみたように,ヤコブソンはソシュールの2分法に異議を申し立てたが,立川・山田 (42) によればヤコブソンの批判は当を得ていないという.ヤコブソンは言語を現実対象としてとらえており,その立場から,言語には共時的な側面と通時的な側面があり,両者が分かち難く結びついていると論じている.しかし,ソシュールは,言語を現実対象としてではなく認識対象としてとらえた上でこの2分法を提示しているのだ.ヤコブソンは,ソシュールの2分法の前提にある科学認識論を理解していないのだ,と.

では,ソシュールの2分法の前提にある科学認識論とは何か.それは,「語る主体の意識」である.言語について,その中にあるものが共時態,その外にあるものが通時態という認識論である.長い引用となるが,立川・山田 (43--45) のソシュール解釈に耳を傾けよう(原文の傍点は下線に替えてある).

ソシュールによれば,語る主体の意識――より正確には聴く主体の前意識――にとっては,静止した言語状態しか存在していない.言語はいま・ここでも少しずつ変化をつづけているし,ある個人の一生をつうじてもある程度は推移しているわけだが,個人はその変化をまったく意識せずに,自分は一生涯同じ言語を聴き,話していると信じている.このように,〈聴く主体の前意識〉というフィルターをつうじて得られた認識対象が〈共時態〉であり,それを逃れ去るものが〈通時態〉として定義されるのである.したがって,共時態を定義する「同時性」というのは古典物理学的な時間軸上の一点・瞬間としての同時性ではなく,〈聴く主体の前意識〉にとっての同時性,ある不特定の幅をもった主観的同時性とでもいうべきものである.それに対応して,ソシュールが語っている通時態の時間というのも古典物理学的な当質的時間ではなく,主体の共時意識を逃れ去るような,言語システムの変化・運動の原動力,差異化の力なのだ.したがって,ソシュールは根底的に新しい時間概念にもとづいて共時態/通時態の区別をおこない,これらの認識対象を構築したのであって,ヤーコブソンのように古典物理学的な時間概念(等質的な時間)にもとづいてこれを批判するようなことは,まったくのまとはずれであり,批判として成立しえないのである.このような観点からすると,最初にあげた x 軸と y 軸からなる座標のような図は,いささか誤解を与えるものであったかもしれない.じつは,ソシュール自身,おのれの画期的な時間概念をうまく説明することができず,そのような誤解の種をまいているのであって,ほとんどの言語学者はその程度の理解にとどまっている.だが,われわれは,彼の理論の「可能性の中心」を読まなければならない.

再び定義しなおそう.〈共時態〉とは,「語る主体の意識」に問うことによって取り出される言語(ラング)の静止状態のことで,これは恣意的価値のシステムを構成している.恣意的価値のシステムというのは,いいかえれば,否定的な関係体としての記号のシステム,表意的差異(=対立)のシステムということと別のことではない.それにたいして,〈通時態〉とは,「語る主体の意識」を逃れ去り,主体の無意識のうちに,時間のなかで生起する出来事の場である.〈共時態〉が主体の〈意識=前意識〉システムに与えられているのにたいして,〈通時態〉は主体の〈無意識〉システムにのみ与えられているということである.ソシュールは,両者の研究を力学の二部門と比較して,均衡状態にある力としての共時態の研究を静態学,運動しつつある力としての通時態の研究を力動学と定義している.以上から明らかなように,共時態/通時態の区別というのは,よくいわれるような言語研究における方法論上の区別などではけっしてなく,言語と主体の生成プロセスを解明するための認識論的な理論装置にほかならない.つまり,〈意識=前意識〉システムと〈無意識〉システムとに分裂した語る主体と相関的に,言語はまさにこのような《力》の二層として現われるのである

共時態と通時態は,言語という現実対象の2側面ではないし,しばしばそう解釈されているように,言語を観察する際の2つの視点でもない.そうではなく,共時態と通時態とは〈語る主体の意識〉の中にあるか外にあるかという認識の問題なのだ.立川・山田は,このようにソシュールを解釈している.

・ 立川 健二・山田 広昭 『現代言語論』 新曜社,1990年.

2015-05-02 Sat

■ #2196. マグリットの絵画における metaphor と metonymy の同居 [semiotics][metaphor][metonymy][semantics][rhetoric]

先日,国立新美術館で開催されているマグリット展に足を運んだ.13年ぶりの大回顧展という.

René Magritte (1898--1967)はベルギーの国民的画家で,後のアートやデザインにも大きな影響を与えたシュルレアリスムの巨匠である.言葉とイメージの問題,あるいは記号論の問題にこだわり続けたという点で,マグリットの絵画は「言語学的に」鑑賞することが可能である.

マグリットは metaphor と metonymy を意識的に多用した.多用したというよりは,それを生涯のテーマとして掲げていた.metaphor や metonymy という言葉のあやを絵画の世界に持ち込み,目に見える形で描いた.つまり,目に見える詩の芸術家である.

意味論において metaphor は類似性 (similarity) に基づき,metonymy は隣接性 (contiguity) に基づくとされ,2つは対置されることが多い.しかし,対置される関係ではないという議論もしばしば聞かれる.マグリットも,絵画のなかで metaphor と metonymy を対立させるというよりは,しばしば同居させ,融合させることによって,この議論に参加しているかのようである.

例えば,マグリットの絵には,一本の木が,立てられた一枚の葉の輪郭として描かれているものが何点もある.木と葉の関係は全体と部分の関係であり,典型的な metonymy の例だが,同時に両者の輪郭が類似しているという点において,その絵は metaphor ともなっている.絵を眺めていると,metonymy でもあり metaphor でもあるという不思議な感覚が生じてくるのだ.もう1つ例を挙げると,Le Viol (陵辱)という作品では,女性の胸像がそのまま女性の顔とも見えるように描かれている.体と顔とは上下に互いに隣接しており metonymy の関係をなすが,その絵においてはいずれとも見ることができるという点で metaphor でもある.Dubnick (417) によれば,マグリットは,この絵のなかで視覚的に metaphor と metonymy を表現したのみならず,同時に背後で言葉遊びもしているという.

Le Viol (The Rape, 1934) which substitutes a woman's torso for her face, is predominantly metonymic though relationships of similarity are also important. The breasts are substituted for eyes, the navel for the nose, and perhaps a risqué pun on the word labia is intended. This monstrous image is both funny and grotesque. But even though this image may convey a metaphorical and moral message about the sexual basis of a woman's identity, especially in the eyes of the rapist, the core of the painting is really the vulgar synecdoche which replaces the word "woman" with a slang term for a female's genitals. Thus, this is both a verbal and a visual pun.

Dubnick (418) は,言語学者 Roman Jakobson を引き合いに出しながら,マグリットを次のように評価して評論を締めくくっている.

Jakobson's linguistic theories about metaphor and metonymy suggest that the phrase "visible poetry" was not an empty metaphor for Magritte, who created figures of speech with paint.

・ Dubnick, Randa. "Visible Poetry: Metaphor and Metonymy in the Paintings of René Magritte." Contemporary Literature 21.3 (1980): 407--19.

2015-05-01 Fri

■ #2195. Toubon 法の「同義」 [french][language_planning][sociolinguistics][loan_word][synonym]

昨日の記事「#2194. フランス語規範主義,英語敵視,国民的フランス語」 ([2015-04-30-1]) で,フランスで1994年に制定された Toubon 法 (Loi Toubon) に触れた.Toubon 法という俗称は,文化・フランコフォニー相 (Le ministre de la culture et de la francophonie) の Jacques Toubon がこの法の制定を主導したことにちなむ.公的な場でのフランス語の使用を法制化し,(とりわけ英語を意識して)外来語の使用を制限した言語生活介入法といってよい.フランスの言語政策及び言語への姿勢を体現した法と見ることができる.

Toubon 法は,言語的規範主義,純粋主義,言語政策などの社会言語学的な観点から確かに興味深い問題ではあるが,言語学的な観点から話題とされることは少ない.しかし,条文のなかに言語学的に考慮すべき点が1つある.Article 5 に次のようにある.

Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.

公的な契約書では,同じ意味 ("même sens") のフランス語の表現・語句がある場合に,対応する外来語を用いてはいけないという条文である.ここでいう「同じ意味」という表現は,意味論的に問題を含んでいる.「#1498. taboo が言語学的な話題となる理由 (3)」 ([2013-06-03-1]) で触れたように,よく知られているとおり,言語に厳密な意味での同義語は存在しにくい.自言語の語句と一見して同義とおぼしき他言語の語句が借用され並存するとしても,両者は微妙に機能を違えるのが普通である.ここで「機能」と呼んだものは,denotation も connotation も含めての「意味」と同じものである.条文の "sens" は denotation のみを指しているようだが,これは "sens" の狭い解釈の仕方だろう.話者が本来語を使うか借用語を使うかで選択する場合には,denotation のみならず connotation をも考慮して選択しているのであり,その点で両者は互いに完全同義ではない.

1つの signifié に対応する signifiant が2つあり,それを文章の中で任意に交替するというのは,確かにいたずらに誤解を招く可能性を高めるだけで,公的な文書にふさわしくないだろう.しかし,「1つの signifié に対応する signifiant が2つある」という状況は,上述のように稀である.稀ではあるが,あるにはあるという前提のもとでその懸念を抱いているのであれば,「いたずらに誤解を招くことのないように」などという文言を条文に含めればよいものだろう.しかし,法案作成者の関心は,直接そのような危惧にあるというよりは,実は "l'enrichissement de la langue française" にあるようである.

この条文は,"même sens" という言語学用語を用いて趣旨を伝えようとしているが,最後には言語学的というよりは言語政策的というべき響きをもつ "l'enrichissement de la langue française" で終えていることになる.この辺りにうさんくささを感じる.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-19 11:07

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow