hellog〜英語史ブログ / 2020-06

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020-06-30 Tue

■ #4082. chief, piece, believe などにみられる <ie> ≡ /i:/ [spelling][digraph][orthography][vowel][gvs][french][loan_word][etymological_respelling]

英語圏の英語教育でよく知られたスペリングのルールがある."i before e except after c" というものだ.長母音 /iː/ に対応するスペリングについては,「#2205. proceed vs recede」 ([2015-05-11-1]) や「#2515. 母音音素と母音文字素の対応表」 ([2016-03-16-1]) でみたように多種類が確認されるが,そのうちの2つに <ie> と <ei> がある.標題の語のように <ie> のものが多いが,receive, deceive, perceive のように <ei> を示す語もあり,学習上混乱を招きやすい.そこで,上記のルールが唱えられるわけである.実用的なルールではある.

今回は,なぜ標題のような語群で <ie> ≡ /iː/ の対応関係がみられるのか,英語史の観点から追ってみたい.まず,この対応関係を示す語を Carney (331) よりいくつか挙げておこう.リストの後半には固有名詞も含む.

achieve, achievement, belief, believe, besiege, brief, chief, diesel, fief, field, fiend, grief, grieve, hygiene, lief, liege, lien, mien, niece, piece, priest, reprieve, shield, shriek, siege, thief, thieves, wield, yield; Brie,, Fielden, Gielgud, Kiel, Piedmont, Rievaulx, Siegfried, Siemens, Wiesbaden

リストを語源の観点から眺めてみると,believe, field, fiend, shield などの英語本来語も含まれているとはいえ,フランス語やラテン語からの借用語が目立つ.実際,この事実がヒントになる.

brief /briːf/ という語を例に取ろう.これはラテン語で「短い」を意味する語 brevis, brevem に由来する.このラテン単語は後の古フランス語にも継承されたが,比較的初期の中英語に影響を及ぼした Anglo-French では bref という語形が用いられた.中英語はこのスペリングで同単語を受け入れた.中英語当時,この <e> で表わされた音は長母音 /eː/ であり,初期近代英語にかけて生じた大母音推移 (gvs) を経て現代英語の /iː/ に連なる.つまり,発音に関しては,中英語以降,予測される道程をたどったことになる.

しかし,スペリングに関しては,少し込み入った事情があった.古フランス語といっても方言がある.Anglo-French でこそ bref という語形を取っていたが,フランス語の中央方言では brief という語形も取り得た.英語は中英語期にはほぼ Anglo-French 形の bref に従っていたが,16世紀にかけて,フランス語の権威ある中央方言において異形として用いられていた brief という語形に触発されて,スペリングに関して bref から brief へと乗り換えたのである.

一般に初期近代英語期には権威あるスペリングへの憧憬が生じており,その憧れの対象は主としてラテン語やギリシア語だったのだが,場合によってはこのようにフランス語(中央方言)のスペリングへの傾斜という方向性もあった (Upward and Davidson (105)) .

こうして,英語において,長母音に対応する <e> が16世紀にかけて <ie> へと綴り直される気運が生じた.この気運の発端こそフランス語からの借用語だったが,やがて英語本来語を含む上記の語群にも一般的に綴りなおしが適用され,現代に至る.

細かくみれば,上述の経緯にも妙な点はある.Jespersen (77) によれば,フランス語の中央方言では achieve や chief に対応する語形は <ie> ではなく <e> で綴られており,初期近代英語が憧れのモデルと据えるべき <ie> がそこにはなかったはずだからだ(cf. 現代フランス語 achever, chef).

それでも,多くの単語がおよそ同じタイミングで <e> から <ie> へ乗り換えたという事実は重要である.正確にいえば語源的綴字 (etymological_respelling) の例とは呼びにくい性質を含むが,その変種ととらえることはできるだろう.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-06-29 Mon

■ #4081. once や twice の -ce とは何か (2) [numeral][etymology][genitive][adverbial_genitive][sobokunagimon]

標題は「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1]) を始め「#84. once, twice, thrice」 ([2009-07-20-1]),「#1793. -<ce> の 過剰修正」 ([2014-03-25-1]) で取り上げてきた.先の記事に対して,もう少し正確なところを補足したい.

古英語では,現代英語の once, twice, thrice に対応する「1度」「2度」「3度」の意味は,対応する基数詞の音韻形態的変異版というべき æne, twiga, þrīwa という語によって表わされていた.æne についていえば,この形態は基数詞 ān (one) の具格形に由来する.これらの数の副詞は古英語に始まり,中英語にも受け継がれた.OED より,各々が単独で用いられた最初例と最終例,および語源欄からの記述を引用しよう.

†ene, adv.

. . . .

Etymology: Old English ǽne, instrumental case of án one. Compare Middle High German eine.

. . . .

OE Beowulf 3019 Ac sceal..oft nalles æne elland tredan.

. . . .

c1325 Chron. Eng. in Ritson Met. Rom. II. 304 Ene heo [the Danes] him [Edmund] overcome.

†twie | twye, adv.

. . . .

Etymology: Old English twiga, etc. (also twiwa, tuwa, etc.) = Old Frisian twîa, tuiia, Old Saxon tuuio (Middle Low German twie, twige), adverb < stem twi- , TWI- comb. form: compare the etymological note to THRIE adv.

. . . .

a900 tr. Bede Eccl. Hist. iv. iv. 278 (Tanner MS.) Þætte twigea on gere seonoð gesomnode.

. . . .

a1450 J. Myrc Instr. to Par. Priests 119 Folowe thow not þe chylde twye.

†thrie | thrye, adv.

. . . .

Etymology: Old English þríwa, ðríga = Old Frisian thrî(i)a, Old Saxon thrîuuo, thrîio. Like twíwa, etc., not found outside the Saxon-Frisian group of West Germanic, and of obscure formation. They seem to have the form of genitival adverbs, twi-a, þri-a, with the gap between i and a variously filled up by w and g (again lost in Middle English), and lengthened by assimilation to þrí, THREE adj. and n. See further under TWIE adv.

. . . .

c950 Lindisf. Gosp. Mark xiv. 30 Ðria [Rushw. ðrige] mec ðu bist onsæcc.

. . . .

?a1500 Chester Pl. (Shaks. Soc.) II. 25 Or the cocke have crowen thrye Thou shalte forsake my companye.

このように上記の形態の数の副詞が古英語から中英語まで行なわれていたが,初期中英語期になると,属格語尾に由来する -es を付した現代に連なる形態が初出し,伝統的な -es なしの語形を徐々に置き換えていくことになった.「副詞的属格」 (adverbial_genitive) により,度数を表わす副詞であることをより一層明確に示すための強化策だったのだろう.

中英語では ones, twies, thrise などと s で綴られるのが普通であり,発音としても2音節だったが,14世紀初めまでに単音節化し,後に s の発音が有声化する契機を失った.それに伴って,その無声音を正確に表わそうとしたためか,16世紀以降は <s> に代わって <ce> の綴字で記されることが一般的になった.

以上をまとめると,once, twice, thrice の -ce は副詞的属格の -es に由来すると説明することはいまだ可能だが,「副詞的属格の -es」が喚起するような,実際に古英語で通用されていた -es 付きの表現に直接由来するという説明は適当ではない.古英語期に,副詞としての æne, twiga, þrīwa が行なわれていた土台の上に,初期中英語期にその副詞性を改めて強調するために属格語尾 -es を付した,というのが事実である.

2020-06-28 Sun

■ #4080. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか? [sobokunagimon][personal_pronoun][case][germanic]

英語教育現場より寄せてもらった素朴な疑問です.確かに他の人称代名詞を考えると,すべて所有格と目的格の形態が異なっています.my/me, your/you, his/him, its/it, our/us, their/them のとおりです.名詞についても所有格と目的格(=通格)は boy's/boy, Mary's/Mary のように原則として異なります.つまり,3人称女性単数代名詞 she は,所有格と目的格の形態が同形となる点で,名詞類という広いくくりのなかでみてもユニークな存在なのです.標題の素朴な疑問は,きわめて自然な問いということになります.

この問いに一言で答えるならば,もともとは異なった形態をとっていたものが,後の音変化の結果,たまたま同形に合一してしまった,ということになります.古い時代の音変化のなせるわざということです.

千年以上前に話されていた古英語にさかのぼってみましょう.her は,すでに当時より,所有格(当時の「属格」)と目的格(当時の「与格」)は hi(e)re という同じ形態を示していました.ということは,この素朴な疑問は英語史の枠内にとどまっていては解決できないことになります.

そこで,古英語よりも古い段階の言語の状態を反映しているとされる英語の仲間言語,すなわちゲルマン語派の諸言語の様子を覗いてみましょう.古サクソン語や古高地ドイツ語では,3人称女性単数代名詞の属格は ira,与格は iru であり,微妙ながらも形態が区別されていました.古ノルド語でも属格は hennar, 与格は henne と異なっていましたし,ゴート語でも同様で属格は izōs, 与格は izai でした.

つまり,古英語よりも古い段階では,3人称女性単数代名詞の属格と与格は,他の代名詞の場合と同様に,区別された形態をとっていたと考えられます.しかし,区別されていたとはいえ語尾の僅かな違いによって区別されていたにすぎず,その部分が弱く発音されてしまえば,区別がすぐにでも失われてしまう可能性をはらんでいました.そして,実際にそれが古英語までに起こってしまっていたのです.

このようにみてくると,現代英語の my/me や your/you 辺りも互いに似通っているので,危ういといえば危ういのかもしれません.実際,速い発音では合一していることも多いでしょう.her に関しては,その危険の可能性が他よりも早い段階で現実化してしまったにすぎません.名詞類全体のなかでも特異な,仲間はずれ的な存在となってしまいましたが,歴史の偶然のたまものですから,彼女のことを優しく見守ってあげましょう.

2020-06-27 Sat

■ #4079. 疑問詞は「5W1H」といいますが,なぜ how だけ h で始まるのでしょうか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][interrogative_pronoun][spelling]

「手軽に英語史を」というコンセプトで,オンライン授業期の副産物に頼りつつ,戯れに始めている hellog ラジオ版の第2弾です.

今回は「疑問詞は『5W1H』といいますが,なぜ how だけ h で始まるのでしょうか?」という疑問に迫ります.短く収めようと思いつつ話し始めたら止まらなくなって7分17秒に・・・.お手軽感が減じてしまったので,少々ご注意ください.

文章でじっくりと復習および深掘りしたいという方は,ぜひ 関連する##51,3945,184の記事セットをご覧ください.

今回の回答で披露したような「非常識」な視点,つまり現代的な観点からは少数派の 1H が変なのではなく,むしろ 5H こそが変なのだという逆転の発想こそが,英語史のの学びの醍醐味です.今日の常識は昨日の非常識,今日の非常識は昨日の常識.英語史を学んでいると,次々と目から鱗が落ちてきます.

先日披露した hellog ラジオ版の第1弾は「#4075. なぜ大文字と小文字があるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-06-23-1]) でした.ぜひそちらもお聴きください.

2020-06-26 Fri

■ #4078. LEME = Lexicons of Early Modern English [leme][lexicography][dictionary][emode][lexicology][website][link][cawdrey][mulcaster][etymological_respelling]

一昨日,昨日の記事 ([2020-06-24-1], [2020-06-25-1]) で,古英語には DOE という辞書が,中英語には MED という辞書が揃っていることをみたが,(初期)近代英語期の辞書はないのだろうか.

初期近代英語辞書は古くより望まれていたが,現状としてはない.Shakespeare の辞書や The King James Bible のコンコーダンスはあるが,同時代を広く扱う辞書は存在していないのである.

しかし,そのような辞書の代わりとなるようなデータベースは存在する.標題の LEME (= Lexicons of Early Modern English) である.これは初期近代英語期に文証される語を辞書編纂用に収集したリストというよりも,当時書かれた1400冊ほどの辞書や語彙集をそのままデータベース化したものである.現代英語の語彙に対応させると6万を超える語彙項目を数えるという.先行の Early Modern English Dictionaries Database (EMEDD) を受けて発展してきたプロジェクトで,およそ1480--1755年の間に書かれた辞書類の印刷本や写本が収集されてきた.公式サイトの案内によると「辞書類」とは "monolingual, bilingual, and polyglot dictionaries, lexical encyclopedias, hard-word glossaries, spelling lists, and lexically-valuable treatises" とのことである.このデータベース全体を一種の複合辞書とみなすことはできるが,現代人が現代の辞書編纂技術をもって当時の語を記述したという意味での「辞書」ではなく,あくまで同時代の人々の語感が込められた(ある意味で新歴史主義的な)「辞書」ということになろう.

私自身は LEME をまったく使いこなせていないが,様々な検索が可能なようで,一度じっくりと勉強したいと思っている.辞書編纂はいくぶんなりとも意識的な語彙の選択・使用を前提としているという点で,そうではない一般のコーパスにみられる語彙の選択・使用と比較してみるとおもしろいかもしれない.例えば,初期近代英語期に特徴的な語源的綴字 (etymological_respelling) の使用を調査するとき,辞書に示される綴字は LEME で,一般の綴字は EEBO corpus などで調べて比較してみるという研究が考えられる.

初期近代英語期の辞書事情は,それ自体が英語史上の1つの研究テーマとなりうる懐の深さがある.本ブログでも,以下を始めとして多くの記事で取り上げてきた.そこで触れてきた辞書も,およそ LEME に含まれているようだ.

・ 「#603. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (1)」 ([2010-12-21-1])

・ 「#604. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (2)」 ([2010-12-22-1])

・ 「#1609. Cawdrey の辞書をデータベース化」 ([2013-09-22-1])

・ 「#609. 難語辞書の17世紀」 ([2010-12-27-1])

・ 「#610. 脱難語辞書の18世紀」 ([2010-12-28-1])

・ 「#1995. Mulcaster の語彙リスト "generall table" における語源的綴字」 ([2014-10-13-1])

・ 「#3224. Thomas Harman, A Caveat or Warening for Common Cursetors (1567)」 ([2018-02-23-1])

・ 「#3544. 英語辞書史の略年表」 ([2019-01-09-1])

2020-06-25 Thu

■ #4077. MED の辞書としての特徴 [lexicography][dictionary][med][me][corpus][website][link][bibliography][onomastics]

昨日の記事「#4076. Dictionary of Old English と Dictionary of Old English Corpus」 ([2020-06-24-1]) に引き続き,英語史研究にはなくてはならないツールについて.中英語研究といえば,何をおいても MED を挙げなければならない (Kurath, Hans, Sherman M. Kuhn, John Reidy, and Robert E. Lewis. Middle English Dictionary. Ann Arbor: U of Michigan P, 1952--2001. Available online at http://quod.lib.umich.edu/m/med/) .昨日の DOE と DOEC の関係と同様に,MED にも関連する MEC というコーパスがあり,こちらもたいへん有用である (MEC = McSparran, Frances, ed. Middle English Compendium. Ann Arbor: U of Michigan P, 2006. Available online at http://quod.lib.umich.edu/m/mec/) .

MED は1952年に最初の小冊が出版され,1991年に最後の小冊が出版されて完成した.その後,2000年にオンライン版の Middle English Compendium に組み込まれ,使い勝手が大幅に向上した.細かな検索ができることはもちろん,hyperbibliography の充実振りが嬉しい.56,000件ほどの見出し語を誇る中英語最大の辞書であることはいうにおよばず,中英語研究史上の最大の成果物といえる.2018年にはほぼ20年振りの改訂版が公開され,現在も中英語研究の第一線を走っている.

MED には,使用に当たって知っておくべきいくつかの特徴がある.Durkin (1150--52) に拠って指摘しておこう.まず,MED は,語義に多くの注意を払う辞書だということだ.OED ではある語の語形を大きな基準として記述を仕分けているが,MED のエントリーの最大の構成原理は語義である.ある意味では語形の違いなどは方言差と割り切って,LALME や LAEME に委ねているといった風である.しかし,この語義優先という特徴により,語学的な研究のみならず,文化的,歴史的な研究にも資するツールとなっているという側面がある.

語義の重視と関連して,MED は該当語の固有名詞としての使用にも意を払っている.たいてい最後の語義として言及されるが,これは固有名詞研究や歴史研究に有用である.多言語テキストに記されている英語の地名なども拾い上げられており,他言語文献や言語接触の研究にも資する情報である.

MED で惜しむらく点は,語源記述が少ないことだ.直前の古英語形や借用語であればソース言語での形態などを挙げているにとどまり,深みがない.

最後に指摘しておくべきは,例文に付されている年代について,(1) 写本(証拠)そのものの年代と,(2) テキストが作成されたとおぼしき年代とが,分けて記されている点である(後者はカッコでくくられている).両年代を念頭におけば,例えば異写本間での語形の比較に際して貴重な判断材料となるだろう.この重要な情報は,diplomatic な読みを追求する文献学的な関心に答えてくれる可能性を秘めている.

関連して「#4016. 中英語研究のための基本的なオンライン・リソース」 ([2020-04-25-1]) も参照.

・ Durkin, Philip. "Resources: Lexicographic Resources." Chapter 73 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1149--63.

2020-06-24 Wed

■ #4076. Dictionary of Old English と Dictionary of Old English Corpus [lexicography][dictionary][doe][corpus][oe][website][link][bibliography]

標題の辞書は,目下進行中の古英語辞書編纂プロジェクトの所産である(cf. 「#3006. 古英語の辞書」 ([2017-07-20-1])).進行中なので未完成ということになるが,現在 The Dictionary of Old English (DOE) のサイト より,Dictionary of Old English: A to I online, ed. Angus Cameron, Ashley Crandell Amos, Antonette diPaolo Healey et al. (Toronto: Dictionary of Old English Project, 2018). の項目をオンラインで閲覧・参照できる(限定利用できる無料版あり).

この DOE と連動する形で古英語コーパス (DOEC) の編纂も同時に進行しており,Dictionary of Old English Web Corpus よりオンラインでアクセスできるようになっている(限定利用できる無料版あり).現存する古英語の文献資料は語数にして約300万語とされ,網羅的な目録を編纂し,網羅的な検索ツールを作ることは可能な範囲である.DOEC は,そのような目的の下,DOE 編纂プロジェクトの一環として,まず高頻度語を収録したマイクロフィッシュ版が1980年と1985年に公開された.その後,1997年にオンライン版が公開される一方,2005年には A--F までの項目を収録した CD-ROM 版も世に出た.その後も現在に至るまで,編纂者たちの地道な努力によって公開項目が増してきている.

DOE の各語のエントリーでは,文証されるスペリング,語義や用例,(翻訳テキストの場合)対応するラテン単語などの情報が得られ,OED への参照を含めた参考資料へのアクセスも提供されている.

この世に完璧なツールはないように,DOE(C) にも使用に際して注意すべき点はある.古英語テキストに複数のバージョンがある場合,文献学的には各々の単語の variants の情報が得られることが望ましいが,DOE(C) ではテキストによってその収録幅に揺れがある.また,語としての variants はおよそ拾い上げられているとしても,統語的,形態的,音韻的な意義をもつ variants にはさほど意が払われていない.さらに,書記上の省略が暗黙のうちに展開されているという点にも注意が必要である.語源情報が与えられていない点も,辞書として残念ではある.

それでも,古英語研究における DOE の重要性と期待の大きさは計りしれない.OED にも古英語単語は収録されているが,あくまで部分的であり,1150年を超えて生き延びた古英語単語に限定されている.編纂プロジェクトのインスピレーション自体は,OED の初版が完成されつつあった100年ほど前の Craigie のアイディアに由来するというから,実に息の長いプロジェクトなのである.応援していきましょう.

DOEC については,CoRD (Corpus Resource Database) よりこちらの情報もどうぞ.

・ Lowe, Kathryn A. "Resources: Early Textual Resources." Chapter 71 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1119--31.

・ Traxel, Oliver M. "Resources: Electronic/Online Resources." Chapter 72 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1131--48.

・ Durkin, Philip. "Resources: Lexicographic Resources." Chapter 73 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1149--63.

2020-06-23 Tue

■ #4075. なぜ大文字と小文字があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][alphabet][capitalisation][notice]

昨日の記事「#4074. 「素朴な疑問」にひたすら音声で答える英語史の講義を行ないました」 ([2020-06-22-1]) で予告したように,恥を晒して「hellog ラジオ版」をオープンします.

初回となる今回は「なぜ大文字と小文字があるのですか?」という疑問に答えます.2分20秒ほどの音声 (mp3) によるお手軽な話題です.以下よりどうぞ.

皿洗いをしながらでも気軽に聴けるようなコンテンツかと思います.とはいっても,完全な聞き流しをするには濃密なコンテンツかもしれません.深く知りたいと思ったら,やはり文字情報がベストです.じっくりと文章で読みたい方は,hellog より##1309,3668の記事セットをご覧ください.

今後たまに発信していく予定の「hellog ラジオ版」では,新しい話題を提示するというよりも,すでに hellog 本体で扱ってきた話題へと誘う「入り口」を提供することを意識していきます.各メディアの特性を活かして,皆さんの英語史への好奇心を掻き立てることができればと思います.

2020-06-22 Mon

■ #4074. 「素朴な疑問」にひたすら音声で答える英語史の講義を行ないました [sobokunagimon][hel_education][notice]

この4月下旬から5月上旬にかけて,遅れた年度の始まりとなりましたが,大学の初回オンライン授業にて例年通り「英語に関する素朴な疑問」を集めました.結果として,すでに本ブログでも紹介したように「#4045. 英語に関する素朴な疑問を1385件集めました」 ([2020-05-24-1]) という多数の疑問が回収され,ここまで反応してくれた学生に対して少しでも回答を返さなければと焦っていました.

そこで,英語史の講義のまるまる1回分を割いて,先の素朴な疑問に千本ノック風にひたすら答えていくという趣旨のラジオ・コーナー風の音声コンテンツを作り,それを学生に聴いてもらいました.今学期は異常事態ですし,従来の授業方式をいろいろと変えてみたいという事情もありました.

答える方としても緊張感とゲーム性がほしかったので,あらかじめ答えやすい問題を選ぶということはせず,ランダムに疑問がディスプレイに出現するようにし,突如として現われる鋭い(あるいはとんでもない)疑問に対して,鋭い(あるいはとんでもない)コメントをもって矢継ぎ早に答えていくというやり方で実施してみました.同時に,なるべく既存の hellog 記事の内容と引っかける形での回答を心がけました.

結果としては,エキサイティングな体験となりました.講義後のリアクションペーパーによれば,種々の改善すべき点も指摘されましたが,そこそこ楽しく聴いてもらえたようで,やってみて良かったと思っています.(見る方も作る方も)堅苦しくて疲れる動画による講義が続いていたので,息抜き的な位置づけでもありました.

ただし,この調子で1385件に答えていこうとすると,文字通りの千本ノックとなり,少なくとも10年はかかりそうですので,ほどほどにしておきます.ですが,文章という書き言葉で説明する/されるのと,講義,映像,ラジオなどを通じて話し言葉で説明する/されるのとでは,情報の伝わり方がかなり違うようです.私も活字は好きですが,中高生のときに深夜ラジオばかり聴いていたので,耳から入る情報の質と量が侮れないことはよく分かっています.言語学的にも話し言葉と書き言葉の区別について様々に考えてきましたが,両メディアは根本的に伝わり方が違うのです(cf. 「#3886. 話しことばと書きことば (6)」 ([2019-12-17-1]) とそのリンク先の諸記事を参照).

書物の学問も良いですが耳学問もたいへん結構,という考え方ですので,コロナ禍のドサクサに紛れて,恥を晒して「hellog ラジオ版」をオープンしようと思っています.簡易的,導入的なものであれ,音声という取っつきやすいメディアで英語史の情報を発信していけば,戯れに聴いてくれる方もいるのではないかと思ったからです.もっとも,オンライン授業期の副産物という程度の位置づけではありますが.

今後,気が向いたときに英語史の話題に関して数分程度の音声コンテンツを作成し,アップロードするということを試みたいと思います.目下,明日のオープンに向けて準備しているところです.

先に触れた千本ノックの講義後のリアクションペーパーがいろいろな意味で興味深かったので,私のコメントとともにいくつか挙げておきたいと思います.

・ 皿洗いしながら聴きました(←あくまで息抜き企画だったので,実にこういうシーンを想定していました.ながら聴き推奨です,ナイス.)

・ 電車に乗りながら聴きました(←これもありそう)

・ 短くて寝る前に毎日聴けるようなシステム(←かつての深夜ラジオのリスナーとしてよく理解できます)

・ オンライン授業が続いているとPCの画面を見つめる時間がどうしても長くなり,負担が特に目にかかるので音声の資料というのはそういった点でもとてもありがたいです(←この種のコメントは思いのほか多かったです.オンライン授業で学生の皆さんも目がやられているようですね.)

・ この媒体の方がより気軽に hellog の記事について入りやすくなりました(←情報を耳から入れるのを好むタイプの意見でしょうか)

・ 簡単なスライドなどを同時にのせてくれるとやりやすくて嬉しい.例えば,そのときに話しているテーマだけが書いてあるスライドでもよいので.(←文字や映像のほうが情報として頭に入ってきやすいというタイプでしょうか.やはり視覚情報も欲しいという意見は根強く,たくさん寄せられました.hellog 記事へのリンクを張って示すなどの策を講じる予定です.)

・ 自分の抱いた疑問がきちんと届いているのを回答とともに確認できて良かった(←1385件に貢献してくれてありがとう)

・ プロのナレーターではなく hellog 執筆者本人の肉声を聴くことができるのは大変画期的(←これは嬉しいコメント.講義と同様,噛み噛みでろれつの回っていないしゃべりですが,話し手は hellog の書き手と同一人物なので,内容は一致しているはずです.)

・ 他の受講者がどのような疑問を抱いているのかという自分になかった発想を知る機会にもなるし,その疑問についてさらに考えるきっかけにもなり良いなと感じた(←これもとても多かった意見.オンライン授業期で,他の履修者の存在が見えないということも大きいのだろうと想像します.)

・ 基本的には面白かったのですが,ランダムより事前に絞ったほうが,1つ1つについてよく知れ,考えられると思いました(←これも多かった意見.緊張感とゲーム性があったほうが私自身が楽しめると思ったわけなのですが,確かにとんでもない質問もありましたね.話題を選ぶことにします.)

ということで,いろいろなフィードバックをもらいましたので,それを活かす形で,従来の hellog に加えて「hellog ラジオ版」として音声コンテンツも発信していきたいと思います.

2020-06-21 Sun

■ #4073. 地獄の英語史からホテルの英語史へ [hel_education][historiography]

Adams の英語史教育に関する論考を読んだ.標題は Adams (1171) の第5節のタイトル "From HEL to HOTEL" にちなむ.HEL, HOTEL とはそれぞれ "The History of English" と "History of the English Language" の頭字語で,「英語史」を指すことには変わらないが,イメージとして責め苦 (punishment) の「地獄」なのか,おもてなし (hospitality) の「ホテル」なのかという大きな違いがある.伝統的で文献学的な苦しい「英語史」から一皮むけて,21世紀的かつ関連諸分野に目配りした入りやすい「英語史」へと変貌する必要があるという主張である.

私は Adams の主張に基本的に賛同する.地獄とホテルという比喩が良いかどうかは別として,student-friendly な,言い方を換えれば,現実的な観点をもって,学ぶ意義がもっとよく分かるような英語史が是非とも必要だと考えている.Adams の論考中に,英語史の通史記述という呪縛から解き放たれてもよいのではないかという指摘が何度もみつかるが,これについては私も薄々感じていたところだった.英語史の通史が紡ぎ出してくれる物語は,確かに重要だし,おもしろくもあるので,講義などから完全に外すわけにもいかない.しかし,各学生が現代英語について抱いている問題意識を,歴史的な観点をもって自ら掘り下げていくという主体的なコミットメントを促すことも同じくらい重要ではないかと.この両方を実現できればベストだが,限られた時間やリソースのなかで達成するのは至難の業である.

本ブログの各所で,英語史という学問の意義や教え方・学び方について論じてきた.例えば以下の記事である(これを一括した記事セットからもどうぞ.)

・ 「#4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答」 ([2020-04-30-1])

・ 「#3641. 英語史のすゝめ (1) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-16-1])

・ 「#3642. 英語史のすゝめ (2) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-17-1])

・ 「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1])

・ 「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1])

・ 「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1])

・ 「#1367. なぜ英語史を学ぶか (4)」 ([2013-01-23-1])

・ 「#2984. なぜ英語史を学ぶか (5)」 ([2017-06-28-1])

・ 「#4019. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!」 ([2020-04-28-1])

・ 「#3922. 2019年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2020-01-22-1])

・ 「#4045. 英語に関する素朴な疑問を1385件集めました」 ([2020-05-24-1])

上のいくつかの記事でも指摘しているように,英語史は教養的で学際的な分野である.Adams (1164) もこの点を強調している.

The history of English is a naturally interdisciplinary subject, one in which many elements of a liberal education converge --- if professors and students (and administrators) keep that in mind, it can be the most significant intellectual experience of an undergraduate's career.

目下,コロナ禍でオンライン学期となっているが,この教育・学習環境の大きな変化を受け,否が応でも英語史教育・学習の意義という本質的な問題に改めて向き合わざるを得なくなっている.

・ Adams, Michael. "Resources: Teaching Perspectives." Chapter 74 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1163--78.

2020-06-20 Sat

■ #4072. 英語 have とラテン語 habere, フランス語 avoir は別語源 [etymology][have][grimms_law][cognate][contronym]

昨日の記事「#4071. 意外や意外 able と -able は別語源」 ([2020-06-19-1]) でみたように,表面的には酷似していても,語源がまったく異なるという例は少なくない.逆に,表面的には似ても似つかないのに語源的には同一ということもある.後者の例としては「#778. P-Celtic と Q-Celtic」 ([2011-06-14-1]) で少し触れた cow と beef の例がある(←なんと同語源).

前者の例として,昨日,形容詞 able の語源と関連して取り上げたラテン語動詞 habēre と英語動詞 have の関係を挙げよう.両語とも音形が似通っており,「もっている」という語義を共有していることから,常識的には語源的に関連があると思ってしまうだろう.しかし,「#2297. 英語 flow とラテン語 fluere」 ([2015-08-11-1]) でも指摘したとおり,別語源である.

いずれの語も各言語ではきわめて基本的な本来語の動詞であるから,語源的には have はゲルマン系,habēre はイタリック系に遡る.グリムの法則 (grimms_law) について学んだことがあれば,語頭 h のような音が,同法則の音変化を経たゲルマン系の語形と,それとは異なる経緯をたどったイタリック系の語形とのあいだで共有されることのないことが,すぐに分かる.グリムの法則から逆算すれば英語の h は印欧祖語の *k に遡るはずであり,一方でラテン語の h は印欧祖語の *gh に対応するはずである.つまり,英語本来の h とラテン語本来の h の起源は一致しない.

英語 have は,印欧祖語 *kap- (to grasp) に遡る.この祖形は子音を変化させずにラテン語に継承され,capere (to hold) などに残っている.その派生語に由来する caption, captive, capture などは,中英語期以降に英語へ借用されている.

一方,ラテン語 habēre は印欧祖語 *ghabh- (to give; to receive) に遡り,これはなんと英語 give と同根である.「与える」と「受ける」という反対向きの語義が *ghabh- に同居していたというのは妙に思われるかもしれないが,「授受」や「やりもらい」はそもそも相互行為であり,第3者からみれば同じ一つの行為にみえる.このような語は (contronym) といわれる(「#566. contronym」 ([2010-11-14-1]) や「#1308. learn の「教える」の語義」 ([2012-11-25-1]) を参照).語源的に関連する語はラテン語から英語へ意外と多く入ってきており,昨日の able はもちろん,habit, exhibit, inhabit, inhibit, prohibit なども語根を共有する.もちろんフランス語,スペイン語の基本動詞 avoir, habere もラテン語 habēre の系列であり,英語 have とは語源的に無関係である.

標題は「見せかけの語源」の好例だろう.「見せかけの語源」の問題については『英語語源辞典』(pp. 1666--67) を参照されたい.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2020-06-19 Fri

■ #4071. 意外や意外 able と -able は別語源 [etymology][suffix][latin][loan_word][derivation][word_formation][productivity]

標題に驚くのではないでしょうか..形容詞 able と接尾辞 -able は語源的には無関係なのです.スペリングは同一,しかも「?できる」という意味を共有していながら,まさか語源的なつながりがないとは信じがたいことですが,事実です.いずれも起源はラテン語に遡りますが,別語源です.

形容詞 able は,ラテン語 habilem に由来し,これがフランス語 (h)abile, able を経て中英語期に入ってきました.当初より「?できる」「有能な」の語義をもっていました.ラテン語 habilem は,動詞 habēre (もつ,つかむ)に形容詞を作る接尾辞 -ilis を付した派生語に由来します(同接尾辞は英語では -ile として,agile, fragile, juvenile, textile などにみられます).

一方,接尾辞 -able はラテン語の「?できる」を意味する接尾辞 -ābilis に遡ります.これがフランス語を経てやはり中英語期に -able として入ってきました.ラテン語の形式は,ā と bilis から成ります.前者は連結辞にすぎず,形容詞を作る接尾辞として主たる役割を果たしているのは後者です.連結辞とは,基体となるラテン語の動詞の不定詞が -āre である場合(いわゆる第1活用)に,接尾辞 bilis をスムーズに連結させるための「つなぎ」のことです.積極的な意味を担っているというよりは,語形を整えるための形式的な要素と考えてください.なお,基体の動詞がそれ以外のタイプだと連結辞は i となります.英単語でいえば,accessible, permissible, visible などにみられます.

以上をまとめれば,語源的には形容詞 able は ab と le に分解でき,接尾辞 -able は a と ble に分解できるということになります.意外や意外 able と -able は別語源なのでした.当然ながら ability と -ability についても同じことがいえます.

語源的には以上の通りですが,現代英語の共時的な感覚としては(否,おそらく中英語期より),両要素は明らかに関連づけられているといってよいでしょう.むしろ,この関連づけられているという感覚があるからこそ,接尾辞 -able も豊かな生産性 (productivity) を獲得してきたものと思われます.

(後記 2022/10/02(Sun):この話題は 2020/10/18 に hellog-radio にて「#34. 形容詞 able と接頭辞 -able は別語源だった!」として取り上げました.以下よりどうぞ.)

2020-06-18 Thu

■ #4070. 18世紀の語彙的低迷のなぞ [lexicology][lexicography][oed][register]

「#2995. Augustan Age の語彙的保守性」 ([2017-07-09-1]) で触れ,「#203. 1500--1900年における英語語彙の増加」 ([2009-11-16-1]) より確認されるように,18世紀は語彙の増加が相対的に低迷していた時期といわれる.前時代に語彙を借用しすぎたという事情もあるし,18世紀自体が言語文化的に保守的だったということも指摘されている.

18世紀の語彙的低迷は主として OED に基づいて得られた洞察であることから,OED の語彙収集方法や編纂技術上の限界から,語彙が低迷しているように「見える」にすぎず,さらにデータを掘って調査を進めていけば,実は語彙的低迷の事実などなかったのではないか,という可能性も浮上してきそうだ.

しかし,Durkin (1154) は,以下のように巨大な18世紀のテキスト・データベース ECCO の力を借りてもやはり18世紀の語彙的低迷は本当のことらしいと考えている.

The availability of databases of historical texts is changing all the time, and is having a truly transforming effect on the OED's historical lexicography. There remain some areas of difficulty and of controversy. Notoriously, the coverage of 18th-century vocabulary in the first and second editions of the OED is not so comprehensive as its coverage of other periods . . . ; however, availability of the majority of surviving printed 18th-century material in electronically searchable form (especially through Eighteenth-Century Collections Online [ECCO], Gage Gengage Learning 2009) suggests that there is genuinely a dip in lexical productivity in the 18th century, at least in those varieties and registers which are reflected by surviving printed sources. In many instances where the documentation of the OED presented a gap in the 18th century, it remains impossible to fill this gap, even with the help of such resources as ECCO. Exploring and explaining this further will be a major task for English historical lexicology.

ただし,引用でも示唆されているように,低迷うんぬんが話題となっているのは,あくまで英語の標準書き言葉における新語の語彙量であることには注意しておきたい.それ以外の使用域 (register) ではどうだったかは,別の問題となる.

・ Durkin, Philip. "Resources: Lexicographic Resources." Chapter 73 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1149--63.

2020-06-17 Wed

■ #4069. なぜ live の発音は動詞では「リヴ」,形容詞だと「ライヴ」なのですか? [sobokunagimon][vowel][diphthong][gvs][fricative_voicing][aphaeresis]

英語史の授業で寄せられた素朴な疑問です.さらにいえば,目下世界的な広がりをみせている評語 "Black Lives Matter" (BLM) のような,名詞 life (命)の複数形としての lives も /laɪv/ のように2重母音となり,短母音を示す動詞の live /lɪv/ とは一線を画します.同語源に遡ることが自明と思われるこれらの語が異なる母音を示すのは,いったいなぜなのでしょうか.

動詞 live の生い立ちを見ていきましょう.古英語では,この動詞の不定詞(原形)は libban のように短母音を示していました.子音として v ではなく b を示すというのもおもしろいですね(cf. 「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1])).もっとも,これは正確にいえば南部系のウェストサクソン方言における形態であり,北部系のアングリア方言では lifian のように f (発音としては /v/)を示していました.それでも問題の母音に注目する限り,動詞形は古英語から現代まで一貫して短母音を示しており,その点では歴史的に何か特別なことが起こってきたわけではありません.少々の音形の変化はありましたが,現代英語の動詞 live /lɪv/ は古英語よりおよそストレートに受け継がれてきたといってよいでしょう.

次に名詞 life /laɪf/ の生い立ちを覗いてみましょう.容易に想像されるとおり,名詞 life と動詞 live はゲルマン祖語のレベルで語根を共有していました.しかし,名詞形は古英語ではすでに長母音を伴って līf /liːf/ と発音されていました.どうやらゲルマン祖語の段階から,名詞と動詞の間に母音の長さの違いがあったようです.この名詞の長母音 /iː/ は,ずっと後の後期中英語から初期近代英語にかけて進行した英語史上著名な大母音推移 (gvs) を経て,規則的に現代英語の2重母音 /aɪ/ に帰結します.この名詞の複数形 lives /laɪvz/ についても,単数形と同じ経路で2重母音を示すに至りましたが,語幹末子音について /f/ から /v/ に有声化している点が注目に値します.この事情については,ここでは深く立ち入りませんが,本記事の次の議論にも関係しますので,ぜひ以下の記事群をお読みください.

・ 「#1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化」 ([2013-01-21-1])

・ 「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1])

・ 「#3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (1)」 ([2018-05-08-1])

・ 「#3299. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (2)」 ([2018-05-09-1])

・ 「#3300. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (3)」 ([2018-05-10-1])

さて,最後に形容詞 live /laɪv/ の生い立ちです.動詞と名詞が古英語期から用いられていたのとは対照的に,この形容詞は初出が初期近代英語期という,意外と新しい語です.この語は,別の形容詞 alive の語頭から a が落ちてできた形態 (aphaeresis) であり,いわば既存の語のちょっとした省略形という位置づけなのですね.完全形の形容詞 alive と省略形の形容詞 live とでは,用法の棲み分けこそなされているものの,以上のような背景がありますので,現代英語でいずれも同じ音形 /(ə)ˈlaɪv/ を共有していることは不思議ではありません.

ですが,そもそも完全形の alive で2重母音を示すのはなぜでしょうか.これは,alive が語源を遡ると「前置詞 on + 名詞 life」という成り立ちだからです.She is alive. は,いってみれば She is on life. ということなのです.alive の後半部分はしたがって起源的に名詞ですから,先述のように古英語では長母音 /iː/ を示しました.その後,大母音推移を経て /aɪ/ へと帰結したのも,名詞の場合と平行的です.語幹末子音の /f/ から /v/ への有声化も,同じく平行的です.

解説が長くなりましたが,標題の質問に端的に答えるならば次のようになります.そもそも古英語期より,動詞は短母音,名詞は長母音を示しており,音量について差があったということです.音質の変化は多少ありましたが,基本的にはその音量の差が現代まで受け継がれているにすぎない,ということになります.

しかし,live, life, alive という関連語のたどってきた歴史を上のように眺めてきますと,形容詞 alive の語頭音が落ちて形容詞 live が生まれたり,各所で f が v に有声化するなど,注目すべき変化が意外と多く関わっていたことに気づきます.実際,この3語を話題にしてかなりディープな「歴史言語学」を論じることができますし,論じたことがあります.今回の話題に関心をもった方は,ぜひ拙著の「alive の歴史言語学」(あるいは「#2948. 連載第5回「alive の歴史言語学」」 ([2017-05-23-1]) 経由で)をお読みください.

2020-06-16 Tue

■ #4068. 初期近代英語の -ir, -er, -ur の融合の音声学的メカニズム [rhotic][r][vowel][sound_change][emode][phonetics][centralisation][merger][assimilation]

標記の音変化は,本ブログでもすでに扱ったように「#3507. NURSE Merger」 ([2018-12-03-1]) と呼ばれている.その音声学的メカニズムについて Minkova (277--78) の解説を聞いてみよう.

A coda /-r/ is a neutralising environment. For the short vowels neutralisation of [ɪ], [ʊ], [ɛ] results in merger into the featurally neutral schwa outcome. The phonetic rationale behind this is the coarticulation of the short vowel + /-r/ which affects both segments: it lowers and centralises the vowel, while the adjacent sonorant coda becomes more schwa-like; its further weakening can eliminate the consonantal cues, leading to complete loss of the consonantal properties of /r/. The difficulty of perceiving the distinctive features of pre-/r/ vowels is attributed to the acoustic similarity of the first two formants of [ɹ], [ɻ], and [ə ? ɨ] . . . .

音節末 (coda) の /r/ は,直前の母音を中舌化(いわゆる曖昧母音化)させ,それにより /r/ 自身も子音的性質を減じて中舌母音に近づく.結果として,/r/ は子音性を完全に失うことになり,直前の短母音と合流して対応する長母音となる,という顛末だ.本来は固有の音声的性質を保持していた2音が,相互に同化 (assimilation) し,ついには弛緩しきった [əː] へと終結したという,何だか哀れなような,だらしないような結果だが,これが英単語の語末には溢れているのだから仕方ない.

関連して,「#2274. heart の綴字と発音」 ([2015-07-19-1]) の記事もどうぞ.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-06-15 Mon

■ #4067. 「長母音+ /r/」が経た音変化 [rhotic][r][vowel][diphthong][triphthong][sound_change][gvs]

後期中英語の「長母音+ /r/」あるいは「2重母音+ /r/」の音連鎖は,近代英語期にかけていくつかの互いに密接な音変化を経てきた.以下,Minkova (279) が挙げている一覧を再現しよう.ここで念頭にあるタイムスパンは,後期中英語から18?19世紀にかけてである.

| Late ME to EModE | Schwa-insertion | Length adjustment | /-r/-loss | Examples |

|---|---|---|---|---|

| -əir ? -ʌir | -aiər | -aɪər | -aɪə | fire (OE fȳr) |

| -eː̝r ? -iːr | -iːər | -ɪər | -ɪə | deer (OE dēor) |

| -ɛːr ? -e̝ːr ? -iːr | -iːər | -ɪər | -ɪə | ear (OE ēare) |

| -ɛːr ? -eːr | -eːər | -ɛər | -ɛə | pear (OE pere) |

| -æːr ? -ɛːr | -ɛːər | -ɛər | -ɛə | hare (OE hara) |

| -ɔːr | -ɔː(ə)r | -ɔ(ː)(ə)r | -ɔ(ː)(ə) | oar (OE ār) |

| -oːr | -ɔː(ə)r | -ɔ(ː)(ə)r | -ɔ(ː)(ə) | floor (OE flōr) |

| -oː̝r ? -uːr | -uːər | -ʊər | -ʊə | poor (AN pover, pour) |

| -əur ? -ʌur | -auər | -aʊər | -aʊə | bower (OE būr) |

このように Minkova (278) は,(1) schwa-insertion, or breaking, (2) pre-shwa-laxing, or length adjustment, (3) /-r/-loss という3つの音過程が関与したことを前提としている.また,厳密に上記の順序で音過程が進行したかどうかは確定できないものの,non-rhotic 変種が辿った経路のモデルとして,上記を提示したとも述べている.

non-rhotic 変種では,これらの音変化の結果として,いくつかの新種の2重母音や3重母音が現われたことになる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-06-14 Sun

■ #4066. /r/ 消失を開始・推進した要因と阻止した要因 [rhotic][r][sound_change][orthography][french][contact][ame_bre][emode][causation][multiple_causation]

「rhotic なアメリカ英語」と「non-rhotic なイギリス英語」という対立はよく知られている.しかし,この対立は単純化してとらえられるきらいがあり,実際にはアメリカ英語で non-rhotic な変種もあれば,イギリス英語で rhotic な変種もある.アメリカ英語の一部でなぜ non-rhotic な発音が行なわれているかについては込み入った歴史があり,詳細はいまだ明らかにされていない (cf. 「#3953. アメリカ英語の non-rhotic 変種の起源を巡る問題」 ([2020-02-22-1])) .

そもそも non-rhotic な発音を生み出すことになった /r/ 消失という音変化は,なぜ始まったのだろうか.Minkova (280) は,/r/ 消失に作用した音声学的,社会言語学的要因を指摘しつつ,一方で綴字に固定化された <r> が同音の消失傾向に歯止めをかけたがために,複雑な綱引き合いの結果として,rhotic と non-rhotic の両発音が並存することになっているのだと説く.

While loss of /r/ may be described as 'natural' in a phonetic sense, it is still unclear why some communities of speakers preserved it when others did not. One reason why the change may have taken off in the first place, not usually considered in the textbook accounts, is loan phonology. In Later Old French (eleventh to fourteenth century) and Middle French (fourteenth to sixteenth century), pre-consonantal [r] was assimilated to the following consonant and thereby lost in the spoken language (it is retained in spelling to this day), producing rhymes such as sage : large, fors : clos, ferme : meesme. Thus English orthography was at odds with the functional factor of ease of articulation and with the possibly prestigious pronunciation of recent loanwords in which pre-consonantal [-r] had been lost. This may account for the considerable lag time for the diffusion and codification of [r]-loss in early Modern English. Rhotic and non-rhotic pronunciations must have coexisted for over three centuries, even in the same dialects. . . . [C]onservatism based on spelling maintained rhoticity in the Southern standard until just after the first quarter of the nineteenth century.

上で触れられているフランス語の "loan phonology" が関与していたのではないかという仮説は,斬新な視点である.

「自然な」音過程,フランス語における /r/ 消失,綴字における <r> の保持 --- これらの /r/ 消失を開始し推進した音声学的,社会言語学的要因と,それを阻止しようと正書法的要因とが,長期にわたる綱引きを繰り広げ,結果的に1700年頃から現在までの300年以上にわたって rhotic と non-rhotic の両発音を共存させ続けてきたということになる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-06-13 Sat

■ #4065. なぜ have はこのスペリングで「ヘイヴ」ではなく「ハヴ」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][have][spelling_pronunciation_gap][vowel][degemination][gvs]

過去2日の記事「#4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか?」 ([2020-06-11-1]),「#4064. なぜ were はこのスペリングで「ウィア」や「ウェア」ではなく「ワー」と発音するのですか?」 ([2020-06-12-1]) に引き続いて,標題の素朴な疑問です.回答の理屈は2つの記事とまったく同じですので,勘の良い読者は想像できるかと思います.

have も超高頻度の機能語ですので,例によって歴史を通じて音形の弱化と強化を繰り返してきました.古英語の不定詞(原形)は habban という形態で,語幹母音は短母音でした(cf. 「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1]),「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1]).しかし,そこで <bb> と表記されていた2重子音は中英語にかけて脱重子音化 (degemination) し,それと連動する形で短かった語幹母音が長化して,[haːvə] のような音形になりました.この長母音が受け継がれていれば,大母音推移 (gvs) を経て,現代では [heɪv] となっていたでしょう.実際,接頭辞 be- を付した behave は,この予想される発音を示します.

しかし,have そのものは超高頻度の機能語です.例の性(さが)により再び弱化し,母音が短化することは避けられませんでした.近代英語以降に [hav] → [hæv] を経て,現在に至ります (cf. 「#3998. なぜ apple の a は普通の「ア」ではなく「エァ」に近い発音なのですか?」 ([2020-04-07-1])) .

are, were, have のいずれにおいても,発音については弱化やら強化やらの変化を経てきましたが,スペリングは中英語期辺りから妙に安定していたというのがミソです.これは超高頻度語の特徴なのかもしれません.関連して「#1024. 現代英語の綴字の不規則性あれこれ」 ([2012-02-15-1]) もどうぞ.

今日を含めた3日間の記事は,Jespersen (1299--30; §4.432) に依拠して執筆しました.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-06-12 Fri

■ #4064. なぜ were はこのスペリングで「ウィア」や「ウェア」ではなく「ワー」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][be][bre][spelling_pronunciation_gap][vowel][gvs]

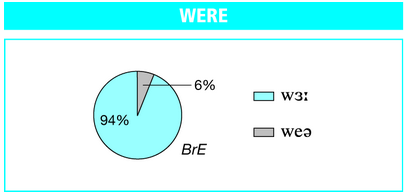

昨日の記事「#4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか?」 ([2020-06-11-1]) に引き続き,類似の問題です.were は,英語の正書法規則に則って発音すれば here, mere, sphere などと脚韻を踏んで [wɪə] となるか,あるいは ere, there, where などと脚韻を踏んで [wɛə] 辺りになりそうですが,実際には [wəː] などと発音されます.これはなぜでしょうか.

これは,昨日の are と同様に were もまた超高頻度の機能語として弱化と強化を繰り返してきた結果として説明されます.対応する古英語の形態は,標準的とされる West-Saxon 方言で wǣre や wǣron でした(cf. 「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1])).これが中英語にかけて [wæːrə] → [wɛːrə] → [wɛːr] と規則的に発達しました.ここまでは there や where などと同じ経路をたどっています.

しかし,この後 were は袂を分かちます.例の超高頻度の機能語としての性(さが)で,弱化が生じ,母音が短化して [wɛr] となります.ここからは -er をもつ多数の語と足並みを揃えて母音が規則的に発達し,[wə] となりました.現在,弱く発音されるときの発音が,この [wə] です.一方,これをもとに新たに強化(長化)した発音も生まれ,現在の通常の発音 [wəː] が定着したというわけです (Jespersen (130; §4.432)) .

歴史のある段階で were が there や where と袂を分かったと述べましたが,実は必ずしもそうだったわけではありません.袂を分かたずに発達したとおぼしき,there や where と脚韻を踏む [wɛə] の発音も,マイナーとはいえ現在でも行なわれているからです.LPD の Preference poll によると,この発音は,イギリス英語で強形として使用される場合に6%という割合ではありますが,確かに行なわれていることがわかります(←私もイギリス滞在中にこの発音をよく聴きました).

昨日の記事のシメの部分を were に関して繰り返したいと思います.were は,超高頻度の機能語であるがゆえに,歴史を通じて弱化と強化の過程にさらされてきました.様々な形態が現われては消えるというプロセスを繰り返し,結果として,そのなかのいずれかの形態が現代標準英語にまで生き延びてきた,ということになります.場合によっては,実に「ウィア」だったかもしれないのです(「ウェア」は実際に6%の現行発音).現在でも非標準発音を探してみれば,様々な形態が残っているはずです.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2020-06-11 Thu

■ #4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][be][spelling_pronunciation_gap][vowel][gvs]

be 動詞の are は,英語の正書法規則に則って発音すれば [ɛə] となるはずです.語頭に別の子音(字)を補ってみればわかるとおり,bare, care, dare, fare, hare, mare, rare, ware などではいずれも [ɛə] で脚韻を踏みます.are は超高頻度の単語であり,見慣れても読み慣れてもいるために,普段このスペリングと発音の不規則性には気づきませんが,実はおかしな対応関係になっているのです.今回はこの謎に迫ってみましょう.

are の語源形は,古英語 Anglia 方言の複数形主語に対応する be 動詞の形態 aron (Old Northumbrian) や earun (Old Mercian) にあります.これは古英語で標準的とされた West Saxon 方言などでは用いられなかったので「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) の屈折表には現われていません.古英語の aron や earun は,中英語期に語末音節を弱化させ,are のような形態へと水平化していきました.

中英語でのこの語の発音は,長い語幹母音を示し,語末母音も曖昧母音としてかろうじて生き残っていたと思われます.つまり,/aːrə/ ほどの発音です.その後,もし通常の音発達を遂げていたならば,care が [kaːrə] → [kaːr] → [kɛːr] → [kɛər] → [kɛə] と変化してきたのと平行的に,[aːrə] → [aːr] → [ɛːr] → [ɛər] → [ɛə] となっていたはずです (cf. Minkova 279) .しかし,are に関してはそうはなりませんでした.なぜでしょうか.

それは先にも触れたように are が超高頻度語であり,しかも機能語であるためです.be 動詞を含め助動詞,代名詞,前置詞などの機能語類は,頻用されるため,発音がすり減って弱化しがちです.一方,あまりに弱化しすぎては用を足しませんので,意識的な強化を施して,発音をしっかりしたものに再生させます.この語類は,歴史上頻繁に弱化と強化を繰り返してきました(cf. 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1]),「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1]),「#781. How d'ye do?」 ([2011-06-17-1]),「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1]),「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1])).

この観点から改めて are の発音の発達をみてみましょう.中英語では [aːrə] → [aːr] まで進みましたが,その後,語幹母音の弱化,もっと具体的にいえば短化が生じ,[ar] となりました.短母音となった以上,長母音のみに作用する近代英語期にかけての大母音推移 (gvs) に突入することもなく,care などとは袂を分かちながら,近代英語期でもこの [ar] を保ち続けました(ただし,長母音形に由来する形態は非標準的には残存し,ain't を生み出したという洞察もあります (Jespersen (130; §4.432))).

近代英語期の [ar] はさらに弱まって,[a] や [ə] となり,これが現在 we're, they're のようにアポストロフィを伴った省略形として綴られる場合の発音に相当します.一方,意識的な強化を経た形態として,単純に母音を長化させた [aːr] が発達しました.これが現在の通常の発音である [ɑə] や [ɑː] に終着しました.

are は,超高頻度の機能語であるがゆえに,歴史を通じて弱化と強化の過程にさらされてきました.様々な形態が現われては消えるというプロセスを繰り返し,結果として,そのなかのいずれかの形態が現代標準英語にまで生き延びてきた,ということになります.場合によっては,実に「エァ」だったかもしれないのです.現在でも非標準発音を探してみれば,様々な形態が残っているはずです.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-06-10 Wed

■ #4062. ラテン語 spirare (息をする)の語根ネットワーク [word_family][etymology][latin][loan_word][semantic_change][derivation]

「#4060. なぜ「精神」を意味する spirit が「蒸留酒」をも意味するのか?」 ([2020-06-08-1]) と「#4061. sprite か spright か」 ([2020-06-09-1]) の記事で,ラテン語 spīrāre (息をする)や spīritus (息)に由来する語としての spirit, sprite/spright やその派生語に注目してきた.「息(をする)」という基本的な原義を考えれば,メタファーやメトニミーにより,ありとあらゆる方向へ語義が展開し,派生語も生じ得ることは理解しやすいだろう.実際に語根ネットワークは非常に広い.

spiritual, spiritualist, spirituous に始まる接尾辞を付した派生語も多いが,接頭辞を伴う動詞(やそこからの派生名詞)はさらに多い.inspire は「息を吹き込む」が原義である.そこから「霊感を吹き込む」「活気を与える」の語義を発達させた.conspire の原義は「一緒に呼吸する」だが,そこから「共謀する,企む」が生じた.respire は「繰り返し息をする」すなわち「呼吸する」を意味する.perspire は「?を通して呼吸する」の原義から「発汗する;分泌する」の語義を獲得した.transpire は「(植物・体などが皮膚粘膜を通して)水分を発散する」が原義だが,そこから「しみ出す;秘密などが漏れる,知れわたる」となった.aspire は,憧れのものに向かってため息をつくイメージから「熱望する」を発達させた.expire は「(最期の)息を吐き出す」から「終了する;息絶える」となった.最後に suspire は下を向いて息をするイメージで「ため息をつく」だ.

福島や Partridge の語源辞典の該当箇所をたどっていくと,意味の展開や形態の派生の経路がよくわかる.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

・ Partridge, Eric Honeywood. Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English. 4th ed. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. 1st ed. London: Routledge and Kegan Paul; New York: Macmillan, 1958.

2020-06-09 Tue

■ #4061. sprite か spright か [doublet][spelling][reverse_spelling][johnson]

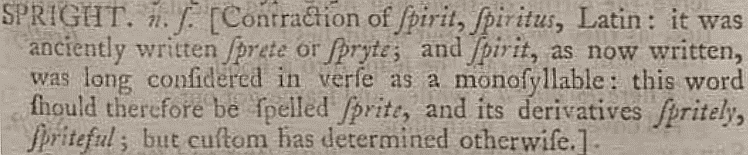

昨日の記事「#4060. なぜ「精神」を意味する spirit が「蒸留酒」をも意味するのか?」 ([2020-06-08-1]) で少し触れたように,現代英語で「妖精,小鬼」を意味する sprite/spright は spirit の異形にすぎず,語源を一にする.

sprite に対する spright の綴字は非歴史的であり,語末の <-ite> ≡ /-aɪt/ ≡ <-ight> という関係からの "reverse spelling" の例である("reverse spelling" については「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1]),「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1]),「#283. delectable と delight」 ([2010-02-04-1]) を参照).

spright の綴字では16世紀に初出し,Shakespeare の Folio や Quarto の諸版,また Spenser では,むしろ一般的に使われていた.おもしろいことに Johnson の辞書には両方の見出しが立てられており,"spright" の見出しのもとで,sprite と綴られるべきだが,習慣 (custom) としては spright で決着がついているとの言及がある.Johnson らしい対処の仕方である.なお,現代では sprite のほうが普通だ.

形容詞接尾辞を付した spritely/sprightly, spriteful/sprightful は「元気な,活発な」を意味し,そこから接尾辞が再び落ちた spright それ自身も同義の形容詞として用いられることがある.これらの形容詞には「妖精,小鬼」の元気なイメージも重なっているかもしれないが,おそらく語根の原義に含まれる "animating or vital" が源泉だろう.昨日の記事で触れたように,ノンアルコール飲料「スプライト」 (Sprite) は,元気にはじける炭酸が魅力である.

2020-06-08 Mon

■ #4060. なぜ「精神」を意味する spirit が「蒸留酒」をも意味するのか? [sobokunagimon][etymology][latin][doublet][alchemy]

6月6日の朝日新聞朝刊11面の「ことばサプリ」欄に「スピリッツ お酒は魂を帯びている?」という話題が掲載された.英単語 spirit(s) の語誌について,この記事と関連した取材を通じて私も情報を提供したので,その際に調べて考えたことを以下にまとめておきたい. *

英語で spirit といえば,第1義的に「精神,心」や「霊,霊魂」のように肉体に対する精神的なものを指す.そこから精神的な作用である「気分」「元気」「気力」などへ語義が発達していったことは比較的理解しやすいだろう.しかし,主に複数形 spirits で,ウイスキー,ブランデー,ジン,ラムを含むアルコール度数の高い蒸留酒を意味するようになったのは,どういうわけだろうか.

spirit の語源を探ってみよう.その語根はラテン語 spīrāre (息をする)の語根に一致する.ここからさらに印欧祖語 *(s)peis- (吹く)に遡らせる説もあるが,異論もあるようだ.呼吸音を模した擬音語に由来するのかもしれない.ラテン語 spīritus (息)はその名詞だが,ラテン語では後に「精神」を意味するようになり,先にその意味を担っていた animus に取って代わった.

標題の疑問を解くに当たって,このラテン語における「息」から「精神」への意味変化を理解することが大きな鍵となる.背景には,超自然的存在が肉体に spīritus (息)を吹き込むことで,生命が活動を開始するという考え方がある.この場合の超自然的存在が吹きかける「息」とは,OED spirit, n. の筆頭語義に記されている通り "The animating or vital principle in man (and animals); that which gives life to the physical organism, in contrast to its purely material elements; the breath of life." すなわち肉体に精神を注入する生命原理そのものにほかならない.日本語でも「生命の息吹」という通り,「息」は生命の原理そのものであり,その原理を通じて肉体に注入される「精神」自体も,同じ spīritus という語で表わされることになったわけである.

このラテン単語は,古フランス語 (e)spirit などを経由して,14世紀初期に spirit という形態で英語に借用された(したがって現代フランス語や現代英語の esprit は同根語).しかし,借用された当初からすでに「息」や「精神」を擬人化した超自然的存在を指す「神霊, 幽霊, 悪魔,妖精」などの語義でも用いられていたようだ.現代英語で「妖精,小鬼」を意味する sprite/spright は,spirit の異形にほかならない(つまり spirit, esprit, sprite/spright は3重語を形成する).

一方,中世の錬金術 (alchemy) の文脈では,生命の原理たる spirit の原義が,すべての物質の根源となる4原質 four spirits へと応用された.水銀,石黄(砒素),塩化アンモニウム,硫黄の4つである.これらが適切に組み合わさると精気を帯びた物質が生まれるという点では,やはり各々が "the animating or vital principle" ということになる.そして,錬金術の実験 --- 蒸留 --- を通じて具体的に精製されたものの1つが(高濃度の)アルコールだった.蒸留されたアルコール溶液を意味する spirit の英語での初出は,まさに17世紀初頭の Ben Jonson の手になる Alchemist においてである(OED の語義21a).

1612 B. Jonson Alchemist ii. vi. sig. F2, H'is busie with his spirits, but we'll vpon him.

一方,アルコール飲料を意味する語としては,同世紀後半に出版され万人の書となった John Bunyan による The Pilgrim's Progress に初出している(OED の語義21c).

1684 J. Bunyan Pilgrim's Progress 2nd Pt. ii. 67 He gave me also a piece of an Honey-comb, and a little Bottle of Spirits .

こうして,単なる水にアルコールという spirit を注入することで,生き生きとした,人を興奮させる飲み物ができあがり,その飲み物自体も同じ単語で表わされるようになった.

しかし,酒のことを生命が吹き込まれた水とみなす発想は,古く新約聖書の時代からあった.ヨハネ伝にギリシア語で ὕδωρ ζῶν (生命の水)とあり,これがラテン語では aqua vitae と訳された.古英語でも lifes wǣter (life's water) が文証される.フランス語 eau-de-vie,アイルランド語 uisce beatha なども,これのなぞりとみられる.

つまり「酒=生命の水」という発想は,そもそも西洋中世には身近なものとして存在していたのである.その一方で,英語では spirit が生命の原理を表わすもう1つの語として中英語期に取り込まれた.それが,次の初期近代英語期にかけて錬金術の文脈に付され,さらに従来の「酒=生命の水」という発想とも結びつけられることにより,世俗的な「蒸留酒」の語義が誕生したのだろう.

超自然的存在の息,それによって生み出された精神,その具現化である神霊や妖精,諸物質に生命を吹き込む錬金術の原質,そこから精製されたアルコール,そのアルコールを多く含む蒸留酒 --- spirit は千数百年にわたる意味変化の長い旅を続けてきたことになる.最後のものを飲めば「上機嫌である」 (be in high spirits) し,「かなり意気込んで」 (with considerable spirit) 物事にも取りかかることができる.素晴らしきかな spirits.

最後に,日本コカコーラ株式会社のノンアルコール飲料「スプライト」 (Sprite) は,公式HPの情報によると,

「スプライト」の名前の由来は,英語の Spirit(元気の意)と Sprite(妖精)に由来し,炭酸が威勢よくはじける様子,さわやかな透明感などを表現しています.1961年に誕生して以来,その炭酸による刺激と清涼感のあるクリアな味わいが,世界で若者を中心に幅広い層からの支持を集め,現在では190以上の国や地域で販売されているロングセラーブランドです.

とのこと.しっかり語源を押さえられている.意味変化の長い旅の最前線といってよい.

長々と述べてきたが,まとめよう.spirit が「蒸留酒」の語義を獲得した背景には,3つの地下水脈があった.

(1) spirit の原義としての「肉体に精気を吹き込むものとしての超自然的存在の息」

(2) 中世後期の錬金術を通じてアルコールが蒸留・精製された事実

(3) 新約聖書に遡る「酒=生命の水」という古くからの発想

この3つの伏流が17世紀に英語のなかで合流し,「spirit(s) =蒸留酒」として表流化してきたのである.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2020-06-07 Sun

■ #4059. 主語なし分詞構文と主語あり分詞構文の関係 [syntax][syntax][participle][participle_construction][interrogative_pronoun][preposition]

昨日の記事「#4058. what with 構文」 ([2020-06-06-1]) では,同構文との関連で分詞構文 (participle_construction) にも少し触れた.分詞構文は,現代英語でも特に書き言葉でよく現われ,学校英文法でも必須の学習項目となっている.分詞の前に意味上の主語が現われないものは "free adjunct", 現われるものは "absolute" とも呼ばれる.それぞれの典型的な統語意味論上の特徴を示す例文を挙げよう.

・ free adjunct: Having got out of the carriage, Holmes shouted for Watson.

・ absolute: Moriarty having got out of the carriage, Holmes shouted for Watson.

free adjunct の構文では,分詞の意味上の主語が主節の主語と同一となり,前者は明示されない.一方,absolute の構文では,分詞の意味上の主語が主節の主語と異なり,前者は明示的に分詞の前に添えられる.2つの構文がきれいに整理された相補的な関係にあることがわかる.

しかし,Trousdale (596) が要約するところによると,近代英語期には free adjunct と absolute の使い分けは現代ほど明確ではなかった.分詞の主語が主節の主語と異なる場合(すなわち現代英語であれば分詞の意味上の主語が明示されるべき場合)でもそれが添えられないことはよくあったし,absolute も現代より高い頻度で使われていた.しかし,やがて主節の主語を共有する場合には「主語なし分詞構文」が,共有しない場合には「主語あり分詞構文」が選ばれるようになり,互いの守備範囲が整理されていったということらしい.

結果として透明性が高く規則的となったわけだが,振り返ってみればいかにも近代的で合理的な発達のようにみえる.このような統語的合理化と近代精神との間には何らかの因果関係があるのだろうか.この問題と関連して「#1014. 文明の発達と従属文の発達」 ([2012-02-05-1]) を参照.

・ Trousdale, G. "Theory and Data in Diachronic Construction Grammar: The Case of the what with Construction." Studies in Language 36 (2012): 576--602.

2020-06-06 Sat

■ #4058. what with 罕???? [construction_grammar][syntax][participle][gerund][interrogative_pronoun][preposition]

what with 構文に関する論文を読んだ.タイトルの "the what with construction" から,てっきり「#806. what with A and what with B」 ([2011-07-12-1]) の構文のことかと思い込んでいたのだが,読んでみたらそうではなかった.いや,その構文とも無関係ではないのだが,独特な語用的含意をもって発達してきた構文ということである.分詞構文や付帯状況の with の構文の延長線上にある,比較的新しいマイナーな構文だ.この論文は,それについて構文文法 (construction_grammar) や構文化 (constructionalization) の観点から考察している.

まず,該当する例文を挙げてみよう.Trousdale (579--80) から再現する.

(8)

a. What with the gown, the limos, and all the rest, you're probably looking at about a hundred grand.

(2009 Diane Mott Davidson, Fatally Flaky; COCA)

b. In retrospect I realize I should have known that was a bad sign, what with the Raven Mockers being set loose and all.

(2009 Kristin Cast, Hunted; COCA)

c. But of course, to be fair to the girl, she wasn't herself at the Deanery, what with thinking of how Lord Hawtry's good eye had darkened when she refused his hand in marriage.

(2009 Dorothy Cannell, She Shoots to Conquer; COCA)

d. The bed was big and lonesome what with Dimmert gone.

(2009 Jan Watson, Sweetwater Run; COCA)

e. The Deloche woman was going to have one heck of a time getting rid of the place, what with the economy the way it was in Florida.

(2009 Eimilie Richards, Happiness Key; COCA)

(b)--(d) の例文については,問題の what with の後に,意味上の主語があったりなかったりするが ing 節や en 節が続くという点で,いわゆる分詞構文や付帯状況の with の構文と類似する.表面的にいえば,分詞構文の先頭に with ではなく what with という,より明示的な標識がついたような構文だ.

Trousdale (580) によれば,what with 構文には次のような意味的・語用的特性があると先行研究で指摘されている (Trousdale 580) .

- the 'causality' function of what with is not restricted to absolutes; what with also occurs in prepositional phrases (e.g. (8a) above) and gerundive clauses (e.g. (8c) above).

- what with patterns occur in a particular pragmatic context, namely "if the matrix proposition denotes some non-event or negative state, or, more generally, some proposition which has certain negative implications (at least from the view of the speaker)".

- what with patterns typically appear with coordinated lists of 'reasons', or with general extenders such as and all in (8b) above.

この構文はマイナーながらも,それなりの歴史があるというから驚きだ.初期の例は後期中英語に見られるといい,Trousdale (587) には Gower の Confessio Amantis からの例が挙げられている.さらに水源を目指せば,この what の用法は前置詞 for (with ではないものの)と組む形で12世紀の Lambeth Homilies に見られるという.for や with だけでなく because of, between, by, from, in case (of), of, though などともペアを組んでいたようで,なんとも不思議な what の用法である.

このように歴史は古いが,what with の後に名詞句以外の様々なパターンを従えるようになってきたのは,後期近代英語期になってからだ.その点では比較的新しい構文と言うこともできる.

・ Trousdale, G. "Theory and Data in Diachronic Construction Grammar: The Case of the what with Construction." Studies in Language 36 (2012): 576--602.

2020-06-05 Fri

■ #4057. stay at home か stay home か --- 静的な語義への拡張が遅いイギリス英語 [adverb][ame_bre][semantic_change][preposition]

標題のタイムリーな話題については,すでに「#4035. stay at home か stay home か --- 英語史の観点から」 ([2020-05-14-1]),「#4036. stay at home か stay home か --- コーパス調査」 ([2020-05-15-1]),「#4037. stay home の初例 --- EEBO Online corpus より」 ([2020-05-16-1]) で取り上げてきた.今更ながらも,両者の使い分けについて Fowler's および Usage and Abusage の見解をそれぞれ確認しておこう.

home (adv.). Idiomatic uses are very numerous, esp. when home is accompanied by a verb of movement (come, go home; I'll see you home; my son will be home soon; drive the nail home; pressed his advantage home; etc.). When the sense is 'in his or her own home' the British preference is to use at home (he stayed at home; is Jane at home?) and the American home by itself.

home, be. To say that a person 'is home' for 'is at home' is American rather than British usage. The British use the expression, though, where movement is involved: 'We're nearly home.'

先の記事群で確認した歴史的な経緯と,上記の共時的な記述とはよく呼応している(両書とも規範的な色彩が強いのだが,ここではなかなかに記述的である).イギリス英語では home が単独で副詞として用いられるに場合にしても,動的な語義が基本であり,静的な語義では使いにくいということだろう.歴史的にみれば近代英語期以降,副詞 home は動的な語義から静的な語義へと意味を拡張させてきたのだが,その傾向はイギリス英語ではいまだに鈍いということになろうか.

ただし,「#4036. stay at home か stay home か --- コーパス調査」 ([2020-05-15-1]) でもみたように,アメリカ英語でも stay home の伸張はあくまで20世紀半ばに始まったものであり,比較的新しい特徴であるには違いない.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

・ Partridge, Eric. Usage and Abusage. 3rd ed. Rev. Janet Whitcut. London: Penguin Books, 1999.

2020-06-04 Thu

■ #4056. deme, demere, demande [sawles_warde][suffix][manuscript][agentive_suffix]

大学院の授業で初期中英語テキスト Sawles Warde を精読している.3つの写本に確認される1200年頃のテキストで,MS. Bodley 34 をもとに校訂された Bennett and Smithers 版で読み進めているが,写本間比較のために Tanabe and Scahill 版のパラレル・エディションも常に参照している.その3写本とは以下の通り.

・ B: Oxford, Bodleian Library, MS Bodley 34

・ R: London, British Library, Royal 17 A.xxvii

・ T: London, British Library, Cotton Titus D.xviii

写本間比較をしながら読んでいて,語形成上とても興味深い例に出会ったので紹介しておきたい.「審判者」を意味する異形の競合である.この時代(のこの方言?)に用いられていた複数の行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) の競合について何かしら示唆を与えてくれる写本間の差異である.

B 73r14, R 2r17, T 106rb12

B sit on hest as deme . & beateð þeo þe aȝul/teð .

R sit on hest . as demere . & beateð þeoa-/gulteð.

T sit hon nest as de-/mande . Beateð þaagulteð /

行頭の sit の主語は,ここに示していないが直前に出てくる (B) þe feorðe suster rihtwis/nesse (the fourth sister Riteousness) である.彼女が審判者として高みに座っているわけだが,この「審判者」を表わす語が B では deme, R では demere, T では demande となっている.語幹 dēm- に各々 -e, -ere, -ande という接尾辞が付された形態である.いずれの接尾辞も古英語から引き継がれた行為者接尾辞である(古英語形は各々 -a, -ere, -end;語形は dēma, dēmere, dēmend).

1つ目の古英語の行為者接尾辞 -a は,中英語では音声的に弱化して典型的に -e で綴られる.しかし,それもやがて消失していく.音形としてはゼロとなってしまうため当然ながら後世には残らなかったが,その亡霊というべきものが playwright, wheelwright などの wright (<OE wyrhta) のなかに残存している(cf. 「#2117. playwright」 ([2015-02-12-1])) .

2つめの接尾辞 -ere は,現代英語で最も生産的な行為者接尾辞 -er の祖形であり,多くの説明を要しないだろう(ただし「#3791. 行為者接尾辞 -er, -ster はラテン語に由来する?」 ([2019-09-13-1]) の記事を参照).MED の例文から判断する限り,中英語期中に消えていった上記 deme とは対照的に,demere は存在感を強めていったようだ.

3つめの接尾辞 -end は現在分詞語尾に由来する.すなわち,"the deeming (one)" ほどを表わし,全体として行為者を表わす名詞となる.この語形は中英語期では比較的まれだったようで,後世にも受け継がれなかった.

英語史上,この3つの語形が共存したのは,おそらく Sawles Wardes が作られた前後を含む短期間かと推測される.すでに衰退の途についていた deme や demande と,すでにメジャーとなっていたとおぼしき demere が写本間で競合しているというのは,意外とお目にかかれないレアな光景だったりするのかもしれない.

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.

・ Tanabe, Harumi, and John Scahill, eds. Sawles Warde and the Wooing Group: Parallel Texts with Notes and Wordlists. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.

2020-06-03 Wed

■ #4055. parasynthesis [parasynthesis][compounding][compound][derivation][derivative][word_formation][morphology][terminology][back_formation][conversion]

parasynthesis(並置総合)は語形成 (word_formation) の1種で,複合 (compounding) と派生 (derivation) を一度に行なうものである.この語形成によって作られた語は,"parasynthetic compound" あるいは "parasyntheton" (並置総合語)と呼ばれる.その具体例を挙げれば,warm-hearted, demoralize, getatable, baby-sitter, extraterritorial などがある.

extraterritorial で考えてみると,この語は extra-(territori-al) とも (extra-territory)-al とも分析するよりも,extra-, territory, -al の3つの形態素が同時に結合したものと考えるのが妥当である.結合の論理的順序についてどれが先でどれが後かということを決めるのが難しいということだ.この点では,「#418. bracketing paradox」 ([2010-06-19-1]),「#498. bracketing paradox の日本語からの例」 ([2010-09-07-1]),「#499. bracketing paradox の英語からの例をもっと」 ([2010-09-08-1]) の議論を参照されたい.そこで挙げた数々の例はいずれも並置総合語である.

品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) を派生の1種と考えるならば,pickpocket や blockhead のような (subordinative) exocentric compound も,複合と派生が同時に起こっているという点で並置総合語といってよいだろう.

石橋(編)『現代英語学辞典』 (p. 630) では並置総合語を要素別に5種類に分類しているので,参考までに挙げておこう.

(1) 「形容詞+名詞+接尾辞」 hot-tempered, old-maidish. (2) 「名詞+名詞+接尾辞」 house-wifely, newspaperdom. (3) 「副詞+動詞+接尾辞」 oncoming, half-boiled. (4) 「名詞+動詞+接尾辞」 shopkeeper, typewriting. (5) そのほか,matter-of-factness, come-at-able (近づきやすい)など.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

2020-06-02 Tue

■ #4054. 与作は木を切る hew, hay, hoe?♪ [etymology][youtube][germanic][indo-european][cognate]

昨日の記事「#4053. 花粉症,熱はないのに hay fever?」 ([2020-06-01-1]) で hay fever の疑問を取り上げました.なぜ花粉症に「熱」が関係するのかは未解決のままですが,調べる過程で素晴らしい副産物を獲得しました.標題の3語のみごとな語源的共通性です.

hay (干し草)は古英語にも hēġ, hīeġ として現われる古い語で「切られた/刈られた草」を意味しました.「(斧・剣などで)切る」という動詞は hēawan としてあり,これが現代英語の hew (たたき切る,切り倒す)に連なっています.一方,切る道具としての hoe 「根掘り,つるはし,くわ」は,古英語にこそ現われませんが,古高地ドイツ語から古仏語に入った houe が中英語期に借用されたもので,やはりゲルマン祖語の語根に遡ります.ゲルマン祖語の動詞として *χawwan が再建されています.ゲルマン語根からさらに遡れば,印欧祖語の語根 *kau- (to hew, strike) にたどり着きます.上記の3語は母音こそ変異・変化してきましたが,源は1つということになります.

to hew hay (干し草を刈る)という表現もあるので,to hew hay with a hoe という表現も夢ではありません.となれば,思い出さずにいられないのがサブちゃんの名曲です.北島三郎「与作」に合わせて「ひゅーへいホウ」と歌ってみましょう.

それにしても,語源的にうまくできた歌詞ですね.

2020-06-01 Mon

■ #4053. 花粉症,熱はないのに hay fever? [sobokunagimon]

英語史の授業の掲示板で,次の質問をいただきました.

花粉症のことを英語で hay fever もしくは,pollen allergies などといいますが(後者はストレートで分かりやすい),私の疑問は,花粉症と発熱がどうしても結びつかないことです.なぜ発熱または熱を表すfeverが付いたのでしょうか.昔は発熱を伴ったのでしょうか.もしくはfeverは熱以外の意味で使われているのでしょうか.

hayはもともと干し草が原因であったためということで理解できます.

今花粉症で鼻水とくしゃみに悩まされています.

よろしくお願いします.

この質問について少し調べてみましたが,残念ながら解決には至っていません.一応の回答をしたので,それをこちらに再現しておきます.

考えたこともなかったですが,確かに,と気付かされる質問でした.私もこの厄介なものを軽く発症することがあります.鼻や目が充血して熱く感じることはありますが,あくまで局所的な発熱で,体全体の発熱には至らないですね.ただし,医学的なことは分からないものの,発熱もマイナーな症状(微熱程度)としてはあるようです.重度の慢性的花粉症患者である家の者にきいてみても,微熱が出たことはあると言っていました.

しかし,そうだとしても,あまりふさわしくない命名であることは確かですね.fever は古英語から一貫して「(発)熱」の意味を保持しており,意味変化の関与もなかったはずです.

花粉が原因であると知られるようになったのは19世紀後半のことのようで,それ以前には誤って枯草熱と称されていました.干し草 (hay) の作業をしている人がよくかかるということから名付けられたようです.OED hay-fever, n. によると,1829年に hay-asthma (cf. フランス語 asthme de foin)とともに hay-fever が使われたとあります.

First described under the name of summer catarrh by Bostock in Trans. Medico-Chirurg. Soc. 1819, X. 161, and 1828, XIV. 437. Gordon in 1829 used the names hay-asthma, hay-fever.

当時,発熱を伴う似たような病気と混同して用いられた可能性もあるかもしれませんが,知る術はありません.回答できるのはここまでです.

どうぞお大事に.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow