hellog〜英語史ブログ / 2017-03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017-03-31 Fri

■ #2895. 古英語聖書より「岩の上に家を建てる」 [oe][popular_passage][bible][literature][oe_text][hel_education][voicy]

古英語訳の聖書は,古英語読解のための初級者向け教材として有用である.近代英語の欽定訳聖書 (The Authorized Version) や現代英語版はもちろん,日本語を含むありとあらゆる言語への訳も出されており,比較・参照できるからだ.

以下,新約聖書より Matthew 7: 24--27 の「岩の上に家を建てる」寓話について,古英語版テキストを MS Corpus Christi College Cambridge 140 より示そう (Mitchell 60) .合わせて,対応する近代英語テキストを欽定訳聖書より引用する.

Ǣlċ þāra þe ðās mīne word ġehȳrþ and þā wyrcþ byþ ġelīċ þǣm wīsan were se hys hūs ofer stān ġetimbrode.

Þā cōm þǣr reġen and myċel flōd and þǣr blēowon windas and āhruron on þæt hūs and hyt nā ne fēoll・ sōþlīċe hit wæs ofer stān ġetimbrod.

And ǣlċ þāra þe ġehȳrþ ðās mīne word and þā ne wyrcþ・ sē byþ ġelīċ þǣm dysigan menn þe ġetimbrode hys hūs ofer sand-ċeosel.

Þā rīnde hit and þǣr cōmon flōd and blēowon windas and āhruron on þæt hūs and þæt hūs fēoll・ and hys hryre wæs miċel

Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:

And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.

And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:

And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.

聖書に関する古英語テキストについては,「#1803. Lord's Prayer」 ([2014-04-04-1]),「#1870. 「創世記」2:18--25 を7ヴァージョンで読み比べ」 ([2014-06-10-1]) も参照されたい.

(後記 2022/05/03(Tue):Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,この1節を古英語の発音で読み上げていますのでご参照ください.「古英語をちょっとだけ音読 マタイ伝「岩の上に家を建てる」寓話より」です.)

・ Mitchell, Bruce. An Invitation to Old English and Anglo-Saxon England. Blackwell: Malden, MA, 1995.

2017-03-30 Thu

■ #2894. 793年,ヴァイキングによるリンディスファーン島襲撃 [anglo-saxon_chronicle][popular_passage][oe][history][literature][oe_text]

Anglo-Saxon Chronicle は,アルフレッド大王の命により890年頃に編纂が開始された年代記である.古英語で書かれており,9写本が現存している.最も長く続いたものは通称 Peterborough Chronicle と呼ばれもので,1154年までの記録が残っている.以下の抜粋は,Worcester Chronicle と呼ばれるバージョンの793年の記録である(Crystal 19 より現代英語訳も合わせて引用).数年前からイングランドに出没し始めたヴァイキングが,この年に,ノーサンブリアのリンディスファーン島を襲った.イングランド人の怯える様が,印象的に記されている.最後に言及されている Sicga なる人物は,788年にノーサンブリア王 Ǣlfwald を殺した悪名高い貴族である.

Ann. dccxciii. Her ƿæron reðe forebecna cumene ofer noðhymbra land . 7 þæt folc earmlic breȝdon þæt ƿæron ormete þodenas 7 liȜrescas . 7 fyrenne dracan ƿæron ȝeseƿene on þam lifte fleoȝende. þam tacnum sona fyliȝde mycel hunȝer . 7 litel æfter þam þæs ilcan ȝeares . on . vi. id. ianr . earmlice hæþenra manna herȝunc adileȝode ȝodes cyrican in lindisfarna ee . þurh hreaflac 7 mansliht . 7 Sicȝa forðferde . on . viii . kl. martius.

Year 793. Here were dreadful forewarnings come over the land of Northumbria, and woefully terrified the people: these were amazing sheets of lightning and whirlwinds, and fiery dragons were seen flying in the sky. A great famine soon followed these signs, and shortly after in the same year, on the sixth day before the ides of January, the woeful inroads of heathen men destroyed god's church in Lindisfarne island by fierce robbery and slaughter. And Sicga died on the eighth day before the calends of March.

歴史上,この793年の事件は,イングランドにおける本格的なヴァイキングの侵攻の開始を告げる画期的な出来事である.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

2017-03-29 Wed

■ #2893. Beowulf の冒頭11行 [beowulf][link][oe][literature][popular_passage][oe_text][hel_education]

Beowulf は,古英語で書かれた最も長い叙事詩(3182行)であり,アングロサクソン時代から現存する最も重要な文学作品である.スカンディナヴィアの英雄 Beowulf はデンマークで怪物 Grendel を殺し,続けてその母をも殺した.Beowulf は後にスウェーデン南部で Geat 族の王となるが,年老いてから竜と戦い,戦死する.

この叙事詩は,古英語で scop と呼ばれた宮廷吟遊詩人により,ハープの演奏とともに吟じられたとされる.現存する唯一の写本(1731年の火事で損傷している)は1000年頃のものであり,2人の写字生の手になる.作者は不詳であり,いつ制作されたかについても確かなことは分かっていない.8世紀に成立したという説もあれば,11世紀という説もある.

冒頭の11行を Crystal (18) より,現代英語の対訳付きで以下に再現しよう.

1 HǷÆT ǷE GARDEna in ȝeardaȝum . Lo! we spear-Danes in days of old 2 þeodcyninȝa þrym ȝefrunon heard the glory of the tribal kings, 3 hu ða æþelinȝas ellen fremedon . how the princes did courageous deeds. 4 oft scyld scefing sceaþena þreatum Often Scyld Scefing from bands of enemies 5 monegū mæȝþum meodo setla ofteah from many tribes took away mead-benches, 6 eȝsode eorl[as] syððan ærest ƿearð terrified earl[s], since first he was 7 feasceaft funden he þæs frofre ȝebad found destitute. He met with comfort for that, 8 ƿeox under ƿolcum, ƿeorðmyndum þah, grew under the heavens, throve in honours 9 oðþ[æt] him æȝhƿylc þara ymbsittendra until each of the neighbours to him 10 ofer hronrade hyran scolde over the whale-road had to obey him, 11 ȝomban ȝyldan þ[æt] ƿæs ȝod cyninȝ. pay him tribute. That was a good king!

冒頭部分を含む写本画像 (Cotton MS Vitellius A XV, fol. 132r) は,こちらから閲覧できる.その他,以下のサイトも参照.

・ Cotton MS Vitellius A XV, Augustine of Hippo, Soliloquia; Marvels of the East; Beowulf; Judith, etc.: 写本画像を閲覧可能.

・ Beowulf: BL による物語と写本の解説.

・ Beowulf Readings: 古英語原文と「読み上げ」へのアクセスあり.

・ Beowulf Translation: 現代英語訳.

・ Diacritically-Marked Text of Beowulf facing a New Translation (with explanatory notes): 古英語原文と現代英語の対訳のパラレルテキスト.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

2017-03-28 Tue

■ #2892. orange の語源,綴字,発音 [metanalysis][anglo-norman]

昨日の記事「#2891. フランス語 bleu に対して英語 blue なのはなぜか」 ([2017-03-27-1]) と関連して,同じ掲示板の質問として挙げられた orange の綴字について考えてみたい.

まずは,この語の語源を追ってみよう.オレンジの原産地は東南アジアであり,その語もその地域に起源をもつのだろう.そこから西進してドラヴィダ諸語(タミール語 nāram)を始めとしてサンスクリット語,ペルシア語,アラビア語を経て,ヨーロッパへは中世のイタリア語に naranza, naranz, narans などの形で入ってきた.ドラヴィダ諸語からイタリア語に至るまで,一貫して語頭に n を示すことに注意されたい.しかし,ヨーロッパに入って間もなく,イタリア語,ポルトガル語,フランス語などでは語頭の n が脱落した形も現われた.例えば,Anglo-Norman では,早くも1200年頃に pume orenge と現われている.1400年頃にフランス語諸変種から英語に借用されたときの語形も,orenge などであった.

語頭の n が消失した理由については,通常,イタリア語やフランス語において,前置された不定冠詞との間での異分析 (metanalysis) が生じたからとされる (cf. Sp naranja) .英語風にいえば,本来は a norange だったものが an orange と分析されてしまったということだ(「#4. 最近は日本でも英語風の単語や発音が普及している?」 ([2009-05-03-1]) を参照).しかし,先立つアラビア語の段階でも,ときに n の脱落している語形があったようである.

さて,やっかいなのは母音(字)である.歴史的には変異と変化が著しい.語頭母音(字)については,英語やフランス語ではおよそ o で固定していたが,イタリア語の段階までは a が主流である.OED によれば,o への変化は,地名としての Orange との類推,あるいは「黄金」を意味するフランス語 or との結び付き(すなわち「黄金の果物」)が指摘されているが,実際のところはどうなのか分からない.

第2音節の母音(字)については,さらに混沌としている.OED によれば,中英語から初期近代英語にかけて,以下の種々の綴字が確認される.

horonge, oronge, orynge, orenge, orange, oreche, orenche, orrange, orrendge, orryge, orrynge, urring, orendge, oringe, orrenge, orringe, aurange, oreng, aurange, oireange, orang, oranȝe, oranje, oreinȝe, oreng, orenge, orenȝe, orenȝie, orenze, oreynȝe, oreynze, organege, oriange, orienge, orinche, oring, oringe, orinye, orrange, orrenge, orriange, orange

a, e, i, o, y, ea, ey, ia, ie, など何でもありという状況である.語末子音の綴り方も含めて,とにかく多様な綴字があったことが分かるだろう.近代の綴字標準化の結果,最終的に orange が選ばれたわけだが,他の多くの単語の標準綴字と同様に,なぜとりわけこの綴字が選択されることになったのかを合理的に説明することは難しい.

発音については,Longman Pronunciation Dictionary によると,現代イギリス英語では /ˈɒrɪnʤ/ が普通だが,現代アメリカ英語では /ˈɔːrɪnʤ/ が8割,/ˈɑːrɪnʤ/ が2割を占めるという.綴字にせよ発音にせよ,歴史的にどうも語形が定まりにくい単語のようだ.

最後に,この語の第2音説の母音字としては a が採用されたわけだが,結果として <a> = /ɪ/ という比較的まれなマッチングが生じることになったことにも触れておく(damage, vintage, Israel などの類例はある).

2017-03-27 Mon

■ #2891. フランス語 bleu に対して英語 blue なのはなぜか [yod-dropping][vowel][spelling][french][mulcaster][sobokunagimon]

3月17日付の掲示板で,フランス語の bleu という綴字に対して,英語では blue となっているのはなぜか,という質問が寄せられた.e と u の転換がどのように起こったか,という疑問である.

これには少々ややこしい歴史的経緯がある.古フランス語の bleu が中英語期にこの綴字で英語に借用され,後に2字の位置が交替して blue となった,という直線的な説明で済むものではないようだ.以下,発音と綴字を分けて歴史を追ってみよう.

まず,発音から.問題の母音の中英語での発音は [iʊ] に近かったと想定されるが,これが初期近代英語にかけて強勢推移により上昇2重母音 [juː] となり,さらに現代にかけて yod-dropping が生じて [uː] となった(「#1727. /ju:/ の起源」 ([2014-01-18-1]),「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]),「#1562. 韻律音韻論からみる yod-dropping」 ([2013-08-06-1]) を参照).

次に,ややこしい綴字の事情について.まず,この語は中英語では,当然ながら借用元のフランス語での綴字にならって bleu と綴られていた.しかし,実際のところ,<blew>, <blewe> などの異綴字として現われていることも多かった(MED bleu (adj.) を参照.関連して,「#2227. なぜ <u> で終わる単語がないのか」 ([2015-06-02-1]) も参照)).一方,現代的な blue という綴字として現われることは,中英語期中はもとより17世紀まで稀だった.Jespersen (101) が,この点に少し触れている.

In blue /iu/ is from F eu; in ME generally spelt bleu or blew; the spelling blue is "hardly known in 16th--17th c.; it became common under French influence (?) only after 1700" (NED)

引用にもある通り,中英語では bleu と並んで blew の綴字もごく一般的だった.実際,[iʊ] の発音に対しては,フランス借用語のみならず本来語であっても,<ew> で綴られることが多かった.例えば vertew (< OF vertu), clew (< OE cleowen), trew (< OE trēowe), Tewisday (< OE Tīwesdæȝ) のごとくである.

しかし,初期近代英語期にかけて,同じ [iʊ] の発音に対して <ue> というライバル綴字が現われてきた.この綴字自体はフランス語やラテン語に由来するものだったが,いったんはやり出すと,語源にかかわらず多くの単語に適用されるようになった.つまり,同じ [iʊ] に対して,より古くて英語らしい <ew> と,より新しくてフランス語風味の <ue> が競合するようになったのである.その結果,近代英語では argue/argew, dew/due, screw/skrue, sue/sew, virtue/virtew などの揺れが多く見られた(各ペアにおいて前者が現代の標準的綴字).そして,blue/blew もそのような揺れを示すペアの1つだったのである.

このような揺れが,後にいずれの方向で解消したのかは単語によって異なっており,およそ恣意的であるとしか言いようがない.初期近代英語期に <ew> を贔屓する Mulcaster のような論者もいたが,それが一般に適用される規則として発展することはなかったのである.現代の正書法において blew ではなく blue であること,eschue ではなく eschew であることは,きれいに説明することはできない.

さて,もともとの疑問に戻ってみよう.当初の問題意識としては,現代のフランス語と英語を比べる限り,<eu> と <ue> が文字転換したように見えただろう.しかし,歴史的には,<eu> の文字がひっくり返って <ue> となったわけではない.<eu> と関連していたとは思われるが中英語期に独自に発達したとみなすべき英語的な <ew> と,初期近代英語期にかけて勢力を伸ばしてきた外来の <ue> との対立が,blue という単語に関する限り,たまたま後者の方向で解消し,標準化して現代に至る,ということである.

以上,Upward and Davidson (61--62, 113, 161, 163, 166) を参照した.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2017-03-26 Sun

■ #2890. 3月,March,弥生 [calendar][etymology][japanese][latin][month]

3月も早下旬となり,卒業式と新年度準備のシーズンである.3月を指す英語の March は,ラテン語で同月を指す Mārtius mēnsis,つまり「マルス神の月」の最初の語「マルス」(ラテン語主格単数形 Mārs)に由来する.マルスはローマを建国したロムルスの父でもあり,軍神でもあり,農耕・牧畜の神でもある.3月は冬が終わり,陽気が暖かくなり始め,軍事行動を再開すべき時期であり,農耕の開始の時期でもある(梅田, pp. 345--46).古代ローマ暦では,1年は春分より始まったため,Mārtius mēnsis こそが1年の最初の月だった.

英語へは,初期中英語期にフランス語を通じてこの語が入り,march(e) などと綴られた(MED の march(e (n.(1)) を参照).それ以前,アングロサクソン人はこの月のことを hrēþ-mōnaþ と呼んでいたが,第1要素の意味は不詳である.

さて,福音伝道者の1人の名前である Mark は,ラテン語では Mārcus となるが,これは借用元のギリシア語形 *Mārt-cos の短縮された形態に由来するものと考えられ,究極的には「マルス」に遡るとされる.

ちなみに,我が国の陰暦3月の旧称「弥生」(やよい)については,「いやおひ」の変化したものとされる.草木がいよいよ花葉を生じる意である.また,古来用いられている雑記の1つ「節分」は,「節季を分ける」の意で,立春をもって新たな年を迎えるという暦の考え方が元になっている.

日本でもイギリスでも,新たな年の始まりが3月や2月などの時期に位置づけられているというのは,必ずしも偶然ではない.希望の時期は,4月より数週間早くに訪れているのだ.

・ 梅田 修 『英語の語源事典』 大修館書店,1990年.

2017-03-25 Sat

■ #2889. ヴァイキングの移動の原動力 [old_norse][hel_education][history][map]

3月号の『National Geographic 日本版』が「バイキング 大会の覇者の素顔」と題する特集を組んでいる.特製付録として,ヴァイキング (Vikings) の足跡と行動範囲を示した地図が付いていた.説明書きには,「古くは8世紀末にブリテン諸島を荒らし回った記録が残るバイキング.11世紀までには,北半球の広い範囲で襲撃や交易,探検を行うようになった」とある. * *

対応サイトからはフォトギャラリーも閲覧可能で,現在もシェトランド諸島やポーランドで行なわれているヴァイキングの歴史にちなんだ祭りの様子や,ヴァイキングの武具や装身具などの遺物,オスロの文化史博物館に所蔵の有名な Viking ship,そしてスウェーデン南部の墳墓のルーン文字石碑などを見ることができる.英語史で古ノルド語の影響などを紹介する際ののビジュアル資料として重宝しそうである.

ヴァイキングの移動の原動力は何だったのか,という歴史上の問いには様々な回答がありうる.「#2854. 紀元前3000年以降の寒冷化と民族移動」 ([2017-02-18-1]) で少し触れたように,気候変動との関係も,ヴァイキングの大移動の1要因と考えられるかもしれない.「バイキング 大会の覇者の素顔」の記事で挙げられている要因としては,以下のようなものがある (46--47) .

・ 536年の彗星か隕石の落下と,その結果としての日照不足に起因する飢饉(スカンディナヴィアは農耕の北限であることに注意)

・ 放棄された土地を巡っての,勇猛さや攻撃性に特徴づけられた軍事的社会の形成

・ 7世紀の帆走技術や造船技術の発展

・ 独身の若い戦士が大勢いたとおぼしき状況

なお,6世紀半ばの大災害の結果として,陰鬱たる北欧神話「ラグナロク」が生まれたとされる.それは,「世界の創造が終わり,最終戦争が起きて,すべての神々,人間,生き物が死に絶える」死の季節で始まる神話である.このような暗さのなかで育まれた精神が,8世紀半ばに外へ向かって爆発した,と考えることができるのではないか.

ヴァイキングのブリテン島への侵攻については,「#1611. 入り江から内海,そして大海原へ」 ([2013-09-24-1]) の記事も要参照.

2017-03-24 Fri

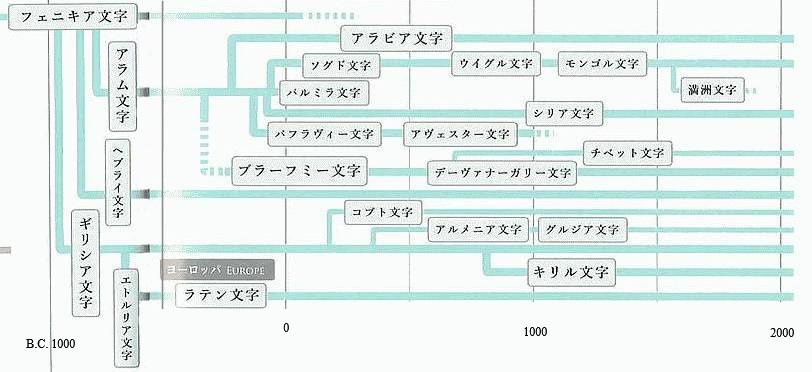

■ #2888. 文字史におけるフェニキア文字の重要性 [alphabet][writing][grammatology][map][timeline]

昨日の記事 ([2017-03-23-1]) で,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第3回の記事「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」を紹介した.その記事を読むにあたって,文字史やアルファベット史におけるフェニキア文字の重要性を理解していると,よりおもしろくなると思われるので,ここに補足しておきたい.

フェニキア文字は,それ自身が紀元前2千年紀前半に遡るシナイ文字や原カナン文字などから発展した文字体系であり,前1000年頃に使われていた子音文字体系である.このフェニキア文字から,現在まで広く使用されている多種多様なアルファベット文字体系が生じたという点で,まさにアルファベットの母というにふさわしい(以下,『世界の文字の物語』 (8--9) のタイムラインの一部を掲載).

* *

* *

フェニキア文字の影響を受けた各種の文字体系は,地理的にはユーラシア大陸全域に及んでおり,東アジアの漢字系統の文字体系を別とすれば,少なくともこの2千年間,地球上で最も影響力のある文字グループを形成してきたといえる.

私たちが英語を書き記すのに用いているアルファベットは「ローマン・アルファベット」あるいは「ラテン文字」(正確には,その変種というべきか)だが,それが文字体系としてもっている本質的な特徴の多くは,フェニキア文字のもっていた特徴に由来するといってよい.したがって,英語の文字や綴字について深く考察していくと,否応なしにフェニキア文字やそれ以前にまで遡るアルファベットの歴史を参照せざるを得ない.

フェニキア人とその文字に関しては,昨日挙げたリンク先のほか,以下の記事も参照されたい.

・ 「#2105. 英語アルファベットの配列」 ([2015-01-31-1])

・ 「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1])

・ 「#2482. 書字方向 (3)」 ([2016-02-12-1])

・ 古代オリエント博物館(編)『世界の文字の物語 ―ユーラシア 文字のかたち――』古代オリエント博物館,2016年.

2017-03-23 Thu

■ #2887. 連載第3回「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」 [notice][link][vowel][diphthong][consonant][alphabet][writing][grapheme][history][spelling_pronunciation_gap][grammatology][rensai][sobokunagimon]

3月21日付で,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第3回の記事「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」が公開されました.今回は,拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』の第2章「発音と綴字に関する素朴な疑問」で取り上げた話題と関連して,特に「母音の表記の仕方」に注目し,掘り下げて考えています.現代英語の母音(音声)と母音字(綴字)の関係が複雑であることに関して,音韻論や文字史の観点から論じています.この問題の背景には,実に3千年を優に超える歴史物語があるという驚愕の事実を味わってもらえればと思います.

以下に,第3回の記事と関連する本ブログ内の話題へのリンクを張っておきます.合わせてご参照ください.

・ 「#503. 現代英語の綴字は規則的か不規則的か」 ([2010-09-12-1])

・ 「#1024. 現代英語の綴字の不規則性あれこれ」 ([2012-02-15-1])

・ 「#2405. 綴字と発音の乖離 --- 英語綴字の不規則性の種類と歴史的要因の整理」 ([2015-11-27-1])

・ 「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1])

・ 「#2515. 母音音素と母音文字素の対応表」 ([2016-03-16-1])

・ 「#1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない」 ([2014-04-27-1])

・ 「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1])

・ 「#1837. ローマ字とギリシア文字の字形の差異」 ([2014-05-08-1])

・ 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

・ 「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1])

2017-03-22 Wed

■ #2886. なぜ「前置詞+関係代名詞 that」がダメなのか (2) [relative_pronoun][preposition][pied-piping][word_order][syntax][determiner]

昨日の記事[2017-03-21-1]に続いて,寄せられた標題の質問について.昨日は中英語の状況を簡単に見たが,今回は古英語ではどうだったのかを垣間見よう.

古英語には大きく3種類(細分化すると4種類)の関係代名詞があった.宇賀治 (248--49) よりまとめると,次の通りである.

(1) 無変化詞 þe.

(2) 決定詞 se の転用.se は関係詞節内の格に屈折する(「#154. 古英語の決定詞 se の屈折」 ([2009-09-28-1]) を参照).

(3) 上記2つを組み合わせた複合関係詞 se þe.se は (3a) 関係詞節内の格に屈折する場合と,(3b) 先行詞と同じ格に屈折する場合がある.

さて,問題の関係代名詞支配の前置詞の位置は,上記の関係代名詞の種類に応じて異なることが知られている.宇賀治 (249) の趣旨を要約すると,(1) と (3b) については,前置詞は関係詞節内に残留するが,(2) と (3a) については前置詞は関係詞の直前に置かれる.しかし,(2) の屈折形の1つである þæt (元来,中性単数主格・対格の屈折形)が用いられる場合には,前置詞は関係詞節内に残留することが多いという.つまり,古英語より,標題の構文が避けられていたということである.

この理由は定かではないが,本来は1屈折形にすぎない þæt が,古英語の終わりまでに,先行詞の性・数と無関係に用いられる無変化の関係詞となっていたことが関与しているのではないか(その特徴は現代まで引き継がれている).関係詞 þæt が無変化であることと,前置詞がその目的語に何らかの有標な格形を要求するという性質との相性がよくないために,少なくとも隣接させることは望ましくないと感じられたのかもしれない.

ただし,「前置詞+ þæt」の例も皆無というわけではない.以下に挙げる2つの文例のうち,1つ目はそのような例である(宇賀治,p. 249).

・ . . . fram ðam godcundum worde, ðurh þæt ðe ealle þing sind geworhte. (= from the divine word, through which all things are made) (c1000 Ælfric CHom II. 364. 14--15)

・ he forgiet ðæt grin ðæt he mid awierged wirð; (= he forgets the snare that he is accursed with) (c897 CP 331. 18--19)

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

2017-03-21 Tue

■ #2885. なぜ「前置詞+関係代名詞 that」がダメなのか (1) [relative_pronoun][preposition][pied-piping][word_order][syntax][sobokunagimon]

3月13日付の掲示板で,標題の質問を受けた.掲示板では,この統語上の問題は,見栄えとしては同じ「前置詞+接続詞 that」が,in that . . . や except that . . . などを除いて広くはみられないことと関連しているのだろうか,という趣旨のコメントも付されていた.「前置詞+関係代名詞 that」と「前置詞+接続詞 that」は,見栄えこそ同じではあるが,統語構造がまったく異なるので,当面はまったく別の現象ととらえるべきだろうと考えている.「前置詞+接続詞 that」については,「#2314. 従属接続詞を作る虚辞としての that」 ([2015-08-28-1]) を参照されたい.

さて,本題の「前置詞+関係代名詞 that」(いわゆる pied-piping 「先導」と呼ばれる統語現象)が許容されない件については,英語史的にはどのように考えればよいのだろうか.

事例としては,実は,古英語からある.しかし,稀だったことは確かであり,一般的には忌避されてきた構文であるといってよい.それが,後の歴史のなかで完全に立ち消えになり,現代英語での不使用につながっている.

Mustanoja (196--97) は,中英語期の関係代名詞 that と which の使い分けについて論じている箇所で,後者の使用について次のような特徴を指摘している.

Which, on the other hand, is preferred in connection with prepositions (this folk of which I telle you soo, RRose 743), and also when the antecedent is a clause or a whole sentence.

その理由として注で次のようにも述べている.

Evidently because of the somewhat clumsy arrangement of the preposition in that-clauses. Prepositions occurring in connection with that are placed immediately before the verb (þet ilke uniseli gile þet ich of seide, Ancr. 30; the place that I of spake, Ch. PF 296), particularly in early ME. Less frequently in early ME, but commonly in late ME, the preposition is placed at the end of the clause (preciouse stanes þat he myght by a kingdom with, RRolle EWr. 112).

ここから,「前置詞+関係代名詞 that」の構造が,関係代名詞 that が定着してきた初期中英語期にはすでに避けられていたらしいことが示唆されるが,なぜそうなのかという問題は残る.関係詞の絡む従節構造に限らず,通常の主節構造においても,かつては前置詞が必ずしも目的語の前に置かれるとは限らなかったことを考えると,前置詞と関係詞の問題というよりは,より一般的に前置詞の位置に関する問題としてとらえる必要があるのかもしれない.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2017-03-20 Mon

■ #2884. HiSoPra* に参加して (2) [academic_conference][historical_pragmatics][pragmatics][sociolinguistics][history_of_linguistics][hisopra]

昨日の記事[2017-03-19-1]に続いて,3月14日に参加した HiSoPra* の話題.大討論会「社会と場面のコンテクストから言語の歴史を見ると何が見えるか?―歴史社会言語学・歴史語用論の現在そして未来」で,10分程度の発言の機会をいただいた.僭越ながら私が掲げた「テーゼ」は,「21世紀の歴史社会言語学は,古くからある問題に新たな衝撃を与え,言語変化を含む歴史言語学の諸問題に活気をもたらすものである」というもの.特に資料もなしでの口頭発表だったので,以下に備忘録的に内容の概要を残しておきたい.

テーゼをさらに短く要約すると,「古い問題に対する新しいアプローチ」である.これはいろいろなところで聞くフレーズかもしれないが,歴史社会言語学・歴史語用論について,私が考えていることを端的に表現すると,これに行き着く.特に英語史の分野では,HiSoPra 的な研究は連綿と続いてきており,知見も蓄積されてきている.日本語史の立場から,もう1人の討論者である青木氏が「とっくにやってる」と述べた通り,英語史でも「とっくにやってる」のである.ただ,「歴史社会言語学」や「歴史語用論」というラベルが貼られていなかっただけである.しかし,ここで問題は,「たかがラベル」なのか「されどラベル」なのか,である.実際のところは「たかが」かつ「されど」の解釈が正解だと思っているが,討論会の題に「未来」が入っていることもあり,新しい分野としてのラベル貼りは重要だという方向で議論を運んだ.「とっくにやってる」こと,すなわち既存の研究に名前と場所を与えることによって,新たな見方や対し方が生まれ,今まで見えなかった周辺の問題との関連が見えるようになり,思いも寄らない化学反応が生じてくる可能性がある.

18世紀末からの近代言語学の歴史は,「歴史的視点 vs 非歴史視点」「中心領域 vs 周辺領域」の2つの対立軸でみると,きれいに整理できる.以下のマトリックスで表わされるように,19世紀から20世紀後半にかけて,言語学の主たる関心は I → II → III の順序で変化してきて,21世紀に残されたのは第IVステージしかない.このステージは,空白ではあるが,未知のものではない.既存の2つの項「歴史的視点」「周辺領域」を掛け合わせることによって,必然的に埋まるはずの空白である.しかし,意識的な2項の掛け合わせは,歴史上初のものであり,その意味において「新しい」とは言える(以下,伏せ字部分をクリック).

| 中心領域(音声,音韻,形態,統語,意味) | 周辺領域(社会,語用) | |

|---|---|---|

| 非歴史的視点 | II. 共時的言語理論(構造主義,生成文法)(20世紀) | III. 社会言語学,語用論など(20世紀後半) |

| 歴史視点 | I. 比較言語学,文献学(19世紀) | IV. 歴史社会言語学,歴史語用論など (21世紀) |

英語史の分野で蓄積されてきた多くの研究を,このマトリックスのなかに一つひとつプロットしていくと,第IV領域にも少なからぬ点が打たれるだろう.その意味では「新しい」研究分野ではないとも言えるのだが,これまでそこに名前がつけられていなかったので位置づけがぼんやりしていたのである.「第I領域や第III領域の周辺部」という否定的な位置づけしか与えられていなかった.それが,「歴史社会言語学」や「歴史語用論」などの積極的なラベルを与えられることによって,居場所が確定することになった.

こんな比喩はどうだろうか.これまで,第I領域や第III領域という固まった星から宇宙空間へ漏れ出たチリのようなものとしてしか認識されてこなかった諸問題が,徐々に集まって,今や星雲のようなものとしてまとまる兆しを示すようになってきた.まだ固い星となるには材料も重心も足りないが,少なくともチリではなく星雲となってきたのだから,「○○星雲」ほどの名前を与えてあげてもよいのではないか.(共時的な社会言語学も語用論も,数十年前に駆け出し始める以前には,星でもなければ,星雲でもなく,それこそチリ扱いされていたのだ!)

さて,歴史社会言語学や歴史語用論は,第IVステージであり,(2つの軸だけの世界で考えれば)ファイナルステージとなる.埋まるべくして埋まる空白という見方をすれば消極的だが,後発ゆえの強みをもつと捉えれば積極的である.第IVステージは,後発であるがゆえに,第I, II, IIIステージの知見をすべて利用することができる恵まれたポジションにいる,と考えたらどうだろうか.第IVステージは,マトリックスの位置づけとしては「歴史的・周辺的」と特徴づけられる右下の1領域を占めるにすぎないが,言語学史上の流れを踏まえながら考えれば,右下領域を中心としつつ,他の3領域全体にもにらみを利かせられる有利な立場にいるとも言える.この意味で,総合的言語観を提供するホープかもしれないのだ.とにかく,後発の強みを活かすことである.

以上のように,私の考える HiSoPra の意義は「古い問題に対する新しいアプローチ」である.

2017-03-19 Sun

■ #2883. HiSoPra* に参加して (1) [academic_conference][historical_pragmatics][pragmatics][sociolinguistics][hisopra]

3月14日に学習院大学にて,歴史社会言語学・歴史語用論の研究会 HiSoPra* (= HIstorical SOciolinguistics and PRAgmatics) の第1回研究会が開催された.2つの比較的新しい,緩く関連づけられた分野における国内初のフォーラムである.40名ほどの参加者があり,2つの個人発表と,「社会と場面のコンテクストから言語の歴史を見ると何が見えるか?―歴史社会言語学・歴史語用論の現在そして未来」と題する2時間にわたる「大討論会」がプログラムに組まれていた.

私は,討論会の5名の指定討論者の1人ということで参加する機会をいただいた(学習院の高田博行先生をはじめ,開催と準備に関わる各位に感謝いたします).各指定討論者が,この分野の現在と未来にむけて「提題」を提示し,それをネタにフロア全体で議論し,意見交換して盛り上がる,という趣旨の会である.司会の先生方も裁き方が難しかったのではないかと思うけれども,事前打ち合わせも特になかったために本音トークや自由意見が活発に飛び交い,刺激的な会となった.

いくつかの議論がなされたが,(1) 中黒やスラッシュで結ばれた「歴史社会言語学」と「歴史語用論」がいかなる関係にあり,各々がいかに定義づけられるのか,(2) これらが(特に日本語史や英語史の分野において)本当に「新しい」分野なのか,(3) (少なくとも名前としては)新しいこれらの学問分野は,どのような新たな知見をもたらしてくれると見込まれるのか,といったところが主たる話題だった.

討論を通じて,上記のような疑問への「答え」が必ずしも明らかになったわけではないが,この分野に緩く関係している研究者諸氏の間に様々な見解があり,そうした見解が諸々の言葉に対する姿勢や学問的伝統を反映しているのだということを知ることができた.この点だけでも,大きな収穫だったのではないか.

少なくとも,「○○さんの研究って,基本的に HiSoPra ぽいよね」などと一言で表現できるようになるのはとても便利だと思っている.

2017-03-18 Sat

■ #2882. 生物種と言語変種の存在論と認識論 [dialect][variety][sociolinguistics]

生物における種の定義について,池田による「種とは何か」を読んだ.現在のところ,教科書に掲載されるような最も一般的な生物種の定義は「その構成員が自然条件の下で自由に交配できる集団」である.これは遺伝的隔離による生物学的種概念というべきものであり,確かに受け入れやすい定義といえそうだ.

しかし,この定義について注意すべきは,存在論的な定義とはなっていないことだ.池田 (24) が述べるように,「生物学的種概念は,遺伝子の交換が起きるか起きないかといった操作的あるいは事後的概念であって,存在論的意味合いが稀薄な概念だからである」.言い方を変えれば,遺伝子の交換を試してみて初めて,それが成功するか失敗するかが分かるという意味で,存在論的な定義にたどり着いていないということである.では,種概念は,存在論的には定義できないとすれば,何論的な概念といえるのだろうか.池田 (22) 曰く,

種は何よりもまず人間の認識論的な概念であって,本来は存在論的な概念でも客観的な概念でもないのだ.われわれはカブトムシとオオクワガタ,あるいはスズメとメジロを別の種として認知するが,その際,これらの2種の間の存在論的相違について明晰であるわけではない.

そして,池田 (32) は「種に対して厳密な定義を下せないのは,種が進化することの必然の結果なのである」と結んでいる.

生物学から言語学へと切り替えよう.言語と言語の区別,あるいは言語と方言の区別は,(社会)言語学の抱えてきた難問であり,そのような区別の問題に立ち入らないで済む用語として変種 (variety) が提案されてきた.言語変種を生物種になぞらえると,その定義に関して共通点が多いことに気づく.例えば,言語変種も生物種と同様に客観的に定義することは困難であり,その意味において存在論的な概念とはいえず,あくまで人間の認識論的な概念である,と言える.また,言語変種に対して厳密な定義を下せないのは,それが変化することの必然の結果である,とも言い得る.

もちろん,生物における交配や遺伝が,言語において何に相当するのか,あるいは何にも相当しないのか等の問題はあるが,歴史的に連続している対象を離散的にグルーピングして各々に名付けを行なう営みとして,生物種の区分と言語変種の区分は似通っている.生物種も言語変種も,将来的な存在論的区分の可能性を完全に否定するものではないが,まず何よりも認識論的な概念なのである.

・ 池田 清彦 「種とは何か」『新しい生物学の教科書』 新潮社,2001年.17--30頁.

2017-03-17 Fri

■ #2881. 中英語期の複数2人称命令形語尾の消失 [imperative][verb][inflection][number][agreement]

標題の言語変化について,「#2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか」 ([2016-02-05-1]) と「#2476. 英語史において動詞の命令法と接続法が形態的・機能的に融合した件」 ([2016-02-06-1]) で少しく触れた.屈折語尾の弱化・消失は,とりわけ古英語期から中英語期にかけて起こった英語史上の大変化だが,動詞命令形の屈折語尾については,周辺的で影が薄いためか,あまり本格的な記述がなされていないように思われる.しかし,この問題は動詞における「数の一致」の標示手段に関する問題として統語形態上の重要性をもつし,中英語期において2人称の「数」はいわゆる t/v_distinction というポライトネスに直結する問題でもあるから,見かけ以上に追究する価値のあるテーマなのではないか.

この件について,中尾 (162) に当たってみると,次のようにあった.

命令法――単・複数

単数は {-ø} (sing/her (=hear)).ただし,母音,<h> の前では -e も起こる.複数接辞は直説法・複数のそれとほぼ同じ方言分布を示す ({-es, -eth}).ただし主語表現を直続させるときは {-e} (helpe ye).15世紀半ばごろから {-ø} が複数の範疇にも進出して来るようになる(AncrR にすでにその例が起こる).

p. 277 にも関連する記述があった.

命令法は屈折接辞 (helpes, helpeth) または語順 (helpe ye) によりあらわされる.前者は主語が複数,あるいは「丁重な呼び掛け」の単数の場合に用いられる.主語表現を伴うことはきわめてまれである.後者は単数および複数主語の場合に用いられる.

ここから,中英語期の命令法・複数は,(1) 屈折語尾について直説法・複数と同じ方言分布を示すということ,(2) 「丁重な単数」の2人称にも用いられたこと,(3) 15世紀半ば頃からゼロ屈折に置換されるようになってきたことが分かる.しかし,これ以上の詳細な記述はない.

後期中英語の様々な方言や異写本テキストなどで分布を調査したり,さらに時代を遡って初期中英語辺りの分布を見てみること等が必要かもしれない.

・中尾 俊夫 『英語史 II』 英語学大系第9巻 大修館書店,1972年.

2017-03-16 Thu

■ #2880. AElfwine's Prayerbook より月齢と潮差について [oe][calendar]

原始より,人類は天体や自然を観察し,暦を作り上げてきた.特に身近な観察対象に,月と潮がある.1日の潮の干満の差(潮差)は半月周期で変化を繰り返し,朔望(陰暦1日と15日)のころ最大(大潮)となり,上下弦のころ最小(小潮)となる.

古英語テキストにも,月齢と潮差による暦の記述が見られる.Winchester の New Minster の修道院長 Ælfwine が,私的な祈祷書の写本をもっていた(現在では London, British Library, Cotton Titus D. xxvi--xxvii として2つの写本に分かれている).この写本が編まれたのは,1023--31年の間とされ,関与している2人の写字生のうち,1人は Ælfwine その人とされる.この写本には78のテキストが収められているが,過半数は信仰文・祈祷文である.ほとんどがラテン語で書かれているが,10のテキストについては古英語で書かれている.

古英語で書かれた世俗的なテキストの1つに「月の満ち欠けと潮の満ち引き」に関するものがある.以下,Marsden (15--16) の版より引用しよう.千年前の地学の教科書を読んでいるかのようだ.

Hēr is sēo endebyrdnes mōnan gonges ond sǣflōdes. On þrēora nihta ealdne mōnan, wanað se sǣflōd oþþæt se mōna bið XI nihta eald oþþe XII. Of XI nihta ealdum mōnan, weaxeð se sǣflōd oþ XVIII nihta ealdum mōnan. Fram XVIII nihta ealdum mōnan, wanaþ se sǣflōd oþ XXVI nihta ealdum mōnan. Of XXVI nihta ealdum mōnan, weaxeð se sǣflōd oþþæt se mōna bið eft ðrēora nihta eald

・ Marsden, Richard, ed. The Cambridge Old English Reader. Cambridge: CUP, 2004.

2017-03-15 Wed

■ #2879. comfort の m の由来 [suffix][spelling]

昨日の記事「#2878. comfort の m の発音」 ([2017-03-14-1]) に引き続き,掲示板で寄せられた質問について.ラテン語接頭辞 com- は,後続する形態素の先頭が f の場合には,通常 con- に変化するはずではないか,という問題である.確かに conference, confident, configuration, confine 等々,ほとんどのケースで con- となっている.しかし,comfort(table) は例外となり,その他の例外も comfort に関連する語か,comfit (糖果),comfiture (糖果),comfrey (コンフリー,ムラサキ科ヒレハリソウ属の多年草)くらいのもので,非常に稀である.

改めて接頭辞の語源について整理しておこう.原型たる com- はラテン語で "with, together" を意味する語 cum が接頭辞として用いられるようになったもので,ラテン語から直接,またフランス語から間接的に英語に入った.具体的な語のなかでは,末尾の m は音声上の同化により様々な現れ方を示す.通常は,b, p, m などの前では com- がそのまま現れるが,l の前では col- として,r の前では cor- として,母音および h, gn, w の前では co- として現れ,それ以外の場合には con- となる.しかし,例外は多く,comfort もその1つである.

Upward and Davidson (142) は,この辺りのことを以下のように解説しているが,comfort や comfit については単に例外的と指摘しているのみで,その原因については述べていない.

Before B and P, OFr normally wrote CUM-: cumbatre 'to combat', cumpagnie 'company'. Although this was later altered back to the Lat COM- spelling, Eng retained the pronunciation related to CUM-, whence the /ʌ/ vowel of comfort, company, compass, etc.

In comfort and comfit, the CON- was altered in Eng to COM-: comfort < OFr cunforter < Lat confortare 'to strengthen'; comfit < ME confyt < OFr confit.

さらに,comfort について Barnhart の語源辞典に当たってみると,古フランス語からの借用に関連してややこしい事情があるようで,綴字に関しても当初は con- だったが,後に英語側で com- へと変化したという指摘がある.

Probably before 1200 cunfort a feeling of consolation, in Ancrene Riwle; later confort (about 1200 and about 1280); borrowed probably through Anglo-French from Old French cunfort, confort, from earlier noun use derived from the stem of Latin cōnfortāre strengthen. Apparently the noun and verb were borrowed separately in English, though the noun replaced earlier Old English frōfor; however, it is possible that the later verb is from the noun. The phonetic change of con- to com- before f took place in English.

Skeat の語源辞典でも,やはり英語において con- から com- へ変化したという事実しか記載されていない.

Though the verb is the original of the sb., the latter seems to have been earlier introduced into English. The ME. verb is conforten, later comforten, by the change of n to m before f. It is used by Chaucer, Troil. and Cress. iv. 722, v. 234, 1395. [The sb. confort is in Chaucer, Prol. 775, 7788 (A 773, 776); but occurs much earlier. It is spelt cunfort in Ol Eng. Homilies, ed. Morris, i. 185; kunfort in Ancren Riwle, p. 14.]

中英語での異綴字の分布や古フランス語での綴字を詳しく調査してみない限り,comfort の m の「なぜ?」には,これ以上迫ることはできなさそうである.

なお,comfit の綴字については,『シップリー英語語源辞典』の confectionery の項に,意味的に comfort と緩やかに関連づけられたのではないかとの指摘がある.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Barnhart, Robert K. and Sol Steimetz, eds. The Barnhart Dictionary of Etymology. Bronxville, NY: The H. W. Wilson, 1988.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2017-03-14 Tue

■ #2878. comfort の m の発音 [phonetics][phoneme][assimilation][allophone][prefix]

2月28日付の掲示板で,comfort(able) の m について質問が寄せられた.ラテン語に由来する接頭辞 com- の末子音は,p, b, m の前では computer, combine, communicate に見られるように m に保たれるが,それ以外の場合では後続音に応じて n, l, r などに変化したり,ときに失われたりするのが普通である.com- は f の前では con- となるのが通例であり,confer, conflict, confront, convict などに見られる通りである.しかし,comfort では f の前に m が現われている.これは,どういうことだろうか.借用元である対応するフランス単語は confort(able) と n で綴られているわけなので,ますます疑問が深まる.あわせて,英単語の m はいかように発音されるのか,という質問も受けた.

英語でなぜ m が見られるのかについては,少し調べてみたが,いまだ納得いくような解決を得られていない.ここでは,とりあえず m の発音の問題について先に解説しておこう.英語では,<m> の文字はほぼ1対1の関係で /m/ の音素に対応する.音素 /m/ の最も典型的な実現形は有声両唇鼻音 [m] だが,環境によってはそれ以外の異音 (allophone) としても実現される.直後に [f] や [v] のような唇歯音が続く場合には,/m/ は調音点の逆行同化 (assimilation) により有声唇歯鼻音 [ɱ] となるのが普通である.要するに,[f] を発音する口の構えで鼻から息を抜いてやればよい.この音を単独で調音することはないと思われるが,[f] や [v] が後続する位置では無意識のうちに [ɱ] の調音となっているはずである.comfort の m はまさにこの異音で実現される.

以下に,Jespersen と Cruttenden から,異音 [ɱ] について触れている部分を引用しよう.

Before [f, v], as in nymph, pamphlet, comfort, triumph, triumvir, circumvent [nimf, pæmflit, kʌmfət, traiəmf, traiˈʌmvə, səkəmˈvent], the [m]-closure is frequently formed not by means of both lips, but of the lower lip alone, which is applied to the lower edge of the upper front teeth. (Jespersen 395)

When followed by a labiodental sound /f,v/, the front closure may be labiodental [ɱ] rather than bilabial, e.g. in nymph, comfort, triumph, come first, circumvent, warm vest. Additionally pronunciations of infant, enforce, unforced, etc. with assimilation of [n] to [ɱ] can be regarded as having an allophone of /m/. (Cruttenden 212)

In connected speech /m/ frequently results from a final /n/ of the citation form before a following bilabial, e.g. one mile /wʌm ˈmaɪl/, more and more /mɔːr əm ˈmɔː/, ten pairs /tem ˈpeəz/, gone back /gɒm ˈbak/; sometimes /m/ is a realisation of word-final /ən/ or /n/ following /p/ or /b/, e.g. happen /ˈhapm/, ribbon /ˈrɪbm/, or, in context, cap and gown /kap m ˈgaʊn/ . . . . (Cruttenden 212)

注意したいのは,confer, conflict, confront, convict などにおいては,注意深い発音では,次に [f] や [v] が続くとはいえ,しっかり歯茎鼻音 [n] で発音されるのが普通ということだ.いずれにせよ,comfort(able) はやはり変わった単語である.

なお,日本語では通常 [f] や [v] の発音もないので,ましてや [ɱ] など現われることがないように思われるが,口を極端に横に開いた状態でマ行を発音すると,たいてい [ɱ] となる.口をニカッと左右に開き,満面の笑みで「初めまして」というときの「め」と「ま」の子音が否応なしに [ɱ] となってしまう.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ Cruttenden, Alan. Gimson's Pronunciation of English. 8th ed. Abingdon: Routledge, 2014.

2017-03-13 Mon

■ #2877. 紀元前3000年以降の寒冷化と民族移動 (2) [indo-european][anthropology][origin_of_japanese][diachrony]

「#2854. 紀元前3000年以降の寒冷化と民族移動」 ([2017-02-18-1]) の続編.印欧語族の故地,印欧祖語が話されていた源郷にはウクライナのステップ地帯やアナトリアなど諸説あるが,いずれも現在のユーラシア大陸における印欧諸語の分布,とりわけインド語派などを考慮すると,比較的北寄りの地域に想定されていることが分かる.逆にいえば,印欧祖語の担い手のその後の展開は,概ね南下によって特徴づけられるともいえる.この民族移動について,鈴木は3500年前頃に起こった気候の大変動によるものと考えている.この見解は,日本語の起源を巡るドラヴィダ諸語の関連の議論にも間接的に関与し,ユーラシア大陸という壮大なスケールでの民族移動ドラマの可能性を想像させるものである.

三五〇〇年前ころは,地球全体の気温が急激にさがり,所によっては,〔中略〕一気に3℃に及んだ.10℃前後の気温低下だけでもカナダには四九〇〇メートルをこす厚さの氷河ができるのであるから,すでに地球上の大部分で農耕時代に入った三五〇〇前のそれだけの気温低下は,北の住民にとっては破滅的であったはずであり,それが南下をひきおこしたものと考えられる.インド・ヨーロッパ諸語の話し手のうち,あるものはいまの中央アジアからアフガニスタン付近を南下してインダス川のほとりに入った.そこにはドラヴィダ人がインダス文明をつくっていたが,〔中略〕その時,破滅的な乾燥化もおこって疲弊しており,侵入したアーリア人に駆逐された.〔中略〕東アジアでも,気温低下によって民族の南下があったと考えられる時期で,したがって少くともそれ以降,ドラヴィダ諸語が日本語と関係を持ったことは考えられない.ただし,それより前の温暖な時代の関係については,否定することはできない.(鈴木,p. 28--29)

鈴木 (34) は,日本列島の西部への朝鮮半島からの民族移動も,同じ地球レベルの寒冷化に帰している.

なお,鈴木 (24) は動的な民族移動と静的な民族分布について,次のような意味深長な発言をしている.「民族移動は現在でもおこなわれているが,一般的には過去の現象である.言い方をかえれば,常に動いている人間の現象の一瞬として,現在がある.」 これは,通時態と共時態の視点の切り替えを巧みに言い表したものである.

・ 鈴木 秀夫 「民族の移動と言語の分布」『月刊』言語 創刊15周年記念別冊,大修館書店,1987年.24--40頁.

2017-03-12 Sun

■ #2876. 英語語彙の頻度分布に関する格差上位1%のシェア [lexicology][statistics][frequency][corpus]

昨日の記事「#2875. 英語語彙の頻度分布の格差をジニ係数とローレンツ曲線でみる」 ([2017-03-11-1]) に引き続き,英語語彙頻度の格差について考えてみたい.昨日扱ったジニ係数よりも直感的に格差を認識できる指標として,格差上位1%のシェアというものがある.経済学でいえば,トマス・ピケティも愛用している「トップ富裕層の所得シェア」である.大金持ちがどのくらい金持ちか,という指標と理解すればよい.英語語彙について言えば,生起頻度でトップ1%に入るそれほど多くない語によって,全体のどのくらいのシェアが占められているかを示す指標となる.

昨日と同じように,総頻度数が81.5万ほどの比較的小規模な GSL の語彙頻度表と,1850万ほどの巨大コーパス「#1424. CELEX2」 ([2013-03-21-1]) に基づく語彙頻度表で計算してみた.トップ1%とトップ0.1%での値は,以下の通り.

| GSL | CELEX2 | |

|---|---|---|

| 1% | 47.05% | 69.36% |

| 0.1% | 14.60% | 43.57% |

実際,ここまで高い値になるとは予想していなかった.英語学習という観点からみると,極端な話し,高頻度語のトップ1%を暗記すれば,5?7割ほどの語が認識できることになる.それでテキストを理解できるかというと,それはまったく別問題ではあるが,語彙学習の効率について再考させられる.

参考までに,2000年の時点での日米の所得シェアを見てみると,アメリカではトップ0.1%の富裕層が所得全体の7%ほど,日本では2%ほどである(吉川,p. 226).近年,両国ともに格差は開いてきているようだが,さすがに語彙の世界ほどの格差に至ることはないだろう.語彙の社会は,あらためて不平等な社会である.

・ 吉川 洋 『人口と日本経済』 中央公論新社〈中公新書〉,2016年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-03-11 Sat

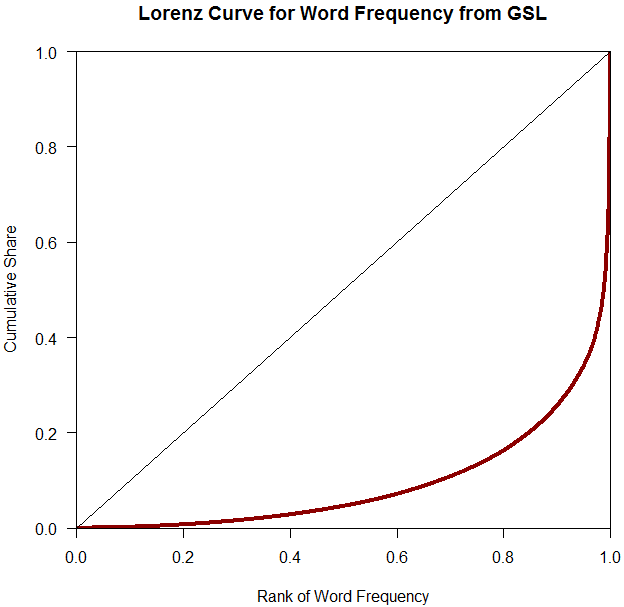

■ #2875. 英語語彙の頻度分布の格差をジニ係数とローレンツ曲線でみる [lexicology][statistics][frequency][zipfs_law][corpus]

「#1103. GSL による Zipf's law の検証」 ([2012-05-04-1]) で,General Service List (GSL) の最頻2000語余りの語彙頻度表を用いて,zipfs_law が成立する様子を実演した.頻度順位の高い少数の語がただの高頻度語ではなく超高頻度語であること,一方でそれ以外の大多数の語がおしなべて低頻度語であるということが確認された.このことは,英語(そして,おそらくあらゆる言語)の語彙の頻度分布がきわめて不平等・不均衡であり,大きなばらつきと格差に特徴づけられていることを示すものである.

このような分布の格差を示す代表的な指標に,イタリアの経済学者ジニが所得や資産の分布の不平等を計測する指標として1936年に考案したジニ係数 (Gini's coefficient) がある.考え方は次の通りだ.X軸に沿って左から右へ最も頻度の低い語から高い語へと順に並べ,その累積頻度のシェアをY軸方向に取っていく.この点をつなげると,何らかの形の右肩上がりの曲線となる.これをローレンツ曲線 (Lorenz curve) という.すべての語が同頻度で現われるときにはローレンツ曲線は45度の右肩上がりの直線となり「完全平等」を示す.逆に,極端な例として,1つの語のみが生起頻度のすべてを占有し,他のすべての語が頻度ゼロの場合に「完全不平等」となり,ローレンツ曲線は左右逆L字型となる.普通は,ローレンツ曲線は,45度の右肩上がりの線の下部に,三日月形の弧として描かれる.ジニ係数は,三日月の面積と,45度の右肩上がりの線を直角の対辺とする直角二等辺三角形の比率として表現される.したがって,値0が完全平等,値1が完全不平等ということになる.

さて,GSL のデータファイルで計算した結果,ジニ係数は0.812と出た.ローレンツ曲線を描くと,以下のようになる.

明らかに不平等な分布といえる.ちなみに,GSL よりも巨大なコーパスの語彙頻度表を使うと,さらにジニ係数は上がる(例えば,1790万語からなるコーパス「#1424. CELEX2」 ([2013-03-21-1]) に基づいた計算では,0.950 というすさまじい値が出た!).

参考までに,吉川 (122) に拠って2010年の諸国の所得格差を示すジニ係数をいくつか挙げると,日本が 0.336,アメリカが 0.380,チリが 0.510,アイスランドが 0.246 である.語彙の社会が極めて不平等な社会であることが分かるだろう.

・ 吉川 洋 『人口と日本経済』 中央公論新社〈中公新書〉,2016年.

2017-03-10 Fri

■ #2874. 淘汰圧 [evolution][language_change][speed_of_change][functional_load][schedule_of_language_change][entropy]

進化生物学では,自然淘汰 (natural selection) と関連して淘汰圧 (selective pressure or evolutionary pressure) という概念がある.伊勢 (23) の説明を見てみよう.

自然淘汰の強さの度合いを表わすときに,淘汰圧 (selective pressure または evolutionary pressure) という言葉を使います.形質による適応度の違いが大きいとき,淘汰圧は高くなります.たとえば,環境が悪化して多くの個体が子孫を残さずに死に絶え,適応度の高いごく一部の個体だけが子孫を残して繁栄するような状況では,淘汰圧は高くなります.

淘汰圧が高いとき,進化は猛スピードで進みます.適応度は形質によって大きく異なるので,高い適応度を生む形質が自然淘汰で選ばれていき,適応度を下げる形質は急速に失われていきます.逆に,淘汰圧が低い状況では,形質が違ってもそれほど適応度に差が見られません.よって,世代を経ても形質の変化はあまり見られません.

伊勢は,例としてアルビノ化を挙げている.アルビノ化した個体はカモフラージュが苦手なので,一般に生存確率が下がる.つまり適応度を下げる形質なので,通常の淘汰圧の高い状況下では,失われていくことがほとんどである.ところが,真っ暗な洞窟など,カモフラージュすることが意味をもたない環境においては,淘汰圧は低いため,アルビノ化した個体が適応度の点で特に劣ることにはならない.洞窟においては,アルビノ化(の有無)は重要性をもたないのである.

さて,ここで言語の話題に移ろう.言語変化を,広い意味で言語をとりまく環境の変化に適応するための自然淘汰であると捉えるのであれば,言語における淘汰圧というものを考えることは有用だろう.淘汰圧が高い状況では,ちょっとした言語項の変異でも重要性を帯び,より適応度の高い変異体が選択される可能性が高い.一方,淘汰圧が低い状況では,それなりに目立つ変異であってもさほど重要性をもたないため,特定の変異体が勝ったり負けたりというような淘汰のプロセスへ進んでいかない.

では,言語において淘汰圧の高い状態や低い環境とは何だろうか.言語体系内での圧力と言語体系外の圧力に分けて考えることができる.前者については,構造言語学的な観点から機能負担量 (functional_load),対立の効率性,体系の対称性など,様々な考え方がある.後者については,社会言語学や語用論で取り上げられる話者間の相互作用や言語接触などが,特定の言語環境を用意する要素となる.

生物における淘汰圧が進化の速度にも関係するということは,言語についても当てはまりそうである.淘汰圧が高ければ,おそらく言語変化はスピーディに進むだろう.この点に関しては,エントロピー (entropy) という,もう1つの興味深い話題も想起される.「#1810. 変異のエントロピー」 ([2014-04-11-1]),「#1811. "The later a change begins, the sharper its slope becomes."」 ([2014-04-12-1]) の議論を参照されたい.

・ 伊勢 武史 『生物進化とはなにか?』 ベレ出版,2016年.

2017-03-09 Thu

■ #2873. 生物進化に関する誤解と,その解消法の言語への応用 [evolution][language_myth][family_tree][indo-european]

「#2863. 種分化における「断続平衡説」と「系統漸進説」」 ([2017-02-27-1]) でも触れたが,近年の言語学では,進化生物学における進化 (evolution) の概念がしばしば参照される.生物の進化と言語を進化を比較すると,興味深い洞察が得られることが多い.今回は,生物進化に関して人々が典型的に抱いている誤解を紹介しながら,対応する言語進化の誤解について考えてみたい.

伊勢 (52--53) によると,生物進化について次のような誤解が蔓延しているという.進化のなかでヒトが最も上位であり,その次がサル,そしてその下にもろもろの生き物(獣や虫など)が位置づけられ,全体として序列がある,という見解である.しかし,進化生物学では,それぞれの生き物が各々の環境に適応してきたのであり,ヒトにしても,サルにしても,アリにしても,みな共通の祖先から枝分かれして,同じ時間だけ自然淘汰にさらされ,常に進化の最前線で生きてきたのだと考える.つまり,様々な種の間には,系統関係の遠近はあるにせよ,上下・優劣の差といった序列はない.

ヒトが生物界の序列の頂点に鎮座しているという誤解を解きほぐすには,系統図の描き方を少々工夫すればよい.例えば,伊勢 (54) は以下の左図よりも右図の見方のほうが啓蒙的であるとしている.

アリ ネコ ゴリラ チンパンジー ヒト │ アリ ネコ チンパンジー ヒト ゴリラ \ \ \ \ / │ \ \ \ / / \ \ \ \ / │ \ \ \ / / \ \ \ \/ │ \ \ \/ / \ \ \ / │ \ \ \ / \ \ \ / │ \ \ \ / \ \ \/ │ \ \ \/ \ \ / │ \ \ / \ \ / │ \ \ / \ \/ │ \ \/ \ / │ \ / \ / │ \ / \/ │ \/ / │ / / │ / / │ /

右図では,ヒトが「序列の頂点」の想起されやすい右端のポジションには置かれておらず,特別な存在ではないことが示される.さらに,チンパンジーが実はゴリラよりもヒトのほうに近い親戚であることが読み取りやすくなる.ヒトとそれ以外のサル(チンパンジーとゴリラ)という対立ではなく,ヒトとチンパンジーから成るグループと,ゴリラのグループとの対立である,という点が浮き彫りになるのだ.あるいは,チンパンジーにとって最も近縁の動物は何かという問い方をすれば,ゴリラではなくヒトである,というのが正しい答えであることも読み取りやすい.

一般には,ヒトの立場から見れば,チンパンジーもゴリラも同じ「サル」として下等に見える.しかし,ゴリラの目線から見れば,ヒトとチンパンジーは「自分たちから外れていった変なサル」として同類に映るだろう.チンパンジーの目線からは,ヒトもゴリラも風変わりの度合いこそ異なるが,いずれにせよ風変わりな「どうしちゃったのチンパンジー」などと見えているかもしれないのだ.

上の例は,言語に関する誤解と,その誤解の解消についても当てはめることができるのではないか.現代世界で最も国際的に有用で,広く使用されている英語という言語は,上等で偉い言語であると見なされがちである.言語系統図にしても,英語が最も重要と見なされやすい位置に描かれ,その他の言語とそれに至る進化の枝は二次的で周辺的な扱いを受けるように描かれることがある.しかし,相対化してみれば,英語も他の言語も各々に環境適応してきたという点では同格であり,いずれが上等ということはない.以下,粗っぽい図ではあるが,英語を含む諸言語の系統図,2種類を比べてみよう.

印欧祖語 独語 蘭語 フリジア語 英語 │ 印欧祖語 独語 フリジア語 英語 蘭語 \ \ \ \ / │ \ \ \ / / \ \ \ \ / │ \ \ \ / / \ \ \ \/ │ \ \ \/ / \ \ \ / │ \ \ \ / \ \ \ / │ \ \ \ / \ \ \/ │ \ \ \/ \ \ / │ \ \ / \ \ / │ \ \ / \ \/ │ \ \/ \ / │ \ / \ / │ \ / \/ │ \/ / │ / / │ / / │ /

英語を含む印欧語族の系統図については,cat:indo-european family_tree の各記事を参照.

・ 伊勢 武史 『生物進化とはなにか?』 ベレ出版,2016年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-03-08 Wed

■ #2872. 舌打ち音とホモ・サピエンス [phonetics][homo_sapiens][anthropology]

舌打ち音あるいは吸着音 (click) という特殊な言語音をもつ言語が,主としてアフリカ南部に集中して分布しているという事実は,言語学者のみならず人類学者や民族学者の関心を引きつけてきた.舌打ち音の音声学的な記述について「#1672. 気流機構」 ([2013-11-24-1]) で,地理的な分布について「#1314. 言語圏」 ([2012-12-01-1]) で部分的に扱ってきたが,今回はその起源についての言及を集めてみた.いずれも必ずしも専門的な観点とは言えないかもしれないが,1つの洞察として示しておきたい.

一般向けの宇宙史を著わしたロイド (130) は,現在のタンザニア奥地に住む狩猟採集民ハザ族の言語について,専門家による次のような意見を参照している.

一部の専門家は,ハザ族の言語,少なくともその形態は,石器時代の初期の言語に近いのではないかと考えている.ハザ族の言語はほとんど舌打ち音で構成され,母音や子音を用いる通常の言葉とはまったく異なっている.舌打ち音は,とりわけ狩りの最中にその威力を発揮する.舌打ち音なら,獲物に気づかれることなく,遠くの仲間と情報を伝達しあうことができるのだ.

最近の研究により,ハザ族の遺伝子構成は,これまで研究されたどのグループより多様であることが判明した.遺伝子は世代を経るごとに一定のペースで多様化していくので,多様であればあるほど,その血統は歴史が古いということになる.専門家は,ハザ族の系統が他の人類から分かれたのは,ホモ・サピエンスが誕生して間もないころだったと考えている.つまり彼らは,ホモ・サピエンスの最初期から続いている系統なのだ.

人類学者のロバーツ (45--46) は,吸着音について次のように観察している.

吸着音言語は,アフリカ南部のコイサン語族――ナミビアとボツワナのブッシュマン(サン族)と南アフリカのコイコイ族(クエ族)――とタンザニアの人々に特有のものだ.ブッシュマンとコイコイ族の生活様式は昔から異なり,ブッシュマンは狩猟採集民だが,コイコイ族は家畜を育てている.言語は異なるが,どちらも歯や硬口蓋で舌打ちする吸着音が混じる.人類学者と言語学者は,現在大きく異なっている両部族にこのような共通点が見られるのは,遠い昔に共通の祖先から分かれたからだと考えている.

引き続き,吸着音の起源に関する,ロバーツ (48) のさらなる観察を引用する.

近年の研究により,吸着音言語を話すグループにつながる系統は,現生人類の系統樹のごく初期に現われたことが明らかになった.証明はできないが,遺伝学者たちは,吸着音言語の起源は数万年前にさかのぼり,人類がアフリカを出発するよりも前だったのではないかと推測している.

そして,ロバーツ (54) は,ナミビアのブッシュマンの狩猟に同行して,次のような感想を述べている.

足跡をたどりながら,時おりふたりは小声で話している.吸着音がはっきり聞こえる.吸着音を話す人々の系譜を調べた遺伝学者は,その言語の起源は数万年前にさかのぼる可能性があると推測している.吸着音が現在まで続いてきたのは,狩りをしながらコミュニケーションをとるのに便利だからではないだろうか.ブッシュマンといっしょに行動していて感じたのは,彼らが小声でささやきあうとき,吸着音がとてもはっきり聞こえるということだ.現時点では何の確証もないが,吸着音は周波数が高く,他の言語に比べて遠くまで届きにくいのではないだろうか.それは,灌木の間をかたまって移動するハンターたちが,遠くにいる動物に察知されずに情報を交換することのできる言語なのかもしれない.

舌打ち音の起源として想定されている年代が十数万年前という太古の昔であることを考えるとき,上記の観察は,一方でロマンを誘い,他方で疑念を生じさせるものとなる.

・ クリストファー・ロイド(著),野中 香方子(訳) 『137億年の物語』 文芸春秋,2012年.

・ アリス・ロバーツ(著),野中 香方子(訳) 『人類20万年 遙かなる旅路』 文芸春秋,2013年.

2017-03-07 Tue

■ #2871. 古英語期のスライド年表 [timeline][web_service][oe][anglo-saxon]

「#2358. スライドできる英語史年表」 ([2015-10-11-1]) にならい,Mitchell (361--64) の古英語期の年表をスライド化してみました.以下の画像をクリックしてご覧ください.スライド年表では,出来事のジャンル別に Lay = 緑,Religious = 赤,Literary = 青で色分けしています.

以下は,スライド年表のベースとした通常の表形式の年表です.参考までに.

| Date | Lay | Religious | Literary |

| 449 | Traditional date of coming of Angles, Saxons, and Jutes. | The legend of Arthur may rest on a British leader who resisted the invaders. | |

| c. 547 | Gildas writes De excidio Britanniæ. | ||

| 560--616 | Æthelbert King of Kent. | ||

| c. 563 | St Columba brings Celtic Christianity to Iona. | ||

| 597 | St Augustine brings Roman Christianity to Kent. | ||

| 616--632 | Edwin King of Northumbria. | ||

| c. 625 | Earliest possible date for Sutton Hoo ship-burial. | ||

| 627 | Edwin converted to Christianity. | ||

| 632 | Edwin killed by heathen King Penda of Mercia. | ||

| 635 | Aidan settles in Lindisfarne, bringing Celtic Christianity. | ||

| 635 | King Cynegils of Wessex converted. | ||

| 641 | Oswald King of Northumbria killed by Penda. | ||

| 654 | Penda killed by Oswy King of Northumbria. | ||

| 664 | Synod of Whitby establishes supremacy of Roman Christianity. | ||

| 664 | St Chad becomes bishop. | ||

| 657--680 | Hild Abbess of Whitby. | Cædmon uses Germanic alliterative verse for religious subjects during this period. | |

| c. 678 | English missions to the continent begin. | ||

| 680 | Approximate earliest date for composition of Beowulf. | ||

| c. 700 | Date of first linguistic records. | ||

| 709 | Death of Aldhelm, Bishop of Sherborne. | ||

| 731 | Bede completes Historia gentis Anglorum ecclesiastica. | ||

| 735 | Death of Bede. | ||

| c. 735 | Birth of Alcuin. | ||

| 757--796 | Offa King of Mercia. | ||

| 782 | Alcuin settles at Charlemagne's court. | ||

| 793 | Viking raids begin. | Sacking of Lindisfarne. | |

| fl. 796 | Nennius, author or reviser of Historia Britonum. | ||

| 800 | Four great kingdoms remain --- Northumbria, Mercia, East Anglia, Wessex. | ||

| 780--850 | Cynewulf probably flourishes some time in this period. | ||

| 804 | Death of Alcuin. | ||

| 851 | Danes' first winter in England. | ||

| 865 | Great Danish Army lands in East Anglia. | ||

| 867 | Battle of York. End of Northumbria as a political power. | ||

| 870 | King Edmund of East Anglia killed by Danes. East Anglia overrun. | ||

| 871 | Alfred becomes King of Wessex. | ||

| 874 | Danes settle in Yorkshire. | ||

| 877 | Danes settle in East Mercia. | ||

| 880 | Guthrum and his men settle in East Anglia. Only Wessex remains of the four Kingdoms. | ||

| ?886 | Boundaries of Danelaw agreed with Guthrum. Alfred occupies London. | The period of the Alfredian translations and the beginning of the Anglo-Saxon Chronicle. | |

| 892 | Further Danish invasion. | ||

| 896 | Alfred builds a fleet. | ||

| 899 | Death of King Alfred. | ||

| 899--954 | The creation of the English Kingdom. | ||

| c. 909 | Birth of Dunstan. | ||

| 937 | Battle of Brunanburh. | Poem commemorates the battle. | |

| 954 | The extinction of the Scandinavian kingdom of York. | ||

| 959--975 | Edgar reigns. | ||

| 960 | Dunstan Archbishop of Canterbury. The period of the Monastic Revival. | ||

| c. 971 | The Blickling Homilies. | ||

| 978 or 979 | Murder of King Edward. | ||

| 950--1000 | Approximate dates of the poetry codices --- Junius MS, Vercelli Book, Exeter Book, and Beowulf MS. | ||

| 978--1016 | Ethelred reigns. | ||

| 988 | Death of Dunstan. | ||

| 991 | Battle of Maldon. | Poem commemorates the battle. | |

| 990--992 | Ælfric's Catholic Homilies. | ||

| 993--998 | Ælfric's Lives of the Saints. | ||

| 1003--1023 | Wulfstan Archbishop of York. | ||

| c. 1014 | Sermo Lupi ad Anglos. | ||

| 1005--c. 1012 | Ælfric Abbot of Eynsham. | ||

| 1013 | Sweyn acknowledged as King of England. | ||

| 1014 | Sweyn dies. | ||

| 1016 | Edmund Ironside dies. | ||

| 1016--1042 | Canute and his sons reign. | ||

| 1042--1066 | Edward the Confessor. | ||

| 1066 | Harold King. Battle of Stamford Bridge. Battle of Hastings. William I king. |

・ Mitchell, Bruce. An Invitation to Old English and Anglo-Saxon England. Oxford: Blackwell, 1995.

2017-03-06 Mon

■ #2870. 古英語の諸方言で書かれたテキストの分布 [oe_dialect]

古英語の方言事情については,「#1433. 10世紀以前の古英語テキストの分布」 ([2013-03-30-1]),「#2868. いかにして古英語諸方言が生まれたか」 ([2017-03-04-1]) で話題にしてきた.今回は,Crowley (102) のリストに従って,(1) 成立年代が分かっており,(2) 方言のおよそ定まった,(3) 言語的にも一貫した古英語テキストの一覧を再現しておきたい.

| Abbreviated Title | Content | Date | Where Written |

|---|---|---|---|

| NORTHUMBRIAN | |||

| RuthCr | Ruthwell Cross inscription: about 320 runes | S. VIII1 | Dumfrieshire, NW |

| HENames | OE Names in Bed's Historica (MSS. Moore, Leningrad, Cott. Tib. A.xiv): 5000-6000 personal or place names | VIII | Moore: Northumbria (Wright 1964); Len & Tib.: Wearmouth-Jarrow (Lowe 1958) |

| Cæd | Cædmon's Hymn (Moore, Leningrad MSS. of Bede's HE) | VIII1 or VIIIm | M: Northumbria; L: Wearmouth-Jarrow |

| Ru2 | Owun's gloss to Luke and most of Mark and John in the Rushworth Gospels | X2 | probably Yorkshire WR |

| Li | Gloss to the gosepels (Lindisfarne Gospels) | X2 | Durhamshire |

| RitGl | Gloss to the Rituale Ecclesiae Dunelmensis | X2 | Durhamshire |

| MERCIAN | |||

| Charters 47, 48 in Sweet's Oldest English Texts | Prose and names (While Chs. are relatively skimpy, they are the best localized witnesses of Mercian.) | 47: c. 836 Mercia; 48: c. 840 | Mercia |

| WEST SAXON (While the first three witnesses below are not so linguistically consistent as the Late West Saxon ones that follow, they are nonetheless the principal witnesses of Early West Saxon.) | |||

| CP (C), CP (H) | The two earliest mss of Alfred's translation of the Cura Pastoralis | 890--7 | Wessex |

| Chron (A) | The OE Chronicle in the Parker MS., folios 1--25v | c. 900; c. 925 | Winchester (Parkes 1976) |

| Or(L) | OE translation of Orosius in the Lauderdale MS. | X1 | Winchester (Ker) |

| BenR(O) | OE Rule of St. Benedict | X2 | probably Winchester (Gretsch 1974: 133) |

| ÆCHom(A) | The Royal MS. of Ælfric's Catholic Homilies | 990 | Cerne Abbas, Dorset. Emended by Ælfric himself. (Eliason & Clemoes 1966) |

| ÆCHom(K) | The Catholic Homilies in MS. Cambr. Univ. Lib. Gg 3.28 | X/XI | unknown, but the text shows marks of Ælfric's supervision (Sisam 1953: 178) |

| ÆCHom(Q) | Homilies in MS. Corp. Chr. Col., Cambr. 188 | XI1 | " |

| Chron(B, C) | Two mass of the OE Chronicle | B: X2; C: XIm, XI2 | Abingdon, Berkshire; Abingdon, Berkshire |

| Or(C) | OE Orosius | XI1 | Abingdon, Berkshire |

| WS(O, A) | West Saxon Gospels | O: c.1000; A: XI2 | Wessex (Bath?); Wessex (Exeter) |

| KENTISH | none | ||

非ウェスト・サクソン方言が含まれている韻文テキストは少なくないが,ほとんどが諸方言の混交であり,方言確定の助けにはならない.リストには挙げられてないが,Northumbria 方言より Franks Casket inscription, Bede's Death Song, the Leiden Riddle, また Mercia 方言より the Corpus, Epinal, Erfurt glossaries, the Vespasian Psalter gloss も言語的には一貫しているが,いずれも場所の特定がなされておらず,証拠としては心許ない.上記 (1), (2), (3) の3条件を満たす非ウェスト・サクソン方言で書かれたテキストがいかに少ないか,このリストから分かるだろう.

年代と方言によるテキストの分布図を示すと,次のようになる(Crowley, p. 103 の図より)."X" はおよそ3条件を満たすテキスト,"s" は完全に条件は満たさないが補助的に利用できるテキストである.

700 800 900 1000 1100

| | | | |

North s sXXX X XX

Merc. s s s XX s s

Kent. s ss s s

W. Sax. s s X X XX X X X XsXsXsXssXsss

・ Crowley, Joseph P. "The Study of Old English Dialects." English Studies 67 (1986): 97--104.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-03-05 Sun

■ #2869. 古ノルド語からの借用は古英語期であっても,その文証は中英語期 [old_norse][loan_word][borrowing][oe][eme]

ある言語の話者が別の言語から語を借用するという行為と,その語を常用するという慣習とは,別物である.前者はまさに「借りる」という行為が行なわれているという意味で動的な borrowing の話題であり,後者はそれが語彙体系に納まった後の静的な loan_word 使用の話題である.この2者の違いを証拠 (evidence) という観点から述べれば,文献上,前者の "borrowing" の過程は確認されることはほとんどあり得ず,後者の "loan word" 使用としての状況のみが反映されることになる.

この違いを,英語史の古ノルド語の借用(語)において考えてみよう.英語が古ノルド語の語彙を借用した時期は,両言語が接触した時期であるから,その中心は後期古英語期である.場所によっては多少なりとも初期中英語期まで入り込んでいたとしても,基本は後期古英語期であることは間違いない(「#2591. 古ノルド語はいつまでイングランドで使われていたか」 ([2016-05-31-1])).

しかし,借用という行為が後期古英語期の出来事であったとしても,そのように借用された借用語が,その時期の作とされる写本などの文献に同時代的に反映されているかどうかは別問題である.通常,借用語は社会的にある程度広く認知されるようになってから書き言葉に書き落とされるものであり,借用がなされた時期と借用語が初めて文証される時期の間にはギャップがある.とりわけ現存する後期古英語の文献のほとんどは,地理的に古ノルド語の影響が最も感じられにくい West-Saxon 方言(当時の標準的な英語)で書かれているため,古ノルド語からの借用語の証拠をほとんど示さない.一方,古ノルド語の影響が濃かったイングランド北部や東部の方言は,非標準的な方言として,もとより書き記される機会がなかったので,証拠となり得る文献そのものが残っていない.さらに,ノルマン征服以降,英語は,どの方言であれ,文献上に書き落とされる機会そのものを激減させたため,初期中英語期においてすら古ノルド語からの借用語の使用が確認できる文献資料は必ずしも多くない.したがって,多くの古ノルド語借用語が文献上に動かぬ証拠として確認されるのは,早くても初期中英語,遅ければ後期中英語以降ということになる.古ノルド語の借用(語)を論じる際に,この点はとても重要なので,銘記しておきたい.

Crowley (101) に,この点について端的に説明している箇所があるので,引いておこう.

[T]he Scandinavian influence on English dialects, which began after c. 850 and outside the tradition of writing, does not show up in any significant way in the records of Old English. The substantial pre-1066 texts from the Danelaw areas show either the local Old English dialect without Scandinavian influence or standard Late West Saxon. So, despite the circumstantial evidence and Middle English attestation of a significant Scandinavian influence, not much can be made of it for Old English.

・ Crowley, Joseph P. "The Study of Old English Dialects." English Studies 67 (1986): 97--104.

2017-03-04 Sat

■ #2868. いかにして古英語諸方言が生まれたか [oe_dialect][dialectology][anglo-saxon][dialect_levelling]

歴史時代の古英語諸方言,すなわち紀元700年前後から文証される古英語の諸変種は,いかにして成立したのだろうか.5世紀に大陸から西ゲルマン諸民族がブリテン島に侵攻してきたが,そのときに彼らが持ち込んだ各々の方言が,多少の変化を遂げたにせよ,基本的にはそのまま保たれて,8世紀以降の文献に現れている,ということなのだろうか.

古英語方言の形成について論じた Crowley は,そのようには考えていない.Crowley は,むしろ8世紀以降に確認される古英語の諸方言は,彼らがブリテン島へ移住した後の諸状況を主たる要因として生じたものであると論じている.5世紀からの移住にあたって,西ゲルマンの諸民族は各々の方言を携えていた,ということはあったろう.しかし,ブリテン島に渡ってからは,諸民族はやがて融合し,言語的な差異もいったんはおよそ水平化された可能性が高い (cf. dialect levelling) .その後,再びブリテン島内部において方言化の動きが生じ,歴史時代の始まりまでに,私たちが観察できる古英語の諸方言が生まれていたのではないか.Crowley は,この改めて生じた方言の形成に関わる諸要因として,重要な順に,地形,軍事・政治史,キリスト教,教育,言語接触を挙げている.Crowley (97--98) に直接語ってもらおう.

In the genesis of the Old English dialects, post-migration factors appear to have been more important than pre-migration factors. For the most part, the dialects were not brought over from the continent. While there is historical and archaeological evidence to support Bede's statement that the principal peoples in the settlement were the Angles, Saxons, and Jutes . . . , there is even more evidence, archaeological, documentary, and onomastic, to indicate that more tribes than these three took part in the migration and that the settlement groups were heterogeneous --- that there were rarely coherent, homogeneous, separate areas of settlement exclusively for the Angles or Saxons or Jutes. Though it is a fact that certain distinct regional groups in sixth-century Anglo-Saxon jewelry correspond to particular cultures of the continental Angles and Saxons respectively, this proves nothing about the dialect divisions of Old English in that period. The linguistic features which differentiate Old English dialects, except for ǣ1/ē . . . and perhaps breaking/retraction, seem to have developed in England after the migration and primarily because of isolative geographical and political conditions. The invaders probably spoke various dialects of Germanic, but the differences between those dialects were not (ǣ1/ē excepted) those that by c. 750 AD (the time our witness documents begin) distinguished the Old English dialects. Most of the division between the continental tribes were probably lost in the mixing and social reorganisation of the migration and settlement.

The chief factors, then, in shaping the attested Old English dialects seem to have been forces in post-migration England: physiography, military and political history, Christianity and education, and contacts with other languages --- in order of descending importance. . . . Once regional differences in phonology and inflections developed during the proto-Old English period, the spoken dialects were probably not radically modified by later political and educational changes, for such factors directly affected the speech of only a minority of the population.

古英語の方言区分についての教科書的な記述は,「#1433. 10世紀以前の古英語テキストの分布」 ([2013-03-30-1]) の記事を参照.

・ Crowley, Joseph P. "The Study of Old English Dialects." English Studies 67 (1986): 97--104.

2017-03-03 Fri

■ #2867. 言語変化の偶然と必然 [language_change][causation][teleology][entropy][unidirectionality][spaghetti_junction][invisible_hand]

偶然(及びその対立項としての必然)とは何か,という問いは哲学上の問題だが,言語変化の原因を探る際にも避けて通るわけにはいかない.統計学者・確率論者である竹内による「偶然」に関する新書を読んでみた.

竹内は,「偶然の必然的産物」 (139) という表現に要約されているように,偶然と必然は対立する概念というよりは,むしろ組み合わさって現象を生じさせる連続的な動因であると考えている.例えば,生物進化について「突然変異の起こり方には方向性はないが,自然選択の圧力のもとで,その積み重ねには方向性が生じ」ると述べている (138) .突然変異自体はあくまで「偶然」だが,その偶然を体現したものが何だったのかによって,次の一歩の選択肢が狭まり,ある特定の選択肢が選ばれる確率が高まる.そのように何歩か進んでいくうちに,最終的には選択肢が1つに絞られ,確率が1,すなわち「必然」となる.完全なる「偶然」から出発しながらも,徐々に「方向」が絞られ,ついには「必然」へと連なる,というわけだ.

ある壺に白玉と黒玉を入れる2つの試行を考えてみよう.まず,第1の試行.壺には同数の白玉と黒玉が入っているとする.そこから無作為に1つを取り出し,白玉か黒玉かを記録し,壺に戻す,ということを繰り返す.いずれかの玉が出る確率は,大数の法則により1/2となることは自明である.では次に第2の試行.ここでは,無作為に1つ取り出した後に,それと同じ色のもう1つの玉を加えて壺に戻すということを繰り返してみる.最初の取り出しでいずれの色が出るかの確率は1/2だが,例えばたまたま白玉が出たとして,それを壺に戻す際には,もう1つの白玉も加えた上で戻すので,次の取り出しに際しての確率の計算式は,少しく白玉が有利な式へと変わるだろう.その若干の有利さゆえに実際に次の回に白玉が出たとすると,その次の回にはさらに白玉が有利となるだろう.回を重ねるごとに白玉の有利さは増し,最終的には白玉を取り出す確率は限りなく1に近づいていくはずである.最初は偶然だったものが,最後にはほぼ必然となってしまう例である.

2つの試行から,偶然の蓄積される方法に2種類あることが分かる.1つ目ではいつまでたっても1/2という確率は変わらず,むしろ偶然が純化されていくかのようだ.言い換えれば,エントロピーの増大,あるいは情報量の減少である.一方,2つ目は,最初の偶然により徐々にある方向に偏っていき,最終的に必然に近づいていく.これは,エントロピーの減少,あるいは情報量の増大といえるだろう.竹内 (74) は,次のように述べている.

宇宙のいろいろな局面において,「エントロピー増大の法則」と「情報量増大の法則」がともに働いていると思う.つまり,宇宙には必然性の枠に入らない偶然性というものが存在し,そうして偶然性には大数の法則を成り立たせるような,極限において完全な一様性をもたらす性質のものと,累積することによって情報として働き,一定の環境の下で新たな秩序を作り出すようなものとの二種類がある.前者の偶然性はエントロピーの増大をもたらすが,後者は情報量の増大をもたらすのである.より詳しくいえば,偶然に作り出された新しい秩序が情報システムによって捉えられることによって,安定し維持されることになるのである.

ある現象が偶然でもあり必然でもあるというのは一見すると矛盾しているが,このように考えれば調和する.この見方は,言語変化論にも多くの示唆を与えてくれる.例えば,言語変化の方向性に関する議論に,unidirectionality の問題や invisible_hand や spaghetti_junction と呼ばれる仮説がある(「#2531. 言語変化の "spaghetti junction"」 ([2016-04-01-1]),「#2533. 言語変化の "spaghetti junction" (2)」 ([2016-04-03-1]),「#2539. 「見えざる手」による言語変化の説明」 ([2016-04-09-1]) などを参照).また,言語におけるエントロピーの問題については entropy の各記事で扱ってきたので,そちらも参照.

・ 竹内 啓 『偶然とは何か――その積極的意味』 岩波書店〈岩波新書〉,2010年.

2017-03-02 Thu

■ #2866. 古人類学にみる纏めたがり屋と分けたがり屋 [world_languages][typology][family_tree][anthropology][homo_sapiens][timeline][chronology]

連日,バーナード・ウッドの『人類の進化』を参照し,他領域からヒントを得て言語の進化について考察してきた.今回も引き続いてウッドを参照し,分類の目の粗さと細かさについての洞察を得てみたい.

現代世界における言語の数については,研究者によって数え方の違いがあり,数千の幅がある.数え方の違いが何によって生じるかという問題は「#270. 世界の言語の数はなぜ正確に把握できないか」 ([2010-01-22-1]) や「#1060. 世界の言語の数を数えるということ」 ([2012-03-22-1]) などで論じたので繰り返さないが,原因の1つに「言語」と「方言」の区別が客観的につけられないという事情がある.互いに非常に近い関係にあるいくつかの言語変種を,1言語のもとにある諸方言と捉えるか,あるいは各々を独立した言語と捉えるかは,しばしば言語学的な基準のみで決定することができない.前者の捉え方は「纏めたがり屋」 (lumper) の研究者の立場で,後者は「分けたがり屋」 (splitter) の研究者の立場である.

この "lumper" と "splitter" という呼称は,古人類学の分野で常用されているもののようだ.一般には人類の歴史は「猿人」「原人」「旧人」「新人」の4段階で進んできたと理解されているが,これは人類学者にとっては相当に粗い分類のようで,専門的にはもっと細かく分類されているという.しかし,「もっと細かく」にもレベルがあり,専門家の間でも,大きくまとめあげる lumper と,とことん細分化する splitter とで,タイプが分かれるらしい.究極的には人類学者が10人いれば10通りの分類があるともいえ,その状況は言語においても同じというところがおもしろい.

参考までに,纏めたがり屋と分けたがり屋による,古人類の種名の対照表を,ウッド (99) より再現しよう.

| 通称 | 纏めたがり屋の種名 | 年代(万年前) | 分けたがり屋の分類に含まれる種名 |

| 初期猿人 | アルディピテクス・ラミダス(広義) | 700--450 | アルディピテクス・カダッパ,アルディピテクス・ラミダス,サヘラントロプス・チャデンシス,オロリン・トゥゲネンシス |

| 猿人とホモ・ハビリス | アウストラロピテクス・アファレンシス(広義) | 420--300 | アウストラロピテクス・アファレンシス,アウストラロピテクス・アナメンシス,アウストラロピテクス・バールエルガザリ,ケニアントロプス・プラティオプス |

| アウストラロピテクス・アフリカヌス | 300--240 | アウストラロピテクス・アフリカヌス | |

| パラントロプス・ボイセイ(広義) | 250--130 | パラントロプス・ボイセイ,パラントロプス・エチオピクス,アウストラロピテクス・ガルヒ | |

| パラントロプス・ロブストス | 200--150 | パラントロプス・ロブストス | |

| 原人と旧人 | ホモ・ハビリス(広義) | 240--160 | ホモ・ハビリス,ホモ・ルドルフェンシス |

| ホモ・エレクトス(広義) | 198--1.8 | ホモ・エレクトス,ホモ・エルガスター,ホモ・フロレンシエンシス | |

| 新人 | ホモ・サピエンス(広義) | 70--現在 | ホモ・アンテセッソル,ホモ・ハイデルベルゲンシス,ホモ・ネアンデルターレンシス,ホモ・サピエンス |

纏めたがり屋が広義で用いている「ホモ・サピエンス」には,分けたがり屋にとっての狭義での新人「ホモ・サピエンス」のみならず,通常「旧人」とされている「ホモ・ネアンデルターレンシス」も含まれることになるなど,素人にとっては実にややこしい.DNA という「物的証拠」があるにもかかわらず,客観的な線引きが難しいというのは,非常に示唆的である.実にこの難しさは,言語の分類に際してもほぼそのまま当てはまるのである. *

・ バーナード・ウッド(著),馬場 悠男(訳) 『人類の進化――拡散と絶滅の歴史を探る』 丸善出版,2014年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-03-01 Wed

■ #2865. 生き残りやすい言語証拠,消えやすい言語証拠――化石生成学からのヒント [philology][writing][manuscript][representativeness][textual_transmission][evidence]

言語の歴史を研究するほぼ唯一の方法は,現存する資料に依拠することである.ところが,現存する資料は質的にも量的にも相当の偏りがあり,コーパス言語学の用語でいえば "representative" でも "balanced" でもない.

まず物理的な条件がある.現在に伝わるためには,長い時間の風雨に耐え得る書写材料や書写道具で記されていることが必要である(「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]) を参照).次に,メディアの観点から,話し言葉(的な言葉遣い)は,書き残されて,現在まで伝わる可能性が低いことは明らかだろう.書き手の観点からは,文献にはもっぱら読み書き能力のあるエリート層の言葉遣いや好みの話題が反映され,それ以外の層の言語活動が記録に残さることはほとんどないだろう.さらに,ジャンルや内容という観点から,例えば反体制的な書き物は,歴史の途中で抹殺される可能性が高いだろう.

現存する文献資料は,様々な運命をすり抜けて生き残ってきたという意味で歴史の「偶然性」を体現しているのは確かだが,生き残りやすいものにはいくつかの条件があるという上記の議論を念頭に置くと,ある種の「必然性」をも体現しているとも言える.歴史言語学や文献学において,どのような「条件」や「必然性」があり得るのか,きちんと整理しておくことは重要だろう.

そのための間接的なヒントとして,どのような化石や遺跡が現在まで生き残りやすいかを考察する化石生成学 (taphonomy) という分野の知見を参考にしたい.例えば,人類化石の残りやすさ,残りにくさは,何によって決まると考えられるだろうか.ウッドは「人類化石記録の空白と偏在」と題する節 (73--75) で,次のように述べている.

何十年間も,人類学者は,700?600万年前以降に生存した何千もの人類個体に由来する化石を集めてきた.この数は多いように思えるかもしれないが,大部分は現在に近い年代のものだ.この年代的な偏在のほかにも,人類化石にはさまざまな偏りがある.このような偏りが起こる機序を明らかにし,それを正そうとする学問は「化石生成学」とよばれる.歯や下顎骨あるいは四肢の大きな骨はよく残るが,椎骨,肋骨,骨盤,指の骨などは緻密性が薄く,容易に破損するので残りにくい.つまり,骨の残りやすさは大きさと頑丈さに比例する.椎骨のような軽い骨は雨による川の氾濫で流され,湖に運ばれ,サカナやワニの骨と一緒に化石になる.一方,重い頭骨や大腿骨は洪水で流され,川底の岩の間に引っかかって,ほかの陸生の大型動物の骨と一緒に化石になる.

化石の残り方を左右するもう一つの要因は,捕食動物が死体のどの部分を好むかである.ヒョウはサルの手足を噛むのが好きなので,もし昔の絶滅した捕食動物も同じ習性があったのなら,人類化石の手足も発見されることが少ないはずである.実際,手足の化石はあまり産出しておらず,そのため歯の進化についてはよくわかっているが,手足の進化はよくわかっていない.身体の大きさも,化石が残るかどうかに影響する,身体の大きな種は化石として残りやすいし,同一種内でも身体の大きな個体は残りやすい.もちろん,このような偏りは人類化石にも該当する.

ある環境では,ほかに比べ,骨が化石になりやすく,発見されやすい.したがって,ある年代やある地域に由来する化石が多いからといって,その年代あるいは地域に多くの個体が住んでいたとは限らない.その年代や地域の状況が,ほかに比べて化石化に適していた可能性があるのだ.同様に,ある年代や地域から人類化石が見つからなくても,そこに人類が住んでいなかったことにはならない.「証拠のないのは,存在しない証拠ではない」という格言もある.したがって,昔の種は,最古の化石が発見される年代より前に誕生し,最新の化石が発見される年代より後まで生存していたことになる.つまり,化石種の起源と絶滅の年代は実際に比べて常に控えめになる.

同様の制限は化石発見遺跡の地理的分布にも当てはまる.人類は,化石が発見される遺跡より広範囲で生存していたはずだ.また,過去の環境は現在とは違っていたはずだ.現在では厳しい環境も過去には住みやすかったかもしれないし,逆もあり得る.さらに,骨や歯を化石として保存してくれる環境は決して多くはない.酸性の土壌では,骨も歯もめったに残らない.とくに森林環境では,湿度が高く土壌が酸性なので,化石は残らないと考えられてきた.しかし,最近では,必ずしもそうではないことが明らかになった.とはいえ,考古学者が石器と人骨を一緒に発見したいと願っても,たいてい人骨は溶けてしまい,石器しか発見できないのである.

この問題は,ある語の初出した時期や廃語となった時期を巡る文献学上の問題とも関連するだろう.言語史研究における資料の問題については,「#1051. 英語史研究の対象となる資料 (1)」 ([2012-03-13-1]),「#1052. 英語史研究の対象となる資料 (2)」 ([2012-03-14-1]) を参照されたい.関連して,文字の発生についての考察も参考になる(「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」([2015-11-11-1]),「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]) を参照).

・ バーナード・ウッド(著),馬場 悠男(訳) 『人類の進化――拡散と絶滅の歴史を探る』 丸善出版,2014年.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow