2025-11-13 Thu

■ #6044. 地域変種の差異がレジスターの差異に転嫁されるケース --- NZE の語彙より [new_zealand_english][vocabulary][register][lexical_stratification][ame_bre][synonym][variety]

New Zealand English を概説している Bauer が,北米英語の NZE への影響について考察している箇所で,同一指示対象に対して英米系語彙を使い分けている興味深い慣行に触れている (419) .

One interesting use of American vocabulary in New Zealand English is to provide high-style advertising terms. Given a pair such as torch and flashlight, the British version is the one most likely to be used in everyday speech, and the American one is likely to be used commercially, to make the product sound more appealing. Thus one would normally pull the curtains, but the shop might sell you drapes. Other pairs with a similar relationship are lift/elevator, nappy/diaper and possibly (although there may be a semantic distinction here) biscuit/cookie. Bayard (1989) comments on such pairs in some detail, pointing out that for younger speakers, the American member of such pairs, even if it is not widely used, is considered to be 'better' English (a term Bayard deliberately does not define more closely).

本来は英語の英米差という地域変種間の差異に基づくペア語彙が,NZE ではレジスター差を表わすために利用されている事例だ.より正確にいえば,日常用と商用というフィールドの差に利用されているといえるだろうか.

また,その際にどちらのオリジナル変種が日常用に対応しており,どちらが商用に対応しているのかもおもしろい問題だ.事実としては,イギリス系が日常用で,アメリカ系が商用となっているようだが,これはまた納得感がある.NZE の基本はイギリス系だが,商業が絡むとアメリカ系が入ってくる,というわけだ.

もしかすると,これは NZE に限らない現象かもしれない.variety の register 化,あるいは user variety の use variety 化などと呼べる興味深い現象だ.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

2025-08-28 Thu

■ #5967. YouTube 「文藝春秋PLUS」にて英語史の魅力を語る Part 2(後編) --- なぜ英語には同音異義語が多いの? [notice][youtube][helkatsu][hel_education][sobokunagimon][synonym][loan_word][lexical_stratification][ame_bre]

昨日の記事 ([2025-08-27-1]) に引き続き,1週間前の8月21日(木)にオンエアとなった YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」の英語史トーク動画の後編をご紹介します.前編に続いて,近藤さや香アナの抜群の間合いに乗せられつつ,重要な「英語に関する素朴な疑問」を取り上げてお話ししています.

後編は「【flower(花)と flour(小麦粉)は同じ語源!】help, aid, assistance…「助け」の類義語は何が違う?|同音異義語が多いのはなぜか|「イギリス英語は保守的」は本当か?」と題する36分ほどのトークです.以下,後編で取り上げた話題と分秒リストを示します.

(1) 00:00 --- オープニング

(2) 01:00 --- なぜ英語には類義語が多いのか

(3) 12:31 --- なぜ英語には同音異義語が多いのか

(4) 14:33 --- 同音異義語の成り立ち

(5) 24:58 --- アメリカに渡って英語はどう変わったのか?

(6) 31:54 --- 英語はこれから多様化していくのか?

英語という言語を,これまでとは異なる角度から見直すきっかけとなればと思います.ぜひ YouTube のコメント欄から,ご感想等をいただければ.英語史をお茶の間に!

2025-07-07 Mon

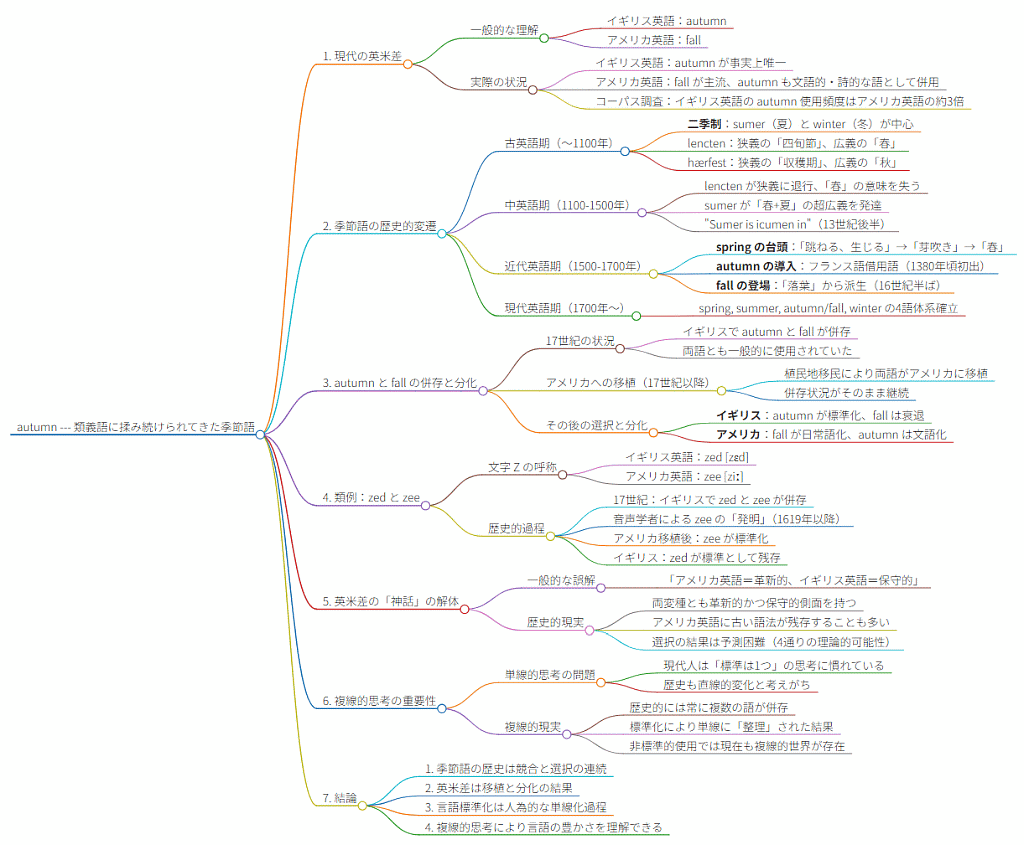

■ #5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][ame_bre][french][synonym][loan_word][borrowing][link]

6月21日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第3回として「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」が,新宿教室にて開講されました.Voicy heldio にて「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」で予告した通りです.

この第3回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました.復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回,第2回についてもマインドマップを作成しています.「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1]) および「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1]) の記事をご覧ください.

シリーズの第4回は,7月26日(土)に「but --- きわめつきの多義の接続詞」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-02-20 Thu

■ #5778. connection か connexion か? [x][webster][latin][french][spelling][orthography][ame_bre][voicy][heldio]

5日ほど前に Voicy heldio にて,リスナー lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」の最新回に基づいて「#1357. 接頭辞 con- の単語はまだ続く --- lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」と題する音声配信をお届けした.

そこで話題の1つとして,「コネクション」に対応する英単語の綴字が connection と connexion の間で揺れを示す件が触れられた.前者の綴字が一般的だがイギリス式では後者の綴字も見られるという.deflection, inflection, reflection についても同様に,メジャーな <-ction> に対してマイナーな <-xion> も辞書に登録されている.一方,complexion については,むしろこちらの綴字のほうが一般的で complection は稀である.

上記の heldio の配信後,この問題に関心を抱かれたリスナーのり~みんさんが,「-ction v.s. -xion」と題して Google Ngram での調査と合わせて記事を書かれている.

私もこの問題が気になって,少し調べてみた.というのも,私自身の研究テーマが英語の屈折 (inflection) の歴史にあり,先行研究の文献内で inflexion の綴字をよく目にしてきたからだ.

Upward and Davidson (167--68) によれば,英語では本来的には <-xion> も普通に見られたが,アメリカの辞書編纂家かつ綴字改革者の Noah Webster (1758--1843) が <-ction> のほうを推奨したのだという.19世紀から現代にかけての <-ction> の一般化に,Webster の影響があったらしい.

-XION and -CTION

Complexion, crucifixion, fluxion are standard ModE forms, and connexion, deflexion, inflexion exist as alternatives to connection, etc.

・ Complexion derives from the past participle plexum from the Lat verb plectere; although ME and EModE used such alternatives as complection, complection, ModE is firm on the x-spelling.

・ Crucifixion derives from the participle fixum of figere 'to fix'; the form crucifixion has been consistently used in the Christian tradition, and *crucifiction is not attested.

・ Fluxion is similarly determined by the Lat participle fluxum; the verb fluere offers no -CT- alternative.

・ Uncertainty has arisen in the case of connexion, deflexion, inflexion because, despite the Lat participles nexum, flexum with x, the corresponding infinitives, nectere, flectere have given rise to the Eng verbs connect, deflect, inflect.

・ In his American Dictionary of the English Language (1828), the American lexicographer Noah Webster . . . recommended the -CT- forms, which (despite ModFr connexion, deflexion, inflexion are today found much more frequently.

単純化していえば <-xion> はラテン語の過去分詞に基づき,かつそれを採用したフランス語的な綴字であり,<-ction> はラテン語の不定詞に基づき,それを推奨したアメリカ英語的な綴字ということになる.crucifixion が <-xion> としか綴られないのは,十字架の表象たる <X> と関係があるのだろうか,謎である.

今回の問題と関連して「#2280. <x> の話」 ([2015-07-25-1]) も参照.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2024-10-13 Sun

■ #5648. <l> の綴字を重ねるか否かの問題 [spelling][orthography][ame_bre][latin][greek][french][l]

英語の正書法では,<l> を重ねるかどうかが問題となるケースが少なからずある.

まず思い浮かぶのは traveler か traveller かの違いである.「#240. 綴字の英米差は大きいか小さいか?」 ([2009-12-23-1]) でみたように,典型的にアメリカ綴字では <l> は1つにとどまるが,イギリス綴字では <l> を重ねるのが規則である.しかし,そうかと思えば,アメリカ綴字の fulfill はむしろ <l> を重ね,イギリス綴字の fulfil は重ねないので,気が狂いそうになる.

<l> を重ねるか否かの綴字のヴァリエーションは古英語期よりあるといえばあり,問題としては歴史も深いし根も深いといってよいだろう.綴字として <l> が1つでも2つでも,結果として周囲の発音には影響を与えないので,役割不明であるという点においてたちが悪い.

私自身は,重ねた <ll> の綴字の本質は,直前の母音が「歴史的に」短母音であることを積極的に示すことにあると考えているが,現実にはそれほどたやすく片付けられる話題ではなさそうだ.現代英語の正書法を精査した Carney (250) は,"Distribution of <ll>" と題する1節にて,この問題を論じている.その節の冒頭部分を引用する.

There is more difficulty in accounting for the occurrence of double <-ll-> than for the double spelling of any other consonant. This is partly due to the frequency of <-ll-> in Latin and Greek stems and partly because §Latinate words borrowed by way of French may no longer have recognizable constituents.

<ll> はもともと古典語にゆかりのある綴字だったが,そこへ非古典語であるフランス語が混乱要因として参入してきた.フランス語は古典語由来の重ねた <ll> をそのまま受け継がず,1重化した <l> で継承することがしばしばあったために,それらが混在している英語語彙は正書法上 <l> を重ねるか否かについての厄介な問題を抱え込むことになったのだ.なるほど,英語らしいといえば英語らしい結果といってよい.残念でもありながら面白くもある.

ただし,現代英語の正書法の原則としていうならば,おおよそ次の規則が成立するのも確かである (Carney 251fn) .

In the Hanna (1966) spelling rules, <l> is the default spelling and:

1 <ll> word-final accented after /ɔː/ or a short vowel (tall, mill, bell, pull, hull).

<ll> の話題については,Voicy heldio で取り上げたことがある.「#456. -l なのか -ll なのか問題 ー till/until, travel(l)er, distil(l)」をお聴きいただければ.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2023-12-12 Tue

■ #5342. 切り取り (clipping) による語形成の類型論 [word_formation][shortening][abbreviation][clipping][terminology][polysemy][homonymy][morphology][typology][apostrophe][hypocorism][name_project][onomastics][personal_name][australian_english][new_zealand_english][emode][ame_bre]

語形成としての切り取り (clipping) については,多くの記事で取り上げてきた.とりわけ形態論の立場から「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1]) で詳しく紹介した.

先日12月8日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) の配信回にて「#921. 2023年の英単語はコレ --- rizz」と題して,clipping による造語とおぼしき最新の事例を取り上げた.

この配信回では,2023年の Oxford Word of the Year が rizz に決定したというニュースを受け,これが charisma の clipping による短縮形であることを前提として charisma の語源を紹介した.

rizz が charisma の clipping による語形成であることを受け入れるとして,もとの単語の語頭でも語末でもなく真ん中部分が切り出された短縮語である点は特筆に値する.このような語形成は,それほど多くないと見込まれるからだ.「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1]) の "Mesonym" で取り上げたように,例がないわけではないが,やはり珍しいには違いない.以下の解説によると "fore-and-aft clipping" と呼んでもよい.

heldio のリスナーからも関連するコメント・質問が寄せられたので,この問題と関連して McArthur の英語学用語辞典より "clipping" を引用しておきたい (223--24) .

CLIPPING [1930s in this sense]. Also clipped form, clipped word, shortening. An abbreviation formed by the loss of word elements, usually syllabic: pro from professional, tec from detective. The process is attested from the 16c (coz from cousin 1559, gent from gentleman 1564); in the early 18c, Swift objected to the reduction of Latin mobile vulgus (the fickle throng) to mob. Clippings can be either selective, relating to one sense of a word only (condo is short for condominium when it refers to accommodation, not to joint sovereignty), or polysemic (rev stands for either revenue or revision, and revs for the revolutions of wheels). There are three kinds of clipping:

(1) Back-clippings, in which an element or elements are taken from the end of a word: ad(vertisement), chimp(anzee), deli(catessen), hippo(potamus), lab(oratory), piano(forte), reg(ulation)s. Back-clipping is common with diminutives formed from personal names Cath(erine) Will(iam). Clippings of names often undergo adaptations: Catherine to the pet forms Cathie, Kate, Katie, William to Willie, Bill, Billy. Sometimes, a clipped name can develop a new sense: willie a euphemism for penis, billy a club or a male goat. Occasionally, the process can be humorously reversed: for example, offering in a British restaurant to pay the william.

(2) Fore-clippings, in which an element or elements are taken from the beginning of a word: ham(burger), omni(bus), violon(cello), heli(copter), alli(gator), tele(phone), earth(quake). They also occur with personal names, sometimes with adaptations: Becky for Rebecca, Drew for Andrew, Ginny for Virginia. At the turn of the century, a fore-clipped word was usually given an opening apostrophe, to mark the loss: 'phone, 'cello, 'gator. This practice is now rare.

(3) Fore-and-aft clippings, in which elements are taken from the beginning and end of a word: in(flu)enza, de(tec)tive. This is commonest with longer personal names: Lex from Alexander, Liz from Elizabeth. Such names often demonstrate the versatility of hypocoristic clippings: Alex, Alec, Lex, Sandy, Zander; Eliza, Liz, Liza, Lizzie, Bess, Betsy, Beth, Betty.

Clippings are not necessarily uniform throughout a language: mathematics becomes maths in BrE and math in AmE. Reverend as a title is usually shortened to Rev or Rev., but is Revd in the house style of Oxford University Press. Back-clippings with -ie and -o are common in AusE and NZE: arvo afternoon, journo journalist. Sometimes clippings become distinct words far removed from the applications of the original full forms: fan in fan club is from fanatic; BrE navvy, a general labourer, is from a 19c use of navigator, the digger of a 'navigation' or canal. . . .

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2023-10-10 Tue

■ #5279. Z の推し活 [notice][z][alphabet][ame_bre][greek][latin][french][academy][shakespeare][consonant][youtube][grapheme][link][spelling][helsta]

一昨日配信した YouTube の「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回は「#169. なぜ Z はアルファベットの最後に追いやられたのか? --- 時代に翻弄された日陰者 Z の物語」です.歴史的に「日陰者 Z」と称されてきたかわいそうな文字にスポットライトを当て,12分ほど集中して語りました.これで Z が多少なりとも汚名返上できればよいのですが.

z の文字については,この hellog,および Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」等の媒体でも,様々に取り上げてきました.Z の汚名返上のために助力してきた次第ですが,さすがに Z に関する話題はこれ以上見つからなくなってきましたので,ネタとしてはいったん打ち切りになりそうです.

これまでの Z の推し活の履歴を列挙します.

[ hellog ]

・ 「#305. -ise か -ize か」 ([2010-02-26-1])

・ 「#314. -ise か -ize か (2)」 ([2010-03-07-1])

・ 「#446. しぶとく生き残ってきた <z>」 ([2010-07-17-1])

・ 「#447. Dalziel, MacKenzie, Menzies の <z>」 ([2010-07-18-1])

・ 「#799. 海賊複数の <z>」 ([2011-07-05-1])

・ 「#964. z の文字の発音 (1)」 ([2011-12-17-1])

・ 「#965. z の文字の発音 (2)」 ([2011-12-18-1])

・ 「#1914. <g> の仲間たち」 ([2014-07-24-1])

・ 「#2916. 連載第4回「イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall --- 複線的思考のすすめ」」 ([2017-04-21-1])

・ 「#2925. autumn vs fall, zed vs zee」 ([2017-04-30-1])

・ 「#4990. 動詞を作る -ize/-ise 接尾辞の歴史」 ([2022-12-25-1])

・ 「#4991. -ise か -ize か問題 --- 2つの論点」 ([2022-12-26-1])

・ 「#5042. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第24回(最終回)「アルファベット最後の文字 Z のミステリー」」 ([2023-02-15-1])

[ heldio (Voicy) ]

・ 「#171. z と r の発音は意外と似ていた!」 (2021/11/18)

・ 「#540. Z について語ります」 (2022/11/22)

・ 「#541. Z は zee か zed か問題」 (2022/11/23)

[ helsta (stand.fm) ←数日前に始めました ]

・ 「#3. 動詞を作る接尾辞 -ize の裏話」 (2023/10/08)

ただし,いずれ Z に関する新ネタを仕込むことができれば,もちろん Z の汚名返上活動に速やかに戻るつもりです.皆様,これからも Z にはぜひとも優しく接してあげてくださいね.

2023-02-15 Wed

■ #5042. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第24回(最終回)「アルファベット最後の文字 Z のミステリー」 [notice][sobokunagimon][rensai][z][ame_bre][alphabet][voicy][heldio]

昨日『中高生の基礎英語 in English』の3月号が発売となりました.今回で丸2年続いた連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」も第24回で,最終回となります.取り上げる話題は,最終回にふさわしく「アルファベット最後の文字 Z のミステリー」です.よろしければ手に取っていただければと思います.

冒頭の節「Z はもっとも出番の少ない文字」では,Z が英語のアルファベット26文字中最も頻度の低い文字であることが述べられます.続く「Z を含む英単語を挙げてみると」では,Z を含む英単語が列挙されていきますが,パッとしないものばかりです.S と Z の守備範囲についても触れられます.次の「日陰者の人生」では,いよいよ Z の悲哀の歴史が明らかにされます.最終節「発音は「ズィー」か「ゼッド」か」の節では,この文字をどう呼ぶかに関する混乱と競合の歴史が描かれ,英語の英米差に話が及びます.

24回続いた連載は今回の Z の話題で幕を閉じます.読者より寄せられた疑問にお答えする回もあり,毎月,執筆者としても楽しみながら筆を執ることができました.編集者さんの丁寧なお仕事に助けられ,そしてイラストレーターさんの確立した探偵スタイルにも元気づけられ,24回を完走できました.関係の皆様に感謝致します.2年間のご愛読,ありがとうございました.

振り返りの意味も込め,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で昨年10月22日で公開した放送回「#509. 毎月,中高生のために英語史連載を書いています」もお聴きいただければとと思います.

連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」はこれにて終了となりますが,英語の歴史の謎解き自体は,この hellog でも,その他の媒体でも,続けていきます.引き続きよろしくお願いいたします.

2022-12-25 Sun

■ #4990. 動詞を作る -ize/-ise 接尾辞の歴史 [spelling][suffix][z][greek][latin][french][consonant][diphthong][verb][oed][ame_bre]

動詞を作る接尾辞 -ize/-ise について,いずれのスペリングを用いるかという観点から,「#305. -ise か -ize か」 ([2010-02-26-1]),「#314. -ise か -ize か (2)」 ([2010-03-07-1]) で話題にしてきた.今回は OED の記述を要約しながら,この接尾辞の歴史を概説する.

-ize/-ise はギリシア語の動詞を作る接尾辞 -ίζειν に遡る.人や民族を表わす名詞について「~人(民族)として(のように)振る舞う」の意味の動詞を作ることが多かった.現代英語の対応語でいえば barbarianize, tyrannize, Atticize, Hellenize のような例だ.

この接尾辞は3,4世紀にはラテン語に -izāre として取り込まれ,そこで生産力が向上していった.キリスト教や哲学の用語として baptizāre, euangelizāre, catechiizāre, canōnizāre, daemonizāre などが生み出された.やがて,ギリシア語の動詞を借用したり,模倣して動詞を造語する際の一般的な型として定着した.

この接尾辞は,中世ラテン語やヴァナキュラーにおいて,やがて一般的にラテン語の形容詞や名詞から動詞を作る機能をも発達させた.この機能の一般化はおそらくフランス語において最初に生じ,そこでは -iser と綴られるようになった.civiliser, cicatriser, humaniser などである.

英語は中英語期よりフランス語から -iser 動詞を借用する際に,接尾辞をフランス語式に基づいて -ise と綴ることが多かった.この接尾辞は,後に英語でも独自に生産性を高めたが,その際にラテン語やフランス語の要素を基体として動詞を作る場合には -ise を,ギリシア語の要素に基づく場合にはギリシア語源形を尊重して -ize を用いるなどの傾向も現われた.しかし,この傾向はあくまで中途半端なものだったために,-ize か -ise かのややこしい問題が生じ,現代に至る.OED の方針としては,語源的であり,かつ /z/ 音を文字通りに表わすスペリングとして -ize に統一しているという.

なお,英語のこの接尾辞に2重母音が現われることについて,OED は次のように述べている.

In the Greek -ιζ-, the i was short, so originally in Latin, but the double consonant z (= dz, ts) made the syllable long; when the z became a simple consonant, /-idz/ became īz, whence English /-aɪz/.

2022-10-29 Sat

■ #4933. wh の発音 [pronunciation][spelling][phonetics][phonology][phoneme][ame_bre][digraph][consonant]

<wh> という2重字 (digraph) は疑問詞のような高頻度語に現われるので馴染み深い.しかし,この2重字に対応する発音についてよく理解している英語学習者は多くない.

what, which を「ホワット」「フィッチ」とカタカナ書きしたり発音したりする人は多いかもしれないが,イギリス標準英語においては「ワット」「ウィッチ」である.つまり,Watt, witch とまったく同じ発音となる.音声学的にいえば無声の [ʍ] ではなく,あくまで有声の [w] ということだ.

上記はイギリス標準英語の話しであり,アメリカ英語はその限りではなく what, which は各々 [ʍɑt], [ʍɪtʃ] が規範的といわれることもある.しかし,実際上は有声の [w] での発音が広まってきているようだ.

<wh> の表わす子音の現状について Cruttenden を参照してみよう.

In CGB (= Conspicuous General British) and in GB speech in a more formal style (e.g. in verse-speaking), words such as when are pronounced with the voiceless labial-velar fricative [ʍ]. In such speech, which contains oppositions of the kind wine, whine, . . . /ʍ/ has phonemic status. Among GB speakers the use of /ʍ/ as a phoneme has declined rapidly. Even if /ʍ/ does occur distinctively in any idiolect, it may nevertheless be interpreted phonemically as /h/ + /w/ . . . . (Cruttenden 233)

ちなみに上記引用文中の "CGB (= Conspicuous General British)" は Cruttenden (81) によると,"that type of GB which is commonly considered to be 'posh', to be associated with upper-class families, with public schools and with professions which have traditionally recruited from such families, e.g. officers in the navy and in some army regiments" とされる.いわゆる "RP" (= Received Pronunciation) に近いものと捉えてよいが,様々な理由から RP と呼ぶべきでないという立場があり,このような用語遣いをしているのである.

他変種については,次の引用が参考になるだろう.

The only regional variation concerns the more regular use of [ʍ] in words with <wh> in the spelling. This happens in Standard Scottish English, in most varieties of Irish English and is often presented as the norm in the U.S., although the change from [ʍ] to /w/ seems to be more common than is thought by some. (Cruttenden 234)

手元にあった Longman Pronunciation Dictionary (3rd ed.) の "wh Spelling-to-sound" も覗いてみた.

Where the spelling is the digraph wh, the pronunciation in most cases is w, as in white waɪt. An alternative pronunciation, depending on regional, social and stylistic factors, is hw, thus hwaɪt. This h pronunciation is usual in Scottish and Irish English, and decreasingly so in AmE, but not otherwise. (Among those who pronounce simple w, the pronunciation with hw tends to be considered 'better', and so is used by some people in formal styles only.) Learners of EFL are recommended to use plain w.

引用の最後にある通り,私たち英語学習者は一般に <wh> ≡ /w/ と理解しておいてさしつかえないだろう.

<wh> と関連して「#3870. 中英語の北部方言における wh- ならぬ q- の綴字」 ([2019-12-01-1]),「#3871. スコットランド英語において wh- ではなく quh- の綴字を擁護した Alexander Hume」 ([2019-12-02-1]) の記事も参照.

・ Cruttenden, Alan. Gimson's Pronunciation of English. 8th ed. Abingdon: Routledge, 2014.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2022-09-08 Thu

■ #4882. 統語的な「省略」には様々な解釈があり得る [syntax][masanyan][subjunctive][auxiliary_verb][ame_bre][terminology][mandative_subjunctive]

昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では「#464. まさにゃんとの対談 ー 「提案・命令・要求を表わす動詞の that 節中では should + 原形,もしくは原形」」と題し,「仮定法現在」と should の問題について,日本初の古英語系 YouTuber (?)であるまさにゃん (masanyan) とインフォーマルに歓談しました.(この問題については,補足的にこちらの hellog 記事セットもご覧ください.)

この問題の典型的な例文を挙げると,次のようになります.

・ I suggest that John go to see a doctor. (アメリカ英語では「仮定法現在」,すなわち形式的には「原形」)

・ I suggest that John should go to see a doctor. (イギリス英語では「should + 原形」)

この事情を端的に1行で記述すれば,

・ I suggest that John (should) go to see a doctor. (イギリス英語では should を用いるがアメリカ英語では should を用いない)

となるでしょうか.さらに端的に説明しようと思えば「アメリカ英語では should を省略する」と言って済ませることもできます.

今回の簡略化した説明に当たって「省略」という表現を用いてみましたが,統語論を扱っている文脈で「省略」という場合には,理論的立場によって様々な意味合いが付されているので注意が必要です.

上記のように英文法教育の立場から使い分けの分布を簡略に伝えるに当たっては,「should の省略」という表現は妥当だと私は考えています.共時的な英米差をきわめて端的に記述・指摘できますし,1つの合理的な行き方だと思います.「仮定法現在」という比較的マイナーな用語を出さずに済ませられるという利点もあります.英文法教育の対象レベルにもよりますし,英文法全体の体系的記述の観点からは議論があり得ますが,1つの行き方ではあるという立場です.

一方,私自身が専攻する英語史の立場,あるいは歴史的・通時的英語学の立場からすると「省略」とは言えません.対談内でも触れているように,英語史の当初より,類似した統語的文脈で「仮定法現在」と should の両方が文証されており,どちらが時間的に先立つ表現なのか,はっきりと確かめることができないからです.歴史的過程として,should が省略されたのか,あるいは逆に挿入されたのか,というような時系列を追いかけることができないのです.もっといえば,英語史や比較言語学の視点からいえば,一方から他方が派生したとは考えられていません.「仮定法現在」は形態的な現象,should を用いた表現は統語的な現象として別々の話題であり,直接的な接点はないと考えるのが一般的です.両表現は相互に代替可能だった時代が長く,そのような variation の関係だったと解釈します.つまり,一方から他方が派生したわけではないと解釈します.ですから,通時的過程としての「省略」はなかった,最も控えめにいっても,はっきりと確認されていない,という立場を取ります.

さらに,共時的な統語理論の立場からみるとどうでしょうか,例えば生成文法による分析を念頭におくと,アメリカ英語流の「仮定法現在」は IP の主要部 V の位置に生起するけれど,イギリス英語流の should は IP の主要部 I の位置に生起するとして両者の違いを表現するのだと想定されます.生成過程でこの違いを生み出している原動力が何なのかは生成文法家ではない私には分かりませんが,少なくとも「省略」と呼ばれ得るものではないと想像されます.

ほかにも異なる立ち位置や解釈があるはずです.

日本で統語的な文脈の英文法用語としてしばしば用いられる「省略」は,理論的立ち位置によって多義となり得るものと理解しておくことが重要だろうと思われます.少なくとも,共時的変異を記述する便法としての「省略」が用いられている一方で,歴史的・通時的過程として時系列を念頭に置いた「省略」もあり得ます.どのような立ち位置から「省略」と述べているのかが重要だと考えています.そして,各々の立ち位置の考え方の癖を理解しておくことも同様に重要だと考えています.

2022-05-01 Sun

■ #4752. which vs that --- 関係代名詞の選択の陰にひそむ使用域 [relative_pronoun][frequency][corpus][youtube][syntax][genre][ame_bre]

4月27日(水)に公開された YouTube 番組「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」では「受験生のみなさーん!関係代名詞の文法問題を間違えた時の対処法ですよー【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 18 】」と題して関係代名詞の話題を取り上げました.なかなか多く視聴されているようで,ありがたい限りですが,実際に2人でおもしろいことをしゃべっています(笑).ぜひご覧ください.

標準英語で関係代名詞といえば which, who, whom, that, そしてゼロ(いわゆる関係代名詞の省略)辺りが挙げられますが,このいずれが用いられるかという選択には,複数のパラメータが複雑に関わってきます.関係代名詞節の内部での役割が主格なのか目的格なのかということはもちろん,制限/非制限用法の違い,先行詞が有性か無性かなどの統語意味論的パラメータが複雑に関与してきます.さらに,あまり注目されませんが,実は使用域 (register) という語用論的パラメータこそが,関係代名詞の選択にとても重要や役割を果たしているのです.

Longman Grammar of Spoken and Written English (608--21) には,コーパスを用いた関係代名詞選択に関する調査結果が詳細に示されています.今回はそちらを参照しながら,全体として最も使用頻度の高いとされる which と that に焦点を当て,両者の分布を比べてみましょう.

which と that は多くの場合入れ替え可能ですが,学校文法で教わるとおり,原則として which は先行詞が無性の場合に限られ,また制限用法のみならず非制限用法としても使えるという特徴がみられます.一方,that は先行詞を選びませんが,制限用法に限定されます.

しかし,which と that の分布の違いについておもしろいのは,そのような統語意味論的な要因と同じくらい使用域という要因も効いているということです.which は保守的で学術的な含みがあり,学術散文での非制限用法に限定すれば,70%を占め,that を圧倒しています.一方,that は口語的でくだけた含みがあり,例えばフィクションでの非制限用法に限定すると,75%を占めます.

また,アメリカ英語かイギリス英語かという違いも,which vs that に絡んできます.ニュースでの非制限用法に注目すると,アメリカ英語のほうが明らかに that を好み,イギリス英語では which を好みます.会話で比べると,ますますアメリカ英語では that が好まれ,イギリス英語の2倍の頻度で用いられます.

全体として,LGSWE (616) は which vs that 対決について次のように総括しています.

The AmE preference for that over which reflects a willingness to use a form with colloquial associations more widely in written contexts than BrE.

関係代名詞の選択の陰には使用域というファクターがひそんでいたのです.

ちなみに,今晩18:00に公開される YouTube #19 は関係代名詞の話題の続編となります.お楽しみに!

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan, eds. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

2022-03-03 Thu

■ #4693. YouTube 第2弾,複数形→3単現→英方言→米方言→Ebonics [youtube][notice][plural][3sp][aave][sociolinguistics][dialect][ame_bre][link][hellog_entry_set]

2月27日に開設した「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第2弾が公開されました.「標準英語」がイギリスの○○方言だったら,日本人,楽だったのにー!!・英語学への入り口(堀田編)です.

堀田が英語学・英語史に関心を持ったきっかけが「英語の複数形とは何ぞや?」であったことから始まり,同じ -s つながりで動詞の3単現の話しに移り,3単現でも -s のつかないイギリス方言があるぞという話題に及びました.さらに,今度はアメリカ方言にまで飛び火し,最後には黒人英語の話題,とりわけ Ebonics 論争に到達しました.10分間の英語学のお散歩を楽しんでいただければ.

今回の話題と関連する本ブログからの記事を以下に紹介しておきます.一括して読みたい方はこちらからどうぞ.

・ 「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1])

・ 「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1])

・ 「#2310. 3単現のゼロ」 ([2015-08-24-1])

・ 「#2566. 「3単現の -s の問題とは何か」」 ([2016-05-06-1])

・ 「#4255. なぜ名詞の複数形も動詞の3単現も同じ s なのですか?」 ([2020-12-20-1])

・ 「#591. アメリカ英語が一様である理由」 ([2010-12-09-1])

・ 「#3653. Ebonics 論争」 ([2019-04-28-1])

・ 「#2672. イギリス英語は発音に,アメリカ英語は文法に社会言語学的な価値を置く?」 ([2016-08-20-1])

2021-05-20 Thu

■ #4406. 集合名詞の単数受け/複数受けの問題 [noun][number][agreement][ame_bre][khelf_hel_intro_2021]

「英語史導入企画2021」のために昨日大学院生からアップされたコンテンツは「"Family is" or "Family are"」です.何の話題か想像できるでしょうか.そう,集合名詞 (collective noun) の数の一致の問題ですね.

コンテンツでもわかりやすく解説されているとおり,family に代表される種類の集合名詞は,一般に英米変種間で用法に差があるとされます.イギリス英語では「家族という1単位」とみる場合には My family is . . . . のように単数受けし,「家族を構成する複数メンバー」とみる場合には My family are . . . . のように複数受けする.一方,アメリカ英語では,どちらの場合にも My family is . . . . のように単数受けする,といった具合です.

英語の英米差については,本ブログでも ame_bre の記事で多く取り上げてきました.英米差を示す言語項は様々に指摘されてきましたが,その多くは絶対的な「ルール」というよりも,あくまで相対的な「傾向」にとどまることが多いものです.アメリカ英語的といわれているものがイギリス英語で生じることもありますし,逆のケースもあります.ですので,あくまで傾向ととらえる必要があるのですが,それにしてもなかなか明確な傾向が現われることも少なくないので,やはりおもしろい話題ですね.今回の「集合名詞の扱い方」も,その点で興味深い英米差のトピックとなります.

複数的・集合的な指示対象をもつ主語に対して,動詞が単数受けなのか複数受けなのかという問題については,私も長らく関心を寄せてきました.本ブログからも,主に歴史的観点から関連する話題として以下を挙げておきましょう(一気に読みたい方はこちらの記事セットからどうぞ).

・ 「#312. 文法の英米差」 ([2010-03-05-1])

・ 「#930. a large number of people の数の一致」 ([2011-11-13-1])

・ 「#1144. 現代英語における数の不一致の例」 ([2012-06-14-1])

・ 「#1334. 中英語における名詞と動詞の数の不一致」 ([2012-12-21-1])

・ 「#1355. 20世紀イギリス英語で集合名詞の単数一致は増加したか?」 ([2013-01-11-1])

・ 「#1356. 20世紀イギリス英語での government の数の一致」 ([2013-01-12-1])

さらにいえば,21世紀に入ってから話題をさらっている「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]) の問題も,今回の「集合名詞の単数受け/複数受けの問題」と無縁ではないと思っています.

2021-02-26 Fri

■ #4323. "subjunctive-friendly" なアメリカ英語 [subjunctive][ame_bre][brown][corpus][contact][mandative_subjunctive]

仮定法現在の用法,いわゆる "mandative subjunctive" が現代アメリカ英語で安定的に用いられている事実について,本ブログでは通時的な観点から以下の記事で取り上げてきた.「#325. mandative subjunctive と should」 ([2010-03-18-1]),「#326. The subjunctive forms die hard.」 ([2010-03-19-1]),「#345. "mandative subjunctive" を取り得る語のリスト」 ([2010-04-07-1]),「#3042. 後期近代英語期に接続法の使用が増加した理由」 ([2017-08-25-1]),「#3351. アメリカ英語での "mandative subjunctive" の使用は "colonial lag" ではなく「復活」か?」 ([2018-06-30-1]) .

この問題について Hundt (595--97) が Brown 系コーパスを用いて行なった調査の概要を読む機会があった (cf. 「#428. The Brown family of corpora の利用上の注意」 ([2010-06-29-1])) .1930年代から1991年までの英米両変種(書き言葉)の通時比較調査である.should 使用と比べての mandative subjunctive 使用の割合は,アメリカ英語ではすでに1930年代より8割に近づく高い値を示しており,1991年にはほぼ9割に達している.一方,イギリス英語では,1930年代で2割を超える程度の値であり,その後は増加したとはいえ1991年の時点で4割弱にとどまっている.mandative subjunctive の使用については,共時的にも通時的にもアメリカ英語のほうが著しいといってよい.

Övergaard の先行研究によると,アメリカ英語での mandative subjunctive の増加は1900年から1920年にかけて起こっており,その背景としてドイツ語,フランス語,スペイン語,イタリア語など仮定法を保持している言語を母語とする中西部の移民たちの存在が指摘されている (Hundt 597) .

おもしろいのは,上記の「仮定法現在」のみならず,If I were you のような「仮定法過去」の were の残存についても,英米変種間で似たような傾向がみられることだ.イギリス英語では,1930年代には were 使用が8割ほどあったが,1990年代には5割強へと大きく減らしている.一方,アメリカ英語でも1930年代の83.4%から1990年代の74%へ落ちているとはいえ,減り幅は小さい.

いずれの事例からも,20世紀のアメリカ英語(書き言葉)が "a relatively 'subjunctive-friendly' variety" (Hundt 597) であることがわかる.

・ Hundt, Marianne. "Change in Grammar." Chapter 27 of The Oxford Handbook of English Grammar. Ed. Bas Aarts, Jill Bowie and Gergana Popova. Oxford: OUP, 2020. 581--603.

・ Övergaard, Gerd. The Mandative Subjunctive in American and British English in the 20th Century. Uppsala: Almqvist and Wiksell, 1995.

2020-12-23 Wed

■ #4258. harassment の強勢はどこに置きますか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][stress][pronunciation][ame_bre]

今回の hellog ラジオ版は,いきなり皆さんに質問です.英単語 harass(ment) のアクセントはどこに置きますか? 第1音節の hárass(ment) でしょうか,あるいは第2音節の haráss(ment) でしょうか.答えは,音声解説をどうぞ.実はここに英語史の魅力が隠されています.

さあ,いかがでしたでしょうか.いずれの音節に強勢を置くかというのは,英米差という空間的な問題のようにも見え,それはそれで間違っていないのですが,一方で時間的な問題でもあるという興味深い側面があるのです.アメリカ英語では haráss(ment) が優勢で,イギリス英語では hárass(ment) が優勢であるという大きな傾向は確かに見られます.しかし,それよりもおもしろいのは,いずれの英語でも若年層で haráss(ment) の発音が顕著であることです.このことが示唆するのは,現世代から次世代にかけて,ますます haráss(ment) が増えていくのではないかということです.私たちは1つの言語変化をリアルタイムで目の当たりにしているのです.

英語史といっても,常に古英語から現代英語にかけての1500年というスケールで起こっている言語変化を話題にしているわけではありません.ここ数十年という短期間の変化も,立派な英語史の話題です.今回のような単語の強勢位置の揺れなど,いま観察できる variation というものは,まさに言語変化が起こっていることを示唆しているのです.こう考えると,英語史が生きた分野であるということが分かるかと思います.古い歴史を扱うだけが英語史ではないのです!

今回の話題を通じて単語の強勢位置の揺れに関心をもった方は,ぜひ##342,321,366,488の記事セットをご覧ください.

2020-12-17 Thu

■ #4252. COCA と BNCweb でみる color vs colour [coca][bnc][corpus][ame_bre][spelling]

アメリカ式綴字 color とイギリス式綴字 colour をめぐる問題について,本ブログでは何度も取り上げてきた.綴字の米英差の代表例としてよく知られており,分かりやすい問題であるということもあるが,英語史的には意外と深掘りできる魅力的な問題だからでもある.

しかし,最も基本的な事実確認 --- 現代のアメリカ英語とイギリス英語で color と colour の各々の分布はどうなっているのかの調査 --- を行なわずいたことに気づいた.ということで,今回は現代アメリカ英語の代表的コーパス COCA と,イギリス英語の BNCweb で調べてみることにした.colo(u)r の屈折形,派生語,複合語を含めて網羅的に行なうのが理想だが,今回はレンマ検索を利用して,colo(u)r, colo(u)rs, colo(u)red (以上は屈折形として), colo(u)rful, colo(u)rless, discolo(u)r の6種類の語形の取り出しにとどめた.

| COCA による <color> と <colour> の頻度 | |||

| 語形 | <or> | <our> | <or> 比率 |

| COLOR | 124,778 | 4,792 | 0.9630 |

| COLORS | 33,225 | 1,886 | 0.9463 |

| COLORED | 5,553 | 179 | 0.9688 |

| COLORFUL | 10,871 | 412 | 0.9635 |

| COLORLESS | 1,000 | 57 | 0.9461 |

| DISCOLOR | 110 | 0 | 1.0000 |

| BNCweb による <color> と <colour> の頻度 | |||

| 語形 | <or> | <our> | <our> 比率 |

| COLOR | 115 | 11,332 | 0.9900 |

| COLORS | 24 | 4,396 | 0.9946 |

| COLORED | 14 | 2,432 | 0.9943 |

| COLORFUL | 6 | 1,093 | 0.9945 |

| COLORLESS | 4 | 166 | 0.9765 |

| DISCOLOR | 1 | 19 | 0.9500 |

COCA を用いたアメリカ英語の調査によれば,アメリカ式の <or> が,予想通りに圧倒的な95%前後の比率で用いられている.しかし,逆にいえば,5%ほどはイギリス式とされる <our> が用いられているというのも,とりわけ次のイギリス英語の状況と比較すると興味深い.

BNCweb を用いたイギリス英語の調査結果をみてみると,99%ほどというほぼ完全な比率でイギリス式の <our> が用いられている.アメリカ綴字を用いている少数の例を確認してみると,引用符に囲まれた短いタイトルらしきもの(アメリカ系由来の可能性があるもの)のなかで用いられているのが散見され,それを差し引いて考えることが許されるのであれば,さらに <our> は100%に近づく.この点では,イギリス英語のほうが綴字慣習についてより一貫しており,アメリカ英語は若干の寛容さを示すといえるかもしれない.

以上,標題の米英差の問題について事実確認した.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-11-19 Thu

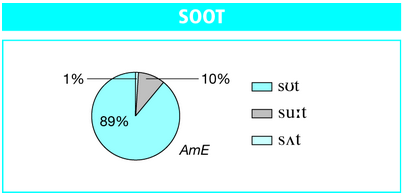

■ #4224. blood, flood だけでなく soot も? [vowel][pronunciation][centralisation][spelling][ame_bre]

昨日の「#4223. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか? --- hellog ラジオ版」の音声解説で触れたように,<oo> の綴字でありながら中舌母音 /ʌ/ を示す稀な単語として blood と flood の2つを挙げた.この2語だけであると明言したが,実はもう1つの候補として soot という語もあり得る.とはいえ,マイナーな候補と言わざるを得ないが・・・.

LPD によると,この語の発音はイギリス英語では,短母音を示す /sʊt/ が事実上唯一の発音であり,book, good, look, stood と同じタイプといってよい.ところが,アメリカ英語では事情が異なる.89%という圧倒的な比率で長母音の /suːt/ が優勢であり,短母音の /sʊt/ は10%にとどまる.さらに興味深いことに,わずか1%ほどが,なんと /sʌt/ を示すのである.

なお,上では <oo> の綴字をもっていながら歴史的に /uː/ → /ʊ/ → /ʌ/ の音変化を経てきた語の例として,blood, flood のほかに soot も加えられるかもしれない,という議論を展開した.

しかし,綴字こそ <oo> ではないが歴史的に同じ音変化を経たという語であれば,ほかにも少なからず認められる.「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) で触れた does, done, must, other, mother, Monday, nothing, none もそうだし,「#4098. 短母音に対応する <ou> について --- country, double, touch」 ([2020-07-16-1]) で挙げた語群もそうである.but, us も加えられるだろう.関連して「#1353. 後舌高母音の長短」 ([2013-01-09-1]) も参照.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2020-11-13 Fri

■ #4218. colour の最初期の異綴字 [spelling][laeme][ame_bre]

昨日の記事「#4217. 後期近代英語期のイギリス英語における colour vs color」 ([2020-11-12-1]) に引き続き,colour の綴字の話題.OED の colour | color, n.1 によると,この語は名詞として1300年頃に以下のように初出する.

c1300 St. Patrick's Purgatory (Laud) l. 562 in C. Horstmann Early S.-Eng. Legendary (1887) 216 He..axede him of ȝwuch colur were heuene op-riȝt þere.

colur という綴字がみえるが,これは最初期の綴字の典型的なものの1つである.この語はラテン語 color から直接,あるいはフランス語 colur を経由して借り入れられたものとされる.少なくとも上記の最初例の綴字は,フランス語経由のルートを示唆するようにみえるが,事はそれほど単純ではない.フランス語における綴字も諸変種間で様々で,OED の語源欄によれば,次のように variants はきわめて豊富だ.

Anglo-Norman colur, culur, coler, coloure, coleure, collour, Anglo-Norman and Old French, Middle French color, colour, coulour, Old French coulor, Old French, Middle French, couleur, coleur, Middle French colleur, coullour, etc.

フランス語側でのこのような綴字の多様性がみられるが,英語側も負けていない.OED より異綴字を覗いてみよう.

ME coleour, ME coleure, ME colewre, ME colovre, ME coulur, ME culur, ME kolour, ME-15 collore, ME-15 colowr, ME-15 colowre, ME-15 culoure, ME-16 coler, ME-16 coleur, ME-16 colore, ME-16 coloure, ME-16 colur, ME-16 colure, ME-16 cullour, ME-16 culour, ME- color (now U.S.), ME- colour, lME clour, lME (in a late copy) 15-16 collor, 15 colloure, 15 collyr, 15 cooler, 15 cooller, 15 coollor, 15 coollour, 15 coollur, 15 coolore, 15 cooloure, 15 coullar, 15 coulloure, 15 coulore, 15 cowler, 15-16 coller, 15-16 coolor, 15-16 coolour, 15-16 couler, 15-16 coullour, 15-16 coulor, 15-16 couloure, 15-16 culler, 15-16 cullor, 15-16 culloure, 15-17 collour, 15-17 couller, 15-17 coullor, 15-17 coulour; Scottish pre-17 coiller, pre-17 coller, pre-17 colleur, pre-17 collor, pre-17 collour, pre-17 colloure, pre-17 colore, pre-17 coloure, pre-17 colowr, pre-17 colowre, pre-17 colur, pre-17 couler, pre-17 couller, pre-17 coullour, pre-17 coulour, pre-17 culler, pre-17 cullor, pre-17 cullour, pre-17 culloure, pre-17 culour, pre-17 17-18 color, pre-17 17- colour.

中英語での出現形に注目すると,MED の colour n. では,見出しとして colour のほか culur, colur, coler の形態が挙げられている.また,LAEME からは,最初期の例として,13世紀後半(OED の初出年代より若干早いか)からの culur, colur,また14世紀前半からの colurs, colour, colures の計5件が得られた.

このような多様で複雑きわまりない状況を前にして,容易に有意義な傾向を指摘することはできない.しかし一つ言えることは,この語が英語に出現した最初期より,すでに第2音節母音を1母音字で綴るか,2母音字で綴るかという変異 --- 現代の colour vs color 問題の元祖 --- が確認されるということだ.したがって,この問題の淵源は「フランス語綴字 vs ラテン語綴字」に,もしくは「フランス語変種のある異綴字 vs フランス語変種の別の異綴字」にあるといってよい.関連して「#4161. アメリカ式 color はラテン語的,イギリス式 colour はフランス語的」 ([2020-09-17-1]) も参照.

2020-11-12 Thu

■ #4217. 後期近代英語期のイギリス英語における colour vs color [clmet][corpus][ame_bre][spelling]

綴字の英米差の典型例の1つとされる colour vs color の問題については,本ブログで以下の記事などで取り上げてきた.

・ 「#3182. ARCHER で colour と color の通時的英米差を調査」 ([2018-01-12-1])

・ 「#3247. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第5回「color か colour か? --- アメリカのスペリング」」 ([2018-03-18-1])

・ 「#4152. アメリカ英語の -our から -or へのシフト --- Webster の影響は限定的?」 ([2020-09-08-1])

・ 「#4161. アメリカ式 color はラテン語的,イギリス式 colour はフランス語的」 ([2020-09-17-1])

・ 「#4169. GloWbE --- Corpus of Global Web-Based English」 ([2020-09-25-1])

綴字に限らず英語における英米差の事例は多々あるが,歴史的にみると,これらの差異は,あるタイミングで突如として生じたというよりも,時間をかけて成立し,確立してきたというのが事実である.アメリカ英語的とされる color の綴字が定着するのにも,[2018-01-12-1], [2020-09-08-1] の記事でみたように,19世紀中の数十年という時間がかかっているし,イギリス英語的とされる colour にしても,後期近代英語期中にライバルの color を駆逐するには至っていない.後者の状況について,今回,1710--1920年のイギリス英語コーパスで,約3,400万語からなるジャンルを整理したバランスコーパス CLMET3.0 を用いて調査してみた.

調査対象は,colo(u)r のみならず,これを語幹にもつ各種の接頭辞や接尾辞を付した語形で,bicolor, colorless, colouration, discoloured など様々な種類をも含む.以下,3区分した時代別の頻度数を示す.

| Period (subcorpus size) | colour | color |

|---|---|---|

| 1710--1780 (10,480,431 words) | 1,273 (88.28%) | 169 |

| 1780--1850 (11,285,587) | 1,650 (83.71%) | 321 |

| 1850--1920 (12,620,207) | 3,242 (94.11%) | 203 |

3期を通じて colour 系が圧倒的であることは確認できるが,それでもライバルの color 系も完全に駆逐されてはおらず,なんとか持ちこたえていることが分かる.英語の英米差について,ともすれば A か B かというデジタルな問題のように思われがちだが,必ずしもそうではなく,程度のあるアナログの問題であることも多い.あるいは,たとえ共時的にはデジタル的な振る舞いを示しているようにみえたとしても,通時的にみればアナログ的に推移してきたことのほうが多いのである.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow