hellog〜英語史ブログ / 2025-02

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025-02-28 Fri

■ #5786. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか? --- いのほた YouTube 版 [youtube][inohota][voicy][heldio][personal_pronoun][sobokunagimon][link][notice]

2月23日(日)に配信された YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の回が,思いのほか多く視聴されています(本記事執筆時点で5,400回超え).「#313. 三人称代名詞の狭くて奥深い世界 --- get'em は get them の th が落ちたのではない!」です.英語の3人称代名詞の形態をめぐる,17分弱のトークとなっています.ぜひご覧ください.

今回の動画における3人称代名詞への注目点は複数ありますが,第1に「なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?」という英語に関する素朴な疑問が取り上げられました.これについては,hellog その他でも取り上げてきましたので,そちらもご参照ください.

・ 「#4080. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?」 ([2020-06-28-1])

・ 「#4121. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-08-08-1])

次に,古英語の3人称代名詞のすべての形態が h で始まっていた点についても触れました.ところが,後の歴史でいくつかの形態において h が脱落したり別の子音に置き換えられたりしたのでした.参考までに,関連する hellog 記事を挙げておきます.

・ 「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」 ([2010-08-07-1])

・ 「#4004. 古英語の3人称代名詞の語頭の h」 ([2020-04-13-1])

3人称女性単数代名詞の方言形についても,動画で触れました.これについては以下の記事をどうぞ.

・ 「#793. she --- 現代イングランド方言における異形の分布」 ([2011-06-29-1])

最後に,動画タイトルにある get'em については,以下の記事をお読みください.

・ 「#2331. 後期中英語における3人称複数代名詞の段階的な th- 化」 ([2015-09-14-1])

・ 「#2337. 16世紀,hem, 'em 不在の謎 (1)」 ([2015-09-20-1])

・ 「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」 ([2011-12-27-1])

・ 「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1])

英語史は英語に関する素朴な疑問に答えるのが得意です.しかし,英語史の枠内にとどまっていては解決できない問いも多くあります.英語史からさらに遡ってゲルマン語史や印欧語史にも目配りする必要が,しばしば生じます.この「拡大版英語史」が何よりも魅力的ですね.

今回の動画が人気回となったので,便乗して Voicy heldio でも一昨日「#1368. 3人称代名詞に関するもう1つのナゾ --- いのほた最新回がよく視聴されています」を配信しました.こちらも合わせてお聴きいただければ.

2025-02-27 Thu

■ #5785. フランス語に入った英単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第12弾(最終回) [hakusuisha][french][rensai][furansu_rensai][contact][loan_word][borrowing]

*

2月20日,白水社の月刊誌『ふらんす』2025年3月号が刊行されました.今年度,毎月,同誌で連載記事「英語史で眺めるフランス語」を寄稿してきましたが,今回が最終回となります.過去号ではフランス語から英語への影響に注目してきましたが,最後は英語からフランス語への影響という逆流現象に光を当てて締めたいと思います.タイトルは「フランス語に入った英単語」です.以下に各節の概要を示します.

1. 英語からフランス語への語彙借用

英語からフランス語への語彙の流入は,18世紀以降に顕著になってきます.当時の社会的・文化的背景と照らし合わせて,語彙借用を見ていきましょう.政治・経済・スポーツ・技術といった分野の単語が英語からフランス語へ借用され,定着しました.

2. 18世紀のイギリスへの関心

フランスでは18世紀にイギリスの政治・商業・運輸・生活様式に対する関心が高まりました.その影響で bill, committee, jockey などの英単語がフランス語に取り入れられました.budget という借用語にとりわけ注目します.

3. 19世紀の英語からの影響

19世紀になると,フランス語は英語からの影響に警戒感を示す一方で,政治・商業・ジャーナリズム・スポーツの分野の語彙を英語から多く借用し,日常に定着させました.例えば interview や ticket といった単語がフランス語に流入しています.

4. 21世紀,腐れ縁は続いていくのか?

英仏語の関係は千年以上にわたる腐れ縁です.グローバル化が進む現代では,英語の影響がさらに拡大し,インターネットやソーシャルメディアを通じてフランス語に浸透し続けています.今後も英語からの語彙借用は継続していくのではないでしょうか.

最後に触れたように,英仏語の言語交流,とりわけ語彙交流は今後も続いていく可能性が高いと考えています.そこには苦い歴史もありましたが,良くも悪くも強い靱帯で結ばれた仲間です.両言語の今後の関係にもアンテナを張っていきたいと思います.連載記事をお読みいただいた皆さんも,ぜひご一緒に見守っていきましょう!

過去号についての hellog 記事は furansu_rensai にまとまっていますので,1年間にわたる英語とフランス語の歴史の旅を,ぜひ振り返っていただければ.1年間のお付き合い,ありがとうございました.

(以下,後記:2025/02/01(Sat))

今号と関連して,heldio でも「#1375. フランス語に入った英単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第12弾」と題してお話ししていますので,こちらもお聴きください.

・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第12回 近代のフランス借用語」『ふらんす』2025年3月号,白水社,2025年2月20日.52--53頁.

2025-02-26 Wed

■ #5784. 連結辞 -o- は統語的グループではなく形態的複合を表わす [morphology][compound][greek][latin][word_formation][combining_form][morpheme][vowel][stem][syntax][phrase][connective]

昨日の記事「#5783. ギリシア語の連結辞 (connective) -o- とラテン語の連結辞 -i-」 ([2025-02-25-1]) で取り上げた -o- について,Kruisinga (II. 3, p. 7) が何気なさそうに鋭いことを指摘している.

1587. In literary English there is a formal way of distinguishing compounds from groups: the use of the Greek and Latin suffix -o to the first element:

Anglo-Indian, Anglo-Catholic, the Franco-German war, the Russo-Japanese war.

Of course, this use, though quite common, is of a learned character, clearly contrary to the natural structure of English words.

冒頭の "a formal way of distinguishing compounds from groups" がキモである.単語に相当する要素を2つ並べる場合,形態的に組み合わせると複合語 (compound) となり,統語的に組み合わせると句 (phrase) となる.別の言い方をすると,複合語は1語だが,句は2語である.言語学上の存在の仕方が異なるのだが,形態論的に何が異なるのかと問われると,回答するのに少し時間を要する.

発音してみれば,強勢位置が異なるという例はあるだろう.よく引かれる例でいえば bláckbòard (黒板)は複合語だが,black bóard (黒い板)は句である(cf. 「#4855. 複合語の認定基準 --- blackboard は複合語で black board は句」 ([2022-08-12-1])).綴字でもスペースを空けるか否かという区別がある.しかし,これらは韻律や正書法における区別であり,形態論上の区別というわけではない.複合語と句を分ける形態論上の方法は,意外とないのかもしれない.

逆にそのことに気付かせてくれたのが,上の引用だった.なるほど,連結辞 -o- が2要素間に挿入されていれば,その全体は句ではなく複合語であると判断できる.また,統語的な句を作るときに「つなぎ」として -o- を用いる例は存在しないだろう(少なくとも,思い浮かべられない).すると,連結辞 -o- はすぐれて形態論的な要素であり標識である,ということになる.

・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.

2025-02-25 Tue

■ #5783. ギリシア語の連結辞 -o- とラテン語の連結辞 -i- [morphology][compound][greek][latin][word_formation][combining_form][morpheme][vowel][stem][connective]

「#552. combining form」 ([2010-10-31-1]) にて,連結形の形態論上の問題点を挙げた.その (3) で「anthropology は anthrop- と -logy の combining form からなるが,間にはさまっている連結母音 -o- は明確にどちらに属するとはいえず,扱いが難しい」として取り上げた.この -o- というのは何だろうか.

『英語語源辞典』語源を探ると,ギリシア語において合成語(=複合語)の第1要素と第2要素を結ぶ「連結辞」 (connective) とある.さらに正確にいえば,ギリシア語の名詞・形容詞の語幹形成母音にさかのぼる.aristocracy, philosophy, technology にみられる通り,本来はギリシア語要素をつなげるケースに特有だったが,後にラテン語やその他の諸言語の要素を結ぶ場合にも利用されるようになった.

一般の複合語のほか,Anglo-French, Franco-Canadian, Graeco-Latin, Russo-Japanese のように同格関係を表わす複合語 (dvandva) にもよく用いられる.英語の語形成の歴史では,この種の複合語は比較的新しいものであり,小さなギリシア語連結辞 -o- の果たした役割は決して小さくない.これについては「#4449. ギリシア語の英語語形成へのインパクト」 ([2021-07-02-1]) を参照.

同様の連結辞として,ギリシア語ではなくラテン語に由来する -i- もある.英語に入ってきた複合語として omnivorous, pacific, uniform などがある.問題の -i- は最初の2単語については語幹の一部としてあった.しかし,最後の語についてはなかったので,純粋に連結辞として機能していたことになる.

いずれの連結形も古典語に由来し,フランス語を経て,英語にも入ってきた.現代英語における共時的な役割としては「つなぎの母音」ととらえておいてよいだろう.科学用語を中心として広く用いられるようになった偉大なチビ要素である.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-24 Mon

■ #5782. 品詞とは何か? --- 厳密に形態を基準にして分類するとどうなるか [pos][terminology][linguistics][category][morphology][inflection]

今月は,品詞をめぐる議論を以下の記事で取り上げてきた.

・ 「#5763. 品詞とは何か? --- ただの「語類」と呼んではダメか」 ([2025-02-05-1])

・ 「#5765. 品詞とは何か? --- Bloomfield の見解」 ([2025-02-07-1])

・ 「#5771. 品詞とは何か? --- 分類基準の問題」 ([2025-02-13-1])

・ 「#5772. 品詞とは何か? --- 厳密に意味を基準にした分類は可能か」 ([2025-02-14-1])

・ 「#5773. 品詞とは何か? --- 厳密に機能を基準にした分類の試み」 ([2025-02-15-1])

品詞は,分類基準に何を据えるかで様相が大きく異なってくる.今回は,厳密に形態に基づいて分類するとどうなるかを考えてみたい.参照するのは,引き続き『新英語学辞典』の parts of speech の項である.

形態に基づく分類として最も分かりやすいのは,当該の単語が形態的に変化し得るか,しないかである.ラベルを貼るとすれば「変化詞」と「不変化詞」がふさわしい.

実際 Sweet は,この基準による品詞分類を提案した.それによると,伝統的にいうところの「名詞」「形容詞」「動詞」は,文法機能に応じて何らかの形態変化を示すので「変化詞」となる.一方,「前置詞」「接続詞」「間投詞」は原則として形態変化を示さないので「不変化詞」となる(Sweet ではここに「副詞」も加えられているが,副詞には比較変化があり得ることに注意が必要である).

続いて,Jespersen も形態的な基準により「変化詞」と「不変化詞」に分けた.「変化詞」には従来の「名詞」「形容詞」「代名詞」「動詞」が含まれ,「不変化詞」には従来の「副詞」「前置詞」「接続詞」「間投詞」が含まれる.

ただし,Sweet にせよ Jespersen にせよ,「変化詞」や「不変化詞」の各々の下位区分の基準については触れておらず,結局のところ従来の機能・意味的基準を暗に採用しているではないか,という批判は避けられない.

もちろん「名詞」には名詞独自の,「動詞」には動詞独自の形態変化があるので,その形態的振る舞いを拠り所にして下位区分していくことは可能である.ただし,その場合,例えば名詞と動詞を兼任する love という語の場合,これを同一語と捉えるのか,「文法的同音異義語」として異なる2語と捉えるのかという問題が生じる.この問題は伝統的な品詞分類においても生じており,特別な問題ではないといえばそうなのだが,そもそも品詞分類とは何のためにするはずだったのか,という原初の問題に立ち返る契機を与えてくれはする.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2025-02-23 Sun

■ #5781. 「hel活単語リレー」が順調に続いています [word_play][radio_broadcast][helmate][helkatsu][ewlr][heltalk][link]

「#5757. 「hel活単語リレー」(仮題)」 ([2025-01-30-1]),「#5770. 「hel活単語リレー」の現時点での経路」 ([2025-02-12-1]) で紹介した stand.fm(スタエフ)での遊び「hel活単語リレー」 (English Word-Lore Relay, or ewlr) のバトンが順調に渡っています.リレーの経路が分岐したり合流したりと激しくなってきて,必ずしもうまく図に表わし切れていないのですが,各ノードにリンクを張っておくだけでも便利かと思い,再度作図してみました.

目下「hel活単語リレー」に参加・応援してくださっているヘルメイト9名を紹介します(9名は上の図の各ノードで色分けされています).

・ ari さんによる「ari ラジ」

・ umisio さんによる「しおやのめ」

・ 川上さんによる「川上チャンネル」

・ Grace さんによる「ただいま~ことばとともに~」

・ 堀田隆一による「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」

・ みーさんによる「みーチャンネル」

・ mozhi gengo さんによる「கதை மொழி 〜かたいもじ〜」

・ り~みんさんによる「り~みんチャンネル」

・ Lilimi さんによる「りりみの音」

他のヘルメイトさんも,ぜひリレーチームに加わりませんか?

2025-02-22 Sat

■ #5780. 古典語に由来する連結形は日本語の被覆形に似ている [morphology][compound][latin][greek][japanese][word_formation][combining_form][terminology][derivation][affixation][morpheme]

昨日の記事「#5779. 連結形は語に対応する拘束形態素である」 ([2025-02-21-1]) で,連結形 (combining_form) に注目した.今回も引き続き注目していくが,『新英語学辞典』の解説を読んでみよう.

combining form 〔文〕(連結形) 複合語,時に派生語を造るときに用いられる拘束的な異形態をいう.英語の本来語では語基 (BASE) と区別がないが,ギリシア語・ラテン語に由来する形態の場合は連結形が独自に存在するのがふつうである.連結上の特徴から見ると前部連結形(例えば philo-)と後部連結形(例えば -sophy)とに分けることができる.接頭辞,接尾辞のような純粋な拘束形式と異なり,連結形は互いにそれら同士で結合したり,あるいは接辞をとることもできる.

おおよそ昨日の記述と重なるが,「英語の本来語では語基 (BASE) と区別がない」の指摘は比較言語学的にも対照言語学的にも興味深い.英語では,古い段階の古英語ですら,語 (word) の単位がかなり明確で,語とは別に語幹 (stem) や語根 (root) を切り出す共時的な動機づけは比較的弱い.

それに対して,ギリシア語やラテン語などの古典語では,英語に比べて屈折がよく残っており,これを反映して,形態的に独立した語とは異なる非独立的な連結形が存在する.

西洋古典語の連結形と関連して思い出されるのは,古代日本語の非独立形あるいは被覆形と呼ばれる形態だ.「#3390. 日本語の i-mutation というべき母音交替」 ([2018-08-08-1]) で導入した通り,例えば「かぜ」(風)と「かざ」(風見),「ふね」(船)と「ふな」(船乗り),「あめ」(雨)と「あま」(雨ごもり)のように,独立形と,複合語を作る際に用いられる非独立形の2系列があった.歴史的には音韻形態論的な変化の結果,2系列が生じたのだが,西洋古典語の連結形についても同じことがいえるかもしれない.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2025-02-21 Fri

■ #5779. 連結形は語に対応する拘束形態素である [morphology][compound][latin][greek][word_formation][combining_form][terminology][derivation][affixation][morpheme]

接頭辞 (prefix) ぽい,あるいは接尾辞 (suffix) ぽい,それでいてどちらでもないという中途半端な位置づけの形態素 (morpheme) がある.連結形と訳される combining_form である.連結形についての説明や問題点は「#552. combining form」 ([2010-10-31-1]) で触れたとおりだが,『英語学要語辞典』での解説が分かりやすかったので,今回はその項目を引用したい.

combining form 〔言〕(連結形,造語形) 合成語 (COMPOUND) ときに派生語 (DERIVATIVE WORD) の形成に用いられる構成要素をいう.OED で aero- の定義にはじめて用いられたと考えられる.本来はギリシア語・ラテン語系に由来するものが多く,前部連結形(例 philo-)と後部連結形(例 -logy)の2種類がある.連結形は自由形式 (FREE FORM) をなす語 (WORD) の拘束異形態 (bound allomorph) ということができ,本来は独立語として用いられない.しかし,最近では anti (← anti-),graph (← -graph) のような例外的用法も増加している.また,連結形は接頭辞 (PREFIX)・接尾辞 (SUFFIX) に比べて意味が一層具象的であり,連結の関係も通例等位的である.ただし,最近では bio-degradable (= biologically ---) のような例外も認められる.さらに,接頭辞・接尾辞が通例直接互いに連結することがないのに対して,連結形は語や他の連結形のほか,接辞,特に接尾辞と連結することも可能である(例:-morphic (← -morph + -ic),heteroness (← hetero- + -ness)).

「連結形は語に対応する拘束形態素である」という捉え方は,とても分かりやすい.

なお,引用中にある OED への言及についてだが,combining form の項目に初例として以下が掲載されていた.

1884 Gr. ἀερο-, combining form of ἀήρ, ἀέρα

New English Dictionary (OED first edition) at Aero-

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

2025-02-20 Thu

■ #5778. connection か connexion か? [x][webster][latin][french][spelling][orthography][ame_bre][voicy][heldio]

5日ほど前に Voicy heldio にて,リスナー lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」の最新回に基づいて「#1357. 接頭辞 con- の単語はまだ続く --- lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」と題する音声配信をお届けした.

そこで話題の1つとして,「コネクション」に対応する英単語の綴字が connection と connexion の間で揺れを示す件が触れられた.前者の綴字が一般的だがイギリス式では後者の綴字も見られるという.deflection, inflection, reflection についても同様に,メジャーな <-ction> に対してマイナーな <-xion> も辞書に登録されている.一方,complexion については,むしろこちらの綴字のほうが一般的で complection は稀である.

上記の heldio の配信後,この問題に関心を抱かれたリスナーのり~みんさんが,「-ction v.s. -xion」と題して Google Ngram での調査と合わせて記事を書かれている.

私もこの問題が気になって,少し調べてみた.というのも,私自身の研究テーマが英語の屈折 (inflection) の歴史にあり,先行研究の文献内で inflexion の綴字をよく目にしてきたからだ.

Upward and Davidson (167--68) によれば,英語では本来的には <-xion> も普通に見られたが,アメリカの辞書編纂家かつ綴字改革者の Noah Webster (1758--1843) が <-ction> のほうを推奨したのだという.19世紀から現代にかけての <-ction> の一般化に,Webster の影響があったらしい.

-XION and -CTION

Complexion, crucifixion, fluxion are standard ModE forms, and connexion, deflexion, inflexion exist as alternatives to connection, etc.

・ Complexion derives from the past participle plexum from the Lat verb plectere; although ME and EModE used such alternatives as complection, complection, ModE is firm on the x-spelling.

・ Crucifixion derives from the participle fixum of figere 'to fix'; the form crucifixion has been consistently used in the Christian tradition, and *crucifiction is not attested.

・ Fluxion is similarly determined by the Lat participle fluxum; the verb fluere offers no -CT- alternative.

・ Uncertainty has arisen in the case of connexion, deflexion, inflexion because, despite the Lat participles nexum, flexum with x, the corresponding infinitives, nectere, flectere have given rise to the Eng verbs connect, deflect, inflect.

・ In his American Dictionary of the English Language (1828), the American lexicographer Noah Webster . . . recommended the -CT- forms, which (despite ModFr connexion, deflexion, inflexion are today found much more frequently.

単純化していえば <-xion> はラテン語の過去分詞に基づき,かつそれを採用したフランス語的な綴字であり,<-ction> はラテン語の不定詞に基づき,それを推奨したアメリカ英語的な綴字ということになる.crucifixion が <-xion> としか綴られないのは,十字架の表象たる <X> と関係があるのだろうか,謎である.

今回の問題と関連して「#2280. <x> の話」 ([2015-07-25-1]) も参照.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2025-02-19 Wed

■ #5777. 形容詞から名詞への品詞転換 [adjective][noun][conversion][suffix][agentive_suffix]

Poutsma をパラパラめくっていると,興味深い単語一覧がたくさん見つかる.例えば,形容詞から名詞に品詞転換 (conversion) した主要語リストがおもしろい (Chapter XXIX, 1--3; pp. 368--76) .まず,そのリストの前書き部分を引用しよう.

A large group is made up by such as end in certain suffixes belonging to the foreign element of the language. Some of these seem to be (still) more or less unusual in their changed functions. In the following illustrations they are marked by † . . . . The suffixes referred to above are chiefly: a b l e, al, an, a n t, a r, a r y, a t e, end, e n t, (i) a l, (i) a n, ien, ible, i c, ile, ine, ior, ist, ite, i v e, ut, among which especially those printed in paced type afford many instances. (368)

特定の接尾辞をもつものが多いことは,以下のリストの具体例を眺めるとよく分かるだろう(ただし,Poutsma は1914年の著書であることに注意).

adulterant

aggressive

alien

annual

astringent

barbarian

captive

casual

ceremonial

classic

cleric

clerical

confidant

consumptive

constituent

contemporary

cordial

corrective

†degenerate

dependant

†detrimental

dissuasives

domestic

†eccentric

ecclesiastic

†electric

†effeminate

elastic

†epileptic

†exclusive

†expectant

†exquisite

†extravagant

familiar

fanatic

†fashionable

†flippant

†fundamental

gallants

†human

illiterate

†imaginative

imbecile

immortal

†incapable

†incidental

†incompetent

†inconstant

incurable

†indifferent

†inevitable

†infuriate

innocent

†inseparable

†insolent

†insolvent

†intellectual

†intermittent

intimate

†irreconcilable

†irrepressible

juvenile

†legitimate

lenitive

mandatory

mercenary

†miserable

†militant

moderate

mortal

†national

native

†natural

necessary

negative

†neutral

†notable

†obstructive

ordinary

orient

oriental

original

particular

peculiar

†pragmatic

†persuasive

†pertinent

†politic

†political

preliminary

private

proficient

progressive

reactionary

†regular

†religious

requisite

reverend

revolutionary

rigid

†romantic

†royal

†solitary

specific

stimulant

†ultimate

†undesirable

unfortunate

unseizable

†unusual

vegetable

visitant

voluntary

voluptuary

†vulgar

形容詞から品詞転換した名詞の意味論が気になってきた.もとの形容詞の意味論的特徴も影響してくるだろうし,接尾辞そのものの性質も関与してくるだろう.

・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, 1A. Groningen: P. Noordhoff, 1914.

2025-02-18 Tue

■ #5776. 続,passers-by のような中途半端な位置に -s がつく妙な複数形 [plural][compound][morphology][inflection][phrasal_verb][french][syntax][noun][suffix]

昨日の記事「#5775. passers-by のような中途半端な位置に -s がつく妙な複数形」 ([2025-02-17-1]) に続き,複数形の -s が語中に紛れ込んでいる例について.今日も Poutsma を参照する (142--43) .

フランス語の慣用句に由来する複合名詞(句)の多くは,英語に入ってからもフランス語の統語論を反映して「名詞要素+形容詞要素」の順にとどまる.英語としては,これらの語句の複数形を作るにあたって,名詞要素に -s をつけるのが一般的である.attorneys general, cousins-german, book-prices current, battlesroyal, Governors-General, damsels-errant, heirs-apparent, knights-errant のようにだ(ただし,attorney generals, letters-patents 等もあり得る).

今回の話題の発端である passer(s)-by のタイプ,すなわち名詞要素の後ろに前置詞句・副詞が付く複合語も,名詞要素に -s を付して複数形を作るのが一般的だ.commanders-in-chef, fathers-in-law, heirs-at-law, quarters-of-an-hour, bills of fare; blowings-up, callings-over, hangers-n, knockers-up, lookers-on, lyings-in, standars-by, whippers-in, goers-in, comers-out, breakings-up, droppings asleep, fallings forward など (cf. men-at-arms) .

ただし,表記上ハイフンの有無などについてしばしば揺れが見られる通り,各々の表現について歴史や慣用があるものと思われ,一般化した規則を設けることは難しそうだ.形態論と統語論の交差点にある問題といえる.

・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, 1A. Groningen: P. Noordhoff, 1914.

2025-02-17 Mon

■ #5775. passers-by のような中途半端な位置に -s がつく妙な複数形 [plural][compound][morphology][inflection][phrasal_verb][conversion][noun][suffix]

複数要素からなる複合語名詞について,その複数形は語末に,つまり最終要素に -s を付加すればよい,というのが一般的な規則である.brother-officers, penny-a-liners, forget-me-nots, go-between, ne'er-do-wells, three-year-olds, merry-go-rounds のようにである.

ところが,標記の passers-by のように,一部の句動詞 (phrasal_verb) にに由来し,それが品詞転換した類いの名詞に関しては,事情が異なるケースがある.最終要素となる小辞(前置詞や副詞と同形の語)が語末に来ることになって,そこに直接 -s を付けるのがためらわれるからだろうか,*passer-bys ではなく passers-by として複数形を作るのだ.

「#5215. 句動詞から品詞転換した(ようにみえる)名詞・形容詞の一覧」 ([2023-08-07-1]) を参考にすると,passers-by 型の複数形をとるものとして crossings-out, lookers-on, tellings-off, tickings-off, turn-ups を挙げることができる.

しかし,一筋縄では行かない.同じタイプに見えても,大規則に従って語末に -s を付ける turn-ups, hand-me-downs, lace-ups, left-overs, makeshifts, onlookers の例が出てくる.

関連して,接尾辞 -ful(l) を最後要素としてもつ複合語は,この点で揺れが見られる.現代英語ではなく後期近代英語の事情であることを断わりつつ,原則として handfuls (of marbles), bucketfulls (of fragrant milk) などと最後要素に -s を付して複数形を作るが,ときに (two) table-spoonsfull (of rum), (two) donkeysful (of children), bucketsfull (of tea) のように第1要素に -s をつける異形もみられた.

以上,Poutsma (141--43) を参照して執筆した.単語によって揺れがあるということは,意味的な考慮や通時的な側面の関与も疑われる.興味深い問題だ.

・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, 1A. Groningen: P. Noordhoff, 1914.

2025-02-16 Sun

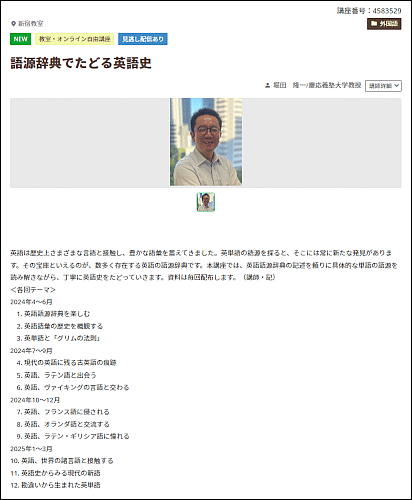

■ #5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][cosmopolitan_vocabulary][pde][word_formation][morphology][neologism][borrowing][loan_word][shortening][link]

2月8日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第11回が開講されました.今回は「英語史からみる現代の新語」と題して,様々な新語導入法を導入しつつ,具体的な現代の新語を紹介しました.また,歴史的な観点から現代英語の新語導入の特殊性に触れました.

現代の新語導入は他言語からの借用 (borrowing) にさほど依存しないという点で,英語史上特異な様相を呈します.一方,現代英語は,短縮 (shortening) という新しい語形成の型を獲得し,それへの依存度を高めてきました.直近100年ほどで,新語導入のトレンドが変わってきたと考えられます.21世紀の英語語彙は,どのように展開していくのでしょうか.

今回の講座は,対面で参加された方がいつも以上に多く,オンラインで参加された方からも質問をいただくなど,活発でインスピレーションに富む回となりました.感謝いたします.第11回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

今回のシリーズ第11回の話題に直接・間接に関わるコンテンツを,hellog と heldio の過去回で取り上げてきましたので,以下をご参照ください.

・ hellog 「#5764. 2月8日(土)の朝カルのシリーズ講座第11回「英語史からみる現代の新語」のご案内」 ([2025-02-06-1])

・ heldio 「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」 (2025/02/03)

・ heldio 「#1349. 語根創成 --- ゼロから作る完全に任意の新語をめぐって」 (2025/02/07)

・ heldio 「#1350. CNN English Express 2025年2月号の特集「英語の新語30」」 (2025/02/08)

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

次回の朝カル講座は.3月15日(土)17:30--19:00に開講予定です.シリーズの最終回となる第12回で,「勘違いから生まれた英単語」と題して,オモシロ語源をもつ英単語を取り上げつつ,英語語彙史を総括する予定です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-15 Sat

■ #5773. 品詞とは何か? --- 厳密に機能を基準にした分類の試み [pos][terminology][linguistics][category][semantics][function_of_language][functionalism][syntax]

昨日の記事「#5772. 品詞とは何か? --- 厳密に意味を基準にした分類は可能か」 ([2025-02-14-1]) で,1つの基準を厳密に適用した場合の品詞論について考え始めた.引き続き『新英語学辞典』の parts of speech の項に依拠しながら,今回は機能のみに基づいた品詞分類を思考実験してみよう.

(3) 機能を基準にした品詞分類. Fries (1952, ch. 6) は品詞を厳密に機能を基準にして分類すべきであると主張し,独自の品詞分類を提案した.語の位置[機能]を基準にして,同一の位置にくる語を一つの語類にまとめた.The concert was good (always). / The clerk remembered the tax (suddenly). / The team went there. の3種の代表的な検出枠 (test frame) を出発点として,文法構造を変えずに,これらの文のどの語の位置にくるかによって,次の4種の類語 (CLASS WORD) --- ほぼ内容語 (CONTENT WORD) に同じ --- を設定し,これらを品詞とした.

第一類語 (class 1 word): concert, clerk, tax, team の位置にくる語

第二類語 (class 2 word): was, remembered, went の位置にくる語

第三類語 (class 3 word): good の位置にくる語

第四類語 (class 4 word): always, suddenly, there の位置にくる語

これ以外は機能語 (FUNCTION WORD) として A から O まで15の群 (group) に分けた.注意すべきは,The poorest are always with us. の poorest は,その形態がどうであろうとその位置から第一類語とするし,また,I know the poorest man. の poorest は,第三類語とするのである.さらに,a boy friend と a good friend の boy も good も同じ第三類語に入れられるのは明らかである.従って a cannon ball の cannon が名詞であるか形容詞であるかの議論も生じてこない.〔もちろんこの場合の cannon は第三類語となる.〕 この分類によれば,一つの語がただ一つの品詞に入れられなくなるのは全くなつのことになり,ある環境にどんな語が現われるかと問われると,名詞とか代名詞とかでなく,1語ずつ現われうるすべての語を答えなければならない.このような分類は方法論の厳密さに価値はあるが,文法体系全体としては余り意味のない場合も生じるかもしれない.

ここまで読むと分かると思うが,「機能」とは「統語的機能」のことである.確かにこれはこれで理論的に一貫している.しかし,実用には供しづらい.『新英語学辞典』の記述の前提には,品詞分類の要諦は実用性にあり,という姿勢があることが確認できる.この点は重要だと思う.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2025-02-14 Fri

■ #5772. 品詞とは何か? --- 意味のみを基準にした厳密な分類は可能か [pos][terminology][linguistics][category][semantics]

標題について「#5763. 品詞とは何か? --- ただの「語類」と呼んではダメか」 ([2025-02-05-1]),「#5765. 品詞とは何か? --- Bloomfield の見解」 ([2025-02-07-1]),「#5771. 品詞とは何か? --- 分類基準の問題」 ([2025-02-13-1]) で議論してきた.

品詞 (parts of speech, or pos) というものを設けると決めた以上,何に基づいて分類するのがベストなのかという問題が生じる(品詞を設ける必要がないというのも1つの立場だが,では言語を何で分けるのがよいのかという別の問いが生じる).昨日の記事では,伝統的な品詞分類が意味,機能,形態の3つの基準の複合に拠っていることを確認した.基準のオーバーラップが問題となるのであれば,いずれか1つに基づいた厳密な理論化こそが目指すべき方向となる.

では,意味(論) (semantics) に基づいた厳密な分類をするとどうなるか.『新英語学辞典』の parts of speech の項では,この試みはうまく行かないだろうと論じられている.以下に引用しよう (p. 837) .

意味,機能,形態の3種の基準のうち,どれを採用してもよいわけであるが,ある一つを基準とした場合,まず,正確に分類できるかどうか,また仮に,分類できたにしても,その分類が文法記述に有効かどうかを考えなければならない.例えば,意味を基準に分類してみると,品詞間の境界を明確に区別することが困難であり,さらにもしあえて分類したとしても,その分類が文法記述には余り有益にはならないであろう.例えば,arrive と arrival を同じ品詞に入れたとすると,その用法について記述しようとすれば,その分類は,語形成とか,節から句への転換とかいう場合を除いては全く無意味になろう.このように意味基準の品詞分類の無益さから,次に機能,形態を基準にした分類が考えられる.

意味による分類は,言うまでもなく意味論としてはおおいに意義があるのだが,品詞を区切る基準としては有益ではないようだ.とすると,品詞というのは,そもそも意味が関わる余地が少ないということになるのだろうか.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2025-02-13 Thu

■ #5771. 品詞とは何か? --- 分類基準の問題 [pos][terminology][linguistics][history_of_linguistics][category][structuralism]

「#5763. 品詞とは何か? --- ただの「語類」と呼んではダメか」 ([2025-02-05-1]) と「#5765. 品詞とは何か? --- Bloomfield の見解」 ([2025-02-07-1]) で品詞論を紹介してきた.今回は『新英語学辞典』の parts of speech の項を参照しながら,英語の伝統的な8品詞の分類基準について考えてみる.

英語の伝統的な8品詞は,意味,機能,形態の3つの分類基準がごちゃ混ぜになった分類であり,理論的には問題があるとされる.まず,名詞,形容詞,動詞,間投詞については,主に意味的な基準で分けられているといってよい.もちろん意味的な基準といっても微妙なケースはいくらでもある.英語で white は,日本語では「白」という名詞にも,「白い」という形容詞にも相当し,意味的には互いに限りなく近い.同様に,分詞は形容詞と動詞の合いの子といってよいが,合いの子からみればいずれにも意味的に近い.さらに,以上4品詞の分類については形態的な基準も少なからず関わっており,意味的な基準だけで語れるわけではない.間投詞は他と比べて意味的な自律性があるといえそうだが,これもまだ検討の余地があるかもしれない.

一方,代名詞,副詞,接続詞は機能的な基準による分類だ.ただし,言語において「機能的」とのラベルはカバーする範囲が非常に広い.かりに「統語的」と狭めておけば,それなりに説明できるかもしれないが,グレーゾーンは残る.副詞や接続詞は統語的に決定できそうだが,代名詞は統語論的機能と同時に語用論的機能も帯びており,「機能的」のカバー範囲をもっと広めに設定しておく必要があるようにも思われる.

最後に前置詞はどうだろうか.基本的には統語的な機能の観点からの分類といってよさそうだが,意味的な考慮が入っていないとはいえない.like や worth は後ろに「目的語」らしきものをとる点で統語的には前置詞的な振る舞いを示すが,比較的中身のある語彙的意味をもっている点では形容詞ぽい.

品詞間の境目が明確でないという問題自体は古くからあり,個々の論点が指摘されてきたが,それ以前に3つの分類基準が複雑にオーバーラップしているという本質的な課題を抱えているのである.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2025-02-12 Wed

■ #5770. 「hel活単語リレー」の現時点での経路 [word_play][radio_broadcast][helmate][helkatsu][ewlr][heltalk][link]

「#5757. 「hel活単語リレー」(仮題)」 ([2025-01-30-1]) で紹介した stand.fm(スタエフ)での遊び「hel活単語リレー」 (English Word-Lore Relay) が,その後も順調に継続しています.ヘルメイトから参入者が増えてきて,賑やかになってきました.

これまでのリレーの流れを SVG で描いてみました.各ノードをクリックすると,対応するスタエフ配信回へ飛べるようになっています.

目下「hel活単語リレー」に参加・応援してくださっているヘルメイト9名を紹介します(9名は上の図の各ノードで色分けされています).

・ ari さんによる「ari ラジ」

・ umisio さんによる「しおやのめ」

・ 川上さんによる「川上チャンネル」

・ Grace さんによる「ただいま~ことばとともに~」

・ 堀田隆一による「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」

・ みーさんによる「みーチャンネル」

・ mozhi gengo さんによる「கதை மொழி 〜かたいもじ〜」

・ り~みんさんによる「り~みんチャンネル」

・ Lilimi さんによる「りりみの音」

こちらのリレー,ぜひ続けていきましょう!

2025-02-11 Tue

■ #5769. 堀田隆一による英語史関連の音声配信プラットフォームの現在地まとめ [radio_broadcast][voicy][heldio][helwa][helkatsu][hel_education][heltalk][helsta][youtube]

本ブログの姉妹版・音声版として Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を毎朝6時に配信しています.2021年6月2日に配信を始めてから,hellog 同様に毎日欠かさずに英語史の話題をお届けしてきました.

音声配信の heldio は,私の英語史活動こと「hel活」 (helkatsu) の最も重要なベースの1つとして軌道に乗ってきており,「英語史をお茶の間に」という趣旨に賛同して協力してくださるコアリスナーの方々にも恵まれ,(毎日配信なので苦しくも)楽しいhel活ライフを送っています.

heldio は Voicy という音声配信プラットフォームにて展開していますが,2024年7月21日より別の音声配信プラットフォーム stand.fm(スタエフ)の「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」というチャンネルにて,heldio の約3年遅れの再放送をお届けしています.さらに,この stand.fm を基点に,様々な音声・動画プラットフォーム (Podcast) で同コンテンツをマルチ配信しています.コンテンツの内容は同一ですが,ご自身のお好きなプラットフォームで heldio の英語史の話題をアーカイヴで聴くことができるようになっていますので,いずれもご利用ください.以下に掲載します.

ただし,現在毎朝お届けしている最新コンテンツは,Voicy heldio からのアクセスのみに限定されていますので,そちらからお聴きください.同様に,Voicy heldio のプレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」やその他のも,Voicy プラットフォームからのみのアクセスとなりますのであしからず.

【 現在進行中の毎日の音声配信のソース heldio/helwa 】

・ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」(毎朝6時配信)

・ Voicy プレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」(毎週火木土の午後6時配信;月額800円)

【 上記 heldio の約3年遅れの再放送(毎日配信) 】

・ stand.fm 「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」

・ YouTube Podcast 版

・ Spotify 版

・ Amazon Music 版

・ Apple Podcast 版

【 上記の再放送の文字起こしサービス付き音声プラットフォーム 】

・ Listen 版

お好きなプラットフォームで「毎日」英語史の世界を堪能していただければ.

2025-02-10 Mon

■ #5768. 2024年度に提出された卒業論文と修士論文の題目 [hel_education][sotsuron][shuron][khelf][seminar][link]

今年度,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の堀田ゼミより13本の卒業論文と1本の修士論文が提出されました.以下,各々の題目を一覧します.私の英語史のゼミでどんなことが研究テーマとなるのかが伝わると思います.

[ 卒業論文 ]

・ The Shifts in Australian Accents: Tracing Changes Through Media Narratives

・ The Characteristics of the Suffix -ive: with Special Attention to Its Noun-Forming Function

・ De-pluralization of Data: A Synchronic and Diachronic Research on Latin-or-Greek Plurals in English

・ Productivity of Suffixes and Their Relationship with Hyphens: A Comparative Analysis across Genres

・ Complexity as a Motivating Factor behind the Choice of more or -er in Comparative Alternation

・ The Changes of Prepositional Verbs Born in the 20th Century: A Case Study of Adjust to, Aim for, Argue about, Complain about and Concentrate on

・ The Decline of "May" in American English: Simplification as a Driving Force

・ A Study on the Polysemy of "Fast" through a Diachronic Analysis

・ The Varying Patronymic Surnames in England: Focusing on Bare-form, s-Form, and son-Form

・ Changing Proverbs: Insights into the Use of English Proverbs

・ Analyzing the Stereotype of English Dialect: A Case Study of The TV Corpus, Interview

・ Relationship between Slang and Its Speaker

・ The Linguistic Community of Singapore: Changes in Public Perception of Singlish After the Launch of Speak Good English Movement in 2000

[ 修士論文 ]

・ The Diffusion of Etymological Spellings in Early Modern English: Reference to the Latin Prefix Ad- and Analogical Changes

今年度のゼミでも英語史・英語学に関する多様なテーマで研究がなされました.形態論,統語論,意味論,語用論,語法研究,名前学,社会言語学など,関心が多岐にわたっています.例年よりも文法研究が多めだったように思います.

過年度のゼミ卒業論文の題目についてはこちらの記事セットあるいは sotsuron をどうぞ.英語史分野のテーマ探しのヒントとなるかと思います.

ゼミ生はみな khelf (慶應英語史フォーラム)のメンバーです.khelf の英語史活動報告は以下で行なっていますので,ぜひ訪れてフォローなどしていただければ.

・ khelf 公式ホームページ

・ khelf 公式 X アカウント @khelf_keio

・ khelf 公式 Instagram アカウント @khelf_keio

2025-02-09 Sun

■ #5767. 『CNN English Express』2025年2月号の「特集 英語の新語30」 [voicy][heldio][asacul][neologism][lexicology][word_formation][kikuchi_shota]

菊地翔太先生(専修大学)が1月21日付で公開された最新の note 記事「英語の新語30 ---『CNN English Express 2025年2月号』特集の紹介」に触発されて,同号を入手しました.ちょうど現代英語の新語に関する朝カル講座のための資料を探していたところだったこともあり,特集をありがたく楽しく読むことができました.菊地先生,ありがとうございます! 同誌2月号はこちらより入手できます.

特集で取り上げられた新語30語は雑誌編集部による選定ということで,選定基準は詳しく書かれていませんが,昨年中に多用され,今年も引き続き頻繁に使用されていくだろう単語がピックアップされているものと想定されます.以下の5つの分野で仕分けされています.

【環境・科学・健康】 heat dome, zero-dose, autumn sneezing syndrome, popcorn brain, anthrobot, decel

【経済・ビジネス】 greedflation, neobank, digital twin, employee experience, bag holder, wanderpreneur

【社会・家庭】 situationship, porch piracy, Barbiecore, anti-airport dad, range anxiety, bed rotting

【ネット関係・デジタル関連】 prompt, For You page, ELI5, doomscrolling, chronically online, enshittification

【スラング・若者言葉】 girl dinner, cap, bussin', brat, cash grab, the ick

各表現の解説と例文は,雑誌の特集に直接当たっていただければと思いますが,読者の皆さんは,どれくらいご存じでしたか? 私は多くを知らず,不勉強を思い知らされました.これを機に現代の新語に関心を寄せていきたいと思います.なお,この貴重な情報は,昨日予定通り開講された朝カル講座で活用することができました.

同雑誌との関連では,ちょうど6年前に「#3542. 『CNN English Express』2月号に拙論の英語史特集が掲載されました」 ([2019-01-07-1]) と題して記事を書いています.ぜひそちらもお訪ねください.

・ 「特集 英語の新語30」『CNN English Express』2025年2月号,朝日出版社,2025年.33--43頁.

2025-02-08 Sat

■ #5766. 「好きな英語の接尾辞を教えてください!」 --- 一昨日の heldio 配信回 [suffix][voicy][heldio][helwa][helkatsu][word_formation][morphology][lexicology][affixation]

一昨日の Voicy heldio は「#1348. 好きな英語の接尾辞を教えてください!」と題して,リスナーの皆さんに「推し接尾辞」をコメント欄で寄せてもらう,参加型hel活の回をお届けしました.この2日間で30件ほどのコメントが寄せられ,各リスナーのお気に入りの,あるいは気になる接尾辞が明らかになりつつあります.

そもそも英語の接尾辞 (suffix) って,何があったっけ? という反応が返ってきそうです.その決定版となる一覧はありませんが,本ブログでは以下の記事で接尾辞等を列挙してきたことがありますので,参考にしていただければ.

・ 「#5677. 『語根で覚えるコンパスローズ英単語』の接辞リスト(129種)」 ([2024-11-11-1])

・ 「#1478. 接頭辞と接尾辞」 ([2013-05-14-1])

・ 「#5718. ギリシア語由来の主な接尾辞,接頭辞,連結形」 ([2024-12-22-1])

緩めに定義すれば,接尾辞とは既存の単語の最後に付される何らかの意味・機能をもったパーツとなります(逆に単語の最初に付されるものは接頭辞 (prefix) です).しかし,ものによっては接尾辞なのか,そうでないのかを,形態論や音韻論の観点から厳密に仕分けることが難しいケースもあると思います(この辺りの突っ込んだ話題については,一昨日のプレミアム配信「【英語史の輪 #247】今朝の「推し接尾辞」お題(生配信)」で触れました).

今回はややこしい点は横に置いておき,あたなの好きな接尾辞を1つでも2つでも挙げてもらえれば.コメント欄は常にオープンしていますので,さらに多くの回答が集まってくることを期待しています.

振り返ってみれば,以前にも似たような heldio 企画を楽しんだことがありました.そのときは「推し前置詞」を募ったのですが,以下の通り,おおいに盛り上がりました.

・ 「#5516. あなたの「推し前置詞」は何ですか?」 ([2024-06-03-1])

・ 「#5517. 大学生に尋ねました --- あなたの「推し前置詞」は何ですか?」 ([2024-06-04-1])

・ 「#5578. 「推し前置詞」で盛り上がった helwa 配信回のスレッドを公開」 ([2024-08-04-1])

2025-02-07 Fri

■ #5765. 品詞とは何か? --- Bloomfield の見解 [pos][terminology][linguistics][history_of_linguistics][category][structuralism]

一昨日の記事「#5763. 品詞とは何か? --- ただの「語類」と呼んではダメか」 ([2025-02-05-1]) で,"parts of speech" (品詞),"word-class" (語類),"form-class" (形式類)といった近似する用語群について考えた.アメリカ構造主義の旗手 Bloomfield は,代表的著書 Language (§12.11) にて,この3つを区別して考えている.

The syntactic form-classes of phrases . . . can be derived from the syntactic form-classes of words: the form-classes of syntax are most easily described in terms of word-classes. Thus, in English, a substantive expression is either a word (such as John) which belongs to this form-class (a substantive), or else a phrase (such as poor John) whose center is a substantive; and an English finite verb expression is either a word (such as ran) which belongs to this form-class (a finite verb), or else a phrase (such as ran away) whose center is a finite verb. An English actor-action phrase (such as John ran or poor John ran away) does not share the form-class of any word, since its construction is exocentric, but the form-class of actor-action phrases is defined by their construction: they consist of a nominative expression and a finite verb expression (arranged in a certain way), and this, in the end, again reduces the matter to terms of word-classes.

The term parts of speech is traditionally applied to the most inclusive and fundamental word-classes of a language, and then, in accordance with the principle just stated, the syntactic form-classes are described in terms of the parts of speech that appear in them. However, it is impossible to set up a fully consistent scheme of parts of speech, because the word-classes overlap and cross each other.

form-class は語句の統語的な役割に対応する単位,word-class はその form-class の典型的な主要部を示す語の属する語彙的な区分,parts of speech はその word-class の伝統的で基本的な型,ということになるだろうか.

あえてすっきりまとめるのであれば,それぞれ統語的単位,語彙的単位,語彙・統語・形態的単位といってよい.「品詞」 (parts of speech) は実用的な便利さゆえに広く用いられているが,実際には複合的(で意外と複雑)な単位ということになる.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2025-02-06 Thu

■ #5764. 2月8日(土)の朝カルのシリーズ講座第11回「英語史からみる現代の新語」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][contact][borrowing][word_formation][compounding][derivation][shortening][loan_word][voicy][heldio]

・ 日時:2月8日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度の朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が,月に一度のペースで順調に進んでいます.主に『英語語源辞典』(研究社)を参照しながら,英語語彙史をたどっていくシリーズです.

明後日2月8日(土)の夕刻に開講される第11回は,「英語史からみる現代の新語」と題して,いよいよ現代英語,すなわち20--21世紀の英語の語彙に焦点を当てます.

現代英語は,新語の洪水とも言える語彙の爆発的増加の時代を迎えています.デジタル技術の発展や社会の急速な変化に伴い,新たな単語や表現が次々と誕生していますが,その背後には歴史的に一貫した語形成の型が存在します.接頭辞や接尾辞の追加による「派生」,複数の単語を組み合わせる「複合」,既存の単語の「短縮」,フレーズの頭文字を取る「頭字語」などです.

今回の講座では,英語史の各時代の傾向にも注意を払いながら,現代英語における新語導入の特徴を浮き彫りにしていきます.特に上述のような語形成の多様な方法に注目し,それらどのように現代社会の変化や文化的潮流を反映しているのかを探ります.これらの語形成のプロセスを理解することは,現代英語の語彙のダイナミズムを読み解く鍵となるはずです.いつものように『英語語源辞典』などを参照しながら進めていきます.

本シリーズ講座の各回は独立していますので,過去回への参加・不参加にかかわらず,今回からご参加いただくこともできます.過去10回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので,辞典がなくとも受講には問題ありません).

第11回については,Voicy heldio でも「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」としてご案内していますので,ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-05 Wed

■ #5763. 品詞とは何か? --- ただの「語類」と呼んではダメか [pos][terminology][linguistics][history_of_linguistics][category][structuralism]

昨日の記事 ([2025-02-04-1]) に続き,品詞 (parts of speech, or pos) という概念・用語をめぐる話題.今回は Crystal の言語学用語辞典を繰ってみた.

part of speech The TRADITIONAL term for a GRAMMATICAL CLASS of WORDS. The main 'parts of speech' recognized by most school grammars derive from the work of the ancient Greek and Roman grammarians, primarily the NOUN, PRONOUN, VERB, ADVERB, ADJECTIVE, PREPOSITION, CONJUNCTION and INTERJECTION, with ARTICLE, PARTICIPLE and others often added. Because of the inexplicitness with which these terms were traditionally defined (e.g. the use of unclear NOTIONAL criteria), and the restricted nature of their definitions (reflecting the characteristics of Latin or Greek), LINGUISTS tend to prefer such terms as WORD-class or FORM-class, where the grouping is based on FORMAL criteria of a more UNIVERSALLY applicable kind.

ギリシア語やラテン語の文法の遺産を引き継いだ歴史的で伝統的な文法範疇 (category) であることが強調されており,それが必ずしも明確な語彙の区分であるわけではないことにも触れられている.従来,品詞は概念的な語彙区分として理解されることが多かったが,実際にはそれも "unclear" (不明確)であるとすら述べられている.

加えて,Crystal は言語学ではむしろ "word-class" (語類)や "form-class" (形式類)と呼ぶ向きも多いと述べている.確かに「品詞」という用語を敢えて避けるケースはありそうだ.「品詞」できれいに割り切れない場合に,より一般的な概念・用語としての「語類」を持ち出すことはあると思う.

それでも,言語学においては,拠って立つ理論次第ではあるが,「品詞」はあまりに便利すぎて手放せないケースのほうが多いのではないか.方便としてここまで踏み固められた「品詞」を手放すのは惜しい.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2025-02-04 Tue

■ #5762. 品詞とは何か? --- 日本語の「品詞」を辞典・事典で調べる [pos][terminology][linguistics][history_of_linguistics][category]

品詞 (parts of speech, or pos) は最古の文法範疇の1つといってよい.古代から現代にいたる広い意味での言語学 (linguistics) の歴史のなかで,きわめて有用であり続けた言語理論である.

日本語の「品詞」という用語について,国語辞典や百科事典の記述を確かめてみたい.まず『日本国語大辞典』より.

ひん-し【品詞】〔名〕〈英 parts of speech の訳語〉({英}parts of speech の訳語)文法上の意義・職能・形態などから分類した単語の区分け。欧米語の学校文法では、現在一般に八品詞(名詞・代名詞・形容詞・動詞・副詞・接続詞・前置詞・間投詞)とされる。国文法では、名詞・数詞・代名詞・動詞・形容詞・形容動詞・連体詞・副詞・接続詞・感動詞・助詞・助動詞が挙げられるが、併合、細分する場合もあり、また、学説によって異同がある。「品詞」の語は、日本文法書としては、明治七年(一八七四)に田中義廉が「小学日本文典」で七品詞を説いたのが最も早い。*小学日本文典〔1874〕〈田中義廉〉二・八「七品詞の名目」*風俗画報‐一六八号〔1898〕言語門「一は品詞の如何に関せず、単に標準語を伊呂波順に配列し而して是に対照する方言を蒐集するもの」*日本文法中教科書〔1902〕〈大槻文彦〉一「単語の以上八品を品詞と名づく」*中等教科明治文典〔1904〕〈芳賀矢一〉一・一三「助詞は種々の品詞の下につきて他の品詞との関係を示し又は其作用を助くる詞なり」

次に『デジタル大辞泉』より.

ひん-し【品詞】《parts of speech》文法上の職能によって類別した単語の区分け。国文法ではふつう、名詞・代名詞・動詞・形容詞・形容動詞・連体詞・副詞・接続詞・感動詞・助動詞・助詞の11品詞に分類する。分類については、右のうち、形容動詞を認めないものや、右のほかに数詞を立てるものなど、学説により異同がある。

『世界大百科事典』では長い項目となっている.冒頭の1段落のみを引用する.

品詞 ひんし

文法用語の一つ。それぞれの言語における発話の規準となる単位,すなわち,文は,文法のレベルでは最終的に単語に分析しうる(逆にいえば,単語の列が文を形成する)。そのような単語には,あまり多くない数の範疇(はんちゆう)(カテゴリー)が存在して,すべての単語はそのいずれかに属している。一つの範疇に属する単語はある種の機能(用いられ方,すなわち,文中のどのような位置に現れるか)を共有している。こうした範疇を従来より品詞 parts of speech と呼んできた。名詞とか動詞とかと呼ばれているものがそれである。

『日本大百科全書』でも長い項目なので,最初の3段落のみ示す.

品詞 ひんし

文法上の記述、体系化を目的として、あらゆる語を文法上の性質に基づいて分類した種別。語義、語形、職能(文構成上の役割)などの観点が基準となる。個々の語はいずれかの品詞に所属することとなる。

品詞の名称は parts of speech (英語)、parties du discours (フランス語)などの西洋文典の術語の訳として成立したもの。江戸時代には、オランダ文法の訳語として、「詞品」「蘭語九品」「九品の詞」のようなものがあった。語の分類意識としては、日本にも古くからあり、「詞」「辞」「てにをは」「助け字」「休め字」「名(な)」などの名称のもとに語分類が行われていたが、「品詞」という場合は、一般に、西洋文典の輸入によって新しく考えられた語の類別をさす。品詞の種類、名称には、学説によって多少の異同もあるが、現在普通に行われているものは、名詞・数詞・代名詞・動詞・形容詞・形容動詞・連体詞・副詞・接続詞・感動詞・助詞・助動詞などである。これらのうちの数種の上位分類である「体言」「用言」などの名称、および下位分類である「格助詞」「係助詞」なども品詞として扱われることもある。なお、「接頭語」「接尾語」なども品詞の名のもとに用いられることもある。

それぞれの品詞に所属する具体的な語も、学説によって異同がある。たとえば、受身・可能・自発・尊敬・使役を表す「る・らる・す・さす・しむ(れる・られる・せる・させる)」は、山田孝雄 (よしお) の学説では「複語尾」、橋本進吉の学説では「助動詞」、時枝誠記 (もとき) の学説では「接尾語」とされる。現在の国語辞書では、見出し語の下に品詞名を記すことが普通である。ただし、圧倒的に数の多い「名詞」については、これを省略しているものが多い。

重要と思われる4点を抽出すると,次のようになる.

・ 品詞は語を意義・職能・形態によって区分したものである

・ 学説・論者によって品詞の区分や数が異なる

・ 一般に区分された品詞の数は少数で,一つひとつの単語はいずれかの品詞に属する

・ 日本語の「品詞」は,西洋語から輸入された語の区分を指すのに主として用いられる

2025-02-03 Mon

■ #5761. ウェブ月刊誌 Helvillian の2月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian]

昨日1月28日(火)に『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の最新号となる第4号(2025年2月)が公開されました.

heldio/helwa のコアリスナーからなる有志ヘルメイトによる制作で,毎月28日に,その月の仲間の皆さんによる様々な英語史活動「hel活」(helkatsu) を,note 上でリンクを張りつつ紹介していこうという,hel活応援企画です.ぜひこちらの note アカウントをフォローしていただければと思います.

最新号では「2025年heldio/helwaで盛り上がるのは○○だ!」という特集が組まれており,今年の heldio/helwa の放送を占う対談企画を展開しています.また緊急特集として「They を狙うある英語史テロについて」も編まれ,菊地翔太先生(専修大学)の「they の5つの用法」,リスナーの ari さんと川上さんによる英語史クイズ,そして堀田によるジョーク緊急速報記事などが並びます.

さらに,川上さんの「英語のなぜ5分版やってます通信」や「日曜英語史クイズ」,lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」,umisio さんの「コメント大賞」などの人気連載は,相変わらず豊かな内容です.新しい記事として,ykagata さんによる「いのほたチャンネル300回記念公開ライブに行ってきました」や,り〜みんさんによる 「KPT でふりかえるhel活2024」なども注目を集めています.ここですべてを紹介することはできませんが,質量ともにたいへんな充実振りですので,ぜひ一つひとつお読みください.

今号の表紙を飾るのは長崎の新地中華街です.表紙のことばを Galois さんが担当し,長崎在住ならではの視点から解説を加えています.編集委員の Grace さんによる「helwaのあゆみ/活動報告」も新連載としてスタートし,今後の helwa の活動記録として重要な役割を果たしていくことになりそうです.今後が楽しみです.

制作班の Galois さん,Grace さん,Lilimi さん,umisio さんには,年明け早々からお骨折りいただきました.改めて感謝いたします.過去号についても本ブログや「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でご案内していますので,そちらもぜひご参照ください.

・ heldio 「#1282. 月刊 Helvillian 第2号が公開されました --- ヘルメイトさんによる自主的なhel活」(2024年10月29日配信)

・ helwa 「【英語史の輪 #204】祝・Helvillian 創刊」(2024年10月29日配信)

・ heldio 「#1248. 月刊誌 Helvillian 創刊! --- helwa リスナー有志によるウェブマガジン」(2024年12月3日配信)

・ hellog 「#5700. ウェブ月刊誌 Helvillian の創刊号・第2号が公開されています」 ([2024-12-04-1])

・ hellog 「#5725. ウェブ月刊誌 Helvillian の1月号が公開されました」 ([2024-12-29-1])

・ helwa 「【英語史の輪 #243】Helvillian 2月号が発行!(2025年1月28日配信)

・ heldio 「#1341. Helvillian 2月号が公開!」(2025年1月30日配信;以下よりお聴きください↓)

2025-02-02 Sun

■ #5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][contact][vocabulary][cosmopolitan_vocabulary][borrowing][loan_word][link]

1月25日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第10回が開講されました.今回は「英語,世界の諸言語と接触する」と題して,主に近代英語期の多種多様な言語からの語彙借用に注目しました.

近代英語期,イギリスは他の列強に遅れながらも世界進出を果たしました.イギリス帝国の形成過程で,世界中の言語との接触により膨大な「世界的語彙」 (cosmopolitan_vocabulary) を獲得することになり,英語語彙は格段に豊かになりました.この語彙的発展を受けて,19世紀半ばのイギリス帝国全盛期に Oxford English Dictionary の編纂が開始されることになりました.

今回の講座でも,対面およびオンラインで多くの方々にご参加いただきました.ありがとうございます.第10回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習などにご活用ください.

今回のシリーズ第10回については hellog と heldio の過去回でも取り上げていますので,ご参照ください.

・ hellog 「#5743. 1月25日(土)の朝カルのシリーズ講座第10回「英語,世界の諸言語と接触する」のご案内」 ([2025-01-16-1])

・ heldio 「#1325. 1月25日(土)の朝カル講座「英語,世界の諸言語と接触する」に向けて」 (2025/01/14)

・ heldio 「#1331. 土曜日の朝カルでは英語に入った日本語も取り上げます --- この50年で英語に入ったオモシロ借用語をいくつか紹介 (2025/01/20)

・ heldio 「#1335. OED 編纂の背景にあった○○園 --- 明日の朝カル講座で取り上げます」 (2025/01/24)

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

次回の朝カル講座は.6日後の2月8日(土)17:30--19:00に開講予定です.第11回「英語史からみる現代の新語」と題して,20--21世紀の新語形成の特徴を,英語史の観点から浮き彫りにします.現代の英語語彙は,歴史的に眺めると実に特別です.ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みいただけますと幸いです.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-01 Sat

■ #5759. 辻幸夫先生より教えていただいた日本語の書き言葉に関して考察された論文 [japanese][writing][kanji][hiragana][katakana][grammatology][youtube][inohota][heldio]

昨年12月より,YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて辻幸夫先生(慶應義塾大学名誉教授)をゲストにお招きして,4回にわたる「言語学バル」を配信してきました.

・ 「#292. 実は、認知言語学やってると思ってない! --- 辻幸夫さん(元日本認知言語学会会長)」 (2024/12/11)

・ 「#294. 辻幸夫さん(慶應義塾大学名誉教授)の広く深い知識と関心が生み出したお仕事たち」 (2025/12/18)

・ 「#294. 言語を研究している人口は,言語学より自然言語処理や工学系の方がはるかに多い --- 辻幸夫さん第三回」 (2024/12/25)

・ 「#295. 言語学の隣接領域を突破口に --- ことばの認知科学を牽引 --- 辻幸夫さん(慶應義塾大学名誉教授)」 (2025/1/1)

この収録の際に辻先生より,ご自身の書かれた「漢字仮名交じり表記法の認知科学」というご論考を紹介していただきました.日本語の漢字仮名交じり文の読み書きについて,認知科学の観点から考察された,たいへん示唆的な論文でした.冒頭に近い重要な記述を引用します (102--03) .

これまで日本語の書きことばにまつわる学問的な議論は国語学・日本語学・日本語教育学などの領域で重要な考察が多くなされてきている.同時に,漢字制限や漢字廃止論あるいは日本語の平仮名化というような言語政策的な議論もある.文字の標準化は政治経済や文化社会活動のかなめであるため,いろいろな議論があるのはうなずける.他方で,日本では戦前から漢字仮名の神経心理学的研究が積み重ねられてきており,当該領域では漢字仮名を使用する側から世界を先導してきた歴史がある.また20世紀半ばから活発になった認知科学の発展に伴い,漢字仮名使用について新しい視点から領域横断的な学際研究が行われるようになった.実際,文字の認知科学においては世界の研究者の興味を惹きつけている.そこでは漢字仮名交じりの合理性が明らかにされつつあり,日本語の文字研究は興味深い時代に入ったといえる.言語研究は人間が進化の中でつくりあげた認知機能研究の切り口として意義がある.漢字仮名が併存する現代日本語はその意味で非常に価値のあるサンプルだ.それぞれの言語には,その言語文化が積み重ねてきた文化・歴史の独自性とは切っても切れない価値があるが,それにとどまらず言語は人間という生物種の知的機能を解き明かす重要な端緒となる.本論ではこれまでの興味深い研究を瞥見し,文字および日本語の漢字仮名交じり表記法についての新たな視点や学際的観点からの意義について述べたい.

この力強い書き出しから,論文の終わりまで一気に読み込んでしまいました.まさに我が意を得たり.関連して,ぜひ heldio より「#745. 日本人よ,文字論に目覚めよ」 (2023/06/15) もお聴きいただければ.

・ 辻 幸夫 「漢字仮名交じり表記法の認知科学」『ことばと文字』第14号,日本のローマ字社,2021年4月.102--13頁.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow