hellog〜英語史ブログ / 2015-03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015-03-31 Tue

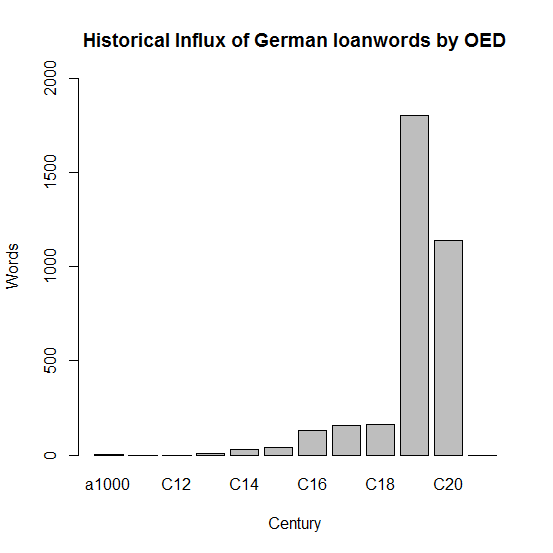

■ #2164. 英語史であまり目立たないドイツ語からの借用 [oed][loan_word][german][lexicology][statistics][lmode][loan_translation][scientific_english]

ヨーロッパの主要な言語のなかで,ドイツ語は英語の借用語ソースとして意外と目立たない.歴史的にある程度の規模でドイツ借用語が現われるのは後期近代英語からであり,それ以前は僅少である.英語もドイツ語もゲルマン語派 (Germanic) に属し共通の起源をもつということが広く知られている割には,両言語間で借用という横の関係は希薄である.

英語にドイツ語の語彙的影響が著しくないことは Jespersen (143) や荒木ほか (258) などの英語史概説書でも触れられている通りだが,ドイツ語借用が少ないとはいってもフランス語やラテン語と比べての話しであって,実際にはある程度の数は主として専門用語として入ってきている.近年においても然りのようだ (Algeo 80; 「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1])) .「#2162. OED によるフランス語・ラテン語からの借用語の推移」 ([2015-03-29-1]) で紹介した Wordorigins.org の "Where Do English Words Come From?" でも,次のように述べられている.

Other European languages remain steady, contributing 3--4% of new words throughout the centuries. The exception is German, which starting in the eighteenth century begins to increase its contribution to English vocabulary, reaching 3% of new words all by itself, and nosing ahead of French by the twentieth century.

上の同じ記事より入手した OED に基づく語種別統計でドイツ借用語の歴史的推移をグラフ化すると,以下のようになる.

宇賀治 (115--17) によれば,ドイツは16世紀に鉱山術や冶金術に長けていたので,その影響が17--18世紀における英語語彙に反映されている(グラフでの若干の高まりも16世紀からである).17世紀以降は食品名の借用も多い.また,ドイツは19世紀に哲学や医学を含む諸学問で飛躍的な発展を遂げたため,専門的な用語や概念が英語へも流れ込んだ(グラフ上も19世紀にピークを迎える).通常の借用のほか,翻訳借用 (loan_translation) が多いのもドイツ語からの借用の特徴といえるかもしれない.以下,分野別にドイツ借用語(翻訳借用も含む)を列挙しよう.

[鉱山・冶金]

cobalt, gneiss, meerschaum, quartz, zinc

[哲学・文芸批評]

folksong, gestalt, leitmotif, nihilism, objective, subjective, superman, transcendental, zeitgeist

[比較言語学]

ablaut, schwa, strong [weak] (declension), Umlaut

[教育制度]

kindergarten, semester, seminar

[物理学・化学]

aniline, dynamo, ohm, protein, relativity, saccharine, sarin, uranium

[医学・薬学]

aspirin, heroin, pepsin, Roentgen-ray [X-ray]

[食品]

delicatessen, frankfurter, hamburger, lager, noodle, pumpernickel, sauerkraut, schnitzel

ドイツ借用語について紙幅を割いている英語史概説書は多くないが,Carr, Charles T. The German Influence on the English Vocabulary. London: Clarendon, 1934. という研究書があるようである.

関連して,「#150. アメリカ英語へのドイツ語の貢献」 ([2009-09-24-1]),「#756. 世界からの借用語」 ([2011-05-23-1]) も参照されたい.

(後記 2015/09/06(Sun):Begoña Crespo ("Historical Background of Multilingualism and Its Impact." Multilingualism in Later Medieval Britan. Ed. D. A. Trotter. Cambridge: D. S. Brewer, 2000. p. 29.) によれば,すでに中英語期の15世紀にも,高地ドイツ語からの鉱物学に関する用語がある程度入っていたという.)

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.

・ Algeo, John. "Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Cambridge: CUP, 1998. 57--91.

2015-03-30 Mon

■ #2163. 言語イデオロギー [linguistic_ideology][sociolinguistics][gender][japanese][linguistic_imperialism][terminology]

私たちは,個々の言語や変種について特別な思いをもっている.例えば,母語である日本語に対して伝統をもつ美しい言葉であると思っているかもしれないし,一方でその1変種である若者ことば堕落していると嘆くかもしれない.標準語は高い地位をもつ正式な言葉遣いだと認識しているかもしれないし,広く国際語として学ばれている英語は大きな力をもつ言語であると考えているかもしれない.これらの言葉に対する「特別の思い」は言語意識や言語観と呼ぶこともできるが,特定の集団に何らかの利害関係をもたらすような社会的な価値観を伴って用いられる場合には言語イデオロギーと呼んでおくのが適切である.

『女ことばと日本語』を著した中村 (18--20) は,日本語における女ことばの位置づけについて考察する観点として,言語イデオロギーの概念を導入している.中村 (18) は 言語人類学者の Irvine を引用して,言語イデオロギーとは「言語関係について個々の文化が持っている理念の体系を指し,これらは倫理的・政治的価値をもっている」との定義を紹介している.(なお,Irvine の原文 (255) によると,". . . linguistic ideology---the cultural (or subcultural) system of ideas about social and linguistic relationships, together with their loading of moral and political interests" とあるので,定義の最初は「社会と言語の関係について」となるべきだろう.また,"interests" は「価値」よりも「利害関係」と理解しておくのが適当だろう.)

この定義の要点は3つある.1つは,言語イデオロギーが言語の実践そのものではなく理念 (ideas) に関するものだということである.イデオロギーであるから,言語に関する考え方という抽象的なものである.例えば,母語や母方言を美しいと思うのは,その言語変種の実践ではなく,その言語変種に対して抱く理念である.

2つ目に,言語イデオロギーとは,そのような諸理念の体系 (system) であるということだ.それぞれの理念が独立して集合されたものではなく,互いが互いに依存して成り立っている組織である,と.例えば,母方言に対する愛着は,標準語の無味乾燥という見方との対比に支えられているといえる.

3つ目は,言語イデオロギーは倫理的・政治的な利害関係 (moral and political interests) を伴っているということだ.例えば,英語は国際的に優位な言語であるという肯定的なとらえ方,あるいは逆に帝国主義的な言語 (linguistic_imperialism) であるとの否定的なとらえ方は,英語を倫理的あるいは政治的な観点から評価している点で,イデオロギーである.「#1194. 中村敬の英語観と英語史」 ([2012-08-03-1]) で世界の4つの英語観を示したが,これらはいずれも倫理的・政治的な利害関係を伴う理念の体系であるから,4つの英語に対する言語イデオロギーと言い換えてよい.

言語に対する美醜の観念,規範主義や純粋主義,言語の帝国主義批判,言語差別,言語権といった諸々の概念に共通するのは,その根底に何らかの形の言語イデオロギーが存在しているということである.

・ Irvine, Judith T. "When Talk Isn't Cheap: Language and Political Economy." American Ethnologist 16 (1989): 248--67.

・ 中村 桃子 『女ことばと日本語』 岩波書店〈岩波新書〉,2012年.

2015-03-29 Sun

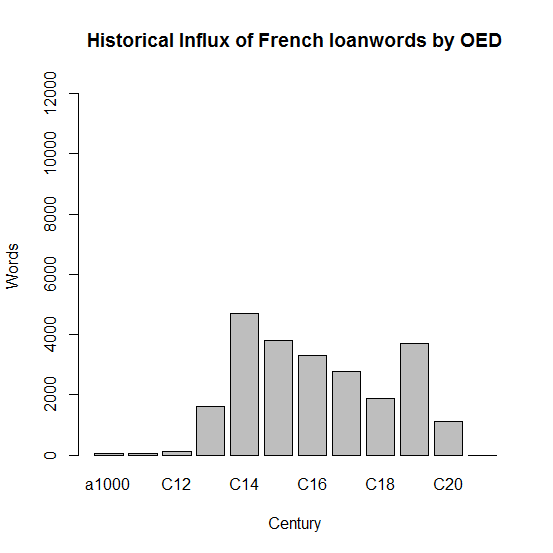

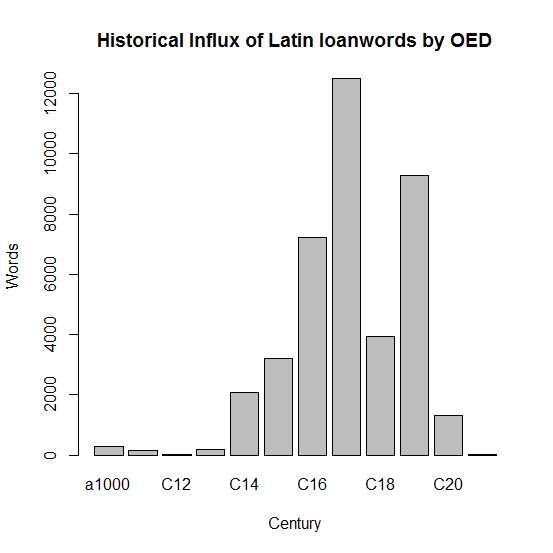

■ #2162. OED によるフランス語・ラテン語からの借用語の推移 [oed][loan_word][statistics][french][latin][lexicology]

Wordorigins.org の "Where Do English Words Come From?" と題する記事では,OED をソースとした語種比率の通時的推移の調査報告がある.古英語から現代英語への各世紀に,語源別にどれだけの新語が語彙に加えられたかが解説とともにグラフで示されている.本文中にも述べられているように,見出し語の語源に関して OED の語源欄より引き出された情報は,眉に唾をつけて解釈しなければならない.というのは,語源欄にある言語が言及されていたとしても,それが借用元の語源を表すとは限らないからだ.しかし,およその参考になることは確かであり,通時的な概観のために有用であることには相違ない.

ここでは,CSV形式あるいはEXCEL形式で公開されている世紀別で語源別の数値を拝借し,フランス語とラテン語から英語語彙へ追加された借用語の推移をグラフ化して並べてみた.

|

|

得られた傾向は,一般的な概説書で述べられているものと一致する.フランス語のピークは後期中英語,ラテン語のピークは初期近代英語である.比較すると,ラテン語の規模の著しさがよくわかる.フランス語とラテン語からの借用語に関連する統計については,すでに以下のように多くの記事で取り上げてきたので,そちらも参照されたい.

[2009-08-22-1]: #117. フランス借用語の年代別分布

[2009-11-15-1]: #202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合

[2010-06-30-1]: #429. 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合

[2010-12-12-1]: #594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴

[2011-02-16-1]: #660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率

[2011-08-20-1]: #845. 現代英語の語彙の起源と割合

[2011-09-18-1]: #874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布

[2012-08-11-1]: #1202. 現代英語の語彙の起源と割合 (2)

[2012-08-18-1]: #1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分

[2012-08-20-1]: #1211. 中英語のラテン借用語の一覧

[2012-09-03-1]: #1225. フランス借用語の分布の特異性

[2012-09-04-1]: #1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布

[2012-11-12-1]: #1295. フランス語とラテン語の2重語

[2014-08-24-1]: #1945. 古英語期以前のラテン語借用の時代別分類

また,OED の利用に際しては,以下の記事も参照されたい.

[2010-10-10-1] #:531. OED の引用データをコーパスとして使えるか

[2010-10-14-1] #:535. OED の引用データをコーパスとして使えるか (2)

[2010-10-15-1] #:536. OED の引用データをコーパスとして使えるか (3)

[2011-01-05-1] #:618. OED の検索結果から語彙を初出世紀ごとに分類する CGI

[2011-01-29-1] #:642. OED の引用データをコーパスとして使えるか (4)

2015-03-28 Sat

■ #2161. 社会構造の変化は言語構造に直接は反映しない [sociolinguistics][language_change][causation]

言語変化の言語内的な要因と言語外的な要因については,多くの記事で考えてきた (cf. 「#442. 言語変化の原因」 ([2010-07-13-1]),「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」 ([2010-07-14-1]),「#1015. 社会の変化と言語の変化の因果関係は追究できるか?」 ([2012-02-06-1]),「#1582. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (2)」 ([2013-08-26-1]),「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]),「#2151. 言語変化の原因の3層」 ([2015-03-18-1])) .

言語外的な要因の1つとして社会構造の変化が挙げられるが,社会構造の変化が言語構造にいかに反映しうるかという問題は興味深い.言語体系の外にあったものが内に取り込まれるというのは,いったいどういうことなのか.例えば,中英語期に英語とフランス語の diglossia により言語使用の社会的な上下関係が現われたとき,その上下関係は,swine と pork のような語彙の register における上下関係として英語の言語体系に反映されることとなった.この反映とは,いったいどのような仕組みで起こっているのだろうか.この問題については,「#1489. Ferguson の diglossia 論文と中世イングランドの triglossia」 ([2013-05-25-1]),「#1491. diglossia と borrowing の関係」 ([2013-05-27-1]),「#1583. swine vs pork の社会言語学的意義」 ([2013-08-27-1]) の記事でも取り上げた.

コセリウ (169) は,上で述べた「反映」の仕組みについては詳しく述べてこそいないが,それが間接的であることを次のように論じている(原文の圏点は太字に置き換えてある).

いわゆる「外的」要因(異族間の混淆や文化の中心地の役割とかのような)は〔中略〕,言語活動を直接に決定することのない,二次的な要因である.それらが決定するのは言語的知識の構成であって,それは話す行為の条件となる.したがって,言語的自由が対している状況は,異族間の混淆そのものではなく,そのことから生ずる個人間の言語的知識の状態である.同じことは,「社会構造の変化」についても言えるのであって,なかんずくA・メイエは,これを言語変化の究極の理由であるとした.社会構造の変化が言語の内的構造の中にそのまま反映され得ないのは,同じく構造とはいっても,両者の間に平衡関係がないからである.社会構造は言語の外的構造,すなわち言語の社会的成層に対応している.そして,これは文化のことがらである.社会的なものは,疑いもなく言語の「進化」における重要な直接的要因ではあるが,言語的知識の多様化と階層化のことを言うばあいにかぎって,つまり文化の要因としてのみそう言えるのである.

コセリウは,続く箇所で同じ議論によって,歴史は言語構造に直接は反映しないと論じている.社会や歴史の要因を軽視しているのではなく,それと言語構造とは別の次元にあるものだという主張だろう.この観点からすると,言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要かという問題は,異なるレベルの2つのものを比べているという点で,ナンセンスということになる.どちらも異なる次元において重要だということだろう.

引用で触れられているメイエの言語変化の原因についての議論は,「#1973. Meillet の意味変化の3つの原因」 ([2014-09-21-1]) を参照.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2015-03-27 Fri

■ #2160. 音韻法則の2種類の一般化 [lexical_diffusion][neogrammarian][wave_theory]

青年文法学派 (neogrammarian) による「音韻変化に例外なし」の原則 (Ausnahmslose Lautgesetze) は現代の言語学に甚大な影響を及ぼしているが,一方で,様々な形で批判や修正を受けてきた.特に,音韻変化は語彙の間を縫うようにして進行すると主張する語彙拡散 (lexical_diffusion) の理論は,例外なき音韻変化のテーゼに鋭く対立している.

コセリウも音韻変化の例外なき一般化について議論しており,この問題を論じるにあたって2種類の一般化を区別する必要があると説く(以下,原文の圏点は太字に置き換えてある).

ある「方言」(個々人からなるグループの言語)における「一般的音変化」には,かっきり区別されるべき,二つの種類の一般性が含まれている.すなわち,そのグループのすべての話し手の話す行為の中にある一般性で,外延的な一般性,あるいは単に「一般性」と呼び得るものが一つ.いま一つは,変化にさらされた音素もしくは音素群を含むすべての語における(あるいは変化にさらされた音素もしくは音素群を,似たような条件のもとに含んでいるすべての語における)一般性であって,それは各々の話し手の言語的知識の中ではじめて考えることができるものであって,内延的な一般性もしくは「規則性」と呼ぶことができる. (134--35)

昨日の記事「#2159. 共時態と通時態を結びつける diffusion」 ([2015-03-26-1]) で,言語変化の地理空間における拡散,もっと具体的にいえば隣接する地域方言の話者集団への拡散に触れたが,この意味での拡散(一般化)は,コセリウのいう外延的な一般性にかかわるものである.コセリウ曰く,「外延的一般性とは必然的に「改新の拡散」,すなわち,あいついで行われる採用の結果である」 (136) .採用とは個々の話者の自由意志によるものであるから,外延的な意味での一般化の仕方には,法則はないということになる.

外延的一般性には,いかなる普遍性もないのである.この意味において「音韻法則」は――「生じるできごと」(音的改新の拡散)としてではなく,「起きてしまったことの確認」として,すなわちなまのできごとの歴史 (Geschichte) としてではなく,物語の歴史 (Historie) のことがらとして――実際には,個別的な物語としての歴史の確認,つまり「アポステリオリ」な確認を示すにとどまるのである〔後略〕. (138)

一方,話者個人のもつ音韻体系の内部で生じるある音から別の音への変化の一般化は,内延的な一般性にかかわるものである.コセリウは,内延的には「音韻変化に例外なし」が確かに認められるという立場であり,語彙拡散理論が主張するようような語から語への漸次的な拡散は否定する.

内延的一般性の問題は,これとはまったく別のはなしである.この場合には,音の採用の「拡散」を同一の個人の言語的知識のわく内で,一つの語から別の語へおよぶものというように考えることは適切でない.たしかに新しい言語習慣として採用された様式の使用が頻繁なばあいには変化は連続的に現われるため,多様なゆれをともなう.しかしこのゆれは,知識の使用の中に現われるのであって,知識そのものの中に現われるのではない.採用された改新は,必ず,そして出発点から,それを採用する人の言語的知識全体に属している.その結果,音的様式について言えば,この様式は,まさにそのことによって,新しい表現的可能性として,それぞれの個人によって認められている音的様式の体系の中に組みこまれる. (139)

まとめれば,「音韻法則とは外延的な意味では拡散であり,内延的意味では選択である」 (152) .この考え方によれば,後者の一般化は法則の名にふさわしいが,前者の一般化は法則とは無縁ということになる.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2015-03-26 Thu

■ #2159. 共時態と通時態を結びつける diffusion [lexical_diffusion][diachrony][dialectology][language_change][geography][geolinguistics][sociolinguistics][isogloss]

「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1]) で,共時態と通時態が相矛盾するものではないとするコセリウの議論をみた.両者は矛盾しないというよりは,1つの現実の2つの側面にすぎないのであり,むしろ実際には融合しているのである.このことは,方言分布や語彙拡散の研究をしているとよく分かる.時間の流れが空間(地理的空間や社会階層の空間)に痕跡を残すとでも言えばよいだろうか,動と静が同居しているのだ.このような視点をうまく説明することはできないかと日々考えていたところ,Wolfram and Schilling-Estes による方言学と言語的拡散についての文章の冒頭 (713) に,求めていたものをみつけた.言い得て妙.

Dialect variation brings together language synchrony and diachrony in a unique way. Language change is typically initiated by a group of speakers in a particular locale at a given point in time, spreading from that locus outward in successive stages that reflect an apparent time depth in the spatial dispersion of forms. Thus, there is a time dimension that is implied in the layered boundaries, or isoglosses, that represent linguistic diffusion from a known point of origin. Insofar as the synchronic dispersion patterns are reflexes of diachronic change, the examination of synchronic points in a spatial continuum also may open an important observational window into language change in progress.

引用内で "spatial" というとき,地理空間を指しているように思われるが,同じことは社会空間にも当てはまる.実際,Wolfram and Schilling-Estes (714) は,2つの異なる空間への拡散の同時性について考えている.

Although dialect diffusion is usually associated with linguistic innovations among populations in geographical space, a horizontal dimension, it is essential to recognize that diffusion may take place on the vertical axis of social space as well. In fact, in most cases of diffusion, the vertical and horizontal dimensions operate in tandem. Within a stratified population a change will typically be initiated in a particular social class and spread to other classes in the population from that point, even as the change spreads in geographical space.

地理空間と社会空間への同時の拡散のほかにも,様々な次元への同時の拡散を考えることができる.語彙拡散 (lexical_diffusion) はそもそも言語空間における拡散であるし,時間は一方向の流れなので「拡散」とは表現しないが,(「時間空間」とすると妙な言い方だが,そこへの)一種の拡散とも考えられる.このような多重的な言語拡散の見方については,「#1550. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (3)」 ([2013-07-25-1]) で,"double diffusion" や "cumulative diffusion" と呼びながら議論したことでもある.新たに「同時多次元拡散」 (simultaneous multi-dimensional diffusion) と名付けたい思うが,この命名はいかがだろうか.ソシュールによる態の区別の呪縛から解放されるためのキーワードの1つとして・・・.

・ Wolfram, Walt and Natalie Schilling-Estes. "Dialectology and Linguistic Diffusion." The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Malden, MA: Blackwell, 2003. 713--35.

2015-03-25 Wed

■ #2158. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle." (2) [syntax][word_order][verb][agreement][register]

標題のように said John など伝達動詞が主語の前に置かれる語順について,[2015-02-25-1]の記事の続編を送る.現代英語のこの語順について,Biber et al. (922) は,Quirk et al. の記述と多く重なるが,次のような統語的条件を与えている.

Subject-verb order is virtually the rule where one or more of the following three conditions apply:

The subject is an unstressed pronoun:

"The safety record at Stansted is first class," he said. (NEWS)

The verb phrase is complex (containing auxiliary plus main verb):

"Konrad Schneider is the only one who matters," Reinhold had answered. (FICT)

The verb is followed by a specification of the addressee:

There's so much to living that I did not know before, Jackie had told her happily. (FICT)

LGSWE Corpus での調査によると,被引用文句の後位置では SV も VS も全体的におよそ同じくらいの頻度だというが,FICTIONでは SV がやや多く,NEWSでは VS が強く好まれるなど,傾向が分かれるという.ジャンルとの関係でいえば,前回の記事で触れたように,journalistic writing やおどけた場面では被引用文句の前でも VS が起こることがあるという.この問題は使用域や文体との関連が強そうだ.

伝達動詞であるという語彙・意味的制限,上掲の統語的条件,使用域や文体の関与,これらの要因が複雑に絡み合って said John か John said が決定されるとすれば,この問題は多面的に検討しなければならないことになる.ほかにも語用論的な要因が関与している可能性もありそうだし,他の引用文句を導入する表現や手段との比較も必要だろう.通時的な観点からは,諸条件の絡み合いがいかにして生じてきたのか,また書き言葉における引用符の発達などとの関係があるかどうかなど,興味が尽きない.(後者については,「#2004. ICEHL18 に参加して気づいた学界の潮流など」 ([2014-10-22-1]) で紹介した ICEHL18 の学会で,引用符の発達と quoth の衰退とが関与している可能性があるという趣旨の Colette Moore の口頭発表を聴いたことがある.The ICEHL18 Book of Abstracts (PDF) の pp. 170--71 を参照.)

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2015-03-24 Tue

■ #2157. word pair の種類と効果 [binomial][french][loan_word][chaucer][ancrene_wisse][bible]

binomial (2項イディオム)と呼ばれる "A and B" などの型の表現について,binomial の記事で扱ってきた.binomials は,word pair, paired word, doublets, collocated words などとも呼ばれる."A and B" 型に限らず広く定義すると「接続詞により結合された,同一の統語位置を占める2語」(片見,p. 170)となる(以下では呼称を word pair に統一).英語史における word pair の研究は盛んだが,それはとりもなおさず古い英語では word pair が著しく豊かだったからである.特に近代英語期の始まりまでは,ごく普通に見られた.

word pair にもいろいろな型があるが,語源的にみれば本来語か(主としてフランス語からの)借用語かという組み合わせによって英英タイプ,(順不同で)英仏タイプ,仏仏タイプに分けられる.一方,word pair の効果にもいくつかの種類が区別される.「#820. 英仏同義語の並列」 ([2011-07-26-1]) でも述べたが,文体的・修辞的な狙いもあれば,馴染みのない片方の語の理解を促すために,馴染みの深いもう片方の語を添えるという狙いもある.あるいは,「#1443. 法律英語における同義語の並列」 ([2013-04-09-1]) でみたように,特に英仏タイプの法律用語において,あえていずれか一方を選択するという労をとらなかっただけということもあるかもしれない.また,いずれの場合にも,意味を強調するという働きはある程度は含まれているのではないか.

各要素の語源に注目した分類と効果に注目した分類が,いかなる関係にあるのかという問題は興味深いが,とりわけ英仏タイプに関して,フランス借用語の意味を理解させるために本来語を添えたとおぼしき例が多いことは想像に難くない.Jespersen (89--90) は,Ancrene Riwle からの例として次のような word pair を挙げている.

cherité þet is luve

in desperaunce, þet is in unhope & in unbileave forte beon iboruwen

Understondeð þet two manere temptaciuns---two kunne vondunges---beoð

pacience, þet is þolemodnesse

lecherie, þet is golnesse

ignoraunce, þet is unwisdom & unwitenesse

一方,Chaucer は英仏タイプを文体的・修辞的に,あるいは強調の目的で使用することが多かったとされる.Jespersen (90) はこのことを以下のように例証している.

In Chaucer we find similar double expressions, but they are now introduced for a totally different purpose; the reader is evidently supposed to be equally familiar with both, and the writer uses them to heighten or strengthen the effect of the style; for instance: He coude songes make and wel endyte (A 95) = Therto he coude endyte and make a thing (A 325) | faire and fetisly (A 124 and 273) | swinken with his handes and laboure (A 186) | Of studie took he most cure and most hede (A 303) | Poynaunt and sharp (A 352) | At sessiouns ther was he lord and sire (A 355).

谷を参照した片見 (174--75) によれば,Chaucer が散文中に用いた word pairs 全体のうち73%までが英仏タイプか仏仏タイプであるとされ,Chaucer が聴衆や読者に求めたフランス語の水準の高さが想像される.

使用した word pair の種類に関して Chaucer の対極に近いところにあるものとして,片見 (174--75) は,英英タイプの比率が相対的に高い欽定訳聖書や神秘主義散文を挙げている.これらのテキストでは,英英タイプが word pairs 全体の半数近く,あるいはそれ以上を占めているという.だが,その狙いは Chaucer と異ならず,文体的・修辞的なもののようである.というのは,英英タイプを多用することで,「荒削りではあるが力強い文体」(片見,p. 175)を作り出すことに貢献しているからだ.word pair の種類と効果を考える上では,個々の作家やテキストの特性を考慮に入れる必要があるということだろう.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

・ 片見 彰夫 「中世イングランド神秘主義者の散文における説得の技法」『歴史語用論の世界 文法化・待遇表現・発話行為』(金水 敏・高田 博行・椎名 美智(編)),ひつじ書房,2014年.163--88頁.

・ 谷 明信 「Chaucer の散文作品におけるワードペア使用」『ことばの響き――英語フィロロジーと言語学』(今井 光規・西村 秀夫(編)),開文社,2008年.89--116頁.

2015-03-23 Mon

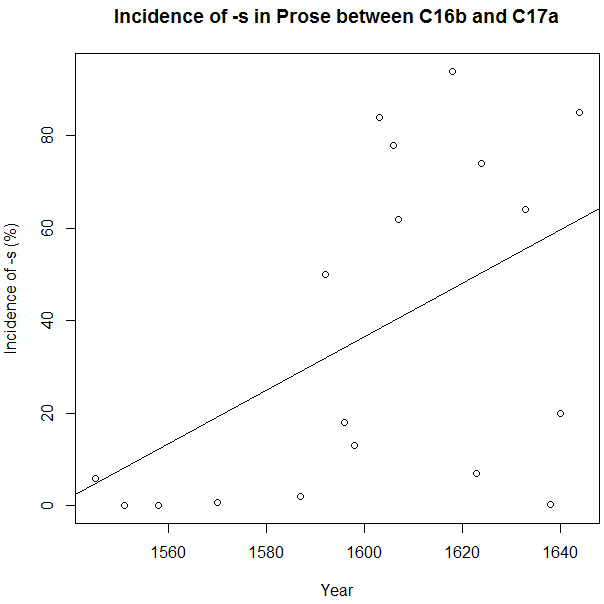

■ #2156. C16b--C17a の3単現の -th → -s の変化 [verb][conjugation][emode][language_change][suffix][inflection][3sp][lexical_diffusion][schedule_of_language_change][speed_of_change][bible]

初期近代英語における動詞現在人称語尾 -th → -s の変化については,「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]),「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]),「#1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力」 ([2014-05-28-1]),「#2141. 3単現の -th → -s の変化の概要」 ([2015-03-08-1]) などで取り上げてきた.今回,この問題に関連して Bambas の論文を読んだ.現在の最新の研究成果を反映しているわけではないかもしれないが,要点が非常によくまとまっている.

英語史では,1600年辺りの状況として The Authorised Version で不自然にも3単現の -s が皆無であることがしばしば話題にされる.Bacon の The New Atlantis (1627) にも -s が見当たらないことが知られている.ここから,当時,文学的散文では -s は口語的にすぎるとして避けられるのが普通だったのではないかという推測が立つ.現に Jespersen (19) はそのような意見である.

Contemporary prose, at any rate in its higher forms, has generally -th'; the s-ending is not at all found in the A[uthorized] V[ersion], nor in Bacon A[tlantis] (though in Bacon E[ssays] there are some s'es). The conclusion with regard to Elizabethan usage as a whole seems to be that the form in s was a colloquialism and as such was allowed in poetry and especially in the drama. This s must, however, be considered a licence wherever it occurs in the higher literature of that period. (qtd in Bambas, p. 183)

しかし,Bambas (183) によれば,エリザベス朝の散文作家のテキストを広く調査してみると,実際には1590年代までには文学的散文においても -s は容認されており,忌避されている様子はない.その後も,個人によって程度の違いは大きいものの,-s が避けられたと考える理由はないという.Jespersen の見解は,-s の過小評価であると.

The fact seems to be that by the 1590's the -s-form was fully acceptable in literary prose usage, and the varying frequency of the occurrence of the new form was thereafter a matter of the individual writer's whim or habit rather than of deliberate selection.

さて,17世紀に入ると -th は -s に取って代わられて稀になっていったと言われる.Wyld (333--34) 曰く,

From the beginning of the seventeenth century the 3rd Singular Present nearly always ends in -s in all kinds of prose writing except in the stateliest and most lofty. Evidently the translators of the Authorized Version of the Bible regarded -s as belonging only to familiar speech, but the exclusive use of -eth here, and in every edition of the Prayer Book, may be partly due to the tradition set by the earlier biblical translations and the early editions of the Prayer Book respectively. Except in liturgical prose, then, -eth becomes more and more uncommon after the beginning of the seventeenth century; it is the survival of this and not the recurrence of -s which is henceforth noteworthy. (qtd in Bambas, p. 185)

だが,Bambas はこれにも異議を唱える.Wyld の見解は,-eth の過小評価であると.つまるところ Bambas は,1600年を挟んだ数十年の間,-s と -th は全般的には前者が後者を置換するという流れではあるが,両者並存の時代とみるのが適切であるという意見だ.この意見を支えるのは,Bambas 自身が行った16世紀半ばから17世紀半ばにかけての散文による調査結果である.Bambas (186) の表を再現しよう.

| Author | Title | Date | Incidence of -s |

|---|---|---|---|

| Ascham, Roger | Toxophilus | 1545 | 6% |

| Robynson, Ralph | More's Utopia | 1551 | 0% |

| Knox, John | The First Blast of the Trumpet | 1558 | 0% |

| Ascham, Roger | The Scholmaster | 1570 | 0.7% |

| Underdowne, Thomas | Heriodorus's Anaethiopean Historie | 1587 | 2% |

| Greene, Robert | Groats-Worth of Witte; Repentance of Robert Greene; Blacke Bookes Messenger | 1592 | 50% |

| Nashe, Thomas | Pierce Penilesse | 1592 | 50% |

| Spenser, Edmund | A Veue of the Present State of Ireland | 1596 | 18% |

| Meres, Francis | Poetric | 1598 | 13% |

| Dekker, Thomas | The Wonderfull Yeare 1603 | 1603 | 84% |

| Dekker, Thomas | The Seuen Deadlie Sinns of London | 1606 | 78% |

| Daniel, Samuel | The Defence of Ryme | 1607 | 62% |

| Daniel, Samuel | The Collection of the History of England | 1612--18 | 94% |

| Drummond of Hawlhornden, W. | A Cypress Grove | 1623 | 7% |

| Donne, John | Devotions | 1624 | 74% |

| Donne, John | Ivvenilia | 1633 | 64% |

| Fuller, Thomas | A Historie of the Holy Warre | 1638 | 0.4% |

| Jonson, Ben | The English Grammar | 1640 | 20% |

| Milton, John | Areopagitica | 1644 | 85% |

これをプロットすると,以下の通りになる.

この期間では年間0.5789%の率で上昇していることになる.相関係数は0.49である.全体としては右肩上がりに違いないが,個々のばらつきは相当にある.このことを過小評価も過大評価もすべきではない,というのが Bambas の結論だろう.

・ Bambas, Rudolph C. "Verb Forms in -s and -th in Early Modern English Prose". Journal of English and Germanic Philology 46 (1947): 183--87.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

・ Wyld, Henry Cecil. A History of Modern Colloquial English. 2nd ed. London: Fisher Unwin, 1921.

2015-03-22 Sun

■ #2155. 言語変化と「無為の喜び」 [language_change][causation][exaptation][functional_load][functionalism][sociolinguistics][social_network][weakly_tied]

昨日の記事 ([2015-03-21-1]) でコセリウによる「#2154. 言語変化の予測不可能性」を,それに先立つ2日の記事 ([2015-03-19-1], [2015-03-20-1]) で Lass による外適応の話題を取り上げてきた.それぞれ独立した話題のように思えるが,外適応も他の言語変化と同様にある条件のもとでの任意の過程にすぎないと Lass が述べたとき,この2つの問題がつながったように思う.言語変化が任意であり自由でありという点について,コセリウと Lass の立場は似通っている.

Lass (98) は,外適応について検討した論文の "The joys of idleness" (無為の喜び)と題する最終節において,"historical junk" (歴史的なくず)がしばしば言語変化の条件を構成することに触れつつ,ほとんど役に立たないようにみえる言語項が言語変化にとって重要な要素となりうることを指摘している.

. . . useless or idle structure has the fullest freedom to change, because alteration in it has a minimal effect on the useful stuff. ('Junk' DNA may be a prime example.) Major innovations often begin not in the front line, but where their substrates are doing little if any work. (They also often do not, but this is simply a fact about non-deterministic open systems.) Historical junk, in any case, may be one of the significant back doors through which structural change gets into systems, by the re-employment for new purposes of idle material.

Crucially, however, mere 'uselessness' is not itself either a determinate precursor of exaptive change, or - conversely - a precursor of loss. Historical relics can persist, even through long periods of apparently senseless variation, and it is impossible to predict, solely on the basis of such idleness or inutility, that ANYTHING at all will happen.

なるほど,機能が低ければ低いほど外適応するための条件が整うのであるから,"conceptual novelty" が生まれやすいということにもなるだろう(ただし,必ず生まれるとは限らない).この謂いには一見すると逆説的な響きがあるように思われるが,これまでも「#836. 機能負担量と言語変化」 ([2011-08-11-1]) などで論じてきたことではある.体系としての言語という観点からいえば,対立の機能負担量 (functional_load) が少なければ少ないほど,なくてもよい対立ということになり,したがって消失するなり,無為に存在し続けるなり,別の機能に取って代わられるなりすることが起こりやすい.さらに別の言い方をすれば,体系組織のなかに強固に組み込まれておらず,ふらふらしている要素ほど,変化の契機になりやすいということだ.「#1232. 言語変化は雨漏りである」 ([2012-09-10-1]) や「#1233. 言語変化は風に倒される木である」 ([2012-09-11-1]) で見たように,変化が体系の弱点において生じやすいという議論も,「無為の喜び」と関係するだろう.

構造言語学ならずとも社会言語学の観点からも,同じことが言えそうだ.social_network の理論によれば,弱い絆で結ばれている (weakly_tied) 個人,言い換えれば体系組織のなかに強固に組み込まれておらず,ふらふらしている要員こそが言語変化の触媒になりやすいとされる (cf. 「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1]),「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」 ([2012-07-19-1])) .

荘子も「無用の用」を説いた.これは,体系組織に関わるあらゆる変化に当てはまるのかもしれない.

・ Lass, Roger. "How to Do Things with Junk: Exaptation in Language Evolution." Journal of Linguistics 26 (1990): 79--102.

2015-03-21 Sat

■ #2154. 言語変化の予測不可能性 [prediction_of_language_change][language_change]

言語変化の予測 (prediction_of_language_change) について,「#843. 言語変化の予言の根拠」 ([2011-08-18-1]),「#844. 言語変化を予想することは危険か否か」 ([2011-08-19-1]),「#1019. 言語変化の予測について再考」 ([2012-02-10-1]) などで考えてきた.この話題に関しては様々な議論があるが,言語学者コセリウは,「#2143. 言語変化に「原因」はない」 ([2015-03-10-1]) と喝破しているくらいであるから,当然,言語変化の予想自体もナンセンスであると主張している.以下,関連する箇所を p. 336 より引用する(原文の圏点は太字に置き換えてある).

言語変化は予言できるという考え方には根拠がない.一般に未来それ自体は認識にとっての題材ではなく,予測は学問の問題ではない.しかし,ことばのばあい,上のような考え方はさらに不合理な主張,つまり話し手の表現的自由が未来においていかに組織されるかを前もって確定することができるという主張を含むことになる.あらゆる「予言」は一般的な言明であるから,実際には変化はある条件のもとで生ずるというふうに述べる.そして,歴史における一般化とは,形式的であって実体的ではないから〔中略〕,われわれのすでに知っているこれこれの条件のもとでは,これこれの型の変化が生じ得るであろうと言えるのがせいぜいであって,個々のばあいについて,具体的にどのような変化が生じるとか,実際に起こるのか起こらないのかを言うことはできない.同じように,前後する二つの「言語状態」を比較して,どのような変化が生じているかを確認することはできる.しかし,その変化が将来も同じ方向に進むのかどうかを確約してくれるものは何もない.

コセリウが言語変化の予測不可能性を明言する際の要点は2つある.1つは,予言それ自体は学問の問題ではないということ,もう1つは,変化の条件は一般的かつ形式的に示すことができるかもしれないが,それは個々の実体的な言語変化を予言するのには役に立たないということである.後者は,各種の条件のもとでも常に話者の自由が確保されていることに関係する.

自然科学においては,一般法則の樹立と未来の予測可能性とはイコールで結ばれる関係である.しかし,言語は自然科学ではなく,そこには一般法則もなければ予測可能性もない.コセリウは,言語学が自然科学に近づこうとすることも,一般法則や予測可能性を追求しようとすることも認めない強い立場を取っている.「言語学は,自由の支配のもとにありながら,なお因果法則を確立しようという,この不合理な企てを放棄すべきである」 (342) と.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2015-03-20 Fri

■ #2153. 外適応によるカテゴリーの組み替え [exaptation][tense][aspect][category][language_change][verb][conjugation][inflection]

昨日の記事「#2152. Lass による外適応」 ([2015-03-19-1]) で取り上げた,印欧祖語からゲルマン祖語にかけて生じた時制と相の組み替えについて,より詳しく説明する.印欧祖語で相のカテゴリーを構成していた Present, Perfect, Aorist の区別は,ゲルマン祖語にかけて時制と数のカテゴリーの構成要因としての Present, Preterite 1, Preterite 2 の区別へと移行した.形態的な区別は保持したままに,外適応が起こったことになる.まず対応の概略を図式的に示すと,次のようになる.

(Indo-European) (Germanic) PRESENT ──────── PRESENT PERFECT ──────── PRETERITE 1 AORIST ──────── PRETERITE 2

ゲルマン諸語の弱変化動詞については,印欧祖語時代の PERFECT と AORIST は形態的に完全に融合したので,上図の示すような PRETERITE 1 と 2 の区別はつけられていない.しかし,強変化動詞はもっと保守的であり,かつての PERFECT と AORIST の形態的痕跡を残しながら,2種類の PRETERITE へと機能をシフトさせた(つまり外適応した).(2種類の PRETERITE については,「#42. 古英語には過去形の語幹が二種類あった」 ([2009-06-09-1]) を参照.)

ところで,印欧祖語では動詞の相のカテゴリーは母音階梯 (ablaut) によって標示された.e-grade は PRESENT を,o-grade は PERFECT を,zero-grade あるいは ē-grade は AORIST を表した.一方,古英語のいくつかの強変化動詞の PRESENT, PRETERITE 1, PRETERITE 2 の形態をみると,bīt-an -- bāt -- bit-on, bēod-an -- bēad -- budon, help-an -- healp -- hulpon などとなっている.印欧祖語以降の母音変化により直接は見えにくくなっているが,古英語の3種の屈折変化に見られるそれぞれの母音の違いは,印欧祖語時代の e-grade, o-grade, zero-grade の差に対応する.つまり,3種の屈折変化は音韻形態的には地続きである.したがって,ゲルマン祖語時代にかけて本質的に変化していったのは形態ではなく機能ということになる.おそらくは印欧祖語の相の区別が不明瞭になるに及び,保持された形態的な対立が別のカテゴリー,すなわち時制と数の区別に新たに応用されたということだろう.

Lass (87) によると,この外適応は以下の一連の過程を経て生じたと想定されている.

(i) loss of the (semantic) opposition perfect/aorist; (ii) retention of the diluted semantic content 'past' shared by both (in other words, loss of aspect but retention of distal time-deixis); (iii) retention of the morpho(phono)logical exponents of the old categories perfect and aorist, but divested of their oppositional meaning; (iv) redeployment of the now semantically evacuated exponents as markers of a secondary (concordial) category; in effect re-use of the now 'meaningless' old material to bolster an already existing concordial system, but in quite a new way.

印欧祖語には存在しなかったカテゴリーがゲルマン祖語において新たに創発されたという意味で,この外適応はまさに "conceptual novelty" の事例といえる.

・ Lass, Roger. "How to Do Things with Junk: Exaptation in Language Evolution." Journal of Linguistics 26 (1990): 79--102.

2015-03-19 Thu

■ #2152. Lass による外適応 [exaptation][tense][aspect][language_change][grammaticalisation]

「#2146. 英語史の統語変化は,語彙投射構造の機能投射構造への外適応である」 ([2015-03-13-1]) で言語変化論における外適応 (exaptation) の概念を導入したが,これについて本格的な論文を著したのは Lass である.本来は生物進化の分野で Gould and Vrba が使用した概念だが,Lass はこれを言語変化に応用した.

生物進化論における外適応は,Gould (171 qtd. in Lass 80) のことばを借りると以下の通りである.

We wish to restrict the term adaptation only to those structures that evolved for their current utility; those useful structures that arose for other reasons, or for no conventional reasons at all, and were then fortuitously available for other changes, we call exaptations. New and important genes that evolved from a repeated copy of an ancestral gene are partial exaptations, for their new usage cannot be the reason for the original duplication.

適応 (adaptation) はすでに発達している機能のさらなる発達を指し,それに対して外適応 (exaptation) は別の理由による新たな発達を指す.Lass (80) のことばで要約すると,"Exaptation then is the opportunistic co-optation of a feature whose origin is unrelated or only marginally related to its later use. In other words (loosely) a 'conceptual novelty' or 'invention'" ということになる.

さて,外適応を言語変化に当てはめて考えてみよう.本来の機能が失われ,形骸化してゴミとなって残った形態の辿る道は3つある.完全に廃棄されるか,ゴミのまま意味もなく残り続けるか,別の用途を付されて新たな生命を獲得するか,である.この最後の道が,外適応ということになる.Lass (81--82) の説明を引用する.

Say a language has a grammatical distinction of some sort, coded by means of morphology. Then say this distinction is jettisoned, PRIOR TO the loss of the morphological material that codes it. This morphology is now, functionally speaking, junk; and there are three things that can in principle be done with it: (i) it can be dumped entirely; (ii) it can be kept as marginal garbage or nonfunctional/nonexpressive residue (suppletion, 'irregularity'); (iii) it can be kept, but instead of being relegated as in (ii), it can be used for something else, perhaps just as systematic. . . . . Option (iii) is linguistic exaptation.

Lass は,外適応の具体例の1つとして,印欧祖語の相のカテゴリーがゲルマン祖語において時制と数のカテゴリーに組み替えられたことを取り上げている.印欧祖語は,相のカテゴリーにおいて Present, Perfect, Aorist の3種を母音階梯によって区別していた.ところが,ゲルマン語へ発達する過程で,母音階梯による形態音韻的な区別は保持しながら,その区別を本来とは別の用途に付すという革新が生じた.具体的には,相の対立は消失し,代わりに時制による対立と過去時制内部における数の対立が立ち現れてきた.つまり,かつての Present, Perfect, Aorist の区別は,いまや Present, Preterite 1, Preterite 2 へと「外適応」したのである.

Lass (99) は論文の最後で外適応の概念を社会言語学的に応用する可能性にまで言及しており,その射程の広さを示唆している.

・ Gould, Stephen Jay and Elizabeth S. Vrba. "Exaptation --- A Missing Term in the Science of Form." Paleobiology 8.1 (1982): 4--15.

・ Gould, Stephen Jay. Hen's Teeth and Horse's Toes: Further Reflections in Natural History. New York: Norton, 1983.

・ Lass, Roger. "How to Do Things with Junk: Exaptation in Language Evolution." Journal of Linguistics 26 (1990): 79--102.

2015-03-18 Wed

■ #2151. 言語変化の原因の3層 [language_change][causation][sociolinguistics][cognitive_linguistics]

言語変化の原因を大きく二分すると,言語内的なものと言語外的なものに分けられる.この伝統的な区別については,「#442. 言語変化の原因」 ([2010-07-13-1]),「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」 ([2010-07-14-1]),「#1582. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (2)」 ([2013-08-26-1]),「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]) などで論じてきたとおりである.

この2つはそれぞれ社会言語学的要因と(純)言語学的要因と読み替えることもできるが,この二分法ではいかんせん大雑把にすぎる.例えば,語用的要因とか,言語の産出と理解に関わる神経的な要因とかいう場合には,言語内・外のいずれが関与していることになるのだろうか.また,語順の類型論におけるSOVの語順と「形容詞+名詞」の語順との相関関係というような議論を持ち出す言語変化論においては,その要因とは言語学的なものなのか,認知的なものなのか,あるいは単に統計的なものなのか.○○的要因というときの○○とは,言語変化の諸要因のある種の体系化に基づく厳密な言葉遣いとして用いられているのか,それともその都度あてがわれる適当なラベルにすぎないのか.このような問題意識は言語変化の multiple causation (cf. 「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]))と無関係ではなく,それがいかに複雑な問題であるかを反映している.

Aitchison (736) は,上に述べた様々な○○を "layer" (層)と表現した上で,言語変化の主たる原因には(少なくとも)3層が認められると述べている.社会言語学的,(純)言語学的,認知心理学的の3種である.

In historical linguistics, at least three overlapping layers of causes can usefully be distinguished. First is immediate trigger, which can be regarded as "sociolinguistic," as when, in Labov's seminal paper, the permanent inhabitants of Martha's Vineyard imitated the vowels of the fishermen they subconsciously admired . . . . Second is "linguistic proper," due to vocal tract configurations, or to the maintenance of language patterns, as when, in the Martha's Vineyard case, the diphthongs [ai] and [au] follow a roughly parallel course of change. The third level is when broad properties of the human mind are hypothesized to account for any such changes. For example, memory limitations or processing procedures might plausibly be invoked to explain why front and back vowels tend to move in tandem not just in Martha's Vineyard, but everywhere. This "top layer" of causation can be labeled psycholinguistic or cognitive, even though such labels need to be used with care: they have been applied in the literature in a number of different ways. . . . This territory is a no-person's-land between language universals and more general psychological ones. The location of the boundary is often dependent on the theory adopted, rather than on an (unachievable) Olympian view of the situation.

3層のみの設定でよいのか,なぜその最上層が「認知心理」であるのか,引用に述べられているような「言語学的」と「認知心理学的」の境目の曖昧さなど,切り込みたいことはいろいろある.しかし,言語内的(社会言語学的)と言語外的(言語学的)という一見するとわかりやすい二分法が,単に大雑把であるという以上に,誤解を招く(誤解を含む)分類であることが,少なくともよくわかるようになる一節とはいえるだろう.

・ Aitchison, Jean. "Psycholinguistic Perspectives on Language Change." The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Malden, MA: Blackwell, 2003. 736--43.

2015-03-17 Tue

■ #2150. 音変化における聞き手の役割 [phonetics][phonology][language_change][causation][teleology][hypercorrection][assimilation][dissimilation]

「#2140. 音変化のライフサイクル」 ([2015-03-07-1]) の記事で,近年の音変化(および言語変化一般)の研究において,話し手よりも聞き手の役割が重要視されるようになってきていることに触れた.そのような論者の1人に Ohala がいる.Ohala (676) は,話し手の関与を否定し,原則として音変化は聞き手によって主導されるという立場を取っている.それぞれ関連する部分を抜き出そう.

. . . variation in the production domain does not by itself constitute sound change since there is no change in the pronunciation norm; the listener is able (somehow) to reconstruct the speaker's intended pronunciation.

Misperceptions are potential sound changes because they may result in a changed pronunciation norm on the part of listeners if their misperceptions are guides to their own pronunciation.

発音の規範 ("pronunciation norm") の変化のことを音変化と呼ぶのであれば,それが生じ,定着する場は聞き手のなかであると想定せざるを得ない.もちろん聞き手は次の瞬間に話し手にもなるという意味においては,その音変化が音声的に実現されるのは話し手としての発話行為においてではあろう.しかし,音変化が生じるのは,聞き手としての役割を担っているときである.聞き手は,通常,話し手による規範から逸脱した変異的な発音を適切に「修正」することができるため,規範そのものを維持するのに貢献する.しかし,ときに聞き手が適切に「修正」することに失敗すると,聞き手の規範そのものが変化する可能性が生じる.この立場によれば,音変化の典型である同化 (assimilation) は聞き手による修正のしなさすぎ (hypocorrection) として,また異化 (dissimilation) は聞き手による修正のしすぎ (hypercorrection) として捉えることができる (Ohala 678) .

Ohala (683) は,持論の終わりのほうで,音変化の無目的性,話し手の無関与,聞き手の役割の重視の3点を合わせて強く主張している.従来の音変化理論における目的論的な見方と,話し手(産出)重視の伝統に真っ向から反対する刺激的な論である.

. . . sound change, at least at its very initiation, is not teleological. It does not serve any purpose at all. It does not improve speech in any way. It does not make speech easier to pronounce, easier to hear, or easier to process or store in the speaker's brain. It is simply the result of an inadvertent error on the part of the listener. Sound change thus is similar to manuscript copyists' errors and presumably entirely unintended.

写字生の写し誤りの比喩はおもしろい.しかし,比喩を文字通りに受け取ってあら探しをするという趣味のよくないことをあえてすれば,嘘から出た誠よろしく写字生による誤写が正しいのものと取り違えられて定着したという書き言葉上の言語変化は,皆無ではないかもしれないが,少なくとも音変化に比して滅多にないとは述べてよいだろう.この比喩の理解には,"at its very initiation" (その当初においては)の但し書きを重視したい.

だが,Ohala の主張を聞いていると,言語変化一般において聞き手の役割を再考する必要があるのでないかと思えてくるのは確かだ.

・ Ohala, John J. "Phonetics and Historical Phonology." The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Malden, MA: Blackwell, 2003. 669--86.

2015-03-16 Mon

■ #2149. 意味借用 [borrowing][loan_word][loan_translation][semantic_change][lexicology][old_norse][semantic_borrowing][christianity]

本ブログのいくつかの記事で 意味借用,semantic_borrowing, あるいは "semantic loan" という用語を使ってきたが,とりたてて話題にしたことはなかったので,今回いくつか例を挙げておきたい.意味借用はときに翻訳借用 (loan_translation) と混同して用いられることがあるが,2つは異なる過程である.翻訳借用においては新たな語彙項目が生み出されるが,意味借用においては既存の語彙項目に新たな語義が追加されるか,それが古い語義を置き換えるかするのみで,新たな語彙項目は生み出されない.ただし,いずれも借用元言語の形態は反映されないという点で共通点がある.「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) で説明した Haugen の用語に従えば,いずれも importation ではなく substitution の例ということになる.

英語史における意味借用の典型例の1つに,dream がある.古英語 drēam は "joy, music" (喜び,音楽)の意で用いられたが,対応する古ノルド語の draumr が "vision" (夢)の意をもっていたことにより,その影響で中英語までに「夢」の語義を獲得した.もともとのゲルマン語の段階での原義「(叫び声などによる)惑わし」からの意味発展により「(歓楽による)叫び声,騒ぎ;歓楽;喜び」の系列と「幻影;夢」の系列とが共存していたと考えられるが,後者は古英語へは伝わらなかったようだ.だが実際には,古英語期にも,古ノルド語の影響の強い東中部や北部では「夢」の語義も行われていた形跡がある.

ほかによく知られているものとして,bloom がある.古英語 blōma は "ingot of iron" (塊鉄)を意味したが,古ノルド語 blóm "flower, blossom" (花)の影響で,中英語までに新しい語義を獲得した(ただし,これには異説もある).dwell に相当する古英語単語 dwellan, dwelian は "to lead astray" (迷わせる)で用いられたが,古ノルド語 dvelja (ぐずぐずする;とどまる)より発展的な語義「住む」を借用したとされる.また,「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1]) で触れたように,bread は古英語では brēad "morsel of food" ほどの意味だったが,古ノルド語 brauð "bread" より「パン」の語義を借りてきたようだ (Old Northumbrian に「パン」としての用例がみられる).

古ノルド語からの意味借用の例をいくつか挙げたが,ラテン語からの例としてラテン語 rēs が「集会;こと,もの」の語義をもっていたことから,本来「集会」のみを意味した古英語 þing が「こと,もの」の意味を得たとされる.同様に,古英語の Dryhten "lord" に "the Lord" の語義が追加されたのも,対応するラテン語の dominus の影響だろう(関連して「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]) を参照).古英語における本来語のキリスト教用語には,対応するラテン語の影響で新たに意味を獲得したものが多い (ex. wītega "prophet", þrōþung "suffering", getimbran "edify", cniht "pupil" 等々 (cf. Strang 368--69) .

ほかには,「新しいもの」の意味でフランス語から英語に入ってきたnovel が,その後スペイン語及びイタリア語の対応語から「物語;小説」の意味を取り入れた例などがある.

英語が意味を貸し出した側となっている例もある.フランス語の realizer (はっきり理解する)と introduir(紹介する)のそれぞれの語義は,英語の対応語からの借用である.また,アメリカで話されるポルトガル語の engenho は「技術」を意味したが,英語 engine から「機関車」の意味を借用した.さらに,日本語「触れる」「払う」はそれぞれ物理的な意味のほかに「(問題などに)言及する」「(注意・敬意などを)払う」の意味をもつが,これは対応する touch, pay が両義をもつことからの影響とされる.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2015-03-15 Sun

■ #2148. 中英語期の diglossia 描写と bilingualism 擁護 [bilingualism][french][diglossia][popular_passage]

中英語社会が英語とフランス語による diglossia を実践していたことは,「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) や「#1203. 中世イングランドにおける英仏語の使い分けの社会化」 ([2012-08-12-1]) などの記事で見てきたとおりである.しかし,その2言語使用状態に直接言及するような記述を探すのは必ずしもたやすくない.ましてや,その2言語状況について評価を下すようなコメントは見つけにくい.だが,そのなかでもこれらの事情に言及した有名な一節がある.Robert of Gloucester (fl. 1260--1300) の Chronicle からの一節で,以下,Corpus of Middle English Prose and Verse 所収の The metrical chronicle of Robert of Gloucester より該当箇所を引用しよう.

& þe normans ne couþe speke þo / bote hor owe speche (l. 7538)

& speke french as hii dude atom / & hor children dude also teche

So þat heiemen of þis lond / þat of hor blod come (l. 7540)

Holdeþ alle þulke speche / þat hii of hom nome

Vor bote a man conne frenss / me telþ of him lute

Ac lowe men holdeþ to engliss / & to hor owe speche ȝute

Ich wene þer ne beþ in al þe world / contreyes none

Þat ne holdeþ to hor owe speche / bote engelond one (l. 7545)

Ac wel me wot uor to conne / boþe wel it is

Vor þe more þat a mon can / þe more wurþe he is

ノルマン人はイングランドにやってきたときにはフランス語のみを用いており,その子孫たる "heiemen" もフランス語を保持していたこと,その一方で "lowe men" は英語のみを用いていたことが述べられている.これはまさに diglossia における H (= High variety) と L (= Low variety) の区別への直接の言及である.また,フランス語を知らないと社会的に低く見られるというコメントも挿入されている.さらに,引用の終わりのほうでは,両言語を知っているほうがよい,そのほうが社会的に価値が高いとみなされると,英仏語の bilingualism を擁護するコメントも付されている.

実際のところ,Chronicle が書かれた13世紀末には,貴族の師弟でもあえて学習しなければフランス語をろくに使いこなせないという状態になっていた.貴族の師弟のフランス語力の衰えは,「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) でみたように,13世紀までにはすでに顕著になっていたようだ.しかし,フランス語の社会言語学的地位は依然として高かったため,余計にフランス語学習が奨励されたということにもなった.このような状況において Robert of Gloucester は,両言語を操れることの大切さを説いたのである.

2015-03-14 Sat

■ #2147. 中英語期のフランス借用語批判 [purism][loan_word][french][inkhorn_term][me][lexicology]

16世紀には,ラテン借用語をはじめとしてロマンス諸語などからの借用語がおびただしく英語へ流入した(「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1]) や「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]) を参照).日本語でも明治以降,大量の漢語が作られ,昭和以降は無数のカタカナ語が流入した(「#1617. 日本語における外来語の氾濫」 ([2013-09-30-1]) 及び「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1]) を参照).これらの時代の各々において,純粋主義 (purism) の立場からの借用語批判が聞かれた.借用語をむやみやたらに使用するのは控えて,本来語をもっと多く使うべし,という議論である.

英語史においてあまり聞かないのは,中英語期に怒濤のように押し寄せたフランス借用語に対する批判である.「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]) で見たとおり,英語はノルマン・コンクェスト後の数世紀間で,歴史上初めて数千語という規模での大量語彙借用を経験してきたが,そのフランス借用語への批判はなかったのだろうか.

確かにルネサンス期のインク壺語批判ほどは目立たないが,中英語におけるフランス借用語批判がまったくなかったわけではない.Ranulph Higden (c. 1280--1364) によるラテン語の Polychronicon を1387年に英訳した John of Trevisa (1326--1402) は,ある一節で,古ノルド語とともにフランス語からの借用語の無分別な使用について苦情を呈している.Crystal (186) からの引用を再現しよう.

by commyxstion and mellyng, furst wiþ Danes and afterward wiþ Normans, in menye þe contray longage ys apeyred, and som vseþ strange wlaffyng, chyteryng, harryng, and garryng grisbittyng.

同様に,Richard Rolle of Hampole (1290?--1349.) による Psalter (a1350) でも,"seke no strange Inglis" (見知らぬ英語は使わない)とフランス借用語に対して暗に不快感を示しているし,15世紀に Polychronicon を英訳した Osbern Bokenham (1393?--1447?) も,フランス語が英語を野蛮にしたと非難している (Crystal 186) .しかし,彼らとて,自らの著書のなかで,洗練されたフランス借用語を用いていたことはいうまでもない.

このように中英語期のフランス借用語への純粋主義的な非難はいくつか確認されるが,後世の激しいインク壺語批判に比べれば単発的であり,特に大きな潮流を形成しなかったようだ.英語自体がまだ一国の言語としておぼつかない地位にあって,英語の本来語への思慕や借用語の嫌悪という純粋主義的な態度が世の注目を浴びるには,まだ時代が早かったものと思われる.それでも,この中英語期の早熟な純粋主義的批判は,後世の苛烈な批判の前段階として,確かに英語史上に位置づけられるものではあるだろう.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2015-03-13 Fri

■ #2146. 英語史の統語変化は,語彙投射構造の機能投射構造への外適応である [exaptation][grammaticalisation][syntax][generative_grammar][unidirectionality][drift][reanalysis][evolution][systemic_regulation][teleology][language_change][invisible_hand][functionalism]

「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) でみたように,英語史で生じてきた主要な統語変化はいずれも「機能範疇の創発」として捉えることができるが,これは「機能投射構造の外適応」と換言することもできる.古英語以来,屈折語尾の衰退に伴って語彙投射構造 (Lexical Projection) が機能投射構造 (Functional Projection) へと再分析されるにしたがい,語彙範疇を中心とする構造が機能範疇を中心とする構造へと外適応されていった,というものだ.

文法化の議論では,生物進化の分野で専門的に用いられる外適応 (exaptation) という概念が応用されるようになってきた.保坂 (151) のわかりやすい説明を引こう.

外適応とは,たとえば,生物進化の側面では,もともと体温保持のために存在していた羽毛が滑空の役に立ち,それが生存の適応価を上げる効果となり,鳥類への進化につながったという考え方です〔中略〕.Lass (1990) はこの概念を言語変化に応用し,助動詞 DO の発達も一種の外適応(もともと使役の動詞だったものが,意味を無くした存在となり,別の用途に活用された)と説明しています.本書では,その考えを一歩進め,構造もまた外適応したと主張したいと思います.〔中略〕機能範疇はもともと一つの FP (Functional Projection) と考えられ,外適応の結果,さまざまな構造として具現化するというわけです.英語はその通時的変化の過程の中で,名詞や動詞の屈折形態の消失と共に,語彙範疇中心の構造から機能範疇中心の構造へと移行してきたと考えられ,その結果,冠詞,助動詞,受動態,完了形,進行形等の多様な分布を獲得したと言えるわけです.

このような言語変化観は,畢竟,言語の進化という考え方につながる.ヒトに特有の言語の発生と進化を「言語の大進化」と呼ぶとすれば,上記のような言語の変化は「言語の小進化」とみることができ,ともに歩調を合わせながら「進化」の枠組みで研究がなされている.

保坂 (158) は,言語の自己組織化の作用に触れながら,著書の最後を次のように締めくくっている.

こうした言語自体が生き残る道を探る姿は,いわゆる自己組織化(自発的秩序形成とも言われます)と見なすことが可能です.自己組織化とは雪の結晶やシマウマのゼブラ模様等が有名ですが,物理的および生物的側面ばかりでなく,たとえば,渡り鳥が作り出す飛行形態(一定の間隔で飛ぶ姿),気象現象,経済システムや社会秩序の成立などにも及びます.言語の小進化もまさにこの一例として考えられ,言語を常に動的に適応変化するメカニズムを内在する存在として説明でき,それこそ,ことばの進化を導く「見えざる手」と言えるのではないでしょうか.英語における文法化の現象はまさにその好例であり,言語変化の研究がそうした複雑な体系を科学する一つの手段になり得ることを示してくれているのです.

言語変化の大きな1つの仮説である.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2015-03-12 Thu

■ #2145. 初期近代英語の3複現の -s (6) [verb][conjugation][emode][number][agreement][3pp][nptr]

標題については 3pp の各記事で取り上げてきたが,関連する記述をもう1つ見つけたので,以下に記しておきたい.「#1301. Gramley の英語史概説書のコンパニオンサイト」 ([2012-11-18-1]) と「#2007. Gramley の英語史概説書の目次」 ([2014-10-25-1]) で紹介した Gramley (136--37) からの引用である.

Third person {-s} vs. {-(e)th} is a further inflectional point. This distinction is one of the most noticeable in this period [EModE], and it may be used as evidence of the influence of Northern on Southern English. In ME Northerners used the ending {-s} where Southerners used {-(e)th}. In each case the respective inflection could be used in both the third person singular present tense as well as in the whole of the plural . . . . While zero became normal in the plural, in the third person singular present tense there was no such move, and the two forms were in competition with each other both in colloquial London speech and in the written language.

同英語史書のコンパニオンサイトより,6章のための補足資料 (p. 8) に,さらに詳しい解説が載っており有用である.また,そこでは Northern Subject Rule (= Northern Present Tense Rule; cf. nptr, 「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1])) にも触れられており,その関連で Lass (166, 185) と Nevalainen and Raumolin-Brunberg (283, 312) への言及もある.

NPTR が南部において適用された結果と思われる複現の -s の例を挙げておこう.

・ they laugh that wins (F1--3, Q1--3; win F4) (Shakespeare, Othello 4.1.121)

・ whereby they make their pottage fat, and therewith driues out the rest with more content. (Deloney, Jack of Newbury 72)

・ For if neither they can doo that they promise & wantes greatest good (Elizabeth, Boethius 48.11)

・ Well know they what they speak that speaks (F1; speak Q) so wisely (Shakespeare, Troilus 3.2.145)

・ when sorrows comes (F1), they come not single spies. (Shakespeare, Hamlet 4.5.73)

・ As surely as your feet hits (F1) the ground they step on (Shakespeare, Twelfth Night 3.4.265)

Shakespeare では版によって複現の -s が現われたり消えたりする例が見られることから,そこには文体的あるいは通時的な含意がありそうである.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

・ Nevalainen, T. and H. Raumolin-Brunberg. "The Changing Role of London on the Linguistic Map of Tudor and Stuart England." The History of English in a Social Context: A Contribution to Historical Sociolinguistics. Ed. D. Kastovsky and A. Mettinger. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. 279--337.

2015-03-11 Wed

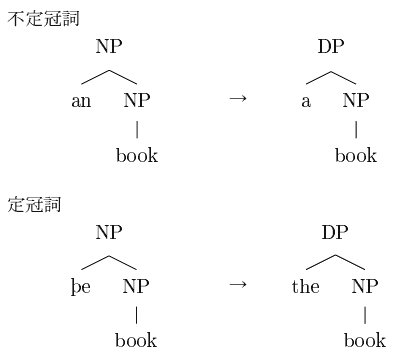

■ #2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発 [article][determiner][syntax][generative_grammar][language_change][grammaticalisation][reanalysis][definiteness]

現代英語の不定冠詞 a(n) と冠詞 the は,歴史的にはそれぞれ古英語の数詞 (OE ān) と決定詞 (OE se) から発達したものである.現在では可算名詞の単数ではいずれかの付加が必須となっており,それ以外の名詞や複数形でも定・不定の文法カテゴリーを標示するものとして情報構造上重要な役割を担っているが,古英語や初期中英語ではいまだ任意の要素にすぎなかった.中英語以降,これが必須の文法項目となっていった(すなわち文法化 (grammaticalisation) していった)が,生成文法の立場からみると,冠詞の文法化は新たな DP (Determiner Phrase) という機能範疇の創発として捉えることができる.保坂 (16) を参照して,不定冠詞と定冠詞の構造変化を統語ツリーで表現すると次の通りとなる.

an にしても þe にしても,古英語では,名詞にいわば形容詞として任意に添えられて,より大きな NP (Noun Phrase) を作るだけの役割だったが,中英語になって全体が NP ではなく DP という機能範疇の構造として再解釈されるようになった.これを,DP の創発と呼ぶことができる.件の構造が DP と解釈されるということは,いまや a や the がその主要部となり,補部に名詞句を擁し,全体として定・不定の情報を示す文法機能を発達させたことを意味する.NP のように語彙的な意味を有する語彙範疇から,DP のように文法機能を担う機能範疇へ再解釈されたという点で,この構造変化は文法化の一種と見ることができる.

英語史において機能範疇の創発として説明できる統語変化は多数あり,保坂では次のような項目を機能範疇 DP, CP, IP への再分析の結果の例として取り扱っている.

・ 冠詞の構造変化

不定冠詞,定冠詞

・ 虚辞 there の構造変化

・ 所有格標識 -'s の構造変化

・ 接続詞の構造変化

now, when, while, after, that

・ 関係代名詞の構造変化

that, who

・ 再帰代名詞の構造変化

・ 助動詞 DO の構造変化

・ 法助動詞の構造変化

may, can ,will

・ to 不定詞の構造変化

不定詞標識の to, be going to, have to

・ 進行構文の構造変化

・ 完了構文の構造変化

・ 受動構文のの構造変化

・ 虚辞 it 構文の構造変化

連結詞 BE 構文,it 付き非人称構文

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2015-03-10 Tue

■ #2143. 言語変化に「原因」はない [language_change][causation][systemic_regulation][teleology]

コセリウは,言語変化に「原因」はないと述べている.この一見不可解な謂いを理解するには,コセリウが「原因」という言葉で何を指しているかを正しくとらえる必要がある.基底にある考え方は,「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) と「#2139. 言語変化は人間による積極的な採用である (2)」 ([2015-03-06-1]) の標題の通りである.以下,「原因による説明と結果による説明.言語変化に対する通時的構造主義のたちば.「目的論」的解釈の意味」と題するコセリウの第6章 (259--343) より,3箇所を引用する(以下,原文の圏点は太字に置き換えてある).

言語の中には,したがって,変化をひき起こす「原因」なるものは存在せず(唯一の作用原因は話し手の自由だから),またその理由も存在せず(それは常に目的の序列のものだから),あるのは,話し手の言語的自由にゆだねられ,使用されながら同時にその表現の欲求に応じて変化をとげるところの「道具的」(技術的)な条件,状況である.体系のまさに「弱点」――新しい表現要求から見て,伝統的な手段にやどる技術的な欠陥――すらも変化の「原因」ではなく,言語的自由がとり組んで,「道具」それ自体の創造過程の中で解決すべき問題である.したがって,なし得る,そしてなさなければならないものは,自然の,あるいは自由の外にある「原因」をあれこれと探し求めることではなく,個々の歴史条件のもとで自由によって実現されたものを目的の点から正当づけることであり,新しく現われた形が変化に先行する言語の欠陥と可能性とによって,どのようなしかたで必然性もしくは可能性として決定(限定)されるのかをつきとめることである. (286)

結局,目的性とは動機づけの一類型である.これは,「原因」が「それによって何かが生じ(存在するようになり),変化し,あるいは消失する(存在をやめる)すべてのものである」かぎり,「原因」の一般的概念の中にそれとして含まれる.アリストテレスは周知のように四種類の「原因」を区別している.何かを作り出し,あるいは生み出すもの(作動者,すなわち第一始動因もしくは作用因),それを用いて何かが作り出される素材(材質もしくは材質因〔質量因〕),それから何かが作られる概念(本質もしくは形式因〔形相因〕),それをめざして何かが作られるところのもの(目的因)(『自然学』II,3およびII,7).したがって,目的性(目的因)とは,一つの原因であるから,「作用因」が自由と意図性とをそなえた実体であるときに,はじめて生じ得る原因である.そして,たしかにこの意味では,言語変化とは,実際にアリストテレスの言う四つの動機づけをそなえているがゆえに,「原因」をもつと言ってもまったく矛盾はない.つまり,新しい言語事実は,誰かによって(作用因),何かをもって(材質因),作られるものの観念をもって(形式因),何かのために(目的因)作られるものだからである.われわれが言語変化には「原因がない」と言うのは,自然科学的な意味での原因がないというだけのことであって,言いかえれば,――物質的なもののばあいを除いて――自由の外にあって,「客観的」で自然物のような原因はないという意味においてのみ,そう言っているのである.われわれはそれ自体としては正当な「原因」という用語の使用に反対しているのではなく,そこに付与されている意味と,じつは原因でも何でもない諸状況を決定的な原因と見る主張に反対しているのである. (290--91)

言語変化は,ある条件のもとに生じるものではあるが,条件そのものからは生じない.言語事実は,話し手が何かのために創造するから存在するのであって,話し手自身にとって外的な,物理的必然の「産物」でもなければ,それ以前の言語状態の「必然的かつ不可避的な帰結」でもない.何か新しい言語事実の,本当の意味で「原因的」な唯一の説明とは,自由がある目的をもって,それを創造したのだとするものだけである.それ以外の説明は,物質的な起源の説明であり,また改新者や採用者としての個人の言語的自由が活動を行ったその条件の説明である.

一般に言語変化の「原因」と呼ばれてきたものは,実は「原因」というよりは「条件」とみなすべきものだという議論である.真の原因とは,諸者の条件のもとにおける自由意志による採用である.この観点から,今後も改めて言語変化の原因と諸条件について考えていきたい.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2015-03-09 Mon

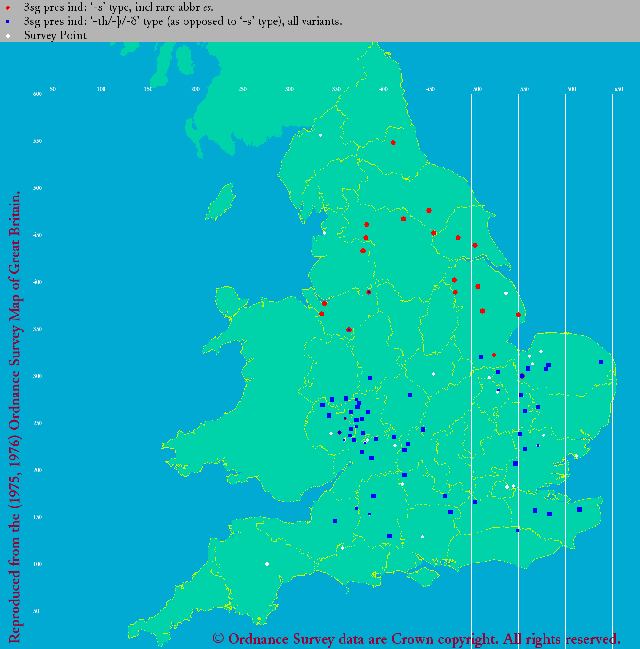

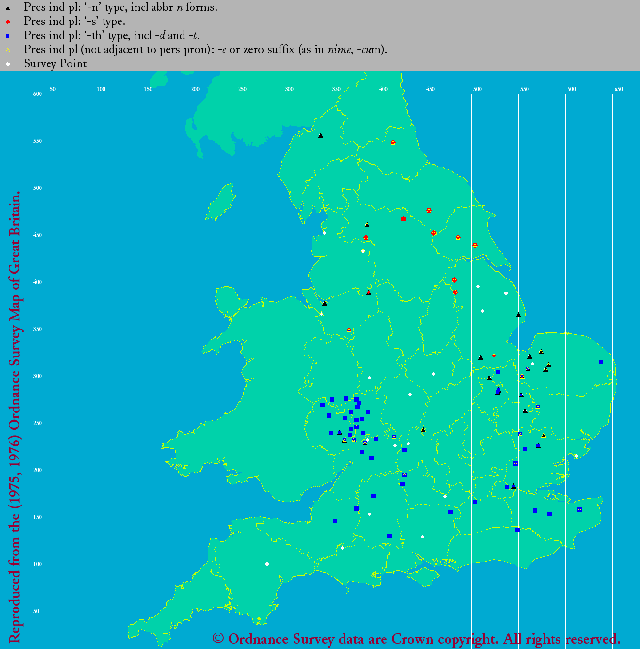

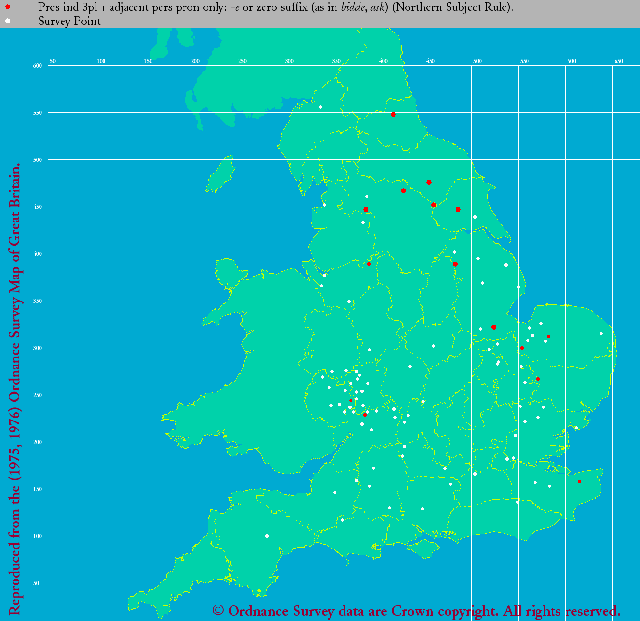

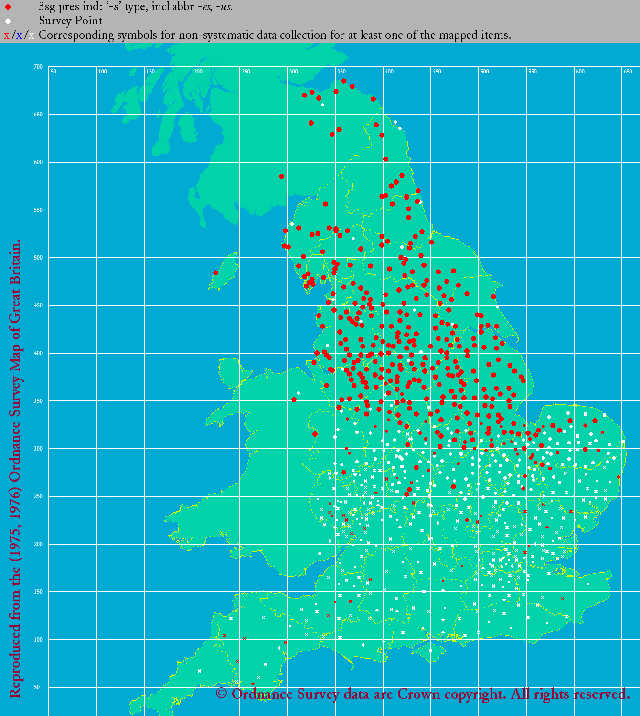

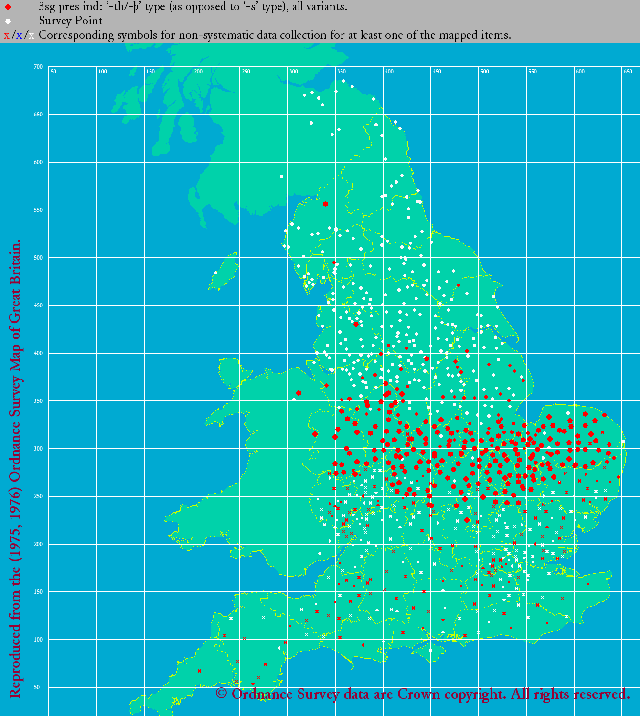

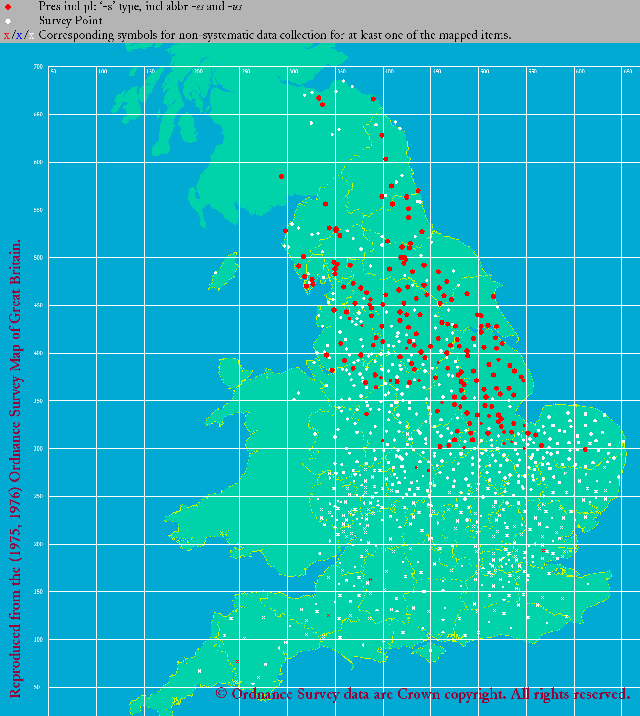

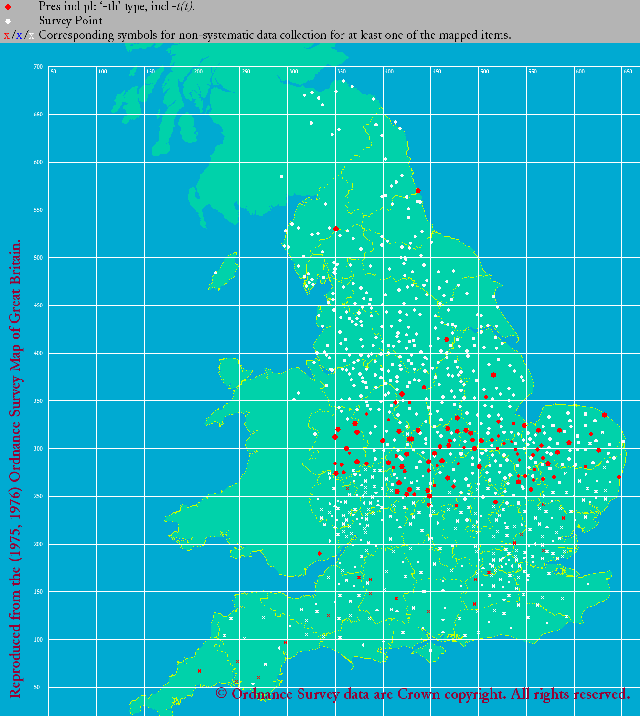

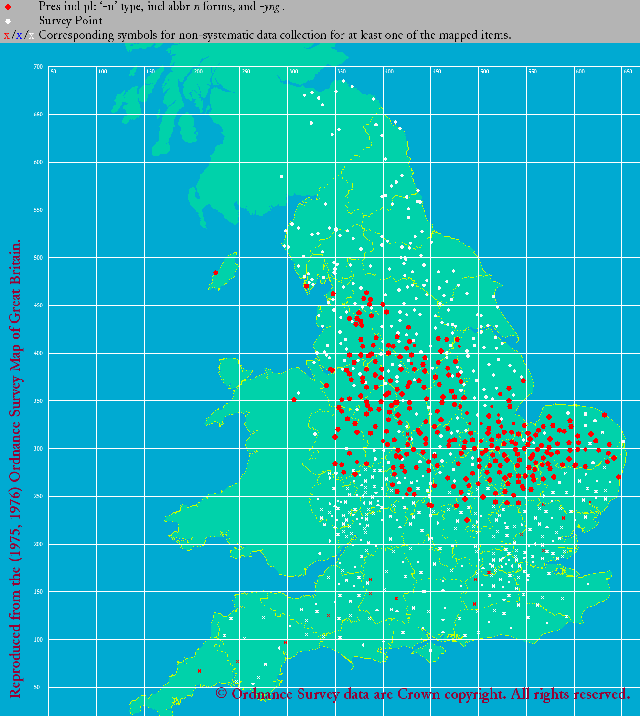

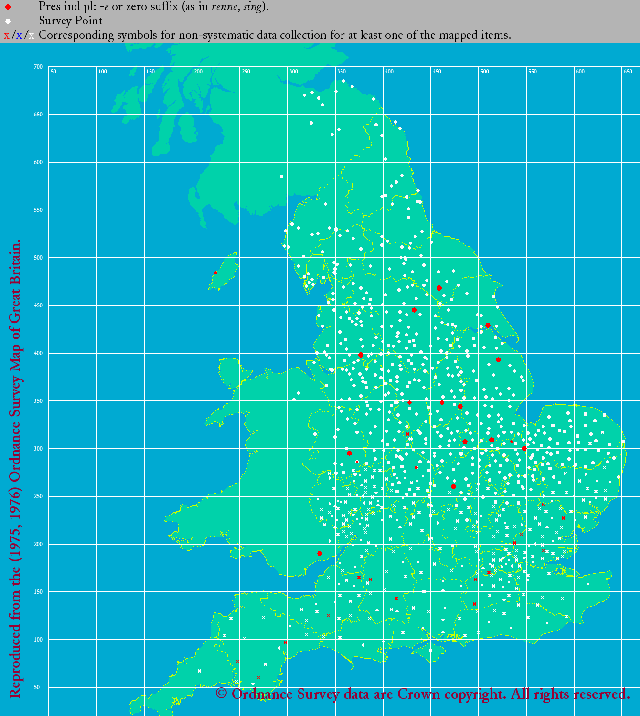

■ #2142. 中英語における3単現および複現の語尾の方言分布 [map][laeme][lalme][me_dialect][me][3sp][3pp][verb][conjugation][nptr]

標題の問いに手っ取り早く答えるには,次の表で事足りる(Görlach (68) による表の一部より).

| South | Midland | North | ||

| Present Indicative | 3sg. | -(e)þ | -(e)þ | -(e)s |

| pl. | -(e)þ | -(e)n | -(e)s | |

これを地図上に示すと「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) の通りとなるが,より詳しい分布を得たいときには LAEME (初期中英語)と eLALME (後期中英語)を参照するのが便利である (cf. 「#1622. eLALME」 ([2013-10-05-1])) .以下では,両アトラスより得られた地図の画像を貼り付けよう(クリックするとより大きく綺麗な画像が得られる).まずは,1150--1325年をカバーする LAEME より,3単現(左)と複現(右)の語尾の分布をそれぞれ示す.

|

|

| LAEME: 3sp 's' and 'th' | LAEME: pp 's', 'th', 'n', 'e', and zero |

両地図で北部に集まる赤丸が -s を,南部に集まる青四角が -th を表す.右の複現の語尾では東中部その他に黒三角が散在しているが,これは -n 語尾を表す.次に,複数代名詞と接する動詞の現在形が -e またはゼロの語尾をとる "Northern Present Tense Rule" (NPTR; cf. 「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]),nptr) の分布図を見よう.

|

| LAEME: NPTR pp 'e' and zero |

では次に後期中英語の分布に移る.eLALME では,語尾の種類ごとに別々の地図を作成した.まずは3単現から.

|

|

| eLALME: 3sp 's' | eLALME: 3sp 'th' |

前時代の分布をよく受け継いでおり,左図の通り -s が北部に,右図の通り -th が中部以南に分布しているのがわかる.複現については,-s, -th, -n, -e (or zero) の4種類について各々の地図を見てみよう.

|

|

| eLALME: pp 's' | eLALME: pp 'th' |

|

|

| eLALME: pp 'n' | eLALME: pp 'e' or zero |

こちらも前時代の分布をよく受け継いでおり,北部で -s (左上図),中部以南で -th (右上図)が優勢だが,中部で -n (左下図)が前時代よりも著しく拡張していることが見て取れる.全体的に,初期中英語と後期中英語の分布間で量的な差は見られるが,質的には大きな変化はないといってよいだろう. *

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2015-03-08 Sun

■ #2141. 3単現の -th → -s の変化の概要 [verb][conjugation][emode][language_change][suffix][inflection][3sp][bible][shakespeare][schedule_of_language_change]

「#1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力」 ([2014-05-28-1]) でみたように,17世紀中に3単現の屈折語尾が -th から -s へと置き換わっていった.今回は,その前の時代から進行していた置換の経緯を少し紹介しよう.

古英語後期より北部方言で行なわれていた3単現の -s を別にすれば,中英語の南部で -s が初めて現われたのは14世紀のロンドンのテキストにおいてである.しかし,当時はまだ稀だった.15世紀中に徐々に頻度を増したが,爆発的に増えたのは16--17世紀にかけてである.とりわけ口語を反映しているようなテキストにおいて,生起頻度が高まっていったようだ.-s は,およそ1600年までに標準となっていたと思われるが,16世紀のテキストには相当の揺れがみられるのも事実である.古い -th は母音を伴って -eth として音節を構成したが,-s は音節を構成しなかったため,両者は韻律上の目的で使い分けられた形跡がある (ex. that hateth thee and hates us all) .例えば,Shakespeare では散文ではほとんど -s が用いられているが,韻文では -th も生起する.とはいえ,両形の相対頻度は,韻律的要因や文体的要因以上に個人または作品の性格に依存することも多く,一概に論じることはできない.ただし,doth や hath など頻度の非常に高い語について,古形がしばらく優勢であり続け,-s 化が大幅に遅れたということは,全体的な特徴の1つとして銘記したい.

Lass (162--65) は,置換のスケジュールについて次のように要約している.

In the earlier sixteenth century {-s} was probably informal, and {-th} neutral and/or elevated; by the 1580s {-s} was most likely the spoken norm, with {-eth} a metrical variant.

宇賀治 (217--18) により作家や作品別に見てみると,The Authorised Version (1611) や Bacon の The New Atlantis (1627) には -s が見当たらないが,反対に Milton (1608--74) では doth と hath を別にすれば -th が見当たらない.Shakespeare では,Julius Caesar (1599) の分布に限ってみると,-s の生起比率が do と have ではそれぞれ 11.76%, 8.11% だが,それ以外の一般の動詞では 95.65% と圧倒している.

とりわけ16--17世紀の証拠に基づいた議論において注意すべきは,「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]) で見たように,表記上 -th とあったとしても,それがすでに [s] と発音されていた可能性があるということである.

置換のスケジュールについては,「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]) も参照されたい.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

2015-03-07 Sat

■ #2140. 音変化のライフサイクル [phonetics][phonology][morphology][language_change][neogrammarian]

音変化の領域では,かつての青年文法学派 (neogrammarian) による "Ausnahmslose Lautgesetze" 「例外なき音変化」というテーゼが見直されるようになって久しい.実際の音変化は必ずしも規則に従ってきれいに進行するとは限らず,むしろ複雑な諸要因の混線するのが普通である.「音変化のライフサイクル」は積年の話題ではあるが,近年,新しい視点から再考されるようになってきた.様々な考え方があるが,Salmons (103) は近年の提案に通底する見解を次のようにまとめて評価している.

1. Coarticulation and other articulatory factors . . . introduce new synchronic variants into the pool of speech . . . .

2. As learners . . . and listeners . . ., we build generalizations based on those variants, constrained by our cognitive abilities. This often turns phonetic patterns into phonological ones.

3. Phonological patterns feed morphological alternations, and as 'active' phonological processes fade, they may be adjusted to fit paradigms, in analogical or other realignments . . . .

In a sense underlying the life cycle is the notion that phonetic and phonological patterns are constantly reinterpreted, negotiated and generalized by each generation of learners, speakers and listeners.

端的にいえば,音声変異は音韻変化をもたらし,音韻変化は形態変化(類推)もたらしながら減退するというライフサイクルだ.音韻変化と形態変化がこのような関係にあることは,「#1674. 音韻変化と屈折語尾の水平化についての理論的考察」 ([2013-11-26-1]),「#1693. 規則的な音韻変化と不規則的な形態変化」 ([2013-12-15-1]) でも示唆してきた通りである.また,「#838. 言語体系とエントロピー」 ([2011-08-13-1]) で導入したエントロピーの観点からみると,このライフサイクルは,エントロピーの増大,及びそれに続く減少として記述できる.

上の引用の2にあるように,近年,聞き手を重視した言語変化の説明が盛んになってきている.論者によっては,すべての音変化において聞き手が鍵を握っていると主張する者もいる.本ブログでも「#1932. 言語変化と monitoring (1)」 ([2014-08-11-1]),「#1933. 言語変化と monitoring (2)」 ([2014-08-12-1]),「#1934. audience design」 ([2014-08-13-1]),「#1935. accommodation theory」 ([2014-08-14-1])).「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]),「#1862. Stern による言語の4つの機能」 ([2014-06-02-1]),「#1936. 聞き手主体で生じる言語変化」 ([2014-08-15-1]) で取り上げてきた通り,音変化ならずとも言語変化における聞き手の役割はもっと評価されてもよい.

・ Salmons, Joseph. "Segmental Phonological Change." Chapter 18 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum, 2010. 89--105.

2015-03-06 Fri

■ #2139. 言語変化は人間による積極的な採用である (2) [neolinguistics][language_change][causation][history_of_linguistics]

「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]),「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]),「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]),「#2020. 新言語学派曰く,言語変化の源泉は "expressivity" である」 ([2014-11-07-1]),「#2021. イタリア新言語学 (3)」 ([2014-11-08-1]),「#2022. 言語変化における個人の影響」 ([2014-11-09-1]) で,イタリア新言語学派 (neolinguistics) の言語思想を紹介してきた.コセリウもこの学派の影響を多分に受けた言語学者の1人であり,「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) と喝破した.この主張を,コセリウ自身に語らしめよう(以下,原文の圏点は太字に置き換えてある).

話し手によって話されたことが――言語的様式として――対話に用いている言語の中の既存のモデルからはずれる,そのすべての場合を改新と呼んでよい.また,聞き手の側が,その後の表現のためのモデルとして,ある改新を受容すれば,これを採用と呼んでよい.(118)

言語変化(「言語における変化」)とは,ある改新の拡散もしくは一般化であり,したがって必然的に,あいついで生じる一連の採用である.すなわち,あらゆる変化は,帰するところ,採用である. (119)

さて,採用は改新とは本質的に異なる行為である.言語行為のその状況と目的とによって限定されているかぎり,改新は,この語のきわめて厳密な意味において「パロールの事実」であり,したがって言語 の使用に属している.ところが,採用の方は――未来の行為を考慮にいれた,新しい形態,変種,選択様式の獲得であるから――「言語 の事実」の制定であり,経験を「知識」へと再編することである.つまり,採用とは言語を学ぶことであり,言語活動のまにまにそれを「再編」することである.改新とは言語 をのりこえることであり,採用とはデュミナス(言語的知識)としての言語をそれ自らの超克に適合させることである.改新も採用も,言語によって条件づけられてはいる.ただし両者のとる方向は逆である.さらに,改新は生理的な「原因」(整理の必然が自由を阻止するかたちで)をさえも持つことがあるのに,採用の方は――ある言語的モデルや表現の可能性の獲得,変形やとりかえのように――ひとえに精神的活動である.したがって文化的,美的,あるいは機能的といった,もっぱら目的にかかわる限定だけしか持ち得ない. (119--20)

採用は常に表現の必要に応じて行われる.その必要とは,文化的,社会的,審美的,機能的いずれかのものであり得る.聞き手は,それが自分の知らないもの,美的に満足させてくれるもの,自分の社会的たちばをよくしてくれるものであったり,機能的に役に立ってくれるようなものならば,採用する.「採用」とは,したがって,文化の行為でもあれば,好みによる行為でもあり,また実用的な見識の行為でもある. (130)

ここでは「改新」は変化の種にすぎず,変化が真の意味で変化と呼ばれ得るのはそれが「採用」されたときであると説かれている.「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) の用語でいえば,この「改新」は potential for change すなわち variant の発現に対応し,「採用」は implementation に対応するだろう.引用の全体にわたって,イタリア新言語学の言語思想が色濃く反映されていることがわかる.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2015-03-05 Thu

■ #2138. 日本の言語景観の推移 [linguistic_landscape]

「#1612. 道路案内標識,ローマ字から英語表記へ」 ([2013-09-25-1]),「#1613. 道路案内標識の英語表記化と「言語環境」」 ([2013-09-26-1]),「#1746. 看板表記のローマ字」 ([2014-02-06-1]) で話題にしてきたように,言語景観 (linguistic_landscape) という概念が社会言語学で定着してきている.言語景観は「特定の領域あるいは地域の公共的・商業的表示における言語の可視性と顕著性」(庄司ほか,p. 9)と定義され,2000年代に入ってからは世界中で様々な研究が行われてきた.以下,庄司ほか (9--10) を参照して,日本の言語景観の推移の概略を示そう.

日本の言語景観の歴史はそれよりもずっと古い.1962年には正井泰夫が「新宿の都市言語景観」を調査しており,そこでは店名看板の言語や文字種などが調べられている.正井の先駆的な調査以降,いくつかの調査が続き,国内の言語景観の通時的な全体像が明らかになってきた.

大雑把に戦後の推移をみると,1980年以前は,日本人を対象とした装飾的な西欧語使用の拡大に特徴づけられ,日本の言語景観の「西欧化」と呼ぶことができる.

1980年代以降は,国内で着々と増加してきた外国人のための多言語表示が顕著となってきた.国,自治体,交通機関などが「言語サービス」として英語やローマ字などで道路標識,街区表示板,地下鉄案内板,避難標識を設置するようになった.近年では,中国語,韓国・朝鮮語,点字も目に付くようになってきた.このような潮流は,日本の言語景観の「国際化」と呼べるだろう.

もう1つの注目すべき潮流は,日本に在住する外国人が主にコミュニティ内の情報交換のために掲げる表示の増加である.東京の新大久保のコリアンタウン,大阪生野区の在日韓国・朝鮮人社会,日系人が多く住む関東や東海の産業都市などが考えられる.この発展は日本の言語景観の「多民族化」と言及することができる.

2020年の東京オリンピック開催に向けて,向こう数年の間で日本の言語景観はさらに変化を遂げてゆくことになるだろう.この潮流はどのように呼ばれることになるのだろうか.まさに今,新しい日本の言語景観が生まれつつあるのだ.

言語景観研究の奥行きと可能性を示すために,庄司ほかで取り上げられているトピックを挙げておこう.

・ 多言語化と言語景観――言語景観からなにがみえるか

・ 経済言語学からみた言語景観――過去と現在

・ 言語景観と公共圏の起源

・ 言語景観の中の看板表記とその地域差――小田急線沿線の実態調査報告

・ 地下鉄案内板にみるローマ字表記――東京における1999年の実態

・ 日本の言語景観の行政的背景――東京を事例として

・ 視聴覚障害者にとっての言語景観――東京山手線の展示調査から

・ 言語景観における移民言語のあらわれかた――コリアンコミュニティの言語変容を事例に

・ 庄司 博史・P・バックハウス・F・クルマス(編著) 『日本の言語景観』 三元社,2009年.

2015-03-04 Wed

■ #2137. エネルゲイア,パロール,ラング [linguistics]

「#2125. エルゴン,エネルゲイア,内部言語形式」 ([2015-02-20-1]) で,言語をエネルゲイアとしてみる Humboldt の言語観を紹介した.「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1]) で引用した言語学者 Coseriu も,言語を動的な活動と位置づける Humboldt 支持者であり,話す行為(パロール)を基盤とした言語論を展開している.以下,コセリウ (68--69) を引用する(以下,原文の圏点は太字に置き換えてある).

ところで,言語 は話す行為の中で機能し,その中で具体的に姿を現す.この事実を言語のあらゆる理論の基礎として採用するならば,ことばはエルゴンではなく,エネルゲイアであるという,あのフンボルトの有名なテーゼから出発することになる.このテーゼはしばしば引用されるが,それは,たいていのばあい,さっさとこれを忘れさってエルゴンとしてのラングの中に逃げ込むためである.けれども,必要なことは,それを基礎として受け止めることである.なぜなら,ここには逆説や隠喩ではなく,一つの道理のありのままの確認があるからである.現実に,そして何かの比喩的意味においてでもなく,ことばは活動であって製品ではない.いな,ことばは活動であるから,この認識をもってのみ「製品」として抽象し研究することもできる.実際,アリストテレスの行った区別を想起すれば,一つの活動は次のように見えることができる.(a)活動そのものとして(カテネルゲイアン),(b)能力における活動として(カタ・デュミナン),(c)その製品の中に実現された活動として(カテルゴン).あきらかなように,ここには三つの異なる現実があるのではなく,三つの側面,言いかえれば同じ一つの現実を見る三つの見方があるのである.他方,話す行為 とは,歴史的な共同体の成員たるそれぞれの個人によって実現される普遍の活動である.したがって,パロールは普遍の含みにおいても,個別の含みにおいても,また歴史の含みにおいても考察することができる.

この後,コセリウは話す行為(パロール)を,アリストテレスの3分法と普遍・個別・歴史の3分法を掛け合わせた9通りの見方において再解釈する.その9通りの見方を表にまとめてみた.

| カテネルゲイアン | カタ・デュミナン | カテルゴン | |

|---|---|---|---|

| 普遍 | パロール | 普遍の話す能力 | テキストの全体 |

| 個別 | 個別のディスクール | 個別の話す能力 | テキスト |

| 歴史 | 具体的なラング | 固有語的所有としてのラング | 固有語的所有としてのラング |

コセリウにとって,ラングとは歴史的な観点からとらえられたパロールのことであり,その意味ではパロールよりも指示する範囲が狭い.ここから,パロールが理念としてラングに先立つことになる.一方で,歴史的な能力としてのラングは歴史的所与のものであるという点で,行為としてのパロールに先立って存在しているという事実もある.一見矛盾するようにみえるこの状況は,制限あるいは条件としてのラングと自由な活動としてのパロールの共存を確認することにより解消される.コセリウ (72) は,パロールを自由で目的のある活動として位置づけ,歴史的所与のラングと次のような形で共存していると説いた.

歴史的活動としては,話すとは,常にその歴史的なデュミナスにほかならないある一つの「言語 」を話すことであり,自由な活動という点では,話すとは,その能力に全面的に依存しているのではなく,それをのり超えることである.歴史的な話す行為 の中ですでに確立されている言語 は,いやおうなしに自由の限定を受ける.しかしこの限定は,新しい自由な行為に対する技術と資材である以上,本来の意味で「限界」というよりは,むしろ自由というものの必然的な条件である.話すという行為はすべて,歴史的であると同時に自由であるから,一方では歴史的「必然」,言いかえれば,歴史的に必然な条件――すなわち言語 ――という極につながっているし,他方では,まだ定まらぬ意味の創造を目指し,したがって,すでに確立されたラングをのり超えてすすむもう一つの極につながっている.

通時態と共時態の相克そのものを乗り越えようとする,恐るべき言語観である.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2015-03-03 Tue

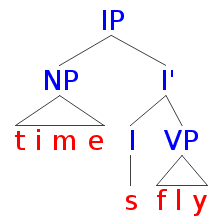

■ #2136. 3単現の -s の生成文法による分析 [generative_grammar][syntax][agreement][3sp][verb][inflection][agreement][conjugation]

「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1]) で,生成文法による分析を批判的に取り上げた.だが,それはなぜという問いには答えられていないという批判であり,共時的な分析として批判しているわけではない.むしろ,それは主語と動詞の一致 (agreement) を動詞の屈折によって標示する言語に一般的に適用できる,共時的にすぐれた分析だろう.Time flies. という単純な文に生成文法の統語分析を加えると,以下の構文木が得られる(ただし,生成文法でも立場によって機能範疇のラベルや細部の処理が異なる可能性はある).

最上部は文全体に相当する IP (=Inflectional Phrase) であり,主要部に I (=Inflection),指定部に主語となる NP (=Noun Phrase),補部に述語動詞となる VP (=Verb Phrase) をもつ.NP の time と I の s は統率 (government) し合う関係にあるといわれ,この統率関係が上述の一致と深く関連している.NP の time には,[+ 3RD PERSON] と [+ SINGULAR] という素性が付与されており,I に内包される [+ PRESENT] と共鳴して,s という屈折辞が選ばれる.

上の図ではそこまでしか描かれていないが,このあと接辞移動 (affix-hopping) という規則が適用されて,s が VP の fly の末尾に移動し,最後に音韻部門で音形が調えられて time flies という実現形が得られるとされる.要するに,統率関係にある NP と I のもとで,人称・数・時制の各素性の値が照合され,すべて一致すると屈折辞 s が選択されるというルールだ(実際には,3・単・現のほか,直説法であることも必須条件だが,ここでは省略する).このルールを1つ決めておくと,既存の他の統語規則も活用して,関連する応用的な文である否定文 "Time doesn't fly." や疑問文 "Does time fly?" なども正しく生成することができるようになる.

この分析は標準現代英語の3単現の -s にまつわる統語と形態を一貫したやりかたで説明できるという利点はあるが,なぜそのような現象があるのかということは説明しない.生成文法は「何」や「どのように」の問いに答えるのは得意だが,「なぜ」の問いに答えるには,やはり歴史的な視点を採用するほかないだろう.

2015-03-02 Mon

■ #2135. nowadays [genitive][plural][adverb][etymology][plural][semantic_change]

標題は過去と対比して「最近,近頃」を表す日常的な語だが,形態と意味を有意義に理解するためには,その成り立ちを知る必要がある.一見するところ now + a + days という語形成にみえるが,なぜこれが「最近,近頃」を意味するのだろうか.

起源を尋ねると,now は予想通り副詞の now で間違いないが,a は不定冠詞ではなく前置詞 on の弱形に,days は複数形ではなく単数属格形に由来する (cf. 「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1])) .単数属格形に由来する days は,古英語からみられる古い表現であり,現在でも nights (夜中に)と対比して用いられるように,単独で副詞的に「日中に」 (in the daytime) の意で用いられてきた.単独で副詞的に用いられるのであれば前置詞 on (> a) の支えは必要ないはずだが,「#723. be nihtes」 ([2011-04-20-1]) でみたように,総合的な語法と分析的な語法が混合した "on days" に相当する表現も生じた.これら全体が合わさった "now on days" に相当する表現がイディオムとして頻繁に用いられるようになると,発音や綴字の上で nowadays が複合的に1語として認識されるようになったものと思われる.OED によると,†now on days や nowadays, また †adays,さらに単数属格語尾を伴わない nowaday などの関連する諸形態が14世紀末にこぞって初出している.MED より nou-a-daies (adv.) (Also nou-daies) と nou-a-day (adv.) も参照.

したがって,nowadays の -s は起源的には単数属格語尾ということになるが,現在の母語話者の直感では複数語尾とみなされているのではないだろうか.類義表現 these days からの影響なども考慮すると,その解釈が妥当のように思われる.これに関して OED は次のように述べている.

Adverbial use and adverbial phrases.

For adverbial use of an original genitive singular form, which was later probably apprehended as a plural, see DAYS adv. In prepositional phrases of the noun which occur in adverbial use, it is not always clear to what extent variants with final -s simply show the plural of the noun and how far they reflect the influence of DAYS adv. (especially in early use); compare by days at Phrases 1b(b), on days at Phrases 1d(b), ADAYS adv., NOWADAYS adv.

Beside the regular dative, an endingless dative form also occurs in Old English, especially in adverbial use; compare e.g. forms of TODAY adv.

では,単数属格形に由来する nowadays が,なぜ "these days" の意味をもつようになったのだろうか.語源に従えば本来の意味は "now in the daytime" ほどであり,adays の部分は now (今,現在)を限定して強める働きをしていた.つまり,時間の一地点としての「まさに今」を表す表現だった.ところが,「まさに今」の厳密性が使われ続けるなかで「強意逓減の法則」の餌食となり,「今を含む前後の範囲;最近,近頃」という緩い意味を発展させたものと考えられる (cf. 「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」 ([2012-01-14-1]) や「#1219. 強意語はなぜ種類が豊富か」 ([2012-08-28-1])).現在の共時的な感覚としては nowadays における days の部分は these days と同列に複数として認識されているのだろうが,両表現の通時的な発展は形態的にも意味的にも異なることに注意したい.

2015-03-01 Sun

■ #2134. 言語変化は矛盾ではない [saussure][diachrony][language_change][causation][methodology][linguistics]

最近,言語学者コセリウの言語変化論が新しく邦訳された.言語変化を研究する者にとってコセリウのことばは力強い.著書は冒頭 (19) で「言語変化という逆説」という問題に言及している(以下,傍点を太字に替えてある).

言語変化という問題は,あきらかに一つの根本的な矛盾をかかえている.そもそも,この問題を原因という角度からとりあげて,言語はなぜ変化するのか(まるで変化をしてはならないかのように)と問うこと自体,言語には本来そなわった安定性があるのに,生成発展がそれを乱し,破壊すらしてしまうのだと言いたげである.生成発展は言語の本質に反するのだと.まさにこのことが言語の逆説であるとも言われる.

この矛盾の源が,ソシュールの共時態と通時態の2分法にあることは明らかである.「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) と「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]) で触れたとおり,ソシュールは言語研究における共時態を優先し,通時態は自らのうちに目的をもたないと明言した.以来,多くの言語学者がソシュールに従い,言語の本質は静的な体系であり,それを乱す変化というものは言語にとって矛盾以外の何ものでもないと信じてきたし,同時に不思議がってもきた.

コセリウ (22--23) は,この伝統的な言語変化矛盾論に真っ向から対抗する.コセリウによる8点の明解な指摘を引用しよう.

(a) 言語変化について言いふらされているこの逆説なるものは実際には存在せず,根本的には,はっきり言うか言わないかのちがいはあるが,言語(ラング)と「共時的投影」とを同じものと考えてしまう誤りから生ずるにすぎないこと.(b) 言語変化という問題は原因の角度からとりあげることはできないし,またそうすべきでもないこと.(c) 上に引いた主張は確かな直感にもとづいてはいるが,あいまいでどうにもとれるような解釈にゆだねられてしまったために,ただただ研究上の要請でしかないものを対象のせいにしていること.上のような主張をなす著者たちがどうにも避けがたく当面してしまう矛盾はすべてここから生じること.(d) はっきり言えば,共時態―通時態の二律背反は対象のレベルにではなく,研究のレベルに属するものであって,言語そのものにではなく,言語学にかかわるものであること.(e) ソシュールの二律背反を克服するための手がかりは,ソシュール自身のもとに――ことばの現実が,彼の前提にはおかまいなしに,また前提に反してもそこに入りこんでしまっているだけに――それを克服できるような方向で発見することが可能であるということ.(f) そうは言ってもやはり,ソシュールの考え方とそこから派生したもろもろの概念とは,その内にひそむ矛盾の克服を阻む根本的な誤りをかかえていること.(g) 「体系」と「歴史性」との間にはいかなる矛盾もなく,反対に,言語の歴史性はその体系性を含み込んでいるということ.(h) 研究のレベルにおける共時態と通時態との二律背反は,歴史においてのみ,また歴史によってのみ克服できるということ,以上である.

変化すること自体が言語の本質であり,変化することによって言語は言語であり続ける.まったく同感である.「#2123. 言語変化の切り口」 ([2015-02-18-1]) も参照.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow