hellog〜英語史ブログ / 2024-10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024-10-31 Thu

■ #5666. 歴史言語学,言語普遍性,言語類型論 [historical_linguistics][dialectology][typology][universal][history_of_linguistics]

昨日の記事「#5665. 言語類型論研究の系譜と現代の潮流」 ([2024-10-30-1]) で類型論 (typology) の学史を振り返った.今回も関連する話題を.

言語学では,古今東西の諸言語の相違点と共通点を探る試みがなされてきた.歴史言語学や方言学は,とりわけ言語の分岐に関心があるので,相違点に注目しがちである.一方,言語普遍性を求める研究は,定義上,共通点を探る.ある意味では,その中間にあって諸言語間の相違点と共通点に目配せし,絶対的,相対的,あるいは確率的な普遍性を探ろうとするのが言語類型論ともいえる.この3者の関係について,Crystal (84) の端的な解説を読んでみよう.

The languages of the world present us with a vast array of structural similarities and differences. Why should this be so? One way of answering this question is to adopt a historical perspective, investigating the origins of language, and pointing to the importance of linguistic change . . . . An alternative approach is to make a detailed description of the similarities or differences, regardless of their historical antecedents, and proceed from there to generalize about the structure and function of human language.

There are two main ways of approaching this latter task. We might look for the structural features that all or most language have in common; or we might focus our attention on the features that differentiate them. In the former case, we are searching for language universals; in the latter case, we are involving ourselves in language typology. In principle, the two approaches are complementary, but sometimes they are associated with different theoretical conceptions of the nature of linguistic enquiry.

結局,言語という山のトンネルを異なる方向から掘り進めているという違いがあるにすぎない.理論上の立ち位置の違いはもちろんあるが,お互いに知見を交流させる努力こそが求められるのだろうと思う.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. 2nd. Cambridge: CUP, 2003.

2024-10-30 Wed

■ #5665. 言語類型論研究の系譜と現代の潮流 [typology][history_of_linguistics][morphology]

Jankowsky が "The Rise of Language Typology" と題する節 (651--54) で言語類型論 (typology) の系譜を略述している.

その淵源は,意外にも比較言語学や歴史言語学に携わっていた Friedrich von Schlegel (1772--1829) だった.彼は非歴史的な観点からの言語比較にも関心を寄せ,類型論研究への道を開いた.その流れを,兄の August von Schlegel (1767--1845) が強力に推進した.後に広く知られることになる「孤立語」「膠着語」「屈折語」という形態論に基づく言語類型論を提唱したのも,この兄の Schlegel である.

この区分に「複総合語」を加えて改訂したのが,Wilhelm von Humboldt (1767--1835) である.さらに,19世紀から20世紀前半にかけても,この系統は根強く継承されていく.その第一人者が Edward Sapir (1884--1939) だった.

20世紀半ば以降は,Joseph Greenberg (1915--2001) による現代的な類型論が現われ,学史上新たな段階に入った.この新しい系統は,Winfred P. Lehmann (1916--2007), Elizabeth C. Traugott (b. 1939), Bernd Heine (b. 1939), Bernard Comrie (b. 1947) らによって継承・発展され,現代に至る.この現代の潮流について,Jankowsky (653--64) の解説を追ってみよう.

The typological work of Joseph Greenberg (1915--2001) constituted a remarkable turning point. He initially dwelled on the 'classical' morphological approach, and started out with a diachronic framework in which language genealogy and historical language development captured his interest. Early in his career he was engaged in fieldwork in Africa, which led him to experiment with classifying the languages he encountered that seemed to him to possess particularly striking and unusual typological features. In later years his attention was directed to Native American languages and, last but not least, also to the Indo-European language family. Greenberg was on the whole appreciative of the early nineteenth-century approach to language typology, which had mainly focused on the individual nature of languages and progressed from there to search for common characteristics. His extensive acquaintance with a great variety of vastly different languages was a determining factor for him to go one decisive step further. Since the large number of existing languages makes it virtually impossible to devise an evaluative system with characteristics that uniformly pertain to all natural languages, he embraced as a way out a 'general' typology, in which he discards the emphasis on holistic grammatical description in favor of a selective characterization process. As a result he succeeded in documenting the fact that there is not, and cannot be, a set of descriptive values which could be meaningfully employed as a measuring rod of all languages.

Utilizing typology confirms the existence of language types; it cannot establish proof for the existence of one single type that would adequately describe key features shared by all languages. In choosing his strategy, Greenberg had implicitly raised the question of language universals, a topic which became a prominent item on his agenda as early as 1961 . . . .

Greenberg は歴史言語学への関心も抱きながら,従来の形態論的類型論から抜け出して一般類型論へと進み,さらに言語普遍性への関心を深めたというわけだ.言語普遍性への関心は,一見すると歴史言語学のもつ言語の個別性への眼差しとは正反対のようにも思われるが,Greenberg のなかでは両立していたということだろう.

今回の話題と関連する hellog 記事を挙げておく.

・ 「#522. 形態論による言語類型」 ([2010-10-01-1])

・ 「#2125. エルゴン,エネルゲイア,内部言語形式」 ([2015-02-20-1])

・ 「#4692. 類型論の3つの問題,および類型論と言語変化の関係について」 ([2022-03-02-1])

・ Jankowsky, Kurt R. "Comparative, Historical, and Typological Linguistics since the Eighteenth Century." Chapter 28 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 635--54.

2024-10-29 Tue

■ #5664. 初期近代のジェスチャーへの関心の高まり [gesture][emode][gesture][paralinguistics][history_of_linguistics][latin][lingua_franca][vernacular]

西洋の初期近代では普遍言語や普遍文字への関心が高まったが,同様の趣旨としてジェスチャー (gesture) へも関心が寄せられるようになった.Kendon (73) によれば,その背景は以下の通り.

The expansion of contacts between Europeans and peoples of other lands, especially in the New World, led to an enhanced awareness of the diversity of spoken languages, and because explorers and missionaries had reported successful communication by gesture, the idea rose that gesture could form the basis of a universal language. The idea of a universal language that could overcome the divisions between peoples brought about by differences in spoken languages was longstanding. However, interest in it became widespread, especially in the sixteenth and seventeenth centuries, in part because, as Latin began to be replaced with vernaculars, the need for a new lingua franca was felt. There were philosophical and political reasons as well, and there developed the idea that a language should be created whose meanings were fixed, which could be written or expressed in forms that would be comprehensible, regardless of a person's spoken language. The idea that humans share a 'universal language of the hands,' mentioned by Quintilian, was taken up afresh by Bonifaccio. In his L'arte dei cenni ('The art of signs') of 1616 (perhaps the first book ever published to be devoted entirely to bodily expression) . . . , he hoped that his promotion of the 'mute eloquence' of bodily signs would contribute to the restoration of the natural language of the body, given to all mankind by God, and so overcome the divisions created by the artificialities of spoken languages.

西洋の初期近代におけるジェスチャーへの関心は,新世界での見知らぬ諸言語との接触,リンガフランカとしてのラテン語の衰退,哲学的・政治的な観点からの普遍言語への関心,「自然な肉体言語」の再評価などに裏付けられていたという解説だ.関連して「#5128. 17世紀の普遍文字への関心はラテン語の威信の衰退が一因」 ([2023-05-12-1]) の議論も思い出される.

・ Kendon, Adam. "History of the Study of Gesture." Chapter 3 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 71--89.

2024-10-28 Mon

■ #5663. 音節とは何か? [syllable][mora][terminology][phonology][prosody][phonetics][sobokunagimon]

標題は素朴な疑問だが,実は言語学的には簡単には答えられない.音節 (syllable) は音声学でも基本的な概念だが,実は一般的な定義を与えるのが難しいのだ.Bussmann の言語学用語集を読んでみよう.

syllable

Basic phonetic-phonological unit of the word or of speech that can be identified intuitively, but for which there is no uniform linguistic definition. Articulatory criteria include increased pressure in the airstream . . . , a change in the quality of individual sounds . . . , a change in the degree to which the mouth is opened. Regarding syllable structure, a distinction is drawn between the nucleus (= 'crest,' 'peak,' ie. the point of greatest volume of sound which, as a rule, is formed by vowels) and the marginal phonemes of the surrounding sounds that are known as the head (= 'onset,' i.e. the beginning of the syllable) and the coda (end of the syllable). Syllable boundaries are, in part, phonologically characterized by boundary markers. If a syllable ends in a vowel, it is an open syllable; if it ends in a consonant, a closed syllable. Sounds, or sequences of sounds that cannot be interpreted phonologically as syllabic (like [p] in supper, which is phonologically one phone, but belongs to two syllables), are known as 'interludes.'

ある個別言語の音節は母語話者にとって直感的に理解される単位だが,言語一般を念頭において客観的に定式化しようと試みても,うまくいかない.調音音声学や聴覚音声学の側からの定義,または音韻理論的な解釈などがあるものの,必ずしもきれいには定義できない.それでいて母語話者は音節という単位を「知っている」らしいというのだから,不思議だ.

音節をめぐっては,hellog でも関連する話題を取り上げてきた.以下の記事などを参照.

・ 「#347. 英単語の平均音節数はどのくらいか?」 ([2010-04-09-1])

・ 「#1440. 音節頻度ランキング」 ([2013-04-06-1])

・ 「#1513. 聞こえ度」 ([2013-06-18-1])

・ 「#1563. 音節構造」 ([2013-08-07-1])

・ 「#3715. 音節構造に Rhyme という単位を認める根拠」 ([2019-06-29-1])

・ 「#4621. モーラ --- 日本語からの一般音韻論への貢献」 ([2021-12-21-1])

・ 「#4853. 音節とモーラ」 ([2022-08-10-1])

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

2024-10-27 Sun

■ #5662. 英語の慣用表現にみるフランス語の影 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第8弾 [hakusuisha][french][loan_translation][idiom][rensai][furansu_rensai][phrase][phraseology][norman_conquest]

*

10月25日,白水社の月刊誌『ふらんす』11月号が刊行されました.今年度,連載記事「英語史で眺めるフランス語」を寄稿しています.今回は連載第8回は「英語の慣用表現にみるフランス語の影」です.フランス語の影響は,英語の単語のみならず慣用表現あるいはイディオム (idiom) にまで及んでいます.3つの小見出しのもと,次のような趣旨で書いています.

1. 慣用表現の「なぞり」

1066年のノルマン征服以降,英語がフランス語から大きな言語的影響を受けた背景を振り返りつつ,語彙のみならず慣用表現や「言い回し」も借用されてきたことが指摘されます.とりわけ「なぞり」や翻訳借用 (loan_translation) の話題に注目します.

2. フランス語から英語へとなぞられた慣用表現

中心となる時期は,予想通りノルマン征服後(主に13--15世紀)です.フランス語の慣用表現が英語へそのまま,あるいは部分的に借用された事例を多く挙げています.

3. フランス語的な英語表現は現代にも多く残る

フランス語からのなぞり表現の多くが現在まで生き残り,現役で使用されている事実に注目します.中英語期の翻訳作業を通じて,英語はフランス語から豊かな表現形式を借用してきたのです.

通常より一歩上を行くレベルの英語史におけるフランス語影響論となっていますので,ぜひ『ふらんす』11月号を手に取っていただければと思います.過去7回の連載記事も furansu_rensai の各記事で紹介してきましたので,どうぞご参照ください.

なお,フランス語が英語の(語彙ではなく)慣用表現に与えた影響については,本ブログの以下の記事でも話題にしてきましたので,そちらもどうぞ.

・ 「#2351. フランス語からの句動詞の借用」 ([2015-10-04-1])

・ 「#2395. フランス語からの句の借用」 ([2015-11-17-1])

・ 「#2396. フランス語からの句の借用に対する慎重論」 ([2015-11-18-1])

・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第8回 英語の慣用表現にみるフランス語の影」『ふらんす』2024年11月号,白水社,2024年10月25日.52--53頁.

2024-10-26 Sat

■ #5661. 否定とは何か? [negation][polarity][negative][terminology][syntax][double_negative][logic][assertion][semantics]

昨日の記事「#5670. なぜ英語には単数形と複数形の区別があるの? --- Mond での質問と回答より」 ([2024-10-24-1]) で,否定 (negation) の話題を最後に出しました.言語において否定とは何か.これはきわめて大きな問題です.論理学や哲学からも迫ることができますが,ここでは言語学の観点に絞ります.

言語学の用語辞典に頼ることから始めましょう.まず Crystal (323--24) より引用します.

negation (n.) A process or construction in GRAMMATICAL and SEMANTIC analysis which typically expresses the contradiction of some or all of a sentence's meaning. In English grammar, it is expressed by the presence of the negative particle (neg, NEG) not or n't (the CONTRACTED negative); in LEXIS, there are several possible means, e.g. PREFIXES such as un-, non-, or words such as deny. Some LANGUAGES use more than one PARTICLE in a single CLAUSE to express negation (as in French ne . . . pas). The use of more than one negative form in the same clause (as in double negatives) is a characteristic of some English DIALECTS, e.g. I'm not unhappy (which is a STYLISTICALLY MARKED mode of assertion) and I've not done nothing (which is not acceptable in STANDARD English). . . .

A topic of particular interest has been the range of sentence STRUCTURE affected by the position of a negative particle, e.g. I think John isn't coming v. I don't think John is coming: such variations in the SCOPE of negation affect the logical structure as well as the semantic analysis of the sentence. The opposite 'pole' to negative is POSITIVE (or AFFIRMATIVE), and the system of contrasts made by a language in this area is often referred to as POLARITY. Negative polarity items are those words or phrases which can appear only in a negative environment in a sentence, e.g. any in I haven't got any books. (cf. *I've got any books).

次に Bussmann (323) を引用します.論理学における否定に対して言語学の否定を,次のように解説しています.

In contrast with logical negation, natural language negation functions not only as sentence negation, but also primarily as clausal or constituent negation: she did not pay (= negation of predication), No one paid anything (= negation of the subject NP), he paid nothing (= negation of the object NP). Here the scope (= semantic coverage) of negation is frequently polysemic or dependent on the placement of negation, on the sentence stress . . . as well as on the linguistic and/or extralinguistic context. Natural language negation may be realized in various ways: (a) lexically with adverbs and adverbial expressions (not, never, by no means), indefinite pronouns (nobody, nothing, none), coordinating conjunctions (neither . . . nor), sentence equivalents (no), or prepositions (without, besides); (b) morphologically with prefixes (in + exact, un + interested) or suffix (help + less); (c) intonationally with contrastive accent (in Jacob is not flying to New York tomorrow the negation can refer to Jacob, flying, New York, or tomorrow depending which elements are stressed); (d) idiomatically by expressions like For all I care, . . . . Formally, three types of negation are differentiated: (a) internal (= strong) negation, the basic type of natural language negation (e.g. The King of France is not bald); (b) external (= weak) negation, which corresponds to logical negation (e.g. It's not the case/it's not true that p); (c) contrastive (= local) negation, which can also be considered a pragmatic variant of strong negation to the degree that stress and the corresponding modifying clause are relevant to the scope of the negation (e.g. The King of France is not bald, but rather wears glasses. The linguistic description of negation has proven to be a difficult problem in all grammatical models owing to the complex interrelationship of syntactic, prosodic, semantic, and pragmatic aspects.

この2つの解説に基づいて,言語学における否定に関する論点・観点を箇条書き整理すると次のようになるでしょうか.

1. 否定の種類と範囲

・ 文否定 (sentence negation)

・ 節否定 (clausal negation)

・ 構成要素否定 (constituent negation)

2. 否定の実現様式

・ 語彙的 (lexically): 副詞,不定代名詞,接続詞,前置詞など

・ 形態的 (morphologically): 接頭辞,接尾辞

・ 音声的 (intonationally): 対照アクセント

・ 慣用的 (idiomatically): 特定の表現

3. 否定の形式的分類

・ 内的(強い)否定 (internal/strong negation)

・ 外的(弱い)否定 (external/weak negation)

・ 対照的(局所的)否定 (contrastive/local negation)

4. 否定の作用域 (scope)

・ 否定辞の位置による影響

・ 文強勢による影響

・ 言語的・非言語的文脈による影響

5. 2重否定 (double negative)

・ 方言や非標準英語での使用

・ 文体的に有標な肯定表現としての使用

6. 極性 (polarity)

・ 肯定 (positive/affirmative) vs. 否定 (negative)

・ 否定極性項目

7. 否定に関する統語的,韻律的,意味的,語用論的側面の複雑な相互関係

8. 自然言語の否定と論理学的否定の違い

この一覧は,否定の複雑さと多面性を示しています.案の定,抜き差しならない問題です.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

2024-10-25 Fri

■ #5660. なぜ英語には単数形と複数形の区別があるの? --- Mond での質問と回答より [emode][number][category][plural][dual][negation][mond][sobokunagimon][ai][voicy][heldio]

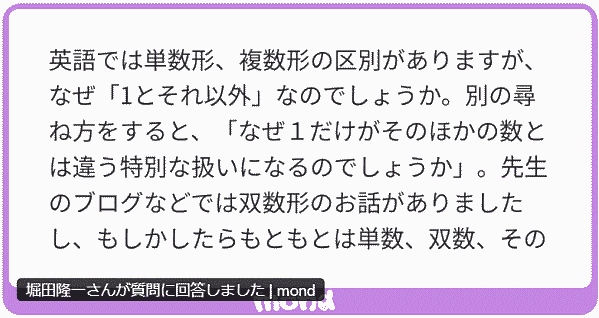

先日,知識共有サービス Mond に上記の素朴な疑問が寄せられました.質問の全文は以下の通りです.

英語では単数形,複数形の区別がありますが,なぜ「1とそれ以外」なのでしょうか.別の尋ね方をすると,「なぜ1だけがそのほかの数とは違う特別な扱いになるのでしょうか」.先生のブログなどでは双数形のお話がありましたし,もしかしたらもともとは単数,双数,そのほかの数(3や,「ちょっとたくさん」,「ものすごくたくさん」など?)によって区別されていたものが,言語の歴史の中で単純化されてきたということは考えられますが,それでも1の区別だけは純然と残っているのだとすると,とても不思議に感じます.

この本質的な質問に対して,私はこちらのようにに回答しました.私の X アカウント @chariderryu 上でも,この話題について少なからぬ反響がありましたので,本ブログでも改めてお知らせし,回答の要約と論点を箇条書きでまとめておきたいと思います.

1. 古今東西の言語における数のカテゴリー

・ 現代英語では単数形「1」と複数形「2以上」の2区分

・ 古英語では双数形も存在したが,中英語までに廃れた

・ 世界の言語では,最大5区分(単数形,双数形,3数形,少数形,複数形)まで確認されている

・ 日本語や中国語のように,明確な数の区分を持たない言語も存在する

・ 言語によってカテゴリー・メンバーの数は異なり,歴史的に変化する場合もある

2. なぜ「1」と「2以上」が特別なのか?

・ 「1」は他の数と比較して特殊で際立っている

・ 最も基本的,日常的,高頻度,かつ重要な数である

・ 英語コーパス (BNCweb) によれば,one の使用頻度が他の数詞より圧倒的に高い

・ 「1」を含意する表現が豊富 (ex. a(n), single, unique, only, alone)

・ 2つのカテゴリーのみを持つ言語では,通常「1」と「2以上」の区分になる

3. もっと特別なのは「0」と「1以上」かもしれない

・ 「0」と「1以上」の区別が,より根本的な可能性がある

・ 形容詞では no vs. one,副詞では not の有無(否定 vs. 肯定)に対応

・ 数詞の問題を超えて,命題の否定・肯定という意味論的・統語論的な根本問題に関わる

・ 人類言語に備わる「否定・肯定」の概念は,AI にとって難しいとされる

・ 「0」を含めた数のカテゴリーの考察が,言語の本質的な理解につながる可能性があるのではないか

数のカテゴリーの話題として始まりましたが,いつの間にか否定・肯定の議論にすり替わってしまいました.引き続き考察していきたいと思います.今回の Mond の質問,良問でした.

2024-10-24 Thu

■ #5659. 2重属格表現 a friend of mine をめぐる議論の略史 (2) [double_genitive][genitive][syntax][french]

「#5656. 2重属格表現 a friend of mine をめぐる議論の略史」 ([2024-10-21-1]) の続編.2重属格 (double_genitive) の研究史をゆっくりと追いかけている.前回の続きの箇所として,Jespersen (§§1.52 [pp. 15--16]) を引用しよう.

1.52. Kellner recognizes three historical stages:

I. a castell of hers (from 14th c., Chaucer, &c.).

II. a knight of the dukes (not yet Chaucer, frequent in Caxton)

III. that berde of thyne (rare in Caxton, frequent later).

But he overlooks the fact that stage II is really found just as early as I (see Chaucer G 368 an officere of the prefectes), nor is it easy to see why stages I and II should not have sprung into existence at the same time, while there is nothing strange in the later occurrence of III. But Kellner rightly lays stress on the fact that only a few of the constructions admit the partitive explanation; he therefore suggests the name 'pseudo-partitive genitive', but both he and other scholars evidently think that those applications which cannot be explained partitively have developed through analogical extension starting fro the partitive use.

The partitive explanation is the only one recognized by Professor Sonnenschein, who says, §184: 'In sentences like He is a friend of John's there is a noun understood: of John's means of John's friends, so that the sentence is equivalent to He is one of John's friends. Here of means out of the number of.

Sonnenschein does not mention constructions like that long nose of his; but even if we omit them for the moment, the explanation cannot be strictly maintained, for an enemy of ours cannot be the equivalent of an enemy of our enemies, which would be taken in a different sense, just as an enemy of the French is not to be explained as an enemy of the French enemies. And if I say he is a friend of mine, I need not at all imply that I have more than the one friend, though of course it will often be understood in this way. To express the partitive sense we have the unambiguous expression one of my friends. There is a difference between the two sentences 'The General and some of his friends left the house' and 'The General and some friends of his left the house': while the former implies that he had other friends, the latter means only: 'the General and some people who were on friendly terms with him'.

If Einenkel is right that the English expression a friend of his is due to direct imitation of French, where he has found examples like un chevalier des siens, the ultimate beginning of the idiom is partitive, as shown by the French plural. Unfortunately there seems to be no English example old enough to go back to a period when it was possible to distinguish between the singular and the plural of the pronoun: in Old English it would have been, for instance, an dohtor of minum with the plural, and therefore, necessarily, a partitive sense, or an dohtor of minre with the singular, and therefore not partitive. The modern a daughter of mine may be either, as far as the forms is concerned.

But it is not at all certain that the construction came to England from France: it may just as well have come into existence independently of the French idiom. The construction with the genitive of a substantive, as in a friend of my wife's cannot, at any rate, be due directly to French influence, for the French have no such genitive.

この節の議論の要点を書き出すと,次のようになるだろう.

1. 部分属格説が主流

・ Kellner は3つの歴史的段階を指摘

・ しかし,Kellner の分析には疑問も残る

・ 多くの研究者が部分属格の用法から他の用法が類推的に発展したと考えている

2. 部分属格説の限界

・ Sonnenschein は部分属格説のみを認めている

・ しかし,この説明はすべての用法には適用できない

・ a friend of mine の mine は必ずしも複数の友人を含意しない

3. その他の論点

・ フランス語からの影響説も

・ 一方,独立して発展した可能性は排除できない

・ そもそも a friend of my wife's のように of の後ろに代名詞ではなく名詞句が来る構文に関してはフランス語の影響はあり得ない

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part III. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1954.

2024-10-23 Wed

■ #5658. 迂言的 have got の発達 (2) [periphrasis][grammaticalisation][have][perfect][participle][emode][auxiliary_verb]

昨日の記事「#5657. 迂言的 have got の発達 (1)」 ([2024-10-22-1]) に引き続き,現代では日常的となったこの迂言的表現について.

Rissanen (220) が,初期近代英語期の統語論を論じている文献にて,同表現の発生について言及している.

The perfect have got, which is almost a rule, instead of the present tense have, in colloquial present-day British English, is attested from the end of the sixteenth century. The periphrastic form here is possibly due to a tendency to increase the weight of the verbal group, particularly in sentence-final position. The association of have with the auxiliaries may have supported the development of the two-verb structure.

(173) Some have got twenty four pieces of ivory cut in the shape of dice, . . . and with these they have played at vacant hours with a childe ([HC] Hoole 7)

(174) Bon. What will your Worship please to have for Supper?

Aim. What have you got?

Bon. Sir, we have a delicate piece of Beef in the Pot . . .

Aim. Have you got any fish or Wildfowl? ([HC] Farquhar I.i)

迂言形の出現の背景として考えられる事柄を2点挙げている.1つめは,複合動詞とすることで韻律的な「重み」が増し,語呂がよくなるということだ.とりわけ文末において動詞(過去分詞)の got が現われると口語では好韻律になるということだが,これはどこまで実証されるのだろうか,気になるところである.

もう1つは,have が助動詞として振る舞うようになっていたために,後ろに got のような別の動詞が接続し,2語で複合動詞として機能することは,統語的に自然なことだ,という洞察である.ただし,「have + 過去分詞」が現在完了を表わすというのは,すでに中英語期から普通のことだった.とりわけ have got の迂言形が発達してきたはなぜかを積極的に説明するような洞察ではない.

17世紀(以降)の口語における用例と文脈を詳しく調査していく必要がある.

・ Rissanen, Matti. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 187--331.

2024-10-22 Tue

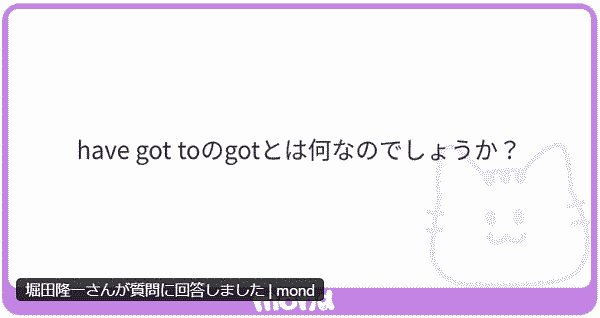

■ #5657. 迂言的 have got の発達 (1) --- Mond での質問と回答より [periphrasis][have][perfect][participle][grammaticalisation][emode][mond][sobokunagimon][eebo]

知識共有サービス Mond に寄せられていた「迂言的 have got」に関する素朴な疑問に,先日回答しました.こちらよりお読みください.本当はもっと詳しく調べなければならない問題で,今回はとりあえずの回答だったのですが,これを機に考え始めてみたいと思います.

最初の一歩は,いつでも OED です.迂言的 have got は,OED の get (v.) の IV の項に,完了形の特殊用法として記述があります.

IV. Specialized uses of the perfect.

In this use, the perfect and past perfect of get (have got, has got, had got) function as a present and past tense verb, which, owing to its formation, does not enter into further compound forms (perfect and past perfect, progressive, passive, or periphrastic expressions with to do), or have an imperative or infinitive.

In colloquial, regional, and nonstandard use, omission of auxiliary have is frequent in the uses at this branch (e.g. I got some, you got to): see examples in etymology section. An inflected form gots is also sometimes found in similar use (e.g. I gots some, he gots to), especially in African American usage: see further examples in etymology section.

IV.i. In senses equivalent to those of the present and past tenses of have.

Often, especially in early use, difficult to distinguish from the dynamic use 'have obtained or acquired'.

IV.i.33.a. transitive. To hold as property, be in possession of, own; to possess as a part, attribute, or characteristic; = have v. I.i

[1600 What a beard hast thou got; thou hast got more haire on thy chinne, then Dobbin my philhorse hase on his taile.

W. Shakespeare, Merchant of Venice]

1611 The care of conseruing and increasing the goods they haue got, and the feare of loosing that which they enioy.

J. Maxwell, translation of Treasure of Tranquillity xvii. 144

a1616 Fie, th'art a churle, ye'haue got a humour there Does not become a man.

W. Shakespeare, Timon of Athens (1623) i.ii.25

c1635 My lady has got a cast of her eye.

H. Glapthorne, Lady Mother (1959) ii.i.22

1670 They have got..such a peculiar Method of Text-dividing.

J. Eachard, Grounds Contempt of Clergy 113

. . . .

have got が本来の動作的な意味を表わすのか,現代風の状態的な意味を表わすのか,特に初期の例については判別しにくいケースがあると述べられてはいますが,17世紀中に頻度を高めていったことは EEBO corpus で調べた限り間違いなさそうです.なぜ,どのような経緯でこの表現が現われ,一般的になっていったのか,深掘りしていく必要があります.

2024-10-21 Mon

■ #5656. 2重属格表現 a friend of mine をめぐる議論の略史 [double_genitive][genitive][syntax]

連日の話題だが,改めて2重属格 (double_genitive) について.

Jespersen (§§1.51--1.59 [pp. 15--23]) に "An old friend of Tom's" と題する詳しい考察がある.とりわけ冒頭の 1.51 では,この表現に関する研究史上の諸説が簡便に紹介されていて有用である.

1.51. These constructions are treated here, because the genitive is here as in the preceding sections a primary; but here, in contradistinction to the constructions mentioned hitherto, a possessive may be used in the same way, for we may say, "an old friend of yours | that old friend of yours." Much has been written on these constructions, which are so characteristic of English, see E. Beckmann, ESt 8.412 (who explains them from an imaginary and seemingly impossible combination a friend mine); L. Kellner in his ed. of Caxton B. XIX; Einenkel, Anglia 33.504; Trampe Bødtker, Christiania Vidsk. Selsk. 1908 no. 6.34; cf also my own GS §194, PG 111, S.P.E. Tract XXV. This tract was occasioned by Mr. Fowler's mention (in MEU 399), where he ranks that nose of his with certain other constructions as 'plainly illogical' and says: 'a friend of mine, i.e. among my friends, but surely not that nose of his, i.e. among his noses; so the logic-chopper is fain to correct or damn; but even he is likely in unguarded moments to let the forbidden phrases slip out'; so even Mr. Fowler reckons it among recognized idioms, sturdy indefensibles, as he terms them. The belief that there is something illogical in this idiom evidently rests on the assumption that of here has to be taken in its partitive sense, one of or among several. But of has several other meanings---in the N.E.D. they are entered under no less than sixty-three numbers---and it may be worth while to examine if another explanation than the partitive might not be admissible.

昨日の記事 ([2024-10-20-1]) でみたように,Jespersen は,以前の著書 Growth and Structure of the English Language では,この表現が部分属格の用法から派生したものとみていた.しかし,上の引用ではそうではない可能性に言及しており,実際にこの先の議論を読み進めていくと,そうではないと結論するに至っているのだ.この変節は何故だろうか.

2重属格表現は学説史の観点からも興味深い.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part III. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1954.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982 [1905].

2024-10-20 Sun

■ #5655. 2重属格表現 a friend of mine は部分用法か同格用法か? [double_genitive][genitive][syntax][semantics][apposition]

連日 a friend of mine のタイプの2重属格 (double_genitive) の表現に注目している.

・ 「#5647. a friend of mine --- 2重属格」 ([2024-10-12-1])

・ 「#5653. 2重属格表現 a friend of mine の2つの意味的特徴」 ([2024-10-18-1])

・ 「#5654. a friend of mine vs. one of my friends」 ([2024-10-19-1])

従来,of mine が果たしている機能について,部分用法 (partitive) と見る向きと同格用法 (appositive) と見る向きがあった.前者であれば "a friend of my friends" と,後者であれば "a friend, who is mine" とパラフレーズできる.後者の解釈をいぶかしく思う向きもあるかもしれないが,昨日の記事 ([2024-10-19-1]) で紹介した "this hand of mine" のような表現を説明するには都合がよい.

学史上,2つの解釈をめぐって議論がなされてきたが,例えば Jespersen (§194 [pp. 173--74]) は,部分用法を前提としつつも,同格用法にも言及している.全体として歯切れの悪い説明だ.以下に引用しよう.

194. Speaking of the genitive, we ought also to mention the curious use in phrases like 'a friend of my brother's'. This began in the fourteenth century with such instances as 'an officere of the prefectes' (Chaucer G 368), where officers might be supplied (= one of the prefect's officers) and 'if that any neighebor of mine (= any of my neighbours) Wol nat in chirche to my wyf enclyne' (ib. B 3091). In the course of a few centuries, the construction became more and more frequent, so that it has now long been one of the fixtures of the English language. A partitive sense is still conceivable in such phrases as 'an olde religious unckle of mine' (Sh.. As III, 3, 362) = one of my uncles, though it will be seen that it is impossible to analyse it as being equal to 'one of my old religious uncles'. But it is not at all certain that of here from the first was partitive; it is rather to be classed with the appositional use in the three of us = 'the three who are we'; the City of Rome = 'the City which is Rome'. The construction is used chiefly to avoid the juxtaposition of two pronouns, 'this hat of mine, that ring of yours' being preferred to 'this my hat, that your ring', or of a pronoun and a genitive, as in 'any ring of Jane's', where 'any Jane's ring' or 'Jane's any ring' would be impossible; compare also 'I make it a rule of mine', 'this is no fault of Frank's', etc. In all such cases the construction was found so convenient that it is no wonder that it should soon be used extensively where no partitive sense is logically possible, as in 'nor shall [we] ever see That face of hers againe' (Shakespeare, Lear I, 1, 267), 'that flattering tongue of yours' (As IV, 1, 195), 'If I had such a tyre, this face of mine Were full as lovely as is this of hers' (Gent. IV, 4, 190), 'this uneasy heart of ours' (Wordsworth), 'that poor old mother of his', etc. When we now say 'he has a house of his own', no one could think of this as meaning 'he has one of his own houses'.

2重属格は,部分用法を起源としながらも,歴史の途中から同格用法を発達させてきたようにみえる.後者の発達の契機は何だったのか,今後くわしく調べていきたい.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982 [1905].

2024-10-19 Sat

■ #5654. a friend of mine vs. one of my friends [double_genitive][genitive][syntax][determiner][definiteness][number][semantics][pragmatics]

昨日の記事「#5653. 2重属格表現 a friend of mine の2つの意味的特徴」 ([2024-10-18-1]) に引き続き,double_genitive あるいは post-genitive の意味に迫る.今回は a friend of mine とその代替表現とされる one of my friends との意味論的な差異があるかどうかに注目する.

Quirk et al. (17.46) によれば,両表現は通常は同義だが,文脈によっては異なる含意 (entailment) を帯びるという.

The two constructions a friend of his father's and one of his father's friends are usually identical in meaning. One difference, however, is that the former construction may be used whether his father had one or more friends, whereas the latter necessarily entails more than one friend. Thus:

Mrs Brown's daughter [8] Mrs Brown's daughter Mary [9] Mary, (the) daughter of Mrs Brown [10] Mary, a daughter of Mrs Brown's [11]

[8] implies 'sole daughter', whereas [9] and [10] carry no such implication; [11] entails 'not sole daughter'.

Since there is only one composition called the War Requiem by Britten, we have [12] but not [13] or [14]:

The War Requiem of/by Britten (is a splendid work.) [12] *The War Requiem of Britten's [13] *One of Britten's War Requiems [14]

精妙な違いがあるようで興味深い.ところが,ここで最後に述べられている点,および昨日の記事で触れた主要部定性の特徴にも反する用例がある.例えば "that wife of mine", "this war Requiem of Britten's", "this hand of mine", "the/that daughter of Mrs Brown's", "that son of yours" などだ.

Quirk et al. は,これらの例を次のように説明する."this hand of mine" は,ここでは "this one of my (two) hands" の意味ではなく "this part of my body that I call 'hand'" の意味である.また,先行する文脈で一度 "a daughter of Mrs Brown's" が現われていれば,それを参照する際に "the/that daughter of Mrs Brown's (that I mentioned)" ほどの意味で使われることがある.さらに,否定的・軽蔑的な意味合いを込めて "that son of yours" などという場合もある.つまり,例外的に決定詞が主要部に付されるケースでは,何らかの(意味論的でなく)語用論的な含意が加えられているということだ.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2024-10-18 Fri

■ #5653. 2重属格表現 a friend of mine の2つの意味的特徴 [double_genitive][genitive][syntax][definiteness][semantics]

「#5647. a friend of mine --- 2重属格」 ([2024-10-12-1]) に続き,double_genitive あるいは post-genitive と呼ばれる,この妙な表現の意味的特徴を考えてみたい.

Quirk et al. (17.46) によれば意味的特徴は2つある.(1) of の後ろに来る名詞句が定的 (definite) であり人間 (human) であること,(2) 一方,of の前に来る主要部は不定的 (indefinite) であることだ.

. . . It will be observed that the postmodifier must be definite and human:

an opera of Verdi's BUT NOT: *an opera of a composer's an opera of my friend's BUT NOT: *a funnel of the ships

There are conditions that also affect the head of the whole noun phrase. The head must be essentially indefinite: that is, the head must be seen as one of an unspecified number of items attributed to the postmodifier. Thus [1--3] but not [4]:

A friend of the doctor's has arrived. [1] A daughter of Mrs Brown's has arrived. [2] Any daughter of Mrs Brown's is welcome. [3] *The daughter of Mrs Brown's has arrived. [4]

As a consequence of the condition that the head must be indefinite, the head cannot be a proper noun . . . . Thus while we have [5], we cannot have [6] and [7]:

Mrs Brown's Mary [5] *Mary of Mrs Brown [6] *Mary of Mrs Brown's [7]

なるほど a friend of mine のタイプの2重属格表現の各要素を主に定・不定 (definiteness) の観点から分析すると,上記の2つの特徴があることはわかった.だが,考えてみれば,これらは代替表現である one of my friends についても当てはまる意味的特徴である.この2種類の表現が意味的に異ならないとすれば,共存している意義は何なのだろうか.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2024-10-17 Thu

■ #5652. 10月26日(土)の朝カルのシリーズ講座第7回「英語,フランス語に侵される」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][oe][french][norman_conquest][contact][voicy][heldio][furansu_rensai][mindmap]

・ 日時:10月26日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度,毎月1回のシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を開講しています.英語の語源辞典を参照しながら,1年間かけてじっくり英語語彙史をたどっていこうという企画です.前半戦の春期・夏期クールの計6回が終わり,次回からは秋期クールに入り,後半戦がスタートします.上記の通り,9日後の10月26日(土)に,第7回講座が開かれます.第7回は「英語,フランス語に侵される」と題し,いよいよ英語語彙史上に強烈なインパクトを与えたフランス語が登場します.

折しも今年度は,この朝カル講座とは独立して,白水社の月刊『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を執筆させていただいています.hellog でも連載記事を紹介すべく furansu_rensai の文章を書いてきました.次回の朝カル講座の予習にもなると思いますので,どうぞご参照ください.

英語とフランス語との言語接触については語り尽くせないほど話題が多く,朝カル講座の1回でカバーするのも難儀なのですが,具体例を多く取り上げ,かつエッセンスを絞り出して講座に臨みます.

本シリーズ講座は各回の独立性が高いので,これまでの前半の6回へ参加したか否かにかかわらず,第7回からご参加いただいてもまったく問題なく受講できます.過去6回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご訪問ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

新宿教室での対面参加のほかオンライン参加も可能ですし,その後1週間の「見逃し配信」もご利用できます.奮ってご参加ください.詳細とお申し込みはこちらからどうぞ.

本シリーズ講座では英語の語源辞典を頻繁に参照してきましたが,とりわけ『英語語源辞典』(研究社)に依拠しています.同辞典をお持ちの方は,講座に持参されると,より楽しく受講できるかと思います(もちろん手元になくとも問題ありません).

(以下,後記:2024/10/19(Sat)))

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-10-16 Wed

■ #5651. 過去形に対する現在完了形の意味的特徴は「不定性」である [definiteness][perfect][preterite][aspect][tense]

英語の時制・相の体系はそこそこ複雑で,とりわけ初学者にとって障害となるのが現在完了 (present perfect) である.過去 (preterite)とはどう異なるのか,いまいち本質がつかみにくい.様々な説明があり得るが,英語統語史の研究者 Visser によれば,現在完了が過去と異なる要諦はその「不定性」 (indefiniteness) にあるという.例外がないわけではないと述べつつ,現在完了の本質を次の3点にまとめている (III, §2004 [p. 2193]) .ここで Visser が念頭においているのは,現代英語の規範文法というよりも,通時態を意識した歴史英文法であることに注意されたい.

The present perfect is generally preferred to the preterite

(a) when in the sentence there is no past-time adjunct and at the same time any definite idea of past-ness of the action is excluded as e.g. in 'I have been in Brasil';

(b) when there is a temporal adjunct in the sentence which does not clearly refer to a definite point of time but rather to a certain space of time, such as 'long ago', 'in my youth', 'before this time', 'once', 'often', 'ere now', 'recently', 'formerly', etc.

(c) when there is a temporal adjunct in the sentence referring to a period of time that stretches from a point in the past to the moment of speaking, e.g. 'this month', 'ever since', 'hitherto', 'of late', 'this twelvemonth', 'for many years', 'the whole afternoon', etc.

(a) によれば,現在完了は,過去のいつ起こったのかは明示しないけれども,現在までに完了していることを含意する.ここから「完了」「結果」「経験」などの用法が流れ出ている.

(b) によれば,現在完了は過去の1点ではなく範囲をもった時間を念頭においているという.これも「経験」用法に関係する.

(c) は (b) の特殊版と考えられるだろう.過去から現在までの期間が念頭に置かれ,ここから「継続」の用法が染み出てくる.

「完了」「結果」「経験」「継続」などの用語を並べると,そこには必ずしも一貫したものが感じられないが,過去に対する現在完了の特徴は「不定性」,とりわけ時間に関する不定性,つまり時間軸上の明確な1点を念頭においていないことに帰せられるのではないか.

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

2024-10-15 Tue

■ #5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました [asacul][oe][latin][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

9月28日に開講した,標記のシリーズ講座第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」について,その要旨を markmap というウェブツールによりマインドマップ化しました(画像としてはこちらからどうぞ).受講された方は復習用に,そうでない方は講座内容を垣間見る機会としてご活用ください.

シリーズ第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」については hellog と heldio の過去回でも取り上げていますので,ご参照ください.

・ hellog 「#5619. 9月28日(土)の朝カル新シリーズ講座第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」のご案内」 ([2024-09-14-1])

・ heldio 「#1210. 9月28日(土)の朝カル講座「英語,ヴァイキングの言語と交わる」に向けて」 (2024/09/21)

シリーズ過去回のマインドマップについては,以下を参照.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

次回の朝カル講座から,秋期クールに入ります.10月26日(土)17:30--19:00に開講予定です.第7回「英語,フランス語に侵される」と題し,いよいよ英語語彙史上に強烈なインパクトを与えたフランス語の登場です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-10-14 Mon

■ #5649. いつ <l> の綴字を重ねるか? [spelling][orthography][latin][greek][french][prefix][etymology][l]

昨日の記事「#5648. <l> の綴字を重ねるか否かの問題」 ([2024-10-13-1]) に続き,<ll> の話題.今回はイギリス英語では <ll> と重ね,アメリカ英語では <l> と1つのみ,という既知の傾向は別として,どのような単語において <ll> が現われるか,その分布をみてみたい.

昨日,次のように述べた.

<ll> はもともと古典語にゆかりのある綴字だったが,そこへ非古典語であるフランス語が混乱要因として参入してきた.フランス語は古典語由来の重ねた <ll> をそのまま受け継がず,1重化した <l> で継承することがしばしばあったために,それらが混在している英語語彙は正書法上 <l> を重ねるか否かについての厄介な問題を抱え込むことになったのだ.

<ll> の分布について,Carney (250) の説明と単語例の列挙を引用しよう.

Normally, <l> would double after a short vowel in a monosyllable (bell, cell, doll, mill, etc.), but there are some exceptions. There are all marginal in various ways, usually by abbreviation: technical loan col ('gap between hills' < French); gal (< girl), pal (< Romany); technical abbreviations bet (< the name '(A. G.) Bell', = 'unit of power comparison'), cel (< celluloid . . .), gel (< gelatine), mel ('perpetual unit of pitch'), mil (< millimetre), nil (contraction of Latin nihil); short names Hal (< Henry), Sal (< Sally) . . . .

Examples of <-ll-> with prefixes . . .:

- (reduced vowel): alleviate, alliteration, allude, allusion, ally (v.); collate, collateral, collect (v.), collide, collision.

- (unreduced vowel): Allocate, ally (n.); collect (n.), colleague, college, collimate, colloquy; illegal, illegible, illicit, illimitable, illuminate, illusion, illustrate; pellucid.

There are quite a few words which resemble the above and in which the <-ll-> is not covered by other doubling conventions: allegory, allergy, alligator. There is some etymological uncertainty about allot, allow, and allure. Allay has come to have a §Latinate appearance in spite of its Old English origin (a + lecgan). To the average reader these spellings must seem to belong with the §Latinate prefixes.

A good many words . . . have <-ll-> in the third syllable from the end of a free-form after a stressed short vowel. The ending <-ion> seems to require this spelling, but not in all instances: billion, bullion, galleon, million, mullion, pillion, postillion, stallion, but also battalion, pavilion, verlion. Compare doubled and single <r> in carrion--clarion.

Other examples of <-ll-> unaccounted for are: ballerina, ballistic, balloon, bellicose, brilliant, bulletin, calligraphy, calliopsis, camellia, colliery, ebullient, ellipse, embellish, fallacious, fallacy, fallible, gallery, gallium, halleluja, hallucinate, hellebore, intellect, intelligent, mellifluous, miscellany, palliate, pallium, parallel, pollute, shallot, shillelagh, tellurium.

Pseudo-compounds are: ballyhoo, bulldozer, hullaballoo, lollipop, scallywag.

<ll> をめぐる少々の傾向と諸々の混沌がつかめるのではないか.英語の正書法はかくも複雑である.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2024-10-13 Sun

■ #5648. <l> の綴字を重ねるか否かの問題 [spelling][orthography][ame_bre][latin][greek][french][l]

英語の正書法では,<l> を重ねるかどうかが問題となるケースが少なからずある.

まず思い浮かぶのは traveler か traveller かの違いである.「#240. 綴字の英米差は大きいか小さいか?」 ([2009-12-23-1]) でみたように,典型的にアメリカ綴字では <l> は1つにとどまるが,イギリス綴字では <l> を重ねるのが規則である.しかし,そうかと思えば,アメリカ綴字の fulfill はむしろ <l> を重ね,イギリス綴字の fulfil は重ねないので,気が狂いそうになる.

<l> を重ねるか否かの綴字のヴァリエーションは古英語期よりあるといえばあり,問題としては歴史も深いし根も深いといってよいだろう.綴字として <l> が1つでも2つでも,結果として周囲の発音には影響を与えないので,役割不明であるという点においてたちが悪い.

私自身は,重ねた <ll> の綴字の本質は,直前の母音が「歴史的に」短母音であることを積極的に示すことにあると考えているが,現実にはそれほどたやすく片付けられる話題ではなさそうだ.現代英語の正書法を精査した Carney (250) は,"Distribution of <ll>" と題する1節にて,この問題を論じている.その節の冒頭部分を引用する.

There is more difficulty in accounting for the occurrence of double <-ll-> than for the double spelling of any other consonant. This is partly due to the frequency of <-ll-> in Latin and Greek stems and partly because §Latinate words borrowed by way of French may no longer have recognizable constituents.

<ll> はもともと古典語にゆかりのある綴字だったが,そこへ非古典語であるフランス語が混乱要因として参入してきた.フランス語は古典語由来の重ねた <ll> をそのまま受け継がず,1重化した <l> で継承することがしばしばあったために,それらが混在している英語語彙は正書法上 <l> を重ねるか否かについての厄介な問題を抱え込むことになったのだ.なるほど,英語らしいといえば英語らしい結果といってよい.残念でもありながら面白くもある.

ただし,現代英語の正書法の原則としていうならば,おおよそ次の規則が成立するのも確かである (Carney 251fn) .

In the Hanna (1966) spelling rules, <l> is the default spelling and:

1 <ll> word-final accented after /ɔː/ or a short vowel (tall, mill, bell, pull, hull).

<ll> の話題については,Voicy heldio で取り上げたことがある.「#456. -l なのか -ll なのか問題 ー till/until, travel(l)er, distil(l)」をお聴きいただければ.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2024-10-12 Sat

■ #5647. a friend of mine --- 2重属格 [double_genitive][genitive][syntax][determiner]

現代英語には奇妙な所有格表現がある.my friend でも one of my friends でもなく,a friend of mine という,もってまわった言い方だ.専門的には2重属格 (double_genitive) と呼ばれる表現である(post-genitive と呼ばれることもある).

歴史的にみても興味深い構文で,中英語に初めて生起するが,その種は古英語にあったと主張する論者もいる.また,関連する構文として,古英語では不定冠詞と属格代名詞が名詞の前位置に並んで生起するものがあった.現代英語風にいえば *a my friend, *his a man の類いだ.この構文が古英語では許容されていたものの,後に許容されなくなったということは,新しい a friend of mine タイプの構文の出現と関係している可能性がある.

2重属格は,このように英語統語論の歴史でもたびたび注目されてきたが,まだ謎が多く残されている.歴史的に探っていくに当たって,まずこの構文に関して現代英語の事情を把握しておく必要がある.そのために Quirk et al. の該当節を抜き出してみよう.

The 'post-genitive'

5.126 An of-construction can be combined with a genitive to produce a construction known as the POST-GENITIVE (or 'double genitive'). In this construction, the independent genitive acts as prepositional complement following of:

some friends of Jim's ['some of Jim's friends']

that irritating habit of her father's

an invention of Gutenberg's

several pupils of his

But the independent genitive is not in this case elliptical. Rather, the post-genitive contrasts in terms of indefiniteness or unfamiliarity with the normal determinative genitive. Whereas [1] and [2] presuppose definiteness, the presupposition in [1a] and [2a] is one of indefiniteness:

Jim's friend [1] a friend of Jim's [1a] Joseph Haydn's pupil [2] a pupil of Joseph Haydn's [2a]

本ブログでは,2重属格について「#2082. 定着しなかった二重属格 *the knight of his」 ([2015-01-08-1]) でちらっと触れたにすぎない.目下,helwa の Discord コミュニティで盛り上がっている英文法の話題でもあり,今後注目していきたいテーマだ.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2024-10-11 Fri

■ #5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました [asacul][oe][old_norse][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

8月24日に開講した,標記のシリーズ講座第5回「英語,ラテン語と出会う」について,その要旨を markmap というウェブツールによりマインドマップ化しました(画像としてはこちらからどうぞ).受講された方は復習用に,そうでない方は講座内容を垣間見る機会としてご活用ください.

シリーズ第5回「英語,ラテン語と出会う」については hellog と heldio の過去回でも取り上げています.

・ hellog 「#5591. 8月24日(土)の朝カル新シリーズ講座第5回「英語,ラテン語と出会う」のご案内」 ([2024-08-17-1])

・ heldio 「#1177. 英語とラテン語の言語接触 --- 今週末の朝カル講座「英語,ラテン語と出会う」に向けて」 (2024/08/19)

シリーズ過去回のマインドマップについては,以下を参照.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

次回の朝カル講座から,秋期クールに入ります.10月26日(土)17:30--19:00に開講予定です.第7回「英語,フランス語に侵される」と題し,いよいよ英語語彙史上に強烈なインパクトを与えたフランス語の登場です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-10-10 Thu

■ #5645. リスナー投票による heldio 2024年第3四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu][hajimeteno_koeigo][khelf][helwa][helmate][hellive2024]

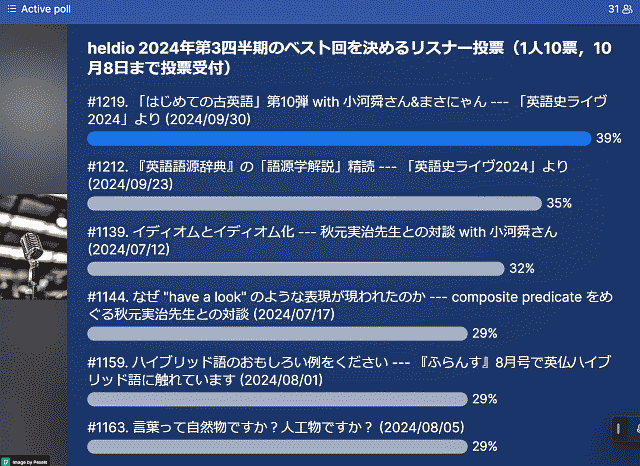

「#5637. heldio 2024年第3四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 10月8日までオープン」 ([2024-10-02-1]) でご案内したとおり,今年第3四半期における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.一昨日投票が締め切られましたが,今回は31名のリスナーの皆さんよりご投票いただきました.ご協力ありがとうございます.

投票結果をまとめましたので本記事にて報告いたします(本日の heldio でも「#1229. heldio 2024年第3四半期のリスナー投票開票結果」として報告しています).以下に上位12位までの計16配信回を掲載します(全結果は本記事のソースHTMLをご覧ください).

1. 「#1219. 「はじめての古英語」第10弾 with 小河舜さん&まさにゃん --- 「英語史ライヴ2024」より」 (39%)

2. 「#1212. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 --- 「英語史ライヴ2024」より」 (35%)

3. 「#1139. イディオムとイディオム化 --- 秋元実治先生との対談 with 小河舜さん」 (32%)

4. 「#1144. なぜ "have a look" のような表現が現われたのか --- composite predicate をめぐる秋元実治先生との対談」 (29%)

4. 「#1159. ハイブリッド語のおもしろい例をください --- 『ふらんす』8月号で英仏ハイブリッド語に触れています」 (29%)

4. 「#1163. 言葉って自然物ですか?人工物ですか?」 (29%)

4. 「#1213. ヘルメイトの皆さんに質問,あなたはいつ英語学習を始めましたか? --- 「英語史ライヴ2024」裏番組より」 (29%)

4. 「#1214. 教えて khelf 会長! 天候の it って何? --- 「英語史ライヴ2024」より」 (29%)

9. 「#1149. It's me. の me --- 英語史上の「代名詞交替」」 (23%)

9. 「#1187. 英語のSVO固定語順にフランス語の影響はありそうにない」 (23%)

9. 「#1201. 早朝の素朴な疑問「千本ノック」 with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2024」より」 (23%)

12. 「#1147. 日常の英語史・英語学 --- khelf 疋田くんの新シリーズ」 (19%)

12. 「#1156. 教えて khelf 会長! --- どうなるAI時代の語学教育?」 (19%)

12. 「#1174. なぜ音変化はそのとき,そこで起きたのですか? --- 大学院生のための英語史」 (19%)

12. 「#1191. 言語の線状性をポジティヴに見ると」 (19%)

12. 「#1217. イチオシの英語本を教えて! --- 「英語史ライヴ2024」裏番組より」 (19%)

第1位(得票率39%)に輝いたのは,「はじめての古英語」シリーズより「#1219. 「はじめての古英語」第10弾 with 小河舜さん&まさにゃん --- 「英語史ライヴ2024」より」でした! リスナーの皆さんの応援によりシリーズとして第10弾に達し,かつ「英語史ライヴ2024」での公開生収録という特別な機会だったこともあるかと想像しますが,それにしてもリスナー投票4連覇ということで強い! 小河舜さん(上智大学),「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学),そして堀田隆一のトリオでお届けしてきた古英語入門シリーズです.昨年8月31日に初回の「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」を配信して以来,シリーズ頓挫の危機(?)を乗り越え,時折ゲストを招くなどして変化をつけながら,ここまで続いてきました.次の第11弾は未定ですが(笑),緩く続けていければと思います.過去の配信回や関連する話題は,本ブログの hajimeteno_koeigo でまとめていますので,ご覧ください.

続いて得票率35%で堂々の第2位に輝いたのは,「#1212. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 --- 「英語史ライヴ2024」より」です.khelf の藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生)が MC を務め,そこに「英語語源辞典通読ノート」で知られる lacolaco さん,およびまさにゃんこと森田真登さんが加わり,45分間の集中精読会が成立しました.ニッチ界隈から熱い支持を受けた配信回です.

第3位には,32%の得票率で「#1139. イディオムとイディオム化 --- 秋元実治先生との対談 with 小河舜さん」が入りました.秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)と小河舜さん(上智大学)と堀田の3名が,イディオム(化)について理論的に語らいました.私自身も勉強になった回として,強く印象に残っています.

第4位には,29%の得票率で5つの配信回がタイで並びました.秋元実治先生との対談回が改めて人気で,「#1144. なぜ "have a look" のような表現が現われたのか --- composite predicate をめぐる秋元実治先生との対談」への支持が集まりました.「#1159. ハイブリッド語のおもしろい例をください --- 『ふらんす』8月号で英仏ハイブリッド語に触れています」は,リスナーさんの間でコメントがおおいに盛り上がった回ですので,ぜひコメント欄を訪問していただければ.言語の本質を問うた「#1163. 言葉って自然物ですか?人工物ですか?」も支持をいただきました.「#1213. ヘルメイトの皆さんに質問,あなたはいつ英語学習を始めましたか? --- 「英語史ライヴ2024」裏番組より」は helwa メンバーの有志の収録回でしたが,リスナーさんの間で新鮮さと親近感がウケたものかと理解しています.実際に聴いていて楽しくなる回でした.大人数で議論が弾んだ「#1214. 教えて khelf 会長! 天候の it って何? --- 「英語史ライヴ2024」より」も,リスナーの皆さんに楽しんでいただいたようです.

第9位以下の詳細は省略しますが,今後期待したいシリーズとして「#1147. 日常の英語史・英語学 --- khelf 疋田くんの新シリーズ」を挙げておきましょう.何気ない日常に「hel活」 (helkatsu) のネタがある,という気づきを得られた新シリーズでした.

全体として,今回のリスナー投票では「英語史ライヴ2024」の表番組と裏番組,khelf メンバーや helwa メンバーが出演した配信回,研究者どうしのガッツリ議論回などが上位に入りました.パーソナリティとしては,heldio リスナー,helwa リスナー,khelf メンバー,出演者の方々皆の力でチャンネルを作り続けられているのだなあと,しみじみ感じた次第です.いつもご支援ありがとうございます.

以上,投票結果の報告でした.お聴きでない回がありましたら,ぜひご聴取ください.

2024-10-09 Wed

■ #5644. 「本と文字は時空を超える」のマインドマップ [graphology][writing][notice][mindmap]

昨日の記事「#5643. 「本と文字は時空を超える」 --- 2023年度慶應義塾大学文学部公開講座「越境する文学部」より」 ([2024-10-08-1]) を受けて,追加の話題です.

昨年7月1日にこちらの公開講座が開催されのですが,安形麻理教授(図書館・情報学専攻)との対談に先立ち,私のほうから30分ほど「文字」について講演させていただきました.

公開講座の冊子はすでに発行されているのですが,必ずしも広く出回るわけではありません.そこで,その講義資料をもとに,要旨を markmap というウェブツールによりマインドマップ化したものを公開します(画像としてはこちらからどうぞ).概要だけでも伝われば.

・ 堀田 隆一・安形 麻理・(司会)峯島 宏次 「本と文字は時空を超える」 『越境する文学部』(極東証券株式会社寄附講座 慶應義塾大学文学部公開講座2023) 慶應義塾大学文学部,2024年3月29日.65--95頁.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2024-10-08 Tue

■ #5643. 「本と文字は時空を超える」 --- 2023年度慶應義塾大学文学部公開講座「越境する文学部」より [graphology][writing][notice]

私の所属している慶應義塾大学文学部では,例年春学期に3回ほど公開講座を開いています.昨年度の公開講座の大テーマは「越境する文学部」でした.

2023年7月1日に,第3回の公開講座が三田キャンパスにて開かれ,そこで図書館・情報学専攻の安形麻理教授と私,堀田隆一(英米文学専攻)による講演・対談が実現しました.お題は「本と文字は時空を超える」です.会場からの質疑応答を含め2時間ほどじっくり議論しました.

この公開講座の後,安形先生とは同じテーマで Voicy heldio にて対談収録を行ない,「#768. 本と文字は時空を超える --- 安形麻理先生との対談」として配信しています.ぜひお聴きください.hellog としても「#5185. 文字・本の何が残るのか,何を残すのか --- 安形麻理先生との対談」 ([2023-07-08-1]) の記事でご案内しました..

さて,公開講座より1年以上が経ちましたが,講演・対談を文字起こしして編集を加えた冊子が発行されました.3つの公開講座が収録されています.

・ 「日本列島へと至る道 --- 最初の日本人を考える」(河野 玲子・奈良 貴史・(司会)渡辺 丈彦) (pp. 3--32)

・ 「私たちは世界をどうみているのか? --- アートを通して考える」(平田 栄一朗・新倉 慎右・(司会)兎田 幸司) (pp. 33--64)

・ 「本と文字は時空を超える」(堀田 隆一・安形 麻理・(司会)峯島 宏次) (pp. 65--95)

慶應大学文学部らしい多様なテーマの公開講座となりました.

ちなみに2024年度の公開講座の大テーマは「交流する文学部」でした(すでに終了しています).2025年度の公開講座もお楽しみに!

・ 堀田 隆一・安形 麻理・(司会)峯島 宏次 「本と文字は時空を超える」 『越境する文学部』(極東証券株式会社寄附講座 慶應義塾大学文学部公開講座2023) 慶應義塾大学文学部,2024年3月29日.65--95頁.

2024-10-07 Mon

■ #5642. 所有代名詞には -s と -ne の2タイプがある [personal_pronoun][genitive][inflection][suffix][me][analogy][french]

現代英語の人称代名詞には「~のもの」を独立して表わせる所有代名詞 (possessive pronoun) という語類がある.列挙すれば mine, yours, his, hers, ours, theirs の6種類となる.ここに古めかしい2人称単数の thou に対応する所有代名詞 thine を加えてもよいだろう.また,3人称単数中性の it に対応する所有代名詞は欠けているとされるが,これについては「#198. its の起源」 ([2009-11-11-1]) および「#197. its に独立用法があった!」 ([2009-11-10-1]) を参照されたい.

多くは -s で終わり,所有格の -'s との関係を想起させるが,mine と thine については独特な -ne 語尾がみえ目立つ.この -ne はどこから来ているのだろうか.

所有代名詞の形態の興味深い歴史については,Mustanoja (164--65) が INDEPENDENT POSSESSIVE と題する節で解説してくれているので,そちらを引用しておきたい.

INDEPENDENT POSSESSIVE

FORM: --- As mentioned earlier in the present discussion (p. 157), the dependent and independent possessives are alike in OE and early ME. In the first and second persons singular (min and thin) the dependent possessive loses the final -n in the course of ME, but the independent possessive, being emphatic, retains it: --- Robert renne-aboute shal nowȝe have of myne (PPl. B vi 150). In the South and the Midlands, -n begins to be attached to other independent possessives as well (hisen, hiren, ouren, youren, heren) after the analogy of min and thin about the middle of the 14th century: --- restore thou to hir alle thingis þat ben hern (Purvey 2 Kings viii 6). In the third person singular and in the plural, forms with -s (hires, oures, youres, heres, theirs) emerge towards the end of the 13th century, first in the North and then in the Midlands: --- and youres (Havelok 2798); --- þai lete þairs was þe land (Cursor 2507, Cotton MS); --- my gold is youres (Ch. CT B Sh. 1474); --- it schal ben hires (Gower CA v 4770). In the southern dialects forms without -s prevail all through the ME period: --- your fader dyde assaylle our by treyson (Caxton Aymon 545).

The old dative ending is preserved in vayre zone, he zayþ, 'do guod of þinen' (Ayenb. 194).

Imitations of French Usage. --- The use of the definite article before an independent possessive, recorded in Caxton, is obviously an imitation of French le nostre, la sienne: --- to approvel better the his than that other (En. 23); --- that your worshypp and the oures be kepte (Aymon 72).

The occurrence of the independent possessive pronoun (and the rare occurrence of a noun in the genitive) after the quasi-preposition magré 'in spite of' is a direct imitation of OF magré mien (tien, sien, etc.): --- and God wot that is magré myn (Gower CA iv 59); --- maugré his, he dos him lute (Cursor 4305, Cotton MS). Cf. NED maugre, and R. L. G. Ritchie, Studies Presented to Mildred K. Pope, Manchester 1939, p. 317.

所有代名詞に関する話題は,以下の hellog 記事でも取り上げているので,合わせてご参照を.

・ 「#2734. 所有代名詞 hers, his, ours, yours, theirs の -s」 ([2016-10-21-1])

・ 「#2737. 現代イギリス英語における所有代名詞 hern の方言分布」 ([2016-10-24-1])

・ 「#3495. Jespersen による滲出の例」 ([2018-11-21-1])

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2024-10-06 Sun

■ #5641. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 10 with 小河舜さん&まさにゃん at 「英語史ライヴ2024」 [voicy][heldio][hellive2024][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][beowulf][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][literature][helkatsu][instagram][khelf]

9月8日(日)に12時間の公開収録生配信として開催された「英語史ライヴ2024」(hellive2024) の目玉企画の1つとして,人気シリーズ「はじめての古英語」(hajimeteno_koeigo) の第10弾「#1219. 「はじめての古英語」第10弾 with 小河舜さん&まさにゃん --- 「英語史ライヴ2024」より」が実現しました.講師はいつものように,小河舜さん(上智大学),「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学),そして堀田隆一の3名です.

多くのギャラリーの方々を前にしての初めての公開収録となり,3名とも興奮のなかで34分ほどの古英語講座を展開しました.冒頭のコールを含め,これほど古英語で盛り上がる集団なり回なりは,かつて存在したでしょうか? おそらく歴史的なイベントになったのではないかと思います(笑).

今回の第10弾は,小河さん主導で古英詩の傑作 Beowulf の冒頭にほど近い ll. 24--25 の1文に注目しました(以下 Jack 版より).

lofdǣdum sceal in mǣgþa gehwǣre man geþēon.

忍足による日本語訳によれば「いかなる民にあっても,人は名誉ある/行いをもって栄えるものである」となります.古英語の文法や語彙の詳しい解説は,上記配信回をじっくりお聴きください.

実は上記の公開収録は Voicy heldio のほか,khelf(慶應英語史フォーラム)の公式 Instagram アカウント @khelf_keioでインスタ動画としても生配信・収録しております.ヴィジュアルも欲しいという方は,ぜひこちらよりご覧ください.会場の熱気が感じられると思います.

シリーズ過去回は hajimeteno_koeigo よりご訪問ください.

・ Jack, George, ed. Beowulf: A Student Edition. Oxford: Clarendon, 1994.

・ 忍足 欣四郎(訳) 『ベーオウルフ』 岩波書店,1990年.

2024-10-05 Sat

■ #5640. It rains. をめぐって [3ps][impersonal_verb][verb][inflection][voicy][heldio][hellive2024][hel_herald][khelf][sobokunagimon]

少し前のことになりますが,9月25日(水)の Voicy heldio にて「#1214. 教えて khelf 会長! 天候の it って何? ー 「#英語史ライヴ2024」より」を配信しました.khelf のメンバーを中心に大いに議論が盛り上がりました.khelf や helwa の内部では,このような英語史談義は日常茶飯事であり,さして珍しくもありません.しかし,一般に公開してみましたら,多くの方々よりニッチなオタクの集団として喜んで(?)いただいたようで,喜ばしい限りです.こんな感じで,日々hel活を展開しています.

なぜ It rains. なのか,という今回の話題をめぐっては,絶対的な答えが示されているわけではありません.むしろ,この謎を題材として談義自体を楽しんでしまおうという趣旨の企画でした.コメント欄も,リスナーさんによる驚きの声で盛り上がっていますので,ぜひお読みください.

本ブログでは,関連する話題を以下の記事で取り上げてきました.

・ 「#4208. It rains. は行為者不在で「降雨がある」ほどの意」 ([2020-11-03-1])

・ 「#4210. 人称の出現は3人称に始まり,後に1,2人称へと展開した?」 ([2020-11-05-1]))

・ 「#4211. 印欧語は「出来事を描写する言語」から「行為者を確定する言語」へ」 ([2020-11-06-1])

また,収録のなかでも触れられていますが,khelf による『英語史新聞』第9号(2023年5月12日発行)の第1面下部でも「天候の it ってなんだ?」として取り上げられています.

優にあと30分は,皆で議論し続けられたと思います.おかげさまで「英語史ライヴ2024」のなかでも勢いのある番組となりました.

2024-10-04 Fri

■ #5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました [asacul][oe][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

7月27日に開講した,標記のシリーズ講座第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」について,その要旨を markmap というウェブツールによりマインドマップ化しました(画像としてはこちらからどうぞ).受講された方は復習用に,そうでない方は講座内容を垣間見る機会としてご活用ください.