hellog〜英語史ブログ / 2013-03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013-03-31 Sun

■ #1434. left および hemlock は Kentish 方言形か [oe_dialect][me_dialect][vowel][standardisation][spelling][etymology]

昨日の記事「#1433. 10世紀以前の古英語テキストの分布」 ([2013-03-30-1]) で古英語方言について概観したが,Kentish 方言が遠く現代標準英語に影響を与えている(可能性のある)例を2つほどみてみたい.標題の2語に含まれる母音 e である.

すでに類例については,本ブログでも「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]) ,「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1]) ,「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1]) で言及済みであるので,問題の母音(字)についての歴史はそちらを参照されたいが,かいつまんでいえば,古英語には West-Saxon の y が,Anglian では i に,Kentish では e に対応するという母音の相違があった.この分布はおよそ中英語方言へも持ち越され,西部では <u> の綴字と /y/ の発音が行なわれ,北東部では <i> /ɪ/ が,南東部では <e> /ɛ/ が行なわれた.中英語後期から近代英語にかけてゆっくりと進んだ綴字の標準化に際しては,どの方言の母音(字)が結果として選ばれたかは単語によって異なっており,綴字と発音の間ですら一致が見られない例も現われてしまった.現代でも綴字と発音の関係に問題を抱えている busy や bury などの例がそれだ.

上記の標準化の過程で,古英語の Kentish 方言や中英語の南東部方言に由来する母音(字)<e> /ɛ/ が採用された例は少ないものの,「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1]) で挙げたように merry (West-Saxon myrig) や knell (West-Saxon cnyllan) がある.だが,これだけでは寂しいので,標題の2語を加えてみたい.

left(左)は基本語・高頻度語だが,一説によると語源は lift (持ち上げる)と同根である.挨拶のとき左手を挙げることから「挙げた(手)」とつながるのではないかという.West-Saxon では lyft(空)として現われるが,「左」の語義はもっていない.新しい語義の初出は1200より前,初期中英語期のことである.MED では,lift (adj.) として見出しが立っている.

別の説によれば,「#329. 印欧語の右と左」 ([2010-03-22-1]) で触れたように,left(左)は印欧祖語で「弱い」を原義とする語根に遡り,leprosy(ハンセン病)などと同根となる.West-Saxon 形 lyftādl (paralysis) の第1要素として含まれていることが,しばしば言及される.

いずれの語源説を採るにせよ,古英語の Kentish 由来の母音(字)が採用されて現代標準英語に定着した少数の例であることは間違いない.

もう1つは,hemlock(ドクニンジン)である.ソクラテスを死に至らしめた毒草と信じられている.West-Saxon では hymlic(e) として現われる一方,中英語では,MED で hemlok(e (n.) として見出しが立っているが,実際には種々の母音(字)で確認される.

影の薄い Kentish 方言が少しだけ現代標準英語で顔をのぞかせているという小話でした.

2013-03-30 Sat

■ #1433. 10世紀以前の古英語テキストの分布 [oe_dialect][manuscript][dialect][map][dialectology][literature]

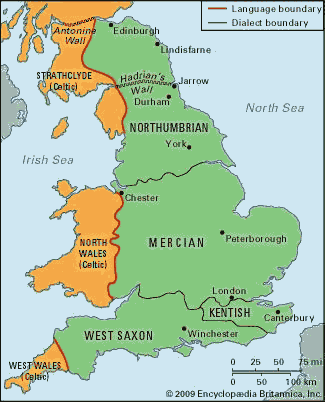

中英語の方言区分については「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) ほか,me_dialect の各記事で扱ってきたが,古英語の方言状況については本ブログではあまり触れていなかった.古英語の方言地図については,「#715. Britannica Online で参照できる言語地図」 ([2011-04-12-1]) でリンクを張った Encyclopedia - Britannica Online Encyclopedia の The distribution of Old English dialects が簡便なので,参照の便のためにサイズを小さくした版を以下に再掲する.

古英語の方言は,慣習的に,Northumbrian, Mercian (この2つを合わせて Anglian とも呼ぶ), West-Saxon, Kentish の4つに区分される.ただし,4方言に区分されるといっても,古英語の方言が実際に4つしかなかったと言えるわけではない.どういうことかといえば,文献学者が現代にまでに伝わる写本などに表わされている言語を分析したところ,言語的諸特徴により4方言程度に区分するのが適切だろうということになっている,ということである.現在に伝わる古英語テキストは約3000テキストを数えるほどで,その総語数は300万語ほどである.この程度の規模では,相当に幸運でなければ,詳細な方言特徴を掘り出すことはできない.また,地域的な差違のみならず,古英語期をカバーする数世紀の時間的な差違も関与しているはずであり,実際にあったであろう古英語の多種多様な変種を,現存する証拠により十分に復元するということは非常に難しいことなのである.

11世紀の古英語後期になると,West-Saxon 方言による書き言葉が標準的となり,主要な文献のほとんどがこの変種で書かれることになった.しかし,10世紀以前には,他の方言により書かれたテキストも少なくない.実際,時代によってテキストに表わされる方言には偏りが見られる.これは,その方言を担う地域が政治的,文化的に優勢だったという歴史的事実を示しており,そのテキストの地理的,通時的分布がそのまま社会言語学的意味を帯びていることをも表わしている.

では,10世紀以前の古英語テキストに表わされている言語の分布を,Crystal (35--36) が与えている通りに,時代と方言による表の形で以下に示してみよう.それぞれテキストの種類や規模については明示していないので,あくまで分布の参考までに.

| probable date | Northumbrian | Mercian | West Saxon | Kentish |

|---|---|---|---|---|

| 675 | Franks Casket inscription | |||

| 700 | Ruthwell Cross inscription | Epinal glosses Charters | ||

| 725 | Person and place-names in Bede, Cædmon's Hymn, Bede's Death Song | Person and place-names in Bede, Charters | ||

| 750 | Leiden Riddle | Charters | Charters | |

| 775 | Blickling glosses, Erfurt glosses, Charters | Charters | ||

| 800 | Corpus glosses | |||

| 825 | Vespasian Psalter glosses, Lorica Prayer, Lorica glosses | Charters | ||

| 850 | Charters | Charters, Medicinal recipes | ||

| 875 | Charters, Royal genealogies, Martyrologies | |||

| 900 | Cura pastoralis, Anglo-Saxon Chronicle | |||

| 925 | Orosius, Anglo-Saxon Chronicle | |||

| 950 | Royal glosses | Anglo-Saxon Chronicle, Medicinal recipes | Charters, Kentish Hymn, Kentish Psalm, Kentish proverb glosses | |

| 975 | Rushworth Gospel glosses, Lindisfarne Gospel glosses, Durham Ritual glosses | Rushworth Gospel glosses |

大雑把にまとめれば,7世紀は Northumbrian(Bede [673?--735] などの学者が輩出),8世紀は Mercian(Offa 王 [?--796] の治世),9世紀は West-Saxon(Alfred the Great [849--99] の治世)が栄えた時期といえるだろう.Kentish は,政治的権威とは別次元で,6世紀以降,イングランドにおけるキリスト教の本山として宗教的な権威を保ち続けたために,その存在感や影響力は諸テキストに反映されている.

古英語方言学の難しさは,4方言のそれぞれがテキストで純粋に現われるというよりは,選り分けるのに苦労するくらい異なる方言が混在した状態で現われることが少なくないからである.歴史方言学は,それぞれの時代に特有の状況があるがゆえに,特有の問題が生じるのが常である.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-03-29 Fri

■ #1432. もう1つの類義語ネットワーク「instaGrok」と連想語列挙ツール [web_service][thesaurus][synonym][cgi]

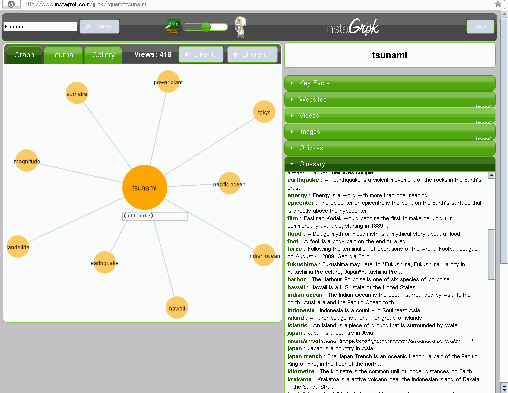

「#471. toilet の豊富な婉曲表現を WordNet と Visuwords でみる」 ([2010-08-11-1]) や「#1270. 類義語ネットワークの可視化ツールと類義語辞書」 ([2012-10-18-1]) で,オンラインで利用できるヴィジュアル類義語ツールを紹介した(特に後者[2012-10-18-1]にリンク集を作ってあるので参照).今回,新たに instaGrok なるウェブサービスを発見した.grok とは米俗語で "to understand sth completely using your feelings rather than considering the facts" を意味するが,instaGrok ではヴィジュアルで直感的に語のネットワークを把握することができる.

出力されるネットワーク図は,Graph Words, Visuwords, Visual Thesaurus などとおよそ同じだが,右欄に定義らしき例文,キーワードと結びつけられるウェブページや画像・動画へのリンク,関連する選択クイズなどが現われるのが革新的だ.さらに,右下の Glossary 欄には,指定したキーワードと連辞的 (syntagmatic) および範列的 (paradigmatic) に緩いつながりを示す類義語群(むしろ連想語群と呼ぶべきか)が簡単な説明とともに列挙されるが,これは指定キーワードを出発点とする発想支援を促すツールともなり得る.例えば,キーワードに "tsunami" を指定すると,以下のような画面が得られる(画像をクリックすると拡大版).

データソースはウェブ上のデータのようだが,内部でどのようなエンジンを使っているのかは不明である.

Glossary 欄の連想語群だけでも簡単に抜き出せると便利かもしれないと思い,次のツールを作った.並一通りの類義語辞書的な語群とは異なった連想語が得られておもしろい.ウェブベースなので,"Japan", "Pacific ocean" などの固有名詞などを入れると時事的な連想語が現われたりする.100語までのリストが出力される.

2013-03-28 Thu

■ #1431. Gelderen の英語史概説書のリンク集 [link]

Gelderen の英語史概説書で言及されているウェブサイトのリンク集を作った.それぞれがどのようなサイトなのか,内容説明をつけている余力はなく,内容別に仕分けているわけでもないのだが,概説書で現われている順に抜き出したものなので,緩やかに時代順にはなっているはずである.このようなリンク集を作っておくと,後々けっこう役立つものなので,とりあえずの掲載.

なお,Gelderen の英語史概説書のコンパニオンサイト History of English 自体にも有益なリンクが多数あるので,じっくり探ってみる価値はあるだろう.

・ Timeline of Britain's Prehistoric Past

・ Verbix -- Germanic languages: conjugate Old-English verbs

・ Ethnologue

・ World Wide Words

・ Shaw Phonetic Alphabet

・ The English Spelling Society

・ English Spelling Reform

・ The Great Vowel Shift

・ Phonetics: The Sounds of Spoken Language

・ UCLA Phonetics Lab Data

・ A Study of Some of the Most Commonly Misspelled Words

・ Origins of Modern Humans: Multiregional or Out of Africa?

・ Omniglot: Writing Systems & Language of the World

・ A Compendium of World-Wide Writing Systems from Prehistory to Today

・ Everything you ever wanted to know about Proto-Indo-European

・ Book of Kells Images

・ Old English Texts Transliterated

・ The Dictionary of Old English (DOE)

・ Runic alphabets

・ Audio Recordings of OE and ME Texts

・ OE Lessons

・ OE Grammar

・ The Electronic Introduction to Old English

・ Bosworth-Toller Dictionary

・ Diacritically-Marked Text of Beowulf facing a New Translation (with explanatory notes)

・ Beowulf Readings

・ Beowulf Translation

・ Thesaurus of Old English

・ Bright's Old English Glossary

・ The Anglo-Saxon Chronicle

・ Old English Aerobics Anthology

・ Gelderen's Audio History of English

・ The Wanderer: e-Edition by Tim Romano. Swarthmore, PA.

・ Yorshire Dialect

・ Bede's account in Medieval Sourcebook

・ Ogden's Basic English

・ Middle English Texts Transliterated

・ Anthology of ME Literature

・ The Auchinleck Manuscript

・ Jane Zatta's Chaucer

・ Transcription and Manuscript of Sir Orfeo

・ Transcription and Notes of Sir Orfeo

・ Chaucer Studio

・ 2 Gawain Manuscript Images

・ 5 Ellesmere Manuscript Images

・ Milton Reading Room

・ The Complete Works of Marlowe

・ Beaumont and Fletcher Play List

・ Queen Elizabeth I of England: Selected Writing and Speeches

・ Edmund Coote's English School-maister (1596)

・ The evolution of English lexicography by James Augustus Henry Murray

・ Diary archive (Pepys' Diary)

・ Shakespearean Prompt-Books of the Seventeenth Century

・ Book Facsimiles: Internet Shakespeare Editions

・ Shakespeare's Early Editors

・ Shakespeare Authorship

・ Sixteenth Century Renaissance English Literature (1485--1603)

・ King Aflred's Boethius' English Translation

・ Letters from Dorothy Osborne to Sir William Temple

・ Eighteenth-Century E-Texts

・ Bartleby.com: Great Books Online -- Quotes, Poems, Novels, Classics and hundreds more

・ British National Corpus -- free

・ Sample Sound Files @ ICE-corpora.net

・ New Spelling

・ Scottish-Themed Audio Library

・ English Dialect Links

・ The Routes of English

・ Letters of delegates to Congress, 1774--1789, Volume 2, September 1775--December 1775

・ Johnson, Preface to the Dictionary

・ Selections from Johnson's Dictionary

・ Mencken, H. L. 1921. The American Language

・ Common Errors in English Usage

・ Oxford English Dictionary

・ British Accents and Dialects

・ Routes of English: Accents and Dialects

・ Varieties of English

・ A Glossary of Hardboiled Slang

・ Computer History Museum

・ LearnEnglish by British Council

・ IDEA: International Dialects of English Archive

・ Speech Accent Archive

・ Australian Broadcast Corporation

・ Radio New Zealand International

・ Canadian raising and other oddities

・ World English: Listen to English around the World

・ Stories of the Dreaming -- Australian Museum

・ Wordorigins.org

・ British Slang Dictionary or English-to-American Dictionary

・ Jamaican Creole Texts

・ The Corpus of Written British Creole

・ Society for Pidgin and Creole Linguistics

・ Endangered languages home

・ American Indian Language Development Institute (AILDI)

・ BBC NEWS: Census shows Welsh language rise

・ The Bologna Declaration

・ Tok Pisin -- Pidgin / English Dictionary

・ Concordance software: MonoConc and ParaConc

・ The University of Oxford Text Archive (OTA)

・ EModE and ModE collection

・ The Online Books Page -- EModE and ModE

・ Childes: Child Language Data Exchange System

・ Micase: Michigan Corpus of Academic Spoken English

・ Early Manuscripts at Oxford University

・ New Words in TV-series

・ BBC History

・ American Speech: A Quarterly of Linguistic Usage

・ Luciferous Logolepsy: Dragging obscure words into the light of day

・ Barbara Wallraff's Word Court

・ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

2013-03-27 Wed

■ #1430. 英語史が近代英語期で止まってしまったかのように見える理由 (2) [historiography][emode][language_change][variety][variation][new_englishes]

「#339. 英語史が近代英語期で止まってしまったかのように見える理由」 ([2010-04-01-1]) や 「#386. 現代英語に起こっている変化は大きいか小さいか」 ([2010-05-18-1]) に引き続いての話題.この問題について,Knowles にも関連する言及を見つけた.

The fixing of the language can give the superficial impression that the history of English came to an end some time towards the end of the eighteenth century. It is true that there has been little subsequent change in the forms of the standard language, at least in the written standard language. There have been substantial changes in non-standard spoken English. In any case what were actually fixed were the forms of Standard English. The way these forms have been used in different social situations has continued to change. (136)

(特に書き言葉の)現代標準英語を到達点としてとらえる伝統的な主流派英語史の観点からは,確かに近代英語期に突入して以来,言語的にみて劇的な変化はないとも言いうるかもしれない.しかし,これは現代標準英語という1変種のみに焦点を当てた,偏った見方だろう.なるほど,この変種は現代世界においてきわめて重要で,最も注目度の高い変種であることは疑い得ない.しかし,英語が過去にも,現在にも,そして未来にわたっても決して一枚岩ではなく,多変種の緩やかな連合体であることを考えれば,理想的な英語史もまた,それら諸変種の歴史の総合であるはずである.後者の variationist な英語史の観点からは,歴史が近代英語期で止まったと言うことは決してできない.地域方言にせよその他の社会方言にせよ,標準英語がここ数世紀の間に経験していない種類や規模の変化を経ている変種はあるし,"New Englishes" や種々のピジン英語のように,近代英語期に新たに生じた変種もある.

標題で「止まってしまったかのように見える理由」と述べているのは,Standard English 偏重の英語観に立てばそのように見えてしまうということを強調するためである.そこから脇道にそれてみれば,必ずしも「英語史が近代英語期で止まってしまったかのように見え」ないかもしれないのである.

実際には,非主流派の観点から英語史を眺めるという機会は研究者にもなかなかないことではある.しかし,標準英語の歴史を読んだり書いたりする際には,単なる1変種へのバイアスの事実を自覚しておく必要はあるだろう.この観点からの英語史としては,Crystal がお薦めである.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-03-26 Tue

■ #1429. 英語史に関連する BL の写本等画像と説明 [link][bl][manuscript][bible]

The British Library の Online Gallery より,英語史に関連する写本等の画像(とその説明)へのリンクを集めてみた.およそ1枚画像だが,いくつかについては,ブラウザ上でページをめくるようにして写本や刊本の画像を次々に閲覧できるサービスも提供されている.Online Gallery からサーチ機能を利用すれば,いろいろと掘り出し物が出てきそうである.

・ Bede's History of the English Church and People の写本画像と説明.

・ Beowulf の写本画像と説明.

・ The Lindisfarne Gospels の写本画像と説明.写本をめくって読めるサービスもあり.

・ Anglo-Saxon Chronicle の写本画像と説明.

・ Magna Carta の画像と説明.(See also Treasures in Full: Magna Carta, as mentioned in [2011-06-08-1].)

・ 'Sumer is icumen in' の写本画像と説明.

・ Geoffrey Chaucer's 'The Canterbury Tales' の写本画像と説明.

・ Thomas Malory's 'Le Morte Darthur' の写本画像と説明.

・ William Caxton's Chaucer: 'The Canterbury Tales' の刊本画像と説明.

・ William Tyndale's New Testament の写本画像と説明.

・ Princess Elizabeth's letter の手記画像と説明.

・ King James Bible の刊本画像と説明.写本をめくって読めるサービスもあり.

・ Shakespeare's First Folio の刊本画像と説明.

2013-03-25 Mon

■ #1428. ye = the [palaeography][spelling][thorn][th][pub][alphabet][graphemics][ppcme2][ppceme][ppcmbe][corpus]

「#13. 英国のパブから ye が消えていくゆゆしき問題」 ([2009-05-11-2]) で,ye や ye が定冠詞 the の代わりに用いられる擬古的な綴字について触れた.

þ (thorn) と y との字形の類似による混同は中英語期から見られたが,この混乱がいわば慣習化したのは þ が衰退してからである.þ が廃れていったのは,「#1329. 英語史における eth, thorn, <th> の盛衰」 ([2012-12-16-1]) や「#1330. 初期中英語における eth, thorn, <th> の盛衰」 ([2012-12-17-1]) で確認したように,Helsinki Corpus の時代区分によるME第4期 (1420--1500) 以降である.それに呼応して,擬古的な定冠詞 ye は近代英語期に入ってから頻度を増してきた.OED を参照すると,ye の使用は中英語から17世紀にかけて,とある.

では,中英語から初期近代英語にかけて,具体的にどの程度 ye が用いられたのだろうか.これを調べるために PPCME2, PPCEME, PPCMBE のPOSファイル群で "ye/D" を検索してみた.MEからは1例のみ,EModEから1259例,LModEから5例が挙がった.各コーパスはおよそ130万語,180万語,100万語からなるが,総語数を考えずとも,傾向は歴然としている.初期近代英語で急激に現われだし,一気に衰微したということである.ただし,PPCEME の1259例のうち975例は,The Journal of George Fox (1673--74) という1作品からである.ほかには10例以上現われるテキストが4つあるのみで,残りは20テキストに少数例ずつ散らばっているにすぎないという分布ではある.隆盛を極めたというよりは,地味な流行といった感じだろうか.

先日,ロンドンを訪れた際に,145 Fleet St の老舗パブ "Ye Olde Cheshire Cheese" と 42 Ludgate Hill の "Ye Olde London" の看板を撮影してきた.残念ながらここでエールを一杯やる機会はなかったけれども,別のパブでは一杯(だけではなく)やりました.

2013-03-24 Sun

■ #1427. 主要な英訳聖書に関する年表 [timeline][bible]

英語史年表シリーズの一環として,橋本 (205) より英訳聖書に関する年表を掲げる.初期近代英語版までのいくつかの項目について,簡単な注を付した.

| 9c. | The Vespasian Psalter | |

| 10c. | The Paris Psalter | ラテン語対訳 |

| 10c. | The Lindisfarne Gospels | Northumbria 方言による行間注 |

| 10c. | The Rushworth Gospels | Matt., Mark (1:2--15), John (18:1--3) は Mercia 方言,その他は Northumbria 方言による行間注 |

| 11c. | The West-Saxon Gospels | |

| 11c. | Ælfric's Heptateuch | 自由訳の中間的な旧約六書訳 |

| c1384 | The Wycliffite Bible (Early version) | 英訳聖書史上初の完訳;強いラテン語法の影響 |

| c1388 | The Wycliffite Bible (Late version) | 初期訳よりもラテン語法の影響が薄まっている |

| 1525/26 | Tyndale's New Testament | 初めて原典から訳出;初めて活字本として著される |

| 1530 | Tyndale's Pentateuch | Exod., Lev., Deut. はローマン体,他はゴシック体で印刷 |

| c1531 | Tyndale's Jonah | |

| 1535 | Coverdale's Bible | 英訳聖書史上初の活字による完訳聖書;第2版 (1537) は英国で出版された最初の英訳聖書であり,英訳聖書史上はじめて国王の認可が与えられた |

| 1537 | Matthew's Bible | 実際には翻訳者は未特定;Tyndale による新約とモーゼ五書,Tyndale による未公開の Josh. から 2 Chron.,残りは Coverdale's Bible からほとんど変更を加えずに編集された |

| 1539 | The Great Bible | 大型聖書;Thomas Cromwell の要請により,Miles Coverdale が Matthew's Bible を改定したもの |

| 1539 | Taverner's Bible | |

| 1557 | The Geneva New Testament | |

| 1560 | The Geneva Bible | 旧約は The Great Bible を下敷きにして原典から,新約は The Geneva New Testament の改訳;コンパクトサイズ,廉価,読みやすいローマン体,節番号が付され,以降75年間親しまれる;Shakespeare も使用した |

| 1568 | The Bishops' Bible | The Great Bible の改訳;1571年の主教会議により大聖堂や各教会での使用が決められた |

| 1582 | [NT] The Rheims-Douai Bible | カトリック系;ウルガタより忠実に訳された |

| [OT] The Rheims-Douai Bible | カトリック系;ウルガタより忠実に訳された | |

| 1611 | The Authorized Version | 国王公認の出版;Westminster Abbey の主任司祭や U of Oxford, U of Cambridge の聖書学者を合わせて47--50名で翻訳;The Bishops' Bible を第1の下敷きとし,ほかに Tyndale's Bible, Matthew's Bible, Coverdale's Bible, Whitchurch's (=The Great) Bible, The Geneva Bible も参照した;外典を除いて節や句表現の61%までが先行聖書の表現を受け継いでいる |

| 1762 | The Cambridge Standard Edition | |

| 1769 | The Oxford Standard Edition | |

| 1881 | [NT] The Revised Version | |

| 1885 | [OT] The Revised Version | |

| 1901 | The American Standard Version | |

| 1946 | [NT] The Revised Standard Version | |

| 1952 | [OT] The Revised Standard Version | |

| 1961 | [NT] The New English Bible | |

| 1970 | [OT] The New English Bible | |

| 1989 | The Revised English Bible | |

| 1989 | The New Revised Standard Version |

こちらの諸版関係図も参照.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

2013-03-23 Sat

■ #1426. 通時的変化と共時的変異 (2) [diachrony][variation][language_change][evolution]

「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) の記事で,diachronic change (通時的変化)と synchronic variation (共時的変異)の表裏一体の関係について論じた.今回は,この両者の関係について,Croft の意見に耳を傾けよう.

Croft は,言語進化論の立場から,言語変化とは,広い観点からみた言語変異そのものであると論じている.Croft によれば,変異 (variation) には3つのレベルが区別される.まず,"First-order variation is the variation that occurs in individual occasions of language use" (71) である.これは,同じ話者においてすら,音声,意味,文法は時と場合により変動するという意味での変異である.次に,"Second-order variation is built on first-order variation: certain first-order variant productions take on sociolinguistic value in the speech community" (72) とある通り,ある変項(例えば hunting vs huntin')が社会言語学的な意味合いをもつという意味での変異である.最後は,"Third-order variation is second-order variation that has become fixed conventions in different speech communities as these have diverged and/or entered into contact over the history of humankind" (72) である.これは,異なる言語間,異なる変種間に見られる変異であり,慣習的に別物とみなされている変異のことである.

Croft は,このように3段階の共時的な変異を概念的に区別した上で,実際にはこの3レベルは連続しており,この連続体をもって通時変化と解するべきだと主張する.共時態と通時態が,この連続体において融合するのだ,と.

Taking variation as a central fact of language leads to a dynamic model of synchronic language and allows for a simple integration of synchrony and diachrony in language. Language change is simply linguistic variation at a broader scope, and more specifically, linguistic variation that proceeds from first-order innovations to second-order variants to third-order divergence. (72)

・ Croft, William. "Evolutionary Models and Functional-Typological Theories of Language Change." Chapter 4 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 68--91.

2013-03-22 Fri

■ #1425. 最新のアクセスランキング [notice][cgi]

「#1401. hellog で最も多くアクセスされている記事」 ([2013-02-26-1]) で示したようなアクセスランキングを定期的に更新し,どのような記事が読まれ続けているかをチェックしたいと思ったので,以下のようなアクセスランキング確認ツールをこしらえた.トップ約500件のランキング表を出力する.

・ 最新のアクセスランキング(適当なタイミングで更新してゆく予定)

・ 最新および過去のアクセスランキング一覧

3月2日現在のランキングを眺めていると,意外と最近の記事でも上位に食い込んでいるものがあり,筆者としてはありがたい.#1300 以降の記事に限ってみると,トップ100位に次の11記事が含まれていた.

- #1361. なぜ言語には男女差があるのか --- 征服説 (51)

- #1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説 (39)

- #1397. 断続平衡モデル (39)

- #1362. なぜ言語には男女差があるのか --- タブー説 (37)

- #1401. hellog で最も多くアクセスされている記事 (32)

- #1398. 2012年の英語流行語大賞 (30)

- #1375. インターネットの使用言語トップ10 (27)

- #1379. 2012年度に提出された卒論の題目 (24)

- #1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙) (21)

- #1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 (17)

- #1383. ラテン単語を英語化する形態規則 (17)

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2013-03-21 Thu

■ #1424. CELEX2 [corpus][dictionary][statistics][frequency][lexicology]

英単語の頻度に関連する諸研究(Betty Phillips など)で,CELEX という語彙データベースが使用されているのを見かけることがある.現在取りかかっている研究で,巨大コーパスに基づいた信頼できる語彙頻度統計が必要になったので,郵送料込みで350ドルするこの高価なデータベースを入手してみた.現行版は第2版であり,CELEX2 として購入できる.(なお,予想していなかったが,入手した CD-ROM には,LDC99T42 というデータベースも含まれていた.ここには tagged Brown Corpus, Wall Street Journal, Switchboard tagged など Treebank 系のコーパスが入っている.)

さて,CELEX2 には,英語語彙に関する複数のデータベースが納められている.それぞれのデータベースには,正書法,音韻,音節,形態,統語の各観点から,見出し語 (lemma) あるいは語形 (wordform) ごとに,ソース・コーパス内での頻度等の情報が格納されている.具体的には,次の11のデータベースが利用可能である.

ect (English Corpus Types)

efl (English Frequency, Lemmas)

efs (English Frequency, Syllables)

efw (English Frequency, Wordforms)

eml (English Morphology, Lemmas)

emw (English Morphology, Wordforms)

eol (English Orthography, Lemmas)

eow (English Orthography, Wordforms)

epl (English Phonology, Lemmas)

epw (English Phonology, Wordforms)

esl (English Syntax, Lemmas)

見出し語あるいは語形ごとの token 頻度の取り出しに強いデータベースという認識で購入したが,実際には,含まれている情報の種類は驚くほど豊富で,11のデータベースすべてを合わせたフィールド数はのべ250以上に及ぶ.行数は efl で52,447行,efw で160,595行という巨大さだ.検索用の SQLite DB をこしらえたら,容量にして90MBを超えてしまった.

CELEX2 のソースは,辞書情報については Oxford Advanced Learner's Dictionary (1974) 及び Longman Dictionary of Contemporary English (1978) であり,頻度情報については 1790万語からなる COBUILD/Birmingham corpus である.このコーパスの構成は,1660万語 (92.74%) が書き言葉コーパス,130万語 (7.26%) が話し言葉コーパスで,前者を構成する284テキストのうち44テキスト (15.49%) がアメリカ英語である.しかし,これらのアメリカ英語はほとんどがイギリス英語の綴字に直されていることに注意したい.

CELEX2 における "lemma" の定義は,以下の5点に依存する.

(1) orthography of the wordforms: peek vs peak

(2) syntactic class: meet (adj.) vs meet (adv.)

(3) inflectional paradigm: water (v.) vs water (n.)

(4) morphological structure: rubber (someone or something that rubs) vs rubber (the elastic substance)

(5) pronunciation of the wordforms: recount [ˈriː-kaʊnt] vs recount [rɪ-ˈkaʊnt]

したがって,通常異なる lexeme として扱われる bank (土手)と bank (銀行)などは,CELEX2 では同一の lemma として扱われているので注意が必要である.

このように CELEX2 は非常に強力な語彙頻度データベースだが,その他にも語彙頻度研究に資するデータベースやツールは存在する.本ブログで触れたものとしては,frequency statistics lexicology の各記事や,特に以下の記事が参考になるだろう.

・ 「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1])

・ 「#607. Google Books Ngram Viewer」 ([2010-12-25-1])

・ 「#708. Frequency Sorter CGI」 ([2011-04-05-1])

・ 「#1159. MRC Psycholinguistic Database Search」 ([2012-06-29-1])

・ Baayen R. H., R. Piepenbrock and L. Gulikers. CELEX2. CD-ROM. Philadelphia: Linguistic Data Consortium, 1996.

2013-03-20 Wed

■ #1423. 初期近代英語の3複現の -s (2) [verb][conjugation][emode][corpus][ppceme][ppcbme][number][agreement][analogy][3pp]

「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]) の記事の続き.前の記事では,PPCEME による検索で,3複現の -s の例を50件ほど取り出すことができたと述べたが,文脈を見ながら手作業で整理したところ,全52例が確認された(データのテキストファイルはこちら).

PPCEME では,E1 (1500--1569), E2 (1570--1639), E3 (1640--1710) の3期が区分されているが,その区分ごとに3複現の -s の生起数を示すと以下のようになる(各期のコーパスの総語数も示した).

| Period | Tokens | Wordcount |

|---|---|---|

| E1 (1500--1569) | 13 | 567,795 |

| E2 (1570--1639) | 18 | 628,463 |

| E3 (1640--1710) | 21 | 541,595 |

| Total | 52 | 1,737,853 |

Queen Elizabeth I's Boethius (E2), Thomas Middleton's A chaste maid in Cheapside (E2), Celia Fiennes's journeys (E3) などの特定のテキストに数回以上生起するとはいえ,全体として少ない生起数ながらも,およそむらなく分布しているとは言えるかもしれない.例文を眺めてみると,以下のように主語と動詞の倒置がみられるものがいくつかあり,現代英語の「there is + 複数名詞」のような構文を想起させる.

・ and after them comys mo harolds,

・ Here comes our Gossips now,

・ Now in goes the long Fingers that are wash't Some thrice a day in Vrin,

さて,Lass (166) に3複現の -s について関連する言及を見つけたので,紹介しておこう.Lass は,3複現の -s の起源について,単数に比べれば時代は遅れたものの,北部方言からの伝播だと考えているようだ.

The {-s} plural appears considerably later than the {-s} singular, and if it too is northern (as seems likely), it represents a later diffusion. The earliest example cited by Wyld ([History of Modern Colloquial English] 346) is from the State Papers of Henry VIII (1515): 'the noble folk of the land shotes at hym'. It is common throughout the sixteenth and seventeenth centuries as a minority alternant of zero, and persists sporadically into the eighteenth century.

16,17世紀を通じて行なわれていたということは,上記の PPCEME からの例で確かに認められた.なお,後期近代英語をカバーする PPCMBE で18世紀以降の状況を調べてみると,こちらの6例が挙がった.しかし,実体の数と観念の上で焦点化される数との不一致の例と読めるものも含まれており([2012-06-14-1]の記事「#1144. 現代英語における数の不一致の例」を参照),後期近代英語では3複現の -s は皆無に近いと考えてよさそうだ.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." 1476--1776. Vol. 3 of The Cambridge History of the English Language. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

2013-03-19 Tue

■ #1422. 大母音推移の入力は内わたり2重母音だった? [gvs][phonetics][vowel][diphthong][uniformitarian_principle]

大母音推移 (Great Vowel Shift; see [2009-11-18-1]) を始めとする英語のいくつかの母音推移に共通する傾向がある.tense な長母音(母音四辺形の外側に位置するので "outer ring / peripheral vowels" とも呼ばれる)は上昇し,lax な長母音(内側なので "inner ring / non-peripheral vowels とも呼ばれる)は下降するというものだ.これは Labov (1994: 234) が指摘している傾向だが,論争好きの Stockwell and Minkova はこれに真っ向から対立する説を提案した.

Stockwell and Minkova によれば,母音推移で決定的なのは,Labov のいうような長母音の tense vs lax, inner ring vs outer ring, peripheral vs non-peripheral という対立軸ではなく,2重母音の in-gliding (centering) vs out-gliding という対立軸である.ここで,in-gliding (centering) な2重母音とは,第2要素が中母音(典型的に [ə])となる [ɪə ɛə æə ʊə ɔə ɑə] のようなものを指し,out-gliding な2重母音とは,第2要素が高母音(典型的に [i u])となる [ey ay ɔy] のようなものを指す.Stockwell and Minkova は,英語の諸変種で現在進行中のいくつかの母音推移 (the New York City Shift, the Northern American Cities Shift, the Popular London and Cockney Shift, the Southern States Shift) を調査し,in-gliding な2重母音は上昇し,out-gliding な2重母音は下降する傾向があると結論した (97) .

In order for an analysis of a historical English shift to be supported by the evidence of modern English chain shifts, it appears, from the above Modern English dialect evidence and the on-going shifts, that:

a. nuclei which move upward have centering glides, and

b. nuclei which move downward have homorganic out-glides, front with front vowels and back with back vowels.

だが,注意したいのは,Labov は長母音の推移について語っているのに対して,Stockwell and Minkova は2重母音の推移について語っていることである.15世紀以降,南イングランドで生じた最も有名な大母音推移の議論を思い出せば,通常,入力となる音としては長母音が前提とされている.しかし,Stockwell and Minkova は,Uniformitarian Principle (斉一論)を引き合いに出しながら,現在進行中の2重母音推移の傾向に鑑み,件の大母音推移の入力も本当は長母音ではなく2重母音だったのではないかと,驚くような revisionist な提案を,さりげに,さりげなく括弧内でしているのである."no one has proved that the shifting nuclei were long pure vowels, and indeed the very fact of their shifting suggests that they were not" (97).

だが,もし内わたり2重母音にそのような傾向が本当にあるのだとすれば,それはなぜなのだろうか.Minkova and Stockwell (98--99) は,"perceptual optimization" という動機づけを提案する (98--99) .

Assuming that the ultimate target of a centering diphthong is a point maximally distanced from the out-glide end-points, i.e. the -y and -w of the peripheral diphthongs, namely some kind of low central [a] or [ɑ], we can argue that the reason that in-gliding diphthongs raise the first element is perceptual optimization: [æə] is worse than [ɛə] which is worse than [ɪə]. In the back, [ɒə] is worse than [ɔə] which is worse than [ɔ̝ə] which is worse than [ʊə]. Put another way, Labov has the motivations for chain-shifting in English (and indeed throughout Germanic) backwards: it is not that peripheral vowels rise, because there is no phonetic motivation for that claim to be true; rather, it is that the elements of in-gliding diphthongs distance themselves from each other for optimal perception, which raises the first element.

これは,「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1]) において,同じ論者たちからの論として紹介した "(1) Nucleus-glide dissimilation" に相当するだろう.

・ Labov, William. Principles of Linguistic Change: Internal Factors. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1994.

・ Stockwell, Robert and Donka Minkova. "Explanations of Sound Change: Contradictions between Dialect Data and Theories of Chain Shifting." Leeds Studies in English ns 30 (1999): 83--102.

2013-03-18 Mon

■ #1421. Johnson の言語観 [johnson][standardisation][spelling][spelling_reform][language_change][prescriptive_grammar][popular_passage]

昨日の記事で「#1420. Johnson's Dictionary の特徴と概要」 ([2013-03-17-1]) を紹介した.Samuel Johnson (1709--84) は,英語辞書史上のみならず英語史上でも重要な人物である.理性の時代 (the Age of Reason) の18世紀,規範主義の嵐の吹きすさぶ18世紀をひた走りながらも,穏健な慣用主義の伝統に立ち,英語の書き言葉,とりわけ綴字にある種の標準化をもたらすことに成功した.時代が時代だったので,Johnson も多分に独断的な規範観や理性主義をのぞかせるところはあったが,歴史的にみれば穏健,寛容,常識,バランスといった美徳を持ち合わせた文人だった.

以下では,The Plan of a Dictionary of the English Language (1747) 及び "The Preface to A Dictionary of the English Language" (1755) からの引用により,Dr Johnson の言語観の一端をのぞいてみたい.引用のページ数は,Crystal の選集による.

Johnson は,2世紀半にわたる英語の綴字標準化の流れに事実上の終止符を打った人物とみてよいが,ここで彼が採用した方針は現実主義的な慣用重視の路線だった([2013-03-04-1]の記事「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」の (2) を参照).次の一節がその態度を雄弁に物語っている.

When a question of orthography is dubious, that practice has, in my opinion, a claim to preference, which preserves the greatest number of radical letters, or seems most to comply with the general custom of our language. But the chief rule which I propose to follow, is to make no innovation, without a reason sufficient to balance the inconvenience of change; and such reasons I do not expect often to find. All change is of itself an evil, which ought not to be hazarded but for evidence advantage; and as inconstancy is in every case a mark of weakness, it will add nothing to the reputation of our tongue. ("Plan" 7)

急進的な綴字改革の不可能を悟っており,すでに達観しているかのようだ.Johnson は,本質的に言語は自然の理性に従うものというよりは,人間の慣用の産物であると考えている.次の引用では,Quintilian を引き合いに出して,anomalist の立場を明らかにしている([2012-12-03-1]の記事「#1316. analogist and anomalist controversy (2)」を参照).

To our language may be with great justness applied the observation of Quintilian, that speech was not formed by an analogy sent from heaven. It did not descend to us in a state of uniformity and perfection, but was produced by necessity and enlarged by accident, and is therefore composed of dissimilar parts, thrown together by negligence, by affectation, by learning, or by ignorance. ("Plan" 11)

Johnson が,"Plan" (1747) と "Preface" (1755) までの間に,言語を固定することの不可能を悟ったことはよく知られている.辞書の作業を通じて,より穏健な慣用主義へ傾斜していったのである.次の文章は,Johnson の言語変化観をよく示す箇所として,しばしば文献に引用されている.

Those who have been persuaded to think well of my design, require that it should fix our language, and put a stop to those alterations which time and chance have hitherto been suffered to make in it without oppositions. With this consequence I will confess that I flattered myself for a while; but now begin to fear that I have indulged expectation which neither reason nor experience can justify. When we see men grow old and die at a certain time one after another, from century to century, we laugh at the elixir that promises to prolong life to a thousand years; and with equal justice may the lexicographer be derided, who being able to produce no example of a nation that has preserved their words and phrases from mutability, shall imagine that his dictionary can embalm his language, and secure it from corruption and decay, that it is in his power to change sublunary nature, and clear the world at once from folly, vanity, and affectation. ("Preface" 37--38)

穏健な慣用主義というよりは,言語の固定化という時代の理想に対する悲壮な諦念に近いところがある.

If the changes that we fear be thus irresistible, what remains but to acquiesce with silence, as in the other insurmountable distresses of humanity? it remains that we retard what we cannot repel, that we palliate what we cannot cure. Life may be lengthened by care, though death cannot be ultimately defeated: tongues, like governments, have a natural tendency to degeneration; we have long preserved our constitution, let us make some struggles for our language. ("Preface" 40)

ルネサンス期の人文主義者たちの言語に純粋性を見いだし,そこに理性を加えることによって,移ろいやすい英語を固定化したいという希望は,きわめて18世紀的である.Johnson にも現われているこの言語観あるいは言語変化観は,19世紀に比較言語学が興るとともに,また異なった視点で置き換えられてゆくようになる.

Johnson は,英語史のみならず言語学史上の1点をも占める人物だった.

・ Johnson, Samuel. A Dictionary of the English Language: An Anthology. Selected, Edited and with an Introduction by David Crystal. London: Penguin, 2005.

2013-03-17 Sun

■ #1420. Johnson's Dictionary の特徴と概要 [dictionary][johnson][lexicography]

「#898. OED2 と Web3 の比較対照表」 ([2011-10-12-1]) で現代を代表する2大英語辞書の特徴を比較したが,今回は近代英語を代表する Samuel Johnson (1709--84) の A Dictionary of the English Language (2 vols. London: J. & P. Knapton et al., 1755) の特徴をかいつまんで紹介したい.以下は,寺澤(編),pp. 15--19 及び Crystal による同辞書に関するイントロを参考にした.

1747年,当時すでに文豪としてならしていた Johnson は,"The Plan of A Dictionary of the English Language" を発表し,辞書編纂の意欲を示していた.パトロンからの支援も特にない状態で,6名の助手とともに地道な辞書編纂作業が始められた.結果としてできた辞書の初版は,約3万9千語の収録語数を誇り(1773年の第4版は約4万2,700語),引用文は約11万6千を数える全2巻,約2,500ページの大辞典となった.

Johnson の辞書の最大の特徴を2つ挙げれば,(1) 各単語の語義ごとに引用例文を加えたこと,(2) 語義を細分化して,適切な定義で示したことである.(1) については,他言語では先例があったものの,英語辞書史上,画期的な試みであり,Johnson が純正な英語の純粋な源泉とみなした王政復古以降の作家群から採録されている.具体的には,Philip Sidney (1554--86), Richard Hooker (c1554--1600), Francis Bacon (1561--1626), Walter Raleigh (c1552--1618), William Shakespeare (1564--1616), Edmund Spenser (c1552--99), John Milton (1608--74), John Dryden (1631--1700), Joseph Addison (1672--1719) などで,計500を超える著者から引用されている(うち,Shakespeare, Dryden, Addison, Bacon で引用の3分の1を占める).原典を参照せずに,Johnson が博覧強記により引用したものも多かったという.

(2) については,動詞 take を例にとれば,他動詞と自動詞で合わせて134の語義にまで分類しており,先行する Bailey の辞書 (1730) の対応箇所が6行しかないのに比べると,桁違いの細かさである.豊富な引用文例に基づいた定義にも定評があり,OED なども (J.) として Johnson の定義をしばしば借用しているほどである.古典的に有名な oat の定義 "grain, which in England is generally given to horses, but in Scotland supports the people" は,Johnson の個性と主観,独断と偏見を示すものとされているが,確かにそのような例も散見されるものの,概して簡潔で的確な定義が与えられている.

他の特徴としては,強勢母音の直後に強勢記号が付されていること(ただし,これは先行の Bailey に帰すべき新機軸),語源情報が必ずしも正確でないこと(William Jones に先立つこと30年という時代を考えればやむを得ないか),百科辞典的な知識を盛り込もうとする態度などが挙げられるが,"Plan" を読めばよく分かるように近代辞書に求められるほとんどの項目が盛り込まれているといってよく,Johnson の斬新さが際立つ.

この辞書は,1810年までに10版を重ね,1815--18年には J. H. Todd による改訂版(1827年に第2版)も著わされた.Johnson 以降 OED に至るまでは,辞書編纂活動は Johnson の補完という意味合いが強く,優に100年以上にわたり英語辞書界に君臨した歴史的な辞書といってよいだろう.Johnson の辞書に基づいて,ドイツ語,イタリア語,ベンガル語との2カ国語辞典が編纂されたように,海外への影響力も甚大だった.

また,出版の翌年1756年には,簡約版全2巻が出版された.概して忠実な簡略化がなされており,親版よりも検索に便利なため,18世紀を通じて親版を上回って人気を博した.1815年までに14版を重ね,しばしば増刷された.

さて,Crystal が Johnson の辞書から4000語を選りすぐった選集が,出版の250年の節目にあたる2005年に出版された."Plan" 及び "Preface" とともに手軽に参照できるので,最近は机上に置いて,たまに引いている.

・ Johnson, Samuel. A Dictionary of the English Language: An Anthology. Selected, Edited and with an Introduction by David Crystal. London: Penguin, 2005.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

2013-03-16 Sat

■ #1419. 橋本版,英語史略年表 [timeline][history][historiography]

timeline の各記事で書きためてきた英語史年表シリーズに,『英語史入門』から橋本版の略年表 (216) を加えたい.英語史の最重要事項に絞られているが,右2列に日本史の流れが合わせて示されており有用.

| 55--54 BC | シーザー英国征服失敗 | ||

| 43 AD | クローディアス英国征服 | ||

| 410 | ローマ兵士本国に引き揚げる | ||

| c405 | ラテン語訳聖書 (The Vulgate) 翻訳完成 | ||

| 432 | St. Patrick がアイルランドで布教開始 | ||

| 449 | Angle, Saxon, Jute の英国侵入開始 | 538 | 仏教伝来 |

| c563 | St. Columba がスコットランドで布教開始(北から南下するアイリッシュ・キリスト教) | ||

| 597 | St. Augustine ケントで布教開始(南から北上するローマ・カトリック教) | 604 | 十七条の憲法制定 |

| 645 | 大化の改新 | ||

| 664 | Whitby 宗教会議(キリスト教2派の対立を収拾するための宗教会議) | 672 | 壬申の乱 |

| c680 | Beowulf 絎???? | ||

| c700 | 最古の英語の文献現れる | 708 | 和同開珎の鋳造 |

| 710--94 | 奈良朝 | ||

| 735 | Bede 死す | 712 | 『古事記』 |

| 787 | Viking の英国侵入開始 | 720 | 『日本書紀』 |

| 871 | Alfred 大王が Wessex 国王に就任 | 794--1192 | 平安朝 |

| 886 | デーン・ロー (Danelaw) のとり決め(アングロ・サクソン人とヴァイキングの居住区域の協定) | 797 | 『続日本紀』 |

| c900 | 『竹取物語』 | ||

| 1016--42 | ヴァイキングの王カヌートが英国の王に就任(ヴァイキングの言葉が公用語になる) | c1000 | 『枕草子』 |

| c1010 | 『源氏物語』 | ||

| c1059 | 『更級日記』 | ||

| 1066 | ノーマン・コンクエスト(ヴァイキングの子孫でフランス国王の公爵ノルマンディー公が英国の王に就任.英国の公用語がフランス語になる) | c1120 | 『今昔物語』 |

| 1171 | Henry II がアイルランド侵攻 | 1192--1333 | 鎌倉時代 |

| 1337--1453 | 100年戦争 (Hundred Years' War) | c1219 | 『平家物語』 |

| 1348--50 | 黒死病 (Black Death) | c1330 | 『徒然草』 |

| 1336--1392 | 南北朝時代 | ||

| 1362 | 議会で英語を使用 | 1336--1573 | 室町時代 |

| 1367 | Edward 黒太子スペイン遠征 | c1371 | 『太平記』 |

| 1343--1400 | Geoffrey Chaucer | 1397 | 金閣寺の建立 |

| 1381 | 農民一揆 (Peasants' Revolt) | ||

| 1384 | Wycliffe が新約・旧約聖書・外典を完訳 | ||

| 1400-- | 大母音推移 (the Great Vowel Shift) | c1402 | 世阿弥『花伝書』 |

| 1476 | Caxton が印刷機械を英国に導入 | 1489 | 銀閣寺の建立 |

| 1534 | 英国国教会 (Church of England) | 1543 | 鉄砲伝来 |

| 1558 | カレー喪失,Elizabeth I 即位 | 1549 | キリスト教伝来 |

| 1565--1616 | William Shakespeare | 1590 | 秀吉の全国統一 |

| 1607 | 最初のアメリカ大陸入植 | 1603--1867 | 江戸時代 |

| 1611 | 『欽定訳聖書』 | 1612 | キリスト教禁止令 |

| 1620 | メイフラワー号で清教徒プリマス入植 | 1639 | 鎖国令 |

| 1642--49 | Charles I が議会と戦争 (Civil War) | ||

| 1649 | Charles I 処刑,共和国成立 | 1682 | 『好色一代男』 |

| 1755 | Samuel Johnson が英語辞書出版 | 1782--87 | 天明の大飢饉 |

| 1884--1928 | the Oxford English Dictionary (旧名:the New English Dictionary)出版 | 1868--1912 | 明治時代 |

| 1899--1861 | Ernest Hemingway | 1867--1916 | 夏目漱石 |

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

2013-03-15 Fri

■ #1418. 17世紀中の its の受容 [personal_pronoun][genitive][emode][bible][shakespeare][speed_of_change]

古英語の人称代名詞体系において,中性単数属格形は男性単数属格形と同じ his であり,これが中英語でも継承されたが,16世紀末にits が現われ,17世紀中に his を置換していった.この歴史について,「#198. its の起源」 ([2009-11-11-1]) で概説した.

Baugh and Cable (243--44) によれば,後期中英語から初期近代英語にかけて,中性単数属格形の his の代用品として,its 以外にも様々なものが提案されてきた.聖書にみられる two cubits and a half was the length of it や nine cubits was the length thereof のような迂言的表現 (「#1276. hereby, hereof, thereto, therewith, etc.」の記事[2012-10-24-1]を参照),Shakespeare にみられる It lifted up it head (Hamlet) や The hedge-sparrow fed the cuckoo so long, / That it had it head bit off by it young (Lear) のような主格と同じ it をそのまま用いる方法,Holland の Pliny (1601) にみられる growing of the own accord のような定冠詞 the で代用する方法などである.

しかし,名詞の属格として定着していた 's の強力な吸引力は,人称代名詞ですら避けがたかったのだろう.おそらく口語から始まった its あるいは it's (apostrophe s のついたものは1800年頃まで行なわれる)の使用は,16世紀末に初例が現われてから数十年間は,正用とはみなされていなかったようだが,17世紀の終わりにかけて急速に受け入れられていった.例えば,17世紀前半では,欽定訳聖書 (The King James Bible) での使用は皆無であり,Shakespeare の First Folio (1623) では10例を数えるにすぎなかったし,John Milton (1608--74) でもいささか躊躇があったようだ.しかし,John Dryden (1631--1700) ではすでに his が古風と感じられていた.

Görlach (86) も,17世紀に入ってからの its の急速な受容について,次のように述べている.

The possessive its . . . is the only EModE innovation; his, common for neuter reference until after 1600 . . ., did not reflect the distinction 'human':'nonhuman' found elsewhere in the pronominal system. This is likely to be the reason for the possessive form it . . ., which is found from the fourteenth century, and the less equivocal forms of it or thereof, which are common in the sixteenth and seventeenth centuries . . . . But its . . . obviously fitted the system ideally, as can be deduced from its rapid spread in the first half of the seventeenth century.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.

2013-03-14 Thu

■ #1417. 群属格の発達 [genitive][clitic][synthesis_to_analysis][metanalysis][corpus][ppcme2][syntax]

近代英語以降の apostrophe s は,名詞につく屈折接尾辞とみなすよりは,名詞句につく前接語 (enclitic) とみなすほうが正確である.というのは,the king of England's daughter のような群属格 (group genitive) としての用法が広く認められるからである.apostrophe s は,語に接続する純粋に形態的な単位というよりは,語群に接続する統語的な単位,すなわち接語 (clitic) とみなす必要がある.

しかし,apostrophe s の起源と考えられる -es 語尾は,中英語以前には,確かに名詞につく屈折語尾だった.それが名詞句へ前接し,群属格を作る用法を得たのはなぜか.その契機は何だったのか.英語史でも盛んに議論されてきた問題である.

一つの見方 (Janda) によれば,群属格への発展の途中段階で「#819. his 属格」 ([2011-07-25-1]) が媒介として作用したのではないかという.この説を単純化して示せば,(1) 属格語尾 -es と人称代名詞の男性単数属格 his とが無強勢で同音となる事実と,(2) 直前の名詞句を受ける代名詞としての his 属格の特性との2点が相俟って,次のような比例式が可能となったのではないかという.

king his doughter : king of England his doughter = kinges doughter : X

X = king of Englandes doughter

しかし,Allen はこの説に同意しない.PPCME2 やその他の中英語テキストを走査し,関与するあらゆる例を検討した結果,his 属格が媒介となって群属格が生じたとする見解には,証拠上,数々の無理があるとする.Allen は,とりわけ,"attached genitive" (歴史的な -es 属格)と "separated genitive" (his 属格)との間に,統語環境に応じての分布上の差がないことを根拠に,中英語の his 属格は "just an orthographical variant of the inflection" (118) であると結論する.

では,群属格の発達が his 属格を媒介としたものではなかったとすると,他にどのような契機がありえたのだろうか.Allen はその答えとして,"the gradual extension of the ending -es to all classes of nouns, making what used to be an inflection indistinguishable from a clitic" (120) を提案している.14世紀末までに属格語尾が一律に -(e)s を取り得るようになり,これがもはや屈折語尾としてではなく無変化の前接語と捉えられるに至ったのではないかという.また,最初期の群属格の例は,The grete god of Loves name (Chaucer, HF 1489) や þe kyng of Frances men (Trevisa's Polychronicon, VIII, 349.380) に見られるような,出自を示す of 句を伴った定型句であり,複合名詞とすら解釈できるような表現である.これが一塊と解され,その直後に所有を示す -(e)s がつくというのはまったく不思議ではない.

さらに Allen は,16世紀後半から現われる his 属格と平行的な her 属格や their 属格については,すでに-(e)s による群属格が確立した後の異分析 (metanalysis) の結果であり,周辺的な表現にすぎないと見ている.この異分析を,"spelling pronunciation" ならぬ "spelling syntax" (124) と言及しているのが興味深い.

Allen の結論部を引用しよう (124) .

A closer examination of the relationship between case-marking syncretism and the rise of the 'group genitive' than has previously been carried out provides evidence that the increase in syncretism led to the reanalysis of -es as a clitic. There is evidence that this change of status from inflection to clitic was not accomplished all at once; inflectional genitives coexisted with the clitic genitive in late ME and the clitic seems to have attached to conjoined nouns and appositives before it attached to NPs which did not end in a possessor noun. The evidence strongly suggests that the separated genitive of ME did not serve as the model for the introduction of the group genitive, and I have suggested that the separated genitive was an orthographic variant of the inflectional genitive, but that after the group genitive was firmly established there were attempts to treat it as a genitive pronoun.

Allen は Appendix I にて,Mustanoja (160) 等がhis 属格として挙げている古英語や中英語からの例([2011-07-25-1]で挙げた例)の多くが疑わしい例であると論じている.

なお,群属格については,Baugh and Cable (241) にも簡単な言及がある.

・ Janda , Richard. "On the Decline of Declensional Systems: The Overall Loss of OE Nominal Case Inflections and the ME Reanalysis of -es as his." Papers from the Fourth International Conference on Historical Linguistics. Ed. Elizabeth C. Traugott, Rebecca Labrum, and Susan Shepherd. Amsterdam: John Benjamins, 243--52.

・ Allen, Cynthia L. "The Origins of the 'Group Genitive' in English." Transactions of the Philological Society 95 (1997): 111--31.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-13 Wed

■ #1416. shew と show (2) [spelling][corpus][ppcmbe][johnson][pronunciation_spelling]

昨日の記事「#1414. shew と show (1)」 ([2013-03-12-1]) の続編.昨日は Helsinki Corpus を用いて初期近代英語期までの shew と show の分布を調査したが,今回は後期近代英語期における分布を PPCMBE (Penn Parsed Corpus of Modern British English; see [2010-03-03-1]) によって簡単に調査した.

PPCMBE は,1700年から1914年までの総語数948,895語のコーパスである.これを約70年ずつの3期に分け,見出し語化された pos ファイル群を対象に検索することで shew 系列と show 系列の token 数を数え上げた.結果は以下の通り.

| shew 系列 | show 系列 | 総語数 | |

|---|---|---|---|

| 1700--1769 | 80 | 25 | 298,764 |

| 1770--1839 | 79 | 86 | 368,804 |

| 1840--1914 | 17 | 162 | 281,327 |

大雑把な数え上げではあるが,第1期と第3期は明らかに分布に有意差が出る.1800年前後を境に形勢が逆転し,show が優勢になってきたことがわかるだろう.なぜ形勢が逆転したかという理由については,Johnson の Dictionary (1755) の記述が参考になる."To SHOW" の見出しのもとに次のようにあるので,引用しておこう.

This word is frequently written shew; but since it is always pronounced and often written show, which is favoured likewise by the Dutch schowen, I have adjusted the orthography to the pronunciation.

つまり,spelling_pronunciation ならぬ pronunciation_spelling の例ということになるのだろうか.show ほどの高頻度語でこのような一種の理性的な過程が作用したというのは不思議にも思えるが,中英語期以来,劣勢とはいえ show 系列が一応は行なわれていたという事実が背景にあったことは,確かに効いているだろう.

2013-03-12 Tue

■ #1415. shew と show (1) [spelling][phonetics][corpus][hc][diphthong]

動詞 show には古い異綴り shew がある.法律文書,聖書,詩などには見られるものの,現在では一般的にはあまりお目にかからない.しかし,shew は18世紀まで優勢な綴字であり,19世紀前半まで現役として活躍していたし,20世紀前半ですら目にすることがあった.OED "show, v." の語源欄の記述を参照しよう.

The spelling shew, prevalent in the 18th cent. and not uncommon in the first half of the 19th cent., is now obsolete exc. in legal documents. It represents the obsolete pronunciation (indicated by rhymes like view, true down to c1700) normally descending from the Old English scéaw- with falling diphthong. The present pronunciation, to which the present spelling corresponds, represents an Old English (? dialectal) sceāw- with a rising diphthong.

この異綴りの由来は,古英語 scéawian (to look) の形態に由来する.語幹の2重母音が長母音へと滑化 (smoothing) する際に,もともと下降調2重母音であれば最初の母音が伸びて ē となり,上昇調2重母音であれば最後の母音が伸び,結果として ō となった.shew に連なる前者の系列では,規則的な音発達により,/ʃjuː/ が出力されるはずだが,show に連なる後者の系列の発音 /ʃoʊ/ に置換されることになった.近代後半までに綴字としては shew が優勢でありながら,発音としては show が一般化していたとことになる.なお,sew /soʊ/ も,これと平行的な発達の結果である.

OED や語源辞書では,近代までは shew 系列が優勢だったということだが,劣勢だった show 系列の萌芽は中英語から確認される (cf. MED "sheuen (v.(1))") .Helsinki Corpus により,中英語から近代英語までの shew vs show の通時的な分布を概観してみよう.(データファイルは "shew" and "show" in Helsinki Corpus を参照.)

| shew 系列 | show 系列 | |

|---|---|---|

| M1 | 12 | 0 |

| M2 | 36 | 2 |

| M3 | 185 | 0 |

| M4 | 207 | 7 |

| E1 | 198 | 13 |

| E2 | 113 | 15 |

| E3 | 71 | 4 |

確かに初期近代英語期までの通時的な傾向は明白である.だが,後期近代英語期以降の show の逆転劇については未調査なので,明日の記事で探ってみる.

2013-03-11 Mon

■ #1414. 品詞転換はルネサンス期の精力と冒険心の現われか? [conversion][shakespeare][word_formation][causation][synthesis_to_analysis]

品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) については,「#190. 品詞転換」 ([2009-11-03-1]) をはじめ conversion の各記事で関連する話題を取り上げてきた.品詞転換が生産的な語形成として登場するのは初期近代英語,特に Shakespeare においてであり,ルネサンス期の活力,若々しさ,挑戦心などと結びつけられることがある.後に続く規範主義の時代と対比して,確かにのびのびとした雰囲気に満ちた時代である.Baugh and Cable (250) も,ルネサンス期の英語の特徴の1つとして,品詞転換を以下のように評している.

English in the Renaissance, at least as we see it in books, was much more plastic than now. People felt freer to mold it to their wills. Words had not always distributed themselves into rigid grammatical categories. Adjectives appear as adverbs or nouns or verbs, nouns appear as verbs---in fact, any part of speech as almost any other part. When Shakespeare wrote stranger'd with an oath he was fitting the language to his thought, rather than forcing his thought into the mold of conventional grammar. This was in keeping with the spirit of his age. It was in language, as in many other respects, an age with the characteristics of youth---vigor, a willingness to venture, and a disposition to attempt the untried. The spirit that animated Hawkins and Drake and Raleigh was not foreign to the language of their time.

当時の社会の風潮と品詞転換という語形成とを結びつけて考えるのは,確かに魅力的ではある.しかし「#1015. 社会の変化と言語の変化の因果関係は追究できるか?」 ([2012-02-06-1]) で取り上げた Martinet の主張に従い,まずは品詞転換の発展という問題を,あくまで言語内的に論じる必要があるのではないだろうか.

「屈折の衰退=語根の焦点化」 ([2011-02-11-1]) で述べたように,英語はこの時代までにほぼすべての品詞において屈折を著しく衰退させ,語根主義とでも呼ぶべき分析的な言語へと発展してきた.同時に,語順も厳しく固定化し,主として統語的な位置により各語の品詞や用法が同定される言語となってきた.このような統語的,形態的な特徴をもつに至った初期近代英語においては,本来語や中英語までに入った借用語の多くは,すでに品詞転換の自由を与えられていたといえる.そこへラテン語を中心としたおびただしい借用語が新たに加わり(この大量借用がルネサンス期の時代の産物であるとみなすことには異論はないだろう),それらも品詞転換という便法に付されることとなった,ということではないだろうか.

社会の風潮と品詞転換のあいだの関係は否定すべきだと言っているのではない.ただ,その関係が直接的というよりはワンクッション挟んだ間接的なものであると考え,あくまで言語内的,機能主義的な因果関係を探るのが先ではないかということである.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-10 Sun

■ #1413. 初期近代英語の3複現の -s [verb][conjugation][emode][corpus][ppceme][number][agreement][analogy][3pp]

標記について Baugh and Cable (247) に触れられており,目を惹いた.3単現ならぬ3複現における -s は,中英語では珍しくない.中英語の北部方言では,「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) の下の地図で示したように,直説法3人称複数では -es が基本だった.しかし,初期近代英語の標準変種において3複現の -s が散見されるというのは不思議である.というのは,この時期の文学や公文書に反映される標準変種では,中英語の East Midland 方言の -e(n) が消失した結果としてのゼロ語尾が予想されるし,実際に分布として圧倒的だからだ.しかし,3複現の -s は確かに Shakespeare でも散見される.

この問題について,Baugh and Cable (247) は次のように指摘している.

Their occurrence is also often attributed to the influence of the Northern dialect, but this explanation has been quite justly questioned, and it is suggested that they are due to analogy with the singular. While we are in some danger here of explaining ignotum per ignotius, we must admit that no better way of accounting for this peculiarity has been offered. And when we remember that a certain number of Southern plurals in -eth continued apparently in colloquial use, the alternation of -s with this -eth would be quite like the alternation of these endings in the singular. Only they were much less common. Plural forms in -s are occasionally found as late as the eighteenth century.

ここで,3複現の -s が北部方言からの影響ではないとする Baugh and Cable の見解は,Wyld, History of Modern Colloquial English, p. 340 の言及に負っている.むしろ,この時期の3単現の -s 対 -th の交替が,複数にも類推的に飛び火した結果だろうと考えている.なお,Görlach (89) は,方言からきたものか単数からきたものか決めかねている.

この問題を考察するにあたって,何はともあれ,初期近代英語において3複現の -s なり -th なりが具体的にどのくらいの頻度で現われるのかを確認しておく必要がある.そこで,The Penn-Helsinki Parsed Corpus of Early Modern English (PPCEME) によりざっと検索してみた.約180万語という規模のコーパスだが,3複現の -s の例は50件ほど,3複現の -th の例は60件ほどが挙がった(結果テキストファイルは左をクリック).年代や文脈などの詳細な分析はしていないが,典型的な例を少し挙げておく.

・ and all your children prayes you for your daly blessing.

・ but the carving and battlements and towers looks well;

・ then go to the pot where your earning bagges hangs,

・ as our ioyes growes, We must remember still from whence it flowes,

・ Ther growes smale Raysons that we call reysons of Corans,

・ now here followeth the three Tables,

・ And yf there be no God, from whence cometh good thynges?

・ First I wold shewe that the instruccyons of this holy gospell perteyneth to the vniuersal chirche of chryst.

・ and so the armes goith a sundre to the by crekes.

・ And to this agreith the wordes of the Prophetes, as it is written.

・ Also high browes and thicke betokeneth hardnes:

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.

2013-03-09 Sat

■ #1412. 16世紀前半に語彙的貢献をした2人の Thomas [emode][renaissance][lexicology][loan_word][shakespeare][bible]

英語史では,特定の作家や作品がその後の英語の発展において大きな役割を果たしたと明言できる例は多くないということが言われる.そのなかで,初期近代英語を代表する Shakespeare や The King James Bible は例外だと言われることもある.そこに現われる多くの語彙や表現が,現代英語に伝わっており,広く用いられているからだ.確かに,質においても量においても,この両者の影響は他の作家や作品を圧倒している.

ここから連想されるのは,後期中英語の Chaucer の英語史上,特に英語語彙史上の意義を巡る議論である.「#257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは?」 ([2010-01-09-1]), 「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2) 」 ([2010-02-19-1]), 「#524. Chaucer の用いた英語本来語 --- stevene」 ([2010-10-03-1]) で見たとおり,最近の議論では,中英語におけるフランス語借用の重要な部分を Chaucer に帰する従来の見解に対する慎重論が出されている.借用語を英語文献に初出させるのはほぼ常に個人だが,そうだからといってその個人が英語語彙史上の栄光を独り占めにしてよいということにはならない.借用熱に浮かされた時代に生まれ,書く機会とある程度の文才があれば,ある借用語を初出させること自体は可能である.多くの場合,語彙の初出に関わる個人の貢献は,その個人そのものに帰せられるべきというよりは,そのような個人を輩出させた時代の潮流に帰せられるべきだろう.特に,そのような個人が複数現われる時代には,なおさらである.

Utopia (1516) を著わした Sir Thomas More (1478--1535) や The Boke named the Governour (1531) を著わした Sir Thomas Elyot (c1490--1546) がその例として挙げるにふさわしいかもしれない.Baugh and Cable (229) によれば,More は次のような借用語(あるいはその特定の語義)を初出させた.

absurdity, acceptance, anticipate, combustible, compatible, comprehensible, concomitance, congratulatory, contradictory, damnability, denunciation, detector, dissipate, endurable, eruditely, exact, exaggerate, exasperate, explain, extenuate, fact, frivolous, impenitent, implacable, incorporeal, indifference, insinuate, inveigh, inviolable, irrefragable, monopoly, monosyllable, necessitate, obstruction, paradox, pretext

一方,Elyot は以下の語彙を導入した.

accommodate, adumbrate, adumbration, analogy, animate, applicate, beneficence, encyclopedia, exerp (excerpt), excogitate, excogitation, excrement, exhaust, exordium, experience (v.), exterminate, frugality, implacability, infrequent, inimitable, irritate, modesty, placability

赤字で示したものは,「#708. Frequency Sorter CGI」([2011-04-05-1]) にかけて,頻度にして800回以上現われる上位6318位までに入る語である.当時難語と言われた可能性があるというのが信じられないほどに,現在では普通の語だ.

Baugh and Cable (230) は,この2人の人文主義者の語彙的貢献を,上に述べた私の見解とは異なり,ともすると全面的に個人に帰しているように読める.

So far as we now know, these words had not been used in English previously. In addition both writers employ many words that are recorded from only a few years before. And so they either introduced or helped to establish many new words in the language. What More and Elyot were doing was being done by numerous others, and it is necessary to recognize the importance of individuals as "makers of English" in the sixteenth and early seventeenth century.

しかし,最後の "the importance of individuals as "makers of English" in the sixteenth and early seventeenth century" が意味しているのはある特定の時代に属する複数の個人の力のことであり,私の述べた「そのような個人を輩出させた時代の潮流に帰せられる」という見解とも矛盾しないようにも読める.

この問題は,時代が個人を作るのか,個人が時代を作るのかという問題なのだろうか.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-08 Fri

■ #1411. 初期近代英語に入った "oversea language" [emode][renaissance][inkhorn_term][lexicology][loan_word][french][italian][spanish][portuguese]

「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]) の記事で,この時代の英語が抱えていた3つ目の問題として "the enrichment of the vocabulary so that it would be adequate to meet the demands that would be made upon it in its wiser use" を挙げた.この3日間の記事 ([2013-03-05-1], [2013-03-06-1], [2013-03-07-1]) で,古典語からの大量の語彙借用という潮流によって反動的に引き起こされたインク壺語論争や純粋主義者による古語への回帰の運動について見てきた.異なる陣営から "inkhorn terms" や "Chaucerisms" への批判がなされたわけだが,もう1つ,あまり目立たないのだが,槍玉に挙げられた語彙がある."oversea language" と呼ばれる,ラテン語やギリシア語以外の言語からの借用語である.大量の古典語借用へと浴びせられた批判のかたわらで,いわばとばっちりを受ける形で,他言語からの借用語も非難の対象となった.

「#151. 現代英語の5特徴」 ([2009-09-25-1]) や「#110. 現代英語の借用語の起源と割合」で触れたように,現代英語は約350の言語から語彙を借用している.初期近代英語の段階でも英語はすでに50を超える言語から語彙を借用しており (Baugh and Cable, pp. 227--28) ,「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]) で見たように,ラテン語とギリシア語を除けば,フランス語,イタリア語,スペイン語が優勢だった.

以下,Baugh and Cable (228--29) よりロマンス諸語からの借用語を示そう.まずは,フランス語から入った借用語のサンプルから.

alloy, ambuscade, baluster, bigot, bizarre, bombast, chocolate, comrade, detail, duel, entrance, equip, equipage, essay, explore, genteel, mustache, naturalize, probability, progress, retrenchment, shock, surpass, talisman, ticket, tomato, vogue, volunteer

次に,イタリア語からは建築関係の語彙が多い.赤字のものはフランス語化して入ってきたイタリア語起源の語である.

algebra, argosy, balcony, battalion, bankrupt, bastion, brigade, brusque, cameo, capricio (caprice), carat, cavalcade, charlatan, cupola, design, frigate, gala, gazette, granite, grotesque, grotto, infantry, parakeet, piazza, portico, rebuff, stanza, stucco, trill, violin, volcano

スペイン語(およびポルトガル語)からは,海事やアメリカ植民地での活動を映し出す語彙が多い.赤字はフランス語化して入ったもの.

alligator, anchovy, apricot, armada, armadillo, banana, barricade, bastiment, bastinado, bilbo, bravado, brocade, cannibal, canoe, cavalier, cedilla, cocoa, corral, desperado, embargo, escalade, grenade, hammock, hurricane, maize, mosquito, mulatto, negro, palisade, peccadillo, potato, renegado, rusk, sarsaparilla, sombrero, tobacco, yam

上に赤字で示したように,フランス語経由あるいはフランス語化した形態で入ってきた語が少なからず確認される.これは,イタリア語やスペイン語から,同じような語彙が英語へもフランス語へも流入したからである.その結果として,異なるロマンス諸語の語形が融合したかのようにみえる例が散見される.例えば,英語 galleon は F. galion, Sp. galeon, Ital. galeone のどの語形とも一致しないし,gallery もソースは Fr. galerie, Sp., Port., Ital. galeria のいずれとも決めかねる.同様に,pistol は F. pistole, Sp., Ital. pistola のいずれなのか,cochineal は F. cochenille, Sp. cochinilla, Ital. cocciniglia のいずれなのか,等々.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-07 Thu

■ #1410. インク壺語批判と本来語回帰 [inkhorn_term][lexicology][emode][renaissance][chaucer][loan_translation][purism]

昨日の記事「#1409. 生き残ったインク壺語,消えたインク壺語」 ([2013-03-06-1]) ほか inkhorn_term の各記事で,初期近代英語期あるいはルネサンス期のインク壺語批判を眺めてきた.ラテン語やギリシア語からの無差別な借用を批判する論者としては,「#1408. インク壺語論争」 ([2013-03-05-1]) で触れたように,Sir John Cheke (1514--57), Roger Ascham (1515?--68), Sir Thomas Chaloner, Thomas Wilson (1528?--81) などの名前が挙がるが,このなかでも Cheke のような論者はその反動で純粋主義に走り,本来語への回帰を主張した.新しい語彙が必要なのであれば,誰にでもわかる本来語要素を用いた造語を用いるのが得策であり,小難しい借用語など百害あって一利なしだという考えだ.同じ考えをもち,ともに古典語学者である Ascham とともに,Cheke はこの時期における簡潔にして明快な英語の書き手として評価されている.

例えば,Cheke はマタイ伝の翻訳にあたって,欽定訳聖書 (The King James Bible) では借用語が使われているところで,本来語に由来する語を用いた.lunatic に対して mooned,publican に対して toller,その他 hundreder (centurion), foresayer (prophet), byword (parable), freshman (proselyte), crossed (crucified), gainrising (resurrection) .まさに purist らしい,古色蒼然たるゲルマン語への回帰だ.

Cheke のような人物とはやや異なる動機づけで,詩人たちもまた古語への回帰を示す傾向が強かった.ラテン語彙があふれる時代にあって,Chaucer 時代への憧憬が止みがたかったのだろうか,Edmund Spenser (1552/53--99) は "Chaucerism" とも呼ばれる古語への依存を強めた詩人として知られる.Horace の翻訳者 Thomas Drant や,John Milton (1608--74) も古語回帰の気味があった.彼らの詩においては,astound, blameful, displeasance, enroot, forby (hard by, past), empight (fixed, implanted), natheless, nathemore, mickle, whilere (a while before) などの本来語が復活した.ほかにも,ゲルマン語要素を(少なくとも部分的に)もとにした(と想定される)語形成や古語としては以下のものがある.

askew, baneful, bellibone (a fair maid), belt, birthright, blandishment, blatant, braggadocio, briny, changeful, changeling, chirrup, cosset (lamb), craggy, dapper, delve (pit, den), dit (song), don, drear, drizzling, elfin, endear, enshrine, filch, fleecy, flout, forthright, freak, gaudy, glance, glee, glen, gloomy, grovel, hapless, merriment, oaten, rancorous, scruze (squeeze, crush), shady, squall (to cry), sunshiny, surly, wakeful, wary, witless, wolfish, wrizzled (wrinkled, shriveled)

これらの純粋主義者による反動的な運動は,それ自体も批判を浴びることがあったが,上記語彙のなかには,現在,一般的に用いられているものも含まれている.インク壺批判には,英語語彙史上,このように生産的な側面もあったことを見逃してはならない.以上,Baugh and Cable (230--31) を参照して記述した.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-06 Wed

■ #1409. 生き残ったインク壺語,消えたインク壺語 [inkhorn_term][loan_word][lexicology][emode][renaissance][latin][greek]

昨日の記事「#1408. インク壺語論争」 ([2013-03-05-1]) ほか inkhorn_term の各記事で,初期近代英語期に大量に流入した古典語由来の小難しい借用語の話題を扱ってきた.「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]) で挙げたように,当時は「インク壺語」と揶揄されながらも,現代にまで生き残った有用な語も多い.一方で,現代にまで伝わらなかった語も少なくない.今回は,Baugh and Cable (223--24, 226) から,生き残った語彙とほぼ死に絶えた語彙の例をさらに追加したい.

まずは生き残った語彙のサンプルを,名詞,形容詞,動詞の順に挙げる.大半はラテン語由来だが,赤字で示したようにギリシア語由来のもの(ラテン語を経由したものを含む)も多い.

acme, allurement, allusion, anachronism, antipathy, antithesis, atmosphere, autograph, capsule, catastrophe, chaos, chronology, climax, crisis, criterion, democracy, denunciation, dexterity, disability, disrespect, dogma, emanation, emphasis, encyclopedia, enthusiasm, epitome, excrescence, excursion, expectation, halo, idiosyncrasy, inclemency, jurisprudence, lexicon, misanthrope, parasite, parenthesis, pathetic, pneumonia, scheme, skeleton, system, tactics, thermometer

abject, agile, anonymous, appropriate, caustic, conspicuous, critic, dexterous, ephemeral, expensive, external, habitual, hereditary, heterodox, impersonal, insane, jocular, malignant, polemic, tonic

adapt, alienate, assassinate, benefit, consolidate, disregard, emancipate, eradicate, erupt, excavate, exert, exhilarate, exist, extinguish, harass, meditate, ostrasize, tantalize

次に,死語あるいは事実上の廃用となったもののサンプルを,名詞,形容詞,動詞の順に,語義とともに挙げる.

adminiculation (aid), appendance (appendage), assation (roasting), discongruity (incongruity), mansuetude (mildness)

aspectable (visible), eximious (excellent, distinguished), exolete (faded), illecebrous (delicate, alluring), temulent (drunk)

approbate (to approve), assate (to roast), attemptate (to attempt), cautionate (to caution), cohibit (to restrain), consolate (to console), consternate (to dismay), demit (to send away), denunciate (to denounce), deruncinate (to weed), disaccustom (to render unaccustomed), disacquaint (to make acquainted), disadorn (to deprive of adornment), disquantity (to diminish), emacerate (to emaciate), exorbitate (to stray from the ordinary course), expede (to accomplish, expedite), exsiccate (to desiccate), suppeditate (to furnish, supply)

湯水の如き借用は実験的な借用ともいうことができる.実験的な性格は,現在も用いられている effective, effectual に加えて,effectful, effectuating, effectuous などがかつて使われていた事実からも知れるだろう.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-05 Tue

■ #1408. インク壺語論争 [popular_passage][inkhorn_term][loan_word][lexicology][emode][renaissance][latin][greek][purism]

16世紀のインク壺語 (inkhorn term) を巡る問題の一端については,昨日の記事「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]) 以前にも,「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]) ,「#576. inkhorn term と英語辞書」 ([2010-11-24-1]) ほか inkhorn_term の各記事で触れてきた.インク壺語批判の先鋒としては,[2010-11-24-1]で引用した The Arte of Rhetorique (1553) の著者 Thomas Wilson (1528?--81) が挙げられるが,もう1人挙げるとするならば Sir John Cheke (1514--57) がふさわしい.Cheke は自らがギリシア語学者でありながら,古典語からのむやみやたらな借用を強く非難した.同じくギリシア語学者である Roger Ascham (1515?--68) も似たような態度を示していた点が興味深い.Cheke は Sir Thomas Hoby に宛てた手紙 (1561) のなかで,純粋主義の主張を行なった(Baugh and Cable, pp. 217--18 より引用).

I am of this opinion that our own tung shold be written cleane and pure, unmixt and unmangeled with borowing of other tunges, wherin if we take not heed by tijm, ever borowing and never payeng, she shall be fain to keep her house as bankrupt. For then doth our tung naturallie and praisablie utter her meaning, when she bouroweth no counterfeitness of other tunges to attire her self withall, but useth plainlie her own, with such shift, as nature, craft, experiens and folowing of other excellent doth lead her unto, and if she want at ani tijm (as being unperfight she must) yet let her borow with suche bashfulnes, that it mai appeer, that if either the mould of our own tung could serve us to fascion a woord of our own, or if the old denisoned wordes could content and ease this neede, we wold not boldly venture of unknowen wordes.

Erasmus の Praise of Folly を1549年に英訳した Sir Thomas Chaloner も,インク壺語の衒学たることを揶揄した(Baugh and Cable, p. 218 より引用).

Such men therfore, that in deede are archdoltes, and woulde be taken yet for sages and philosophers, maie I not aptelie calle theim foolelosophers? For as in this behalfe I have thought good to borowe a littell of the Rethoriciens of these daies, who plainely thynke theim selfes demygods, if lyke horsleches thei can shew two tongues, I meane to mingle their writings with words sought out of strange langages, as if it were alonely thyng for theim to poudre theyr bokes with ynkehorne termes, although perchaunce as unaptly applied as a gold rynge in a sowes nose. That and if they want suche farre fetched vocables, than serche they out of some rotten Pamphlet foure or fyve disused woords of antiquitee, therewith to darken the sence unto the reader, to the ende that who so understandeth theim maie repute hym selfe for more cunnyng and litterate: and who so dooeth not, shall so muche the rather yet esteeme it to be some high mattier, because it passeth his learnyng.

"foolelosophers" とは厳しい.

このようにインク壺語批判はあったが,時代の趨勢が変わることはなかった.インク壺語を(擁護したとは言わずとも)穏健に容認した Sir Thomas Elyot (c1490--1546) や Richard Mulcaster (1530?--1611) などの主たる人文主義者たちの示した態度こそが,時代の潮流にマッチしていたのである.

なお,OED によると,ink-horn term という表現の初出は1543年.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-04 Mon

■ #1407. 初期近代英語期の3つの問題 [emode][renaissance][popular_passage][orthoepy][orthography][spelling_reform][standardisation][mulcaster][loan_word][latin][inkhorn_term][lexicology][hart]

初期近代英語期,特に16世紀には英語を巡る大きな問題が3つあった.Baugh and Cable (203) の表現を借りれば,"(1) recognition in the fields where Latin had for centuries been supreme, (2) the establishment of a more uniform orthography, and (3) the enrichment of the vocabulary so that it would be adequate to meet the demands that would be made upon it in its wiser use" である.

(1) 16世紀は,vernacular である英語が,従来ラテン語の占めていた領分へと,その機能と価値を広げていった過程である.世紀半ばまでは,Sir Thomas Elyot (c1490--1546), Roger Ascham (1515?--68), Thomas Wilson (1525?--81) , George Puttenham (1530?--90) に代表される英語の書き手たちは,英語で書くことについてやや "apologetic" だったが,世紀後半になるとそのような詫びも目立たなくなってくる.英語への信頼は,特に Richard Mulcaster (1530?--1611) の "I love Rome, but London better, I favor Italie, but England more, I honor the Latin, but I worship the English." に要約されている.

(2) 綴字標準化の動きは,Sir John Cheke (1514--57), Sir Thomas Smith (1513--77; De Recta et Emendata Linguae Anglicae Scriptione Dialogus [1568]), John Hart (d. 1574; An Orthographie [1569]), William Bullokar (fl. 1586; Book at Large [1582], Bref Grammar for English [1586]) などによる急進的な表音主義的な諸提案を経由して,Richard Mulcaster (The First Part of the Elementarie [1582]), E. Coot (English Schoole-master [1596]), P. Gr. (Paulo Graves?; Grammatica Anglicana [1594]) などによる穏健な慣用路線へと向かい,これが主として次の世紀に印刷家の支持を受けて定着した.

(3) 「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]),「#576. inkhorn term と英語辞書」 ([2010-11-24-1]),「#1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布」 ([2012-09-04-1]) などの記事で繰り返し述べてきたように,16世紀は主としてラテン語からおびただしい数の借用語が流入した.ルネサンス期の文人たちの多くが,Sir Thomas Elyot のいうように "augment our Englysshe tongue" を目指したのである.

vernacular としての初期近代英語の抱えた上記3つの問題の背景には,中世から近代への急激な社会変化があった.再び Baugh and Cable (200) を参照すれば,その要因は5つあった.

1. the printing press

2. the rapid spread of popular education

3. the increased communication and means of communication

4. the growth of specialized knowledge

5. the emergence of various forms of self-consciousness about language

まさに,文明開化の音がするようだ.[2012-03-29-1]の記事「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」も参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-03 Sun

■ #1406. 束となって急速に生じる文法変化 [causation][language_change][speed_of_change][generative_grammar][lexical_diffusion][grammatical_change][auxiliary_verb][syntax][genitive][case]

言語変化あるいは文法変化の速度については speed_of_change の各記事で取り上げてきたが,ほとんどが言語変化の遅速に関わる社会的な要因を指摘するにとどまり,理論的には迫ってこなかった.「#621. 文法変化の進行の円滑さと速度」 ([2011-01-08-1]) で,言語を構成する部門別の変化速度について,少し論じたぐらいである.

生成文法では,子供の言語習得に関わるメカニズムと Primary Linguistic Data (PLD) とよばれる入力の観点から,共時的に文法変化が論じられてきた.この議論の第一人者は Lightfoot である.Lightfoot は2006年の論文で長年にわたる持論を要約している.

Changes often take place in clusters: apparently unrelated superficial changes occur simultaneously or in rapid sequence. Such clusters manifest a single theoretical choice which has been taken differently. If so, the singularity of the change can be explained by the appropriately defined theoretical choice. So the principles of UG and the definition of the cues constitute the laws which guide change in grammars, defining the available terrain. Any change is explained if we show, first, that the linguistic environment has changed and, second, that the new phenomenon . . . must be the way that it is because of some principle of the theory and the new PLD. (42)

引用の第1文に,言語変化においては,関連する変化が束となって同時にあるいは急速に生じる,とある.別の引用も示そう.

[I]f grammars are abstract, then they change only occasionally and sometimes with dramatic consequences for a wide range of constructions and expressions; grammar change tends to be "bumpy," manifested by clusters of phenomena changing at the same time . . . . (27)

この論文のなかで,Lightfoot は,can, may, must などの法助動詞化 (auxiliary_verb) が,関与する多くの語において短期間に生じ,16世紀初期までに完了したこと,do-periphrasis ([2010-08-26-1]) が18世紀に生じたこと,この2つの一見すると関連しない英語史における文法変化が,V-to-I operation という過程の消失によって関連づけられることを論じる.また,英語史における主要な問題である格の衰退と語順の発達の関係について,split genitive, group genitive, of による迂言的属格,-'s の盛衰を例にとり,格理論を用いることで一連の文法変化が関連づけて説明できると主張する.

「束となって」「急速に」というのが,Lightfoot の言語変化論において最も重要な主張の1つである.この点でおそらく間接的に結びついてくるのが,語彙拡散 (lexical_diffusion) だろうと考えている.語彙拡散においては,関連する項目が「束となって」少なくとも拡散の中間段階においては「急速に」進行するといわれている.Lightfoot の言語変化理論と語彙拡散は,世界観がまるで異なるし,扱う対象も違うのは確かだが,"clusters" と "bumpy" という共通のキーワードは言語変化の生じ方の特徴を言い表わしているように思えてならない.

・ Lightfoot, David W. "Cuing a New Grammar." Chapter 2 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 24--44.

2013-03-02 Sat

■ #1405. 北と南の大母音推移 [gvs][scots_english][weakly_tied][social_network][sociolinguistics][phonetics][functionalism][hypercorrection]

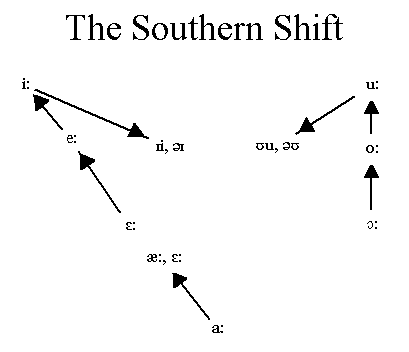

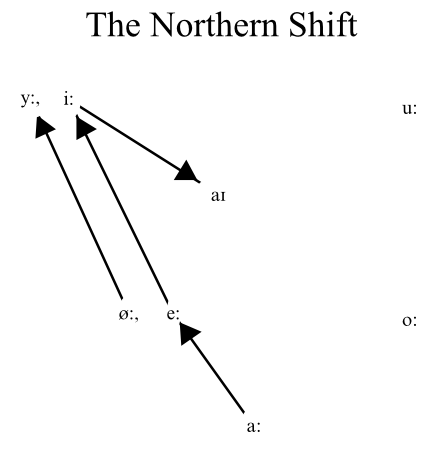

昨日の記事「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1]) で久しぶりに Great Vowel Shift の話題を取り上げた.別の関心から GVS について再考しようと Smith (Chapter 6) を読み直したが,GVS を論じるに当たっては,それが様々な点において統一した一枚岩の変化ではないかもしれないという可能性を常に念頭に置いておくことが必要だと改めて認識した.この点については「#495. 一枚岩でない大母音推移」 ([2010-09-04-1]) で議論したが,改めて思い起こすべく,北と南の大母音推移について触れておきたい.

英語史において「大母音推移」の名前で知られているのは,ロンドンを中心とするイングランド南部で起こった,後の標準英語にその結果が反映されている,一連の長母音の変化である.しかし,ブリテン島の各方言で,およそ比較される時代におよそ比較されるような長母音の変化が起こっている.この中でも比較的よく知られているのが,スコットランドの方言で起こった大母音推移である.そこでは前舌長母音系列のみに上げや2重母音化が見られ,対応する後舌母音では音変化が生じていない.したがって,out はスコットランド方言では [uːt] のままである.以降,イングランド南部方言の大母音推移を "Southern Shift",スコットランド方言の大母音推移を "Northern Shift" と呼んで区別する(下図参照).

Southern Shift と Northern Shift は,変化前の母音体系が相違していたのであるから,当然,結果も異なっていた.だが,前舌母音だけに注目すれば,両推移とも結果に大差はないといえるのも事実である.では,過程と原因についてはどうか.両推移の間に,連鎖的変化が進行した順序や原因について,何らかの類似性を指摘することはできるのだろうか.類似性を想定したくなる理由はいくつもある.しかし,Smith (153) は,似ているのは "mechanical developments consequent on change elsewhere in the system" という構図のみであり,"no reference to southern 'influence' is needed to account for the development in the north, and the similarity between Northern and Southern Shifts seems essentially coincidental" と,両推移の関連を切り捨てる.

[I]s the Great Vowel Shift (singular) a unitary phenomenon? It would seem that the triggering and implementation of the Shift differed in different parts of the country. It was not some sudden, massive movement but rather a series of very small, individual choices which interacted diachronically, diatopically and sociolinguistically, resulting in at least two distinct sets of phonological realignments. The term Great Vowel Shift remains a useful label but, as has been pointed out by, among others, Roger Lass (1988: 396), only in the same way as 'Industrial Revolution' is a helpful shorthand method of referring to how a series of minor technological advances ultimately brought about a major cultural change. (153)

Smith は,各推移の原因についても関連するところはないとし,個別に独自の論を展開している.phonological space の概念を用いた母音体系内の圧力に関する考察,ありうる母音体系の類型論的考察,ネットワーク理論に基づく「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") 共同体が媒介となって生じる社会言語学的な accommodation や hyperadaptation の議論など,ユニークな視点から南北の推移を切ってゆく.

Smith 説は,音韻体系をおおいに考慮している点などを評価すれば機能主義的な説明であることは確かだが,基本的にはバラバラ説の一種と考えてよいだろう.

・ Smith, Jeremy J. Sound Change and the History of English. Oxford: OUP, 2007.

2013-03-01 Fri

■ #1404. Optimality Theory からみる大母音推移 [gvs][vowel][ot][phonology][phonetics][diphthong][merger][language_change]

理論言語学の分野において,1990年代は Optimality Theory (最適性理論)の登場と発展の時代と呼べるかもしれない.1993年に Prince and Smolensky により草稿が発表されて以来,注目を浴びている言語理論だ.特に音韻論や韻律論の分野での応用が進んでおり,通時言語学の立場からも言語変化を説明する原理として期待が寄せられている.OT は,文法をランク付けされた複数の制約によって記述できると考える.深層形式に対して各種の制約がランク順に適用され,結果として表層形式が出力されることを想定している.

OT の観点からは,言語変化あるいは文法変化とは制約のランク付け順序の入れ替え (reranking of constraints) であると見ることができ,いくつかの研究では英語史における主要な音変化である大母音推移 (Great Vowel Shift; see [2009-11-18-1]) へも応用されている.McMahon が GVS への応用研究を要約しているので,それを見てみよう.以下では,McMahon が参照している種々の典拠の書誌情報は省略する.

近年,理論的な立場から,GVS は従来のような統一的な変化ではなく,個別の変化がたまたま組み合わさったものにすぎないという見解が提出されてきている([2010-09-04-1]の記事「#495. 一枚岩でない大母音推移」を参照).私が呼ぶところのバラバラ説である.このバラバラ説を唱える急先鋒は Stockwell and Minkova であり,彼らは GVS というラベル自体が統一性を否応なしに喚起してしまう悪しきラベルであると評している.Minkova などは,このラベルは英語史の用語としてではなく言語学史の用語としてこそふさわしいと,手厳しい.ただし,従来の GVS が表わす個々の音変化の事実そのものは当然のことならが認めており,最初に生じた音変化は高母音の2重母音化であると考えている点では,Jespersen などの見解と一致する.

一方,Lass は GVS というラベルの意義を一応のところ認めている.GVS の開始点については,中高母音の高母音化から始まったとする Luick や Dobson の見解を容れており,母音四辺形の上半分に関する一連の変化については構造的な相互の関与を想定している.言い換えれば,下半分についてのみバラバラ説を採用しているということになる.

McMahon は,このような論争を背景に,Miglio (1998) や Miglio and Moré による OT を用いた GVS 分析を概説する.これらの理論的な難点を指摘した後,McMahon が最もよく OT の強みが示されていると評価する Minkova and Stockwell の分析を紹介する.Minkova and Stockwell は,英語の長母音の振る舞いを決定づける4つの要因を挙げ,それぞれを OT における制約に割り当てた.

(a) HEAR CLEAR: Diphthong optimization in perceptual terms

(b) *EFFORT: Diphthong optimization in articulatory terms

(c) MINIMAL DISTANCE: Optimal spacing of adjacent entities --- merger avoidance

(d) IDENT IO (CONTRAST): Vowel mergers and input-output faithfulness

(a) と (b) は音声に関わる制約で,前者は2重母音化を支持し,後者は長母音化を支持するという相反する性質をもつ.(c) と (d) は音素体系に関わる制約で,前者は音素の融合を避ける方向へ,後者は音素対立を保持する方向へ作用する.なお,Minkova and Stockwell は音声にもとづく (a) と (b) の制約のみを,変化の引き金,変化の説明として利用できると考えている.これは,OT の基本に音声を据えるのか音韻を据えるのかという理論の本質に関わる議論と関連する.

Minkova and Stockwell は,4制約の異なる順番での組み合わせにより,4つの異なる音過程が説明されるとする.

(1) Nucleus-glide dissimilation: IDENT IO (CONTRAST) >> HEAR CLEAR >> MINIMAL DISTANCE >> *EFFORT

(2) Nucleus-glide assimilation: IDENT IO (CONTRAST) >> *EFFORT >> MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR

(3) Chain Shift: IDENT IO (CONTRAST), MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR, *EFFORT

(4) Merger: *EFFORT >> IDENT IO (CONTRAST), MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR

GVS は (3) の1事例である.英語史には様々な音変化が起こっているが,OT によれば,各事例は制約の異なる組み合わせと順序により説明されるということになる.だが,OT により GVS の何がより明らかにされたのか,よくわからないというのが正直なところである.GVS について新たに1つの記述法が加わったという以上に,何があるのだろうか.

・ Prince, Alan and Paul Smolensky. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Ms, Rutgers U and U of Colorado at Boulder, 1993.

・ McMahon, April. "Change for the Better? Optimality Theory versus History." Chapter 1 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 4--23.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow