hellog〜英語史ブログ / 2011-09

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011-09-30 Fri

■ #886. 形態素にまつわる通時的な問題 [morphology][terminology][diachrony]

現代の言語学で形態素 (morpheme) は基本的な言語単位の1つとして広く認められているが,研究者によってその定義は異なっており,確かな共通の基盤が存在しないことは驚くべきことである.Bolinger が指摘しているように,"it [the morpheme] represents at present a curious survival of the confusion of contemporary and historical analysis" (18) .この問題については, [2010-11-02-1]の記事「cranberry morpheme」や[2011-03-28-1]の記事「#700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体」でも触れた.

最も早くからは Bloomfield の定義が知られている."a linguistic form which bears no partial phonetic-semantic resemblance to any other form" (Section 10.2) .しかし,おそらく最も広く受け入れられている定義は,Hockett や Nida による "the smallest meaningful element" とするものだろう.

形態素の同定の悩みは,典型的に,接辞と語幹の区別に関する問題に現われる.例えば,disease は語源知識を頼りにすると dis- + ease と形態素分析されるかもしれない.原義は「安らかにあらず」で,「病気」との意味的距離は近い.語源を教えられればこの形態素分析は正当化されるように思われるが,「語源を教えられれば」という条件を,本来,共時的であるはずの形態素分析に加えてよいものだろうか,という問題が持ち上がる(関連して[2011-09-10-1]の記事「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」を参照).大多数の英語話者にとって disease はより小さい単位へと分析される必要の感じられない1つの形態単位かつ意味単位であり,平均的話者の共時的な言語感覚を記述することが形態理論の目指すところであるとするのであれば,この語は1形態素から成ると結論せざるを得ないだろう.

一方で,dishonesty や disinterest については,dis- が否定の接頭辞であり,語幹から区別し得るという感覚は,少なくとも disease に比べれば強いかもしれない.この場合には,dis- は形態素として切り出すことができるということになるだろうか.

同じような問題は,無数の例に観察される.motorcycle は2形態素から成ると認識されるだろうが,bicycle はどうか( cycle 部分の母音の違いにも注意).recall, reclaim, return には,re- の接頭辞としてのおよそ一様な意味「再び;戻って」を感じることができるかもしれないが,語源的に同一の接頭辞をもつ repertory, religion, recipe には,それはおそらく感じられないだろう.話者の語源的な知識や語に対する感覚によって,この辺りの判断は揺れるのだろうが,いずれにしても共時的な re- と通時的な re- とを区別する必要はあるのではないだろうか.しかし,通常,両方の re- は一緒くたに扱われ,形態素に共時的次元と通時的次元が奇妙に混在する結果となっている.そして,この種の取り扱いの難しい「形態素ぽいもの」を指すのに,連結形 (combining form) という別の術語が用意されることにもなっている ([2010-10-31-1]) .

Bolinger は,共時的な次元での形態素を "formative" ,通時的な次元での形態素を "component" と呼び分けて,従来の混乱を避けるべきだとしている(なお,cran- のような cranberry morpheme は,"residue" としてさらに区別すべきとしている).無論,両者の区別の曖昧性は,術語の問題である以前に,本質的な問題であることは上に述べた通りではある.しかし,少なくとも術語の区別をつけておけば,常に共時態と通時態の問題に注意を喚起してくれるものとして役に立つだろう.

この区別を考慮すると,例えば once の語末の ce は,共時的には何の意味もなさないので formative とは呼べないが,通時的にはかつての属格語尾を体現しており component とは呼べることになる(once や twice の語形成については ##81,84 の記事を参照).

結論としては,Bolinger にとって,共時的な意味での morpheme (= formative) の基準は,"Potentiality for new combination" (21) にあるということのようだ.少なくとも意味に依拠しない分,扱いやすいのかもしれないが,potentiality をいかに測るかという別の問題はあるだろう.

・ Bolinger, Dwight L. "On Defining the Morpheme." Word 4 (1948): 18--23.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2011-09-29 Thu

■ #885. Algeo の新語ソースの分類 (3) [word_formation][morphology][borrowing][terminology]

昨日と一昨日の記事 (##883,884) で取りあげてきた,Algeo による word-making の詳細分類の続編.Algeo の論文の補遺 (129--31) には,彼が9個の基準 (CR1--CR9) により設けた37クラス (CLASS) と,各クラスおよびその下位クラスを代表する63語 (NEW_ITEM) が表の形で示されている.今日は,その表に MAJOR_CLASS なる大分類 (root creation, conversion, clipping, composite, blending, borrowing) の情報を加えたものを掲載する.word-making の分類の際のお供に.

9個の基準分類については,改めて以下に要約しておく.

CR1: Does the new item have an etymon?

CR2: Does the new item have a borrowed etymon?

CR3: Does the new item combine two or more etyma?

CR4: Does the new item shorten an etymon?

CR5: Does the new item have an etymon that lacks a formal exponent in the item?

CR6: Does the new item have a phonological motivation?

CR7: Do the etyma include more than one base? (More precisely: If there is only one etymon, does it consist of more than one base; or if there are several etyma, do at least two contain bases?)

CR8: Does the new item derive from written rather than spoken etyma?

CR9: Does the new item add new morphs to the language?

| ITEM NO. | NEW_ITEM | CR1 | CR2 | CR3 | CR4 | CR5 | CR6 | CR7 | CR8 | CR9 | ETYMA | TRADITIONAL_CLASS | CLASS | MAJOR_CLASS |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | googol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | + | --- | arbitrary coinage | 1 | root creation |

| 2 | miaow | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | --- | onomatopoeia | 2 | root creation |

| 3 | fun (adj) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | fun (n) | functional shift | 3 | conversion |

| 4 | watt | + | - | - | - | - | - | - | - | - | (James) Watt | commonization | 3 | conversion |

| 5 | grudge | + | - | - | - | - | + | - | - | + | grutch | analogical reformation | 4 | conversion |

| 6 | splosh | + | - | - | - | - | + | - | - | + | splash | analogical reformation | 4 | conversion |

| 7 | cónstrùct | + | - | - | - | - | + | - | - | + | constrúct | analogical reformation | 4 | conversion |

| 8 | mho | + | - | - | - | - | + | - | + | + | ohm | reverse form | 5 | conversion |

| 9 | bassackwards | + | - | - | - | - | + | + | - | + | assbackwards | spoonerism | 6 | conversion |

| 10 | cab | + | - | - | + | - | - | - | - | + | cabriolet | back clipping (stump word) | 7 | clipping |

| 11 | 'fessor | + | - | - | + | - | - | - | - | + | professor | aphaeresis | 7 | clipping |

| 12 | curtsy | + | - | - | + | - | - | - | - | + | courtesy | syncope | 7 | clipping |

| 13 | flu | + | - | - | + | - | - | - | - | + | influenza | front & back clipping | 7 | clipping |

| 14 | H | + | - | - | + | - | - | - | + | + | horse, heroin | initialism | 8 | clipping |

| 15 | prof | + | - | - | + | - | - | - | + | + | professor | front clipping | 8 | clipping |

| 16 | Dr. | + | - | - | + | - | - | - | + | - | Doctor | abbreviation | 9 | clipping |

| 17 | jet | + | - | - | + | - | - | + | - | - | jet-propelled airplane | clipped compound | 10 | clipping |

| 18 | show biz | + | - | - | + | - | - | + | - | + | show business | clipped compound | 11 | clipping |

| 19 | sitch com | + | - | - | + | - | - | + | - | + | situation comedy | clipped compound | 11 | clipping |

| 20 | CO | + | - | - | + | - | - | + | + | + | commanding officer | initialism | 12 | clipping |

| 21 | scuba | + | - | - | + | - | - | + | + | + | self contained underwater breathing apparatus | acronym, 1st order | 12 | clipping |

| 22 | radar | + | - | - | + | - | - | + | + | + | radio detecting and ranging | acronym, 2nd order | 12 | clipping |

| 23 | Inbex | + | - | - | + | - | - | + | + | + | Industrialized Building Exposition | acronym, 2nd order | 12 | clipping |

| 24 | Nabisco | + | - | - | + | - | - | + | + | + | National Biscuit Company | acronym, 2nd order | 12 | clipping |

| 25 | bit | + | - | - | + | - | - | + | + | + | binary digit | blend (acronym, 3rd order; acrouronym) | 12 | clipping |

| 26 | Amerindian | + | - | - | + | - | - | + | + | + | American Indian | blend | 12 | clipping |

| 27 | bus ad | + | - | - | + | - | - | + | + | + | business administration | clipped compound (acronym, 4th order) | 12 | clipping |

| 28 | sit com | + | - | - | + | - | - | + | + | + | situation comedy | clipped compound (acronym, 4th order) | 12 | clipping |

| 29 | vroom | + | - | - | + | - | + | - | - | + | boom | onomatopoeia & phonestheme | 13 | clipping |

| 30 | morphonemics | + | - | - | + | - | + | + | - | + | morphophonemics | haplology | 14 | clipping |

| 31 | riddle | + | - | - | + | + | + | - | - | + | riddles & -s | back formation | 15 | clipping |

| 32 | burger | + | - | - | + | + | + | + | - | + | hamburger & ham | back formation | 16 | clipping |

| 33 | slowly | + | - | + | - | - | - | - | - | - | slow & -ly | suffixation | 17 | composite |

| 34 | unloose | + | - | + | - | - | - | - | - | - | un- & loose | prefixation | 17 | composite |

| 35 | funhouse | + | - | + | - | - | - | + | - | - | fun & house | compound | 18 | composite |

| 36 | abso-damn-lutely | + | - | + | - | - | - | + | - | - | absolutely & damn | sandwich term | 18 | composite |

| 37 | dice | + | - | + | - | - | + | - | - | + | die & -s | metanalysis | 19 | composite |

| 38 | ofay | + | - | + | - | - | + | - | - | + | foe & ay | Pig Latin | 19 | composite |

| 39 | hotshot | + | - | + | - | - | + | + | - | - | hot & shot | rime compound | 20 | composite |

| 40 | tiptop | + | - | + | - | - | + | + | - | - | tip & top | ablaut compound | 20 | composite |

| 41 | funny farm | + | - | + | - | - | + | + | - | - | funny & farm | alliterative compound | 20 | composite |

| 42 | bye bye | + | - | + | - | - | + | + | - | - | bye & bye | reduplication | 20 | composite |

| 43 | goodschmood | + | - | + | - | - | + | + | - | + | good & schm- & good | reduplication with onset substitution | 21 | composite |

| 44 | trouble and strife ("wife") | + | - | + | - | + | + | + | - | - | trouble & and & strife & wife | riming slang | 22 | composite |

| 45 | buxom ("busty") | + | - | + | - | + | + | + | - | - | buxom & bosom | clang association | 22 | composite |

| 46 | hanky | + | - | + | + | - | - | - | - | + | handkerchief & -y | clipping & suffix | 23 | blending |

| 47 | happenstance | + | - | + | + | - | - | + | - | - | happening & circumstance | blend | 24 | blending |

| 48 | smog | + | - | + | + | - | - | + | - | + | smoke & fog | blend | 25 | blending |

| 49 | scrunch | + | - | + | + | - | - | + | - | + | scram/screw/scrimp & bunch/crunch/hunch | phonesthemes | 25 | blending |

| 50 | bridegroom | + | - | + | + | - | + | + | - | - | bridegoom & groom | folk etymology | 26 | blending |

| 51 | guesstimate | + | - | + | + | - | + | + | - | + | guess & estimate | blend | 27 | blending |

| 52 | meld | + | - | + | + | - | + | + | - | + | melt & weld | blend | 27 | blending |

| 53 | prepocerous | + | - | + | + | - | + | + | - | + | preposterous & rhinoceros | forced rime | 27 | blending |

| 54 | sayonada | + | + | - | - | - | - | - | - | + | sayonara | popular adoption | 28 | borrowing |

| 55 | sayonara | + | + | - | - | - | - | - | + | + | sayonara | learned adoption | 29 | borrowing |

| 56 | disc | + | + | - | + | - | - | - | + | + | discus | adaptation | 30 | borrowing |

| 57 | foot ("metrical unit") | + | + | + | - | + | - | - | - | - | foot & pēs | calque | 31 | borrowing |

| 58 | superman | + | + | + | - | + | - | + | - | - | super & man & &Uum;bermensch | loan translation | 32 | borrowing |

| 59 | foe paw | + | + | + | - | + | + | + | - | - | foe & paw & faux pas | folk etymology | 33 | borrowing |

| 60 | fox pass | + | + | + | - | + | + | + | + | - | fox & pass & faux pas | folk etymology | 34 | borrowing |

| 61 | coffee klatch | + | + | + | + | - | - | + | - | + | coffee & Kaffee Klatsch | loanblend | 35 | borrowing |

| 62 | chaise lounge | + | + | + | + | - | + | + | + | + | chaise longue & lounge | loanblend & folk etymology | 36 | borrowing |

| 63 | tamale | + | + | + | + | + | + | - | - | + | tamal-es & -s | metanalysis | 37 | borrowing |

・ Algeo, John. "The Taxonomy of Word Making." Word 29 (1978): 122--31.

2011-09-28 Wed

■ #884. Algeo の新語ソースの分類 (2) [word_formation][morphology][borrowing][terminology]

昨日の記事「#883. Algeo の新語ソースの分類 (1)」 ([2011-09-27-1]) の続編.Algeo による word-making の9個の基準は,以下の問いで表わされる.

(1) Does the new item have an etymon?

既存の語から作られているかどうか.ほとんどの新語について答えは Yes だが,そうでない稀なケースでは語根創成 (root creation) が行なわれていると考えられる.例えば,10の100乗の数を表わす googol は,子供による語根創成とされる.

(2) Does the new item have a borrowed etymon?

この基準は,(1) が Yes の場合に,その既存の語が自言語(化された)のものであるか,他言語から借用されたものであるか (borrowing) を区別する.例えば,influenza は借用語だが,flu は influenza が自言語化した後にそれに基づいて作られた語と考えられるので,この基準の問いの答えは No となる.

(3) Does the new item combine two or more etyma?

(4) Does the new item shorten an etymon?

この2つの基準を掛け合わせると,以下の4種類の区別が得られる.

| 1 etymon | 2+ etyma | |

|---|---|---|

| unshortened | fun (conversion) | funhouse (composite) |

| shortened | cab (clipping) | smog (blending) |

名詞の fun から形容詞の fun が生じるような例は,品詞転換 (conversion), 機能転換 (functional shift), ゼロ派生 (zero-derivation) などと呼ばれる.語彙体系に新しい語形が加わるわけではないという点で,特異である.

(5) Does the new item have an etymon that lacks a formal exponent in the item?

smog においては,元となっている smoke と fog の形態がそれぞれ部分的にではあるが反映されている.しかし,なかには元となっている要素が形態上まったく反映されていない例がある.例えば,superman は Übermensch の翻訳借用 (loan translation or calque) とされるが,形態上,新語に原語の要素は反映されていない.Cockney riming slang の trouble and strife (= wife) も同様の例である(ただし,まったく反映されていないわけではないので線引きは難しい).

(6) Does the new item have a phonological motivation?

grutch の語末子音の置換により grudge が生じたり,morphophonemics から重音脱落により morphonemics が生じたりする例などがある.

(7) Do the etyma include more than one base? (More precisely: If there is only one etymon, does it consist of more than one base; or if there are several etyma, do at least two contain bases?)

funhouse では答えは Yes であり slowly では答えは No である.つまり,この基準は,複合 (compounding) と接辞添加 (affixation) を区別する.それ以外にも,jet-propelled airplane を切り株にしたと考えられる jet と,cabriolet を切り株にした cab とを区別するのにも関与する.

(8) Does the new item derive from written rather than spoken etyma?

situation comedy の短縮として sitch com より sit com が普通であるのは,situation の綴字への依存が大きいからである.頭字語 ( acronym ) なども書き言葉に依存している.

(9) Does the new item add new morphs to the language?

funhouse は語彙目録に新しい形態を追加しない(fun も house も既存の形態である)が,smog は新しく語彙目録に加わったといってよい.

9個の基準をかけ合わせれば,word-making の論理的な組み合わせの種類は膨大となる.実際的には,Algeo が論文の補遺で提示している37のクラス分けで十分(以上)に用を足すだろう.

また,新語を分類するのに,実際上ここまで詳細な区分に則る必要があるのか,あるいはより粗い区分で済むのかは,分類の目的によっても変わってくるだろう.しかし,このような論理的で理論的な区分を意識しておくことには利点がある.1つには,Algeo (127) が指摘しているように,一見すると同じ blending の例と考えられる guesstimate と Amerindian でも,前者は paradigmatic な関係にある2つの etyma (guess と estimate) の合成であり,後者は syntagmatic な関係にある1つの句としての etymon (American Indian) の短縮である,というように直感的には得にくい区別が得られるようになるという利点がある.他には,ある語の word-making を分類中に迷いが生じた場合,それが悩むに値する問題なのか,あるいは理論的にも扱いにくいものだからといって開きなおるか,いずれの選択肢を取るべきかを決定する指針を与えてくれるという実際的な利点もある.

word-making は共時態と通時態の接点でもある."etymon" という術語が示唆しているとおり,上記の9個の基準はいずれも通時的である.しかし,それによって新語を分類しようとする目的そのものは共時的だ.word-making の話題のおもしろさと奥深さは,この点にもあるのだろうと思う.

無論,漏れのない分類法を作ることは不可能に近い.上記の基準でも明確に区分されない例は多々あることは前提としたい.

・ Algeo, John. "The Taxonomy of Word Making." Word 29 (1978): 122--31.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2011-09-27 Tue

■ #883. Algeo の新語ソースの分類 (1) [word_formation][morphology][borrowing]

[2011-09-21-1], [2011-09-22-1], [2011-09-23-1]の記事で Algeo による現代英語の新語ソース調査を紹介してきた.彼が word-making と呼んでいる新語のソース(語形成 [word formation] というと,通常借用語を含まないのでこのように称したと考えられる)を非常に細かく分類したことは,特に[2011-09-21-1]の記事「#877. Algeo の現代英語の新語ソース調査」で触れた通りであり,実際にこちらのページに,新語例とともに分類表を示した.では,この word-making の分類の理論的な根拠は何か.この分類法については,Algeo 自身が別の論文 "The Taxonomy of Word Making" で明快に論じている.

word-making の分類については,西洋に限っても古代ギリシアの時代にまで遡る古い伝統がある.例えば,Plato (427?--327?BC) は compounding, derivation by ablaut, loanwords, clipping, phonesthetics を区別している (Jowett 394, 400, 409, 420, 426) .また,ギリシア語文法の父とされる Dionysius Thrax (c100BC) は名詞に7種類の派生と2種類の複合を認めている (Davidson, Section 14).

この古い伝統は,現在の形態論や語形成の参考書のなかにも連綿と生き続けている.伝統的分類に基づいて語形成に貼られてきたラベルとしては,例えば次のようなものが認められる.compounding, affixation, blending, acronymy, clipping, back formation, functional shift, sound substitution, borrowing, folk etymology, onomatopoeia, reduplication, etc. これらの多くの伝統的な術語は,本ブログで最近取り上げてきた一連の「新語ソース」の記事でも多く用いてきた.

伝統的な分類と用語が有効であることは,それに基づいた多くの語形成に関する研究によって,そして時の試練によっても実証されてきたと言ってよいが,一方で何か ad hoc な印象を与えるのも確かである.私もそのような印象を漠然ともっていたが,Algeo が同じ趣旨のことを述べていた.

The traditional taxonomy of word-making is messy because the classes have not been defined by any consistent set of criteria. Indeed, the taxonomy was formed, not according to logical order, but rather by accidental accretion. It was not planned. It just happened. Could it speak, it might say with Topsy, "I 'spect I growed. Don't think nobody never made me." Nobody ever made the familiar taxonomy of word formation. It just grew. (123)

Algeo はこの問題意識から,"Taxonomy" の論文で自ら論理的な word-making の分類を編み出そうと試みた.9個の基準に照らし,各基準がプラス特性をもつかマイナス特性をもつかによって,word-making を子細に分類した.その概要は,明日の記事で紹介したい.

・ Algeo, John. "The Taxonomy of Word Making." Word 29 (1978): 122--31.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Jowett, B., ed. The Dialogues of Plato. 4 vols. New York: Scribner, 1873.

・ Davidson, Thomas, trans. "The Grammar of Dionysios Thrax." Journal of Speculative Philosophy 8 (1874): 326--39.

2011-09-26 Mon

■ #882. Belfast の女性店員 [sociolinguistics][language_change][contact][social_network][weakly_tied]

20世紀の後半には,社会言語学の分野でいくつかの画期的なフィールドワークが実施され,言語変化の実態(誰が,いつ,どこで,どのように,そしてなぜ言語変化を開始するのか)が少しずつ明らかにされてきた.[2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」で紹介した研究はそのうちの1つだが,別の進取的な研究を紹介したい.昨日の記事「#881. 古ノルド語要素を南下させた人々」 ([2011-09-25-1]) で引き合いに出した Milroy (and Milroy) の研究である.Aitchison (73--77) による同研究の要約を参照しつつ,以下で紹介する.

Milroy (and Milroy) は,北アイルランドの Belfast 市街地社会で生じている音声変化を実地調査した.いくつかの母音変化が生じているが,そのなかに grass や bad に含まれる母音 /ɑ/ が後舌化して /ɔː/ へと変化しているというものがある.あたかも <grawss> や <bawd> と綴られるかのような発音となる変化だ.この母音変化は19世紀後半より記録されており,決して新しくないが,その進行過程には謎があった.Belfast 市街地社会で一律に生じているわけではなく,分布に偏りが見られるというのである.

分布の偏りについて見る前に,Belfast 市街地の社会的背景を理解しておく必要がある.Belfast 市街地は貧しく,荒廃しており,失業,早死,病気,少年犯罪が蔓延するスラム街だったが,そのなかでプロテスタントとカトリックの対立が際立っていた.両集団は市内で住み分けしており,互いに言語的接触はおろか物理的接触もあまりなく,たまの接触は一触即発の危険をはらんでいた.

さて,問題の実地調査は,市街地東部のプロテスタント系の町 Ballymacarrett と市街地西部のカトリック系の町 the Clonard で行なわれた.その結果,当該の母音変化は Ballymacarrett の男性住民に顕著に観察されることが分かった.Ballymacarrett の男性住民は就業率が the Clonard よりも高く,ある種の社会的地位を有しているのが特徴的である.彼らは社会的つながりによって互いに強く結びつけられており,その集団力によって Belfast 市街地における母音後舌化の推進力となっていると考えられる.だが,Ballymacarrett の女性については,この母音変化は男性ほど浸透していない.あくまで男性集団が主導している変化であることが分かる.一般に,非標準的な方向への言語変化は男性に多く見られることが多いとされるが,その傾向がよく示されている.

ところが,興味深いことに市街地西部のカトリック系の町 the Clonard においては,同じ母音変化が,若年層において男性よりも女性に多く観察されるというのである.ここに2つの謎がある.1つは,Ballymacarrett では,当該の母音変化は非標準的な方向への変化であることから予測される通り男性主導の革新だったが,the Clonard では若い女性が主導しているように見えることである.もう1つは,そもそも両集団のあいだにほとんど社会的な接触はないはずなのに,なぜ言語変化が伝播しうるのかという問題である( Ballymacarrett から the Clonard へと伝播していることは確からしい).

この問題を解く鍵は,Ballymacarrett の男性と the Clonard の若い女性とのあいだに何らかの接触があるに違いないという点である.しかし,社会状況を考えれば,それほどロマンチックな話しがありそうには思えない.だが,あまりロマンチックではないところであれば,接触の機会はある.それは,町の中心にある店だった.the Clonard の若い女性は若い男性よりも就業率が高く,両集団が共通して利用する町の中心の店に店員として雇われているケースがある.彼女らは,Ballymacarrett からの男性客に応対する際に,彼らの発音の癖である後舌化した /ɔː/ を獲得したのではないか.店員が客層に合わせて言葉遣いを替える "shop-assistant phenomenon" は,社会言語学では accommodation の一種として知られており,[2010-06-07-1]の Labov の研究でも確認されている通りである.この小さな,しかし日常的な接触により,Ballymacarrett 発の母音変化が若い女性店員を経由して the Clonard へと伝播しているのではないか.

母音変化の分布の謎を鮮やかに解き明かした Milroy (and Milroy) の実地調査は,後に言語変化の社会的ネットワーク理論へと発展する.これまで目に見えなかった言語変化の伝播の現場を,点として捉えることを可能にした画期的な研究である.

参考までに,Aitchison (75) で要約されている後舌母音の頻度指数の内訳を示そう.4.0が最高値である.

| Men | Women | Men | Women | |

| Aged 40--55 | 40--55 | 18--25 | 18--25 | |

| East Belfast | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 2.1 |

| West Belfast | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 |

・ Milroy, J. and L. Milroy. "Belfast: Change and Variation in an Urban Vernacular." In Sociolinguistic Patterns in British English. London: Arnold, 1978.

・ Milroy, J. and L. Milroy. "Linguistic Change, Social Network and Speaker Innovation." Journal of Linguistics 21 (1985): 339--84.

・ Milroy, L. Language and Social Networks. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 1987.

2011-09-25 Sun

■ #881. 古ノルド語要素を南下させた人々 [old_norse][contact][review][sociolinguistics]

BBC のキャスターで,著述家としても知られる Melvyn Bragg の書いた一般向けの英語史の本がある.BBC Radio 4 で2000--2001年に放送された25回にわたる The Routes of English のシリーズ番組を担当した経験をもとに,今度は2003年に ITV の8回にわたるテレビシリーズ番組として The Adventure of English を制作した,その際の台本とも言える本である.アマチュア教養人の視点から自らの母語の歴史を熱く語った本で,英語を礼賛するロマンチストとしての評もあるが(そして私もその評に賛成するが),英語史の専門家ではないがゆえの縛りからの解放と想像力の発露が随所に見られ,確かな文章力と相俟って,読者の心をつかむ本となっている.議論したい箇所を取り出せばきりがないのだが,それでもイギリスの教養人とはかくあるものかと思わせる筆致ではある.

Bragg の歴史についての知識と発想の豊かさは,例えば,次のようなくだりに表われている.878年,King Alfred がデーン人を打ち負かした際に締結されたウェドモア条約 (Treaty of Wedmore) に基づいて,イングランドはアングロサクソン領とデーン領に二分された([2011-07-24-1]の記事「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」を参照).その後の両地域の国境を越えた交流について,Bragg (19) はこう述べている

. . . he [King Alfred] drew a line diagonally across the country from the Thames to the old Roman road of Watling Street. The land to the north and east would be known as the Danelaw and would be under Danish rule. The land to the south and west would be under West Saxon, becoming the core of the new England. This was no cosmetic exercise. No one was allowed to cross the line, save for one purpose --- trade. This act of commercial realism would more radically change the structure of the English language than anything before or since. Trade refined the language and made it more flexible.

古ノルド語との接触が及ぼした英語への影響,古ノルド語の英語史上の意義については,[2009-06-26-1]の記事「#59. 英語史における古ノルド語の意義を教わった!」で要約したが,言語接触を論じるには,その背景にある人々の接触についての歴史的な理解がなければならない.言語接触という抽象的な現象を扱っていると,この点は比較的忘れられやすい.言語接触とは無機質な言い方だが,実際には話者という生身の人間の接触が起こっているのである.

当時,国境線をまたいでの人々の往来は政治的,軍事的な次元では制限されていたが,地に足の着いたより現実的な営みである交易という次元では活発だったはずだ.そして,交易を担った商人は商品だけでなく言葉をも北へ南へと伝えた.狭い関門を幾たびも通り抜けることによって南北の言語習慣を互いに波及させた交易の役割は,ちょうど Milroy (and Milroy) の Belfast における言語変化の研究で鮮やかに提示された社会的ネットワーク理論を想起させる.

Bragg の英語史が読みやすいのは,過去の出来事がいかに現代の日常的な言語使用に結びついているのかという,歴史への自然な問いかけとその答えが,随所にさらっと記されているからだと思う.専門家であれば歴史の因果関係の正確さを気にするあまり簡単には口にできないことを,彼はアマチュア的に指摘する.歴史記述というよりは歴史小説として読める.英語史への関心を惹くにはよい一冊だ.

・ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

2011-09-24 Sat

■ #880. いかにもイギリス英語,いかにもアメリカ英語の単語 [corpus][ame_bre][ame][bre][flob][frown][text_tool][keyword]

道具が揃っていれば簡単に実行でき,しかも結果がとてもおもしろいコーパスの使い方として,キーワード抽出がある.その原理については[2010-03-10-1]の記事「#317. 拙著で自分マイニング(キーワード編)」で概説し,[2010-09-27-1]の記事「#518. Singapore English のキーワードを抽出」でもキーワード抽出の事例を紹介した.

今回はより身近な疑問として,(1) アメリカ英語に対していかにもイギリス英語的な単語は何か,(2) イギリス英語に対していかにもアメリカ英語的な単語は何か,を FLOB と Frown の2コーパスを用いて取り出してみたい(両コーパスについては[2010-06-29-1]の記事「#428. The Brown family of corpora の利用上の注意」を参照).解析のお供は,以前と同様 WordSmith の KeyWords 抽出機能である.

両変種の語彙頻度表を互いに突き合わせ,それぞれキーワード性 (keyness) の高い順に上位500語を取り出した(全リストはこちらのテキストファイルを参照).ここでは,それぞれから上位50語のみを再掲しよう.すべて小文字で示す.

Q. (1) アメリカ英語に対していかにもイギリス英語的な単語は何か?

A. (1) 以下の通り.

cent, which, labour, uk, towards, london, per, centre, was, british, programme, behaviour, it, be, colour, britain, defence, favour, royal, there, been, round, bbc, thatcher, sir, mp, charter, nhs, realised, scottish, yesterday, lord, favourite, local, council, recognised, theatre, mr, being, fviii, tory, kinnock, mps, thalidomide, whilst, scotland, churches, should, programmes, parliament

Q. (2) イギリス英語に対していかにもアメリカ英語的な単語は何か

A. (2) 以下の通り.

percent, toward, program, programs, clinton, u, bush, labor, s, defense, president, american, states, center, washington, formula, federal, behavior, color, united, black, state, fiber, says, zen, americans, ó, california, congress, zach, san, o, white, presidential, pex, jell, women, treaty, favorite, said, bill, gray, colors, perot, favor, douglass, hershey, quayle, j, n

中には,それだけでは意味不明のものもある.BrE の第1位 cent などは何故かと思うかもしれないが,分かち書きをする per cent の2語目が抜き出された結果である.AmE では対応する percent が第1位である.他にも綴字の英米差はよく反映されており,behaviour, centre, colour, defence, favour, favourite, labour, programme(s) は互いのリストに現われる.

英国の政治を特徴づける MP(s), NHS, Parliament, Royal, Scotland, Tory,対応する米国の Congress, Federal, President, State(s), Washington, White (House) などは,なるほどと頷かせる.両コーパスのテキスト年代である1990年代初頭(と少し以前の時期)を特徴づける Thatcher, Bush, Clinton も含まれている.

文法語としては,BrE の which や whilst ([2010-09-17-1]の記事「#508. Dracula に現れる whilst」を参照)が興味深い.

それにしても,それぞれ鼻につくほどの BrE あるいは AmE である.逆に,各変種の汎用コーパスからこのようにして抽出されたキーワードがどれくらい含まれているかによって,小説なり何なりのテキストがいかに BrE 的か AmE 的か,あるいはより中立な "World Standard English" に近いかということを測ることができるかもしれない.

キーワード抽出による「いかにも」シリーズは今後も続きそう.

2011-09-23 Fri

■ #879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向 [pde][word_formation][loan_word][statistics][lexicology][neologism]

連日の話題となっているが,Algeo と Bauer を比べているうちに俄然おもしろくなってきた新語ソース調査について (##873,874,875,876,877,878,879) .Algeo の詳細な区分 は,1963--72年の新語サンプル5000語に基づいたあくまで共時的な調査結果だが,いくつかの点で通時的な傾向を示唆しているように思える.Algeo 自身が言及あるいは議論している点について,以下に要約する.

(1) 新語の約3分の2 (63.9%) が,既存要素の合成,つまり複合 (compounding) と接辞添加 (affixation) により生じている.複合と接辞添加は特に古英語において新語形成の主要な手段だったと言及されることが多いが,現在英語においてもお得意の語形成であるという事実は変わっていない.

(2) 合成のなかでは,接辞添加 (34.1%) のほうが複合 (29.8%) よりも多い.前者のなかでは,接頭辞のほうが接尾辞より種類が多いものの,接尾辞は統語機能をそなえているために出現頻度が高く,より重要である.この意味で,英語は "a suffixing language" (272) である.

(3) 短縮 (shortening) は,客観的な証拠はないものの,"I suspect that the number of shortenings in English has increased greatly during the last two or three centuries" (271) .その理由としては,識字率向上の結果として生じた書き言葉の優勢を指摘している."Of the various kinds of shortening, the largest subgroup is that in which the shortening is based on the written form (acronyms, alphabetisms, and the like); this preeminence of the written language is clearly one of the consequences of increasing literacy" (272) .

(4) 英語において借用 (borrowing) は14世紀をピークとして衰退してきており,現在ではむしろ他言語へ単語を貸し出すソース言語としての役割が大きくなってきている.

もう1つ,詳細な区分では数値として表われていないが興味深い事実として,以下の点を指摘している.

. . . of the whole sample of new words, 76.7 percent are nouns, 15.2 percent adjectives, 7.8 percent verbs, and .3 percent other parts of speech. It seems that there are far more new things than new events to talk about. Whatever the case may be syntactically, in its lexicon, English is a nominalizing language. (272)

新語に名詞が多いという事実は驚くに当たらないかもしれない(英語語彙の品詞別割合については[2011-02-22-1], [2011-02-23-1]の記事を参照).英語が本当に "a nominalizing language" かどうかを検証するには,語彙全体における名詞の割合について通言語的に調査する必要があるだろう.それでも,Algeo のこの指摘は,Potter のいう現代英語の "noun disease" (100--05) という問題と関係しているかもしれないと考えると,興味をそそられる( "noun disease" については,[2011-09-04-1]の記事「#860. 現代英語の変化と変異の一覧」の1項目として挙げた).

最後に,影が薄くなってきている新語ソースとしての借用について,借用元言語として日本語がフランス語に次いで第2位であるという事実が注意をひく.日本語からの借用については,以下の記事を参照.

・ #45. 英語語彙にまつわる数値: [2009-06-12-1]

・ #142. 英語に借用された日本語の分布: [2009-09-16-1]

・ #126. 7言語による英語への影響の比較: [2009-08-31-1]

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-09-22 Thu

■ #878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較 [pde][word_formation][loan_word][statistics][lexicology][neologism]

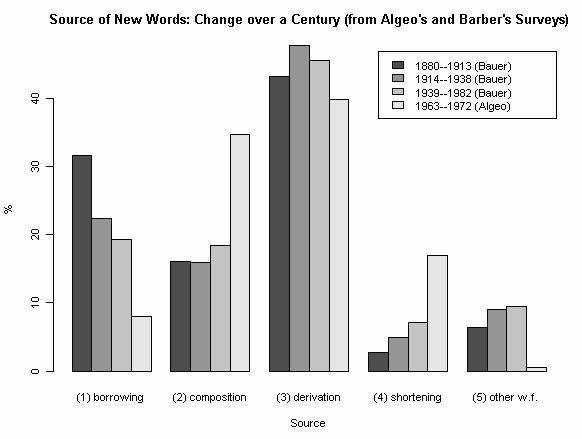

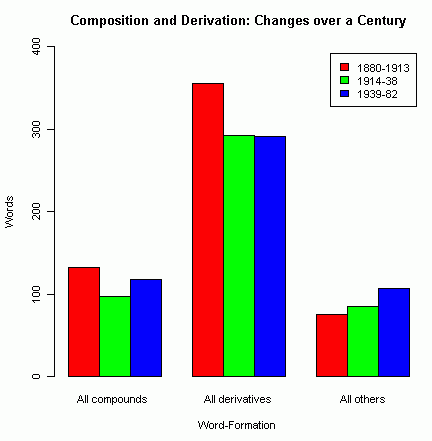

今日も,現代英語の新語ソースに関する最近の一連の話題 (##873,874,875,876,877,878) の続き.[2011-09-19-1]の記事「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」で Bauer の調査結果をグラフ化したが,それに Algeo の調査結果を追加したものを作成した(原データと表はHTMLソースを参照).各項目で4本目の棒が,Algeo による Barnhart の新語辞書に基づく1963--1974年の数値を反映している.棒グラフとしては隣り合っているが,Algeo の調査対象年代は Bauer の第3期に包含されることに注意されたい.

昨日の記事[2011-09-21-1]でも述べた通り,Bauer と Algeo の調査では前提がいくつか異なっている.特に Bauer では品詞転換が考慮に入れられていないので,比較条件を揃えるために,Algeo のデータから "Shifts" として区分されている数値を除いてあることにも注意されたい( "Shifts" は調査語彙全体の14.2%を占める小さくはない数値である.こちらの詳細区分を参照).また,Algeo の "Blends" は,今回のグラフ作成では "shortening" の一種として扱った.

Algeo の数値は Bauer の第3期の数値と開きこそあるが,新語ソースの傾向としてはおもしろいほどに一致している.Bauer の示唆する通時的な傾向が,Algeo によって著しく強調されて示されていると言ったらよいだろうか.比較基準の差異という問題は常について回るだろうが,互いに支持する結果となったのが興味深い.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-21 Wed

■ #877. Algeo の現代英語の新語ソース調査 [pde][word_formation][loan_word][statistics][lexicology][neologism]

[2011-09-17-1], [2011-09-18-1], [2011-09-19-1]の記事で,Bauer (35, 38) による1880--1982年の約1世紀のあいだの新語ソースの変遷について触れてきた.現代英語の新語ソースの内訳が通時的にいかに変化してきたかに関する研究は他にあまり見たことがないが,共時的な内訳の調査であれば昨日の記事「#876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか?」 ([2011-09-20-1]) で触れた Algeo がある.

Algeo の調査は1963年以降の新語を収録した Barnhart の辞書から無作為抽出した1000語に基づくもので,時期区分で言えば Bauer の第3期(1939--82年)のおよそ後半に相当する時期の新語に関する調査ということになる.新語ソースの分類が Bauer に比べてずっと細かいのが特徴で,分類ラベルを眺めるだけでも形態論や語彙論の概要がつかめてしまいそうな細かさだ.また,Bauer は 品詞転換 (conversion) を調査対象に含めていないが,Algeo は "Shifts" の1部として含めている.ただし,この "Shifts" には意味変化の例も含まれており,新語の定義の問題(新語形のことなのか,あるいは新語義も含むのか)を考えさせられる.

Algeo の論文の Appendix (273--76) に掲載されている,詳細な新語ソース区分とその内訳の数値をこちらのページに転載したので,参照されたい.

上記のように Bauer と Algeo では調査対象とした辞書,時代,新語ソース区分,前提としている新語の定義が一致していないので直接比較はできないものの,両者の与える数値はいずれにせよ概数であるから,合わせて現代英語の新語ソースに関する傾向を示唆するものとして大いに参考になるだろう.

現代英語の新語については,[2011-01-16-1]の記事「#629. 英語の新語サイト Word Spy」を参照.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Barnhart, Clarence L., Sol Steinmetz, and Robert K. Barnhart, eds. The Barnhart Dictionary of New English since 1963. Bronxville, N.Y.: Barnhart, 1973.

2011-09-20 Tue

■ #876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか? [blend][productivity][pde][pde_language_change][word_formation][statistics][lexicology]

[2011-01-18-1]の記事「#631. blending の拡大」で,現代英語においてかばん語が増加している件について取り上げた.かばん語は,現代英語の傾向の1つとして Leech et al. が指摘している "densification" (50) の現われと考えられそうである([2011-01-12-1]の記事「現代英語の文法変化に見られる傾向」を参照).多数のかばん語の例を示されれば,確かにさもありなんと直感されるところではある.しかし,[2011-09-17-1]の記事「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」で触れたとおり,Bauer の新語調査によれば,新語におけるかばん語の割合は1880--1982年の期間で p < 0.05 のレベルでも有意な増加を示していない(ただし絶対数は増加している).複数の観察者が指摘しており,私たちの直感にも適うかばん語の増加傾向と,客観的な統計値とのあいだに差があるのはどういうことだろうか.

1つには,Bauer の調査対象期間が1982年で終わっているということがあるだろう.当時の客観的状況と2011年の時点で私たちの抱いている直感とが食い違っていても不思議はない.この30年ほどの間に blending が激増したという可能性も考えられる.

もう1つ,直感と数値のギャップを説明し得る要因がある.この点に関して,Algeo の調査を紹介したい.多くの語彙研究が OED 系の辞書を利用しているが,Algeo はそれとは別系列の辞書を利用して独立した新語調査を行なった.彼の採った方法は,1963年以降の新語を収録した Barnhart の辞書から1000語を無作為抽出し,それをソースや語形成ごとに振り分けるというものである.その調査によると,かばん語は調査した新語語彙全体の4.8%を占めるにすぎず,他の主要な語形成のなかでは目立たないカテゴリーであるという結果となった.しかし,Algeo (271) はこの数値は過小評価だろうと述べている.

Last in numerical importance as a source of new words is blending. Less than a twentieth of our new words have been formed in that way (4.8 percent); however, blending is more popular than that statistic suggests. Its principal areas of use are popular journalism and advertising. Time magazine and Madison Avenue dearly love a blend. Most of the popular coinages are nonce forms that were unreported in the Barnhart dictionary and consequently are not included in these statistics. But every new word begins as a nonce form, so a source that is prolific of nonce forms today may be expected to increase its contribution to the general vocabulary tomorrow. Blending may look like a long shot, but the smart money will keep an eye on it.

"nonce-form" あるいは "nonce-word" (臨時語)に blending が多用されるというのは客観的に確かめにくいが,直感には適う.形態の生産性 (productivity) とは何を指すかという問題は,[2011-04-28-1], [2011-04-29-1], [2011-05-28-1]の記事でも触れてきたように,明確な解答を与えるのが難しい問題である.この問いは,何を(辞書に掲載するに値する)語とみなすかというもう1つの難問にも関係してくる([2011-03-28-1]の記事「#700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体」を参照).blending の真の生産性は辞書や辞書に基づいた統計値には現われにくいが,言語使用の現場において活躍している語形成であることは恐らく間違いない.問題は,この主観的評価を,いかにして客観的に支持し得るかという方法の問題なのではないか.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Barnhart, Clarence L., Sol Steinmetz, and Robert K. Barnhart, eds. The Barnhart Dictionary of New English since 1963. Bronxville, N.Y.: Barnhart, 1973.

2011-09-19 Mon

■ #875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ [loan_word][word_formation][lexicology][pde][pde_language_change][statistics][lexicology]

過去2日の記事[2011-09-17-1], [2011-09-18-1]で,Bauer の調査結果に基づいて新語のソースを概観した.類似した調査はそれほど多くないようなので,Bauer のデータ (35, 38) は貴重だと思い,もう少し分析してみた.(データは整理してHTMLソースに載せておいた.)

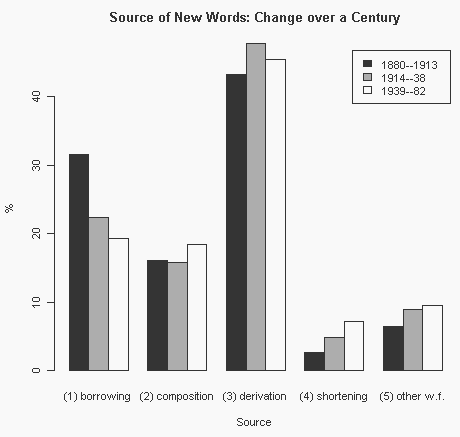

新語のソースを大きく2分すると,借用 (borrowing) と語形成 (word formation) のカテゴリーが得られる.借用は借用元言語によって数種類に下位区分され,語形成も主として形態論の観点から数種類に下位区分される.あまり細かく区分しても大きな傾向が見にくくなるので,借用は借用元言語を区別せず,語形成は4種類に大別し,(1) borrowing, (2) composition, (3) derivation, (4) shortening, (5) other word formations の5区分で集計しなおした.以下のグラフでは,ソースごとの3期にわたる割合の変化がつかみやすいように百分率で表示してある.例えば,第1期1880--1913年を示す黒棒の数値を足し合わせると100%となる,という読み方である.

全体として,対象となった約100年間の通時的変化は p < 0.0001 のレベルで有意差が出た.そのなかでも借用の激減が最も顕著な変化である(同じく p < 0.0001 のレベルで有意).一方,各時期で合わせて6割ほどを示す composition と derivation の主要2カテゴリーは,時期によってそれほど変化していない( p < 0.05 レベルで有意差なし).また,全体での割合からすると目立たない shortening や他の語形成が順調に増加していることも見逃してはならない(shortening については,p < 0.001 のレベルで有意).カテゴリーの区別の仕方によって傾向の見え方も変化するので,同じデータを様々な角度から眺めることが必要だろう.

この3日間の記事のグラフをまとめてみられるように,3記事を「##873,874,875」で連結したので比較までに.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-18 Sun

■ #874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布 [loan_word][lexicology][pde][pde_language_change][statistics]

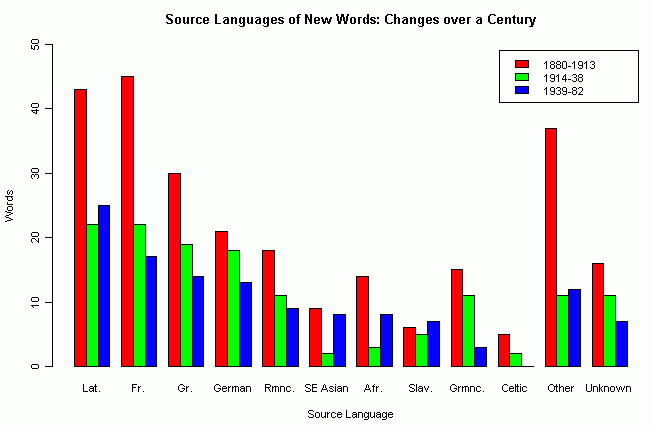

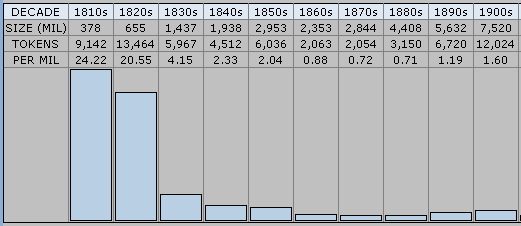

昨日の記事「現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1]) で取り上げた Bauer の調査は,現代英語の新語を構成する要素の起源,つまりソース言語をも考慮に入れている (32--33, 34--36) .(データはHTMLソースを参照.)

新語における借用比率は,1880--1913, 1914--38, 1939--82年の3期にわたり 31.4% -> 22.3% -> 19.2% と大きく目減りしている.現代英語においては,中英語や初期近代英語に比べ,全体的に借用に依存する程度が急減しているのがわかる.借用元言語ごとに状況を見てみよう.以下のグラフは,Bauer (35) に掲載されている表に基づいて作成したものである.

統計的には Fr. (French) と Grmnc (Other Germanic) において p < 0.05 のレベルで減少の有意差が認められるものの,特定のソース言語が全体的な減少に関与しているというよりは,ソース言語にかかわらず全般的に減少傾向が続いているものと読める.

注意すべきは,1880--1913年の Other カテゴリーが際立っていることだ.ここには,オーストラリア,ポリネシア,アメリカの土着言語からの借用が多く含まれているという.なぜこの時期にこれらの言語からの借用が多かったかという問題は,別途調査して考察する必要があるだろう.

Bauer の第3期の終了年である1982年より,約30年が経過している.以後,英語の借用離れは続いているのだろうか.これも興味深い問いである.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-17 Sat

■ #873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス [romancisation][compound][derivation][lexicology][pde][word_formation][productivity][statistics][pde_language_change]

英語語彙の歴史は,供給源という観点から,大雑把に次のように概括される.古英語では複合 (composition) と派生 (derivation) が盛んだったが,中英語から初期近代英語にかけては借用 (borrowing) が著しく,後期近代英語以降は再び複合と派生が伸張してきた.この語彙史の流れを受けて,現代は新語の供給源を,借用よりも既存要素(それ自体は本来語とは限らない)の再利用に多く負っている時代ということになる.では,現代英語を特徴づけるとされる複合と派生の2つの語形成では,どちらがより生産性が高いといえるだろうか.Potter (69--70) は,両者のバランスはよく取れていると評価している.

German and Dutch, like ancient Greek, make greater use of composition (or compounding) than derivation (of affixation). French and Spanish, on the other hand, like classical Latin, prefer derivation to composition. Present-day English is making fuller use of both composition and derivation than at any previous time in its history.

もちろん,両者のバランスが取れているからといって他言語よりも優れた言語ということにはまったくならない.ただし,ゲルマン語派とロマンス語派の語形成の特徴を兼ね備えていることにより,英語がいずれの立場からも「近い」言語と感じられるという効果はあるかもしれない(関連する議論は[2010-05-27-1]の記事「英語のロマンス語化についての評」を参照).ゲルマン系でもありロマンス系でもあるという現代英語の特徴は,語形成に限らず語彙全体にも言えることである.

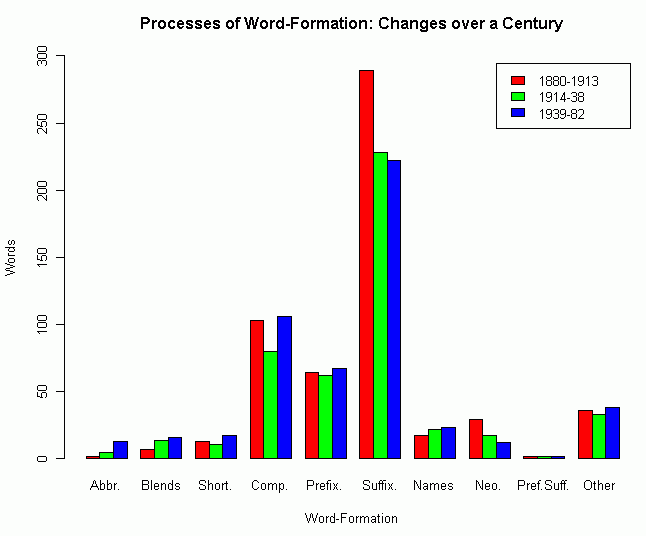

さて,Potter は上記のように複合と派生の好バランスを指摘したが,生産性を量的に測ったわけではなく,他の主要なヨーロッパ語あるいは古い英語との比較において評価したにすぎない.この点についてより客観的に調査したのが,Bauer (32--33, 36--39) だ.Bauer は The Supplement to the Oxford English Dictionary (1972--86) を用いた無作為標本調査で,対象に選ばれた本来語要素から成る新語1559語を初出年により (1) 1880--1913, (2) 1914--38, (3) 1939--82 の3期に区分して,造語法別に語を数えた.区別された造語法とは,Abbreviations, Blends, Shortenings, Compounds, Prefixation, Suffixation, Names, Neo-classical compounds, Simultaneous prefix and suffix, Other の10種類である.

Bauer (38) の掲げた表のデータを Log-Likelihood Tester, Ver. 2 に投げ込んで統計処理してみた(データはHTMLソースを参照;グラフは以下を参照.).全体として時期別の差は p < 0.05 のレベルで有意であり,分布の通時的変化が観察されると言ってよいだろう.次に造語法別に変化を見てみると,Abbreviations が p < 0.01 のレベルで有意な増加を示し,Suffixation と Neo-classical compounds がそれぞれ p < 0.05 のレベルで有意な減少を示した.その他の造語法については,3期にわたる揺れは誤差の範囲内ということになる.Bauer (37--38) は,Blends の増加を有意であると示唆しており,しばしば指摘される同趣旨の傾向を支持しているようだが,計算上は p < 0.05 のレベルでも有意差は認められなかったので注意が必要である([2011-01-18-1]の記事「blending の拡大」を参照).

複合系 (Compounds, Neo-classical compounds) と 派生系 (Prefixation, Suffixation, Simultaneous prefix and suffix) で比べると,3時期を通じて後者の割合は前者の割合の2.7倍程度で圧倒している(以下のグラフを参照).数値的には,派生のほうにバランスが偏っているようだ.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-09-16 Fri

■ #872. -ick or -ic [suffix][johnson][webster][corpus][google_books][spelling][n-gram]

現代英語の動詞 panic や picnic は,屈折語尾や派生語尾が付加されると,panicking, panicky, picnicked, picnicker などと <k> が挿入される.また,brick, kick, stick などの接尾辞ではない,語根の一部としての /-ɪk/ にも <k> が現われる.しかし,一般に接尾辞としての /-ɪk/ が語末に現われる場合,対応する綴字は -ick ではなく -ic である (ex. public, music, specific, basic, domestic, traffic, democratic, scientific, characteristic, academic) .

しかし,Johnson の A Dictionary of the English Language (1755) では,-ic 語はすべて,いまだ -ick として綴られていた.これを現代風の -ic へと改めたのはアメリカの辞書編纂者 Noah Webster だった.彼が The American Dictionary of the English Language (1828) で体現した改革により public の綴字が定着し,そのほかの多くの -ic 語の綴字も定着した.そして,これがアメリカ英語のみならずイギリス英語へも拡大していったのである (Potter 41) .

もっとも,Webster 以前に -ic の綴字がなかったわけではない.むしろ,ある程度の市民権を得ていたからこそ,Webster の一押しが効いたという側面がある.[2010-12-25-1]の記事で紹介した Google Books Ngram Viewer による public と publick の頻度の変遷を見れば,この状況が把握できる.AmE の変遷グラフ と BrE の変遷グラフ を確認されたい.同じデータを Mark Davies による Google Books: American English 経由で10年刻みに見ると,publick は1810--29年までは100万語辺りで20回以上現われていたが,1830年代には4.15回へ激減しているのが分かる.

接尾辞 -ic に関連する話題としては,次の記事も参照.

・ [2009-08-02-1]: #97. 借用接尾辞「チック」

・ [2009-08-03-1]: #98. 「リック」や「ニック」ではなく「チック」で切り出した理由

・ [2009-08-10-1]: #105. 日本語に入った「チック」語

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-09-15 Thu

■ #871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 [caxton][printing][spelling][standardisation][cawdrey][johnson]

[2010-02-18-1]の記事「印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」で議論の一端を見たが,Caxton が1475年に英語にもたらした活版印刷のテクノロジーは,必ずしもすぐには英語の綴字の固定化につながらなかった.むしろ最初期には,前時代より受け継がれた綴字の多様性が印刷術によって拡散したという側面もなしではなかった.英語綴字のおよその標準化は17世紀半ばのこととされているが,なぜそれほどの長い期間,Caxton から数えて150年以上もの年月を要したのだろうか.

一つには,印刷術は確かに文明史上の革命だったが,それ以前の写本文化がただちに置換されたわけではなかったということがある.中英語の写本文化は綴字の多様性を前提としており,それを含めた写本文化が,その位置づけは変化したとしても,16世紀以降も継続しており,印刷文化と併存していたことを見逃してはならない.

The two processes of production [prints and manuscripts] were in fact to co-exist for some centuries. Manuscript circulation became more generally confined to certain categories of text, and to particular milieux, while printing established itself as the swiftest and most economically viable method of disseminating texts in large numbers: school books, law books, books associated with the processes of sixteenth-century religious reform, for example. (Boffey 114--15)

また,印刷術導入後でも植字術が未発達の時代には,行端揃え (justification) を達成するのに,現代では当然とされている空白の幅を調整するという方法ではなく,昔ながらの文字の省略や追加という涙ぐましい便法に訴えていた.the や that の代用としての ye や yt は言わずもがなで([2009-05-11-2]の記事「英国のパブから ye が消えていくゆゆしき問題」を参照),only の代用としての伸縮自在な onely, onlie, onlye, onelie, onelye, onelich, onelych, oneliche, onelyche, ondeliche, ondelyche は,近代への革新というよりは中世からの継続の例である (Potter 40) .16世紀は,Richard Mulcaster (1530?--1611) のような綴字改革者が出たものの ([2010-07-12-1]の記事「Richard Mulcaster」を参照),その実際的な影響は最小限にとどまっていた.

しかし,17世紀に入る頃から,風向きが目に見えて変わってくる.綴字の標準化がいよいよ本格化するのである.大まかにいえば機が熟してきたということだが,背景には具体的な標準化の推進力が作用していた.1つ目は,Cawdrey の辞書 (1604) を皮切りに英語辞書が続々と出版されたことである([2010-12-21-1], [2010-12-27-1]の記事を始めとして cawdrey の各記事を参照).2つ目に,The King James Bible (1611) が敬虔な読者のあいだに普及したことも,綴字の固定化にあずかって大きい.3つ目に,17世紀半ばの大内乱 (the Civil War) も大きく関与している.内乱期には政治宗教パンフレットが濫作されたが,植字工はあまりに時間に追われていたために,行端揃えの目的であったとしても,語を複数とおりに綴るという贅沢を許されなかったのである (Potter 40) .

そして,「理性の時代」の18世紀には,唯一の正しい綴字が求められ,Johnson の辞書 (1755) をもって英語綴字の固定化という宿望がついに果たされたのだった.

・ Boffey, Julia. "From Manuscript to Modern Text." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 107--22.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-09-14 Wed

■ #870. diacritical mark [punctuation][alphabet][grammatology][ipa][netspeak][diacritical_mark]

書き言葉にローマ字を用いる諸言語のなかでも,英語の句読法の大きな特徴は,diacritical mark(発音区別符(号), 分音符号)をほとんど使用しないことである.よく知られているところでは,ドイツ語のウムラウト記号 (ex. ö, ü) ,フランス語のアクサン記号やセディーユ (ex. é, à, î, ç) ,スペイン語のティルダ (ñ),そして国際音標文字 (International Phonetic Alphabet; [2011-07-28-1]の記事「IPA の略史」を参照) があるが,英語には文字の周囲を飾る(ごちゃごちゃさせる)符号はほとんどない.これにより,英語はペンで書くにもキーボードでタイプするにも面倒がない.(自作の hel typist は,IPA に用いられるような diacritical mark をタイプする際の煩わしさを減じるためのツールである.)

diacritical mark あるいは diacritic という術語は「分離的な,区別する」を意味する διακριτικóς に由来する.術語としての定義は,"[i]n alphabetic writing, a symbol that attaches to a letter so as to alter its value or provide some other information" (McArthur) である.

現代英語では diacritical mark はほとんど使用されないと述べたが,かつては様々なものが存在したし,現代まで生きながらえたものも,わずかながら存在する.apostrophe, diaeresis, supraliteral dot の3つである.apostrophe ( ' )は,[2010-11-30-1]の記事「apostrophe」で触れたように,3種類の機能を担っている.is と i's では発音の違いに関与していることに注意されたい.diaeresis ( ¨ ) は,ほとんど廃用となっているが,naïve, coöperate, zoölogy などの古風な綴字に見られ,連続する母音字が別々の母音として読まれることを示す.

supraliteral dot ( ˙ ) は i や j の上の点である.この点は文字の一部として組み込まれているので diacritical mark として意識されることはないだろうし,そのように呼ぶことが適切かどうかという問題もあるが,起源としては確かに別の文字と「区別する」符号だった.本来は i にも,そこから派生した j にも supraliteral dot は付されていなかったが,minim と呼ばれる縦棒1本きりで構成される文字は周囲の文字の縦棒のなかに埋没されやすかったので,点を付けることで独立した文字であることを明示したのである(関連して,[2009-07-27-1]の記事「なぜ一人称単数代名詞 I は大文字で書くか」を参照).ラテン語においても i の supraliteral dot は12世紀の新機軸であり,決してローマ字発生の当時から付されていたわけではない.ローマ字の i と対照的に,ギリシア文字の ι (iota) は点なしの原形をとどめていることに注意.なお,i と j の文字としての分化は15世紀スペイン語における革新で,後に諸言語にも広がったものである(関連して,u と v の文字の分化については[2010-05-05-1], [2010-05-06-1]の記事を参照).

そのほか借用語の café や Schprachgefühl などにおいて,借用元言語の diacritical mark が保持されている例はあるが,これは英語の文字体系に同化しているとはみなせないだろう.

[2011-09-04-1]の記事「現代英語の変化と変異の一覧」で挙げたが,現代英語の書き言葉の傾向として,句読点の使用が控えめになってきているという流れがある.diaeresis の不使用はもとより,apostrophe の省略も手書きでは頻繁であり,Netspeak などでも普通になってきている.当面,正書法としては保持されてゆくと思われるが,規範意識が変化してゆけば,それすらも確実ではないかもしれない.supraliteral dot に関しては,手書きでは脱落が日常茶飯事だが(特に筆記体を書いていると点を打ち忘れたり,別の文字の上に点を打ってしまうなどが多い),タイプでは点が最初から埋め込まれており脱落の可能性がないので,他の diacritical mark とは一線を画し,堅持されてゆくだろう.

本記事の話題については,Potter (38fn) に以下のような記述があったので参考にした.

The apostrophe (now much diminished in use), the diaeresis (now obsolescent) and the supraliteral dot (over i and j) are, most fortunately, our only diacritics. The latter is a nuisance. How many writers place their dots precisely where they should be placed? In writing Greek you dot no iotas. No Latin manuscripts have supraliteral dots before the twelfth century when, for the first time, they were used to distinguish i more clearly since it was liable, especially in cursive script, to be taken as one of the strokes of an adjacent letter. An undotted j had begun as a mere final tailed i in Classical Latin in numerals like vıȷ and in words like fılıȷ 'of the son'. The letters i and j were first taken as two separate symbols in fifteenth-century Spanish. They did not become separate letters in English until the seventeeth [sic] century.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-09-13 Tue

■ #869. Wright's English Dialect Dictionary [dialect][lexicography][lmode][edd][dictionary]

昨日の記事「EDD Online」 ([2011-09-12-1]) で EDD Online を紹介したが,まずは English Dialect Dictionary そのものについて知っておかなければ使いこなせないという当たり前のことに気づいた.そこで,にわか調べした.

Joseph Wright (1855--1930) は,Oxford 大学で Max Müller の後任として比較言語学を教えた碩学である.ドイツの Heidelberg 大学にてギリシア語音韻の研究で博士号を取得し,英国に戻った後はゲルマン語比較言語学や古英語,中英語の文典を多く執筆した.ドイツ比較言語学の神髄をいち早く英国に伝えた功績は大きいと評価されている.

だが,Wright の英語学における最大の貢献は,Skeat と Furnivall に編集を要請され,相当の私財を投じて完成させた EDD であるといって間違いない.全6巻5400頁には約10万の見出し語と約50万の例文が含まれ,OED を補完する英語辞書とみなすことができる.Wright 自身が Preface (v) で述べている "the largest and most comprehensive Dialect Dictionary ever published in any country" は,現在でも通用する謂いだろう.EDD が収録しているのは,前付の記述によると "COMPLETE VOCABULARY OF ALL DIALECT WORDS STILL IN USE, OR KNOWN TO HAVE BEEN IN USE DURING THE LAST TWO HUNDRED YEARS" である.時代としては近代英語後期をすっぽり覆っている.

Markus 氏の Wright's English Dialect Dictionary computerised: towards a new source of information によると,EDD の価値,そしてデジタル化された EDD Online の意義は,3つの分野へ貢献できる可能性を秘めている点にあるという.その3分野とは,historical dialectology, historical spoken English, historical linguistics (esp. lexicology) である.いずれも英語史では周辺的とされてきた分野だが,その理由は研究者の関心の欠如というよりは,研究するための道具立てが用意されていなかったことが影響していると思われる.道具が入手可能になったからといって必ずしもその分野が盛り上がるということではないが,少なくともこれまで以上の速度でこの分野の研究が前進してゆくことにはなるだろう.引き続き,私個人としても利用できるシーンを考えてゆきたい.

ちなみに,EDD 巻末の文法概要は別途 English Dialect Grammar (1905) として刊行されており,Wright の得意分野である音韻と形態の変化が論じられており,価値が高い.

・ 佐々木 達,木原 研三 編 『英語学人名辞典』 研究社,1995年.

・ Wright, Joseph. The English Dialect Grammar. Oxford: OUP, 1905. Repr. 1968.

2011-09-12 Mon

■ #868. EDD Online [dialect][web_service][corpus][lmode][lexicography][edd][dictionary]

図書館の reference corner に,古めかしい浩瀚の辞書があるのを日々見ていた.自分ではあまり使うことはないかなと思っていたが,数年前,博士論文研究に関連して eyes (「目」の複数形)に対応する中英語の諸方言形が近代英語や現代英語でどのように発達し,方言分布を変化させてきたかを調べる必要があり,そのときにこの辞書を開いたのが初めてだったように思う(その成果は Hotta (2005) にあり.[2009-12-02-1]の記事「eyes を表す172通りの綴字」も参照).Joseph Wright による6巻ものの辞書 The English Dialect Dictionary (EDD) である.

それ以降もたまに開く機会はあったが,先日参加した学会で,この辞書がオンライン化されたと知った.久しぶりに EDD に触れる良い機会だと思い,早速アクセスしてみることにした.Innsbruck 大学の Prof. Manfred Markus が責任者を務める SPEED (Spoken English in Early Dialects) プロジェクトの成果たる EDD Online の beta-version が公開中である.現時点では完成版ではないとしつつも,すでに検索等の機能は豊富に実装されており(豊富すぎて活用仕切れないほど),学術研究用に使用許可を取得すれば無償でアクセスできる.(使用マニュアルも参照.)

早速,使用許可を得てアクセスしてみた.ただし,調べる題材がない私にとっては,豚に真珠,猫に小判.悲しいかな,見出し語検索に eye を入れてみたりして・・・(←紙で引け!懐かしむな!)(ただし,"structured view" で表示すると,紙版よりずっと見やすいのでそれだけでも有用).Markus 氏が学会でじきじきに宣伝していた通り,様々な検索が可能のようである.見出し語検索や全文検索はもちろんのこと,dialect area 検索では語によっては county レベルで地域を指定できる.usage label 検索では頻度ラベル,意味ラベル(denotation, simile, synonym など),語用ラベル(derogatory, slang など)の条件指定が可能である.etymology 検索の機能も備わっている.これらを組み合わせれば,特定地域と特定の言語からの借用語彙の関係などが見えてくるかもしれない.活用法を考えるに当たっては,まずは EDD がどのような辞書か,EDD Online がどのような機能を実装しているのかを学ばなければ・・・.

EDD そのものについては,VARIENG (Research Unit for Variation, Contacts and Change in English) に掲載されている,Markus 氏による Wright's English Dialect Dictionary computerised: towards a new source of information がよくまとまっている.

(後記 2022/10/21(Fri):EDD や SPEED へのリンクが切れていたのを発見した.EDD は新たにこちらよりどうぞ.)

・ Hotta, Ryuichi. "A Historical Study on 'eyes' in English from a Panchronic Point of View." Studies in Medieval English Language and Literature 20 (2005): 75--100.

・ Wright, Joseph, ed. The English Dialect Dictionary. 6 vols. Henry Frowde, 1898--1905.

2011-09-11 Sun

■ #867. Barber 版,現代英語の言語変化にみられる傾向 [pde][language_change][pde_language_change][elf][wsse]

最近,現代英語の言語変化の傾向について調べる機会をもった.関連する話題は,これまでにも以下のような記事(とそこから張られているリンク先の記事)で扱ってきた.

・ 「#860. 現代英語の変化と変異の一覧」 ([2011-09-04-1])

・ 「#795. インターネット時代は言語変化の回転率の最も速い時代」 ([2011-07-01-1])

・ 「#625. 現代英語の文法変化に見られる傾向」 ([2011-01-12-1])

・ 「#622. 現代英語の文法変化は統計的・文体的な問題」 ([2011-01-09-1])

・ 「#339. 英語史が近代英語期で止まってしまったかのように見える理由」 ([2010-04-01-1])

・ 「#386. 現代英語に起こっている変化は大きいか小さいか」 ([2010-05-18-1])

(以上を一括した,##860,795,625,622,339,386 もどうぞ.)

一般的な定義に従って現代英語を20世紀以降とすると,その前半と後半とでは英語を取り巻く環境は激変している.また,1990年代半ば以降には,ELF (English as a Lingua Franca) という表現も聞かれるようになり,世界の中での英語の位置づけは,21世紀中も安定することはなく,ますます変化してゆくものと思われる.英語の社会言語学的な立場が変化するにつれて,英語が言語的にも変容してゆくだろうということは容易に想像されよう.

Barber は,20世紀半ばの時点での英語(主として彼が "Received Standard" と呼ぶイギリス標準英語)の言語変化について考察しているが,そこには2つの潮流が認められると述べている.

On the one hand, there has been a trend towards greater uniformity, a levelling out of differences; on the other hand, there has been an increased reluctance to accept as a norm what has hitherto been considered the standard form of the spoken language. In sum the effect has been to make the language more mixed. (16)

非標準変種を含めた様々なイギリス英語内の変種に特徴的だった言語項目が標準変種へと忍び込んできているという潮流と,標準変種の地位そのものが低下してきているという潮流である.これは,標準と非標準が混合しながらも,足して2で割ったような同質的な変種が生まれつつあるという洞察と読めるだろう.この洞察から推測できることは,標準英語に生じている言語変化(の一部)は,標準英語に限定された視点からすれば新しい言語変化とみなすことができるかもしれないが,視野を広げて見れば,単に非標準変種にすでに存在していた言語項目が標準変種へ移入してきただけということもありそうだ,ということである.これは,方言借用 (dialectal borrowing) という過程に近い.Barber 自身の表現で言えば,次の引用で赤字で示したように "changes in acceptance" (受容の変化)ということになる.

Because of the change which is going on in the concept of standard English, and because of the social changes of the post-war period, some of the linguistic changes which we shall note will be changes in acceptance, rather than changes in actual usage. Usages which are not new, but which have previously been considered non-standard, are now coming to be accepted as standard by increasing numbers of educated speakers (though not always by the speaker of R. S. [Received Standard] proper). (28--29)

Barber の説く現代イギリス標準英語の言語変化の潮流は,一言でいえば "dialectal mixing" の傾向と要約できるが,彼の達識は,20世紀半ばという比較的早い段階で,同じ潮流がイギリス標準英語だけでなく世界英語にも観察されることを指摘した点に見いだされる.(アメリカ英語を強力な基盤としながらも)世界中の英語変種が混ざり合い,緩やかに均一化しているのではないかという観察である.

[W]ith the great increase in world-wide communications, it is probable that the various forms of English spoken in the world are now influencing one another more than formerly, and that the trend to greater dialectal mixing is therefore taking place in English on a world scale. (21)

これは,Crystal の提起する WSSE (World Standard Spoken English) に近い考え方である.[2010-10-09-1]の記事「アメリカ英語と conversion / diversion」で触れたように,相反する傾向,世界中の英語がちりぢりになって行く diversion の傾向を無視するわけにはいかないが,ELF が暗黙に目指している世界標準英語の確立という観点からは,Barber の1964年の観察と直感は評価に値すると考える.

・ Barber, Charles. Linguistic Change in Present-Day English. Alabama: U of Alabama P, 1964.

2011-09-10 Sat

■ #866. 話者の意識に通時的な次元はあるか? [saussure][diachrony]

ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) が共時態と通時態の峻別を強調し,共時態の研究を優先すべきだと説いたことはよく知られている(丸山,pp. 73--78).通時態を副次的とする見解の根底には,言語変化は突然変異的であり,合目的性をもたず,不連続であるという認識がある.言語が実質次元の事物の関わらない恣意的価値である以上,その変化は自然界の法則に従うわけはない,つまり体系的ではないとする考え方である.共時態に対する通時態の二義的な評価を支持する主張はもう一つある.言語主体の意識には共時的次元しか存在せず,通時的次元は歴史的俯瞰を通しての抽象化によってしか得られないという議論である.確かに,英語話者の大半は英語史など知らず,たとえ知っていても,語や構文の起源やそのたどってきた道筋を意識しながら話しているわけではない.話者の意識と通時態のあいだに接点はないように思える.

これまで,私も基本的に「話者の意識と通時態のあいだに接点はない」という意見を受け入れていた.しかし,接点が完全にないかと言うと,必ずしもそうではないと考えさせる文章に出くわした.Barber (10) よりその箇所を引用する.

Now it might be thought that the ordinary user of a language is in the position of de Saussure's synchronic observer: he is aware of the language as a system which exists now, and its history is irrelevant to him. This is almost true, but not quite. It is not quite true because we all have memories, and are not merely aware of the language as it exists at the present moment, but also as it existed ten, twenty, perhaps fifty years ago; and moreover we are aware of differences between the language as it was then and as it is now.

話者は時間のなかに生きて言語生活を営んでいるのだから通時的な言語意識を持っていないはずがない,というのはもっともな議論である.誰かが古い表現を使うのを聞けば「古い」と感じるし,新語を耳にすれば「新しい」と感じる.これは,話者が何らかの通時的な言語意識をもっているがゆえである.通常,言語史や語源と聞くと数百年ほどの遠い過去を想起させるが,通時態を考察するのにそこまでの長期間を考える必要はない.死語や新語が頻繁に往来しうる人間の一生の時間,数十年という短期間でも立派な通時態を構成する.Barber の説く意味であれば,話者の意識に通時的な次元は歴然と存在すると言えるだろう.

これは,古い時代を中心に言語変化を研究していると,かえって気づきにくい点かもしれない.現代英語の言語変化に焦点を当ててこそ得られる,啓発的な「近視眼」だと思う.

・ 丸山 圭三郎 『ソシュール小事典』 大修館,1985年.

・ Barber, Charles. Linguistic Change in Present-Day English. Alabama: U of Alabama P, 1964.

2011-09-09 Fri

■ #865. 借用語を受容しにくい語彙領域は何か [french][loan_word][lexicology]

バケ (66) は,中英語期のフランス語彙の大量借用について概説しながら,次のような印象的な指摘をしている.

フランス語によってひどく影響を受けた語彙場と並んで,フランス語によって,ほとんど,あるいは全然特質化されてこなかった場を究明しうることは感激であるといえよう.

中英語期にフランス語の語彙的影響がいかに大きかったかという議論は無数にあるが,その中にあって英語が影響を受けなかった語彙領域は何かと問う視点は新鮮である.中英語のフランス語に限らず,英語史を通じて諸言語より甚大な語彙的影響を受けながらも,英語語彙は本来語要素を25%程度は保ってきた([2011-08-20-1]の記事「現代英語の語彙の起源と割合」を参照).ラテン語であればキリスト教用語,フランス語であれば法律用語や貴族用語,イタリア語であれば音楽用語など,借用語が特定の語彙領域に顕著である事実については,英語史のどの概説書でも述べられている.しかし,逆に本来語が生きながらえた語彙領域は何かという観点からの記述は,基本語や機能語に言及する以外では稀である.

だが,基本語や機能語であっても借用語に置換される例はいくらでもある.father, mother, brother, sister, son, daughter, child は基本語かつ本来語だが,uncle, aunt, nephew, niece, cousin, grand-(father/mother) は基本語ではあるが借用語だ(あるいは2--3親等が基本的か否かの分かれ目か?).he -- his -- him は本来語だが,they, -- they -- them は借用語である.反対に,借用語が活躍すると予期される語彙領域に本来語が残っている例もある.例えば,ラテン語やギリシア語に占領されているキリスト教関連の語彙領域(「古英語期に借用されたラテン語」[2009-05-30-1])にあって,その中心を占めるはずの God はなぜ本来語のままなのか.heaven や hell も本来語である (Baugh and Cable 90--91) .ノルマン征服によりもたらされた大陸風の王侯貴族の慣習をとりまく語彙の場は court, noble, prince, royal などのフランス借用語で埋め尽くされたが,その中心を占めるはずの king と queen はなぜ本来語のままなのか.これらは,単純に基本語だから本来語を保ったという議論では済まされないのではないか,と疑わせる例である.どの語彙領域が借用を受けやすいかだけではなく,どの領域が借用を受けにくいのかを明らかにすることは,語彙史研究のみならず文化史研究の重要な課題だろう.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2011-09-08 Thu

■ #864. 再建された言語の名前の問題 [reconstruction][comparative_linguistics][indo-european][family_tree]

過去2日の記事[2011-09-06-1], [2011-09-07-1]で「再建形は実在したか否か」の議論を見てきた.再建は微視的には語形復元の手法だが,比較言語学の目指すより大きな目的は,祖語を復元することである.再建された語形を実在のものとみなしてよいかどうかという議論は,当然,再建された言語(祖語)を実在したものとみなしてよいかどうかという議論にも直結する.(Proto-)Indo-European や (Proto-)Germanic などと仮に名付けられている言語は,果たして実在したと考えてよいのかどうか.何気なく示される印欧語族の系統図 ([2009-06-17-1], [2010-07-26-1]) で目にする多くの言語名の背後に,対応する言語が本当にあったのだろうかという問いは,多くの人にとって盲点かもしれない.

formulist と realist の論争の趣旨はここで詳しく繰り返さないが,formulist によれば,例えば Proto-Germanic という呼称は,英語やドイツ語やオランダ語などの言語の対応関係を束ねるラベルとして解釈される.ここでは歴史性は考慮されておらず,諸言語の総称という役割が強調される.一方,realist によれば,Proto-Germanic とは英語やドイツ語やオランダ語を派生させた実在の言語であり,歴史的に位置づけられる言語である.

formulist と realist の論争は科学哲学上の議論ではあるが,言語名の混乱という日常的な問題にも関与しているので無視できない.例えば,授業でケルト文化やその言語について触れた後で,ケルト語という言語は話されていないと言うと,学生から驚きの声が上がる.いや,ケルト語という言語名は確かに聞いたことはあるが,という反応だ.

formulist によれば,ケルト語とはアイルランド語やウェールズ語を総括するラベルにすぎず,実在の言語ではない.したがって,ケルト語という言語はもとより存在しない.一方,realist によれば,ケルト語とはアイルランド語やウェールズ語を派生させた実在の言語である.しかし,死語となっているので,ケルト語という言語は現在話されていない,ということはできる.ただし,いずれの解釈でも再建されたケルト語に結びつけられる諸言語のそれぞれ(アイルランド語やウェールズ語など)をケルト語と称するショートカットは常用されており,学生の聞いたことのあるというケルト語は,その意味では現在話されているといえるのである.

この呼称のややこしさを解消するには,再建された言語を「原始ケルト語」あるいは「ケルト祖語」 (Proto-Celtic) ,文証される個々の言語を「ケルト系言語(の一つ)」 (a Celtic language) と呼び分ければよいのだが,日常的には両方とも「ケルト語」 (Celtic) と称されており,混乱が生じている.

立場によって,ケルト語は (1) かつても今も存在したためしがない,(2) かつては存在したが今は存在していない,(3) かつても今も存在している,のである.ひどく混乱した場合には,(formulist の考え方に従って)かつて存在しなかったが,(ショートカット用法によって)今は存在するという言い方すらあり得るかもしれない.

2011-09-07 Wed

■ #863. 再建形は実在したか否か (2) [reconstruction][comparative_linguistics]

昨日の記事[2011-09-06-1]で,再建形の歴史性を巡る論争の一端を見た.formulist と realist の溝は深いように見えるが,Fox (13) によれば,解決法があるという.

In spite of the apparent incompatibility of these two positions, there does, in fact, appear to be a way of resolving the conflict between them, which consists in recognizing that there are two distinct, though interrelated aspects of the reconstruction process: the APPLICATION OF THE METHODS on the one hand and the INTERPRETATION OF THE RESULTS on the other. . . . [T]he methods are formal procedures which produce particular results; these results can be taken as hypotheses about the historical facts; their historical validity will depend on other factors that are relevant to the process of interpretation, such as our knowledge of how languages change and of the principles on which languages are constructed and used, as well as any other historical or circumstantial evidence which may impinge on the interpretation.

要するに,再建という方法を適用するレベルとその結果を解釈するレベルとは異なっており,両者は相矛盾するという関係ではなく相補的な関係であるということだ.前者が formulist のレベル,後者が realist のレベルと考えられる.

再建の作業そのものは,非歴史的で機械的な記号操作でよい.コンピュータにやらせてもよいくらいだ.入力されるデータは単一言語あるいは異なる複数の言語からの形態であり,入力時にはそれらが互いに歴史的に関係するとの前提はない.一方,演算を担当するプログラムも歴史とは無関係であり,ある種の言語変化についての仮説に基づいた計算式の羅列にすぎない.こうして formulistic に出力された結果が,再建形である.

再建形が確定すると,適用レベルは終わり,次に解釈レベルへと進む.ここは,再建形に歴史性を与えるステージである.歴史的証拠や状況証拠を援用しながら,再建形を出発点とし,その後に生じたと考えられる言語変化の道筋を realistic に描く.

このように,Fox は比較言語学の再建においては,演算はあくまで機械的に,解釈はどこまでも歴史的に,という分業を認めることが重要だと指摘する.

この考え方によると,再建の結果の当否を判断するのにも異なる2つのレベルがあるということになる.前提としたプログラム化された演算そのものが妥当かどうかというレベルと,再建形に歴史的性質を付与する際の根拠が妥当かどうかというレベルである.いずれかあるいは両方のレベルでミスがあれば,結果としての再建形も信頼できないということになるだろう.

再建という手法の応用とその結果の解釈を峻別するという Fox の解決法はスマートに見える.しかし,formulist 担当の機械的演算のレベルについて,最初にそのプログラムを設計するのは,実在の言語変化や語史による教育を受けた歴史言語学者である.その段階ですでに歴史的な観点は否応なしに含まれてしまうのではないだろうか.現実的には両レベルの峻別は難しように思われる.

・ Fox, Anthony. Linguistic Reconstruction: An Introduction to Theory and Method. Oxford: OUP, 1995.

2011-09-06 Tue

■ #862. 再建形は実在したか否か (1) [reconstruction][comparative_linguistics]

標記の問題については,[2011-01-24-1]の記事「クルガン文化と印欧祖語」で関連する話題に少々触れた.比較言語学 (comparative linguistics) の再建 (reconstruction) の手法によって提起されたアステリスクつきの語形は,かつて実在した語形と考えてよいのかという問題である.もちろん本当に実在したかどうかを確かめる手段はない.しかし,再建するからには実在したことを前提とすべきだという主張は自然である.一方で,再建形はあくまで理論的な産物であり,形態の対応関係を表わす一種の記号としてとらえるべきだという主張もある.研究者間で長く議論されてきた問題だ.

再建形を実在の形態とみなす立場は "realist",理論的な抽象物とみなす立場は "formulist" と呼ばれる.それぞれの立場に言い分がある.以下,Fox (11--12) を参考に,議論の一端を問答形式で示そう.

formulist: 再建形はある理論的枠組みのなかで生み出された抽象物であり,事実に基盤をもつ具体物ではない.再建形が実在したと考えるべき根拠はない.

realist: だが,すべての科学的構成物は理論的な抽象物である.例えば,亜原子粒子は物理学者による理論上の構成物だ.しかし,理論上の抽象物だからといって,亜原子粒子を実在のものとみなすべきではない,という議論にはならないはずだ.再建形も同様ではないか.

formulist: いや,亜原子粒子の場合には,実験により,その実在を示す何らかの証拠が挙がる.完全に空想の産物というわけではない.

realist: 何らかの証拠が挙げられるかどうかということで言えば,言語の再建形についても,いくらかはある.例えば,20世紀初期に発見されたヒッタイト語の粘土板資料 ([2009-08-06-1]) により,再建形の正しさが確認されたという例がある.

formulist: だがヒッタイト語の資料の発見は偶然であり,各言語的再建に関して必ずそのような資料が出てくる,あるいは存在するということは保証できない.もう1つ言えば,再建は完全ではありえない.意味や用法などの詳細は復元しえないし,形態に限っても代々の印欧語比較言語学者は異なる再建形を提起してきたではないか.朝令暮改だ.

realist: いや,それは真実の祖語再建へと向かう努力そのものだ.その結果が完全ではありえなくとも,迫りうる限りの真実へ迫ろうとしているのだ.

formulist: 再建は,言語変化の性質と原理について明らかに間違った前提の上に成り立っている.言語変化は線的な音声発達とイコールではない.類推もあれば,借用もある.意図的に音声発達のみに依拠する不完全な方法論である限り,再建形はあくまで記号と考えておくのが慎重な姿勢というものだ.正真正銘の形態であるとみなすことは科学的な態度ではない.

realist: 方法論として不完全であることは認めるにせよ,科学においてそのような理想化は必要不可欠である.方法が理想化されているからといって,その結果が不当だということには必ずしもならないだろう.文証されていない言語の形態を復元したり,文証されている言語間の歴史的関係を同定するなど,再建の実践は成功していると評価できる.また,近年の再建はその方法論のうちに言語類型論の知見を取り込んでおり,再建された言語が類型的にあり得るかどうか検証するなどの努力もなされている.再建された言語を実在の言語とみなさない限り,言語類型論を応用するという発想すら出てこないだろう.最後に言うが,そもそも再建の目的は,失われた言語を復元し,それに歴史的性格を付与するということではなかったか.

両陣営の溝は深い.

・ Fox, Anthony. Linguistic Reconstruction: An Introduction to Theory and Method. Oxford: OUP, 1995.

2011-09-05 Mon

■ #861. 現代英語の語強勢の位置に関する3種類の類推基盤 [diatone][stress][prosody][analogy][gsr][rsr]

英単語の強勢にまつわる歴史は非常に込み入っている.[2009-11-13-1]の記事「アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か」や[2011-04-15-1]の記事「英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」で言及にしたように,中英語以降,Germanic Stress Rule と Romance Stress Rule の関係が複雑化してきたことが背景にある.しかし,語強勢の話題が複雑なのは,通時的な観点からだけではない.現代英語を共時的に見た場合でも,多様な analogy による強勢位置の変化と変異が入り乱れており,強勢の位置に統一的な説明を与えるのが難しい.そして,現代英語の語強勢に関する盤石な理論はいまだ存在しないのである.

では,韻律論の理論化を妨げているとされる多様な analogy には,どのようなものがあるのだろうか.Strang (55--56) によれば,主要なものは3種類ある.

(1) GSR に基づく,強勢の前寄り化の一般的な傾向.

"a tendency to move the stress toward the beginning of a word, as in; /ˈædʌlt/ beside /əˈdʌlt/, /ˈækjʊmɪn/ beside /əˈkjuːmɪn/, /ˈsɒnərəs/ beside /səˈnɔːrəs/" (55).

(2) 名前動後の語群に基づく機能分化的な傾向(diatone の各記事を参照).

"Variable stress-placement is exploited for grammatical purposes, in a series of items with root stress in nominals (usually nouns and substantival modifiers) and second-syllable stress in verbs, e.g., absent, concert, desert, perfect, record, subject . . ." (55).

(3) word-family の構成要素間に生じる強勢位置の吸引力.

". . . [analogical pull] of the word family an item belongs to. . . Word-analogy is responsible for variations such as applicable, subsidence (first-syllable stress, or a variant with a second-syllable stress on the model of apply, subside. Secret, borrowed in ME with second-syllable stress, has shifted to first syllable stress; its derivative secretive (a 15c formation), kept the older stress as late as OED, but is now tending to follow the example of the commoner secret, with first-syllable stress" (56).

3種類の類推は互いに排他的ではなく,むしろ干渉しあうことがある.例えば,名詞と動詞の機能をもつ romance は現代英語では双方ともに第2音節に強勢の落ちるのが主流だったが,アメリカ英語では名前動語化の流れがある.そのように聞くと (2) の影響が作用していると言えそうだが,動詞も合わせて強勢が前化している証拠も部分的にある.とすると,(1) の類推が作用している言えなくもない.(3) の観点からは,romance の強勢前化傾向が引き金となって,romancer, romancist, romantic, romanticism などの強勢が前へ引きつけられるという可能性が,今後生じてくるということだろうか.個々の単語(ファミリー)の問題だとすると,確かに強勢位置のルール化は難しそうだ.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2011-09-04 Sun

■ #860. 現代英語の変化と変異の一覧 [pde][language_change][pde_language_change][exclamation_mark]

[2010-05-31-1]の記事「現代英語に起こっている言語変化」と[2011-01-11-1]の記事「現代英語の文法変化の一覧」で,現代英語に生じている言語変化の一覧を挙げたが,今回はその拡大版を作った.網羅的な一覧は作り得ないので,Barber, Bauer, Fennell, Potter, Leech et al. その他の諸文献で取り上げられているような言語変化および変異の項目を,参照用にまとめたものとして理解されたい.含めた項目の広がりと細かさは恣意的だが,中心に据えたのは "PDE linguistic changes and variations in spoken and written varieties of present-day Standard British and/or American English" である.より詳しい一覧としては,中尾を参照されたい.

通時的変化と共時的変異の区別は曖昧であり,明確に言語変化とみなせるかどうか疑わしい例もあるかもしれない.また,逸話や直感のレベルで言語変化と言い立てられているe例も含まれている.さらに,すべて現代英語で進行中の変化ではあるが,多くは現代英語で始まった変化ではない.多くは近代英語期から,あるいは中英語期以前から継続している変化であり,前史をもっている点にも注意したい.いずれの項目も,現代英語に生じている変化としてみなせるかどうか,検証するに値する項目ではある.

phonology

- centering of short vowels (Barber 42): yes, good

- change of /ɔː/ to /ɔ/ before /f/, /s/, and /θ/ (Barber 43): off, lost, cloth

- closer /ɔː/: lord used to be pronounced like lard today

- Continental pronunciation (Barber 72--74, Potter 31--32): Seine, Cherbourgh, Majorca, Sofia, Buenos Aires; quasi-, nuclei

- de-syllabification of pp adj. with -ed (#776): aged, beloved

- de-syllabification of /iə, uə/ to /i-ə, u-ə/ (Potter 18--19)

- diphthongisation of /iː/ and /uː/ (Barber 44--45): tea, two

- dramatic fronting of /uː/ and /ʌ/ in RP (Bauer 114--21)

- final /iː/ for /i/ (Barber 46--47): pretty, Derby

- fluctuation in pronunciation (#488, #766): applicable, dilemma, status

- h-dropping (#462): herb, homage

- initial /h/ for /wh/: where, what

- instable pronunciation of triphthongs (Potter 19--20): [faə], [fɑə], [fɑː]] for [faiə]

- intrusive (linking) -r (#500): the idea(r) of, law(r) and order

- intrusive stops (Barber 58--59): fan(t)cy, warm(p)th, leng(k)th

- loss of final alveolars (Barber 53--54): no(t) bad, ol(d) man, half pas(t) five

- loss of plosives (Barber 54): knocked, East Coast

- loss of /p/ from initial /ps/ and /pt/ (Barber 55): pseudo, psyche

- new weak forms of pronunciation (Barber 64): /srait/ (that's right), /fjuˈlaik/ (if you like), /ˈtsɔːl ˈrait/ (it's all right)

- Northern Cities Shift (#396)

- noun-verb stress alternation (#803, #804, #406)

- simplification of double consonants (Barber 54--55): a good deal, upside-down, lamp-post, prime-minister

- Southern Hemisphere Shift (#402)

- spelling pronunciation (#211, #212, #379): often, forehead

- spread of /ə/ in unstressed syllables (Barber 48--49): ability, women, useless, engine

- spread of glottal stops (Barber 60--61): butter, batman, button, not yet

- vocalic influence of "dark l (Barber 47--48): revolve, solve; salt, falter; milk

- voicing of intervocalic consonants (Barber 57): letter, better, British

- vowel shift in Estuary English (#465)

- word stress shift (#488, #769; #321, #342, #366): controversy, harass, Caribbean

- /ɛ/ for /eɪ/ (#541, #543): says, against

- yod-dropping (#841): dew, enthuse, lewd, new, suit, tune

morphology

- acronyms, initialisms, and alphabetisms (#625, #817): EU, UNESCO, asap

- active conversion (#394): to pluto

- active blending (#631, #625): electrocute, Singlish

- active shortening (Barber 89--91): telly, mike, sub, polio, bra

- affixation (#732, #133, #593, #420): -dom, -ish, -wise, super-, mini-

- back-formation (#108): baby-sit, escalator, ism, enthuse, liaise

- change in formation of new words (Bauer 38--40): blends and compounds grow while suffixation and neo-classical compounds decline

- conversion of phrasal verbs to nouns (Potter 171--73): breakout, getaway, layout, leftover, setup, walkout

- generalisation of the s-plural (#121, #161, #482): thesauruses, mouses, oxes

- headless compound (#420): pickpocket, sell-out

- -ic for -ical (Barber 115): comic, botanic, politic

- monosyllabism (Potter 76--78): ad, jet, op, quake

- regularisation of irregular verb conjugations (#178, #528): dreamed for dreamt, wedded for wed

- spread of the s-genitive to non-human nouns (#425): today's newspaper, the book's cover

- suffixation for semantic differentiation (Potter 74--76): emergency / emergence, continuance / continuation / continuity

- variants of the preterite of verb (#312): dove / dived, sung / sang, swum / swam

syntax

- analytical comparison of disyllabic adjectives (#403, #456, #425; Bauer 51--61): more polite, most polite for politer, politest

- change in case inflections of personal pronouns (Bauer 88): between you and I for between you and me; than myself to avoid the choice of either I or me

- change in non-finite clausal complementation (part of "Great Complement Shift") (Leech et al. 205)

- decline of wh-relatives in AmE (#424, #425; Bauer 66--83)

- decline of whom (#622)

- decline of auxiliary verbs like shall, ought (to), need(n't) (#677)

- decline of passive constructions (Leech et al. 164)

- development of new, auxiliary-like uses of certain lexical verbs: wanna for want to,

- do-support for have in BrE: Have you any money? and No, I haven't any money → Do you have / have you got any money? and No, I don't have any money / I haven't got any money

- do-support for be (Potter 132): Why don't you be a good boy?, Why on earth doesn't the fellow be reasonable?

- due to as a compound preposition (Barber138): Due to heart-failure, he suffered an early death.

- elimination of shall as a future marker in the first person (#301)

- expansion of phrasal verbs and compound verbs (Barber 140): run down; build up, start up

- extension of the progressive to new constructions (especially modal, present perfect and past perfect passive progressives: the road would not be being built / has not been being built / had not been being built / They are remembering the days of their childhood, You are surely imagining things

- fixed order of attributive adjectives (Potter 152--56): his five short brilliant creative years

- fluctuation of prepositions in phrases (#301): different to for different from

- further auxiliation of semi-auxiliaries and modal idioms (#64): gonna, have got to, be supposed to

- gerunds as attributives (Fennell 174): the come-backing Australian tennis player, Claire X is a rapidly becoming confused mother of four

- hyphenated attributives (Potter 106--107): an off-the-cuff opinion, round-the-clock discussions, hard-to-get-at volumes

- increase in negative and verbal contractions: is'nt, it's

- increase in the number and types of multi-word verbs (expanded predicates): phrasal verbs, have / take / give a + noun

- increase in title + name: Prime Minister Margaret Thatcher for Mrs Thatcher, the Prime Minister, young Lambeth housewife Amy Green for Mrs Green, a young Lambeth housewife

- less use of no-negation in contrast to not-negation (Leech et al. 241)

- like, same as, and immediately as conjunctions (#312)

- longer VPs (catenatives) (Fennell 174): He appears to wish to be able to carry on being examined by the same doctor.

- more use of adjectives as adverbs (#312): They pay them pretty good.

- more zero-relatives and that-relatives (Bauer 66--83)

- more use of less instead of fewer with countable nouns: less people

- more use of the preterite for the perfect (Fennell 175): I bought a new car for I've bought a new car

- more use of the get-passive (Leech et al. 164): get frightened, get mixed

- more use of the mediopassive (Leech et al. 165): Oilcloth wears well, Thr routes are designed to bicycle in a few hours.

- (multiple) noun adjuncts (#625, #425; Potter 107--13, Fennell 175): World Court, recreation facilities, for health reasons, on efficiency grounds, weapons technology; World Heath Organization, Trades union congress centenary, New York City Ballet School instructor, railway station waiting room murder inquiry verdict

- "noun disease" (Potter 100--05): London's growth is rapid for London is growing rapidly

- number concord of collective nouns (#312; Bauer 61--66): The Government has/have been considering further tax cuts.

- omission of the definite article (Potter 144--46): (the) university, (the) Government, (the) radio, all (the) winter

- omission of have and do (Barber 136--37): we done it, they been, you seen; What you want that for?, Where you think you're going?

- omission of Do you in questions (Barber 137): Like a cigarette?, Have a drink?

- omission of that in now that and so that (Barber 138)

- placement of frequency adverbs before auxiliary verbs even if no emphasis is intended: I never have said so

- plural attributives (Bauer 48): drugs courier for drug courier

- positive tags as afterthoughts (Potter 160): We all agree on this, or do we?, We know in our hearts that we shall be rewarded, or do we?

- revival of the 'mandative' subjunctive, probably inspired by formal US usage (#312, #325, #326): we demand that she take part in the meeting

- sentences becoming shorter (Barber 143)

- sort of and kind of as adverbs (Barber 138): meaning so to speak, if that is the right word for it

- spread of 'singular' they to formal and standard usage (#275; Bauer 148): Everybody came in their car

- suppressed prepositions (Potter 140--41): agree (with), approve (of), compensate (for), protest (against), cope (with)

- syntactic contamination (#737; Barber 139): both A but also B; between A to B, comprise of

- this and that as intensive adverbs (Potter 147): It is not all that simple.

semantics

- change in usage and meaning of words (#823, #755, #301): uninterested / disinterested, literally, hopefully

pragmatics

- decline of she for ships and countries (#852)

- decline of honorific vocatives such as Mr and Sir

- democratised mode of address as by first-names (Bauer 141--45)

- increase in questions (Leech et al. 242)

- popularisation of political correctness (#115): Ms, chairperson; refuse collector

- second person plural pronouns (#312, #529): y'all, you guys

lexicon

- change in sources of new words (Bauer 35--36): English grows while French, Latin, and Greek decline

- Cockney rhyming-slang since the World Wars (Barber 103): trouble and strife (wife), half-inch (to pinch), titfer (hat)

- general growth in vocabulary (#629, #623)

- Greco-Latin scientific vocabulary and its popularisation (Potter 90--98): ISV (International Scientific Vocabulary) such as pediatrics, arthritis, euphoria, claustrophobia, inferiority complex

- growth in e-vocabulary as a result of e-revolution

- new intensifiers (Barber 123--24): smashing, shattering, wizard, bang-on, super, super-duper, massive, fabulous

- new lexical euphemisms (Barber 125): slump / depression / recession / downturn

- proper names and trade names (Barber 95--97): diesel, kodak, Hoover, Biro

- revival of old (esp. war-related) words: frigate, corvette, armour

spelling

- -ise / -ize in BrE (#314; Bauer 134--35): emphasise, criticise, characterise, summarise, specialise

- "pronunciation spelling" (#799, #825): lite, thru, warez

punctuation

- fewer exclamation marks and semi-colons (Leech et al. 245)

- growth in parenthetic sentences (Barber 143): Boxer Bill Smith (he will be twenty-four to-morrow) has signed a contract to fight. . .

- increase of quoted speech (Leech et al. 248)

- less use of apostrophes (Bauer 132--33): the 1969s

- less use of hyphens (Potter 58--59): yearbook for year-book or year book; today for to-day

- more use of quotes (Potter 56--57): to impress the uninitiated?

- preference for lowercase (Potter 59--60): neo-platonic for Neo-Platonic or neo-Platonic

- smileys and emoticons (#808): :-) and :-(

- unindented address lines (Bauer 132)

・ Barber, Charles. Linguistic Change in Present-Day English. Alabama: U of Alabama P, 1964.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

・ 中尾 俊夫 著,児馬 修・寺島 迪子 編 『変化する英語』 ひつじ書房,2003年.

2011-09-03 Sat

■ #859. gaseous の発音 [spelling_pronunciation][pronunciation][orthoepy]

発音の可能性が複数ある英単語は数多く存在する.[2010-08-28-1]の記事「発音の揺れを示す語の一覧」や,特に議論のあるものとしては[2011-06-05-1]の記事「発音の揺れを示す語の一覧 (2) 」で例を示した通りである.しかし,標記の gaseous ほど発音の variants の多い語は,他にないのではないか.2つのイギリス系発音辞書 CEPD17 と LPD3 とで確認したところ,アメリカ発音も含めた標準的な発音は8種類あった.

CEPD17: /ˈgæs.i.əs/, /ˈgeɪ.si.əs/, /ˈgeɪ.ʃəs/; /ˈgæʃ.əs/ (US /ˈgæs.i.əs/, /ˈgæʃ.i.əs/; /ˈgæʃ.əs/)

LPD3: /ˈgæs iəs/, /ˈgeɪs iəs/, /ˈgeɪz iəs/ (US /ˈgæʃ əs/)

語頭子音の /g/ と語末子音の /s/ は不変だが,語中の母音と子音には以下の variants が生じている.

・ <a> で表わされる第1音節の母音は,/æ/ or /eɪ/ の2通りの可能性.

・ 語中の <s> で表わされる子音は,/s/ or /ʃ/ or /z/ の3通りの可能性.

・ <eou> で表わされる第2音節の母音は,/i.ə/ or /iə/ or /ə/ の3通りの可能性.ただし,/ə/ の可能性は先行子音が /ʃ/ の場合に限られる.

理屈の上では組み合わせは18通りあるが,実際にはその半数の8種類ほどが多かれ少なかれ標準発音として聞かれるということになる.いや,8種類あれば十分に凄まじい.

Fowler's Modern English Usage には次のような記述があった.

The dominant pronunciation now in standard English is /ˈgæsɪəs/. Daniel Jones (1917) recommended /ˈgeɪzɪəs/ (which is now defunct), and gave /ˈgeɪsɪəs/ as a variant, but the pronunciation with initial /ˈgeɪs-/ is now not often heard.

この語の発音がここまで多様化した主因は,spelling pronunciation の適用である.綴字に頼って発音を取り出す際に,綴字と発音の関係が一対一でないために,様々な発音の可能性が生じてしまった.通常,spelling pronunciation の効果はねじれた綴字と発音の関係を是正する点にあるのだが,gaseous の場合には,皮肉なことに混乱が増してしまった.「気体の」という語義で考えても,この語は耳から入る語というよりは目から入る類の語である( OED による初例は1799年の医学雑誌).綴字先行で,後から発音がついてくる種類の語においては,このようなことも生じうるということだろう.Barber (67) が挙げている nausea なども,類例である.

・ Roach, Peter, James Hartman, and Jane Setter, eds. Cambridge English Pronouncing Dictionary. 17th ed. Cambridge: CUP, 2006.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

・ Barber, Charles. Linguistic Change in Present-Day English. Edinburgh and London: Oliver and Boyd, 1964.

2011-09-02 Fri

■ #858. Verner's Law と子音の有声化 [phonetics][verners_law]

ヴェルネルの法則 (Verner's Law) については[2009-08-09-1]の記事「hundred とヴェルネルの法則」で概説した.「アクセントが先行しない有声音にはさまれた環境における無声破裂音は,グリムの法則の予想する無声摩擦音にはならず有声摩擦音となる」という法則である.1875年に Karl Verner (1846--96) が発表したこの法則は直接的にはグリムの法則 (Grimm's Law) に修正を加えるものだったが,その原理はグリムの法則の関わる音声変化のみならず他の多くの音韻変化にも反映されている.より一般的に音声変化の傾向を表わす文言に言い換えると「アクセントが子音の直前にないとき,その子音は有声化する」となる.

この一般化版 Verner's Law の効果は,現代英単語にも多く見られる.以下の派生語ペアに生じる子音で,前者は無声だが,後者は Verner's Law により有声である.声の差異は強勢位置の差異に関係していることが分かるだろう.

absolute -- absolve

anxious -- anxiety

execute -- executive

exhibition -- exhibit

luxury -- luxurious

off -- of (語源的には,それぞれ同一語の強形と弱形を表わす)

また,ペアではないが,example, exercise, possess, Greenwich, Norwich などで有声子音が現われる現象も同様に説明される.

Verner's Law は,調音音声学的には「強勢のない発音では lenition が生じやすい」という一般的な傾向に対応する.lenition とは,"processes which involve some 'weakening' of sounds, such as voicing, spirantization, vocalization of consonants, or deletion" (Schendl 126) と定義される.直感に反するかもしれないが,有声子音のほうが無声子音よりも発音するのに必要なエネルギーが少なくてすむ.したがって,強勢のない環境では子音は有声化しやすいのである.この lenition の作用により,多くの機能語で,上述の of の /v/ をはじめ,as, his, is, -(e)s, was (RP以外では us も)などの /z/,that, the, then, there, these, they, this, those, thou, though, thy, with, without などの /ð/ が説明される( <th> の有声化については,[2011-08-12-1]の記事「言語変化における therapy or pathogeny」も参照).本来,これらの機能語は対応する無声子音を示していたが,15--17世紀にかけて Verner's Law により有声化した.

Verner's Law は,最初に述べたように厳密には Grimm's Law に修正を施す法則であり,ゲルマン祖語の時代の音韻変化を説明する原理である.しかし,上述の語群に見られるように,初期近代英語の音韻過程を指す場合にも,あるいは現代英語の共時的な無声・有声の交替を指す場合にも,広義の Verner's Law として言及されることがある.正確には,後者は「英語における Verner's Law」として区別しておく必要があるだろう.

本稿執筆に当たって『現代英文法辞典』 (1559--60) を参照した.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

・ 荒木 一雄,安井 稔 編 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

2011-09-01 Thu

■ #857. ゲルマン語族の最大の特徴 [germanic][inflection][substratum_theory][stress]

ゲルマン諸語の文法変化を支配してきた重要な2つの要因について,[2011-02-11-1]の記事「屈折の衰退=語根の焦点化」で Meillet を引用した.1つは「語頭の強勢が語根に新たな重要性を与えた」ことであり,もう1つは「語尾の衰退が屈折を崩壊させがち」であることだ.この2つの要因は,さらに抽象化すれば1つの根源的な特徴へと還元される.強勢(強さアクセント)が第1音節に落ちるという特徴である.

「語幹の第1音節に強勢がおかれる」というゲルマン諸語の特徴については「ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]), 「第1音節にアクセントのない古英語の単語」 ([2009-10-31-1]) などで触れてきたことだが,Meillet は,ゲルマン諸語の特徴と称されるいくつかの点のなかでも最も重要な特徴であると断言する.そして,この特徴が印欧祖語には見られなかったことから,ゲルマン語族におけるその発現は革命的だったと力説するのである.拙訳つきで引用する.

L'introduction de l'accent d'intensité à une place fixe, l'initiale, a été une révolution, et rien ne caractérise davantage le germanique. (72)

語頭という固定した位置への強さアクセントの導入は革命だったのであり,それ以上にゲルマン語を特徴づけるものはない.

もちろん,強さアクセントをもつ言語は印欧語族内外にも存在する.印欧語族内では,例えばロシア語やアイルランド語などがある.しかし,語族全体としてこの特徴を有するのはゲルマン語族のみであり,この点が顕著なのだと Meillet はいう.

En germanique,... l'accent sur l'initiale est une propriété du groupe tout entier, et il a une force singulière qui a manifesté ses effets durant tout le développement historique de ce groupe. (73)

ゲルマン語においては,語頭アクセントは語族全体としての特徴であり,語族の全歴史的発達を通じて効果を現わしてきた特異な力をもっているのである.

では,この革命的な特徴はどのようにゲルマン語族にもたらされたのか.Meillet は基層言語影響説 ( substratum theory ) を唱えている (75) .後にゲルマン語となる方言を習得した先住民の言語特徴だろうという.この学説については[2010-06-17-1]の記事「Second Germanic Consonant Shift はなぜ起こったか」や[2011-02-06-1]の記事「アルメニア語とグリムの法則」でも触れたが,反証不能だからこそ魅力的な説に響く.ゲルマン語族を支配する最大の特徴ということは,英語史全体を支配してきた最大の特徴とも言い得るわけであり,さらには英語の未来をも支配し得る最大の特徴ということにもなるのだろうか!!!

・ Meillet, A. Caracteres generaux des langues germaniques. 2nd ed. Paris: Hachette, 1922.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow