hellog〜英語史ブログ / 2020-02

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020-02-29 Sat

■ #3960. 子音群前位置短化の事例 [sound_change][vowel][consonant][phonology][phonetics][shortening][shocc][homorganic_lengthening]

昨日の記事「#3959. Ritt による同器性長化の事例」 ([2020-02-28-1]) に引き続き,後期古英語から初期中英語に生じたもう1つの母音の量の変化として,子音群前位置短化 (Shortening before Consonant Clusters (= SHOCC) or Pre-Cluster Shortening) の事例を,Ritt (98) より初期中英語での形態で紹介しよう.現代英語の形態と比較できるもののみを挙げる.

| kepte | 'kept' |

| brohte | 'brought' |

| sohte | 'sought' |

| þuhte | 'thought' |

| demde | 'deemed' |

| mette | 'met' |

| lædde | 'led' |

| sprædde | 'spread (past)' |

| bledde | 'bled' |

| fedde | 'fed' |

| hydde | 'hid' |

| softe | 'soft' |

| fifta | 'fifth' |

| leoht | 'light' |

| hihþu | 'height' |

| dust | 'dust' |

| blæst | 'blast' |

| breost | 'breast' |

| fyst | 'fist' |

| mist | 'mist' |

| druhþ | 'drought' |

| clænsian | 'cleanse' |

| halja | 'holy (man), saint' |

| mædd | 'mad' |

| fætt | 'fat' |

| wræþþo | 'wrath' |

| cyþþo | 'kin' |

| feoll | 'fell' |

| fiftiȝ | 'fifty' |

| twentiȝ | 'twenty' |

| bledsian | 'bless' |

| wisdom | 'wisdom' |

| wifman | 'woman' |

| hlæfdiȝe | 'lady' |

| ȝosling | 'gosling' |

| ceapman | 'chapman' |

| nehhebur | 'neighbour' |

| siknesse | 'sickness' |

SHOCC の名称通り,2つ以上の子音群の直前にあった長母音が短化する変化である.定式化すれば次のようになる.

V → [-long]/__CCX

where CC is not a homorganic cluster

上の一覧から分かる通り,SHOCC は kept, met, led, bled, fed など語幹が歯茎破裂音で終わる弱変化動詞の過去・過去分詞形に典型的にみられる.また,fifth の例も挙げられているが,これらについては「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1]) や「#3622. latter の形態を説明する古英語・中英語の "Pre-Cluster Shortening"」 ([2019-03-28-1]) を参照されたい.一覧にはないが,この観点から against の短母音 /ɛ/ での発音についても考察することができる(cf. 「#543. says や said はなぜ短母音で発音されるか (2)」 ([2010-10-22-1])).

SHOCC は,昨日扱った同器性長化 (homorganic_lengthening) とおよそ同時代に生じており,かつ補完的な関係にある音変化であることに注意しておきたい.以下も参照.

・ 「#2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化」 ([2014-12-05-1])

・ 「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1])

・ 「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1])

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-02-28 Fri

■ #3959. Ritt による同器性長化の事例 [homorganic_lengthening][sound_change][vowel][phonology][phonetics][monophthong]

古英語から中英語にかけて生じたとされる,同器性長化 (homorganic_lengthening) と呼ばれる音変化がある.これについては「#2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化」 ([2014-12-05-1]) で簡単に解説した通りだが,英語史的には2重母音をもつ child と短母音をもつ children の違いを説明する際に引き合いに出される重要な音変化の1つである(cf. 「#145. child と children の母音の長さ」 ([2009-09-19-1]),「#146. child の複数形が children なわけ」 ([2009-09-20-1])).

そうはいっても,child/children の母音の長短を間接的に説明してくれる以外に,他にどのような現代英語の語の音形について説明してくれるのかといえば,実はたいして多くの好例は挙がらない.「#2862. wilderness」 ([2017-02-26-1]) の記事で wild/wilderness の差異に触れたが,このように上手く説明される例は珍しいほうである.Ritt (82) が挙げている同器性長化を経た語の例をいくつか挙げてみよう.

| Pre-HOL | Post-HOL | |

| ld: | cild | cīld |

| feld | fēld | |

| gold | gōld | |

| geldan | gēldan | |

| rd: | word | wōrd |

| sword | swōrd | |

| mb: | climban | clīmban |

| cemban | cēmban | |

| dumb | dūmb | |

| mb: | behindan | behīndan |

| ende | ēnde | |

| hund | hūnd | |

| ng: | singan | sīngan |

| lang | lāng | |

| tunge | tūnge | |

| rl: | eorl | ēorl |

| rn: | stiorne | stīorne |

| georn | gēorn | |

| korn | kōrn | |

| murnan | mūrnan | |

| rð: | eorðe | ēorðe |

| weorðe | wēorðe | |

| wyrðe | wȳrðe | |

| furðor | fūrðor | |

| rs: | earsas | ēarsas |

確かに同器性長化は,なぜ現代英語で climb や behind が2重母音をもつのかを説明してくれる.しかし,この一覧のそれ以外の語についてはあまり啓蒙的ではない.同器性長化により長母音化したものが後の歴史で再び短母音化するなどして現代に至っているため,現代の目線からはその効果があまり感じられないからだ.とはいえ,英語史的には注目すべき母音変化ではある.

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-02-27 Thu

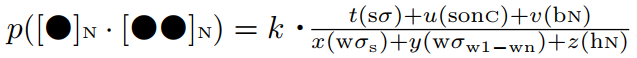

■ #3958. Ritt による中英語開音節長化の公式 [meosl][sound_change][vowel][phonology][phonetics][sonority][neogrammarian][homorganic_lengthening]

昨日の記事「#3957. Ritt による中英語開音節長化の事例と反例」 ([2020-02-26-1]) でみたように,中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) には意外と例外が多い.音環境がほぼ同じに見えても,単語によって問題の母音の長化が起こっていたり起こっていなかったりするのだ.

Ritt (75) は MEOSL について,母音の長化か起こるか否かは,音環境の諸条件を考慮した上での確率の問題ととらえている.そして,次のような公式を与えている (75) .

The probability of vowel lenghthening was proportional to

a. the (degree of) stress on it

b. its backness

c. coda sonority

and inversely proportional to

a. its height

b. syllable weight

c. the overall weight of the weak syllables in the foot

In this formula t, u, v, x, y and z are constants. Their values could be provided by the theoretical framework and/or by induction (= trying the formula out on actual data).

これだけでは何を言っているのか分からないだろう.要点を解説すれば以下の通りである.MEOSL が生じる確率は,6つのパラメータの値(および値が未知の定数)の関数として算出される.6つのパラーメタとその効果は以下の通り.

(1) 問題の音節に強勢があれば,その音節の母音の長化が起こりやすい

(2) 問題の母音が後舌母音であれば,長化が起こりやすい

(3) coda (問題の母音に後続する子音)の聞こえ度 (sonority) が高ければ,長化が起こりやすい

(4) 問題の母音の調音点が高いと,長化が起こりにくい

(5) 問題の音節が重いと,長化が起こりにくい

(6) 問題の韻脚中の弱音節が重いと,長化が起こりにくい

算出されるのはあくまで確率であるから,ほぼ同じ音環境にある語であっても,母音の長化が起こるか否かの結果は異なり得るということだ.Ritt のアプローチは,青年文法学派 (neogrammarian) 的な「音韻変化に例外なし」の原則 (Ausnahmslose Lautgesetze) とは一線を画すアプローチである.

なお,この関数は,実は同時期に生じたもう1つの母音長化である同器性長化 (homorganic_lengthening) にもそのまま当てはまることが分かっており,汎用性が高い.同器性長化については明日の記事で.

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-02-26 Wed

■ #3957. Ritt による中英語開音節長化の事例と反例 [meosl][sound_change][vowel][phonology][phonetics][final_e]

中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) は,12--13世紀にかけて生じたとされる重要な母音変化の1つである.典型的に2音節語において,強勢をもつ短母音で終わる開音節のその短母音が長母音化する変化である.「#2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化」 ([2014-12-05-1]) でみたように,nama → nāma, beran → bēran, ofer → ōfer などの例が典型である.

この音変化が進行していた初期中英語期での語形と現代英語での語形を並べることで,具体的な事例を確認しておこう.以下,Ritt (12) より.

| EME | ModE |

| labor | labour |

| basin | basin |

| barin | bare |

| whal | whale |

| waven | wave |

| waden | wade |

| tale | tale |

| starin | stare |

| stapel | staple |

| stede | steed |

| bleren | blear |

| repen | reap |

| lesen | lease |

| efen | even |

| drepen | drepe |

| derien | dere |

| dene | dean |

| -stoc | stoke (X-) |

| sole | sole |

| mote | mote (of dust) |

| mote | moat |

| hopien | hope |

| cloke | cloak |

| smoke | smoke |

| broke | broke |

| ofer | over |

しかし,実のところ MEOSL には例外が多いことも知られている.Ritt (14) より,先の条件を満たすにもかかわらず長母音化が起こっていない例を掲げよう.

| EME | ModE |

| adlen | addle |

| aler | alder |

| alum | alum |

| anet | anet |

| anis | anise |

| aspen | aspen |

| azür | azure |

| baron | baron |

| barrat | barrat |

| baril | barrel |

| bet(e)r(e) | better |

| besant | bezant |

| brevet | brevet |

| celer | cellar |

| devor | endeavour |

| desert | desert |

| ether | edder |

| edisch | eddish |

| feþer | feather |

| felon | felon |

| bodig | body |

| bonnet | bonnet |

| boþem | bottom |

| broþel | brothel |

| closet | closet |

| koker | cocker |

| cokel | cockle |

| cofin | coffin |

| colar | collar |

| colop | collop |

では,先の条件をさらに精緻化すれば MEOSL の適用の有無を予測できるのだろうか.あるいは,畢竟単語ごとの問題であり,ランダムといわざるを得ないのだろうか.この問題に本格的に取り組んだのが Ritt の研究書である.

MEOSL は,現代英語の正書法における "magic <e>" の起源にも関わるし,「大母音推移」 (gsv) への入力も提供した英語史上非常に重要な音変化ではあるが,意外と問題点は多い.この音変化に関しては「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]),「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1]),「#2497. 古英語から中英語にかけての母音変化」 ([2016-02-27-1]) などの記事を参照.

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-02-25 Tue

■ #3956. 語形と韻脚がよく一致していた古英語と一致しなくなり始めた中英語 [prosody][meter][syllable][french][loan_word][rsr]

語形 (wordform) と韻脚 (foot) は,各々独立した単位である.片方は形態音韻論上の単位,もう一方は韻律論上の単位として,各々異なるレベルで役割を担っている.しかし,両者は一致することもよくある.実際,2音節の語形は原則として韻脚に乗るだろう.

歴史的にみると語形と韻脚の一致度は減少傾向にあるようだ.Ritt (122) が次のように論じている.

It seems that English changed from a language in which isomorphy between feet and wordforms was relatively common into one in which it was the exception rather than the rule. . . . Old English word stress fell, as a rule, on the leftmost syllable of the stem. Furthermore, Old English wordforms tended to consist of a stem plus inflectional endings, so that Old English wordforms would typically consist of one stressed and one or more unstressed syllables. Since this type of structure is practically identical with the optimal foot structure, it is easy to see why Old English wordforms very often tended to coincide with feet. It can be assumed that this tendency of feet and wordforms to coincide remained unchanged until well into the Middle English Period. Then, however, the relationship became unbalanced due to two factors. First, the number of monosyllabic words, which was already high in Old English, increased steadily until monosyllabism became typical of English wordforms. A comparison of Old English texts (Beowulf and The Battle of Maldon) and Middle English ones (The Owl and the Nightingale and Chaucer's Canterbury Tales) shows that in Old English less than half of all wordforms used were monosyllabic, while in Middle English roughly two-thirds were. Second, a large number of French loan words were integrated into the English lexicon, and many of them were stressed on their final syllables. It is easy to see that the combination of these two factors must have decreased the probability of feet to coincide with wordforms considerably.

古英語の語形は典型的に「1音節の語幹(強勢)+1音節の屈折語尾(弱勢)」という構成なので,2音節の韻脚ときれいに重なることが多い.ところが,中英語にかけて屈折語尾が衰退し,1音節の語形が増えてくると,1つの語形のみで1つの韻脚を構成することができなくなってくる.つまり,形態音韻論と韻律論がかみ合わなくなってくる.さらに中英語期には,異質な強勢規則 (= Romance Stress Rule; rsr) をもつフランス語からの借用語が大量に流入し,英語本来の「強弱」の語形とともに「弱強」などの語形も増えてきた.こうして,語形が従来型の韻脚に必ずしも乗らないことが多くなってきた.つまり,古英語から中英語にかけての一連の変化を通じて,英語は類型的にいって語形と韻脚が一致しやすいタイプの言語から一致しにくいタイプの言語へとシフトしてきたことになる.

この類型的なシフトは何を意味するのだろうか.様々な含蓄があると思われるが,1つには韻律の作用する場が,形態音韻論上の単位である語(形)というよりも,それより大きな句や節といった統語論上の単位へ移り変わったということがある.形態音韻論上の単位である語(形)の側からみれば,韻律からのプレッシャーがかからなくなり,その分,韻律の要請による語の内部での音変化(特に量の変化)が抑制されるといった効果があっただろう.換言すれば,語(形)がより安定するようになったといえるかもしれない.

屈折の衰退と語(形)の1音節化については「#655. 屈折の衰退=語根の焦点化」 ([2011-02-11-1]),「#2626. 古英語から中英語にかけての屈折語尾の衰退」 ([2016-07-05-1]) を参照.また,屈折の衰退とフランス借用語の導入という2つの要因は,今回の話題にとどまらず中英語の韻律に様々な形でインパクトを与えたと考えられるが,指摘しておくべきもう1つの重要な点は脚韻 (rhyme) の導入との関係である.これについては「#796. 中英語に脚韻が導入された言語的要因」 ([2011-07-02-1]) を参照.

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-02-24 Mon

■ #3955. 古英語の "digraph controversy" [digraph][oe][spelling][phonetics][phonology][vowel][diphthong][typography][reconstruction]

古英語研究の重要な論争に "digraph controversy" というものがある.2つの母音字を重ねた <ea>, <eo>, <ie> などの2重字 (digraph) がいかなる母音を表わすのかという問題である.母音の質と量を巡って様々な見解が提出されてきた.

古英語の写本では <ea>, <eo>, <ie> などと綴られているのみだが,現代の校訂版ではしばしば <ea>, <eo>, <ie> とは別に,第1母音字に長音記号 (macron) を付した <ēa>, <ēo>, <īe> という表記もみられる.これは <ea> と綴られる音には,歴史的には「短い」ものと「長い」ものがあったことが知られているからである.しかし,長音記号のないバージョンとあるバージョンとで,実際に古英語期において母音の質と量がどのように違っていたのかを突き止めることは難しい.そこで様々な推測がなされることになる.

最もストレートなのは,綴字そのままに「短い2重母音」と「長い2重母音」を想定する案である.<ea> ≡ [ɛɑ], <ēa> ≡ [ɛːɑ], <eo> ≡ [eo], <ēo> ≡ [eːo], <ie> ≡ [ie], <īe> ≡ [iːe] などと再建する(「#2497. 古英語から中英語にかけての母音変化」 ([2016-02-27-1]) の母音一覧表を参照).しかし,類型論的にみて,少なくともゲルマン語派には2重母音 (diphthong) で短いものと長いものが区別されるケースはないことから,疑問が呈されている.

それに対して,長音記号のないバージョンは単母音 (monophthong) であり,あるバージョンは2重母音 (diphthong) であるという解釈がある.この説については Minkova (178--79) がいくつかの論拠を挙げているが,ここでは詳細には踏み込まない.この説に従って再建された音価を以下に示そう (Minkova 156) .

| Value | Example | ||

| Digraph | Early | Late | |

| <ēa> | æʊ | æə | strēam 'stream' |

| <ea> | æə | æ | heall 'hall' |

| <ēo> | eʊ | eə | sēon 'to see' |

| <eo> | ɛə | ɛ | ġeolu 'yellow' |

| <īe> | iʊ | iə, iː | (ġe)līefan 'to believe' |

| <ie> | ɪə | ɪ | ġiefan 'to give' |

古英語を音読する際に,2重字に対してどのような発音を採用するか.フィロロジーの第一級の問題である.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-23 Sun

■ #3954. 母音の長短を書き分けようとした中英語の新機軸 [me][vowel][spelling][ormulum][final_e][meosl][digraph]

英語は全般的に母音の長短を表記し分けるのが苦手である.この問題とその背景については,以下の記事などで論じてきた.

・ 「#1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない」 ([2014-04-27-1])

・ 「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1])

・ 「#2887. 連載第3回「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」」 ([2017-03-23-1])

・ 「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1])

・ 「#2075. 母音字と母音の長短」 ([2015-01-01-1])

しかし,母音の長短を書き分けようという動きが全くなかったわけではない.あくまで書き分けが苦手だったというだけで,書き分けの方法は模索されてきた.確かに古英語ではそのような試みはほぼなされなかったが,中英語になるといくつかの新機軸が導入され,なかには現代まで受け継がれたものもある.Minkova (189--90) より,そのような新機軸を5点挙げよう.

(1) 後続の子音字を重ねて短母音を表わす

Ormulum で採用された方法.follc (folk), þiss (this), þennkenn (think) などとする.一方,長母音を示すには,一貫していたわけではないが,fó (for), tīme (time) のようにアクセント記号を付す方法も採られることがあった.もっとも,この新機軸は Ormulum 以外ではみられず,あくまで孤立した単発の試みである(cf. 「#2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち」 ([2016-09-29-1])).

(2) 母音字を重ねて長母音を表わす

aa (aye), see (sea), stoone (stone(s)), ook (oak) など.分かりやすい方法として部分的には現代まで続いている.関連して「#3037. <ee>, <oo> はあるのに <aa>, <ii>, <uu> はないのはなぜか?」 ([2017-08-20-1]) を参照.

(3) 子音字の後に <e> を加えて,その前の母音が長いことを表わす

いわゆる "magic <e>" と称される長母音表記.wife, stone, hole など.中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) と密接に関連する表記上の新機軸である.本格的に規則化するのは16世紀のことだが,その原型は中英語期に成立していることに注意(cf. 「#2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1)」 ([2015-10-30-1]),「#2378. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (2)」 ([2015-10-31-1])).

(4) 異なる母音字を2つ組み合わせた2重字 (digraph) で長母音を表わす

<ie> ≡ [eː], <eo> ≡ [eː] など.このような2重字は古英語にもあったが,母音の長短を表わすために使われていたわけではなかった.中英語では2重字が長母音を表わすのに用いられた点で,新機軸といえる.現代英語の beat, boat, bound などを参照.

(5) 母音字に <i/y> を添えて長母音を表わす

イングランド北部方言やスコットランド方言に分布が偏るが,baith/bayth (both), laith/layth (poath), stain/stayn (stone), keip (keep), heid (head), weill (well), bluid (blood), buik (book), guid (good), puir (poor) などとして長母音を表わした.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-22 Sat

■ #3953. アメリカ英語の non-rhotic 変種の起源を巡る問題 [ame][ame_bre][rhotic]

母音が後続しない環境の r は,典型的にアメリカ英語では巻き舌で発音され (rhotic),イギリス英語では発音されない (non-rhotic) .これは英語の英米差のなかでも最もよく知られている違いである.伝統的な英語史では,この差異の起源は17世紀以降のイギリスからアメリカへの移民の出身地にあると説明される.ここでは説明を繰り返さないが,地図とともに「#2261. イギリスからアメリカへの移民の出身地 (1)」 ([2015-07-06-1]),および「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) と「#453. アメリカ英語の諸方言における r」 ([2010-07-24-1]) を参照されたい.ほぼ同じ解説は拙著の『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』(中央大学出版部,2011年)や『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年)でも繰り返してきた.

しかし,イングランド南部の non-rhotic な発音が移民とともにアメリカの一部地域に持ち越されたという上記の伝統的な解説は,実はかなり単純化したものであり,実情はもっと複雑である.実際,ロンドン付近で non-rhotic な発音が流行ってきたのは18世紀半ばのことであり,アメリカ移民初期の17世紀には,いまだ non-rhotic は一般的ではなかった.したがって,上記の説にはアナクロ感が漂うのだ.この問題について Minkova (281) の解説を聞こう.

The development of North American rhotic accents is to a considerable extent a function of settlement patterns in colonial times. Though the original settlers on the East coast were mostly from the south and east of England, which are now non-rhotic, they arrived in the colonies long before 'dropping the -r' had become fashionable and codified there. The problem is not explaining where American rhoticity came from, --- it came from Southern and East Midland England originally, and later waves of settlers from Scotland and Ireland vigorously reinforced it --- but rather why non-rhoticity shows up anywhere in America. Since it only shows up in centres of education along the East Coast, not including Philadelphia, which has always been, and continues to be, rhotic, it may be that in the major political and trading centres, namely Boston, New York, Norfolk, Savannah, Alexandria and Charleston, the newly fashionable British r-less accent took root and was reinforced by regular travel to Britain. The Civil War is a watershed in the perception of rhoticity as prestigious: prior to it r-lessness was associated with the Bostonian and Virginian elite, but after 1870 New York was increasingly rhotic, the British model was much less important and rhoticity grained prestige.

アメリカ英語で rhotic な発音が広く分布することは,多くの説明を要しない.移民初期の時代には,イングランドのどの地方でも(南部や東部でも)まだ rhotic が一般的であり,それがアメリカにそのまま持ち越されたと考えればよいからだ.むしろ non-rhotic な発音がいかにしてアメリカの一部地域に現われているのかというのが問題となる.移民当初より,non-rhotic な発音がイングランド南部・東部からアメリカにもたらされたとするのは,先にも述べたようにアナクロである.むしろ,ロンドンと結びつきの強い Boston, New York, Virginia などが,その後もロンドンとの不断の接触を続け,やがてロンドンで定着してきた non-rhotic な発音を大西洋の逆側でも真似ることになった,と考えるほうが妥当なのかもしれない.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-21 Fri

■ #3952. 2018--2020年度に提出された卒業論文の題目 [hel_essay][hel_education][sotsuron]

今年度も慶應義塾大学文学部英米文学専攻より卒業論文が13件提出され,卒業論文面接も無事に終了しました.以前は各年度の卒論題目一覧を本ブログの sotsuron 記事に掲載していましたが,ここ数年間は掲げていなかったので,今回は2018--2020年度の3年分の卒論題目34件を一気に示したいと思います.その趣旨は,続くゼミ生の卒論執筆に参考となるように,そして最近の学生の関心を示すためです.非常に緩くはありますが分野別に並べてみました.

・ A Phonological Relationship between the Northern Dialect of Middle English and Old Norse --- Was 'qual' Pronounced /kwal/?

・ The Analysis of Development of Rhoticity in Scottish English

・ Difference in the Usage of Onomatopoetic Terms in English and Japanese: Through the Comparison of Onomatopoeia Related to the Act of Laughing and Smiling

・ The Details of the Great Vowel Shift on the History of English Language --- The Great Vowel Shift's Power on the History of English Language

・ Original Reference and Native Etymological Spellings in Ad-Words: Comparison of Their First Attestation Dates

・ On the Use of <you> and <ye> in Proverbs --- Focusing on Proverbs Derived from the Bible

・ The Contemporary Flat Adverb in Written American English: Approaching the Real Use

・ On the Minority Use of Subjunctive Should in the United States --- The Reason Why the American Still Use Should in the Subjunctive Clause

・ An Analysis of Preparatory Subject it Constructions and Top-Heavy Sentences

・ The History of Perfect Construction: What Factors Have Influenced the Transition from BE PERFECT to HAVE PERFECT?

・ The Difference between Suffix -er and -or: The Aspect of Meaning

・ Semantic Intensification Derived from Human Psychological Aspects: Negativity and Abnormality Evoke Impressiveness

・ Color Metaphors Representing Mental States in English: Semantic Analysis of Color Terms

・ A Comparison of Adjectives of Taste between English and Japanese --- Antonymous Taste System Based on Collocation Analysis

・ Analysis of Differences in Recognition of Kawaii among Native Speakers of English

・ The Changes in the Reactions to American English in the Early Stage of Hollywood Talkie Films

・ The Relationship of Gender, Character and Social Power: Consideration from the Movies of Harry Potter Series

・ The Analysis of The Times Headlines: A Historical Study from the Early Days to the Present

・ The Difference of the Verb Expressions between Male-Named and Female-Named Hurricanes --- Alternative of the Traditional Reference to Hurricanes with Female Pronouns

・ Disappearing Trench: The Effect of War on the Language

・ A Study of the Feature of Mixed Languages based on Pidgins, Code-Switching, and Senkyoshigo

・ The Role and Status of English in India: Analysis on Indian Movies

・ An Effect of Eye Dialect in Literary Works --- Cockney in Plays and Musicals

・ The Linguistic Difference between Korean Language and English from Translation Perspective

・ Attempts to the Overcoming of Imperialism from the Point of View of Emoji and Pictogram Use

・ The Distribution of Celtic Elements of Place-Names in England

・ What's Business English? Consideration from Comparison of BtoB and BtoC and the ESP

・ Trump's Accommodation Affects Hispanics at the Television Debate

・ What are Some Meanings of "SHITHOLE" Donald Trump Said

・ A Comparison between President Obama's Speech and President Trump's Speech

・ Standardization of Written Language and Changes in Language Awareness: A Historical Comparison of English and Japanese

・ Looking Back on the Transition in English Textbooks with the Japanese History of English Education: Qualitative Analysis on English Textbooks

・ To Seek Principled Explanations: An Historical Study on Autonomous Linguistics

・ Influence of Language on Thought and its Cultural Differences

このように毎年度,堀田英語史ゼミでは,硬派な音韻や文法の問題から,英語諸変種の言語学的特徴や社会言語学的機能といったトピック,そしてアメリカ大統領の演説分析まで幅広い卒論研究が行なわれています.この多様さが嬉しいです.何でも必ず英語史の話題になります.

2020-02-20 Thu

■ #3951. 現代英語において /h/ の分布はむしろ拡がっている? [h][consonant][phonotactics][spanish][link][ame]

英語の歴史において /h/ という子音音素の位置づけが不安定だったことについて,最近では「#3936. h-dropping 批判とギリシア借用語」 ([2020-02-05-1]),「#3938. 語頭における母音の前の h ばかりが問題視され,子音の前の h は問題にもされなかった」 ([2020-02-07-1]),「#3945. "<h> second" の2重字の起源と発達」 ([2020-02-14-1]) で触れてきた.過去にも以下の記事をはじめとして h の記事で話題にしてきた.

・ 「#214. 不安定な子音 /h/」 ([2009-11-27-1])

・ 「#459. 不安定な子音 /h/ (2)」 ([2010-07-30-1])

・ 「#1677. 語頭の <h> の歴史についての諸説」 ([2013-11-29-1])

・ 「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1])

・ 「#1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2)」 ([2013-11-27-1])

・ 「#1899. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (3)」 ([2014-07-09-1])

では,現代英語において問題の /h/ はどのくらい不安定なのか.標準英語から一歩離れれば Cockney を含む多くの変種で /h/ の存在が危ういという現実を知れば,不安定さは昔も今もさほど変わっていないだろうと想像されるが,そうでもないらしい.Minkova (115) は,むしろ /h/ が生起する音環境は拡がっているという事実があるという.歴史的には /h/ は原則として強勢のある語幹頭にしか現われなかったが,今やそれ以外の環境でも現われるようになっているという.しかも,この分布の拡大に貢献している要因の1つが,なんと /h/ をもたないはずのスペイン語だというのだから驚く.しかし,解説を読めば納得できる.

The overall picture is clear: in native words /h-/ remains stable only if it forms the single onset of a stressed syllable, which is tantamount to saying that in the native vocabulary this consonant is historically restricted to stem-initial position. The distribution of /h-/ is broadening, however. In the last century, Spanish-English bilingualism in the American Southwest has resulted in the formation of new varieties of Latino Englishes, which in their turn influence AmE. One such influence results in the acceptability of stem-internal /h-/, as in jojoba, mojo, fajita. Also ... /h-/ is retained in borrowings in the onset of unstressed syllables: rioha (1611), alóha (1825), mája (1832), fáham 'an orchid native to Mauritius' (1850), an it is formed natively as in Soho (1818), colloquial AmE doohickey [ˈduːhɪkɪ], yeehaw [ˈjiːhɑ], most recently the blend WeHo [ˈwiːhoʊ] 'West Hollywood' (2006).

英語がスペイン語の <j> ≡ /x/ を取り込むときに,英語の音素として存在しない /x/ の代わりに,聴覚印象の近い /h/ で取り込む習慣があるから,というのが答えだ.英語は /h/ 音素をもたない(しかし綴字としては <h> をもつ)ラテン語やロマンス諸語から多大な影響を受けながら,やれ綴字発音 (spelling_pronunciation) だ,やれスペイン語の /x/ の代用だといいつつ,意外と /h/ の地位を補強してきたのかもしれない.

引用中にある Latino English については「#2610. ラテンアメリカ系英語変種」 ([2016-06-19-1]) を参照.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-19 Wed

■ #3950. イディッシュ語話者のアメリカ移住が現代英語の音素体系に及ぼした影響 [yiddish][loan_word][phonology][phoneme][phonemicisation][phonotactics][consonant][phonotactics][contact][borrowing][phonaestheme]

昨日の記事「#3949. 津波が現代英語の音素体系に及ぼした影響」 ([2020-02-18-1]) に引き続き,似たような話題を Minkova (148--149) より提供したい.昨日の記事で,現代的な現象として語頭に [ts-] という子音群が立つ借用語の例を紹介したが,さらに最近の注目すべき語頭の子音群として [ʃm-, ʃl-, ʃt-] を挙げる.これらも借用語に起源をもつという点で非英語的な子音連鎖ではあるが,様々な言語をソースとする [ts-] とは異なり,ソースがほぼ特定される.世界中のユダヤ系の人々が用いているイディッシュ語 (yiddish) である.イディッシュ語は,「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) のゲルマン語派の系統図で示したように,歴とした西ゲルマン語群に属する言語である.

第2次世界大戦後,アメリカ合衆国をはじめとする英語圏に広く移住したイディッシュ語話者が,自言語の語彙とともに,上記の特徴的な子音連鎖を英語に持ち込んだ.そして,その話者集団の文化的な影響力ゆえに,問題の子音連鎖が英語のなかで「市民権」を獲得してきたという次第である.しかし,その「市民権」たるや,何かさげすむような,おどけたような独特の含蓄をもちつつ,生産的な魅力を放っているのである.例として schmaltz (過度の感傷主義), schmooze (おしゃべり), schmuck (男性器), shtetl (小さなユダヤ人町), shtick (こっけいな場面), shtum (黙った), shtup (セックス)など.schm- [ʃm-] に至っては,独特の音感覚性 (phonaesthesia) を示す生産的な要素となっている.

Minkova (148--149) の解説を引用しよう.

After World War II, Yiddish is spoken by more people in English-speaking countries --- US, Canada, Australia and Great Britain together --- than in Continental Europe or Israel. Large Yiddish communities in New York, Los Angeles, Melbourne and Montreal have contributed to the recognition and integration of new vocabulary and new consonant clusters: [ʃm-, ʃl-, ʃt-], which have become productive phonaesthemes in PDE. With at least a quarter of a million Yiddish speakers in North America, and a strong presence of Yiddish culture in film, TV and literature, familiarity with these clusters is to be expected and there is no attempt to assimilate them to some native sequence. What is more, the onset <schm-> [ʃm-], treated as a 'combining form' since 1929 by the OED, is clearly productive in playful reduplication, generating mildly disparaging or comic attention-getters: madam-shmadam, able-shmable, holy-shmoly, the Libros Shmibros lending library in Los Angeles.

昨日取り上げた [ts-] にしても,今回の [ʃm-, ʃl-, ʃt-] にしても,英語が様々な言語と接触し,語彙を取り込むと同時に,そこに付随する独特な音素配列をも取り込んできた経緯がよく分かる.言語接触 (contact) の機会が多ければ,間接的な形で音素体系にもその影響が及ぶことを示す好例といえるだろう.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-18 Tue

■ #3949. 津波が現代英語の音素体系に及ぼした影響 [phonology][phoneme][phonemicisation][phonotactics][consonant][japanese][loan_word]

現代英語では [ts] の発音は珍しくも何ともない.cats, hits, let's, nights, watts など,t で終わる基体に複数や3単現の -s が付加すれば,すぐに現われる音連鎖だ.しかし,この破擦音は2つの形態素をまたぐ位置に生じるため,音韻論的にはあくまで音素 /t/ と音素 /s/ が各々独立した立場で,この順に並んだものと解釈される.つまり,[ts] の音素表記はあくまで /ts/ であり,/t͡s/ ではない.

しかし,借用語まで視野に入れると,形態素境界をまたぐわけではない [ts] も現に存在する.ロシア語からの借用語 tsar/czar (皇帝)は [zɑː] とも発音されるが,[tsɑː] とも発音される.日本語からの借用語 tsunami も [ts] で発音される.数は多くないが語末以外に [ts] が現われる借用語は近代以降増えてきており,/ts/ ではなく /t͡s/ の意識が芽生えてきているともいえるかもしれない.もしそうであれば最新の音素化 (phonemicisation) の事例となり,英語音韻史上の意義をもつ.この点で Minkova (148) の議論が参考になる.

. . . /ts/ is phonotactically non-native but not universally unattested. The earliest <ts->-initial borrowing in English is from Slavic: tsar (1555); the voiceless alveolar affricate onset [t͡s-] in this word and its many derived forms is most commonly assimilated to a singly articulated [z-], though the affricate [t͡s-] pronunciation is also recorded. Only three more [t͡s-] words were added in the sixteenth to seventeenth century, nine in the eighteenth century, and twenty-three between 1901 and 1975, with sources from languages from all over the world: Burmese, Chinese, German, Greek and Japanese. All of the most recent borrowing preserve the [t͡s-]; apparently the phonotactic constraint which generated the [z-] in tsar is no longer part of the system: no one would say [t͡s-] or [zuːˈnɑmi]. In other words, [t͡s-], although of more recent lineage, is likely to join [ʒ] ... as an addition to the consonantal inventory. The still marginal acceptability of a [t͡s-] onset can be related to its relative complexity and lower frequency of occurrence, though tsunami is hardly a rare item in English after 2011.

[t͡s-] で始まる単語がまだ少なく,たいてい頻度も低いので,/t͡s/ の音素化が起こっているとはいえ,あくまで緩やかなものだという議論だが,引用の最後にあるように tsunami は決してレアな単語ではない.自然災害や気象など地球環境の変化に懸念を抱いている現代世界の多くの人々が注目するキーワードの1つである.この単語が高頻度化するというのは私たちにとって望ましくないことだが,英語の音素体系の側からみれば /t͡s/ の着実な音素化に貢献しているともいえる.

過去の最新の音素化といえば,引用にも触れられているように /ʒ/ が挙げられるし,/ŋ/ もある.前者については「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]) の (2) を,後者については「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]) を参照.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-17 Mon

■ #3948. 『英語教育』の連載第12回「なぜアメリカ英語はイギリス英語と異なっているのか」 [rensai][notice][sobokunagimon][ame_bre][link]

2月14日に,『英語教育』(大修館書店)の3月号が発売されました.英語史連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」としては今回が最終回となります.最後の話題は「なぜアメリカ英語はイギリス英語と異なっているのか」です.

アメリカ合衆国とイギリスを国として比較した場合,典型的なイメージとしては,アメリカは新しいもの好きの革新主義,イギリスは古いもの好きの保守主義といったところでしょう.しかし,アメリカ英語とイギリス英語を英語変種として比較した場合,上のステレオタイプはしばしば当てはまりません.むしろアメリカ英語のほうが古い語法をよく保持していたり,イギリス英語のほうが新しい言葉使いを発達させていたりということが,よくあります.もちろんステレオタイプ通りにアメリカ英語が革新的で,イギリス英語が保守的であるという事例も少なくないことは事実なので,全体としていえば,両英語変種は革新・保守という軸でことさらに対立させるよりも,単に様々な点で互いに異なっていると表現したほうが妥当のように思われます.英米変種の異なり方には,表面的に眺めるだけでは見えてこない,歴史的な様々なパターンがあったのです.

今回の連載記事では主に発音と綴字の英米差に焦点を当て,アメリカへの移民のタイミングやアメリカ人ノア・ウェブスターによる綴字改革といった社会的な要因が,いかにして変種間の差異をもたらしたかを紹介しました.なぜアメリカ英語では car, four, star などの r が独特の巻き舌で発音されるのに,イギリス英語では子音として発音されないのか.なぜ color (米)/colour (英),center/centre, traveling/travelling のような綴字の差が存在するのか.いずれの問題も,英語の歴史をたどることによって理由が明らかになります.

今回の記事で英語の英米差に関心をもった方は,本ブログからの以下の記事(および ame_bre の全記事)もお読みください.

・ 「#357. American English or British English?」 ([2010-04-19-1])

・ 「#359. American English or British English? の解答」 ([2010-04-21-1])

・ 「#1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙)」 ([2012-12-30-1])

・ 「#244. 綴字の英米差のリスト」 ([2009-12-27-1])

・ 「#240. 綴字の英米差は大きいか小さいか?」 ([2009-12-23-1])

・ 「#312. 文法の英米差」 ([2010-03-05-1])

・ 「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」 ([2010-03-08-1])

・ 「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1])

・ 「#1266. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (1)」 ([2012-10-14-1])

・ 「#1267. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (2)」 ([2012-10-15-1])

・ 「#1268. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (3)」 ([2012-10-16-1])

・ 「#468. アメリカ語を作ろうとした Webster」 ([2010-08-08-1])

・ 「#3089. 「アメリカ独立戦争と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-11-1])

・ 「#2916. 連載第4回「イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall --- 複線的思考のすすめ」」 ([2017-04-21-1])

・ 「#2925. autumn vs fall, zed vs zee」 ([2017-04-30-1])

12回の連載を読んでいただいた読者の方々には,1年間お付き合いいただきましてありがとうございます.連載を通じて主張してきたことは,現在の英語は歴史的に英語が変化してきた結果の姿である,ということです.もっと正確にいえば,英語を使用する社会全体が歴史的に英語を変化させてきた結果の姿である,ということです.英語史を通じて新しい英語の見方のツボが伝わったでしょうか.「英語史のツボ」は,本ブログでも引き続き追求していく予定です.今後ともよろしくお願い致します.

・ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第12回 なぜアメリカ英語はイギリス英語と異なっているのか」『英語教育』2020年3月号,大修館書店,2020年2月14日.62--63頁.

2020-02-16 Sun

■ #3947. 子音群における l の脱落 [l][phonetics][sound_change][etymological_respelling][anglo-norman][french]

「#2027. イングランドで拡がる miuk の発音」 ([2014-11-14-1]) でみたように,目下イングランドで母音が後続しない l の母音化という音変化が進行中である.歴史的にみれば,l がある音環境において軟口蓋化を経た後に脱落していくという変化は繰り返し生じてきており,昨今の変化も l の弱化という一般的な傾向のもう1つの例とみなすことができる.

l の脱落に関する早い例は,初期中英語期より確認される.古英語の hwylc (= "which"), ælc (= "each"), wencel (= "wench"), mycel (= "much") のように破擦音 c が隣り合う環境で l が脱落し,中英語には hwich, ech, wenche, muche として現われている.ほかに古英語 ealswa (= "as") → 中英語 als(o)/as,sceolde (= "should") → shud,wolde (= "would") → wud なども観察され,中英語期中に主に高頻度語において l の脱落が生じていたことがわかる.近代英語期に近づくと,folk や halfpenny など,軟口蓋音や唇音の隣りの位置においても l の脱落が起こった.

このように l の弱化は英語史における一般的な傾向と解釈してよいが,似たような変化が隣のフランス語で早くから生じていた事実には注意しておきたい.Minkova (131) が鋭く指摘している通り,英語史上の l の脱落傾向は,一応は独立した現象とみてよいが,フランス語の同変化から推進力を得ていたという可能性がある.

An important, though often ignored contributing factor in the history of /l/-loss in English is the fact that Old French and Anglo-Norman had undergone an independent vocalisation of /l/. Vocalisation of [ɫC] clusters, similar to [rC] clusters, started in OFr in the ninth century, and although the change in AN seems to have been somewhat delayed ... , the absence of /lC/ in bilingual speakers would undermine the stability of the cluster in ME. Thus we find Pamer (personal name, 1207) < AN palmer, paumer 'palmer, pilgrim', OE palm 'palm' < Lat. palma ? OFr paume, ME sauder, sawder < OFr soud(i)er, saudier 'soldier', sauf 'safe' < Lat. salvus. The retention of the /l/ in some modern forms, as in fault, vault is an Early ModE reversal to the original Latin form, and in some cases we find interesting alternations such as Wat, Watson, Walter.

引用の後半にあるように,フランス語で l が脱落した効果は英語が借用した多くのフランス借用語にも反映されており,それが初期近代英語期の綴字に l を復活させる語源的綴字 (etymological_respelling) の前提を用意した,という英語史上の流れにも注意したい.一連の流れは,l の子音としての不安定さを実証しているように思われる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-15 Sat

■ #3946. 古英語の接頭辞 ge- の化石的生き残り [prefix][sound_change][etymology][german]

古英語の語彙には,ge- という接頭辞がやたらと付加している.様々な品詞にまたがって ge- で始まる単語があまりに多いので,典型的な古英語辞書ではそのような語は g の項目には配置されず,ge- に続く語幹部分の頭文字の文字によって配置されるほどだ.現代ドイツ語の ge- /ɡe/ に相当するゲルマン系の古い接頭辞だが,古英語では /ɡe/ ではなく軟音化した /je/ として発音された.現代の初級古英語校訂本では,軟音の <g> を明示するために点を打って ġe- と表記されることも多い.

この接頭辞は,古英語期までにすでに軟音化していたくらいだから,その後も弱化の一途を辿る運命であり,中英語には /je/ から /i/ 程度に弱化し,その後期ともなると広範囲で消失した.近代英語期には,接頭辞がそれとわかる形で残っている例は事実上皆無だったといってよいだろう.

しかし,かつての ge- の痕跡が化石的に生き残っている単語も,実はちらほらと残っている.たとえば enough の語頭の <e> がそれである.古英語の genoh が,音形上ずいぶん薄められながらも,現代まで生き延びてきた例である.

ほかに afford, alike, aware などの語頭の a- も,古英語の接頭辞 ge- に遡る.各々の古英語形は geforþian, gelīc, gewær である.

また,古語といってよいが yclept (?と呼ばれる,?という名前の)という語の語頭の <y> もある.これは,古英語で「呼ぶ」を意味する clipian/cleopian という動詞の過去分詞形に由来する(ex. a giant yclept Barbarossa (赤ひげと呼ばれる巨人)).同じ過去分詞形の例としては,やはり古語だが yclad (= clothed) もある.これらは古英語の動詞の過去分詞に一般的に付加された接頭辞 ge- が生き残った,限りなく稀な例といってよい.

この古英語接頭辞については,「#150. アメリカ英語へのドイツ語の貢献」 ([2009-09-24-1]),「#1253. 古ノルド語の影響があり得る言語項目」 ([2012-10-01-1]),「#1710. of yore」 ([2014-01-01-1]),「#3432. イギリス議会の起源ともいうべきアングロ・サクソンの witenagemot」 ([2018-09-19-1]) の各記事でも触れているので一読を.

2020-02-14 Fri

■ #3945. "<h> second" の2重字の起源と発達 [digraph][spelling][orthography][latin][greek][consonant][h][exaptation][gh]

英語の正書法には <ch>, <gh>, <ph>, <sh>, <th>, <wh> など,2文字で1つの音を表わす2重字 (digraph) が少なからず存在する.1文字と1音がきれいに対応するのがアルファベットの理想だとすれば,2重字が存在することは理想からの逸脱にほかならない.しかし現実には古英語の昔から現在に至るまで,多種類の2重字が用いられてきたし,それ自体が歴史の栄枯盛衰にさらされてきた.

今回は,上に挙げた2文字目に <h> をもつ2重字を取り上げよう."verb second" の語順問題ならぬ "<h> second" の2重字問題である.これらの "<h> second" の2重字は,原則として単子音に対応する.<ch> ≡ /ʧ/, <ph> ≡ /f/, <sh> ≡ /ʃ/, <th> ≡ /θ, ð/, <wh> ≡ /w, ʍ/ などである.ただし,<gh> については,ときに /f/ などに対応するが,無音に対応することが圧倒的に多いことを付け加えておく(「#2590. <gh> を含む単語についての統計」 ([2016-05-30-1]),「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1])).

現代英語にみられる "<h> second" の2重字が英語で使われ始めたのは,およそ中英語期から初期近代英語期のことである.それ以前の古英語や初期中英語では,<ch>, <gh>, <ph>, <th> に相当する子音は各々 <c>, <ȝ>, <f>, <þ, ð> の1文字で綴られていたし,<sh>, <wh> に相当する子音は各々 <sc>, <hw> という別の2重字で綴られるのが普通だった.

<ch> と <th> については,ラテン語の正書法で採用されていたことから中英語の写字生も見慣れていたことだろう.彼らはこれを母語に取り込んだのである.また,<ph> についてはギリシア語(あるいはそれを先に借用していたラテン語)からの借用である.

英語は,ラテン語やギリシア語から借用された上記のような2重字に触発される形で,さらにフランス語でも平行的な2重字の使用がみられたことも相俟って,2文字目に <h> をもつ新たな2重字を自ら発案するに至った.<gh>, <sh>, <wh> などである.

このように,英語の "<h> second" の2重字は,ラテン語にあった2重字から直接・間接に影響を受けて成立したものである.だが,なぜそもそもラテン語では2文字目に <h> を用いる2重字が発展したのだろうか.それは,<h> の文字に対応すると想定される /h/ という子音が,後期ラテン語やロマンス諸語の時代に向けて消失していくことからも分かる通り,比較的不安定な音素だったからだろう.それと連動して <h> の文字も他の文字に比べて存在感が薄かったのだと思われる.<h> という文字は,宙ぶらりんに浮遊しているところを捕らえられ,語の区別や同定といった別の機能をあてがわれたと考えられる.一種の外適応 (exaptation) だ.

実は,英語でも音素としての /h/ 存在は必ずしも安定的ではなく,ある意味ではラテン語と似たり寄ったりの状況だった.そのように考えれば,英語でも,中途半端な存在である <h> を2重字の構成要素として利用できる環境が整っていたと理解できる.(cf. 「#214. 不安定な子音 /h/」 ([2009-11-27-1]),「#459. 不安定な子音 /h/ (2)」 ([2010-07-30-1]),「#1677. 語頭の <h> の歴史についての諸説」 ([2013-11-29-1]),「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]),「#1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2)」 ([2013-11-27-1]),「#1899. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (3)」 ([2014-07-09-1])).

以上,主として Minkova (111) を参照した.今回の話題と関連して,以下の記事も参照.

・ 「#2423. digraph の問題 (1)」 ([2015-12-15-1])

・ 「#2424. digraph の問題 (2)」 ([2015-12-16-1])

・ 「#3251. <chi> は「チ」か「シ」か「キ」か「ヒ」か?」 ([2018-03-22-1])

・ 「#3337. Mulcaster の語彙リスト "generall table" における語源的綴字 (2)」 ([2018-06-16-1])

・ 「#2049. <sh> とその異綴字の歴史」 ([2014-12-06-1])

・ 「#1795. 方言に生き残る wh の発音」 ([2014-03-27-1])

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-13 Thu

■ #3944. prosody と meter の関係 [prosody][meter][terminology][stress][methodology]

標題の2つの用語 prosody と {{cat('meter')} (or metre) の区別は意外と難しい.論者によっても各々の指示するものが異なっている場合もあるし,しばしば和訳にあたって両方とも「韻律」と訳される.一般的な解釈にしたがっていえば,いずれも強勢,抑揚,リズムなどに関連するが,prosody は話し言葉の世界に属する日常的な現象であり,meter は詩の世界に属する特殊な現象といえる.Minkova (323) は,両者の関係について示唆に富む説明を与えている.

The term prosody, as used here is restricted to stress phenomena in the spoken language, so 'prosody' is short for 'speech prosody' . . . . Meter describes the modes of versification, where linguistic material is arranged in specific recursive frames; as used here, 'meter' is short for 'verse or poetic meter'. Meter always draws on the prosodic structures available in the language. The two systems rely on the same fundamental distinctive categories and relations, though meter obeys verse-specific conventions such as repetition, alliteration and end-rhyme, and not all prosodic features have to be harnessed into a specific verse form. Nevertheless, there are important correspondences between the structure of verse and the structure of the ambient language. This makes meter a valuable source of information about language. The linguistic competence of the poet provides the raw material for verse; the way in which that material is manipulated to fit the metrical constraints of a particular tradition reveals the poet's, or the copyist's intuitions about prosody.

英語史を含めた歴史言語学において,ここで述べられている prosody と meter の相互関係を理解しておくことは,とても重要である.多くの場合,現存するかつての書き言葉の資料に基づいて,対応する話し言葉の prosody を復元することは困難を極める.しかし,韻文資料から読み取れる meter を手がかりに,そこに反映されていると想定される一般的な話し言葉の prosody (のなにがしか)を,ある程度は復元できる可能性がある.prosody は meter に基本的材料を提供し,meter はそれを利用して詩を構成するとともに,prosody を伝えてくれる存在なのである.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-12 Wed

■ #3943. 強勢のある語末音節の rhyme は少なくとも -VC か -VV で構成されていなければならない [phonology][syllable][germanic]

英単語の音節構造には厳しい制約がある.a, the などの弱形をもつ機能語を除き,強勢のある語末音節の rhyme が少なくとも2モーラで構成されていなければならないというものだ.ここでいう rhyme とは音節構造の単位のことで,「#1563. 音節構造」 ([2013-08-07-1]),「#3715. 音節構造に Rhyme という単位を認める根拠」 ([2019-06-29-1]) で説明した,音節末の「母音(+子音)」の部分を指す.

この部分が2モーラなければならないということは,要するに最低条件として「短母音+1子音」 (VC) か「長母音/2重母音」 (VV) のいずれかでなければならないということだ.音節の頭 (onset) に子音があるかどうかは問わないが,問題の部分が「短母音」のみで終わるような単語は許されないということになる.つまり「短母音」だけの強勢をもつ語末音節はあり得ないし,「子音+短母音」もダメである.確かに機能語の弱形を除けば /ɪ/, /ɛ/, /æ/, /ɑ/, /ɒ/, /ɔ/, /ʊ/, /ʌ/, /ə/ のような語はないし,これらに何らかの頭子音を加えただけの語も存在しない.英語において,この音節構造上の制約は非常に強い(例外については「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1]),「#3776. 機能語の強音と弱音 (2)」 ([2019-08-29-1]) を参照).

実はこの性質は北西ゲルマン語群に共通のものである.ゲルマン語派の発達の North-West Germanic と呼ばれる段階で,この音節構造の型が獲得された.獲得の理由は明らかではないが,いずれにせよ短母音のみで終わる強勢をもつ語末音節は御法度となった.歴史的に短母音で終わっていた場合には,原則として長母音化するという形でルールに合わせることになったのである.関連して Minkova (70) を引用する.

. . . we noted the absence of word-final stressed short, lax, non-peripheral vowels [ɪ ɛ æ ʊ ʌ] in PDE; words such as *se with [-ɛ], *decrí with [-ɪ], *bru with [-ʊ] are ill-formed. This constraint on the shape of the final stressed syllable in English can be traced back to OE and even earlier. In all North-West Germanic languages the final vowels of lexical monosyllables became uniformly long, that is, they were lengthened if the original vowel was short. In some instances the long vowel appears to be a compensation for the loss of PrG final /-z/: PrG */hwaz/ > OE hwā 'who', PrG /wiz/, OE wē 'we'. Lengthening without loss of a syllable coda is attested in OE nū 'now', Goth. nu, OE swā 'so', Goth. swa; in this second set the process is evidently driven by the preference for co-occurrence of stress and syllable weight.

この制約は,1音節語に関する正書法上の「#2235. 3文字規則」 ([2015-06-10-1]) にも,間接的ながら一定の影を落としているにちがいない.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-11 Tue

■ #3942. 印欧祖語からゲルマン祖語への主要な母音変化 [vowel][indo-european][germanic][sound_change][centralisation]

標題は,印欧祖語の形態から英単語の語源を導こうとする上で重要な知識である.上級者は,語源辞書や OED の語源欄を読む上で,これを知っているだけでも有用.Minkova (68--69) より.

| a | ──┐ | PIE *al- 'grow', Lat. aliment, Gmc *alda 'old' | |

| ├── | a | ||

| o | ──┘ | PIE *ghos-ti- 'guest', Lat. hostis, Goth. gasts | |

| ā | ──┐ | PIE *māter, Lat. māter, OE mōder 'mother' | |

| ├── | ō | ||

| ō | ──┘ | PIE *plōrare 'weep', OE flōd 'flood' | |

| i | ──┐ | PIE *tit/kit 'tickle', Lat. titillate, ME kittle | |

| ├── | i | ||

| e | ──┘ | Lat. ventus, OE wind 'wind', Lat. sedeo, Gmc *sitjan 'sit' |

たとえば,印欧祖語で *māter "mother" は ā の長母音をもっていたが,これがゲルマン祖語までに ō に化けていることに注意.実際,古英語でも mōdor として現われている.この長母音が後に o へと短化し,さらに一段上がって u となり,最終的に中舌化するに至って現代の /ʌ/ にたどりついた.英語の母音は,5,6千年の昔から,概ね規則正しく変化し続けて現行のものになっているのである.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-02-10 Mon

■ #3941. なぜ hour, honour, honest, heir では h が発音されないのですか? [h][sobokunagimon][silent_letter][spelling_pronunciation]

これは難問です.英語史の観点からも様々な議論がなされていますが,決定的な答えは出されていません.したがって,以下では解答を与えるのではなく,英語史的な背景を説明することに専念しています.あしからず.

現代英語で語頭に <h> と綴られているのに /h/ として発音されない単語は,少数の特定の語に限られます.標題の hour, honour, honest, heir をはじめ,その関連語である hourly, honourable, honesty, heiress などが挙げられます.しかし,/h/ で発音されることもあれば発音されないこともある herb, historical, humour のような例が少なからず存在するのも事実です(cf. 「#461. OANC から取り出した発音されない語頭の <h>」 ([2010-08-01-1]),「#462. BNC から取り出した発音されない語頭の <h>」 ([2010-08-02-1])).

問題となっている hour, honour, honest, heir は,いずれも中英語期にフランス語から借用された語です.フランス語を学んだことのある人であれば,綴られている <h> は一切発音されないということを知っているかと思います.したがって,英語のフランス借用語については,フランス語での慣例通り,<h> と綴られていても /h/ とは発音されないのだと思われるかもしれません.

しかし,それは満足な解答とはなり得ません.フランス借用語は英語に万単位で流入しており,そのなかには <h> で始まるものも(それがフランス語でいう「無音の h」か否かを問わず)多数含まれています.それらの語は,hour や honour を含む少数の語を除いて,現代標準英語ではすべて確かに /h/ で発音されているのです.habit, heritage, history, host, human など枚挙にいとまがありません.したがって,hour や honour が「フランス語の発音様式」を真似たがゆえに,/h/ として発音されないのだという説明は,必ずしも間違いとはいえないものの,不十分な説明にとどまります.

問題は,なぜ無数の h- 語のなかでこれらの少数の語だけがピンポイントで選ばれ,「フランス語の発音様式」に従っているのかということです.逆にいえば,なぜそれ以外のすべての h- 語が「フランス語の発音様式」に従っていないのかということが問題となります.しかし,この「なぜ」の問いには,いまだ満足のいく答えが与えられていません.

問題を深掘りしていくと,問題設定の仕方も変わってくるものです.いまや標題の素朴な疑問は「なぜ hour や honour 以外のほとんどの h- 語がフランス語の発音様式に影響されていないのか」という疑問にパラフレーズされることになります.しかし,この再設定された疑問自体も,さらに歴史の事実を知ると,改めてパラフレーズしなければならないことに気づきます.というのは,主に中英語期以降にフランス語(やラテン語やギリシア語)から借用された h- 語におけるすべての <h> は,かつての英語で実に発音されていなかった可能性があるからです.中英語や近代英語では,これらの h が軒並み発音されていなかった節があるのです.この問題については学界においても議論があり定説となっているわけではありませんが,「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]),「#1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2)」 ([2013-11-27-1]),「#1899. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (3)」 ([2014-07-09-1]),「#1677. 語頭の <h> の歴史についての諸説」 ([2013-11-29-1]) で見た通り,一定の根拠があります.

<h> で綴られていても /h/ で発音されなかったのが,かつて常態だったとすれば,現在それらのほとんどが /h/ で発音されるようになっているのはなぜでしょうか.それは,近代英語期における英語標準化以降の体系的な綴字発音 (spelling_pronunciation) の結果と考えられます(もしこれが本当であれば,英語史上もっとも体系的に実践された綴字発音の事例といえます).<h> で綴られているのだから /h/ で発音しようという近代的な書き言葉ベースの規範意識が見事なまでに広まった結果,歴史的な発音はどうであれ,とにかく軒並み /h/ で発音されることになったのだと考えられます.しかし,どういうわけか,標題に挙げた特定の少数の語群にまでは,その波が及ばなかったようなのです.

先に再定義した「なぜ hour や honour 以外のほとんどの h- 語がフランス語の発音様式に影響されていないのか」という問いは,いまや次のようにパラフレーズされることになります.「すべての h- 語がかつてはフランス語の発音様式を真似て無音だったのに,なぜそこから脱して /h/ で発音されることになったのか」,そして「なぜ hour や honour などの少数の語だけは,フランス語の発音様式の影響からいまだに脱せずにいるのか」です.

残念ながら,標題の疑問を一言で解決することはできません.素朴な疑問は二転,三転して,新たな次元の疑問にもちこされてしまいました.私自身ももどかしいのですが,このような問題を解くために英語史を研究している次第です.

関連して h に関する本ブログのいくつかの記事を参照ください.

2020-02-09 Sun

■ #3940. 形容詞を作る接尾辞 -al と -ar [suffix][adjective][morphology][dissimilation][r][l]

英語の形容詞を作る典型的な接尾辞 (suffix) に -al がある.abdominal, chemical, dental, editorial, ethical, fictional, legal, magical, medical, mortal, musical, natural, political, postal, regal, seasonal, sensational, societal, tropical, verbal など非常に数多く挙げることができる.これはラテン語の形容詞を作る接尾辞 -ālis (pertaining to) が中英語期にフランス語経由で入ってきたもので,生産的である.

よく似た接尾辞に -ar というものもある.これも決して少なくない.angular, cellular, circular, insular, jocular, linear, lunar, modular, molecular, muscular, nuclear, particular, polar, popular, regular, singular, spectacular, stellar, tabular, vascular など多数の例が挙がる.この接尾辞の起源はやはりラテン語にあり,形容詞を作る -āris (pertaining to) にさかのぼる.両接尾辞の違いは l と r だけだが,互いに関係しているのだろうか.

答えは Yes である.これは典型的な l と r の異化 (dissimilation) の例となっている.ラテン語におけるデフォルトの接尾辞は -ālis の方だが,基体に l が含まれるときには l 音の重複を嫌って,接尾辞の l が r へと異化した.特に基体が「子音 + -le」で終わる場合には,音便として子音の後に u が挿入され (anaptyxis) ,派生形容詞は -ular という語尾を示すことになる.

l と r の異化については,「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1]),「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]),「#1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか?」 ([2013-09-27-1]),「#3016. colonel の綴字と発音」 ([2017-07-30-1]),「#3684. l と r はやっぱり近い音」 ([2019-05-29-1]),「#3904. coriander の第2子音は l ではなく r」 ([2020-01-04-1]) も参照.

2020-02-08 Sat

■ #3939. 日本でも弥生時代に漢字が知られていた (2) [kanji][history][archaeology]

4年ほど前に「#2505. 日本でも弥生時代に漢字が知られていた」 ([2016-03-06-1]) という記事を書いたが,つい先日,ネットニュースと新聞から関連する新情報が入ってきた.2月3日の朝日新聞朝刊3面の「弥生時代の石製品に最古の文字?」という記事の冒頭を紹介しよう.

松江市の田和山遺跡でみつかった弥生時代中期後半(紀元前後)ごろの石製品に,文字(漢字)が墨で書かれていた可能性があると,福岡市の研究者が明らかにした.国内で書かれた文字とすれば国内最古の例となる.一方,赤外線撮影では墨書を確認できなかったことなどから慎重な意見もあり,議論を呼んでいる.

先のブログ記事に書いた4年前の状況は,あくまで硯という書記用の道具が発見されたにとどまり,日本における主体的な文字使用の強い証拠とまでは認められなかった.一方,今回の発見は,硯らしき道具に文字が書かれていた可能性を示唆する点で,日本の主体的な文字使用の開始年代に関する議論に一石を投じるものとなった.証明されれば,弥生時代の中期後半(紀元前後)に日本における漢字使用があったということになる.

問題の硯らしきものに書かれている文字は「子」とも「戊」とも「戌」とも読み得るもののようだが,公開されている画像からは明確なことはほとんど確認できない.識者のあいだで慎重論も強いようである.

日本語話者の誇りとして,少しでも早い時期に日本に文字使用の実践があったことが証明されれば,それは嬉しい.しかし,何よりも事実そのものを解明することが重要である.もし今回の発見が文字使用の年代を早めることになっても,ならなくても,事実が明らかになればよいと思う.

関連して「#3486. 固有の文字を発明しなかったとしても……」 ([2018-11-12-1]) を参照.加えて「#3138. 漢字の伝来と使用の年代」 ([2017-11-29-1]) や「#3545. 文化の受容の3条件と文字の受容」 ([2019-01-10-1]) も一読を.

2020-02-07 Fri

■ #3938. 語頭における母音の前の h ばかりが問題視され,子音の前の h は問題にもされなかった [h][sound_change][consonant][aphaeresis][phonotactics]

昨日の記事「#3937. hospital や humble の h も200年前には発音されていなかった?」 ([2020-02-06-1]) で,語頭が <h> で綴られていながら /h/ で発音されない小さな語群があること,またその語群のメンバーも通時的に変化してきたことをみた.そのような例外的な振る舞いを示す語群が,なぜ,どのようにして選ばれてきたのかは不明であり,今のところ恣意的(社会言語学的恣意性とでもいおうか)というよりほかないように思われる.

選択の恣意性ということでいえば,もう1つ関連する現象がある.上記の例外の対象や h-dropping の非難が差し向けられる対象は,主にラテン語,フランス語,ギリシア語からの借用語の語頭における母音の前の h であることだ.換言すれば,h の消失や復活が社会的威信の問題となるかどうかは語源や音環境に依存しているということだ(語源との関連については「#3936. h-dropping 批判とギリシア借用語」 ([2020-02-05-1]) を参照).語源や音環境が異なるケースでは,そもそも h は問題にすらなっていないという事実がある.

具体的にいえば,本来語の語頭において子音の前に現われる h である.古英語では hring (= "ring"), hnappian (= "to nap"), hlot (= "lot"; cf. 「#2333. a lot of」 ([2015-09-16-1])),hwīt (= "white") などの語頭の子音連鎖が音素配列上あり得たが,初期中英語期の11--12世紀に h が弱化・脱落し始めた (Minkova 108--09) .この音変化については「#3386. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1]) で少し触れた程度だが,英語史上の母音の前位置での h の消失(あるいは不安定さ)とも無関係ではない.子音連鎖における h の消失は,現代の発音にも綴字にも痕跡を残さないくらいに完遂したが,hw- (後に <wh-> と綴られることになる)のみは例外といえるだろう.これについては「#1795. 方言に生き残る wh の発音」 ([2014-03-27-1]),「#3630. なぜ who はこの綴字でこの発音なのか?」 ([2019-04-05-1]),「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1]) を参照されたい.

いずれにせよ,古英語に存在した語頭の「h + 子音」は,近代英語までに完全に消失し,音素配列的にも社会言語学的にも問題とすらなり得なかった.近代英語までに問題となり得るべく残ったのは,それ自身が長い歴史をもつ「h + 母音」における h だった.そこに音素上の問題,そしていかにも近代英語的な懸案事項である語種の問題,および社会言語学的威信の問題が絡まって,現在にまで続く「h を巡る難問」が立ち現われてきたのである.

h を巡る問題は,このように英語史上の原因があるといえばあるのだが,究極的には恣意的と言わざるを得ない.音韻史上の必然的なインプットが,社会言語学的に恣意的なアウトプットに利用された,という風に見えるのである.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-06 Thu

■ #3937. hospital や humble の h も200年前には発音されていなかった? [walker][h][lmode][sociolinguistics]

昨日の記事「#3936. h-dropping 批判とギリシア借用語」 ([2020-02-05-1]) に引き続き,Minkova (108) に依拠しながら h に関する話題を提供したい.

現代標準英語で語頭の h が発音されないとされているのは heir, honest, honour, hour やその関連語など少数に限られているが,h の有無で揺れを示す例ということでいえば herb, historical, humour などが追加される.実際,「#461. OANC から取り出した発音されない語頭の <h>」 ([2010-08-01-1]),「#462. BNC から取り出した発音されない語頭の <h>」 ([2010-08-02-1]) で調べてみたところによると,揺れの事例は少なくない.

共時的にこのような揺れがみられるということは,通時的にも様々な変異や変化があっただろうことを予想させる.実際,比較的最近ともいえる後期近代英語期に焦点を絞ってみても,現代とは異なる状況が浮かび上がってくる.200年ほど前の規範的な発音を映し出す John Walker の Critical Pronouncing Dictionary (46) を参照してみよう.語頭の h は常に発音されるということになっているが,次の語においては例外的に h が発音されないとして,15語が列挙されている.

heir, heiress, honest, honesty, honour, honourable, herb, herbage, hospital, hostler, hour, humble, humour, humorous, humoursome

ここには現在 h の有無の揺れを示す語も含まれているが,全体としていえば当時と現代の規範が大きく異なるわけではない.しかし,このなかでも hospital や humble に関しては,現代英語では /h/ で発音されるのが普通だろう.つまり,この200年ほどの間に,少なくともこの2語に関しては発音(の規範)が変わったということが示唆される(あくまで規範の変化であって,実際の英語話者の発音が変化したのかどうかは別途調べる必要があることに注意).

この200年の間の緩やかな規範の変化が何を意味するのか,なぜ他の語ではなく hospital や humble が変化したのかなど謎は残る.しかし,後期近代英語と現代英語とで変化していないのは,いずれの時代においても,<h> と綴られながら /h/ と発音されない一定数の語があること,そしてそれを知っていることが教養の証であるということだ.当時も今も,h の問題は Henry Sweet がいうところの "an almost infallible test of education and refinement" でもあり,Lynda Mugglestone の "symbol of the social divide" でもあり続けているのだ.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

・ Walker, John. Critical Pronouncing Dictionary and Expositor of the English Language. London: Robinson and Cadell, 1971.

2020-02-05 Wed

■ #3936. h-dropping 批判とギリシア借用語 [greek][loan_word][renaissance][inkhorn_term][emode][lexicology][h][etymological_respelling][spelling][orthography][standardisation][prescriptivism][sociolinguistics][cockney][stigma]

Cockney 発音として知られる h-dropping を巡る問題には,深い歴史的背景がある.音変化,発音と綴字の関係,語彙借用,社会的評価など様々な観点から考察する必要があり,英語史研究において最も込み入った問題の1つといってよい.本ブログでも h の各記事で扱ってきたが,とりわけ「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]),「#1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2)」 ([2013-11-27-1]),「#1899. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (3)」 ([2014-07-09-1]),「#1677. 語頭の <h> の歴史についての諸説」 ([2013-11-29-1]) を参照されたい.

h-dropping への非難 (stigmatisation) が高まったのは17世紀以降,特に規範主義時代である18世紀のことである.綴字の標準化によって語源的な <h> が固定化し,発音においても対応する /h/ が実現されるべきであるという規範が広められた.h は,標準的な綴字や語源の知識(=教養)の有無を測る,社会言語学的なリトマス試験紙としての機能を獲得したのである.

Minkova によれば,この時代に先立つルネサンス期に,明確に発音される h を含むギリシア語からの借用語が大量に流入してきたことも,h-dropping と無教養の連結を強めることに貢献しただろうという.「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]),「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1]) でみたように,確かに15--17世紀にはギリシア語の学術用語が多く英語に流入した.これらの語彙は高い教養と強く結びついており,その綴字や発音に h が含まれているかどうかを知っていることは,その人の教養を示すバロメーターともなり得ただろう.ギリシア借用語の存在は,17世紀以降の h-dropping 批判のお膳立てをしたというわけだ.広い英語史的視野に裏付けられた,洞察に富む指摘だと思う.Minkova (107) を引用する.

Orthographic standardisation, especially through printing after the end of the 1470s, was an important factor shaping the later fate of ME /h-/. Until the beginning of the sixteenth century there was no evidence of association between h-dropping and social and educational status, but the attitudes began to shift in the seventeenth century, and by the eighteenth century [h-]-lessness was stigmatised in both native and borrowed words. . . . In spelling, most of the borrowed words kept initial <h->; the expanding community of literate speakers must have considered spelling authoritative enough for the reinstatement of an initial [h-] in words with an etymological and orthographic <h->. New Greek loanwords in <h->, unassimilated when passing through Renaissance Latin, flooded the language; learned words in hept(a)-, hemato-, hemi-, hex(a)-, hagio-, hypo-, hydro-, hyper-, hetero-, hysto- and words like helix, harmony, halo kept the initial aspirate in pronunciation, increasing the pool of lexical items for which h-dropping would be associated with lack of education. The combined and mutually reinforcing pressure from orthography and negative social attitudes towards h-dropping worked against the codification of h-less forms. By the end of the eighteenth century, only a set of frequently used Romance loans in which the <h-> spelling was preserved were considered legitimate without initial [h-].

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-04 Tue

■ #3935. アルファベット頭字語の浮き沈みの歴史 [initialism][abbreviation][shortening][punctuation]

「#2982. 現代日本語に溢れるアルファベット頭字語」 ([2017-06-26-1]) などの記事で,現代語において隆盛を極めるアルファベット頭字語 (initialism) という略語法の話題を取り上げてきた.英語の例でいえば CEO, GDP, EU などがすぐに挙がるし,aka (= "also known as"), asap (= "as soon as possible"), imho (= "in my humble opinion") などもよく知られている.

英語に関していえば,このような略語法 (abbreviation) の氾濫は確かに20世紀以降に顕著であり,すぐれて現代的な現象といってよいだろう(cf. 「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」 ([2011-09-19-1]),「#878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較」 ([2011-09-22-1])).しかし,それ以前にも見られなかったわけではない.アルファベット文化圏を全体的に調べたわけではなが,少なくともヨーロッパ世界においては,アルファベット頭字語の使用そのものはローマ時代にも確認される.よく知られているのは,ラテン語で「ローマの元老院と人民」を意味する Senatus Populusque Romanus を頭字語化した SPQR である.ラテン語原文では各文字の後に点が打たれ,それによっても略語法であることが分かるが,これは後の英語における Prof., Dr. などの省略を表わすピリオドに連なるものといえる.

アルファベット頭字語には,1文字で1語を表わせるという便利さがある.とりわけ漢字の利点をよく知っている私たちにとって,この表語文字特有の便利さは,たやすく理解できるだろう.古代ローマでも,この便利さが昂じて法律文書で多用されるようになったようだが,皮肉なことに,厳密さが要求される法律文書で,ときに複数の解釈を許すアルファベット頭字語はふさわしくないと判断され,結局は帝国により使用が禁止されることになった.この影響が持続したのか,その後10世紀までアルファベット頭字語は冬の時代を迎えることになった.

しかし,10世紀になると復活の兆しを示しだした.とりわけ11--12世紀には,頭文字を用いた記憶術の発展に伴い,聖書に関係する用語や固有人名などがアルファベット頭字語で表現されるようになった.この慣習は,中世後期を通じて続いたが,初期刊本時代の終わりに至って再び衰退していった.そしてその後,先に述べた通り,20世紀に再び復活・拡大してきたというのが歴史の流れである.このように,アルファベット頭字語は何度も浮き沈みの歴史を経てきたのだ.

以上は,Saenger (64--65) の解説に依拠した.なお,Saenger はアルファベット頭字語のことを "suspension abbreviation" と呼んでいる.

・ Saenger, P. Space Between Words: The Origins of Silent Reading. Stanford, CA: Stanford UP, 1997.

2020-02-03 Mon

■ #3934. イギリスの er とアメリカの uh [interjection][spelling][pronunciation][ame_bre][rhotic][onomatopoeia]

言葉につかえた際などの言いよどみの典型的な filler として,標記の語がある.er も uh も発音上は大差なく /ə, əː, ʌ/ で一致しているといってよいが,スペリングは大きく異なり,辞書では別々の間投詞 (interjection) として扱われている.一般的にいえば,er がイギリス英語,uh がアメリカ英語に典型的な filler である.

この分布は,いわれてみればなるほどと納得できる.標準的には non-rhotic であるイギリス発音(具体的には RP など)を念頭におけば,er というスペリングが,母音のみの発音に対応しているのは普通のことである.一方,rhotic な一般アメリカ英語(具体的には General American など)を念頭におくと,er のスペリングで母音のみの発音に対応させるのには抵抗があるのかもしれない.アメリカ英語では,er のスペリングと発音の間に不規則性が感じられるということで,uh という別の綴り方が「発明」されたのではないか.Cook (183) がこの辺りの事情に触れている.

. . . characters who hesitate in British novels say 'er', whereas those in American novels say 'uh', though the sound is doubtless the same. The American correspondence of <er> would have to be /ər/, whereas <uh> can correspond to /ə/ in a more straightforward way.

なお,er も uh も言いよどみに際する心理的・生理的な作用の結果として発せられた音をスペリングに書き起こした擬声語だが,この形自体はかなり新しい.OED によると,er は初例が1862年,uh は1962年である.

英米変種間のスペリングの差異の例はごまんと挙げることができるが(cf. 「#244. 綴字の英米差のリスト」 ([2009-12-27-1])),発音上の non-rhotic/rhotic の違いがスペリングの差異と密接に関連している今回のような例はほとんど見たことがない.もっとも er と uh はスペリングの差異ではなく,本質的には語の差異であると議論することは可能かもしれないが.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

2020-02-02 Sun

■ #3933. コンマやコロンの前後のスペース [emode][punctuation][printing][typography]

現代英語の句読法 (punctuation) の慣用によると,コンマ(comma; <,>),コロン(colon; <:>),セミコロン (semicolon; <;>)などの前にはスペースを入れず,後ろにはスペースを入れることになっている.しかし,このような慣用も時代とともに変化してきた.これらの句読点の使用が一般化してきたのは「#575. 現代的な punctuation の歴史は500年ほど」 ([2010-11-23-1]) でもみたとおり初期近代英語期にかけての時期だが,当時から使用の細部については必ずしも安定的ではなかった(cf. 「#2666. 初期近代英語の不安定な句読法」 ([2016-08-14-1])).

Cook (170) によると,初期近代英語ではコンマやコロンの前後のスペースについて揺れがみられた.コンマに関しては前後ともにスペースなしという例が普通だったが,コロンに関してはむしろ前後ともにスペースを入れることが行なわれていた.これはフランス語の慣用の影響だという.

A word space following punctuation marks was not necessary 'in a Fixion,in a dreame', though there is a space both before and after the colon, following a French convention.

A comparison of the Folio and Quarto editions shows considerable variation:

Folio: Ham. I ʃo,God buy,ye : Now I am alone.

Quarto: Ham. I ʃo,God buy to you,now I am alone,

初期近代以降,句読法の慣用は,印刷,植字,レイアウトに関する技術の発展と平行的に変化してきた.また,ヨーロッパの他言語の句読法を横目で見て倣うこともあれば,独自の慣用を発達させてきたこともあった.その点では句読法も,綴字やその他の言語項と異ならず,常に通時的な変化と共時的な変異にさらされてきたということだ.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

2020-02-01 Sat

■ #3932. 分かち書きがなかったら検索も不便だし,辞書の見出しという発想も出てこない [distinctiones][lexicography][word][dictionary][alphabet]

私たちは,非表音文字を含む日本語の書記において続け書き (scriptura continua) がなされるのに慣れており,特に問題を感じていない.しかし,最たる表音文字であるアルファベットを用いる言語圏で,もし続け書きがなされていたらと想像すると,頭が痛くなる.実際には,連日の記事で取り上げてきたように,それが古典ギリシア語や古典ラテン語では常態だったのではあるが (cf. 「#3929. なぜギリシアとローマは続け書きを採用したか? (1)」 ([2020-01-29-1]),「#3930. なぜギリシアとローマは続け書きを採用したか? (2)」 ([2020-01-30-1]),「#3931. 語順の固定化と分かち書き」 ([2020-01-31-1])) .

現代人の感覚からすると,アルファベットの分かち書き (distinctiones) という発明は当たり前すぎて,疑ったこともない.分かち書きがなかったらどうなるのだろうかと想像することすらしない.しかし,よくよく考えてみると,分かち書きにより語の区切りが明確に分かるというのは実にありがたいことである.続け書きでは,読み手がいちいち語の区切りを判断しなければならない.字面が連綿と続くページのなかで,ある語を検索しようとするとき,分かち書きと続け書きでは,検索スピードが天と地ほど異なるだろう.分かち書きは,語の検索という作業に革命的な能率をもたらすのだ.

さらに,語の検索を主たるサービスとして提供する辞書 (dictionary) や語彙集 (glossary) や各種の索引を考えてみよう.現代の辞書では,語彙項目がアルファベット順などの決められた順序で,行頭に見出しとして立てられているからこそ検索しやすいのであって,もし延々と連なる続け書きされた文字列のなかから目的の語彙項目の見出しを探さなければならないとしたら,そもそも検索サービスの用を足していないとみなされるだろう.辞書や索引は分かち書きが前提とされているのである.このことは当たり前すぎて気づきすらしなかったことだ.

このような点に注意を向けさせてくれたのは,Saenger (90) の指摘である.古代的な続け書きが解消され,中世的な分かち書きが発達してきて初めて,用が足りる辞書的なものが現われたのだという.同様に,アルファベット順に並べるという実践も,本質的には中世以降に出現した発想といっていいだろう.

It is difficult to imagine an alphabetical dictionary functioning as a reference tool when written in scriptura continua, even after the codex had supplanted the scroll. For the Greeks and Romans, alphabetical order was chiefly an aid to grammarians in assembling collections of grammatical definitions, such as that of Pompeius Festus, and as a mnemonic tool for relatively short lists of names. The alphabetical principle was never used to facilitate rapid consultation, as in modern indexes.

分かち書き,アルファベット順,辞書編纂というのは,すべて関わりがあるということだ.関連して,「#603. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (1)」 ([2010-12-21-1]),「#604. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (2)」 ([2010-12-22-1]),「#1451. 英語史上初のコンコーダンスと完全アルファベット主義」 ([2013-04-17-1]),「#2930. 以呂波引きの元祖『色葉字類抄』」 ([2017-05-05-1]),「#3365. 以呂波引きの元祖『色葉字類抄』 (2)」 ([2018-07-14-1]) も参照.

・ Saenger, P. Space Between Words: The Origins of Silent Reading. Stanford, CA: Stanford UP, 1997.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow