hellog〜英語史ブログ / 2014-05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014-05-31 Sat

■ #1860. 原形と同じ形の過去分詞 [conversion][adjective][participle][verb]

現代英語には affect, attract, celebrate, dedicate, indicate, relate などロマンス系の動詞が多く存在する.語幹末尾に /t/ をもつこれらの語形はラテン語の過去分詞形(典型的な語尾は -ātus)に由来するが,英語へ取り込まれる際には /t/ を含めた全体が動詞語幹と解釈された.この背景には,形容詞から動詞への品詞転換 (conversion) が英語において広く生産的であったことが関与していると言われる.この経緯については,「#438. 形容詞の比較級から動詞への転換」 ([2010-07-09-1]) や「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」 ([2013-02-08-1]) の記事で簡単に触れた通りである.

さて,このような語群の一部には,現代英語において古風な用法ではあるが,原形がそのまま過去分詞として用いられるものがある.例えば,create, dedicate, frustrate は,このままの形態で,規則的な過去分詞形 created, dedicated, frustrated と同等の過去分詞として用いられることがある.現代の用法としては限定的だが,中英語や初期近代英語では,これらの動詞において原形と同形の過去分詞形が,規則的な -ed 形と並んで広く行われていた.荒木・宇賀治 (206--08) は,中英語における -ed 形とゼロ形の相対頻度を示した Reuter (45, 89) による以下のデータを掲載しながら,語幹が /t/ で終わる動詞についてはむしろゼロ形のほうが好まれたことを指摘している.

| /t/ で終わるもの | /t/ で終わらないもの | ||||

| {-ed} | {-ø} | {-ed} | {-ø} | ||

| 13--14世紀 | Chaucer | 55 | 58 | 19 | 9 |

| Wyclif | 17 | 26 | 3 | 0 | |

| Trevisa | 15 | 62 | 2 | 1 | |

| Gower | 3 | 29 | 2 | 9 | |

| 15世紀 | Lydgate | 13 | 116 | 7 | 1 |

| Tr. Palladius | 5 | 70 | 3 | 7 | |

| Tr. Higden | 極く少数 | ほとんど | すべて | 0 | |

| Tr. Delm | 1 | 44 | 4 | 0 | |

| Capgrave | 9 | 54 | 2 | 0 | |

| Ripley | 0 | 48 | 0 | 0 | |

| Henryson | 3 | 48 | 0 | 0 | |

| Monk of Evesh | 5 | 29 | 1 | 0 | |

| Bk. St. Albans | 11 | 1 | 1 | 0 | |

| Caxton | 165 | 118 | すべて | 0 | |

中英語において /t/ で終わるゼロ形の過去分詞が好まれた理由として,荒木・宇賀治 (207) は「英語本来の弱屈折動詞で,語幹が /t/ (および /d/)で終り,不定詞にゆるみ母音をもつものは,ME期に過去・過去分詞形と同形になったことの影響によるものであろう」と述べている.関連して,「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1]) と「#1858. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc. (2)」 ([2014-05-29-1]) の記事も参照されたい.

中英語でゼロ形が好まれた上述の傾向は,しかし,15世紀末には退潮を示していた.その頃までには,/t/ で終わる語についても規則的な -ed 形が一般的になっており,ゼロ形は衰えていた.その後もゼロ形の衰退はゆっくりではあるが着実に進行し,18世紀にはほとんどの動詞において廃用に帰した.現在まで残存した少数のゼロ形についても,過去分詞の異形というよりは純粋な形容詞として意識されている.残存した例としては上述の3語のほか,confiscate, consecrate, distract, elect, infatuate, sophisticate などが含まれる.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.

・ Reuter, O. On the Development of English Verbs from Latin and French Past Participles. Commentationes Humanarum Literarum, VI. 6. Helsingfors: Centraltryckeriet, 1934.

2014-05-30 Fri

■ #1859. 初期近代英語の3複現の -s (5) [verb][conjugation][emode][paradigm][analogy][3pp][shakespeare][nptr][causation]

今回は,これまでにも 3pp の各記事で何度か扱ってきた話題の続き.すでに論じてきたように,動詞の直説法における3複現の -s の起源については,言語外的な北部方言影響説と,言語内的な3単現の -s からの類推説とが対立している.言語内的な類推説を唱えた初期の論者として,Smith がいる.Smith は Shakespeare の First Folio を対象として,3複現の -s の例を約100個みつけた.Smith は,その分布を示しながら北部からの影響説を強く否定し,内的な要因のみで十分に説明できると論断した.その趣旨は論文の結論部よくまとまっている (375--76) .

I. That, as an historical explanation of the construction discussed, the recourse to the theory of Northumbrian borrowing is both insufficient and unnecessary.

II. That these s-predicates are nothing more than the ordinary third singulars of the present indicative, which, by preponderance of usage, have caused a partial displacement of the distinctively plural forms, the same operation of analogy finding abundant illustrations in the popular speech of to-day.

III. That, in Shakespeare's time, the number and corresponding influence of the third singulars were far greater than now, inasmuch as compound subjects could be followed by singular predicates.

IV. That other apparent anomalies of concord to be found in Shakespeare's syntax,---anomalies that elude the reach of any theory that postulates borrowing,---may also be adequately explained on the principle of the DOMINANT THIRD SINGULAR.

要するに,Smith は,当時にも現在にも見られる3単現の -s の共時的な偏在性・優位性に訴えかけ,それが3複現の領域へ侵入したことは自然であると説いている.

しかし,Smith の議論には問題が多い.第1に,Shakespeare のみをもって初期近代英語を代表させることはできないということ.第2に,北部影響説において NPTR (Northern Present Tense Rule; 「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1]) を参照) がもっている重要性に十分な注意を払わずに,同説を排除していること(ただし,NPTR に関連する言及自体は p. 366 の脚注にあり).第3に,Smith に限らないが,北部影響説と類推説とを完全に対立させており,両者をともに有効とする見解の可能性を排除していること.

第1と第2の問題点については,Smith が100年以上前の古い研究であることも関係している.このような問題点を指摘できるのは,その後研究が進んできた証拠ともいえる.しかし,第3の点については,今なお顧慮されていない.北部影響説と類推説にはそれぞれの強みと弱みがあるが,両者が融和できないという理由はないように思われる.

「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1]) の記事でみたように McIntosh の研究は NPTR の地理的波及を示唆するし,一方で Smith の指摘する共時的で言語内的な要因もそれとして説得力がある.いずれの要因がより強く作用しているかという効き目の強さの問題はあるだろうが,いずれかの説明のみが正しいと前提することはできないのではないか.私の立場としては,「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]) で論じたように,3複現の -s の問題についても言語変化の "multiple causation" を前提としたい.

・ Smith, C. Alphonso. "Shakespeare's Present Indicative S-Endings with Plural Subjects: A Study in the Grammar of the First Folio." Publications of the Modern Language Association 11 (1896): 363--76.

・ McIntosh, Angus. "Present Indicative Plural Forms in the Later Middle English of the North Midlands." Middle English Studies Presented to Norman Davis. Ed. Douglas Gray and E. G. Stanley. Oxford: OUP, 1983. 235--44.

2014-05-29 Thu

■ #1858. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc. (2) [verb][conjugation][degemination][inflection][phonetics][analogy][sobokunagimon]

「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1]) の記事に補足を加えたい.先の記事では,弱変化動詞の語幹の rhyme の構成が「緩み母音(短母音)+歯茎破裂音 /d, t/ 」である場合に {-ed} 接尾辞を付すと,古英語から中英語にかけて生じた音韻過程の結果,現在形,過去形,過去分詞形がすべて同形となってしまったと説明した.

しかし,実際のところ,上記の音韻過程による説明には若干の心許なさが残る.想定されている音韻過程のうち,脱重子音化 (degemination) は中英語での過程ととらえるにしても,それに先立つ連結母音の脱落や重子音化という過程は古英語の段階で生じたものと考えなければならない.ところが,先の記事で列挙した現代英語における無変化活用の動詞群のすべてがその起源を古英語にまで遡れるわけではない.例えば hit (< OE hyttan), knit (< OE cnyttan), shut (< OE scyttan), set (< OE settan), wed (< OE weddian) などは古英語に遡ることができても,cast, cost, cut, fit, hurt, put, split, spread などは初出が中英語以降の借用語あるいは造語である.また,元来 bid, burst, let, shed, slit などは強変化動詞であり後に弱変化化したものだが,そのタイミングと上記の想定される音韻過程のタイミングとがどのように関わり合っているかが分からない.古英語の弱変化動詞に確実には遡ることのできないこれらの動詞についても,set や shut の場合と同様に,音韻過程による説明を適用することはできるのだろうか.

むしろ,そのような動詞は,語幹の rhyme 構成が共通しているという点で,音韻史的に「正統な」無変化活用の動詞 set や shut と共時的に関連づけられ,類推作用 (analogy) によって無変化活用を採用するようになったのではないか.英語史において強変化動詞 → 弱変化動詞という流れ(強弱移行)は一般的であり,類推作用の最たる例としてしばしば言及されるが,一般の弱変化動詞 → 無変化活用動詞という類推作用の流れも,周辺的ではあれ,このように存在したと考えられるのではないか.無変化活用の動詞の少なくとも一部は,純粋な音韻変化の結果としてではなく,音韻形態論的な類推作用の結果として捉える必要があるように思われる.そのように考えていたところに,Jespersen (28) に同趣旨の記述を見つけ,勢いを得た.引用中の "this group" とは古英語に起源をもつ無変化活用の動詞群を指す.

Even verbs originally strong or reduplicative, or of foreign origin, have been drawn into this group: bid, burst, slit; let, shed; cost.

動詞の強弱移行については,「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]) ,「#527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する?」 ([2010-10-06-1]) ,「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1]),「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1]),「#1287. 動詞の強弱移行と頻度」 ([2012-11-04-1]) の各記事を参照.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2014-05-28 Wed

■ #1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力 [verb][conjugation][emode][language_change][causation][suffix][inflection][phonotactics][3sp]

「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]),「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]) と続けて3単現の -th → -s の変化について取り上げてきた.この変化をもたらした要因については諸説が唱えられている.また,「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]) で触れた通り,3複現においても平行的に -th → -s の変化が起こっていたらしい証拠があり,2つの問題は絡み合っているといえる.

北部方言では,古英語より直説法現在の人称語尾として -es が用いられており,中部・南部の -eþ とは一線を画していた.したがって,中英語以降,とりわけ初期近代英語での -th → -s の変化は北部方言からの影響だとする説が古くからある.一方で,いずれに方言においても確認された2単現の -es(t) の /s/ が3単現の語尾にも及んだのではないかとする,パラダイム内での類推説もある.その他,be 動詞の is の影響とする説,音韻変化説などもあるが,いずれも決定力を欠く.

諸説紛々とするなかで,Jespersen (17--18) は音韻論の観点から「効率」説を展開する.音素配列における「最小努力の法則」 ('law of least effort') の説と言い換えてもよいだろう.

In my view we have here an instance of 'Efficiency': s was in these frequent forms substituted for þ because it was more easily articulated in all kinds of combinations. If we look through the consonants found as the most important elements of flexions in a great many languages we shall see that t, d, n, s, r occur much more frequently than any other consonant: they have been instinctively preferred for that use on account of the ease with which they are joined to other sounds; now, as a matter of fact, þ represents, even to those familiar with the sound from their childhood, greater difficulty in immediate close connexion with other consonants than s. In ON, too, þ was discarded in the personal endings of the verb. If this is the reason we understand how s came to be in these forms substituted for th more or less sporadically and spontaneously in various parts of England in the ME period; it must have originated in colloquial speech, whence it was used here and there by some poets, while other writers in their style stuck to the traditional th (-eth, -ith, -yth), thus Caxton and prose writers until the 16th century.

言語の "Efficiency" とは言語の進歩 (progress) にも通じる.(妙な言い方だが)Jespersen だけに,実に Jespersen 的な説と言えるだろう.Jespersen 的とは何かについては,「#1728. Jespersen の言語進歩観」 ([2014-01-19-1]) を参照されたい.[s] と [θ] については,「#842. th-sound はまれな発音か」 ([2011-08-17-1]) と「#1248. s と th の調音・音響の差」 ([2012-09-26-1]) もどうぞ.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2014-05-27 Tue

■ #1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた [pronunciation][verb][conjugation][emode][spelling][spelling_pronunciation_gap][suffix][inflection][3sp]

昨日の記事「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]) で参照した Kytö (115) は,17世紀当時の評者を直接引用しながら,17世紀前半には -eth と綴られた屈折語尾がすでに -s として発音されていたと述べている.

Contemporary commentators' statements, and verse rhymes, indicate that the -S and -TH endings were pronounced identically from the early 17th century on. Richard Hodges (1643) listed different spellings given for the same pronunciation: for example, clause, claweth, claws; Hodges also pointed out in 1649 that "howesoever wee write them thus, leadeth it, maketh it, noteth it, we say lead's it, make's it, note's it" (cited in Jespersen, 1942: 19--20).

Kytö (132 fn. 10) では,Hodges の後の版での発言も紹介されている.

In the third (and final) edition of his guide (1653: 63--64), Hodges elaborated on his statement: "howsoever wee write many words as if they were two syllables, yet wee doo commonly pronounce them as if they were but one, as for example, these three words, leadeth, noteth, taketh, we doo commonly pronounce them thus, leads, notes, takes, and so all other words of this kind."

17世紀には一般的に <-eth> が /-s/ として発音されていたという状況は,/θ/ と /s/ とは異なる音素であるとしつこく教え込まれている私たちにとっては,一見奇異に思われるかもしれない.しかし,これは,話し言葉での変化が先行し,書き言葉での変化がそれに追いついていかないという,言語変化のありふれた例の1つにすぎない.後に書き言葉も話し言葉に合わせて <-s> と綴られるようになったが,綴字が発音に追いつくには多少なりとも時間差があったということである.日本語表記が旧かなづかいから現代かなづかいへと改訂されるまでの道のりに比べれば,<-eth> から <-s> への綴字の変化はむしろ迅速だったと言えるほどである.

なお,Jespersen (20) によると,超高頻度の動詞 hath, doth, saith については,<-th> 形が18世紀半ばまで普通に見られたという.

表音文字と発音との乖離については spelling_pronunciation_gap の多くの記事で取り上げてきたが,とりわけ「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」 ([2009-05-13-1]) と「#62. なぜ綴りと発音は乖離してゆくのか」 ([2009-06-28-2]) の記事を参照されたい.

・ Kytö, Merja. "Third-Person Present Singular Verb Inflection in Early British and American English." Language Variation and Change 5 (1993): 113--39.

・ Hodges, Richard. A Special Help to Orthographie; Or, the True Writing of English. London: Printed for Richard Cotes, 1643.

・ Hodges, Richard. The Plainest Directions for the True-Writing of English, That Ever was Hitherto Publisht. London: Printed by Wm. Du-gard, 1649.

・ Hodges, Richard. Most Plain Directions for True-Writing: In Particular for Such English Words as are Alike in Sound, and Unlike Both in Their Signification and Writing. London: Printed by W. D. for Rich. Hodges., 1653. (Reprinted in R. C. Alston, ed. English Linguistics 1500--1800. nr 118. Menston: Scholar Press, 1968; Microfiche ed. 1991)

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2014-05-26 Mon

■ #1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s [colonial_lag][ame_bre][verb][conjugation][bible][shakespeare][suffix][inflection][3sp][schedule_of_language_change][lexical_diffusion][speed_of_change]

動詞の3複現語尾について「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]),「#1423. 初期近代英語の3複現の -s (2)」 ([2013-03-20-1]),「#1576. 初期近代英語の3複現の -s (3)」 ([2013-08-20-1]),「#1687. 初期近代英語の3複現の -s (4)」 ([2013-12-09-1]),「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) で扱ってきたが,3単現語尾の歴史についてはあまり取り上げてこなかった.予想されるように,3単現語尾のほうが研究も進んでおり,とりわけイングランドの北部を除く方言で古英語以来 -th を示したものが,初期近代英語期に -s を取るようになった経緯については,数多くの論著が出されている.

初期近代英語の状況を説明するのにしばしば引き合いに出されるのは,1611年の The Authorised Version (The King James Version [KJV])では伝統的な -th が完璧に保たれているが,同時代の Shakespeare では -th と -s が混在しているということだ.このことは,17世紀までに口語ではすでに -th → -s への変化が相当程度進んでいたが,保守的な聖書の書き言葉にはそれが一切反映されなかったものと解釈されている.

さて,ちょうど同じ時代に英語が新大陸へ移植され始めていた.では,その時すでに始まっていた -th → -s の変化のその後のスケジュールは,イギリス英語とアメリカ英語とで異なった点はあったのだろうか.Kytö は,16--17世紀のイギリス英語コーパスと,17世紀のアメリカ英語コーパスを用いて,この問いへの答えを求めた.様々な言語学的・社会言語学的なパラメータを設定して比較しているが,全体的には1つの傾向が確認された.17世紀中の状況をみる限り,-s への変化はアメリカ英語のほうがイギリス英語よりも迅速に進んでいたのである.Kytö (120) による頻度表を示そう.

| British English | American English | ||||||

| -S | -TH | Total | -S | -TH | Total | ||

| 1500--1570 | 15 (3%) | 446 | 461 | - | |||

| 1570--1640 | 101 (18%) | 459 | 560 | 1620--1670 | 339 (51%) | 322 | 661 |

| 1640--1710 | 445 (76%) | 140 | 585 | 1670--1720 | 642 (82%) | 138 | 780 |

この結果を受けて,Kytö (132) は,3単現の -th → -s の変化に関する限り,アメリカ英語に colonial_lag はみられないと結論づけている.

Contrary to what has usually been attributed to the phenomenon of colonial lag, the subsequent rate of change was more rapid in the colonies. By and large, the colonists' writings seem to reflect the spoken language of the period more faithfully than do the writings of their contemporaries in Britain. In this respect, speaker innovation, rather than conservative tendencies, guided the development.

過去に書いた colonial_lag の各記事でも論じたように,言語項目によってアメリカ英語がイギリス英語よりも進んでいることもあれば遅れていることもある.いずれの変種もある意味では保守的であり,ある意味では革新的である.その点で Kytö の結論は驚くべきものではないが,イギリス本国において口語上すでに始まっていた言語変化が,アメリカへ渡った後にどのように進行したかを示唆する1つの事例として意義がある.

・ Kytö, Merja. "Third-Person Present Singular Verb Inflection in Early British and American English." Language Variation and Change 5 (1993): 113--39.

2014-05-25 Sun

■ #1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc. [verb][conjugation][degemination][inflection][phonetics][sobokunagimon]

現代英語には,set -- set -- set, put -- put -- put, let -- let -- let など無変化活用の動詞がいくつか存在する.まずは Quirk et al. (§3.17) に挙げられている無変化活用の動詞の一覧をみてみよう.表中で "R" は "regular" を表わす.

| V/V-ed | COMMENTS |

|---|---|

| bet | BrE also R: betted |

| bid | 'make an offer (to by)' etc. (But in the sense of 'say a greeting' or 'give an order', the forms bid ? bad(e) ? bidden may also be used in rather archaic style: 'Do as you are bid(den).') Also OUTBID, UNDERBID. |

| burst | Also nonstandard BUST, with alternative R V-ed form busted |

| cast | Also BROADCAST, FORECAST, MISCAST, OVERCAST, RECAST, TELECAST (sometimes also R) |

| cost | COST = 'estimate the cost of' is R |

| cut | |

| fit | R <in BrE> |

| hit | |

| hurt | |

| knit | Usually R: knitted |

| let | |

| put /ʊ/ | But PUT(T) /pʌt/ in golf is R: putted |

| quit | Also R: quitted |

| rid | Also R: ridded |

| set | Also BESET, RESET, UPSET, OFFSET, INSET |

| shed | Also R <rare> = 'put in a shed' |

| shit | <Not in polite use>; V-ed1 sometimes shat |

| shred | Usually R: shreaded |

| shut | |

| slit | |

| split | |

| spread /e/ | |

| sweat /e/ | Also R: sweated |

| thrust | |

| wed | Also R: wedded |

| wet | Also R: wetted |

上記の動詞の語幹に共通するのは,緩み母音をもち,歯茎破裂音 /d, t/ で終わることである.古英語および中英語では,このような音韻条件を備えていた動詞は,弱変化の過去・過去分詞接尾辞 {-ed} を付加するときに連結母音を脱落させ,語幹末音と合わさって重子音 /-dd-, -tt-/ を示した.ところが,中英語後期までに脱重子音化 (degemination) が生じ,過去と過去分詞の語幹も,不定詞と現在の語幹と同じ /d, t/ で終わる形態へと収斂した.結果として,無変化活用が生まれることになった.ただし,knitted, quitted, wedded などのように,新たに規則形が生み出されたものもあるので,上記の音韻条件は動詞が無変化活用であることの必要条件ではあっても十分条件ではない(荒木・宇賀治,p. 204--05).

なお,語幹に張り母音をもつ動詞については,別の音韻過程が関与し,dream / dreamt, leap / leapt, read / read, speed / sped などの活用が現われた. 関連して,「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1]) を参照.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.

2014-05-24 Sat

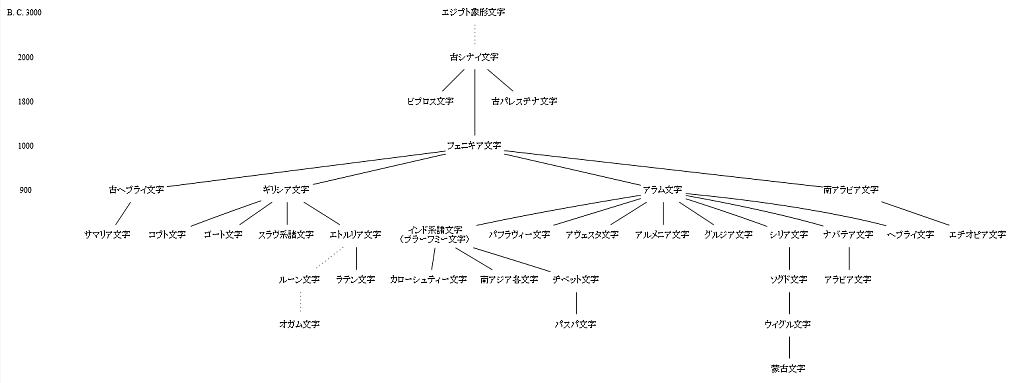

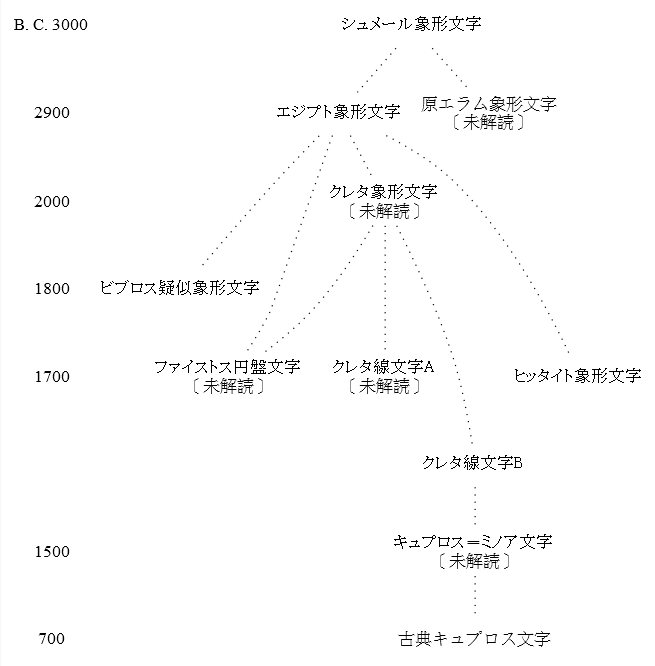

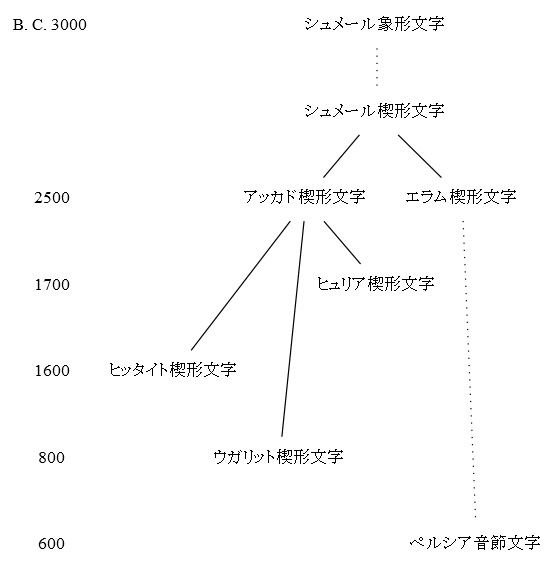

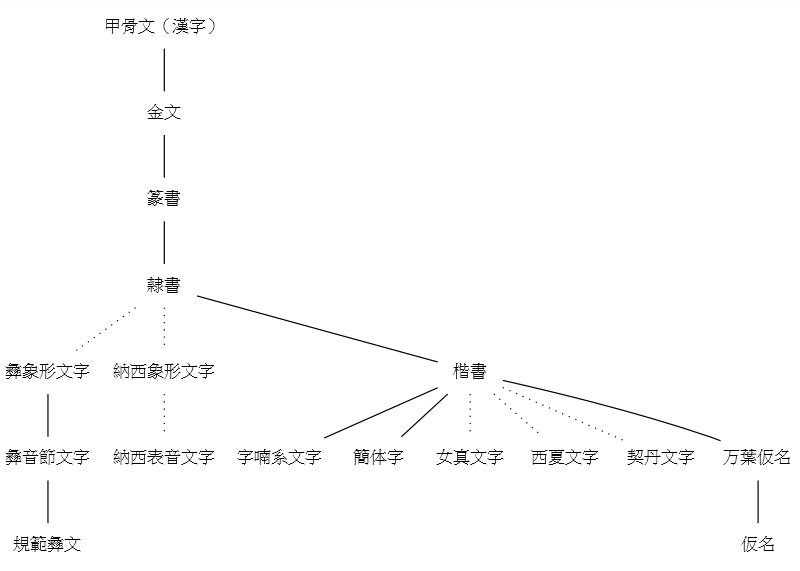

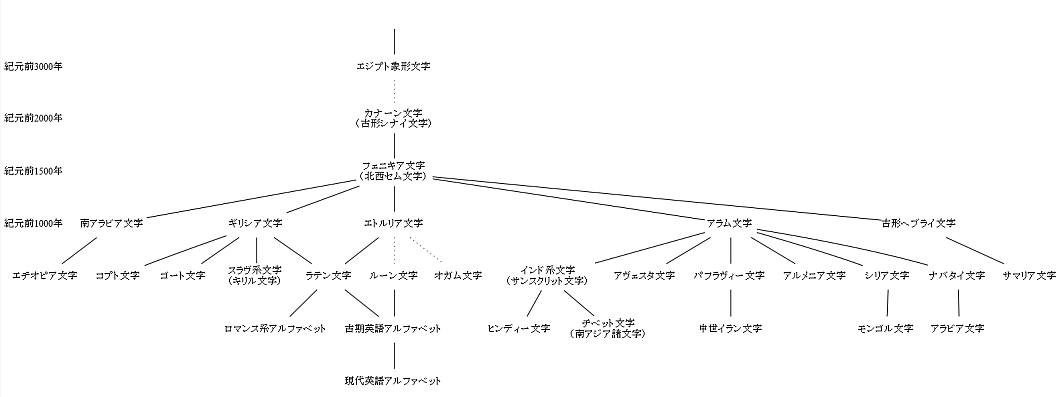

■ #1853. 文字の系統 (2) [writing][grammatology][alphabet][family_tree][hieroglyph]

「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]),「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1]) に引き続き,もう1組の文字の系統図を示したい.先の記事でも述べたように,比較言語学の成果として描かれる言語の系統図と同様に,比較文字学の成果としての文字の系統図も,一つの仮説である.もちろん大筋で合意されている部分などはあるが,極端に言ってしまえば,論者の数だけ系統図があるということにもなる.したがって,系統図のようなものは複数見比べる必要がある.今回は,西田 (232--34) による1組の系統図を参照する.以下の4つの系統が区別されている.年代は暫定的なものである.

(1) エジプト象形文字が表音字形として発展した系統

(2) シュメール象形文字が象形字形を保存した系統

(3) シュメール楔形文字の系統

(4) 東アジアの象形文字の系統

・ 西田 龍雄(編) 『言語学を学ぶ人のために』 世界思想社,1986年.

2014-05-23 Fri

■ #1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR [nptr][verb][conjugation][inflection][me_dialect][contact][suffix][paradigm][3pp][3sp]

標題は「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) でも簡単に触れた話題だが,今回はもう少し詳しく取り上げたい.注目するのは,直説法の3人称単数現在の語尾と(人称を問わない)複数現在の語尾である.

中英語の一般的な方言区分については「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) や「#1812. 6単語の変異で見る中英語方言」 ([2014-04-13-1]) を参照されたいが,直説法現在形動詞の語尾という観点からは,中英語の方言は大きく3分することができる.いわゆる "the Chester-Wash line" の北側の北部方言 (North),複数の -eth を特徴とする南部方言 (South),その間に位置する中部方言 (Midland) である.中部と南部の当該の語尾についてはそれぞれ1つのパラダイムとしてまとめることができるが,北部では「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) で話題にしたように,主語と問題の動詞との統語的な関係に応じて2つのパラダイムが区別される.この統語規則は "Northern Personal Pronoun Rule" あるいは "Northern Present Tense Rule" (以下 NPTR と略)として知られており,McIntosh (237) によれば,次のように定式化される.

Expressed in somewhat simplified fashion, the rule operating north of the Chester-Wash line is that a plural form -es is required unless the verb has a personal pronoun subject immediately preceding or following it. When the verb has such a subject, the ending required is the reduced -e or zero (-ø) form.

McIntosh (238) にしたがい,NPTR に留意して中英語3方言のパラダイムを示すと以下のようになる.

(1) North (north of the Chester-Wash line)

i) subject not a personal pronoun in contact with verb

| North: i) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -es | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -es |

ii) personal pronoun subject in contact with verb

| North: ii) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -e, -ø (-en) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -es |

(2) Midland

| Midland | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -en, -e (-ø) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

(3) South

| South | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -eth | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

さて,おもしろいのは北部と中部の境界付近のある地域では,NPTR を考慮するパラダイム (1) とそれを考慮しないパラダイム (2) とが融合したような,パラダイム (1.5) とでもいうべきものが確認されることである.そこでは,パラダイム (1) に従って統語的な NPTR が作用しているのだが,形態音韻論的にはパラダイム (1) 的な -es ではなくパラダイム (2) 的な -eth が採用されているのである.McIntosh (238) により,「パラダイム (1.5)」を示そう.

(1.5) (1) と (2) の境界付近の "NE Leicestershire, Rutland, N. Northamptonshire, the extreme north of Huntingdonshire, and parts of N. Ely and NW Norfolk" (McIntosh 236)

i) subject not a personal pronoun in contact with verb

| North/Midland: i) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -eth | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

ii) personal pronoun subject in contact with verb

| North/Midland: ii) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -en (-e, -ø) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

要するに,この地域では,形態音韻は中部的,統語は北部的な特徴を示す.統語論という抽象的なレベルでの借用と考えるべきか,dialect mixture と考えるべきか,理論言語学的にも社会言語学的にも興味をそそる現象である.

・ McIntosh, Angus. "Present Indicative Plural Forms in the Later Middle English of the North Midlands." Middle English Studies Presented to Norman Davis. Ed. Douglas Gray and E. G. Stanley. Oxford: OUP, 1983. 235--44.

2014-05-22 Thu

■ #1851. 再帰代名詞 oneself の由来についての諸説 [reflexive_pronoun][personal_pronoun][genitive][celtic][celtic_hypothesis]

「#47. 所有格か目的格か:myself と himself」 ([2009-06-14-1]) で再帰代名詞 -self の諸形態の起源を探ったが,その記事で論じたのとは異なる説もいくつかある.少し調べたところ,やや古い文献で現在はどのように評価されているのかわからないが,ケルト語の対応表現が関与しているのではないかという説があった.ケルト語の英語への影響を論じている Preusler (187) からの一節を引用する.

Im Altenglischen und noch überwiegend bei Shakespeare und in den heutigen Mundarten dient das einfache Personalpronomen als Reflexiv. Daneben kommt schon altenglisch Versärkung mit self vor, doch erst seit der ersten Hälfte des 13. Jh.s das Possessiv mit self. --- Das Kymrische kennt seit alters beides, my hun ich selbst neben fy hun mein selbst. Die Neigung zum Possessiv ist hier so stark, daß es sich in allen Personen durchgesetzt hat. --- Die Pluralformen zeigen auch den Plural von hun: ein hunain wir selbst usw.; im Englischen treten die Pluralformen erst seit der Mitte des 16. Jh.s auf.

この説では,1, 2人称の myself, yourself などの属格形の由来は説明されるかもしれないが,himself などで与格形が優勢となった経緯は説明されない.また,最後の部分で述べられているように,英語の複数形において -(e)s をもつ yourselves や themselves が初出するのは16世紀にかけてだが,ここにケルト語の関与があったと仮定するのであれば,なぜこの時期まで影響が遅延したのだろうかという疑問が生じる.この疑問は,ケルト語影響説の取りざたされる多くの項目に共通して投げかけられている疑問である.

言語接触という言語外的な要因ではなく,言語内的に説明する代表的な説としては,mē selfum -> mī self -> myself の音韻形態弱化説が挙げられる.『英語語源辞典』の self の項の説明を引用しよう.

OE self は代名詞的形容詞として名詞や代名詞に添えてこれを強める,形容詞変化をする語であった.とくに与格(対格を吸収)の人称代名詞が再帰的に用いられるとき添えられて,him selfum のような結合を見せることが多かった.12Cになると self- の語尾は,おそらく副詞と感じられるようになった結果,次第に脱落の傾向を見せ,やがて HIMSELF のように一語になり,もと God self といったところも God himself というようになった.一方 mē selfum, þē selfum は発音が弱まって mī self, þī self となり,さらに self が名詞と感じられて mi self, þi self (MYSELF, THYSELF) が生じたと考えられる.複数形が -selves (cf. OE wē selfe we ourselves) となるのも,self を普通の名詞のように変化させるようになった結果である.

・ Preusler, Walther. "Keltischer Einfluß im Englischen." Indogermanische Forschungen 56 (1938): 178--91.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2014-05-21 Wed

■ #1850. AAVE における動詞現在形の -s [verb][inflection][aave][sociolinguistics][hypercorrection][creole][nptr][3pp][3sp]

AAVE (African American Vernacular English) では,直説法の動詞に3単現ならずとも -s 語尾が付くことがある.一見すると,どの人称でも数でも -s が付いたり付かなかったりなので,ランダムに見えるほどだ.記述研究はとりわけ社会言語学的な観点から多くなされているようだが,-s 語尾の出現を予想することは非常に難しいという.AAVE という変種自体が一枚岩ではなく,地域や都市によっても異なるし,個人差も大きいということがある.

AAVE の現在形の -s の問題は,標準英語と異なる分布を示すという点で,この変種を特徴づける項目の1つとして注目されてきた.歴史的な観点からは,この -s の分布の起源が最大の関心事となるが,この問題はとりもなおさず AAVE の起源がどこにあるかという根本的な問題に直結する.AAVE の起源を巡る creolist と Anglicist の論争はつとに知られているが,現在形の -s も,否応なしにこの論争のなかへ引きずり込まれることになった.creolist は,AAVE の直説法現在の動詞の基底形はクレオール化に由来する無語尾だが,標準英語の規範の圧力により -s がしばしば必要以上に現われるという過剰修正 (hypercorrection) の説を唱える.一方,Anglicist は,-s を何らかの分布でもつイギリス由来の変種が複数混成したものを黒人が習得したと考える.Anglicist は,必ずしも現代の過剰修正の可能性を否定するわけではないが,前段階にクレオール化を想定しない.

私はこの問題に詳しくないが,「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]),「#1423. 初期近代英語の3複現の -s (2)」 ([2013-03-20-1]),「#1576. 初期近代英語の3複現の -s (3)」 ([2013-08-20-1]),「#1687. 初期近代英語の3複現の -s (4)」 ([2013-12-09-1]) で取り上げてきた問題を調査してゆくなかで,AAVE の -s に関する1つの論文にたどり着いた.その論者 Schneider は明確に Anglicist である.議論の核心は次の部分 (104) だろう.

Apparently, the early American settlers brought to the New World linguistic subsystems which, as far as subject-verb concord is concerned, were characterized by two opposing dialectal tendencies, the originally northern British one using -s freely with all verbs, and a southern one favoring the zero morph. In America, the mixing of settlers from different areas resulted in the blended linguistic concord (or rather nonconcord) system, which is characterized by the variable but frequent use of the -s suffix . . ., which was transmitted by the white masters, family members, and overseers to their black slaves in direct language contact . . . .

ここには,「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) や「#1841. AAVE の起源と founder principle」 ([2014-05-12-1]) で取り上げたような dialect mixture という考え方がある.その可能性は十分にあり得ると思うが,混成の入力と出力について詳細に述べられていない.確かに入力となる諸変種がいかなるものであったかを確定し,記述することは,一般的にいって歴史研究では難しいだろう.しかし,複数変種をごたまぜにするとこんな風になる,あんな風になるというだけでは,説得力がないように思われる.

また,"the originally northern British one using -s freely with all verbs" と述べられているが "freely" は適切ではない.イングランド北部方言における -s の分布には,「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) で見たような統語規則が作用しており,決して自由な分布ではなかった.

さらに,Schneider は19世紀半ばより前の時代の AAVE についてはほとんど記述しておらず,起源を探る論文としては,議論が弱いといわざるをえない.

もちろん,上記の点だけで Anglicist の仮説が崩れたとか,dialect mixture の考え方が通用しないということにはならない.むしろ,すぐれて現代的な社会言語学上の問題である AAVE の議論と,初期近代英語の3複現の -s の議論が遠く関与している可能性を考えさせるという意味で,啓発的ではある.

・ Schneider, Edgar W. "The Origin of the Verbal -s in Black English." American Speech 58 (1983): 99--113.

2014-05-20 Tue

■ #1849. アルファベットの系統図 [writing][grammatology][alphabet][runic][family_tree][neogrammarian][comparative_linguistics]

「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]),「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]) の記事で,アルファベットの歴史や系統を見てきたが,今回は寺澤 (376) にまとめられている「英語アルファベットの発達概略系譜」を参考にして,もう1つのアルファベット系統図を示したい.言語の系統図と同じように,文字の系統図も研究者によって細部が異なることが多いので,様々なものを見比べる必要がある.

以下の図をクリックすると拡大.実線は直接発達の関係,破線は発達関係に疑問の余地のあることを示す.

文字 (writing) の系統図を読む際には,印欧語族など言語そのもの (speech) の系統図を読む場合とは異なる視点が必要である.まず,speech の系統図の根幹には,青年文法学派 (neogrammarian) による「音韻変化に例外なし」の原則がある.そこには調音器官の生理学に裏付けられた自然な音発達という考え方があり,その前提に立つ限りにおいて,系統図は科学的な意味をもつ.一方,文字の系統図の根幹には,「原則」に相応するものはない.例えば筆記に伴う手の生理学に裏付けられた字形の自然な発達というものが,どこまで考えられるか疑問である.筆記具による字形の制約であるとか,縦書きであれば上から下へ向かうであるとか,何らかの原理はあるものと思われるが,音韻変化におけるような厳密さを求めることはできないだろう.

2つ目に,「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]) を含む ##748,849,1001,1665 の記事で話題にしてきたように,話し言葉(音声)と書き言葉(文字)には各々の特性がある.音声は時間と空間に限定されるが,文字はそれを超越する.文字は,借用や混成などを通じて,時間と空間を超えて,ある言語共同体から別の言語共同体へと伝播してゆくことが,音声よりもずっと容易であり,頻繁である.とりわけ音素文字であるアルファベットは,あらゆる話し言語に適用できる普遍的な性質をもっているだけに,言語の垣根を軽々と越えていくことができる.この点で,文字の系統,あるいは文字の発達や伝播は,人間が生み出した道具や技術のそれに近い.文化ごとの自然な発達も想定されるが,一方で他の文化からの影響による変化も想定される.

3つ目に,音声に基づく系統関係は音韻変化のみを基準に据えればよいが,文字,とりわけ音素文字においては,字形という基準のほかに,字形と対応する音素が何かという基準,すなわち文字学者の西田龍雄 (223) がいうところの「文字の実用論」の考慮が必要となる.字形と実用論は独立して発達することも借用することもでき,その歴史的軌跡を表わす系統図は,音声の場合よりも,ややこしく不確かにならざるをえない.

比較言語学と平行的に比較文字学というものを考えることができるように思われるが,素直に見えるこの平行関係は,実は見せかけではないか.比較文字学には,独自の解くべき問題があり,独自の方法論が編み出されなければならない.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

・ 西田 龍雄(編) 『言語学を学ぶ人のために』 世界思想社,1986年.

2014-05-19 Mon

■ #1848. 英訳聖書のウェブ・リソース [bible][link]

寺澤盾先生の『聖書でたどる英語の歴史』の付録 (195--96) に,英訳聖書関係のウェブサイトへのリンク集が載っているので,以下にコメントとともに張りつけておきたい.

・ Anglo-Saxon Bible: 古英語期に翻訳された英訳聖書のテクストを集めたもの(ただし開発途上).

・ StudyLight.org: 『ウィクリフ派聖書』以降の40を超える英訳聖書のテクストを所収.

・ Bible Study Tools.com: 英訳聖書のほかに仏訳,独訳などの聖書テクスト所収.さまざまな検索もできる.

・ oremus Bible Browser: 『ジェームズ王聖書』,『新改訂標準約聖書』などのテクスト所収.

・ BibleGateway.com: 40を超える英訳聖書のテクストを所収.また,英語以外の聖書やハワイ・ピジン英語訳も収められている.

・ Schoenberg Center for electronic Text & Image: 米国のペンシルヴェニア大学図書館の Schoenberg Center for Electronic Text & Image のサイト.1611年に刊行された『ジェームズ王聖書』の画像を見ることができる.

・ Bible: King James Version: 『ジェームズ王聖書』についてさまざまな検索ができる.

・ Bible Search: アメリカ聖書協会のサイト.米国系の聖書テクスト所収.

・ The Holy Bible --- Bible in Basic English: 『ベーシック・イングリッシュ訳聖書』のテクスト所収.

ほかに「#1429. 英語史に関連する BL の写本等画像と説明」 ([2013-03-26-1]) 及び「#1847. BL サイトで閲覧できる中世英語写本の画像」 ([2014-05-18-1]) のリンク集も参照されたい.聖書関係のものを再掲しておこう.

・ Cotton MS Nero D IV, Lindisfarne Gospels

・ Cotton MS Claudius B IV, Old English Hexateuch (imperfect)

・ The Lindisfarne Gospels: 写本画像と説明.こちらに写本をめくって読めるサービスもあり.

・ William Tyndale's New Testament: 写本画像と説明.

・ King James Bible: 刊本画像と説明.こちらに写本をめくって読めるサービスもあり.

・ Bible in Basic English: 「#1705. Basic English で書かれたお話し」 ([2013-12-27-1]) も参照.

・ 寺澤 盾 『聖書でたどる英語の歴史』 大修館書店,2013年.

2014-05-18 Sun

■ #1847. BL サイトで閲覧できる中世英語写本の画像 [bl][link][manuscript]

昨日の記事「#1846. Pearl のウェブ・リソース」 ([2014-05-17-1]) を書くために中世写本に関するオンライン・リソースを探している過程で,British Library の Digitised Manuscripts と Search our Catalogue Archives and Manuscripts に行き当たった.関心のある中世英語の写本画像を検索してみると,あれもこれも画像化されていたのかと発見がある.

BL によるもう1つの最新の写本画像へのリンク集としては,BL Medieval and Earlier Digitised Manuscripts Master List 10.04.13. (XLS) も有用.このリンク集から,とりわけ中世英語の写本として重要と思われるものへのリンクを抜き出したので,以下にまとめておく.

・ Add MS 40165 A, Cyprian epistles and Old English Martyrology fragments

・ Add MS 59678, Sir Thomas Malory, Le Morte Darthur

・ Add MS 60577, Miscellany of verse and prose (the 'Winchester Anthology')

・ Add MS 61823, The Book of Margery Kempe

・ Arundel MS 57, Michael of Northgate, Ayenbite of Inwyt

・ Cotton MS Claudius B IV, Old English Hexateuch (imperfect)

・ Cotton MS Cleopatra C VI, Ancrene Riwle; songs and prayers; a leaf from a Book of Hours

・ Cotton MS Nero D IV, Lindisfarne Gospels

・ Cotton MS Vespasian A I, The Vespasian Psalter

・ Cotton MS Vitellius A XV, Augustine of Hippo, Soliloquia; Marvels of the East; Beowulf; Judith, etc.

・ Harley MS 2253, Miscellany of English, French, and Latin works ('The Harley Lyrics')

・ Harley MS 4866, Thomas Hoccleve, The Regiment of Princes

・ Harley MS 7334, Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales

・ Royal MS 14 C IX, Ranulph Higden's Polychronicon

・ Royal MS 7 D X, The Prayerbook of Princess Elizabeth

類似するリンク集は「#1429. 英語史に関連する BL の写本等画像と説明」 ([2013-03-26-1]),「#1431. Gelderen の英語史概説書のリンク集」 ([2013-03-28-1]),「#1293. Sir Orfeo の関連サイト」 ([2012-11-10-1]),「#744. Auchinleck MS の重要性」 ([2011-05-11-1]) にも張っておいたので,合わせて参照されたい.

2014-05-17 Sat

■ #1846. Pearl のウェブ・リソース [pearl][bl][link][manuscript][sggk]

今,中世英文学 Pearl を Andrew and Waldron 版で読んでいる.Cleanness, patience, Sir Gawain and the Green Knight とともに無名の詩人によって14世紀後半の北西イングランド方言で書かれた作品である.いずれも British Library MS Cotton Nero A.x にのみ現存する名品だ.

校訂本や注釈書など関連書誌は多く挙げることができるが,以下では主としてウェブ上のリソースへリンクを張っておきたい.

[ 電子テキスト ]

・ Corpus of Middle English Prose and Verse より,1953年版 (Pearl. Ed. E. V. Gordon. Oxford: Clarendon Press, 1953) に基づいた Digitised Text of Pearl が閲覧可能.

・ TEAMS: Middle English Texts 提供のテキスト Pearl by Robbins Library Digital Projects では,本文とともに語注・脚注が付されている.Pearl: Introduction のページでは,イントロと関連書誌も得られる.

・ Pearl by Bill Stanton では,イントロのほか,原文と現代英語訳の電子テキストが閲覧できる.

[ 写本画像 ]

・ The Cotton Nero A.x Project のサイトの Browse the Manuscript Images より,Pearl Manuscript の画像をフルで閲覧することができる.

[ 関連情報・書誌 ]

・ Entry for "Pearl" in Middle English Compendium HyperBibliography

・ 上にも挙げた Cotton Nero A.x. Project より,Web Resources for Pearl-poet Study: A Vetted Selection がリンク集として有用.

・ Pearl (poem) by Wikipedia では,書誌が役立つ.

最後に,オンラインの MED を利用して,Pearl からの引用を含む全エントリーへのリンクを整理した.行番号順に並べてあるので,テキストを読みながら一種の語注として使える.A Pearl Glossary Derived from MED Entries よりアクセスを.

・ Andrew, Malcolm and Ronald Waldron, eds. The Poems of the Pearl Manuscript. 3rd ed. Exeter: U of Exeter P, 2002.

2014-05-16 Fri

■ #1845. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 (2) [academy][linguistic_imperialism][sociolinguistics]

「#134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2009-09-08-1]) と「#1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2013-01-22-1]) に引き続いての話題.

[2009-09-08-1]の記事では,フランスでアカデミーが設立されて言語の統一が着々と図られたのに対し,イギリスではアカデミー設立の試みが失敗に終わったという歴史的経緯により,英語が「民主的な」言語と評されるのだと議論した.しかし,Millar (81) はそのようには考えていない.

. . . the academy was not founded. Johnson's triumphant celebration of English 'liberty' a generation or so later must be interpreted as an explanation of this failure. Yet when we look deeper into the ideologies framing English 'liberty', it quickly becomes apparent that the similarities between French-language and English-language ideologies during this era are greater than their differences. The language was in the hands of a Latinate and generally leisured elite.

別の箇所で,Millar (107--08) は次のようにまとめている.

While the English-speaking world does not have the overt linguistic ideologies which the French-speaking world has, ideology has played and plays a significant part in the ways the English language is perceived by native speakers. These perceptions have changed over the years, due to social changes, but a centralised, non-dialectal, variety lies at its heart. Although ideological differences exist between those countries following the American model and those essentially following the British (or 'Commonwealth'), equivalent at the heart of both lies the social and linguistic power of the lower middle class, expressed through the maintenance of 'uniformity'. Again, the difference between these views and those found in France is not great.

多くの近代国家において,国語の標準化が図られてきたこと,そしてその裏側で非標準的な変種や他言語が抑圧されてきたことは事実である.標準語を志向するイデオロギーという点では,確かにフランスもイギリスも変わりなかった.ただし,主導者は異なっていた.フランスではアカデミーという中央集権的な機関が主導したが,イギリスでは辞書編纂家や文法家などの知識人,そして彼らを支持した上昇志向をもつ一般大衆が主導したという違いである.だが,いずれの主導者も,近代国家の構成員として標準語言語に関する排他的イデオロギーは共有していた.このイデオロギーは,当初は国内的なものだったが,後にフランス語や英語が国際化してゆくにつれて,世界覇権的な色彩,言語帝国主義的な意味合いを帯びるようになった.

望ましいか否かにかかわらず,言語に序列があるということは厳然たる事実であり,避けがたい.英語ほど世界的に強大な言語が,純粋に民主的であるということは難しい.

・ Millar, Robert McColl. English Historical Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.

2014-05-15 Thu

■ #1844. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった (2) [punctuation][printing][mode][writing][standardisation][lexical_diffusion][swift][capitalisation]

「#583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった」 ([2010-12-01-1]) で話題にしたように,Addison, Dryden, Swift などの活躍した17--18世紀には,名詞の語頭大文字化がはやった.当初の書き手の趣旨はキーワードとなる名詞を大文字化することだったが,一時期,名詞であれば何であれ大文字化するという慣習が芽生えた.Horobin (157) によれば,この慣習の背後には植字工の介入があったという.

The convention seems to have been for a writer to leave the business of spelling to the compositors who were responsible for setting the type for printed texts. This practice led to the introduction of a distinctive feature of punctuation found in this period: the capitalization of nouns. This practice has its origins in an author's wish to stress certain important nouns within a piece of writing. Because ultimate authority for spelling and punctuation lay with compositors, who were often unable to distinguish capital letters from regular ones in current handwriting, they adopted a policy of capitalization of nouns by default.

「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]) の記事で参照したエスカルピ (45--46) は,印刷業者が現代においてもテクストの諸機能に影響を及ぼしていることを指摘している.

印刷されたテキストでは,資料機能のレヴェルでは部分的に,図像機能のレヴェルではほとんどもっぱら産業機構が介入し,それに対して書き手は必ずしも力をもたない.実はそれゆえに,自分の本が印刷されたのを読む作家は,自分が手で書いたのとは別の本を前にしている感じを抱くのである.印刷されたものから出てくる権威は彼の外にある.

その後,名詞の語頭はすべて大文字化するという句読法の慣習は長続きせず,ついに標準化されることはなかった.しかし,書き言葉の標準化における植字工や印刷家の潜在的な役割には注意しておく必要があるだろう.なお,最近の研究では印刷業者の書き言葉標準化への関与を従来よりも小さめに見積もる傾向が認められるが,彼らの関与そのものを否認しているわけではない.一定の介入は間違いなくあったろう.関連して,cat:printing standardisation のいくつかの記事を参照されたい.

英語では途中で断ち切れになったが,名詞大文字化の慣習はドイツ語では標準化している.私はドイツ語史には暗いが,昨年8月に Oslo 大学で開かれた ICHL 21 (International Conference on Historical Linguistics) に参加した折りに,ドイツ語におけるこの句読法の発展についての研究発表があり,興味深く聴いた.手元に残っているメモによると,ドイツ語では16--17世紀にこの慣習が発展したが,最初からすべての名詞が大文字化されたわけではなく,[+animal] の意味素性をもつ名詞から始まり,[+agentive], [+material] などの順で進行したという.統語的にも,主語としてのほうが目的語としてよりも名詞の大文字化が早かったという.綴字習慣の変化も語彙拡散 (lexical_diffusion) に従い得るのかと関心したのを覚えている.

ローマ字における大文字と小文字の区別の発生については,「#1309. 大文字と小文字」 ([2012-11-26-1]) を参照.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ ロベール・エスカルピ 著,末松 壽 『文字とコミュニケーション』 白水社〈文庫クセジュ〉,1988年.

2014-05-14 Wed

■ #1843. conservative radicalism [language_change][personal_pronoun][contact][homonymic_clash][homonymy][conjunction][demonstrative][me_dialect][wave_theory][systemic_regulation][causation][functionalism][she]

「#941. 中英語の言語変化はなぜ北から南へ伝播したのか」 ([2011-11-24-1]) は,いまだ説得力をもって解き明かされていない英語史の謎である.常識的には,社会的影響力のある London を中心とするイングランド南部方言が言語変化の発信地となり,そこから北部など周辺へ伝播していくはずだが,中英語ではむしろ逆に北部方言の言語項が南部方言へ降りていくという例が多い.

この問題に対して,Millar は Samuels 流の機能主義的な立場から,"conservative radicalism" という解答を与えている.例として取り上げている言語変化は,3人称複数代名詞 they による古英語形 hīe の置換と,そこから玉突きに生じたと仮定されている,接続詞 though による þeah の置換,および指示詞 those による tho の置換だ.

The issue with ambiguity between the third person singular and plural forms was also sorted through the borrowing of Northern usage, although on this occasion through what had been an actual Norse borrowing (although it would be very unlikely that southern speakers would have been aware of the new form's provenance --- if they cared): they. Interestingly, the subject form came south earlier than the oblique them and possessive their. Chaucer, for instance, uses the first but not the other two, where he retains native <h> forms. This type of usage represents what I have termed conservative radicalism (Millar 2000; in particular pp. 63--4). Northern forms are employed to sort out issues in more prestigious dialects, but only in 'small homeopathic doses'. The problem (if that is the right word) is that the injection of linguistically radical material into a more conservative framework tends to encourage more radical importations. Thus them and their(s) entered written London dialect (and therefore Standard English) in the generation after Chaucer's death, possibly because hem was too close to him and hare to her. If the 'northern' forms had not been available, everyone would probably have 'soldiered on', however.

Moreover, the borrowing of they meant that the descendant of Old English þeah 'although' was often its homophone. Since both of these are function words, native speakers must have felt uncomfortable with using both, meaning that the northern (in origin Norse) conjunction though was brought into southern systems. This borrowing led to a further ambiguity, since the plural of that in southern England was tho, which was now often homophonous with though. A new plural --- those --- was therefore created. Samuels (1989a) demonstrates these problems can be traced back to northern England and were spread by 'capillary motion' to more southern areas. These changes are part of a much larger set, all of which suggest that northern influence, particularly at a subconscious or covert level, was always present on the edges of more southerly dialects and may have assumed a role as a 'fix' to sort out ambiguity created by change.

ここで Millar が Conservative radicalism の名のもとで解説している北部形が南部の体系に取り込まれていくメカニズムは,きわめて機能主義的といえるが,そのメカニズムが作用する前提として,方言接触 (dialect contact) と諸変異形 (variants) の共存があったという点が重要である.接触 (contact) の結果として形態の変異 (variation) の機会が生まれ,体系的調整 (systemic regulation) により,ある形態が採用されたのである.ここには「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) で紹介した言語変化の3機構 contact, variation, systemic regulation が出そろっている.Millar の conservative radicalism という考え方は,一見すると不可思議な北部から南部への言語変化の伝播という問題に,一貫した理論的な説明を与えているように思える.

they と though の変化に関する個別の話題としては,「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1]) と「#713. "though" と "they" の同音異義衝突」 ([2011-04-10-1]) を参照.

なお,Millar (119--20) は,3人称女性単数代名詞 she による古英語 hēo の置換の問題にも conservative radicalism を同じように適用できると考えているようだ.she の問題については,「#792. she --- 最も頻度の高い語源不詳の語」 ([2011-06-28-1]), 「#793. she --- 現代イングランド方言における異形の分布」 ([2011-06-29-1]),「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1]),「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」([2011-12-27-1]) を参照.

・ Millar, Robert McColl. English Historical Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.

2014-05-13 Tue

■ #1842. クレオール語の歴史社会言語学的な定義 [creole][terminology][sociolinguistics]

この3日間の記事「#1839. 言語の単純化とは何か」 ([2014-05-10-1]),「#1840. スペイン語ベースのクレオール語が極端に少ないのはなぜか」 ([2014-05-11-1]), 「#1841. AAVE の起源と founder principle」 ([2014-05-12-1]) を含め,本ブログでは creole に関する話題を多く扱ってきた.特に中英語がクレオール語か否かに関して,「#1223. 中英語はクレオール語か?」 ([2012-09-01-1]),「#1249. 中英語はクレオール語か? (2)」 ([2012-09-27-1]),「#1250. 中英語はクレオール語か? (3)」 ([2012-09-28-1]),「#1251. 中英語=クレオール語説の背景」 ([2012-09-29-1]),「#1681. 中英語は "creole" ではなく "creoloid"」 ([2013-12-03-1]) の一連の記事を書いてきたが,つまるところこの問題はクレオール語とは何かという定義の問題に行き着く.

ショダンソン (126--27) によれば,クレオール語は,言語学的に,すなわち共時的な言語構造の記述によって定義することはできず,歴史・社会によって規定されるべき対象である.

クレオール語とは,十七・十八世紀のヨーロッパの植民地支配のもとで,大規模農業の発展によって大量の奴隷の導入が不可欠となり,それによってヨーロッパ語の次世代への継承のあり方が変化した社会,たいていは島から成る社会のなかで生まれた言語のことである.クレオール化は,植民地支配者のことばのさまざまな周辺的変種を新しく来た奴隷が自己流で身につけることから生じた.この近似的習得がいわば「かけ合わされる」ことによって,中心的モデルとの接触がしだいに失われ,ひいてはこれら周辺的言語変種の自立化をひきおこしたのである.

したがって,クレオール語は,クレオール語だけにあてはまり,しかもすべてのクレオール語にあてはまるような固有の構造的特徴をもっているわけではない.ヨーロッパの言語のあらゆる近似的変種(幼児ことば,学習者のいわゆる「中間言語」,簡易化された変種,など)は,クレオール語と似た再構造化の形式をそなえているけれども,それだからといって,これらの変種をクレオール語と呼ぶことはできない.クレオール語自体が,ヨーロッパ語の古い民衆的変種から生まれてきたことばであり,ヨーロッパ起源の多くの文法的・語彙的特徴をさまざまなかたちで保っているのだから,なおさらである.したがって,クレオール化をひきおこした社会史的・社会言語学的状況こそが,ほかにはみられない特徴なのであり,これがほんとうの意味でのクレオール語ならではの固有性をつくるのである.クレオール語が生まれなかった植民地がかなり多くあることだけでなく,(キューバやドミニカ共和国などのスペイン植民地のように)クレオール化がおこってもおかしくはなかったのに,(植民地社会の初期段階がながく続いたという)その土地特有の事情から,ヨーロッパ語がクレオール語を生み出すにいたらなかった植民地があることは,このことから明らかになる.

ショダンソンは,クレオール語という用語は,歴史的に一度だけ生じた言語(群)を指す固有名詞に近いものであり,それに共通する言語的特徴によって抽象された普通名詞ではないと言っている.普通名詞として用いることは種々の誤解を招くおそれがある,と.この定義の上に立つとすれば,中英語はクレオール語かというような問いも,本質から見直されなければならないだろう.

・ ロベール・ショダンソン 著,糟谷 啓介・田中 克彦 訳 『クレオール語』 白水社〈文庫クセジュ〉,2000年.

2014-05-12 Mon

■ #1841. AAVE の起源と founder principle [aave][creole][sociolinguistics][caribbean][dialect][founder_principle]

アメリカのいわゆる黒人英語と呼ばれている英語変種は,学術的には African American Vernacular English (AAVE) と呼ばれている.AAVE の起源を巡ってはクレオール語起源説 (creolist hypothesis) とイギリス変種起源説 (Anglicist hypothesis) が鋭く対立しており,アメリカ英語に関する一大論争となっている.穏健派の間では両仮説を組み合わせた折衷的な見解が支持を得ているようだが,議論の決着は着いていないといってよい.AAVE とその起源を巡る論争の概要については,Trudgill (51--60) 辺りを参照されたい.また,Language Varieties の African American Vernacular English も参考までに.

昨日の記事「#1840. スペイン語ベースのクレオール語が極端に少ないのはなぜか」 ([2014-05-11-1]) で,植民地における homestead stage と plantation stage の区別が言語のクレオール化の可能性と相関しているという仮説を紹介した.この仮説は,AAVE が英語とアフリカ諸語とが混成したクレオール語に由来したとする creolist hypothesis と関わりをもち,Mufwene, Salikolo S. (The Ecology of Language Evolution. Cambridge: CUP, 2001.) がこの観点から論を展開している.Mufwene は,複数の言語変種が行われている植民地社会においては,最初の植民者たち (founders) ,正確にいえば最初の影響力のある植民者の集団の変種が優勢となるという founder principle を唱えた.ここで "founders" とは,新社会の中心にあってオピニオン・リーダーとして機能し,たとえ少数派となっても影響力を保持するとされる集団である.

さて,植民史の homestead stage においては,founders とはヨーロッパ語の標準変種を話す白人たちであり,plantation stage においては,白人からヨーロッパ語を学んだ非標準変種を話す監督係の黒人たちである.founder principle によれば,前者の段階が長ければ長いほどクレオール化は抑制され,逆に後者の段階が長ければ長いほどクレオール化が促進されることになる.この観点から,caribbean の各記事で話題にしてきたように,カリブ海地域では軒並み英語ベースのクレオール語が発生した一方で,北米本土ではAAVEを含めた英語諸変種においてクレオール的な要素が比較的薄いことは注目に値する.というのは,実際にカリブ海地域では plantation stage が長かったのに対して,北米本土では homestead stage が長かったからだ.Millar (166) は,Mufwene の議論を概説した文章で,次のように述べている.

Returning to African American Vernacular English, Mufwene essentially suggests that the plantation environments so crucial to the development of English creoles in the Caribbean were a relatively late feature in the history of African settlement in North America. On plantations, speakers of mainstream Englishes rarely interacted regularly with the slave population, meaning that new varieties of a creole type could develop unchecked. But for a large part of the seventeenth century (and into the eighteenth century in many places), African slaves in North America did not live on large plantations, growing cotton, tobacco or rice, depending on where the plantation was situated. Instead, most lived in much close proximity to their owners and, crucially, indentured servants, essentially temporary slaves of European --- normally English-speaking --- origin, on a much smaller farm. While there might be a number of slaves on the larger farms, the numerical preponderance of Africans associated with later plantations was nowhere in evidence. Mufwene terms this period the homestead stage.

This close proximity did not necessarily make the slaves' lives easier than they were later, but it did make it possible for Africans to learn the dominant language directly and continuously from native speakers in a way which fundamentally differs from the situation in which Africans found themselves in the large Caribbean plantations, where mainstream varieties of English were normally in short supply. It is likely, of course, that the primary influence on the evolving English of Africans during this period was not the language of the prosperous but rather of those with whom they had most contact; in particular, perhaps, the English of the indentured servants.

founder principle は,クレオール化のみならず,方言接触に関する話題にも関わる仮説としても期待できそうだ.方言接触については「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) を参照.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

・ Millar, Robert McColl. English Historical Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.

2014-05-11 Sun

■ #1840. スペイン語ベースのクレオール語が極端に少ないのはなぜか [creole][sociolinguistics][spanish][demography][founder_principle]

クレオール語研究には1つの大きな謎がある.スペイン語は英語,フランス語,ポルトガル語,オランダ語と並ぶ植民地支配の大言語だが,スペイン語ベースのクレオール語が異常に少ないという事実だ.数え方にもよるが,「#1531. pidgin と creole の地理分布」 ([2013-07-06-1]) では3つ,ショダンソン (31) は7つとしている.いずれにせよ,スペインが植民地支配の大国としてならしていた歴史を考えると,不思議なくらいにそのクレオール語は目立たない.例えば,同じイスパニョーラ島にあって,ハイチにはフランス語クレオールがあるが,ドミニカ共和国にはスペイン語クレオールはない.ジャマイカに英語クレオールがあるが,キューバにはスペイン語クレオールはない.

この謎を解く鍵は,近年クレオール研究において区別されるようになってきた,小農園社会 (homestead) の段階とプランテーション社会 (plantation) の段階との差にある.フランス植民地におけるクレオール語の発展について社会言語学に論考したショダンソン (89--90) は次のように述べている.

最初の段階において,黒人奴隷は主人の家庭と白人集団のなかにしっかりと組み込まれていたので,奴隷たちは白人との接触をつうじてフランス語を学んだ.ところが第二段階になると,白人と多数の黒人奴隷とのあいだにはもはや接触がなくなった.そこで黒人奴隷たちの手本となったのは,もはやフランス語そのものではなく,自分たちの教育係であり監督係であったクレオール奴隷の話すことば,フランス語になんとなく似たことばであった.

この点こそ決定的に重要なのである.おそらくここにおいてこそ,フランス語に対する自立化の過程がはじまったのである.黒人奴隷は彼らの言語習得のストラテジーを,白人の中心的な変種に向けてではなく,クレオール奴隷のそれ自体近似的な変種を目標としてはたらかせることとなった.しかも,自分たちの発話を白人の発話と対照させることも,さらには主人を身近にとりまく環境(いわゆる「クール」)のなかで暮らすクレオール奴隷の発話にひきあてることもできなかった.

けれども,通時的にみても共時的にみても,厳密な意味での断絶があったわけではない.というのは,通時的にみれば,植民地は小農園社会からプランテーション社会へとじょじょに移行していったのであり,しかもプランテーションは「小農園」を完全に駆逐したわけではなかったからである.また共時的にみれば,きわめてへんぴな土地の話してにとっては自分たちの発話をフランス語そのものと対照させる機会はめったになかったとはいえ,小農園社会でもプランテーション社会でも,中心にはフランス語がいすわる求心的なモデルが存在しつづけたからである.

では,スペイン語クレオールに関する謎に戻ろう.一般的にいえば,スペインは他の植民地支配国よりも,植民地の教育の普及に努めていたということはある.これは,クレオール語の発展を抑制する力にはなっただろう.しかし,これだけでは説明として不十分である.ショダンソン (96) は,ドミニカ共和国やキューバのようなスペイン植民地では,小農園社会からプランテーション社会への移行の時期が遅かったことが,謎の答えであるとしている.

クレオール化がおこらなかったのは,これら二つの島においては,小農園社会がきわめて長く続いたので,「ドミニカ風」や「キューバ風」のスペイン語ではあるにせよ,ともかくスペイン語が住民全体にいきわたるだけの時間があったからであると.つまり,これらの島では,プランテーション社会に移行する段階で奴隷が大量に導入されて,クレオール化の過程が生じることがなかったのである.

これらの植民地では,17--18世紀と長く小農園社会が続き,黒人人口が白人人口を上回ったのはようやく19世紀のことだった.

植民地における社会構造の違いが,基盤言語から heteronomous な変種が分化したのか,あるいは基盤言語から autonomous なクレオール語が発生したのかを左右するという仮説は,アメリカにおける黒人英語 (African American Vernacular English) の起源の問題にも応用されうる.これについては,明日の記事で.

・ ロベール・ショダンソン 著,糟谷 啓介・田中 克彦 訳 『クレオール語』 白水社〈文庫クセジュ〉,2000年.

2014-05-10 Sat

■ #1839. 言語の単純化とは何か [terminology][language_change][pidgin][creole][functionalism][functional_load][entropy][redundancy][simplification]

英語史は文法の単純化 (simplification) の歴史であると言われることがある.古英語から中英語にかけて複雑な屈折 (inflection) が摩耗し,文法性 (grammatical gender) が失われ,確かに言語が単純化したようにみえる.屈折の摩耗については,「#928. 屈折の neutralization と simplification」 ([2011-11-11-1]) で2種類の過程を区別する観点を導入した.

単純化という用語は,ピジン化やクレオール化を論じる文脈でも頻出する.ある言語がピジンやクレオールへ推移していく際に典型的に観察される文法変化は,単純化として特徴づけられる,と言われる.

しかし,言語における単純化という概念は非常にとらえにくい.言語の何をもって単純あるいは複雑とみなすかについて,言語学的に合意がないからである.語彙,文法,語用の部門によって単純・複雑の基準は(もしあるとしても)異なるだろうし,「#293. 言語の難易度は測れるか」 ([2010-02-14-1]) でも論じたように,各部門にどれだけの重みを与えるべきかという難問もある.また,機能主義的な立場から,ある言語の functional_load や entropy を計測することができたとしても,言語は元来余剰性 (redundancy) をもつものではなかったかという疑問も生じる.さらに,単純化とは言語変化の特徴をとらえるための科学的な用語ではなく,ある種の言語変化観と結びついた評価を含んだ用語ではないかという疑いもぬぐいきれない(関連して「#432. 言語変化に対する三つの考え方」 ([2010-07-03-1]) を参照).

ショダンソン (57) は,クレオール語にみられるといわれる,意味の不明確なこの「単純化」について,3つの考え方を紹介している.

(A) 「最小化」 ―― この仮説は,O・イエスペルセンによって作られた.イエスペルセンは,クレオール語のなかに,いかなる言語にとっても欠かせない特徴のみをそなえた最小の体系をみた.

(B) 「最適化」 ―― L・イエルムスレウの理論で,彼にとって「クレオール語における形態素の表現は最適状態にある」.

(C) 「中立化」 ―― この視点はリチャードソンによって提唱された.リチャードソンは,モーリシャス語の場合,はじめに存在していた諸言語の体系(フランス語,マダガスカル語,バントゥー語)があまりに異質であったために,体系の節減が起こったと考えた.

しかし,ショダンソンは,いずれの概念も曖昧であるとして「単純化」という術語そのものに疑問を呈している.フランス語をベースとするレユニオン・クレオール語からの具体的な例を用いた議論を引用しよう (57--58) .ショダンソンの議論は,本質をついていると思う.

単純化という概念そのものが自明ではない.たとえばレユニオン・クレオール語の mon zanfan 〔わたしのこども〕という表現は,フランス語で mon enfant 〔単数:わたしの子〕と mes enfants 〔複数:わたしの子供たち〕という二つの形に翻訳することができる.これをみて,レユニオン語は単数と複数とを区別しないから,フランス語より単純だといいたくなるかもしれないが,別の面からみれば,同じ理由から,クレオール語の表現はもっとあいまいだから,したがってより「単純」ではないともいえるだろう!実際,「単純」という語の意味は,「複合的ではない」とも,「明晰」「あいまいでない」ともいえるのである.しかし,上の例をさらによく調べるならば,レユニオン語は,はっきりさせる必要があるときは複数をちゃんと表わすことができることに気がつく.その時には mon bane zanfan (私の子供たち)のように〔bane という複数を表わす道具を用いて〕いう.だから,クレオール語とフランス語のちがいは,一部には,もっぱら話しことばであるクレオール語がコンテクストの要素に大きな場所をあたえていることによる.母親がしばらくの間こどもをお隣りさんにあずけるとき,vey mon zanfan! 〔うちの子をみてくださいね〕と頼んだとしよう.このときわざわざ,こどもが一人か複数かをはっきりさせる必要はない.他方で,口語フランス語では,複数をしめすには,たいていの場合,名詞の形態的標識ではなく,修飾語の標識によっている.だから,クレオール語で修飾語の体系を組み立てなおしたならば,それと同時に,数の表示にも手をつけることになるのである.しかし,これは別の過程から来るとばっちりにすぎない.

この数の問題についての逆説をすすめていくと,レユニオン・クレオール語は双数をもっているから,フランス語よりももっと複雑だということにもなろう.事実,レユニオン・クレオール語では,何でも二つで一つになっているもの(目,靴など)に対し,特別のめじるしがある.「私の〔二つの〕目」については,mon bane zyé ということはできず,mon dé zyé といわなければならない.同様に「私の〔一つの〕目」といいたいときは,mon koté d zyé という.koté d と dé は,双数用の特別のめじるしである.したがって,mon bane soulie は,何足かの靴を指すことしかできないのである.

このような事情があるから,「単純化」ということばは使わないにこしたことはない.この語には〔クレオール語を劣ったものとみる〕人種主義的なニュアンスがあるし,機能的,構造的に異なる言語を比較している以上,事柄を具体的に解明するには,あまりに精密を欠き,あいまいだからである.「再構造化」といったほうがずっといい.「再構造化」という語のほうがもっと中立的であるし,他の多くの用語(単純化,最小化,最適化)とことなり,明らかにしようとしている構造的なちがいの原因を,偏見の目で判断しないという利点がある.

上の最初の引用にあるイエスペルセンの言語観については「#1728. Jespersen の言語進歩観」 ([2014-01-19-1]) を,イエルムスレウについては「#1074. Hjelmslev の言理学」 ([2012-04-05-1]) を参照.

・ ロベール・ショダンソン 著,糟谷 啓介・田中 克彦 訳 『クレオール語』 白水社〈文庫クセジュ〉,2000年.

2014-05-09 Fri

■ #1838. 文字帝国主義 [linguistic_imperialism][alphabet][grammatology][sociolinguistics]

「#1606. 英語言語帝国主義,言語差別,英語覇権」 ([2013-09-19-1]) や「#1607. 英語教育の政治的側面」 ([2013-09-20-1]) ほか linguistic_imperialism の各記事で,言語帝国主義(批判)の話題を取り上げてきた.言語帝国主義というときの言語とは,書き言葉であれ話し言葉であれソシュール的な langage を指すものと考えられるが,この概念は langage とは異なる次元にある文字体系にも応用できるのではないか.英語帝国主義論というものがあるのならば,アルファベット帝国主義論,ローマ字帝国主義論なるものもあるはずではないか.

これまでカルヴェのいくつかの著書を通じて,文字と権力にかかわる社会言語学的な議論には接していたが,彼の『文字の世界史』を読み,積極的な文字帝国主義論の立場を知った.近年アフリカで多数の文字が生まれている状況を概説した後で,カルヴェ (199--201) は次のように述べている.

一つだけはっきりしているのは,近年アフリカでこのように多数の文字が生まれたのは,アフリカがおかれた政治的状況によるということで,大半はイスラム教化や植民地化の結果,自分たちの言語もアラビア語やフランス語,英語,ポルトガル語と同じように文字をもつことができる,と誇示することが最大の目的であったと考えられる.アフリカの住民は文字という概念を独自に得たのではなく,他の文字を借用するか模倣したのである.この意味でブラック・アフリカの言語がことごとくローマ字で書かれているという事実はよく考える必要がある.つまり独自の文字を作り出そうという試みの背景にナショナリズムや民族主義があるとすれば,アフリカにおけるローマ字の制覇は客観的に見てローマ字の方が優っているということではなく(因みにデビッド・ダルビーはローマ字には欠陥があり,新たな文字を加えるなど修正を加えることが望ましいとしている),アフリカとそれ以外の地域の間に認められる力関係がこの場合は文字に現れていると見るべきなのである.もっと端的にいえば,現地で独自に作った文字がローマ字に優っているというのではなく,言語戦争があるとすれば文字戦争もあり,アフリカの状況はその好例だという事である.各地で独自の文字を作ろうという試みがあったのは改宗や植民地化でアフリカに文字が持ち込まれた結果だが,アフリカ諸国にとっての最大の課題はどれを公式文字として採用するかということだった.その際ローマ字の方が優れているという権力関係の存在が容認されたのではないだろうか.「はじめに」でも書いたように,アルファベットが文字として絶対のものではなく,漢字使用者が10億人以上いるのは事実だとしても,アフリカの状況が示しているのは,第一に今日文字を持たない言語を表記しようとするときまず考えられるのはローマ字であるということ,第二に次章で見るアラビア数字と同じで,世界に数多くあるアルファベットのうち最も勢力があるのはローマ字であるということである.そして見かけ上恩恵的と思われるこの記号学上の支配は,西欧が全世界に対して握っている権力の現われであることに変わりはないのである.

カルヴェが文字の権力について力を込めて論じているもう1つの箇所がある (238--39) .

メソポタミアの楔形文字,古代中国の甲骨文字,中米の表音表意文字などが示唆するように,初期の文字は物語や詩歌を著すためではなく,税収などの会計や契約を記録し,法令を伝達・保存し,あるいは重要人物の名と功績を墓に刻むといった役割,さらには占いや儀式をとり行うといった宗教的役割を果たしていた.つまり文字と権力は密接な関係にあるのである.

社会学者で言語学者でもあったマルセル・コーエンは「一般的にいって,文字と呼べるものはどれも都市で生まれているが,これは都市における生産,輸送といった経済活動が複雑であると同時に,都市の人間関係が複雑なことが要因である」と書いている.文字が「都市的」な性質を持つという指摘は重要で,というのは権力が生まれるものもやはり都市なのである.肝心なのは,文字は発生の段階ではあくまで国家運営の原型に相当する極めて実用的な機能を担うもので,詩歌,伝承,工芸といった社会遺産を口承に代わって記録するようになるのはずっと後のことに過ぎないということである.文字と権力の関係にはさらに支配階級の社会的地位という問題がかかわって来る.例えば楔形文字についてJ=M・デュランが,「楔形文字は余りにも複雑で,習得に膨大な時間を要する.楔形文字が民衆に普及せず,一握りの専門家だけが使っていたと考えられる理由はそこにある」としているのは妥当だが表面すぎる見方である.楔形文字がごく一部の階級から外に出なかったのは,読み書きが複雑だということもあるだろうが,同時に文字の持つ権力を独占しようという意図の現われと見ることもできるからである.重要なのは,楔形文字や象形文字といった発生期の文字が習得に多大な時間を要するということは,習得すれば特権が手中にできるということであり,さらには文字そのものが特定の階級だけに所属するものであるという事である.同時に,文字の権力を握っているものはその独占に努めこそすれ,簡略化による文字の民主化や,教育による普及は思いもつかなかったに違いないと考えられるのである.

このことはなにも4000年前の古代文字に限ったことではない.今日でも行政が文字に関わる場合,表面上は単に国語表記の問題のように見えるが,実はそれ以外の意図があることは見逃せない.例えば旧ソヴィエト政府が連邦内の言語に対しローマ字化を経て段階的にキリル文字化を断行したのはロシア帝国主義の記号学的表現であり,中国が漢字の簡略化を推進したのも明らかに文字の民主化という政治的方針に基づくものである.現在各国でローマ字化が進んでいるアフリカは旧宗主国の言語が官庁用語という国が大多数を占めるが,これは現地語を駆逐しようという,いわば「食言的」意図の現われである.要するに文字の問題は本書で述べたような歴史的考察の対象にもなるが,同時に社会的考察の対象にもなるのである.文字は宗教も含めた権力を行使するために作り出され,次の段階では権力を担うものに転化するが,これは今日でもある程度まで言えることである.

カルヴェの著書を監訳した文字学者の矢島は,別に監修した『文字の歴史』の序文 (4) で,多文字教育の必要性を訴えている.上記の引用を読んだあとでは,この必要性は納得しやすいのではないか.

世界は日ごとに“情報化”しつつあり,日本はますます“国際化”しつつある.大国のみならず中・小国の民族文化・異文化を知る必要は増えるばかりだ.情報の伝達・交換は,ある程度までは科学技術が助けてくれるかもしれない――テレビの文字放送(広義での),多機能的ワープロ(パソコン),今後さらに改良されるであろう翻訳・字訳・読み取り機などなど.しかし文化記号としての文字をわれわれ自身が学ぶことが,それぞれ異なる文化の伝統をもつ民族間の理解を深める鍵ではなかろうか.そのためには,多言語教育とともに多文字教育が必要であり,言い換えれば国際的な“識字”運動を進めるべきではないだろうか.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ 著,矢島 文夫 監訳,会津 洋・前島 和也 訳 『文字の世界史』 河出書房,1998年.

・ ジョルジュ・ジャン 著,矢島 文夫 監修,高橋 啓 訳 『文字の歴史』 創元社,1990年.

2014-05-08 Thu

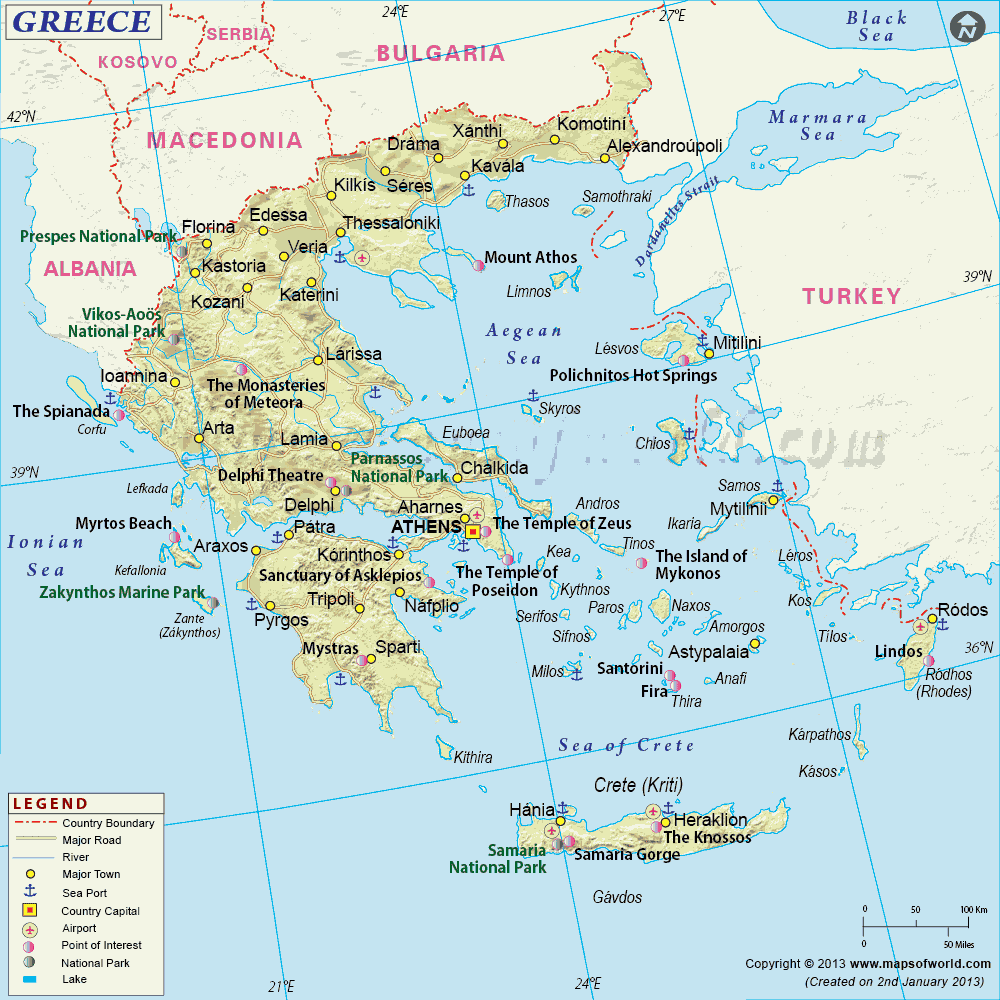

■ #1837. ローマ字とギリシア文字の字形の差異 [alphabet][greek][latin][grammatology][map][dialect]

「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]) の記事で,ギリシア・アルファベット (Greek alphabet) の一覧を示した.ローマン・アルファベット (Roman alphabet) と比べると,文字数,字形,音価において若干の違いが見られるが,この違いの背後にどのような事情があったのだろうか.

まず,一般論を述べておくと,ある言語を表記する文字体系を別の言語へ移植・適用するときには,決まって多少の改変が加えられる.とりわけ,音韻体系をもっともよく反映するアルファベットのような音素文字であれば,なおさらである.まったく同じ音韻体系をもっている言語(方言)はないといってよく,既存の文字セットを移植するときには,必ずいくつかの文字の過剰と不足が生じる.そこで,過剰な文字を新しい音価に割り当てたり,新しい文字を創り出すなどの手段が講じられる.しかし,文字には保守的な側面もあり,総文字数を大きく変化させるような事態には至らないことが多い.アルファベット史をみても,およそ20?40文字の範囲に収まっているようである.ギリシア文字→エトルリア文字→ローマ字とアルファベットが伝播してゆく過程でも多少の改変と本質的な不変が見られるが,これは文字の伝播においては普通に観察されることである.

次に具体論に移ろう.古代におけるギリシア・アルファベットは一枚岩ではなく,多数の方言的変種が存在した.これは,古代ギリシア語の話し言葉が多種多様に方言分化していたのと呼応する.よく言われるように,古代ギリシアは諸都市の独立と自足を特徴とし,後のローマとは対照的に統一国家を生み出すことはなかった.話し言葉や文字体系の方言化も,この独立精神と無関係ではない.話し言葉の方言については「#1454. ギリシャ語派(印欧語族)」 ([2013-04-20-1]) で触れたので繰り返さないが,アルファベットの変種については,細かく分類すれば4種類が区別された.ドイツの学者 Kirchhoff による分類で,地図を4種類の色に塗り分けてその分布を示したことにちなみ,それぞれ色の名前で呼称される慣習がある.Green, Red, Dark blue, Light blue の4変種だ.

(1) Green alphabet は,Crete や近隣の島々で行われた変種で,フェニキア・アルファベット (Phoenician alphabet) への追加文字(他変種におけるΦ,Χ,Ψ)を欠いているのが特徴である.

(2) Red alphabet は,Euboea や Laconia で行われた変種で,Φ [ph], Ψ [kh] の追加文字を加えた.また,ΧはΞに代わって [ks] の音価を表わした.Euboea の都市の名を取って Chalcis 型あるいは西方型の変種と呼ばれる.

(3) Dark blue alphabet は,Ionia, Corinth, Rhodes で広く行われた変種で,Φ [ph], Χ [kh], Ψ [ps] の追加文字を加えた.この Ψ [ps] は,Red alphabet のΨ [kh] と音価が異なることに注意.Ionia 型あるいは東方型の変種と呼ばれる.

(4) Light blue alphabet は,Attica で行われた変種である.Φ [ph], Χ [kh] を追加した.Ionia 型の亜種といってよいが,後に標準的な変種となった.

これを2つに大別すれば,Euboea の Chalcis を中心とする西方型と Ionia の Miletus を中心とする東方型に分けられるだろう.フェニキアの商人が去った後,エーゲ海は Chalcis と Miletus の独占舞台となり,両都市は商業的・植民的覇権を争った.Chalcis はトラキアやイタリアに植民して,エトルリア語経由でラテン語に西方型アルファベットを伝えた.一方,Miletus は黒海沿岸地方に植民し,古典ギリシア・アルファベットを確立し,さらにキリル文字などのスラヴ系アルファベットの発展を促した.

ローマン・アルファベットとギリシア・アルファベットの若干の違いは,もととなる変種の違いに起因するということがわかるだろう.大文字でいえば <C> と <Γ>,<D> と <Δ>, <L> と <Λ>,<X> と <Ξ>,<S> と <Σ> の字形の違い,また上述のように <Χ> の音価の [ks] と [kh] の違い,さらに <Η> の音価の [h] と [eː] の違いは,以上の事情による.

参考までに現代ギリシアの地図を掲げておこう.

以上,田中 (57--60) および Comrie et al. (183--87) を参照して執筆した. *

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

・ Comrie, Bernard, Stephen Matthews, and Maria Polinsky, eds. The Atlas of Languages. Rev. ed. New York: Facts on File, 2003.

2014-05-07 Wed

■ #1836. viz. と「流石」 [latin][grapheme][grammatology][japanese][kanji][spelling_pronunciation_gap]

昨日の記事「#1835. viz.」 ([2014-05-06-1]) に引き続き,英語で namely と読み下す viz. について.今回は,文字論の立場から論じる.

英語において viz. と表記される語の構成要素である3文字(省略を表わす period を除く)は,当然ながらいずれもアルファベット文字(=表音文字)である.しかし,個々の文字で考えても,3文字が合わさった全体で考えても,まるで /neɪmli/ の発音を示唆するところがない.<viz.> はこの点において非表音的である.意味についても同様に,字面を個々に考えても全体で考えても,とうてい「すなわち」の意味は浮かび上がってこない.<viz.> はこの点において非表意的である.つまり,英語の <viz.> は,語源形であるラテン語 videlicet を想起するまれな場合を除き,通常は音も意味も示唆しない.

にもかかわらず,<viz.> は英語の副詞 namely と同等であるとして,英語使用者の意識のなかでは密接に結びついている.言い換えれば,<viz.> は,3文字全体としてむりやりに namely を表語している.<viz.> の綴字は,表音 (phonographic) でも表意 (ideographic) でもなく,表語 (logographic) の機能を果たしているのであり,記号論の用語を使えば,<viz.> が指し示しているものは,namely という記号 (signe) の能記 (signifiant) でも所記 (signifié) でもなく,namely という記号そのものである,ということになる.むりやりの結びつきであるから,英語使用者は,この <viz.> = namely の関係を暗記しなければならない.<viz.> のもつこの表語機能は,「#1042. 英語における音読みと訓読み」 ([2012-03-04-1]) で挙げた,<e.g.> (for example), <i.e.> (that is) にも見られる.

そこで,典型的に表語文字といわれる漢字を使いこなす日本語において,これと比較される類例があるだろうかと考えてみた.しかし,案外と見つからないものだ.漢字は確かに表語的ではあるが,同時に表意機能も果たすのが普通だし,形声文字の場合には表音機能も備わっている.英語の <viz.> の場合のように,発音も意味も示唆すらしないという徹底的な例は,なかなかない.

頭をひねってやっと思いついたのが,熟字訓として /さすが/ と読ませる <流石> という例だ.<流> も <石> も,さらにはそれを組み合わせた <流石> 全体も,なんら /さすが/ の発音を示唆するところがないし,「何といってもやはり」の意味を匂わせるところがない.<流石> は表音的でも表意的でもなく,副詞「さすが」をむりやりに表語しているのである.<viz.> と <流石> の唯一の差異は,前者の構成要素であるアルファベット文字が本質的に表音的であるのに対して,後者の構成要素である漢字は本質的に表語・表意的であるという点だろう.しかし,いずれの表記も全体としては結局のところ非表音的かつ非表意的であり,発現している機能はもっぱら表語機能である点では同じだ.

一見すると,「流石」 に代表される熟字訓は,純粋な表語機能(=非表音かつ非表意かつ表語)の好例を提供してくれそうだが,<私語> /ささやき/,<五月雨> /さみだれ/,<海苔> /のり/,<紅葉> /もみじ/ などでは,漢字の組み合わせが意味を匂わせてしまっており(しかも美しく詩的に),<viz.> = namely の純粋な表語機能には達していない.むしろ英語はアルファベットという表音文字体系をベースに置いている言語であるからこそ,<viz.> = namely のような例において,稀ではあるが純粋な表語機能を獲得し得たのかもしれない.文字論の観点からは,この逆説は興味深い.

なお,<流石> を /さすが/ と訓読するのは,以下の故事によるものとするのが通説である(『学研 日本語「語源」辞典』より).

中国,西晋の国の孫楚が「石に枕し,流れに漱ぐ」というべきところを,誤って「石に漱ぎ,流れに枕す」と言ってしまった.これを聞いた親友の王済が「流れは枕にできないし,石では口をすすげない」と言ってからかうと,孫楚は「流れを枕にするのは耳を洗うためであり,石に漱ぐというのは歯を磨くためである」と言って言い逃れたという.この故事を「さすがにうまいこじつけだ」と評し,「流石」の字が当てられたとする説がある.

上の議論では,一般の日本語話者がこの故事を知らない,あるいは普段は特に意識せずに,<流石> = /さすが/ の関係を了解していることを前提とした.故事を意識していれば,<流石> が非常に間接的ながらも何らかの表意機能をもっていると主張できるかもしれないからである.

文字の表語機能については,「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1]),「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1]),「#1655. 耳で読むのか目で読むのか」 ([2013-11-07-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]) を参照.

2014-05-06 Tue

■ #1835. viz. [latin][loan_word][abbreviation][grapheme][grammatology][spelling_pronunciation_gap]

viz. は "namely" (すなわち)の意を表わす語で,/vɪz/ と読まれることもあるが,普通は namely /ˈneɪmli/ と発音される.もっぱら書き言葉に現れるので,ある種の省略符合と考えてよいだろう.もとの形は,英語でもまれにそのように発音されることはあるが, videlicet /vɪˈdɛləsɪt/ という語で,これはラテン語で「すなわち,換言すると」を意味する vidēlicet に由来する.このラテン語自体は,vidēre licet (it is permitted to see) という慣用表現のつづまったものである.OED によると,英語での初出は videlicet が1464年,省略形の viz. がa1540年である.

viz. の現代英語における用例をいくつか見てみよう.とりわけイギリス英語の形式張った書き言葉において,より明確に説明を施したり,具体例を列挙したりするのに用いられる.

・ four major colleges of surgery, viz. London, Glasgow, Edinburgh and Dublin

・ We both shared the same ambition, viz, to make a lot of money and to retire at 40.

・ The school offers two modules in Teaching English as a Foreign Language, viz. Principles and Methods of Language Teaching and Applied Linguistics.

関連して,ラテン語 scīre licet (it is permitted to know) のつづまった scilicet /ˈsɪləˌsɛt/ とその略形 scil. sc. も,英語でおよそ同じ意味に用いられる.

それにしても,videlicet が viz. と略されるのはなぜだろうか.中世ラテン語の写本では,<z> の文字は,-et, -(b)us, -m などの省略記号として一般に用いられていた.そこで,<z> = <et> と見立て,表記上 <vi(delic)z> とつづめたのである.古くは,<vidz.>, <vidzt>, <vz.> などとも表記された.ラテン語では et は "and" を意味するのでこの <z> の略記は多用され,古英語や中英語の写本でもそれをまねて and の語(あるいはその音価)に代わって頻繁に現れた.実際の <z> の字形は現在のものとは異なり,数字の <7> に似た <⁊ > という字形 (Unicode ⁊) で,この記号は Tironian et と呼ばれた.古代ローマのキケロの筆記者であった Marcus Tullius Tiro が考案した速記システム (Tironian notes, or notae Tironianae) で用いられた速記記号の1つである.これが,後に字形の類似から <z> に置き換えられるようになった.Irish や Scottish Gaelic では現在も Tironian et が使用されるが,英語では viz. にそのかすかな痕跡を残すのみである.

2014-05-05 Mon

■ #1834. 文字史年表 [grammatology][history][timeline]

ここ数日間,アルファベットを中心に文字の話題に集中してきた.文字に関連する記事は,grammatology, graphemics, grapheme, alphabet, runic, writing などで書いてきた.中心的な記事を抜き出すと,例えば次のようなものがあった.

(1) 「#41. 言語と文字の歴史は浅い」 ([2009-06-08-1])

(2) 「#751. 地球46億年のあゆみのなかでの人類と言語」 ([2011-05-18-1])

(3) 「#1368. Fennell 版,英語史略年表」 ([2013-01-24-1])

(4) 「#1544. 言語の起源と進化の年表」 ([2013-07-19-1])

(5) 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

(6) 「#490. アルファベットの起源は North Semitic よりも前に遡る?」 ([2010-08-30-1])

(7) 「#1006. ルーン文字の変種」 ([2012-01-28-1])

(8) 「#1005. 平仮名による最古の「いろは歌」が発見された」 ([2012-01-27-1])

(9) 「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1])

(10) 「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1])

今回は,カルヴェ (241--42) による文字史略年表を掲げよう.(1)--(4) などの記事で掲げた年表とは年代や順序が若干異なるところもあるが,とりわけ紀元前において文字の成立年代を特定することの困難は勘案すべきだろう.

前30000年頃 [陰画手像] 前4000年頃 スサ(現イラン)で土器に書いた文字が現れる 前3300年頃 メソポタミア南部で絵文字が現れる 前3100年頃 エジプト聖刻文字成立 前2700年頃 シュメールの楔形文字成立 前2500年頃 スサで楔形文字が原エラム文字にとって代る 前2300年頃 インダス川流域で「原インド文字」が現れる 前2200年頃 プズル・インチュチナク王の原エラム文字碑文 前2000年頃 シュメールの首都ウル陥落.以降,メソポタミアではアッカド語が共通語として使用される 前1600年頃 原シナイ文字 地中海で線文字A成立 前1300年頃 ラス・シャムラ(現シリア)のウガリット文字 古代中国で甲骨文字成立 前1000年頃 フェニキア文字成立 同じ頃アラム文字,古ヘブライ文字成立 前8世紀 ギリシア文字,エトルリア文字,イタリア文字成立 前6世紀 ローマ字成立 前3世紀 カロシュティー文字,ブラーフミ文字成立 前2世紀 ヘブライ文字成立 前1--1世紀 中国で漢字が完成 1世紀 最古のルーン文字碑文 3世紀 コプト文字,原マヤ文字成立 4世紀頃 漢字,朝鮮半島に伝来 グプタ文字成立 ゴート文字,アラビア文字成立 5世紀頃 漢字,日本に伝来.オガム文字成立 アルメニア文字,グルジア文字成立 7世紀 チベット文字成立 8世紀 ナーガリー文字成立 9世紀 グラゴール文字成立(その後キリル文字となる) 11世紀 ネパール文字成立

人類最古の文字がいつ発生したかを明言することはできない.今なお未発見の文字は眠っているだろうし,文字の書かれた材質ゆえに永遠に失われしまったものも多くあるだろう.カルヴェ (23) は,楔形文字の研究者,ジャン=マリ・デュランの次の記述を引いている.

「それゆえ文字が地上のどこに生まれたかなどと詮索するのはむなしいことである.ある社会が象徴的事物を描きつつ一連の物質的記号を残そうとし,媒体を選び,そこに表記する,こういった社会がある限り文字出現の地点はどこにもあるのである.いくつもの社会が原始的媒体(洞窟壁画)とか保存不能の媒体(粘土以外のもの)を選択したと思われる」

数々の未解読文字とともに,後世に見られることのない多数の文字に思いを馳せざるをえない.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ 著,矢島 文夫 監訳,会津 洋・前島 和也 訳 『文字の世界史』 河出書房,1998年.

2014-05-04 Sun

■ #1833. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (2) [greek][alphabet][grammatology][runic]

昨日の記事「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]) に引き続き,セム・アルファベットから引き継いだ文字の名称について.昨日の一覧表の最後列に示したが,"alpha", "beta", "gamma" などの名称は, 語源不詳だったり同定されていないものもあるが,セム・アルファベットの有意味な単語に起源をもつと一般に信じられている.

原シナイ文字 (Proto-Sinaitic) から,フェニキア文字 (Phoenician) を含む各種のセム・アルファベット,それから古代ギリシア文字へと至る字形の変化を追っていくと,その連続性がよくつかめるのだが,原初の原シナイ文字の段階ではまだ文字というよりは略画に近い.原シナイ文字の第1字は,確かに「牛」(aleph) の頭部のようにみえる略画であり,これが字形の変化を経てギリシア・アルファベットのΑへと発展した.第2字は,「家」(bet) に見えなくもない字形で,これが後にΒへと発展した.このようにして,各文字は具体的なモノを描いた象形文字に端を発し,そのモノを表わす単語で呼称され,語頭音の音価を獲得するに至った.

セム・アルファベットの起源はたいてい以上のように説明されるのだが,実は1930年代の後半以降に異論が出てきた.異論の首唱者の1人 Hans Bauer は,字形と名称の関係は後付けであると論じている.田中 (40--41) より引用する.

従来の説によれば,古代セム記号は本来絵を表わしているといわれ,‘āleph は牛の頭を,bēth は家の形をというように,すべての記号はある物の形を描いていると考えられている.しかし牡牛の記号は,本来牡牛の絵文字であるから ‘āleph と命名したと解釈すべきでなく,任意に採用した記号が偶々牡牛の形に似ているために,後になってエジプトのアクロフォニーの原理を適用して ‘āleph (牡牛)と呼んだまでのことである.この場合何の名を選ぶかは随意である.現代の児童用「ABC本」などは,例えば,「O は Orange であった,S は Swan であった, B は Butterfly であった」などという風に,文字の形とその文字で始まる物の形との面白い類似によって,文字の記憶を助ける.この場合「O は Olive であった,S は Serpent であった,B は Bee であった」としても一向にかまわない.セム文字の名は,ルーン文字などの名と同様に,単に記憶の便のために付けた mnemonic name である.

冷めた見方ではあるが,mnemonic name 仮説を支持する学者も多いようだ.確かにΒの原型が「家」に見えるかといえば,はなはだ心許ない.そう言われるからそう見えてくるというだけのことかもしれない.

いずれにせよ "alpha", "beta" などの呼称はギリシア・アルファベットへ受け継がれ,ラテン語を経て,英語へも alphabet という語として取り込まれた.蛇足ながら,alphabet という語の由来は,alpha + beta である (Gk alphábētos, LL alphabētum, ME alphabete) .英語での初出は Polychronicon (?a1425) .文字体系の最初の数文字をもって文字一式を表わす例は alphabet のほか,ルーン文字の fuþark(「#1006. ルーン文字の変種」 ([2012-01-28-1]) を参照)や日本語の「いろは」もある(「#1008. 「いろは」と ABC」 ([2012-01-30-1]) を参照).

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-05-03 Sat

■ #1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1) [greek][etruscan][latin][alphabet]

まず,Greek alphabet の24字の一覧を掲げよう.意外と正確には知らない英語での発音も要チェック.セム語名称と意味については,田中 (22) とカルヴェ (116--19) を参照した.

| 大文字 | 小文字 | 名称 | 英語名称 | 英語発音 | セム語名称 | 意味 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Α | α | アルファ | alpha | /ˈælfə/ | aleph | "ox" |

| 2 | Β | β | ベータ | beta | /ˈbeɪtə, ˈbiːtə/ | bet | "house" |

| 3 | Γ | γ | ガンマ | gamma | /ˈgæmə/ | gaml | "camel" |

| 4 | Δ | δ | デルタ | delta | /ˈdɛltə/ | delt | "door" |

| 5 | Ε | ε | エプシロン | epsilon | /ˈɛpsəˌlɑn/ | hé | ? |

| 6 | Ζ | ζ | ゼータ | zeta | /ˈzeɪtə, ˈziːtə/ | zai | "weapon"? |

| 7 | Η | η | エータ | eta | /ˈeɪtə, ˈiːtə/ | hét | "fence"? |

| 8 | Θ | θ | テータ | theta | /ˈθeɪtə, ˈθiːtə/ | tét | ? |

| 9 | Ι | ι | イオタ | iota | /aɪˈoʊtə/ | yod | "hand" |

| 10 | Κ | κ | カッパ | kappa | /ˈkæpə/ | kaf | "bend hand" |

| 11 | Λ | λ | ラムダ | lambda | /ˈlæmdə/ | lamd | "ox-goad"; "rod of teacher" |

| 12 | Μ | μ | ミュー | mu | /mjuː/ | mém | "water" |

| 13 | Ν | ν | ニュー | nu | /njuː/ | nun | "fish"; "serpent" |

| 14 | Ξ | ξ | クシー | xi | /(k)saɪ, (g)zaɪ/ | ||

| 15 | Ο | ο | オミクロン | omicron | /ˈɑməˌkrɑn/ | ‘ain | "eye" |

| 16 | Π | π | パイ | pi | /paɪ/ | ||

| 17 | Ρ | ρ | ロー | rho | /roʊ/ | rosh | "head" |

| 18 | Σ | σ, ς | シグマ | sigma | /ˈsɪgmə/ | ||

| 19 | Τ | τ | タウ | tau | /taʊ/ | tau | "mark" |

| 20 | Υ | υ | ユプシロン | upsilon | /ˈjuːpsəˌlɑn/ | wau | "peg", "hook" |

| 21 | Φ | φ | ファイ | phi | /faɪ/ | pé | "mouth" |

| 22 | Χ | χ | キー | chi | /kaɪ/ | ||

| 23 | Ψ | ψ | プシー | psi | /(p)saɪ/ | ||

| 24 | Ω | ω | オメガ | omega | /ˌoʊˈmeɪgə, ˌoʊˈmiːgə/ |

昨日の記事「#1831. アルファベットの子音文字の名称」 ([2014-05-02-1]) ほか文字の名称を扱った過去の記事(「#1830. Y の名称」 ([2014-05-01-1]) のリンク先を参照)では,文字の名称は,表音文字であるから当然のごとく対応する音価を含んでいるという前提で議論した.<a> は [eɪ] の音価を表わすのだからそのまま [eɪ] と呼ばれるし,<b> は [b] の音価を表わすのだから [b] を含んだ [biː] と呼ばれる.日本語の仮名も「あ」の文字名は「あ」であり,「い」の文字名は「い」である.文字のこのような呼び方,phonetic name といわれるこの方式は,ごく自然のことのように思われるが,ローマン・アルファベット (Roman alphabet) の祖先の上記ギリシア・アルファベット (Greek alphabet),さらに遡ったセム・アルファベット (Semitic alphabet) では,acrophonic name あるいは mnemonic name といわれる別の方式に従っていた.ギリシア語ではαは "alpha" と読み,βは "beta" と読んだが,これは "alpha" や "beta" という既存の単語を発音したものであり,確かに [a] と [b] は語頭音として含まれているが,英語における呼称とは方式が異なっている.

いま既存の単語を発音したものと述べたが,厳密にいえば "alpha" や "beta" はギリシア語の単語ではない."alpha", "beta", "gamma" 等々の単語はセム語において意味をもつ単語であり,ギリシア・アルファベットの発生以前のセム・アルファベットの段階での呼称だった.ギリシア人は,自らにとって無意味な語で呼称しながら,セム・アルファベットの文字一式を受け入れたのである.逆にいえば,ギリシア・アルファベットの文字がギリシア語で無意味な呼称を与えられている事実こそが,そのセム・アルファベット起源を物語っている.

acrophonic name 方式から phonetic name 方式への移行は,部分的にはギリシア語でも始まっていたが,本格的にはエトルリア語やラテン語がアルファベットをもつようになってからである.田中 (85) は,「ラテン・アルファベットにおける文字の新しい命名法は,古典ギリシアの方法に優る一大進歩」と評価している.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ 著,矢島 文夫 監訳,会津 洋・前島 和也 訳 『文字の世界史』 河出書房,1998年.

2014-05-02 Fri

■ #1831. アルファベットの子音文字の名称 [alphabet][consonant][latin][etruscan][phonetics][gvs]

過去の記事で,ローマン・アルファベットのいくつかの文字の名称について話題にした(昨日の記事「#1830. Y の名称」 ([2014-05-01-1]) と,その末尾にあるリンク先を参照).個々の文字について語るべきことはあるが,今回は子音字に関する一般論を中心に話を進めたい.以下,田中 (83--85) に依拠する.

現代英語のアルファベット26文字のうち,母音字 <a, e, i, o, u> を除いた21字が子音字である.子音字の名称はいくつかの例外を除き,その子音の音価に [iː] を後続させるグループ (Class I) と,[ɛ] を先行させるグループ (Class II) とに分けられる.

・ Class I: <b, c, d, g, p, t, v, z>

・ Class II:<f, l, m, n, s, x>

この分布を理解するには,歴史的な音価,とりわけ子音についてはラテン語(さらに文字史を遡ってエトルリア語)の音価を意識する必要がある.Class I の最初の6字はラテン語の破裂音 [b, k, d, g, p, t] に対応する.それぞれに後続する長母音 [iː] は,[eː] が大母音推移により,上げを経た結果である.一方,Class II の子音字はラテン語の継続音あるいは複合子音 [f, l, m, n, s, ks] に対応する.Class I の <v> と <z> は破裂音ではなく摩擦音だが,おそらく [ɛv], [ɛz] と呼んでしまうと,対応する無声子音字 <f> [ɛf], <s> [ɛs] と発音上区別がつきにくくなるという理由があったのではないか.

調音音声学的に Class I と II の分布を説明しようとすると,次のようになる(田中,p. 84).

子音文字について,継続宇音には e が先行し,そして破裂音には e が後続した現象は,Isaac Taylor がしたように,生理学的観点から眺めることもできよう.例えば,fe よりも ef という方がやさしく,eb よりも be という方がやさしい.それは継続音を発音する際には発音器官は完全には閉鎖されず,気息が漏れ,従って,子音が聞かれる前に母音が無意識に作られる.これにより,fe に達する前に実際上 ef が得られる.これに反して,破裂音の場合には閉鎖は完全であり,そして開放が行なわれる時,意識的な努力なくして母音が作られる.これにより,b に e を先行させることは明らかに努力を必要とするが,b は,唇が開かれる時,e に後続されることなくして発することはできない.言い換えれば,「最小努力の法則」 ('law of least effort') が,母音が継続音に先行し,そして破裂音に後続することを要求する.そして,この場合,最も容易な母音は中性的な e である.

興味深い説ではある.関連して,「#1141. なぜ mama と papa なのか? (2)」 ([2012-06-11-1]) も参照されたい.

<j> の名称 [ʤeɪ] については「#1828. j の文字と音価の対応について再訪」 ([2014-04-29-1]) で触れた通り,すぐ右どなりの <k> の名称 [keɪ] にならったものとされるが,[keɪ] 自体はなぜこの二重母音を伴っているのだろうか.これは,「#1824. <C> と <G> の分化」 ([2014-04-25-1]) で示唆したように,エトルリア語やラテン語において [k] 音の表記が後続する母音に応じて <c>, <k>, <qu> の間で変異していたことが影響している.[i, e] など前母音が後続するときには <c> が選ばれ,[a] の低母音が後続するときには <k> が選ばれ,[u, o] など後母音が後続するときには <q> が選ばれた.この傾向は英語を含めた後の諸言語にも多かれ少なかれ受け継がれており,英語の各文字の呼称にも間接的に反映されている.すなわち,<c> = [siː] はラテン語の <c> = [keː] から発展し,<k> = [keɪ] はラテン語の <k> = [kaː] から発展し,<q> = [kjuː] はラテン語の <q> = [kuː] から発展した.(前母音の前位置における [k] > [s] の音発達については,ラテン語から古フランス語を経て英語もその影響を被ったが,[kj] > [tj] > [ʧ] > [ʦ] > [s] の経路をたどった.)

最後に <r> の名称 [ɑː] (AmE [ɑr]) について.[r] は継続音として本来 Class II に属しており,ラテン語では少なくとも4世紀以降は [ɛr] のように読まれていた.中英語期に [er] > [ar] の変化が sterre > star, ferre > far など多くの語で生じたのに伴って,この文字の読みも [ar] へと変化した(関連して,「#179. person と parson」 ([2009-10-23-1]) と「#186. clerk と cleric」 ([2009-10-30-1]) を参照).その後,18世紀までに [ar] > [ær] > [æːr] > [ɑː] と規則変化して,現在に至る(田中,pp. 157--58).

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-05-01 Thu

■ #1830. Y の名称 [y][alphabet][grapheme][i-mutation][pronunciation][gvs][ormulum]

「#1825. ローマ字 <F> の起源と発展」 ([2014-04-26-1]) の記事で触れたように,ローマ字の <F>, <U>, <V>, <W>, <Y> はすべてセム・アルファベットの wāu に起源をもつ姉妹文字である.ラテン語からローマ字を譲り受けた英語を含めた多くの言語では,<y> はそれが表わす音価ゆえに <i> と結びつけられることが多いが,むしろ歴史的には <u> と縁が深い.<Y> と <U> が近しい姉妹文字であることは,ギリシア・アルファベットの第20字 upsilon の大文字がΥ,小文字がυであることからも見て取ることができるし,初期古英語で <u> = /u/ がウムラウト化した円唇前舌高母音 /y/ を表わすのに <y> をもってしたことからも知られる.後期古英語では,/y/ の円唇性が失われて /i/ となったため,<y> はむしろ <i> と結びつけられるようになった.

<Y> と <U> の近さを感じさせるもう1つの点は,Y の名称のなかに隠されているかもしれない.英語で Y が [waɪ] と呼ばれる理由について定説はないが,Jespersen によれば,それは <Y> の字形が <U> の下に <I> を加えた字形であるという点と関係する.[uiː] が [wiː] となり,次いで大母音推移により [waɪ] へ変化したという(田中,pp. 183--84).

OED によると,この文字の発音についての最初の言及は,1200年頃に書かれた Ormulum の l. 4320 にある IESOYS の第5文字目の上に現れる ƿı である.1513年には,G. Douglas の Virgil Æneid vii. Prol. 120 に,"Palamedes byrdis crouping in the sky, Fleand on randoune schapin lik ane Y." という押韻がみられる.また,16世紀後半には,より明確な記述がみられる.

1573 J. Baret Aluearie, Y hath bene taken for a greeke vowel among our latin Grammarians a great while, which me thinke if we marke well we shall finde to be rather a diphthong: for it appeareth to be compounded of u and i, which both spelled togither soundeth as we write Wy.

1580 W. Bullokar Bk. Amendm. Orthogr. 8 The olde name of :y: (which is wy).

関連して,H の名称については「#488. 発音の揺れを示す語の一覧」 ([2010-08-28-1]) を,J の名称については「#1828. j の文字と音価の対応について再訪」 ([2014-04-29-1]) を,Z の名称については「#964. z の文字の発音 (1)」 ([2011-12-17-1]) および「#965. z の文字の発音 (2)」 ([2011-12-18-1]) を参照.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow