hellog〜英語史ブログ / 2016-10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016-10-31 Mon

■ #2744. 大母音推移の社会音韻論的考察 (3) [gvs][sociolinguistics][meosl][me_dialect][contact][vowel][phonetics]

「#2714. 大母音推移の社会音韻論的考察」 ([2016-10-01-1]),「#2724. 大母音推移の社会音韻論的考察 (2)」 ([2016-10-11-1]) に続き,第3弾.第2弾の記事 ([2016-10-11-1]) で,System II の母音体系をもっていたとされる多くの南部・中部方言話者が,権威ある System I のほうへ過剰適応 (hyperadaptation) したことが大母音推移 (gvs) の引き金となった,との説を紹介した.しかし,Smith (106--07) によると,もう1つ GVS の引き金となった母音体系をもった話者集団がいたという.それは,"Easterners" と呼ばれる,おそらく East Anglia 出身の人々である.

East Anglia では,14世紀後半から15世紀にかけてロンドンで進行し始めた大母音推移と類似する推移が,ずっと早くに生じていた.背景として,古英語の Saxon 方言の ǣ に対して Anglia 方言では ē をもっていたこと,/d, t, n, s, l, r/ の前位置で上げ (raising) を経ていたことなどがあった.この推移の結果として,East Anglia の母音体系は,3段階の高さで5つの長母音をもつ /iː, uː, eː, oː, aː/ となっていた.

さて,この Easterners が,15世紀の前半から半ばにかけて都市化の進むロンドンへ移住し,ロンドン英語,特に権威ある System I の話者と接触したときに,もう1つの過剰適応が引き起こされた.3段階の East Anglia の体系が,さらに細かく段階区分された System I と接触したとき,前者は後者の威信ある調音に引かれて,全体として調音位置の調整を迫られることになった.具体的には,Easterners は System I の [æː] を自分たちの /eː/ と知覚して後者として発音し,同様に [eː̝] を /iː/ と知覚して,そのように発音した.3段階しかもたない Easterners にとって,中英語の /eː/ をもつ語と /ɛː/ をもつ語の区別はつけられなかったので,結局いずれも /iː/ として知覚され,発音されることになった.およそ同じことが後舌系列の母音にも起こった.

System III というべき Easterners のこの母音体系は,実は,後に18世紀までに勢力を得て一般化し,現代標準英語の meed, mead, maid, made などに見られる一連の母音の(不)区別を生み出す母体となった.その点でも,英語母音史上,大きな役割を担った母音体系だったといえるだろう.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2016-10-30 Sun

■ #2743. 貨幣と言語 [linguistics][semiotics][conceptual_metaphor][metaphor]

貨幣と言語には共通点がある.いずれも社会に共有されており,流通しているからこそ価値がある.また,権威によりお墨付きを与えられることにより,いっそう広く流通することができる.このように社会性や公共性という点で比較される.また,貨幣は,物品やサービスという別のものと交換(購買)できるという点で,対応という機能を有している.同じように,言語記号において,形式と意味の間に対応関係がある.ほかにも,貨幣も言語も,古来,呪力のあるものとして魔術的な用途で用いられてきた.

ここしばらくの間,貨幣と言語について,とりとめなく考えていた.とりとめのなさが昂じて,先日,日本橋にある日本銀行金融研究所貨幣博物館に足を運んでみた.博物館の資料によると,貨幣には以下の3つの大きな特徴があるという.

(1) さまざまな人の間で誰でも使うことができる

(2) さまざまなものと交換できる

(3) 使いたい時まで貯めておくことができる

言語を念頭に,この3つについて考えてみよう.(1) のように,言語もさまざまな人の間で誰でも使うことができる.(2) については,言語がさまざまなものと交換できるというのは,厳密にどのような状況を指すのか分からないが,先に述べたように形式と意味とが対応している記号であるということや,異なる言語どうしの間で翻訳が可能であるということが関係するかもしれない.(3) の貯金については「貯言」なるものが対応しそうだが,これは何のことやら分からない.貨幣と言語の比喩,あるいは "LANGUAGE IS MONEY" の概念メタファーは必ずしも単純で率直ではなさそうだ(cf. 「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1])).

ところが,『世界大百科事典 第2版』の「貨幣」を調べてみると,なんと貨幣が思わぬ観点から言語に喩えられていた.言語が貨幣に喩えられるのではなく,である.以下に引用しよう.

貨幣はそれ自体価値として,他の事物を尺度する働きを必ず伴いつつ,交換手段,支払手段,貯蔵に用いうるものである.貨幣は価値を尺度するから交換,支払,貯蔵に用いられるのでもないし,交換手段だから,支払手段だから,あるいは貯蔵されるから,価値を尺度することになるというのでもない.これらでありうるのは,貨幣のもつ力,貨幣のもつ価値自身にある.それこそが,上記のような貨幣の用い方・働きを成り立たせている基本であって,それは,貨幣が価値中の価値,すなわち価値の原基,価値の本位だということに基づいている.貨幣の本質はここにある./貨幣は価値の原基として,事物の評価の基になりながら,財を交換せしめ,さまざまに人間関係をつくりあげ,交換・支払の人間関係から人間を退避せしめるなどして,経済生活を編成する要の役割を果たす.ちょうどわれわれが言葉(広くいえば,シンボル)の存在を前提にして,言葉によって会話し(交換),言葉によって相手の行動を縛り,惹起(じゃっき)し,相手から縛られ,惹起され(支払),そして言葉によって記憶し(貯蔵),言葉によって思考する(価値尺度)ことから社会関係をかたちづくっているように,われわれは貨幣によって経済生活を成り立たせている.しかも,言葉によって思考するというとき,通常われわれは,時代によって,社会によって,あるいはさらに個々人によって様相は異なるが,さまざまの思考が陰に陽に最終的によるべとする言葉,その根拠を問うことをやめてそこを起点にそれにすがりついて思考し行動していかねばならない言葉,たとえば〈神〉〈天〉〈人道〉〈理性〉などを有している.貨幣が価値の本位だというのは,貨幣にかかわる事物一般を言葉にたとえれば,貨幣は上記の言葉のなかの言葉に当たるということである.貨幣とはこのようにまさに二重の意味においてシンボルであって,シンボルのなかのシンボルなのである.

なんと,貨幣がシンボルのなかのシンボルであることを,〈神〉〈天〉〈人道〉〈理性〉などが言葉のなかの言葉であることと比較しているのである.とすると,普遍的基本語であるとか "semantic primitive" のようなものが,貨幣に相当するということになろうか.何だかますます分からなくなってきた.

今後も貨幣と言語について,とりとめなく考えていきたい.

2016-10-29 Sat

■ #2742. Haugen の言語標準化の4段階 [standardisation][sociolinguistics][terminology][language_or_dialect][language_planning]

昨日の記事「#2741. ascertaining, refining, fixing」 ([2016-10-28-1]) で,17世紀までの英語標準化から18世紀にかけての英語規範化へと続く時代の流れを見た.

一言で「標準化」 (standardisation) といっても,その過程にはいくつかの局面が認められる.Haugen の影響力の強い論文によれば,ある言語変種が標準化するとき,典型的には4つの段階を経るとされる.Hudson (33) による社会言語学の教科書からの引用を通じて,この4段階を要約しよう.

(1) Selection --- somehow or other a particular variety must have been selected as the one to be developed into a standard language. It may be an existing variety, such as the one used in an important political or commercial centre, but it could be an amalgam of various varieties. The choice is a matter of great social and political importance, as the chosen variety necessarily gains prestige and so the people who already speak it share in this prestige. However, in some cases the chosen variety has been one with no native speakers at all --- for instance, Classical Hebrew in Israel and the two modern standards for Norwegian . . . .

(2) Codification --- some agency such as an academy must have written dictionaries and grammar books to 'fix' the variety, so that everyone agrees on what is correct. Once codification has taken place, it becomes necessary for any ambitious citizen to learn the correct forms and not to use in writing any 'incorrect' forms that may exist in their native variety.

(3) Elaboration of function --- it must be possible to use the selected variety in all the functions associated with central government and with writing: for example, in parliament and law courts, in bureaucratic, educational and scientific documents of all kinds and, of course, in various forms of literature. This may require extra linguistic items to be added to the variety, especially technical words, but it is also necessary to develop new conventions for using existing forms --- how to formulate examination questions, how to write formal letters and so on.

(4) Acceptance --- the variety has to be accepted by the relevant population as the variety of the community --- usually, in fact, as the national language. Once this has happened, the standard language serves as a strong unifying force for the state, as a symbol of its independence of other states (assuming that its standard is unique and not shared with others), and as a marker of its difference from other states. It is precisely this symbolic function that makes states go to some lengths to develop one.

当然ながら,いずれの段階においても,多かれ少なかれ,社会による意図的で意識的な関与が含まれる.標準語の出来方はすぐれて社会的な問題であり,常に人工的,政治的な匂いがまとわりついている.「社会による意図的な介入」の結果としての標準語という見解については,上の引用に先立つ部分に,次のように述べられている (Hudson 32) .

Whereas one thinks of normal language development as taking place in a rather haphazard way, largely below the threshold of consciousness of the speakers, standard languages are the result of a direct and deliberate intervention by society. This intervention, called 'standardisation', produces a standard language where before there were just 'dialects' . . . .

関連して,「#1522. autonomy と heteronomy」 ([2013-06-27-1]) を参照.

・ Haugen, Einar. "Dialect, Language, Nation." American Anthropologist. 68 (1966): 922--35.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2016-10-28 Fri

■ #2741. ascertaining, refining, fixing [prescriptivism][prescriptive_grammar][standardisation][swift][johnson][language_myth][academy]

英語史上有名な Swift による A Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English Tongue (1712) では,題名に3つの異なる動詞 correct, improve, ascertain が用いられている.英語を「訂正」し,「改善」し,「確定する」ことを狙ったものであることが分かる.「英語の言葉遣いをきっちりと定める」という点では共通しているが,これらの動詞の間にはどのような含意の差があるのだろうか.correct には「誤りを指摘して正しいものに直す」という含意があり,improve には「より良くする」,そして ascertain には古い語義として「確定させる」ほどの意味が感じられる.

この3つの動詞とぴったり重なるわけではないが,Swift の生きた規範主義の時代に,「英語の言葉遣いをきっちりと定める」ほどの意味でよく用いられた,もう1揃いの3動詞がある.ascertain, refine, fix の3つだ.Baugh and Cable (251) によれば,それぞれは次のような意味で用いられる.

・ ascertain: "to reduce the language to rule and set up a standard of correct usage"

・ refine: "to refine it--- that is, to remove supposed defects and introduce certain improvements"

・ fix: "to fix it permanently in the desired form"

「英語の言葉遣いをきっちりと定める」点で共通しているように見えるが,注目している側面は異なる.ascertain はいわゆる理性的で正しい標準語の策定を狙ったもので,Johnson は ascertainment を "a settled rule; an established standard" と定義づけている.具体的にいえば,決定版となる辞書や文法書を出版することを指した.

次に,refine はいわばより美しい言葉遣いを目指したものである.当時の知識人の間には Chaucer の時代やエリザベス朝の英語こそが優雅で権威ある英語であるというノスタルジックな英語観があり,当代の英語は随分と堕落してしまったという感覚があったのである.ここには,「#1947. Swift の clipping 批判」([2014-08-26-1]) や「#1948. Addison の clipping 批判」 ([2014-08-27-1]) も含まれるだろう.

最後に,fix は一度確定した言葉遣いを永遠に凍結しようとしたもの,ととらえておけばよい.Swift を始めとする18世紀前半の書き手たちは,自らの書いた文章が永遠に凍結されることを本気で願っていたのである.今から考えれば,まったく現実味のない願いではある (cf. 「#1421. Johnson の言語観」 ([2013-03-18-1])) .

18世紀の規範主義者の間には,どの側面に力点を置いて持論を展開しているのかについて違いが見られるので,これらの動詞とその意味は区別しておく必要がある.

最近「美しい日本語」が声高に叫ばれているが,これは日本語について ascertain, refine, fix のいずれの側面に対応するものなのだろうか.あるいは,3つのいずれでもないその他の側面なのだろうか.よく分からないところではある.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-10-27 Thu

■ #2740. word のたどった音変化 [pronunciation][phonetics][vowel][minim]

「#2180. 現代英語の知識だけで読めてしまう古英語文」 ([2015-04-16-1]) で挙げたように,現代英語の word は,古英語でもそのまま <word> と綴られており,一見すると何も変わっていないように思われるが,とりわけ発音に関しては複雑な変化を経ている.『英語語源辞典』によると,「OE word の o は -rd の前で ō と長音化し,/woːrd → wuːrd → wurd → wʌrd → wəːd/ と発達したと説明されるのがふつうだが,この場合 /wurd/ と短くなったのは,末尾の -d が無声化したため母音延長の起こらなかった北部・東部方言の影響か」とある.

だが,音変化について他の説明もありうるようだ.例えば,中尾 (163) によれば,後期古英語から [p, b, f, m, w] のような唇音の後位置で [ɔ] > [ʊ] の上げの過程が生じたとされる.これは,以下のような単語群に観察される.

borgian > burgian (to borrow)

fol > full (full)

forþor > furþer (further)

fugol (fowl)

morþor > murþer (murder)

spora > spura (spur)

worc > wurc (work)

word > wurd (word)

worold > wurold (world)

wulf (wolf)

そして,中英語から初期近代英語にかけて [ʊ] > [ʌ] の中舌化・非円唇化が起こり,結果としての /ʌr/ が,後期近代英語になると /ɪr, ɛr/ と合流し,現在の /ər/ へと連なったという.関連する単語群としては,以下のものがある(中尾,p. 306).burn, burst, burden, burr, cur, curd, curse, curtain, curl, church, demur, disturb, fur, furnish, further, furze, hurl, hurt, hurdle, journey, murder, nurse, occur, purse, purchase, prefer, purple, purpose, spur, spurn, surge, scurf, turf, turn, Thursday, work, worm, worse, worst, worship, worth, worthy, world, word.中舌化については,「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]),「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1]),「#1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例」 ([2012-04-25-1]) などを参照されたい.

なお,上に挙げた語群では <ur> の綴字が多いが,<w> で始まる語については <or> が多いことに注意.これは,"minim avoidance" (Carney 188) のもう1つの例であり,<wu>, <wi> を嫌った結果である("minim avoidance" については,「#2450. 中英語における <u> の <o> による代用」 ([2016-01-11-1]) も参照).だが,歴史的には中英語などで <wurd> を含めた <wur-> をもつ綴字もあったことには注意しておきたい.中英語の異綴字については,MED より wōrd (n.) を参照.

word のたどった変化,特に音変化の問題は,深入りするとなかなか大変そうである.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2016-10-26 Wed

■ #2739. AAVE の Creolist Hypothesis と Anglicist Hypothesis 再訪 [aave][creole][ame][sociolinguistics][dialect][variety][caribbean]

AAVE の起源について,Creolist Hypothesis と Anglicist Hypothesis が鋭く対立している経緯に関して,「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]) で紹介し,その前後で関連する以下の記事も書いてきた

・ 「#1886. AAVE の分岐仮説」 ([2014-06-26-1])

・ 「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1])

・ 「#1841. AAVE の起源と founder principle」 ([2014-05-12-1])

Tagliamonte (9) より,両仮説を巡る論争について要領よくまとめている箇所があったので,引用し,補足としたい.

Among the varieties of English that arose from the colonial southern United States is that spoken by the contemporary descendants of the African populations --- often referred to as African American Vernacular English or by its abbreviation AAVE. This variety is quite distinct from Standard North American English. One of the most vexed questions of modern North American sociolinguistics is why this is the case. Early African American slaves would have acquired their variety of English either en route to the United States or more likely on the plantations and homesteads of the American South. But it is necessary to determine the nature of the varieties to which they were exposed. The fact that AAVE is so different has often been traced to the dialects from Northern Ireland, Scotland and England. However, they have as often been traced to African and Caribbean creoles. There is a long history of overly simplistic dichotomies on this issue which can be summarized as follows: (1) a 'creole origins hypothesis', based on linguistic parallels between AAVE and Caribbean creoles; (2) an 'English dialect hypothesis', based on linguistic parallels with the Irish and British dialects spoken by early plantation staff. In reality, the answer probably lies somewhere in between. Many arguments prevail based on one line of evidence or another. Perhaps the most damning is the lack of evidence of which populations were where and under what circumstances. / The debate over the origins of AAVE still rages on with no consensus in sight . . . .

北米植民の初期に生じた複雑な言語接触とその言語的余波を巡っての論争は,かれこれ100年間続いており,いまだに解決の目処が立っていない.言語接触に関与した種々の人々に関する,緻密な歴史社会言語学の研究が必要とされている.

・ Tagliamonte, Sali A. Roots of English: Exploring the History of Dialects. Cambridge: CUP, 2013.

2016-10-25 Tue

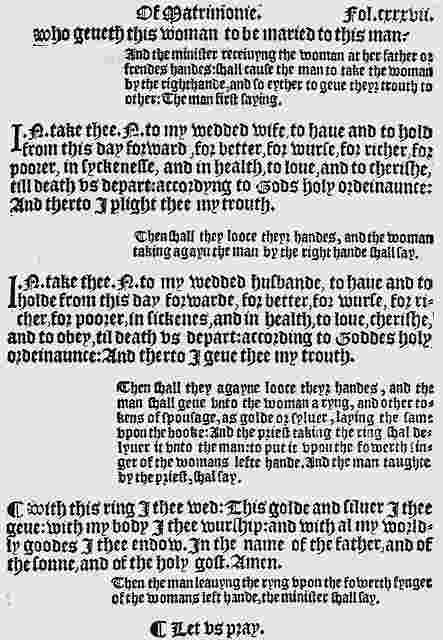

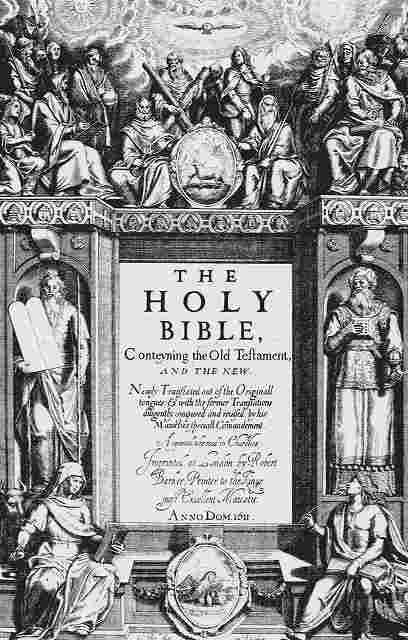

■ #2738. Book of Common Prayer (1549) と King James Bible (1611) の画像 [bible][book_of_common_prayer][popular_passage][hel_education][bl][history][literature][link][emode][printing]

表題の2つの書は,英語史上大きな影響力をもった,初期近代英語で書かれた文献である.いつぞやか大英図書館で購入した絵はがきを見つけたので,各々より1葉のイメージを与えておきたい(画像をクリックすると文字も読める拡大版).

|  |

| Book of Common Prayer (Of Matrimonie) | King James Bible (Title-page) |

Book of Common Prayer および King James Bible については,各々以下の記事やリンク先を参照.

・ 「#2597. Book of Common Prayer (1549)」 ([2016-06-06-1])

・ 「#745. 結婚の誓いと wedlock」 ([2011-05-12-1])

・ 「#1803. Lord's Prayer」 ([2014-04-04-1])

・ BL より Sacred Texts: King James Bible

・ The King James Bible - The History of English (4/10)

2016-10-24 Mon

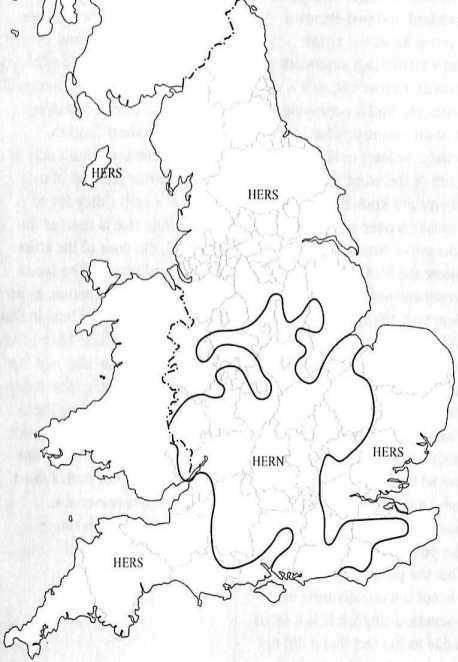

■ #2737. 現代イギリス英語における所有代名詞 hern の方言分布 [map][personal_pronoun][suffix][dialect][terminology]

「#2734. 所有代名詞 hers, his, ours, yours, theirs の -s」 ([2016-10-21-1]) の記事で,-s の代わりに -n をもつ,hern, hisn, ourn, yourn, theirn などの歴史的な所有代名詞に触れた.これらの形態は標準英語には残らなかったが,方言では今も現役である.Upton and Widdowson (82) による,hern の方言分布を以下に示そう.イングランド南半分の中央部に,わりと広く分布していることが分かるだろう.

-n 形については,Wright (para. 413) でも触れられており,19世紀中にも中部,東部,南部,南西部の諸州で広く用いられていたことが知られる.

-n 形は,非標準的ではあるが,実は体系的一貫性に貢献している.mine, thine も含めて,独立用法の所有代名詞が一貫して [-n] で終わることになるからだ.むしろ,[-n] と [-z] が混在している標準英語の体系は,その分一貫性を欠いているともいえる.

なお,my と mine のような用法の違いは,Upton and Widdowson (83) によれば,限定所有代名詞 (attributive possessive pronoun) と叙述所有代名詞 (predicative possessive pronoun) という用語によって区別されている.あるいは,conjunctive possessive pronoun と disjunctive possessive pronoun という用語も使われている.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006.

・ Wright, Joseph. The English Dialect Grammar. Oxford: OUP, 1905. Repr. 1968.

2016-10-23 Sun

■ #2736. 点字の普及の歴史 [writing][braille][sign_language][hiragana][direction_of_writing][medium][history][japanese][distinctiones]

「#2717. 暗号から始まった点字」 ([2016-10-04-1]) の記事で見たように,ブライユ点字は,シャルル・バルビエの考案した「夜間文字」の応用である12点点字を,ブライユが6点点字に改良したことに端を発する.19世紀始めには,目の不自由な人々にとっての読み書きは,紙に文字を浮き出させた「凸文字」によるものだった.しかし,指で触って理解するには難しく,広く習得されることはなかった.そのような時代に,ブライユが読みやすく理解しやすい点字を考案したことは,画期的な出来事だった.音楽の得意だったブライユは,さらに点字音符表を作成し,点字による楽譜表記をも可能にした.

その後,19世紀後半から20世紀にかけて,ブライユ点字は諸言語に応用され,世界に広がっていく.1854年にフランス政府から公式に認められた後,イギリスでは英国王立盲人協会を設立したトーマス・アーミテージがブライユ点字を採用し,改良しつつ広めた.アメリカでは,ニューヨーク盲学校のウィリアム・ウエイトらがやはりブライユ点字に基づく点字を採用した.1915年に標準米国点字が合意されると,1932年には英米の合議により英語共通の点字も定まった(この点では,アメリカとイギリスで異なる体系を用いている手話の置かれている状況とは一線を画する;see 「#1662. 手話は言語である (1)」 ([2013-11-14-1])).

我が国でも,1887年に東京の盲学校に勤めていた小西信八がブライユ点字を持ち込み,日本語への応用の道を探った.そして,1890年(明治23年)11月1日に石川倉次(=日本点字の父)の案が採用されるに至った.この日は,日本点字制定記念日とされている.

点字を書くための道具に,板,定規,点筆がセットになった「点字盤」がある.板の上に紙をのせた状態で,穴の空いた定規を用いて点筆で右から左へを点を打っていくものである.通常の文字と異なり,点字は紙の裏側から打っていく必要があり,したがって,発信者の書きと受信者の読みの方向が逆となる.これは点字の読み書きに関する顕著な特徴といってよいだろう.また,日本語点字はかな書きで書かれるため,分かち書きをする必要がある点でも,通常の日本語書記と異なる (see 「#1112. 分かち書き (1)」 ([2012-05-13-1])) .現代では,伝統的な点字盤のほか,点字タイプライターやコンピュータにより,簡便に点字を書くことができるようになっている.

日本でも身近なところで点字に出会う機会は増えてきている.電化製品,缶飲料,食品の瓶や容器など,多くの場所で点字が見られるようになった.

・ 高橋 昌巳 『調べる学習百科 ルイ・ブライユと点字をつくった人びと』 岩崎書店,2016年.

2016-10-22 Sat

■ #2735. must とともに用いられる副詞 needs [adverb][genitive][adverbial_genitive]

現代英語で,ほぼ常に must と共起する,副詞としての needs の用法がある.must の含意を強めて「どうしても,ぜひとも,必ず」を意味する.例文を挙げよう.

・ He must needs come. (ぜひ来ると強情を張ってきかない.)

・ Needs must when the Devil drives. (背に腹は変えられぬ.)

・ A man needs must lie down when he sleeps. (人は眠るにはいやでも横にならなければならぬ.)

この needs の起源は古く,古英語に遡る.古英語の名詞 nēd (need) の属格形 nēdes に由来し,「必要で,必ず」を意味した.「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1]), 「#723. be nihtes」 ([2011-04-20-1]) で触れた,副詞的属格 (adverbial_genitive) の用法である.中英語期の用例は,MED より nēdes (adv.) を参照.

だが,古英語には副詞的与格 (adverbial dative) の用法による nīede, nēade も同義で用いられており,これは中英語から近代英語にかけても nede, need などの形で存続し,OED によれば現代でも廃語とはなっていない.中英語期の用例は,MED より nēde(e (adv.) を参照.

それでも歴史的には,need は明示的な語尾をもつ属格由来の needs に,事実上,置き換えられることになった.needs について,14--15世紀には behoveth とも共起したが,14世紀以降には現代のように must (< ME motan) とのみ共起する傾向が強まった.それでも,AV. Gen. 19. 9 の This one fellow came in to soiourne, and he will needs bee a Iudge. (この人は来り宿れる身なるに,つねに士師とならんとす.)のように will との共起などもある.このような用法では,「頑固さ」が含意されると言われる.

現代英語では needs は共起制限の厳しい目立たない副詞と捉えられているが,実は,古英語期に発し,競合の時代をくぐり抜けてきた立派な古参である.

2016-10-21 Fri

■ #2734. 所有代名詞 hers, his, ours, yours, theirs の -s [personal_pronoun][genitive][inflection][suffix]

現代英語で「?のもの」を意味する所有代名詞は,1人称単数の mine を除き,いずれも -s が付き,yours, his, hers, ours, theirs のようになる (it に対応する所有代名詞が事実上ない件については,「#197. its に独立用法があった!」 ([2009-11-10-1]) を参照).端的にいえば,名詞の所有格および「?のもの」を意味する -'s を,代名詞にも応用したものと考えることができるが,一般化したのはそれほど古くなく,15世紀のことである.では,それ以前には,所有代名詞に相当する表現は何だったのだろうか.

古英語と中英語では,人称代名詞の所有格がそのまま所有代名詞としても用いられており,この状況は17世紀まで見られた.現代風にいえば,所有格の your, her, our, their などがそのまま所有代名詞としても用いられていたということだ.しかし,中英語では,所有代名詞として別の刷新形も現われ,並行して用いられるようになった.北部方言では,現代の hers, ours, yours, ours につらなる -s の付いた形態が,a1325 の Cursor Mundi に軒並み初出する.

一方,南・中部では -s ならぬ -n の付いた hern (hers, theirs) が早くから ?a1200 の Ancrene Riwle で現われ,後期中英語には hisn, yourn, ourn, theirn も現われた.この -n を伴う形態は,my/mine や thi/thine に見られるような交替からの類推と考えられる(1・2人称単数については,古英語より mīn, þīn に所有代名詞としての用法がすでに存在した).これらの -n 形は現代では方言に限定されるなどして,一般的ではない.

歴史的には,初期中英語の北部方言に現われた -s をもつ刷新形の所有代名詞が,15世紀に分布を広げて一般化し,標準形として現代英語に伝わったことになる.

2016-10-20 Thu

■ #2733. hoarse の r [phonetics][etymology][metathesis][r]

現代英語の hoarse (しゃがれ声の)には r が含まれているが,古英語での形は hās であり,r はなかった.主要な語源辞典によると,この r は中英語期における挿入であるという.意味的に緩く関連する中英語 harsk (harsh, coarse) などからの類推だろうとされている.

ただし,この r の起源は,もっと古いところにある可能性もある.ゲルマン祖語では *χais(r)az, *χairsaz が再建されており,もともと r が s の前後に想定されている(前後しているのは音位転換 (metathesis) の関与によるものと考えられる).実際に,ゲルマン諸語で文証される形態は,(M)HG heiser, MDu heersch, ON háss (< *hārs < *hairsaR) など,r を含んでいるか,少なくとも前段階で r が存在していたことを示唆している.

一方,古英語と同様に r を欠く形態を示す言語も少なくない.OFr hās, OS & MLG hēs, OHG heis などである.どうやら,時代にもよるが,英語にかぎらず複数の言語変種において,r の有無は揺れを示していたようだ.とすると,古英語で r を含む形態が文証されず,中英語になって初めて文献上に現われたからといって,古英語で r 形がまったく使われていなかったとは言い切れなくなる.

中英語では,hoos, hos, hors などが共存しており,実際この3つの綴字は Piers Plowman, B. xvii. 324 の異写本間に現われる.異綴字については,MED の hōs (adj.) も参照.

r の挿入ではなく r の消失という過程についていえば,英語史上,ときどき観察される.例えば,「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]),「#2368. 古英語 sprecen からの r の消失」 ([2015-10-21-1]) の事例のほか,arse の r が19世紀に脱落して ass となったケースもある.しかし,今回のような r の挿入(と見えるような)例は珍しいといってよいだろう(だが,「#500. intrusive r」 ([2010-09-09-1]),「#2026. intrusive r (2)」 ([2014-11-13-1]) を参照).

2016-10-19 Wed

■ #2732. British Library の提供する英語史学習サイト "English Timeline" と "Words for time travellers" [hel_education][link][bl][chaucer]

The British Library が "English Timeline" という英語史学習用コンテンツを提供している.「#1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791)」 ([2013-04-22-1]) で関連するリンクを張った程度だが,眺めていくとなかなかおもしろい.写本画像などのイメージや各種メディアのコンテンツが豊富で,教材として役に立ちそうだ.

同様に,関連するコンテンツとして Words for time travellers もある.画像,テキスト,演習問題のついているものもあり,教材として使えそうだ.例えば,Chaucer について4ページのコンテンツがあり,以下のような構成になっている.

(1) Chaucer's English - page 1: Caxton 版の The Canterbury Tales よりテキストと写本画像を掲載

(2) Chaucer - page 2: テキストを簡単な注解により解説

(3) Chaucer - page 3: 単語に関する演習問題

(4) Chaucer - page 4: その解答

「#18. 英語史をオンラインで学習できるサイト」 ([2009-05-16-1]) で紹介した BBC の Ages of English Timeline とともに,英語史の学習・教育にどうぞ.

2016-10-18 Tue

■ #2731. -ate 動詞はどのように生じたか? [suffix][conversion][latin][participle][analogy][adjective][verb][-ate]

英単語には -ate 接尾辞をもつものが非常に多い.この接尾辞はラテン語の第1活用動詞の過去分詞の語尾に現われる -atus, -atum に由来し,英語では原義から予想される形容詞や名詞の接尾辞として機能しているばかりか,動詞の接尾辞としても機能している.品詞ごとに,いくつか例を挙げよう.これらの中なかには,複数の品詞を兼ねているものもあることに気づくだろう.

・ 名詞: advocate, legate, centrifugate, duplicate, mandate, vulcanizate; alcoholate, ferrate, acetate, carbonate; episcopate, pontificate, professorate, rabbinate

・ 形容詞: consummate, degenerate, inanimate, Italianate, temperate; branchiate, chordate, foliate

・ 動詞: activate, assassinate, camphorate, capacitate, chlorinate, concentrate, domesticate, evaporate, fractionate, hyphenate, locate, negotiate, orchestrate, pollinate, pontificate, substantiate, triangulate, ulcerate, vaccinate, venerate

-ate 語はラテン語の過去分詞に由来するのだから,英語でも形容詞として,あるいはその名詞用法を経由して名詞として用いられるというのは理解しやすい.しかし,英語では -ate 語が動詞として用いられる例が非常に多い.むしろ,-ate 接尾辞をもつ英単語といえば,まず動詞の例が思い浮かぶのではないか.なぜ -ate が動詞となり得るのだろうか.

この理由については,形容詞が動詞へ品詞転換 (conversion) することは英語において珍しくなく,-ate 形容詞もその傾向に乗って自由に動詞へと品詞転換し得たのだ,と言われている.確かに本来語でも white, warm, busy, dry, empty, dirty などで形容詞から動詞への品詞転換は見られるし,フランス借用語でも clear, humble, manifest などの例がある.ここから,ラテン語に由来する -ate 形容詞もそのまま動詞として用いられる道が開かれ,さらにこの過程が一般化するに及んで,もともとのラテン語第1活用動詞はとにかく -ate 接尾辞を伴い,動詞として英語に取り込まれるという慣習が定着したのだという (see 「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」 ([2013-02-08-1])) .

上記の説明は,Baugh and Cable (222) でも採用されており,定説に近いものとなっている.OED の -ate, suffix3 でも同じ説明が施されているが,説明の最後に,次のようなコメントが括弧付きで付されており,興味深い.

(It is possible that the analogy of native verbs in -t, with the pa. pple. identical in form with the infinitive, as set, hit, put, cut, contributed also to the establishment of verbs like direct, separat(e, identical with their pa. pples.)

この最後の見解と関連して,「#1860. 原形と同じ形の過去分詞」 ([2014-05-31-1]),「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1]) と「#1858. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc. (2)」 ([2014-05-29-1]) も参照されたい.

また,-ate 語の別の側面の話題を「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]),「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]),「#1880. 接尾辞 -ee の起源と発展 (1)」 ([2014-06-20-1]) で扱っているので,そちらもどうぞ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-10-17 Mon

■ #2730. palatalisation [palatalisation][assimilation][consonant][phonetics][oe][vowel]

古英語期中に生じた子音変化のなかでも,現在にまで効果残っているものに,口蓋化 (palatalisation) がある.これまでにも,以下の記事を含め,様々な形でこの音韻過程について触れてきた.

・ 「#49. /k/ の口蓋化で生じたペア」 ([2009-06-16-1])

・ 「#168. <c> と <g> の音価」 ([2009-10-12-1])

・ 「#2015. seek と beseech の語尾子音」 ([2014-11-02-1])

・ 「#2054. seek と beseech の語尾子音 (2)」 ([2014-12-11-1])

・ 「#2367. 古英語の <c> から中英語の <k> へ」 ([2015-10-20-1])

英語の姉妹言語である Frisian にも認められる音韻過程であり(「#787. Frisian」 ([2011-06-23-1]) ,それが生じた時期は,英語史においても相応して古い段階のことと考えられている.具体的には,4--5世紀に始まり,11世紀まで進行したといわれる.

起こったことは,軟口蓋閉鎖音 [k], [gg], [g] 音が口蓋前寄りでの調音となり,かつ前者2つについては擦音化したことである.典型的に古英語で <c> で綴られた [k] は,[i, iː, e, eː, æ, æː, ie, iːe, eo, eːo, io, iːo, ea, eːa] のような前母音(を含む2重母音)の前後の位置で,無声口蓋閉鎖音 [c] となり,後に [ʧ] へと発展した.これにより,例えば ċiriċe [ˈcirice] は [ˈʧiriʧe] へ,ċeosan [ˈceozɑn] は [ˈʧeozɑn] へ,benċ [benc] は [benʧ] へと変化した.

[gg] については [k] と同じ環境で,有声口蓋閉鎖音の [ɟɟ] となり,後に擦音化して [ʤ] となった.これにより,brycg [bryɟɟ] は [bryʤ] へ,secg [seɟɟ] は [seʤ] へ, licgan [ˈliɟɟɑn] は [ˈliʤɑn] へと変化した.

[g] の場合も同様の条件で口蓋化して [j] となったが,これは擦音化しなかった.例として,ġift [gift] は [jift] へ, ġeong [geoŋg] は [jeoŋg] へ変化した.

これらの音韻過程の効果は,現代英語の多くの単語に継承されている.以上,寺澤・川崎 (4, 6) を参照した.

・ 寺澤 芳雄,川崎 潔 編 『英語史総合年表?英語史・英語学史・英米文学史・外面史?』 研究社,1993年.

2016-10-16 Sun

■ #2729. あらゆる言語は暗号として用いられる [cryptology]

暗号 (cryptology) と言語・文字の関係について「#2699. 暗号学と言語学」 ([2016-09-16-1]),「#2701. 暗号としての文字」 ([2016-09-18-1]),「#2717. 暗号から始まった点字」 ([2016-10-04-1]) その他の記事で考えてきた.その関連で,稲葉(著)『暗号学 歴史・世界の暗号からつくり方まで』を読んだ.著者はカエサル暗号,ポリュビオス暗号,エニグマ暗号などの典型的な暗号のみならず,点字や手話も含めて広い意味での「暗号」ととらえており,その洞察に刺激を受けた.点字や手話を暗号ととらえる視点は,ともすればそれを常用する人々にとって失礼な見方ではあるかもしれない.点字や手話はその常用者にとって事実上の母語であり,それが一般の多くの人々にとっては理解されず謎めいているように見えるからといって,「暗号」などと称されるいわれはない,と.

しかし,点字や手話に限らず,実はあらゆる言語や文字が同じ意味において「暗号」となりうるのだ.英語を理解しない者とっては英語は暗号そのものだし,日本語を理解しない者にとっては日本語は暗号である.つまり,点字,手話,日本語,英語,文字,その他の言語代替物(トーキング・ドラム,狼煙,手旗信号,野球のサイン等)は,条件次第で暗号となりうるということだ.「暗号である」というよりは「暗号としても用いられる」と表現すれば誤解がないだろう.

実際,「#2699. 暗号学と言語学」 ([2016-09-16-1]) で触れたように,第2次世界大戦中,アメリカ先住民のナヴァホ族はナヴァホ語を操る暗号員 "codetalker" として活躍した.ガダルカナル攻略戦,サイパン上陸作戦,硫黄島攻撃などで活躍したとされる.ナヴァホ語(正確にはナヴァホ語に基づいて作られたコード体系)は,ナヴァホ族にとっては母語以外の何物でもないが,外の世界には通じにくいという条件が利用され,暗号として「も」利用されたということである.

なお,稲葉 (52) によると,興味深いことに日本国内でも似たようなコード・トーカーが存在したという.そこでコードとなった言語は,なんと鹿児島弁である.

アメリカがナバホ語という少数民族の言語をつかったのと同じように,第2次世界大戦中,日本の外交官が早口の鹿児島弁で重要事項を電話連絡したことがあった.普通なら,戦時下の電話は盗聴されている前提で暗号がつかわれるが,早口の鹿児島弁は同郷人でないとわからないほど独特の方言であるため,暗号と同じような役割をはたしたのだ.

確かに,このようなコード・トーカーには,英語や日本語といった大言語の母語話者ではなく,マイノリティ言語の母語話者が採用されるのが常だろう.しかし,この差異は,その言語の言語学的条件というよりは社会言語学的条件に依存するにすぎない.社会的な条件さえ満たされれば,すなわち外の世界に通じにくい言語であるという条件が満たされれば,あらゆる言語が暗号として用いられ得る.この見方を取れば,「外国語」は暗号であり,その翻訳は暗号化・復号化であるといえる.

・ 稲葉 茂勝 『暗号学 歴史・世界の暗号からつくり方まで』 今人舎,2016年.

2016-10-15 Sat

■ #2728. steganography [steganography][cryptology][terminology]

cryptology (クリプトグラフィ)とは異なるが,広い意味で暗号作成法の1つとみなせるものに,steganography (ステガノグラフィ)がある.ギリシア語の stégeín (to cover) と grápheín (to write) に基づく連結形からなり,いわば「覆い書き,隠し書き」である (cf. stegosaur は「よろいで覆われた恐竜」の意;英語 thatch も印欧祖語の同根 *steg- に遡る).クリプトグラフィが,誰でも暗号であると見てすぐに分かるような典型的な暗号を指すのに対して,ステガノグラフィはそれを見ても,そもそも暗号があるとは気づかないタイプを指す.例えば,乾くと消える明礬水などで紙にメッセージを書き,火であぶれば文字が浮き出す「あぶり出し」が,ステガノグラフィの1つの典型である.メッセージそのものに手を加えて言語的に解釈するのを難しくするのではなく,メッセージはいじらずに,暗号者と復号者の間に回路が開いていること自体を悟られないようにする秘匿法である(ただし,両者を組み合わせて秘匿の度合いを高めるという場合もある).

ステガノグラフィの種類を分類すると,以下のようになる(詳しくは,リクソン(著)『暗号解読事典』の4章「ステガノグラフィ」 (pp. 398--431) を参照).

┌─── 物理的隠匿 │ ステガノグラフィ ───┤ ┌─── セマグラム │ │ └─── 言語的隠匿 ───┤ │ └─── その他

物理的秘匿とは,上の「あぶり出し」(隠顕)を始めとして,スパイ小説などでお馴染みのように,隠された仕切り・ポケット・くりぬいた本・傘の柄などにメッセージを埋め込んだりする手法や,頭髪を剃り落として頭皮にメッセージを書いた上で髪を伸ばして隠す方法,蜜蝋を塗って文字を隠した書字板など,各種の方法がある.極小の字を書き込んで,文字の存在自体を悟られないようにするのも,この一種だろう.

言語的隠匿は,一歩,クリプトグラフィに近い.まず「セマグラム」と呼ばれる方法がある.リクソン (408) によると,「ドミノの点,予め決めておいた意味をお伝えるような位置に置いた写真の中の被写体,あるいは絵の中で,木の短い枝と長い枝がモールス符号のトンツーを表すようにしておくのである.第三者にとっては,そこに情報が隠されているとは判らない」.要するに,一見何の変哲もない絵や図のなかに,関与者にしかわからない形で(代替)言語的メッセージを埋め込んでおくものである.

その他の言語的隠匿法として,何の変哲もない自然な文章のなかに,密かに秘密のメッセージを隠す種々のやり方がある.怪しくない普通の文章の各単語の頭文字だけを拾っていくと重要なキーワードになっていたり (cf. 「#1875. acrostic と折句」 ([2014-06-15-1])),特定の文字の字体を微妙に変えて合図したり,部分的に穴の空いた金属板(=グリル)を文章の上に重ねて,穴の部分のみを読むとメッセージになっていたり,ある語句の存在・不在が何らかのコードとなっているものなど,様々なものがある.

ステガノグラフィは気づかれてしまったら最後という弱点があるし,作成に時間がかかるなどの理由で,秘匿メッセージが日常的に大量にやりとりされる戦時中などにはさほど用いられなかった.暗号の歴史を通じて,主流はステガノグラフィではなくクリプトグラフィだったのである.つまり,秘匿メッセージであること,秘匿メッセージをやりとりしていること,秘匿方法(アルゴリズム)の種類をむしろ公開してしまい,ある意味で堂々と復号者に挑戦状をたたきつけるような方法が主流となってきたのである.通常の言語コミュニケーションで喩えれば,「コソコソした内緒話し」ではなく「堂々と翻訳で勝負」が主流となってきた,というところか.

・ フレッド・B・リクソン(著),松田 和也(訳) 『暗号解読事典』 創元社,2013年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2016-10-14 Fri

■ #2727. ポリュビオス暗号 [cryptology]

「#2716. 原始・古代の暗号のあけぼの」 ([2016-10-03-1]) でポリュビオスの暗号に言及した.ポリュビオス (BC 200?--118?) は古代ローマ時代のギリシアの歴史家・政治家・軍人・暗号学者であり,暗号史上,世紀の大発見とされる,文字を数字に変換する「座標式暗号」を発明した.原理はいとも単純である.5×5のマス目にアルファベットを順に並べ,各文字を縦軸と横軸の数字の組み合わせで表現するというものだ.例えば,R = 4・2,O = 3・4,M = 3・2,E = 1・5 なので,"ROME" は "42343215" と表わされることになる.この変換表は「ポリュビオスのチェッカー盤」と呼ばれている(下図参照).

1 2 3 4 5 1 a b c d e 2 f g h i/j k 3 l m n o p 4 q r s t u 5 v w x y z

このポリュビオス暗号が後に様々な形へ応用され,複雑化したが,原理は至って簡単である.文字を数字に変換するという発想は今では基本的なものと思われるが,後に驚くべき応用を生み出すことになった.例えば,「#1455. gematria」 ([2013-04-21-1]) は文字と数字の同一視がポイントだし,「#1805. Morse code」 ([2014-04-06-1]) もポリュビオス暗号の1変種と考えられる.また,現代のコンピュータでの文字表示はすべて文字と数字を結びつけた文字コードが前提となっており,文字変換やソートは内部的には文字コードの数学的演算によって実現される.人類は,文字を数字と結びつけることによって,文字に数学の原理を適用する方法を獲得したのである.

発想は基本的であるから,おそらく座標式暗号は世界の各地で独立して発生したのではないかと考えられる.日本の戦国時代にも,上杉謙信 (1530--78) の家来だった宇佐美良勝 (1489--1564) が,著書『武経要略』において,謙信の用いた「字変四八の奥義」という暗号について述べている.いろは48文字を7×7のマス目に配置し,行と列の数字で文字を表現するというものだ.これにより,例えば「かわなかしま」は「七二六二七三七二七六二五」と暗号化される.原理としてはポリュビオス暗号そのものである.

| 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ゑ | あ | や | ら | よ | ち | い | 一 |

| ひ | さ | ま | む | た | り | ろ | 二 |

| も | き | け | う | れ | ぬ | は | 三 |

| せ | ゆ | ふ | ゐ | そ | る | に | 四 |

| す | め | こ | の | つ | を | ほ | 五 |

| ん | み | え | お | ね | わ | へ | 六 |

| し | て | く | な | か | と | 七 |

以上,稲葉 (16--18) に拠って執筆した.

・ 稲葉 茂勝 『暗号学 歴史・世界の暗号からつくり方まで』 今人舎,2016年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2016-10-13 Thu

■ #2726. derring-do [ghost_word][chaucer][spenser][lydgate]

昨日の記事「#2725. ghost word」 ([2016-10-12-1]) で,derring-do (大胆な行動,必死の勇)という語について触れた.今回は,この幽霊語についてもう少し詳しく解説しよう.

昨日見たように Chaucer の In durryng don . . . がこの表現の端緒となったが,その後 John Lydgate (1370?--1450?) の Troy Book (a1420) では dorryng do という綴字で使用された.これが,1513年の版本では誤植により derrynge do として現われている.この誤植された綴字は,そのまま Edmund Spenser (1552?--99) が受け継ぎ,これを動詞句としてではなく名詞句と誤解し,Shepheardes Calender (1579) の October において "manhood and chevalrie" と注解を与えた.この語は,後に Sir Walter Scott (1771--1832) により Ivanhoe (1819) で deeds of such derring-do として用いられ,これを19世紀のロマン派の作家たちが頻繁に模倣したことにより,一般化した.

OED では,"pseudo-archaism" とレーベルが貼られた上で,次のように語源の解説がある.

The words come incidentally in their ordinary sense and construction followed by the object 'that' (= what, that which) in Chaucer's Troylus; whence, in an imitative passage by Lydgate, in an absolute construction more liable to misunderstanding; Lydgate's dorryng do was misprinted in the 16th c. editions (1513 and 1555) derrynge do, in which form it was picked up by Spenser and misconstrued as a subst. phrase, explained in the Glossary to the Sheph. Cal. as 'manhood and chevalrie'. Modern romantic writers, led by Sir W. Scott, have taken it from Spenser, printed it derring-do, and accentuated the erroneous use.

上記に挙げた作家たちによる用例を,OED より再掲しよう.

c1374 Chaucer Troilus & Criseyde v. 837 Troylus was neuere vn-to no wight..in no degre secounde, In dorryng don [v.rr. duryng do, dorynge to do] þat longeth to a knyght..His herte ay wiþ þe firste and wiþ þe beste Stod paregal, to dorre don [v.rr. durre to do, dore don] that hym leste.

1430 Lydgate tr. Hist. Troy ii.xvi. (MSS. Digby 232 lf. 56 a/2; 230 lf. 81 a/1) And parygal, of manhode and of dede, he [Troylus] was to any þat I can of rede, In dorryng [v.rr. doryng(e] do, this noble worþy wyght, Ffor to fulfille þat longeþ to a knyȝt, The secounde Ector..he called was. [1513, 1555 In derrynge do, this noble worthy wyght.]

1579 Spenser Shepheardes Cal. Oct. 65 For ever who in derring doe were dreade, The loftie verse of hem was loved aye. [Gloss., In derring doe, in manhood and chevalrie.]

. . . .

1819 Scott Ivanhoe II. xv. 300 Singular..if there be two who can do a deed of such derring-do. [Note. Derring-do, desperate courage.]

1843 E. Bulwer-Lytton Last of Barons I. i. vi. 107 Such wonders and dareindo are too solemn for laughter.

1866 G. W. Dasent Gisli 107 Such a deed of derring-do would long be borne in mind.

1885 R. F. Burton tr. Arabian Nights' Entertainm. (1887) III. 433 Who is for duello, who is for derring-do, who is for knightly devoir?

Lydgate の用例をみると,Spenser より前の段階で,すでに動詞句としてではなく名詞句として解されていた可能性がありそうだ.

2016-10-12 Wed

■ #2725. ghost word [lexicography][word_formation][folk_etymology][ghost_word][terminology]

ghost word (幽霊語),あるいは ghost form (幽霊形)と呼ばれるものがある.「#912. 語の定義がなぜ難しいか (3)」 ([2011-10-26-1]) で簡単に触れた程度の話題だが,今回はもう少し詳しく取り上げたい.

『英語学要語辞典』によれば,"ghost word" とは「誤記や誤解がもとで生じた本来あるべからざる語」と定義づけられている.転訛 (corruption),民間語源 (folk_etymology),類推 (analogy),非語源的綴字 (unetymological spelling) などとも関連が深い.たいていは単発的で孤立した例にとどまるが,なかには嘘から出た誠のように一般に用いられるようになったものもある.例えば,aghast は ghost, ghastly からの類推で <h> が挿入されて定着しているし,short-lived は本来は /-laɪvd/ の発音だが,/-lɪvd/ とも発音されるようになっている.

しかし,幽霊語として知られている有名な語といえば,derring-do (勇敢な行為)だろう.Chaucer の Troilus and Criseyde (l. 837) の In durryng don that longeth to a knyght (= in daring to do what is proper for a knight) の durryng don を,Spenser が名詞句と誤解し,さらにそれを Scott が継承して定着したものといわれる.

別の例として,Shakespeare は Hamlet 3: 1: 79--81 より,The undiscovered country, from whose bourne No traveller returns という表現において,bourne は本来「境界」の意味だが,Keats が文脈から「王国」と取り違え,fiery realm and airy bourne と言ったとき,bourne は幽霊語(あるいは幽霊語彙素)として用いられたことになる.このように,幽霊語は,特殊なケースではあるが,1種の語形成の産物としてとらえることができる.

なお,ghost word という用語は Skeat の造語であり (Transactions of the Philological Society, 1885--87, II. 350--51) ,その論文 ("Fourteenth Address of the President to the Philological Society") には多数の幽霊語の例が掲載されている.以下は,Skeat のことば.

1886 Skeat in Trans. Philol. Soc. (1885--7) II. 350--1 Report upon 'Ghost-words', or Words which have no real Existence..We should jealously guard against all chances of giving any undeserved record of words which had never any real existence, being mere coinages due to the blunders of printers or scribes, or to the perfervid imaginations of ignorant or blundering editors.

・ 寺澤 芳雄(編)『英語学要語辞典』,研究社,2002年.298--99頁.

2016-10-11 Tue

■ #2724. 大母音推移の社会音韻論的考察 (2) [gvs][sociolinguistics][chaucer][meosl][me_dialect][contact][vowel][diphthong]

「#2714. 大母音推移の社会音韻論的考察」 ([2016-10-01-1]) に引き続き,大母音推移 (gvs) という音韻論上の過程を社会言語学的な観点から説明しようとする試みについて考える.前の記事では1つの見方を概論的に紹介した程度だったが,諸家によって想定される母音の分布や関係する英語変種は若干異なっている.今回は,Smith (101--06) に従って,もう1つの社会音韻論的な説明を覗いてみよう.

Smith は,Chaucer の時代までにロンドンでは2つの異なる母音体系が並存していたと仮定している(Smith (102) からの下図を参照).System I は,Chaucer に代表される上層階級に属する人々のもっていた体系であり,前舌系列が5段階と複雑だが,社会的な威信をもっていたと考えられる.* の付された長母音は,対応する短母音が中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) を経て若干位置を下げながら長化した音である.一方,System II は,それ以外の多くのイングランド南部・中部方言の話者がもっていた体系であり,前舌系列が4段階だったと想定されている.

| System I | System II | |||||||||||||||||

| iː | > | ɪi | uː | > | ʊu | iː | > | əɪ | uː | > | əʊ | |||||||

| eː | > | eː̝ | oː | > | oː̝ | eː | > | iː | oː | > | uː | |||||||

| ɛː̝* | ɔː̝* | ɛː | > | eː | ɔː | > | oː | |||||||||||

| ɛː | ɔː | aː* | > | ɛː, eː | ||||||||||||||

| aː* | > | æː | ||||||||||||||||

このような2つの体系が15世紀初頭のロンドンで接触したときに,結果として System II の話者が社会的上昇志向から System I の方向への「上げ」 (raising) を生じさせることになったのだという.

まず,System II 話者の [ɛː] について考えよう.System II 話者は,System I 話者の [ɛː] と [ɛː̝*] の各々がどの単語に現われるのか区別できないこと,及び System I 話者の [ɛː̝*] に現われるやや高い調音を模倣したいことから,全体として自らの [ɛː] を若干上げ,結果として [eː] と発音するに至る.

次に,System II 話者のもともとの [eː] は,System I 話者の [eː] のやや高い調音(おそらく System I 話者の慣れていたフランス語の緊張した調音の影響を受けたやや高めの異音)を過剰気味 (hyperadaptation) に模倣した結果,[iː] と発音するに至った.

最後に,System II 話者の [aː*] については,少々ややこしい事情があった.System II の [aː*] は a の開音節長化により生じた新しい音だったが,同時代の Essex 方言では古英語 [æː] の発展形としての [aː] が従来行なわれていた関係で,前者が後者と同一視されるに至った.そこで,ロンドンの話者は Essex 方言と同一視されるのを嫌い,社会言語学的な距離 (sociolinguistic distancing) をとるべく,やや上げて [æː] と調音するようになったのだという.その後,この音は17世紀後半に改めて別の上げを経て [eː] へと変化していった.

上記は決して単純な説ではないが,逆に言えば,一見きれいに見える大母音推移も,社会音韻論的に複雑な過程を内包しているということを思い起こさせてくれる説である.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2016-10-10 Mon

■ #2723. 前置詞 on における n の脱落 [preposition][vowel][article][phonetics][productivity]

中英語では,もともと強勢をもたない前置詞 on がさらに弱化して語尾の n を落とし,o や a として現われる例が少なくない.これは,an/a, mine/my, none/no という機能語のほか,内容語でも maiden/maid, lenten/Lent, open/ope, even/eve (see 「#2708. morn, morning, morrow, tomorrow」 ([2016-09-25-1])) などにみられる変異とも同列に扱うことができそうだ.機能語のペアについては,後続語の語頭が子音で始まれば n が残り,母音や h で始まれば n が脱落する傾向のあったことが知られているが,on の場合にも中英語でおそらく似たような分布があったのではないかと踏んでいる.だが,前置詞 on について他例と異なるのは,現代標準英語では通例 n を保持した完全形しか認められていないということである.

on から n を脱落させた形態は,Swift からの Why did you not set out a Monday? の例のように近代英語にも見られ,長らく一般的だったようだ.in についても,16--17世紀に特に定冠詞の前での i' が頻用され,i'th' のように現われたが,その後は北部方言や詩における用例を除いて衰退した.n 脱落形が存続せず n が一律に「復活」したのは,Jespersen (32) によれば,"due to analogy assisted by the spelling and school-teaching" とのことである.私もこの説明は正しいだろうと思っている.

標準英語には o や a の形態は伝えられなかったと述べたが,実は接頭辞としては多くの形容詞,副詞,前置詞などに痕跡をとどめている.abed, aboard, about, above, afoot, again, ajar, alive, amid, apace, around, ashore, asleep, away, awry など多数挙げられるほか,a- 接頭辞は現代でも生産性を有しており,かなり自由に新語を形成することができる (see 「#2706. 接辞の生産性」 ([2016-09-23-1])) .

また,twice a day などの a は共時的には不定冠詞の1つの用法ととらえられているが,歴史的にはまさに on から n が脱落した形態である.

なお,o'clock の o' は on ではなく of の縮約形である.a cuppa tea (< a cup of tea) も参照.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

2016-10-09 Sun

■ #2722. sad の意味変化 [semantic_change][polysemy][etymology]

現代英語で「悲しい」を意味する sad は,古英語の sæd に対応するが,後者には「悲しい」の語義はなく,当時の意味は「満足した,十分な;飽きた」だった.ゲルマン祖語の形態は *saðaz と再建されており,ゲルマン諸語の同根語はオランダ語 zat, ドイツ語 satt, 古ノルド語 saðr, ゴート語 saþs となる.さらに印欧祖語に遡ると *sā "to satisfy" にたどりつき,ここからはラテン語 satis "enough" も生まれている.したがって,ラテン語から英語に入った satis, satisfaction, satisfy は,sad と同じ語根をもっていることになる.

古英語の語義「満足した」はその後15世紀半ばまで存続したが,一方で「悲しい」の語義が1300年までに生じていた.14世紀中には「確固たる」「真剣な,まじめな」などの語義も生じている.したがって,中英語には,上記の様々な語義が共存していた.例えば,Cursor Mundi では,原義の「満足した」が Thof that thou euer vpon him se, / Of him sadd sal thou neuer be. として観察されるし,Chaucer の "The Man of Law's Tale" からは In Surrye whilom dwelte a compaignye / Of chapmen riche and therto sadde and trewe. では「まじめな」の語義が認められる.同じく Chaucer の The Romaunt of the Rose では,現代的な語義が She was cleped Avarice. . . Full sad and caytif was she. において見られる.

このように,複数の語義が,初出年代は多少前後するものの14世紀前半辺りに立て続けに現われていることから,いずれかの語義がつなぎ役となって,原点「満足した」から仕舞いには「悲しい」へと到着したものと想像される.しかし,いかなる「つなぎ」により,「満足した」から「悲しい」へ至ったのかという問題については,確かなことはわかっていない.シップリーの語源辞典では「十分に満たされると飽きた (sated) 気持ちになり,少しもの悲しく (sad) なるものである」と述べられているが,別の可能性もある.例えば,食べ過ぎて「満足した」状態になると,人間は動きたくなくなり,実際に動けなくなる.動けずに居座っていると「腰を据えた,落ち着いた,安定した」あるいは「重々しい」状態となる.ここから「真剣な,まじめな」が生じ,これが度を超すと「悲しい,悲壮な」状態に至る,という道筋はどうだろうか.『英語語義語源辞典』はこの道筋を取っているようだ.

sad については,「#1954. 意味変化によって意味不明となった英文」 ([2014-09-02-1]) でも少し触れているので,要参照.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

・ 小島 義郎,岸 暁,増田 秀夫・高野 嘉明(編) 『英語語義語源辞典』 三省堂,2007年.

2016-10-08 Sat

■ #2721. 接頭辞 de- [affixation][prefix][word_formation][derivation][etymology][semantics][polysemy]

10月6日付の朝日新聞に,JICA がミャンマー農業支援のために「除湿機」 を購入すべきところ「加湿機」を購入してしまい,検査院に指摘されたという記事があった.英語表記で,加湿機は humidifier,除湿機は dehumidifier なので,de- の有無が明暗を分けたという事の次第だ.日本語でも,1漢字あるいは1モーラで大違いの状況である.同情の余地もないではないが,そこには260万円という金額が関わっている.

接頭辞 de- は,典型的に動詞の基体に付加して,その意味を反転させたり,除去の含意を加えたりする.もともとはラテン語で "off" ほどに相当する副詞・前置詞 de- に由来し,フランス語を経て英語に入ってきた語もあれば,直接ラテン語から入ってきた語,さらに英語内部で造語されたものも少なくない.起源は外来だが,次第に英語の接頭辞として成長してきたのである.de- の語義は,細分化すれば以下の通りになる (Web3 より).

1. 行為の反転 (ex. decentralize, decode; decalescence)

2. 除去 (ex. dehorn, delouse; dethrone)

3. 減少 (ex. derate)

4. 派生の起源(特に文法用語などに) (ex. decompound, deadjectival, deverbal)

5. 降車 (ex. debus, detrain)

6. 原子の欠如 (ex. dehydro-, deoxy-)

7. 中止 (ex. de-emanate)

ここには挙げられていないが,「#2638. 接頭辞 dis- 」 ([2016-07-17-1]) で触れたように,de- は dis- と混同され,意味的な影響を受けたとも言われている.また,その記事でも触れたが,基体がもともと否定的な意味を含んでいる場合には,de- のような否定的な接頭辞がつくと,その否定性が強調される効果を生むため,「強調」の用法ラベルがふさわしくなることもある.例えば,decline では,cline がもともと「曲がる,折れる」と下向きのややネガティヴな含意をもっているので,de- の用法は「減少」であるというよりは「強調」といえなくもない.denude や derelict の de- も基体の含意がガン愛ネガティヴなので,de- が結果として「強調」用法と解されている例だろう.

問題の dehumidifier の de- を「強調」用法としてかばうことはできそうにないが,接頭辞の多義性には注意しておきたい.

2016-10-07 Fri

■ #2720. 歴史の遡及的記述の長所と短所 [historiography][hel_education]

英語史に限らず歴史記述の方法として,時間の流れに沿って歴史を描く順行的記述と,逆に現在から過去へ遡って描く遡及的記述の2通りが考えられる.後者は通常の感覚では普通ではないと思われるかもしれないが,実際 Strang は遡及的記述で英語史を書き,独特な味わいをもった著作を世に出した.この逆行した記述法については,本ブログでも「#253. 英語史記述の二つの方法」 ([2010-01-05-1]),「#1340. Strang の英語史の遡及的記述」 ([2012-12-27-1]),「#2471. なぜ言語系統図は逆茂木型なのか」 ([2016-02-01-1]) で扱ってきた.

今期の大学の授業では今や古典的名著といってよい Baugh and Cable の英語史(順行的記述)を読んでいるが,学期始めの回で,遡及的記述という方法の功罪について受講生とブレストしてみた.読み手にとって,遡及的に書かれた歴史書の長所と短所はそれぞれ何だろうか,というお題である.以下,出された意見を箇条書きで記そう.

[ 長所 ]

・ 結果を先に見るから原因に興味がわく

・ 結果先行だから因果関係がわかりやすい

・ 再解釈を通じて歴史を深く学べる

・ 歴史的反省がしやすい

・ 現代の知識と照らし合わせながら歴史を学べる

・ 現代に近いところから始められるので理解しやすい

・ 開始点が自動的に現在に定まる

・ 資料や情報が多い時代から,少ない時代へと記述が流れてゆく

・ 常に現在と各時代の時間差を意識しながら歴史を学べる

・ 過去志向の視点が強調される

[ 短所 ]

・ 結局,後で順行的記述として再解釈しなければならない

・ 過程より結果を重視しがち

・ 同時代史が描きにくい

・ 各時代の起点・期間の設定が恣意的になる

・ 原因→結果という自然な順序ではないので,わかりにくい

・ 決定論的な見方になりやすい

・ 終了点が決めにくい

・ 切り捨てられる情報が多い

・ 都合のいい情報だけを取ってくることにならないか

・ 時間の流れに反する

・ 因果関係の説明では,部分的に順行的にならざるをえない

・ 現在から未来へ時が流れているので,開始点が動いてゆくことになる

・ 現在に反映されていない問題は扱われにくくなるのではないか

・ 未来志向の視点がとりにくい

各々確かにそうだと思われる点もあれば,長所あるいは短所として出された意見がそのまま逆に短所あるいは長所にもなっているのではないか,と思われる点もあった.また,このリストは,見方を変えれば順行的記述の長所と短所にも対応する,という点でも有用である.

遡及的記述には不自然感はぬぐえないし,何といっても一般的ではなく,馴染みが薄い.短所のほうが多く挙がるのは,致し方ないところだろう.しかし,長所と考えられる特徴を十分に意識した上で遡及的記述の歴史書に挑戦するのは,意義がある.Strang の英語史書などは,英語史を学ぶに当たって最初に読むにはふさわしくないが,上記のような短所に目をつぶり,長所を活かす形で読もうとすれば,学習効果は挙がるだろう.Strang は,21世紀の現在では古くなった感が否めないが,しっかりした(構造)言語学のスタンスを取った名著であり続けていると思う.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2016-10-06 Thu

■ #2719. autophagy [etymology][greek][onomatopoeia][combining_form][consonant]

一昨日,東京工業大学の大隅良典栄誉教授によるノーベル医学生理学賞受賞が報じられた.日本人科学者による3年連続のノーベル賞受賞は,すばらしい.大隅教授は,autophagy (細胞自食作用;同一細胞内で酵素が他の成分を消化する作用)の研究で受賞したということだが,私にはその内容はさっぱりである(オートファジーと聞いて,ファジー理論 (fuzzy theory) か何かかと思ったほどの音痴である.だが,このように理解していた人は結構いたと一昨日の新聞で読んだ).今回は,このギリシア語要素からなる複合語,特に第2要素 phagy について語源をひもとく.

まず,この複合語の第1要素はギリシア語 autós "self" に由来する連結形 (combining_form) である.「自分,自己;独自」の意味をもち,autobiography, autocracy, autograph, automatic, automaton, automobile, autonomy などの複合語を英語語彙に提供している.第2要素の -phagyは,ギリシア語の動詞 phageîn "to eat" に対応する名詞 -phagía に遡り,「常食」を意味する連結形である.したがって,autophagy とは,文字通り "self-eating" (自食)と理解できる.

ギリシア語 phageîn の語根は,印欧祖語の *bhag- (to share out) に遡り,「分配する,割り当てる」ほどが原義らしい.食料の分配という関連からか,「食べる」の語義がすでに Sanskrit でも発達していた.Sanskrit に由来する pagoda (仏塔,パゴダ)にこの語幹が含まれている.ここでは,「分配」から「豊穣」を経て,神性と結びついたものらしい.サンスクリット語からタミル語,ポルトガル語を経て,17世紀に英語に入った.

-phagy や,同語根の -phage, phago-, -phagous をもつ英単語は少なくない.「食い尽くす」や「破壊する」の比喩的意味を発展させて,anthropophagy (食人習慣), entomophagy (食虫習慣), geophagy (土食習慣), coprophagy (糞食); bacteriophage (バクテリオファージ,細菌ウィルス), bibliophage (読書狂), macrophage (大食細胞), microphage (小食細胞), xylophage (食材性生物); phagocyte (食細胞), phagology (食学), phagophobia (恐食症)などの語が生み出されている.ほかに,ペルシア語から入った baksheesh, buckshee(心付け,わいろ)も,同語根に遡る.

さて,印欧祖語の語根 *bhag- やギリシア語 phageîn を眺めていると,日本語の「パクパク」「バクバク」「モグモグ」の子音が思い出される.食べるという動作では唇,歯,舌,喉すべての連係が必須であり,その往復運動が両端の器官による調音で代表されているかのようである.一種の擬音語・擬態語 (onomatopoeia) に基づく語形成と考えることは的外れではないように思われるが,どうだろうか.

2016-10-05 Wed

■ #2718. 認知言語学の3つの前提 [linguistics][semantics][cognitive_linguistics][history_of_linguistics]

認知言語学 (cognitive_linguistics) は,主として1980年代より発達してきた言語構造と言語行動の研究法である.Cruse の用語集の cognitive linguistics の項によると,この研究法の背景には,いくつかの基本的な前提がある.

(1) 言語は意味を伝達する目的で発展してきたのであり,意味,統語,音韻の別にかかわらず,すべての言語構造はこの機能と関連しているはずである.

(2) 言語能力は,一般的な認知能力に埋め込まれており,それと分かつことはできない.したがって,言語に特化した脳の自律的部位なるものは存在しない.このことが意味論にとってもつ意義は,言語的意味と一般的知識のあいだに,規則的な区別を認めることができないということである.

(3) 意味は本来概念的なものであり,特定の方法で認知的・知覚的な原料を形成し,それに形態を付すことに関与する.

認知言語学者は,真理条件に基づく意味論の方法は意味を適切に説明することができないと主張する.認知言語学は,認知心理学と密接な関係をもっており,とりわけ概念の構造と性質に関する研究に依拠している.認知言語学の発展に特に影響力のある学者を2人挙げるとすれば,Lakoff と Langacker だろう.

認知言語学の前提については,「#1957. 伝統的意味論と認知意味論における概念」 ([2014-09-05-1]) も参照.

・ Cruse, Alan. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

2016-10-04 Tue

■ #2717. 暗号から始まった点字 [cryptology][semiotics][writing][braille]

点字は,フランスの盲人 Louis Braille (1809--52) が1829年に発明したものとされ,これにより視覚障害者が初めて自由に読み書きできるようになったという点で,教育史上,画期的な出来事だった.ブライユ点字法 (Braille) と呼ばれることになるこの点字は,3行×2列の6点を単位として,その組み合わせによりアルファベットと数字を表わす仕組みのものである.ブライユ点字法はブライユの亡くなった2年後にフランスで公式文字として認められ,それから100年後の1954年にはユネスコ主催の世界点字統一会議で,全世界の視覚障害者の文字として採用された.日本へは1890年に導入されており,そこから50音を表わす日本点字が開発され,現在も使用され続けている.点字は,それ自体が自立した記号体系というわけではなく,(文字)言語の代用記号ととらえるべきだろう.その点では,モールス符号 (「#1805. Morse code」 ([2014-04-06-1])) や手旗信号などに類する.

さて,点字の歴史は,このようにブライユに遡るというのが通例だが,その原型は,ナポレオン時代の砲兵大尉 Charles Barbier が,ブライユの学んだ訓盲院(世界最初の盲学校)に持ち込んだ「夜間文字」(Ecriture Nocturne "night writing") の改良版にあった.夜間文字とは,技術家でもあったバルビエが考案した暗号の一種で,うすい板紙の上に秘密のルールに従って点やダッシュを浮き彫りにしたものであり,解読者は闇夜にもそれに触れて読むことができるという代物だった.バルビエは,除隊後,これを視覚障害者のために活用する方法を探り,訓盲院へ6行×2列の点字を導入した.これを受けて,その生徒だったブライユが改良を加え,3行×2列の6点のブライユ点字法を開発するに至ったという次第である.

今や世界で広く認知され,用いられている点字という記号体系が,このように軍事的な色彩の強い環境で開発された暗号に起源をもつという事実は,非常に興味深い.点字も暗号もコミュニケーション手段には違いなく,ある意味でこの発展は必然的とも考えられるが,一方で,バルビエから訓盲院を経てブライユへと連なったのは,歴史の偶然でもある.暗号の発明が,結果的に,教育史上きわめて重要な発明につながった稀有な例である.

以上,稲葉 (54) を参照して執筆した.

・ 稲葉 茂勝 『暗号学 歴史・世界の暗号からつくり方まで』 今人舎,2016年.

2016-10-03 Mon

■ #2716. 原始・古代の暗号のあけぼの [cryptology][history][hieroglyph][grammatology][bible][hebrew]

「#2701. 暗号としての文字」 ([2016-09-18-1]) で考察したように,文字の発明は,それ自体が暗号の誕生と密接に関係する出来事だが,秘匿することを主目的とした暗号コミュニケーションが本格的に発展するまでには,多少なりとも時間がかかったようである.今回は,『暗号解読事典』の pp. 2--6 を参照して,原始・古代の暗号のあけぼのを概略する.

暗号そのものではないが,文字の変形と秘匿性という特性をもった暗号の原型といえるものは,紀元前2000年ほど古代エジプト聖刻文字の使用にすでに見られる.例えば,王族を表わす文字には,権威と神秘性を付すために,そして俗人に容易に読めないように,変形が施された.しかし,このような文字の変形が軍事・外交的に体系的に使われた証拠はなく,これをもって本格的な暗号の登場とすることはできない.しかし,その走りではあったと思われる.

一方,紀元前1500年頃のメソポタミアには,明確に秘匿の意図が読み取れる真の暗号が用いられていたようだ.釉薬の製法が記された楔形文字の書字板において,正しい材料を表わす文字列が意図的に乱されているのだ.これは,人類最古の暗号の1つといってよい.

紀元前500年頃では,インドでも書法秘匿の証拠が見つかる.その手法もすでに多様化しており,換字式暗号から,文字反転,配置の攪乱に至るまで様々だ.これは,当時のインドで暗号コミュニケーションがある程度広く認知されていた状況を物語っている.人間の悦楽についての書『カーマ・スートラ』では,書法秘匿は女性が習得すべき技術の1つであると述べられている.

聖書にも,暗号の原型を垣間見ることができる.旧約聖書では,「アタシュ」と呼ばれるヘブライ語アルファベットに基づく換字式暗号の原初の事例がみられる.アタシュでは,最初の文字と最後の文字を入れ替え,次に2番目の文字と最後から2番目の文字を入れ替えるといったように,すべてのアルファベットを入れ替えるものである.これにより,『エレミヤ書』25章26節と51章41節で Babel が Sheshach と換字されている.しかし,ここには特別な秘匿の意図は感じられず,あくまで後の時代の本格的な暗号に連なることになる暗号の原型という程度のものだった.

古代ギリシアでは,ペルシアとの戦争に関わる軍事的な目的で,すでに単純ではあるが体系的な暗号技術が発達していた.紀元前5世紀,ギリシアの歴史家トゥキュイディデスは,スパルタ人がスキュタレーという暗号器具を発明したことに言及している.これは特定の大きさの棒で,そこに紙を巻き付けて棒の上から下へ文字を書いていった後で紙を解くと,無意味な文字列が並んでいるというものである.また,紀元前2世紀には暗号学者ポリュビオスが「ポリュビオスのチェッカー盤」と呼ばれる5×5のアルファベット表に基づく暗号技術を確立し,後の暗号発展の基礎となった.

ローマ帝国においては,「#2704. カエサル暗号」 ([2016-09-21-1]) で触れた換字式暗号が考案され,後に改良されながらも中世を通じて広く使われることになった.

このように,暗号史は世界史と連動して発達してきたのである.

・ フレッド・B・リクソン(著),松田 和也(訳) 『暗号解読事典』 創元社,2013年.

2016-10-02 Sun

■ #2715. thanks to [preposition][word_formation]

現代英語の「?のおかげで;?の結果,ために」を表わす thanks to . . . という表現の歴史的発達や共時的意味について質問を受け,少々調べ始めてみた.調査の途中だが,まず現代英語の用法について考えてみたい.いくつか,例文を挙げよう.

・ Thanks to you, I was saved from drowning.

・ Thanks to Ulysses' wisdom, the Greek army was able to conquer Troy.

・ The plane was delayed two hours, thanks to bad weather.

・ It was all a great success --- thanks to a lot of hard work.

・ I was late to the dinner, thanks to a New York cabbie who couldn't speak English.

・ The railway system is in chaos, thanks to the government's incompetence.

統語的には文頭や文末に来るのが普通で,特に文末の場合には後から添えるかのように用いられることが多いようだ.

この thanks to は,Quirk et al. (§9.10) によれば,2語からなる複合前置詞である.第2要素に to が続く複合前置詞の1つとしてリストアップされており,ほかには according to, as to, close to, contrary to , due to, near(er) (to), next to, on to, owing to, preliminary to, preparatory to, previous, prior to, pursuant to, up to などが挙げられる.複合前置詞であるというとらえ方は,話者が共時的にこの表現を名詞 thanks と前置詞 to とに分析して理解しているわけではないことを含意するが,thanks の「感謝;おかげ」,また皮肉としての「?のせい」の意味がまったく関与していないと言い切ることも難しい.その証拠として,「?の助けによらず」ほどの意味で用いられる no thanks to . . . の表現がある.ここでは,名詞や間投詞としての thanks vs no thanks という構図が先にあり,その対立が to を付した各々の複合前置詞にも及んでいると考えられる.no thanks to の例文もいくつか挙げよう.助けてくれるはずだった人が助けてくれなかったことを皮肉るのに用いられることが多いようだ.

・ We managed to get it finished in the end --- no thanks to him.

・ It was no thanks to you that we managed to win the game.

・ At long last we made it, no thanks to you.

・ The vote passed, no thanks to the mayor.

文末で文修飾的に用いられることが多いということから考えると,この A, (no) thanks to B というパターンは,A, for which I should say (no) thanks to B あるいは A, for which (no) thanks should be given to B とパラフレーズできそうである.もちろん,これは歴史的に後者が統語的につづまって前者へ発達したということを意味するわけではない.歴史的にいかに発達したかは,別途,調べる必要がある.OED によると,初例として1631年の文例が挙げられており,それほど古いものではないことがわかる.接続法を用いた thanks be given to . . . なる,主節から独立した用法などから発展した可能性があるのではないかと睨んでいる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2016-10-01 Sat

■ #2714. 大母音推移の社会音韻論的考察 [gvs][sociolinguistics][vowel][diphthong]

大母音推移 (gvs) がいかにして始まり,進行したかは,長らく熱い議論の対象となってきたが,近年は,社会言語学の立場から音韻変化を研究する社会音韻論を用いた説明がはやりのようである.説明自体は込み入っているが,Gramley (134) の英語史概説書に短めに要約されているので,引用しよう.

A second socially more plausible scenario attributes initiation of the shift to the fact that London English originally had four long front vowels . . . . The lower classes in London were merging meat /ɛː/ and meet /eː/ into the higher vowel /eː/. The socially higher standing may then have raised their /eː/ toward /iː/ and their /oː/ toward /uː/, possibly following the model of French, which was also raising these vowels. But in any case the effect was to set themselves off from the lower orders . . . . In addition, newcomers in London such as the East Anglian cloth-traders migrating to London in the fourteenth and fifteenth centuries had only three long front vowels: they did not distinguish /ɛː/ and /eː/. In their move to accommodate to London speech they would have raised and differentiated their mid-vowel, making London /ɛː/ into /eː/ and London /eː/ into /iː/ . . . .

後期中英語期から初期近代英語期にかけて,ロンドンの高層階級は4段階の母音体系をもっていたが,低層階級ではそれが3段階の母音体系に再編成されていた.高層階級は,おそらくフランス語の高めの調音を真似ることにより,低層階級の「野暮ったい」発音からなるべく異なる発音を求めようとした.一方,3段階の母音体系をもっていたイースト・アングリアからの移住者が大量にロンドンに流れ込むと,彼らは社会的な上昇志向から,高層階級の話し方を部分的に真似ようとして4段階での調音を試み,これが契機となって,ロンドン英語が全体的に1段階持ち上がるという結果となった.

異なる社会集団の話す異なる変種がロンドンという地で接触し,集団間の離反や近接という複雑な社会心理的動機づけにより,再編成された,というシナリオである.現代と異なり,過去の社会言語学的状況を復元するのは難しいため,歴史社会音韻論にはいかに説明力を確保するかという大きな課題がついて回る.しかし,近年,様々な論者がこの見解を支持するようになってきている.Fennell (160--61) や,さらに詳しくは Smith の2著の該当章も参照されたい.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Smith, Jeremy J. Sound Change and the History of English. Oxford: OUP, 2007.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow