2026-01-24 Sat

■ #6116. 1月31日(土),朝カル講座の冬期クール第1回「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」が開講されます [asacul][notice][intensifier][adverb][semantic_change][lexicology][onomasiology][kdee][hee][etymology][french][loan_word][borrowing][hel_education][helkatsu][conversion][synonym]

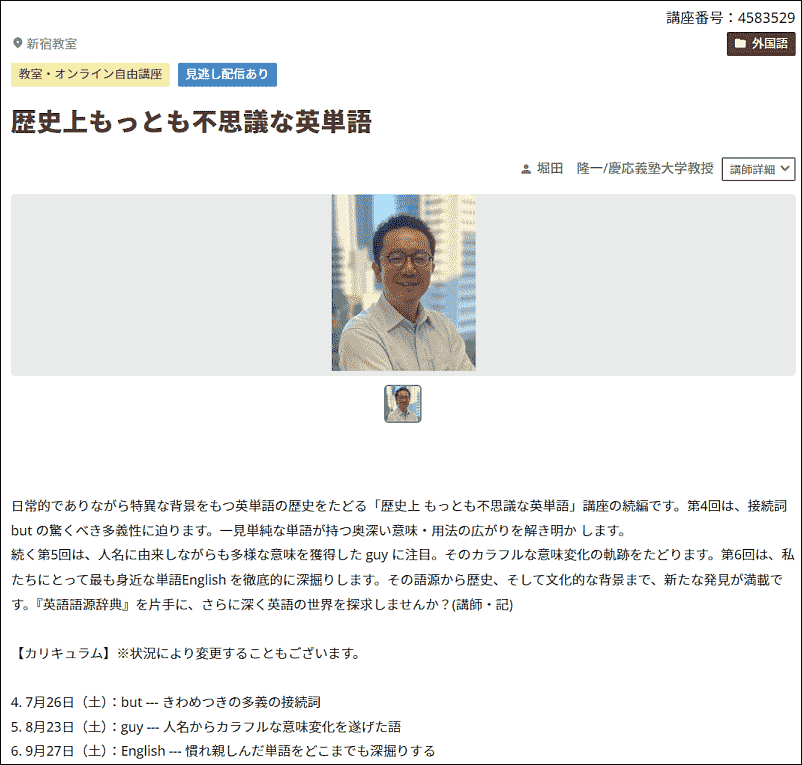

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.シリーズタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

1週間後,1月31日(土)の講座は冬期クールの初回となります.今回取り上げるのは,英語学習者にとって(そして多くの英語話者にとっても)最も馴染み深い副詞の1つでありながら,その来歴に驚くべき変遷を隠し持っている very です.

私たちは普段,何気なく「とても,非常に」という意味で very を使っています.機能語に近い役割を果たす,ごくありふれた単語です.しかし,英語史の観点からこの語を眺めると,そこには「強調」という人間心理につきまとう,激しい生存競争の歴史が見えてきます.以下,very をめぐって取り上げたい論点をいくつか挙げてみます.

・ 高頻度語の very は,実は英語本来語ではなく,フランス語からの借用語です.なぜこのような基礎的な単語が借用されるに至ったのでしょうか.

・ フランス語ではもともと「真実の」を意味する形容詞 (cf. Fr. vrai) であり,英語に入ってきた当初も形容詞として用いられていました.the very man 「まさにその男」などの用法にその痕跡が残っています.これがいかなるきっかけで強意の副詞となり,しかもここまで高頻度になったのでしょうか.

・ 強意語には「強意逓減の法則」という語彙論・意味論上の宿命があります.強調表現は使われすぎると手垢がつき,強調の度合いがすり減ってしまうのです.

・ 英語史を通じて,おびただしい強意語が現われては消えていきました.古英語や中英語で使われていた代表的な強意語を覗いてみます.

・ 多くの強意語が消えゆく(あるいは陳腐化する)なかで,なぜ very は生き残り,さらに現代英語においてこれほどの安定感を示しているのでしょうか.大きな謎です.

・ 一般的に「強調」とは何か,「強意語」とは言語においてどのような位置づけにあるのかについても考えてみたいと思います.

このように,very という一見単純な単語の背後に,形容詞から副詞への品詞転換,意味の漂白化,そして類義語との競合といった,英語語彙史上ののエッセンスが詰まっています.このエキサイティングな歴史を90分でお話しします.

講座への参加方法は,今期もオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.開講時間は 15:30--17:00 となっています.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,冬期クールのラインナップは以下の通りです.2026年の幕開けも,皆さんで英語史を楽しく学んでいきましょう!

- 第10回:1月31日(土) 15:30?17:00 「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」

- 第11回:2月28日(土) 15:30?17:00 「that --- 指示詞から多機能語への大出世」

- 第12回:3月28日(土) 15:30?17:00 「be --- 英語の「存在」を支える超不規則動詞」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2026-01-10 Sat

■ #6102. 古英語と現代英語の "false friends" [false_friend][semantic_change][borrowing][loan_word][cognate][oe]

フランス語で faux amis として知られ,日本語で説明的に訳せば「類似形異義語」となる false friends という存在については,本ブログでも false_friend の各記事で具体例を取り上げてきた.英語史や英語語彙論の文脈では,たいていフランス語からの借用語と,そのオリジナルのフランス語単語との間で意味がずれているペアのことを指す.英語 magazine (雑誌)と仏語 magasin (店)などが false friends の典型例である(cf. 「#4899. magazine は「火薬庫」だった!」 ([2022-09-25-1])).

通常 false friends という場合には,このように借用語について言われるものだと思っているが,借用語に限らずに一般に広げて考えることもできる.例えば2つの言語に(借用によらない)同根語があり,それぞれ意味が異なっているケースだ.英語 gift (贈り物)とドイツ語 Gift (毒)などがその例だ.歴史的には,いずれかあるいは両方の言語で意味変化 (semantic_change) が起こった場合に,結果としてこのような false friends が生まれることになるだろう.

さらに false friends の範囲を広げれば,古英語の単語とその現代英語における発達形との間で意味が異なるケースにも応用できそうだ."diachronic/historical false friends" とでも呼ぶべき代物だ.なんと Barney による古英語語彙の入門書 Word-Hoard の巻末に,この意味での false friends が一覧されている.Barney (87) が最も重要な21ペアとして挙げているものを引用しておきたい.

False Friends

The "Index to the Groups" shows several examples of ModE reflexes of OE words which no longer have the same meaning, and which frequently confuse the beginning student. Here is a list of some which appear in this Word-Hoard. (Note that the pret.-pres. verbs are special offenders.)

cræftiġ normally means not "crafty" BUT "powerful" cunnan "can" "know (how)" dōm "doom" "judgement" drēam "dream" "festivity" drēoriġ "dreary" "bloody" or "grieving" eorl "earl" "warrior", "nobleman" folc "folk" "army" grimm "grim" "fierce" magan "may" "can, be able" mōd "mood" "mind, spirit" *mōtan "must" "may, be permitted" rīċe "rich" "powerful" sār "sore" "grievous" scēawian "show" "look at, examine" sculan "shall" "ought to" sellan "sell" "give" slēan "slay" "strike" þynċan "think" "seem" willan "will" "wish" winnan "win" "contend" wiþ "with" "against"

・ Barney, Stephen A. Word-Hoard: An Introduction to Old English Vocabulary. New Haven: Yale UP, 1977.

2025-12-18 Thu

■ #6079. 付帯状況の with の歴史的発展について --- mond での問答が注目されています [mond][preposition][syntax][construction][participle][preposition][semantic_change][sobokunagimon]

先日,知識共有プラットフォーム mond に次の質問が届きました.付帯状況の「with O C」はどのようにして生まれたのですか?

こちらに多くの反響が寄せられています.内的な意味変化と外的な影響という2つの視点から回答しました.ぜひお読みいただければ.

外的な影響というのは,古英語期にラテン語からの翻訳に際して,ラテン語の独立属格構文 (absolute ablative) が mid を用いた古英語の構文に移し替えられたことに基づいています.ただし,これが中英語以降の with の付帯状況の構文に,どのように結びついていくのかは,また別の問題です.英語統語論史的には,議論のあるところかと思います.

現代英語の共時的な観察としては,Quirk et al. (§9.55, pp. 704--05) に「付帯状況の with」への言及があります.英語の用語としては "accompanying circumstances" や "contingency" などが用いられることが多いです.今後の議論のために,まず「付帯状況の with」が,どのような使われ方をするのか,どんな性質をもった構文かを確認しておきましょう.

[T]hey [= with and without] can introduce finite (sic) and verbless clauses as adverbial:

He wandered in without shoes or socks on.

With so many essays to write, I won't have time to go out tonight.

The fuller clausal equivalent is a participial adverbial clause expressing contingency (cf 15.46):

Having so many essays to write, I won't have time to go out tonight.

Since with and without in these functions introduce clauses, they are subordinators, not prepositions. The nonfinite clause may also be a to-infinitive. Compare:

With Mary being away

With no one to talk to

With Mary away John felt miserable.

With the house empty

Without anyone to talk to

with のみならず without の付帯状況構文もあること,各前置詞の後に動名詞や不定詞が直接続くことはないことなど,いろいろと特徴があることが分かります.共時的にも通時的にも興味の尽きない構文です.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2025-10-10 Fri

■ #6010. quick に「生きている」の語義がある [adjective][semantic_change][polysemy][oed][khelf][oe][hee]

10月7日(火)の heldio でお届けした khelf による「声の書評」の第3弾「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」にて,quick という形容詞が意味変化との関連で話題とされていました.

quick は「速い,すばやい」などの語義が基本ですが,古風あるいは文語的な響きをもって「生きている」の語義があります.むしろこちらの語義がこの形容詞の原義で,「生きている」→「生き生きとしている,きびきびしている」→「機敏な,敏感な」→「速い,すばやい」のような意味の展開を辿ったと考えられます.OED によると,「生きている」をはじめとする多くの語義がすでに古英語からみられますが,現代もっとも馴染み深い語義である「速い,すばやい」は1300年頃に初出しています.これら多くの語義が歴史のなかで地層のように積み重なってきており,quick は典型的な多義語の形容詞となっているのです.

quick のあまり馴染みのない語義が用いられている表現をいくつか挙げてみましょう.文語的ですが the quick and the dead といえば「生者と死者」です.同じく古風な表現として quick with child 「妊娠して(胎動を感じている)」もあります.quick water は「流れる水」ほどの意味で,quicksilver は「流れる銀」すなわち「水銀」を意味します.

名詞化した the quick は「神経の最も敏感な部分」ほどの意味から,とりわけ「(生爪をはがした)爪の下」の語義をもちます.ここから「深爪をする」は cut a nail to the quick などと表現します.

quick は原義「生きている」からメタファーや共感覚のメカニズムを経て,さまざまな意味を生み出してきました.基本的な語義だからこその広範な展開といってよいでしょう.

この語に関するさらなる展開や大元の語源については,『英語語源ハンドブック』の quickly の項目もご覧ください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-09-09 Tue

■ #5979. Guy Fawkes から you guys へ --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回より [youtube][semantic_change][personal_pronoun][grammaticalisation][bleaching][eponym][notice]

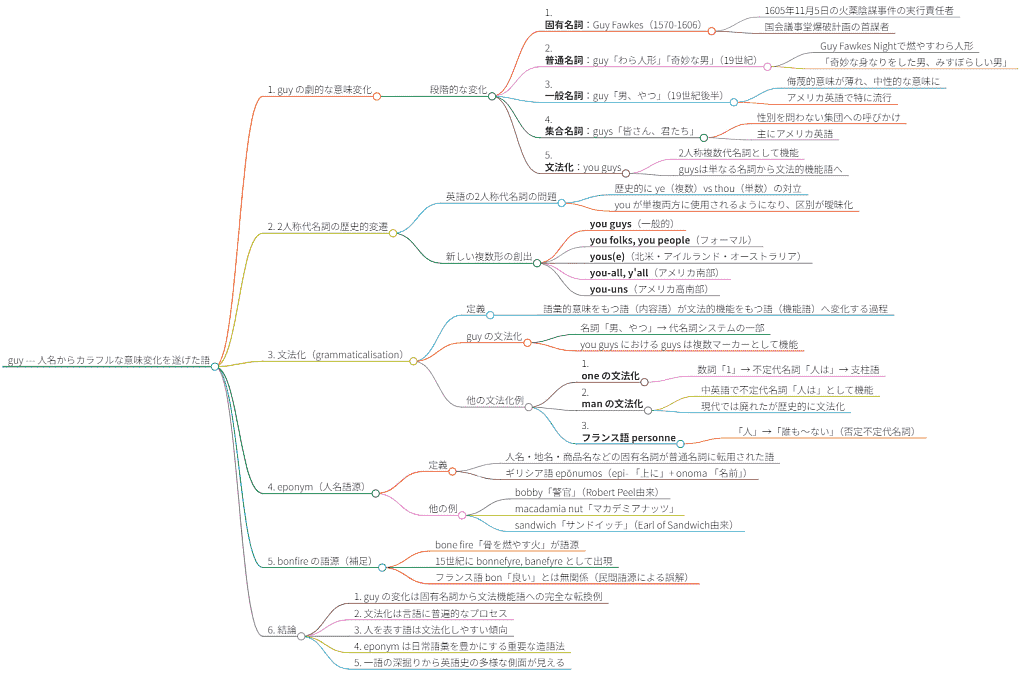

YouTube 上で展開している「いのほた言語学チャンネル」の最新回が,9月7日(日)に配信されました.今回は「#369. you guys などの guy はもともと○○だった!--意外な歴史」と題し,現代英語で頻用される guy という単語の驚くべき歴史的背景と,現在進行中の変化について語りました.動画の撮影に失敗し,静止画のみの配信となってしまいましたが,かえって内容に集中できるからか(?),再生回数は伸びているようです.今回は,この配信の内容を hellog 記事として再構成し,紹介します.

現代英語の口語で,特にアメリカ英語において Hey, you guys! のように,複数の相手に呼びかける際に使われる guys.この guy は,もともと「やつ,男」を意味するごくありふれた単語として認識されています.しかし,その語源を遡ると,ある歴史上の人物に行き着きます.17世紀初頭のイングランドで起きた火薬陰謀事件 (the Gunpowder Plot) の実行犯の1人,Guy Fawkes (1570--1606) です.

1605年11月5日,国王ジェームズ1世と議会の主要メンバーの爆殺を狙ったテロ未遂事件が起こりました.世にいう「火薬陰謀事件」です.この計画は未然に発覚し,Guy Fawkes を含む共謀者たちは捕らえられ,処刑されました.国王は,イングランド社会を震撼させたこの事件が鎮圧されたことを祝い,かつ国民が忘れることのないよう,毎年11月5日に焚き火を焚いて祝うことを奨励しました.これが現在まで続く Guy Fawkes Night の始まりです.

この祝祭では,事件の象徴である Guy Fawkes の人形を作り,市中を引き回した上で燃やすという風習が生まれました.ここから,guy という単語はまず「Guy Fawkes の人形」を指すようになり,やがて「みすぼらしい,あるいは奇妙な格好をした男」へと意味を広げました.一種の軽蔑的なニュアンスを伴っていたわけです.

19世紀になると,この単語はさらに意味を一般化させ,単に「男,やつ」 (a fellow, a chap) を指す普通名詞へと変化しました.特にこの意味は,大西洋を渡ったアメリカで広く受け入れられました.ここまででも十分に劇的な意味変化 (semantic_change) の道のりといえます.

しかし,guy の物語はここで終わりません.20世紀以降,特に you guys の形で,複数の人を指す2人称代名詞 (personal_pronoun) の複数形のような振る舞いを見せ始めます.当初は男性の集団を指していたのが,次第に性別の区別なく,男女混合の集団や女性のみの集団に対しても使われるようになりました.つまり,guys は性的な含意を失い,単に「人々」 (people) ほどの意味合いにまで希薄化したのです.

そして,この変化は今,新たな段階へ進みつつあるように見えます.you guys という表現において,guys の部分は語彙的な意味をほとんど失い,you が複数であることを示すための文法的なマーカー,すなわち複数接尾辞 -s に近い機能を担うようになっているのではないか,という見立てです.もしこの解釈が正しければ,guy は固有名詞から普通名詞へ,そしてさらには文法的な機能を持つ形態素へと変化する,文法化 (grammaticalisation) の過程にあることになります.

英語史において,2人称代名詞は thou と ye の区別が失われ you に一本化されていくという大きな変化を経験しました.しかし,単数と複数の区別がないのは不便なため,口語では you guys,y'all,youse など,様々な形で複数を標示する工夫が生まれています.その中でも最有力候補の you guys を構成する後半部分が,まさか Guy Fawkes という人名に由来するとは,言語変化のダイナミズムを感じずにはいられません.

人名が普通名詞化する例 (eponym) は少なくありませんが,文法化の道を歩む例は極めて珍しいといえるでしょう.guy の今後の運命から目が離せません.

関連する hellog 記事として「#1767. 固有名詞→普通名詞→人称代名詞の一部と変化してきた guy」 ([2014-02-27-1]),「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1]) もご参照ください.

ちなみに姓のほうの Fawkes の語源は,『英語固有名詞語源小辞典』によれば,古高地ドイツ語 Falco "falcon" に由来し,古フランス語 Faukes を経由して中英語期に入ってきたものです.

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』 研究社,2011年.

2025-09-07 Sun

■ #5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][personal_pronoun][eponym][grammaticalisation][semantic_change]

8月23日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第5回(夏期クールとしては第2回)となる「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1539. 8月23日の朝カル講座 --- guy で味わう英語史」を配信しました.

この第5回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

シリーズの次回,第6回は,9月27日(土)に「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-08-18 Mon

■ #5957. 8月23日(土),朝カル講座の夏期クール第2回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」が開講されます [asacul][notice][personal_pronoun][eponym][grammaticalisation][semantic_change][kdee][etymology][hel_education][helkatsu]

朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座が続いています.月一のペースで進行中のこのシリーズでは,「歴史上もっとも不思議な英単語」というテーマを掲げています.歴史の厚みを感じさせる語彙を一語ずつじっくりと味わい,『英語語源辞典』(研究社)等の信頼できる資料を手がかりに,言葉の変遷がもたらす驚きと発見に迫っています.

今度の土曜日8月23日の講座は夏期クールの2回目を迎えます.一見すると平凡な guy という語に焦点を絞り,この小さな単語がたどってきた劇的な意味の軌跡をたどることから話を始めます.その流れから人称代名詞 (personal_pronoun) の話題,文法化 (grammaticalisation) の問題,そして固有名詞に由来するeponymの事例相まで,話題は自在に広がっていきます.1単語から見えてくる英語史のダイナミズムと言語変化の妙味を存分にお楽しみください.

参加方法は新宿教室での直接受講,オンライン参加のいずれかをお選びいただけます.さらに2週間の見逃し配信サービスもご用意しております.皆さんのご都合のよい方法でご参加ください.申込み詳細は朝カルの公式ページでご確認いただけます.

なお,この講座の見どころについては heldio で「#1539. 8月23日の朝カル講座 --- guy で味わう英語史」としてお話ししています.こちらもあわせてお聴きいただければ幸いです.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-12-06 Fri

■ #5702. 古英語単語の意味変化 [oe][semantic_change][christianity][latin][metaphor][semantic_borrowing][contact]

いずれの言語においても,語彙の意味変化 (semantic_change) はきわめてありふれたタイプの言語変化であり,常に起こっている.このことは「#1955. 意味変化の一般的傾向と日常性」 ([2014-09-03-1]) でも論じた通りである.古英語の単語にも,多くの意味変化が起こっていたことだろう.

しかし,たくさんあったであろう古英語単語の意味変化を,文献学的に文証できるかどうかは別問題である.そもそも古英語の現存する資料は少ないため,ある単語の意味変化が古英語期中に起こったのかどうかを確かめるのに十分な情報が得られないことも多い.また,意味変化が確かに起こったと言えるためには,変化前と変化後の語義の各々の出典となるテキストが,時間的に前後していることを確言できなければならない.しかし,これにはテキスト年代や写本年代をめぐる諸問題がつきまとう.

このような事情で古英語期の単語の意味変化を論じるには困難が生じるのだが,それでもある程度言えることはある.アングロサクソン事典の "semantic change" の項目 (p. 415) より関連する箇所を引用する.

One area of vocabulary in which semantic change clearly took place during the Old English period is religious terminology. God 'God', heofon 'heaven', and helle 'hell', for example, necessarily adopted new meanings when they were applied to Christian rather than pagan concepts. Semantic change can also take the form of the development of a metaphorical meaning. In Old English this sometimes took place under the influence of Latin. Examples include tunge 'tongue', which was extended to mean 'language', possibly modelled on Latin lingua, and wit(e)ga 'wise man', used for 'prophet', perhaps influenced by Latin propheta. After the establishment of the Danelaw, OE terms also underwent semantic development under the influence of their Old Norse cognates. Modern English bloom 'flower' takes its form from either Old English bloma 'ingot of iron' or Old Norse blom 'flower', but its sense is clearly from Old Norse. In Old English, plog (ModE plough) was used for the measure of land which a yoke of oxen could plough in a day; its use with reference to an agricultural implement developed under the influence of Old Norse plogr. Similarly, Old English eorl 'man, warrior' (ModE earl) developed the sense 'chief, ruler of a shire' under the influence of Old Norse jarl.

ラテン語のキリスト教用語の影響による意味変化や古ノルド語の対応語の影響による意味変化が取り上げられているが,これは歴史言語学では意味借用 (semantic_borrowing) として言及されることの多いタイプのものである.他言語における当該の単語の意味が分かっており,かつ言語接触の時期などが特定できれば,このような意味変化の議論も可能になるということだ.歴史言語学や文献学の方法論上のトピックとしてもおもしろい.

・ Lapidge, Michael, John Blair, Simon Keynes, and Donald Scragg, eds. The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Malden, MA: Blackwell, 1999.

2024-11-05 Tue

■ #5671. 法助動詞の主観化 [auxiliary_verb][subjectification][semantic_change]

英語の法助動詞 (auxiliary_verb) が歴史を通じてさまざまな意味変化を経てきたことは,よく知られている.とりわけ根源的意味と認識的意味の関係が話題とされることが多く,hellog でも「#4564. 法助動詞の根源的意味と認識的意味」 ([2021-10-25-1]) や「#4567. 法助動詞の根源的意味と認識的意味が同居している理由」 ([2021-10-28-1]) で取り上げてきた.

根源的意味から認識的意味への変化は,主観化 (subjectification) の事例として挙げられることがある.寺澤 (131--32) より解説を引用する.

法助動詞 must には,John must be back by ten 〈ジョンは10時までにもどらなければならない〉のように〈義務〉を表わす用法と,The old man must have a lot of money 〈その老人はお金をたくさん持っているに違いない〉のように〈論理的必然〉を表わす用法がある.前者では,must は文の主語である John の行為について,それが義務づけられていることを述べている.一方,後者は,〈その老人がお金をたくさん持っていなければならない〉ということを意味しているのではなく,〈その老人は間違いなくお金をたくさん持っているだろう〉という話し手の当然の推論・判断を表わしている.話し手の推論・判断を含まない客観的な用法と,それを含む主観的な用法は,それぞれ根元 (root) 用法と認識 (epistemic) 用法と呼ばれる.他の法助動詞にもこの二つの用法はみられる.may は,You may borrow his bicycle 〈彼の自転車を借りてもよい〉のような〈許可〉を表わす用法と,You may be right 〈あなたは正しいかもしれない〉といった話し手の推論を含み〈可能性〉を意味する用法がある.can についても,I cannot solve the problem 〈その問題を解くことができない〉におけるように〈能力)を表わす用法と,The story cannot be true 〈その話しは本当であるはずがない〉のように話し手の否定的推量を表わす主観的な用法がある.こうした法助動詞を歴史的に調べてみると,興味深いことに,いずれの法助動詞においても話し手の推論・判断を表わす主観的な用法が客観的な用法よりも後になって発達している.このように,話し手の主観的な推論や判断が語の意味のなかに取り込まれていく傾向を主観化 (subjectification) という.

意味変化における主観化の作用は,法助動詞のような機能語のみならず,一般の内容語にも観察される.たとえば,上の引用の後では,hopefully の意味が「希望を持って」から文副詞としての「願わくは」へ転じた事例も主観化のケースとして挙げられている.

・ 寺澤 盾 「第7章 意味の変化」『英語の意味』 池上 嘉彦(編),大修館,1996年.113--34頁.

2024-02-22 Thu

■ #5414. dungeon の文化史と語源 [doublet][etymology][semantic_change][literature][french][latin][voicy][heldio]

NewsPicks 上で岡本広毅先生(立命館大学)が連載している「RPGで知る西洋の歴史」の最新記事が公開されています.「ダンジョンと〈ゴシック〉への入り口---商人トルネコが覗いた闇」です.

RPG 好きには「ダンジョン」 (dungeon) の響きはたまらないのではないでしょうか.その意味は「地下牢」?「洞窟」?「塔」? なぜ RPG にはダンジョンが付きものなの? ゴシック・ロマンスとの関係は? このような問いに答えてくれる文化史・文学史の記事です.

記事でも言及されていますが,英単語 dungeon は古フランス語 donjon を借用したものです(1300年頃).古フランス語での原義は「主君の塔」ほどでしたが,それが後に牢獄として利用された背景から,「牢獄」,とりわけ「地下牢」の意味を発達させました.さらには RPG 的な「未知なる危険の潜む空間」(上記記事を参照)という語義にまで発展してきました.文化史的に味わうべき意味変化 (semantic_change) の好例ですね.

さて,古フランス語 donjon は,さらに遡ると中世ラテン語の dominiōnem に行き着き,これは古典ラテン語の dominium に対応します.「君主の地位;統治権;領地」を意味しました.このラテン単語が直接英語に取り込まれたのが dominion 「領土;支配権」です.つまり,dungeon と dominion は2重語 (doublet) ということになります.

関連する話題は,以下の hellog や heldio のコンテンツで取り上げていますので,ぜひどうぞ.

・ hellog 「#3899. ラテン語 domus (家)の語根ネットワーク」 ([2019-12-30-1])

・ hellog 「#3898. danger, dangerous の意味変化」 ([2019-12-29-1])

・ heldio 「#118. danger のもともとの意味は「権力」」

・ heldio 「#273. 「支配権」 ― 今だから知っておきたい danger の原義」

・ hellog 「#1953. Stern による意味変化の7分類 (2)」 ([2014-09-01-1])

2024-02-18 Sun

■ #5410. A Dictionary of Japanese Loanwords --- 英語に入った日本語単語の辞書 [review][loan_word][japanese][lexicography][lexicology][false_friend][semantic_change][oed][dictionary]

眺めているだけでおもしろい,決して飽きない辞書の紹介です.Toshie M. Evans 氏により編集された,英語に入った日本語単語を収録する辞書 A Dictionary of Japanese Loanwords です.1997年に出版されています.この hellog でも「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1]) で参照した通りですが,820語の日本語由来の「英単語」がエントリーされています.単に見出し語が列挙されているだけでなく,多くの語には,1964年から1995年の間にアメリカで出版された資料から取られた例文が付されており,たいへん貴重です.

雰囲気を知っていただくために「火鉢」こと hibachi のエントリーを覗いてみましょう.

hibachi [hibɑːtʃi] n. pl. -chi or s, 1. a brazier used indoors for burning charcoal as a source of heat.

In an old-style shop, the selling activity took place in a front room on a tatami (straw mat) platform about one foot above the ground level. Customers removed their shoes, warmed themselves by sitting on the floor next to a hibachi (earthen container with glowing embers) and were served tea and sweets. (Places, Summer 1992, p. 81)

2. a portable brazier with a grill, used for outdoor cooking.

Double stamped steel hibachi, lightweight & portable. Goes with you to the backyard or even the beach for tasty cookouts? (Los Angeles Times, Jul. 7, 1985, Part I, p. 13, advertisement)

[< hibachi < hi fire + bachi < hachi pot] 1874: hebachi 1863 (OED)

語義1は日本の「火鉢」そのものなのですが,語義2の「バーベキューコンロ」にはたまげてしまいますね.この語とその意味変化については「#4386. 「火鉢」と hibachi, 「先輩」と senpai」 ([2021-04-30-1]) でも扱っているので,ご参照ください.

日本語から英語に入った借用語に関心のある方は,ぜひ以下の記事もどうぞ.

・ 「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1])

・ 「#45. 英語語彙にまつわる数値」 ([2009-06-12-1])

・ 「#2165. 20世紀後半の借用語ソース」 ([2015-04-01-1])

・ 「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1])

・ 「#4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」」 ([2020-08-27-1])

・ 「#5055. 英語史における言語接触 --- 厳選8点(+3点)」 ([2023-02-28-1])

・ 「#5147. 「ゆる言語学ラジオ」出演第3回 --- 『ジーニアス英和辞典』第6版を読む回で触れられた諸々の話題」 ([2023-05-31-1])

・ Toshie M. Evans, ed. A Dictionary of Japanese Loanwords. Westport, Conn.: Greenwood, 1997.

2024-02-04 Sun

■ #5396. フランス語とラテン語からの大量の語彙借用は英語の何をどう変えたか? [lexicology][french][latin][loan_word][word_formation][lexical_stratification][contact][semantic_change][derivation]

英語語彙史においてフランス語やラテン語の影響が甚大であることは,折に触れて紹介してきた.何といっても借用された単語の数が万単位に及び,大きい.しかし,数や量だけの影響にとどまらない.大規模借用の結果として,英語語彙の質も,主に中英語期以降に,著しく変化した.その質的変化について,Durkin (224) が重要な3点を指摘している.

・ The derivational morphology of English was (eventually) completely transformed by the accommodation of whole word families of related words from French and Latin, and by the analogous expansion of other word families within English exploiting the same French and Latin derivational affixes (especially suffixes).

・ Not only was a good deal of native vocabulary simply lost, but many other existing words showed meaning changes (especially narrowing) as semantic fields were reshaped following the adoption of new words from French and Latin.

・ The massive borrowing of less basic vocabulary, especially in a whole range of technical areas, led to extensive and enduring layering or stratification in the lexis of English, and also to a high degree of dissociation in many semantic fields (e.g. the usual adjective corresponding in meaning to hand is the etymologically unrelated manual)

1点目は,単語の家族 (word family) や語形成 (word_formation) そのものが,本来の英語的なものからフランス・ラテン語的なものに大幅に入れ替わったことに触れている.2点目は,本来語が死語になったり,意味変化 (semantic_change) を経たりしたものが多い事実を指摘している.3点目は,比較的程度の高い語彙の層が新しく付け加わり,語彙階層 (lexical_stratification) が生じたことに関係する.

単純化したキーワードで示せば,(1) 語形成の変質,(2) 意味変化,(3) 語彙階層の発生,といったところだろうか.これらがフランス語・ラテン語からの大量借用の英語語彙史上の質的意義である.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2024-01-26 Fri

■ #5387. methinks のたどった変化は文法化でもあるし語彙化でもある [lexicalisation][grammaticalisation][methinks][semantic_change][subjectivication][intersubjectivication]

この2日間の記事で,興味深い振る舞いを示す methinks の話題を取り上げてきた(「#5385. methinks にまつわる妙な語形をいくつか紹介」 ([2024-01-24-1]) および「#5386. 英語史上きわめて破格な3単過の -s」 ([2024-01-25-1])).

Wischer は,この周辺的な表現の歴史を調査し,それが経てきた変化は文法化 (grammaticalisation) の側面をもつとともに,語彙化 (lexicalisation) の側面ももつ変化であると論じた.例えば,methinks に(間)主観的意味の発生や命題的意味の消失という点では文法化の事例と考えられるし,一方で義務性の欠如という点ではむしろ語彙的な性質を示しており,語彙化の1例とも考えられ得る.Wischer (365) より,論文の結論部を引用する.

Methinks passed through a syntactic lexicalization process which was not accompanied by an addition of a specific semantic component, but rather by an opposite semantic change: Impersonal think has no longer a meaning of its own. It cannot combine with other persons any more (*himthinks, *us thought ...). So, methinks has lost its original propositional meaning denoting an act of cognition and has acquired an exclusively speaker-oriented, or interpersonal, meaning. This change can be regarded as an increase in subjectivity. Thus it operates as a marker of evidentiality, and as such it has become a member of a relatively closed class. Although we can notice an increase in frequency in Early Modern English, methinks never becomes obligatory, but always stands in free variation with expressions like I think, it seems to me, obviously etc. Grammatical elements of this kind are less constrained and therefore situated at the periphery of grammar.

And this must also be the reason for the relatively shortlasting existence of methinks. Linguistic elements, once they are grammaticalized, normally have a rather stable position in the language, whereas lexical units are less constrained, more flexible and pass out of existence more easily.

文法化と語彙化という2つの過程は,必ずしも相反するものではない.それぞれに重なり合うところもあれば,異なるところもある,そのような関係だということになる.methinks の遂げた変化は複雑であり,1つの過程に落とし込んで説明するのは難しい.

・ Wischer, Ilse. "Grammaticalization versus Lexicalization: 'Methinks' there is some confusion." Pathways of Change: Grammaticalization in English. Ed. Olga Fischer, Anette Rosenbach, and Dieter Stein. Amsterdam: John Benjamins, 2000. 355--70.

2023-08-25 Fri

■ #5233. 「言葉の宗教」 --- 『宗教学事典』より [religion][semantics][semantic_change][polysemy][register][kotodama]

「#5230. 「宗教の言葉」 --- 『宗教学事典』より」 ([2023-08-22-1]) で引用した『宗教学事典』の次の部分に,2項を逆転させた「言葉の宗教」という小見出しを掲げている文章がある (347--38) .

●言葉の宗教 他方,神の啓示を絶対的真理として受容しそれに聴従する啓示宗教---宣言型の宗教にほぼ重なる---では,神が啓示した言葉が信仰者に受容され,やがて「聖典・経典」が編纂される.それは何よりも絶対的真理が記された書であり,一切の価値判断の基準が神の絶対性に求められる以上,そこに誤謬はありえない.これが啓典の民が抱く信仰の根本にある.ユダヤ教・キリスト教・イスラームなどの一神教において,こうした聖典無謬性の主張は比較的顕著に窺えるが,ヒンドゥー教などの多神教でも,聖典の聖句に対する神聖視は容易に観察できる.聖典に対する呪物崇拝や解釈上の聖典原理主義が生まれる土壌は,言葉の宗教に本質的に内蔵されているのである.

また,超越的霊威の言葉(神の言,仏説など)が記された聖典・聖書が絶対的真理を含むのみならず,そこに書かれた聖句や聖音が絶対的価値を帯びているとみなされることもある.そのような聖音が母源となって,他の一切の音韻が派生・分岐したとみなされる場合,言葉それ自体が神格化されて,最終的には言葉が宇宙の万物を生み出す想像原理であると主張されることになる.すなわち,言葉を宇宙万物の構成要素と見る「言語宇宙論」である.一見すると,原始心性の中で培養された,理性が未発達ゆえの素朴で稚拙な言語観と受け取られる可能性が高いものである.

最後に出てくる「言語宇宙論」という壮大な言語観について,少し間をおいて次のように文章が続く (348) .

「意思伝達」に焦点を絞る限り,日常言語の働きは,①表出・②訴え・③指示・④述定にある.それは,「①誰かが,②誰かに,③何ものかについて,④何ごとかを語る」という四肢構造の枠組みで考察することができるだろう.実は,こうした「意思伝達」を暗黙の前提にした言語観の認識枠組みには収まり切らない異質な言語理解の観点が,先述の言語宇宙論には含まれている.つまり,そこには言語の主要機能を「意思伝達」ではなく,「宇宙創造」と捉えるような言語観が示されていると理解できるのである.

「言語宇宙論」は,現代言語学では取り扱われることのない言語観ではあるが,1つの言語観ではある.

・ 星野 英紀・池上 良正・氣田 雅子・島薗 進・鶴岡 賀雄(編) 『宗教学事典』 丸善株式会社,2010年.

2023-08-22 Tue

■ #5230. 「宗教の言葉」 --- 『宗教学事典』より [religion][semantics][semantic_change][polysemy][register][kotodama]

「#5221. 「祈り」とは何だろうか? (2)」 ([2023-08-13-1]) で触れた『宗教学事典』をパラパラと読み続けている.「言葉・言霊」の項目下に「宗教の言葉」 (346--47) という小見出しの興味深い解説があった.宗教言語と日常言語は何がどう異なっているのだろうか.

●宗教の言葉 宗教の場において生起する言葉,あるいはそこで使用される言葉の総体は,一般に「宗教言語」と呼ばれている.例えば,「神の愛」や「仏国土」が語られる場合,その神の「愛」や仏「国土」は,日常会話で言われる意味合いとは次元を異にした,人間の概念的把握を超えた一種の絶対性を示すものである.語彙としては日常言語と同じでも,それが宗教の場に現れると,完全に異次元の意味を帯びうるのである.このように,日常言語で流通している意味を遮断し,それとは断絶した超越的次元を指し示す働きが,宗教言語にはある.

宗教の場とは,具体的には,宗教経験が成立する場であり,また儀礼や祭祀が行われる場である.そこでは,「絶対が相対となる」逆説,反対方向から見れば,「相対が絶対となる」逆説が生じている.超越的霊異が言葉として現れるとき,神の言や仏説(仏が説いた教え,仏典)として受容されるが,その言葉は日常生活で使用される言葉と同じ言語体系に属するものである.さもなければ,神の言や仏説は,それとして理解されえない.つまり,宗教の場では,絶対が相対となる現象として,まさに日常の言葉(相対)が絶対性を獲得する事態が生じるのである.超越的次元が開示されたり,超越的次元を指示したりするほどに,言葉が変成を遂げるのである.こうした宗教の場では,何らかの仕方で,日常生活の流れが断ち切られて超越的次元との統一に向かう一方,その統一から再び日常生活に復帰するという不断の往復運動が見られる.この「日常からの超脱→(絶対との統一)→日常への復帰」という逆方向の二重の運動が,宗教経験や宗教儀礼の全振幅をなしている.

ところで,変成した言葉,つまり宗教言語にはいくつかの次元や位相が折り込まれていると想定される.超越的霊異が現れた絶対的真理は,直観・象徴・概念の形で把握されるのが普通である.それゆえ,宗教言語が孕む次元や位相の相違は,それを受け取る側での認識様態の相違として理解することができる.神自身が物語る神話・神託・啓示,仏による法身説法・仏説そのもの(いわば第一次の宗教言語)は,まず直観的に感得され,覚醒や救済の自覚・再認が深められてゆく.次いで,信仰告白や信解の言葉(第二次の宗教言語)が信仰集団に共有され,象徴的な意匠を纏って儀礼の内に取り込まれる.そして,概念的な精錬を経ながら聖典・経典が編纂され,ついには神学・教学など学問的地平で体系的な論議の言葉(第三次の宗教言語)が産出される.

宗教の場において宗教言語が発生するとともに,逆に宗教言語によって宗教の場それ自体が磁化され,根源的な生命力で再構成されるという側面がある.とりわけ,祈りの言葉や瞑想の言葉は,宗教言語の本質的特性が最も凝縮されたものといえる.祈りや冥想において生じるのは,自我意識の我執が否定的に解体されて無となり,そこに絶対の次元が開かれて透入するという事態である.イエスの祈り,ディクル(スーフィーの称名),念仏,題目,マントラ(真言),祝詞,神呪などの祈りや冥想の定型句は,よく知られている.その種の定型句を称えることは,そのつど「日常からの超脱(→絶対との統一)→日常への復帰」が端的に実現されることに他ならない.古来,聖句・聖音の口誦が伝統的に重視され,宗教的行法の一環として組み込まれてきた所以である.

いろいろと疑問が湧いてきた.宗教の場においては「愛」や「国土」の意味が変わるということだが,これは果たして意味論 (semantics) の考察対象になるのだろうか.日常言語と宗教言語の間に,多義性 (polysemy) や意味変化 (semantic_change) が生じていると考えてよいのだろうか.辞書などでは,宗教的な語義に関して【宗教(学)】や【キリスト教】などのレーベルが付加されることもあるだろうから,レジスターの問題としてとらえられているのだろうか.

一方,上の引用では「受け取る側での認識様態の相違」という表現が用いられている.受け取る側で意味を創造したり選択したりしているのだとすれば,意味変化・変異の主体をめぐる問題とも関わってくるだろう.これについては「#1936. 聞き手主体で生じる言語変化」 ([2014-08-15-1]) などを参照.

祈りの言語については「#3908. 「祈り」とは何だろうか?」 ([2020-01-08-1]) と「#5221. 「祈り」とは何だろうか? (2)」 ([2023-08-13-1]) も参照.「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1]) も関係してくるだろう.

・ 星野 英紀・池上 良正・氣田 雅子・島薗 進・鶴岡 賀雄(編) 『宗教学事典』 丸善株式会社,2010年.

2023-07-01 Sat

■ #5178. 名義論的変化の2つのタイプ [lexicology][semantic_change][homonymic_clash][semantics][synonym][semiotics][onomasiology]

昨日の記事「#5177. 語義論 (semasiology) と名義論 (onomasiology)」 ([2023-06-30-1]) で取り上げたように,意味変化 (semantic_change or semasiological change) とともに扱われることが多いが,明確に区別すべき過程として名義論的変化 (onomasiological change) というものがある.

Traugott and Dasher (52--53) は,名義論的変化 ("onomasiological changes") について,Bréal の議論を参照する形で,2つのタイプを挙げている.

(i) Specialization: one element "becomes the pre-eminent exponent of the grammatical conception of which it bears the stamp" . . . , for example, the selection of que as the sole complementizer in French . . . .

(ii) Differentiation: two elements which are (near-)synonymous diverge. Paradigm examples include, in English, (a) the specialization, e.g. of hound when dog was borrowed from Scandinavian, and (b) loss of a form when sound change leads to "homonymic clash," e.g. ME let in the sense "prohibit" from OE lett- was lost after OE lætan "allow" also developed into ME let . . . .

Bréal によれば,名義論的変化は,意味変化の話題でないばかりか,単純に名前の変化というわけでもなく,"the proper subject of the 'science of significations'" (95) ということらしい.

正直にいうと,Bréal の説明は込み入っており理解しにくい.

・ Traugott, Elizabeth C. and Richard B. Dasher. Regularity in Semantic Change. Cambridge: CUP, 2005.

・ Bréal, Michel. Semantics: Studies in the Science of Meaning. Trans. Mrs. Henry Cust. New York: Dover, 1964. 1900.

2023-06-30 Fri

■ #5177. 語義論 (semasiology) と名義論 (onomasiology) [lexicology][semantic_change][semantics][semiotics][onomasiology][terminology]

語の意味変化 (semantic_change) を論じる際に,語義論 (semasiology) と名義論 (onomasiology) を分けて考える必要がある.堀田 (155) より引用する.

語の意味変化を考えるに当たっては,語義論 (semasiology) と名義論 (onomasiology) を区別しておきたい.語を意味と発音の結びついた記号と考えるとき,発音(名前)を固定しておき,その発音に結びつけられる意味が変化していく様式を,語義論的変化と呼ぶ.一方,意味の方を固定しておき,その意味に結びつけられる名前が変化していく様式を名義論的変化と呼ぶ.語の意味変化を,記号の内部における結びつき方の変化として広義に捉えるならば,語義論的な変化のみならず名義論的な変化をも考慮に入れてよいだろう.

要するに,語義論は通常の意味変化,名義論は名前の変化と理解しておけばよい.「#3283. 『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]が出版されました」 ([2018-04-23-1]) を参照.

・ 堀田 隆一 「第8章 意味変化・語用論の変化」『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 服部 義弘・児馬 修(編),朝倉書店,2018年.151--69頁.

2023-06-26 Mon

■ #5173. 2021年度秋学期の khelf による「語の意味変化プロジェクト」 --- 思い出したかのように紹介 [khelf][semantic_change][notice][voicy][heldio]

(このロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

「#5165. khelf の英語史活動 「英語史コンテンツ50」から「khelf 声の祭典」へ」 ([2023-06-18-1]) でご案内したように,目下 khelf(慶應英語史フォーラム)では「khelf 声の祭典」を開催中です.毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,私が khelf メンバーとともに連続対談するという企画です.今回は,6月21日(水)に配信した「#751. 多義語 spring の語源と意味の発達 with 青木くん & 寺澤さん --- 「khelf 声の祭典」第5弾」と関連して,かつての khelf 活動の貴重な資産を1つ紹介します.

2021年度秋学期に「語の意味変化」についてじっくり学ぼうと,ある khelf 企画を提案しました.同企画のフィナーレは,学部・大学院のゼミ生を中心とする少数のメンバーが,「語の意味変化」についてスライドを作成し,皆に講義するというイベントでした.当時はコロナ禍の最中でオンラインでの実施となりましたが,非常に高水準なレクチャーに仕上がりました.私一人で準備した講義だったら,こうは行かなかっただろう思います.複数名で様々な角度からアプローチしたからこその出来映えでした.

あれから1年7ヶ月ほど経ちますが,ひょっこり思い出して上記の heldio 配信にて取り上げましたので,このブログでも改めて「語の意味変化プロジェクト」を紹介します.講義スライドをこちらに公開していますので,語の意味変化についてじっくり学んでいただければと思います.42MBほどの重たいPDFファイルですが,そのぶん内容も充実しています.意味変化の類型・要因に始まり,認知言語学・語用論の観点からのアプローチ,さらには意味変化の研究の方法論にまで言及しています.

2023-04-07 Fri

■ #5093. heldio の聴き方(2023年度版) [voicy][heldio][hel_education][notice][semantic_change][instagram][note][start_up_hel_2023]

新年度ということで私の音声メディアの紹介をさせていただきます.2年ほど前の2021年6月2日より毎朝6時に,音声プラットフォーム Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を運営しています.毎回10分程度(実はだいたい長引きます)で英語史の話題を配信しています.前身の hellog-radio を受けてのプロジェクトで,縮めて "heldio" と通称しています.おかげさまで,直近数ヶ月は「語学」セクションでの注目度ランキングの5位以内に入り続けて,リスナーさんも増えてきています.ありがとうございます.

いわば本ブログの音声版というべきものですが,ブログでは様々な水準の話題をお届けしている一方,heldio ではとりわけリスナーさんを意識して話題を選び,分かりやすい話し方をするように心がけています.モットーはずばり「英語史をお茶の間に」です.とりわけ今年に入ってからは,Voicy のコメント欄を通じたリスナー間,およびパーソナリティとのコミュニケーションも活気づいており,英語史の輪が少しずつ着実に拡がっています.本ブログともしばしば連動してお届けしていますので,ぜひ毎日聴くことを習慣にしていただければ幸いです.

例えば,今朝6時に配信した放送は「#676. 意味変化の類型 --- 一般化,特殊化,向上,堕落」です.

また,英語史研究者や学生との対談,そして生放送企画なども,いろいろ試みています.実際,本日午前11:20頃より「「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」2023年4月7日」と題して生放送をお届けする予定です.

さて,パーソナリティより「heldio の聴き方」の Tips を紹介します.

・ 最新回を含めた放送一覧は,こちらのページが便利です.前身の hellog-radio の放送回一覧も同ページの下部にあります.

・ ウェブ経由でブラウザからも聴取できますが,携帯端末から Voicy アプリ(無料)の利用が便利です.アプリでアカウントをフォローしていただけますと,更新通知や生放送への参加等などの付加的な機能をご利用できます(本記事末尾を参照).

・ Voicy アプリなどの検索機能「見つける」より,検索欄に「heldio 意味変化」などと打ち込んでいただけると,おおよそ関連回がヒットします.

・ 放送回は「#676」などの番号で管理していますので,番号が分かっていれば「heldio 676」などでも飛べます.

・ 放送回のタイトル,各チャプターのタイトル,ハッシュタグなどで,なるべくキーワードを多く登録していますので,放送回の検索にご利用ください.また,同じキーワードを hellog のほうで検索すると,しばしば多くの記事がヒットしますので,そこでより詳しく学ぶことができます.

・ 本ブログ記事と関連する heldio 放送回については,こちらよりアクセスできます.

・ 「#4996. 今年1年間でよく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より」 ([2022-12-31-1]) は必見です.

・ note でも,たまに「今週 (2023/03/06--12) よく聴かれた heldio 過去回」などとして過去回の紹介をしています.

・ 毎朝の放送回について,話題的に関連する過去回をインスタグラム @chariderryu のストーリーにて随時お知らせしています.関連する放送回を飛びながら聴くと理解が深まりますので,ご利用ください.

・ リスナーの方々の協力により,各放送回のコメント欄に関連する過去回の番号を随時投げていただいていますので,そちらもご覧ください.とりわけ @nyaokitako0808 さんのインスタ・アカウントも,同趣旨の情報で充実しています(いつも,ありがとうございます!).

・ そして皆さんの一人ひとりも,コメント欄への参入,そして関連過去回の共有にご協力のほどお願いいたします.ただ聴いているだけよりも,日々の英語私生活が何倍も楽しくなると思います!

以上,新年度開始の「hel活」(=英語史活動)でした.

2023-04-06 Thu

■ #5092. 商標言語学と英語史・歴史言語学の接点 [trademark][goshosan][youtube][voicy][heldio][link][semantics][semantic_change][metaphor][metonymy][synecdoche][rhetoric][onomastics][personal_name][toponymy][eponym][sound_symbolism][phonaesthesia][capitalisation][linguistic_right][language_planning][semiotics][punctuation]

昨日までに,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」や YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を通じて,複数回にわたり五所万実さん(目白大学)と商標言語学 (trademark linguistics) について対談してきました.

[ Voicy ]

・ 「#667. 五所万実さんとの対談 --- 商標言語学とは何か?」(3月29日公開)

・ 「#671. 五所万実さんとの対談 --- 商標の記号論的考察」(4月2日公開)

・ 「#674. 五所万実さんとの対談 --- 商標の比喩的用法」(4月5日公開)

[ YouTube ]

・ 「#112. 商標の言語学 --- 五所万実さん登場」(3月22日公開)

・ 「#114. マスクしていること・していないこと・してきたことは何を意味するか --- マスクの社会的意味 --- 五所万実さんの授業」(3月29日公開)

・ 「#116. 一筋縄ではいかない商標の問題を五所万実さんが言語学の切り口でアプローチ」(4月5日公開)

・ 次回 #118 (4月12日公開予定)に続く・・・(後記 2023/04/12(Wed):「#118. 五所万実さんが深掘りする法言語学・商標言語学 --- コーパス法言語学へ」)

商標の言語学というのは私にとっても馴染みが薄かったのですが,実は日常的な話題を扱っていることもあり,関連分野も多く,隣接領域が広そうだということがよく分かりました.私自身の関心は英語史・歴史言語学ですが,その観点から考えても接点は多々あります.思いついたものを箇条書きで挙げてみます.

・ 語の意味変化とそのメカニズム.特に , metonymy, synecdoche など.すると rhetoric とも相性が良い?

・ 固有名詞学 (onomastics) 全般.人名 (personal_name),地名,eponym など.これらがいかにして一般名称化するのかという問題.

・ 言語の意味作用・進化論・獲得に関する仮説としての "Onymic Reference Default Principle" (ORDP) .これについては「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]) を参照.

・ 記号論 (semiotics) 一般の諸問題.

・ 音象徴 (sound_symbolism) と音感覚性 (phonaesthesia)

・ 書き言葉における大文字化/小文字化,ローマン体/イタリック体の問題 (cf. capitalisation)

・ 言語は誰がコントロールするのかという言語と支配と権利の社会言語学的諸問題.言語権 (linguistic_right) や言語計画 (language_planning) のテーマ.

細かく挙げていくとキリがなさそうですが,これを機に商標の言語学の存在を念頭に置いていきたいと思います.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow