2026-01-31 Sat

■ #6123. salmon の第1母音 [vowel][spelling_pronunciation_gap][l][silent_letter][mond]

先日の記事「#6118. salmon の l はなぜ発音されないのですか? --- mond の質問」 ([2026-01-26-1]) で,salmon の発音と綴字の関係について取り上げた.この単語は英米両変種ともに /ˈsæmən/ と発音され,l が黙字となるのもさることながら,残された母音が /æ/ であることも不思議である.

Carney (249) によると,「#5924. could の <l> は発音されたか? --- Carney にみられる「伝統的な」見解」 ([2025-07-16-1]) で引用した1段落の後に,次のような段落が続く.

The string <al> is found as a spelling of /ɑː/ (half, calm, etc.) and of /ɔː/ (talk, walk, etc.) in some very common words. It is also a nonce spelling of /æ/ in salmon. The <l> in palm can only be considered an inert representation of /l/ (as both 'part of hand' and 'tree'): cf. palmary, palmic, palmiferous.

引用に挙げられている half やその他 calf なども,米音としては /hæf/, /kæf/ となり salmon と平行的だが,英音としては /hɑːf/, /kɑːf/ となる.salmon は英米ともに /æ/ を示す点でユニークな例ということになる.

salmon の /æ/ の由来については議論があり,中英語の短母音 ă から発したと考えられれば素直なのだが,長母音 [a:] の可能性も完全には否定できないようだ.MED の見出しでは,実際 sāmŏun が第1の綴字として掲げられている.Dobson (Vol. 2, §62) に次のようにある.

Salmon (ME sa(w)mon, &c.), which retains [æ] in PresE, has ME ă in Coles (who gives the 'phonetic spelling' sam-mun) followed by Young; so probably Strong, whose spelling is samon (but this may perhaps mean ME ā). It is not clear what Cooper's pronunciation was; he includes the word in a list of those which have silent l and fails to mark it with a dagger (thereby showing that it has not got [ɒ:] < ME au), but it is not certain that it has ME ă (as is probable) rather than [a:] < ME au (which is the probable pronunciation of the other words which are left unmarked). WSC-RS includes salmon in a list of words in which al is pronounced au, but this list is merely an unintelligent copy of Cooper's and it is doubtful whether we should assume from it that salmon had [ɒ:].

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. 2 vols. Oxford: OUP, 1968.

2025-11-07 Fri

■ #6038. New Zealand English における2音節発音の known, thrown, grown [new_zealand_english][vowel][syllable][pronunciation][sound_change][oe]

昨日の記事「#6307. New Zealand English における冠詞の実現形」 ([2025-11-06-1]) に続き,New Zealand English で聞かれる特徴ある発音について取り上げる.Bauer (391) に次のように記述がある.

There is a small set of words such as known, thrown, which are regularly pronounced with two syllables, allowing distinctions between such pairs as groan/grown.

LPD に当たってみると,それぞれ標準的な単音節発音の次に,§/ˈnəʊ ən/, §/ˈθrəʊ ən/, §/ˈgrəʊ ən/ と2音節発音も掲載されている,LPD における § 記号については,"Pronunciations which are widespread among educated speakers of British English but which are not, however, considered to belong to RP (Received Pronunciation) are marked with the symbol §." (xix) とあるので,イギリス英語でも非RP発音としては広く聞かれるもののようだ.

この2音節発音に思わず唸ってしまうのは,これがおそらく古英語以来の歴史的発音を由緒正しく引き継いでいるからだ.古英語では上記の動詞はいずれも強変化第7類に属し,過去分詞はそれぞれ knāwen, þrōwen, grōwen となる.MED で中英語の語形を確かめると,2音節目の母音を示唆する母音字が残っているものもあれば,残っていないものもある.少なくとも中英語期以降,単音節発音と2音節発音は variants としていずれも行なわれてきたことが分かる.

古英語から1千年の時間が流れ,かつ地中の裏側の対蹠地で話されている現代 NZE において,特徴的に2音節発音が残っているというのは感慨深い.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2025-11-06 Thu

■ #6037. New Zealand English における冠詞の実現形 [new_zealand_english][article][glottal_stop][consonant][vowel][phonetics][allomorph][phonetics][pronunciation]

冠詞 (article) (定冠詞と不定冠詞)の実現形は,英語の変種によっても,話者個人によっても,状況によっても様々である.典型的な機能語として強形と弱形の variants をもっているという事情もあり,状況はますます複雑となる(cf. 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1])).さらに,後続語が子音で始まるか母音で始まるかによっても変異するので,厄介だ.

とりわけ定冠詞の実現形については,過去記事「#906. the の異なる発音」 ([2011-10-20-1]),「#907. 母音の前の the の規範的発音」 ([2011-10-21-1]),「#2236. 母音の前の the の発音について再考」 ([2015-06-11-1]) などを参照されたい.

さて,地域変種によっても実現形はまちまちのようだが,New Zealand English の状況を見てみよう.Bauer (391) によると,後続音によらず定冠詞は /ðə/ ,不定冠詞は /ə/ と発音される傾向があるという.ただし,母音が後続する場合にはたいてい声門閉鎖音がつなぎとして挿入される.

As in South African English . . . , the and a do not always have the same range of allomorphs in New Zealand English that they have in standard English. Rather, they are realised as /ðə/ and /ə/ independent of the following sound. Where the following sound is a vowel, a [ʔ] is usually inserted.

目下ニュージーランド滞在中で NZE を耳にしているが,そもそも冠詞は弱く発音されることが多く,どの変種でも variants が多々あることを前提としてもっていたので,さほどマークしていなかった.今後は意識して聞き耳を立てていきたい.

別途 LPD で the を引いてみると,次のようにある.

the strong form ðiː, weak forms ði, ðə --- The English as a foreign language learner is advised to use ðə before a consonant sound (the boy, the house), ði before a vowel sound (the egg, the hour). Native speakers, however, sometimes ignore this distribution, in particular by using ðə before a vowel (which in turn is usually reinforced by a preceding [ʔ]), or by using ðiː in any environment, though especially before a hesitation pause. Furthermore, some speakers use stressed ðə as a strong form, rather than the usual ðiː.

NZE に限らず,他の変種においても実現形は多様と考えてよいだろう.また,つなぎの声門閉鎖音の挿入も,ある程度一般的といってよさそうだ.

・ Bauer L. "English in New Zealand." The Cambridge History of the English Language. Vol. 5. Ed. Burchfield R. Cambridge: CUP, 1994. 382--429.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2025-10-14 Tue

■ #6014. 表記スペースが足りないときには母音字を捨てる --- 英語史小ネタ from スーパー [writing][spelling][consonant][vowel][abbreviation][alphabet]

New Zealand は Christchurch に着いて2週間弱が経過した.お世話になっているいくつかのスーパーマーケットの1つが,"NZ's Lowest Food Prices" を謳うNZローカルのスーパー PAK'n'SAVE だ.倉庫型の巨大スーパーで,品揃えを眺めて歩くだけでも時間を忘れる.NZ的な野菜・肉・魚はもちろん,日本食材を含めアジアのものも手に入る.日常的なモノほど英語での表現が出てこないものなので,店内を歩き回るのは単純に英語学習によい.

日本食材の棚を眺めていたとき,背後の棚にあるメープルシロップが視界に入った.以下の写真の通りだが,左下のラベルを読んでみると,次のようにある:"PAMS FINEST / MPLE SYRP / CNDIAN A GRD / 250ML" .

ラベルの記入欄が狭いので,綴字を省略せざるを得ない.そこで何を省略するかといえば,典型的に母音字である.子音字は音節の骨格を形成するため,それさえ残せば読み手にとって十分なヒントになるからだ.実際に英語の知識があれば,商品そのものもそこにあるため,頭の中で展開するのは用意だ.フルに展開すると "PAMS FINEST / MAPLE SYRUP /CANADIAN A GRADE / 250ML" となる.

スーパーの英語綴字におけるこのような省略は,アルファベット文化圏では広く見られるものだろう.細かくみれば各言語の音素配列,音節構造,綴字体系に依存するものと思われるが,子音字を残すのが基本である.

この傾向は,文字,とりわけ表音文字の発展の経緯と連動しており意味深長だ.絵文字から発展した表語文字は,少なからぬ文字文化圏において,表音文字へと発展した.表音文字は,まず音節文字から始まるのが普通だ.例えば /ka/ という音節を「か」と仮名1文字で書くような発想だ.このような音節文字は,しばしば母音を無視して子音のみを標示する用法を発達させた.「か」と書いておきながら,これを /k/ という単独の子音として読ませるやり方だ.母音の「読み捨て」である.

ちなみに,アルファベット発達史を眺めても,子音字を重視する姿勢が一貫している.ここには,アルファベットという単音文字が,子音重視の音節構造をもつアフロアジア語族において発生・発達した事実が関係してくるだろう.相対的に母音字は軽視されてきたのである.アルファベット史でよく知られているように,母音字を積極的に「書き救う」動きが出たのは,フェニキア文字からギリシア文字が派生したときだった.以降,ローマ字の展開を経て,広くローマ字文化圏でも,原則として母音字を表記する綴字習慣が根付いた.

メープルシロップの例のように,表記スペースが足りないというやんごとなき事情がある場合に,子音字を残して母音字を捨てるというのは,ある意味で文字史を遡っているかのような現象なのである.振り返ったメープルシロップの棚の前で,(買わずに)アルファベット史3700年を振り返った次第.

2025-09-30 Tue

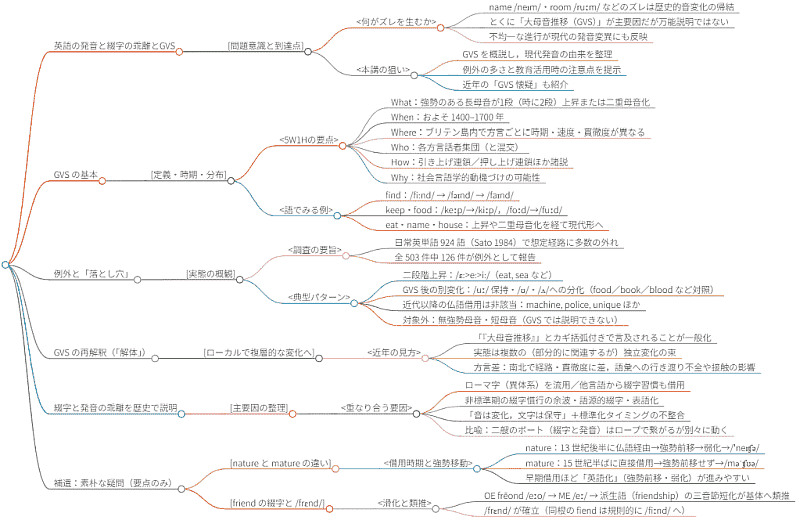

■ #6000. 音声学セミナーにて「現代英語の発音と「大母音推移」」をお話ししました [notice][mindmap][gvs][phonetics][sound_change][spelling_pronunciation_gap][hel][academic_conference][vowel][diphthong]

「#5965. 現代英語の発音と「大母音推移」 --- 9月28日(日)の午後,日本音声学会の音声学セミナーにてお話しします」 ([2025-08-26-1]) でお知らせしたとおり,一昨日9月28日(日)に青山学院大学にて,日本音声学会音声学普及委員会主催の第35回音声学セミナーにて大母音推移 (gvs) についてお話しさせていただきました.セミナー本編に続き,質疑応答のセッションも合わせて3時間近くの長丁場でしたが,対面あるいはオンラインにて多くの方々にご参加いただき,私にとってもたいへん充実した会となりました.参加者の皆さん,ありがとうございました.また,学会長の斎藤弘子先生,音声学普及委員会の林良子先生,とりわけ夏休み前より企画準備でお世話になった内田洋子先生と牧野武彦先生には感謝申し上げます.

セミナーの概要については markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).

質疑応答セッションでは多くの質問をいただきましたが,時間の制限により,すべてにお答えすることができませんでした.今後,本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 などを通じて取り上げていきたいと思います.ぜひ今後も「大母音推移」にご注目ください.

2025-08-26 Tue

■ #5965. 現代英語の発音と「大母音推移」 --- 9月28日(日)の午後,日本音声学会の音声学セミナーにてお話しします [notice][gvs][phonetics][sound_change][spelling_pronunciation_gap][hel][academic_conference][vowel][diphthong]

日本音声学会音声学普及委員会の先生方よりお声がけいただき,1ヶ月ほど後の9月28日(日)14:00--17:00 に,第35回音声学セミナーにて標題でお話しさせていただくことになりました.英語史において最もよく知られる音変化の1つ,大母音推移 (Great Vowel Shift; gvs) を切り口として,現代英語の発音をめぐる多様性や変化について議論する予定です.

なぜ英単語 name は「ナメ」ではなく /neɪm/ と発音されるのか,room はなぜ「ローム」ではなく /ruːm/ なのか.英語を学習するなかで誰もが一度は抱く素朴な疑問でしょう.英語の綴字と発音の関係は一筋縄ではいかず,その不規則性は学習者(および教育者)を悩ませる大きな要因となっています.この「綴字と発音の乖離」 (spelling_pronunciation_gap) の背景には,様々な歴史的要因が横たわっていますが,そのなかでも広範な影響を及ぼしたのが,中英語期後期から近代英語期初期にかけて生じたとされる「大母音推移」です.この音変化関連する話題は本ブログでも「#205. 大母音推移」 ([2009-11-18-1]) を始め,多くの記事で取り上げてきました.

大母音推移は,一言でいえば,当時の英語のすべての長母音の音価が,連動して玉突きのように変化した現象です.上述の name を例にとれば,かつて /naːmə/ と発音されていた,その母音 /aː/ が上昇して /ɛː/,さらに /e;ː/ となり,最終的に2重母音化して /eɪ/ となりました.

この音変化は広範かつ体系的に生じましたが,すべての単語に,あるいはすべての地域で一律に適用されたわけではありませんでした.その浸透の不均一性,およびその後に生じた別の音変化の累積的な効果により,現代英語にみられる発音の多様性が生み出されるに至りました.現在の標準英語と非標準英語の違いや,世界諸英語間の差異に,大きな影響を及ぼしているのです.

今回のセミナーでは,この歴史的音変化の概要を解説するとともに,それが現代の多様な英語発音にどのようなインパクトを与えているのかにも光を当てたいと考えています.

本テーマは,音声学や英語史を専門とする方々はもちろんのこと,日々英語に接し,英語を教え,また学んでいる多くの方々にとっても興味深いテーマとなるはずです.とりわけ小中高の学校で英語を教えておられる先生方,将来英語教員を目指す学生の皆さんにとって,「なぜ英語の綴りと発音はこれほどまでに食い違っているのか」という生徒からの根源的な問いに,歴史的な視点から1つの答えを与えるヒントが得られる機会になると思います.

本セミナーは,青山学院大学での対面とオンライン (Zoom) でのハイブリッド開催となります.ご関心のある方は,ぜひご参加いただければ幸いです.以下に,学会サイトよりセミナーのご案内を要約します.

【 第35回音声学セミナー:現代英語の発音と「大母音推移」 】

・ 共催: 日本音声学会 音声学普及委員会,青山学院大学教育人間科学部附置教育人間科学研究所

・ 日時: 2025年9月28日(日)14:00--17:00

・ テーマ: 現代英語の発音と「大母音推移」

・ 講師: 堀田隆一(慶應義塾大学文学部教授)

・ 概要: なぜ name が /neɪm/ と,room が /ruːm/ と発音されるのか? 英語の綴りと発音の間に感じる「謎」は,歴史的な音変化に起因します.特に「大母音推移」は,現代英語の発音に大きな影響を与えました.本講演では,この歴史的変化を概説し,なぜ現代英語がこのような発音になったのかを解き明かします.さらに,音変化の不均一性が現代英語の発音の多様性にどう繋がるのかに目を向け,標準英語以外の多様な発音にも注目します.

・ 会場: (1)対面と(2)オンライン (Zoom) の同時ハイブリッド開催

・ (1)対面:青山学院大学 青山キャンパス・大学17号館17410教室

・ 〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25

・ アクセスマップ

・ キャンパスマップ

・ (2)オンライン:Zoomリンクは,申込登録されたメールアドレス宛に開催前日までにお知らせします.

・ 定員: 対面100名,オンライン400名

・ 申込方法: 【事前登録制】 会員・非会員問わず,下記フォーム (Peatix) からお申し込み下さい.

・ フォーム

・ フォームの「チケットを申し込む」をクリックして下さい.

・ 登録には Peatix アカウントが必要です.アカウント作成にはメールアドレスや Google アカウントなどが使えます.

・ 登録期限: 9月26日(金)

・ 参加費:

・ 会員および学生は無料

・ 非会員一般1,500円

多くの皆さんのご参加をお待ちしております.

2025-08-14 Thu

■ #5953. ギリシア語 ei の英語への取り込まれ方 [digraph][vowel][diphthong][greek][latin][loan_word][borrowing]

連日 crocodile の語形・綴字について調べているが,その過程で表記の問題に関心をもった.ギリシア語の κροκόδειλος の第3音節にみえる ει の2重字 (digraph) が,ラテン語に取り込まれる際には crocodīlus のように1つの母音字で翻字されている.現代英語の綴字でも,確かに crocodile と i の1文字のみの表記だ.

調べてみると,ギリシア単語が間接的あるいは直接的に英語に取り込まれる際には,いくつかのパターンがあるという.小さな問題ではあるが,Upward and Davidson (220--21) によれば,英語の綴字に関して緩い傾向(および恣意的な振る舞い)がみられる.

Gr EI transliterated as E or I

Although a digraph, Gr EI perhaps represented a simple vowel sound rather than a diphthong, and was liable to misspelling in classical Gr as just iota or eta.

Latin transliterated Gr EI as either E or I, not as EI. Direct transliteration from Gr to Eng giving EI, as in eirenic, kaleidoscope, pleistocene, seismic, protein, Pleiades typically date from the 19th or 20th centuries, and have therefore not come via Lat. The contrast between such modern transliterations and the older Lat-derived ones is seen in pairs such as apodeictic/apodictic 'demonstrably true' (< Latin apodicticus < Gr apodeiktikos), cheiropractic/chiropractic, Eirene/Irene.

Lat gave Eng an arbitrary spelling variation by tending to transliterate Gr EI as E before a vowel and as I before a consonant: thus panacea, truchea (< Gr panakeia, tracheia) but icon, idol, lichen (< Gr eikōn, eidōlon, leichēn), and similarly with crocodile, dinosaur, empirical, idyll, pirate. Note, however, angiosperm (< Gr aggeion) with I before O, and hygiene (< Gr hugieinē) with E before N preventing a repetition of I in *hygiine.

Underlying the Y of therapy, idolatry is Gr -EIA (Gr latreia 'worship', therapeia) whereas Gr -IA underlies the Y of theory, history (< Gr theōria, historia).

さほど単純な傾向でもないと分かるが,時と場合によって,ギリシア語からの直接借用なのかラテン語を経由しての間接借用なのかが示唆されることがあるというのは興味深い.「#3373. 「示準語彙」」 ([2018-07-22-1]) の話題を想起させる.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2025-05-15 Thu

■ #5862. 撥音「ん」や促音「っ」は母音的? [japanese][phonetics][phonology][phoneme][consonant][vowel][hiragana][romaji][syllable][mora][nasal]

先日の記事「#5860. 「ん」の発音の実現形」 ([2025-05-13-1]) に続き,日本語の撥音「ん」にまつわる話題.合わせて促音「っ」についても考える.

『日本語百科大事典』に「日本語音節の特性」と題する節がある (pp. 251--52) .そこで,撥音と促音に関する興味深い考察がある.いずれもローマ字表記では子音字表記されるので子音的と解されることの多い音だが,むしろ母音的なのではないかという洞察だ.252頁より引用する.

なお撥音や促音は一見,子音だけの音節として不自然のようにも思われるが,しかしそれらは,ある意味で母音の1種と見ることもできる.少なくとも語末の撥音・促音は,持続音(閉鎖や狭窄の持続)である点,m・n・ŋ や p・t・k の如き瞬間音(破裂あるいはそれに準ずるもの)と異なり,むしろ母音(開放の持続)に似ている.「三(サン)度・一(イッ)旦」など語中音の撥音・促音は,持続に破裂が伴うようだが,その破裂は撥音や促音の属性でなく,後続子音(ドの d やタの t)の属性と言える.

これに対し,英語の "bat" などの t は,閉鎖と破裂の両者を含むゆえ,日本人には「バット」の如く聞こえる.そういう意味で撥音や促音は,子音の n・t などと区別し,それぞれ N・T(あるいは Q)の如く表記するのが妥当である〔…〕.

これは音声学の問題でもあり,音韻論の問題でもある.英語を含めた多くの言語の事情と比べると,日本語の「特殊音素」は確かに特殊ではある.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2025-03-25 Tue

■ #5811. なぜ wind は短母音を示すのか? (3) [sobokunagimon][vowel][gvs][emode][variation][emode][orthoepy][orthography][variation]

標記の問題について,「#5808. なぜ wind は短母音を示すのか?」 ([2025-03-22-1]) と「#5810. なぜ wind は短母音を示すのか? (2)」 ([2025-03-24-1]) で考えてきた.前者の記事で引いた OED の説明書きで Dobson が言及されていたので,そちらに当たってみた.Dobson (Vol. 2, §12) は,初期近代英語期における前舌高母音の長短の変異について,wind や関連する単語の事例を挙げながら論じている.議論の一部を引用しよう.

The variation occurs chiefly before OE lengthening groups. The most important class of word is those in -ind, which are normally recorded with ME ī; but there is some evidence of variation. Smith gives 'uīnd or uind' for wind sb. Mulcaster has ĭ in wind and bind against ī in kind, find, mind, and hind. Bullokar transcribes find with ī but rhymes it on ĭ. Coote says that some pronounce blind, find, and behind short, while others pronounce them long; Young's 'homophone' list shows variation in find. Hodges says that 'som men cal the winde, the wind'. It is clear that the variation was most common in wind, which has now come to have the short vowel; but in the sexteenth and seventeenth centuries it was more usually pronounced with ME ī given by Levins, Bullokar, Robinson, Gil, Willis, Wharton, Poole, J. Smith, Cooper, and Brown. Short ĭ (due to the separation of the n and d by the syllable-division) is apparently shown for winder by Fox and Hookes, who put it with window in their homophone list; but Bullokar has ī. (479)

16--17世紀における -ind 語には,母音の長短の揺れがあったことがわかる.とりわけ問題の wind については揺れが激しかったようだ.個々の話者によっても,また時代や使用域によっても,揺れがあったにちがいない.当時の両発音の複雑な競合が,現代標準英語では「不規則」に思われる短母音に帰結してしまったということで,言語変異・変化の不思議さを思わずにはいられない.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. 2 vols. Oxford: OUP, 1968.

2025-03-24 Mon

■ #5810. なぜ wind は短母音を示すのか? (2) [sobokunagimon][vowel][diphthong][gvs][homorganic_lengthening][homonymy][homonymic_clash][homophony]

一昨日の記事「#5808. なぜ wind は短母音を示すのか?」 ([2025-03-22-1]) で取り上げた話題の続編.

英語音韻史の専門家 Minkova (168--69) は,同器性長化 (homorganic_lengthening) について解説する文脈で,問題の wind /wɪnd/ に触れており,短母音実現の特殊性を指摘している.

The third cluster associated with Homorganic Cluster Lengthening is [-nd]. The long-term effect of this cluster is limited. It applies systematically only to the high vowels [i] and [u].

(7) OE <-ind> and <und> lengthening:

Early OE ME blind [blind] blind [bliːnd] 'blind' grindan [grindən] grind(en) [griːndən] 'grind' (be)hindan [-hindən] bihinde [-hiːnd(ə)] 'behind' grund [grund] ground [gruːnd] 'ground' hund [hund] hound [huːnd] 'hound' pund [pund] pound [puːnd] 'pound'

The pair wind, n. - wind, v. is a special case, probably best explained on the grounds of homophony avoidance. Rhyme evidence suggests that the forms were actually homophonous into the late seventeenth century. The restriction of the lengthening effect to the high vowels leaves a whole set of common OE lexemes such as band, hand, land, sand, bend, blend, end, rend, send, spend, tender, wend with short vowels in PDE.

Minkova は,同音異義衝突 (homonymic_clash) による説明を示唆しているものの,強く主張しているわけではない.しかし,高母音について体系的に作用した同器性長化の事例を多数見るにつけ,その集団から逸脱しているかのような wind /wɪnd/ の特殊性が浮き彫りになり,この解説の有意義さが改めて確認される.

高母音として i のみならず u も平行的に考えるとすると,例えば「なぜ fund は短母音を示すのか?」も同様に問われてよいことになろう.調べ始めると視野が広がってくる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2025-03-22 Sat

■ #5808. なぜ wind は短母音を示すのか? [sobokunagimon][vowel][diphthong][gvs][homorganic_lengthening][homonymy][homonymic_clash][oed][homophony]

先日,ヘルメイトの ari さんが note で「#227【深掘り】-ind と -ing の発音の違い,あるいは wind の発音について」と題する記事を書かれていた.いくつかの問題が取り上げられているが,とりわけ wind (風)が /wɪnd/ と短母音で発音されるのはなぜか,という問いが興味深かった.確かに歴史的に予想される形は2重母音をもつ */waɪnd/ となりそうなものだし,実際に同綴異義語の wind (曲がりくねる)は /waɪnd/ の発音なので,不思議である.

ari さんも部分的に引用されているが,OED の wind (n1) の発音の歴史に関する注をフルで引用しよう.

Pronunciation

The phonological development of this word differs from that of nouns with a similar phonological shape in Middle English, such as hind n.1 and rind n.1, and similarly the verb wind v.1 These show the result of lengthening of the vowel before the homorganic consonant cluster -nd in Old English. The evidence of the early modern orthoepists shows that there was considerable variation in early modern English between pronunciations with a short vowel or a long vowel (or its diphthongal reflex after the operation of the Great Vowel Shift); this variation appears to have been unusually persistent in the case of the present word (compare discussion in E. J. Dobson Eng. Pronunc. 1500--1700 (ed. 2, 1968) vol. II. §12), for which the pronunciation with a short vowel is the one that became usual in later standard English. Until the 18th cent. the diphthongal pronunciation appears to have been more usual, but by the end of the century had been largely supplanted in ordinary speech by the short-vowel pronunciation. Walker (1791), while listing both, puts the pronunciation with short vowel first, and notes: 'These two modes of pronunciation have been long contending for superiority, till at last the former seems to have gained a compleat victory, except in the territories of rhyme.' The poetic convention allowing rhyming use of the diphthongal pronunciation continued well into the 19th cent. (compare e.g. quot. 1811 at Phrases P.1n.ii, quot. 1820 at spring n.1 III.17a).

The preservation of the short vowel in this particular word is difficult to account for; it may have been aided by the large number of occurrences in compounds and derivatives, in which failure of vowel lengthening would have been more likely; it may also partly reflect a functional pressure to distinguish this word from wind v.1, which would otherwise have been homophonous. Frequent collocation with winter n.1 (with short vowel) could also have played a part.

Pronunciation with a diphthong (reflecting a Middle English long vowel) survives in some regional varieties and is occasionally reflected in forms such as wine and weind at α forms.

この問題を理解するには,上記の OED の解説を正確に読み解く必要があり,そのためには英語の音韻史や語彙史の概要を知っていなければならない.とりわけ同器性長化 (Homorganic Lengthening; homorganic_lengthening),大母音推移 (Great Vowel Shift: gvs),同音異義衝突 (homonymic_clash) に関する理解が欠かせない.

OED でも明確な答えは出ていないので,このブログでももう少し調べていきたい.(ari さん,話題提供ありがとうございました.)

2025-03-07 Fri

■ #5793. 「ゆる言語学ラジオ」で pronounce/pronunciation の綴字問題が取り上げられました [youtube][yurugengogakuradio][voicy][heldio][sobokunagimon][spelling][spelling_pronunciation_gap][sound_change][u][vowel][diphthong]

たびたびお世話になっている人気 YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最近の回で,「説明動画で満足しちゃダメ? なぜ原典を読むべきなのか?【おたより回】#394」が配信されました.

視聴者からの質問を受けて水野さんと堀元さんがトークを繰り広げる回でしたが,その14:39辺りから,悪児戯罹(おにぎり)さんによる質問が披露されました.pronounce と pronunciation のペアで,なぜ第2音節部分の綴字が <ou> と <u> で異なるのか,という素朴な疑問でした.

悪児戯罹さんは,本ブログの「#2046. <pronunciation> vs <pronounciation>」 ([2014-12-03-1]) を見つけて読まれたようなのですが,難しくて分からなかったということで,水野さんが記事の内容をかみ砕いて説明するという構成となっていました.水野さんから,この回についてご連絡をいただきまして,私がいちばん驚きました(笑).

問題の記事の内容については,水野さんがしっかりかみ砕いて説明してくださいまいした.関連して「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1]) にも言及していただきました.結果としては pronounce/pronunciation の綴字問題は例外的な現象なのだという趣旨の解説です.

ここまでは私もリラックスしながら視聴していることができました.ところが,20:36辺りからの2人のやりとりを聞き,戦慄が走りました.

- 堀元さん:なぜその例外が生まれたんですか?

- 水野さん:ていうのの回答はここには書かれていない.

- 堀元さん:気持ち悪いなあ,教えて欲しいな・・・

まさにこの点が分からないからこそ記事では無言だったわけです.「ゆる言語学ラジオ」は痛いところを突いてきます.

こうして10年ぶりに,この問題に再び頭を悩ますことになりました.丸一日いろいろと考えをめぐらせた後,必ずしも自信があったわけではないのですが,1つの仮説を立ててみました.それを Voicy heldio で配信したのが「#1370. 「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた pronounce vs. pronunciation の綴字問題」です.26分ほどの配信回ですが,お時間のある方はぜひお聞きください.少なくとも言語変化の複雑さだけは分かるのではないかと思います.

この heldio の配信後,水野さんから,聴きましたとのコメントをいただきました.どうしても難しめの話しとなってしまい,悪児戯罹さんには届かないかもしれなのですが,これをまた水野さんにかみ砕いて解説していただければと(笑).

2025-02-26 Wed

■ #5784. 連結辞 -o- は統語的グループではなく形態的複合を表わす [morphology][compound][greek][latin][word_formation][combining_form][morpheme][vowel][stem][syntax][phrase][connective]

昨日の記事「#5783. ギリシア語の連結辞 (connective) -o- とラテン語の連結辞 -i-」 ([2025-02-25-1]) で取り上げた -o- について,Kruisinga (II. 3, p. 7) が何気なさそうに鋭いことを指摘している.

1587. In literary English there is a formal way of distinguishing compounds from groups: the use of the Greek and Latin suffix -o to the first element:

Anglo-Indian, Anglo-Catholic, the Franco-German war, the Russo-Japanese war.

Of course, this use, though quite common, is of a learned character, clearly contrary to the natural structure of English words.

冒頭の "a formal way of distinguishing compounds from groups" がキモである.単語に相当する要素を2つ並べる場合,形態的に組み合わせると複合語 (compound) となり,統語的に組み合わせると句 (phrase) となる.別の言い方をすると,複合語は1語だが,句は2語である.言語学上の存在の仕方が異なるのだが,形態論的に何が異なるのかと問われると,回答するのに少し時間を要する.

発音してみれば,強勢位置が異なるという例はあるだろう.よく引かれる例でいえば bláckbòard (黒板)は複合語だが,black bóard (黒い板)は句である(cf. 「#4855. 複合語の認定基準 --- blackboard は複合語で black board は句」 ([2022-08-12-1])).綴字でもスペースを空けるか否かという区別がある.しかし,これらは韻律や正書法における区別であり,形態論上の区別というわけではない.複合語と句を分ける形態論上の方法は,意外とないのかもしれない.

逆にそのことに気付かせてくれたのが,上の引用だった.なるほど,連結辞 -o- が2要素間に挿入されていれば,その全体は句ではなく複合語であると判断できる.また,統語的な句を作るときに「つなぎ」として -o- を用いる例は存在しないだろう(少なくとも,思い浮かべられない).すると,連結辞 -o- はすぐれて形態論的な要素であり標識である,ということになる.

・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.

2025-02-25 Tue

■ #5783. ギリシア語の連結辞 -o- とラテン語の連結辞 -i- [morphology][compound][greek][latin][word_formation][combining_form][morpheme][vowel][stem][connective]

「#552. combining form」 ([2010-10-31-1]) にて,連結形の形態論上の問題点を挙げた.その (3) で「anthropology は anthrop- と -logy の combining form からなるが,間にはさまっている連結母音 -o- は明確にどちらに属するとはいえず,扱いが難しい」として取り上げた.この -o- というのは何だろうか.

『英語語源辞典』語源を探ると,ギリシア語において合成語(=複合語)の第1要素と第2要素を結ぶ「連結辞」 (connective) とある.さらに正確にいえば,ギリシア語の名詞・形容詞の語幹形成母音にさかのぼる.aristocracy, philosophy, technology にみられる通り,本来はギリシア語要素をつなげるケースに特有だったが,後にラテン語やその他の諸言語の要素を結ぶ場合にも利用されるようになった.

一般の複合語のほか,Anglo-French, Franco-Canadian, Graeco-Latin, Russo-Japanese のように同格関係を表わす複合語 (dvandva) にもよく用いられる.英語の語形成の歴史では,この種の複合語は比較的新しいものであり,小さなギリシア語連結辞 -o- の果たした役割は決して小さくない.これについては「#4449. ギリシア語の英語語形成へのインパクト」 ([2021-07-02-1]) を参照.

同様の連結辞として,ギリシア語ではなくラテン語に由来する -i- もある.英語に入ってきた複合語として omnivorous, pacific, uniform などがある.問題の -i- は最初の2単語については語幹の一部としてあった.しかし,最後の語についてはなかったので,純粋に連結辞として機能していたことになる.

いずれの連結形も古典語に由来し,フランス語を経て,英語にも入ってきた.現代英語における共時的な役割としては「つなぎの母音」ととらえておいてよいだろう.科学用語を中心として広く用いられるようになった偉大なチビ要素である.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-12-25 Wed

■ #5721. 音象徴は語の適者生存を助長する [evolution][sound_symbolism][phonaesthesia][phonetics][vowel]

昨日の記事「#5720. little の i は音象徴か?」 ([2024-12-24-1]) に引き続き,Jespersen による「[i] = 小さい」の音象徴 (sound_symbolism) に関する論考より.

Jespersen は同論文で当該の音象徴を体現する多くの例を挙げているが,冒頭に近い部分で,音象徴の議論にありがちな誤解2点について,注意深く解説している.

In giving lists of words in which the [i] sound has the indicated symbolic value, I must at once ask the reader to beware of two possible misconceptions: first, I do not mean to say that the vowel [i] always implies smallness, or that smallness is everywhere indicated by means of that vowel; no language is consistent in that way, and it suffices to mention the words big and small, or the fact that thick and thin have the same vowel, to show how absurd such an idea would be.

Next, I am not speaking of the origin or etymology of the words enumerated: I do not say that they have from the very first taken their origin from a desire to express small things symbolically. It is true that I believe that some of the words mentioned have arisen in that way,---many of our i-words are astonishingly recent---but for many others it is well-known that the vowel i is only a recent development, the words having had some other vowel in former times. What I maintain, then, is simply that there is some association between sound and sense in these cases, however it may have taken its origin, and however late this connexion may be (exactly as I think that we must recognize secondary echoisms). But I am firmly convinced that the fact that a word meaning little or little thing contains the sound [i], has in many, or in most, cases been strongly influential in gaining popular favour for it; the sound has been an inducement to choose and to prefer that particular word, and to drop out of use other words for the same notion, which were not so favoured. In other words, sound-symbolism makes some words more fit to survive and gives them a considerable strength in their struggle for existence. If you want to use some name of an animal for a small child, you will preferably take one with sound symbolism, like kid or chick . . . , rather than bat or pug or slug, though these may in themselves be smaller than the animal chosen. (285--86)

1つめは「[i] = 小さい」の音象徴は絶対的・必然的なものではなく,あくまで蓋然的なものにすぎない点の確認である.2つめは,当該の音象徴を体現している語について,その音形と意味の関係が語源の当初からあったのか,後に形成されたのかは問わないということだ.合わせて,共時的にも通時的にも,音象徴の示す関係は緩い傾向にとどまり,何かを決定する強い力をもっているわけではない点が重要である.

それでも Jespersen は,引用の最後でその用語を使わずに力説している通り,音象徴には語の「適者生存」 (survival of the fittest) を助長する効果があると確信している.音象徴は,言語において微弱ながらも常に作用している力とみなすことができるだろうと.

・ Jespersen, O. "Symbolic Value of the Vowel I." Philologica 1 (1922). Reprinted in Linguistica: Selected Papers in English, French and German. Copenhagen: Levin & Munksgaard, 1933. 283--303.

2024-12-24 Tue

■ #5720. little の i は音象徴か? [sound_symbolism][phonaesthesia][phonetics][hellog_entry_set][link][sound_change][vowel]

音象徴 (sound_symbolism) は,言語学では伝統的に周辺的な扱いを受けてきた.この件については「#1269. 言語学における音象徴の位置づけ」 ([2012-10-17-1]) をはじめとする一連の記事で取り上げてきた.

そのような中で,Jespersen は異色である.1922年の論文で,英語やその他の言語における [i] の音象徴について熱っぽく論じているのだ.論文の冒頭から熱い.

Sound symbolism plays a greater role in the development of languages than is admitted by most linguists. In this paper I shall attempt to show that the vowel [i], high-front-unround, especially in its narrow or thin form, serves very often to indicate what is small, slight, insignificant, or weak. (283)

[i] が「小さい」と結びつけられる音象徴は広く知られており,本ブログでも「#242. phonaesthesia と 遠近大小」 ([2009-12-25-1]) で触れた.Jespersen は,この論文のなかで,多くの例を挙げながら [i] の「小ささ」についてグイグイと議論していく.

特におもしろいのは, little という,この話題との関連で真っ先に思い浮かぶ英単語についての論考である."Semantic and Phonetic Changes" と題する第7節で,次のように述べている.

The influence on sound development is first seen in the very word little. OE. lytel shows with its y, that the vowel must originally have been u, and this is found in OSax. luttil, OHG. luzzil; cf. Serb. lud 'little' and OIr. lútu 'little finger' (Falk and Torp); but then the vowel in Goth. leitils (i.e. lītils and ON. lítinn is so difficult to account for on ordinary principles that the NED. in despair thinks that the two words are "radically unconnected". I think we have here an effect of sound symbolism. The transition in E. from y to it of course is regular, being found in innumerable words in which sound symbolism cannot have played any role, but in modern English we have a further slight modification of the sound which tends to make the word more expressive, I refer to the form represented in spelling as "leetle". In Gill's Logonomia (1621, Jiriczek's reprint 48), where he mentions the "particle" tjni (j is his sign for the diphthong in sign) he writes "a lïtle tjni man" with ï (his sign for the vowel in seen), though elsewhere he writes litle with short i. NED. under leetle calls it "a jocular imitation of a hesitating (?) or deliberately emphatic pronunciation of little". Payne mentions from Alabama leetle "with special and prolonged emphasis on the î sound to indicate a very small amount". I suspect that what takes place is just as often a narrowing or thinning of the vowel sound as a real lengthening, just as in Dan. bitte with narrow or thin [i], see above. To the quotations in NED. I add the following: Dickens Mutual Fr. 861 "a leetle spoilt", Wells Tono-B. 1. 92 "some leetle thing", id. War and Fut. 186 "the little aeroplane ... such a leetle thing up there in the night".---It is noteworthy that in the word for the opposite notion, where we should according to the usual sound laws expect the vowel [i] (OE. micel, Sc. mickle, Goth. mikils) we have instead u: much, but this development is not without parallels, see Mod. E. Gr. I. 3. 42. In Dan. dial, mög(el) for the same word the abnormal vowel is generally ascribed to the influence of the labial m; in both forms the movement away from i may have been furthered by sound-symbolic feeling. (301--02)

「[i] = 小さい」という音象徴について,little の母音はポジティヴに,対義語 much の母音はネガティヴに反応し音変化を経てきた,という鋭い洞察だ.もともとの語源形との関連で音象徴を論じるのみならず,音変化の動機づけとしての音象徴を考察していくこともまた重要なのではないかと気付かされた.

・ Jespersen, O. "Symbolic Value of the Vowel I." Philologica 1 (1922). Reprinted in Linguistica: Selected Papers in English, French and German. Copenhagen: Levin & Munksgaard, 1933. 283--303.

2024-04-03 Wed

■ #5455. 矢冨弘先生との heldio トークと「日英の口の可動域」 [voicy][heldio][helwa][phonetics][pronunciation][japanese][do-periphrasis][emode][sociolinguistics][name_project][vowel][helkatsu]

先日,英語史研究者である矢冨弘先生(熊本学園大学)とお会いする機会がありました.「名前プロジェクト」 (name_project) の一環として,他のプロジェクトメンバーのお二人,五所万実先生(目白大学)と小河舜先生(上智大学)もご一緒でした.

そこで主に「名前」の問題をめぐり Voicy heldio/helwa の生放送をお届けしたり収録したりしました.以下の3本をアーカイヴより配信しています.いずれも長めですので,お時間のあるときにでもお聴きいただければ.

(1) heldio 「#1034. 「名前と英語史」 4人で生放送 【名前プロジェクト企画 #3】」(59分)

(2) helwa 「【英語史の輪 #113】「名前と英語史」生放送のアフタートーク生放送」(←こちらの回のみ有料のプレミアム限定配信です;60分)

(3) heldio 「#1038. do から提起する新しい英語史 --- Ya-DO-me 先生(矢冨弘先生)教えて!」(20分)

その後,矢冨先生がご自身のブログにて,上記の収録と関連する内容の記事を2本書かれていますので,ご紹介します.

・ 「3月末の遠征と4月の抱負」

・ 「日英の口の可動域」

2つめの「日英の口の可動域」は,上記 (2) の helwa 生放送中に,名前の議論から大きく逸れ,発音のトークに花が咲いた折に飛びだした話題です.トーク中に,矢冨先生が日本語と英語では口の使い方(母音の調音点)が異なることを日頃から意識されていると述べ,場が湧きました.英語で口の可動域が異なることを示す図をお持ちだということも述べられ,その後リスナーの方より「その図が欲しい」との要望が出されたのを受け,このたびブログで共有していただいた次第です.皆さん,ぜひ英語の発音練習に活かしていただければ.

ちなみに,矢冨先生についてもっと詳しく知りたい方は,khelf 発行の『英語史新聞』第6号と第7号をご覧ください.それぞれ第3面の「英語史ラウンジ by khelf」にて,2回にわたり矢冨先生のインタビュー記事を掲載しています.

矢冨先生,今後も様々な「hel活」 (helkatsu) をよろしくお願いします!

2024-03-21 Thu

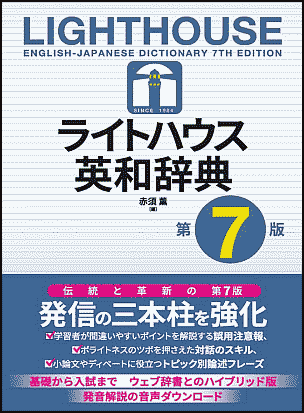

■ #5442. 『ライトハウス英和辞典 第7版』の付録「つづり字と発音解説」 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap]lexicography][dictionary][lighthouse7][yod-dropping][vowel][diphthong][elt][phonetics]

「#5438. 紙の辞書の魅力 --- 昨秋出版の『ライトハウス英和辞典 第7版』より」 ([2024-03-17-1]) で紹介した,昨秋出版された老舗英和辞典の新版について再び取り上げます.

同辞書の巻末の付録が充実しています.付録コンテンツのトップを飾るのが「つづり字と発音解説」 (pp. 1666--77) です.英語の綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) の問題に関心のある向きは,ぜひ熟読してみると発見が多いと思います.

昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#1025. blow - blew 「ブルー」 - blown」と題して,blew /bluː/ の綴字と発音の関係についてお話ししました.「ブリュー」の発音で覚えていた方もいるかもしれませんが,正しくは(yod-dropping が効いているので) blue と同じ「ブルー」の発音です.drew, flew, grew, slew, threw も同様で,/juː/ ではなく /uː/ の母音を示します.

では,『ライトハウス英和辞典 第7版』の「つづり字と発音解説」より,blew の発音問題にも関連する uː の項目 (p. 1668) を覗いてみましょう.

15 uː

日本語の「ウー」より唇を小さく丸めて前に突き出すようにして「ウー」と長めに発音する.

・規則的なつづり字

(ōō): boot /búːt/ 長靴,food /fúːd/ 食物

s, ch, j, l, r の後で

(ü): super /súːpɚ | -pə/ すばらしい,June /ʤúːn/ 6月,blue /blúː/ 青い,rule /rúːl/ 規則

ew (=ü): chew /ʧúː/ よくかむ,Jew /ʤúː/ ユダヤ人,blew /blúː/ blow の過去形,crew /krúː/ 乗組員

・注意すべきつづり字

(ui): suit /súːt/ (衣服の)ひとそろい,juice /ʤúːs/ 汁,fruit /frúːt/ 果物

ou (=ōō): group /grúːp/ 群れ,soup /súːp/ スープ

しっかり <ew> ≡ /uː/ の関係がカバーされているのが心強いですね.

・ 赤須 薫(編) 『ライトハウス英和辞典 第7版』 研究社,2023年.

2023-10-07 Sat

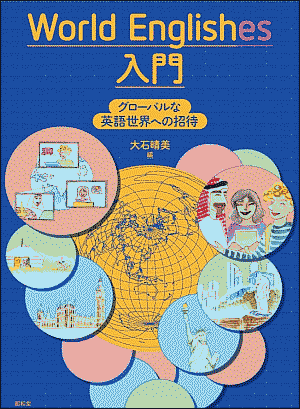

■ #5276. 世界英語における子音と母音の変容 --- 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)の序章より [world_englishes][vowel][diphthong][consonant][contact][substratum_theory][phonetics][phonology][variety][th][we_nyumon]

「#5268. 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)」 ([2023-09-29-1]) で紹介したこちらの本の序章において,標準英語で用いられる子音や母音の音素が,世界英語の諸変種では母語からの影響を受けて異なる発音で代用される例が挙げられている.

まず「子音が母語からの影響を受ける例」を挙げてみよう (12) .

| 子音の変容 | 英語変種 |

|---|---|

| [θ] [ð] を [t] [d] で代用(歯摩擦音が歯茎閉鎖音になる) | インド英語 [th],ガーナ英語,フィリピン英語,シンガポール英語,マレーシア英語,日本の英語,モンゴルの英語,ミャンマーの英語 |

| [θ] [ð] を [s] [z] で代用(歯摩擦音が歯茎摩擦音になる) | ドイツの英語,スロベニアの英語,韓国の英語 [s],日本の英語,モンゴルの英語 |

| [f] を [p] で代用(唇歯摩擦音が両唇閉鎖音になる) | フィリピン英語,韓国の英語 [ph],モンゴルの英語,ミャンマーの英語 |

| [v] と [w] の区別をしない | ドイツの英語,フィンランドの英語,インド英語,中国語母語話者の英語,モンゴルの英語 |

/θ, ð/ の異なる実現については「#4666. 世界英語で扱いにくい th-sound」 ([2022-02-04-1]) も参照.

次に「母音が母語からの影響を受ける例」を挙げる (12) .

| 母音の変容・添加 | 英語変種 |

|---|---|

| 二重母音が長母音になる | ジャマイカ英語,インド英語 |

| 二重母音が短い単母音になる | ガーナ英語,フィリピン英語,シンガポール英語,マレーシア英語 |

| 子音の後に母音が入る | 韓国の英語,日本の英語,モンゴルの〔英〕語 |

| 長母音と短母音の区別をしない | フィリピン英語,シンガポール英語,マレーシア英語,韓国の英語,スロベニアの英語 |

日本語母語話者による英語発音の癖もいくつか含まれているが,いずれも日本語母語話者に限られているわけではないことがわかり興味深い.サンプルとはいえ,このような一覧を掲げてくれるのはたいへんありがたいですね.

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.

2023-06-25 Sun

■ #5172. なぜ印欧祖語には母音交替があったのか? [gradation][vowel][indo-european][reconstruction][comparative_linguistics][yurugengogakuradio][sound_symbolism][sobokunagimon]

1ヶ月半ほど前の5月6日(土)に,YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」に初めて出演させていただきました.「歴史言語学者が語源について語ったら,喜怒哀楽が爆発した【喜怒哀楽単語1】#227」というお題で,水野さんと私が日英語の語源の話題で盛り上がるという回でした(cf. 「#5122. 本日公開の「ゆる言語学ラジオ」に初ゲスト出演しています」 ([2023-05-06-1])).

日英語に限らず言語には一般に母音交替がよくある,という話をしていたところ,動画の19分40秒付近で,堀元さんが,なぜそもそも母音を替えるというパターンがあるものなのか,という素朴な疑問を投げかけてきました.あまりに本質的で鋭い問いなので,水野さんも私もしばらく固まってしまいました.私もしどろもどろになりつつ,背後にある原理の1つとして音象徴 (sound_symbolism) がありそうだ,というところまでは述べたのですが,まったく納得できる回答にはなっていなかったと思います.

先日,Comrie による論文を読んでいて,この究極の問いに関連する言及を見つけました.ゲルマン語派に生じたウムラウト (i-mutation or umlaut) の再建について論じた後で,印欧祖語の母音交替 (gradation or ablaut) の起源と再建を考察している箇所です (252) .

. . . if we go back to an earlier stage of the Indo-European ablaut --- for instance, some instances of the so-called zero grade, with complete loss of the vowel, can plausibly be attributed to shift of the accent away from that vowel --- there is no general explanation, so that ablaut remains a morphophonemic alternation for which we cannot reconstruct a plausible origin.

なぜ印欧祖語(そして後代の印欧諸語の多く)に母音交替があるのかについて,やはり一般的な説明はないということです.この問いは「母音を替えることによって機能を替えるという言語上の工夫ががいかにして芽生えたか」と換言することができますが,これは確かに究極の問いのように思われます.調音・聴覚・音響音声学の観点からも,母音の変異が人類言語において利用しやすいデバイスだからなのではないかと想像していますが,はたしてどうなのでしょうか.

・ Comrie, Barnard. "Reconstruction, Typology and Reality." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 243--57.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow