2025-02-19 Wed

■ #5777. 形容詞から名詞への品詞転換 [adjective][noun][conversion][suffix][agentive_suffix]

Poutsma をパラパラめくっていると,興味深い単語一覧がたくさん見つかる.例えば,形容詞から名詞に品詞転換 (conversion) した主要語リストがおもしろい (Chapter XXIX, 1--3; pp. 368--76) .まず,そのリストの前書き部分を引用しよう.

A large group is made up by such as end in certain suffixes belonging to the foreign element of the language. Some of these seem to be (still) more or less unusual in their changed functions. In the following illustrations they are marked by † . . . . The suffixes referred to above are chiefly: a b l e, al, an, a n t, a r, a r y, a t e, end, e n t, (i) a l, (i) a n, ien, ible, i c, ile, ine, ior, ist, ite, i v e, ut, among which especially those printed in paced type afford many instances. (368)

特定の接尾辞をもつものが多いことは,以下のリストの具体例を眺めるとよく分かるだろう(ただし,Poutsma は1914年の著書であることに注意).

adulterant

aggressive

alien

annual

astringent

barbarian

captive

casual

ceremonial

classic

cleric

clerical

confidant

consumptive

constituent

contemporary

cordial

corrective

†degenerate

dependant

†detrimental

dissuasives

domestic

†eccentric

ecclesiastic

†electric

†effeminate

elastic

†epileptic

†exclusive

†expectant

†exquisite

†extravagant

familiar

fanatic

†fashionable

†flippant

†fundamental

gallants

†human

illiterate

†imaginative

imbecile

immortal

†incapable

†incidental

†incompetent

†inconstant

incurable

†indifferent

†inevitable

†infuriate

innocent

†inseparable

†insolent

†insolvent

†intellectual

†intermittent

intimate

†irreconcilable

†irrepressible

juvenile

†legitimate

lenitive

mandatory

mercenary

†miserable

†militant

moderate

mortal

†national

native

†natural

necessary

negative

†neutral

†notable

†obstructive

ordinary

orient

oriental

original

particular

peculiar

†pragmatic

†persuasive

†pertinent

†politic

†political

preliminary

private

proficient

progressive

reactionary

†regular

†religious

requisite

reverend

revolutionary

rigid

†romantic

†royal

†solitary

specific

stimulant

†ultimate

†undesirable

unfortunate

unseizable

†unusual

vegetable

visitant

voluntary

voluptuary

†vulgar

形容詞から品詞転換した名詞の意味論が気になってきた.もとの形容詞の意味論的特徴も影響してくるだろうし,接尾辞そのものの性質も関与してくるだろう.

・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, 1A. Groningen: P. Noordhoff, 1914.

2024-08-09 Fri

■ #5583. -ster はやはりもともとは女性を表わす語尾だったと考えられる? --- Fransson の反論 [onomastics][personal_name][name_project][by-name][occupational_term][suffix][etymology][word_formation][agentive_suffix][gender]

連日の記事で表記の語尾をめぐる論争を紹介している.一昨日の「#5581. -ster 語尾の方言分布と起源論争」 ([2024-08-07-1]),および昨日の「#5582. -ster は女性を表わす語尾ではなかった? --- Jespersen 説」 ([2024-08-08-1]) に引き続き,今回は初期中英語期の姓 (by-name) を調査した Fransson による議論を紹介したい.Fransson は,-ster がもともと女性を表わす語尾だったとする通説に反論した Jespersen に対し,数字をもって再反論している.

Fransson が行なったのは次の通り.まず調査対象となる時代・州の名前資料から -ester 語尾をもつ姓を収集し,その件数を数えた.結果,その姓を帯びた人々のうち77名が女性で242名が男性だと判明した.しかし,そもそも名前資料に現われる男女の比率は同じではない.女性は名前資料に現われる可能性が男性よりもずっと低く,実際に男女比は12:1の差を示す.この比をもとに,もし名前資料への出現が男女同数であったらと仮定すると,-ester 姓の持ち主の79%までが女性となり,男性は21%にとどまる.つまり,理論上 -ester 姓は女性に大きく偏っているとみなせる.

地域差もあるようだ.Saxon では -ester 姓はとりわけ女性に偏っているが,Anglia では男性も少なくない.それでも,全体としてならしてみれば,-ester 姓と女性が強く結びついているということは言えそうである.Fransson はここまで議論したところで,通説を支持する暫定的な結論に至る.その箇所を引用しよう (44) .

With regard to the nature of the suffix -ester some elucidation can be obtained from the significations of the present surnames, especially of those that occur most frequently. The most common of them are the following (ranged after frequency; the figure denotes the number of persons that have been found bearing the surname): Bakestere 63, Litester 60, Webbester 47, Brewstere 33, Huckestere 10, Heustere 9, Blextere 8, Kembestere 7, Deyster 7, Sheppestere 7, Bleykestere 6, Thakestere 5, Combestere 5, Dreyster 5. All the trades denoted by these names --- with the only exception of Thakestere --- are of such a character that they can very well be supposed to have originally been carried out only (or almost only) by women. I think, therefore, that we are entitled to conclude that the words in -ester were at first used only of women, and that the old and general theory holds true. This ending, however, was also applied to men in OE, but that this happened so often as it really did, may be due to the fact that women do not appear as frequently as men in the OE sources.

この後,Fransson (45) は,今回の調査結果から推論されたこの結論は決定的なものではないが,と念を押している.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-08-08 Thu

■ #5582. -ster は女性を表わす語尾ではなかった? --- Jespersen 説 [onomastics][personal_name][name_project][by-name][occupational_term][suffix][etymology][word_formation][agentive_suffix][gender]

昨日の記事「#5581. -ster 語尾の方言分布と起源論争」 ([2024-08-07-1]) に引き続き,-ster の起源について.当該語尾がもともとは女性を表わす語尾だったという通説に対し,Jespersen は強く異を唱えた.実に10ページにわたる反論論文を書いているのだ.議論は多岐にわたるが,そのうちの論点2つを引用する.

The transition of a special feminine ending to one used of men also is, so far as I can see, totally unexampled in all languages. Words denoting both sexes may in course of time be specialized so as to be used of one sex only, but not the other way. Can we imagine for instance, a word meaning originally a woman judging being adopted as an official name for a male judge? Yet, according to N.E.D., deemster or dempster, ME dēmestre, is 'in form fem. of demere, deemer.' Family names, too, would hardly be taken from names denoting women doing certain kinds of work: yet this is assumed for family names like Baxter, Brewster, Webster; their use as personal names is only natural under the supposition that they mean exactly the same as Baker, Brewer, Weaver or Web, i.e., some one whose business or occupation it is to bake, brew or weave. (420)

There is one thing about these formations which would make them very exceptional if the ordinary explanation were true: in all languages it seems to be the rule that in feminine derivatives of this kind, the feminine ending is added to some word which in itself means a male person, thus princess from prince, waitress from waiter, not waitress from the verb wait. But in the OE words -estre is not added to a masculine agent noun; we find, not hleaperestre, but hleapestre, not bæcerestre, but bæcestre, thus direct from the nominal or verbal root or stem. This fact is in exact accordance with the hypothesis that the words are just ordinary agent nouns, that is, primarily two-sex words. (422)

通説か Jespersen 説か,どちらが妥当なのかを検討するには,詳細な調査が必要となる.この種の問題が一般的に難しいのは,ある文脈において当該の語尾をもつ語の指示対象が女性だからといって,その語尾に女性の意味が含まれていると言い切れない点にある.語尾にはもともと両性の意味が含まれており,その文脈ではたまたま指示対象が女性だった,という議論ができてしまうのだ.

その観点からいえば,上の文中の「女性」を「男性」に替えてもよい.つまり,ある文脈において当該の語尾をもつ語の指示対象が男性だからといって,その語尾に男性の意味が含まれていると言い切れない.というのは,語尾にはもともと両性の意味が含まれており,その文脈でたまたま指示対象が男性だった,というだけのことかもしれないからだ.

多くの事例を集め,当該語尾の使用と,その指示対象の男女分布との相関関係を探るといった調査が必要だろう.実際に Jespersen 自身も,そのような趣旨で事例を提示しているのだが,その量は不足しているように思われる.

・ Jespersen, Otto. "A Supposed Feminine Ending." Linguistica. Copenhagen, 1933. 420--29.

2024-08-07 Wed

■ #5581. -ster 語尾の方言分布と起源論争 [onomastics][personal_name][name_project][by-name][occupational_term][suffix][etymology][word_formation][agentive_suffix][productivity][gender]

webster, baxter などの職業名や,spinster, youngster などの人名に現われる接尾辞 (agentive_suffix) について,以下の記事で取り上げてきた.

・ 「#2188. spinster, youngster などにみられる接尾辞 -ster」 ([2015-04-24-1])

・ 「#3791. 行為者接尾辞 -er, -ster はラテン語に由来する?」 ([2019-09-13-1])

・ 「#5520. -ester 語尾をもつ中英語の職業名ベースの姓」 ([2024-06-07-1])

中英語期の職業名に現われる -ster の分布を探ると,イングランド全土に分布こそするが,アングリア地方(東部や北部)で高頻度であるという.この地域分布とも合わせて,そもそも当該語尾の起源が何であるかという論争がかつて起こった.現在の有力な説については,上記の過去記事で取り上げてきた通りだが,改めて Fransson による経緯の要約を読んでみよう (42) .

It is true that the surnames in -ester occur in the whole of England, but with regard to their frequency there is a distinct difference. The case is that they chiefly belong to the Anglian counties; most instances have been found in Nf (over 100 inst.), Li, Y, La, and St, but many also in Wo and Ess. In the WS counties (Sx, Ha, So) these surnames occur very seldom; thus I have only found 3 inst. in So, 5 in Ha, and 11 in Sx.

We now come to the difficult question whether the suffix -ester is a feminine ending or not. There has been no difference of opinion about this until recently, when Jespersen propounded an entirely new theory (Linguistica 420--429). According to the general view, -ester was originally a special feminine ending, which, however, was later applied to men as well as to women. This transition from fem. to masc. is usually explained through the supposition that the work that was at first done only by women, was later performed by men, too, and that the fem. denominations were transferred on men at the same time.

従来問題なく受け入れられていた「通説」が,著名な英語史研究者の Jespersen によって批判され,新説が唱えられたのだという.これ自体が1930年代時点の話しなのだが,このような論争は私にとって大好物である.では,Jespersen の新説とは?

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

・ Jespersen, Otto. "A Supposed Feminine Ending." Linguistica. Copenhagen, 1933. 420--29.

2024-06-28 Fri

■ #5541. 中英語の職業名ベースの複合語の姓 [onomastics][personal_name][name_project][by-name][occupational_term][agentive_suffix][agentive_suffix][compound][suffix]

目下,私が研究題目として掲げて注目している話題の1つが,現代英語の姓に連なる中英語の by-name である.その中でも職業名に由来する姓に関心を寄せている.

Fransson (14--15) によると,職業名ベースの複合語となる姓が,中英語では存在感を示している.具体的には複合語の第2要素が著しい役割を果たしている.具体的には -maker, -man, -monger-, -wright の類いが典型だが,調べてみると他にもたくさんある.複合語の第2要素として典型的なものを Fransson の一覧より再掲しよう.

-BATOUR: Orbatour.

-BETER: Coperbeter, Flaxbeter, Goldbeter, Ledbeter, Wodebetere, Wolbetere.

-BIGGERE: Fetherbycger, Shoubiggere.

-BYNDER: Bokbynder.

-BREDERE: Haryngbredere.

-BREYDER: Lacebreyder.

-BRENNER: Askebrenner, Lymbrener.

-BREWERE: Alebrewere.

-BROCHER: Ploghbrocher.

-KARTERE: Heryngkartere.

-KERNERE: Smerekernere.

-CLEVER: Burdclever.

-DRAGHER: Wirdgragher.

-DRAPER: Lyndraper.

-FEUERE: Baiounsfeuere, Orfeuere.

-GRAVER: Orgraver, Selgraver.

-HEWERE: Bordhewere, Fleshhewere, Marlehewer, Silverhewer, Stonhewere, Vershewere.

-HOPER: Goldehoper.

-YETERE: Belleyetere, Bligeter, Brasyetere, Ledyetere, Pannegetter.

-LEGGER: Streulegger.

-LETER: Blodleter.

-LITTSTER: Corklittster.

-MAKER: Aketonmaker, Aruwemakere, Aunseremakere, Belgmakere, Bokmakere, Bordmakere, Botelmaker, Bowemakere, Callemaker, Candelmaker, Kelmaker, Chalunmaker, Chapemaker, Chesemakere, Clokkemaker, Cordemaker, Cottemakere, Delmaker, Dofkotemakere, Elymaker, Flourmakere, Gourdmaker, Hayremaker, Hodemaker, Lepmaker, Maltmakere, Medemaker, Meysemakere, Melemakere, Moldemaker, Netmaker, Oylemaker, Paniermaker, Potmaker, Pouchemaker, Pundermaker, Quyltmaker, Saucemaker, Seggemaker, Sheldmakere, Strengmakere, Walmakere.

-MAKESTERE: Kallemakestere.

-MAN: Butterman, Candelman, Capman, Chapman, Cheseman, Clothman, Elyman, Fetherman, Flaxman, Flekeman, Glasman, Hauerman, Honyman, Laxman, Lekman, Lynman, Meleman, Mustardman, Oilman, Pakeman, Panierman, Redman, Sakman, Saltman, Sherman, Syveman, Slayman, Smeremay, Tailman, Wademan, Waxman, Werkman.

-MARTER: Bukmarter.

-MONGERE: Bukmongere, Ketmongere, Chesemonger, Clothmangere, Cornmongere, Fethermongere, Fishmongere, Flaxmongere, Fleshmongere, Garlekmongere, Gosmanger, Heymongere, Henmongere, Heryngmongere, Hermonger, Horsmongere, Irmongere, Lusmonger, Madermanger, Maltmongere, Melemongere, Otmongere, Sklatemanger, Smeremongere, Taylmongere, Tymbermongere, Waxmongere, Whelmonger, Wolmongere, Wudemonger.

-MONGESTERE: Bredmongestere.

-POLLARE: Felpollare.

-SELLER: Clothseller.

-SLIPER: Swerdsliper.

-SMITH: Ankersmyth, Arowesmith, Balismith, Blakesmyth, Bokelsmyth, Boltsmith, Botsmith, Brounsmyth, Knyfsmith, Copersmith, Exsmyth, Goldsmyth, Hudsmyth, Ledsmyth, Lokersmyth, Loksmyth, Orsmyth, Schersmyth, Shosmyth, Watersmyth, Whelsmyth, Whitesmyth.

-SNITHER: Lakensnither.

-TAWYERE: Whittewere.

-TEWERE: Whittewere.

-THEKER: Ledtheker.

-TOWERE: Whittowere.

-WASHERE: Skynwashere.

-WEBBE: Poghwebbe, Sakwebbe.

-WIFE: Flaxwife, Silkwife.

-WYNDER: Flekewynder.

-WOMAN: Silkwoman.

-WRIGHT: Arkewright, Bordwright, Bowewright, Brandwright, Briggwright, Cartwright, Chesewright, Kystewright, Kittewright, Culewright, Detherwright, Glaswright, Hayrwright, Lattewright, Limwright, Nawright, Orewright, Ploghwright, Shipwright, Syvewright, Slaywright, Tywelwright, Tunwright, Waynwright, Whelwright, Whicchewright.

-WRYNGERE: Chesewryngere.

関連して「#5520. -ester 語尾をもつ中英語の職業名ベースの姓」 ([2024-06-07-1]) などの記事も参照されたい.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-06-28 Fri

■ #5541. 中英語の職業名ベースの複合語の姓 [onomastics][personal_name][name_project][by-name][occupational_term][agentive_suffix][agentive_suffix][compound][suffix]

目下,私が研究題目として掲げて注目している話題の1つが,現代英語の姓に連なる中英語の by-name である.その中でも職業名に由来する姓に関心を寄せている.

Fransson (14--15) によると,職業名ベースの複合語となる姓が,中英語では存在感を示している.具体的には複合語の第2要素が著しい役割を果たしている.具体的には -maker, -man, -monger-, -wright の類いが典型だが,調べてみると他にもたくさんある.複合語の第2要素として典型的なものを Fransson の一覧より再掲しよう.

-BATOUR: Orbatour.

-BETER: Coperbeter, Flaxbeter, Goldbeter, Ledbeter, Wodebetere, Wolbetere.

-BIGGERE: Fetherbycger, Shoubiggere.

-BYNDER: Bokbynder.

-BREDERE: Haryngbredere.

-BREYDER: Lacebreyder.

-BRENNER: Askebrenner, Lymbrener.

-BREWERE: Alebrewere.

-BROCHER: Ploghbrocher.

-KARTERE: Heryngkartere.

-KERNERE: Smerekernere.

-CLEVER: Burdclever.

-DRAGHER: Wirdgragher.

-DRAPER: Lyndraper.

-FEUERE: Baiounsfeuere, Orfeuere.

-GRAVER: Orgraver, Selgraver.

-HEWERE: Bordhewere, Fleshhewere, Marlehewer, Silverhewer, Stonhewere, Vershewere.

-HOPER: Goldehoper.

-YETERE: Belleyetere, Bligeter, Brasyetere, Ledyetere, Pannegetter.

-LEGGER: Streulegger.

-LETER: Blodleter.

-LITTSTER: Corklittster.

-MAKER: Aketonmaker, Aruwemakere, Aunseremakere, Belgmakere, Bokmakere, Bordmakere, Botelmaker, Bowemakere, Callemaker, Candelmaker, Kelmaker, Chalunmaker, Chapemaker, Chesemakere, Clokkemaker, Cordemaker, Cottemakere, Delmaker, Dofkotemakere, Elymaker, Flourmakere, Gourdmaker, Hayremaker, Hodemaker, Lepmaker, Maltmakere, Medemaker, Meysemakere, Melemakere, Moldemaker, Netmaker, Oylemaker, Paniermaker, Potmaker, Pouchemaker, Pundermaker, Quyltmaker, Saucemaker, Seggemaker, Sheldmakere, Strengmakere, Walmakere.

-MAKESTERE: Kallemakestere.

-MAN: Butterman, Candelman, Capman, Chapman, Cheseman, Clothman, Elyman, Fetherman, Flaxman, Flekeman, Glasman, Hauerman, Honyman, Laxman, Lekman, Lynman, Meleman, Mustardman, Oilman, Pakeman, Panierman, Redman, Sakman, Saltman, Sherman, Syveman, Slayman, Smeremay, Tailman, Wademan, Waxman, Werkman.

-MARTER: Bukmarter.

-MONGERE: Bukmongere, Ketmongere, Chesemonger, Clothmangere, Cornmongere, Fethermongere, Fishmongere, Flaxmongere, Fleshmongere, Garlekmongere, Gosmanger, Heymongere, Henmongere, Heryngmongere, Hermonger, Horsmongere, Irmongere, Lusmonger, Madermanger, Maltmongere, Melemongere, Otmongere, Sklatemanger, Smeremongere, Taylmongere, Tymbermongere, Waxmongere, Whelmonger, Wolmongere, Wudemonger.

-MONGESTERE: Bredmongestere.

-POLLARE: Felpollare.

-SELLER: Clothseller.

-SLIPER: Swerdsliper.

-SMITH: Ankersmyth, Arowesmith, Balismith, Blakesmyth, Bokelsmyth, Boltsmith, Botsmith, Brounsmyth, Knyfsmith, Copersmith, Exsmyth, Goldsmyth, Hudsmyth, Ledsmyth, Lokersmyth, Loksmyth, Orsmyth, Schersmyth, Shosmyth, Watersmyth, Whelsmyth, Whitesmyth.

-SNITHER: Lakensnither.

-TAWYERE: Whittewere.

-TEWERE: Whittewere.

-THEKER: Ledtheker.

-TOWERE: Whittowere.

-WASHERE: Skynwashere.

-WEBBE: Poghwebbe, Sakwebbe.

-WIFE: Flaxwife, Silkwife.

-WYNDER: Flekewynder.

-WOMAN: Silkwoman.

-WRIGHT: Arkewright, Bordwright, Bowewright, Brandwright, Briggwright, Cartwright, Chesewright, Kystewright, Kittewright, Culewright, Detherwright, Glaswright, Hayrwright, Lattewright, Limwright, Nawright, Orewright, Ploghwright, Shipwright, Syvewright, Slaywright, Tywelwright, Tunwright, Waynwright, Whelwright, Whicchewright.

-WRYNGERE: Chesewryngere.

関連して「#5520. -ester 語尾をもつ中英語の職業名ベースの姓」 ([2024-06-07-1]) などの記事も参照されたい.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-06-07 Fri

■ #5520. -ester 語尾をもつ中英語の職業名ベースの姓 [onomastics][personal_name][name_project][by-name][occupational_term][suffix][etymology][word_formation][agentive_suffix][latin][productivity]

標記の行為者接尾辞 (agentive_suffix) について「#2188. spinster, youngster などにみられる接尾辞 -ster」 ([2015-04-24-1]) や「#3791. 行為者接尾辞 -er, -ster はラテン語に由来する?」 ([2019-09-13-1]) で取り上げてきた.-ster はもともと女性の行為者接尾辞だったといわれるが,実はこれについては論争もあり,問題含みの形態素である (Fransson 42--45) .

中英語の職業名ベースの姓を広範に調査した Fransson もこの件について議論している.問題の核心に迫るには,まずは記述が重要であるとして,Fransson はイングランド各地より -ester 語尾をもつ42個の姓を集めた.列挙すると以下の通り (41) .

Bakestere, Blacchester, Blakestere, Bleykestere, Blextere, Bredmongestere, Brewstere, Kallemakestere, Capiestere, Cardestere, Kembestere, Combestere, Corklittster, Cuppestere, Deyster, Dreyster, Fullester, Girdelester, Heustere, Huckestere, Litester, Lokyestere, Madster, Maltestere, Mongestere, Quernestere, Ridelestere, Ropestere, Scherestere, Semester, Sewstere, Sheppestere, Sopestere, Tannestere, Thakestere, Touestre, Upholdestere, Wadester, Webbester, Whelster, Wyggester, Wollestere

もちろん議論の本番はこれからなのだが,これらの姓の分布が地域によって異なっていたり,名前の主が男性か女性かの比率も異なっているという事情があるようだ.単なる語源や語形成の話しにとどまらず,職業と姓と性という社会的な次元のトピックへと展開していきそうな匂いがプンプンしてきた.深みにはまらないように注意しなければと自身をいさめつつ.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-03-09 Sat

■ #5430. 行為者接尾辞 -er は本来は動詞ではなく名詞の基体についた [analogy][reanalysis][agentive_suffix][suffix][morphology][word_formation][dutch][german]

-er は典型的な行為者接尾辞 (agentive_suffix) の1つである.一般に動詞の基体に付加することで,対応する行為者の名詞を作る接尾辞としてとらえられている.

しかし,この接尾辞は,本来は名詞の基体について「~に関係する人」ほどを意味する行為者名詞を作るものだった.例えば fisher (漁師)は,動詞 fish に -er がついたものと思われるかもしれないが,語源的には名詞 fish に -er がついたものなのである.

『英語語源辞典』の -er1 によると,もともとは名詞にのみ付加された接尾辞が,まず弱変化動詞にもつくようになり,さらに強変化動詞にもつくようになったという.なぜ接尾辞の適用範囲が動詞にも拡がったかといえば,まさに上に挙げた fish のような名詞と動詞を兼ねた基体が橋渡しとなり,再分析 (reanalysis) を促したのだろうと考えられる.

Fertig (35) が,この種の再分析の例として,まさに -er を取り上げている.

An even more striking example is the English/German/Dutch agentive suffix -er (< proto-Germanic *-ārjo-z). Originally, this suffix could only be attached to nouns to produce new nouns with the meaning 'person having something to do with X' (where X is the meaning of the base noun). This use can still be seen in Modern English words such as hatter and is highly productive with place names, e.g. English New Yorker; Dutch Amsterdammer; German Pariser, etc. In the older languages, we see this original use clearly in examples such as Gothic bôkareis/Old English bócere 'scribe', derived from the noun corresponding to Modern English book. As this example suggests, the construction was used especially to designate professions and occupations, and there was very often also a related denominal verb. In Gothic, for example, we find the basic noun dôm- 'judgment', the derived verb dômjan 'to judge' and the noun dômareis 'judge (i.e. person who judges)'. Nouns like dômareis were then reanalyzed as being derived from the verbs rather than directly from the basic nouns.

この接尾辞については,hellog でも多く取り上げてきた.以下の記事などを参照.

・ 「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1])

・ 「#3791. 行為者接尾辞 -er, -ster はラテン語に由来する?」 ([2019-09-13-1])

・ 「#5392. 中英語の姓と職業名」 ([2024-01-31-1])

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2024-01-31 Wed

■ #5392. 中英語の姓と職業名 [name_project][me][onomastics][personal_name][occupational_term][etymology][oe][morphology][lexicology][word_formation][agentive_suffix][by-name]

「名前プロジェクト」 (name_project) との関連で,中英語期の人名 (personal_name),とりわけ現代の姓 (last name) に相当する "by-name" あるいは "family name" に関心を抱いている.古英語や中英語にみられる by-name の起源は,Clark (567) によれば4種類ある(ただし,古中英語に限らず,おおよそ普遍的な分類だと想像される).

(a) familial ones, viz. those defining an individual by parentage, marriage or other tie of kinship

(b) honorific and occupational ones (categories that in practice overlap)

(c) locative ones, viz. those referring to present or former domicile

(d) characteristic ones, often called 'nicknames'

このうち (b) は名誉職名・職業名ととらえられるが,中英語におけるこれらの普通名詞としての使用,そして by-name として転用された事例に注目している.中英語の職業名は多々あるが,Clark (570--71) を参照しつつ,語源的・形態論的に分類すると以下のようになるだろうか.

1. フランス語(あるいはラテン語?)からの借用語 (French loanword)

barber, butcher, carpenter, cordwainer/cordiner, draper, farrier, mason, mercer, tailor; fourbisseur, pestour

2. 本来語 (native word)

A. 単一語 (simplex)

cok, herde, smith, webbe, wrighte

B. 複素語 (complex),すなわち派生語や複合語

a. 動詞ベース

bruere/breuster, heuere, hoppere/hoppestre; bokebynder, bowestrengere, cappmaker, lanternemaker, lymbrenner, medmowere, rentgaderer, sylkthrowster, waterladestre

b. 名詞ベース

bureller, glovere, glasier, madrer, nailere, ropere, skinnere; burelman, candelwif, horseknave, maderman, plougrom, sylkewymman; couherde, swynherde, madermongere, stocfisshmongere, ripreve, bulleward, wodeward, wheelewrighte

古中英語の人名をめぐる話題については,以下の hellog 記事でも取り上げてきたので要参照.

・ 「#590. last name はいつから義務的になったか」 ([2010-12-08-1])

・ 「#2365. ノルマン征服後の英語人名の姓の採用」 ([2015-10-18-1])

・ 「#5231. 古英語の人名には家系を表わす姓 (family name) はなかったけれど」 ([2023-08-23-1])

・ 「#5297. 古英語人名学の用語体系」 ([2023-10-28-1])

・ 「#5338. 中英語期に人名にもたらされた2つの新機軸とその時期」 ([2023-12-08-1])

・ 「#5346. 中英語期に英語人名へ姓が導入された背景」 ([2023-12-16-1])

・ 「#5299. 中英語人名学の用語体系」 ([2023-10-30-1])

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Ed. Olga Fischer. Cambridge: CUP, 1992. 542--606.

2022-05-10 Tue

■ #4761. -er, -or, -ee などは「行為者接尾辞」というよりは「主語(者)接尾辞」? [semantic_role][terminology][suffix][noun][word_formation][agentive_suffix]

本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では,-er, -or, -ee などの「~する人(もの)」を意味する名詞を作る「行為者接尾辞」 (agentive_suffix) について,いろいろと取り上げてきた.

・ 「#214. -er か -or か迷ったときのヒント」 (heldio)

・ 「#215. 女性行為者接尾辞 -ster」 (heldio)

・ 「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1])

・ 「#1880. 接尾辞 -ee の起源と発展 (1)」 ([2014-06-20-1])

・ 「#1881. 接尾辞 -ee の起源と発展 (2)」 ([2014-06-21-1])

・ 「#3791. 行為者接尾辞 -er, -ster はラテン語に由来する?」 ([2019-09-13-1])

・ 「#4056. deme, demere, demande」 ([2020-06-04-1])

・ 「#4222. 行為者接尾辞 -eer」 ([2020-11-17-1])

・ 「#4302. 行為者接尾辞 -ar」 ([2021-02-05-1])

これまで,これらの接尾辞 (suffix) について深く考えずに「行為者接尾辞」 (agentive_suffix) と呼び,記事のためのタグも設定してきた.しかし,Bauer (285--86) の議論を読み,むしろ「主語(者)接尾辞」 (subject suffix) くらいの用語が妥当だと気づいた.前者は意味論的な名付けで,後者は統語論的な名付けである.

There is a class of nominalizations which is sometimes given the name 'agentive nominalization' in the literature . . . . This class is made up mainly of forms such as baker, examiner, killer, where the suffix -er is added to a verbal base. 'Agentive nominalization' is actually a misnomer because such forms do not always denote agents, in any normal sense of the term 'agent'. In words like curler, opener, synthesizer the derivative in -er denotes an instrument; in words like lover the derivative denotes an experiencer or patient. These various semantic effects, however, can be given a unitary explanation if it is said that the derivative is a lexeme which is a typical subject of the verb used in the base: a curler curls, an opener opens, a lover loves, and so on. A better name for this group of nominalizations, therefore, is subject nominalization, although this label will cover more than just -er suffixation.

明快な議論である.だが,行為者接尾辞 (agentive suffix) という用語もそれなりに定着しており,すぐには捨てがたい.使い続けるにしても,Bauer の指摘を意識しつつ使うことにしよう.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

2021-02-05 Fri

■ #4302. 行為者接尾辞 -ar [suffix][agentive_suffix][etymology][back_formation]

行為者接尾辞については,「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]) をはじめとして agentive_suffix のいくつかの記事で取り上げてきた.しかし,-ar についてはあまり注目してこなかったので,一昨日の記事「#4300. サッポロ LAGAR が発売されました」 ([2021-02-03-1]) とも関連して,ここで触れておきたい.

英語の行為者接尾辞 -ar は,-or (< L -ōrem, -or) と比較されるように,ラテン語の行為者接尾辞 -ārius, -āris にさかのぼる.しかし,-āris はラテン語では形容詞を作る接尾辞でもあり,少々ややこしい事情がある.

形容詞を作る接尾辞としての -āris は,「#3940. 形容詞を作る接尾辞 -al と -ar」 ([2020-02-09-1]) でみたように,基体に l が含まれる場合に,異化 (dissimilation) のため -ālis に代わって用いられたものである.scholar もその例となるが,もともとこの語は,名詞 sc(h)ola (学校)に当該の接尾辞 -āris を加えたものであり,「学校に属する」ほどの意だった.この形容詞が「学校に属する者」ほどの意味で名詞化したものが,scholar として現代まで伝わっているというわけだ.この由来を知らない後世の人々が,scholar の末尾にみえる -ar を,何らかの人・ものを表わす接尾辞として再解釈したのだろう.

英語では -er や -or が行為者接尾辞として併存してきたので,なおのこと -ar もその1変種にすぎないという理解が広まったようだ.そこから,数は多くないものの beggar, burglar, liar, pedlar のように自由に行為者名詞が作られることとなった.名詞 burglar から動詞 burgle が逆成 (back_formation) されたというのは英語史上よく知られた話題だが,これも -ar が行為者接尾辞として意識されているからこそ可能となった語形成である(cf. 「#107. 逆成と接辞変形」 ([2009-08-12-1])).

これらの -ar 行為者名詞の語幹に l が含まれているものが多いことは,上述のラテン語の異化と平行的であり興味深い.意味的にも「よからぬ行ないをする者」というネガティヴな含蓄をもっているものが多く,語形成あるいは綴字選択にあたっての相互作用を疑いたくなる.もっとも scholar, vicar, pillar にそのような含蓄はなく,あったとしても緩い傾向にすぎないと思われるが.

2021-02-04 Thu

■ #4301. 寝かせて熟成させた貯蔵ビール lager [german][suffix][agentive_suffix][etymology]

昨日の記事「#4300. サッポロ LAGAR が発売されました」 ([2021-02-03-1]) で話題にした(lagar ならぬ)lager について.ラガー(ビール)は,醸造後にたいてい加熱殺菌し貯蔵タンクで熟成させたビールを指す.生ではなく「寝かせた」ビールというのがポイントである.

語中の /ɡ/ の発音から示唆されるとおり,この語は本来の英単語ではなくドイツ語 Lager(bier) からの借用語である.OED によると,英語での初出は,複合語 lager beer としては1853年,単体の lager としては1855年となっている.

ドイツ語 Lager は「貯蔵所」を意味する.これと語源的に関連するのは,英語本来語である lair (ねぐら,巣)である.古英語では leġer (寝場所,ベッド)の形態で文証される.

すでに気づいたかもしれないが,これらの語根の意味は「寝る,横になる」である.現代英語でいえば lie (横たわる)に相当する.lie -- lay -- lain と唱えて覚えた方も多いと想像される,あの自動詞 lie である.ちなみに,対応する他動詞の活用は lay -- laid -- laid だった(cf. 「#3682. 自動詞 lie と他動詞 lay を混同したらダメ (1)」 ([2019-05-27-1]),「#3683. 自動詞 lie と他動詞 lay を混同したらダメ (2)」 ([2019-05-28-1])).

というわけで,語源的にいえば lager beer はまさに「ねぐらで寝かせておいたビール」ということになる.

ついでに,動詞 lie には「横たわる」と並んで,同形ながら別語源の「嘘をつく」もある.行為者接尾辞をつけると,前者は lier (横たわる人)で,後者は liar (嘘つき)となるのが,lager と *lagar の関係に似ていておもしろい.サッポロ LAGAR は「嘘から出た誠」のラガービール?

2020-11-17 Tue

■ #4222. 行為者接尾辞 -eer [suffix][agentive_suffix][loan_word][french][latin][register][stress][conversion]

ゼミ生からのインスピレーションで,標記の行為者接尾辞 (agentive_suffix) に関心を抱いた.この接尾辞をもつ語はフランス語由来のものがほとんどであり,その来歴を反映して,語末音節を構成する接尾辞自身に強勢が落ちるという特徴がみられる.つまり語末の発音は /ˈɪə(r)/ となる.engineer, pioneer, volunteer をはじめとして,auctioneer, electioneer, gazetteer, mountaineer, profiteer などが挙がる.語源的には -ier もその兄弟というべきであり,cachier, cavalier, chevalier, cuirassier, financier, gondolier なども -eer 語と同じ特徴を有する.いずれもフランス語らしい振る舞いを示し,なぜ英語においてこのフランス語風の形式(発音と綴字)が定着したのだろうかという点で興味深い(cf. 「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1]),「#1291. フランス借用語の借用時期の差」 ([2012-11-08-1])).

Jespersen (§15.51; 243) より,-eer, -ier に関する解説を引用する.

15.51 Words in -eer, -ier (stressed) -[ˈɪə] are mostly originally F words in -ier (generally from L -arius). Most of the OF words in -ier were adopted in ME with -er, and the stress was shifted to the first syllable . . . , as also in a few in which the i was kept . . . .

A few words borrowed in ME times kept the final stress, and so did nearly all the later loans (many from the 16th and 17th c.). The established spelling of most of these, and of nearly all words coined on English soil, is -eer, as in auctioneer, cannoneer, charioteer (Keats 46), gazetteer, jargoneer (NED from 1913), mountaineer, muffineer, 'small castor for sprinkling salt or sugar on muffins' (NED 1806), muleteer [mjuˑliˈtiə], musketeer, pioneer, pistoleer (Carlyle Essays 251), routineer (Shaw D 54), and volunteer, but many of them preserved the F spelling, e.g. cavalier and chevalier, cuirassier, and finanicier.

The recent motorneer, is coined on the pattern of engineer.

Sh in some cases has initial-stressed -er-forms instead of -eer, e.g. ˈenginer, ˈmutiner (Cor I. 1.244), and ˈpioner.

この解説に従えば,-eer は私たちもよく知る行為者接尾辞 -er の一風変わった兄弟としてとらえてよさそうだ.

しかし, -eer には意味論的,語形成的に注目すべき点がある.まず,形成された行為者名詞は,軽蔑的な意味を帯びることが多いという事実がある.crotcheteer, garreteer, pamphleteer, patrioteer, privateer, profiteer, pulpiteer, racketeer, sonneteer などである.

もう1つは,行為者名詞がそのまま動詞へ品詞転換 (conversion) する例がみられることだ.electioneer, engineer, pamphleteer, profiteer, pioneer, volunteer などである.これは上記の軽蔑的な語義とも密接に関係してくるかもしれない.なお,commandeer は,動詞としてしか用いられないという妙な -eer 語である.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2020-06-04 Thu

■ #4056. deme, demere, demande [sawles_warde][suffix][manuscript][agentive_suffix]

大学院の授業で初期中英語テキスト Sawles Warde を精読している.3つの写本に確認される1200年頃のテキストで,MS. Bodley 34 をもとに校訂された Bennett and Smithers 版で読み進めているが,写本間比較のために Tanabe and Scahill 版のパラレル・エディションも常に参照している.その3写本とは以下の通り.

・ B: Oxford, Bodleian Library, MS Bodley 34

・ R: London, British Library, Royal 17 A.xxvii

・ T: London, British Library, Cotton Titus D.xviii

写本間比較をしながら読んでいて,語形成上とても興味深い例に出会ったので紹介しておきたい.「審判者」を意味する異形の競合である.この時代(のこの方言?)に用いられていた複数の行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) の競合について何かしら示唆を与えてくれる写本間の差異である.

B 73r14, R 2r17, T 106rb12

B sit on hest as deme . & beateð þeo þe aȝul/teð .

R sit on hest . as demere . & beateð þeoa-/gulteð.

T sit hon nest as de-/mande . Beateð þaagulteð /

行頭の sit の主語は,ここに示していないが直前に出てくる (B) þe feorðe suster rihtwis/nesse (the fourth sister Riteousness) である.彼女が審判者として高みに座っているわけだが,この「審判者」を表わす語が B では deme, R では demere, T では demande となっている.語幹 dēm- に各々 -e, -ere, -ande という接尾辞が付された形態である.いずれの接尾辞も古英語から引き継がれた行為者接尾辞である(古英語形は各々 -a, -ere, -end;語形は dēma, dēmere, dēmend).

1つ目の古英語の行為者接尾辞 -a は,中英語では音声的に弱化して典型的に -e で綴られる.しかし,それもやがて消失していく.音形としてはゼロとなってしまうため当然ながら後世には残らなかったが,その亡霊というべきものが playwright, wheelwright などの wright (<OE wyrhta) のなかに残存している(cf. 「#2117. playwright」 ([2015-02-12-1])) .

2つめの接尾辞 -ere は,現代英語で最も生産的な行為者接尾辞 -er の祖形であり,多くの説明を要しないだろう(ただし「#3791. 行為者接尾辞 -er, -ster はラテン語に由来する?」 ([2019-09-13-1]) の記事を参照).MED の例文から判断する限り,中英語期中に消えていった上記 deme とは対照的に,demere は存在感を強めていったようだ.

3つめの接尾辞 -end は現在分詞語尾に由来する.すなわち,"the deeming (one)" ほどを表わし,全体として行為者を表わす名詞となる.この語形は中英語期では比較的まれだったようで,後世にも受け継がれなかった.

英語史上,この3つの語形が共存したのは,おそらく Sawles Wardes が作られた前後を含む短期間かと推測される.すでに衰退の途についていた deme や demande と,すでにメジャーとなっていたとおぼしき demere が写本間で競合しているというのは,意外とお目にかかれないレアな光景だったりするのかもしれない.

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.

・ Tanabe, Harumi, and John Scahill, eds. Sawles Warde and the Wooing Group: Parallel Texts with Notes and Wordlists. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.

2019-09-13 Fri

■ #3791. 行為者接尾辞 -er, -ster はラテン語に由来する? [suffix][latin][etymology][productivity][word_formation][agentive_suffix]

標題の2つの行為者接尾辞 (agentive suffix) について,それぞれ「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]),「#2188. spinster, youngster などにみられる接尾辞 -ster」 ([2015-04-24-1]) などで取り上げてきた.

-er は古英語では -ere として現われ,ゲルマン諸語にも同根語が確認される.そこからゲルマン祖語 *-ārjaz, *-ǣrijaz が再建されているが,さらに遡ろうとすると起源は判然としない.Durkin (114) によれば,ラテン語 -ārius, -ārium, -āria の借用かとのことだ(このラテン語接尾辞は別途英語に形容詞語尾 -ary として入ってきており,budgetary, discretionary, parliamentary, unitary などにみられる).

一方,もともと女性の行為者を表わす古英語の接尾辞 -estre, -istre も限定的ながらもいくつかのゲルマン諸語にみられ,ゲルマン祖語形 *-strjōn が再建されてはいるが,やはりそれ以前の起源は不明である.Durkin (114) は,こちらもラテン語の -istria に由来するのではないかと疑っている.

もしこれらの行為者接尾辞がラテン語から借用された早期の(おそらく大陸時代の)要素だとすれば,後の英語の歴史において,これほど高い生産性を示すことになったラテン語由来の形態素はないだろう.特に -er についてはそうである.これが真実ならば,「#3788. 古英語期以前のラテン借用語の意外な日常性」 ([2019-09-10-1]) で述べたとおり,最初期のラテン借用要素のもつ日常的な性格を裏書きするもう一つの事例となる.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-05-14 Tue

■ #3669. ゼミのグループ研究のための取っ掛かり書誌 [hel_education][bibliography][seminar][agentive_suffix]

大学の英語史ゼミでは,今期も数名でミニ調査を行なう「グループ研究」を開始しています.5つのグループ研究テーマを設けていますが,各研究の取っ掛かりとして,いくつかの参考資料や文献を提示します.今後も随時ここに書誌を加えていこうかと思っていますので,ゼミ学生はたまに覗いてください.ミニ書誌ではありますが,せっかくなのでブログ上でオープンにしておきます.強調しておきますが,あくまで「取っ掛かり」のための書誌です.ここから研究を育てていってください.

0. 全般

- 英語史(英語学)の基本文献リスト (PDF)

- 各種オンラインコーパス (e.g. BNCweb, COCA, COHA, EEBO, ICE)

- コーパスの利用について,特に ##1278,506,307,367 を参照

- 各種辞書 (e.g. OED, MED, HTOED)

1. be 完了の歴史

- hellog より "perfect be" のタグのついた記事すべて

- Rissanen, Matti. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 187--331. 215ff.

- Sorace, A. "Gradients in Auxiliary Selection with Intransitive Verbs." Language 76 (2000): 859--90.

- Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973. 2043ff.

- 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.423頁他.

- 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

- 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2. 行為者接尾辞の歴史

- hellog より "suffix agent" のタグのついた記事すべて

- Barker, Chris. "Episodic -ee in English: A Thematic Role Constraint on New Word Formation." Language 74 (1998): 695--727.

- Bolinger. "Visual Morphemes." Language 22 (1946): 333--40.

- Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

- Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

- Isozaki, Satoko. "520 -ee Words in English." Lexicon 36 (2006): 3--23.

- Marchand, Hans. The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation: A Synchronic-Diachronic Approach. 2nd. ed. München: Beck, 1969.

- McDavid, Raven I., Jr. "Adviser and Advisor: Orthography and Semantic Differentiation." Studies in Linguistics 1 (1942).

- Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

- 大石 強 『形態論』 開拓社,1988年.

- 太田 聡 「「?する人[もの]」を表す接尾辞 -or について」『近代英語研究』 第25号,2009年,127--33頁.

- 西川 盛雄 『英語接辞研究』 開拓者,2006年.

3. 強意語のサイクル

- hellog より "intensifier" のタグのついた記事すべて

- Peters, Hans. "Degree Adverbs in Early Modern English." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 269--88.

- Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

- Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

- Ullmann, Stephen. The Principles of Semantics. 2nd ed. Glasgow: Jackson, 1957.

- Waldron, R. A. Sense and Sense Development. New York: OUP, 1967.

- Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975. 191ff.

4. 聖書の英語の通時的比較

- hellog より "bible" のタグのついた記事すべて

- 特に「#1848. 英訳聖書のウェブ・リソース」

- 特に「#2953. 「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を近現代8ヴァージョンで読み比べ」

- Crystal, David. BEGAT: The King James Bible and the English Language. Oxford: Oxford UP, 2010.

- Nevalainen, T. "Change from Above. A Morphosyntactic Comparison of Two Early Modern English Editions of The Book of Common Prayer." A Reader in Early Modern English. Ed. M. Rydé, I. Tieken-Boon van Ostade, and M. Kytó. Frankfurt: Lang, 165--86.

- 寺澤 盾 『聖書でたどる英語の歴史』 大修館書店,2013年.

- 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年. 205頁他.

5. 英語帝国主義批判

- hellog より "linguistic_imperialism" のタグのついた記事すべて

- Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at https://www.teachingenglish.org.uk/article/future-english.

- Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

- Graddol, David. English Next. British Council, 2006. Digital version available at https://www.teachingenglish.org.uk/article/english-next.

- Phillipson, Robert. Linguistic Imperialism. Oxford: OUP, 1992.

- 施 光恒 『英語化は愚民化 日本の国力が地に落ちる』 集英社〈集英社新書〉,2015年.

- 津田 幸男 『英語支配とことばの平等』 慶應義塾大学出版会,2006年.

- 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

- 中村 敬 『なぜ,「英語」が問題なのか? 英語の政治・社会論』 三元社,2004年.

- 水村美苗 『日本語が亡びるとき』 筑摩書房,2008年.

2015-12-25 Fri

■ #2433. advisor の綴字と発音の相互作用 [suffix][pronunciation][spelling][spelling_pronunciation][agentive_suffix][agentive_suffix]

綴字と発音の相互作用について,「#894. shortening の分類 (2)」 ([2011-10-08-1]) や「#2407. margarine の発音」 ([2015-11-29-1]) で触れてきた.同じ相互作用の観点から,adviser と advisor の差異化を扱った McDavid による記事をみつけたので紹介したい.

adviser と advisor は,「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]) で例示したように,異なる行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) をもつペアである.意味上は,adviser が一般的な助言者を指すのに対して,advisor は特にアメリカ英語で大学の指導教官を指す傾向が強い.両語の接尾辞が異なるとはいっても,それは綴字上のみであり,発音においては通常いずれも /ədˈvaɪzɚ/ となる.しかし,以下に述べるように,McDavid が論考を発表した1942年という段階では,advisor に対して /ədˈvaɪzˌɔɚ/ のような発音も聞かれたらしい.

McDavid は,advisor の綴字と発音の発達を次のように分析している.まず,一般的な意味での adviser のみが存在していたところに,大学における「指導教官」を意味するものとして <advisor> なる綴字が生み出された.これは,adjustor, auditor, chancellor, editor, mortgagor, sailor, settlor, tailor など,-or 接尾辞をもつ語の多くが専門的な役職や職業を表わしていたために,これに乗じて書記上の差異化を生み出そうとした結果だろう.また,advisory や supervisor のような綴字の類似も関わっていたかもしれない.このように綴字上の区別が生み出されたあとに,advisor は綴字発音 (spelling_pronunciation) の原理により,最終音節がやや過剰に /ɔɚ/ と発音されるようになった.

つまり,advisor はまず狭められた意味として生命を得て,次に綴字において新たに作り出され,そして最後に発音が変形を受けたことによって,従来の adviser から独立した語彙素として独立したということになる.ただし,その後は上述の通り adviser と同じ発音へと回帰していったのであり,現在では advisor は視覚的に独立した語彙素 (cf. 「#2432. Bolinger の視覚的形態素」 ([2015-12-24-1])) として機能していると解釈すべきだろう.

・ McDavid, Raven I., Jr. "Adviser and Advisor: Orthography and Semantic Differentiation." Studies in Linguistics 1 (1942).

2015-12-25 Fri

■ #2433. advisor の綴字と発音の相互作用 [suffix][pronunciation][spelling][spelling_pronunciation][agentive_suffix][agentive_suffix]

綴字と発音の相互作用について,「#894. shortening の分類 (2)」 ([2011-10-08-1]) や「#2407. margarine の発音」 ([2015-11-29-1]) で触れてきた.同じ相互作用の観点から,adviser と advisor の差異化を扱った McDavid による記事をみつけたので紹介したい.

adviser と advisor は,「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]) で例示したように,異なる行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) をもつペアである.意味上は,adviser が一般的な助言者を指すのに対して,advisor は特にアメリカ英語で大学の指導教官を指す傾向が強い.両語の接尾辞が異なるとはいっても,それは綴字上のみであり,発音においては通常いずれも /ədˈvaɪzɚ/ となる.しかし,以下に述べるように,McDavid が論考を発表した1942年という段階では,advisor に対して /ədˈvaɪzˌɔɚ/ のような発音も聞かれたらしい.

McDavid は,advisor の綴字と発音の発達を次のように分析している.まず,一般的な意味での adviser のみが存在していたところに,大学における「指導教官」を意味するものとして <advisor> なる綴字が生み出された.これは,adjustor, auditor, chancellor, editor, mortgagor, sailor, settlor, tailor など,-or 接尾辞をもつ語の多くが専門的な役職や職業を表わしていたために,これに乗じて書記上の差異化を生み出そうとした結果だろう.また,advisory や supervisor のような綴字の類似も関わっていたかもしれない.このように綴字上の区別が生み出されたあとに,advisor は綴字発音 (spelling_pronunciation) の原理により,最終音節がやや過剰に /ɔɚ/ と発音されるようになった.

つまり,advisor はまず狭められた意味として生命を得て,次に綴字において新たに作り出され,そして最後に発音が変形を受けたことによって,従来の adviser から独立した語彙素として独立したということになる.ただし,その後は上述の通り adviser と同じ発音へと回帰していったのであり,現在では advisor は視覚的に独立した語彙素 (cf. 「#2432. Bolinger の視覚的形態素」 ([2015-12-24-1])) として機能していると解釈すべきだろう.

・ McDavid, Raven I., Jr. "Adviser and Advisor: Orthography and Semantic Differentiation." Studies in Linguistics 1 (1942).

2015-12-24 Thu

■ #2432. Bolinger の視覚的形態素 [writing][morpheme][grapheme][grammatology][homophony][polysemy][spelling][orthography][phonaesthesia][suffix][punctuation][agentive_suffix]

昨日の記事「#2431. 書き言葉の自立性に関する Bolinger の議論」 ([2015-12-23-1]) で,Bolinger の視覚的形態素 (visual morpheme) という用語を出した.それによると,書記言語の一部には,音声言語を媒介しない直接的な表形態素性を示す事例があるという.Bolinger (335--38) は現代英語の正書法の綴字を題材として,いくつかの種類に分けて事例を紹介している.説明や例を,他からも補いながら解説しよう.

(1) 同音異綴語 (homonyms) .例えば,"Sea is an ocean and si is a tone, as you can readily see." という言葉遊びに見られるような例だ.ここでは文脈のヒントが与えられているが,3語が単体で発音されれば区別がつかない.しかし,書記言語においては3者は明確に区別される.したがって,これらは目に見える形で区別される形態素と呼んでよい.おもしろいところでは,"The big clock tolled (told) the hour." や "The danger is safely passed (past)." のように,単語対の使い分けがほとんど意味の違いに結びつかないような例もある.

(2) 綴字の意味発達 (semantic evolution of spellings) .本来的には同一の単語だが,綴字を異ならせることにより,意味・機能を若干違えるケースがある.let us と let's,good and と good などがその例である.gray と grey では,前者が She has lovely gray eyes. などのように肯定的に用いられる傾向があるのに対して,後者は It was a grey, gloomy day. などのように否定的に用いられるとも言われる.check/cheque, controller/comptroller, compliment/complement なども類例ととらえられるかもしれない.なお,Hall (17) は,この (2) の種類を綴字の "semantic representation" と呼んでおり,文学ジャンルとしての fantasy と幻想としての phantasy の違いや,Ye Olde Gifte Shoppe などにおける余剰的な final_e の効果に注目している (cf. 「#13. 英国のパブから ye が消えていくゆゆしき問題」 ([2009-05-11-2]),「#1428. ye = the」 ([2013-03-25-1])) .(1) と (2) の違いは,前者が homonymy で,後者が polysemy に対応すると考えればよいだろうか.

(3) 群集 (constellations) .ある一定の綴字をもつ語群が,偶然に共有する意味をもつとき,その綴字と意味が結びつけられるような場合に生じる.例えば,行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) の -or は,adjustor, auditor, chancellor, editor, mortgagor, sailor, settlor, tailor などに示唆されるように,-er に比べて専門性や威信の高さを含意するようである (see 「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1])) .また,接尾辞 -y と -ie では,後者のほうが指小辞 (diminutive) としての性格が強いように感じられる.このような事例から,音声言語における phonaesthesia の書記言語版として "graphaesthesia" なる術語を作ってもよいのではないか.

(4) 視覚的な掛詞 (visual paronomasia) .視覚的な地口として,収税吏に宛てた手紙で City Haul であるとか,意図的な誤綴字として古めかしさを醸す The Compleat Military Expert など.「海賊複数の <z>」 ([2011-07-05-1]) や「#825. "pronunciation spelling"」 ([2011-07-31-1]) の例も参照.

(5) 綴字ではなく句読点 (punctuation) を利用するものもある.the dog's masters と the dogs' masters は互いに異なる意味を表わすし,the longest undiscovered vein と the longest-undiscovered vein も異なる.「#1772. greengrocer's apostrophe」 ([2014-03-04-1]) も,この種類に数えられるだろう.

以上の "visual morpheme" は,いずれも書記言語にのみ与えられている機能である.

・ Bolinger. "Visual Morphemes." Language 22 (1946): 333--40.

・ Hall, Robert A., Jr. "A Theory of Graphemics." Acta Linguistica 8 (1960): 13--20.

2014-06-21 Sat

■ #1881. 接尾辞 -ee の起源と発展 (2) [suffix][pde_language_change][lexicology][statistics][oed][productivity][agentive_suffix]

昨日の記事「#1880. 接尾辞 -ee の起源と発展 (1)」 ([2014-06-20-1]) に続き,当該接尾辞の現代英語にかけての質的な変化および量的な発展について,Isozaki に拠りながら考える.

Isozaki は,OED ほかの参考資料に当たり,現代英語から500を超える -ee 語を収集した.そして,これらを初出年代,統語・意味の種別,語幹の語源により分析し,後期近代英語から現代英語にかけての潮流を2点突き止めた.昨日の記事の終わりで述べた,(1) ロマンス系語幹ではなく本来語幹に接続する傾向が生じてきていること,および (2) standee のような動作主(主語)タイプが増えてきていること,の2つである.

(1) については,OED を用いた調査結果をグラフ化すると以下のようになる (Isozaki 7) .

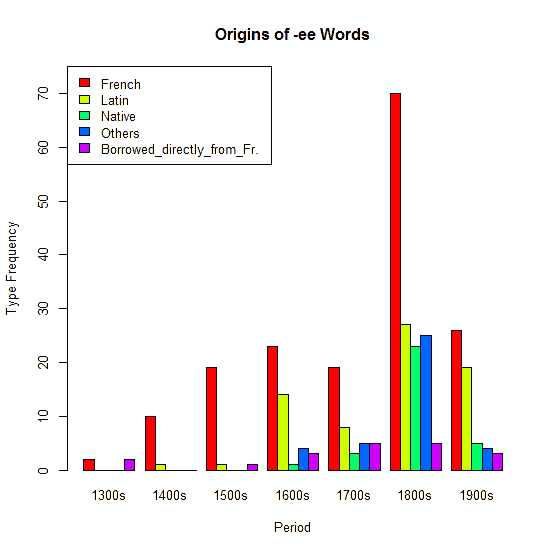

フランス語幹に接続する傾向が一貫して強いことは明らかである.しかし,本来語幹に接続する語例が後期近代より現われてきたことは注目に値する.なお,19世紀の爆発期の後で20世紀が地味に見えるのは,OED の語彙収録の特徴によるところが大きいかもしれない.

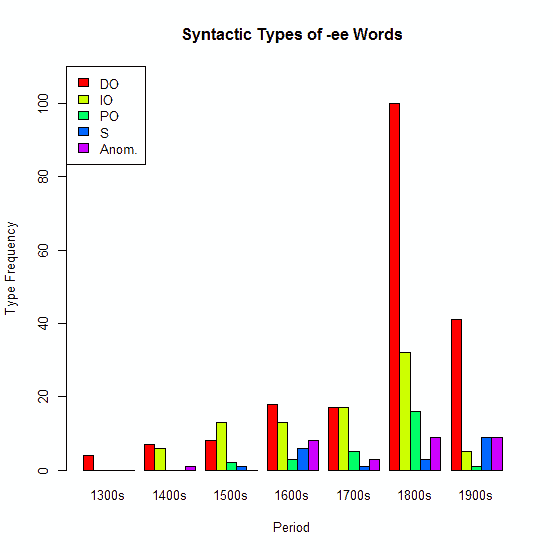

次に (2) についてだが,同じく OED を用いて,統語(意味)的な観点から分類した結果は以下の通りである (Isozaki 6) .グラフのなかで,DO は動詞の直接目的語,IO は間接目的語,PO は前置詞目的語,S は主語,Anom. は動詞とは直接に関係しない変則的なものである.

従来型の DO タイプが常に優勢であり続けていることが顕著であり,S タイプの拡張は特に目立たないようにみえる.しかし,OED を離れて,1900--2005年の種々の本や参考図書での出現を考慮に入れると,DO が117例,IO が23例,PO が4例,S が32例,Anom. が18例と,S (主語タイプ)の伸張が示唆される (Isozaki 6) .

-ee 語は臨時語的な使われ方が多いと想像され,使用域の一般化も進んでいるように思われる.今後は語用論的な調査も必要となってくるかもしれない.接辞の生産性 (productivity) という観点からも,アンテナを張っておきたい話題である.

・ Isozaki, Satoko. "520 -ee Words in English." Lexicon 36 (2006): 3--23.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow