2026-02-04 Wed

■ #6127. God buy you --- goodbye の語源に関する異説 [sobokunagimon][interjection][subjunctive][optative][etymology][abbreviation][folk_etymology]

昨日の記事「#6126. goodbye の最後の e は何?」 ([2026-02-03-1]) に引き続き,goodbye に関する話題.goodbye の起源は,God be with you という祈願文が挨拶表現として高頻度で使われるうちに短縮してしまったものとされる.OED によると,語源欄に次のように記述がある.

Probably shortened partly < God be with you, and partly < God be with ye (see god n. & int. Phrases P.1c.i.ii, and the note below), with substitution of good adj. for god n. as the first element, probably by association with other greeting formulae, e.g. good day n., good day int., goodnight n., goodnight int.

記述を読み進めていくと,16世紀後半からは2人称代名詞が you ではなく ye のケースもあり得たこと,またさらに古くは前置詞が with ではなく mid の例もあったことが触れられている.

さらに,OED としては採用していないものの,もう1つの異説についても議論がなされている.

It has been suggested (W. Franz, 'Good-bye', in Engl. Studien (1898) vol. 24 344-6) that the phrase may have originated as a shortening of God buy you 'God redeem you' (compare buy v. I.3b, and also God save you! at save v. Phrases P.2b), and that association with God be with you is of later date. Although this suggestion would more readily explain the diphthong in the second syllable, it is not supported by the earliest forms (compare the α forms). Some of the β forms with buy do, however, appear to result from later secondary association with buy v.; this association may also have influenced the pronunciation.

OED としては,初出年代の観点から God buy you 説を民間語源や解釈語源とみなしており,積極的には受け入れていないことになる.ただし,現在の goodbye の第2音節の2重母音を間接的に説明するものとして,部分的な関与の可能性は示唆している.

2026-01-24 Sat

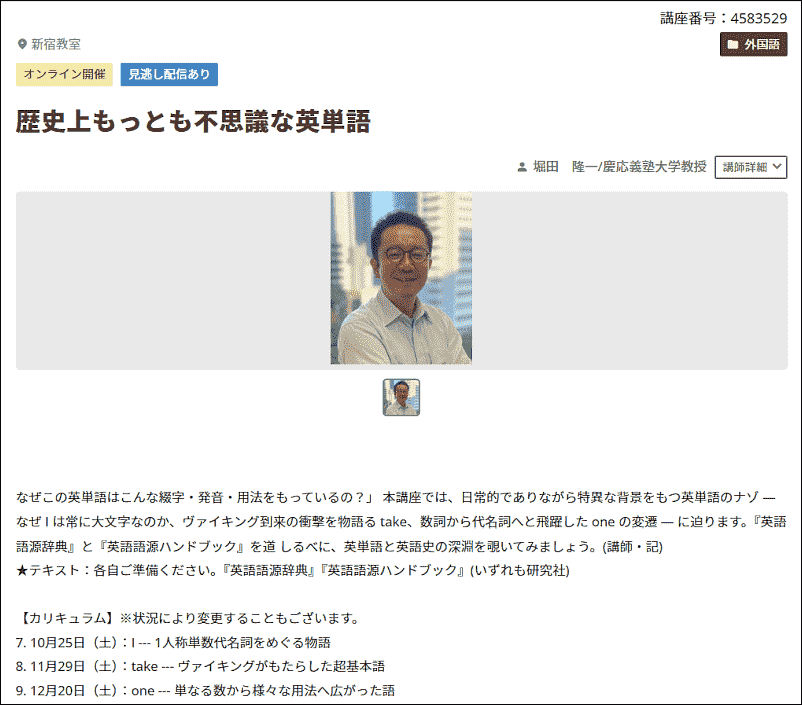

■ #6116. 1月31日(土),朝カル講座の冬期クール第1回「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」が開講されます [asacul][notice][intensifier][adverb][semantic_change][lexicology][onomasiology][kdee][hee][etymology][french][loan_word][borrowing][hel_education][helkatsu][conversion][synonym]

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.シリーズタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

1週間後,1月31日(土)の講座は冬期クールの初回となります.今回取り上げるのは,英語学習者にとって(そして多くの英語話者にとっても)最も馴染み深い副詞の1つでありながら,その来歴に驚くべき変遷を隠し持っている very です.

私たちは普段,何気なく「とても,非常に」という意味で very を使っています.機能語に近い役割を果たす,ごくありふれた単語です.しかし,英語史の観点からこの語を眺めると,そこには「強調」という人間心理につきまとう,激しい生存競争の歴史が見えてきます.以下,very をめぐって取り上げたい論点をいくつか挙げてみます.

・ 高頻度語の very は,実は英語本来語ではなく,フランス語からの借用語です.なぜこのような基礎的な単語が借用されるに至ったのでしょうか.

・ フランス語ではもともと「真実の」を意味する形容詞 (cf. Fr. vrai) であり,英語に入ってきた当初も形容詞として用いられていました.the very man 「まさにその男」などの用法にその痕跡が残っています.これがいかなるきっかけで強意の副詞となり,しかもここまで高頻度になったのでしょうか.

・ 強意語には「強意逓減の法則」という語彙論・意味論上の宿命があります.強調表現は使われすぎると手垢がつき,強調の度合いがすり減ってしまうのです.

・ 英語史を通じて,おびただしい強意語が現われては消えていきました.古英語や中英語で使われていた代表的な強意語を覗いてみます.

・ 多くの強意語が消えゆく(あるいは陳腐化する)なかで,なぜ very は生き残り,さらに現代英語においてこれほどの安定感を示しているのでしょうか.大きな謎です.

・ 一般的に「強調」とは何か,「強意語」とは言語においてどのような位置づけにあるのかについても考えてみたいと思います.

このように,very という一見単純な単語の背後に,形容詞から副詞への品詞転換,意味の漂白化,そして類義語との競合といった,英語語彙史上ののエッセンスが詰まっています.このエキサイティングな歴史を90分でお話しします.

講座への参加方法は,今期もオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.開講時間は 15:30--17:00 となっています.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,冬期クールのラインナップは以下の通りです.2026年の幕開けも,皆さんで英語史を楽しく学んでいきましょう!

- 第10回:1月31日(土) 15:30?17:00 「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」

- 第11回:2月28日(土) 15:30?17:00 「that --- 指示詞から多機能語への大出世」

- 第12回:3月28日(土) 15:30?17:00 「be --- 英語の「存在」を支える超不規則動詞」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2026-01-06 Tue

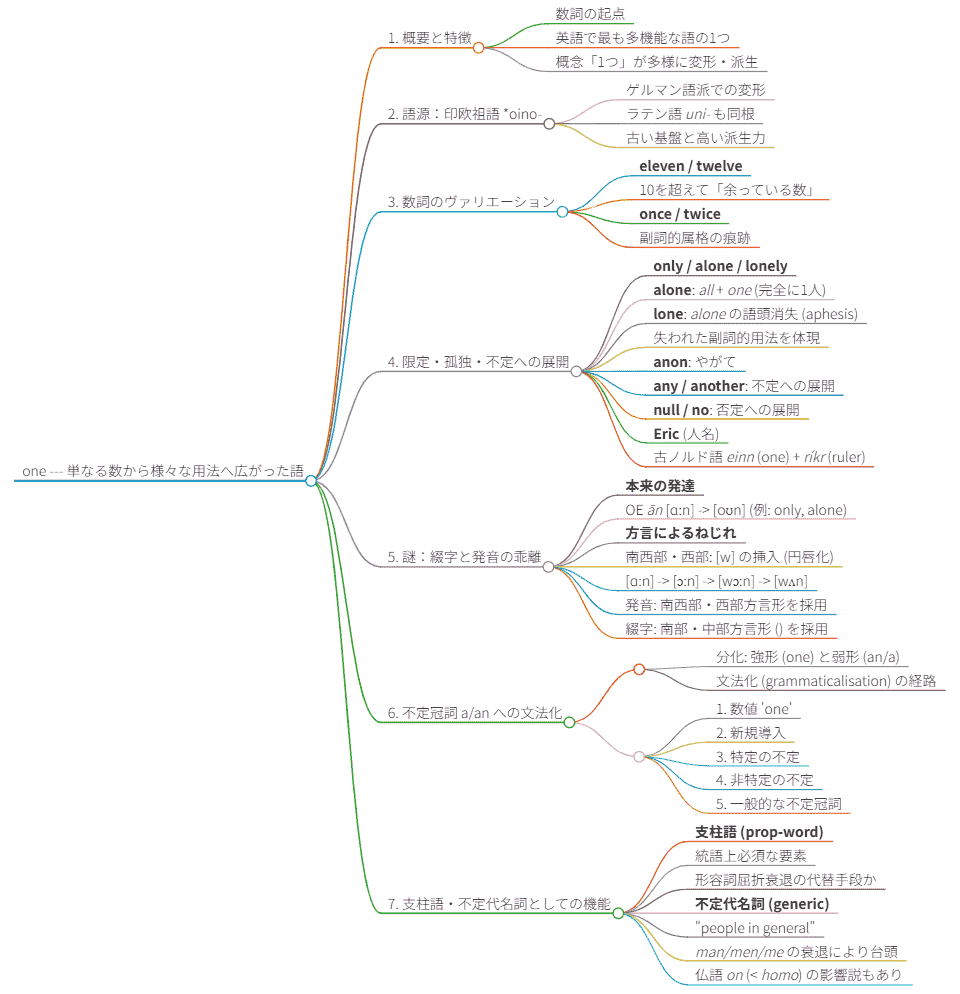

■ #6098. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第9回「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][one][numeral][article][link][hel_education][one]

12月20日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第9回が,秋期クールの第3回として開講されました.テーマは「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」でした.

あまりに当たり前の単語ですが,英語史的には実に奥の深い語彙項目で,じっくり鑑賞するに値する対象です.いかにして基本的な数詞の役割から,文法化を経て不定冠詞となり,不定代名詞となり,支柱語となったのでしょうか.基本語だけに,そこから語形成を経て生じた関連語も多く,その1つひとつもやはり興味深い歴史をたどっています.実際,講義の90分では語りきれないほどでした.それほど one の世界は深くて広くて深いのです.

この朝カル講座第9回の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました.復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第8回についてもマインドマップを作成してるので,そちらもご参照ください.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

・ 「#6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-11-10-1])

・ 「#6076. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第8回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-12-15-1])

シリーズは次回より冬期クールに入ります.次回の第10回は新年1月31日(土)に「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」と題して開講されます.開講形式は引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-12-15 Mon

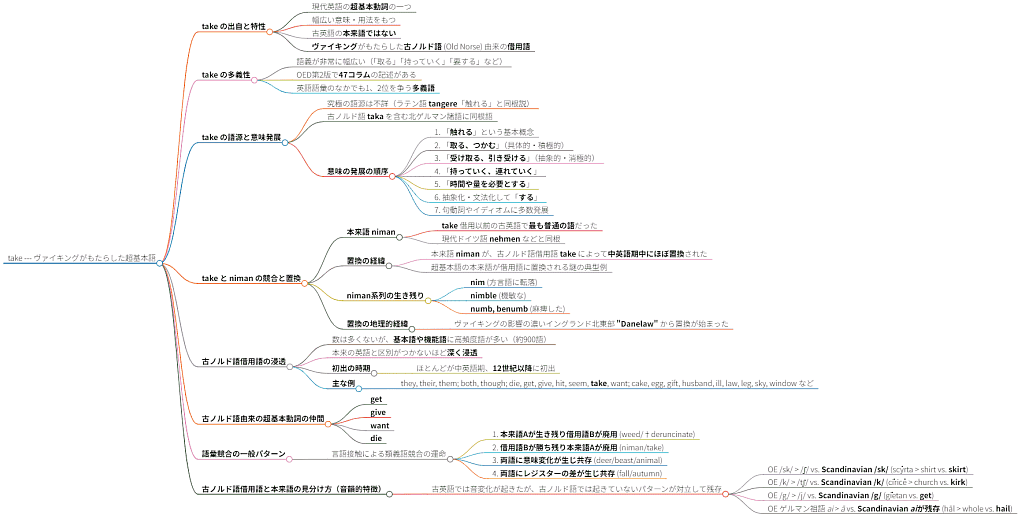

■ #6076. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第8回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][old_norse][loan_word][borrowing][link][hel_education]

11月29日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第8回が,秋期クールの第2回として開講されました.テーマは「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」です.

英語学習の初期段階で出会う超基本語でありながら,あまりに多義で使いこなすのが難しい動詞 take.前回の朝カル講座では,この単語に注目し,その驚くべき歴史を紹介しました.英語本来語ではなく古ノルド語からの借用語であるという事実だけでも驚きですが,古英語で「取る」を意味した niman がいかにして置き換えられていったのか,またその化石的な生き残りの単語についてもたっぷり語りました.

この講座の前後に,take をめぐる様々な話題が hellog/heldio で取り上げられましたので,一覧しておきます.

・ hellog 「#6053. 11月29日(土),朝カル講座の秋期クール第2回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」が開講されます」 ([2025-11-22-1])

・ hellog 「#6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達」 ([2025-11-28-1])

・ hellog 「#6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響」 ([2025-12-01-1])

・ hellog 「#6065. Take an umbrella with you. の with you に見られる空間関係明示機能」 ([2025-12-04-1])

・ hellog 「#6066.take の多義性」 ([2025-12-05-1])

・ heldio 「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」 (2025/11/25)

・ heldio 「#1648. Take an umbrella with you. の wity you ってなぜ必要なんですか? --- 中学生からの素朴な疑問」 (2025/12/03)

・ heldio 「#1651. numb と nimble --- take に駆逐された niman の化石的生き残り」 (2025/12/06)

・ heldio 「#1652. 「Take an umbrella with you. の with you の謎」への反応をご紹介」 (2025/12/07)

・ heldio 「#1653. Take an umbrella with you. の with you のもう1つの役割」 (2025/12/08)

・ mond 「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」]]

さて,この朝カル講座第8回の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第7回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

・ 「#6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-11-10-1])

シリーズの次回,第9回は,12月20日(土)に「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」と題して開講されます.開講形式は引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-12-11 Thu

■ #6072. 12月20日(土),朝カル講座の秋期クール第3回「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」が開講されます [asacul][notice][one][numeral][indefinite_pronoun][kdee][hee][etymology][lexicology][spelling_pronunciation_gap][hel_education][helkatsu][prop_word][pronoun]

今年度,毎月1度の朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座「歴史上もっとも不思議な英単語」シリーズも,これまで順調に進んでいます.来週末の12月20日(土),年内では最後となる,秋期クールの第3回(今年度通算第9回)が開講される予定です.今回は,一見すると何の変哲もない one という単語に注目します.

ただの数詞にすぎない,といえばそうなのですが,実はただものではありません.

・ one の綴字と発音の乖離

・ 不定冠詞 a/an への発達

・ 語源的関連語 any, alone, atone, only, other, none, no

・ 複合語 someone, anyone no one

・ 1つなのに複数形 ones がある?

・ 「屈折形」の one's, oneself

・ 代名詞としての one

・ 支柱語としての one

・ one of . . . の語法

one が数詞から尋常ならざる発達を遂げ,問題がありすぎる語へと変質してきたらしいことが見て取れるのではないでしょうか.むしろ卑近で高頻度で当たり前の単語だからこそ,様々な用法を生み出してきたといえます.講座では,この小さくも大きな語彙項目に,英語史の観点から90分じっくり向き合います.

講座への参加方法は,前回同様にオンライン参加のみとなっています.リアルタイムでのご参加のほか,2週間の見逃し配信サービスもありますので,ご都合のよい方法でご受講ください.開講時間は 15:30--17:00 です.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

(以下,後記:2025/12/13(Sat)))

本講座の予告については heldio にて「「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-12-10 Wed

■ #6071. 「いのほた」で no に関する回が多く視聴されています [inohota][inoueippei][notice][youtube][negative][negation][etymology][article][sobokunagimon]

12月7日(日)の YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の話題は「#391. おなじ no でも元々ちがうことば --- no money の no と No, I don't. の no」でした.3週間ほど前の「#387. 英語にはなぜ冠詞があるの?日本語には冠詞がないが,英語の冠詞の役割と似ているのは日本語のあれ」が思いのほか人気回となった(1.45万回視聴)ので,冠詞 (article) の話題の続編というつもりで話しを始めたのですが,地続きのトピックとして no に言及したところ,井上さんがむしろそちらにスポットライトを当て,今回のタイトルとサムネになった次第です.結果として,今回も多くの方々に視聴していただき,良かったです.皆さん,ありがとうございます.

前回の冠詞回でも話したのですが,不定冠詞 a/an は,もともと数詞の one に由来しているので,その本質は存在標示にあるとみなせます.これに対して,否定語の no の本質は,まさに不在標示です.a/an と no は,ある意味で対極にあるものととらえられます.存在するのかしないのか,1か0か,という軸で,不定冠詞と no を眺めてみる視点です.

この観点から見ると,英文法で習う few と a few の意味の違いも理解できます.few は元来 many の対義語であり,「多くない」という否定的な意味合いが強い語です.しかし,これに存在標示の a をつけてみるとどうなるでしょうか.「ないわけではないが,多くはない」という few の否定に傾いた意味に,a が「少ないながらも存在はしている」という肯定的なニュアンスを付け加え,結果として「少しはある」へと意味が調整される,と解釈できるわけです.

さて,この a/an と no の対立構造も奥深いテーマなのですが,今回の動画で視聴者の皆さんが最も驚きをもって受け止めたのは,タイトルにもある通り,2つの no が別語源だった,という事実ではないでしょうか.現代英語では,形容詞として使われる no と,副詞として使われる no が,たまたま同じ綴字・発音になっていますが,実は歴史的なルーツは異なるものなのです.

普段何気なく使っている単語でも,そのルーツをたどると,驚くような歴史が隠されているものです.皆さんもこの不思議な no の歴史を,ぜひ YouTube の動画で確認してみてください.言語学的な知的好奇心を刺激されること請け合いです.また,冠詞や否定というテーマは,情報構造や会話分析にもつながる非常に大きな問題ですので,今後も多角的に掘り下げていきたいと考えています.

2025-11-29 Sat

■ #6060. Lady Thorn Rhododendron Dell --- ダニーデン郊外 Port Chalmers のツヅジ庭園より [dunedin][helwa][greek][combining_form][etymology]

一昨日,Dunedin の郊外の Port Chalmers という港の村へ遠足に出かけてきました.かつては Dunedin の外港としておおいに栄えたようですが,今ではこぢんまりとした可愛らしい小村です.高台には元 Port Chalmers 市長夫人の Lady Thorn が作ったツヅジ庭園があり,村の憩いの場となっています.Lady Thorn Rhododendron Dell という舌を噛みそうな名前の庭園です.上掲は入り口の門の前の写真です.門に掲げられた記念碑の文章を掲載します.

THIS RHODODENDRON DELL

WAS ESTABLISHED IN 1990 IN RECOGNITION OF

LADY THORN'S COMMITMENT AND SERVICE

TO THE PORT CHALMERS DISTRICT.

LADY THORN, WIFE OF SIR JOHN SAMUEL THORN,

THE MAYOR OF PORT CHALMERS FROM

1956 TO 1989, GAVE OF HER TIME AND TALENTS

IN MANY COMMUNITY ORGANISATIONS

IN THE PORT CHALMERS DISTRICT.

"A LADY WHO GAVE SO MUCH TO SO MANY"

THIS PLAQUE WAS ERECTED BY

THE PORT CHALMERS AND DISTRICTS LIONS CLUB.

美しい庭園の呼び物は「ツツジ,シャクナゲ」.英語では rhododendron とギリシア語系のおどろおどろしい4音節語です.azalea も「ツツジ」と訳されますが,これは「オランダツヅジ」のことで,Rhododendron 属の下位区分に入ります.

ギリシア語で rhodó- は「バラ」を意味し,英語の連結形 (combining_form) としては「バラ色;赤」を意味します.dendron は「樹木」を意味します.それぞれ日常英単語の rose, tree ともおそらく語源的関係があり,要するに rose tree を学名らしくギリシア語で表現したものが rhododendron ということです.

この庭園は高台にあり,Port Chalmers の村が一望できるロケーションということで,12分ほどの Port Chalmers の紹介動画を作ってみました.Voicy のプレミアムリスナー限定配信の helwa で公開しています.一昨日の helwa 配信回「【英語史の輪 #0373】マルチ配信,大阪トークイベント,電子書籍化」よりご覧ください.

2025-11-28 Fri

■ #6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達 [etymology][loan_word][lexicology][grammaticalisation][phrasal_verb][asacul][polysemy][collocation][particle][idiom][old_norse][french][contact][borrowing]

明日29日(土)の朝日カルチャーセンター新宿教室での講座では,take という英単語に注目し,その驚くべき起源と発達をたどる予定でいる.この単語は,英語語彙のなかでも最も多義的な単語のひとつである.その意味の広がりと,しかも古ノルド語からの借用語であるという事実に,改めて驚かざるを得ない.

OED 第2版(冊子体)で調べると,動詞 take の項目だけで第17巻の pp. 557--72 を占める.あの OED の小さな文字まで,47コラムほどの分量である.日本語では一般に「取る」と訳されることが多いが,この「取る」という動作概念があまりにも一般的で抽象的であるがゆえに,そこから無数の意味的な発展や共起表現が派生してきた.まさに,英語語彙のなかでも有数の "big word"と言って差し支えないだろう.

この多義的な動詞の歴史をたどると,まず根源にあるのは積極的な行動としての「取る」という意味だ.場所や土地を目的語として「占拠する」といった軍事的な含みをもつ語義だ.ここから派生して,モノを「取る」ことは,それを「自分のものにする」こと,すなわち「所有権を得る」という意味が展開してくる.さらに,モノや人を目的語にとって,何かを「もっていく」,誰かを「連れて行く」へも発展する.

この「積極的に取りにいく」という性質が希薄化していくと,むしろ意味は反対の方向へと向かう.すなわち,「受け取る」「引き受ける」といった,比較的消極的な意味が生まれてくるのだ.

さらに興味深いのは,意味がより希薄化し,いわば文法化 (grammaticalisation) へと進むケースである.例えば,take a walk や take a bath のように,単に特定の動作を行うことを示す,あたかも do に近い補助動詞的な役割を帯び始めるのだ.ここでは「取る」や「受け取る」といった具体的な意味はもはや感じられず,文法的な機能を果たす道具として用いられているにすぎない.この現象は,動詞の語彙的意味が薄れていく過程を示している.

また,take の語彙的価値を高めているのは,句動詞 (phrasal_verb) を生み出す母体としての役割である.take away, take in, take off, take out など,後ろに小辞 (particle) を伴うことで,数限りない表現が生み出されている.これらは1つひとつが独立した意味を持つため,英語学習者にとっては厄介な暗記項目となるが,その豊かさが,英語という言語の表現力を支えている.

加えて,take effect, take place, take part in のように特定の名詞と結びついてイディオム (idiom) を形成する用法も,現代英語では多数存在する.この背景には,中英語期にフランス語の対応する動詞 prendre という単語がどのような目的語をとるのか,という文法的・語彙的な情報を,英語が積極的に参照し,取り入れてきた歴史が関わっていると考えられている.

しかし,この多義的で,これほどまでに英語の語彙体系に深く食い込み,核をなしている動詞 take が,実は英語本来語ではない,という点こそが最も驚くべき事実だ.古英語の本来の「取る」を意味する動詞は niman として存在したにもかかわらず,古英語後期以降に take が古ノルド語から借用されてきたのである.なぜ,古ノルド語からの借用語が,土着の日常的な動詞を駆逐し,英語のなかで最も多義的で強力な "big word" の地位を獲得するに至ったのか.

この現象は,単に語彙の取捨選択の問題にとどまらず,言語接触のメカニズムの複雑さと不思議さを私たちに教えてくれる.この謎について,明日の朝カル講座で考察していきたい.

2025-11-22 Sat

■ #6053. 11月29日(土),朝カル講座の秋期クール第2回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」が開講されます [asacul][notice][verb][old_norse][kdee][hee][etymology][lexicology][synonym][hel_education][helkatsu][loan_word][borrowing][contact]

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座「歴史上もっとも不思議な英単語」シリーズを開講しています.その秋期クールの第2回(今年度通算第8回)が,1週間後の11月29日(土)に迫ってきました.今回取り上げるのは,現代英語のなかでも最も基本的な動詞の1つ take です.

take は,その幅広い意味や用法から,英語話者にとってきわめて日常的な語となっています.しかし,この単語は古英語から使われていた「本来語」 (native word) ではなく,実は,8世紀半ばから11世紀にかけてブリテン島を侵略・定住したヴァイキングたちがもたらした古ノルド語 (old_norse) 由来の「借用語」 (loan_word) なのです.

古ノルド語が英語史にもたらした影響は計り知れず,私自身,古ノルド語は英語言語接触史上もっとも重要な言語の1つと考えています(cf. 「#4820. 古ノルド語は英語史上もっとも重要な言語」 ([2022-07-08-1])).今回の講座では take を窓口として,古ノルド語が英語の語彙体系に与えた衝撃に迫ります.

以下,講座で掘り下げていきたいと思っている話題を,いくつかご紹介します.

・ 古ノルド語の語彙的影響の大きさ:古ノルド語からの借用語は,数こそラテン語やフランス語に及ばないものの,egg, leg, sky のように日常に欠かせない語ばかりです(cf. 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])).take はそのなかでもトップクラスの基本語といえます.

・ 借用語 take と本来語 niman の競合:古ノルド語由来の take が流入する以前,古英語では niman が「取る」を意味する最も普通の語として用いられていました.この2語の競合の後,結果的には take が勝利を収めました.なぜ借用語が本来語を駆逐し得たのでしょうか.

・ 古ノルド語由来の他の超基本動詞:take のほかにも,get,give,want といった,英語の骨格をなす少なからぬ動詞が古ノルド語にルーツをもちます.

・ タブー語 die の謎:日常語であると同時に,タブー的な側面をもつ die も古ノルド語由来の基本的な動詞です.古英語本来語の「死ぬ」を表す動詞 steorfan が,現代英語で starve (飢える)へと意味を狭めてしまった経緯は,言語接触と意味変化の好例となります.

・ she や they は本当に古ノルド語由来か?:古ノルド語の影響は,人称代名詞 she や they のような機能語にまで及んでいるといわれます.しかし,この2語についてはほかの語源説もあり,ミステリアスです.

・ 古ノルド語借用語と古英語本来語の見分け方:音韻的な違いがあるので,識別できる場合があります.

形態音韻論的には単音節にすぎないtake という小さな単語の背後には,ヴァイキングの歴史や言語接触のダイナミズムが潜んでいます.今回も英語史の醍醐味をたっぷりと味わいましょう.

講座への参加方法は,前回同様にオンライン参加のみとなっています.リアルタイムでのご参加のほか,2週間の見逃し配信サービスもありますので,ご都合のよい方法でご受講ください.開講時間は 15:30--17:00 です.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,次々回は12月20日(土)で,これも英語史的に実に奥深い単語 one を取り上げる予定です.

(以下,後記:2025/11/25(Tue)))

本講座の予告については heldio にて「「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-11-16 Sun

■ #6047. yam 「ヤムイモ」の食レポ from NZ --- n の異分析の事例か? [metanalysis][etymology][loan_word][food]

NZ の食レポシリーズ.スーパーの野菜コーナーで,ボコボコした朱色の親指のような物体が箱に詰められているのが気になっていた(写真左).yam 「ヤムイモ,ヤマノイモ」だ.ヤムイモの名前は知っており,おそらくどこかで食べてきていると思うが,収穫された原型を見たことがなかったので,未知の食物を目にした感じがしていたのである.先日,いくつか買ってみた.

調べてみると,ローストしたり,ゆでて粉状にしたり,食べ方は多々あるようだが,他の野菜と炒めるのが簡単そうなので,野菜炒めでいただくことにした.皮がけっこう固く,しかも小さいものは親指大で小さめなので,包丁で剥くのが難しい.ジャガイモのように簡単にはいかないのだ.剥いてみると,白い可食部分が現われる(写真左).ジャガイモのようなさわり心地で,デンプン質であることが分かる.そのまま生でかじってみると固くてえぐい.スライスしたらますます小さくなり,炒めてみたは良いが,他の野菜に紛れて探さないと見つけられないほどに存在感が薄くなってしまった.十分に火を通すと柔らかくなり,えぐみも消えてうっすらと,サツマイモのような甘みが出る.だが,それ以上の感想は出てこず,今回はサツマイモの下位互換という評価にとどまった.もっとワイルドに行ったほうが良かったかもしれない.

yam は,日本ではあまり見ないが,世界の(亜)熱帯で広く分布しており,数百種類が確認されるという.大きさも色も味も異なるというので,今回食したのはどんな種類だったのだろうかと思っている.西アフリカ,インドア大陸,ベトナム南部,南太平洋に産する特定の種が美味だというが,これがそうだったのだろうか.味がサツマイモに近いので,アメリカ南部の英語ではサツマイモを指して yam というようだが,種としては別である.一方,私の好きなナガイモやトロロイモは仲間だという.

yam は,ミクロネシアやメラネシアにおいては,食物としてのみならず文化的にも重要で,大量に保有する者は社会的名声を得られるといい,収穫儀礼も盛大に行なわれるという.そんなに大事な作物だったのか,スマン.

気を取り直して yam の語源を『英語語源辞典』で調べてみた.西アフリカの現地語に由来するとされ,セネガル語で「食べる」を意味する nyami が参照されているが,よくは分かっていないようだ.ヨーロッパに入って,スペイン語では ñame (古くは†igñame),ポルトガル語 ihname,フランス語 igname となった.英語でも,1588年の以下の初例を含め初期の例は,現代の yam にはみられない語頭音節が加えられた形で現われ,inamy, nnames, iniamos など様々な綴字で文証される.

1588 A fruite called Inany [Italian Ignami]: which fraite is lyke to our Turnops, but is verye sweete and good to eate. (Hickock, translation of C. Federici, Voyage & Trauaile f. 18)

ところが,英語でも17世紀半ばからは,もともとの語頭音節が脱落した形が現われてくる.Yeams, jamooes, Yames, Yams, Jammes, Jambs, Guams などエキゾチック感が満載な綴字が次から次へと出現し,516通りの through とは別の意味で壮観といってよい.

発音上の問題は,なぜオリジナルの語頭音節が脱落したかである.『英語語源辞典』も OED もこれには触れていない.n の脱落が関わっている点で,すぐに思いつくのは,異分析 (metathesis) である.ひとまず他言語は考えず英語のみを念頭にシミュレーションしてみよう.例えば */iniam/ の語頭母音が曖昧化した */əniam/ のような原型を想定する.聞き手が,これを不定冠詞 an /ən/ が前置されたものと誤って解釈し,語幹を /iam/ として切り出してしまった,というそんなシナリオだ.いかだろうか.

本記事には heldio 版もあります.「#1629. yam を食べたけれど,語源のほうがおいしかった --- NZ食レポ」よりお聴きいただければ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-11-14 Fri

■ #6045. 「湾」を意味する bay と bight [geography][etymology][kdee][cognate][oe][me][germanic][indo-european][heldio]

先日,ニュージーランドの南島,Christchurch からバスで南へ6時間ほどの Dunedin へ向かった.途中からは,左手の車窓に太平洋を眺めながらの旅だ.地図を見てみると,このルートの東海岸は,「湾」と呼ぶにははばかられるものの,緩やかに内側に湾曲している.後で知ったのだが,このような湾曲の海岸は,bay とはいわずとも bight と呼ばれるらしい.寡聞にして知らない英単語だった.英和辞典には「bay より大きいが奥行が浅い」と説明があった.典型例はオーストラリア南岸の大きな湾曲で,Great Australian Bight と呼ぶらしい.大きな湾としては他に gulf という英単語もあり,地理用語は難しい.

bight という単語を初めて聞いて直感したのは,bight とは語源的にも bay の親戚なのだろうということだ.gh と y は古英語レベルでは互いに異形態であることが多いからだ.

ところが『英語語源辞典』を引いてみて,まったく当てが外れた.これだから語源に関する直感や経験は当てにならない.やはりしっかり辞書で調べてみなければ,正確なとこころは分からないのだ.

まずは,馴染み深い bay のほうから.これは,そもそも本来語ではなく,中期ラテン語の baiam に由来し,古スペイン語での発展形 bahia から古フランス語 baie を経由して,中英語に bai として借用された.Polychronicon に初出している.さらに遡った語源については不詳で,謎の語のようである.

一方,今回注目する bight は,<gh> の綴字からほぼ確実に予想される通り,本来語だった.古英語 byht は「屈曲部,角」を意味し,中英語末期になって「海岸や川の湾曲部,湾」の語義を獲得したという.同根語としてドイツ語 Bucht やオランダ語 bocht があり,ゲルマン祖語形 *buχtiz が再建されている.さらに印欧語根 *bheug- "to bend" に遡り,これは英語の「お辞儀(する)」を意味する bow をも産出している.

常に語源辞典を引く習慣をつけないと引っかかってしまいます,という事例でした.本記事には heldio 版もあります.「#1626. The Canterbury Bight 「カンタベリー湾」」よりお聴きいただければ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-11-12 Wed

■ #6043. 続・なぜ New Edinburgh ではなく Dunedin なのか? [voicy][heldio][etymology][celtic][scottish_gaelic][onomastics][toponymy][dunedin][edinburgh][naming][history]

昨日取り上げた話題の続編.Dunedin への改名について,The Reed Dictionary of New Zealand Place Names で該当項目 (pp. 124--25) を調べてみると,Chambers や Thomas Burns の興味深いコメントが引用されていたので,以下に掲載したい.

Dunedin: Otago. The name originally intended for Otago's future capital was New Edinburgh, but at the happy suggestion of William Chambers --- then provost of Edinburgh, and one of the founders of the Edinburgh publishing house of W. & R. Chambers --- it was named Dunedin, which is the old Celtic form of the name of the capital of Scotland. When condemning the proposed title New Edinburgh, Chambers wrote:

The 'news' in North America are an utter abomination ... It will be a matter for regret if the New Zealand Company help to carry the nuisance to the territories with which it is concerned. If not finally resolved upon, I should strongly recommend a reconsideration of the name New Edinburgh, and the adoption of another, infinitely superior and yet equally allied to old Edinburgh. I mean the assumption of the name Dunedin, which is the ancient Celtic appellation of Edinburgh, and is now occasionally applied in poetic composition, and otherwise to the northern metropolis. (The New Zealand Journal, 8 July 1843, p. 170.)

Alfred H. Duncan wrote in The Wakatipians:

In the year 1860 Dunedin was but a small place of a few hundred inhabitants, and the streets were more like muddy swamps than anything else, and to that the city owed the name of Mud-Edin by which we were wont to call it in these days.

According to A.H. McLintock in The History of Otago, Chamber's (sic) suggestion was not taken up because of a feeling that George Rennie, who had promoted the settlement scheme, and the name New Edinburgh, should not be offended. However as Rennie's influence on the Otago Settlement waned, Cargill was able to press for a name change, supported by the Rev. Thomas Burns who wrote to Cargill on 14 Feburary (sic) 1845, 'Let the settlement be called Otago --- the town Dunedin, the River Matou and not Molyneux and so forth, keeping to Native names. I suppose we cannot discard N. E. altogether at first --- if we can I wd. by all means do it. I like Otago, N.E. always put me in mind of R. [Rennie] (poor man! he must be a mortified wight.).'

Oddly enough it seems to have been the renaming of the 'Matou' river which settled the issue. As the name Dunedin celebrated old Edinburgh, so the name Clutha, ancient name for the Clyde, complimented old Glasgow, and this, finally, seemed to meet with general approval.

エディンバラ市長からの提案,そしてオタゴ大学学長になるべき人物による最終的な支持を経て,New 付きの地名が消えていったことになる.ニュージーランドには確かに New の地名が少ない.ただし,国号の New Zealand そのものに New が含まれているのは,おもしろい.

・ The Reed Dictionary of New Zealand Place Names. 2002 ed. Ed. Peter Dowling. Auckland: Reed, 2002.

2025-11-11 Tue

■ #6042. なぜ New Edinburgh ではなく Dunedin なのか? [voicy][heldio][etymology][celtic][scottish_gaelic][onomastics][toponymy][dunedin][edinburgh][naming][history]

先日,Voicy heldio にて「#1623. 「ダニーデン」はエディンバラの古名」を配信しました.今回の記事は,その音声配信に基づいています.

ニュージーランド南島の南に位置する町 Dunedin は,18世紀半ばにスコットランド移民によって築かれた町であり,当初は分かりやすく New Edinburgh と呼ばれていました.しかし,後に「新」を冠するこの名前は歴史の表舞台から姿を消し,Dunedin へと置き換えられることになります.この名称変更の背景には,おもしろい歴史があります.

そもそも Dunedin という名前はどこから来たのでしょうか.『英語語源辞典』によると,この地名はゲール語で "fort on the hill slope" 「丘の城塞」を意味する dùn eadain に由来し,故郷スコットランドの首都エディンバラを指す語でした.むしろ,現在通用されている Edinburgh は,ゲール語からの部分英訳ということになります.つまり,Dunedin は Edinburgh の古名・雅名となります.

この名前への変更を強く推したのが,エディンバラ市長だった William Chambers (1800--83) です.弟の Robert ともに出版社 W. & R. Chambers を設立した人物でもあります.彼は北米植民地で横行していた New ○○という地名を凡庸だとして嫌っており,ニュージーランドの町には,より歴史と由緒ある古い名前こそが相応しいと考え,Dunedin を提案したのです.

しかし,この提案に躊躇を示した人物もいました.その1人が,スコットランド自由教会 (Free Church of Scotland) の牧師であり,初期移民団の中心人物であった Thomas Burns (1796--1871) です.彼は地元の教会指導者としての役割のみならず,スコットランドを代表する詩人 Robert Burns (1759--96) の甥という血筋も持つ,文化的にも重要な人物でした.彼の名前に関する懸念は,エディンバラが文字通りに「丘の城塞」であるのに対し,ダニーデンはそうではないという点にありました.しかし,最終的には,地形よりも文化的・歴史的への価値が認められ,この都市の新しい名前が決定しました.

さて,この Thomas Burns の背景にある,スコットランド自由教会の歴史も重要です.彼らは1843年の「分裂」(Disruption) において,国家権力の教会への干渉に反発し,教会の独立を守るために立ち上がった長老派の牧師たちの一団でした.彼らは教会の独立だけでなく教育の独立も重視し,実際に Burns はニュージーランド最古の大学であるタニーデンにあるオタゴ大学(1869年設立)の初代学長を務めた人物でもあったのです.

地名1つをとっても,その背景には歴史のロマンと人間ドラマが隠されているものですね.スコットランドの歴史と誇りの詰まった Dunedin という地名に,改めて思いを馳せてみたいと思います.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-11-10 Mon

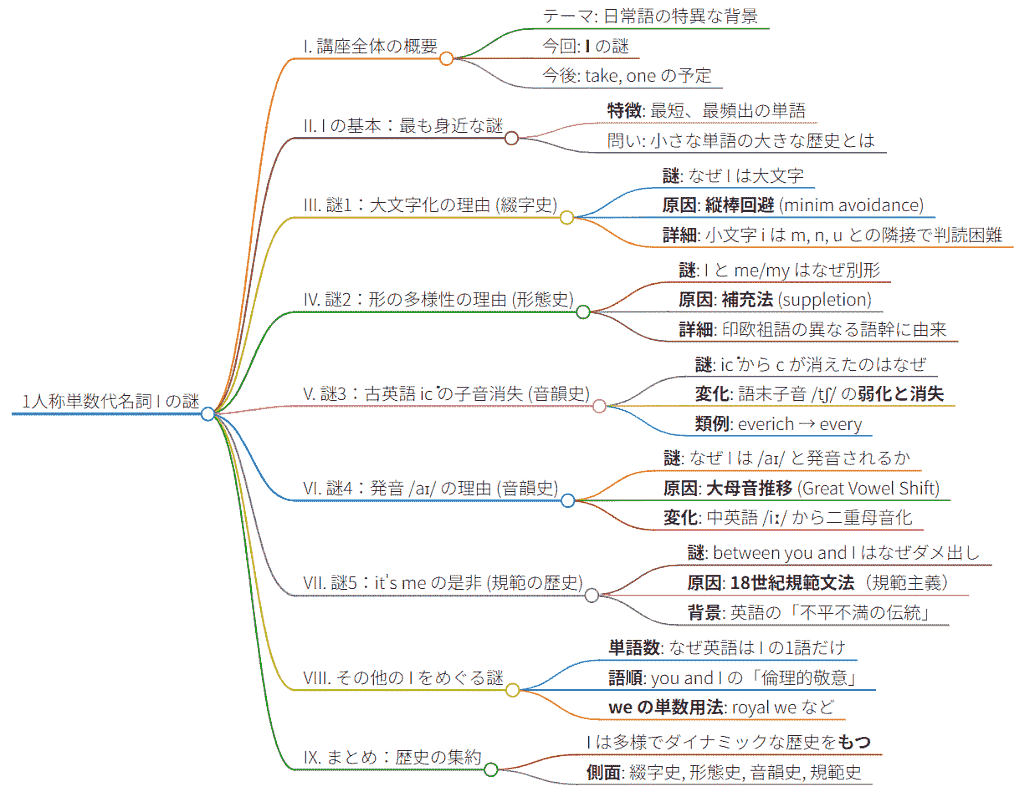

■ #6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][personal_pronoun][case][oe][indo-european][link][hel_education][sound_change][gvs]

10月25日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第7回が,秋期クールの第1回として開講されました.テーマは「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」です.誰もが知る超基本語でありながら,英語史の観点から見ると,この小さな単語 I は,その短い生涯に多くのドラマを凝縮させていることが分かります.

今回の講座より,開講時間は 15:30--17:00 へと変更となり,また開講方式はオンラインのみとなりました.新しい形でのスタートとなりましたが,多数の方にご参加いただき,感謝申し上げます.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」を配信し,また hellog にて「#6021. 10月25日(土),朝カル講座の秋期クール第1回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」が開講されます」 ([2025-10-21-1]) を投稿していました.

1人称単数代名詞 I の歴史は,まさに英語史上の音変化の縮図といえます.古英語,この単語は ic という形をとっていましたが,中英語期から近代英語期にかけて数々の音変化が起こり,現代の形に繋がっていきました.

この第7回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第6回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

シリーズの次回,第8回は,11月29日(土)に「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」と題して開講されます.秋期クールは引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-10-29 Wed

■ #6029. rice with oat crackers から考える,穀物 oat の英語史と食文化史 --- 食レポ from NZ [etymology][loan_word][johnson][countability][food]

NZ滞在も4週間が経ちました.現地のスーパーマーケット PAK'n'SAVE の特売コーナーを覗くのが日課となりつつあります.先日,店に入ってすぐの特売棚に見つけたのが,「おっ」と思わせる一品,rice with oat crackers でした(なぜ?).要するに,私の好物である「お煎餅」が,日本から1万キロほど離れた地で格安で手に入るとなれば,買わない手はありません.1パック49セント(=約43円)という破格の安さ!

しかし,この名前に一抹の不安を覚えたのも事実です.上記のパッケージの写真に見えるように,純粋な rice crackers ではなく rice with oat crackers となっています.oat 「カラスムギ,燕麦」が混じっているのです.しばしばスコットランドと結びつけられる穀物で,粥状の porridge として食されることが多いものです.私もスコットランド留学中,朝食に食べていた時期がありました(cf. 「#61. porridge は愛情をこめて煮込むべし」 ([2009-06-28-1])).

そんな oat 入りの煎餅を一口食べてみて,ナルホドと頷きました.パリッとした歯応えはまさしく煎餅ながらも,飲み込んだ後に鼻に抜ける香りで,米100%ではないことがすぐに分かりました.この風味が oat なのでした.ただし,若干の違和感がある程度で,決してまずいわけではなく,煎餅としては食べられる代物です.しかも破格のお値段とあれば,及第点といってよいと思います.

さて,oat と聞けば,英語史を学んだことのある者は,ある有名なエピソードを思い浮かべることでしょう.1755年に「ジョンソン博士」こと Samuel Johnson がほぼ独力で編纂した,英語史上に名高い辞書 A Dictionary of the English Language における oat の定義です.Dr. Johnson といえば,18世紀イギリスの大文豪であり,辞書制作の功績もさることながら,当時のスコットランドへの偏見と嫌悪を隠さない人物としても知られています.その辞書で oat を引くと,次のように定義されているのです.

grain, which in England is generally given to horses, but in Scotland supports the people

この定義は,イングランドでは馬の飼料扱いであるにもかかわらず,スコットランドでは人が食っている,という皮肉を効かせた記述となっています.Johnson らしさが炸裂していますね.辞書という公器に個人的な偏見を盛り込んでしまうところに,大文豪のユーモアと傲慢さが見てとれます.このくだりについては「#1420. Johnson's Dictionary の特徴と概要」 ([2013-03-17-1]) でも取り上げていますので,そちらもご覧ください.

さて,この oat について興味深い記述を,ふと手に取った OALD (= Oxford Advanced Learner's Dictionary) 8版における oat の語源欄に見つけました.これは語源そのものの話題というよりも,文化史的な意義をもつ指摘で,想像力を掻き立てる記述でした.

oat Old English āte, plural ātan, of unknown origin. Unlike other names of cereals (such as wheat, barley, etc.), oat is not an uncountable noun and may originally have denoted the individual grain, which may imply that oats were eaten in grains and not as meal.

他の主要な穀物 (barley, corn, rye, wheat) が不可算名詞扱いであるのに対し,oat だけが可算名詞であるという洞察に富む指摘です.barley や wheat などの穀物は,通常,粉に挽くことが多いので,食物としてとらえる際には不定冠詞も複数形の -s もつかない不可算名詞として扱われます.ところが,oat は可算名詞であり,通常 oats のように複数形で用いられます.OALD8 のこの指摘によれば,他の穀物が「粉に挽いてから食べるもの」だったのに対して,oat は少なくともかつては「粒のまま食べるもの」だった可能性が示唆されるというのです.つまり,日本人が米を粉にせず粒のまま炊いて食するのが普通であるように,かつての英語話者たちは oat を粒としてカウントできる形で食べていたのではないか,という食文化史的な考察にまで話が及ぶのです.

統語・形態・意味論上のカテゴリーである可算名詞・不可算名詞の区別が,遥か昔の食習慣にまで思いを馳せるきっかけを与えてくれるとは驚きです.この OALD8 の記述はサラッと書かれていますが,これを読んだとき,鳥肌が立ちました.中世の食文化史に踏み込むにはさらなる調査と裏付けが必要でしょうが,たいへんに魅力のある洞察です.

この rice with oat crackers の食レポを兼ねた話題は,10月23日の helwa で「【英語史の輪 #358】oat 「カラスムギ」について --- NZ食レポ」としてお話ししたものです.

2025-10-27 Mon

■ #6027. lacolaco さん×NotebookLM による英語語源クイズに唸る [heldio][helwa][helmate][helkatsu][kdee][ai][notebooklm][hel_education][etymology][notice][helquiz][kenkyusha]

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんが,1年9ヶ月ほど前に始められた「英語語源辞典通読ノート」を順調に継続されています.この試みは開始当初に hel活 (helkatsu) 界隈で話題を呼びました.lacolaco さんの挑戦に焚き付けられて,英語史関連の各種辞典を「通読」するシリーズを始められたり,定期的な発信を開始される方々が複数現われてきたのです.

その火付け役の lacolaco さんが,昨日,レギュラーシリーズとしての最新回となる「英語語源辞典通読ノート C (cuckoo-cynical)」を公開され,ついに C の項目をコンプリートされました.おめでとうございます! 一昨日開かれた helwa 北千住オフ会(私はリモートで参加)で,lacolaco さんより記事公開に先立って C 完走の報告を受けたため,皆でお祝いと労いと励ましの言葉を掛けました.

そして,lacolaco さんは,ご自身の C コンプリートの機会に,驚くべき企画を打ち出されました.これまでの記事を Google NotebookLM に読み込ませ,「KDEE通読ノートまとめ-C」と題して,それを「語源クイズ」に仕立て上げてしまったのです.学術的な知識を生成AIという最新のツールに渡し,遊び心に満ちたコンテンツに変える.これは,まさに現代におけるhel活の新しい形を示す,素晴らしい試みです(NotebookLM を利用した別の試みについては,「#5850. 英語語彙史概論の講義内容を NotebookLM でポッドキャスト対談に仕立て上げました」 ([2025-05-03-1]) を参照).

私も早速この C の項目をめぐる語源クイズに挑戦してみましたが,出題の妙に唸らされました.4択問題で出題されるのですが,難易度はかなり高めです.34問中22点,正解率は65%という結果です.中には当てずっぽうで正解したものもあったので,私の実力はもっと低かったということになります.英語史研究者や英語語源愛好家を標榜している者としては,心もとない点数でしたが,1つひとつの問いがたいへん勉強になりました.出題ソースが『英語語源辞典』(研究社)に基づいているので,安心して遊び,学ぶことができます.

このクイズは,単に語源の知識を問うだけでなく,知的好奇心をも刺激してくれます.生成AIが,遊びにも学びにも,これほどまでに有効活用できるとは思いもよりませんでした.現代ならでは語源の楽しみ方ですね.

lacolaco さんのアイディアそのものが秀逸なのですが,それ以前に「英語語源辞典通読ノート」の継続という「仕込み」があったからこそ可能になった試みである点が重要だと考えています.もちろん A と B の項目に関するクイズもすでに作られていますので,lacolaco さんの特別記事「英語語源辞典通読ノートまとめ NotebookLM」経由で訪れていただければ.

lacolaco さん,改めて C の項目の完走,おめでとうございます.そして,今後 D の項目に入っていくとのことですが,引き続き応援いたします!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-10-25 Sat

■ #6025. chore 「雑用」と charwoman 「日雇い雑役婦」 [etymology]

「雑用」を意味する chore という語がある.日々の家事,つまらないルーティンワークといったネガティヴな含みがあり,do the household/domestic chores, finish one's chores, a daily/everyday chore などの表現で用いる.いかにも本来語ぽい形なので古英語や中英語からあるかと思ったが,OED によると意外にも近代になってから現われた語とのことだ.もともとは方言語であり,1626年に複合語の一部として The Choare-woman, and her daughters Pocketing and Filch. という文脈で現われている.

この初例における複合語は現在では charwoman と綴られており,日雇い雑役婦(掃除婦,家政婦)を意味する語として残っている.chore と char の母音の違いが気になって調べてみると,結局は chore, char, さらには chare などとも同根のようだ.方言や時代による母音の変異が,現代の多様な形に連なっているということになる.

OED では,chare | char としても立項されており,これらについてはゲルマン祖語に遡り,古英語から現われる本来語だという.古英語での典型的な形は,また異なる母音をもった cyrre で,"return, turn, occasion, time" などを意味する比較的頻度の高い語だ.すでに古英語期から様々な母音の異形があったようで,ややこしい.chore の「雑用」意味は,"a turn of work" から発展したものと考えられる.

OED には charwoman も別に立項されており,16世紀末から Charr Wemen, Choare-woman, chaire-women, Charewoman などと異形が豊かだ.

2025-10-22 Wed

■ #6022. date の食レポ from NZ [etymology][french][loan_word][folk_etymology][food]

滞在中のニュージーランドのスーパーの果物コーナーで dates 「デーツ」を発見した.名前だけは聞いたことがあったが,意識して食べたことはなかったので,何粒か買ってみた.写真のようにばら売りでドライフルーツ風になっている.

帰ってきて1粒目を食べてみると,これがやたらと甘い.シロップ漬けのように口の中にまとわりつく甘さ.食感はグミのような歯ごたえで,キャラメルのように粘っこい.洋菓子を作るときに粒を入れたりするという食べ方ならば分かるが,これを単体で食べるものではなかったと1粒目から早くも後悔.それでも余らせるわけにはいかないので,アマいアマすぎるとつぶやきながら何とか食べきった.柿の種のような堅い種が残った.

調べてみると,シリア原産のヤシ科ナツメヤシ属の高木になる実で,日本語では「ナツメヤシの実」や,そのまま「デーツ」と呼ばれている.「日付」や「デート」の date(s) とたまたま同音同綴語だが,語源は異なるようだ.

OED を繰ってみると,1300年頃に古仏語(の方言)から入ってきた語ということで,外来産の果物のわりには意外と早めの初出だ.なお date には「ナツメヤシの実」のほかに「ナツメヤシの木」の語義もあるが,実のほうが先に出ている.フランス語以前の借用経路を遡ってたどると古オクシタン語,ラテン語,ギリシア語,そしておそらくセム諸語,さらにはアラム語に行き着く.アラム語では diqlā という語形だが,これがギリシア語に借用される際に,民間語源 (folk_etymology) が入り込み daktulos に変形した.このギリシア単語は,英語にも dactyl 「(脊椎動物の)指」として関連語が入ってきている通り,「指」を意味した.くだんの果物が太く細長い形をしているので,親指にでもなぞらえたのだろうか.いずれにせよ,ギリシア語の「指」が,その後に音形を著しく短化させながら,中英語の半ばに date として入ってきたことになる.ちなみに,食べ終えた後,指がこれ以上なくベタベタになった.

MED の dāte n.(1) より,実の意味での最初例5つを挙げてみよう.

・ c1300 SLeg.(LdMisc 108) 380/115: A ȝeord of palm cam in is hond..Þe ȝeord was ful of Dates.

・ c1330(?c1300) Reinbrun (Auch) p.632: Fykes, reisyn, dates.

・ (1384-5) Acc.R.Dur. in Sur.Soc.103 594: Clous, Grenginger..Dates.

・ (1391) Acc.Exped.Der. in Camd.n.s.52 70/18: Fyges, dates, et sugre.

・ (a1398) * Trev. Barth.(Add 27944) 282a/a: Dromedarius..eteþ hey and ryndes and loueþ wel þe stones of dates.

興味深い例文が含まれている.dates と並記されている他の果物や食材やその記述とともに読み解けば,どんな果物なのか雰囲気が分かってくるだろう.中英語人の食レポを聞いてみたい.

2025-10-21 Tue

■ #6021. 10月25日(土),朝カル講座の秋期クール第1回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」が開講されます [asacul][notice][personal_pronoun][person][case][indo-european][kdee][hee][etymology][sound_change][gvs][spelling][hel_education][helkatsu]

月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.今年度のシリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の参考図書の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

来週末の10月25日(土)の講座は秋期クールの初回となります.今回は,英語において,最も短く身近な単語の1つでありながら,その歴史に壮大な物語を秘めた1人称単数代名詞 I に注目します.誰もが当たり前のように使っているこの単語ですが,少し立ち止まって考えてみると,実に多くの謎に満ちていることに気づかされます.以下,I について思いついた謎をいくつか挙げてみます.

・ 古英語では ic 「イッチ」と発音されていました.これが,いかにして現代の「アイ」という発音に変化したのでしょうか.そもそも語末にあった c の子音はどこへ消えてしまったのでしょう.

・ なぜ I は,文中でも常に大文字で書かれるのでしょうか.

・ なぜ主語は I なのに,目的語にはまったく形の異なる me を用いるのでしょうか.

・ It's me. と It's I. は,どちらが「正しい」のでしょうか.規範文法と実用の観点から考えてみたいと思います.

・ 近年耳にすることも増えた between you and I という表現は文法的にどう説明できるのでしょうか.

・ 翻って日本語には「私」「僕」「俺」など,なぜこれほど多くの1人称代名詞があるのでしょう.英語の歴史と比較することで見えてくるものがありそうです.

このように,たった1文字の単語 I の背後には,音声変化,綴字の慣習,文法規則の変遷,そして語用論的な使い分けといった,英語史u上の重要テーマが凝縮されています.講座では,時間の許す限りなるべく多くの謎に迫っていきたいと思います.

講座への参加方法は,今期よりオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.また,開講時間がこれまでと異なり 15:30--17:00 となっていますので,ご注意ください.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

今度の講座のご紹介は,先日の heldio でも「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」としてお話ししましたので,そちらもお聴きください.

なお,秋期クールのラインナップは以下の通りです.皆さんで「英語史の秋」を楽しみましょう!

- 第7回:10月25日(土) 15:30?17:00 「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」

- 第8回:11月29日(土) 15:30?17:00 「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」

- 第9回:12月20日(土) 15:30?17:00 「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-10-13 Mon

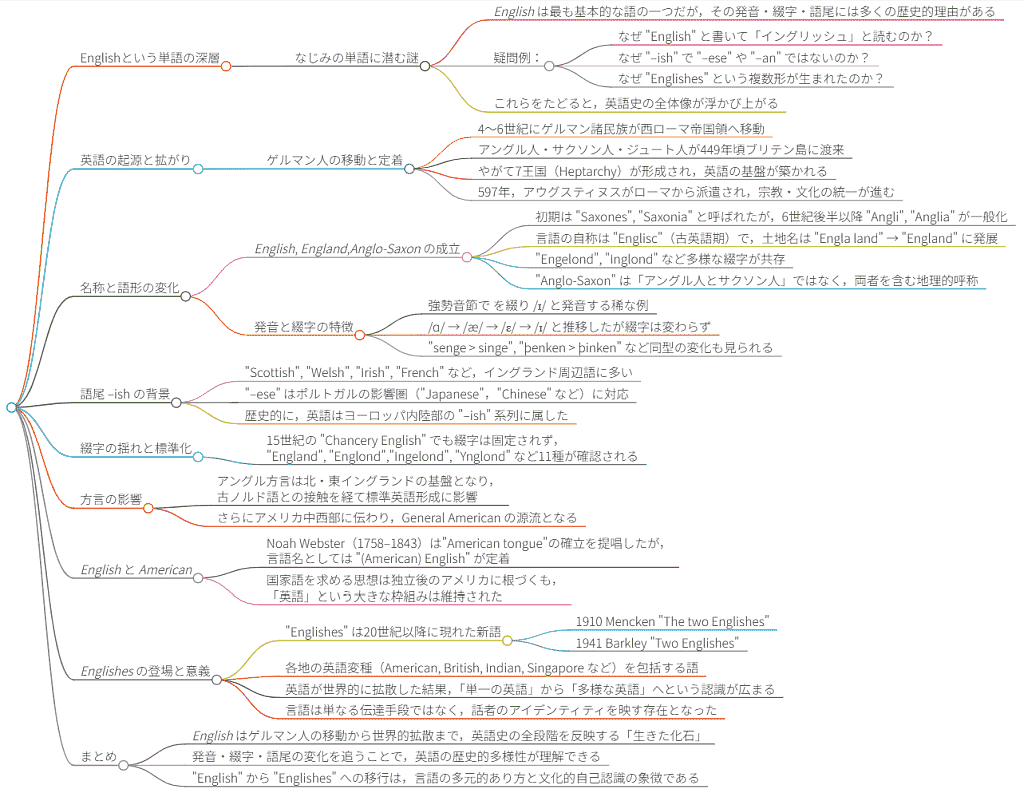

■ #6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][sound_change][spelling_pronunciation_gap][anglo-saxon][jute][history][germanic][oe][world_englishes][demonym][suffix][onomastics]

9月27日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第6回(夏期クールとしては第3回)が新宿教室にて開講されました.テーマは「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」です.あまりに馴染み深い単語ですが,これだけで90分語ることができるほど豊かなトピックです.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1574. "English" という英単語について思いをめぐらせたことはありますか? --- 9月27日の朝カル講座」を配信しました.

この第6回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第4回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

シリーズの次回,第7回は,10月25日(土)「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」と題して開講されます.秋期クールの開始となるこの回より,開講時間は 15:30--17:00,開講方式はオンラインのみへ変更となります.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow