2020-11-06 Fri

■ #4211. 印欧語は「出来事を描写する言語」から「行為者を確定する言語」へ [indo-european][person][verb][voice][impersonal_verb][middle_voice][passive][fetishism]

連日の記事で,國分(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』の議論を紹介している(cf. 「#4205. 國分功一郎(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』」 ([2020-10-31-1]),「#4207. 「先に名詞ありき,遅れて動詞が生じた」説」 ([2020-11-02-1]),「#4208. It rains. は行為者不在で「降雨がある」ほどの意」 ([2020-11-03-1]),「#4210. 人称の出現は3人称に始まり,後に1,2人称へと展開した?」 ([2020-11-05-1])).最近,学生たちと動詞について広く議論しているところだったので,動詞の理解を深めるのにおおいに参考とさせてもらっている.

國分 (175--76) は,動詞のあり方という観点から,印欧語の(前史を含んだ)長い歴史を,標記のように提示している.大きな仮説だが,これは認知言語学的な観点からみてもきわめて示唆に富む(以下では原文の太字あるいは圏点を太字で示している).

「出来事が主,行為者が従だった時代」

われわれは一万年以上に及ぶかもしれぬ長大な歴史を俯瞰した.

では,「共通基語」の時代よりも前の状態から始まるインド=ヨーロッパ語の変化の歴史を,以上のように動詞および態の変化という観点から眺めたとき,そこに見出される方向性とは何か? この途方のない問いにあえて答えてみよう.

この変化の歴史の一側面を,出来事を描写する言語から,行為者を確定する言語への以降の歴史として描き出せるように思われる.

名詞的構文の時代,動作は単なる出来事として描かれた.そこから生まれた動詞も,当初は非人称形態にあり,動作の行為者ではなくて出来事そのものを記述していた.

だが動詞は後に人称を獲得し,それによって,動詞が示す行為や状態を主語に結びつける発想の基礎がそこに生まれる.とはいえ,動詞がその後に態という形態を獲得した後も,動詞と行為者との関係については,動作プロセスの内側に行為者がいるのか,それともその外側にいるのかが問われるままに留まっていた.そこにあったのは能動と中動の区分だったからだ.

だがその後,動詞はより強い意味で行為を行為者に結びつけるようになる.能動と受動の区別によって,行為者が自分でやったのかどうかが問われるようになるからだ.

この仮説によると,印欧語は,動詞の表わす動作そのものに注目する言語から,動作の主は誰なのかに異常な関心を示す言語へと化けたことになる.國分 (178) は上の引用の後の節で,行き着いた先の言語を「出来事を私有化する言語」とも呼んでいる.

現代英語に照らしていえば,主語と目的語,自動詞と他動詞,能動態と受動態など,種々の統語的差異に神経質な言語となっているが,それは「動作の行為者を確定させたいフェチ」の言語だからということになろうか.

・ 國分 功一郎 『中動態の世界 意志と責任の考古学』 医学書院,2017年.

2020-08-15 Sat

■ #4128. なぜ英語では「兄」も「弟」も brother と同じ語になるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][japanese][semantics][lexeme][sobokunagimon][sapir-whorf_hypothesis][fetishism][lexical_gap]

hellog ラジオ版の第16回は,多くの英語学習者が「初学者の頃からずっと気になっていた」とつぶやく素朴な疑問です.日本語では「兄」と「弟」の区別はほぼ常に重要ですが,英語では両者を brother と1語にまとめあげるのが普通です.確かに英語にも elder brother や younger brother などの表現はありますが,これは年齢の上下が問題となり得る特殊な状況で用いられる特殊な表現というべきで,やはりデフォルトの表現は brother でしょう.なぜ日英語間には,単語の意味の守備範囲について,このような食い違いがみられるのでしょうか.では,解説の音声をどうぞ.

端的にいえば,各言語(の世界観)には独自の「顕点」があるということです.日本語(文化)は年齢の上下関係を重視する発想をもっており「上下関係」が顕点となっていますが,英語(文化)では「上下関係」は顕点ではありません.日本語にみられる上下関係という顕点は,伝統的な儒教文化に負うところが大きいと思われます.各言語の示す顕点には,しばしば文化的背景が関わっています.

しかし,言語間で単語の意味の守備範囲が異なっている事例のすべてを文化的背景で説明することはできません.文化的背景による安易な説明は,自文化優越論にも発展しやすく,注意が必要だと思っています.日英語から特定の単語を取り上げて,その意味の違いを喧伝し,日本語文化と英語文化の対照を安易に論じることには慎重であるべきと考えます.「一単語文化論」には要注意です.

今回の素朴な疑問は,言語相対論 (linguistic_relativism) やサピア=ウォーフの仮説

(sapir-whorf_hypothesis) などの言語論上の大きな問いに繋がってきます.関連して,##3779,1868,1894,2711,1337の記事セットを是非お読みください.

2020-05-19 Tue

■ #4040. 「言語に反映されている人間の分類フェチ」の記事セット [fetishism][gender][category][taxonomy][hellog_entry_set]

昨日の記事「#4039. 言語における性とはフェチである」 ([2020-05-18-1]) で,言語における性 (gender) とは,かつての言語共同体の抱いていた独自の世界観(=物の見方のフェチ)を反映した名詞の分類法であるという趣旨で議論を展開した.実は,性に限らず文法カテゴリー (category) というものは,およそそのような人間の分類フェチの現われたものではないかと考えている.文法から離れても,語彙の分類などはまさにフェチのたまものだ.

本ブログでは,この観点から様々な記事を書いてきたので,この辺りで記事セットをまとめておきたい.

・ 「言語に反映されている人間の分類フェチ」の記事セット

なお,日本語のフェチとはフェティシズムの略で,手元にあった『広辞苑第六版』を引くと「呪物崇拝」「物神崇拝」「異性の衣類・装身具などに対して,異常に愛着を示すこと.性的倒錯の一種.」とある.英語の fetishism のもととなる fetish (n.) については,OALD8 によると以下の通り.

1 (usually disapproving) the fact that a person spends too much time doing or thinking about a particular thing

・ She has a fetish about cleanliness.

・ He makes a fetish of his work.

2 the fact of getting sexual pleasure from a particular object

・ to have a leather fetish

3 an object that some people worship because they believe that it has magic powers

言語のカテゴリーについて私がインフォーマルに用いている「フェチ」という表現は,「ある言語共同体の特有の思考法や分類法が言語上に反映されたもの」ほどの意である.

2020-05-18 Mon

■ #4039. 言語における性とはフェチである [fetishism][gender][category][sobokunagimon][cognate][sociolinguistics][cognitive_linguistics][sapir-whorf_hypothesis][hellog_entry_set]

言語における文法上の性 (grammatical gender) は,それをもたない日本語や英語の話者にとっては実に不可解な現象に映る.しかし,印欧語族ではフランス語,スペイン語,ドイツ語,ロシア語,ラテン語などには当たり前のように見られるし,英語についても古英語までは文法性が機能していた.世界を見渡しても,性をもつ言語は多々あり,4つ以上の性をもつ言語も少なくない.

古英語の例で考えてみよう.古英語では個々の名詞が原則として男性 (masculine),女性 (feminine),中性 (neuter) のいずれかに振り分けられているが,その区分は必ずしも生物学的な性,すなわち自然性 (natural gender) とは一致しない.女性を意味する wīf (形態的には現代の wife に連なる)は中性名詞ということになっているし,同じく「女性」を意味する wīfmann (現代の woman に連なる)はなんと男性名詞である.「女主人」を意味する hlǣfdiġe (現代の lady に連なる)は女性名詞なので安堵するが,無生物であるはずの stān (現代の stone)は男性名詞であり,lufu (現代の love)は女性名詞である.分類基準がよく分からない(cf. 「#3293. 古英語の名詞の性の例」 ([2018-05-03-1])).

古英語の話者を捕まえて,いったいなぜなのかと尋ねることができたとしても,返ってくる答えは「わからない,そういうことになっているから」にとどまるだろう.現代のフランス語話者にも尋ねてみるとよい.なぜ太陽 soleil は男性名詞で,月 lune は女性名詞なのかと.そして,ドイツ語話者にも尋ねてみよう.なぜ逆に太陽 Sonne が女性名詞で,月 Mund が男性名詞なのかと.いずれの話者も納得のいく答えを返せないだろうし,言語学者にも答えられない.

言語の性とは何なのか.私は常々標題のように考えてきた.言語における性とはフェチなのである.もう少し正確にいえば,言語における性とは人間の分類フェチが言語上に表わされた1形態である.

人間には物事を分類したがる習性がある.しかし,その分類の仕方については個人ごとに異なるし,典型的には集団ごとに,とりわけ言語共同体ごとに異なるものである.それぞれの分類の原理はその個人や集団が抱いていた世界観,宗教観,人生観などに基づくものと推測されるが,それらの当初の原理を現在になってから復元することはきわめて困難である.現在にまで文法性が受け継がれてきたとしても,かつての分類原理それ自体はすでに忘れ去られており,あくまで形骸化した形で,この語は男性名詞,あの語は女性名詞といった文法的な決まりとして存続しているにすぎないからだ.

世界観,宗教観,人生観というと何やら深遠なものを想起させるが,そのような真面目な分類だけでなく,ユーモアやダジャレなどに基づくお遊びの分類も相当に混じっていただろう.そのような可能性を勘案すれば,性とはフェティシズム (fetishism),すなわちその言語集団がもっていた物の見方の癖くらいに理解しておくのが妥当だろう.いずれにせよ現在では真には理解できず,復元もできないような代物なのだ.自分のフェチを他人が理解しにくく,他人のフェチを自分が理解しにくいのと同じようなものだ.

言語学用語としての gender を「性」と訳してきたことは,ある意味で不幸だった.英単語 gender は,ラテン語 genus が古フランス語 gendre を経て中英語期にまさに文法用語として入ってきた単語である.genus の原義は「種族,種類」ほどであり,現代フランス語で対応する genre は「ジャンル,様式」である.英語本来語である kind 「種類」も,実はこれらと同根である.確かに人類にとって決して無関心ではいられない人類自身の2分法は男女の区別だろう.最たる gender がとりわけ男女という sex の区別に適用されたこと自体は自然である.しかし,こと言語の議論について,これを「性」と解釈し翻訳してしまったのは問題だった.gender, genre, kind は,もともと男女の区別に限らず,あらゆる観点からの物事の区別に用いられるはずであり,いってみれば単なる「種類」を意味する普通名詞なのである.これを男性と女性(およびそのいずれでもない中性)という sex に基づく種類に限ってしまったために,なぜ「石」が男性名詞なのか,なぜ「愛」が女性名詞なのか,なぜ「女性」が中性名詞や男性名詞なのかという混乱した疑問が噴出することになってしまった.

この問題への解決法は「gender = 男女(中)性の区別」というとらえ方から解放され,A, B, C でもよいし,イ,ロ,ハでもよいし,甲,乙,丙でも何でもよいので,さして意味もない単なる種類としてとらえることだ.古英語では「石」はAの箱に入っている,「愛」はBの箱に入っている等々.なまじ意味のある「男」や「女」などのラベルを各々の箱に貼り付けてしまうから,話しがややこしくなる.

このとらえ方には異論もあろう.上では極端な例外を挙げたものの,多くの文法性をもつ言語で,男性(的なもの)を指示する名詞は男性名詞に,女性(的なもの)を指示する名詞は女性名詞に属することが多いことは明らかだからだ.だからこそ「gender = 男女(中)性の区別」の解釈が助長されてきたのだろう.しかし,それではすべてを説明できないからこそ,一度「gender = 男女(中)性の区別」の見方から解放されてみようと主張しているのである.男女の違いは確かに人間にとって関心のある区別だろう.しかし,過去に生きてきた無数の人間集団は,それ以外にも現在では推し量ることもできないような変わった関心,独自のフェティシズムをもって物事を分類してきたのではないか.それが形骸化したなれの果てが,フランス語,ドイツ語,あるいは古英語に残っている gender ということではないか.

私は gender に限らず言語における文法カテゴリー (category) というものは,基本的にはフェティシズムの産物だと考えている.人類言語学 (anthropological linguistics),社会言語学 (sociolinguistics),認知言語学 (cognitive_linguistics),「サピア=ウォーフの仮説」 (sapir-whorf_hypothesis) などの領域にまたがる,きわめて広大な言語学上のトピックである.

gender の話題ついては,gender の記事群のほか,改めて「言語における性の問題」の記事セットも作ってみた.こちらも合わせてどうぞ.

2020-05-11 Mon

■ #4032. 「サピア=ウォーフの仮説」の記事セット [hellog_entry_set][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][fetishism][language_myth][sociolinguistics]

昨日の記事「#4031. 「言語か方言か」の記事セット」 ([2020-05-10-1]) に引き続き,英語学(社会言語学)のオンライン授業に向けた準備の副産物として hellog 記事セットを紹介する(授業用には解説付き音声ファイルを付しているが,ここでは無し).

・ 「サピア=ウォーフの仮説」の記事セット

サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) は,最も注目されてきた言語学上の論点の1つである.本ブログでも折に触れて取り上げてきた話題だが,今回の授業用としては,主に語彙の問題に焦点を絞って記事を集め,構成してみた.

大多数の人々にとって,言語と文化が互いに関わりがあるということは自明だろう.しかし,具体的にどの点においてどの程度の関わりがあるのか.場合によっては,まったく関係のない部分もあるのではないか.今回の議論では,言語と文化の関係が一見すると自明のようでいて,よく考えてみると,実はさほどの関係がないかもしれないと思われるような現象にも注目し,同仮説に対するバランスを取った見方を提示したつもりである.

いまだに決着のついていない仮説であるし,「#1328. サピア=ウォーフの仮説の検証不能性」 ([2012-12-15-1]) にあるように,そもそも決着をつけられないタイプの問題かもしれないのだが,言語,認知,世界観,文化といった項目がいかなる相互関係にあるのかに関する哲学的思索を促す壮大な論点として,今も人々に魅力を放ち続けている.一度じっくり考えてもらいたい.

2019-11-09 Sat

■ #3848. ランキングの理論 "Optimality Theory" [ot][generative_grammar][phonology][phonetics][history_of_linguistics][fetishism]

生成文法 (generative_grammar) において,複数の規則が前提とされており,それら効果がバッティングする場合,「どちらの規則が優勢か」「どちらが先に適用されるのか」という問題が生じることは不可避である.順序のランキングという発想が出ると間もなく「最適解」を求める "Optimality Theory" (最適性理論)が生じたのは必然といってよいかもしれない.かりそめにも何らかの規則を設定する分野であれば,言語にかぎらずランキングという発想が持ち込まれるのは自然のように思われる.私自身,言語に関心はあるとはいえ,決して理論派言語学者ではないが,ランキングという発想には共感を覚える.

Crystal (342--43) によると,最適性理論 (= Optimality Theory = ot) とは次の通り.

optimality theory (OT) In phonology a theory developed in the early 1990s concerning the relationship between proposed underlying and output representations. In this approach, an input representation is associated with a class of candidate output representations, and various kinds of filter are used to evaluate these outputs and select the one which is 'optimal' (i.e. most well-formed). The selection takes place through the use of a set of well-formedness constraints, ranked in a hierarchy of relevance on a language-particular basis, so that a lower-ranked constraint may be violated in order to satisfy a higher-ranked one. The candidate representation which best satisfies the ranked constraint hierarchy is the output form. For example, in English the negative prefix in- (e.g. insufficient) has two output forms, im- before bilabials (as in impossible, immodest), and in- elsewhere (inarticulate, involuntary, etc.). The coexistence of these forms means that there is conflict between the class of faithfulness constraints (which require identity between input and output) and the class of constraints which impose restrictions on possible sequences have identical place of articulation --- which needs to be resolved by an appropriate ranking of the relevant constraints. Optimality theory thus aims to account for a wide range of phenomena by specifying the interaction of a small number of universal constraints, which apply variously across languages in producing phonological representations. A particular constraint may achieve high ranking in one language (i.e. its output accounts for many surface forms) and low ranking in another (i.e. its output accounts for only a small class of forms). Although initially developed in relation to phonology, during the later 1990s optimality theory came to be extended to morphology and syntax.

言語理論にあまり触れたことがなければ,この説明でも相当に抽象的すぎる説明と感じるに違いない.思い切って簡略化してしまうと,英語や日本語などの個別言語が,どこまでの規則違反は許せるが,どこからは許せない,といったクセをもっているということなのだ.

OT は主として音韻論に強みを発揮する理論ではあるが,規則の適用順序に関する一般理論であると認めるならば,規則というものが想定され得るその他のいかなる分野(形態論にせよ統語論せよ)においても適用される幅広い原理と考えられる.

各言語がそれぞれ特有のフェチ (fetishism) をもっているという言語観とも親和性のある言語理論だといえる.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2019-10-27 Sun

■ #3835. 形容詞などの「比較」や「級」という範疇について [comparison][adjective][adverb][category][terminology][fetishism]

英語の典型的な形容詞・副詞には,原級・比較級・最上級の区別がある.日本語の「比較」や「級」という用語には,英語の "comparison", "degree", "gradation" などが対応するが,そもそもこれは言語学的にどのような範疇 (category) なのか.Bussmann の用語辞典より,まず "degree" の項目をみてみよう.

degree (also comparison, gradation)

All constructions which express a comparison properly fall under the category of degree; it generally refers to a morphological category of adjectives and adverbs that indicates a comparative degree or comparison to some quantity. There are three levels of degree: (a) positive, or basic level of degree: The hamburgers tasted good; 'b) comparative, which marks an inequality of two states of affairs relative to a certain characteristic: The steaks were better than the hamburgers; (c) superlative, which marks the highest degree of some quantity: The potato salad was the best of all; (d) cf. elative (absolute superlative), which marks a very high degree of some property without comparison to some other state of affairs: The performance was most impressive . . . .

Degree is not grammaticalized in all languages through the use of systematic morphological changes; where such formal means are not present, lexical paraphrases are used to mark gradation. In modern Indo-European languages, degree is expressed either (a) synthetically by means of suffixation (new : newer : (the) newest); (b) analytically by means of particles (anxious : more/most anxious); or (c) through suppletion . . . , i.e. the use of different word stems: good : better : (the) best.

同様に "gradation" という項目も覗いてみよう.

gradation

Semantic category which indicates various degrees (i.e. gradation) of a property or state of affairs. The most important means of gradation are the comparative and superlative degrees of adjectives and some (deadjectival) adverbs. In addition, varying degrees of some property can also be expressed lexically, e.g. especially/really quick, quick as lightning, quicker and quicker.

上の説明にあるように "degree" や "gradation" が「意味」範疇であることはわかる.英語のみならず,日本語でも「より良い」「ずっと良い」「最も良い」「最良」などの表現が様々に用意されており,「比較」や「級」に相当する機能を果たしているからだ.しかし,通言語的にはそれが常に形態・統語的な「文法」範疇でもあるということにはならない.いってしまえば,たまたま印欧諸語では文法化し(=文法に埋め込まれ)ているので文法範疇として認められているが,日本語では特に文法範疇として設定されていないという,ただそれだけのことである.

個々の文法範疇は,通言語的に比較的よくみられるものもあれば,そうでないものもある.文法範疇とは,ある意味で個別言語におけるフェチというべきものである.この見方については「#2853. 言語における性と人間の分類フェチ」 ([2017-02-17-1]) をはじめ fetishism の各記事を参照されたい.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

2019-09-04 Wed

■ #3782. 広島慶友会の講演「英語史から見る現代英語」を終えて [keiyukai][hel_education][slide][link][sobokunagimon][dialect][fetishism][slide]

「#3774. 広島慶友会での講演「英語史から見る現代英語」のお知らせ」 ([2019-08-27-1]) でお知らせしたとおり,先週末の土日にわたって広島慶友会にて同演題でお話ししました.5月の準備の段階から広島慶友会会長・副会長さんにはお世話になっていましたが,当日は会員の皆さんも含めて,活発な反応をいただき,英語・日本語の話題について広く話し会う機会をもつことができました.

初日の土曜日には,「英語史で解く英語の素朴な疑問」という演題でお話しし,その終わりのほうでは,参加者の皆さんから具体的な「素朴な疑問」を募り,それについて英語史の観点から,あるいはその他の観点から議論できました.特に言語ごとに観察される「クセ」とか「フェチ」の話題に関しては,その後の懇親会や翌日の会にまで持ち越して,楽しくお話しできました(言語の「フェチ」については,fetishism の各記事を参照).

2日目の日曜日には,「英語の方言」と題して,方言とは何かという根本的な問題から始め,日本語や英語における標準語と諸方言の話題について話しました.こちらでも活発な意見をいただき,私も新たな視点を得ることができました.

全体として,土日の公式セッションおよび懇親会も含めまして,参加された皆さんと一緒に英語というよりは,言語について,あるいは日本語について,おおいに語ることができたと思います.非常に有意義な会でした.改めて感謝いたします.

せっかくですので,講演で用いたスライド資料をアップロードしておきます.

・ 講演会 (1): 英語史で解く英語の素朴な疑問

・ 講演会 (2): 英語の方言

2019-09-01 Sun

■ #3779. brother と兄・弟 --- 1対1とならない語の関係 [japanese][semantics][lexeme][sobokunagimon][sapir-whorf_hypothesis][fetishism][lexical_gap]

なぜ英語では兄と弟の区別をせず,ひっくるめて brother というのか.よく問われる素朴な疑問である.文化的な観点から答えれば,日本語社会では年齢の上下は顕点として重要な意義をもっており,人間関係を表わす語彙においてはしばしば形式の異なる語彙素が用意されているが,英語社会においては年齢の上下は相対的にさほど重要とされないために,1語にひっくるめているのだ,と説明できる.日本語でも上下が特に重要でない文脈では「兄弟」といって済ませることができるし,逆に英語でも上下の区別が必要とあらば elder brother や younger brother ということができる.しかし,デフォルトとしては,英語では brother,日本語では兄・弟という語彙素をそれぞれ用いる.

よく考えてみると,brother 問題にかぎらず,大多数の日英語の単語について,きれいな1対1の関係はみられない.一見対応するようにみえる互いの単語の意味を詳しく比べてみると,たいてい何らかのズレがあるものである.そうでなければ,英和辞典も和英辞典も不要なはずだ.単なる単語の対応リストがあれば十分ということになるからだ.

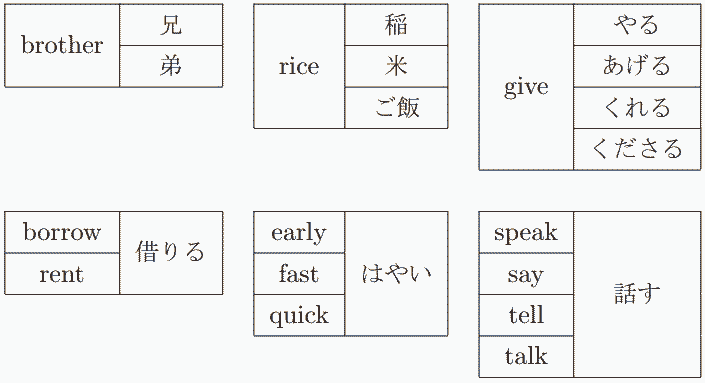

安藤・澤田 (237--38) が,以下のような例を引いている.

上段の brother, rice, give のように,英語のほうが粗い区分で,日本語のほうが細かい例もあれば,逆に下段のように英語のほうが細かく,日本語のほうが粗い例もある.その点ではお互い様である.日英語の比較にかぎらず,どの2言語を比べてみても似たようなものだろう.多くの場合,意味上の精粗に文化的な要因が関わっているという可能性はあるにしても,それ以前に,言語とはそのようなものであると理解しておくのが妥当である.この種の比較対照の議論にいちいち過剰に反応していては身が持たないというくらい,日常茶飯の現象である.

関連する日英語の興味深い事例として「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]),「#1894. 英語の様々な「群れ」,日本語の様々な「雨」」 ([2014-07-04-1]) や,諸言語より「#2711. 文化と言語の関係に関するおもしろい例をいくつか」 ([2016-09-28-1]) の事例も参照.一方,このような事例は,しばしばサピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) を巡る議論のなかで持ち出されるが,「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) という警鐘があることも忘れないでおきたい.

・ 安藤 貞雄・澤田 治美 『英語学入門』 開拓社,2001年.

2019-05-24 Fri

■ #3679. 1, 2人称代名詞では区別されない性が3人称代名詞では区別される理由 [gender][person][personal_pronoun][category][sobokunagimon][fetishism]

英語の人称代名詞体系においては,単複ともに1, 2人称では性が区別されない (I, you) が,3人称単数では区別される (he, she, it) .状況は古英語でも同じであり,性の形式上の区別は1, 2人称ではつけられないが,3人称ではつけられた.これはなぜだろうか.18世紀半ばの影響力のある文法家 Lowth (29) は次のように説明している.

The Persons speaking and spoken to, being at the same time the Subjects of the discourse, are supposed to be present; from which and other circumstances their Sex is commonly known, and needs not to be marked by distinction of Gender in their Pronouns; but the third Person or thing spoken of being absent and in many respects unknown, it is necessary that it should be marked by distinction of Gender; at least when some particular Person or thing is spoken of, which ought to be more distinctly marked: accordingly the Pronoun Singular of the Third Person hath the Three Genders, He, She, It.

1, 2人称は会話の現場にいるわけだから性別は見ればわかる.しかし,3人称はたいてい現場にいないわけなので,性別に関する情報を形式に載せるのが理に適っている,という理屈だ.3人称複数で性差がつけられない点については直接言及されていないが,3人称単数のほうが "some particular Person or thing" として性の区別をより強く要求すると言うことだろうか.

Lowth の理屈は分からないでもないが,必ずしも説得力があるわけではない.少なくとも日本語やその他の言語の状況をも説明する普遍的な説明とはなっていない.日本語では,ある意味ではむしろ1, 2人称でこそ性の区別がつけられる傾向があるともいえるからだ.

しかし,日本語と異なり,英語には明確に人称 (person) という文法範疇が認められてきた.1人称=オレ,2人称=オマエ,3人称=その他の一切合切,という1つの世界観のことだ(cf. 「#3463. 人称とは何か?」 ([2018-10-20-1]),「#3468. 人称とは何か? (2)」 ([2018-10-25-1]),「#3480. 人称とは何か? (3)」 ([2018-11-06-1])).この世界観のもとでは,ある人称の場合には,例えば性というような第2の文法範疇がより強く意識される・されないといった傾向が出てくるのは自然といえば自然だろう.そこに何か重要な区別が表わされていると感じられるからこそ,人称という文法範疇が存在しているはずだからだ.

ただし,人称にせよ性にせよ,文法範疇というものは人間の分類フェチの一種にすぎないことに注意する必要がある.フェチに,あまり合理的な説明を求めることはできないのではないかと考えている.「文法範疇=フェチ」という持論については,「#2853. 言語における性と人間の分類フェチ」 ([2017-02-17-1]),「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]),「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1]) などを参照.

・ Lowth, Robert. A Short Introduction to English Grammar. 1762. New ed. 1769. (英語文献翻刻シリーズ第13巻,南雲堂,1968年.9--113頁.)

2018-11-06 Tue

■ #3480. 人称とは何か? (3) [person][category][personal_pronoun][deixis][title][pidgin][fetishism]

標題は,[2018-10-20-1], [2018-10-25-1]の記事の続編.『新英語学辞典』と The Oxford Companion to the English Language より, (人称)という用語を引くと,興味深い情報が得られた.英語の人称代名詞の用法の詳細についての話題が主となるが「人称」というフェチ的世界観の奥深さが垣間見える.いくつかを挙げよう.

・ Well, and how are we today? などにおける「親身の we」 (paternal we) は,1人称(複数)というよりも「総称人称」 (generic person) あるいは「共通人称」というべき.as we know なども同様.

・ 人称の指示対象と人称の文法上の振る舞いは異なる:たとえば the (present) writer, the author, the speaker などは,指示対象は1人称だが,文法上は3人称である.同様に your Majesty, your Excellency なども指示対象は2人称だが,文法上は3人称である.Does His Majesty wish to leave? や Does Madam wish to look at some other hats? などを参照.関連して「#440. 現代に残る敬称の you」 ([2010-07-11-1]) も.

・ 逆に,Mother, where are you? のような呼びかけでは,3人称的な名詞を用いながらも,2人称的色彩が濃厚.

・ 各種の Pidgin English では "inclusive" な1人称複数 yumi (< "you-me") と,"exclusive" な1人称複数 mipela (< "me-fellow") が区別される (cf. 「#1313. どのくらい古い時代まで言語を遡ることができるか」 ([2012-11-30-1])) .

・ royal we という,きわめてイギリスらしい慣習.Victoria 女王による We are not amused. (← 一生に1度でも言ってみたい)を参照.

・ 日本語「こそあ(ど)」は各々1,2,3人称に対応すると考えられる.(← なるほど)

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2018-10-20 Sat

■ #3463. 人称とは何か? [person][cateogry][indo-european][agreement][sobokunagimon][fetishism]

英語を学習していると「人称」 (person) という用語に出会う.代名詞でいえば,1人称は I, we,2人称は you,3人称は he, she, it, they ということになっている.私たちは,人称の区別の原理は何なのかも教わらずに,まず上記のような区別をたたきこまれる.

「人称」とは何なのか.これは,印欧語が典型的にもっている1つの世界観を名付けたものにすぎない.一種のモノの見方のフェチである.「人称」とは1つの文法カテゴリーであり,文法カテゴリーとはその言語共同体の共有する1つのフェティシズムにすぎない (cf. 「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1]),「#2853. 言語における性と人間の分類フェチ」 ([2017-02-17-1])) .人称はすべての言語に関与的なわけではなく,たまたま英語を含む諸言語において重視されるカテゴリーであるにすぎない.

そもそも「人称」などという仰々しい術語がよくない.英語では単に person といっているだけなのだから,「ひと」としておいてよいのかもしれない.しかし,「人称」とは「ひと」というほどの思わせぶりな概念ですらない.思い切って単純化すれば,単に森羅万象を「オレ」「オマエ」「それ以外」の3者に分けるという世界観にほかならないのだ.つまり,そこに必要以上に深い意味を読み込んではいけない.所詮,言葉を操る人間にとって最も重要なのは,「話しをするジブン」と「話し相手であるアナタ」と「それ以外の一切合切の存在」との3分であるという考え方は,ある意味で納得できる区分である.おそらく,最もプリミティブな区分は「オレ」か「その他の一切合切」かの2区分になるのだろうが,動物とは異なり高度なコミュニケーション能力を発展させた人間社会にとってのプリミティブとは,印欧語風の「オレ」「オマエ」「その他の一切合切」の3区分であるといわれれば,そうなのかもしれないとも思う (cf. 「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]),「#2309. 動詞の人称語尾の起源」 ([2015-08-23-1])) .

日本語では,形容詞の人称制限と呼ばれる現象もあるにはあるが,人称のカテゴリーの存在感は薄いといってよい.しかし,印欧語などにおいていったんこの3区分が確立してしまえば,それが1つの世界観として影響力をもつだろうということは想像できる.「オレ」「オマエ」「その他の一切合切」とは,コミュニケーションの参与者の視点からすればそのまま重要度のランキングとなっており,この区分に基づいて言語体系が成り立っているとすれば,確かに理に適っている.それぞれの人称が主語として立つときに,述語の語尾も連動して変化するというのは,くだんの世界観を再確認する言語的手段なのだと考えれば,なるほどと納得できる.

このように議論してくると,いかにも「オレ」「オマエ」「その他の一切合切」の3区分が自然にも思えてくるが,これは人間にとって必須の区分ではない.この3区分の重要性は,「人称」カテゴリーを明確にもたない日本語話者にとっても説明されれば分かる類いのものではあるが,なければないで言語として成り立つ程度のものであり,絶対視する理由はない.印欧語族ではそれがたまたま言語上に顕在化するという,ただそれだけのことなのだろう.それぞれの言語は,あるカテゴリーを明示的に表現したり,逆に表現しなかったりするものであり,その点では自由な存在なのである.

2017-10-21 Sat

■ #3099. 連載第10回「なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのか?」 [link][notice][personal_pronoun][number][t/v_distinction][category][rensai][sobokunagimon][fetishism]

昨日10月20日付けで,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第10回の記事「なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのか?」が公開されました.

本文でも述べているように,この素朴な疑問にも「驚くべき歴史的背景が隠されて」おり,解説を通じて「英語史のダイナミズム」を感じられると思います.2人称代名詞を巡る諸問題については,これまでも本ブログで書きためてきました.以下に関連記事へのリンクを張りますので,どうぞご覧ください.

[ 各時代,各変種の人称代名詞体系 ]

・ 「#180. 古英語の人称代名詞の非対称性」 ([2009-10-24-1])

・ 「#181. Chaucer の人称代名詞体系」 ([2009-10-25-1])

・ 「#196. 現代英語の人称代名詞体系」 ([2009-11-09-1])

・ 「#529. 現代非標準変種の2人称複数代名詞」 ([2010-10-08-1])

・ 「#333. イングランド北部に生き残る thou」 ([2010-03-26-1])

[ 文法範疇とフェチ ]

・ 「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1])

・ 「#2853. 言語における性と人間の分類フェチ」 ([2017-02-17-1])

[ 親称と敬称の対立 (t/v_distinction) ]

・ 「#167. 世界の言語の T/V distinction」 ([2009-10-11-1])

・ 「#185. 英語史とドイツ語史における T/V distinction」 ([2009-10-29-1])

・ 「#1033. 日本語の敬語とヨーロッパ諸語の T/V distinction」 ([2012-02-24-1])

・ 「#1059. 権力重視から仲間意識重視へ推移してきた T/V distinction」 ([2012-03-21-1])

・ 「#1126. ヨーロッパの主要言語における T/V distinction の起源」 ([2012-05-27-1])

・ 「#1552. T/V distinction と face」 ([2013-07-27-1])

・ 「#2107. ドイツ語の T/V distinction の略史」 ([2015-02-02-1])

[ thou, ye, you の競合 ]

・ 「#673. Burnley's you and thou」 ([2011-03-01-1])

・ 「#1127. なぜ thou ではなく you が一般化したか?」 ([2012-05-28-1])

・ 「#1336. なぜ thou ではなく you が一般化したか? (2)」 ([2012-12-23-1])

・ 「#1865. 神に対して thou を用いるのはなぜか」 ([2014-06-05-1])

・ 「#291. 二人称代名詞 thou の消失の動詞語尾への影響」 ([2010-02-12-1])

・ 「#2320. 17世紀中の thou の衰退」 ([2015-09-03-1])

・ 「#800. you による ye の置換と phonaesthesia」 ([2011-07-06-1])

・ 「#781. How d'ye do?」 ([2011-06-17-1])

[ 敬称の you の名残り ]

・ 「#440. 現代に残る敬称の you」 ([2010-07-11-1])

・ 「#1952. 「陛下」と Your Majesty にみられる敬意」 ([2014-08-31-1])

・ 「#3095. Your Grace, Your Highness, Your Majesty」 ([2017-10-17-1])

[ you の発音と綴字 ]

・ 「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1])

・ 「#2234. <you> の綴字」 ([2015-06-09-1])

2017-02-17 Fri

■ #2853. 言語における性と人間の分類フェチ [gender][linguistics][category][fetishism]

言語における性 (gender) の存在と起源について,本ブログでは,英語をはじめとする印欧語を中心として,話題にしてきた(本記事の末尾に掲げたリンク先を参照).

言語の性の起源は,人類学者,神話学者,言語学者がそれぞれの立場から諸説を唱えてきた.男女の生理的区別を標示するもの,未開人のアニミズムに根ざすもの,人間の想像力の産物,音象徴・類推によるもの,感情的価値を示すものなど様々だ.いずれも満足のゆく説とはされておらず,この問題は未解決と言わざるを得ない.

このように性の起源については不詳だが,現在の共時的な文法範疇としての性をどのようにとらえるかは,また別の問題である.多くの場合,共時的には「意味のない」分類とみなされているのではないか.宮本 (116) がこの立場を,次のように説明している.

結局のところ,性は古代人の思惟にとっては,あるいは合理的なものであったかもしれないが,いまでは文法範疇のなかで最も不合理なもの,化石化してしまった文法体系の圧力にすぎないと考えられることが多い.その結果,現代英語やペルシア語に見られるように,性の喪失を言語史上の最も有利な変化であると考える立場が生まれる.性はいかなる言語にあっても,名詞の分類にはまったく利益をもたらさず,なんら思想上の区別を表明しないとされるのである.文法性は自然的性の区分に対応しない以上,贅沢品であり,したがって,性は消滅したとしてもおかしくないというのである.

宮本 (116--17) は,広く信じられている見解をこのように要約する一方で,人間の言語における性(せい)を人間の性(さが)とも見ているようだ.

すべての名詞には何らかの価値がまとわりついていそうである.この価値に基づいて,名詞に類別の観念を持ち込むことは人間的思惟にとって普遍的であるかに思われる.人間は,事物に名称を与える命名主義者(ノミナリスト)だといわれるが,同時に,事物を分類しないではおれない分類主義者(タクソノミスト)でもあるといえよう.要は,分類の価値が言語形式の上に映発されるか否かの違いである.

人間には,森羅万象を分類せざるを得ない性(さが)がある.要するに,人間は分類フェチである.言語の性(せい)も,この分類フェチの産物である.

・ 「#1135. 印欧祖語の文法性の起源」 ([2012-06-05-1])

・ 「#1517. 擬人性」 ([2013-06-22-1])

・ 「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1])

・ 「#1534. Dyirbal 語における文法性」 ([2013-07-09-1])

・ 「#1883. 言語における性,その問題点の概観」 ([2014-06-23-1])

・ 「#1887. 言語における性を考える際の4つの視点」 ([2014-06-27-1])

・ 宮本 正興 「名詞のクラス」 『『言語』セレクション』第1巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.115--22頁.(1993年10月号より再録.)

2015-11-19 Thu

■ #2397. 固有名詞の性質と人名・地名 [onomastics][toponymy][anthropology][fetishism]

固有名詞は言語を構成する一部か否かという問題は,言語(哲)学における重要な問題である.固有名詞と,それ以外の語とは,多くの点で性質が異なる.「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]) でも触れたように,まず固有名詞には意味がない.固有名詞がもっているのは意味機能ではなく,あくまで指示機能にとどまっている.固有名詞は,共時的にみると概ね音韻上の制約には従っているが,通時的にみると音韻形態的な縮約に服することが著しい.例えば,英語の地名などの綴字と発音がかけ離れている程度は,一般の語の比ではない (ex. Silverstone /silsn/) .造語された当初には明らかだった音韻形態が,現在では相当に崩れていることが珍しくなく,それゆえに共時的には分析不能で無意味となるのだろう.このように,固有名詞が言語を構成する他の語類が普通にもっている重要な性質を欠いているのは,その役割が「意味」することではなく「指示」することに特化しているからなのだろう.

では,そのような固有名詞を必要としたり用いたりする言語話者たる人間は,そこまでして何を「指示」したいのだろうか.生活上,人間が指示したいものの代表格は,人間と場所ということのようだ.文化によって,集団によって,それ以外の事物に対してフェチともいえる異常な関心を示して,それを是非とも固有名詞で指示したいということもあるかもしれないが,個々の人間と場所について完全に無関心という文化はなさそうだ.古今東西の言語において人名と地名という固有名詞が普遍的に見られることから,そう認めざるをえないだろう.これは当たり前のようだが,人間が普遍的に何に関心をもっているかを示唆する重要な観察である.Coates (315) 曰く,

Personal names appear to be the prototypical names, as all humans have overwhelming interest (1) in being able to refer conversationally to other humans with the expectation of uniquely identifying them in context, and (2) in catching the attention of other humans individually. Accordingly, personal names typically have both a referential and a vocative function. Their fundamental nature is also seen in the way they are applicable to other categories of individual, for instance animals. Places gain significance because we all move and act in space, so they gain significance through the way(s) in which they fit into human perceptions of landscape, townscape and starscape, which is what governs their naming. Other categories of object may bear proper names, and the more intimately associated with human activity a type of object is, the more readily it seems able to acquire a proper name, though the systematic application of names to other categories is quite rare, and the degree of intimacy with which something is felt to be associated with human activity may vary from culture to culture.

関連する固有名詞の問題については,onomastics の各記事,とりわけ「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]),「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]),「#1185. 固有名詞化 (2)」 ([2012-07-25-1]) を参照されたい.

・ Coates, Richard. "Names." Chapter 6 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 312--51.

2014-07-04 Fri

■ #1894. 英語の様々な「群れ」,日本語の様々な「雨」 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][fetishism]

「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]) の記事で,現代英語における「群れ」を表わす様々な語が,動物を識別する何らかの文化を反映しているかといえば必ずしもそうとは限らず,単なるフェチにすぎないという趣旨の議論を紹介した.これについては異論があるかもしれない.英語が生まれ育ってきたゲルマニアの地には,狩猟文化や牧畜文化に支えられた独特な動物観があったと考えられるし,それが語彙の細分化と相関関係にあると論じることもできるかもしれない.確かにその通りで,相関関係はありそうだし,少なくとも検証する必要はある.

ただし,少なくとも指摘できそうなことは,問題の語彙の細分化は,現在の文化よりも,かつての文化を反映している度合いのほうが強いだろうということだ.おそらく,それはかつての文化を色濃く映し出しているのであり,その文化は現在までに薄まってしまったものの,細分化された語彙は惰性でいまだ残っているということではないか.細分化された語彙のなかには,現在の文化を反映しているわけではない例が多いのではないか.

例えば,日本語には様々な種類の雨を表わす語が豊富にあり,日本(語)の雨文化を体現するものであると主張することができるかもしれない.『学研 日本語知識辞典』より86種類を列挙してみよう.

秋時雨(あきしぐれ),朝雨(あさあめ),淫雨(いんう),陰雨(いんう),陰霖(いんりん),雨下(うか),卯の花腐し(うのはなくたし),液雨(えきう),煙雨(えんう),送り梅雨(おくりづゆ),御湿り(おしめり),快雨(かいう),片時雨(かたしぐれ),甘雨(かんう),寒雨(かんう),寒九の雨(かんくのあめ),寒の雨(かんのあめ),喜雨(きう),狐の嫁入り(きつねのよめいり),木の芽流し(きのめながし),急雨(きゅうう),暁雨(ぎょうう),霧雨(きりさめ),軽雨(けいう),紅雨(こうう),黄梅の雨(こうばいのあめ),黒雨(こくう),小糠雨(こぬかあめ),細雨(さいう),催花雨(さいかう),桜雨(さくらあめ),五月雨(さみだれ),小夜時雨(さよしぐれ),山雨(さんう),地雨(じあめ),糸雨(しう),慈雨(じう),時雨(しぐれ),篠突く雨(しのつくあめ),繁吹き雨(しぶきあめ),秋雨(しゅうう),驟雨(しゅうう),秋霖(しゅうりん),宿雨(しゅくう),春雨(しゅんう),春霖(しゅんりん),甚雨(じんう),翠雨(すいう),瑞雨(ずいう),青雨(せいう),積雨(せきう),疎雨(そう),曾我の雨(そがのあめ),漫ろ雨(そぞろあめ),袖笠雨(そでがさあめ),暖雨(だんう),鉄砲雨(てっぽうあめ),照り降り雨(てりふりあめ),凍雨(とうう),通り雨(とおりあめ),虎が雨(とらがあめ),菜種梅雨(なたねづゆ),涙雨(なみだあめ),糠雨(ぬかあめ),沛雨(はいう),白雨(はくう),麦雨(ばくう),花の雨(はなのあめ),春時雨(はるしぐれ),飛雨(ひう),氷雨(ひさめ),肘笠雨(ひじがさあめ),暮雨(ぼう),叢雨・村雨(むらさめ),叢時雨・村時雨(むらしぐれ),戻り梅雨(もどりづゆ),夜雨(やう),遣らずの雨(やらずのあめ),雪時雨(ゆきしぐれ),涼雨(りょうう),緑雨(りょくう),霖雨(りんう),冷雨(れいう),零雨(れいう),若葉雨(わかばあめ),私雨(わたくしあめ)

しかし,これらの雨の語彙の多くは辞書にこそ載っているが,現役で使用されているものは限られている.これは,かつての雨文化を体現しているとか,長い間に育まれてきた雨文化を体現しているとは言えそうだが,現在一般の日本語母語話者に共有されている現役の雨文化を体現しているとは必ずしも言うことはできないように思われる.実際,筆者は「肘笠雨」とは何か,この辞書で見つけるまで聞いたこともなかった.袖を笠にしてしのぐほどのわずかな雨,とのことだ

先の記事の「群れ」を表わす英語の語彙について,Jespersen (430--31) が次のように語っている箇所を見つけた.

In old Gothonic poetry we find an astonishing abundance of words translated in our dictionaries by 'sea,' 'battle,' 'sword,' 'hero,' and the like: these may certainly be considered as relics of an earlier state of things, in which each of these words had its separate shade of meaning, which was subsequently lost and which it is impossible now to determine with certainty. The nomenclature of a remote past was undoubtedly constructed upon similar principles to those which are still preserved in a word-group like horse, mare, stallion, foal, colt, instead of he-horse, she-horse, young horse, etc. This sort of grouping has only survived in a few cases in which a lively interest has been felt in the objects or animals concerned. We may note, however, the different terms employed for essentially the same idea in a flock of sheep, a pack of wolves, a herd of cattle, a bevy of larks, a covey of partridges, a shoal of fish. Primitive language could show a far greater number of instances of this description, and, so far, had a larger vocabulary than later languages, though, of course, it lacked names for a great number of ideas that were outside the sphere of interest of uncivilized people. (430--31)

細分化された語彙が "survive" しうることを指摘しているが,これは当の文化そのものはおよそ「死んだ」にもかかわらず,語彙だけが「生き残った」という考え方を表わすものだろう.

Jespersen は,基本的に語彙の細分化は言語の原始的な段階を示すものであり,言語の発展とともに細分化の傾向は消えてゆくという言語進歩観を抱いている.「群れ」のような語彙の問題に関連しても,"The more advanced a language is, the more developed is its power of expressing abstract or general ideas. Everywhere language has first attained to expressions for the concrete and special." (429) と述べている通り,言語の発展とは「具体から抽象へ」の流れであると確信している.しかし,この言語観は,言語学史的な観点から眺める必要がある.「#1728. Jespersen の言語進歩観」 ([2014-01-19-1]) を参照されたい.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

2014-06-08 Sun

■ #1868. 英語の様々な「群れ」 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][language_myth][deixis][category][fetishism]

サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) と関連して,ある文化において注目される事象(顕点)の語彙は細分化される傾向がある,といわれる.例えば,英語の rice に対し,日本語では「こめ」「めし」「白米」「ごはん」「ライス」「もみ」など複数の語が対応するという例がよく引き合いに出される.日本語では魚の名前が細分化されており,魚偏の漢字が多数あることも,日本の魚文化についてを物語っているともいわれる.

しかし,語彙の細分化がその言語文化の顕点を表わす傾向があるということは否定しないが,一方で「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) で取り上げたように,語彙の細分化のすべての例が同様に文化上の重要性を直接に体現しているかというと,そうはならない.文化的に顕著とは特に感じられないにもかかわらず,語彙が細分化されているというケースはある.指示詞について,1単語レベルでいえば,日本語では「これ」「それ」「あれ」の3種類が区別されるが,英語では this と that の2種類のみであり,フランス語では ce 1種類のみである.また,4種類以上を区別する言語も世の中には存在する.この細分化の精度の違いはそれぞれの言語と関連づけらるる文化のなにがしかを反映している,と結論づけることは果たして可能なのだろうか.日本語の米や魚に関する語彙の多さは,日本文化と関連づけることが比較的容易のように思えるが,ものを数える際の「一本」「二足」「三艘」のような助数詞については,どうだろうか.言語と文化の関連性という問題は,単純には処理できない.

私は,どの言語も,その文化に支えられているか否かは別として,何らかの点でフェティシズムをもっていると考えている.言語学の術語を使えば,言語ごとに特定のカテゴリー (「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1]) を参照)が設定されているともいえる.例えば,多種多様な助数詞や敬語体系をもっている日本語は「数え方フェチ」「敬意フェチ」であり,単数か複数かを明示的に区別する英語(や多くの印欧諸語及びその他の言語)は(少なくとも日本語母語話者から見ると)「数フェチ」である.「かぶる」「着る」「履く」「つける」を区別する日本語は,wear や put on で事足りると感じる英語母語話者からみれば「着衣フェチ」とも映るだろう.もう一度繰り返すが,これらの言語上のフェチが,それぞれ文化上の対応物によって規定されているのかどうかを知ることは,案外と難しい.文化的な支えのない,ただのフェチという可能性も十分にあるのだ.

上に挙げた例はいずれも,英語では1単位だが日本語では複数の単位に対応するというものばかりだった.これでは英語にとって不公平なので,逆の例として日本語の「(人・動物の)群れ」に対応する,英語の多様な表現を挙げてみよう.

a bevy of quails, a cluster of stars, a covey of partridges, a crowd of people, a drove of oxen, a flight of birds, a flock of sheep, a gang of robbers, a group of islands, a herd of deer, a horde of savages, a pack of wolves, a pride of lions, a school of whales, a shoal of fish, a swarm of bees, a throng of ants, a troop of children

他にも和英辞典や類義語辞典を繰れば,多様な表現が見出せるだろう.日本語でも類義語辞典を引けば,「群がり」「公衆」「群衆」「人群れ」「人波」「一群れ」「会衆」「衆人」「人山」「モッブ」「マス」「大衆」などが挙るが,動物の群れについて表現の多様性はない.

語彙細分化の精度の違いは,文化に根ざしているものもあるだろうが,そうでないものもある.それらをひっくるめて,言語とはフェチである,そのようなものであると捉えるのが正確ではないだろうか.

2010-04-26 Mon

■ #364. The Great Eskimo Vocabulary Hoax [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][typology][inuit][history_of_linguistics][language_myth][fetishism]

Eskimo ( Inuit ) 語における雪を表す語彙の話しは,聞いたことがある人も多いだろう.サピア・ウォーフの仮説 ( Sapir-Whorf hypothesis ) あるいは言語的相対論 ( linguistic relativism ) の議論で決まって出される例である.私も学生の頃に,言語学の授業や本でよく出会った.雪深いカナダ北極圏やグリーンランドに住む Inuit の言語には雪を表す語が他言語よりも多く存在するという.この事実は文化の言語への反映にほかならない.雪のように当該文化において顕点とされる概念は,細かく語彙化されるものである,という主張だ.

しかし,今ではこれがまったくのインチキ説であることが判明している.現在でも有名なこの「エスキモーの雪」の逸話は,人類言語学というアカデミックの世界で疑われることなく長々と受け継がれてきたし,一般の人々の間にも広く知れ渡ってきた.ところが,Boas や Whorf にさかのぼって情報源の信憑性を確かめ,Inuit の言語特徴に照らして再考したところ,まるでデタラメの説だということがわかったのである.学者によっては「エスキモーの雪」は400語あるとも200語あるとも言われ,48語であるとか9語であるとか,仕舞いには2語に過ぎないという説まで出てきて,そもそも何か胡散臭い議論だということは感じられる.また,この議論で Inuit 語との比較対象として持ち出されてきた英語ですら,皮肉なことに結構な種類の雪語彙があるのである.例えば,Pinker (54) は11語を挙げている.

snow, sleet, slush, blizzard, avalanche, hail, hardpack, powder, flurry, dusting, snizzling

Inuit 語は,形態類型論的には複総合語 ( polysynthetic language ) というタイプに属する.私自身は Inuit 語を知らないので詳しく語る資格はないが,この問題は,Inuit 語の文法特徴に照らして,雪を表す語の複数の異形態をどう数えるかという問題に帰着するようだ.情報源のチェックが甘かったこと,Inuit 語の精密な文法記述を無視して数ばかり数えていたことにより,誤った伝統が生き長らえてきたのだろう.いやはや,自戒しなければ.

人類言語学史上の大イカサマともいえるこの逸話は今では The Great Eskimo Vocabulary Hoax と呼ばれているが,いまだに非常に根強く語り継がれている.この Hoax がどのように受け継がれ,生き長らえてきたかについては,Martin の論文がおもしろい.

ちなみに,日本語の雪語彙についての決定版はやはり新沼謙治『津軽恋女』の歌詞に尽きるだろう.大好きな曲の一つ.歌唱力あります.しびれる.

降りつもる雪 雪 雪 また雪よ

津軽には七つの 雪が降るとか

こな雪 つぶ雪 わた雪 ざらめ雪

みず雪 かた雪 春待つ氷雪

・ Pinker, Steven. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. New York: W. Morrow, 1994. New York : HarperPerennial, 1995.

・ Martin, Laura. "Eskimo Words for Snow: A Case Study in the Genesis and Decay of an Anthropological Sample." American Anthropologist. New Series. 88 (1986): 418--23.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow