2026-01-25 Sun

■ #6117. 伝説的入門書『古英語・中英語初歩』が新装復刊されます! [notice][kenkyusha][oe][me][review][timeline][link][kochushoho]

あの名著が復刊されます! 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』(研究社)が,1ヶ月後の2月25日に出版予定です(定価3300円).研究社公式HPの近刊案内より部分的に「試し読み」もできますので,ぜひチェックしてみてください.「英語史関連・周辺テーマの本」一覧にもアクセスできます.

本書の歴史をざっとたどってみます.

・ 1933--34年,市河三喜が雑誌『英語青年』(研究社)にて,後の『古代中世英語初歩』の母体となる連載記事を寄稿する

・ 1935年,市河三喜(著)『古代中世英語初歩』が出版される

・ 1955年,市河三喜(著)『古代中世英語初歩』改訂新版(研究社)市河 三喜・松浪 有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社)が出版される(←神山孝夫先生よりじきじきのご指摘により訂正いたしました.2026/01/27(Tue))

・ 1986年,市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』(研究社)が出版される(松浪による全面改訂)

・ 2023年,神山孝夫(著)『市河三喜伝』(研究社)が出版される

以下,hellog,heldio,その他で公開してきた『古英語・中英語初歩』に直接・間接に関係するコンテンツを時系列に一覧します.

・ 2025年4月28日,heldio で「#1429. 古英語・中英語を学びたくなりますよね? --- 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」を配信

・ 2025年5月1日,ari さんが note で「#268 【雑談】市河・松浪(1986)「古英語・中英語初歩」こと,ÞOMEB を買ってみた件!!」を公開する

・ 2025年5月3日,ぷりっつさんが note で「Gemini 君と古英語を読む」シリーズを開始する(5月9日まで6回完結のシリーズ)

・ 2025年5月5日,hellog で「#5852. 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」 ([2025-05-05-1]) が公開される

・ 2025年5月10日,helwa メンバーが本書を(計7冊以上)持ち寄って皐月収録会(於三田キャンパス)に臨む.参加者(対面あるいはオンライン)は,ari さん,camin さん,lacolaco さん,Lilimi さん,Galois さん,小河舜さん,taku さん,ykagata さん,しーさん,みーさん,寺澤志帆さん,川上さん,泉類尚貴さん,藤原郁弥さん.

・ 2025年5月12日,hellog で「#5859. 「AI古英語家庭教師」の衝撃 --- ぷりっつさんの古英語独学シリーズを読んで」 ([2025-05-12-1]) が公開される

・ 2025年5月15日,TakGottberg さんが,上記 heldio #1429 のコメント欄にて,(1986年版の)2011年第16刷の正誤表やその他の話題に言及(本記事の末尾を参照)

・ 2025年5月29日,heldio で「#1460. 『古英語・中英語初歩』をめぐる雑談対談 --- 皐月収録回@三田より」が配信される

・ 2025年10月5日,heldio にて「#1589. 声の書評 by khelf 藤原郁弥さん --- 神山孝夫(著)『市河三喜伝』(研究社,2023年)」が配信される

・ 2025年10月5日,hellog にて「#6005. khelf の新たなhel活「声の書評」が始まりました --- khelf 藤原郁弥さんが紹介する『市河三喜伝』」 ([2025-10-05-1]) が公開される

・ 2026年1月20日,研究社より新装復刊が公式にアナウンスされる

・ 2026年2月25日,出版予定

新装復刊を前に,本書とその周辺について,理解を深めていただければ.復刊の Amazon の予約注文はこちらよりどうぞ.

・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩〈新装復刊〉』 研究社,2026年.

・ 神山 孝夫 『市河三喜伝 --- 英語に生きた男の出自,経歴,業績,人生』 研究社,2023年.

2026-01-23 Fri

■ #6115. 『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)への書評をいただきました [review][bunkengaku][link][notice][voicy][heldio][youtube][history_of_linguistics][hel_education]

日本英文学会の編集する学術誌『英文学研究』の第103巻(2026年)に,拙著(家入葉子・堀田隆一共著)『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)の書評が『英文学研究』に掲載されました.評者は愛知教育大学の小塚良孝氏です.

4ページ分の丁寧な書評を賜りました.小塚氏には,本書の刊行直後にも関連する研究発表会で司会をしていただくなど,お世話になりました.この場を借りて,改めて感謝申し上げます.

書評では,本書が意図した「文献学と英語史研究の融合」という視点や,近年の研究動向の整理について,評価していただきました.特に,伝統的な英語史研究における「古英語・中英語・近代英語という時代区分」「形態論・音韻論等の分野区分」「共時性と通時性という視点の区分」といった境界線を,絶対視せずに柔軟に乗り越えることの必要性を本書が説いている点について,的確に言及していただきました.これから英語史を志す学生や若手研究者にとっても,またすでに第一線で活躍されている研究者にとっても,本書が提示する見取り図が有用であることを認めていただいた形です.『英文学研究』がお手元にある方は,ぜひ pp. 226--30 の書評をご一読いただければ幸いです.

さて,ここで改めて,本書『文献学と英語史研究』について紹介しておきたいと思います.本書は,2023年1月に開拓社の最新英語学・言語学シリーズの第21巻として出版されました.

本書の最大の目的は,1980年代以降の約40年間にわたる英語史研究の動向を整理し,今後の展望を示すことにあります.英語史研究は,コーパス言語学の発達や隣接分野との連携により,この数十年で大きく変貌を遂げました.かつての「文献学」 (philology) の伝統と,現代的な「言語学」 (linguistics) の手法がいかに融合し,新しい知見を生み出しているのか.その最前線を,音韻論,綴字,形態論,統語論といった主要な分野ごとに詳説しています.本書の構成は以下の通りです.

・ 第1章 英語史研究の潮流

・ 第2章 英語史研究の資料とデータ

・ 第3章 音韻論・綴字

・ 第4章 形態論

・ 第5章 統語論

・ 第6章 英語史研究における今後の展望にかえて

・ 参考文献

・ 索引

本書に関連しては,hellog でも過去に多くの記事を書いてきました.以下に関連記事へのリンクを掲載しますので,あわせてご参照ください.

・ 「#4985. 新著が出ます --- 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.」 ([2022-12-20-1])

・ 「#5023. 新著『文献学と英語史研究』で示されている英語綴字史研究の動向と展望」 ([2023-01-27-1])

・ 「#5024. 「通史としての英語史」とは? --- 新著『文献学と英語史研究』より」 ([2023-01-28-1])

・ 「#5158. 家入葉子・堀田隆一著『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)を改めて紹介します」 ([2023-06-11-1])

また,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」や,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」でも,関連する話題をいくつかお届けしています.共著者の家入葉子先生(京都大学)との対談回もあります.本書の舞台裏や,英語史研究への熱い思いが語られていますので,未聴の方はぜひチェックしてみてください.

・ Voicy heldio: 「#609. 家入葉子先生との対談:新著『文献学と英語史研究』(開拓社)を紹介します」

・ Voicy heldio: 「#611. 家入葉子先生との対談の第2弾:新著『文献学と英語史研究』より英語史コーパスについて語ります」

・ Voicy heldio: 「#582. 「境界を意識し,境界を越える」 --- 新著『文献学と英語史研究』が伝えたいこと」

・ YouTube: 「家入葉子・堀田隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)のご紹介 --- 言語学も同期する中心から周辺へ?」

今回の小塚氏による書評を機に,再び本書が英語史に関心を寄せる方々の目に留まり,新たな研究の種が蒔かれることを願っています.

・ 小塚 良孝 「書評:家入葉子・堀田隆一著 『文献学と英語史研究』 開拓社 2023年 xii + 251pp.」 『英文学研究』 第103巻,2026年.226--30頁.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2023年.

2026-01-22 Thu

■ #6114. 『英語語源ハンドブック』通読系コンテンツの広がり [notice][hee][review][link][hel_education][helkatsu][khelf]

昨年の6月に『英語語源ハンドブック』が研究社より刊行されてから,早いもので7ヶ月ほどが経ちます.おかげさまで多くの方に手に取っていただき,好意的な反響をいただいております.さて,本書は「ハンドブック」と銘打ってはいますが,辞書のように引くだけでなく,通読していただくことも想定した作りになっています.この「通読」に挑戦する読者が増えているようです.

さらにありがたいことに,この「通読」のプロセスや成果を,ブログや SNS などで発信してくださる方々がいらっしゃり,少しずつ増えてきています.ウェブ上に展開するこれらのコンテンツは,これから本書を手に取る方,あるいは現在通読中の方にとって,よい伴走者となると思います.今回は,それぞれのコンテンツ作成者の方々への感謝の気持ちも込めて,現在ウェブ上で確認できる関連コンテンツをいくつか紹介したいと思います.

まず,教育的な視点からの通読シリーズです.

・ 「研究社の英語語源ハンドブックの Word of the Day」 (ari さん blogspot)

・ 「小学生と学ぶ英語史」 (みーさん note)

ari さんの記事は英語教員向けの「大人のための」通読シリーズとなっており,現場の先生方にとっても有益な情報が満載です.一方,みーさんは「小学生のための」通読シリーズという,これまで誰も足を踏み入れたことのない領域に挑戦されています.英語史の裾野が広がっていることを実感し,感銘を受けています.

続いて,ゲルマン語比較言語学的な観点から本書を読み解くという,硬派かつユニークな試みを紹介します.

・ 「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」 (ykagata さん Hatena Blog)

・ 「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」に便乗して眺めるスウェーデン語」 (り~みんさん note)

ykagata さんはドイツ語の観点から,そしてそれに呼応する形で,り~みんさんはスウェーデン語の観点から英語語源を眺めるという新機軸を展開されています.英語,ドイツ語,スウェーデン語は同じゲルマン語派 (Germanic) の姉妹言語なので,これらを比較対照することは語源学習において非常に有効です.

プロフェッショナルな視点からの感想や書評も見逃せません.

・ 「#翻訳者英語語源ハンドブック1日1語感想」 (天野優未さん X)

・ 「【2025年のベスト本】『英語語源ハンドブック』について,思ったことを語り尽くす.」 (やるせな語学さん)

翻訳者である天野さんからは,常に日英語を対照している翻訳のプロとしての鋭いコメントをいただいています.また,やるせな語学さんには,大変丁寧な書評を執筆していただきました.著者が意図した細部まで読み込んでいただいていることに感謝いたします.

それから,身内ではありますが khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバーによる活動も紹介させてください.

・ 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 (khelf 寺澤志帆さん)

こちらは『英語語源辞典』が主テキストではありますが,『英語語源ハンドブック』への言及も頻繁になされています.綴字の歴史という観点から語源を深掘りする際に非常に参考になります.

最後に,版元である研究社による公式コンテンツです.

・ 「英語語源クイズ」 (研究社 note)

本書の編集者によるクイズ形式の記事です.英語史や語源の授業,あるいは英語学習のちょっとした余興などに,大いに活用できる内容となっています.

私としては『英語語源ハンドブック』を通読するというムーヴメントを作りたいと密かに(公に?)願っています.上記の方々はその先駆者たちです.語源の学習は,1語1語の背景にある歴史や文化を紐解く旅のようなものです.1人で黙々と進むのも楽しいものですが,こうしてウェブ上で自身の学びや発見を共有することで,その旅はより豊かなものになるはずです.

これらに続く通読挑戦者が現われ,少しでも多くの方が関連コンテンツを発信してくれるようになれば,英語史の楽しみもさらに広がっていくことと思います.皆さんも,ぜひこの「通読ムーヴメント」に参加してみませんか?

2026-01-17 Sat

■ #6109. リスナー投票による heldio 2025年第4四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu][hellive2025][khelf][review][nz_english][sobokunagimon]

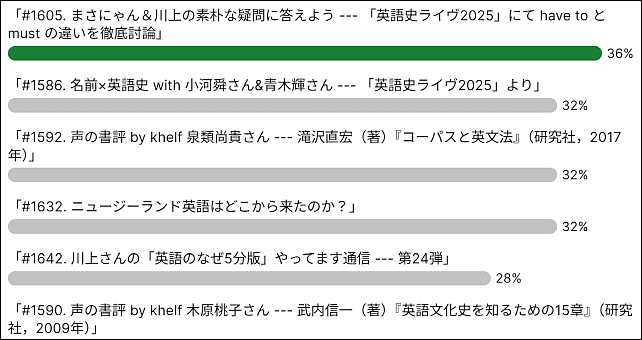

「#6099. heldio 2025年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 1月13日までオープン」 ([2026-01-07-1]) でご案内したとおり,去る2025年の第4四半期(10月--12月)における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.1月13日をもって投票を締め切りました.年始のお忙しい中,25名の皆さんよりご投票いただきました.いつもながら熱い応援をいただき,ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので,本記事にて報告いたします.本日の heldio でも「#1693. heldio 2025年第4四半期のリスナー投票の結果発表」として報告しているので,ぜひお聴きください.

今回は9月開催の「英語史ライヴ2025」の熱気が残る対談回や,khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーによる書評回,そしてニュージーランド特集など,バラエティに富んだランキングとなりました.以下に上位(4%以上)の配信回を掲載します.

【 第1位(36%)】

「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」

【 第2位(32%)】

「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」

「#1592. 声の書評 by khelf 泉類尚貴さん --- 滝沢直宏(著)『コーパスと英文法』(研究社,2017年)」

「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」

【 第3位(28%)】

「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」

【 第4位(24%)】

「#1590. 声の書評 by khelf 木原桃子さん --- 武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)」

「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」

「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」

「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? (1)」

【 その他(4%)】

「#1636. キュウリの酢漬け gherkin」

「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」

「#1638. 海をまたいで等語線」

「#1639. Speight's 醸造所より pump で水を汲んでいます」

「#1645. Helvillian 12月号が公開! --- 特集は「旅」」

「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」

「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」

「#1661. 言及数トップの英単語はアレ! --- 語源ハンドブック索引より」

「#1665. 拙著『はじめての英語史』の10刷が出ています --- コンパニオンサイトもどうぞ」

「#1666. クリスマス企画「英語史小ネタ50連発」がスタート --- 拙著『はじめての英語史』のプレゼントもあります」

「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」

「#1676. 2025年のhel活もおおいに盛り上がりました --- リスナーの皆さんへの感謝を込めて」

2025年第4四半期の結果を振り返ってみましょう.まず,第1位に輝いたのは「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」でした.「英語史ライヴ2025」での公開収録の模様をお届けした回ですが,have to と must という学習者にとっても身近なテーマを,まさにゃんと川上さんという heldio おなじみのメンバーが熱く,深く議論した点が評価されました.ライヴ感たっぷりの回でしたね.同じくライヴ関連では,第2位の「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」もランクインしており,イベントの余韻がランキングにも色濃く反映されています.

第4四半期の大きな特徴として特筆すべきは,khelf メンバーによる「声の書評」シリーズの躍進です.同率第2位の #1592 を筆頭に,第4位には #1590, #1591, #1596 と実に4本もの書評回が上位に食い込みました.これらも「英語史ライヴ2025」での企画でしたので,ライヴの勢いがいかに凄まじかったかが知られます.この書評シリーズは,英語史を専攻する大学院生や教員が,専門書や良書をリスナーに向けて丁寧に紹介するものでした.「本×音声×英語史」という組み合わせが,知的好奇心旺盛な heldio リスナーの皆さんに深く刺さった結果といえると思います.学びのコミュニティとしての khelf の成熟を感じさせます.

また,ランキングの随所に見られるのがニュージーランド関連の話題です.同率第2位の「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」を筆頭に,投票獲得率4%の層には「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」や「#1638. 海をまたいで等語線」も入っています.これは私が第4四半期を通じて同国に滞在していたからで,その土地の言葉や文化を肌で感じて発信する「旅する英語史」の側面も楽しんでいただけたものと理解しています.

ほかには,第3位に入った「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」のような定番シリーズの安定感も見逃せません.また,「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? (1)」や「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」のような「英語の素朴な疑問」は heldio の原点であり,常に高い需要があることを再確認しました.

個人的には食レポシリーズの「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」を上位4%に選んでいただけたのが嬉しいですね.

まとめると,2025年第4四半期は「ライヴ」「書評」「旅」という3つのキーワードに集約されるように思います.教室の中だけの英語史にとどまらず,外へ飛び出し,本を紐解き,仲間と語り合う.そんな動的な「hel活」の様子がランキングからも見えてきます.

2025年も1年間,heldio をお聴きいただきありがとうございました.2026年も,リスナーの皆さんの知的好奇心を刺激するような,多角的でディープな英語史の世界をお届けしていきたいと思います.引き続き,heldio をよろしくお願いいたします.

2026-01-12 Mon

■ #6104. やるせな語学さんによる『英語語源ハンドブック』の書評のご紹介 [hee][review][link][hel_education]

1月3日付けで,やるせな語学さんによる書評記事「【2025年のベスト本】『英語語源ハンドブック』について,思ったことを語り尽くす.」が公開されています.

昨年の6月に刊行された『英語語源ハンドブック』 (hee) について,年明け早々,身の引き締まるような書評をいただきました.評者の「やるせな語学」さんは.英語学習や語源に関する記事を精力的に発信されていますが,今回の書評は単なる紹介にとどまらず,本書の意義を英語教育・学習の広い文脈に位置づけて論じてくださっています.

書評では,まず昨今の「語源本」ブームに触れつつ,学術的裏付けに乏しい「語源の無免許運転」状態の教材が散見される現状を憂いています(ただし,そのなかで学習と研究の目的が異なる件についても触れながらフェアな議論がなされており,私も深く同意しました).その上で,専門家によって書かれた本書が,正しい知識へのアクセスを提供しつつ,「言語の体系」としての語源を学ぶ機会を与えていると評価していただきました.『ハンドブック』の著者たちが目指したのは,単なる暗記の道具としての語源ではなく,音変化や意味変化といった「言語変化」のダイナミズムを読者に感じてもらうことでしたので,この評は本当にありがたく思います

評者が特に注目してくださったのが,「基本1000語」という本書のコンセプトです.本書は JACET8000 に基づく基本語を徹底的に掘り下げるアプローチを採っています.「この1000語の威力がすごい」という趣旨の評者の指摘は,まさにその通りでして,著者陣も後から驚いたほどでした.基本語だからこそ,そこには英語史の根幹に関わる音変化,意味変化,借用などの歴史が凝縮されています.一見無味乾燥に見える基本語彙の背後に,4次元的な歴史の広がりを見出していただいたたことに感謝します.

また,書評の後半で述べられている「注意したいこと」にも共感を覚えました.語源はあくまで再建された理論的構築物に依存するものであり,語源不詳のケースも多々あるので,決して「神様」などではないということです.そして,古典語学習のハードルの高さと重要性.これらは,英語史を学ぶ者が常に心に留めておくべき事柄だと思いました.「語源を鞘に収める選択」という表現に,評者の並々ならぬ見識を感じました.

最後に,本書への要望として「全単語の索引(書籍版)」や「接辞のまとめ」を挙げられています.こちらは本書制作関係者の間で情報共有したいと思います.DL版の索引は昨年末に公開されましたが,やはり紙の書籍として完結していることの価値は大きいという指摘は確かにその通りだと思います.

ともあれ,『英語語源ハンドブック』が,このように熱量のある読者に届き,深く読み込まれていることは,この上ない喜びです.本書の親本ともいえる『英語語源辞典』 (kdee) と合わせて,ぜひこの「やるせな語学」さんの書評も熟読していただければと思います.

そして,評者も推している『英語語源ハンドブック』通読,皆さんもぜひ始めてみてください!

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-10-12 Sun

■ #6012. 声の書評 --- 小河舜さんと khelf 疋田海夢さんが紹介する『英語固有名詞語源小辞典』 [khelf][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][onomastics][kdee][etymology][ogawashun]

Voicy heldio でお送りする khelf の「声の書評」シリーズ,第5弾はこれまでとは趣向を変え,対談形式でお届けします.上智大学の小河舜さんと khelf 大学院生の疋田海夢さんのお2人に,刈部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)の魅力を語っていただきました.本編で24分弱の音声配信となります.「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」をお聴きください.

本書は,人名や地名といった固有名詞の語源を探る「名前学」(onomastics) の世界への扉を開いてくれる一冊です.お2人の対談では,固有名詞が単なるレッテルではなく,その土地の地理や歴史,人々の暮らしといった豊かな物語を秘めていることが熱く語られます.

昨年度の慶應義塾大学の英語地名史の授業で教員・学生の関係にあったお2人の軽快な掛け合いは,聴いていて飽きることがありません.1つの名前から始まる探求が,いかに多方面へと思わぬ広がりを見せていくか.その知的な興奮が,対話を通じて生き生きと伝わってきます.まさにお2人の名前学と英語史にかける情熱の賜物でしょう.

この小辞典は,調べ物に便利なだけでなく,ページをめくるごとに新たな発見があり,歴史への想像力をかき立ててくれる読み物でもあります.お2人の楽しげな対談を聴けば,きっと英語固有名詞の世界に引き込まれるに違いありません.今回,専門分野のおもしろさを存分に伝えてくださった小河さん,疋田さんに改めて感謝します.

なお,本書については,私自身も heldio 「「#1564. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」」および 本ブログ「#5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」 ([2025-09-11-1]) でも紹介していますので,合わせてご参照ください.

さらに,heldio/helwa コアリスナーの ari さんが,10月4日付で「#424【通読DEPN】英語固有名詞語源小辞典を読む(その1)」として,本書を通読するシリーズ企画を始められたことも付け加えておきます.いやはや,英語固有名詞が熱い!

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』.研究社,2011年.

2025-10-08 Wed

■ #6008. 声の書評 --- khelf 泉類尚貴さんが紹介する『コーパスと英文法』 [khelf][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][corpus][collocation]

khelf(慶應英語史フォーラム)がお送りする https://voicy.jp/channel/1950] の「声の書評」シリーズ,第4弾です.今回は khelf 顧問で,関東学院大学で教鞭をとられている[[泉類尚貴さん|https://note.com/rui_hel/n/n4b3c4fa34656">heldioに,滝沢直宏(著)『〈英文法を解き明かす〉ことばの実際2 コーパスと英文法』(研究社,2017年)を紹介してもらいました.

泉類さんによれば,本書はコーパス言語学の入門書としてだけでなく,その応用までを視野に入れた実践的な1冊とのことです.コーパス (corpus) とは何か,という基礎的な解説から始まり,実際の研究でどのようにコーパスを活用するのか,具体例を交えて丁寧に説明されています.

特に,これまで感覚的に捉えられがちだった collocation (語と語の慣用的な結びつき)を,統計的な手法を用いて客観的に分析する方法が紹介されている点は,とても有益です.また,大規模なコーパスを利用する際の注意点や,自分でデータを収集する方法など,研究の現場で直面するであろう課題にも目配りされている点は,さすが専門家による解説書というべきでしょう.コーパスを使って本格的に言語研究に取り組みたいと考えている学生や研究者にとって,心強い味方となる1冊です.

収録参加者の khelf メンバーによる正規表現談義も聴き応えがありました.今回は,専門的な立場から本書の核心を解説してくれた泉類さんに感謝いたします.今回の「声の書評」は今朝の heldio 配信回「#1592. 声の書評 by khelf 泉類尚貴さん --- 滝沢直宏(著)『コーパスと英文法』(研究社,2017年)」でお聴きいただけます.

・ 滝沢 直宏 『〈英文法を解き明かす〉ことばの実際2 コーパスと英文法』 研究社,2017年.

2025-10-07 Tue

■ #6007. 声の書評 --- khelf 寺澤志帆さんが紹介する『聖書の英語の研究』 [khelf][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][bible][false_friend][terasawashiho]

khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバーがお届けする Voicy heldio の「声の書評」シリーズ,第3弾をお届けします.今回は khelf 大学院生の寺澤志帆さんに,寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2016年)を紹介してもらいました.

寺澤志帆さんによれば,本書は聖書の英語,特に1611年の欽定訳聖書,The Authorised Version (The King James Version [KJV]) の英語に焦点を当てた専門的な内容でありながら,(頑張れば)一般の読者にも読んで理解できる点が魅力とのことです.近代英語期に関心のある方や,聖書翻訳の歴史を学びたい方にとって必携の一冊と言えます.

特に興味深いのは,近代英語と現代英語で意味が異なる単語です.例えば quick という単語が,かつては「生きている」という意味で主に用いられていたことなど,具体的な例が豊富に挙げられています.このような知識は,近代英語の文献を正確に読み解く上で,たいへん役立ちます.

さらに,英訳聖書の歴史や,版による誤植といった裏話にも触れられており,聖書が多くの人の手を経てきた「生きた書物」であることが伝わってきます.専門的な知見に基づきながらも,読者の知的好奇心を刺激する筆致はさすがというほかありません.

以上,専門家を目指す大学院生ならではの視点で,本書の価値を的確に伝えてくれた声の書評でした.今回の放送は「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」でお聴きいただけます.ぜひコメント等もよろしくお願いいたします.

・ 寺澤 芳雄 『聖書の英語の研究』 研究社,2016年.

2025-10-06 Mon

■ #6006. 声の書評 --- khelf 木原桃子さんが紹介する『英語文化史を知るための15章』 [khelf][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][manuscript][beowulf]

この秋,khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバーによる hel活 (helkatsu) が活発化してきています.昨日狼煙を上げた heldio での「声の書評」シリーズも,khelf による企画です,今回は khelf 副会長の木原桃子さんにご登場願い,武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)を紹介してもらいました.著者は,木原さんの青山学院大学時代の恩師でもあります.ぜひ今朝の heldio 配信回「#1590. 声の書評 by khelf 木原桃子さん --- 武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)」をお聴きいただければ.

木原さんは,本書の魅力として,語彙や文法といった英語の内面史を追うだけでなく,その言語が使われている社会や文化と関連づけた英語の外面史,すなわち「英語文化史」を重視する視点を的確に指摘してくれました.単なる「英語史」ではなく「英語文化史」と冠した本書は,その格好の入門書であると.私も本書を最初に読んだとき,同じ印象をもったことを覚えています.

本書は15の章からなり,それぞれがベオウルフ,英語聖書,シェイクスピア,ジョンソンの辞書,OED といった独立したテーマを扱っているため,どこからでも読み進められます.「英語文化史」を鳥瞰的に見渡せる構成は,特にこれから英語史を学ぶ高校生や大学生にとって,興味の入り口を見つけるのに最適だと思います.

木原さんは,武内先生ご自身が写本を作成していることを紹介しつつ,先生の運営されている MANUSCRIPT CHOUMEIAN にも触れています.Beowulf と『平家物語』の意外な関係が論じられている章については,木原さんはこの章を読んで英語史の魅力に目覚めたとのことです.体験に裏打ちされた言葉には説得力がありました.

khelf メンバーが自身の言葉で書籍を紹介してくれるのは,とても嬉しいことです.「声の書評」が,多くの方にとって新たな本との出会いの場となることを期待しています.皆さん,ぜひ本書を手に取ってみてください.

・ 武内 信一 『英語文化史を知るための15章』 研究社,2009年.

2025-10-05 Sun

■ #6005. khelf の新たなhel活「声の書評」が始まりました --- khelf 藤原郁弥さんが紹介する『市河三喜伝』 [khelf][helwa][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][kochushoho]

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,khelf(慶應英語史フォーラム)による新しいhel活企画が始まったことをお知らせします.その名も「声の書評」 (voice_review) .英語史に広い意味で関連する書籍を取り上げ,khelf メンバーにその魅力を「声」で語ってもらおうという試みです.文字で読む伝統的な書評とは一味も二味も違う,新しい形の本紹介にご注目ください.まずは,その狼煙となる今朝の heldio 配信回「#1589. 声の書評 by khelf 藤原郁弥さん --- 神山孝夫(著)『市河三喜伝』(研究社,2023年)」をお聴きいただければ.

この企画は,9月13日の khelf & helwa の共催イベント「英語史ライヴ2025」に向けて,khelf の大学院生メンバーたちが発案したものです.「書評」というと,少し堅苦しくて専門的なものを想像されるかもしれません.もちろん学術的な書評は重要なメディアですが,今回の「声の書評」が目指すのは,もう少し間口の広い,カジュアルで開かれたスタイルです.本の概要を紹介しつつも,話し手が「どこに心を動かされたのか」「どんな発見があったのか」「誰にこの本を勧めたいか」といった,個人的な感想や熱い「おすすめポイント」を気軽に語ることができる,そんな場になればと思っています.声のもつ温度や抑揚を通して,その本の魅力がリスナーの皆さんにダイレクトに伝わるはずです.

上掲の今朝の配信回が,「声の書評」シリーズの記念すべき第1弾となります.khelf の藤原郁弥さんが,大阪大学時代の恩師でもある神山孝夫先生(大阪大学名誉教授)が著わした『市河三喜伝 --- 英語に生きた男の出自,経歴,業績,人生』(研究社,2023年)を取り上げて,紹介してくれました.

市河三喜といえば,日本の英語学,英語文献学,そして英語史研究の礎を築いた偉大な学者です.この hellog でも何度もその功績に触れてきました.とりわけ「#5852. 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」 ([2025-05-05-1]) を挙げておきましょう.この巨人の生涯を,神山先生が緻密な調査に基づいて描き出したのが『市河三喜伝』です.

藤原さんの「声の書評」では,特に市河のオックスフォード留学時代の逸話が生き生きと紹介されていたのが印象的でした.市河が当時,私たち英語史研究者から見れば「伝説」というべき大学者たちから直接講義を受けていたという事実も驚きですが,その講義日程までもが詳細に再現されているというのにも興奮します.このように評者の感動をリアルに追体験できるのが,「声の書評」シリーズの最大の魅力だと思います.

「声の書評」は,「英語史ライヴ2025」の折にいくつか収録しましたので,今後そちらを継続的に配信していく予定です.とりわけ向こう数日の heldio にご注目ください.

この企画は,ゆくゆくは khelf メンバーのみならず,hel活に関わる様々な方々と一緒に育てていけたら,と願っています.「この本の書評が聞きたい!」というリクエストはもちろん,「私の好きなこの本について語りたい!」という評者としての立候補もあり得る形にまで育っていくとよいと思います.

heldio での新しい試み「声の書評」.まずはシリーズ第1弾となる今回の配信をお聴きいただき,この新しい書評の形を体験してみてください.そして,もし興味が湧きましたら,実際に書店でその本を手に取っていただけると,私たちにとってこれに勝る喜びはありません.今後の展開に,どうぞご期待ください.

・ 神山 孝夫 『市河三喜伝 --- 英語に生きた男の出自,経歴,業績,人生』 研究社,2023年.

2025-09-26 Fri

■ #5996. khelf の疋田海夢さんが Growth and Structure 連載を始めています [khelf][jespersen][helkatsu][review][hel][notice]

khelf(慶應英語史フォーラム)によるhel活 (halkatsu) が新展開を示しています.

4ヶ月ほど前に「#5861. khelf 寺澤志帆さんが「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズを開始しています」 ([2025-05-14-1]) でご紹介しましたが,寺澤志帆さんによる「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」が絶賛継続中です.昨日時点で123件の記事が公開されており,1つひとつ丁寧に記載されています.読み続けていると,英語史の知識が確実に増していきます.ぜひ RSS フィードを登録して,日々講読していただければ.

そして先日,もう1人の khelf メンバーによる連載が始まりました.大学院生の疋田海夢さんが自身のHP上で始めたシリーズです.連載タイトルは「Growth and Structure で辿る英語の歴史」です.疋田さんが Jespersen による英語史の名著 Growth and Structure of the English Language (10th ed.) を1節ずつ丁寧に読み,コメントを加えていくという企画です.昨日時点で第8節までの記事が公開されており,シリーズ継続のリズムができてきました.こちらの連載にも RSS フィードが用意されていますので,ぜひフォローしていただければ.

疋田さんが,なぜこの連載を始められたのか? それについては,最初の記事「0. Growth and Structure of the English Language の講読をはじめます」に記されているので,ぜひお読みください.

先日,hellog でこの名著に関する以下の記事を2本書きましたが,実は今回の疋田さんの連載開始を受けて執筆したものでした.

・ 「#5990. Jespersen による英語史の名著 Growth and Structure of the English Language」 ([2025-09-20-1])

・ 「#5991. Jespersen の G&S の第1節を堪能する」 ([2025-09-21-1])

そこでも述べたとおり,G&S は間違いなく英語史に関する名著の1つです.疋田さんが本書の精読を始め,関連する連載を始めた今,皆さんも一緒に同書を読み始める絶好のチャンスです.ぜひ連載を日々追いかけつつ,皆さんにもこの名著を味わっていただければと思います.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

2025-09-21 Sun

■ #5991. Jespersen の G&S の第1節を堪能する [review][jespersen][hel_education]

昨日の記事「#5990. Jespersen による英語史の名著 Growth and Structure of the English Language」 ([2025-09-20-1]) で取り上げた名著 G&S.その第1節 (p. 1) をそのまま引用するので,著者の意気込みを感じていただきたい.

1. It will be my endeavour in this volume to characterize the chief peculiarities of the English language, and to explain the growth and significance of those features in its structure which have been of permanent importance. The older stages of the language, interesting as their study is, will be considered only in so far as they throw light either directly or by way of contrast on the main characteristics of present-day English, and an attempt will be made to connect the teachings of linguistic history with the chief events in the general history of the English people so as to show their mutual bearings on each other, and the relation of language to national character. The knowledge that the latter conception is a very difficult one to deal with scientifically, as it may easily tempt one into hasty generalizations, should make us wary, but not deter us from grappling with problems which are really both interesting and important. My plan will be, first to give a rapid sketch of the language of our own days, so as to show how it strikes a foreigner---a foreigner who has devoted much time to the study of English, but who feels that in spite of all his efforts he is only able to look at it as a foreigner does, and not exactly as a native would---and then in the following chapters to enter more deeply into the history of the language in order to describe its first shape, to trace the various foreign influences it has undergone, and to give an account of its own inner growth.

改めて熟読してみると,私自身が英語史研究者として,hel活の発信者として,Jespersen からかなりの影響を受けていることを再認識した.私は大学の講義「英語史」の初回に「現代英語に戻ってこないような英語史は語らない」などと豪語しているのだが,これは知らず知らずのうちに G&S の第1節の精神が染みついていただけだったということが,ここで判明した(私にとっても驚きである).

また,Jespersen が非英語母語話者として英語史を記述することを,むしろ「売り」としているかのように読める点が印象的である.私が --- 同じく英語非英語母語話者として --- Jespersen の英語史を魅力的に感じるのも,ごく自然なことなのかもしれない.

さらに,Jespersen の言語と国民性を直接結びつけようとする性向とそのリスクについての認識も,久しぶりに確認できて新鮮な思いだった.Jespersen は,確かにこの点ではかなりのリスクを冒している,と私は考えている.やや行き過ぎており,差し引いて読むべきだという立場だ.

だが,今回,冒頭の1節を読み返してみて,英語史なり○○史は,やはりそれを書く人の考え方の集成なのだ,ということを確認できたことが大きい.読者は,この冒頭をどのように読むのかについて自身の考えを整理した上で,先を読み進めるとよいと思う.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

2025-09-20 Sat

■ #5990. Jespersen による英語史の名著 Growth and Structure of the English Language [review][jespersen][toc][old_norse]

Otto Jespersen (1860--1943) は,デンマーク出身の20世紀初期を代表する言語学者・英語学者であり英語史研究者でもあった.世界的に著名な学者だが,とりわけ日本での人気がすこぶる高い.日本人の英語学者で,Jespersen の著作から何らかの影響を受けていない者はほとんどいないのではないか.実際に,私も英語史研究者として Jespersen からは多くのことを学んだし,今も学び続けている.何よりも執筆量がすさまじく,著作の数も多い.これでもかというほどの情報量だ.私自身も日々様々なメディアで英語史の情報を発信しているが,Jespersen とは持てる才能も,生きる時代も,利用できるメディアも異なるとはいえ,この大学者をどこかで真似しようとしているのかもしれない.圧倒的なのだ.

Jespersen の著作のなかでも,私が学生時代から何度も読み返しているのが,今回紹介する Growth and Structure of the English Language である.10版を数える読み継がれた名著で,現在は装いを新たにした版も出回っているようだ.私が繰り返し読んできたのは 10th ed. だが,もちろん現在手に入る最新のものでも中身は同じである.以下に目次を記す.

I Preliminary Sketch

II The Beginnings[2025-09-21-1]

III Old English

IV The Scandinavians

V The French

VI Latin and Greek

VII Various Sources

VIII Native Resources

IX Grammar

X Shakespeare and the Language of Poetry

XI Conclusion

Phonetic Symbols. Abbreviations

Index

古い英語史書らしく,章立ては至ってシンプルだ.Jespersen は当代一流の言語学者で内面史にもすこぶる強いのだが,この目次からは外面史へのこだわりも伝わってくるだろう.実際に,この本は内面史と外面史のバランスが実にみごとなのだ.

とりわけ私が最初に読んだときから印象に残っているのは,第4章の古ノルド語 (old_norse) による影響のくだりだ.Jespersen 自身が北欧人であるので,英語史のこの部分に思い入れが強いのは頷けるが,それにしても記述がエキサイティングで,読み始めると止まらなくなる.私は非英語母語話者の書く英語史書は,常に平均以上におもしろいと確信しているが,その思いの源泉は Jespersen のこの本にあったように思われる.

初版は1905年であり,時代の限界や制約があったことは確かだ.例えば,文学の言語への偏重が目立ち,他のレジスターを軽視する本書の特徴は,現代の言語学の水準からみれば,必ずしも好意的に評価されないかもしれない.しかし,いまだに英語史を志す者がまずもって手にすべき1冊であることは,強調しておいてよいだろう.私は代表的な英語史の古典的名著として Baugh and Cable を推奨し超精読し続けている者であるが,もう1冊を挙げるとなれば,(とても難しい選択だが)この Jespersen の Growth and Structure になるだろうかと考えている.ぜひ皆に読んでいただきたい1冊.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-09-17 Wed

■ #5987. 『最新英語学・言語学用語辞典』(開拓社,2015年)の第7章 --- 英語史用語集 [dictionary][review][notice][linguistics][terminology][glossary][gvs]

毎朝配信している Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,先日コメントをいただいた.英語史に関する用語辞典というのはあるのでしょうか,という質問だ.その答えは,あるといえばあるし,ないといえばない,ということになる.

まず「ない」という側面から.英語史は比較的専門性の高い,いわばニッチな領域である.ある分野の用語辞典が編纂・出版されるには,それなりの需要が見込まれなければならない.しかし,その点ではニッチな英語史という分野の用語辞典は,残念ながら独立した書籍として出版されたものはない.

次に「ある」という側面について.英語史専門の用語辞典は上記の通り存在しないものの,大は小を兼ねるという通り,1つ上のカテゴリーである「英語学」の用語辞典であれば,日本語でも英語でもいくつか出版されている.それらは,実質的に英語史用語辞典の役割を果たしてくれているといってよい.英語史の主要な術語は,たいてい英語学(用語)辞典に立項されているからだ.代表的な英語学辞典としては,「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025度版)」 ([2025-04-13-1]) の下部の「英語史・英語学の参考図書」を参照されたい.

また,英語で書かれたものでは,より英語史に近い分野,すなわち歴史言語学 (historical_linguistics) に特化した Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics (Salt Lake City: U of Utah P, 2007) という便利な小辞典がある.さらに,英語史概説書の巻末には用語集 (glossary) が付されていることも多く,有用だ.

さて,今回特におすすめしたいのが,『最新英語学・言語学用語辞典』(開拓社,2015年)である.この辞典の制作には,私自身も執筆者の1人として関わっている.

この用語辞典の最大の特徴は,英語学・言語学の広範な分野を網羅しつつ,分野ごとに章を立てて用語を解説している点にある.全11章の構成は以下の通り.

第1章 音声学・音韻論

第2章 形態論

第3章 統語論

第4章 意味論

第5章 語用論

第6章 社会言語学

第7章 英語史・歴史言語学

第8章 心理言語学

第9章 認知言語学

第10章 応用言語学

第11章 コーパス言語学・辞書学

第7章「英語史・歴史言語学」に注目されたい.この章 (pp. 238--70) は,それ自体が独立した英語史用語辞典として利用できる.例えば,英語史学習者が必ず出会う用語の1つ,大母音推移 (gvs) の項目を引いてみよう.

Great Vowel Shift (大母音推移) 後期中英語から初期近代英語期に,強勢をもつすべての長母音に起こった大規模な音変化をいう.生起する環境の如何を問わず,非高母音は上昇し,高母音は二重母音化した.高母音の二重母音化と狭中母音の上昇のいずれが先に起こったかについて意見が分かれる.そもそも大規模な連鎖であったかどうかについても異論が出されている.→ DRAG CHAIN; PUSH CHAIN

限られた字数のなかで,現象の定義,時代,対象,内容,そして学術的論点までが簡潔にまとめられている.このように,英語史のキーワードが約30ページにわたって解説されており,初学者から専門家まで,幅広い読者のニーズに応える内容となっている.

英語史の学び方は人それぞれだが,信頼できる用語辞典を手元に置いておくことは,学習の羅針盤として大いに役立つはずだ.今回ご紹介した『最新英語学・言語学用語辞典』は,その候補として,自信をもって推薦できる1冊である.

・ 中野 弘三・服部 義弘・小野 隆啓・西原 哲雄(監修) 『最新英語学・言語学用語辞典』 開拓社,2015年.

2025-09-11 Thu

■ #5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年) [voicy][heldio][dictionary][onomastics][review][etymology][personal_name][toponymy]

本ブログでは,英語の単語の成り立ちを探る語源学 (etymology) の話題を数多く取り上げてきた.その探究の伴侶として,寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』の右に出るものはないと,機会あるごとに推奨してきた.最近では,この辞典の関連書である拙著『英語語源ハンドブック』も上梓され,多くの方に手に取っていただいている.

さて,語源の探求という魅力的な営みをさらに奥深いものにしてくれる,もう1冊の優れた辞典を紹介したい.刈部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)である.

本書は,その名の通り固有名詞 (proper noun) に特化した語源辞典である.個人名,姓,地名,さらには商標といった固有名詞は,私たちが日常的に英語に接する差異の語彙資源の一部でありながら,一般的な語源辞典では立項されないことが多い.その痒い所に手が届くのが,今回紹介する『英語固有名詞語源小辞典』だ.

編著者の刈部先生は,前書きで本書の執筆動機を次のように語っている.

『英語固有名詞語源小辞典』は,編著者が固有名詞の語源を簡便に引ける1冊版の常用辞典があればよいと長年思っていたものを自分で執筆することになったものである.この思いは,寺澤芳雄先生が編まれた『英語語源辞典』(研究社,1997)の編集のお手伝いをした後,一段と強くなった.

なんと,本書のメイキングは『英語語源辞典』と深く関わっていたのである.『英語語源辞典』の編纂に携わったからこそ,固有名詞に特化した辞典の必要性を痛感し,その思いが本書の出版企画へとつながったわけだ.いわば『英語語源辞典』からの貴重なスピンオフといえる.

収録語数は約3,000語である.「小辞典」と銘打たれているものの,読者が引くであろう固有名詞の7--8割はカバーできることを目指したといい,実際に引いてみるとヒット率の高さに驚かされる.見出し語には発音記号が付されており,難読の人名や地名の発音を確認するのにも重宝する.そしてもちろん,語源解説は詳細かつ信頼できるものであり,初出年代も記されている.

先日の記事「#5979. Guy Fawkes から you guys へ --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回より」 ([2025-09-09-1]) で,「いのほた言語学チャンネル」の動画「#369. you guys などの guy はもともと○○だった!--意外な歴史」を紹介した.そこで Guy Fawkes の Guy の語源について話した際に,姓である Fawkes のほうは触れずじまいだった.そこで早速『英語固有名詞小辞典』を引いてみると,次のようにあった.

Fawkes /fɔːks/ フォークス:1251 姓.♦中英語 Faukes < 古フランス語 Faukes (主格)(原義)「隼」 < 古高地ドイツ語 Falco 'falcon'.

なんと「鷹」を意味する語に由来するという.英語の falcon (鷹)と同語源の単語が,古高ドイツ語から古フランス語を経て英語に入り,人名として定着したものだったのだ.ちなみに,本書で Fawkes の2つ手前の項目には,アメリカの文豪 William Faulkner の姓 Fa(u)lkner が立項されている.こちらは古フランス語 fau(l)connier に由来し,意味は「鷹匠」 (falconer) である.鷹狩りが中世の貴族の重要な娯楽であったことを考えれば,鷹や鷹匠に関わる名前が姓として定着したのも頷ける.

このように,本書を繙けば,歴史や文化の断片が固有名詞の中に化石のように保存されている様を目の当たりにすることができる.また,数ページにわたる凡例は,単なる本辞典の使い方の説明にとどまらず,英語固有名詞論の概論ともなっており,ここを読むだけでも知的好奇心が大いに刺激される.

『英語語源辞典』や『英語語源ハンドブック』と並べて書棚に置き,気になる人名や地名に出会うたびに手に取ってみてはいかがだろうか.「読める辞書」として,英語史の魅力をさらに豊かにしてくれること請け合いである.

本辞典については,一昨日の heldio でも触れたばかりである.「#1564. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」を合わせてお聴きいただければ.

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』.研究社,2011年.

2025-08-29 Fri

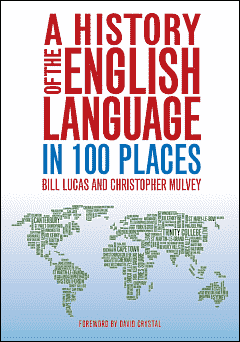

■ #5968. 「あなたが選ぶ英語史ゆかりの場所100選」はおもしろい企画になりそう --- HEL in 100 Places の序文より [notice][review][hel][historiography][variety][world_englishes][100_places]

「#5956. 100の場所で英語史を学ぶ本 --- A History of the English Language in 100 Places」 ([2025-08-17-1]) で紹介した書籍をパラパラと読んでいるが,意識的に場所と紐付けて英語史を考えるという視点に相変わらず興奮している.

この本の序文 (9--10) を,David Crystal が書いている.その序文全体が読ませる文章となっているのだが,私が読んでとりわけ印象に残った2段落を引用しよう.

Some places are included in this book because the people --- in some cases the person --- who lived there played an important role in the development of the standard language. Others are included because they identify the political and social factors that fostered the spread of the language language within the British Isles and around the world. Others are here because they represent the way their communities evolved a linguistic individuality that forms part of the kaleidoscopic mix of varieties we conveniently refer to as 'English'.

It is an exercise in linguistic gazetteering, and one thing that strikes me about it is its highly personal character. It's impossible to say everything relevant about a place --- 100 things must have happened in London or New York that could be said to bear on the development of English. And 100 other places might compete as candidates for a particular theme. Selectivity is inevitable when creating a language's geobiography. No two people's selection for A History of the English Language in 100 Places would ever be the same. The fascination lies in the choices made, and the reasons for them. (9--10)

gazetteering, geobiography という用語が,きれいにはまっていて気持ちよい.いずれも,先日の heldio 配信回で提案した「#1517. etymography 「語誌学」の妄想」とも関連してきそうである.

また,英語史の場所100選という作業が個人的であるという指摘も,まさにその通りであり説得力がある.ということは「あなたが選ぶ英語史ゆかりの場所100選」なる企画を立ち上げることもできるだろう.100選は大変なので10選くらいから始めてもよいかもしれない.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-08-19 Tue

■ #5958. 大修館書店『英語教育』9月号に『英語語源ハンドブック』の書評が掲載されました [hee][notice][review]

8月12日に刊行された大修館書店の『英語教育』9月号の68頁にて,新刊書『英語語源ハンドブック』の書評が掲載されました.評者は日本大学第二中学校・高等学校教諭の黒澤隆司さんです.たいへん好意的に評していただき,共著者ともども喜んで拝読しました.

6月18日に刊行された『英語ハンドブック』の書評や感想について,ネットではすでに様々な形で上がってきていますが,専門誌の紙媒体に書評記事が掲載されるのは,ほぼ初めてといってよいと思います.

今回の書評の内容について,ここであまり詳しく紹介することはできませんが,書評タイトルとして「語彙指導の「虎の巻」に」と掲げられており,本書の最大のツボを押さえていただいたという思いでいっぱいです.書評内では,本書からの具体的な単語例とそこでの記述に言及があり,「面白い」「素晴らしい」「価値がある」とのポジティヴな言葉が並んでいます.とりわけ本書後半のテーマ別の項目や用語解説の充実振りも触れられています.最後の1節では,語彙習得への「うるおい」という印象的な表現も使われていました.あらためて,本書制作の意図を丁寧にすくい上げていただいたと感じます.

皆さんも,ぜひ『英語教育』9月号を手に取って,この書評をお読みいただければ.

今回の書評の話題は,先日の heldio でも「#1537. I と my/me/mine は補充法 --- 『英語教育』9月号に『英語語源ハンドブック』の書評が掲載されました」として取り上げました.こちらもお聴きください.

・ 黒澤 隆司 「書評:唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著)『英語語源ハンドブック』(研究社)」『英語教育』(大修館) 2025年9月号,2025年.68頁.

2025-08-17 Sun

■ #5956. 100の場所で英語史を学ぶ本 --- A History of the English Language in 100 Places [notice][review][toc][hel][historiography][100_places]

ヘルメイトの ari さんが,7月11日にご自身の note 上に「#340【Review】A History of the English Language in 100 Places」と題する記事を公開されている.ari さんは「前から気になっていた本」として言及されていたが,私にとっても同じで,いつか読もうと思いつつも書棚に眠らせていた「気になる本」だった.

ランダムにパラパラと読み始めたが,すこぶるおもしろい.世界中の「場所」に注目して英語史を描くという着想は,英語史記述の方法論として卓越しているし,実際に完全に奏功しているように思われる.今後じっくり読み進めていくべく,自分のためにも目次を提示する形で100の場所を挙げておきたい.

FOREWORD BY DAVID CRYSTAL

ACKNOWLEDGEMENTS

1. INTRODUCTION

2. THE BEGINNINGS OF ENGLISH

(1) UNDLEY COMMON --- the earliest written English (c.475)

(2) CANTERBURY --- the adoption of the Roman alphabet (602)

(3) HAMMERWICH --- Mercian English, our ancestor dialect (c.700)

(4) MONKWEARMOUTH --- naming the English language (731)

(5) YORK --- the influence of Danish on the English language (866)

(6) WINCHESTER --- West Saxon English and King Alfred (871)

(7) CERNE --- Classical Old English (c.1000)

(8) HASTINGS --- the influence of French on the English language (1066)

(9) DUNFERMLINE --- the English language in Scotland (1068)

3. MIDDLE ENGLISH

(10) PETERBOROUGH --- the Anglo-Saxon Chronicle and the end of Old English (1155)

(11) READING --- the English language in popular song (c.1235)

(12) WESTMINSTER --- the recovery of the English language (1362)

(13) KILKENNY --- the English language in Ireland (1366)

(14) ALDGATE --- the development of Middle English (1374)

(15) CHANCERY STREET --- Chancery English (c.1419)

(16) ST PAUL'S CHURCHYARD --- the English language and the book trade (1456)

(17) PEMBROKE --- the English language in Wales (1457)

4. THE BEGINNINGS OF MODERNITY

(18) BRUGES --- the English language and the printing press (1474)

(19) COLOGNE --- the Bible in English (1525)

(20) PARIS --- the beginnings of punctuation in the English language (1530)

(21) CARLETON --- the influence of Latin on the English language (1531)

(22) NORTHOLT --- spelling and the Great Vowel Shift (1551)

(23) ARCHANGEL --- business English (1553)

(24) STRATFORD --- the development of Early Modern English (1564)

(25) CHICHESTER --- English grammar (1586)

(26) HAMPTON COURT --- the English language and the King James Bible (1604)

5. THE BEGINNINGS OF WORLD ENGLISH

(27) JAMESTOWN --- the English language in the Americas (1607)

(28) HAMILTON --- the English language in the West Indies (1609)

(29) THE MERMAID TAVERN --- the refining of English punctuation (1623)

(30) SALISBURY --- the English language and the language of the law (1631)

(31) HOLBORN --- making English the language of science (1660)

(32) TRINITY COLLEGE --- English proverbs (1670)

(33) PHILADELPHIA --- the development of Midland American English (1682)

(34) NÎMES --- using place names to make up new words (1695)

(35) BOSTON --- the development of New England English (1704)

6. THE STANDARDS AGENDA

(36) LICHFIELD --- setting standards for the English language (1709)

(37) TEMPLE --- the idea of an English Language Academy (1712)

(38) CANONGATE --- British spelling (1760)

(39) SMOCK ALLEY --- English elocution (1762)

(40) MONTREAL --- the English language in Canada (1763)

(41) KEW GARDENS --- botanical English (1771)

(42) KOLKATA --- the birth of linguistics and the origins of English (1786)

(43) MARYLEBONE --- the language of sport (1788)

(44) SYDNEY --- the English language in Australia (1788)

(45) ST MARY-LE-BOW --- Cockney English (1803)

(46) COUPVRAY --- the English language in Braille (1809)

(47) MONROVIA --- the English language in West Africa (1822)

7. THE INDUSTRIAL AGE

(48) STOCKTON-ON-TEES --- the English language and the steam engine (1825)

(49) HARTFORD --- establishing an American standard for English (1828)

(50) CHENNAI --- the English language in India (1834)

(51) ST MARTIN-LE-GRAND --- the English language and the Uniform Penny Post (1840)

(52) WAITANGI --- the English language in New Zealand (1840)

(53) THE STRAND --- English as a language of satire (1841)

(54) BALTIMORE --- the English language and the telegram (1844)

(55) SALFORD --- literacy and free libraries (1850)

(56) HANNIBAL --- English comic writing (1851)

(57) HYDE PARK --- industrialization and its impact on English (1851)

(58) TIMES SQUARE --- The New York Times (1851)

(59) MANCHESTER --- the vocabulary of English and the thesaurus (1852)

(60) BERDICHEV --- exophonic English (1857)

(61) CHRISTCHURCH COLLEGE --- English nonsense (1865)

(62) LLANFAIRPWLLGWYNGYLL --- English place names (1868)

(63) EXETER PLACE --- the English language and the telephone (1876)

(64) CAPE TOWN --- the English language in South Africa (1881)

(65) DUBLIN --- extreme English (1882)

(66) GISBORNE --- English slang (1894)

8. THE TWENTIETH CENTURY

(67) POLDHU --- the English language and the radio (1901)

(68) NEWGATE --- the English language and prison patter (1902)

(69) NEW ORLEANS --- African American English (1902)

(70) FLEET STREET --- tabloid English (1903)

(71) NEW YORK --- the language of crosswords (1913)

(72) HAYMARKET --- rule English (1914)

(73) GUERNSEY --- modern English usage (1926)

(74) PORTLAND PLACE --- BBC English (1926)

(75) OXFORD --- the Oxford English Dictionary (1928)

(76) BLETCHLEY PARK --- English language and code (1939)

(77) EMPIRE STATE BUILDING --- the language of advertising (1941)

(78) ISLINGTON --- plain English (1946)

(79) ETON --- the English of the English upper class (1956)

(80) LIVERPOOL --- British urban English (1963)

(81) ATLANTIC CITY --- sexist English (1968)

9. THE TECHNOLOGICAL REVOLUTION

(82) SEA OF TRANQUILLITY --- English on the moon (1969)

(83) LOS ANGELES --- the language of e-mail (1969)

(84) BELMOPAN --- the English language in Belize (1970)

(85) ST PANCRAS --- the British Library (1973)

(86) ISLAMABAD --- the English language in Pakistan (1973)

(87) THE BRONX --- language of rap (1973)

(88) SAN JOSE --- the English language and text preservation (1975)

(89) SINGAPORE --- English in Singapore (1987)

(90) GENEVA --- the language of the World Wide Web (1991)

(91) HELSINKI --- the English language and texting (1993)

(92) SWARTHMORE --- the language of the blog (1994)

(93) NICHOLSON STREET --- global reading phenomenon (1995)

(94) WINDRUSH SQUARE --- multicultural London English (1998)

(95) SAN FRANCISCO --- Twitter English (2006)

(96) BEVERLY HILLS --- Teen Speak (2008)

(97) KIGALI --- English as an official language (2008)

(98) NEWCASTLE --- the English language and contemporary regional accents (2011)

(99) BEIJING --- English and Mandarin (2012)

(100) VIENNA --- English as a global lingua franca (2012)

10. AFTERWORD

REFERENCES

BIBLIOGRAPHY

狙いが素晴らしい.これから hellog でも折に触れて参照していきたい.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-06-24 Tue

■ #5902. 『英語語源ハンドブック』『英語語源辞典』『はじめての英語史』が朝日サンヤツ広告に [notice][hee][kdee][kenkyusha][hel_education][helkatsu][review][hajimetenoeigoshi][dictionary]

一昨日の6月22日(日)の朝日新聞朝刊のサンヤツ広告にて,研究社から出版されている標題の3書籍が並んで登場しました.私自身が著者として直接関わっている『英語語源ハンドブック』(2025年)と『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』(2016年)の2冊に加え,この2年間強力に推し続けてきた『英語語源辞典』(1997年)も合わせて,私にとっては「夢の共演」のサンヤツ広告となりました.感慨もひとしおです.家宝として額縁に飾りたいほどです.

この3冊のうち『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の2冊の関係については,先日の記事「#5897. 『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の関係」 ([2025-06-19-1]) で論じました.『辞典』を個々の単語の歴史を深く掘り下げる「縦の探求」の書とするならば,『ハンドブック』は語源の世界全体を広く見渡し,様々な話題のあいだの関連性を知る「横の探求」の書であると述べました.両者は競合するのではなく,むしろ相互補完的な関係にあり,両書を合わせることで英語語源学の探求が格段に豊かになる,というのがその趣旨でした.

では,そこに3冊目として拙著『はじめての英語史』(研究社,2016年)を加えると,どのような効果が現われるのでしょうか.結論から先にいえば,この3冊は英語史を探求するための基本的な「3点セット」になり得るのではないかと考えています.『辞典』と『ハンドブック』が主に単語・語彙の歴史に焦点を当てているのに対し,『はじめての英語史』は,それらの土台となる「英語史」そのものの考え方や全体像を提示する役割を担えるのではないかということです.

『辞典』や『ハンドブック』を読んでいて,例えばある単語の音変化の記述や,借用という現象そのものについて,より広い視点から理解を深めたいと感じることがあるかもしれません.個々の単語の語源(ミクロな視点)を真に味わうためには,英語がたどってきた歴史の大きな流れの理解(マクロな視点)が不可欠です.拙著『はじめての英語史』は,そのマクロな視点を提供することを目的として執筆した英語史入門書です(「#3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介」 ([2019-04-11-1]) を参照).

また,『辞典』と『ハンドブック』がその性質上,どうしても単語・語彙という側面に光を当てざるを得ないのに対し,『はじめての英語史』は発音,綴字,文法,社会言語学的な背景など,より多角的なトピックを扱っています.「なぜ3単現に -s を付けるのか?」「なぜ不規則動詞があるのか?」「なぜアメリカ英語では r をそり舌で発音するのか?」といった疑問は,直接的には単語の語源の問題ではありませんが,単語が使用されるコンテクストを形作ってきた点では,語彙の観点からも重要な問いではあります.単語・語彙の歴史は,言語の歴史という大きな織物の1側面です.言語の歴史には,ほかにも音韻史,文法史,社会史などの諸側面があるのです.

読者の皆さんの知的好奇心の羅針盤として,この3冊を次のように位置づけてみてはいかがでしょうか.まず『ハンドブック』を手に取り,英語語源学のおもしろさに触れます.そこから,特定の単語の由来を深く掘り下げたくなったら『辞典』へ手を伸ばします.一方で,その単語が生まれ,使われてきた時代の文法,発音,社会的な状況など,より広い背景に関心が湧いたら,英語史への扉として『はじめての英語史』へ.このように,3冊を相互に参照しながら,英語史の豊かな世界へ足を踏み入れていただければと思います.

朝日新聞の広告で並び立つことになったこの3冊ですが,そこには確かに連携関係があります.ぜひこの機会に「3点セット」を書棚に揃えていただき,英語史,そして語源探求の立体的なおもしろさを味わっていただければ幸いです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2025-06-19 Thu

■ #5897. 『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の関係 [hee][kdee][kenkyusha][etymology][dictionary][lexicography][notice][review][terminology][kenkyusha]

昨日,共著者の一人として執筆に加わった『英語語源ハンドブック』が,研究社より刊行されました.長年 hellog で探求してきた英語史,とりわけ英単語の語源のおもしろさを,より多くの方に届けたいという思いが,関係者の方々の強力なイニシアチブのもとで,1冊の本として結実しました.

本書の射程をどこに置くかという議論のなかで,企画当初より常に念頭にあったのは,寺澤芳雄先生が編集主幹を務められた『英語語源辞典』(研究社)です.この辞典は,hellog でも繰り返し述べて推してきた通り,「日本の英語系出版史上の金字塔」です(「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1]) を参照).この辞典は英単語の語源に関心をもつすべての学習者・研究者にとって必携のレファレンスであり,その学術的価値は計り知れません.

では,この偉大な『英語語源辞典』がすでに手に入るときに,なぜ新たに『英語語源ハンドブック』を企画したのでしょうか.それは,両者の役割が明確に異なるからです.『辞典』が個々の単語の歴史を深く掘り下げる「縦の探求」のためのツールだとすれば,『ハンドブック』は英語語源の世界全体を広く見渡し,英語史の観点から様々な話題のあいだの関連性を知る「横の探求」を促すためのツールといえます.

hellog や heldio では,語源学 (etymology) のおもしろさと難しさについてに語ってきました.断片的な証拠を集め,推理を重ねて単語の真相に迫っていく知的な興奮は,語源探求の醍醐味です.しかし,そのためには,いくつかの基本的な探求手法や思考フレームワークを知っておく必要があります.例えば,借用 (borrowing),文法化 (grammaticalisation),メトニミー (metonymy) などの現象・用語の理解は,語源を考える上で土台となる知識です.

『英語語源ハンドブック』は,この土台作りに貢献する本です.個々の単語の語源解説に終始するのではなく,これらの英語史・語源学の基本的な概念を,具体的な事例と結びつけながら平易に解説することを目指しています.これは,日々 hellog の記事や heldio の音声配信で実践しようと試みているアプローチ,すなわち,専門的な知見をいかに噛み砕き,その魅力を伝えるかという私の関心の方向にも完全に合致します.

一方で『英語語源辞典』は,そのようにして基本的な知識と見方を身につけた探求者が,個別の事例,すなわち個々の単語の語源に深く分け入っていく際に,最も信頼できるレファレンスとなります.『ハンドブック』で全体像をつかんだ後,自らの知的好奇心に導かれて『辞典』の項目を引けば,そこに記された情報の価値や記述の深さを,より実感をもって味わうことができるはずです.

このように,『ハンドブック』と『辞典』は,互いに競合するものではなく,むしろ相互に補完し合い,探求者を語源のより深い世界へと導くための理想的な連携関係にあります.『ハンドブック』をきっかけとして語源のおもしろさに目覚め,さらに『辞典』を相棒として本格的な探求の旅に出る --- そのように両書を活用していっていただければと思います.両書とも必携です!

私がこの2年ほど続けてきた『英語語源辞典』の推し活については,「#5856. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2025年5月9日版」 ([2025-05-09-1]) およびそこからリンクを張った記事をお読みください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow